Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Состоялась рабочая поездка Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина в Республику Дагестан

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин с рабочим визитом посетил Республику Дагестан. Во время поездки глава Минстроя России принял участие в заседании Контрольной Комиссии Федерального Казначейства, провел рабочую встречу с Главой региона Сергеем Меликовым, а также осмотрит территории, где запланировано строительство новых объектов ЖКХ.

Основным мероприятием в рамках поездки Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина стало заседание Контрольной комиссии Федерального Казначейства.

Заседание провел руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. С вступительным словом к участникам также обратился Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В заседании приняли участие заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дмитрий Данилов, генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов, а также представители Контрольного Управления Президента, Минфина России, Минстроя России, Минэкономразвития России, ФАС России и территориальных управлений Федерального казначейства.

«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства является важным направлением государственной политики, поскольку обеспечивает комфортные условия проживания практически каждого жителя нашей страны. В ЖКХ сегодня работает 2,27 млн человек. Это огромное количество людей, которые каждый день находятся рядом с нами и выполняют очень серьезные задачи для функционирования инфраструктуры», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Основной темой заседания стала эффективность работ, проводимых в сфере теплоснабжения. В частности, обсудили итоги проверочных мероприятий Росказначейства по организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение качественного теплоснабжения. Ключевой вопрос – контроль целевого и эффективного использования выделяемых бюджетных средств.

Глава региона подчеркнул, что теплоснабжение – это основа комфортного проживания граждан и устойчивого функционирования социально значимых объектов.

«Рад приветствовать вас на выездном совещании, посвящённом вопросам теплоснабжения в Дагестане. Для нашей республики это очень важно. Наша задача – обеспечить население и предприятия качественным и бесперебойным теплоснабжением. В последние годы республика сталкивается с рядом вызовов в сфере теплоснабжения, таких как устаревшая инфраструктура, нехватка модернизированных объектов, вопросы энергетической эффективности. Эти проблемы требуют системного подхода и оперативных решений. Скорее всего, подобные проблемы существуют и в других регионах России. Важно, что мы рассматриваем этот вопрос в преддверии наступления осенне-зимнего периода», – отметил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В Махачкале состоялась рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и Главы региона Сергея Меликова с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина и замруководителя Федерального казначейства Эли Исаева.

Обсудили текущий статус, планы и приоритеты реализации в регионе программ и проектов по направлениям Минстроя России.

Министр отметил значительные результаты региона в части жилищного строительства. За 2023 год введено 1,6 млн кв. метров жилья, к началу сентября 2024 года ввод составил 2,57 млн кв. метров. На сегодняшний день в Республике Дагестан строится 76 МКД жилой площадью 741 тыс. кв. метров.

«В прошлом году программа жилищного строительства была успешно выполнена, в этом году показатели уже перевыполнены. Действительно активно идет реализация всех федеральных программ по линии Минстроя России. Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, досрочно ликвидировано. Сейчас совместно с коллегами из Дагестана формируем программу модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках федеральных проектов нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» для того, чтобы в ближайшие 6 лет эти задачи успешно выполнить», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По итогам дискуссии, прошедшей в рамках заседания федеральной комиссии Росказначейства, важной темой обсуждения стало повышение эффективности мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, которые сегодня проводятся в том числе с привлечением механизмов государственной поддержки в рамках «Инфраструктурного меню».

«Это не только знаковая встреча, она имеет большое практическое значение. Мы можем обменяться опытом с Минстроем РФ, Федеральным казначейством, Фондом развития территорий. Обсуждаемые вопросы в сфере теплоснабжения и в других направлениях ЖКХ особенно значимы в преддверии начала отопительного сезона. Мы должны уходить от инфраструктурных ограничений, реализовывать проекты, которые мы внедряем при поддержке Минстроя РФ», – заявил глава региона Сергей Меликов.

С 2019 года в Республике построено и модернизировано 16 объектов водоснабжения, что обеспечивает качественной водой 112 тыс. жителей. Общий объем финансирования составил 4,5 млрд рублей. Продолжается реализация 4 проектов, которые позволят обеспечить водоснабжением еще 36 тыс. жителей. Доля населения обеспеченного чистой водой, возросла на 12% и достигла 74,8%.

Дагестан является активным участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года субъектом было подано 30 заявок на участие. Уже завершено пять проектов-победителей. В 2024 году три проекта в городах Дербент, Кизляр и Буйнакск стали победителями IX конкурса.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в республике планируется благоустроить 86 общественных и 30 дворовых пространств.

В прошлом году регион присоединился к программе шефской помощи новым регионам. За Республикой Дагестан закреплен Михайловский муниципальный округ Запорожской области. В 2023 году проведены ремонтно-восстановительные работы на 27 объектах, еще на 17 объектах ведется работа в данный момент.

Сергей Меликов поблагодарил министра и руководство Росказначейства за рабочий визит и выбор Дагестана для проведения выездного заседания Федеральной комиссии Росказначейства.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил представителей строительной отрасли и сферы ЖКХ Республики Дагестан за значимый вклад в развитие региона. Глава региона Сергей Меликов вручил награды Республики Дагестан представителям федеральных органов власти.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин осмотрел территории, где запланировано строительство или ремонт объектов ЖКХ в Республике Дагестан

В рамках рабочей поездки в Республику Дагестан Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел территории, на которых ведутся строительные или ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время рабочей поездки в Республику Дагестан посетил главную канализационную насосную станцию №6 в Махачкале, на которой планируется масштабная реконструкция. С объектом также ознакомились замруководитель Федерального казначейства Эли Исаев, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Бахтияр Уллаев и генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.

Министру была представлена концепция проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации. Проект реализуется с применением механизмов финансовой поддержки из федерального бюджета в рамках «Инфраструктурного меню».

ГНС-6 – одна из основных насосных станций в столице. Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. метров, площадь застройки - 10,9 тыс. кв. метров.

Проект предусматривает увеличение производительности станции до 240 тыс. куб. метров в сутки. Объект был введен в эксплуатацию еще в 70-х годах и сейчас претерпевает техническую модернизацию в связи с современными требованиями природоохранных и санитарных норм.

Насосная станция входит в состав масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции системы канализации Махачкалинско-Каспийской агломерации, находящегося на контроле Президента РФ.

Работа по реконструкции и увеличения общей производительности объекта реализуется в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, которая стартовала в 2023 году по поручению Президента РФ.

Главе Минстроя России также были презентованы два проекта комплексного развития территорий – «Ипподром» площадью 21,6 га и «Лазурный берег», где уже сформированы два земельных участка площадью 147 га и 77,3 га.

В рамках первого проекта предусмотрено строительство социальных объектов, включая объект здравоохранения, участковый пункт полиции, детский сад и спортивное ядро.

Развитие территории микрорайона «Лазурный берег» повысит туристическую привлекательность региона.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел ход строительства магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск», протяженность которого составит 78 км. Возведение этого объекта началось в декабре 2023 года.

Важной частью проекта является подземный шахтный водозабор на глубине 70 метров, а также подземный тоннель длиной 250 метров, который выходит в акваторию Чиркейского водохранилища.

Новый магистральный водовод протянется от Чиркейского водохранилища по пяти муниципальным районам: Буйнакскому, Кумторкалинскому, Карабудахкентскому, а также затронет города Махачкалу и Каспийск.

Водовод призван обеспечить качественной питьевой водой население Махачкалинско-Каспийской агломерации, где проживает около миллиона человек.

На сегодняшний день выполнено 99% инженерно-изыскательских работ и 79% проектных. Уже поставлено более 64 км труб для укладки, а 15 км из них уже уложено. Проект разделен на шесть этапов, по трем из них уже получены положительные заключения государственной экспертизы.

Астраханцы поддержали введение экосбора для палаточников и дикарей

Мария Соловьева (Астрахань)

Девизом народного голосования для жителей Астраханской области, когда они решали, вводить ли экологический сбор для "диких" туристов, стал призыв "Спасем Волгу вместе!" В итоге - 96,2% решили спасать. Когда его введут - это будет региональная новация, поскольку экосбор и туристический сбор совсем не одно и то же.

Ежегодно миллионы рыбаков-любителей со всей страны неделями живут в палатках и трейлерах, ловят рыбу на волжских берегах, засоряя их мусором. Терпение местных жителей закончилось. И общественники выдвинули инициативу введения экосбора. Корреспондент "РГ" тоже участвовала в голосовании и выяснила у экспертов, что надо учитывать при создании механизма такого сбора и так ли важно его введение. "Экосбор - нужная инициатива. Рад, что астраханцы ее поддержали, - рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор, завкафедрой гидробиологии и общей экологии Астраханского государственного технического университета Вячеслав Зайцев. - Недавно был в экспедиции в местном заповеднике, передо мной предстало удручающее зрелище. Горы пластиковых бутылок, пакетов, другого мусора, принесенных сюда течением. Они запутаны в наших уникальных лотосовых полях, разбросаны по берегам реки в заповедной зоне. Инспекторы вынуждены это убирать. Просто все должны понимать: то, что ты оставишь на берегу Волги в Астраханской области, рано или поздно стечется как в воронку в ее дельту, нарушая уникальную экосистему. Сколько пластик еще будет разлагаться? 100 лет, а может, больше? Мы сейчас ответить не можем".

По словам Вячеслава, в Тихом океане сконцентрировалось два огромных пятна из пластиковых бутылок, одно из которых по площади превосходит территорию Франции, второе - чуть поменьше. Такое будущее может ждать и Волгу и "близкое к ней" Каспийское море.

Горы пластиковых бутылок, пакетов, другого мусора запутаны в уникальных лотосовых полях, разбросаны по берегам Волги в заповедной зоне

Пока в российском законодательстве нет понятия экосбора для туристов, приезжающих в конкретный регион, и тем более для отдыхающих в "диких" условиях на природе. Курортный же собирают со всех приезжих, а тратят на благоустройство отелей, санаториев, пляжей и парков. Средства экосбора помогут поддерживать чистоту астраханских водоемов и прибрежных зон, особенно в периоды повышенного турпотока. Один из таких значимых "наплывов" наблюдается весной, в апреле, в период хода воблы - рыбы, которую в России можно поймать только в Астраханской области.

К слову, введенные с прошлого года ограничения на ее вылов никак не сказались на потоке отдыхающих на волжских берегах. Основная нагрузка традиционно приходится на сельские районы в низовьях Волги, где расположены самые "клевые" места для любительского лова. Администрации сельских поселений просто стонут от большого количества мусора на берегах. Именно эти места каждый год приводят в порядок волонтеры.

Так что надо предусмотреть, чтобы идея сработала? Как отметил профессор кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности Астраханского госуниверситета имени В.Н. Татищева Юрий Чуйков, перед введением экосбора необходимо учесть, сколько будет стоить администрирование такой инициативы. Проще говоря, кто будет собирать эти средства", "не съест" ли их оплата труда сборщиков, кто и как будет расходовать деньги и что будет, если их направят на другие цели. По мнению Чуйкова, можно создать экологические фонды при муниципалитетах, в чьи бюджеты планируется направлять собранные от экосбора средства, чтобы деньги шли на очистку берегов после туристов и на воспроизводство рыбы. Тогда в этой инициативе и будет смысл.

А вот опрошенные "РГ" представители турбизнеса пока с опаской воспринимают новацию. Хотя если посмотреть под другим углом - экосбор еще один плюс в пользу организованного туризма. "Экосбор может повлиять на общее впечатление об Астрахани. И кто бы что ни говорил, повлияет на въездной турпоток, - заявила представитель астраханской турфирмы Рената Окунева.

Корреспондент РГ, как коренная астраханка, волнующаяся за состояние экосистемы родного края и впервые в этом году не поевшая жареной воблы, проголосовала "за" введение меры. Меня поддержал и астраханский пенсионер Виктор Поляков.

"Я сам люблю с удочкой посидеть на берегу. И каждый год наблюдаю приезжих, которые часто ведут себя так, как будто живут последний день. И завтра - хоть трава не расти. Горы мусора, куча неумело засоленной и брошенной в камышах рыбы. Мне больно на это смотреть, - с горечью говорит пенсионер. - Лозунг для этого голосования был выбран правильно. Волгу нужно спасать вместе!"

Прямая речь

Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования:

- Порядок уплаты налогов и сборов устанавливается федеральными законами. Никаких экосборов для туристов действующими законами не предусмотрено, предусмотрен в ряде регионов курортный сбор, который в 2025 году будет распространен на все регионы и трансформирован в туристический налог. Внедрять его или нет, будут решать местные власти. Его можно будет расходовать как раз на развитие обращения с отходами, которых с ростом туризма всё больше в курортных местах.

В Астрахани никаких новых сборов ещё не ввели - пока только на стадии обсуждения. С другой стороны, в ряде регионов большой процент "диких" туристов, а туристический налог будут оплачивать объекты размещения. Может, и есть необходимость принимать специфические меры для повышения ответственности отдыхающих в палатках на берегу.

Глава Росрыболовства: Вводить запрет на экспорт икры не планируется

Вводить ограничительные меры на экспорт красной икры на фоне снижения вылова лососевых не планируется, заявил корреспонденту "РГ" глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

"Такой необходимости мы сейчас не видим", - сказал он.

По его оценке, объем производства икры снизится до 11-13 тыс. тонн. Но дефицит икры россиянам точно не грозит, заверил он.

В прошлом году производство красной икры составило более 22 тыс. тонн - это самый высокий показатель с 2010 года.

В 2023 году в России удалось добыть 609 тыс. тонн лососевых, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года (676 тыс. тонн). Но показатели вылова лососевых принято сравнивать по четным и нечётным годам. В 2022 году добыча составила 272 тыс. тонн. В 2024 году на 10 сентября на Дальнем Востоке выловили 215,4 тыс. тонн красной рыбы.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) оценивали, что потребление икры в РФ в последние пять лет составляло 15-20 тыс. тонн в год.

С 2015 года производство красной рыбы в России выросло в четыре раза, посчитали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. С 2015 года производство лососевых видов рыб увеличилось с 39,5 до 159 тыс. тонн.

К 2030 году благодаря строительству новых и реконструкции действующих предприятий вместе с увеличением самообеспеченности мальками и кормами производство удастся нарастить до 250 тыс. тонн. Таким образом, красной рыбы станет больше, и 90% ее на российском рынке будут отечественного происхождения, рассказал руководитель Центра Олег Князьков.

В 2015 году рынок лососевых рыб в России составлял 132 тыс. тонн, при этом он на 70% был сформирован поставками из-за рубежа: Чили, Фарерских островов, Турции. По итогам 2023 года рынок не только вырос количественно - до 220,5 тыс. тонн, но и изменился структурно: теперь на импорт приходится менее трети продукции.

В общем производстве аквакультуры на долю лососевых в 2023 году приходилось 40%, а в 2030 году их доля вырастет до 42% от совокупного результата (прогнозные 600 тыс. тонн).

За последние десять лет производство красной рыбы в России выросло в четыре раза. Ожидается, что доля отечественной продукции на внутреннем рынке дойдет до 90%

Участники рыбного рынка надеются на отмену экспортных пошлин на иваси и минтай. Сейчас решение находится на согласовании в правительстве.

Рабочая группа одобрила обнуление курсовых пошлин для сардины иваси и филе минтая - документ уже на подписи, сообщил замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев. Но даже если пошлина будет продлена, ведомство будет настаивать на исключении для фарша сурими и филе минтая. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, экспортные пошлины оказывают дополнительное давление на отрасль.

Также Шестаков в кулуарах форума сообщил, что в России "плохая ситуация" с воблой, запрет на ее вылов будет продлен на 2025 год. Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море был запрещен до конца текущего года. Исключением стали десять дней в апреле.

Текст: Татьяна Карабут

Казахстан предлагает Германии "сырье в обмен на технологии"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во Встрече глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии, на которой представил свое видение ключевых направлений совместной работы.

Первым приоритетом он назвалувеличение товарооборота. Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму $850 млн.

Вторым он видитрасширение сотрудничества в энергетической сфере:Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, сотрудничать в сфере водородной энергетики, и привлечь германских партнеров к проекту строительства линиипередачи «зеленой» энергии по дну Каспийского моря.

Еще одним важным направлениемКасым-Жомарт Токаев назвалразвитие промышленной кооперации, в том числе наращивание поставок в Германию критически важных материалов.

– Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов. Предлагаю наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более $500 млн долларов, - сообщил он.

Встреча с избранными главами регионов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования.

Прямые выборы руководителей состоялись в 21 регионе, в трёх субъектах главы избраны законодательными органами.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему.

Особо подчеркну, что такую уверенную победу одержали и действующие главы, и те, кто недавно приступил к работе, был исполняющим эти обязанности.

Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы. И что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке.

Наши граждане знают, понимают, насколько это важно – участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня. А современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным.

Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Ещё раз спасибо вам за вашу позицию.

Что хочу в этой связи подчеркнуть? На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти – и федеральных, и региональных, и местных – требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма.

И конечно, святая обязанность, как уже говорил, Вооружённых Сил – сделать всё для защиты людей.

Уважаемые коллеги, повторю: активное участие наших граждан в выборах свидетельствует о понимании их собственной ответственности за судьбу страны особенно сейчас, в переломный, определяющий будущее нашего государства период.

Но и требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни.

Сейчас формируется облик новых национальных проектов – основных механизмов достижения масштабных стратегических целей, которые мы перед собой ставим. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах.

Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. И, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с Правительством, федеральными органами власти.

Речь, подчеркну, идёт именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни людей, семей с детьми. Имею в виду образование, здравоохранение, модернизацию инфраструктуры: социальной, транспортной, жилищно-коммунальной, – комфортную среду в городах и посёлках, и конечно, широкие возможности для самореализации их жителей в самых разных сферах.

Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные, инициативы, там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами, создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств, в целом содействовать раскрытию научно-технологического, а значит, и кадрового потенциала регионов.

Как уже говорил, задача нашей экономики – стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления нашего суверенитета.

И конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции.

Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и, подчеркну особо, всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность, наш гражданский и моральный долг.

Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей каждый на своём месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей.

Хочу пожелать вам, вашим управленческим командам плодотворной работы.

Уважаемые коллеги, ещё раз поздравляю вас с выборами, с результатами выборов. Если есть необходимость и желание что-то обсудить – прошу вас. Если ничего текущего важного нет, то мы в обычной, текущей работе с вами обязательно увидимся, поговорим по всем интересующим вас проблемам. Тем не менее можно воспользоваться и сегодняшней ситуацией, что-то обсудить, повторю, если есть такая необходимость.

Прошу вас.

А.Беглов: Разрешите, Владимир Владимирович?

Беглов, Санкт-Петербург.

В.Путин: Александр Дмитриевич, прошу Вас.

А.Беглов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Владимир Владимирович, спасибо Вам за поддержку и высокое доверие.

Сегодня Россия сплотилась под Вашим руководством, мы едины как никогда. Агрессия наших врагов не смогла и не сможет нарушить наше единство. Это подтвердили результаты недавнего голосования в регионах. Жители субъектов Федерации сделали выбор в пользу наших традиционных ценностей – защиты суверенитета России и продолжении устойчивого развития страны.

Спасибо нашим избирателям за стойкость, патриотизм и веру в победу России.

Особые слова благодарности хотел бы адресовать избирателям Петербурга за оказанное доверие. Мы в Петербурге уверены, что ближайшие пять лет станут для города временем интенсивного развития.

Сегодня по Вашему поручению Санкт-Петербург реализует стратегические проекты. Мегапроекты, как мы их называем, заложат фундамент развития города на многие десятилетия.

Первый из них, Владимир Владимирович, – это высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Москва, 2 часа 15 минут до Москвы. Этот проект важен для всех регионов, по территории которых пройдёт трасса. Он создаст новую единую агломерацию, а для Петербурга это мощный импульс развития экономики и туризма.

Петербург и Ленинградская область совместно с федеральным Правительством разрабатывают строительство второй кольцевой автодороги. Её давно ждут жители Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.

Наращиваем темпы прокладки метро и готовы продлить его через аэропорт Пулково до «Экспофорума». Мы Вам об этом докладывали.

Идёт строительство новой широтной магистрали скоростного движения. Полным ходом возводим Большой Смоленский мост. Спасибо, Владимир Владимирович. За 40 лет это первая переправа через Неву.

Строим современную технологическую «долину» на юге Петербурга, а в Горской, как Вы и поручали, создаём всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина».

Владимир Владимирович, все эти планы будут реализованы в ближайшие годы. Работать на благо Петербурга и горожан, развивать город – это огромная честь и большая ответственность.

Уважаемый Владимир Владимирович, когда есть Ваша поддержка и поддержка петербуржцев, мы точно знаем, что справимся. Все задачи и поручения будут выполнены. Петербург продолжает развиваться как мегаполис XXI века.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за оказанное доверие, возможность послужить Отечеству и Санкт-Петербургу.

Благодарю за внимание.

В.Путин: Александр Дмитриевич, Вы человек опытный, у Вас не первый срок работы в этом качестве, в этой должности, поэтому в крупной, такой большой работе всё бывает. Я знаю, что Вы и к себе относитесь критично, поэтому посмотрите всё, что сделано, всё, что не удалось сделать, почему, проанализируйте, пожалуйста. И как я уже говорил во вступительном слове, нужно сделать всё для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев, ленинградцев.

Пожалуйста.

С.Аксёнов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Не хотел отвлекать от работы, знаю, насколько Вы заняты, просто не мог не выполнить поручение жителей. Хотел сказать слова благодарности Вам и жителям Крыма, спасибо огромное за поддержку, за ту, которую Вы мне персонально оказали. Для меня большая честь под Вашим руководством работать.

Хотел передать, что граждане консолидированы. Вы на нас можете рассчитывать в любой сложной ситуации. Вместе победим, то есть полное доверие и поддержка Вооружённым Силам и Вам персонально, Владимир Владимирович. Уверен, что любой человек черпает силу в доверии граждан, в данном случае в доверии людей на самом деле, как и я, и Вы на этом свою работу строите. То есть в первую очередь хотел сказать, что Крым с Вами до победы. Вместе победим!

Спасибо.

В.Путин: Сергей Валерьевич, Вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, в шутку скажу, «советскую власть» в Крыму, укрепляя общероссийские начала. А крымчане, как показала практика последних лет, наша новейшая совместная история, крымчане всё-таки люди особой закваски, чувствуется, что из поколения в поколение передаётся верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество.

Потому я всего доброго желаю Вам в дальнейшей работе на благо крымчан. Уверен, так и будет. Поздравляю!

С.Аксёнов: Под Вашим руководством так и будет.

Спасибо огромное.

В.Путин: Спасибо.

Пожалуйста, коллеги, кто-то ещё? Прошу.

Д.Демешин: Демешин, Хабаровск.

Разрешите, Владимир Владимирович?

В.Путин: Пожалуйста.

Д.Демешин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Разрешите поблагодарить Вас за оказанное доверие и поддержку.

Результаты, полученные по итогам выборов, прежде всего связаны с Вашими рейтингами как главы государства и, самое главное, государственной политикой, которая проводится в стране.

Хабаровчане верят делам, видят разворот экономики России на восток. И конечно, система государственной поддержки, которая действует и работает на Дальнем Востоке, оправдывает ожидания к позитивным изменениям нашего населения.

Очень важна консолидация всего общества, и выборы это показали. В Хабаровском крае проведено 43 разных уровня выборов. Это выборы губернатора края, депутатов городов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, районов и мэров Комсомольска и Амурска. Все они уверенно показали консолидацию общества именно вокруг государственной политики, сплоченность ради нашей общей победы. Если раньше в Хабаровском крае ориентирование было больше всё-таки на конкуренцию между партиями, то сейчас основной ориентир, и я это увидел, объездив практически все районы, именно на государственную политику, которую Вы проводите.

Я уверен, что развивать край мы будем вместе с людьми. Очень большой запрос у людей на то, чтобы здравые инициативы, которые они заявляют по улучшению жизни в каждом районе, в дальнем селе, и у меня кампания проходила в Хабаровском крае – «Нет окраин», оказалось, этот лозунг исключительно востребован, и люди, конечно, хотят помогать нам развивать промышленность, бизнес, образование, спорт, культуру. В Хабаровском крае окраин не будет, мы это докажем делами.

Владимир Владимирович, хочу передать Вам спасибо большое в том числе и от жителей, всем коллегам. Мы не подведём. Служение России – ориентир в жизни большинства, абсолютного большинства хабаровчан.

Спасибо.

В.Путин: Недавно на Восточном экономическом форуме мы обсуждали перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности. Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Просто огромные, неисчерпаемые ресурсы, пространство колоссальное. Есть над чем работать не одно десятилетие.

И конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно в уровне жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Всё для этого есть. Мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении.

Я желаю Вам успехов.

Д.Демешин: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста, коллеги, что-то ещё?

Д.Миляев: Тульская область.

Разрешите, Владимир Владимирович?

В.Путин: Пожалуйста, прошу Вас.

Д.Миляев: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день!

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас, конечно, за оказанное доверие и неизменную поддержку Тульской области.

Я отмечу, что в регионе за последние годы проделана очень большая работа по привлечению инвестиций, строительству социальных объектов, жилищному строительству, запущен целый ряд новых производств, причём высокотехнологичных, импортозамещающих производств в разных отраслях экономики. А безработица вообще в регионе сведена на сегодняшний момент к историческому минимуму. Мы сейчас продолжаем заданный курс.

Вместе с тем, Владимир Владимирович, если помните, при личной встрече докладывал Вам о том, что ведём работу сейчас над подготовкой новой программы социально-экономического развития региона до 2030 года. Естественно, она будет в полной мере соответствовать национальным целям развития страны и, безусловно, учитываем пожелания людей. На сегодняшний момент времени приступили к решению наиболее злободневных, острых вопросов, о которых говорят люди.

Особое внимание, как и прежде, уделяли и будем уделять поддержке участников специальной военной операции, членов их семей.

Естественно, в повседневной деятельности отдельное внимание будем уделять вопросам дальнейшего развития системы здравоохранения, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и развития муниципальных территорий.

Уважаемый Владимир Владимирович, ещё раз огромное спасибо за поддержку, за оказанное доверие. Постараюсь, безусловно, оправдать Ваше доверие, доверие жителей Тульской области.

Тульская область всегда стояла, стоит и стоять будет на страже интересов государства Российского.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Так оно и есть. У Тулы особые заслуги перед Отечеством в деле развития экономики, промышленности и защиты страны. Соответствующим образом региональные и федеральные власти должны себя вести по отношению к тем людям, которые в Туле и в Тульской области проживают.

У Вас всё-таки актуальным остаётся вопрос, связанный с расселением аварийного жилья, насколько я понимаю. Программы социального характера и другие подобного рода не забывайте, и вместе с федеральным Правительством прошу Вас продолжить эту работу до полного решения проблем подобного рода.

Вам всего самого доброго. Удачи!

Д.Миляев: Обязательно.

Спасибо, Владимир Владимирович.

А.Беспрозванных: Разрешите, Владимир Владимирович?

В.Путин: Пожалуйста.

А.Беспрозванных: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Калининградская область – западный форпост.

Прежде всего хотел бы Вас поблагодарить за доверие, которое Вы оказали. Результаты выборов показывают, что действительно доверие очень высоко. Эти результаты – это всё-таки Ваше доверие. Моя задача теперь – оправдать доверие калининградцев.

За три с половиной месяца я посетил все муниципалитеты, все крупные города региона. На этих встречах калининградцы не раз меня просили передать Вам слова благодарности за особое внимание и особое отношение к нашему региону. Для калининградцев это очень важно. Мы это видели всегда и увидели особо за эти три с половиной месяца, что все инициативы, которые мы совместно с населением внесли в программу, которую Вам докладывали, были поддержаны.

В том числе на нашей встрече Вы обратили внимание на программу «Мы – россияне», когда молодые люди, дети Калининградской области, могут выезжать в другие регионы России. Вы попросили обратить на это внимание и повысить количество детей, которые могут себе это позволить. На сегодняшний день мы дополнительно внесли 300 миллионов рублей, которые позволят 22 тысячам юных калининградцев посетить регионы России с образовательными, экскурсионными программами, чувствовать себя единой Россией, как мы себя и чувствуем.

Ещё раз Вас благодарю за такую поддержку. Вы задачу поставили – рост качества жизни и благосостояния нашего населения, каждого региона. Будем её выполнять.

Спасибо.

В.Путин: Вы сейчас сказали, что Калининградская область, Калининград – это западный форпост России. Так оно и есть, конечно. Но нужно стремиться к тому, чтобы это не только был наш форпост и крепость на западных рубежах Отечества, но чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны, чтобы она чувствовала, что является частью большого государства. Поэтому нужно сделать всё для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей, нужно создавать условия для экономического развития, естественного экономического развития как части экономического комплекса всей Российской Федерации.

Что для этого нужно делать, нам с вами известно. Я прошу и Вас, и федеральные органы власти никогда об этом не забывать. Несмотря на своё анклавное состояние, Калининградская область должна чувствовать и жить единой, общей жизнью по всем направлениям: в социальном, культурном измерении, в экономическом, как вся Россия, – быть естественной, органичной частью Российской Федерации.

В целом так оно и происходит, тем не менее после того, как она стала анклавом Российской Федерации, возник ряд проблем, которые, безусловно, можно и обязательно нужно решать. Главное о них не забывать, не забывать об интересах людей, которые живут на этой территории – в Калининградской области.

Желаю Вам успехов.

М.-А.Калиматов: Владимир Владимирович, позвольте?

Ингушетия.

В.Путин: Пожалуйста.

М.-А.Калиматов: Добрый вечер!

Также искренне хотел бы поблагодарить за высокое доверие, которое Вы мне оказали при выдвижении моей кандидатуры в Республике Ингушетия.

На сегодняшний день при Вашей поддержке как Президента и благодаря проектам, которые есть, республика динамично развивается. У нас развивается промышленность, сельское хозяйство, туризм. Поэтому в целом эта поддержка видна. Даже при голосовании за главу государства, когда были выборы Президента, более 80 процентов жителей проголосовали, Владимир Владимирович, за Вас. Большое доверие к Вам. Для нас это очень важно. Мы ответственность понимаем, все задачи, поставленные Вами, будут выполнены в срок. И, как Вы говорите, будем с пользой использовать те средства, которые выделяются для Ингушетии. Поэтому спасибо огромное. Могу сказать только: Ингушетия с Вами всегда и за Вас.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Северный Кавказ в целом и Ингушетия в частности – это, конечно, особая территория, особая культура, которая вносит свою изюминку в общую жизнь России, в общую культурную жизнь России, является неотъемлемой частью нашей общей культуры: духовной культуры и материальной.

Я поздравляю Вас с избранием. Много вопросов, которые требуют внимательного отношения к происходящим здесь процессам. Прежде всего это связано с развитием производства, созданием новых рабочих мест. В первую очередь это касается молодых людей. Нужно развивать производство, создавать, как я уже много раз говорил, как мы все говорим и знаем об этом, высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места. И конечно, самым внимательным образом относиться к вопросам образования, развития культуры. Мы с вами обсуждали это не так давно на личных встречах.

Я желаю Вам успехов. Всего хорошего!

Ещё раз, уважаемые коллеги, поздравляю вас всех с избранием. Желаю успехов.

Хочу повторить то, что сказал во вступительном слове. Вы понимаете, какая ответственность за людей лежит на ваших плечах. Надеюсь, что ваша работа будет эффективной, будете относиться к ней не формально, а с сердцем, с душой, с пониманием того, что от ваших действий, от вашей работы, от её качества зависит жизнь и качество жизни миллионов наших сограждан. Они вас для этого и избирали, для того чтобы вы работали эффективно на интересы нашей общей большой родины и те регионы, ради людей, живущих в тех регионах, где вам оказана большая честь работать в качестве руководителей регионов Российской Федерации.

Желаю вам всего самого доброго.

Спасибо.

Канцлер Германии отправился в Среднюю Азию за трудовыми и сырьевыми ресурсами

Василий Федорцев

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил с трехдневным визитом Среднюю Азию. В поездку он отправился прежде всего с экономическими целями. Германии нужны квалифицированные рабочие руки, нефть, газ и металлы, "зеленое" электричество и водород, а также рынки сбыта промышленной продукции. Тема украинского конфликта тоже обсуждалась, но, похоже, не так, как того хотелось бы Шольцу.

"Мы обеспечиваем приезд талантливой рабочей силы, которая нам очень нужна в Германии, чтобы наша экономика могла расти", - заявил канцлер на пресс-конференции в Самарканде, отмечая значимость подписанного между Германией и Узбекистаном соглашения о партнерстве в сфере миграции и мобильности. По словам спецпредставителя немецкого правительства Йоахима Штампа, который вел переговоры по соглашению, Узбекистан - одна из немногих стран с большой долей квалифицированной молодежи, а местные власти готовы "подогнать" ее языковое и профессиональное обучение под требования Германии, чтобы она могла получать "подходящие кадры": от медсестер и врачей до квалифицированных рабочих и инженеров.

Помимо рабочих рук немецкой экономике нужно сырье и энергоносители, особенно сейчас, когда Германия сама себя изолировала от российских поставок

Подобные соглашения Берлин в последнее время подписывает со многими странами, но при этом слишком широко открывать двери для трудовых мигрантов немцы не собираются, ставя обязательным условием репатриацию тех из них, кто потерял право на пребывание в ФРГ. Впрочем, депортация узбеков - не самая главная проблема для немецкого правительства. Незаконно на территории страны их сейчас находится всего около 200 человек, в то время как подлежащих высылке мигрантов и беженцев из других государств - 225 тысяч. И Берлин, как отмечают немецкие СМИ, хотел бы еще высылать через Узбекистан и афганцев, но, судя по высказываниям самого канцлера и представителей немецкого правительства, договориться об этом в Самарканде не удалось.

Помимо рабочих рук немецкой экономике нужно сырье и энергоносители, особенно сейчас, когда Германия сама себя изолировала от российских поставок. Поэтому и в Узбекистане, и в Казахстане, который стал вторым пунктом визита Шольца, много говорилось о природных ресурсах. Казахстан уже снабжает нефтью перерабатывающий завод в немецком Шведте, и, по словам казахского президента Касым-Жомарта Токаева, поставки можно увеличить. "Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - заявил он на встрече глав пяти среднеазиатских стран с немецким канцлером в Астане.

По словам Токаева, которые приводит его пресс-служба, "Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму 850 миллионов долларов", включая и нефтяной экспорт на немецкий рынок".

Президент Казахстана предложил "активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии" и развивать сотрудничество в сфере развития водородной энергетики. В качестве примера он привел совместный с Узбекистаном и Азербайджаном проект строительства линии по передаче зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Он пригласил немецкие компании рассмотреть возможность участия в этом проекте, а также в совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов, пообещав инвесторам благоприятные условия.

В части поставок углеводородов германские партнеры только за, однако энергетический и сырьевой интерес Берлина к региону не ограничивается традиционными нефтью и газом. Германия очень рассчитывает на местные запасы редкоземельных и других металлов, необходимых для возобновляемой энергетики, а в перспективе хотела бы получать из Средней Азии водород и зеленое электричество, подготовка к чему, по сути, уже ведется.

Токаев предложил Шольцу организовать сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии". И надо сказать, что канцлера в поездке сопровождала большая делегация представителей немецкого бизнеса, готовых, по их словам, инвестировать в производство и поставлять в регион оборудование, в том числе для зеленой энергетики.

"Государства Центральной Азии играют решающую роль в энергетическом переходе", - подчеркнул замглавы Восточного комитета германской экономики Кристиан Брух, указывая на сырьевой и человеческий потенциал региона, а также возможность его использовать в качестве площадки для производства возобновляемой энергии.

Государства Центральной Азии играют решающую роль в энергетическом переходе

Шольц на переговорах также поднимал тему украинского конфликта. Тут, похоже, мнения сторон были не так близки, как при обсуждении экономических вопросов. "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима", - заявил канцлеру Токаев, добавив, что дальнейшая эскалация "приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, поэтому "нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы", и в первую очередь план Китая и Бразилии, а затем прийти к дипломатическому решению. И Шольц после встречи с казахским президентом эти его слова почти в точности повторил, упомянув, правда, вместо китайско-бразильского плана прошедшую в Швейцарии конференцию по Украине.

А как у нас

В России трудовые мигранты из Узбекистана работают чаще всего на стройках, в сфере торговли, в сельском хозяйстве и общепите, рассказывает Вадим Коженов, руководитель центра правовой помощи мигрантам. Здесь узбекам проще всего трудоустроиться. В то же время их нет в такси, так как права страны не признаются в России, а пересдавать экзамен сложно и дорого. Выходцы из Узбекистана не работают в больницах и поликлиниках, хотя последнее время там стало больше сотрудников-мигрантов. Они работают на основе патента, этот вид трудоустройства не распространен в медицинских учреждениях, где довольно консервативны отделы кадров. Туда активно приходят киргизы, так как их можно нанять по трудовому договору.

Последние годы выходцы из Узбекистана не стремятся приехать работать в Россию. Сейчас в стране около 1,8 млн узбеков. В 2016 году их насчитывалось 4-6 млн человек. За январь - июнь 2023 года было зарегистрировано 1,893 млн прибывших в Россию граждан Узбекистана, 90% из них в качестве цели прибытия указали работу. По данным погранслужбы ФСБ, за январь - март этого года в Россию с целью работы въехало из Узбекистана 915,6 тысячи человек, что на 11,9% больше, чем в первом квартале 2023-го. Но все-таки в последние годы число прибывающих в Россию из Узбекистана уменьшилось. Причин этому несколько. В первую очередь это ужесточение требований к въезжающим. Во вторую - пандемия коронавируса. И, наконец, повышение уровня жизни в самом Узбекистане. Экономика страны восстанавливается, становится проще найти работу. Несмотря на то что узбеки возвращаются на родину, власти Узбекистана дают им возможности для поиска работы за границей и развивают это как отдельное направление деятельности. В пяти крупных городах страны открыты центры, в которых учат разным языкам и базовым профессиям.

Подготовили Ирина Жандарова, Иван Петров

У российских туристов растет интерес к путешествиям осенью в Кавказских горах

Тимур Алиев,Екатерина Ковалевская

Спрос на осенние туры в регионы Северного Кавказа вырос. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали эксперты и представители компаний, занимающихся организацией отдыха в стране.

Руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова сообщила, что уровень спроса на туры по стране с заездами в осенний период практически в два раза превышает показатель прошлого года. В "Слетать.ру" также отмечают увеличение числа заявок на путешествия в Ингушетию в два раза, а в Дагестан - в полтора. При этом уровень спроса на туры в Чечню и Северную Осетию остался таким же, а в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию упал.

- По данным на осень 2024 года, на республики Северного Кавказа приходится четыре процента отельных бронирований от всех заказов по России, - говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. - Наиболее популярен у россиян Ставропольский край - его доля составляет 49,5 процента от всех бронирований СКФО. Следом идет Дагестан - 27,1 процента заказов. В тройку также вошла Северная Осетия, куда осенью отправятся 12,2 процента туристов. Регионы Северного Кавказа привлекают туристов теплым климатом - осенью не так жарко, как летом, но все еще довольно тепло для прогулок, походов и изучения природных красот. Кроме того, сейчас можно попробовать большое количество местных фруктов, например гранаты, хурму, яблоки и многое другое.

Многие россияне берут отпуск в сентябре, чтобы отдохнуть без лишней летней суеты, связанной с дефицитом билетов и переполненными отелями. Да и цены уже в сентябре значительно падают. Прогноз погоды в Дагестане благоприятный - в сентябре и октябре ожидается больше 20 градусов тепла. В море, конечно, особо не искупаешься, но для экскурсий время отличное.

Заместитель руководителя турфирмы "Этнотревел" Ибрагим Магомедов считает единственным минусом осенних поездок то, что укорачивается световой день и приходится раньше завершать намеченные экскурсии. Особенно это касается поездок в горы. Но есть и свои плюсы.

- Осенью нет изнуряющей жары. В это время года неповторимая природа, туристы любуются багряными красками гор и делают множество красивых фотографий. В сентябре и октябре меньше отдыхающих, то есть находиться на локациях более комфортно. Немаловажный момент - цена на отели и гостевые дома осенью ниже, чем летом, - рассказывает Магомедов.

Большинство туристов прилетают в Дагестан на самолете. Аэропорт Махачкалы только из Москвы принимает более десятка рейсов в день. Время полета - два с половиной часа, на сентябрь стоимость билетов в зависимости от авиакомпании варьируется от 3500 до 8500 рублей. Рейсы также есть из Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Омска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и других городов. Немало и любителей автотуризма. Добраться в Дагестан на машине можно по трассе через Волгоград и Астрахань или через Ростов-на-Дону. В целом основные автодороги в республике неплохие.

Средняя стоимость номера в гостиницах Махачкалы - от полутора до пяти тысяч рублей. Есть и номера люкс, цена которых доходит до десяти тысяч. В сельской местности можно остановиться в гостевых домах, их стоимость - от одной до трех тысяч рублей в сутки.

Что можно посмотреть в Дагестане в бархатный сезон? Одна из наиболее популярных локаций - самый глубокий в Европе Сулакский каньон. Он расположен возле поселка Дубки, до которого от Махачкалы ехать 80 километров. В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров, основная часть проходит вдоль скалы, а 90 метров проложено над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - зрелище не для слабонервных.

Для любителей экстрима есть еще несколько аттракционов. Прокатиться на зиплайне обойдется в одну тысячу рублей, прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном - в семь тысяч. По реке Сулак или Чиркейскому водохранилищу можно прокатиться на катере. Он вмещает от 10 до 12 человек, стоимость аренды - от шести до 10 тысяч рублей на всех. Рядом располагается комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на глазах гостя форель.

Другая достопримечательность - бархан Сарыкум. Он находится в 20 километрах от Махачкалы в заповедной зоне, вход на территорию платный - 200 рублей. Также в Дагестане около 100 заброшенных сел, которые по разным причинам покинули местные жители. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристическими объектами. Но больше всего манит гостей республики расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль. Его порой сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Почти все приезжающие в Дагестан посещают древний Дербент, где много исторических достопримечательностей. В первую очередь это построенная в VI веке крепость Нарын-Кала. А Джума-мечеть города возведена в 734 году, она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1722 году в Дербент приезжал совершавший Персидский поход император Петр I. На месте стоянки российского государя сейчас расположен музейный комплекс "Домик Петра I".

Несколько советов: большинство точек общепита и небольших магазинов в республике не принимают оплату картой в терминале. Надо рассчитываться наличными или переводом - почти везде висит табличка с номером телефона. Однако в горных районах не всегда ловит сотовая связь.

Путешественник-исследователь и автор тревел-проекта "Направления" Дмитрий Лукьянчук составил для "РГ" свой вариант путешествия по Дагестану.

- Начать можно в Махачкале с посещения Джума-мечети - это главная достопримечательность всей республики, а не только ее столицы. Мечеть украшают 57 куполов, которые просто поражают воображение! - рассказывает Лукьянчук. - Далее стоит запланировать поездку на бархан Сарыкум (в переводе "желтый песок") - это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Здесь есть все шансы почувствовать себя героем фильма "Дюна". Отправляйтесь в Сулакский каньон. Это тоже своего рода рекордсмен - его глубина достигает 1920 метров, вокруг - невероятной красоты горы и локации для неповторимой фотосъемки. Попросите гида отвезти вас к скале "Язык Тролля" - это каменный выступ, расположенный в высокогорном селе Гоор, в котором и правда есть что-то скандинавское. В Дагестане еще много разных природных и культурных достопримечательностей, включая аул Кубачи и местную фабрику, где изготавливают украшения, оружие и посуду из серебра. Ювелирные изделия кубачинских мастеров есть в Лувре, Эрмитаже и музее Метрополитен.

Лукьянчук не оставил без внимания и местную кухню. По его мнению, национальные блюда - это особое удовольствие. Среди них он отметил дагестанский курзе (нечто среднее между классическими пельменями и варениками), хашламу, приготовленную из мяса, овощей и специй, а также чуду из тонкого пресного теста с начинкой из мяса, тыквы, творога или даже конского щавеля и дикого лука, бараньи ребрышки в тандыре и вкуснейший плов с сухофруктами.

- Если Дагестана вам будет мало, можно продолжить путешествие по Северной Осетии, в романтичные горы которой невозможно не влюбиться, - добавил Лукьянчук. - Золотая осень здесь особенно прекрасна. Планируя поездку на несколько дней, советую рассматривать вариант размещения не только и не столько во Владикавказе, сколько в горных селах, которые подойдут вам по маршруту. Здесь можно найти и комфортабельные коттеджи с камином и сауной, и аккуратные домики экономварианта. Поездка в составе группы обойдется в 45-50 тысяч рублей на человека за пятидневный тур без учета авиабилетов. Но можно договориться с местным гидом, который покажет все достопримечательности, поможет забронировать жилье и отвезет на машине с водителем. Это будет дешевле. Если гид проверенный, при планировании маршрута также можно полностью положиться на него.

Комментарии

Алексей Черепахин, генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ:

- СКФО всегда находит своих любителей, несмотря на то что средний прайс осеннего отдыха в округе вырос за год на семь процентов, а средняя стоимость ночи проживания - на 17. Туристы, чтобы сэкономить, уменьшили среднюю продолжительность пребывания в СКФО на восемь процентов.

По данным ТВИЛ, самыми популярными направлениями осенью 2024 года являются курорты Кавминвод - Кисловодск, Пятигорск Ессентуки и Железноводск. Далее в первой двадцатке туристических предпочтений - Махачкала и Дербент. Затем идет "Архыз", где средняя цена проживания в это время самая большая в СКФО - 6509 рублей за ночь. Популярны также Владикавказ, Нальчик, курорты Домбай и "Эльбрус". Завершает топ-20 - Грозный, где средняя стоимость проживания на втором месте по дороговизне - 6156 рублей.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ:

- По оценкам ряда аналитиков, в большинстве республик СКФО рост спроса на организованный осенний отдых составит два-три процента по сравнению с 2023 годом. Наиболее востребованными являются трехдневные туры. В среднем за год цена проживания в регионах СКФО увеличилась на 10-12 процентов. Забронировать трехзвездочный отель при двухместном размещении в Кабардино-Балкарии, в Ставропольском крае и в Дагестане обойдется в три-четыре тысячи рублей, в Чечне - четыре-пять тысяч, в Ингушетии и в Северной Осетии - 2,5-3 тысячи, а в Карачаево-Черкесии - 2,5-3,5 тысячи.

Высокая привлекательность республик СКФО, сокращение ипотечного кредитования, рост цен на коммунальные услуги с первого июля 2024 года существенно увеличили спрос на арендные квартиры со стороны туристов и местного населения, что, как ожидается, приведет к увеличению стоимости их аренды на 15 процентов.

Эксперт: Как минимизировать риск заказного уголовного преследования бизнеса

Мурат Дударев (эксперт комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы РФ)

ВЭФ-2024 показал, что руководство страны всерьез заинтересовано в создании комфортных условий для развития предпринимательства. В условиях экономической войны, развязанной Западом против России, именно предприниматели играют ключевую роль в обеспечении стабильного экономического роста страны. А защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования - одна из главных гарантий того, что тот будет продолжать инвестировать и развиваться.

Не секрет, что давление уголовными делами иногда становится возможным из-за пробелов в законодательстве и недостаточной прозрачности в системе возбуждения таких дел. Это так называемая уголовная дубинка, когда гражданско-правовые споры намеренно переводятся в разряд уголовных преступлений.

Мною разработан ряд поправок, которые способны минимизировать риск необоснованного и заказного уголовного преследования предпринимателей. Решение проблемы может быть довольно изящным: требуется всего несколько поправок в УПК РФ и другие законодательные акты, которые изменят правила возбуждения уголовных дел по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате, причинении имущественного ущерба без признаков хищения и злоупотребления полномочиями.

Законопроект предлагает также внести поправки в Гражданско-процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы России, которые устанавливают процедуру вынесения частного определения суда. Это определение, составленное по ходатайству заинтересованной стороны, будет содержать выводы о наличии или об отсутствии признаков преступления. Если суд установит наличие признаков преступления в действиях одного из предпринимателей, его контрагент, признанный потерпевшим, сможет с этим частным определением обратиться в правоохранительные органы, где по его заявлению будет возбуждено уголовное дело.

Часто возникает ситуация, когда реальные преступники избегают ответственности из-за отказа в возбуждении уголовного дела даже при наличии признаков преступления. С введением процедуры частного определения такие отказы будут исключены, обеспечивая потерпевшим более справедливый доступ к правосудию.

Этот порядок станет действовать исключительно тогда, когда речь идет о правоотношениях, возникших между субъектами предпринимательства в рамках заключенных ими сделок. Это уберет барьеры для привлечения к ответственности настоящих преступников, совершающих хищения на систематической основе, так как предложенные изменения затрагивают лишь те случаи, когда уголовное преследование осуществляется в порядке частно-публичного обвинения, по которому дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.

Кроме того, необходимо ввести требование обязательного согласования возбуждения уголовного дела с прокурором субъекта РФ. Это создаст дополнительный уровень контроля, который исключит возможность необоснованных обвинений и повысит прозрачность всех процедур, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, в том числе исключит возможность злоупотреблений и перегибов на местах.

В первом на Кавказе геномном центре создадут новые технологии в сфере селекции

Ирина Белова (Ставропольский край)

На Ставрополье открылся первый в регионе геномный центр. Он заработал на базе Северо-Кавказского федерального университета. Ученые займутся проектами в сфере генотипирования и генетической паспортизации зерновых и кормовых культур региональной селекции. В банке центра - 350 генотипов растений и животных.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, в современных реалиях развитие сельского хозяйства и медицины невозможно без генетических технологий. В новом центре будут проводить исследования и создавать инновационные технологии в области селекции. Помимо этого, инфраструктуру центра используют в образовательных целях - для подготовки генетиков-селекционеров, лабораторных генетиков, судмедэкспертов и врачей персонализированной медицины.

Центр состоит из 14 учебных и научных лабораторий, в том числе молекулярно-генетической экспертизы, биологической и медицинской информатики (создана совместно с Северо-Кавказским ФНАЦ), геномных технологий, частной и общей микробиологии, физиологии человека и животных, физиологии растений, также в его структуру входит виварий. Они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, полученным благодаря поддержке правительства Ставропольского края и государственной программе "Приоритет-2030".

Инфраструктуру центра используют в образовательных целях - для подготовки генетиков-селекционеров, судмедэкспертов и врачей персонализированной медицины

В лабораториях будут выявлять генетические аномалии сельскохозяйственных животных, определять чистопородность и консолидированность поголовья, проводить генетическую паспортизацию овец российских пород и другие исследования. Сотрудники центра также смогут проводить генетическую экспертизу ДНК человека для судебной медицины.

- Создание на Ставрополье такого фундаментального научного центра - это прорыв в области отечественной селекции и генетики. Мы всегда гордились своими учеными, научными объединениями и учреждениями. Теперь у края есть специализированный центр, который займется решением основных задач в деле развития животноводства и растениеводства, повышения эффективности нашего АПК, - считает председатель думы Ставропольского края Николай Великдань.

Геномный центр - это еще и место для производственных практик, проведения молекулярно-генетических исследований, необходимых партнерам вуза, занятий для студентов медико-биологического факультета СКФУ и Специализированного учебного научного центра, а также площадка для повышения квалификации специалистов разного уровня.

Как рассказал корреспонденту "РГ" профессор базовой кафедры генетики и селекции Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК) Александр Криворучко, на практике геномный центр будет полезен селекционерам, которые занимаются выведением новых сортов растений и пород животных. Также он важен для подготовки специалистов в сельском хозяйстве и медицине.

У СКФУ и ВНИИОК общие цели - проведение научных исследований для поиска новых генов, имеющих отношение к продуктивным качествам, разработка тест-системы, а также выполнение молекулярно-генетической экспертизы в животноводстве (ее уже проводят). Она нужна для подтверждения достоверности происхождения животных, что необходимо для получения государственных субсидий.

Генетика - достаточно сложная наука, и, чтобы ею заниматься, необходима как материально-техническая база, так и соответствующее количество специалистов. По словам эксперта, оснащение в СКФО есть, а вот молодых ученых не хватает.

- Если в XX веке повышение производительности сельского хозяйства обеспечила химия, то в XXI веке эта функция возложена на биологию. Поэтому перед учеными СКФУ стоит одна из первостепенных задач - методами молекулярной биологии ускорить создание новых и улучшение существующих сортов растений и пород животных региональной селекции, чтобы повысить производство и качество сельскохозяйственной продукции, снизив ее себестоимость, - отметил первый проректор СКФУ Андрей Лиховид.

Кстати

Виварий в вузе открыт в рамках национального проекта "Наука и университеты", финансирование велось в том числе за счет программы "Приоритет 2030". Лабораторных животных будут использовать для изучения новых лекарственных средств, материалов, создания генетических конструкций, наблюдения за развитием живых организмов.

Помещения оборудованы для содержания и разведения животных разных видов, в том числе мышей, крыс и кроликов. В виварии одновременно может находиться до 500 особей, сейчас здесь 260 крыс линии Wistar. На его базе может проводиться полный цикл поведенческих тестов, позволяющих оценить функциональное состояние центральной нервной системы грызунов, выработку и воспроизведение условных рефлексов.

- В рамках программы "Приоритет 2030", а также благодаря гранту РНФ на базе вивария СКФУ мы начали исследование новых эффективных ветеринарных биопрепаратов. На крысах в лабораторных условиях будет вестись оценка иммунотропного действия, а также ранозаживляющей, противовоспалительной эффективности комплекса препаратов, созданных на основе пептидно-аминокислотных комплексов, - рассказал ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии СКФУ Игорь Ржепаковский.

Как дагестанским виноделам удалось увеличить выпуск продукции

Тимур Алиев (Дагестан)

В этом году виноградари региона планируют собрать не менее 280 тысяч тонн винограда. Подавляющая часть уйдет на переработку. Отраслевые предприятия республики производят различные виды вин, но основной продукт, который ценят любители дагестанской продукции, несомненно, коньяк.

Основными производителями этого напитка являются кизлярское и дербентское предприятия. Распоряжением правительства Дагестана они были отнесены к категории системообразующих, оказывающих существенное влияние на занятость населения.

На кизлярский завод приходится более десяти процентов российского рынка по итогам шести месяцев 2024 года. За это время на предприятии выпустили 505 тысяч декалитров бутилированной продукции, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дербентский комбинат за семь месяцев изготовил 281 тысячу декалитров продукции, прирост составил 36 процентов.

В условиях бурного роста спроса на виноград заводам необходимо создавать собственную сырьевую базу, которая позволит не зависеть от внешних поставщиков

Недавно в Кизляре побывал статс-секретарь - заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, который осмотрел модернизированные производственные площадки местного коньячного завода. Он отметил, что в условиях бурного роста спроса на виноград заводу необходимо создавать собственную сырьевую базу, которая позволит ему не зависеть от внешних поставщиков, удовлетворит потребности предприятия в качественных виноматериалах и даст выпускаемой продукции конкурентные преимущества на рынке.

Новые возможности для дальнейшего развития завода, по словам Сазанова, появятся благодаря реализации различных инвестиционных проектов. Их цель - формирование полного цикла производства за счет закладки собственных виноградников, дальнейшая модернизация производственных площадок, расширение сбытовой сети, в частности откры- тие фирменных магазинов в Москве.

Собственными виноградниками у завода занято 340 гектаров земли.

- Через пять лет они будут давать четыре тысячи тонн винограда в год. Но это меньше десяти процентов от потребности завода, которая сейчас составляет порядка 50 тысяч тонн в год. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо наращивать площади виноградников как минимум в несколько раз. Это залог долгосрочного процветания предприятия и его устойчивого финансово-экономического положения, - считает Алексей Сазанов.

У дагестанских производителей коньяка есть и другой стимул развивать производство. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Дагестане, поддержал совместное предложение минэкономразвития России и руководства республики о продлении мер поддержки российских виноделов, речь идет о налоговом вычете.

Именно в Дагестане был начат эксперимент по введению повышенного коэффициента при расчете обратного акциза для предприятий, производящих коньяк. Часть возвращаемых средств они могут использовать для инвестирования в расширение и модернизацию собственного производства. Благодаря этому за четыре года эксперимента дагестанские виноделы вложили в отрасль пять миллиардов рублей. В 2024-м принято решение продлить эксперимент еще на три года.

Как рассказали в комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики, в этом году министерство экономического развития РФ заключило инвестиционные соглашения о реинвестировании средств обратного акциза с четырьмя предприятиями - производителями коньяка по технологии полного цикла. Согласно этим соглашениям с 2024 по 2026 год сумма составит 3,2 миллиарда рублей, в частности у кизлярского завода - 1,57 миллиарда, у дербентского комбината - 1,1 миллиарда.

- Реализация подписанного между коньячным заводом и минэкономразвития России инвестиционного соглашения позволит существенно модернизировать и переоснастить материально-техническую базу. Это даст возможность не только увеличить объем переработки российского винограда и усилить позиции государственного предприятия на рынке коньяка и бренди в условиях жесткой конкуренции, но и сохранить высочайший уровень производства отечественного коньяка по традиционным технологиям, применяемым с 1885 года, - рассказал генеральный директор кизлярского завода Евгений Дружинин.

Тем временем

Виноградарством в регионе занимаются более 250 компаний и предпринимателей. На долю республики приходится свыше четверти всех виноградников России, их площадь превышает 27 тысяч гектаров. В 2023 году в Дагестане получили рекордный за последние десять лет урожай винограда - около 283 тысяч тонн. На долю республики приходится 36 процентов собранной в России солнечной ягоды.

В Дагестане ищут средства на реконструкцию Аксайского водохранилища

Тимур Алиев (Дагестан)

Аксайское водохранилище было создано 58 лет назад, и за эти годы оно сильно заилилось, из-за чего возникла угроза затопления близлежащих населенных пунктов.

На днях проблему обсудили на специальном заседании правительства Дагестана. Как отметил вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов, сроки его эксплуатации давно вышли. Из-за отложения наносов из реки Аксай ложе водохранилища теперь находится примерно на десять метров выше уровня прилегающих земель.

- За десятки лет эксплуатации дно заметно поднялось. Многолетние слои ила мешают свободному перемещению воды. Несмотря на большую площадь - более пяти тысяч гектаров - ее скапливается много. И все, что не вместило водохранилище, уходит на территорию ближайших населенных пунктов, - сообщил вице-премьер.

Всего под угрозой затопления находится пять поселков, где проживают около 10 тысяч человек, а также сельскохозяйственные угодья и участок железной дороги Махачкала - Астрахань.

Аксайское водохранилище построили на территории Бабаюртовского района в 1968 году, его главным предназначением в те годы стал срез пиков паводков на реке Аксай. Одновременно создали Аксай-Акташский сбросной тракт протяженностью 43 километра, через который осуществлялся сброс воды из рек Аксай и Акташ через водохранилище в реку Сулак. По тем временам это был крупный гидромелиоративный объект. На его пути оборудовали 20 гидротехнических сооружений, в том числе семь акведуков, три дюкера и семь мостов. Практически все сейчас находятся в аварийном состоянии и оказываются смыты во время паводков. Нормативный срок эксплуатации сбросного тракта истек в 2016 году.

Сейчас водохранилище используется только для транзитного пропуска стока реки Аксай и паводковых вод в Аксай-Акташский сбросной тракт. В 2015 году региональные власти отправили в минсельхоз России предложение вывести из эксплуатации и ликвидировать Аксайское водохранилище. Тогда создали специальную комиссию, которая начала заниматься отводом земли под строительство нового водохранилища. Но эта работа застопорилась, так как стороны не пришли к единому мнению.

Дагестанские власти с тех пор постоянно пытались получить федеральное финансирование на реконструкцию водохранилища. В 2012 году проект включили в Федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", но в 2016-м его оттуда исключили.

После многократных повторных обращений в 2021-м минсельхоз внес его в перечень объектов капстроительства, вошедших в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Но снова не сложилось. Из-за перераспределения финансирования дагестанское сооружение оттуда исключили.

Какова же цена вопроса? По словам заместителя директора Управления "Дагмелиоводхоз" Бигиша Чаниева, на реконструкцию Аксайского водохранилища сейчас нужно более двух миллиардов рублей. В дотационном региональном бюджете их нет.

Нариман Абдулмуталибов поручил направить в федеральный центр обновленную заявку на модернизацию объекта. А пока республиканские власти решили принять превентивные меры. Планируется обустроить берегозащитные сооружения, провести капитальный ремонт водооградительных валов и расчистить от наносов русло реки Аксай у входа в водохранилище.

Бизнес стал чаще искать на виртуальной инвесткарте площадки для дела

Екатерина Ковалевская (Ставропольский край)

На платформе "Инвестиционная карта России" сегодня размещено более 260 северокавказских площадок, которые предприниматели могут приобрести или взять в аренду для своего бизнеса. Конечно, основная часть (175) расположена в Ставропольском крае, а меньше всего таких объектов пока у Ингушетии - три.

Есть среди них и те, где действуют различные преференциальные режимы, в том числе налоговые или арендные льготы. По каждой дана первичная необходимая информация - площадь, возможности техприсоединения (газ, электричество, вода, канализация, отопление) и вывоза ТКО, транспортная доступность, меры господдержки и контакты. Карта разработана министерством экономического развития РФ совместно с правительством Москвы и стала доступна в феврале этого года.

- За прошедшее время количество просмотров достигло уже практически полумиллиона. Активный интерес к новому сервису проявляют предприниматели Северного Кавказа, где этим летом в два раза вырос показатель посещений, а число просмотров увеличилось в семь раз. И в этом нет ничего удивительного - платформа помогает практически в один клик выбирать готовые для бизнеса промышленные площадки, земельные участки под строительство или помещения для малого предпринимательства, - заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Он напомнил, что на Северном Кавказе есть возможность отправить заявку на выбранную площадку через личный кабинет. Благодаря автоматизированному процессу клиентский путь сокращается. Электронный запрос сразу поступает в профильное ведомство. После рассмотрения заявки пользователь также получает ответ в личном кабинете.

С помощью фильтров можно упростить поиск нужного объекта в зависимости от расположения, площади и стоимости. В карточке отражается детальная информация, которая поможет оценить перспективы будущего проекта. На карте также есть возможность посмотреть так называемое деловое окружение: рынки сбыта, месторождения полезных ископаемых и инфраструктуру - от дорожного покрытия до сотовой связи.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Гамиловская, некоторые инвестпроекты могут быть изначально привязаны к определенной территории из-за особенностей производственных и сбытовых цепочек, условий ведения хозяйственной деятельности. В этом случае инвестиционная карта вряд ли поможет. Она пригодится тем предпринимателям, проекты которых не имеют жесткой привязки к конкретной территории. Возможность для быстрого поиска места размещения, в том числе территории с преференциальными режимами и мерами поддержки, может повысить эффективность проекта и его инвестиционную привлекательность. Ведь инвестор способен найти более дешевый участок, да еще и получить налоговые льготы.

- Инвестиционная карта содержит разные предложения как по размеру территорий, так и по их состоянию, поэтому может быть использована как представителями малого и среднего предпринимательства, так и крупными компаниями, в том числе иностранными инвесторами, - считает Гамиловская. - А региональные власти могут донести свои предложения до максимально широкого круга потенциальных инвесторов. Кроме того, такая наглядность предложений поспособствует межрегиональной конкуренции за инвестиционные потоки.

В свою очередь, автор инвестиционной платформы "ВДЕЛО" и резидент инновационного кластера "Сколково" Сергей Федореев считает, что карта в первую очередь будет полезна малому и среднему бизнесу.

- Наличие готовых инвестплощадок сокращает сроки реализации проектов. Карта позволит большему числу предпринимателей своевременно получить информацию об этих площадках и сообщить о своей заинтересованности, - поясняет Федореев. - В то же время отмечу, что большинство представленных на карте инвестплощадок не имеют техприсоединения, а подключение к ресурсам на практике - самый длительный этап при строительстве новых объектов.

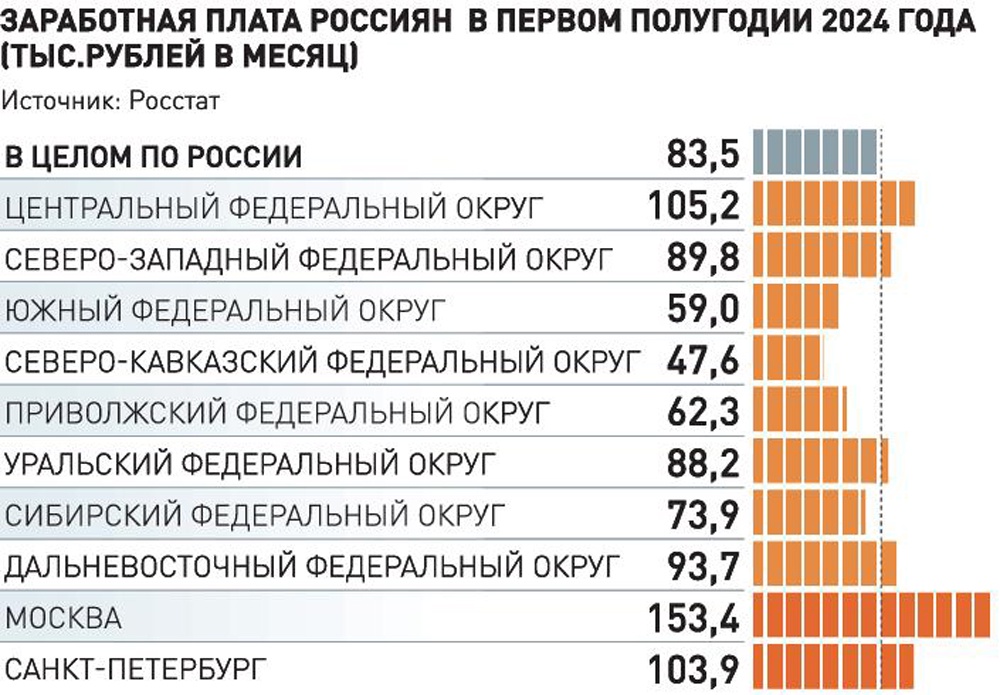

Любопытно, что предприниматели благодаря виртуальной платформе смогут оценить и инвестиционную привлекательность региона, для чего в разделе каждого субъекта представлены его основные макроэкономические показатели, в том числе данные о средней заработной плате, плотности населения и структуре валового регионального продукта.

- Но важно отметить, что при принятии решения, как правило, инициатор смотрит не один источник информации, - говорит генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. - Польза таких инвестиционных карт заключается в том, что это по сути "одно окно". Они содержат информацию о контактном лице, которое может проконсультировать по объекту, есть возможность в один клик подать предварительную заявку, которая будет потом отрабатываться.