Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российский банк откроется в ЗСТ Энзели

Глава Фонда дружбы и сотрудничества Иран-Россия Александр Буртник отметил, что первый российский банк будет открыт в зоне свободной торговли Энзели после получения необходимых разрешений.

Выступая на встрече с управляющим директором зоны свободной Энзели Реза Масруром, Александр Буртник выразил готовность открыть отделение банка в Энзели и предлагать услуги торговцам региона и исопльзовать потенциал российского рынка.

Он добавил, что условия были подготовлены к подписанию меморандум о взаимопонимании с ЗСТ Энзели для создания представительства организации в России, передает Iran.ru.

Буртник называeт эффективной роль ЗСТ Энзели в активизации торгового обмена и экспорта иранской продукции в прикаспийские государства и Россию.

С начала года Северо-Осетинский филиал МРСК Северного Кавказа отремонтировал 282 километров ЛЭП всех классов напряжения. Энергетики заменили 74 км провода различного сечения и установили 250 железобетонных опор.

На воздушных линиях электропередачи напряжением 110-6 кВ заменено 3 117 изоляторов. Расчищено от древесно-кустарниковой растительности около 27,62 га охранных зон.

В ходе проведенных работ отремонтировано 99 трансформаторных подстанций общей мощностью 10 МВА, 80 трансформаторов 6-10 кВ и 175 выключателей. На подстанциях 35-110 кВ выполнен ремонт разъединителей и произведена замена опорно-стержневых изоляторов. Это позволит обеспечить надежной защитой основное электрооборудование от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Стоит отметить, что все ремонтно-эксплуатационные работы филиал энергокомпании выполнил хозяйственным способом, то есть силами собственного персонала, без привлечения подрядных организаций.

Произведен монтаж оборудования связи телемеханики на подстанциях. Это необходимо в первую очередь для мониторинга работы и телеуправления электрооборудования на расстоянии.

Плановые показатели полугодия по ремонтам выполнены на 101%.

В целом на реализацию ремонтной программы в 2016 году Северо-Осетинский филиал МРСК Северного Кавказа направит 155,8 млн рублей. Энергетики выполнят комплекс работ по обеспечению надежности воздушных линий и подстанций, включая устройства защиты, автоматики, средства связи, телемеханики и системы диспетчерского управления.

Выполнение ремпрограммы продолжится до конца текущего года. Своевременно проведенные работы позволяют обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения и предприятий республики независимо от максимальных нагрузок в связи с зимними холодами и резкого изменения погодных условий.

Восстановить продовольственную безопасность России!

Автор: Правда.

Обращение участников Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса

Наши предки всегда были хозяевами на своей земле. Земля-кормилица была для них наивысшей ценностью. Их основным стремлением было сохранить и приумножить её богатства, передать их потомкам.

Советская власть помогла крестьянам продолжить лучшие исконные традиции. Воплощая в жизнь сталинский план преобразования природы, осваивая целинные и залежные земли, развивая науку и промышленность, они добились беспрецедентных успехов. Их трудом была создана прочная основа продовольственной безопасности великой державы.

С уничтожением Советской власти во главу угла были насильственно поставлены частные интересы горстки эксплуататоров. Навязывая хищнические подходы к освоению ресурсов и пренебрегая законами природы, олигархический класс принялся истощать и загрязнять почву, застраивать сельскохозяйственные земли. Человек труда, крестьянин стал заложником чужих алчных интересов. В угоду зарубежным экономикам подорвана продовольственная безопасность России.

Сегодня село деградирует. По основным показателям оно оказалось отброшенным на десятки, а то и на сотни лет назад. Продолжается снижение поголовья крупного рогатого скота. Уменьшается производство мяса и молока. Урожаи овощей и плодово-ягодных культур не удовлетворяют спрос населения.

Несмотря на кризисные явления в агропромышленном секторе, не создаются условия для ускоренного развития сельского хозяйства. Оно не получает доступных кредитов. Энерговооружённость отрасли постоянно снижается. Отсутствует система первичного семеноводства и питомниководства, выращивания племенного молодняка. Наконец, на селе не решаются социальные и кадровые проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе каждый житель страны. Имея огромный потенциал развития сельского хозяйства и богатейшие биоресурсы, Россия завозит половину продуктов питания из-за рубежа. При этом цены на продовольственные товары только за последний год выросли в среднем на 40%, а по таким позициям, как рис, сахар, гречневая крупа и другие, — в разы больше.

Этому пора положить конец! Разрушительная аграрная политика должна быть решительно изменена в соответствии с принципами устойчивого развития. Её необходимо поставить на рельсы рационального, научно обоснованного природопользования. Крестьянин должен вновь стать хозяином на своей земле. Это является нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продовольственной безопасности Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса предлагает программу восстановления АПК. Наша стратегия включает десять шагов, десять приоритетных мер и решений, способных кардинальным образом улучшить ситуацию в сельском хозяйстве России.

1. Обеспечить агропромышленному комплексу достаточное государственное финансирование, налоговые преференции и льготы.

2. Укрепить материально-техническую базу АПК.

3. Решить проблему кадрового обеспечения отрасли.

4. Восстановить и в дальнейшем сохранять плодородие почв.

5. Обеспечить население качественным отечественным продовольствием.

6. Сделать продовольственный рынок страны доступным для крестьян, искоренив паучью сеть перекупщиков.

7. Возродить аграрную науку.

8. Воплотить в жизнь программу социального развития села.

9. Вернуться к рациональной лесной политике.

10. Создать законодательную базу для успешной реализации программы возрождения АПК.

Эффективность предлагаемой модели подтверждает деятельность таких предприятий, как агрохолдинг «Звениговский» в Марий Эл, ЗАО «Совхоз имени Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО «Дашковка», ФГУП «Пойма» в Подмосковье, СПК «Усольский свинокомплекс» в Иркутской области, колхоз «Терновский» на Ставрополье, и ряда других. Такие предприятия заслужили полное право называться «островками социализма». Из года в год они демонстрируют высокие результаты и продолжают развиваться даже в условиях экономического кризиса.

Программа КПРФ по подъёму российского села гарантирует быстрое и эффективное решение самых сложных вопросов развития российского агропромышленного комплекса. Она способна вывести отечественную продукцию на самый высокий конкурентный уровень и восстановить продовольственную безопасность страны.

Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса обращается ко всем труженикам села, ко всем гражданам нашей страны с призывом поддержать программу КПРФ. Её реализация — единственный путь спасения отечественного сельского хозяйства. Только на основе наших программных положений российское село сможет быстро возродиться и стать гордостью нашей Отчизны!

Социально-экономическое развитие села — залог продовольственной безопасности и независимости России!

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2016 года увеличилось на 1,5 % по сравнению с июлем 2015 года.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2016 года составило 75,7 млрд кВт·ч, что на 1,5 % больше объема потребления за июль 2015 года. Потребление электроэнергии в июле 2016 года в целом по России составило 77,5 млрд кВт·ч, что на 1,3 % больше, чем в июле 2015 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России и технологически изолированных энергосистемах. Фактические показатели работы технологически изолированных энергосистем представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления таких энергосистем.

В июле 2016 года электростанции ЕЭС России выработали 77,6 млрд кВт·ч, что на 2,3 % больше чем в июле 2015 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2016 года составила 79,0 млрд кВт·ч, что на 2,1 % больше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2016 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,7 млрд кВт·ч, что на 3,9 % больше, чем в июле 2015 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 16,8 млрд кВт·ч (на 9,5 % больше уровня 2015 года), выработка АЭС – 13,9 млрд кВт·ч (на 8,9 % меньше уровня 2015 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,2 млрд кВт·ч (на 0,5 % больше уровня 2015 года).

Максимум потребления мощности в ЕЭС России в июле 2016 года составил 115 002 МВт, что на 4 257 МВт (+3,8%) выше максимума потребления мощности в июле прошлого года.

Третий год подряд потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигает нового значения исторического максимума в летний период. 18 июля при среднесуточной температуре воздуха +29,7 ºС потребление мощности в Кубанской энергосистеме достигло 4599 МВт, что на 161 МВт выше величины предыдущего исторического максимума, зафиксированного 4 января 2016 года при температуре воздуха -10,9 ºС.

В прошедшем месяце новые значения летних исторических максимумов потребления мощности достигнуты в ОЭС Юга и двенадцати региональных энергосистемах: Белгородской, Воронежской, Курской, Саратовской, Новгородской, Астраханской, Ростовской, Республики Ингушетия, Краснодарской, Республики Кабардино-Балкария, Чеченской Республики и Республики Дагестан

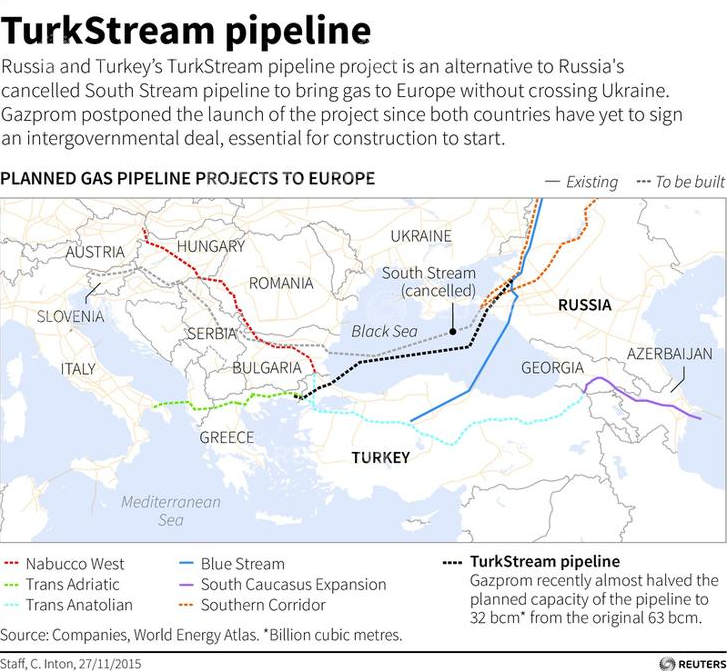

В Евросоюзе опасаются, что строительство газопровода из России в Турцию укрепит позиции Москвы

Россия и Турция обсуждают строительство двух ниток «Турецкого потока». Как заявил министр энергетики России Александр Новак, «Турция заинтересована в том, чтобы газ поступал напрямую, минуя другие транзитные страны, и в рамках этого в «Турецком потоке» предусмотрена одна нитка, как минимум для потребителей турецких – 15,75 миллиарда кубометров газа. Вторая нитка — для юго-западных потребителей европейских стран». Возобновление проекта обсуждалось в ходе визита в Москву турецкой правительственной делегации в начале недели. Заявления России и Турции о планах по возобновлению строительства газопровода «Турецкий поток» обеспокоили европейских дипломатов, которые видят в этом признаки укрепления Москвы. «Вестник Кавказа» предлагает читателям ознакомиться с материалом Business Insider, разъясняющим, на чем строятся такого рода опасения.

Представители ЕС опасаются, что «Турецкий поток» пойдет в обход территории Украины и будет использоваться в качестве транзитного маршрута для поставок в Европу, увеличивая зависимость от российской экспортной газовой монополии «Газпром», а альтернативные поставки из Каспийского региона будут прекращены. «Новый этап дружбы между Турцией и Россией может стать проблемой, если Россия попытается заменить Украину Турцией, - сказал высокопоставленный чиновник из ЕС. - В данном случае это целесообразно для Турции, так как она получит дешевый газ из России, но это чревато определенными последствиями для Европы».

Спустя почти год после того, как был сбит российский военный самолет, соглашение между Турцией и Россией остается уязвимым, особенно на фоне потрясений, вызванных неудавшимся переворотом в Турции. «Во времена нестабильности никто, будучи в здравом уме, не начинает больших инфраструктурных проектов,- сказал Симон Тальяпьетра, специалист по вопросам энергетики брюссельской исследовательской организации «Брейгель». - Москва и Анкара более склонны делать политические сообщения, чем на самом деле реализовывать проекты».

Стремление России перенаправить газ в Европу, минуя Украину (в том числе за счет расширения трубопровода «Северный поток» в Германию) столкнулось с противостоянием Брюсселя, когда Москва присоединила Крым в марте 2014 года, что повлекло за собой санкции ЕС. Роль Турции в качестве энергетического коридора для России вызвала в ЕС критику президента Раджепа Тайипа Эрдогана.

Представители ЕС будут настороженно наблюдать за тем, как Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин будут обсуждать проект «Турецкий поток» на своей первой встрече после того, как Россия ввела санкции из-за сбитого Турцией российского самолета вблизи сирийской границы в ноябре прошлого года.

На данный момент Россия планирует строительство двух из первоначально запланированных четырех трубопроводов. Мощность одной линии составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Это означает сохранение газовых потоков через Украину (хотя их уровень и снизится) даже после того истечения газового контракта с Киевом на транзит газа в 2019 году. Украина планирует поставлять около 72 млрд кубометров российского газа в 2016 году - более 40% поставок российского газа в Европу.

Часть линии пройдет по маршруту газопровода «Южный поток», который был заблокирован ЕС по соображениям конкуренции в конце 2014 года.

«Турецкий поток» будет построен по другому принципу: газ будет поставляться только до границы ЕС, чтобы избежать нарушения европейских правил.

Не более одной линии

Министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу, что Турция будет «играть большую роль в качестве транзитной страны» для поставок газа в Европу. Такая перспектива сама по себе уже беспокоит ЕС. Брюссель поддерживает строительство сети трубопроводов, известных как «Южный газовый коридор» для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане на европейские рынок к 2020 году. «Мы внимательно следим за развитием событий в Турции,- сказал вице-президент Европейской комиссии Марос Шефкович Reuters. - Турция в полной мере осознает свою ответственность, выступая в качестве ключевой страны для реализации проекта «Южный газовый коридор»».

Шаткие российско-турецкие отношения стали одной из причин, по которой аналитики скептически относятся к тому, что «Турецкий поток» будет построен и станет использоваться на полную мощность в 63 млрд кубометров газа. «Я не верю, что Россия хочет заменить проблемные в Украиной на проблемные отношения с Турцией», - сказала Катя Яфимава из Оксфордского института энергетических исследований.

Турция, будучи вторым по величине покупателем российского газа после Германии, сама беспокоится о том, чтобы не слишком сильно зависеть от российского газа. «Турецкий поток» конкурирует с собственными планами России удвоить пропускную способность по трубопроводу «Северный поток» в Германию. В свою очередь, европейский спрос будет недостаточным для того, чтобы оправдать функционирование обоих проектов, считают эксперты. «Маловероятно, что «Турецкий поток» будет расширен до границ Юго-Восточной Европы», - считает аналитик Гаагского центра стратегических исследований Слибрен де Йонг.

Business Insider

ЕС восстал против «Турецкого потока»

Если верить информации Reuters, Брюссель не желает укрепления позиций Москвы и увеличения зависимости от «Газпрома»

Евросоюз обеспокоен возможным возобновлением проекта «Турецкий поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. В Брюсселе полагают, что новый газопровод укрепит позиции Москвы. После запуска «Турецкого потока» Украина лишится статуса транзитера, зависимость ЕС от «Газпрома» увеличится, при этом альтернативные поставки газа из Каспийского региона будут перекрыты, отмечает агентство. «Это имеет смысл для Турции, чтобы получить дешевый газ из России, но, вероятно, это будет проблемой для нас», — такие слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника приводит Reuters.

Будет ли Евросоюз пытаться блокировать «Турецкий поток»? Говорит независимый аналитик Дмитрий Степанов:

«Конечно, ЕС будет пытаться блокировать. Способ блокировки довольно известный. Это непринятие страны в ЕС. Это основной рычаг, потому что, в общем-то, все остальные весьма условные. Я не думаю, что Турцию будут исключать из НАТО или какие-то радикальные шаги предприниматься. С моей точки зрения, давление на Турцию не очень много, Турция стратегически важный партнер для НАТО и для ЕС возле Босфорского пролива. Но, на мой взгляд, вряд ли на Турцию удастся нажать достаточно сильно, чтобы она изменила какие-то свои планы. Смогут ли Москва и Турция все-таки договориться по «Турецкому потоку» — с моей точки зрения, сейчас происходит сближение двух стран и встречи президентов, они об этом наглядно свидетельствуют. Но «поток» довольно дорогой, и в условиях того, что речь идет не только о том, чтобы этот «поток» построить, но и дальше продолжить, он в Турции не должен заканчиваться. Конечно, к обсуждению будут привлекать и другие страны, у которых тоже есть свой финансовый интерес. Мне кажется, весь этот год может уйти на обсуждение, это процесс небыстрый, строительство недешевое, технологически сложное, поэтому я думаю, что Турция и Россия заинтересованы в строительстве, но каких-то очень быстрых действий мы не увидим».

По данным Reuters, европейские аналитики отмечают хрупкость союза двух стран, созданного спустя год после сбитого Турцией российского самолета Су-24. По их мнению, Москва и Анкара в настоящее время настроены на «обмен политическими заявлениями», а не на реальную реализацию проектов.

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы с Грецией. Межправительственное соглашение по газопроводу подписано не было, проект приостановили после того, как Турция сбила российский военный самолет. После извинений со стороны Анкары Россия и Турция начали обсуждать возобновление строительства.

Прекратился экспорт туркменской нефти через Махачкалу.

В махачкалинском порту в июле полностью прекратилась перевалка нефти, добываемой в Туркмении, сообщает источник в столице Дагестана.

Dragon Oil из ОАЭ и австрийская Mitro International последовали примеру российского ЛУКОЙЛа и перенаправили свои экспортные потоки по другим маршрутам. ЛУКОЙЛ и иностранные компании, имеющие добывающие активы на восточном побережье Каспия, использовали махачкалинский терминал "Дагнефтепродукта" в течение нескольких лет для поставок нефти на международный рынок. С шельфа или побережья Восточного Каспия сырье сначала поступало в Махачкалу, затем по трубопроводу "Транснефти" перекачивалось в Новороссийск, где отгружалось потребителям за рубежом.

Однако, в последние годы от грузоотправителей поступали многочисленные жалобы на растущие потери во время перевалки нефти из танкеров в хранилища "Дагнефтепродукта". Кроме того, "Транснефть" неоднократно сообщала об ухудшении качества сырья, поступающего в трубопроводную систему после перевалки в махачкалинском порту. Эти обстоятельства вынудили ряд компаний отказаться от услуг "Дагнефтепродукта". Через Махачкалу продолжают экспортировать нефть компании, работающие в Казахстане.

Махачкалинский порт может обеспечить перевалку до 10,7 млн/г наливных и сыпучих грузов, включая 7 млн т/г нефти и нефтепродуктов. По данным Ассоциации морских и торговых портов, в первом полугодии 2016 г. объем перевалки в порту сократился на 24% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В Евросоюзе обеспокоились возобновлением переговоров по "Турецкому потоку".

Заявления Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта "Турецкий поток" с беспокойством встретили в ЕС, поскольку его реализация увеличит зависимость Европы от российского газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из них, после запуска "Турецкого потока" у России отпадет необходимость в использовании Украины для транзита газа в Европу, а иные варианты поставок газа из Каспийского региона будут перекрыты.

"Возобновленная дружба Турции и России может оказаться проблемой, если РФ намерена заменить Турцией Украину", - отметил один из европейских чиновников. Он также добавил, что Анкара заинтересована в поставках дешевого газа из России, а вот для Европы она будет выдвигать множество неудобных требований.

На минувшей неделе Турция подтвердила интерес к реализации "Турецкого потока". Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что политические решения по совместным российско-турецким проектам - АЭС "Аккую" и газопроводу "Турецкий поток" - уже имеются, а конечный импульс по "Турецкому потоку" будет дан на встрече глав государств РФ и Турции, намеченной на 9 августа в Санкт-Петербурге.

"С точки зрения потребности Турции в природном газе мы открыты к строительству первой ветки "Турецкого потока", - подчеркнул турецкий министр.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев также отметил, что все сроки по межправсоглашению о "Турецком потоке" будут определены после встречи 9 августа.

"Газпрому" новый газопровод по дну Черного моря потребовался в качестве альтернативы "Южному потоку", задуманному для отказа от транзита газа через Украину. Проект "Турецкий поток" был подготовлен российской стороной: в РФ полностью готова инфраструктура для поставок газа в черноморскую магистраль, закуплены трубы для морской части, заключены контракты на строительство морской магистрали.

Однако строительство газопровода неоднократно сталкивалось со сложностями. Ясного понимания относительно объемов выполненных работ нет до сих пор, однако в Sberbank CIB в конце прошлого года подсчитали, что уже тогда "Газпром" потратил на "Турецкий поток" от 12 до 14 миллиардов долларов.

Переговоры о "Турецком потоке" усиливают позиции РФ в диалоге с Европой по газу - эксперты.

Возобновление российско- турецких контактов по строительству "Турецкого потока" усиливает позиции Москвы на переговорах со странами ЕС, в том числе по "Северному потоку - 2", хотя сам проект трансчерноморского трубопровода чреват и политическими, и экономическими рисками, считают эксперты.

ЕС беспокоится

Заявления Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта "Турецкий поток" встретили в ЕС с беспокойством, поскольку его реализация увеличит зависимость Европы от российского газа, сообщило накануне агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. По словам одного из них, после запуска этого газопровода у России отпадет необходимость в использовании Украины для транзита газа в Европу, а иные варианты поставок газа из Каспийского региона будут перекрыты.

Россия и Турция спустя почти год после последних официальных переговоров о судьбе проекта "Турецкий поток" вернулись на прошлой неделе к обсуждению проекта газопровода. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявил, что политические решения по газопроводу "Турецкий поток" уже имеются, а конечный импульс этому проекту будет дан на встрече глав РФ и Турции, которая пройдет 9 августа в Санкт- Петербурге. "С точки зрения потребности Турции в природном газе мы открыты к строительству первой ветки "Турецкого потока", - подчеркнул турецкий министр.

Таким образом, позиция турецкой стороны не изменилась по сравнению с 2015 годом, когда Анкара была готова подписать соглашение только по одной нитке газопровода. "Газпром" настаивал на двух нитках, а до подписания соглашения отказывался предоставлять турецкой госкомпании Botas обещанную скидку на газ. "Газпрому" новый газопровод по дну Черного моря потребовался в качестве альтернативы отмененному из-за разногласий с властями ЕС "Южному потоку", задуманному для отказа от транзита газа через Украину. Проект "Турецкий поток" был подготовлен российской стороной: в РФ полностью готова инфраструктура для поставок газа в черноморскую магистраль, закуплены трубы для морской части, заключены контракты на строительство морской магистрали.

Маршрут второй нитки газопровода

Возобновление переговоров по "Турецкому потоку" дает России лишь плюсы, считает руководитель аналитического управление Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. "Причем не так уж важно, по какому количеству ниток сейчас договорятся: одна нитка закрывает Турцию, ее потребности; если будет другая, Турция уже становится транзитером. Но мы желали бы подстраховаться и, возможно, обеспечить разделение трансчерноморского проекта, который сейчас называют "Турецкий поток", а прежде называли "Южный поток"".

Тогда, напоминает эксперт, речь шла о 64 млрд кубометров в год, сейчас - о 32 млрд кубометров. Мощность доставки газа по дну Черного моря - в Европу ли, в Турцию ли - пока ориентировочно 32 млрд кубометров. Это две линии по 16 млрд кубометров, одна из которых пойдет для нужд Турции, а со второй возможны варианты, не исключено, что она пройдет через Турцию. "А может быть, если Россия поменяет свою позицию, на морской границе Турции и Болгарии будет разделение трубы, то есть в какой-то степени будет реанимирован "Южный поток", и эти 16 млрд кубометров пойдут в Европу через Болгарию", - предположил эксперт.

"Вполне возможно, что будут предприняты попытки реанимировать маршрут через Болгарию, - говорит замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Если вторая нитка пройдет через Турцию, то эта страна автоматически станет транзитером, а с политической точки зрения Европа этого не хочет, потому что это усилит позиции Анкары. Но чтобы получить газ через Болгарию, нужно преодолеть внутреннюю зашоренность, потому что есть определенный круг людей, которые играют против российского газа в Европе". В случае прокладки второй нитки через Турцию проигрывают три европейские страны - Болгария, Румыния и Украина, напомнил эксперт.

Не надо забывать, что у европейцев во главу угла поставлена задача снижения зависимости от российского газа, подчеркивает научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Светлана Мельникова.

"Поэтому любой новый проект из России ими воспринимается не как диверсификация маршрутов, а как рост зависимости все от одного и того же источника. К тому же сейчас потребление газа в Европе падает, рынок перенасыщен газом вообще, а особенно СПГ, которого в ближайшие годы будет хоть залейся. Демпинг при поставках СПГ неизбежен, как и резкое возрастание конкуренции на европейском рынке газа. Это серьезный вызов, который нужно очень трезво оценивать", - отметила она.

Эксперт считает, что риски, связанные со строительством "Турецкого потока", высоки и имеют прежде всего политический характер, что неизбежно скажется на экономике проекта. "Если будет одна нитка, это нам экономически невыгодно. Если две нитки, то мы прежде всего должны быть уверены в транзитной безупречности Турции на долгосрочную перспективу, за что поручиться трудно", - сказала Мельникова.

С "Северным потоком - 2" будет легче

В одном мнения экспертов сходятся: реализации "Северного потока - 2", которому в Брюсселе ставят палки в колеса, возобновление переговоров по "Турецкому потоку" поможет.

Светлана Мельникова согласна, что возобновление переговоров по "Турецкому потоку" усиливает переговорные позиции России по "Северному потоку - 2". ""Северный поток - 2" - это самый рабочий вариант из всех возможных. И, надеюсь, европейцы согласятся на этот проект, у которого существенно меньшие риски, разумная экономика и выход на крупные рынки".

"У нас расширяется поле для маневра по "Северному потоку - 2", - добавляет Пасечник. - Теперь европейцы подумают еще, как себя вести. Где нам будет оказано меньше сопротивления, там мы и пойдем".

"Расширение мощностей "Северного потока" может и не потребоваться. Они могут обратно вернуться в трансчерноморскую магистраль. Предмет торга возможен, но мы все-таки рассчитываем на прагматизм Брюсселя. Канцлер Германии, хоть и с оговорками, поддерживает "Северный поток - 2", поддерживает и немецкий бизнес", - сказал он.

"Нельзя исключать, что позиции России на переговорах по "Северному потоку - 2" усилятся, - считает Гривач. - Этот проект стал активно развиваться после того, как в 2014 году проявилась идея "Турецкого потока". Европейцы оказались не очень рады получать через Турцию российский газ в очень больших объемах. И после этого европейские партнеры "Газпрома" очень серьезно активизировали переговоры по второму "Северному потоку"".

Проблемы с транзитом через Украину будут решаться проще

"Безусловно, мы решим и вопрос с самым проблемным нашим транзитером - Украиной, - уверен Пасечник. - Если мы реализуем проект южного обхода Украины параллельно с расширением "Северного потока", будет минимизирован риск украинских транзитных сбоев. То есть мы сможем при демаршах Украины пускать газ в обход. Понятно, европейцы не очень желают, чтобы мы обделили Украину этим статусом, потому что тогда им придется больше кредитовать страну".

"Но мы можем обойтись без Украины, если построим "Северный поток - 2" и две нитки "Турецкого потока", - считает эксперт. - И это будет резервный сценарий".

"Мы не ставим задачу в миг отказаться от украинского транзита. Если Украина будет предоставлять гарантии прокачки, то почему нет? Сейчас мы не приостановили в низкий сезон прокачку по украинской системе, хотя могли бы задействовать в большей степени мощности "Северного потока". Мы транзит по украинской газовой системе в 2016 году даже подняли, непонятно, почему они паникуют", - отметил он.

В рамках операции «Мак» сотрудники транспортной полиции Дагестана выявили подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Мак» в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Москва-Махачкала сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Кизляр по подозрению в незаконном хранении наркотических средств выявили 45-летнего жителя города Дербент.

У гражданина полицейские обнаружили и изъяли вещество, которое согласно физико-химическому исследованию является синтетическим наркотическим средством, общей массой около 1 грамма (крупный размер).

В Махачкале в ходе реализации оперативной информации по подозрению в совершении аналогичного преступления сотрудники уголовного розыска Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте выявили 38-летнего жителя города Каспийск, у которого обнаружили и изъяли 0,3 грамма дезоморфина, что также является крупным размером.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Директор одного из предприятий Республики РСО-Алания подозревается в причинении особо крупного ущерба.

Полицейские выявили нарушения в деятельности одного из унитарных предприятий Республики Северная Осетия – Алания, причинившие ущерб в особо крупном размере. В целях установления всех обстоятельств по делу и лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов спецназа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ были проведены обысковые мероприятия в помещении предприятия и по месту жительства фигурантов дела.

Выяснилось, что директор предприятия в 2012 году с нарушением заключил договор с одной из коммерческих фирм на создание, обслуживание и последующую передачу в собственность РСО-Алания автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (АСПДД) на сумму свыше 575 миллионов рублей. Всего за период с 2012 года по 2015 год в адрес поставщика оборудования было перечислено более 200 миллионов рублей, однако, по настоящее время АСПДД в собственность республики не передана.

По результатам рассмотрения материалов проверок 22 июля этого года Следственным Управлением МВД по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении директора ГУП по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК России «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время подозреваемый задержан и содержится в изоляторе временного содержания.

Транспортные полицейские УТ МВД России по СКФО задержали подозреваемого в убийстве.

Сотрудники уголовного розыска Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области в ходе реализации оперативной информации в районе поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области по ориентировке задержали ранее судимого гражданина 1983 года рождения, находящегося в Федеральном розыске.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК Российской Федерации «Убийство». В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.

32 тысячи пассажиров перевезено по программе субсидирования авиаперевозок в Симферополь.

Воздушные перевозки по специальному тарифу выполняют 11 авиакомпаний: «Аэрофлот – российские авиалинии»; «Алроса»; «Сибирь»; «Саратовские авиалинии»; «Уральские авиалинии»; «ИКАР»; «Ред Вингс»; «Ижавиа»; ««Пионер-региональные авиалинии»; «Ямал» и «Грозный авиа».

Программа субсидирования авиаперевозок осуществляется с 1 июня по 30 ноября 2016 года. На ее реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 611,820 миллионов рублей.

С начала июня авиакомпании перевезли по специальному тарифу более 32 тысяч пассажиров и реализовали 85,5 тысяч билетов. Всего до конца действия программы авиаперевозчики смогут продать до 187 тысяч билетов.

Наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях Новосибирск-Симферополь (и в обратном направлении) - более 5 тысяч пассажиров; Екатеринбург-Симферополь - более 4,5 тысяч пассажиров; Тюмень- Симферополь - 3,3 тысячи пассажиров и Казань-Симферополь - более 2,8 тысяч пассажиров.

Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» перевезла по специальному тарифу 11,6 тысяч пассажиров; «Сибирь» - 4,1 тысячи пассажиров; «Уральские авиалинии», «ИКАР» и «Ямал» - по 3,6 тысяч пассажиров каждая и «Ред Вингс» - 2,8 тысячи пассажиров.

В 2016 году правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации:

- в возрасте до 23 лет;

- женщины в возрасте свыше 55 лет;

- мужчины в возрасте свыше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста с одним сопровождающим лицом, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы.

Свыше 170 тысяч тонн урожая озимых культур собрали аграрии Дагестана.

Сельхозработы по уборке озимых зерновых культур проходят в Дагестане, сообщили РИА «Дагестан» в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД. На сегодняшний день при урожайности более 25 центнеров с гектара валовой сбор составил более 173 тысяч тонн.

По последним данным Управления растениеводства и земельных отношений, уборка урожая активными темпами проходит повсеместно во всех районах. Всего на сегодня уже убран урожай с площади свыше 68 тыс. гектаров.

В аграрном ведомстве отмечают, что лидерами по количеству собранного урожая являются хозяйства Хасавюртовского (более 34 тыс. тонн), Карабудахкентского (свыше 21 тыс. тонн), Кизлярского (свыше 16 тыс. тонн) и Ногайского (более 10 тыс. тонн) районов.

Стоит отметить, что эти данные значительно превышают показатели минувшего года. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года аграриями республики было собрано чуть более 145 тыс. тонн урожая озимых, что меньше более чем на 28 тыс. тонн. В то же время урожай был собран с площади свыше 62 тыс. гектаров. При этом урожайность составляла чуть более 23 центнеров с гектара.

Напомним, что всего яровой сев в этом году был проведен на общей площади 205 тыс. 200 гектаров. В соответствии с планом в текущем году посеяли пшеницу на площади 2 тыс. га, ячмень – 15 тыс. га, овес – 3 тыс. га, кукурузу – 23 тыс. га, рис – 16 тыс. га, зернобобовые – 1 тыс. га, подсолнечник – 9 тыс. 400 га, овощи – 42 тыс. 700 га, картофель – 21 тыс. 500 га, многолетние травы – 27 тыс. 900 га, однолетние травы – 33 тыс. 900 га, бахчу – 8 тыс. га, прочие культуры – 1 тыс. 800 га.

«Агрокомплекс им. Ткачева» купил по 75% в двух элеваторах на Кубани.

Агрохолдинг, связанный с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева, продолжает приобретение активов на Юге России.

АО «Фирма «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева» приобрело долю в 75,64% в ОАО «Крыловский элеватор» (Крыловский район Краснодарского края) и 75,75% в ОАО «Малороссийский элеватор» (Тихорецкий район), сообщается в материалах компании.

Стоимость покупки не указывается. По данным СПАРК, ранее указанными долями владело АО «Россельхозбанк».

Как сообщал «КоммерсантЪ» в феврале 2015г., Россельхозбанк выставил на продажу десять элеваторов в Краснодарском крае, которые получил в 2010г. от своего заемщика — группы «Настюша». Участники рынка оценивали среднюю стоимость каждого элеватора примерно в 150 млн рублей.

Тогда же генеральный директор Агрокомплекса им.Ткачева» Евгений Хворостина рассказывал изданию, что рассматривает возможность приобретения у Россельхозбанка Крыловского и Малороссийского элеваторов, расположенных вблизи других предприятий агрохолдинга.

По данным Forbes, компания «Настюша» со штаб квартирой в Москве была создана супругами Игорем и Людмилой Пинкевич в 1992г. Российско-казахский холдинг занимался продовольственным бизнесом, включавшим сельхозугодья, элеваторы и хлебокомбинаты. На Юге России «Настюша» владела элеваторами в Краснодарском крае и Ростовской области, а также до 2013г. занималась животноводством и растениеводством в Ростовской области.

После кризиса 2008г. ООО «Зерновая компания „Настюша“» оказалось на грани банкротства из-за просроченных задолженностей. Реализовать полученные от заемщика 10 элеваторов Краснодарском крае Россельхозбанк пытался с 2010г., однако игроки рынка не были заинтересованы в приобретении активов без дисконта.

«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева», связанный с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в 2014-2016гг. активно расширял свой бизнес. В частности, были приобретены земельные активы участников кущевской банды «цапков», компании «Вимм-билль-данн» и агрохолдинга Valinor. В результате «Агрокомплекс» поднялся с 16 на 6 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России, который ежегодно составляет аналитическая компания BEFL.

Также «Агрокомплекс» купил обанкротившееся ООО «Краснодарская птицефабрика», ОАО «Павловский сахарный завод» и ОАО «Племзавод им. Чапаева». В Ростовской области холдинг намерен построить молочную ферму на 2,8 тысячи голов дойного стада. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей.

Кроме того, компания владеет Ангелинским, Бурсаковским, Выселковским и Староминским элеваторами в Краснодарском крае.

По итогам 2015г. «Агрокомплекс» занял первое место в составленном РБК Юг рейтинге предприятий АПК Краснодарского края. Из общего объема выручки 10 крупнейших агрокомпаний (56,8 млрд руб.) на выселковский агрохолдинг пришлось 38,68 млрд руб. (68%).

По данным СПАРК, выручка АО «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» в 2015г. увеличилась на 46% по сравнению с 2014 г., а чистая прибыль выросла на 60%, достигнув 6,6 млрд рублей.

Агрохолдинг, основанный в 1993г. отцом нынешнего министра сельского хозяйства Николаем Ткачевым, в настоящее время объединяет более 60 компаний, где работает свыше 24 тыс. человек. Компании занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой, хранением и логистикой.

«Агрокомплекс» располагает сетью в 600 магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Кроме того, компания планирует открыть еще 50-60 магазинов в Крыму. Общая площадь складов «Агрокомплекса» достигает 172,8 тыс. кв. м.

Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях под руководством главы чрезвычайного ведомства Владимира Пучкова состоялось тематическое селекторное совещание, посвященное подготовке образовательных организаций к началу нового учебного года. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил обеспечить готовность образовательных заведений к новому учебному году и провести месячник безопасности для детей.

«Первого сентября родители отправят своих детей в наши школы и институты, поведут первоклассников на первый урок. Поэтому вся учебная база должна быть подготовлена к этому числу, все профилактические мероприятия должны быть выполнены, все системы безопасности должны быть исправны и проверены. Необходимо провести занятия с директорами учебных заведений, педагогическими коллективами и всеми, кто отвечает за безопасность», - сказал Владимир Пучков.

Глава ведомства также подчеркнул, что 1 сентября в учебных заведениях необходимо провести урок безопасности с практическими тренировками, в том числе проведением эвакуации школьников и напоминанием о правилах поведения в городах и населенных пунктах. Министр отметил, что с середины августа до середины сентября с детьми необходимо провести месячник безопасности, для того, чтобы дети и их родители адаптировались к городским условиям после каникул.

По словам директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергея Кададова за последние пять лет динамика снижения количества пожаров на объектах образовательных организаций сохраняется, их количество снизилось на 16 %, детской гибели на них не допущено.

Скоординированная работа, проводимая надзорными органами с Минобрнауки России и органами управления образованием в регионах на протяжении последних лет, позволяет сохранять положительную динамику обстановки с пожарами на данной категории объектов.

В первом полугодии текущего года в образовательных организациях зарегистрировано 106 пожаров, что на 29% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (1 полугодие 2015 – 150, 1 полугодие 2016 – 106).

Сергей Кададов подчеркнул, что наибольшее количество пожаров на объектах образования традиционно происходит по причине нарушение правил эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов (49,7% от общего количества), а также неосторожного обращения с огнем (17,4%) и поджогов (14,2%).

В свою очередь директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Кададов отметил, что надзорные органы МЧС России в текущем году выявили свыше 69 тыс. нарушений в образовательных организациях.

«За неисполнение в срок законных предписаний более 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях передано в суды. По решению судов приостанавливалась эксплуатация 140 объектов и отдельных помещений, находящихся в пожароопасном состоянии. Наибольшее количество таких учреждений отмечено в республиках Северная Осетия – Алания и Дагестан. По ним разработаны соответствующие планы устранения недостатков и установлен контроль за их реализацией», - сказал Сергей Кададов.

По словам директора Департамента надзорной деятельности, характерными остаются нарушения противопожарных требований, связанных с отсутствием или неисправностью автоматической сигнализации, с неисправностью электросетей, с отсутствием или неисправностью системам оповещения и управления эвакуацией людей, с обеспечением первичными средствами пожаротушения и спасения, с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации. При этом значительное количество образовательных организаций с такими нарушениями отмечено в республиках Карелия, Коми, Северная Осетия-Алания Удмуртской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкеской республиках, Приморском и Краснодарском, Алтайском краях, Ростовской и Псковской областях, а также Ненецком автономном округе.

Видео

МЧС России проведет месячник безопасности для подготовки школ к новому учебному году

Темпы реализации ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма возросли

В городе Светлогорске Калининградской области прошло совещание уполномоченных представителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма.

В целом по итогам первого полугодия 2016 года отмечается ярко выраженная позитивная динамика исполнения федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» по сравнению с прошлыми годами. В частности, по направлению «Капитальные вложения» освоено почти 2 млрд рублей, что соответствует 55,2% от общего годового объема.

Такие высокие темпы освоения были достигнуты впервые: например, в прошлом году этот показатель составлял по итогам первого полугодия более 10%.

В 2016 году ситуация изменилась благодаря своевременному уточнению Ростуризмом графика поэтапного финансирования мероприятий ФЦП в регионах, а также благодаря распределению предельных объемов поквартального финансирования в соответствии с возможностями регионов по освоению ассигнований из федерального бюджета.

Абсолютным лидером исполнения программы стал Алтайский край, где освоение средств на ТРК «Барнаул – горнозаводской город» составило 100%, на ТРК «Белокуриха» – 72,8%. В полном объеме освоили средства Амурская, Калининградская, Псковская и Свердловская область. Ярославская область выполнила программу на 85,8%, Республика Бурятия – на 44,2%, Республика Адыгея – на 40,9%, Кемеровская область – на 40,6%.

Однако некоторые субъекты федерации похвалиться успехами в выполнении мероприятий ФЦП по итогам первого полугодия не смогли. Так, несмотря на то, что весь объем субсидий был своевременно доведен до регионов в рамках соглашений, имели место случаи отказа от финансирования. Так, от субсидий отказались АТК «Кяхта» в Бурятии и ТРК «Плес» в Ивановской области. Кроме того, Бурятия и Оренбургская область частично вернули в бюджет не освоенные в 2015 году субсидии.

Не осуществили кассовое исполнение межбюджетных субсидий Карелия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский и Хабаровский края, Рязанская, Оренбургская и Тверская области.

«По результатам мониторинга хода выполнения мероприятий ФЦП за первое полугодие мы отмечаем, что эффективность освоения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов возросла. Вместе с тем вызывает обеспокоенность еще пока недостаточный уровень работы в регионах с инвесторами, медленный темп строительства туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Важное значение имеет обязательность и своевременность ежемесячного предоставления в Ростуризм субъектами РФ результатов мониторинга хода реализации программы, а также оперативное внесение этих данных в автоматизированную информационную систему «Туризм», – подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Как отметил глава Ростуризма, по состоянию на 15 июля Ростуризм заключил 18 новых соглашений с регионами на общую сумму 3,6 млрд рублей. Эти средства в полном объеме были доведены до субъектов Федерации. При этом ряд регионов предоставили соглашения в критически поздние сроки. В частности, это Тверская и Оренбургская области, республики Чувашия, Удмуртия, Карелия и Ставропольский край.

Всего в 2016 году объем субсидий по ФЦП был запланирован в объеме 24,3 млрд рублей, из которых 4 млрд руб. приходилось на долю федерального бюджета, 1,3 млрд руб. – на региональные бюджеты, 19 млрд руб. – на внебюджетные источники.

Помимо реализации Федеральной целевой программы на совещании также обсуждалась подготовка регионов к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Матчи первенства пройдут в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Для справки:

В настоящее время ведется строительство более 150 объектов обеспечивающей инфраструктуры (дороги, инженерные коммуникации) в 31 туркластере 26 регионов России. Более 57 объектов обеспечивающей инфраструктуры уже введено в эксплуатацию.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать новые туристско-рекреационные кластеры еще в 17 регионах страны.

В рамках ФЦП в регионах создается качественная инфраструктура, которая способствует не только наращиванию турпотоков, но и повышению уровня и качества жизни. Поскольку помимо туристов новыми объектами будут активно пользоваться местные жители, а создаваемые туристские кластеры способствуют появлению новых рабочих мест и решению занятости населения, что также отражается на уровне жизни в регионе.

Работы ФГБУ «Рослесинфорг» по натурному обследованию лесных участков.

ФГБУ «Рослесинфорг» в рамках исполнения государственного задания в части государственной инвентаризации лесов проводит работы по оценке мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, использования лесов наземными способами на территории 44 субъектов Российской Федерации. Для натурного обследования было отобрано 6473 лесных участка с проведенными в 2015 году мероприятиями.

В настоящее время закончены работы в 23 субъектах Российской Федерации: Архангельская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Ставропольский край, Саратовская область, Республика Тывы, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Белгородская область, Курганская область, Республика Алтай, Ивановская область, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Кемеровская область, Владимирская область, Республика Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Вологодская область, Ярославская область.

Обследовано 4645 участков. Количество участков с неудовлетворительной оценкой составляет 1358 шт. – 29,2% от общего количества обследованных.

Работы по натурному обследованию продолжаются в 21 субъектах Российской Федерации.

За прошедшие выходные дни в России ликвидировано и локализовано 116 лесных пожаров.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 30-31 июля в регионах России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 75 пожаров на площади 5 720 га, локализован 41 пожар на площади более 6 тысяч га.

Ежедневно на тушении работало более 2,2 тысяч человек, 170 единиц наземной техники. В субботу на авиамониторинге и тушении работало 29 воздушных судов, в воскресенье – 21 воздушное судно.

Всего с начала текущего года в России ликвидировано более 8,3 тысяч лесных пожаров. 24% возникло от гроз, причина остальных – человеческий фактор.

Наибольшее количество пожаров возникло и ликвидировано в Амурской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областях; Красноярском, забайкальском краях; Республике Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе.

По ситуации на 1 августа в России проводятся работы по ликвидации 64 лесных пожаров на площади 11 099 га, в том числе:

14 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 517 га (Ямало-Ненецкий АО);

7 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 374 га (Красноярский край);

12 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 263 га (Иркутская область);

10 пожаров на землях лесного фонда на площади 867 га (Республика Бурятия);

3 пожаров на землях лесного фонда на площади 240 га (Республика Саха (Якутия);

3 пожаров на землях лесного фонда на площади 200 га (Камчатский край);

1 пожара на землях лесного фонда на площади 175 га (Сахалинская область);

2 пожаров на землях лесного фонда на площади 123 га (Магаданская область);

1 пожара на землях лесного фонда на площади 10 га (Забайкальский край);

1 пожара на землях лесного фонда на площади менее 1 га (Нижегородская область);

1 пожара на землях обороны и безопасности на площади 20 га (Иркутская область);

3 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 4 067 га (Красноярский край – Тунгусский заповедник, ГПБЗ «Центральносибирский»);

1 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 723 га (Республика Бурятия – ГПБЗ Баргузинский);

1 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 180 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»);

2 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 130 га (Ямало-Ненецкий АО – ГЗ Верхне-Тазовский);

2 пожаров на землях иных категорий на площади 210 га (Ямало-Ненецкий АО – посёлок городского типа Пангоды, город Надым).

Помощь Ямало-Ненецкому автономному округу, Иркутской области и Республике Бурятия, Красноярскому краю в тушении оказывает 581 авиапожарный Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.

Введен режим чрезвычайной ситуации в 4 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Бурятия, Ямало-Ненецкого АО, в 1 районе Республики Коми и в 2 районах Иркутской области.

Введен особый противопожарный режим в 41 субъекте Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Курганской, Тюменской, Иркутской областей; Пермского, Забайкальского краев; Республик Карелия, Коми, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; Ямало-Ненецкого АО; в 18 муниципальных районах Калужской области, в 8 муниципальных районах Смоленской области, в 9 муниципальных районах Краснодарского края, в 1 муниципальном районе Республики Адыгея, в 2 муниципальных районах Ставропольского края, в 3 муниципальных районах Оренбургской области, в 3 муниципальных районах Свердловской области, в 1 муниципальном районе Челябинской области, в 43 муниципальных районах Красноярского края, в 19 муниципальных районах Республики Бурятия, в 2 муниципальных районах Томской области, в 7 муниципальных районах Республики Саха (Якутия), в 4 муниципальных районах Хабаровского края.

В Кабардино-Балкарии полицейскими задержаны два гражданина, числившиеся в федеральном розыске.

31 июля т.г. сотрудники ДПС в ходе несения службы на федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» при проверке документов лиц, передвигающихся в автотранспорте, установили, что пассажир автомашины «Ниссан Серена», 47-летний житель Республики Северная Осетия – Алания, числится в федеральном розыске по подозрению в совершении в г. Москве преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан.

В этот же день сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Баксанский» в г. Москве задержан 34-летний житель г. Баксан. Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного розыска Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемый доставлен в следственные органы отдела.

В Северо-Кавказском регионе транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере.

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Мак» на 2040 километре перегона Назрань - Консервный сотрудники уголовного розыска Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном хранении наркотических средств выявили 25-летнего местного жителя.

У гражданина полицейские обнаружили и изъяли вещество, которое согласно физико-химическому исследованию является наркотическим средством марихуана общей массой около 550 граммов (крупный размер).

В Армавире сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Кавказская по подозрению в совершении аналогичного преступления выявили ранее судимого местного жителя 1970 года рождения, у которого обнаружили и изъяли более 125 граммов марихуаны, что также является крупным размером.

В Ставропольском крае на платформе железнодорожной станции Пятигорск сотрудники местного линейного отдела полиции на транспорте в ходе реализации оперативной информации выявили безработного 28-летнего местного жителя. У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли вещество, которое согласно физико-химическому исследованию является синтетическим наркотическим средством общей массой 0,318 грамма.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

России объявлен джихад

«Исламское государство» призвало к джихаду в России

Артур Громов

Боевики «Исламского государства» выступили с призывом совершать джихад в России, а также с обращением к президенту России Владимиру Путину. На видео мужчина по-русски угрожает убийством россиян и обещает, что боевики скоро «придут в Россию». Появление видеозаписи связывают с усилением сотрудничества России и США в борьбе с ИГ и «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в России. — «Газета.Ru») в Сирии.

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» выпустила с девятиминутное видеообращение, призывающие совершать джихад в России. В опубликованном на YouTube видеоролике сначала показываются тренировки бойцов: атаки вооруженных экстремистов на палатки и автомобили. Затем мужчина с закрытым лицом начинает произносить угрозы в адрес россиян и обращается к президенту страны Владимиру Путину.

На видео член группировки призывает сторонников организации «объединяться и расширяться». «Слушай! Мы в Россию тоже придем и вас там тоже убьем! Иншаллах! Ее, братья мои, выходите на джихад! Убивайте их, убивайте [неразборчиво]!», — кричит мужчина по-русски, но затем переходит на другой язык. Всю свою речь мужчина произносит за рулем легкового автомобиля, мчащегося через пустыню.

Если верить субтитрам, ролик был записан в иракском городе Акашат в провинции Анбар на севере страны — совсем рядом с границей Сирии.

На данный момент эксперты не верифицировали происхождение видеозаписи. Согласно данным Reuters, она была опубликована с аккаунта в Telegram, которым пользуются боевики ИГ. Как отмечает агентство, вызывает вопросы причина, по которой боевики выпустили обращение именно к российским властям. Не исключено, что это может быть связано с попытками России и США наладить сотрудничество с целью координации воздушных ударов по террористам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» в Сирии. На прошлой неделе, 26 июля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы госдепартамента США Джона Керри. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и методы эффективной борьбы с терроризмом. Кроме того,

Лавров и Керри договорились обеспечить «отмежевание нормальных оппозиционеров» от боевиков из «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры» (запрещены в РФ и других странах).

Угроза ИГ для России, в частности, заключается в том, что большое количество граждан за последние несколько лет пополнило ряды этой террористической группировки. Доподлинно неизвестно, сколько россиян воюет в ИГ — глава ФСБ Александр Бортников в сентябре прошлого года говорил, что их «несколько тысяч», оценки экспертов на тот момент варьировались от 2 до 5 тыс. человек. Неделю назад, 29 июля, Бортников заявил, что на контроле спецслужб в России находятся более 220 потенциальных «псевдошахидов».

«Сотрудники ФСБ России ведут системную работу по выявлению лиц, причастных к подготовке так называемых живых бомб и терактов с их использованием», — сообщил глава ФСБ.

По его словам, в 2015 году российские спецслужбы выявили 2,9 тыс. человек, подозреваемых в получении «боевой обкатки» в Афганистане, Сирии и Ираке. «Такие люди являются основными вербовщиками новых сторонников терроризма, — подчеркнул Бортников — Они становятся активными проповедниками идей джихада и ведут подпольную работу по подготовке и осуществлению терактов.

Стоит отметить, что «Исламское государство» объявило войну России еще осенью прошлого года.

12 ноября боевики ИГ выпустили ролик «Скоро, очень скоро», в котором пообещали начать наступление на российские территории.

Однако реальный потенциал боевиков к совершению терактов в России и количество их последователей в нашей стране по-прежнему остаются неясными. На сегодня с ИГ связывают только один теракт в отношение России: 31 октября в небе над Египтом был взорван российский самолет Airbus A321 «Когалымавиа», погибли 224 человека.

Как уже писала «Газета.Ru», в России «Исламское государство» представляет только бывшее подполье «Имарат Кавказ» (запрещен в России). По оценке исламского проповедника Айрата Вахитова, более половины членов «Имарата» присягнули ИГ, хотя до вмешательства России в Сирию они были готовы воевать между собой. 21 июня 2015 года на YouTube действительно появился ролик с обращением боевиков «Имарата Кавказ» (запрещен в РФ) к лидеру «Исламского государства» аль-Багдади. Боевики вилаятов Дагестана, Ичкерии, Ингушетии, Кабарды, Балкарии и Карачая заявили о единогласной присяге ИГ.

Дан старт международному конкурсу на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в рамках Армейских международных игр-2016 стартовал конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо».

Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся впервые. В нем принимают участие около 90 военнослужащих из Ирана, Казахстана, Китая и России, задействовано 5 вертолетов Ми-8 армейской авиации Южного военного округа.

В качестве наблюдателей присутствуют представители вооруженных сил Австрии. Команда России представлена альпийским взводом Воздушно-десантных войск, победившим на всеармейском конкурсе «Эльбрусское кольцо».

В ходе первого этапа соревнований участники состязались в лазании по горным склонам одиночно и в связках.

В настоящее время конкурсанты готовятся к прохождению полосы препятствий, которая включает в себя спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса. Один из элементов этого этапа соревнований – подъем в горы ящика с боеприпасами весом 24 кг.

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» прошли акклиматизацию в высокогорной местности, ведь большая часть соревнований пройдет на высоте более 3,5 тыс. м.

Пресс-служба Южного военного округа

МРСК Северного Кавказа исполнилось 15 лет

Из небольшой антикризисной организации, созданной РАО «ЕЭС России» и управляющей проблемными энергосистемами на юге России, за 15 лет своей работы МРСК Северного Кавказа выросла в одну из мощнейших электросетевых компаний.

Торжественным собранием коллектива и награждением отличившихся работников ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в группу компаний «Россети») отмечена пятнадцатая годовщина образования компании. Сейчас здесь трудится почти 18 тысяч человек, непрерывно обеспечивая электроснабжение семи регионов Северо-Кавказского федерального округа с десятимиллионным населением.

Генеральный директор Юрий Зайцев поздравил сотрудников с праздником, подчеркнув, что за последний год благодаря правильно выбранному антикризисному курсу и профессионализму коллектива наметились позитивные сдвиги в решении многих важных задач. Эти усилия не прошли даром – они отмечены и на уровне Министерства энергетики РФ и компании «Россети». «В непростых условиях нам удалось сохранить наше главное богатство – человеческий капитал, высококлассных специалистов, способных выполнять самые ответственные задания, обеспечивающих надежное электроснабжение потребителей округа», - особо подчеркнул Юрий Зайцев.

На торжественном мероприятии в честь Дня компании награждены работники МРСК Северного Кавказа, которые своим ежедневным трудом вносят свой вклад в ее деятельность и развитие. Приказом генерального директора МРСК Северного Кавказа за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня образования компании Почетными грамотами награждены несколько десятков энергетиков различных специальностей. Кроме того, часть сотрудников компании награждена грамотами и дипломами «Россетей».

В этот день заслуженную оценку получил и сам руководитель компании, который был приглашен на освящение храма преподобного Серафима Саровского в поселке Пятигорском. Здесь во время Божественной литургии Юрий Зайцев получил благословение и Грамоту за усердные труды во славу Святой Церкви. За помощь в строительстве Божьей обители руководителя МРСК Северного Кавказа поблагодарил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

В Самарской области собрали первый миллион тонн зерна.

В Самарской области собрали первый миллион тонн зерна, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель министра - руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов.

По его словам, полностью завершилась уборка озимых культур и аграриям осталось собрать яровые на площади 740 тыс. га. Средняя урожайность по области составляет 27ц/га.

Лучшие показатели по валовому сбору зерна достигнуты в Хворостянском районе - 73 тыс. тонн, Большечерниговском районе - 72 тыс. тонн, Большеглушицком и Кошкинском - по 69 тыс. тонн и в Ставропольском - 68 тыс. тонн.

Что касается показателей погектарной урожайности, то максимальный результат получен хозяйствами Сергиевского района - 33 ц/га, Кошкинского - 32 ц/га и Ставропольского - 30 ц/га.

Встреча с Министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым.

Л.Кузнецов информировал Президента о ходе реализации государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа, первый этап которой завершается в 2016 году.

В.Путин: Лев Владимирович, про работу Министерства тоже поговорим, конечно, но давайте начнём всё–таки с того, чем и как живет сам Северо-Кавказский регион.

Л.Кузнецов: Спасибо, Владимир Владимирович. Могу сказать, что в целом ситуацию в регионах Вы, в каждом по отдельности, знаете, потому что главы Вам докладывают, но сводную картину хотел бы сейчас доложить.

Основным инструментом реализации общей политики на Кавказе у нас является наша госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа. Конечно, она не единственная, потому что мы активно используем и отраслевые инструменты развития. Но всё–таки основой является именно эта программа.

Первый этап программы – он заканчивается в 2016 году – был направлен на устранение базовых социальных диспропорций, которые всё–таки на Кавказе существовали и существуют. Это и, скажем так, более ограниченное количество мест в системе общего образования, и качество образования, что находило отражение в оценках ЕГЭ; это дефицит объектов здравоохранения, что характеризовалось повышенной смертностью, в первую очередь младенческой; это вопросы занятости людей, потому что это определяет и общий уровень дохода. И конечно, параллельно с этим развитие реального сектора экономики, потому что всё–таки социальная сфера и бюджетные возможности ограничены, а вопросы безработицы в первую очередь и повышения реальных доходов можно решить, только развивая реальный сектор экономики.

Поэтому основные наши акценты были сделаны именно по этим направлениям. Первое, решить эффективно социальные задачи и в то же время найти те ниши, где всё–таки Кавказ мог бы гармонично присутствовать на экономической карте страны, а не искусственные какие–то проекты. Конечно, кого–то можно заставить, но в текущих реалиях мы понимаем, что этот механизм уже не работает.

Как результат, Владимир Владимирович, если Вы посмотрите по социальному блоку, с 2014 по 2016 год построено в целом 113 новых объектов, из них 62 школы, 13 объектов здравоохранения, инженерная инфраструктура.

Какие мы уже имеем результаты? Создадим более 30 тысяч мест дополнительно в системе образования. В 2014 году были в хорошем смысле закручены гайки по качеству сдачи ЕГЭ на Северном Кавказе, потому что до этого, конечно, вызывало вопросы, когда количество медалистов, у кого–то 100 баллов было, зашкалило. Но мы видим, скажем, что после резкого провала у нас есть устойчивая тенденция постоянного роста – при этом и по русскому языку, и по математике, и по физике, и по иностранному языку. Это показывает, что ребята становятся реально конкурентоспособными, получают качественное образование и уже готовы интегрироваться во взрослую жизнь.

По системе здравоохранения. С одной стороны, демография всегда была нашим козырем, позитивной, она и такой остаётся. Но очень важно, что у нас демография достигается не только высокой рождаемостью, но и резко сокращающейся смертностью населения, как я сказал, в первую очередь детской смертностью. Если по детской смертности мы отставали от российских показателей очень серьёзно, в 2012 году был коэффициент 14,7, то уже в 2015–м мы имеем 10,3, и сейчас, за первый квартал, у нас ещё лучше показатели – уже 9,5. Я постучу, конечно, по дереву, здесь очень важно нам не оступиться.

То же самое, Владимир Владимирович, мы видим по снижению безработицы.

В.Путин: Снижение заметное в целом по округу.

Л.Кузнецов: Да, в целом по округу снижение заметное, хотя, конечно, в первую очередь это было достигнуто за счёт активных инвестиций в социальную сферу. Строя школы, детские садики, объекты здравоохранения, конечно, мы создавали новые рабочие места, и эта динамика нашла отражение. Если у нас отставание от среднероссийских показателей было один к пяти в 2013 году, то уже в 2015–м – в 2,8 раза. Но всё равно в 2,8 раза – это, конечно, серьёзный вызов. Потому что ребята, когда идут в школу, получают качественное образование, для них ключевая задача: что же дальше делать? И вот здесь мы понимаем, что решить эту задачу, принимая во внимание ограниченные бюджетные инвестиции, возможно только развитием всё–таки реального сектора экономики.

В.Путин: Частные инвестиции надо привлекать.

Л.Кузнецов: Да, в первую очередь частные инвестиции на принципах ГЧП. Хотя, откровенно, тоже мы понимаем, что всё–таки инвестклимат, так скажем, на Кавказе, к сожалению, пока отличается: у нас нет больших запасов полезных ископаемых, у нас нет присутствия крупных компаний, частных или государственных. Есть «Роснефть», конечно, она работает у нас, но работает только по старым месторождениям, которые истощаются, и всё. Поэтому наша задача сейчас найти то, в чём мы конкурентоспособны, именно те проекты, которые будут работать «вдолгую». И мы, Владимир Владимирович, смогли найти те ниши, где, мы считаем, Кавказ мог бы действительно иметь проекты как федерального, так и регионального уровня.

В первую очередь, если говорить о федеральном уровне, это три направления. Первое – это туризм, притом что очень важно, это как зимний туризм, так и санаторно-курортный и медицинский туризм. Учитывая особенности Кавминвод, нашего уникального климата, а также задачу, которую Вы поставили в целом о здоровье нации, мы понимаем, что, используя эти уникальные ресурсы, мы можем быть конкурентоспособны как на карте России, так и привлекать ещё и иностранных туристов. При этом у нас ниша не море, где пляжный туризм, а в первую очередь именно здоровье. И здесь статистика уже сегодня, даже без инвестиций, показывает, что у нас ежегодно по Кавминводам идёт прирост 7–8 процентов.

Также горнолыжные проекты. У нас и Эльбрус, и Архыз, и сейчас мы начинаем Ведучи. Постоянный устойчивый рост. И сами проекты создают рабочие места, так что очень важно, у них большой косвенный эффект.

Второй крупный проект – это наш трансграничный стратегический логистический узел «Каспий». Каспий, понятно, долгое время и сейчас пока мало используется, а это в первую очередь альтернатива, противовес Чёрному морю, Суэцкому каналу. Это транспортный поток «север–юг» между Индией, Ираном, соответственно, Китаем, Среднеазиатским регионом.

В.Путин: Надо сказать, что и другие государства Каспийского региона активно развивают…

Л.Кузнецов: Мы как раз, к сожалению, здесь очень сильно отстаём. А чем уникален Кавказ? Астрахань, Оля – это тоже порты важные. Но у нас Махачкала – единственный порт, который не замерзает, единственный порт, который может принимать суда тоннажем больше 12 тысяч тонн. И как раз интеграция всех этих трёх портов и правильное выстраивание логистической схемы, я считаю, это геополитическое позиционирование в целом России и связь не только «север–юг», но еще и «запад–восток», потому что это возможность…

И третий крупный проект отвечает задачам и станкопрома, и обороноспособности. Это выстраивание кластера по производству инструментов и твёрдых сплавов, это Тырныаузское месторождение.

В.Путин: Там вольфрам?

Л.Кузнецов: Да, вольфрам. У нас идёт истощение запасов, если мы не будем опять вовлекать, мы просто станем импортозависимы по этому сырью, а это критично для наших отраслей, других месторождений в России пока не открыто.

Это федеральные проекты, где мы видим возможность Кавказа привлекать инвесторов и быть конкурентоспособными долго.

Есть региональные проекты – это больше сельское хозяйство, у нас есть свои ниши. Вы поставили задачу к 2020 году обеспечить продовольственную безопасность. Нам нужно миллион тонн овощей, миллион тонн фруктов, и как раз эти два направления по природно-климатическим условиям. Это как раз наш сегмент. Его уникальность ещё в том, что очень большое количество ручного труда, но это неплохо, это как раз технология, которая обеспечивает качество продукции, её экологические вопросы. И самое главное – занятость жителей в горной местности, что для нас важно, чтобы люди оставались в местах традиционного проживания.

В.Путин: Но всё равно нужно использовать современные технические средства.

Л.Кузнецов: Это везде так производится – без рук человека, но яблоко сегодня собирается только руками, если мы хотим, чтобы оно долго хранилось и так далее. И соответственно, через это переработка и всё остальное.

В.Путин: У нас, по–моему, страна раза в три меньше яблок производит, чем потребляет.

Л.Кузнецов: Да, у нас эта ниша уникальна.

Но мы не просим: давайте нам что–то альтернативное. Мы говорим, что мы способны эту задачу [продовольственной безопасности] решить, при этом повсеместно: и Ставрополье, и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, и Северная Осетия, и Дагестан, и Чеченская Республика, и Ингушетия. Это сквозная задача, которая охватывает все регионы СКФО.

Каспийский осетр азовскому – не товарищ.

Исследования показали, что для искусственного воспроизводства осетровых в Азово-Черноморском бассейне нельзя использовать каспийских особей из-за различий в генофондах. Отделить на предприятиях «чужаков» от аборигенных рыб поможет генетическая паспортизация.

Состояние популяций осетровых видов рыб (русского осетра, севрюги, белуги) в Азовском море ученые оценивают как катастрофическое. Ситуацию стараются исправить с помощью искусственного воспроизводства. Сейчас в Ростовской области и Краснодарском крае работают пять осетровых рыбоводных заводов, их основная задача - ежегодный выпуск молоди.

Для этого на предприятиях формируют ремонтно-маточные стада производителей, от которых во время нерестового сезона получают половые продукты и затем молодь. Однако количество взрослых рыб в РМС ограничено по сравнению с числом производителей в дикой природе. В результате возникла новая проблема (ей не более 10 лет): опасность близкородственного скрещивания и, как следствие, снижения генетического разнообразия получаемой молоди.

Кроме того, из воспроизводственного процесса на предприятиях Азово-Черноморского бассейна необходимо исключить осетровых из других бассейнов, в частности Каспийского. Молекулярные исследования показывают, что каспийские особи имеют отличия в своем генофонде от аборигенных рыб. Это может влиять на формирование адаптивных реакций молоди осетровых рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства. Ученые института выступили с инициативой выявить «чужаков».

В результате многолетних работ генетики АзНИИРХ совместно с коллегами из других отраслевых институтов провели генетическую паспортизацию производителей осетровых на рыбоводных предприятиях Краснодарского края. Подготовлены рекомендации по подбору пар для получения наиболее генетически разнообразного потомства и исключению из воспроизводственного процесса рыб каспийского происхождения.

КаспНИРХ рассчитывает на нормы для рыболовов.

Суточные нормы вылова для любительской рыбалки помогут снизить ее масштабы, в последние годы сопоставимые с промышленной добычей, считают в Каспийском НИИ рыбного хозяйства. В первую очередь, по мнению института, это касается туристов.

Поправки в закон о рыболовстве, которые президент Владимир Путин подписал 3 июля, предусматривают, в частности, введение суточной нормы добычи (вылова) для рыбаков-любителей.

По поручению Росрыболовства проработка нормативов по видам и объемам началась в разных рыбохозяйственных бассейнах РФ, в том числе в Волжско-Каспийском. Для каждого региона, находящегося в зоне ответственности Каспийского НИИ рыбного хозяйства (Астраханская область, Республика Калмыкия, Дагестан и другие республики Северного Кавказа), норма будет различаться. Она будет зависеть от состояния запасов водных биоресурсов и привлекательности региона для рыболовов, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

КаспНИРХ попросил уполномоченные органы власти субъектов Федерации представить в Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства до 10 августа предложения по суточным нормам вылова с обоснованиями. Также ожидается, что в разработке лимитов поучаствуют общественные организации рыболовов-любителей.

После получения от ВКТУ обобщенных предложений по суточным нормам институт проведет расширенное заседание ученого совета по внесению изменений в действующие правила рыболовства. Результат направят во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и в Росрыболовство.

«Разумное ограничение объемов вылова любительского рыболовства поможет снизить его масштабы, в последние годы сопоставимые с промышленным выловом. В первую очередь это касается иногородних туристов», - отметили в КаспНИРХ.

Ингушское УФАС России назначило АО «Газпром газораспределение Назрань» штраф в размере 3,7 млн рублей за незаконное отключение газа в многоквартирных жилых домах в различных микрорайонах г. Магаса.

Постановление о наложении штрафа было вынесено на основании принятого антимонопольным ведомством Республики Ингушетия решения о признании действий АО «Газпром Газораспределение Назрань» по отключению газа в многоквартирных жилых домах в различных микрорайонах г. Магаса противоречащими требованиям части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

«Вопросы энергоснабжения находятся в зоне постоянного пристального внимания антимонопольного ведомства. В условиях незаменимости, в этом случае - газа, недопустимо злоупотребление хозяйствующими субъектами своим монопольным положением при осуществлении газораспределения», - отметил руководитель УФАС России по Республике Ингушетия Батыр Точиев.

Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на территории Турции завершено на 87%. Об этом заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

Cтроительство железной дороги идет по графику. Сейчас строятся два железнодорожных моста через реку Карс.

Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс соединит азербайджанский порт Баку на Каспийском море с ж/д сетью Турции и стамбульскими портами. Страны-участницы проекта планируют начать перевозки на маршруте уже в конце этого года либо начале следующего.