Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Задача - полностью уничтожить на Украине систему ПВО

Владислав Шурыгин - о том, чем сможем вывести из игры козыри, на которые Америка делает ставку

- О сути новой стратегии ведения США войны против России - так называемой "войны на истощение" - мы хорошо осведомлены.

Теперь главный вопрос: как мы должны ответить, чем сможем вывести из игры козыри, на которых Америка делает ставку?

Один из ключевых таких козырей - формирование украинской ПВО и вытеснение наших ВКС и средств воздушного поражения из украинского неба. Достигни американцы этой цели, - их шансы вести на Украине войну с Россией "в долгую" существенно вырастут. Поэтому данный козырь мы должны обнулить.

Довольно долго у нас не было эффективных инструментов для решения этой задачи. После начала СВО боевые возможности украинской противовоздушной обороны, подорванные в первые недели российскими ударами, с помощью США были быстро восстановлены, а затем кратно наращены. Американцы за счет своих средств обнаружения (самолеты ДРЛО и спутники радиоразведки) взяли там на себя всю систему раннего оповещения и целеуказания.

Они перестроили систему ПВО Украины на "засадную" конфигурацию. Ее суть - неуязвимые для российских средств воздушного поражения американские и натовские радары обнаруживают наши самолеты и крылатые ракеты над территорией Украины. Только при входе нашей авиации в зону поражения следует команда на включение комплексов ПВО и обстрел цели. После чего комплекс тут же отключается и маскируется.

Одновременно началась массовая передача Киеву из бывших стран Варшавского договора старых советских зенитных ракетных комплексов. А еще - огромных партий переносных ЗРК Stinger. Затем настал черед новейших западных зенитных ракетных систем: немецких IRIS-T, норвежских NASAMS, британских Starstreak.

Как следствие, уже к маю наша пилотируемая авиация не могла себе позволить свободно летать над Украиной. Но ВКС наносили удары в глубине ее территории крылатыми ракетами.

Так продолжалось до октября, когда у нас появились дроны-камикадзе типа "Герань" и значительно увеличился выпуск крылатых ракет различных типов. После чего эффективность ВКС РФ, число комбинированных (беспилотники, крылатые и оперативно-тактические ракеты) воздушных ударов выросли на порядок.

И все же, полагаю, до уровня абсолютного господства в воздухе мы не поднялись. Это позволило американцам предположить: при сосредоточении усилий США и НАТО в поставках Украине средств ПВО (в основном зенитных ракетных комплексов различных систем, которые будут интегрированы с американскими и натовскими АСУ ПВО), реально если не полностью закрыть, то по крайней мере снизить до умеренного урон от российских ударов с воздуха по объектам в центральных и западных областях Украины.

Ответ на эту угрозу совершенно очевиден. Нужно устроить настоящую охоту за украинской ПВО. Необходимы регулярные масштабные операции по выявлению и уничтожению этой системы.

Тем более что при внешней логичности американского плана, он страдает существенными системными провалами. Первый - в распоряжении США и стран НАТО находится ограниченное число зенитных ракетных систем. Массового их ввода в строй не предвидится. Такие системы - сверхдорогое оружие, их массовые поставки просто невозможны.

Второе - производство ракет к этим зенитным ракетным системам осуществляется на Западе низкими темпами. По мере увеличения их расхода на Украине, дефицит ЗРС станет реальным фактором.

Если к этому добавить массовость и относительную дешевизну наших ударных беспилотников, на которые противник будет вынужден тратить свой боезапас (при том, что стоимость одной ракеты к ЗРК "Пэтриот" в 10 раз дороже стоимости той же "Герани"), а также дешевизну наших специализированных антирадарных ракет и имитаторов целей, то становится ясно: очень скоро Запад начнет сталкиваться с неразрешимой и фатальной проблемой - сверхдорогой противовоздушной обороной Украины, которая к тому же быстро истощается.

Вот почему нам необходимо вести против нее операции нового типа.

Какие-то попытки такой "охоты на ПВО" мы видели. Достаточно вспомнить образцово-показательный "забой" американского Patriot в Киеве в мае.

Но сейчас речь идет о совершенно иной стратегии России. Она сама должна навязать врагу "войну на выживание". Для чего, в том числе, методично атаковать его позиции, центры и командные пункты ПВО. Атаковать не десятками средств воздушного поражения, а сотнями дронов-камикадзе, "имитаторов", противорадиолокационных и крылатых ракет.

Уничтожение украинской ПВО становится стратегической задачей номер один.

Источник - Telegram-канал Владислава Шурыгина.

Рейтинг стран с крупнейшими запасам газа: на каком месте Россия

В настоящее время газовая отрасль является одной из важнейшей для мировой экономики. Ежегодно специалисты оценивают запасы природного газа в разных странах, определяя таким образом их потенциал на энергетическом рынке. О том, какое место Россия занимает в этом рейтинге, — читайте в статье.

Интересно, что впервые газ был использован в России в 1813 году в ходе первого испытания в Петербурге системы уличного газового освещения. Однако этот эксперимент был признан неудачным, и газовое освещение появилось на улицах города лишь четверть века спустя. А к 1888 году в России действовало уже порядка двух сотен газовых заводов. Активно применялся газ и в промышленности.

На заре существования СССР газ интересовал специалистов лишь с точки зрения входящего в его состав гелия, который требовался для дирижаблей. В период с 1920 по 1930-е годы в стране добывался преимущественно попутный нефтяной газ, из которого путем переработки получали «газовый бензин», а также с его помощью обеспечивали энергетические нужды нефтепромыслов и производства сажи.

В 1940 году добыча природного газа составила 3,2 млрд м³. К началу 60-х этот показатель достиг уже 45,3 млрд м³, а спустя десятилетие увеличился почти вчетверо и составил 198 млрд м³. Сегодня в России газ добывают 103 предприятия, а бесперебойную поставку энергоресурса обеспечивают 23 подземных газовых хранилища (ПХГ) ПАО «Газпром», совокупный объем которых равен 72,662 млрд м³.

Страны с крупнейшими запасами газа в 2023 году

По объему разведанных запасов природного газа Россия занимает первое место в топ-10 стран с богатейшими ресурсами этого энергоносителя. В левой части таблицы ниже приводятся данные о том, каким именно запасом газа на сегодняшний день обладают страны — участники рейтинга по версии аналитиков онлайн-издания Stock News.

Кроме того, в правой части таблицы можно ознакомиться с лидерами по количеству ежегодно добываемого газа — в этом рейтинге, составленном экспертами инвестиционно-финансового портала Investlab, Россия занимает второе место, а на первой ступени расположились Соединенные Штаты Америки.

|

Место в рейтинге |

Страна |

Разведанные запасы природного газа (трлн м³) |

Страна |

Сколько газа добывается в год (млрд м³) |

|

1 |

Россия |

47,8 |

США |

934,2 |

|

2 |

Иран |

33,9 |

Россия |

701,7 |

|

3 |

Катар |

23,9 |

Иран |

256,7 |

|

4 |

Саудовская Аравия |

15,9 |

Китай |

209,2 |

|

5 |

США |

13,1 |

Катар |

177,0 |

|

6 |

Туркменистан |

11,3 |

Канада |

172,3 |

|

7 |

Китай |

6,6 |

Австралия |

147,2 |

|

8 |

ОАЭ |

6,1 |

Саудовская Аравия |

117,3 |

|

9 |

Нигерия |

5,7 |

Норвегия |

114,4 |

|

10 |

Венесуэла |

5,6 |

Алжир |

100,8 |

На сколько лет хватит запасов газа в России

По официальным же данным, ресурс этого энергоносителя в России еще больше. В июне этого года заместитель генерального директора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Александр Смирнов, выступая на конференции «Трудноизвлекаемые запасы — настоящее и будущее», заявил, что текущие извлекаемые запасы газа в стране составляют 67 трлн м³, и этого хватит еще на несколько десятилетий.

«В целом по сумме категорий — по промышленным и разведанным месторождениям — запасы природного газа составляют на сегодняшний день в России порядка 67 трлн куб. м. С учетом текущей годовой добычи обеспеченность запасами составляет порядка 90 лет», — уточнил он.

При этом замглавы ведомства отметил, что больше половины газовых запасов России (54 процента) являются трудноизвлекаемыми.

Член-корреспондент РАН Аркадий Максимов: «Внешняя среда формирует под себя определённый тип человека»

Что вызывает «северную одышку», если в Заполярье ничуть не меньше кислорода, чем на среднерусских равнинах? Чьи солдаты, наши или американские, лучше готовы сражаться в ледяных пустынях Крайнего Севера? Почему представителей коренных народов Севера ограничивают в возможностях, не давая им служить в армии? Почему аборигены и пришлые становятся всё больше похожими друг на друга? Как вернуть людей в опустевшие северные города? Почему американцы не строят города в Арктике?

Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки, участник антарктических экспедиций Аркадий Максимов.

— Здравствуйте, Аркадий Леонидович! Вы известный физиолог, специалист по Арктике и Антарктике. Вы всё знаете о возможностях человека выживать в суровых полярных условиях. В последние годы наше руководство вновь обратило пристальное внимание на нашу арктическую зону. Начались и гражданские, и военные исследования. Взялись за очистку огромных территорий, загрязнённых в прежние годы. Как долго могут работать люди в таких условиях? И как они должны отбираться для работы на Крайнем Севере?

— Возможность адаптации человека к экстремальным условиям — давняя проблема. Она пристально изучается физиологами приблизительно с 30-х годов прошлого века, когда активно начала развиваться авиация. Человек начал летать высоко, а там попросту нечем дышать. Встал вопрос, как противостоять недостатку кислорода. Гипоксическую устойчивость можно повышать специальными тренировками. Это прекрасно известно спортсменам. Они проводят тренировки в условиях высокогорья для повышения функциональных возможностей. Офицерам и солдатам в военном билете ставят штамп об их военно-учётной специальности. Хорошо бы ещё ставить дополнительный штамп для тех, кто прошёл такую подготовку, — «годен для использования в условиях высокогорья». Это снимало бы многие вопросы. Потому что такой солдат устойчив не только к гипоксии, но и ко многим другим экстремальным факторам. Один из методов отбора к работе в условиях Севера — это тестирование человека на устойчивость к гипоксии. Выяснилось, что устойчивый к гипоксии человек устойчив и к низким температурам и даже ряду других экстремальных факторов.

— Почему?

— Часто слышу мнение, что на Севере у всех одышка, потому что там ниже, чем в средних широтах, содержание кислорода. Это совершенно неверно. Парциальное давление кислорода на Севере точно так же соответствует уровню высоты. А там, извините, никакого высокогорья нет. Но при низких температурах формируется так называемая тканевая гипоксия, при которой кислорода в лёгкие поступает достаточное количество, но его утилизация в органах и тканях происходит неэффективно по целому ряду причин: нарушение диффузии кислорода и углекислого газа через альвеолярно-капиллярную мембрану; формирование каскада свободно радикальных реакций и рост недоокисленных продуктов энергетического обмена при увеличении гормонов стресса и ещё целого ряда функциональных биохимических нарушений. Всё это проявляется в так называемой «северной одышке», а в комплексе получило название «циркумполярный гипоксический синдром», или феномен полярного напряжения, причиной которого являются не только низкие температуры, с которыми встречается организм, но даже особые гелиогеофизические факторы, свойственные высоким как северным, так и южным широтам.

Поэтому я считаю, при отборе людей для работы на Крайнем Севере нужно опираться не только на общепринятые данные медицинской комиссии, а использовать ряд тестов, показывающих, что претендент действительно имеет особые функциональные резервы для адаптации к комплексу экстремальных факторов Севера, включая гипоксию, низкие температуры, а в определённых случаях и психофизиологические показатели.

— Когда показывают по телевизору наших ребят, которые служат на острове Врангеля или в других воинских частях в Арктике, мы видим крепких здоровых парней, которые там и бегают на лыжах, и таскают за собой сани с кучей снаряжения. И никакой специальной отметки в военном билете у них, как вы говорите, нет. А есть и другие «арктические» страны, в том числе член НАТО Канада. У них, или у норвежцев, или у американцев, которые тоже имеют северные территории в виде Аляски, существуют какие-то научные исследования, позволяющие готовить своих солдат для активных действий в Арктике?

— Тут нужно физиологию соединить с экономикой и географией. Мы в 50–70-е годы активно осваивали Крайний Север. Происходило это следующим образом. Мигранты из числа европеоидов приезжали туда и обеспечивали индустриальное развитие территории. Благодаря этому были созданы и развивались северные города, где стали жить большей частью именно европеоиды. Аборигенные народы не спешили менять яранги на квартиры, а оленьи стада — на никелевые рудники. Трудовых мигрантов никто специально не отбирал по физическим параметрам для работы в условиях Севера. И уже там, на месте, включался естественный, а возможно, и искусственный отбор, в ходе которого выкристаллизовывался особый вид популяции.

Когда я был директором Научно-исследовательского центра «Арктика» ДВО РАН в Магадане, там проводили в течение 20 лет комплексные сравнительные физиологические исследования аборигенов и уроженцев северо-востока России из числа европеоидов. Нам впервые удалось изучить морфофункциональные особенности молодых лиц, которые там родились от мигрантов-европеоидов и являлись тамошними уроженцами первого, второго и третьего поколений, которых предложили в научной литературе определять как укоренённую европеоидную популяцию. По идее можно было бы считать, что эти лица абсолютно адаптированные, ведь они живут там с рождения, родившись от уже как бы полностью акклиматизированных там людей. Но нет! Оказалось, что тамошние уроженцы первого поколения сильно отличаются от мигрантов и тем более второго, третьего поколений. К сожалению, более поздние поколения уроженцев северо-востока России пока изучить не удалось по причине отсутствия достаточно репрезентативных и сопоставимых по возрасту и полу выборок. Это, видимо, будет научной задачей молодых исследователей НИЦ «Арктика», которые в своём большинстве уже являются представителями 1-го и 2-го поколений укоренённых уроженцев-европеоидов Магаданской области.

— А от аборигенов они отличаются?

— Мы говорим о так называемых малочисленных народах Севера, которые там живут испокон века. Насчёт них тоже есть очень интересное наблюдение. Если они уже не занимаются традиционным образом жизни, учатся сначала в интернатах, потом в Магаданском университете и колледжах, живут обычной городской жизнью, их морфофизиологические характеристики, включая биохимию обменных процессов, изменяются и становятся приближёнными к европеоидам. У них выше рост, их грудная клетка делается более цилиндрической, а не расширенной — бочкообразной, как у их сородичей, ведущих традиционный образ жизни. Идёт функциональное сближение энергометаболических процессов, образа жизнедеятельности и т.п. Внешняя среда формирует под себя определённый тип человека. Тем более что при этом активно изменяется и рацион питания. Возможно, в будущем популяции, ведущие одинаковый образ жизни на одинаковом уровне питания, морфологически и физиологически очень сблизятся. Я называю это эффектом конвергентной адаптации.

— Так что насчёт канадцев?

— Там мне исследований проводить не пришлось. Но зато проводил на Аляске. И хочу сказать, что американцы тоже очень активно занимаются подобными исследованиями. Я проводил исследования в конце 80-х и начале 90-х годов даже участников международного трансарктического лыжного перехода по Чукотке и Аляске группы российских и американских спортсменов, руководимых Дмитрием Шпаро (РФ) и Полом Шурке (США), получившей название «Берингов мост». Они стартовали из Анадыря и финишировали на Аляске в посёлке Коцебу, пройдя почти две тысячи километров. Так вот, с ними прилетала группа американских учёных. И не простых учёных! Приехали учёные из военного научного института США со специальной портативной тепловизионной аппаратурой, которую мы раньше не видели. У нас в центре были только стационарные тепловизоры, требовавшие для своей работы постоянной зарядки жидким азотом, что не позволяло их использовать в походных условиях. У американских исследователей был портативный тепловизор величиной с небольшую видеокамеру, не требовавший зарядки жидким азотом, но позволяющий получать точность изменений до 0,1 °C, с его помощью они измеряли тепловые изменения поверхности тела, изучая особенности холодовой адаптации у аборигенов и европеоидов — участников лыжного перехода.

Так что американцы даже в те годы активно работали в этом направлении, занимались оценкой устойчивости человека к холоду и гипоксии. Другое дело, что мы контролируем громадную территорию Севера, особенно экономически важные зоны. Например, Северный морской путь. На Западе или скорее на востоке от нас другая история. Там большие северные территории находятся практически под сильной местной (аборигенной) юрисдикцией, им федеральное правительство даже выделяет значительные дотации для ведения ими традиционного образа хозяйствования (рыбалка, охота, художественные промыслы и т.п.). И эти люди не приветствуют чужаков, желающих вести там промышленную деятельность, с чем сталкиваются корпорации, нацеленные на добычу полезных ископаемых в арктических регионах. Это сильно затрудняет как организацию там научных физиологических исследований, так и тем более промышленное освоение региона. Следует учесть, что в приполярных зонах Аляски целый ряд уже разведанных месторождений полезных ископаемых не разрабатывается и законсервирован на будущие, как бы составляя стратегический резерв страны.

— А у нас на Севере множество городов и посёлков. Правда, полупустых. А некоторые и вовсе опустевшие.

— Да, поэтому сейчас возникают программы, цель которых закрепить там европеоидное население, которое большей частью и составляло население этих городов. Одним из моментов этих планов является отбор гипоксически и холодоустойчивых популяций. При этом преференции должны работать не как это было в советское время, когда человеку, едущему работать на Север, хорошо доплачивали за это в первые несколько лет, а потом эти доплаты уже не росли, а иногда даже снимались, и он уезжал обратно, в тёплые края. Это должно работать по-другому, чтобы мы закрепляли в полярных городах уроженцев Севера, северян в первом, втором, и тем более последующих поколениях.

Тогда их уровень функциональных резервов и показатели здоровья не будут быстро истощаться с увеличением возраста, а эффекты так называемой «незавершённой адаптации» и синдром «отложенной жизни» перестанут играть свою отрицательную роль в формировании постоянного населения в северных регионах. Таким образом, государственные программы по переселению «лишнего» населения из северных регионов должны смениться долговременной комплексной программой по закреплению там жителей, особенно из числа уроженцев, чьи родители были в своё время мигрантами из более комфортных климатических зон.

— Много говорят про «супербойцов» британской армии, непальских гуркхов, уроженцев высокогорья, славящихся как храбростью, так и невероятной выносливостью. Почему у нас не создаются особые подразделения из представителей северных народов? Ведь они тоже гипоксически устойчивые и очень выносливые. А у нас они, наоборот, от службы в армии освобождены. Может быть, набирать из них добровольцев для службы в «арктических войсках»?

— Я считаю, что с точки зрения физиологии никаких противопоказаний для этого нет, хотя даже среди аборигенных популяций Севера встречаются лица, имеющие врождённую или приобретённую сниженную устойчивость к гипоксии и низким температурам, о чём ещё можно долго рассказывать. Думаю, в привлечении коренных жителей к службе в армии больше политики — малочисленность некоторых аборигенных народностей, сохранение популяции и традиционного уклада и всё такое. Среди этих народов очень многое зависит от совета старейшин, от того, какое решение они примут и отпустят ли молодёжь в армию. Плюс надо как-то обойти документ, который позволяет освобождать их от службы, но прямого законодательного акта, запрещающего призывать аборигенов в армию, мне не известно. Сейчас ситуация сильно изменилась, и, думаю, в нынешних геополитических условиях эти моменты должны быть сформулированы более чётко, а в некоторых аспектах, возможно, и пересмотрены. Нельзя приравнивать людей и народности к какой-то редкой особи, чью популяцию надо особо охранять и сохранять. Это даже как-то оскорбительно. И если человек, подчёркиваю, полностью добровольно и сознательно желает изменить свой образ жизни, а по состоянию своего физического и ментального здоровья готов пройти службу в Вооружённых силах (а возможно, в дальнейшем вообще связать свою судьбу с армией), что, между прочим, может дать ему огромные перспективы и преференции в дальнейшей жизни, следует дать ему такую возможность, и это было бы правильным вектором в современных условиях.

— Для большинства из нас Север, Арктика — это что-то такое огромное, но при этом одинаковое. Один регион — от Мурманска до Чукотки. А Аляска — это какой-то невыносимый дремучий холод. А посмотришь на карту, и с изумлением понимаешь, что крупнейший город Аляски Анкоридж находится на широте Санкт-Петербурга. Арктика на самом деле очень неоднородна. Чем районы Арктики отличаются друг от друга?

— Нельзя судить только по широте. Когда люди узнают, что Магадан по широте даже южнее Санкт-Петербурга, на 0, 27 минут, то начинают задавать вопросы и возмущаться, почему им в Питере северную надбавку не платят. Здесь нужно вспомнить народную поговорку: «широта, может быть, и крымская, но вот долгота колымская», кстати, по долготе Магадан восточнее Питера на целых 120 градусов. Уже одно это говорит, что он весьма далёк от тёплых западных течений Гольфстрима и Нордкапского, которые во многом определяют климат Кольского полуострова и незамерзающего порта заполярного Мурманска. А на северо-востоке страны всё по-другому. Это и холодное Курильское течение, да и само Охотское море, где даже летом температура воды редко выше 10oС, представляет собой гигантский холодильник, влияющий на температуру прибрежных дальневосточных городов, не говоря уже о Чукотке. Сюда надо добавить ещё перепады атмосферного давления, розу и количество ветров — всё это совершенно разное в разных местах, лежащих на одной широте.

Плюс есть зона охлаждения в зимний период, где формируется вечная мерзлота, и насколько далеко она продвигается к югу. На Дальнем Востоке вечная мерзлота добирается практически до широты БАМа! Север — он очень разный. Отсюда и система районирования должна быть гибкой, и следует учитывать массу факторов, и не только климатогеографических. В частности, медико-биологические факторы, которые при нынешней системе районирования практически никак не учитываются. Следует принимать во внимание, что среди природных неблагоприятных факторов есть устранимые, которые при современных технологиях можно исключить или существенно снизить их негативное влияние на организм. Например, самый явный и, казалось бы, экстремальный фактор — холод. Но при современных технологиях это воздействие на организм вполне устранимо путём создания посёлков и населённых пунктов, где можно обеспечить практически отсутствие контакта с низкой температурой за счёт специальных инженерных решений, создания закрытых обогреваемых переходов между помещениями, специальной организации системы жизнедеятельности, вплоть до индивидуальных обогревателей в зимней одежде и т.п. Можно вообще закрыть посёлок куполом и создать там микроклимат.

— Да, огромные заполярные города построены только в Советском Союзе, теперь России. Например, Норильск или порт Дудинка, да тот же Мурманск или Североморск. Почему ничего подобного не существует в Канаде? А на Аляске самый северный город Фэрбанкс лежит далеко на юг от Полярного круга и населяет его всего 30 тысяч человек. А несколько населённых пунктов в аляскинском заполярье только носят гордое имя «город», а на деле — крохотные поселения в пару тысяч человек. Им нечего осваивать? У них нет аналога нашего Северного морского пути?

— По их северному морскому пути нечего возить, у них другая логистика. В наших краях Господь так распорядился, что огромное количество полезных ископаемых лежит на северном полярном краю земли, в том же Норильске. Там и гигантские запасы редкоземельных ископаемых, алюминия, золота, платины, а в приарктических зонах углеводородного сырья с прогнозными запасами на десятки лет.

Всё это требует освоения, требует рабочих рук и, соответственно, инфраструктуры. В начале 90-х всё это едва не похоронили. Гайдар приезжал в Магадан и рассказывал нам, местным жителям, что мы тут лишние, что нечего здесь надрываться в этих тяжёлых условиях. Езжайте «на материк», не нужны здесь рабочие места, а что нам понадобится — мы купим. Такая вот была смешная национальная политика. Север едва не был потерян. Но сейчас снова начали «закреплять» Север. И закреплять его надо экономически. Что было градообразующим фактором? Горнодобывающая промышленность, а в современных условиях ещё и изменяющиеся логистика и геополитика.

Я думаю, что если бы такие богатства лежали на юге, никто бы особо на Север не полез. Так что осваиваем мы его во многом вынужденно. И надо понимать, что наша гигантская территория, наполненная огромными богатствами, не может быть пустой, без населения. Природа пустоты не терпит. Особенно это касается нашего Дальнего Востока. Его есть кому при случае занять, если вновь зазеваемся и решим, что мы тут лишние. Можно провести любые границы на карте, но если человек не стоит на территории ногой, то эта земля ничья. Как говорят военные — можно окружить город, разрушить его до основания, но пока туда не ступил сапог пехотинца, он не занят. Та же ситуация и с нашим Крайним Севером. Там должен стоять не только наш флаг. Там должны жить наши люди. И не просто приехавшие туда на минутку вахтовики, а выросшие там люди, уроженцы этих территорий, и вовсе не обязательно только аборигены.

— Я недавно говорил с бывшим президентом Якутии Вячеславом Анатольевичем Штыровым. Он также возглавлял знаменитую компанию «АЛРОСА», добывающую все алмазы России, восстанавливал из пепла это огромное предприятие. Он рассказывал, что от Северного Урала до Магадана планируется строительство железной дороги, для того чтобы формировать портовую зону на этой территории. Без морских портов освоение этого края невозможно. Сколько для этого нужно людей? Справятся ли с этим титаническим проектом местные? И возможно ли это с физиологической точки зрения?

— С точки зрения физиологии проблем не будет. В своё время такая же ситуация была с БАМом. Я проводил там исследования. Более того, постройка железной дороги до Магадана и потом до Якутска завершила бы странную историю о том, что ряд наших областных городов не имеет железнодорожной связи с Большой землёй. Это нонсенс для XXI века. И во-вторых, это было бы большим подспорьем для того самого закрепления населения на этих территориях. На БАМе давно было открыто Удоканское медное месторождение. Но оно не эксплуатировалось, потому что не было железной дороги, и медная руда лежала себе мёртвым грузом. А сейчас она в большой цене. И люди гораздо меньше будут рваться с Севера на Большую землю, если будут видеть перспективу, что они нужны и здесь, это их действительно малая родина, что сюда идёт железная дорога, а с ней и вся цивилизация, от которой они в какой-то степени до сих пор отрезаны. А железную дорогу через всю страну построить вполне по силам и технологически, и физиологически. Больше того, когда мы раньше, в начале 90-х, вовсю дружили с американцами, то почти всерьёз мечтали прокопать тоннель под Беринговым проливом и соединить Аляску с Чукоткой. Почему бы не вернуться к этой идее, вполне достойной технологий XXI века, ведь мечтать о хорошем не вредно, а даже полезно для здоровья.

Источник: argumenti.ru.

В Евросоюзе собираются устанавливать квоты на два-три года

Министры стран ЕС, отвечающие за рыболовство, обсудили квоты в Атлантике и Северном море, а также в Средиземном и Черном морях. В этот раз лимиты предполагается установить не только на 2024 г., но и на 2025-2026 гг.

Обсуждались квоты как по промысловым объектам, управляемым непосредственно Евросоюзом, так и по осваиваемым совместно со странами, не входящими в объединение, а также облавливаемым по правилам региональных рыбохозяйственных организаций, сообщает Fishnews со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Ожидается, что политическое решение по квотам будет принято на встрече в декабре. Впервые в отношении девяти видов Еврокомиссия предлагает установить промысловые лимиты сразу на два или три года в рамках так называемого многолетнего общего допустимого улова вместо того, чтобы переутверждать их каждый год. Этот план разработан на основе рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС).

Кроме того, на встрече обсудили необходимость обеспечения равных условий ведения промысла с флотами третьих стран. А также достижения удовлетворительных результатов на консультациях ЕС с Великобританией и Норвегией.

Fishnews

Интервью Посла России турецкой газете «Йени Бирлик»

21 ноября в 10-ую годовщину «евромайдана» в Киеве турецкое издание «Йени Бирлик» опубликовало интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Турции А.В.Ерховым, в котором он ответил на вопросы относительно украинского кризиса, а также ситуации на Ближнем Востоке и развития двусторонних отношений в области энергетики.

Полный текст интервью:

Вопрос: Нападения Израиля на сектор Газа продолжаются. Российский лидер Путин также заявил, что у любого, кто не расстроен тем, что произошло в секторе Газа, сердце каменное. Как вы думаете, существует ли вероятность того, что война распространится на регион? Каковы предложения России по обеспечению прочного мира в регионе?

Ответ: То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это, безусловно, трагедия общечеловеческого масштаба. Действительно, больно смотреть на кадры, распространяемые из зоны конфликта. Но если отставить эмоциональную составляющую и разобраться, кому это обострение выгодно, то становится понятным, что главный бенефициар мировой нестабильности, где бы то ни было, будь то на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане, – это США и их сателлиты, которые на протяжении долгих лет извлекают, как сказал наш президент, «кровавую ренту» из посеянного ими же хаоса. Именно с их согласия и при их содействии удалось окончательно свернуть начатые Мадридской конференцией и «процессом Осло» коллективные поиски мирного урегулирования и вытолкнуть ближневосточные народы на кривые дорожки, не обеспечивающие всеобъемлющего решения ключевой проблемы региона – палестинской. Прямой результат – нынешнее кровопролитие.

Цель Запада ясна – удержать ускользающие позиции единоличного гегемона, вершителя судеб государств и народов, диктующего свою волю всем остальным, заставляющего жить по своим правилам. Продолжать в духе колониальных подходов выкачивать за напечатанные ими же доллары ресурсы и национальное достояние других государств.

Россия, напротив, последовательно продвигает необходимость решения ближневосточного вопроса на основе ранее принятых резолюций СБ ООН, предписывающих создание двух государств, в т.ч. независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Только так можно достичь фундаментального, долгосрочного урегулирования этого конфликта. Очень хорошо, что за это ратуют и большинство членов международного сообщества, включая Турцию.

Вопрос: Какие шаги можно предпринять, чтобы превратить Турцию в базу распределения энергии, как заявил российский лидер Путин?

Ответ: Говоря о вопросах энергетики, прежде всего, хотел бы отметить, что Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа, готовым обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Мы также готовы в случае заинтересованности партнеров поставлять транзитом через территорию Турции газ потребителям в третьи страны. Именно с этой целью предложили создать здесь региональный газовый хаб.

Сейчас ведутся интенсивные контакты между нашими компетентными ведомствами и организациями, и было бы, наверное, неправильным предвосхищать их исход. Тем более, что речь идет об исключительно специфическом вопросе, требующем сугубо профессионального подхода и спокойной работы экспертов. Когда конкретные результаты будут достигнуты, заинтересованные инстанции обязательно расскажут о них общественности наших двух стран.

Вопрос: Каким будет ход войны между Россией и Украиной? Возможно ли там прекращение огня, соглашение между двумя странами?

Ответ: Прорекламированное украинской стороной контрнаступление захлебнулось, но боестолкновения продолжаются. К сожалению, имеются потери и у нас, и у них. Это печально и больно. Мы понимаем, что те, кто нас столкнул, сознательно имели целью разрушить единое историческое, экономическое и духовное пространство бывшего Советского Союза, разорвать многовековые связи наших народов.

Что касается прекращения огня и переговоров, то, по сути, это вопрос не ко мне. Россия неоднократно заявляла, что к переговорам готова, но к переговорам без предварительных условий, которые украинская сторона пытается выставить в виде пресловутого «плана Зеленского», являющегося, по сути, набором его ультимативных запросов и фактически требующего капитуляции России: вывода российских войск с территории Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, выплаты репараций, «явки с повинной» в международные трибуналы. Навязывая всем эти свои подходы, Украина и ее сторонники пытаются принизить значение мирных предложений других стран и чуть ли не монополизировать само право на их выдвижение. Кроме того, Киев пытается представить дело так, будто эти «10 пунктов» поддерживает весь мир, что неправда – из чисто арифметического подсчета количества населения в тех больших и влиятельных странах, не склонных к политической поддержке киевского режима и его ультиматумов, начиная хотя бы с КНР, Индии и других столь же значимых государств.

И боевые действия продолжаются только потому, что Запад, рассматривающий киевский режим в качестве поставщика «пушечного мяса», продолжает обильно снабжать его вооружениями и военной техникой, дабы продлить этот конфликт. И, к сожалению, не только Запад. С начала проведения СВО общий объем помощи Киеву превысил 160 млрд. долларов (для сравнения: гуманитарная помощь Вашингтона всему африканскому континенту в 2023 г. составляет 4 млрд долларов). Наращиваются поставки Украине вооружения и военной техники, включая снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, которые относятся к негуманным видам оружия и являются существенной угрозой мирному населению и экологии всего черноморского региона.

Устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями. Тогда станет реальным должным образом подтвердить изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус; обеспечить ее демилитаризацию и денацификацию, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств. Не обойтись и без адекватного признания территориальных реалий, сложившихся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение. Реализация этих элементов в полной мере будет отвечать международному миру и безопасности, за которые и борется Россия.

Norsk Hydro запустила новое предприятие в США по выпуску вторичного алюминия

Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro ввела в строй в американском Кассополисе (штат Мичиган) мощности по утилизации вторичного алюминия. Стоимость предприятия составила около $150 млн. Годовая производственная мощность завода - 120 тыс. т заготовки для экструзии из утилизированного алюминия.

Это уже третий новый завод по выпуску "зеленого" алюминия компании в США, но первый, на котором будет производиться марка алюминия CIRCAL - низкоуглеродного вторичного алюминия с долей использованного лома на уровне 75%, тогда как углеродный след составляет лишь 2,3 кг углекислоты на кг этого алюминия или даже меньше.

Запуск предприятия позволит компании удвоить объемы производства вторичного металла и поставлять больше низкоуглеродного алюминия американским партнерам Norsk Hydro.

Морепродукты из Архангельска в Китай планируют отправлять самолетами

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Архангельске впервые заявили о том, что планируют поставлять живых крабов в Китай... самолетами. Напомним: предприятия рыбной сферы СЗФО переориентировались на восточный рынок. "РГ" уже сообщила о том, что крабов, выловленных в Баренцевом море, начали поставлять в Китай самолетами из Мурманска. Следующей точкой отправки станет столица Поморья. Проект планируется реализовать за счет средств предприятий Архангельской области.

Об этом рассказали во время круглого стола, прошедшего в Высшей школе экономики Северного (Арктического) федерального университета. Кстати, в этом году в Поморье впервые выполнили запланированные показатели по экспорту рыбной продукции, переориентировав его на другие страны. Отметим, что раньше экспорт рыбы проводился в основном в Америку и Европу: хотя три порта Норвегии по-прежнему принимают архангельскую треску, северные предприятия неохотно поставляют продукцию на этот рынок. Во многом потому, что с обслуживанием российских судов в Европе сейчас возникают серьезные проблемы.

Основной экспорт трески и краба идет сейчас в Южную Корею и Китай. Тем не менее, по данным Россельхознадзора, архангельскую и мурманскую рыбу продолжают приобретать Польша, Нидерланды и Португалия. Всего за десять месяцев текущего года за границу из двух северных регионов отправлено 1578 тонн замороженной продукции. Причем выловленный в Баренцевом море краб в первенстве: объем его экспорта из Архангельской и Мурманской областей превышает тысячу тонн.

Но не все потребители за рубежом готовы покупать сыромороженого, а также варено-мороженого краба. В Поднебесной, к примеру, заинтересованы именно в живой продукции. Сейчас поступающих крабов в Мурманске отправляют на передержку, где они проходят процесс подготовки к долгому пути. Затем в специальных контейнерах на автомобилях живой улов перемещают в Шереметьево, а оттуда - в Шанхай и Пекин, причем на доставку до конечного пункта уходит меньше недели.

Но остается открытым вопрос создания новых мощностей для хранения продукции - с учетом роста потребления в северном рыбохозяйственном бассейне их явно недостаточно, а в Архангельске - особенно. Сейчас в столице Поморья очень рассчитывают на аукционы по продаже квот на добычу крабов, в которые закладывается инвестиционная составляющая - они начнутся в первом квартале следующего года.

Напомним: победители таких аукционов обязуются построить на российских верфях суда для добычи крабов или же объекты инфраструктуры. В 2024 году на крабовых торгах планируют рассмотреть проекты по строительству рыбных портов. Один из них может появиться в Архангельске - все зависит от того, кто выиграет этот лот. Если решение будет принято в пользу столицы Поморья, в ней появятся новые рабочие места, увеличится перевалка грузов и, соответственно, загрузка порта.

Кстати, во многом за счет "квот под киль" в Поморье выросли инвестиции в основной капитал - большие вложения были сделаны именно в развитие рыболовной сферы. Это связано с тем, что рыбаки, участвуя в аукционах, взяли на себя обязательства по строительству рыболовецких судов, а стоимость каждого составляет около семи-восьми миллиардов рублей.

Три новых судна, построенные по инвестиционным программам для архангельских рыбаков, находятся сейчас на промысле в Белом, Баренцевом и Карском морях. Еще несколько строятся. Причем не только в России: одно судно построено в Китае, оно уже прошло все промысловые испытания и сейчас решается, как его перегнать в АЗРФ.

Тем временем рыбодобывающие предприятия добиваются компенсации затрат на ледокольную проводку судов по Северному морскому пути, который в отрасли считают наиболее оптимальным для поставок рыбы - как с Востока на Запад, так и в обратном направлении. Дело в том, что самой качественной считается рыбная продукция, которая отправляется по СМП судами напрямую из порта в порт, а не "трясется" по месяцу в вагонах, многократно размораживаясь при перевалке.

Кстати, жители Поморья нередко ворчат по поводу того, что выловленная на Севере рыба "уходит" в другие страны и регионы. Неудивительно: если в среднем по России потребление рыбы составляет 21 килограмм на душу населения, то в традиционных рыбных регионах, в том числе в Архангельской области, он значительно выше - каждый житель Поморья, к примеру, в среднем съедает 24 килограмма рыбы в год.

Насытить внутренний рынок призвана сфера аквакультуры, которую в Архангельской области начали развивать только пять лет назад. Рассчитана она в основном на малый и средний бизнес, но количество таких предприятий за пять лет выросло в четыре раза: сейчас в сфере аквакультуры действуют восемь хозяйств, а три завершают оформление бизнеса.

Потенциал региона - 34 тысячи тонн искусственно выращенной рыбы в год, а пока удается вырастить только 300 тонн. В итоге открывается "широкое окно" для развития малого бизнеса. Особенно если учесть, что рынок потребления не заполнен даже внутри Архангельской области: выращенную искусственным образом рыбу в больших количествах очень быстро скупают как переработчики, так и жители Поморья.

Один из барьеров для роста производства - отсутствие подходящих озер и рек. Вернее, информации о них. По словам главы министерства АПК и торговли Поморья Ирины Бажановой, большие трудовые и финансовые затраты приходится вкладывать в научное изучение водоемов. Для бизнеса это непосильная нагрузка, поэтому в регионе выделили средства на исследование потенциальных точек выращивания рыбы.

Начиная с 2020 года ученые выезжают в муниципальные образования области для обследования озер и рек, после чего дают заключение о возможности разведения в них рыбы - какой, в каком количестве и где. Оцениваются также транспортная доступность, возможности подключения электричества, близость рынков сбыта. В этом году исследования водоемов заканчиваются, и у Архангельской области впервые появится полная "аквакультурная карта".

Зачем генсек НАТО колесит по Балканам

Александр Гасюк

В минувшее воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал пятидневное турне по Балканам. Поездка высокопоставленного натовского чиновника в Боснию и Герцеговину (БиГ), Косово, Сербию и Северную Македонию - призвана укрепить позиции альянса в регионе, а также добиться солидарности с Брюсселем в отношении России от двух сохраняющих нейтралитет балканских государств.

С 19 по 22 ноября Столтенберг будет колесить по "пороховой бочке" Европы, как неофициально называют Балканы. Ситуация в отдельных странах региона действительно взрывоопасная, и в НАТО стремятся изо всех сил держать ее под своим контролем. Накануне норвежец прибыл в Сараево. Здесь он планирует посетить местный штаб НАТО, главная задача которого заключается в "содействии реформам боснийских вооруженных сил по натовским стандартам". Согласно размещенной на официальном сайте альянса информации, переговоры запланированы с представителями властей республики и с высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. При этом легитимность последнего, назначенного в нарушение установленных процедур и без согласования с Совбезом ООН, у многих вызывает сомнения. Так, руководство Республики Сербской - одного из государствообразующих энтитетов БиГ - вообще не признает мандат Шмидта. А лидер боснийских сербов Милорад Додик считает, что аппарат высокого представителя является институтом внешнего управления страной, от которого БиГ должна избавиться.

Кстати, с самим президентом Республики Сербской (РС) генсек НАТО встречаться, похоже, не намерен. Это неудивительно, ведь Додик известен своим негативным отношением к Брюсселю и Вашингтону, а также последовательно критикует альянс и США за грубое вмешательство во внутренние дела БиГ. Кроме того, именно Баня-Лука - главный город в РС - является костью в горле для натовцев, поскольку фактически блокирует сближение всей БиГ с альянсом. За такую позицию Додик был подвергнут западным санкциям. Что, впрочем, лишь укрепило его в желании противостоять внешнему давлению. Так, в начале ноября в интервью Радио и телевидению РС политик заявил, что американский посол в Сараево Майкл Мерфи является манипулятором, который постоянно лжет и изворачивается, даже когда заявляет о якобы имеющем место пагубном влиянии России в Боснии и Герцеговине.

Между тем, именно борьбе с "злонамеренным российским влиянием, дезинформацией и пропагандой" на Балканах в НАТО придают особый приоритет. Альянс через управление публичной дипломатии и группу по стратегическим коммуникациям регулярно организует в регионе тематические конференции по данной проблематике. Финансирует через гранты широкую сеть "независимых" НПО, аналитических центров и образовательных программ. Разумеется, евроатлантической и антироссийской направленности.

20 ноября Столтенберг переместится в Косово. В непризнанном большей частью международного сообщества крае генсек НАТО также проведет встречи с местными политиками, посетит расположение контингента KFOR (миротворческие силы НАТО), а также проинспектирует функционирующие в Приштине натовские структуры. Примечательно, что визит Столтенберга в Косово пройдет всего через несколько недель после резкой эскалации конфликта между косоварами-албанцами и сербским населением на севере края. При этом ЕС и НАТО охарактеризовали произошедшее в качестве "террористических атак" и фактически выступили на стороне Приштины. По словам посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, в ходе конфликта силы KFOR оказывали содействие косоварам в их насильственной акции в отношении сербского населения края, тем самым способствуя эскалации напряженности в Косове.

Этот инцидент без сомнения станет одним из пунктов переговоров Столтенберга с руководством Сербии, куда представитель НАТО прибудет 21 ноября. В Белграде у него запланированы переговоры с сербским президентом Александром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич и другими чиновниками, придерживающимися политики лавирования между Западом и Востоком. От ряда более принципиальных политиков в правительстве Сербии западники путем шантажа уже избавились. Так, в начале ноября под угрозой введения санкций против Белграда свой пост покинул глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, которого посчитали недостаточно лояльным Западу.

Как себя чувствует генсек НАТО, прибывая в страну, которую альянс подверг безжалостным бомбардировкам во время натовской агрессии в 1999 году - вопрос риторический. Это, впрочем, не мешает Брюсселю активно заигрывать с пытающимся сохранять нейтралитет Белградом и развивать сотрудничество по военной линии. Так, минувшим летом на юге Сербии в окрестностях города Буяновац были организованы совместные учения "Платиновый волк". Маневры, в которых приняли участие более 600 военнослужащих из США и других стран НАТО, прошли, даже несмотря на ранее принятый правительством Сербии мораторий на участие в любых международных военных учениях.

Что будет пытаться доводить Столтенберг до Вучича, в целом, понятно. Генсек НАТО в очередной пролоббирует углубление интеграции Белграда с альянсом ради "стабилизации региона". Укажет на необходимость солидаризироваться с Западом и ввести санкции против Москвы. И, конечно, дежурно призовет к нормализации отношений с Приштиной. Кроме того, столкнувшийся с трудностями при снабжении Украины боеприпасами западный блок явно заинтересован в закупке у Сербии, располагающей развитым военно-промышленным комплексом, отдельных видов вооружений для последующей передачи ВСУ. В случае, если Белград клюнет на этот крючок, натовские стратеги одним выстрелом "убьют двух зайцев" - поддержат курируемый ими режим в Киеве и одновременно осложнят традиционно дружественные отношения Сербии и России. В том, что заветная мечта евроатлантистов заключается во вбивании клина между славянскими народами, сомневаться не приходится.

Последней точкой балканского турне Йенса Столтенберга станет Северная Македония, ставшая 30-м членом НАТО в 2020 году. В Скопье у генсека запланированы встречи не только с руководством этой страны, но и переговоры в расширенном составе с руководителями других стран-членов НАТО региона: Албании, Хорватии, Черногории и Словении.

Посольство РФ в БиГ:

"Похоже, что у генерального секретаря НАТО что-то не так с логикой, - прокомментировали "РГ" в посольстве РФ в БиГ сделанные Столтенбергом заявления в Сараево. - С одной стороны, он говорит о дестабилизирующем влиянии России, с другой - приветствует единогласное решение в Совете Безопасности ООН о продлении миссии "Алтея", которую он видит стабилизирующим фактором. Как известно, Россия принципиально поддержала это решение. Вопрос в том, какова все-таки роль России в Боснии и Герцеговине, которую она считает дружественной страной?"

Боснийский эксперт по международному терроризму и политическому исламу Джевад Галияшевич:

Главная цель Столтенберга - завершить процесс натоизации балканских государств. Такие государства, как Хорватия, Словения, Северная Македония и Черногория полностью поддерживают военно-политический курс НАТО, основанный на русофобии и западной исключительности. А в отношении БиГ и Сербии используются различные меры, чтобы ускорить их путь к полной интеграции в альянс. Задача натовцев - дистанцировать сербов от России и спровоцировать внутренние конфликты в самом сербском народе".

Столтенберг стоит во главе воинственной и криминальной военной структуры, которая через него и подобные визиты вербует новых солдат для плановых войн с РФ и Китаем. НАТО продолжит ослаблять государственный потенциал малых балканских стран и снабжать их оружием, чтобы они могли стать новыми солдатами, атакующими Россию. Все, что англосаксы делали на Украине, они сейчас делают на Балканах, мобилизуя новых пограничников западного мира и реанимируя его гегемонию.

Подготовил Александр Борисов

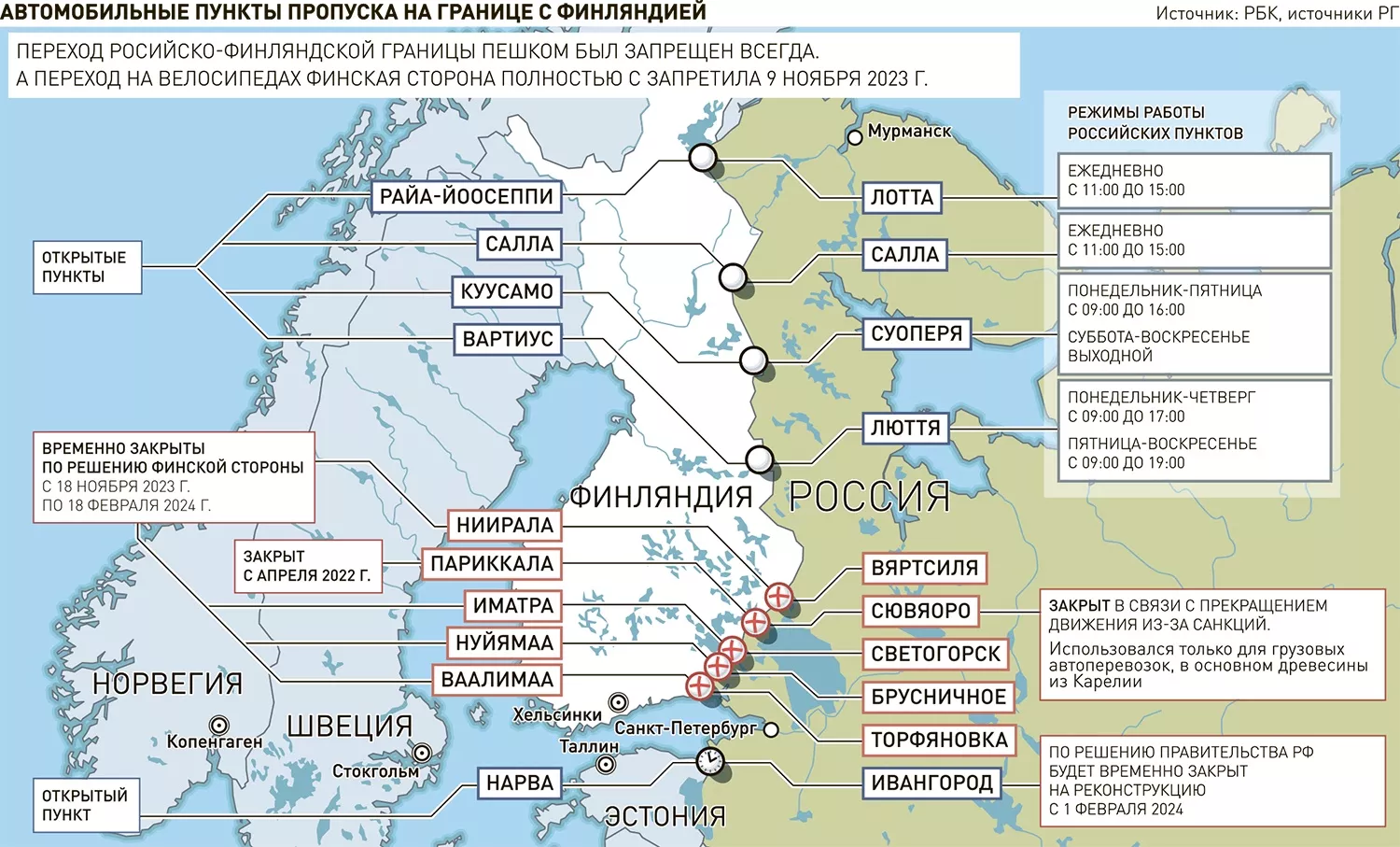

Импортеры столкнутся с трудностями из-за закрытия границы с Финляндией

Нина Егоршева,Валерия Лобко

Часть импортеров может столкнуться с трудностями при перевозке товаров автомобильным транспортом после закрытия пограничных переходов между Финляндией и Россией, считают эксперты. Накануне в финской прессе сообщили о готовности Финляндии закрыть последние четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь на 22 ноября.

Как сообщила газета IltaLehti со ссылкой на свои источники, Финляндия готова "немедленно закрыть всю восточную границу". При этом официальной информации на этот счет на официальном сайте пока нет. Ранее Финляндия уже закрыла переходы Ваалимаа - Торфяновка, Нуйямаа - Брусничное, Иматра - Светогорск и Ниирала - Вяртсиля.

"Ситуация по закрытию погранпереходов, конечно, печальная, и, думаю, часть импортеров столкнется с трудностями при импорте товаров автомобильным видом транспорта", - говорит гендиректор компании "ЕвроТрансЭкспедиция" Кирилл Рассадкин. По его словам, радует два фактора: пока закрытие временное, а Финляндия, Швеция и Норвегия - не самые популярные страны у российских импортеров. Объем грузов по сравнению с остальной частью Европы не такой большой, поэтому на большинстве россиян данное событие не скажется никоим образом, отметил он.

В экспертном сообществе считают, что возможное закрытие переходов для грузоперевозок с другими европейскими странами также не сильно изменит положение. "У нас это направление в целом не особенно сильно загружено. Это связано с санкционным перечнем функциональных товаров, завоз которых запрещен в Европу", - рассказал "РГ" президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин. По его словам, все перевозчики уже переориентировались на зону востока и юга - грузы везут в основном в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию или Иран.

Он отметил, что пока компании продолжают возить товары через сухопутные границы с Норвегией и Эстонией. Эти страны ранее также заявляли, что могут ограничить работу КПП на границе с Россией в случае большого притока людей.

Интервью директора Второго Европейского департамента МИД России С.С.Беляева МИА «Россия сегодня», 20 ноября 2023 года

Вопрос: Как Россия рассматривает инициативу Финляндии о строительстве ограждения на границе между нашими странами? Сообщалось, что финляндские власти начнут возводить его уже зимой 2024 г. Означает ли эта инициатива окончательный отказ Хельсинки от возобновления приграничного сотрудничества с Москвой?

Ответ: Финляндия после начала Россией специальной военной операции проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику, включая всемерную поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, активно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну.

5 марта 2022 г. Финляндия внесена в перечень недружественных России государств. 18 мая 2022 г. финляндскими властями была подана заявка на вступление во враждебный нашей стране военный блок НАТО, 4 апреля оформлено полноправное членство в альянсе.

В результате этого курса свернуты традиционно активный двусторонний политдиалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов (всего их насчитывалось около 150 пар).

В сентябре 2022 г. власти Финляндии ввели дискриминационный запрет для граждан Российской Федерации на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финляндских предприятий и т.д.). С 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.

Принимая во внимание такие конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 г.

Таким образом, в определенном смысле Вы правы: в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на Хельсинки.

Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы – суверенное дело каждого государства.

Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим гражданам Финляндии возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей.

Вопрос: Ранее в МИД России заявляли о том, что Россия не оставит без ответа планы Финляндии по принятию механизма «облегченного» изъятия у российских граждан принадлежащей им в этой стране недвижимости. О каком ответе идет речь? Как Москва будет реагировать на намерение стран Европы, например, Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине? Что будет предпринимать в ответ Москва?

Ответ: Что касается Финляндии, то, судя по заявлениям властей этой страны, возможные механизмы изъятия принадлежащей россиянам недвижимости пока только разрабатываются. Хотелось бы, конечно, верить в то, что благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь. В то же время при нынешнем русофобском курсе финляндских властей возможны, к сожалению, любые сценарии.

Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.

Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера.

Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии.

В связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России были даны рекомендации не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.

Вопрос: Россия уже вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Может ли Москва также прекратить свое членство в Арктическом совете?

Ответ: Ситуация на Севере остается сложной. Недружественные действия бывших западных партнеров привели к развалу традиционной архитектуры деполитизированного многостороннего сотрудничества на Балтике и в Баренцевом регионе. Будущее Арктического совета (АС) с участием России будет зависеть от реальной готовности всех стран-членов организации к дальнейшему равноправному взаимодействию в высоких широтах. Норвежское председательство в АС декларирует намерение обеспечить постепенную «разморозку» деятельности Совета и его структур на недискриминационной основе. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Российская Федерация в любом случае будет и далее стремиться к сохранению низкой напряженности в Заполярье, укреплять присутствие в этом стратегически важном для нас регионе в соответствии со своими национальными интересами.

Вопрос: Власти Эстонии в начале года заявляли о своем намерении сформировать режим прилежащей зоны в Финском заливе. Эксперты полагают, что это может затруднить российское судоходство в этом районе. Насколько оправданы подобные опасения? Планирует ли Россия контактировать с ЕС по этому вопросу?

Ответ: Практика установления государством прилежащей зоны является обычной для прибрежных стран. При этом установление прилежащей зоны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству иностранных судов.

Вопрос: Новый посол Великобритании в России Н.Кейси приступил к своим обязанностям с ноября с.г. Можно ли ожидать позитивной повестки дня? Или на фоне антироссийской политики Лондона Москва планирует ужесточить правила уведомлений британских дипломатов о своих передвижениях по России?

Ответ: Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю. Виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества. Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг «дела А.Литвиненко» и провокацию с «отравлением» Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как А.Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с М.Ходорковским.

Власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов. Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору якобы доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за «военные преступления» на Украине.

Англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом в последнее время в силу исчерпания российских «источников» для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию «уклонистов» как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями.

В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте с.г. обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как «наиболее острая угроза безопасности Великобритании».

Со своей стороны продолжаем выверенно и без ущерба для собственных интересов реагировать на недружественные выпады Лондона. Исходим из того, что все попытки британской стороны навязать свою волю, сподвигнуть Россию к пересмотру безусловных приоритетов в области внешней политики и безопасности обречены на провал. Продолжим использовать дипломатические каналы для четкого доведения до англичан пагубности и бесперспективности антироссийского курса правительства Великобритании.

Что касается нового посла Великобритании в России Н.Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября с.г. после вручения копий верительных грамот в МИД России.

При этом будет уместно заметить, что политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь.

Вопрос: Какие меры готовит российская сторона в ответ на политику Лондона в отношении невыдачи виз россиянам? Не намерена ли Москва включить в ответные меры действия в отношении британских журналистов, работающих в России?

Ответ: В МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом.

В связи с этим заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам. Как Вам, наверное, известно, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, МИД России во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации.

Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, что позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса.

В связи с этим в контактах с британским посольством в Москве и по линии посольства России в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат соответствующий ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителям СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну.

Вопрос: Остаются ли еще какие-то шансы вернуть арестованные российские активы в Великобритании с учетом решения Лондона оставить их замороженными, пока Москва не выплатит Украине компенсацию?

Ответ: После начала СВО Лондон одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции.

Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров.

В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как «фиговым листом», прикрывающим бессовестный грабеж. Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада.

Вопрос: Периодически в СМИ появляется информация о гибели британских наемников в зоне СВО. Есть ли у российской стороны данные о количестве наемников из Великобритании, воюющих на стороне киевского режима? Обсуждает ли британская сторона с Россией вывоз тел погибших из зоны СВО, просит ли о содействии?

Ответ: Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России «поражения на поле боя». С начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 млрд ф.ст., по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США.

Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тыс. человек. Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны. Демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве. При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность против России. Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации И.Е.Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века

"Роскосмос" опубликовал статистику по полётам различных космических кораблей и выходам в открытый космос космонавтов и астронавтов, совершённых за 25 лет существования Международной космической станции.

Двадцать пять лет назад, 20 ноября 1998 года, ракета "Протон-К" вывела с космодрома Байконур на орбиту созданный в России функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — первый модуль МКС. К нему 7 декабря был пристыкован к сделанному в США узловому модулю Unity, доставленному в космос шаттлом "Индевор" (миссия STS-88).

Корабли и люди

"На станции побывало 273 человека из 21 страны: 59 россиян, 165 американцев, 11 японцев, девять канадцев, пять итальянцев, по четыре француза и немца, по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ, по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко — по пять раз. Рекордсменами по длительности полета стали россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, и американец Франциско Рубио, они провели на борту 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).

Всего в ходе строительства и эксплуатации МКС были выполнены 275 пусков, подчеркнули в "Роскосмосе". К ней были запущены 115 пилотируемых кораблей – 68 российских "Союзов", 37 американских шаттлов и 10 Crew Dragon (тоже США). В беспилотном режиме "Союзы" летали к станции два раза, Crew Dragon – один раз, и еще один американский корабль Starliner также два раза.

Кроме того, за четверть века на МКС прибыли 152 грузовых корабля: 88 российских "Прогрессов", 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV. Три модуля станции - "Заря", "Звезда" и "Наука" прибыли к станции самостоятельно. Остальные были доставлены в качестве полезной нагрузки либо на американских "Шаттлах", либо на российских "Прогрессах".

Операции в космосе

Космонавты и астронавты 269 раз выходили с борта МКС в открытый космос. 198 выходов были проведены в американских скафандрах и 71 — в российских. На внешней поверхности станции работали 38 россиян, 97 американцев, по четыре гражданина Канады, Японии и Германии, по два француза и итальянца, по одному гражданину Швеции, Великобритании и ОАЭ.

"Больше всего выходов со станции совершили американцы Майкл Лопес-Алегриа, Пегги Уитсон, Роберт Бенкен, Стивен Боуэн и Кристофер Кэссиди — по 10. Суммарно дольше всех за бортом МКС пробыл Майкл Лопес-Алегриа — 67 часов 40 минут. Самый длительный выход со станции осуществлен в американских скафандрах 11 марта 2001 года американцами Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс длительностью 8 часов 56 минут", - рассказали в "Роскосмосе".

Различные корабли стыковались к МКС или перестыковывались с одного модуля на другой 337 раз - 190 на российском сегменте и 147 — на американском. Коррекцию орбиты станции 195 раз проводили корабли "Прогресс", 53 раза американские "Шаттлы", 40 раз с помощью двигателей служебного модуля (СМ) "Звезда", 39 раз кораблями ATV, 17 раз с помощью двигателей ФГБ "Заря" и пять раз грузовиками Cygnus.

МКС ни разу не оставалась необитаемой с 2 ноября 2000 года, когда началась первая долгосрочная экспедиция. Всего в проекте участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.

Станция разделена на российский и американский сегменты. В российский сегмент входят "Заря", СМ "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". В составе американского — узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторные модули Destiny и Columbus, шлюзовой отсек Quest и надувной модуль BEAM, а также японский экспериментальный модуль Kibo и европейские обзорный Cupola и многоцелевой Leonardo.

Сергей Беляев: Лондон прикрывает "фиговым листом" грабеж российских активов

В России готовятся к тому, что в Финляндии возможны любые сценарии в связи с планами властей изымать принадлежащую россиянам недвижимость, хотя и надеются на здравый смысл финского руководства, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости он оценил шансы возобновить приграничное сотрудничество между Москвой и Хельсинки в нынешних условиях, а также рассказал о перспективах вернуть замороженные в Великобритании российские активы и о том, будет ли Россия ужесточать выдачу виз британским журналистам.

— Как Россия рассматривает инициативу Финляндии о строительстве ограждения на границе между нашими странами? Сообщалось, что они начнут возводить его уже зимой 2024 года. Означает ли эта инициатива Хельсинки, что возобновление приграничного сотрудничества с Москвой отныне невозможно?

— Финляндия после начала Россией специальной военной операции проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику, включая всемерную поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, активно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну. Пятого марта 2022 года Финляндия внесена в перечень недружественных России государств. Восемнадцатого мая 2022 года финскими властями была подана заявка на вступление во враждебный нашей стране военный блок НАТО, 4 апреля этого года оформлено полноправное членство в альянсе. В результате этого курса свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные и городов-побратимов (всего их насчитывалось около 150 пар). В сентябре 2022 года финские власти ввели дискриминационный запрет для граждан Российской Федерации на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее). С 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.

Принимая во внимание такие конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в определенном смысле вы правы, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону. Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы, – суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей.

— Ранее в МИД России заявляли о том, что Россия не оставит без ответа планы Финляндии по принятию механизма "облегченного" изъятия у российских граждан принадлежащей им в этой стране недвижимости. О каком ответе идет речь? Как Москва будет реагировать на намерение стран Европы, например, Латвии, конфисковать российские автомобили и передавать их Украине? Что будет предпринимать в ответ Москва?

— Что касается Финляндии, то, судя по заявлениям властей этой страны, возможные механизмы изъятия принадлежащей россиянам недвижимости пока только разрабатываются. Хотелось бы, конечно, верить в то, что благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь. В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.

Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера. Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России были даны рекомендации не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.

— Новый посол Великобритании в России Кейси приступил к своим обязанностям с ноября этого года. Можно ли ожидать позитивной повестки дня? Или на фоне антироссийской политики Лондона Москва планирует ужесточить правила уведомлений британских дипломатов о своих передвижениях по России?

— Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю. Виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение трудно поправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества. Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг "дела Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Ходорковским.

Власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов. Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору, дескать, доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за "военные преступления" на Украине.

Англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом в последнее время в силу исчерпания российских "источников" для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию "уклонистов" как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями.

В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте этого года обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как "наиболее острая угроза безопасности Великобритании".