Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Казахстане хотят запретить продажу энергетиков людям до 21 года

Глеб Сотников

Минздрав Казахстана планирует запретить продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Запрет рассматривается в новом законопроекте о здоровье народа в нижней палате парламента страны. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

В ведомстве уточнили, что инициаторами нормы стали депутаты парламента. Министерство уверено, что энергетики оказывают пагубное воздействие на здоровье молодежи. Ожидается, что законопроект в скором времени направят в верхнюю палату парламента - сенат, уточнила Гиният.

Стоит отметить, что подобные инициативы были уже приняты в нескольких странах. Например, в Польше этим летом президент Анджей Дуда подписал указ о введении ограничений на продажу энергетических напитков. С 2024 года в стране лицам до 18 лет запретят покупать энергетики, то есть напитки, в которых содержится более 150 мг/л кофеина или таурина.Продавцы будут обязаны проверять документы у покупателей. За нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере до 447 евро.

Соседняя с Польшей Литва ввела такой запрет в 2014 году. Латвия последовала этому примеру в 2016 году. В этих странах штраф для недобросовестных продавцов составляет до 190 евро. Большинство супермаркетов Британии с 2016 года подписали добровольный запрет на продажу энергетических напитков лицам моложе 16 лет. Власти планировали ограничить продажи по всей стране еще в 2019 году, но до сих пор этого не сделали. Летом 2023 года правительство Шотландии заявило, что не будет придерживаться подобного запрета.

Однако, есть и такие страны, где запрет на энергетики вводили, но затем отменяли. В 1996 году французское правительство запретило продажу энергетиков Red Bull из-за частых проблем со здоровьем у потребителей. Аналогичные решения приняли власти Норвегии и Дании. Спустя 12 лет Франция сняла ограничения, а позже это сделали и оба скандинавских государства.

В России также прорабатывается вопрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним. Над таким законопроектом работают в Госдуме и правительстве. Энергетические напитки предложили приравнять по уровню вреда к алкоголю и табаку.

Вылов рыбы в этом году достигнет максимума за все постсоветское время

Татьяна Карабут

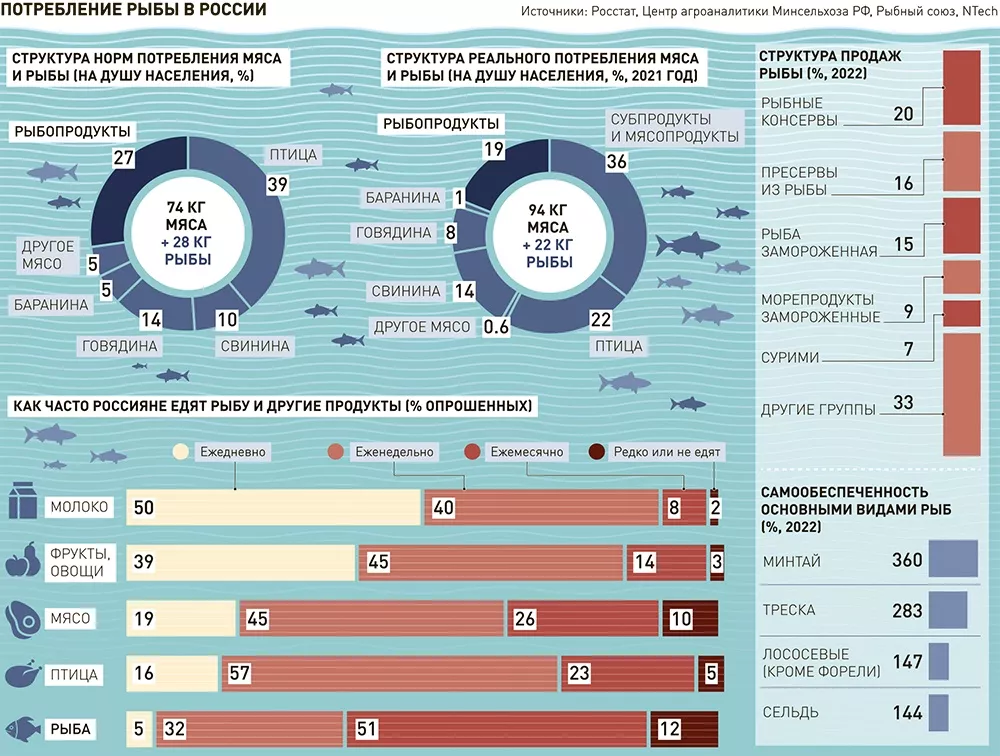

В этом году вылов рыбы в России достигнет более 5 млн тонн - это максимум с 1992 года. Между тем потребление рыбы в стране продолжает падать. Рыба дорожает и проигрывает своему прямому конкуренту - мясу. К тому же российских потребителей не устраивает качество и ассортимент рыбной продукции в магазинах. Впрочем, власти обещают наладить прямую доставку уловов в центр страны и серьезно заняться продвижением рыбы.

По данным Росстата, за восемь лет потребление рыбы в стране снизилось на 22,3% - с 27,3 кг на человека в год в 2013 году до 21,2 кг в 2021 году. Информации по 2022 году еще нет, но судя по данным сетевого ретейла, снижение продолжилось и в прошлом, и в 2023 годах, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия занимает лишь 73-е место по уровню потребления рыбы.

При этом в конце 2022 года российский минздрав повысил рекомендуемую норму потребления рыбы и рыбной продукции с 22 кг до 28 кг на человека в год. И здесь речь идет о "съедаемой части рыбы", в то время как Росстат считает в неразделанной тушке, отмечает Панин.

Главные причины отказа от рыбы - цены и качество. Исследование Рыбного союза и компании "Платформа" показало, что падение покупательной способности при росте цен на рыбу создает конкурентные преимущества мясу и птице. Но не только в цене дело. В топ-3 наиболее продаваемых видов рыб и морепродуктов помимо недорогих сельди и скумбрий входят и лососи. И уже за ними следуют недорогие килька, минтай, треска.

Также отталкивают покупателей неприглядный внешний вид и запахи. Кроме того, снижается доля потребителей, которые умеют и хотят заниматься разделкой рыбы. Потребление рыбы падает больше всего у молодежи. Им нужны простые в готовке форматы продукции "достал - быстро приготовил - съел". Помимо этого, сейчас далеко не все молодые люди считают, что отсутствие рыбы в рационе негативно сказывается на здоровье.

Увеличить потребление рыбы пытались еще во времена СССР, вспоминает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Но тогда причина была в нехватке мяса. Населению стали взамен навязывать рыбу, и на это направлялись огромные дотации. Но хотя рыба стоила недорого, особой любовью населения она не пользовалась. Пришлось даже вводить рыбный четверг.

Сейчас ситуация иная. Российские аграрии обеспечили население мясом, причем не мороженым, соленым или консервированным (как в случае с рыбой), а охлажденным, которое действительно вкусно, в достатке и доступно по цене. Рыбная отрасль этого предложить не может. Во всем мире растет потребление свежей охлажденной рыбы. У нас же сказывается фактор удаленности районов промысла. Впрочем, норвежцы смогли организовать поставки охлажденных лососей в центральные районы страны, а мурманские предприятия эту технологию так и не внедрили, указывает Фомин.

Помимо этого, Россия - северная страна. И вкусной рыбой здесь считается жирная (палтус, скумбрия, сардины иваси, лососи), которая дает энергию организму. Однако мы в основном вылавливаем минтая, который является нежирной диетической рыбой. Ее любит население Юго-Восточной Азии. А российские потребители ее не ценят, поясняет Фомин.

Впрочем, в Росрыболовстве говорят, что будут "вести соответствующую работу" - в августе этого года президент России поставил задачу разработать комплекс мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции.

Примером такой работы в Росрыболовстве называют проведение фестивалей "Рыбная неделя" в Москве.

Подобные мероприятия в других регионах могут стать одним из инструментов повышения интереса к отечественной рыбной продукции, считают в ведомстве. А для снижения стоимости рыбы глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил субсидировать железнодорожные перевозки горбуши в центр страны. Сейчас субсидируют железнодорожные перевозки только минтая.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предлагает распространить такую льготу на филе других рыб социально значимой категории (треска, сельдь) и ряд других продуктов.

В свою очередь, в Рыбном союзе совместно с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым продвигают проект "Камчатская рыба". "Его суть - повышение качества и доступности камчатской рыбы за счет оптимизации товаропроводящей цепи, то есть снижения издержек на пути следования рыбы до магазина при сохранении ее качества", - поясняет Панин. По его мнению, это позволит снизить цены на рыбу на 20%.

Один из наиболее действенных инструментов для стимулирования спроса на внутреннем рынке - механизм госзакупок. В первую очередь закупать больше рыбы нужно для детсадов и школ, считает президент АСРФ Алексей Осинцев. При этом важен акцент на закупки продукции глубокой переработки - это решит проблему с потерей качества и вкуса рыбы. Именно из-за этого школьники отказываются от рыбных блюд и, взрослея, уже не включают их в свое меню, считает Осинцев. Он также считает, что нужно дополнить рекомендации Роспотребнадзора для образовательных учреждений стандартами удобных в приготовлении рыбных филе, фарша, сурими. Сейчас есть стандарты только для мороженой рыбы.

То же самое - с госзакупками для работников силовых ведомств. При этом сам механизм госзакупок нужно изменить, исключив возможность приобретать импортную продукцию, добавляет глава АСРФ.

Но по мнению экспертов, замедлить реализацию этих замыслов могут намерения властей исключить из госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по увеличению потребления рыбы в России до 25 кг на человека в год. В минсельхозе объясняли такие планы тем, что показатель в 25 кг косвенно дублирует второй индикатор - уровень самообеспечения рыбой (не менее 85% в год). На реальном потреблении рыбы это никак не скажется, уверены в министерстве.

"Ключевые индикаторы в переработке критически важны для развития отрасли и внутреннего рынка. Нет цели - нет государственных планов развития и нет контроля за их выполнением. Поэтому нужно не только вернуть, но и обновить показатель до 28 кг на человека в год, в соответствии с рекомендациями минздрава", - считает Александр Панин.

Вопреки многочисленным мифам, рацион жителей Апеннин не ограничивается одной лишь пастой или пиццей. В основе средиземноморской диеты, которая входит в список наследия ЮНЕСКО, лежит потребление рыбы и морепродуктов. Среднестатистический итальянец поглощает в год 28 килограммов рыбных деликатесов и моллюсков. Это один из самых высоких показателей в Европе. Согласно последним исследованиям, каждый третий убежден, что рыба и морепродукты чрезвычайно полезны для здоровья и помогают разнообразить рацион питания. Не удивительно, что 42 % жителей употребляют их 2-3 раза в неделю и лишь 2,5% признались в том, что не едят их исключительно из-за вкусовых предпочтений. Главным фаворитом итальянцев является дорада, ее потребляют 36% населения. На втором месте - семга (30%). В то время как около 20% жителей Италии отдают предпочтение осьминогу и мидиям. А в этом году в рационе жителей некоторых регионов страны появился уроженец Северной Америки, голубой краб, который нанес местной рыбоводческой промышленности серьезный урон. Итальянское правительство даже объявило о выделении 3 млн евро на борьбу с быстрым распространением краба, поедающего коренных обитателей местных морей.

Традиции устраивать в четверг "рыбный день" во Франции нет. Тем не менее, как показывает статистика, француз минимум раз в неделю садится за стол в предвкушении полакомиться блюдом из рыбы. По официальным данным, каждый из 68 млн граждан страны в год потребляет 34 кг рыбы и морепродуктов (последних где-то треть). Причем за последние десять лет потребление выросло примерно на 15%. Каким видам отдают предпочтение? Треске и лососю, на их долю приходится до 80% от общего количества.

И вот интересная деталь: в то время, как Франция обладает огромными морскими "угодьями", а это 10,6 млн кв. км (учитываются и заморские территории, в том числе Новая Каледония, Французская Полинезия), собственное производство составляет всего лишь треть от потребляемой здесь рыбы. Остальное импортируется. К примеру, 75% популярного здесь лосося, как в свежем виде, так и копченого, завозят из Норвегии, Великобритании, Чили и США.

В Европе есть страны, которые дают фору и итальянцам, и французам по части потребления рыбы. Это Португалия, где на человека в год приходится 56,8 кг, Испания - 45,6 кг. В среднем же в странах ЕС этот показатель составляет 21,6 кг на человека.

Но всем им далеко до Южной Кореи. Корейцы едят морепродуктов даже больше, чем мяса, - в среднем каждый житель потребляет почти 70 кг морепродуктов в год. Причем что корейцы, что японцы едят не только рыбу, а практически все, что находят в море, - от водорослей и ракушек до акул и китов. Жители Дальнего Востока России не дадут обмануть - дайте корейцу или японцу зайти в море, они тут же найдут что-то съедобное и будут при этом искренне убеждать вас, что все это крайне полезно для здоровья, причем желательно именно в сыром виде. Так, из тех самых почти 70 кг морепродуктов на душу населения около 28 кг приходится на морские водоросли, а остальные 42 - на рыбу, моллюски и прочее. Вполне может быть, что корейцы и японцы правы, убеждая, что морепродукты - особенно сырые - крайне полезны для здоровья. Не зря же именно эти две нации могут похвастаться низкими показателями ожирения и рекордными данными продолжительности жизни.

Подготовили Нива Миракян, Рим, Вячеслав Прокофьев, Париж, Олег Кирьянов, Сеул

Для граждан ОАЭ, Великобритании, США и многих других государств отложено требование на получение обязательного предварительного разрешения на въезд в 30 европейских стран. По сообщению SchengenVisaInfo.com, срок введения ETIAS перенесен на май 2025 года.

Как сообщалось ранее, Европейская система информации и авторизации путешествий (Etias), созданная по американскому образцу, заставит 1,4 млрд человек из более чем 60 стран, которые раньше путешествовали без виз, подавать заявки на посещение стран Шенгенской зоны.

Несмотря на то, что разрешение ETIAS не является визой, оно привязывается к паспорту путешественника. Разрешение будет выдаваться на три года или до окончания срока действия паспорта. При получении нового паспорта путешественнику придется обновить и разрешение на въезд.

При этом, имея действующее разрешение, иностранный гражданин может свободно въезжать на территорию европейских стран из списка ETIAS. Период нахождения на их территориях не должен превышать 90 дней, один раз в полгода.

Путешественникам, которым для посещения Европы уже необходимо получать шенгенскую визу, разрешение Европейской системы информирования и авторизации путешественников не потребуется.

Как стало известно, создатели системы надеялись, что EES (Entry/Exit System) начнет работать к концу этого или в начале следующего года. Система EES - это IT-инициатива по обеспечению безопасности границ, разработанная Евросоюзом. Внедрение ETIAS невозможно без действующей EES. Из-за непредвиденных задержек, внедрение ETIAS было перенесено на май 2025 года с возможностью дальнейшей отсрочки.

Полный список стран, для въезда в которые потребуется разрешение: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

В Латвии подготовили законопроект о запрете авто с российскими и белорусскими номерами

Александр Ленин

В Латвии подготовили законопроект, по которому нахождение в стране автомобилей с российскими и белорусскими номерами будет запрещено. Если Сейм утвердит его, то владельцев таких машин обяжут в течение трех месяцев перерегистрировать свои транспортные средства на латвийские номера.

Неподчинившихся ждут жесткие рестрикции, вплоть до конфискации авто. Более того, министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере допустила, что машины с российскими номерами будут изымать в пользу Украины.

В Риге такую инициативу объяснили санкционной политикой ЕС, хотя ранее в Еврокомиссии разъяснили, что решение о применении ограничительных мер находится в ведении национальных правительств. В сентябре в Брюсселе опубликовали новую трактовку антироссийских санкций, по которой на границе стран ЕС у въезжающих россиян могут конфисковывать личный транспорт, смартфоны и даже чемоданы.

Латвия с 12 сентября запретила въезд в страну машин с российскими номерами. На аналогичные меры пошли в Литве, Норвегии, Польше и Финляндии. Эстония с 21 сентября ввела запрет на пребывание на территории страны машин, зарегистрированных в РФ. Их обладателям дается полгода, чтобы вывезти их из страны или пересесть на местные номера.

Берлин и Париж планируют реформировать Евросоюз перед его новым расширением

Василий Федорцев

Германия и Франция хотят реформировать Евросоюз перед его новым расширением. В обновленном ЕС страны должны быть разбиты на группы с разными правами и степенью интеграции, а для принятия ключевых решений уже не потребуется согласие всех членов Союза. Берлин и Париж вынесли на обсуждение Совета ЕС экспертный доклад с предложениями по будущей реформе. В документе утверждается, что дальнейшее расширение Евросоюза крайне необходимо, и в первую очередь по геополитическим причинам. Но принять новых членов в своем сегодняшнем виде ЕС не готов, так как это полностью парализует и без того не слишком эффективные европейские органы власти. Поэтому авторы доклада предлагают отменить для стран право вето при принятии решений, сократить число еврокомиссаров и евродепутатов, а сам Евросоюз выстроить в виде четырех концентрических кругов.

В первый, внутренний круг, войдут страны, желающие максимально тесной интеграции и сотрудничества. Они будут фактически определять и двигать вперед политику Евросоюза по основным ее направлениям, включая оборону. Те, кто не захотят интегрироваться и передавать полномочия от своих национальных государств общим органам власти, отправятся во второй круг. Он будет выглядеть примерно как сегодняшний ЕС - достаточно размытым и в большей степени экономическим, чем политическим союзом.

Третий круг - ассоциированные члены с полным доступом к европейскому рынку, но без права участвовать в принятии решений. Что-то вроде сегодняшней модели отношений ЕС со Швейцарией или Норвегией, только теперь ее предлагается распространить вплоть до Северной Африки. Здесь же будут ждать и кандидаты на вступление во внутренние два круга. И наконец, четвертый круг - Европейское политическое сообщество, зона влияния ЕС по всему миру, связанная с ним политическими, оборонными и экономическими соглашениями.

Все это, по сути, обновленная версия старой идеи "Европы разных скоростей", которую, как недавно заявил французский президент Эмманюэль Макрон, Евросоюзу так или иначе придется принять, если он "хочет добиться прогресса" в условиях "все более сложной международной обстановки". О необходимости реформы в последний год постоянно говорит и канцлер Германии Олаф Шольц. И Париж вместе с Берлином уже подбирают кандидатов для первого, внутреннего круга будущего ЕС. В мае они создали так называемую "группу друзей", выступающую за отмену национального вето и ускорение принятия решений в Совете ЕС.

Промысел под угрозой: рыбацкий флот просят вывести из-под «топливного запрета»

Бизнес-сообщество призывает власти как можно скорее вывести бункеровку промысловых судов из-под действия ограничений на вывоз дизельного топлива. В противном случае предприятия понесут серьезные экономически потери.

Правительство с 21 сентября ввело запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны. Принятые меры объясняются необходимостью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Однако принятое регулирование ставит под угрозу работу российских судов, занимающихся рыбным промыслом за пределами внутренних вод и территориального моря РФ. На это указали добытчики Северного и Дальневосточного бассейнов, сообщает корреспондент Fishnews.

Введенный запрет делает невозможной бункеровку российскими танкерами российских судов, ведущих промысел за пределами территории РФ, обратили внимание рыбопромышленники. Переходы на заправку в порты России ставят экономику рыболовства под вопрос, а дополнительные затраты лягут на себестоимость продукции.

Под ударом промысел в северо-западной и северо-восточной Атлантике - в районах действия международных соглашений, пострадать может и добыча в российской экономзоне в Северном и Дальневосточном бассейне, указали в бизнес-сообществе.

Уже известно об отказе таможни оформить выход бункеровочного судна, которое должно было обеспечить топливом промысловый флот на Северном бассейне. При необходимости бункероваться в Норвегии российские рыбаки переплатят 18 млн рублей, оценили в одном из рыбопромышленных холдингов. Кроме того, работа российского флота будет попадет под зависимость от решений недружественного государства.

Постановление правительства предусматривает случаи, на которые запрет вывоза товарного бензина и дизтоплива не распространяется. Предприятия предлагают дополнить этот список вывозом для нужд рыбопромыслового флота.

Fishnews

Norsk Hydro запустила линию алюминиевого литья в Германии

Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro провела церемонию открытия новой линии алюминиевого литья HyForge на заводе по производству вторичного алюминия в немецком Раквице. Стоимость инвестиций в проект составила 40 млн евро. Проект нацелен на декарбонизацию автомобильной отрасли и должен существенно улучшить параметры утилизации алюминиевого лома.

Новая линия позволит обеспечить потребителей алюминиевой заготовкой менее крупного диаметра и лучшего качества поверхности для непосредственной ее передачи на предприятия, изготавливающие детали автомобилей и другую продукцию, без таких промежуточных технологических звеньев, как экструзия или гомогенизация.

Судовладельцы ищут качественный сервис

В условиях санкций вопрос поддержания технического состояния флота, который сейчас ведет промысел, не менее важен, чем планы по строительству новых судов, обратили внимание участники конференции на площадке выставки «Нева 2023».

Вопросам обслуживания рыбацких судов была посвящена вторая часть конференции «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела», сообщает корреспондент Fishnews. Мероприятие организовали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и «НЕВА-Интернэшнл» на площадке международной выставки «Нева 2023».

В Российском морском регистре судоходства (РС) сейчас числится около 1070 рыболовных судов. Их средний возраст приближается к 30 годам, хотя за период с 2017 г. российский флот несколько помолодел, рассказал заместитель гендиректора РС Сергей Шишкин.

«Этот флот в основном состоит из судов, построенных еще при Советском Союзе или закупаемых за границей, — уточнил представитель регистра. — Если до введения санкций это был норвежский флот в основном, то теперь его закупают в Юго-Восточной Азии — это Япония и Тайвань».

Немалая доля таких судов принадлежит мелким и средним рыболовным компаниям, которые, как указали участники первой части конференции, фактически остались за бортом программы инвестквот. Но возраст флота рыбаки большой проблемой не считают — куда важнее его техническое состояние. Сотни траулеров, которые прямо сейчас ведут промысел, требуется регулярно ремонтировать, разгружать, снабжать топливом и припасами. После закрытия зарубежных портов, в том числе в Норвегии и на Фарерских островах, где традиционно обслуживались рыбаки Северного бассейна, осуществлять эти операции стало гораздо сложнее, заявил гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По его словам, необходимо приложить все силы для того, чтобы сохранить имеющийся флот и обеспечить его эффективную работу. Руководитель отраслевого объединения напомнил о критической ситуации с судоремонтом в Мурманске: от отсутствия свободных доков до невозможности починки или замены деталей технологического оборудования. Не лучше обстоят дела и с портами, куда настойчиво призывают вернуться рыбаков.

«У нас в Мурманске половина причалов не сможет принять эти суда, особенно современные, крупные, — по глубине. Я уж не говорю, что проблема с холодильниками, проблема с логистикой», — отметил гендиректор союза. Он подчеркнул, что все эти вопросы — и с развитием судоремонта, и с модернизацией портового хозяйства — нужно решать очень быстро, а не пытаться повесить их на рыбаков.

Стратегию совершенствования существующего флота в свое время выбрал и «Доброфлот», рассказал руководитель службы технической эксплуатации, модернизации и организации ремонта флота группы компаний Андрей Белецкий. Самое молодое судно «Доброфлота» было построено 17 лет назад, но на первом этапе инвестквот компания сделала выбор в пользу берегового перерабатывающего комплекса, отказавшись от строительства судов.

Одним из аргументов, повлиявших на это решение, были сроки реализации проекта, которые, как показала практика, в случае судостроения многие участники отрасли оценили «слишком оптимистично». «Любое движение вправо по срокам автоматически ведет к движению вверх по деньгам», — отметил представитель «Доброфлота»

Он согласился с необходимостью обновления флота, но предложил сместить фокус внимания с супертраулеров на суда для прибрежного рыболовства и для обслуживания хозяйств аквакультуры. К строительству флота в этих сегментах можно привлечь гораздо больше верфей, чем сейчас задействовано в программе инвестквот, отметил Андрей Белецкий.

Снижению эксплуатационных рисков может способствовать и переход на отечественное оборудование для рыболовных судов. На сессии директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей» концерна «НПО “Аврора”» Роман Петров рассказал о работе, которая ведется в рамках программы Минпромторга по импортозамещению.

«Мы выделили то оборудование, которое уже выпускается российскими компаниями, и запустили в разработку и изготовление именно то, которого не хватало, — замена импорту. По программе до конца 2024 года должна быть разработана вся линейка навигационного и радиооборудования для судовладельцев», — пообещал руководитель НПЦ.

В нынешних условиях одно из преимуществ крупных локальных производителей, таких как «Аврора», перед иностранными брендами — это предсказуемость: они не могут внезапно уйти с рынка, оставив клиентов один на один с проблемами. По словам Романа Петрова, концерн готов предложить рыбакам продукцию по конкурентным ценам и гарантирует поставку запчастей и сервисную поддержку во всех основных портах, включая Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Новороссийск.

Одним из стратегических факторов, ограничивающих развитие не только рыбной отрасли, но и судоремонта и смежных направлений, участники сессии назвали трудовые ресурсы. Конкуренция за специалистов идет на всех уровнях: от стран до отраслей, вузов и отдельных предприятий, указал Андрей Белецкий, и основные рыбные регионы не в лидерах по этому показателю. Для популяризации рыбацких профессий, по мнению отраслевого сообщества, важно улучшать взаимодействие учебных заведений с работодателями — для подготовки востребованных специалистов в нужном количестве.

Fishnews

Adriatic Metals начнет добычу на серебряном руднике в Боснии в ноябреБританская компания Adriatic Metals, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, планирует начать производство на своем серебряном руднике Vares в центральной Боснии в ноябре. Это первый рудник, открытый в Европе за последние десять лет, заявил в интервью ее генеральный директор Пол Кронин.

Ежегодно на руднике будет добываться около 800 тыс. т полиметаллической руды, из которой планируется производить около 65 тыс. т свинцово-серебряного концентрата и 90 тыс. т цинкового концентрата.

Ежегодный экспорт руды, оцениваемый примерно в 800 млн боснийских марок ($436 млн), окажет значительное влияние на экономику обедневшей балканской страны.

"Этот проект увеличит ВВП Боснии на 2%, это огромный рост", - сказал Кронин агентству Reuters в новом офисе компании в боснийской столице Сараево.

"В настоящее время мы располагаем ресурсами в 21 млн т полиметаллической руды, включающей медь, серебро, цинк, свинец и золото", - сказал он. "У горнодобывающей промышленности в Боснии большое будущее, поскольку у вас есть огромный потенциал для геологоразведки, которая приведет к созданию новых рудников".

По словам Кронина, к настоящему времени компания потратила на геологоразведку $40 млн и получила одобрение еще на $30 млн для ее продолжения.

После анализа рисков для окружающей среды и здоровья людей, связанных с работой рудника, компания решила очистить и восстановить старую горную фабрику, для чего пришлось построить 25-километровую дорогу, соединяющую Варес с городом Зеница.

"Рудник будет одним из самых малозатратных в мире", - сказал он. "Мы построили очень маленькую шахту, которая должна гармонично вписаться в окружающую среду".

Компания помогла местной железнодорожной компании восстановить железнодорожную ветку, которая прослужила 25 лет, чтобы руда могла доставляться через Сараево в хорватский порт Плоче и далее на металлургические заводы в Бельгии, Норвегии, Швеции, Испании и Италии.

"Мы создадим продукцию, которая подойдет европейским плавильным заводам, поскольку европейцам необходимо производить собственные металлы, иначе Европа всегда будет находиться в зависимости от таких стран, как Россия или Китай", - сказал он.

ММК готов существенно нарастить выпуск стали для российского судостроения

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 17-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Генеральный директор по продажам Сергей Ушаков, а также директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров возглавили выставочную делегацию. На стенде ПАО «ММК» представлен широкий спектр возможностей комбината по выпуску стали для российского гражданского судостроения.

ММК, на долю которого приходится до половины всех поставок металла для отечественных корабелов, выпускает сталь для рыболовецких траулеров, танкеров, современных судов ледового класса.

Возможности комбината по выпуску стали для гражданского судостроения весьма большие и могут быть дополнительно увеличены, отменили в компании.

Высокое качество магнитогорской судостали подтверждено мировым классификационным обществом Bureau Veritas (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.

В рамках конференции запланировано выступление главного специалиста по развитию научно-технического центра ПАО «ММК, доктора технических наук, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники Сергея Денисова.

Инвестпроекты и продукцию представят на выставке в Питере предприятия Карелии

Предприятия группы K-FLOT традиционно принимают участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В этом году они представят в том числе свои инвестиционные проекты, а также обсудят возможности для поставок продукции.

Компании, входящие в группу, — «РК «Вирма», «Согласие», «Вариант», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «Мурманстрой», «Азимут», «Пелагика» — ведут промысел донных пород в Баренцевом и Норвежском морях, пелагических пород в Северной Атлантике – зонах Норвегии, Фарерских островов и районе регулирования НЕАФК. В структуру группы компаний также входит крупный логистический холодильный комплекс в Санкт-Петербурге.

Компании реализуют несколько инвестиционных проектов. Построены три завода по переработке трески и пикши в Мурманской области и Карелии. В процессе строительства на Северной верфи в Санкт-Петербурге — три ярусолова серии «Гандвик».

Эти витринные для карельских рыбопромышленников инвестиционные проекты будут продемонстрированы на выставке в Санкт-Петербурге — в павильоне G на стенде V4. Рыбоперерабатывающие заводы представят свою продукцию, уже хорошо известную на российском рынке, — филе из трески и пикши, стейки из трески, пикши, зубатки, палтуса. Первый ярусолов серии «Гандвик» должен пополнить карельский рыболовный флот в начале следующего года, и предприятие уже готово обсуждать его ассортимент и будущие продажи продукции.

«На выставке в Санкт-Петербурге традиционно высокой популярностью пользуется пелагический ассортимент карельского рыболовного флота — путассу, атлантическая сельдь, скумбрия, мойва», — отметили в группе компаний. Карельские рыбопромышленники ежегодно заключают на выставке в Санкт-Петербурге новые контракты и формируют новые цепочки поставок.

«Мы высоко ценим опыт нашего участия в главной отраслевой выставке страны, всегда работаем на ней максимальным составом руководителей и менеджеров. Принимаем участие в деловой программе, встречах с торговыми сетями и переработчиками. Общение на выставке дает полное понимание состояния рынка, его перспектив, основных рисков и будущих направлений для развития», — заявил Fishnews учредитель и директор группы компаний K-FLOT Игорь Чевычало.

Fishnews

Эмбарго на ввоз сельхозпродукции продлили еще на год

Владимир Путин подписал указ о продлении действия специальных экономических мер, введенных девять лет назад, до конца 2024 г. Решение распространяется на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, вводивших санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Действие эмбарго продляется еще на год в соответствии с указом президента от 18 сентября 2023 г. № 693, сообщает корреспондент Fishnews.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента от 6 августа 2014 года № 560...» — говорится в тексте документа.

Спецмеры предусматривают запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Как и ранее, правительство должно обеспечить меры по реализации указа, а также может при необходимости предлагать изменение срока действия ограничений.

Впервые президент ввел эмбарго в 2014 г. С тех пор действие таких мер ежегодно продлевается.

Список видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В перечень входит и рыбная продукция. Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Fishnews

Россия выходит из Совета Баренцева / Евроарктического региона

Анна Белорусцева

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров оповестил о решении Москвы коллег из стран - членов организации, а также направил послание главе евродипломатии Жозепу Боррелю и в Международный Баренцев секретариат в норвежском городе Киркенес.

На Смоленской площади констатировали, что на протяжении тридцати лет объединение оставалось "полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере". Тем не менее западные участники совета фактически "парализовали" его деятельность, приостановив сотрудничество с Москвой в марте прошлого года на фоне проведения Специальной военной операции. Финляндия не подтвердила готовность передать России председательство в СБЕР в октябре 2023 года. Таким образом в Хельсинки нарушили принцип ротации в организации и препятствовали осуществлению подготовительных мероприятий.

"Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах", - заключили в МИД России. Между тем Россия продолжит реализацию национальных задач в регионе и открыта для конструктивного диалога, говорится в заявлении министерства.

Напомним, что создание Совета Баренцева/Евроарктического региона было инициировано Осло и Москвой в 1992 году. Спустя год министры иностранных дел стран Северной Европы и России подписали Киркенесскую декларацию, которая провозгласила создание Совета, направления его работы и географию. Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Россия и Европейская комиссия договорились сотрудничать в сферах охраны окружающей среды, экономики, транспорта и коммуникаций, а также условились способствовать научно-техническому прогрессу и обеспечивать межкультурный обмен и сохранение прав коренного населения Севера.

Норвежские доли сети типографий передали Росимуществу

Екатерина Свинова

Норвежские доли сети типографий "Прайм Принт" в нескольких российских городах переданы в управление Росимущества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Единственным акционером "Прайм Принт" в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже является норвежская компания "Амедиа Истерн Юэроп". Предприятие в апреле прошлого года было передано в управление главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, признанному минюстом иноагентом.

Клиентами типографии значились "Новая газета", издательский дом "Комсомольская правда", холдинг News Media (Life, Mash, Shot, Super), а также "Из рук в руки".

Ранее председатель правления Amedia Андре Стойлен сообщил, что совет директоров обсуждал различные варианты ухода из России и нашел "лучшее из возможных решений в таких обстоятельствах". В Росимуществе комментировать "Российской газете" передачу активов отказались.

Передача активов положительно скажется на полиграфическом бизнесе как на социально значимом, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

"Понятно, что пока нет нового собственника и, видимо, есть проблема продажи, потому и передали в управление государству. Это нормальное решение", - пояснил он "РГ" . По словам эксперта, вероятно, старые собственники не могли решить свои проблемы передачи активов. Такого рода решения обычно принимаются, когда остановить производство крайне нежелательно.

Ранее во временное управление Росимуществу также были переданы доли иностранных владельцев в российских компаниях Danone ("Данон Россия") и "Балтика" (активами владеет Carlsberg).

Вице-премьер, глава минпромторга Денис Мантуров, предупреждал, что на предприятиях, где зарубежные собственники полностью останавливают производство или сворачивают свои инвестиционные программы, может вводиться внешнее управление.

Путин назвал сегодняшнюю экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной

Айсель Герейханова

Россия выдержала санкционное давление, и экономика страны смогла восстановиться. Об этом Владимир Путин заявил в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", - заявил Путин.

Президент отметил, что ВВП России вышел уже на уровень 2021 года. "И теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - сказал глава государства.

В целом президент назвал сегодняшнюю экономическую ситуацию устойчивой и сбалансированной. И ряд показателей, по его словам, оказались лучше всех прежних прогнозов и оценок. "Напомню, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили - 1,2% ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше - 2,8%", - сообщил президент.

Говоря о ситуации в российском бюджете, Путин отметил, что его исполнение стабилизируется. "В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока - начиная с года - там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал президент. Он обратил внимание на рост ненефтегазовых доходов по сравнению с прошлым годом. "В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле - августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и - с учетом конъюнктуры на мировых рынках - продолжается активный рост", - сообщил президент.

При всей позитивной динамике Путин все же выделил одну из основных проблем - ускорение инфляции. "Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения", - сказал президент. Он выразил уверенность, что и правительство, и Центробанк в этом вопросе сработают профессионально и согласованно.

Завершая совещание, Путин заявил, что федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов. "И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - подчеркнул президент. Он отметил, что знает о той колоссальной работе, которую провело правительство по подготовке проекта бюджета. "И в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным", - оценил Путин. Он добавил, что в курсе всех споров внутри правительства по поводу бюджета, но пора уже ставить точку, ведь до внесения документа в Госдуму остается не так много времени. "Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", - указал президент.

Президент продлил продовольственное эмбарго

Владимир Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на антироссийские санкции. Об том говорится в указе президента. В документе сказано, что делается это "в целях защиты национальных интересов РФ". Отметим, что антисанкции включают в себя продовольственное эмбарго.

В августе 2014 года президент подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". И на основании этого документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен. Экономические ограничения стали ответом на санкции западных стран, введенные после присоединения Крыма к России.

Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва не пропустят машины из России

Иван Сысоев

Очередной акт объявленного в Европе "коллективного безумия" - на этот раз власти Польши объявили, что отныне не будут пускать на свою территорию автомобили, зарегистрированные в России. Аналогичное решение ранее приняли в Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии. Готовятся к подобным мерам и в Норвегии. Фактически, все пограничные с Россией страны Шенгенской зоны закрыли для россиян "окно в Европу". Все в соответствии с рекомендациями чиновников Брюсселя, изворотливо приравнявших въезд на личном автотранспорте к импорту.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что политика Еврокомиссии (ЕК) имеет главной целью окончательно отгородиться от нашей страны. "Все эти "разъяснения" плюс запрет на прямое авиасообщение плюс ужесточение визовой практики - все это направлено на возведение железного занавеса", - указал он.

Дискриминационные действия руководства ЕС и европейских стран разделяют далеко не все. Например, депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт направил правительству уже 11 запросов, в которых просит дать ясный конкретный ответ об отношении в Берлине к ограничениям. Все они остались без внимания, лишь на один запрос немецкое правительство обещало ответить "ближе к концу месяца". Но Шмидт уверен, что это будет очередная отписка, содержащая отсылки на уже опубликованные рекомендации из Брюсселя.

Немецкий политик отмечает, что "любой человек в здравом уме сочтет позицию Еврокомиссии нелепой", и указывает, что "налицо явное расхождение текста санкций" и действий евробюрократов и европейских столиц. Похожего мнения придерживается и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который напрямую обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в "расистских предубеждениях, которые противоречат европейским ценностям". "Отныне расизм и обобщения разрешены, лишь бы они были антироссийскими!" - указал Филиппо.

Но вряд ли руководство Евросоюза прислушается к редким голосам разума. Тем более, надо понимать, что ответственность за всю эту ситуацию несут не конкретные личности и занимающие различные должности чиновники. Не имеет значения, чьи подписи стоят под очередными документами, ущемляющими права россиян.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, руководитель дипслужбы Жозеп Боррель, пресс-секретарь ЕК Даниэл Шеридан Ферри, сотни и тысячи клерков, ежедневно приходящих в офисы европейских органов, - все они представляют собой единый организм, коллективный разум, хотя, скорее, коллективное безумие. И общая линия одна: граждане России не имеют никаких прав, и вести себя с ними можно как с людьми, нет, даже существами, второго сорта. Европейцы уже перестали делить русских на "хороших и плохих", для них российский паспорт - клеймо.

Ничего не напоминает? "И вдруг как будто ожогом, рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, - Владимир Маяковский написал все еще в 1929 году. - Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслажденьем жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт". Современные жандармы своих желаний уже не скрывают.

Да, были в Европе политики, которые видели в России сильного и достойного соседа, дружба с которым пойдет на пользу всем, - немцы Гельмут Коль и Герхард Шредер, итальянцы Романо Проди и Сильвио Берлускони, француз Жак Ширак, чех Милош Земан. Но на смену этим глыбам мировой политики пришли мелочные бюрократы, насаждающие свою такую же мелкую диктатуру и думающие лишь о том, как в очередной раз "наказать" Россию.

Самое грустное, что это коллективное безумие до такой степени проникло везде и опутало своими щупальцами всю Европу, что любой, кто посмеет высказаться супротив, будет уничтожен, перемолот серой массой русофобов, неспособных иметь независимое мнение. Разве такими были мечты создателей Евросоюза, превратившегося в итоге в монстра, пожирающего внутреннюю свободу и ненавидящего своих соседей.

Польша и Финляндия закрылись. Осталась одна страна Европы, куда пустят на российском авто

Зарегистрированные в России автомобили не смогут въезжать в Польшу с 17 сентября

Анастасия Новикова

Россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На этой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Никакой российский автомобиль не въедет»

Власти Польши с 17 сентября запретили въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России, объявил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — сказал он.

Как пояснил Каминьский, в данном случае запрет касается легковых автомобилей, а ограничение на въезд грузовых машин уже действует. Варшава ограничила въезд белорусских и российских грузовиков с 1 июня 2023 года до особого распоряжения.

Министр внутренних дел также подчеркнул, что ограничение затрагивает и коммерческие, и частные перевозки вне зависимости от того, гражданину какого государства принадлежит машина. «Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет», — отметил он.

Одна страна не закрыла въезд

С 16 сентября аналогичный запрет начал действовать в Финляндии. Накануне министр иностранных дел страны Элина Валтонен пообещала, что власти не станут конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российскими номерами. Однако такие машины, уже находящиеся в Финляндии, должны вывезти с территории страны до 16 марта 2023 года.

С 13 сентября въезд на зарегистрированных в России автомобилях начал действовать в Латвии, Литве и Эстонии. В Таллине пообещали не распространять ограничения на автобусы, мотоциклы и машины с дипломатическими российскими номерами.

Таким образом, все, кроме одной европейской приграничной для России страны, ограничили въезд российским легковым автомобилям. Осталась только Норвегия. Королевство не входит в число стран Евросоюза, в отличие от Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, но является страной Шенгенской зоны, внутри которой между странами нет пограничного контроля.

В Осло одобряют введение санкций против России и поддерживают присоединение к ним. Как написало издание The Barents Observer, в правительстве Норвегии уже обсуждают необходимость запрета.

Вещи, с которыми не пустят в ЕС

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, согласно которым предметы из списка запрещенных к импорту из России граждане не смогут ввозить на территорию Евросоюза для личного пользования. В перечне ограничений, кроме автомобилей, значились такие товары личного пользования, как смартфоны, ноутбуки, драгоценные камни, косметика, предметы гигиены (туалетная бумага, шампуни, зубные пасты), яхты, фотокамеры, одежда, обувь с резиновой подошвой.

Как пояснил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри, разъяснения не носят обязательный характер, каждая из 27 стран содружества будет самостоятельно принимать решения по поводу исполнения санкций.

В случае введения ограничений пограничники станут рассматривать указанные предметы в качестве запрещенного импорта, даже при условии использования не в коммерческих целях.

12 сентября в ЕК убрали из перечня предметы личной гигиены и одежду, «как надетую на приезжем, так и находящуюся в его багаже». Эти вещи, как пояснили европейские законодатели, «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций» и не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов.

Спецоперация стала аргументом в защите права на квоту скумбрии

В Мурманске арбитраж признал последствия СВО «обстоятельством непреодолимой силы». Росрыболовству отказали в иске о расторжении договора в связи с неосвоением квоты вылова.

Как следует из материалов дела, в феврале 2022 г. на рыбацком судне вышла из строя траловая лебедка. Его направили на ремонт в польскую Гдыню, где местные верфи, не дожидаясь конкретных санкций, отказались проводить необходимые работы. Ремонт пришлось сделать в Норвегии, однако потерянные в итоге два месяца промыслового времени не позволили выбрать квоту скумбрии в фарерской рыболовной зоне до закрытия сезона.

Суд согласился с мнением представителя компании-судовладельца о наличии «обстоятельств непреодолимой силы», которые воспрепятствовали освоению квоты. Кроме того, арбитраж обратил внимание, что «предоставление госоргану права на досрочное расторжение договоров … является по своей природе исключительной мерой, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств». Также суд в очередной раз отметил, что «расторжение договора является возможным, допустимым, но не обязательным следствием неосвоения квот». Таким образом, иск о расторжении договора на квоту арбитраж не удовлетворил, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ранее председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил учитывать при оценке выполнения требования о 70% пороге освоения квот ограничения, вводимые в отношении российского флота в зарубежных портах.

Fishnews

Ильдар Неверов: мы работаем на Шпицбергене в эпицентре урагана санкций

Между Шпицбергеном и Владивостоком почти шесть тысяч километров, но это расстояние – не помеха для обсуждения вопросов научного и туристического развития Арктики. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов рассказал, когда из России можно будет попасть на архипелаг за пять часов, почему в Баренцбурге нет лентяев и как открыть музей СССР в вечной мерзлоте. Беседовали Эльвира Муравицкая и Диляра Солнцева.

ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

– К запуску чартеров на Шпицберген уже все готово, как мы понимаем, норвежские власти с вами в диалоге, когда ждать запуска?

– Да, на прошлой неделе мы получили санкционное разрешение – они называют это санкционное изъятие – на то, чтобы лететь из России в Норвегию бортом в 130 человек.

Для нас это очень большая веха, очень большой прорыв, потому что, если есть санкционное разрешение, можно уже подаваться в Росавиацию за допуском на полет. По датам – мы планировали лететь 15 сентября, но так как разрешение получили только в прошлый четверг, за неделю мы 130 шахтеров с семьями по всей России просто физически не соберем и не сможем отправить – они живут в Новосибирске, Кемерово, Луганске, Донецке, Ростове. Мы будем просить санкционный департамент МИД Норвегии сроки сдвинуть и, возможно, поменяем борт, потому что сезон заканчивается, и в текущем нам 130 человек уже не нужно. Всех, кого нужно, мы уже завезли регулярными рейсами.

– Как это будет работать дальше? Каждый рейс будет организовываться в ручном режиме?

– Пока в ручном, но, надеемся, быстрее, чем те 40 дней, которые у нас сейчас занял процесс получения разрешения. Будет так – мы подаем борт, они рассматривают, дают разрешение, дальше мы идем в Управление гражданской авиации, там согласовываем и летим. По городу вылета пока решаем – Москва или Мурманск.

– Но это же борт только для работников треста, верно?

– Да, туристов на него пока не пустят.

– Сколько рейсов планируете?

– Хотелось бы летать два раза в месяц с перерывом в 10 дней. То есть, вот борт привез людей, постоял в норвежском Лонгйире, увез, привез новых и так далее – такой челнок. Ну и длительность пребывания оптимальная – 10 дней.

– Сколько будет стоить такой чартер?

– Это чисто коммерческий вопрос – ровно столько, сколько составят затраты на него по рыночным ценам. Пока предварительно на судно в 130 мест это было в пределах 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это явно дешевле. Через ту же Норвегию сейчас лететь значительно дороже – 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками, и нужна норвежская виза, а в случае чартера она не понадобится, и лететь всего пять часов.

– То есть с конца сентября можно ждать запуска?

– Прорабатываем вопрос сейчас, как сложится в этом году, покажет время. Саму перевозку бы хотелось документально организовать до конца года, а первый рейс – уже после окончания полярной ночи, в апреле.

– Не боитесь, что за это время норвежцы передумают?

– На самом деле, пока норвежские власти очень структурировано подходят к решению таких вопросов. То есть, если по каким-то параметрам есть прецедент, есть мотивировка, есть конкретика и объяснение – чтобы трест работал, выполнялись гуманитарные цели, работала шахта, и так далее - то они слышат.

Так они в 2023 году работают, надеюсь, так же и в 2024-м будут работать. Здесь нет никакой политики, они достаточно прагматичные. Ну, и, по сути, мы единственные, у кого получается бесперебойно вести экономическую деятельность, находясь в эпицентре санкционного урагана.

Так, мы в этом году вывезли весь угольный склад в 140 тысяч тонн, поставили три рекорда по единовременной отгрузке – 35 тысяч тонн в одном судне не грузили даже в советское время. Кроме того, мы завезли все наше материально-техническое снабжение из Мурманска, которое копилось там полтора года – материалы для строительства и ремонта, прежде всего. Вывезли и весь металлолом, находившийся на архипелаге еще с советских времен, который мы собрали за это лето. Ждут отправки и все те отходы, что мы собираем и сортируем почти два года – алюминиевые банки, картон, пластик.

– Переработку построить не хотите?

– Хотим, мы вообще планируем несколько мини-производств на территории. У нас очень много пустующих производственных площадей, на которых можно производить все, что угодно из пластика, из текстиля. Пока мы запустили текстильное производство – шьем одежду, аксессуары с символикой архипелага, думаем и о других. Шпицберген же безналоговая, беспошлинная зона, здесь любое производство выгодно. Плюс у нас уже есть рабочая сила – многие в поселках могли бы выполнять такую работу, совмещая с основной. У нас на архипелаге ведь даже дети работают - разумеется, с разрешения родителей. Тех, кто не работает, у нас нет. У нас и сейчас многие совмещают - например, повар в гостинице в Баренцбурге с утра готовит завтраки, а в свободное время она - водитель такси.

– Да, кстати, как идет эксперимент с запуском такси на архипелаге?

– Отлично! Пока у нас одна машина, но зато электрокар – постепенно хотим, чтобы все машины были только такими на архипелаге. Хотя вот сейчас норвежские власти дали нам разрешение на импорт наших "буханок" – "УАЗиков". Но мы сравнили нашу прожорливую буханку с китайским электроавтомобилем, и выбрали все же последний. Это экологичнее.

– Вы регулярно встречаетесь с губернатором Шпицбергена, встречались уже и в начале сентября. Что обсуждали?

– В основном, нюансы закона об охране окружающей среды Шпицбергена. То есть, где и что можно строить, как правильно уведомлять губернатора о каких-либо действиях, как изменять порядок использования территорий. Например, мы хотим разместить вахтовый городок для нашего строительно-монтажного управления, чтобы начать отстраивать все в поселке Пирамида. Нужно решить вопросы, как правильно его подключить, где поставить, как обращаться с отходами от вахтового городка, чтобы ничему не навредить.

Мы много говорим о туризме, чтобы нам разрешили использовать больше маршрутов, высаживаться на лед в зимний период - сейчас это запрещено, так как мы можем потревожить медведя и его кормовую базу. И сейчас получается, что на Пирамиду в межсезонье можно попасть только вертолетом, что дорого и не всегда эффективно.

Закон об окружающей среде Шпицбергена вообще один из самых жестких в мире, он нас, безусловно, ограничивает. Наш главный инженер 80% рабочего времени пишет уведомления норвежцам и запросы на разрешения на какую-то деятельность. Например, построить лестницу наверх на гору – это два месяца только согласований. А чтобы поставить, например, портовое оборудование на Шпицберген нам потребовалось 157 дней - от момента принятия решения о закупке до собственно поставки после всех согласований. А лето у нас длится 40 дней. Я этот пример норвежской стороне сейчас тоже приводил, говорил, что модернизировать порт в наших общих интересах, но как это сделать, если мне для этого нужно три года с учетом навигации?

– А нельзя по-тихому, не спрашивая?

– Это уже нарушение санкционного законодательства со всеми вытекающими последствиями. Так что, ни в коем случае. На каждое судно, на каждый контейнер, который приходит в наш порт, прилетает вертолет или приходит катер с таможней, все открывают, проверяют, фотографируют.

– Какие у вас планы по новым туристическим локациям на следующий год?

– Мы сейчас делаем ставку на Пирамиду, жемчужину Шпицбергена, как ее назвал король Норвегии. Мы там уже создали несколько новых локаций - в частности, открыли для туристов шахту, законсервированную с 1998 года, лыжный домик, где все еще хранится весь спортивный инвентарь 1960-х годов, подсоединили к советским громкоговорителям оборудование современное, чтобы на них можно было со смартфона запускать музыку в поселке.

Из планов – восстановить здание старой столовой, и как часть музея, и в том числе запустить там общепит, потому что точки питания на Пирамиде высокоприбыльны, нам нужно строить новые. Еще одну гостиницу хотим отремонтировать - бывшее мужское общежитие, все материалы уже закуплены, осталось только развернуть вахтовый городок. Но главное – это, конечно, Научный центр, который мы развернем на Пирамиде после всех согласований.

Интерес к нему высокий, в частности, я на ВЭФ сейчас буду встречаться с азиатскими коллегами, договариваться о совместной работе, надеемся, что уже со следующего года.

– Вы все же планируете, что это будет музей Советского Союза под открытым небом или нечто более современное?

– Нам импонирует концепция так называемого заповедника СССР в Пирамиде, которую нам посоветовали партнеры из "Розы Хутор". В Баренцбурге все более современное. А в Пирамиде мы хотим открыть музей Пионерии, музей Шахтера, выставку камней, поморские экспонаты, чтобы каждое здание в поселке имело определенный смысл. Строить ничего не будем – сохранность благодаря вечной мерзлоте великолепная, фундаменты все в целости и сохранности. У нас 14 тысяч квадратных метров свободных площадей, если их превратить в апарт-отели, апартаменты – это прекрасный способ оживить поселок. Можно будет приезжать на длительный срок в ту же Пирамиду.

– Горнолыжный курорт, кстати, будете строить с “Розой Хутор”?

– Он уже лет пять строится в Лонгйире и пока никак не достроится, инвестиции в него давно перевалили за 10 миллионов евро. Так что, наверное, мы не будем об этом даже думать. Но у нас есть альтернативные планы: создавать лыжню для беговых лыж - сложная задача в условиях Шпицбергена, обновлять парк снегоходов - еще более сложная задача, с учетом того, что эти машины под санкциями. Кроме того, нужно понять, что делать с транспортом, который может ходить круглогодично по воде, потому что после 15 октября навигация закроется.

– А на ВЭФ у вас какая программа?

– Есть планы по встречам с представителями азиатской научной среды. Еще очень хочется пообщаться здесь с транспортными компаниями, теми, кто занимается круизным туризмом. Выступать тоже буду на сессии по санкциям – как нам вообще удается выживать в Европе, и о проблемах, конечно, тоже расскажу – с ослаблением рубля на 40% мы теряем покупательную способность на европейском рынке.

– Сказывается ли курс на турпотоке? Сколько у вас сейчас на архипелаге туристов и сколько из них иностранцев?

–Почти все наши туристы – иностранцы. В этом году на конец августа мы привезли порядка 6 тысяч туристов, россиян из них – всего около 100 человек. Это поляки, очень много французов, испанцы, португальцы, немцев огромное количество. Шпицберген в Европе очень хорошо продается.

– Сколько ждете туристов в следующем году?

– Нам нужно не меньше 10 тысяч минимум, то есть рассчитываем, что турпоток вырастет вдвое практически. До санкций у нас было 36 тысяч туристов в год, благодаря круизному туризму, прежде всего.

– Если говорить о других источниках доходов - у вас уже работает пивоварня, может, хотите построить фермы или восстановить теплицы на месте советских, которые были в Баренцбурге?

– Знаете, я бы хотел сперва наполнить поселок людьми. А потом коровами и овощами. Пока мы все эффективно импортируем. Так что сначала люди, а потом это все донастроится само собой.

Встреча с модераторами сессий ВЭФ

Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества – модераторами сессий Восточного экономического форума.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы по традиции на полях Восточного экономического форума встречаемся с представителями бизнеса, экспертного сообщества, как мы говорим, модераторами, теми коллегами, которые ведут соответствующие сессии по отдельным направлениям.

Это всегда важно, всегда интересно, мы делаем это с удовольствием, прежде всего потому что мы хотим знать ваше мнение по тем направлениям, которые считаем приоритетными, по тем направлениям, которые для вас представляют интерес, вы обсуждаете с коллегами в ходе различных сессий в рамках форума.

И я, и мои коллеги всегда с интересом слушаем ваше мнение. Это и есть конкретная взаимная работа по изучению проблем, по поиску интересных проектов и решений в рамках совместной работы бизнеса и государства.

Давайте, чтобы время не терять, перейдём к конкретному обсуждению тех тем, которые вы считаете наиболее перспективными, важными и интересными как для государственных структур, так и для бизнеса, а в конечном итоге – для граждан, поскольку цель-то наша с вами общая заключается в том, чтобы сделать жизнь в России, в данном случае в Дальневосточном регионе, лучше и имеющей перспективы хорошего развития – для граждан прежде всего.

Пожалуйста, давайте начнём. Юрий Петрович, прошу вас.

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего спасибо за возможность доложить Вам ключевые результаты работы в сессиях в ходе Восточного экономического форума. Приняли участие в работе более 7 тысяч человек из 53 стран мира. Работа шла по 100 сессиям. Самые важные вопросы мы хотели бы сегодня доложить Вам.

С Вашего разрешения хочу предоставить слову Владимиру Вячеславовичу Пирожкову. Владимир Вячеславович – промышленный дизайнер, жил и работал за рубежом, создавал автомобили для «Ситроен» и «Тойота». Сейчас вернулся в Россию, создал и возглавил Центр промышленного прототипирования в Московском институте стали и сплавов.

В.Путин: Пожалуйста, Владимир Вячеславович.

В.Пирожков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Вчера я модерировал сессию «Технологическое развитие России: как обогнать, не догоняя?» Мы обсуждали, как вернуть России статус технологической супердержавы.

Во-первых, о каких технологиях мы говорим? Квантовые вычисления, компьютеры на новых физических принципах. Скорость вычисления кратно возрастает: у кого будет в миллион раз быстрее компьютер, у того и превосходство в искусственном интеллекте и во всем остальном.

Инновации в биотехнологиях. Это, возможно, уже создание живых клеток, организмов и вирусов с заданными параметрами, а в перспективе и новые формы жизни, пусть пока маленькие, но дальше будут развиваться очень быстро. Это, фигурально говоря, мы заходим на территорию Бога. Вопрос один – во благо или против человечества?

Дальше появляются радикально новые материалы. Сейчас такие новички, как метаматериалы или графен, раскрывают совершенно новые горизонты в электронике, космосе, биомеханике, например.

Сейчас наша страна, по сути, защищает базовые ценности человечества, поэтому новые виды оружия, в том числе на принципиально иных физических принципах, демонстрируют очевидную доминанту технологических лидеров по отношению к аутсайдерам.

Поляризация стремительно нарастает. Тут жизненно важно оставаться лидерами и продвигать себя вперед в этом ключевом для суверенитета сегменте. Это залог мирного будущего. Такие наработки традиционно вплетаются в мирные годы развития, а потом мы строим целые техноуклады на их основе.

Теперь новые виды энергии. Благодаря достижениям в этой области каждый из нас уже может носить мощный компьютер в кармане, а на подходе передача энергии и на расстоянии. Лидерство получают страны, обуздавшие и приземлившие новые виды энергии, как атомная или водородная.

Поэтому сейчас нам нужно многого достичь, достичь самим, и тут как раз конкретные сложности начинаются. Для попадания в лидеры государство должно максимально сконцентрировать усилия. Сейчас Россия сосредотачивается, и это видно. Ученые, инженеры чувствуют и активно поддерживают эту энергию, движ пошел, как говорится. Мы реально видим, что это происходит, я сам оттуда, и вижу горящие глаза ребят. Тут главное не обмануть ожиданий. Это вовсе не лозунг, а в нашем конкретном случае это неизбежность нового уклада.

Какие предложения сформировала наша сессия? Главное – это мегапроекты, это стимул и мотиваторы для молодежи и для всей страны. Всегда было так: ДнепроГЭС, Байконур, Целина, БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС. Я ее недавно видел, просто впечатляет. Строили всем миром, особенно молодежь. Мегапроекты – это реальные магниты для возвращенцев. Я сам 20 лет проработал в международных компаниях, проектировал машины, автомобили. Но 16 лет назад вернулся под предложенный Германом Грефом мегапроект «Сухой Суперджет 100». А позже были космический корабль «Орел», Олимпиада в Сочи, ну, чистые гордость и достоинство. Я очень горжусь.

Это реально круто – создавать наше, развивать свою территорию. Сейчас, кстати, многие специалисты, получившие бесценный опыт, хотят оттуда вернуться, но под интересные, мощные и долговременные проекты. Я вот уже двоих «лютых» совершенно вернул.

В технологической сфере нужен мощный механизм, способный создавать цели и координировать усилия, человеческие, финансовые, административные. Людей у нас не так много, как у наших юго-восточных соседей, а задач – миллион с прицепом. Значит, люди должны соответствовать масштабам задач, а это – передовая наука и образование. Нужна такая новая Академия наук в ее петровском понимании – мега-инструмент с мега-полномочиями, ответственная перед Вами, Президентом, парламентом и, как Вы уже сказали, главное – перед россиянами, смелая система управления наукой и инновациями.

Наша Академия наук где-то потеряла тонус и энергию. Нужен новый символ для объединения ищущих живых умов, новаторов, устремленных в будущее. У нас на самом деле их достаточно много.

Как тут получается: определение больших целей – это дело государства, а в кого конкретно и на каких условиях вкладывать деньги, бизнес знает лучше, потому что глубоко вникает в детали своих вложений. Бизнес обычно вкладывает вкороткую, а государству нужны долговременные проекты, поэтому механизм контроля и распределения инвестиций носит принципиальный характер. Если бизнес нащупал что-то и вкладывает в это направление, условно, миллиард, бюджет может подставить плечо, например, четко понимая и удерживая поставленные задачи.

За рубежом по критическим направлениям технологий сейчас уровень соинвестирования государства и бизнеса – один к одному. Нужен фонд инноваций с понятными и простыми инструментами – именно с простыми инструментами. Я знаю, что такие фонды уже существуют, но в то же время я вижу у своих молодых, да и опытных клиентов, отсутствие средств на прототипы будущего, нет средств на НИР. Идеи есть, порой даже очень смелые, но получение и документальное оформление инвестиций – это реальная боль.

Еще по фонду инноваций. В Саудовской Аравии, Эмиратах, Норвегии есть механизмы отчисления доходов от разработки недр в стратегические инвестиционные фонды. Это можно было бы сделать и у нас в целях финансирования прорывных технологических направлений.

Теперь про международное сотрудничество. Сейчас затруднен экспорт и сложно налаживать кооперационные цепочки. Как вариант, создать в хорошем смысле российский технологический офшор, больше свободы для реальных созидателей, где в российском праве будут заключаться сделки, будут открыты экспортные центры стран БРИКС+, международный арбитражный суд с участием представителей этих стран.

Теперь про бизнес. Он всегда сплачивается вокруг государства в решающие для Родины времена и компетенциями, и инвестициями, но ему нужна помощь и от государства. Бизнесу в технологической сфере важны прозрачные механизмы госзаказа и ценообразования, важен баланс ответственности за госзаказ, нужно сбалансировать право на ошибку для добросовестных бизнесменов.

И наконец, обеспечение конкурентной закупки. Современные инструменты (218-й и 44-й ФЗ) весьма сложные. Динамика развития проектов реально вязнет в них. Сейчас критерий победы в закупке – это цена, значит, берем самое дешевое, а это почти всегда в ущерб качеству. Мы это видим реально. И еще нельзя покупать у одного поставщика тот же продукт дважды в течение короткого времени. И тут начинается чехарда поставщиков, логистических цепочек, потеря времени и ресурса. Это стоило бы пересмотреть и облегчить в пользу созидания и динамики.

В качестве старта, перезапуска работ по технологическому прорыву можно запустить несколько национальных проектов по ключевым технологиям будущего – вот то, что я перечислял. По аналогии с недавно принятой Вами программой по беспилотным системам и новой энергетике. Эти национальные проекты, по сути, и могут стать мегопроектами. Под них и своих поднимем, и наши вернутся, и будем работать.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо Вам большое, Владимир Вячеславович, за Ваше сообщение. Мне было очень интересно Вас слушать. И обороты такие, живые. По поводу «возвращенцев», у нас были «лишенцы» в свое время с легкой подачи некоторых наших литераторов, вошло в оборот, – по поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим.

Знаете, мне очень приятно, что Вы и Ваши коллеги замечают, как Вы сказали, что движуха пошла, и Россия сосредотачивается. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной. И если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимают решение, внутреннее решение, это может быть только так, вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться результата и работать на свою страну, то это очень здорово.

Я на многие вещи, о которых Вы сказали, обратил внимание. По поводу мегаинструментов и создания больших, крупных проектов. Да, мы как раз и думаем над этим. И национальные проекты тоже в этой же сфере.

Что касается новых фондов, каких-то инструментов, связанных с технологическими разработками, я думаю, что Вы правы, здесь к Академии наук нужно относиться бережно и, ничего не ломая, безусловно, можно создавать то, что, может быть, будет более эффективно работать в прикладном плане. Над этим, безусловно, надо подумать, Вы правы.

По поводу фондов для инноваций. У нас создаются соответствующие инструменты – Фонд поддержки науки и так далее. Но, может быть, этого недостаточно, надо еще над этим подумать. Мы же и ФНБ используем для этих же целей. Значительный объем средств выделяется как раз на различные конкретные проекты. Наверное, нужно подумать над какими-то дополнительными инструментами.

Вы сказали о создании российского технологического офшора, я с коллегами обязательно посоветуюсь. У нас Андрей Рэмович Белоусов тоже занимается с бизнесом, с нашими крупными государственными компаниями, Вы наверняка знаете об этом, с тем чтобы стимулировать вложения этих компаний может быть даже в не свойственные им сферы деятельности, но очень важные для государства, и для них, в конечном итоге, интересные. Работа здесь идет. Не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки движение есть.

Что касается 44-го закона, он сложный, был направлен на то, чтобы обеспечить равные условия для работы компаний на рынках, обеспечить интересы государства, связанные с ценами и так далее. Отчасти он выполняет эту задачу, но Вы правы, он сложный и где-то становится препятствием для эффективной работы. Самая низкая цена не всегда лучше, потому что идет в ущерб качеству. Но и это не самое плохое.

Хуже еще то, когда эту цену куда-то вниз загоняют, а потом, когда начинают реализовывать проект, выясняется, что цена на деле совсем другая. Есть здесь определенные изъяны – это понятно. Есть уже масса исключений из этого закона, но будем дальше работать над совершенствованием этого инструмента.

Но то, о чем, Вы сказали, – все чрезвычайно важно, потому что действительно, даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим.

Но в целом спасибо за Ваши предложения. Благодарю Вас.

Пожалуйста.

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович!

По вопросу развития Восточного полигона выступит Руслан Сулимович Байсаров – руководитель компании «Бамтоннельстрой-Мост», одной из крупнейших строительных компаний, работающих на Дальнем Востоке. Компания только в этом году сдала мосты «Нижнеленинское – Тунцзян», «Благовещенск – Хэйхэ». Прошу.

В.Путин: Пожалуйста, Руслан Сулимович.

Р.Байсаров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Здравствуйте!

У меня доклад по итогам сессии «Об увеличении провозной способности Восточного полигона». Прошу обратить внимание на слайд: развитие Восточного полигона, III этап, до 255 млн. тонн. В левой части слайда указаны заявки грузовладельцев по направлению запад – восток, которые составляют 353 млн. тонн, дефицит провозной способности равен 173 млн. тонн.

Обращаю Ваше внимание: провозная способность Восточного полигона в 2024 году составит 180 млн. тонн, из них 131 приходится на Транссиб, который является полностью двухпутным. На БАМ приходится в три раза меньше – только 48 млн. тонн. Такая разница вызвана лимитирующими участками БАМа, на которых расположены однопутные искусственные сооружения – так называемые «бутылочные горлышки».

На карте от Тайшета до Северомуйского тоннеля зеленым цветом обозначены двухпутные тоннели. Однако Северомуйский тоннель, который красным цветом обозначен, является однопутным и с учетом обходного пути данный участок способен пропустить только 51 млн. тонн.

Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему поручению мы совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, РЖД, Минвостокразвития России, Газпромбанком, с ведущими банками и частными инвесторами разработали план мероприятий развития третьего этапа Восточного полигона с увеличением провозной способности до 255 млн. тонн в год. В частности, мы предлагаем построить вторые искусственные сооружения, которые снимут инфраструктурные ограничения БАМа, это второй Северомуйский тоннель, строительство которого увеличит провозную способность с 51-го до 156 млн. тонн, второй Кодарский тоннель, мост через реку Амур и Кузнецовский тоннель.

Хочу отметить, мы построили все тоннели на БАМе, в том числе Северомуйский – самый сложный по проходке тоннель в мире и самый протяженный в России. И сегодня под руководством РЖД возводим второй Дуссе-Алиньский тоннель на БАМе в условиях вечной мерзлоты.

Обратите внимание: в нижней части слайда – эффект от реализации третьего этапа с применением механизма государственно-частного партнерства. Дополнительные поступления в экономику России за 10 лет за счет увеличения экспорта грузов – не менее 11 трлн. рублей, дополнительная выручка РЖД за 10 лет – не менее 2,3 трлн. рублей. На Дальнем Востоке будет создано порядка 100 тысяч рабочих мест. Реализация третьего этапа Восточного полигона даст новый импульс социально-экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока и торгово-экономическим связям России со странами АТР.

Уважаемый Владимир Владимирович, на полях Восточного экономического форума мы совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, РЖД, «Газпромбанком» подписали договор о строительстве четырех указанных выше искусственных сооружений без участия бюджетных средств за счет привлечения частных инвестиций. Мы, инвесторы, готовы вкладывать деньги со сроком возврата порядка 20 лет. Для достижения показателя 255 млн. тонн в 2032 году необходимо до конца 2023 года приступить одновременно к проектированию и строительству объектов с длительным сроком реализации.

Хочу отдельно подчеркнуть: строительство новых искусственных сооружений не повлияет на текущее движение БАМа.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас дать поручение Правительству Российской Федерации до конца 2023 года принять решение о реализации третьего этапа Восточного полигона – до 255 млн. тонн с учетом строительства четырех указанных выше искусственных сооружений по договору с отсрочкой платежа в течение 10 лет после завершения строительства.

Доклад закончил. Спасибо за внимание.

В.Путин: Уважаемый Руслан Сулимович, мы с Вами не так часто, но все-таки регулярно встречаемся для обсуждения тех вопросов, которые Вы сейчас поднимаете. Вы знаете мою позицию: сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон как можно быстрее и как можно качественнее. Мы прекрасно знаем качество работы Ваших компаний и опыт, всячески будем поддерживать. Насколько я помню, Вы сейчас тоже об этом сказали, там нужно три вторых тоннеля сделать, мостовые сооружения. Насколько я понимаю, эти концессионные соглашения практически подписаны, точнее находятся на рассмотрении, и действительно, до конца года планируется их подписание.

Это процесс непростой. Он связан и с финансовыми условиями, связан с определением справедливого распределения заказов, то есть это работа рыночного характера. Правительство все это рассматривает, и мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько это сейчас важно.