Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Курсы вдыхают новую жизнь в редкие саамские языки Финляндии

В Центре образования саамского региона в финском Инари молодежь учится говорить на языке своих предков.

Еще одна группа студентов в Центре образования саамского региона уже почти готова к выпуску с курсов инари-саамского языка. Инари-саамский - один из нескольких языков на территории Финляндии, находящихся под угрозой исчезновения, ведь его носителей осталось буквально несколько сотен. Однако благодаря этим курсам есть надежда, что всего лишь за восемь месяцев занимающиеся смогут бегло заговорить по-саамски.

На курсах используются как занятия в классе, таки погружение в культуру, когда студенты проводят время с местными носителями саамского языка. Журналисты BarentsObserver’а отправились в Инари, чтобы узнать, зачем молодежь идет на эти курсы, и как новые языковые навыки меняют их жизнь.

By Maura Forrest Lily Haines

Россия и Норвегия увеличивают ОДУ пикши на 2015 год

В ходе российско-норвежской встречи стороны согласовали увеличение общего допустимого улова пикши в 2015 году до 223 тыс. тонн, а также обсудили вопросы регулирования промысла в Баренцевом и Норвежском морях

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялась российско-норвежская встреча, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в области рыболовства.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, норвежскую – заместитель постоянного заместителя министра промышленности и рыболовства Норвегии Арне Рёксунд.

В мероприятии приняли участие представители Росрыболовства, ФГБНУ «ПИНРО», ФГБНУ «ВНИРО», представители Министерства промышленности и рыболовства Норвегии.

В приветственном слове Василий Соколов выразил признательность норвежской стороне за поддержку в проведении традиционной встречи для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в области рыболовства именно сейчас, а не осенью в преддверии очередной сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК).

По словам руководителя российской делегации, высокий уровень сотрудничества между Россией и Норвегией подтверждает и тот факт, что с 2015 года стороны переходят в новый формат принятия решений по регулированию рыболовства в рамках работы СРНК. «Это очень правильный подход в управлении запасами и промыслом водных биоресурсов, ведь рыбалка – это динамичный процесс, который иногда требует аргументированных изменений в течение года, – отметил Василий Соколов. – В прошлом году российская и норвежская стороны уже поменяли формат управления запасами мойвы, и теперь у комиссии есть возможность попробовать свои силы в части трески и пикши».

Так, в ходе встречи стороны обсудили выполнение достигнутых в рамках 44-й сессии СРНК договоренностей по вопросам управления совместными биоресурсами, в частности по общему допустимому улову (ОДУ) трески и пикши, осуществлению промысла сайды российскими судами в экономической зоне Норвегии, а также затронули тему сотрудничества в рамках ИКЕС и подготовку 45-й сессии СНРК.

В результате российско-норвежских переговоров стороны договорились увеличить общий допустимый улов пикши на 2015 год с 178,5 тыс. тонн до 223 тыс. тонн.

Кроме того, Василий Соколов пригласил представителей Министерства промышленности и рыболовства Норвегии принять участие в очередном Международном конгрессе рыбаков, который состоится в конце августа во Владивостоке. «Норвежская делегация традиционно принимает активное участие в деловой программе конгресса рыбаков, и мы надеемся, что этот год не станет исключением. Тем более, что основным вопросом, который планируется обсуждать в рамках конгресса, станет вопрос осуществления государственного регулирования в области водных биоресурсов», – уточнил он.

Арне Рёксунд поблагодарил за теплое приветствие и приглашение во Владивосток, а также сообщил, что норвежская сторона настроена на продолжение конструктивной работы с российской стороной.

Ростуризм подвел итоги за первый квартал этого года. Оказалось, что выездной турпоток снизился на 40%.

Если в 2014 году за первый квартал за границей отдохнули 3,2 млн россиян, то уже в этом году на турпоездки решились всего 1,9 млн человек. Росстат подсчитал, что туристический поток снизился на 40%.

Почти каждое из туристических направлений потеряло часть граждан из России. Так, Испания не досчиталась 41%, в Италию не поехали 31% россиян, 29% отказались от Греции. Даже бюджетные страны перестали привлекать отдыхающих из России. Показатели упали у Турции, Египта.

Из-за курса доллара россияне отказались от поездок в Европу. От 50 до 30% граждан не поехали в Австрию, Германию, Францию и Чехию. Как пишет «Российская газета», цены в этих странах остались прежними, но билеты, еда, развлечение и виза подорожала в два раза.

В топ-5 стран-лидеров по выезду из РФ попали Египет, Таиланд, Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Меньше всего из России ездят в Данию, Сигнапур, Норвегию и Португалию. А вот с целью туризма в РФ приезжают из Китая, Турции, Израиля, Германии, Кореи.

Кстати, за первый квартал 2015 года в Россию въехало 2, 1 млн. украинцев и 1,3 млн. жителей Казахстана.

Летом начнутся швартовные испытания плавучей атомной электростанции

Швартовные испытания первого в России плавучего атомного энергоблока начнутся этим летом. Новая электростанция заменит две старых на Чукротке, где государство планирует вложить 5 миллиардов рублей в береговую инфраструктуру.

Строительство первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов» идет в соответствии с графиком, швартовные испытания начнутся в июле-августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского завода.

Как уже сообщалось, строящаяся в Санкт-Петербурге АЭС будет сдана в эксплуатацию в октябре 2016 года.

Плавучая атомная электростанция будет использоваться для энергоснабжения портовых городов, промышленной инфраструктвры, нефтегазовых платформ и нефтеперерабатывающих предприятий. Несамоходное судно (баржа) будет иметь в длину 144 метра, его экипаж составит 69 человек. Два атомных реактора будут развивать мощностью до 70 МВт. Осадка баржи меньше шести метров, что позволит перемещать её на мелководье и реки. Проектный срок службы реакторов – 40 лет.

На замену двух старых электростанций

По информации РИА Новости, «Академик Ломоносов» вступит в строй на Чукотке взамен выбывающих к 2019 году генерирующих мощностей — 40-летней Билибинской АЭС и 70-летней Чаунской ТЭЦ.

Правительство РФ может до 2020 года выделить из госбюджета 5 миллиардов рублей (80,26 млн. евро) на сооружение на Чукотке объектов береговой и гидротехнической инфраструктуры для плавучей атомной теплоэлектростанции. Общие затраты на новую АЭС составят 37,3 млрд. рублей (598,6 млн. евро)

Интерес в мире

Интерес к российской технологии плавучих атомных электростанций начинают проявлять в других странах, полагая, что они помогут покрыть растущие энергетические потребности в Арктике. Компания «Dunedin Energy Systems» предложила использовать небольшие плавучие атомные электростанции для энергоснабжения шахтёрских городов и промплощадок в Арктике. В Китае заинтересованы не только в использовании подобных АЭС для энергоснабжения своих промышленных центров, но и в участии в их строительстве, пишет РИА Новости.

Строительство «Академика Ломоносова» началось в 2007 году на ПО «Севмаш» в Северодвинске. В августе 2008 года работы были переведены в Петербург на Балтийский завод, предположительно из-за большого числа военных заказов на Севмаше.

Экологические организации высказывают опасения, что плавучие станции будут более подвержены авариям и атакам террористов, чем стационарные наземные.

By Trude Pettersen

Названы самые справедливые страны мира

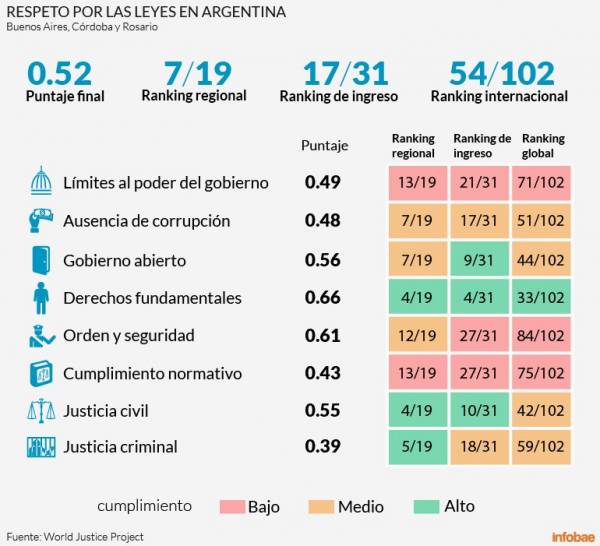

Первые четыре места в рейтинге принадлежат скандинавам. Вклиниться между европейцами смогли Сингапур, Австралия и Новая Зеландия.

Закон торжествует в Скандинавии, подчеркивается в ежегодном исследовании организации World Justice Project. Согласно их "Индексу законности" за 2015 год, первое и второе места заняли Дания и Норвегия, сообщает портал The Local.

Норвегия особенно высоко котируется в сфере «эффективного исполнения правил», однако чемпионом в этой сфере оказался Сингапур. Дальневосточная страна известна своими весьма строгими правилами, например, запретом на жевательные резинки. За соблюдением даже таких нормативов внимательно следят.

Отличные результаты страны Северной Европы продемонстрировали в следующих категориях: «отсутствие коррупции», «гражданское судопроизводство» и «открытое правительство». Эффективность местных органов правопорядка подтверждают и исследования ЕС, в которых скандинавы названы самыми доверчивыми европейцами.

Проект оценки систем правосудия в 2006 году запустил Билл Неуком, который заведовал юридическим отделом компании Microsoft с 1985 по 2002 год. Он утверждает, что индекс верховенства закона является наиболее полным исследованием этой области. Неуком подчеркивает, что отличные результаты Европы – это не повод расслабляться, ведь "верховенство закона всегда можно усилить. «Эффективное применение законов помогает снизить уровень коррупции, бороться с нищетой, улучшить здоровье населения и образование, а также защитить людей от несправедливости и опасностей», - отмечается в докладе.

Топ-10 стран, где в 2015 году главенствует закон:

1. Дания

2. Норвегия

3. Швеция

4. Финляндия

5. Нидерланды

6. Новая Зеландия

7. Австрия

8. Германия

9. Сингапур

10. Австралия

Рейс Архангельск–Тромсё не идёт на взлёт

«Псковавиа» не планирует возобновлять полёты с севера России в Тромсё.

Авиакомпания имеет соответствующее разрешение, однако расчетная экономика рейса такова, что авиакомпания не сможет безубыточно выполнять рейс под собственные коммерческие риски, сообщил журналистам генеральный директор ОАО «Псковавиа» Виктор Мартыненко на пресс-конференции в Пулково на прошлой неделе.

В «Псковавиа» закрыли межрегиональный маршрут Архангельск–Мурманск–Тромсё осенью прошлого года после череды проблем. Сначала норвежская администрация гражданской авиации запретила «Псковавиа» летать по лицензии, принадлежащей «Нордавиа», затем, когда состоялась передача лицензии, в «Псковавиа» заявили, что для возобновления полётов требуется экономическая поддержка.

На очередном заседании Баренцева регионального совета и регионального комитета, прошедшем шведском городе Умео, представители Архангельской области говорили о планах «Псковавиа» открыть рейс на Тромсё в июне, о чём писало агентство СеверПост.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге Виктор Мартыненко вновь пригласил власти губернии Трумс принять участие в субсидировании маршрута. Соответствующие предложения по поддержке рейса направлены в администрации заинтересованных регионов, но настоящее время решений по данному вопросу нет, отметил он.

Рейс Архангельск–Мурманск–Тромсё работал почти двадцать лет.

By Thomas Nilsen

В Арктике Россия должна использовать российское оборудование, подчеркнул Дмитрий Рогозин

Россия нуждается в немедленном импортозамещении в Арктике, где велика доля иностранного оборудования, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В Арктике Россия использует слишком много импортного оборудования, тогда как может производить всё сама – от специальных тканей до исследовательской аппаратуры, сказал Рогозин в ходе международного форума технологического развития «Технопром-2015» в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин возглавил новую государственную комиссию по вопросам развития Арктики, а кроме того, в его ведении находится, в частности, оборонная и космическая промышленность.

«Я буквально несколько недель тому назад сам был на Северном полюсе, мы открывали работу новой полярной станции. Хочу сказать, что очень много импортного оборудования. Эту зависимость нашу в полярной зоне надо, конечно, преодолевать немедленно, и я здесь рассчитываю на потенциал сибирской науки», – сказал он.

В середине апреля Рогозин побывал на Северном полюсе и сделал по пути остановку на Шпицбергене, чем навлёк на себя гнев со стороны Норвегии, поскольку его внесли международный антироссийский санкционный список и он является персоной нон грата на норвежской земле.

By Trude Pettersen

Открылся сезон круизов на атомоходах на Северный полюс

Самый большой атомный ледокол России в данный момент крушит арктический лёд со 117 туристами на борту.

Двухреакторный «50 лет Победы» – одно из самых мощных гражданских судов в истории кораблестроения.

Мурманский атомный ледокольный флот возит состоятельных пассажиров на полюс уже 25 лет подряд.

«50 лет Победы» выполнит семь круизных рейсов из Мурманска на Северный полюс, в ряде случаев с остановками у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщается на сайте Росатомфлота, серия туристических круизов пройдёт в течение лета и завершится в конце августа.

Первый туристический круиз на Северный полюс совершил в августе 1990 года атомный ледокол «Россия».

By Thomas Nilsen

В Мурманске одним радиационно опасным объектом меньше

Росатомфлот завершил выгрузку ядерных отходов с плавбазы «Лотта». Последняя операция по переводу контейнера с отходами в береговое хранилище состоялась в пятницу.

5 июня 50-й и последний контейнер с неперерабатываемым ядерным топливом был снят с плавбазы «Лотта» и помещён в береговое хранилище, сообщается на сайте Росатомфлота.

«На плавтехбазе «Лотта» больше не осталось отработавших тепловыделяющих сборок с неперерабатываемым ОЯТ, - говорит начальник Управления спецпроизводства ФГУП «Атомфлот» Олег Халимуллин. - Это важное событие для предприятия и Северо-Западного региона. Мы исключили все возможные ядерные и радиационные риски для окружающей среды, связанные с хранением на судне неперерабатываемого отработавшего ядерного топлива».

«Лотта» служила плавучим хранилищем отработавшего ядерного топлива несколько десятилетий. Несколько лет назад Росатомфлот построил хранилище на своей территории в Мурманске, были изготовлены специальные контейнеры для длительного хранения ядерного топлива. Со временем ОЯТ будет перевозиться на ПО «Маяк» в Челябинской области.

В дальнейшем «Лотту» планируется утилизировать. В прошлогоднем интервью BarentsObserver’у директор Росатомфлота Вячеслав Рукша сказал, что «Лотту», по его ожиданиям, утилизируют в 2020-х вместе с «Серебрянкой», «Имандрой», «Таймыром» и «Вайгачем».

By Trude Pettersen

Норвежская компания «БВ Оффшор» (BW Offshore) в соответствии с оглашением о намерениях, заключенном с израильской компанией «Делек Дриллинг» и американской «Нобель Энерджи» должна была поставить плавучую производственную установки для добычи природного газа на израильском месторождении Левиафан в Средиземном море. Общая стоимость соглашения составляла 22,3 млрд. норвежских крон, однако, возникли большие задержки и нерешённые проблемы, связанные со строительством морского добычного комплекса, которые также затронули норвежскую компанию «АкерСолюшнс», каксубподрядчика.

Месторождение Левиафан расположено на шельфе в 130 км к западу от Хайфы (Израиль) и по планам должно быть введено в эксплуатацию в следующем году, однако, это не произойдёт, так как в начале 2015 года израильское антимонопольное агентство (ИАА) объявило о начале расследования по подозрению в картельном сговоре и приостановило реализацию проекта.

Компании «Делек Дриллинг» и «Нобель Энерджи» долго пытались продать свои доли чтобы избежать обвинений, но не нашли покупателей. Норвежское посольство в Тель-Авиве назвало ситуацию катастрофой для лицензиатов месторождения, когда узнало о начале расследования. Дипломаты также выразили беспокойство относительно того, что норвежские компании могут потерять миллиардный контракт. В марте они констатировали, что соглашение находится под угрозой, если обустройство месторождения не возобновится в течение ближайших нескольких месяцев.

– Кризис с газовым месторождением может нанести непоправимый вред репутации Израиля лидер израильской ассоциации работодателей Шарага Брош.

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху обещал своим избирателям, что в ближайшие 20 лет месторождение Левиафан принесёт в государственную казну около 500 млрд. норв. крон, и после своего переизбрания в марте он начал оказывать жесткое давление на антимонопольное ведомство с целью возобновления работ по газовому проекту. Эта борьба завершилась в конце мая, когда руководитель ИАА Давид Гило выступил с протестом против главы израильского правительства, и в настоящее время разрабатывается соглашение, в соответствии с которым две компании-лицензиата обязуются продать свои доли в месторождении в течение шести лет.

В настоящее время срок начала добычи газа на месторождении Левиафан перенесён на 2019 год, и пока неясно, какие последствия этой задержки будут для норвежских компаний, так как на сроки реализации проекта оказывает влияние не только антимонопольное агентство. Ранее в этом году из соглашения о намерениях вышла Палестинская администрация, которая первоначально намеревалась ежегодно в течение 20 лет закупать газ с месторождения Левиафан на 10 млрд. норв. крон. Иордания, которая также является участником соглашения о намерениях в качестве покупателя газа, сейчас находится под давлением других арабских государств, которые настаивают на его разрыве. Турция, изначально проявлявшая интерес к покупке израильского газа, сейчас исключает возможность присоединения к соглашению о намерениях в связи с политикой администрации Нетаньяху по отношению к палестинцам.

сетевое издание Нegnar.no

По мнению экспертов, норвежское правительство усилит требования как к банковским кредитам, так и к собственному капиталу покупателей жилой недвижимости, но налог на жильё вряд ли изменится.

Министр финансов Норвегии Сив Йенсен обеспокоена галопирующим ростом цен на жильё и задолженностью домашних хозяйств в стране, в то время как кредиты становятся почти бесплатными, а перспективы национальной экономики неопределёнными. Чтобы замедлить развитие негативных явлений, она объявила о том, что до летних отпусков будет принят пакет необходимых мер.

– Прежде всего она (Сив Йенсен) примет меры, влияющие на предложениежилья, такие как, например, более быстрое рассмотрение дел по строительству, чтобы облегчить процесс получения необходимых согласований. Что касается воздействия на сторону спроса, я ожидаю изменения требований к кредитам и собственному капиталу заёмщика, а также ограничение рассрочек по кредитам, – говорит профессор Норвежской высшей школы экономики Ула Грюттен.

Главный экономист инвестиционного фонда «Сведбанкен фёрст секьюритиз» Харальд М. Андреассен ожидает ужесточение требованийпо погашению долгов и выражает удовлетворение тем, что правительство намеревается делать в плане установления максимальногосоотношения между основной суммой кредита и оценочной стоимостью актива– это подразумевает, что население будет брать меньше кредиты, чем ранее.

Ещё прошедшей весной государственный финансовый надзор предлагал правительству ввести более строгие требованияпоплатёжеспособности заемщиков, снижению максимальной доли кредитования стоимости жилья при выдаче ипотечных кредитов и ограничению возможностей оплаты кредита в рассрочку. При этом надзорный орган выражает желание закрепить практику жилищного кредитования в предписании.

Озабоченность правительства относительно устойчивости национальной финансовой системы подтверждают цифры МВФ, которые показывают, что внутренний долг в Норвегии в настоящее время составляет 220 % располагаемого дохода. По данным Норвежской ассоциации риелторов, на норвежском рынке жилья в мае отмечено снижение цен на 0,3 процента, но их быстрый рост в последние 20 лет создал опасения их резкого падения вместо более постепенного выравнивания, что при таком высоком уровне долга является предпосылкой кризисной ситуации.

Вместе с тем, многие эксперты согласны с тем, что пока нет никаких сигналов от государства по изменению налогообложения жилья.По их мнению, действующие налоговые вычеты, низкое значение оценочной стоимости и другие налоговые послабления обеспечивают большую привлекательность инвестирования в жилищное строительство в Норвегии.

газета «Финансависен»

Таможня Китая перекрыла крупный канал рыбной контрабанды

В южной китайской провинции Гуандун задержана группа, подозреваемая в незаконном импорте водных биоресурсов на 500 млн. долларов. По данным полиции, преступники осуществляли ввоз ценной продукции под видом более дешевой.

Контрабандистов выявили сотрудники таможни Хуанпу в городе Гуанчжоу, пишет портал Seafood News. В результате спецоперации задержано 37 человек, которые подозреваются в участии в преступном сообществе, незаконно ввозившем в КНР крупные партии водных биоресурсов. В ходе рейдов обнаружено около 300 тонн замороженных рыбы и морепродуктов, ожидающих реализации.

Преступники использовали подложную декларацию на импорт дешевой рыбы – волосохвоста – для поставок в страну дорогих ВБР: лосося, краба, креветки и других. Периодические инспекции не выявляли подлог, так как в контейнеры действительно помещалось некоторое количество волосохвоста. Как сообщает корреспондент Fishnews, нелегальные поставки осуществлялись из Канады, Индии, Норвегии и Таиланда.

Поводом для начала расследования стало обнаружение на территории, за которую отвечает таможня, нескольких крупных складов с дорогим незадекларированным товаром. В результате была выявлена группа контрабандистов. В спецоперации задействовали более 300 сотрудников таможни Хуанпу.

По данным Seafood News, преступный бизнес организовал некий Пен – заместитель главы местной аквакультурной ассоциации. При обыске у него нашли поддельные сертификаты и другие документы для организации нелегального импорта. Ценная рыбопродукция отправлялась клиентам в Пекин, а также в провинции Гуандун, Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь. Расследование показало, что банда Пена – сравнительно небольшая организация среди подобных, промышляющих в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Тяньцзине.

В 2014 г. продажи производителя лесозаготовительной техники Komatsu Forest выросли по сравнению с результатом 2013 г. почти на 11%, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

В Komatsu Forest подчеркивают, что минувший год был одним из самых успешных за всю историю компании. Реализация техники в России замедлилась из-за ослабления рубля и внешнеполитических проблем, однако за счет роста спроса на других рынках эти потери были компенсированы. В 2014 г. Komatsu Forest увеличила продажи в странах Северной Америки, в Австралии, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии и Норвегии.

На флоте он получает больше всех

Командующий Северный флотом Владимир Королев задекларировал в 2014 году самый высокий доход среди командующих флотами ВМФ РФ. Он опередил даже главкома и министра обороны.

Согласно опубликованным на официальном сайте Минобороны данным о доходах своих сотрудников, командующий Северным флотом адмирал Владимир Королёв получил в 2014 году 11 млн. рублей (184.038 евро), пишет Flot.com.

Главком ВМФ РФ Виктор Чирков задекларировал меньше - 9,18 млн. рублей (153.588 евро).

Министр обороны России Сергей Шойгу задекларировал за 2014 год доход в размере 7,5 млн. рублей (125.480 евро).

Адмирал Королёв получил вдвое больше, чем следующий за ним по уровню дохода командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, получивший в 2014 году 5,9 млн. рублей (98.711 евро).

Командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Авакянц указал в декларации 4,77 млн. рублей дохода (79.805 евро), командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Кравчук – 3,6 млн. рублей (60.230 евро), командующий Каспийской флотилией капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров – 2,25 млн. рублей (37.644 евро), по информации сайта Flot.com.

Северный флот считается самым мощным в России. В его составе находится две трети атомоходов ВМФ РФ, он получает львиную долю новых кораблей, подводных лодок и другой производящейся техники.

На основе Северного флота 1 декабря 2014 года в России было создано арктическое объединённое стратегическое командование «Север». В его зону ответственности входит российская территория Арктики, в задачи входит защита интересов России в регионе.

В наземные силы Северного флота, дислоцированные на Кольском полуострове, входят 61 бригада морской пехоты в п. Спутник и две арктические мотострелковые бригады – 200 отдельная мотострелковая бригада в п. Печенга у границы с Норвегией и 80 отдельная мотострелковая бригада в п. Алакуртти у границы с Финляндией.

By Trude Pettersen

Новая газовая революция?

Светлана Мельникова, Евгения Геллер

На сей раз – «мокрая»

С.И. Мельникова – научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН и Института энергетики НИУ ВШЭ.

Е.И. Геллер – младший научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН

Резюме Не успели стихнуть споры вокруг сланцевой революции, как в тиши лабораторий уже зреет новая газовая революция – газогидратная. Родина ее преимущественно та же – Соединенные Штаты.

Не успели стихнуть споры вокруг сланцевой революции, как в тиши лабораторий уже зреет новая газовая революция – на сей раз газогидратная. Родина ее преимущественно та же – Соединенные Штаты, механизмы реализации не просто копируют сланцевые, но во многом учитывают прежние недоработки. Системный подход и столь же системное финансирование, в котором на сей раз помимо государственных структур принимают участие и крупные компании, проспавшие в свое время сланцевый рывок. По сути, мы наблюдаем управляемый технологический прогресс с конечной целью – сделать доступным еще один нетрадиционный газ, ресурсы которого, по предварительным оценкам, значительно превосходят традиционные. Правительства ряда государств и крупные нефтегазовые компании ведут активную работу по изучению как ресурсного потенциала, так и развития технологий, что критически важно для начала промышленной добычи газогидратов. Если отработать технологии, выстрелит эта новая «мокрая» революция, когда сочтут нужным ее авторы. Скорее всего, это игра «в долгую» – пока в мире предостаточно более дешевых в разработке ресурсов.

Первые оценки ресурсной базы

Международное энергетическое агентство в 2009 г. оценило ресурсы газогидратов в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. трлн куб. м, а наиболее предпочтительными для начала разработки названы газовые гидраты арктических песчаных коллекторов.

Более поздний отчет МЭА (2013) повторяет прежнюю оценку, подчеркивая ее высокую степень неопределенности, которую лишь усиливает расширение границ потенциальных ресурсов газогидратов в Мировом океане до 120 тыс. трлн куб. метров. Таковы расчеты термодинамической модели, предположившей присутствие газогидратов в 68 из 71 рассмотренного бассейна. Не комментируя столь впечатляющие результаты, МЭА несколько конкретизирует «газогидратную ресурсную пирамиду». На ее вершину как наиболее вероятный к разработке ресурс ставятся песчаные коллекторы Аляски вблизи существующей инфраструктуры, следующие на очереди – такие же коллекторы в отсутствии инфраструктуры. В основании пирамиды – морские резервуары с низкой проницаемостью, разработка которых наименее вероятна.

Приведем еще один модельный расчет ресурсов газовых гидратов от международного отраслевого объединения Hydrate Energy International, дающий некоторое представление об их региональном распределении. По средневзвешенным оценкам, наиболее значительные ресурсы предполагаются в США, арктических океанах, Латинской Америке, СНГ и южных океанах (см. таблицу «Ресурсы газогидратов…»). На долю Европы приходится около 40 трлн куб. м потенциальных ресурсов, в то время как активно включившиеся в газогидратные исследования Япония и Китай могут обладать лишь относительно незначительными ресурсами. Беспрецедентный разрыв между верхней и нижней границей оценок, достигающий по некоторым регионам до 700 раз, лишний раз подчеркивает, что такие расчеты носят предельно общий характер. Более точные и обоснованные данные геолого-разведочных работ будут появляться по мере реализации текущих и будущих пилотных проектов.

Ресурсы газогидратов по основным регионам мира, трлн куб. м

Теоретические исследования предполагают значительные ресурсы газогидратов на российском арктическом шельфе. Документально подтверждено их наличие на уже действующих газовых месторождениях – в Уренгое, Бованенково, Ямбурге, Мессояхе, а также на дне Черного, Охотского и Каспийского морей и озера Байкал. По предварительным оценкам ВНИИГАЗа, ресурсный потенциал газогидратов в нашей стране превышает 1100 трлн куб. м.

Детальная разведка и разработка этих залежей начнется по мере истощения традиционных запасов. За это время вполне могут быть созданы и достаточно конкурентные технологии. Но даже на текущем, самом начальном этапе развития темы газогидратов в мире очевидно: Россия – крупный держатель таких ресурсов, что определяет ее ведущие позиции на далекую перспективу.

Работы идут уже давно

Первые лабораторные эксперименты по получению газовых гидратов начались еще в XIX веке. В 60-е гг. прошлого столетия с началом разработки Мессояхского месторождения (Россия) были обнаружены природные газовые гидраты, которые тогда воспринимались как помеха при добыче традиционного газа. Позднее такие залежи были обнаружены на Аляске и в Черном море. С 1990-х гг. исследования в этой области носят масштабный и системный характер, где лидерами выступают Соединенные Штаты, Канада и Япония.

В 1995 г. Геологическая служба США провела первую комплексную оценку газогидратных ресурсов на территории Соединенных Штатов (Ocean Drilling Program Leg 164). В 1997 г. Министерство нефти и газа Индии учредило национальную программу по газогидратам (National Gas Hydrate Program, NGHP). В 1998 г. начались работы по канадскому проекту Mallik, а в 1999 г. – по проекту Nankai Trough в Японии. С 2000 г. Япония учредила целевую программу по изучению газогидратов, образовав исследовательский консорциум MH21 для отработки технологий промышленной добычи газогидратов.

В 2000 г. Конгресс США поручил Министерству энергетики возглавить программу национальных исследований газовых гидратов, которая позднее была расширена. С 2006 г. под эгидой министерства началась совместная исследовательская работа с привлечением смежных и заинтересованных ведомств. В ее рамках создана Национальная энергетическая лаборатория (Fossil Energy’s National Energy Technology Laboratory, NETL), которая занимается определением потенциала коммерческой добычи газовых гидратов в глубоководных районах, а также изучением зон концентрации больших объемов этого нетрадиционного вида газа.

С этого же момента началась и широкая международная кооперация по изучению газогидратов. В 2006 г. Министерство энергетики и Геологическая служба США приступили к совместной работе по поискам в Индийском океане, с 2007 г. аналогичные работы стартовали в Южно-Китайском море, в том же году началась геологоразведка в бассейне Ulleung в Восточном море (Корея).

Что происходит сейчас?

По состоянию на начало 2015 г. тестовые проекты по разработке газогидратных залежей идут в двух регионах мира – Северной Америке и АТР. Наиболее вероятные перспективы промышленной добычи имеются у двух проектов – Nankai Trough (MH21) в Японии и North Slope, Аляска (США).

Проект Nankai Trough с 2001 г. курирует правительство Японии и Национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC). В рамках второй фазы проекта (2009–2015 гг.) в феврале 2012 г. началось пробное бурение скважин в Тихом океане, в 70 км к югу от полуострова Ацуми, в марте 2013 г. проведено шестидневное тестовое извлечение метана из газогидратов в открытом море с получением суточного притока в объеме 20 тыс. куб. метров. Начало промышленной добычи запланировано на 2018 год.

Проект North Slope реализуют компания Alaska ConocoPhillips, японская корпорация JOGMEC при участии Министерства энергетики США. Технически извлекаемые запасы газогидратов на Северном склоне Аляски Геологическая служба оценивает в 2,4 трлн куб. метров. Проект по добыче метана из газогидратов в условиях вечной мерзлоты North Slope на Аляске интересен тем, что здесь отрабатывается новая технология с закачкой в скважину углекислого газа. В 2012 г. в течение 30 дней применение такой технологии на скважине Ignik Sikumi обеспечило приток газа общим объемом 28,3 тыс. куб. м, или 0,944 тыс. куб. м в сутки. Несмотря на столь скромные результаты, на 2018–2019 гг. здесь также предполагается начало промышленной добычи.

Исследования шельфа Мексиканского залива, проводимые американцами в рамках партнерства Joint Industry Partnership (JIP), куда входит большое число международных компаний (Chevron, BP, Total, Statoil, ConocoPhillips и др.) включали апробацию методов бурения газогидратных отложений (Этап I экспедиции, 2005 г.). Подтверждено наличие высокопродуктивных резервуаров газовых гидратов в некоторых районах Green Canyon и Walker Ridge (Этап II экспедиции, 2009 г.). В 2013 г. Служба недропользования США оценила залежи газогидратов Мексиканского залива в 566 трлн куб. м, из них 190 трлн куб. м содержится в высоких концентрациях в песчаных коллекторах.

Проект Mallik (Канада), где первые работы начались еще в 1998 г. и продолжались до 2008 г., по итогам последнего тестового испытания показал начальный приток в объеме 6 тыс. куб. м в сутки, который на третий-четвертый день сократился вдвое, после чего работы здесь были признаны малоперспективными при текущем состоянии технологий и отсутствии инфраструктуры.

С 2006 г. исследовательские работы в рамках национальной программы (NGHP) при большом числе участников идут в Индии, завершены две экспедиции, обследовавшие четыре потенциальных района, наибольшие ожидания связаны с бассейном Krishna-Godavari.

Программа по газогидратам в Китае учреждена в 2007 г. Министерством по землям и ресурсам, Национальной геологической службой и Морской геологической службой провинции Гуаньчжоу, прошли две экспедиции (2007 и 2013 гг.). Разведочное бурение на шельфе Южно-Китайского моря подтвердило присутствие газогидратов в трех зонах. В 2007–2011 гг. проведено тестовое бурение вечной мерзлоты на плато Цинхай в Тибете, однако о продолжении работ в этом бассейне не сообщается.

С 2000 г. при участии правительства и компаний KNOC и KOGAS идут исследования в Южной Корее, промышленные испытания в бассейне Ulleung запланированы на 2015 год. Кроме этого производственные и технологические исследования газогидратов идут в Норвегии, России, Германии, Тайване, Новой Зеландии, Мексике, Колумбии, Уругвае и Бразилии.

Американская лаборатория NETL, координирующая эту работу, определила перспективы наиболее вероятных проектов по добыче газогидратов в мире (см. рисунок «Дорожная карта…»). Важно отметить, что с 2011 по 2014 гг. оценки NETL по предполагаемому началу промышленной добычи в Японии и на Аляске заметно сдвинулись на более ранние сроки.

Источник: NETL, 2014

Про экономику пока лучше не думать

При отсутствии промышленной добычи метана из газогидратных месторождений оценки стоимости его извлечения носят расчетный и гипотетический характер, что лишь усиливается несовершенством технологий добычи. Широкий диапазон подобных расчетов объясняется также значительными различиями в геологии таких месторождений и различными способами добычи.

По результатам тестовых испытаний на месторождении Mallik (Канада) в условиях вечной мерзлоты в 2008 г. совокупные капитальные и операционные издержки оценивались в 195–230 долл./тыс. куб. м для газогидратов, расположенных над свободным газом, и в диапазоне 250–365 долл./тыс. куб. м для газогидратов, расположенных над свободной водой. Отсутствие инфраструктуры в регионе еще более осложняло экономику проекта.

В 2011 г. МЭА дает оценочную стоимость извлечения метана из газогидратов в сравнении с другими видами природного газа. Даже с учетом неопределенности подобных расчетов газогидраты при текущем уровне развития технологий становятся замыкающим ресурсом.

Однако самые любопытные и, пожалуй, обоснованные данные по цене добычи газогидратов приводит оператор наиболее близкого к промышленной добыче японского проекта Nankai Trough. Расчеты пока также модельные, но в их основу положены конкретные данные для зоны Alpha-1, с глубиной залегания пласта (800–900 м) и его толщиной (106 м), глубиной бурения (920 м), температурой формации в 10,2 °С при среднем коэффициенте извлечения в 32% и пр. С учетом таких вводных в итоге получилось, что при базовом уровне добычи на уровне 55–600 млн куб. м в сутки на одну скважину себестоимость добычи может составить 420 долл./тыс. куб. метров. Если же продуктивность скважины окажется лишь на четверть ниже базовой, то цена вырастает до 1,6 тыс. долл./тыс. куб. метров. Важно, что все расчеты приведены в ценах 2004 г., которые к настоящему моменту изрядно выросли.

К началу 2015 г. операторы проекта Nankai уже точно определились, какие именно залежи газогидратов будут разрабатывать в первую очередь, утвержден метод извлечения, однако остается еще слишком много сомнений относительно экономической эффективности добычи данного вида нетрадиционного газа, некая ясность наступит лишь с началом промышленных работ.

Цена газогидратов может еще вырасти за счет дополнительных затрат на обеспечение безопасности промыслов, поскольку с этим ресурсом, как и со сланцевым газом, связаны существенные экологические риски. Больше всего тревожит опасность выбросов метана в Мировой океан или в атмосферу в силу нестабильности этого ресурса, а также масштабное использование химических реагентов и ингибиторов.

Управляемый техпрогресс

Отдельного рассмотрения заслуживает финансирование исследовательских проектов в сфере газогидратов, которое координирует Министерство энергетики США. Объемы, сроки и назначение инвестиций многое дают для понимания динамики развития сектора. Начиная с 1998 г. под эгидой этого ведомства реализовано 56 проектов с общим объемом финансирования 157,63 млн долл., из которых гранты министерства составили 108,62 миллионов. Статус действующих имеют еще 27 проектов на общую сумму 33,41 млн долл. с долей министерства 25,18 миллионов. Таким образом, с 2000 г. инвестиции в изучение нового энергоресурса уже составили 191,04 млн долл., где доля правительства – 133,8 млн или 70% (см. рисунок «Динамика инвестиций…»). Суммы не запредельные, но их точная адресация и высокая мотивация к достижению конечного результата во многом являются гарантиями успеха.

Картина очень напоминает столь же активное и последовательное участие Министерства энергетики США в исследованиях сланцевого газа, когда помимо прямых инвестиций в размере 100 млн долл. в 1970-х–1980-х гг. министерство методически способствовало развитию технологий, которые обеспечили сегодняшний уровень производства сланцевого газа (см. рисунок «Стимулирование развития….»). Отчего бы не использовать однажды найденный алгоритм, если он успешно работает, притом что вложения в изучение газогидратов уже практически вдвое превысили такие же затраты при изучении сланцевых газоносных пород.

При расчетах учитывалось равномерное финансирование в течение всего периода действия проекта. Источник: NETL, расчеты ИНЭИ РАН

На сей раз в процессе изучения газогидратов наряду с университетами и лабораториями участвуют крупные нефтегазовые компании, извлекшие уроки из «сланцевой революции», куда они не были вовлечены на начальных этапах, в отличие от мелких и средних компаний. Последовательно реализуемая в США на протяжении последних 20 лет программа изучения газогидратов, с высокой долей государственного финансирования и участием частного капитала, свидетельствует не только о высокой заинтересованности этой страны в обретении нового энергоресурса, но и о ее возможностях во многом организовать и направить технологический прогресс в нужное для себя русло.

Перспективы добычи газогидратов

При отсутствии промышленной добычи метана из газогидратов, самых предварительных оценках ресурсной базы и недостаточном уровне развития технологий нет ничего удивительного в том, что перспективные оценки по добыче этого ресурса на данный момент практически отсутствуют. Первые такие оценки появились лишь в последней редакции прогноза МЭА в ноябре 2014 г. – 0,1 млрд куб. м в 2025 г., 0,3 млрд – в 2030 г., 0,7 млрд куб. м – в 2035 г. и 0,9 млрд куб. м – в 2040 г. при общем объеме нетрадиционной газодобычи к этому моменту в 1,689 млрд куб. метров. Такая осторожность в оценках свидетельствует о недостаточном оптимизме МЭА относительно развития технологий в этом секторе до 2040 г., что согласуется с большинством экспертных оценок о начале такой газодобычи не ранее чем через 20–30 лет.

Более определенные ориентиры в развитии сектора газогидратов дает уже представленная национальная программа США и дорожная карта, опубликованная в 2006 году. Согласно этому документу, к 2015 г. должна быть представлена техническая и финансовая возможность извлечения метана гидратов из арктических залежей, а также оценены все экологические риски и возможности их снижения, а к 2025 г. все эти подходы должны быть распространены и на морские гидраты.

Любопытно, что последние редакции национального прогноза развития энергетики США AEO2014 (май 2014 г.) и международного прогноза IEA2014 (сентябрь 2014 г.) не делают никаких акцентов на перспективах добычи метана из газовых гидратов до 2040 года.

Помимо изучения ресурсной базы и отработки технологий, для начала промышленной добычи газогидратов необходима благоприятная рыночная конъюнктура, когда извлечение самого дорогого на сегодня энергоресурса окажется экономически оправданным. А такого момента, при значительных запасах традиционного газа и масштабных работах с угольным метаном и сланцевым газом, еще придется подождать.

* * *

Продолжая тенденцию на развитие нетрадиционной добычи углеводородов, в мире активно реализуются исследовательские программы по добыче метана газогидратных месторождений, предварительные оценки ресурсов которых значительно превосходят запасы традиционного газа. Для продвижения сектора в равной мере важны два основных направления – изучение потенциальной ресурсной базы и отработка технологий для извлечения этого труднодоступного ресурса. При достаточном уровне технологий станет возможной более релевантная экономическая оценка проектов, которая пока носит гипотетический характер.

Соединенные Штаты, Канада и Япония, а также еще целый ряд стран приняли национальные программы по изучению газовых гидратов на своей территории с активным участием государства в этом процессе. Самым ярким примером такого настойчивого и заинтересованного отношения к новому энергоресурсу является Министерство энергетики США, направляющее технологический прогресс в этой области, по сути приняв на себя функции глобального координатора.

Столь последовательные усилия в заданном направлении уже сокращают сроки возможного старта промышленной разработки газогидратов, которые могут начаться в Японии и на Аляске в 2018– 2019 гг. при весьма скромных перспективных оценках по добыче этого энергоресурса со стороны мирового экспертного сообщества.

Масштабные работы по добыче газогидратов вряд ли возможны ранее 2040 года, однако даже отдельные успешные проекты и ожидания новой газогидратной революции способны оказать давление на традиционные газовые рынки.

Президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд согласовали позиции по антироссийским санкциям и переговорам по иранской ядерной программе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Белого дома.

Лидеры встретились в понедельник на полях саммита G7 в Эльмау. "Обама и Олланд согласились с тем, что экономические санкции против РФ должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью выполнит условия соглашения о мирном урегулировании с Украиной, заключенного в прошлом году и неоднократно нарушаемого", — говорится в сообщении агентства.

Обама и Олланд также договорились "оставаться едиными в стремлении заключить соглашение" в рамках переговоров "шестерки" международных посредников и Ираном по иранской ядерной программе.

Согласно сообщению Белого дома, в ходе встречи лидеры США и Франции также обсудили вопросы изменения климата, торговлю, нестабильную ситуацию в Ливии и борьбу с радикальной группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

В замке Эльмау 7-8 июня встречаются лидеры стран "Группы семи" — Германии, США, Канады, Франции, Италии, Японии и Великобритании. Россия, которая была принята в "семерку" в 1998 году, отстранена от участия в мероприятии с 2014 года.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Ранее США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских граждан, им запрещен въезд в ЕС из-за их позиции по Крыму и Украине. За прошедший год санкционный список неоднократно пополнялся новыми физическими и юридическими лицами. Летом 2014 года добавились и секторальные экономические санкции. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Правительство Греции считает, что санкции против России должны быть отменены, сообщил в субботу заместитель министра обороны Греции Костас Исихос в интервью агентству Sputnik.

"Господин Ципрас по-прежнему настаивает по главному вопросу: мы не согласны с санкциями. Мы призываем к прекращению санкций и ответных санкций", — сказал Исихос.

По словам заместителя министра, греческое правительство придерживается мнения, что антироссийские санкции не являются инструментом для содействия диалогу и сотрудничеству между востоком и западом в том, что касается украинского кризиса, и поэтому они не помогут в данной ситуации.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Ранее США и ЕС ввели санкции в отношении ряда российских граждан, им запрещен въезд в ЕС из-за их позиции по Крыму и Украине. За прошедший год санкционный список неоднократно пополнялся новыми физическими и юридическими лицами. Летом 2014 года добавились и секторальные экономические санкции. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.

В преддверии визита в Италию Владимир Путин дал интервью газете Il Corriere della Sera.

В.Путин: Добрый вечер!

Л.Фонтана (как переведено): Добрый вечер, уважаемый господин Президент! Мы хотели бы в первую очередь поблагодарить Вас за то, что Вы предоставили нам эту очень важную возможность – сегодня взять у Вас интервью.

В.Путин: Я очень рад этому.

Л.Фонтана: Меня зовут Лучано Фонтана, я новый директор Il Corriere della Sera, и со мной мой коллега Паоло Валентино, который долгое время работал в России, и он даже женился на россиянке.

В.Путин: Вы новый директор?

Л.Фонтана: Да, всего один месяц.

В.Путин: Я Вас поздравляю с назначением.

Л.Фонтана: Спасибо большое.

Я хотел бы начать с вопроса, который будет касаться российско-итальянских отношений. С Италией у России всегда были очень насыщенные и привилегированные отношения как в экономике, так и в политике. Однако украинский кризис некоторым образом омрачил эту ситуацию, а также санкции.

Вот тот визит, который нанёс господин премьер-министр Италии господин Ренци, а также Ваш ближайший визит в Милан могут ли как–то поменять это направление и на каких условиях?

В.Путин: Во–первых, я уверен, что не Россия виновна в том, что наши отношения между Российской Федерацией и странами Евросоюза ухудшились. Это не наш выбор, нам его навязали наши партнёры, не мы вводили какие–то ограничения в торговле, экономической деятельности – это против нас ввели, а мы вынуждены были принять ответные защитные меры.

Но отношения между Россией и Италией действительно всегда носили привилегированный характер и в политике, и в экономике. У нас, вот смотрите, за предыдущие годы, за несколько предыдущих лет объём товарооборота вырос в 11 раз: с 4,2, по–моему, миллиарда долларов (мы в долларах считаем) до 48 с лишним, почти до 49 миллиардов долларов.

В России работают 400 итальянских компаний. Мы в энергетике работаем очень активно, причём в самых различных отраслях. Италия является третьим по объёмам покупателем наших энергоносителей. Но мы работаем и в высокотехнологичных сферах: и в космосе, и в авиастроении, во многих других отраслях. Достаточно активно сотрудничают между собой регионы России и Италии. Наши туристы, почти миллион человек, около 900 тысяч человек приехали в Италию в прошлом году, свыше миллиарда евро они там оставили.

У нас очень доверительные контакты всегда были в политической сфере. Ведь именно Италия, тогда премьером был господин Берлускони, выступила инициатором создания Совета Россия–НАТО. По инициативе Италии был создан такой консультативный орган, рабочий, который, конечно, стал таким заметным фактором обеспечения безопасности в Европе. В этом смысле Италия вносит и вносила всегда очень заметный вклад в развитие диалога между Россией и Европой и даже НАТО в целом, я уже не говорю о наших особых отношениях в области культуры, в гуманитарных сферах.

Всё это создаёт, конечно, такие базовые, особые отношения между Россией и Италией. В этой связи визит действующего премьер-министра в Россию это очень важный сигнал готовности Италии к развитию отношений. И, разумеется, это не проходит незамеченным в России – и не только в Правительстве Российской Федерации, но и среди общественности.

Разумеется, мы готовы ответить тем же и готовы идти дальше в развитии наших отношений настолько, насколько будут готовы к этому наши итальянские партнёры. Надеюсь, что и моя предстоящая поездка в Милан тоже будет служить как раз этим целям.

Л.Фонтана: Я хотел бы удовлетворить своё любопытство и спросить у Вас, задать Вам ещё один вопрос об Италии. Вы общались с разными председателями Совета министров Италии: с Романо Проди, с Сильвио Берлускони, с Массимо Далемой, с Матео Ренци. С кем из этих лидеров Вы находили больше понимания и, как Вы считаете, личные отношения насколько всё–таки влияют на общее состояние отношений между странами – например, такие, как у Вас были с господином Сильвио Берлускони?

В.Путин: Какие бы должности мы ни занимали, где бы мы ни работали, мы люди прежде всего, и доверие между людьми, конечно, очень важный фактор в работе, в строительстве отношений на государственном уровне. Но, как мне сказал один из тех людей, кого Вы сейчас упомянули: «Вы, наверное, единственный», – я единственный, – «кто поддерживает дружеские отношения с Берлускони и с Проди». И я Вам скажу – это было несложно, и это сейчас мне несложно – почему. Потому что, прежде всего, все мои итальянские партнёры руководствовались интересами Италии, интересами итальянского народа и считали, что для того, чтобы должным образом обеспечить интересы Италии, итальянской экономики, итальянской политики, нужно поддерживать добрые отношения с Россией. И мы это понимали, чувствовали.

Вот это было самым главным среди того, что лежало в основе наших добрых отношений: я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения, вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры. Хочу сказать Вам в этой связи, что у нас в России сложилось такое отношение к Италии, которое имеет тоже надпартийный характер.

П.Валентино: Владимир Владимирович, Вы прибываете в Милан по случаю проведения Дня России на Всемирной выставке «ЭКСПО». Тема выставки «ЭКСПО»: «Питание – для планеты, энергия – для жизни». Каковым является вклад в эту борьбу со стороны России? И какое значение эта борьба имеет для взаимоотношений между государствами?

В.Путин: Это сегодня вообще один из ключевых вопросов, стоящих перед человечеством. Поэтому просто можно и нужно констатировать, что организаторы этой выставки в Италии, конечно, выбрали одну из ключевых тем.

Население планеты растёт: по экспертным оценкам, к 2050 году достигнет 9 миллиардов человек. А уже сегодня, по тем же данным, ооновским данным, 850 миллионов человек на нашей планете недоедают, фактически голодают, из них 100 миллионов – дети. Поэтому это один из ключевых вопросов современности, без всякого сомнения.

От того, как он будет решаться, будут зависеть многие другие вопросы, которые, на первый взгляд, с этой проблемой не связаны – имея в виду и неустойчивость, политическую неустойчивость целых регионов мира, террористическую активность и так далее, ведь это всё взаимосвязано. Волна нелегальных мигрантов, которая захлёстывает Италию и всю Европу сегодня, это тоже с этим связано. Ещё раз повторяю, мне кажется, организаторы сделали абсолютно правильно, что обращают внимание на решение этого вопроса.

Что касается вклада России, то мы по ооновским программам на эти цели направляем свыше 200 миллионов долларов. Многие страны мира по этим программам, используя российские ресурсы, получают необходимую поддержку и помощь.

Мы уделяем значительное внимание развитию сельского хозяйства у нас в стране. При всех сложностях сегодняшнего дня в развитии экономики России сельхозсектор, сектор сельхозпроизводства, растёт у нас ускоренными темпами: в прошлом году примерно 3,4–3,5 процента рост. В первом квартале этого года рост примерно такой же сохранился: свыше 3 процентов – 3,4 процента. Россия вышла на третье место в мире по экспорту зерновых. В прошлом году мы собрали рекордный, один из самых больших за последнее время урожай зерновых – 105,3 миллиона тонн. Наконец, потенциал России в этом смысле просто колоссальный. Думаю, что у нас самая большая пашня в мире и самые большие запасы пресной воды, имея в виду, что Россия – самая большая страна в мире по территории.

П.Валентино: Спасибо, Владимир Владимирович.

Вы сказали, что это был не наш выбор, когда мы говорили о той тени, которая была брошена на отношения, и гуляло такое мнение, которое говорило о том, что Россия чувствует себя преданной, брошенной со стороны Европы, как любовница бросает любовника. Что сегодня не так в этих отношениях? Вы считаете, что в украинском кризисе Европа слишком сильно зависела от Соединённых Штатов? И что Вы ждёте от Европы в отношении санкций? Может быть, я слишком много вопросов сразу задал.

В.Путин: Действительно много, с итальянской спецификой. (Смех.)

По поводу любовницы сначала. Если у вас такие отношения с женщиной, то есть вы не берёте на себя никаких обязательств, то вы и не имеете права требовать от вашего партнёра или от партнёрши каких–то обязательств в отношении вас.

Мы никогда не относились к Европе, как к любовнице. Я сейчас говорю абсолютно серьёзно. Мы всегда предлагали серьёзные отношения. А у меня сейчас такое впечатление, что Европа как раз старалась строить с нами отношения на материальной основе, причём исключительно в свою пользу. Здесь и известный «третий энергетический пакет», и недопуск наших товаров в области атомной энергетики на европейский рынок, несмотря на все договорённости. Здесь нежелание признать законность наших действий и нежелание сотрудничать с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве, я имею в виду Таможенный союз, который мы создали и который сейчас перерос в Евразийский экономический союз. Потому что, когда страны Европы интегрируются, это нормально, а если мы на постсоветском пространстве делаем то же самое – пытаются это объяснить стремлением России к воссозданию какой–то империи. Почему такие подходы, не понимаю.

Вот смотрите, мы же давно, и я лично говорил о необходимости создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. На самом деле что–то подобное ещё давно до меня сказал французский Президент де Голль. Сегодня против этого никто не возражает, все говорят: да, нужно к этому стремиться. Но что происходит на практике? Вот прибалтийские страны присоединились к Евросоюзу, ну и слава Богу, и хорошо. Но вот теперь нам говорят, что эти страны, а они входили в энергетическую систему бывшего Советского Союза и энергосистему России, они должны перейти в энергосистему Евросоюза. Мы спрашиваем: «Есть какие–то проблемы с энергоснабжением или что, что происходит, почему это нужно сделать?» – «Нет, проблем нет, но вот так мы решили, так будет лучше».

Что это для нас означает практически? Это значит, что мы должны будем строить в некоторых западных регионах России дополнительные генерирующие мощности. Поскольку линии электропередач шли через прибалтийские страны в некоторые регионы России и наоборот, а всё это будет переключено теперь в Европу, мы должны будем построить дополнительные, не существующие сегодня линии электропередач у нас, чтобы обеспечить передачу электроэнергии. Всё это будет нам стоить где–то 2–2,5 миллиарда евро.

Теперь о договоре об ассоциации с Украиной. От Украины не требуют стать частью энергосистемы Европы, но это рассматривается как возможность. Если это произойдёт, то мы вынуждены будем истратить на те же цели уже не 2–2,5 миллиарда, а где–то, может быть, 8–10 миллиардов евро. Спрашивается, а зачем, если мы считаем, что правильно строить общее экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона? Восточное партнёрство Евросоюза – оно преследует какую цель: интегрировать всё постсоветское пространство в единое пространство с Европой, повторяю третий раз, от Лиссабона до Владивостока, или что–то отрезать и создать новую границу между сегодняшней Россией и всей западной частью, включая, допустим, сегодня и Украину, Молдову?

Я вам сейчас скажу больше, а вы там сами решите, что печатать, что не печатать. Ведь откуда возник кризис вокруг Украины? Причина, казалось бы, совершенно несоразмерна с тем, что мы имеем сегодня в виде абсолютной трагедии, связанной с большими человеческими жертвами на юго-востоке Украины. Вокруг чего спор зародился: бывший президент Янукович сказал, что он должен подумать о подписании договора об ассоциации Украины с ЕС и, может быть, добиться каких–то изменений и провести консультации с Россией как со своим основным торгово-экономическим партнёром. В этой связи или под этим предлогом начались беспорядки в Киеве. Они были активно поддержаны и европейскими нашими партнёрами, и американскими. Затем переворот – абсолютно антиконституционное действие. Новые власти заявили, что они подписывают договор, но откладывают его имплементацию до 1 января 2016 года. Спрашивается, зачем переворот–то делали? Зачем довели дело до гражданской войны? Результат тот же самый.

Кроме этого, мы в конце 2013 года готовы были дать Украине кредит в 15 миллиардов долларов по государственной линии, плюс через коммерческие банки ещё 5 миллиардов, и 3 миллиарда уже дали в течение года, и в два раза обещали понизить цены на газ, если они будут регулярно платить. И совсем не возражали против подписания Украиной соглашения с Евросоюзом. Но, конечно, хотели принять участие в выработке окончательных решений, имея в виду, что Украина на данный момент – и тогда, и сейчас, до сих пор – является членом зоны свободной торговли СНГ, и у нас там есть взаимные обязательства. Как же не принимать это во внимание и без уважения к этому относиться? Мне просто в голову это не приходит. Результат – госпереворот, гражданская война, сотни погибших, развал экономики, социальной сферы, обещание Украине 17,5 миллиарда долларов на четыре года от МВФ и полная дезинтеграция экономических связей с Россией. А взаимозависимость у нас с Украиной в экономике очень большая.

Вот Евросоюз обнулил в одностороннем порядке свои таможенные пошлины перед Украиной. Объёмы продаж на европейский рынок со стороны Украины не увеличились. Почему? Продавать нечего. Нет ничего такого, что было бы востребовано по качеству и по цене на европейском рынке, кроме того, что уже продавалось раньше.

У нас есть рынок для Украины, но в одностороннем порядке многое прекращено украинской стороной. Например, наши боевые вертолёты на 100 процентов получали двигатели с Украины – поставки прекращены. Мы уже построили один завод в Петербурге, в этом году будет второй завод, а производство этой продукции на Украине будет полностью свёрнуто, потому что ни в Италии, ни во Франции, ни в Германии такие двигатели никому не нужны и не будут нужны. Что–то перевести в какую–то другую плоскость невозможно, нужны миллиардные инвестиции.

Зачем это всё сделали, я не понимаю – я спрашиваю многих своих, в том числе европейских, коллег и американских коллег.

П.Валентино: И что они Вам говорят?

В.Путин: Ситуация вышла из–под контроля.

Знаете, что я хочу сказать Вам и Вашим читателям. 21 февраля прошлого года было подписано соглашение между Президентом Януковичем и оппозицией о том, как жить дальше, как выстраивать политическую жизнь в стране, о необходимости проведения досрочных выборов. Нужно было добиваться исполнения этого соглашения, тем более что под этим соглашением в качестве гарантов его соблюдения подписались три министра иностранных дел европейских стран. Если этих коллег наших использовали в качестве статистов, а на самом деле они и не руководили ситуацией, а реально в поле, что называется, ситуацией руководил посол или резидент ЦРУ США, то тогда они должны были сказать: вы знаете что, мы о переворотах не договаривались и мы вас поддерживать не будем, идите на выборы.

То же самое касается и американских наших партнёров. Допустим, и у них ситуация вышла из–под контроля. Но если бы американцы и европейцы сказали тем, кто совершает такие антиконституционные действия: мы вас не будем поддерживать ни при каких обстоятельствах, если вы таким образом будете приходить к власти; идите на выборы и побеждайте (и у них стопроцентный, кстати говоря, был шанс победить, все об этом знают) – ситуация развивалась бы совершенно иначе, совершенно иначе.

Так что я считаю, что и причина этого кризиса совершенно рукотворная, и это результат непрофессиональных действий со стороны нашего партнёра, и сопровождение этого процесса абсолютно неприемлемое. Хочу ещё раз подчеркнуть, это совершенно не наш выбор, мы к этому не стремились и вынуждены просто реагировать на то, что происходит.

Поэтому в завершение, уж извините за такой длинный монолог, я хотел бы сказать, что мы не чувствуем, что нас кто–то обманул или как–то некорректно поступил с нами, дело совершенно не в этом. Дело в том, что отношения должны строиться на долгосрочной основе – не в логике противостояния, а руководствуясь философией сотрудничества.

П.Валентино: Вы говорите о том, что ситуация вышла из–под контроля. Но не настал ли сейчас момент, чтобы Россия взяла инициативу в свои руки, чтобы она каким–то образом вовлекла американских и европейских партнёров в поиск выхода из сложившейся ситуации, сделала бы какой–то жест готовности решать этот вопрос?

В.Путин: А мы так и делаем. Считаю, что документ, который мы согласовали в Минске, он называется «Минск-2», это самый правильный и, может быть, на сегодняшний день единственный выверенный путь к решению этой проблемы. И мы никогда его бы не согласовали, если бы не считали его правильным, справедливым и реализуемым.

Мы, конечно, со своей стороны делаем и будем делать всё, что от нас зависит, чтобы оказать влияние на власти непризнанных, самопровозглашённых республик – Донецкой и Луганской республик. Но не всё от нас зависит. Наши партнёры и в Европе, и в Соединённых Штатах должны оказать соответствующее влияние на киевские власти сегодня. У нас нет на них такого влияния, какое есть в США и в Европе, чтобы киевские власти выполняли всё, о чём договорились в Минске.

Я Вам скажу, что нужно сделать, – возможно, предвосхищая Ваш следующий вопрос. Ключевая суть политического урегулирования – конечно, нужно было на первом этапе создать условия для этой совместной работы, но нужно было прекратить активные боевые действия, отвести тяжёлую технику. В целом это сделали. Есть перестрелки; к сожалению, до сих пор и жертвы есть, но нет крупномасштабных боевых действий, стороны разведены. Нужно начать исполнять минские договорённости.

Конкретно, первое – нужно проводить конституционную реформу, обеспечив автономные права соответствующим территориям непризнанных республик. Киевские власти не хотят называть это автономией – они предпочитают другие термины, говорят о децентрализации. Наши европейские партнёры – это именно их рукой сделана соответствующая запись в минских договорённостях – расшифровали, что нужно понимать под децентрализацией: это право на язык, на культурное своеобразие, на приграничную торговлю. Ничего особенного, выходящего за рамки цивилизованного представления о том, чем должны обладать национальные меньшинства в какой–то стране европейской.

Надо принять закон о проведении муниципальных выборов на этих территориях, и надо принять закон об амнистии. Всё это должно быть сделано, так записано в минских соглашениях, по согласованию с Донецкой Народной Республикой и с Луганской Народной Республикой, с этими территориями.

Проблема в том, что представители сегодняшних киевских властей не хотят даже за один стол переговоров с ними садиться. И на это мы не можем повлиять. На это могут повлиять только наши европейские и американские партнёры. И не нужно нас пугать никакими санкциями. Мы здесь совершенно ни при чём, это не наша позиция. Мы хотим добиться реализации этих соглашений.

Нужно начать экономическую и социальную реабилитацию этих территорий. То есть что там произошло? Просто сегодняшние центральные киевские власти их просто отгородили от основной территории страны, прекратили там все социальные выплаты: пенсии, пособия, – отключили банковскую систему, на самом деле создали условия к невозможному получению регулярного энергоснабжения и так далее, то есть, понимаете, там гуманитарная катастрофа. И все делают вид, как будто ничего не происходит.

Есть определённые обязательства, которые наши европейские партнёры взяли на себя, в том числе обещали содействовать возрождению банковской системы на этих территориях. И, наконец, если уж мы говорим о том, кто что может, должен сделать, – я считаю, что, конечно, Евросоюз мог бы оказать гораздо более масштабную финансовую помощь Украине. Собственно, вот это основные позиции.

Хочу подчеркнуть, Россия заинтересована и будет стремиться к полному и безусловному исполнению всех минских соглашений, и другого пути к урегулированию, на мой взгляд, сегодня не существует.

Кстати говоря, лидеры самопровозглашённых республик публично заявили, что при определённых условиях, имеется в виду исполнение этих договорённостей в Минске, они готовы рассмотреть возможность считать себя частью украинского государства. Вы знаете, это принципиальная вещь. Думаю, что вот эта позиция должна быть воспринята как серьёзное, как хорошее предварительное условие для начала серьёзных переговоров.

П.Валентино: То есть Вы говорите, что на востоке Украины сейчас абсолютно не может повториться крымский сценарий?

В.Путин: Вы знаете, крымский сценарий связан не с позицией России, он связан с позицией людей, которые проживают в Крыму.

Все наши действия, в том числе и действия силового характера, заключались не в том, чтобы отторгнуть эту территорию от Украины, а предоставить возможность людям, которые там проживают, высказать своё мнение по поводу того, как они хотят устроить свою жизнь.

Ещё раз хочу подчеркнуть, уже много раз говорил об этом: если это позволено было сделать косовским албанцам и косоварам, почему это запрещено сделать русским, украинцам и крымским татарам, проживающим в Крыму? Между прочим, решение о независимости Косово было принято исключительно парламентом Косово, в то время как в Крыму люди пришли на всенародный референдум. Я думаю, что добросовестный наблюдатель не может не видеть, что люди проголосовали почти единогласно за воссоединение с Россией.

Я бы хотел спросить тех, кто не хочет это признавать: если наши оппоненты считают себя демократами, я хотел бы спросить, а что же такое демократия? Насколько мне известно, демократия – это власть народа либо власть, основанная на воле народа. Вот решение крымского вопроса основано на воле народа, проживающего в Крыму.

В Донецке и Луганске люди проголосовали за независимость, и там ситуация другая. Но самое главное, что мы все должны усвоить, – что нужно уважать всегда настроение и выбор людей. А если кто–то хочет, чтобы эти территории оставались в составе Украины, то нужно этим людям доказать, что в составе единого государства жить им будет лучше, комфортнее, надёжнее, в рамках этого государства они смогут обеспечить свою жизнь и будущее своих детей. Но убедить этих людей с помощью оружия невозможно. Эти вопросы, вопросы такого порядка, можно решить только мирным путём.

П.Валентино: Говоря о мире – те страны, которые когда–то входили в Варшавский договор и сегодня являются членами НАТО, как, например, Прибалтика, Польша, они чувствуют угрозу со стороны России. НАТО решило создать специальные силы, чтобы как–то ответить на эти обеспокоенности. Мой вопрос в следующем: прав ли Запад в том, что он хочет сдерживать как–то «российского медведя», и почему Россия продолжает говорить в таком конфликтном тоне?

В.Путин: Россия ни с кем не говорит в конфликтном тоне, и в таких вопросах, как сказал один из политических деятелей прошлого Отто фон Бисмарк, «важны не разговоры, а потенциал».

О чём говорят реальные потенциалы: военные расходы США больше, чем военные расходы всех стран мира вместе взятые. Совокупные военные расходы стран НАТО в 10 раз, обратите внимание, в 10 раз больше, чем военные расходы Российской Федерации. У России практически нет баз за границей. У нас остатки наших Вооружённых Сил, оставшиеся ещё с Советского Союза в Таджикистане на террористически опасном направлении – на границе с Афганистаном. Такую же роль исполняет наша военно-воздушная база в Киргизии, она тоже нацелена на это антитеррористическое направление и была создана после нападения террористов из Афганистана на Кыргызстан по просьбе киргизского руководства. На военной базе в Армении с советских времён осталось наше военное подразделение, которое там выполняет определённую стабилизирующую роль в регионе, но она не нацелена против кого–либо. Мы ликвидировали свои базы в различных регионах мира, в том числе и на Кубе, во Вьетнаме и так далее. То есть наша политика в этом отношении не носит какого–то глобального наступательного, агрессивного характера.

А теперь возьмите и опубликуйте в Вашей газете карту мира, нанесите туда американские военные базы по всему миру, и Вы почувствуете разницу.

Мне иногда задают вопрос: вот ваши самолёты летают где–то там далеко, над Атлантическом океаном. Патрулирование самолётами стратегического назначения в отдалённых районах осуществлялось двумя сторонами только: Советским Союзом и Соединёнными Штатами – ещё во времена холодной войны. Мы в начале 1990-х годов, новая, современная Россия, эти полёты прекратили, а наши американские друзья так и продолжали летать вдоль наших границ. Зачем? Несколько лет назад мы тоже восстановили эти полёты. И Вы хотите сказать, что мы себя агрессивно вели?

На постоянном дежурстве находятся американские подводные лодки у берегов Норвегии, подлётное время до Москвы ракет с этих лодок – 17 минут. А мы и с Кубы давно убрали даже всякие базы, которые не имеют стратегического значения. И Вы хотите сказать, что мы себя агрессивно ведём?

Вы сами упомянули о расширении НАТО на восток. Но мы никуда не двигаемся – это инфраструктура НАТО двигается к нашим границам, в том числе военная инфраструктура. И это проявление нашей агрессивности?

Ну и, наконец, Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из [договора] – краеугольного камня, на котором в значительной степени держалась вся система международной безопасности, – из Договора по противоракетной обороне. Антиракетные системы, базы базирования, соответствующие локаторы размещены на европейской территории или на море, в Средиземном море, на Аляске. Мы много раз говорили, что это подрывает международную безопасность. И Вы считаете, что это тоже проявление нашей агрессивности?

Всё, что мы делаем, – это просто ответ на угрозы, которые возникают в наш адрес. Причём мы делаем это в совершенно ограниченном объёме и масштабе, но таком, который гарантированно обеспечил бы безопасность России. Или кто–то ожидал, что мы в одностороннем порядке будем разоружаться?

Я когда–то предлагал нашим американским партнёрам не выходить из договора в одностороннем порядке, а систему ПРО делать совместно, втроём: Россия, Соединённые Штаты и Европа. Но это предложение было отклонено. Конечно, мы тогда сразу сказали: хорошо, это дорогостоящая система, ещё неизвестна её эффективность, но чтобы, безусловно, обеспечить стратегический баланс, мы будем развивать наш стратегический наступательный потенциал, будем думать над системами преодоления противоракетной обороны. И должен Вам сказать, что мы значительным образом продвинулись в этом направлении.

Что касается опасений каких–то стран по поводу возможных агрессивных действий России – думаю, что только нездоровый человек, и то во сне, может себе представить, что Россия вдруг нападёт на НАТО. В некоторых странах просто, мне кажется, спекулируют на страхах в отношении России. Некоторые хотят играть роль таких прифронтовых стран, которым за это нужно чем–то дополнительно помогать: или в военном плане, или в экономическом, финансовом, каком угодно другом. Поэтому поддерживать эту идею бессмысленно, под ней нет никаких оснований. Но кто–то, может быть, заинтересован в том, чтобы поддерживать такие страхи. Я могу только высказать предположение.

Например, американцам не очень хочется сближения России и Европы. Это я не утверждаю, это я говорю как предположение. Допустим, Соединённым Штатам хочется сохранить своё лидерство в атлантическом сообществе. Им нужна внешняя угроза, нужен обязательно внешний враг для того, чтобы обеспечить это лидерство. Ирана явно недостаточно – не та угроза, не очень страшно. Кем пугать? Откуда ни возьмись кризис на Украине. Россия вынуждена реагировать. Может быть, это специально сделано, я не знаю. Но не мы это делаем.

Хочу Вам сказать, нечего бояться Россию. Мир настолько изменился, что люди в здравом уме не могут себе представить такого крупномасштабного военного конфликта сегодня. Нам есть чем заниматься, уверяю Вас.

П.Валентино: Но ведь по Ирану вы сотрудничаете с Соединёнными Штатами, визит Керри в этом смысле стал новым сигналом, или я ошибаюсь?

В.Путин: Нет, не ошибаетесь, Вы правы. Мы сотрудничаем не только по иранской ядерной программе, но и по другим очень серьёзным направлениям. Несмотря на то, что американцы вышли из Договора по ПРО, всё–таки у нас продолжается диалог, который касается контроля над вооружением.

Мы не просто партнёры, но, я бы сказал, мы союзники в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения. Мы, безусловно, союзники в борьбе с терроризмом. Есть и другие направления взаимодействия. Вот тема, о которой Вы сказали, и которой посвящена выставка в Милане, – это тоже образ нашей совместной работы. У нас много на самом деле вопросов, над которыми мы продолжаем работать совместно.

П.Валентино: Владимир Владимирович, 9 мая Россия отметила 70-летний юбилей Великой Победы, которая освободила от нацизма как саму страну, так и всю Европу. Ни одна другая страна не заплатила такую кровавую цену за эту победу, как Россия, однако рядом с Вами на Красной площади не было лидеров западных стран. I1 Corriere della Sera опубликовала письмо Сильвио Берлускони, который критиковал отсутствие этих лидеров. Два вопроса: Вы считали, что это проявление неуважения к российскому народу? И что сегодня означает для российской идентичности сохранение памяти о Великой Отечественной войне?

В.Путин: Вопрос не в идентичности. В основе идентичности лежит культура, язык, история. Война – это одна из трагических страниц нашей истории. Мы, конечно, отмечая такие дни, и праздничные, и печальные, имея в виду количество жертв, связанных с войной, думаем и о том поколении, которое обеспечивало нам свободу, независимость, о тех людях, которые победили нацизм. Мы думаем также о том, что никто не имеет права забывать эту трагедию – и прежде всего потому, что мы должны думать о том, чтобы ничего подобного не повторилось. И это не пустые слова, это не опасение, основанное на пустом месте.

Мы слышим сегодня голоса, которые, например, говорят о том, что не было никакого Холокоста. Мы видим, как пытаются героизировать нацистов или коллаборационистов. Это ведь связано с сегодняшней жизнью. Сегодняшний терроризм во многих его проявлениях очень похож на нацизм, и разницы, по сути, никакой нет.

Мне думается, что те коллеги, о которых Вы упомянули, это, конечно, их выбор: приезжать в Москву на эти мероприятия или не приезжать, – они просто за текущей непростой конъюнктурой международных отношений не увидели гораздо более серьёзных вещей, связанных не только с прошлым, но и с необходимостью бороться за наше общее будущее.

Но это их выбор, и, прежде всего, это наш праздник, понимаете? Мы увидели у себя ветеранов из очень многих стран мира: из Соединённых Штатов, из Великобритании, из Польши, из некоторых других европейских стран. По сути, они же всё–таки главные герои этого праздника, и для нас это было очень важно. Мы вспоминали в эти дни не только тех, кто боролся с фашизмом в Советском Союзе, мы говорили обо всех наших союзниках, в том числе вспоминали и участников Сопротивления и в самой Германии, кстати говоря, и во Франции, и в Италии. Мы обо всех помним и отдаём дань уважения всем людям, которые не жалея себя боролись с нацизмом.

Конечно, мы же прекрасно все понимаем, что именно Советский Союз внёс решающий вклад в эту Победу и понёс самые большие жертвы в борьбе с нацизмом. Для нас это не просто военная победа, для нас ещё и моральная победа. Понимаете, у нас почти в каждой семье есть потери, как мы можем про это забыть? Это невозможно.

П.Валентино: У нас есть ещё несколько коротких вопросов.

В.Путин: Хотелось бы коротких вопросов.

Л.Фонтана: Вы очень популярный лидер в России, но очень часто за рубежом и даже в Вашей стране Вас называют авторитарным. Почему так сложно находиться в России в оппозиции?

В.Путин: Что же сложного? Если оппозиция доказывает, что она может добиваться решения задач, которые стоят перед районом, регионом или страной, – думаю, что люди всегда это заметят.

У нас количество партий увеличилось в разы, мы либерализировали за предыдущие годы возможности создания политических партий, выхода их на региональную, общенациональную сцену. Вопрос только в их состоятельности и умении работать с электоратом, умении работать с гражданами.

П.Валентино: А почему же тогда с представителями оппозиции так редко берут интервью основные российские телеканалы?

В.Путин: Если они будут интересны – я думаю, что у них будут брать интервью чаще.

А насчёт политической борьбы – нам известно, что применяются разные средства в борьбе с политическими противниками. Достаточно посмотреть на новейшую историю Италии.

П.Валентино: Господин Президент, Греция сейчас переживает очень сложные отношения с Европой. Если Греция выйдет из зоны евро, Россия была бы готова помочь ей политически и экономически?