Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Судьбу экосистемы Земли обсуждают в Перу

Что придет на смену Киотскому протоколу?

В столице Перу городе Лиме проходит 20-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата / 10-е Совещание сторон Киотского протокола.

В течение 12 дней участники конференции проведут консультации по противодействию климатическим изменениям. Одна из ключевых задач - согласование конкретных параметров нового международного климатического режима на период после 2020 года. Основой для этого служат документы, подготовленные специальными рабочими группами, а также предложения стран - участниц климатического саммита ООН, прошедшего в сентябре 2014 года в Нью-Йорке.

В день открытия конференции в Лиме было опубликовано заявление спецпредставителя Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого. В тексте заявления содержатся принципиальные позиции Российской делегации. Прежде всего, новое климатическое соглашение должно строиться на основе принципов РКИК ООН, включая принцип общей, но при этом дифференцированной ответственности. Обязательства, вклады развитых и развивающихся стран могут быть различными по содержанию, но все они должны быть зафиксированы в рамках единого международно-правового документа, иметь юридически обязательный характер и подлежать отчетности.

Участникам конференции в Лиме необходимо принять решение о сроке действия нового соглашения. Это должен быть период, достаточный для развертывания программ экономической модернизации и технологического перевооружения, а именно - 10 лет, то есть до 2030 года.

Александр Бедрицкий отметил, что за последние 20 лет Российская Федерация успешно выполняла свои обязательства по РКИК и Киотскому протоколу. Кроме того, указом Президента Российской Федерации закреплена внутренняя национальная цель сокращения к 2020 году объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % их выбросов в 1990 году.

Большие надежды возлагаются на конференцию в Лиме в решении вопросов финансово-технологического блока климатического процесса. Российская Федерация не имеет финансовых обязательств по взносам в фонды РКИК ООН. Вместе с тем Россия и ранее заявляла о готовности оказывать финансовое содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в том числе странам СНГ.

Очевидно, что в новом соглашении леса должны играть более существенную роль. Россия как страна, обладающая обширными лесными ресурсами, заинтересована в надлежащем учете фактора землепользования и лесов в новом соглашении. При этом, признавая важность проблемы сохранения тропических лесов, Россия выступает за унификацию вопросов землепользования и лесной тематики в новом соглашении.

Предлагается отразить в новом соглашении принципы учета лесов. Должны быть разработаны недискриминационные подходы к учету деятельности в секторе землепользования и лесного хозяйства. Правила учета в этом секторе должны быть сопоставимы для всех стран - развитых и развивающихся, они должны применяться с начала действия периода обязательств нового соглашения.

Большой интерес в Лиме вызвал доклад, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Доклад представляет собой самую всеобъемлющую оценку изменения климата, которая когда-либо предпринималась. Главная цель авторов - предоставить информацию политикам, чтобы те в свою очередь предприняли необходимые конкретные действия. Доклад является результатом многолетней работы научного сообщества, занимающегося изучением изменения климата. Над ним трудились более 830 ведущих экспертов из более 80 стран. В докладе говорится, что изменение климата грозит экосистеме Земли, всему человечеству опасными и необратимыми воздействиями, однако пока еще существуют варианты по ограничению возможных последствий.

По мнению авторов доклада, влияние человека на климатическую систему является очевидным и все более значительным. Исследования подтверждают, что изменение климата регистрируется во всем мире, а потепление является неоспоримым фактом. Начиная с 1950-х годов многие наблюдаемые изменения являются беспрецедентными.

Предлагаются разные варианты адаптации и смягчения воздействий для ограничения потепления климата в XXI веке до 2 градусов C. Один из путей - это сохранение и восстановление лесов и других природных экосистем, которые является естественными поглотителями углерода на земле.

Владимир Дмитриев, "Российские лесные вести"

В Лиме открылась конференция ООН по проблеме изменения климата, ее задача - подготовить основные элементы нового глобального соглашения на период с 2020 г. Это соглашение придет на смену Киотскому протоколу.

Конференция в Лиме - последний климатический форум ООН перед принятием нового глобального климатического соглашения, которое будет заключено в декабре 2015 года в Париже. Чернового текста или даже списка статей нового договора еще нет. Пока понятна лишь примерная "архитектура" действий. Соглашение будет рамочным - определяющим принципы и "философию" действий всех стран мира по снижению выбросов парниковых газов, адаптации к негативным явлениям и финансовой поддержке развивающихся стран.

Соглашение обяжет все страны иметь численные цели по выбросам и активно помогать наиболее слабым и уязвимым государствам. Оно будет закреплять список правил мониторинга, отчетности и верификации всех видов международной климатической деятельности всех стран. На разработку самих правил будет дано несколько лет, а вступить в силу соглашение должно с 2020 г.

"Главным словом здесь является "всех". Киотский протокол был очень нужен 10-15 лет назад, но сейчас безнадежно устарел, так как он говорит только о выбросах развитых стран, а адаптации там вообще нет, - комментирует Алексей Кокорин, руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы. - В 2020-е годы и далее все страны должны заботиться о снижении выбросов, иначе глобальную проблему не решить".

До 2020 года Киотский протокол будет продолжать действовать, но лишь как ограниченный инструмент взаимодействия ЕС с рядом развивающихся стран. Япония, Россия, Китай, Индия и многие другие страны участвуют в нем без обязательств по выбросам, США и Канада не участвуют вовсе. Фактически климатическое сотрудничество сейчас ведется вне Киотского протокола. Наглядный пример тому - инициатива по прекращению варварского сведения тропических лесов. Это очень важно для Бразилии, Индонезии, стран тропической Африки и, конечно, Перу - хозяина нынешней конференции.

Второй особенностью конференции будет иной уровень обсуждения вопросов адаптации. "В киотские времена адаптация была в тени вопросов снижения выбросов, теперь понятно, что это равновеликие действия, в том числе и для России, - говорит Алексей Кокорин. - Без снижения выбросов не предотвратить огромный ущерб вероятный для мировой экономики, природы и жизни людей во второй половине XXI века и далее. А без адаптации невозможно жить уже сейчас. Даже для России негативных последствий изменений климата гораздо больше, чем позитивных".

К конференции в Лиме российские неправительственные организации подготовили совместную позицию, в которой подчеркивается, что атомная энергетика и большие ГЭС не могут рассматриваться как экологически обоснованные решения для снижения выбросов парниковых газов. Приоритетом должны стать энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Нужно введение обязательной отчетности, а затем регулирования выбросов. Нужны грамотные меры адаптации к более экстремальному климату и, конечно, России, как и другим странам, нужно соглашение ООН, обязывающее к действиям.

Перу наращивает экспорт артишоков

Поставки артишоков из Перу за период с января по сентябрь текущего года уже увеличились на 11% по сравнению с прошлогодним периодом. При этом объем экспортной выручки достиг 55,2 млн долларов США.

Как рассказала менеджер Ассоциации перуанских экспортеров Джаннина Денеджри, данный рост произошел преимущественно благодаря лучшему позиционированию на американском рынке, факторами которого стали качество овощей и их стоимость.

По словам г-жи Денеджри, у страны появилась возможность экспортировать артишок во многие страны мира, включая Канаду, Бразилию, Чили, Колумбию, а также в различные регионы ЕС.

По официальным данным, с января по сентябрь текущего года артишоки, выращенные в Перу, были отправлены в 25 стран. Крупнейшим рынком при этом являлись США, экспортная выручка рынка которых составила 36,3 млн долларов США, то есть на 36,5% больше своего прошлогоднего значения.

На втором месте по объемам закупок оставались Испания и Франция, куда отправили артишоков на 8,5 млн долларов США и 4,8 млн долларов США соответственно.

По заявлениям экспертов, недавно артишоковая отрасль Перу также столкнулась с некоторыми проблемами, связанными преимущественно с перепрофилированием производителями своих плантаций на более прибыльные культуры.

Президент Мексики открыл участок нового газопровода

Энрике Пенья Ньето провел торжественное открытие нового газопровода.

Вчера президент Мексики Энрике Пенья Ньето провел торжественное открытие нового газопровода, который будет соединять Мексику и США. Планируется, что новый инфраструктурный объект позволит практически наполовину увеличить поставки природного газа в Мексику из соседней страны.

Сообщается, что общая длина газопровода составит чуть больше тысячи километров, а в день объект сможет переправлять более двух миллиардов кубометров голубого топлива. Напомним, что несмотря на большое количество месторождений нефти в Мексике, страна испытывает острую нехватку природного газа, который покупается в США и Перу.

Общее количество инвестиций на строительство нового газопровода составила 2,5 миллиарда долларов.

В Перу доставлена первая партия из четырех вертолетов Ми-171Ш-П по контракту с «Рособоронэкспортом» стоимостью около 400 млн долларов на закупку 24 вертолетов для армии Перу, сообщает Infodefensa 2 декабря.

Вертолеты доставлены 27 ноября чартерным транспортным самолетов Ан-124 на международный аэропорт имени Хорхе Чавеса в городе Кальяо.

Процесс выгрузки продолжался четыре часа, после чего вертолеты будут переданы объекту авиационного технического обслуживания CEMAE (Centro de Mantenimiento Aeronáutico). Получение, таможенное оформление и выгрузка велись в присутствии командующего армейской авиации Перу генерала Германа Гонсалеса Доими (Germán Gonzales Doimi).

«Вертолеты России» поставили в Перу новую партию Ми-171Ш.

Холдинг «Вертолеты России» передал Министерству обороны Перу четыре военно-транспортных вертолета Ми-171Ш производства Улан-Удэнского авиационного завода. Это первая партия машин этой модели, которые Перу получит по последнему контракту на 24 вертолета, из которых еще четыре будут поставлены до конца года, а остальные - в 2015 году.

Поставка Ми-171Ш в Перу осуществлена с месячным опережением графика. Вместе с вертолетами заказчику направлено авиатехническое имущество, предназначенное для обеспечения их эксплуатации, говорится в сообщении холдинга.

Вертолеты были доставлены транспортным самолетом Ан-124 «Руслан». Предполагается, что 9 декабря они примут участие в торжествах по случаю Дня Сухопутных войск Перу. Машинам еще предстоит пройти на базе заказчика окончательные приемо-сдаточные испытания, по итогам которых комиссия Министерства обороны Перу должна подписать акты приемки и допустить технику для эксплуатации в войсках.

Многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш оснащены новыми системами, повышающими эффективность их боевого применения, комплексом средств защиты основных систем и экипажа вертолета от поражения, а также радиоэлектронным и приборным оборудованием, позволяющим выполнять полеты в сложных метеоусловиях в любое время суток.

Вертолеты могут взять на борт до 26 десантников. Машины оснащены двумя сдвижными дверьми и электрогидравлической рампой, что позволяет осуществлять полную высадку десанта не более восьми секунд. В соответствии с пожеланиями заказчика вертолеты окрашены в цвета вооруженных сил Перу.

На вооружении перуанской армии уже имеются российские вертолеты. В июле 2010 года вооруженные силы Перу приобрели восемь российских вертолетов – шесть военно-транспортных Ми-171Ш и два ударных Ми-35П, поставка которых завершилась в октябре 2011 года. В общей сложности в Перу с конца 1970-х годов было поставлено около 100 вертолетов советского и российского производства. Армия страны уже длительное время эксплуатирует российские вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35.

Последний контракт, заключенный в декабре 2013 года, стал крупнейшим в современной истории военно-технического сотрудничества с Перу и одним из самых значимых на мировом рынке военно-транспортных вертолетов. В соответствии с ним в Перу также планируется создать центр по техническому обслуживанию российских вертолетов, что позволит поддерживать вертолетный парк страны в постоянной оперативной готовности и обеспечит его эффективное применение в операциях по борьбе с наркотрафиком и терроризмом.

Входящий в Госкорпорацию Ростех холдинг «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли и единственный в России разработчик и производитель вертолетов. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Улан-Удэнский авиационный завод, одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России», специализируется на производстве вертолетов Ми-171 (Ми-8АМТ) и Ми-171Ш.

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 20-Й КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН

Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, в рамках своего выступления на I заседании Федерального экологического совета, который проходит в Минприроды России с 3 по 4 декабря 2014 г.

20-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 10-ое Совещание сторон Киотского протокола проходят в г. Лиме (Перу).

В составе российской делегации – представители Минприроды России, Росгидромета и других федеральных органов исполнительной власти, а также Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Возглавляет делегацию советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации Александр Бедрицкий.

По словам С.Донского, одной из ключевых задач климатической конференции в Лиме является согласование параметров международного климатического режима на период после 2020 года.

Согласно решениям, принятым в Дурбане (ЮАР) в 2011 году и получившим название «Дурбанская платформа», в конце 2015 г. должно быть заключено новое международное соглашение на период после 2020 г.

В частности, на повестке дня будет стоять вопрос разделения между странами, а также между государствами и бизнесом «груза» снижения выбросов и финансовой поддержки этого процесса в развивающихся странах.

Новый подход предполагает детальную и прозрачную систему измерения, отчетности и верификации отчетных данных для всех стран, причем как по выбросам, так и по выделению и расходованию финансовых средств, включая и собственные средства, потраченные на снижение выбросов и адаптацию.

Против глобальных численных параметров в виде объемов выбросов сегодня выступают Китай, Индия, арабские страны и ряд других развивающихся стран.

По словам С.Донского, позиция России направлена на то, чтобы указанное соглашение было ориентировано на всеобъемлющее сотрудничество как развитых, так и развивающихся стран.

По словам главы Минприроды России, новое климатическое соглашение должно строиться на основе принципов общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей: «Обязательства развитых и развивающихся стран могут быть различными по содержанию, но все они должны иметь одинаковый статус и подлежать отчётности».

В отношении возможных обязательств стран на период после 2020 года Российская Федерация придерживается подхода «снизу вверх», страны сами должны определить свои обязательства. Для этого требуется установить срок действия нового соглашения, это должен быть период, достаточный для развертывания программ экономической модернизации и технологического перевооружения, а именно: 10 лет, т.е. до 2030 года.

При этом количественные обязательства сокращения выбросов должны содержаться непосредственно в соглашении или его неотъемлемой части (приложении).

Российская Федерация владеет 19 % мировых запасов бореальных лесов, которые депонируют вдвое больше углерода, чем любая иная наземная экосистема и почти вдвое больше, чем тропические леса. Это имеет большое значение для снижения антропогенной нагрузки на климат и должно быть адекватно учтено в соглашении.

Рыбопереработка государственной важности

Олег КОМАРОВ, Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Аквакультура в ближайшие годы должна стать ключевой точкой роста отечественного рыбохозяйственного комплекса. Такую идею озвучил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на конференции «Ключевые драйверы развития отрасли» в рамках деловой программы 16-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Актуальная тема получила развитие в высказываниях экспертов и практиков – потенциал российской аквакультуры для бизнеса, инноваций и инвестиций у большинства сегодня уже не вызывает сомнений.

Вместе с тем по-прежнему остается немало факторов, сдерживающих развитие этой отрасли. В качестве одного из основных называется практически полная зависимость от импортных кормов. Вопрос с нехваткой рыбной муки для внутреннего рынка назрел настолько, что в аграрном ведомстве даже готовы рассматривать идею стимулирования производства этого продукта отечественными предприятиями. Вместе с тем сложно представить, что при вылове в 4 млн. тонн и производстве более 3,5 млн. тонн рыбной продукции переработка не получает достаточно вторичного сырья для выпуска рыбной муки, жира и прочих продуктов, содержащих ценный белок и омега-3 жирные кислоты. Напротив, проблема утилизации отходов с рыбных заводов, цехов для многих регионов стала настоящей бедой.

В чем причина разомкнутости производственной цепочки и существует ли решение этой масштабной проблемы, которое удовлетворяло бы и бизнес, и государство? С такими вопросами корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» обратился к генеральному директору ведущей инжиниринговой и производственной компании «Технологическое оборудование» Олегу Комарову.

– Олег Валентинович, на выставке «Золотая осень» в Москве обсуждались перспективы и проблемы развития отечественной аквакультуры. По роду деятельности вы находитесь в прямом контакте с промышленниками и коллегами в сфере производства оборудования для рыбной отрасли, так что знакомы с реальным положением дел в области российской рыбопереработки и ее технического оснащения. На ваш взгляд, есть ли решение у проблемы нехватки кормового сырья для отечественной аквакультуры?

– Для меня ответ на этот вопрос очевиден: решение проблемы – в производстве высококачественной рыбной муки в России. И технические, и сырьевые возможности для этого сегодня есть. Другое дело, что, к сожалению, у нас сложилось крайне небрежное отношение к отходам переработки (а по факту – вторичному сырью), из-за чего теряется возможность получать на выходе качественный, востребованный на рынке продукт.

Интересный факт: в советское время вопрос производства кормовой рыбной муки для нужд сельского хозяйства решался на уровне высшего партийного органа. Изучая предметно этот вопрос, мы, например, обнаружили в архивах постановление ЦК КПСС от 1976 года, где, помимо прочего, Минрыбхозу СССР и Советам Министров союзных республик поручалось довести в 1980 году выработку кормовой рыбной муки до 745 тыс. тонн. Сегодня нам сложно даже представить эти объемы, а в Советском Союзе, как известно, планы на пятилетку было принято перевыполнять…

Кроме муки в промышленности использовался и рыбий жир, без которого не обходились не только сельское хозяйство, но и химическая, кожевенная, лакокрасочная промышленности.

Во времена перестройки возможности промышленности у нас сокращались быстрее, чем нужды страны. Многие рыбомучные установки (РМУ) на промысловом флоте срезались, шли на лом, уходили за границу вместе с судами, остальная часть морально устаревала, выходила из строя. В итоге производство рыбной муки и жира в России практически прекратилось. Правда, долго пустовать этим нишам не пришлось – на рынке стала появляться импортная продукция, затем в страну начали приходить зарубежные технологии по производству кормов, которые все равно подразумевали использование завозного сырья. То есть фактически наше сырье было замещено иностранным.

Сегодня, по оценке Министерства сельского хозяйства, при потребности свыше 500 тыс. тонн рыбной муки Россия производит немногим более 145 тыс. тонн. Почти половина этого объема отправляется за рубеж. Между тем, уверяют эксперты, в ближайшей перспективе внутренний спрос продолжит расти. К примеру, по неофициальным данным (со ссылкой на самих производителей комбикормов), потребность внутреннего рынка уже оценивается в 900 тыс. тонн рыбной муки в год.

Чтобы сегодня нам вернуться в эту нишу, нужно не только увеличить объем производства, но и обеспечить необходимое качество продукта. Для рыбной муки это в первую очередь содержание питательных веществ (протеина), в нашей стране действует стандарт по ГОСТу – не менее 50% сырого протеина. Если взять мирового лидера по производству рыбной муки – Перу, то там этот порог составляет 65%. То есть российским производителям для повышения конкурентоспособности и цены на свою продукцию необходимо повысить содержание протеина хотя бы до 62%, чтобы мука могла считаться качественным продуктом. Не говоря уже о других характеристиках.

Все это требует более серьезного технологического подхода при производстве.

– Речь идет и о судовой рыбопереработке, и о береговой?

– Безусловно. Хотя основной объем рыбной муки выпускается у нас именно на судах. Кстати, в море гораздо легче соблюсти основные требования к технологии производства: свежесть и однородность сырья, скорость переработки. На борту выполняется и другое важное условие для изготовления качественной муки – это использование сырья малой жирности, белорыбицы.

Единственная проблема, которая не дает рыбакам получать стабильно высокое содержание белка в рыбной муке, – необходимость сбрасывать подпрессовый бульон, который остается при переработке отходов на классической прессовой РМУ. С таким бульоном за борт уходит до 25% сухих веществ, что означает потерю около 7% белка в конечном продукте. Но сегодня этот недостаток можно устранить, модернизировав судовую РМУ таким образом, что бульон также будет полностью перерабатываться. Такое усовершенствование позволит стабильно получать рыбную муку с содержанием белка 62% и более.

Дополнительным плюсом такого несложного усовершенствования является получение рыбьего жира. На первом этапе, без дополнительной очистки, это будет технический жир. Энергии, получаемой при его сжигании, как раз хватает для работы рыбомучной установки. Таким образом, РМУ становится фактически автономной, что дает дополнительный экономический эффект и ускоряет окупаемость оборудования.

В итоге решается сразу несколько задач, актуальных и для бизнеса, и для государства. Во-первых, сырье используется более полно, а производитель получает заметную экономическую выгоду: благодаря более высокому содержанию протеина, стоимость рыбной муки вырастает почти в 1,5 раза. Для сравнения: мука с 50-процентным содержанием протеина стоит на рынке порядка одной тысячи долларов за тонну, с 68-процентным – уже две тысячи долларов.

Во-вторых, снижается энергопотребление на судне и дополнительно решаются экологические вопросы за счет снижения вредности выбросов.

– Главное, чтобы после такой модернизации у самого государства не возникло вопросов к рыбакам – как без увеличения вылова «вдруг» повысился процент белка в конечной продукции. У нас нередко отклонения от привычной нормы, без «соответствующих разъяснений вышестоящих инстанций», вызывают недоверие контролирующих органов.

На береговых предприятиях с совершенствованием рыбопереработки вопросов не возникает?

– На берегу существует своя специфика, здесь основные сложности связаны с сырьем. Одно дело, когда предприятие использует минтай и прочие маложирные породы рыб. В этом случае возможна простая модернизация прессовых рыбомучных установок по аналогии с судном.

Другое дело, когда речь идет о добыче красной рыбы – лосось в береговой переработке Дальнего Востока играет ключевую роль. Классические РМУ (а на берегу это, как правило, маломощные установки) просто не справляются с жирными лососевыми отходами. В результате проблема утилизации неиспользованного вторичного сырья становится настоящей бедой для экологии прибрежных субъектов и оборачивается серьезными экономическими потерями и штрафами для промышленников.

Но и для береговых производств сегодня есть новый технологический подход, способный не только успешно решать все перечисленные проблемы. На выходе рыбопереработчик получает новые востребованные на рынке продукты, в первую очередь, рыбий жир фармацевтического качества. Например, на заводе «Корякморепродукт» в Камчатском крае установлена линия по переработке отходов лососевых видов рыб, позволяющая получать рыбную муку с высоким содержанием протеина и рыбий жир медицинского качества. Благодаря лишь внедрению линии ПРО предприятие смогло увеличить стоимость каждой выловленной тонны рыбы на 10-20%.

К сожалению, пока сложно полностью оценить экономическую отдачу от производства такого продукта с точки зрения российского рынка, но на мировом его стоимость намного превышает стоимость качественной рыбной муки. Пример «Корякморепродукта», который в итоге смог наладить производство капсулированного рыбьего жира из лососевых и продать на рынке первые партии своей новой продукции по 200 тыс. рублей за тонну, – пока небольшой «маркер», отражающий настроения на рынке.

– Вы привели в пример крупное предприятие. Но в каждом регионе существует своя специфика организации рыбопереработки. Например, для Камчатки – это большие объемы вылова, производства, значительная удаленность предприятий друг от друга. В Сахалинской области картина другая: здесь много небольших перерабатывающих заводов, цехов, многие из которых ориентированы лишь на лососевую путину и «замораживают» рабочий процесс в межсезонье. Значит ли, что в этом случае предприятие не сможет получать дополнительную прибыль от переработки отходов, без которых не обходится ни одно производство?

– При переработке отходов очень важен эффект массовости: чем больше отходов, тем более эффективна их переработка. Для регионов, где на отдельно взятых предприятиях этого добиться сложно, можно искать пути объединения отдельно функционирующих производств в единую логистическую схему с централизованным сбором отходов и их переработкой на заводах коллекторного типа.

Для Камчатки такая схема применима только для одного города – Петропавловска-Камчатского. А вот на Сахалине фактически все предприятия могу быть территориально разбиты на группы (кластеры), в рамках которых организуется сбор и доставка свежих отходов с малых предприятий на один завод по переработке отходов. В каждом таком кластере – свой завод-коллектор. На выходе мы получаем либо качественные полуфабрикаты, которые уже будут стоить гораздо больше, чем рыбная мука и жир технического качества. Либо там же ставим предприятия вторичной переработки, производящие конкурентоспособные продукты: очищенный рыбий жир фармацевтического качества, а также гидролизаты, готовые корма для аквакультуры и животноводства и т.д.

– Но это связано и с решением экологических проблем в регионах, что является уже государственной задачей?

– Взятые для примера Камчатский край и Сахалинская область показательны и в этом вопросе – здесь местные власти уделяют пристальное внимание работе по снижению вредного воздействия перерабатывающих производств на экологию. А, как мы знаем, поощрение бизнеса к правильной организации своей деятельности действует гораздо эффективнее принуждения. Поэтому и проблему переработки рыбных отходов, уверен, необходимо решать при участии и в сотрудничестве с государственными органами власти, прежде всего с администрациями (правительствами) регионов.

Как именно может осуществляться такое взаимодействие, партнерство государства и частного бизнеса – это отдельный разговор, мы пока не говорим о финансовых схемах. Но в том, что работа по выстраиванию более организованной, эффективной, безотходной переработки водных биоресурсов – это наша общая задача, лично у меня сомнений нет.

– Можно сказать, что такая концепция выстраивания фактически безотходных производств является и примером глубокой переработки, о которой сегодня также говорят и спорят достаточно много?

– На самом деле затронутый нами вопрос относится и к углублению рыбопереработки, и к решению экологических проблем, и к обеспечению потребностей аквакультуры, сельского хозяйства в кормах и даже к теме импортозамещения.

Но нам не следует забывать о самом главном – о значимости самого сырья, с которым мы работаем. Рыба, морепродукты изначально являются федеральным ресурсом, за сохранность и бережное использование которого несет ответственность, прежде всего, само государство. Более полное использование уже изъятых водных биоресурсов и как следствие увеличение выхода рыбопродукции без наращивания вылова – это ответ на концептуальные вопросы, которые сегодня стоят перед рыбохозяйственным комплексом России. Поэтому, обсуждая, казалось бы, даже простые вещи из области рыбопереработки, мы, по сути, говорим с вами о политике.

– Но, возвращаясь к самой технологии переработки, важно оценить наши собственные возможности. Есть ли в России необходимые технологии для реализации предложенных вами идей?

– Могу сказать, что в России есть технологии для всех направлений переработки, и большинство из них способны предложить наши, отечественные инженеры. Работа в этом направлении ведется постоянно, с каждым днем технологии, оборудование, машины становятся эффективнее, надежнее и доступнее. Свой опыт совершенствуют и специалисты «Технологического оборудования», предлагая новые, оригинальные подходы к решению даже самых сложных вопросов рыбопереработки. Все озвученные идеи основаны на реальном опыте и удачных примерах из практики.

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Конференция ООН по вопросам изменения климата проходит в Перу

Необратимыми последствиями для озонового слоя Земли обернется уничтожение лесов Амазонки, в которых живут аборигены. Такой вывод сделали ученые из США и Латинской Америки в докладе, представленном на конференции ООН по вопросам изменения климата.

Мероприятие проходит в Перу, сообщает русская служба новостей BBC.

По данным ученых, 55% углеродов лесов Амазонки находятся на земле аборигенов. Исследователи предупреждают, что около 20% территории тропических лесов Амазонки грозит исчезновение из-за легальной и нелегальной вырубки, инфраструктурных и промышленных проектов.

В последнее время Запад широко использует угрозы в отношении зарубежных российских активов в связи с украинским кризисом.

Кроме того, сама Украина имеет отдельные претензии к России по вкладам бывшего Госбанка СССР и недвижимому имуществу за границей, воздушным и морским судам, которые были собственностью СССР, и прочим объектам. Не вдаваясь в подробности правовой основы данных требований, вспомним об исторической подоплеке возможных ответных претензий России к Западу.

Историческая ретроспектива

Практически до начала ХХ века Россия выступала чистым заемщиком. Первой страной, предоставившей России внешний заем, была Голландия, и произошло это при Екатерине Второй в 1769 году. Голландцы являлись основными кредиторами России во второй половине XVIII - начале XIX века. К 1815 году долг перед Голландией превысил 100 млн гульденов, а расстроенные войной финансы не позволяли рассчитаться с кредиторами. В эти годы произошла первая в истории России реструктуризация внешнего долга страны. Долг был окончательно погашен через 76 лет - в 1891 году.

Со второй половины ХIХ века Россия начала испытывать еще большую нехватку внутренних ресурсов. Из-за границы в это время были получены значительные средства, в основном для развития тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Доля иностранного капитала (французского, бельгийского, английского и немецкого) во вложениях в экономику страны достигала 72 %. К этому моменту относится и известная сделка с Аляской. 18 (30) марта 1867 года был подписан договор с США, по которому эта земля была продана им за 7,2 млн долл. Россия с Александром II на престоле не могла в то время обеспечивать оборону русских поселений в Северной Америке и, кроме того, сильно рассчитывала на поддержку американцев в своей борьбе за ликвидацию невыгодных условий Парижского мирного договора 1856 года по результатам Крымской войны. Именно поэтому из двух претендентов на Аляску - Англии и США – предпочтение было отдано последним.

Дореволюционная Россия капиталы из-за рубежа привлекала в основном в виде государственных займов и частных инвестиций, хотя эти средства не были решающими для развития национальной экономики, а, скорее, дополняли внутренние накопления. История заключения царским правительством займа 1906 года тесно переплетается со сложными внешнеполитическими проблемами России в то время. После заключения Портсмутского мира у Франции и Англии возник проект предоставления царской России совместного займа с целью укрепить ослабевшие узы франко-русского союза, подготовить англо-русское сближение и укрепить позиции царизма в борьбе с революцией. Единственным условием предоставления займа французы выставляли поддержку своей страны в марокканском вопросе1. Однако тогдашний премьер-министр России С. Ю. Витте сначала отклонил его, предполагая заключить соглашение на более выгодных условиях и при участии Германии, чтобы не обострять с ней отношения и не ставить себя в прямую зависимость от Антанты. С целью скорейшего урегулирования марокканского кризиса и решения вопроса с займом С. Ю. Витте выступил с предложением созыва международной конференции, рассчитывая на свою посредническую роль во франко-германском споре. И французский президент А. Фальер, и германский император Вильгельм II согласились на это, каждый надеясь на поддержку России в своем споре. Между тем дальнейшее обострение франко-германских противоречий и стремление поскорее получить заем вынудило в конце концов царское правительство выступить против Германии и поддерживающей ее Австро-Венгрии. Таким образом, Альхесирасская конференция, длившаяся достаточно долго, с 15 января по 7 апреля 1906 года, и собравшая 13 крупнейших стран, в том числе Францию, Германию, Англию, Россию, США, Италию, Испанию и Марокко, имела два исторических результата - решение вопроса с Марокко в пользу Франции и решение вопроса с займом в пользу России.

17 апреля 1906 года был выпущен «Российский государственный 5 % заем 1906 года» на общую сумму 2250 млн французских франков, из которых французские банки должны были разместить 1200 млн, русские – 500 млн, английские – 330 млн, австро-венгерские – 165 млн и голландские – 55 млн. Первоначально заем должен был составить 2750 млн французских франков, однако Германия и США в последний момент отказались от участия в нем. Деньги, реализованные от займа, должны были быть оставлены у участников займа из расчета 1 % и затем передаваться постепенно правительству в течение года. Заем был заключен сроком на 50 лет и должен был быть погашен до 1956 года. При этом царское правительство взяло на себя важное, имевшее политическое значение условие не привлекать новый заем ни в какой другой стране и обратиться к французскому правительству, если появится нужда в валюте до истечения двухлетнего срока с момента заключения займа. Кроме того, французское правительство использовало финансовую зависимость России и для изменения в свою пользу условий франко-русской военной конвенции. В результате принятых обязательств Россия должна была сосредоточить в случае войны основные силы против Германии, а русскому фронту против Австро-Венгрии отводилась второстепенная роль, что ограничивало оперативную свободу российского командования. Из конвенции были также изъяты пункты о санкциях против Англии.

Российский внешний заем 1906 года имел большое значение для расстановки политических сил в Европе в начале ХХ века и знаменовал важный этап в наметившемся процессе экономического и военно-политического сближения России с англо-французской Антантой и одновременно роста зависимости от нее. «Заем этот был самый большой, - писал С. Ю. Витте, - который когда-либо заключался в иностранных государствах в истории жизни народов. После франко-прусской войны Тьеру удалось заключить заем несколько больший, но заем этот был по преимуществу внутренний, а нынешний заем был почти целиком распродан за границею. Благодаря ему Россия удержала в целости установленное мною еще в 1896 году денежное обращение, основанное на золоте; благодаря целости денежного обращения сохранились в целости все основания нашего финансового устройства… которые, между прочим, дали возможность России поправиться после несчастнейшей войны и сумбурной смуты или русской революции. Заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906-1910 годов, дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях властей»2.

Вообще публичные займы царской России размещались без определенного деления на внутреннюю и внешнюю задолженность, а состояли из двух основных категорий: займов для общих нужд государства (65 %) и для строительства железных дорог (35 %). На начало 1914 года общий публичный долг составлял 8,8 млрд долл., иностранная часть задолженности была менее 45 %.

После революции 1917 года государственная политика внешней независимости стала еще более жесткой и целенаправленной, что объяснялось, прежде всего, необходимостью восстановления основных устоев и параметров дореволюционной самообеспеченной экономики в условиях внешней кредитной блокады. Историческая оправданность такого укрепления национального экономического и оборонного потенциала в полной мере проявилась в Великую Отечественную войну, выигранную при минимальной поддержке со стороны западных союзников. Также без какой-либо помощи извне было осуществлено и послевоенное восстановление народного хозяйства.

В идеологическом и практическом плане принцип обеспечения внешней независимости четко отстаивался вплоть до конца 1980-х годов, и внешнеэкономические связи Советского Союза отличались безукоризненной платежеспособностью. Однако такой принцип имел и скрытые противоречивые моменты. Так, строгая государственная внешнеторговая и валютная монополия, отказ от участия в международных экономических и финансовых организациях, а также тотальный контроль за научно-техническим, а зачастую и обычным общением с внешним миром приводил к самоизоляции страны, что проявлялось в отставании как в экономическом отношении, так и в финансовом.

Первое выражалось в перекосах развития различных отраслей, например опережающем развитии военно-промышленного комплекса в ущемление сельскому хозяйству и гражданским отраслям промышленности, приведшем к утрате самообеспеченности продовольствием и другими товарами народного потребления, увеличению их импорта (а затем и импорта приборостроительного, станкостроительного и другого оборудования), изыскании для этого дополнительных валютных средств и, как следствие, росту займов за рубежом. Второе – в ограниченном инструментарии международных валютно-кредитных операций, необходимом, в частности, для активного управления внешним долгом и повышения ликвидности, и отказе в обозримой перспективе перейти к конвертируемости национальной валюты. Собственные же валютные ресурсы в большей степени шли в страну за счет экспорта сырья и энергоносителей. С распадом СССР к этим отрицательным моментам прибавились новые серьезные факторы, такие как потеря части территориально-хозяйственного пространства и всех связанных с ним прежних преимуществ (людских ресурсов, сырьевых и промышленных источников, важных морских портов и много другого), а также резкий разрыв устоявшихся внутренних экономических связей в сочетании с совершенно не просчитанными рыночными мерами. Все это, вылившись в глубокое падение национального производства с исчезновением целых промышленных отраслей, всеобщий финансовый кризис и дефолт по внешнеэкономическим обязательствам, постепенно сломало веками строившуюся крепость внешней независимости и открыло страну для возрастающего влияния зарубежных сил, оставшихся по своей сути геополитическими. Причем эта зависимость от внешнего мира для России стала как прямой – займовой, так и косвенной – торговой, валютной и инвестиционной (представленной в подавляющем своем большинстве спекулятивными настроениями).

Начиная с 1914 года золотовалютные резервы российского государства целенаправленно снижались. За три года до Октябрьской революции золотой запас России составлял более 1337 тонн и был самым крупным в Европе. И за каких-то пять лет он уменьшился почти в три раза, не считая вывезенных из страны более полумиллиарда золотых рублей, которые составляют почти 50 млн долларов на настоящий момент (николаевский рубль = 11,3 долл. США). А всего в пересчете на доллары с учетом сегодняшних цен мы тогда потеряли около 10 млрд. Произошло следующее.

В 1914-1917 годах Россия перевела в банки Нью-Йорка, Лондона и Парижа около 490 тонн чистого золота в оплату за оружие. Впоследствии контракты иностранной стороной выполнены не были. Начиная с 1914 года золото планомерно переправлялось и в Японию – сначала в оплату поставок того же оружия, а затем и просто для того, чтобы большевикам не досталось. Впоследствии белые генералы не раз судились с японской стороной, но безуспешно. Всего же в Японии осело около 200 тонн благородного металла. Буквально в день штурма Зимнего дворца в Швецию через Прибалтику в соответствии с секретным договором Временного правительства с этой нейтральной страной было отправлено 4,9 млн золотых рублей в оплату поставок оружия, которое, естественно, поставить не успели, а «бумажное» золото так и осталось лежать в подвалах шведского Риксбанка.

В 1918 году в обмен на Брест-Литовский договор Советская республика пообещала компенсировать Германии материальный ущерб, выплатив огромную сумму в 6 млрд марок в виде восьми эшелонов, наполовину нагруженных золотом и наполовину бумажными «романовками» и «думками». До момента полной капитуляции Германии успели, правда, отправить только часть, но и она внушительна: 93,5 тонны чистого золота и 203,6 млн золотых рублей. Все это осело во Франции, но уже в виде немецких репараций (вероятно, в отместку французской контрибуции после поражения в войне с той же Германией 1870-1871 годов), хотя согласно статье 259 Версальского договора 1919 года золото это во Франции лишь хранится и должно быть возвращено по первому требованию российской стороны как союзницы Франции в Первой мировой войне. Причем и французы, и японцы должны будут все вернуть с набежавшими процентами. Подсчитано, что русское золото ежегодно начиная с 1927 года приносит японским банкам доход в 62 млн иен: за 70 с лишним лет получается хорошенькая сумма – более 3 млрд в пересчете на доллары.

В 1920 году наши стратегические запасы из России вывезли поднявшие мятеж чешские пленные – по некоторым оценкам, 63 млн золотых рублей (включая золото, серебро и сами бумаги), на которые был создан крупнейший в довоенное время «Легио-банк».

В конце 1990-х годов в немецком федеральном архиве были обнаружены отчеты и некоторые другие документы германского управляющего советским государственным имуществом за 1942-1944 годы. В них указывалось, что с началом войны против СССР советские активы в размере более 200 млн рейхсмарок (РМ), принадлежавшие различным советским организациям в Германии и хранившиеся в немецких банках (для оплаты предполагаемых советских заказов), были взяты под принудительное управление германских властей. Сведения об их возврате СССР в послевоенные годы отсутствовали.

Наиболее крупные советские вклады находились в «Рейхс-Кредит-Гезельшафт» (69,2 млн РМ), Дрезднер Банке (75,5 млн РМ), Дойче Банке (50,3 млн РМ), Коммерцбанке (60,5 млн РМ), «Берлинер Хандельс-Гезельшафт» (30,0 млн РМ), «Харди и Ко» (12,0 млн РМ), «Альгемайне Дойче Кредитанштальт» (3 млн РМ) и Гаркребо (2,6 млн РМ). В послевоенный период советские денежные активы продолжали находиться в указанных банках, которые, за исключением «Гаркребо», располагались в британской зоне оккупации Берлина.

На основании прокламации союзнического контрольного совета от 20.09.45 № 2 на германские власти была возложена ответственность за сохранность и предотвращение расхищения собственности и банковских активов, принадлежавших странам объединенных наций. Согласно закону американской военной администрации Берлина от 14.07.45 № 52 вводился запрет на распоряжение таким имуществом без разрешения военной администрации. Но, несмотря на то что 6 апреля 1946 года данный запрет был снят, Советский Союз был лишен возможности распорядиться своими активами в западном секторе Берлина в связи с отсутствием у него достоверной информации о советских счетах в германских банках.

По итогам денежной реформы, проведенной в ФРГ в конце 1940-х - начале 1950-х годов, советские денежные активы не были переведены из рейхсмарок во вводимые германские марки (ДМ). В ходе этой реформы отдельные банки (Дрезднер банк, «Рейхс-Кредит-Гезельшафт», «Харди и Ко») по заявкам доверенного лица британской военной администрации в целях предотвращения обесценивания счетов произвели обмен находившихся у них советских денежных средств в рейхсмарках на немецкие марки.

17 декабря 1975 года в ФРГ был принят закон о завершении валютной реформы, согласно которому все активы в рейхсмарках, а также притязания на такие активы после 30 июня 1976 года считаются аннулированными. Советский Союз не имел возможности отреагировать на установленный законом срок для подачи заявления о переводе своих активов из РМ в ДМ. Никакой информации о наличии в немецких банках советских довоенных активов ему не передавалось. С истечением этого срока возврат Советскому Союзу принадлежавших ему довоенных активов стал невозможен. Это следует рассматривать по отношению к СССР как противоправную экспроприацию имущества иностранного государства.

На самом деле существует Трехсторонняя комиссия (США, Англия, Франция) по золоту стран антигитлеровской коалиции, куда мы по прихоти И. Сталина в свое время не вошли. В 1993 году известная английская фирма «Пинкертон» за весьма умеренную плату пообещала заняться возвращением нашего золота, но по непонятным причинам мы тогда им отказали. Неприятным во всех этих историях является то, что сохранилось очень мало официальных документов: их едва ли наберется на пятую часть всей суммы, которую нам должны (в отличие от наших западных кредиторов, у которых каждый цент или пенс документально подтвержден).

Интересно, что маленькая Литва сумела в 1992 году после переговоров вернуть 3,2 тонны своего золота, находившегося в английских и французских банках с 1940 года. А Албания вернула 1,6 тонны, просто заплатив одной телевизионной компании 30 тыс. долларов за ролик, рассказавший всему миру о западном банке, где это золото хранилось. Аналогично поступили в 1996 году и еврейские активисты в отношении нацистского золота, после чего вокруг швейцарских банков разразился крупный скандал.

Еще одно достояние России - это ее зарубежная собственность. По самым скромным подсчетам, произведенным все той же фирмой «Пинкертон», стоимость российской недвижимости, разбросанной по всему миру, достигает 300 млрд долл.

Внешние финансовые активы России конца ХХ – начала ХХI века

Активы по задолженности развивающихся и социалистических стран перед СССР и Россией включают в себя требования по предоставленным государственным кредитам, коммерческим кредитам советских внешнеэкономических организаций до 1 января 1991 года, межбанковским кредитам, предоставленным Внешэкономбанком по поручению Правительства РФ.

Следует отметить, что государственные кредиты практически никогда не предоставлялись СССР в виде ничем не связанных денежных средств. Как правило, осуществлялось кредитование поставок или кредитование расчетов.

При кредитовании поставок Внешэкономбанк за счет средств бюджета оплачивал экспортерам стоимость поставленных товаров и оказанных услуг, а страна-должник получала кредит в товарной форме. Указанные кредиты носили характер инвестиционных, под которые осуществлялось подрядное строительство (силами советских организаций) или техническое содействие (с участием советских организаций), или товарных кредитов, основным видом которых являлись поставки военной техники и материалов. Меньшее распространение имели кредитные поставки общегражданских товаров в качестве поддержки национальной промышленности - как правило, это были авто- и авиатехника, а также поставки товаров для реализации на местном рынке в целях получения национальной валюты для расчетов за товары и услуги на объекте сотрудничества.

Кредитование расчетов осуществлялось в виде кредитов на сбалансирование расчетов и кредитов на рефинансирование платежей. Кредиты на сбалансирование расчетов представляют собой переоформление в кредит задолженности другой страны по текущему товарообороту (при расчетах в переводных рублях и в клиринговых валютах), обычно по факту превышения советского экспорта над импортом за определенный период. Предоставление кредитов на рефинансирование платежей было направлено на погашение ранее предоставленных кредитов на условиях капитализации долга и выплаты повышенного процента.

Всего получателями государственных кредитов СССР и России в разное время выступали 73 страны, в том числе 45 стран - на сумму свыше 100 млн инв. руб.

Первые государственные кредиты относятся к 1930-м годам и были предоставлены Монголии и Турции. Во второй половине 1940-х годов к получателям кредитов добавились страны Восточной Европы, а также Австрия, Китай и КНДР. Значительно расширилась география предоставления кредитов в 1950-е годы за счет Афганистана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирака, Йемена, Сирии, Финляндии, Эфиопии (наиболее крупных заемщиков). Сотрудничество в этот период в основном имело форму технического содействия.

Серьезные перемены произошли на стыке 50-х и 60-х годов. На протяжении последующих 30 лет наблюдалось постоянное наращивание объемов и расширение географии предоставления кредитов за счет образовавшихся с распадом колониальной системы новых стран: если в 1950-е годы кредиты были предоставлены 29 странам, то в 1960-е - 44, в 1970-е - 47, в 1980-е - 51 стране. Наиболее крупными новыми заемщиками 1960-х годов являлись Алжир, Гвинея, Замбия, Куба, Иран, Конго, Мали, Пакистан, Сомали, Танзания; новыми крупными заемщиками 1970-х годов стали Ангола, Бангладеш, Кампучия, Лаос, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Перу; 1980-х годов - Иордания и Никарагуа.

В этот период резко повысилась доля военных кредитов, предоставленных политическим союзникам в "третьем мире". Практически перестал учитываться фактор возвратности кредитов - увеличилось число непроизводительных объектов сотрудничества (политические стройки века), обычной практикой стало предоставление отсрочек платежей, для целого ряда стран помощь СССР стала основной доходной статьей бюджета. Фактически государственные кредиты в значительной мере стали завуалированной формой безвозмездной помощи дружественным режимам.

Резкое изменение экономической и политической ситуации в начале 1990-х годов привело к сворачиванию кредитного сотрудничества. За исключением небольшого числа для завершения ранее начатых объектов, в настоящее время действует ограниченное число кредитных соглашений: крупные энергетические объекты в Марокко, Китае, Словакии, а также поставки военной техники для Индии.

Главным критерием кредитования на современном этапе является обеспечение возвратности. Таким образом, государственные кредиты вернулись к изначальной функции финансирования экспорта высокотехнологичной российской продукции на внешние рынки. В целом ряде государств, получавших в прошлом от СССР государственные кредиты, созданы неплохие позиции, позволяющие продолжить содействие уже на коммерческой основе, а именно в странах Северной Африки, Центральной Азии, Дальнего Востока. Положительное влияние оказали государственные кредиты и на продвижение российской военной техники, которая также в настоящее время реализуется на коммерческой основе группе стран - бывших заемщиков.

Преимущественной формой погашения государственных кредитов всегда выступала товарная форма и ее разновидности:

прямые товарные поставки в счет погашения долга;

зачисление платежей в погашение долга на счета текущего товарооборота (в переводных рублях или на клиринг);

зачисление платежей на специальные счета с правом последующей закупки товаров.

Фактически сейчас переводные рубли, клиринг и специальные счета невозможно использовать для закупки товаров ввиду их отсутствия, т. е. погашение долга имеет формальный характер.

Погашение СКВ, хотя и продекларировано в значительном числе кредитных соглашений, на практике было довольно редким: в сколько-нибудь значительных объемах оно производилось лишь Алжиром, Ираком, Ливией (включая форму поставок нефти на реэкспорт) и Индонезией.

В конце 1997 года Россия вступила в Парижский клуб в качестве страны-кредитора3. Принятие такого решения имело преимущественно политическую основу, направленную на дальнейшую широкую интеграцию в мировое сообщество. Указанный шаг принципиально изменил ситуацию с погашением внешних активов.

В связи с распадом СССР Россия столкнулась с проблемой установления адекватного курса пересчета обязательств стран-должников в твердую валюту. С некоторыми странами, в том числе Восточной Европы, удалось зафиксировать курс примерно на уровне 1991 года. Однако многие страны отказываются признавать курс пересчета, который устанавливался Госбанком СССР, и требуют конвертации суммы задолженности по текущим рыночным котировкам рубля к доллару. Остающийся нерешенным данный вопрос создавал возможности для должников отказываться урегулировать долг или требовать определенных уступок от России.

По согласованию с кредиторами Парижского клуба было предусмотрено, что задолженность перед СССР будет пересчитана в СКВ по курсам: 0,6 коп./1 долл. - для развивающихся стран; 1 пер. руб./1 долл. - для бывших социалистических стран (принимая в качестве базовых условия соглашений со странами Восточной Европы).

Поскольку структура внешних активов России сильно отличалась своими параметрами4 от категорий долга, подлежащего урегулированию на условиях Парижского клуба, по условиям Парижского клуба Россия взяла обязательство предоставить единовременную скидку (до 35-80 %) в зависимости от категории страны и учитывая ее степень отягощения военным долгом. После установления курса и предоставления скидки задолженность рассматривается наравне с кредитами западных стран, списание задолженности идет уже в рамках клуба и в отношении России начинает действовать механизм обеспечения исполнения обязательств стран-должников.

Интересно, что задолженность перед Россией за последнее десятилетие прошлого века снизилась на 30 млрд долл., однако сокращение объема внешних финансовых активов было обусловлено отнюдь не улучшением ситуации с возвратом предоставленных кредитов, а в основном потерями в результате пересчета задолженности из переводных рублей в СКВ по курсу 1:1 согласно условиям вступления в Парижский клуб кредиторов. Кроме того, поскольку схемы реструктуризации в рамках клуба предусматривали в основном погашение задолженности в иностранной валюте, экономический эффект от присоединения пока был отрицательным5: большинство стран-должников не в состоянии обеспечивать возмещение в наличной форме, что приводит к сокращению товарных поставок в счет погашения долга достаточно крупных и «надежных» стран, с которыми не подписаны двусторонние соглашения о переоформлении задолженности на условиях Парижского клуба. Так, в среднем на долю СКВ в общем объеме поступлений в бюджет приходилось не более 100 млн долл/год, в то время как вес товарной формы погашения сохранялся на уровне 80-90 % (в основном за счет Индии).

Как правило, урегулирование задолженности перед СССР осуществлялось товарными поставками, а кредиты, предоставленные Россией, погашались только в наличной форме. Вместе с тем произошла и трансформация товарных поставок к закупкам продукции страны-должника на тендерной основе. Эта схема предполагала зачисление страной средств в национальной валюте на специальный счет Минфина с предоставлением права списывать средства только в счет приобретения товаров своей страны6. При этом форма открытого конкурса позволяла достичь максимально выгодных условий погашения всей суммы задолженности, выставленной на аукцион, в конкретный момент времени в наличной форме. Так, если в среднем поставки всех товаров оценивались в 40-70 % от номинала, то поставки индийских товаров, по которым нет ограничений номенклатуры и по которым предоставлялось право на реэкспорт (при устойчивом спросе на них в России), котировались по цене 85-86 % от номинала (т. е. без учета налоговых платежей – 95 %).

Установление страной-должником определенных условий по номенклатуре товаров (Бангладеш, Пакистан) и с указанием фирм-поставщиков (Вьетнам) заставляло проводить конкурсы по разным товарным позициям, а в случае небольшой задолженности – продавать на аукционе весь годовой объем.

В качестве наиболее перспективной формы погашения можно было рассматривать реинвестирование долга (предоставление российским инвесторам в счет погашения долга собственности, прав аренды, местной валюты). Однако реализация подобной схемы не находила явного понимания у стран-должников без определенного для них интереса, связанного не только с завышением стоимости участия в капиталах в счет погашения долга, но и с выставлением прямого условия осуществления дополнительных инвестиций в проект в наличной валюте (75 % — инвестиции в СКВ, 25 % — погашение задолженности).

Естественно, что в трудных экономических условиях российские инвесторы имели возможность принять участие на подобных условиях только в исключительных случаях, однако настоящий российский опыт реинвестирования практически подтвердил экономическую несостоятельность указанной формы погашения долга7, связанную не только со слабой проработанностью инвестиционных проектов, но и с отсутствием законодательно оформленных норм инвестирования в погашение задолженности перед государством.

Кроме того, в целях установления контроля со стороны Минфина России за расходованием средств российским инвестором организация всех расчетов должна была осуществляться при участии только Внешэкономбанка, в котором ведется учет финансовых активов страны за рубежом. В целях определения высокоэффективных инвестиционных проектов требовалась скрупулезная проработка основных направлений вложения средств преимущественно в те страны, с которыми существует долгосрочное успешное экономическое сотрудничество.

Форма зачета долга зарубежных стран с встречными обязательствами России применялась в основном в связи с закрытием расчетов в переводных рублях и по ряду клиринговых валют, где должники России по государственным кредитам имели положительное сальдо текущих расчетов. В настоящее время больших сумм для организации взаимозачетов нет, а небольшие суммы регулируются автоматически на основе осуществления взаимной торговли.

Сделки обратного выкупа страной-должником своих обязательств перед Россией в чистом виде8 приняли форму выкупа задолженности с большим дисконтом (до 90 %) за счет кредитов, предоставляемых развивающимся странам международными банковскими организациями (Уганда, Эфиопия, Йемен). К числу используемых возможностей урегулирования относятся и переоформление задолженности в долговые инструменты (Банк Анголы) с последующей их реализацией на вторичном рынке, и прямая переуступка прав требований по долгу по инициативе иностранных инвесторов (Нигерия, Перу, Гана). Тем не менее согласно договоренностям Парижского клуба кредиторов использование форм, по характеру отличных от наличных платежей в погашение задолженности, было ограничено 25 %-ным барьером, что существенно сокращает возможности использования иных схем урегулирования долга, в том числе товарных поставок.

Interpoma 2014: плодотворный успех

Успех прошедшей выставки INTERPOMA 2014 подтверждает факт того, что итальянский регион Трентино-Южный Тироль является родиной яблок. Interpoma 2014 посетили почти 18000 гостей, что оказалось на целых 12,5% больше, чем в 2012 году.

423 компании-экспонента из 20 стран, а также 17974 посетителя из более чем 70 стран мира... Такова статистика девятой по счету торговой выставки, посвященной миру яблок.

- Три четверти посетителей Южного Тироля приехали из других стран и регионов. При этом значительная их часть представляла все уголки Европы. Заметно увеличилось количество гостей из Восточной Европы (особенно Сербии, Молдавии и Польши) и других 70 государств: Афганистана, Алжира, Аргентины, Австралии, Азербайджана, Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Южной Кореи, Египта, Эквадора, Грузии, Иордании, Японии, Гаити, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Ливана, Ливии, Марокко, Мексики , Новой Зеландии, Пакистана, Перу, России, ЮАР, Туниса, Турции, Украины, Уругвая, Узбекистана и США, – рассказал директор выставочного центра Fiera Bolzano Рейнхольд Марсонер,

100% позитивных отзывов и комплиментов от посетителей INTERPOMA 2014

Из опроса 388 гостей мероприятия, проведенного Fiera Bolzano, выяснилось, что абсолютно все респонденты поставили выставке оценки «хорошо» (63%), «очень хорошо» (34%) или «удовлетворительно» (3%). Кроме этого, 62% гостей заявили, что намерены заняться бизнесом с экспонентами, с которыми они контактировали.

В общественно значимом и чрезвычайно специализированном событии INTERPOMA приняли участие организации и предприниматели со всего мира. Большинство из них представляли производителей яблок (55%), производителей других видов фруктов (17%), торговых операторов плодовоовощного сектора (11%) и компании по производству сельхозтехники (12%).

Экспоненты INTERPOMA 2014 удовлетворены ее результатами

Все опрошенные участники с энтузиазмом заявили о положительных результатах проведения единственной в мире выставки, посвященной исключительно к культивации, хранению и сбыту яблок.

Риккардо Занзи, директор по продажам Zanzi Nurseries, прокомментировал данные события так:

- Мы принимали участие в Agrialp и INTERPOMA более 10 лет подряд. И мы очень довольны результатами этого года, в частности, контактами, установленными с компаниями из стран Восточной Европы. Interpoma, без сомнения, является наиболее важным мероприятием, как для итальянских, так и для международных рынков. Мы обязательно вернемся, чтобы принять участие в следующей выставке.

Мойра Маркон из Longobardi marketing оказалась также очень довольна:

- Interpoma продолжает развиваться и совершенствоваться по масштабу и качеству. Она привлекает все больше и больше международных компаний. Мы попали на девятую по счету выставку, и, на наш взгляд, данное событие по уровню соответствует Fruit Logistica. Мы особенно оценили международный размах данного события и впечатлены количеством посетителей из Канады, Америки и Греции. Мы очень довольны тем, как Interpoma развивается, и, безусловно, вернемся сюда в следующий раз.

Аналогично считает Роберто Цимадон, административный директор Holder Italia

- Мы рады новым контактам, которые мы наладили. Основной упор мы делаем на итальянском рынке, однако мы заметили большой интерес к нашим машинам со стороны австрийских и польских компаний. Присутствие на выставке INTERPOMA является большой стартовой площадкой, и мы наверняка вернемся сюда снова.

Большой интерес также был проявлен к экскурсиям и Международному конгрессу:

240 человек приняли экскурсионное предложение от INTERPOMA по посещению местных производителей яблок и 1040 зарегистрировались на трехдневную конференцию «Яблоко в мире». В этом году на этом крупном событии особое внимание уделялось новым рыночным тенденциям, организации яблочного маркетинга во всем мире, экологически устойчивой культивации яблок, новым научным и научно-техническим разработкам и вопросам адаптации садоводов к изменению климата.

Канадские оценки перспектив развития интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Канадские СМИ не оставили без внимания итоги состоявшегося в Пекине (10-11 ноября с.г.) саммита лидеров стран АТЭС и участие в нём Премьер-министра Канады С.Харпера. Обозревателями канадских СМИ, в частности, отмечалось, что в ходе данного мероприятия произошло несколько довольно значимых событий. Во-первых, странам АТЭС удалось серьёзно продвинуть процесс реформирования данного форума, путём принятия конкретных решений, направленных на развитие и углубление экономической интеграции в регионе. Так, одним из главных результатов данного саммита стало включение в итоговую декларацию пункта о намерениях стран-участников АТЭС создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли (АТРЗСТ), активно продвигаемую Китаем и Россией. Вместе с тем, в канадских средствах массовой информации утверждают, что американцам, в ходе согласования текста итоговой декларации саммита лидеров стран АТЭС в Пекине, удалось исключить из неё очень важный пункт, обозначающий возможные сроки создания АТРЗСТ (2025 год), заменив его на разработку «дорожной карты». Включение данного параграфа китайцами в декларацию фактически означало бы переход к активным действиям стран-членов АТЭС по обсуждению деталей будущего соглашения, что явно противоречило бы интересам США.

Во-вторых, «на полях» саммита прошла встреча руководителей двенадцати стран (Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, США, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика,Канада, Япония, Тайвань), участвующих в переговорном процессе по созданию Транс-Тихоокеанского партнёрства (ТТП), которое должно было сблизить позиции участников по имеющимся разногласиям. По итогам вышеуказанного заседания, Премьер-министр Канады С.Харпер, со ссылкой на президента США Б. Обаму, поспешил отрапортовать, что стороны близки к подписанию итогового соглашения по ТТП. Вместе с тем, ведущие канадские эксперты в области международной торговли ставят под сомнение данное заявление канадского лидера. По их оценкам, сторонам удалось лишь частично продвинуться в плане урегулирования имеющихся разногласий. К их числу они относят вопросы отмены государственных субсидий сельхозпроизводителям, которые активно применяются в Канаде и Японии, а также ряд других аспектов, включая защиту прав интеллектуальной собственности, патентование медицинских товаров, а также доступ автомобилей на рынки стран региона.

Канадские аналитики не исключают также, что появление новой инициативы по либерализации торговых режимов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности на основе инициативы создания АТРЗСТ, может оказать негативное влияние и на перспективы создания Транс-Тихоокеанского партнёрства, даже, несмотря на то, что переговорный процесс по ТТП уже находится на продвинутой стадии. В частности, по оценкам канадских экспертов, будущее соглашение по созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли является более лёгкой формой интеграции, чем предусматривается ТТП, так как на первоначальном этапе АТРЗСТ предусматривает либерализацию торговых правил только в отношении товаров, не затрагивая сферу услуг. Соглашение же по Транс-Тихоокеанскому партнёрству включает внесение вне зависимости от готовности к этому отдельных стран довольно болезненных изменений в национальные законодательства, которые могут негативно сказаться на развитии их экономик. В этой связи канадские эксперты не исключают, что с появлением альтернативного интеграционного объединения в АТР, некоторые страны участники переговорного процесса по ТТП могут пересмотреть свои приоритеты региональной политики, сделав ставку на создание АТРЗСТ.

Во время встречи министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) достигнуто соглашение, что страны, которые рамках пересмотра взносов в общеевропейский бюджет за 2013 год, должны внести дополнительные средства, смогут это сделать без уплаты штрафов до сентября 2015, а не до конца 2014 года, как было определено ранее. В соответствии с новыми правилами расчета, Италии придется внести 340 млн. евро, Великобритании – 1 млрд. евро, тогда как Германия и Франция получат возмещение в размере 780 и 1020 млн. евро соответственно.

Reuters, 10.11.2014

Цена нефти в 50 долларов США за баррель является критической для России

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Русмет утверждает, что России необходимо делать свою политику в мировой энергетике. Играя по чужим правилам, всегда проиграешь.

Чужая игра

Игра в вышибалы – это соревнование с выбытием проигравшего. Всего в мире, по данным за 2013 год, потребляется 4185 млн. т нефти, из которых 2737 млн. т поставляется по импорту. Россия потребляет 153 млн. т нефти, тогда как ее экспорт составляет 378 млн. т. В масштабе мира колебание цен на 1 доллар за баррель означает уменьшение или увеличение доходов ее экспортеров на 20 млрд. долл. США…

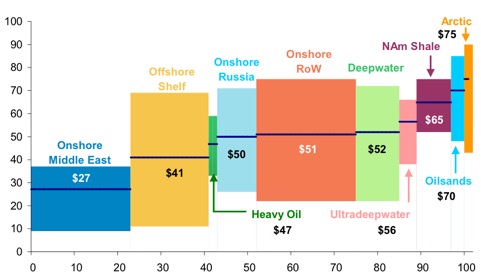

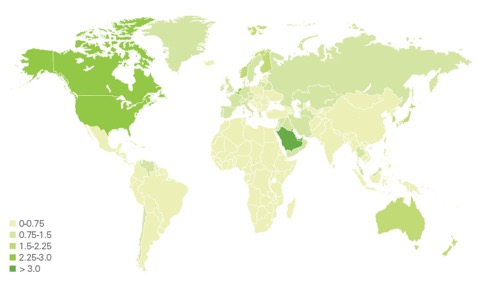

Себестоимость добычи и первичной переработки нефти

По горизонтали – объем производства, по вертикали - себестоимость производства.

Из публикации Business Insider, Sam Ro MAY 13, 2014, 11:41 AM 11,791 по данным Morgan Stanley, Rystad Energy

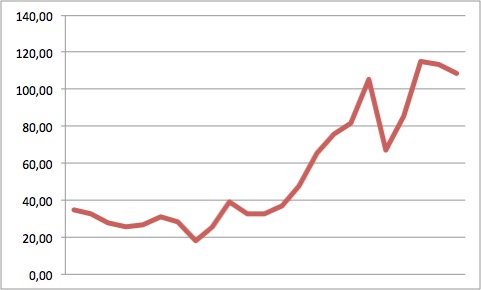

Среднегодовые цены на нефть в 1991-2013 гг., долл. США / баррель

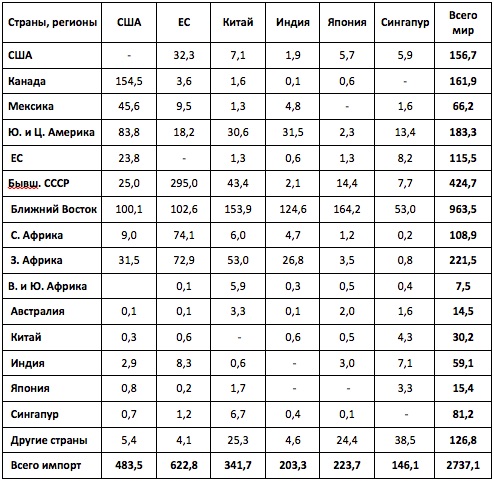

Объем импортных поставок нефти в 2013 г. по основным потребителям и поставщикам, млн. т

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014

Ключевые игроки мирового рынка нефти и их интересы относительно цен на нефть

Ключевыми конкурентами являются два региона: страны бывшего СССР и страны Ближнего Востока. Доля стран Ближнего Востока за последние 14 лет уменьшилась с 44% до 35%, тогда как доля стран бывшего СССР, напротив, увеличилась с 10% до 15%. По логике конкурентов России, если добиться уменьшения цен на нефть до 50 долларов, то ей будет невыгодно поставлять «черное золото» на мировой рынок. Надо помнить и о сланцевой нефти, которая привела в США к замещению поставок из стран ОПЕК на 16%, а из Нигерии – на 96%.

Долгосрочные сценарии ежегодного дохода стран Ближнего Востока

в зависимости от среднегодовых цен на нефть при сохранении уровня потребления 2013 г.

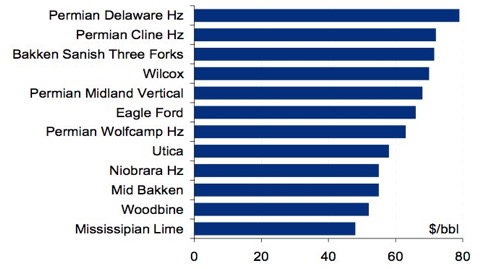

Себестоимость добычи сланцевой нефти по ключевым игрокам

Главный вывод из вышеприведенных данных – слишком высокие цены на нефть невыгодны странам Ближнего Востока. Поэтому принятое 27 ноября 2014 года решение не снижать квоты поставок на мировой рынок выглядит полностью оправданным – это удар по всем конкурентам: и по России, и по новым производителям сланцевой нефти. Оптимальный уровень цен для ближневосточных экспортеров нефти – 60 долларов за баррель. С учетом внедрения новых технологий, мало-помалу снижающих потребление нефти, в долгосрочной перспективе цена будет стремиться к 50 долларам, однако с поправкой на постепенное обесценивание доллара, равновесное значение будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель. При этом техническая себестоимость добычи и первичной переработки нефти в странах Ближнего Востока составляет порядка 2,5 долларов за тонну.

Текущие действия против России:

заранее проигравший по правилам игры проигрывает и в реальной жизни

Помимо падающих цен на нефть в игру ввели санкции против России. Санкции значительно ограничили деятельность российских компаний, особенно досталось «Роснефти». Сентябрьские ограничительные меры закрыли ей доступ на европейский рынок – запрещено брать кредиты и размещать долговые бумаги со сроком обращения более 30 дней. В американском черном списке «Роснефть» находится с июля, когда компанию лишили возможности получать кредиты в США.

В сентябре Совет ЕС объявил о санкциях против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Введен запрет на оказание услуг по разведке и добыче нефти на глубоководных, арктических и сланцевых месторождениях в России. Административный суд Лондона, входящий в состав Высокого суда, 27 ноября 2014 года отказался удовлетворить иск российской компании «Роснефть» по поводу приостановки действия национального закона о контроле за исполнением секторальных санкций Евросоюза. 29 ноября закон вступит в силу. Адвокаты «Роснефти», указывая на юридическую неоднозначность санкционных формулировок, просили суд отложить вступление в силу подписанного в начале ноября приказа об экспортном контроле (Export Control Order), согласно которому нарушение санкций будет караться уголовной ответственностью. Нарушителям грозят крупные штрафы или лишение свободы максимальным сроком до двух лет.

Почему у нас в крови еще осталось преклонение перед Западом? Пора перестать играть в чужую игру!

Цена нефти в 50 долларов за баррель является критической для России. Но это при курсе в 30 рублей за 1 доллар США. Текущая девальвация автоматически понизила себестоимость почти в 1,5 раза. Поэтому текущие курсы валют – это не столько покрытие выпадающих доходов бюджета, сколько эффективное средство остаться на мировом рынке. Но помимо финансовой политики есть еще одно важное направление –

Игра по своим правилам

Устойчивая энергетика. С учётом объявленного ООН «Десятилетия устойчивой энергетики для всех» (2014-2024) России необходимо поддержать проведение в Москве Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки в 2015 году. Для России есть только один нефтедобывающий регион, который может быть союзником на данном этапе – это страны Центральной и Латинской Америки, обладающие 19,5% мировых запасов нефти. У России – 5,5%. У стран Ближнего Востока 47,9%. При текущем уровне добычи латиноамериканским странам запасов хватит на 124 года, а странам Ближнего Востока - на 78 лет.

Целью Форума является создание Международного политико-экономического союза, который вырабатывает рекомендации правительствам стран для стабильного и поступательного развития национальных энергетических систем и эффективной международной интеграции.

На текущий момент, в результате полугодовой подготовительной работы Русмет, свое участие подтвердили Хосе? Луи?с Родри?гес Сапате?ро, премьер-министр Испании 2004-2011, Генеральный секретарь правящей Испанской социалистической рабочей партии, Висе?нте Фокс Кеса?да, президент Мексики 2000-2006, Партия национального действия, Фернандо Луго, президент Парагвая 2008-2012, Христианско-демократическая партия.

Получено подтверждение от 23 стран о согласии направить в Москву по 2 представителя Парламента и по 1 представителю Правительства, ответственных за сферу энергетики: Никарагуа, Сальвадор, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Чили, Куба, Коста-Рика, Уругвай, Перу, Аргентина, Мексика, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Панама, Гаити, Гондурас, Гватемала.

Также свое участие подтвердили международные организации и объединения стран Латинской Америки: Межпарламентская комиссия МЕРКОСУР (3), торгово-экономический союз стран Южной Америки CARICOM (3), Союз южноамериканских наций UNASUR (3), Central American Parliament (3), Latin American Parliament (3), Euro-Latin American Parliamentary Assembly (3), Association of Caribbean States (3), Central American Court of Justice (3), Euro Central American Conference (3), Andino Parliament (3), Iberoamerican Conference (3).

Главная идея Форума – определить направления сотрудничества России и стран Латинской Америки до 2030 года для реализации лозунга ООН «Устойчивая энергетика для всех». Это сотрудничество как непосредственно в энергетической отрасли, так и в области горно-добывающей промышленности и финансовой сфере. К 2030 году население стран Латинской Америки увеличится на 88 млн. человек, составив 670 млн. человек.

Со стороны стран Латинской Америки организаторами выступают:

Euro-Central American Conference (Street Fuerteventura, 4, Oficce 1.7 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Spain), 00 34 91 6520260, President of the Euro-Central American Conference, President Executive of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. David Balsa.

Euro-Latin American Parliamentary Assembly (15 Street Poniente 1ra/3ra Avenida Norte, 205 (San Salvador, El Salvador), 00 503 0 2221 1368, President of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly, President Honorific of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. Leonel Vasquez Bucaro.

Потребление нефти на 1 человека, тонн в год

BP Statistical Review of World Energy 2014

Со стороны России организатором выступает Rusmet , специализирующийся с 1997 года на информационно-аналитической и финансовой деятельности в базовых отраслях промышленности и энергетики, а также организации межстранового взаимодействия России с такими странами как Иран, Индия, Китай, страны ЕС, страны Ближнего Востока и США. В 2009 году по государственному контракту с Минпромторгом России Русметом была организована Российская национальная выставка в Чикаго. В 2009-2012 гг. было проведено информационно-аналитическое сопровождение встречи министров, ответственных за горно-металлургический комплекс стран АТЭС в Санкт-Петербурге, а также в рамках председательства России в спецгруппе по металлургии АТЭС подготовлен доклад для ООН по устойчивому развитию в промышленности.

Предварительный список подвержденных участников

Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки

(всего – более 80 делегатов от 23 стран):

Делегации саммита возглавят высокопоставленные лица национальных правительств, министры по энергетике и горно-металлургической промышленности, вице-министры, парламентарии и сенаторы ряда стран, являющихся членами EUROLAT и CPLP.

Mr. Leonel Vasquez Bucaro, President Euro-Latin American Парламентary Assembly

Ms. Paula Rodriguez, President Central-American Парламент

Mr. Elias Castillo, President Latin-American Парламент

Mr. Ali Rodriguez, Secretary General UNASUR union of Sur-American Countries

Mr. Jose Luis Rodriguez Zapatero, former President of Spain

Mr. Vicente Fox, former President of Mexico

Mr. Guillermo Perez-Cadalso, President Central-American Court of Justice an

d f

ormer Minister Foreing Office Honduras

Mr. Alfonso Munera, Secretary General Asociation of Caribbean Countries

Mr. David Balsa, President Euro-Central American Conference

Mr. Omar Chehade, Парламент of Republic of Peru, President Constitucional Commission

Mr. Manuel Dammert, Парламент of Republic of Peru, Secretary of Energy Commission

Mr. Roberto Leon, Парламент of Republic of Chile, President of National Defence Commssion

Mr. Omar Perotti, Парламент of Republic of Argentina, Secretary External Relations Commission

Mr. Carlos Baraibar, Senator of Republic of Uruguay, Vice President External Relations Commission

Mr. Julio Salazar, Senator of Republic of Bolivia, President of Natural Resources and Energy Commsion