Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Уровень сотрудничества армий России и Сирии можно назвать образцовым

Евгений Крутиков

Опыт военно-технического сотрудничества России с Сирией столь значителен, что достоин подробного разбора. Всего ста дней оказалось достаточно, чтобы сирийские МиГи профессионально сопровождали российские бомбардировщики. Однако ВТС с армиями других независимых государств, в том числе в полной мере союзных России, пока оставляет желать большего.

Совместный боевой вылет сирийских истребителей МиГ-29 и российских штурмовиков Су-25 далеко не первый случай совместных боевых действий российских войск с армиями других стран за последние 25 лет. Совместными действиями можно назвать и участие российской 201-й дивизии в гражданской войне в Таджикистане, и координацию действий с осетинскими и абхазскими частями в августе 2008 года. Но и то, и другое носило стихийный или ситуативный характер. Сейчас же сирийские летчики заранее посетили авиабазу Хмеймим, чтобы скоординировать свои действия с российскими коллегами, обменяться радиочастотами и позывными.

На практике все это могло напоминать тренировочный процесс, все-таки уровень подготовки сирийских пилотов значительно ниже, чем у россиян. С другой стороны, они уже пять лет воюют и набрались своеобразного, свойственного только этой конкретной войне опыта. Так что если сирийцы могли подучиться у россиян пилотажу, то россияне имели возможность узнать что-то новое и для себя. ВВС Сирии все еще боеспособны, по крайней мере, на том уровне, который позволяет их использовать в вспомогательных целях. В том числе для эскортирования штурмовиков, что и было продемонстрировано.

В более широком смысле российские вооруженные силы сотрудничают со своими союзниками исключительно на учениях. Флот – другое дело, эскортирование гражданских конвоев у берегов Сомали и Йемена несколько раз проводилось с судами других государств, но даже случаев совместных столкновений с пиратами не было. При этом статус военно-технического сотрудничества с зарубежными странами дифференцирован. Присутствие групп российских военных и гражданских специалистов во множестве стран мира, где они помогают справляться с нашей военной техникой, тоже ВТС. В советское время зенитные установки поставлялись даже в Марокко, и по рассказам военных переводчиков, было довольно сложно обучить офицеров королевской гвардии обращаться с ними – вплоть до несчастных случаев на производстве. Но даже и в Минске существует специальная наблюдательная группа наших специалистов, которая мониторит соблюдение технологий тех товаров военного назначения, которые Белоруссия производит в интересах российской армии.

В случае с Белоруссией ВТС сводится к совместным учениям, правда, как правило, масштабным и резонансным. Например, учения «Щит Союза – 2015» осенью прошлого года привели прибалтийские государства и Польшу в состояние, близкое к истерике, хотя они не были самыми крупными по количеству принимавших в них участие военнослужащих и техники. В рутинном же режиме речь идет об обеспечении жизнедеятельности двух российских радиолокационных баз – раннего предупреждения в Ганцевичах и длинноволновой связи с подводными лодками в Вилейке. Переговоры о создании базы ВВС на территории Белоруссии пока тонут в торговле, что типично в отношениях с Минском. А пока суд да дело, российская эскадрилья усиления все-таки прилетела прошлым летом на белорусские аэродромы, чем, опять же, сильно возбудила Литву и Польшу.

К слову, в полной мере понять, что из себя на деле представляет гигантская по европейским меркам белорусская армия, не представляется возможным. Президент Лукашенко считает одним из своих основных достижений отсутствие совместных с Россией жестких военных обязательств. То есть Россия-то Белоруссию оборонять обязана, ибо «мы – союзники», но «белорусы в горячих точках служить не будут». Президента, конечно, можно понять, но если смотреть с взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим или с югоосетинского полигона Дзарцем, то выглядит это, скажем так, не по-товарищески.

201-я российская военная база в Таджикистане – один из оплотов безопасности республики. Ситуация в стране и вокруг нее очень сложная. Специфическая политическая система, сконструированная после «национального примирения», изначально несет в себе элементы нестабильности, и иногда ее замыкает, как летом прошлого года. Российские военнослужащие во внутренние конфликты не вмешиваются, но их контакты с таджикскими коллегами куда более плотные, чем с белорусами – прифронтовое положение обязывает. Сейчас отношение к афганскому «Талибану» несколько двойственное, но угрозы, исходящей из Афганистана, никто не отменял, и в декабре 201-я база была усилена соединениями специального назначения именно для сдерживания возможных прорывов или диверсий со стороны «Аль-Каиды» и ИГИЛ. А учитывая, мягко говоря, неконтактность с внешним миром соседнего Туркменистана, 201-я база давно уже стала ключевым элементом российского военного присутствия в регионе.

Совсем иной уровень взаимодействия установлен сейчас (и будет совершенствоваться дальше) между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Вернее, между министерствами обороны этих стран. Договоры об усилении интеграции с новыми республиками предусматривали создание совместных военных структур, что вызвало и в Сухуме, и в Цхинвале нешуточную полемику. Предлагалось часть местных вооруженных сил передать под совместное командование с российским офицером во главе, провести перевооружение и переподготовку этих совместных бригад, наладить совместное оперативное управление. В РА посчитали, что такое решение лишит Абхазию доли суверенитета, поскольку президент республики частично потеряет полномочия главнокомандующего. В РЮО же и вовсе обеспокоились мифическим «разоружением» республики. Вероломное поведение Грузии приучило жителей Южной Осетии заботиться о безопасности самостоятельно, а сокращение и так некрупных местных вооруженных сил вызвало фантомные боли последнего года Советского Союза. Тогда группировка внутренних войск МВД СССР, переброшенная в РЮО из Карабаха, по приказу из Москвы пропустила в город грузинскую милицию и активистов националистских группировок. Эта история сильно перепахала сознание жителей РЮО как невероятный акт предательства. И очень сложно объяснить местным, что это не «русские предали», а «советские» – по приказу министра внутренних дел СССР, выполнявшего распоряжение генерального секретаря ЦК КПСС. Эту особенность национального менталитета не учли те бодрые молодые люди, которые сочиняли проект военной интеграции РФ и РЮО, как все другие интеграционные проекты. Скандал до сих пор не погашен, и периодически возникают проблемы, например, вокруг использования полигона Дзарцем (там рядом села, иногда учебные стрельбы проводятся в неприятной близости) или на уровне бытового поведения отдельных офицеров.

Несмотря на эти неурядицы, именно с Абхазией и Южной Осетией достигнут сейчас максимальный уровень военного сотрудничества. Безусловно, с точки зрения численности и насыщения тяжелым вооружением вооруженные силы обеих республик выглядят, мягко говоря, скромно. Но особенности местности делают даже небольшие, но профессиональные и морально устойчивые отряды существенной силой, что было продемонстрировано и в августе 2008-го. А суммарная военная мощь обеих российских военных баз – 4-й в Осетии и 7-й в Абхазии – примерно равна полевой армии.

Несколько сложнее ситуация в Армении, где лишь совсем недавно начал действовать в полной мере договор о совместной охране воздушного пространства, что значительно усилило позиции российской военной базы, в том числе на турецком направлении. В то же время российские военные базы в Армении живут в закрытом режиме с целью избежать конфликтных ситуаций. Но уровень взаимоотношений с армянскими вооруженными силами прекрасный, как и совместное понимание общих угроз и вызовов.

Военно-техническое сотрудничество с другими странами, например, с Китаем или Казахстаном в рамках ОДКБ, пока носит, к сожалению, эпизодический характер, хотя масштабы совместных учений могут поразить воображение масштабом и красотой. Однако создание совместных батальонов с заявленной целью «миротворчество» пока лишь декларативный шаг, поскольку не оформлен механизм такого миротворчества и не очень понятно, что считать критерием для использования совместных сил быстрого реагирования. Возможно, основанием может послужить обращение правительства некоего государства за помощью, но этот юридически выверенный термин сильно сужает возможности для маневра. Так, правительство может быть свергнуто к тому моменту, когда решит обратиться за помощью, а какие-нибудь повстанцы или силы вторжения уже провозгласят новое правительство, неважно, «демократическое» или джихадистское. И что тогда делать? Пока юридические детали не утрясены окончательно, совместные силы быстрого реагирования будут только тренироваться до изнеможения и участвовать в танковых биатлонах.

Иран: сложности выхода на мировой газовый рынок

Иран запускает фазы 15 и 16 газового месторождения Южный Парс. Отмечается, что фазы 15 и 16 были полностью введены в эксплуатацию 11 января, что привело к увеличению добычи на 50 млн куб. м газа в сутки.

Заместитель министра энергетики Рокнеддин Джавади отметил, что к лету следующего года будут введены в эксплуатацию еще шесть новых фаз.

Иран добывает около 420 млн куб. м газа в сутки на месторождении Южный Парс. Каждая стандартная фаза Южного Парса дает 25 млн куб. м в сутки, исключение составляет лишь фаза 12, которая дает 82 млн куб. м газа в сутки.

Стоимость введения в эксплуатацию фаз 15 и 16 составила $6 млрд.

Однако министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что стоимость реализации нефтяных проектов в Иране снизится вдвое, после того как будут сняты санкции.

Он выразил надежду на то, что все фазы месторождения Южный Парс, за исключением фазы 14, будут введены в эксплуатацию к августу 2017 г., а объем добычи составит 700 млн куб. м газа в сутки и 1 млн баррелей газоконденсата в сутки.

За день до ввода в эксплуатацию фаз 15 и 16 начала функционировать четвертая установка по переработке на Южном Парсе, которая будет перерабатывать газ, добываемый на фазах 17 и 18. В настоящий момент мощность установки – 50 млн куб. м в сутки.

Эти две фазы дают вместе 23 млн куб. м в сутки с двух платформ, а следующие две платформы, которые будут запущены, будут давать дополнительно 50 млн куб. м в сутки.

Запасы Южного Парса оцениваются в 30 трлн куб. м газа и 18 млрд баррелей конденсата. Месторождение занимает 9 700 кв. км, из которых 3 700 кв. км расположены на территории Ирана в Персидском заливе. Эта территория разделена на 29 фаз разработки.

Остальная часть месторождения расположена на территории Катара.

11 января Зангане отметил, что Ирану потребуется $20 млрд для разработки оставшихся фаз Южного Парса.

Иран инвестировал $64 млрд на разработку Южного Парса, из которых $9 млрд были инвестированы во время президентского срока Хасана Роухани (с середины 2013 г.).

"Я сказал президенту (Роухани), что для завершения разработки на Южном Парсе нам нужно $500-600 млн ежемесячно в течение следующих двух лет," – заявил Зангане.

Он также заявил, что к сентябрю 2017 г. почти все фазы Южного Парса будут введены в эксплуатацию.

Иран добывает газ на фазах 1-10, 15 и 16. Фазы 12, 17 и 18 также введены в эксплуатацию, правда не на полную мощность.

Иран планирует нарастить добычу газа с текущего уровня в 700 млн куб. м в сутки до 1000 млн куб. м в сутки, а также нарастить экспорт газа до 200 млн куб. м к 2018 г.

Для сравнения, в настоящий момент Иран экспортирует около 30 млн куб. м газа в Турцию в год.

Сложности экспорта

Иранский генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели во время пресс-конференции в Тегеране заявил, что на мировом газовом рынке существуют ряд сложностей, которые в основном связаны со снижением темпов роста мировой экономики. Кроме того, это также связано с геополитическими вопросами, по его словам.

На страны, входящие в Форум стран-экспортеров газа, приходится большая часть мировых запасов газа, однако у него нет таких полномочий, как у ОПЕК: так, форум не может устанавливать квоты на добычу, что обуславливается разницей между практикой заключения контрактов на поставку газа и нефти.

Кроме того, в две организации входят разные страны: так, Россия является членом Форума стран-экспортеров газа, но только наблюдателем в ОПЕК.

Адели заявил, что мировая экономика так и не восстановилась от финансового кризиса 2007-2008 гг. Это, а также более высокая энергоэффективность, привело к снижению спроса.

"Появление новых продавцов СПГ – еще один риск для газового риска," – говорит Адели, отмечая, что США используют современные технологии добычи сланцевого газа, так что страна из импортера газа превратилась в экспортера.

Австралия, страна ОЭСР, которая не планирует входить в состав картелей, уже сейчас является экспортером СПГ, и ее добыча в течение следующих лет будет расти.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Форум стран-экспортеров газа, это реэкспорт, который может привести к проблемам в вопросе ценообразования, так как реэкспортируемый газ зачастую конкурирует с газом изначального производителя.

Еще одна проблема – это геополитические вопросы, которые оказывают существенное влияние на газовый рынок.

Например, ситуация на Украине привела к существенным изменениям на европейском газовом рынке, который стремится снизить зависимость от российского газа.

Это не является проблемой ни для газа, ни для России в целом. Так как Европе вряд ли удастся полностью уйти от использования газа, так как это потребует значительных денежных и временных затрат, а у нее не так много альтернативных видов топлива, которое было бы так же дешево и эффективно, как газ.

Пока что Евросоюз стремится получать газ из других источников, включая страны Прикаспийского региона, такие как Азербайджан и Туркменистан.

Экспорт СПГ

Помимо экспорта трубопроводного газа Иран также планирует строительство заводов по сжижению газа, а также покупку плавучих СПГ-терминалов, что позволит ему экспортировать СПГ.

Некоторые европейский компании уже ведут переговоры с Ираном по строительству СПГ-терминалов и танкеров.

Исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хамид-Реза Араки заявил, что Иран ведет переговоры о запуске пяти СПГ-проектов в течение следующих трех лет.

Иран уже заключил контракт с немецкой компанией Linde по строительству проекта Iran LNG, в рамках которого планируется поставлять 10,5 млн тонн в год.

Санкции, которые были введены против Ирана в связи с его ядерной программой, затормозили разработку проекта, когда он наполовину уже был завершен.

Помимо экспорта газа Иран планирует приостановить потребление таких видов жидкого топлива, как дизель и мазут, которые в основном используются на электростанции.

В 2012 г. Иран сжег около 22 млрд литров жидкого топливо на ЭС. Но благодаря росту использования газа в секторе электрогенерации их объем снизился до менее 10 млрд литров в первые 286 дней текущего финансового года, который начался 21 марта 2015 г.

За этот период (с 21 марта по 31 декабря) спрос на дизельное топливо снизился на 38,4%, а спрос на тяжелую топливную нефть снизился на 31,5% в секторе электрогенерации. За тот же период Иран направил около 47 млрд куб. м газа на электрогенерацию.

Ирану потребуется направлять 70 млрд куб. м газа в год на электрогенерацию, чтобы полностью прекратить использование жидких топлив.

В Москве состоялась презентация специального выпуска журнала «Туркменистан»

В рамках акции «2015 год – год нейтралитета и мира в Туркменистане» туркменская дипломатическая миссия в Москве провела презентацию специального выпуска международного журнала «Туркменистан», посвященного 20-летию обретения страной статуса нейтрального государства. Гостями зала приемов Посольства Туркменистана в РФ стали в этот день представители московских средств массовой информации и крупных издательств, общественных организаций, сотрудники аккредитованных в российской столице дипломатических представительств, активисты туркменской диаспоры Москвы и Санкт-Петербурга, студенческая молодежь. Собравшимся был представлен специальный выпуск международного журнала «Туркменистан», в котором особенности государственной политики нейтралитета рассматриваются в политическом, общественном, социальном, культурологическом, образовательном, историческом и информационном аспектах. Свои мнения по этому поводу на страницах специального выпуска высказывают губернатор Астраханской области А.Жилкин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ И.Роднина, летчик-космонавт, Герой России О.Кононенко, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Д.Касеинов, доктор исторических наук, руководитель международной Маргианской археологической экспедиции Н.Дубова, международные эксперты и политологи.

Презентация специального выпуска международного журнала предоставила гостям вечера возможность поздравить Туркменистан с 20-й годовщиной обретения статуса нейтрального государства, пожелать стране дальнейших успехов в проведении миротворческой международной политики, а ее народу – счастья и процветания в созидательном развитии. Со словами искреннего приветствия и дружеских пожеланий на вечере выступили руководители московской организации Союза журналистов, правления Союза писателей РФ, представители популярных федеральных и московских периодических изданий: «Парламентской газеты», газет «Российская Федерация сегодня», «Трибуна», «Труд», «Тверская, 13», журнала «Тет-а-тет с властью», телерадиокомпании «Мир». Выступившие отметили достойный вклад журнала «Туркменистан» в укрепление культурно-информационных связей России и Туркменистана. Общение гостей и коллег по журналистскому цеху прошло в сопровождении народной туркменской музыки. Согласно законам туркменского гостеприимства, собравшихся угостили изысканными блюдами национальной кухни.

«Нейтральный Туркменистан», 23.12.2015г.

Президент Туркменистана Г.Бердымухамедов провел первое в наступившем году заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных ведомств за истекший 2015 год. В рамках заседания члены Совбеза доложили о положении дел во вверенных им структурах. По итогам заседания за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки Президент Г.Бердымухамедов объявил выговор Министру национальной безопасности Туркменистана Г.Ходжабердиеву. Также за ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений и недостатки, допущенные в работе, глава государства объявил строгий выговор начальнику Государственной службы по защите безопасности здорового общества полковнику А.Османову и понизил его в воинском звании до подполковника.

ИП "ТУРКМЕНинформ", 06.01.2016г.

В Туркменистане будут проведены торжества и мероприятия в связи с объявлением 2016 года Годом почитания наследия, преобразования Отчизны. Соответствующее постановление на видео-селекторном совещании подписал Президент Г.Бердымухамедов. В ходе совещания вице-премьер по вопросам культуры М.Язмухаммедова предложила на рассмотрение проект постановления о создании и утверждении состава организационного комитета по проведению торжеств и мероприятий по случаю провозглашения 2016 года Годом почитания наследия, преобразования Отчизны. В этой связи глава государства подчеркнул, что Туркменистан обладает богатым культурно-историческим достоянием, и в музейных сокровищницах Ашхабада и областных центров хранятся уникальные ценности, созданные талантом и трудолюбием туркменского народа. Подчеркнув, что важным направлением государственной политики является сохранение материальных и духовных ценностей нации и их популяризация в мире, Президент Г.Бердымухамедов подписал постановление, связанное с вопросами празднования 25-й годовщины независимости Туркменистана и проведения на высоком уровне мероприятий Года почитания наследия, преобразования Отчизны. Также глава государства отметил, что программа Года, как масштабная патриотическая акция, должна быть ориентирована на создание новых путей и форм культурно-массовой и просветительской работы в целях пропаганды, сохранения и изучения культурного наследия туркменского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ", 05.01.2016г.

Президент Туркменистана Г.Бердымухамедов подвел итоги работы правительства страны за 2015 год. Выступая на заседании правительства, глава государства отметил, что в этом году было проведено 49 заседаний Кабинета министров, 13 заседаний Государственного совета безопасности, а также 38 различных совещаний государственного уровня. В текущем году правительственная делегация Туркменистана осуществила 17 зарубежных визитов. В то же время состоялось 22 визита глав зарубежных государств и правительств в Туркменистан. На заседаниях Кабинета министров и Государственного совета безопасности, а также во время встреч на международном уровне были рассмотрены вопросы политического, экономического и социального характера, по которым приняты соответствующие решения и подписаны документы, давшие положительные результаты. По словам президента, несмотря на все сложности 2015 года, в Туркменистане сохранены все социальные льготы для населения, народ бесплатно пользуется природным газом и электроэнергией, незначительной остается плата за коммунальные услуги, а также приняты меры для недопущения повышения цен на товары.

«Нейтральный Туркменистан», 27.12.2015г.

Бердымухамедову готовят пожизненное президентство

Виктория Панфилова, обозреватель "Независимой газеты"

В Туркмении грядет конституционная реформа. Президент Гурбангулы Бердымухамедов 12 января на расширенном заседании кабинета министров Туркменистана распорядился подготовить новую редакцию Конституции страны и к маю 2016 года представить ее на рассмотрения Совету старейшин. Глава государства призвал особо обратить внимание на разработку новых законов, способствующих дальнейшему укреплению правовых и экономических основ государства с учетом демократических ценностей туркменского народа. Не подлежат изменению положения о форме государственного строя – президентской республике. Эксперты в целом положительно оценивают нынешнюю Конституцию, считая, что при ее соблюдении о начале демократических процессов в стране можно будет говорить без сарказма.

Впервые Конституция Туркменистана была принята в 1992 году. Поправки вносились в 1995, 1999, 2003, 2006 и 2008 году путем референдума или квалифицированным большинством в две трети членов парламента. Предполагается, что Основной закон на этот раз будет проработан основательно, поскольку Бердымухамедов пытается закрепить за собой имидж демократического лидера и сблизиться с Западом для привлечения инвестиций в энергетическую сферу. Тем более что Туркменистан получил положительную оценку ООН "за взвешенный подход к проводимой внутренней и внешней политике, которая созвучна основным целям и задачам ООН". Кроме этого в "рецензии" ООН указывается, что страна достигла определенных успехов, и чтобы двигаться вперед, необходимы новые законы.

В новую редакцию Конституции предполагается включить положения о президенте, Меджлисе (парламенте), Кабинете министров и Верховном суде Туркменистана. Отдельно будут внесены дополнения в раздел посвященный работе органов местной власти. По словам Бердымухамедова, "целесообразно пересмотреть полномочия органов местной власти в соответствии с проводимыми конституционными реформами". Он рекомендовал "провести необходимую работу по дальнейшему расширению полномочий халк маслахаты, органов местной исполнительной власти". Глава государства призвал уделить особое внимание полномочиям органов местного самоуправления, в частности, генгешей, которые, тесно контактируя на местах с населением, ведут постоянную работу в контексте повседневных потребностей граждан. "В целях совершенствования этой работы необходимо расширить полномочия генгешей", – обратился на днях к депутатам глава государства в ходе заседания парламента.

Кроме этого, предусмотрено внести дополнения в разделы Основного закона о государственном стимулировании и поддержке предпринимательства; о государственной политике, направленной на реализацию и поддержку прав и свобод молодежи; об экологической политике; о правах каждого человека на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду; достоверную информацию о ее состоянии, компенсацию вреда, нанесенного его здоровью и имуществу в результате нарушения экологического законодательства или стихийных бедствий.

По предположениям экспертов, в новой Конституции будет закреплено усиление президентского института, а также одновременно многопартийности. Помимо пропрезидентской Демократической партии, в Туркменистане недавно были созданы еще две политические партии – Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана и Аграрная партия Туркменистана. Однако как считают эксперты, политического влияния в обществе эти партии не имеют. Их создание из области политической риторики, рассчитанной на благорасположение Запада. В реальности может усилиться только власть президента, тем более что в Основной закон может быть внесена норма, увеличивающая срок президентства с 5 до 7 лет. Демократические нормы будут отображены в условной степени или для отвода глаз и приглушения критики в склонности к авторитаризму.

"Конституция меняется не потому, что страна достигла качественных успехов за второй срок правления президента Бердымухамедова. Скорее напротив, поскольку кризис не щадит никого. Но главное в том, что пока 15 лет правил Туркменбаши (первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов – "ВК"), у его окружения было время подумать о том, что нужно менять. И первый срок правления Бердымухамедова прошел сравнительно успешно именно под флагом преобразований "от противного". Далее нужно изобретать, что-то свое, от косметических преобразований переходить к реальной демократии. Увы, пока этого не произошло, и многое указывает на то, что реформатор топчется на месте", – сказал "ВК" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Шохрат Кадыров. По его словам, согласно исследованиям ученных, в последние годы индекс событийности у второго президента после повторного переизбрания в 2012 году неизменно составляет около 200 единиц в год (у Туркменбаши – 100), а при демократическом правлении этот показатель должен превышать 300 единиц.

Эксперт считает, что принятие новой Конституции станет лишним подтверждением тому, что Бердымухамедов теряет популярность, а посему нужны законы, стоящие на страже его личной власти. "Дело тут не в продлении срока с 5 до 7 лет, а в том, что при пятилетнем цикле выборов президента, Бердымухамедов сможет править еще 10 лет и не более. То есть, к окончанию четвертого пятилетнего срока правления ему исполнится 70 лет (2027 год). По Конституции он не имеет права баллотироваться далее. Но при семилетнем сроке он получает право править до 74 возраста. Поскольку верхняя граница регламента по возрасту касается кандидатов в президенты, но не тех, кто уже стал президентом", – отметил Кадыров.

Что касается других новаций, то, как считает Кадыров, они войдут в новую Конституцию, ничем не угрожая личной власти президента, но демонстрируя Западу и США, что авторитаризм и демократия совместимы. К примеру, точно появится статья о многопартийности, об альтернативных выборах президента, о свободе митингов. Эта практика при Бердымухамедове успешно апробирована. Не исключено, что расширится состав парламента с 125 до 150 человек. Имея крепкую власть, президент в состоянии подобрать нужные кандидатуры. Но существенных изменений не будет. Не будет, к примеру, статьи о Конституционном суде, хотя сам Бердымухамедов в начале правления не раз об этом заявлял. Расширятся ли при этом права парламента, сказать трудно, хотя было бы неплохо в целях подтверждения курса на углубление разделения ветвей власти, передать функцию назначения судей от президента парламенту. Ожидать, что Туркменистан после принятия новой редакции конституции мгновенно преобразится, не стоит. Но курс на европеизацию страны взят.

Сирийские курды проводят этнические чистки в контролируемых ими регионах на севере Сирии под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"К сожалению, в некоторых регионах с преимущественно арабским населением, где также проживают и туркмены, под предлогом борьбы с ИГ проведены этнические чистки. Мы выступаем против этого. Аналогичным обстоятельством обусловлена и наша обеспокоенность по поводу западного берега Евфрата. Турция не допустит, чтобы боевики (сирийской курдской) Партии демократического союза и (ее боевого крыла) YPG под предлогом создания своего кантона в новой Сирии проводили политику ассимиляции и этнических чисток в отношении наших туркменских братьев", — заявил Куртулмуш в эфире телеканала Kanal 7.

В то же время, по его словам, Турция никогда не испытывала дискомфорта в связи с присутствием курдов на севере Сирии, а также с тем, что "наши курдские братья могут быть представлены в политических структурах будущей новой Сирии".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит перехода подразделений сирийских курдов на западный берег Евфрата.

В 2015 г. объем поставок газа из Центральной Азии в Китай достиг 30,57 млрд куб. м. Это на 5% больше, чем в 2014 г., сообщило таможенное ведомство Хоргоса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

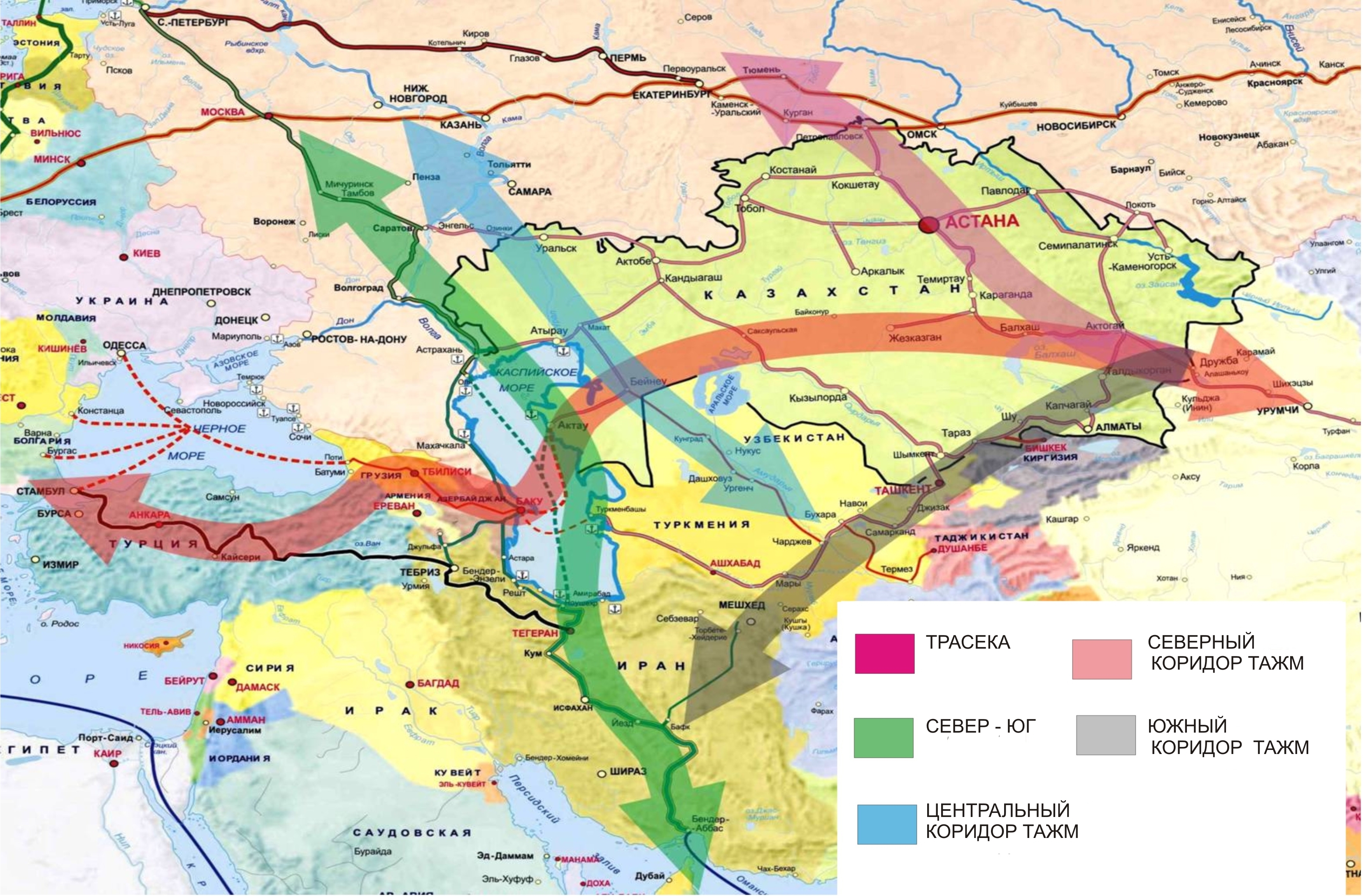

Трубопровод, по которому поступает топливо, начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и Казахстан в КНР через Хоргос. Всего действуют три линии газопровода.

Поставки начались в конце 2009 г. За пять лет в Поднебесную поступило 130,39 млрд куб. м газа из Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в конце 2015 г. в Алматинской области Казахстана введена в эксплуатацию линия С протяженностью 1303 км магистрального газопровода Центральная Азия-Китай. Объект сдан немного раньше запланированного срока. Проектная мощность веток А, В и С газопровода составляет 55 млрд куб. м. Трубопровод Центральная Азия-Китай общей протяженностью более 7 500 км является трансграничным: он проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая.

К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. А к 2030 г. объем потребления нефти в КНР может достичь 680 млн т ежегодно. По данным CNPC, среднегодовой прирост данного показателя за 2015-2030 гг. составит примерно 2%. Зависимость страны от импортного сырья будет расти. В настоящее время Китай на 60% зависит от поставок нефти из-за рубежа. В 2030 г. данный показатель составит 70,6%.

"Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января, говорится в сообщении туркменской компании.

"Государственный концерн "Туркменгаз" информирует, что "Газпром экспорт" также официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года", — говорится в сообщении.

В начале января "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром экспорт" уведомил туркменскую сторону о прекращении приема туркменского природного газа.

До мирового экономического кризиса 2008 года Россия была основным покупателем туркменского природного газа. Тогда Туркменистан поставлял в Россию около 50 миллиардов кубических метров природного газа в год. Кризис сократил эти объемы до 10 миллиардов кубометров в год, а в 2015 году — до 4 миллиардов кубометров.

"Газпром" предложил Туркмении "контрактную паузу"

"Газпром" предложил "Туркменгазу" ввести контрактную паузу по закупкам газа на 2016 г. Узбекистан ведет более адекватную ценовую политику, изменяя цены в соответствии с рыночной конъюнктурой, заявил источник "Интерфакса".

По словам источника, Узбекистан продает газ "Газпрому" по цене "кратно более низкой", чем Туркмения. Что касается пожелания руководства Туркмении возобновить переговоры по строительству Прикаспийского газопровода, то вести такие переговоры без изменения цены закупки туркменского газа бессмысленно.

"Туркменгаз" заявил ранее, что "Газпром экспорт" уведомил туркменскую сторону о прекращении в январе приема туркменского газа. "В основе такого решения лежит изменившаяся конъюнктура на международном газовом рынке, а также отдельные экономические и финансовые вопросы, возникшие у "Газпром экспорта", - отметил "Туркменгаз".

С начала кризиса 2008 г. "Газпром" пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 г. "Газпром" закупал в Туркмении порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 г. российская компания заявила о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м в год.

"Газпром" 8 июня 2015 г. подал в Стокгольмский арбитражный суд иск к "Туркменгазу", требуя пересмотра цен по контракту. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил тогда, что "Узбекистан - наш надежный партнер в газовой сфере, и мы и дальше продолжим развивать наше взаимовыгодное сотрудничество". "И, совершенно естественно, объемы закупок узбекского газа в этом году возрастут", - подчеркнул он.

В 2013 г. "Газпром" закупил в Узбекистане порядка 4 млрд куб. м газа, план на 2015 г. составлял 1 млрд куб. м.

Алтайское подсолнечное масло продается в магазинах Кабула и доставляется на дом его жителям

Компания "Юг Сибири" в ближайшие месяцы планирует отправить в Афганистан еще около 600 тонн подсолнечного масла, произведенного на барнаульском маслоэкстракционном заводе "АгроСиб-Раздолье". Поставки продукции в эту страну впервые начались в 2015 году. За этот период было продано более 930 тонн масла.

В Афганистан оно поставляется объемом 1 и 5 литров. Как сообщил начальник отдела маркетинга компании "Юг Сибири" Евгений Ноздрачев, реализуется алтайская продукция в супермаркетах столицы страны – Кабуле и близлежащих к городу районах. Кроме того, иностранные партнеры наладили поставку алтайского подсолнечного масла с доставкой на дом.

Дизайн этикетки бутылки разработали специалисты из Афганистана с учетом местных особенностей. Информация на ней представлена на двух языках: русском и фарси, государственном языке Афганистана.

Напомним, компания "Юг Сибири" является одним из крупнейших экспортеров продовольствия в Алтайском крае. Растительное масло в Республики Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Монголию и Китайскую Народную Республику, в страны Европейского Союза. Кроме того, подсолнечное масло реализуется в рамках международных гуманитарных программ.

Россия - Япония: реальный потенциал экономического взаимодействия

И.Л. Тимонина

В статье анализируется современное состояние экономических отношений России и Японии, факторы, влияющие на динамику и структуру экономических связей двух стран, определяются перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества.

Автор показывает, что значимость экономического взаимодействия между Россией и Японией для каждой из стран нельзя оценивать только по статистическим данным. Важно понимать, решению каких стратегических задач социально-экономического развития страны, отдельных отраслей, производств, регионов, может способствовать экономическое сотрудничество с партнером.

Ключевые слова: российско-японские экономические отношения, внешняя торговля, прямые иностранные инвестиции, корпоративные стратегии, энергомост, экспорт инфраструктуры.

Оценивая уровень российско-японских экономических отношений, обычно говорят о том, что их масштабы и качество не соответствуют потенциалу стран. Однако что в данном случае понимать под потенциалом? Если речь идет об экономическом масштабе страны, то, действительно, обе экономики относятся к разряду крупных. Япония занимает 3-е место в мире по размерам ВВП (4,6 трлн долл. по текущему курсу, 2014), Россия на настоящий момент - 10-я экономика (1,9 трлн долл.) [1]. Кроме того, РФ и Япония - страны-соседи. Россия обладает природными ресурсами, Япония - страна ресурсонедостаточная. Однако создает ли все это прочную базу для активного и динамичного экономического взаимодействия?

Статистические показатели, отражающие объем взаимной торговли и инвестиционных потоков, относительно невелики. РФ не входит в число ведущих торговых партнеров Японии (табл. 1).

Таблица 1. Доля России во внешней торговле Японии, %

| Год | Экспорт | Импорт |

| 2014 | 1.3 | 3.1 |

| 2013 | 1.5 | 2.8 |

| 2012 | 1.6 | 2.4 |

| 2011 | 1.4 | 2.2 |

| 2010 | 1.1 | 2.3 |

| 2009 | 0.6 | 1.6 |

| 2008 | 2.1 | 1.8 |

| 2007 | 1.5 | 1.7 |

| 2006 | 1.1 | 1.2 |

| 2005 | 0.8 | 1.2 |

| Справочно: 1975 (СССР) | 2.0 | 4.7 |

Составлено по [2; 3, с. 227, 229]

Удельный вес Японии в торговых связях России также относительно невелик (табл. 2).

|

Таблица 2. Доля Японии во внешней торговле России

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

* Без учета торговли с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном, Украиной. В текущих ценах. |

Составлено по [4].

При этом интересно отметить, что ситуация существенно не изменилась с советских времен, аналогичная картина наблюдалась в структуре торговых связей СССР и Японии: в 1975 г. доля Японии в экспорте СССР составляла 2,8, в импорте - 4,7 %, а доля СССР в экспорте и импорте Японии составляла соответственно 2,0 и 2,8 %. Если говорить о динамике торговых связей, то наиболее впечатляющей она была после заключения первого торгового договора 1957 г. За период 1958-1975 гг. товарооборот вырос в 55 раз [3, с. 227, 229], что во многом объясняется эффектом низкого старта.

Что касается современной динамики, то за последнее десятилетие экспорт РФ в Японию рос опережающими темпами по сравнению с общим ростом экспорта страны (соответственно в 2,9 и 5,8 раза в годовом исчислении), рост импорта из Японии (увеличение в 3,4 раза), напротив, отставал от общего роста импорта РФ (в 4,2 раза). Среди стран «дальнего зарубежья» Япония является для РФ шестым партнером по экспорту и пятым по импорту (2013 г.), а РФ для Японии занимает 17-е место в качестве экспортного рынка и 9-е место как источник импорта [5].

Индекс интенсивности торговли Японии с РФ в 2013 г. составил 0,83, а аналогичный индекс для российско-японской торговли равнялся 0,84 [рассчитано автором по: 6, p. 26; 7; 4]. Как видим, в обоих случаях индексы ниже единицы (что означает низкую интенсивность торговых связей) и существенно ниже аналогичных показателей по торговле Японии с большинством соседних азиатских стран.

При этом интересно отметить, что ситуация существенно не изменилась с советских времен, аналогичная картина наблюдалась в структуре торговых связей СССР и Японии: в 1975 г. доля Японии в экспорте СССР составляла 2,8, в импорте - 4,7 %, а доля СССР в экспорте и импорте Японии составляла соответственно 2,0 и 2,8 %. Если говорить о динамике торговых связей, то наиболее впечатляющей она была после заключения первого торгового договора 1957 г. За период 1958-1975 гг. товарооборот вырос в 55 раз [3, с. 227, 229], что во многом объясняется эффектом низкого старта.

Что касается современной динамики, то за последнее десятилетие экспорт РФ в Японию рос опережающими темпами по сравнению с общим ростом экспорта страны (соответственно в 2,9 и 5,8 раза в годовом исчислении), рост импорта из Японии (увеличение в 3,4 раза), напротив, отставал от общего роста импорта РФ (в 4,2 раза). Среди стран «дальнего зарубежья» Япония является для РФ шестым партнером по экспорту и пятым по импорту (2013 г.), а РФ для Японии занимает 17-е место в качестве экспортного рынка и 9-е место как источник импорта [5].

Индекс интенсивности торговли Японии с РФ в 2013 г. составил 0,83, а аналогичный индекс для российско-японской торговли равнялся 0,84 [рассчитано автором по: 6, p. 26; 7; 4]. Как видим, в обоих случаях индексы ниже единицы (что означает низкую интенсивность торговых связей) и существенно ниже аналогичных показателей по торговле Японии с большинством соседних азиатских стран.

|

Таблица 3. Доля РФ в общем объеме прямых иностранных инвестиций Японии

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Составлено по [5] |

|

Таблица 4. Доля Японии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в РФ

|

Однако в некоторых отраслях российской экономики японские инвестиции довольно заметны в общей сумме иностранных инвестиций (табл. 5).

|

Таблица 5. Приоритетные от |

засли инвестирования японских компаний |

в РФ (2013 г.) |

|

|

Крупнейший инвестор |

Место Японии среди других стран-инвесторов |

Доля японских инвестиций (%) |

|

|

Сельское и лесное хозяйство |

Кипр |

№2 |

7,5 |

|

Добывающая промышленность |

Кипр |

№3 |

10,2 |

|

Добыча и разработка энергоресурсов |

Кипр |

№2 |

13,4 |

|

Автомобилестроение |

Германия |

№2 |

16,1 |

|

Источник: [12] |

Традиционно наиболее привлекательной для японских инвесторов отраслью остается российская нефтегазовая промышленность, где реализуются самые масштабные проекты. Среди них выделяются сахалинские нефтегазовые проекты, в которых принимает участие группа японских компаний: доля японской стороны в проекте «Сахалин-1» составляет 30 %, «Сахалин-2» - 22,5 %. Более % сжиженного природного газа, производимого в рамках проекта «Сахалин-2», поставляется в Японию. Представляется, что развитие сотрудничества в сфере разработки нефтегазовых месторождений и производства СПГ на российском Дальнем Востоке имеет хорошие перспективы.

Традиционной остается и географическая структура экономических связей РФ и Японии: они в большей степени концентрируются на востоке России. И для некоторых восточных регионов РФ Япония является важным экономическим партнером. Например, внешнеторговый оборот Магаданской области с Японией в 2014 г. составил 50,9 млн долл., или 11,9 % всего объема внешней торговли региона [13].

Таким образом, количественные показатели торговых и инвестиционных связей между РФ и Японией стабильно невелики. При этом заметного влияния санкций на масштабы сотрудничества не прослеживается. Россия традиционно была ориентирована в своих экономических связях на Европу. А географически близкий к Японии российский Дальний Восток как рынок не очень велик (в регионе проживает около 6 млн человек). Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических связей между двумя странами, остается и традиционная - не в самом лучшем смысле этого слова - структура взаимной торговли. Российские производители, как правило, пока не могут предложить японскому рынку конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. В результате эффективность российского экспорта в Японию остается невысокой, и стоимостные объемы не демонстрируют заметной динамики.

Однако было бы неверно оценивать значимость экономического взаимодействия между Россией и Японией для каждой из стран только по статистическим данным - товарообороту, движению инвестиций и другим подобным традиционным показателям. Важно понимать, решению каких стратегических задач социально-экономического развития страны и регионов, отдельных отраслей экономики, отдельных производств, регионов, может способствовать экономическое сотрудничество с партнером.

Как представляется, сотрудничество с РФ является для Японии одним из направлений политики диверсификации поставок энергетического сырья. Сейчас доля российского газа достигает 10 % от всего импорта Японии (10 лет назад было около 4 %). Для российской стороны в условиях определенной переориентации всей системы внешнеэкономических связей с Запада на Восток диверсификация поставок углеводородного сырья (в том числе и диверсификация в рамках региона, где основным потребителем становится Китай) также выгодна.

Кооперация в энергетической сфере не только отвечает интересам двух стран, но и способствует созданию региональной энергетической инфраструктуры. Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 г., президент России В.В. Путин заявил о том, что стратегическая задача России — создание энергомоста, который соединит ее с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Директор Фонда энергетического развития С. Пикин считает энергомост между Сахалином и Японией проектом номер один. По его мнению, «под энергомостом необходимо понимать не только поставки электроэнергии по электрическому кабелю, но и возможное строительство подводного газопровода из Сахалина в сторону Японии». «Так или иначе, Япония и Китай - это основные наши партнеры и основные товары, которые мы готовы через этот мост экспортировать - это электроэнергия, газ и нефть», - утверждает эксперт. Стоит согласиться и с мнением эксперта Н. Кричевского, который полагает, что заявление президента РФ было не просто об энергомосте, а скорее об энергоконвергенции. «Мост - это скорее инженерное сооружение. А вот энергоконвергенция... это сближение энергетических отраслей не только России и Китая, но и Индии, и третьих государств». По его мнению, те контракты, которые были подписаны в ходе Восточного экономического форума, как раз и являются примером такого сближения энергоотраслей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона [14].

Одним из международных проектов, которые могут наполнить реальным содержанием идею создания энергетического моста в АТР, является «Ямал СПГ», где японские компании получили крупные заказы. В апреле 2013 г. ОАО «Ямал СПГ» по итогам тендера подписало соглашение с СП Technip (Франция) и JGC Corp. и Chiyoda (Япония) на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию (подряд по схеме EPC - от англ. Engineering, procurement and construction — способ контрактования в строительной отрасли) комплекса по подготовке и сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения [15]. В январе 2014 г. Yamgaz SNC заключило контракт с японской Yokogawa Electric на поставку интегрированных систем управления и безопасности (ICSS) для проекта «Ямал СПГ».

Основными акционерами проекта являются российская независимая газодобывающая компания Новатэк (60 % акций), французская Total (20 %) и китайская CNPC (20 %) [16].

Однако тот факт, что «НОВАТЭК» попал в санкционный список, снижает возможности компании привлекать средства на развитие проекта. «НОВАТЭК» пытается преодолевать свои финансовые сложности с помощью государства. В сентябре 2014 г. «НОВАТЭК» подал заявку на получение 100 млрд рублей из ФНБ на «Ямал-СПГ», и в феврале 2015 г. на совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России, на проект решено выделить средства ФНБ в объеме 150 млрд руб. в качестве инвестиций в облигации «Ямал СПГ» [16]. Данный пример может служить подтверждением последовательности РФ в реализации энергетической стратегии в регионе.

В качестве информации к размышлению о перспективах российско-японского инвестиционного взаимодействия добавим, что проект реализуется при активном участии китайских партнеров. Было подписано и вступило в силу межправительственное Соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Ямал СПГ» (до 31 декабря 2045 г.), которое предусматривает создание благоприятных условий для инвестиционного взаимодействия в рамках этого проекта. Российская сторона закрепляет для проекта параметры стимулирующего налогового режима. Китайская же сторона обязуется обеспечить приобретение СПГ в объеме не менее 3 млн т в год, а также способствовать предоставлению финансирования проекту со стороны финансовых институтов КНР [17].

Заинтересованность российской стороны в развитии сотрудничества с Японией в энергетической сфере была прямо продекларирована в ключевом докладе председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» И. Сечина на первой конференции «Энергомост “Россия- Япония”», проходившей в Токио в ноябре 2015 г.

В своем выступлении И. Сечин поделился результатами оценки эффективности японских энергетических проектов за рубежом (альтернативных проектам в РФ), которая, по его мнению, «зачастую крайне низка». По мнению Сечина, Россия является для Японии естественным инвестиционным партнером и форум должен стать основой для полномасштабного развития данного диалога: «применительно к нашему случаю, когда мы говорим о строительстве энергомоста, мы имеем в виду не только электросети, но широкий канал обмена, основанный на первичных поставках энергоресурсов. Это поставки нефти, нефтепродуктов, СПГ, других энергоресурсов, встречные поставки машин, оборудования и даже обмен активами. Именно в таком понимании энергомоста я вижу широкие возможности для расширения нашего делового взаимодействия. Наличие такого рода моста предполагает серьезную взаимозависимость энергетических систем и экономик обеих стран, то есть по факту формирует условия стратегического партнерства двух государств», - заявил глава «Роснефти» и предложил расширить взаимодействие, сформировав интегральные партнерства по всей производственной и технологической цепочке «Роснефти» [18].

Широкие перспективы для японо-российского экономического сотрудничества открываются в инфраструктурной сфере. Потребности в строительстве и модернизации инфраструктурных объекты в РФ огромны.

В рамках стратегии экспорта инфраструктурных систем, являющейся частью общей социально-экономической стратегии нынешнего кабинета (abenomics), японские компании при поддержке правительства и государственных финансовых институтов могут осваивать и рынок России. Проекты в этой сфере уже есть - в области модернизации городской среды, переработки отходов, проектирования и строительства так называемых smartcity - городов или городских кварталов, в проектировании и обустройстве которых сочетаются высокие технологии и требования создания комфортной и безопасной городской среды. РФ, безусловно, заинтересована в инвестициях, технологиях и управленческих решениях, которые могут принести японские компании в сферу производственной и социальной инфраструктуры (например, в медицину), в особенности - на Дальнем Востоке.

Говоря о перспективах деятельности японских компаний на российском рынке (а их более 600), важно принимать во внимание то обстоятельство, что многие из них (во всяком случае, крупные) решают свои стратегические задачи присутствия во всех макрорегионах и осваивают российский рынок в качестве emerging market. Они стремятся повышать уровень локализации производства (в том числе в целях снижения издержек), создают представительства и производственные бизнес-единицы, продукция которых поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ и Восточной Европы, что сокращает логистические расходы и укрепляет позиции компаний в Европе. Примером может служить деятельность в России компании «Такэда фармасьютикэл», которая одной из первых в отрасли заявила о планах выхода на российский рынок. В 2012 г. было завершено строительство предприятия в Ярославле, которое с 2014 г. дает продукцию, поставляемую на российский и зарубежные рынки. Для России такие инвестиции означают поступление не только финансовых ресурсов, но и современных технологий и управленческих решений, создание новых рабочих мест.

Для японских компаний может представлять интерес использование российского научно-технического потенциала на основе реализации совместных исследовательских проектов с целью получения коммерческого продукта. Например, японские фармацевтические компании проявляют интерес к совместным инновационным разработкам в области онкодиагностики и разработки лекарственных средств под эгидой фонда Сколково [19]. Еще одним направлением, перспективным для сотрудничества, представители Японии считают исследование космоса. Как отметил член комитета национальной космической стратегии при кабинете министров правительства Японии Ямакава Хироси, у российско- японского сотрудничества в космической отрасли уже большая история: «На японских станциях использовалось экспериментальное российской оборудование, а на российских спутниках применялись японские антенны. Проекты, которые могут быть реализованы в ближайшее время, - исследование Марса в формате международного сотрудничества. В этих проектах будут участвовать японская компания Jaxa и Роскосмос. Нам бы хотелось развивать связи в этом направлении» [20].

Для российских исследовательских и проектных организаций и для экономики в целом подобное сотрудничество может быть полезным с точки зрения ускорения инновационных процессов, повышения уровня коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

Относительно новой темой в российско-японских экономических отношениях может стать аграрный сектор. Обсуждается вопрос о возможности сдачи в аренду земель в Амурской области, с тем чтобы с помощью японских технологий и капитала выращивать в России сою, овощи, фрукты, в том числе для экспорта в Японию.

Таким образом, имеется целый ряд перспективных направлений экономического взаимодействия между Японией и Россией, которые, возможно, не приведут к заметному росту количественных показателей торговли и инвестиций, но могут внести определенный вклад в решение проблем развития инфраструктуры, диверсификации торговых связей каждой из стран, использования научно-технического потенциала.

Что касается многостороннего сотрудничества, то здесь наиболее реальным направлением является «энергетическая конвергенция» в регионе, которая отвечает современным реалиям формирования региональной и глобальной инфраструктуры.

Список литературы

1. Databank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

2. Japan's International Trade in Goods (Yearly). URL: http://www.jetro.go.jp/en/reports/ statistics

3. Япония в системе мировых хозяйственных связей. - M: Наука, 1977.

4. Статистический портал Федеральной государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/flrade/

5. Japanese Trade and Investment Statistics. URL: http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics

6. World Trade Organization International Trade Statistics 2014. P. 26. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_toc_e.htm

7. Regional Economic Outlook: Asia And Pacific. April 2013. P. 8, 18. URL: http: //www.imf org/external/pub s/ft/reo/2013/ APD/eng/areo0413. htm

8. Japan Statistical Yearbook 2016. URL: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431- 15.htm

9. Doing Business 2016. URL: http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual- Reports/English/DB16-Full-Report.pdf

10. Results of JETRO’s 2015 Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Russia. Dec 21, 2015. URL: https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2015/44ccda712f1c9152.html

11. Results of JETRO’s 2014 Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Russia. URL: http://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/2015_03_biz.pdf

12. Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с Россией. URL: http:/www.ved.gov.ru/exportcountries/j p/j p_ru_relations/j p_rus_proj ects

13. Внешнеторговый оборот Колымы и Японии в 2014 г. превысил 50 млн долл. URL: http://www.ved.gov.ru/news/20188.html

14. Энергомост на Восток. URL: http://actualcomment.ru/energomost-na-vostok.html

15. Проект «Ямал СПГ». URL: http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/yamal_current

16. Проект «Ямал СПГ». URL: http://www.pro-gas.ru/gas/jamal

17. «Ямал СПГ» получил второй транш ФНБ. URL: http://www.novatek.ru/ru/business/ yamal-lng/yamal_press_release

18. Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на конференции «Энергомост “Россия-Япония”». URL: http://www.rosneft.ru/news/today/06112015.html

19. Единый портал внешнеэкономической информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/news/?action=archive&non_country=0&q=&month=&year=2015&country =248&category1=11&category2

20. Россия будет сотрудничать с Японией в освоении космоса. URL: http://www.ved.gov.ru/news/17826.html

Поступила в редакцию 19.02.2016

Автор:

Тимонина Ирина Львовна, доктор экономических наук, профессор, Институт стран Азии и Африки МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). E-mail: timonina2000@yahoo.com

Russia - Japan: real potential of economic cooperation

I.L. Timonina

This article analyzes the current state of economic relations between Russia and Japan, the factors that influence the dynamics and structure of economic ties between the two countries, defines perspective directions of development of mutually beneficial cooperation. The author shows that the importance of economic cooperation between Russia and Japan for each country should not be measured only by statistical data. It is important to understand what strategic goals for social-economic development of the country as a whole, certain sectors and regions in particular can be reached by means of such cooperation.

Keywords. Russian-Japanese economic relations, foreign trade, foreign direct investment, corporate strategy, energy bridge, export of infrastructure.

Author:

Timonina Irina L., Doctor of Sciences (Economics), Professor, Institute of Asian and African Studies of Moscow State University, MGIMO University, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). E-mail: timonina2000@yahoo.com

Проблемы крупного калибра

Каспийское море в центре всеобщего внимания

Станислав Притчин – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН.

Резюме Из-за использования Россией против ИГИЛ боевой мощи Каспийской флотилии водоем оказался вовлечен в острый международный кризис. Это заставляет по-новому взглянуть на правовой статус Каспия и региональную безопасность вообще.

Каспийское море неожиданно попало в фокус интереса не только пяти прибрежных стран и заинтересованных в нефте- и газодобыче кругов, но и политических и военных участников конфликта в Сирии. 7 октября и 20 ноября 2015 г. корабли Каспийской флотилии ВМФ России применили крылатые ракеты «Калибр» против «Исламского государства». Россия продемонстрировала, что располагает высокоточным оружием, способным наносить удары на удаленном театре военных действий силами ограниченной региональной группировки, которую раньше никто всерьез не рассматривал. Переброска в Сирию подразделений Вооруженных сил РФ, а также использование кораблей Каспийской флотилии показало, что Россия в сжатые сроки в состоянии договариваться с региональными соседями Азербайджаном, Ираном и Ираком.

Активное вовлечение Российской Федерации в сирийский конфликт привело к изменению расстановки сил на Каспии. Заметно укрепился альянс России и Ирана – как основных союзников режима Башара Асада и главных внешних противников «Исламского государства». Вероятнее всего, это сблизит позиции сторон или по крайней мере улучшит их взаимопонимание на Каспии. С другой стороны, использование Россией воздушного пространства и акватории моря для удара по Сирии напугало остальные прибрежные страны. Российско-турецкий конфликт из-за сбитого российского бомбардировщика и вовсе поставил Казахстан, Азербайджан и Туркмению, имеющих тесные связи с Турцией, в трудное положение.

Неожиданное вовлечение Каспия в один из самых острых международных кризисов заставляет по-новому взглянуть на ситуации с выработкой правового статуса водоема и обеспечением региональной безопасности. Последние 18 лет переговоры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Исламской Республики Иран, Казахстана, России и Туркменистана – о международно-правовом статусе Каспия ведутся системно на двух уровнях: диалог заместителей министров иностранных дел – Специальная рабочая группа (СРГ), а также встречи глав прикаспийских государств. В активе Каспийской пятерки – ряд важных соглашений и деклараций. Согласовано 90% текста Конвенции о международно-правовом статусе Каспийского моря. После саммита в Тегеране (2007 г.) переговорный процесс ускорился. Удалось договориться о ключевых принципах обеспечения безопасности в регионе, о сотрудничестве в борьбе с региональными невоенными угрозами, начать решать проблемы экологии. В Астрахани прошлой осенью, по официальным заявлениям, переговорщики «вплотную подошли» к подписанию Конвенции.

Поделенные богатства и не поделенное море

Каспийское море – крупнейший в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном. Каспий богат уникальными биологическими ресурсами, здесь сосредоточено около 90% мирового генофонда осетровых, это один из крупнейших центров добычи энергоресурсов, а также важный логистический узел в центре Евразийского материка с широкой сетью судоходных рек. Неудивительно, что поделить море в сжатые сроки после распада СССР не удалось. В мировой практике были прецеденты раздела между двумя и более субъектами международного права богатого нефтью и газом участка моря. Также случались многосторонние разделы внутренних водоемов. Но не встречалось такого сложного объекта, когда пять субъектов пытаются найти взаимоприемлемое решение по разделу крупнейшего внутреннего водоема с богатыми ресурсами. Ситуация усугубляется еще и невозможностью применить нормы Конвенции ООН по морскому праву, так как Каспий не является частью Мирового океана, а его размеры не позволяют каждому из участников получить по 200 миль прибрежной зоны, так как ширина моря всего 300 миль.

В мировой практике нет универсальных принципов раздела спорных участков, главный принцип – поиск компромисса, выработка взаимоприемлемой формулы раздела. В случае с Каспием пока не удалось найти формат раздела и совместного использования, который устроил бы все прибрежные страны.

Наиболее сложным и конфликтным периодом были первые годы после распада Советского Союза. Стороны озвучивали порою самые крайние и конфликтные идеи. Для России и Ирана как правопреемников прежних советско-иранских соглашений было важно сохранить статус ведущих держав в регионе. Москва и Тегеран настаивали на совместном использовании моря по принципу кондоминиума. Для освоения ресурсов предполагалось создание пятисторонней компании с равными долями. Перед новыми же независимыми государствами – Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном – задача стояла по сути противоположная. Они старались обеспечить свою суверенность, в том числе за счет получения прав на освоение энергоресурсов в прилегающих зонах Каспийского моря. Наиболее активным игроком был Азербайджан, руководство которого сделало ставку на привлечение иностранных инвесторов и обеспечение правовой базы их работы в республике. В итоге, как признаются в кулуарах дипломаты, активность Баку кардинальным образом повлияла на определение статуса Каспийского моря. На ходе переговоров даже в меньшей степени сказалось подписание Азербайджаном «контракта века» с консорциумом западных компаний в сентябре 1994 г. об освоении нефтяных месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли». Поворотной же точкой стало принятие новой Конституции Азербайджанской Республики в ноябре 1995 года. Пункт второй Статьи 11 этого документа гласит: «Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской Республикой – составные части территории Азербайджанской Республики». Таким образом, любые переговоры о поиске альтернативных форматов совместного использования моря теперь наталкивались на необходимость изменения Азербайджаном его Конституции, что существенным образом осложнило поиск компромисса на предложенных Москвой и Тегераном принципах.

Российские интересы и подходы

Россия изначально была заинтересована в сохранении «закрытого» статуса моря и совместного освоения ресурсов, существующего в рамках советско-иранских договоренностей от 1921 и 1940 годов. Изменение геополитической ситуации в регионе, начало работы крупных западных компаний по добыче нефти и газа повлияли на позицию Москвы. С целью нахождения компромиссных формул в 1996 г. было предложено утвердить 45-мильную прибрежную зону – исключительной экономической зоной, а остальную часть моря, за исключением уже работающих месторождений, объявить общей территорией. Инициатива не нашла понимания у соседей, ее поддержал только Иран. В итоге появился принцип «дно делим, вода общая». 6 июня 1998 г. Российская Федерация и Республика Казахстан подписали Соглашение «О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование». В документе использовано понятие «модифицированная серединная линия», подразумевающее разграничение дна северной части Каспийского моря по равноудаленной от берегов двух стран линии. Кроме того, предусмотрено совместное освоение месторождений «Хвалынское», «Центральное» и «Курмангазы». Соглашение де-юре не разделяло Каспий на сектора, а лишь разграничивало дно для определения прав на недропользование.

23 сентября 2002 г. Россия и Азербайджан подписали Соглашение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря. 14 мая 2003 г. заключено Соглашение между РФ, Республикой Азербайджан и Республикой Казахстан о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря. Ранее, в феврале 2003 г., Азербайджан и Казахстан подписали Соглашение о разграничении дна Каспийского моря. Таким образом, к маю 2003 г. три прибрежных государства разделили дно и соответственно природные ресурсы северной части Каспия.

Иран выступил категорически против двух- и трехсторонних договоренностей. Тегеран объявил незаконными соглашения своих северных соседей и продолжил линию на продвижение правомерности советско-иранских договоров. Туркменистан занял нейтральную позицию. Не выступая официально против раздела дна по серединной модифицированной линии, но и не форсируя договоренности с соседями в первую очередь из-за спора о пограничном месторождении «Сердар» («Кяпаз» в азербайджанском варианте).

Несколько слов следует сказать о российской энергетической стратегии и подходах к освоению и транспортировке нефти и газа в каспийском регионе. После распада СССР Россия была главным и единственным государством для транзита энергоресурсов каспийских соседей. Именно на вопросе доставки сырья из региона на международные рынки и сосредоточилась основная геополитическая борьба. России не удалось отстоять свои монопольные позиции. Построены обходящие ее территорию нефтепроводы Баку–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум. Тем не менее РФ остается главным транзитером казахстанской нефти через нефтепроводы Тенгиз–Новороссийск и Атырау–Самара, альтернативным направлением газового экспорта для Азербайджана и Туркменистана.

Хотя по общероссийским масштабам запасы нефти и газа в российской зоне ответственности Каспийского моря не столь значительны, в силу ряда причин регион важен для правительства и бизнеса. Одна из них – геостратегическое положение этого крупнейшего внутреннего мирового водоема на стыке Центральной Азии, Южного Кавказа и Среднего Востока. Для отечественных нефтяных компаний Каспий представляет относительно благоприятный полигон обкатки офшорных способов добычи, имея в виду масштабные планы освоения Арктики. Но хотя прогнозные запасы нашей зоны ответственности на море сопоставимы с ресурсами соседей в регионе, российские компании за редким исключением пока здесь не очень активны. Ситуация постепенно меняется, и ведущие мейджоры рассматривают возможность развития региональных проектов.

Итоги саммитов и промежуточные результаты

Политические баталии вокруг Каспийского моря приобрели сегодня в отличие от горячей стадии в 90-е гг. прошлого века формат достаточно принципиального, но конструктивного диалога сразу на нескольких площадках и уровнях. С 1996 г. активно и регулярно ведутся пятисторонние переговоры в рамках Специальной рабочей группы по определению международно-правового статуса Каспийского моря. Последняя встреча состоялась в начале июня этого года в Тегеране. Каждую из прибрежных стран здесь представляют заместители министров иностранных дел или спецпредставители глав государств. В настоящее время Россию в СРГ представляет спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы Игорь Братчиков. Основная работа: согласование принципов взаимодействия в регионе, режимов использования моря. Здесь же происходит выработка положений Конвенции о статусе моря. СРГ – ключевой механизм подготовки встреч на высшем уровне, ставших регулярными после тегеранского саммита осенью 2007 года.

В иранской столице тогда приняли Декларацию из 25 пунктов. Важным итогом встречи стало признание Каспия «морем мира». Стороны согласились не использовать вооруженные силы для решения споров и не предоставлять свою территорию третьим странам для агрессии против соседей по морю. В Баку в ноябре 2010 г. президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, регламентирующее взаимодействие пятерки по обеспечению невоенной безопасности: борьбе с трансграничной преступностью, браконьерством, наркотрафиком и др. В активе Каспийской пятерки также рамочная конвенция о защите морской среды Каспия, своеобразная экологическая «дорожная карта».

По итогам четвертого каспийского саммита в Астрахани в сентябре прошлого года подписаны три отраслевых соглашения по защите биоресурсов, предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также сотрудничеству в гидрометеорологии.

Ключевым же результатом встречи стало политическое заявление глав государств, закладывающее основные принципы взаимодействия на Каспии и его раздела. Прибрежные страны обязуются сохранять в регионе атмосферу добрососедства и конструктивного сотрудничества. Как отметил Владимир Путин, благодаря выработке данного заявления подписание Конвенции может состояться уже на следующем саммите. В частности, определена ширина исключительной экономической зоны, на которую распространяются суверенные права прибрежных государств, размер ее составит 25 миль. Подтверждены предыдущие договоренности об использовании Каспия судами только прибрежных стран и о недопущении размещения в регионе военных сил третьих стран.

Чего ждать от пятого саммита?

Пятый саммит пройдет в Астане в 2016 году. Во многом это будет определяющая встреча. Во-первых, в речах президентов по результатам встречи в Астрахани звучали многообещающие заявления о том, что в Астане процесс определения статуса может быть завершен. Как отмечают близкие к переговорам дипломаты, документы по Конвенции и другим вопросам находятся в высокой стадии готовности и нужна лишь политическая воля лидеров для окончательного разрешения.

Во-вторых, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в силу опыта и политической активности старается любое международное мероприятие в республике организовать с максимальной отдачей и результатом. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что казахстанская дипломатия будет изо всех сил стараться достичь значимого результата.

Остаются и серьезные трудности. Главное препятствие – позиция ИРИ. Тегеран по-прежнему настаивает, что море в случае секторального раздела нужно делить на равные доли по 20 процентов. Как это осуществить с уже осваиваемыми азербайджанскими месторождениями, сказать сложно. Остается еще азербайджано-туркменский спор вокруг пограничного месторождения «Кяпаз»/«Сердар». Стороны по-разному смотрят и на транскаспийские инфраструктурные проекты. Россия и Иран настаивают на том, что любые трансграничные проекты на море должны учитывать мнения всех сторон, так как экологически Каспий очень уязвим и последствия любой техногенной катастрофы затронут всех. Туркменистан последовательно отстаивает возможность строительства транскаспийской трубы без согласования с соседями. На встрече в Астрахани туркменский президент Бердымухаммедов дважды – во время переговоров в узком и расширенных составах – обозначал свою принципиальную позицию по этому вопросу.

Если не получится

Неудача в Астане скорее всего отложит окончательное разрешение вопроса статуса моря на неопределенный срок. Но даже если Каспийская пятерка не сделает финальный рывок в работе над Конвенцией о статусе, от встречи можно ждать важных решений по активизации регионального сотрудничества.

Во-первых, экология была, остается и будет одной из ключевых тем. В рамках переговорного процесса согласован и утвержден ряд документов, и важнейший из них – Конвенция о защите биоразнообразия, так называемая Тегеранская декларация. Кроме того, страны самостоятельно реализуют программы по разведению мальков осетровых для поддержания популяции этих уникальных рыб, но ситуация остается крайней тяжелой и положительной динамики нет. На заре нового этапа освоения энергоресурсов Каспия эксперты и ученые предлагали заморозить планы по активной добыче нефти и газа, чтобы создать условия для долгосрочного освоения биологических ресурсов моря. По подсчетам российского ученого Аждара Куртова, финансовая отдача от вылова рыбы и добычи икры сопоставима с прибылью от добычи нефти и газа. Но после запуска около двадцати крупных проектов по освоению энергоресурсов в разных частях моря, в том числе с изменением естественных геологических ландшафтов, вернуться к этой точке бифуркации невозможно. Так, при освоении крупнейшего в регионе месторождения Кашаган в казахстанской части моря были созданы искусственные острова. Кардинальным образом ухудшилась экологическая ситуация. Даже самые современные технологии не могут обеспечить так называемый «нулевой выброс» при бурении, добыче, транспортировке нефти. Кроме того, при активном освоении природных ресурсов нарушаются привычные ареалы обитания и маршруты нереста, сезонного передвижения рыб и морских млекопитающих. Увы, из-за того что экологическая тематика в некоторой степени связывает руки освоению энергоресурсов, ей отводится второстепенное значение.

Идеальным решением стало бы создание пятисторонней постоянно действующей комиссии в рамках экологической конвенции, имеющей серьезные права и возможности наказывать нефтяные и транспортные компании за нарушение экологических норм. Но даже на национальном уровне все обстоит очень плохо. Представители надзорных экологических органов России говорят, что у них нет ресурсов для системного отслеживания ситуации в российской зоне ответственности на Каспии. В случае же выявления нарушений и загрязнений штрафы, предусмотренные российским законодательством, носят символический характер. Кроме того, нет механизмов и ресурсов для нейтрализации последствий загрязнений. Схожая ситуация и в целом по региону. Если положение не изменится, через 15–20 лет море может лишиться биоразнообразия и погибнуть от загрязненности.

Во-вторых, в фокусе внимания в Астане будут вопросы экономического сотрудничества. С одной стороны, успехи Евразийского экономического союза, в который входят две из пяти прикаспийских стран – Россия и Казахстан, по-новому ставят вопрос о привлечении остальных каспийских соседей к диалогу. Так, Иран уже проявил заинтересованность в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС и даже начал переговоры. Осторожная позиция Азербайджана во многом объясняется членством в объединении Армении и неразрешенным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, но в последнее время изменяется в сторону более прагматичного подхода. Официальный Баку, если судить по многочисленным публикациям в азербайджанской прессе, готов рассматривать экономические выгоды сотрудничества с ЕАЭС. В такой ситуации перед президентами стоит вопрос создания платформы региональной экономической интеграции с использованием наработок и институтов ЕАЭС. Усиливает ожидание от экономического блока на саммите в Астане разворот Ирана к региону. После прихода в июле 2013 г. президента Хасана Роухани северное направление внешней политики Исламской Республики стало одним из приоритетов. В двух (России и Казахстане) из четырех каспийских соседей Иран сменил послов, отправив опытных специалистов. Так, в Москву приехал Мехди Санаи, один из главных иранских специалистов по России. Как результат, стороны имеют несколько договоренностей, в том числе возобновление сотрудничества в ВПК, планы по строительству новых АЭС в Иране. Также начал работу новый важный железнодорожный маршрут Иран–Туркменистан–Казахстан, который позволяет напрямую поставлять грузы из России в Иран и обратно. На финальной стадии обсуждения – аналогичный железнодорожный маршрут на западном побережье через Азербайджан. Ну и, пожалуй, ключевым моментом должна стать отмена санкций против Ирана, что снимет серьезные ограничения, реально мешающие активизации экономического сотрудничества.

И заключительная, третья, но наиболее актуальная сегодня сфера безопасности, особенно в контексте участия России в сирийском конфликте и использования кораблей Каспийской флотилии для удара по «Исламскому государству». Помимо России еще два прикаспийских государства – Иран и Туркменистан – непосредственно соприкасаются с этой проблемой, гранича с зонами влияния ИГИЛ. Причем ИРИ является главной реальной контрсилой, которая успешно противодействует новой угрозе в Ираке и Сирии. Все остальные каспийские страны имеют проблемы другого порядка. Многие их граждане, поддавшись на грамотно построенную пропаганду, отправляются воевать под знаменами ИГИЛ.

«Исламское государство» признано всеми в качестве одной из самых серьезных угроз. А действия России объективно серьезно ударяют по ИГИЛ и снижают его популярность среди потенциальных рекрутов из региона. Но даже в такой ситуации никто из прикаспийских соседей, за исключением, конечно, Ирана, официально не поддержал вовлечение России в сирийский конфликт. Уж тем более речи не идет о каком-либо содействии в военном плане. Хотя есть примеры участия вооруженных сил Казахстана в операции в Ираке, а азербайджанских миротворцев не только в Ираке, но и Афганистане.