Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Швеции обнаружено еще 12 случаев гепатита А, помимо ранее зарегистрированных восьми, которые могут быть отнесену к числу тех, которые вызваны штаммом вируса, выявленого в Дании.

Это означает, что 20 шведов могли заболеть гепатитом А, связанным, как предполагается, с вирусом в импортированных замороженных ягодах.

Ведомство контроля за качеством пищевых продуктов рекомендует кипятить ягоды перед их употреблением. Эта рекомендация, как отмечают шведские СМИ, последовала позже, чем аналогичные советы в Финляндии и Дании. В Финляндии совет кипятить замороженную малину был дан еще в 2009 году, а в Дании еще в 2011 году был принят закон, обязывающий кафе и рестораны кипятить импортированные ягоды малины. Датские власти не обнаружили никакого другого источника вспышки заболеваний гепатитом А, кроме замороженных ягод. Закон был принят потому, что за период 2010-2011 год гепатитом А заболело 275 человек. В большинстве случаев удалось проследить источник инфекции в замороженной малине из Сербии.

В Швеции с декабря 2012 года было зарегистрировано 56 случаев гепатита А. Обычно этим опасным инфекционным вирусным заболеванием печени в Швеции заболевает примерно 5 человек в год. Поэтому есть основания говорить об эпидемической вспышке этого заболевания.

В общей сложности в странах Севера заболело 71 человек, причем, они не ездили за границу и не относятся ни к какой группе риска.

Накануне президент Афганистана Хамид Карзай совершил визит в Финляндию, где принял участие в переговорах с руководством страны. По итогам мероприятий стороны подписали соглашение о сотрудничестве.В соответствии с текстом документа, подписанного Хамидом Карзаем и финским премьер-министром Юрки Катайненом, после вывода иностранных войск из ИРА Финляндия ежегодно будет выделять примерно 30 миллионов долларов на помощь Афганистану.

По итогам встречи афганский лидер поблагодарил финскую сторону за поддержку, также выразив надежду на то, что Финляндия окажет содействие развитию образования и горной промышленности в его стране.

В финском городе Рованиеми Финляндия состоялось очередное заседание рабочей группы по окружающей среде Баренцева Евроарктического региона.

Региональную рабочую группу по ликвидации экологических «горячих точек» от Мурманской области представил комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области.

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Министерства охраны окружающей среды Финляндии, Агентства охраны окружающей среды Швеции, Директората по вопросам климата и загрязнения окружающей среды Норвегии, а также органов исполнительной власти в сфере экологии Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелии.

На заседании обсуждалась работа регионов по ликвидации экологических «горячих точек». Из перечня приоритетных экологических проектов Мурманской области предложено исключить два: «М2: подпроект «Сокращение эмиссии SO2 на комбинате «Североникель» ОАО «Кольская ГМК», г. Мончегорск» и «М4: «Сокращение выбросов в атмосферу закисляющих веществ Апатитской ТЭЦ, Мурманская область». Связано это с отсутствием превышения допустимых российским законодательством нормативов негативного воздействия.

Труба умнее человека

Потребители во всём мире активно переходят на смартфоны, которые становятся всё доступнее. Украина — не исключение. «Эксперт» провел тестирование мобильных операционных систем и выяснил, что те имеют не очевидную, но осязаемую специализацию

Первый в мире звонок по мобильному телефону прозвучал сорок лет назад, в апреле 1973 года. Сотрудник компании Motorola Мартин Купер позвонил конкуренту из AT&T Джоэлю Энгелю. Именно Купер изобрел прототип сотового телефона Motorola DynaTAC. Гаджет весил 1,15 кг, имел форму и размер кирпича, а на его передней панели располагалось 12 клавиш (десять цифр плюс «принять звонок» и «завершить звонок»), но не было дисплея.

Двадцать лет назад, летом 1993 года, первый мобильный звонок раздался в Украине. Аппарат в те времена стоил несколько тысяч долларов, а минута разговора — около доллара. «Мобила» надолго вошла в фольклор как атрибут нового русского.

Кто бы мог тогда предположить, что уже в начале 2000-х годов мобильная телефония станет базовой потребностью человечества. А еще через десять лет гаджет будет всё меньше восприниматься как телефон, но всё больше — как средство доступа в Интернет, фотокамера, навигатор, органайзер. Словом, универсальный помощник.

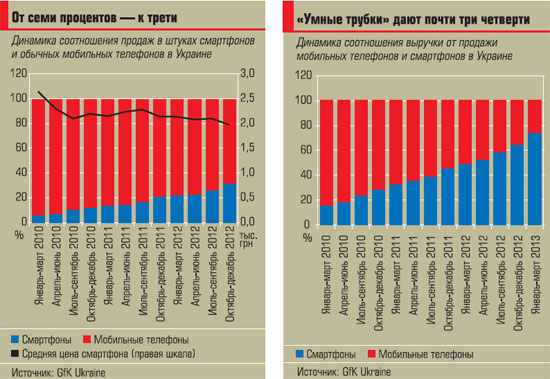

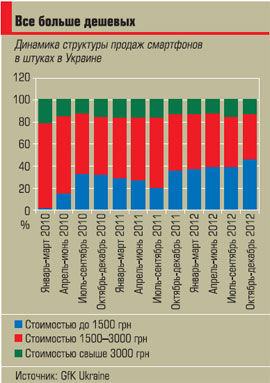

Согласно данным исследовательской компании GfK Ukraine, доля продаж так называемых feature phone (телефонов с минимальным набором функций) продолжает падать и в мире, и в нашей стране. Если еще в первом квартале 2010-го обычных мобильников продавали 94%, то уже в четвертом квартале 2012 года доля смартфонов достигла 32%, а в первом квартале 2013-го — 40%. Это все в штуках. В деньгах смартфоны в январе-марте нынешнего года принесли торговцам 73% всей «трубочной» выручки. «Рынок смартфонов наряду с электронными книжками и медиапланшетами — один из немногих, которые демонстрируют рост продаж от года к году. Так, по итогам 2012-го объем продаж смартфонов вырос на 61 процент в натуральном выражении и на 51 процент — в денежном», — утверждает старший эксперт GfK Ukraine Валентина Печончик.

Смещение спроса в пользу смартфонов объясняется тем, что цены на них становятся всё доступнее. Растет доля аппаратов стоимостью до полутора тысяч гривен. Если в первом квартале 2010-го она составляла всего один процент от проданных в Украине смартфонов, то уже в четвертом квартале прошлого года достигла 45%.

При этом доля устройств стоимостью от трех тысяч гривен на протяжении последних двух лет остается относительно стабильной — 13–17%. Но в начале 2010 года средняя цена смартфона составляла 2649 гривен, а уже в конце 2012-го — 1984 гривни. Впрочем, функциональность бюджетного смартфона не слишком уступает более дорогим моделям. Главное отличие последних — экран больше, процессор и батарея мощнее плюс кое-какие дополнительные функции, например, мультизадачность. «Всё больше украинцев отдают предпочтение смартфонам с двумя сим-картами (Dual Sim). По данным за март, самыми продаваемыми моделями стали Samsung S7562 Galaxy S Duos и HTC Desire SV T326e Dual Sim», — сообщил коммерческий директор сети «Мобилочка» Юрий Пономаренко.

В погоне за умом

Еще недавно безоговорочным лидером рынка смартфонов была компания Apple. Ее первый iPhone с сенсорным экраном превратил нишевой сегмент коммуникаторов в огромный рынок смартфонов. Но после смерти Стива Джобса бренд теряет харизму, а продукт — качество. Результат — быстрое падение стоимости акций (в середине сентября 2012-го — 705 долларов, в середине апреля 2013-го – 419), утрата звания самого дорогого бренда и сдача позиций конкурентам.

Крупнейшим производителем смартфонов стала компания Samsung (доля предложений в Украине — 17,51%), однако ее динамика роста продаж замедлилась.

Компания Nokia, напротив, быстро наращивает темпы и с долей 13,26% вышла на второе место в нашей стране. Тем не менее по итогам третьего квартала прошлого года мировые продажи финских смартфонов обвалились на 49%. Похоже, оценка коммерческих перспектив телефонов семейства Lumia была сильно завышена (см. «Недостаточно ”смарт”»).

Замыкающая тройку лидеров тайваньская HTC переживает трудные времена. В Европе и США ее теснят Apple и Samsung, в Юго-Восточной Азии продажи падают под натиском китайских конкурентов. А рынок СНГ тайваньская компания осваивает специфично. С одной стороны, длинный модельный ряд и трубки на любой карман, с другой — флагманские модели HTC дороже, чем продукция Apple.

В самой сложной ситуации оказалась компания BlackBerry (ранее RIM). Зациклившись на проблемах информационной безопасности своих клиентов, она отстала от конкурентов по производительности смартфонов, их дизайну и возможностям. Дело дошло до того, что, по слухам, Пентагон думает перейти с безопасных трубок BlackBerry на продукцию Apple. А «яблочные» смартфоны хранят в системной памяти координаты всех перемещений владельца. Для спецслужб вероятного противника офицерские айфоны будут находкой.

Проблемы лидеров создают хорошие условия для активизации игроков второго эшелона. В борьбу за передел рынка включились Acer, Asus, Fly, Huawei, Lenovo, Prestigio и ZTE. Набрала обороты LG (не в последнюю очередь благодаря оригинальному дизайну и достижениям в области производства сенсорных панелей). Наконец, всё громче заявляют о себе китайские производители.

Даже Facebook в начале апреля представила совместную с НТС разработку — смартфон, адаптированный для работы с социальной сетью. Социальный телефон называется First и сконцентрирован на людях, с которыми общается пользователь, а не построен вокруг приложений, как обычные смартфоны. В 2011 году компания НТС уже представляла смартфоны для пользователей Facebook, которые назывались ChaCha и Salsa. Пока ни одна из трех разработок не произвела на рынке фурор. Однако именно социальная направленность смартфона грозит стать следующим определяющим трендом в развитии мобильника. Мол, зачем нужны будут номера абонентов в памяти телефонов, если можно будет связываться через аккаунты? Да и разговаривать не через посредничество нынешних мобильных операторов, а по «болталкам» вроде Skype. Получится эдакая мобильная IP-телефония.

Но это — дело будущего, а пока главным стимулом смарт-революции стало противоборство операционных систем (ОС).

ОСы в лицах

«Эксперт» решил оценить современные мобильные ОС, испытав управляемые ими смартфоны. Благодаря поддержке представительств компаний Nokia, LG и HTC редакция провела длительные тесты инженерных образцов (семплов).

Наибольшее распространение в мире получили следующие операционные системы (в алфавитном порядке).

AppleiOS. Применяется только в гаджетах Apple. Система ориентирована на устройства с сенсорными экранами, оптимизирована под процессоры и чипсеты, используемые компанией Apple, и основана на компьютерной ОС Mac OS X, фундаментом для которой послужил UNIX, устойчивый, в том числе, к вирусам. Поэтому iOS стабильна и отлично взаимодействует с персональными компьютерами Apple. По положению на 23 марта 2013 года, на софтверном портале App Store насчитывалось свыше 900 тыс. программ, которые были закачаны 40 млрд раз. Но, к сожалению, аппараты Apple в Украине официально недоступны, а от тестирования «серых яблок» «Эксперт» отказался.

GoogleAndroidвышел на рынок вскоре после появления Apple iOS, но сфера обитания гугловской экосистемы шире. Она стала душой смартфонов, планшетов и смартбуков (нетбуков под управлением Android). Последние в силу своей дешевизны (в Китае — от 50 долларов) популярны в Юго-Восточной Азии. В последнее время Android стал платформой для смарт-телевизоров, интеллектуальных медиаплееров и нового класса потребительской электроники, который мы назвали бы «телестиками». Это микрокомпьютеры размером с большую флешку. Они имеют micro-USB порт, HDMI выход, поддерживают протоколы Bluetooth и Wi-Fi и позволяют превратить монитор или жидкокристаллический телевизор в смарт-ТВ с возможностями бюджетного компьютера. Мышка, клавиатура и прочие устройства подключаются к «телестику» по Bluetooth, USB или Wi-Fi.

MeeGo еще недавно считалась самой перспективной мобильной ОС на базе ядра Linux. Эта бесплатная экосистема предназначена для управления нетбуками, смартфонами, планшетами и информационно-развлекательными системами (ИРС). В ее разработке участвовали Nokia, Intel, AMD, Novel, ASUS, Acer, MSI, Samsung, Cisco, Pioneer и др. Работы по адаптации MeeGo для автомобильных ИРС проводили корпорации BMW, GM, PSA Peugeot Citroen, Renault, Hyundai. Однако сегодня на первичном рынке доступен только один смартфон на базе MeeGo — Nokia N9. Причем это тупиковая ветвь: с появлением Windows Phone 7.x/8.x компания Nokia отказалась от развития MeeGo, хотя новые программы под эту ОС всё еще появляются. А жаль! Как показали наши тесты, MeeGo имеет огромный нереализованный потенциал.

Symbian — система устаревшая. Тем не менее на первичном рынке еще встречаются Symbian-фоны Nokia, хотя их ОС называется иначе: Anna или Belle (Symbian 9 и 10 соответственно). Последняя более склонна к глюкам, поэтому если трубка стабильно работает под управлением Anna, нет смысла переходить на последнее (во всех смыслах) поколение Symbian OS.

WindowsPhone (WP) призвана вернуть корпорации Microsoft контроль над рынком мобильных устройств. Она представляет собой часть экосистемы, состоящей из WP (смартфоны), Windows 8 (персональные компьютеры, профессиональные планшеты) и Windows RT (планшеты). Но поскольку Microsoft так и не создала единую для смартфонов и планшетов систему по типу iOS, глубина взаимодействия между WP-фонами и Windows-компьютерами ниже, чем у пары Apple Mac OS X/iOS. В интервью The Guardian глава компании Nokia Стивен Элоп отметил, что в ближайшее время доля WP-фонов на мировом рынке превысит десять процентов (сегодня на ключевых рынках она колеблется от трех до 13%). По его мнению, наибольший прирост продаж обеспечат покупатели, отказавшиеся от коммуникаторов BlackBerry. Однако на фоне 22-процентного падения акций компании Nokia на Хельсинской бирже по итогам 2012 года такие заявления страдают избыточным оптимизмом. Ведь основным производителем WP-фонов на сегодняшний день остается финская компания.

Теперь чуть подробнее о наиболее важных результатах тестов.

Винда с фоном

WP — закрытая операционная система. Лицензию на нее может получить любой производитель смартфонов. Единственное условие — соответствие железа аппаратным требованиям WP. Пожелание логичное, но именно оно накладывает ограничения на возможности модернизации аппаратов. Да и на модельный ряд. Пока, например, нет WP-фонов с диагональю экрана более 4,5 дюйма (Win-планшеты работают под управлением Windows RT или Windows 8, поэтому ограничения по размеру матриц на них не распространяются).

Второе ограничение Microsoft — запрет на подмену графического интерфейса. Тем, кто привык к «яблокам» или дроидам, ограничение числа рабочих столов поначалу кажется нелепым. В Windows Phone последних лишь два: стартовый экран с плитками (именно его показывают в рекламе) и экран приложений, на котором все установленные программы свалены в отсортированную по алфавиту кучу. Как может быть куча отсортирована? Например, наши тесты показали: при сортировке введенных кириллицей контактов WP-фоны игнорируют региональные установки и выносят в заголовок русские, украинские, сербские, македонские и прочие знаки алфавита.

Телефоны, работающие под управлением ОС Windows Phone 7.0-7.8, «Эксперт» рекомендует оставлять без внимания. На эти трубки невозможно поставить многие программы из Windows Phone Marketplace. Глава Microsoft Стив Балмер честно предупредил: на трубки Lumia 700, 800 и 900 невозможно установить WP 8.x. Между тем поддержка WP 7.x будет прекращена в следующем году.

При этом на Windows Phone Marketplace есть много программ, но некоторые разработчики софта игнорируют Windows Phone как явление. Так, в ходе тестов у нас возникли проблемы с установкой альтернативных интернет-браузеров. Программы Opera и Firefox под Windows Phone не созданы, точнее, Opera есть, но неофициальная и нестабильная.

Третье и очень серьезное ограничение WP — жесткая привязка смартфона к порталу Windows Phone Marketplace. Установить программы из других ресурсов простому пользователю не удастся.

Четвертое ограничение — неспособность работать с новостными лентами RSS. Без дополнительных программ-агрегаторов система не понимает этот формат, приходится ворошить массу новостных порталов. Далеко не все среди них адаптированы под WP.

Похвалы заслуживает скорость работы навигационных программ и умение WP правильно отображать странички, оптимизированные для персональных компьютеров. По этому параметру Windows Phone обогнал MeeGo и Android.

Плиточный интерфейс WP удобен, но преподносит сюрпризы. Дабы разнообразить стартовый экран, программисты из Редмонда придумали живые плитки. Например, плитка Gismeteo вместо собственной иконки периодически показывает краткий прогноз погоды; плитка «Галерея» крутит сохраненное на смарте фото и видео. А на плитке «Контакты» крутится пазлик с аватарами сохраненных контактов. В процессе тестирования знакомую автора этих строк посетило романтическое настроение, и она поменяла свой портрет на фото в стиле ню. Представьте себе реакцию супруги автора, увидевшей в контактах обнаженную девицу…

Различия между WP-смартфонами от разных производителей из-за ограничений Microsoft невелики. Субъективно Nokia эргономичней за счет того, что клавиши Sleep/Start и «Громкость +/–» расположены с правой стороны. На всех аппаратах HTC первая кнопочка расположена сверху, и нажимать ее не очень удобно.

Кроме того, финские трубки имеют более чувствительный тачскрин, который лучше распознает касания. Там, где все смартфоны Lumia понимали управляющие жесты с полуслова, для устройств HTC Windows Phone 8X требовались многократные нажатия.

Робот — друг человека

У «андроидов» значительно больше возможностей по тюнингу. Кроме того, эта ОС не так критично настроена к железу, что позволяет использовать широкую гамму процессоров, видеочипов и экраны любых размеров. В качестве тестовых дроид-фонов мы использовали HTC One X и планшетоподобный LG Optimus VU (P-895).

Модель LG Optimus VUбольше похожа на компактный планшет. Аппарат позиционируется как конкурент семейству Samsung Galaxy Note, но за счет «фотографического» соотношения сторон 4:3 имеет бОльшую ширину. Среди недостатков LG отметим отсутствие автоматической регулировки яркости экрана при изменении освещенности. В LG использована фирменная графическая оболочка для ОС Android. Выглядит нестандартно, но в полевых условиях удобней стандартного интерфейса.

HTC One X хорошо лежит в руке и удобнее при переноске: несмотря на большой экран, он имеет малую толщину и компактно помещается в кармане брюк. Однако по качеству связи в критичных зонах LG лучше. Вероятно, это связано с габаритами «планшетофона» — он крупнее, что позволило увеличить толщину внутренней антенны, а следовательно, ее добротность.

Главное потребительское отличие Android от Windows Phone — возможность организации нескольких рабочих столов. «Эксперт» рекомендует использовать их специализацию. На главный стол следует поместить ярлыки важнейших программ и ресурсов, отдельные столы можно создать для доступа в Интернет.

Большим преимуществом Android перед Windows Phone можно было бы назвать простоту установки программ со сторонних порталов. Обратная сторона: на «левых» ресурсах есть множество вредоносных программ, способных завалить систему.

Каждому — своя

В первые три недели параллельного использования Windows Phone и Android мы были абсолютно уверены в том, что Android — более гибкая и удачная система. Но эта уверенность пошатнулась после проведения стресс-тестов и проверки смартфонов на «паразитное излучение».

Транзитный сервер, установленный между Wi-Fi-роутером и линией связи с провайдером, показал, что исходящий трафик (upload) у дроидов значительно превышает upload WP-фонов. Подчеркнем, что речь идет о «чистом» режиме эксплуатации, когда обновление ОС и установленных в телефоне программ запрещено. Судя по частичной расшифровке исходящих пакетов, дроиды сливают в эфир координаты перемещения владельца, адреса посещаемых сайтов и частоту упоминания поисковых слов.

Кроме того, Android склонна к системным ошибкам. Они редко приводят к неожиданным перезагрузкам и жесткому зависанию, но чтение сообщений о конфликте программ радости не приносит.

Система Windows Phone более стабильна: за полгода интенсивных тестов перезагрузка WP-фонов происходила только дважды. И оба раза во время стресс-тестов.

Результаты испытаний привели нас к неожиданному выводу: обе ОС имеют не очевидную, но вполне осязаемую специализацию. Система Google Android предназначена для сторонников индивидуализации и усиления ее возможностей за счет ручной настройки. Но чтобы безопасно разгонять эту ОС, необходимо иметь базовые представления о принципе ее работы и организации файловой системы. Android — оптимальный выбор для продвинутой молодежи, системных администраторов и любителей прокачивать трубки.

Платформа WP более стабильна, но консервативна. Она ориентирована на пользователей, у которых нет времени возиться с настройками системы и ее восстановлением в случае неудачных экспериментов. Судя по меньшему исходящему трафику, Windows Phone обеспечивает также более высокий уровень безопасности контента телефона.

Рынки открытые и крытые

Елена Китайгородская, руководитель отдела продаж подразделения мобильных телефонов LG Electronics в Украине:

— Бытует мнение, что компания LG сильна в производстве бытовой техники, в то время как Samsung— в производстве электроники.

— Компания LG Electronics — один из крупнейших поставщиков дисплеев на мировом рынке. А это электроника. Что касается смартфонов, то, по разным оценкам, во многих странах Южной Америки она занимает около половины рынка в денежном выражении. В США и Канаде в последние годы LG также входит в тройку лидеров продаж на рынке смартфонов.

— На что направлены ваши усилия в конкурентной борьбе с Samsung?

— Делать лучше и доступнее большой экран, и чтобы у смартфона был более быстрый процессор. И LG, и Samsung стараются сделать яркую новинку. На украинский рынок сейчас вышел Optimus G от нашей компании, в ближайшее время выйдут Samsung Galaxy S4 и новинка от НТС. Еще через несколько месяцев появится преемник нашего Optimus G.

— В прошлом году LG поставила новую линейку смартфоновL-серии. Каковы итоги продаж в мире и в нашей стране?

— В Украине продажи L-серии уже превысили 150 тысяч штук. Есть также большая и круглая цифра глобальных продаж — более 15 миллионов штук.

— Продажи в Украине повторяют мировой тренд?

— Полностью. Только отличие нашего рынка от, например, российского в том, что у них больше продается модель L5 с экраном четыре дюйма и более слабым процессором, а у нас значительно выше продажи модели L7, с бОльшим экраном и более быстрым процессором. Соответственно, и более дорогой.

— Кого считаете основными конкурентами в новой серии?

— Еще в начале прошлого года смартфоны с диагональю экрана 4,5 дюйма и более считались нишевым продуктом. Сейчас это заметный и очень быстро растущий сегмент рынка. Естественно, там нашими конкурентами, как и в других линейках, остаются Samsung и НТС.

— Как отличаются украинский, российский и европейский рынки смартфонов?

— Здесь нужно прежде всего сказать о том, что существует два вида рынков — открытые и операторские. На последние смартфон приходит прошитый под определенного оператора и может быть активирован только с его сим-картой. Большинство рынков Европы являются либо чисто операторскими, либо смешанными с преобладанием операторского. В Азии есть рынки, где совершенно нет кастомизации под оператора, но они на наш совсем не похожи. Российский и украинский рынки — открытые, и они очень похожи.

— Как на разных видах рынков формируется предложение для потребителя?

— Совершенно по-разному. В Европе, например, какая-то модель смартфона со старта может стоить всего 250–300 евро, а у нас — 700 долларов. Но это потому, что оператор делает дешевле первый платеж за аппарат, однако уже в контракт закладывает платежи на год вперед. Любая модель, выведенная на мировой рынок более полугода назад, как правило, уже не из разряда новинок, попадает в спецпредложения от операторов. Поэтому где-нибудь на голландских, французских или итальянских рынках этот аппарат может стоить 20–50 евро, а у нас в магазине — 150 евро.

— Если наш рынок открытый, значит на нём должна быть лучше развита конкуренция?

— Да. И работать на нём значительно сложнее. На операторском рынке производитель телефона заключил сделку с оператором, и если модель действительно удачная, то это 50 процентов успеха. А если оператор предлагает хороший пакет, то стопроцентно будет хит! У нас всё решает только конечный потребитель.

— Компания LG собирается выпускать планшеты?

— Уже выпускает. Например, на выставке в Лас-Вегасе в январе 2013 года был представлен планшет-трансформер с клавиатурой. Очень интересная, но в то же время дорогая модель, которая в основном продается на американском рынке. На украинском рынке сейчас лучше всего реализуются дешевые китайские планшеты.

Эволюция, но не революция

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, автор книги «От кирпича до смартфона»:

— Первые телефоны, которые появились в России, а затем и в Украине в начале 1990-х годов, были очень дорогими, а их обладателям некому было звонить. Со временем операторы стали предлагать услугу sms, но переписываться можно было только внутри сети одного оператора. И когда в конце 1990-х сотовым компаниям пришлось между собой договариваться — это было что-то!

В последнее десятилетие телефоны сделали качественно новый скачок. Появились и дорогие аппараты, и очень доступные, а услуги мобильной связи стали массовыми. Сегодня многие отказываются от проводного домашнего телефона в пользу мобильного.

Долгое время по мобильному телефону можно было только звонить, а со временем и набирать sms. Но в 2007 году произошел перелом концепции. Сегодня это телефон, видео, музыка, Интернет, общение в социальных сетях.

Следующий скачок — появление айфона и развитие смартфонов. В 2008-м, когда айфон впервые вышел на рынок, он не был смартфоном. Затем производитель сменил концепцию, появились игры, и помимо всего прочего айфон стал карманным развлекательным устройством.

А что дальше? Можно предположить, что телефон будет центром управления «умного дома», то есть телевизором, кондиционером и прочей домашней техникой можно будет управлять с помощью этого гаджета. Возможно, аппарат станет выполнять функции банковской карточки. Это отчасти существует уже сегодня, но в будущем вполне может стать стандартизованной широко распространенной функцией мобильника.

Что касается попыток Facebook вывести социальные мобильные телефоны, не думаю, что они серьезные. Современный телефон может работать с любой социальной сетью. Скорее, это дополнительный повод для компании преподнести рынку новость.

В ближайшие пару лет рынок ожидает тихое и спокойное развитие: в устройствах будет больше экран, мощнее батарейка и т. п. И ожидать каких-то взрывных перемен и потрясений не стоит.

Авторы: Игорь Мягченков, Ирина Государская

Ассоциация производителей традиционных алкогольных напитков Турции направила обращение в Еврокомиссию с просьбой зарегистрировать анисовую водку ракы в качестве национального турецкого напитка, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на главу ассоциации Эгемена Демирташа.

В самой Турции ракы уже зарегистрирована патентным институтом в качестве "турецкого напитка" и получила соответствующий сертификат, напоминает газета "Миллиет". В нем отмечается, что местом производства ракы является Турция, указывается, что анисовая водка - единственный спиртной напиток, минимум 65% ферментной основы которого составляет смесь двойной дистилляции аниса и инжира.

Демирташ, сообщает "Миллиет", надеется, что ракы будет зарегистрирована в Еврокомиссии в течение года.

Обращение ассоциации в Еврокомиссию сделано на фоне заявления на прошлой неделе премьера Турции Тайипа Эрдогана о том, что национальным турецким напитком является кисломолочный айран. Призыв главы правительства отказаться от алкоголя в пользу айрана вызвал волну иронии и насмешек в социальных сетях. "Для возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) национальным напитком является айран, для основной оппозиционной Народно-республиканской партии - ракы, для Партии националистического единства - кумыс, а для прокурдской Партии мира и демократии (ПМД) - контрабандный чай", - говорится в одном из популярных комментариев в Twitter.

Кто и когда изобрел ракы, известную в мире и под другими названиями, доподлинных сведений нет. В Турции история ее производства насчитывает более 300 лет. На протяжении веков ракы изготавливали из винограда, фиников, бананов, гранатов, слив, персиков, груш. Ракы, крепость которой составляет 40-45 градусов, является неотъемлемым атрибутом застолья турок. Употребляют ее традиционно с водой, при добавлении которой она мутнеет, приобретая молочный цвет, отчего турки называют ракы "львиным молоком".

Визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ получился сенсационным из-за его мощной экономической направленности. В частности, где и когда это было, чтобы на одной пресс-конференции выступали лидеры нескольких громадных международных (хотя очевидно японских) корпораций - все вместе? Чтобы их в Москве оказалось представлено около полусотни? Где такое случалось - в Давосе? На Деловом форуме на очередной ежегодной встрече АТЭС? Не было такого. А тут произошло. На этом фоне упоминание в совместном заявлении о том, что стороны хотят, "преодолев расхождения в позициях сторон, заключить мирный договор путем окончательного решения данного вопроса во взаимоприемлемой форме" - это никакая не сенсация, это событие ожидавшееся и не слишком яркое. Хотят - и очень хорошо.

Энергоресурсы в обмен на стиль жизни

Пресс-конференция гигантов японского бизнеса прошла в понедельник в РИА Новости. Давайте просто перечислим выступавших. Норио Сасаки, президент компании Toshiba Corporation, Сатоси Хасэгава, президент компании Kawasaki Heavy Industries, Хироюки Саса, президент компании Olympus, Масаеси Ока, представляющий Sumitomo Heavy Industries, Мицуо Накамура, председатель совета директоров компании Nikken Sekkei, Синго Кономото, постоянный член исполнительного совета Научно-исследовательского института Номура, Масатоси Ито, президент компании Ajinomoto, Ёсихиро Сэкихати, директор Банка Хоккайдо...

В списки "Форбса" можно не заглядывать, и так все ясно. И это еще не все члены делегации большого японского бизнеса, приехавшей вместе с Абэ.

Некоторые особенности того, что эти люди предлагают нам: инновации, касающиеся "повышения уровня здравоохранения и комфортного образа жизни для россиян". Упор на четыре области: городская среда, продовольствие и сельское хозяйство, медицина, энергосбережение и новые виды энергии.

А еще в ходе этого визита напомнили о нежно любимой в России японской культуре. От визита Абэ к готовящейся зацвести сакуре (вы можете получать новости о том, как она себя чувствует, с сайта японского посольства) до кино (прославленный режиссер Александр Сокуров, снявший фильм "Солнце" про японского императора, большой японофил). И до литературы, от Всеволода Овчинникова с его "Веткой сакуры", до Бориса Акунина (только что вышло переиздание его японской "Алмазной колесницы" с двумя сотнями иллюстраций замечательного художника Игоря Сакурова). Кстати, все совпадения фамилий с цветами вишни - случайные. Этих людей и правда так зовут.

Это очень хорошее начало для того, что в Токио накануне визита называли - в переводе с японского на американский - перезагрузкой, перезапуском отношений. И действительно получился особый визит с мощным экономическим наполнением.

Сделать его именно таким окончательно решено было 10 апреля, когда в Лондоне (на министерской "большой восьмерке") беседовали министры иностранных дел Сергей Лавров и Фумио Кисида. Их формулировка: нужен визит для "указания долгосрочного вектора" развитию японо-российских отношений в целом.

Чисто двусторонних отношений в мире практически уже не остается, и в этом случае надо видеть всю ситуацию в целом, говорят источники, близкие к японским официальным кругам. Премьер-министр Абэ хочет вынудить Японию совершить новый экономический рывок. Для этого предпринимается масса новшеств в финансовой сфере, и есть еще вопрос об энергоресурсах. В том числе потому, что японцы напуганы атомной аварией на Фукусиме и не любят свои атомные электростанции. И вот сейчас Абэ поехал - нет, не только в Россию, а еще и на Ближний Восток, к арабам и туркам.

В нашем случае формула, кажется, выглядит как "энергетика в обмен на инновации", да еще какие, в самой ценной для человека сфере. Атомного сотрудничества между нашими странами почти нет, хотя обновление АЭС - проблема интересная. Но мелькали проекты сооружения предприятия по сжижению природного газа во Владивостоке, постройки трубопровода до Японии... Во всем этом надо разбираться.

Разбираться надо и по части делового климата в России. Это - самая сложная российско-японская проблема. Зачем японскому бизнесу ждать 2-3 года на согласование больших проектов, особенно требующих землеотвода? За это время такие же инвестиции в Китай уже дадут прибыль. Почему японцы готовы отправить грузы в Европу хоть на барже по океанам, только бы не через Транссиб?

Спешить не надо

Что касается прочих российско-японских проблем, то они далеко не так значительны. Да-да, речь о той самой, территориальной. Здесь тоже надо видеть всю картину, а не только отношения двух стран.

Если внимательно прочитать опять же японские заявления накануне визита, то там говорилось о "новом старте" переговоров по этой проблеме. Не более того. Стартовали они - и идут, и идут... Тот самый "долгосрочный вектор" указан. А срока не указано.

История "Курильского вопроса"

Мне уже приходилось писать, что наши Курилы - не единственный "островной" вопрос в Восточной Азии. Есть еще такая же японо-китайская и японо-корейская проблема, только в этом случае острова контролируются японской стороной. Есть заново возникшие споры в Южно-Китайском море. И если мы вдруг решим пересмотреть в этих морях итоги Второй мировой, то, например, китайцы с тайваньцами и корейцами устроят японцам большие неприятности: прецедент все-таки.

У Абэ есть одна непосредственная проблема: необходимость оставаться у власти на какой-то приемлемый срок, иначе какие уж тут реформы. В последние годы в Японии премьеры (включая самого Абэ в 2006-2007 годах) удерживались год или что-то вроде того. Если сейчас весьма популярный Абэ объявит новые выборы, то у него есть шанс остаться у власти еще минимум на 3 года. А у Владимира Путина впереди еще 5 лет, так что успеют поговорить.

Поэтому, в частности по вопросам обо всех спорных островах вокруг Японии, Абэ просто надо, чтобы не было никаких неприятностей перед выборами, чтобы никакие лодки не раскачивались.

В этом смысле сделанные в Москве заявления на этот счет вполне понятны Путин, например, сам, первым, заявил: будем говорить о мирном договоре (то есть о территориальных делах). Вот и говорят. А до того не говорили - был длинный перерыв.

Да, японский премьер не посещал с официальным визитом Москву 10 лет (хотя лидеры двух стран встречались сколько угодно раз на "восьмерках" или на АТЭС, хотя Владимир Путин был в Японии с визитом в 2005 году). Правда, чехарда премьеров в Токио тоже не способствовала проведению внятной внешней политики. А еще была история с посещением премьер-министром Дмитрием Медведевым Курил 3 июля прошлого года - в Японии тогда сказали по этому поводу много лишнего, ну а в Москве, понятное дело, ответили. После чего все стихло. Так что нынешний визит - и по этой отдельной проблеме событие, возвращение к нормальности и к спокойному разговору. Но не более того.

Помнится, некоторые люди продвигали в 90-е годы позорную, на мой взгляд, идею: отдайте японцам острова, без этого не будет товарооборота и инвестиций. Ну, товарооборот в прошлом году сделал резкий скачок, добравшись до отметки в 33 миллиарда долларов. А инвестиции? Их было бы еще больше без всякой привязки к вопросу о Курилах, если бы улучшился упомянутый деловой климат. Курилы же есть смысл обсуждать отдельно от экономики, неспешно и всерьез.

Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости.

Президент Афганистана Хамид Карзай в понедельник вечером впервые прибыл с официальным двухдневным визитом в Эстонию, сообщила канцелярия эстонского президента.

Визит главы Афганистана в Эстонию является частью европейского турне, в ходе которого Карзай также посетит Финляндию и Данию.

В Таллине Карзай встретится с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. В ходе встреч главы двух государств сосредоточатся на вопросе двусторонних отношений, а также на ситуации после 2014 года, когда армия и полиция Афганистана возьмут на себя полную ответственность за безопасность в стране.

Карзай встретится также со спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.

В сопровождающую главу Афганистана делегацию входит министр иностранных дел Залмай Рассул, который в ходе визита встретится со своим эстонским коллегой Урмасом Паэтом. Николай Адашкевич.

Промышленный лов корюшки стартовал на Ладожском озере, ожидаемый объем добычи рыбы в этом сезоне составляет 1,1-1,15 тысячи тонн против 1,051 тысячи тонн в 2012 году, сообщает правительство Ленинградской области.

Корюшка - одна из главных промысловых рыб Невы и Финского залива. На корюшковую путину в этом году вышли 18 предприятий и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных преимущественно в Волховском районе Ленобласти. Промысел осуществляется в устьевых участках и низовьях рек Волхов, Сясь и Свирь.

Выловленная рыба в основном продается на рынках Петербурга в свежем и охлажденном виде, а также поставляется на переработку на Новоладожский рыбокомбинат и рыбоперерабатывающие предприятия Новгородской области.

"Объем фактической добычи корюшки зависит от целого ряда факторов, в том числе от ее благоприятного нерестового хода в устья рек, стабильного спроса на рыбу на рынке города и области, а также технической оснащенности рыбодобывающих предприятий в части заморозки и хранения улова", - заявил представитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона, слова которого приводятся в сообщении.

Максимальный разрешенный улов ладожской корюшки в 2013 году составляет 1,288 тысячи тонн.

Правительство Ленинградской области профинансирует исследование острова Гогланд, которое будет проводиться Русским географическим обществом (РГО), сообщает администрация региона.

"Самый главный на сегодняшний день совместный проект (с Русским географическим обществом) - это исследование острова Гогланд, который поистине является жемчужиной Финского залива и Балтийского моря", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Объем финансирования исследовательской программы пока не называется.

В ходе комплексных исследований Гогланда, который ранее был недоступен для ученых, будет проведено всестороннее изучение археологических памятников. В их числе, как уточнили в правительств Ленобласти, - остатки финских деревень XVIII века - Суурсаари и Киискинкюля, каменные курганы - керны, а также 14 кораблей, затонувших у берегов острова в 18-20 веках.

Отделение Русского географического общества в Ленинградской области было основано 2 сентября 2010 года. Основными целями его работы являются пропаганда географических знаний, проведение научных исследований, конференций и семинаров, а также экологическое просвещение населения. В феврале губернатор Александр Дрозденко возглавил попечительский совет, созданный для координации взаимодействия областного отделения РГО с органами государственной власти и местного самоуправления региона. Антон Хлыщенко.

В рамках XXVIII заседания Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, состоявшегося 22-26 апреля в Одессе, принято решение рекомендовать XLI сессии Совещания Министров ОСЖД предоставить российскому ОАО "ФПК" статус наблюдателя и поручить комитету ОСЖД заключить договор с ОАО "ФПК" по определению взаимных прав и обязанностей.

Напомним, ОАО "ФПК" официально вступило в ОСЖД в 2011 году в качестве присоединенного предприятия, получив право совещательного голоса в организации, возможность участия в подготовке и разработке материалов по вопросам совершенствования пассажирских железнодорожных перевозок, участия по приглашению в совещаниях рабочих органов ОСЖД и заседаниях конференции генеральных директоров в качестве гостя. В соответствии со статусом наблюдателя ОАО "ФПК", сохранив существующие полномочия, получит право участия в совещаниях рабочих органов и конференции генеральных директоров, а также в сессиях Совещания Министров ОСЖД по заявке. Кроме того, компания может направить собственного представителя в Комитет ОСЖД, участвовать в подготовке и разработке материалов в качестве ведущего исполнителя отдельных тем, направлять предложения в повестку дня при подготовке рабочих совещаний и выступать в качестве принимающей стороны для проведения мероприятий в рамках деятельности ОСЖД. Все это позволит компании еще более активно вести работу в интересах пассажиров на международном рынке транспортных услуг.

В настоящее время наиболее актуальными вопросами в данной области являются развитие систем продажи проездных документов на поезда в сообщении со странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе внедрение электронных продаж и электронной регистрации. Также одним из актуальных на сегодня вопросов является ускорение движения поездов, в том числе за счет организации процедур паспортного контроля и таможенного досмотра при пересечении границы во время движения поезда.

ОАО "ФПК" является активным участником рынка международных пассажирских перевозок, в том числе в рамках организационной и нормотворческой деятельности. Помимо деятельности в рамках ОСЖД, компания принимает участие в работе профессиональных железнодорожных организаций, таких, как Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (СЖТ) и Междунароный комитет по железнодорожному транспорту (ЦИТ - CIT). ОАО "ФПК" совместно с партнерами выстраивает нормативно-правовую систему, заключая с ними соглашения о сотрудничестве в осуществлении железнодорожных перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа в международном сообщении. В настоящее время такие соглашения заключены с перевозчиками стран Балтийского региона, Польши, Финляндии, Казахстана, Монголии, Азербайджана.

Социально обязанная

Ольга Голодец: «Могу твердо заявить, что увеличения срока выхода на пенсию не будет»

Стаж работы Ольги Голодец в государственных структурах относительно невелик: в 2001-м она недолго пробыла вице-губернатором Таймырского автономного округа по социальным вопросам, в декабре 2010-го стала «социальным» заместителем мэра в правительстве Москвы, а в мае минувшего года заняла аналогичную позицию в российском правительстве — в ранге заместителя председателя. До того был продолжительный период работы в НИИ труда и Институте проблем занятости РАН, годы, проведенные в компании «Норильский никель», где Ольга Юрьевна курировала профильные вопросы. Спору нет, тематика хорошо знакома Голодец, только вот проблем в подотчетном хозяйстве по-прежнему с избытком…

— Не так давно в прессе появился рейтинг наиболее влиятельных женщин-политиков России, в котором вы, Ольга Юрьевна, заняли второе место. Вроде поздравлять надо, но почему тянет сочувствовать…

— Понимаю, что получила огромный аванс доверия. В правительстве я совсем недолго, предстоит очень многое сделать, чтобы показать хорошие результаты.

— А сама постановка вопроса вас не смущает, мужским шовинизмом от нее не попахивает?

— Не вижу ничего обидного. Рейтинги ведь разными бывают. Составляют, например, топ-листы завидных холостяков, все читают и обсуждают, никто не обижается…

— Это другое, а тут профессиональные качества оценивают по половому признаку. Дескать, политика — не женское дело, вот слабый пол и выделен в отдельную категорию.

— Мне так не кажется. Да, есть традиционно мужские сферы занятий и женские, с этим не поспоришь. Скажем, в детских садах и школах работают преимущественно женщины, зато среди летчиков и моряков преобладают мужчины. В политике их тоже больше. Но так исторически сложилось в нашей стране. Недавно вернулась из Финляндии, где в правительстве почти треть министров — женщины. Там подобное считается нормой.

— Зато в России вице-премьером, отвечающим за социальный блок, со времен Валентины Матвиенко назначают представительницу слабого пола, чем обычно все и ограничивается.

— Я окончила экономический факультет МГУ, в 90-м защитила кандидатскую диссертацию, долго занималась вопросами труда и занятости, вела эту работу в науке, бизнесе, а теперь и на госслужбе. Это моя профессия.

— Тогда давайте по порядку. Начнем с детского вопроса. Точнее, с сиротского. Он по-прежнему не сходит с повестки дня, а заварилась каша, мы помним, с принятия Думой так называемого закона Димы Яковлева. Вы в числе нескольких министров выступали против запрета на усыновление российских сирот иностранцами. Не пожалели о том поступке, Ольга Юрьевна?

— Действовала я абсолютно осознанно, более того, неоднократно отмечала, что возникшая дискуссия имела серьезное значение для общества. Теперь все понимают важность проблемы, а еще недавно мы не могли достучаться до людей. Члены созданного летом прошлого года при правительстве Совета по вопросам попечительства постоянно говорили о необходимости реформирования детдомов, приведении их в соответствие с требованиями времени, но вопрос не становился приоритетным, в повестке дня он находился в конце списка. Теперь же тема сиротства вышла на первый план. И то, что в короткий срок были приняты решения, напомню, стоимостью около сорока миллиардов рублей, безусловно, плюс.

— Но деньги еще не все.

— Да, проблема слишком глобальна, для положительного результата необходима единая позиция гражданского общества, надо создать правила, при которых ребенок будет защищен в любой ситуации.

— Тем не менее сегодня в России 118 тысяч детей остаются сиротами.

— Это так. С другой стороны, в прошлом году на усыновление и в разные формы опеки, попечительства было передано более 61 тысячи детдомовцев.

— А приток какой?

— Свыше 74 тысяч… Из них 44 тысячи при живых родителях. Очень много! Но мы ставим задачу на 30 тысяч увеличить количество детей, которые ежегодно уходят из детдомов в семьи.

— Вы часто бываете в приютах?

— По несколько раз в месяц. Приятно и важно, что заметную помощь в работе с сиротами и детьми-инвалидами оказывают благотворительные, общественные организации, все более массовым становится волонтерское движение. Это не может не радовать.

— Правда, государство тут же решило построить добровольцев в дружные ряды, а Совет Федерации озаботился принятием закона о волонтерах.

— Мы обсуждали в правительстве этот документ и дали на него отрицательный отзыв, указав на серьезные изъяны. Убеждена, в таком виде закона не будет.

— Зато закон об образовании после долгих мытарств принят. Тем не менее вопросов, как и раньше, больше, чем ответов. Даже тема ЕГЭ нет-нет да всплывет…

— Помню, как в свое время сдавала в школе семь выпускных экзаменов, а потом еще четыре при поступлении в МГУ. Честно скажу: предпочла бы ЕГЭ… Понятно, что универсальной формы оценки уровня знаний не существует, но, думаю, никто не станет спорить, что ЕГЭ год от года совершенствуется. Этому способствует и продолжающееся публичное обсуждение. Не сомневаюсь, мы движемся в одном направлении с мировым сообществом. Чтобы наши выпускники были конкурентоспособными в любом уголке земного шара, необходимо приходить к единым критериям. ЕГЭ критикуют за то, что в старших классах ребята не учатся, а целенаправленно готовятся к сдаче экзаменов, которые понадобятся им для зачисления в вуз. Случается, даже не посещают остальные уроки, что приводит к пробелам по другим предметам. Систему надо улучшать. Что касается высшей школы, есть несколько известных мировых рейтингов качества образования, и наши вузы в них, как правило, не попадают. Лишь по Шанхайскому рейтингу МГУ входит в сотню лучших. По остальным, включая авторитетный PISA, у нас показатели, прямо скажем, неблестящие.

— Стыдно?

— Очень! Россия славна сильными образовательными традициями, эту планку нельзя опускать. Уже принято постановление правительства о формировании пула из вузов, которые вправе претендовать на высокие места в рейтингах. Думаю, в список попадут 10—15 университетов и институтов. Им будет оказана необходимая финансовая поддержка, на эти цели запланировано ежегодно выделять девять миллиардов рублей. Речь идет о создании современной научно-технической базы вузов, строительстве кампусов для студентов, привлечении ведущих преподавателей, в том числе из-за рубежа. Рассчитываем, что уже через три года пять вузов из нашего пула войдут в сотню лучших в мире.

— Поезд не ушел?

— На каком бы месте Россия сейчас ни находилась, мы обязаны заявлять о себе на рынке услуг в области образования.

— Пока молодые и талантливые тянутся к тем, кто уже заявил…

— Знаете, молодежь как уезжает на Запад, так и возвращается. Многие ребята успешно работают в международных проектах, в которых принимает участие Россия. Например, в CERN, Европейском центре ядерных исследований, трудится тысяча специалистов из нашей страны. Сегодня они как представители России работают в CERN, завтра — в других крупных научных лабораториях. Это и есть глобализация в действии!

— Вы, кстати, никогда не жалели, Ольга Юрьевна, что ушли из науки?

— Всегда с теплом вспоминаю то время, оно стало важным этапом моей профессиональной жизни. Довелось работать у Евгения Ясина, Александра Шохина, Владимира Мау, Ярослава Кузьминова, это очень ценный опыт.

— Сегодня много шума вокруг программы «Антиплагиат». Вы готовы, что и вашу кандидатскую будут изучать под лупой?

— Над диссертацией по теме эффективности труда специалистов на производстве работала три года. Неоднократно выезжала на «КАМАЗ», взяв его в качестве примера, проводила на заводе многочисленные специальные исследования. Так что могу отвечать за каждый тезис и никакого «Антиплагиата» не боюсь. Абсолютно готова!

— Вы попробовали себя в разных областях. Если сравнивать бизнес с госслужбой, чему отдадите предпочтение?

— В бизнесе быстрее принимаются решения, там меньше бюрократических процедур, многое строится на доверии, четче постановка решаемой задачи, строже спрос, у каждого персональная зона ответственности. Система жестко увязана. На госслужбе критерии порой размыты, хотя работа более ответственная и сложная, а ее результаты оказывают огромное влияние на российское общество, его социальное благополучие.

— Переход в мэрию трудно вам дался?

— Решение приняла буквально за сутки, хотя все домашние выступали против. Для меня предложение Сергея Собянина стало возможностью реализовать профессиональный потенциал, накопленный в предыдущие годы. Когда шла на встречу с Сергеем Семеновичем, даже не думала, что речь пойдет о социальном блоке городского правительства. Это прозвучало неожиданно, но такая работа была мне крайне интересна, поэтому согласилась почти сразу.

— И через полтора года шагнули на федеральный уровень.

— В правительстве России масштаб задач и ответственность колоссальны. Это новый уровень развития в моей профессии.

— Ваша налоговая декларация не является секретом. Сравнив суммы доходов за последние годы, легко убедиться, что с переходом на госслужбу вы, мягко говоря, не выиграли.

— Мои дети выросли, они материально независимы, могу позволить себе такое развитие карьеры.

— Если будет принято решение, обязывающее госчиновников отказаться от недвижимости за рубежом, пойдете и на это?

— Я задекларировала доходы и собственность, безусловно, всегда соблюдаю российские законы.

— Из-за чего у вас чаще всего голова болит, Ольга Юрьевна? Из-за какого из курируемых направлений?

— Самое сложное — здравоохранение. Претензии наших сограждан к качеству медицинских услуг обоснованны. С учетом выделяемых из федерального бюджета сумм мы можем и должны в полном объеме оказывать помощь, предусмотренную обязательным медстрахованием. Да, есть определенные проблемы. Скажем, новые стандарты обслуживания официально уже внедрены, но порой они работают на бумаге, а в жизни, увы, бывает по-всякому. Приезжаешь куда-нибудь в провинцию и видишь, что там все функционирует по старинке. Не используется новое оборудование, которое закуплено и установлено, врачи не знакомы с технологическими новинками, принятыми в цивилизованном мире… По сути, требование одно: заставить квалифицированно лечить всех пациентов, что в наших реалиях звучит весьма амбициозно. Перед здравоохранением страны поставлена задача добиться к 2018 году увеличения продолжительности жизни среднего россиянина до 74 лет.

— Сколько сейчас имеем?

— Семьдесят… Надо снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, для этого практически повсеместно созданы условия, позволяющие довести показатели до европейских уровней. Увы, у нас по-прежнему высока смертность и от так называемых внешних причин — ДТП, разного рода отравлений, суицидов… По каждому из направлений есть отдельная программа, по ним предстоит большая работа.

— В прессе прошла информация, что по детским самоубийствам мы чуть ли не на первом месте в Европе.

— По крайней мере во главе списка… Чтобы изменить ситуацию, на мой взгляд, все средства хороши: и ограничение доступа подростков к определенным сайтам, и повышение ответственности родителей за судьбу детей. Тема суицидов среди несовершеннолетних тесно связана с семейным неблагополучием, о чем мы уже говорили. И это совсем не значит, будто родители пьют или ведут аморальный образ жизни. Я ведь бываю в социальных приютах, где много детей из, казалось бы, нормальных семей. Знаете, как случается? Мама с папой развелись, нашли новых спутников жизни и вполне счастливы в новом браке. А ребенок остался лишним, ненужным. Недостаток любви, тепла, внимания может привести к страшным последствиям. Недавний пример: покончила с собой девочка, у которой вроде бы все складывалось хорошо. Она и училась успешно, и на олимпиадах побеждала, но никто не заметил кризиса, когда ребенок вдруг почувствовал себя обузой для взрослых… Приходится констатировать: мы отстаем в сфере семейного законодательства. В европейских странах ответственность за детей в семье гораздо выше, чем в России.

— Как вы в связи с этим относитесь к перспективе введения ювенальной юстиции?

— Мне кажется, термином пользуются не совсем правильно, идет сознательная или невольная подмена понятий. Да, ребенок должен быть защищен от любого негатива, его права надо охранять, но вместе с тем общество обязано деликатно и с уважением относиться к институту семьи, не допуская излишнего вмешательства. Сфера регулирования очень чувствительна и требует серьезной проработки.

— С культурой вы дружите, Ольга Юрьевна?

— Если вас интересует, часто ли бываю в театрах, могу сказать, что стараюсь не пропускать значимых премьер. И делаю это не только ради выполнения служебных обязанностей, но и по собственному желанию. Скажем, была на открытии фестиваля Мстислава Ростроповича, который в этом году впервые проходил без великой оперной певицы, в прошлом одной из самых ярких звезд Большого театра — Галины Вишневской.

— Собственно, и собирался спросить о Большом. Правда, не об опере, а о балете. Министр культуры Мединский избегает публично комментировать бушующий там конфликт. Придется вам, Ольга Юрьевна, высказаться. Как куратору.

— Пока идут следственные действия, вряд ли уместно давать развернутые оценки.

— Речь ведь не только о покушении на Сергея Филина. Скандал в ГАБТ разгорелся не вчера…

— Никого не может радовать ситуация, когда лучшая театральная труппа страны, призванная служить образцом, задавать этические нормы и правила корпоративного поведения, сотрясается от внутренних катаклизмов, которые попадают на первые полосы газет и в выпуски теленовостей. История с покушением на худрука ужасающа сама по себе, отношение к ней ряда сотрудников театра тоже вызывает искреннее изумление и даже недоумение. Ясно, что долго так продолжаться не может, страдает репутация Большого. Надеюсь, и руководство театра, и труппа найдут силы — в том числе с помощью Министерства культуры — переосмыслить случившееся и сделать необходимые выводы.

— Насколько вы позволяете себе вмешиваться в работу подконтрольных министерств?

— Министры обладают достаточными полномочиями для реализации намеченного. Если не справятся, спрос будет строгий — в мои обязанности входит контроль за тем, чтобы выдерживался курс, выработанный по каждому стратегическому направлению.

— Мы с детской темы интервью начали, предлагаю стариками закончить. Что с пенсионной реформой? Впечатление, будто вопрос повис в воздухе.

— Могу повторить: увеличения срока выхода на пенсию не будет. Возраст останется прежним: пятьдесят пять лет для женщин и шестьдесят для мужчин. Вместе с тем должен быть запущен механизм стимулирования, призванный заинтересовывать людей, которые достигли пенсионного возраста, продолжать работу.

— Прожить на пенсию можно будет?

— Зависит от нас. Как поработаем, так и заживем. Человеку надо объяснить, на что он может рассчитывать при выполнении тех или иных условий. Вынесенный на обсуждение проект реформы будет еще дорабатываться. Очень надеюсь на широкую общественную дискуссию.

— Когда дедлайн?

— Формула должна быть принята в текущем году. Кое-кто из коллег подгоняет, но моя позиция такова: торопиться нельзя. Мы принимаем решение, по которому будет начисляться пенсия у многих последующих поколений. Спешка ни к чему. Надо действовать спокойно и взвешенно, даже не семь, а десять раз отмерив…

От редакции. Вопросы об отношении к конфликту министра образования Дмитрия Ливанова с академиками РАН и требующими его отставки депутатами Госдумы, а также о судьбе гендиректора Большого театра Анатолия Иксанова и тлеющем скандале с участием премьера балета Николая Цискаридзе Ольга Голодец оставила без ответов.

Трудные времена итальянской металлургии

Производство стали в стране сократилось из-за экономического кризиса и внутренних неурядиц

Падение спроса и цен на стальную продукцию, скандалы и непрекращающаяся борьба между правительством и сталелитейными компаниями, экономическая рецессия и природные катаклизмы, бушевавшие в Италии в 2012 году, лишний раз свидетельствуют о том, что для местной металлургии настали очень сложные времена. Прогнозы экспертов по части развития отрасли в текущем году и на ближайшую перспективу полны пессимизма. Относительная стабилизация в металлургическом секторе Италии, по оценкам аналитиков, возможна лишь к концу будущего года.

Затянувшаяся рецессия

В целом по итогам минувшего года в Италии, занимающей второе (после Германии) место в ЕС по объемам выплавки стали, было произведено 27,2 млн. т металла – на 5,2% меньше по сравнению с 2011 годом. Безрадостным для итальянских металлургов было и начало текущего года: в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2012 года выплавка стали уменьшилась на 17,7% и составила 6,1 млн. т. Ожидается, что по итогам текущего года производство стали в стране не превысит 21-22 млн. т.

Ситуация в итальянской металлургии в определенной мере отражает то неблагоприятное положение, которое сложилось в сталелитейном секторе Европейского Союза в целом. Долговой кризис в еврозоне серьезно ударил по экономической активности в регионе, особенно в четвертом квартале 2012 года. В результате видимое потребление стали в ЕС в прошлом году упало на 9,3%, а в самой Италии – на 18%. Аналитики World SteelAssociation (WSA) ожидают возможной стабилизации экономической ситуации в Европе лишь к концу текущего года, однако, по их оценкам, потребление металла в регионе в 2013 году упадет еще на 0,5%, и лишь в будущем году можно ожидать его роста не более, чем на 3%.

С точки зрения специалистов, выплавлять сталь в Европе, где существующие мощности на 30% превышает спрос, стало очень накладно. И выжить в этой ситуации смогут лишь самые передовые в технологическом отношении металлургические компании, строго выполняющие все требования по экологической безопасности. По мнению Вольфганга Эдера, президента европейской Ассоциации производителей стали (Eurofer) сталеплавильные мощности в ЕС должны быть сокращены, по меньшей мере, на 40-50 млн. т в год.

Стагнация в итальянской металлургической отрасли, с точки зрения Антонио Марчегальи, генерального директора итальянской сталелитейной компании Marcegaglia, вызвана рядом объективных причин. Наряду с высокими по сравнению с другими европейскими государствами ценами на энергоресурсы, на развитие рынка металлопродукции в Италии негативно влияют и проблемы на национальном рынке рабочей силы. «Проведенные в последнее время в Италии реформы в сфере труда не дали сколь либо заметных положительных результатов. Тем временем, уровень безработицы в стране продолжает расти», – говорит Антонио Марчегалья.

Наконец, самый важный вопрос – это будущее итальянских металлургических предприятий, перед большинством из которых в настоящее время стоят проблемы, для которых, как представляется, трудно будет найти сиюминутные решения. Уже более девяти месяцев тянется история с многострадальным комбинатом Ilva, расположенном в городе Таранто и принадлежащем компании Riva Group. Напомним, что работа этого предприятия была приостановлена еще 26 июля прошлого года в связи с расследованием по подозрению владельцев объекта в экологических преступлениях. Как было установлено следователями, производственные отходы завода могли послужить причиной аномального роста числа заболеваний легочной и сердечно-сосудистой систем, а также раковых заболеваний у жителей Таранто и его окрестностей.

В рамках этого расследования были арестованы 12 человек, среди которых и глава Riva Group Эмилио Рива вместе с сыном Фабио, а также бывший гендиректор Ilva Луиджи Капогроссо. После этого для управления заводом была создана временная администрация, которая согласовала с Министерством экологии Италии план модернизации предприятия в Таранто; также Министерство озвучило перечень условий, при соблюдении которых Ilva сможет продолжать работу (экологическая аттестация производства). Согласно этому плану, Ilva брала на себя обязательства остановить доменную печь № 2, модернизировать домну № 1 с одновременным выводом из эксплуатации коксовых батарей и переоборудованием открытых складов по хранению коксующихся углей и железорудного сырья в закрытые. Кроме того, компания приняла решение остановить доменную печь № 5 в июле 2014 года вместо декабря 2015 года.

Однако несмотря на правительственное разрешение прокуратура не отменила судебный запрет на производственную деятельность завода, поэтому Совет министров Италии придал экологической аттестации Ilva статус декрета правительства, который затем был трансформирован в закон. После этого компания возобновила работу части прокатных мощностей и коммерческую деятельность, а также начала реализацию экологического плана, одобренного Министерством экологии Италии.

Трансформация из экспортера в импортера

Не утихали страсти вокруг Ilva завода в Таранто и в текущем году. Так, в феврале суд снял запрет на реализацию произведенной заводом в Таранто готовой металлопродукции (1,7 млн. т), которая была арестована по требованию прокуратуры в конце ноября прошлого года. Основанием для ареста стал тот факт, что продукция производилась в течение периода (четыре месяца с конца июля 2012 года), когда действовало решение об остановке мощностей предприятия. Согласно постановлению суда, сбытом металлопродукции будет заниматься администрация завода, однако ожидаемая выручка в размере 800 млн. евро не пойдет в казну Ilva. Снятие ареста с металлопродукции подтвердил и Конституционный суд Италии, приняв в середине апреля текущего года соответствующее постановление.

Этим же постановлением Конституционный суд отклонил претензии прокуроров по поводу отмены закона-директивы, принятого правительством и парламентом страны и разрешающего Ilva производить продукцию во время модернизации мощностей. Правда, местная прокуратура пока не спешит выполнять все эти указания, мотивируя свой отказ тем, что решение Конституционного суда содержится только в пресс-релизе, а этот документ не имеет юридической силы. Кроме того, прокуроры считают, что окончательное решение должна вынести местный судья Таранто Патриция Тодиско, которая собственно и обратилась в Конституционный суд с просьбой разъяснить конституционность принятия правительством закона-директивы. Это позволило бы удостовериться в том, что продолжение работы мощностей Ilva не противоречит основному закону страны.

Чем закончится история с Ilva, покажет, безусловно, время. Но терять от 8 млрд. до 10 млрд. евро в год (по подсчетам местных чиновников) в результате закрытия крупнейшего в Европе металлургического предприятия, коим является завод в Таранто, правительство Италии, конечно, не хочет. О том, что остановка Ilva дорого обойдется стране, говорит и глава итальянской Ассоциации производителей стали Federacciai Антонио Гоцци. По его подсчетам, во-первых, стоимость импортного металла будет на 50-100 евро/т выше, что увеличит расходы на уровне страны на 2,5-5 млрд. евро в год. А во-вторых, из-за отсутствия продукции Ilva Италия будет терять за год около 1,2-2 млрд. евро в результате снижения объемов экспорта. Затраты итальянских производителей металла из-за закрытия Ilva, по оценкам Гоцци, вырастут до 5 млрд. в год, что поставит многие компании на грань банкротства.

Не лучшим образом идут дела и у других итальянских производителей. Так, постоянно останавливает свои доменные печи из-за отсутствия заказов еще компания Lucchini S.p.A, принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Последний раз это произошло в декабре прошлого года, когда была остановлена домна на заводе в городе Пьомбино, который является основной производственной площадкой Lucchini. В прошлом году также регулярно появлялись сообщения о том, что итальянская компания вот-вот будет продана, однако имя покупателя нигде не называлось. Эксперты, тем не менее, прогнозируют, что с учетом ситуации в Европе и долгов Lucchini, а также того, что большая часть активов компании уже распродана, сумма сделки будет незначительной.

Достаточно туманным выглядит на сегодняшний день и будущее крупнейшего итальянского производителя нержавеющей стали – компании Acciai Speciali Terni, которая выставлена на продажу ее нынешним владельцем финской корпорацией Outokumpu по требованию Европейской комиссии. Это условие было поставлено Комиссией при выдаче разрешения на приобретение финнами бывшего подразделения ThyssenKrupp по выпуску нержавеющей продукции, в состав которого, собственно, и входил итальянский завод.

О своей заинтересованности в приобретении Acciai Speciali Terni уже заявили компания Aperam (бывшее подразделение Arcelor Mittal, получившее самостоятельность в 2011 году), один из ведущих производителей стали в Италии корпорация Arvedi, а также One Equity – подразделение банка JP Morgan по операциям с частными инвестициями. Однако, как полагают эксперты, кому бы ни была продана Acciai Speciali Terni, ряд объектов этой компании в любом случае будут закрыты из-за перепроизводства нержавеющей стали в Европе. А если из 4 тыс. человек, работающих в ней на сегодняшний день, удастся сохранить хотя бы 3 тыс., то это уже будет очень большим достижением.

По материалам Reuters, Metal Bulletin, Platts, Federacciai, Eurofer, SteelOrbis, ugmk.info, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

В интервью изданию Hospodářské noviny заместитель генерального директора «Росатом» К.Б.Комаров заявил, что в тендере на строительство двух блоков АЭС «Темелин» отсутствует должный акцент на участие чешских компаний. В случае проигрыша Россия «не хлопнет дверью», а будет продолжать сотрудничество с Чехией, в том числе в части поставок ядерного топлива.Кроме того, К.Б.Комаров отметил, что у России прекрасные перспективы реализации проектов в ЕС – например, совместно со Словакией и Финляндией. Решение Германии отключить до 2022 года все атомные электростанции К.Б. Комаров квалифицировал как технологически не обоснованное.

Hospodářské noviny

UPM (Финляндия) и научно-исследовательский институт VTT (Финляндия), совместно с VV-Auto Group проведут испытания биотоплива, созданного из древесных отходов на автомобилях марки Volkswagen Golf 1.6 TDI, говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.

Поставщиком топлива будет компания UPM, испытанием быстроходности займется VTT. Само испытание начнется в мае и продлится несколько месяцев.

Вице-президент UPM Biofuel Петри Кукконен сообщил: "Мы счастливы сотрудничать с известными партнерами в быстроходных тестах, с устойчивым развитием являющимся общим знаменателем для нас всех".

"Усовершенствованное, стабильное биотопливо - прекрасная возможность для Финляндии. Скорее всего, комиссия ограничит использование биотоплива из продовольственных культур, что означает рост цен на древесные отходы. У VTT есть широкие знания и опыт относительно двигателей и топлива, который дополняется компетенциями UPM в данном проекте" - заявил профессор-исследователь VTT Нильс-Олоф Ниланд.

Опытные водители из VTT будут управлять автомобилями, работающими на топливе UPM BioVerno, в окрестностях г.Хельсинки на протяжении 20 тыс. км.

Промышленное использование возобновляемого топлива UPM BioVerno позволит сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с ископаемым топливом, отмечается в сообщении UPM.

В 2012 г. компания начала строительство нового завода по изготовлению биотоплива из древесины. Завод расположен в г. Лаппеенранта (Финляндия). Строительство будет завершено в 2014 г. Планируемая производственная мощность составит 100 тыс. т в год, что эквивалентно 120 млн литров возобновляемого биотоплива.

В 1 кв. 2013 г. продажи Metso сократились на 9,1% до 1,59 млрд евро, говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании. Продажи сервисных услуг остались на том же уровне как и в 2012 г. - 727 млн евро, что составляет 47% от продаж.

За январь-март компания получила заказы на 1,59 млрд евро, что на 17,7% ниже суммы заказов за аналогичный период 2012 г. В 1 кв. 2013 г. EBITDA компании снизилась на 6,4% до 134 млн евро, маржа EBITDA составила 8,3%.

Президент и исполнительный директор Metso Матти Кяхкенен заявил: "Результаты первого квартала для Metso можно оценивать по-разному. Во-первых, как и ожидалось, потребность в новом оборудовании и проектах осталась такой же, как в предыдущем квартале, но понизилась по сравнению с первым кварталом 2012 г. Во-вторых, а это более важно, благодаря гибкой бизнес-модели Metso и решению компании сосредоточиться на рынке сервисных услуг мы получили хорошие результаты - увеличение прибыли по EBITDA за квартал, несмотря на то, что продажи идут немного медленнее, чем в первые месяцы 2012 г. Сектор горного дела и строительства, а также сектор автоматизации продемонстрировали значительный рост прибылей, и мы ожидаем, что эти секторы будут и дальше улучшать свои показатели. Целлюлозно-бумажный и энергетический секторы показали ожидаемые нами слабые результаты. Нам известны наиболее сложные задачи этого сегмента, и мы продолжим предпринимать меры по улучшению рентабельности нашего бизнеса. Мы ожидаем, что результаты этой работы и наш чуть более оптимистичный настрой в отношении развития данного сегмента приведут к улучшению показателей к концу этого года.В марте Совет начал исследование возможностей разделения Metso на две независимые котируемые компании. Данная работа осуществляется в хорошем темпе и согласно установленному графику. Мы убеждены, что этот проект принесет пользу и нашим клиентам, персоналу, акционерам и другим заинтересованным лицам".

В 1 кв. 2013 г. продажи Raute выросли на 55% до 23,4 млн евро, говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании. Из общей суммы продаж доля Европы составила 39%, России - 15%, Южной Америки - 33%, Северной Америки - 9% и Азиатско-Тихоокеанского региона - 4%.

В 1 кв. 2013 г. сумма заказов осталась на низком уровне и составила 10 млн евро. 51% заказов поступил из Европы, 18% из России, 18% из Северной Америки, 10% из Южной Америки и 3% из Азиатско-Тихоокеанского региона. Сильные колебания в распределении новых заказов между различными областями рынка типичны для проектно-ориентированного бизнеса, говорится в сообщении.

Тапани Кииски, президент и генеральный директор Raute, сказал: “Для Raute начало года преподнесло как положительные, так и отрицательные аспекты. Год начался с существенного роста наших продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы остались значительно ниже рекордных показателей, достигнутых в четвертом квартале, и сейчас вернулись к нормальному уровню, соответствующему нашей книге заказов. Исходя из этого уровня продаж и нашей книги заказов, наши ожидания были оправданы".

"Объем заказов запасных частей свидетельствует о хорошем, возможно даже улучшенном уровне загрузки мощностей наших клиентов. С другой стороны, рост модернизации показывает, что наши клиенты видят необходимость повышения их производительности и конкурентоспособности, а также для увеличения пропускной способности путем удаления узких мест производства". - заявляет Тапани Кииски.

В Санкт-Петербурге завершилась практическая конференция "Система бюджетного планирования в лесном хозяйстве: опыт, практика, пути совершенствования"В Санкт-Петербурге завершила свою работу практическая конференция "Система бюджетного планирования в лесном хозяйстве: опыт, практика, пути совершенствования"

Открыл конференцию заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анатолий Булдаков.

Он подчеркнул, что в 2012 году Рослесхоз не допустил существенного снижения уровня стабильности развития отрасли, как в вопросах охраны, защиты и воспроизводства лесов, так и по взаимодействию с гражданским обществом и на международной арене.

В отчетном периоде не произошло уменьшения объемов финансового обеспечения осуществления переданных полномочий в области лесных отношений.

Однако, несмотря на определенный прирост объемов субвенций и получение из федерального бюджета субсидий на приобретение лесопожарной техники, отрасль испытывает дефицит финансирования, а созданная система государственного управления лесами, по мнению Анатолия Булдакова, требует оптимизации, причем, существенной.

При этом, по его мнению, оптимизировать систему государственного управления лесами в короткие сроки нельзя, даже имея на это самое большое желание. Главное здесь: не допустить принятия опрометчивых и поспешных решений.

Реализация в подобных случаях пилотных проектов, полагает Анатолий Булдаков, является лучшим способом определения путей решения названных проблем.

Оптимизация системы государственного управления лесами будет способствовать повышению привлекательности лесного хозяйства, что крайне необходимо для уменьшения оттока квалифицированных кадров и привлечения новых. Татьяна Козловская, заместитель начальника управления финансов, бюджетной политики и администрирования платежей Рослесхоза отметила, что государством начата активная фаза внедрения в жизнь "программного бюджета", направленного на финансирование конечного результата работ.

28 декабря 2012 года распоряжением Правительства Российской Федерации №2593-р утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы с общим объемом бюджетного финансирования 264,9 млрд рублей.

Что касается регионов, то в настоящее время разработаны и утверждены региональные целевые программы в 55 субъектах Российской Федерации с общим объемом финансирования в 35,7 млрд рублей.

Общий объем субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации по прогнозам к 2016 году должен составить 31,1 млрд рублей (для сравнения в 2013 году - 29,7 млрд рублей).

Заместитель начальника управления экономики, стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений Наталья Кротова в своем выступлении подчеркнула, что объемы финансирования мероприятий по охране лесов от пожаров в 2013 году составят 10,7 млрд рублей, из них субвенции из федерального бюджета - 4,3 млрд рублей, средства бюджета субъектов - 3,8 млрд рублей. Что касается субсидий, предоставляемых субъектами России специализированным учреждениям в качестве финансового обеспечения государственного задания на осуществление мер пожарной безопасности в лесах и на тушение лесных пожаров, то их объем составит в текущем году почти 8,0 млрд рублей, из них субвенции из федерального бюджета - 4,2 млрд рублей, средства бюджета субъектов - 3,8 млрд рублей.

Одной из главных проблем лесного хозяйства на сегодняшний день, по мнению генерального директора Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования Николай Петрунина, является недостаточное финансирование лесного хозяйства, которое приведет к неминуемой катастрофе. Сегодня лесное хозяйство России получает средств из федерального бюджета в 3 раза меньше нормативной потребности. А если сравнивать объемы финансирования лесного хозяйства России с ведущими мировыми лесными державами, что в России на 1 га лесов расходуется средств в 140 раз меньше, чем в США, и в 19 раз меньше, чем в Финляндии.

Роман Прилепа, характеризуя доходность лесного хозяйства, отметил, что с 2005 года платежи увеличились в 5 раз, при этом наибольший удельный вес в них (87,5%) имеет плата за аренду лесов, 6,4% - платежи по договорам купли-продажи лесных насаждений, 5,8% - штрафные санкции. По мнению оратора, приоритетными на сегодня в части формирования доходной части от использования лесов являются заготовка древесины (65%), виды использования, предусмотренные статьями 43-46 Лесного кодекса РФ (22%), , рекреационная деятельность на землях лесного фонда (9%) и прочие доходы (4%).

По мнению участников, практическая значимость конференции чрезвычайно велика: формат мероприятия был продуман таким образом, что своим опытом и практикой смогли поделиться регионы. Каждый смог вынести на общее обсуждение свои болевые моменты, спросить мнение коллег по актуальным и злободневным вопросам лесоуправления и эффективного расходования средств.

Для Тюменской области, например, главной проблемой является создание полноценно функционирующей лесной инфраструктуры.

А вот Республика Татарстан активно внедряет в практику современные перспективные направления лесохозяйственной деятельности, связанные с созданием и полноценным функционированием лесосеменных центров. Регион привлекателен для российских и иностранных инвесторов. По мнению заместителя министра лесного хозяйства Рамиля Махмутова это связано с тем, что лесное хозяйство региона ориентировано в мировое сообщество - в республике налажены формы и пути эффективного сотрудничества с инвесторами из Турции и Азии.

Хабаровский край ставит перед Рослесхозом задачу правового регулирования лесных отношений с ближайшим азиатским партнером - Китаем, все более уверенно завоевывающим устойчивые конкурентоспособные позиции в лесном хозяйстве на мировой арене. Отсутствие достаточных юридических и экономических механизмов регулирования лесных отношений подрывает основы эффективного управления лесами в крае.

Издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министерство транспорта и связи Финляндии сообщает, что электронное бронирование очереди на российско-финской границе будет в порядке эксперимента введено осенью 2013 года.Однако пока точно неизвестно, на каких именно пунктах пропуска будет запущена эта система. Вероятнее всего, выбор будет сделан между МАПП Нуийямаа, Иматра и Ваалимаа. Предполагается, что бронирование позволит уменьшить очереди на границе.