Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Лики Модерна

в Музее русского импрессионизма сейчас работает экспозиция, посвящённая «Новому обществу художников»

Галина Иванкина

«Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!»

Игорь Северянин

То была прихотливая, дразнящая эпоха. Неслучайно с лёгкой руки Марселя Пруста её называют Belle Epoque – прекрасная. Все жили, как в лихорадке. Одни призывали революцию, как очищение. Другие – тосковали по славному прошлому, ища в былом ошеломляющие созвучия. На дачах, в сумерках велись дискуссии о Боге, судьбе России, народном образовании, поэзии. Бранили и обожали Игоря Северянина. Почитывали скабрезного Михаила Арцыбашева. Восхищались Валентином Серовым и его маняще-полупрозрачными, но сильными линиями. Ругали супрематистов да футуристов, а те, в свою очередь, мечтали сбросить подлый мир с парохода современности.

Демонические женщины требовали стихов, поклонения и бриллиантов. Феерия шляп и страусовых перьев! Дыша духами и туманами, у окна садилась блоковская Незнакомка. Множились подпольные группы, среди которых большевики были ещё не самим сильными. Девочки-дворянки влюблялись в левых эсеров и бросались в омут опасных приключений. Монархия доживала последние годы – под звон колоколов и пение гимнов. Процветал неорусский стиль, как одно из перспективных направлений, а буржуазные особняки всё чаще напоминали терема. Шло развитие промышленности – негоцианты богатели и тратились на шансонеток, но те, что были поумнее – на картинные галереи.

Техника вторгалась в бытие – телефон, автомобиль, аэроплан. Это и повергало в ужас, и радовало. Писалось, что в будущем человек будет поклоняться машине, ибо она уже теперь напоминает идола с горящими глазами-фарами. Говорили о спорте и гелиотерапии, как тогда именовали загар. Проводились бесконечные маскарады – в дворянских и купеческих собраниях, среди студентов и служащих. Возникали народные дома, прообразы домов культуры, где пролетарий мог приобщиться к театру, опере и балету. Неистово завлекал синематограф, а фальшивые страсти восторгали пресыщенного обывателя.

В те годы порицалась лишь заурядность – следовало или покорять волшебной привлекательностью, или же пугать безобразием. Или писать стихи, или - требовать их отмены. Кричать, отвергать, призывать. Обычный человек казался пошлым – в глубоком, чеховском смысле этого слова. Современность была неуютной – мечталось или шагнуть в грядущее, или очнуться в галантном столетии, где семенили ножками хрупкие маркизы.

Таков был Серебряный век, Ар нуво, Модерн, Сецессион. У этого периода – много лиц, имён и смыслов. На этом бешеном фоне то и дело возникали творческие группировки. Они издавали манифесты и устраивали показы. Одни содружества были нарочито скандальными, а иные – вели себя несколько тише. В Музее русского импрессионизма сейчас работает экспозиция, посвящённая «Новому обществу художников». Оно известно куда как меньше, чем «Мир искусства», хотя участники могли быть одни и те же. Быть живописцем и не состоять в каком-нибудь союзе – немыслимо. Творцы реальности - лики Модерна!

Итак, с 1903 по 1917 год в Петербурге-Петрограде существовало объединение молодых живописцев и графиков, ставившее себе целью поддерживать выпускников Императорской академии художеств и других вузов. Новое общество художников, НОХ занималось также сбытом произведений, активно рекламируя свою деятельность. Руководителями проекта были Дмитрий и Ольга Кардовские, и потому всё внимание экспозиции сосредоточено на творчестве этой четы. Вот - их портреты, написанные Ольгой. Оба - в профиль, будто смотрят друг на друга. Но – нет! Погружены в себя. Впрочем, то была органичная пара, а это - превеликая редкость в художественной среде, где каждый – раб своих амбиций.

Дмитрий Кардовский – родом из провинциальных дворян, он учился на юриста, но живопись вскружила голову. Его менторы - Павел Чистяков, Илья Репин, Александр Гауш. Привлекал историзм, столь модный в ту пору. На выставке можно увидеть ряд высокотехничных рисунков Кародского, посвящённых событиям русской истории. Шикарен «Пётр I и новики» - государь в окружении сподвижников принимает на службу новобранцев, именовавшихся новиками. Очи Петра сияют фанатическим огнём – он строит передовое общество. Чуть сзади – бледная тень царевича Алексея, которому безразличны дерзкие начинания отца-труженика. А здесь – «Сожжённая Москва», где бесчинствуют французы и весь тот коллективный Запад, что двинулся на Русь под началом Бонапарта. Невероятно точен эскиз «Пушкин на балу в Москве» - поэту скучно и неловко в этом зале, на ярмарке тщеславия.

У Ольги Кардовской – экзотическое происхождение, она – потомок испанского эмигранта, жившего когда-то в Одессе на Греческой улице, и поскольку Серебряный век благоволил к любой красивой инаковости, то художница носила фамилию Делла-Вос-Кардовская, что звучало, как настоящая сказка. Дочь действительного статского советника, Делла-Вос предпочла тернистый путь – училась живописи, в том числе за границей, штудировала книги, была докой в искусствознании.

Среди экспонатов выделяется портрет Кати, дочери Кардовских. «Маленькая женщина» - так назвала её мать! Миловидное дитя кокетливо смотрится в зеркало, уже осознавая свою привлекательность. Пышное синее платье с оборками, детские панталончики, бантики – девочка пленительна, как все любимые дочки. К слову, Катерина и повзрослев, была постоянной моделью для своих родителей, а зритель может удостовериться в том, что она выросла статной дивой.

Очаровательна «Дама в маске» - дань всё тому же историзму. Карнавальная яркость в духе Константина Сомова, и лукавая прелестница, заманивает кавалеров своей улыбкой. Также в экспозиции - ряд натюрмортов и пейзажей Ольги Делла-Вос-Кардовской. Тут и российская глубинка, и прелести юга, и своеобразные отчёты о зарубежных поездках.

Наиболее известный участник Нового Общества Художников – Алексей Щусев, будущий творец храмов, Мавзолея и самых роскошных станций метро, а на тот момент – юный, самолюбивый мастер. Вот – его проект храма-памятника Преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле. Щусев, как и многие его современники, увлекался византизмом и допетровской Русью. Тонки, изящны конфигурации рисунка – если бы Щусев не выбрал зодчество, он стал бы крупным художником. В той же неорусской манере выполнен рисунки Дмитрия Стеллецкого «Девицы» и «Соколиная охота». Скульптор, иконописец и театральный художник, Стеллецкий писал на грани лубка, иконы и современных течений.

Волшебен Константин Богаевский, один из самых деятельных персонажей НОХа. Однако в Петербурге он бывал наездами, ибо жил и творил в Крыму, в пряно-терпкой Феодосии. Его картины –растворенность в жарком воздухе, где пахнет цветами и лечебными травами, а ещё – морем, покоем, вечностью. Наш Крым, сколь ты дивен! «Генуэзская крепость», «Облако», «Киммерийская область» напоминают книжные иллюстрации Возрождения – с выписанными стенами, камнями, деревьями и преувеличенно-ярким светилом, но тут же – штриховые мазки в духе Ван-Гога. Южную тему продолжают сочные «Апельсины» Екатерины Гольдингер, прославившейся, по большей части, как искусствовед.

Хорош, хотя и вторичен карандашный рисунок Анны Ремизовой-Васильевой «Придворная дама на маскараде». Типичное любование осьмнадцатым столетием с оглядкой на Обри Бёрдслея и Константина Сомова. Капризница в фижмах и – коленопреклонённый Пьеро – любовь, похожая на лёгонькую игру.

Приятны пейзажи и виды усадеб Александра Средина – особенно выделяется «Гобеленовая гостиная дворца Шереметева в Кускове» - солнечный свет пронизывает помещение, и нам хочется буквально раствориться в этом живом пространстве. Одно из открытий Музея Русского Импрессионизма – ученица Ильи Репина, самобытная художница, интеллектуалка Елена Киселёва, чьи картины оказались, увы, забыты. В экспозиции представлены её работы: «В парке», где две дамы, одетые в яркие платья о чём-то беседуют и - портрет Александры Шварц, дочери земского деятеля, мецената и коллекционера Евгения Шварца.

Серебряный век – время экстравагантных женщин, в которых сочетались дерзость и склонность к аффектам, поэтому на выставке нет недостатка в салонных богинях. Так, петербуржец Григорий Бобровский выступает с «Портретом госпожи Z». О, разумеется, она - брюнетка с тёмными бровями. Блондинки казались блёклыми и скучными, а все модницы отчаянно красили локоны в угольный цвет. Гигантская шляпа, роскошное платье и накидка, именуемая сорти-де-баль – такова госпожа Z.

Нежный мечтатель Николай Милиоти представлен «Дамой в розовом», и этот портрет отличается от привычных его работ– никаких размытых очертаний и грёз – чётко выписанное платье с кружевами. Сразу видно, что портрет – заказной, и символист Милиоти не стал изощряться в свойственной только ему стилистике.

Среди экспонатов есть и картины художников, не входивших в Новое Общество, но участвовавших в его мероприятиях. Вот - Александр Головин, один из ведущих мастеров Серебряного века. Невозможно пройти мимо портрета княгини Марии Воейковой, урождённой Голицыной. Она была вхожа к государям-императорам, владела тысячами десятин земли, слыла богатейшей помещицей империи. Но! Кончину свою мадам встретила в Париже, а в её дворцах разметили школы и общежития… Но знаем ли мы нашу судьбу? Головин изобразил её в светлом платье, с розами и жемчужным ожерельем, которое стоило баснословно дорого. Величавая княгиня выглядит спокойной за своё будущее. Совсем иное, алое грядущее уже зреет на конспиративных квартирах. Скоро грянет буря! Головин славился и как театральный художник, и перед нами эскиз декорации к опере Жоржа Бизе «Кармен» - горячая Испания, нагретый камень, фигурки в народных костюмах – тут всё застыло в предвкушении любовных историй с роковыми развязками.

Поодаль – картина Бориса Кустодиева «Бабы», довольно редко выставляемый экспонат. Автор верен своему влечению к интенсивно-красному оттенку. Далее идут цветочные натюрморты Ильи Машкова и Петра Кончаловского – новаторство, колорит, вызов. Русский Модерн был изумляюще разнообразен – он искал умиротворения, но вместе с тем, будил революцию; яро боролся с традицией, но искал гармонию в эстетике прошедших столетий; был частью общемирового тренда, но взывал к национальному вкусу. Эра оксюморонов и контрастов, она дала несметное количество имён, и выставка Нового общества художников – тому наглядный образец.

Драма Ирана

срыв переговоров в Женеве и события в Сирии

Станислав Тарасов

В Женеве прошли переговоры между Ираном, Германией, Францией и Великобританией, связанные с иранским ядерным досье. Эти переговоры состоялись после недавнего визита в Тегеран главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который не только встречался с высшим руководством Ирана, но и получил возможность посетить два иранских ядерных объекта. Более того, по данным западных СМИ, Тегеран согласился ограничить обогащение урана уровнем в 60%.

Вообще миссия Гросси после длительного перерыва в диалоге между МАГАТЭ и Ираном выглядела загадочной. Ей предшествовали какие-то определённые закрытые договорённости сразу после победы на выборах в США Дональда Трампа. Иранские СМИ сообщили в этой связи, что "главным лейтмотивом визита Гросси в Тегеран стало обсуждение условий для снижения напряжённости, чтобы "снова начать переговоры по ядерной "сделке" и найти разумный подход, прежде чем ситуация станет ухудшаться". Интрига была в том, что стороны не исключали появление на Ближнем Востоке или за пределами этого региона каких-то форс-мажорных событий или обстоятельств. Ранее на уровне информационных утечек европейские СМИ сообщали, что представители Ирана и "евротройки" (Англия, Франция и Германия) "планируют обсудить перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, а также санкции в отношении иранских авиа- и морских компаний, которые недавно ввёл ЕС". При этом указывалось на то, что в 2025 году истекает 10-летний срок действия СВПД и одобрившей его резолюции СБ ООН 2231, после чего иранский вопрос будет выведен из повестки дня Совета Безопасности.

В такой ситуации, когда администрация Трампа ещё не появилась в Белом Доме, у Ирана (и, возможно, не только у него) появлялся соблазн сделать Европу ключевым переговорщиком по СВПД и поставить администрацию президента Дональда Трампа перед фактом. В случае если она решится во второй раз, после мая 2018 года, выйти из переговоров по иранской ядерной программе, это может во многом осложнить ситуацию на Ближнем Востоке. Такая комбинация могла устраивать президента Джо Байдена, администрация которого вела закрытые непрямые, но безуспешные переговоры с Ираном. В этой связи Гросси должен был представить Совету управляющих агентств в Вене позитивный отчёт о своих переговорах в Тегеране. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что "теперь мяч на стороне европейской "тройки". В то же время он подтвердил факт "косвенных контактов с США" (читай: с администрацией Байдена. — Авт.). Но обозначенный сценарий действий "неожиданно" был сорван из-за того, что США изменили позицию, а "тройка" отклонила позитивный отчёт Гросси по итогам его визита в Тегеран и поддержала антииранскую резолюцию в Совете управляющих МАГАТЭ, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

Это решение оказалось неожиданным и для Ирана, который рассчитывал, используя обозначенный с Гросси пошаговый способ дипломатического взаимодействия с "тройкой", разорвать единую конфронтационную позицию Запада. Но, как предполагает "Рейтер", "у Запада появились мотивы, выходящие за рамки ядерных проблем". По мнению агентства, "в последний момент появились негласные признаки готовности администрации Трампа пойти на сделку с Ираном, и "тройка", подыгрывая Байдену, решила "сделать иранскую проблему приоритетной для следующей администрации США, чтобы отвлечь главное внимание Трампа от украинского вопроса". Если это действительно так, то Тегеран столкнулся только с частью новой промежуточной стратегии с акцентом на эскалацию. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию с односторонней конфронтацией со стороны Запада в формате МАГАТЭ, Тегеран решил после Вены провести в Женеве специальные переговоры с заместителем генерального секретаря службы внешних отношений ЕС Энрике Мора по более широкому кругу проблем. По словам иранского профессора политологии Мостафы Шер-Мохаммади, выступившего в интервью агентству "Франс пресс", целью Тегерана на переговорах в Швейцарии являлось "стремление избежать "двойной катастрофы", которая снова поставит Иран перед лицом американской политики, но на этот раз уже в сочетании с позицией Европы". Сам же Мора, не раскрывая деталей переговоров, заявил, что "провёл откровенный обмен мнениями с иранской стороной". Потом Тегеран решил несколько приоткрыть завесу секретности, сообщив, что ему были выставлены требования, не имеющие отношения к ядерному досье: изменения в политике на Ближнем Востоке, ревизия отношений с Россией; а также предъявлены обвинения в поставке российским военным беспилотников-камикадзе для войны на Украине, что Тегеран отрицает. После этого заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади, вошедший в состав иранской делегации, написал в Твиттере: "Европе не удалось стать серьёзным игроком в ядерной проблеме после того, как Вашингтон в 2018 году вновь ввёл против Тегерана санкции, которые не хотели поддерживать европейцы". С другой стороны, стало ясно, что разваливается конструкция рабочей группы США и "европейской тройки" и что исчезают возможности маневрирования для иранской дипломатии с целью разрешения ситуации вокруг ядерной программы. И не только это.

Срыв переговоров между Тегераном и "тройкой" произошёл на фоне серьёзной напряжённости на Ближнем Востоке между Ираном и его союзниками, с одной стороны, и Израилем — с другой, а также обострения ситуации в Сирии менее чем за два месяца до возвращения Трампа в Белый дом. При этом главной особенностью ситуации становится то, что проблемы палестинского урегулирования, с чем связаны войны в Газе и в Ливане, отошли на второй план, а в глобальных западных и в некоторых ближневосточных СМИ все проблемы региона стали сводиться к ирано-израильскому противостоянию с укреплением негативного имиджа Ирана, который представал страной, ответственной за нестабильность на Ближнем Востоке. Правда, в более узком смысле многие российские и западные эксперты, после мирного соглашения между Израилем и Ливаном и срыва переговоров в формате МАГАТЭ в Вене, полагают, что между этими двумя событиями и обострением ситуации в Сирии "существует прямая связь". Так оно сейчас и происходит, ведь срыв переговоров по иранской ядерной сделке в Вене стал фактически предтечей сирийского кризиса.

На Иран нанизываются не только проблемы создания ядерного оружия, поддержки "Хезболлы" в Ливане, ХАМАС в Газе и иных организаций, а также военное присутствие в Сирии. В такой ситуации, как утверждают США и Израиль, "решение этих проблем возможно только в совокупности, а не через подписание даже в новой редакции и с новыми условиями одного только СВПД". Это подтверждается тревожной реакцией Израиля на ход переговоров Иран — "тройка" в связи с опасениями, что Европа и Байден вступят в публичные переговоры с Ираном, что оценивалось бы как угроза в деле обеспечения безопасности Израиля. С такими опасениями в Тель-Авиве связана и декларируемая готовность в случае необходимости нанести удары по ядерным объектам Ирана, даже если Тегеран заключит с МАГАТЭ договорённость об исключительно мирном характере своей ядерной программы.

Такие шансы команда президента Ирана Масуда Пезешкиана связывала с возможностью вступить в переговорный диалог с США до января 2025 года, когда в США официально сменится первое лицо страны. В Тегеране явно предпочитали видеть следующим президентом США Камалу Харрис, продолжательницу курса Байдена. Но обострение в Сирии, несмотря на свой пока локальный характер, и независимо от того, кто за этим стоит, воспринимается Ираном и как вызов Байдену, хотя ситуация остаётся крайне запутанной. "Аль-Джазира" со ссылкой на израильские СМИ, сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл "срочные консультации по вопросам безопасности в связи с ожиданиями падения режима Башара Асада в Сирии в контексте ослабления стабильности в соседней стране, что может повлиять и на Израиль".

Это наводит на мысль, что за нынешними событиями в Сирии скрыты более глобальные процессы, а срыв переговоров с ЕС о возобновлении договорённости по иранской ядерной программе становится пока только вершиной невидимого геополитического айсберга. Это важно подчеркнуть в связи с процессом нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, давним союзником США. Два региональных гиганта на определённых направлениях стали действовать "в унисон", в том числе и на сирийском направлении. Напомним, что ещё недавно Саудовская Аравия была противницей условий сделки по ядерной программе Ирана и снятия с него экономических санкций. Поэтому начало диалога Ирана с "евротройкой" по ядерной программе способствовало бы укреплению отношений между двумя странами. В 2012 году, когда президент США Барак Обама вёл подготовку к осуществлению договорённостей с Ираном по ядерной сделке, его первым аргументом было то, что, если Иран будет обладать ядерным оружием, им захотят обладать все страны арабского мира. Теперь в интервью британской газете "Гардиан" Арагчи предупредил, что "Иран может получить ядерное оружие, если европейцы вновь введут санкции", а МАГАТЭ "вдруг" подтвердило намерение Тегерана установить шесть тысяч новых центрифуг для низкоуровневого обогащения урана. В таких условиях наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд сделал предложение Ирану об увеличении объёма торговли, одновременно предпринимая шаги для укрепления отношений с США. При этом он предложил расширить экономическое сотрудничество с Ираном, включая поставки продовольствия и медицинских товаров, но только в обмен на снижение поддержки Тегераном региональных прокси-групп. По данным "Блумберг", "такой ход может усиливать всё же мирную мотивацию действий США в отношении Ирана".

Трамп может пойти двумя путями: переговоры о заключении нового соглашения или усиление давления на Иран. Теоретически существует вероятность, что Вашингтон, как и европейские страны, будет стремиться к заключению нового ядерного соглашения, удобного и Тегерану.

Но пока на сирийском треке активизировалось дипломатическое взаимодействие между заинтересованными странами, особенно между Россией, Ираном и Турцией. Президент Сирии Асад провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом, а министр иностранных дел Сирии провёл телефонные переговоры со своими египетскими, оманскими и ливанскими коллегами. Также состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Арагчи и его российским коллегой Сергеем Лавровым, где тот призвал к сотрудничеству с Россией, чтобы противостоять недавним атакам запрещённой в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и связанных с ней группировок в Сирии. Параллельно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонные переговоры со своими российскими и катарскими коллегами, а также с главой временного правительства Наджибом Микати. С другой стороны, в заявлении армии Дамаска подтверждается, что её силы "выполняют свои национальные задачи по борьбе с террористическими организациями в различных регионах", и содержится призыв "не верить слухам и ложным сведениям, опубликованным в связи с ситуацией на местах или затрагивающим военное руководство". Так что главные и важные события на этом треке ещё впереди.

Дестабилизация евро аналитиками ЕЦБ

огромный госдолг, слабый рост экономики, закредитованность корпораций, зависимость от рынка акций США

Сергей Ануреев

Очередной "Обзор финансовой стабильности" от аналитиков Европейского центрального банка (ноябрь 2024 года) пессимистичен на 90%, из положительного упоминается только стабилизировавшийся рынок жилой недвижимости и снижающаяся инфляция, но ценой скачка процентных расходов и исчезающего экономического роста.

Особо обращает на себя внимание фраза про нарастающие проблемы в США с государственным долгом и акциями технологичных компаний, с опасениями негативного эффекта на еврозону.

В принципе этот и подобные отчеты на сотни страниц пишутся не для граждан и политиков, которым сложно продраться сквозь специфичные фразы, графики и цифры, а для профессиональных аналитиков крупных банков и корпораций, которые, как правило, ещё более пессимистичны, поскольку находятся ближе «к земле».

«Завтра» публикует значимые выдержки из первой, обобщающей части этого обзора, ввиду краткости нашей заметки. У читателя может сложиться ощущение специального нагнетания пессимизма с нашей стороны, но нет, мы старались соблюсти структуру и стиль первоисточника, в том числе повторение описания некоторых ключевых проблем.

Каждый читатель может пройти по ссылке в электронной версии этой статьи, воспользоваться электронным переводчиком и убедиться в нашей непредвзятости. Ещё раз подчеркнём, что это не авторский текст, а краткий пересказ первоисточника.

«Наряду с геополитической и политической неопределённостью растёт напряжённость в мировой торговле. Финансовые рынки пережили всплеск волатильности (распродаж, паники). В еврозоне, хотя инфляционное давление снижается, обеспокоены потенциалом более слабого, чем ожидалось, роста экономики. Уязвимость государственного долга углубляется структурными проблемами и повышенной политической неопределённостью. Хотя нефинансовые секторы в целом кажутся устойчивыми, существуют опасения по поводу кредитного риска для некоторых домохозяйств и фирм еврозоны, особенно если рост экономики замедлится.

Рост глобальной торговой напряжённости и усиление протекционизма во всём мире вызывают обеспокоенность по поводу неблагоприятного воздействия на глобальный рост, инфляцию и цены на активы.

Существуют три основных уязвимости для финансовой стабильности в еврозоне в течение следующих двух лет. Во-первых, завышенные оценки на рынках акций и корпоративных облигаций вместе с высокой концентрацией риска. Во-вторых, повышенная политическая и геополитическая неопределённость, слабые фискальные основы и вялый рост экономики вызывают опасения устойчивости государственного долга. В-третьих, опасения по поводу кредитного риска в некоторых когортах корпораций и домохозяйств могут усугубить качество активов банков.

Негативные сюрпризы, включая резкое ухудшение перспектив экономического роста, внезапные изменения ожиданий в отношении денежно-кредитной политики или дальнейшую эскалацию конфликтов, могут спровоцировать резкие изменения в настроениях инвесторов.

Результаты выборов на европейском и национальном уровнях, особенно во Франции, возродили обеспокоенность по поводу устойчивости государственного долга. Это может задержать соглашения по ключевым фискальным и структурным реформам, а также повысить неопределённость экономической политики.

Несмотря на то, что процентные ставки начали снижать, ожидается, что расходы на обслуживание государственного долга будут расти и дальше, поскольку облигации переразмещаются по более высоким процентным ставкам.

Проблемы устойчивости государственного долга в сочетании с повышенной политической неопределённостью могут перекинуться на корпоративный сектор через понижение рейтингов и более высокие затраты на финансирование.

Процентные расходы продолжают оказывать давление на прибыльность корпораций, даже несмотря на снижение новых ставок по кредитам.

Более медленный рост и более слабые рынки труда могут подорвать способность домохозяйств обслуживать долг. Прибыль банков, возможно, достигла пика, а потери по кредитам только начинают расти.

Возможная эскалация на Ближнем Востоке и Украине, повышенная неопределённость торговой политики, климатические риски, слабости кибербезопасности и геополитическая фрагментация отбрасывают глобальную экономическую, торговую и финансовую интеграцию вспять. Потенциал одновременной материализации этих циклических и структурных уязвимостей и их усиления друг друга повышает риски для финансовой стабильности.

Активность в капиталоемких секторах, которые, как правило, более чувствительны к изменениям процентных ставок, таких как обрабатывающая промышленность и строительство, отстаёт от сектора услуг. Цены на энергоносители в еврозоне по-прежнему выше, чем в других регионах. Проблемы конкурентоспособности, вероятно, продолжат сдерживать рост экспорта в еврозоне.

В целом темпы восстановления экономики в еврозоне, вероятно, будут медленнее, чем ожидалось несколько месяцев назад. Давление на мировом рынке китайских производителей может ещё больше ослабить экспорт еврозоны. На Китай теперь приходится несколько большая доля торговли еврозоны, чем до пандемии COVID-19.

Большие первичные дефициты бюджетов также затрудняют предоставление дополнительных инвестиций для борьбы со структурными проблемами, включая изменение климата, расходы на оборону и низкую производительность.

Несмотря на снижение процентных ставок ЕЦБ, процентные платежи по государственному долгу относительно ВВП, как ожидается, увеличатся в среднесрочной перспективе для большинства стран еврозоны. Более высокие процентные платежи ещё больше ограничат оставшееся фискальное пространство.

Переоценка суверенного риска может привести к быстрому ужесточению условий кредитования. Несмотря на падающие процентные ставки ЕЦБ внешнее финансирование, вероятно, останется дорогим по сравнению со средним историческим показателем. Влияние высоких расходов на обслуживание долга на прибыльность должно быть в некоторой степени смягчено за счет нормализации затрат на сырьевые товары и заработную плату. Если стандарты кредитования останутся жёсткими в течение более длительного времени, это может ограничить способность корпораций обслуживать свой долг.

Норма сбережений домохозяйств сейчас находится на историческом максимуме. Однако обратной стороной бережливости является более низкая склонность к совершению крупных покупок, которые в настоящее время находятся на уровнях, связанных с рецессией. Если домохозяйства продолжат ограничивать свое потребление, это может усугубить текущие риски снижения роста экономики, что отразится на корпорациях и их устойчивости, а следовательно, и на рынке труда.

Активность рынка коммерческой недвижимости остается на самом низком уровне, который в последний раз наблюдался во время мирового финансового кризиса 2008 года. Переход к удалённой работе и электронной коммерции продолжит оказывать понижательное давление на этот рынок. Хотя совокупные риски банков по коммерческой недвижимости существенно меньше, чем по жилой. Цены на жилую недвижимость в еврозоне выросли на 1,3% в годовом исчислении во II квартале 2024 года после падения в течение четырех кварталов подряд.

В последние годы финансовые связи еврозоны и США углубились, поскольку значительное число компаний еврозоны разместило свои акции на биржах США. Потенциал для побочных эффектов от рынков акций и долговых обязательств США на рынки еврозоны остается высоким, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу устойчивости долга США. Более того, потенциальные потрясения в Соединенных Штатах могут создать риски для финансовой стабильности еврозоны из-за растущих рисков небанковских организаций еврозоны в отношении эмитентов США и крупных технологических компаний.

Любая эскалация геополитических конфликтов, особенно на Украине и на Ближнем Востоке, может не только вызвать волатильность финансового рынка, но и оказать дальнейшее влияние на цены на энергоносители. Это может потенциально повлиять на динамику инфляции и денежно-кредитную политику, где рынки ожидают снижения процентных ставок. В этой среде золото вновь обрело импульс в качестве глобального хеджа против неопределённости».

Вот такой махровый пессимизм от ЕЦБ в нашем кратком пересказе.

Обзор содержит также много графического и числового материала, который особенно важен для доказательности текстовой части и аналитиков.

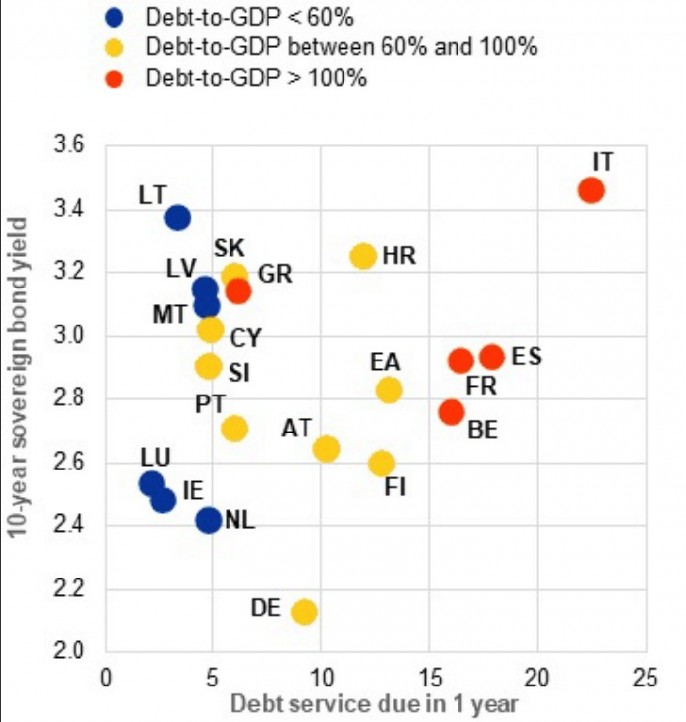

Для примера представим один из таких графиков, а именно проценты по гособлигациям (ось Y) и потребность в рефинансировании долга в ближайший год (ось Х). Крупнейшие после Германии Франция (FR), Италия (IT), Испания (ES), а также примкнувшая к ним средняя Бельгия (BE) находятся в красной зоне с долгом более 100% ВВП (debt-to-GDP>100%). Германия как локомотив и оплот еврозоны помещена авторами обзора в жёлтую зону, а в безопасной синей зоне – сплошь карликовые страны и средние по размерам Нидерланды. Процентные ставки по гособлигациям этих стран сейчас около 3% годовых при снижающихся ставках ЕЦБ и инфляции, хотя всего лишь несколько лет назад ставки по гособлигациям были 0-1%. Этим странам необходимо рефинансировать 16-18-23% огромного долга ежегодно (средний срок обращения большей части гособлигаций обычно 5-10 лет). Политики чаще предпочитают говорить о дефиците бюджета, манипулируя цифрами в 3-4%, но гораздо правильнее и нагляднее было бы указывать на в разы большие потребности в рефинансировании долга.

Подобных комплексных графиков в отчёте множество, по всем основным секторам экономики и финансовым показателям.

Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

Пожар в Тбилиси

о беспорядках в столице Грузии

Николай Сорокин

Эпохальная декларация Зеленского о вступлении в НАТО на новом фундаменте, разными частями Украины, при всей клоунаде, свойственной автору концепции, на самом деле соответствует логике развития ситуации: времени осталось совсем немного, надо срочно изобрести новую схему.

Никто не уверен, что при Трампе сохранится хотя бы подобие той политики евроатлантического единства, которую проводили глобалисты. Все заявления о преемственности являются, на мой взгляд, лишь гаданием на кофейной гуще. Ясно только, что подходы изменятся, а как — никто не знает.

Глобалистские элиты, к которым присоединились англосаксонские спецслужбы, чтобы не терять драгоценного уходящего времени, параллельно начали раскачку ситуации на других "фронтах", в частности, в Сирии и Грузии.

Воспользовавшись уходом "Хезболлы" на юг, к израильской границе, боевики оппозиции, негласно курируемые турецким Минобороны и спецслужбами, по подсказке ЦРУ и МИ-6 резко активизировались и начали наступление на Алеппо и Хомс, в общем направлении на Дамаск. К сожалению, армия САР в провинции Алеппо оказалась не готовой к мощным атакам протурецких террористических формирований.

Конечно, Россия оказывает всю возможную помощь Сирии, мы не бросаем друзей, да и не можем себе позволить потерять стратегический форпост на перекрёстке трёх континентов.

Одновременно снова полыхнуло и в Грузии: попытка очередной цветной революции не заставила себя ждать после сокрушительного поражения либеральной оппозиции на парламентских выборах. Довольно незначительная, от силы в 2-3 тысячи человек, группа беснуется, крушит и поджигает всё вокруг.

Сценарий мы хорошо знаем, не раз всё это наблюдали, но пока для его реализации у прозападной оппозиции элементарно не хватает отморозков, готовых на любой беспредельный финт. Шарп особенно настаивает на том, что беспредельщики не просто должны быть, а таких ребят должно быть много, и их следует заранее готовить.

Большинство, которое выбрало действующую власть, как обычно, политически пассивно. Президентша, старая политизированная тётенька-француженка с отбитой башкой, некогда верная и бескомпромиссная последовательница и ученица самого мэтра Бжезинского, поддерживает и фактически возглавляет антиправительственные выступления.

"Госпожа Саломе", как её называют в Грузии, "калбатоно Саломе", по кличке Гомбешо (Жаба), родилась в семье грузинских политических беженцев, отрицавших советскую власть в республике. Впоследствии, разумеется, родственнички тëрлись у нацистов на побегушках, обслуживая некоторые запросы ведомства Йозефа Геббельса, министра пропаганды гитлеровского Рейха.

В 1972 году юная и невинная девочка по стечению обстоятельств поступила в Колумбийский университет в США, где молодой Збигнев Бжезинский, в то время директор Трёхсторонней комиссии, обучал её советской политике и дипломатии холодной войны.

Надо ли говорить, что изначально карьеру Саломе направляли кадровые сотрудники ЦРУ, на неё с самого её детства делались определённые ставки, которые в конце концов оправдались.

В 1970-х годах вчерашняя выпускница университета была немедленно принята на французскую дипломатическую службу, занимала посты главы Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии, а потом — посла Франции в Грузии. Как вы понимаете, за исключением генетического родства, к Грузии бабка никакого отношения никогда не имела, она чистая француженка-атлантистка.

Сегодня речь ведётся о том, чтобы снова загнать Грузию в ад гражданской войны: ведь ясно, что большинство граждан не приемлет глобалистские ценности, начиная с тотальной русофобии, которая в целом отсутствует у грузинского народа, и заканчивая ЛГБТ*-нормами, которые воспринимаются как издевательство над их образом жизни, верой, традициями. Дмитрий Медведев написал, что это движение "по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо".

Спорить невозможно, но пока у оппозиции просто не хватает силёнок раскачать ситуацию до реального переворота. Думаю, что они и не смогут этого сделать. К тому же у сегодняшней Грузии имеются существенные отличия от киевского Майдана образца 2013–2014 годов. Непримиримым борцам с "пророссийским правительством" не раздают оружие, как это делалось на Крещатике, не подвозят наркотики, включая тяжёлые, как это практиковалось американцами и их ставленниками в Киеве.

Грузинские спецслужбы жёстко выступили на стороне правительства и правящей партии, все попытки их подкупить и переманить на свою сторону кончаются провалом. Они не боятся довольно жёстко, не так, конечно, как в США и Европе, но строго в соответствии с законом оттеснять протестующих, если надо — разгонять их. Судя по всему, они готовы к любым поворотам протеста. Такой настрой связан именно с тем, что власть легитимна во всех смыслах: и в юридическом, и в общепризнанном народном.

Для мира доллара и всеобщего конформизма это неожиданно, но факт остаётся фактом. Партия "Грузинская мечта" вступила в прямое противостояние с альянсом западных стран и в первую очередь — непосредственно с США. Американцы уже приостановили "стратегическое партнёрство с Грузией", но продолжают попытки насильственным образом изменить в ней государственный строй, заставить национальные силы сбежать из столицы, открыв путь во власть для своих коллаборантов.

Действия грузинских властей поражают всех своей бескомпромиссностью. Они даже не пытаются проявить гибкость в отношениях с западными странами, а несмотря ни на что защищают именно национальные интересы и суверенное видение внешней и внутренней политики.

Известный политолог Фёдор Лукьянов заметил по этому поводу, что "Запад не идёт на компромиссы в подобных ситуациях, рассматривая любые попытки отклонения от своей демократической монополии как мятеж. В то время как Европа и Америка имеют много других проблем, Южный Кавказ также оказался в центре их внимания. Несмотря на это, грузинские власти продолжают стоять на своём, не проявляя желания прогибаться под давлением". Лукьянов добавил, что для Грузии "такая политическая позиция выглядит несколько неожиданно, однако "Грузинская мечта" продолжает придерживаться выбранного курса". Действительно, это так. Сколько им уже предрекали поражение, а они стоят. Сколько раз разные маститые политологи писали о неминуемом крахе тактики "открытого вызова" либерально-западной монополии на власть в Европе, но они стоят.

Против них бросают самых изощрённых "псов Сороса", самые передовые технологии цветных революций (методичка Шарпа в редакции 100.0), из их руководства информационно слепили сплошь путинскую резидентуру, но они до сих пор не сломлены. Мне затруднительно отыскать второй такой пример в современной истории, когда правительство, против которого всемогущий Запад применил практически все методы, кроме открытого военного вторжения, тем не менее не пало духом, не ушло в отставку, не сдало свои ценности и завоевания и продолжает сопротивление.

У "Грузинской мечты" нынче остаётся только одно: стоять твёрдо, максимально уклоняясь от провокаций, но при этом жёстко закручивать гайки в отношении нарушителей закона. Организаторов беспорядков беспощадно "закрывать", брать с них показания под камеру, как и кто их вербовал, сколько предлагали денег за вывод такого-то числа людей. Демонстрировать гражданам их показания по главным каналам информации, всячески дискредитировать лидеров оппозиции в глазах общества. Это несложно, они сами себя уже достаточно дискредитировали, но этим надо заниматься на регулярной основе.

Конечно, для организаторов беспорядков было бы оптимально, если бы при разгоне демонстраций погибли бы их сторонники, и они будут, ровно исходя из той же методички Шарпа, издание 100.0, всячески провоцировать такой вариант развития событий. Этого нужно стараться тем не менее избегать.

30 ноября вечером мятежники устроили возгорание в здании парламента, забросив туда фаер и несколько петард. В Тбилиси уже призвали обнародовать имена зачинщиков антигосударственных протестов. Посол США там будет на первом месте, а президентша Жаба-Саломе — на втором.

Ситуация развивается таким образом, что грузинским властям, если им, как я всё же предполагаю, удастся сдержать напор оппозиции, придётся выкидывать Жабу силой из президентского дворца. Именно этот финальный шаг и станет кульминацией и одновременно завершит самую острую часть политического кризиса, спровоцированного западными глобальными структурами в Грузии. Исход противостояния в республике будет иметь принципиальное значение не только для Грузии, но и для всего постсоветского пространства, для России и, конечно, для Запада, показав либо его ещё сохраняющееся могущество и элементы глобальности, либо, что скорее всего, беспомощность. Второй вариант может резко усугубить уже давно имеющий место внутренний кризис самооценки западных элит.

"Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придётся покинуть свой пост", — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье. "Конечно, госпоже Саломе придётся выйти на улицу вместе со своим креслом", — заявил Кобахидзе. Он однозначно дал понять, что Зурабишвили должна будет передать свою резиденцию новому законно избранному президенту. Жаба пошла в отказ, но, когда дело дойдёт до выдворения, понятно, её никто спрашивать не станет.

1 декабря она сделала официальное заявление, что "отказывается покидать свой пост даже после избрания её преемника". Вопрос, разумеется, предварительно был тщательно согласован с американским послом и резидентом. Жаба заявила, что раз парламентские выборы были сфальсифицированы, то это попросту означает, что новый глава государства будет избран нелегитимным парламентом. Тот факт, что парламентские выборы сфальсифицированы, Саломе, естественно, выдумала: на них были тысячи наблюдателей, и даже ЕС признал их абсолютно справедливыми. Зурабишвили также открыто поддержала идущие в Тбилиси протесты и беспорядки.

Таким образом, две части исполнительной власти Грузии: президент и правительство — вступили в открытое противостояние, которое уже перешло в силовое. "И это только верхушка тех политических процессов, что происходят сегодня в Грузии. Президент Зурабишвили олицетворяет полное подчинение Грузии западным элитам, а действующее правительство отстаивает концепцию государственного суверенитета", — говорит Лукьянов.

При этом, разумеется, все атлантистские западные болванчики, за исключением Венгрии и возмужавшей Словакии, открыто осудили правительство Грузии и поддержали протесты. Например, это сделала новая глава евродипломатии русофобка и дочь крупного советского чиновника Кая Каллас, которая пришла на место окончательно спившегося "философа"-русофоба Борреля. Её отец, Сийм Удович Каллас, в 1979–1986 годах был директором эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР. Затем сменил род деятельности и занял пост заместителя главного редактора ежедневной газеты "Рахва хяэль", являвшейся органом Центрального комитета Компартии Эстонии и Совета Министров ЭССР. Кая успела побывать, естественно, в пионерах, была вожатой отряда, короче, настоящая либеральная семья.

Каллас осудила "беспрецедентное насилие" по отношению к протестующим и охарактеризовала их действия как "стремление грузинского народа в ЕС". Почему тогда народ проголосовал за партию, которая в ЕС вовсе не рвалась, а связывала вступление туда, в отличие, например, от Эстонии, с вполне определёнными национальными требованиями — непонятно. Каллас резко осудила решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в ЕС. "Это будет иметь последствия со стороны ЕС", — предупредила она.

Официальные выборы по новой смешанной системе (половина голосов — парламент, другая половина — регионы) шестого президента Грузии пройдут 14 декабря, инаугурация, если ничего не случится, — 29 декабря. Одновременно окончательно будут прекращены и так несуществующие полномочия Саломе Зурабишвили. Кандидатом на пост президента Грузии выдвинут Михаил Кавелашвили, бывший футболист, когда-то даже завоевавший золотую медаль чемпионата России в составе команды "Алания". И нет сомнений, что он в итоге займёт эту должность на пять лет.

Несмотря на то, что полномочия президента Грузии носят исключительно церемониальный характер, сама эта должность имеет и общекультурное, и политическое, и символическое значение. Начиная с 2021 года, в Грузии нескончаемыми волнами проходят подогреваемые Западом уличные волнения и беспорядки. Когда в 2021 году экс-президент страны Михаил Саакашвили был помещён под стражу по уголовному делу о незаконном пересечении границы, в республике прошли четырёхдневные митинги с поджогами машин и битьëм витрин. Затем, в 2023 году, массовые беспорядки вызвал законопроект об "иноагентах", касающийся прозрачности финансирования СМИ и НКО. Оппозиционеры настаивали, что принятие законопроекта в таком виде является существенным отклонением от прозападного курса, что было совершенной правдой. Только в США и в половине стран ЕС действуют аналогичные законы об иноагентах уже десятки лет.

Тогда с обвинениями в адрес грузинского руководства в "пропутинском законе" обрушились США, ЕС и даже сам генсек ООН Антониу Гутерриш. В конце концов и здесь "Грузинская мечта" ни на йоту не прогнулась, и закон был одобрен парламентом, а подписал его спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, после того как Саломе отказалась это сделать. Не больно-то и нужна оказалась Жаба.

Сегодняшние уличные протесты начались 28 ноября, после того как правительство Грузии заявило об "отказе до конца 2028 года обсуждать вопрос о вступлении страны в ЕС". Кроме того, правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Уже 29-го демонстрации и другие акции оппозиции переросли в столкновения с полицией, силы правопорядка применяют водомëты, слезоточивый газ, резиновые дубинки. Стрельба в городах пока не началась. Западные инструкторы помогают протестующим строить баррикады, учат нападать на полицейских с кустарными огнемëтами, сделанными из фейерверков, закидывать за спины взрывпакеты, наиболее отмороженных рекрутируют на поджог правительственных объектов в Тбилиси.

По состоянию на 23 часа 2 декабря, в Тбилиси уже 5-й день продолжалась попытка цветного мятежа. Примерно в 22-00 спецназ начал оттеснять и разгонять митинг прозападных коллаборантов у здания парламента республики. В районе резиденции парламента проводились массовые задержания. Некоторые участники митинга применяли коктейли Молотова, фаеры и прочие зажигательные приспособления, но большинство протестующих бежало от парламента по проспекту Руставели. Полиция действовала жёстко и напористо, не давая негодяям возможности продолжать акции.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе недвусмысленно пояснил западной общественности, что власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике и постоянной угрозы государственного переворота. Он заявил, что Запад напрямую финансирует протестные акции. Кобахидзе пообещал, что в Грузии никогда не будет "майдана".

Тем не менее наёмные протестующие попытались в районе 00-30 3 декабря обойти спецназ и вернуться к зданию парламента через прилегающие улицы и набережную Куры. Они были остановлены и рассеяны отрядами спецназа МВД, которые использовали для этого, в том числе, и слезоточивый газ.

По состоянию на утро 3 декабря ситуация в столице и стране находится полностью под контролем законных властей республики. Попытка захвата власти и по технологии Шарпа на данный момент предотвращена. Видно, что оппозиционные мероприятия выдыхаются. Руководству республики нужно продержаться ещё пару дней так же организовано, как это они делали до сих пор, показывая пример всему свободному миру как отражать глобалистскую агрессию.

*запрещённое в РФ экстремистское движение

Парламент Франции 4 декабря обсудит вотум недоверия правительству

Вячеслав Прокофьев (Париж)

Прошло всего два месяца после назначения Мишеля Барнье на пост главы французского правительства, и вот реальная угроза отправиться в отставку нависла над ним и над его с большим трудом сформированным кабинетом министров. Причина? Волюнтаристское решение премьера воспользоваться конституционной статьей 49.3, позволяющей принимать законы без обсуждения в парламенте. Этот прием Барнье применил в отношении законопроекта о бюджете соцстрахования, предусматривающего введение режима "жесткой экономии", что неминуемо скажется на благосостоянии французов. Реакция левой оппозиции в Национальном собрании была предсказуемо негативной. Их блок "Новый народный фронт", куда входят социалисты, "зеленые", коммунисты, изначально заявлявшие, что готовы при первой возможности избавиться от нынешнего кабмина, сразу же объявили о намерении инициировать вотум недоверия. Но в одиночку, то есть с 214 мандатами, им это вряд ли удалось бы сделать.

Для отставки Барнье необходимо 288 от общего числа 577 депутатов нижней палаты. Интрига заключается в том, какую позицию займет правая партия "Национальное объединение" с ее 124 мандатами. Короче, Марин Ле Пен в роли лидера партийной фракции в Нацсобрании оказалась в роли "вершительницы судеб" Мишеля Барнье и его команды. Тем не менее премьер до последнего надеялся склонить на свою сторону харизматичную блондинку, у которой были свои серьезные претензии к упомянутому выше законопроекту.

Понимая, что от Марин Ле Пен зависит его политическое будущее, Барнье все же пошел на некоторые уступки. В частности, он передумал повышать налог на электроэнергию для населения, убрал положение о снижении страховых выплат при покупке лекарств и некоторых других товаров. Но этого оказалось недостаточно. Марин Ле Пен заявила, что ее партия проголосует за резолюцию о недоверии правительству.

При этом она подчеркнула, что премьер по большому счету не прислушался к "красным линиям", обозначенным "Нацобъединением", назвав предложенные им социальные меры несправедливыми. "Французов хотят заставить платить за последствия некомпетентности Макрона за семь лет у власти, а конкретно за огромный бюджетный дефицит и колоссальный долг, к чему привела его политика". И, действительно, госдолг Франции составляет на сегодня 3,23 триллиона евро, или 112 процентов ВВП.

Как здесь поговаривают, такой жесткий курс на конфронтацию объясняется тем, что премьер нарушил некие негласные договоренности. Ведь лидер "Нацобъединения", в свое время заняв позицию благосклонного нейтралитета, не стала возражать против назначения Барнье на нынешний, оказавшийся сейчас эфемерным пост премьера. Судя по всему, в ужесточении позиции г-жи Ле Пен сыграл свою роль судебный процесс по делу о нецелевом использовании ею и ее однопартийцами средств Европарламента в их бытность тамошними депутатами. Из-за этих обвинений, если, конечно, они будут доказаны в суде, Марин Ле Пен могут не допустить до участия в президентских выборах во Франции 2027 года. Вопрос о доверии правительству должен быть вынесен на рассмотрение парламента в среду во второй половине дня. В том случае, если левый блок вместе с депутатами от "Национального объединения" наберет большинство голосов, а такой сценарий более чем реален, то кабинет министров Барнье будет вынужден выбросить белый флаг.

Что произойдет в этом случае? Барнье и его команда продолжат исполнять свои функции вплоть до назначения нового премьера. Но создавшаяся ситуация, когда, как написала газета Le Figaro, "страна окажется в черной дыре", несомненно, станет серьезнейшей головной болью для нынешнего хозяина Елисейского дворца. Французы ему до сих пор не простили летний роспуск Национального собрания, а теперь еще это.

По последним опросам, рейтинг президента Эмманюэля Макрона опустился ниже 20 процентов, а левые все более настойчиво требуют отставки самого главы государства, что находит растущую поддержку среди французов. В октябре страна была вынуждена из-за достигшего шести процентов ВВП дефицита бюджета сократить расходы на Украину. Тем не менее деньги и оружие официальный Париж продолжает щедро выделять Киеву, что вызывает закономерное возмущение такими нецелевыми тратами у жителей Пятой республики.

Особенно в ситуации, когда одновременно с расходами на Украину правительство Барнье вводит режим "жесткой экономии" в отношении собственного населения.

Макрон помог TotalEnergies и EDF подписать контракт с Саудовской Аравией

Французские TotalEnergies и EDF построят солнечные электростанции в Эр-Рияде

Французские компании будут развивать солнечную энергетику в Саудовской Аравии: запланировано строительство трех СЭС

TotalEnergies и EDF Renewables хотят создать в Саудовской Аравии три солнечных электростанции общей мощностью 1,7 ГВт. Соглашение об этом было подписано во время недавнего визита французского лидера Эмманюэля Макрона в королевство.

Отмечается, что данные контракты рассчитаны на 25 лет. Электростанции будут строиться по схеме «строй — владей — эксплуатируй», их цена не афишируется.

Эр-Рияд намерен уже к 2030 году получать от ВИЭ 130 ГВт, хотя в 2024 году возобновляемая энергетика в королевстве имеет мощность только 5 ГВт.

Стоит отметить, что развитие технологий возобновляемой энергетики является для Эр-Рияда жизненной необходимостью. В настоящее время королевство тратит огромное количество нефти на поддержания собственной электроэнергетики.

Напомним, что Саудовская Аравия потребляет 3,7 млн б/с нефти. Она уступает по этому показателю только США, Китаю и Индии. Развитие ВИЭ должно умерить нефтяные аппетиты страны, и высвободить дополнительные объемы сырья для переработки или экспорта.

К слову, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вкладывает существенные инвестиции в добычу газа и развитие газовой энергогенерации. Газ считается более экологичной инициативой топливному мазуту, кроме того, он тоже позволдит высвободить нефть для экспорта. Вряд ли КСА откажется от этих планов, скорее, будет совмещать. Тем более что город будущего «Неом» по задумке кронпринца Мухаммеда бен Салмана должен быть запитан от ВИЭ.

Под антииранские санкции Соединенных Штатов попали 35 танкеров

Новые санкции США распространяются на суда и судоходные компании третьих стран, которые подозревают в перевозке санкционной иранской нефти

Минфин США продолжает развивать свою санкционную политику. На этот раз под очередные американские запреты попали 35 судов и юрлиц, которые, как считают в правительстве США, занимаются транспортировкой нефти из Ирана.

Ограничения наложены на корабли, которые ходят под флагами Ирана, Гондураса, Белиза и Панамы, а также на компании из ОАЭ, Панамы, Индии, КНР, также других государств, в том числе Украины. Кстати, персональные санкции также коснулись одного гражданина Незалежной и двух подданных Индии.

Предыдущий санкционный «наезд» США на Иран был в октябре: в список попали всего пять судовых компаний и их флот.

Стоит отметить, что ограничения стран G7, которые постоянно накладываются на танкеры за перевозку якобы российской нефти, не мешают компаниям РФ отправлять морские партии черного золота на мировой рынок. Для Ирана эти санкционные меры Минфина США также вряд ли будут значимыми — он использует «теневой флот» дольше России.

Другое дело, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом может придумать более действенные меры против иранской добычи и экспорта нефти.

Инвестиционный форум «Россия зовёт!»

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!» проходит 4–5 декабря 2024 года в Москве. Основная тема – «Будущее капитала и капитал будущего».

* * *

В.Путин: Уважаемые дамы и господа, коллеги, добрый день!

Рад приветствовать в Москве руководителей ведущих отечественных и зарубежных компаний, инвесторов, экспертов. Форум «Россия зовёт!» вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции как на глобальных рынках, так и в российской экономике.

Именно с оценки положения дел у нас, в России, позвольте начать.

Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьёзными вызовами. Из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадёжные партнёры. Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями.

Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлениях, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение. После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть, вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года.

Развивается технологический, производственный, логистический потенциал России. Укрепляются связи с перспективными партнёрами.

В прошлом году валовой внутренний продукт России вырос на 3,6 процента, это хорошо известно, а за январь–октябрь текущего года он увеличился на 4,1 процента. Причём главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более восьми процентов, а точнее, 8,1 процента. В том числе опережающие темпы демонстрирует автопром и машиностроение. В высокотехнологичный сектор с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами увеличивается и приток специалистов. В сентябре количество занятых в IТ-сфере выросло на 8,1 процента по сравнению с предыдущим годом, в обрабатывающей промышленности – почти на четыре процента, на 3,9 процента.

О структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодёжи до 25 лет. Но мы знаем, что молодёжная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует, или, точнее сказать уже, существовала. Здесь уровень безработицы ниже девяти процентов, хотя в определённое время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20–25 процентов в некоторых регионах страны. В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3 процента. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным.

Для примера: во многих государствах Европы он составляет семь процентов и выше, а у нас, повторю, чуть больше двух процентов. Для сравнения, чтобы не быть голословным: в Италии 7,6 процента, во Франции – 7,3, в Канаде поменьше – 5,4, в Греции – 11, в Бразилии – 8, в Швеции – 7,6 процента.

Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь–октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей, при этом расходы – я хочу это подчеркнуть, думаю, что в этом зале люди понимают, о чём я говорю, – расходы составили менее 35 процентов ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что Правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику. То есть с учётом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход к бюджетной сфере.

Наша задача – закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счёт модернизации производств и повышения производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития.

При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, о которых я уже упоминал. У нас это 8,8 процента в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные, совместные действия Правительства и Банка России. Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию. Да, собственно, коллеги из ЦБ, из Правительства это прекрасно понимают и координация имеет место.

Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России.

Уже говорил: магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, именно основной, магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития.

В этой связи прошу Правительство чётче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.

Все эти механизмы должны в первую очередь работать на расширение выпуска продукции, на открытие производств, на укрепление технологического суверенитета России. Да, нужно учитывать, что мы действуем в объективных условиях сдерживания инфляции, реализуем жёсткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом настраивать кредитную политику.

Отмечу вместе с тем, что начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти. В свою очередь, в сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. Думаю, здесь, в этой аудитории, не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе, в общем, тот результат, к которому мы и стремимся, в том числе и на путях сдерживания инфляции. Корпоративные кредиты всё-таки растут – это значит, что инвестиционные планы компаний реализуются, а в сегменте розничных кредитов, конечно, наблюдается определённое снижение. Собственно говоря, финансово-экономические власти к этому и стремились.

Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки отрасли и сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития.

В том числе важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась, эта нагрузка. Конечно, здесь надо учитывать масштабные инвестиционные программы госкорпораций, а также социальные функции, которые они выполняют. Не буду здесь вдаваться в детали, российские коллеги прекрасно понимают, о чём я сейчас говорю.

Уже поручил Правительству совместно с Банком России принять решение по управлению кредитным портфелем компаний с госучастием, так чтобы не допускать здесь чрезмерной долговой нагрузки и дисбаланса на рынке корпоративного кредитования в целом в ущерб остальным отраслям или компаниям и предприятиям.

Напомню, что для многих малых и средних компаний, которые играют всё более заметную роль в экономике, доступность кредитов, заёмных средств – это ключевой фактор инвестиционной активности. Здесь у нас поставлена конкретная задача – к 2030 году инвестиции должны прибавить 60 процентов в реальном выражении к уровню 2020 года.

С учётом всех трудностей вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне.

Приведу несколько цифр. В 2022 году прирост инвестиций составил 6,7 процента, в 2023 году – уже 9,8 процента, а за 9 месяцев текущего года темпы сопоставимые – плюс 8,6 процента.

Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта.

Отмечу, что только в текущем году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций, эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей.

Результат вполне удовлетворительный, хороший, но в масштабах всей страны небольшой. Повторю, российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений нашей экономики.

Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным, в том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании.

Напомню в этой связи, что поручения на этот счёт уже давались, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям.

Уважаемые коллеги, на что хотел бы ещё обратить внимание? Сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации – лидеры в своих отраслях на фондовом рынке не представлены до сих пор. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций.

Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо. Конечно же, мы приглашаем инвесторов и из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия – это часть глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капитала.

Вместе с тем мы делаем акцент именно на внутренние источники финансирования, чтобы наши граждане, розничные инвесторы имели возможность вложить свои средства и заработать внутри страны. Такие вложения, их доходность были бы не менее привлекательны, чем открытие банковских депозитов. Сегодня, по оценкам экспертов, свыше 32 миллионов граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг. Общий объём их активов превышает девять триллионов рублей.

За последние несколько лет были приняты важные решения, чтобы обеспечить приток на рынок так называемых длинных денег, расширить набор соответствующих инструментов. Так, в этом году запущена программа поддержки добровольных долгосрочных сбережений граждан. Взносы на них застрахованы и софинансируются государством, а на внесённые средства можно получить налоговый вычет. По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочных сбережений приняли участие свыше двух миллионов 100 тысяч вкладчиков, привлечено 145 миллиардов рублей.

Напомню, что здесь поставлена более амбициозная цель: в 2026 году сумма привлечённых средств в рамках программы должна превысить один процент ВВП, то есть составить не менее двух триллионов 300 миллиардов рублей, и в дальнейшем она должна неуклонно расти.

Добавлю, что для накопления средств граждан в текущем году появились так называемые индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. С их помощью можно вкладывать вдолгую, совершать операции на фондовом рынке и при этом получать налоговые льготы.

Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счёт для зачисления дивидендов по акциям, учтённым на индивидуальных инвестсчетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и, что важно, в любое время. Безусловно, такой инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к этой работе совместно с государством в данном случае.

Также отмечу, что с 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути, здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования, когда гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье. Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму два миллиона 800 тысяч рублей.

Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего налоговые вычеты на внесённые суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время.

Добавлю, есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиться как минимум до одного миллиона рублей в год. Прошу Правительство вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения.

Уважаемые коллеги!

Российская банковская система, фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти наших взрослых граждан используют мобильные телефоны, интернет для перевода средств с банковских счетов, для различных финансовых сервисов. Более 80 процентов расчётов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме.

При этом Банк России поэтапно внедряет цифровой рубль. В рамках пилотного проекта отработано пополнение средств и переводы цифровых рублей между физическими и юридическими лицами. Проект уже охватывает свыше девяти тысяч граждан и 1200 компаний, их число продолжает расти. Как и договаривались, со следующего года расчёты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны.

Здесь несколько слов скажу об использовании рубля в международных расчётах. Мы продолжаем создавать инфраструктуру, которая должна сделать такие операции более удобными для бизнеса, сократить издержки. В том числе планируется внедрить экспериментальный правовой режим, чтобы банки могли отладить способы удалённой идентификации клиентов, конечно, не создавая при этом рисков в части «антиотмывочного» законодательства.

Кроме того, будем применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учёт по аналогии с тем, как уже работают наши банки, открывая счета для таких компаний. Прошу Правительство ускорить подготовку соответствующих документов, а Государственную Думу – обеспечить их принятие в ближайшее время, в ближайшие месяцы.

Отмечу, что уровень цифровизации финансовых услуг в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, её устремленность в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение.

По оценкам экспертов, одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях, например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре, пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры, а у нас, в России, уже сформированы и успешно работают все её элементы. И это не только большое достижение наших разработчиков, специалистов, но и серьёзные конкурентные преимущества отечественной экономики, мощный рычаг её развития в современном мире.

Лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнёрами, продвигать интеграционные проекты, получать выгоду от сопряжения экономических потенциалов наших стран. В том числе имею в виду работу над инвестиционной платформой, которую мы ведём сейчас с коллегами по БРИКС. Начинаем, во всяком случае, эту работу. И в целом все наши коллеги согласились с тем, что это интересная, полезная для всех работа и имеющая хорошие перспективы. Она призвана стать значительным инструментом поддержки наших экономик, обеспечивать финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.

Опережающее развитие информационных технологий, которые демонстрирует Россия, наши передовые решения в финансовой сфере станут весомым вкладом в развитие этой платформы, фактором её успеха – я не сомневаюсь, что он будет достигнут, – что необходимо для развития международного делового сотрудничества, для наращивания взаимных капиталовложений и выстраивания новых производственных цепочек.

В этой связи позвольте несколько слов сказать об инвестиционном климате в России. Как вы знаете, Всемирный банк больше не присутствует в нашей стране, а значит, не может давать оценку отечественной деловой среде, но это могут делать другие объективные структуры. Соответствующий интеллектуальный потенциал, безусловно, у нас имеется.

В текущем году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в нашей стране и сравнило полученные результаты с другими странами. Причём АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своём новом рейтинге. Были учтены свыше 800 критериев: от открытия предприятий до решения проблем неплатёжеспособности.

Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата. При этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны. По таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, уверенно занимает второе место.

Конечно, ряд направлений требует и дополнительных усилий, мы это видим, понимаем это, – дополнительных усилий со стороны Правительства, регионов и вообще делового сообщества, в контакте с которым Правительство постоянно находится. Имею в виду развитие трудовых отношений, упрощение международной торговли, правил международной торговли, подключение к инженерной инфраструктуре. Многое сделано в этом смысле, но есть над чем работать. И некоторые другие вопросы требуют особого внимания с нашей стороны.

Уверен, коллеги организуют системную работу и в контакте с бизнесом добьются существенного прогресса в ближайшее время.

Уважаемые друзья!

Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового фондового рынка. И, безусловно, мы приглашаем к этой работе зарубежных партнёров из всех стран, которые в этом заинтересованы, заинтересованы в таком сотрудничестве. Безусловно, такие устремления будут поддерживаться на всех уровнях государственного управления Российской Федерации.

Благодарю за внимание. Желаю всего самого доброго.

А.Костин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел бы ещё раз высказать свою глубокую благодарность за то, что Вы вновь принимаете участие в нашем форуме. Это уже 15-е выступление, на нашем 15-м форуме. Но поскольку форум у нас почти юбилейный, 15-й, и поскольку аудитория за эти годы достаточно серьёзно изменилась, я бы хотел буквально в течение двух-трёх минут рассказать историю появления нашего форума и историю появления Вашего участия на этом форуме тоже.

Это был далёкий 2009 год, самый разгар мирового финансового кризиса, который пришёл к нам из Соединённых Штатов. Теперь мы знаем: вообще вся тьма оттуда приходит. И у меня был разговор с Джозефом Аккерманом – я считаю, одним из самых выдающихся инвестбанкиров Европы, глава Deutsche Bank, который сказал мне: Андрей, обязательно передай Владимиру Владимировичу Путину, что не может быть великой страны без мощного инвестиционного банка.

Я приехал в Москву, пришёл к Владимиру Владимировичу, сказал: Владимир Владимирович, великая страна есть, а инвестиционного банка нет, надо его создавать. У Владимира Владимировича очень быстрая реакция была, однозначная, он сказал: чем помочь?

Чтобы понимать тогда ситуацию, у нас на инвестиционном рынке в эти годы полностью господствовали иностранные банки, тот же Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Российских банков инвестиционных практических не было. Были небольшие бутики, и то в основном организованные иностранными гражданами, типа «Ренессанса». И все они зато проводили форумы какие-то для инвесторов. Я сказал: Владимир Владимирович, а можно сделать так, чтобы Вы у нас выступили, а больше нигде не выступали? И Владимир Владимирович пришёл в 2009 году, пришёл в 2010-м. Пришёл, мы очень волновались, в 2012-м, когда он вновь был избран Президентом, мы решили: ну Президент, наверное, уже не придёт. Пришёл. И все эти годы приходит. И сделал из этого форума то, что он сегодня представляет. Это важнейший, пожалуй, инвестиционный форум, который вызывает интерес не только у финансистов нашей страны, но и огромный интерес финансистов всего мира. И сегодня у нас в аудитории присутствуют более 400 представителей разных стран, у нас около 35 стран. Да, состав участников серьёзно поменялся, тем не менее я уверен, что инвесторы на Западе сегодня очень внимательно смотрят и прислушиваются к тому, что Владимир Владимирович здесь говорит.

Мы, кстати, господина Аккермана благодарили, мы почти полностью увели у него штат его сотрудников в Москве, около 100 человек. Он сначала обиделся, потом успокоился и даже где-то похвастался, что он внёс такой решительный вклад в создание инвестиционного банка и бизнеса в России.

Это действительно было важное событие. Банк с тех пор действительно занял ключевые позиции и на российском рынке инвестиционных услуг, и в значительной степени потеснил западные банки, которые, правда, сейчас ушли.

Поэтому этот форум существует 15 лет. Я считаю, он очень важный. И конечно, центральное место всегда занимает выступление Владимира Владимировича Путина. И что особенно характерно для нашего форума – это, конечно, открытый диалог, который Президент ведёт с аудиторией.

Я очень много слышал от участников форума: у нас такое невозможно, чтобы лидер страны час или ещё больше отвечал на все вопросы зала, такого не бывает. У нас это бывает, поэтому я предлагаю перейти ко второй нашей части – это вопросы и ответы.

И, пожалуйста, Владимир Владимирович сегодня готов ответить на вопросы. Но просьба: мы ограничены только временем, поэтому быстро, коротко. Пожалуйста, представляйтесь, из какой вы страны, из какой сферы деятельности, и Владимир Владимирович, я думаю, будет готов ответить на любой ваш вопрос.

Спасибо.

Вопрос (как переведено): Добрый вечер!

Большое спасибо за возможность задать вопрос.

А.Костин: Откуда Вы?

Вопрос: Я из Германии, я являюсь руководителем и главным акционером инвестиционной компании в Германии. Большое спасибо за возможность задать вопрос.

Господин Президент, Вы неоднократно говорили, что санкции вредят экономике, в том числе и странам, которые их вводили. В частности, они бьют по ним весьма сильно. Если честно, я абсолютно с Вами согласен. Германия сейчас, я думаю, это всем очевидно, текущее правительство Германии не действует в интересах страны, в интересах экономики Германии. Дело в том, что сама Германия серьёзно пострадала. Многие немецкие компании вынуждены были уйти из России.

Много немецких компаний ушло из России, поэтому вопрос мой, собственно: если времена изменятся, если ситуация поменяется, если сменится правительство в Германии, в других европейских странах и если они разрешат этим компаниям вернуться в Российскую Федерацию, как Вы отнесётесь к этим компаниям? Дадите им второй шанс или ущерб, который был нанесён санкциями, окажется необратимым?

Большое спасибо за Ваш ответ.