Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Фармацевтические компании начнут покидать Великобританию в случае, если правительство страны не будет закупать у них новые прорывные лекарства, особенно для лечения рака и других онкозаболеваний, сообщает The Telegraph. По мнению фармгигантов, существующая методология оценки эффективности лекарств в Великобритании устаревает и может привести к выводу из страны крупнейших исследовательских центров и представительств.

Фармкомпании могут покинуть Великобританию без госзакупок инновационных лекарств

«Нас угнетает и деморализует то, что новейшие препараты, которые разработаны здесь, не используются в Великобритании», — сказал The Telegraph вице-президент AstraZeneca по инновационной медицине и биотехнологиям Мене Пангалос.

«Если система останется настолько же сложной и не будет принимать наиболее важных инноваций, которые становятся стандартами в других странах, это позволит снизить уровень клинических испытаний в Великобритании... Компании уйдут из Великобритании, и никто не придет на их место», — заявил Пангалос.

Великобритания остается привлекательной для фармацевтических компаний с точки зрения налоговых льгот и высокого уровня научно-исследовательской базы. Одной из главных проблем для фармацевтов является позиция Национального института здравоохранения (National Institute for Health and Care Excellence, Nice), который оценивает необходимость госзакупок лекарств исходя из экономической эффективности. По мнению Пангалоса, такой подход неприменим из-за узкой специальности антираковых препаратов — узкоспециализированных и дорогих, но эффективных.

«Это по-настоящему персонализированные лекарственные препараты, которые не могут разрабатываться и оцениваться так же, как и популярные препараты для лечения большого числа людей от диабета или астмы», — заявил Пангалос.

Nice не увеличивала пороговые объемы закупок лекарств с 1999 года, что с поправкой на инфляцию и курсовые разницы означает сокращение соответствующих расходов государства на треть. По словам президента AstraZeneca Лизы Энсон, в год на лечение ракового больного Великобритания выделяет 6,5 тыс. фунтов стерлингов (€7230) против порядка €13,5 тыс. во Франции и €14,5 тыс. в Германии.

Ранее в докладе Accelerated Access Review, подготовленном Национальной службой здравоохранения Великобритании (National Healthcare Service, NHS), пришли к выводу о необходимости создания новой системы по обеспечению доступа больных к новым методам лечения заболеваний. В обзоре также критиковались закупки новых лекарств, пишет The Telegraph: по мнению авторов доклада, доступ пациентов к новым лекарствам выстроен «неэффективно», и соответствующие процедуры также требуют пересмотра.

Международная конференция «Защита персональных данных» пройдет в столице 8 ноября 2016 года, в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр». На профессиональной площадке будет представлен проект «Цифровой дом», состоится презентация комментария к Федеральному закону 242-ФЗ, а также подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Свое участие в конференции подтвердили представители 17 стран.

Конференцию посетят делегаты из Италии, Франции, Бельгии, Германии, Венгрии, Мексики, Болгарии, Молдовы, Польши, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Кыргызстана, а также представители Совета Европы и Европейского инспектора по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS). Кроме того, стало известно, что на площадку прибудут эксперты из уполномоченных органов республики Беларусь, Марокко и Албании.

Целью конференции является обмен информацией, профессиональным опытом и взглядами на проблемы, связанные с защитой персональных данных.

В ходе ежегодного мероприятия Роскомнадзора обсуждаются основные тенденции в правовом регулировании в сфере защиты персональных данных, стратегия деятельности уполномоченного органа, особенности подготовки специалистов в сфере информационной безопасности, технологические, технические и практические аспекты работы с персональными данными в «облачных» системах хранения информации. На конференции будут подведены основные итоги государственного контроля в области персональных данных и проанализированы существующие проблемные вопросы.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, подразделений информационной безопасности, кадровых и юридических подразделений кредитно-финансовых структур, телекоммуникационных компаний, учреждений здравоохранения и образования, предприятий нефтегазового, энергетического и промышленного комплексов, транспортных, туристических компаний, а также производителей и разработчиков систем защиты персональных данных.

Организатором Международной конференции «Защита персональных данных» традиционно выступает АНО «Радиочастотный спектр», при поддержке Роскомнадзора.

Новый удар по планам США и Турции: Иран открывает курдам «второе дыхание»

Сергей Шакарянц,

политолог, Ереван

В современной трагедии Ирака, Сирии и курдов была перевернута интереснейшая страница, и может статься, что в дальнейшем мы увидим прообраз новейшей географии региона. Во всяком случае, следует констатировать, что Турции, да и США, нанесён неожиданный и болезненный удар. К штурму Мосула приступили… пешмерга Курдской рабочей партии (PKK). И в Иране, например, как-то с особым ударением выделяют — «которая враждебна к Турции». Анкару больше всего испугало то, что курды из PKK руководятся командирами шиитской милиции «Хашид Шааби» — «Силы народной мобилизации». Воюющие под флагом шиитского имама Хоссейна, ополченцы отрядов «Хашид Шааби» и курды PKK наступают на позиции «Исламского государства» к западу от Мосула.

Об отрядах «Хашид Шааби» известно, что они сыграли решающую роль в операции по освобождению от боевиков ДАИШ иракского города Эль-Фаллуджи в июне этого года. Хотя шиитские ополченцы и не состоят в иракской армии, они представляют серьёзную военную силу, во многом подконтрольную Тегерану. «Силы народной мобилизации» включают не только шиитов Ирака, объединённых в блок «Бадр», но и свыше 150 тысяч шиитских добровольцев из других стран, например, Афганистана, Пакистана, Индии и других. А с июля 2016 г. в «Хашид Шааби» влились также более одной тысячи христианских добровольцев «Вавилонской бригады», другие христианские отряды самообороны, десятки тысяч суннитов-бедуинов, вставших на сторону Багдадского правительства и Ирана, а также отряды иракских езидов. В беседе с агентством IRNA командующий освобождением Эль-Фаллуджи иракский шиит генерал-лейтенант Абдул Вахаб ас-Саади сказал, что операция по освобождению Мосула была разработана точно и движется вперёд в соответствии с графиком. В итоге обширные районы Мосула, включая большое число сельских районов, были освобождены в течение первых 24 часов после начала операции. И процесс освобождения города не остановится, пока не будет достигнут конечный результат. Ас-Саади добавил, что иракские силы движутся в направлении заданных целей в Мосуле и ждут приказ атаковать террористов в указанное время. Армейские подразделения, шиитские ополченцы, курды и иранские военные советники выдвигались также с территорий в северной провинции Ниневия. Касаясь вопроса о движении турецких военных сил на севере Ирака, он сказал, что до сих пор нет отчёта о деятельности этих сил в регионе. Ас-Саади сделал вывод, что турецкие силы размещены в своей штаб-квартире в Ираке и предположил, что вряд ли турки захотят «встреч» с шиитскими добровольцами и курдами PKK, что будет неизбежным, если турецкие военные всё-таки захотят принять участие в штурме Мосула.

Анкара уже выразила протесты руководству Ирана — конечно, прежде всего из-за участия курдских отрядов PKK в боях за Мосул. Ведь, по сути, это — именно «турецкие» курды, так как среди иракских курдов почитателей PKK практически не было, а сирийские курды из партии «Демократический союз Сирии» (PYD), которую в Турции считают сирийским «филиалом» PKK, заняты своими проблемами и боестолкновениями в Сирии, учитывая военную операцию Анкары «Щит Евфрата» и активизацию бандформирований, прикрывающихся сейчас флагом турецкой операции. Но, как представляется, турецкое руководство уже сейчас стремится предотвратить другую операцию, которую курирует также и Иран — посредством шиитского ополчения «Хашид Шааби». Дело в том, что 29 октября ополченцы отрядов «Хашид Шааби» объявили, что готовы оказать помощь в освобождении иракского города Талль-Афар — некогда одного из центров иракского сопротивления американской оккупации, который контролируется террористами ИГ. Данная операция вызывает серьезное беспокойство у Турции, поскольку Талль-Афар находится рядом с её границей. В этом городе также проживает немалая часть турков — так называемых туркоманов.

Между тем, не только турок, но и США, должна ещё больше взволновать объявленная цель наступления ополченцев «Хашид Шааби» и курдских пешмерга PKK — как сообщает Associated Press, отрезать Мосул от сирийской Эр-Ракки, так как между этими городами проходят пути снабжения боевиков ИГ. При этом якобы в сам Мосул шииты и курды PKK входить не будут — продолжат вытеснять террористов с приграничной с Сирией территории. Если верны были предположения, что руководимая США «международная коалиция» умышленно не полностью блокировала Мосул, и по некой договоренности боевики ИГ, посопротивлявшись для виду, затем начнут по незаблокированному коридору «утекать» в Сирию, то тогда задумка командиров «Хашид Шааби» и курдских отрядов PKK крайне своевременна и нужна. В случае удачи, шииты и курды исключат бегство исламистов в Сирию. Это тем более важно, что на днях США и Франция анонсировали, что не собираются откладывать в долгий ящик и штурм сирийской Эр-Ракки. Наконец, последнее тревожащее Турцию обстоятельство, — по сведениям Associated Press, военную операцию ополчения «Хашид Шааби» и пешмерга курдской PKK «с воздуха поддерживают иранские ВВС». Пожалуй, это — вообще, новинка для истории антитеррористических войн в Ираке и Сирии, до 29 октября в основном говорилось о воздушных операциях лишь сирийских и иракских ВВС, российских Военно-космических сил (ВКС), а также самолётов американской «международной коалиции». Сейчас же и Западу, и Турции придётся считаться с тем, что в небе над Ираком и, видимо, затем и над Сирией начинает действовать и боевая авиация Ирана.

Ещё более усложняет ситуацию то, что Иран и Курдское региональное правительство (KRG) в Ираке интенсифицировали свои контакты, причём, видимо, Иран открыто «переманивает» к себе и клан президента иракского Курдистана Масуда Барзани. На наш взгляд, об этом косвенно свидетельствуют два факта: 1) накануне наступления на Мосул шиитов и PKK Иран и иракский Курдистан заключили правовой договор об обмене 28 своих заключённых; 2) премьер-министр иракского Курдистана и тоже представитель клана Барзани, Нечирван Барзани 29 октября заявил, что как только «Мосул будет освобождён, мы будем встречаться с нашими партнёрами в Багдаде и возобновим переговоры о нашей независимости». Если судить по словам Масуда Барзани из его интервью немецкому таблоиду Bild, иракские курды уверены, что «при сохранении нынешнего темпа операции по освобождению Мосула от боевиков отбить город удастся самое позднее за три месяца». Получается, что к концу января — началу февраля 2017 г. у курдов и Сирии, и Турции появится новый стимул ужесточить свои позиции в борьбе с Анкарой. А сегодняшнее участие бойцов из пешмерга PKK в освобождении Мосула — получается, прозрачный намёк именно Турции на то, что в иракской (да и в сирийской…) войне оттачивают своё военное мастерство те, кто уже завтра-послезавтра, не исключено, будут готовы идти и освобождать Нуцайбины, Джизре, Ширнак и другие курдонаселённые города и посёлки юго-восточной Турции, граничащей и с Ираком, и с Сирией.

Совпадение это или нет, но заметно, что такая убыстренная развязка ситуации по времени явно связана с недавней встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова с его иранским и сирийским коллегами Мохаммадом Джавад Зарифом и Валидом Муаллемом. СМИ передавали, пожалуй, важнейшие итоги этих переговоров в Москве — 1) «Террористов надо добивать» (С.Лавров на итоговой пресс-конференции); 2) Россия и Иран готовы сообща решать все задачи в Сирии и, кроме того, «обсудили ситуацию в Ираке, а также совместные усилия по борьбе с террористической угрозой». И на этом фоне курдские пешмерга из PKK соглашаются над общим руководством над собой со стороны командиров шиитского ополчения «Хашид Шааби» и, вопреки «рекомендациям» США и Турции, вливаются в контингенты, идущие на штурм Мосула и готовящиеся захлопнуть капкан для боевиков ИГ, которых, как предполагается, западная «международная коалиция» и турки хотели бы передислоцировать в Сирию. И не зря ещё перед встречей трёх министров иностранных дел в Москве Тегеран устами официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, заявив, что «десятки тысяч мирных жителей в Сирии и Ираке стали жертвами из-за инструментального использования США и Западом террористов в своих политических интересах», как бы подвёл жирную черту: «Тегеран-Москва-Дамаск — антитеррористическая ось на Ближнем Востоке».

Сообщения о присоединении отрядов PKK к шиитам, штурмующим Мосул, как и более ранние сообщения об участии в боях за освобождение провинций Алеппо, Хама и Хомс бойцов другого шиитского иракского ополчения — «Харакат аль-Нуджаба», и палестинских добровольцев из сводного отряда «Аль-Кудс» (не путать со спецназом «Кодс» иранского КСИР), становятся зловещим сигналом как для западной «международной коалиции» и конкретно США, так и для Турции, да и всяких «Саудовских Аравий и Катаров» с их опекунами. При этом известно, что Иран как минимум с лета 2014 г. обвиняет арабские суннитские режимы Персидского залива в исполнении политических заказов Израиля.

Сколько ещё капканов для своих «оппонентов» заготовили страны «антитеррористической оси на Ближнем Востоке», сказать затруднительно. Но турки поздно спохватились — подключение отрядов PKK к действиям иранских военных советников и шиитского (точней, смешанного — шиито-езидо-христианского) ополчения «Хашид Шааби» свидетельствует, по меньшей мере, о том, что более никто из прежних «кураторов» турецко-курдской партии PKK реально не контролирует ни членов командования военного крыла этой партии, ни тем более конкретных курдских бойцов и полевых командиров. Это также говорит о том, что находящиеся в Северном Ираке иранские военные представители уже давно — и в иракских горах Кандиль на границе с Турцией, где в основном скрываются наиболее боеспособные отряды PKK, и у этой курдской партии уже налажены не просто контакты с иракскими шиитскими ополченцами и командованием иракской армии, а уже и тесное военное взаимодействие, причём именно под общим руководством Ирана.

В такой ситуации достаточно и одного «неосторожного движения» Турции в Сирии, которое в Иране могли бы расценить как шаги, угрожающие иранским интересам или же интересам союзников Ирана в Дамаске, — и ответ будет дан силами тех же отрядов курдской PKK, как в Сирии, так и в Турции. Ведь не зря буквально за 10 дней до объявления о начале операции по освобождению Мосула, вначале из Дамаска приходили сообщения, что Башар аль-Асад «усомнился в единстве курдов» и под предлогом, что в Конституции Сирии не предусмотрен принцип федерализации государства или создания автономных районов, отказался вообще считаться с тем, что сирийские курды провозгласили «автономный район Рожава» (так называемый «Западный Курдистан». А затем, как бы «в ответ», прокурдские круги из-за пределов Сирии распространили то ли призыв к Асаду, то ли предложение: «Диалог курдов (сирийских — прим.) с Дамаском актуален как никогда». Причины «сомнений» Асада, как и готовности сирийских курдов вернуться к переговорам с Дамаском, понятны — из-за турецкой операции на севере Сирии «Щит Евфрата» и с каждым днём всё более распоясывающихся бандформирований из так называемых «протурецких отрядов сирийской оппозиции» (арабы-сунниты и туркоманы — прим.) оккупирована ключевая территория Северной Сирии. И прежний план сирийских курдов из партии PYD уже нереализуем — между курдонаселёнными районами Африн и Айн-эль-Араб (Кобани) образовался антикурдский «клин». К курдам пришло понимание, что без поддержки Дамаска и его союзников по ближневосточной антитеррористической оси избавиться от Турции и исламистских террористов им не удастся, какими бы ни были связи курдов с США и американскими спецслужбами.

Но раз шииты Ирака и Иран вошли в соглашение с PKK, то и у сирийских курдов, и у клана Барзани может открыться «второе дыхание». Полная же смена «куратора» может вообще сулить курдам региона новый замысловатый вираж в их истории, когда им предложат перенести основной театр борьбы за их права с территорий Ирака и Сирии на территорию Турции. Так что резкая антииранская реакция Анкары понятна и обоснована — вот только поможет ли это Турции, судя по всему, курды выбор сделали.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что лично начнет очистку силовых органов от «крыс».

«Сейчас много «крыс», много дураков в той же милиции. Недавно стало известно, что со склада погранслужбы продавали автоматы. Там завскладом погранслужбы, начальник милиции замешаны. Раздутый центральный аппарат МВД. Сколько министров пришло, вместо того, чтобы проводить реформы, идете по проложенным рельсам. Между тем оказались виноваты простые пограничники и милиционеры, которые отдают свои жизни, служа государству и народу. И их вины нет. Виноваты «крысы», которые сидят на складах, и начальники. Нужно очистку проводить. Если это не в силах Кашкара (Кашкар Джунушалиев – министр МВД), я сам очищу, надо чистить силовые структуры», - сказал А.Атамбаев.

Вместе с тем, президент отметил, что сотрудники силовых структур не должны быть просто так облиты грязью.

«Но из-за какой-то «крысы», которая сидит на складе или начальника отдела МВД, нельзя поливать грязью всех пограничников, работников милиции, которые нередко отдают свои жизни за наших граждан, охраняют границы, стоят на страже даже когда в них стреляют из гранатометов. Если кто забыл, два года назад такое было», - сказал президент.

«Крысы» есть везде и всегда. Даже на 7-м этаже Белого дома в кабинете президента сидели «крысы». Но из-за таких нельзя забывать работу наших милиционеров, пограничников и сотрудников КГНБ, которые останавливают терроризм в стране. И кстати, вы знаете, что даже в США, России и Франции, нигде не удалось остановить эти явления, но нас пока Бог бережет. Мы должны еще больше заботиться о наших силовиках, потому что это люди, которые реально выходят на работу, а семья не знает, вернется он или нет», - добавил глава государства.

«Никогда мы не должны позволить, чтобы воры правили Кыргызстаном. Отныне власть должна работать на свой народ. И бардак в милиции от того, что до сих пор нет реформ. Сейчас сам возьмусь. Почему был такой бардак, почему выступают против реформ силовых структур, против конституционной реформы, потому что после конституционной реформы, у нас каждая структура будет заниматься своим делом. Милиция будет заниматься безопасностью граждан. А не как сейчас, есть «блатная милиция», которая «прессует» бизнесменов, есть, которые пытаются, как-то навести порядок. А надо начинать с порядка внутри министерств. Прокуратура сама возбуждает дело, сама ведет следствие, потом еще на суде обвиняет. Это все мы должны остановить после референдума», - заключил А.Атамбаев.

Стали известны новые подробности в расследовании крушения А321 над Синаем

Анжелика Кавалерова

Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что в информации по расследованию крушения самолета А321, разбившегося в прошлом году над Синаем, появились новые подробности. Эксперты установили факт взрывной декомпрессии лайнера во время полета.

На годовщину авиакатастрофы лайнера А321 над Синайским полуостровом МАК обнародовал новые результаты расследования трагедии. Был установлен факт взрывной декомпрессии во время полета.

К таким выводам специалисты из Египта, Франции, Германии, Ирландии и США пришли после проведенного анализа информации об экипаже, эксплуатации самолета, а также работе авиационной техники в последнем и предыдущих полетах, передает РИА Новости.

«В результате проведенных работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолета по направлению «изнутри-наружу» и «взрывной декомпрессии» в полете», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что власти Египта совместно с экспертами составили схему разброса элементов конструкции на местности после предполагаемого взрыва. Также Египет получил данные о летной деятельности экипажа и авиакомпании, техническом состоянии самолета, его конструкции и двигателях.

Уточняется, что расследование и анализ полученных данных, а также фрагментов судна продолжаются.

Ранее международная техническая комиссия назвала место закладки бомбы в пассажирском самолете Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Специалисты заключили, что заминирован был отсек негабаритного багажа в хвостовой части авиалайнера.

Российский лайнер потерпел крушение в районе Синайского полуострова в Египте 31 октября прошлого года. Все находившиеся на борту 224 человека, включая экипаж, погибли. ФСБ РФ признала катастрофу терактом.

Напомним, что сегодня жители Египта почтили память жертв крушения лайнера. Люди зажгли десятки поминальных свечей и возложили венки к плакату с именами всех 224-х погибших пассажиров и членов экипажа.

31.10.2016 09:59

31 октября 1973 года с космодрома ПЛЕСЕЦК ракетой-носителем «Союз-У» был запущен первый из специализированных космических аппаратов серии «Бион» для проведения биологических исследований – «Космос-605». В состав «экипажа» первого спутника входили крысы, черепахи, растения, насекомые и микроорганизмы.

22 ноября 1973 года первый биоспутник штатно совершил посадку в запланированном месте в Казахстане, пробыв на орбите 21 сутки. В ходе реализации программы исследований впервые была доказана возможность электростатической защиты организмов в радиационных поясах Земли.

Космический аппарат был оснащен системой жизнеобеспечения с ресурсом в 30 дней. Общая масса аппарата составила 6 тонн, а спускаемого модуля – 358 килограмм.

Созданию программы «Бион» предшествовала необходимость изучения воздействия факторов космического полета, в основном невесомости, на структуру и функции различных тканей, органов и физиологических систем организма. Институт медико-биологических проблем РАН взял на себя ответственность за разработку и реализацию данных научно-исследовательских программ. В создании бортовой научной аппаратуры приняли участие десятки отечественных учреждений. Разработчик космических кораблей «Бион»: ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (сейчас - АО «РКЦ «Прогресс»).

Полученные результаты позволили более глубоко понять закономерности структурно-функциональных реакций живых систем на условия космического полета и эффективно используются для реализации глобальной программы освоения человечеством космического пространства.

В рамках программы «Бион» проводились комплексные физиологические, морфологические, биохимические, генетические исследования на животных и растительных организмах в полетах биоспутников, специально разработанных для проведения биологических исследований.

С 1973 по 1996 год было запущено в космос 11 биоспутников этой серии. Длительность полетов составляла от 5 до 22,5 суток. В этом проекте также принимали участие ученые из Болгарии, Венгрии, Германии, Канады, Польши, Румынии, США, Франции, Чехословакии, Китая, Нидерландов. В 2013 году программа получила развитие. С космодрома БАЙКОНУР был запущен космический корабль «Бион-М» №1, который провел на орбите Земли месяц. В планах РОСКОСМОСА и ИМБП РАН осуществить запуски второго и третьего космического корабля новой серии для биологических исследований.

В Антарктике создали крупнейший морской заповедник

Представители 24 стран и Евросоюза проголосовали за создание охраняемой природной территории в море Росса. Акватория площадью более 1,5 млн. кв. км на 35 лет будет защищена от промышленного рыболовства.

О формировании крупнейшей в мире морской природоохранной зоны договорились участники 35-го ежегодного совещания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Встреча состоялась в Хобарте (австралийский штат Тасмания).

Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, принятое решение - первый случай создания крупномасштабной охраняемой территории в открытом море. Площадь в 1,57 млн. км2 - больше, чем площадь Великобритании, Франции, Германии и Италии вместе взятых, - будет защищена от промышленного рыболовства.

Море Росса - одна из немногих не затронутых человеческой деятельностью морских экосистем, она является домом для многих уникальных видов, не встречающихся больше нигде на планете. В акватории моря Росса проживает половина мировой популяции косаток, сорок процентов мировой популяции пингвинов Адели и четверть мировой популяции императорских пингвинов.

В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) отметили огромный вклад знаменитого пловца, борца за охрану морей и океанов Льюиса Пью в заключение соглашения. Льюис Пью подчеркнул, что на фоне напряженных политических отношений, договоренность между Россией, США, ЕС и другими странами-участницами АНТКОМ выглядит еще более значимой.

В ЮНЕП рассказали, что специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также приветствовал достигнутое соглашение. «История освоения и научного исследования Антарктиды Россией достойна гордости, – заявил он. – В период политической нестабильности во многих частях мира мы рады быть частью международной деятельности в защиту моря Росса».

Впервые предложение о создании охраняемого района в море Росса выдвинули США и Новая Зеландия. Однако Россия и несколько других стран-членов АНТКОМ выступали против инициативы. Соглашение было достигнуто лишь после того, как первоначальное предложение было скорректировано.

По мнению заместителя руководителя российской делегации на совещании АНТКОМ Дмитрия Кременюка, сторонам удалось договориться в связи с тем, что «на нынешнем совещании вопрос о создании МОР в море Росса рассматривался в комплексе, и был найден компромисс, учитывающий и природоохранные, и рыбохозяйственные аспекты». Он подчеркнул, что авторы инициативы учли предложения России и сократили срок с 50 до 35 лет, пишет ТАСС. «Для России также важно, что внутри МОР в море Росса останется особая зона исследований, которая учреждается на 30 лет и где возможен промысел с дополнительными ограничениями», - заявил Дмитрий Кременюк. По его словам, зона для вылова теперь включает в том числе районы, где раньше промысел не велся, районы со сложной ледовой обстановкой и большими глубинами, что «требует дополнительной оценки».

Снос лагеря мигрантов в северном французском городе Кале завершился в понедельник, передает телеканал BFMTV.

В лагерь мигрантов в Кале не пустили адвокатов-правозащитников

К вечеру понедельника на территории лагеря остались лишь две построенные мигрантами мечети и одна церковь. Покинутые автофургоны, несколько десятков которых размещены у центра временного приема на окраине лагеря, будут уничтожены во вторник.

Расселение лагеря мигрантов, называемого также "джунглями", началось неделю назад и завершилось через три дня. В общей сложности более 5,5 тысяч бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.

В начале сентября глава МВД Франции Бернар Казнев заявил о демонтаже лагеря мигрантов, называемого также "джунглями". К такой мере неоднократно призывали местные жители. Южная часть лагеря уже была снесена минувшей весной.

Городские службы в сопровождении полиции начали в четверг работы по очищению территории лагеря от лачуг, построенных мигрантами.

Виктория Иванова.

Ливанские генералы учат русский

В Ливане проходят президентские выборы

Инна Сидоркова (Бейрут)

Сегодня в Ливане может наконец завершиться двухлетний политический кризис: 31 октября в стране проходят президентские выборы. Вероятнее всего, новым главой государства станет 81-летний генерал Мишель Аун, на которого Россия делает ставку в сфере военно-технического сотрудничества. Есть шанс, что успешные выборы реанимируют общественную и деловую жизнь в стране.

Колючая проволока и люди в военной форме с оружием в руках — в Бейруте это часть быта. Несмотря на то что последний теракт в столице Ливана был по ближневосточным меркам относительно давно, в ноябре прошлого года, здесь ощущается атмосфера потенциальной опасности. Местные называют это состоянием стабильной нестабильности. Сказывается соседство с Сирией: половина населения четырехмиллионного Ливана — беженцы. Приближающиеся внеочередные президентские выборы лишь накаляют обстановку. За последние два с половиной года это будет 37-я попытка собрать парламент и назначить главу государства.

Политический патриарх против «человека Асада»

Вероятность того, что в понедельник голосование состоится, на этот раз очень велика. На днях основные противоборствующие партии выступили в поддержку одного и того же кандидата — генерала Мишеля Ауна.

В частности, о том, что Ауна поддержит шиитская партия «Хезболла», неделю назад заявил ее лидер Хасан Насралла.

«Следующее заседание парламента по избранию президента блок посетит в полном составе для избрания генерала Мишеля Ауна», — объявил Насралла в эфире телеканала «Аль-Манар».

Ранее с аналогичным заявлением выступил лидер прозападной суннитской партии «Аль-Мустакбаль» Саад аль-Харири.

Мишель Аун — 81-летний католик-маронит, получивший военное образование во Франции, владеет четырьмя языками. Аун считается человеком, близким к движению «Хезболла», занимающему 61 из 128 мест в парламенте. Генерал пользуется огромным уважением в стране. Например, вопреки сложившейся традиции Аун даже занимал должность главы правительства — установки Договора мирного согласия 1943 года гласят, что президентом в Ливане должен быть христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-суннит, а председателем парламента — мусульманин-шиит.

Однако, по словам собеседника «Газеты.Ru» в структурах безопасности Ливана, не все высшие руководители в армейских кругах согласны с этой кандидатурой.

Желая сорвать эти выборы, они могут пойти на обострение, вплоть до организации теракта.

Кроме того, кандидатура Мишеля Ауна не устраивает и спикера палаты представителей Набиха Берри, считающегося одним из тяжеловесов ливанской политики. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев. По его словам, шиитская партия «Амаль», лидером которой является Берри, видит своим президентом представителя влиятельной политической династии Сулеймана Фаранджи, тесно связанного с нынешним руководством Сирии.

«Несмотря на то что в Ливане существует альянс шиитских партий, все же нередко их пути в современной истории Ливана расходились, что мы, собственно, и наблюдаем последние два года — с того момента, как президентское кресло оставил Мишель Сулейман, — рассказал «Газете.Ru» Исаев. — Учитывая, что президент в Ливане избирается парламентом, существует ряд процессуальных возможностей, прежде всего со стороны аппарата палаты представителей, для затягивания решения данного вопроса. Этим пользуется Набих Берри, поскольку в случае проведения выборов президента шансы на успех его кандидата могут расцениваться в самом лучшем случае как 50 на 50».

И все же Исаев отмечает, что более реалистичной выглядит победа именно Мишеля Ауна. Во многом это связано с тем, что у «Хезболлы» и сирийского правительства уже существует негласная договоренность с партией «Аль-Мустакбаль» о том, что если та проголосует за Ауна, то пост премьера получит ее лидер Саад Харири. Это, в свою очередь, не соответствует интересам Берри, который при подобном раскладе, учитывая плохие отношения с Харири, может лишиться своего поста председателя палаты представителей после очередных парламентских выборов. Именно поэтому на протяжении последних лет он постоянно откладывает выборы, подчеркнул Исаев.

«Сулейман Фаранджи более лоялен лично Берри, нежели Мишель Аун, и его президентство могло бы гарантировать ему дальнейшее пребывание на занимаемом посту», — рассуждает эксперт.

По его словам, шансы Фаранджи победить на выборах меньше, поскольку против него активно выступает все та же «Аль-Мустакбаль», которая в нынешнем созыве имеет наибольшее число мест в парламенте, возглавляя к тому же «Альянс 14 марта».

Не стоит забывать, что Фаранджи взошел на политическую сцену благодаря близким отношениям его семьи с сирийским правительством, пишет газета «Ислам Таймс».

«Очень теплые отношения были между его отцом (бывшим президентом Ливана. — «Газета.Ru») Сулейманом Фаранджи-старшим и Хафезом Асадом. Эта связь стала основой политического успеха этой семьи, и эти отношения вполне сохранились между Сулейманом Фаранджи и Башаром Асадом», — пишет издание.

«Ислам Таймс» также отмечает, что Фаранджи-младший — один из немногих политиков, открыто поддерживающих палестинское сопротивление против израильской оккупации.

Компромисс для безопасности

Для того чтобы выборы состоялись, необходимы голоса как минимум двух третей депутатов парламента. Пока все указывает на то, что явка будет достаточной. Такую уверенность выразил на встрече с журналистами посол России в Ливане Александр Засыпкин. При этом он говорит, что для России не имеет значения, с каким президентом ей работать.

«Есть один нюанс: традиционно получалось так, что именно внешние силы играли решающую роль в выборе президента Ливана. И в последнее время все тоже думали, что раз в стране два с половиной года нет президента, то все будет зависеть от развития региональной ситуации. Важный момент заключается в том, что у российской стороны «своего» кандидата нет, мы никого не поддерживаем и не вмешивается в этот процесс. Мы подчеркиваем, что выборы — это дело самих ливанцев. О ком они договорятся, тот нас и устроит», — заключил Засыпкин.

На вопрос: «Как Москва относится к Мишелю Ауну?» — посол ответил, что Россию этот кандидат «вполне устраивает».

В то же время ранее ливанское шиитское издание «Сауд аль-Джабаль» со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова писало, что сначала Россия избрание Ауна не приветствовала.

Более того, практически все местные СМИ уверены, что Аун — согласованный кандидат.

В частности, газета «Инн Лебанион» со ссылкой на независимые источники пишет, что существует договоренность между представителями Ирана, России, США, Саудовской Аравии об избрании Мишеля Ауна президентом Ливана.

«Глава «Аль-Мустакбаль» Саад Харири посетил Саудовскую Аравию, чтобы поговорить о ситуации в Ливане, где ему сообщили, что все заинтересованные страны одобряют кандидатуру Ауна», — уточняет издание.

Саудовская газета «Аказ» также сообщала, что по некой договоренности между Россией и Францией новым президентом Ливана станет Мишель Аун, а издание «Лебан он Дибэйт» добавляет, что, делая ставку на этого политика, стороны рассчитывают, что Аун сможет обеспечить безопасность в стране, а значит, и в регионе в целом.

Перезапуск страны

В любом случае избрание президента должно стать тем толчком, который заново запустит не только политическую, но и деловую жизнь в стране. Сегодня даже в центре Бейрута очень много пустующих витрин и помещений с табличками «for sale». В стране практически не представлен российский бизнес. Для налаживания экономических связей требуются годы и желание на высоком уровне, которого с российской стороны пока нет. Основная причина — не только в вопросах безопасности.

Крупные проекты, как, например, строительство плотин или дорог, пока невозможно реализовать совместно из-за недоработанного внутреннего законодательства, считает Александр Засыпкин.

«Если изберут президента и сформируют новое правительство, которое будет объединять основные политические партии, возрастет вероятность, что они смогут доделать свое местное законодательство и начать конкретно раздавать блоки», — пояснил посол.

От помощи к контрактам

Что касается сотрудничества России и Ливана в военно-технической сфере, то здесь дела обстоят еще хуже.

В распоряжении правительственной армии в основном советская военная техника, которая осталась еще со времен сирийского присутствия в стране.

В течение многих лет возникает вопрос о том, чтобы Москва и Бейрут вышли на новый уровень взаимодействия. Однако традиционно ливанская армия получает лишь незначительную часть бюджета, поэтому опирается в основном на безвозмездную помощь из-за рубежа. Главным донором здесь оказываются США. Чтобы не только не допустить массового проникновения террористов на территорию страны, но также и чрезмерного усиления «Хезболлы», Вашингтон ежегодно поставляет Бейруту разные виды своих вооружений на $100 млн.

Говорить же о каких-то коммерческих контрактах в рамках ВТС пока не приходится.

«Был случай, когда саудовцы решили оказать Ливану финансовую помощь на $4 млрд. Предполагалось, что на три из них Бейрут закупит оружие у Франции, а на остальные — у других стран, в том числе и у России. Но потом Эр-Рияд отозвал эту помощь, ситуация оказалась в подвешенном состоянии», — рассказал посол.

По его словам, вопрос до сих пор остается открытым и говорить о какой-то конкретике пока невозможно.

Засыпкин надеется, что новое правительство начнет проявлять инициативы в отрасти ВТС. В Ливане тоже в это верят. К примеру, генералы уже активно учат русский язык.

В ряде районов Московской области объявили о превышении недельного эпидимиологического порога заболеваемости гриппом. В Наро-Фоминском районе он превышен на 21,5%, в Сергиево-Посадском районе на 2,6%, в Ленинском районе на 1,7%. В Серпухове и Ногинске на карантине оказались три детских сада, сообщил телеканал "360".

Минздрав Подмосковья закупил около двух миллионов вакцин. Прививать взрослых начали 22 августа, детей — с 5 сентября. Прививки сделали уже почти миллион жителей Подмосковья, но охотно прививаться идут не все, чем обеспокоены чиновники федерального уровня.

Принято решение о том, что если информационная кампания по вакцинации 2016 года не даст результата, родителей непривитых детей начнут привлекать к административной ответственности.

Аналогичные меры в настоящее время действуют в некоторых штатах Америки, а также Франции и Австралии, где штрафы достигают в переводе на российскую валюту нескольких сотен тысяч рублей. Иногда за уклонение от прививки даже сажают в тюрьму.

По словам врачей, к вакцинации надо относиться с пониманием и бояться не её, а осложнений после болезни. Современные вакцины предусматривают все ожидаемые штаммы и учитывают опыт прошлых эпидемий. Планирующим сделать прививки, советуют поторопиться, поскольку грипп набирает обороты. Пик болезни настанет в конце декабря — начале января, а иммунитет после прививки вырабатывается около месяца.

Итоги «Агропродмаш-2016»

С 10 по 14 октября 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 21-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2016».

Выставка, организованная «Экспоцентром», проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по рыболовству, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году общая площадь выставки составила более 63 000 кв. м. В ней приняли участие 732 компании из 34 стран Европы, Азии и Америки. Германия, Индия и Китай организовали национальные экспозиции. Россию на выставке представили 395 компаний. Мероприятие посетили около 22 000 человек.

19 тематических салонов выставки продемонстрировали положительную динамику и ознакомили специалистов отрасли с новыми участниками, брендами, технологическими решениями.

В салонах «Оборудование для переработки овощей и фруктов» и «Оборудование для производства консервов» приняли участие 95 компаний из Италии, Китая, Голландии, России, Германии, Венгрии, Франции, Норвегии, Болгарии, Сербии и других стран. Свое оборудование продемонстрировали компании «Русбана», KRONEN GmbH Nahrungsmitteltechnik, Boema S.p.A., ООО НПКФ «Флайт-М», Trading Complex Kft, Fenco, «Интерагро», «Аппартек», «Воплощение».

Салон упаковочных решений продемонстрировал стенды более 120 компаний из 13 стран. Посетители встретились с ключевыми производителями и дилерами из Италии, Германии, Франции, CША, Великобритании, Австрии, Чехии, Польши, Китая, Украины, Турции, Республики Беларусь. В выставке приняли участие компании Sealed Air, ECI Limited, «Таурас-Феникс», «Русская Трапеза», «Мерпаса», Ishida Europe, Schur Flexibles Rus, «Камоцци Пневматика», «Илапак», «Бестром», «ДПО-Пластик», «Русская Трапеза», «Нотис», «Сигнал-Пак», МИИСП, «Зонд Пак». После перерыва к участию вернулись ключевые представители упаковочной отрасли – «Мультивак», «Фрешпак Солюшнс», «Простор-К», Klockner Pentaplast. Появились крупные всемирно известные компании, среди которых – Linde Gas, Tavil Inde, Ima Industries, Ilpra spa, Mespack, Ixapack и другие.

Наряду с традиционными разделами активность проявили представители салонов «Холодильное и климатическое оборудование», «Оболочки и сопутствующие материалы», «Промышленная санитария», «Производство растительных масел, соусов», «Оборудование для производства напитков», «Складское оборудование. Логистика. Транспорт», «Весовое оборудование. Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование» и других.

Впервые на выставке Россоюзхолодпром организовал работу Консультационного центра холодильных технологий. Участники и посетители салона холодильного и климатического оборудования получили экспертную консультацию представителей Российского союза предприятий холодильной промышленности.

Большой интерес у специалистов вызвала Третья ежегодная конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов», организованная «Экспоцентром». В ходе мероприятия обсуждались проблемы производства собственной продукции в рамках фермерских хозяйств, перспективы работы в аграрной отрасли оптово-распределительных центров. Вниманию участников были предложены современные способы упаковки, инновационные технические и технологические решения для переработки плодоовощной продукции. С докладами, которые вызвали большой интерес у слушателей, выступили генеральный директор информационного портала FruitNews Ирина Козий, руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина, директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина и другие ведущие эксперты отрасли.

Деловую программу выставки «Агропродмаш-2016» дополнили содержательные разнопрофильные семинары.

Следующая 22-я международная выставка «Агропродмаш-2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября 2017 года.

Канада сможет укрепить позиции на европейском рынке продукции из древесины после вступления в силу соглашения CETA

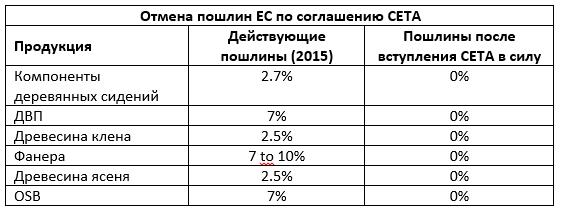

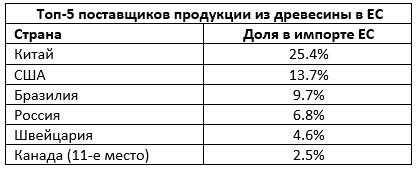

Большую часть продукции из древесины Канада уже может поставлять в страны Европейского союза беспошлинно, однако с вступлением соглашения CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) в полную силу, вся продукция ЛПК страны будет поставляться без пошлин и квот. В настоящее время в ЕС действуют импортные пошлины на продукцию лесопромышленного комплекса Канады в размере от 2% до 10%.

По данным Статистической службы Канады, крпнейшими рынками для канадских хвойных пиломатериалов в 2015 г. были Великобритания (56 тыс. м3), Бельгия (64 тыс. м3) и Франция (12 тыс. м3). Вместе с тем, суммарный объем поставок в ЕС небольшой в сравнении с экспортом хвойных пиломатериалов из Канады в США (31 млн м3), Китай (6,5 млн м3) и Японию (2,3 млн м3). В 2015 г. Канада экспортировала 1,2 млн тонн древесных пеллет в Великобританию, 85,5 тыс. тонн - в Италию и 14 тыс. тонн - в Австрию.

Ариф Агакишиев: "Карабахский конфликт больше навредил самим армянам, чем азербайджанцам"

На этой неделе в зоне карабахского конфликта побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции Игорь Попов, Джеймс Уорлик и Пьер Андрие вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Они говорили с руководством Азербайджана и Армении о ситуации, сложившейся на линии соприкосновения войск после апрельской "четырехдневной войны". Теперь сопредседатели планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении на полях заседания Совета министров ОБСЕ в декабре 2016 года в Гамбурге, чтобы обсудить с ними возможную встречу президентов.

Конфликт возник еще в 1988 году из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану. О предыстории противостояния "Вестнику Кавказа" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посланник в отставке, четверть века проработавший в МИД СССР, Ариф Агакишиев.

- Ариф Яхъяевич, прежде чем добиться успеха по дипломатической линии, вы с января 1965 года работали первым секретарем Шушинского райкома партии. Сегодня ситуация вокруг Нагорного Карабаха – одна из самых обсуждаемых историко-политических тем. Заметны ли были проявления национализма в Шуше во времена, когда вы там работали?

- Нагорно-карабахский конфликт длится уже на протяжении многих лет. Еще в хрущевские времена первый секретарь ЦК Компартии Армении Григорий Арутюнов написал письмо Георгию Маленкову с просьбой передать Нагорный Карабах Армении в связи с тем, что туда из-за рубежа приезжает много армян и их негде расселять. Маленков переправил это письмо в Баку. Получив его, тогдашний первый секретарь ЦК Азербайджана Мир Джафар Багиров поручил ученым и партийным деятелем изучить вопрос и подготовить ответ. В итоге Маленкову был направлен такой ответ – да, мы согласны передать Нагорный Карабах Армении, но с тем условием, чтобы Азербайджану вернули те земли, которые были отобраны у него ранее. На этом вопрос был закрыт.

- Это был первый случай территориальных притязаний на Карабах в советскую эпоху?

- Нет, конечно. Этот вопрос периодически муссировали еще во времена Сталина под предлогом того, что для приезжающих из-за рубежа армян нужны земли. Тогда началось переселение, в 1948 году первые 100-150 тысяч азербайджанцев из Армении были переселены в Азербайджан. Те азербайджанцы жили в основном в горных районах Армении и в Ереване. Некоторых из них переселили в Баку, а большую часть – в низменные районы Азербайджана, туда, где это солончаки и безводные земли. Много людей погибло из-за этого. Потом были еще переселения, после чего территориальный вопрос какое-то время не поднимался.

- Почему в начале 1960-х он снова был выведен на повестку дня?

- Выросло новое поколение, во власть пришла новая интеллигенция - армяне, которые приехали из Сирии, Ливана, из других стран. У них был другой менталитет. В Степанакерте появилась интеллигенция, которая начала будоражить территориальный вопрос - поэт Баграт Улубабян, писатель Саркис Абрамян. Они возглавляли движение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Но вопрос снова удалось притушить. Были сделаны изменения в руководстве Нагорно-карабахской области, немножко пожестче стали относиться к проявлениям национализма. Эти "товарищи", увидев, что ничего не получается, уехали из Карабаха в Армению. Но не обошлось и без трагедий. В июле 1967 года троих азербайджанцев обвинили в убийстве ребенка армянской национальности. Националисты хотели устроить над ними открытый суд на площади перед летним кинотеатром. Я об этом докладывал руководству Нагорного Карабаха, говорил, то так судить людей нельзя, нужно повести расследование. Меня не послушали. Воспользовались тем, что суд проходил на открытом месте, подсудимых отбили у охраны и сожгли прямо на площади. Это были директор школы, завхоз и водитель школы, где учился мальчик. Они кричали, что невиноваты, но их не слышали. Позднее стало известно, что мальчика убил его собственный дядя, а тело бросил в колодец. Назревал очень острый конфликт между азербайджанцами и армянами. Могло произойти уже более масштабное кровопролитие. Но благодаря председателю Совета министров и председателю КГБ Гейдару Алиеву противостояние удалось остановить. Арестовали всех виновников произошедшего, которые учинили самосуд, против них были приняты самые жестокие и строгие меры. Хотя расстрела не было, но их осудили на большие сроки.

- Сегодня, на ваш взгляд, есть пути выхода из кoнфликта?

- Нагорно-карабахский конфликт больше навредил самим армянам, чем азербайджанцам. Мы, правда, потеряли 20% земель, но страна развивается. Армения же за минувшие 25 лет не продвинулась вперед. Сами армяне - интеллектуалы, интеллигенция - осуждает карабахскую клику, которая сейчас находится у власти в Армении. Я думаю, конфликт будет решен мирным путем. Никто не хочет кровопролития. Никто не хочет, чтобы гибли молодые люди ни с той стороны, ни с этой стороны. Я прекрасно знаю Нагорно-карабахскую область. Я был во многих армянских селах, знаю их гостеприимство, их отношение к людям. Простой народ прекрасно жил и соседствовал с азербайджанцами. Не могу согласиться с высказыванием второго президента Армении Роберта Кочаряна, который заявлял, что азербайджанцы и армяне этнически не могут сосуществовать. Это не так. Армяне и азербайджанцы долго жили в мире и согласии. Я сам окончил азербайджанский Политехнический институт - из 25 человек в нашей группе было всего два азербайджанца и девять армян. История знает много примеров взаимовыручки и в годы Великой Отечественной войны, и в другие времена. Как можно говорить об этнической несовместимости?

Поход «Адмирала Кузнецова» и Сеута

Сергей ГОРБАЧЁВ

Создание зарубежных баз Российского флота – веление времени

За средиземноморским походом авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» с напряжённым вниманием следят все.

Для флагманского корабля не только Северного флота, но и всего ВМФ России этот поход – знаковый. Достаточно сказать, что авианосец идёт в зону войны, конца которой пока не видно. Идёт с новым оружием на борту – к традиционному составу авиакрыла, основу которого составляли «тяжёлые» Су-33, добавились «лёгкие» МиГ-29К, имеющие хорошие перспективы в развитии палубной авиации.

Этот факт подогрел дискуссию о том, использует ли Россия самолёты с авианосца для ударов по объектам террористов, не прекращающих терзать Сирию. Споры тут не нужны. Может, и использует. Ведь есть уже хороший опыт - применение «Калибров», носителями которых являются надводные корабли и подводные лодки. Российские лётчики, действующие с аэродромов в России и с авиабазы Хмеймим, решали и продолжают решать боевые задачи широкого спектра; если будет приказ, «палубники» отработают не хуже.…

Едва поход «Кузнецова» начался, как журналистов стал волновать вопрос: «Почему так дымит русский авианосец?» Что ж, этот поход – последний перед постановкой корабля в серьёзный ремонт. И на заводе котлотурбинным установкам «Кузнецова», который, кстати, впервые оторвался от стенки и вышел в Чёрное море ровно тридцать лет назад, необходимое внимание уделят. Тогда и дымить будет меньше. Специалисты (в отличие от журналистов) на этот счёт спокойны.

Разволновало журналистов также то, что Испания якобы отказала «Кузнецову» в заходе на дозаправку в расположенный на африканском берегу свой порт-анклав Сеута. Всё на самом деле оказалось не так. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков расставил точки над i: «Никаких запросов от Минобороны России в адрес испанских властей о заходе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для проведения дозаправки в порту Сеута не направлялось». Да и не могло направляться, ибо запасы ТАКРа (тяжёлого авианесущего крейсера) позволяют ему дойти до Восточного Средиземноморья без заходов куда-либо. К тому же в дальних походах топливом его всегда обеспечивают свои танкеры – из состава вспомогательного флота ВМФ.

В зарубежье «Кузнецов» вообще никогда не становится к причальной стенке – в лучшем случае он находится на рейде (к примеру, в том же сирийском Тартусе), осуществляя связь с берегом с помощью рейдовых плавсредств. Это относится и к местам постоянного базирования всех авианосцев советского производства (были у России и «Киев», и «Минск», и «Новороссийск», и «Баку»-«Горшков»-«Викрамадитья», сейчас остался один «Кузнецов»): как правило, они стояли на бочках – «мёртвых якорях».

Такое – не от хорошей жизни. Постройка причалов для тяжёлых авианесущих крейсеров оказалось делом не очень подъёмным. В Советском Союзе сначала построили корабли-гиганты, только после этого стали задумываться над оборудованием для них мест и инфраструктуры базирования. А пока думали, корабли, стоявшие на якоре или бочках, выбивали свой моторесурс, «гоняя» дизель-генераторы и другие механизмы. (Сейчас этот опыт всё-таки учтён, о чём свидетельствуют работа «Спецстроя» по созданию молов и причалов в Военной гавани Новороссийска, а также подготовка к созданию мест базирования для так и не купленных Россией «Мистралей»).

Одним словом, российский авианосец в испанский порт заходить не собирался. Хотя в Сеуту для пополнения запасов в последнее время довольно регулярно заходили не только надводные корабли российского ВМФ, но и подводные лодки. С 2011 года более 50 российских военных кораблей швартовались у причалов Сеуты. (Место неслучайное: порт Сеута имеет статус автономного анклава-города, и формально НАТО не может распоряжаться его территорией).

Так сложилось, что советский МВФ, став по-настоящему океанским с середины 60-х годов прошлого века, практически всё, что необходимо для пополнения запасов в дальнем походе, всегда был вынужден возить с собой, а при острой необходимости – экстренно привозить из Союза. Обходилось это в копеечку. И причина до банальности проста: ни императорская Россия, ни Советский Союз так и не смогли создать систему военно-морских баз за рубежом, хотя какая-то работа в этом направлении велась, начиная с Екатерининских времён.

В порядке отступления заметим, что работа эта велась с переменным успехом. Скажем, в XVIII веке Русский флот базировался на разных условиях в итальянском Ливорно, на греческих островах (тот же Парос из состава Киклад). В конце XVIII столетия Павел I, став 72-м Великим магистром Мальтийского ордена, чуть не добился включения в состав Российской империи Мальты со всем, что к этому полагается. В XIX веке Россия активно использовала для базирования Вильфранш, что на Лазурном берегу, использовала ливанский Бейрут…

Ярких примеров стремления закрепиться флоту в Средиземноморье немало и в советское время. Например, И.В. Сталин хотел использовать для этого Ливию. Хорошо известна и попытка развёртывания сил Советского ВМФ во Влёре (Албания) в конце 50-х. 5-я Средиземноморская эскадра ВМФ СССР, созданная в 1967 году во времена президента Насера активно использовала египетские Александрию, Порт-Саид, Сиди-Баррани и Мерса-Матрух. Кстати, именно из Мерса-Матруха после разрыва президентом Садатом договора о дружбе и военном сотрудничестве (март 1976 г.) советские специалисты из флотского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО), покинувшие Египет, перебрались в Сирию. С той поры и стал использоваться российскими моряками порт и военно-морская база сирийских ВМС Тартус. Подчеркнём, что Тартус – это тоже пункт материально-технического обеспечения флота, но никак не база. «Базами» в течение десятилетий являлись «номерные» точки якорных стоянок на средиземноморских отмелях и банках, среди которых главной была 52-я в заливе Эс-Саллум. Её моряки в шутку любовно называли то Селивановкой, то Кулацким хутором (по фамилиям командира 5-й эскадры Валентина Егоровича Селиванова и начальника штаба Михаила Георгиевича Кулака).

Всё вышеперечисленное относится к пунктам временного базирования или материально-технического обеспечения. В классическом, общепринятом понимании военно-морских баз за границей у России никогда и нигде не было. Дело всегда ограничилось тем, что флот, ставший в 60-80-е годы ХХ века вторым в мире по силе после США, решал задачи в различных районах Мирового океана, используя только созданные им пункты материально-технического обеспечения. В разное время они были оборудованы в районе архипелага Дахлак (Эфиопия, Красное море), в кубинском Сьенфуэгосе, в ангольской Луанде. ПМТО – это тоже хорошо. Однако база – лучше.

База – это всё, начиная от чисто военных объектов и заканчивая инфраструктурой для полноценной службы и жизни, в том числе с семьями, со всем для этого необходимым. А ПМТО – это пара-тройка причалов, складские и другие, в основном хозяйственные, постройки, несколько единиц плавсредств из состава вспомогательного флота, немногочисленный обслуживающий персонал. Сегодня этого мало.

На фоне сирийских событий проблема создания российских военных баз за рубежом актуализировалась вновь. В октябре этот вопрос был вынесен для решения на самый высокий политический уровень. Вместе с новыми (тот же Хмеймим) вновь зазвучали известные, хотя и подзабытые географические названия – Камрань, Лурдес, Тартус, Сиди-Баррани…

Кого-то это насторожило. Отсюда – внимание к походу «Кузнецова». Однако будем помнить, что Россия по всем её границам буквально опутана сетью иностранных военных баз. Сейчас возвращение к старой теме просто необходимо для решения в полном объёме и на должном уровне задач отстаивания интересов России за рубежом, ликвидации угроз на дальних подступах. Это – веление времени.

В таком контексте и следует рассматривать «сеутский инцидент». Хозяева НАТО постарались упредить саму возможность заходов российских кораблей с деловыми целями в порты государств, податливых на окрик.

То же произошло и с гордящейся своим нейтралитетом Мальтой. Корабли ВМФ РФ иногда используют её возможности, в том числе в силу удобного географического положения, для дозаправки и пополнения запасов. После заявления испанцев некоторые эксперты предположили: не Сеута, значит, Мальта. Однако для этого карликового государства, в чью порт-столицу Ла-Валетта несколько дней назад заходили российские малые ракетные корабли, переходящие на Балтику, «сеутский инцидент» стал прецедентом. Вслед за испанцами министр иностранных дел Мальты Джордж Велла отверг возможность заправки в её портах группы кораблей ВМФ России во главе с «Кузнецовым».

Что всё это в конечном счёте значит?

А это значит, что вслед за Мальтой и другие не посмеют пренебречь «рекомендацией», которая будет исходить из Вашингтона или Брюсселя. Это значит, что России и, соответственно, авианосцу «Кузнецов» следует идти своим курсом. В том числе желательно и к своим базам за рубежом.

О вооруженной полицейской миссии на Донбассе никто не договаривался

Вчера украинский премьер Владимир Гройсман и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро обсуждали перспективы разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, сообщают украинские СМИ. Гройсман подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, Украина неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, а санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, пока она полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные минскими соглашениями. Украинский премьер также отметил, что "аннексия Крыма сопровождается ускоренной милитаризацией полуострова и полностью изменила ситуацию безопасности в регионе", и Россия "фактически превращает Крым в огромную военную базу".

Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления украинских политиков о некой договоренности по поводу развертывания в Донбассе «вооруженной полицейской миссии» не соответствуют действительности.

На самом деле речь идет об организации усиленного круглосуточного наблюдения за разведением сил и средств сторон на линии соприкосновения силами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Именно об этом говорилось в рамках «нормандского» саммита в Берлине 19 октября.

Разведение сторон в Донбассе проводится на основе Рамочного решения Контактной группы от 21 сентября. На сегодняшний день оно состоялось в населенных пунктах Золотое и Петровское. За этим процессом следит СММ ОБСЕ, которая работает на Украине, включая Донбасс, с марта 2014 года. Миссия носит гражданский характер. Ее наблюдатели не вооружены. Вопрос о предоставлении им права ношения табельного оружия, причем только на участках разведения и в целях самозащиты, обсуждался в ОБСЕ летом этого года, но не получил развития в силу отсутствия консенсуса. Россия в ходе обсуждения не возражала против вооружения наблюдателей ОБСЕ табельным оружием на участках разведения.

Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, во время встречи в Берлине 19 октября обсуждался вопрос о "создании вооруженного компонента", но детальной дискуссии относительно этого не было. "Каждый изложил некоторые мысли, они не являются исчерпывающими по этому поводу. Мы прекрасно понимаем, что согласия относительно формата миссии у нас на сегодня нет. Вопрос относительно формата и модальности этой миссии будет обсуждаться в Вене, где заседает Постоянный совет ОБСЕ на уровне постоянных представителей государств-участниц",- сказал Климкин.

«Искандеры» в Калининградской области – ответ на ПРО НАТО в Европе

Юрий РУБЦОВ

26-27 октября министры государств-членов НАТО заседали в Брюсселе. На совещании рассматривался вопрос о том, как выполняются решения июльского саммита в Варшаве по «активизации сдерживания и обороны и проецирования стабильности в соседних регионах». «…В непредсказуемом мире НАТО адаптируется к будущему с решимостью и целеустремленностью», – с пафосом провозгласил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

На заседании было подтверждено, что к Канаде, Германии, Великобритании и США, которые ранее объявили о своей готовности возглавить по одному многонациональному батальону, размещаемому на восточном фланге альянса (соответственно в Латвии, Литве, Эстонии и Польше), присоединятся еще 12 государств. Албания, Италия, Польша, Словения – к канадцам, Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия – к немцам, Дания и Франция – к англичанам, Румыния и Великобритания – к американцам.

Обратим внимание: Польше – единственной из стран-«реципиентов» – мало присутствия натовского батальона на своей земле, своих военных она направляет ещё и в Латвию на подмогу Канаде.

Ещё шесть государств альянса (Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США) готовы направить свои наземные, морские и воздушные силы в Румынию, где будет создана тренировочная бригада НАТО.

Население и Польши, и прибалтийских стран уже изрядно напугали «российской угрозой». Итогом стала мобилизация практически всех членов НАТО на усиление восточного фланга альянса. Другое дело, что батальоны, чья общая численность не превышает 4 тыс. человек, в случае вооружённого конфликта не представляют собой серьёзной силы; их формирование носит во многом символический характер.

Формируемую у западных границ России инфраструктуру Столтенберг назвал «системой сдерживания», а недавнее размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области - примером наращивания российских сил на границах НАТО и вызовом НАТО. «Мы отвечаем размеренно и разумно. То, что мы делаем – это оборонительные меры», – заявил генсек альянса.

Потрясающая логика! Размещение иностранных военных контингентов в Польше и Прибалтике в зоне, прилегающей к российским границам, - это, оказывается, «разумно»; объекты ПРО США в польском Редзиково в 200 км от границы с Калининградской областью – это «оборонительные меры»! Переброска же Россией в Калининградский эксклав оперативно-тактических ракетных комплексов выглядит в этой логике «неподобающим вызовом».

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала переброску «Искандеров» демонстрацией силы и агрессивным действием, направленным не только против балтийских стран, но и против всей Европы. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал размещение «Искандеров» «абсолютно неадекватным ответом на то, что делает НАТО».

Вероятно, пан Ващиковский рассчитывал, что Москва будет расслабленно наблюдать, как на польской стороне границы размещается инфраструктура ПРО, способная понизить российский стратегический потенциал. Напрасно рассчитывал. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ясно разъяснил, зачем «Искандеры» перебазированы в Калининградскую область: «Эти ракеты будут, прежде всего, нацелены против тех объектов, которые нарушают баланс, равновесие и которые поставлены или будут ставиться в обозримом будущем в рамках так называемой ПРО».

Напомнить, что ОТРК «Искандер» мобилен и оснащен ракетами, способными достигнуть Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а в случае применения обновленной версии этого комплекса – и Германии.

«Что касается характеристик Калининградской области, – высказывается бывший начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн, – то на территории этого региона и есть где развернуться ракетной бригаде, и есть где при необходимости маневрировать. К тому же область достаточно лесиста, укрыться от средств разведки вероятного противника можно без проблем. Также этот российский анклав глубоко вдается в сравнительно небольшое Балтийское море и многие огневые задачи в регионе можно решить даже без помощи флота, то есть вооружением с берега».

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что данные ракетные комплексы перебрасывались в регион в рамках боевой подготовки ранее, это будет делаться и впредь.

Любые действия России у её западных границ традиционно воспринимаются на Западе как угроза. В этом особенно усердствуют Польша и прибалтийские страны. Не успели два российских военных корабля, приписанные к Черноморскому флоту, войти в Балтийском море, как пресс-атташе альянса Дилан Уайт отметил «военную активность Москвы у границ НАТО», а министр обороны Польши Антоний Мачеревич заметил, что эта активность «меняет расклад сил» в регионе. В том же ключе высказался и глава департамента военно-публичных отношений Минобороны Латвии Каспар Галкин, заявивший, что отправка таких кораблей в Балтийское море - это средство «запугать НАТО и оказать давление».

Логика, повторяем, потрясающая: пребывание в акватории Балтийского моря, омывающего Россию, российских малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Зелёный дол» – это «демонстрация силы» и «агрессия», а заход весной этого года туда же, будто в Мексиканский залив, американского эсминца Donald Cook или барражирование в акватории Черного моря эсминца ВМС США Carney класса Arleigh Burke (оба оснащены системой ПРО) – норма и мера «оборонительного характера».

Такой «логике» уже давно пора перестать удивляться. Политика НАТО, направленная на «сдерживание» России, всё больше приобретает долгосрочный характер, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, комментируя принятые 26-27 октября решения Североатлантического совета на уровне министров обороны об усилении военного присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе.

Натовцы нагнетают обстановку с такой страстью, что уже и сами порой верят в желание России напасть на них. Бывший командир спецподразделения польской армии GROM генерал Роман Полко на прошлой неделе заявил, что вторжение российских войск в Прибалтику или в Польшу может произойти в ближайшие месяцы, а поводом для агрессии может стать демонтаж памятников советским воинам в Польше или защита интересов русскоязычного меньшинства в Эстонии или Латвии.

В назидание таким польским генералам Москва в очередной раз заявила, что не планирует и никогда не планировала нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. Владимир Путин, выступая 27 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал: «Конечно, выгодно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то не собирается ни на кого нападать. Да и смешно это». Отметил российский президент и то, какую выгоду приносит миф о российской военной угрозе его создателям: «Действительно, это прибыльное занятие, - заметил В. Путин, - можно новые военные бюджеты выбивать в своих странах, набирать союзников под интересы одной сверхдержавы».

Правящие круги и корпорации ВПК стран Запада втягиваются в это «прибыльное занятие» всё больше.

Вина не будет

Производство вина упало на 5% из-за глобального потепления

Иделия Айзятулова

Пино-нуар, каберне и мерло могут исчезнуть. Все дело в глобальном потеплении: чем выше температура, тем быстрее созревает виноград. Специалисты опасаются, что определенные сорта винограда перестанут подходить для производства вина, тогда как в целом качество напитка ухудшится.

Из-за «климатических изменений» производство вина в мире упало на 5%. Самые серьезные проблемы возникли в странах Южного полушария, а именно в Чили и Аргентине. Вина, произведенного в нынешнем году, хватит для удовлетворения потребительского спроса, однако производственные показатели сейчас худшие за последние два десятилетия, отмечает The Guardian. По заявлению Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), это очередное напоминание человечеству о том, какой эффект глобальное потепление и естественные изменения климата оказывают на вино и места произрастания винограда.

Больше всего вина в 2016 году произвела Италия (48,8 млн гектолитров), за ней следуют Франция (41,9 млн), Испания (37,8 млн), США (22,5 млн), Австралия (12,5 млн), Китай (11,5 млн) и Чили (10,1 млн). При этом Франции удалось удержать место в тройке, несмотря на 12-процентное падение производства.

В Южной Америке из-за эффекта Эль-Ниньо дела с виноделием обстоят хуже, особенно это касается винограда сортов мальбек и карменер: производство в Аргентине упало на 35%, в Чили — на 21%.

Общий объем производства упал до 259,5 млн гектолитров (по сравнению с 273,9 млн гл в 2015 году) — год вошел в тройку худших за последние 16 лет. По подсчетам OIV, произведенного во всем мире вина хватит на 35 млрд бутылок.

О проблемах сообщили и виноделы ЮАР (падение на 19%), однако они возникли не во всех странах Южного полушария: Австралии удалось нарастить производство на 5%, Новой Зеландии — и вовсе на 35%. Впрочем, специалисты говорят, что перспективы австралийского виноделия могут быть не слишком радужными: в Европе вино худшего качества производят в холодные и дождливые годы, в Австралии же главная проблема — жаркое, засушливое лето, которое часто сопровождается лесными пожарами (что может придать будущему вину запах дыма).

OIV отмечает, что основной фактор, влияющий на производство, — это изменения климата, а конкретно — температуры, и проследить это достаточно легко: в Европе данные о созревании и сборе винограда собираются с начала XVI века.

В отчете, подготовленном Институтом Земли Колумбийского университета, говорится, что потепление способствует более раннему сбору винограда. «Анализ данных со всего мира помог установить, что повышение температуры на 1°C ускоряет созревание винограда на шесть или семь дней», — сообщается в исследовании.

Согласно работе климатолога Ива Турре, этот феномен может стать причиной того, что существенная часть винограда пино-нуар перестанет подходить для производства бургундского вина: этот сорт очень прихотлив, его урожайность невысока, а кроме того, он практически не поддается купажированию (смешивание с другими сортами).

Другие исследования показывают, что будут потеряны также каберне и мерло.

С начала XX века средняя температура воздуха во Франции в течение всего года выросла на 1,5°C и продолжает расти.

В 2014 году статья в журнале Wine Economics and Policy сообщала, что повышение земной температуры в целом окажет «невероятный эффект» на сельское хозяйство, обращая внимание на то, что существует мало культур, более чувствительных к самым незначительным изменениям климата, чем виноград. В статье указывается, что из-за неустойчивости теплого течения Гольфстрим в Европе похолодание может ждать регион Бордо и часть Испании, однако другие регионы, например Эльзас, станут теплее, и период выращивания винограда там станет короче. О чересчур раннем созревании винограда заявляют и виноделы итальянской коммуны Кьянти.

Опубликованное в 2013 году исследование сообщает, что к 2050 году около двух третей современных винодельческих регионов станут непригодными для выращивания винограда (хотя более приятным климат станет, например, на юге Англии, в центральных районах Китая и штате Вашингтон).

Дэмиен Шинан, председатель Общества виноделов штата Виктория и владелец винодельни Mount Langi Ghiran, говорит, что риск раннего созревания заключается в том, что кислота и сахар в виноградине «распадутся» раньше срока и необходимый для производства вина уровень алкоголя образуется до того, как сформируется привычный для этого сорта вкус. «Если не следить за этим, в вашем вине может оказаться намного более высокий уровень алкоголя, чем вы запланировали, а это плохо сказывается на вкусовых качествах», — поясняет Шинан. Поэтому большинство австралийских компаний высаживают сорта, популярные не во Франции, а в более теплых Италии и Испании, или же переносят виноградники в более холодный регион страны, например на остров Тасмания.

Согласно данным OIV, производство вина в России неуклонно снижается: в 2011 году было произведено 7 млн гл, в 2012-м — 6,2 млн, в 2013-м — 5,3 млн, в 2014-м и 2015-м — по 4,9 млн гл. Прогноз на 2016 год — не выше 5,2 млн гл. Союз виноградарей и виноделов России заявил, что уровень производства вина в РФ за первое полугодие нынешнего года упал на 8–10% (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Во многом это связано с тем, что россияне стали переходить на более дешевые аналоги вин — винные напитки, так как рост цен на вина составил 10–15% (во многом из-за повышения акцизов).

При этом в 2015 году россияне выпили всего около 590 млн л вина, а сейчас этот показатель будет еще ниже.

Наиболее популярным алкоголем у соотечественников остаются водка и пиво.

В МГУ им. адмирала Невельского прошли мероприятия, приуроченные к 320-летию созданию Российского флота

Торжественное шествие курсантов МТК

21 октября в рамках празднования 320-летия создания российского флота и 25-летия Общероссийского движения поддержки флота курсанты Морского технологического колледжа МГУ им. адм. Г.И. Невельского провели шествие на бухту Тихая – это было финальной частью торжеств, посвященных 75-летию колледжа.

Данному мероприятию предшествовала подготовка курсантского состава: строевые занятия, маршировки, смотры внешнего вида. Курсанта с чувством ответственности отнеслись к шествию, понимая, что они представляют лицо МТК.

Под барабанную дробь во главе с начальником ОРСО И. Чурсиным курсанты начали движение. В мероприятии принимал участие депутат Думы г. Владивостока А. Юртаев, который шел впереди колонны.

Возле кинотеатра «Галактика» шествие было завершено торжественным построением. Начальник ОРСО И. Чурсин отдал рапорт директору колледжа А.И. Ежову. Затем состоялось торжественное вручение грамот лучшим курсантам и студентам, активно принимавшим участие в сохранении исторического памятника «Соболевская батарея» Владивостокской крепости.

Наследники морского пути

25 октября на заседании Литературной кают-компании МГУ им. адм. Г.И. Невельского, приуроченном к 320-летию российского флота, первокурсникам судоводительского, судомеханического и электромеханического факультетов была представлена книга В. Королюка и Н. Крицкого «Для морского пути», посвященная истории морского образования на Дальнем Востоке.

Презентации книг о море и моряках проводятся в Литературной кают-компании регулярно. Но до сих пор это была либо мемуарная, либо художественная литература. Книга «Для морского пути» необычна тем, что это фундаментальный научный труд двух известных приморских учёных, морских офицеров и действительных членов Русского Географического общества: Валерия Королюка и Николая Крицкого. Тем не менее, гостю кают-компании Валерию Павловичу Королюку удалось заинтересовать молодежную аудиторию азартом научного поиска, который он ведёт уже почти двадцать лет.

История морского профессионального образования уходит своими корнями в 18-й век. 315 лет назад, 14 января 1701 года, в Москве по инициативе царя-реформатора Петра I была открыта Навигацкая школа. А в 1756 году, в городе Охотске, который был в то время главным русским портом на Тихом океане, тоже открыли мореходную школу. То есть, 260 лет назад стартовало морское образование на Дальнем Востоке. В Приморье начало морскому образованию было, как известно, положено в 1890 году, когда во Владивостоке открыли Александровские мореходные классы. Из этих классов и вырос наш Морской университет, который 14 ноября отметит свой 126-й день рождения.

– Как видите, всё тесно связано, – рассказывал Валерий Павлович. – И исторически, и географически и даже на генетическом уровне, поскольку морское образование – это не только передача определенных профессиональных знаний, это особая философия и особый взгляд на жизнь.

В. Королюк – человек незаурядный и целеустремленный. Выпускник Ленинградской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, подполковник, много лет прослуживший на подводном флоте, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, действительный член Русского Географического общества и Всероссийского Геральдического общества, автор 15 поэтических, публицистических и научно-исторических книг. Неоднократно избирался депутатом Думы города Владивостока.

Сегодня, пожалуй, никто больше и лучше его не знает историю гражданского морского образования на Дальнем Востоке. Еще в 2001 году вышла в свет его книга «История ДВГМА (Дальневосточной государственной морской академии)». Она была удостоена диплома на Международной выставке «Печатный двор», как лучшее краеведческое издание. А сам автор на основе собранных материалов защитил кандидатскую диссертацию.

Книга «Для морского пути» имеет несколько тысяч историографических и архивных источников. Это впечатляет. Кто-то из учёных сравнивает научный поиск с путешествием, кто-то – с детективом. И это действительно так: только найдешь ответ на один вопрос, как он тянет за собой новые и новые…

Несколько таких увлекательных «детективных» историй, связанных с научным поиском, Валерий Королюк поведал курсантам.В процессе работы над книгой были восстановлены многие ранее не известные или забытые факты, приведены никогда не публиковавшиеся архивные документы. По словам автора, такие эксклюзивные документы составляют 60% всего содержания книги.

Но история морского образования – это не только события, это десятки ярких имен, незабываемых личностей. В книге очень тепло рассказано об Анатолии Степановиче Фролове, который возглавлял ВВМУ-ДВВИМУ с 1952 по 1973 год. Кстати, учитывая его большие заслуги в деле развития системы морского образования в Приморье и в связи со 110-летием со дня рождения, ученый совет Морского университета принял решение присвоить имя А.С. Фролова учебному корпусу №1.

Тихоокеанскому флоту посвящены многие стихи В. Королюка из сборников «Бечева», «Того же цвета, что знамя» и других. Эти стихи, хотя и написаны подводником, но близки и понятны всем морякам, в том числе и не военным. Несколько стихотворений прозвучало в исполнении автора, а также курсантов 16 роты СВФ Ирины Назаровой и Анны Улантиковой.