Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

30 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В Ростове-на-Дону завершилась международная конференция «Показатели безопасности и качества услуг общественного пассажирского транспорта: методы стандартизации и их использование в процедурах организации пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом». В мероприятиях конференции приняли участие представители научного сообщества России, Франции, Германии, Китая, Казахстана, Грузии, Кыргызской Республики, а также руководители и специалисты предприятий и организаций сферы общественного транспорта. Российскую сторону представил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко.

В рамках конференции участники обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли: развитие рынка пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом; зарубежный и отечественный опыт регулирования рынка пассажирских перевозок; безопасность и качество транспортных услуг.

В. Луговенко зачитал приветствие заместителя Министра транспорта РФ Николая Асаула участникам конференции. В нем отмечено, что вопросы повышения качества и безопасности перевозок общественным транспортом играют важную роль в решении общих транспортных проблем, как в России, так и за рубежом. В последние годы принят ряд законодательных актов по повышению безопасности дорожного движения и совершенствованию организации перевозок пассажиров. «Конференции, подобные сегодняшней, позволяют сохранить традиции проведения отраслевых исследований, организации всесторонних дискуссий, изучения и адаптации самого передового зарубежного опыта», – сказано в заключении.

В свою очередь, В. Луговенко подчеркнул, что современные дороги и улицы, спроектированные в прошлом веке, не выдерживают транспортной нагрузки. «Этим процессом можно и нужно управлять, в частности, за счет правильного допуска транспорта на улично-дорожную сеть. С другой стороны, необходимо упорядочить потоки машин и решить проблему инфраструктуры. Этим нужно заниматься, иначе мы будем жить в пробках», – сказал он. Замглавы департамента отметил необходимость повышения эффективности организации дорожного движения. В этих целях Минтранс России подготовил проект федерального закона «Об организации дорожного движения», который призван решить данные проблемы. Проект закона внесен в Государственную Думу.

Участники конференции отметили, что в 1970-е годы созданы практики развития общественного транспорта, в том числе за счет качественного транспортного обслуживания населения. «Когда автодороги будут разгружены от частных машин, жизнь в городе станет комфортной, в том числе с позиции экологии», – уточнил В. Луговенко.

Вице-президент CODATU (Международная Ассоциация городской мобильности в развивающемся мире) Бернард Ривалта поделился опытом управления и обеспечения качества услуг общественного транспорта во Франции, транспортный аналитик Международного транспортного форума Даниэль Верярд рассказал об опыте работы в различных отраслевых структурах общественного транспорта, международный эксперт по общественному транспорту, главный менеджер компании «ERESTRANSPORTSINGETRANS» Мишель Галле обратил внимание на инновации в общественном транспорте с CRM (Система управления взаимоотношениями), научный руководитель НИИ автомобильного транспорта Вадим Донченко в своем выступлении подчеркнул роль общественного пассажирского транспорта в решении задач повышения устойчивости городских и региональных транспортных систем.

Отдельной темой дискуссии стала организация и особенности пассажирских перевозок в городе-организаторе ЧМ по футболу 2018 г. на примере Ростова-на-Дону.

Организаторами конференции выступили Минтранс России, ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», Министерство транспорта Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону и Донской государственный технический университет.

Brexit и Америка

Валентин КАТАСОНОВ

В преддверии британского референдума 23 июня в США произошла отчётливая поляризация позиций ведущих политиков по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе. Президент США Барак Обама, кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон, вице-президент США Джо Байден, государственный секретарь США Джон Керри и многие другие прямо высказались в том смысле, что они предпочли бы сохранение Британией своего членства в ЕС. Наиболее ярким представителем противоположной точки зрения был и остаётся Дональд Трамп.

Любопытно, что некоторые американские политики в момент проведения референдума оказались на островах Туманного Альбиона. Вице-президент США Джо Байден, находясь с визитом в Ирландской Республике, заявил, что, хотя в Америке ожидали другого результата, исход референдума не повлияет на отношения Соединённых Штатов с Лондоном, Дублином и Брюсселем.

Дональд Трамп находился в это время в Шотландии. Он выразил своё удовлетворение по поводу результатов референдума и намекнул, что процесс ухода из «европейского дома» может не ограничиться одной Великобританией. Трамп нашёл также немало сходства между происходящим в Европе и тем, что происходит в США.

Одним из главных в дискуссиях на тему «Brexit и Америка» является вопрос о влиянии результатов референдума на перспективы заключения между США и Европой соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП). Хотя переговоры по ТТИП велись в атмосфере повышенной секретности, европейской общественности стали известны детали будущего документа, угрожающего странам Европы окончательной утратой национального суверенитета и замещением его властью транснациональных корпораций. Кроме того, предполагается, что Европа должна будет отказаться от минимальных стандартов безопасности пищевых продуктов, ослабить требования по охране окружающей среды, полностью легализовать производства на основе ГМО.

По мнению некоторых экспертов, Brexit может поставить крест на переговорах и подписании соглашения. Дело в том, что теперь Вашингтону надо проводить переговоры по ТТИП параллельно с Лондоном и Брюсселем, что довольно сложно. А если примеру Великобритании последуют другие члены ЕС, процесс подготовки ТТИП будет окончательно блокирован. Есть, правда, и иные оценки и трактовки Brexit в контексте ТТИП. Некоторые эксперты утверждают, что переговоры с ЕС по данному соглашению стали встречать такое сильное сопротивление со стороны европейцев, что окончательно зашли в тупик. Мол, наиболее предрасположенной к заключению соглашения о ТТИП была Великобритания. Эти эксперты полагают, что Brexit выгоден Америке: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Мол, соглашение о ТТИП можно будет быстро подписать с Лондоном, который теперь не должен согласовывать свое решение с Брюсселем. Сторонники этой точки зрения допускают даже, что Brexit был спланирован в Вашингтоне и осуществлен в его интересах. Не думаю. Договариваться по ТТИП Вашингтону будет сегодня трудно как с Брюсселем, так и с Лондоном. Как-никак Brexit дал почувствовать британцам вкус свободы.

Однозначно ослабеет после выхода Британии из ЕС влияние США на события на Украине. Европейский союз был и остаётся важнейшим элементом в механизме такого влияния, в том числе в вопросе организации общеевропейских экономических санкций против России. Ослабление административно-политического потенциала Брюсселя как передаточного звена ослабит и возможности Вашингтона манипулировать процессами на Украине.

Важный аспект проблемы «Brexit и Америка» - влияние выхода Великобритании из ЕС на исход президентских выборов в США в ноябре. Многие оценивают Brexit как победу национализма и изоляционизма над космополитизмом и интернационализмом. А именно к этому в конечном счёте и сводится противостояние двух основных претендентов на пост президента США – Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Победа евроскептиков в Великобритании воодушевила их единомышленников не только во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и других европейских странах, но и в Соединённых Штатах. В США это те политики и граждане, которые мечтают об «освобождении Америки», «возрождении Америки», «возвращении Америки». Почти все они поддерживают Трампа, выступающего за отказ Америки от ослабляющей её роли мирового жандарма. С этой точки зрения Brexit - ветер в паруса Трампа.

Впрочем, если Трамп станет президентом Америки, наверняка, ему придётся почувствовать и горький привкус выхода Британии из ЕС, спровоцировавшего центробежные процессы в этой стране. Такие административные единицы Соединенного Королевства, как Северная Ирландия, Шотландия и Гибралтар выразили несогласие с результатами референдума и заявили о своем желании провести собственные референдумы на предмет независимости. Северная Ирландия может воссоединиться с Ирландской Республикой, Шотландия стать самостоятельным государством, а Гибралтар войти в состав Испании. Все эти референдумы могут послужить «заразительным примером» для целого ряда штатов, входящих в настоящее время в единое государство под названием United States of America. Сепаратистские настроения сегодня очень сильны. Напомню, что когда Обама второй раз был избран на пост президента США в 2012 году, в Белый дом поступили петиции от жителей 20 штатов с просьбой организовать референдумы по вопросу пребывания штатов в составе США. Такие челобитные пришли из Техаса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной и Южной Каролин, Алабамы, Джорджии, Флориды, Индианы, Мичигана, Теннесси, Луизианы, Кентукки, Арканзаса, Колорадо, Северной Дакоты, Орегона, Миссисипи, Миссури и Монтаны. Обаме кое-как удалось замять вопрос о референдумах. Его преемнику, учитывая опыт британского референдума и возможных референдумов в других странах Европы, сделать это будет намного сложнее.

Москву и другие регионы связывают национальные мегапроекты

Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация здравоохранения и образования становятся связующим звеном между столицей и российскими регионами.

Вопросы развития мегапроектов, которые реализуются в российских городах, обсудили на пленарной сессии Московского урбанистического форума. Работа по некоторым направлениями ведётся комплексно по всей стране.

Интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым» телеканала «Россия-1»

«Самый простой проект, который будет реализован в рамках национального проекта, — это строительство школ и детских дошкольных учреждений. Огромное количество детей стояло в очередях детсады, не получало достойного школьного образования. За эти годы в Москве построены сотни новых школ и детских садов, и по всей стране построены тысячи этих объектов. В стране, по сути дела, устранена проблема с очерёдностью в детские дошкольные учреждения. Это, конечно, национальный мегапроект», — сказал Сергей Собянин, выступая на сессии «Городские мегапроекты и города России».

Ещё один проект всероссийского масштаба касается модернизации здравоохранения. За несколько лет в эту сферу пришло самое современное оборудование. Причём, по словам Мэра Москвы, сегодня российская столица по оснащённости сложной медицинской техникой находится в ряду с такими городами, как Берлин, Лондон, Париж.

«Должен сказать ещё об одном проекте, который в Москве только начинается. Принят федеральный закон о московском медицинском кластере. Это кластер, в котором можно применять современные технологии стран ОЭС без специальной сертификации в России. Туда могут приезжать врачи с дипломами зарубежных стран, не пересдавая квалификацию в стране. Такого никогда не было в России. Это предполагает возможность привлекать в Москву новейшие технологии и обмениваться опытом, обучать студентов, врачей в России, создавая интеграцию между российским и международным здравоохранением. Я думаю, это будет магапроект. Мы буквально в скором времени заложим первый камень в основание здания медицинского кластера», — добавил Сергей Собянин.

Интервью телеканалу «Москва 24»

Кроме того, столицу и другие регионы связывает проект развития транспортной инфраструктуры. «Я уже говорил о Московском транспортном узле: столичные дороги, высокоскоростное движение, аэропорты Москвы связывают огромную территорию нашей страны», — заявил Мэр.

Он напомнил о новом транспорте Hyperloop, который позволит за считаные минуты преодолевать большие расстояния: «Этот проект, конечно, в будущем, но то, что мы все вместе думаем над тем, как объединить нашу страну, наши города, — это, конечно, само по себе уже значит очень многое».

Также идёт масштабная работа по созданию технопарков. Среди них федеральный проект «Сколково», Технологическая долина МГУ, технопарк МФТИ и два десятка частных технопарков, где работают более 20 тысяч человек, которые занимаются инновациями и новыми технологиями. «Это, конечно, тоже мегапроект, который связывает различные города и регионы нашей страны», — отметил Сергей Собянин.

Он также упомянул на сессии о том, что в Правительстве страны рассматривают возможность передачи полномочий по созданию свободных экономических зон субъектам Российской Федерации. «Дмитрий Николаевич (заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак) активно продвигает идею по передаче полномочий по реализации свободных экономических зон регионам. Я думаю, что мы вместе с Правительством Российской Федерации сдвинем этот проект, это мегапроект, который будет развиваться в десятках регионов страны», — сказал Мэр Москвы.

Сейчас решение о создании особой экономической зоны на территориях субъекта Российской Федерации и муниципального образования принимается Правительством России.

Последствия раскола в ЕС для Ближнего Востока

Владимир Алексеев,

Специально для Iran.ru

Состоявшийся в Великобритании референдум, на котором большинство избирателей проголосовали за выход из Европейского Союза (ЕС), стал темой номер один практически для всех стран. Ведь речь идет о судьбе мощного центра мировых сил в лице Евросоюза, который имеет не только огромный экономический вес в мире, но и большое политическое влияние на многие глобальные и региональные проблемы. Происходящие в ЕС процессы, вызванные «Brexit» непосредственно касаются Ближнего Востока, прежде всего ведущих арабских государств и Ирана, которые традиционно рассматривают Евросоюз в качестве определенного противовеса жесткой линии США. С другой стороны, такое восприятие Брюсселя рядом арабских государств и ИРИ было сильно подорвано из-за участия ведущих европейских стран (Англия, Франция, Италия, Германия) в прямом вмешательстве в «цветные революции» в регионе в 2011-2015 годах, особенно в Ливии и Сирии. Кроме того, нельзя забывать, что до сих пор ЕС был ведущим торгово-экономическим партнером ближневосточных стран и остается важнейшим рынком сбыта нефти и газа.

Ближний Восток внес свой «вклад» в раскол Евросоюза

«Арабская весна» и ситуация в Афганистане и Пакистане после вывода из ИРА военного контингента НАТО, порожденная вмешательством США и Европы при активном участии аравийских монархий, гражданская война в Сирии, резкий всплеск ИГ в Ираке, наступление которого дошло почти до Багдада и другие непродуманные действия ведущих европейских стран и их американских покровителей привели к тому, что на этот процесс «демократических революций» уже летом 2015 года наложился мощный поток нелегальных беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Ирана, Пакистана и т.д. через Турцию в ЕС, что вызвало не только противоречия внутри его членов, многие из которых не захотели подчиниться диктату Берлина, но и породили реальный кризис, который поставил вопрос о целесообразности общей границы в рамках евробъединения. Это, кстати, и стало одним из мотивов, побудивших многих британцев проголосовать за выход из ЕС, хотя Великобританию поток мигрантов с Ближнего и Среднего Востока коснулся меньше всех из-за островного расположения Соединенного королевства.

Сейчас основной вопрос, который волнует Ближний Восток, заключается в следующем: пойдет ли дальше эрозия ЕС со всеми вытекающими последствиями в плане снижения его роли в мировых и региональных делах, станет ли Брюссель больше или меньше зависеть от воли Вашингтоне и какой станет роль Великобритании после обретения «независимости» от Евросоюза. Последнее имеет особое значение, учитывая, что Лондон наряду с Парижем традиционно играл среди европейских государств особую роль на Ближнем Востоке, будучи постоянным членом СБ ООН. А в историческом плане именно Британия и Франция заключили 100 лет тому назад соглашение Сайкс - Пико о разделе сфер влияния в регионе после крушения Османской империи, которые легли в основу нынешних границ стран региона, и которые многие сейчас активно пытаются пересмотреть, в том числе путем создания мелких квазигосударств (Сирия, Ливия, Йемен) или «Великого Курдистана» на базе курдских районов САР, Турции и ИРИ.

Кто выиграет на Ближнем Востоке от кризиса в ЕС

Надо признать – ни в арабских странах, ни в Иране почти никто не ликует в связи с «брекситомом». И особенно в Турции, где после референдума в Британии окончательно поняли, что все надежды Анкары войти в состав ЕС окончательно похоронены. Более того, Эрдоган даже в срочном порядке извинился перед Москвой за сбитый СУ-24 над территорией САР и выразил готовность стать стратегическим партнером РФ.

Все это не столь удивительно, поскольку проблемы в Европе могут сказаться на вопросах экономического сотрудничества с ЕС и на политической роли Евросоюза перед лицом надвигающейся угрозы со стороны США в случае победы на выборах Хилари Клинтон. Если Саудовскую Аравию и страны ССАГПЗ это радует, то Египет, Сирию, Ливию, Ирак и тем более Иран никак не устраивает, учитывая общий агрессивный настрой демократического кандидата и ее заангажированность на обеспечение безопасности, прежде всего арабских монархий Персидского залива, а также желание усилить конфронтацию с Россией в Сирии. Кроме того, она всегда выступала критиком Б.Обамы по соглашения с ИРИ по ИЯП, Так что и здесь следует ожидать усиления давления Вашингтона на Тегеран. А в условиях, когда Евросоюз будет занят проблемами предотвращения своего дальнейшего распада, что нельзя исключать, учитывая, например, что на референдуме в Нидерландах 62 % населения выступили против ассоциации Украины с ЕС, с учетом голосований в региональных парламентах ряда областей Италии в пользу отмены антироссийских экономических санкций, нежелание, по крайней мере, 5 стран – членов ЕС и далее продлевать эти санкции и т.д., тенденция к усилению центробежных сил в Евросоюзе налицо. А слабый Евросоюз не может быть политическим противовесом, или хотя бы хоть каким-то «смягчителем» агрессивного настроя Хилари Клинтон.

В любом случае, в ближайшие годы европейцы будут заняты тем, как сохранить свой союз, если США и Германия проявят достаточную жесткость, либо наоборот – как «развестись» без особых экономических или политических потерь для себя. И на данном этапе их Ближний Восток с его военными и террористическими проблемами будет мало волновать, разве что в Европу опять не хлынут сотни тысяч беженцев из региона. А это вполне может случиться, если из-за ужесточения политики Хилари Клинтон в Сирии и Ираке, а также в отношении Ирана и зоны Персидского залива, в регионе нынешние конфликты разгорятся с новой силой, да еще и возникнут новые. В частности, на авантюры может пойти Саудовская Аравия, которая спит и видит, как с помощью Вашингтона можно будет «придавить» быстро растущую роль Тегерана в арабском мире.

Европа, заинтересованная в масштабном сотрудничестве с ИРИ, могла бы как-то это смягчить, но в нынешней ситуации ей просто будет не до этого. Поэтому иранцам нужно готовиться к тому, что их ставка на приток огромных инвестиций и новейшие технологии из ЕС, необходимые для быстрого экономического восстановления и модернизации просто не будет реализована. Тегерану, хочет он того или нет, нужно срочно работать с Россией, особенно в энергетике и ВТС, чтобы усилить свой финансово-экономический и военный потенциал перед лицом возрастающей опасности со стороны Вашингтона. Тем более что в нынешней ситуации после кризиса в ЕС, который только еще начинает разгораться, на Ближнем Востоке пока будут только два мощных игрока: Россия и США. И здесь, как представляется, вполне ясно, кого нужно выбирать в качестве партнера.

Европейские игроки по отдельности

Особо стоит коснуться самой Великобритании и ее будущей роли в ближневосточном раскладе сил. Явно проглядываются три основных сценария:

1. Соединенное королевство просто распадется, учитывая, что Шотландия и Северная Ирландия категорически против выхода из ЕС и готовы ради сохранения в единой Европы пойти на выход из королевства. В этом случае роль Лондона можно просто вообще сбросить со счетов.

2. Великобритания сможет устоять как государство вне ЕС и решит уже возникшие трудности экономического и внутреннего плана, но тогда она просто переходит окончательно в разряд сателлита США, пусть и стратегического, и будет полностью следовать в фарватере американской политики, в том числе и на Ближнем Востоке. При таком раскладе РФ, ИРИ и ряд арабских стран окажутся перед лицом совместного давления Вашингтона и Лондона, причем если «мозгами» в этом альянсе будут британцы, блестяще знающие этот регион, то американцы будут мускулами по реализации своих установок по продвижению своих интересов.

3. Великобритания каким-то образом сохранит членство в ЕС или создаст с ним новый формат взаимодействия. Это поможет Лондону сохранить свое влияние в Евросоюзе, но последний от этого сильнее и сплоченнее не станет. Более того, этому примеру «особого статуса» могут последовать и другие европейские страны, прежде всего Италия, Австрия, Греция, Кипр, Испания. Германии и Франции как основным государствам ЕС это не нужно. Для Ирана, Ирака и Сирии предпочтительнее первый вариант, так как дополнительный союзник США в регионе им не нужен, а уход Лондона из региона укрепит позиции России в нем. Зато Саудовская Аравия и ее аравийские сателлиты потеряют серьезного лоббиста своих интересов в США и Евросоюзе.

Встанет вопрос и о роли Франции в случае полного выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Ведь Париж имеет статус постоянного члена СБ ООН и, как и Британия, занимает особое место на Ближнем Востоке как бывшая колониальная держава с серьезным присутствием в Арабском Магрибе, Сирии и Ливане. Когда в ЕС была Британия, у Франции был хоть какой-то противовес Германии, которая из бывшего при Ж.Шираке и его предшественниках равного партнера при Н.Саркози и Ф.Олланде превратилась просто в «младшего партнера» ФРГ. Теперь Париж противостоит Берлину один на один и, учитывая слабость нынешнего французского лидера, А.Меркель будет легко им управлять в нужном для себя ракурсе. Именно в силу этого роль Франции на Ближнем Востоке будет уменьшаться и окончательно терять независимость.

Ирану это выгодно, так как до сих пор Тегеран не мог разыгрывать карту разногласий между Парижем, Лондоном и Вашингтоном в СБ ООН, особенно когда Ф.Олланд по ИЯП тормозил процесс достижения сделки в надежде что-то получить для своих компаний при дележке иранского пирога или же просто выслуживался перед Вашингтоном, Парижем, Дохой и Абу-Даби. Эти страны ССАГПЗ периодически кидают французским компаниям «остатки с барского стола» в виде контрактов с TOTAL и закупке некоторых видов вооружений, таких как боевые самолеты «Мираж». Да и Сирии потеря Парижем своей прежней роли выгодна, учитывая, что теперь французам будет не до Ливана и «Хизбаллы», что отвечает, кстати, и иранским интересам. Закат Франции ждут многие арабские страны и Иран, поскольку при Н.Саркози и нынешнем президенте Париж во внешней политике на Ближнем Востоке стал вассалом США. А иногда был даже агрессивнее американской администрации, как, например, во время военного вмешательства Запада в Ливии. Тем более что на экономическом сотрудничестве с Тегераном, у которого есть интерес к TOTAL, это никак не скажется.

Германия до сих пор не проявляла серьезных политических амбиций в ближневосточном регионе, оставив его в сфере интересов США и давая свободу действий Великобритании и Франции в рамках проамериканской политики А.Меркель. Теперь же Берлину волей-неволей придется заполнять вакуум, возникающий в европейской ближневосточной политике, демонстрируя более активную вовлеченность в основные проблемы региона. Это ФРГ вовсе не нужно, учитывая, что главное сейчас – удержать ЕС от тотального коллапса. А на это потребуются немалые финансовые средства. Так что Тегерану не стоит рассчитывать на щедрые инвестиции Берлина в иранскую экономику. Иран не является и в ближайшие годы не будет приоритетным партнером для Германии на Ближнем Востоке. Немцам важнее сбывать свою продукцию сюда, а не раздавать деньги, столь необходимые после «брексита» для цементирования ЕС.

*******

Конечно же, сейчас никто не может с большой точностью просчитать, что повлечет за собой на практике выход Британии из ЕС, если он все-таки состоится. Но готовиться к негативным последствиям этого странам, которые до сих пор не подчиняются диктату США, необходимо. Уменьшение роли Евросоюза носит для них негативный характер, так как эту нишу попытаются заполнить США, причем в угоду традиционным союзникам в лице ССАГПЗ и Израиля. Поэтому вновь встает вопрос о принятии всеми заинтересованными странами и Россией коллективных действий по защите своих интересов. Интересно, что первой это осознала Турция, которая, отбросив упрямство, сразу же после «брексита» извинилась перед Москвой и начала практические шаги по выстраиванию системы совместной защиты своих интересов, как экономических, так и военно-политических. Без России Анкаре придется остаться один на один с Вашингтоном, который имеет свое видение Ближнего Востока. Странно, что пока этого еще не поняли в Тегеране. Ирану тоже нужно спешить. И наилучшим ответом стало бы формирование своего рода нового «багдадского пакта», только наоборот – не против Москвы, а вместе с ней для обеспечения своих интересов. РФ, Иран, Турция, Сирия, Ирак и ряд центральноазиатских стран могли бы стать эффективным и мощным заслоном на пути агрессивной политики Вашингтона по продвижению «свободы и демократии» по-американски, а если быть точнее – по устранению неугодных ему режимов. С Анкарой, как представляется, процесс пошел. Слово за Тегераном.

Итак, «Рывок»! И до Луны уже рукой подать...

Виталий Головачев, обозреватель «Труда»

Специалисты РКК «Энергия» презентовали транспортную систему для многоразовых челночных полетов в космосе

Смелая и увлекательная идея, связанная с энергичным развитием внеземных полетов, была недавно представлена на международной конференции «Пилотируемое освоение космоса» в подмосковном Королеве. Она вызвала большой общественный интерес и полемику среди тех, кто работает в космической отрасли. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» презентовали транспортную систему «Рывок» для многоразовых челночных рейсов в ближнем и дальнем космосе без промежуточных посадок на Землю. В том числе перелеты с орбитальной станции (например, МКС) в окололунное пространство, спуск на поверхность нашего ночного светила, полеты к астероидам и другим небесным телам.

Про возможность отправки многоразового пилотируемого корабля, стартующего с околоземной орбиты в окололунное пространство, и возвращение к орбитальному самолету или станции российские ученые думают не первый год. Еще в 2009-м работники РКК «Энергия» (С. Стойко, А. Лобыкин и другие) получили патент на изобретение, в котором описывалась в том числе и вышеприведенная схема. Сегодня их коллеги пошли дальше — провели уникальные баллистические расчеты, предложили ряд интересных новаций.

Разумеется, здесь интересны детали. За подробностями я приехал в РКК «Энергия», где встретился с автором концепта, заместителем начальника отдела баллистики Рафаилом МУРТАЗИНЫМ. Он пришел на предприятие после окончания МВТУ имени Баумана 37 лет назад. Автор восьми запатентованных изобретений по управлению движением космических объектов. В их числе — разработка новой технологии быстрой стыковки пилотируемых «Союзов» и грузовых «Прогрессов» с МКС. Это изобретение претворено в жизнь: теперь, как известно, корабли стыкуются не через двое суток, а через шесть часов после старта с космодрома. Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Рафаил Муртазин излагает суть идеи транспортной системы «Рывок».

— С первых шагов в пилотируемой космонавтике идет борьба за каждый килограмм увеличения массы кораблей. При этом немалая часть веса приходится на спускаемый аппарат, в котором экипаж возвращается на Землю, в частности, на систему мягкой посадки. Кроме того, много топлива требуется для выведения корабля на околоземную орбиту. Но если совершать пилотируемые полеты, стартуя не с Земли, а, скажем, с МКС, и после выполнения программы возвращаться на нее же, то можно кардинально улучшить весовые характеристики корабля. В этом случае открываются новые горизонты в освоении ближнего и дальнего космоса...

Разработка концепта, по словам моего собеседника, проводилась и на предприятии, и дома, причем в инициативном порядке, без привлечения бюджетных средств. В основном, за счет энтузиазма небольшой группы увлеченных специалистов. Прежде всего надо было найти ответ на принципиальнейший вопрос: сможет ли вообще многоразовый корабль, улетевший от МКС в окрестности Луны на расстояние 380 тысяч км, вернуться обратно и попасть точно в плоскость станции, чтобы состыковаться с орбитальным комплексом?

Проводились многочисленные расчеты. Поначалу не очень-то получалось. Но в апреле 2015-го решение было найдено. Ученые доказали: вернуться с окололунной орбиты точно к причалу МКС можно. Но только в определенные временные окна. Одно из них, к примеру, открывается на 21-е сутки полета после отстыковки от МКС.

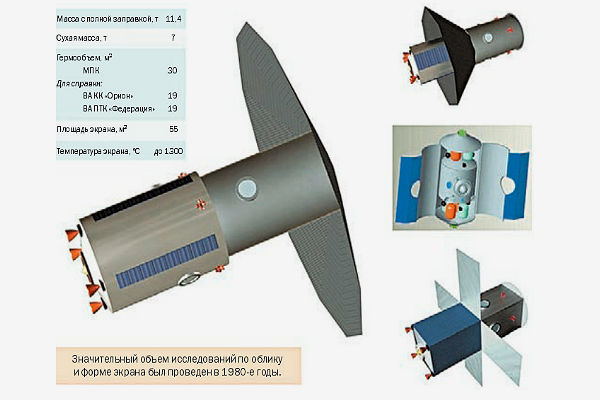

Решив баллистическую проблему, специалисты начали отработку других этапов. И вот как выглядит концепт в целом. Многоразовый пилотируемый корабль (МПК) «Рывок» массой 11,4 тонны с полной заправкой будет состоять из двух отсеков — приборно-агрегатного, где расположены двигатели, и просторной герметичной кабины. Ее объем — 30 кубометров. Это больше, чем в существующих и даже в некоторых будущих кораблях. Для сравнения: на «Союзе» суммарный свободный объем двух герметичных отсеков — бытового и спускаемого аппарата — составляет всего около 5 кубометров. А у возвращаемого аппарата будущего американского корабля «Орион» — 19 «кубиков».

Идем дальше. У российского межорбитального челнока должен быть еще один обязательный элемент — большой экран в виде зонтика площадью 55 кв. метров. Он используется для аэродинамического торможения, когда МПК возвращается после перелета по трассе МКС — Луна (окололунное пространство) обратно к станции. На этом этапе возникает ряд сложных проблем. Прежде чем причалить к 450-тонному орбитальному комплексу, кораблю нужно снизить огромную скорость (вторую космическую), превышающую 11 км в секунду. Вот здесь и пригодится экран, чтобы эффективно, за счет торможения в атмосфере Земли, уменьшить скорость.

Да, именно так: корабль должен будет четыре раза погружаться в верхние слои атмосферы Земли, пронзая разреженный воздух на высоте 75-85 км от поверхности планеты. После первого нырка многоразовый корабль улетит в космос по сильно вытянутой эллиптической орбите, отдалившись на 40 тысяч км от Земли. Затем корабль пойдет на второй заход, третий: И каждый раз в атмосфере он должен будет выдерживать неистовый напор раскаленной плазмы. Эти удары и примет на себя экран. Он рассчитан на температуру 1200-1500 градусов (в зависимости от глубины погружения в атмосферу).

Процесс торможения будет продолжительным. Чтобы погасить скорость со 2-й до 1-й космической и перейти на орбиту МКС, «Рывку» потребуется более суток, а в ряде случаев и двое суток. Этот этап соответствует приближению запущенных с Земли «Союзов» к МКС по двухсуточной схеме.

— Многоразовый корабль должен постоянно базироваться на околоземной орбитальной станции, условно говоря, на МКС, — продолжает Муртазин. — Сухая масса его (без топлива) — всего 7 тонн. Это позволяет первоначально отправить корабль с Земли на орбиту МКС ракетой-носителем «Союз-2». А затем «Рывок» может отправиться к ночному светилу и совершать витки на низкой окололунной орбите. Впрочем, это не очень хороший вариант по энергетическим затратам. Более перспективным представляется использование новой транспортной космической системы для полетов к будущей международной окололунной платформе, которая может стать реальностью уже в конце следующего десятилетия. В этом случае многоразовый корабль взял бы на себя отправку на платформу сменных экипажей, снабжение ее, возврат на Землю образцов, доставленных с поверхности Луны...

Международная окололунная платформа, которую упомянул собеседник, может стать следующим после МКС весьма впечатляющим совместным космическим проектом ведущих стран мира. Сегодня в переговорах по ее созданию участвуют представители США, Канады, Германии, Франции, Японии, России, других государств. Энергично обсуждают различные аспекты проекта специалисты РКК «Энергия» и НАСА. Уже вырисовываются контуры будущей платформы. Масса — 40 тонн. Предполагается, что она будет выведена на высокоэллиптическую окололунную орбиту с максимальным удалением от Селены на 75 тысяч км, минимальным — 4 тысячи. Такая станция станет важным шагом на пути создания обитаемых баз на ближайшей соседке Земли.

Схема аэродинамического торможения в атмосфере Земли

Между тем разработчики новой космической транспортной системы идут дальше. Они занимаются расчетами еще двух других транспортных систем. «Рывок-2» предполагает посадку многоразового корабля на Луну. «Рывок-3», или «Рывок-МПП», — самая свежая идея, изюминка которой в том, что на международной окололунной платформе будет постоянно базироваться наша лунная взлетно-посадочная ступень. И не весь корабль, а только эта ступень начнет курсировать с экипажем на борту между платформой и Луной. Найдется дело и многоразовому кораблю. Он будет доставлять экипажи с МКС на окололунную платформу и обратно.

Но вернемся к транспортной системе «Рывок-2». Какова схема полета корабля от МКС к Луне с посадкой на ее поверхность? В этом варианте не обойтись без ракеты сверхтяжелого класса грузоподъемностью 80-115 тонн. Мощная ракета выводит на околоземную орбиту большую конструктивную связку: два разгонных блока — КВ и ДМ, а также взлетно-посадочную ступень для осуществления десанта на Селену. Только после этого многоразовый лунный корабль отчаливает от МКС и пристыковывается к связке. Блок КВ передает мощный импульс многоразовому кораблю для подъема на окололунную орбиту и затем отделяется. В окрестностях Селены включается в работу другой блок — ДМ, направляя корабль к поверхности Луны. Выполнив свою миссию, ДМ тоже отделяется...

Итак, лунный корабль опускается на поверхность ночного светила. Он будет оставаться там от пары недель до месяца. Потому что временные окна для отлета с Луны к МКС открываются лишь на 12-е, 21-е и 30-е сутки. Оставив на Селене взлетно-посадочную ступень, многоразовый корабль вернется на МКС.

— Этот вариант станет возможным, когда появится носитель сверхтяжелого класса, — поясняет Рафаил Фарвазович. — Дело будущего. А вот для полетов к международной пилотируемой окололунной платформе можно использовать уже имеющиеся сегодня (кроме, естественно, многоразового корабля) элементы транспортной системы. Это та же МКС, корабли «Союз», на которых космонавты прилетают на станцию и возвращаются с нее на Землю. Это ракета «Ангара-А5», успешный запуск которой состоялся 23 декабря 2014-го. И, наконец, модернизированный разгонный блок ДМ. Как видим, на данном этапе не требуется использование ракет сверхтяжелого класса с водородными ступенями...

В завершение беседы спрашиваю космического навигатора, не станет ли предлагаемая новая транспортная система, если удастся ее реализовать, конкурентом нашему же перспективному пилотируемому кораблю «Федерация», который создается в той же «Энергии»?

— Ни в коем случае, — уверенно отвечает Муртазин. — Несмотря на кажущуюся схожесть проектов, на самом деле у «Рывка» и у будущих кораблей «Федерация» разные цели и задачи. Сейчас экипажи отправляются в космос и возвращаются на Землю на «Союзах», а в недалеком времени будут использоваться новые корабли. Система «Рывок» для этого не предназначена, так как может выполнять лишь межорбитальные перелеты. И вообще «Федерация» станет одним из важнейших элементов фундамента нашей космонавтики. Для наглядности использую такое сравнение. В семье есть две легковые машины — мощный внедорожник и малолитражка. На каком автомобиле лучше отправиться в загородную поездку, преодолевать ямы, глубокие лужи? Конечно, на внедорожнике. А пробираться в городских пробках, находить местечко для парковки, меньше тратить бензина куда удобней на малолитражке. Так вот, «Рывок» — это, образно говоря, космическая малолитражка...

P.S. Удачное сравнение привел ученый. Действительно, «Федерация» — тяжелая, магистральная техника. Корабль предназначен для отправки людей и грузов на орбитальную станцию, для выполнения Лунной программы, в том числе доставки с Земли различных материалов, конструкций. Может совершать автономные полеты на низкую околоземную орбиту, использоваться как научная лаборатория. Важно, что при полетах к Луне экипажу не требуется пересадка на МКС, сопряженная с многочисленными динамическими операциями. Словом, корабль «Федерация», включенный в российскую космическую программу, обеспеченный финансированием, — более универсальное внеземное транспортное средство. А «Рывок» пока — только идея, инициативные разработки увлеченных своим делом энтузиастов... Но идея, уверен, стоящая!

Голоса

Марк Серов, начальник летно-испытательного отдела ОАО «РКК «Энергия»

— В идее «Рывка» сделан акцент на баллистическое проектирование. Но при этом не учтены некоторые очень важные объективные технологические и организационно-технические проблемы, практически непреодолимые на данном этапе развития космонавтики. Так, если кораблю не удастся выйти в плоскость орбиты МКС (при отказе коррекции траектории), а также при возможных ошибках маневрирования в процессе аэродинамического торможения может возникнуть нештатная ситуация.

Кроме того, баллистические схемы предполагают длительное нахождение людей в радиационных поясах, что связано с повышенными дозами радиационного облучения. По мнению специалистов, повторное использование аэродинамического теплозащитного экрана без специального обслуживания и соответствующей сертификации (имея в виду существующие технологии теплозащитных материалов) с высокой вероятностью чревато повреждением теплозащитного экрана.

Ирина Романова, руководитель пресс-центра ОАО «РКК «Энергия»

— С начала космической эры в мире уже создано много космических кораб-лей. Каждый из них прошел сложный путь от идеи до утверждения и защиты проекта на государственном уровне, от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до завершающего этапа — воплощения корабля «в железе». Именно такой путь прошел и пилотируемый транспортный корабль (ПТК) «Федерация», работа над которым продолжается полным ходом в РКК «Энергия» в соответствии с федеральной космической программой.

Но «Энергия» не была бы «Энергией», если бы здесь не генерировали идеи, не искали нестандартные подходы к решению задач современной космонавтики. Да, не все идеи могут воплощаться в жизнь. Но в этой работе ничего не бывает зря — такие идеи становятся своего рода интеллектуальным заделом для дальнейшего научно-технического развития.

.jpg)

В период с 30 июня - 1 июля 2016 г. в г. Страсбурге российская делегация в составе представителей Министерства юстиции Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации приняла участие в 27 пленарном заседании Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ).

В ходе заседания представителями стран-членов Совета Европы были рассмотрены и утверждены проекты доклада «Европейские системы правосудия – Выпуск 2016: основная информация», а также тематического доклада «Использование информационных технологий в судах», подготовленные экспертами Секретариата Комиссии.

Доклад, оценивающий системы правосудия в странах-членах Совета Европы, представляет собой детальный обзор функционирования систем правосудия в 45 странах-членах и Израиле, который присоединился к данному механизму в качестве наблюдателя. Обзор основан на временных статистических показателях, демонстрирующих изменения в сфере правосудия в указанных странах.

Сравнительные таблицы, графики, комментарии, содержащиеся в докладе, помогают понять механизм ежедневного функционирования судов, выделить основные тенденции в системах правосудия и выявить существующие проблемы с целью улучшения качества, справедливости и эффективности публичных институтов правосудия.

Доклад также способствует взаимному расширению познаний о судебных системах указанных стран и укреплению взаимного доверия между представителями юридической профессии в них.

Публикация доклада запланирована на октябрь 2016 г.

Во Франции контроль над арендной платой распространят на весь регион Иль-де-Франс

Закон, введенный в действие во французской столице в 2015 году, будет действовать во всех городах Парижского региона.

Хорошие новости для квартиросъемщиков: министр жилья Эммануэле Коссе заявил о том, что контроль над арендной платой будет распространяться не только на Париж, но и на 412 населенных пунктов в регионе Иль-де-Франс, пишет The Local.

Закон 2015 года, введенный в Париже, предусматривает установление максимальной арендной платы в евро за квадратный метр на основе времени строительства и местоположения дома. При этом стоимость аренды не может быть больше 20% от средней цены съема жилья по городу и может быть ниже этой отметки не более, чем на 30%.

«Важно, что Париж начал эту инициативу и послал сигнал всем остальным, но теперь пришло время пойти еще дальше. В Иль-де-Франс есть населенные пункты, где арендная плата чересчур завышена, и эта мера поможет восстановить активность съемщиков», - заявляет Эммануэле Коссе.

Предполагается, что нововведение распространят на Иль-де-Франс к 2018 году. Тем не менее, уже в декабре 2016 года ограничения начнут действовать в Лилле, а в течение ближайших 18 месяцев – в Гренобле.

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил, посвященное вопросам строительства и реконструкции военных объектов.

В начале совещания глава военного ведомства объявил, что исполнять обязанности командующего и начальника штаба Балтийского флота (БФ) будут вице-адмирал Александр Носатов и вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

«Как вы знаете, 29 июня состоялось заседание Коллегии Министерства обороны, на котором было рассмотрено состояние дел на Балтийском флоте. Мной утверждено решение Коллегии об отстранении от руководства флотом за серьезные упущения вице-адмиралов Виктора Кравчука и Сергея Попова», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

«К исполнению обязанностей допущены: командующего флотом — вице-адмирал Носатов Александр Михайлович, начальника штаба – первого заместителя командующего флотом — вице-адмирал Мухаметшин Игорь Тимербулатович, заместителя командующего флотом по материально-техническому обеспечению — генерал-майор Кахраманов Илгар Мариш-оглы», – сообщил Министр обороны.

Глава военного ведомства поручил новому руководству БФ вместе с главнокомандующим Военно-Морским Флотом (ВМФ) и органами военного управления навести порядок на Балтийском флоте.

«Прошу заместителей Министра обороны, главнокомандующего ВМФ, командующего войсками Западного военного округа, руководителей центральных органов военного управления, а также новое руководство БФ совместными усилиями принять исчерпывающие меры для исправления сложившейся ситуации и наведения порядка на Балтийском флоте», – поставил задачу генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны также проинформировал участников совещания, что генерал-полковник Александр Дворников будет исполнять обязанности командующего войсками Южного военного округа, а экс-командующий генерал-полковник Александр Галкин продолжит службу в центральном аппарате Минобороны России.

«К исполнению обязанностей командующего войсками Южного военного округа допущен генерал-полковник Дворников Александр Владимирович. Вы все его хорошо знаете. Боевой генерал, опытный руководитель, профессионал своего дела. Желаю Александру Владимировичу успехов на этой высокой и ответственной должности», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Перейдя непосредственно к повестке совещания, глава военного ведомства заявил, что за последние три года Министерством обороны были предприняты значительные усилия по созданию и развитию военной инфраструктуры.

«Число объектов строительства увеличилось практически в 2,5 раза», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу, отметив при этом, что их ввод в эксплуатацию был увязан с темпами и объёмами перевооружения армии и флота, а также с комплектованием соединений и воинских частей.

«В результате повысилось качественное состояние Вооружённых Сил и их готовность к выполнению задач по предназначению», – подчеркнул глава военного ведомства.

В то же время, по словам генерала армии Сергея Шойгу, выполнение целевых функций в сложившихся экономических условиях потребовало уточнения намеченных планов. «В январе 2016 года был утверждён Пообъектный план капитального строительства, в соответствии с которым выделенные на текущий год бюджетные средства были перераспределены по ключевым направлениям», – сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства сообщил, что на обустройство боевых позиций и создание обеспечивающей инфраструктуры направлено почти 123 млрд рублей с учётом реализации федеральных целевых программ. На строительство военно-медицинских и спортивных объектов – порядка 5 млрд рублей, военного образования – более 2,5 млрд рублей.

«По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию

602 комплексных объекта, включающих в себя почти 4,3 тыс. зданий

и сооружений», – напомнил генерал армии Сергей Шойгу и подчеркнул, что в целом военно-строительный комплекс решает стоящие перед ним задачи.

«Для контроля за качеством работ в военных округах, видах и родах войск созданы приёмочные комиссии», – сообщил глава военного ведомства и отметил, что на сегодняшнем совещании предстоит рассмотреть, как организована их работа, и обсудить ход строительства военных объектов Вооружённых Сил.

Перед тем как перейти к заслушиванию докладов, генерал армии Сергей Шойгу остановился на одном важном событии — с 19 по 28 июня в рамках Договора по открытому небу Министерство обороны успешно провело мероприятия по международной сертификации цифровой аппаратуры наблюдения, установленной на самолётах Ту-154М и Ан-30Б.

Министр обороны пояснил, что 65 экспертов из 22 стран подтвердили её полное соответствие необходимым требованиям.

«Россия первой из 34 государств – участников Договора переходит на применение цифровых камер, что значительно повысит скорость обработки, качество и информативность получаемых материалов», – отметил глава военного ведомства, подчеркнув при этом, что цифровая аппаратура наблюдения была создана и сертифицирована в условиях санкций.

«Россия на несколько лет опередила такие развитые в технологическом отношении страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, которые до сих пор используют аналоговую аппаратуру», – заявил генерал армии Сергей Шойгу и выразил признательность всем, кто плодотворно работал в этом направлении.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Беспилотное управление поездами метро в Москве будет неэффективным

Мировая практика показывает, что беспилотное управление подвижным составом метро ведет к увеличению интервалов между поездами до 3 минут, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

«В Париже, например, целая линия включена в систему беспилотного управления. Интервал между поездами, который они смогли достичь, составляет около 3 минут и выше. Но москвичи привыкли к интервалу между поездами в 90 секунд в часы пик, кстати, подобных показателей не смог достичь никто в мире», - сказал М. Ликсутов.

По его словам, применение беспилотной системы управления поездами в московском метро на сегодняшний день бессмысленно. Однако он не исключил ее внедрение в будущем, когда технологии выйдут на новый уровень.

«Мы закладываем такую возможность в конструкцию новых поездов, которые покупаем для метрополитена. Пока существующие технологии не позволяют сделать систему беспилотного управления эффективной, но возможно в будущем это изменится», - добавил заммэра.

Алёна Терновая

Как сенатор из Алабамы парализовал работу государственного банка США

Сергей Николаев

На днях Экспортно-импортный банк США отметил 82-ю годовщину своего создания. Но вот уже год он не может выдать ни одного кредита, размер которого превышал бы $10 млн. А все из-за позиции единственного сенатора, который блокирует нормальную деятельность банка, говорится в статье Джеки Колмса в The New York Times. В результате американские компании теряют крупные контракты, а тысячи рабочих могут оказаться без работы. Заморожено больше 30 транзакций на общую сумму $20 млрд.

Экспортно-импортный банк (Export-Import Bank, или Ex-Im Bank) не совсем обычное кредитное учреждение. Он государственный на все 100%. И его единственная функция — кредитовать американский экспорт, то есть выдавать иностранным государствам займы на закупку товаров в США.

Ловушка из сдержек и противовесов

Понятно, что предоставление крупных займов обычно требует политических решений. Но будучи большими мастерами системы сдержек и противовесов, американцы возвели еще один барьер. Когда речь идет об экспорте высокотехнологичной продукции — самолетов, турбин или ядерных реакторов, любой кредит на сумму свыше $10 млн должен быть одобрен советом директоров Ex-Im Bank.

Для этого достаточно простого большинства, но непременно нужен кворум. Каждый член совета директоров назначается президентом и проходит процедуру утверждения в верхней палате Конгресса США. И вот тут начинается самое забавное.

По закону, совет директоров состоит из пяти человек, и для кворума необходимы трое. Но в один прекрасный момент в совете остались лишь два человека. И начиная с 30 июня прошлого года американские фирмы не могут заключать по-настоящему крупные сделки с зарубежными партнерами, которые нуждаются в кредите Ex-Im Bank.

Казалось бы, чего уж проще? Президент назначает в совет директоров третьего члена — и задача, считай, решена. Именно так и поступил Барак Обама еще в конце минувшего года. Но возникла новая заминка.

Для окончательного утверждения кандидатуры необходимо согласие сенатского банковского комитета (United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs). Комитет возглавляет Ричард Шелби, республиканец из Алабамы и представитель наиболее консервативной группы в сенате. И несмотря на двухпартийную поддержку президентского выдвиженца, Шелби упорно блокирует процедуру утверждения уже больше полугода.

Бессильное большинство

И сам Шелби, и его сторонники, по свидетельству The New York Times, относятся к противникам государственной «благотворительности для крупных корпораций». Газета причисляет их к «консервативным популистам», настроенным враждебно и к большому бизнесу, и к политике Белого дома. Оптимальным решением для них стала бы ликвидация Экспортно-импортного банка.

Ричард Шелби отказался от комментариев, но представители сенатора опубликовали заявление, которое цитирует газета. Политик полностью уверен, говорится в документе, что «действует в лучших интересах американских налогоплательщиков». Хотя Ex-Im Bank зарабатывает деньги на выданных кредитах и страховании кредитных рисков, консерваторы считают главным риском уже само его существование. Они ссылаются на то, что 99% экспорта из США обходятся без государственного финансирования. И потому банк попросту не нужен.

Экспортно-импортный банк учредили в годы Великой депрессии как приют последней надежды для компаний, желающих продать продукцию на экспорт. Впоследствии более 60 государств создали учреждения подобного типа. В настоящее время по объемам кредитования экспортных операций безоговорочным лидером считается Китай. И хотя 98% кредитов, выданных Экспортно-импортным банком США, не превышают планку в $10 млн, в стоимостном выражении они составляют не больше трети. Остальное — сделки более крупного масштаба, говорится в статье The New York Times. Львиная доля кредитов Ex-Im Bank предназначена развивающимся странам,

Многие надеялись, что Шелби проиграет мартовские праймериз в родной Алабаме другому консерватору-республиканцу, и проблема постепенно разрешится. Но Шелби праймериз выиграл. Окрыленный новой победой, он продолжает ставить палки в колеса бюрократической машине. А устройство политической жизни в США таково, что никто упрямцу не указ. Ни президент со всей своей администрацией, ни коллеги по банковскому комитету, ни парламентское большинство.

Верхняя палата попыталась было обойти его комитет. Но для этого необходимо единогласное решение сената. Ричард Шелби, не вдаваясь в объяснения, выступил против такой процедуры и вызвал новый всплеск раздражения в деловых кругах. «Это сильно беспокоит и меня, и очень многих,— цитирует газета Джона Дж. Райса, вице-президента General Electric.— Один человек присвоил весь процесс себе и препятствует функционированию кредитного агентства Соединенных Штатов». Представитель Boeing, выступая в Алабаме, подверг сенатора критике и заявил публично, что поведение Шелби ставит под удар и местные рабочие места, и местных смежников компании.

Рабочие места переедут за границу

Две недели назад General Electric объявила, что расширит производство газовых турбин во Франции, а не в Гринвилле, штат Южная Каролина, как планировалось ранее. Взамен Франция согласилась профинансировать экспорт продукции компании в Бразилию, Мексику и Саудовскую Аравию.

Экспортный банк Великобритании пообещал $12 млрд для кредитования поставок в ту же Бразилию, а также в Индию, Гану и Мозамбик в обмен на создание 1 тыс. рабочих мест на британской территории. В статье The New York Times приводятся другие подобные примеры. Похожие возможности, как пишет газета, есть и у Boeing.

Навредит ли упрямство сенатора-южанина бизнесу промышленных гигантов? Абсолютно нет, уверены их руководители. Проблема только в том, что не все поставщики запчастей и материалов смогут тоже перебраться за границу. Хейди Хейткемп, сенатор-демократ из Северной Дакоты, сформулировала то же самое гораздо более жестко. «Я не буду перед сном переживать за топ-менеджеров Boeing или General Electric. И знаете, почему? Потому что у них есть другие опции. У американских рабочих нет других опций»,— цитирует госпожу Хейткемп The New York Times.

82-летний Ричард Шелби относится к старожилам Капитолийского холма. Впервые он стал сенатором от Алабамы в 1986 году. За долгую жизнь в политике побывал в обеих главных партиях, но и там, и там принадлежал к консервативному крылу. Имеет юридическое образование и до сих остается членом адвокатских обществ и ассоциаций. Профессиональную карьеру начинал с должности городского прокурора. В 1970 году Шелби избрали членом сената штата Алабама, а восемь лет спустя — в Палату представителей Конгресса США. Банковский комитет в сенате он возглавил в январе прошлого года, а до этого руководил комитетом по разведке. И при прошлой, и при нынешней администрации был ярым противником финансового спасения банков и больших корпораций.

Французские власти создадут рядом с Парижем пункты первичного приема мигрантов перед их распределением по городам страны, завил министр жилищного хозяйства Франции Эмманюэль Косс.

"Мы с Бернаром Казневом (глава МВД Франции — ред.) потребовали у префекта региона Иль-де-Франс создать пункты первичного приема, в которых мигранты смогут получить санитарную оценку и информацию об их правах перед отправкой в центры распределения по всей Франции", — приводит слова Косса агентство Франс Пресс.

Ранее Казнев заявил, что Франция будет принимать в месяц дополнительно по 400 мигрантов, прибывших в Европу через территорию Греции, в рамках соглашения по распределению беженцев среди 23 государств-членов ЕС.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным приграничного агентства ЕС Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Проект «Большая Москва» обогнал «Большой Париж» по темпам реализации, сообщил экс-министр по вопросам городской политики и Большого Парижа Морис Леруа 1 июля на Московском урбанистическом форуме.

«Я впечатлен, насколько сильно изменилась Москва за последние шесть лет. Это поразительный результат. По строительству метро, количеству вводимых станций, новых транспортно-пересадочных узлов российской столице нет равных», - сказал М. Леруа.

Проект «Большая Москва» стартовал в связи с расширением границ столицы четыре года назад, 1 июля 2012 года, за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья.

Евросоюз чуть не дотянул до рекордного экспорта мягкой пшеницы прошлого сезона

На текущей неделе Еврокомитет по зерновым утвердил лицензии на экспорт в третьи страны мягкой пшеницы в объеме 489 тыс. тонн. Это на 12% меньше, чем на прошлой неделе и на 19% меньше, чем в среднем за 4 предыдущие недели. Доля Франции – ведущего европейского экспортера – составила 36,8% (42,2% на прошлой неделе).

Всего с начала сезона объем экспортных лицензий на мягкую пшеницу составил 31,15 млн. тонн. Евросоюз не дотянул 188 тыс. тонн до рекорда прошлого сезона.

Экспортные продажи фуражного ячменя составили 389 тыс. тонн. Это на 29% больше, чем на прошлой неделе и на 164% больше, чем в среднем за 4 недели. Доля Франция упала до нуля (0,7% на прошлой неделе).

Всего с начала сезона 2015/16 объем экспортных лицензий по фуражному ячменю составил 10,1 млн. тонн, что на 11% больше, чем год назад (12% неделю назад).

Франция: Состояние посевов зерновых хуже, чем в предыдущие несколько лет

Состояние посевов озимых зерновых культур во Франции продолжает ухудшаться из-за неблагоприятной погоды. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

По данным FranceAgriMer на 27 июня, состояние посевов зерновых сейчас хуже, чем в предыдущие несколько лет. По сравнению с предыдущей неделей доля посевов озимой мягкой пшеницы в хорошем и отличном состоянии уменьшилась до 65% (71% неделей ранее и 77% год назад), озимого ячменя – до 62% (65% неделей ранее и 86% год назад), твердой пшеницы – 55% (59% и 78%).

Состояние посевов озимой озимых непрерывно ухудшается с середины апреля. Их развитие идет медленнее, чем обычно.

Записки оптимиста

Константин Душенов

железные дровосеки президента Путина

Крах глобальных амбиций Запада обречёт подавляющую часть его нынешней «элиты» на гибель, а сотни миллионов граждан «золотого миллиарда» - на катастрофическое обнищание и вымирание. Полагать, что в такой ситуации осатанелые западные соседи оставят Россию в покое, было бы верхом наивности.

Выжить и победить

Большая война на Европейском театре военных действий становится всё реальнее. Войска НАТО наращивают своё присутствие на западных границах России. Масштабные военные учения у наших рубежей следуют одно за другим. Разжиревший Запад, похоже, хочет компенсировать свою нарастающую слабость, прогрессирующую деградацию своего геополитического потенциала и международного авторитета возрастающей агрессивностью. Хочет сдержать неумолимый рост русской мощи навязчивой демонстрацией единодушной готовности всех натовских армий к военной конфронтации с «непредсказуемой» и непокорной Москвой.Его самого уже пожирает смертельный внутренний недуг, но даже накануне своего краха дряхлеющийЗапад, по-прежнему, осатанело рвется к русскому горлу…

Важное место в современной натовской стратегии отводится созданию вокруг России сплошной буферной зоны из враждебных государств.По замыслам Вашингтонских стратегов, она должна охватить огромные территории и включить в себя множество стран – от Норвегии и Финляндии, Эстонии и Латвии, Литвы и Польши до Украины и Молдавии, Румынии и Болгарии.

Эти страны должны стать передовым военным плацдармом в «сдерживании» России. На их территории должен быть размещён мощный военный потенциал «первого удара», включающий в себя американские системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, механизированные и танковые бригады в Прибалтике, боевые самолёты и ударные вертолёты по всему периметру русских границ (в том числе в Финляндии и на Украине, не входящих в НАТО), а также совместные военно-морские эскадры на Балтике и в Чёрном море.

Москва ясно понимает, как уязвима (чтобы не сказать – беззащитна) будет она в таком случае. Отразить натовские удары с территории Прибалтики, Финляндии и Норвегии на Петербург и Мурманск, а с территории Украины – в Крым ина Кубань, на Кавказ и Москву будет практически невозможно. От границы Эстонии до Питера всего 160 километров, танкам не более 4-5 часов езды, а из восточных районов Украины до Москвы (600 км.) – максимум 15 часов. Что уж говорить про натовскую боевую авиацию, самолёты которой смогут поразить любые стратегические цели в европейской части России в течение получаса! Даже относительно тихоходные крылатые «Томагавки» в этом случае накроют всю территорию России до Урала за полтора-два часа…

Такие апокалиптические картины могут быстро стать реальностью, если США и НАТО примут решение о массированном размещении своих новейших наступательных вооружений на Украине и в Прибалтике. В этом случае остановить их возможное вторжение без решительного применения, как минимум, тактического ядерного оружия, будет просто невозможно. И мы, конечно, его применим: это прямо записано в 27-й статье Военной доктрины России, одобренной Советом Безопасности и подписанной президентом Путиным в 2014 году. Но применение такого оружия – пусть даже вынужденное, выборочное, точечное – сразу же поднимет конфликт на новый уровень. А ответное применение ядерного оружия против нас и вовсе поставит весь мир на грань тотальной термоядерной войны, в которой победителей просто не может быть…

Значит, Москве нужен план, как устранить такие страшные угрозы, если и когда они возникнут. Нужен набор инструментов – как дипломатических, так и военно-стратегических – с помощью которых Россия сможет обеспечить свою безопасность даже в случае, если ситуация будет развиваться по наихудшему из возможных сценариев. Именно для этого – то есть для того, чтобы получить возможность отразить любую угрозу и остановить любое вторжение, не применяя при этом даже тактического ядерного оружия и не рискуя перевести конфликт на уровень глобальной термоядерной войны – Кремль последовательно и целенаправленно наращивает на западных границах России группировку наших войск, вооруженных обычным, неядерным, но очень эффективным оружием.

С этой целью в 2015-м году было принято стратегическое решение о воссоздании на наших западных рубежах двух легендарный войсковых объединений, покрывших себя неувядаемой славой ещё во времена Великой Отечественной Войны: 1-й гвардейской танковой армии и 20-й гвардейской общевойсковой армии, расформированных либерал-предателями в прежние лихие времена.

Бронированный гвоздь Кремля

Ядром этой группировки, наряду с новейшими самолётами Су-35, Су-30СМ и Су-34, наряду с ударными вертолётами Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, наряду со сверхэффективными комплексами ПВО С-400, Бук-М3 и Панцирь-С1 – должен стать мощный танковый кулак.Сегодня он состоит из танков Т-90, Т-80 и Т-72, большая часть которых была построена ещё во времена СССР. Но уже скоро основойэтого бронированного русского кулака станет бронетехника нового поколения на базе универсальной боевой платформы «Армата».

Танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки «Коалиция», тяжёлые боевые машины пехоты «Курганец» и машины огневой поддержки «Терминатор-3» должны обеспечить наше решительное преимущество над любым противником на десятилетия вперед. Эти «железные дровосеки» созданы русским военным гением именно для того, чтобы своими стальными клиньями гарантированно сокрушитьлюбого, кто решится бросить военный вызов Москве…

Поскольку бронемашины нового поколения созданы на единой боевой платформе, их будет легче эксплуатировать, быстрее и проще ремонтировать, удобнее снабжать боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Но главное – они обеспечат личному составу невиданный прежде уровень защищённости.Американский генерал Уэсли Кларк, бывший командующий вооружёнными силами НАТО в Европе, недавно спровоцировал в Пентагоне громкий скандал, публично заявив, что американская военная мощь тает, а тем временем «русские не стоят на месте и уже создали танки, практически неуязвимые для американских противотанковых ракет».

Мало того, наши машины, к тому же, оснащены уникальным новейшим вооружением. Таким, как 125-миллиметровая танковая пушка 2А82-1М, 152-миллиметровая гаубица 2Ф88 и скорострельная 57-миллиметровая пушка АУ-220М. Все эти орудия по своей эффективности, дальности стрельбы и мощности боеприпаса существенно превосходят бронетехнику стран НАТО, на вооружении у которых даже нет аналогов нашим новым бронированным машинам.

К тому же все они, обладая одинаковым классом защиты, могут действовать в единых, общих боевых порядках, что революционным образом меняет их тактику применения, качественно повышает боевую устойчивость, маневренность и ударную мощь соединений и частей, оснащенных такой бронетехникой. При этом одних только танков «Армата» в рамках уже утвержденной президентом программы перевооружения будет произведено не менее 2 300 единиц!

Что смогут противопоставить этой мощи страны НАТО во главе с Вашингтоном? Да почти ничего! В самой Америке танкостроительная промышленность практически уничтожена. Огромный завод в Детройте, производивший знаменитые тяжёлые танки «Абрамс», не просто закрыт, а полностью демонтирован. Не осталось даже зданий, где раньше располагался его танковый конвейер. На единственном оставшимся заводе в Огайо (Lima Tank Plant), работает менее 800 человек. Производство танков прекращено там ещё в 2001-м году и с тех пор заводзанимается только модернизацией существующей бронетехники, перебиваясь, по сути, случайными заработками. А средний возраст американских «Абрамсов», 90 процентов которых давно доживают свой век на базах хранения, неумолимо приближается к 30 годам.

Несмотря на это, в 2009 году Пентагон окончательно свернул программу по разработке перспективной боевой платформы нового поколения, которая хотя бы в отдалённом будущем могла на равных противостоять нашей «Армате». Притом, в пентагоновских планах до 2030 года предусматривается, что в армии США к этому времени останется только десять бронетанковых бригад, в которых, вместе взятых, будет развёрнуто всего лишь 870 танков «Абрамс» модификации М1А2, которые начали поступать на вооружение ещё в далеком 1992 году!

Ещё хуже обстоят дела у американских союзников в Европе. У Германии в строю находится лишь 350 танков «Леопард», у Франции – около 200 танков «Леклерк», а у Великобритании так и вовсе – не более ста танков «Челенджер». Среди европейских стран, входящих в НАТО, больше всего танков, как ни странно, у Польши, да и то лишь потому, что там в строю ещё числятся около 650 старичков Т-72, поставленных на вооружение Войска Польского во времена СССР и Варшавского договора…

На этом фоне программа перевооружения российской армии бронетехникой, созданной на платформе «Армата», является, похоже, тем последним бронированным гвоздём, который Кремль собирается вбить в гроб натовского военного превосходства в Европе. И, таким образом, гарантировать возможность своим танковым и общевойсковым соединениям, в случае необходимости, не только отразить натовский удар, но и повторить славный боевой путь их предшественников, закончившийся 76 лет назад на площадях Берлина и Праги, Варшавы и Вены, Будапешта и Братиславы…

Между молотом глобализма и наковальней национализма

Масштабные военные приготовления России на фоне тревожных международных событий последних лет выглядят вполне оправданно и закономерно. Нопродиктованы они не только тем, что возрождение русской мощи вызывает на Западе с трудом скрываемые приступы ярости и припадки зоологической русофобии. К этому-то, как раз, все уже давно привыкли.

Дело в том, что вдобавок к тому, внутри самого Запада начинается ожесточенная междоусобная борьба между разными элитными группировками, интересы которых сплошь и рядом полярно противоположны. Начинается борьба не на жизнь, а на смерть между транснациональной финансовой олигархией и обречённой ею на гибель национальной промышленной буржуазией. Между западными глобалистами и западными же государственниками,между их космополитами и их же националистами. А такая борьба представляет для России не меньшую, если даже не большую опасность, чем воинственные амбиции пентагоновских стратегов и натовских генералов.

Сколь ожесточённой и разрушительной может быть эта борьба, мы знаем не понаслышке. Совсем недавно Россия сама едва не погибла из-за такого междоусобного конфликта. Но сегодня мы, слава Богу, уже прошли этот смертельно опасный этап. В результате ожесточенной двадцатилетней борьбы, последовавшей за развалом СССР, в Россиивсё же победили здоровые, национально-ориентированные силы, победили русские патриоты-государственники. Олицетворением этой Победы, живым символом сокрушительного поражения прозападных космополитов-глобалистов стал президент Путин. И её первые живительные плоды как внутри России (например, в Крыму) так и на международной арене (например, в Сирии) уже налицо.

Иное дело – Запад. Там всё только начинается, вся борьба ещё впереди. И, похоже, независимо от её исхода, конечный результат будет одинаково катастрофичен как для Америки, так и для Европы.

Суть внутриэлитного противостояния на Западе такова. Международным банкирам-глобалистам наплевать не только на Россию. Им также наплевать и на Америку, и на Англию, и на Германию, и на Францию. Им нужна безграничная свобода торговли, свобода глобальных рынков труда, чтобы извлекать максимальные сверхприбыли из эксплуатации рабочей силы там, где она самая дешевая. То есть в странах т.н. «третьего мира». Сегодня, в первую очередь (но не только) – в Юго-Восточной Азии. Именно туда они переносят производство, именно там развивают промышленность, полностью игнорируя при этом интересы своих же сограждан, западных товаропроизводителей, пытающихся хоть как-то наладить безубыточное производство на собственной национальной территории.

Именно для такого, сверхприбыльного освоения транснациональной олигархией глобальных рынков, была основана в 1995 году Всемирная Торговая Организация. Но после сокрушительного финансово-экономического кризиса 2008-2011 годов её ресурсы оказались исчерпанными, сама организация – дискредитированной, а былое господство там западных глобалистов стало шатким и неустойчивым.

Поэтому теперь для обеспечения своих интересов они яростнопродвигают проекты т.н. «трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства» и аналогичного ему «транстихоокеанского партнерства». В рамках этих проектов транснациональные корпорации собираются, с одной стороны, минимизировать свои расходы, в ещё больших объёмах перенося производство в регионы с дешевой рабсилой, а с другой стороны, гарантировать себе сверхприбыли, монополизировав богатые западные рынки, на которых они собираются продавать произведённую в «дешёвых регионах» продукцию.

Но для национальных товаропроизводителей в Европе и Америке такая финансово-экономическая стратегия смерти подобна. С теми высокими социальными стандартами, которые были установлены в странах Запада ещё в годы его ожесточенной борьбы с достижениями Советского Союза, они никогда не смогут конкурировать с дешевой рабочей силой, скажем, во Вьетнаме или Индонезии.

Для национал-капиталистов эти трансатлантические и транстихоокеанские проекты означают неминуемое разорение и скорую гибель. Производство материальных благ в Европе и Америке просто умрёт, от былого промышленного могущества Запада не останется и следа, в некогда индустриально высокоразвитых странах выживет только сфера услуг: банки и парикмахерские, рестораны и публичные дома.

Эти противоречия между космополитической финансовой олигархией и национальными производителями сегодня просто-напросто раздирают Запад, неумолимо рвут его на части. Отсюда и «брекзит», и волнения в Греции, и «Национальный фронт» во Франции, и «Лига Севера» в Италии, и вообще все ультраправые и ультралевые политические движения, набирающие силу в Европе.

На кону триллионные ставки

Вспомним, как всё это начиналось.

В 1993 году Билл Клинтон, став президентом США, предложил дельцам сУолл-стрит новый механизм обогащения ввиде NAFTA— Североамериканского соглашения о свободной торговле. В рамках этого проекта американские ТНК должны были получать сверхприбыли за счет комбинированной эксплуатации природных ресурсов Канады и дешевой рабочей силыв Мексике, где она на порядок дешевле, чем в США. Американскому обывателю, ошеломлённому стремительной деиндустриализацией страны, тогда объяснили, что всё делается вего же интересах.

А для того, чтобы подтвердить эти лукавые объяснения и успокоить людей, встревоженных утратой рабочих мест, американские банки запустили масштабную программу ипотечного кредитования, позволившую среднему американцу жить вдвое лучше, чем он на самом деле мог себе позволить, за счёт дешёвых и долговременных кредитов. О том, что эти кредиты придётся в конце-концов отдавать, вспомнили только в 2008 году, когда из-за них (точнее говоря – из-за падения платежеспособного спроса населения США) грянул мировой финансовый кризис.

Тем временем деиндустриализация западных стран только набирала обороты. Главным источником дешёвой рабочейсилы в тот период стал Китай, куда ТНК и перевели огромные объемы производств, прежде располагавшихся на территории т.н. «развитых» стран и дававших работу миллионам людей. А высвободившуюся из-за деиндустриализации рабсилу глобалисты привычно перекачали в сферу сервиса. Вместо сталеваров и шахтёров на Западе появились армии официантов и барменов, туроператоров и стилистов, дизайнеров и стюардов.Сегодня те же процессы активно продолжаются уже в рамках т.н. транстихоокеанского инвестиционного партнерства.

– Безумная политика! – скажет читатель, – Неужели они столь глупы, что не понимают её пагубности для своих же собственных стран?

Понимают, конечно. Только никаких «своих собственных» стран у глобалистов нет. «Собственные» у них только деньги, только прибыли, ради которых они готовы на всё. В цифрах это выглядит так: средняя почасовая зарплата вСША, к примеру, в 2011 году составляла 25 долларов. А если работу этого «среднего американца» отдать, к примеру, «среднему вьетнамцу», то он будет получать за неё менее одного (!) доллара в час. Теперь умножьте разницу в зарплатах на годовое рабочее время и на 40 миллионов рабочих мест, которые американские ТНК вывезли из США в Азию.

Понятно? Речь идет о многих и многих триллионах долларов! А за такой куш транснациональные корпорации готовы стереть в пыль любого, кто встанет у них на пути. И плевать они хотели на какие-то там «интересы национальных экономик» Америки и Германии, Испании и Италии, Франции и Великобритании. Эти страны для них интересны только как богатые рынки сбыта товаров, за гроши произведённых во Вьетнаме и Индонезии. А то, что при этом промышленность западных стран умирает и их население превращается в тупую биомассу, в сборище разномастных лакеев и халдеев, никакого значения для глобалистов не имеет…

Известный американский эксперт Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов США при президенте Рейгане, недавно заявил: «От рабочих мест зарубежом выигрывают только банкиры Уолл-стрит, руководители корпораций и крупные акционеры. Короче говоря, истеблишмент Америки. А рядовым американцам большей частью предлагают низкооплачиваемую работу в сфере бытовых и строительных услуг, или вакансии любвеобильных секретарш, официанток и барменов».

Итак: ни Америка,ни Европа не могут одновременно развивать национальную промышленность и получать сверхприбыли на азиатских рынках труда. Их экономика в этих условиях просто неконкурентоспособна. Боливар не вынесет двоих. В живых останется только один. Или глобалисты окончательно придушат национал-капиталистов, или сами будут сметены вихрем яростного антиглобалистского мятежа. Третьего не дано!

Вот вам, к слову сказать, и объяснение того, почему на Западе такие гигантские военные бюджеты. Потому что, например, в военно-промышленном комплексе США невозможно широкомасштабно использовать дешевую рабсилу с азиатских рынков труда.

Для того, чтобы сохранять столь выгодный для них, но вопиюще несправедливы миропорядок, глобалисты должны иметь в своих руках мощный аппарат принуждения. Армию, которая будет «принуждать к миру» дешёвую заокеанскую рабсилу. При этом они, как бы им того ни хотелось, не могут вывести в Китай или Вьетнам производство своих авианосцев и боевых самолётов, подводных лодок и крылатых ракет! Вот почему эта продукция так чудовищно дорога. Стоимость одной лишь рабочей силы, вовлечённой в её производство, скажем, в США – в 25 раз выше, чем в том же Вьетнаме! (Думаю, кстати, что во столько же раз выше и коррупционная маржа, которую получают от гигантских военных заказов натовские генералы и высшие менеджеры оружейных ТНК).

Впрочем, нельзя сказать, что глобалисты вовсе ничего не делают для того, чтобы сгладить вопиющие противоречия между двумя враждующими фракциями западной элиты: финансовыми космополитами и национал-капиталистами. Последние 25 лет т.н. «мировая закулиса» пыталась, и небезуспешно, сглаживать эти противоречия за счёт совместного дележа геополитических трофеев. Проще говоря – за счет совместного разграбления ресурсов и освоения новых рынков, доставшихся Западу после разгрома СССР.

Но теперь такой возможности уже нет! Награбленные ресурсы исчерпаны, рынки бывших советских союзников освоены и поделены. Оставалась, было, последняя надежда: продлить мирное сосуществование глобалистов и националистов за счёт разграбления гигантских ресурсов России и хищнического «освоения» её внутренних рынков. Долгое время казалось, что именно так и произойдет. Но в последние 3-4 года в битве за Россию произошёл стратегический перелом, и Кремль решительно захлопнул дверь перед носом у западных олигархов.

И вот теперь мы наблюдаем, как пресловутый «золотой миллиард» потихоньку начинает скукоживаться до «золотого полумиллиарда», а может, даже до «золотых ста миллионов». То есть количество «избранных», которые получают от глобализации рынков труда и эксплуатации людей «второго сорта» огромные выгоды, неумолимо сокращается.