Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Холдинг "Соломбалалес" запускает серию тендеров для выбора подрядчиков, которые будут выполнять работы, связанные со строительством нового лесопильного цеха Соломбальского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании. В ближайшее время предстоит определить подрядчиков для выполнения работ по очистке площадки, намыву территории, копке котлованов, подготовке существующих сетей, формированию свайного поля, а также по выбору поставщика металлоконструкций.Напомним, что строительство нового лесопильного цеха является частью инвестиционного проекта холдинга "Соломбалалес". Весь производственный цикл предприятия будет осуществляться на одной промплощадке, а не на двух, как сейчас. При этом реконструкция пройдет без остановки действующего производства.

Предполагается строительство нового склада сырья, линии сортировки бревен, нового лесопильного цеха с высоким уровнем автоматизации. Мощности производства по распилу сырья составят 800 тыс. м3. Сумма инвестиций в проект - 1,68 млрд руб.

Генеральный директор ООО "УК "Соломбалалес" Иван Бородин отметил, что в 2011 г. были выполнены основные подготовительные работы и проведены тендеры на поставку основного и вспомогательного оборудования. Бородин подчеркнул, что модернизация такого масштаба не проводилась на предприятии уже несколько десятилетий. По его словам, первые поставки оборудования запланированы на конец текущего года, в цехе будет установлена лесопильная линия немецкого производства, околостаночное оборудование – из Эстонии и Финляндии.

Несколько сотен человек в среду собрались у здания эстонского парламента в Таллине, чтобы поддержать конституционное право русских школ на выбор языка обучения, аналогичный митинг прошел также в Нарве.

Мероприятия были официально зарегистрированы городскими властями. В Таллине собравшиеся по призыву общественной организации "Русская школа Эстонии" и попечительских советов таллинских гимназий люди держали в руках плакаты с надписями на русском, английском и эстонском языках: "В защиту конституционных прав", "Нет - произволу властей", "Поддерживаем наши попечительские советы".

Выступавшие на митинге напомнили, что попечительские советы нескольких гимназий Эстонии на основании Закона об основной школе и гимназии и Конституции Эстонской Республики выбрали русский язык обучения.

Согласно закону, попечительские советы ходатайствуют перед местными самоуправлениями о выборе языка обучения, а окончательное решение принимает правительство страны.

Было собрано более 30 тысяч подписей в защиту конституционного права выбора языка обучения, однако несмотря на ходатайства и собранные подписи, правительство в лице Министерства образования продолжает игнорировать законную волю жителей Эстонии.

Организаторы митинга призвали всех неравнодушных жителей страны поддержать равноправие в Эстонии и выступить за полноценное участие в жизни общества и реализацию права определять будущее своих детей.

Митинг стал завершающей стадией сбора подписей в Таллине. Предполагалось, что 1 июня, в Международный день защиты детей, собранные подписи будут переданы президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу. Но канцелярия главы государства уже сообщила, что президент отказался принимать подписи защитников образования на русском языке, отметив, что образование является делом исполнительной власти.

Русские школы в Эстонии на гимназической ступени (10-12 классы) начали частично переходить к преподаванию на эстонском языке с 1 сентября 2007 года. В нынешнем учебном году соотношение предметов на эстонском и русском языках в русских гимназиях республики должно быть доведено до показателя 60% - на эстонском и 40% - на русском языке. Всего в Эстонии действуют 63 школы с русским языком обучения.

Представители русской общины обеспокоены тем, что обучение русскоговорящих детей на неродном для них эстонском языке не позволит им получить необходимый уровень знаний для успешного трудоустройства или продолжения учебы. Николай Адашкевич.

Российская делегация во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым прибыла в среду в приморский город Штральзунд на севере Германии (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) для участия во встрече глав правительств стран-членов Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

Планируется, что на саммите 30-31 мая его участники обсудят самый широкий спектр вопросов, связанных с региональным экономическим сотрудничеством, обеспечением энергетической безопасности, охраной окружающей среды, а также демографическую ситуацию, инвестиционное и техническое содействие и другие темы.

Одним из важных вопросов, которые будут подняты на встрече, станет обеспечение конкурентоспособности и устойчивого роста в регионе Балтийского моря.

В ходе мероприятия канцлер ФРГ Ангела Меркель объявит о передаче председательства в СГБМ России.

Совет государств Балтийского моря был учрежден в 1992 году, в него входят Германия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция и Исландия, которая была принята в его состав в 1995 году, а также Еврокомиссия. Ряд стран - Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция - имеют в СГБМ статус наблюдателя. Заявки на полномасштабное членство подали Белоруссия и Франция.

Предприятия Saaremaa Laevakompanii, BLRT Grupp и Swedbank заключили предварительное соглашение о проектировании и строительстве четвертого крупного паромного судна для пассажирских линий в проливе Вяйнамери.

Помимо этого стороны договорились о возможности строительства еще двух судов подобного типа, но с функциями ледокола, сообщили в субботу, 27 мая, участники соглашения.Протокол о совместных намерениях подписали председатель совета Saaremaa Laevakompanii Вячеслав Леэдо, председатель правления БСРЗ Федор Берман и генеральный директор Swedbank в Эстонии Прийт Перенс.

"Наши три новых парома вывели сообщение между островами и материком на новый уровень, но сегодня уже ясно, что для жителей как Сааремаа, так и Хийумаа трех судов недостаточно", - сказал Леэдо.

"Наша с партнерами обязанность заключается в том, чтобы на маршруты Куйвасту-Виртсу и Хельтермаа-Рохукюла вышли бы новые мощности", - добавил он.

По словам Федора Бермана, для БСРЗ строительство еще одного судна мирового класса для эстонской фирмы является большой честью.

Swedbank выразил готовность рассмотреть возможность финансирования проекта, если Saaremaa Laevakompanii сможет соответствовать условиям, установленным банком.

Новое судно будет длиной около 93 метров. Предполагается, что оно сможет вместить 160 автомобилей и до 600 пассажиров.

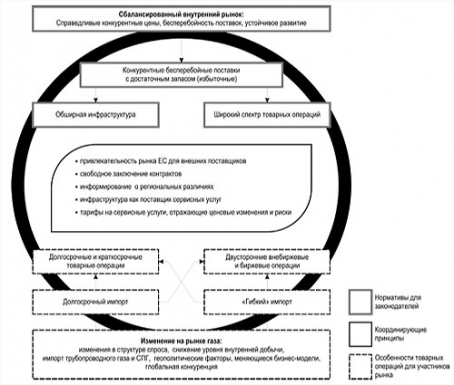

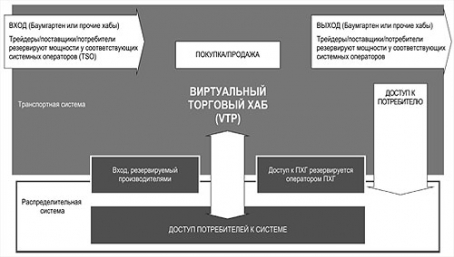

Россия призывает Евросоюз подписать соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов по экспорту российского газа в Европу и совместной работе электроэнергетических систем, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам визита в Евросоюз замглавы ведомства Анатолия Яновского.

Проект данного соглашения был разработан российской стороной еще в прошлом году. Как отмечает Минэнерго, "этот проект имеет ключевое значение и, в случае его принятия, мог бы реально содействовать конструктивному решению целого ряда проблем".

Документ, в частности, позволит решить проблемы, возникающие в связи с вводом Третьего энергопакета. По мнению российской стороны, Третий энергопакет не отражает вопросы пересечения внешних границ ЕС газотранспортной инфраструктурой, в нем отсутствуют эффективные механизмы привлечения инвестиций в развитие инфраструктурных проектов и функционирования сложной газотранспортной системы.

Среди других возможных мер по созданию совместной системы газоснабжения, российская сторона отметила необходимость интенсивного обмена данными при диспетчеризации ГТС, инвестирования в ПХГ в "шаговой" доступности от крупнейших потребителей и использование российского опыта при диспетчеризации трубопроводных поставок газа.

Россия и ЕС также обсудили предлагаемый российской стороной проект соглашения о параллельной работе единой энергетической системы РФ и энергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии, которые работают в параллельном режиме со времен СССР. По ним обеспечивается энергетическая связь с Калининградской областью через территорию балтийских стран.

"В то же время, в соответствии с Третьим энергетическим пакетом должно меняться соответствующим образом законодательство и регуляторные правила во всех странах, входящих в Евросоюз и, соответственно, в Латвии, Литве и Эстонии, что создает некую существенную неопределенность, "серую зону", поскольку будет получаться, что рынок электроэнергии этих стран работает по одним правилам, а рынок электроэнергии РФ - по другим", - цитируются в сообщении слова А.Яновского, как передает www.novostimira.com.ua.

Росстат опубликовал данные об инфляции в России и зарубежных странах в апреле. По данным ведомства, в указанный период наиболее заметное повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено на Мальте (на 3,5%), в Беларуси, Турции, на Кипре (на 1,5-1,7%).

В России потребительские цены на товары и услуги увеличились за месяц на 0,3% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,5%).

В апреле 2012г. среди стран ЕС наибольшее увеличение потребительских цен на продукты питания наблюдалось в Словении (на 1,5%), Венгрии, Ирландии, Литве (на 0,7%).

В России потребительские цены на продукты по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,1% (в среднем по странам ЕС они остались на уровне предыдущего месяца).

В апреле в ЕС наиболее заметно увеличились потребительские цены на фрукты; рыбу и морепродукты; мясо и мясопродукты.

Среди государств Европейского союза фрукты значительнее всего подорожали в Словении - на 19,4%, а также в Венгрии - на 6,2%.

Наибольшее увеличение цен на рыбу и морепродукты наблюдалось в Чешской

Республике (на 2,6%) и Люксембурге (на 2,2%); на мясо и мясопродукты -

в Эстонии (на 1,5%) и Словении (на 1,3%).

Вместе с тем в большинстве стран ЕС в апреле 2012г. снизились цены на овощи и на масла и жиры. Овощи наиболее значительно подешевели на Мальте, Кипре, в Латвии (на 6,1-6,8%); масла и жиры - в Чешской Республике, Германии, Австрии (на 1,6-2,3%).

В апреле в России наибольший прирост цен отмечался на овощи - на 2,3% (в странах Европейского союза цены снизились на 2,0%).

Увеличение цен на 0,7% было зафиксировано на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (в странах ЕС - на 0,1%), на 0,4% (на 0,2%) - на мясо и мясопродукты.

В России, как и в странах ЕС, хлебобулочные изделия и крупы, а также молочные изделия, сыр и яйца подорожали на 0,1%. На отдельные группы продуктов питания динамика цен была разнонаправленной. Так, цены на фрукты в России снизились на 2,5% (в странах Европейского союза выросли на 0,9%), на рыбу и морепродукты - на 0,3% (возросли на 0,4%).

Совет железных дорог стран-участниц Содружества независимых государств определил график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы на сети железных дорог стран СНГ.

Как сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), графиком предусмотрено курсирование 243 пар пассажирских поездов международного сообщения, 62 пары поездов и 308 прицепных и беспересадочных пассажирских вагонов, в частности 59 почтово-багажных вагонов.

Так, в связи с возросшим пассажиропотоком в график дополнительно включен поезд №311/312 сообщением Луганск - Москва. Всего согласована в новом графике 231 пара международных пассажирских поездов - 91 пара обслуживается составами Российских железных дорог, 32 пары - составами Украины, 45 пар - составами Белорусской железной дороги, 14 пар - составами Казахстанских железных дорог, 13 пар - составами Узбекских железных дорог, шесть пар - складами Таджикской железной дороги, пять пар - составами железных дорог Молдовы, по три пары - составами Азербайджанских железных дорог, Кыргызской и Латвийской железных дорог, по две пары - составами Армянской и Литовской железных дорог и одна пара поездов обслуживаются составами Эстонской железной дороги.

На украинском направлении в графике 2012/2013гг изменены маршруты следования поездов: № 17/18 Киев-Адлер на Киев-Анапа, № 143/144 Мариуполь, Харьков-Санкт-Петербург на Донецк, Харьков-Санкт-Петербург, № 223/224 Кисловодск-Симферополь на Ростов-Симферополь, №215/216 Москва-Анапа - разработан маршрут следования через Букино-Красный Лиман вместо Лозовой, № 369/370 Баку-Харьков разработан маршрут следования через Урбах-Саратов вместо Волгограда, № 371/372 сообщением Минск-Киев, Ивано-Франковск продлен маршрут до станции Черновцы.

В апреле 2012 года Konecranes получила заказ на два контейнерных перегружателя на пневмоколесном ходу (RTG) и два контейнерных автопогрузчика BOXRUNNERTMот эстонской компании Muuga Container Terminal (Muuga CT). Ранее Konecranes поставила три своих причальных контейнерных перегружателя (STS) и один козловой кран на рельсовом ходу (RMG) для Muuga CT. Контейнерные автопогрузчики будут поставлены заказчику в 2012, а краны RTG в 2013 году. Стороны пришли к соглашению о неразглашении стоимости заказа.Muuga CT - многофункциональный контейнерный терминал, обрабатывающий как контейнеры, так и накатные грузы в порту Мууга. 100% акций Muuga CT принадлежат холдингу Transiidikeskuse AS, оперирующему также в других частях свободной зоны порта Мууга. К концу мая Muuga CT претерпит слияние с Transiidikeskuse AS. В настоящее время пропускная способность контейнерного терминала составляет 450000 TEU в год и планируется ее увеличение.

"Мы выбрали Konecranes в качестве поставщика грузоподъемного оборудования в связи с положительным опытом предыдущих поставок береговых кранов и крана RMG, уже работающего на нашем терминале, - сообщает Эрик Лайдвеэ, председатель правления Transiidikeskuse AS. - Мы получили отличный сервис и очень довольны оперативным реагированием в любое время, когда нам требовалась помощь от Konecranes".

"Мы очень рады получить этот заказ. Заказанное оборудование - современное и эффективное, с использованием передовых технологий и конструкций, - говорит Эркки Салминен, директор по сбыту портовых кранов Konecranes. - Наше местное сервисное подразделение продолжит играть важную роль в позитивном сотрудничестве с Muuga CT. Оно обеспечит оптимальную работу оборудования, чтобы помочь нашему клиенту достичь поставленной цели по увеличению пропускной способности терминала".

На кранах RTG будут применены передовые технологии, включая систему автоподруливания, которая позволяет удерживать кран на заранее запрограммированной прямолинейной траектории движения, тем самым повышая безопасность и производительность грузоподъемных операций. Эффективность обработки контейнеров будет повышена в том числе благодаря функции Autostop, которая обеспечивает автоматическую остановку в правильном положении над контейнером или местом его посадки.

Система мониторинга рабочих параметров крана предоставляет отчеты о сбоях и ошибках и передает аналогичную информацию в диспетчерскую контейнерного терминала. Краны также будут оснащены экологически эффективной, энергосберегающей системой, которая значительно снижает потребление топлива путем устранения высокоскоростного холостого хода, а также уменьшает шум и вредные выбросы в атмосферу.

Высота подъема дизель-электрических контейнерных автопогрузчиков BOXRUNNER - один-над-другим контейнером. BOXRUNNER имеют скорость хода 30 км/ч, четыре из шести их колес являются приводными.

Краны RTG и автопогрузчики BOXRUNNER будут оснащены самыми современными кабинами операторов. При их разработке особое внимание уделялось эргономичности и обеспечению превосходной видимости. Площадь окон усовершенствованных кабин на 60% больше по сравнению с традиционными.

Konecranes - ведущий мировой производитель грузоподъемного оборудования для широко круга отраслей, включая предприятия обрабатывающей промышленности, верфи, порты и контейнерные терминалы. Konecranes предлагает инженерные решения, повышающие эффективность грузоподъемных операций, а также техническое обслуживание грузоподъемного оборудования и станков любых производителей. В 2011 году объем продаж корпорации составил 1 896 млн. евро. Компания насчитывает 11 700 сотрудников, работающих в более чем 609 офисах в 47 странах. Konecranes зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ OMX в Хельсинки (символ: KCR1V).

ВК "Красноярская ярмарка" (г. Красноярск) и ВО "Рестэк" (г. Санкт-Петербург) приглашают принять участие в 6-й Международной специализированной выставке "Технодрев Сибирь", которая пройдет с 11 по 14 сентября в г. Красноярске. Выставка организована при поддержке правительства Красноярского края, агентства лесной отрасли администрации Красноярского края.

Выставка является составной частью общероссийской сети лесопромышленных выставок "Технодрев", которая предоставляет возможность производителям и поставщикам оборудования для ЛПК представить свою продукцию во всех регионах России.

Для реализации сетевого проекта "Технодрев" были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки (ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного развития лесопромышленного комплекса, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные компании. Для проведения проекта "Технодрев" в Сибирском федеральном округе был выбран город Красноярск.

Основные цели и задачи выставки: продемонстрировать новейшие образцы оборудования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности; создать деловую площадку для производителей и поставщиков оборудования, специалистов и инвесторов; расширить межотраслевые и межрегиональные связи, обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий, оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса.

Тематический разделы выставки "Технодрев Сибирь"

Технологии, техника и оборудование для лесозаготовки

Лесопильное оборудование

Технологии и оборудование для деревообрабатывающей промышленности

Технологии и оборудование для производства мебели

Комплектующие для оборудования, инструмент и оснастка для мебельных и деревообрабатывающих производств

Оборудование и инструмент для деревянного строительства

Технологии и оборудование для производства древесных плит, фанеры и шпона

Технологии и оборудование для переработки, утилизации отходов и производства биотоплива

Упаковочное, транспортировочное и складское оборудование

Пиломатериалы, древесные плиты, шпон, фанера

Деревянные дома, столярные изделия, погонаж, двери, окна

Лесопродукция

Программное обеспечение для деревообрабатывающих и мебельных производств

Новые разработки отрасли, инжиниринг

Инвестиционные и лизинговые структуры, банки, консалтинг

Итоги "Технодрев Сибирь - 2011": площадь экспозиции: 6500 кв. м.; количество экспонентов: 153 участника из Австрии, Германии, Франции, Италии, Китая, США, Словении, Тайваня, Турции, Финляндии, Японии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Швейцарии, а также разных регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Кирова, Новокузнецка, Иркутска, Перми, Пскова, Рубцовска, Твери, Челябинска, Владивостока и др., Красноярска и Красноярского края); количество посетителей: 10200 человек, среди которых 80% - специалисты отрасли.

Весеннее заседание Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО), проходившее в Таллине с 25 по 28 мая, в котором приняли участие около 300 парламентариев из 28 стран, завершилось в понедельник, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

В заключительный день форума свои доклады представили президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, спикер парламента Эне Эргма и заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу.

Президент ПА НАТО Карл Ламерс оценил прошедшую встречу как "плодотворную и конструктивную". Анализируя повестку дня ассамблеи, он сделал акцент на необходимости дальнейшего углубления сотрудничества между членами альянса.

В своей речи спикер Эргма подчеркнула, что солидарность в вопросах обеспечения коллективной безопасности является гораздо более эффективным инструментом, чем все арсеналы стран-членов НАТО. Спикер обратила внимание, что глобальные угрозы безопасности никуда не исчезли.

"Угрозы безопасности никуда не исчезли. Прежние угрозы модернизировались, новые прибавились. От НАТО ожидают принципиальности, готовности и решительности в защите демократических ценностей и новых вызовов", - сказала Эргма.

Среди вопросов, которые особенно важны для Эстонии, Эргма привела ситуацию в Афганистане, противоракетную оборону, кибер-защиту.

"Мы вкладываем свои ресурсы в решение этих проблем и готовы продолжать это делать. В частности, для нас очень привлекательна концепция "разумной обороны" при меньших затратах, которая активно обсуждается", - отметила Эргма.

В речи президента Ильвеса также фигурировали ключевые темы прошедшего недавно в Чикаго саммита НАТО. Он отметил важность сотрудничества в обеспечении коллективной безопасности, последовательность в бюджетно-оборонной политике и необходимость развития кибер-защиты.

Ильвес считает, что для стран Балтии особо важным было решение саммита НАТО в Чикаго сделать бессрочной миссию воздушной обороны региона самолетами альянса. По мнению президента, присутствие НАТО в прибалтийском регионе обеспечивает чувство уверенности для его жителей. Николай Адашкевич.

В России идёт техническая модернизация границ. На смену контрольно-следовым полосам, заборам с колючей проволокой, патрулированию с собаками приходят современные средства наблюдения.

Современные средства слежения, радары, лазерные системы скрытого контроля, беспилотные летательные аппараты, камеры видеонаблюдения, приборы ночного видения и многое другие автоматические средства сбора информации будут всё шире использоваться при охране границ России, общая протяжённость которых составляет 61.000 км, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Владимир Стрельцов.

На смену «ГАЗам» и «УАЗам» приходят экономичные, но быстрые квадроциклы, снегоходы.

Для охраны арктических границ используется и космическая техника, и радиолокационные наземные станции. Изучается вопрос применения экранопланов. На арктическом участке, отметил Владимир Стрельцов, необходимо совершенствовать взаимодействие с МВД, МЧС и Минобороны, а также развивать систему дистанционного зондирования земной поверхности из космоса.

В Погранслужбе ФСБ работают только профессионалы. Последний срочник демобилизовался отсюда в 2008 году.

На суше Россия граничит с 14 государствами - Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией и Северной Кореей, а кроме того - с Южной Осетией и Абхазией, которые признала в качестве независимых государств. С Японией и США (Аляской) Россия имеет морские границы - соответственно в Охотском море и Беринговом проливе.

28 мая Пограничная служба России отмечает профессиональный праздник.

В среду, 23 мая, на территории Информационно-образовательного центра ГУП "Водоканал Санкт Петербурга" начал работу двухдневный международный Технологический форум "Передовые технологии и эксплуатация очистных сооружений для эффективного удаления биогенных веществ". В нем принимают участие специалисты из Финляндии, Германии, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и России.

Организатор Форума – Союз Балтийских городов (международная неправительственная организация, которая объединяет более 100 городов). Комиссия Союза Балтийских городов отвечает за устойчивое развитие в области охраны окружающей среды в Балтийском регионе. Санкт-Петербург является членом этого союза с момента его создания в 1992 году.

Технологический форум является частью европейского проекта PRESTO, направленного на уменьшение эвтрофикации Балтийского моря.

В первый день Форума участники обсуждают технологические аспекты модернизации очистных сооружений, вопросы эксплуатации очистных сооружений, пути оптимизации процесса удаления биогенных веществ и другие проблемы.

Одна из целей нынешнего Форума - выбор эффективных технических решений для направления инвестиций в рамках проекта PRESTO на очистных сооружениях Республики Беларусь. Речь идет о водоканалах городов Гродно, Молодечно, Витебск, Барановичи. Инвестиции предназначены для усовершенствования процесса осаждения биогенных элементов и дополнительного удаления 500 тонн фосфора из общей нагрузки на Балтийское море до конца 2014 года.

Часть территории Республики Беларусь находится в водосборе Балтийского моря. При этом из-за устаревшей системы очистки промышленно-бытовых стоков биогенные вещества (прежде всего – фосфор и азот) на этих очистных сооружениях белорусских городов осаждаются недостаточно эффективно.

Между тем высокий уровень биогенов в Балтийском море вызывает процесс эвтрофикации, одним из проявлений которого является бурный рост сине-зеленых водорослей. "Цветение" Балтийского моря, заиливание берегов делают его непригодным для купания и отдыха. Процесс эвтрофикации приводит к гибели многих обитателей моря, ставя под угрозу будущее уникальной экосистемы Балтики.

Проектные инвестиции по проекту PRESTO координирует финский Фонд Джона Нурминена. Фосфор относится к так называемым биогенным элементам.

Петербургский Водоканал с Фондом Джона Нурминена связывают давние партнерские отношения. В июне прошлого года в Санкт-Петерубрге завершился международный проект "Чистая Балтика" - по внедрению на очистных сооружениях города технологий глубокого удаления биогенов, который был реализован в сотрудничестве с Министерством окружающей среды Финляндии, Фондом Джона Нурминена и шведским агентством SIDA.

Сегодня Петербург в полном объеме выполняет новые рекомендации Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря (ХЕЛКОМ) – содержание фосфора в общем сбросе городских сточных вод не превышает 0,5 мг/л.

Сейчас в Петербурге ежедневно из сточных вод извлекается около 10 тонн фосфора. За последние пять лет ежегодный сброс фосфора Петербургом в Финский залив сократился более чем на 1000 тонн. Международные эксперты оценивают это как колоссальный вклад в улучшение состояния Балтийского моря.

В июне 2011 года на церемонии, посвященной завершению в Петербурге проекта "Чистая Балтика", генеральный секретарь HELCOM Анне Кристин Брузендорфф выразила надежду, что пример Санкт-Петербурга "вдохновит другие города на повышение уровня экологической защиты".

И Технологический форум подтверждает – опыт Петербурга по снижению негативного воздействия на Балтику сегодня используют при реализации новых проектов. Во второй день работы Форума, 24 мая, его участники побывают на Центральной станции аэрации на острове Белый, где смогут более детально познакомиться с опытом работы очистных сооружений петербургского Водоканала.

Согласно сводному рейтингу железнодорожных операторов России по итогам 2011 года, подготовленному Deloitte & Touche совместно с ИА InfraNews, Группа компаний Rail Garant вошла в ТОП-5 крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава."За три года Группа показала динамичный рост по всем операционным показателям: парк в управлении увеличился более чем в 5 раз и превысил 30 тыс. вагонов; парк в собственности и лизинге увеличился более, чем в 6 раз, его доля в общем парке Группы достигла 77%; в 6 раз увеличился объем погрузки. Rail Garant на сегодняшний день является наиболее динамично развивающимся игроком на ж/д рынке", говорит представитель руководства Группы. "При этом в стратегическом отношении мы делаем ставку не только на количество подвижного состава, но и на его возраст, который является важным показателем при оценке потенциала развития компании. Так, в Rail Garant он составляет всего 2,3 года - это самый молодой парк среди крупнейших операторов подвижного состава", добавляет он.

Кроме того, Rail Garant занимает лидирующие позиции в специализированных нишах: "Спецтрансгарант" - крупнейший в России оператор танк-контейнеров, "Трубная транспортная компания" - второй крупнейший оператор трубовозов, "Оптима ТрансАвто" - третий крупнейший оператор автомобилевозов. В текущем году создан третий крупнейший в России оператор крытых вагонов - "РэйлСпецТранс" - совместное предприятие Rail Garant и "Спецэнерготранс" Зияда Манасира.

Согласно стратегии развития к концу 2013 года парк Группы в управлении планируется увеличить до 50 тыс. вагонов, а к 2016 году - до 100 тыс. единиц. Достижение такого результата станет возможным как за счет органического роста компании, так и за счет сделок M&A. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы Rail Garant станет одним из основных консолидаторов отрасли.

В настоящее время Группа продолжает реализацию проекта по строительству контейнерного терминала в порту Мууга (Эстония), запуск которого намечен на 2013 год, расширяет сеть сухопутных контейнерных площадок в промышленных центрах России, а также активно развивает свой вагоноремонтный бизнес.

Российские порты забирают грузы у украинских - по итогам прошлого месяца объем транзита грузов "Укрзализныцей" упал сразу на 20%, пишет КоммерсантЪ. В монополии признают, что уже не могут самостоятельно восстановить свои позиции на этом рынке. Российские порты предлагают грузоотправителям более выгодные тарифы, объясняют аналитики.По итогам апреля объем транзитных перевозок украинскими железными дорогами - наиболее прибыльное направление для "Укрзализныци" (УЗ) - составил всего 4,01 млн т, уменьшившись на 20%. УЗ сократила транзит еще в I квартале - на 17,4%, до 12 млн т. Но тогда одной из причин этого в УЗ называли сложные погодные условия, а к апрелю ожидалось, что рынок восстановится.

"Железнодорожники обеспокоены снижением объемов транзитных перевозок, хотя на это есть объективные причины",- говорится в сообщении УЗ. Больше всего упал транзит железной руды (занимает в структуре транзита 20,4%), нефтепродуктов (35,6%), химических удобрений и химикатов (6,4%). Гендиректор УЗ Владимир Козак заявил газете "КоммерсантЪ", что падение транзита в первую очередь объясняется снижением потребления отдельной продукции (нефти, удобрений, металла) в Европе. "У нас и в Украине падают перевозки из-за снижения спроса",- уточнил господин Козак. Впрочем, общий объем перевозок по итогам апреля даже немного вырос - на 0,4% к апрелю 2011 года, до 39,27 млн т.

Около 70% транзитных грузов традиционно идет из России, поэтому малейшее уменьшение объемов, поступающих из РФ, сразу отражается на показателях. Аналитик "Уралсиба" Денис Ворчик отмечает, что Новороссийский порт, который является конкурентом украинских портов, с приходом нового менеджмента активизировался в вопросах привлечения дополнительных грузов. "В частности, порт получил объемы "Металлоинвеста" по руде. Если говорить о тренде, то сейчас в портовые активы России, в частности в порт Усть-Луга на Балтийском море, идут государственные инвестиции. Мы ожидаем, что часть объемов российского грузопотока будет уходить из СНГ и из эстонских портов в Усть-Лугу",- объясняет аналитик. По его словам, конкуренция с российскими портами будет усиливаться.

Среди основных причин падения объемов в монополии называют сокращение транзита нефти и нефтепродуктов из России - компании переориентировали поставки мазута на новый терминал в порту Новороссийска. Кроме того, перевозки сырой нефти сократились в связи с проведением ремонтных работ на пограничных переходах РФ и Казахстана. А грузопоток калийных удобрений из России и Белоруссии уменьшился из-за более привлекательных тарифных условий по сравнению с украинским направлением.

Денис Ворчик отмечает, что на выбор грузоотправителя во многом влияют рыночные факторы: ценовая конкуренция, конкуренция по качеству услуг и скорости. "Безусловно, могут возникать и политические аспекты, и грузоотправителям могут рекомендовать не отправлять грузы в украинские порты. А с точки зрения тарифной политики государство может снизить тарифы",- добавляет он. Так, федеральная тарифная служба на 6% уменьшила тарифы для грузов, которые идут в Усть-Лугу и из нее, напоминает аналитик. "Логично, что Россия закрывает свои порты своими же грузами. Мининфраструктуры сейчас рассматривает вопрос увеличения скидок на транзитные перевозки. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен",- пообещал Владимир Козак. Господин Ворчик считает, что украинские порты вполне могут побороться за рынок в южном направлении, улучшив привлекательность услуг по цене и качеству.

Начальник Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Юрий Меркулов отмечает, что монополия делает все возможное для привлечения дополнительных объемов транзита. В частности, разработан график движения комбинированного поезда "Викинг" для транзитных и экспортных грузов с возможностью ежедневного курсирования (сейчас поезд ходит три раза в неделю из-за отсутствия грузов). "Есть перспективы роста объемов, в том числе и транзита из Белоруссии и стран Балтии, но таможня вместо обещанных 30-40 минут на все виды контрольных процедур на практике осматривает "Викинг" не меньше часа - нужно договариваться, ведь транзит выгоден государству",- отметил господин Меркулов.

Директор департамента таможенного контроля и оформления Гостаможни Сергей Семка говорит, что нарушений в работе таможни при осмотре "Викинга" нет. "Иначе это повлияло бы на общий международный трафик. Мы жестко придерживаемся графика движения",- подчеркнул он. По его словам, с 1 июня вступает в силу новый Таможенный кодекс, в котором предусмотрено упрощение процедуры транзита.

23 мая в 11:00 в выставочном комплексе на ул. Я. Купалы, 27 состоится открытие XIII Международной специализированной выставки "Лесдревтех-2012". Выставку откроют заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый и министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.

Нынешняя выставка "Лесдревтех" имеет особое значение. С 1 января белорусские компании работают в условиях единого экономического пространства. В связи с этим, с одной стороны, ужесточится конкуренция на рынке, с другой - перед отечественными производителями открываются новые перспективы. Для них важно не упустить момент и использовать "Лесдревтех" как мощный инструмент продвижения своей продукции.

Выставку посетят официальные делегации во главе с руководителями лесных ведомств Российской Федерации, Республики Татарстан, Вологодской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, других регионов России, Украины, представители научно-исследовательских институтов, занимающихся вопросами лесного хозяйства, и различных лесных компаний из Эстонии, Литвы, Латвии и других стран.

Делегации ознакомятся с экспозицией выставки, проведут переговоры и деловые встречи с руководством Министерства лесного хозяйства и лесохозяйственных организаций нашей страны, посетят производственные объекты организаций Минлесхоза и примут участие в Международной конференции "Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси", которая состоится в рамках выставки 24 мая с 10:00 до 16:00.

После конференции делегации посетят профессиональные соревнования вальщиков леса "Тимбер-шоу" и операторов многооперационных лесозаготовительных машин "Форвардер-шоу).

25 мая в Министерстве лесного хозяйства пройдет официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве Министерства лесного хозяйства Беларуси и Министерства лесного хозяйства Татарстана. Соглашение подпишут министры двух ведомств - Михаил Амельянович и Наиль Магдеев.

Участие в выставке примут многочисленные организации и компании, специализирующиеся на выращивании и заготовке леса, сборе и переработке древесных отходов, производстве и поставке оборудования и техники для предприятий лесного комплекса.

На выставке будут представлены технологии и оборудование для лесопосадок, оборудование и инструменты для лесозаготовок, лесозаготовительная и транспортировочная техника, дорожно-строительная техника, специнструмент, одежда, экипировка для работников лесного хозяйства, оборудование для древесного гранулирования, производства топливных брикетов, пеллет, котлы, газогенераторы, теплогенераторы, системы отопления, энергокомплексы, станки и инструменты для первичной и углубленной обработки древесины, сушильное оборудование.

Выставку "Лесдревтех-2012" будет сопровождать обширная деловая программа. Главным ее мероприятием станет Международная конференция "Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси". На ней будут представлены: основные направления развития лесного хозяйства республики на 2012-2016 годы, перспективы развития лесной отрасли в условиях приграничного межрегионального сотрудничества, возможности и стратегии для лесозаготовительного производства и деревообработки, технологии переработки лесных отходов и производства биоэнергии, возможности привлечения инвестиций в лесной комплекс Беларуси.

Своим опытом регионального сотрудничества и привлечения инвестиций в лесной сектор поделятся зарубежные лесные компании.

Конференция не будет строиться на стандартных докладах, а пройдет в формате интерактивного общения участников выставки. Будет организована работа "круглых столов" по тематическим секциям.

Интересно посетить выставку будет и тем, кто не связан профессионально с лесным хозяйством. В рамках выставки будет организована ярмарка-продажа лесной продукции. Вокруг выставочного комплекса будет развернуто шесть агроусадеб, которые представят областные государственные производственные лесохозяйственные объединения. Здесь можно будет ознакомиться с деревянным домостроением. В усадьбах будут представлены срубы домов, бань, различные беседки, садовая мебель и декоративные ограждения из древесины. В широком ассортименте будет представлен декоративный посадочный материал, товары народного потребления из древесины, продукция побочного лесопользования (мед, грибы, банные веники, хозяйственные метлы и многое другие).

Особенными в этом году будут "Тимбер-шоу" и "Форвардер-шоу". Дело в том, что в августе Беларусь принимает Мировой чемпионат лесорубов, и выступление белорусской команды в рамках выставки станет своеобразной подготовкой к участию в нем, а также показательным выступлением для зрителей, которые в августе приедут в Раубичи болеть за белорусскую сборную.

Многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе Ростовской области запустил пилотный проект SMS-рассылок гражданам о состоянии рассмотрения их запросов в центре, сообщил журналистам в среду замгубернатора региона Виктор Гончаров.

МФЦ - это единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на его базе. Принцип "одного окна" позволяет гражданам в одном месте получить широкий спектр госуслуг. С 2007 года такие центры были открыты в 31 муниципальном образовании области. В течение 2012 года МФЦ будут открыты в оставшихся 24 и "покроют" весь регион. На реализацию профильной программы в текущем году планируется выделить более 91 миллиона рублей.

"Недавно наш октябрьский МФЦ принял решение об sms-рассылке людям, которые к ним обращаются, сведений о том, как продвигается решение его вопроса в МФЦ, в частности, когда можно прийти забрать документы или предоставить какой-то документ или получить консультацию", - сказал Гончаров.

Он добавил, что в ближайшее время это ноу-хау будет внедряться и в других центрах области, с чем не должно возникнуть проблем в связи с тем, что вся сеть МФЦ в регионе использует единое программное обеспечение. Кроме того, по его информации, область сейчас изучает опыт Эстонии, где существует мобильное правительство, то есть, мобильные телефоны широко используются для получения государственных и муниципальных услуг. Юлия Насулина.

На туристический рынок Петербурга вышла еще одна круизная компания – американская. NCL предлагает петербуржцам 10-дневное путешествие по Балтике на круизном лайнере Norwegian Sun по маршруту Петербург – Хельсинки - Стокгольм - Копенгаген - Вардемюнде – Таллин – Петербург.

Эксклюзивным представителем NCL в России является Orange Travel.(Мальта). Туроператор открыл представительство в Москве в ноябре 2011 года.

Круизный лайнер Norwegian Sun имеет 14 палуб, около тысячи кают 34-х категорий, вмещает 1,9 тыс. пассажиров. Туристов обслуживает тысяча сотрудников из 60 стран мира, в том числе из России, но преобладают в штате филиппинцы.

Как и большинство лайнеров, построенных по заказу NCL, Norwegian изготовлен в Германии в 2001 году. Водоизмещение судна – 78309 тонн. В 2010-м прошел капремонт в США. Как рассказал Ифрем Билокка, директор представительства Orange Travel в Москве, NCL предлагает принципиально отличную от других компаний концепцию отдыха - Freestyle Cruising (круизы в свободном стиле). Для пассажиров это подразумевает большой выбор ресторанов и развлечений по свободному, удобному для туриста графику.

Корабль имеет 21 вариант ресторанов и баров, из которых 5 (основных) предлагают шведский стол. Питание – полный пансион. В ресторанах нет расписаний и дресс-кода. 10 вариантов ресторанов, кафе и баров включены в стоимость круиза (стейк, суши, теппаньяки, тапас, французская, средиземноморская, азиатская, итальянская, техасско-мексиканской кухни, шведский стол, пицца). Во всех ресторанах есть меню на русском языке. Все расчеты на корабле ведутся в долларах.

На лайнере 3 бассейна, в том числе 1 детский, 5 джакузи, фитнес-центр, спа-салон, боулинг, гольф, волейбольные и баскетбольные площадки, бинго. На борту есть интерактивное телевидение, беспроводная локальная сеть. Работает казино, магазины. Вечерами в театре идет бродвейское шоу. Одна из изюминок лайнера - художественная галерея современного искусства.

Круизная компания Norwegian Cruise Line (NCL) основана в 1966 году в США (Майями). Первоначально работала под именем Norwegian Caribbean Line. Сегодня NCL занимает 3-ю позицию в рейтинге крупнейших круизных компаний мира. Флот компании является самым молодым в индустрии и насчитывает 11 инновационных лайнеров. 10 построено в Германии, один (Norwegian Epic) – во Франции. Все суда спроектированы в рамках концепции «круизы в свободном стиле». Предлагает трансатлантические круизы, круизы по Средеземному и Балтийскому морю, по Карибам и Багамам, Панамскому каналу, Канаде и Новой Англии. Русский сервис предоставляется на всех лайнерах NCL, работающих на Балтийском и Средеземном морях.

Туроператор Orange Travel работает на европейском рынке с 1947 года. Имеет 13 офисов в 7 странах мира. Головной офис располагается на Мальте. На

росийский рынок компания вышла в 2011 году. Является эксклюзиным представителем NCL и Costa Cruises. Имеет офис в Москве и представителя в Санкт-Петербурге.

В рамках 56-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, который 17 мая проходил в Москве, определен график движения пассажирских поездов на 2012/2013 год на сети железных дорог стран-участников Содружества.

Графиком предусмотрено обращение 243 пар дальних пассажирских поездов международного сообщения, 62 пар поездов на моторвагонной тяге и 308 маршрутов прицепных и беспересадочных пассажирских вагонов, в том числе 59 маршрутов почтово-багажных вагонов.

В процессе разработки графика уделялось особое внимание повышению маршрутной скорости следования поездов, улучшению использования составов и пропускной способности линий, а так же удобства пассажиров по времени отправления с конечных пунктов формирования и оборота составов.

Для вывоза возросшего пассажиропотока на отдельных направлениях в график включены дополнительно четыре пары пассажирских поездов, обслуживаемых составами:* Белорусской железной дороги №363/364 сообщением Минск - Алма-Ата;

* Российских железных дорог: №247/248 сообщением Санкт-Петербург - Львов и №487/488 сообщением Астрахань, Волгоград - Одесса;

* Украинских железных дорог №311/312 сообщением Луганск - Москва.

В новом графике также согласованы новые маршруты следования международных пассажирских поездов:

* №35/36 Санкт-Петербург-Витебский - Брест,

* №251/252 Санкт-Петербург - Керчь,

* №469/470 Тамбов, Воронеж - Симферополь,

* переработано расписание поезда №151/152 Алма-Ата - Петропавловск, курсирующего составом Talgo, с целью его ускорения.

Из согласованных в новом графике 231 пары международных пассажирских поездов - 91 пара обслуживается составами Российских железных дорог, 32 пары - составами Украины, 45 пар - составами Белорусской железной дороги, 14 пар - составами Казахстанских железных дорог, 13 пар - составами Узбекских железных дорог, 6 пар - составами Таджикской железной дороги, 5 пар - составами железной дороги Молдовы, по 3 пары - составами Азербайджанских железных дорог, Киргизской железной дорогой и Латвийской железной дорогой, по 2 пары - составами Армянской и Литовских железных дорог и 1 пара поездов обслуживается составами Эстонской железной дороги.

На паритетной основе двумя железнодорожными администрациями обслуживаются 11 пар международных пассажирских поездов: №2/1, №204/203, №208/207, №252/251 и №296/295 сообщением Киев - Москва; №9/10 сообщением Москва - Варшава; №87/88 сообщением Минск - Рига; №538/537 и №551/552 сообщением Брест - Москва; №593/594 и №595/596 сообщением Москва - Кишинэу.

Из 231 пары международных пассажирских поездов 156 пар (или 67,5%) поездов постоянного круглогодичного обращения, 66 пар назначаются на период массовых перевозок и 9 пар назначаются при увеличении пассажиропотока.

Изменен маршрут следования семи поездам:

* №17/18 Киев - Адлер на Киев - Анапа,

* №143/144 Мариуполь, Харьков - Санкт-Петербург на Донецк, Харьков - Санкт-Петербург,

* №223/224 Кисловодск - Симферополь на Ростов - Симферополь,

* №391/392 Рубцовск - Защита на Барнаул - Лениногорск;

* поезду №215/216 Москва - Анапа разработан маршрут следования через Букино - Красный Лиман вместо Лозовой,

* поезду №369/370 Баку - Харьков разработан маршрут следования через Урбах - Саратов вместо Волгограда,

* поезду №371/372 сообщением Минск - Львов, Ивано-Франковск продлен маршрут до станции Черновцы.

Для сохранения международного железнодорожного сообщения изменены администрации обслуживания поездам: №204/203 сообщением Симферополь - Москва и №208/207 сообщением Симферополь - Москва переданы на совместное обслуживание Украиной и Россией; №107/108 сообщением Киев - Астана совместного формирования Украины и Казахстанских железных дорог сохранился на обслуживании только железнодорожной администрацией Казахстана.

Отдельным поездам увеличена периодичность обращения:

* поезд №66/65 Минск, Гомель - Мурманск в новом графике будет курсировать "через день" вместо "3-х раз в неделю",

* поезд №90/89 сообщением Жмеринка - Москва - "лето - ежедневно, зима - через день" вместо "по датам",

* поезд №53/54 сообщением Пермь - Симферополь - "круглогодично" вместо "летом",

* поезд №359/360 Худжанд - Москва - "круглогодично" вместо "сентябрь-май".

На направлениях, где мощность пассажиропотока недостаточна для назначения поездов, организовано 224 маршрута для курсирования 420 прицепных и беспересадочных вагонов.

Для обеспечения вывоза пассажиропотока приграничных районов двух соседних государств в графике движения на 2012/2013 год предусмотрено обращение 57 пар поездов на моторвагонной тяге. Организовано новое сообщение составом дизель-поезда между Таллинном и Санкт-Петербургом (поезд №809/810 принадлежности железнодорожной администрации Эстонии).

График движения поездов будет введен в действие с 0 часов 00 минут московского времени 27 мая 2012 года.

"Акрон" заявил о намерении приобрести 66% акций польского производителя удобрений Azotowe Tarnowie. Если сделка состоится, то шансы "Акрона" в борьбе за пакет акций "Апатита" существенно снизятся

Производитель удобрений "Акрон" направил предложение на приобретение акций польской химической компании Zaklady Azotowe Tarnowie-Moscicach S.A. "Дочка" российского производителя удобрений Norica Holding Sarl готова приобрести до 66% голосов, заплатив 36 польских злотых за акцию.

Примечательно, что "Акрон" готов выкупить не только пакет, принадлежащий государственному казначейству Польши (32,05%), но и часть акций частных инвесторов. Заявки от них будут приниматься с 6 по 22 июня 2012 года. Оценка, используемая "Акроном" для сделки, включает премию в 18,3% к средней рыночной цене бумаг Azoty Tarnow за шесть последних месяцев и 12,1% к цене закрытия по состоянию на 15 мая, или 812 млн долларов за всю компанию. Для сравнения, в начале мая капитализация Azoty Tarnow на Варшавской фондовой бирже составляла около 660 млн долларов.

Azoty Tarnow - один из крупнейших химических холдингов в Европе. Помимо производства удобрений, компания занимается производством конструкционных пластиков и является пятым по величине производителем полиамидов в Европе. Выручка в 2011 году составила 1,62 млрд долларов, чистая прибыль - 151 млн долларов.

Предложение "Акрона" встретило негативную реакцию менеджмента компании. Генеральный директор Azoty Tarnow Ежи Марциниак уже заявил телеканалу TVN CNBC, что считает предложенную оценку "довольно низкой". Схожего мнения придерживается и член правления польского пенсионного фонда Aviva Plc Павел Климковски, владеющий 9,4% акций Azoty Tarnow. По его словам, цена предложения "крайне неудовлетворительная".

Ранее издание Puls Biznesu утверждало, что на Azoty Tarnоw есть и другой претендент - местный бизнесмен Михаил Соловов. Впрочем, по данным Reuters, принципиальная договоренность с российским холдингом уже достигнута, и сделка может пройти уже в третьем квартале 2012 года.

Представители "Акрона" отказались комментировать возможность повышения цены в рамках выкупа.

ОАО "Акрон" создано в 1992 году на базе одноименного комплекса по производству удобрений. На 72% акций компании принадлежит Вячеславу Кантору. "Акрон" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Основная продукция компании - сложные и азотные удобрения: сухие смеси, карбамид, аммиачная селитра. По итогам 2011 выручка составила, 65,43 млрд рублей, чистая прибыль - 20,3 млрд рублей.

Вряд ли "Акрон" значительно повысит свое предложение, считает аналитик ИК "Атон" Михаил Пак. Вероятно, что максимальная цена, которую российская компания согласится заплатить за пакет, - это 500 млн долларов. Если "Акрон" получит согласие миноритариев и выкупит госпакет голосующих акций на аналогичных условиях, то соотношение долг/EBITDA вырастет с 1,5 до 2,4. "Это комфортный уровень, однако, возможности компании в участии в аукционе за госдолю в "Апатите" будут ограничены. Если же "Акрон" решится проводить обе сделки, то его чистый долг втрое превзойдет EBITDA", - указывает он.

Эксперт допускает, что для покупки доли в "Апатите" "Акрон" может вступить в альянс с другим претендентом - "УралХимом", либо продать на рынке 2,7% акций "УралКалия", стоимость которых составляет 600 млн долларов.

Вице-президент "Акрона" Владимир Кантор заявил, что рассчитывает сделать производственные предприятия Azoty Tarnow основной платформой деятельности в Евросоюзе. "Развивая сбытовую сеть, мы хотим вывести польскую химическую продукцию на рынки по всему миру", - заявил топ-менеджер.

Отметим, в активе российской компании три собственных перевалочных терминала в Эстонии и Калининграде и доля в китайском производителе удобрений "Хунжи-Акрон".

Кроме того, российский холдинг готов обеспечить поставки сырья польской компании. В частности, сейчас "Акрон" развивает проект по добыче фосфатного сырья "Олений ручей", а в перспективе компания также намерена начать самостоятельную добычу калийного сырья.

Между активами возможна производственная синергия, считает аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Михаил Сафин. Приобретение укрепит позиции "Акрона" на европейском рынке, на который сейчас приходится лишь 13% всей выручки. "Если сделка состоится, то выручка "Акрона" фактически удвоится и превысит 4 млрд долларов. Однако бизнес польской компании менее рентабелен, и маржа "Акрона" по EBITDA сократится с ожидаемых 27% до 19%", - прогнозирует он.

Кроме того, российская компания может столкнуться с рядом сложностей, поскольку около половины бизнеса Azoty Tarnow приходится на нефтехимический сегмент, в котором "Акрон" ранее не работал

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ А.И. ДЫБОВ: РОССИЯ ГОТОВА ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

14-15 мая 2012 г. в Берлине (Германия) состоялась 8-я министерская встреча организации Балтийского регионального энергетического сотрудничества (BASREC). С докладом «Приоритеты российского председательства в форуме Энергетическое сотрудничество в регионе Балтийского моря (BASREC)» в ходе мероприятия выступил заместитель Министра энергетики РФ А.И. Дыбов.

Заместитель Министра энергетики РФ отметил, что Российская Федерация активно готовится к председательству в 2012-2013 гг. в Совете государств Балтийского моря, энергетической составляющей которого является БАСРЕК и готова приложить все усилия для дальнейшего успешного развития сотрудничества в сфере энергетики в регионе Балтийского моря. По словам А.И. Дыбова, перед BASREC, тем более в период российского председательства, стоит задача реализации проектной деятельности, результаты которой должны способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами-участницами, укреплению и сохранению уже «наработанных» связей в области энергетики.

Одним из ключевых проектов заслуживающих реализации, в том числе в период председательства, является, подготовленный российской стороной проект межправительственного соглашения о работе Единой энергетической системы Российской Федерации и энергетических систем Латвии, Литвы и Эстонии в синхронном режиме. «Уже начаты официальные переговоры. Мы надеемся на успешное завершение этого процесса и своевременное подписание соглашения, создающего правовые основы сотрудничества в области электроэнергетики в данном регионе на межправительственном уровне», – заявил А.И. Дыбов в ходе 8-я министерской встречи BASREC.

Среди других приоритетных проектов, заслуживающих внимания в рамках сотрудничества стран Балтийского региона в сфере энергетики, заместитель Министра энергетики РФ отметил проект сооружения новой электропередачи между Россией и Норвегией «Печенгский энергомост», а также три проекта связанных с Калининградской областью: сооружение электропередачи «Калининград – Польша», увеличение пропускной способности действующей высоковольтной линии 330 кВ между Россией и Литвой, прокладка по дну Балтийского моря кабеля постоянного тока между Россией и Германией.

Все проекты в Калининградской области основаны на использовании мощности Балтийской АЭС, ввод в эксплуатацию которой намечен на 2017 год. «Проект сооружения Балтийской АЭС мы рассматриваем как одну из важнейших мер по обеспечению энергетической безопасности этого региона. Проектируемая мощность станции – 2300 МВт - позволит не только полностью покрыть потребности Калининградской области, но и предоставить значительные энергетические мощности для экспорта электроэнергии на европейский рынок», – отмечается в докладе А.И. Дыбова.

Завершая выступление, заместитель Министра энергетики РФ выразил уверенность, что совместная реализация указанных проектов позволит поднять на новый, более высокий уровень сотрудничество стран Балтийского региона в сфере энергетики, и оказать существенную поддержку экономикам государств Балтийского региона.

Темпы роста потребительских цен в странах еврозоны в апреле 2012 года, согласно окончательным данным, замедлились до 2,6% в годовом исчислении с 2,7% в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Данные по апрелю совпали с первоначальной оценкой. В предварительном прогнозе по первому весеннему месяцу значился рост на 2,6%.

По данным агентства, самые низкие темпы инфляции в Европе в апреле 2012 года наблюдались в Швеции (1,0%), Греции (1,5%), Ирландии и Румынии (1,9%), а самые высокие - в Венгрии (5,6%), Эстонии (4,3%), Чешской Республике и Польше (около 4,0%). По сравнению с мартом 2012 года, инфляция снизилась в шестнадцати государствах еврозоны и выросла - в десяти.

Больше всего в апреле в Европе подорожали алкоголь и табачные изделия (4,7%), на транспорт (4,3%) и жилье (3,9%). Цены на услуги связи упали на 3,1%, на образование - выросли на 0,7%. Цены на топливо прибавили 0,34%, на газ - 0,12%.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги прогнозирует, рост инфляции в еврозоне более чем на 2%, из-за увеличения цен на топливо и роста косвенных налогов. Динамика цен ожидается стабильной.

Делегации комиссии по иностранным делам эстонского парамента и комитета по международным делам Совета Федерации РФ в июне нынешнего года проведут встречи в Пскове и Южной Эстонии, сообщил в среду председатель комиссии по иностранным делам эстонского парамента Марко Михкельсон.

В среду Михкельсон встретился с находящимся с визитом в Таллине председателем комитета по международным делам Совета Федерации РФ Михаилом Маргеловым. Стороны договорились восстановить парламентские отношения и организовать встречу комиссий по иностранным делам в Пскове и в Южной Эстонии.

Во вторник Михкельсон побывал с визитом в Москве, где встретился с главой комитета по международным делам Госдумы РФ Алексеем Пушковым. Была достигнута договоренность о визите делегации комитета ГД в Эстонию в ноябре нынешнего года. В последний раз председатели комиссий парламентов Эстонии и России встречались в Таллине в 2005 году.

"После вчерашних встреч в Москве и сегодняшних встреч в Таллине могу сказать, что Эстония и Россия восстановили парламентский диалог на уровне комиссий по иностранным делам и теперь сконцентрируются на обсуждении существующих вопросов", - сказал Михкельсон, добавив, что на встрече со своими российскими коллегами он подчеркнул, что Эстония по-прежнему нацелена на развитие добрососедских отношений с Россией.

Последняя встреча с членами комитета по международным делам Совета Федерации РФ прошла в мае 2006 года в Пскове.

После событий апреля 2007 года, когда эстонские власти демонтировали памятник Воину-освободителю ("Бронзовому солдату") в центре Таллина и перенесли его на Военное кладбище, что вызвало возмущение жителей Эстонии и привело к массовым беспорядкам, межпарламентские связи между Россией и Эстонией были заморожены. Николай Адашкевич.

Чехия может помочь Литве, Латвии и Эстонии разрешить головную боль со строительством Висагинской атомной электростанции. Правда, в том случае, если успешно эксплуатирующие собственную атомную энергетику чехи увидят в этом панбалтийском проекте рентабельность. Такое заявление прозвучало в ходе визита делегации чешских бизнесменов, мэров и представителей госструктур в Вильнюс, Ригу и Таллин, сообщает портал http://www.chas-daily.com/

Панбалтийский тур чешских негоциантов и должностных лиц из регионов Дечин, Карловы Вары, Средняя Богемия и Прага, организованный внешнеторговой палатой Czech Baltic, прошел накануне майских праздников. Чехия хотела бы видеть Латвию, Литву и Эстонию в составе так называемой Вишеградской группы — объединении центральноевропейских стран — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Вместе с тремя прибалтийскими республиками в ней оказались бы уже семь государств, что дало бы множество преимуществ, например, при принятии совместных решений на уровне ЕС.

Приглашение на вышеградскую семерку

«У ваших республик и Вишеградской четверки много общего, — говорит «Часу» директор палаты Czech Baltic Карел Сикора. — Постсоветские проблемы экономического развития можно решать, обмениваясь опытом и реализуя инвестиционные проекты, что особенно важно для развития регионов в наших странах. Мы планируем открыть наши представительства в Риге, Лиепае и Вентспилсе, а также в областных центрах Литвы и Эстонии. Чешский экспортный банк разработал условия кредитования на очень выгодных условиях проектов предприятий (при 70% чешского финансового участия — это обязательное условие) в вашем регионе».

Моноцентризм государственной экономики, характерный для Латвии, где Рига создает почти 60% ВВП страны (и в меньшей степени для Литвы и Эстонии) чехам почти незнаком. Так, Прага, в которой проживает лишь около 10% населения Чехии, создает 20% чешского валового продукта. У западных славян прибалтам стоило бы поучиться взвешенности территориально-экономического развития — там нет такого провинциализма, как, скажем, в Латгалии.

Например, город-курорт Карловы Вары, бывший габсбургский Карлсбад с его фонтанами целебных вод, домиком российского императора Петра I и с 52 тыс. населения, живет богаче Праги, принимая один миллион туристов в год (около четверти — из России). Там строится чешская Силиконовая долина — центр IT и инноваций. Плзень — центр пивоварения, Брно — машиностроения, Южная Моравия — житница сельского хозяйства и виноделия.

Как рассказал «Часу» посол Чехии в Латвии Павол Шепеляк, оборот внешней торговли прибалтийских стран с Чехией растет в основном за счет поставок металлов и продукции машиностроения. В латвийском случае в 2011 году экспортировано товаров (лес, деревообработка, металлы, химические товары и продукты питания, в основном рыба) на сумму 60 млн евро. И хотя импортировано из Чехии товаров на 100 млн евро больше, в минувшем году латвийский экспорт вырос на 50%, то есть дисбаланс торгового сальдо может исчезнуть через пятилетку.

«К сожалению, участие чешских компаний в открытых конкурсах на генподряды строительства и закупок в Латвии еще проблемно — многое тут отпугивает, — поясняет г-н Шепеляк. — Но прямые договоренности на уровне государств и регионов успешны: например, компания Bogemia Trafo поставит Latvenergo два трансформатора. Мы предлагаем прибалтам навсегда избавиться от выбоин в асфальте, которые можно в считанные минуты заделать расплавленным старым асфальтовым покрытием с помощью машин компании Sitek».

Западные славяне идут на восток

«Компания Merkur из Восточной Чехии (регион Бромова) выводит на прибалтийский рынок недорогие модульные конструкторы для развития детей и задач роботехники, — говорит директор делового развития Czech Baltic Ладислав Кубизняк. — Мы обсудили со спикером эстонского парламента Эне Эргма меры поддержки внедрения систем Merkur в Эстонии.

Как сообщает портал http://www.chas-daily.com производитель из Рижского района Baltezers давно планирует поставить в Чехию мегапродуктивную линию по разливу питьевой воды. Теперь это станет возможно при льготном кредитовании Czech Export bank. Данный банк начнет кредитовать прибалтийские проекты (отсрочка платежа — до 12 лет) развития зеленой энергетики. Например, таких как закупка ветрогенераторов или гидротурбин для малых ГЭС»

Чехи далеко не пионеры на энергетическом рынке Европы они почти не импортируют энергию, эксплуатируя атомные станции в городах Темелин и Дукован. Там четыре ядерных реактора по 1000 МвТ того же типа VVR, что работали на закрытой Игналинской АЭС, которую также посетила в Литве делегация чешского внешторга.

По словам г-на Кубизняка, в панбалтийском проекте запуска к 2022 году Висагинской АЭС в списке партнеров рядом с японской компанией Hitachi-GE Nuclear Energy и американской Exelon Nuclear Partners может появиться новый партнер — все те же наши западные славяне.

«У нашей республики есть большой опыт строительства, ремонта и эксплуатации таких объектов, и если мы увидим, что проект не только повышает энергонезависимость Прибалтики, но и прибылен, Чехия может войти в него как стратегический партнер. На возведении Висагинской АЭС Латвия, Литва и Эстония при этом сэкономят до 500 млн евро», — сообщил «Часу» г-н Кубизняк.

Организаторы Международной ярмарки путешествий MITF-2012, которая будет проходить в «Гостином дворе» с 18-20 мая, ожидают, что событие посетят около 30 тысяч человек. Об этом 15 мая сообщила на пресс-конференции в Москве генеральный директор выставки Ольги Теплякова.

По её словам, впервые в этом году в выставке примут участие Исландия, США, Словения и Марокко. «С каждым годом интерес к мероприятию со стороны туроператоров и стран только усиливается»,- отметила Ольга Теплякова.

В этом году ярмарка соберёт более 400 компаний из 35 стран мира и 30 регионов РФ. Также в мероприятии примут участие представители национальных офисов Марокко, Эстонии, Туниса, Дубая, Китая, Мальты, Каталонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Кипра, Египта и Кении.

Отметим, что в 2011 году выставка поменяла формат с B2B на B2C и стала ярмаркой-продажей туров. В прошлом году в мероприятии приняли участие 470 компаний из 45 регионов России и 32 стран мира. Посетило ярмарку около 23000 человек.

В субботу, 12 мая, на 16 причале морского вокзала Одесского порта состоялась торжественная церемония подъема государственного флага одновременно на пяти поисково - спасательных катерах. Это первые спасательные суда, которые приобрела наша страна за годы своей независимости, израсходовав на это около 70 млн. грн.

В тожественном мероприятии приняли участие директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Владимир Севрюков, председатель Укрморречинспекции Григорий Соболевский, директор КП "Морская поисково-спасательная служба" Виктор Сударев, начальник ГП "Одесский морской торговый порт" Юрий Васьков, первый руководитель поисково-спасательной службы Станислав Незавитин и др.

В начале апреля н.г. КП "Морская поисково-спасательная служба" получила пять новых катеров, построенных в Эстонии. Два из них проекта Patrol 150 и три - Boomeranger C-1100. После подъема флага состоялся традиционный обряд освещения катеров перед началом их работы.

Кроме того, в торжественном мероприятии участвовало прибывшее из Севастополя недавно переименнованное многоцелевое аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" (быв. "Светломор-4"), которое тоже было освящено. Названо судно в честь первого заместителя генерального директора Регистра судоходства Украины, активного участника создания классификационного национального Общества Регистра судоходства Украины, одного из авторов национальных правил постройки малых судов и судов внутреннего плавания и др. нормативных документов А.Охрименко.

Руководитель крупнейшей польской страховой и финансовой группы PZU А. Клесык заявил, что компания намерена расширять свое влияние на страховые рынки Латвии и Эстонии. При этом прочные позиции компании на страховом рынке Литвы позволяют планировать деятельность и в других странах Балтики. PZU в соответствии с опубликованной стратегией деятельности на 2012-2014 годы инвестирует в развитие своих зарубежных активов от 6 до 7 млрд злотых. По мнению А. Клесыка, международное развитие компания будет осуществлять через финансового инвестора – предприятия PZU International, которое объединит бизнес страховой группы в прибалтийский странах и на Украине. Puls Biznesu

Промышленное производство в еврозоне в марте сократилось на 0,3% в месячном выражении, в Евросоюзе - на 0,4%, сообщает Евростат. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель рос на 0,8% и 0,4% соответственно.

Производство энергии в еврозоне снизилось на 8,5% в месячном выражении, в ЕС - на 6,8%. Производство товаров длительного пользования сократилось на 0,2%, тогда как производство товаров быстрого пользования выросло на 0,8%, а полуфабрикатов - на 1%. Объемы производства средств производства в еврозоне выросли на 1,1% по сравнению с февралем и на 0,9% в ЕС.

Самый сильный спад зафиксирован в Нидерландах (-9%), Эстонии (-3,4%), Дании (-2,8%) и Ирландии (-2,7%). Сильный рост отмечен в Словении (+6,3%), Словакии (+3,5%) и Литве (+3,1%).

По сравнению с прошлым годом промпроизводство в марте в еврозоне сократилось на 2,2%. Показатель ЕС снизился в годовом выражении на 1,9%. Объемы производства энергии уменьшились в еврозоне и ЕС на 7,3% и 6,3% соответственно. Производство товаров длительного пользования сократилось в еврозоне на 6,7%, в ЕС - на 5,5%. Производство товаров быстрого пользования также снизилось - в еврозоне на 3,8%, в ЕС на 2,4%. Объемы производства полуфабрикатов сократились в еврозоне и ЕС на 3% и 2,3% соответственно, а производство средств производства выросло в еврозоне на 2,3% и в ЕС на 2%.

В годовом выражении сильнее всего сократилось промпроизводство в Люксембурге (-11,3%), Греции (-8,5%), Испании (-7,5%), Эстонии и Финляндии (-6,1%). Максимальный рост зафиксирован в Словакии (+12,1%), Латвии (+8,5%) и Литве (+5,9%).

Розничные продажи в ЕС в марте выросли на 1% в годичном исчислении и на 0,7% - в месячном. В еврозоне объемы продаж увеличились на 0,3% по сравнению с февралем и сократились на 0,2% в годовом выражении.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") получил сертификат соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ), позволяющий предприятию выпустить и передать на российские железные дороги установочную партию тепловозов ТЭМ18В.

Сертификат распространяется на партию тепловозов (установочную серию) из 25 единиц и действителен до 1 ноября 2014 года.

Тепловоз ТЭМ18В создан на базе локомотива ТЭМ18ДМ. В базовую конструкцию внесен ряд изменений, позволяющих говорить о новых потребительских характеристиках машины. ТЭМ18В оснащается более современным и надежным дизелем, телемеханической системой контроля бодрствования машиниста. Это позволяет обеспечить более стабильную работу парка, сократить время простоев локомотивов; сделать работу на тепловозе более безопасной. При среднеэксплуатационной загрузке ТЭМ18В почти на 30 процентов экономичнее, чем тепловозы ЧМЭ3. На маневровом тепловозе ТЭМ18В-001 использован дизель-генератор фирмы "Вяртсиля" мощностью 882 кВт при 1000 об/мин.

На тепловозе установлен новый компрессор, а на вале вентилятора холодильной камеры - гидромуфта переменного наполнения. Это позволяет плавно менять число оборотов главного вентилятора, что повышает надежность работы редуктора. Впервые на БМЗ на маневровом тепловозе использовано колесо главного вентилятора из пластмассы; применены системы подогрева теплоносителей дизеля "Гольфстрим", с помощью которого поддерживается оптимальная температура теплоносителей при неработающем дизеле. Это дает экономию топлива при зимних отстоях тепловоза. Для обогрева кабины машиниста используется автономная система отопления, что создает комфортные условия для работы локомотивной бригады.

Удельный расход топлива при типовом цикле загрузки составляет 288 г/кВт/час. Ожидается, что с началом реализации в Пензе совместного российско-финского проекта ("Трансмашхолдинг" -- Wдrtsilд) по производству современных дизельных двигателей для железнодорожного и морского транспорта новые дизель-генераторы будут использоваться и на других тепловозах отечественного производства, что обеспечит более высокую надежность силовых установок и эксплуатационные качества локомотив.

Производство установочной партии нового образца техники по отдельному сертификату является обычной практикой для российского железнодорожного транспорта. Как правило, после завершения ее выпуска предприятие-изготовитель получает сертификат на серийное производство.

Также БМЗ получил сертификат соответствия на установочную серию маневровых тепловозов капотного типа ТЭМ-ТМХ.

Сертификат выдан 27 апреля 2012 года Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РСФЖТ) по итогам сертификационных испытаний.

ТЭМ-ТМХ способен существенно повысить эффективность маневровой работы как на железных дорогах, так и в условиях промышленных предприятий. Практика показывает, что по сравнению с тепловозами массовых серий ТЭМ-ТМХ обеспечивает в эксплуатации экономию топлива до 37 % на маневровых и до 45% на вывозных работах. Надежная конструкция и инновационные технические решения обеспечивают снижение затрат на техобслуживание и ремонты.Маневровый тепловоз ТЭМ-ТМХ - совместный проект Брянского машиностроительного завода, Вильнюсского депо по ремонту локомотивов (Литва) и компании CZ LOKO (Чехия). Тепловоз предназначен для тяжелых вывозных и маневровых работ на путях с шириной колеи 1520 мм и со скоростью до 100 км/ч. ТЭМ-ТМХ сконструирован на базе тепловоза ТЭМ18 с использованием его главной рамы и бесчелюстных тележек. На тепловозе ТЭМ-ТМХ применена модульная конструкция, что позволило установить башенную кабину машиниста и низкий капот. ТЭМ-ТМХ оснащен двигателем внутреннего сгорания Caterpillar 3512B DITA (или 3508 B DITA) мощностью 1455 кВт (или 970 кВт), соответствующими экологическому стандарту Euro III, электродинамическим тормозом, автономным подогревателем кабины машиниста и кондиционером.

Конструктивными особенностями ТЭМ-ТМХ являются электрическая передача переменно-постоянного тока, электронная система управления и контроля, модульный принцип компоновки, электродинамический тормоз с принудительным охлаждением, система Webasto предварительного подогрева дизельного топлива. Тепловозы ТЭМ-ТМХ уже несколько лет эксплуатируются в двух прибалтийских странах - Литве и Эстонии; в 2012 - начале 2013г. на эти рынки должны быть поставлены 16 новых тепловозов.

Близится к завершению процесс подготовки экипажей новых поисково-спасательных катеров Морской поисково-спасательной службы Украины.

Согласно контракту с судостроителями первичное обучение экипажей по эксплуатации катеров провели тренеры-инструкторы из Эстонии и Финляндии. Занятия проводились в течение двух недель в акватории и на рейде Одесского порта. В них приняли участие пять экипажей из городов , в которых запланировано базирования катеров - Вилково, Ильичевск, Керчь, Севастополь и Бердянск.

Государственныйфлаг на судах морского поисково-спасательного флота Украины будет поднят уже 12 мая 2012 года. Торжественная церемония пройдет на причале морском вокзале в Одесском порту.

Премьер-министр Чехии Петр Нечас заявил в среду, что Чехия, вероятно, введёт евро не ранее, чем через 8-10 лет. Нечас также опроверг опасения в связи с тем, что введение евро будет означать для Чехии принятие каких-либо финансовых обязательств.Тем самым премьер-министр отреагировал на отказ депутатов политической партии «Общественные дела» (Věci veřejné) принимать евро. Они утверждали, что в итоге перехода на новую валюту, Чехия потеряет сотни миллиардов крон.

На данный момент уже 17 стран пользуются евро. Последней в еврозону вступила Эстония. В момент вступления в Евросоюз, Чехия взяла на себя обязательство принять европейскую валюту. Однако сроки перехода на евро установлены не были.

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип в среду поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства России, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Госдума 8 мая поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.

"Поздравляю вас с назначением на должность главы правительства РФ. Желаю вам удачи и успехов при выполнении этой ответственной работы", - написал Ансип Медведеву.

Ансип выразил надежду, что отношения между Эстонией и Россией будут развиваться.

"Ваши позиции по части модернизации и открытости страны приветствуются многими лидерами Европы, и эти усилия сделают весь регион более стабильным и конкурентоспособным", - отметил глава правительства Эстонии. Николай Адашкевич.

День Европы или дату завершения Второй мировой войны на европейской территории отметили в среду у мемориального комплекса Маарьямяэ в Таллине, к могилам погибших солдат, воевавших по разные линии фронта, были возложены венки, сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

Церемония прошла на территории мемориального комплекса на холме Маарьямяэ в Таллине, где рядом находятся памятники и тем, кто в составе 20-й эстонской дивизии СС воевал против Красной Армии и советским солдатам, погибшим при освобождении Таллина. На том же холме находится и немецкое военное кладбище.

Эстонское правительство на церемонии представлял министр обороны Урмас Рейнсалу, который в траурной речи отметил, что Вторая мировая война была горьким уроком для всего человечества, который не должен повториться.

"Сегодня мы вспоминаем десятки миллионов людей, которые отдали свои жизни во Второй мировой войне, будучи военными или гражданскими людьми. Почтим память всех жертв войны, независимо от того, на какой стороне фронта и в каких мундирах они воевали", -сказал Рейнсалу. Военные капелланы Сил обороны Эстонии также возложили венки к подножию "Бронзового солдата" и могилам погибших красноармейцев на Военном кладбище в Таллине.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 60-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Согласно резолюции, 8 и 9 мая объявлены днями памяти и примирения. Резолюция призывает также ежегодно в оба этих дня или в один из них достойным образом выразить почтение всем, кто погиб во Второй мировой войне.

В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но этот день является праздником для многих жителей Эстонии. Тысячи жителей страны приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат, посольство РФ организует приемы и концерты для ветеранов ВОВ. Николай Адашкевич.

Известному российскому журналисту, политологу и военному эксперту, главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко был запрещен въезд в Эстонию, поскольку реальная цель его поездки не соответствовала ранее заявленной, сообщила в понедельник порталу Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) Туули Аннама.

"Упомянутое лицо погранохрана не впустила в Эстонию, так как выданная ему Шенгенская виза была признана недействительной. Эту визу признала недействительной Полиция безопасности (КАПО), поскольку было основание полагать, что предполагаемая цель путешествия иностранца не соответствует его истинной цели", - сказала Аннама, не уточняя подробности запрета.

Представитель КАПО, которая занимается вопросами защиты государственных интересов и входит в структуру ДПП, не стал комментировать запрет на въезд российского журналиста, отметив, что "Департамент полиции и погранохраны дал исчерпывающий ответ и добавить к нему нечего".

В воскресенье Коротченко прилетел в Таллин для встречи с читателями по приглашению международного медиаклуба "Импрессум". Тема запланированной встречи, которую в преддверии 9 мая хотел провести журналист, называлась: "Хотят ли русские войны?" Накануне посольство Эстонии в РФ выдало Коротченко въездную шенгенскую визу сроком на 4 дня с 6 мая.

Однако Пограничная служба Эстонии по распоряжению КАПО аннулировала Шенгенскую визу, и Коротченко был вынужден вернуться в Россию.

Руководство клуба "Импрессум" оказалось в затруднительной ситуации, поскольку был заказан конференц-зал, зарегистрированы участники мероприятия, среди которых журналисты, политологи, представители общественных организаций.

После обсуждения возникшей ситуации было принято решение провести встречу в формате видеоконференции в понедельник вечером. Игорь Коротченко согласился пообщаться с таллинской аудиторией из Москвы. Николай Адашкевич.