Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прообраз посткапитализма

БРИКС как международное политическое пространство

Н.А. Косолапов – кандидат исторических наук, заведующий отделом международно-политических проблем Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Резюме: Выход в первый эшелон возможен, если страны БРИКС попытаются создать собственные пространства глобального значения: задел под глобальное право и регион «неокапитализма», защищенного от последствий кризиса ныне действующей практики.

Феномен БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) занимает специфическое место в мировой политике и международных отношениях. Это межгосударственное образование, но не союз государств, не интеграционное объединение и не международная организация. В группе нет формального членства, устава, критериев принятия новых желающих (буде такие появятся). Ряд ее участников разделяют немалые расстояния и океаны, а двое до сих пор номинально находятся в состоянии войны друг с другом. Экономики пяти государств лишь в отдельных случаях и сферах, и то с натяжкой, могут быть признаны взаимодополняющими. О группе говорят как о субъекте мировой политики, ее участники входят в «двадцатку» и приглашаются на саммиты «восьмерки», БРИКС периодически выступает с общеполитическими декларациями. Однако в практических вопросах каждая из стран действует самостоятельно, в собственных интересах (иногда расходящихся с интересами других участников «пятерки») и от своего имени.

Политики, аналитики и журналисты нередко связывают с БРИКС перспективу или даже уже реальность многополярного (читай: идущего на смену США-центричному) мира. Однако на официальном уровне участники группы (за исключением России) пока не давали оснований подозревать их в готовности возглавить бунт против однополярности или хотя бы присоединиться к нему, если таковой будет иметь место. Со второй половины 2012 г. в отношении группы БРИКС практически одновременно звучат прогнозы ее неминуемого распада и возможного расширения.

Что же соединило пять (изначально четыре, без ЮАР) несхожих государств, удерживает их вместе на протяжении семи лет (срок политически и исторически небольшой, но уже и не ничтожный), исподволь формирует их мирополитическую перспективу – и какую?

Предыстория

Ни одно из государств, относимых в последние пару лет к «группе стран БРИКС», никак не связано с возникновением самого названия. Авторство приписывается экспертам агентства Goldman Sachs, которые на основе взаимосвязи двух критериев – темпов и потенциала роста экономик – выделили в 2001 г. Бразилию, Россию, Индию и Китай в группу стран, обладавших наибольшим по этим параметрам прогнозируемым потенциалом роста. По тогдашнему прогнозу Goldman Sachs, к 2050 г. суммарный ВВП стран БРИК должен был превысить суммарный ВВП стран «семерки». Иными словами, в 2001 г. страны БРИК представлялись (по крайней мере названному агентству) наиболее многообещающими рынками.

Потенциальные рынки, притом огромные – главный вывод, естественно и неизбежно вытекавший из прогноза Goldman Sachs в 2001 году. В рамках статистического анализа мировой экономики группа БРИК – не более чем абстракция, существование которой определяется только тем, как лягут значения названных показателей в будущем. Как наиболее крупные экономики и рынки за пределами Запада (включая в него и Японию), БРИК, разумеется, не исчезнет. Но как сфера быстрого роста может расшириться, сузиться; собственно страны БРИК могут вообще выпасть из категории будущих лидеров.

Однако на момент составления прогноза попадание стран БРИК в одну подгруппу по темпам их предшествующего и ожидаемого роста было обоснованно. Аббревиатура заполонила публикации по вопросам мировой экономики, обосновавшись там прочно и, как показало время, надолго. Что, в общем-то, естественно с любой точки зрения. Но потом началось нечто неожиданное и от Goldman Sachs вряд ли зависевшее.

После того как понятие БРИК впервые появилось в печати, страны этой группы пять лет раздумывали, объединяет их что-то или нет. Лишь в 2006 г. во время 61-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел, положившая номинальное начало политической истории БРИК. Первая краткая встреча глав государств БРИК состоялась 9 июля 2008 г. в Тояко-Онсэн (Хоккайдо, Япония) после саммита G8. Договорились о проведении полномасштабного саммита БРИК в Екатеринбурге (состоялся 16 мая 2009 года). С 2010 г. встречи глав государств группы становятся ежегодными.

По-видимому, несколько факторов предопределили то, что «четверка» все-таки ухватилась за, по сути, техническое коллективное обозначение. Главный из них – серьезный и глубокий кризис политико-идеологической, а во многом и социально-исторической идентичности во всех странах группы. Он затронул каждую в разной степени и по разным причинам, но ясно выражен во всех четырех случаях.

Российская ситуация знакома и не требует пояснений. В Китае руководство компартии давно, последовательно, но мягко уходит от идеологической тематики и ввело на предпоследнем съезде понятие «научной стратегии развития» (выделено мной. – Авт.), что в контексте сохранения социалистических реалий говорит о фактическом переосмыслении ряда важных идеологических положений уже не маоистских времен, а самого недавнего прошлого. В обществе, компартии и руководстве КНР с конца 1980-х гг. не могут не присутствовать трудные размышления о перспективах «социализма с китайской спецификой» в условиях кризиса социалистических идеи и практики в развитой части мира. В Индии национальное освобождение, демократия, достижения в экономике, науке и технике не дали тем не менее возможности существенно сократить разрыв в уровне и качестве жизни с ведущими странами и даже с Китаем. В Бразилии целые районы былой столицы обносятся стеной – и это, помимо прочего, тоже не свидетельствует о благополучии с идентичностью.

У каждой из стран БРИК есть свои основания не только радоваться достижениям – они несомненны, – но и задумываться о том, куда в конечном счете приведет их избранный путь. Насколько он способен обеспечить длительное восходящее развитие в обстоятельствах, когда Запад, на модель которого ориентируются развивающиеся страны, вступил в период беспрецедентного и, судя по всему, затяжного системного кризиса.

Помимо законных внешних интересов у всех есть и своя мера международно-политических амбиций, стремление занимать все более значимое место не только на протокольных мероприятиях, но и в регулировании вопросов мировой политики по существу, а в перспективе реально участвовать в изменении миропорядка. С другой стороны, именно на встречах в имеющихся форматах («восьмерка», «двадцатка» и пр.), которые проходят в атмосфере внешнего демократизма и якобы равенства, представители «четверки» особенно остро ощущают пределы возможностей своих государств в условиях превосходства Запада. В таких обстоятельствах искушение показаться и тем паче стать более значимым в мире превращается для элит и правящих режимов во внутриполитический императив. Ведь крупная страна, недооцененная или тем более «не замеченная» в мире, прежде всего сама впадает в духовный и политический кризис, воспринимая себя, свой социально-исторический выбор и деятельность как неудачу, если не полный провал.

В некоторых странах этой группы в разное время звучали идеи и предположения о целесообразности более тесной политической коалиции прежде всего России, Индии и Китая. Все они, однако, в той или иной степени оставляли впечатление антиамериканской направленности, а в отдельных случаях откровенно были такими. Между тем ни одна из стран БРИК не хочет, не может и еще долгое время не сможет позволить себе прямого и неприкрытого антиамериканизма. Для каждой из них отношения с Западом – а значит, прежде всего с США – являются главным фактическим приоритетом, даже если это не всегда признается публично.

Так БРИК из категории экономико-статистического анализа превратилась в категорию мировой политики. Едва возникнув, группа была сразу, без фанфар и деланного восхищения, но и без видимого сопротивления с чьей бы то ни было стороны, принята в лоно мировой политики и обрела отчетливо выраженный политический, а отнюдь не экономический характер.

Значит, это кому-то нужно...

Тот факт, что на Западе фактически изобрели аббревиатуру БРИК, а затем не имели ничего против превращения статистической абстракции в политический феномен, побуждает задаться вопросом, насколько непреднамеренным был этот процесс. Не отрицая здесь роль случая, нельзя не замечать, что два центральных стратегических приоритета Запада – поддержание модели экономического роста как главного инструмента регулирования мировых экономики и финансов и обеспечение мирового порядка, благоприятного для такой модели – решающим образом связаны с БРИК/БРИКС.

В начале 2000-х гг. серьезным политикам и экспертам было достаточно очевидно приближение системного кризиса в микрофинансовой сфере. Уже случились финансовый кризис в ряде крупнейших стран Юго-Восточной Азии (1997), дефолт в России (1998), имевший не только внутренние причины. Началось раздувание спекулятивного финансового пузыря, неизбежные последствия чего самоочевидны. Темпы экономического роста в ведущих странах ОЭСР годами оставались стабильно низкими, а совокупные долги и аккумулируемый эффект бюджетных дефицитов годами нарастали.

Складывались и обретали все более угрожающие очертания глобальные политико-экономические противоречия, которые могут быть суммированы следующим образом.

Основой классических рецептов и методов регулирования было поддержание относительно высоких темпов экономического роста. Именно это позволяло обеспечивать социальную стабильность (появление среднего класса надолго сняло угрозу потрясений и революций в наиболее развитых странах), справляться с инфляцией, удерживать безработицу в социально безопасных пределах. Но источники средств для всех этих мер черпались извне: дешевые энергосырьевые ресурсы, внешние рынки сбыта, приток недорогой рабочей силы. В глобальном мире одни из этих источников ослабевают (емкость рынков в условиях замедленных темпов роста), другие – резко меняются (цена ресурсов), третьи – трансформируются (миграция); плюс добавляются все более жесткие экологические ограничения. Главное же – ни одна страна (включая США) не изолирована от внешнего мира; каждая давно уже не более чем часть мировой экономики, финансов, стабильности. Автаркические методы регулирования на уровне отдельных государств не годятся, ибо автаркической стала, по сути, глобальная экономика. Для ее регулирования недостает права, институтов и теории. Прежняя же модель, основанная на сочетании юридически легитимных форм госрегулирования в стране и межгосударственного сотрудничества в мире, ныне недостаточна, если не исчерпана в принципе.

На стыке политико-идеологической и практической плоскости выделяются два момента. Первый, практический – стремление Соединенных Штатов во что бы то ни стало сохранить и упрочить особое («лидирующее») положение в мире, прежде всего во взаимосвязанных сферах финансов и военной мощи. (Так, относительную слабость иены в сравнении с долларом и евро правомерно, на мой взгляд, объяснять не только спецификой японской экономики, но и сочетанием этого обстоятельства с тем, что в отличие даже от евро за иеной нет ядерного оружия и авианосцев.) Финансы и экономика США давно выплеснулись за национальные границы, составляя основу и сердцевину глобализации; регулировать их в глобальном масштабе мешают как некоторые особенности внутренней политики и права, так и острый дефицит правовых основ для глобального управления.

При этом Америка уже не менее полувека совершенно сознательно по возможности избегает проведения такой политики и длительного осуществления таких мер во внешнем мире, которые могли бы повлечь за собой реальную (а не пропагандистскую) трансформацию Соединенных Штатов в глобальную империю. Идеологически и практически США ведут родословную от республиканского Рима и сознают, что республика и демократия в Риме закончились, как только он начал превращаться в империю. Это не просто исторические ассоциации. С конца 1980-х гг. (появление книги Пола Кеннеди «Взлет и падение великих держав») дискуссия о внешней политике Соединенных Штатов непрерывно вращается вокруг выбора между доминированием, гегемонией и империей, причем в пользу последней высказываются лишь крайне правые силы и деятели.

Второй, идеологический – жесткая приверженность идеям либерализма (во всех его вариантах). Об острых и все более явных противоречиях между идеалами экономического и политического либерализма, с одной стороны, и реальными практическими организацией и проблемами современного, в первую очередь западного же мира – с другой, написано более чем достаточно на самом Западе. Идеология оказывает мощное тормозящее, сдерживающее влияние на науки об обществе, особенно на экономическую теорию. С одной стороны, сложилось и усугубляется ощущение исчерпанности модели регулирования, основанной на идее и методах обеспечения роста (что подтверждает вроде бы кризис 2008–2010 годов). С другой, иной модели пока не предложено. Не видно и готовности ее разрабатывать. Естественная реакция в этих условиях – искать новые пути, сферы и возможности приложения старого, «идеологически выдержанного». Отсюда потребность в регионах, где рынки не достигли наивысшего насыщения, и они могут служить источниками роста.

Прогноз перспективных рынков – прямой и очевидный ответ на эту потребность. Механическое расширение позволит еще на какое-то время сохранить действующую модель мировых финансов и регулирования (а значит, и распределение статуса и влияния акторов в ее рамках), отсрочить принятие трудных и пока далеко не понятных решений о реформах в этих областях. Поскольку на протяжении 70 лет экономический рост оставался важнейшим условием и механизмом для удержания амплитуды циклических колебаний экономик западных стран в социально безопасных пределах, то расширение сферы высоких темпов такого роста без малого на половину человечества позволило бы еще на десятилетия «изменять, не изменяя» сложившуюся систему мировой экономики и финансов.

Но для эффективного использования подобные рынки должны быть встроены в сложившуюся систему мировых политико-экономических отношений и быть лояльны этой системе – в противном случае расходы на преодоление и/или страхование политических рисков могут сделать их нерентабельными или неприемлемо рискованными. В данном же случае речь не просто о рынках, но о пятерке крупных (из них два – крупнейших), самодостаточных и дееспособных государств. Это поднимает проблему взаимосвязи рынков и государств БРИКС с мировым экономическим и политическим порядком – современным и будущим.

Традиционная международная система и глобальный мир

Принимая во внимание описанное, а также невысокие темпы роста в ведущих странах ОЭСР, возможность превращения кризиса 2008–2010 гг. в хронический, проблемы госдолга в Соединенных Штатах и Европейском союзе, другие накопившиеся перекосы и противоречия мирового хозяйства, на перспективы и последствия экономического роста стран БРИКС можно смотреть двояко.

В традиционной системе международных отношений и производном от нее миропорядке такая тенденция с высокой долей вероятности указывала бы на перспективу перераспределения баланса сил в мире. Именно так трактуют эту тенденцию в последние годы те силы и деятели в России, которые связывают с ней стратегическое укрепление позиций страны в клубе «великих держав» XXI века. С ними, по сути, согласны те политики и авторы на Западе, которые бьют тревогу по поводу эрозии мощи и «лидирующей роли» США и Запада в целом (правда, главные страхи и опасения они связывают с будущим не России, но Китая и стремятся противопоставить последнему в целом лояльную Западу Индию). Опять-таки традиционным ответом системы баланса сил на эту тенденцию было бы со стороны Америки – всячески препятствовать экономическому росту и любому иному усилению стран БРИКС, а со стороны ЕС (и, возможно, Японии) – их, напротив, поддерживать в пределах, не угрожающих собственным весу, позициям, интересам, и дифференцированно в отношении конкретных стран. Главной солидарной задачей Запада при этом было бы максимально отсрочить, а по возможности предотвратить наступление рубежа и момента, за которыми быстро растущие страны БРИК/БРИКС обрели бы не только стимулы, но и потенциал для решительного изменения мирового порядка в свою пользу.

Однако в парадигме глобального мира последствия экономического роста стран БРИКС смотрятся принципиально иначе. Если такой рост в ожидаемых или близких к ним параметрах будет иметь место в рассматриваемый период, то зону БРИКС правомерно рассматривать как стратегический вызов для западных государств и корпораций. Безусловно, национальный капитал стран БРИКС – при его относительной слабости сегодня – предпочел бы сам осваивать рынки этой половины человечества. И здесь возможны (и практически уже развиваются) три взаимосвязанных процесса.

Первый – стремление национального капитала стран БРИКС заручиться действенной поддержкой своих интересов со стороны «своего» (материнского) государства. В этом плане ситуация в пяти странах БРИКС весьма различна; но в любом случае такая поддержка не гарантируется национальному капиталу как минимум по двум причинам: а) личные средства высшего государственного чиновничества часто размещены в банках и акциях компаний западных стран, что может создавать конфликт частных и должностных интересов; б) ориентация национально-страновой бюрократии на продолжение и развитие карьеры в международных организациях служит дополнительным и все более заметным фактором такого конфликта и его резонансного усиления при совпадении интересов категорий а) и б).

Второй – переплетение национально-странового и транснационального капиталов, которое может диктоваться финансово-экономическими интересами бизнес-групп, но также и политикой государств, по собственным соображениям заинтересованных в развитии или предотвращении подобного переплетения. В этом плане положение стран БРИКС резко различно: если капитал Индии или ЮАР уже давно и тесно взаимодействует с капиталом западных стран, не испытывая политических затруднений (лоббизм, продиктованный коммерческими интересами конкурентов, не в счет), то в отношении Китая и особенно России проводится политика активного препятствования подобному переплетению. Несомненно, главным фактором является то, что в Соединенных Штатах (и, как следствие, в их союзных отношениях с Европой и Японией) Россия и Китай де-факто продолжают восприниматься как потенциальные противники.

Третий, пока скорее гипотетический – какую цену будут готовы (и будут ли готовы вообще) заплатить страны БРИКС за возможность развития транснационального сотрудничества государств, корпораций и региональных рынков. Действие механизмов ВТО не должно восприниматься здесь как нечто автоматически гарантированное. Если Россия номинально присоединилась к ВТО лишь в конце 2011 г. (а присоединение в полном объеме займет еще пять-семь лет), то четыре другие страны БРИКС уже достаточно давно представлены в этой организации, что не избавляет их от защиты интересов национальных экономик.

Однако на перспективу до 2050 г. вырисовывается интересная проблема. Всякое государство существует за счет налогов, которые оно собирает на своей территории; и, строго говоря, для него все более важны собираемость налогов и надежность налогоплательщика, а не субъектность налогоплательщика. Транснациональные корпорации, особенно те из них, что предпочитают работать по «белым» схемам, все чаще оказываются более добросовестными (и при этом более богатыми) плательщиками, чем юридические и физические лица «своей» страны, норовящие уклониться от налогообложения, прибегнуть к законному лоббизму или уйти в «тень». Эта проблема в разной степени, но общая для всех стран БРИКС. В перспективе государство может быть все сильнее заинтересовано в опоре на глобальные, а не страновые факторы стабильности, безопасности и благополучия как на более действенные и подкрепленные более весомыми гарантиями. Причем чем менее демократична страна, тем шире свобода политического маневра власти в этих вопросах.

Таким образом, в парадигме глобального мира складывается сложная и во многом еще не определившаяся система трансграничных (транснациональных) отношений между государством, бизнесом и гражданским обществом. Транснациональными в ней оказываются уже не только связи и взаимоотношения акторов разной страновой принадлежности, но и отношения между «своими» государством, бизнесом и обществом. (Это очень хорошо видно на сегодняшней России с офшорами ее бизнеса, с одной стороны, и истерикой правящих кругов по поводу реальных и/или воображаемых внешних влияний на внутристрановые процессы, с другой.)

Стратегическая политико-экономическая задача для США и Запада, при сравнении двух этих сценариев, выглядит следующим образом: как использовать в интересах и целях западного мира возможности, открываемые ожидаемым ростом в странах БРИКС, снизив в то же время до минимума риски политико-экономического, политического и военно-политического перераспределения сил в мире по вероятным итогам этого роста. Т.е. как сохранить страны БРИКС в роли все более ростообеспечивающих и платежеспособных рынков, а не все более амбициозных и дееспособных конкурентов.

Китай и политическая институционализация

Особое место на пересечении всех перечисленных противоречий, целей и задач занимает вопрос о будущей роли Китая. Вашингтон, похоже, разрывается пока между идеей закрепления КНР в существующем миропорядке с его будущей, приемлемой для них эволюцией и искушением развязать в отношении Китая военно-экономическую конфронтацию по рецептам, которые, как уверены в Соединенных Штатах, привели к исчезновению бывшего СССР с политической карты мира. Впрочем, в каких-то пределах «пряник» вовлечения может легко дополняться «кнутом» угрозы конфронтации.

Если выбор в пользу конфронтации может быть односторонне сделан США, то вовлечение требует участия другой стороны. Идея БРИК/БРИКС по отношению к Китаю представляется оптимальным сценарием. Прежде всего она не ставит задачу вовлечения «в лоб» (как это часто делалось в отношении Советского Союза) и внешне вообще не связана с концепцией и практикой вовлечения – хотя прекрасно совместима с тем и другим по существу. В этом смысле объективно она идеально защищает лицо любой из стран, вошедших в группу. Существенно и то, что группу никто не создавал преднамеренно, как создавались в прошлом многие союзы и международные организации и как создаются в 2000-е гг. коалиции заинтересованных государств. Ее участники сами и без спешки приняли соответствующее решение.

В группе БРИК/БРИКС Китай сейчас и на видимую перспективу – объективный и безальтернативный лидер. Он – главный торговый партнер всех остальных участников, кроме России. Из всех «букв» только Китай реально готов к тому, чтобы воспользоваться обсуждаемым пока грядущим реформированием мировой валютно-финансовой системы: на долю БРИКС в целом приходится более 40% мировых валютных запасов, но из них три четверти – валютные резервы Китая. В военном плане он примерно втрое внушительнее Индии и вызывает заслуженное уважение у России. Именно Китай более других участников выиграл пока от образования БРИК/БРИКС: участие в группе закрепило его в де-факто статусе постоянного (а не только в отдельных случаях и вопросах) глобального игрока, не потребовав ради этого от самого Китая никаких специальных деклараций и действий, которые могли бы дополнительно насторожить недоброжелателей.

Постоянному члену Совбеза ООН, фактическому участнику всех саммитов G8 2000-х гг., участнику «двадцатки», члену ВТО и многих международных организаций, а теперь и де-факто лидеру БРИКС Китаю становится все больше чего терять в гипотетическом случае разворота к слому существующего миропорядка.

Происходит, но не форсируется политическая институционализация. Группа интегрирована в существующий международный порядок. Она не сталкивалась пока со случаями противодействия именно как группе (разногласия с теми или иными государствами или их объединениями по конкретным вопросам не в счет). Подчеркивая необходимость реформирования многих сторон современной международной практики (ООН, мировая финансовая система и др.), БРИКС в целом и каждый из ее участников имеют в виду именно реформирование, т.е. легитимный процесс внесения упорядоченных изменений, а не радикальный слом.

Об экономической интеграции по очевидным причинам не может быть и речи. Но страны-участники объединяет ряд долговременных стратегических интересов. В частности, изменение международного порядка нужно им не под влиянием настроений антиамериканизма, но потому, что развитие стран и экономик, лишь в ХХ веке вступивших на путь модернизации, во многом (подробнее – ниже) отличается от пути, которым шли страны-первопроходцы.

С начала 2000-х гг. глобализация вошла в этап, когда на первый план выдвинулись задачи ее международно-правового оформления. Не вдаваясь в рассмотрение этой самостоятельной проблемы, замечу, что складывающийся глобальный миропорядок как бы надстраивается над международным, вбирая последний в себя, но оставляя его на нижнем, субглобальном уровне. Если в начале этого процесса международные отношения включали немало признаков «дикого поля», то где-то впереди туманно обозначаются политические институты глобального мира и глобальное право, без которого они невозможны. И в их рамках институт государства в будущем, возможно, вынужден будет примириться с существенной трансформацией принципа и практики суверенитета.

Именно здесь, как представляется, пролегает главное различие порядков международного (мирового) и глобального: в рамках первого суверенитет номинально абсолютен (на практике, естественно, подвергается тем или иным ограничениям); в рамках второго государство – подсистема глобального миропорядка, допускаемая в этот порядок другими его участниками только на определенных условиях и с соблюдением определенных правил.

На современном этапе, когда глобальных политических институтов еще нет, их предстоит создавать (если, конечно, это будет признано необходимым) и идет соперничество разных моделей экспорта права с целью сделать его глобальным или существенно повлиять на будущее содержание последнего, особое место в организации фактического миропорядка заняли пространства. Причем последние в большинстве случаев сами еще лишь формируются. Группу БРИКС правомерно рассматривать как одно из складывающихся международно-политических пространств, интересное в научном плане динамикой становления, а в политическом – его возможностями, противоречиями и перспективами.

Пространство – не синоним территории. Оно – организация геотории (т.е. территории + акватории) для определенного образа жизни, хозяйственной и иной деятельности, развития форм и возможностей использования геотории в целом и/или отдельных ее частей, инфраструктур, ресурсов. Мировой опыт показывает, что лишь в пространстве становится возможным формирование, долговременное поддержание, институциональное закрепление социальных отношений любого рода. Идет речь о власти или праве, типе рынка или регулировании видов деятельности, жизни политической или общественной – все это предполагает некие отношения, их длительность и стабильность во времени, а также наличие соответствующих функциональных институций. Эти признаки в совокупности и образуют пространство.

Международное политическое пространство заметно отличается от политических пространств затрагиваемых государств, от сфер международной (мировой) и глобальной политики в целом. Общее для таких пространств – опора на действующие формальные, но во многом и на неформальные нормы, приемы, методы деятельности и постепенное создание комплекса прецедентов под основание будущей глобальной легитимности.

Появление группы БРИКС в качестве такого пространства стало возможным благодаря сочетанию уже достаточно далеко продвинувшейся политической глобализации, стимулирующей чувства некоей общности у столь разных стран, и глобальных же коммуникаций. Последние позволяют поддерживать это чувство на повседневной основе, а главное, делают технически возможным не просто транснациональное, но трансконтинентальное активное политическое общение постоянно и между широким кругом участников.

Пространство БРИКС еще формируется, его развитие может пойти по разным траекториям. Но это именно пространство, а не традиционный союз государств и/или межправительственная организация. Между отдельными его участниками существуют или могут возобновиться прежние либо возникнуть новые противоречия. Это нормально для политического пространства и неизбежно на стадии его становления, но неприемлемо для союза и затруднительно для международной организации. Присоединение ЮАР, интерес со стороны других государств, активное участие стран БРИКС в работе G8, G20, ООН и других международных организаций означают, что стадия становления международно-политического пространства БРИКС в целом пройдена и впереди – задачи развития этого пространства и его деятельности.

БРИКС как пространство

Дилемму, стоящую перед странами БРИКС как перед международным политическим пространством, можно обозначить так.

Если в сотрудничестве в рамках «двадцатки» и на мировой арене они прежде всего или исключительно концентрируются на межгосударственных отношениях, то в долговременной перспективе это объективно закрепляет их на гипотетически втором, т.е. нижнем уровне будущего глобального миропорядка (если и когда он станет реальностью). По-видимому, чем успешнее при таком подходе будет складываться межгосударственное сотрудничество стран БРИКС, тем в итоге прочнее они зафиксируются во втором эшелоне глобального миропорядка.Выход в первый эшелон возможен, видимо, лишь при условии, что страны БРИКС попытаются создать собственные пространства глобального значения. Они должны включать в себя задел под глобальное право и если не анклав (в глобальном мире и для стран БРИКС это вряд ли возможно), то регион «неокапитализма», защищенного от последствий кризиса той практики внутристранового и международного регулирования, что сложилась по итогам Великой депрессии и Второй мировой войны. При этом сотрудничество между государствами БРИКС сохраняет ключевое значение, но его цели и задачи видятся гораздо шире.

Несомненная общность участников группы – все они страны догоняющего типа развития. Они с историческим опозданием начали формирование рыночной экономики; отягощены колоссальным грузом внутренних проблем (у каждой своих); вступили в период, когда западный мир в его старых центрах далеко ушел от классической модели капитализма к глобальной экономике; и когда этот, будем называть его «старый», капитализм вступил одновременно в период системного (видимо, затяжного) кризиса и в начало прогнозируемого нового этапа мирового научно-технологического развития, в котором все стартовые преимущества пока на стороне наиболее развитых государств.

Налицо очевидные системные политико-экономические различия между странами БРИКС. Если капитализм западного типа в Бразилии, Индии, ЮАР не вызывает сомнений, то КНР не подходит под определение капиталистической ни по каким критериям. Российскую модель не называют безоговорочно капитализмом ни дома, ни за границей, ограничиваясь лишь признанием ее рыночности. Формационное многообразие может со временем оказаться как фактором уязвимости группы, так и ее стратегическим преимуществом: внутренне диверсифицированные системы, как правило, более устойчивы.

Догонять развитые государства по общему и/или душевому ВВП – важная, но механическая компонента подъема (если курс берется на развитие, а не только на рост). Кроме того, простое воспроизводство открытого Западом пути суть стратегическое отставание, возможно, необратимое по последствиям: ни одной стране догоняющего развития не удалось пока обойти старые центры.

Потенциальные возможности стран БРИКС как сфер роста могут быть развернуты к потребностям самих этих стран и/или к интересам банков и корпораций «старого» капитализма. Разумеется, жесткое противопоставление здесь может возникнуть только в ситуации, когда США (а также ЕС и, возможно, Япония) перейдут к политике активного экономического сдерживания растущих конкурентов. Общая же для стран БРИКС цель и задача – использование сотрудничества с ТНК/ТНБ в интересах национального прогресса. Здесь совокупный рынок, охватывающий почти половину человечества – весомый аргумент в переговорах, если только страны БРИКС сумеют согласовывать общие принципы и подходы.

Последнее, в долговременной перспективе самое существенное. К добру или худу, но страны БРИКС не стоят на позициях идеологической ортодоксии и ригидности, какие присущи США и во все большей степени органам Евросоюза. Разделяя идеалы и ценности политических и экономических свобод, прав человека, демократии, рыночной экономики и ряд других, страны БРИКС в то же время (каждая по-своему и в своей мере) не столь прямолинейно смотрят на пути и средства обеспечения и достижения перечисленного. К тому же, свои императивы диктуют и задачи развития. В условиях, когда все конкурентные преимущества объективно на стороне «старых», обладающих огромными ресурсами и опытом транснациональных корпораций и банков, задачи модернизации стран догоняющего развития могут успешно решаться только при лидирующей роли государства. А значит, экономика будет неизбежно отклоняться от сугубо умозрительной, по сути, идеологической модели «чистого» рынка (нигде на практике не существующего) к механизмам и рынку перераспределения, экономическую теорию которого еще предстоит создать. Как следствие, пространство БРИКС может стать сферой формирования своего рода «посткапитализма», отличительными особенностями которого будут подчинение экономического роста задачам развития, укрепление роли и дееспособности государства (в том числе и как субъекта экономики), ориентация на длительное динамически стабильное устойчивое восхождение и политическое отстаивание необходимых условий в международном порядке.

Общая стратегическая цель при этом – создание в рамках глобального мира, а не в противоборстве с ним пространств «нового» капитализма. Он опирался бы на ресурсы, потенциал, рынки и возможности стран БРИКС, но минимизировал кризисные проявления и последствия и был бы свободен от идеологических аллергий и фобий капитализма «старого» (в частности, от мифа о несовместимости государства с рынком).

* * *

Международное политическое пространство группы БРИКС состоялось в том смысле, что все пять государств разделяют свою принадлежность к этой группе и желание сотрудничать с другими участниками. В принципе возможно взаимодействие с существующими и будущими международными организациями и пространствами и подключение новых участников (на постоянной или ad hoc основе), а также создание в рамках БРИКС специализированных пространств и/или организаций (особенно по вопросам Арктики, Антарктики и Мирового океана).

Перспективы и возможности будут во многом определяться тем, в какой мере усилия государств-основателей будут дополнены и подкреплены расширением политического пространства на деловые круги и гражданские общества, а также созданием комплекса иных пространств в отношениях между участниками группы. Наличие в группе континентальных и океанических, энергосырьевых и индустриальных стран и экономик в принципе позволяет вырастить здесь мощный куст внутренних пространств, способный позитивно влиять на процессы глобального уровня.

Развитие безопасных воздушных перевозок - один из наиболее актуальных вопросов в развивающихся странах. В последние годы страны Африки как никогда стремятся решить критические проблемы региональной авиации, одной из которых является недостаточно качественный надзор регулирующих органов над подготовкой авиационных специалистов. В 2012 году в Африке прошла серия конференций и мероприятий по повышению авиационной безопасности в регионе до 2015 года, в рамках которых обсуждались меры по выходу многих африканских авиакомпаний из "черного списка" ЕС. Однако сегодня по-прежнему существует целый ряд препятствий, которые тормозят прогресс в данной области.На сегодняшний день в "черном списке" ЕС находятся перевозчики из 24 стран, 17 из которых - африканские государства. В Африке действуют около 130 различных авиакомпаний, однако запрет на пересечение воздушного пространства ЕС приводит к тому, что иностранные перевозчики фактически монополизировали международные маршруты из/в Африки. В сложившейся ситуации африканские авиакомпании ограничены в развитии не только собственных маршрутов, но и код-шеринговых программ.

Местные авиационные власти не раз сообщали о своем намерении внедрить более эффективные и прозрачные системы надзора над подготовкой и обучением авиационных специалистов, которые соответствовали бы требованиям производственного аудита безопасности авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA Operational Safety Audit). Однако, не смотря на бесконечное количество принятых "дорожных карт", на деле реализовано было лишь минимальное количество международных стандартов. Во многом такая ситуация связана с отсутствием политической воли, а также административными и процессуальными препятствиями.

"Присутствие политического аспекта в технических вопросах является одной из основных угроз авиационной безопасности, как в развитых, так и в развивающихся странах. В целях достижения поставленных задач африканские страны должны иметь эффективные и независимые органы регулирования гражданской авиации. Сегодня наблюдаются определенные тенденции к созданию межгосударственных региональных надзорных органов, однако на национальном уровне бюрократические и иные препятствия по-прежнему мешают внедрять международные стандарты безопасности по подготовке технических специалистов и летного персонала. Согласно аудитам авиационной безопасности, проводившимся Flight Safety Foundation за последние 2 года, в среднем на одну африканскую авиакомпанию приходится 93 нарушения, в то время как, например, в Австралии данный показатель составляет только 17 нарушений", - прокомментировал Дайнюс Сакалаускас, заместитель главы FL Technics Training

Коррупция и отсутствие жесткого контроля со стороны государства привели к тому, что сегодня в Африке многие авиакомпании не выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению требований авиационной безопасности. Кроме того уровень подготовки авиационных технических специалистов и летного состава часто находится ниже среднего. В сложившейся ситуации наблюдается естественный процесс "утечки мозгов", когда опытные специалисты готовы в любой момент покинуть континент и перебраться в другой регион. Нехватка квалифицированного персонала ведет к низкому качеству подготовки технических специалистов, диспетчеров и пилотов, которые, в то же время, работают без строгого контроля со стороны регулирующих органов.

Подобная ситуация наблюдается не во всех африканских государствах. К примеру, ЮАР и Кения смогли обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, которые обладают необходимой компетенцией для контроля и исполнения стандартов авиационной безопасности.

"Для того, чтобы прекратить дальнейшую "утечку мозгов" африканским странам необходима комплексная долгосрочная стратегия по удержанию специалистов, повышению уровню зарплат и предоставлению различных гарантий и бонусов. В краткосрочной перспективе местные операторы могут обратиться к международным организациям, которые помогут им повысить уровень безопасности в соответствии со стандартами ICAO и EASA, открывая тем самым путь новому поколению технических специалистов", - комментирует Д. Сакалаускас.

Зарубежный импорт со второй половины февраля занимает все больший объем среди поставок груш на рынки Германии.

Об этом сообщает на своем сайте компания Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Помимо груш Аббат Феттель из Италии, только груши Конференц из стран Бенилюкса представлены на немецких рынках из всего европейского ассортимента. Но эти сорта традиционно не играют важной роли.

Высокий спрос отмечается на груши сортов Бон Кретьен и Розмари из Южной Африки и груши Вильямс из Аргентины. Особенно хорошо раскупают эти фрукты в расфасовке по 1 кг.

На 8-й неделе этого года, сообщает AMI, на немецком рынке можно было найти много груш различных сортов и происхождения. Но Вильямс и Бон Кретьен были представлены в наибольшем объеме. Кроме того, из 12 промоакций на рынке лишь четыре предлагали груши Аббат Феттель, по цене от 1,79 евро за упаковку и 2,99 евро за кг. Стоимость импортных груш колебалась от 1,44 до 2,49 евро за кг.

В чилийской столице Сантьяго 22-23 апреля пройдет третий форум Международной Организации Производителей Черники (IBO).

IBO была образована в 2011 году, объединив лидеров отрасли из ключевых стран с целью укрепления взаимного понимания основных вопросов, затрагивающих сектор и рекламного содействия.

На совещании, которое должно состояться накануне международного форума Global Berry Congress, примут участие лидеры черничной отрасли из Аргентины, Австралии, Канады, Чили, Соединенных Штатов, Мексики, Новой Зеландии, Великобритании, Южной Африки и Уругвая.

На мероприятии обсудят новые рынки, включая Китай, Южную Корею и некоторые европейские страны, развитие отрасли в развивающихся странах, таких, как Мексика, представят новые сорта черники и научные исследования на эту тему.

- IBO предоставляет уникальную платформу для обсуждения, которая позволяет объединиться с лидерами отрасли во всем мире, и, таким образом, определить перспективы отрасли и поставить необходимые задачи, - заявил один из организаторов мероприятия, чилиец Густаво Йентцен.

Американские конгрессмены лишатся возможности использовать самолеты ВВС при поездках за рубеж в случае, если парламентарии не предотвратят ожидаемый с 1 марта автоматический секвестр бюджета. Такое решение было принято в среду спикером палаты представителей конгресса Джоном Бонером.

Члены конгресса регулярно пользуются услугами ВВС страны для полетов в зарубежные командировки. Стоимость перелетов оплачивается из бюджета. Однако в случае секвестра парламентарии будут вынуждены пользоваться коммерческими рейсами, оплачивая билеты из собственных средств.

"Спикер уведомил членов палаты, что в дополнение к прочим мерам он приостанавливает использование конгрессменами военных самолетов для поездок в командировки. Спикер уверен, что это благоразумное и ответственное решение", - рассказали журналистам сотрудники аппарата Бонера.

За последние недели американские сенаторы и конгрессмены посетили с рабочими поездками Афганистан, Мексику, Израиль, Иорданию, Тунис, Сенегал, Мали, Алжир, Демократическую республику Конго и ЮАР.

Автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет и уже на 85 миллиардов к концу нынешнего финансового года, поровну распределенное между военной и гражданской сферами - начнется в стране после 1 марта, если администрация США и конгресс не договорятся о способах сокращения бюджетного дефицита. Денис Ворошилов.

Росатом проводит предварительные переговоры с ЮАР по строительству энергоблоков, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Кириенко.

"Предварительные переговоры ведем, чтобы понять подходы, как развивается программа... Мы могли бы оказать содействие. Они хотят комплексное развитие атомной энергии", - сказал Кириенко.

Глава Росатома отметил, что в ЮАР объявлены энергетические планы. "Они по своей программе предполагают сооружение 9,6 Гигаватт. Это восемь блоков по 1,2 тысячи", - сообщил Кириенко. Он также добавил, что эта программа пока не стартовала.

Кириенко сообщил, в Южной Африке компания успешно поставляет для действующей атомной станции обогащенный уран. Кроме того, по его словам, Росатом активно сотрудничает в сфере ядерной медицины, изотопной продукции и подготовки кадров.

Ученые из южноафриканского Стелленбосского университета (Stellenbosch) нашли примеси ослиного, буйволиного и козлиного мяса в мясной продукции, реализуемой в ЮАР, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

Согласно исследованию, почти в 68% из 139 протестированных образцов мясной продукции из магазинов и скотобоен содержались незаявленные на этикетке ингредиенты. Свинина и курятина чаще всего заменялись другими видами мяса, а в фарше, сосисках и гамбургерах было также найдено растительное сырье.

"Непривычные виды мяса, такие как ослятина, буйволятина и козлятина, были найдены в некоторых продуктах. Наше исследование подтверждает, что неправильная маркировка мясных полуфабрикатов распространена в ЮАР и не только нарушает пищевую регламентацию по маркировке, но также представляет собой удар по экономике, религии, этике и здоровью", - говорится в заявлении на сайте института.

Исследование было проведено на фоне громкого скандала с кониной под видом говядины, который разгорелся в ЕС в начале года. Конина впервые была обнаружена в бургерах испанской марки AhorraMas и ирландской Silvercrest Foods. После ряда проверок конское мясо было обнаружено в мясных продуктах ряда стран Евросоюза, в частности - во Франции, Германии, Италии, Швеции.

В конце марта стартует сбор нового южноафриканского урожая авокадо. Производители предупреждают о том, что в этом году экспорт авокадо снизится по сравнению с 2012-м.

Дерек Донкин, генеральный директор южноафриканской Ассоциации Производителей Авокадо, объяснил это естественным чередованием урожайности - в 2013 году она снижена.

- В прошлом году Южная Африка экспортировала 50400 тонн авокадо, экспорт этого года оценен в 42000 тонн, - рассказал Донкин.

Отметим, что экспортные объемы авокадо сорта Хасс будут аналогичны объемам прошлого года и составят по крайней мере 65% экспорта этого года.

Рынок авокадо остался практически неизменен, основным потребителем остается Европа. Южноафриканские авокадо поступают в продажу в то же время, что и перуанские, но Донкин уверен в спросе на южноафриканские фрукты, поскольку покупатели могут быть уверены в качестве.

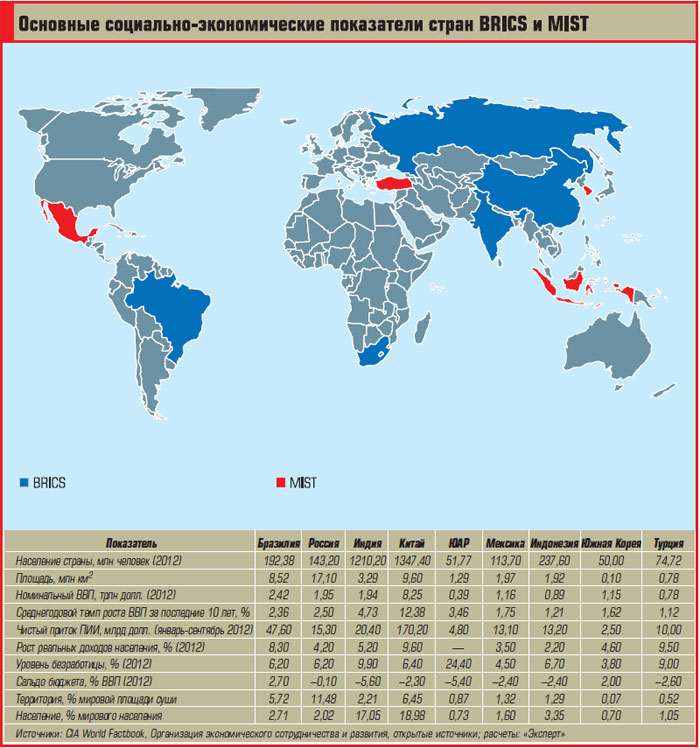

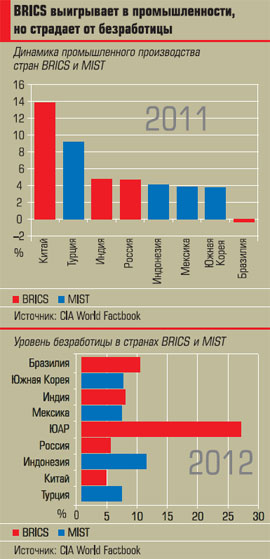

МИСТраль с востока

Уже в ближайшее время на смену неформальному блоку BRICS могут прийти Мексика и динамично растущие азиаты Индонезия, Южная Корея и Турция, а мир выучит аббревиатуру MIST

Двенадцать лет назад, в самом начале XXI века, председатель правления компании Goldman Sachs Asset Management Джим О’Нил положил начало инвестиционному буму, предложив броский акроним BRIC для четырех крупнейших динамичных стран с формирующейся рыночной экономикой — Бразилии, России, Индии и Китая (потом туда добавилась Южная Африка). И вот, спустя десятилетие, когда рецессия в Европе и медленное восстановление в США заставляют искать альтернативы для будущих инвестиционных побед, О’Нил продвигает идею инвестирования в новую группу стран, в которую входят Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция, объединенные аббревиатурой MIST.

С аббревиатурой по жизни

Тема привлекательности развивающихся рынков стала одной из самых обсуждаемых на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. И уже сейчас для многих инвесторов именно Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция становятся новыми BRICS, ведь эти государства удвоили свою экономику за последние десять лет и продолжают стремительно расти.

«Акронимизация» или группирование — это давний маркетинговый ход. Еще в конце 1960-х в США придумали понятие Nifty 50. Речь шла о полусотне американских «компаний-чемпионов», которые должны были быстро расти, якобы оправдывая свои высокие мультипликаторы.

Затем была чрезвычайно популярна концепция «азиатских тигров» — экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, демонстрировавших очень высокие темпы экономического развития в 1960–1990-х. Вплоть до кризиса 1997–1998 годов. А на рубеже 2000-х возникла концепция доткомов.

BRICS и MIST — не единственные геополитические акронимы, появившиеся в последние годы. Скажем, в 2009-м на страницах СМИ стало часто упоминаться объединение CIVETS, куда входят Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция, Южная Африка. Эти страны отличаются большим разнообразием экспорта, а также сумели привлечь существенные прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Так, в 2010–2012 годах такие вложения нерезидентов в экономику Колумбии выросли более чем вдвое, а в экономику Египта могут удвоиться уже в этом году.

Некоторые страны берут не динамикой, а превосходством своей развитой экономики и ликвидностью финансовых рынков. Например, блок CASSH — Канада, Австралия, Сингапур, Швейцария и Гонконг. В свою очередь акроним CARBS объединяет Канаду, Австралию, Россию, Бразилию и Южную Африку. Их с полной ответственностью можно назвать «сырьевыми центрами». Пять стран этого блока занимают до 29% суши, на которой живут лишь шесть процентов мирового населения. Вместе они контролируют активы на сумму около 60 трлн долларов и производят от четверти до половины основной сырьевой продукции в мире.

Вьетнам, Индонезия, Мексика, Бангладеш, Египет, Нигерия, Турция условно находятся в блоке VIMBENT. Основные идеи, лежащие в основе стратегии инвестирования в такие экономики, — это высокие дивиденды, большая доля молодого населения в этих государствах, ежегодный рост доходов населения на уровне 20–25%, хорошее корпоративное управление и нежелание инвестировать в крупные энергетически ориентированные экономики.

На этом фоне MIST выглядит уж очень разношерстным объединением, поскольку экономики стран, в него входящих, крепко отличаются друг от друга. «ВВП на душу населения Кореи в семь раз больше, чем Индонезии; в то время как население Южной Кореи — в пять раз меньше. Кроме того, если Южная Корея — стареющая страна, то Индонезия и Турция — страны с молодым населением. Такая же ситуация и со структурой экономик, уровнем капиталовооруженности, степенью развития институций и технологий», — отмечает управляющий инвестиционными и пенсионными фондами компании КИНТО Николай Мягкий.

Однако эти отличия с лихвой перекрываются факторами, привлекающими инвесторов. Размер экономик каждой из указанных стран превышает один процент номинального мирового ВВП; экономический рост устойчив и быстр, в среднем составляя по группе 5,4% ежегодно; растет не только население, но и его покупательная способность; инфляция неплохо контролируется и не превышает в среднем 4,9% в год. Все четыре государства входят в число крупнейших экономик мира — G20.

Оазис для инвестиций

Крупнейшая по размерам экономики страна в MIST — Мексика, в последние годы выигрывающая от увеличения поставок товаров в США, которые являются ее ключевым торговым партнером. Объем экспорта из Мексики за 2010–2012 годы вырос на 26,4%, достигнув 377,4 млрд долларов.

По оценкам японского инвестиционного банка Nomura, уже в ближайшие десять лет Мексика может стать крупнейшей экономикой в Латинской Америке, обойдя Бразилию. В 2011-м реальный ВВП Мексики вырос на 3,9% против 2,7% в Бразилии, а в 2012 году разрыв лишь увеличился — динамика составила 3,8 и 1,3% соответственно.

Любопытно, что в Мексике капитал активно течет в промышленность. Так, в 2011-м около половины прямых иностранных инвестиций (свыше 9,5 млрд долларов) пришлось на автомобильную и пищевую отрасли.

Индонезия, невзирая на более скромное положение в блоке, демонстрирует рост благодаря расширению среднего класса и ведущей роли в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, в последние годы розничная торговля в стране растет в среднем на 14%. Это связано как с низкими процентными ставками, так и с улучшением покупательной способности населения.

Немалым преимуществом является тот факт, что в стране развивается альтернативная энергетика. Так, под влиянием растущего спроса на электроэнергию, а также необходимости сокращения выбросов CO2, правительство готово потратить 367 млн долларов для финансирования строительства геотермальных электростанций, которое должно быть завершено в 2014 году.

К тому же, после периода нестабильности 2007–2011 годов суверенные рейтинги Индонезии вновь находятся на инвестиционном уровне. Год тому назад агентство Fitch повысило рейтинг с ВВ+ до BBB со стабильным прогнозом, а Moody's — с Ba1 до Baa3, и это сделало Джакарту «горячей точкой» для мировых инвестиционных банков. На рынке ценных бумаг Индонезии уже представлены такие гиганты, как Citigroup, Credit Suisse и Deutsche Bank, а также Morgan Stanley, купивший в феврале 2012 года местного брокера Tiga Pilar Sekuritas.

Cреди стран «Большой двадцатки» Южная Корея, невзирая на то что ее территория наименьшая в MIST, имеет самый низкий уровень безработицы (3,4%) и высокую покупательную способность на душу населения. Это хорошо заметно по продажам предметов роскоши, которые растут ежегодно в среднем на 12%, в то время как в Японии прирост этого показателя составляет пять процентов, а в странах ЕС — десять процентов.

Однако основное преимущество Республики Корея заключается в развитой промышленности: производстве автомобилей, полупроводников, электроники, судов и металлургической продукции, а также квалифицированной рабочей силе. При этом страна очень открыта для зарубежного капитала — с 1998 года иностранные инвесторы имеют возможность вкладывать деньги почти во все виды бизнеса, а в свободную экономическую зону под Сеулом (создана в 2003-м) удалось завлечь IBM, Samsung, Cisco, DHL, FedEx. Компании, расположенные в этой зоне, платят минимальные суммы за аренду земли, освобождаются почти от всех налогов, а также вправе обращаться к местным властям за субсидированным финансированием крупных инфраструктурных проектов.

В 2012-м агентства Moody's и Fitch повысили суверенные рейтинги Южной Кореи с А1 до Аа3 и с А+ до АА– соответственно, что только способствует росту инвестиций в наукоемкое производство. Уровень ПИИ в экономику страны достиг 16,26 млрд долларов в 2012 году по сравнению с 13,6 млрд долларов в 2011-м. Кроме того, Южная Корея осуществляет огромные инвестиции (около миллиарда долларов ежегодно) в развитие возобновляемых источников энергии.

Турция, которую Джим О’Нил считает самым сильным членом MIST, показывает наиболее высокие темпы экономического роста в этой четверке: динамика реального ВВП в 2010 и 2011 годах составила 9,2 и 8,5% соответственно, правда, замедлившись в 2012-м до трех процентов. Планируя увеличить масштабы въездного туризма и авиаперевозок, турецкое правительство вводит механизмы секторальных грантов и устраняет бюрократические барьеры. И если на данный момент в Турецкую Республику прибывают порядка 32 млн туристов ежегодно, то к 2023 году чиновники планируют увеличить этот показатель до 50 млн человек. Рост туристической отрасли, в свою очередь, должен оказать положительное влияние на розничную торговлю, объем которой к 2016-му может достигнуть 457 млрд долларов по сравнению с 313 млрд долларов в 2012 году, что выше среднего показателя по Евросоюзу. Сильные темпы роста продаж, согласно оценкам Business Monitor International, ожидаются в пищевой промышленности (по девять процентов ежегодно до 2016 года) и секторе потребительской электроники (на 65% до 2016-го).

Кроме того, благодаря программе стимулирования развития возобновляемых источников энергии в ближайшие десять лет ежегодный рост энергетического рынка в Турции составит шесть процентов.

В роли догоняющих

Зато в БРЮКИ (см. «BRICS медленно превращается…») дела обстоят совсем не так радужно, как десятилетие назад. Бразилия превратилась в очень дорогое место для ведения бизнеса. Мало того что налоговая нагрузка увеличилась с 22% ВВП в 1980 году до 36% в настоящее время, к этому еще добавляется сложность и непрозрачность налоговой системы страны. Также следует отметить, что бОльшая часть средств идет на выплату пенсий и расходы на содержание необоснованно большого госаппарата, а не на реформы и модернизацию.

Другой проблемой является чрезмерное госрегулирование, и даже рекордно низкие процентные ставки на уровне 7,25% годовых не спасают ситуацию. Инвесторы считают, что неопределенность в отношении госрегулирования тормозит жизненно важные инвестиции в инфраструктуру.

В то же время Россия сейчас сталкивается с серьезными политическими проблемами, а ее экономическая структура с натяжкой подходит под критерии стран BRICS. Основным источником нынешних проблем, конечно, является экономический кризис 2008–2009 годов. При этом российская экономика пережила самый сильный отток капитала среди стран блока за последнее десятилетие. По оценкам минфина, отток капитала в 2011-м составил более 84 млрд долларов, а в 2012 году из страны «ушел» еще 61 млрд долларов.

Индии не хватает экспортной индустрии, из-за чего Дели сложно рассчитывать на существенный рост экспорта в ближайшем будущем, за 2012 год он увеличился лишь на 1,1%. Что еще более важно, Индия имеет значительный бюджетный дефицит на уровне 5,6% ВВП, на покрытие которого необходимо до ста миллиардов долларов инвестиций ежегодно.

В отличие от других стран BRICS, жители Индии по-прежнему очень бедны. Широко распространенная коррупция и отсутствие достаточного количества рабочих мест в стране с быстрорастущим населением также являются причинами для беспокойства.

Даже экономика Китая испытывает замедление, хотя и остается лучшим инвестиционным направлением в BRICS. С начала инвестиционного бума в начале 2000-х годов ВВП Китая вырос в 5,5 раза — с 1,32 трлн до 7,3 трлн долларов, поднявшись на второе место в мире по этому показателю. А по торговому обороту страна и вовсе стала лидером (см. «Торговый чемпион»). Что еще более важно, Китай за последние годы радикально сменил свою экономическую парадигму — он превратился в государство-экспортера капитала и производства.

Так что Китайская Народная Республика по-прежнему выгодно выглядит по сравнению с плохо поддающейся управлению Индией, олигархической Россией или зарегулированной Бразилией. «Китай, очевидно, будет оставаться наиболее привлекательным объектом для инвестиций среди всех этих стран в силу огромного объема внутреннего рынка и быстрых темпов экономического и промышленного развития», — считает профессор Московского государственного университета инженерной экологии Сергей Пахомов.

Выровнять ситуацию в блоке не смогло даже присоединение к нему в 2011 году Южно-Африканской Республики (ЮАР). Ведь экономика этой страны не демонстрирует сколь-либо впечатляющих результатов: рост реального ВВП в 2010-м составил там 2,9%, а в 2011 году — 3,1%. При этом в ЮАР существует высокий уровень безработицы (около 25%), остра проблема бедности, недоразвита транспортная инфраструктура.

Как говорят рынки

То, что инвесторы ставят на MIST, хорошо заметно по динамике местных фондовых рынков. Так, почти все индексы стран блока показали в прошлом году хорошую динамику: мексиканский IPC Index (MEXBOL) поднялся на 19,9%, индонезийский Composite Index (JCI) прибавил 13%, турецкий ISE National 100 Index взлетел на 33,5%. И лишь южнокорейский Kospi просел на 1,9%.

А вот среди группы BRICS только индикатору Индии удалось продемонстрировать достойный результат: BSE India Sensex 30 Index увеличился на 12%. Китайский Shanghai Composite Index вырос лишь на 4,3%, при этом индекс ММВБ России упал на 1,4%, а бразильский Bovespa — и вовсе почти на девять процентов.

С притоком капитала в БРЮКИ в последнее время и впрямь творится что-то неладное. По данным исследования Emerging Portfolio Fund, в 2001–2010 годах инвесторы вложили около 67 млрд долларов в акции компаний из стран BRIC, однако только за 2011-й отток капитала составил порядка 15 млрд долларов из-за охлаждения экономик.

Впрочем, и странам MIST не удалось избежать проблем. Хотя инвесторы вложили 104 млн долларов в фонды, ориентированные на Турцию, и 123 млн долларов в индонезийские фонды, чистый отток из фондов Южной Кореи и Мексики составил 1,33 млрд и 115 млн долларов соответственно.

«Странам MIST есть куда расти. В этом их главное преимущество. То есть стоит рассматривать инвестиции в данный регион как хорошую возможность заскочить в лифт, пока он находится на первом этаже, вместо того чтобы гнаться за ростом BRICS, который уже демонстрирует признаки замедления после 12-летнего марафона», — считает генеральный директор инвестиционной компании SP Advisors Ник Пиацца. Иными словами, MIST может повторить удивительную историю роста стран BRIC в 2001–2010 годах. А значит, стать лидером следующего десятилетия по темпам экономического роста в мире.

Автор: Виталий Дубенский

Интервью Дмитрия Медведева кубинскому информационному агентству «Пренса Латина»

Вопрос: Мы знаем, что отношения России и Латинской Америки развиваются по восходящей линии, и мы рады, что они достигли пика. Как Вы считаете, они носят стратегический характер или временный, конъюнктурный, обусловленный имеющей место конкуренцией за регион между США и Россией?

Д.Медведев: Наши отношения со странами Латинской Америки, Карибского бассейна – не конъюнктурные, они никак не связаны с нашими отношениями с другими странами, будь то Соединённые Штаты Америки или какие-то другие государства. Мы просто считаем, что здесь у нас существует целый ряд дружественных государств, с которыми мы развиваем полноформатное сотрудничество. Это бурно развивающийся регион с очень хорошими экономическими возможностями, в то же время имеющий свои проблемы, которые мы могли бы совместно решать. Поэтому это зона нашего стратегического партнёрского интереса, и мы здесь присутствуем и имеем широкий набор отношений – и дипломатических, и торгово-экономических – со странами региона именно в силу этих причин.

Да, у России были разные времена. Скажем, если сравнить нынешнюю жизнь и 1990-е годы, конечно, тогда наши связи со странами Латинской Америки были гораздо менее активными. Но это было связано с нашими внутренними проблемами, у нас не хватало сил на собственное развитие. Что там скрывать, отношения с другими государствами требуют экономического потенциала, требуют воли, требуют активности. Но эти времена в прошлом. Наступили другие времена, и наши контакты носят системный характер, не говоря уже о Кубе, которая дорога сердцу практически любого россиянина. Другие государства сейчас имеют весьма продвинутые отношения с нашей страной. Давайте посмотрим: практически со всеми государствами мы имеем сейчас полноформатные развитые отношения, которых, кстати, не было и в советские времена.

Я только что прилетел из Бразилии. Бразилия – очень крупная, самая крупная страна региона, по сути, пятая экономика мира, которая входит в БРИКС и с которой у нас очень разнообразные связи. Это касается и Аргентины, и Чили, и Венесуэлы, и Эквадора, и многих других государств, с которыми у нас весьма и весьма продвинутые отношения. Поэтому мы здесь всерьёз и надолго. И мы хотим, чтобы наши отношения со всеми странами и регионами были весьма и весьма хорошими.

Вопрос: Как Вы оцениваете текущее состояние российско-кубинских отношений и какими Вам видятся перспективы их расширения? А также просьба к Вам: рассказать побольше о встрече с нашим лидером.

Д.Медведев: Я весьма оптимистично настроен по поводу наших отношений по целому ряду причин. Вот сейчас проходит мой визит на Кубу, он включает в себя все основные составляющие наших добрых традиционных продвинутых отношений.

За последние годы мы смогли восстановить высокий уровень отношений, который был присущ советско-кубинскому и российско-кубинскому сотрудничеству.

Вчера мы провели полноценные переговоры по всем аспектам нашего сотрудничества – будь то экономическое, гуманитарное и внешнеполитическое. И у нас сейчас нет ни одной проблемной темы, которая бы отягощала наши отношения, наоборот, по всем направлениям у нас движение вперёд. Мы вчера были свидетелями подписания 10 очень серьёзных документов, каждый из которых содержит и экономические возможности, и определённые государственные решения. У нас были откровенные, доверительные, дружеские переговоры с Председателем Совета министров, Председателем Государственного совета Раулем Кастро Рус. Это наша встреча, по сути, за последний год уже вторая. Наш кубинский коллега недавно был в Российской Федерации, сейчас – мой визит.

Я напомню, что в 2009 году вместе с Раулем Кастро мы подписали меморандум о стратегических отношениях между Кубой и Российской Федерацией. И сейчас развитие отношений между нашими странами подчинено именно этим планам. У нас есть много сфер сотрудничества как традиционных, так и новых. Я не буду говорить много про энергетические проекты, потому что часть из них реализована, часть – ещё будет реализовываться. Мне очень нравятся наши проекты в области высоких технологий – будь то медицина, космос, некоторые промышленные проекты, по которым мы хорошо продвинулись вперёд, и, естественно, ожидаем, что они будут развиваться. Да, наверное, сейчас у нас не такой товарооборот, как должен быть между Российской Федерацией и Кубой, потому что 200 с небольшим миллионов долларов – это немного. Инвестиционные планы хорошие, и они, собственно, развиваются, оборот не очень большой, но я уверен, что это тема преходящая, что он будет расти и наполняться новыми формами сотрудничества.

У нас восстановились в очень хорошем объёме человеческие контакты. В прошлом году на Кубу приехало около 90 тыс. туристов из Российской Федерации. А всё-таки не следует забывать, что между Россией и Кубой большое расстояние – это не то, что съездить на отдых в Крым или ещё куда-нибудь недалеко от России. Значит, наши люди сознательно выбирают в качестве места отдыха, туризма вашу страну. Они её любят, они чувствуют себя здесь комфортно, они испытывают дружеские чувства к кубинцам и им нравится здесь отдыхать.

У нас, конечно, очень богатый, мощный фундамент, заложенный в прежний исторический период. Мне кажется, для нас крайне важно не только не растерять то, что было сделано, а укреплять это всемерно.

После встречи с Раулем Кастро у меня была неформальная, по сути, ночная беседа с команданте Фиделем Кастро. Это уже моя вторая встреча такого рода, первая была в 2008 году. На второй встрече мне, конечно, было очень интересно поговорить с Фиделем, послушать о его ощущениях того, что происходит. Он, что называется, глубоко в материале всех международных событий. Мы обсуждали очень разные вопросы, включая вопросы о развитии экономики Кубы, проблемы, которые существуют в международной сфере, в общем, говорили об очень разных вещах, включая даже такие неординарные события, как взрыв болида, метеорита над Российской Федерацией или же проблемы сланцевого газа. Мне кажется, что такие беседы свидетельствуют о том, что потенциал наших отношений имеет не только глубокую историю, но и превосходное будущее, когда лидеры государства так внимательно относятся к отношениям с нашей страной. И не скрою, для меня в человеческом плане это весьма и весьма интересно.

Вопрос: Президент Обама переизбрался на второй срок. Есть ли перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, принимая во внимание факты вмешательства во внутренние дела России, а также в связи с неоднозначной реакцией американцев на проблемы разоруженческой практики и трактовкой вопросов о правах человека? Какой, на Ваш взгляд, вклад может внести Россия в дело нормализации этих отношений, принимая во внимание некоторые недружественные шаги Соединенных Штатов Америки?

Д.Медведев: От отношений Российской Федерации с Соединёнными Штатами Америки, действительно, многое зависит хотя бы потому, что мы две крупнейшие ядерные державы. У нас были разные периоды в отношениях. Надо признаться, что в целом за последние годы наши отношения развивались скорее неплохо, потому что нам удалось подготовить и подписать очень важные документы, включая Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений, некоторые торговые соглашения, американские коллеги способствовали нашему вступлению в ВТО. Это всё позитивные события. Не скрою: и мне, и – уверен – моему коллеге Владимиру Путину достаточно комфортно общаться с Администрацией Соединённых Штатов.

Но есть темы, по которым наши позиции очень серьёзно расходятся. Одна из них – это вопросы вооружений, включая так называемую противоракетную оборону. К сожалению, несмотря на все наши попытки объяснить американцам, что мы рассматриваем европейскую противоракетную оборону в том виде, в котором она предложена, как, по сути, направленную против Российской Федерации и её ядерного потенциала, а на этом ядерном потенциале сегодня зиждется ядерный паритет в мире, – тем не менее, наши аргументы не слышат ни на американском уровне, ни в формате Североатлантического альянса. Нас пытаются успокаивать, говорить о том, что это не про вас, это про некоторые другие страны... К сожалению, эти рассуждения нам не представляются убедительными. Все свои аргументы мы сообщали, но ситуация не меняется. Увы, с каждым месяцем времени для договорённости становится всё меньше и меньше. Я, ещё работая Президентом, обозначал, что у нас горизонт заканчивается для принятия этого решения в конце текущего десятилетия, даже чуть раньше. Если мы не сможем договориться, последствия могут быть для международных отношений весьма и весьма неприятные. Потому что нам придётся принимать ответные меры. И эти ответные меры вынуждено будет принимать любое российское Правительство, любой руководитель российского государства – просто потому, что таковы наши стратегические интересы.

Есть и другие осложняющие факторы. Действительно, произошло таким образом, что после нашего вступления в ВТО, казалось бы, нормализации торгово-экономических отношений, отмены известных дискриминационных поправок, которые американцы любят принимать, а такие поправки действовали в отношении нашей страны, я уже не говорю про торгово-экономическую блокаду, которая действует в отношении Кубы… Кстати, сразу хочу сказать, что мы, конечно, свою позицию не меняем, мы считаем, что это абсолютно возмутительная вещь, это анахронизм прошлого, и чем быстрее она будет отменена, тем лучше будет для всех, и не только для кубинцев, но и для американцев прежде всего.

Но если вернуться к нашим отношениям, к сожалению, одновременно с отменой так называемой поправки Джексона-Вэника произошло принятие явно антироссийского документа, так называемого закона имени Магнитского. Я неоднократно давал анализ природы этого документа. Считаю, что это просто политизация очень печального случая, который произошёл с одним из российских граждан, но отдельные политические силы – я даже не говорю о том, что это Администрация Соединённых Штатов в узком смысле этого слова, к этому, конечно, причастны американские законодатели в значительной степени – приняли этот документ. Нам пришлось на это отвечать. И я говорил об этом ещё некоторое время назад, работая Президентом, и действующий Президент Владимир Путин об этом предупреждал американцев. Ну что ж, нам пришлось принять ответные меры, включая закон об ответственности лиц, нарушающих права человека и интересы российских граждан. Хороший ли это путь? Это плохой путь. И чем меньше таких поводов будет, тем лучше и для российско-американских отношений, и для международных отношений в целом.

Вопрос: Вопрос о международном экономическом кризисе, который затронул ряд стран. Насколько он повлиял на Россию и на её планы социально-экономического развития? Прежде всего, не планируется ли в связи с этим сокращение социальных программ по жилью, поддержке сирот и так далее? Или же у вас есть конкретные планы, чтобы противостоять этим вызовам и сохранить объём социальной поддержки на прежнем уровне?

Д.Медведев: Кризис – это всегда вызов. Из кризиса вытекают неприятные вещи, но кризис может побудить государство работать активнее и в конечном счёте создать дополнительный импульс для развития. Это всецело применимо и к нашей ситуации. Действительно, кризис никому не приятен. У нас в 2008 и 2009 годах произошло падение производства, уменьшение объёма валового внутреннего продукта. Мы вынуждены были принимать ответные меры, вынуждены были заморозить некоторые проекты, хотя все социальные решения, все социальные программы мы сохранили и зарплату не уменьшили, наоборот, продолжаем её наращивать, продолжаем её индексировать. Тем не менее, это было сложно.

Сейчас экономика России в целом в неплохом состоянии, если её сравнить с ситуацией в мире, потому что наш экономический рост за прошлый год выше, чем мировой рост, и составляет приблизительно 3,6% ВВП. У нас низкая для России инфляция. Хотя, конечно, она выше, чем в некоторых традиционно сильных экономиках, но тем не менее это всё равно низкая инфляция для нашей страны, и мы должны её сохранить. У нас самый низкий среди всех развитых государств процент безработных, мы вышли на уровень 15-летней давности, и кризис в этом смысле никак не сказался на состоянии рынка труда. Это очень важно, потому что в 2009 году, в 2008 году происходил рост числа безработных. Сейчас мы всё выправили. Все социальные программы, которые мы принимали, - помогли.

У нас очень низкий процент долга внутреннего и внешнего к валовому внутреннему продукту, а это тоже важный показатель, потому что большинство экономик Европы, я уж не говорю про американскую экономику, очень сильно закредитовано и не может принимать ответственные решения именно в силу того, что долговое бремя давит на эти экономики. У нас в этом смысле всё нормально, я бы даже сказал, хорошо просто. Так что, собственно, развитию в этом смысле ничего не мешает, но у российской экономики есть целый ряд вызовов, на которые мы пока ещё не ответили.

Во-первых, наша экономика очень сильно зависит от цен на сырьё – это плохо, мы должны её диверсифицировать. У нас почти 50% доходов национального бюджета создаётся за счёт экспорта углеводородов – газа и нефти. Да, это важная статья доходов и это важная тема для нас. Тем не менее, у России огромный научно-технический потенциал, очень хорошие условия для того, чтобы создавать высокотехнологичную экономику, создавать так называемую умную экономику. Поэтому мы должны сейчас принимать все меры для того, чтобы долю сырьевых отраслей уменьшать в пользу высокотехнологичных отраслей промышленности, включая, кстати, и переработку сырья, потому что она тоже может быть основана на самых высоких технологиях. Но просто экспорт нефти и газа уже не приносит таких доходов, как мог бы приносить раньше. Вот эта проблема существует.

И, конечно, есть не менее важная проблема – это проблема подъёма уровня жизни в стране. Мы прошли большой путь начиная с 1991 года, но тем не менее, конечно, у нас всё равно есть в этом смысле сложности. Мы считаем, что доходы целого ряда категорий наших граждан не соответствуют сегодняшнему уровню развития России: это бюджетные специалисты. Поэтому нами были приняты решения и выпущены указы Президента на эту тему, потом постановления Правительства об увеличении зарплат для врачей, учителей, преподавателей высшей школы, университетов. Сейчас мы занимаемся совершенствованием системы оплаты труда этих категорий, потому что она отстала.

Есть ещё одна проблема для бюджетников, которую мы тоже должны решать, – это жильё. Мы строим много жилья, мы строим порядка 70 млн кв. м в год, должны строить по-хорошему больше 100 млн, тогда мы сможем решить эту задачу. Причём это жильё должно быть не элитное, оно должно продаваться за разумные, приемлемые для наших людей деньги. Вот эти задачи нам предстоит решать в ближайшие годы. Я уверен, что у нас все условия для этого есть.

Вопрос: Существуют прогнозы, согласно которым Россия может стать одним из лидеров мировой экономики, у неё есть все возможности для этого. Каким Вам видится достижение данной цели, учитывая, что существует ряд трудностей, связанных с конкурентоспособностью экономики, её эффективностью и необходимостью её диверсификации? Как Вам видится достижение цели выхода России во флагманы мировой экономики и какие шаги вы планируете предпринять для этого? Собираетесь ли вы развивать науку, в том числе в области биотехнологий, или в сфере освоения космоса, например?

Д.Медведев: Я частично уже ответил на этот вопрос. Тем не менее, действительно, для нас очень важным является переход к новой экономике при сохранении, конечно, возможностей традиционной экономики, включая поставки сырья, о чём я говорил, и переработку сырья. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно создавать новые производства и так называемые высокопроизводительные рабочие места, которые хорошо оплачиваются.

Вы упомянули целый ряд программ. Эти программы у нас реализуются, и на них предполагается потратить довольно значительные бюджетные и внебюджетные средства. Кстати, сразу же скажу, что по тем направлениям, о которых вы только что говорили – нанотехнологии, биотехнологии, включая биомедицинские технологии, – у нас есть очень хорошие условия для сотрудничества с Кубой, потому что в этом плане у Кубы есть масса достижений. И мы с удовольствием готовы кооперироваться здесь: предлагать наши деньги, предлагать наши научные возможности и создавать какие-то совместные продукты. У нас есть опыт, кстати, по целому ряду препаратов, и несколько очень эффективных препаратов уже выпускаются совместно. Если говорить о затратах на развитие этих отраслей, то они весьма приличные. Я посмотрел: общее количество проектов в сфере нанотехнологий составляет сегодня приблизительно 20 млрд долларов. Это уже довольно значительный участок экономики Российской Федерации. Причём нанотехнологии пронизывают сегодня практически всю жизнь, начиная от космических технологий и заканчивая совершенно бытовыми вещами – покрытиями и массой других способов улучшить обычную жизнь человека.

Если говорить о космосе, то Россия здесь действительно уникальное государство. Мы первыми были в космосе, мы считаем, что это наше конкурентное преимущество. Но нельзя не вкладывать в космос денег. Если просто гордиться запуском первого спутника и полётом Гагарина, мы просто отстанем. А космос сегодня – это не только наука, это ещё и рынок услуг, который приносит деньги. Так вот, совсем недавно нами была утверждена программа космических исследований на период до 2020 года, на которую мы предполагаем потратить весьма значительные деньги (если говорить о долларовом эквиваленте, это порядка 60 млрд долларов, это большие средства). Мы также хотели бы участвовать в международных программах, в запусках международных, мы будем наращивать нашу спутниковую группировку весьма значительно на протяжении этих лет. Мы предлагаем наши услуги другим государствам и хотим, чтобы доля российского участия в космической деятельности была увеличена с 10 до 15%, то есть, чтобы мы были не только ведущим научным государством, государством-исследователем в космическом пространстве, но и участником рынка космических услуг. И эта задача поставлена, потому что, ещё раз говорю, сегодня космос – не только наука, но и бизнес, и к этому так и нужно относиться. Поэтому я считаю, что у нас есть все шансы провести полноценную диверсификацию экономики и занять подобающее место в мировой системе разделения труда, то место, которое, собственно, России изначально и было предназначено.

Вопрос: Какую роль Россия собирается играть в мире, в мировой экономике в будущем?