Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вы за США или Китай?

подумайте об этом, покупая смартфон

Иннокентий Вишневский

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев известен своей любовью к американской технике Apple. Известен даже случай, когда он похвастался своим «яблоком» перед финским коллегой, когда тот достал из кармана отечественную «Нокию».

При всех своих ура-патриотических и антиамериканских лозунгах, российская элита тем не менее дружно отдает предпочтение яблочным гаджетам, полагая, что степень патриотизма от этого нисколько не страдает. Однако сегодня пришло время пересмотреть этот принцип.

Меня легко могут обвинить в ханжестве и узости мышления в век глобальной экономики. Но сегодня, покупая продукцию корпорации Apple, вы помогаете США устанавливать негласный контроль над миром с помощью линейки продуктов этой корпорации, которая легко контролируется спецслужбами США. И это не пустые слова.

Простому гражданину все это по барабану. И он прав: ему скрывать нечего в его обыденной жизни. А вот для государства тут таится серьезная опасность. Особенно для России, которая не вписалась в западный мир и пытается играть самостоятельно на мировой арене.

В отличие от России, Китай резко ушел вперёд в сфере новейших технологий, которые позволяют ему бросить вызов США и американским корпорациям в борьбе за контроль над миром. Резкий рывок Китая стал возможен с возникновением в Поднебесной мощной современной электронной индустрии.

За последние годы Китай из мировой пошивочной превратился в аналог «Силиконовой долины». Китайские корпорации либо создаются с нуля, либо покупают западные компании и завоевывают рынки IT миллиардными оборотами. Lenovo, приобретя более десяти лет назад компанию IBM сегодня лидер на рынке компьютеров, у всех на слуху гиганты ZTE, Xiaomi, Huawei.

Huawei стала мировым флагманом в развитии исследований с сфере искусственного интеллекта и электроники. А линейка ее смартфонов уже создает серьезную конкуренцию не дешевым версиям корейских Samsung и LG, а премиальным Iphone.

Сегодня, покупая китайские телефоны, вы фактически делаете выбор, в каком мире жить вашим детям: в подконтрольном США или Китаю. Что нас ждёт в мире Трампа, мы уже знаем. У нас вырвут все ядерные зубы и заставят питаться жидкой кашкой, как это происходит на Украине. Украина сегодня превратилась в расходный материал в геополитической игре. А вот с Китаем Россия вполне может выторговать реальные партнёрские отношения при условии смены модели олигархического капитализма, полностью зависимого от Вашингтона.

Дело олигарха Дерипаски доказало это: сегодня американский Минфин хозяйничает в российской алюминиевой империи. Россия фактически передала под контроль США свою стратегическую отрасль. В китайской модели развития такое просто недопустимо. И углубление отношений с Китаем будет подталкивать Россию все чаще прибегать к китайскому опыту, банально для сохранения своей независимости.

Не Китай поставили мир перед этим выбором, включая и Россию, а США, когда арестовали в Канаде финансового директора корпорации Huawei Мэнь Ваньчжоу. Сегодня дочь основателя империи Huawei под домашним арестом ожидает решения своей судьбы. И в том, что это это дело носит политический характер мир убедили сами Соединенные Штаты. На днях в Вашингтон прибыл Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании для целой серии встреч с высокопоставленными представителями администрации президента США. Перед ним поставили вопрос, готов ли Лондон присоединиться к начатой американцами мировой кампании по вытеснению Huawei c мировых рынков. Другими словами, решиться ли Великобритания рискнуть своими отношениями с Пекином и согласиться на просьбу администрации Трампа запретить Huawei, ведущему китайскому производителю телекоммуникаций, участвовать в разработке для Англии компьютерных и телефонных сети следующего поколения G5?

Ранее по тем же политическим мотивам США поставили заслон другому китайскому гиганту компании ZTE, которую обвинили в шпионаже за американскими гражданами. В 2016 году США обвинили компанию ZTE в поставках оборудования в Иран и закрыла рынок для продаж. К слову, сейчас запрещены в США к продаже и флагманские смартфоны компании Huawei не смотря на все показные заявления о приверженности свободному рынку. Американцы готовы отдать долю рынка Samsung и LG. Но самые успешные китайские компании готовы задушить, лишая рынков.

Британия не единственный американский союзник, которого США призвали встать под знамёна борьбы в Китаем на ниве новейших технологий. Вашингтон также потребовал от Варшавы отказаться от планов доверить Huawei развитие в этой стране сети 5-го поколения. С поляками не церемонились и заявили, мол, если не откажетесь от планов поддержки нашей стратегии по вытеснению китайцев с рынка, то мы не станем размещать у вас нашу военную базу и дислоцировать американские войска.

Делегация американских чиновников прошлой весной провела переговоры и в Германии, где находятся центры соединений большинства гигантских волоконно-оптических кабелей Европы. Huawei и там вошла в тендеры на обновление всех сетей на базе линейки G5. Китайские предложения самые дешевые и выгода для Германии несомненна. Но США потребовали от своего союзника по НАТО гнать китайцев взашей, так как создаётся прямая угроза для военного альянса. Весь минувший год Вашингтон вел скрытую работу по недопущению участия Huawei и других китайских электронных корпораций в обновлении системы электронных кабелей в странах ЕС. Поэтому арест финансового директора корпорации Huawei лишь видимая часть айсберга титанических усилий США в войне с Китаем за доминирование в мире. Пока в сфере высоких технологий, а завтра и за контроль над миром.

Китайцы понимают серьезность борьбы, поэтому работают по всем фронтам и бросают вызов Google.

Вот уже как около 10 лет на рынке существует магазин программного обеспечения Google Play, из которого владельцы смартфонов и планшетов на базе Android могут загружать программы, игры, музыку, книги, фильмы, сериалы, а также иной контент в цифровом формате. 22 января появилась информация о том, что китайская корпорация Oppo намерена составить конкуренцию сервису Google Play. Новый плеймаркет будет доступен как в Китае, так и за его пределами.

Администрация США убеждает своих союзников, что мир вовлечен в новую гонку вооружений, которая включает в себя в первую очередь электронные технологии, а не обычные вооружения.

В эпоху, когда наиболее мощное оружие, за исключением ядерного оружия, контролируется кибернетиками, страна, которая доминирует в сфере 5G, технологий получает ощутимые преимущества не только экономические, но военно-политические и разведывательные.

Вот почему Россию лишили роли главного врага Америки. Россия дико отстала от Китая в этой сфере с нашим никчемным олигархическим капитализмом. Он нас на эту высоту никогда не выведет. В мире же началась новая революция перехода городов на управление электронной связью 5G, что уже происходит в Китае одновременно с ведущими городами мира, такими как Сан-Франциско, Даллас, Атланта. И эксперты пророчат не эволюционные, а революционные изменения в мире с внедрением технологий пятого поколения. Создаётся гигантская сеть для обслуживания датчиков, роботов, автономных транспортных средств и других устройств, которые будут непрерывно передавать друг другу огромные объемы данных, позволяя фабрикам, строительным площадкам и даже целым городам работать с минимальным вмешательством человека. Вот почему, кто владеет технологиями G5, тот по праву станет хозяином мира. Американские действующие и бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники разведки и руководители телекоммуникационных компаний в частных беседах признают, что внедрение сетей 5G несет в себе такой мощный заряд рывка вперёд, что может навсегда похоронить доминирование США в мире перед лицом китайской угрозы. Победитель будет один. Вот почему Белый дом ввязался в войну с китайской корпорацией Huawei: в ближайшую неделю выйдет указ, запрещающий компаниям США использовать оборудование китайского происхождения в критических телекоммуникационных сетях. А негласно США втянут в эту войну и НАТО, и ЕС. Вот почему, покупая китайские телефоны, вы невольно делаете выбор на чьей вы стороне.

Мадуро, держись!

мы потерпим поражение не тогда, когда потерпим поражение, а когда перестанем сопротивляться

Александр Нагорный

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента этой страны в связи с "незаконностью" переизбрания Николаса Мадуро. Об официальном признании Гуаидо в качестве "переходного президента" сразу же заявил президент США Дональд Трамп.

То, что сегодня происходит в Венесуэле, могло случиться и раньше. Но все нити окончательно связались в один удушающий узел только сейчас.

Схватка за глобальное лидерство между США и КНР. Венесуэла со времён Уго Чавеса считалась и была одним из главных политических ("боливарианская инициатива") и экономических партнёров Китая на Южно-Американском континенте. Общие инвестиции "красного дракона" в эту страну оцениваются на уровне 75—100 млрд. долл. Поскольку Вашингтон начал против Пекина "торговую войну", в её орбиту неизбежно попадают и люди (арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу), и корпорации (санкции против Huawei и ZTE), а теперь — и целые страны.

При этом атака США на законные власти Венесуэлы была совершена с абсолютным и открытым попранием любых норм международного права, что следует расценивать как внешнеполитическую "разведку боем", с демонстрацией готовности к "войне без правил" при наличии "всех опций на столе". Не исключено, что роль "триггера" для решения Вашингтона о срочном запуске "цветной революции" в Венесуэле стал недавний визит в эту страну двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, который там расценили как непосредственную угрозу своей безопасности.

"Правый поворот" в Латинской Америке. США стремятся возродить в XXI веке доктрину Монро, рассматривая всё западное полушарие как зону своего безраздельного контроля. Поэтому после смены политической власти в Аргентине и Бразилии, где "левых" Кристину Киршнер и Дилму Русеф сменили проамерикански настроенные Маурисио Макри и Жаир Болсонару, "дошла очередь" и до Венесуэлы.

Нефть. Один из важнейших интересов американских политиков и Транснациональных корпораций (ТНК). Венесуэла занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти, и контроль за ними, особенно в условиях захлебнувшейся "сланцевой революции" и утраты полного доминирования США на Ближнем Востоке, является "вопросом жизни и смерти" для сохранения глобального лидерства Соединённых Штатов, сохранения за долларом статуса мировой "валюты номер один", а также внутренней социальной и экономической стабильности в Америке.

Политический кризис в США. Конфликт между сторонниками и противниками Трампа не только не решён за годы его президентства, но и продолжает нарастать. Не исключено, что мгновенное и ничем не обоснованное признание Трампом "самопровозглашенного президента" Гуаидо стало своего рода ценой за трёхнедельное прекращение рекордного "шатдауна", продолжение которого грозило полной дезорганизацией системы власти в Соединённых Штатах.

Социально-экономический коллапс в Венесуэле. Решение фундаментальных экономических проблем страны постоянно откладывалось левоцентристскими лидерами (как Уго Чавесом, так и Николасом Мадуро) "на потом", систематическая работа в этом направлении не велась. Это привело к значительному успеху США и их союзников в финансово-экономическом удушении этой страны, перемежаемом попытками государственных переворотов на фоне стагнации формально национализированной нефтяной отрасли, гиперинфляции и падения уровня жизни населения.

Действия правительства Николаса Мадуро в этих условиях, несмотря на весьма жёсткие слова, отмечены желанием "договориться по-хорошему" как с Вашингтоном, так и с его союзниками, предпринимающими против Венесуэлы незаконные дискриминационные действия (показательный пример — отказ Банка Англии предоставить хранящуюся на его счетах часть золотого запаса Венесуэлы стоимостью около 1,5 млрд. долл. в распоряжение официального Каракаса). Возможно, во многом это связано с осторожной позицией Китая, не желающего идти на прямой политический конфликт с Америкой.

Во всяком случае, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию Соединённых Штатов для обсуждения ситуации в Венесуэле и прошедшем 26 января по американской повестке дня, представители КНР явно уступили России роль главного оппонента США, заявив, что "Пекин выступает против какого-либо внешнего вмешательства в дела Венесуэлы". Достаточно сравнить эти слова с заявлением постпреда РФ в ООН Василия Небензи: "США не стоят за попыткой переворота в Венесуэле, а возглавляют его". Данную позицию подтвердил и глава МИДа РФ Сергей Лавров, а с президентом России Владимиром Путиным Николас Мадуро, судя по имеющейся информации, поддерживает непрерывную связь.

Всё это позволяет рассчитывать на то, что Россия не «потеряет Венесуэлу», как пророчат многие отечественные «либералы», а, несмотря на всё противодействие проамериканской и прозападной «агентуры влияния» внутри «вертикали власти», окажет существенную помощь в защите её (да и своего собстенного) суверенитета от американской агрессии — и не мифическими и, в общем-то, ничего не решающими в данной ситуации, «бойцами ЧВК Вагнера», а жёсткой политической и информационной поддержкой на всех уровнях разожжённого США и их союзниками конфликта, который грозит приобрести межгосударственный характер. Мы потерпим поражение не тогда, когда потерпим поражение, а когда перестанем сопротивляться.

РЕГУЛЯТОРЫ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Государственный институт лекарственных средств (ГИЛС) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписали меморандум о сотрудничестве в области оценки соответствия производителей лексредств требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP).

Подписание соглашения поможет регуляторам двух стран в разработке единых подходов при проведении инспекций, а также требований при классификации выявляемых несоответствий GMP. На глобальном уровне сотрудничество в этой области будет способствовать снижению регуляторных барьеров для бизнеса и наращиванию взаимовыгодных торговых отношений стран.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили технические вопросы GMP-инспектирования. Российская делегация рассказала о структуре и специализации российского GMP-инспектората, наиболее частых нарушениях, а британские коллеги поделились своим подходом и политикой в отношении проведения GMP/GDP-инспекций, процедурой сертификации и лицензирования производителей лекарственных средств.

За 11 месяцев 2018 года объем лекарственных препаратов из Великобритании составил 67,48 млрд рублей в стоимостном выражении и 131,13 млн упаковок в натуральном выражении. Динамика продаж английских препаратов на российском рынке за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 8,31% в стоимостном выражении: их доля в общем объеме продаж составила 6% в стоимостном и 3% в натуральном выражении.

Справочно:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») является подведомственным учреждением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Институт был основан в 1973 г. Более 40 лет Институт является крупной научно-исследовательской базой в сфере фармации.

С 2013 года ФБУ «ГИЛС и НП» аккредитовано в качестве экспертной организации, привлекаемой к лицензионному контролю фармацевтических предприятий в составе комиссии Минпромторга России. В 2015 году ФБУ «ГИЛС и НП» уполномочено на проведение инспектирования производителей лекарственных средств для медицинского применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил GMP в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики.

От недоверия к солидарности или новому недоверию? Миграционный опыт России в мировом контексте

Полетаев Дмитрий - Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), директор Центра миграционных исследований (ЦМИ).

Простота транспортных и информационных коммуникаций современного мира позволяет быстро доставить потенциальных мигрантов в страны, которые они ранее наблюдали только на экранах своих телевизоров, о которых им рассказывали родные и знакомые, живущие и работающие в этих странах и о которых они читали в красочных журналах. Настала новая эпоха, в которой человечество ещё никогда не жило, и всё более открытый для миграций мир манит своей кажущейся простотой смены статуса, места работы и места жительства. К сожалению, «миграция без границ»[1], бывшая перспективным вариантом стратегий будущего, становится нежелательным сценарием для значительного числа жителей принимающих мигрантов стран, а солидарность мигранты чувствуют в основном от таких же мигрантов, как они, и от приверженцев партий левого спектра.

Свобода перемещения, свобода выбора места жительства могут быть отнесены к той категории свобод,которые, являясь частью всеобщего достояния (Global Commons), в разной степени ограничивались и ограничиваются на уровне сообществ, государств и межгосударственных объединений. Такого рода ограничения приводили, приводят и будут приводить к различного рода миграционным конфликтам как на уровне миграции внутри стран, так и на уровне международной миграции, что обуславливается разницей в экономическом развитии, экологической обстановкой, вооружёнными противостояниями, демографическим давлением/депопуляцией и другими факторами. В этих условиях ограничения миграции в странах и регионах выезда/въезда могут быть обоснованы интересами самих стран или их правительств, но в реальности такие ограничения не являются непреодолимыми даже при авторитарных и тоталитарных системах власти.

В экономически развитых странах со стареющим населением, давно принимающих мигрантов, несмотря на понимание — как правительствами, так и миграционным экспертным сообществом, влияющим на выстраивание миграционной политики, — того факта, что миграция является важным ресурсом (экономическим, демографическим, геополитическим), партии правого спектра, выступающие за ограничения миграции, приобретают всё больше сторонников. Своеобразным катализатором для Европы в этом процессе был взрывной рост числа беженцев в 2015 г., когда, например, страны Вишеградской группы — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — постепенно перешли к прямому отказу принимать обязательную систему европейских квот и перераспределения беженцев внутри ЕС[2], а выход Великобритании из ЕС после референдума 2016 г. был, в том числе, обусловлен нежеланием британцев обеспечивать пособиями и социальным жильём мигрантов, проживших в их стране менее четырёх лет[3].

Энтузиазм жителей ЕС, приветствовавших приезд беженцев и являвших в 2015– 2016 гг. замечательные образцы солидарности с ними[4], постепенно отошёл на второй план и к 2017–2018 гг. уступил место опасениям, что их чрезмерный наплыв стал вызовом уже сложившейся общеевропейской миграционной системе. «Альтернатива для Германии» всерьёз претендует на место третьей по влиятельности партии в стране[5]; «Лига севера» в Италии, набравшая на выборах 4 марта 2018 г. 17,5% голосов и ставшая одной из двух партий правящей коалиции[6]; Австрийская партия свободы, участвующая в формировании правительства в стране в 2017 г.[7] — всё это уже факты реальной политики.

Победа на выборах в США в 2016 г. Дональда Трампа, уделившего приоритетное внимание ужесточению миграционной политики, и приход к власти в Индии в 2014 г. нового премьер-министра Нарендра Моди[8], который числится одним из лидеров индийских националистов, считающих, что мусульманам не место в их стране (о чём свидетельствует программный слоган партии: «Национализм — наше вдохновение. Развитие и хорошее управление — наша цель»[9]), подтверждает, что возрастание популярности националистических партий и лозунгов, поддержка значительным числом избирателей ограничений в миграционной политике не является сугубо европейским явлением.

Несмотря на то, что в мире сейчас набирают популярность партии, выступающие за ограничительные меры в миграционной политике, сама по себе возможность свободного передвижения остаётся безусловной ценностью[10], а страны, принимающие мигрантов, извлекают из этого немалую экономическую выгоду, решают свои демографические проблемы и укрепляют своё геополитическое влияние. Равенство человеческого общества, подразумеваемое в рамках Global Commons, означает также и равный доступ к глобальным благам, а, следовательно, и право на миграцию.

Мигранты в России: двойная стена отчуждения

За последнее десятилетие внешняя трудовая миграция в Россию претерпела значительные изменения, которые напрямую влияют на взаимоотношения россиян с трудящимися-мигрантами из других стран[11]: вместо жителей крупных городов в Россию приезжают теперь выходцы из небольших населённых пунктов; падает уровень образованности прибывающих мигрантов, так как в сельской местности мало образовательных учреждений; большая часть мигрантов стала беднее, чем в прошлые годы; растёт культурная дистанция вновь прибывающих мигрантов и россиян, в том числе в религиозном и языковом аспекте; увеличивается удельный вес мигрантов из Центральной Азии в общем потоке трудовых мигрантов, начинают формироваться их общины в России; приезжает всё больше женщин-мигрантов и семейных мигрантов с жёнами и детьми.

Достаточно сильная разобщённость российского общества дополняется ещё одним элементом: недоверием мигрантов из других стран и россиян друг к другу. Несмотря на то, что такое недоверие редко перерастает в открытую неприязнь, можно говорить о параллельном существовании этих двух миров: мира россиян и мира мигрантов. Взаимное недоверие и постепенное отчуждение сопровождается выстраиванием границ, напоминающих стеклянные стены, через которые обеим сторонам друг друга видно, но этим, как правило, общение и ограничивается.

«Стеклянная стена», выстраиваемая иностранными трудовыми мигрантами

Взаимопомощь, которую оказывают друг другу внешние трудовые мигранты в России (особенно из Центральной Азии), со временем привела к её оформлению в ряд институций, составивших основу для образования и укрепления «параллельных» мигрантских сообществ в рос.сийских городах[12]. Приведём несколько примеров.

- Создана сеть этнических кафе (узбекских, киргизских, таджикских), находящихся не только на центральных улицах российских городов (таких как «Чайхона №1»), но и в малозаметных и малодоступных для местных жителей местах, и работают такие кафе в основном только для обслуживания мигрантов.

- Возникли спортивные клубы, где мигранты-тренеры, занимаются различными видами спорта и боевыми искусствами с мигрантами-учениками (в основном это характерно для киргизов).

- В Москве появилась сеть мигрантских клиник, в которых доктора (как россияне иностранного происхождения, так и трудовые мигранты), предоставляют трудовым мигрантам медицинские услуги и могут использовать для общения языки стран Центральной Азии. Доступ в такие клиники открыт и для россиян, но основные клиенты — трудовые мигранты.

- Сформировались мигрантские неформальные сервисы по решению проблем с регистрацией по месту жительства, с получением документов для работы и других сложностей, которые встают перед каждым трудовым мигрантом в России. Такие сервисы зачастую связывают с коррупционными и даже криминальными связями недобросовестных представителей диаспор и недобросовестных представителей силовых и властных российских структур.

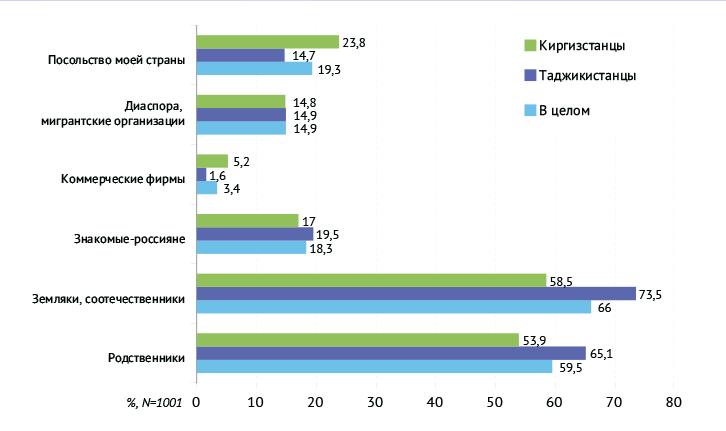

Появление в российском обществе параллельных мигрантских сообществ представляет серьёзный вызов для будущего развития России. Кризис доверия в российском обществе получил ещё одну составляющую: взаимное отчуждение внешних трудовых мигрантов и местных жителей. Так, многолетние исследования в сфере миграции в России[13] показывают, что трудовые мигранты ждут помощи только от родных и близких. Особенно это касается трудовых мигрантов из Центральной Азии. Согласно исследованию 2016 г., мигранты из Таджикистана и Киргизии ожидают помощь в подавляющем большинстве случаев от родных, близких и земляков — тоже трудовых мигрантов.

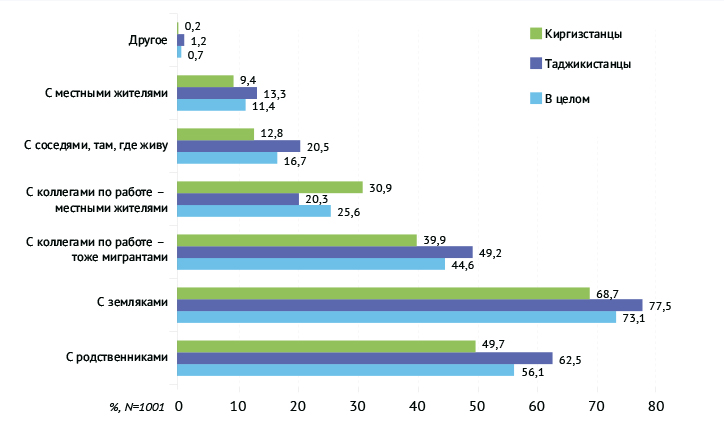

За десятилетия проживания в России в сферу повседневного общения трудовых мигрантов россияне почти не попадают. Миграционные исследования в России из года в год фиксируют минимальный уровень общения с местным населением.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, 2016 [14]

Даже на уровне внутриконфессионального взаимодействия — в рамках исламской общины — общение между мусульманами-россиянами и мусульманами-трудовыми мигрантами из Центральной Азии нельзя назвать тесным. Несмотря на то, что татарская мусульманская вместе с «кавказской» мусульманской общиной приняли своих собратьев по вере из Центральной Азии и стараются с ними теснее взаимодействовать, полного единения пока не наблюдается[15]. Интересно, что даже язык проповедей в мечетях больших городов России с татарского изменился на русский, так как трудовые ми.гранты из Центральной Азии, составляющие теперь большую часть уммы, не понимают татарский язык, на котором велись проповеди ранее. Часть трудовых мигрантов из Центральной Азии привносят элементы язычества в традиционный ислам (например, «заряжение воды» и её использование в лечебных целях, популярное у части киргизской диаспоры), вводят новые обрядовые практики, противоречащие канонам ислама (например, развод по телефону с троекратным повторением «развожусь» — «талак»), заключают браки с помощью не имеющих официального духовного сана посредников, несмотря на уже оформленный у одного или обоих партнёров на родине (в странах Центральной Азии) официальный брак, что вызывает недоверие и даже некоторое размежевание между мусульманами-россиянами и мусульманами-мигрантами из Центральной Азии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО КРУГУ ОБЩЕНИЯ В РОССИИ, 2016 [16]

Одним из результатов такой разобщённости можно считать радикализацию трудовых мигрантов, даже тех из них, кто со временем обретает вид на жительство или российское гражданство. Трудовые мигранты и россияне иностранного происхождения, униженные ксенофобией, не имеющие высокого уровня образования, изолированные от российского общества, на которое они работают, отдавая свои силы и здоровье, представляют со.бой благодатную среду для распространения радикальных взглядов и идей, вербовки в террористические организации и привлечения к совершению террористических актов. Так, 3 апреля 2017 г. произошёл террористический акт в Петербургском метрополитене[17]. По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, гражданин России с 2011 г., узбек по национальности и уроженец Киргизии. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли.

«Стеклянная стена», выстраиваемая россиянами

Главным «строительным материалом» возведения стены со стороны россиян служит мигрантофобия. К 2018 г. её уровень сильно снизился[18], но всё же остаётся достаточно высоким. По данным Левада-Центра[19], в 2017 г. доля россиян, желающих ограничить проживание в стране представителей других национальностей, достигла самого низкого уровня за 13 лет социологических наблюдений и составила 54%. В 2016 г. эта доля составляла 70%, а в 2013 — 81%. Улучшилось отношение к представителям большинства этнических групп, проживающих на территории России. В 2013 г. 45% респондентов считали, что надо ограничить проживание в России выходцев из Центральной Азии, в 2014 г. показатель сократился до 29%, а в 2017 г. — до 22%. Схожая динамика наблюдается в отношении цыган, китайцев, евреев, вьетнамцев и украинцев. В 2017 г. до 28% выросло число тех, кто не хотел бы введения ограничений на проживание представителей каких-либо наций в России (11% — в 2013 г. , 20% — в 2016 г.).

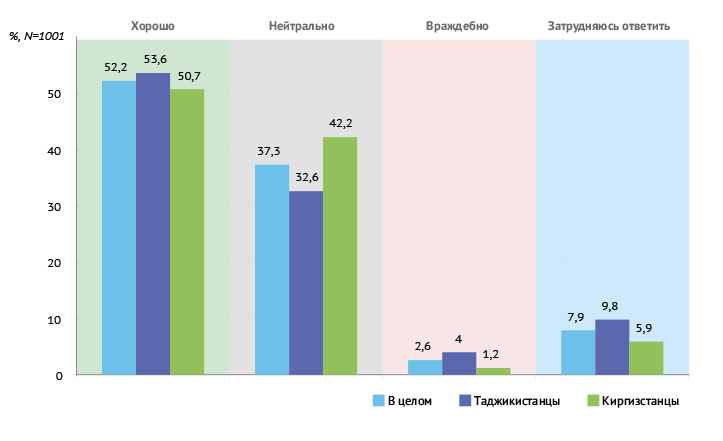

Несмотря на улучшение отношения к мигрантам, большинство россиян (58%) в 2017 г. считали, что следует ограничивать их приток в страну. Этот показатель по сравнению с 2016 г. снизился на 10%. Отношение россиян к мигрантам, уже проживающим в одних городах с ними, в 2017 г. было в основном нейтральным: 60% респондентов ответили, что не испытывают к ним никаких чувств. При этом об уважении и симпатии сказали 8% опрошенных, о раздражении и неприязни — 28%, о страхе — 2%. Исследования ЦМИ также показывают, что отношение к мигрантам со стороны россиян можно назвать достаточно лояльным, по мнению самих же трудовых мигрантов из Центральной Азии.

ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К МИГРАНТАМ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА, 2016 [20]

Отсутствие комплексных и специально финансируемых адаптационных и интеграционных программ по вовлечению мигрантов в общественную и культурную жизнь российского общества и общей помощи им в России также способствует выстраиванию барьеров между местным населением и мигрантами. В России существуют лишь отдельные элементы адаптационных мер: бесплатное обучение детей мигрантов в российских школах, бесплатная медицинская помощь в экстренных случаях, бесплатные роды для женщин-мигрантов. Эти элементы не связаны между собой, не являются частью миграционной политики, и их функционирование специально не направлено на снижение разобщённости между мигрантами и россиянами.

И во времена существования ФМС России, и в настоящее время, сложилась практика привлечения к общественному диалогу, к сотрудничеству с властями всех уровней преимущественно диаспоральных объединений как единственного представителя мигрантских сообществ. Это решение, с одной стороны, отстраняет от полноценного сотрудничества с властями российские НПО, осуществляющие прямую помощь мигрантам различных категорий, а с другой — привлекает к решению вопроса адаптации и интеграции мигрантов национально-культурные объединения (диаспоры), изначально созданные не для адаптации и интеграции мигрантов, а для сохранения национальной культуры, традиций и родного языка. Проведение правительственными чиновниками круглых столов с участием националь.но-культурных объединений (НКО), привлечение таких НКО к работе реги.ональных общественных палат и Общественной палаты РФ — весьма важно и нужно, но для интеграции и адаптации мигрантов такая работа малоэффек.тивна. Отдельные диаспоральные объединения монетизируют свои возмож.ности взаимодействия с местными властями, предоставляя мигрантам свои услуги по легализации за деньги. Такое положение дел только консервирует изолированное положение мигрантов в российском обществе и усложняет их первичную адаптацию и дальнейшую интеграцию.

Некоммерческие организации

В ЕС и США, в Юго-Восточной Азии в принимающих странах суще.ствует большое количество НПО[21], которые оказывают мигрантам различную помощь. Их значительное отличие от российских НПО заключается в том, что они являются неотъемлемой частью миграционной системы своих государств и влияют на формирование миграционной политики как своих стран, так и регионов.

Немногочисленность НПО[22], бесплатно оказывающих мигрантам в России необходимую помощь, объясняется как слабым развитием гражданского общества, так и отсутствием достаточного государственного финансирования неправительственных организаций, в том числе исследовательских. Временные проекты международных организаций и гранты благотвори.тельных фондов — слишком слабый и нерегулярный ресурс для функционирования и развития. Кроме того, сами институты гражданского общества, равно как и волонтёрство и социальная ответственность, пока не развиты. Но стремление к консолидации и объединению усилий НПО существует. В пример можно привести создание специальных сетей НПО и общественных организаций (Общероссийская Сеть Мемориала «Миграция и право», привлекающая для работы адвокатов[23]) и попытки объединения на обще.гражданской платформе. Например, в конце 2012 г. по инициативе Фонда «Миграция XXI век»[24] была предпринята одна из таких попыток. Некоммерческие неправительственные организации, такие как «Гражданское содействие», «Миграция и закон», «Сёстры», «Уральский дом» и некоторые другие, лучше и качественнее занимаются помощью трудовым мигрантам. Но, к сожалению, предложенные ими в России эффективные решения не находят пока своего воплощения ввиду отсутствия заказа со стороны государства на создание и поддержание работы столь необходимых для помощи трудовым мигрантам сервисов.

В России существуют примеры самоорганизации групп мигрантов в статусе неправительственных организаций для решения как долгосрочных проблем, так и катастрофических последствий войны для беженцев. Так, например, Форум переселенческих организаций возник после распада СССР для решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, а одна из многих организаций, входивших в эту сеть — «Уральский дом»[25], превратилась со временем в общественную организацию, оказывающую ка.чественные услуги мигрантам за минимально возможную цену и со строгим кодексом работы, исключающим сомнительные схемы взаимодействия с «чёрными посредниками». Эта организация стала модельной по качеству сервиса. Работа Центра комплексной поддержки мигрантов «Уральского дома» позволяет одновременно информировать, консультировать, размещать, легализовать, подбирать работу для мигрантов, поддерживать обратную связь с мигрантами и работодателями, формировать базу данных потенциальных мигрантов из стран СНГ и вакансий в Свердловской области.

Сейчас в России существует несколько крупных межнациональных структур: Федерация мигрантов России[26], Ассамблея народов России[27], Союз диаспор России, но их активность не носит характера комплексной и прямой помощи трудовым мигрантам. Показательно, что переселенческие организации, помогающие сейчас трудовым мигрантам (когда-то объединившие.ся под эгидой Форума переселенческих организаций, такие как «Уральский дом» и другие), изначально помогали людям разных национальностей, смешанным семьям, выезжавшим в Россию, не делили мигрантов по национальному признаку. Мигрант, попавший в трудную жизненную ситуацию, всегда был для них не только клиентом, но и сторонником, союзником. Именно эта стратегия определила сегодняшнюю успешность таких структур в сложных условиях выживания для организаций гражданского общества в России. Люди, оказавшиеся в новой среде в другом государстве, объединялись для решения общих проблем, и это было определённой проекцией того, что провозглашалось целью для достижения ещё в Советском Союзе: мультикультурное общество, в котором национальность не была значимым фактором.

Диаспоральные организации

Диаспоры мигрантов по всем регионам России скорее представляют собой бессистемную, чем структурированную организацию по.мощи. Таких диаспоральных организаций зарегистрировано довольно много и в разной форме[28]: общественные организации, национально.культурные объединения, фонды. Но значительная часть их активности приходится на посредническую, коммерческую деятельность. Высокое доверие мигрантов к тем, кто говорит на их родном языке, в некоторых случаях приводит к схемам легализации через неформальные каналы с использованием посредников, работающих через коррупционные связи, что уводит ситуацию с легализацией в сферу теневой экономики.

Если для российских посреднических коммерческих организаций

или российских НПО добиться доверия мигранта очень сложно, то для диаспоральных организаций это не составляет труда. Они говорят с мигрантами на одном языке, поэтому сделать из потенциального клиента реального клиента для них достаточно просто. Когда такие диаспоральные организации занимаются социальными проблемами мигрантов и отстаивают их права, они достигают успеха, защищая трудовых мигрантов от обмана недобросо.вестных работодателей, помогая им вырваться из трудового рабства и вы.ехать на родину и т.д. Но, к сожалению, значительная часть из них работает на рынке посреднических услуг, и даже называясь НКО, по сути, зарабатывает на мигрантах. Многие представители диаспоры заинтересованы продвигать коммерческую помощь мигрантам, и такая помощь за деньги реализует.ся чаще всего через коммерческие структуры, возникающие при диаспоре.

Те диаспоральные организации, которые пытаются оказывать бесплатные социальные услуги мигрантам, работают только до тех пор, пока имеют источники финансирования, например, грантовую поддержку. При окончании такого финансирования их работа сходит на нет и активность быстро падает, а другие организации, стараясь занять нишу главного представите.ля от той или иной диаспоры в регионе, быстро оттесняют на второй план бывшего активиста. В происходящей внутри самой диаспоры борьбе за лидерство и за клиентов преимущества оказываются у тех, кто налаживает наилучший контакт с консульством страны исхода, властными российскими структурами, что мешает сплочению диаспоры. Именно из-за того, что у диаспор есть структуры, занимающиеся коммерческой посреднической деятельностью, имеющие собственные финансовые интересы, попытки объединить диаспоральные организации пока особых результатов не приносят. Важно при этом также учитывать разделение диаспор по региональному признаку, что тоже не способствует объединению.

Работа, связанная с бесплатной для мигранта помощью в трудоустройстве, решении проблем с документами, хождением по служебным кабинетам и отстаивании его прав ведётся в диаспоре бессистемно. Далеко не все диаспоральные организации постоянно используют юристов в своей деятельности. Как правило, основная работа ложится на лидера, который вступает в диалог с властями, выступает на конференциях. Это не позволяет вести системную правозащитную работу по помощи трудовым мигрантам силами диаспоральных организаций.

Организации «старых диаспор» работают в России давно и очень активно: такова, например, армянская диаспора, имеющая воскресные школы, выпускающая передачи на телевидении; азербайджанская диаспора также имеет свои СМИ. У этих диаспор есть серьёзные и богатые лидеры. Но у мигрантов из Центральной Азии таких мощных организаций пока не создано, за исключением только выходцев из Памира.

Международные организации

Информирование и консультирование, инициирование дискуссий в обществе и научном сообществе о положении трудовых мигрантов и по.мощи им, обмен наработанными практиками в области защиты прав мигрантов — всю эту огромную работу проводят в России и в мире международные организации (Международная организация по миграции, Международная организация труда, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, Красный Крест и Красный Полумесяц, Международный центр по развитию миграционной политики и др.). В процессе долгой работы международными организациями было сделано многое, но в силу своего статуса они могут воздействовать на процессы формирования системной защиты трудовых прав мигрантов и совершенствования правоприменительных практик, но не могут участвовать в них непосредственно. Поэтому их роль важна, но ограничена.

Международные структуры эффективнее всего работают именно как координаторы миграционной политики, консультанты, осуществляющие поддержку сетей НПО и продуцирующих аналитические документы по актуальным вопросам. Выступая в роли координаторов новых инициатив и распространения наилучших практик, они эффективны при выстраивании системного подхода по оказанию помощи трудовым мигрантам. Они также могут брать на себя инициативы по продвижению решения самых тяжёлых проблем, например, связанных с торговлей людьми (организация убежищ) и трудовым рабством. Кроме того, распространяя наилучшие практики, уже наработанные правозащитными организациями, НПО, коммерческими организациями, международные организации способствуют формированию моделей взаимодействия и распространения их в различных регионах мира, в том числе и в России.

Профсоюзы мигрантов как форма солидарности

Трудовая миграция рассматривается не только как тренд глобализации, но и как альтернатива классовой борьбе[29], поэтому всё более острым становится вопрос о самых эффективных практиках, с помощью которых мигранты могут защитить свои трудовые права. Исследования показывают, что трудовые мигранты предпочитают решать свои проблемы сами, поэтому такая форма самоорганизации, как профсоюзы, представляется самой перспективной и простой для них, что и доказывает имеющаяся уже практика работы профсоюзов с иностранцами как в России, так и в мире. Между тем существующие в разных странах профсоюзы играют очень разную роль в за.щите прав трудовых мигрантов.

Так, в Москве Профсоюз трудящихся-мигрантов[30] выступает в роли посреднической организации при разрешении трудовых конфликтов мигрантов с работодателями, оказывает качественные услуги мигрантам, занимается информированием, консультированием. Его деятельность не ограничивается посредническими услугами: он издаёт газету «Вести трудовой миграции», информирует мигрантов и их лидеров о последних законодательных изменениях и новостях. Этот профсоюз силён тем, что показал: профсоюзная форма работы с мигрантами в России возможна. Но, к сожалению, эта структура не смогла пока стимулировать масштабное объединение трудовых мигрантов и имеет только около 35 тыс. членов.

В Москве как центре России чиновники не могут позволить себе быть чрезмерно консервативными. В регионах ситуация сложнее, там чиновники более консервативны и поэтому любой активный профсоюз там создать очень сложно, тем более профсоюз для мигрантов. Попытки создать структуры, подобные Профсоюзу мигрантов, были. Но, например, в уральском регионе, они окончились неудачно: с одной стороны, из-за достаточного количества уже существующих здесь посреднических организаций, а с другой — консолидация мигрантов вокруг профсоюза представляла сложность, так как у каждой из диаспоральных организаций, действующих в регионе, был свой интерес, в первую очередь финансовый. В 2008 г. в Архангельской области была попытка наладить работу Территориального профессионального союза работников организаций, использующих труд мигрантов Архангельской области, но, по данным Центра «Сова»[31], местные власти противодействовали работе этого профсоюза, и он фактически прекратил своё существование.

Профсоюзы мигрантов существуют не во всех странах. Есть страны, где не допускают их возникновения, либо разгоняют и закрывают. Так, например, было в Южной Корее, где профсоюз мигрантов был разогнан[32]. Существует «Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов в Украине и за её пределами»[33], который работает со своими членами, живущими и работающими за рубежом вне Украины. Российские профсоюзы, имеющие своё начало в профсоюзах-выходцах из СССР, как правило, действуют в роли оппонентов трудовой миграции, выступая против того, что мигранты нужны. Такие профсоюзы сложно считать партнёрами в защите трудовых мигрантов. Мигранты в эти профсоюзы не вступают, у таких профсоюзов работа с мигрантами и их работодателями не налажена. Их позиция фактического противника сотрудничества с мигрантами неизменна уже довольно долгое время.

Но в других странах мира солидарность с трудящимися-мигрантами имеет более комплексную и широкую основу. Так, в США профсоюзное объединение Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов (АФТ–КПП[34]) имеет соглашение о партнёрстве с сетевым объединением временных рабочих — «Национальной сетью объединения подённых рабочих»[35]. Эта сеть через рабочие центры по всей территории США работает с трудящимся-мигрантами, не имеющими постоянной работы и ча.сто занятыми без трудовых договоров. Это объединение не является профсоюзом в классическом понимании, поскольку не проводит коллективных переговоров. Но с её помощью временные работники объединяются, чтобы определить правила и условия работы,в частности,уровень минимальной за.работной платы, ниже которой они не нанимаются на работу. Большая часть временных рабочих и большинство работников в рабочих центрах — это иммигранты, поэтому ими разрабатываются политические, законодательные и правовые меры, которые затрагивают и мигрантов. Существует также партнёрство с другим сетевым объединением рабочих центров — «Интерфейт джастис» (Interfaith Justice[36]). Исполком АФТ–КПП принял в Чикаго резолюцию, которая разрешает рабочим центрам присоединяться к профсоюзным объединениям на местном уровне и на уровне штатов в качестве партнёров от общественности (Central Labor Councils/State AFL–CIO). Существует практика подготовки трудящихся-мигрантов к жизни вдали от родины в виде их вовлечения в профсоюзы до отъезда из страны[37]. Так, бельгийские профсоюзы содействуют диалогу с профсоюзами в странах происхождения, организуя семинары и информационные центры, а французские профсоюзы имеют свои представительства в странах происхождения мигрантов, чтобы через них предоставлять информацию о правах и членстве в профсоюзах.

Профсоюзы в странах исхода мигрантов также заинтересованы в под держании связи с членами своих объединений, уехавшими за ру.беж,как например,сенегальская профсоюзная федерация Национальный союз автономных профсоюзов (National Union of Autonomous Trade Unions of Senegal, UNSAS), доминиканский профсоюз Национальная конфедерация доминиканских рабочих (Confederacin Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD), профсоюзное объединение Генеральная федерация непальских профсоюзов (General Federation of Nepalese Trade Unions, GEFONT) в Непале, имеющее отделения для работников.непальцев, которые трудятся в Индии, Конгресс трудящихся Цейло.на в Шри-Ланке, марокканский Союз труда (UMT, Union marocaine du travail) и португальское объединение Генеральная конфедерация португальских рабочих (General Confederation of the Portuguese Workers, CGTP–IN), привлекающие в профсоюз мигрантов в странах происхождения. Профсоюзные объединения в странах-поставщиках рабочей силы разрабатывают политические меры, направленные на помощь трудящимся-мигрантам по возвращении на родину. Комитет по объединению сельскохозяйственных работников (Farm Labor Organizing Committee, FLOC[38]) действует на территории США и Мексики, обеспечивая защиту и привлечение в профсоюз сельскохозяйственных работников. В Мексике FLOC выступает в защиту прав новых работников, которых фермеры ввозят на территорию США. Глобальная профсоюзная федерация — Международная профсоюзная сеть (Union Network International, UNI[39]) — выпустила «паспорт UNI» для помощи работникам-мигрантам в сохранении своих профсоюзных прав и получения содействия при переезде из страны в страну. «Паспорт UNI» позволяет работникам сферы обслуживания[40]:

- вступить в любой из более чем 900 профсоюзов по всему миру, входящих в состав UNI;

- получить поддержку и помощь в местном профсоюзе в странах назначения-членах UNI;

- познакомиться с жизнью местного профсоюза, в том числе быть внесённым в список рассылки информационных материалов, приглашений на культурные и политические мероприятия;

- участвовать в жизни местного профсоюза — например, в работе групп, занимающихся конкретными вопросами профессиональной деятельности или в организации обучения;

- получить доступ к информации об условиях труда, банковской и налоговой системе, жилищных условиях, школьных учреждениях, медицинском обслуживании и пенсионной системе;

- получить консультацию по вопросам занятости, трудовых договоров, местного трудового законодательства и коллективных соглашений;

- получить правовую поддержку в случае возникновения проблем с работодателем.

Важная причина привлечения в профсоюзы трудящихся-мигрантов — приток новых членов. Преобразования на рынках труда развитых стран привели к сокращению численности профсоюзов, увеличению среднего возраста членов профсоюза и к снижению числа профсоюзов в отраслях, которые отличаются высокой активностью. В этих условиях важной работой для усиления рабочего движения становится поиск новых членов в сферах, находившихся вне пределов деятельности профсоюзов, в том числе в тех, где работают трудящиеся-мигранты. Так, в Швейцарии, в Профсоюзе работников промышленности и строительства (Industry and Construction Trade Union, GBI) число работников, родившихся за границей, составляет уже более половины численности профсоюза, а в Великобритании в ряды профсоюзов вступают португальские мигранты. Среди новых членов, вступивших в Американскую федерацию труда и Конгресс производственных профсоюзов (АФТ–КПП), после длительного периода снижения численности профсоюза в США, многие являются трудящимися-мигрантами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Профсоюзы Германии сотрудничают с польскими профсоюзами строительной отрасли и сельского хозяйства, и в Варшаве есть их представительства, где можно получить информацию об условиях работы и трудовых правах в Германии, а потенциальных мигрантов в Польше приглашают перед отъездом из страны вступить в профсоюз. Профсоюзы поддерживают заключение двусторонних и трёхсторонних соглашений между странами происхождения и назначения мигрантов, когда признаётся возможность одновременного членства в профсоюзах обеих стран, чтобы немецкие профсоюзы могли помогать трудящимся-мигрантам без перехода в состав их профсоюза.

В сентябре 2004 г. немецкий Профсоюз работников строительства, лесного и сельского хозяйства и окружающей среды (Trade Union for Building, Forestry, Agriculture and the Environment, IG BAU) создал Европейский профсоюз трудящихся-мигрантов (European Migrant Workers Union[41]), который отстаивает интересы сезонных работников, в особен.ности в строительной отрасли и сельском хозяйстве. Помощь со стороны Профсоюза состоит в обеспечении юридической помощью и консультациями, поддержке в случае болезни или несчастного случая, получении оговорённой платы за выполненную работу и улучшении жилищных условий. В США ряд профсоюзов разработали в Бостоне Проект по продвижению прав на иммиграцию, по обучению и просвещению (Immigration Rights Advocacy, Training and Education Project, RATE), для содействия объединению трудящихся-мигрантов, предоставления информации и юридической помощи, помощи в создании рабочих комитетов, для дальнейшего налаживания обучения профсоюзных активистов. Объединяются даже домашние работники, изолированные от принимающего общества и подвергающиеся наибольшей эксплуатации, как например, Южноафриканский объединённый профсоюз работающих в качестве домашней прислуги (South African Domestic Service Allied Workers Union[42]). Объединение домашних работников требует новаторских стратегий и подходов, а также предоставления им широкого спектра услуг, в частности помощи в преодолении низкой само.оценки и развитии рабочей сознательности.

К сожалению, вышеприведённые практики работы с иностранцами на основе профсоюзов пока имеют очень ограниченные перспективы внедрения в России, что обусловлено консервативной позицией российских профсоюзов и законодательными ограничениями. Между тем работа по защите трудовых прав трудящихся-мигрантов, уже реализуемая в рамках Евразийского экономического союза, может достаточно быстро изменить ситуацию.

***

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

- Несмотря на возрастающую в последние годы популярность партий правого спектра и некоторое ужесточение миграционной политики в основных принимающих мигрантов странах, институции, поддерживающие мигрантов (НПО, профсоюзы, в том числе профсоюзы мигрантов, международные организации и объединения, занимающиеся миграционной политикой и поддерживающие мигрантов) достаточно сильны для того, чтобы сохранять высокий уровень солидарности принимающих обществ с мигрантами.

- В России институты гражданского общества, работающие в миграционной сфере, получили хороший импульс к развитию в 1990-х гг., но к 2018 г. в значительной степени (хотя и не окончательно) утратили свой потенциал. В этой связи мигранты в России (как показывают исследования) имеют минимальные возможности поддержки в условиях, когда интеграционные и адаптационные мероприятия со стороны государства свёрнуты до минимума, и в краткосрочном периоде положение дел не изменится.

- Сейчас в России достаточно низкий уровень солидарности с мигрантами, но с 1991 г. наработаны и опыт, и практики эффективной поддержки мигрантов с институтами гражданского общества, так что при модернизации миграционной политики в сторону усиления её гуманитарной составляющей Россия имеет хороший потенциал улучшения солидарности с мигрантами со стороны российского общества.

Данный текст отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers

[1] См. книгу с одноименным названием, коллективный труд, обосновывающий экономическую привлекательность такой стратегии развития. Миграции без границ. Эссе о свободном передвижении людей. Под редакцией А. Пеку и П. де Гюштенера. Перевод на русский язык А.Калинина. Редакторы русской вер.сии: Ж. Зайончковская и Е. Тюрюканова. ЮНЕСКО, 2009.

[2] Центробеженские тенденции. Лидерам европейских стран не удается договориться о том, что делать с мигрантами // Коммерсантъ. 2018. 25 июня. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3668062

[3] The four key points from David Cameron’s EU letter // BBC news. 2015. November 10. URL: https://www.bbc. com/news/uk-politics-34779250

[4] Бершидский Л. Что произошло, когда в Германию приехал миллион беженцев? // Иносми. 2017. 19 сентября. URL: https://inosmi.ru/politic/20170919/240316593.html

[5] Карцев Д. Третья фолькспартай. Почему «Альтернатива для Германии» – это надолго // Carnegie. 2018. 17 мая. URL: https://carnegie.ru/commentary/76183

[6] Дунаев А. Лига у власти. Ждет ли Италию каталонский сценарий // Carnegie. 2018. 8 июня. URL: https:// carnegie.ru/commentary/76554

[7] Климович C. Правее, ультраправее. Что означает новое правительство Австрии для России и ЕС // Carnegie. 2017. 18 декабря. URL: https://carnegie.ru/commentary/75040

[8] Мирзаян Г. Премьер из трущоб // Эксперт. 2014. №22 (901). 26 мая. URL: http://expert.ru/expert/2014/22/ premer-iz-truschob/

[9] Строкань С. Каста националистов. Власть в Индии переходит к «Бхаратия джаната парти» // Коммерсантъ. 2014. 15 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2470280

[10] Так, договор о ЕС предусматривает свободу передвижения для трудящихся-мигрантов из государств ЕС (хотя допускаются и временные меры, ограничивающие эту свободу для граждан государств, недавно вступивших или вступающих в ЕС), запрещает любую дискриминацию таких трудящихся по национальному признаку в области занятости, вознаграждения и других условий труда и занятости, включая социальное обеспечение. Трудящиеся-мигранты пользуются общей защитой, предоставляемой Организацией американских государств (OAS), принявшей Американскую декларацию прав и обязанностей человека 1948 г. (OAS, 1948) и Американскую конвенцию 1969 г. о правах человека (Пакт Сан-Хосе) (OAS, 1969), в которой гарантируется свобода от дискриминации. Договор о Евразийском экономическом союзе в качестве одной из четырёх свобод декларирует свободу передвижения граждан ЕАЭС внутри стран этого объединения (см. Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в странах происхождения и назначения. Вена, Женева: ОБСЕ-МОМ-МОТ, 2006. С. 37).

[11] Зайончковская Ж.А., Тюрюканова Е.В., Флоринская Ю.Ф. Трудовая миграция в Россию: как двигаться дальше // Миграционный барометр в Российской Федерации. Серия специальных докладов. М., МАКС Пресс, 2011.

[12] Деминцева Е. Б., Пешкова В. М. Мигранты из Средней Азии в Москве // Демоскоп Weekly. 2014. № 597–598.

[13] Зайончковская Ж.А., Полетаев Д.В., Флоринская Ю.Ф., Мктрчян Н.В., Доронина К.А. Защита прав москвичей в условиях массовой миграции. М.: Уполномоченный по правам человека в городе Москве, РОО «Центр миграционных исследований», 2014; Мукомель В.И. Трансформация трудовой миграции: социальные аспекты // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. — М.: Новый хронограф, 2012.

[14] Полетаев Д.В., Насритдинов Э.З., Олимова С.К. Анализ конъюнктуры рынка труда в РФ в целях эффективного трудоустройства трудящихся мигрантов из КР и РТ. Бишкек, 2016.

[15] Старые и новые мусульмане Москвы: осторожные отношения // Фергана. 2015. 26 января. URL: http:// ww w.fergananews.com/articles/8383

[16] Полетаев Д.В., Насритдинов Э.З., Олимова С.К. Указ. соч.

[17] Что известно о крупнейшем в истории города теракте // РБК. 2017. № 058 (2555) (0404). Санкт.Петербург. 3 апреля. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/04/58e2384a9a7947f3f0173629

[18] Интолерантность и ксенофобия // Левада-Центр. Пресс-выпуск. 2016. 11 октября. URL: http://www. levada.ru/2016/10/11/intolerantnost-i-ksenofobiya/

[19] Уровень ксенофобии в России достиг минимума // Левада-Центр. Пресс-выпуск. 2017. 23 августа. URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/uroven-ksenofobii-v-rossii-dostig-minimuma/

[20] Полетаев Д.В., Насритдинов Э.З., Олимова С.К. Указ. соч.

[21] См, например, Большова Н. Немецкие некоммерческие организации на помощь мигрантам // Российский совет по международным делам. 2012. 11 апреля. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/ analytics/nemetskie-nekommercheskie-organizatsii-na-pomoshch-migrantam/; Социальный эксклюзив мигрантов в местных сообществах из-за ограниченного доступа к социальным услугам и благам. Отчёт по России и США, подготовленный в рамках исследования и сравнительного анализа практик социальной интеграции мигрантов в России и США. Рабочая группа «Миграция», Российско-американская программа «Обмен социальным опытом и знаниями». URL: http://usrussiasocialexpertise.org/sites/default/files/ Migration%20Study%20-%20RU.pdf

[22] См., например, Справочник «Миграционное поле России» // Российский совет по международным делам. URL: http://ir.russiancouncil.ru/migration/

[23] Миграция и право. Основные сведения о программе. URL: http://refugee.memo.ru/

[24] Заявление лидеров неправительственных организаций, работающих в сфере миграции, о создании платформы НПО // Миграция XXI век. 2013. №7 (16). Январь-февраль. C. 22–25.

[25] Общественная организация «Уральский Дом» создана в 1997 г. За время деятельности организации было реализовано более 20 социально значимых проектов в области миграции. В структуре организации существуют правовой отдел, учебный и медицинский центры, а также Центр комплексной поддержки мигрантов. С 2010 г. является региональным советником МОМ в Свердловской области.

[26] Федерация мигрантов России. URL: http://www.fmr-online.ru/

[27] Ассамблея народов России. URL: http://ассамблеянародов.рф/

[28] См., например, Справочник Московского дома национальностей по национальным общественным объ.единениям г. Москвы (с электронными адресами). URL: http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/ sotrudnishestvo/noogr.html

[29] Milanovic B. Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants. Policy Research working paper no. WPS 5820. World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3583

[30] Профсоюз трудящихся-мигрантов. URL: http://www.profmigr.com/

[31] Профсоюзная деятельность как насильственное изменение основ конституционного строя // СОВА Центр. 2011. 22 июля. URL: http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2011/07/d22173/

[32] Депортация лидеров Корейского профсоюза мигрантов // IUF. 2007. 14 декабря. URL: http://www.iuf.org/ cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=4751&view_records=1&ww=1&ru=1

[33] Иммиграционная фирма. URL: http://migrant.org.ua/

[34] The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. URL: https://aflcio.org/

[35] Подёнщики нового времени // Настоящее время. 2015. 27 мая. URL: https://www.currenttime.tv/a/27040122.html

[36] Interfaith Justice Coalition. URL: http://www.interfaithjusticesd.org/

[37] В поисках достойной работы – права работников-мигрантов: руководство для членов профсою.за/ Субрегиональное бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ, 2010. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/ wcms_308819.pdf

[38] Farm Labor Organizing Committee. URL: http://www.floc.com

[39] Union Network International. URL: http://www.uniglobalunion.org/

[40] UNI Europa Professionals / Managers. URL: http://www.uniglobalunion.org/groups/managers-professionals/uni-passport

[41] European Migrant Workers Union. URL: http://www.emwu.org/

[42] South African Domestic Service Allied Workers Union. URL: http://www.sadsawu.com/

Сотрудники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) спустили 28 флагов стран-участниц ЕС возле офиса в Лондоне, пишет FierceBiotech. Таким жестом они попрощались с лондонской штаб-квартирой, уже весной офис EMA будет переведен в Амстердам.

Сотрудники регулятора должны будут покинуть офис 1 марта 2019 года и переехать во временное помещение в Амстердаме. Строительство новой штаб-квартиры должно завершиться в ноябре текущего года: строительство здания для EMA будет закончено в два этапа и сможет разместить всех сотрудников агентства к началу 2020 года. На время переезда сотрудники EMA будут работать удаленно.

Штаб-квартира EMA располагалась в Лондоне с момента основания организации в 1995 году. Из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза EMA была вынуждена принять решение о переезде в один из европейских городов. Проведенный опрос персонала EMA, показал, что наиболее благоприятным местом расположения новой штаб-квартиры агентства будет Амстердам. В первую пятерку наиболее популярных городов также вошли Барселона и Вена.

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet, оценили влияние профилактических мероприятий на распространенность гепатита С по всему миру. В предисловии к своей работе ученые отметили, что после появления новых противовирусных препаратов прямого действия элиминация вирусного гепатита С, представляющего угрозу общественному здравоохранению, стала реальна.

С помощью динамической модели распространения вируса гепатита С в 190 странах ученые подсчитали, что использование всех доступных способов сокращения риска передачи вируса позволит к 2030 году предотвратить 14,1 млн новых случаев заражения. Одновременно, назначение противовирусных препаратов прямого действия сразу после диагностирования гепатита сохранит жизни 640 тыс. пациентов.

В целом, использование в полном объеме мероприятий по профилактике, выявлению и лечению предотвратить 15,1 млн случаев заражения и 1,5 млн случаев смерти от цирроза и рака печени. Это означает сокращение частоты инфицирования на 81% и смертности на 61% по сравнению с 2015 годом.

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) и Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве в области оценки производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики.

Стороны планируют создать механизм сотрудничества, при котором страны будут обмениваться опытом и компетенциями между инспекторатами, проводить совместные образовательные программы, обучающие инспекции, принимать участие в экспертных мероприятиях. Директор ГИЛС и НП подчеркнул, что соглашение поможет на регулярной основе осуществлять взаимодействие инспекторатов двух стран.

За 11 месяцев 2018 г. объем лекарственных препаратов из Великобритании на рынке России составил 67,48 млрд рублей в стоимостном выражении и 131,13 млн упаковок в натуральном. На настоящий момент препараты из Великобритании занимают пятую позицию по объему продаж в стоимостном выражении, доля британских лекарств в общем объеме продаж за 11 месяцев 2018 года составила 6% в стоимостном и 3% в натуральном выражении. Динамика продаж английских препаратов на российском рынке за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 8,31% в стоимостном выражении и на 0,8% в натуральном выражении.

До 47% выросла доля трубопроводного газа из РФ в импорте ЕС в III квартале 2018

Россия продолжает оставаться основным источником импорта газа для Евросоюза: в третьем квартале 2018 года доля ее трубопроводного газа в общем объеме импорта ЕС выросла на 3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. «Российские трубопроводные поставки оставались основным источником импорта в ЕС, покрывая 47% импорта из стран за пределами ЕС в третьем квартале 2018 года, увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в документе.

Между тем, как отмечает информационно-аналитический ресурс Warandpeace.ru, вице-президент по стратегии американской Cheniere Эндрю Уолкер прогнозировал, что доля российского газа на европейском рынке вырастет с нынешних 36% до 41% только к 2035 году. Британская BP в своем Energy Outlook прогнозирует рост доли российского газа в общем спросе на газ в Европе до почти 50% к 2040 году.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне А.Каббой, Москва, 29 января 2019 года

Уважаемый г-н Министр,

Дамы и господа,

Мы провели содержательные переговоры. Отношения между Россией и Сьерра-Леоне носят дружественный характер, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

В 2018 г. в Сьерра-Леоне состоялись президентские выборы. В этой связи рассматриваем визит Министра иностранных дел и международного сотрудничества А.Каббы в Москву как подтверждение настроя на обеспечение преемственности при новом руководстве этой африканской страны, на продолжение и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Интерес в этом у нас обоюдный. Прежде всего это касается торгово-экономической и гуманитарной составляющих наших связей. Договорились предпринять дополнительные шаги для выхода на реализацию перспективных проектов в таких областях, как горнорудная промышленность, энергетика, рыболовство.

Ценим, что в рамках нынешнего визита г-н А.Кабба посетит Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Отмечу, что в прошлом году мы провели семинар по подготовке медицинских кадров для Сьерра-Леоне. Сегодня обсуждали, созданный при содействии России научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, работающий в Гвинее с 2017 года. Он может распространить свои программы и на соседние страны, включая Сьерра-Леоне.

Говорили и о важности повышения качества нашего сотрудничества в сфере рыболовства. В Фритауне есть соответствующий институт, есть возможности оказать содействие в организации учебного процесса и повышении квалификации специалистов.

Отмечали общую задачу создания благоприятных условий для деятельности в Сьерра-Леоне российских деловых кругов, для прямого общения предпринимателей двух стран.

Между Россией и Сьерра-Леоне подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, проходящее сейчас процесс ратификации, который в самое ближайшее время завершится. Это еще одна сфера, в которой есть хорошие перспективы развития нашего взаимодействия.

Условились продолжать сотрудничество в сфере подготовки сьерралеонских квалифицированных кадров в высших учебных заведениях России. Более двух тыс. граждан Сьерра-Леоне окончили наши вузы. Вчера, сразу по прибытии в Москву А.Кабба встретился с представителями студенчества Сьерра-Леоне, которые обучаются в Российской Федерации.

Говорили о необходимости продвигать межпарламентские связи. Г-н Министр уже успел пообщаться с руководством Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мы такие контакты приветствуем.

Отметили хороший диалог между нашими министерствами иностранных дел. У нас есть Меморандум о консультациях, который действует последние пару лет. Констатировали совпадение или близость подходов по важным международным и региональным вопросам. Мы твердо привержены принципам невмешательства во внутренние дела суверенных государств, мирного урегулирования конфликтов, уважения права народов самостоятельно определять модели своего политического и социально-экономического развития.

Выразили признательность нашим сьерралеонским друзьям за голосование в поддержку российских инициатив в ООН, в части о недопустимости героизации нацизма, о недопустимости развёртывания оружия в космосе и о международной информационной безопасности.

Сьерра-Леоне возглавляет «Комитет десяти» Африканского союза, который был создан для продвижения позиций Африканского континента по вопросам реформы Совета Безопасности ООН. Сегодня подробно обсудили перспективы реформирования этого ключевого органа по поддержанию международного мира и безопасности. Условились укреплять координацию действий в рамках ООН, на других многосторонних площадках в интересах поиска оптимальных ответов на вызовы и угрозы современности, включая терроризм, организованную преступность, наркотрафик.

Особенно много говорили о положении дел в Африке. У нас единая позиция, которая заключается в том, что для решения многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается потенциально очень богатый континент, востребован комплексный подход, предполагающий скоординированные действия самих африканцев при поддержке международного сообщества. Россия выступает за то, чтобы при подходе к любым кризисным ситуациям в Африке мировое сообщество руководствовалось бы принципом «африканским проблемам – африканские решения»; не пыталось навязывать какие-то рецепты извне, а полагалось на мудрость самих африканских стран и оказывало всяческое содействие – политическое – материальное и миротворческое в реализации тех решений, которые африканцы будут достигать. Под этим углом мы обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, Мали, ЦАР. Россия как постоянный член СБ ООН неизменно будет поддерживать указанные подходы при рассмотрении африканской проблематики.

В целом исхожу из того, что сегодня мы уже при новом Правительстве Сьерра-Леоне подтвердили настрой на продолжение нашего сотрудничества во всех областях, а также его распространение на новые сферы взаимодействия, которые отвечают обоюдным интересам.

Я искренне признателен моему коллеге за эти переговоры.

Вопрос (адресован А.Каббе): По Вашему мнению, является ли сейчас позиция стран Африканского Союза консолидированной по вопросу реформирования Совета Безопасности ООН?

С.В.Лавров (добавляет после А.Каббы): Сегодня достаточно подробно говорили о процессе реформы Совета Безопасности. Мы с уважением относимся к позиции Африканского Союза и его стремлению обеспечивать консенсус стран-членов в подходе к этому вопросу.

Подчеркну, что и в более широком плане, когда придет время принимать решение на уровне ООН, принципиально важно, чтобы также был консенсус или самое широкое согласие близкое к консенсусу. Для ООН будет губительно голосовать по такой острейшей проблеме как реформа Совета Безопасности, как это предлагают некоторые члены Организации в расчете на получение двух третей голосов в поддержку навязанной реформы. Это приведет к глубокому расколу в ООН. Надо всеми силами этого избежать. Терпеливая ответственная позиция Африки вызывает у нас еще большее уважение.

Сейчас главным в переговорах о реформе является достижение договоренностей о повышении представленности в Совете Безопасности ООН развивающегося мира – Азии, Африки и Латинской Америки. Это ключевое условие успеха реформ. Россия будет рассматривать именно это как приоритет в своей работе на данном направлении.

Вопрос: Россия подчеркнула готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными силами Венесуэлы. Могут ли эти переговоры иметь успех в ситуации, когда США активно вмешиваются в происходящее в стране и поддерживают оппозицию?

С.В.Лавров: Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране.

Сегодня пришли сообщения о новых санкциях – «замораживании» счетов Центрального банка и Правительства Венесуэлы. У США есть опыт подобного нелегитимного и противоправного обращения с чужими деньгами. Такие «замораживания» в своё время были в отношении Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа и Панамы. В большинстве случаев они оборачивались конфискацией средств чужого правительства.

То же самое сейчас делают власти Великобритании, арестовав, а по сути, конфисковав, золотой запас Венесуэлы, который хранится в Лондоне. Помимо того, что это грубейшим образом подрывает последние остатки доверия к международной валютно-финансовой системе, основанной на главенстве доллара, это ещё усугубляет кризис в самом венесуэльском обществе и откровенно служит тому, чтобы подстёгивать, подстрекать оппозицию к противоправным действиям. По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, получают указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется от власти тем или иным способом.

Дополнительно сегодня поступила информация о том, что санкции применены к венесуэльской нефтегазовой компании «ПДВСА» (PDVSA), её североамериканскому филиалу «СИТГО» (Citgo). При этом американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены, что лишний раз подчёркивает цинизм происходящего. То есть хотят и режим сменить, и прибыль из этого получить.

Мы понимаем, что США, говоря по-простому, «закусили удила» и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми имеющимися способами. Мы вместе с другими ответственными членами международного сообщества будем делать всё, чтобы поддержать законное правительство Президента Н.Мадуро в отстаивании венесуэльской Конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле.

Вопрос: В ходе телефонного разговора с Вашим иранским коллегой М.Д.Зарифом стороны подтвердили готовность оказывать содействие достижению взаимопонимания между политическими силами Венесуэлы. Какие практические шаги подразумевает такое содействие?

С.В.Лавров: Что касается возможностей международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле, отвечая на предыдущий вопрос, я уже перечислил те серьезнейшие препятствия, которые США и их ближайшие союзники выстраивают на их пути.

Буквально только что прочел сообщение, что вчера советник Президента США по национальной безопасности Дж.Болтон проводил пресс-конференцию и, как пишут СМИ, проявил беспечность, оставив открытыми записки, которые стали предметом наблюдений телекамер и фотоаппаратов. В этих записках содержалась фраза «5 тысяч солдат в Колумбию». Это наводит на определенные мысли, учитывая, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для прямой интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации открыто звучат в США и ряде других стран.

Тем не менее, мы обратили внимание на то, что, несмотря на выступления ряда членов Евросоюза с ультимативными требованиями к Президенту Венесуэлы Н.Мадуро, заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини от имени всего Союза имеет более сдержанный тон и продвигает идею создания некой контактной группы. Сейчас мы проясняем с нашими европейскими коллегами, что конкретно имеется в виду и как они планируют – если вообще планируют – превращать эту идею в практическое действие.

Кроме того, страны-члены Карибского сообщества (КАРИКОМ) также проявляют большую обеспокоенность тем, что происходит вокруг Венесуэлы, какие планы в отношении этой страны вынашивают некоторые агрессивные внешние игроки. Они также заинтересованы в том, чтобы попытаться «нащупать» возможности по международному посредничеству.

Как вы знаете, Президент Венесуэлы Н.Мадуро и его представители, в частности, Министр иностранных дел Х.Арреаса уже несколько раз выступали в пользу того, чтобы начать переговоры с оппозицией. Судя по реакции оппозиции, она находится под сильнейшим влиянием тех, кто запрещает ей идти на контакт с законными властями. Тем не менее, учитывая соответствующие сигналы из Евросоюза, заинтересованность стран Карибского бассейна, стремление Китая и Индии к недопущению катастрофического развития событий, мы хотели бы постараться понять, что может сделать международное сообщество, чтобы не допустить очередного грубого нарушения международного права и силовой смены режима и перевести ситуацию в конституционное русло. Об этом мы говорили вчера с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом. Он так же, как и мы, хотел бы найти возможности для внешних игроков быть полезными для венесуэльского народа, не выступать подстрекателями к беспорядкам и силовому противостоянию, а сподвигать всех ответственных венесуэльских руководителей к диалогу.

Вопрос: Глава МИД Дании А.Самуэльсен призвал страны Евросоюза ввести санкции против России из-за действий в Азовском море. Как в Москве расценивают подобные заявления?

С.В.Лавров: Дания призвала ввести санкции в связи с тем, что произошло в Керченском проливе. Там действительно было грубейшее нарушение украинскими судами правил и норм судоходства. Поэтому, если имеется в виду наказание для украинцев, то они того заслужили.

В Персидском заливе уничтожено 85% основных видов рыб

Исследование выявило, что морская фауна в Персидском заливе сильно оскудела.

Дубай, ОАЭ. За последние годы в Персидском заливе сильно сократилась популяция 200 видов рыб, говорится в исследовании Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби. Например, популяция рыб шери и хамур, самых известных в этом регионе, сократилась на 85%, мелкочешуйного гатерина (фарш) осталось всего 7%: сегодня они находятся под угрозой исчезновения.

К столь критической ситуации привел чрезмерный вылов – в три-пять раз больше допустимых объемов. Популяция рыбы просто не успевает восстанавливаться: например, хамур живет в среднем 8 вместо 20 лет, а фарш – 2 года вместо 28.

Исследование Университета Британской Колумбии, проведенное в прошлом году, показало, что треть всей морской фауны, обитающей в Персидском заливе, может исчезнуть к 2090 году из-за повышения температуры воды, повышения солености и снижения уровня кислорода, а также чрезмерных объемов рыбного промысла.

Стоит напомнить, что в ОАЭ введен запрет на промысел рыб шери и сафи в период нереста – с 1 марта по 30 апреля. Кроме того, введены ограничения на использование определенных видов рыбацких сетей. Эмираты рассчитывают нарастить запасы рыбы в местных водах до 30% к 2030 году.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Total обнаружила новое газовое месторождение в Северном море на шельфе Великобритании