Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В период с 20 по 22 мая2014 г. в Швейцарии на территории выставочного комплекса "PALEXPO" г. Женева состоялся 14-й международный конгресс и выставка бизнес-авиации EBACE 2014 (European Business Aviation Convention&Exhibition). Мероприятие было организовано Европейской ассоциацией бизнес-авиации EBAA (European Business Aviation Association) и Национальной ассоциацией бизнес-авиации США NBAA (National Business Aviation Association). Целевой аудиторией являлись представители деловой элиты, правительственных кругов различных стран, эксперты в сфере авиационной промышленности, а также многочисленные потребители услуг деловой и малой авиации. По оценкам организаторов мероприятия, в нынешнем году число посетителей превысило 12 тыс. человек. Среди экспонентов были представлены предприятия-производители летательных аппаратов, разработчики двигателей, бортового и наземного радиоэлектронного оборудования, компании, специализирующиеся на техническом обслуживании и ремонте летательных аппаратов, кейтеринге, а также поставщики запасных деталей и чартерные компании. Так, в работе выставки приняли участие свыше 460 различных компаний из более чем 90 стран Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии и Африки. Среди крупных игроков мировой авиационной индустрии были представлены Airbus Group, Boeing Business Jets, Bombardier, Dassault Aviation, Euro Jet Intercontinental, Gulfstream Aerospace Corporation, Honda Aircraft Company, Honeywell International, Rolls-Royce, Rockwell Collins, RUAG Aviation, Pilatus Aircraft и другие. На открытых площадках были продемонстрированы 50 единиц авиационной техники.

В рамках EBACE-2014 было проведено свыше 50 конференций и семинаров по вопросам безопасности и перспективным направлениям развития бизнес-авиации, а также круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Кроме того, работало множество различных секций, на которых ведущие мировые производители демонстрировали свои новинки, а также уже ранее представленные разработки. Особый акцент участники сделали на экологических и политических проблемах, окружающих бизнес-авиацию и препятствующих её развитию. В рабочих семинарах приняли участие представители международных регулирующих органов, включая EASA, Eurocontrol, European Commission and FAA. Кроме того, к освещению хода мероприятия привлекались 56 информационных агентств и периодических изданий, свыше 400 журналистов со всего мира. Таким образом, формат проведения EBACE-2014 позволил участникам получить детальную информацию о последних инновациях и тенденциях в сфере малой и деловой авиации.

Бизнес-авиация, по мнению устроителей выставки и многочисленных экспертов, продолжает оставаться "двигателем" для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности крупных мировых компаний. В первую очередь, за счёт значительного сокращения времени на преодоление их владельцами и сотрудниками больших расстояний и более высокого уровня безопасности и комфорта по сравнению с крупными авиаперевозчиками.

Особое внимание специалистов в ходе мероприятия было уделено презентации новинок авиационной техники. Так, на EBACE-2014 были представлены самолёты AS2 (Aerion), FALCON 8X (Dassault Aviation), King Air 350ER (Beechcraft), Legacy 500 и Phenom 300 (Embraer), G450 и G650ER (Gulfstream), PC-24 (PILATUS AIRCRAFT), P.180 Avanti (Piaggio Aero). Значительный интерес участников выставки привлекла новинка швейцарского концерна PILATUS AIRCRAFT – среднемагистральный самолёт бизнес-класса PC-24 – первое воздушное судно с реактивными двигателями в истории компании, являющейся одним из мировых лидеров по производству лёгких турбовинтовых самолётов. Серийное производство PC-24 ещё не начато, однако уже в ходе работы выставки национальным и зарубежным заказчикам были заключены контракты на 84 летательных аппарата данного типа, что свидетельствует о значительных перспективах самолёта на мировом рынке.

Несмотря на высокие показатели посещаемости выставки и на значительное количество экспонатов, представленных в нынешнем году на EBACE, эксперты пока не проявляют значительного оптимизма в отношении перспектив развития отрасли. Её показатели ещё не вышли на докризисный уровень, и произойдет это не раньше, чем через несколько лет. Однако аналитики считают, что наблюдается улучшение ситуации на рынке бизнес-джетов, которая должна стабилизироваться уже в ближайшие два-три года. Эту тенденцию подтверждает и организация Eurocontrol, которая отмечает, что в 2013-2014 гг. наблюдается увеличение числа полётов бизнес-авиации. При этом, по мнению участников выставки, значительному росту препятствует ряд факторов. Во-первых, сдержанное восстановление европейской и американской экономики, во-вторых, высокие цены на нефть, в-третьих, различные административные барьеры, препятствующие развитию малой авиации в разных странах. Обсуждению этих проблем было посвящено множество выступлений в рамках EBACE-2014.

От российской стороны в выставке приняли участие компании AEROTRANS, Capital Jets, Domodedovo Business Aviation Center, Novikov Catering, Premier Avia, RusAero, STREAMLINE OPS, VIPPORT/VNUKOVO-3. На стендах российских компаний были представлены экспонаты и информационные материалы, рассказывающие об их деятельности, а также перспективные проекты в области оказания услуг в бизнес-авиации. В ходе посещения EBACE-2014 делегация Торгпредства провела встречи с представителями российских компаний, принимавших участие в мероприятии, и оказала им помощь в организации взаимодействия с устроителями выставки. До них также доведена информация о программе научно-технического сотрудничества Швейцарии со странами ЦВЕ и СНГ, а также о возможностях задействования в интересах российских предприятий программ, проводимых швейцарской организацией "SGE" (Switzerland Global Enterprise). Наряду с этим были проведены переговоры с организаторами мероприятия на предмет дальнейшего взаимодействия в решении организационных вопросов, в первую очередь затрагивающих работу российской делегации. В целом, EBACE-2014 является одной из авторитетнейших площадок, на которой российские компании могут демонстрировать и продвигать свою продукцию, а также услуги в данной отрасли на международные рынки. Проведение выставки в следующем году запланировано с 19 по 21 мая.

Министр торговли и инвестиций Эндрю Робб и заместитель министра иммиграции и защиты границ Mикайла Кэш объявили, что профессии повара, каменщика и мастера по кладке плитки с 1 июля этого года будут добавлены в список востребованных для австралийской экономики профессий (Skilled Occupation List (SOL)). Они объяснили причину появления этих профессий в списке, для многих в стране, прямо скажем, неожиданного.

Мистер Робб напомнил, что внесение профессии в список SOL отражает малочисленность лиц такой профессии в стране при тенденции растущего спроса.

«Внесение в список поваров, так же, как внесение в список дополнительных профессий относящихся к строительной индустрии, будет гарантией того, что, в условиях наступления следующей волны развития туристической инфраструктуры в Австралии, потребность в специальных профессиональных навыках будет удовлетворена.

Мы наблюдаем инвесторский интерес со стороны некоторого числа международных компаний, работающих на рынке гостиничных услуг. С нашей стороны при этом будут необходимы профессионалы туристической и гостиничной индустрии, чтобы гарантировать конкурентоспособность Австралии на рынке дорогих туристических услуг, включая поваров — профессионалов международного уровня»,- заявил министр. Также он остановился на конкретных примерах. Так, представители холдинга Banyan Tree, который занимается строительством и управлением высокодоходных роскошных отелей, недавно посетили Квинсленд. Новый отель бренда Ritz Carlton группы Marriot будет построен в Перте,- Marriot объявила о возвращении на австралийский рынок после более чем десятилетнего перерыва. А в Сиднее группа Crown предлагает дальнейшее развитие туристических услуг класса люкс в районе Barangaroo.

Мисс Кэш рассказала, что Австралийское агентство по вопросам трудовых ресурсов и продуктивности (Australian Workforce and Productivity Agency)представляет ежегодные рекомендации по списку востребованных профессий, анализируя рынок труда, образование и обучение, статистику по миграции и основным экономическим и демографическим показателям: «Каменщики и плиточники были добавлены к списку по причине возрастания спроса, которое ожидается на эти профессии при снижении числа получающих эти профессии в стране».

Список профессий SOL используется при рассмотрении заявлений на получение независимой визы, либо визы, спонсируемой членами семьи, проживающими в Австралии, а также для недавних выпускников австралийских учебных заведений. До начала процесса подачи документов, потенциальные иммигранты должны заявить о своем интересе через он-лайн систему SkillSelect. В настоящее время 188 профессий значатся в списке необходимых австралийской экономике, ни одна из них в настоящее время не планируется на удаление из списка.

Социально-экономическое положение Канады

Канада вновь вошла в пятерку самых благополучных стран в мире

В новом только что опубликованном докладе Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)о качестве жизни в развитых странах мираэксперты поместили Канаду на 5-е место. В докладе говорится, что Канада является одной из наиболее благополучных стран мира,выступая лидером или одним из лидеров в различных рейтингах по многим социально-эколномическим показателям.

72% канадцев в возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу (65% в ОЭСР). Средняя продолжительность жизни в Канаде – 81 год – на год больше этого показателя в странах ОЭСР.

89% канадцев закончили школу. Для стран ОЭСР этот показатель в среднем составляет 75%. Канадские ученики более успешны в чтении, математике и естественных науках, чем большинство школьников стран ОЭСР.

В целом, 80% жителей страны в обычный день переживают больше позитивных эмоций, чем негативных.

Для достижения поставленных климатических целей, шведскому правительству надо повысить экологические налоги. Это совет международной Организации экономического сотрудничества и развития.

Доклад ОЭСР/OECD представлен шведскому правительству сегодня. В нем анализируется шведская политика в области охраны окружающей среды за последние 10 лет - с 2004 по 2012.

Саймон Аптон/Simon Upton - глава департамента экологии ОЭСР считает, что Швеция и шведская политика достойны похвалы:

- Больше всего Швеция может гордиться тем, что вы были готовы использовать налоги ради изменений экологии в сторону улучшения, ради более чистой окружающей среды и более "зеленой" экономики, - сказал Саймон Аптон.

С другой стороны, он (т.е. ОЭСР) хотел бы видеть более строгие правила по отношению к налогам на выбросы в атмосферу двуокиси углерода. Поясним, что мы - частные лица - платим этот налог, можно сказать, на каждом шагу. Когда мы сидим за рулем автомобиля, когда покупаем товары в магазинах, когда обогреваем наши дома или покупаем услуги.

А вот для сельского и лесного хозяйств, для рыбной ловли, для воздушного и морского транспорта - пока - действуют исключения. То есть, они этого налога на вредные выбросы в атмосферу не платят. Шведское правительство постепенно отменяет эти "исключения" в некоторых отраслях, но ОЭСР желало бы в этом большей последовательности. То есть, чтобы налог за загрязнение атмосферы платили все без исключения, чтобы налоговые льготы, существующие для некоторых отраслей промышленности, были отменены.

Швеция сократила свои выбросы на 20 %, начиная с 1990 года. Другими словами, поставленной ЕС цели страна достигнет. Но...

Это "но" заключает в себя все те импортные вещи, которые шведы покупают, все те полеты самолетами за границу, которые шведы совершают, способствуя, тем самым, загрязнению атмосферы других стран. Это только одно из 27 предложений ОЭСР.

В представленном сегодня докладе ОЭСР есть и другие:

- вновь ввести отмененный было в Швеции налог на искусственные удобрения. Это нужно для спасения Балтийского моря от перенасыщения питательными веществами (этот процесс называется эвтрофикацией),

- ввести новые налоги на химические вещества, опасные для окружающей среды,

- ввести новые налоги на деятельность, которая разрушает экосистемы.

А в обмен - продолжать снижать налоги на работу. Вот этот "обмен одних налогов на другие, благоприятные для окружающей среды" и называется "зеленым налогообменом".

По мнению ОЭСР, шведское правительство должно делать больше для поощрения людей к сортировке мусора, к пользованию общественным транспортом вместо личных машин. Предлагается и введение особых "климатических" пошлин на грузовики, пересекающих границы страны и выбрасывающие в атмосферу высокое количество загрязнений.

Сделаны замечании и по поводу того, что лишь половина муниципалитетов Швеции (из 290) ориентировали свои общие планы на 16 шведских экологических целей, принятых страной, а нынешняя правоцентристская коалиция, стоящая у власти, не в состоянии проводить политику или обеспечить ресурсы, которые помогут достичь более одной или максимум двух из этих целей вовремя, т.е. в запланированные сроки, сказал Саймон Аптон, глава Директората охраны окружающей среды в ОЭСР.

В ответ на эти замечания министр охраны окружающей среды Швеции, Лена Эк/ Lena Ek, сказала, что после доклада ОЭСР 2012 года, правительство приняло много решений, способствующих достижению поставленных климатических целей:

- Шведские экологические цели уникальны. Первоначально их формулировки были довольно расплывчатыми. Сейчас мы делим путь к достижению на промежуточные этапы, вырабатываем стратегии и формализацию предложений, чтобы легче было продвигаться вперед, и это то, на что ОЭСР нам и указал, и мы начали с этим работу ", сказал Лена Эк в интервью Шведскому радио.

Добавим, что ОЭСР регулярно контролирует экологическую политику всех 34-х стран (членов организации), и очередь Швеции наступает в 3-й раз.

Тумас Стернер/ Thomas Sterner, профессор экономики в области экологии и один из главных соавторов последнего по времени доклада ООН о климатических изменениях, был и одним из авторов самого первого доклада ОЭСР о шведской экологической политике в 1990-е годы. По его мнению, польза нынешнего доклада очевидна:

- Я думаю, что доклад будет способствовать укреплению шведской политики в области экологии. Тут речь идет не о борьбе, где на одной стороне ОЭСР, а на другой - Швеция. Речь идет о силах, которые стремятся к улучшению экологической политики с одной стороны, и тех силах, которые представляют интересы отдельных групп, пытающихся лоббировать против этого, - говорит профессор Гетеборгского университета.

Ирина Макридова

США продолжают газовую войну против России

Петр Львов

Как и предсказывал автор в своей предыдущей статье 6 июня с.г., США делают все возможное, чтобы сорвать реализацию проекта «Южный поток». Известно, что «Газпром» реализует данный проект для диверсификации поставок природного газа в Европу и для снижения зависимости от стран-транзитеров, прежде всего Украины. Созданная для этого компания South Stream Transport B.V. является международным совместным предприятием, организованным для осуществления планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода, который будет проложен в акватории Черного моря. Доля участия «Газпрома» в совместном предприятии составляет 50%, итальянской компании Eni — 20%, французской энергетической компании EDF и германской компании Wintershall Holding GmbH — по 15% каждая. Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Проектная мощность — 63 млрд кубометров.

Еще 2 июня прозвучал первый серьезный звонок в виде заявления Еврокомиссии с призывом приостановить все работы по реализации «Южного потока», когда официальный представитель еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера — Сабина Бергер привела два «юридических обоснования» необходимости такого шага. По ее словам, у Еврокомиссии имеются претензии на предмет соответствия этого проекта нормам «третьего энергопакета» ЕС. Кроме того, Брюссель заподозрил Болгарию в «нарушении европейских правил проведения тендеров на строительство инфраструктурных проектов» и в предоставлении «привилегированных возможностей российским и болгарским компаниям».

А с учетом того, что Киев всячески уходил на протяжении всего мая с.г. от уплаты долга за ранее поставленный Россией газ, но при этом задекларировал себя Евросоюзу в качестве «надежного транзитера», уже можно было догадаться, что США, и под их давлением ЕС, постараются «похоронить» «Южный поток» для того, чтобы оставить за Украиной роль основного коридора для транспортировки российского газа в Евросоюз. Ведь это – важный рычаг давления на Москву, а главное – способ заставить Россию и далее субсидировать находящуюся на грани краха украинскую экономику за счет занижения цен на российский газ для Украины. Запад не хочет оплачивать издержки за «демократизацию» этой страны, предпочитая взвалить этот груз на РФ. Кроме того, появилась информация о том, что американцы и некоторые европейцы хотят купить газотранспортную систему Украину: Киев в настоящий момент ведет переговоры с ExxonMobil, Shell и Chevron. В этой связи реализация проекта «Южный поток» представляет угрозу будущему газотранспортного бизнеса Украины, так как не будет никакого коммерческого смысла, если украинскую ГТС нечем будет заполнять.

Вот и началось давление на те страны, по которым должен проходить этот газопровод в обход Украины. Сначала 7 июня посол США в Софии делает заявление с требованием к Болгарии остановить свое участие в «Южном потоке». А 8 июня болгарский премьер-министр П.Орешарски распорядился приостановить работы по проекту «Южный поток». Характерно, что ярый русофоб сенатор-республиканец Джон Маккейн, присутствовавший на встрече с П.Орешарски, заявил в тот же день, что в проекте «Южный поток» должно быть меньше российского участия. «Проблемы «Южного потока» Болгария должна решать в сотрудничестве с европейскими коллегами», — отметил он. Болгария приостанавливает работу по проекту «Южный поток» до устранения замечаний Еврокомиссии», — сразу же вторит ему премьер-министр П.Орешарски на брифинге по итогам встречи с американскими сенаторами. «Только после дополнительных консультаций с Брюсселем будет определен ход дальнейшей работы», — сказал премьер.

А 9 июня уже и Белград, хотя Сербия не входит в ЕС, заявляет, что приостанавливает работы по строительству «Южного потока» из-за аналогичного решения Болгарии, сообщила вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. «Болгария — это центр проекта, и, таким образом, пока Болгария не завершит переговоры с Брюсселем, а Европейский Союз с Россией, и мы стоим. Или до тех пор, пока Россия не изменит маршрут. Но, несомненно, оба сценария означают задержку работ в нашей стране», — заявила Михайлович изданию Blic.

В ЕС все прекрасно понимают, для чего строится «Южный поток» — чтобы обойти Украину, в которой давно уже нет стабильности, и вероятно, что в ближайшее время ее не будет, если эта страна вообще не распадется, а также чтобы нормально обеспечить транзит российского газа в Европу. Срывая или тормозя этот проект, страны ЕС выступают откровенно против своих интересов. Это лишний раз подтверждает, что за всем этим стоят США. А тут в Софию сначала приехали американские сенаторы, и потом болгары сказали, что они прекращают работу по «Южному потоку». Если вспомнить, что США были одним из главных спонсоров и инициаторов государственного переворота на Украине, то можно сделать вывод — им выгодно, чтобы сохранялась зона нестабильности, между ЕС и Россией, чтобы все время между Москвой и Евросоюзом были конфликты по самым разным вопросам, из-за Украины, например, а американцы будут зарабатывать дивиденды, выступая в роли «миротворцев».

Конечно, можно удивляться тому, как повели себя София и Белград. Ведь если прекратится транзит через Украину, первые, кто пострадает, это будут Болгария и Сербия, потому что у них нет альтернативных поставщиков, и они просто останутся без газа. То есть правящие там партии выступают против национальных интересов своих стран, поскольку их политическая элита слишком сильно зависима от американцев. И это при том, что двусторонние соглашения по «Южному потоку» были подписаны до принятия Третьего энергопакета. Кроме того, в нормах Третьего энергопакета нет однозначного положения о том, что компания, которая владеет газом, то есть добывает и продает газ, не имеет права владеть газопроводом. Она не имеет права управлять им, но она может владеть им, передав управление третьей стороне. Так что запретить строить газопровод «Газпрому» никто не может с точки зрения закона, но путем абсолютно наглого и незаконного политического давления и шантажа США делают все, что хотят в отношении не самых сильных участников ЕС или кандидатов на вступление туда.

Американский «след» здесь четко проявляется и в том, что тендер на строительство проекта получила компания «Стройтрансгаз», принадлежащая Геннадию Тимченко, который попал под действие санкций США. ЕС посчитал результаты тендера недействительными, сообщив, что они не соответствуют правилам европейского рынка.

С одной стороны, проект «Южный поток» предусматривает значительные капиталовложения для Газпрома (расходы на проект оцениваются в 15,5 млрд евро, при этом часть расходов понесет Газпром) и является рискованным в случае, если его не удастся вывести из-под норм Третьего энергопакета ЕС, а учитывая сложившуюся напряженную ситуацию в отношениях ЕС и России, такой исход маловероятен. Таким образом, отказ от проекта освободит Газпром от дополнительных расходов, однако очевидно и то, что Газпром попытается заменить «Южный поток» альтернативным проектом, который позволит обойти транзитный коридор Украины. С другой стороны, ситуация на Украине по-прежнему угрожает стабильности и надёжности российских поставок газа в Европу, что несет существенные риски для экспортного бизнеса Газпрома на ключевом рынке концерна. В этой ситуации реализация проекта «Южный поток» становится особенно необходимой. Но многое здесь будет зависеть от ЕС в целом и ее наиболее влиятельных членов. Вопрос заключается в том, а могут ли они хоть сколь-нибудь серьезно противодействовать политическому нажиму США, даже если это в ущерб общим интересам Евросоюза?

Показательно, что еще в конце марта с.г. гендиректор итальянской Eni Паоло Скарони заявил в итальянском парламенте: «Я вижу довольно мрачное будущее проекта «Южный поток». Власти Европы могут поставить под вопрос разрешение на его строительство, считает Скарони. Причем за неделю до этого «дочка» Eni — Saipem получила подряд на строительство первой нитки трубопровода стоимостью 2 млрд евро. В интервью Financial Times Скарони высказывался в поддержку проекта, напомнив, что Европе грозят перебои с поставками газа через Украину, особенно зимой 2014 г. «Нам нужен российский газ каждый день. Если посреди зимы мы останемся без него, то у нас будут большие проблемы», — говорил он. А тут его риторика изменилась. «Для нас российский газ представляет только около 30% потребления, и мы могли бы жить, не покупая газ у России», — заверил Скарони депутатов. Он отметил, что с вводом газопровода TAP у Италии появится новый источник газа — Азербайджан. Газ в TAP для поставок на юг Италии будет поступать по турецкому газопроводу TANAP с азербайджанского месторождения Шах-Дениз с 2019 г. Проект является главным конкурентом «Южного потока» в регионе, причем газ по TAP в Италии будут получать конкуренты Eni. Правда, гендиректор Wintershall Райнер Зеле сказал, что по-прежнему поддерживает проект. «События на Украине, которые ставят под угрозу транзит газа в Европу, доказывают, что нужны альтернативные маршруты поставок, такие как «Южный поток»»,- сказал он.

В любом случае, как бы в дальнейшем не складывались газовые отношения России с ЕС, как бы не решился вопрос с «Южным потоком», совершенно очевидно, что Москва больше не может доверять как Евросоюзу в целом, так и отдельным его странам, которые, к сожалению, остаются заложниками американской политики. И выход здесь один – уменьшить зависимость РФ от импорта газа в ЕС за счет налаживания и наращивания газового экспорта на восточном и южном направлениях. И тогда Европа будет стоять в очереди к России, прося увеличить поставки газа, поскольку европейские потребности в «голубом топливе» будут только нарастать. А тем странам, кто будет проводить в угоду США антироссийскую политику, можно будет вообще завернуть газовый «вентиль» или же сделать цены более высокими. Первый шаг в этом плане уже сделан после подписания в Шанхае в конце мая с.г. крупнейшего газового контракта между РФ и КНР на 400 млрд.долл. Но это не решает вопроса. Нужно «прорубать» окно в Южную Азию, ЮВА и Южную Америку.

А это можно сделать только путем создания крупных мощностей по производству СПГ, экспорт которого никак не зависит от стран-транзитеров. Создание крупных мощностей производства и импорта российского СПГ дает значительные преимущества финансового и политического плана. Это во многом обезопасило бы Россию от последствий возможных западных санкций, а также существенно диверсифицировало бы источники импорта российского газа, прежде всего полностью ликвидировало зависимость от украинского транзита, а также расширив географию поставок российского газа, выведя его на недоступные до сих пор рынки. Тем более что мощности по производству и импорту СПГ с Сахалина ограничены и рассчитаны на Дальний Восток. Перспективные крупные рынки в Южной Азии и Южной Америке пока остаются вне возможностей поставок из РФ. Речь идет о таких быстро развивающихся экономиках как Индия, Пакистан, Бразилия, Аргентина и т.д.

Газ для СПГ можно получать со Штокмана и Ямала , протянув оттуда газопроводы к незамерзающим водам Балтики и Баренцова моря. Сжижать газ на Штокмане и на Ямале нет смысла – слишком дорогой будет транспортировка оттуда через Северный Ледовитый океан. Придется строить газовозы особой прочности, способные пройти через льды Арктики, либо отдельно строить флот ледоколов для их проводки . До разработки Штокмана и Ямала можно сжижать тот природный газ, который уже имеется в наличии, особенно если Украина и другие европейские страны под давлением США уменьшат его закупки в России.

СПГ можно вывозить во все регионы мира, и главное — это позволит РФ выйти на второй по величине в перспективе газовый рынок Азии – Индию (там российский газ пока «отсутствует»; кроме того, выход на газовый рынок Индии – это ослабление зависимости России от поставок газа как в ЕС, так и в КНР). Помимо Индии перспективен газовый рынок быстро развивающейся Юго-Восточной Азии с огромным населением и высокими темпами экономического роста.

Потребности Индии в газе в перспективе – не меньше китайских. Население Индии быстро растет (уже превысило 1,3 млрд.чел), равно как усиленными темпами развивается индийская промышленность. Потребности Индии в газе на сегодня составляют св.70 млрд.куб.м, из которых внутренними ресурсами удовлетворяется ок.25 млрд. куб.м. По данным экспертов, в 2020 году Индия будет импортировать газ, объемом в 40 миллиардов куб./м., а в 2030 году – 52 млрд. куб./м. Уже сейчас индийские компании ведут активные переговоры с производителями газа, в т.ч. Ираном, Катаром, Нигерией, Мозамбиком, Австралией и т.д., выражая готовность вкладывать инвестиции в строительство терминалов СПГ и развитие газовых месторождений.

Необходимо также иметь в виду, что для сближения с Нью-Дели путем обеспечения газом быстрорастущей экономики Индии и с целью ослабить газовые связи Ашхабада с Москвой, США усиленно толкают Туркменистан на поставку им природного газа Индии. Этот проект, продвигаемый Вашингтоном, получил название газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Кроме того, по мере отмены западных санкций в отношении Ирана, Тегеран может быстро стать конкурентом России в деле поставок природного газа в Европу (через Турцию), серьезно подорвав тем самым эффективность «Южного потока». Более того, если к этому проекту присоединится Катар (иранское месторождение Южный Парс и катарское Северное месторождение – это одно и то же мега-мощное газовое месторождение на шельфе Персидского залива), а со временем также Ирак, то нас вообще смогут «отстранить» от экспорта газа в Южную и Юго-Восточную Европу (Балканы, Греция, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния), а также Турцию. Иран сможет поставлять газ также и Индии. Объединение усилий Ирана и Катара на газовом рынке может серьезно подорвать роль России на мировом рынке газа.

Поэтому России нужно также ускорить газовое сотрудничество с Ираном, в том числе на месторождении Южный Парс. Там можно создать совместные мощности по производству СПГ, и тогда проблемы возникнут у Катара, который всегда играет в пользу Вашингтона и против РФ.

Так что Москва вполне в состоянии отразить нынешнюю газовую атаку Вашингтона, причем с пользой для своей энергетической безопасности и увеличения поставок газа. А заодно и проучить тех, кто берет на себя роль пособников США в газовой войне против России.

Австралийцы хотят добывать нефть в Польше

Польский ежедневник «Пульс», который регулярно публикует информацию о достижениях польского бизнеса, предоставил информацию, что австралийская компания Cossack Energy, которая занимается разведыванием месторождений нефти и газа, а также добычей этих ископаемых, решила приобрести 24% акций и канадской энергетической компании Iskander Energy.

В данный момент она занимается разведкой нефти и газа в юго-восточной части Подкарпатского региона. Таким образом австралийцы смогут получить разрешение на разведывательные работы в стране.

Сотрудничество с австралийцами сможет принести в страну инвестиции в размере 2,5 млн долларов.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на инвестиционном саммите, заявил, что рост экономики в Турции в 2014 году составит 4%. По словам Министра, важную роль сыграет экспорт, который за первые 4 месяца вырос на 10%. 4-процентный рост заложен в правительственной среднесрочной программе, однако такие международные организации, как МВФ, ОЭСР и Всемирный банк предполагают, что рост турецкой экономики будет ниже запланированного. В частности, ОЭСР 6 мая заявила, что рост ВВП Турции составит 2,8%, что ниже ее ноябрьского прогноза, предполагавшего рост 3,8%.

(Сабах, 21.05.14)

По словам Председателя Союза производителей молока и молочных изделий Турции Харуна Чаллы, экспорт молока Турции в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 23% и составил 282 млн. долл. Такой рост связан с началом поставок турецкой молочной продукции в ЕС. Помимо этого Чаллы отметил, что уровень потребления молока в Турции остается на невысоком уровне. Для сравнения, в среднем житель ЕС в год потребляет89 кгмолока, Австралии –107 кг, житель Турции – лишь33 кг. 44% населения Турции вообще не потребляет молоко.

(Акшам, 20.05.14)

Газета «Дзенник – Газета Правна» опубликовала заявление министра госимущества Польши Влодимежа Карпиньского, согласно которому в качестве топлива для сооружаемых энергоблоков на электростанциях в городах Козенице, Ополе и Явожно будет поставляться исключительно польский уголь.

«Энергетические компании уже заключили или подготавливают долгосрочные контракты в этой области, – сообщил министр. – В сумме строящиеся энергоблоки будут потреблять от 12 до 15 млн. т угля в зависимости от темпов развития экономики». Подобная стратегия согласуется с «реабилитацией» угля, которую на встрече угольщиками 5 мая с.г. обещал обеспечить премьер-министр Д. Туск. Эксперты, однако, опасаются, что многие угольные предприятия Польши не доживут до лучших времен, т.е. до 2017-2019 гг., когда новые энергоблоки будут введены в эксплуатацию. Кроме того, идея правительства противоречит принципам свободного рынка, и против её реализации, скорее всего, будет возражать Еврокомиссия. Обойти это препятствие можно было бы путем продажи угольных шахт электростанциям.

Однако и это не решит всех проблем. Польский уголь дороже и будет оставаться более дорогим по сравнению с импортным. Соответственно, это неизбежно скажется на цене электроэнергии. В настоящее время на долю импорта (из России, Украины, Австралии, ЮАР и др.) приходился около 15% потребляемого в стране угля, и данный показатель будет расти. Во многом это обусловлено объективными геологическими условиями добычи в Польше - её приходится вести на глубине 2 км. Однако часть вины за сложившуюся ситуацию лежит и на самих угольных предприятиях: высокая стоимость их продукции обусловлена также недостатками в организации и управлении, системой занятости и многочисленными привилегиями шахтеров. (Dziennik – Gazeta Prawna, 19.05.2014).

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт во время своего визита в Канаду (Оттава) и встречи с канадским лидером Стивеном Харпером назвал Россию "bully" ( в буквальном переводе на русский «задира»,«хулиган») и потребовал остановить «вторжение» на Украине. Комментарий Тони Эбботта последовал после критических замечаний канадского премьер-министра в адрес президента России Владимира Путина.

Вместе с тем, Тони Эбботт поддержал свое раннее решение пригласить российского лидера на саммит Большой двадцатки, который состоится в ноябре в австралийском Брисбене. Позиция Тони Эбботта вызывает интерес журналистов и общественности, особенно в ситуации, когда западная пресса постоянно бравирует исключением России из формата встреч в рамках Большой семёрки.

Мистер Эбботт дал понять, что он ожидает Владимира Путина на саммите в ноябре, указав, что цели совещания в формате Большой двадцатки - экономические, по контрасту с целями сохранения безопасности, которые обсуждаются Большой семёркой: "На данный момент я ожидаю, что Россия будет в числе стран G20… Когда речь идет о процветании всего мира, когда дело касается управления международными финансами, гармонизации систем налогообложения, содействию роста мировой экономики, думаю, лучшим вариантом будет, если мы сможем включить в число участников и Россию».

В Дании на 3,5 занятых в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет) приходится 1 иждивенец, живущий за счет государственных пособий, что свидетельствует о кризисе национальной системы благосостояния. Для сравнения: в Германии – 4,8 чел., в Нидерландах и Великобритании – ок. 5 чел., в Швеции – 5,6 чел. Статистическая информация представлена по данным ОЭСР и статистических бюро отдельных стран.

Импортеры Китая намерены добиваться выделения квоты на поставку в страну российского зерна. Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, об этом намерении было заявлено в ходе состоявшихся в Маньчжурии переговоров представителей карантинных служб и бизнеса двух стран.

"Мы договорились, что китайские бизнесмены обратятся в правительство с просьбой выделить России квоту на поставку зерна, у них большой интерес к нашей пшенице, ячменю и ржи", - заявил он.

По словам Алексеенко, в настоящее время российское зерно "проходит" по китайским требованиям, так как Россельхознадзор гарантирует его безопасность в соответствии с законодательством КНР.

В свою очередь, китайская сторона заявила о намерении ввести новое оборудование по приему и переработке российского зерна.

Кроме того, отметил Алексеенко, Китай планирует покупать российский рапс. "В Маньчжурии введен в эксплуатацию завод по его переработке, который будет использовать в основном российское сырье, причем, как подчеркивали китайские специалисты, ввозимый рапс не должен содержать ГМО", - сказал он.

По оценке экспертов, Китай импортирует до 2 млн тонн зерна в год в основном из США и Канады. Россия не поставляет зерно в Китай с середины 90-х годов. Тогда китайские власти ввели запрет на экспорт из ряда стран, в том числе и из России, в связи с зараженностью зерна.

Зарубежные трейдеры ожидают роста поставок пшеницы из России и Украины в азиатские страны, несмотря на геополитический кризис. В новом сезоне поставки пшеницы из стран Причерноморья в страны Азии превысят обычный показатель 1 млн.т, считают эксперты.

Традиционно страны Азии закупают американскую и австралийскую пшеницу. Вероятное увеличение поставок из России и Украины трейдеры связывают с существенно более низкими ценами. На данный момент Индонезия законтрактовала 125 тыс.т российской пшеницы (12% протеин) по $290-$295/т C&F. Два сингапурских трейдера также сообщают о том, что контракты с российскими поставщиками заключили Малайзия, Вьетнам и Южная Корея. Австралийская и американская пшеница сходного качества стоит примерно $310-$320/т, индийская - $305/т.

Названы города с самыми загруженными автомагистралями.

Хуже всего в мире живется московским автомобилистам. Загруженность дорог в российской столице составляет 74%.

Пробки на дорогах по всему миру ежегодно анализирует компания TomTom, которая занимается изготовлением навигационных систем. Недавно вышел очередной рейтинг компании, который называет десятку самых перегруженных с транспортной точки зрения городов мира. Согласно ему «кошмаром для любого водителя» в 2014 году стала Москва , пишет Irelandru.com.

Именно в российской столице ежедневно стоят самые большие автомобильные пробки. Кстати, наша столица уже второй год подряд удерживает лидерство в этом печальном рейтинге. Компанию ей в этом году составляют множество дебютантов списка. Например, Рио-де-Жанейро, Мехико, Сан-Паулу и Дублин появились на верхних строчках впервые. А вот в Марселе, Сиднее, Штутгарте и Париже, наоборот, ситуация на дорогах улучшилась.

ТОП-10:

1.Москва 74%

2.Стамбул 62%

3.Рио-де-Жанейро 55%

4.Мехико 54%

5.Сан-Паулу 46%

6.Палермо 39%

7.Варшава 39%

8.Рим 37%

9.Лос-Анджелес 36%

10.Дублин 35%

Интересно, что несмотря на большое количество пробок в Стамбуле и "почетное" второее место в данном рейтинге, турецкая сталица минувшей весной была названа лучшим городом для проведения отпуска.

Показатели дорожных заторов в компании TomTom определяют с помощью сравнения времени, проведенного в пути в отсутствие перегруженных периодов (свободный поток) со временем, проведенным в часы пик. Их разница выражается в процентах увеличения времени в пути.

Представители компании отмечают, что в среднем около восьми рабочих дней в году пассажиры всего мира тратят только на то, чтобы добраться до работы.

Место ОАЭ в рейтинге среди лучших стран мира для прямых иностранных инвестиций улучшилось, страна стала 11-м наиболее привлекательным государством для прямых иностранных инвестиций в 2014 году. Улучшения произошли в основном за счет местных фирм, наращивающих в последнее время свои квоты иностранной собственности. По данным глобальной консалтинговой компании AT Kearney, ОАЭ стала единственной страной из государств Ближнего Востока и Африки, которая входит в число ведущих 25 стран мира. В 2013 году страна заняла 14-е место в мире по привлекательности для прямых иностранных инвестиций.

Ключевым фактором, который способствовал улучшению рейтинга стали фирмы ОАЭ, которые нарастили свои индексы MSCI, расширив собственность за пределами ОАЭ и выйдя на развивающиеся рынки. Эмираты также занимают место в десятке лучших стран с позитивным прогнозом. В ходе опроса, проведенного AT Kearney, 39 процентов респондентов оценили перспективы ОАЭ как более позитивные по сравнению с 2012 годом, поэтому страна занимает шестое место во всем мире по самым позитивным прогнозам.

«ОАЭ восстанавливают свои позиции, которые они занимали в 2010 году, после незначительного уменьшения рейтинга в 2012 и 2013 годах. Было сообщено о притоке прямых иностранных инвестиций в 2012 году в размере 9,6 млрд. долларов, по сравнению с 7,7 млрд. долларов, вложенных годом ранее. После открытия новых областей для иностранных инвестиций несколько крупных компаний Эмиратов увеличили общую сумму собственного капитала, которая может принадлежать иностранным инвесторам», - сказал представитель AT Kearney. Ряд компаний в ОАЭ включая Dubai Investments, Deyaar , Union Properties, Mashreq, объявили о том что они убрали ограничение на иностранную собственность. Представитель AT Kearney сказал, что ожидается увеличение прямых иностранных инвестиций в гостиничном бизнесе, поскольку Дубай готовится к проведению World Expo 2020. Общий объем инвестиций необходимый для такого события, составляет 8,8 млрд долларов, в том числе планируется удвоить количество гостиничных номеров в Дубае.

Мировые тенденции прямых иностранных инвестиций

США второй год подряд занимает первое место, демонстрируя устойчивые инвестиционные потоки в силу своего продолжающегося экономического восстановления. После США, в десятку других ведущих стран входят: Китай, Канада, Великобритания, Бразилия, Германия, Индия, Австралия, Сингапур и Франция. Около 49 процентов респондентов указали, что перспективы для США значительно более позитивны, чем это было два года назад. Респонденты относятся к руководителям высшего звена трехсот ведущих мировых компаний, они представляют 26 стран и охватывают все отрасли промышленности. Все компании ожидают глобальной доход более 1 млрд. долларов. Опрос был проведен в январе и феврале 2014 года.

Мохаммед бин Рашид Аль Мактум - вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая

Project Syndicate, 2014

В 1968 году, во время учебы в Школе Офицеров Кадетов Монс в Великобритании, я должен был посетить больницу. Там я встретил врача, который к моему удивлению, отлично говорил по-арабски. Я узнал, что он в Великобритании недавно, поэтому спросил, если он намерен остаться там навсегда или же вернётся домой. Он ответил арабской поговоркой, что переводится как: "Мой дом там, где я могу есть."

Слова доктора остались со мной на протяжении многих лет, потому что они подчеркнули противоречие между нашим идеализированным смыслом „дома" и суровыми реальностями жизни, которые заставляют талантливых людей покидать свои дома.

Врач был классическим случаем так называемого явления "утечки мозгов", которое поразило развивающиеся страны на целые десятилетия. Эти страны тратят скудные ресурсы на обучение врачей, инженеров и ученых при этом надеясь, что они станут двигателями процветания. Потом мыс тревогой смотрим, как они уезжают на Запад, забирая с собой обещанные таланты.

Это, конечно, право каждого выбрать для себя лучшую жизнь, такую, какую он себе представляет, в любой стране мира. Мы понимаем, почему они уезжают. Талант притягивается - как магнит - к возможностям.

Для отсталых стран это, однако, похоже на бесконечный порочный круг: им нужен талант, чтобы создать возможность; но без возможности талант тянется к ярким огням на Западе. Действительно, Организация Объединенных Наций и ОЭСР сообщают, что миграция в поисках работы возросла на одну треть с 2000 года. Один из девяти выпускников университетов из стран Африки в настоящее время живет и работает на Западе. Многие не вернутся: в шесть раз возросла вероятность того, что квалифицированные специалисты останутся далеко за пределами своей страны.

Но сейчас происходит нечто удивительное. В некоторых странах, утечка мозгов изменила свое направление. Причины завораживают, и есть основания для оптимизма, что порочный круг может быть разорван, преобразовав баланс надежд и возможностей между развивающимися и развитыми экономиками.

Новое исследование, проведенное LinkedIn, крупнейшей в мире профессиональной рекрутинговой онлайн сетью, рассчитало нетто международного движения талантов среди своих членов. Возглавляет список как направление для талантов, моя собственная страна, Объединенные Арабские Эмираты, с чистой прибылью талантов 1,3% рабочей силы в 2013 году. Остальные нетто "магниты талантов" - это Саудовская Аравия, Нигерия, Южная Африка, Индия, и Бразилия.

Самое интересное, что развитые страны составляют меньше одной трети нетто-импортеров талантов. На сегодняшний день, топ экспортеров талантов в этом исследовании возглавляет - Испания, Великобритания, Франция, США, Италия и Ирландия. Богатые страны, что до недавнего времени отрицали наши лучшие идеи, теперь отправляют нам свои собственные знания.

Конечно, это только одно исследование, и многие бедные страны по-прежнему страдают от хронического бегства талантов. Данные ОЭСР показывают, что во многих странах Африки и Латинской Америки уровень миграции выпускников выше 50%.

Мы знаем, что утечка мозгов чаще является функцией надежности и безопасности, такой же, как и экономические возможности. Часть трагедии разыгрывается в ближневосточных странах, охваченных конфликтами и нестабильностью, если только их самые талантливые сыновья и дочери смогут применить свои навыки в домашних условиях, они станут частью решения: послами мира посредством развития. Это указывает на необходимость изучить то, как некоторым развивающимся странам удалось обратить вспять вытекающий поток своих талантов.

Основной ингредиент - возможность. Талант естественно течет в тестраны, которые создают условия для экономического роста; которые делают жизнь проще для предпринимателей; которые привлекают и приветствуют инвестиции; и которые развивают культуру успеха. Навыки бросают вызов возможностям.

На этой шкале главная возможность – это стать дефицитным товаром во многих частях Запада. Но для развивающихся стран это не тот случай - по крайней мере, среди стран с аппетитом и решимостью развернуть сильное управление и постоянно повышать свою конкурентоспособность.

Во-вторых, качество жизни имеет большое значение. Предыдущее поколение, многие талантливые люди рассмотрели бы возможность работы за пределами Запада как "тяжелую ссылку." Сегодня, например, уровень жизни в ОАЭ один из самых высоких в мире. Мы показали, что остановка утечки мозгов это тоже бизнес путем создания лучшей жизни для граждан и резидентов. Строительство счастья, в конце концов, основной бизнес хорошего правительства во всем мире.

Мы - это история о великой надежде для Ближнего Востока, в частности, в случае, когда проживание целых поколений в конфликте и отчаянии привело к высокому уровню миграции за пределы страны. Я всегда утверждал, что, помимо хорошего управления, лучшие решения по раздорам и конфликтам в арабском мире лежат на всестороннем развитии масс и экономических возможностей. Теперь мы показали, что можно обратить вспять те силы, которые изгнали наших самых талантливых молодых людей.

Другим источником надежды является то, что этот поворот может произойти удивительно быстро. Исследования показывают, что малые страны страдают от утечки мозгов. Но мы доказали, что даже в такой маленькой стране как ОАЭ, и даже в регионе, который расколот конфликтом, можно построить остров возможностей.

Но позвольте мне быть ясным: повернуть вспять утечку мозгов важнее, чем заткнуть течь. Это означает выход из порочного круга на правильный путь. Привлекая лучшие таланты со всего мира, мы создаем яркое и разнообразное общество, которое подпитывает инновации и процветание - что в свою очередь притягивает к нам еще больше талантов.

Чтобы это сработало, мы должны верить в людей. Человеческие существа - их идеи, инновации, мечты и связи - являются столицей будущего. В этом смысле "восстановление мозгов" не является достижением самим по себе, так как это главный индикатор развития, как в случае, если великие умы придут сегодня, великие дела свершатся завтра.

Одна из наиболее многочисленных организаций страны — австралийская почта (Australia Post) на этой неделе объявит о сокращении 900 рабочих мест. Сами работники узнали о новости от информационных агентств.

В прошлом финансовом году компания потерпела убытки в 218 миллионов долларов. Основной причиной увольнений и убытков называют катастрофическое снижение писем, пересылаемых с использованием услуг почты. Об увеличении количества посылок, из-за значительного роста Интернет-торговли, в информации почтовых работников не сообщается.

Проведённый анализ показал, что, при сохранении существующих условий ведения бизнеса, к 2022–2023 финансовому году Australia Post потеряет 7,1 миллиардов долларов. Компания уже предупредила о возможном сокращении дней по доставке почты адресатам, до двух или трёх в неделю. Ранее в этом году Australia Post успешно получила право через Australian Competition and Consumer Commission на повышение минимальных почтовых расходов с 60 до 70 центов для покрытия растущих убытков.

Аудиторская комиссия, завершившая свою работу перед составлением первого бюджета нового правительства, рекомендовала Australia Post к приватизации через продажу активов, однако правительство Эбботта от такого сценария, которые многие работники госпредприятий считают самым неблагоприятным, отказалось. Правительство призывает компанию адаптироваться к новым временам, изменив подход к оказанию услуг и отношению с клиентами — путь, по которому пришлось пройти почтовым работникам многих стран за океаном. Профсоюзы осудили руководство компании за предание делу публичности через средства массовой информации без предварительного разговора со своими собственными работниками.

Три года назад австралийская почта уже предпринимала акции массового сокращения рабочих мест связанные с уменьшением количества офисов. Ожидается, что очередная потеря 900 рабочих мест среди почтовиков грозит, прежде всего, работникам в Мельбурне.

Австралийские пенсионеры, в попытках свести концы с концами, занимаются перепродажами выписанных им медицинских препаратов. Препаратами, в частности, сильными обезболивающими, которые можно достать только по рецепту и зачастую с пенсионерской скидкой, интересуются торговцы наркотиками либо их же наркозависимые клиенты. За некоторые обезболивающие дельцы, поджидающие пенсионеров прямо у дверей аптек, выкладывают до четырёх тысяч долларов за коробку.

Особенным спросом пользуются опиоидные препараты MS Contin, OxyContin, Fentanyl, обычно выписываемые больным раком либо людям, страдающим сильными хроническими болями.

Доктора предупреждают, что замеченные в «зарабатывании» таким образом денег пенсионеры исключаются из списа клиентов клиник.

Представители полиции говорят, что на чёрном рынке лекарственных препаратов, продажа которых ограничена государством, сделки совершают не только болеющие пенсионеры, но больные люди всех возрастов.

В ЯПОНИИ В ВОЗРАСТЕ 66 ЛЕТ СКОНЧАЛСЯ ПРИНЦ КАЦУРА

Принц скончался от инфекционного заболевания

Императорский дом Японии сообщил о кончине двоюродного брата императора, принца Кацуры, передает агентство Asahi.

Принц умер в воскресенье утром в возрасте 66 лет от осложнения, вызванного инфекционным заболеванем. Сегодня Кацура был экстренно доставлен в больницу при Токийском университете, однако врачи не смогли его спасти.

Кацура был лишь шестым в очереди на хризантемовый трон. Он закончил не только Токийский университет, но и Национальный университет Австралии. Некоторое время занимал руководящий пост в телерадиокомпании NHK. В 1988 году пережил инсульт, после которого на всю жизнь оказался прикован к инвалидной коляске. Тем ни менее он активно продолжал участвовать в дипломатических отношениях Японии с Австралией и Новой Зеландией, принимал участие в официальных мероприятиях императорского двора.

Объединенные Арабские Эмираты выступят с предложением складировать российское зерно с целью обеспечения стабильности поставок в страны Персидского залива, а в дальнейшем и всего Ближнего Востока. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури.

"Наше предложение заключается в возможности импортировать зерно по справедливой цене и в достаточном количестве, для того чтобы складировать его в ОАЭ, как в логистическом центре, который мы развиваем", - сказал аль-Мансури, подчеркнув при этом, что делегация ОАЭ обсудит эту тему на переговорах с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в Москве.

Собеседник агентства отметил, что внутренние потребности ОАЭ оцениваются примерно 800 тыс. тонн, однако с учетом потребностей всего региона ОАЭ считают необходимым поддерживать постоянный запас как минимум в 3 млн тонн.

"Нам необходимо иметь этот запас на случай кризиса, на случай засухи", - сказал Саид аль-Мансури. Министр подчеркнул, что зерно может закупаться и в других странах, например в Австралии или Канаде, однако логистические возможности России и цена российского зерна более привлекательны для ОАЭ.

"Стабильность поставок из Австралии и Канады вызывает вопросы. В России эта проблема стоит не так остро", - резюмировал он.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Минсельхоз прогнозирует на 2014 год урожай в объеме 95-98 млн тонн зерновых и экспорт на уровне 25 млн тонн зерна. В министерстве считают, что высокому экспортному потенциалу России по зерну способствует благоприятная конъюнктура мирового рынка. Арабские страны, прежде всего Египет, являются крупнейшими покупателями российского зерна.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ОАЭ не являются крупным покупателем российского зерна, в отличие от соседней Саудовской Аравии, сообщил ИТАР-ТАСС руководитель аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Эмираты ежегодно закупают в РФ не более 100 тыс. тонн зерна, тогда как с 1 июля 2013 года по апрель 2014 года (текущий сельскохозяйственный год) Турция закупила 3,746 млн тонн российского зерна, Египет - 3,306 млн тонн, Саудовская Аравия - 1,413 млн тонн. Четвертое место среди покупателей зерна в России занимает Иран - 1,219 млн тонн.

В целом экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить 26,08 млн тонн.

Строительство зернового логистического центра может быть интересно для распределения российского зерна по другим странам Ближнего Востока, отметил руководитель аналитического отдела ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. Однако остается открытым вопрос о том, кто выступит инвестором проекта, уточнил заместитель руководителя Российского зернового союза Александр Корбут: "Если идею высказали ОАЭ, то это их интерес, но в целом для нас это перспективное направление".

В среднем строительство мощностей для хранения зерна обходится инвестору из расчета $200-300 на тонну, пояснил руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Многие страны хотят иметь такой хаб и разгонять муку по соседним территориям, но как перевалочный пункт имеет смысл строить на 50-150 тыс. тонн, не больше", - считает он.

УДВОЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРОТА С РФ

Аль-Мансури также заявил, что ОАЭ планируют вдвое увеличить объем торговли с Россией и довести его до $6 млрд.

"Сейчас этот показатель составляет порядка $3 млрд, что для таких стран как Россия и ОАЭ является очень консервативной цифрой. Особенно принимая во внимание возможности двух стран в плане производства продукции и ее экспорта. Поэтому я считаю, что мы можем удвоить этот объем," - сказал министр.

Он подчеркнул, что особенно привлекательными для российских экспортеров должны стать возможности ОАЭ по реэкспорту российских товаров. "ОАЭ могли бы стать входными воротами и главным пунктом перераспределения потоков российских товаров на Ближнем Востоке," - подчеркнул собеседник агентства.

США пытаются организовать передел европейского энергетического рынка

Петр Львов

Как только нынешние нелегитимные киевские власти самым непристойным образом, не скрывая, что за ними стоят США, стали увиливать от оплаты долга за поставки российского газа, стало ясно, что спровоцированный Вашингтоном и их сателлитами в ЕС кризис на Украине среди глобальных военно-политических целей ослабления Москвы преследует более далеко идущую задачу – передел мирового газового рынка, где до сих пор Россия занимает лидирующие позиции. Вариант использовать Саудовскую Аравию, обвалив цены на нефть, как это сделали с СССР 30 лет назад президент Рейган и саудовский король, у Обамы не прошел во время его недавнего посещения Эр-Рияда. Поэтому теперь началось широкомасштабное наступление Вашингтона на газовом фронте. Правда, арсенал возможностей США для этих целей весьма ограничен.

Главный их козырь – Катар. Еще с 2010-11 гг. американцы пытались масштабно запустить катарский СПГ на европейский рынок путем спотовых поставок по демпингу, а затем и на основе долгосрочных соглашений. Был даже построен терминал на Адриатике в Италии, начаты переговоры о строительстве терминалов по приемке катарского СПГ в Греции, Турции, Болгарии, Польше (Свиноустье), странах Балтии и аж на черноморском побережье Украины. Предполагалось даже поставлять катарский газ через Польшу и Балтию в Белоруссию, президент которой установил теплые личные отношения с прежним эмиром, отправленным год назад в отставку все тем же Эр-Риядом за наглость во внешнеполитических амбициях. Газовый карлик возомнил себя арабским королем! В 2010 году в закрытом формате прорабатывался вопрос прокладки газопровода из Катара через Саудовскую Аравию и Иорданию до Сирии, а далее – через Турцию или по дну Средиземного моря в Южную Европу. Начались конфиденциальные контакты, в том числе в Стамбуле, включая встречи на высшем уровне. Но сначала уперлась Саудия, которая подозрительно отнеслась к подобным вариантам, увеличивавшим влияние газового эмирата на ближневосточную политику, а потом началась гражданская война в Сирии, поставившая крест на таком трансаравийском магистральном трубопроводе.

Но тут с сентября 2013 года началась осторожная нормализация отношений Запада с Ираном после избрания президентом ИРИ прозападного прагматика Роухани. И Катар попытался вести секретные от КСА переговоры с Тегераном о присоединении к другому проекту – магистральному газопроводу (МГП) из Ирана через Ирак в Сирию (1,5 тыс.км). Но за это был наказан Эр-Риядом путем отзыва из Дохи послов КСА, ОАЭ и Кувейта за «заигрывание» с Ираном. В основе указанного проекта лежит наличие общего огромного газового месторождения между ИРИ и Катаром на шельфе Персидского залива. Катарцы называют свою часть Северным месторождением, а иранцы называют свою часть Южным Парсом. Это супергигантское нефтегазовое месторождение является крупнейшим в мире. Находится оно в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Запасы Северное/Южного Парса оценивается в 28 трлн м³ газа и 7 млрд тонн нефти (45 млрд. баррелей). Запасы газа находятся на небольшой глубине и недалеко от берега. Отсюда — низкая себестоимость добычи. Это месторождение содержит 8 % мировых запасов газа. У катарского и иранского газа имеется существенное преимущество перед российским − значительно более низкая себестоимость добычи, что позволит Катару и ИРИ, если они, конечно, договорятся, так снизить цены на газ в Европе, что конкурировать с ними «Газпрому» будет очень трудно, если не невозможно. И европейцы под давлением США на фоне украинских событий смогут сыграть на понижении цены, размахивая катарским и иранским газом. Так , например, только в 2013 году один Катар добывал 420 млн. кубометров газа. С 2006 года эта страна удерживает мировое первенство по экспорту сжиженного природного газа. В прошлом году Катар поставил на внешние рынки 90 млн. тонн «голубого топлива» (едва не весь произведённый им СПГ), что составило 31% от общемирового экспорта сжиженного газа, тогда как на Россию приходится всего 4,5 %. Поэтому создание Россией мощностей по производству СПГ, помимо того, что уже есть на Сахалине, является на данном этапе важнейшей задачей для Москвы для избавления зависимости от наземного транзита газа, прежде всего через Украину, и диверсификации источников поставки российского газа. Постепенное сокращение поставок трубного газа за счет наращивания импорта СПГ — это получение доступа к новым рынкам для РФ, таким как Южная Азия, ЮВА, Южная Америка, часть Европы, куда росийское «голубое топливо» сейчас не продается (Франция, Испания, Португалия). Тем более, что алжирские и норвежские запасы газа истощаются, что потребует их замещения. А газовые месторождения для производства крупных мощностей СПГ есть — Штокман, Ямал, Арктические залежи. Но на это уйдет где-то пять лет, если за дело взяться немедленно и серьезно. А пока временный, причем достаточно дорогой по цене выход от украинской транзитной зависимости лежит в ускоренном строительстве трубопровода «Южный поток».

Поэтому не случайно, что после всех перипетий последних российско-украинских переговоров по погашению оплаты Киевом задолженности за газ из РФ, 3 июня с.г. Еврокомиссия предложила приостановить проект «Южный поток» в «интересах энергетической безопасности Евросоюза», — сообщила представитель Еврокомиссии Сабина Бергер. «Еврокомиссия предлагает в рамках своей стратегии энергетической безопасности приостановить проект «Южный поток», пока он не будет полностью отвечать законодательству ЕС», — сказала она на брифинге в Брюсселе. По словам Бергер, проект «Южный поток» должен быть пересмотрен в свете энергетической безопасности ЕС. «Мы не блокирует «Южный поток», но хотим, чтобы он соответствовал законодательству ЕС», — заявила она в Брюсселе. И пояснила, что соглашения, заключенные государствами-членами ЕС с Россией по газопроводу «Южный поток», не соответствуют законам ЕС, так как не соблюдают фундаментальных положений «Третьего энергопакета». Хотя хорошо известно, что ранее межправительственные соглашения о сотрудничестве при строительстве газопровода «Южный поток» по дну Черного моря для поставки российского газа в Европу Россия заключила с Болгарией, Сербией, Венгрией, Словенией, Хорватией, Австрией, Грецией.

А премьер-министр Украины Арсений Яценюк в тот же день призвал Евросоюз заблокировать проект «Южный поток», заверив в надежности транзита российского газа через территорию Украины. «Украина — надежный транзитер, мы выполняли и будем выполнять свои обязательства», — заявил он на заседании Верховной Рады. Это и понятно. Ведь «Южный поток» – это прекращение транзита российского газа через Украину, то есть прекращение содержания российским бюджетом украинской экономики за счет низких цен для Киева на российский газ. Ведь сами США и ЕС не хотят брать на себя целиком груз финансового спасения нынешних украинских властей. Вот поэтому и идет вязкая торговля на российско-украинских переговорах по газу. И создается впечатление, что «Газпром» постоянно отступает, все время перенося сроки «закрытия газового вентиля», хотя время откровенно играет в интересах Киева и стоящего за ним Запада. Поскольку это время используется для изобретения США и ЕС способов замещения российского газа другим – из ближневосточных источников. Ведь никто всерьез не верит, что сжиженный газ из США или Австралии может стать более дешевой альтернативой природному газу из РФ.

В Вашингтоне (в том числе даже сам Обама) на словах либо из собственной безграмотности, либо исходя из тупости партнеров, используют жупел американского сланцевого газа против России. Тем не менее, как уже подсчитали эксперты, первые (и весьма скромные) партии очень дорогого американского СПГ прибудут в Европу в лучшем случае через два-три года. А из Восточной Африки газ придет только через 10-15 лет, если к тому моменту его не скупят Китай, Индия и Япония. Ведь ЕС приходится «конкурировать с азиатскими странами, которые готовы купить энергетическую безопасность по высокой цене», — объясняет бывший глава Международного энергетического агентства Клод Мандиль (Claude Mandil).

Надо отчетливо понять, что для Вашингтона чрезвычайно важно сохранить на данном этапе транзит российского «голубого топлива» через Украину, но для этого необходимо реально похоронить проект «Южного потока». Ведь еще в начале 2014 года была создана рабочая группа ЕС-Россия, которая занялась проблематикой соответствия проекта «Южный поток» законодательству Евросоюза. К настоящему моменту состоялись два технических совещания. Теперь в еврокомиссии считают, что Россия, пожаловавшаяся на Третий энергопакет в ВТО, подрывает саму основу рабочей группы ЕС-Россия. Ранее Москва начала судебное разбирательство в ВТО по Третьему энергопакету ЕС, который не разрешает компаниям, добывающим газ, быть собственниками магистральных трубопроводов.

( Справочно : «Южный поток» — проект «Газпрома» по строительству газопровода через Черное море в страны Южной и Центральной Европы. Сейчас строительство газопровода идет на территории России, Болгарии и Сербии. Поставки газа потребителям Европы планируется начать в конце 2015 года. На проектную мощность газопровод должен выйти в 2018 году. Проект позволит диверсифицировать маршруты экспорта природного газа из России и исключить транзитные риски, подобные тем, что случились с Украиной).

А пока более безопасные с политической точки зрения проекты экспорта газа, причем не трубного, а СПГ, с месторождений Штокман и Ямал далеки до реализации. Сжижать его в условиях вечной мерзлоты и перевозить через льды Северного Ледовитого океана – слишком дорого. Нужны выходы к незамерзающим морям.

В любом случае, как бы того не хотели США, Катар особой угрозы для России не представляет. А вот Иран вполне сможет, особенно если будет сотрудничать в этом вопросе вместе с Дохой. Тегеран рвется к снятию западных финансово-экономических санкций, что позволит стране получить современные технологии для развития, а также гигантские финансовые средства. И ни у кого не должно быть сомнений в том, что государственные интересы для Ирана важнее, чем уважение российских газовых интересов. Другое дело – в Тегеране прекрасно понимают, что Запад может обмануть, добившись своего, а заодно и сменить нынешний режим в Тегеране. А тут иранское руководство может реально опереться только на военно-техническое сотрудничество с Россией.

«Мы не хотим конкурировать с Россией, но мы знаем, что потребности Европы в газе становятся все больше, и хотим получить место на этом рынке», — заявил недавно иранский министр промышленности Мохаммад Реза Нематзаде. По его словам, Иран может стать «надежным партнером» для Европы. И скорее всего не случайно, что министр выбрал для интервью немецкую газету Handelsblatt , если учесть, что 40% потребляемого в Германии газа идет из России. Все государства, которые хотят избавиться от российской газовой иглы, могут только рукоплескать таким словам. «Выход в Европу многое бы дал иранской энергетике», — недавно отметил министр обороны Грузии Ираклий Аласания.

Но если США и ЕС хотят использовать против России «оружие» иранского газа, сначала им потребуется преодолеть целый ряд препятствий. И самое первое — это снять западные санкции, введенные в ответ на иранскую ядерную программу. Иран и группа «5+1» (Германия и пять постоянных членов Совета безопасности ООН: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) в теории должны прийти к соответствующей договоренности к 20 июля с.г. Действующее сегодня временное соглашение может быть продлено на шесть месяцев. Но в Тегеране понимают – украинские события показали, что только ядерный щит спасает Россию от военного вмешательства США и НАТО. Вот и встает вопрос – а что будет, если Тегеран откажется от многих важных аспектов своей ядерной программы? Не лишит ли это Иран мощной защиты от антииранских планов Запада и Саудовской Аравии?

Кроме того, США и ЕС нужно, чтобы противоборствующие в Иране религиозно-политические группировки пришли к договоренности по многим чувствительным вопросам, таким как место западных нефтяных компаний (только они обладают необходимой для всестороннего экспорта технологией производства сжиженного природного газа). Наиболее открытые Западу представители руководства страны из окружения Роухани говорят о намерении возобновить совместно с ними производство углеводородов. Однако консерваторы во главе с верховным лидером ИРИ периодически охлаждают надежды западных инвесторов. Аятолла Али Хаменеи уверен в провале переговоров в Женеве и Вене: он неоднократно посылал к «шайтану» Запад и говорил иранцам, что им нужно готовиться к самостоятельной добыче ресурсов.

Вот и стоит вопрос: пойдет ли Иран на замену России в вопросе газовых поставок ЕС? Тем более с учетом чисто технико-коммерческого аспекта: ведь Европа импортирует 150 миллиардов кубометров российского газа в год. Отказаться от таких объемов попросту невозможно. А замена из других источников будет означать увеличение затрат на 20-30%, потому что это потребует строительства дорогостоящей инфраструктуры, тогда как газопроводы из России уже давно окупились. Такой вариант был бы проигрышным как для Европы, так и для России. Строить же в Иране мощности по сжижению газа и флот для его перевозки – это десятки, если не сотни миллиардов долларов, которых у ИРИ просто нет. Придется опять же привлекать инвестиции с Запада или стран ССАГПЗ – иранских конкурентов в Персидском заливе. Но США ради достижения своих целей в отношении Москвы могут пойти на беспрецедентное давление на Евросоюз и Саудовскую Аравию для решения этого вопроса.

Пока же иранцы не могут решить, чему стоит отдать предпочтение: трубопроводам или заводам по производству СПГ для освоения совместного с Катаром месторождения Северное/Южный Парс. Достигнутые эмиратом за последние десять лет в области СПГ успехи вызывают у них нескрываемое раздражение. Тем более что катарцы выкачивают для СПГ и часть иранского газа, поскольку стенку на общем шельфовом газовом месторождении не поставишь.

Еще один аспект: многие европейские эксперты полагают, что Ирану не по силам поставлять в Европу более 20 миллиардов кубометров газа в год в обозримом будущем. А это в семь раз меньше нынешних объемов российских поставок. И невообразимо далеко от обещанных иранским министром нефти Биджаном Намдаром Зангане 90 миллиардов кубометров.

А между тем в 2035 году зависимость Европы от импорта газа может достичь отметки в 80%, а объемы импорта составят 450 миллиардов кубометров. Ряд солидных экспертов полагают, что европейское руководство решило сократить роль России в будущих поставках и заставить ее принять правила открытого рынка. Этот процесс, если США добьются своего в ходе нынешнего украинского конфликта, будет постепенным. Все специалисты уверены, что Европа сможет улучшить свою энергонезавистмость не с помощью отказа от российских поставок, а путем повышения энергетической эффективности, развития других источников и диверсификации импорта. В такой игре Иран может стать одним из ряда других вариантов. Но только ЕС нужно помнить — 21 мая Москва и Пекин подписали соглашение века о поставке более 1,1 триллиона кубометров газа в течение 30 лет на сумму в 400 миллиардов долларов.

Но это вовсе не означает, что сейчас «Газпрому» нужно все время отступать, ежедневно перенося сроки получения украинской задолженности за уже поставленный газ. Конкуренты и враги РФ, особенно на Западе, хорошо понимают лишь язык силы. А гибкость Москвы рассматривается ими как проявление слабости. И не надо иллюзий – США при Обаме решили додавить Россию по полной, прежде всего экономически – через наше слабое звено – экспорт энергоресурсов. Нужно срочно уходить от зависимости импорта российского газа через Украину и выхода на новые газовые рынки. Любые кажущиеся внешние уступки со стороны Вашингтона и призывы ЕС к гибкости по решению украинской задолжности – это всего лишь ловушка. Настало время жестче заявить в газовом вопросе, прежде всего в Киеве, а заодно и в Вашингтоне.

Студенческое жилье развивается самыми быстрыми темпами в мире.

В период глобального экономического кризиса именно этот вид недвижимости оказался устойчив к рецессии.

К такому выводу пришла компания Savills. Об этом сообщает портал World Property Channel.

Построенное специально для нужд студентов жилье приносит надежный доход с аренды, который, несмотря на короткий срок сдачи объекта, защищен глубиной и стабильностью спроса. Растущий интерес к такой недвижимости со стороны международных студентов, в сочетании с низким уровнем конкуренции во многих университетских городах создают новые возможности для инвестиций в апартаменты премиум-класса.

Капиталовложения в сектор студенческой недвижимости стремительно увеличились после кризиса, с $3,4 млрд в 2007 году до $7,2 млрд в 2013 году.

Самым крупным источником по “поставке” международных студентов в различные страны является Китай. За рубежом учатся 650 000 искателей знаний из этой страны. Таким образом, с 2007 по 2011 год количество китайских студентов удвоилось. Учащиеся из Поднебесной выбирают Великобританию, США, Германию, Японию и Австралию.

После Китая, самое большое количество международных студентов насчитывается среди граждан Индии (196 000). Они в основном преобладают в США и Великобритании. За ними следуют студенты Южной Кореи (128 000), которые предпочитают Японию и США. Еще одним важным игроком на этом рынке является Бразилия.

Отметим, что именно в Великобритании рынок студенческого жилья развит в наибольшей степени и приносит большие доходы.

Информационно-исследовательская компания IBIS World Australia представила отчёт о перспективах развития рынка наиболее востребованных профессий в стране.

Если верить результатам отчета IBIS World, продолжающийся бум газовой индустрии, рост популярности Интернет-шопинга и старение населения будут определяющими факторами востребованности тех или иных профессий. При этом, автомобильная и полиграфическая промышленности, бизнес по сдаче в аренду дисков с фильмами, а также предприятия , специализирующиеся на продажах электронной техники, компьютеров и программного обеспечения в торговых точках (не по Интернету) испытают наибольшие потери в количестве рабочих мест.

Газовый и нефтяной секторы предложат лучшие варианты трудоустройства, в последующие пять лет число рабочих мест здесь будет расти на 11% ежегодно. К концу десятилетия Австралия, как ожидают эксперты, станет одной из ведущих мировых держав по экспорту природных ресурсов.

Когда все больше людей совершают покупки он-лайн, логично, что потребуются люди для создания торговых веб-сайтов, обеспечения безопасности оплаты по Интернету, рассылки продукции клиентам и прочих, связанных с Интернет-продажами работ. Годовой рост предложений по трудоустройству в этой индустрии -7,7%.

Другие области , где предсказывают потребность в новых работниках –профессионалах - уход и содержание престарелых (5,6% роста предложений рабочих мест), услуги обучения он-лайн, дошкольное воспитание(6,8%), службы диагностики и технической визуализации, службы по обеспечению добывающей промышленности(7,3%).

Потенциальный дефицит инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке может к 2035 году вызвать рост нефтяных цен на $15, прогнозирует энергетическое подразделение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Reuters.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что миру необходимо к 2035 году инвестировать в общей сложности $40 трлн в поставки энергоносителей и $8 трлн в энергоэффективность, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать падение нефтеотдачи на зрелых месторождениях. Значительная доля этих инвестиций будет нужна на Ближнем Востоке, так как рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, например, добычи сланцевой нефти в США, начнёт замедляться в середине 2020-х годов.

Однако МЭА без большого оптимизма говорит о перспективах достаточно большого роста инвестиций в регионе. "Перспективы своевременного увеличения нефтяных инвестиций на Ближнем Востоке представляются неопределёнными: у правительств имеются альтернативные приоритеты в части расходов, существуют также препятствия в сферах политики, безопасности и логистики, которые могут сдерживать добычу", - говорится в докладе.

Если добыча не увеличится до необходимого уровня, это приведёт к росту цен на нефть, отмечают авторы доклада: "Если инвестиции не наберут нужный темп вовремя, на рынке возникнет дефицит и увеличится волатильность цен, которые поднимутся в среднем на $15 за баррель".

Brent в настоящее время торгуется на уровне около $109 за баррель и с ноября цена остаётся в узком диапазоне. В 2013 году цена достигала $117 за баррель, а в 2012 году - $128 за баррель.

МЭА отметило, что инвестиции в добычу энергоносителей в 2013 году превысили $1,6 трлн, что в реальном выражении вдвое больше, чем 2000 году, а на повышение энергоэффективности было потрачено $130 млрд. Инвестиции в возобновляемые источники энергии выросли до пика в $300 млрд в 2011 году по сравнению с $60 млрд в 2000 году, но в 2013 году снизились до $250 млрд. При этом $1,1 трлн в год тратилось на добычу и транспортировку ископаемого топлива, нефтепереработку и строительство электростанций, работающих на ископаемом топливе, говорится в докладе.

Из $40 трлн, которые необходимо потратить к 2035 году, менее половины будет потрачено на удовлетворение растущего спроса. "Инвестиции требуются в большей мере для того, чтобы компенсировать снижение добычи на существующих месторождениях и заменить активы, у которых завершается продуктивный период", - говорится в докладе.

Богачи из Ближнего Востока отдают предпочтение отдыху в Европе, в частности средиземноморскому побережью, куда они могут добраться всего лишь за несколько часов. Об этом сообщает издание al-Arabiya со ссылкой на специальное исследование компании Airbus.

Средний возраст богачей Ближнего Востока достигает 61 года и для этих людей крайне важным является доступ к товарам и услугам, которые специально разработаны для удовлетворения их потребностей и полезного проведения времени. В это же время журнал Forbes, проведя исследования, определил лучшие места на планете, где могут провести отпуск туристы из стран Персидского залива, в частности страны и города, которые бы были наиболее удачными с точки зрения семейного досуга.

В этом году наиболее подходящими для путешественников из Персидского залива были признаны Цюрих, Барселона, Касабланка, Куала-Лумпур и Мюнхен. Также издание рекомендует туристам посетить Австралию.

Ржавчина

Спотовые цены на железную руду снизились почти на треть с начала текущего года

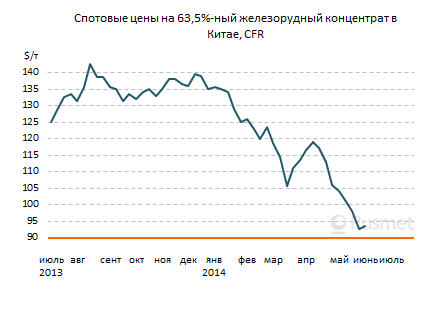

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В конце мая медленное понижение спотовых котировок на железную руду внезапно сменилось резким спадом. В последний рабочий день прошлого месяца (30 мая) стоимость 62%-ного австралийского материала провалилась до $91,8 за т – самого низкого уровня с начала сентября 2012 года. А 63,5%-ный концентрат упал до около $92-93 за т CFR Китай, чего не случалось с осени 2009 года. В результате оказалось, что в течение мая руда подешевела более чем на 15%, а по сравнению с началом текущего года спад составил порядка 32%.

Предпосылки для этого падения накапливались в течение нескольких месяцев. Еще в конце прошлого года некоторые китайские компании стали приобретать руду, чтобы использовать ее в качестве залога для получения кредитов. В результате такой политики произошло накопление в китайских портах запасов руды, объем которых увеличился с начала года более чем на 30% и превысил во второй половине мая отметку в 113 млн. т.

При этом, по данным китайских источников, в последнее время банки ужесточили условия для компаний, использующих «железорудную» схему, потребовав от них скорейшего погашения займов или внесения дополнительных залогов наличными. Устроенная спекулянтами распродажа не только привела к удешевлению сырья, но и создала на рынке негативные ожидания. Во второй половине мая большинство китайских металлургических компаний приостановили закупки руды в расчете на ее дальнейшее удешевление.

Первые июньские торговые дни завершились с незначительным ростом цен на руду, но многие специалисты считают, что падение продолжится и в текущем месяце. Не исключено, что биржевые котировки на 62%-ный австралийский материал «пробьют» предыдущий минимум в $87,6 за т, установленный 4 сентября 2012 года.