Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открылась 32-я международная торгово-экономическая ярмарка в Харбине (Китай)

Сегодня открылась 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, пропустив 3 карантинных года. Более 1,4 тыс. предприятий, представляющих 38 стран и регионов мира принимают в ней участие. Ожидается, что в предстоящие дни до 19 июня в мероприятии также примут участие более 7 тыс. профессиональных покупателей и свыше 200 тыс. профессиональных посетителей.

Российскую Федерацию представляют делегации из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, а также Амурской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия) и ЕАО. Примечательно, что Благовещенску выделен отдельный стенд внутри выставочной зоны трансграничной агломерации Благовещенск-Хэйхэ. Хэйхэ на выставке позиционируется как самый северный район Китая.

На угольные разрезы «Стройсервиса» поступили 12 технологических автосамосвалов

Автосамосвалы Shacman Х3000 производства КНР пополнили парк техники разрезов «Барзасское товарищество» и «Березовский».

Серия Х3000 – вагоны на колесах, способные перевозить до 40 тонн груза. За счет облегченной конструкции узлов, рамы, кузова и распределения веса на 4 оси могут перемещаться по дорогам общего пользования. Дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил в сочетании с 12-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и обтекаемыми формами корпуса обеспечивают высокую скорость и маневренность машины.

Эргономичное место водителя дополняют широкий экран бортового компьютера и кресло с регулировкой в 4 положениях. Причем сиденье запоминает 5 индивидуальных установок водителей – такая опция есть не в каждом современном легковом автомобиле.

Новые автосамосвалы передали в управление экипажам с большим стажем работы на предприятиях компании и новым опытным работникам. На «Барзасском товариществе» одним из бригадиров экипажей стал Алексей Погорелов, он работает на предприятии уже 10 лет. Он отмечает удобство, легкость в управлении и производительность новой машины.

Сейчас на разрезах АО «Стройсервис» 20 технологических автосамосвалов Shacman Х3000. Они доставляют уголь из забоев для обогащения на фабриках, а также между складами угольной продукции.

Выступление руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на ПМЭФ-2023

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству, сессия «Портовый разворот: через Запад на Восток?», ПМЭФ-2023, 15 июня

Сегодня руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков принял участие в сессии «Портовый разворот: через Запад на Восток?» в рамках программы Петербургского международного экономического форума.

Участники обсудили вопросы развития традиционных и новых морских маршрутов перевозки грузов и портовой инфраструктуры в новых геополитических условиях.

Трансляция доступна по ссылке: https://forumspb.com/programme/business-programme/104309/#broadcast

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в рамках сессии ПМЭФ-2023

об организации поставок рыбных грузов:

«Рыба — груз очень специфичный, рыбу перевозить достаточно тяжело. Мы с железной дорогой работали долго и упорно, чтобы наладить поставки с Востока на Запад, а теперь нам приходится возить рыбную продукцию с Запада на Восток. Для нас санкиционно закрыты поставки краба в США, теперь рынок Китая стал основным для крабовой продукции Северного бассейна, по сути дела, единственная возможность для реализации.

Сейчас рыбаки отправляют продукцию и через Северный морской путь, и по железной дороге.

<для стабильных поставок рыбы> необходимо создание инфраструктуры. В рамках второго этапа инвестиционных квот мы предложили строительства пяти новых инфраструктурных объектов морских портов. В ведении Росрыболовства находятся два рыбных порта — в Мурманске и в Калининграде. Да, совсем недавно Мурманский порт вернулся в лоно государства — его забрали у нерадивых собственников. Сейчас мы готовим большую инвестиционную программу: надо связать Мурманск и Владивосток. Пять инфраструктурных объектов, которые будут построены, позволят вот эту логистику выстроить и закольцевать. Инвесторы есть, думаю, мы сможем все реализовать».

об организации поставок по Северному морскому пути:

«Надо пересматривать вообще позицию по Северному морскому пути. Надо улучшать ситуацию для рыбаков. Транспорта нет. Лихтеровозом, извините, много не навозишь. Мы Росатом уговаривали, чтобы они два рейса сделали. но им не выгодно возить рыбу. Если хотим загрузить СМП в обратном направлении рыбой, надо какие-то решения принимать, все как сейчас — не получится. Пока РЖД гораздо лучше справляется».

про развитие специализации рыбных портов:

«Есть одна проблема: мы рыбу переваливаем и тут же уголь переваливаем.

Надо подумать: либо уголь, либо рыбу.

Мы — за рыбу!»

о развитии портовой инфраструктуры и развитии биржевой торговли:

«Мы столкнулись с проблемой перевалки рыбных грузов. Согласно законодательству, вся рыбная продукция, даже выловленная в экономзоне России, за пределами 12-мильной зоны, должны прийти в порт для прохождения оформления или перегрузки. Конечно, необходимо создавать специализированные рыбные порты, причём они нужны не только для перевалки, так как европейцы закрыли весь судоремонт.

Нам нужно создать точку притяжения в Мурманске для того, чтобы рыбак комплексно мог обслуживаться: не только улов выгрузить, но ещё и сделать судоремонт, пополнить запасы.

Для этого, в рамках механизма инвестиционных квот (то есть по сути квоты меняем на инвестиции) планируем реализовать в Мурманске комплексную программу. Есть два потенциальных инвестора.

Плюс сейчас был конкурс в рамках реализации проекта во Владивостоке на участке — на мысе Назимова. В конкурсе мы заложили обязательства по перевалке рыбных грузов. Надеемся, что там будет создан специализированный рыбный терминал, где планируем развивать биржевую торговлю рыбной продукцией, чтобы уйти от аукционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, имею в виду Японию и Южную Корею».

Ранее в рамках ПМЭФ сообщалось о том, что на долю дружественных стран приходится 70% российского неэнергетического экспорта.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Железная руда растет на перспективах дополнительных стимулов Китая

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Далянь продолжили рост в среду, чему способствовала постоянная поддержка со стороны перспектив дополнительных монетарных стимулов и мер поддержки, направленных на поддержку застопорившегося постпандемического восстановления во второй по величине экономике мира.

Новые банковские кредиты выросли до 1,36 трлн юаней ($189,92 млрд) в мае, согласно данным Народного банка Китая во вторник, по сравнению с апрелем, но не оправдали оценок аналитиков.

По словам аналитиков, признаки замедления темпов роста повысили ожидания того, что для поддержания восстановления могут потребоваться дополнительные стимулы.

Это произошло после того, как ранее во вторник центральный банк Китая впервые за 10 месяцев снизил ставку по краткосрочным кредитам, снизив семидневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов до 1,90% с 2,00%.

«Это сигнализирует о том, что среднесрочная кредитная линия и кредитная основная ставка также будут снижены позже», — отмечают аналитики Sinosteel Futures.

«Сильные ожидания экономических стимулов перевесили фундаментальные изменения».

Сохраняющиеся надежды на меры поддержки ухабистого рынка недвижимости также поддерживали оптимистичные настроения.

«Говорят, что эти меры направлены на снижение стоимости непогашенных ипотечных кредитов на жилье и стимулирование повторного кредитования через национальные политические банки для обеспечения сдачи домов», — говорится в заметке аналитиков инвестиционного банка ANZ.

Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже торговалась с повышением на 1,64% до 805,5 юаней за метрическую тонну.

Эталонная июльская железная руда на Сингапурской бирже практически не изменилась и составила $111,7 за метрическую тонну.

Аналитики предупреждают о возможных негативных рисках, связанных с вмешательством правительства.

Государственный планировщик Китая в этом году выпустил несколько раундов предупреждений в связи с ростом цен на железную руду.

Коксующийся уголь и кокс — другие ингредиенты для производства стали — выросли на 1,23% и 1,48% соответственно.

Цены фьючерсов на сталь выросли на росте сырья. Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 1,03%, горячекатаный рулон прибавил 0,79%, катанка прибавила 0,86%, а нержавеющая сталь прибавила 1,29%.

Цветные металлы на LME испугались ФРС США, но китайские цены растут

В среду, 14 июня, отмечена позитивная динамика цен на медь на фоне более слабого доллара США и ожиданий дальнейших стимулов экономического роста Китая, которые должны предложить власти страны. Медь с поставкой через 3 месяца подорожала на LME на 0,6%, до $8509 за т после того, как ранее вышла на минимум $8384 за т.

"Люди ждут, что Китай сделает еще какие-то шаги ради экономического роста. Ну а результат будет зависеть от характера стимулов, - отмечает один из трейдеров. - Ну и также инвесторы ожидают вердикта Федрезерва в отношении процентных ставок".

Рынок надеялся также, что китайские власти сократят ставки по среднесрочным кредитам, аналогично снижению ставок (комиссий обратного РЕПО) по семидневным операциям, которое произошло во вторник. Эти надежды таки реализовались днем позже.

Трехмесячный контракт на цинк на LME вышел на трехмесячный максимум на уровне $2491 за т, после того как шведский производитель Boliden заявил о приостановке со следующего месяца добычи цинка на крупнейшем в Европе цинковом руднике в Ирландии из-за "труднопреодолимых финансовых потерь".

Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах в Лондоне на 0,9%, до $2253 за т. Стоимость свинца выросла на 1,6%, до $2115 за т. Трехмесячный контакт на олово подорожал на 2,8%, до $26800 за т. Цена никеля выросла на 3,6%, до $22740 за т.

На утренних торгах четверга, 15 июня, котировки цен цветных металлов отступили после укрепления курса доллара в ответ на сигналы Федрезерва о возможном новом повышении ключевой ставки позднее в текущем году.

На своем заседании представители ФРС США решили не изменять ключевую ставку, но отметили, что базовый кредитный процент, возможно, будет необходимо увеличить к концу года на полпроцента ввиду более сильных, чем ожидалось, американских экономических показателей.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 15.06.2023 г.:

на LME (cash): алюминий – $2184.75 за т, медь – $8461.25 за т, свинец – $2142.50 за т, никель – $22537.20 за т, олово – $28270.00 за т, цинк – $2438.50 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2224.00 за т, медь – $8462.00 за т, свинец – $2112.00 за т, никель – $22620.00 за т, олово – $27195.00 за т, цинк – $2437.50 за т;

на ShFE (поставка июнь 2023 г.): алюминий – $2601.5 за т, медь – $9501.5 за т, свинец – $2154 за т, никель – $24273.5 за т, олово – $29993 за т, цинк – $2885 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2541 за т, медь – $9441.5 за т, свинец – $2146.5 за т, никель – $23414 за т, олово – $29933 за т, цинк – $2816 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка июнь 2023 г.): медь – $8408.5 за т;

на NYMEX (поставка сентябрь 2023 г.): медь – $8472.5 за т.

Телеканал «НТВ». Интервью Руслана Давыдова в рамках ПМЭФ-2023

Ведущий: Руслан Николаевич, какими данными по импорту экспорту располагает Федеральная таможенная служба на сегодняшний день? Что растет, что, может быть, падает по каким-то причинам?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Мы, как правило, отслеживаем два параметра - это стоимость ввозимых и вывозимых товаров, и их вес. Начну с хорошего, с веса. У нас весовые объемы импорта, экспорта и в целом товарооборота не сильно изменилось. У нас падение к прошлому году всего лишь 2%. При этом у нас импорт вырос примерно на около 5%, а экспорт снизился где-то на 3% по весовому измерению. То есть в этом в этом смысле мы понимаем, что физические объемы не сильно изменились, а импорт даже растет. В стоимостном выражении у нас очень хороший рост импорта - это порядка 9% к аналогичному периоду прошлого года. А я напомню, что в прошлом году январь-февраль были вообще рекордными по импорту. До начала всех этих событий. И, соответственно, поэтому по пяти месяцам показатель, я считаю, что очень хороший. Мы прогнозируем, что по 23 году мы выйдем на докризисные, доковидные объемы импорта. Экспорт в данный момент переживает определенные трудности. Мы знаем, что в связи с незаконными западными санкциями - это энергоносители. И, соответственно, определенное падение цен. То есть, если в прошлом году, условно говоря, просто в это время нефть и газ стоили гораздо дороже, чем сейчас. Поэтому, в целом, если оценивать внешнеторговый оборот Российской Федерации, то у нас настрой оптимистичный в таможне, и мы считаем, что дела идут неплохо. При всех тех санкциях, 10, 11 пакетов, десятках тысяч санкций, Россия справляется.

Ведущий: Вы, наверное, должны также видеть по этому товарообороту и как обстоят дела, возможно, с отдельно взятыми странами? С кем растет, с кем нет?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Для меня очень такая интересная, показательная цифра. То, что у нас Европейский Союз - как союз, как объединение, который был номер один торговый партнер и для России, и для Евразийского союза, он уступил свои позиции. То есть Евросоюз больше не главный партнер РФ.

Ведущий: В принципе, да.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Если два года назад порядка 38% они составляли в нашем торговом обороте, то по пяти месяцам этого года падение очень существенное. Это примерно 18%.

Ведущий: Я так понимаю, что он будет стремиться к нулю?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Нет, конечно, к нулю он не будет стремиться, потому что, например, мы до сих пор получаем достаточно большие объемы лекарств и лекарственных препаратов из Евросоюза. И есть определенные ниши, которые под санкции не попали. Они остаются за европейцами. Но в целом, конечно же, страны Юго-Восточной Азии заместили. На страны АТЭС приходится уже больше 40% нашего торгового оборота. И страны юга, арабского мира, Турция и страны ЕврАзЭС, то есть рост по 14% за отдельные периоды. И в этом году порядка 14% рост товарооборота с нашими партнерами по ЕврАзЭС. Это говорит о том, что переориентация произошла.

Ведущий: С Белоруссией как у нас обстоят дела?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: С Белоруссией рост очень неплохой. Там более 20% роста. И Белоруссия у нас где-то на грани тройки, пятерки главных партнеров. То есть на первом месте, естественно, Китай, на второе место вышла Турция и Белоруссия, где-то на третьем-четвертом месте.

Ведущий: Белорусская оргтехника, включая компьютеры знаменитые, которые Александр Григорьевич продвигает, уже пошла к нам в страну или нет?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Вы знаете, если говорить про товарооборот, вернее, мониторинг товарооборота с партнерами по ЕврАзЭС, все-таки у нас нет таможенной границы, и таможни видят только статистику. То есть мы не контролируем эту торговлю, и эти статформы поступают к нам с месячным опозданием. Поэтому посмотрим. Если будет интересно, я думаю, что позже мы сможем сказать все-таки по отдельным группам товаров, как растет именно ввоз из Белоруссии компьютерной техники и подобных вещей.

Ведущий: Как идет борьба с контрафактом? Сообщалось, что в прошлом году было изъято порядка 8 миллионов единиц. Сейчас объемы какие?

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Вы знаете, на самом деле, я понимаю подоплеку этого вопроса. Он, видимо, связан с параллельным импортом.

Ведущий: Исходя из того, что вы сказали, что импорт растет, резонно предположить, что за счет параллельного импорта.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Все-таки контрафакт - это не аутентичный товар. То есть - это подделка. А параллельный импорт все-таки - это импорт нормального, качественного товара, но не уполномоченным лицом. То есть это больше отношения импортера и производителя этого товара. Слушайте, американцы используют международный принцип исчерпания права интеллектуальной собственности. Наверное, нам в этой ситуации просто придется дрейфовать в этом направлении. Тут не хотелось бы, что называется, влезать на поляну Минпромторга, потому что они у нас законодатели мод и регуляторы в этой области. Мы как инструмент, мы видим свою задачу, чтобы то, что аутентичная и то, что нормальная качественная продукция - пропустить, контрафакт - контрафакту бой. Я думаю, что.. Не думаю, а так и есть. Никаких драматических изменений в наплыве контрафакта, конечно же, нет. И я думаю, что мы будем выходить на те же объемы, которые были, собственно, все последние годы, это порядка 8–10 миллионов единиц выявленной контрафактной продукции.

Ведущий: Я еще немножко про эту смешанную вашу поляну с Минпромторгом хочу спросить. Что можно сказать о расчетах утилизационного сбора на электрокарах? Очень популярный в последнее время продукт, такая мировая тенденция.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Но опять же мы не рассчитывали...

Ведущий: Например, американские эти Теслы. Вижу достаточно часто их в Москве, по крайней мере.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Мы же только администрируем, собственно, взимание этого сбора. Поэтому, наверное, здесь мне сложно что-то добавить.

Ведущий: Была информация, она достаточно тревожная, насколько я понимаю, может быть, сейчас вы меня успокойте. На ресурсы службы с момента начала специальной военной операции тысячи атак кибернетических...

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Чуть больше, больше 1000 атак. Действительно, мы последняя DDOS-атака была такая заметная, она была 12 июня, сейчас мы ее отбили успешно. Но я что хочу сказать? Смотрите, взорвали "Северные потоки". Понятно, кто взорвал, почему. Стремление нанести максимальный ущерб Российской Федерации, ее экономике. Атака на ресурсы Федеральной таможенной службы - это, по сути дела, атака на ее внешнюю торговлю, потому что у нас все оформление идет в электронном виде. Таможня в высокой степени цифровизирована. И представьте себе на минутку, что встало таможенное оформление. Соответственно, встало вся...

Ведущий: В каком-то виде мы это уже имели.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Это продолжалось все-таки короткое время. И я не буду сейчас детали раскрывать, потому что там расследование ведется нашими правоохранительными органами. Но в любом случае, вопросы кибербезопасности, вопросы умения защитить нашу виртуальную инфраструктуру... То есть физическая инфраструктура внешней торговли - это пункты пропуска, склады и так далее. А вот эта виртуальная инфраструктура внешней торговли, конечно, это один из самых главных приоритетов в нашей работе - кибербезопасность. И я вам могу сказать, что из этой ситуации мы все равно вышли сильнее, потому что мы поняли своей уязвимости, мы предприняли определенные меры по защите, и мы здесь не одни, и к нам сразу же, как говорится, протянули руку помощи. И "Сбер", Герман Оскарович лично позвонил, предложил свою помощь и Минцифры с нами работала, Федеральная служба безопасности. То есть все тут же подключились, и, скажем так, коллективными усилиями мы ситуацию выровняли, выправили и сейчас, в общем-то, продолжаем. У нас создана рабочая группа, которая занимается этими вопросами кибербезопасности. И не только уже, так сказать, по теме локализации вот этой атаки, но и, собственно говоря, выстраиванием ситуации на будущее.

Ведущий: С тем, чтобы никакого подрыва "Северных потоков" в таможенной инфраструктуре не могло случиться. Спасибо вам большое за разговор.

Руслан Давыдов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации: Спасибо.

Инвестиции помогают везти больше. Железная дорога доставит грузы в дальневосточные порты

За счет нестандартных решений компания готова перевозить из портов Дальнего Востока до 4,5 тыс. ДФЭ ежесуточно

ОАО «РЖД» и клиенты холдинга адаптировались к переориентации грузопотоков с запада на восток. Этому способствовало развитие инфраструктуры Восточного полигона и погранпереходов, что было бы невозможно без господдержки, заявил заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД» Алексей Шило в ходе сессии «Портовый разворот: через запад на восток?» на ПМЭФ-2023.

По словам Алексея Шило, участники рынка и холдинг понимают, что необходимо расширение железнодорожной инфраструктуры, однако это требует значительного времени и инвестиций. Он отметил, что модернизация Восточного полигона велась ещё до начала масштабной переориентации грузовых потоков в этом направлении.

Прошлый год был рекордным для холдинга с точки зрения инвестиций в инфраструктуру: объёмы финансовых вложений были удвоены, благодаря чему удалось увеличить провозную способность магистрали с 144 до 158 млн тонн. По итогам пяти месяцев 2023 года строительство и модернизация объектов на БАМе и Транссибе идёт с опережением графика.

«Спасибо Правительству РФ, которое нас поддержало с точки зрения амбициозной инвестиционной программы. 2022 год показал, что ОАО «РЖД» действительно может строить и при этом пропускать резко возросшие вагонопотоки», – заявил Алексей Шило.

Высоко оценил деятельность компании министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его мнению, ОАО «РЖД» делает невозможное, работая «по-живому» и обеспечивая провоз грузов из года в год по Восточному полигону, при этом параллельно его реконструируя.

Не так давно в инвестиционной программе холдинга впервые появилась отдельная строка «развитие погранпереходов», отметил начальник ЦФТО ОАО «РЖД». «С точки зрения наших мощностей мы понимаем, что готовы резко наращивать перевозки через пункты пропуска, не занимая полностью вагонопотоком БАМ и Трансиб до дальневосточных портов. И это позволит распределять эту нагрузку и передавать грузы в Китай по более коротким маршрутам», – подчеркнул Алексей Шило.

Он сообщил, что компания готова перевозить до 4,5 тыс. ДФЭ ежесуточно из портов Дальнего Востока: «Используем для этого и фитинговые платформы и полувагоны – нестандартные решения».

Алексей Чекунков обратил внимание участников сессии, что нагрузка на порты и подъездные пути Дальнего Востока в 2024 году будет ещё больше. «Мы со своей стороны стараемся найти меры государственной поддержки и привлечь частный бизнес на условиях государственно-частного партнёрства для того, чтобы расшивать две «ниточки» (БАМ и Транссиб. – Ред.)», – отметил он.

По его словам, Северный морской путь – единственный способ «переварить» сотни миллионов тонн грузов, которые в следующие 10 лет российская экономика будет экспортировать и импортировать.

НОВАТЭК не верит в Европу, но уверен в мировом спросе на газ

Глава компании Леонид Михельсон, выступая на ПМЭФ-2023, высказал свое мнение про газовый спрос. Его вердикт прост: спрос на газ в Европе уже не вырастет, но по мере снижения цен общий мировой спрос на голубое топливо вырастет. В первую очередь, конечно же, в компании ждут повышения в Азии — в Китае и Индии. А это целевые рынки НОВАТЭКа, подчеркнул Михельсон.

Сама компания сейчас стремится снизить себестоимость, вводя новые проекты, в частности по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, а также за счет введения схемы производства СПГ-заводов.

А в целом Михельсон рассчитывает за изменение взгляда на СПГ в мире: если газ и атом признаны переходными источниками энергии, то и СПГ вправе рассчитывать на такое же отношение.

Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка ждут российских АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация рассчитывает в этом году выйти на договоренности по созданию атомных мощностей с Мьянмой, Киргизией и Шри-Ланкой. «Росатом» также планирует завершить работы по пред-ТЭО малой станции для Киргизии, Мьянмы и Индии.

При этом подготовка к строительству малых АЭС на территории России идет полным ходом. На ПМЭФ-2023 госкорпорация рассказала, что собирается построить такую АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке, ранее уже получена лицензия на реализацию АЭС малой мощности в Якутии. Более того, с 2032 года российские атомщики собираются начать серийное создание мини-АЭС на базе реакторов «Шельф-М».

Атомные электростанции малой мощности — это модная тенденция. Об их эффективности можно поспорить, но, видимо, кажущаяся простота привлекает. США, Япония и Европа, обнаружив свое отставание по вводу новых АЭС от России и Китая, хотят наверстать его за счет малых модульных реакторов мощностью 300 МВт или меньше.

Напомним, что в 2022 году в мире насчитывалось 110 атомных проектов, находящихся в разной степени реализации, из них 76 относились к компаниям России или Китая.

«Газпром нефть» и ОПЕК верят в Китай

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что мировой спрос на нефть во втором полугодии, возможно, начнет расти и по итогам года составит 101,5-102 млн баррелей в сутки.

По его словам, к негативным факторам, которые мешают развитию нефтяного рынка, можно отнести экономическую ситуацию в западных странах и банковский кризис, высокие процентные ставки. При этом Дюков уверен, что именно рост потребления в Китае будет определять баланс спроса и предложения.

Напомним, что сегодня МЭА предсказало сокращения спроса на нефть из-за ускорения энергоперехода и увеличение количества автотранспорта на электродвигателях. Накануне ОПЕК обнародовала свою аналитику, согласно которой была сохранена оценка спроса на сырье в 2023 году. ОПЕК считает, что потребление увеличится на 2,35 млн баррелей в сутки до 101,91 млн баррелей.

Нефти угрожает сокращение спроса

Международное энергетическое агентство в своем репертуаре: рост мирового спроса на нефть замедлится в течение следующих нескольких лет. Согласно выводам МЭА, это произойдет по причине высоких цен на углеводороды, которые ускорят переход от ископаемого на альтернативные виды топлива.

Между тем в вопросе причин замедления роста спроса на нефть агентство явно лукавит. В настоящее время относительно низкие цены на сырье держатся, главным образом, из-за политики ФРС, а также из-за не слишком активного ускорения китайской экономики и рецессии в странах G7. И на этом фоне, отметим, глава МЭА Фатих Бироль заявляет, что Индия обгонит Китай по потреблению нефти, и вряд ли Бироль имеет в виду сокращение потребления в КНР в несколько раз.

С другой стороны, очевидно, что проблемы американской финансовой системы, решение которых вместе с «потолком» госдолга перенесли на январь 2024 года, никуда не делись, как и призрак всемирного экономического кризиса.

Поэтому замедление спроса на нефть если и будет, то не по причине развития ВИЭ или электрификация автотранспорта, а банально из-за отсутствия экономического роста.

КНР уже не в ТОПе: МЭА уверяет, что Индия обгонит Китай по потреблению нефти

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что вскоре Пекин потеряет мировое лидерство по объему спроса на нефть, уступив его Нью-Дели. Дело не только в росте производства и увеличении автопарка Индии, а еще и в росте электромобилей и электробусов в КНР.

Впрочем, заявления Бироля не стоит воспринимать как беспрекословную истину. Сейчас Китай потребляет около 14 млн б/с, а Индия — 4,7 млн б/с. Многие аналитические агентства прогнозируют увеличение потребления Нью-Дели в 2 раза лишь к 2030-му.

Да, экономика КНР восстанавливается со скрипом, но не настоль же, чтобы потребление упало в 3 раза. Да и рост электромобилей часто переоценивается МЭА, особенно когда речь идет о долгосрочной перспективе.

Другой вопрос, что индийские НПЗ в последние годы работают более ударными темпами, в первую очередь, за счет увеличения экспорта топлива, да и авиатопливом Индия занимается все усерднее. Но все же переплюнуть Китай — это очень амбициозное заявление.

Впрочем, МЭА в последние годы все чаще любит громкие посылы и все реже признает реальность.

Мороженому крабу хотят проложить дорогу к российскому покупателю

У крабовой продукции есть потенциал на внутреннем рынке, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Но основным направлением сбыта ведомство по-прежнему считает страны АТР, и в первую очередь Китай.

Росрыболовство видит потенциал для увеличения продаж краба, в том числе на российском рынке, заявил 14 июня руководитель ведомства Илья Шестаков. «Внутренний рынок не так заполнен крабовой продукцией в связи с тем, что она относится к премиальной и достаточно дорогая по цене. Основной рынок — это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Китай, Корея и Япония», — рассказал журналистам глава федерального агентства.

По его словам, сейчас экспортеры краба в большей степени сосредоточены на Китае. «Но нам надо не забывать и другие рынки, потому что диверсификация нужна. Иначе этот рынок начнет уже регулировать покупатель», — предупредил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор считает важным вопрос о налаживании более динамичных поставок краба в больших объемах на российский рынок. «Все-таки попытаться сделать так, чтобы хотя бы мороженая продукция, для которой сейчас не так много рынков потребления, в большей степени тоже приходила на внутренний рынок», — уточнил задачу руководитель Росрыболовства.

Fishnews

"Белагро-2023": чем запомнилась выставка в этом году

От трактора нового поколения до коровы-рекордсменки, от сыров премиального класса до беспилотников - каждый посетитель смог найти свою экспозицию на этом грандиозном смотре.

Не остались без внимания и зарубежные партнеры: заключены десятки контрактов и договоров с белорусскими предприятиями. Новые рекорды, укрепление сотрудничества и шесть дней ярких эмоций - такой запомнится 33-я Международная специализированная выставка "Белагро-2023", состоявшаяся в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень".

В этом году в выставке участвовало рекордное количество компаний и предприятий - более 450 из 16 государств. Широко на "Белагро" представлена Российская Федерация. Делегаты более 30 регионов РФ посетили экспозиции, 14 из них выставлялись отдельными стендами. По словам заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, между нашими странами сформировалась правильная партнерская политика. В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по количеству поставляемой продукции. По результатам первого квартала 2023-го также отмечается положительная динамика - прирост по взаимной торговле между Беларусью и Россией в области сельского хозяйства составил 25 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Выставка - горячее время работы для главного аграрного ведомства страны. В нем на прошлой неделе побывали ряд делегаций регионов Российской Федерации. Например, в Минсельхозпроде состоялась встреча заместителя Премьер-министра Леонида Зайца с делегацией Алтайского края во главе с заместителем председателя правительства Александром Лукьяновым. Обсуждены вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе и сельхозмашиностроении.

- В это непростое время нам надо быть вместе, поддерживать друг друга. Наши торгово-экономические отношения успешно развиваются. Уверен, что и в дальнейшем мы будем наращивать товарооборот и сотрудничество в различных сферах. Для этого у нас есть все возможности, - подчеркнул Леонид Заяц.

Свои достижения на выставке представили предприятия и организации Национальной академии наук Беларуси. На площадке РУП "НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства" несколько специалистов собрались у самой высокой машины на выставке - буртоукладочного комплекса для сахарной свеклы. Начальник Тимковичского свеклоприемного пункта ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" Дмитрий Пешкур поделился впечатлениями:

- Для меня это самый интересный экспонат на выставке. У нас есть похожие буртоукладочные украинские комплексы. Но в связи с известными событиями запчасти доставить невозможно. К тому же они очень сильно износились, поэтому белорусская разработка будет весьма кстати. Основательно обо всем расспросили разработчиков, а после осмотра попросили кое-что улучшить.

- Есть, конечно, западные аналоги. Но наш комплекс в два раза дешевле, - отметил начальник сервиса ГП "Экспериментальный завод" РУП "НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства" Дмитрий Мазаник. - К тому же можно купить в лизинг как в Беларуси, так и России.

Довольны итогами "Белагро" остались партнеры из Российской Федерации. Например, Воронежскую область представляло ООО "Агристо", которое привезло подкормщик жидкими удобрениями ПЖУ-5000.

- Второй год участвовали в выставке, масштабы поражают, - отметил представитель фирмы Виталий Клименко. - Раньше работали с предприятиями Беларуси напрямую, а в этом году начали сотрудничать с дилером. Шесть-семь агрегатов нашего производства уже на белорусских полях. И это не предел, ведь на вашем рынке подобная модель в новинку. Она необходима, чтобы поднять урожайность.

"Росснабтехнологии", Воронежский завод сельхозмашин, "Кубаньэлектромаш", Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, Союз "Торгово-промышленная палата Брянской области", Центр поддержки экспорта Волгоградской области - лишь малая часть экспозиций, которые привезли партнеры из Российской Федерации.

- Участие в такой масштабной выставке, как "Белагро", всегда оказывается продуктивным и успешным, - отметил заместитель директора исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Власов. - Например, "Магнийпром" по итогу прошлой выставки заключил договоры на поставку оборудования. На днях наше предприятие подписало документ на поставку молочной продукции с сетью магазинов. Кроме того, с бизнес-миссией работает целая делегация Оренбургской области. Администрация города посетила с переговорами МАЗ, заинтересована в покупке белорусских электробусов. С рядом сельхозкомпаний сотрудничаем по утвержденной программе.

Впечатляли мощью знаменитые "Кировцы".

- Мы представили две модели мощностью 250 и 420 лошадиных сил, - рассказал начальник отдела продаж компании "Автобис" - эксклюзивного дилера Петербургского тракторного завода в Беларуси Юрий Шевчук. - Хотя трактор и российского производства, но в нем немало комплектующих из Беларуси. Это шины, элементы навески, привода, фильтры, стекла кабины и многое другое. С импортными комплектующими произошла ротация. То, что раньше поставлялось из западных стран, теперь закупаем в восточных.

Все участники форума подтвердили: активное сотрудничество Беларуси и России в агропромышленном секторе - гарантия нашей продовольственной безопасности. Широкий выбор предлагаемой продукции подтверждает это лучше всяких слов.

Текст: Сергей Грудницкий Василий Гедройц

Что мешает использовать инновационные технологии обработки металла на российских предприятиях

Юлия Санатина (Свердловская область)

О том, что от экспорта сырья и полуфабрикатов России нужно переходить к выпуску продукции более высоких переделов, говорят давно, но в нынешней ситуации это жизненно необходимо. Мнением о том, что мешает развитию современных производств, с "РГ" поделился генеральный директор Регионального центра лазерных технологий (РЦЛТ) Анатолий Сухов.

Анатолий Георгиевич, вы начали заниматься внедрением лазерных технологий обработки металла и, по сути, их пропагандой более четверти века назад, когда о промышленных лазерах в России еще мало кто слышал. Ставка на фотонику себя оправдала?

Анатолий Сухов: Наше предприятие было зарегистрировано 13 июня 1997 года как Региональный центр листообработки. На старте было непросто: чтобы приобрести первые станки, мы выиграли гранты, в том числе участвовали в международной программе с ФРГ. Но все получилось, и с тех пор предприятие развивается, наращивает парк оборудования и компетенции. И я по-прежнему убежден, что лазерные технологии дают огромное преимущество, существенно расширяют возможности металлообработки, в первую очередь благодаря высокой скорости и точности.

Но сегодня установки для лазерной резки и сварки уже имеются на многих заводах, в том числе на Урале. Конкуренция серьезная?

Анатолий Сухов: В этом я не вижу для нас проблемы, по крайней мере, пока: заказов у РЦЛТ достаточно. Наши преимущества - это и огромный опыт, и широкий набор производимых операций. Я бы даже сказал, что название - центр лазерных технологий - нам уже немного мешает. Сегодня РЦЛТ может выполнять практически любые виды металлообработки, не только лазерную резку, сварку, нанесение упрочняющих покрытий, но и традиционные операции: гибку, фрезерование, обычную аргонодуговую сварку, вальцовку и т. д. Для этого мы купили десятки современных станков и обрабатывающих центров.

Такой набор оборудования многократно расширяет возможности предприятия. Например, выполняем крупные и сложные заказы для крупнейших машиностроительных компаний региона: для Уральского турбинного завода изготавливаем подшипниковые узлы, цилиндры низкого и среднего давления, для Уралмашзавода делаем взамен импортных профилированные настилы, а также кузова экскаваторов, в том числе в арктическом исполнении (из морозоустойчивых марок стали). Кроме того, впервые поставили кабину для экскаватора "ИЗ-КАРТЭКС" - полностью укомплектованную, вплоть до кондиционера и микроволновки для комфорта оператора. Это был первый такой опыт для нас, но не последний: получили аналогичные заказы.

Наше преимущество - комплексный подход, сочетающий изготовление образцов, отработка инновационной технологии, создание 3D-модели, изготовление эффективной оснастки, производство изделия, контрольная сборка и, наконец, серийное производство. Это позволяет снизить себестоимость изделия в некоторых случаях на 30 процентов. Отмечу: помимо стальных мы делаем самые разные конструкции из алюминия, нержавейки, титана - эти металлы весьма капризны, мало кто умеет с ними работать.

Титан используют не только авиастроительные корпорации?

Анатолий Сухов: Конечно, нет! Благодаря своей прочности и легкости этот металл имеет огромные перспективы. Например, РЦЛТ изготовил из титана опытную партию деталей для аппаратов Илизарова для Центрального института травматологии и ортопедии - они гораздо легче обычных. Если изделие успешно пройдет испытания, то будет использоваться для лечения детей.

Есть и более масштабный пример - металлоконструкция для радиолокационной системы (РЛС) корабля. Серийно РЛС изготавливается из нержавеющей стали, титановая вдвое легче - это потребовалось при модернизации судна, чтобы снизить нагрузку на мачту. Задача нетривиальная, и выполнить ее нужно было в очень короткий срок. Мы проработали технологию, создали специальную оснастку. Самые большие сложности возникли на этапе монтажа конструкции: все процессы нагрева-остывания должны происходить в среде защитных газов, по сути, в вакуумной камере. С относительно небольшими узлами вопрос решается просто, а вот со сборкой пришлось повозиться. Чтобы было понятно: это конструкция массой 600 килограммов и высотой более 3,5 метра, она состоит из 260 с лишним деталей. Буквально на днях натуральный образец вернулся с испытаний. Уверен: новое изделие пойдет в серию. Это была интересная задача, решение которой существенно продвинуло нас самих.

В этом году вы уже не в первый раз будете участвовать в международном военно-техническом форуме "Армия" в Кубинке. Что планируете показать?

Анатолий Сухов: В прошлом году у нас был стенд площадью 24 квадратных метра, в этом планируем 40. Безусловно, представим там титановую конструкцию РЛС. А еще покажем макет ордена "Победа", который администрация Екатеринбурга попросила нас сделать к 300-летию города. Это металлическая многослойная конструкция диаметром около 3,5 метра, она будет установлена на проспекте Космонавтов взамен прежней.

Но главное - мы организуем на форуме "Армия-2023" конференцию "Инновационные технологии и материалы для ОПК. Развитие кооперационных связей". Ее участники - представители научных институтов, профильных кафедр российских вузов, крупных промышленных предприятий. Планируем поднять отраслевые проблемы и обсудить пути их решения. В частности, с докладом о развитии производства титанового проката выступит глава ассоциации "Титан" Андрей Александров.

С этим есть проблемы? Удивительно, ведь у нас, в Свердловской области, работает ВСМПО-АВИСМА - крупнейший производитель титана в мире.

Анатолий Сухов: Это в советские годы у нас производили до 100 тысяч тонн титана в слитках, тогда как весь остальной мир - 25 тысяч. (Замечу: все 100 тысяч шли на внутренний рынок, ведь титан - это стратегический материал.) В последние годы ВСМПО дает 30 тысяч тонн, из них до недавнего времени внутри страны потреблялась треть, а две трети забирали "Боинг", "Эйрбас" и другие мировые корпорации. Для сравнения: Китай сегодня производит 165 тысяч тонн слитков.

В России есть определенный дефицит титанового листа. Дело в том, что везде в мире его катают на тех же станах, что и нержавейку, и себестоимость получается в несколько раз ниже, чем у нас. Чтобы удовлетворить потребность внутреннего рынка, а она превышает 12 тысяч тонн, нужно решить эту проблему. Например, Трубная металлургическая компания запускает новый прокатный стан в Волгоградской области на 100 тысяч тонн - под сварную нержавеющую трубу. Если бы они начали катать на нем еще и титан, это способствовало бы укреплению нашего технологического суверенитета. Не нужно соперничать с Китаем, но необходимо отстаивать свои национальные интересы, обеспечивать внутренние нужды. Необходимо расширить сотрудничество предприятий, производящих и обрабатывающих этот металл.

Кроме того, есть проблема и с сырьем, при том что Россия занимает четвертое место в мире по его запасам. В СССР титановую губку производили в основном на Украине, в Казахстане, а в России - в Березниках. Сейчас есть дефицит сырья, поэтому необходимо комплексное освоение новых месторождений внутри страны, и это государственная задача.

Что еще мешает развивать в России металлообработку, чтобы производить высокотехнологичную продукцию?

Анатолий Сухов: Не секрет, что современное оборудование практически все импортное, в том числе и у нас в РЦЛТ. Мы успели существенно пополнить свой парк до санкций, но последний станок ждали уже больше года - с его получением возникли серьезные сложности. Так же, как и с запчастями для имеющегося оборудования, с программным обеспечением. Пока мы эти вопросы решаем, в том числе с помощью собственной сервисной службы, но риск сохраняется. И это системная проблема, которая актуальна не только для нас.

Однако есть и еще более острая - кадровый голод. Мы готовы за счет компании обучать целевиков, начиная с колледжа и до магистратуры. Но сложно даже набрать желающих. Найти готовых специалистов на рынке труда тоже практически невозможно: конкуренция по зарплатам сейчас жесточайшая.

Но мы не опускаем руки, активно сотрудничаем с учреждениями СПО и вузами. Например, с колледжем имени Ползунова с 2021 года проводим форумы по новым технологиям, принимаем студентов на практику. По соглашению с правительством и предприятиями Свердловской области на базе РЦЛТ создан учебно-производственный центр Екатеринбургского политехникума, где с 2013 года обучают рабочих по специальностям в области лазерных технологий. С 2015-го работает на предприятии и базовая кафедра УрФУ, с нашим участием ведется подготовка бакалавров по программе "Лазерные, аддитивные и упрочняющие технологии в машиностроении".

Кстати

РЦЛТ получил грамоту от командования Центрального военного округа за помощь и содействие. На предприятии разработали и безвозмездно изготовили партию деталей спецприменения, произвели ремонт специального оборудования, а также сварили и отправили в войска металлические печки для бойцов.

В чем причины устойчивого роста алтайской промышленности

Сергей Зюзин (Барнаул)

За последние пять лет только в двух регионах СФО - Алтайском крае и Иркутской области - промышленность демонстрировала ежегодный рост. При этом в 2020 году в Сибирском федеральном округе в целом был отмечен промышленный спад, а на общероссийском уровне снижение объемов промпроизводства происходило в 2020-м и 2022-м.

Обсуждая феномен алтайской промышленности, участники прошедшего в Барнауле круглого стола отметили, что одно из главных преимуществ экономики Алтайского края - отсутствие нефтяных и газовых месторождений. Долгие годы это считалось минусом, но пришли времена, и "недостаток" обернулся достоинством. В промпроизводстве региона 86 процентов занимает обрабатывающая промышленность. Санкции, связанные с ограничением поставок российской нефти и газа, не оказывают прямого влияния на предприятия края. На этом фоне значительно вырос спрос на продукцию большинства машиностроительных заводов, многие просто не успевают справляться с заказами.

Важно отметить один момент. Краевые СМИ не раз сообщали о том, что заметный рост местной промышленности в 2022-2023 годах связан с работой предприятий ОПК.

- Конечно, оборонная промышленность на подъеме. Заводы загружены, увеличивают объемы. Многие из них по контрактам обеспечены заказами на ближайшие годы. Да, "оборонка" вносит свой вклад, но ее доля составляет всего пять процентов от общего объема промышленного производства в регионе. Стабильная работа алтайского ОПК важна, отрасль является одной из точек роста экономики края в ближайшей перспективе, но отнюдь не только она обеспечивает рост показателей, - подчеркивает региональный министр промышленности Вячеслав Химочка.

Второе преимущество Алтайского края связано с местоположением региона, прежде считавшимся слишком удаленным от европейского рынка. Зато теперь можно использовать выгодную близость к странам Центральной и Юго-Восточной Азии. Не зря местные предприниматели зовут Алтай "пуповиной страны".

- Наша промышленность, с учетом географического положения, всегда сотрудничала с Азией, многие государства которой остаются дружественными. Практически никаким предприятиям края не пришлось переориентировать рынки сбыта. Опыт работы с Китаем, Казахстаном, Монголией и другими азиатскими странами у нас уже был, заходить на эти рынки нам проще, - подчеркнул Вячеслав Химочка.

Очевиден подъем в вагоностроении, производстве автокомпонентов, котельного оборудования, легкой и пищевой промышленности. Именно они стали локомотивом промышленного подъема. "Алтай-Кокс" показал небольшой рост производства за первые месяцы этого года. Но самой динамично развивающейся отраслью последних пяти лет является сельхозмашиностроение, причем в 2018 году ни одно предприятие и мечтать не могло о таких успехах. За это время сельхозмашиностроители создали серьезную производственную базу, сформировали опытные коллективы и внедрили перспективные разработки.

Один из таких примеров - "ТД Комплекс Агро". В 2022 году на предприятии собрали первый образец собственной дождевальной машины для систем орошения. На производственной площадке в Барнауле собирают почвообрабатывающую технику. Осенью компания намерена пустить в серийное производство новый посевной комплекс. Уровень "посевников", который обещает "Комплекс Агро", сопоставим с John Deere.

- Мы начали собственное производство в 2016 году, - вспоминает генеральный директор Дмитрий Беляев. - И постепенно, год за годом, позицию за позицией, осуществляли импортозамещение. Сейчас максимально снижаем роль человеческого фактора в производстве.

В следующие пять лет край вообще может стать лидером в стране по выпуску сельхозтехники. Правда, наряду с объемами нужно поднимать до международных стандартов качество и условия для работы на ней. Этот посыл подтвердит любой руководитель крестьянского хозяйства или агрофирмы.

Современным механизаторам, поработавшим на лучших образцах импортной техники, теперь есть с чем сравнивать. Правда, в 2023 году темпы развития алтайского сельхозмашиностроения замедлились. В первую очередь это связано с ситуацией на рынке зерна, кризисом перепроизводства, сложившимся из-за проблем с экспортом.

Третий плюс можно описать известным слоганом: "Нигде больше".

- Разумеется, если смотреть в масштабах страны, то вклад предприятий края в промышленность России небольшой - менее одного процента, - признает Вячеслав Химочка. - Но по ряду промышленных товаров мы занимаем ведущие позиции. Край - единственный российский производитель авиашин. Первые отечественные авиашины для самолета "Сухой Суперджет" выпущены в Барнауле на заводе "ЯШЗ Авиа", и сегодня они проходят испытания. Предприятие разрабатывает шины для МС-21. У нас уникальное месторождение природного сульфата натрия и единственное в стране предприятие по его добыче. Более двадцати процентов российских грузовых вагонов строят в Новоалтайске и Барнауле. В регионе организовано производство другой продукции, которую в стране больше никто не выпускает. Например, топливные системы, без которых не обходится ни один производитель дизельных двигателей - тот же КамАЗ, выпускают только на Алтайском заводе прецизионных изделий. А колесные диски для крупногабаритной техники - только на Барнаульском заводе прессового оборудования. 3D-принтеры новоалтайского предприятия "ЗИАС-Машинери" являются единственными, выпускаемыми в нашей стране. Можно назвать еще ряд позиций, в первую очередь - комплектующие и химические продуктов, производство которых есть только в Алтайском крае. Без продукции наших предприятий стране будет сложно.

Максим Коновалов, гендиректор АО "АПЗ "Ротор", руководитель АРО "Союз машиностроителей России":

- С 2018 года наблюдается устойчивый рост промышленности края. За этот период объемы производства в натуральном выражении выросли на 7,6 процента. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы оборонно-промышленного комплекса, предприятия которого по итогам прошлого года показали прирост в 27 процентов и продолжают увеличивать объемы. Рост производства потребовал решения главной проблемы - привлечения рабочих кадров. Органы власти держат этот вопрос на особом контроле, что дало результаты: меньше чем за год на предприятия машиностроения и ОПК привлечено более 2200 сотрудников. Это позволило увеличить объем производства, следствием чего стал и рост заработной платы в отрасли - в среднем с 38 до 60 тысяч рублей.

Корреспондент "РГ" попыталась открыть купальный сезон раньше срока

Ольга Журман (Владивосток)

В Приморье 15 июня - сакральная для летнего сезона дата. В этот день, несмотря на реальную погоду - солнце ли, туман ли или морось и даже дождь, - в крае стартует купальный сезон. Накануне власти докладывают, какие пляжи готовы к приему отдыхающих. Население уже различает понятия "места для отдыха" - это где купаться не следует, и "места для купания", где в воду лезть можно. Но кто ж слушает рекомендации?! Море есть - значит, поплыли…

Некуда податься

Говорят, у моря живут несчастные люди, им некуда ехать. Есть, однако, правда в этих словах.

Прогулка дней десять назад по мысу Кунгасному предполагала только чинное хождение по деревянной дорожке, ну еще поглядывание на первых загорающих. Арендаторы пляжа перед сезоном постарались: вокруг чисто, урны покрашены, стоянка для авто огорожена, киоски с напитками и фаст-фудом ждут покупателей.

- Ух, как хорошо! Нина, раздевайся! - раздался голос из воды.

Отчаянная пенсионерка плывет уже к берегу, по пути агитируя сидящую на берегу подругу тоже зайти в море. Нина машет на нее рукой, а на призыв откликаюсь я. Знаю, что вода еще холодная, но ведь охота пуще неволи. Пока шла по колено в воде, было еще ничего. Однако мужества хватило только окунуться и пулей назад. Холодно, даже очень холодно. Но сделано главное - сезон открыт. А с наслаждением поплаваем в августе.

Кстати, каждого заходящего в воду граждане вокруг провожают одобрительными возгласами. Я услышала в свой адрес язвительное: "Еще одна смелая!".

Аренда беседок на этом пляже, чтобы посидеть с компанией, приготовить рядом шашлыки и посмотреть на море - 350 рублей в час.

Чисто будет

Во Владивостоке прошли рейды межведомственной комиссии по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха у воды. Представители администрации города, инспекции по маломерным судам, Роспотребнадзора, УМВД, поисково-спасательной службы проверяли на пляжах обеспечение требований безопасности, оборудование мусорных площадок, наличие спасательных постов.

А пока спецтехника муниципального предприятия "Зеленый Владивосток" очищает прибрежную полосу в бухте Лазурной (или на Шаморе, кто к какому названию привык). Просеивают песок, от которого отделяется мусор, крупные камни и ракушки. Работает техника рано утром, когда на берегу еще нет отдыхающих.

- Очистка пляжа помогает не только быстро навести порядок, но и сделать отдых комфортным и безопасным, - объясняют специалисты предприятия.

Кстати, этот двухкилометровый песчаный пляж входит в ТОП-10 пляжей страны. Но в ближайшие годы отдыхать здесь придется рядом с забором, который огораживает строительство гостиницы, она будет повторять изгибы естественного рельефа отвесных спусков мыса Крутого. И члены градсовета этот проект назвали украшением бухты Лазурной. Посмотрим, когда построят…

И дорого будет

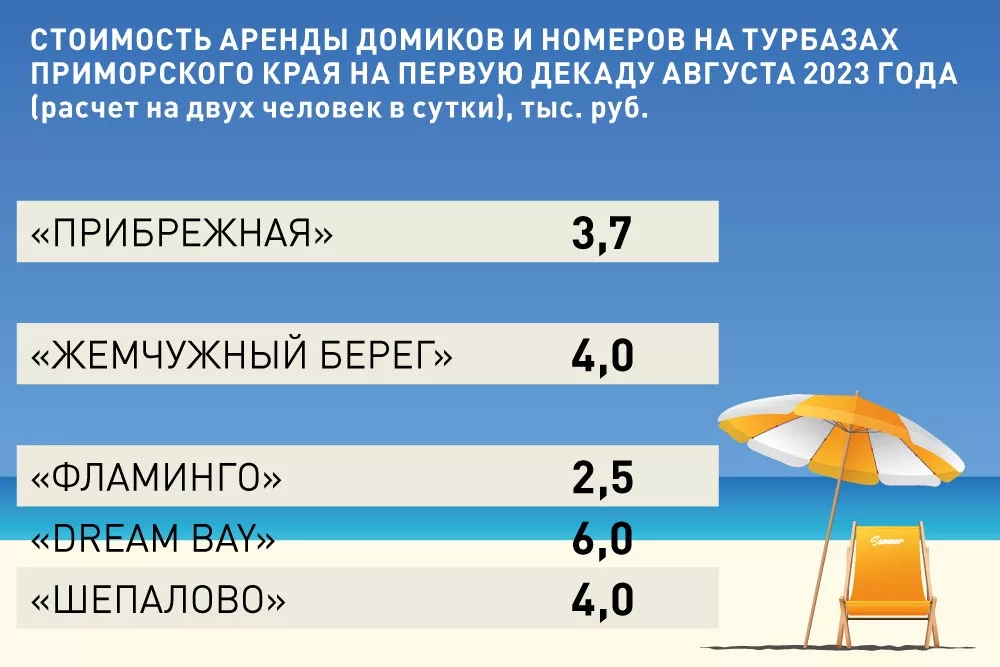

Популярные гостиничные комплексы и турбазы края забронированы еще с зимы. Сейчас свободные места искать бесполезно даже за большие деньги. Хотя, если иметь в виду июнь или конец сентября, то может повезти. Но цены выросли так, что иногда превышают затраты на день отдыха в Турции или Таиланде. Так, на турбазе в Лазовском районе, где море летом просто лазурное, стоимость размещения в домиках выросла за год примерно на 20 процентов.

- В этом году регион готовится принять 3,5 миллиона туристов - иностранных и российских. Для обслуживания их у нас сейчас есть более тысячи средств размещения, в том числе гостиниц, отелей на любой вкус. Из них треть - сезонные базы отдыха, работающие на море летом, - говорит руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский.

Между тем специалисты отрасли туризма в Приморье наблюдают рост предложений мест размещения с 30 апреля по 30 октября. И делают из этого вывод, что турсезон расширяется и не ограничивается только отдыхом у моря.

И о погоде

Синоптическая ситуация сейчас отличается от среднестатистической, поэтому, делает вывод глава Примгидромета Борис Кубай, вряд ли можно надеяться на безусловно солнечное лето.

Начало июня во Владивостоке было нестандартно теплым. Температура воздуха превышала норму на 2-3 градуса, а температура воды у берегов Владивостока и Посьета достигла 16-17 градусов, что на четыре градуса выше, чем в прошлом году в такое же время. Казалось бы, хорошее начало.

- Чаще всего в июне наблюдается активный процесс нагнетания субтропического воздуха с юга на север над западными районами Китая, что является одной из причин последующих наводнений. Сейчас идет нагнетание тропической и субтропической жары с температурой 35-40 градусов в восточной части Китая. Все это косвенно подтверждает предположение о том, что лето для приморских синоптиков и гидрологов будет довольно напряженным, - предупредил Борис Кубай.

И мощные ливни, обрушившиеся на Приморье с конца прошлой недели, это уже подтвердили.

Может ли миграция обеспечить рост населения округа

Илья Аверин (Хабаровский край)

Демографический потенциал территории определяется не только такими показателями, как рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Важный компонент - миграция. При этом для Дальнего Востока проблема оттока населения является ключевой на протяжении последних десятилетий. Можно ли сегодня переломить ситуацию, превратив миграцию в инструмент прироста числа постоянных жителей? Ответ на этот вопрос попытались найти участники тематического круглого стола, прошедшего в Законодательной думе Хабаровского края.

Бетонщики в тренде

- С 2013-го по 2022 год доля миграция в общем сокращении численности жителей в Хабаровском крае - 53,1 процента (27250 человек). Из источника прироста населения она превратилась в один из компонентов его уменьшения. В 2013-м на каждую тысячу жителей отток составил 2,2 человека, в 2022 году - 2,4, - привела данные начальник отдела управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и Чукотскому автономному округу Людмила Молодковец.

При этом потери распределяются по региону неравномерно. К примеру, Хабаровск за последние десять лет, напротив, увеличил население за счет миграции на 21630 человек. Естественная убыль за тот же период составила 5505 человек, следовательно, общий прирост числа жителей краевого центра - 16125.

- На долю Хабаровска приходится большая часть прибывших из-за рубежа - 78,4 процента. И это неслучайно, поскольку город имеет возможность обеспечить повышенный в сравнении с другими муниципальными образованиями уровень комфорта, образования, культуры, здравоохранения, лучшие перспективы трудоустройства, - объяснила Людмила Молодковец.

Положительную миграционную динамику демонстрирует также Хабаровский район, а вот показатели остальных муниципальных образований - со знаком минус.

Прежде всего Хабаровский край теряет трудоспособное население. В 2022 году 62 процента уехавших - это люди в возрасте от 16 до 44 лет. А ведь регион остро нуждается в квалифицированных кадрах, особенно в таких сферах, как строительство, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, образование, транспорт и лесная отрасль.

- Большей частью актуальны вакансии по рабочим специальностям. Для наглядности приведу примеры заявленной работодателями потребности в кадрах. Бетонщик: спрос в 64 раза превышает предложение, арматурщик - в 56, монтажник - в 33, каменщик - в 22, водитель - в девять, повар - в четыре раза, - рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.

Внешний ресурс

По данным краевого УМВД, за прошлый год в регионе было трудоустроено 22,1 тысячи иностранных работников, за четыре месяца 2023-го - 7,4 тысячи.

- В связи с открытием границ и возобновлением транспортного сообщения между странами наблюдается значительный рост числа въезжающих иностранных граждан. Только за первые четыре месяца текущего года поток вырос в шесть раз по сравнению с показателями 2022-го. На 12 процентов увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, - сейчас их 32 тысячи, - сообщила начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю Марина Довгий.

Основными поставщиками иностранных визовых работников для края остаются Китай, Вьетнам, Малайзия. К нынешнему моменту оформлено 636 разрешений на работу высококвалифицированных специалистов.

Иностранцам с правом безвизового въезда оформляют патенты на работу. Сегодня этим правом воспользовались восемь тысяч человек, большинство из них граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для привлечения специалистов в Хабаровском крае также реализуют две программы - "Повышение мобильности трудовых ресурсов" и "По оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". По словам Марины Довгий, в прошлом году регион в качестве постоянного места проживания выбрали 1486 соотечественников и 854 члена их семей. Из федерального бюджета им было выплачено компенсационным пакетом более 274 миллионов рублей.

Разберемся в мотивах

Говоря о перспективах привлечения населения в регион, ученый секретарь Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук Мария Грицко высказала мнение, что в одночасье переломить текущую ситуацию не получится.

- Приходится констатировать, что ожидания относительно прекращения миграционного оттока с территории ДФО серьезно завышены, поскольку на протяжении многих лет макрорегион стабильно демонстрировал отрицательное миграционное сальдо. Важно понимать, что мотивы, формирующие миграционное поведение, не могут ограничиваться только экономическими показателями, они включают большое количество других факторов, в том числе субъективных, - подчеркнула она.

Это подтверждается и данными статистики, озвученными в ходе заседания: наиболее распространенными мотивами смены места жительства оказались причины личного, семейного характера - 30,5 процентов, возвращение после временного отсутствия - 29,2, в связи с учебой - 10,4, в связи с работой - 10.

- Возникает резонный вопрос: "Что мы можем сделать?". Ответ: "Уменьшать масштабы оттока населения, используя новые инструменты, которые сегодня предлагаются". Важно создавать условия для изменения миграционных мотивов проживающего здесь населения и побуждающие к переезду на Дальний Восток наиболее активную и квалифицированную часть потенциальных мигрантов. Сейчас у нас фактически выросло поколение молодых людей, которые родились, учились и жили в тех условиях, когда с Дальнего Востока было принято уезжать. Считалось, что здесь нельзя себя реализовать. Очень важно изменить сложившуюся картину мира, - заключила Мария Грицко.

В свою очередь председатель краевой Законодательной думы Ирина Зикунова заметила, что в настоящее время у региона складываются хорошие перспективы развития демографического потенциала.

- Есть желание продвигать образ субъекта как края хорошего будущего, приближенного к центрам мирового экономического роста, отмеченного высоким качеством регионального менеджмента, в том числе в публичной власти. Надо заняться маркетингом и усилением своей конкурентоспособности на поле субъектов Российской Федерации. Хабаровский край стопроцентно привлекательный для жизни и работы, - резюмировала спикер краевого парламента.

Россия названа врагом в Национальной стратегии безопасности ФРГ

Алексей Данквардт (Обозреватель RT DE - специально для "Российской газеты")

И вот это случилось: Германия официально объявила Россию своим врагом и, вообще, мировым злом. В принятой в среду после многомесячных обсуждений Национальной стратегии безопасности (первой за все время существования Федеративной Республики Германии) прямо так и сказано: "Сегодняшняя Россия является самой большой угрозой миру и безопасности в Евроатлантическом регионе в обозримом будущем". Дальше - жестче: "Этим эпохальным нарушением европейского мирного порядка Россия напрямую угрожает нашей безопасности и безопасности наших союзников в НАТО и Евросоюза".

Почему, с какой стати и как? Ведь не Россия влезла в Европу своими Союзами, Альянсами и Ассоциациями. Не Россия три десятилетия работала на разрыв между немцами и, скажем, австрийцами или баварцами (да, да, влейте три миллиарда в пропаганду, и баварцы почувствуют себя отдельной нацией быстрее, чем отдельной нацией почувствовали себя украинцы), а коллективный Запад сделал все, чтобы поссорить два родственных славянских народа. И Германия во всем этом играла если не роль дирижера, то роль первой скрипки точно.

Но не надо ждать от современных немецких политиков логики или приверженности истине. Все ведь банально: как и остальных европейцев, немцев влекут российские ресурсы - нефть, газ, алмазы, золото, плодородные земли, древесина, самые большие в мире запасы пресной воды. Вот поэтому Россия и назначена мировым злом. Прочно и надолго.

Россия честно протягивала европейцам руку дружбы. Не только немцам, но немцам в первую очередь. Да, немецкий бизнес с удовольствием делал бизнес в России, да и русские инвестиции в своей стране принимал с не меньшим удовольствием. Но никакой равноправной роли Россия в сердцах и умах немцев (за редкими исключениями) никогда не играла. Никто, даже самые оголтелые антиамериканисты среди немцев и в мыслях не пытались требовать запрета американских СМИ, отмены полетов через океан, бойкота американских ресторанов, высылки дипломатов. А Россию элементарно "выпилили" из экономической и общественной жизни Германии, усложнив жизнь миллионам своих же граждан, связанных с Россией.

В Национальной стратегии безопасности власти ФРГ называют Китай «партнером, конкурентом и системным соперником». Но признают: без Китая «многие из наиболее острых глобальных проблем не могут быть решены». В документе на 76 страницах изложены три главных аспекта политики безопасности Германии: защищенность, устойчивость и устойчивое развитие. Дано широкое определение безопасности — от национальной обороны до защиты технической инфраструктуры и кибер- и космической безопасности, а также сырьевой и энергетической безопасности. Власти Германии ставят целью добиться «интегрированной безопасности» с участием не только вооруженных силах, но также МИДа, полиции, пожарной службы, служб технической помощи и т.д.

Подготовил Александр Саможнев

Почему туркменский газ не заменит "Силу Сибири-2"

Сергей Тихонов

Сообщения о соглашении Китая и Туркмении по строительству четвертой нитки (линия D) газопровода в Поднебесную из Средней Азии, в России были восприняты многими, как отказ Пекина от проекта "Сила Сибири-2".

В некоторых материалах находили даже политическую подоплеку такого шага Китая, выбравшего более дорогой туркменский газ.

Но вероятнее всего, Пекин всего лишь традиционно пользуется политическими разногласиями в мире и сложившейся конъюнктурой на рынке, чтобы выбить себе наиболее благоприятные условия контрактов.

Главный вопрос не в том, сколько трубопроводного газа нужно Китаю, а в том, насколько срочно он ему нужен. Учитывая размеры китайской экономики, страна может переварить значительно больше газа, чем ему могут предоставить все работающие и запланированные газопроводы.

Но может и обойтись вовсе без них, критического дефицита газа в Китае нет. А потеря Россией большей части европейского рынка дала Пекину дополнительный козырь в переговорах с поставщиками газа - для нас сейчас равнозначной и реальной альтернативы китайскому рынку не существует.

На сегодняшнем этапе Китай заинтересован в снижении издержек для своей экономики и в минимизации инвестиционного участия, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Строительство новых газопроводов может быть в интересах КНР, но это не является срочной потребностью, чтобы немедленно вкладываться на 100% в финансирование данных историй. Китай умеет считать деньги и пользуется ситуацией, когда у РФ почти исчезли перспективы на европейском направлении.

Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, для ведения переговоров Пекину выгодно создавать видимость острой конкуренции между поставщиками. К тому же мощности действующих газопроводов системы Центральная Азия-Китай недозагружены, а, значит, потребность в строительстве нового газопровода неочевидна.

С точки зрения директора по исследованиям "Выгон Консалтинг" Марии Беловой, поскольку Китай плановая экономика, многое будет зависеть от того, какое место правительство отведет природному газу в топливно-энергетическом балансе страны. А также от темпов экономического роста, конкуренции с возобновляемой энергетикой и политической обстановкой, осложнение которой может "закрыть" для Китая сжиженный природный газ (СПГ) из США и Австралии. В последнем случае, а также при высоких темпах роста ВВП оба проекта (российский и туркменский) могут найти место на рынке. При низких темпах роста может возникнуть конкуренция "Силы Сибири-2" и туркменского маршрута, считает эксперт.

Интересен также вопрос цены газа для Китая. Считается, что российский газ сильно дешевле. Но в действительности цена нашего газа по "Силе Сибири-2" пока неизвестна и, учитывая предполагаемую протяженность газопровода (2,6 тыс. км), она будет выше, чем в "Силе Сибири" (2,2 тыс. км.).

Российский газ, поступающий по "Силе Сибири", является самым дешевым среди всех внешних источников голубого топлива, поясняет Белова. Например, в первом полугодии 2022 года наш трубопроводный газ обходился Китаю в 215 долларов за тыс. кубометров, а туркменский - в 250 долларов за тыс. кубометров. Если исходить из того, что ценовым ориентиром для китайской стороны выступает стоимость российского газа, поступающего по "Силе Сибири", и если "Газпром" согласится с таким подходом, российский проект будет для Китая более предпочтителен.

Есть у "Силы Сибири-2" несомненные плюсы. Как отмечает Гривач, во-первых, наш газопровод вдвое больше с точки зрения проектной мощности. Во-вторых, он полностью обеспечен не только ресурсной базой, но и готовыми производственными мощностями.

Кроме того, не стоит забывать о долгосрочной программе сокращения использования угля в энергетике КНР, уточняет Кочетков. Быстро отказаться от этого топлива Китай не в состоянии, так как это приведёт к массовой безработице, но постепенно угольная энергетика будет замещаться атомной, альтернативной и газовой. Соответственно, новые российские проекты будут реализованы, но сегодня далеко не лучший момент, чтобы договариваться о ценах поставок. По мнению эксперта, в долгосрочном плане у России есть безусловные преимущества перед Туркменией. Они заключаются в масштабах производственных возможностей и надежности поставок на горизонте десятилетий. Плюс тесные экономические связи, как правило, порождают определённые союзнические отношения в сфере мировой политики, что в наши времена лишнем не бывает.

Алексей Чекунков - о будущем Шпицбергена и авиасообщении Дальнего Востока с Китаем

Российский Шпицберген будет научным и туристическим центром в Арктике, там начнет работу научно-исследовательская станция БРИКС, а также появятся суда для наблюдения за китами. Об интересе неарктических стран в Арктике, развитии авиасообщения с Китаем и перспективах водородной энергетики на Дальнем Востоке рассказал в интервью "Российской газете" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Какие у вас планы на ПМЭФ?

Алексей Чекунков: На ПМЭФ мы в большей степени фокусируемся на арктической повестке. Санкт-Петербург - это традиционное место производства ледоколов и штаб-квартира нашего Арктического и Антарктического института, город, который был не чужим для Отто Шмидта, для Ивана Папанина. Будем серьезно обсуждать арктическую повестку, будем обсуждать те проекты, которые реализуются в Арктике, развитие Северного морского пути, работу с коренными малочисленными народами. Развитие Арктического региона - это работа нашей страны, потому что Россия занимает более половины мировой Арктики и в первую очередь нашими усилиями будут развиваться и Северный морской путь (СМП), и арктическая экономика.

На базе "Арктикугля" создана туристическая компания. Сколько туристов посетили архипелаг в 2022 году? Какой прогноз на 2023 год?

Алексей Чекунков: В прошлом году "Арктикуголь", выражаясь в терминах 2020 года, был в реанимации на ИВЛ с очень высоким процентом поражения всего. Он был в блокаде финансовой, платежной и туристической. Ему перекрыли кислород, и он не оказывал туристические услуги в прошлом году. Сейчас удалось эту ситуацию стабилизировать и наладить отношения с местными властями. Потихоньку компания тестирует предоставление туристических услуг, но пока еще говорить о системном большом турпотоке нельзя.

Они сначала восстановили, скажем так, основные органы жизнедеятельности, сумев впервые за два года продать весь уголь по ценам значительно выше, чем он продавался до того. Благодаря этому получили финансовую самодостаточность и даже какие-то средства на развитие. Мы, со своей стороны, в три раза увеличили объем субсидий - на три года будет выделено почти 3 млрд руб. Это инвестиционные средства, которые пойдут на диверсификацию экономической модели предприятия, на то, чтобы восстановить инфраструктуру и привести ее в соответствие с теми задачами, которые стоят в первую очередь: увеличение туризма, развитие науки на Шпицбергене. Мы ведем международные переговоры, интерес проявляют партнеры и из Китая, и из Индии. Это будет такой формат арктической научно-исследовательской станции БРИКС с применением новых источников энергии, потенциально возобновляемых. Эта часть тоже будет привлекать на Шпицберген дополнительных и туристов, и исследователей.

Готовимся к реконструкции объекта культурного наследия: дома отца Майи Плисецкой, который был первым руководителем треста "Артикуголь". Это все будет способствовать развитию туризма. Будет закупаться новая техника (снегоходы, катера), для того чтобы смотреть на китов и совершать небольшие круизы.

Сегодня туризм не является серьезным источником дохода треста "Арктикуголь", но он им был и в будущем должен стать, пожалуй, одним из главных драйверов роста и основным источником дохода предприятия. Для этого всё есть.

Вы упомянули Китай и Индию. В чем интерес неарктических стран в Арктике?

Алексей Чекунков: Во-первых, это кухня климата. Арктика влияет на то, какой климат по всей планете. Когда аномальная жара устанавливается в определенных индийских штатах, провоцируя рост смертности, ученые видят взаимосвязь между площадью арктических льдов и резкими скачками климата. Поэтому с научно-исследовательской точки зрения Арктика представляет очень высокий интерес для всей планеты, как один из важнейших климатических факторов.

Во-вторых, конечно, это СМП - транспортная артерия. Это важно - особенно для связи Китая, стран Юго-Восточной Азии с Европой. Это более короткий альтернативный путь. Он становится стратегическим на фоне того роста напряжения, который наблюдается в Восточно-Китайском море из-за провокационных действий США, их союзников, из-за распространения военных альянсов, из-за действий седьмого флота ВМС США в Индо-Тихоокеанском бассейне. Всё это создает предпосылки для того, чтобы СМП активно осваивался многими странами Азии в качестве транзитного маршрута. При этом безусловными остаются суверенитет России над СМП, наша главная роль в организации навигации, обеспечении безопасности.

Россия уже открыла авиасообщение с Китаем. С какими странами может возобновиться авиасообщение из городов Дальнего Востока?

Алексей Чекунков: Мы находимся в диалоге с целым рядом наших партнеров из стран Восточной и Юго-Восточной Азии для увеличения количества рейсов и расширения возможностей полетов теми воздушными судами, которые имеются у российских авиакомпаний. Сегодня потребность сильно превышает количество рейсов. Мне пришлось во Владивосток из Пекина лететь с пересадкой через Харбин. Хотя рейсы из Владивостока в Пекин могли бы быть ежедневными.

Стратегическими решениями являются обновление флота российских воздушных судов и выход на прямое авиасообщение на российских самолетах.

Когда вы ожидаете принятия законопроекта, которое разрешит добычу золота физлицам? Власти каких регионов готовы выделить территории для этого?

Алексей Чекунков: До конца года он должен быть принят, он внесен уже в Госдуму. Золото у нас не во всех регионах в достаточном количестве добывается, поэтому, конечно, в первую очередь это будет касаться Магадана и Забайкалья. И, напротив, мы считаем, что, например, Камчатка должна делать упор не на добычу металлов, а на туризм. По закону ограничений у регионов нет, первые три года механизм будет работать на Дальнем Востоке, а потом распространится на всю Россию.

Индийские компании заинтересованы в создании фармацевтических компаний на Дальнем Востоке, в том числе на острове Русском. Может ли это быть реализовано в рамках международной территории опережающего развития (ТОР)? Есть ли уже какие-то договоренности?

Алексей Чекунков: Сейчас идет такой здоровый конкурентный процесс: какие проекты станут пионерами модели международной ТОР. Мы идем параллельно. Обсуждаем с бизнесом проекты и согласовываем условия режима международной ТОР в правительстве. Одним из топ-3 претендентов является как раз фармацевтический промпарк в Еврейской автономной области. Он уже сформулирован, называется "Парк шалом". Там уже порядка 10 проектов по производству разных фармпрепаратов, дженериков первую очередь. Интерес к участию в нем проявляют в том числе и индийские компании.

"Мазда Соллерс" сменила владельца, но новые владельцы еще не обозначили, что будут выпускать. Этот вопрос обсуждался?

Алексей Чекунков: Это вопрос к новым владельцам "Мазды Соллерс". У них очень качественная производственная площадка, хорошая инженерная школа. Я уверен, что они будут выпускать высокотехнологичную продукцию. По всей видимости, автомобили. Но я нахожусь под впечатлением от динамики развития электромобилей в Китае. С "Мазда Соллерс" и с другими производителями хочется поработать над тем, чтобы участвовать в этом развитии. Одна из интересных встреч в Шанхае была посвящена перспективам производства литиевых батарей в России. Участвовать в этой цепочке мы должны как страна, обладающая природными ресурсами, как страна, производящая дешевую электроэнергию в больших масштабах, как страна, всерьез относящаяся к защите окружающей среды. Здесь нам нужно ускоряться.

Сахалин активно создает инфраструктуру для электромобилей, чтобы стимулировать население их покупать. Будет ли такая работа проводиться в других регионах?

Алексей Чекунков: Есть определенная конкуренция между электродвигателями и водородными схемами. Ряд компаний продолжают всерьез работать над водородными топливными элементами. У нас есть интересные предложения о разворачивании производства грузовиков и автобусов на водородной тяге, по производству водородных топливных элементов. Все эти предложения сейчас изучаются, но электромобили пошли в некотором смысле вперед просто по скорости и масштабам их внедрения. Но мы не исключаем того, что водородные решения тоже будут применяться. Сахалин является крупным производителем газа. Мы изучаем варианты задействования водородных технологий.

СВЕТЛАНА ЗАДЕРА

Министр финансов Антон Силуанов - о замещении доллара в России и мире

Каким будет этот мир и, в частности, его экономическое устройство? Для того, чтобы обозначить его будущие контуры и векторы развития, необходимо обозначить ключевые тренды последних лет, точнее даже десятилетий. Ведь экономика, к тому же, мировая - механизм более инерционный, чем политика. Разогнав эту махину в одном направлении, развернуть ее моментально не получится.

На протяжении нескольких десятилетий одним из ключевых мировых трендов была глобализация, охватившая сферы торговли товарами, услугами, технологиями, финансово-кредитные и валютные операции, международные потоки рабочей силы и капитала. Во многом она стала драйвером технического прогресса, экономического роста многих стран.