Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Контейнер дорогого стоит

Операторы сравнили российское и китайское производство

Российские вагоностроители готовы наращивать производство специализированных контейнеров, чтобы перекрыть их дефицит на рынке. Операторы, в свою очередь, гарантируют рост спроса на эту тару, в особенности на контейнеры open top. О перспективных направлениях контейнерного производства в России шла речь на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), состоявшегося на минувшей неделе при участии ОАО «РЖД».

Второе заседание экспертного клуба ЕСП прошло в онлайн-формате. В этот раз основной темой дискуссии стало развитие контейнерного производства с учётом увеличения объёма перевозок и повышения спроса на тару со стороны операторов.

Генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев отметил, что ключевые игроки рынка в ближайшие годы будут наращивать свой парк контейнеров: если в прошлом году в перевозках по сети ОАО «РЖД» было задействовано порядка 330 тыс. контейнеров, то в этом году их число, по прогнозам, увеличится на 20–30 тыс. единиц. Так, только «ТрансКонтейнер» в этом году уже приобрёл 4,5 тыс. контейнеров и имеет контракты ещё на 5 тыс., причём до конца года компания планирует скорректировать свою инвестпрограмму, чтобы закупить ещё около 10 тыс. единиц. По словам Вячеслава Сараева, совокупная потребность крупнейших российских операторов на горизонте до 2025 года оценивается в 100–150 тыс. новых контейнеров.

Большая часть требуемого парка, как отмечают в компаниях, будет закупаться в Китае, где сегодня выпускается 95% всех используемых в мире контейнеров. Российские машиностроители не смогут конкурировать с китайской промышленностью ни по масштабам производства, ни по стоимости продукции. По словам генерального директора ООО «Торговый дом РМ Рейл» Александра Куликова, компания готова уже в следующем году нарастить производственные мощности «Абаканвагонмаша» – самой крупной площадки по производству контейнеров на российском рынке – до 20 тыс. контейнеров в год, а в 2023 году выйти на уровень в 40 тыс. единиц, но цены на эту продукцию неконкурентоспособны в сравнении с китайскими аналогами. Если в сегменте 20-футовых контейнеров разница, как замечает Александр Куликов, ещё не столь велика – в пределах 50 тыс., то в сегменте 40-футовых уже значительна – порядка 100–120 тыс. руб. за один контейнер. Как объясняет производитель, такой разрыв возникает из-за того, что контейнеры – металлоёмкая конструкция, а поскольку цены на металл растут, то повышается и себестоимость продукции. У китайских производителей в этом плане есть преимущество, так как государство компенсирует им субсидиями расходы на металл при поставках на экспорт.

«Для нас ключевым является как раз фактор стоимости, – признаёт Вячеслав Сараев. – Отпускная цена 40-футового контейнера российского производства составляет 560 тыс. руб., и сейчас коллеги говорят о повышении и этой стоимости, а китайского – в переводе на рубли – порядка 440 тыс. руб. Разница в цене является камнем преткновения, почему мы и не готовы покупать российские контейнеры и почему коллеги не вкладывают достаточно инвестиций в развитие этого направления».

Кроме того, покупать 40-футовые контейнеры в Китае выгоднее для оператора за счёт возможности загрузить их практически с «первой мили». Первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков уточнил, что половина стоимости такого контейнера окупается уже в первом рейсе.

Свободной нишей для российских вагоностроителей, по мнению участников дискуссии, может стать производство специализированных контейнеров. Как отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, на российском рынке уже сегодня не хватает такой тары: имеет место недостаток контейнеров под сыпучие, продовольственные грузы, рефконтейнеров и танк-контейнеров. Контейнеры open top не заказать даже в Китае, нужно ждать несколько месяцев. «Моё мнение – конкуренцию с Китаем по универсальным контейнерам мы не выиграем. В связи с этим мне кажется, что мы могли бы попробовать зайти в те сегменты, которые, с одной стороны, сегодня востребованы, а с другой – где китайская промышленность пока не может этот спрос удовлетворить. Например, специализированные типы контейнеров. На этом можно сконцентрироваться и серьёзно позаниматься», – заметил Алексей Шило.

Рост интереса к специализированным контейнерам подтвердил Виктор Марков. В качестве примера он привёл данные по перевозке угля в контейнерах open top: если в прошлом году «ТрансКонтейнер» перевёз таким образом 1700 ДФЭ, то в этом году только за квартал – более 2 тыс. ДФЭ. «То есть мы получим как минимум 4–5-кратный рост перевозок в этом сегменте по году, – заявил Виктор Марков. – Мы как крупнейший покупатель готовы стимулировать производство этих контейнеров, считаем, что их действительно не хватает».

По данным ОАО «РЖД», за 20 дней июня по сети перевезли 87 тыс. тонн угля в контейнерах open top, и, по прогнозам, по итогам месяца этот показатель превысит 100 тыс. тонн.

В «РМ Рейле» подтвердили, что компания считает перспективным производство спецконтейнеров и готова развивать это направление. «У нас достаточно большая линейка специализированных контейнеров. Есть оpen top, есть контейнеры под сыпучие грузы, будет большое производство контейнеров под рулонную сталь. На текущий момент это не такое массовое производство, но его можно дозагружать», – считает Александр Куликов.

Алексей Шило также предложил участникам экспертного клуба рассмотреть вариант создания тары, которая была бы рассчитана на ограниченное количество поездок, чтобы после перевозки её можно было бы утилизировать. «Перевезли – утилизировали. Мне кажется, что подход должен быть такой. Не нужно в порожних контейнерах возить воздух, нужно подумать над тем, чтобы конструкция была максимально простой, выдерживала одну-две поездки, после чего контейнер бы спокойно утилизировался. С точки зрения экономики это было бы для всех вполне интересной историей. Пока даже китайцы так не рассуждают», – предложил Алексей Шило.

Заместитель генерального директора АО «Уралвагонзавод» Борис Мягков заметил, что конструкторы работают над разными вариантами и идей много, в том числе возможен вариант контейнера с существенным сокращением срока службы – не 10–15 лет, а на одну-две поездки. Возможно, это позволит сделать более дешёвый продукт, считает он.

Александр Куликов также считает, что идея может быть интересна, но её нужно прорабатывать, поскольку все контейнеры сертифицируются и должны соответствовать нормам.

Мария Абдримова

В 2020 году почти 25% российского экспорта микросхем и плат пришлась на Москву

Поставки за рубеж электронных деталей и плат из Москвы в 2020 году составили $159.21 млн. Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24.7%, по этому показателю столица занимает второе место среди остальных регионов России. Об этом говорится в сообщении Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Объем экспорта в Беларусь составил $24.17 млн, в Китай - $18.81 млн, Нидерланды - $8.08 млн, Гонконг - $5.47 млн, Узбекистан - $5.33 млн.

В товарной структуре экспорта электронных деталей и плат первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации. Объём поставок этой товарной группы составил $65.1 млн. Второе место занимает экспорт карточек с чипами, их московские компании экспортировали на $11.4 млн. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей - коммуникационная аппаратура, сумма поставок составила $9.7 млн, компьютерные устройства ввода и вывода - $8.9 млн, а также электронные интегральные схемы, с объёмом поставок в $8.8 млн.

"Цифровые инвестиции" приобрели 26.33% АДС-Холдинга

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Цифровые инвестиции" под управлением группы ВТБ приобрёл 26.33% в компании "АДС-Холдинг". Сумма сделки не разглашается. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

АДС-Холдинг входит в ИТ-Холдинг "ГС-Инвест". АДС-Холдинг владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Стратегической целью компании Arenadata является поддержка и развитие направления open source-решений в области больших данных.

В группу компаний "ГС-Инвест" также входят системный интегратор Rubytech; разработчик проектных решений для госсектора "Бюджетные и финансовые технологии (БФТ)"; группа компаний IT_ONE, специализирующаяся на заказной разработке сложных систем; вендор платформы виртуализации компания СКАЛА-Р и разработчик систем идентификации и управления доступом к ИТ компания Avanpost.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

СберБанк зафиксировал рост кредитования по программе "Семейная ипотека"

По данным сервиса "ДомКлик" Сбербанка, объём выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе–мае 2021 года составил 47.7 млрд руб. – 13.3 тыс. кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.

Показатель почти больше результата за аналогичный период почти в 2.3 раза в суммарном выражении и в 1.8 раза в количественном.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Политический бейсбол

Американо-российские отношения всегда развивались поршневым движением

Илья Титов

Американцы блестяще умеют делать шоу. Нудный и монотонный бейсбол они обрамляют умело раскрученными историями и драмами. Заумный и переполненный рекламой американский футбол они раскрашивают яркими эффектами, завлекая на стадионы сотни тысяч фанатов. Рестлинг - эту убогую борьбу нанайских мальчиков - они возводят чуть ли не в ранг религии со своим пантеоном объектов обожания. В своё время Трамп стал локомотивом превращения международной политики из некогда серьёзного дела солидных мужчин в подобную клоунаду, полную мелочных скандалов, смертельных обид и фальшивых ударов с наигранными падениями. Таковой она осталась и в эпоху Байдена, несмотря на то что он, в отличие от своего оранжевого предшественника, острит, иронизирует и шутит только в исключительных случаях. Лучшим показателем поведения Байдена-президента, олицетворения новой Америки, стал саммит в Женеве – абсолютно пустой и бесполезный, но обрамлённый яркими историями и пышной рекламой. С российской стороны туда поехала делегация, почти каждый представитель которой был неоднократно рассмотрен под увеличительным стеклом западными СМИ. Если верить этим самым СМИ, суммарное количество атак на национальные интересы США, совершённое этими людьми, тянет повод к двум, а то и трём полноценным мировым войнам. Это столкновение благородного Добра и ужасающего Зла рекламировалось в медиа так, как рекламируют блокбастеры.

Что же сделало его таким особенным? Что же привлекло к нему так много внимания со всех углов глобуса? Что создало вокруг заурядной встречи двух скучных политиков образ судьбоносной встречи, где могущественные лидеры решают судьбы цивилизаций, двигая пешки на шахматной доске? Контекст. Если не учитывать страшного скрипа, с которым идут любые контакты между странами, если забыть про всю богатейшую историю противостояния и взаимных подлянок – историю целой половины прошлого века –, если абстрагироваться от старых и не очень старых обид и сконцентрироваться на том, что подводило конкретно к этому саммиту, мы увидим прекрасно выполненную рекламную кампанию. Безумные, на первый взгляд взаимоисключающие и отдающие шизофренией шаги американской внешней политики - сознательно вброшенный нарратив о Путине-убийце, “откровенная и уважительная” беседа по телефону, очередные санкции по отлично знакомым всем поводам, анонс увеличения военного присутствия на Украине и объявление о скором саммите в Женеве - шоу создавали как могли. Финальным этапом подготовки со стороны США стал саммит G7 в Британии, саммит НАТО и встреча американского президента с турецким - среди тонн разговоров вроде бы прослеживалась мысль о том, что возможно, Россия и не такое глобальное зло, как весь свободный мир привык считать. Возможно, главной угрозой является Китай и его распространяющееся влияние и возможно, не всякий, кто имеет дело с Россией, заслуживает порицания и наказания – Эрдоган и его эпопея вокруг С-400 не дадут соврать. Все эти “возможно” от президентской администрации не нашли особого отклика у американских журналистов, которые в преддверии саммита принялись усиленно нагнетать. Вспоминали они то хакерские атаки (к коим в последние годы приписывают любой отказ устаревшей и изношенной американской инфраструктуры), то посаженных в России оппозиционеров (скромно умалчивая об избиваемых в тюрьмах сторонниках Трампа, штурмовавших Капитолий в январе), то СП-2, превратившийся в интерпретации особо одарённых журналистов не просто в инструмент давления на Европу, но в оружие лично против Украины. Финалом всей эпопеи стало интервью Путина американскому каналу NBC. В интерпретации переводчиков, не слышавших о таких понятиях, как «метафора», «диалектизм», «цитата» и «фразеологизм», Путин выглядел выжившим из ума олигофреном, нёсшим невесть что. Секрет прост – президент России несколько раз употреблял упомянутые выразительные средства, очевидно, рассчитывая на хотя бы какую-то передачу значения при переводе на другой язык. Ни сносок, ни, тем более, аналогичных идиом подобрано не было – вероятно, вполне сознательно, как часть нагнетания ажиотажа перед саммитом. Это нагнетание достигло своей финальной точки в жаркий день, следующий за серединой июня.

16 июня в Женеве было жарко и солнечно. Началось всё с торжественного прибытия делегаций на виллу ла Гранж, затем, спустя несколько часов, прибыл и формальный хозяин мероприятия - президент России. Протокольная тонкость, на которую оказалась вынуждена идти российская делегация, состояла в том, что именно Путин должен был ждать Байдена - этот урок американцам преподал саммит в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп ждал Путина, тем самым создавая для мировых (и американских, что куда важнее) масс-медиа недостойную президента США картину. Спустя некоторое время прибыл и Байден. Дежурные фото в красивом кабинете, расширенные переговоры за солидного вида столом, рукопожатия и улыбки - саммит в Женеве не выделился ничем, оставшись серым, пресным и абсолютно бессмысленным - как бейсбольный матч. Именно поэтому самой важной частью произошедшего в Женеве стала пресс-конференции и последовавшая реакция мировых СМИ. Замысловатые танцы медиа-шаманов, пытавшихся убедить свою аудиторию, что встреча двух президентов стала чем-то большим, силившихся найти необычные контексты, неведомые коннотации, показать читателям и зрителям все тайные смыслы дежурной и безрезультативной встречи.

Встречи президентов с журналистами получились радикально непохожими. Путина в каком-то тесном и довольно тёмном помещении терзали репортёры из самых разных изданий – вопросы от ВГТРК, "Известий" и "Звезды" про Арктику и разоружение перемежались с предъявами от CNN, AP и подобных контор по поводу Навального и Украины. Западные акулы пера перебивали объект своего интереса, на ходу перекраивали вопросы, пытались как-то поддеть и выбрать формулировку поинтереснее, да поярче. Мэттью Ченс, московский корреспондент упомянутого CNN, вообще оперировал фигурами типа «прекратит ли Россия угрожать Украине» и «оставит ли Путин в покое Навального» – вопросы в духе знаменитой шутки про коньяк по утрам. Путин, кажется, ожидавший такого последствия приглашения на пресс-конференцию американских журналистов, отвечал на вопросы сухими и уже неоднократно транслировавшимися российскими СМИ ответами, дежурно не вёлся на безыскусные провокации – словом, вёл себя как обычно. По итогу был дан вывод – точки совпадения интересов найдены, Холодной войны никто не объявляет, а уж ядерной – тем более. Но на пресс-конференцию Путина, казалось, никто не обратил внимания, ведь главное шоу дня дал на своей встрече с прессой Байден. Как водится у нового американского лидера, пресс-конференция содержала в себе только заранее согласованные вопросы от заранее согласованных журналистов. В голову товарищу Байдену загрузили программу для общения с прессой, написали на карточках ответы на вопросы и очерёдность спрашивающих и отправили стоять под пекущим швейцарским солнцем на фоне из красивой лужайки и американских флагов. Сложно осуждать Джо – на такой жаре на его месте поплыл бы любой из нас, тем более что шутки про деменцию и старческое слабоумие мистера президента пока что по большей части всё же шутки. Ограниченный доступ прессы к президенту – вынужденная мера после эпохи Трампа. Тогда на брифингах в Белом доме журналисты пытали оранжевого президента с таким остервенением, что беседы американских репортёров с Путиным на этом фоне кажутся вежливым взаимодействием уважающих друг друга собеседников. Сейчас вокруг Байдена сформировался закрытый клуб журналистов строго из идеологически верных изданий, работающих напрямую с пресс-аппаратом Белого дома – этот факт никем не скрывается и не осуждается. Даже Байден в свойственной ему манере смешивания иронии и прямоты прямо заявил, что «мне тут дали список тех, кому я дам слово». На Джо рекой полились вопросы в духе «когда же Россия прекратит атаки на американскую инфраструктуру» и «за что Путин так плохо относится к Америке». Корреспондент "Радио Свобода" спросил у Байдена повлияет ли встреча на положение свободной прессы в России (очевидно, имея в виду своё издание, финансируемое Госдепартаментом и включённое в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Байден ответил, что сомневается в этом. Пару раз американский президент странно покачивался, один раз перепутал Путина с Трампом, а под конец даже сорвался на одну из своих карманных журналисток, спросившую про изменения в поведении Путина. «Почему вы всё время это делаете?» - спросил старый политик после полутора часов стояния под солнцем. Байден в целом вёл себя так же, как свой коллега – бодрился и говорил про точки соприкосновения, отпускал лестные ремарки в адрес России и убеждал в пользе саммита. На момент, когда Джо мямлил что-то про «гордую и великую страну», президент этой самой страны уже вылетел из Женевы.

Как только швейцарские луга покинул и седовласый старец из Вашингтона, журналисты по всему миру принялись усиленно чесать головы. Предстояло найти в этом невнятном комке унылого бормотания со всех сторон что-то важное, что-то судьбоносное, что-то исторически значимое. При всём желании из передачи Байденом Путину списка из 16 отраслей промышленности, которые нельзя кибератаковать («А остальные, значит, можно?» - спросил Шон Дэйвис из The Federalist) сложно назвать чем-то значимым. В решении вернуть послов на их законные места в Вашингтон и Москву трудно углядеть историческое событие. В клятвенных обещаниях (забытых, кажется, сразу после прощального рукопожатия) вместе бороться с киберпреступностью нет совершенно ничего важного. Российские СМИ, ждавшие чуть ли не братания двух президентов, остались разочарованы и принялись делать вид, что, в общем-то, ничего они и не ждали, зато их европейские коллеги принялись за своё любимое дело – рассматривать встречу глав государств с позиции интересов конкретно своей страны. Куда интереснее повела себя американская пресса. Пока демократические издания (многие из которых входят в «белый список» Белого дома) расхваливали мудрый и прагматичный подход Байдена, республиканские СМИ (те три с половиной сайта, FOX News и толпа публицистов в Твиттере) утверждали, что Байден полностью провалил встречу с Путиным. Говорили, что Джо «проиграл» саммит, поддевали старика за его постановочную пресс-конференцию под палящим солнцем, а сын Дональда Трампа – помните такого? – вообще назвал Байдена «клоуном-слабаком для Путина». Ничего не напоминает? Именно так реагировала демократическая медиамашина на любое поведение Трампа в отношении России в период его президентства. Разумеется, с поправкой на то, что консервативные СМИ имеют на много порядков меньше влияния.

Американо-российские (а до того – американо-советские) отношения всегда развивались поршневым движением. Моменты максимального напряжения сменялись возвратом на прежние позиции, стравливанием давления, разрядкой и открытием перспектив нового обострения. Нет смысла думать, что саммит в Женеве действительно решил какие-то политические задачи, скорее всего, он даже не стал предвестием периода разрядки – противоречия слишком велики и слишком принципиальны. Но нудный и монотонный – как бейсбольный матч – саммит в Женеве показал, что две страны могут имитировать глобальные договорённости, изображать из себя великие державы и притворяться сверхдержавами так, словно на дворе всё ещё XX век. Путин и Байден – реликты Холодной войны и почти (как заметил сильно польстивший себе Джо) ровесники, готовы держаться друг за друга в попытках найти себе место в новом мире.

Женевский диагноз: пять ступеней в бездну

геополитика катастрофы в исполнении Дяди Сэма

Константин Душенов

Пять геополитических катастроф, пять крупнейших стратегических провалов Вашингтона сопровождают в XXI веке закат американской мощи. И женевская встреча Путина и Байдена 16 июня, независимо от их личных желаний и намерений, положила начало международно-политическому оформлению этого процесса.

Его первые плоды мы увидим уже через год. Во всяком случае, так сказал сам Байден, заявивший журналистам, что для реализации его договорённостей с Путиным потребуется от 6 до 12 месяцев. А пока американская элита разрывается между новой тревожной реальностью и старыми, комфортными, но в новых условиях абсолютно бессодержательными стереотипами «глобального доминирования».

Такие метания несостоявшихся вашингтонских мироправителей, как в зеркале, отразились в главных тезисах Джозефа Байдена, когда он подводил итоги саммита. С одной стороны, в них присутствовали некоторые признаки здравомыслия. Например, Байден сказал журналистам: «Я думаю, что мир подошёл к коренному переломному моменту... Во всех странах, в особенности тех, которые обладают реальной властью, сейчас думают о том, как сохранить устойчивость и лидерство. Через это проходят и Соединённые Штаты, которые стремятся сохранить свой статус ведущей, самой мощной страны в мире...»

Впрочем, сей слабый проблеск адекватности тут же оказался погребён под толстым слоем позавчерашней политической демагогии, намертво, как оказалось, впаянной в мозги западных лидеров. В исполнении американского президента такие «старые песни о главном» выглядели следующим образом: «Доверие к Путину во всём мире тает. И он по-прежнему боится, что мы его сместим… Россия не может диктовать миру что-либо. Я был в гораздо более выгодном положении на встрече с Путиным, зная, что за Соединёнными Штатами стоит весь Запад… А Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Русские отчаянно хотят оставаться мировой державой. И так же отчаянно не хотят, чтобы из-за отсталости их называли Верхней Вольтой с ядерными ракетами…»

Всерьёз обсуждать и анализировать такие фантазии в 2021 году невозможно. В реальности – в отличие от мира геополитических грёз американского истеблишмента – встреча Путина и Байдена проходила на фоне тяжелейшего системного кризиса американской государственности. Старый миропорядок мёртв, и человечество на всех парах вламывается в новую, грозовую, катастрофическую эпоху – эпоху беспощадной борьбы всех против всех.

В XXI веке зримыми вехами этого ускоряющегося сползания в новый, пост-американский, пост-западный, пост-либеральный мир стали пять крупнейших геополитических провалов США, непоправимо подорвавшие мощь всего Запада и навсегда похоронившие его сладкие мечты о либеральном «конце истории» и мировом господстве.

***

Первым, самым масштабным и самым разрушительным провалом Вашингтона за последние 25 лет стало окончательное превращение Китая из дружелюбного торгового партнёра Соединённых Штатов в главного геополитического, финансово-экономического и военно-стратегического врага Америки. Сегодня этот статус закреплён за Китаем во всех важнейших руководящих документах США, от стратегических общенациональных концепций до внутриведомственных инструкций Министерства энергетики и Министерства торговли.

Стратегия национальной безопасности, принятая в декабре 2017 года, Стратегия национальной обороны, Военная стратегия и Обзор ядерной политики, утверждённые 2018-м, наставление американского Генштаба «Ядерные операции», появившееся в июне 2019 года, – все они единогласно определяют Пекин в качестве основной стратегической угрозы США в XXI веке.

27 мая 2021 года Байден, выступая перед военнослужащими на базе Вирджиния, заявил: «Идёт война между демократиями и автократиями. Я знаю, председатель КНР Си Цзиньпин твёрдо верит, что Китай возьмёт верх над США ещё до 2035 года…» И эти опасения «дедушки Джо» небеспочвенны. Экономика Китая уже больше американской, а эффективность его государственной машины – несравненно выше. Что же касается военной мощи, то в тот же день, когда Байден выступал в Вирджинии, китайская англоязычная газета Global Times – официоз Международного отдела ЦК Компартии Китая – опубликовала передовицу под заголовком "Фундамент стратегического сдерживания США – больше ядерных ракет и боеголовок".

В статье говорится: «США последовательно усиливают давление на Китай. В этой связи перед нами стоит задача ускоренного наращивания арсенала ядерных боеголовок и высокозащищённых межконтинентальных ракет, способных наносить дальние удары. Мы должны быть готовы к конфликту. Число наших боеголовок должно достичь такого количества, которое заставит американские элиты содрогнуться при одной мысли о военном противостоянии с Китаем…»

Думаю, комментарии излишни.

***

Второй по значению после Китая геополитической катастрофой в нынешнем столетии стало крушение многолетней гегемонии США на Ближнем Востоке. Три этапа этого процесса можно обозначить как провалы «списка Кларка», «карты Петерса» и «арабской весны».

Генерал Уэсли Кларк получил всемирную известность как командующий силами НАТО, разбомбившими Югославию в 1999 году. В видеозаписи, широко разошедшейся по сети, Кларк рассказывает о ближневосточных событиях так: «В 2001 году один генерал в Пентагоне позвал меня: «Сэр, нам надо поговорить, зайдите… Мы начинаем войну с Ираком!» Я говорю: «Но почему? Может, обнаружена связь Саддама с Аль-Каидой?» Он сказал: «Нет, ничего нового в этом направлении не найдено. Но так решили наверху. Я думаю, мы просто не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительства. Всё, что нам остаётся в таком случае – имея молоток, заставить проблему выглядеть гвоздём».

Через несколько недель, когда мы уже бомбили Афганистан, я навестил его и спросил: «Мы всё ещё собираемся начать войну с Ираком?». Он ответил: «Всё гораздо хуже!» И показал мне документ, который только что получил. В этом меморандуме описывался сценарий, как за пять лет мы должны последовательно захватить семь стран: Ирак, Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и Иран…»

Реализовать этот чудовищный по своей глупости и самонадеянности план Вашингтону, конечно, не удалось. Уже в Ираке объединённые вооружённые силы Запада завязли на целых 8 лет, аж до 2011 года. Но это нисколько не отрезвило фанатиков «глобального доминирования», и через 5 лет на свет появился новый самоубийственный план ближневосточной «перестройки», известный как «Карта Петерса».

1 июня 2006 года отставной старший офицер Разведывательного управления министерства обороны США Ральф Петерс опубликовал в журнале Armed Forces Journal статью с говорящим названием "Кровавые границы". В ней он, не стесняясь, заявил, что «этнические чистки работают» и, более того, должны стать главным инструментом американской политики на «Большом Ближнем Востоке».

К статье была приложена подробная карта региона. На ней были самым решительным образом переформатированы границы таких стран, как Турция, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан и Пакистан. Все они понесли огромные территориальные потери, зато на карте появились: Свободный Курдистан, Свободный Белуджистан, Шиитское арабское государство, Великая Иордания и Священная страна ислама, к которой отошли главные святыни мусульманского мира – Мекка и Медина. И даже – о, ужас! – Израиль должен был вернуться к границам, в которых он находился до 1967 года…

Стоит ли говорить, что реализовать этот безумный план без ожесточённой, многолетней и кровопролитной войны с миллионами жертв – абсолютно невозможно! Впрочем, чужие жертвы американцев никогда не смущали. Но вскоре выяснилось, что у дряхлеющего гегемона, завязшего, к тому же, в двух затяжных войнах – в Афганистане и Ираке – военных ресурсов для реализации «карты Петерса» просто нет. От слова «совсем».

Тогда на сцену вышли политтехнологи. И сказали: «Да, военные облажались, но это не страшно. У нас есть другое оружие, ещё более эффективное. Нам не надо оккупировать Судан и Иран. Мы решим проблему с помощью создания на Ближнем Востоке зоны «управляемого хаоса». «Цветные революции» и финансово-экономические санкции сметут неугодные нам режимы, а новые, слабые «демократические» власти станут нашими покорными вассалами…»

В Вашингтоне выслушали политтехнологов, подумали, и сказали: «О’кей!» И как только – в 2011 году – американцам удалось освободиться от непомерного груза иракской войны, требовавшей наличия в стране стотридцатитысячного оккупационного корпуса и стоившей бюджету США более двух триллионов долларов, за дело взялись кудесники политических манипуляций.

Началась «арабская весна». Её первая часть, предполагавшая создание на Ближнем Востоке зоны государственно-политического хаоса, завершилась вполне успешно. А вот управлять этим хаосом американцы не смогли! Вместо слабых «демократических» режимов в регионе одна за другой стали появляться международные террористические организации религиозных фанатиков. "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусра"* и "Талибан"* – чудовищно жестокие и яростно ненавидящие Америку, они взялись форматировать Большой Ближний Восток по своим собственным лекалам.

В дополнение ко всему, далеко на севере проснулась Россия. В итоге, результат американских экспериментов оказался для Вашингтона весьма неожиданным: русские базы в Сирии, русские наёмники в Ливии, русские «зоны закрытого доступа» в Восточном Средиземноморье, русские ЗРК С-300 ПМУ-2 "Фаворит" и С-400 "Триумф" на вооружении Ирана и Турции, русские танки, корабли и самолёты в Египте и Алжире, Ираке и Судане – вот лишь самый краткий перечень перемен, сокрушивших американскую мощь в регионе.

Плюс тысячи баллистических и крылатых ракет Тегерана в подземных городах Корпуса стражей исламской революции, плюс персидская атомная бомба, которую Иран не сегодня, так завтра готов предъявить ошеломлённому Западу. И всё это – на фоне окончательной утраты Пентагоном способности использовать вооружённые силы США в качестве эффективного инструмента внешней политики.

Как ни крути, а геополитический крах Вашингтона на Ближнем Востоке – состоявшийся факт…

***

Третья стратегическая неудача США в XXI веке – провал «денуклеаризации» КНДР.

Сегодня трудно поверить, но в 1994 году тогдашний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен под впечатлением от развала СССР согласился полностью заморозить ядерную программу, прекратить обогащение урана и демонтировать все ядерные объекты на территории страны. В обмен на это США, всего-навсего, должны были гарантировать Киму поставки топливного мазута и построить, взамен оружейного реактора в Йонбене, подлежавшего уничтожению, два современных реактора на лёгкой воде, которые невозможно использовать для наработки оружейного плутония.

Но Соединённые Штаты, подписав такое соглашение, тут же принялись саботировать его, выставляя Северной Корее дополнительные ультимативные требования. Кончилось всё тем, что в 2002 году Буш-младший прекратил поставки мазута на северокорейские электростанции. В ответ 12 декабря 2002 года КНДР объявила о возобновлении ядерной программы, а 10 января 2003 года официально вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.

9 октября 2006 года Пхеньян объявил о первом успешном ядерном испытании. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи говорилось: «Это подземное ядерное испытание принесло счастье нашим военным и народу. Оно внесёт вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и в прилегающем районе…»

25 мая 2009 года последовало второе испытание, 12 февраля 2013 года – третье, а 10 декабря 2015 года Ким Чен Ын заявил о наличии у Северной Кореи водородной бомбы. Всего было проведено шесть испытаний, которые подтвердили наличие у КНДР термоядерных боеголовок, пригодных для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах. Наличие же самих ракет стало несомненным после того, как 12 декабря 2012 года Пхеньян запустил на орбиту искусственный спутник земли.

Первым американским президентом, попытавшимся решить образовавшуюся проблему, стал Дональд Трамп. В 2018 году он напросился на личную встречу с Кимом, после которой сказал: «Ким Чен Ын – выдающаяся личность. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений. Мы подписали очень важный документ. Теперь все могут чувствовать себя гораздо безопаснее. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет!»

А госсекретарь Помпео добавил: «Мы ожидаем, что процесс денуклеаризации будет быстрым и последовательным. Ким Чен Ын это понимает. Мы не отменим санкции до полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. Рассчитываем на существенное разоружение Северной Кореи за 2,5 года».

И вот два с половиной года прошли. Жизнь показала, что и Трамп, и Помпео оказались банальными врунами. КНДР ускоренными темпами развивает свои ядерные и ракетные программы. А весь мир теперь точно знает, что США ничего не могут с этим поделать…

Катастрофа состоялась.

***

Провал в Венесуэле стал четвёртой геополитической катастрофой США. Возможно, не самой масштабной, но точно – самой глупой и самой унизительный. Она неразрывно связана с именем Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности в 2018–2019 годах.

Супер-ястреб Болтон был уверен, что смерть Уго Чавеса открыла перед Вашингтоном уникальную возможность навести порядок на своём «заднем дворе» – в Латинской Америке, а заодно – публично проучить этих наглых русских, которые умудрились влезть туда без спросу. В 2019 году Болтон заявил: «Соединённые Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооружённых сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права! Заявления Путина о новом русском оружии – пропаганда и империалистические амбиции. Русские вновь пытаются сделать Россию великой державой. Но у нас есть на это свой стратегический ответ».

Впрочем, очень быстро выяснилось, что такого ответа нет.

Русские средства ПВО и ПРО, в сочетании с береговыми ракетными комплексами "Бал" и истребителями Су-30, позволили Венесуэле создать над столицей, Каракасом, «зону закрытого доступа», попытка проникновения в которую грозила вооружённым силам США неприемлемыми потерями. Технология «цветных революций» тоже не сработала, обнажив провал не только военных экспертов Пентагона, но и политических кудесников Госдепа.

Неоднократные покушения на преемника Чавеса, Николаса Мадуро, организованные спецслужбами США, оказались безуспешными. Подкупить и переманить на свою сторону армейскую верхушку, как это было в Ираке, не удалось. Экономическая блокада результатов не дала. И, в довершение всего, позорным провалом закончилась спецоперация ЦРУ, в рамках которой 3 мая 2020 года две сотни наёмников на быстроходных катерах вторглись в территориальные воды Венесуэлы, рассчитывая молниеносным броском войти в Каракас, похитить Мадуро и вывезти его в США.

Диверсанты, среди которых оказались несколько граждан США, были благополучно перехвачены, частью уничтожены, а выжившие – пленены и предъявлены международной общественности. Бессилие США даже на своём «заднем дворе» стало свершившимся фактом…

***

Наконец, пятый, самый болезненный геополитический провал США в нынешнем столетии связан с Россией. После долгих лет позора Москва, наконец, заговорила с Западом на привычном и понятном ему языке силы. Отправной точкой этой трансформации можно условно считать знаменитую «мюнхенскую речь» Путина о неприемлемости однополярного мира-по-американски. А завершающим событием – целую серию его выступлений нынешнего года, в которых президент, среди прочего, сказал: «Они думают, что мы такие же, но мы другие. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. И им придётся с этим считаться… Они должны знать, что мы зубы выбьем им всем так, чтобы они не могли кусаться…»

Золотые слова! Их бы – в эпиграф к женевской встрече…

* Запрещённые в РФ террористические организации

О мучительной судьбе новой русской индустриализации

для силы и жизнеспособности стран важнее всего строить заводы

Максим Калашников

Нынешнее время крайне странно. Кажется, вроде не осталось открытых адептов существования РФ как сырьевого придатка Запада и КНР. О необходимости развития промышленности говорят с самых высоких трибун. Но при этом само слово «индустриализация» не звучит. Что угодно – нанотехнологии, цифровизация, искусственный интеллект – но только не это. Такое впечатление, что бомонд страны просто корчит от оного термина.

Но логика истории неумолима. На человечество накатывает мегакризис. Страшная ломка. Вопрос стоит так: либо мы проведём новую индустриализацию – либо умрем.

Размытость цели и «двугорбое» убожество

Более сорока лет назад покойный ныне футуролог Элвин Тоффлер доказывал: без своей промышленности – никуда. Если ты производишь мало конечных и сложных изделий, то лишаешься сперва сильной науки и образования. Ведь именно реальный сектор больше всего востребует новых разработок и технологий, а также отлично образованных людей. Толкая вперёд прикладную науку, промышленные отрасли (и, добавим, умный агропром) ещё и косвенно создают спрос на кадры, что куются в школах и университетах. Прикладные же исследования жадно требуют новых знаний и научных открытий, выступая триггером для развития фундаментальных изысканий в академических центрах. Так сказать, обеспечивают прямой коридор от астрофизики и огромных ускорителей элементарных частиц до заводских поточных линий. Та же микроэлектроника не развивается сама по себе: крохотные чипы востребуются, прежде всего, в выпуске конечных изделий, будь то тракторы и комбайны «высокоточного земледелия» или умная бытовая техника.

Элементарный здравый смысл подсказывает: реальный сектор, наука и образование представляют собой единую «экосистему». И если выбить из неё промышленность и высокотехнологичное сельское хозяйство, то чахнуть и гибнуть начнут школы, вузы и научные центры.

Однако Тоффлер шёл дальше, доказывая: тот, кто развил у себя архисовременное производство, в итоге превратится не только в очаг образования и науки мирового уровня, но и трансформируется в один из глобальных финансовых центров. Ибо банкиры направятся туда, где развиваются и футуристическая индустрия, и богатая научно-интеллектуальная жизнь, и возникает тьма обеспеченных людей.

Американский «будущевед» в 1980 году шёл резко против господствующего течения: тогда все сходили с ума по бредовой теории «постиндустриализма». Мол, производство – замшелое прошлое, драйверами роста отныне станут сфера услуг, финансы и «экономика впечатлений». Мы будем потреблять и придумывать новое, а всякие чумазые китайцы – производить. Минули годы, и нынешний упадок Запада, его судорожные попытки реиндустриализации на фоне роста могущества Поднебесной, превращение Китая в главного соперника Америки стали лучшим подтверждением правоты умершего провидца.

А что же РФ? Её элита колебалась вместе с генеральной линией западной партии. В разгромные 90-е, да и в значительной мере позже, остаток великой страны упорно делали нефтегазовой периферией развитого и развивающегося мира (США, ЕС и КНР, Японии и Южной Кореи, даже Турции), рождая химерические идеи вроде «энергетической сверхдержавы». Всё сводилось к банальщине: то, что нужно, купим за счёт доходов от вывоза сырья. И даже если что-то делаем, то комплектующие тоже приобретём на мировом рынке. Тем самым, мол, вписываясь в глобальные производственные цепочки. Что, как нам проповедовали, весьма современно, и не надо нам ретроградных концепций вроде максимального замещения импорта! Даже Мюнхенская речь В. Путина 2007 года, объявленная началом противостояния с Западом, мало что изменила. В РФ возникла порочная «двугорбая» экономика: мы производим оружие (за счёт нефтегазовых доходов) и гоним на внешний рынок сырьё. А если что-то и выпускаем помимо военной техники – то с огромной зависимостью от импортной составляющей.

Крах оного курса очевиден. РФ вот уже второе десятилетие пребывает в застое, реальные темпы роста и доковидной лихорадки составляли «на круг» 0,88% в год. Но разве элита сделала вывод? Нет. В числе приоритетов правительства индустриализация не стоит! Выдвинутые с 2018 года 13 нацпроектов проблем не решают: в них ничего не говорится ни о подъёме реального сектора, ни об активной промышленной политике, ни о покровительственной таможенно-тарифной системе (без коей немыслим промышленный подъём), ни о том, чтобы обязать Центробанк отвечать ещё и за рост в стране числа рабочих мест.

Вот список пресловутых национальных проектов. «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Где постановка Главной Задачи, вбирающей всё вышеуказанное, то есть – новой индустриализации? Всё лишь вокруг да около. Само слово как будто подвергнуто негласной анафеме.

Чем это грозит?

Нет пророка в своём отечестве – послушайте иностранного спекулянта!

Как пишет политэконом и финансовый спекулянт Ручир Шарма в своем недавнем труде "Взлёты и падения государств", для силы и жизнеспособности стран важнее всего строить промышленность. Заводы.

Вложение денег в индустрию намного важнее, чем потребительские траты граждан. Ибо тем самым создаются новые компании и рабочие места. Опыт говорит, что лишь те государства, доля накоплений в ВВП коих составляет 25% и более, могут рассчитывать на годовой рост в 5-6% ежегодно и более. Причём инвестиции должны идти именно в дело: в создание новых технологий, дорог и гаваней, в новые промышленные предприятия. «Даже сейчас, когда роботы угрожают вытеснить людей с конвейеров, никакой другой вид деятельности не показал той способности ускорять создание рабочих мест и экономический рост, какой в прошлом обладало производство», – пишет Р. Шарма.

Не хотите слушать русских мозговиков? Так внемлите иностранцу. Кто-то до сих пор не понял, что лишь реальный сектор обеспечивает не только жизнь и развитие науки и образования, но и финансовую мощь нации. В пример приводится Япония. Начав с выпуска одежды и простых потребительских товаров, они затем построили отличную сталелитейную индустрию, корабле- и автомобилестроение. А потом – и электронную промышленность мирового уровня.

По мере роста промышленности в городах возникают предприятия сферы обслуживания и фирмы для удовлетворения нужд среднего класса, растущего благодаря бурному развитию производства. Важно удержать высокую долю в ВВП, идущую на капиталовложения в реальный сектор. Ибо именно заводы и фабрики обеспечивают спрос на 80% научных исследований и разработок в частном секторе и отвечают за 40% роста общей производительности труда. А это даёт возможность поднимать реальные зарплаты, не взвинчивая цену конечных изделий. Нация богатеет и развивается.

Отсюда верно и обратное: угасание и угнетение реального сектора, падение инвестиций в заводы да инфраструктуру моментально ведут к упадку университетов, школ, науки. К обнищанию народа. К ослаблению финансовой системы. История РФ с 1991 года – тому ярчайшее подтверждение.

«В 2014 году из пяти ведущих стран по доле инвестиций в ВВП четыре страны – Китай, Южная Корея, Малайзия и Индонезия – входили и в ведущую пятёрку по доле промышленного производства в ВВП. Если исключить из рассмотрения маленькие страны, которым удалось вытащить счастливый билет, открыв у себя месторождения нефти или газа, то большинство государств не смогли даже начать выбираться из нищеты без создания промышленного сектора в качестве исходного шага», – чеканит Ручир Шарма.

Большие вложения в реальный сектор дают доходы и увеличивают потребность в строительстве отличных автострад, мостов, железнодорожных магистралей, электросетей и систем водоснабжения. Словом, той передовой инфраструктуры, что позволяет производить больше и лучше, а также отправлять изделия страны на мировой рынок.

Отсюда вытекает и вся провальность потуг сделать Российскую Федерацию придатком к Газпрому и нескольким нефтедобывающим компаниям, дополнив всё это производством оружия. Страна попала в нищету и опаснейший застой. Доля инвестиций в основные фонды в РФ в разные годы находится на уровне 20-21,5% ВВП (таблица 1).

Таблица 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП РФ.

Для сравнения: в Китае в 2003-2019 гг. удельный вес капиталовложений в основные фонды составлял 40,6-47,7% ВВП, в Индии показатель находится на уроне 39-40% ВВП, в быстрорастущих экономиках стран Юго-Восточной Азии – Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Таиланде – в диапазоне 30-40%.

Р. Шарма с особенным презрением пишет о попытках оправдать уничтожение промышленности и объявить сферу услуг новым тягачом развития. Зато мощные промышленные кластеры выступают в роли отличных стабилизаторов экономики в периоды кризисов. Даже если национальная валюта обесценивается, растёт выгодность производства, оно замещает импорт и легче выходит на мировой рынок, побивая соперников более низкими ценами.

Не беда, если случится и кризис «переинвестирования» в промышленность и новую инфраструктуру. В любом случае страна оправится, ибо ей останутся не футбольные стадионы, не ледовые дворцы и трамплины, а новые железнодорожные и автомобильные трассы, оптоволоконные линии связи и водные каналы, предприятия микроэлектроники и цементные заводы. С таким наследием можно начинать новый цикл роста.

Нет заводов – нет и мозгов

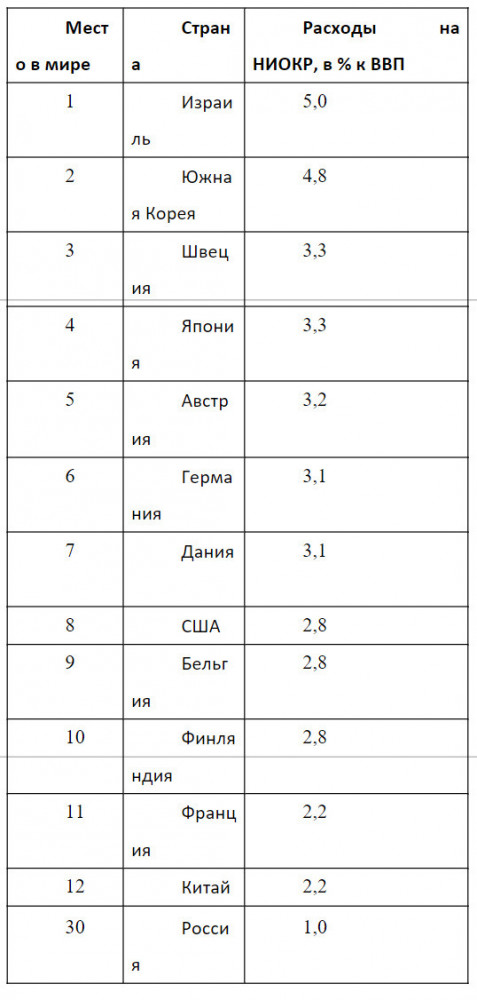

Само собой, рост сильной промышленности вызывает и рост вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Причём не только государственные инвестиции, но и, прежде всего, частные – заказы от работающих заводов и фабрик, коим нужно решать тысячи возникающих проблем и бороться с конкурентами. Наша страна по доле вложений в НИОКР в ВВП находится лишь на 30-м месте, значительно (в несколько раз) уступая лидерам (таблица 2).

Таблица 2. Доля расходов на НИОКР в ВВП в ведущих странах и России в 2018 году, %.

Вот самое наглядное подтверждение краха политики «Добываем сырье и производим оружие». ВПК не смог вытянуть русские НИОКРы, не хватило отечественного производства множества «неважных» вещей. От своих гражданских самолётов и судов – до массового выпуска лекарств, одежды, обуви, стиральных машин и т.д. Да и экспорт оружия из Российской Федерации в последние годы почти не растёт (около 2% в год) вопреки раздутой в СМИ легенде о невиданной рекламе отечественной «оборонки», якобы сделанной войной в Сирии. Судя по данным Рособоронэкспорта, оружейный экспорт страны топчется у планки в 14 миллиардов долларов.

Так что «частичная» индустриализация исключительно на танках и пушках не срабатывает. И вопрос стоит сегодня так: либо полноценное промышленное развитие Российской Федерации, либо гниение, вымирание, нарастающее отставание во всех областях, с последующим бесславным концом в ходе глобального кризиса. Казалось бы, мы излагаем то, что понятно на уровне даже элементарного здравого смысла. Увы, но не для российского бомонда. Лишь некоторые его представители пока прозревают.

Проигранная «пред-война»

Выступая на коллегии Министерства обороны РФ летом 2020-го, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил: «Вот мы с вами живём сегодня реально в условиях войны. Я называю этот этап «гибридной холодной пред-войной». Выбирается государство-цель. В данном случае – мы. Затем идёт максимальное ослабление этого государства. Атаке подвергаются все сферы: образование, культура, наука, экономика, оборона и безопасность. Такая пред-война сегодня идёт, и мы её сегодня не выигрываем…»

Выступал Михаил Ковальчук несколько комкано, но причины неудач РФ в его трактовке понятны. Итак, на смену прямому завоеванию и последующей колонизации страны пришло порабощение с помощью более развитых технологий. Именно это – следующий (после пред-войны) этап. Схема проста: все с радостью приходят в новый ГУЛАГ – в интернет. Образование разваливается и плодит дебилов, уверенных в том, что думать и набирать знания не надо: все есть в Сети и Википедии. Каждый неразрывно соединён со своим смартфоном. В один прекрасный день можно, перекинув рубильник, образно говоря, обезглавить миллионы людей.

Пафос понятен: по технологической части РФ настолько зависима от тех же США, что уже проиграла борьбу.

Можно только пожалеть о том, как на РФ с 2000 года накатили и отхлынули несколько волн нефтедолларов, которые так и не оставили после себя новейшей передовой индустрии. Одни футбольные и олимпийские стадионы, тьму «элитной недвижимости» и прочей непроизводительной ерунды. Процитирую один, уже исторический, документ.

«…Серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость России. Возрастающий разрыв между передовыми государствами и Россией толкает нас в страны третьего мира. Цифры текущего экономического роста не должны успокаивать: мы по-прежнему продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического отставания…

…Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги…

…Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, всё более и более ориентирующемся на инновационные секторы, на новую экономику – экономику знаний и технологий…»

Это Послание президента Владимира Путина, июль 2000 года. Что изменилось? Реальный экономический рост с 2008-го – 0,88 процента в год, страна по-прежнему зависит от цен на сырьё, а налоги взвинчиваются. Нефтяные сверхдоходы промотаны или омертвлены.

Берём структуру экспорта из страны в 2019-м – 424,5 миллиарда долларов.

Доля углеводородов и прочего ископаемого сырья – 53,4%. Добавим сюда продукты растительного происхождения (сельхозсырье), древесину и низкотехнологичную продукцию первого передела (в химии и металлургии) – выйдет под 80%. Доля машин и оборудования – жалкие 3,6 процента. Поставки оружия на внешний рынок (в сём источнике) в 2019-м – 14,4 миллиарда долларов (13,6 млрд по иным источникам) – 3,42% процента от всего вывоза, мизер. Экспорт по линии информтехнологий из РФ – около 11 миллиардов долларов, 2,6%. Тоже, мягко говоря, негусто.

И если грянет жестокий глобокризис, вызывающий долгое падение мировых цен на сырьё, России несдобровать. Время для того, чтобы диверсифицировать экономику и слезть с нефтяной иглы, ниспосланное нам в 2000–2014 годах, оказалось бездарно упущенным.

Как быть дальше?

Очевидно, что нынешнее время коварно: за отсталость и застой не следует немедленного военного наказания, как в минувшие эпохи. Запад не имеет средств ни для моментального ядерного обезоруживания РФ, ни для того, чтобы построить непроницаемую для нашего ракетно-стратегического меча ПРО, способную надёжно прикрыть территории хотя бы одних Соединённых Штатов от атаки нескольких сотен баллистических ракет, не говоря уж о волнах ракет крылатых. Всё это порождает у российской элиты опаснейшую иллюзию: можно и дальше прозябать в сырьевой стагнации, не опасаясь аналога Крымской войны 1853-1856 годов. Но наказание лишь отложено: обострение внутренних противоречий в стране из-за её деиндустриализации и растущий отрыв Запада и КНР от нас по части научно-технических достижений – прямая дорога к тому, что РФ может впасть в новую смуту. А обломки и обрывки Федерации станут лёгкой добычей интервентов.

То есть нам необходимо ускорение развития – неоиндустриализация.

Она нужна ещё и потому, что без неё не решается одна из самых жгучих проблем: возвращение десятков триллионов рублей (в пересчёте, конечно) тех денег, что оказались выведенными из РФ с начала 90-х. Несмотря на призывы властей, невзирая на крылатые слова В. Путина об уязвимости российских капиталов, вывезенных за рубеж («замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства»), обратного прилива средств не наблюдается, во всяком случае, в желаемом объёме. Почему? Помимо отвратительного чиновного произвола и пародии на судебную власть (что грозит попросту охотой некоторых силовиков на «возвращенцев) есть ещё одна причина: миллиардам репатриантов попросту не находится применения. Куда их вкладывать, помимо добычи сырья? Там места переделены и заняты. Население в основном небогатое и бедное – внутренний спрос мал. Не хватает тех самых десятков миллионов современных высокооплачиваемых рабочих мест, каковые и могла бы обеспечить новая промышленная революция. Строить новые заводы и фабрики в РФ чаще всего невыгодно – всё забивает поток дешёвого импорта из Китая и Азии. Что производить-то, дабы вложенные деньги не пропали втуне?

Тут потребна действительно комплексная индустриализация, причём с необходимым дополнением – разумным протекционизмом. Да-да, с той самой покровительственной политикой, знакомой нам по «Толковому тарифу» Дмитрия Менделеева. Когда вывоз из страны сырья облагается большими пошлинами, а экспорт готовых изделий – самыми малыми. Одновременно импорт в страну готовых изделий – по высокому таможенному тарифу, а ввоз сюда сырья и нужных оборудования/комплектующих – по льготным ставкам. Если у отечества не хватает технологических возможностей, то иностранные корпорации понуждаются к тому, чтобы ставить в стране свои предприятия, но не сборочные, а с максимально полным циклом производства. Мы здесь не отрываем америк: таковую практику применяли в Российской империи ещё при Александре III.

Лишь при разумном протекционизме, де-факто нарушающем кабальные условия, навязанные нам при вступлении во Всемирную торговую организацию, в РФ возможна новая индустриализация. Причём с политикой повышения доходов народа – ибо это и отличный внутренний рынок сбыта для отечественного производства порождает, и предотвращает отлив средств из страны в страны-экспортёры готовых товаров. Естественно, всё это дополняется адекватной кредитно-финансовой политикой (длинные и недорогие ссуды для производителей и потребителей), налоговыми стимулами и суровой политикой государства по установлению (и соблюдению!) высоких стандартов качества.

Однако мы отлично помним, как российские власти регулярно мечут громы и молнии в протекционизм и ратуют на свободу торговли. Особенно в общении с вождями Китая, для коего РФ – прежде всего, рынок сбыта и источник сырья для китайского развития. И пока в нашем правительстве не откажутся от этого морока, не изменят своей психологии, страна так и останется извергательницей своих денег во внешний мир. За наш счёт продолжат расти и процветать иные державы, не пленённые химерой «свободы торговли» и шествующие по пути откровенной покровительственной политики.

Огромные опасения вызывает то, что деловая элита в России складывалась именно как совокупность тех, кому отечественный реальный сектор (кроме ВПК) не нужен на уровне классового интереса. Ведь истеблишмент состоит из тех, кто живёт от добычи сырья и поставки его на внешний рынок (или имеет от этого свою долю), из торговцев импортом и ростовщиков. Для них появление сильных отрядов отечественных капитанов сложной технологически промышленности (индустрии высоких переделов) и работников таковых отраслей означает необходимость больших политических перемен. Решится ли на это бомонд РФ?

Но допустим, что нужные классово-психологические перемены произошли, и возобладала воля: протекционистской индустриализации быть! Что придётся предпринимать дальше?

Очевидно, что силами одной государственной бюрократии тут не справиться. Слишком долго шёл «отбор наоборот» в прошедшее тридцатилетие. Не хватает в высших эшелонах руководства тех, кто смог реально поднять на мировой уровень своё несырьевое производство, при этом не будучи частью госкорпорации. А такие люди в стране есть, и они – золотой кадровый фонд. Тем более что многие из таких лидеров высокопередельной индустрии имеют дочерние предприятия в развитых странах, не понаслышке ведая о современной промышленной политике в США, странах Евросоюза или Канаде. Они могут сравнивать то, как действует государство здесь и там, причём очень квалифицированно.

Как можно организовать создание по сути Нового курса для Российской Федерации?

Под эгидой главы государства необходимо сформировать общественные группы по нескольким направлениям. По сути – некий «индустриальный парламент». При этом в этих группах представители экономического блока правительства должны присутствовать минимально, больше как наблюдатели и делегаты с совещательным голосом. Почему? С 1992 года экономический блок возглавляют исключительно люди с прозападно неолиберальной ориентацией, с презрением и ненавистью относящиеся к отечественному производству. Со времён Ельцина, конечно, изменились в патриотическую и великодержавную сторону многие аспекты внутренней и внешней политики, но основы порочного курса в народном хозяйстве остались незыблемыми. Никакого протекционизма, вписываемся в глобальные кооперационные цепочки, инфляция у нас – только монетарная, а русские по определению ничего хорошего произвести не могут по определению. У нас есть тридцатилетний печальный опыт хозяйничанья постсоветской «жреческо-экономической» бюрократии. Потому их лучше подержать на привязи. Тем более что у многих чиновников ныне – весьма сомнительный послужной список. Знаете, когда преобразования в гражданском авиастроении поручают бывшему мебельному торговцу и налоговику, а формирование инновационной системы – экс-рекламщику и бывшему околоспортивно-футбольному деятелю, сиё ни в какие ворота не лезет.

Какие общественные комиссии нашего промышленного Собора-парламента нужны?

– Активной индустриальной политики, поддержки несырьевого экспорта и протекционизма

– Реформы налоговой системы

– Реформы кредитно-финансовой сферы

– Преобразования ЖКХ

– Активной агропромышленной политики

– Топливно-энергетического комплекса

– Государственных мегапроектов развития и пространственного планирования

– Создания полноценной НИС – Национальной инновационной системы.

– Социальной политики и реальных доходов населения

Кто должен входить в состав таких комиссий, между собою тесно взаимодействующих? Те самые (со всей Федерации!) успешные промышленники-практики, представители передового агропрома, лидеры научно-технического предпринимательства, флагманы IT-сектора, транспорта, строительства, связи. Необходимы и представители реальных профсоюзов. И непременно те, кто ближе к земле и народу – избранные мэры городов и губернаторы. Ведь они находятся на переднем краю и на себе чувствуют все последствия принимаемых в Москве решений. Да и имеющиеся на местах возможности для производства, агропрома и высокотехнологичного предпринимательства им ведомы куда лучше, нежели обитателям столичных кабинетов.

По сути дела речь должна идти о подготовке преобразований, сравнимых по эпохальности с Великой реформой 1861 года (отменой крепостного права). Ведь предстоит сбросить иго прозападного антипромышленного монетаризма-глобализма, сформировав курс на реальный национальный патриотизм в экономике.

Конечно, приведённый список комиссий такого «промпарламента» условен и может дополняться-видоизменяться по мере работы. Тут сама жизнь и реальное действие подскажут. Не исключаю, что к делу следует подключать и белорусских коллег (у них есть немалый и полезный опыт несырьевого развития) – ибо по сути мы представляем из себя один хозяйственный организм.

Такая работа должна сопровождаться широкой общественной дискуссией. Одновременно общественные комиссии выступят и как кадровые резервуары. Ибо в них мы увидим подлинных технократов. То есть тех, кто реально возглавляет сложные производства, идущие на острие научно-технического прогресса. А никак не «технократов» в трактовке нынешнего официоза, называющего так серых канцеляристов без идей и принципов. Российская Федерация должна покончить с засильем «эффективной манагерщины», для чего и требуются отборные кадры умных профессионалов, делом доказавших свои управленческие и организационные способности.

Очевидно, что речь должна идти о создании передовой экономической модели с разными формами собственности. С индикативным планированием – и с частной инициативой, с широким развитием кооперативных предприятий – и адекватным госсектором. Именно так мы сможем творчески использовать тот богатый опыт многоукладных моделей, которые вывели на передовые рубежи Японию, Южную Корею и КНР. Мы сумеем добыть ценные находки из опыта и сталинской индустриализации и Нового курса Рузвельта 1930-х.

Дорогу осилит лишь идущий. Годами звучит хор отчаявшихся, говорящих о необратимой гибели многих высокотехнологичных отраслей и о том, что страна сама уже не вытянет новую индустриализацию. Но опыт тех, кто смог добиться успеха в подъёме своих заводов, агрохозяйств и научно-технических компаний, свидетельствует об обратном: ничего фантастического нет. Возможно и построение новых горизонтальных связей. О чём не устаёт повторять директор Петербургского тракторного завода (ПТЗ) Сергей Серебряков. Ведь если хорошо поискать… Впрочем, послушаем самого Сергея Александровича, когда он летом 2020-го рисовал возможную программу борьбы с белорусским кризисом. Привожу свои конспективные записи.

«Белоруссия и РФ перестают бесплодно и разрушительно конкурировать. Они объединяют усилия в создании линейки агромашин будущего, производя комбайны и тракторы под одной маркой-брендом. Допустим, "Робел" или "Белрос". Строится сеть сотрудничества. Скажем, в России ПТЗ наладил производство автоматических коробок передач для тяжёлой спецтехники и мостов, а "Ростсельмаш" хорошо мастерит ходовую часть и кабины. А в Белоруссии могут делать отменные программное обеспечение, управляющую электронику и отличную окраску. Чтобы каждому предприятию не тратить уйму денег на самостоятельное производство подобного и на импортозамещение, в рамках кооперации каждый поставляет для футуристических машин то, что он выпускает на высшем уровне. В итоге новые изделия мирового уровня заполняют рынок РФ и РБ, вышибая с него импорт, дальше начиная экспансию на внешние рынки. При этом все предприятия – участники схемы остаются самостоятельными. Никто никого не захватывает и не подчиняет, все определяют общее дело, взаимный интерес.

По такой же модели можно создавать производственную кооперацию в других отраслях. Скажем, можно прекратить войну с недопуском на рынок РФ белорусского молока высокого качества, а создать общий бренд по производству твёрдых сыров высочайшего качества. Он поглотит огромные объёмы молока, стимулируя его производство. И так же можно выпускать дорожно-строительные машины, станки и обрабатывающие центры, часы, одежду и обувь, обогащённую целебную пищу, бытовую технику. Или хотя бы те же дроны-БЛА. Можно вспомнить, какие прекрасные лазерные станки делают зеленоградская компания "Лазеры и аппаратура" или та же питерская "Промсвязьавтоматика". В правительстве иной раз и не представляют все имеющиеся возможности.

Если построить дело так, то промышленность перейдёт в стадию бурного роста. Экономический застой уйдёт в прошлое».

Эбрагим Раиси: Иран будет проводить всеобъемлющую сбалансированную внешнюю политику

Избранный президент Ирана Сейед Эбрагим Раиси заявил в понедельник, что его правительство будет проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на национальных интересах, добавив, что, хотя переговоры по ядерной проблеме с мировыми державами будут продолжаться, это не будет точкой притяжения внешней политики его администрации.

«Мир должен знать, что ситуация изменилась с эпическим присутствием дорогого иранского народа (на избирательных участках), и это новая ситуация и состояние, с которыми сталкивается мир», - сказал Раиси журналистам в Тегеране в понедельник на своей первой пресс-конференции после избрания новым президентом Ирана.

Он отметил, что политика максимального давления США на иранский народ потерпела неудачу, и добавил: «Они (Вашингтон) должны провести пересмотр и вернуться (к ядерной сделке)».

«Мир должен знать, что внешняя политика нашего правительства не начинается с ядерной сделки и не будет ограничиваться ядерной сделкой», - сказал Раиси.

«Мы будем продолжать взаимодействие со всем миром и всеми государствами мира в рамках широкого и сбалансированного взаимодействия во внешней политике, и только тех переговоров, которые обеспечивают определенную поддержку национальных интересов, но мы не будем связывать экономическую ситуацию и условия людей с переговорами», - добавил он.

«Мы не допустим переговоров для переговоров и не позволим переговорам превратиться в переговоры на истощение, но каждая встреча должна сопровождаться результатами», - подчеркнул избранный президент.

«Мы продолжим контакты, если они дадут результаты для людей в соответствии с отменой ограничений и санкций, а также проверкой снятия санкций», - добавил он.

Отвечая на вопрос о политике его правительства в отношении ядерной сделки, Раиси сказал: «Европейские страны и США должны посмотреть, что они сделали в отношении ядерной сделки. США нарушили ядерную сделку, а европейцы не выполнили взятых на себя обязательств».

«Мы говорим США, что они обязаны отменить все санкции, и что они должны вернуться и выполнить свои обязательства. Европейцы не должны поддаваться давлению США и должны действовать в соответствии с тем, что они обещали. Это требование иранского народа от них», - подчеркнул он.

На вопрос, изменит ли он состав переговорной группы Ирана с Группой 4 + 1 (Китай, Россия, Великобритания и Франция плюс Германия), Раиси сказал: «Переговорная группа продолжит свою задачу. Наша внешнеполитическая команда также изучает работу уважаемых переговорщиков. США взяли на себя обязательство отменить все жестокие санкции против иранского народа. Отмена санкций и их проверка будут в центре внимания нашей внешней политики».

Он также отклонил переговоры по региональным и ракетным вопросам, спросив, как США и европейцы ожидают, что Иран вступит в переговоры по новым вопросам, если они не выполнили свои обязательства по соглашению, которое ранее было согласовано.

Отвечая на вопрос о его политике в отношении ядерной сделки и возвращения США к соглашению, Раиси сказал: «Что было политикой Исламской Республики и неоднократно заявлялось, так это то, что наши ядерные меры носят мирный характер и соответствуют правилам...».

Он также исключил возможность прямых переговоров с президентом США Джо Байденом.

В другом месте он подчеркнул свои усилия по защите прав, безопасности и спокойствия иранского народа, а также прав человека в своих предыдущих постах, заявив, что те, кто создал террористические группы, включая ИГИЛ, должны быть допрошены и преданы суду, чтобы позволить установить мир в мире.

Раиси также упомянул о том, что европейские государства укрывают и поддерживают базирующуюся в Албании террористическую группировку "Моджахедин-е Хальк" (MKO, также известную как MEK, NCRI или PMOI), и сказал: «Как могут те, кто утверждает, что являются защитниками прав человека перед мировым общественным мнением и укрывать тех, кто официально объявил, что они убили 17 000 человек в Иране, включая убитого мученика аятоллу доктора Бехешти (покойный глава судебной системы, убитый МКО) ».

Отвечая на вопрос о будущем отношений с Китаем, он сказал: «Мы поддерживали отношения с Китаем в разных администрациях с начала победы Исламской революции, и сегодня у нас хорошие отношения с Китаем, и у нас есть много возможностей. Мы определенно будем работать над возрождением этих возможностей, и у нас определенно будут очень хорошие отношения с Китаем, и всеобъемлющий план [дорожная карта стратегического сотрудничества] будет одним из документов, которые определенно будут в повестке дня для реализации».

В своем выступлении Раиси сказал, что со стороны Ирана нет препятствий для возобновления работы посольств Ирана и Саудовской Аравии в двух странах.

«Мы заявили об отношениях со всеми странами, особенно с соседними государствами, и нашим приоритетом будут соседи», - сказал избранный президент.

Тем не менее, Раиси также подчеркнул постоянную поддержку Ираном угнетенного йеменского народа и сказал: «Йемен должен управляться самими йеменцами как можно скорее, и любое вмешательство саудовцев и их сторонников должно прекратиться».

Отвечая на вопрос о палестинском вопросе, он сказал: «По мнению Ирана, палестинцы владеют Палестиной, и, прежде чем сионистский режим почувствует, что мы угрожаем, он должен опасаться палестинского народа и групп сопротивления».

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли объявил в субботу днем, что Раиси был избран новым президентом страны 17 926 345 голосами, отданными за него на выборах 28 июня.

«ЗапСибНефтехим» выпустил двухмиллионную тонну полиэтилена

Два миллиона тонн полиэтилена произведено с момента пуска на крупнейшем нефтехимическом предприятии России – «ЗапСибНефтехиме». Сегодня продукция комплекса поставляется по всей России, в страны СНГ и Европы, Турцию и Китай.

Тобольский завод выпускает 24 марки полиэтилена, применяемых для изготовления полимерной пленки, упаковки, выдувной тары, трубной продукции, и постепенно замещает импортные полимеры на внутреннем рынке, при этом наращивая экспорт. Две марки тобольского полиэтилена стали лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».

«В настоящее время на «ЗапСибНефтехиме» работают четыре установки совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год, которые производят широкий сегмент различных марок полиэтилена. Это самая большая мощность в России и одна из крупнейших в мире, – отметил директор завода «Полиэтилен» «ЗапСибНефтехима» Андрей Гермашев. – «ЗапСибНефтехим» стал первым российским предприятием, где одновременно применяются две технологии получения гранул полиэтилена – газофазная и суспензионная. Их сочетание дает возможность комплексу гибко реагировать на потребности клиентов. Так, в период пандемии, когда во всем мире обострился вопрос соблюдения санитарно-гигиенических норм, значительно увеличился объем использования упаковки, одноразовой посуды, предприятие оперативно смогло перестроиться под запрос рынка. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря слаженной работе команды «ЗапСибНефтехима», являющейся первопроходцем в освоении новых для нашей страны технологий».

Первые гранулы полиэтилена на собственном сырье были получены на «ЗапСибНефтехиме» в октябре 2019 года, с опережением первоначального срока почти на квартал. Исходным материалом для них служит этилен, выпускаемый на установке «Пиролиз», мощность которой также составляет 1,5 млн тонн в год. Оба взаимосвязанных производства вышли на стабильный режим и работают на проектной мощности.

«Достижение уровня производства в 2 млн тонн готовой продукции – это победа и заслуга сотрудников не только производств «Полиэтилена» и «Пиролиза», но и всех подразделений предприятия, установок Общезаводского хозяйства, команды техсервиса и других функций компании, работающих на одну большую цель – в срок и в полном объеме обеспечить наших клиентов необходимыми им полимерами для дальнейшего выпуска сотен предметов, без которых сложно представить нашу повседневную, особенно «ковидную», жизнь, – подчеркнул генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Максим Рогов. – Сегодня усилия коллектива предприятия сосредоточены на обеспечении стабильно высокого качества продукции и освоении новых марок. В их числе черная трубная марка РЕ-100. Первая партия продукции выпущена, сейчас трубы из нее проходят длительные испытания на прочность и износостойкость, после чего мы сможем приступить к массовому выпуску».

Также в числе задач команды производства полиэтилена на этот год – начать производство марки полиэтилена на хромовых катализаторах на суспензионном процессе. Эта марка отличается особой прочностью и при этом легко перерабатывается, спрос на нее в последнее время растет.

На сегодня продукция «ЗапСибНефтехима» успешно омологирована у 1684 клиентов в России и за рубежом. 84% от этого числа приходится на полиэтилен. Рыночные факторы и конъюнктура на мировом рынке начала 2021 года, привлекшие к дефициту полимеров в разных регионах, способствовали расширению географии продаж. Впервые полимерная продукция «ЗапСибНефтехима» была отгружена в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной и Западной Африки, ЮАР. Перед отправкой потребителям все новые марки ЗСНХ тестируются в Техническом центре по развитию и переработке полиолефинов «Сибур-Полилаб» на перерабатывающем оборудовании. За весь период проведены испытания более 150 партий, что покрывает около 50 тыс. тонн выпускаемой продукции. Это позволяет выявлять конкурентные преимущества продукции, митигировать риски при переработке у клиентов и является важной частью системной работы по повышению качества.

Ввод «ЗапСибНефтехима» уже позволил частично заместить на отечественном рынке импортную продукцию. Например, марка линейного полиэтилена LL09200FE, которая используется в сегменте раздувных пленок, ранее в основном импортировалась, а сегодня все больше отечественных переработчиков переходят на тобольскую продукцию.

«Возможности «ЗапСибНефтехима» расширяют доступный отечественной перерабатывающей промышленности спектр современных полимерных материалов. Это позволяет практически полностью нивелировать зависимость страны от импорта популярных полимеров, – отметил Сергей Комышан, член Правления СИБУРа – исполнительный директор, Маркетинг и продажи. Обеспечение производства. Инновации и развитие бизнеса. – Одним из ключевых сегментов их применения может стать сфера ЖКХ. Сегодня мы сфокусированы на совместном с нашими клиентами выводе на рынок новых отраслевых решений, которые разрабатываются и совершенствуются в «Сибур-Полилабе». Новые решения на основе трубной марки РЕ-100+ позволят обеспечить срок эксплуатации трубы для водоснабжения свыше 50-ти лет. А специальные решения (PE-100 LS и PE-100 RC) позволят производить трубы больших диаметров (свыше 900 мм) и сверхпрочные трубопроводы со сроком эксплуатации до 100 лет и возможностью бестраншейной прокладки».

Также полиэтилен и блок-сополимеры ЗСНХ дали возможность развивать проекты по устойчивому развитию. На базе 5 марок полиэтилена и 2 марок полипропилена ЗСНХ в «СИБУР-Полилаб» разработаны рецептуры полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов с содержанием вторичного сырья от 25%. На сегодняшний день проведена обширная омологация 5 марок у ключевых клиентов. И ещё 4 находятся на стадии разработки. Компаунды VIVILEN на базе полимеров ЗСНХ позволят внедрять вторичные полимеры в упаковку, а именно, различную выдувную, литьевую тару и выдувные плёнки.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии открытия Диалога высокого уровня «АСЕМ – 25 лет: укрепляя партнерство между Азией и Европой в трансформирующемся мире», Москва, 22 июня 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего хотел бы поблагодарить вьетнамских друзей за организацию встречи. Четверть века – достаточно солидный «возраст» для подведения промежуточных результатов процесса АСЕМ, определения дальнейшего вектора его развития в интересах укрепления сотрудничества двух регионов на общем для всех нас евразийском континенте.

Сегодня ровно 80 лет назад нацистская Германия напала на нашу Родину. Ценой колоссального напряжения сил, мобилизации всех ресурсов наша страна внесла определяющий вклад в разгром Третьего рейха, спасение Европы и остального мира от ужасов «коричневой чумы». Долгожданная Победа, которую приблизило тесное союзничество в рамках антигитлеровской коалиции, позволила заложить основы существующей международно-правовой архитектуры, включая создание ООН, открыла путь для мирного, стабильного развития всего человечества. Это наше общее наследие, которое следует бережно хранить во имя недопущения в будущем трагедий, подобных Второй мировой войне.

В прошлом году исполнилось 30 лет Парижской хартии для новой Европы. Напомню, что в документе провозглашалось подведение черты под эпохой «холодной войны», а также зафиксирован принцип неделимости безопасности на всем евроатлантическом пространстве. К сожалению, он остался на бумаге, поскольку в реальности произошло существенное расширение военно-политического блока НАТО на Восток. Вместе с тем считаем, что идеи, выработанные в рамках Хельсинкского процесса, не утратили свою актуальность и сегодня. Они, безусловно, востребованы – при условии учета местной специфики – в решении многих региональных проблем – будь то на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке или в зоне Персидского залива, да и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.