Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Восточный Тимор решил позлить Австралию добычей газа с китайцами

Восточный Тимор хочет привлечь Китай к разработке своих газовых месторождений

Восточный Тимор хочет возродить газовый проект Greater Sunrise, и если австралийские компании предложат невыгодные условия, то страна обратится к КНР или Кувейту

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта сообщил о переговорах с Sinopec и другими китайскими компаниями по поводу замороженного многомиллиардного газового проекта Greater Sunrise.

Президент сообщил агентству Reuters, что Восточный Тимор провел переговоры с рядом частных и государственных китайских фирм, в том числе и Sinopec, а представители китайского бизнеса уже посетили страну. «Мы ищем партнеров. Если Австралия не хочет этого делать, это вполне понятно. Тогда мы либо говорим с китайцами, либо с кувейтцами», — пояснил Рамуш-Орта.

Разработка месторождения Greater Sunrise имеет решающее значение для экономики Восточного Тимора, поскольку его основной источник дохода, нефтегазовое месторождение Bayu Undan истощено и прекратило экспорт газа в прошлом году.

А разработка Greater Sunrise была приостановлена из-за разногласий с Австралией.

Месторождение, доходы от которого в 2018 году оценивались в $65 млрд, имеет жизненно важное значение для экономики бедной страны Юго-Восточной Азии. Ожесточенный спор по поводу морской границы был разрешен в 2018 году.

Теперь главным препятствием являются разногласия по поводу того, следует ли поставлять газ на новый завод по производству СПГ в Восточном Тиморе или на существующий завод по производству СПГ в австралийском Дарвине. Газ с Bayu Undan, к слову, уходил именно на Darwin LNG.

Рамуш-Орта ранее предполагал, что Восточный Тимор может привлечь новых партнеров для разработки этих залежей, если сделка с Австралией будет не в пользу его страны.

Конго собирается увеличить добычу газа за 5 лет на 50%

Конго хочет побороть низкие доходы от нефти ростом добычи нефти и газа

В Конго уже в 2025 году могут запустить два новых месторождения по добыче газа, операторами которых будут компании из Британии и Китая, рассказал РИА Новости министр углеводородов страны Бруно Жан-Ришар Итуа.

Он отметил, что первую крупную газовую залежь разрабатывают итальянская Eni и российский ЛУКОЙЛ (речь о Marine XII, где итальянцы выступают оператором и откуда в феврале пошли первые партии СПГ). ЛУКОЙЛу, напомним, в Конго предлагали проекты, причем с возможностью быть оператором, а также проекты по газопереработке.

Однако уже в 2025 году добыча метана в Конго вырастет до 1,5 млрд куб. футов (около 42,5 млрд куб. м) газа в год, поскольку страна хочет запустить еще два газовых проекта.

Итуа подчеркнул, что кроме экспортных возможностей, метан нужен Конго для решения проблем электрификации страны.

По его словам, власти страны ждут роста газового производства в течение 5 лет на 50%, а также добычи нефти, поскольку с 2021 года в Конго было открыто порядка 6-7 новых месторождений углеводородов.

При этом Итуа указал, что текущие мировые цены на черное золото для страны низкие, они приводят к сокращению бюджетных поступлений, поэтому Конго хочет компенсировать эти потери за счет роста производства углеводородов. Конго, напомним, входит в ОПЕК и несет обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Вероятно, поэтому, газовым разработкам, на которые нет ограничений, в стране сейчас уделяют повышенное внимание.

Минэнерго США понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году

Прогноз роста спроса на нефть пересмотрен в сторону понижения в этом и в следующем году

Министерство энергетики США ждёт понижения глобального спроса на нефть в текущем году, свой прогноз-2024 американские эксперты снизили с 103,08 млн барр./сут до 103,06 млн, следует из отчета ведомства.

Прогноз-2024 по росту потребления нефти тоже снижен — на 20 тыс., до 920 тыс. барр/сут. Здесь не обошлось без влияния Китая, который никак не может обеспечить динамичный рост потребления нефти.

В 2023 году спрос на нефть, по данным Американского ведомства, находился на отметке 102,14 млн барр/сут. (прогноз не изменен).

Понижение прогноза нефтяного спроса коснулось и 2025 года: ранее этот показатель был на уровне 104,6 млн барр./сут., теперь EIA Минэнерго США ждет, что в следующем году спрос на нефть в мире составит 104,35 млн барр./сут., рост спроса — 1,29 млн барр./сут. (предыдущий прогноз — 1,52 млн барр./сут.).

Доля собранной в России техники в отечественном АПК должна дойти до 80 процентов

Алена Узбекова

К 2035 году доля отечественной сельхозтехники на российском рынке должна составить 80 процентов. Такая цель обозначена в стратегии развития обрабатывающей промышленности в России до 2030 и на плановый период 2035 года.

После санкционного ухода европейских производителей, присутствие наращивают Беларусь, Китай и поставщики из других дружественных стран. При этом многие белорусские агромашины собираются на локальных производствах, недостающие детали закупаются у российских производителей. Создаются и развиваются совместные предприятия.

"Самые востребованные сейчас тракторы, навесное оборудование и комбайны Минского тракторного завода - более 60 процентов лизинговых сделок. Техника марок "Ростсельмаш", "Агромаш", Terrion - это примерно 36 процентов сделок. У европейских марок не больше трех процентов", - рассказал "РГ" Владимир Воротилин, руководитель южного дивизиона продаж ГК "Альфа-Лизинг".

В стране примерно 50 агровузов, везде есть инженерные кафедры и даже факультеты

Показатель в 80 процентов доли российской техники к 2035 году достижимый, если исключить риски. "К ним относятся волатильность рубля и спроса на сельхозтехнику по причине корректировок прайсов на глобальном зерновом рынке, увеличение стоимости техники и комплектующих, ограничения экспортных поставок сельхозпродукции. Однако меры господдержки позволят минимизировать влияние внешних факторов. Например, эффективность доказали программа 1432, обеспечившая скидку на сельхозтехнику в 10-15 процентов из федерального бюджета, а также льготный лизинг по постановлению Правительства N 1313", - отметил Воротилин.

Сегодня российские компании инвестируют в развитие собственного производства. Выпускает новые модели "Ростсельмаш". Внедряет технологии и увеличивает производство сельскохозяйственных грузовиков "КАМАЗ", - рассказал "РГ" Айдар Газизов, инженер НПФ "ТЕХСМАРТ". "Для увеличения производства необходимы развитие транспорта и логистики, инвестиции в новые технологии, защита от нечестной конкуренции, поддержка экспорта, подготовка кадров", - отметил Айдар Газизов.

"В стране примерно пятьдесят аграрных вузов, где есть как минимум инженерная кафедра, как максимум - факультет. Важно повысить качество специалистов, чтобы они могли участвовать в разработках, а не просто обслуживать технику", - добавил Борис Селецкий, директор Регионального института территориального и отраслевого развития.

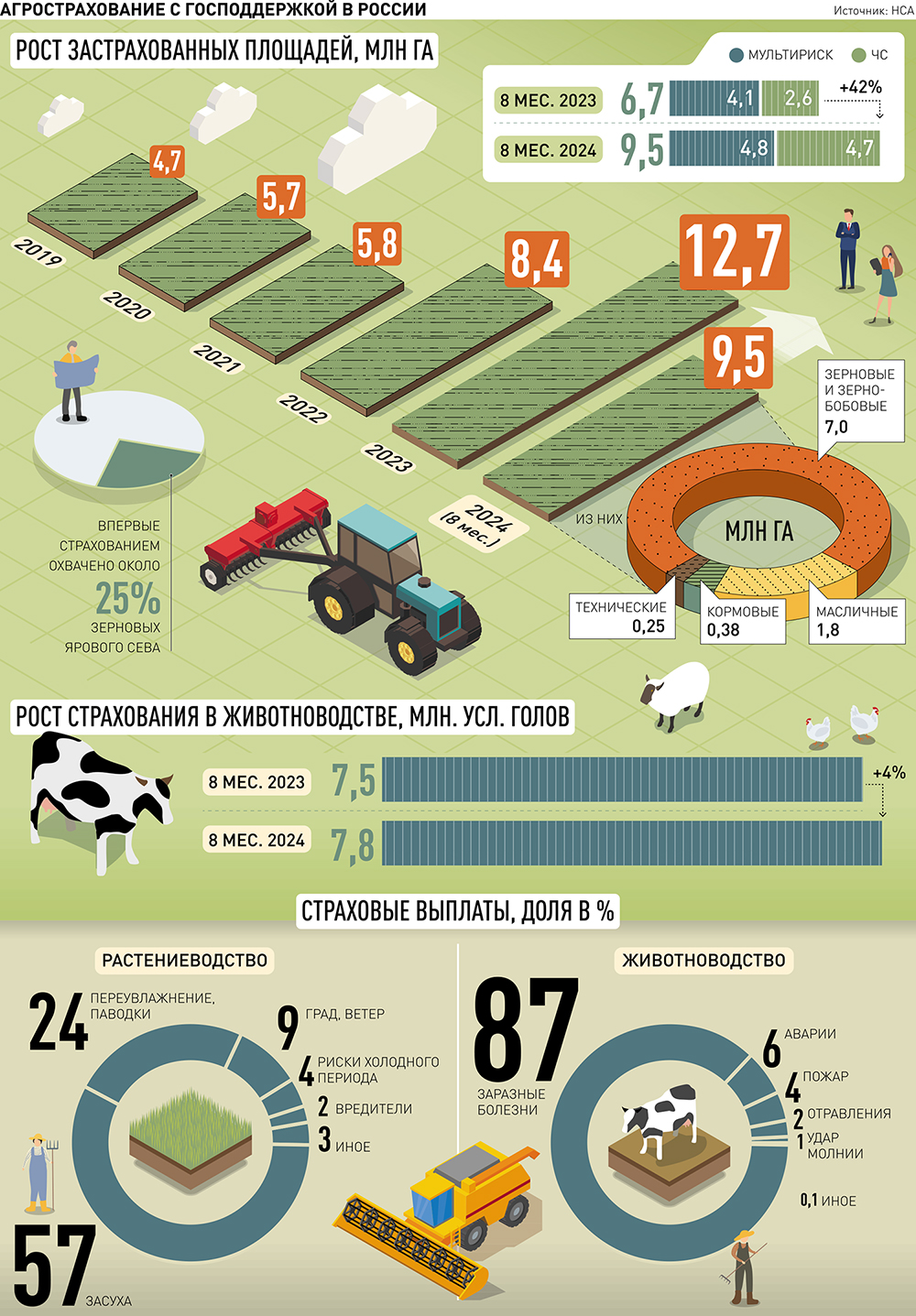

Минсельхоз России прогнозирует увеличение агроэкспорта в физическом выражении

В долларовом эквиваленте российский экспорт продукции АПК, скорее всего, снизится по сравнению с прошлым годом либо останется на том же уровне - 43,5 миллиарда долларов, прогнозируют в Минсельхозе России.

"Очень низкие цены на международном рынке, - пояснила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. - Но в физическом объеме мы сейчас превышаем показатели прошлого года уже на семь процентов. Надеемся сохранить эту тенденцию. То есть с точки зрения объемов экспорта мы увеличиваемся каждый год именно в физическом объеме".

В конце сентября на расширенном заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам министр сообщала, что экспорт российской продукции АПК с начала 2024 года составил 74 миллиона тонн. За весь 2023 год на экспорт было направлено более 100 миллионов тонн российского продовольствия. И, кстати, в прошлом году Россия заняла 17-е место в рейтинге мировых экспортеров продовольствия.

"Поставки пшеницы, сухого молока, гороха, ячменя, кукурузы, а также баранины и свинины выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими годами. Однако внешняя неблагоприятная ценовая конъюнктура, а также снижение курса рубля не дают отразиться этим максимумам на доходах экспортеров. Кроме того, на фоне увеличенной потребности внутреннего рынка товарные ресурсы на вывоз оказались скромнее", - сообщил "РГ" Кырлан Марчел, к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве РФ, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".

"В этом году рост был отмечен в зерновой отрасли: высокие объемы производства зерновых и зернобобовых культур способствовали увеличению экспортного потенциала и установлению рекордов в поставках. На втором месте масложировая продукция - физический объем экспорта увеличился на 76 процентов. На третьем - макаронные изделия - здесь планируется увеличение экспорта на 21 процент по сравнению с 2023 годом, - рассказала "РГ" партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. - При этом было отмечено снижение в сегменте кондитерских изделий, где за первое полугодие 2024 года было экспортировано почти в три раза меньше продукции, чем в аналогичном периоде прошлого года - 15,2 тысячи тонн против 44 тыс. Это связано с падением цен на международном рынке, а также с переориентацией российских компаний на страны Южной Африки, Турцию, Южную Корею, Бразилию и Египет".

По итогам прошлого года наибольший объем агроэкспорта отправился в Китай - на сумму 8,8 миллиарда долларов. Следом расположились Турция - 5,2 миллиарда и Египет - 3,2 миллиарда. Замкнули топ-5 стран Казахстан и Индия с объемом импорта сельхозпродукции из России в 3,1 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

100 миллионов тонн агропродукции Россия продала за рубеж в 2023 году

Кстати, Китай в первом полугодии 2024 года импортировал 6,8 тысячи тонн мяса индейки - на 21,7 миллиона долларов, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе России со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

И все ввезенное мясо - из России.

"В первом полугодии прошлого года Россия занимала первое место в общей структуре китайского импорта мяса индейки с долей рынка 66 процентов в натуральном выражении. Поставки также велись из Чили - 32 и США - два процента", - сообщили в "Агроэкспорте". По данным консалтингового агентства Agrifood Strategies, в 2023 году в нашей стране произвели 422 тысячи тонн мяса индейки, что на 1,8 процента больше, чем в 2022 году. Таким образом, Россия сохранила лидерство по производству этого мяса в Европе и вторую позицию - в мире, а также вышла на четвертое место среди мировых экспортеров.

Перспективными новыми рынками для российского агроэкспорта сейчас считаются страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. "Это быстрорастущие экономики с растущим населением и спросом на продукты питания. Россия имеет возможность предложить широкий спектр продукции, включая зерновые, масложировую продукцию, мясо, молочные продукты и кондитерские изделия, - отметила Альбина Корягина. - Но важно развитие логистики: южные порты уже работают на пределе своих возможностей, поэтому своевременно была предложена переориентация ряда крупнейших портов на Балтике с угля на продукцию сельского хозяйства".

"С логистической точки зрения фиксируем несколько основных тенденций развития российского агроэкспорта. Китай крепко удерживает позицию наиболее востребованного направления. Сегодня на рынок КНР активно выходят отечественные производители мороженого, кондитерских и хлебобулочных изделий, молочной продукции, детского питания и ягод, быстрыми темпами увеличивается объем железнодорожных отправок в рефрижераторных контейнерах мясных субпродуктов, замороженной и свежей мясной продукции - свинины, мраморной говядины", - рассказал "РГ" заместитель директора по агрологистике АО "РЖД Логистика" Юрий Комендантский.

По словам эксперта, актуальным в новых геополитических условиях является южный вектор отправок - по МТК "Север-Юг" в направлении Ирана, Индии и стран Персидского залива. Сегодня восточный маршрут коридора позволяет организовать бесшовные перевозки любой продукции АПК, спрос производителей есть. В число экспортируемых на данном направлении продовольственных товаров входит овсяная, гречневая и другие крупы, овсяные хлопья, мука, подсолнечное масло, плодовые смеси, макароны и т.д. Успешно прошли тестовые перевозки мясной продукции, требующей поддержания температурного режима. Иран в целом готов увеличивать взаимную торговлю сельхозпродукцией со странами ЕАЭС и объединить усилия по расширению сети агротерминалов и консолидационных складов. Открытость этой страны к сотрудничеству - важный фактор развития транзита продукции АПК через территорию Ирана в направлении региона Персидского залива, отметил Юрий Комендантский.

Россия в прошлом году вышла на четвертое место среди мировых экспортеров индейки. Растет спрос на сухое молоко, который готовы удовлетворить наши компании

"Наш исследовательский центр изучал перспективы открытия новых рынков агроэкспорта, и мы сделали следующий вывод: российские продукты славятся своей органикой, поэтому осваивание новых рынков Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и ближнего зарубежья вполне реален", - добавил Кырлан Марчел.

"Проведя анализ рынков стран Юго-Восточной Азии, мы выявили большой спрос на сухое молоко, и он растет из года в год. Учитывая перенасыщенность внутреннего молочного рынка и близость портов к нашему производству, мы делаем ставку на развитие производства сухого молока, экспорт которого перспективен в страны Азии и Африки", - рассказал "РГ" генеральный директор ГК "Прогресс Агро" Леонид Рагозин.

По мнению эксперта, выход на новые самобытные рынки ставит перед российскими экспортерами новые задачи. В первую очередь - необходимость погружения в культуру страны, особенности которой влияют как на нормы ведения бизнеса и взаимоотношения с органами власти, так и на продуктовые предпочтения потребителей. "Например, в Афганистане, одном из крупнейших импортеров муки, особое место в рационе занимают лепешки. И мы столкнулись с тем, что покупатели из этой страны в меньшей степени обращают внимание на сорт муки и ее качественные показатели. Для них самое важное - это белизна", - привел пример Леонид Рагозин.

Помимо культурных особенностей возникают вопросы с финансовой и транспортной логистикой. Поэтому многие компании обращаются к услугам местных специалистов, которые прекрасно ориентируются в деловой жизни страны. Как показывает практика, для достижения успехов на зарубежных рынках необходимо создание внутри компаний межнациональных команд по ведению внешнеэкономической деятельности.

"При должной поддержке начинающих фермеров, субсидированным и льготным программам для сельхозпроизводств, компенсации государством части затрат на транспортировку продукции или ее сертификацию, российский агроэкспорт может увеличиться до 55,2 миллиарда долларов к 2030 году", - сказал Кырлан Марчел.

Господдержка

Агроэкспорту помогут деньгами

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предполагает финансирование 14,734 миллиарда рублей в 2025 году, 15,66 миллиарда - в 2026 году и 16,783 миллиарда рублей - в 2027 году. Главной целью нацпроекта остается наращивание несырьевого неэнергетического экспорта и поставок продукции АПК. После пролонгации проект будет состоять из четырех блоков, включая поддержку экспорта промтоваров и продукции АПК, которую планируется "таргетировать" по "опорным странам" и по приоритетной продукции. Новшеством нацпроекта станет федеральный проект по созданию международной экспортной инфраструктуры.

Текст: Алена Узбекова

Курентзис и musicAeterna представили Пятую симфонию Малера

Мария Бабалова

Исполнение в Санкт-Петербурге и Москве одной из самых знаменитых симфоний австрийского классика, премьера которой состоялась ровно 120 лет назад, в октябре 1904 года, стало частью целого цикла событий, посвященных 20-летию musicAeternа.

Музыка Малера - постоянное ощущение кризиса и предчувствие еще большей трагедии. И Пятая симфония начинается с траурного марша. Хотя во время работы над ней композитор встречается с Альмой Шиндлер, которая потом станет Альмой Малер, и последние части этого опуса становятся более радостными, чем первые. Но это настроение оказывается лишь иллюзорной надеждой на несбыточное счастье.

Симфония имеет необычную структуру: фактически состоит из пяти частей, объединенных автором в три больших раздела, и является одним из наиболее исполняемых сочинений Малера. Пятая симфония - это новый этап в малеровском творчестве. Прежде его симфонические циклы были непосредственно связаны с вокальными жанрами, с человеческим голосом и силой слова, воплощая строгий программный замысел. Теперь - всецело инструментальный цикл и исключительно музыкальная драматургическая концепция, и лишь один робкий намек на вокальную музыку, маленькая цитата из песни "Когда твоя мамочка" из цикла "Песни об умерших детях".

Исполнительская концепция musicAeternа оказывается абсолютно не фундаментальной конструкцией и, кажется, трансформируется не только со временем, но даже от части к части, которые "разрываются" нарочитыми паузами, полных бытовых подробностей - попить воды, утереть пот или бросить свободный взгляд в зал. В итоге получается симфония-концерт, где кульминацией становится знаменитое Adagietto (Четвертая часть), вдохновившее Ролана Пети создать для Майи Плисецкой балет "Гибель Розы". Морис Бежар и Джон Ноймайер тоже сочиняли спектакли на эту музыку. А Лукино Висконти использовал Adagietto как основной саундтрек к своему фильму "Смерть в Венеции" по новелле Томаса Манна. Для Теодора Курентзиса "Адажиетто" - элегическое полотно, пронизанное неизбывной печалью. Танцевальная мелодика доминирует в его исполнении симфонии в целом, но делается это посредством очень темного, мрачного звука... Что только подчеркивает, что вся музыка Малера связана с личностными переживаниями, страстями, мыслями композитора. Но это настолько соответствовало духу времени, что его смело можно назвать летописцем эпохи fin de siеcle.

Оркестр и хор musicAeterna, созданные Теодором Курентзисом, в юбилейном сезоне в Москве и Санкт-Петербурге дадут несколько концертов. Кроме симфоний Малера прозвучат сочинения Шостаковича, Брукнера, Равеля, Рубинштейна и Брамса. Оркестр выступит в Италии, Испании и Китае, а также предпримет юбилейный тур по городам России. А завершит musicAeterna праздничный сезон выступлением на Дягилевском фестивале в Перми, ставшем в последние годы фирменным форумом Теодора Курентзиса и его музыкантов.

Китай и Япония нашли компромисс по проблеме сброса в океан вод АЭС "Фукусима": что говорят об этом эксперты в России

Китай смягчил позицию по вопросу сброса в океан технических вод АЭС "Фукусима"

Лариса Орлова (студентка МГИМО, Москва)

В ближайшие две недели - до 13 октября 2024 года - с японской АЭС "Фукусима-1" будет сброшено в Тихий океан еще 7,8 тысячи тонн технической воды, которая максимально очищена от радиоактивных веществ, однако содержит некоторое количество трития - радиоактивного изотопа водорода.

Напомним, что это уже девятая партия подобных сбросов с территории аварийной атомной станции, которой владеет крупнейшая в Японии энергетическая корпорация Tokyo Electric Power (TEPCO).

Ранее против этого выступал Китай, и в августе 2023 года даже запретил импорт в Поднебесную морепродуктов из Японии. Однако в сентябре нынешнего года официальный Пекин заявил о смягчении своей позиции.

Главной опасностью называют тритий, который фиксируется в сбросах и может вызывать рак

Китайские государственные СМИ, включая агентство Синьхуа, газету Жэньминь жибао и телеканал CCTV News и в этот раз осудили Японию, назвав ее поведение "возмутительным", но были гораздо более сдержанны в своих оценках.

Объяснением такому повороту стали достигнутые перед этим договоренности о возможном возобновлении Китаем импорта японских морепродуктов, если Токио предоставит ученым КНР возможность отслеживать процесс слива вод с "Фукусимы" и брать пробы в рамках мониторинга, который ведет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Стороны также выразили готовность к сотрудничеству по итогам встречи министра иностранных дел Японии Йоко Камикавы и министра иностранных дел Поднебесной Ван И в кулуарах недавно проходившей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН.

"Мы надеемся, что Япония и Китай смогут пойти навстречу друг другу, выбрать правильный вектор развития двусторонних отношений, а также реализовать консенсус, достигнутый руководителями двух стран", - заявил тогда министр иностранных дел КНР.

Напомним, год ушел на то, чтобы Пекин и Токио смогли сгладить разногласия по этому вопросу. В ответ на первый массовый слив технических вод с "Фукусимы" 24 августа 2023 года пресс-служба МИД КНР заявила, что "правительство Японии не доказало легитимность" такого решения и "долгосрочную надежность очистительного оборудования". Было сказано и о том, что проблема "не является частным делом Японии", так как оказывает влияние на все мировое сообщество.

Чтобы продемонстрировать защиту своих интересов, Китай ввел полный запрет на ввоз японских продуктов водного происхождения, включая морепродукты. И весь минувший год в Поднебесной стояли на своем. Не повлиял на такую позицию и специальный доклад МАГАТЭ, опубликованный в 2023 году.

В той части, где шла речь о рисках для людей, эксперты МАГАТЭ сделали три ключевых вывода. Первый: воздействие очищенной воды на человека соответствует международным стандартам безопасности. Второй: оценка радиационного воздействия на человека сброшенной в море воды при нормальной эксплуатации (очистного оборудования - прим. Ред.) и в случае потенциальных отклонений все равно ниже предельно допустимой дозы облучения, установленной международными стандартами. Третий: все допущения относительно обозначенных ситуаций потенциального воздействия "сделаны с осторожностью".

А главным предметом спора между дипломатами и разногласий между техническими специалистами стал упомянутый ранее вопрос о тритии. Он является радиоактивным изотопом водорода, который, попадая в организм человека, может вызывать генные мутации и рак.

В случае с "Фукусимой" вся ответственность за проводимые работы на аварийной станции возлагается на исполнителя - энергетическую компанию Tokyo Electric Power. Для очистки технических вод используется система ALPS, которая может очистить их от 62 видов радионуклидов, в число которых тритий не входит. И тут неизбежно возникает конфликт со статьей 6 Лондонской конвенции 1972 года, которая призвана защищать моря и океаны от загрязнения сбросами, включая радиоактивные.

В первую волну - с 24 августа 2023 года по 31 марта 2024 года - с АЭС "Фукусима" сбросили в океан 31,2 тысячи тонн технической воды (было три сброса в прошлом году и пять в нынешнем). Вторая волна (по планам TEPCO - с апреля 2024-го по март 2025-го) - это еще без малого 55 тысяч тонн за семь заходов.

Компания-исполнитель настаивает на безопасности проводимых ею операций. И утверждает, что, после сброса содержание трития в воде (по их измерениям) оказывается намного ниже установленных норм в 60 тысяч беккерелей на литр. И даже меньше собственной нормы компании в 1500 беккерелей на литр.

Что говорят по этому поводу эксперты в России? Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов и ранее предупреждал, что сброс технических или, по-другому, "очищенных" вод, что скопились на территории АЭС "Фукусима-1", несет вполне определенные риски. А "безопасная" норма трития для человека - это вообще за гранью науки и рационального поведения.

В то же время ученые Дальневосточного отделения РАН, в частности, Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева, неоднократно проводившие исследования и замеры в акватории Курильских островов и южной части Охотского моря (а это важная для России рыболовная зона), ничего опасного не выявили. В частности, по тритию колебания в лабораторных анализах морской воды отмечаются, но абсолютно не критичные, практически на уровне погрешности.

Но самые бдительные среди экологов призывают не успокаиваться. После попадания в воду, соглашаются они, концентрация трития продолжает уменьшаться, но все равно это представляет опасность для морских обитателей, которые становятся носителями этого вещества и передают его людям, употребляющим морепродукты.

В этом плане Восточно-Китайское море оказалось в зоне наибольшего риска, что не может не обеспокоить население и власти КНР. Наметившийся в эти дни консенсус, с одной стороны, дает Китаю право и возможность напрямую проследить за процессом сброса и обеспечением его безопасности. А с другой - открывает зеленый свет Японии для продолжения такой практики. Долговечен ли этот баланс интересов, никто из экспертов предсказать не берется.

Справка "РГ"

В результате дезактивационных и прочих работ, проводимых на территории АЭС "Фукусима-1", где в марте 2011 года произошла природная и техногенная катастрофа (вывод из строя всех реакторов в результате землетрясения и цунами), ежедневно образуется 140 тонн радиоактивной воды. Для ее сбора тут установлено около 1000 больших резервуаров, но уже сейчас 90 процента от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Чтобы избавиться от такого "недержания", выбрана долговременная стратегия сброса воды в океан - после ее предварительной очистки. Процедура предусматривает, что воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн. Цель - понизить концентрацию трития на единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных требований - до 1500 беккерелей на литр.

Поясним, что предельная норма радиоактивности для слива воды в море при штатной эксплуатации АЭС в Японии - 60 тысяч беккерелей на литр. До катастрофы 2011 года такую воду сбрасывали со станции в океан через специально проложенный по дну тоннель протяженностью в 1 километр от береговой черты.

Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" технических водах (а это 1,25 миллиона тонн) оставляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития суммарной активностью 2,2 триллиона беккерелей. Простой арифметический расчет показывает: если в течение года этот объем-барьер не превышать, работы по разбавлению, очистке и сливу фукусимской воды растянутся на 30-40 лет.

Подготовил Александр Емельяненков

Новая трасса Тюмень - Краснодар свяжет восток и юг России, минуя Москву

Евгений Ракуль (Ростов-на-Дону)

В России появится новая трасса Тюмень - Краснодар. Это так называемая юго-западная хорда с 4-6-полосным бесшовным транспортным коридором: без светофоров или пересечений с другими путями на одном уровне.

Дорога в три тысячи километров пройдет через Екатеринбург, Казань, Тольятти и далее через Саратов, Волгоград и до М-4 "Дон" в Ростове-на-Дону. С предложением построить такую дорогу выступила госкомпания "Автодор". А губернатор Ростовской области Василий Голубев осенью 2023 года сообщил, что участок дороги Тюмень - Екатеринбург включили в состав трассы М-12 "Восток".

Уникальность новой трассы еще и в том, что на определенном этапе она будет соединена с дорогами в новых регионах и станет частью международного пути, связывающего Китай со странами Каспия. Кроме того, появятся долгожданные обходы крупных городов - Тольятти, Саратова и Волгограда.

Предварительная стоимость трассы в ценах 2026-2030 годов - 1,7 триллиона рублей. Около 500 миллиардов из них -внебюджетные инвестиции.

Сейчас расстояние от Тюмени до Краснодара по дорогам общего пользования составляет 2870 км (по прямой - 2267). Маршрут пролегает через Челябинск, Уфу, Самару и Саратов. А затем через Волгоградскую область и Ростов-на-Дону по трассе М-4 "Дон", которая сильно перегружена, можно доехать до Краснодара. Без остановки весь маршрут удается пройти чуть более чем за полтора суток.

С появлением хорды будет возможность создать подходы к портам Азовского моря и Новороссии. Это поможет укрепить новые территории

Новая трасса частично пройдет по участкам существующих дорог (от Тюмени до Самары), включая реализуемый проект скоростной трассы М-12 "Восток". Далее от Самары до Краснодара планируют строить новый автобан протяженностью 1158 (или 1192) километров.

Впервые о новой трассе на юг заговорили в 2013 году. Проект назывался "Меридиан". Его целью была постройка скоростной трассы из Китая в Европу через Казахстан, Россию и Белоруссию. Проект был ориентирован на транзит грузов. После введения санкций строительство трассы решили скорректировать с учетом сегодняшнего развития грузоперевозок, особенно с работой коридора "Север - Юг", связывающего Россию с Ираном и далее со странами Персидского залива через Каспий. Сегодня это направление грузопотока одно из самых быстрорастущих в стране. Вот так трасса, которая должна была пройти строго с востока на запад, сделала поворот на юг в районе Самары.

"Урал нужно соединить с возрастающим потоком грузов через Каспийское море и Черное, куда не только грузы поедут, но и люди, - пояснял ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Так "Меридиан" превратился в юго-восточную хорду. Впервые проект представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Планировалось, что в Ростовской области путь пройдет от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе Каменска-Шахтинского до примыкания к автодороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке обхода Волгограда. То есть там, где проложена старая дорога. Однако сегодня, когда трасса М-4 "Дон" уже не справляется с нагрузкой, принято решение фактически построить дублер М-4.

- Есть и более грандиозные планы, но это вопрос федерального центра, когда мы говорим о перспективе появления альтернативной дороги М-4, - рассказывал ранее Василий Голубев. - Нужно, чтобы М-4 не была "накопителем транспорта" со всех концов страны.

"Сейчас получается, что легковой и грузовой транспорт создают пробки, - пояснил "РГ" завкафедрой "Логистика и управление транспортными системами" Ростовского государственного университета путей сообщения Энвер Мамаев. - Люди, скажем, из Тюмени или Поволжья вынуждены делать крюк, чтобы выехать на трассу М-4 "Дон", если им нужно на юг. Если же ехать обходной дорогой через Саратов и Волгоград, то большая часть пути пройдет по двухполосным дорогам довольно неважного качества.

По словам Голубева, сейчас планируется реконструкция и расширение М-4 "Дон". Это необходимо из-за резко возросшей нагрузки на автодорогу. И она будет расти. "На 30-60% рост совершенно очевиден", - сообщил губернатор.

Немаловажно, что с появлением хорды будет возможность создать и новые подходы к портам Азовского моря и Новороссии. Это будет способствовать укреплению новых территорий. "Мы давно предлагали развивать транспортно-логистический комплекс в широтном направлении, а не в радиальном. Сейчас Москва выступает своеобразным центром, от которого кругами расходятся дороги, - отмечает Энвер Мамаев. - Например, связать дорогой Астрахань, Элисту, север Ростовской области через Гуково, затем выходить на новые регионы - в Луганск и Донецк. Существующая сегодня схема через Ростов и Таганрог имеет ряд недостатков. А широтные связи остаются неразвитыми. Чтобы проехать, условно, из Ростова в Саратов или Самару, нужно двигаться чуть ли не через Москву. Новый проект позволяет решить этот и множество других транспортных вопросов".

Но тут важно, уточняют эксперты, чтобы новая дорога имела выход и на трассу Ростов - Баку (Р-217 "Кавказ"), реконструкция которой тоже не за горами. Это позволило бы связать восточные регионы страны с быстрорастущим по населению и грузопотокам северокавказским. Далее трасса стала бы частью транспортного коридора "Север - Юг" и шла бы в Азербайджан и Иран. Но это строительство уже на стратегическую перспективу.

В Сибири оценивают ущерб, нанесенный ливнями сельскому хозяйству

Нина Рузанова (Новосибирск)

Главы пяти сибирских регионов - Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края - обратились в Минсельхоз России с просьбой ввести на территории Западной Сибири режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

В этом случае пострадавшим от длительных дождей хозяйствам можно будет компенсировать ущерб из бюджета. Обращение в федеральную структуру - мера вынужденная. В сентябре, когда уборочная застопорилась (дожди не давали технике выйти в поля), региональный режим ЧС ввели все пострадавшие регионы. В его рамках тоже можно помочь аграриям: обратиться, например, за страховыми выплатами (если, конечно, посевы застрахованы). Однако, как подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, приказ Минсельхоза России N187, определяющий порядок оценки ущерба и его возмещения хозяйствам, однозначно говорит о том, что это можно делать только при введении ЧС межрегионального или федерального характера.

Пшеницу после ливней удастся продать по 8-9 тысяч рублей за тонну. А это ниже себестоимости

Именно поэтому регионы, которые мокли под дождями с июля, и объединили усилия. Предварительная оценка ущерба уже идет - чтобы потом, в случае благоприятного для крестьян решения Минсельхоза России, не терять время. "Сейчас во всех 30 районах области работают комиссии, проводят актирование, оценивают не только количественные, но и качественные потери", - сообщил Андрей Шинделов.

Про качество - очень важное уточнение. Дело в том, что и в нынешних очень неблагоприятных погодных условиях и в Новосибирской области, и в соседних регионах будет собрано практически столько же зерна, что и в прошлом году. В Омской области аграрии даже перемахнули через рубеж в три миллиона тонн, в Новосибирской на сегодня валовый намолот зерна - 2,22 миллиона тонн. И это покрывает внутреннее потребление в регионе. А вот качество - главная беда. Если в прошлом году большая честь пшеницы была третьего класса, и ее можно было реализовывать даже в Китай, то нынче большая часть урожая, предполагают власти, будет четвертого класса. Это фуражное зерно, с высоким содержанием влаги. И это обстоятельство очень сильно бьет аграриев по карману. Реализовать зерно такого качества можно. Но по какой цене удастся продать эту пшеницу? "Восемь-десять тысяч рублей за тонну", - предположил председатель аграрного комитета Денис Субботин. А это ниже себестоимости. В результате, по выражению Дениса, экономика у хозяйств начинает хромать на обе ноги. И компенсация реально понесенных потерь помогла бы сгладить ситуацию.

Газовый форум в Петербурге собрал участников из более 50 стран

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге начал работу Международный газовый форум. В этом году он собрал почти 25 тысяч участников из более чем 50 стран.

А деловая программа включает почти сотню мероприятий и наглядно демонстрирует, что стремление к сотрудничеству с Россией не ограничивается покупкой газа. Интерес к форуму столь велик, что деловую территорию ВК "ЭкспоФорум" пришлось увеличить за счет временного павильона .

В первый день работы газового форума, к примеру, состоялось обсуждение темы водородной энергетики. Уже есть российские решения по использованию водорода как топлива для транспорта.

Ну а всего программа форума охватывает 19 тематических направлений, включая сотрудничество стран БРИКС и ШОС в газовой отрасли, логистику и транспорт, использование искусственного интеллекта. Технические сессии будут посвящены проектированию и строительству в газовом секторе, добыче и транспортировке, распределению и потреблению газа, подземному хранению, переработке и газохимии.

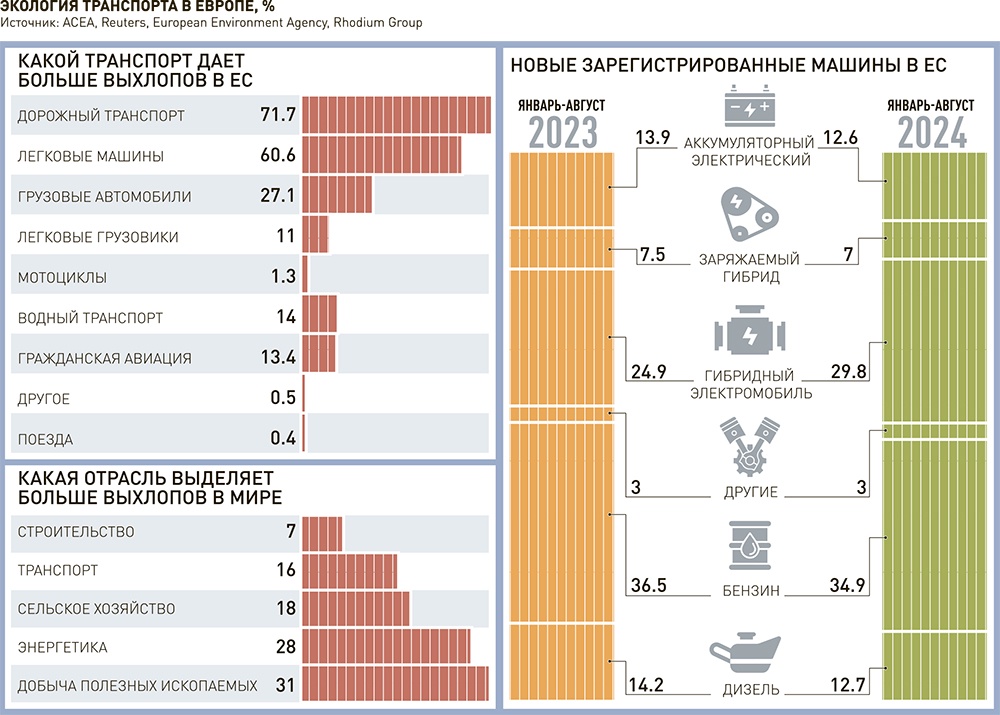

В ЕС задумались о сроках перехода на электромобили, в России - не определились

Светлана Задера,Сергей Тихонов

В Европе опасаются кризиса в автомобильной отрасли, если планы ЕС постепенно отказаться от выпуска новых машин на бензине и дизельном топливе (ДТ) к 2035 году не будут скорректированы. Парадокс: в России есть схожая проблема в регулировании. Только у нас планов очень много, но нет единого мнения, как будет развиваться отрасль и связанные с ней сегменты экономики.

Германия отклонила предложение Италии о скорейшем пересмотре темпов отказа от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщает Reuters. Пересматривать будут, но только в 2026 году. В Италии считают, что ждать два года нельзя. За это время европейский автопром просто будет уничтожен.

Сам переход от машин на традиционном топливе к электрокарам и гибридам связан с исключительно "зеленой" повесткой. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), если рассматривать только выбросы CO2 от энергии, то 24% приходится на транспорт.

Чтобы подтвердить свою экологичность, в 2021 году Ford, Mercedes-Benz, General Motors, Volvo и 30 правительств (Россия сюда не входит) пообещали постепенно отказываться от новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году и к 2035 году на "ведущих рынках".

Хотя специалисты к этим инициативам относятся неоднозначно. С одной стороны, электромобили действительно позволяют решать проблемы с загрязнением и шумом в городах, отмечает доцент кафедры ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого развития" РХТУ им. Д.И. Менделеева Яна Молчанова. С другой стороны, по мнению эксперта, чтобы уверенно сравнивать по экологичности электромобили с машинами на двигателе внутреннего сгорания (ДВС), необходимо учитывать весь их жизненный цикл.

"Это очень сложные расчеты, требующие большого количества исходных данных, сильно варьирующихся. Все экологические преимущества относительны, следует учитывать экологический след не только от использования, но и от производства и утилизации. Так, например, для производства литий-ионных аккумуляторов нужны минералы (графит и содержащие металлы). Также обязательно следует учитывать возможности переработки отработанных аккумуляторов", - говорит Яна Молчанова.

На первый взгляд, электромобили ближе к замкнутому циклу, чем обычные авто. У них в общем меньше деталей, в том числе одноразовых, которые нуждаются в регулярной замене. Но их тоже необходимо изготовить, привезти, продать, а в финале - утилизировать, отмечает эксперт.

Схожее мнение у кандидата экономический наук, доцента базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерины Ерохиной. Она считает, что расширение производства электромобилей способно снизить загрязнение окружающей среды, однако достаточно затратно с точки зрения организации инфраструктуры и утилизации этого вида транспорта. Другой точкой риска она видит производство литий-ионных аккумуляторов, ведь они требуют больших затрат энергии и выделяют больше CO2 при производстве, чем автомобили с ДВС.

Несмотря на эти разногласия, в марте прошлого года страны ЕС утвердили закон, который потребует от всех новых автомобилей нулевых выбросов CO2 с 2035 года, что фактически является запретом на дизельные и бензиновые двигатели. Как пишет Reuters, для крупных автопроизводителей это может привести к штрафам в размере сотен миллионов евро, особенно учитывая, что продажи электрокаров по итогам августа упали на 44% - это самый низкий показатель за три года.

Есть во всей этой истории и связь с Россией. Дело в том, что план по снижению выбросов CO2 до нуля новыми автомобилями хотя и был принят только в марте 2023 года, но разрабатывался с 2019-го. Причем сроки перехода были установлены еще в 2021 году и с тех пор не пересматривались. То есть план был принят еще в период, когда основным экспортером энергоресурсов в Европу была Россия. По данным Eurostat, в 2021 году производство электроэнергии в ЕС достигало 2 911,5 млрд кВт*ч, на долю тепловых электростанций (ТЭС) приходилось 42,84% выработки, на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 32,03%, на долю атомных электростанций (АЭС) - 25,13%.ТЭС в Европе - это в основном газ и немного угля. В обоих случаях мы были крупнейшим экспортером этих ресурсов в Европу, причем, как правило, по сравнительно низким ценам.

ЕС к сегодняшнему дню перестал зависеть от поставок из России, и даже цены на электроэнергию здесь вернулись к уровням 2021 года. Но, как замечает заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы Юрий Станкевич, другой вопрос, что отказ от российского трубопроводного газа, наиболее доступного по цене в сравнении с конкурентами из США и иных стран, будет корректировать европейские амбиции по электрификации транспорта. До марта 2022 года доля России в импорте газа ЕС достигала 40%, а в некоторых странах - 80%. Сегодня этот показатель не достигает и пятой части совокупного европейского потребления.

Для России не может быть единого решения, говорят эксперты: в одних регионах эффективен электротранспорт, в других - газомоторный

Проблема ЕС еще в том, что снизить импорт нашего газа удалось во многом благодаря снижению спроса на электроэнергию. В первом полугодии 2024 года он оказался ниже на 6% по сравнению с 2021 годом. А развитие электротранспорта подразумевает увеличение потребления электроэнергии, что гарантирует рост цен.

Как отмечает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, по оценке немецких властей, если бы все автомобили в Германии внезапно превратились в электрические, то потребление электроэнергии выросло бы на 20%. Уже сейчас цены на электричество для коммерческого использования в ЕС в среднем в разы выше, чем в США и Китае. Поэтому развитие электротранспорта продолжится, но заплатить европейцам за это придется немало.

Причем в ЕС стоит цель с 2027 года полностью отказаться от российского газа, а долю ВИЭ в энергобалансе продолжать наращивать. А это требует резервных мощностей генерации на традиционном топливе на случай снижения выработки. Для ЕС - это газ.

По мнению аналитика ИКСИ Натальи Чуркиной, растущий спрос на электроэнергию со стороны транспортного сектора усложнит задачу по отказу ЕС от горючего топлива в сфере электроэнергетики. Удастся ли при этом странам ЕС заместить российский газ - по-прежнему открытый вопрос. По последним данным Евростата, доля российского топлива в импорте трубопроводного газа составляла 15,5% во втором квартале текущего года, в импорте сжиженного природного газа - 16,8%.

Казалось бы, у России таких проблем быть не должно. У нас же нет планов отказаться от новых авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). А по запасам газа в недрах мы на первом месте в мире. Но мы никак не определимся со стратегией развития альтернативных видов транспорта. У нас есть планы по развитию электротранспорта, есть планы по развитию газового транспорта, при этом продолжает субсидироваться скидка на бензин и дизельное топливо (ДТ) - выплаты нефтяникам из бюджета компенсации за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных (демпфер). И это создает массу неопределенностей для инвесторов, промышленности и потребителей. Непонятно, во что выгодней вкладывать деньги, какую и где заправочную инфраструктуру создавать, да и планы по выпуску народного автомобиля никто не отменял. Только будет он электрическим, бензиновым, дизельным или газовым, пока неизвестно.

Как отмечает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев, в России не выработан системный подход, нет стратегии развития. Нет ответов на вопросы: что более перспективнее, что выгодней, что лучше? У нас поддерживается все, но без внятного целеполагания, какого-то фундаментального обоснования действий. Никто не видел экономического объяснения, почему в Москве нужно развивать электротранспорт, а в Санкт-Петербурге - транспорт на метане.

"Нам нужна поставленная цель от правительства. Может быть, энергостратегия 2050-2100 даст ответы на эти вопросы, и тогда будет легче", - говорит Гусев.

По мнению Ерохиной, для развития электромобилей необходимо создать четкие и прозрачные регламенты, мотивирующие развивать такого рода производства и использовать электромобили простыми гражданами.

С другой стороны, большие запасы газа позволяют нам развивать оба направления - электромобили и транспорт на газомоторном топливе (ГМТ). Газа хватит и для выработки дополнительной электроэнергии, и для заправки автомобилей.

Станкевич считает, что наличие выбора пути развития предоставляет России преимущество. Делает более гибким наш топливно-энергетический баланс, обеспечивает устойчивую энергетическую безопасность в долгосрочной перспективе.

Схожую точку зрения высказал младший директор по рейтингам устойчивого развития "Эксперт РА" Эрмен Охрин. Россия настолько большая страна, что не может быть единого решения, уверен он. Для одних регионов может больше подойти электротранспорт, например, Московский регион, где уже сейчас есть много электрозарядных станций (ЭЗС), а где-то может быть выгодно и рационально ГМТ (в более удаленных регионах, где еще нет или не так развита инфраструктура).

С последним спорить сложно, но выбор двух параллельных путей развития требует и двойных инвестиций. По словам Копейкина, для газа нужно создать широкую линейку моделей автомобилей на ГМТ, а для электричества нужна разветвленная сеть ЭЗС. Пока на создание того и другого не хватает производственных мощностей и инфраструктуры.

По мнению Гусева, если смотреть в будущее, то все-таки любые углеводороды лучше перерабатывать, превращать в какие-то продукты. И чем глубже переработка, тем лучше. А ездить на электричестве. Но пока до этого очень далеко, а сейчас нужно определиться со стратегией развития.

Конец эпохи: во Франции обанкротился последний производитель аккордеонов

Вячеслав Прокофьев (Париж)

Во французском департаменте Коррез, а это центр страны, закрылась последняя фабрика по изготовлению аккордеонов "Maugein".

Для французов это настоящая трагедия. Ведь для них это самый что ни на есть народный музыкальный инструмент. Такой же, как, например, для испанцев гитара, для шотландцев волынка, а для русских балалайка. Город на Сене невозможно представить без настраивающих на ностальгически-романтический лад неувядаемых аккордеонных мелодий "Под небом Парижа" или "Домино". "Пианино для бедняков" обожала Эдит Пиаф, а одна из ее самых любимых песен так и называлась "Аккордеонист". Музыкальный инструмент был настолько популярен, что президент Валери Жискар д'Эстен, аристократ по рождению, неплохо играл на нем и неоднократно демонстрировал свои навыки на публике, показывая свою "близость" к простым французам и тем самым действительно завоевывая их симпатии. Кстати, ему принадлежит фраза о том, что "если бы все политики играли на аккордеоне, они бы лучше ладили друг с другом".

У этой знаковой мануфактуры долгая история. Ее основатель Жан Можен в 1919 году искал место, где можно было открыть дело, и воспользовался случаем, когда ему предложили это сделать в стенах закрытого завода по производству боеприпасов - Первая мировая закончилась и люди надеялись, что с войнами покончено. Увы, ошиблись.

На фабрике было занято без малого 300 человек, специалистов высокого класса. Инструменты изготавливались с нуля и чаще всего под заказ. На один аккордеон уходило минимум 110 часов и использовалось около 6000 деталей. Так что все они были высочайшего качества, что позволяло "Maugein" процветать и после Второй мировой, когда во Франции был большой спрос на аккордеонистов во время народных гулянок "бал-мюзет". Положительную роль сыграло и распространение джаза, а также свинга.

Однако в 90-х годах музыкальные моды стали меняться. Все национальные производители аккордеонов один за другим начали исчезать. Так что коррезская фабрика осталась в одиночестве. Но и она стала испытывать немалые трудности. Пришлось сокращать персонал, заказы редели, а на рынке появился мощнейшие конкуренты из Китая, где стоимость изготовления была на порядок ниже. "Maugein" попыталась диверсифицировать линейку за счет губных гармошек и электро-аккорденов, но это не спасло. Штат пришлось сократить до 29 человек, а накануне окончательного закрытия на прошлой неделе там оставалось всего 10 рабочих. И это не смотря на всплеск интереса к "пианино на ремнях", спровоцированный великолепным фильмом "Амели", саундтрек к которому написал композитор и аккордионист из Бретани Ян Тирсен.

Последний аккордеон "Maugein" был отправлен клиенту в минувший понедельник, а оставшиеся без работы люди, как впрочем и жители Коррез, возмущаются тем, что власти допустили исчезновение производства, реального достояния французской культуры. Их реакция тем более понятна, что буквально полгода назад в Тюле, административном центре департамента, был открыт памятный павильон с говорящим названием "Город аккордеона". На него потратили девять миллионов евро. То есть сумму, которая, говорят, могла бы спасти "Maugein".

Увы, такова тенденция: многие традиционные профессии, если не полностью исчезли, то находятся на грани. Это коснулось некогда знаменитых кружевниц, специалистов в области маркетри (инкрустации по дереву), а число портных, некогда своим мастерством составлявших славу стране, за последние десятилетия снизилось с 45 тысяч до нынешних менее шести тысяч.

"Lada Vesta - наше все". Вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Костромин - о конкуренции с китайскими машинами и новых моделях

Дмитрий Костромин: Lada Aura - это имиджевый проект для АвтоВАЗа

Юрий Зубко

Сегодня только 11% денег, которые россияне тратят на покупку новых машин, остаются в экономике страны. Почти все остальное уходит в Китай. О том, какие механизмы могут помочь заставить китайские компании открывать производства в России, состоянии отечественного автопрома, поиске новых поставщиков и перенастройке логистики в интервью "Российской газете" рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ Дмитрий Костромин.

Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на российском авторынке?

Дмитрий Костромин: Если смотреть глобально, то положительно. Дефицит машин закончился - предложение сейчас опережает спрос. По нашей оценке, рынок в этом году может составить даже больше, чем прогнозировалось экспертами ранее. Будет продано 1,7 -1,75 млн автомобилей. 60% рынка занимают китайские модели. При этом идет полное размытие понятия сегментности в классическом понимании. Сейчас можно купить кроссовер D-класса по цене C-класса.

Что касается нас, то мы свои обещания выполнили. Тот спрос, который был в сегменте B, полностью покрыли. И даже готовы больше предложить рынку, если будет такая потребность.

Агентство "Автостат" не так давно сообщило, что в этом году россияне купят 900 тысяч китайских автомобилей. Это большая цифра?

Дмитрий Костромин: Огромная. И, к сожалению, это почти все импорт. Мы единственная компания, которая занимается развитием компонентной базы в РФ. Именно локализация компонентной базы даст толчок для дальнейшего роста и независимости нашего автопрома. Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11 процентов средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот.

Есть ли еще какие-то механизмы, кроме утильсбора, которые могут помочь заставить китайские компании открывать производство в России?

Дмитрий Костромин: Можно посмотреть, что сейчас происходит на рынке КНР. Из этого получится сделать определенные выводы. Китайцы сейчас уже активно вкладываются в гибридные машины. Лично мое мнение - "электрички" со временем будут отходить в сторону. Политика Китая скорректировалась с учетом нюансов электрических моделей.

Поэтому с производством, заточенным на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, нужно что-то делать. А это большие объемы - тысячи различных предприятий. Такое положение дел будет подталкивать китайских коллег идти в развивающие рынки, в том числе и в Россию. Так что, на мой взгляд, потенциал есть. Вопрос только в том, как все это организовать. Сейчас многое упирается в санкции и ключевую ставку ЦБ РФ.

Ушедшие из России бренды не вернутся?

Дмитрий Костромин: Они захотят вернуться. И некоторые из Азии и Европы уже пытаются это сделать неофициально. Безусловно, потеря российского рынка повлияла и на них. Можно вспомнить, каких денег лишился Renault. Да и тот же Volkswagen. Сейчас у немцев, впрочем, большие проблемы и в Китае. BYD уже вплотную подобрался к мировым объемам - теперь они демпингуют и скупают лучшие умы, инженеров, дизайнеров. Не лучше ситуация и у японцев.

А какой объем продаж у АвтоВАЗа будет в этом году? Какие планы на 2025 год?

Дмитрий Костромин: Мы не даем громких обещаний. В прошлом году мы продали 350 тысяч машин, в этом мы заявили, что реализуем 500 тысяч автомобилей, и мы к этой цели идем. Что касается следующего года, то с учетом ключевой ставки ЦБ, которая оказывает влияние как на спрос, так и на бизнес, главная задача - закрепить цифру, о которой я сказал. У нас меньше ресурсов, чем у производителей из Китая - там субсидируется весь бизнес и экспорт. Хотя мы до сих пор не понимаем весь объем поддержки, который есть у автомобильных компаний в КНР, часть этой информации Китай засекретил.

Что касается продуктовой линейки, то каждый год мы планируем выводить на рынок одну новую модель. Не обновленную, а именно новую. Этим мы и занимаемся.

В феврале, выступая на форуме "Автомобильный рынок России", вы сказали, что настал год покупателя. Сейчас уже ситуация изменилась?

Дмитрий Костромин: Год покупателя продолжается. В зависимости от стоимости автомобиля скидки на китайские модели могут доходить до 1 млн рублей. Так что при покупке нового автомобиля не стоит бояться, нужно торговаться и пытаться получить наиболее выгодные условия.

А что будет дальше?

Дмитрий Костромин: Спасибо, что есть конкуренция. Она всегда подстегивает. Но многое зависит и от господдержки спроса и локализованных производств. Если ее объем будет большой, то сможем увеличить долю российских машин на рынке. Если нет, то надо будет удерживать свои позиции. При этом нужно понимать, что китайцы пришли надолго. Да, многие из них были в РФ и до 2022 года. Та же Chery, тот же Haval, у которого есть завод в нашей стране. И по этому поводу нужно поблагодарить Тульскую администрацию, которая многое сделала для этого. Haval - это хороший конкурент, на него можно смотреть, с ним можно соперничать.

Как обстоят дела с поставщиками компонентов? Удалось наладить всю цепочку?

Дмитрий Костромин: Проведена очень глобальная работа всех служб. Есть вопросы с логистикой, но совместными усилиями они решаются. И по большому счету все проблемы решились. Следующий шаг - развитие локального производства компонентов, чтобы эти трудности у нас в будущем больше не возникали.

Не так давно АвтоВАЗ объявил о запуске программы по реализации подержанных автомобилей под названием Restart. Почему решили войти в этот сегмент? Как развивается программа?

Дмитрий Костромин: Это идея в АвтоВАЗе возникла давно, мы ее воплотили в жизнь совместно с нашим банком. Несмотря на то, что результаты пока скромные, мы нацелены взять свою долю в этом сегменте. АвтоВАЗ как производитель этот объем рынка ранее никак не охватывал. Благодаря банку, который зашел в нашу группу, появилась эта возможность. Сейчас предлагается и кредитование, и различные другие сервисы. В планах сделать справку для покупателя, чтобы он видел, что происходило с автомобилем ранее. Чтобы он не переживал за состояние машины, которую покупает. Это удобный и нужный сервис.

Многое зависит от господдержки спроса и локализованных производств. Если ее объем будет большой, то доля российских машин на рынке вырастет

В прошлом году АвтоВАЗ начал проводить регулярные тайные проверки у своих официальных дилеров на предмет выявления завышения цен на Lada. Какая ситуация сейчас?

Дмитрий Костромин: Проверки продолжаются, это регулярный процесс. При этом хочу отметить, что уже нет такой проблемы, так как предложений гораздо больше, чем покупателей. Кроме того, у бренда Lada есть онлайн-витрина, позволяющая видеть реальную стоимость автомобилей, предлагаемых дилерами. Сейчас там представлено более 20 тысяч машин Lada. За год через этот сервис мы реализовали 4 тысячи автомобилей.

Ковриков за безумные деньги у дилеров уже нет?

Дмитрий Костромин: Точно. Но я и тогда предупреждал наших партнеров, что вы сами пилите сук, на котором сидите. Во время пандемии у них не было поддержки производителя. И покупатели тоже сами разгоняли спрос.

АвтоВАЗ начал продавать свои модели через маркетплейсы. Это перспективный канал продаж?

Дмитрий Костромин: Пока нет. Мы свои предложения по поводу доведения автомобильной продукции под маркетплейсы всем партнерам передали, ждем отклика от них. Но это определенный опыт - как негативный, так и положительный - он нам полезен. Сейчас для нас это в первую очередь канал продвижения. Его нельзя назвать дешевым. При этом понятно, что Россия на данном этапе пока не готова к такому формату.

Продажи Lada Largus ижевской сборки стартовали летом этого года. Как оцениваете возвращение модели на рынок?

Дмитрий Костромин: Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Уже выпущено более 12 тысяч машин, более 5 тысяч автомобилей уже продано.

Очень надеемся, что нам удастся выйти на те объемы реализации, которые были ранее. Largus - это уникальный автомобиль по своим характеристикам. У него есть свои поклонники как среди частных, так и корпоративных клиентов. Семиместную версию модели мы ожидаем в четвертом квартале. Как и кроссовую.

Как будет развиваться проект Lada Largus дальше?

Дмитрий Костромин: Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не следующий год. Мы с партнером собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года. Мы видим определенный спрос на нее, готовы наращивать объем. Что касается цены - пока рано говорить об этом.

Скоро начнется производство Lada Aura. Насколько для вас важен этот проект?

Дмитрий Костромин: Это очень важный для нас проект, можно сказать, что имиджевый. С Lada Aura мы выходим в новый для нас класс. Да, изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5. Когда мы провели тест-драйв, то многих коллег попросил обратить внимание на большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду.

Lada Aura создавалась в расчете на чиновников и таксистов, но сейчас ею заинтересовались и частные клиенты. Это универсальный автомобиль

Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально реализовать пожелания клиентов, которые в тестовом режиме использовали эту машину. Также хотим предложить в следующем году различные версии задних сидений, включая электрические. Lada Aura будем предлагать по цене от 2,6 млн рублей.

Как вам кажется, обычные россияне будут покупать Aura?

Дмитрий Костромин: Я вот себе точно планирую! Сейчас езжу на служебной X-Cross 5, у меня своя Vesta, есть также "Нива". Вот "Весту" как раз хочу поменять на Aura. Это универсальный автомобиль, он подойдет и семейным людям.

Мы попросили наших специалистов дооборудовать задний ряд. Установить, например, специальный держатель для планшета. В общем, добавить удобные и полезные опции. Инженеры работают над этим, говорят, что все сделают.

Не так давно мы тестировали машину на трассе М-12. Многие подходили к нам и спрашивали, что за автомобиль, когда его можно будет приобрести. Изначально, когда мы задумывали этот проект, рассчитывали в первую очередь на чиновников, таксистов, но теперь мы понимаем, что и частные клиенты заинтересовались этой моделью. Так зачем их ограничивать в этом?

Когда стоит ждать битопливную версию Lada Vesta?

Дмитрий Костромин: Собираемся запустить в серию в первом квартале 2025 года.

Что будет происходить с Vesta дальше?

Дмитрий Костромин: Lada Vesta - наше все. Планируем в начале следующего года выпустить версию с шестиступенчатой механической коробкой передач. Если говорить об опциях, то еще вернем полноценный климат-контроль и бесключевой доступ с карточкой вместо ключа. В следующем году выйдет Vesta Sport.

«Западу надо думать, как не отдать Путину и Си Глобальный Юг»

Ждать ли в Казани революции в международных финансах, почему Турция не вступит в БРИКС, а Палестина важнее Украины

ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ИНТЕРВЬЮ «БИЗНЕС ONLINE»

«Над БРИКС постоянно иронизировали, что это не пойми чего, что у членов между собой противоречия серьёзные, например между Индией и Китаем… Сейчас, я бы сказал, тональность изменилась, перспективность формата без Запада становится всё более понятной», – констатирует ведущий российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, обсуждая перспективы предстоящего в октябре саммита группы БРИКС в Казани. Между тем, по мнению эксперта, перспективы данной структуры зависят от того, как она «переварит» увеличение числа стран-участниц, а также сможет ли «придумать механизмы взаимных расчётов без участия доллара». О том, что ещё президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди будут обсуждать в столице Татарстана, – в интервью Лукьянова «БИЗНЕС Online».

«Задача на грани революционной смены международного финансового уклада»

– Фёдор Александрович, в октябре в Казани на саммите БРИКС мы получим очередное доказательство процесса трансформации международной системы? Насколько всё это важно для России?

– Да, идёт большой процесс трансформации международной системы. Он происходит довольно быстро. Начало специальной военной операции стало существенным катализатором. И саммит БРИКС в России – очередная веха. Качественно он ничего не меняет, но подтверждает, что процесс продолжается.

То, что большое количество важных стран собирается в Казань, несмотря на все попытки ограничить и изолировать Россию, показательно. Происходящее важно для России, но не только для неё. Текущие процессы демонстрируют, что западная политика имеет ограниченный эффект, что само по себе существенно.

Второй значимый момент – это будет первый саммит, который должен показать, как БРИКС может функционировать, выйдя за рамки той конфигурации, которая была изначально и долго сохранялась, когда в организацию входило ограниченное количество стран примерно одного калибра (с некоторой натяжкой). До расширения прошлого года можно было довольно чётко сформулировать, почему именно эти пять стран образуют группу БРИКС. Когда БРИКС приобрёл новых членов (очень разнообразных и очень разнокалиберных), целостность нарушилась. Когда вступили страны, подобные Эфиопии или даже Объединённым Арабским Эмиратам (страна важная, но небольшая), стало понятно, что БРИКС становится чем-то другим, не изначальной группой крупных незападных стран. Год председательства России – тест, насколько группа способна функционировать в расширенном составе. Если адаптация новых стран пройдёт успешно, можно по этой модели включать и другие. Пока возникает масса проблем разного рода, тем не менее процесс идёт.

И третий момент, который пока не окончательно решён. А что такое БРИКС в новой ситуации? От этого зависит и перспектива расширения. Потому что одно дело – пять или даже десять стран, а другое – ещё тридцать, которые выстроились в очередь. Причём калибр стран-претендентов – от таких крупных государств, как Алжир или Индонезия, до Гондураса, Афганистана, Эсватини.

БРИКС как идея стала очень популярной, даже модной. Но как это может воплотиться в оформленную систему? Этот вопрос сейчас решается на практике в процессе и российского председательства.

– А почему БРИКС стала такой модной?

– По той причине, что все в мире ощущают: мировая система меняется, и необратимо. Система, которая существовала раньше, можно сказать, немножко упрощая, была западоцентричной. Основные международные институты и их решения определялись политикой, позицией и культурой Соединённых Штатов и их союзников.

Сейчас всё меняется в сторону диверсификации. Это не значит, что Запад исчезает или перестаёт быть мощным. Но способность Запада определять всю мировую ситуацию быстро уходит. И ощущение того, что этого уже не будет, а будет как-то иначе, стимулирует у мира, который не относится непосредственно к тому, что мы называем «коллективным Западом», интерес к сообществу, заведомо построенному на принципе, что это не Запад.

Это сообщество не надо считать антизападным, потому что подавляющее большинство стран, которые участвуют в БРИКС или стремятся в него вступить, в открытом конфликте с Западом не находятся и не хотят этого. Но они желают иметь возможность развиваться параллельно. Не зависеть от западного мнения и от западной воли. Так БРИКС превратилась в массовом международном восприятии в олицетворение некой альтернативы западноцентричного мира. И все ощущают, что этот другой мир будет развиваться – чем дальше, тем более интенсивно.

– Вы сказали, что существует проблема адаптации новых членов. Но если проблемы будут преодолены, то БРИКС будет одним из самых перспективных объединений, учитывая мировую трансформацию?

– Слово «объединение» можно использовать. Главное, не вкладывать в него понятие какого-то более или менее централизованного механизма или института. Я бы даже сообществом это называл с осторожностью. БРИКС, особенно после того как начала расширяться, – это среда, которая пытается себя выстраивать иначе, чем было принято до сих пор. Сложности очевидны. При таком количестве совершенно разных государств с разной культурой, разными интересами, разным уровнем развития находить консенсус, общий знаменатель чрезвычайно сложно. И чем больше государств, тем сложнее.

Что здесь, на мой взгляд, самое важное? Это вопрос расчётов.

Потому что БРИКС превратится в по-настоящему мощную и влиятельную силу, именно как среда, как большое сообщество, в тот момент, когда в его рамках удастся придумать механизмы взаимных расчётов без участия доллара. Это сейчас самый главный инструмент политической власти западного мира.

Процесс сложный, поскольку доллар является доминирующей валютой не только потому, что США – самая сильная держава, которая всем это навязывает, но ещё и потому, что это чрезвычайно удобно для всех. Если не брать в расчёт вопрос политического давления, конечно, замечательно иметь некую расчётную единицу, при помощи которой может работать кто угодно. Легко, понятно, прозрачно и так далее.

Но оборотной стороной является способность эмитента этой валюты создавать для себя привилегии. И это ещё полбеды. Самое главное, что доллар является инструментом очень мощного давления на тех, кто по тем или иным причинам эмитенту не нравится. И я думаю, что в рамках БРИКС благодаря его многообразию и сложности будет зарождаться новая система.

Это будет не система, основанная на другой валюте, когда доллар мы вытесняем, а вместо этого вводим какую-нибудь другую расчётную единицу, но такого же типа, другую резервную валюту, особенно учитывая, что потенциально такой валютой, наверное, мог бы стать китайский юань. Но здесь возникают те же самые сложности, что и с долларом, потому что по крайней мере часть стран будет опасаться попасть в зависимость от Китая. На саммите в Казани будет представлен промежуточный доклад, и мы будем наблюдать постепенное движение к формированию альтернативной финансово-расчётной реальности.

Если и когда она возникнет, окажется, что БРИКС – очень и очень влиятельная среда, которая позволяет всем, кто в ней участвует, по-иному выстраивать свою политику. Сейчас те страны, у которых есть какие-то противоречия с Западом, вынужденно оказываются в конфликте с ним, а если, допустим, есть другие альтернативы, то можно не быть в конфликте, просто не взаимодействовать. В перспективе это очень важное изменение.

– Сейчас 65 процентов взаиморасчётов между странами БРИКС проходит в нацвалютах. А насколько это долгая история – создание системы взаиморасчётов не в долларах?

– Не компетентен на эту тему рассуждать, но могу сделать одно замечание. Это сложный процесс, потому что задача на грани революционной смены международного финансового уклада, к которому мы все привыкли. Поэтому ожидать чудес не надо. Но, как показывает наблюдение за происходящим в мире, сейчас всё происходит гораздо быстрее, чем, казалось, могло бы.

Процессы интенсивно подхлёстываются тем, что происходит в политической сфере. Это прежде всего обострение конфликтов. И российско-украинский кризис важен в силу того, что он так ярко обнажил власть, которую имеет американская финансовая система.

«Палестина важнее, потому что Украину Глобальный Юг как свой конфликт не воспринимает»

– А что из происходящего сегодня сильнее всего влияет на мировую политику и будет обсуждаться в Казани?

– С точки зрения долгосрочного влияния на мировую политическую атмосферу – это конфликт в Палестине. Потому что он протекает внутри западных обществ. Растёт разрыв между позицией истеблишмента, которая однозначно произраильская, и настроениями в обществах, которые разнообразны, в том числе сильны антиизраильские проявления. Плюс отношение мирового большинства, которое воспринимает западную позицию как откровенное лицемерие.

В совокупности это подрывает ту этическую и идеологическую базу, на которой зиждилось западное влияние.

В этом смысле Палестина важнее, потому что Украину Глобальный Юг как свой конфликт не воспринимает, в отличие от первой.

– Соответственно, ближневосточная ситуация будет в центре внимания саммита БРИКС.

– Конечно, тем более что там сейчас обострение и расширение зоны конфликта. Вопрос позиционирования Израиля на Ближнем Востоке и отношение к происходящему западного мира – это один узел проблем, который сейчас, на мой взгляд, очень важен для морального фундамента западного господства.

– Обсуждение соответствующего вопроса в Казани может ли привести к каким-то решениям?

– Здесь надо понимать, что БРИКС – не ООН. Это некий большой клуб, который обсуждает, формирует какое-то настроение, но не принимает решения, это не является его задачей и прерогативой. Декларация, которую примут по итогам саммита в Казани, особенно в части БРИКС+, будет иметь резонанс. Потому что кардинальное и лукавое различие реакции Запада на палестинский и украинский конфликты в какой-то степени консолидирует Глобальный Юг. Если БРИКС выскажется о недопустимости военных решений и политического урегулирования, это станет дополнительным фактором создания восприятия, что БРИКС – отражение незападного взгляда на мировые дела.

– Это будет способствовать консолидации участников группы БРИКС?

– Слово «консолидация» я бы не употреблял, потому что БРИКС настолько сложен и разнообразен, что консолидироваться не может. Но это и не нужно. Одна из ключевых особенностей современного развития, которое олицетворяет БРИКС, состоит в том, что консолидированные жёсткие структуры, объединённые внутренней дисциплиной, не соответствуют духу того, чего хотят большинство стран мира. Они предпочитают гибкость и ситуативность, то есть отстаивание собственных интересов в разных ситуациях разными способами, обращаясь к разным партнёрам. БРИКС как раз об этом. А западное сообщество о другом. Это жёсткое консолидированное объединение. И подтверждение того, что БРИКС никого ни к чему не принуждает, но здесь существует некое базовое взаимопонимание по оценке происходящего в мире, – это, собственно, максимум, чего можно ждать или добиваться.

«А мы что, хотим мирный процесс, который предлагают Китай и Бразилия?»

– А чего можно добиваться и ждать от БРИКС по Украине?

– Тема Украины, обсуждаться, безусловно, будет, но я не думаю, что следует ожидать каких-то инициатив. Разные страны имеют разную степень желания вообще вовлекаться в эту тему. Китай в силу того, что все ожидают его активной международной роли, пытается демонстрировать свою вовлечённость. Индия этого не делает. Она никаких планов мирных не выдвигает. Нарендра Моди всё время повторяет одну фразу: «Сейчас не время войн». Фраза красивая и ничего не значащая.

Китай и ряд других стран, которые считают необходимым как-то позиционироваться в этом конфликте, сообщили о создании платформы «Друзей мира», тоже открытой и ни к чему не обязывающей. Это сообщество единомышленников, направленное на поддержку мирного плана КНР и Бразилии. Думаю, на таком уровне украинский вопрос будет обсуждаться и на саммите БРИКС. Скажут, что необходим мирный процесс. Россия ответит: «Конечно, необходим, мы же не против, мы всегда говорили, что за. Но с учётом реалий». Вот, собственно, и всё. Я не думаю, что в Казани будет что-то принципиально отличное от того, что уже звучало.

– То есть все останутся при своих интересах?

– Тут нет никаких иных вариантов, потому что опять же БРИКС – сообщество стран, которые всегда остаются при своих интересах.

– Но у России всё равно особенный интерес в этом конфликте. Учитывая её председательство в БРИКС в этом году, может быть, мы хотим продавить свою позицию, как это делает Запад?

– Мы ничего не продавливаем именно потому, что БРИКС – группа совершенно другого типа. Там никто не ждёт и не хочет, чтобы кто-то единую позицию ему объяснял и просил присоединиться. Это, во-первых.

Во-вторых, я сомневаюсь, что Россия способна продавливать, как это делают США, но она и не стремится к этому. А зачем? И что продавливать? Свою логику и понимание причин этого конфликта мы никому не продавим, потому что она очень зависит от той истории, которую Россия прошла. Партнёры по БРИКС понимают главное – этот конфликт возник не на пустом месте, а как продукт развития, которое сначала шло столетиями, а потом десятилетиями усугублялось. Страны БРИКС не воспринимают западное утверждение, что было всё хорошо, а потом Путин сошёл с ума и начал всё крушить. Это абсолютно не разделяется ни в Китае, ни в Индии, ни в Эфиопии, ни даже в Саудовской Аравии, хотя она тесно связана с американцами.

На этом уровне объяснения в Казани будут, и они, наверное, будут приняты. А дальше? А мы что, хотим мирный процесс, который предлагают Китай и Бразилия?

Нет, мы сейчас в принципе за переговоры, но явно не на тех условиях, которые могут быть предложены.

Поэтому России, собственно, продавливать нечего. И не нужно.

– Но решать проблему всё равно нужно. Вообще было ощущение, если бы не события в Курской области, то какие-то переговоры состоялись бы.

– Во-первых, я в этом не уверен. Во-вторых, конечно, вопрос важнейший, его надо решать, но пока он абсолютно не в той фазе, когда решение находится в дипломатической плоскости.

Это острейший военно-политический конфликт, который разворачивается не между Россией и Украиной, а на гораздо более обширном пространстве. Вернее – разворачивается он здесь, но за ним стоят гораздо более серьёзные накопившиеся противоречия. Пока все стороны, Украина в первую очередь, кстати говоря, исходят из того, что добиваться цели надо военным путём. На этом, собственно, как мне кажется, все разговоры о мирных планах пока можно отложить в сторону.

– А слова Зеленского ещё до Курска, что Россию надо пригласить на мирный саммит, это просто риторика?

– Ну, почему? Это не риторика, это просто заведомо нереализуемое предложение, потому что мирный саммит, как его представляет себе Зеленский, это саммит о капитуляции России. Россия капитулирует, и наступает мир. Это нереально – Россия капитулировать не будет. Поэтому любые рассуждения, что Зеленский предлагает то-сё, пятое-десятое, просто не имеют смысла.

Слово «переговоры», которое мы используем, имеет совершенно разные значения в устах разных говорящих. Переговоры с точки зрения Киева и пока ещё Запада – о том, как Россия прекратит военные действия и уйдёт с признанной международно территории Украины. Это непроходное. Переговоры, как представляет их себе гипотетически Москва, это фиксация границ как минимум по той линии, как Путин заявил в июне[1], плюс нейтральный статус, военные ограничения для Украины и так далее, и так далее. Вот давайте об этом разговаривать. Это тоже непроходное на сегодняшний день, потому что ни Украина, ни Запад не готовы об этом говорить.

«Сам факт того, что Эрдоган собирается на саммит в Казань, это очень хорошо»

– Как вы уже отметили, сейчас большая очередь из желающих вступить в БРИКС. Особое место в этом ряду занимает Турция. Как бы вы прокомментировали её желание вступить в БРИКС?

– Это, на мой взгляд, чистой воды политическая игра. Она имеет некоторую ценность для всех участников, включая БРИКС. Но не имеет перспектив формальной реализации.

Я не уверен, что со стороны БРИКС сейчас будут приниматься решения о дальнейшем расширении. Надо разобраться с первым расширением, а потом уже двигаться дальше. Но самое главное: если и выделять какой-то критерий, который характеризует участие в БРИКС, то это отсутствие обязательств перед Западом, которые ограничивают свободу действий. Страны, входящие в БРИКС сейчас, находятся в разных отношениях с Западом. Россия в остром конфликте, Иран тоже, Китай в отношениях конфликтной взаимозависимости, а другие с Западом тесно связаны, как ЮАР, например, или Бразилия и Индия. Там, в общем, разная степень связанности. Но ни у одной из этих стран нет формальных обязательств перед Западом, которые они должны выполнять. А у Турции есть. Турция – член НАТО, и из НАТО она совершенно не собирается выходить.

И здесь, мне кажется, есть принципиальные ограничения, – на двух стульях сидеть не получится. Эрдоган это понимает, не зря же представители Турции, когда они говорят о желании сблизиться с БРИКС, обязательно отмечают, что Европа их оттолкнула, а БРИКС – нет.

То есть для Анкары это инструмент воздействия на западных партнёров, прежде всего европейских.

Сам факт того, что Эрдоган собирается на саммит в Казань, это очень хорошо. Чем больше будет значимых фигур, тем важнее мероприятие. То, что он заявляет о желании взаимодействовать с БРИКС, это тоже очень хорошо, потому что показывает значимость БРИКС. Но ожидать того, что Эрдоган совершит разворот и разорвёт с НАТО или, по крайней мере, поставит незападные структуры выше в системе приоритетов Турции, это, мне кажется, совершенно нереально. Он этого делать не будет.

– Хотя в России уже идёт дискуссия о том, что на Западе всё-таки занервничали из-за того, что Турция подала заявку в БРИКС.

– Эрдоган в любых ситуациях, даже когда отношения с Западом, Соединёнными Штатами, с Европейским союзом напрягаются, всегда подчёркивает значимость НАТО для Турции. И он совершенно прав, потому что объективно получается так, что НАТО для Анкары очень важная опора. А то, что Эрдоган – вулкан высказываний и может говорить о чём угодно бесконечное количество времени, мы знаем.

– Возможно ли, что Турция может находиться и там, и там?