Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Политолог рассказал, что нужно США для сохранения лидерства в экономике

Для сохранения лидерства в мировой экономике после кризиса и окончания пандемии коронавируса США нужно обращать внимание на более интеллектуально емкие сферы, для этого есть база, однако такой разворот может осложниться тем, что предшествующие драйверы роста исчерпаны, считает доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев.

"Чтобы вернуть лидерство, придется во многом, конечно, сосредоточиться на каких-то определенных узких направлениях, связанных с интеллектуальным производством. Потому что видно, что в области сланцевой нефти сейчас определенный стопор, связанный с известными событиями", - сказал Межуев РИА Новости.

По мнению эксперта, лидерство в экономике после кризиса будет зависеть от развития в первую очередь новых технологий. "Мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что называется 3D-технологиями, новая хирургия так называемая. Связано с биологическими формами продления жизни, созданием новых сфер производства, которые могут позволить производить вещи, не прибегая к рабочей силе", - отметил эксперт.

"Ну и конечно (президент США Дональд) Трамп не случайно пытается сейчас хоть как-то освежить космическую тему. Он явно пытается продемонстрировать значимость космической темы для того, чтобы показать, что только США располагают какими-то возможностями для рывка в этом направлении", - считает аналитик.

По его мнению, важным является и развитие "зеленой" экономики. "Опять же Трамп это все отрицал, относился к этому несерьезно, но сейчас, по всей видимости, это тоже станет важным. Не столько даже для того, чтобы продемонстрировать спасение человечества от глобального потепления, столько для того, чтобы сделать возможным наименее экологически вредное производство, приложить к этому определенные усилия, продемонстрировать некоторое превосходство над Китаем", - подчеркнул эксперт.

Межуев отметил, что уровень образования в университетах США сейчас лучший, и у американцев есть интеллектуальная база для прорыва. "Если ее сейчас развернуть в тех направлениях, в которых надо развернуть, то я думаю, конечно, Америка многое сможет сделать, но сделать это будет ей очень сложно, потому что предшествующие драйверы роста исчерпаны", - заключил эксперт.

Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.

Подделано под Китай. Трамп велел разведке найти и доказать вину КНР

Михаил Шейнкман

обозреватель радио Sputnik

Если обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.

Нет, ну а кто на его месте захотел бы отвечать за десятки тысяч жертв и уверенное лидерство в графе "смертность". Тем более, все помнят, как он на первых порах отмахивался от коронавируса, уверяя, что это не страшнее банального гриппа. Хотя изначально называл его "китайским", будто каким-то своим шестым чувством ощущал, что еще придется стелить соломку, поэтому заранее выбирал огород, в который он будет кидать камни.

Всемирная организация здравоохранения чуть позже попросила его не путать грешное с китайским и не присваивать инфекции национальность. Но ВОЗ за это уже свое получила. Вернее, не получила и не получит, пока он президент Соединенных Штатов, а она не подстроится под него. Однако ему этого мало. В смысле, и денег тоже. Ему бы раскрутить Пекин. Потому что объяснения, что это, дескать, летучая мышь, стечение обстоятельств, неумышленное заражение всей планеты, его не устраивают. Да и плевать ему на всю планету. У него выборы летят. И не из-за Байдена, а из-за Поднебесной. Она и пандемию эту замутила, чтобы он не переизбрался.

Он-то, например, уверен, что все это сделано в Китае. И его там тоже пытались сделать. "Они готовы пойти на все, чтобы я проиграл", – объяснил Трамп страдания американского народа. Осталось только это доказать. Что он и поручил спецслужбам. Приказал ФБР, ЦРУ, АНБ, разведке Пентагона – в общем, всем, всем, всем все бросить и заняться КНР. Надо, сказал, схватить их за руку. Хотя ему уже докладывали, что ничего в этом COVID-19 рукотворного нет. Но лаборатория же в Ухане есть, настаивает он, значит, и утечки возможны. И желание скрыть истинный размах эпидемии, тем более. По себе знает.

Если обнаружить, что они что-то недоговаривали, хотя бы объявить, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его китайцы ввели в заблуждение. А он, наивный, доверял только Пекину, а не той же американской разведке, которая еще в конце прошлого года рекомендовала ему готовиться к чему-то страшному. "Это к ОРВИ, что ли?", – шутил он тогда.

Теперь не шутит. Осталось два варианта. Либо все свалить на Си, либо придется свалить самому. Поэтому уже предупредил, что рассматривает разные виды наказания КНР, чтобы, как говорится, China- China -опа, China-China-на. Но решения пока не принял. Кокетничает. В принципе, ему даже не обязательно требовать финансовой компенсации. Ему важно предъявить Пекину ошеломительный счет, чтобы было, чем шантажировать. Мол, признайтесь, что недоглядели, недосказали, и закроем тему. Лично Трампу этого хватит, чтобы в Америке не думали, будто недоглядел он.

Что до его спецслужб, то они неплохо справляются с задачами, в которых надо под готовый ответ подогнать разведданные. С вмешательством России же получилось. Доказать не получилось. Но все знают, что оно – данность.

Успокоились? В США больше не считают COVID искусственно созданным

Новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован, говорится в заявлении офиса директора национальной разведки США, которое цитирует агентство Associated Press.

Ранее американские чиновники и президент Дональд Трамп заявляли, что США рассматривают разные версии происхождения коронавируса, в том числе его искусственное происхождение.

"Разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом в том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным", – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что изучение поступающих сообщений и разведданных продолжается, чтобы определить, "началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане".

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно упрекал власти Китая в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса.

С чем связаны сообщения о "создании коронавируса" в РФ? Версия политолога

Российская Генпрокуратура потребовала закрыть доступ к фейковому сообщению о том, что коронавирус SARS-Cov-2 якобы был создан в Новосибирске. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik дал свое объяснение появлению подобных сообщений.

Генеральная прокуратура РФ потребовала закрыть доступ к заведомо ложным новостям о коронавирусе, в частности, о том, что SARS-Cov-2 якобы разработали в новосибирской лаборатории "Вектор". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратура Новосибирской области обнаружила в соцсети "ВКонтакте" статью, в которой говорилось, что вирус искусственно создали в "Векторе", поскольку там якобы производилось биологическое оружие. В сентябре прошлого года, утверждалось в статье, вирус вырвался наружу при взрыве, а впоследствии его занесли в Китай "для сокрытия катастрофы".

Кроме того, выявлены публикации с другими ложными утверждениями. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям, в том числе в случаях, если их перенесут на другие интернет-ресурсы.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik связал распространение подобных фейковых публикаций с "информационной войной" против России.

"Учитывая, что Запад не прекратил политику, как они это называют, "сдерживания" России по политическому, экономическому и другим векторам, безусловно, такие версии будут появляться. Пока что американское политическое руководство вместе со своими союзниками в основном готовят, похоже, обвинительную позицию против Китая. Непонятно, в чем именно – в рукотворности вируса или сокрытии информации, но, так или иначе, эти обвинения будут сформулированы и предъявлены. Это не мешает разрабатывать параллельные информационные направления, чтобы обвинять Россию", – считает Александр Асафов.

По его мнению, на Западе пытаются использовать любой предлог для разжигания враждебных чувств в отношении России.

"Мы видим, как из любого события пытаются конструировать подобные обвинения. Возникла ситуация вокруг памятника маршалу Коневу в Праге – сразу же появились предположения, что российский агент уже вылетел в Прагу со специальным ядом. Поэтому Россию будут обвинять... Если вспомнить, что санкции против России были введены, в том числе, и по бездоказательному абсолютно обвинению в предполагаемом отравлении (в Великобритании Юлии и Сергея) Скрипалей, я не исключаю, что сама тема любых действий России в отношении коронавируса будут трактоваться в обвинительном ключе. Информационная политика западных стран – инерционная, и там Россия все еще оппонент", – сказал Александр Асафов.

Начавшаяся в конце прошлого года в Китае пандемия коронавируса SARS-Cov-2 охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных, из которых около 208 тысяч умерли и около миллиона излечились.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. Вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 диагностировано у 106 498 человек, выздоровели 11 619, умерли 1073 пациента.

Европейские депутаты раскритиковали доклад ЕС о дезинформации по COVID-19

Депутаты Европарламента выступили в четверг с критикой доклада внешнеполитической службы Евросоюза о дезинформации по коронавирусу, в которой ЕС обвинил Китай, Россию и другие государства.

Специальное заседание по этому докладу, на которое был приглашен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, было организовано в Брюсселе в четверг после появления информации об изменении его содержания из-за вмешательства Китая.

"Наш последний доклад представляет комплексную картину по дезинформации со стороны международных игроков", - сказал в своем вступительном слове Боррель.

По его словам, к дезинформации в СМИ причастны не только Китай и Россия, но также власти Сирии и Ирана.

"Существует тенденция представлять западные демократии слабыми, разобщенными и неспособными справиться с вызовами", - пояснил европейский политик.

В то же время депутат от Ирландии Мик Уоллес заявил, что доклад его не впечатлил, так как в нем "не хватает достоверных источников". Он, в частности, указал, что в докладе цитируется издание Daily Telegraph, которое утверждает, что Китай пытался взять на себя роль главной силы по борьбе с коронавирусом, но при этом скрывал данные о его распространении.

"Достаточно посмотреть другие доклады, где говорится, что Китай незамедлительно оповестил ВОЗ, действовал быстро и сумел остановить цепочку распространения вируса. Возможно, нужны веские доказательства, чтобы предъявлять такие обвинения", - сказал Уоллес. По словам депутата, такая критика Китая не отвечает долгосрочным интересам Евросоюза.

В свою очередь, французский евродепутат от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани заявил, что к понятию fake news может относиться и недостоверная информация, озвучиваемая политиками. Он напомнил, в частности, что представитель правительства Франции в начале кризиса COVID-19 говорил, что в масках нет никакой необходимости, а сегодня утверждает обратное. "Это ведь тоже дезинформация", - сказал Мариани.

Ситуация вокруг доклада ЕС по дезинформации обострилась после появление в СМИ данных о "давлении" со стороны Китая. В частности, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ЕС и внутреннюю переписку, что Китай пытался не допустить публикацию данных в докладе ЕС о том, что Пекин якобы способствует распространению дезинформации по кризису вокруг COVID-19. При этом доклад все-таки был обнародован, но, по данным агентства, критика в адрес Китая была смягчена.

В то же время Боррель заверил депутатов, что никаких изменений в связи с недовольством Китая в доклад не вносилось. Он пояснил, что речь шла о двух разных докладах, один из которых предназначался для публикации на сайте, а другой - для внутреннего пользования.

Эксперты: рынок гостиниц в РФ начнет рост не раньше III квартала

Гостиничный рынок в России, один из наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции, начнет восстанавливаться не раньше июля - сентября 2020 года, следует из отчета консалтинговой компании CBRE, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

"После завершения режима самоизоляции первым начнёт восстанавливаться деловой сегмент. Однако мы не ожидаем уверенного роста раньше третьего квартала 2020 года", - говорится в материалах исследования.

При этом консультанты указывают, что для анализа срока восстановления можно ориентироваться на китайский и европейский сценарии.

"Китайский гостиничный рынок начал постепенно восстанавливаться после двух месяцев. В Китае стремительное снижение загрузки началось в середине января, в середине февраля рынок продемонстрировал критические показатели, с середины марта началось оживление – загрузка в гостиницах Китая находится на уровне 20-30%. Но динамика на европейских гостиничных рынках демонстрирует более сильное падение доходности и более длительный период восстановления", - говорится в докладе.

По данным CBRE, в первом квартале 2020 года в Москве функционировали около 95% гостиниц, а в апреле предложение на столичном рынке сократилось на 40%.

"Фактически порядка 80% гостиниц на рынке находятся в критическом состоянии. Большинство функционирующих отелей консервируют этажи и части зданий, оптимизируют штатное расписание, сокращают расходы", - констатируют в компании.

Как указывается в исследовании, уже в марте загрузка московских отелей снизилась в среднем на 50,6%, причем больше всего пострадал сегмент "люкс" (минус 64%). Во втором квартале эксперты ожидают падения загрузки до уровня 5-10%.

"Если в начале 2020 года гостиничные эксперты оценивали ущерб в связи с потерей китайских туристов, то к концу первого квартала стало понятно, что удар, который был нанесен пандемией COVID-19 и ее последствия для гостиничного бизнеса – самое страшное, что происходило с гостиничным рынком России и Москвы за все время его существования. Загрузка по рынку в марте впервые составила 34%, люксовый сегмент продемонстрировал 22%. Как показал гостиничный рынок Китая, это далеко не предел", - цитируются в отчете мнение руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяны Беловой.

"Аэрофлот" разъяснил правила использования ваучеров за возврат билетов

Возврат авиабилета в форме ваучера доступен всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе по невозвратным тарифам, предложение распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая 2020 года, сообщила пресс-служба крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".

"Аэрофлот" предлагает пассажирам новый инструмент компенсации стоимости билетов за полеты в случае их отмены или отказа пассажира от перевозки в период пандемии COVID-19 — сертификат, номинал которого соответствует сумме оплаченной провозной платы", - говорится в сообщении.

"Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе, по невозвратным тарифам в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки. Кроме того, "Аэрофлот" предложит пассажирам дополнительные преимущества при приобретении билетов с использованием сертификата", - отмечает компания.

В случае, если рейс был отменен, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом предоставляется однократная 25%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.

Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года. Использовать сертификат можно в течение трех лет с даты рейса по первоначальному билету. Оформление производится в офисах собственных продаж, филиалах и представительствах компании.

Предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая с 18 февраля; с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта. Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.

Эйден У: пандемия дала новый импульс цифровизации общества

О том, как цифровые технологии помогают в борьбе с пандемией РИА Новости рассказал генеральный директор компании Huawei в регионе Евразия Эйден У.

- Продолжающееся распространение COVID-19 оказывает огромное влияние на мировую экономику и все общество. Huawei – технологическая компания. Как вы оцениваете ситуацию на рынке и те изменения, которые могут произойти в долгосрочной перспективе после пандемии?

- Новая коронавирусная инфекция уже стала угрозой для жизни и здоровья всего человечества. Сейчас очень важно в кратчайшие сроки прекратить распространение вируса и постепенно восстановить экономическую активность. Пандемия еще раз напомнила нам о том, что мы живем в тесно связанном мире, и только совместные усилия позволят нам найти выход из сложившейся ситуации.

Карантин нанес тяжелый удар по мировой экономике. По оценкам специалистов, в этом году глобальная экономика потеряет 8-13%. По самым оптимистичным прогнозам, только в четвертом квартале темпы роста могут вернуться к докарантинным уровням. Авиаперевозки и другие отрасли, наиболее пострадавшие от эпидемии, восстановятся не раньше 2021 года. Очевидно, что глобальная экономика уже перешла в фазу рецессии.

Однако в разгар эпидемии мы повсеместно наблюдаем явный рост потребностей в цифровых услугах. В цифровизации особенно нуждаются здравоохранение, образование, финансы, отрасль развлечений, а также компании, продолжающие работу в удаленном режиме. Приведу несколько примеров.

Начнем с телемедицины. Правительство Москвы создало специальную базу данных и центр телемедицины по уходу за пациентами. Это решение не только позволяет удаленно консультировать население и более эффективно использовать ресурсы медицины, но и снижает вероятность заражения вирусом среди врачей.

Одна из самых актуальных тем для компаний сегодня - организация работы сотрудников на дому. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование, многие компании стали активно пользоваться сервисами видеоконференцсвязи. Например, более 1000 сотрудников российского офиса Huawei перешли в режим удаленной работы. Все внешние и внутренние совещания, тренинги проходят онлайн. Благодаря этому мы продолжаем работать в штатном режиме.

На "удаленку" переводятся также школьники и студенты. Раньше онлайн-обучение было довольно спорной темой. Лишь немногочисленные учебные заведения тестировали подобные решения. Сейчас же большинство российских учащихся посещают занятия онлайн. Например, количество пользователей образовательных сервисов Яндекса выросло в 2-3 раза, ежедневно ими пользуются около 1 миллиона человек.

Жители Росии также получают больше возможностей пользоваться финансовыми услугами онлайн. Такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ расширили объем услуг, предоставляемых через интернет. Открытие вкладов, выдача кредитов, оформление страховых продуктов и много другое проходит в удаленном режиме.

Наконец, онлайн-развлечения. В условиях карантина пользователям стал доступен ряд бесплатных цифровых ресурсов. Можно смотреть видео и кино, читать книги, посещать спортивные тренировки и многое другое. В социальных сетях проходят онлайн-встречи, онлайн-концерты. Можно даже готовить еду в режиме онлайн. Все это обогащает жизнь людей в условиях изоляции.

В долгосрочной перспективе взрывной рост спроса на подобные цифровые решения станет катализатором развития "бесконтактной экономики", новой экономической модели, в основе которой будут такие развивающиеся технологии, как 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы. России также необходимо сосредоточиться на формировании соответствующего потенциала, который позволит поднять отраслевое развитие на новый уровень и перейти к интеллектуализации.

- Как Huawei в России реагирует на распространение COVID-19?

- Мы уделяем особое внимание ситуации с распространением вируса в России и своевременно принимаем соответствующие превентивные меры. Мы также делимся опытом Китая в борьбе с эпидемией с российскими отраслевыми кругами. Одновременно с обеспечением безопасности и здоровья своих сотрудников, мы отвечаем на запросы правительства России и российских заказчиков, связанные с противостоянием COVID-19.

Говоря об операторском сегменте, стоит отметить, что в условиях карантина интернет-трафик и спрос на облачную инфраструктуру выросли на 30%. Это стало вызовом для стабильного функционирования сети. Мы заранее подготовили необходимые ресурсы и взяли инициативу в свои руки. При помощи цифровых инструментов мы совместно с государственными органами и операторами связи обеспечили безопасное и стабильное функционирование телекоммуникационных сетей в условиях быстрого роста интернет-трафика. В начале апреля совместно с "Билайном" мы в течение пяти дней развернули базовые станции рядом с московской инфекционной больницей, принимающей пациентов с COVID-19, тем самым обеспечив медучреждение мобильной связью.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на наших корпоративных заказчиков, по ряду проектов мы расширили период рассрочки на 30 дней и увеличили срок действия Совместного маркетингового фонда (JMF). Кроме этого, мы предложили нашим клиентам бесплатные онлайн-тренинги. Мы также принимаем участие в разработке прикладных цифровых инструментов для тепловизорных систем, телемедицины, а также решений для компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта. Таким образом мы вносим свой вклад в борьбу России с COVID-19.

Отвечая на социальные и экономические вызовы, связанные с текущей пандемией, мы продолжим поддерживать развитие бизнеса наших российских партнеров. Наша задача – построить в России Цифровое сообщество с единым будущим. Вот некоторые конкретные меры.

Мы продолжим сотрудничество с российским правительством и операторами связи в области 5G, будем активно тестировать соответствующие технологии и решения.

В этом году мы планируем инвестировать 2 миллиарда рублей в развитие в России экосистемы процессоров Accend и Kunpeng, с тем чтобы диверсифицировать техническое предложение в вычислительной отрасли.

Мы также планируем расширить сотрудничество с нашими партнерами в области локализации производства серверов и интеллектуальных терминальных устройств.

В борьбе с эпидемией самое главное – сохранить человеческие жизни, поэтому мы будем активно помогать России в этой борьбе, и, когда вирус отступит, мы совместно с отраслевыми партнерами будем делать все возможное для устранения последствий карантина и скорейшего восстановления экономики.

- Китаю удалось в течение двух месяцев прекратить распространение вируса. Известно, что в этой борьбе немаловажную роль сыграли новые технологии. По вашему мнению, насколько важное значение они имеют в противостоянии пандемии? Какой опыт можно применить в России?

- Да, Китай победил эпидемию не только благодаря своевременным ограничительным мерам со стороны правительства и строительству новых больниц, но и благодаря широкому применению новых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект (ИИ), облачные сервисы. Они позволили повысить результативность принимаемых мер, а также обеспечили эффективное распределение ресурсов и централизованное управление.

Многим известно, что в очаге эпидемии, городе Ухань, за 10 дней было завершено строительство больницы Хошэньшань. Компании Huawei и операторам связи потребовалось всего три дня, чтобы обеспечить медучреждение покрытием 5G. За девять дней мы развернули эффективную облачную систему на базе 5G и ИИ. В кратчайшие сроки были запущены решения, которые сыграли огромную роль в борьбе с вирусом. Вот некоторые из них.

Во-первых, телемедицина на базе 5G. Врачи могли оказывать медицинские услуги, находясь за тысячи километров от пациента. Например, пекинские врачи делали УЗИ пациентам Уханьской больницы. Через сеть 5G они управляли механическим манипулятором и в реальном времени общались с пациентом. Такое решение позволило более эффективно использовать медицинские ресурсы по всей стране.

С помощью ИИ можно проводить, например, анализ флюорографических снимков - такое приложение есть в Huawei Cloud. По типичным признакам искусственный интеллект может быстро и с высокой точностью распознать COVID-19. Время анализа одного изображения снизилось с 12 до двух минут. Раньше анализ снимков проводили вручную. Сейчас же ИИ помогает специалистам в постановке диагноза и в пиковые периоды значительно снижает нагрузку на медицинский персонал.

При помощи анализа больших данных можно организовать отслеживание инфицированных, то есть анализировать местоположение владельца смартфона, операции по его банковским картам, данные о приобретенных билетах и многую другую информацию. Это позволяет отследить маршруты передвижения инфицированного и людей, с которыми он тесно контактировал. На основе результатов анализа больших данных можно определить зоны повышенного риска и точечно применять ограничительные меры.

Еще одна технология - беспилотные дезинфекционные машины на базе 5G. Дезинфекционно-моечные машины, подключенные через 5G, могут работать круглосуточно. Они могут не только передвигаться и распылять дезинфицирующую жидкость в автоматическом режиме, но и измерять температуру тела и выступать в качестве мобильных громкоговорительных устройств.

Тепловизорные системы на базе ИИ могут измерять температуру тела у всех людей, находящихся в их зоне действия. При выявлении отклонений от нормы система автоматически подает тревожный сигнал. Такие системы повышают эффективность контроля в местах большого скопления людей, таких как остановки транспорта, аэропорты, пропускные пункты.

Важнейшую роль играет и быстрота развертывания сетей связи. Так как инфекционную больницу Хошэньшань строили в кратчайшие сроки, использовать оптические линии связи было бы нерационально, это требует много времени на развертывание и наладку. Поэтому было принято решение обеспечить медучреждение беспроводной связью пятого поколения. Это значительно уменьшило сроки и сложность развертывания сети.

Новые технологии сыграли огромную роль в борьбе с эпидемией в Китае. Благодаря их применению удалось повысить эффективность использования медицинских ресурсов и снизить количество заражений. Эти технологические решения уже подтвердили свою эффективность в Китае и теперь могут быть использованы в России. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией нового типа, дала новый импульс цифровизации и реформам систем управления. Интеллектуализация общества, диджитализация экономики, переход потребления в онлайн – это тренды, ожидающие нас в ближайшем будущем. Чтобы встретить их во всеоружии, нужно планировать наперед, развивать соответствующие компетенции и ускорять трансформацию.

Конфликты: переосмысление

Текст: Федор Лукьянов (директор по исследованиям МДК "Валдай")

Один результат пандемического кризиса налицо - из международной повестки дня выпали конфликты и "горячие точки", которые еще два месяца назад находились в центре внимания. Про Сирию не вспоминают, и даже громкое заявление фельдмаршала Хафтара о том, что он берет на себя власть в Ливии, вызвало дежурную реакцию. Оживление самоназваного президента Венесуэлы Гуайдо замечают боковым зрением, а восток Украины отошел в тень даже в ходе пропагандистских дискуссий...

Очаги противоречий никуда не исчезли, там все продолжается своим безрадостным чередом. Скорее мы в очередной раз убедились в искажающем влиянии информационного пространства - если о чем-то не говорят, значит, этого и нет. Практически любую тему можно легко "включить" и "выключить", что открывает пространство для манипуляций. Но встряска в мире действительно происходит мощная, и, может быть, упомянутые и иные конфликты все же теряют значение?

Много сказано, что при всем шокирующем характере ситуации пандемия не ломает мировую повестку, а выступает в качестве ее катализатора. Те тенденции, что начались годы назад, получают импульс к развитию. И мировая фрагментация, и более агрессивное преследование своих национальных интересов, и обострение конкуренции больших стран, в авангарде которой идут США и Китай - все это было, а теперь присутствует и подавно. Иными словами, характер и содержание международной политики не меняются, а скорее очищаются от наслоений более ранних эпох. Идеологию, конечно, не стоит переоценивать. Как бы ни упаковывались те или иные действия великих держав, за ними всегда стоит определенный набор интересов. Будь то ситуация в Латинской Америке, Европе и - шире - в Евразии либо на Ближнем Востоке, шаги США, европейских стран, России, Турции, Китая и других значимых игроков обусловлены их пониманием безопасности и стабильности. Это очевидные азы международных отношений, о которых даже неудобно напоминать, если бы не аберрация сознания, возникшая в последние четверть века. Доминирование либерального мировоззрения, которое ставит в центр всего универсальные ценности и трактует интересы через призму норм, привело к тому, что риторическая настройка деформировала восприятие базиса, в том числе и в сознании тех, кто эту риторику больше всего использовал. Рассуждения об интересах стали восприниматься в качестве чего-то старомодного. На Россию, где классический подход всегда вылезал наружу, даже если дипломаты и политики старались приспособиться к иностранной моде, смотрели покровительственно.

Примечательно, что красивый нарратив: нам, мол, ничего не надо, лишь бы все были счастливы, производился не только к западу, но и к востоку от российских границ. Китайский вокабуляр, принципиально отличный от западного, тоже всячески избегал конкретики по поводу интересов. Причем в случае Китая это была не дань современной политкорректности, которая в Европе и Америке взяла верх лишь в последние десятилетия, а наследие собственной культуры, всегда сторонившейся европейского понимания стратегии как жесткой конкуренции и игры с нулевой суммой.

Как бы то ни было, но нематериальные факторы влияли на жесткий "хардкор" отношений между странами в период от окончания биполярной холодной войны СССР - США до кризиса американского доминирования в истекающем десятилетии. И хотя наиболее острые столкновения интересов в этот период в основе своей имели стратегическую природу, идеологические факторы воздействовали на то, каким образом эти интересы пытались воплощать в жизнь. Скажем, стремление доминировать в нефтеносном регионе Ближнего Востока было вполне рациональным для Соединенных Штатов как мирового гегемона. Но вот формат "продвижения демократии", выбранный в качестве морально-этического обоснования, только усугубил проблемы, погрузил эту часть мира в долгосрочный хаос и исказил картину подлинных приоритетов. Ту же схему можно применить и к постсоветскому пространству, где идеологическая подложка стимулировала эскалацию, в основе своей чисто геополитическую.

Что происходит сейчас? По разным причинам снижается значимость именно этого морально-идеологического компонента и на Западе, и в Китае. Откровенное соперничество и столкновение интересов более не считается необходимым скрывать. Применительно к локальным конфликтам это означает следующее. Во-первых, каждый игрок будет заново оценивать, насколько тот или иной конфликт ему важен в условиях сокращения ресурсов и ухудшения собственной внутренней ситуации. Иными словами, иерархия приоритетов может измениться, и те конфликтные зоны, которые казались крайне важными несколько месяцев назад, такой статус утратят. Во-вторых, конфликты никуда не денутся и могут даже обостриться, если интересы внешних игроков там достаточно существенны. Немного скрашивает лишь то, что есть шанс на более "чистый" и предметный торг с честным артикулированием этих интересов.

Бочка еще не поставлена

Сколько будет стоить нефть в 2020 году

Текст: Сергей Тихонов

Рост спроса на нефть и восстановление котировок барреля сейчас в большей степени зависят от дальнейшего распространения пандемии коронавируса и принимаемых карантинных мер, нежели от усилий стран - экспортеров "черного золота".

Глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что мир еще никогда не сталкивался с резким падением на 20-30% спроса на нефть, подчеркнув, что пик кризиса нужно пройти, не допустив полного заполнения хранилищ, которое может привести к коллапсу всей отрасли. Он отметил, что прохождение самого сложного периода будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и темпов дальнейшего восстановления мировой экономики.

Избыток нефти на рынке оценивается в 25-30 млн баррелей в сутки. Хранилища в среднем заполнены на 70-80%, в США - на 85%. Регулируемое сокращение производства ОПЕК+ (новая сделка альянса по сокращению начинает работать с 1 мая) вместе с естественным снижением добычи в других странах из-за падения цен на нефть может составить 15-20 млн баррелей в сутки. В идеале это способно почти полностью убрать избыток лишней нефти с рынка.

"По предварительным оценкам, восстановление экономической активности будет постепенным, спрос может начать восстанавливаться с III квартала 2020 года после провала во II квартале", - считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, полного восстановления спроса до уровня 2019 года не ожидается до конца 2021 года, и это в лучшем случае.

Восстановление экономики уже началось в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, который постепенно приходит в себя после эпидемии. Например, российской нефти в марте Китай закупал в среднем 1,66 млн баррелей в сутки - на 31% больше, чем в марте 2019 года. Правда, одним из факторов роста объемов стала упавшая цена на "черное золото", нефть закупалась больше про запас.

О постепенном выходе из жестких карантинных ограничений также заявляют страны Европы и США. Фактически, можно ожидать, что как только, пусть даже частично, снимутся торговые и транспортные ограничения, спрос пойдет вверх и через некоторое время потянет за собой котировки.

"Июнь может стать месяцем восстановления цен сначала до уровней марта от 30 долларов за баррель, а к концу III квартала и до 45 долларов", - считает гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. По его мнению, этому будет способствовать не только увеличение спроса на сырье, но и стабилизация предложения нефти, поскольку заметное число производителей будет вынуждено приостановить свою деятельность из-за низких цен.

По мнению Лукичевой, восстановление цен к 30-35 долларам за баррель станет возможным к концу 2020 года и только при восстановлении мировой экономики и без повторного карантина осенью-зимой.

Затупилось острие нефтяной иглы

Россия сможет преодолеть углеводородную зависимость

Текст: Михаил Нестеров

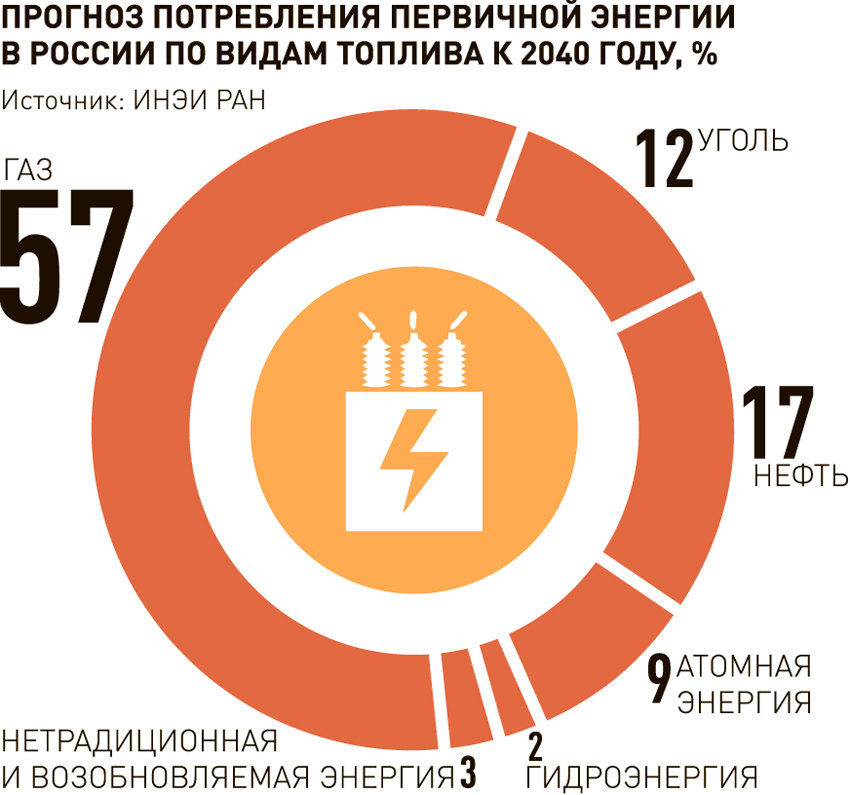

После мартовского обвала нефтяных цен в России снова заговорили о необходимости избавиться от "углеводородного проклятья". Хотя этим дискуссиям уже более 30 лет, Россия не стоит на месте: за прошлый год количество установленных мощностей в альтернативной энергетике страны увеличилось почти на 10 процентов.

Впрочем, темпы энергетического перехода могли быть и быстрее. Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса "Тошиба Рус", рассказывает, почему больше не получится полагаться на нефтяные цены и как в этом помогут возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

- Когда ставят вопрос "Может ли Россия слезть с нефтяной иглы?", я сразу предлагаю его переформулировать в утвердительное предложение "России придется слезть с нефтяной иглы", потому что переход к альтернативным мощностям - это мировая тенденция, а стоимость углеводородного сырья будет снижаться. По данным Агентства по возобновляемой энергетике (International Renewable Energy Agency, IRENA), в 2019 году 70 процентов новых мощностей в мировой энергетике пришлись на долю возобновляемых источников. То есть человечество уже строит альтернативных энергосистем больше, чем традиционных. По данным экспертов Программы ООН по окружающей среде, с 2010 года в ВИЭ больше других инвестировали Китай (758 миллиардов долларов), Европа (698 миллиардов), США (356 миллиардов) и Япония (202 миллиарда долларов).

Что же будет с Россией? Ответ простой, а решение - сложное: России тоже необходимо менять технологический уклад. Конечно, это задача комплексной макроэкономической политики. И в части модернизации энергокомплекса России также надо идти в фарватере мировых тенденций. Прежде всего об этом нужно задуматься нашим нефтегазовым гигантам, ведь крупнейшие инвесторы "зеленой" энергетики - это их коллеги Shell, Total, Eni, Equinor и BP.

Пока что в России возобновляемая энергетика развивается крайне медленно. По данным IRENA, в 2019 году в России насчитывалось 55 тысяч МВт установленных альтернативных мощностей (на 10 процентов больше, чем годом ранее). Для сравнения: у Китая 759 тысяч МВт. Однако львиная доля наших мощностей - это советские гидроэлектростанции, тогда как 90 процентов инвестиций в возобновляемую энергетику сейчас идут в ветрогенераторы и солнечные панели. На ветряную энергетику в нашей стране приходится всего 102 МВт установленных мощностей, а на солнечную - 1 тысяча МВт.

Впрочем, темпы развития солнечной энергетики в России неплохие. За 2019-й объем установленных мощностей увеличился почти в два раза. Что нужно для ускорения процесса? Конечно, не следует полностью отказываться от ископаемых источников энергии, которыми Россия хорошо обеспечена. Экономически их использование еще оправданно. Однако в российской энергосистеме есть "узкие места", где нужно развивать именно ВИЭ. Энергоснабжение доступно только на трети территории страны, газифицировано при этом лишь половина городских и чуть больше трети сельских районов.

Именно в необеспеченных мощностями, а также в изолированных и удаленных от сложившихся сетей уголках страны можно развивать альтернативную энергетику и особенно микрогенерацию. Прежде всего следует популяризировать идею оснащения отдельных домохозяйств и небольших производств автономными ВИЭ. Необходима, конечно, и материальная поддержка. Владельцам жилья или производств, открытым для инноваций, нужно помочь льготными кредитами или, к примеру, бесплатным выделением земли под объекты микроэнергетики (солнечные батареи, в частности). Более того, домашние солнечные электростанции часто генерируют энергию с избытком, а значит, могут отдавать ее в сеть, то есть домохозяйство превращается из потребителя в поставщика. Соответственно на уровне отдельных поселений или производственных зон можно создавать автономные энергетические кластеры.

Таким образом можно создать автономную энергосеть в различных уголках России. Для них развитие ВИЭ окажется экономически целесообразнее "подсаживания" на "иглу" ископаемых источников, а также даст импульс развитию индустрии в России. Фактически речь идет о создании новой наукоемкой отрасли экономики с мощным мультипликативным эффектом.

Капитал шоковой заморозки

Арктические проекты могут поменять вектор развития

Текст: Юлия Квитко

Замедление мировой экономики и падение цен на углеводороды может негативно сказаться на привлечении инвестиций на освоение Арктических территорий и наращиванию грузооборота на Севморпути.

За последние годы арктическая повестка успела стать трендом государственной политики страны. В 2019 году объем вывоза грузов по СМП составил 17 миллионов тонн. Исходя из согласованных ранее Центральной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых (ЦКР Роснедр) проектов разработки месторождений и развития транспортной инфраструктуры, ожидается, что в 2024 году грузопоток составит 57 миллионов тонн, а в 2028-м - 118. Уже к началу этого года на долю Арктики пришлось около 10 процентов всех инвестиций в стране. На ее территории добывается 83 процента газа и 17 процентов нефти. С учетом потенциала развития территории налоговый комитет Госдумы предложил утвердить проект закона о льготах для инвесторов в Арктической зоне. Здесь предусмотрен широкий пакет льгот для добывающих компаний, в частности расширение льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5 процентов и будет действовать 15 лет. По оценкам минэнерго, только эти льготы запустят в Арктике девять крупнейших проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей. Предусмотрена поддержка не только добычи, но и строительства портов, промпредприятий и т.д. Для последних, в частности, - нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению.

Однако создание благоприятной деловой среды - далеко не единственное условие для повышения энтузиазма инвесторов. Кроме налоговых преференций у них должна быть еще и финансовая возможность реализовать свои планы. Однако нынешнее состояние дел на рынке углеводородов складывается явно не на пользу наращивания инвестиционных портфелей компаний, а сохранение их объемов на прежних уровнях ставится экспертами под вопрос. Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, снижение уровня нефтедобычи в стране на 23 процента и сокращение производства нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки согласно сделке ОПЕК+ негативно скажется на притоке валютных поступлений в страну.

"Из-за того, что сделка заявлена на два года, компании явно отложат инвестиции в добычные проекты. Это, в свою очередь, приведет к снижению ВВП страны. Но без сделки последствия кризиса перепроизводства стали бы еще хуже", - уверен эксперт.

Сегодняшнее падение цен на углеводородное сырье на основных мировых рынках и масштабное открытие новых месторождений нефти и газа в разных районах мира в более благоприятных климатических условиях с низкой себестоимостью добычи формируют серьезные вызовы масштабному освоению российской Арктики. Лишь на некоторые из этих вызовов есть ответы, да и то степень их обоснованности и проработки крайне низка, отмечает профессор МГУ Юрий Ампилов. По его мнению, наступило время разработать концепцию разведки и освоения рудных полезных ископаемых арктического региона РФ. Причем именно тех, которые будут востребованы в грядущем новом технологическом укладе, обещающем кардинальные изменения в энергетическом секторе.

"Оставаясь в плену неизменных традиционных представлений, Россия рискует оказаться в числе технологически отсталых стран, потратив при этом большие силы и средства на малоперспективные и весьма дорогостоящие проекты. Для Арктического региона следует всерьез рассматривать и прорабатывать другие направления развития, не основанные на добыче углеводородного сырья или иных полезных ископаемых. Разработка для этого соответствующих отечественных технологий и оборудования, приспособленных для арктических условий, должна стать первоочередной задачей, которая по силам российскому инженерному корпусу. Общая концепция освоения российской Арктики должна быть кардинально пересмотрена с учетом новых реалий", - уверен эксперт.

Вполне очевидно, что нефтегазовые проекты - не единственная сфера освоения Арктики. Ее территории представляют собой неосвоенный "континент", который нуждается в целом массиве инфраструктурных проектов, без которых ведение хозяйственной деятельности нецелесообразно. В первую очередь это касается разработки рудных ископаемых, транспортной отрасли, создания современной информационно-телекоммуникационной сети, обеспечения технической доступности инфраструктуры ТЭК для различных групп потребителей и возможности оказания им услуг в сфере энергетики.

Пока крупные игроки рынка переосмысливают инвестиционные горизонты в Арктике, инициативу перенимают в регионах. Так, в конце апреля Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило о начале отбора проектов для получения господдержки. Конкурс подтвердил интерес бизнеса. "Вопрос инвестирования в Арктику актуален, поскольку эта территория отличается специфическими условиями, и привлечение финансирования для региональных проектов позволит увеличить их конкурентоспособность и создать новые рабочие места", - отметил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. Претендент на участие в отборе инвестпроектов уже представлен - это "Первая горнорудная компания". В транспортной сфере одним из наиболее перспективных проектов может стать использование беспилотных грузовиков при перевозке арктических грузов.

Использование роботизированных систем востребовано не только на суше. "Морские подводные операции - один из технологических приоритетов при организации работ на Арктическом шельфе. Современный подход к ним предполагает использование морских роботизированных систем. Подобные можно использовать на всех этапах разведки, обустройства, эксплуатации, ликвидации и консервации месторождений", - считает руководитель направления по концептуальным исследованиям "Морнефтегазпроекта" Дмитрий Лушников.

Сегодня основной грузопоток в акватории Севморпути формируется проектами освоения минеральных ресурсов с круглогодичной схемой транспортировки. При этом международное сотрудничество в Арктике становится составной частью сопряжения Большого Евразийского партнерства и китайской инициативы "Шелковый путь". Драйвером здесь стали проекты СПГ. Напомним, что в июле 2018 года первые партии СПГ пошли из Ямала в Китай по маршруту, который уже назвали "Ледовым шелковым путем". А в апреле 2019 НОВАТЭК заключил соглашения с китайскими CNOOC и CNODC о продаже каждому по 10 процентов в своем втором проекте по сжижению газа "Арктик-СПГ".

Во втором полугодии Минэнерго России ожидает постепенное восстановление спроса на нефть, а значит, долгосрочные проекты не теряют актуальность. При этом дальнейшее обустройство Севморпути делает его глобальной конкурентной транспортной артерией. Так, в навигацию 2019 года по СМП прошли более 20 китайских судов с крупногабаритными грузами. Как считает гендиректор Координационного центра "Экономический пояс Шелкового пути", доктор экономических наук Владимир Ремыга, принимая во внимание большой интерес, проявленный китайскими партнерами, целесообразно рассмотреть создание Российско-Китайского консорциума по реализации арктических проектов. В качестве первого шага можно разработать программу строительства и совместной эксплуатации судов ледового класса. Это позволит объединить финансовые ресурсы зарубежных инвесторов и российских компаний.

Нивелировать риски экономической деятельности поможет создание арктического НОЦ. Среди задач центра - разработка новых материалов, технологий и методов исследования. Целесообразно организовать подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач и создания интеллектуальных цифровых, транспортно-логистических и телекоммуникационных систем для освоения и использования Арктики. Перспективными комплексными проектами НОЦ могут стать разработка месторождения свинцово-цинковых руд и редкоземельных металлов "Павловское" (Новая Земля), производственно-логистический комплекс ПЛК "Архангельск", строительство завода по сжижению природного газа в моноНоводвинске.

Таким образом, в условии ограниченности финансовых возможностей у крупных инвесторов ресурсами развития становятся консолидация усилий регионального бизнеса и научного сообщества.

Тем временем

Как сообщает портал "Проектный офис развития Арктики", буквально на днях состоялось событие, которое, без преувеличения, можно назвать арктическим событием года: корпорация "Атомфлот" и верфь "Звезда" заключили контракт на строительство атомохода проекта 10510 (ЛК-120Я), широкого известного под названием "Лидер". Сумма контракта составляет 127,6 миллиарда рублей, которые будут выделены из госбюджета. Ледокол мощностью 120 МВт должен быть введен в эксплуатацию уже в 2027 году. Атомоход сможет проламывать льды толщиной до 4,3 метра, прокладывая коридор до 50 метров шириной, и проводить караваны на скорости 10-12 узлов. Он станет головным судном проекта, в рамках которого, как предполагается, до 2033 года будет сооружено как минимум еще два ледокола.

Проект "Лидер" длительное время был под вопросом - о его целесообразности высказывались сомнения, отсутствовало понимание того, где взять деньги на строительство, но, по счастью, все эти сложности были преодолены. Появление этого ледокола, по мнению экспертов, сформирует качественно новую реальность в высоких широтах, надежно закрепив за Россией ведущую роль в освоении Севера.

Подставить табуретку

Производители мебели опасаются, что не все смогут возобновить работу после карантина

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)

Жизнерадостная музыка на автоответчике крупной мебельной компании скрашивает время ожидания - как говорится, "все для клиентов". Но уже через несколько минут становится понятно: ответа не будет. Остается только насвистывать, повторяя вслед за исполнителем: "Донт ворри, би хеппи". Однако самим мебельщикам не волноваться и быть счастливыми сейчас весьма непросто.

Телефоны большинства предприятий по производству мебели отзываются только длинными гудками. А к ссылкам на сайты компаний выскакивает предупреждение: "30 марта введено ограничение работы в некоторых сферах". Казалось бы, еще недавно, в начале года, статистика радовала фактом оживления мебельной отрасли: только в Екатеринбурге число предприятий этой сферы выросло с 98 до 105, в производственных цехах тогда трудилось 2052 человека. Эксперты связывали рост в значительной степени с расцветом строительной отрасли.

В 2019 году стройкомплекс мегаполиса вышел на отметку 1,34 миллиона квадратов, при этом новое жилье, укомплектованное мебелью (прежде всего кухнями, шкафами-купе), приобретали в ипотеку охотнее, например, молодые екатеринбургские семьи. Понятно, что форс-мажора никто не ждал.

- Рынок мебели только-только вышел из застоя, и вот - коронавирус все разрушил, - печально констатирует доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова. - Мебельные компании не считаются системообразующими, поэтому они вынуждены перейти в режим ожидания или совсем закрыться. Повезло разве что производителям недорогой мебели, которые не работают под заказ. У них хотя бы есть шанс сбыть готовые товары. Многие универсальные магазины в сельской местности открыты - если не менее 30 процентов в них составляют товары первой необходимости. Среди прочего ассортимента там можно найти как минимум стол и табуретки. И, конечно, работают мебельные отделы крупнейших торговых сетей, а также строительных магазинов.

Запас прочности имелся далеко не у всех компаний. По мнению мебельщиков, если предприятие закрылось, оно уже вряд ли вернется к жизни.

- Бизнес это не дверь, которая может закрыться и открыться. Мы пытаемся как-то выжить, но заказов практически нет, а мы работали именно под заказ. Кажется, еще недавно производили шкафы-купе, кухни, столы, кровати… Сотрудники никуда не ушли, мы все сейчас просто выжидаем, - говорит владелец крупной производственной компании из Екатеринбурга, который просил не называть его фамилию в газете.

Есть и фирмы, которые принципиально не закрылись - до сих пор работают на свой страх и риск. Руководители говорят: "Лучше заплатить штраф Роспотребнадзору, чем умереть". У таких обычно есть своя база проверенных клиентов.

Кстати, многие мебельщики работали с разными категориями заказчиков - как с физическими, так и с юридическими лицами. Последние сейчас практически исчезли. Например, кафе и рестораны не работают, а значит, менять мебель точно не планируют. Поэтому вся надежда на рядовых покупателей.

- Мы производим мягкую мебель плюс занимаемся реставрацией, перетяжкой. Кто-то заказывает мебель в дома, квартиры, вот недавно новоселы обратились. Штат не сокращаем - у нас менее десяти человек, давно работаем вместе, одна команда. Конечно, зарплаты пришлось урезать, но люди понимают, возражений нет. Хорошо, что была подушка безопасности, а то пришлось бы совсем туго. Заказы снизились на 90 процентов, но мы напоминаем о себе - размещаем рекламу. Работаем в средней ценовой категории, чек - около 20 тысяч рублей. Скидки делать не можем, но и цены не увеличиваем, хотя стоимость материалов уже выросла от 10 до 20 процентов, - подсчитал владелец компании Дмитрий Финкель.

В частности, существенно подорожала фурнитура, подтверждают его коллеги. Основной производитель фасонных ручек и замков - Китай, перебои в поставках уже вызвали дефицит изделий и рост цен.

Что касается продаж, они, как и в других секторах, перемещаются в Сеть. По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам 2020 года объем этого рынка в России может увеличиться почти на 20 процентов и составить 2,5 триллиона рублей.

- Интернет-заказы выросли сейчас не только у мебельщиков. Но последним надо активно использовать этот способ торговли, чтобы хотя бы ликвидировать складские запасы, - считает Людмила Трофимова.

Кстати

Недавно производители мебели попросили губернатора Свердловской области все-таки разрешить работу мебельным салонам, пообещав "организовать работу разумно и достойно". Глава региона в Инстаграме выразил понимание непростой ситуации, но ответил, что "не слишком логично вводить послабления", пока значительно растет число заболевших и ширится география распространения новой инфекции.

В адрес редакции "Завтра", в адрес Изборского клуба сплошным потоком идут соболезнования в связи с безвременной кончиной Александра Алексеевича Нагорного (6.12.1947—16.04.2020), свидетельства людей, которые так или иначе знали его в разные периоды жизни. Выражаем свою благодарность всем, кто откликнулся своим добрым словом на эту невосполнимую для нас утрату. Часть присланных материалов публикуем на страницах этого номера нашей газеты. Сообщаем о том, что принято решение об издании книги, в которой будут собраны лучшие работы Александра Алексеевича и воспоминания о нём.

Потрясены сообщением о безвременной кончине заместителя председателя Изборского клуба Александра Нагорного. Выражаем родным и близким Александра Алексеевича наши искренние соболезнования.

Светлая память товарищу Нагорному!

Политический отдел Посольства КНР в Российской Федерации

Глубокую скорбь и настоящее потрясение мы пережили, узнав о кончине Александра Нагорного. Мы знаем, что эти чувства разделяют все, кто знал его, кто работал с ним за последние 3 года сотрудничества с Изборским клубом нашего Института финансовых исследований "Чунъян" Народного университета Китая в рамках Российско-китайского экономического диалога. Он был блестящим и чудным человеком.

Примите глубочайшие соболезнования от всех сотрудников нашего Института, всех китайских друзей и меня лично.

Искренне ваша,

Ян Цинцин, исполнительный директор Института финансовых исследований "Чунъян" Народного университета

С большой грустью узнала о смерти Александра Нагорного. Я знала, конечно, что он болел, и когда мы с ним беседовали по скайпу в начале февраля, он выглядел усталым. Заметив, что он несколько недель ничего не пишет в газете "Завтра", я отправила ему электронное сообщение, но, очевидно, уже поздно — ответа не было.

Примите, пожалуйста, соболезнования по поводу утраты нашего друга и коллеги. Это потеря и для России, и для развития русско-китайских отношений, и для нас в Америке, которые не потеряли надежду на улучшение отношений "большой тройки" на фоне глобального кризиса; об этом часто говорил Александр Нагорный на конференциях нашего института и писал в своих работах.

С уважением, Рейчел Дуглас, официальный представитель Шиллеровского института в США

Всем сердцем скорблю о смерти Саши Нагорного. Доброго ему Небесного пути!

Леонид Ивашов, генерал-полковник

Царство Небесное! Скорблю со всеми друзьями по Изборскому клубу и газете "Завтра".

Александр Дугин

Мои соболезнования близким и друзьям. Большая утрата для всех Изборян. Вечная память!

Николай Стариков

Скорблю. Мои соболезнования близким и друзьям Саши Нагорного. Вечная память!

Андрей Фурсов

Долго не мог собраться с мыслями и чувствами, чтобы откликнуться на смерть Александра Нагорного, воспринять её как реальность…

Умный, добрый, честный человек… Очень доброжелательный и искренний… Сохранивший верность тому, во что верил.

Оставшийся адекватным советским человеком. Не ушедший, следуя веяниям времени, ни в псевдолиберальный рыночный фундаментализм, ни в психопатичный ультрасталинизм, ни в "гуманноликий квазисоциализм", ни в модную религиозность.

Реалист и оптимист, веривший в свою страну, ценивший её прошлое и веривший в её будущее.

ЧЕЛОВЕК, СОВЕТЧАНИН И КОММУНИСТ!

Подобных ему — не так уж и много. Но только они могут спасти нашу страну, её прошлое, настоящее и будущее.

Смерть Александра Алексеевича Нагорного — это не только огромная утрата для родных, близких, друзей и тех, кто взаимодействовал с Александром Алексеевичем по службе, в Изборском клубе и в других начинаниях, в которых он играл неоценимую роль. С уходом Александра Алексеевича в мире, в котором мы живём, стало меньше честности, доброты и мужества.

Сергей Черняховский

30 лет было нашей дружбе. Чувствую, что Саша рядом. И думаю, буду чувствовать это всегда. Царствие Небесное!

Владимир Овчинский

Смерть Александра Алексеевича Нагорного — это очень-очень печальная новость… Я знала Александра Алексеевича ещё по борьбе 90-х годов, когда мы все зачитывались газетой "Завтра" и его острыми публикациями в ней.

Помню, как мы с Михаилом Астафьевым были на его юбилее в театре Гоголя, который тогда еще не был отдан на откуп постмодернистам…

Перо Нагорного было ярчайшим и блестящим, а сам он был последователен в своих взглядах, смел, верен Отечеству. Тогда такие люди должны были испытать гонения, обвинения в маргинальности, презрение доминирующих на информационном поле нигилистов и ненавистников всей нашей истории: как советской, так и дореволюционной… И он это всё выдерживал, и его уверенность вселяла стойкость и на новичков на поле нашей брани…

Эх, уходят борцы… товарищи по оружию…

Мир ему! А мы его не забудем…

Наталья Нарочницкая

Уход Саши Нагорного — огромная утрата для близких, для огромного количества его друзей и единомышленников, для всех изборцев, для газеты "Завтра" и моя большая личная боль.

Мы были единомышленниками и хорошими друзьями: вместе тяжело переживали крушение Советской цивилизации и тяжёлые будни бандитского капитализма, вместе много путешествовали по странам и континентам, пережив в этих поездках и острые приключения, и сложные, казавшиеся безвыходными, ситуации.

Всё это навсегда останется в памяти. Он очень любил жизнь, был очень быстр и в делах, и в мыслях и всегда полон обаяния. Невероятный оптимист, искромётный собеседник и надёжный друг — таким он навсегда останется в моём сердце.

Сергей Батчиков

Умер Нагорный. Один из самых светлых умов, какие мне посчастливилось встретить.

Не знаю, что поражало в нём больше.

Способность ли мыслить стратегически, выстраивать в газете "фронтовые операции" на месяцы вперёд: десятки статей, отборные авторы, вовлечённые политики — ради точного захвата цели, потопления врага,, огня по штабам?

Тяга ли к алхимии смыслов, с пробой на вкус ещё не оформленной идеи, — из которой затем кристаллизуются концепции, замыслы, словоформы, "коллективный Запад" и "вашингтонский обком"?

Или умение сыграть в конспирологию на грани фола, дерзко и почти всерьёз, с "нашими источниками в Филадельфии" и "как передают из Гонконга", — с филигранным повышением ставок и искусством найти объяснение всему на свете?

Или редкий дар — работать в команде, быть ходячим "мозговым штурмом", колдовать на "завтрашней" кухне, где всё кипело, бурлило, изливалось в мир, давая обильный корм?

А может, штучное для таких умов свойство — быть своим, быть товарищем, быть добрым другом? Он умел разговориться с любым собеседником, так чтобы тот не чувствовал дистанции. Мягкий, деликатный, почти женственный, настоящий дипломат, он всегда знал, когда к месту отпустить остроту или на миг показаться шутом, нашим "Луи де Фюнесом".

Он умел возражать, обижаться, устраивать сцены. Казаться скучающим и вялым. Молчать. Исчезать на несколько недель. Становиться источником слухов. Быть крайне нужным — так, чтобы все оглядывались на его пустующее место.

Иногда он меня пугал — такое случалось, когда я не мог разгадать, кто же сидит на планёрке в метре от меня. Агент пяти разведок? Эмиссар? Куратор? Какое у него звание? Что ещё он знает обо мне? Что делает он здесь, зачем развалился в этом кресле, о чём он вообще говорит?!.

Он говорил о правильных вещах. Он писал верные вещи. Он был предан идее. Он любил нашу Родину. Он верил, что мы победим.

Земля тебе пухом, Александр Алексеевич! Светлая память!

Денис Тукмаков

Для меня Саша Нагорный всегда был и останется "цзюнь цзы", или "благородным мужем". Каковых на высшую ступень породы человеков поставил Конфуций. В юности, словами "Учителя десяти тысяч поколений", Саша "обратил свои помыслы к учебе". Он получил систематические знания о Поднебесной, которые затем помогали ему правильно видеть развитие событий и не отвлекаться на частности, как это делают выдающие себя за знатоков самоучки, "босоногие китаисты".

В 30 лет, как и полагается "благородному мужу", Саша "встал на ноги" и стал успешным молодым учёным.

В 40 лет, словами Конфуция, "освободился от сомнений" и сформировал своё видение будущего страны в назревавшей смуте.

В 50 лет наш "цзюнь цзы" уже "познал волю Неба", уже был готов к любым поворотам судьбы на выбранном пути борьбы.

В 60 лет Александр Нагорный "научился отличать правду от неправды", четко и жестко проводил патриотическую линию в своих статьях и книгах, в практической деятельности.

В 70 лет пришло время "следовать желаниям сердца и не переступать меры".

Его сердцу хотелось успеть сотворить еще так много добра, поделиться знаниями, видением и опытом.

Он мечтал о могучей, справедливой, свободной и счастливой России, но не переступал меры в борьбе добра и зла.

Прощай, дорогой друг, коллега и единомышленник! Прощай, благородный муж Александр Нагорный!

Юрий Тавровский

Как-то у Поля Мориа спросили, сколько под его управлением музыкантов, которых нельзя заменить. Знаменитый дирижёр ответил, что свой оркестр он собирал всю жизнь, и тех, кого можно заменить, в нём нет.

Ощущение незаменимости блестящего публициста и замечательного человека Александра Алексеевича Нагорного у меня возникло уже в первые часы нашего знакомства. Меня всегда удивляло и радовало в нём сочетание интеллигентности, мягкого юмора, обаятельной улыбки и жёсткой, последовательной, принципиальной позиции по ключевым проблемам внешней и внутренней политики России.

Очень нравилось, как Александр Алексеевич формировал номера журнала "Изборский клуб". У него всегда была ясная и продуманная картина номера. Он умел мягко и деликатно убеждать, вникая в логику оппонента. Ни об одном из авторов он никогда не сказал мне ни одного плохого слова. Из-за стола советуют вставать чуть-чуть голодным, и такое чувство оставалось у меня после каждой встречи с Нагорным.

Мне очень нравилось, как он водит машину: спокойно, уверенно, не сомневаясь, что в любых обстоятельствах мы окажемся там, где надо, и тогда, когда надо. Встречая почти в каждом номере "Завтра" его статьи, всегда радовался его работоспособности, чёткости мыслей и тому, как он хорош в роли "тягловой лошади" газеты.

Александр Алексеевич был удивительным, редким и очень искренним собеседником — его неизменно интересовали люди, в которых он всегда находил лучшее. И мы вновь и вновь планировали встретиться и об очень многом поговорить. Трудно поверить, что он ушёл и уже ничего не скажет, не улыбнётся, не подарит очередную книжку… Большой подарок судьбы, что в нашем оркестре был такой человек.

Георгий Малинецкий

Имя Александра Нагорного широкой публике было скорее неведомо, хотя его влияние на курс "Завтра" и множество важных проектов очень велико. Александр Алексеевич — выходец из той небольшой, прямо скажем, части советской элиты, которая после кончины СССР не оттопталась на прежних идеалах и не замолчала, но вступила в схватку с многократно превосходящим по возможностям и ресурсам противником.

Он сын того самого Нагорного, который писал сценарии к таким фильмам, как "Кража", "Один из нас", "Рождённая революцией".

Александр Алексеевич был прекрасным и редким сочетанием большого европейского интеллектуала с колоритным московским оригиналом, словно сошедшим со страниц классической русской прозы.

На планёрках я с ним регулярно спорил, но после самых резких перепалок можно было вести спокойные и интересные беседы. По жизни это был остроумный, самодостаточный человек. Помню, как мама была почти поражена, увидев Александра Алексеевича в передаче Виталия Третьякова: "Это Нагорный?!". Видимо, ей представлялся громовержец с каменным лицом, а с экрана вещал элегантно-киношный человек с фирменной ухмылкой на устах…

Андрей Смирнов

Владимир Ощепков: риск новых вспышек COVID в КНР мало влияет на Россию

Китаю практически удалось справиться с эпидемией COVID-19, однако новым вызовом для местных властей стал рост числа ввозных случаев заражения, в том числе и в приграничных с Россией провинциях. Генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков рассказал корреспонденту РИА Новости Анне Раткогло о причинах ухудшения эпидемической ситуации, о новых ограничительных мерах, что мешает открытию пассажирских пунктов пропуска на границе и почему на границе стоят очереди грузовиков.

— В последние недели в России стали говорить о так называемой второй волне эпидемии коронавируса в Китае, в частности в приграничных с РФ регионами, какова на самом деле ситуация в настоящий момент?

— Сегодня число больных с COVID-19 в провинции Хэйлунцзян почти столько же, как было в феврале – в самый пик эпидемии в Китае. Есть, правда, несколько отличий. Зимой инфицированных коронавирусом выявляли по всей провинции, во всех без исключения административных единицах Хэйлунцзяна были заразившиеся. Сейчас в провинции два места, где находится большая часть заболевших COVID-19, это города Суйфэньхэ и Харбин.

— С чем это связано?

— В приграничном Суйфэньхэ причиной вспышки эпидемии стали граждане КНР, которые приехали из России, в основном из европейской части страны транзитом через Приморский край. По тому, как им ставили диагноз, не все они были изначально больными, большинство заразилось от своих китайских попутчиков в дороге.

Для местных властей и медицинских учреждений этого совсем маленького по китайским меркам города прибытие в конце марта и начале апреля более двух тысяч потенциальных носителей инфекции стало настоящим испытанием, так как почти у каждого пятого приехавшего был выявлен коронавирус. В целом местным службам при поддержке большой группы специалистов, направленных на помощь из центра, удалось справиться с этой ситуацией, но тем не менее полностью локализовать распространение инфекции не удалось.

— А как получилось, что число зараженных резко выросло и в Харбине?

— В Харбине с этой же проблемой столкнулись, когда один пожилой больной, как утверждают здесь, заразившийся от приехавшей из-за рубежа китайской гражданки, умудрился передать инфекцию нескольким десяткам человек. Он с инсультом поступил в одно медицинское учреждение, потом его передали в другое, и нигде его по странному стечению обстоятельств не проверили на коронавирус. Полагаю, что произошедшее стало проявлением халатности отдельных людей, которые расслабились и снизили бдительность в борьбе с эпидемией.

Местные власти в целом уже взяли под контроль эпидемиологическую ситуацию в Харбине, ведется масштабная работа по выявлению всех лиц, которые контактировали с больными. Ужесточены требования к карантину и самоизоляции, для борьбы с нарушителями используются электронные системы контроля. Вновь введена система регистрации в аптеках всех, кто приобретает жаропонижающие препараты и средства от кашля. Город не закрыт, как пишут многие иностранные СМИ. Ограничению на выезд из города подверглись лица, живущие в домах, где жили больные с коронавирусом или с ними контактировавшие.

— Представляет ли эта ситуация риск для россиян, которые проживают в приграничных с КНР регионах РФ?

— Как показала ситуация в Хэйлунцзяне в целом, риски новых вспышек заболеваний всегда есть, пока коронавирус окончательно не побежден, но с учетом закрытых между нашими странами границ они имеют ограниченное влияние на развитие эпидемиологической ситуации в России.

— Судя по всему, пассажирское авиасообщение России с другими странами возобновят еще не скоро, если ли у вас уже понимание, когда граждане РФ смогут вновь пользоваться наземными пунктами пропуска для возвращения на родину?

— Вот уже почти три недели нет возможности выехать из Китая в Россию. Ожидаем, что в ближайшее время все же будет организован "возвратный" рейс в Россию. Тем не менее он решит проблемы не всех соотечественников, которые хотели бы вернуться из Китая.

— Прорабатывается ли с российской стороны какой-нибудь формат открытия КПП, например, на несколько часов для того, чтобы желающие группами или по одиночке могли вернуться в Россию? Или это больше зависит от китайской стороны? Много ли тех, кто хочет вернуться в Россию?

— Многие проживавшие в консульском округе российские граждане уехали в Россию сразу после начала эпидемии в Китае, благо граница рядом. Сейчас наземными пунктами пропуска хотели бы воспользоваться в основном соотечественники, которые находятся в других китайских регионах, из которых раньше можно было добраться до России регулярным авиасообщением.

Мы уже давно ведем с местными властями переговоры о создании временных коридоров на границе для возвращения российских граждан в Россию. К сожалению, пока не удается убедить китайскую сторону дать на это согласие. Одна из причин – она еще не пришла в себя от недавней вспышки заболеваний COVID-19 в приграничье с Россией, которая чуть не привела ко второй волне эпидемии в Китае. Со своей стороны не оставляем попыток договориться с китайскими партнерами.

— Вы ранее сообщали, что пробки из грузовиков на границе двух стран все еще сохраняются, они стоят в обоих направлениях? Что предпринимается, чтобы решить проблему?

— К сожалению, очереди из грузовых автомобилей на границе сохраняются. Вместе с тем отмечаем, что власти местных приграничных китайских регионов после неоднократного к ним обращения стали предпринимать попытки как-то улучшить ситуацию с грузовыми перевозками на погранпереходах. С учетом сохраняющихся эпидемиологических угроз китайская сторона пока не готова отменять введенные ранее строгие требования к проверке и обработке въезжающего в Китай автотранспорта, но изыскивает способы оптимизировать этот процесс.

В провинции Хэйлунцзян автомобильные пункты пропуска в грузовом направлении сейчас работают наполовину своей пропускной способности, в Маньчжурии ситуация обстоит несколько хуже.

— Что в настоящий момент преимущественно возят? Продукты питания, древесину, какие-то предметы повседневного использования?

— Если коротко говорить о номенклатуре автомобильных грузоперевозок между российским и китайским приграничьем, в Россию везут плодоовощную продукцию, стройматериалы, а также грузы медицинского назначения: защитную одежду, маски, оборудование. Структура российского экспорта в Китай не изменилась, в нем преобладают пиломатериалы, удобрения, сельхозпродукция и продукты питания.

Китайский поезд нового поколения для средне- и низкоскоростной магнитно-левитационной линии развил скорость движения до 160 км в час. Как сообщает агентство «Синьхуа», состав прошел испытание на своей максимальной проектной скорости движения в провинции Хунань (Центральный Китай) перед началом официальной эксплуатации.

Испытание, которое продлилось 10 месяцев, было совместно проведено компанией CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., Центром по исследованию технологий магнитной левитации провинции Хунань, Оборонным научно-техническим университетом и другими учреждениями.

В мае 2016 года в городе Чанша, административном центре провинции Хунань, в коммерческую эксплуатацию была сдана первая в Китае средне- и низкоскоростная магнитно-левитационная линия, по которой курсируют поезда старого поколения с максимальной скоростью в 100 км в час.

По информации Института по исследованию маглева при компании CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., эффективность тяги и скорость движения маглева нового поколения, разработанного в июне 2018 года, соответственно увеличились на 30% и 60% по сравнению с его предшественником.

Если маглев старого поколения пригоден для эксплуатации в городском районе, то новый маглев призван курсировать между мегаполисом и его городами-спутниками.

В настоящее время производитель ускоряет разработку более совершенной модели маглева с максимальной скоростью 200 км в час, предназначенного для междугородних сообщений.

Как ранее сообщал Gudok.ru, в Китае инженеры из Юго-Западного транспортного университета Цзяотун в Чэнду намерены разработать сверхскоростные поезда, способные набирать скорость до 1500 км в час. Максимальную скорость в 1500 км/час поезда, движущиеся по трубам с откачанным воздухом до почти полного вакуума, должны достичь уже к апрелю 2021 года.

Кредитное соглашение с Эксимбанком КНР на финансирование реконструкции венгерского участка железнодорожного коридора Будапешт – Белград подписано 24 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Венгрии.

По словам министра финансов Венгрии Михая Варги, китайская сторона согласилась оплатить 85% стоимости проекта с помощью займа с фиксированной процентной ставкой. Оставшиеся 15% будут покрыты из государственного бюджета Венгрии.

«Финансовое планирование и расчёт подкрепляются тем фактом, что кредит имеет фиксированную процентную ставку, а это означает, что условия не изменятся, даже если рынок переживёт возможный спад. Кроме того, кредитное соглашение также допускает досрочное погашение, и, соответственно, правительство будет постоянно следить за состоянием рынка и, если оно будет благоприятным для Венгрии, инициирует досрочное погашение», – отметил Михай Варга.

Протяжённость венгерского участка железнодорожного коридора составляет около 150 км. Стоимость проекта оценивается в сумму от 600 млрд до 1 трлн форинтов (от 1,68 до 2,8 млрд евро). Его планируется реализовать к 2025 году. Соглашение о модернизации железнодорожной линии заключено с венгерско-китайским консорциумом в минувшем году.

Магистраль спроектирована для эксплуатации на скорости до 200 км/ч, что позволит сократить время в пути между сербской и венгерской столицами менее чем до трёх часов. Сейчас время следования в пути составляет 7 часов 57 минут.

На территории Сербии специалистами ООО «РЖД Интернешнл» строится участок магистрали Белград – Будапешт, связывающий общину Стара Пазова и город Нови Сад. Как сообщал Gudok.ru, 3 апреля в создаваемом на маршруте тоннеле «Чортановци», который состоит из двух параллельных однопутных тоннелей суммарной протяжённостью более 2,2 км, произведена сбойка в правом стволе длиной более километра. Сбойка в левом тоннеле намечена на июнь 2020 года. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Там же «РЖД Интернешнл» ведёт строительство двухпутного железнодорожного виадука в пойме реки Дунай протяженностью почти 3 километра. Общая готовность виадука составляет 93%.

Для обеспечения заданных темпов производства работ на объектах задействовано 935 человек и 276 единиц техники. Строителям удаётся не сбавлять темп при полном соблюдении правил безопасности во время пандемии. 21 апреля президент Сербии Александр Вучич поблагодарил специалистов «РЖД Интернешнл».

Транспортная компания Maersk организовала еженедельные грузовые отправки по железной дороге на маршруте Сиань (КНР) – Измит (Турция). Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

В компании отмечают, что новый сервис оптимально подходит для клиентов в автомобильной и технологической промышленности Турции и других отраслях, которые нуждаются в быстрой доставке. Поезда выходят в рейс по вторникам.

«После успешного запуска нашего интерконтинентального железнодорожного сообщения (ICR) из Китая в Европу три года назад мы увидели увеличение спроса со стороны наших клиентов на эту конкретную услугу в разных локациях Азии и Европы», – заметил руководитель ICR в AP Moller-Maersk Каспер Крог.

ICR обеспечивает сообщение с Чёрным морем, Восточной Европой и странами Южной Европы через порт Кёрфез в Измите, используя фидерную сеть Maersk.

Как сообщал Gudok.ru, 12 апреля ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Рускон» и Maersk объявили об организации еженедельного контейнерного сервиса по маршруту Новороссийск – Ворсино. Ранее на этом направлении регулярных поездов для импортных грузов не было.

Немецкий антимонопольный регулятор Bundeskartellamt одобрил поглощение китайской государственной корпорацией CRRC локомотивостроительного предприятия Vossloh Locomotives. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном 27 апреля.

Президент Bundeskartellamt Андреас Мундт подчеркнул, что все нюансы поглощения европейского поставщика крупнейшим производителем подвижного состава тщательно изучены.

«С покупкой Vossloh CRRC приобретает крупного производителя маневровых локомотивов в Европе. При оценке слияния в конкурентном прогнозе были учтены возможности государственного субсидирования, наличие технических и финансовых ресурсов и стратегические преимущества других инвестиций компании. Мы также учитывали риск низких цен и демпинговых стратегий, стоимостные преимущества из-за спонсируемых правительством обязательств CRRC на многих других рынках. CRRC играет важную роль в китайских промышленных стратегиях. Кроме того, CRRC сможет извлечь выгоду из ноу-хау известного производителя Vossloh в сложных процедурах приёмки маневровых локомотивов», – рассказал он.

«Однако в конце концов имеющиеся у нас опасения не смогли оправдать запрет на сделку. В последние годы предприятие Vossloh Locomotives явно потеряло конкурентоспособность, в то же время на рынке появились новые конкуренты с инновационными тяговыми технологиями. Помимо Vossloh сейчас действуют несколько сильных производителей. CRRC, с другой стороны, до сих пор играла незначительную роль на европейском рынке», – пояснил глава немецкого антимонопольного регулятора.