Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Работа после вируса

Ждут ли нас исчезновение ряда профессий и переход на удаленку

Текст: Ольга Игнатова

После коронавируса мы будет жить в другой реальности - привыкать меньше бывать в людных местах и больше заботиться о своем здоровье.

Да и работать будем по-другому. Ряд профессий может просто исчезнуть - как показал вирус, они не особенно и нужны, а большинство офисных работников не вернутся в свои кабинеты, потому что содержать их работодателям накладно. Вынужденные каникулы ясно доказали, что можно работать не выходя из дома. Какова она - послевирусная рабочая реальность? Об этом "РГ" спросила генерального директора ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрия Платыгина.

Дмитрий Николаевич, мировой кризис, связанный с коронавирусом, продемонстрировал уязвимость самой неуязвимой сферы - торговли и услуг. Получается, нам не нужно столько продавцов, охранников, официантов, турагентов, фитнес-тренеров? После открытия инфраструктуры они смогут найти работу или эти сферы ждут сокращения?

Дмитрий Платыгин: Специфика текущей ситуации на рынке труда заключается в том, что, в отличие, например, от кризиса 2008 года, ее причины имеют не финансовый характер, а лежат в плоскости спроса и предложения. Любая сфера будет уязвима, если одномоментно сократится спрос на продукцию и услуги, разорвутся производственные цепочки не только внутри страны, но и с зарубежными партнерами. В этом смысле нельзя говорить о том, что сферу торговли или развлечений ждут критические изменения.

Все вернется на круги своя?

Дмитрий Платыгин: Во-первых, предложенные меры государства направлены именно на сохранение рабочих мест и доходов. Поэтому предполагать, что все или даже большинство работников пострадавших секторов были уволены, некорректно. Да, скорее всего, произошли изменения в продолжительности рабочего времени, в размере зарплат (если работодатель воспользовался законными возможностями, предусмотренными трудовым законодательством), кого-то попросили взять очередной оплачиваемый отпуск. Но любая организация, которая хочет выжить и остаться на рынке, равно как и ее работники, понимают, что сейчас они в одной лодке. Компании гораздо выгоднее предпринять все меры, чтобы сохранить работников, которые уже имеют опыт, понимают специфику деятельности, нежели потом нанимать новых сотрудников.

Во-вторых, потребность и в продавцах, и в официантах, и в тренерах будет существовать и дальше, но восстановление этих секторов будет зависеть от скорости восстановления спроса на услуги. Если посмотреть на Китай, который раньше всех вошел в карантин и раньше вышел, то в сфере услуг, ретейле, сфере развлечений и туризма нет признаков быстрого восстановления, тогда как в промышленности быстро возрождаются производственные цепочки. Во многом это связано с психологией людей. Страна "открылась", но угроза заражения коронавирусом сохраняется, что и вызывает по-прежнему боязнь нахождения в людных местах, и это влияет на некоторые сектора экономики.

Рынок труда весьма гибко отреагировал на обстоятельства - вырос спрос на работников в других секторах, например онлайн-ретейл, интернет-услуги, включая медицину и образование, производство защитных средств первой необходимости, доставку и т.п., и это частично демпфировало падение спроса на труд в сфере торговли и услуг.

Массового исчезновения профессий не будет?

Дмитрий Платыгин: Думаю, что сильного сокращения потребности в определенных специалистах и профессиях, особенно в сфере услуг, после выхода из карантина ожидать не стоит. Вместе с тем текущая ситуация ускорит процессы внедрения цифровых технологий как в сфере производства, так и в сфере услуг. После открытия экономики многие компании начнут анализировать опыт работы на удаленке или новый формат оказания услуг в условиях социальной разобщенности. Если до сих пор преимущество очевидно отдавалось деятельности на рабочем месте с презумпцией того, что дома производительность труда снижается, то сейчас многие работодатели наверняка увидят определенные преимущества и возможности для оптимизации бизнеса и внедрения удаленной работы. В этом свете могут выиграть, например, люди с ограниченными возможностями или те, кто вынужден оставаться дома, например, ухаживая за родственником, так как доверие к работе на удаленке откроет им новые возможности.

Спрос на предоставление туристических услуг восстановится, но существовавший и до кризиса тренд на цифровизацию процессов предоставления услуг останется, возможно, даже усилится.

Сейчас потребовались маски, а новые кофточки никому не нужны. Значит, швеи не у дел?

Дмитрий Платыгин: Реальные производства будут восстанавливаться значительно быстрее и раньше, чем сектор услуг. Многие из них и не останавливались, особенно те, которые ориентированы на выпуск продукции первой необходимости. Запуск предприятий в других странах будет способствовать восстановлению производственных цепочек. А правильно организованные рабочие места и меры по безопасному возвращению к работе на предприятиях снизят риски заражения и позволят раньше приступить к работе, в отличие, например, от торговых или развлекательных центров, транспорта, фитнес-клубов и т.п. Но все зависит от того, сколько продлятся нерабочие дни.

В производственном секторе предприниматели также проявили значительную гибкость, по возможности перепрофилируя предприятия на производство продукции первой необходимости, прежде всего средств защиты. В этом смысле швеи как раз у дел, так как швейные производства среагировали на возросший спрос на пошив спецкостюмов и медицинских масок. И такие производства не останавливались даже в режиме нерабочих дней.

Такие сложные ситуации обычно порождают массу нелегальных самозанятых. Какой выход из этой ситуации?

Дмитрий Платыгин: Нужно четко различать работу по найму, самозанятость и неофициальную занятость. Думаю, что здесь есть положительная сторона, если уместно их искать в нашей ситуации. Оставшись без защиты трудового законодательства и законодательства о социальном страховании, многие из тех, кто работали до последнего времени "в тени", задумаются о том, чтобы все-таки получить работу, гарантирующую защиту их прав, или официально оформить статус самозанятого. И то и другое защищает граждан в периоды таких кризисов. Государство, например, увеличило размер пособия по безработице, которое сейчас составляет 12 130 рублей. Введены дополнительные выплаты по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, которые назначают безработному вместе с пособием, если он лишился работы после 1 марта. Эти и другие меры поддержки делают более привлекательной легальную занятость.

После окончания пандемии часть профессий и занятий уйдет в онлайн?

Дмитрий Платыгин: Значительная часть процессов, как администрирования, так и другой профессиональной деятельности будет уходить в онлайн. Это происходит и сейчас, но темпы изменений увеличатся. Управлять процессами на расстоянии вполне возможно, все зависит от специфики процесса. Если речь идет о предоставлении услуг, в том числе государственных, то здесь открыты широкие возможности для цифровизации. Если речь идет о контроле за работой, то и это технически вполне возможно уже сейчас. Уверен, что существенно возрастет спрос на цифровые решения (и, соответственно, программистов), которые позволяют работать удаленно: проводить совещания и конференции, коммуницировать по рабочим вопросам, управлять корреспонденцией, подписывать документы, осуществлять бухгалтерские и финансовые операции, заключать договоры, оформлять и доставлять заказы и т.п. В значительной степени цифровые технологии, облачные решения и сейчас сделали возможной для многих удаленную работу.

Думаю, что этот кризис усилит вектор развития цифровых услуг - это и телемедицина, и образование, и интернет-торговля. И, скорее всего, встанут вопросы совершенствования трудового законодательства, чтобы урегулировать и новые формы организации труда, и новые формы занятости. Думаю, что значительное внимание должно быть уделено законодательству о социальном страховании и пенсионному законодательству. Текущий кризис многим неофициально занятым гражданам наверняка покажет, что риск остаться без средств к существованию и помощи государства вполне вероятен. А значит, нужно будет совершенствовать механизмы защиты и страхования тех, кто предпочитает не работать по найму, а применять свой труд в других формах. Новые вызовы встанут и перед сферой охраны труда. Предприятия в нынешней ситуации наверняка уделят значительное внимание созданию систем безопасности труда на основе оценки рисков, которые предотвращают распространение заболеваний среди работников и вызванные этим экономические потери. Это будет связано и с организацией рабочих мест, и с реальным запуском программ здоровья на производстве.

Щит от вируса

Курганские педагоги за три дня собрали 150 масок из пластика для врачей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск) , Валентина Пичурина (Курган)

Преподаватели Курганского детского технопарка "Кванториум" Максим Сахаринов и Алексей Дубинкин работают в технопарке по направлению "хай-тек" (высокие технологии). Перед тем как выполнить заказ второй горбольницы, они изготовили три опытных образца маски. Два - оказались более затратными. Остановились на простом и недорогом варианте - из материала ПЭТ. Пластик подходил по всем статьям: прочен, прозрачен, безопасен. Из него, кстати, делают бутылки для воды. Конструкция маски нехитрая и состоит, по сути, из трех элементов: сам щиток, предохраняющий от вируса, и два ребра жесткости, которые придают изделию форму. В работе использовали лазерный станок и 3D-принтер.

- В технопарке в основном учебное оборудование, не предназначенное для массового выпуска какой-либо продукции, - пояснил его руководитель Александр Мехнин. - Пришлось практически под каждую маску вручную вырезать пластик необходимого размера, собирать все детали.

Опыт инженеров наглядно показал, как современные технологии: 3D-моделирование, аддитивные технологии, лазерная резка, сборка, программирование помогают быстро и качественно делать нужные вещи. Подобные защитные конструкции изготавливают и в других регионах. Кванториумы обмениваются опытом, и в итоге рождаются совместные проекты.

- Условия, созданные пандемией, - своеобразный вызов для молодых преподавателей, возможность попробовать что-то новое, - подчеркивает директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. - Считаю, наши педагоги с этим вызовом справились. У них все получилось.

Кстати

Когда в Курганской области ввели режим самоизоляции, педагоги "Кванториума" одними из первых переписали образовательные программы и перевели учеников на дистанционное обучение.

Тем временем

Челябинские вузы стараются поддержать студентов, которые не смогли уехать домой и находятся в изоляции в общежитиях. Студентам ЮУрГУ бесплатно передали пять тысяч защитных масок, прибывших в качестве гуманитарной помощи из Китая. А в ЧелГУ организован сбор продуктовых наборов, которые позволят студентам сэкономить деньги и реже выходить на улицу в период пандемии.

Маски для студентов отправила международная корпорация "Евразия" - давний партнер ЮУрГУ. Как пояснили в вузе, сотрудничество ведется в рамках обмена студентов и преподавателей.

- В Китае есть поговорка: "Несмотря на то что мы разделены горой, у нас будут одни и те же облака и дождь. Яркая луна принадлежит не одному городу", - рассказала проректор по международной деятельности университета Ольга Ярошенко. - Жители Поднебесной боролись с коронавирусом и победили, а теперь следят за ситуацией в России и, конечно, проявляют заботу о своих партнерах.

В ближайшее время маски раздадут в общежитиях, но предварительно посылка пройдет обязательную дезинфекцию.

В ЧелГУ для студентов собрали 750 килограммов пшена, риса, геркулеса и гречки. Инициатором формирования продуктовых наборов выступил студенческий профком. Идею поддержал ректорат. На обращение вуза откликнулись агрокомпании и крестьянские хозяйства. И теперь каждый из 265 находящихся в общежитии студентов получит по три килограмма круп и сушки к чаю, закупленные профкомом студентов. Продукты уже развозят по адресам.

Удачный замес

Как в 21 год стать одним из лучших пекарей мира

Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)

Современные выпускники школ и их родители стремятся попасть в вузы, считая их гарантом устройства на хорошую должность. Колледжи до сих пор называют ПТУ, живы и стереотипы о том, что их выпускников ждет бесперспективная работа. Дарья Мальцева, окончившая Екатеринбургский экономико-технологический колледж, доказала: подобные утверждения не всегда соответствуют реальности. На чемпионате WorldSkills в 2019-м Даша заняла четвертое из 19-ти мест по хлебопечению, до "бронзы" ей не хватило двух десятых балла. В свои 22 года она может похвастаться обучением в мировых кулинарных школах. Сейчас Мальцева готовится к выступлению на EuroSkills в Австрии.

Даша, почему ты пошла учиться на пекаря, а не стала поступать в вуз после 11-го класса?

Дарья Мальцева: Я росла в селе Знаменском Сухоложского района. Большинство одноклассников после девятого класса собрались уходить из школы, остальных хотели перевести в другую. Такой вариант меня не устраивал, поэтому я выбрала колледж. Мне были интересны два направления, связанные с едой, - кулинария и хлебопечение. На втором на тот момент училась моя старшая сестра. Я поняла, что хочу заниматься тем же.

Как отнеслись к твоему решению родители?

Дарья Мальцева: Мама сказала: без хлеба не останешься! Родители всю жизнь работали на производстве. А папа студентом подрабатывал пекарем, поэтому ему идея пришлась по душе.

Но интерес к делу и поддержка родных не всегда ведут к успеху. Как ты оказалась на конкурсе?

Дарья Мальцева: На первом курсе у нас был факультатив "Введение в направление", который вела Вера Евгеньевна Русина. Она очень интересно рассказывала про виды теста, профессию в целом. Желание добиться чего-то большего пробудила во мне именно Вера Евгеньевна. И, когда на втором курсе нас спросили, кто хочет участвовать в конкурсе, я ни секунды не колебалась.

Чего стоило занять четвертое место в мировом чемпионате по хлебопечению?

Дарья Мальцева: Пришлось многому научиться. Например, для изготовления хлебных композиций необходимо развивать моторику, аккуратность, иногда даже рисовать модель на бумаге.

К конкурсу я готовилась три года. Новый ритм жизни дался нелегко: сложно привыкала к постоянным разъездам, к тому, что не вижу друзей и родителей. Задания мы получали за два месяца до начала чемпионата, до этого самостоятельно отрабатывали новые приемы и техники. А расписание такое: три недели плотных тренировок в другом городе, неделя отдыха. Как-то раз меня и еще одну конкурсантку отправили на учебу в Южную Корею. Мы ехали вдвоем, без наставников и переводчика - очень волнительно. Я тогда не знала английский, но наша профессия не требует общения, главное - знать ингредиенты, технологию и повторять за учителем.

Почему хлеб ручной работы отличается от фабричного?

Дарья Мальцева: Чтобы хлеб получился вкусным, тесто должно быть определенной температуры. После того как заготовка окажется в печи, за ней нужно следить - поддерживать температурный режим, контролировать равномерность пропекания. Важен индивидуальный подход к каждому изделию. На заводах процесс автоматизирован, но техника не поможет, если поступило некачественное сырье или что-то пошло не так. В условиях производства невозможно постоянно настраивать параметры оборудования, выбирать иной технологический режим.

Сейчас ты работаешь в колледже. Тебе наверняка поступали и другие предложения...

Дарья Мальцева: После чемпионата мне и еще одной девочке из сборной предложили участвовать в конкурсе за красноярское предприятие. Мы выступили бесплатно и заняли первое место. Нам важны не деньги, а атмосфера творчества и состязания. Предложения о работе тоже были, но пока мне не хочется переезжать. В колледже я готовлю студентов к конкурсам и обучаю людей старше 50 лет по программе профессионального долголетия WorldSkills. Я не пошла на производство, потому что не нравится работать на поточной линии, где людей заменяет машина. Не хочу каждый день делать одно и то же. В частных пекарнях тоже не особо интересно: ассортимент хлеба из года в год один и тот же. Хочется самой что-то придумывать. В колледже есть лаборатория, где мы со студентами выпекаем хлеб и другие изделия. Если у меня "окно", я пеку в свое удовольствие.

На чем зарабатывает элита пекарей и сколько?

Дарья Мальцева: Основной доход - от проведения мастер-классов для домохозяек или менее опытных коллег. У знаменитостей билет на один мастер-класс стоит около 20 тысяч. Группы от семи до десяти человек - оптимальное количество, чтобы комфортно работать с каждым участником. Один мой знакомый преподает каждую неделю. В будущем я планирую делиться опытом на собственных мастер-классах, но пока не могу, поскольку вхожу в российскую сборную WorldSkills: соперники не должны знать, что я умею.

Как воспринимают твой успех сверстники?

Дарья Мальцева: Не думаю, что завидуют. На встречах выпускников одноклассники не верят, что у меня сложная работа. Школьные учителя были очень удивлены, когда увидели то, чем я занимаюсь, по телевизору. Теперь зовут провести урок профориентации. Мама не могла представить, что я когда-нибудь окажусь за границей, а я успела побывать в Китае, Южной Корее, Швейцарии и по России поездить. Без любви к хлебопечению этого бы не случилось.

Ключевой вопрос

Какой момент в изготовлении хлеба тебе нравится больше всего?

Дарья Мальцева: Момент, когда тесто только замешано. Его приятно трогать, оно расслабляет. Пока тесто бродит, мне в голову приходят идеи. Когда я их воплощаю - радуюсь, когда не получается - не бросаю, думаю, как исправить ошибки. Мне нравится творить, делать хлеб красивым, мягким и вкусным. Еще интересно рассчитывать по формуле во время приготовления температуру ингредиентов, исходя из температуры помещения, воды, муки. Что-то нагревать, а что-то ставить в морозилку.

Свое дешевле, но дороже

Текст: Ирина Алпатова

Эпидемия коронавируса показала не только актуальность и востребованность надежных технологий, но и выявила степень зависимости России и других стран от зарубежных продуктов.

Кризис в Китае сразу напомнил, кто является ключевым поставщиком комплектующих в мире, обращает внимание директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" (ЦКИТ) Илья Массух. Вся мировая IT-отрасль ощутила свою зависимость от КНР.

"Когда самоизоляция коснулась нашей страны, большинство существующих российских систем онлайн-образования, телемедицины и других важных дистанционных сервисов оказались недоступны или неудобны, а мировые начали вводить ограничения. Образовательный портал Coursera, например, в начале марта столкнулся с нехваткой вычислительных мощностей и объявил, что будет работать только для США. Позже они все-таки открыли доступ по всему миру, но ситуация показательна", - рассуждает Илья Массух.

Переход на отечественное программное обеспечение - это, в первую очередь, вопрос безопасности. Многие программы сейчас используют модель SaaS (от английского "software as a service" - программное обеспечение как услуга). Разработчик делает web-приложение и самостоятельно им управляет, а заказчик получает доступ к нему через интернет. Например, так работает Office 365 от Microsoft.

На схему SaaS переходят такие ИТ-платформы, как российская 1С, немецкая SAP и американская Oracle, на основе которых многие компании выстраивают свои CRM-системы. Во всех этих случаях основа программного обеспечения компании-заказчику не принадлежит - компания покупает не сам продукт, а только разрешение его использовать. В случае использования зарубежных программ это создает пространство для потенциально небезопасных манипуляций со стороны разработчика.

В Китае, например, госорганы давно перешли на китайский продукт WPS Office, созданный национальной компанией Kingsoft как альтернатива Microsoft Office, обращает внимание глава ЦКИТ.

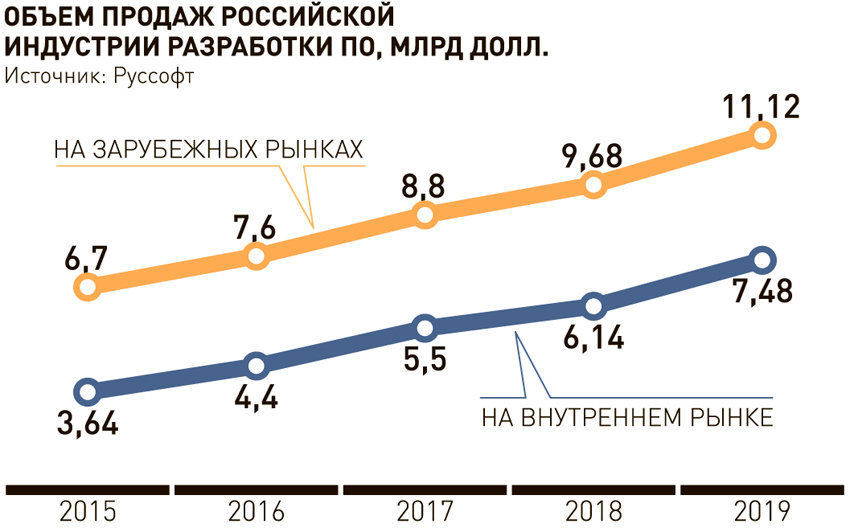

Опора на собственные разработки необходима, тем более что многие наши программные продукты обладают высокой конкурентоспособностью. Некоторые из них даже лучше и удобнее зарубежных аналогов, считает генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин. По его мнению, успешны проекты в области навигации, поисковых и платежных систем, различных сервисов - например, доставки еды и продуктов, антивирусного ПО и многих других. Россия - достойный игрок на рынке, что давно доказала благодаря таким компаниям, как Kaspersky, ABBYY, Яндекс, 1С и Mail.Ru.

По Федеральному проекту "Информационная безопасность" уже в 2020 году доля закупаемого и (или) арендуемого органами власти программного обеспечения (ПО) должна достичь 70 процентов, а к 2024 году - 90. По компаниям с госучастием доля чуть ниже - 50 и 70 процентов соответственно.

По данным Минкомсвязи РФ, за 2019 год в органах власти доля отечественного ПО уже составляет 60 процентов. Федеральные органы исполнительной власти, например, закупили в прошлом году 515 тысяч антивирусных и 222,6 тысячи офисных лицензий. Совокупная цена заключенных госконтрактов составила более миллиарда рублей. На данный момент, по оценке ЦКИТ, доля перехода на отечественное ПО в госкомпаниях составляет почти 51 процент.

Однако высокий стоимостной показатель закупок отечественного софта не означает большой процент его использования. Около 75 процентов систем электронного документооборота и информационной безопасности действительно приходится на российское программное обеспечение. Но значительный процент (от 80 до 90 и более) операционных систем, баз данных, почтовых серверов приходится на зарубежные программы. Такие цифры приводит со ссылкой на официальные источники директор по инновациям компании некоммерческого партнерства "Руссофт" Виталий Баланда.

"Необходимо закладывать в ключевые показатели не процент закупки, а процент использования отечественного программного обеспечения на том или ином предприятии или в органе власти. Это стало бы очень серьезным драйвером", - считает Илья Массух.

Одной из проблем малого использования российских программ может быть их "точечная" замена. Невозможно адекватно заменить какой-то один блок ПО, оставив все остальные - либо не получится с точки зрения функционала, либо будут сбои, либо получится намного дороже, объясняет президент Руссофта Валентин Макаров. Крупные зарубежные вендоры поставляют решения не отдельными заменяемыми блоками, а целыми программно-аппаратными платформами, которые дают решение "под ключ" для любого заказчика из любой страны мира.

Вот почему возможностью импортозамещения могут стать новые модели отечественных решений, а не количество отдельных продуктов. "Комплексный программный пакет, в котором все решения протестированы на совместную работу и подобраны с учетом потребностей крупных клиентов из определенной отрасли, будет более востребован, чем точечное импортозамещение отдельных продуктов", - полагает Виталий Баланда.

Кроме того, необходимо постоянно актуализировать реестр российских программ, который ведет минкомсвязи. Сейчас в него, по данным министерства, входит 6504 российские программы, но нужно удалять из реестра устаревшие и те, которые больше не поддерживаются. Большие цифры создают иллюзию успеха, а у покупателя будут проблемы с выбором, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета ТПП РФ по развитию интернет-технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

Необходимость использовать отечественное ПО коснется вскоре и потребительского рынка. С 1 января 2021 года станет обязательной предустановка российских программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV. Речь идет об антивирусах, навигаторах, поисковиках, госуслугах и платежных системах. Перечень приложений и порядок установки должно утвердить правительство.

"На пользователях предустановка отечественного ПО никак не отразится, - говорит Антон Ключкин. - Более того, не вижу ничего плохого в том, если на смартфоны будут устанавливать сервисы госуслуг, это удобно и экономит время. В целом инициатива направлена, прежде всего, на развитие отечественных компаний, отечественного ИТ-бизнеса, а значит, экономики в целом".

Отрасли необходима поддержка в такой непростой период, согласен с ним Николай Комлев. "Очень важно к моменту выхода из кризиса сохранить потенциал компаний - разработчиков ПО в России. Это во многом зависит от внимания государства", - подчеркивает он.

Минкомсвязи РФ напоминает, что существует проект "Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок". В его рамках запущены меры господдержки проектов по развитию и внедрению отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений. Проекты отбираются на конкурсной основе. Программа поддержки охватывает весь цикл развития технологии - от идеи, проведения фундаментальных исследований и акселерации стартапов до полноценного внедрения разработок и тиражирования лучших отечественных решений. В 2019 году объем финансового обеспечения по программе составил 18,4 миллиарда рублей.

Переход года

Пандемия выведет электронику на новый уровень

Текст: Татьяна Батенёва

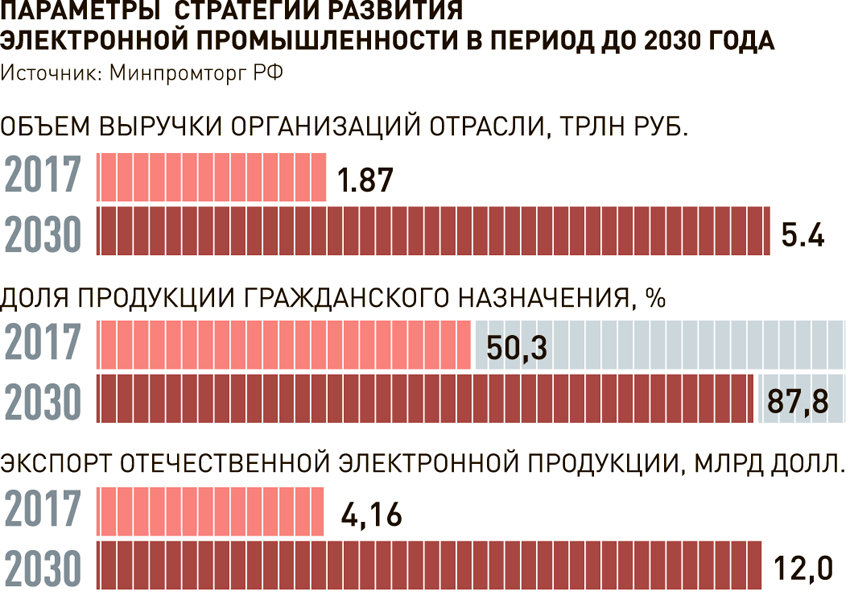

В последнее время, даже несмотря на пандемию коронавируса, руководство страны уделяет большое внимание развитию радиоэлектроники: по этому вопросу прошло совещание у председателя правительства, затем - у президента страны.

С чем это связано, какие перспективы открывает эта отрасль, готова ли страна воспользоваться ими? На вопросы "РГ" ответил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

Василий Викторович, почему радиоэлектронику назвали одной из решающих отраслей, от которых зависит в целом развитие экономики страны?

Василий Шпак: Мир перешел в цифровой век, мы уже живем в информационном обществе. А развитие любых информационно-коммуникационных технологий определяется развитием электроники. Она везде - не только в гаджетах, которые помогают нам с пользой проводить свободное время, она - в станках, транспорте, связи, образовании, культуре. Это системообразующая основа многих, если не всех, сфер жизни. Причем везде она играет решающую роль. Развитие радиоэлектроники отражает уровень развития страны, определяет функционал всей техники, как промышленного назначения, так и бытовой.

Какие инновационные решения в отрасли могут обеспечить рывок в ее развитии? Есть ли у нас такие решения, кто и где их разрабатывает?

Василий Шпак: Профессионалы уже давно говорят о том, что близок конец действия закона Мура, который гласит, что каждые два года удваиваются мощность и производительность процессоров и уменьшаются их размеры. В действующих кремниевых технологиях мы вот-вот подойдем к пределу, и уменьшать действующие процессоры будет уже сложно. Поэтому сейчас мир находится в переходном периоде, когда на смену им должны прийти другие. И они уже стучатся в наши двери - это радиофотоника, оптоэлектронные и квантовые технологии, это новые материалы, которые будут обеспечивать совсем другое качество - как скорости передачи информации, так и энергопотребления при проведении вычислений. Это совершенно другие возможности для развития техники. И у нас есть существенные заделы в таких областях, как искусственный интеллект, радиофотоника, квантовые вычисления, лазерная техника. Есть серьезные научные идеи, хорошая академическая школа, которая позволяет решать самые сложные задачи, много предприятий и институтов, которые занимаются этими направлениями. Наши флагманы - дизайн-центры микроэлектроники НТЦ "Модуль", НИИ молекулярной электроники, НПЦ "ЭЛВИС" и ПКК "Миландр" и многие другие. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и использовать свой шанс при переходе на новые технологии.

Какие пути развития отрасли намечены по итогам совещания?

Василий Шпак: Если говорить в общих чертах, то первое - это обеспечение режима наибольшего благоприятствования для отечественных производителей. Мы намерены исключить использование при государственных закупках импортной электроники при наличии отечественного прибора. Для этого ведем реестр отечественного радиоэлектронного оборудования, он формируется с учетом постановления правительства № 878. Если отечественное решение есть в реестре, то его импортный аналог к участию в закупке допускаться не будет. Это позволит защитить позиции российских производителей и обеспечить их доминирование на внутреннем рынке.

Какие меры господдержки получает и будет получать отрасль в ближайшее время?

Василий Шпак: Обсуждается снижение ставки по отчислениям на фонд оплаты труда для разработчиков электроники, продление до 2030 года льготных режимов в ОЭЗ технико-внедренческого типа, осуществляющих разработку и производство электронной продукции. Также нам поручено проработать возможность введения утилизационного сбора для производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронной продукции. При этом для отечественных производителей будут предусмотрены механизмы компенсации уплаченного сбора.

Кроме того, проработаем вопрос освобождения от ввозного НДС и таможенных пошлин комплектующих и ЭКБ, необходимых для производства отечественной продукции. А в отношении импортных конечных изделий, наоборот, необходимо установить барьеры по номенклатуре, которая нами уже освоена. Будут строиться новые предприятия, в том числе и с участием бюджетного финансирования. Сейчас уже идет строительство нескольких современных производств во Фрязино, Зеленограде. Мы рассчитываем, что с их вводом выпуск новых технологических решений существенно расширится.

Что может сделать отрасль привлекательной для частных инвесторов?

Василий Шпак: То же, что и в других отраслях - создание условий для инвестиций: льготные режимы производства, снижение налогов, простые и быстрые разрешительные процедуры и т.д.

В мировой практике необходимые государство и бизнес делят вложения. Государство обеспечивает комплексную поддержку в течение всего инвестиционного цикла. А внебюджетные инвестиции обеспечат производственные консорциумы. С участием основных игроков рынка мы уже создали консорциумы по электронной компонентной базе, телекоммуникационному оборудованию, вычислительной технике. Недавно подписано соглашение о создании консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Объединения способствуют сосредоточению компетенций и ресурсов для создания национальных чемпионов. А наша задача - оказывать им содействие на этапе разработки новых видов продукции через субсидии на НИОКР.

Опыт каких стран может быть полезен нам в развитии отрасли? Сотрудничаем ли мы с ними?

Василий Шпак: Сегодня развитие электроники в отдельно взятой стране вряд ли возможно, потому что ни у одной из них нет всех составляющих, которые необходимы для этого - ведь там требуется много материалов, практически вся таблица Менделеева. С другой стороны, необходимы современные средства проектирования, программы, технологии, работающие предприятия. Поэтому широко используется международная кооперация. В большей степени мы ориентируемся на опыт бурного развития электроники в странах Юго-Восточной Азии - Китае, Южной Корее, Тайвани, Японии, Сингапуре, Малайзии. Но нужно понимать, что они вкладывают в отрасль на порядки больше средств, чем мы. Поэтому нам надо больше внимания уделять этой сфере. Мы сотрудничаем с некоторыми из этих стран, поскольку многие промышленные технологии, которые у них уже есть, пока не имеем. И по целому ряду направлений осуществляем контрактное производство в странах Юго-Восточной Азии.

Сказывается ли ситуация с пандемией на работе отрасли в настоящее время? Как последствия будут преодолеваться после ее окончания?

Василий Шпак: Конечно, сказывается, возникают логистические задержки, нарушения поставок по компонентам, в том числе критическим. Но мы трагедии из этого не делаем, работаем планово. Больше всего сдерживает режим карантина, из-за которого значительная часть людей работает дистанционно, что сказывается на производительности. Но, с другой стороны, мы делаем все, чтобы пандемия не наносила ущерб выполнению гособоронзаказа, который обеспечивают многие предприятия отрасли. Мы видим в пандемии и шанс на развитие, так как совершенно ясно, что после нее мир изменится. В этом новом мире нам нужно смелее отвоевывать свое место, искать свои ниши, выходить на новые мировые рынки. Например, в медицинской технике, в которой значительна доля электроники. Пандемия показала, что такая возможность есть - нас на внешних рынках ждут, наше оборудование там востребовано и пользуется успехом.

Россия намерена продолжить поддерживать ВОЗ

Россия продолжит оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, наше общее (стран БРИКС - ред.) мнение, что это очень важный инструмент. Сейчас это уникальная площадка, куда стекается вся информация, факты, которые имеются в наличии у различных государств. Конечно же, это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов", - сказал Лавров по итогам неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.

"Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности", - отметил Лавров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ. Президент США Дональд Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.

Накануне МИД Китая объявил, что правительство КНР выделит ВОЗ еще 30 миллионов долларов на борьбу с пандемией COVID-19, в марте Китай выделил ВОЗ 20 миллионов долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

Американская разведка предупредила об уязвимости Zoom перед хакерами

Разведывательные службы США предупреждает о возможной уязвимости сервиса видеоконференций Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе Китая, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полученный отчет министерства внутренней безопасности США.

"Хакеры, вероятно, обнаружат новые или будут использовать существующие уязвимости в Zoom для того, чтобы скомпрометировать пользовательские устройства и учетные записи для дальнейшей эксплуатации корпоративных сетей. Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором, создает среду, уязвимую для атак. Любая организация, которая уже использует Zoom или собирается его использовать, должна оценить возможные риски", - говорится в документе.

Спецслужбы отмечают, что опасения в отношении Zoom также связаны с тем, что приложение и обновления к нему частично разрабатываются в Китае.

"Доступ Китая к серверам Zoom предоставляет Пекину уникальные возможности для работы с пользователями государственного и частного секторов США. Другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей", - отмечается в докладе.

В свою очередь представитель Zoom сообщил телеканалу, что компания не согласна с выводами разведки, назвав отчет "дезинформацией, содержащей в себе вопиющие неточности в работе Zoom".

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения. Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.

В Китае возобновились поездки тургрупп внутри страны

Жанна Манукян. Крупнейший в Китае туроператор Ctrip уверен в перспективах туриндустрии, несмотря на краткосрочные вызовы из-за коронавируса, и уже констатирует интерес жителей Китая отправиться в поездки по стране в ближайшее время, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ctrip 5 марта вместе со всей туристической индустрией запустила план V ("Победа") по восстановлению туристического сектора. Инициатива объединила тысячи отелей, туров, перелетов и туристических достопримечательностей и нацелена на стимулирование восстановления туристического сегмента, пострадавшего от эпидемии COVID-19.

"Как лидер в туристическом секторе мы уверены в том, что туристическая сфера восстановится, хотя краткосрочное влияние эпидемии будет значительным. Мы уже видим возрастающий интерес, маленькие тургруппы уже начинают поездки по Китаю", - заявили в компании. По данным турфирмы, в настоящее время в Китае уже открылись более 1600 популярных туристических мест, а также более 40% туристических достопримечательностей уровня 5А.

"Мы видим интерес к нашим туристическим продуктам по предоплаченным пакетам и ищем пути адаптации к вызовам по всему миру. Несмотря на вызовы, которые есть в краткосрочной перспективе, мы остаемся уверенными как в долгосрочных перспективах туристической индустрии, так и в основах нашего бизнеса. Все, что нам нужно сделать, - никого не изолировать", - отметили в компании.

Как сообщили РИА Новости в Ctrip, по результатам исследования, проведенного компанией в марте, путешествия были самой обсуждаемой во время эпидемии в Китае темой, и потенциальный спрос на туризм по-прежнему оставался сильным.

Исследование показало, что около 40% регулярно отслеживают туристические предложения и скидки, еще около 40% - время от времени. Большинство респондентов интересует, насколько безопасно путешествовать, какие есть варианты поездок, а также наличие скидок. Около 43% планировали путешествовать с марта по первую половину июня 2020 года.

Ctrip ожидает, что октябрь будет пиковым месяцем в связи с выходными по случаю Дня образования КНР. Турфирма констатирует, что туристические поездки по стране любой продолжительности пользуются популярностью.

Доказано COVID-19: в медицине государство эффективнее бизнеса

Ирина Алкснис

Специалисты анализируют промежуточные итоги борьбы с пандемией, оценивая факторы, обеспечившие успех одним странам и не радующие результатами в других. Аргументы крутятся вокруг одних и тех же обстоятельств: количества больничных и реанимационных коек, аппаратов ИВЛ, принятых властями ограничительных мер, оперативности и масштабов тестирования населения и так далее.

Впрочем, по сути, многочисленные пункты сводятся к двум основным критериям: качеству существующей системы здравоохранения и эффективности государства при возникшей угрозе.

Общий для всех стран рецепт выхода из кризиса, разумеется, отсутствует. Коронавирус представил примеры сильно различающихся стратегий борьбы с опасностью.

Есть первым столкнувшийся с проблемой Китай, где действия властей оказались впечатляюще точными, что позволило быстро купировать вспышку и уже фактически погасить эпидемию.

Там молниеносно ввели очень строгие ограничения, включая тотальный жесткий карантин в нескольких мегаполисах с военными на улицах. В эпицентр бедствия государство перебросило максимум медицинских ресурсов — от врачей до техники. Параллельно заработали стимулирующие меры, помогающие преодолеть свойственное многим китайцам недоверие к официальной медицине, вплоть до денежных премий пациентам.

Есть Германия с благополучной на фоне соседей ситуацией, несмотря на относительно мягкие по сравнению с многими другими странами карантинные меры. Специалисты видят причины такого положения дел в прекрасной системе здравоохранения, быстро развернутом тестировании, а также в сознательности граждан, которые дисциплинированно соблюдают самоизоляцию и социальную дистанцию.

Есть Россия, где с дисциплиной у людей не так хорошо, но смертность от коронавируса остается на очень низком уровне. Для сравнения: в Китае — 4,6 тысячи умерших на 84 тысячи заболевших, в Германии — 5,7 тысячи летальных исходов при 155 тысячах пациентов, а у нас в стране — около 800 жертв при 90 тысячах инфицированных. С более мрачными образцами вроде США (миллион подтвержденных случаев заболевания и 50 тысяч смертей) или Великобритании (20 тысяч умерших при 150 тысячах официально поставленных диагнозов) и сравнивать не приходится.

Впрочем, во всем разнообразии национальных примеров прослеживается и общая тенденция: коммерческий подход оказался несостоятельным перед лицом масштабного вызова, а наилучших результатов в борьбе с COVID-19 добились там, где государство не боится брать на себя ответственность и решительно действует в кризисной ситуации.

Едва ли не главной причиной трудностей, с которыми столкнулись почти все страны в борьбе с эпидемией, стала пресловутая оптимизация, то есть перевод национальных систем здравоохранения на рельсы бизнес-эффективности. Эта схема просто не рассчитана на пиковые нагрузки, порождаемые массовыми заболеваниями. Именно поэтому во многих местах и возникла острейшая нехватка реанимационных коек, аппаратов ИВЛ и специалистов соответствующего профиля.

В лучшем положении оказались те страны, где оптимизация не дошла до крайностей. Например, в Германии — около 25 тысяч аппаратов ИВЛ на 83-милионное население, один самых высоких показателей в Европе. В России с этим тоже благополучно: 40 тысяч приборов на 146 миллионов человек. При таких раскладах вряд ли стоит удивляться успехам обеих держав в борьбе с коронавирусом.

Не менее важной стала способность государства быстро обнаружить и заткнуть возникающие дыры — от компенсации образовавшегося дефицита до экстренного ввода в строй дополнительных больничных мощностей. Что касается первого, некоторые страны продемонстрировали, что не гнушаются перехватом чужих грузов. Ну а во втором случае мастер-класс всему миру показал сначала Китай, а теперь — Россия, быстро возводящая новые больницы.

Огромной проблемой для ряда государств стало фактическое отсутствие системы бесплатного общественного здравоохранения. Наиболее яркий и известный пример — Соединенные Штаты: даже обладателям страховки там придется заплатить из собственного кармана за лечение коронавируса часть шокирующей суммы в десятки тысяч долларов.

При этом во многом незамеченным остался опыт Китая, где в значительной степени медицина также платная, что нередко заставляет людей до последнего избегать врачей. Однако там государство взяло на себя все расходы по лечению COVID-19, еще и убеждая граждан обращаться за медицинской помощью. В подобной ситуации не приходится удивляться, что у китайцев результаты борьбы с эпидемией радикально лучше, чем у американцев.

Да что там говорить, если власти вынуждены вмешиваться даже в чисто коммерческий вопрос производства медицинских масок, поскольку выяснилось, что бизнес просто не способен с нужной скоростью решить проблему повсеместно возникшего дефицита из-за резко возросшего спроса.

Вот уже несколько столетий капитализм и обслуживающие его идеологии доказывают всему миру, что государство не может соревноваться с бизнесом, поскольку представляет собой слишком неповоротливую, инертную и забюрократизированную машину, не обладающую даже близко той оперативностью и эффективностью, что есть у частной инициативы. Зачастую эти доказательства даже казались вполне убедительными — особенно в периоды социально-экономического благополучия и роста.

Правда, наступившие кризисные времена — и эпидемия коронавируса в частности — показали глубокую ошибочность подобного подхода. Вдруг выяснилось, что есть проблемы и задачи, которые бизнес в принципе не умеет решать, а попытка переложить часть ответственности на коммерческие структуры грозит откровенно катастрофическими последствиями: десятками тысяч смертей, которых можно было бы избежать при должной организации.

Зато государство — не любое, конечно — внезапно показывает результативность, о которой деловые круги даже не смеют мечтать. Так что из истории с COVID-19 всему миру предстоит извлечь еще немало уроков, и не только в сфере здравоохранения.

Из-за России Запад будет голодать

Иван Данилов

Желание иностранных СМИ во всем и всегда обвинять Россию — своего рода недобрая традиция, которой по большому счету уже много веков. Тот факт, что в распространении коронавируса на Западе принято обвинять Китай, а не Россию, — это редчайшее исключение из правил и большая удача. Но наши западные партнеры так просто от традиций не отказываются. И вот уже в текстах иностранных источников появляются обвинения в том, что Россия подрывает своими действиями глобальную продуктовую безопасность. Например, в свежем материале авторитетного американского агентства Bloomberg меры, предпринятые правительством России, наряду с мерами властей Казахстана и Вьетнама описываются как стратегия "умори голодом своего соседа" и интерпретируются в явно неодобрительном ключе.

Оказывается, на этот раз наша страна провинилась перед продвинутыми представителями мирового медийно-финансового сообщества: правительство ограничило экспорт зерна из России в условиях коронавирусного кризиса, причем с вполне прозрачной мотивацией, которая заключается в том, что обществу сейчас особенно необходима ценовая стабильность на продовольственном рынке. Нельзя сказать, что этот подход является хоть сколь-нибудь уникальным, ибо, как отмечают те же американские журналисты, так называемый продовольственный национализм (то есть приоритизация собственных потребителей перед иностранными покупателями) — это популярная практика среди стран, которые обычно занимаются экспортом продовольствия, и едва ли не самой первой страной, которая ограничила экспорт продовольствия во время эпидемии, был Вьетнам.

Суть обвинений сводится к тому, что в условиях эпидемии ограничение экспорта продовольствия на мировой рынок приведет к голоду, особенно в бедных странах, жители которых не смогут себе позволить покупать продовольствие по ценам, которые неизбежно вырастут из-за этих ограничений. Проблема в том, что в роли обвинителей в данном случае выступают те самые США и Евросоюз, чьи экспортеры зерна и будут поднимать цены на свою продукцию в условиях временного отсутствия на рынке предложения от других стран.

Получается, что американские экспортеры (которые вряд ли столкнутся с аналогичными экспортными ограничениями от правительства США) заработают дополнительные деньги на своих потребителях (тех из них, которые не умрут с голоду из-за недостатка денег), и при этом у американских медиа еще будет хватать наглости указывать на Россию, Вьетнам и Казахстан (но, конечно, прежде всего на Россию) как на страны, которые повели себя безответственно и способствовали продовольственному кризису на планете.

Несгибаемое американское желание и денег заработать, и всем мораль прочитать вызывает смешанные чувства, то есть нечто среднее между удивлением от наглости и отвращением от нее же.

Ситуация становится еще более интересной, если посмотреть с точки зрения исторической ретроспективы. Стоит вспомнить попытки наших европейских и американских партнеров убедить россиян в том, что обеспечение продовольственной безопасности и превращение России в "продовольственную сверхдержаву" является злом, а также напрасной тратой денег и сил. Внезапно выяснилось, что был создан экспортный потенциал, который позволяет нашей стране занимать на мировом рынке столь значимое место, что даже временное сокращение или ограничение российского экспорта вызывает серьезные переживания у импортеров.

Чтобы понять размах переживаний, достаточно посмотреть на логическую цепочку, приведенную в материале, опубликованном катарским телеканалом "Аль-Джазира", согласно которому именно российские действия опосредованно способствовали падению нескольких политических режимов и началу эпохи кровавых "цветных революций" в арабском мире.

"Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать". <...> Хотя отмечается, что ограничения оставляют достаточно места для того, чтобы обеспечить нормальные торговые потоки в это время года, Россия уже использовала всю квоту. <...> У России богатая история в смысле подрыва рынка пшеницы из-за ограничений или налогов, но последний раз полный запрет на экспорт вводился в 2010 году после засухи, уничтожившей посевы. Этот шаг привел к резкому росту цен фьючерсов на пшеницу, и некоторые исследователи посчитали этот запрет косвенным фактором "арабской весны".

Хотя глобальных поставок по-прежнему достаточно, воспоминания о нехватке продовольствия в прошлом возобновили дискуссию о продовольственном национализме. Такие организации, как Организация Объединенных Наций и Европейский союз, заявили, что риск социальных и политических беспорядков вновь возрастает в связи с пандемией, вызывающей социальную напряженность, а также высказались против необоснованных мер, которые могут нанести ущерб продовольственной безопасности и повысить цены (на продовольствие)".

Опять же цены повышают французские экспортеры зерна, которые, по информации того же Bloomberg, распродают свои запасы, а виноваты во всем "продовольственные националисты". Для того чтобы ситуация развивалась совсем шаблонным образом осталось, чтобы европейские и американские политики в рамках борьбы за продовольственную безопасность планеты потребовали введения санкций против России или Вьетнама за повышение цен на зерно и рис.

Впрочем, помимо традиционной (ставшей уже автоматической и бессознательной) русофобии, у этой медийной кампании, которая уже постепенно переходит в политическую и дипломатическую плоскость, есть еще один важный аспект.

Продовольственный кризис из-за коронавируса вполне может стать реальностью в ближайшие месяцы. Когда эксперты предупреждают о "голоде библейского масштаба", они не гиперболизируют риски — такое действительно может случиться, но Россия и другие страны, которые защищают своих потребителей, не имеют к этому никакого отношения.

Например, Евросоюз за последние годы превратился в эдакого "латифундиста", который разучился сам работать на земле и которому нужны батраки: Великобритания, Италия и другие страны ЕС испытывают острейший дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве, из-за которого можно потерять значительную часть урожая, а та часть, которая не будет потеряна, окажется намного более дорогой, чем обычно.

Например, журнал Forbes сообщал о том, что румынских гастарбайтеров для сбора урожая в Великобритании привозят чартерными рейсами.

В США может начаться дефицит мяса на прилавках, ибо крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия закрываются из-за массовых заболеваний коронавирусом. Американский телеканал NBC рассказывает, что "магазины могут увидеть нехватку мяса к концу недели на фоне закрытия (мясоперерабатывающих) предприятий".

В этих условиях кому-то может очень понравиться идея найти внешнего врага, который спрятал у себя все зерно и распространил дезинформацию о коронавирусе, и, возможно, даже съел (или вывез) все мясо. Только независимо от медийной истерики в адрес Китая, России или даже Вьетнама коронавирусные проблемы никуда не исчезнут, да и санкции против коронавируса ввести не получится.

Фабио Касталдо: коронавирус показал слабость мирового сообщества

Поразившая мир пандемия COVID-19 уже привела к серьезным изменениям в жизни сотен миллионов людей, и этот кризис, по мнению многих аналитиков, будет иметь далеко идущие последствия для всего человечества. Однако чрезвычайная ситуация, связанная с распространением коронавируса, отнюдь не отменяет остроту других международных конфликтов, в частности в Европе и на Ближнем Востоке, которые еще далеки от своего разрешения. Корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил заместителя председателя Европарламента, одного из видных деятелей правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо рассказать о том, какими он видит перспективы восстановления полноценного партнерства между Евросоюзом и Россией, отмены антироссийских санкций, а также урегулирования наиболее острых мировых кризисов.

— Несколько дней назад в условиях пандемии COVID-19 Италия отметила 75-ю годовщину освобождения, а вскоре весь мир будет отмечать юбилей Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости защищать правду об этой войне и противостоять попыткам фальсификации исторических фактов. Разделяете ли вы такую позицию? Ожидаете ли вы, что руководители стран ЕС примут участие в праздновании 75-летия победы в Москве?

— Не знаю, все ли лидеры примут участие в торжествах по случаю годовщины, но искренне надеюсь, что в случае если чрезвычайные условия, связанные с COVID-19, позволят ее отметить, премьер-министр Джузеппе Конте примет участие, потому что это может быть прекрасная возможность для укрепления диалога между Италией и Россией.

Защита памяти и правды в том, что касается исторических событий, это важный аспект, выходящий далеко за пределы событий Второй мировой войны. Будучи человеком, страстно увлеченным историей, я думаю, что первостепенно важно всегда и в любом случае защищать правду и избегать опасной ревизионистской политики, к которой порой прибегают по внутриполитическим соображениям. Возможно, именно этот аспект меня более всего беспокоит: то, что историю иной раз используют для собственной выгоды и что часто исторические факты интерпретируют и используют в собственных целях, начиная бесконечную полемику и перепалку. История не стоит на чьей-то стороне. Она не может быть изменена по собственному усмотрению, но должна изучаться, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок.

— Вы уже коснулись чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Безусловно, сегодня это наиболее острая международная проблема, однако пока не видно каких-то крупных инициатив по ее решению на глобальном или европейском уровне. Более того, складывается впечатление, что каждая страна пытается противостоять этой угрозе самостоятельно. Что вы можете сказать на этот счет?

— Думаю, что подход к этому кризису на международном уровне, по крайней мере на его начальной стадии, продемонстрировал полное отсутствие дальновидности при традиционном планировании и принятии решений со стороны политиков. Он подчеркнул неспособность видеть мир в глобальном плане, что необходимо при новой конфигурации международной системы, которая более не лимитирована барьерами и физическими границами.

Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, показала слабость международного сообщества, его почти полную неготовность перед лицом недооцененной, а порой даже высмеянной биологической угрозы. Это предопределило опоздание в реакции со стороны многих правительств и, как следствие, огромную растерянность и неспособность к координации, которые ускорили деструктивное воздействие вируса.

Однако в данном случае в известном смысле проявилась солидарность скорее между народами, нежели между государствами, с обменом конкретной помощью, медицинским персоналом, ноу-хау и медоборудованием. Когда Италия оказалась одной из стран, в наибольшей степени пораженных COVID-19, не все остались безучастны, а многие страны, в том числе Китай, Россия, Куба и Албания, протянули руку нашей стране, предоставив необходимую помощь, за что мы чрезвычайно благодарны.

Перед необходимостью обновления многосторонности в ситуации, которая показала важность многосторонних механизмов, позволяющих разрешать экзогенные кризисы общими усилиями и структурированным образом, пандемия, похоже напротив, в слишком многих случаях породила сильную закрытость, восстановив границы вместе с неподдельной националистической риторикой.

Пандемия COVID-19 поразила мир неожиданным образом, и отсутствие координации при принятии мер, конечно же, не помогло сдерживанию вируса. В то же время она показала нам слабость государств-наций в глобализированном мире. Остается надеяться, что этот кризис всех чему-то научил и что этот урок поможет нам смоделировать более скоординированную и солидарную международную систему.

— Вы только что упомянули о российской помощи Италии во время пандемии. В итальянской печати возникла полемика по поводу того, насколько полезна эта помощь. Что вы думаете по этому поводу?

— Я хотел бы выразить глубокую благодарность Российской Федерации и всем другим государствам, которые решили оказать нам помощь, каждое в соответствии со своими возможностями. Полагаю, что полемика, вспыхнувшая по поводу реальной пользы от этой помощи, является неуместной.

Проявление альтруизма, жест помощи всегда нужно ценить, и еще в большей степени в момент серьезных трудностей, особенно перед лицом того факта, что не все наши партнеры, в том числе в ЕС, продемонстрировали, по крайней мере вначале, ту же готовность и тот же порыв. Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности.

— На протяжении последних лет вы в качестве зампреда Европарламента имели возможность лично принимать участие в разработке политики Евросоюза. Как вы могли бы охарактеризовать нынешние отношения между ЕС и Россией? Есть ли в настоящее время реальные перспективы возврата к всеобъемлющему сотрудничеству?

— В последние годы отношения между ЕС и Россией были очень напряженными: присоединение Крыма, напряженность в Восточной Украине, санкции и контрсанкции между Россией и ЕС скомпрометировали существовавший ранее статус-кво, прервав стратегическое партнерство, которое могло бы привести к новому глобальному соглашению, основанному на разделяемых нами ценностях и интересах (Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ. – Прим. ред.).

Я по-прежнему убежден в том, что ЕС и Россия целиком и полностью заинтересованы в сотрудничестве, причем не только по причине их географической близости. С коммерческой точки зрения мы взаимозависимы с Российской Федерацией, которая является четвертым по значению торговым партнером ЕС, тогда как ЕС укрепилась в роли первого партнера Москвы. А ко многим досье международной политики, важным для ЕС, нельзя подойти, не принимая во внимание российскую роль.

В эти годы мы наблюдали сосуществование между экономической взаимозависимостью и политическим столкновением, которое объяснялось не только возникшей напряженностью, но и различиями во взглядах внутри самого ЕС. Это привело к тому, что российское руководство начало отдавать приоритет двусторонним отношениям с отдельными государствами, нежели отношениям с ЕС как с единой реальностью, подтачивая даже те ограниченные результаты, которых ЕС достиг вначале.

Отметив это и принимая во внимание, что мы хотя бы отчасти имеем общие цели и переживаем период, когда США все более ставят под вопрос мировой многосторонний порядок, а Китай имеет свою персональную стратегическую повестку дня, которой он с большой решительностью следует как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, полагаю, что принципиально важно будет вернуться к общению и сотрудничеству с Россией. Это пошло бы на пользу нам обоим.

Россия играла ключевую роль в основных международных сценариях последнего десятилетия, таких как в Сирии, в Ливии и в Венесуэле. Сегодня для Евросоюза становится исключительно важным вновь выступить в роли моста между Россией и остальными странами Запада для того, чтобы содействовать разрядке и фундаментальному диалогу по безопасности (и не только энергетической) и стабильности обеих сторон и всего мира.

— Два года назад в беседе с РИА Новости вы сказали, что некоторым странам ЕС надо набраться мужества и использовать свое право вето в отношении антироссийских санкций. Этого не произошло. Существует ли сегодня реальная возможность отмены антироссийских санкций ЕС?

— Это не просто. Как известно, санкционные рамки, предписанные США и ЕС, являются прямым следствием присоединения Крыма и напряженности в Донецкой и Луганской областях. И несмотря на некоторые шаги вперед, как, например, обмены пленными между Москвой и Киевом, эта ситуация существенно не изменилась до сих пор. Более того, она остается исключительно сложной и деликатной. На Украине новое правительство, в октябре 2020 года предстоит ключевой момент, связанный с местными выборами и тем, как они должны пройти в сепаратистских регионах. Соглашениям "Минск-2" исполнилось пять лет, но они так и не были реально имплементированы. Но даже в их тексте предусматривается скорее прекращение огня, а не подлинный мирный договор. В общем, многое изменилось за последние годы, и, возможно, следовало бы также внести поправки в соглашения, приспособив их к новой реальности, что допускает и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Поэтому дискуссия о расширении, ослаблении или даже о полной отмене санкций будет оставаться темой для обсуждения на международной и европейской дипломатической арене. Италия неоднократно высказывалась против санкций, как и Венгрия, Греция, Франция, Кипр, Словакия и Германия. На самом деле правда состоит в том, что Россия нуждается в инвестициях и технологиях ЕС так же, как Евросоюз нуждается в гарантиях стабильного снабжения сырьем.

Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису. Так что это не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ. Требуются дальнейшие шаги вперед и со стороны Москвы, иначе, боюсь, эту ситуацию действительно будет трудно разблокировать в короткие сроки.

— Осенью прошлого года президент Путин обратился ко всем лидерам стран НАТО и других государств с предложением договориться о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Как вы относитесь к данной инициативе, выдвинутой в ситуации, когда США вышли из ДРСМД? Не стоит ли Европе серьезно озаботиться тем, что в сложившейся ситуации риски для континента возрастают многократно?

— Да, я полностью согласен. Баллистическое ядерное оружие – это экзистенциальная угроза глобальной безопасности, которой Европа подвержена в значительно большей степени, чем другие регионы.

Выход США из исторического Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом и положившего конец холодной войне, является опасным шагом назад в сдерживании ракетной угрозы и на пути к безопасности и глобальному миру. Однако было бы некорректно обвинять в провале этого договора только Соединенные Штаты: в этом есть ответственность и России, я имею в виду разработку ракет 9M729, которые, по мнению НАТО и США, нарушают лимит в 500 километров максимальной дальности, предписанной договором (В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе соглашения из между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его длительном нарушении. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность. – Прим. ред.). Считаю, что в этой ситуации для сторон было бы более ответственным сесть за стол переговоров и найти решения, которые бы не привели к концу договора.

К сожалению, это может быть лишь началом опасной спирали. Существует серьезный риск того, что новый договор по СНВ не будет действовать до срока своего истечения в 2021 году. Если бы это произошло, не было бы более законных ограничений, связывающих американские и российские ядерные арсеналы.

Возможно, еще большую озабоченность вызывает то, что неспособность достичь соглашения между США и Россией может создать опасный прецедент в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия, пятилетняя ревизия которого будет обсуждаться в этом году. Существует опасность того, что государства-участники договора могут посчитать две державы, нарушающими статью VI (она обязывает "вести переговоры в духе доброй воли"), и, в свою очередь, выйти из договора.

ЕС полностью отдает себе отчет в том, какие последствия имела бы новая гонка ядерных вооружений для континента. У Европы уже есть опыт существования в качестве поля боя, на котором другие сверхдержавы бросают друг другу вызов, поэтому мы работаем над позицией ЕП с тем, чтобы представить сильную и сплоченную европейскую позицию.

Прежде всего в наших интересах обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которое представляет собой единственный возможный шаг в направлении глобального ядерного разоружения. Для вступления в силу этого договора необходима ратификация со стороны Китая, Египта, Ирана, Израиля и США, а также подписание и ратификация Северной Кореей, Индией и Пакистаном. Он сделал бы невозможным испытание новых ядерных вооружений, заморозив состояние технологического развития ядерных арсеналов, не давая новым государствам заполучить этот тип оружия, а также снижая потенциал существующих арсеналов, который сохраняется в том числе и благодаря периодическим испытательным взрывам. Речь идет, безусловно, о цели, которую исключительно трудно достичь, однако думаю, что важно всегда быть очень амбициозными и обсуждать эти темы в многостороннем плане, вовлекая в это максимально большое количество стран.

— Последнее развитие событий на Ближнем Востоке не дает серьезных оснований для оптимизма. По понятным геополитическим и историческим причинам для Италии особенно важна ситуация в Ливии. Как вы видите перспективы урегулирования этого острого конфликта? Что может и намерен сделать для этого ЕС? И как вы оцениваете роль России в разрешении ливийского кризиса?

— Ливийская ситуация исключительно сложна и оказывает воздействие на региональную стабильность и на весь Евросоюз. Мы часто говорим, что решение может быть только политическим, а не военным. Понимаю, что иногда это может звучать как слоган, но речь идет о местной реальности, как это очевидно после многих лет столкновений, в результате которых не появился и не мог появиться настоящий победитель.

Разрешение конфликта должно обязательно исходить из желания сторон сесть за стол переговоров под патронатом ООН, чтобы найти политическое решение этого кризиса. Первым шагом на этих переговорах должно стать прекращение огня посредством механизмов, которые, в отличие от прошлого, гарантировали бы его исполнение. Исключительно важно, чтобы стороны встречались в формате 5+5 в Женеве и прежде всего признали необходимость прекращения огня.

С европейской точки зрения то, что мы можем сделать, это сохранить монолитную позицию, единство намерений и поддержать высокого представителя, специального посланника и процесс ООН, используя имеющиеся дипломатические средства, чтобы оказать давление на всех третьих участников с тем, чтобы они прекратили подпитывать ливийский конфликт, предоставляя оружие и людей.

Операция IRINI, запущенная ЕС, чтобы имплементировать эмбарго на оружие, решение о котором было принято ООН, является важным шагом в этом направлении, но необходимо отдавать себе отчет, что она не будет решающей. Морская блокада, как бы она ни была важна и хорошо осуществлена, действительно не исключает возможности поставок вооружений по другим каналам, например, по воздуху или по земле. Вот по этой причине и остается существенным политический процесс. Сказав это, я более чем уверен, что командующий операцией адмирал Фабио Агостини сделает прекрасную работу, благодаря известному во всем мире совершенству ВМС Италии, которое уже было продемонстрировано адмиралом Энрико Кредендино, командовавшим предыдущей операцией "София".

Что касается России, скажу очевидную вещь: необходимо вовлечь ее в процесс. Если верно, что переговоры должны вестись между двумя сторонами, то так же верно, что нельзя реалистически думать о решении, которое бы не учитывало роль различных участников, присутствующих на месте. Европейские усилия должны состоять в том, чтобы убедить всех этих участников поддерживать процесс нейтральным образом, а не того или иного из противников.

Принимать близко к сердцу будущее ливийского народа для всех вовлеченных региональных и глобальных держав, какими бы ни были их симпатии, означает необходимость, более того, политический и моральный долг — дать понять всем противоборствующим группировкам, что военная победа не устойчива. Она оставила бы неразрешенными те глубокие проблемы, которые мешают примирению национального ливийского сообщества и восстановлению государственной сущности, способной выполнять свои функции. Замена одной группировки на другую, одной сильной личности на другую в лучшем случае приведет к воссозданию аналогичного кризиса через несколько лет. В худшем же случае она доведет эти измученные территории до состояния перманентной нестабильности, подпитывая и так значительную слабость макрорегиона Сахель, который сам по себе уже является субъектом не только климатической, но и политической эрозии и пронизан нелегальным траффиком и неконтролируемыми потоками.

— Еще одной острой проблемой на Ближнем Востоке по-прежнему остается Сирия. В этой стране, в частности в провинции Идлиб, по-прежнему не прекращаются боевые действия. Москва поддерживает идею о проведении встречи в стамбульском формате (Россия, Турция, Германия, Франция) по сирийскому урегулированию. Есть ли у EC единая позиция по данной проблеме?

— Позиция ЕС была изложена 1 марта в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и подтверждена Советом по иностранным делам 6 марта. Ясно, что и в этом контексте государства-члены должны делать все, чтобы поддержать европейское единство намерений и выполнить свою часть, как это, кстати, указано в заявлении.

В настоящее время раздираемая войной Сирия борется с распространением COVID-19, и в том числе благодаря дипломатической работе Кремля, силы Башара Асада не нарушили прекращение огня в Идлибе.

Кроме того, похоже, со стороны Турции обнаруживается большее стремление к сотрудничеству. Уже в течение многих дней турецкие вооруженные силы пытаются уничтожить членов сирийского крыла "Аль-Каиды"*, которые блокируют автотрассу М4 Латакия-Алеппо. Это делается, чтобы позволить выполнение совместного с Россией патрулирования по маршруту, который установлен соглашением, достигнутым 5 марта в Москве.

С другой стороны, в конфликте, кажется, открывается новая тревожная глава. Все более агрессивная Турция посредством операции "Весенний щит" публично выразила намерение начать сражаться с Ираном в так называемом Сираке, где ее интересы совпадают с интересами Израиля, который в последние недели активизировал свои рейды в центральной и южной Сирии против иранских позиций и баз или отрядов, которые считаются близкими к Ирану.

Спустя девять лет после начала конфликта мир в Сирии все еще кажется невозможным. Считаю, что большая часть ответственности коренится также в поведении Анкары и ее геополитических амбициях, которые дестабилизируют весь Средиземноморский бассейн. Поэтому я считаю основополагающим как можно скорее возобновить диалог между Россией, Турцией и ЕС.

Мне бы лично хотелось, чтобы на будущих встречах по Сирии был бы также Европейский союз. Не сомневаюсь, что Германия и Франция донесут согласованное на уровне ЕС послание, но считаю, что если мы действительно намереваемся иметь более геополитическую Европейскую комиссию и Евросоюз с большей стратегической автономией, пришло время для ЕС взять на себя большую ответственность и более активно участвовать в процессе.

— Италия давно пытается внести изменения в миграционную политику ЕС. Кое-что на этом направлении Риму удалось сделать. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в этой области? Сможет ли ЕС выработать общую и эффективную политику по проблеме миграции?

— Европа может и должна найти общую линию, которая будет эффективной в управлении миграционными потоками и в то же время будет гарантировать соблюдение международных нормативных предписаний, касающихся гуманитарных чрезвычайных ситуаций.

Прежде всего необходимо сделать это быстро, учитывая новые вызовы, как, например, использование в собственных целях мигрантов, осуществляемое Турцией в последние месяцы, и другие предполагаемые вызовы ближайшего будущего. На Африканском континенте в ближайшие годы произойдет беспрецедентный демографический бум, который будет сопровождаться повышением температуры по причине глобального потепления и, вероятно, острым продовольственным кризисом, если не удастся сдержать угрозу саранчи, которая уже пожирает часть континента.

Европейский союз не готов управлять этими вызовами, а политика сдерживания терпит неудачу, причем за это платится высокая цена в человеческом, политическом и экономическом плане.

Уже многие годы говорится о конкретных мерах, которые затем не принимаются. О надежных и законных маршрутах для тех, кто ищет спасения в Европе, о быстрых и эффективных механизмах для обеспечения высадки и распределения людей, спасенных в море, об усилении программ гуманитарного приема и воссоединения семей и о пересмотре положений Дублинского регламента, касающихся рассмотрения запросов на предоставление убежища. Надеюсь, что эти темы вновь станут приоритетными в ЕС и наконец будут рассмотрены с надлежащей серьезностью.

Наше "Движение 5 звезд" всегда боролось за Европу в этом направлении и не безрезультатно. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лично взяла перед нами обязательство работать над пересмотром Дублинской системы в духе солидарности. Мы будем добиваться выполнения этого обещания.

* Запрещенная в России террористическая группировка

Фабио Касталдо: коронавирус показал слабость мирового сообщества

Поразившая мир пандемия COVID-19 уже привела к серьезным изменениям в жизни сотен миллионов людей, и этот кризис, по мнению многих аналитиков, будет иметь далеко идущие последствия для всего человечества. Однако чрезвычайная ситуация, связанная с распространением коронавируса, отнюдь не отменяет остроту других международных конфликтов, в частности в Европе и на Ближнем Востоке, которые еще далеки от своего разрешения. Корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил заместителя председателя Европарламента, одного из видных деятелей правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо рассказать о том, какими он видит перспективы восстановления полноценного партнерства между Евросоюзом и Россией, отмены антироссийских санкций, а также урегулирования наиболее острых мировых кризисов.

— Несколько дней назад в условиях пандемии COVID-19 Италия отметила 75-ю годовщину освобождения, а вскоре весь мир будет отмечать юбилей Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости защищать правду об этой войне и противостоять попыткам фальсификации исторических фактов. Разделяете ли вы такую позицию? Ожидаете ли вы, что руководители стран ЕС примут участие в праздновании 75-летия победы в Москве?

— Не знаю, все ли лидеры примут участие в торжествах по случаю годовщины, но искренне надеюсь, что в случае если чрезвычайные условия, связанные с COVID-19, позволят ее отметить, премьер-министр Джузеппе Конте примет участие, потому что это может быть прекрасная возможность для укрепления диалога между Италией и Россией.

Защита памяти и правды в том, что касается исторических событий, это важный аспект, выходящий далеко за пределы событий Второй мировой войны. Будучи человеком, страстно увлеченным историей, я думаю, что первостепенно важно всегда и в любом случае защищать правду и избегать опасной ревизионистской политики, к которой порой прибегают по внутриполитическим соображениям. Возможно, именно этот аспект меня более всего беспокоит: то, что историю иной раз используют для собственной выгоды и что часто исторические факты интерпретируют и используют в собственных целях, начиная бесконечную полемику и перепалку. История не стоит на чьей-то стороне. Она не может быть изменена по собственному усмотрению, но должна изучаться, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок.

— Вы уже коснулись чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Безусловно, сегодня это наиболее острая международная проблема, однако пока не видно каких-то крупных инициатив по ее решению на глобальном или европейском уровне. Более того, складывается впечатление, что каждая страна пытается противостоять этой угрозе самостоятельно. Что вы можете сказать на этот счет?

— Думаю, что подход к этому кризису на международном уровне, по крайней мере на его начальной стадии, продемонстрировал полное отсутствие дальновидности при традиционном планировании и принятии решений со стороны политиков. Он подчеркнул неспособность видеть мир в глобальном плане, что необходимо при новой конфигурации международной системы, которая более не лимитирована барьерами и физическими границами.

Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, показала слабость международного сообщества, его почти полную неготовность перед лицом недооцененной, а порой даже высмеянной биологической угрозы. Это предопределило опоздание в реакции со стороны многих правительств и, как следствие, огромную растерянность и неспособность к координации, которые ускорили деструктивное воздействие вируса.

Однако в данном случае в известном смысле проявилась солидарность скорее между народами, нежели между государствами, с обменом конкретной помощью, медицинским персоналом, ноу-хау и медоборудованием. Когда Италия оказалась одной из стран, в наибольшей степени пораженных COVID-19, не все остались безучастны, а многие страны, в том числе Китай, Россия, Куба и Албания, протянули руку нашей стране, предоставив необходимую помощь, за что мы чрезвычайно благодарны.