Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ВТБ совместно с международной платёжной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь клиенты могут оформить дебетовую Мультикарту и пользоваться ей без физического пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка. В 2020 году ВТБ планирует запуск цифровой кредитной карты.

Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трёх валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Российская валюта торгуется на наиболее крепких отметках текущего года (чуть ниже 62 в паре с долларом и вблизи 68.5 в паре с евро). Накануне поддержку рублю и прочим валютам развивающихся стран оказало умеренное повышение аппетита к рисковым активам после сообщений

Д.Трампа о том, что США и КНР окончательно утвердили первую фазу торговой сделки и сейчас работают над оформлением необходимой документации для ее подписания. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В результате, большинство валют развивающихся стран укрепили свои позиции в паре с долларом США, а рубль стал одним из лидеров forex-рынка, прибавив около 0.5% в паре с американской валютой. Кроме того, поддержку рублю оказывает и рост нефтяных котировок до отметок выше $67 за баррель.

При этом активность на глобальных площадках остается пониженной ввиду рождественских праздников. Сегодня ожидается пик налоговых выплат (состоятся выплаты НДС, акцизов и НДПИ), однако вряд ли этот фактор окажет поддержку рублю, так как активная подготовка компаний к налоговому периоду уже завершилась.

Подведены итоги деятельности по продвижению русского языка за рубежом в 2019 году

23 декабря в Минпросвещения России состоялось четвёртое итоговое заседание Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка под председательством Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой. В мероприятии также приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгина, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России А.А. Емельянов и заместитель руководителя Россотрудничества П.А. Шевцов.

Открыла заседание Министр О.Ю. Васильева, проинформировав о реализации в 2019 году более 50 крупных проектов по укреплению позиций русского языка за рубежом в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению русскому языку и языкам народов Российской Федерации» на 2019–2025 годы.

Среди мероприятий по продвижению русского языка – проведение международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному, создание центров открытого образования и обучения русскому языку за рубежом и их учебно-методическое сопровождение, повышение квалификации зарубежных педагогов и проведение Международных просветительских экспедиций.

Как отметила О.Ю. Васильева, в международной онлайн-олимпиаде по русскому языку как иностранному приняли участие 7 тысяч человек из более чем 130 стран мира. Центры открытого образования и обучения русскому языку за рубежом уже работают в Абхазии, Греции, Египте, Киргизии, Узбекистане, Финляндии, Сирии, Сербии, Чехии, Монголии, Индонезии и Камеруне. До конца года планируется открытие еще двух таких центров – в Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме. Обучение и все программы, реализованные в центрах в 2019 году, абсолютно бесплатные для всех слушателей. Работа по созданию центров будет продолжена в следующем году, подчеркнула Министр.

– По многочисленным просьбам зарубежных преподавателей в рамках программы также разработаны первые учебники по русскому языку как иностранному с национальной спецификой. Такие учебники подготовлены для школ Узбекистана, Азербайджана и Армении. Все учебно-методические комплекты предназначены для бесплатного распространения в электронном формате, – рассказала глава Минпросвещения России.

При поддержке российского ведомства в 22 странах прошли Международные просветительские экспедиции, направленные на продвижение русского языка и литературы, культуры и российского образования за рубежом. Всего в них приняли участие около девяти тысяч иностранных граждан.

– Члены комиссии и её рабочих групп активно включились в работу по повышению квалификации преподавателей русского языка как иностранного. Благодаря усилиям РГГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, МПГУ и других исполнителей дополнительное повышение квалификации прошли около двух тысяч учителей, – сообщила Министр О.Ю. Васильева.

В частности, повышение квалификации проведено на базе Сирийского центра открытого образования и обучения русскому языку для 150 сирийских учителей русского языка и литературы. Также по российским программам обучались педагоги из Армении, Киргизии, Узбекистана, Германии, Франции, Италии, Китая и других стран.

Свои проекты по продвижению русского языка и российского образования за рубежом презентовали представители руководства МГУ им. М.В. Ломоносова и Российского государственного гуманитарного университета. Работа осуществлялась по нескольким направлениям: повышение квалификации педагогов-русистов, разработка учебно-методических материалов и сопровождение ими иностранных коллег, проведение конкурсов на знание русского языка и культурно-просветительских мероприятий.

Члены Межведомственной комиссии заключили, что совместная реализация проектов по укреплению позиций русского языка будет продолжена и в следующем году. Большое внимание членов Комиссии будет уделено дальнейшему развитию государственного тестирования по русскому языку как иностранному, проработке дорожных карт по работе в сфере поддержки и продвижения русского языка в зарубежных странах, совершенствованию инфраструктуры изучения русского языка за рубежом и подготовке преподавателей русского языка.

Справочно

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению русскому языку и языкам народов Российской Федерации» на 2019–2025 годы подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» утверждена распоряжением Минпросвещения России от 16.05.2019 № Р-60, а на её реализацию выделено порядка 7,4 млрд рублей.

Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие заинтересованных федеральных органов государственной власти и организаций в целях сохранения, защиты и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. В состав комиссии входят представители государственных органов власти, образовательного и научного сообществ.

Полтора землекопа

Андрей Колесников о том, почему уничтожение Болонской системы усугубит отставание России

Слегка подзабытая ныне депутат Ирина Яровая, известная благодаря одноименному закону, с которого началось наступление на российскую интернет-среду, «не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру и предлагает изучить этот вопрос и решить, стоит ли их оставлять в системе высшего образования…»

Слова «бакалавр» и «магистр» впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему», напомнила вице-спикер (цитата по «Интерфаксу»). Кажется, пришло время выпускнице Московской школы политических исследований (одной из первых в стране объявленной иностранным агентом) еще раз реабилитировать себя перед партией и правительством. Не все же, в конце концов, бороться с западным влиянием сенатору Андрею Клишасу.

Болонская система «4+2» — четыре года обучения в бакалавриате и два в магистратуре — утвердилась в России в 2003 году. Ее введение, разумеется, не было связано с «копированием под Запад». Исторически в Европе множество стран сопротивлялось этой системе, но ввести ее в 1999 году вынудили изменения на рынках труда и превращение высшего образования в массовое.

Те же тренды стали очевидными и в России. Когда в СССР существовало примерно 700 высших учебных заведений, соответствующее образование было пропуском в элиту.

К началу десятых годов в России высшее образование стало массовым настолько, что пришлось озаботиться его качеством: с 2014 по 2017 год число вузов сократили с 2268 до 1171.

Сейчас вход на более или менее соответствующий запросам молодых людей рынок труда тоже требует диплома о высшем образовании, только сферы деятельности изменились, как и направления обучения. Сама молодежь стремится побыстрее получить работу, и в большинстве случаев ей хватает обучения по специальности в течение четырех лет. А вот магистратура — это входной билет на более высокооплачиваемый и квалифицированный рынок труда или шаг к началу академической карьеры.

Российская экономическая наука и некоторые гуманитарные специальности в начале 1990-х были спасены благодаря созданию маленьких, но качественных бакалавриатов и магистратур — ВШЭ, РЭШ, Шанинки, Европейского университета в Санкт-Петербурге. Не говоря уже о том, что переобучение в магистратурах позволило молодым или сравнительно молодым гражданам России найти себя на сильно и обвально изменившемся рынке труда.

Например, молодой безработный инженер благодаря хорошей математической подготовке мог переобучиться на экономиста. Именно эти вузы первыми первыми обрели способность рекрутировать с мирового рынка труда хороших профессоров — причем в том числе по той причине, что у них уже были хорошие студенты. Есть ведь все-таки какая-то связь между хорошими профессорами и хорошими студентами…

В условиях интернационализации образования, рынков труда и науки система «4+2» — это шаг в другой тип обучения иному способу адаптации к новым условиям существования в современном мире.

Рынкам труда нужны квалифицированные специалисты разной степени подготовленности, а не только полтора землекопа, и более высокая ступень образования дает возможности стать, уж извините за выражение, глобально конкурентоспособным.

Доля трудоспособного населения падает во всех странах развитого мира, поэтому начинается конкуренция за выпускников. Только у этих выпускников нет национальности, потому что, получив качественное образование, они вольны выбрать страну пребывания и работы.

Россия пока проигрывает в борьбе за квалифицированную рабочую силу и уступает грандам в той сфере, которая называется «экспорт образования». Здесь качество образовательных программ должно дополняться преподаванием на английском языке. И не потому, что это «колониальная» практика, а по той причине, что, как латынь в Средневековье, английский — универсальный язык образования и науки.

Разумеется, хотелось бы, чтобы те пока еще немногочисленные (в долях процентов — 1-2%) россияне, обучающиеся за рубежом, непременно возвращались в Россию и применяли свои знания на благо Родины. Но для этого нужно, чтобы Родина их не просто ждала, а страстно желала увидеть.

Так происходит, например, в Китае и Казахстане. У нас же теперь все иностранное считается токсичным. И даже если, например, уже зрелый и ориентированный на карьеру человек становится победителем конкурса «Лидеры России» и в качестве награды обретает немалые финансовые ресурсы на дополнительное образование, получить его на Западе он не может — это запрещено. Национализация элиты, как и было сказано…

Избавление от Болонской системы будет способствовать дальнейшей изоляции России. Резко усилится прагматизация образования: ВПК, ТЭК, госканалы, суды и следственные органы ждут умелых, но недообразованных выпускников, чей кругозор заведомо ограничен, потому что они заранее нацелены на решение узкопрагматических задач своего трудоустройства и работы прежде всего на государство.

Если цель состоит именно в этом — тогда действительно можно решительно снять с себя наброшенный «плащ-болонью». Вполне очевидно, что одна из целей выхода из Болонской системы — сделать максимально недоступным в силу несопоставимости специалитета и бакалавриата с магистратурой западное образование для российских студентов. Это — политическая задача. Но есть сомнения, что в этом случае станет нормально развиваться наука, прежде всего фундаментальная.

О гуманитарном знании вне пропагандистских клише вообще можно будет забыть, в России останутся худшие и немотивированные специалисты, а лучшие все равно уедут. Во всяком случае, пока открыты границы.

И тогда Россия отстанет не только от стран-лидеров мирового образования. Сейчас в лучших европейских и американских вузах учатся множество детей бывшего СССР, родившихся, естественно, после его развала. Среди них попадаются россияне, но гораздо больше армян, молдаван, грузин, украинцев. В российском представлении выходцы из этих стран — это в лучшем случае строительные рабочие. В «заокеанском» — преобладающий состав студенческих групп.

Президент впервые усомнился в целесообразности сохранения разделения на бакалавриат и магистратуру применительно к вузам, готовящим учителей русского языка. Но тот факт, что бакалавров допускают к преподаванию в младших классах, а магистров в старших, плохо говорит не о системе «4+2», а о методах распределения специалистов. То есть об узкобюрократическом маразме. Но слова были произнесены вслух, и они не могли не запустить процесс борьбы с Болонской системой как с привнесенной извне западной заразой — идеологическая подкладка возникла немедленно. И риски реверсивного «развития» оказались высоки, как никогда.

Рельеф сегодняшнего рынка труда причудлив, как смятая постель. Разгладить его единым чугунным утюгом специалитета вряд ли получится. Скорее, студенты на последних курсах просто перестанут учиться, потому что им нужно работать. А отличить по формальным признакам бездельника от замотивированного или по-настоящему академически ориентированного студента станет решительно невозможным.

Разумеется, любая инновация в России имеет тенденцию к профанированию и формальной реализации. Это произошло и с системой «4+2».

Но скверное внедрение не означает органических пороков системы, хотя бы в какой-то степени адаптированной к современным рынку труда и потребностям науки. Не американским или французским, а нашим, российским.

У нас, например, согласно закону Фонд национального благосостояния создан для поддержки пенсионной системы, а раздербанивать его хотят для реализации сомнительных инвестиционных проектов. Магистратура тоже существует не для того, чтобы делить учителей на пригодных для обучения младших и старших школьников. Это вообще не о том…

«Высшее образование надо бы сделать двухступенчатым. Повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет (и делом сумел доказать) способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить не валовым, а штучным методом».

Это не либерал и космополит какой-то сказал, всегда готовый к принятию на грудь влияния из-за рубежа и распродаже Родины. Это цитата из страшно популярного в годы глухого советского застоя романа «Кафедра» И. Грековой (в научном математическом мире она была известна как Елена Сергеевна Вентцель, специалист по теории вероятностей). Год издания — 1977-й. Преимущества двухуровнего высшего образования были очевидными в Советском Союзе за 22 года до принятия европейцами Болонской декларации.

Возвращение в СССР может быть ностальгической самоцелью или политической целью, но это недостаточное основание для сознательного отказа от мало-мальски возможного развития в соответствии с требованиями и потребностями современного мира.

Десять лет: полет отличный

Текст: Юлия Квитко

Десять лет назад, 17 декабря 2009 года, первый рейс "Сапсана" открыл современную эпоху скоростного движения в России. Успешный опыт его эксплуатации доказал необходимость дальнейшего развития скоростного и высокоскоростного движения в масштабах страны. А 17 декабря в железнодорожной отрасли отмечается как День высоких скоростей.

Очень шустрая птица

Спустя десятилетие работы "Сапсан" приближается к показателю в 40 миллионов перевезенных пассажиров. Ежесуточно между Москвой и Санкт-Петербургом в среднем более 15 тысяч человек пользуются этим маршрутом железнодорожного скоростного движения. Рост перевозок, достигнутый в 2018 году, когда "Сапсан" перевез 5,5 миллиона (на 7 процентов больше, чем в 2017-м), обещает быть продолжен и по итогам работы этого года. Только за минувший ноябрь высокоскоростными поездами было перевезено почти 464 тысячи человек: на 14,7 процента выше уровня ноября-2018. Всего же с января по ноябрь "Сапсанами" воспользовались около 5,3 миллиона пассажиров, на 3,7 процента больше прошлогоднего.

Курсирующие сейчас на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород 16 высокоскоростных поездов в десятивагонном исполнении развивают скорость до 250 километров в час. При этом российским "Сапсанам" не страшны экстремальные погодные условия. Их узлы и агрегаты рассчитаны на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. А российская система безопасности гарантирует максимальный уровень надежности и точности.

Как ранее рассказал начальник дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Антон Петров, железнодорожники на постоянной основе проводят работу по развитию клиентских сервисов, совершенствованию предлагаемых услуг, отдельное внимание уделяя комфорту и безопасности в пути. Так, в этом году модернизация поезда была направлена на повышение комфортности поездки: обновлен дизайн салонов, вагоны дооснащены розетками, заменены кресла в бизнес-классе и пр.

"Стая" увеличится

А к июню 2023 года пассажирский комплекс железных дорог России пополнит еще 13 десятивагонных высокоскоростных составов. Договоренности на их поставку были заключены летом этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны в лице ОАО "РЖД" и компании "Сименс АГ", "Сименс Мобилити Гмбх" и Группа Синара в рамках дополнительного соглашения сумели также договориться об их техобслуживании. Сервисное обслуживание составов, напомним, производится в депо Металлострой под Санкт-Петербургом. Общая стоимость контракта на поставку нового пассажирского ПС превысила 513 миллионов евро. Стоимость дополнительного соглашения к договору на техобслуживание составляет еще свыше 583 миллионов евро. При этом немецкие партнеры обеспечат техобслуживание и ремонт этого подвижного состава в течение всего срока службы, рассчитанного на 30 лет.

Крупнейший для пассажирского комплекса РЖД договор практически стал признанием постоянно растущего спроса на перевозку в скоростных поездах. В 2018 году, например, их средняя населенность превысила 92 процента, а в пиковые периоды и вовсе достигала 110 процентов с учетом промежуточных остановок. Как отмечают в РЖД, покупка новой партии поездов поможет не только ликвидировать наблюдаемый дефицит мест и увеличить объем перевозок поездами "Сапсан", но и удовлетворить постоянно растущий спрос без существенного изменения графика движения. Эксплуатировать новые составы планируется на самых конкурентных направлениях: Москва - Санкт-Петербург, где количество рейсов будет увеличено с 15 до 18 пар ежесуточно, из них 9 пар - сдвоенные, и так же Москва - Нижний Новгород, где число рейсов планируется увеличить с 1 до 3 пар в сутки.

Сервис держит марку

Не менее востребованным, чем сам поезд, стал на российском рынке и комплекс услуг, предлагаемых во время поездки. Например, специально для пассажира с ребенком в возрасте до 1 года, проезжающего без занятия отдельного места, предусмотрено место матери и ребенка, оборудованное выдвижным пеленальным столиком. Это место находится в "Детском купе", которое расположено в вагоне № 10 (или № 20, если состав сдвоен) всех поездов. В этом же купе предусмотрена возможность проезда пассажиров с ребенком в возрасте до 7 лет. При условии, что ребенок путешествует без занятия отдельного места, услуга предоставляется бесплатно. Кроме того, в купе вагона № 10 поездов "Сапсан" выделены специальные места для детей от 10 до 16 лет, которые под присмотром опытного сотрудника поездной бригады могут доехать до нужного пункта назначения без сопровождения взрослых.

Без внимания, конечно же, не остались и ветераны. Так, в уходящем году в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" в течение всего мая обеспечивал бесплатный проезд участникам и инвалидам войны в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении. В этом году у участников и инвалидов Великой Отечественной впервые появилась возможность бесплатного проезда между Россией и Республикой Беларусь. Во время поездки все участники и инвалиды войны получили подарки в виде продуктовых наборов. В год 75-летия Победы их будут ожидать не менее приятные бонусы от перевозчика.

За десятилетие работы поезд "Сапсан" успел побывать даже площадкой для конференции формата TEDxSalon. Ее организаторами выступили московская команда TEDxPokrovkaSt при поддержке ОАО "РЖД". Для проведения мероприятия в поезде "Сапсан" был специально выделен вагон, в котором около 50 человек - участников конференции и приглашенные спикеры обменялись вдохновляющими идеями в области развития науки, дизайна и индустрии развлечений. Дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом "летали" и во время ЧМ по футболу, и в ходе проведения ПМЭФ.

Куда полетим в будущем?

Эффективная эксплуатация "Сапсана" на маршруте двух столиц подтверждает необходимость тиражировать опыт в масштабах страны. Транспортная стратегия РФ до 2030 года включает в себя такие проекты высокоскоростного движения, как ВСМ-1 Санкт-Петербург - Москва, ВСМ-2 Москва - Казань - Екатеринбург с последующим включением Перми, Уфы и Челябинска и ВСМ Центр - Юг Москва - Ростов-на-Дону - Адлер.

Сегодня приоритетным проектом является ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Участок магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода уже спроектирован и внесен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Президент РФ одобрил начало проектирования участка ВСМ Санкт-Петербург - Москва. Приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, как ранее отмечал генеральный директор РЖД Олег Белозёров, планируется уже в 2020 году, одновременно с этим начав строительство линии Москва - Нижний Новгород. В перспективе восточное направление ВСМ может стать составляющей единого трансконтинентального проекта "Евразия", который соединит системы высокоскоростного движения Еврозоюза и Китая.

Как отмечает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург является сегодня одним из ключевых направлений развития. Именно здесь из 8 миллионов россиян, участвующих в активном пассажиропотоке дальнего следования, около 5 миллионов сегодня обслуживаются "Сапсаном". Но для необходимого увеличения пассажиропотока нужно повысить частоту движения поездов. А для этого потребуется новая инфраструктура, и оптимальным решением будет строительство ВСМ, уверен эксперт.

К российскому проекту ВСМ уже готовы подключиться и зарубежные компании. Так, ОАО "РЖД" и "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России" подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории России, в том числе и в сфере строительства подвижного состава и производства необходимых для него компонентов, узлов и агрегатов.

Чужой опыт пригодится

Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства и поможет трансферу новейших технологий высокоскоростного сообщения с их дальнейшей локализацией на территории России. Однако здесь важна не только техническая и инвестиционная составляющая. Высокоскоростное сообщение дает дополнительный импульс экономическому развитию. Общеизвестно, что страны, в которых есть ВСМ, развиваются более быстрыми темпами. Например, ВРП регионов, где появляются автомобильные скоростные трассы, увеличиваются на 6-9 процентов. Высокая динамика роста нынешней экономики КНР, страны, которая стала лидером в сфере высокоскоростного сообщения, во многом основана на связности территорий и транспортной доступности агломераций. Около 20 процентов всех ВСМ в мире находится именно в Китае, а правительство этой страны всячески поддерживает транспортное строительство.

В нашей же стране, как отмечает директор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов, масштабные проекты, подобные ВСМ, не только вносят существенный вклад в социальное и экономическое развитие, повышают уровень занятости населения и качество жизни в регионах. По его словам, сегодня россияне нуждаются в таком образе будущего, которое насыщено конкретными проектами. И ВСМ органично "вписались" в структуру такого образа. Более того, граждан страны не удовлетворяет и то, что в Китае и Евросоюзе ВСМ давно функционируют, а в России - еще нет.

Однако в таком запоздалом развитии есть и позитивный момент. "Отставание - это всегда возможность позднего старта. Мы начнем позже, но учтем опыт строительства ВСМ в других странах и создадим свою инфраструктуру высоких скоростей", - прогнозирует А. Фирсов. Однако, по его словам, важно определиться, какую концепцию ВСМ стоит вынести на общественное рассмотрение. Будет ли это монетизированная западная или же китайская модель, которая во главу угла ставит инфраструктурную связанность страны и мультипликативные эффекты для национальной экономики. И здесь, как уточняет директор Центра, население исходит не столько из общей стоимости крупных проектов, сколько из идеи развития, важности социальных эффектов, затрат семейного бюджета и личного времени.

Там, где дороги, жизнь бьет ключом

Связать ВСМ с реальными запросами населения и вывести проект из сферы абстракции, наполнив его понятной для людей конкретикой, помогают цифры. Так, например, вдоль трассы ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань, согласно предварительным расчетам, может быть построено 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, 6 миллионов "квадратов" жилой недвижимости. Все это - рабочие места, новая инфраструктура транспортно-складской логистики на основе современных решений, новый темп работы и жизни. Уже сегодня, с прицелом на строительство ВСМ, в Нижегородской области планируется создать целую сеть новых транспортно-пересадочных узлов.

Впрочем, у экспертов есть и свои опасения. С началом эксплуатации ВСМ мобильность населения вырастет, а трудовая миграция усилится, но это может оказаться лишь временным эффектом. "Когда в Иванове открыли скоростное сообщение, представители администрации города отметили еще большую маятниковую миграцию в сторону Москвы", - рассказал Фирсов. По его словам, деловая мобильность может также сократиться и за счет цифровых технологий. Кроме того, нельзя исключать отток жителей из мегаполисов в регионы из-за усталости от крупных городов и стремления жить в более размеренном ритме. Однако в любом случае людям понадобится инфраструктура, которая позволит достаточно быстро попасть в крупный город с его культурной жизнью, транспортными хабами и т.д. Свой тренд на мобильность также задает экономика впечатлений, постоянно генерирующая все больший туристический поток.

В конечном итоге уже через 10-20 лет наши города кардинально изменятся, прогнозируют урбанисты. Городская среда все больше тяготеет к мобильности, доступности, связанности всех ее элементов. А логика такого развития неизбежно делает ВСМ одним из главных элементов современного мира.

"Будем готовы к этой атаке"

Зачем Запад пытается переписать историю

Текст: Иржи Машталка (депутат Европарламента от Чешской Республики)

Совсем недавно, отмечая 80-летие т.н. Мюнхенского сговора, ответственные историки говорили о том, что Мюнхен вовсе не отодвинул войну, а напротив, спровоцировал фашистскую Германию на новые агрессивные шаги. Позорные соглашения, которые тогда объявлялись, как "умиротворение злодея", в итоге принесли неисчислимые страдания и народам Европы, и Советскому Союзу. Сегодня мы снова сталкиваемся со стремлением исказить исторические факты о Второй мировой войне, включая попытки реабилитировать нацистов и их пособников, переписать историю в угоду сегодняшней конъюнктуре и под диктовку нечестных политиков.

Я бы хотел напомнить о том, что Чехословакия стала первым государством, которое вступило в войну с Германией 17 сентября 1938 года, с того самого дня, когда территорию нашей страны впервые атаковали террористические отряды, состоявшие из чехословацких граждан немецкой национальности, которые встали на сторону Гитлера (так называемые "судетские немцы"). Вооруженная борьба чехословацких патриотов, начиная с боя капитана Карела Павлика с оккупантами, закончилась только в мае 1945 года. 28 февраля 1944 года чехословацкое правительство в эмиграции официальной нотой напомнило послам Британии, СССР, США и Китая, что Чехословакия с той поры находится в войне с Германией.

Также есть смысл напомнить известное пророчество президента Чехословакии Эдварда Бенеша, которое тот высказал на встрече с чехословацкими военными накануне Мюнхена: "Постоянно помните о том, что я вам сегодня говорю. Да, это ужасно, что нам сегодня сделали обе эти страны (Англия и Франция. - И.М.). То, что сегодня творится, - только начало великой европейской трагедии. Война - великая европейская война - неизбежно произойдет, настанут великий распад и революции. Сегодня они не хотят сражаться вместе с нами в гораздо лучших условиях, но будут вынуждены сражаться в тяжелой войне и за нас, когда мы не будем в состоянии защищаться. Это все дорого им обойдется. Лично я должен действовать так, чтобы сохранить государство хотя бы до предстоящей войны. Готовьтесь к ней, мы в ней еще должны сыграть свою роль".

К этому пророчеству я хочу прибавить еще одно.

В 1946 году на митинге участников антифашистского Сопротивления и освобожденных политзаключенных президент Бенеш сказал: "Вы должны донести и рассказать обо всем прожитом в тюрьмах и концлагерях. Не только потому, чтобы поведать всем о своих страданиях, но и потому, чтобы вы могли снова защищаться, когда они начнут свою оправдательную кампанию. Потому что войну 1938-1945 годов нельзя никогда забыть. Будьте убеждены, что они начнут. И, в конце концов, опять придут, чтобы перейти в атаку. Сложится новая реакция, которая опять пойдет в наступление на социальный прогресс, на нашу свободу, народную и личную. Будьте готовы к этой атаке и держите под рукой свои факты, свои записи, свои воспоминания, поскольку нигде прошлое не забывается так быстро, как в политике".

Мы видим, как на наших глазах "новая реакция" опять переходит в наступление - сначала на историческую правду, а затем - это неизбежно - на свободу и социальный прогресс.

Палладий разгоняется

Стоит ли вкладывать деньги в редкоземельный металл

Текст: Роман Маркелов

Палладий в 2019 году стал самой выгодной инвестицией среди драгметаллов, его стоимость выросла в полтора раза и достигала рекордных за всю историю торгов отметок. Непрофессиональные инвесторы могут вкладывать деньги в палладий косвенно и напрямую, но мнения аналитиков о том, стоит ли это делать в 2020 году, уже после мощного роста, разошлись.

Стоимость унции палладия поднималась на днях на Лондонской бирже металлов до 2000 долларов, это рекорд за всю историю биржевых торгов. В целом за последний квартал палладий подорожал на 20%, за 2019 год - в полтора раза. После ажиотаж немного спал, накануне цена металла колебалась возле отметки 1850 долларов за унцию.

Палладий активно используется в автопроме (в основном в производстве катализаторов выхлопных газов), и несмотря на глобальный понижающий тренд в автомобилестроении, на рынке сформировался устойчивый дефицит этого металла, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Артем Копылов. Он оценивается в 600-800 тысяч унций и толкает вверх котировки металла, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Дополнительные факторы для взлета цен в конце 2019 года - новости о вынужденной приостановке добычи руд платиновой группы одним из крупнейших в мире производителей металла в ЮАР. Также спросу на палладий способствует предновогоднее ралли: рынки завершают год в состоянии эйфории благодаря сближению позиций США и Китая в торговых переговорах, рассказывает Дейнека.

Техническая картина говорит о перекупленности металла, до конца года цена палладия не восстановится до 2000 долларов за унцию, а в 2020 году он может подешеветь и до 1550 долларов за унцию, прогнозирует Копылов. Дефицит палладия в мире останется, поэтому потенциал для роста цены на металл остается, не согласен Дейнека. По его ожиданиям, верхней границей цены за унцию палладия в следующем году станут 2600-2700 долларов. Впрочем, это оптимистичный прогноз, он может реализоваться, если США и Китай продолжат торговое сближение. Если торговая война между ними реинкарнируется, то потолок цен сместится до 2200-2500 долларов, ожидает Дейнека.

Среднегодовая стоимость палладия в 2020 году может сложиться в районе 2000 долларов, допускает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Но такой высокий уровень цен предполагает и глубокие коррекции вниз, говорит она.

Палладий, по мнению Дейнеки, интересная идея для инвестирования на долгий срок, без применения спекулятивной стратегии. Инвестировать в палладий можно и опосредованно, например, купив акции как крупных компаний производителей (в России это "Норильский никель", в ЮАР - Anglo), так и переработчиков - например, North American Palladium Ltd, советует эксперт. В целом для покупки на Московской бирже доступны и фьючерсы на палладий.

Однако любое инвестирование в товарные рынки - высокорисковая операция, предупреждает Лукичева. Поэтому неквалифицированные инвесторы могут выбрать вариант с покупкой инвестиционных монет из палладия - они довольно редко, но встречаются на рынке, говорит аналитик.

Рынок в полный рост

Что ждать гражданам от вложений в акции и облигации в 2020 году

Текст: Игорь Зубков

В отличие от экономики, российский фондовый рынок в 2019 году ощутимо вырос, во многом за счет опережающего все прогнозы перетока на него вкладчиков. Число индивидуальных инвестиционных счетов (дают право гражданам на налоговый вычет) выросло за год с 0,6 млн до 1,5 млн. Дополнительным драйвером роста стало увеличение дивиденда. Традиционно высокие дивиденды платят металлурги, в этом году к ним подтянулись телекомы и нефтяники.

Большинство граждан, открывших ИИС, впервые пришли на фондовый рынок. Дальнейшее снижение ключевой ставки ускорит переток средств с банковских депозитов на фондовый рынок (как профессиональных инвесторов, так и неквалифицированных), что приведет к переоценке стоимости ряда компаний, прогнозирует главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Индекс МосБиржи прибавил с начала года свыше 25%, его аналог, рассчитываемый в долларах - 35%, а с учетом дивидендов индексы прибавили 40 и 50% соответственно. Вкладчики могут только завидовать такой доходности. Но подобное ралли обычно бывает в среднем раз в 10 лет: доходность более 40% российский рынок демонстрировал как раз 10 и 20 лет назад, и шансы на то, что и в будущем году она будет высока, минимальны, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Это не означает, что инвестиционные идеи исчерпаны, но фронтального повышения индексов ждать сложно, а значит, надо тщательнее выбирать отдельные бумаги, подчеркивают аналитики. Риск получить убыток резко возрастает: абсолютное большинство граждан принимает решение о покупке тех или иных ценных бумаг самостоятельно, с опорой на историческую доходность. Комиссии доверительных управляющих слишком высоки, услуги инвестиционных советников большинству недоступны, и единственное, что могут предложить им банки, ставшие главными проводниками граждан на рынок ценных бумаг - услуги робоэдвайзера (в зависимости от готовности к риску они предлагают несколько вариантов портфеля). Несмотря на это, до сих пор физлица вели себя на фондовом рынке вполне рационально, но это было достаточно просто в условиях хорошей конъюнктуры (за этот год из 41 акции, входящей в индекс МосБиржи, только 7 ушли в минус).

В 2019 году существенное повышение индексов было обеспечено во многом смягчением денежной политики Банка России (на текущий момент дивидендная доходность рынка сравнялась с ключевой ставкой), в 2020 году ставка ЦБ может снизиться еще на 25-50 базисных пунктов, что будет транслировано рынком в рост на 5-10%, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, США и КНР подарили надежду на преодоление рисков торговой войны, что должно обеспечить более устойчивые рынки для отечественных экспортеров.

Конечно, не исключены и просадки на рынках, но пока реальных поводов для этого немного. "Обвала или глубокого кризиса в условиях стимулирующей политики основными центральными банками мы пока не ждем", - говорит Кочетков.

Долгосрочный прогноз по рынку российских акций остается благоприятным. "Оценки по мультипликаторам - низкие, макроэкономические риски в РФ - низкие, а дивидендная доходность, несмотря на рост цен на акции, - растет", - объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Если исходить из текущего соотношения мультипликаторов и дивидендной доходности российского рынка и его аналогов, то наблюдаемый рост может спокойно продолжаться еще несколько лет, полагает он.

Наиболее простыми и привлекательными секторами для рядовых инвесторов остаются нефть и газ, металлургия, банковский сектор и электроэнергетика, указывает Кочетков. Компании-лидеры в этих секторах регулярно выплачивают неплохие дивиденды, а по многим также ожидается рост выплат, что приведет к переоценке стоимости акций.

В условиях снижения ключевой ставки дивидендные истории и инструменты с фиксированной доходностью наиболее привлекательны - эти активы в наибольшей степени защищены от влияния внешних факторов и геополитических рисков, говорит Владимир Потапов.

Однако прогноз по рынку рублевых облигаций очень сдержанный, это связано с рекордно низкими доходностями облигаций федерального займа, что транслируется в низкие доходности к погашению по рынку в целом, говорит Брагин. Здесь, чтобы рынок смог повторить результаты 2019 года, необходимо, чтобы рыночные доходности вышли на принципиально новые уровни. Снижение доходностей ОФЗ уже привело к росту интереса к корпоративным облигациям и акциям.

Важную роль в росте российского рынка играет хороший внешний фон, отмечает Георгий Ващенко. В течение года отсутствовали резкие сырьевые шоки. Благодаря соглашению ОПЕК+ вторую половину года нефть торговалась преимущественно в диапазоне 57-67 долларов за баррель. Росли цены и на платину, палладий, золото, что поддержало экспортеров этих металлов.

Какие бумаги выросли и упали в 2019 году

Наибольшее снижение из ликвидных акций продемонстрировали бумаги "Русагро", "Распадской", "Мечела", "Алросы", "Ленты" и "Магнита". Но никто из них не вошел в топ-20 аутсайдеров.

Причиной для отрицательной динамики акций продуктовых ритейлеров стал отток покупателей из магазинов сегментов среднего и крупного формата, особенно пострадала "Лента", в сети которой гипермаркеты преобладают, объясняет Георгий Ващенко. "Для отрасли Food retail это был в целом непростой год, и следующий обещает быть нелегким из-за того, что потребитель в регионах уходит в наиболее низкобюджетный формат, где крупные игроки пока не могут себе позволить работать", - говорит он.

Акции горнодобывающих компаний падали из-за падения цен на уголь. Цена на энергетические угли летом снизилась до минимума с 2016 года".

Лидерами роста стали акции производителей нефти и газа, цветных и драгоценных металлов, электроэнергетики, финансового сектора, отдельных телекомов. 75% без учета дивиденда прибавили бумаги "Газпрома", 80% - "Сургутнефтегаза". Акции ГМК выросли на 55% без учета дивиденда. Около 40% прибавили акции "Сбербанка" и ВТБ. Банки увеличили объемы кредитования, операций с платежными картами и ценными бумагами. Несмотря на снижение ставки и замедление (или даже отсутствие) роста процентных доходов, резко увеличились комиссионные доходы и прибыль по прочим операциям. Рынок ипотеки вырос более чем на 10%.

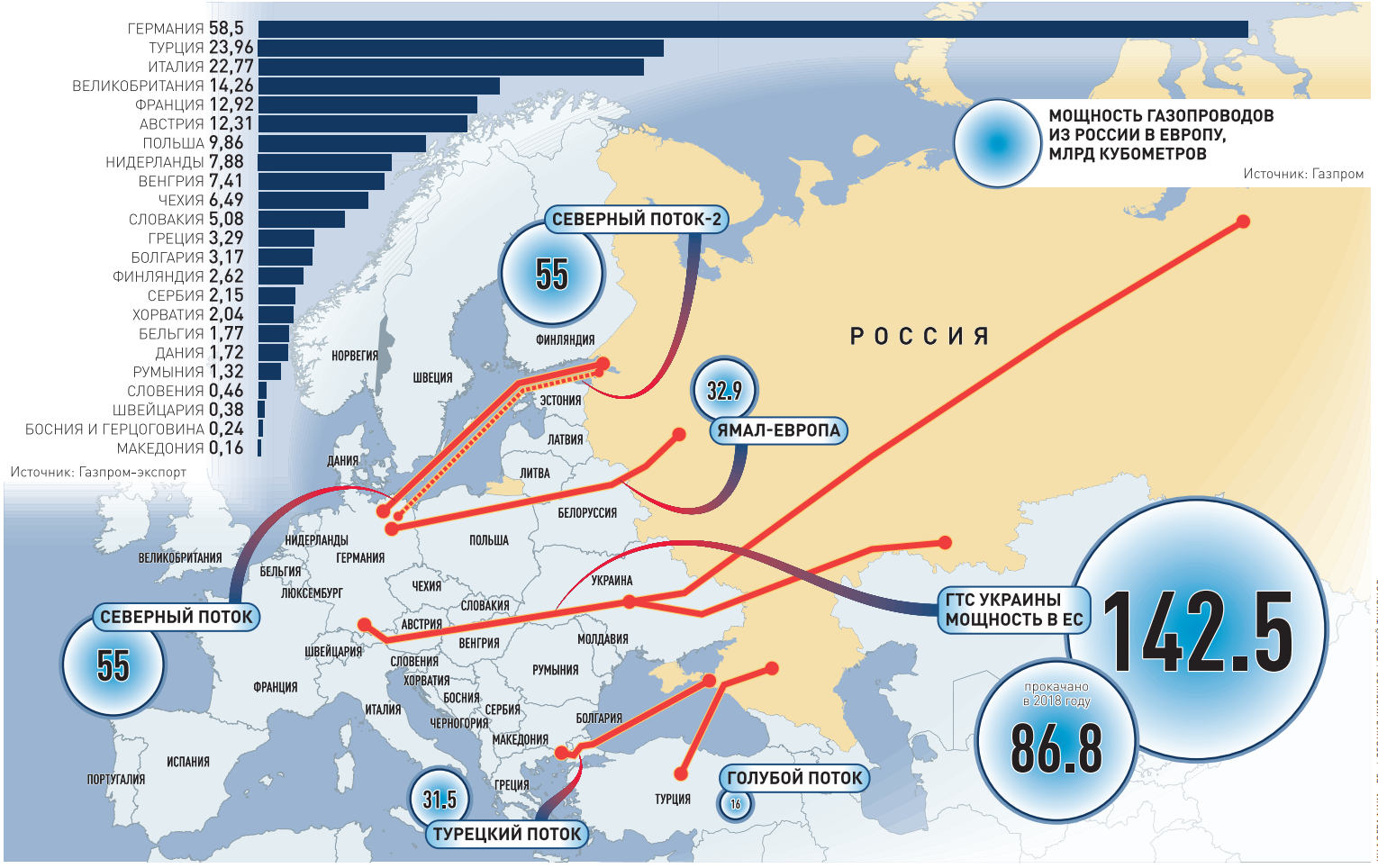

Дело не труба

Санкции США могут лишь затормозить прокладку газопровода

Текст: Сергей Тихонов

Газопровод "Северный поток-2" готов более чем на 90%. По дну Балтийского моря осталось проложить суммарно, учитывая две нитки, 160 километров труб. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ дало разрешение на строительство в зимние и весенние месяцы. Дело за малым - судами для прокладки труб.

После введения санкций США против "Северного потока-2" суда швейцарской компании Allseas, строившие газопровод, сначала приостановили его укладку, а после консультаций компании с юристами покинули место работ. Теперь сроки окончания строительства полностью зависят от того, какие суда будут его заканчивать. Ясности в этом вопросе еще нет. В минэнерго на запрос "РГ" не ответили, а компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") готова комментировать тему только после Нового года.

Европейские партнеры проекта пока только обсуждают с минфином США санкции в отношении газопровода - как отмечал вице-премьер Дмитрий Козак, консультации должны помочь понять, что означают введенные ограничения для европейских компаний, сейчас они четко не прописаны - премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные меры. А пока их нет, эксперты "РГ" рассмотрели возможные сценарии продолжения строительства и прикинули в зависимости от них приблизительные сроки завершения проекта.

Первый, самый быстрый и самый маловероятный. Если Германия найдет в себе смелость пойти против США не только на словах, обвиняя Вашингтон во вмешательстве в европейские дела, а покажет на деле свою независимость и завершит строительство своими силами. В этом случае газопровод может быть достроен уже весной 2020 года, даже учитывая непростую погодную обстановку зимой в Балтийском море.

Второй вариант, более долгий и дорогой, но и более реальный. Можно попытаться найти новых подрядчиков или купить нужные морские суда в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Китае. Тогда, с учетом пути до места работ в Балтийском море можно завершить строительство к началу лета 2020 года.

Осложняет положение то, что Пекин и Вашингтон именно сейчас пытаются найти точки соприкосновения и выйти из состояния торговой войны. А компании из других стран региона вряд ли захотят попасть под санкционный каток США. Проблема в том, что под новые ограничения попадают не только морские суда, занимающиеся укладкой газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубинах более 100 футов (30 метров), но также физические и юридические лица, которые продадут или сдадут в аренду суда для этих проектов.

Впрочем, здесь есть лазейка. "Частные компании из любых стран не пойдут на нарушение санкций США. Удачным решением могло бы быть приобретение в собственность государства судов такого рода", - считает руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Третий вариант самый долгий, но и самый возможный. У России есть трубоукладчик "Академик Черский". Судно сейчас находится в Находке и к месту работ может прибыть через месяц после выхода из порта. Есть также трубоукладочная баржа "Фортуна", но она плоскодонная и предназначена для работ в прибрежных водах. Весьма сомнительно, что ее технически возможно использовать в открытом море, особенно учитывая зимние шторма на Балтике. С учетом долгого пути одного судна до Балтики и технических ограничений второго, строительство газопровода может затянуться в этом случае до конца лета 2020 года.

Таков результат санкций Вашингтона, которые могут сильно затормозить строительство "Северного потока-2", но никак не остановить его вообще. Фактически действия США сравнимы с анекдотом про "съесть не съем, но понадкусываю". Не сумев остановить строительство газопровода, они максимально его затягивают, причем руководствуясь исключительно своими интересами, нарушив свои же экономические принципы, которые долгое время провозглашали незыблемыми и основополагающими для современного мира.

"Правила "свободного рынка" и "свободной торговли" буксуют уже много лет. Наиболее ярко это проявилось в последнее десятилетие, с момента финансового кризиса 2008 года, - считает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. - С приходом к власти Трампа в 2016 году США стала "пионером" протекционистских настроений в отношении глобальной свободной торговли. Была провозглашена "не свободная торговля", а "справедливая торговля".

Правила эти характеризуются всеобщим разрушением всех существующих мировых торговых союзов (начиная от ВТО) и подписанием новых, на условиях выгодных США. "В нынешнем состоянии экономики для американцев "свободный рынок" в первую очередь означает "свободный рынок для себя", защиту собственных торговых интересов", - уточняет Сергей Алихашкин. Санкционная политика США в отношении "Северного потока-2" прекрасно вписывается в эту парадигму справедливой торговли. Весьма опасный путь для страны, чья экономика занимает больше 30% от мировой. Диктат силы (не важно, военной или экономической) в истории всегда приводил не к развитию, а к катастрофе.

Взгляд из Германии

Заминки возможны

Немецкие СМИ, в которых санкции США против "Северного потока-2" стали темой номер один, разделяют сдержанный оптимизм в отношении перспектив завершения проекта. Большинство политиков и экспертов в Германии убеждены, что попытки администрации Трампа сорвать сдачу уже почти достроенного газопровода обречены на провал, хотя и не исключают заминок.

"ФРГ до последнего пыталась не допустить введения штрафных мер против газопровода по дну Балтики, но безуспешно... На сегодняшний день из 2400 километров трубы недостроено менее двухсот. Санкции могут задержать процесс", - отмечает деловое издание Handelsblatt. Похожий прогноз дает спикер по международным делам от фракции Социал-демократической партии Нильс Шмид, которого цитирует портал Spiegel online: "Санкции не в силах помешать вводу в строй "Северного потока-2", разве что отсрочат его. Европейская энергетическая политика будет решаться в Германии, но не в США". Глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених выразился более жестко: "Очевидно, что ЕС и Германия для Трампа никакие не союзники, но вассалы, от которых ждут дани".

По мнению наблюдателей, приостановка трубоукладочных работ по морскому дну швейцарской компанией Allseas может быть временным - "до получения четких предписаний (регулирующих, технических и экологических) от уполномоченных американских ведомств", пишет Spiegel online.

Немецкие комментаторы отмечают, что нынешнее правительство Германии полно решимости довести проект до конца, а вот если бы в него вошли "зеленые", то постарались бы сделать все от них зависящее, чтобы не допустить сделки, даже если Германии пришлось бы срочно искать альтернативу поставкам углеводородов из России. "Однако газовый бизнес - дело фирм. В конце концов кто может заставить их покупать дорогой сжиженный газ у США?" - отмечает колумнист журнала Focus.

Подготовила Екатерина Забродина

Предновогодний рекорд по объему международных грузоперевозок установлен на Дальневосточной железной дороге. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали, по данным на 24 декабря 2019 года через железнодорожный пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ перевезено с начала года 10,3 млн тонн грузов, что является максимальным показателем за всю историю работы пункта пропуска с 1955 года.

Напомним, предыдущий рекордный показатель грузооборота был достигнут по итогам 2017 года и составил 10,2 млн тонн.

По сравнению с 2018 годом, по предварительным данным, в 2019 году рост перевозок из России в Китай составит 9% за счет увеличения перевозок руды на 29,4% , машин и оборудования на 27,5%, угля на 87,9%.

Объемы перевозок из Китая в Россию увеличились за счет черных металлов в 3,5 раза, а также за счет роста транзитных контейнерных перевозок по МТК «Приморье-1» на 47,3% к 2018 году.

Ирина Таранец

В эпоху перемен

Какие скидки дают застройщики после перехода на эскроу

Красиво завершить год, сделать семье или себе лично новогодний подарок, — все это важные психологические стимулы, на которых зиждется добрая половина маркетинговых стратегий на рынке недвижимости. Но в 2019 году все изменилось: отрасль перешла на эскроу-счета, активность девелоперов снизилась, как и объем предложения. На какие новогодние спецпредложения можно рассчитывать при такой ситуации, выяснила «Строительная газета».

С одной стороны, как говорит Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум», с переходом все большего количества девелоперов на проектное финансирование уровень дисконтов неумолимо должен будет снижаться. «Возросшие издержки вносят коррективы в маркетинговую политику застройщиков. К тому же на протяжении последних двух лет средний размер скидок продолжает уменьшаться, а цены — расти. Фактор сезонности постепенно утрачивает актуальность», — продолжает эксперт, напоминая, что скидки в любом случае распространяются лишь на ограниченный пул квартир.

С другой, как уверена генеральный директор агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталия Кузнецова, новые правила финансирования стройки не влияют на набор инструментов, которые застройщики используют для стимулирования спроса. «Техника привлечения клиентов не поменяется, застройщики не откажутся от скидок и опций, которые стали must have на рынке недвижимости. Да и ситуация в виде бюджетных ограничений у покупателей квартир диктует свои правила и вводит ценовые пределы для застройщиков», — отмечает эксперт.

«Сезонные скидки — это действительно хорошая возможность сэкономить. В конце декабря и в январе многие потенциальные покупатели уезжают в отпуск — спрос снижается, а план продаж выполнять нужно. Предоставление специальных условий как раз помогает застройщикам преодолеть кризисный период, минимизируя провал по сделкам», — соглашается коммерческий директор компании Tekta Group Наталья Козлова.

Деньгами или метрами?

Эволюция системы сезонных поощрений не прекращается вот уже лет двадцать: на стадии формирования первичного рынка недвижимости, как вспоминает Наталия Кузнецова, застройщики активно использовали систему бонусов и подарков.

Лет десять назад, отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин, когда объем предложения был намного ниже, чем сейчас, были распространены программы лояльности, когда застройщик предлагал скидки в строительных магазинах при продаже квартиры. Дисконты распространялись и на дополнительные покупки (скажем, вторую квартиру или машино-место).

Сейчас покупатели больше интересуются монетизацией скидок — попросту, снижением средней цены квадратного метра. Соответственно, и маркетинговая политика застройщиков «дрейфует» в эту сторону. Практически все застройщики, как говорит Кирилл Игнахин, предлагают денежные скидки, которые могут достигать 20%.

Есть и отдельный тип скидок — «дети эскроу» — которые достигают тех же 20%. Как поясняет директор агентства недвижимости PROобмен Екатерина Никитина, на фоне номинального роста цен после перехода на проектное финансирование начал увеличиваться размер так называемых скрытых дисконтов: кто-то дарит в подарок квадратные метры, кто-то не включает при расчете стоимости квартиры площадь лоджий, кто-то в сотрудничестве с банками разрабатывает уникальные ипотечные программы — за счет внутренних скидок на объект. Причина очевидна: денег у покупателей больше не становится.

Самые распространенные категории «подарков» такого рода — дисконт на просторные квартиры, машиноместа в подарок, сертификаты на скидки в мебельных магазинах.

Общий принцип, как напоминает Наталия Кузнецова, следующий: чем сложнее продать объект, тем выше скидка. Этот принцип действует и на предновогоднем рынке. «На разных этапах реализации проекта накапливаются различного рода товарные остатки. Как правило, это крупноформатные квартиры, квартиры с нестандартной планировкой и т.д. С помощью скидок и акций застройщик пытается их реализовать», — поясняет эксперт.

«Мы замечаем обратную корреляцию размера скрытых скидок и репутации застройщика: чем выше репутационный индекс девелопера, тем менее щедр он на подарки, и наоборот», — добавляет Екатерина Никитина.

«Квадраты» под елку

Есть и еще одна причина для крупной скидки — высокий ценовой уровень проекта. В элитном сегменте размер дисконта может достигать и 5 млн рублей, что вполне соответствует бюджету покупки отдельной студии в новостройке.

Один из максимальных дисконтов сезона-2019, как следует из опроса участников рынка, — это 4,4 млн рублей за квартиру в одном из клубных домов под брендом «Счастье» от группы «Эталон».

«Галс-Девелопмент» в преддверии 2020 года предлагает скидки до 19% на апартаменты в проектах «Сады Пекина» и Match Point. Со скидкой 9% предлагаются апартаменты в квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. В элитном квартале «Театральный дом» на Поварской при покупке апартаментов клиенты компании получат в подарок три машиноместа — предложение действует при стопроцентной оплате и только при покупке до 31 декабря 2019 года (включительно).

У «Донстроя» скидки уже заканчиваются. Те, кто успеет в офис продаж до вечера 25 декабря, могут сэкономить до 8% от стоимости квартиры в готовом доме премиум-класса «Суббота», а также в строящихся жилых комплексах Freedom (бизнес-класс) и Fresh (комфорт-класс). На последние квартиры в легендарном ЖК «Алые Паруса» скидки доходят до 12%, а в доме класса luxe в Хамовниках «Жизнь на Плющихе» — до 10%.

«РГ-Девелопмент» предлагает отделку white box в подарок для покупателей трехкомнатных и четырехкомнатных квартир в готовых корпусах ЖК «Октябрьское поле», на сами квартиры действует скидка 3%. Покупателям квартир в ЖК «Петровский парк» вручается сертификат на 500 тыс. рублей для приобретения машиноместа. На квартиры в ЖК «Фонвизинский» скидка 2%, размер дисконта на машиноместа в ЖК «Воронцовский парк» достигает 30%.

В более демократичном сегменте тоже есть варианты. В миниполисе Рафинад (ГК «Сити XXI век») до Нового года можно приобрести квартиру с выгодой до 700 тыс. рублей, а в ЖК «Румянцево-Парк» от компании Lexion Development с выгодой до 1 млн рублей.

В ЖК SREDA на Рязанском проспекте (проект группы ПСН) можно купить последние квартиры со скидкой до 15%, такой же предельный размер скидки действует и в ЖК «Гринада», а в микрорайоне «Домашний» размер дисконта достигает 12%.

Скидки на квартиры и апартаменты в размере 10% предлагаются ГК «Самолет» в таких проектах как «Спутник», ЖК «Пригород Лесное», «Люберцы», «Большое Путилково», «Квартал Некрасовка» и «Томилино».

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

По итогам января-ноября 2019 г., общий объем инвестиций Китая за рубежом составил $98,78 млрд. Это на 1,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За одиннадцать месяцев текущего года китайские инвесторы направили свои средства в 5791 предприятие на территории 166 стран и регионов мира.

По итогам января-ноября 2019 г., китайские подрядчики реализовали подрядные проекты на общую сумму $134,97 млрд. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. Они также заключили договоры на новые подрядные проекты общим объемом $208,52 млрд. Данный показатель подскочил на 17,5% относительно уровня одиннадцати месяцев прошлого года.

В частности, за январь-ноябрь текущего года китайские предприятия инвестировали в экономику 56 стран "Пояса и пути" $12,78 млрд. Эта сумма составляет 12,9% от общего объема внешних инвестиций Поднебесной за одиннадцать месяцев текущего года. Китайские подрядчики заключили договоры с партнерами из государств нового Шелкового пути на $127,67 млрд. На данный показатель приходится 61,2% от общего объема подрядных проектов за отчетный период.

По итогам января-ноября 2019 г., более 60% зарубежных капиталовложений Китая поступили в сферы лизинга и коммерческих услуг, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.

По итогам января-ноября 2019 г., объем производства нерафинированной стали в Китае достиг 904 млн т. Это на 7% больше, чем за январь-ноябрь 2018 г., сообщила Китайская ассоциация металлургической и сталелитейной промышленности.

В течение одиннадцати месяцев текущего года выпуск чугуна в КНР вырос на 5% в годовом сопоставлении и достиг 739 млн т. Рост данных показателей происходит на фоне снижения прибыли сталелитейных предприятий из-за повышения себестоимости производства. Металлургические предприятия покупают подорожавшее сырье, а также инвестируют в охрану окружающей среды. При этом отпускные цены на стальную продукцию снизились.

По итогам января-октября 2019 г., общая прибыль сталелитейных предприятий Поднебесной составила 158,8 млрд юаней ($22,7 млрд). Это на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время экспорт стальной продукции сократился на 6,5%, а импорт – на 11%.

Напомним, что по итогам января-октября 2019 г. объем видимого потребления нерафинированной стали в Китае составил 781,53 млн т. Это на 8,2% больше, чем за январь-октябрь 2018 г. Как ожидается, потребление этого металла к концу текущего года в КНР превысит 930 млн т. Этот показатель вырастет на 6% по сравнению с уровнем прошлого года.

За январь-ноябрь 2019 г. объем инвестиций в основные фонды в сфере автомобильных дорог и водных путей в Китае достиг 2,16 трлн юаней ($294 млрд). Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2018 г., сообщило Министерство транспорта КНР.

В частности, объем инвестиций в проекты, реализуемые на внутренних реках Поднебесной, за одиннадцать месяцев текущего года увеличился на 7,5% в годовом сопоставлении – до 54,75 млрд юаней. В то же время капиталовложения в строительство автомобильных дорог страны выросли на 1,9% – до 2,02 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2019 г. инвестиции Китая в развитие автомагистралей и проектов, связанных с водными путями, достигли 1,92 трлн юаней ($273 млрд). Это на 3,4% больше, чем за январь-октябрь 2018 г. В частности, капиталовложения в проекты на внутренних реках Поднебесной за десять месяцев текущего года составили 47,51 млрд юаней. Они увеличились на 1,3% в годовом сопоставлении. На строительства шоссейных дорог страны в течение января-октября 2019 г. направлено 1,81 трлн юаней с приростом на 2,6% в годовом сопоставлении.

В текущем году китайские власти направили на строительство железных дорог 800 млрд юаней, а на строительство автодорог и реализацию проектов, связанных с водными путями – 1,8 трлн юаней.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к отзыву с китайского рынка 39579 автомобилей. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, эта мера связана с тем, что в отзываемых моделях стопорные гайки рулевых стоек могут треснуть. Это негативно отразится на работе рулевых колес, что создаст угрозу безопасности водителя и пассажиров.

Компании Mercedes-Benz China Automotive Sales Co. и Beijing Benz Automotive Co. отзывают 2371 импортных автомобиль классов C и E. Эти машины были выпущены с 7 апреля 2015 г. по 20 июля 2018 г. Кроме того, с китайского рынка отзываются 37208 моделей классов C и E, выпущенные в Поднебесной с 18 сентября 2014 г. по 27 августа 2018 г. Автопроизводитель заменит дефектные детали бесплатно.

Напомним, что в 2018 г. более 12,51 млн автомобилей были отозваны с китайского рынка. Это на 37,6% меньше, чем в 2017 г. За прошлый год в Китае 221 раз отзывались автомобили. Данный показатель снизился на 12% в годовом сопоставлении. Начиная с 2004 г., когда в стране начала действовать система отзыва автомобилей, автопроизводители провели 1768 отзывов.

В ноябре 2019 г. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР утвердил восемь инвестиционных проектов. Общая сумма капиталовложений по данным проектам составляет 7,1 млрд юаней ($1,02 млрд).

Утвержденные в основном относятся к энергетической отрасли.

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2019 г. объем инвестиций в основные фонды Китая увеличился на 5,2% в годовом сопоставлении и достиг 53,37 трлн юаней ($7,63 трлн). Инвестиции в основные фонды включают капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, машинное оборудование и другие физические активы.

За одиннадцать месяцев текущего года инвестиции государственного сектора Поднебесной увеличились на 6,9%, а частного сектора – на 4,5% в годовом сопоставлении. В частности, капиталовложения в сфере высокотехнологичного производства и услуг выросли в среднем на 14%.

Напомним, что за январь-октябрь 2019 г., инвестиции в основные фонды Китая достигли 51,09 трлн юаней ($7,3 трлн). Это на 5,2% больше, чем за январь-октябрь 2018 г. За десять месяцев текущего года инвестиции частных предприятий Поднебесной в основные фонды составили 29,15 трлн юаней. Они увеличились на 4,4% в годовом сопоставлении. Темпы роста держались на 0,3% ниже, чем в первые девять месяцев 2019 г.

По предварительным оценкам в 2019 г. в Китае объем производства хлопка составил 5,89 млн т. Это на 3,5% меньше, чем в 2018 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За год общая площадь хлопковых полей в Поднебесной сократилась на 0,5% – до 3,34 млн га, а урожайность в расчете на один гектар снизилась на 3% – до 1764 кг.

В частности, за этот год доля производства хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, крупнейшем хлопководческом регионе страны, составила 84,9% от аналогичного показателя в масштабах всего Китая.

Сокращение урожая хлопка в стране было вызвано экстремальными погодными условиями, включая высокие температуры и град. Объем производства хлопка в КНР достига максимума в 2012 г. – тогда показатель достиг 6,84 млн т. Это более чем в 2,2 раза больше, чем в 1978 г. Затем урожай снижался и лишь в 2017 г. пошел в рост.

Напомним, что в 2018 г. объем производство хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая достиг рекордного уровня в 5,11 млн т. Это на 11,9% больше, чем в 2017 г. На данный показатель приходится 83,8% от общего объема производства хлопка в КНР. Синьцзян на протяжении 24 лет подряд занимает первое место в Поднебесной по объему производства хлопка, его урожайности, посевным площадям и объему распределения продукции.

Индекс Мосбиржи показал новый исторический максимум. Во что лучше вкладываться?

Всю неделю значение индекса было выше 3000 пунктов. С начала года он вырос на 27%. На какие бумаги стоит обратить внимание в следующем году?

Индекс Мосбиржи показал новый исторический максимум — 3027 пунктов. С начала этого года он вырос на 27%.

Акции «Яндекса» рухнули почти на 20% за день, когда осенью стало известно об обсуждении в Госдуме так называемого законопроекта Горелкина, ограничивающего долю иностранцев в значимых ресурсах на уровне 20%. Тогда совладелец корпорации «Технониколь», участник списка Forbes, миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал своим подписчикам покупать эти бумаги. Если вкладывать на длительный срок, эта рекомендация актуальна и сейчас, говорит Игорь Рыбаков.

«Это инфраструктурная компания, поэтому биржевые колебания — отличный повод войти. Очень многие из тех, кто послушал, мне сейчас пишут: сделали, как ты сказал, заработали 20% на отскоке. Это часть инфраструктуры России, даже если будут биржевые колебания, она будет только расти. В течение десяти лет вырастет в десять раз. Поэтому если есть денежка — положи и на десять лет забудь, через десять лет твои накопления увеличатся в десять раз. Она будет стоить дороже Сбербанка через десять лет. Если при этом Сбербанк тоже станет цифровой компанией, он может стоить дороже, но если Сбербанк останется банком, то «Яндекс» будет стоить дороже, чем Сбербанк».

Акции «Яндекса» выросли почти на 40% с начала года, компания занимает 12-ю строчку по капитализации на Московской бирже. А бумаги Сбербанка прибавили 28%, он теперь идет вторым по капитализации, уступая лидерство «Газпрому», который показал феноменальный рост за год — более 60%.

Спрос на российские бумаги возник по нескольким причинам. Повлияла и ситуация в мире: Россия из негативного фокуса отошла на второй план. На первый вышли торговые войны США и Китая. Сильно снизились процентные ставки, и в связи с этим те, кто держали деньги на депозитах, потянулись на финансовый рынок. Число уникальных клиентов на Московской бирже превысило 3 млн человек. Играет свою роль и стабильная экономическая ситуация.

Еще в мае об ожиданиях достаточно серьезного роста на российского рынке писал президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган. Вот на что, по его мнению, стоит обратить внимание в следующем году.

«Новые частные инвесторы будут выходить на наш рынок. Действительно, я думаю, что этот спрос будет продолжаться. Главное, чтобы в мире не начался какой-то глобальный кризис и не ввели против нас какие-то совсем драконовские санкции. Во-первых, я думаю, стоит приобретать, прежде всего, наши наиболее ликвидные фишки, которые являются основными бенефициарами происходящих событий. Думаю, еще дороже может быть Сбербанк, «Газпром» еще может подрасти. Также у нас очень много дивидендных историй, я бы смотрел на компании, которые дают высокие дивиденды. И мне кажется, что в этом году мы увидим достаточно сильные и резкие взлеты на рынке акций второго эшелона в России. Второй эшелон давно стагнирует. Некоторые акции могут улететь в два-три раза».

Для публичных компаний год, конечно, оказался удачным. Но тем, кто только в конце года открыл брокерский счет, не стоит забывать и о рисках: доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Впрочем, если темп снижения ставок сохранится, это будет подогревать интерес инвесторов к рынку.

Надежда Грошева

Зеркало экономики

О чем свидетельствует статистика грузоперевозок по железной дороге? Что говорят эти данные о работе российской промышленности и сельского хозяйства?

Сегодня подведем итоги ноября и одиннадцати месяцев. Мы близки к годовым итогам. Итак, с начала года на сетях железных дорог погружено 171,5 млн тонн. Это на 0,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Но, во-первых, 2019 год еще не закончился, а во-вторых, стоит отметить рост экспортных поставок, отметил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Анатольевич Иванкин.

Экспортные перевозки продолжают расти, прирост есть на 0,1% к ноябрю 2018 года. Естественно, прирост экспортного потока фиксировался в направлении портов Дальнего Востока и Азово-Черноморского бассейна. Наиболее массовый груз — это каменный уголь, с начала года уже превысил отметку в 340 млн тонн. Погрузка угля на экспорт продолжает расти опережающими темпами, с начала года в адрес морских терминалов погрузка выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом и составила 143 млн тонн. В порты Юга отправлено чуть больше 13 млн тонн, прирост составил 36%, в Северо-Западном направлении было отгружено 50 млн тонн, это плюс 4,3%, на Дальний Восток — 80 млн тонн, плюс 8%. Уголь, если рассматривать его как основной экспортный грузопоток в направление морских портов, то его доля сегодня превышает 50% и составляет 50,6%.

И еще о лидерах. Среди них руда, рост превысил 3,5%. При этом экспортные поставки этого товара прибавили более 18%. К сожалению, не очень хорошую динамику показал нефтеналив, минус 2%. Но на то есть объективные причины, говорит наш эксперт.

Нефтеналив при сохранении позитивной динамики на экспорт, где-то около 4%, по итогам 11 месяцев показал снижение на 2%. Основную роль сыграли внеплановые ремонты на ряде российских нефтеперерабатывающих заводах.

Среди аутсайдеров также зерно, сработал эффект высокой базы. Год назад мы продолжали вывозить рекордный урожай, так что падение объемов вполне объяснимо. Да, и, по большому счету, это даже не падение, а возврат к обычному режиму погрузок. И раз уж мы перешли к аграрной теме, нельзя не отметить рост погрузки удобрений.

В прошлом месяце была позитивная динамика по удобрениям, тренд сохранился, и за 11 месяцев удобрения прибавили в погрузке 3,1%, более 55 млн тонн было отгружено. Сопоставима динамика в поставках на экспорт через порты, плюс 3,4%, внутренние перевозки выросли на 6,3%. Внутри видно идет подготовка к новому посевному сезону.

Еще одна тенденция, на которую стоит обратить внимание, — рост контейнеризации погрузок. Этот высокотехнологичный сервис привлекает все больше клиентов. Продолжает эксперт.

Более 4,5 млн контейнеров уже перевезено по железным дорогам, значительный прирост по транзиту: с начала года уже отгружено более полумиллиона контейнеров. Ожидается, что по итогам года цифра превысит 600 тысяч контейнеров. Основной рост — это перевозки между Китаем и Европой. Если говорить о конкретных грузах, то наибольший прирост показывают лесные грузы, более чем на треть. Наряду с традиционными для такого вида перевозок промтоварами или автокомплектующими — хорошую динамику демонстрирует нефтеналив. Контейниризируется продукция металлургического комплекса в настоящий момент, это касается как черной, так и цветной металлургии.

Буквально несколько дней осталось до 2020 года. Скоро придут цифры декабря, и мы сможем подвести итоги уходящего 2019 года. Будем надеяться на позитивную динамику. До встречи в новом году, заглянем в «Зеркало экономики» через месяц.

О проблемах с поставками живого краба рассказали Юрию Трутневу

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение разобраться с проблемой заторов на границе при поставках живых морепродуктов. Также будет рассмотрен вопрос получения заключений Росприроднадзора.

Проблемы экспорта морепродуктов в живом виде руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков и глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подняли на подкомиссии у Юрия Трутнева. Заседание проходило 23 декабря в Москве.

Ранее отраслевые объединения заявили об острой ситуации с перевозками живого краба в автомобильном пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем.

По итогам встречи вице-премьер – полпред поручил в течение двух недель разобраться с этим вопросом, оказать содействие бизнесу и доложить о результатах, рассказали Fishnews участники заседания.

Также была поднята проблема с оформлением документов на вывоз живых морепродуктов. Заявления на выдачу лицензий Минпромторга согласовывает Росприроднадзор. Реорганизация ведомства поставила новые вопросы в этой сфере. Процедура согласования не регламентирована, предприятия серьезно обеспокоены, не ударит ли это по поставкам, сообщил Fishnews Александр Дупляков.

Вице-премьер – полномочный представитель президента также дал поручение по этой проблеме.

Fishnews

Строительство международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет

Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При этом по Соглашению стран-членов ШОС транспортный коридор на территории Российской Федерации должны были запустить не позднее 2020 года.

«Смещение сроков, в том числе связано с изменениями прохождения международного транспортного маршрута. Так, согласно Транспортной стратегии России изначально транспортный коридор должен был пройти по территориям Республик Татарстан, Башкирии и Оренбургской области. В июле 2016 года Правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию», - сообщил на Коллегии аудитор Валерий Богомолов по итогам анализа* эффективности расходования средств на реализацию проекта.

Примечательно, что на момент корректировки российского участка трассы, Башкирия и Оренбургская область уже инвестировали в проект 402 млн рублей. «Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автодороги «Бавлы – Кумертау» на сумму 300 млн рублей, разработан проект планировки и межевания территории под строительство автомобильной дороги Кумертау – Сагарчин на 102 млн рублей. Однако в связи с изменением прохождения международного транспортного маршрута результаты указанных работ пока не востребованы», - констатировал Валерий Богомолов.

Правительством 30 октября 2019 года принято решение о выделении отдельных этапов строительства автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» с завершением работ в 2027 году.

В рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» предусматривается строительство автодорог «Москва – Нижний Новгород – Казань» и «Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга». Однако подтвердить предусмотренный федеральным проектом** объем финансовых вложений пока невозможно из-за отсутствия в полном объеме проектно-сметной документации. «Например, по Обходу Тольятти, протяженность которого составляет почти 100 км, проектно-сметная документация разработана только в отношении мостового перехода через Волгу, а это всего 3,7 км», - отметил аудитор.

Всего в 2019 году на проект «Европа – Западный Китай» из федерального бюджета предусмотрено 4,7 млрд рублей. Однако из-за длительных сроков принятия решения по строительству кассовое исполнение на 1 декабря отсутствует. «Надеемся, что строительство начнется, и тогда будет возможность конкретного анализа использования бюджетных средств», - резюмировал Валерий Богомолов.

На севере Эфиопии археологи обнаружили древний город, который был частью могущественной Аксумской империи, соперничавшей с Римом. Описание находок приведено в журнале Antiquity.

Аксумская империя в I-IX веках нашей эры, наряду с Римом, Персией и Китаем, была одной из самых могущественных стран мира, первым государством к югу от Сахары, где появилась собственная письменность и государственность, чеканилась своя монета. В IV веке здесь было официально принято христианство. Таким образом Аксум стал третьим, после Армении и Римской империи, государством, где христианство стало государственной религией.

Охватывая в период расцвета территории современных Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и часть Аравийского полуострова, это процветающее и разнородное по населению государство играло важную роль в торговле между Римской империей и древним Востоком.

"Это одна из важнейших древних цивилизаций, но люди о ней не знают, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Майкла Харроуэра (Michael Harrower) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США). — За пределами Египта и Судана, это самое раннее сложное общество и крупная цивилизация в Африке".

Археологи из США, Эфиопии, Германии, Великобритании, Канады и Ливана начали раскопки на севере Эфиопии, в районе Йехи в 2009 году. Местные жители давно говорили, что под землей здесь находятся остатки древних сооружений, часть из которых была раскопана в 1970-х годах, но затем работы были приостановлены.

Раскопки 2011, 2012, 2015 и 2016 годов позволили обнаружить фрагменты каменных зданий, прослеживающиеся на глубину более трех метров от поверхности. Самое древнее из них датировано VIII веком до нашей эры, самое молодое — VII веком нашей эры. Исследователи назвали город Бета Самати, что означает "дом зрителей" на местном языке тигринья.

Ранние предметы свидетельствуют о политеистических верованиях жителей Бета Самати, на которые оказали сильное влияние традиции королевства Саба, располагавшегося на территории нынешнего Йемена. Однако после IV века преобладает христианская символика. Так, ученые обнаружили фундамент базилики IV века нашей эры, а неподалеку от него — каменный кулон с христианским крестом.

Команда также нашла кольцо в римском стиле, сделанное из медного сплава, покрытого сусальным золотом, с красным камнем сердоликом и выгравированным изображением головы быка над виноградной лозой или венком.

По мнению ученых, Бета Самати был шумным торговым и религиозным центром, расположенным между столицей — городом Аксум — и Красным морем. О том, что здесь процветала торговля, говорят находки средиземноморских амфор и стеклянной бусины с Ближнего Востока.

Радиоуглеродное датирование найденных предметов охватывает период с 771 года до нашей эры до 645 года нашей эры. Это значит, что город был обитаем в течение всего срока существования Аксумской империи — 1400 лет, а самые ранние предметы относятся еще к так называемому "доаксумскому" периоду.

И в этом, по мнению, авторов, заключается главное открытие, которое опровергает мнение о том, что перед появлением аксумской цивилизацией древние поселения пришли в упадок. Теперь же ясно, что Аксумское царство было прямым преемником предыдущих государственных образований.

"Наша работа показывает, что Бета Самати был крупным, густонаселенным поселением, расположенным в 6,5 километрах к северо-востоку от Йехи, центра политической власти самого раннего (доаксумского) сложного государства Африки к югу от Сахары", — пишут в статье авторы.

Китай, Япония и Южная Корея выступают за необходимость проведения реформ в ВТО и улучшения работы организации, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех стран.

Трехсторонний саммит с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся во вторник в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань.

"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Стороны также обязались придерживаться духа свободной торговли и мультилатерализма, работать сообща над выполнением существующих международных правил, а также укрепить трехстороннее сотрудничество в рамках G20.

Кроме того, Япония, Китай и Южная Корея договорились форсировать переговоры по трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли.