Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ценные кадры

Государство будет субсидировать съемки фильмов в России с участием иностранных кинокомпаний

Текст: Сусанна Альперина, Екатерина Ясакова

Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок от кинокомпаний на субсидии для организации производства иностранных фильмов в России.

Новое направление поддержки экспорта услуг (программа рибейтов) предполагает компенсацию 30-40% расходов на производство зарубежных художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, которые будут сниматься в России.

Российские производители сериалов и анимации активно работают с зарубежными партнерами, чтобы получить у них заказы на реализацию проектов по программе рибейтов. Запросы уже начали поступать от американских, британских и индийских компаний, а также из Китая, рассказал гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. По его словам, программа рибейтов позволит привлечь в страну крупнейших кинопроизводителей. Вскоре по местам съемок поедут еще и туристы. Яркий пример - Териберка, где снимался "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Самый передовой регион в плане рибейтов - Калининград. Рибейты также хорошо зарекомендовали себя в Москве, Ульяновске, Краснодаре, Адыгее и многих других регионах. А недавно на Форуме российско-китайского сотрудничества в городе Санья объявлено, что первые российские рибейты получат китайские кинематографисты.

Все развитые страны поддерживают эту систему. Чтобы рибейты заработали в России, нужно их правильно продвигать за рубежом. Как пояснил руководитель "Русского офиса кинокомиссий" Валерий Купеев, потребуется правильное объяснение на языке кинопроизводителей, помощь кинокомиссии и проведение встреч, которые бы показывали, что представляет собой Россия в плане производства. Для зарубежных партнеров есть очевидный плюс: стоимость кинопроизводства в России на порядок дешевле, чем в других странах.

В этом году в Москве прошел первый международный форум Key Buyers Event, на котором российские кинокомпании показали международным закупщикам и дистрибуторам наши фильмы и сериалы. Представители 50 ведущих мировых кинокомпаний отсмотрели 119 проектов.

Киноиндустрия может занять одно из ведущих мест в экономике. Выручка от российских фильмов, проданных за рубеж в 2018 году, по открытым данным, составила 27 миллионов долларов, что в 27 раз больше показателей 2010 года. Российские кинокомпании активно завоевывают мир. Например, отечественные проекты уже добились внушительного успеха в Латинской Америке, где предпочитают фильмы ужасов. В Бразилии на сеансы хоррора "Невеста" продано 310 тысяч билетов, а общая касса составила 1,4 миллиона долларов. В ноябре в более чем 250 кинотеатрах Бразилии стартовала премьера фильма студии Wizart "Снежная Королева: Зазеркалье".

Самый успешный экспортный мультпроект - "Маша и Медведь". Мультсериал переведен на 25 языков и транслируется в 100 странах. В Индонезии девочек даже стали называть именем Маша. Права на трансляцию мультсериалов "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины" приобретали в США, Израиле и Турции.

"Мы в "Союзмультфильме" учимся создавать проекты для международного рынка, - говорит директор киностудии Борис Машковцев. - И наиболее перспективным инструментом в этой области мы видим механизм копродукции. Сейчас совместно с французской компанией CYBER GROUP мы адаптируем два наших фильма для дистрибуции за рубежом".

Особый интерес к фильмам из России проявляют Китай и другие азиатские рынки. Любимыми мультфильмами юных жителей Поднебесной стали "Маша и Медведь" и "Смешарики", рассказали "РГ" в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей. "Смешарики", получившие в Китае название "Kikoriki", транслируются в эфире на центральном китайском телевидении (CCTV) с 2011 года. Также для китайского рынка был создан специальный сезон "Крош и Панда".

Два полнометражных анимационных фильма "Фиксики: Большой секрет" и "Фиксики против кработов" также выйдут на китайском рынке. Соглашение об этом подписала компания "Централ Партнершип" летом 2019 года. Проект "Фиксики" настолько популярен в КНР, что совокупное число просмотров в Китае превысило 10 миллиардов.

Персонажи мультфильмов становятся настоящими брендами, которые появляются в разных сферах и транслируются через различные каналы дистрибуции, в том числе в виде игрушек, детских товаров и услуг, одежды, книг. Walt Disney Company, например, в 2018 году с продажи прав на использование персонажей заработала 53 миллиардов долларов, отмечает Елена Мельник, руководитель онлайн-сервиса Brand Hub.

Соседи по Европе

Сергей Лавров об итогах 30-летних отношений между Россией и Евросоюзом

Текст: Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ)

Тридцать лет назад, 18 декабря 1989 года, в Брюсселе было подписано Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами. Эта дата стала отправной в построении официальных отношений России как государства - продолжателя СССР с Европейским союзом.

Символично, что соглашение было заключено чуть более чем через месяц после падения Берлинской стены - события, вошедшего в историю как рубежное в окончании "холодной войны", периода разделения континента на противоборствующие идеологические блоки. Основатели партнерства Россия - ЕС понимали, что стереть многовековые разделительные линии на нашем континенте невозможно без создания в Европе широкого поля сотрудничества. С обеих сторон был настрой сделать его взаимовыгодным, долгосрочным, устойчивым к экономическим и политическим колебаниям. Последующие годы отмечены кропотливой работой над созданием многоуровневой архитектуры взаимодействия между Россией и ЕС. Была сформирована солидная нормативно-правовая база, основой которой по сей день остается подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В ходе саммита Россия - ЕС в Санкт-Петербурге в мае 2003 года был сделан еще один шаг вперед в деле преодоления разделенности Европы - достигнута договоренность о выстраивании стратегического партнерства на основе создания четырех общих пространств: экономического; внешней безопасности; свободы, безопасности и правосудия; науки и образования, включая культурные аспекты. Мы сообща работали над долгосрочными проектами, которые, будь они доведены до логического завершения, принесли бы ощутимые дивиденды всем жителям нашего общего континента, существенно повысили бы уровень их безопасности, благосостояния и комфорта.

Речь шла, например, об облегчении условий - вплоть до безвизового режима - взаимных поездок граждан России и стран ЕС, налаживании тесного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с угрозами терроризма и оргпреступности, скоординированном урегулировании региональных кризисов и конфликтов, формировании энергетического союза. Однако обеспечить устойчивость продекларированного партнерства в отношениях Россия-ЕС не удалось.

К сожалению, многими на Западе общеевропейская перспектива стала восприниматься исключительно через призму "победы в холодной войне". На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности".

В конкретном преломлении в наших отношениях с Брюсселем все чаще мы становились свидетелями "абсолютизации" еэсовских наднациональных норм и попыток их ретроактивного применения ко всем остальным странам. Нам предлагалось принять "готовые", "сваренные" внутри ЕС решения, не предполагавшие ни их обсуждения с нами, ни учет российских интересов. Проще говоря - встать в фарватер и идти "правильным" курсом, а также безоговорочно принять трактовку "общих ценностей", зачастую формировавшихся вразрез с европейской цивилизационной традицией, основанной на христианстве.

Наши партнеры в Брюсселе стали стыдливо умалчивать, что разрабатываемая концепция четырех общих пространств Россия-ЕС опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором "ЕС или Россия". Еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях Россия-ЕС стал запуск инициативы "Восточное партнерство", направленной по существу - как подтвердилось в дальнейшем - на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистичной политики ощущаются и по сей день.

Одним словом, ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной. В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю. Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления.

Такой подход глубоко порочен и, уверен, не идет на пользу самому евроинтеграционному проекту, противоречит его изначальному объединительному и миротворческому духу. Географически, исторически, экономически, культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы. Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы - часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение - вплоть до Тихого океана. Наша самобытность формировалась в том числе и под влиянием передовых европейских идей. Точно так же современная европейская культура была бы немыслима без взаимообогащения с Россией.

Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. И крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем.

Все больше сигналов о том, что осознание ненормальности нынешнего положения дел постепенно приходит к нашим еэсовским партнерам. После некоторого застоя оживилась динамика взаимодействия с большинством государств-членов ЕС. Состоялись первые контакты с новым руководством Европейского союза, приступившим к работе в начале декабря.

Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире. Хотелось бы рассчитывать, что те, кто отвечает за принятие решений в Евросоюзе, будут руководствоваться стратегическим видением и действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль, которые мыслили категориями "общеевропейского дома". Искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые и ослабляют экономические позиции Европы. Убежден, что сохранить самобытность и конкурентоспособность европейских культур и экономик под натиском глобализации можно только через сложение сравнительных преимуществ всех стран и интеграционных объединений нашей общей Евразии.

Отношения Россия-ЕС развиваются не в вакууме. Многополярный мир стал реальностью. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировались новые центры финансовой, экономической, технологической и военной силы. Мы выстраиваем нашу внешнюю политику и сотрудничество с партнерами с учетом этого важнейшего фактора. Новые реалии не только несут в себе дополнительные трансграничные вызовы, но и открывают возможности черпать ресурсы для собственного развития там, куда мы прежде даже не пытались обратить взгляд. В любом случае сложение усилий преумножает наши возможности. В условиях сохраняющейся международной турбулентности важно обеспечить верховенство международного права. Не пытаться подменить его изобретенным на Западе под свои интересы "порядком, основанным на правилах". Только тогда мы сможем обеспечить эффективность многосторонних усилий.

Евросоюз мы видим в качестве одного из центров многополярного мира. Нацелены на развитие отношений с ним в русле выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным концепции формирования Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента. Экономической основой подключения членов ЕС к такому Партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз - ЕАЭС. Сопряжение потенциалов двух крупных региональных рынков, гармонизация их торгово-инвестиционных режимов будет способствовать усилению позиций всех участников мировой торговли. А также - что немаловажно - позволит избежать в будущем ситуаций, когда наши "общие соседи" вновь искусственно окажутся перед примитивным выбором - либо с ЕС, либо с Россией. Еще раз напомню, что принципы партнерства уже были заложены в наших совместных документах. В частности, в утвержденной на московском саммите Россия-ЕС 10 мая 2005 года "Дорожной карте" по общему пространству внешней безопасности говорится, что процессы регионального сотрудничества и интеграции, в которых участвуют Россия и ЕС и которые основаны на суверенных решениях государств, играют важную роль в укреплении безопасности и стабильности. Продвигать эти процессы необходимо "взаимовыгодным образом посредством ориентированного на результат тесного сотрудничества и диалога между Россией и Европейским союзом, внося тем самым эффективный вклад в формирование большой Европы без разделительных линий и основанной на общих ценностях". И сегодня лучше не скажешь. Хорошо бы еще перевести эти слова в реальные дела.

Создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь на коллективной основе - это аксиома. 20 лет назад, 19 ноября 1999 года, на саммите ОБСЕ в Стамбуле была подписана Хартия европейской безопасности. По инициативе ЕС в нее была включена Платформа кооперативной безопасности, суть которой - взаимодействие не только государств, но и всех организаций в Евро-Атлантике. Мы это предложение поддержали. К сожалению, впоследствии в Брюсселе, где находятся не только учреждения ЕС, но и штаб-квартира НАТО, к этой идее охладели. На заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря 2019 года западные страны заблокировали российское предложение подтвердить упомянутую инициативу, которая предполагает равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС, СНГ, НАТО, ОДКБ. Получается, что ЕС и НАТО, выдвинув свою идею 20 лет назад, были движимы убежденностью в своем доминировании, а сейчас - боятся конкуренции со стороны успешно развивающихся структур на пространстве СНГ, уходят от прямого равноправного диалога с ними.

Призываем Евросоюз руководствоваться основополагающими принципами, зафиксированными в документах об основах отношений Россия-ЕС, а не изобретенными конструкциями, предполагающими некое "вынужденное сосуществование". Перед нами - общие угрозы и вызовы: терроризм, наркотрафик, оргпреступность, нелегальная миграция и многое другое. Ограничения на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого Евросоюза в современном мире.

Открыты к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС - в гармонии с интересами наших союзников и всех других партнеров в Евразии. Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента.

Открыт новый маршрут для экспорта леса в Китай: 13 декабря контейнерный поезд из Красноярска прибыл в Синин, столицу провинции Цинхай (находится на северо-западе Китая).

В составе поезда 60 40-футовых контейнеров с древесиной. Всего 2,3 тыс. кубометров. Поезд из Красноярска преодолел границу на станции Эрэн-Хото в Монголии и проехал по территориям трех стран. Путь протяженностью в 5700 занял 60 дней.

Открытие нового маршрута стало большим событием для провинции Цинхай. Новый логистический канал соединил Цинхайско-Тибетского плато с Сибирью и открыл возможности не только для импорта российских товаров, но и для экспорта в РФ продукции провинции.

В истории Синина большое значение имел Великий Шелковый путь. Город находился на пересечении важных маршрутов, что стало залогом его экономического процветания. Сегодня он снова становится хабом в перевозках между Китаем и Европой. Прибытие поезда Красноярск – Синин станет драйвером развития провинции.

На маршрутной карте провинции Цинхай уже есть пять грузовых рейсов, соединяющих Синин с Россией, Бельгией и другими европейскими странами.

16 декабря поезд, груженный стандартными контейнерами с экспортными товарами из Чжуцзи, отправился из Иу в Москву. Ожидается, что уже через 12 дней состав прибудет в столицу нашей страны. Проект реализуют компании Yixin Ou Trade Service Group и Esino-Europe Trade Services.

Поезд из Иу везет в Москву 82 TEU экспортных грузов из Чжуцзи. Преимущества таких сервисов, собирающих товары в городах провинции Чжэцзян, — очевидны. 19 декабря аналогичный поезд повез в Москву товары из Вэньчжоу. Провинция постоянно наращивает объемы экспорта. Открытие сервиса для экспорта товаров из Чжуцзи стало результатом договоренности между правительством провинции и Yixin Ou Trade Service Group.

Иу (Восточный Китай), всемирно известный как город-ярмарка, запустил грузовое сообщение с Европой еще в ноябре 2014 года, когда был открыт знаменитый маршрут Иу – Мадрид. С тех пор перевозки бурно развиваются. Только в 2018 году с железнодорожного терминала Иу были отправлены за рубеж товары на сумму $86,85 млн, что на 61% больше, чем годом ранее. Каждый день со станции Иу отправляется 3-4 грузовых поезда.

Как рассказал на церемонии открытия сервиса Фэн Синьбинь, глава сервисной службы Esino-Europe Trade Services, маршрут для экспорта товаров из Чжуцзи способствует расширению торговых связей этого города и станет залогом его дальнейшего открытия миру и драйвером экономического развития. Ожидается, что такие поезда из Иу с товарами из Чжуцзи станут регулярными.

Чжуцзи — крупный торговый город. С января по октябрь 2019 года объем его внешней торговли составил 39,392 млрд юаней, в том числе 21,435 млрд юаней пришлось на страны «Пояса и пути», рост составил 14,18%. Основные товарные группы экспорта из Чжуцзи — это сантехнические трубы, машины для вышивания, носки и другие местные продукты. Из сырьевых групп в экспорте Чжуцзи первое место занимает особо чистая медь.

Согласно статистике таможенных органов, общий объем экспортных и импортных грузов Чжунцзи, перевезенных по железной дороге, составил в 2018 году 3300 40-футовых контейнеров.

С января по октябрь 2019 года из Иу отправились в регулярные европейские рейсы 348 поездов с грузами объемом 27 878 TEU. Это на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года количество поездов из Иу в Европу достигнет 500.

Минск получил от Пекина кредит, переговоры по которому начались еще летом.

16 декабря Белоруссия и Шанхайский филиал Государственного банка развития Китая подписали соглашение по кредиту в размере $500 млн. Государственный банк развития Китая — самый крупный банк развития в КНР, который напрямую подчиняется Государственному совету.

Диалог по кредиту с Китаем Минск начал после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно кредита в $600 млн. После чего в министерстве финансов Белоруссии заявили, что стране не нужны «политические кредиты» от России. При этом Россия остается крупнейшим кредитором Белоруссии.

Китайский проект предоставлен на пять лет. Белоруссия может направить его на любые цели. В том числе на оплату госдолга тому же Пекину. Министерство финансов Белоруссии уже назвало сделку «беспрецедентной».

Если Россия может и прощать Минску долги, с Пекином такой номер не пройдет. В 2019 году Белоруссия уже вернула Китаю в 6,5 раз больше, чем заняла (погасила $414 млн, привлекла $62,8 млн).

Всего за 7 лет Минск занял у Пекина около $3 млрд, отдал — $1,6 млрд. Сейчас долг Белоруссии перед китайскими банками составляет почти $4 млрд.

«РЖД Логистика» с партнерами отправила первый экспресс с поволжским лесом в Китай

Нижегородский филиал АО «РЖД Логистика» при участии ФГК и ЦФТО организовали экспресс-доставку поволжской древесины в Китай. Первый поезд в рамках сервиса «Грузовой экспресс» по ускоренной доставке лесных грузов прибыл на станцию назначения в КНР еще 14 декабря. В его составе 65 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба АО «РЖД Логистика».

«Грузовой экспресс» актуален для лесовиков Горьковского, Кировского и Ижевского регионов. В Китай поезда будут заходить через Гродеково – Суйфэньхэ. Консолидировать древесину будут на станции Яр (Удмуртия). Время в пути составит 12 дней. Это подтвердил первый «Грузовой экспресс», отправленный из Удмуртии 2 декабря. А 15 декабря на станцию Гродеково отправился второй состав с лесом.

«Грузовые экспрессы» будут отправляться в Китай по мере накопления грузов. В дальнейшем сервис станет регулярным.

Директор филиала АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде Андрей Смольников напомнил, что в текущем году компания запустила для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции экспортно ориентированный сервис ускоренных поездов «Агроэкспресс». «Теперь самые современные и эффективные логистические решения наша компания готова предложить и российским лесопромышленным предприятиям. Благодаря «Грузовым экспрессам» они смогут не только сократить сроки доставки своей продукции в КНР, но и заметно снизить транспортные расходы», — отметил Смольников.

Начальник Нижегородского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Рафаил Сафин

«Этот продукт уникален еще и тем, что формирование «Грузовых экспрессов» происходит с нескольких погрузочных станций, что максимально удобно для клиентов», — отметил начальник Горьковского ТЦ ФТО Дмитрий Козлов.

«Алроса» открыла аккаунт в WeChat для продажи алмазов в Китае. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Китайские ювелиры и ритейлеры смогут покупать алмазы от АК «Алроса» в WeChat. Совместно Tencent и Everledger «Алроса» запустила программу на основе технологии блокчейн по продажам алмазов в Китай.

При помощи программы китайские компании смогут не только купить алмазы, но и узнать об их происхождении и характеристиках в один клик. Программа для «Алросы» — первый проект, который британский блокчейн-стартам Everledger создавал с привлечением ресурса своего нового инвестора — китайского техногиганта Tencent. Среди клиентов стартапа много китайских ювелирных компаний, в том числе крупнейший ювелирный конгломерат КНР Chow Tai Fook. В Everledger знают, как выходить на китайских ювелиров, которым можно продать алмазы. Приложение предложат ювелирным компаниям и ритейлерам Китая. Программа представит всю информацию о камнях, но и позволит проследить весь их путь от добычи до конечного покупателя.

Как рассказал директор филиала «Бриллианты "Алроса"» Павел Винихин, в компании надеются, что использование самой популярной в КНР социальной медиа-платформы позволит стимулировать продажи алмазов на китайском рынке.

Everledger, основанная в 2015 году, является независимой технологической компанией, помогающей предприятиям раскрывать и объединять информацию об активах. Она использует совокупность безопасных технологий, включая блокчейн, искусственный интеллект, «умную» маркировку и интернет вещей.

О том, что китайская компания Joyvio Beidahuang Agricultural (JBA) вложит почти 8 млрд рублей в сельское хозяйство Приморья, стало известно еще в 2018 году. JBA учредила для этого российско-китайскую компанию АО «Легендагро холдинг». Общие инвестиции в реализуемый компанией проект составляют 9,7 млрд рублей, 2 млрд из которых вложит Фонд развития Дальнего Востока.

JBA является совместным предприятием китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов, и аграрного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов КНР Legend Holdings – Joyvio Group группы Beidahuang, земельный банк которой превышает 6 млн га.

«Легендагро» — резидент ТОР «Михайловский», где она выращивает рис, сою и кукурузу. В 2020 году компания планирует построить в Приморском крае завод по глубокой переработке сои мощностью 240 тыс. тонн в год. Об этом сообщает ФРДВ. На заводе будут выпускать соевый концентрат, соевое масло, лецитин, мелассу. Проект ориентирован на экспорт. Основными покупателями продукции станут китайские компании.

С 10 августа 2019 года под запрет к ввозу попали косточковые и семечковые культуры из Китая. Россельхознадзор выявил в них карантинные вредные организмы. В связи с запретом китайская сторона пригласила экспертов российского ведомства провести инспекцию мест выращивания косточковых и семечковых в КНР. В октябре и ноябре такие инспекции состоялись. Выяснилось, что дела с системой картинного фитосанитарного контроля в Китае обстоят не так идеально, как хотелось бы.

Очень похожая ситуация может сложиться по ввозу из Китая цитрусовых и картофеля. Россельхознадзор сообщает, что за год было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая — в картофеле (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода).

Ведомство приняло решение усилить меры фитосанитарного контроля за ввозом из Китая цитрусовых и картофеля и провести переговоры на эту тему с китайской стороной, чтобы предупредить о возможности временного запрета на импорт такой продукции из КНР.

Переговоры Россельхознадзора и ГТУ КНР состоялись 16 декабря по телефону. Россельхознадзор предупредил ГТУ КНР, что при повторных обнаружениях карантинных вредных объектов в растительной продукции оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки на территорию РФ цитрусовых и картофеля.

Россельхознадзор также сообщил китайской стороне о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения, отправляемой в Россию.

Представители ГТУ КНР сообщили, что в настоящее время проводят расследования по указанным случаям и в ближайшее время предоставят российской стороне их результаты.

Компания Huawei планирует расширить сотрудничество с СибГУТИ

16 декабря делегация Московского исследовательского центра компании Huawei посетила подведомственный Россвязи СибГУТИ. Цель визита – обсуждение возможных направлений совместной научной деятельности в области современных технологий беспроводной связи.

С приветственным словом выступил и.о. ректора СибГУТИ Михаил Соловьёв. На встрече присутствовали проректоры университета, деканы технических факультетов, заведующие профилирующих кафедр.

Владимир Ляшев, руководитель делегации, рассказал о деятельности Московского исследовательского центра Huawei, об исследованиях в области беспроводной связи. После этого прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой состоялся обмен мнениями.

Руководитель группы алгоритмов для сетей радиодоступа Михаил Кириченко отметил, что в последнее время заметен экспоненциальный рост связей между индустрией и системой образования. «Всё больше и больше мы работаем с университетами, с научно-исследовательскими центрами, и это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку мы готовы не только выполнять свои задачи и брать готовые решения, но и в целом заинтересованы в воспитании новых кадров для рынка в целом, в поддержке талантливых студентов и аспирантов. Изначально это было только совместное выполнение научно-исследовательских работ, но текущее развитие телекоммуникационного рынка требует более глубокой интеграции с университетами. Мы уже не ограничиваемся рамками Центральной России. У нас проходит совместная с университетами подготовка дипломных работ, студенты обучаются у нас в интернатуре. Наиболее успешные примеры – Сколтех и Институт вычислительной математики РАН, с которыми мы ведём сотрудничество уже много лет».

Первый в России исследовательский центр Huawei появился в Москве в 2001 году. Лаборатория беспроводной связи действует с 2008 года. Сейчас в России действуют четыре исследовательских центра: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Результатом встречи явилась договорённость о расширении сотрудничества между СибГУТИ и компанией Huawei.

Подготовка сделок в рамках бартерного механизма INSTEX вступают в завершающую фазу

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в понедельник, что подготовка сделок в рамках бартерного механизма INSTEX вступают в завершающую фазу.

INSTEX - инструмент поддержки торговых обменов - призван обойти санкции США против торговли с Ираном, избегая использования доллара. Он был представлен европейским трио Францией, Германией и Великобританией 31 января, сообщает Tehran Times.

«Взаимодействие между INSTEX и аналогичным иранским учреждением находится на финальной стадии», - сказал Аракчи журналистам в кулуарах конференции в Тегеранском университете.

Он добавил: «Недавно эти два учреждения подписали меморандум о взаимопонимании, и мы надеемся, что первое взаимодействие состоится в ближайшие дни».

20 марта глава Центрального банка Ирана Абдолназер Хеммати объявил, что механизм, аналогичный INSTEX, зарегистрирован в Иране, официально называемый Специальным торгово-финансовым институтом (STFI).

INSTEX был предложен задолго до того, как США ввели санкции против Ирана, и пригрозил наказать любую страну или компанию, которая ведет дела с Ираном.

29 ноября Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что станут акционерами INSTEX.

30 ноября Франция, Германия и Великобритания опубликовали заявление, в котором приветствовали решение шести стран.

«В качестве учредителей Фонда поддержки торговых обменов (INSTEX) Франция, Германия и Великобритания горячо приветствуют решение, принятое правительствами Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, присоединиться к INSTEX в качестве акционеров», - говорится в сообщении.

«Этот шаг еще больше укрепляет INSTEX и демонстрирует европейские усилия по содействию законной торговле между Европой и Ираном, и является четким выражением нашей неизменной приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», - говорится в тексте сообщения.

В заявлении также отмечается, что полное и эффективное осуществление СВПД имеет первостепенное значение.

3 декабря официальный представитель МИД Китая Хуа Чунин заявил, что Китай высоко оценивает усилия по внедрению INSTEX.

Подход Австралии к сотрудничеству с Россией

Александр Королёв – Доцент факультета социальных наук Университета Нового Южного Уэльса, Австралия.

Резюме Хотя восточные территории России, включая Дальний Восток и Сибирь, находятся на большом расстоянии от Австралии на карте мира, они не так уж далеки в геополитическом, геоэкономическом и даже социально-политическом смысле. Эти особенности, влиявшие на развитие двух стран на протяжении нескольких столетий, пусть и с разной интенсивностью, имеют много общего.

Краткое содержание

Российский Дальний Восток во многом похож на Австралию с точки зрения геополитики, геоэкономики и даже по своим социально-политическим особенностям. Однако экономическое сотрудничество между Россией и Австралией в последнее десятилетие шло на спад. Двум странам не удалось реализовать потенциал сотрудничества, появившийся к концу холодной войны. Основные барьеры для развития двусторонних отношений обусловлены внешними факторами. Со стороны Австралии существенный системный барьер для сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке и за его пределами — её глубокая вовлечённость в американские структуры безопасности, проведение политики в соответствии с интересами Вашингтона и отсутствие независимости в принятии внешнеполитических решений. В результате российско-австралийские отношения во многом определяются отношениями между США и Россией, а также ЕС и Россией, то есть характером взаимодействия Москвы и Вашингтона или Москвы и Брюсселя. Со стороны России всё более напористая и подчас агрессивная внешняя политика, а также политическая активность в островных государствах южной части Тихого океана способствовали ухудшению её отношений с Канберрой. Хотя на российском Дальнем Востоке имеются возможности для сотрудничества, главным образом в горнодобывающей промышленности, нынешний режим санкций в отношении России, в котором участвует Австралия, серьёзно подрывает перспективы сотрудничества как напрямую, создавая барьеры для австралийских инвесторов, так и косвенно, осложняя политический климат российско-австралийских отношений.

Развитие российского Дальнего Востока: значимость для Австралии

Хотя восточные территории России, включая Дальний Восток и Сибирь, находятся на большом расстоянии от Австралии на карте мира, они не так уж далеки в геополитическом, геоэкономическом и даже социально-политическом смысле. Эти особенности, влиявшие на развитие двух стран на протяжении нескольких столетий, пусть и с разной интенсивностью, имеют много общего. Географическая удалённость административных центров и традиционный отказ держать в страхе далёкую администрацию, низкая плотность населения, огромная территория, экономические моде.ли, преимущественно основанные на извлечении полезных ископаемых, а также использование обеих территорий в качестве каторжных поселений[1] — всё это было отличительными особенностями как Австралии, так и российского Дальнего Востока и Сибири.

Однако схожесть природных условий и траекторий исторического развития не претворилась в плодотворное сотрудничество или, по крайней мере, не помогла извлечь уроки из опыта развития друг друга[2]. Динами.ка взаимодействия и сотрудничества Австралии и России в лучшем случае была прерывистой. Вслед за позитивным началом после «первого знакомства» в начале XIX в. наступил период антагонизма во второй половине сто.летия. Союзнические контакты в годы Первой мировой войны сменились разрывом дипломатических отношений после большевистской революции в России. Вторая мировая война снова сделала СССР и Австралию де-факто союзниками на короткое время, однако в годы холодной войны две страны оказались в противоположных соперничавших военно-политических блоках, вследствие чего в начале 1950-х гг. дипломатические связи между ними были полностью разорваны. Несмотря на некоторое «потепление» в отношениях между СССР и Австралией в 1970-х гг. в период лейбористского правительства Гофа Уитлэма в Австралии, общая атмосфера недоверия и подозрительности по-прежнему омрачала отношения, препятствуя экономическому сотрудничеству и развитию торговли между двумя странами: торговый оборот оставался на крайне низком уровне.

Распад СССР и последовавшие фундаментальные политические и экономические перемены в России открыли новые возможности для сотрудничества. Восприятие друг друга резко улучшилось. В 1997 г. в кон.тексте политического сближения после окончания холодной войны отношение Канберры к России было сравнительно позитивным, при этом со стороны Австралии акцентировалось внимание на азиатско-тихоокеанском будущем России. Так, согласно официальному документу австралийского правительства по внешней и торговой политике, в краткосрочной перспективе внимание России, вероятно, будет преимущественно сосредоточено на западных государствах, поэтому вряд ли можно ожидать, что она превратится в Азиатско-Тихоокеанскую державу с существенным влиянием в данном регионе. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе «Россия должна рассматриваться в качестве серьёзного игрока в Азиатско.Тихоокеанском бассейне»[3]. Более того, «когда российская экономика стабилизируется, интересы Москвы в Тихом океане будут расширяться, что может принести потенциальные выгоды для австралийской внешней торговли и инвестиций»[4]. Правительство Австралии также пообещало «побуждать Россию играть конструктивную роль в азиатско-тихоокеанской политике, осознавая, что Россия останется глобальным игроком, а развитие восточно-азиатского вектора поможет ей вывести свою экономику из переходно.го периода. Развитие Россией долгосрочных отношений не только с США, но и с Китаем, Японией и Индией, будет иметь большое значение для без.опасности Азиатско-Тихоокеанского региона».

Эта позитивная оценка была закреплена в программном документе правительства Австралии по внешней политике и торговле 2003 г. Там также утверждалось, что «Россия могла бы стать более важным партнёром [для Австралии]. Переход от плановой экономики к рыночной, а также интеграции в мировую экономическую систему, будет сложным и постепенным процессом. Однако зависимость от внешних рынков, капитала и технологий, а так.же стремление вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) будет стимулировать более активную вовлечённость России в мировую экономику. Австралия может стать для России ценным экономическим партнёром ввиду существующего в ней запроса на содействие в разработке своих огромных природных ресурсов»[5].

В ответ Россия высоко отзывалась о российско-австралийских отношениях, пытаясь укреплять контакты с политическими элитами Австралии. Визит президента Владимира Путина в Австралию в сентябре 2007 г. и по.следующие встречи президента Дмитрия Медведева с премьер-министром Австралии Кевином Раддом в ноябре 2008 г. и апреле 2009 г. помогли интенсифицировать двусторонний политический диалог. Бывший посол России в Австралии Александр Блохин заявил в 2009 г., что «уровень отношений между двумя странами, достигнутый за последние три года, никогда ещё не был столь высоким»[6].

В статье, опубликованной в Australian Journal of International Affairs (крупном австралийским журнале по проблемам международных отношений) в 2012 г. в честь 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Австралией, министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко отзывался о многочисленных международных форматах и механизмах взаимодействия России и Австралии. К ним относится Смешанная Российско-Австралийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, состоящая из рабочих групп по сотрудничеству в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, торговле и инвестициях, мирному атому, а также организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), фо.рум «Азия — Европа» (Asia — Europe Meeting, ASEM), Региональный форум АСЕАН (АРФ) и Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс»). Лавров также подчеркнул значимость развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), «неотъемлемой частью» которого является Россия. Таким образом, особое внимание следует уделить «органичной интеграции […] в систему региональных экономических связей и использованию уникальных источников роста в АТР для инновационного развития национальной экономики, в основном в отношениях с Сибирью и Дальним Востоком»[7]. В контексте переориентации России на Восток утверждалось, что прогресс, которого удалось добиться в отношениях между двумя странами, «открывает вдохновляющие перспективы для достижения более высокого уровня развития российско-австралийских отношений» и создаёт «необходимые условия для дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами»[8].

Однако экономическое сотрудничество, несмотря на некоторые признаки улучшения, так по-настоящему и не началось. Оборот двусторонней торговли оставался очень скромным по сравнению с торговлей России и Австралии с большинством других стран АТР. Более того, достигнув исторического максимума в 2011 г. (чуть менее $1,1 млрд, торговый оборот начал стремительно снижаться, упав ниже уровней последних лет холодной войны. Аналогичным образом, в сфере прямых иностранных инвестиций нестабильный повышательный тренд сменился негативной динамикой. Так, прямые российские иностранные инвестиции в Австралии, превысив $1,2 млрд в 2013 г., упали до $431 млн в 2014 г., а затем — до менее $200 млн в 2016 г. То же можно сказать и об австралийских инвестициях в Россию, которые с 2010 до 2013 гг. выросли с $50 до $65 млн, а затем упали до $62 млн в 2014 г.[9]

Несмотря на довольно скромный объём инвестиций, осуществлялись некоторые значительные проекты для российского Дальнего Востока и Сибири. Основными австралийскими инвесторами в России были горно.добывающие компании, такие как BHP Billiton и Rio Tinto, тогда как главными российскими инвесторами в Австралии были компании «РУСАЛ», «Норильский никель», «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), «Сбербанк» и «Внешторгбанк» (ВТБ). В 2006 г. «Норильский никель» заключил сделки с австралийскими компаниями BHP Billiton и Rio Tinto на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых в России. Годом ранее «РУСАЛ» активно инвестировал в австралийскую горнодобывающую промышленность и приобрёл долю в компании Queensland Alumina.

Особенно примечательным событием было подписание Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях между Канберрой и Москвой 7 сентября 2007 г. Согласно данному соглашению, Россия должна была обогащать австралийский уран для использования в гражданской атомной энергетике. Эта сделка оценивалась в $1 млрд, и обе стороны были в ней заинтересованы.После существенного промедления,вызванного негодованием Канберры по поводу войны между Россией и Грузией и признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, а также внутриполитическим противодействием — со стороны австралийских «зелёных» и объединённого комитета по между.народным соглашениям, — документ был в конце концов ратифицирован и вступил в силу в ноябре 2010 г. Однако после украинского кризиса, ввода санкций против России и запрета на въезд некоторых лиц премьер-министр Тони Эббот объявил 3 сентября 2014 г. о приостановке продаж австралийского урана России «до получения дальнейших указаний»[10].

В итоге зарождавшееся сотрудничество между постсоветской Россией и Австралией не выдержало испытания политикой. Австралия и Россия не воспользовались возможностями, появившимися после распада СССР, для развития прочных экономических связей, которые могли бы пережить политический кризис. Прогресс, которого двум странам удалось достигнуть с конца 1990-х до начала 2000-х гг., по сути, был сведён на нет. Смешанная Российско-Австралийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству приостановила свою деятельность. Тем же путём пошли и крупные российские компании,такие как «Норильский никель», которые также постепенно свернули свой бизнес в Австралии. По словам посла России в Австралии Владимира Морозова, условия ведения бизнеса в Австралии для российских компаний стали «не всегда комфортными»: «напряжённые политические от.ношения и санкции, безусловно, оказали негативное влияние»[11].

Хотя по-прежнему имеется заинтересованность в возможностях для сотрудничества с Россией, особенно с учётом переориентации российской внешней политики на АТР, можно утверждать, что отношения между Россией и Австралией не самодостаточны ввиду сильного влияния внешних факторов. В нынешних политических реалиях в российских усилиях по наращиванию присутствия в Азии Канберра видит скорее «угрозу», нежели «открывающиеся возможности» для Австралии[12].

Эволюция отношений России и Австралии

В целом сотрудничество России и Австралии переживает упадок с 2012 г. Этому есть несколько объяснений. Самый фундаментальный фак.тор сводится к тому, что уровень и характер сотрудничества между Россией и Австралией зависит от отношений России со странами Запада — прежде всего с США и Великобританией. Так, в XIX в. напряжённость в отношениях между Австралией и Россией возросла из-за ухудшения российско-британских отношений. Впоследствии российско-австралийские отношения улучшились вследствие сближения Москвы и Лондона. В современном мире качество взаимодействия России и Австралии в значительной степени зависит от отношений между Москвой и Вашингтоном.Другими словами, у Австралии ограниченная свобода выбора внешнеполитического курса, и её позиция по большинству вопросов международной повестки дня отражает предпочтения более влиятельных её союзников. Зависимость от США и Великобритании как основных союзников Канберры во внешней политике формирует среду, в которой развиваются отношения Австралии с Россией.

В этой связи череда событий вокруг войны России и Грузии 2008 г. и кризис на Украине 2014 г., а также всё более активная российская внешняя политика сильно подорвали перспективы российско-австралийского сотрудничества на Дальнем Востоке и в других регионах. Краеугольным камнем во внешней политике Канберры остаётся верность своим союзникам и их поддержка. Одобрение вышеупомянутой сделки по урану в австралийском парламенте затормозилось из-за реакции на войну между Россией и Грузией.Канберра выступила против признания Москвой Абхазии и Южной Осетии. В интервью Sky News тогдашний министр иностранных дел Австралии Стивен Смит подчеркнул, что, хотя Россия «крайне заинтересована в скорейшей реализации соглашения», мы также будем «учитывать состояние наших двусторонних отношений и недавние действия России в Грузии, а также Абхазии и Южной Осетии»[13]. Спустя два года, в марте 2010 г., австралийские официальные лица выделили 1 млн австралийских долларов на цели восстановления Грузии после «российской интервенции», тем самым усилив восприятие России как внешней угрозы.

Это мнение ещё больше укоренилось после того, как битва за более широкое международное признание Абхазии и Южной Осетии перекинулась на южную акваторию Тихого океана — регион, с которым Австралия давно поддерживает тесные экономические и политические связи. При.знание независимости отколовшихся от Грузии республик такими страна.ми, как Науру, Вануату и Тувалу вследствие «дипломатии чековой книж.ки», проводимой Москвой в Океании, усилило обеспокоенность Канберры по поводу угрозы, исходящей от России. Австралия обвинила Москву в том, что она оказала давление на островные страны Тихоокеанского бассейна, требуя от них признания независимости спорных территорий Южной Осетии и Абхазии в обмен на обещания десятков миллионов долларов в виде помощи. По мнению секретаря австралийского парламента по де.лам островных государств в федеральном парламенте Ричарда Марлса, «на самом деле мы являемся свидетелями эксплуатации самых маленьких стран мира». По словам политика, хотя Австралия не считает Тихоокеанский бассейн своей вотчиной, другие страны не должны утаивать факт ока.зания помощи малым странам этого региона[14].

Среди других факторов, способствовавших негативному отношению австралийских политических элит к России до кризиса на Украине, стала политика Москвы в Сирии и обвинения в поддержке Башара Асада, арест российскими пограничниками австралийского активиста Колина Рассела, протестовавшего против бурения прибрежного шельфа в рамках нефтеразведки в Печорском море вместе с другими активистами «Гринписа» в сентябре 2012 г., российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма, яро раскритикованный австралийскими «зелёными», а также растущее убеждение Канберры, что Россия становится одним из фактических соперников США. Последний фактор имеет ключевое значение, и он в полной мере про.явился во время очередного конфликта на постсоветском пространстве — украинского кризиса 2014 г.

Вскоре после выхода Крыма из состава Украины министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп объявила о введении точечных экономических санкций, а также запрета на въезд отдельных российских лиц, которые, по мнению Канберры, виновны в посягательстве на суверенитет Украины. Выступая в палате представителей 19 марта 2014 г., Бишоп под.черкнула: «Реакция Австралии на действия России согласуется с политикой ЕС, США и Канады, которые также ввели ряд точечных санкций и запретов на въезд некоторых официальных лиц России. Эти меры были предприняты после консультаций с нашими друзьями и союзниками, в том числе США, Великобританией, Канадой и Японией»[15].

В последующие несколько месяцев Австралия существенно расширила антироссийские экономические санкции и запреты на въезд. Двусторонние отношения ещё сильнее ухудшились после того, как 17 июля 2014 г. над территорией восточной Украины был сбит малазийский «Боинг», совершавший рейс МН17 с 38 гражданами Австралии на борту. Тогдашний премьер.министр Австралии Тони Эббот, выступая в парламенте, подчеркнул, что «следовавший рейсом МН17 самолёт был сбит над территорией восточной Украины повстанцами, которых поддерживает Россия. Это была не про.сто трагедия, а настоящее зверство»[16].

Важным фактором в позиции Австралии по отношению к России является её солидарность с Западом. Выступая перед парламентом 1 сентября 2014 г., премьер-министр Эббот заявил: «Я уведомляю палату представителей, что Австралия расширяет свои санкции против России до уровня, принятого Евросоюзом. Не будет нового экспорта вооружений, российские государственные банки не будут иметь доступа к австралийскому рынку капитала, не будет больше экспортироваться оборудование и технологии для нефтегазового сектора. Не будет больше торговли и инвестиций в Крыму, и будут введены новые точечные финансовые санкции и запрет на въезд против конкретных лиц»[17].

14 ноября 2014 г. посол Австралии в России Пол Майлер подчёркивал в интервью агентству «Интерфакс»: что касается антироссийских санкций, то «мы придерживались той же логики и масштабов, что и ЕС»[18]. В этом же интервью Майлер, отвечая на вопрос о заинтересованности австралийских бизнесменов в сотрудничестве с российскими компаниями, отметил, что множество австралийских компаний сегодня «предпочитают инвестировать свои капиталы на других рынках, потому что чувствуют свою незащищённость с учётом всех рисков, связанных с Россией в настоящий момент. Россия действительно была хорошим рынком с большим потенциалом. Здесь огромные месторождения полезных ископаемых, огромные запасы всего необходимого, и между нами намечалось хорошее сотрудничество. Но сегодня, как мне кажется, риски, связанные с бизнесом в России, начинают накладывать ограничения на чисто коммерческое решение об инвестициях средств наших компаний»[19]. В сентябре 2017 г. австралийское правительство расширило ранее введённые санкции, включив в санкционный список 153 физических лица и 48 компаний. Среди российских компаний, под.павших под действие санкций, «Сбербанк», «ВТБ», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», «Оборон.пром», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Таким образом, глубокая вовлечённость Австралии в оборонные альянсы США, её безусловная солидарность с американскими и европейскими интересами, а также активная внешняя политика России на постсоветском пространстве и в других регионах мира, включая южную акваторию Тихого океана, являются серьёзными препятствия.ми для сотрудничества России и Австралии, в том числе на российском Дальнем Востоке.

Современные вызовы сотрудничеству Австралии с российским Дальним Востоком

Сотрудничество Австралии с российским Дальним Востоком и Россией в целом сильно пострадало от внешнеполитических факторов,а также от ухудшения отношений России с США и ЕС. В контексте переориентации России на АТР у Австралии есть потенциал стать её ценным партнёром, но это будет нелёгкой задачей. Ввиду неблагоприятного политического климата между Австралией и Россией не сформировалось существенной взаимозависимости в экономике или политике. Хотя от России не исходит непосредственной угрозы (политической или военной) для Австралии, Канберра рассматривает растущее присутствие России в АТР и модернизацию российского тихоокеанского флота скорее в негативном, чем в позитивном свете.

В то же время с учётом того, что как Австралия, так и Россия являются экспортёрами энергетических ресурсов (что немаловажно, Австралия объявила о том, что планирует стать крупнейшим экспортёром сжиженного природного газа в мире), есть все основания ожидать роста конкуренции между ними за энергетические рынки Китая, Индии и других стран Азии. Это усугубляется растущей озабоченностью Австралии по поводу внешне.политических намерений Китая, с которым у России тесные экономические, политические и стратегические связи. В этом контексте тесное сотрудничество Москвы с Пекином, вероятно, будет рассматриваться Канберрой как фактор, способствующий дальнейшему ухудшению отношений между Австралией и Россией.

Хотя экономическое сотрудничество между двумя странами на российском Дальнем Востоке вполне возможно, оно едва ли сможет стать исключением из общего правила — по крайней мере, в краткосрочной и сред.несрочной перспективе: Австралия склонна следовать в кильватере США и Евросоюза при выстраивании отношений с Россией. Вот почему возможное улучшение отношений России с США или ЕС вполне может способствовать укреплению российско-австралийских связей.

Заключение. Возможности для углубления двусторонней торговли и экономических связей

Особый интерес для австралийских инвесторов представляет горнодобывающая промышленность российского Дальнего Востока и Сибири. Австралия осознаёт, что Россия является крупнейшим производителем минерального сырья в мире. Это прежде всего бокситы, уголь, медь, алмазы, золото, железная руда, а также свинец, никель, калий, серебро, уран и дру.гие полезные ископаемые. Ввиду низкого обменного курса рубля добыча угля в России может значительно вырасти, если российские горнодобывающие компании начнут разрабатывать новые месторождения. Основными горнодобывающими регионами России являются Дальний Восток, Восточная Сибирь и Кольский полуостров. Многие из этих месторождений не разрабатываются, поскольку требуют современных технологий и инвестиций. Эта отрасль открывает возможности для сотрудничества России и Австралии.

В силу огромных территорий и других географических особенностей России, российские компании заинтересованы в оптимизации операционных издержек и повышении эффективности проектов разработки место.рождений. Поскольку горнодобывающая отрасль России стремится к сотрудничеству с иностранными компаниями для получения доступа к новым технологиям и продуктам, у австралийских экспортёров появляются новые возможности.

Согласно данным Австралийской комиссии по торговле и инвестициям, главные возможности для австралийских горнодобывающих компаний на российском Дальнем Востоке могут лежать в тех областях, где у австралийских поставщиков имеется конкурентное преимущество. К ним относится картография, воздушная съёмка, разведка залежей, услуги поисково-разведочного бурения, услуги управления проектированием, материально-техническим снабжением и строительством для горнодобывающих проектов с уровнем добычи от одного до пяти миллионов тонн руды в год. Стоит также упомянуть консалтинговые услуги по оптимизации горнорудных работ, услуги обучения горнорудному делу; оборудование и технологии для обогащения руды; услуги по технологическому обслуживанию и ремонту горнодобывающего оборудования. У Австралии также имеются продвинутые возможности по анализу геологических данных и моделированию данных, развитые информационные технологии. Она может предложить консалтинговые услуги в области инженерно-технических работ, управления проектами, услуги обеспечения безопасности шахт, аудита шахт и экологическое сопровождение, услуги переработки и просеивания руды, геотехнические и строительные услуги[20]. Австралийские компании, поставляющие горнодобывающее оборудование, технологии и услуги, хорошо зарекомендовали себя в российской горнорудной промышленности, что открывает многочисленные возможности для сотрудничества.

На конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток 2017», которая прошла в российском Магадане 5–6 июля 2017 г., почётный консул и торговый представитель Австралии на Дальнем Востоке России Владимир Горохов подчеркнул, что Австралийская комиссия по торговле и инвестициям видит большой потенциал в развитии сотрудничества между российскими и австралийскими компаниями на российском Дальнем Востоке[21]. Одним из последних примеров успешного сотрудничества в регионе является совместная разработка австралийской угольной компанией Tigers Realm Coal и её российским партнёром в лице «Северо-Тихоокеанской угольной компании» месторождения коксового угля «Амаам» в Чукотском автономном округе. Компания Tigers Realm Coal — резидент территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский». Добываемый уголь экспортируется в Китай, Японию и Южную Корею[22].

В то же время действующий санкционный режим предписывает австралийским компаниям, ведущим бизнес в России, регистрироваться в онлайн-системе управления санкциями министерства иностранных дел и торговли и подавать официальный запрос на получение санкционного разрешения[23]. Другими словами, нынешнее состояние российско-австралийских политических отношений является препятствием для прогрессивного развития экономических связей.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/

[1] Более подробно о культурных сходствах развития этих территорий см.: Andrews H. Siberia’s Surprisingly Australian past // Quadrant. 2015. No. 59.6. P. 30–33.

[2] Данный вопрос неизменно представляется важным с научной точки зрения: почему в условиях срав.нительно схожих исходных данных Австралия и российский Дальний Восток/Сибирь пошли совершенно разными путями социально-экономического развития и пришли к столь разным результатам?

[3] In the National Interest — Australia’s Foreign and Trade Policy White Paper. Commonwealth of Australia: Department of Foreign Affairs and Trade. 1997. P. 31.

[4] Ibid.

[5] Advancing the National Interest: Australia’s Foreign and Trade Policy White Paper. Commonwealth of Australia: Department of Foreign Affairs and Trade. 2003. P. 31.

[6] Празднование Дня России в Брисбене // Единение. 2009. 6 июля. URL: http://www.unification.com.au/ articles/read/203/

[7] Lavrov S. V. Comprehensive Strengthening of Cooperation: For the 70th Anniversary of Diplomatic Relations between the Russian Federation and Australia // Australian Journal of International Affairs. 2012. No. 66.5. P. 623,624.

[8] Ibid, p. 625.

[9] Центральный банк Российской Федерации. URL: http://cbr.ru/statistics/; International Investments Australia 2016. The Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. 2017. URL: http://dfat.gov.au/ about-us/publications/Documents/international-investmentaustralia.pdf

[10] Australia–Russia Nuclear Cooperation Agreement Frequently Asked Questions (FAQ ). Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. 2014. November 14. URL: http://dfat.gov.au/geo/russia/Pages/ australia-russia-nuclear-cooperation-agreementfrequently-asked-questions-faq.aspx#16

[11] Посол РФ в Австралии: мы готовы обсуждать возобновление сотрудничества // РИА Новости. 2015. 5 февраля. URL: https://ria.ru/interview/20150205/1046028585.html

[12] См., например, Fortescue S. Russia’s Activities and Strategies in the Asia-Pacific, and the Implications for Australia. Parliament of Australia: Department of Parliamentary Services. 2017. March 23.

[13] Interview with Kieran Gilbert, Sky News AM Agenda. The Hon Stephen Smith MP: Australian Minister of Foreign Affairs and Trade. 2008. November 25. URL: https://foreignminister.gov.au/transcripts/2008/081125_sky.html

[14] Flitton D. Australia Lashes Russia over Aid // The Sydney Morning Herald. 2011. October 17. URL: https:// www.smh.com.au/national/australia-lashes-russia-over-aid-20111016–1lrjv.html

[15] Commonwealth of Australia Parliamentary Debates, House of Representatives, Official Hansard No. 4. 2014. March 19. P. 2447. URL: https://www.aph.gov.au/Parliamentary _Business/Hansard

[16] Commonwealth of Australia Parliamentary Debates, House of Representatives, Official Hansard No. 13. 2014. August 26. P. 8549. URL: https://www.aph.gov.au/Parliamentary _Business/Hansard

[17] Ibid.

[18] Paul Myler: We are going to see some changes in Russia’s food policy by February–March // Interfax. 2014. November 14. URL: http://www.interfax.com/interview.asp?id=550848

[19] Ibid.

[20] Mining to Russia: Trends and Opportunities. Australian Government: Australian Trade and Investment Commission. URL: https://www.austrade.gov.au/australian/export/exportmarkets/countries/russia/industries/ Mining

[21] Австралийские бизнесмены изучат инвестиционные возможности Магаданской области // Колыма.Ru. 2017. 5 июля. URL: http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=68463

[22] Bering Coal Basin: Amaam and Amaam North, Chukotka, Far East Russia. Tigers Realm Coal. URL: http://www. tigersrealmcoal.com/projects/

[23] Market profile — Russia. Australian Government: Australian Trade and Investment Commission. URL: https:// www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Russia/Market-profile

Развитие российского Дальнего Востока: взгляд из Кореи

Ли Чжэ Ён - Президент Корейского института международной экономической политики (KIEP).

Резюме Дальний Восток — это зона соприкосновения корейской «Новой северной политики» и российской стратегии поворота на Восток. Развитие Дальнего Востока не только содействовало бы двустороннему сотрудничеству, но и заложило бы фундамент для будущей объединённой Кореи.

Краткое содержание

Российский Дальний Восток включает девять субъектов, занимающих огромные территории — 36% всей территории России, а также колоссальные залежи полезных ископаемых. Тем не менее инвестиционный климат на Дальнем Востоке России неблагоприятен, и Дальневосточный регион не считается привлекательным местом для вложения капитала. В 2010 г. здесь проживали всего 6,3 миллиона человек, поэтому раз.мер потребительского рынка невелик. Кроме того, неблагоприятное географическое положение региона — вдали от федерального центра, суровый климат, сильная зависимость экономики региона от сырьевых отраслей и производства вооружений ещё с советских времён, низкий уровень индустриализации и урбанизации и неразвитая инфраструктура — вот основные социально-экономические особенности российского Дальнего Востока.

После прихода к власти правительства Владимира Путина в 2000 г. интерес России к Северо-Восточной Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) начал расти, а с на.чалом третьего президентского срока Путина в 2012 г. Россия начала всерьёз проводить новую восточную политику, которая во многом определялась двумя факторами. Во-первых, российское правительство осознавало тот факт, что центр мирового экономического роста перемещается в АТР, и попыталось дать новый импульс освоению неразвитых регионов Сибири и Дальнего Востока. Во-вторых, российское правительство стремилось наращивать сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна за счёт расширения своего политического и экономического влияния в СВА, включая Корейский полуостров. В частности, президент Путин заявил в декабре 2012 г.: «В XXI в. вектор развития России — это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток — это наш колоссальный потенциал […]. Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира»[1].

В этом контексте российское правительство упорно трудится над развитием Дальнего Востока. Так, в мае 2012 г. впервые в истории России правительство создало министерство по развитию Дальнего Востока. В сентябре 2012 г. был проведён саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке, а в марте 2013 г. была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) был про.ведён в сентябре 2015 г. Российское правительство также учредило территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы) и Свободный порт Владивосток (СПВ)[2].

Между тем правительство Южной Кореи также проявляет большой интерес к развитию Дальневосточного региона, примыкающего к Корейскому полуострову, и ищет пути для реализации двусторонних и многосторонних проектов сотрудничества. Например, бывшая администрация Пак Кын Хе выдвинула «Евразийскую инициативу» в феврале 2013 г. Эта инициатива была нацелена на углубление сотрудничества Южной Кореи с крупными странами Евразии (Россией, Монголией, странами Центральной Азии и др.) с учётом большой значимости евразийского континента. Дальний Восток и Сибирь, примыкающие к Корейскому полуострову, представлялись главными регионами для выхода на рынки Евразии[3].

Опираясь на эту динамику, новая администрация Мун Чжэина, пришедшая к власти в 2017 г., сформулировала «Новую северную политику», подчёркивая важность стратегического сотрудничества с Россией. В своей вступительной речи на ВЭФ в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке 7 сентября 2017 г. президент Мун сказал: «“Новая северная политика” согласуется с новой восточной политикой Владимира Путина, нацелен.ной на развитие Дальнего Востока». Он также добавил: «Корея— лучший партнёр в развитии Дальнего Востока России, и корейская “Новая северная политика” была сформулирована в расчёте на сотрудничество с Россией». Президент Мун также предложил концепцию «девяти мостов сотрудничества»[4].

Таким образом, очевидно, что у корейского правительства есть всеобъемлющее понимание важности и заинтересованность в развитии Дальнего Востока. В данной статье анализируется позиция Кореи по развитию российского Дальнего Востока. Автор уделяет внимание важности и стратегической ценности Дальнего Востока России, нынешнему состоянию и определяющим факторам российской дальневосточной политики, а также направлению и задачам, стоящим перед корейской политикой на российском Дальнем Востоке.

Значение российского Дальнего Востока для Южной Кореи

Современное состояние глобальной экономики характеризуется ростом неопределённости. Об этом свидетельствует ослабление целостности и сплочённости Европейского союза вследствие Brexit, замедление экономического роста Китая, усиление политики «Америка превыше всего» (America First) и протекционизма в администрации Дональда Трампа, а также недавние торговые споры между США и Китаем. В этой ситуации корейская экономика сталкивается с рядом вызовов, таких как развитие новых отраслей современного производства, решение проблемы замедления экспорта и низкого роста по причине определённого уровня раз.вития ключевых отраслей.

Администрация Мун Чжэина признает Россию важным партнёром для сотрудничества в рамках инициатив «новой северной политики» и «новой экономической карты Корейского полуострова» и стремится к существенному развитию стратегического партнёрства и сотрудничества с Россией. 22 июня 2018 г. в программной речи на Российско.корейском деловом форуме — совместном мероприятии в ходе саммита Корея— Россия— президент Мун предложил расширить торговлю и гуманитарный обмен ($30 млрд товарооборота и 1 миллион человек в рам.ках гуманитарных обменов к 2020 г.). Он также подчеркнул важность ключевых мер, таких как сотрудничество на Дальнем Востоке, в области новых технологий и науки, а также высокотехнологичных отраслей промышленности. В частности, содействие сотрудничеству на Дальнем Востоке имеет особое значение для Южной Кореи. Это могло бы внести существенный вклад в развитие экономики северных областей, расширение новых механизмов экономического роста, содействию миру и процветанию на Корейском полуострове и построению «моста» между евразийским континентом и АТР.

Экономики Южной Кореи и России являются структурно взаимодополняющими. По этой причине ожидания устойчивых и взаимовыгодных отношений между двумя странами являются вполне обоснованны.ми. С точки зрения национальных интересов Кореи, Россия — не только важный евразийский экспортный рынок, но также источник всех сырьевых материалов, необходимых для энергетического и промышленного развития. Кроме того, Россия — это страна, обладающая передовыми научными знаниями и технологиями, которые могут содействовать развитию промышленности будущего в Южной Корее. С точки зрения национальных интересов России, Южная Корея представляет собой промышленно развитую державу, обладающую ноу-хау, накопленными в ходе поразительного индустриального развития. Промышленная конкурентоспособность Южной Кореи может способствовать экономической модернизации России, промышленной диверсификации и локализации, развитию импортозамещающих отраслей, что является главным государственным политическим приоритетом российского правительства. Помимо этого Корея — одна из ключевых стран в российских планах развития Дальнего Востока и Сибири.

В частности, Дальний Восток — это зона соприкосновения корейской «Новой северной политики» и российской стратегии поворота на Восток. Следовательно, развитие Дальнего Востока не только содействовало бы двустороннему сотрудничеству, но и заложило бы фундамент для будущей объединённой Кореи. Южная Корея сможет обеспечить прорыв в российско-корейских отношениях, изыскивая способы участия в проектах развития Дальнего Востока, таких как проект «девяти мостов», являющийся приоритетным для администрации Путина. В то же время, когда в будущем реализуется сценарий ядерного разоружения Северной Кореи, появится возможность продвигать трёхстороннее сотрудничество России, Южной и Северной Кореи, что подготовит почву для наступления эпохи объединённой Кореи.

Кроме того, экономическое сотрудничество с Россией на Дальнем Востоке дало бы Корее дополнительные возможности для участия в интеграционных процессах, происходящих в евразийском регионе. В настоящий момент развиваются различные проекты экономического сотрудничества и интеграции с целью создания единого евразийского пространства, такие как Евразийский экономический союз под руководством России, китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) и стратегия Нового Шёлкового пути, а также Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) под руководством России и Китая. Южной Корее, в свою очередь, следует искать способы участия в международном евразийском сотрудничестве на основе открытой экономики. Это не только способствовало бы экономическому росту Кореи, но и заложило бы фундамент для формирования институтов международного сотрудничества в Евразии.

Таким образом, Дальний Восток России для Кореи — это входные ворота на евразийский континент и регион с высоким потенциалом для сотрудничества, заслуженно признанный «последним рубежом XXI в. в АТР». В этой связи корейскому правительству следует ускорить налаживание сотрудничества между Россией и Евразией, используя свой геоэкономический и геополитический статус «шлюза» между Евразией и АТР. В то же время России нужно диверсифицировать сотрудничество со странами СВА, включая Корею, для снижения зависимости от Китая. В частности, двустороннее и многостороннее сотрудничество на российском Дальнем Востоке будет способствовать миру и всеобщему процветанию СВА, в том числе и Корейского полуострова.

Состояние корейской политики в отношении российского Дальнего Востока

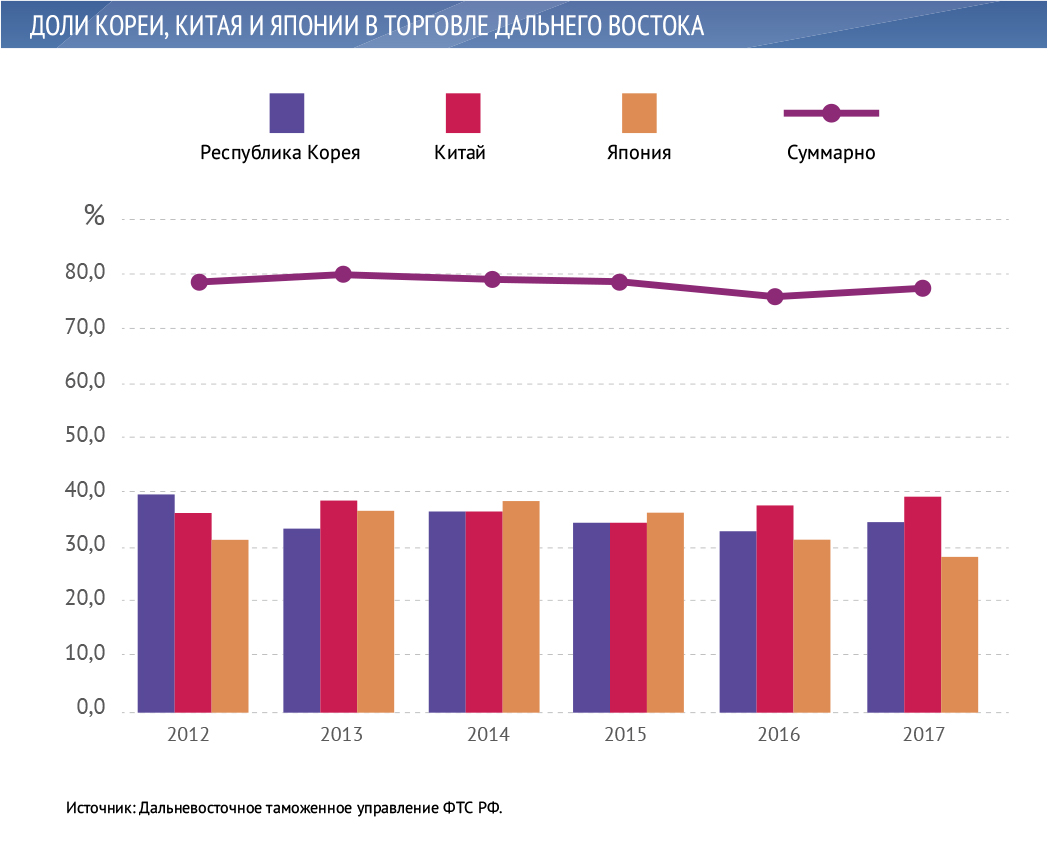

Во-первых, торговля. Торговый оборот Южной Кореи с Дальним Востоком в 2012–2014 гг. составлял от $9,9 до 10,2 млрд, однако начал заметно сокращаться на фоне общего спада российской экономики, начиная с 2014 г. В 2015 г. он уменьшился на 37,6% — до $6,4 млрд. В 2016 г. он снизился ещё на 13,7% — до $5,5 млрд. Это почти в два раза меньше, чем показатель 2012 г. ($10,2 млрд). В 2017 г. торговля немного восстановилась: годовой рост со.ставил 29%, а общий товарооборот — $7,1 млрд. Несмотря на этот спад в торговле, Корея по-прежнему остаётся одним из главных торговых партнёров Дальневосточного региона. На долю Южной Кореи пришлось 28,3% всей торговли на Дальнем Востоке в 2012 г. и 24,9% — в 2017 г.

Корея, Китай и Япония традиционно являются самыми важными торговыми партнёрами для российского Дальнего Востока. В 2017 г. на их долю приходилось 71,1% всего торгового оборота этого региона. Хотя в абсолютном выражении объём торговли между Кореей и Дальним Востоком сравнительно невелик, его долю в общем торговом обороте между Кореей и Россией вряд ли можно назвать незначительной (37,4% от $19 млрд общего двустороннего товарооборота в 2017 г.). Следовательно, чтобы увеличить объём торговли между Кореей и Россией, необходимо расширять торговлю между Кореей и Дальним Востоком.

Во-вторых, инвестиции. Корейские инвестиции на Дальнем Востоке остаются на минимальном уровне. Более 70% инвестиций идут на запад России, а инвестиции на Дальнем Востоке в последние годы были незначительными с учётом общего снижения уровня корейских инвестиций. С 2012 г. прямые инвестиции Кореи в Россию находились в пределах $100 млн, а в 2017 г. их объём составил всего $8,2 млн (0,2% от обще.го объёма прямых инвестиций Южной Кореи в мире). Это говорит о том, что корейские инвестиции на Дальнем Востоке всё ещё незначительны, составляя всего 1% от всех прямых иностранных инвестиций в этот регион.

Впервые Корея вышла на рынок Дальнего Востока в 1997 г., когда во Владивостоке была построена гостиница Hyundai. Инвестиции в развитие сельского хозяйства и разработку природных месторождений в начальные годы затем распространились на строительство,транспорт и логистику. Предполагалось, что завод высоковольтных выключателей, построенный компанией Hyundai Heavy Industries (ввод в эксплуатацию состоялся в январе 2013 г.), стимулирует дальнейшие инвестиции в промышленное производство. Однако в конце 2017 г. это предприятие было закрыто, поскольку не вышло не проектную мощность. Между тем очевидна необходимость придать новый импульс развитию региона.

В последние годы корейские компании инвестируют в ТОРы и СПВ, которые российское правительство активно продвигает с целью индустриализации и интернационализации Дальнего Востока[5]. С учётом роли, отведённой Центру поддержки корейских инвесторов, открытому в ноябре 2017 г. во Владивостоке, и недавних перемен на Корейском полуострове, благодаря улучшению отношений между двумя Кореями и отношений между США и Северной Кореей, сотрудничество Кореи и России на Дальнем Востоке вызывает растущий интерес. 16 мая 2018 г. в Москве прошла 12-я встреча Российско-корейского комитета по Даль.нему Востоку и Сибири, на которой обсуждались способы содействия сотрудничеству в рамках программы «девять мостов» на Дальнем Востоке и помощи корейским компаниям в выходе на рынок этого региона. В частности, ожидается активное сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, энергетика, транспортная логистика, сельское хозяйство и рыбное хозяйство. Для содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и Россией на Дальнем Востоке необходимо инвестировать в корейские компании. Эти инвестиции будут нацелены на участие корейского бизнеса в ТОРах и проекте развития СПВ, а также сотрудничество в развитии совместного промышленного комплекса в Дальневосточном регионе.

Между тем ключевым фактором, определяющим успех дальне.восточной политики Кореи, является политическая воля правительства. С 2012 г. стратегическое направление политики, проводимой правительством Кореи, сфокусировано на «Евразийской инициативе» и «Новой северной политике». Обе эти инициативы являются серьёзными государственными задачами для корейского правительства, отражающими понимание президентом Кореи ситуации в мире и приоритетов государственного управления. Эти факторы определяют задачи по сотрудничеству Кореи в Дальневосточном регионе, и на этом основании реальные проекты сотрудничества будут осуществляться.

Направления политики Кореи на российском Дальнем Востоке

Как уже упоминалось, Дальневосточный регион географически связан с Корейским полуостровом и СВА. Это стратегическая область для будущего сотрудничества определённого круга стран, куда входит Северная Корея (Южная Корея — Северная Корея — Россия, Южная Корея — Северная Корея — Китай — Россия — Монголия и т.д.). В то же время Дальний Восток — ключевой узел экономического сотрудничества на севере, где совпадают стратегические интересы России (поворот на Восток), Китая (инициатива ОПОП) и Монголии (инициатива «пастбищного пути»). Этот регион также мог бы быть связан с Корейским полуостровом с помощью проектов строительства инфраструктуры в объединённой Корее, налаживания трёхстороннего сотрудничества между Россией, Южной Кореей и Северной Кореей и сопряжения инициативы ОПОП с «Новой северной политикой».

Корея будет и дальше сотрудничать в тех областях, которые содействуют повышению качества жизни её народа на Дальнем Востоке, и, в частности, сосредоточится на проведении политики «девяти мостов» в России. В первую очередь следует развивать промышленное сотрудничество, продвигая осуществимые проекты в таких отраслях, как туризм, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, логистика и здравоохранение. Параллельно нужно осуществлять поэтапные инвестиции в электроэнергетику, морские порты, дороги, склады и морскую инфраструктуру.

Корея особенно заинтересована в устойчивом плане развития сотрудничества в рамках треугольника Россия — Южная Корея — Северная Корея с целью подготовки инфраструктуры для объединённой Кореи и укрепления транспортных связей и логистики на фоне меняющейся ситуации на Корейском полуострове. В настоящее время Северная Корея остаётся изолированной страной, участвуя в ограниченном экономическом сотрудничестве с небольшим числом государств, таких как Китай и Россия. По.этому трёхстороннее сотрудничество России, Южной Кореи и Северной Кореи в контексте международного сотрудничества в Евразии остаётся одной из наиболее перспективных мер возвращения Северной Кореи в плоскость экономического сотрудничества и взаимодействия. Если Северная Корея получит экономические выгоды от участия в строительстве и эксплуатации инфраструктуры, это позволит избавить её от избыточной экономической зависимости от Китая и диверсифицировать её внешнеэкономические связи через участие в планах региональной экономической кооперации, извлекая выгоду из её геополитического положения.

Помимо этого, участие Северной Кореи в таком трёхстороннем фор.мате экономического сотрудничества могло бы создать возможности для отказа от нынешнего менталитета «постоянно осаждённой крепости» в пользу нового стратегического выбора. Если Северная Корея сможет положить конец нынешней военно-политической конфронтации с США и чрезмерной экономической зависимости от Китая, наладив сотрудничество с Южной Кореей и Россией, геополитический конфликт в СВА утратит остроту. В этой связи существуют призывы к возобновлению проекта корейских компаний «Наджин — Хасан» в качестве реакции на прогресс в ядерном разоружении Северной Кореи. Три пробные поставки товаров были успешно осуществлены в рамках этого проекта, притом третья включала также контейнерные перевозки, что повышает возможность осуществления логистики с высокой добавленной стоимостью. Проект «Наджин — Хасан» мог бы стать эффективным средством вовлечения Северной Кореи в международное сотрудничество и движущей силой экономического сотрудничества России с Южной и Северной Кореей.

Заключение