Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Нина Гребешкова: чучхе и чхоллима

Татьяна УЛАНОВА

У счастливой женщины Нины Гребешковой — юбилей. Сегодня возраст актрисы равен количеству воплощенных ею на экране образов. Хотя, нет, ролей, кажется, уже больше. Сама Нина Павловна считать их перестала. Да и режиссерам все больше отказывает. А вот вспомнить былое со спецкором «Культуры» согласилась. Тем более, что прошлое — это в том числе сорок лет совместной жизни с Леонидом Гайдаем.

Гребешкова: Сниматься я начала раньше, чем вышла замуж. На первом курсе ВГИКа. Моими партнерами были Грибов, Яншин, Ладынина... На занятия приходила со съемочной площадки, часто — прямо в костюмах, в которых играла. Педагоги были благосклонны. А вот товарищи... Нет, они ничего не говорили. Но все было написано на лицах. Вроде: ну зачем ей институт, и так ведь снимают. А Герасимов просто отчислил меня, заявив: либо сниматься, либо заниматься.

культура: Странно: сам-то в «Молодой гвардии» снял студентов. Как же восстановились во ВГИКе?

Гребешкова: Пришлось идти к ректору... Разрешили продолжить на другом курсе. Но, вообще, не переживала. Думала: значит, не гожусь. И готова была уйти в учительницы начальных классов, как мечтала в детстве.

культура: Что помешало поступить после школы в пединститут?

Гребешкова: Не что, а кто. Моя подруга Маша Луговская. В десятом классе она пригласила меня на день рождения. Маша жила в Староконюшенном, я — в Гагаринском. Пришла, а там — ее папа, известный поэт Владимир Луговской. Наверное, я что-то такое изображала из себя, потому что он вдруг подсел ко мне и спрашивает:

— Ниночка, а куда вы собираетесь поступать?

— Я буду учительницей.

— А не хотите стать актрисой?

— Ну что вы!

Мы ведь тогда актрисами могли только восхищаться. Милица Корьюс! Дина Дурбин!.. Куда мне, думала я. У меня даже ботинок не было. Словом, Луговской попросил Машу лично отвезти мои документы во ВГИК. Хотя, по большому счету, актрисой я стала благодаря своему папе...

культура: Он, кажется, не актер?

Гребешкова: В трудовой было написано: маляр. На самом деле — альфрейщик в артели. В Елисеевском магазине расписывал колонны, в Академии им. Фрунзе перед войной раскрашивал ордена. А дома играл на гармошке и пел русские песни. Часто после работы сажал меня рядом и начинал рассказывать:

Несет меня лиса

За те-емные леса...

За высо-окие горы.

Кот и дрозд, спасите меня!

Но некому было спасти петушка. Я рыдала — папа смеялся: надо же, все понимает! А было мне не больше трех лет...

Чуть позже в папином репертуаре появилась серьезная поэзия:

Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.

Сколько тут было кудрявых берез...

Вдруг мужики с топорами явились —

Лес зазвенел, застонал, затрещал.

Заяц послушал — и вон побежал.

Я опять плакала. А когда мы бывали в гостях у моей крестной — тети Нюши, отец непременно ставил меня на стул, и теперь я должна была декламировать. Того же Некрасова, например:

Дело под вечер, зимой,

И морозец знатный.

По дороге столбовой

Едет парень молодой,

Ямщичок обратный...

Словом, путь мой в актрисы был скорее эмоциональным, чем рациональным. Я видела, как реагировали на мои выступления взрослые. Но понимала, что для простого человека актерство недостижимо — надо иметь сверхъестественный дар.

культура: А кем была мама?

Гребешкова: Мудрым, интеллигентным человеком. Воспитывала троих детей. У меня было два брата — старший Николай и младший Валя. Крестили меня в Храме Христа Спасителя. Я этого, конечно, не помню, но мама рассказывала, что холм, который потом срыли, был весь засажен фруктовыми деревьями.

культура: Вы уникальный человек. Немного осталось людей, крещенных в том, настоящем Храме Христа. А Ваше детство пришлось на войну...

Гребешкова: В 1943-м мы уже возвращались из эвакуации и в Кузнецке Пензенской области должны были сесть на поезд. Мама долго пыталась купить билет — нужно было дать десятку, а она не знала, как. Наконец, мальчишек посадила в вагон, а мне велела сторожить вещи. Потом меня как ребенка пропустили к поезду через здание вокзала, а мама должна была обежать вокруг. И сейчас картинка перед глазами: братья выглядывают из третьего вагона, я пытаюсь заскочить в шестой, проводница сбрасывает меня, я снова забираюсь на подножку. В это время бежит мама со швейной машинкой в корзине. Я спрыгиваю к ней. И поезд уходит...

— Господи, лучше бы ты уехала вместо них, — охнула она.

— Почему?

— Ты посообразительней, добралась бы.

Крепко я тогда обиделась на маму. К счастью, ребята благополучно доехали до дома. А вскоре вернулись и мы. Мама шила на «Зингере» бушлаты и морские штаны. Получала 150 рублей пособия на троих детей. А буханка хлеба стоила сотню. Папа в это время служил в охране поездов, был наводчиком пулемета ДШК. С фронта возил раненых, из тыла — танки, оружие. Время было голодное. Он присылал нам деньги, брикеты с жутко солеными кашами. Но для меня, как ни странно, тот период был одним из самых счастливых. Летом в школе был организован лагерь, и меня, мелкую, выбрали председателем отряда. Помню, идем по Садовому кольцу с песней:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Артиллеристы, зовет Отчизна нас!

Из сотен тысяч батарей

За слезы наших матерей,

За нашу Родину — огонь! Огонь!

Днем мы спали в школе на раскладушках, на ночь приходили домой. Зимой на большой перемене нам давали стакан чая, кусочек сахара и бублик. Чай с сахаром я выпивала, а бублик несла домой. Хотя есть хотелось беспрерывно! Он стоил 25 рублей. Четыре бублика — сто. Раз в четыре дня я шла на угол, продавала бублики, и мы покупали буханку черного хлеба.

В шестом классе начала вязать и по рабочей карточке получала 35 рублей в месяц за три кофточки... После войны стало легче. Папа вернулся в свою артель. Мама записалась в другую — прострачивать простыни.

культура: А Вы потом, наверное, спицы в руки не брали?

Гребешкова: Что вы, до последнего вязала. А еще шила, прибивала, циклевала полы, ремонтировала машину...

культура: О Ваших феноменальных способностях ходят легенды. Но Вы ведь сорок лет были замужем...

Гребешкова: Да, на третьем курсе вышла — талант Гайдая невозможно было не заметить уже тогда. Мы же с Леней учились на одном курсе. Я — на актрису, он — на режиссера. А у него и актерский талант был невероятный. На показах в отрывках играл так искрометно, что мастера — Пырьев, Барнет, Герасимов — умирали от смеха. Я сравнила бы его с Чаплином, чьим творчеством Леня восхищался и чьи картины мы пересматривали много-много раз. В конце фильма «Огни большого города», где девушка дарит Чаплину цветок — так это были вы? — я плакала. Леня тоже.

культура: Вы были на одной волне.

Гребешкова: Да, да... В детстве, правда, я считала, что если уж выходить замуж — то только за скрипача. Очень мне нравились их пассажи (изображает скрипку. — «Культура»). А вышла за кинорежиссера. Так получилось. Хотя вообще поклонников было немало. И будущие режиссеры, и актеры. И даже летчик... Как тогда было принято, ухаживали очень трогательно. А Леня провожал, провожал, наконец не выдержал:

— Ну что мы все ходим, давай поженимся, что ли?

— Нет, Лень. Ты длинный, я маленькая, будем как Пат и Паташон.

— Понимаешь, большую женщину я не подниму. А маленькую буду на руках носить.

— Тогда согласна!

Ни разу не поднял (смеется). Потом уже я поняла, что это была шутка. И что жену он выбирал по росту. У Лени мама была маленькая, сухонькая. И такая хитрющая!.. Он ее то и дело вспоминал: «А вот мама...»

культура: Как Ваши родители приняли Гайдая?

Гребешкова: Мне было уже 23 года. В те времена считалось: «пересидела». Возвращаюсь однажды домой:

— Мам, я замуж выхожу.

— За кого?

— За Гайдая.

А мама всех ребят знала, они ж к нам ходили без конца — лапшу мамину есть.

— Да ты что?! Он же больной! Ты захочешь детей, а от осинки не родятся апельсинки...

Зато потом они так полюбили друг друга — Леня даже шутил: «И чего я на тебе женился? Надо было на Екатерине Ивановне!..»

И с папой подружился. Пал Саныч гордился нами. Мою карточку в кармане носил. Во дворе на лавочке показывал: «Это моя дочка! Не верите? Ну и не надо!» Я тогда уже у Пырьева снялась...

культура: Леонид Иович ведь тоже фронтовик...

Гребешкова: Да, но войну они с отцом не любили вспоминать. Хотя поначалу папа, налаживая контакт, рассказывал «смешное» — как при «проклятой» луне немцы разбомбили поезд, всех раскидало, и он воткнулся в сугроб вниз головой. Но Лене было не смешно. Он вернулся весь израненный, больной. За ним, как за ребенком, надо было ухаживать. А он многое мне не говорил, не хотел огорчать. Хотя минные осколки выходили из раненой ноги всю жизнь. Леня же всегда меня успокаивал: «Не волнуйся, умру на своих ногах». Ему нравилось, что я светлая, что смеюсь, радуюсь жизни... Он же дома был молчаливым, ироничным. Только кричал из кабинета: «Нинок! Нинок!»

культура: А как строился ваш быт?

Гребешкова: Дом был на мне. Но он это очень ценил. Например, Гайдай на съемках, а я тороплюсь ремонт сделать. Пока его нет. Приезжает: «Нинок! Это ты придумала? Как кра-си-во!» При этом с удовольствием готовил, помогал с покупкой продуктов.

культура: Вы с мужем из многодетных семей, а у вас только одна дочь...

Гребешкова: Я хотела работать и нормально жить. А Лене часто не хватало времени на воспитание даже единственной дочери. Помню, возвращается домой, а Оксана — вся в газетных обрезках.

— Нина! Нина! — кричит. — Ты посмотри, что у нее в комнате!

— А ты что, с ней не знаком? Ну, скажи, что так нельзя. А я разрешила. Это развивает моторику...

— Ах, это полезно? Ну, ладно, Оксаночка, режь, режь...

культура: Он был педант, чистюля?

Гребешкова: Терпеть не мог, когда в его кабинете что-то переставляли. Но куда было деваться? Убиралась-то все равно я.

культура: А машину почему сами ремонтировали?

Гребешкова: Леня не разбирался. Я потому и сопротивлялась покупке. Понимала — будет гнить под окном консервная банка. Нам сначала «Москвич» предлагали. Но мы как раз в жилищный кооператив вступили, и в квартире из мебели были только две раскладушки. Но позже все-таки купили автомобиль, водили по очереди. «Мосфильм» даже выделил Лене грузовик для занятий. Однажды приходит:

— Нинок, у нас деньги есть?

— Есть. А что?

— Я ворота на «Мосфильме» снес...

Потом, правда, водил блестяще. Но все равно ничего не понимал: что, где, куда... Я ему на кухне в форточку кричу: «Леня, отпусти ключ!» Весь двор в курсе — он не слышит. Приходит: «У тебя что-то с зажиганием». Спускаюсь, вставляю новый замок, объясняю: «Все элементарно: должна быть искра. Чпок — и отпускаешь». — «Понял...» И опять — тррррр... Раза три меняла зажигание. К счастью, Бог наградил меня колоссальным терпением. Я понимала: человек мне достался необыкновенный. И моя задача — помогать.

культура: Ну Вы хоть были счастливы?

Гребешкова: Конечно, это очевидно. Моим лозунгом была фраза, которую я услышала в Северной Корее, куда ездила с делегацией Госкино: чучхе и чхоллима! Это ж про меня — самостоятельность и независимость. Гайдай это принимал. Я все время работала. Была действительно независимой, самостоятельной. Что совершенно не мешало нам быть счастливой прочной семьей. Мы своими отношениями очень дорожили. Я в любое время могла купить себе все, что угодно. Помню, взяла отложенные на оплату кооператива 400 рублей и поехала в ювелирный. Купила кольцо, серьги. Потратила все! Возвращаюсь — смотрю: ну и зачем они мне?..

культура: Как зачем? На премьеру фильма. Часто ведь именно Ваши искрометные фразы украшали комедии Леонида Гайдая!

Гребешкова: Да, частенько (смеется). А я узнавала об этом, только когда картина выходила на экран. В последний год Леня жалел, что не сделал для меня ни одного фильма. Ну так, чтоб специально для меня. В основном ведь эпизоды были. Правда, все разные: я что-то сочиняла, придумывала своим героиням биографии. И счастлива, что ни одного фильма Лене не испортила.

культура: Сами-то по-прежнему снимаетесь?

Гребешкова: Вот сейчас сыграла у Коли Лебедева в «Экипаже». Так что жизнь и работа продолжаются.

Сирийский гамбит Москвы

Риски и перспективы первой «заморской» операции России

Сергей Минасян - доктор политических наук, заместитель директора Института Кавказа (г. Ереван).

Резюме Важнейшей особенностью сирийской кампании стала стратегическая внезапность и сохранение Россией военно-политической инициативы в глобальном измерении. Во второй раз за два года Кремль застал всех врасплох.

Российская операция в Сирии стала важнейшим мировым событием с серьезными последствиями как в региональном, так и в глобальном измерении. Кампания только разворачивается, и чтобы оценить ее динамику и перспективы, важно понять контекст «сирийского гамбита» Москвы и ключевые военно-политические аспекты.

Региональный контекст и политические предпосылки

Ключевую роль в принятии российским властями решения о военном вовлечении в сирийский конфликт, по всей видимости, сыграли события весны 2015 г., когда после потери Идлиба на севере страны и ряда других районов позиции режима Асада катастрофически пошатнулись.Неудачи не только деморализовали военную машину и иррегулярные группировки лоялистов, но и вызвали волнения в руководстве многочисленных и конкурирующих сирийских спецслужб. Падение Пальмиры с демонстративным разрушением ее исторических памятников символизировало победу исламистов на фоне продолжающегося падения духа сирийской армии и силовых структур.

К сентябрю 2015 г. насущно стоял вопрос действий на упреждение. Москве необходимо было предпринять что-то до того, как международная коалиция и ее региональные союзники, в первую очередь Турция, решатся на создание бесполетной зоны над Сирией. Как предполагали в Москве, появление там даже сравнительно ограниченной зоны рано или поздно привело бы к воздушным ударам с предсказуемым исходом, как это было в Ираке и Ливии.

Турецкий фактор играл важную роль в эскалации сирийского кризиса. Анкара – один из наиболее непримиримых противников Асада, турецко-сирийская граница является основным путем снабжения умеренной оппозиции, а демпинговая контрабанда нефти через турецкую территорию – важный источник финансирования ИГ. С июля 2015 г. турки приступили к собственной воздушной кампании в Сирии под лозунгами борьбы с терроризмом, однако наносили удары в основном не по исламистам, а по отрядам курдских ополченцев.

После того как Россия начала операцию, выяснилось, что амбиции и неоосманские иллюзии Анкары в сирийском конфликте не вполне соответствуют ее возможностям. Попытки Москвы договориться с Анкарой о взаимодействии оказались бесплодными. В результате Турции пришлось терпеть переброску российских вооружений и снаряжения в Сирию через собственные черноморские проливы, будучи ограниченной положениями Конвенции Монтрё, а также отказаться от идеи создания бесполетной зоны. Залеты на турецкую территорию российских истребителей, начавших боевые вылеты на севере Сирии, вызвали еще более нервную реакцию в Анкаре. Свое недовольство она продемонстрировала «случайным» нарушением в начале октября 2015 г. турецкими военными вертолетами границ Армении, охраняемых российскими пограничниками.

Отсутствие договоренностей с Турцией Москва компенсировала ситуационным региональным военным альянсом с Ираном и Ираком. Непосредственно перед началом российской операции в Багдаде был создан четырехсторонний координационный центр, ответственный за сбор и анализ текущей военной информации, и даже, по всей видимости, совместное оперативное планирование. Учитывая очевидную зависимость центрального иракского правительства от США, участие Багдада было для Москвы принципиальным.

Символическим подтверждением намерений сторон стал удар по целям на севере Ирака и Сирии российских крылатых ракет 3М14 «Калибр», выпущенных 7 октября 2015 г. с кораблей российской Каспийской флотилии. Политический смысл запуска российских аналогов американских «Томагавков», пролетевших над территориями Ирана и Ирака, заключался в демонстрации общности целей этих стран и России. Другим косвенным итогом запуска ракет именно из юго-западной акватории внутреннего Каспийского моря стало недвусмысленное предупреждение о недопустимости дальнейшей эскалации военно-политической ситуации в том числе и на Кавказе.

Другому важному военно-политическому игроку в регионе – Израилю – приходится выбирать между плохим и худшим – сохранением поддерживаемого Ираном и ливанской «Хезболлой» режима Асада и победой радикальных исламистов. Москве, кажется, удалось обеспечить относительный нейтралитет Тель-Авива. В рамках переговоров между Путиным и Нетаньяху в Москве состоялась также встреча главы израильского Генштаба с российским коллегой, они обсудили координацию военной деятельности. Одно из основных условий израильской стороны – современное российское вооружение не должно попасть в руки шиитской «Хезболлы». Москва, видимо, это гарантировала.

Очевидно, что в отличие от Израиля Соединенные Штаты, их европейские союзники, а также арабские монархии отрицательно отнесутся к любым шагам, направленным на спасение режима Асада. В случае успеха российской операции позиции Вашингтона на Ближнем Востоке могут быть поставлены под сомнение, но пока он выжидает, оценивая масштабы и последствия неожиданного предприятия России. В Америке не скрывают надежд, что «стратегическое терпение» США позволит России глубже завязнуть в сирийском кризисе с возрастающими для Москвы потерями.

Однако арабские монархии (как и Турция) не могут даже в краткосрочной перспективе игнорировать действия Москвы. Они способны существенно усилить поддержку сирийских оппозиционеров, вплоть до открытых поставок самых современных видов оружия, которые в состоянии повлиять на ход противостояния.

Гражданская война в Сирии и международная коалиция

Гражданская война в Сирии идет уже несколько лет. Результаты ее как с политической, так и с гуманитарной точек зрения катастрофичны для страны, ее государственности и населения.

Сирийская война и авиационная кампания США и многонациональной коалиции против «Исламского государства» с первого взгляда являются некими «клонами» предыдущих конфликтов в Ираке, Афганистане и Ливии. Однако есть две отличительные черты.

Во-первых, более четкие и усиливающиеся признаки «войны по доверенности» (proxy-war), как в классических региональных конфликтах сверхдержав периода холодной войны. Масштабы и состав участников противостояния сравнимы с украинским конфликтом.

Во-вторых, большая насыщенность боевой техникой, а также значительная численность противостоящих сил. Правительственные войска и поддерживающие их иррегулярные отряды использовали в боях сотни, если не тысячи единиц бронетехники, артиллерийских систем, десятки самолетов и боевых вертолетов.

В свою очередь, десятки тысяч сирийских оппозиционеров и исламистов к осени 2015 г. уже обладали сотнями единиц легких пикапов и внедорожников, оснащенных пулеметами, малокалиберными орудиями и минометами, а также современными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). В некоторых отрядах оппозиции и в частях ИГ имелось небольшое количество бронетехники и даже тяжелой артиллерии, захваченной в боях. Ни в Ливии, ни даже в постсаддамовском Ираке (до 2013 г.) противостояния регулярных и проправительственных сил с инсургентами не приобретали таких масштабов.

До начала гражданской войны Сирия обладала одним из крупнейших танковых арсеналов не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Одних только танков Т-72 (сирийская армия явилась первой, кто использовал их в боях в долине Бекаа в 1982 г.) различных модификаций насчитывалось порядка 1700–1800 единиц. Всего же численность танков, с учетом находящихся на хранении Т-54/55 и Т-62 ранних модификаций, доходила до 4500 единиц. Плюс к этому – тысячи единиц БМП, БТР, другой легкой бронетехники. Ракетно-артиллерийский парк насчитывал тысячи единиц ствольной артиллерии, в том числе – сотни 122-мм 2С1 и 152-мм 2С3 самоходных гаубиц. Дамаск располагал также существенным арсеналом тактических и оперативно-тактических ракет советского производства или их иранских и северокорейских клонов, претендуя по уровню боеспособности чуть ли не на статус региональной военной сверхдержавы. Хотя на Большом Ближнем Востоке к началу XXI века вряд ли можно было кого-то удивить наличием оперативно-тактических ракет «Скад» и тактических «Точка-У», ракетный потенциал Сирии отличался большим количеством не только пусковых установок, но и ракет к ним.

Однако все это в прошлом. Значительная часть бронетанкового парка, равно как артиллерии, утрачена в тяжелых боях, вышла из строя или действует на пределе эксплуатационных возможностей. Существенные потери понесли также ПВО и боевая авиация. Причем не столько в результате противодействия несуществующей у ИГ или оппозиционеров боевой авиации или действий их слабой ПВО (в основном состоящей из ПЗРК и малокалиберных 23-мм автоматических пушек ЗУ-23 на джипах и пикапах). Большинство потерь ВВС Сирии связано с захватом авиабаз в северных и восточных районах страны, а также возросшей уязвимостью взлетно-посадочных полос и стоянок к обстрелам с земли минометами и пускам ПЗРК по взлетающим/садящимся самолетам и вертолетам. Только в танках и легкой бронетехнике общие боевые и эксплуатационные потери составили порядка 60–70% от довоенной численности.

Особых возможностей восполнить потери в военной технике и вооружении у сирийской армии после начала гражданской войны не было. Поступало преимущественно стрелковое и легкое вооружение, боеприпасы, запасные части, а также некоторое количество устаревшей техники с российских военных складов. Исключение составляли поставки из России современных противокорабельных ракет, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которыми, как предполагается, и был сбит в июне 2012 г. в районе Латакии турецкий разведывательный самолет RF-4E Phantom. Существенные поступления российских вооружений в Сирию (в том числе – современных образцов) возобновились лишь перед самым началом военной кампании осенью 2015 года.

Сирийская армия понесла серьезные потери в личном составе. По различным оценкам, численность правительственной армии сократилась более чем в два раза по сравнению с довоенным периодом. В результате утраты значительной части территории (к сентябрю 2015 г. верные Башару Асаду силы контролировали менее четверти страны) существенно сузилась мобилизационная база комплектования силовых структур. Этому также способствовала все большая «секторизация» конфликта: усиление ожесточенности противостояния между суннитским большинством и алавитским меньшинством. Хронический недостаток людских ресурсов – одна из серьезнейших проблем для режима Асада. Компенсировать ее кроме как за счет внешних источников (ливанская «Хезболла», шиитская милиция из Ирака, иранские «добровольцы» и бойцы КСИР, а также прибывающие при поддержке Ирана отряды шиитов из Афганистана и Пакистана) сирийские власти, видимо, уже неспособны.

С другой стороны, средневековая жестокость исламистов сделала союзниками режима небольшие отряды ополчения из числа этноконфессиональных меньшинств. Таковыми, например, являются отряды ополчения армян в Алеппо и в приграничном Кесабе, или друзов из прилегающих к границам Израиля и Ливана южных районов страны, до последнего времени пытавшихся сохранять относительный нейтралитет в борьбе между преимущественно алавито-баасистскими силами и джихадо-салафитскими и умеренно-исламистскими группировками. Серьезной роли в военном балансе внутрисирийского противостояния они не играют, но решать некоторые локальные военные задачи, а также поддерживать стабильность на местах могут.

Гражданское противостояние в Сирии не ограничивается боевыми действиями асадовских лоялистов против ИГ, «Джабхат ан-Нусры», других разношерстых группировок радикальных исламистов, а также умеренных оппозиционеров. Одним из наиболее драматических и кровавых эпизодов стали бои в курдонаселенном городе Кобани (Айн-эль-Араб) на сирийско-турецкой границе с сентября 2014 г. по февраль 2015 года. Выдержав несколько атак исламистов, захвативших значительную часть осажденного города, курды лишь при активной поддержке союзной авиации смогли очистить город и его окрестности. Сирийские курды, имеющие значительный опыт вооруженной борьбы, пользуются поддержкой США, что вызывает резкое неприятие Турции. Тем не менее к середине октября 2015 г. появилась информация о возможном альянсе курдских отрядов народной самообороны (YPG) с прозападными оппозиционерами для наступления на столицу ИГ – Ар-Ракку, при поддержке авиации США и их союзников. Уже в начале ноября с помощью американской авиации курдам удалось занять город Синджар на севере Ирака, перерезав дорогу, связывающую Ракку с Мосулом: масштабы «прокси-войны» с элементами иррегулярной «гибридной войны» расширяются.

Военный потенциал оппозиции и исламистов по мере разрастания гражданского конфликта формировался различными способами. Иногда это могли быть небольшие отряды в несколько сотен или даже десятков бойцов, оснащенных преимущественно легким и стрелковым вооружением, минометами, мобильными РСЗО и малокалиберными автоматическими пушками и пулеметами на базе легких пикапов и джипов. Они контролируют один-два городка или поселения или же парочку кварталов в Алеппо. Группировки могли сливаться в более крупные альянсы, зачастую при содействии внешних спонсоров или в связи с изменением военно-политической конъюнктуры, однако с легкостью вновь распадались на мелкие отряды.

К примеру, если в 2011–2012 гг. многие неисламистские группировки формировались под знаменами децентрализованной Свободной сирийской армии, то по мере разрастания конфликта и возникновения новых группировок оппозиционные силы становились более раздробленными и разобщенными. Создавались и активизировались радикальные суннитские и джихадистские группировки (до гражданской войны не представленные в Сирии ни политически, ни институционально, маргинализированные и находящие в глубоком подполье), нацеленные не только на свержение Асада, но и на установление исламистского режима, такие как «Джабхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», «Лива ат-Таухид», «Сукур аш-Шам», увеличилось число иностранных боевиков.

Если группировка пользовалась поддержкой внешних игроков (Соединенных Штатов, Турции, Иордании, арабских монархий Персидского залива), то ее арсенал не ограничивался только трофейными вооружениями. Он мог включать и более современные виды оружия как западного, так и китайского производства, переданные Турцией и арабскими странами. Например, у наиболее удачливых группировок имелись ПТРК TOW-2 американского производства, китайские ПТРК H-9 и ПЗРК FN-5, современные средства связи.

Методы действий оппозиционеров и ИГ также менялись по мере развития конфликта. На начальном этапе большое влияние имели джихадисты и иностранные боевики из Ирака, научившие сирийцев использовать террористов-смертников, подрывы зданий и автомобилей, самодельные взрывные устройства. По признанию «Джабхат ан-Нусра», именно от иракских джихадистов начиная с 2012 г. ее боевики переняли опыт использования бомб и смертников. Постепенно от чисто террористических действий перешли к партизанским и полурегулярным способам ведения борьбы. Боевики начали действовать по единому замыслу, комбинируя применение мобильных отрядов на легких бронеавтомобилях и оснащенных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими пушками пикапах с использованием гусеничной бронетехники, реактивной и ствольной артиллерии. От небольших отрядов в несколько десятков человек, зачастую объединенных по региональному или родственно-племенному признаку, некоторые группировки выросли до крупных многотысячных объединений со смешанным комплектованием, включая добровольцев из различных мусульманских стран, с налаженной системой связи, управления, снабжения, рекрутирования новых бойцов.

К осени 2015 г. ИГ удалось сформировать разветвленные структуры, насчитывающие, по различным оценкам, многие десятки тысяч человек, вооруженных не только легким и стрелковым оружием, но и минометами и гранатометами. Только после стремительного захвата Мосула в руки исламистов попали около 2300 бронеавтомобилей и большое количество легкого и стрелкового оружия. Имелась также и бронетехника, в том числе танки. У иракской армии отбили американские танки М1А1М «Абрамс» (правда, достоверной информации об их использовании исламистами в боях не было: скорее всего, они были уничтожены последующими ударами авиации США и их союзников), не говоря уже о десятках танков Т-54 и Т-55 советского производства и их китайских аналогов. Артиллерийское вооружение в основном включало легкие РСЗО (преимущественно 107-мм китайские и турецкие клоны советской 16-ствольной РПУ-14), однако захвачены также несколько 122-мм РСЗО БМ-21 «Град». Исламистам удалось даже применять в боях трофейную тяжелую артиллерию, например, 155-мм американские гаубицы М198 при осаде Эрбиля – которые и стали летом 2014 г. первыми целями американской авиации в начавшейся операции «Непоколебимая решимость».

Сетецентричная структура джихадистских группировок, в первую очередь таких крупных, как ИГ и «Джабхат ан-Нусра», а также децентрализованная система командования существенно затрудняют и до бесконечности продлевают любого рода вооруженную борьбу с ними. Например, потери, понесенные одной из группировок ИГ, существенно не сказываются на способности исламистов продолжать активные и успешные боевые действия.

Важным элементом гражданской войны в Сирии и Ираке стала продолжающаяся второй год военно-воздушная операция «Непоколебимая решимость». По официальным данным Пентагона, с августа 2014 г. по 6 октября 2015 г. ВВС и палубная авиация ВМС США и их союзники совершили около 57 843 боевых и вспомогательных вылетов, нанеся 7323 удара. При этом свыше 2622 ударов нанесено по позициям боевиков на территории Сирии. В результате иракским правительственным войскам и курдскому ополчению (пешмерге) удалось несколько ослабить наступательный порыв ИГ в Ираке. Однако авиаудары коалиции не сломили боевой натиск исламистов, уже в мае 2015 г. захвативших большую часть провинции Анбар, а также ее центр – город Эр-Рамади. Бои за этот город, равно как и ряд населенных пунктов северного Ирака, активно велись правительственными войсками, поддерживающим их курдским и шиитским ополчением, а также отрядами иранских КСИР и после начала российской военной кампании в Сирии.

По данным Центрального командования армии США (CENTCOM), к 8 октября 2015 г. авиация многонациональных сил уничтожила 126 танков, 354 бронеавтомобиля, 561 базовый лагерь, по 4 тыс. зданий и огневых позиций исламистов, 232 объекта нефтяной инфраструктуры – всего поражена 13 781 цель. Несмотря на большую интенсивность боевых вылетов, существенно снизить активность исламистов не удалось, хотя к лету 2015 г. иракские правительственные войска и курдская пешмерга в целом стабилизировали фронт в Ираке. Воздушная поддержка коалиции была критически важна особенно в боях иракских и сирийских курдских ополчений с исламистами в районе Эрбиля, Киркука и Кобани. Наряду с этим ход операции «Непоколебимая решимость» продемонстрировал существенное техническое преимущество многонациональной коалиции (по сравнению с последующей российской военной кампанией). Большая часть вылетов осуществлялась с использованием управляемого и высокоточного оружия, более эффективных систем связи, управления, разведки и целеуказания. При этом, в лучших традициях ближневосточных войн последней четверти века, кроме авиации активно использовались также КРМБ «Томагавк» ВМС США.

С лета 2014 г. активизировались действия иракской авиации, чему во многом способствовали поставки из России современных (но хорошо знакомых иракским летчикам по опыту эксплуатации предыдущих модификаций) боевых самолетов и вертолетов. В Ирак прибыло до 15 штурмовиков Су-25, 12 ударных вертолетов Ми-35М, планируется поставить до 40 новейших ударных вертолетов Ми-28НЭ. В рамках масштабных оружейных контрактов на сумму до 4,2 млрд долларов в Ирак из России также поставляются многоцелевые истребители Су-30, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», ЗРПК «Панцирь», ПЗРК «Игла» и другое ВВТ. Поставки российских вооружений (наряду с авиаударами многонациональной коалиции и помощью соседнего Ирана) позволили стабилизировать ситуацию на линии фронта после понесенных летом 2014 – весной 2015 гг. тяжелых поражений и создать благоприятную основу для военно-политического взаимодействия Ирака с Россией.

Особенности развертывания сирийской кампании России

Российская кампания в Сирии беспрецедентна как по масштабам, так и по методам технической реализации. Именно поэтому возникают сомнения в успехе заявленных (или предполагаемых) целей.

Принято считать, что это первая военная кампания России за пределами постсоветского пространства после развала СССР. Если не считать конфликты на территории бывшего Союза, военная активность России за ее границами за последние четверть века имела достаточно ограниченный и специфический характер – от миротворческих операций до борьбы с морским пиратством. Сирийская кампания пока преимущественно ограничивается использованием боевых самолетов и вертолетов российских ВКС. В последний раз советские/российские летчики участвовали в боях на Ближнем Востоке в начале 1970-х годов. Речь идет о так называемой «Войне на истощение» между Египтом и Израилем, когда советские летчики и зенитчики были дислоцированы в районе Синайского канала для содействия египтянам в отражении ударов израильской авиации (операция «Кавказ»).

Участие военспецов и регулярных частей Советской армии на стороне Сирии в боевых действиях в долине Бекаа в 1982 г. имело более локальный характер. В конфликте ограниченное участие приняли лишь военные советники, преимущественно – зенитчики. В 1983–1984 гг. в ходе операции «Кавказ-2» в Сирию были переброшены два советских зенитно-ракетных полка, оснащенных новейшими на тот момент зенитно-ракетными комплексами дальнего действия С-200. Однако они лишь обеспечивали противовоздушную оборону Сирии после разгрома израильтянами сирийской ПВО летом 1982 года.

Таким образом, нынешняя сирийская кампания – первое за почти 40 лет комбинированное (военно-морское и военно-воздушное) проецирование российской военной мощи за тысячи километров от границ России. При этом, хотя на начальной стадии в информационном поле выделялась военно-воздушная составляющая (в конце концов, боевые действия начались и продолжительное время велись лишь ВКС РФ), но и роль военно-морского флота была весьма значимой.

На начальном этапе т.н. «Сирийский экспресс» включал преимущественно масштабную транспортировку военной техники, боеприпасов, топлива, а также личного состава из черноморских портов в Сирию. Использовались как штатные суда Черноморского флота (в том числе десантные корабли и морские танкеры, а также вспомогательные суда), так и суда обеспечения из состава Северного и Балтийского флотов. Однако уже через две недели после начала военной операции (в середине октября 2015 г.), с ростом объемов снабжения группировки в Сирии, а также увеличением количества поставляемых Дамаску ВВТ, стали привлекаться также коммерческие суда, даже бывшие турецкие сухогрузы, зафрахтованные Россией.

Транспортировка военных грузов через черноморские проливы под пристальным наблюдением турецкой стороны прикрывалась боевыми кораблями оперативного соединения российского ВМФ на Средиземном море. По мере развертывания авиационной группировки и наземных частей обеспечения и охраны в районе Латакии туда также подошли основные корабельные силы оперативной группы ВМФ во главе с флагманом Черноморского флота гвардейским ракетным крейсером «Москва». Будучи оснащен морской версией ЗРК С-300 (С-300Ф «Риф»), крейсер способен обеспечить ПВО в районе Латакии и основного пункта базирования «экспедиционных сил» российской боевой авиации – аэродрома «Хмеймим» в период развертывания операции. С целью демонстрации намерений российские боевые корабли уже после начала воздушной операции провели учебные стрельбы, в том числе пуски зенитных ракет совместно с наземными средствами ПВО развертываемой группировки российских войск. Фактически тем самым заявлено создание Россией бесполетной зоны для боевой авиации третьих сторон над западными прибрежными районами Сирии.

Однако наиболее заметным участием ВМФ России в сирийской операции стал залп крылатыми ракетами 3М14 «Калибр» с кораблей Каспийской флотилии. Впрочем, как уже отмечалось, политическая и пропагандистская значимость пуска дорогостоящих крылатых ракет превышала его военную целесообразность. «В соответствии с очевидной военно-политической логикой, последующие пуски КРМБ были осуществлены уже из акватории Средиземного моря. 17 ноября 2015 г. осуществлен первый в истории российского ВМФ боевой пуск крылатых ракет с борта российской дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота по целям в районе столицы ИГ – Ракки. Отметим, что кроме «Ростова-на-Дону» в боевой состав недавно сформированной 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ на данный момент входят еще две (запланированы поставки еще трех субмарин данного типа) дизель-электрические подводные лодки проекта 636.6 «Варшавянка». Не исключено, что дальнейшие пуски КРМБ из акватории Восточного Средиземноморья могут быть осуществлены уже с борта надводных кораблей и даже атомных подводных лодок ВМФ России.

Немаловажно участие в сирийской операции (пока еще в качестве сил охранения) морской пехоты. На данном этапе она представлена в Сирии усиленной батальонной тактической группой из состава известной еще с прошлогодней крымской операции 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. С советских времен она неоднократно привлекалась к учениям 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море, в том числе с десантированием на побережье Сирии в районе Тартуса, и предполагается, что офицерский состав бригады хорошо знаком с нынешним местом боевой командировки. По всей видимости, со временем будет осуществляться плановая ротация частей 810-й бригады морскими пехотинцами из состава других флотов.

Воздушная составляющая сирийской кампании включает два взаимозависимых элемента: военно-транспортный и боевой. Военно-транспортная авиация осуществляла переброску (преимущественно самолетами Ил-76 и тяжелыми Ан-124 «Руслан») личного состава, ВВТ и иных военных грузов. Именно ВТА были доставлены в Сирию ударные вертолеты Ми-24П, многоцелевые вертолеты Ми-17 и Ми-8, ЗРПК «Панцирь» (для организации ПВО аэродрома «Хмеймим», порта Латакия и формируемой военно-морской базы Тартус), а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА), активно используемые российской стороной для разведки и целеуказания. ВТА также была осуществлена переброска наземных комплексов РЭБ, РСЗО «Смерч» и ряда других реактивно-артиллерийских систем, призванных на начальном этапе усилить охрану пунктов базирования боевой авиации и флота, хотя в дальнейшем не исключено их использование для поддержки наступления правительственных войск. Полеты ВТА осуществлялись через воздушное пространство Ирана и Ирака на больших высотах, недоступных для ПЗРК и зенитной артиллерии оппозиционеров.

Также через воздушное пространство Ирана и Ирака к середине сентября 2015 г. на авиабазу «Хмеймим» прибыли боевые самолеты и вспомогательный самолет Ил-20, осуществляющий радиоэлектронную разведку, РЭБ и целеуказание. Сформированная 30 сентября 2015 г. Авиационная группа ВВС России в Сирии к началу операции насчитывала 12 бомбардировщиков Су-24М, 12 штурмовиков Су-25СМ, шесть бомбардировщиков Су-34 и четыре многоцелевых тяжелых истребителя Су-30СМ. Кроме этого, в группе имеется примерно 15 ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых Ми-17 и Ми-8 (предназначенных для транспортировки, а также поиска и спасения сбитых пилотов).

Сухопутный компонент российской операции пока ограничен частями, осуществляющими ПВО, охрану и обеспечение действий боевой авиации и пунктов снабжения. Помимо уже упомянутых морских пехотинцев, эти задачи осуществляются частями дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, войск специального назначения, а также частей ПВО и ракетно-артиллерийских войск. Однако очевидно, что после объявленных планов развертывания на территории Сирии одновременно военно-морской, военно-воздушной и сухопутной российской военной базы ее наземный компонент будет неизбежно увеличиваться, даже если, как сказал Владимир Путин, участие российских войск в сухопутной операции не рассматривается.

Важнейшей особенностью сирийской кампании стала стратегическая внезапность и сохранение Россией военно-политической инициативы в глобальном измерении. Во второй раз за последние два года (после крымской операции и начала украинского кризиса) Кремлю удалось застать врасплох своих контрпартнеров в США, Европе и на Ближнем Востоке. Причем эта внезапность была достигнута не столько на техническом уровне (в век космической и электронной разведки скрыть столь масштабную переброску сил и средств армии и флота невозможно), а на уровне стратегической культуры и специфики процесса принятия решений.

Хотя это обстоятельство обеспечило благоприятные стартовые условия для начала военной операции, уже звучат мнения, что подобная стратегическая внезапность не что иное, как безрассудная игра на грани фола. Впрочем, станет ли авантюрой «сирийский гамбит» и превратится ли Сирия для Москвы во «второй Афганистан» или же станет триумфом, способным создать основу для выхода из украинского кризиса и формирования новых отношений с Западом – покажет динамика как военных, так и политических процессов. Боевые действия в Сирии (как российской авиации, так и, что немаловажно, сухопутного наступления Асада и его союзников) будут совмещаться с политическими процессами, влияя на их результаты, и наоборот.

Первые итоги и промежуточные перспективы

Россия попыталась использовать в сирийской кампании максимум разработок в сфере конвенциональных вооружений за постсоветский период. Многие виды ВВТ применялись впервые или же были представлены существенно модернизированными образцами.

Впервые в боевых условиях использовались тяжелые истребители Су-30СМ, впрочем, пока лишь прикрывая действия штурмовой и бомбардировочной авиации. Впервые зафиксированы фронтовые бомбардировщики Су-34. Хотя они уже применялись в августовской кампании против Грузии в 2008 г., но тогда лишь для радиоэлектронной борьбы по подавлению грузинской ПВО – поддержка действий бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. В Сирии Су-34 использовали новые высокоточные боеприпасы, в частности – семейства КАБ-500 со спутниковым наведением (российский аналог американских управляемых бомб JDAM), а также управляемые ракеты Х-25 и Х-29. Однако уже через две недели стало очевидно, что российская авиация испытывает проблемы с высокоточным и управляемым оружием. В репортажах из Сирии все чаще появлялись кадры, на которых не только Су-24М и Су-25СМ, но и современные Су-34 вылетали на задания, оснащенные не управляемыми боеприпасами, а свободнопадающими бомбами (например, ОФАБ-250/500 или РБК-500), по всей видимости, выпуска если не 1980-х, то 1990-х годов.

В первые недели операции российская авиационная группа осуществила рекордное число боевых вылетов почти на пределе технических возможностей (отчасти этому способствовала относительная близость целей – иногда порядка 100–200 км от аэродрома «Хмеймим»). Только за первый месяц боев, к началу ноября 2015 г. российская авиация совершила свыше 1 тыс. боевых вылетов. Достаточно высокой оказалась летная подготовка пилотов самолетов, а также экипажей, активно применявшихся для непосредственной поддержки сухопутных войск ударных вертолетов Ми-24П. Несмотря на опасность пусков ПЗРК и действий зенитной артиллерии, российские Су-25СМ и Су-24М, как и ударные вертолеты, с первых же дней активно использовалась на низких высотах. Тем не менее, за полтора месяца боевых действий, к середине ноября 2015 г. российская авиация, за исключением парочки упавших беспилотников, потерь не имела. Однако вполне возможно, что рано или поздно российский боевой вертолет или самолет будет сбит, что заставит авиацию подняться на высоты свыше 4 км, чтобы не стать целями современных типов ПЗРК. Последние, по всей видимости, вскоре появятся у сирийской оппозиции. Естественно, это снизит эффективность поддержки с воздуха, тем более что численность российской авиационной группы невелика (фактически смешанный авиационный полк).

Видимо, в ближайшее время Москве придется количественно и качественно усилить авиационную группировку в Сирии. Согласно сведениям космической разведки западных стран, авиабаза «Хмеймим» уже существенно расширяется. По неподтвержденным данным, для расширения возможностей непосредственной огневой поддержки в Сирию прибыли новейшие российские ударные вертолеты Ми-28Н. Впрочем, активизация воздушной операции необязательно должна подразумевать базирование самолетов непосредственно на аэродромах в Сирии. 17 ноября, на следующий день после саммита «Большой двадцатки» (видимо, аналогично пусками КРМБ из акватории Каспийского моря, для придания большого политического и пропагандистского эффекта действиям российской дипломатии в переговорном процессе с партнерами на Западе) для ударов по позициям исламистов, уже была привлечена российская стратегическая бомбардировочная авиация, действующая с авиационных баз на российской территории. Как и предсказывали некоторые военные эксперты, взлетевшие с аэродрома в Моздоке 12 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-23М3 нанесли удары (по всей видимости, с использованием свободнопадающих бомб) по целям в районе Ракки и Дер-эз-Зоре. В свою очередь, пять российских дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и шесть ракетоносцев Ту-160 нанесли удар уже крылатыми ракетами воздушного базирования по целям на территории Сирии. В дальнейшем не исключено также использование в качестве «баз подскока» иранских авиабаз (теоретически – даже российской авиационной базы Эребуни в Армении) для действий дополнительных фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34.

Впрочем, даже в первоначальном составе российская авиационная группа в состоянии осуществлять широкий спектр боевых задач, включая поражение систем управления, складов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, уничтожение бронетанковой и ракетно-артиллерийской техники. Действия российской авиации также способствовали дроблению отрядов ИГ и оппозиционеров, усложняя подвоз подкреплений и снабжение боеприпасами.

Но главное будет решаться на земле и зависеть от сухопутного наступления правительственных войск и их союзников. Хотя в последнее время активизировалось участие иранцев (подразделений КСИР/«Кодс» и шиитской милиции) в сухопутных боях, тем не менее пока не ясно, решится ли Иран на кардинальное увеличение военного присутствия в Сирии, послав туда регулярные войска. Даже в нынешнем геополитическом контексте это был бы слишком решительный шаг, особенно учитывая, что, вопреки расхожему стереотипу, возможностей по существенному проецированию сухопутной военной мощи у Тегерана не так уж и много. Надо также учитывать, что среди алавитско-баасистской верхушки сторонников Асада давно нарастает недовольство засильем иранцев не только в силовых структурах, но и в самых различных ветвях управления и госструктур.

Пока темпы наступления сторонников Асада неудовлетворительны и далеки от ожидаемых. Сирийская армия медленно вгрызается в оборонительные позиции умеренной оппозиции и местных исламистов, неся потери в боевой технике и живой силе. Особенно тяжелый урон армии Асада наносит использование повстанцами современных противотанковых ракетных комплексов. Потери в бронетехнике столь существенны, что некоторые эксперты даже отмечают, что успешное применение повстанцами ПТРК в горно-пустынной местности и в условиях плотной городской застройки может сыграть такую же роль, как использование афганскими моджахедами ПЗРК «Стингер» против советской авиации. После начала российской операции саудовцы приняли решение поставить оппозиционерам дополнительно 500 ПТРК Tow-2, и очевидно, что в скором времени это скажется на ходе наземных боев.

То, что гражданские войны и асимметричные конфликты выиграть одной авиацией невозможно, – аксиома. За последние десятилетия все примеры хотя бы частичных успехов применения авиации как против повстанцев и иррегулярных отрядов, так и против правительственных сил сопрягались с активностью на земле. Можно провести аналогии с действиями Северного альянса в афганской кампании 2001–2002 гг., операций США и их союзников против Саддама Хусейна в 1991 г. и в 2003 г., гражданской войной в Ливии в 2011 году. На фоне пока еще достаточно скромных успехов начавшегося сухопутного наступления спорны перспективы успешной реализации сторонниками Асада полноценной воздушно-наземной операции.

В случае провала сухопутного наступления лоялистов России, по всей видимости, придется или сворачивать сирийскую кампанию (что представляется весьма сомнительным с учетом политических издержек для Кремля) или же существенно увеличить вовлеченность. В этом случае уже не удастся ограничиться усилением воздушной компоненты, тем более что в ближайшие месяцы погодные условия могут ухудшиться, создав проблемы для активного применения авиации.

Не исключено, что на следующем этапе Москва будет вынуждена, кроме прямых поставок сирийской армии все новых систем вооружения (к примеру, тяжелые российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уже активно используются войсками Асада) перейти к использованию в сухопутных боях ракетно-артиллерийских систем уже с российскими экипажами. Это могут быть тяжелые РСЗО «Смерч» и «Торнадо», оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», крупнокалиберные самоходные артиллерийские системы «Мста-С» и другие виды ракетно-артиллерийского вооружения. Будет увеличено число военных советников, возможно также участие в боях элитных частей спецназа, ВДВ и морской пехоты.

Это не будет еще полномасштабным вовлечением российской армии в сухопутную операцию, но станет шагом в данном направлении. Хотя на самом высоком уровне говорилось о невозможности сухопутной операции, это не означает, что такой исход полностью исключен. Начиная в 1965 г. воздушную операцию Rolling Thunder против Северного Вьетнама, США также не предполагали, что отправят в Индокитай более чем полумиллионный контингент морских пехотинцев и сухопутных войск.

Впрочем, пока еще в запасе остается вариант активизации и согласования дипломатических усилий вовлеченных в конфликт игроков, включая политический диалог между оппозиционерами, спонсируемыми Соединенными Штатами, Турцией и арабскими монархиями, и Асадом, с последующей выработкой согласованных усилий против ИГ. Попытки диалога с Москвой по этому вопросу США и их союзниками уже предпринимались и дают некоторые надежды на координацию усилий. Теракты в Париже, похоже, привели к серьезному переосмыслению подходов к ситуации на Ближнем Востоке и действиям Москвы и проасадовских сил в Сирии не только у французского руководства. Встреча «Большой двадцатки» в середине ноября 2015 г. стала, по всей видимости, индикатором возможного изменения подходов западных стран и их ближневосточных союзников к действиям России в регионе. Как минимум – в вопросе если не совместной, то – хотя скоординированной борьбы с ИГ.

Тем не менее, надеяться на скорое полное уничтожение ИГ и салафитско-джихадских отрядов в Сирии и Ираке не стоит. Этноконфессиональные основы конфликта не должны скрываться под удобными идеологическими штампами: не упрощая межсекториальный характер внутрисирийского и внутрииракского противостояния, следует признать, что фактически основа ИГ – это фрустрированное по всем статьям за последние десятилетия суннитское население Ирака и Сирии, равно как в свое время основу движения «Талибан» составляли «сердитые и недовольные» пуштуны. Поэтому вооруженная борьба с радикальными исламистами без четких дипломатических перспектив на дорогостоящее и долговременное постконфликтное урегулирование с участием всего международного сообщества – тщетная задача не на годы или даже десятилетия, а на целое поколение вперед.

Заключение

Если по итогам сирийской кампании будет достигнута линия Аллепо-Дамаск и закрыта граница с Турцией, то к «ужасу и изумлению» всего мира Россия продемонстрирует способность проецировать военную мощь за пределами постсоветского пространства. Будет создана постоянная сухопутная, военно-воздушная и военно-морская база в Сирии, закрепляющая российское военное присутствие в регионе. В этом случае, как, по всей видимости, и рассчитывают в Москве, любое постконфликтное урегулирование в сирийском и иракском вопросах, будет невозможно без учета интересов России.

Если «сирийский гамбит» не имел для российского руководства самодостаточной цели, и предпринимался лишь для того, чтобы отвлечь внимание от Украины (или заставить Запад согласиться на новый формат отношений с Россией), то эта цель уже отчасти реализована, (не без помощи исламистов, устроивших масштабные теракты в Париже). Впрочем, если в ближайшее время не удастся скоординировать действия с западными партнерами по нахождению политического урегулирования внутрисирийской проблемы с одновременной концентрацией вооруженной борьбы с ИГ, сирийская кампания Москвы может серьезно затянуться в военно-политическом плане и привести ко все увеличивающимся политическим и военным издержкам. Тем самым «сирийский гамбит» Москвы вполне может превратиться в банальный военно-политический «цугцванг». Исключить это способно достижение Россией с США и их региональными союзниками компромиссного соглашения по политическому урегулированию, включая сохранение Асада у власти на переходный период с последующим формированием в Сирии новых коалиционных властей.

Однако возможно ли это – покажет дальнейшее развитие военно-политических процессов в сирийском конфликте и вокруг него.

Боятся ль русские войны?

От советского катастрофизма к постсоветскому и сегодняшнему (по данным массовых опросов)

Лариса Паутова - доктор социологических наук, директор проектов Фонда Общественное Мнение (ФОМ)

Резюме Отношение российского массового сознания к войне – сложное и мало изученное явление. Опросы показывают зыбкость и противоречивость многих установок. Пока, это, пользуясь терминологией Владимира Шляпентоха, катастрофизм суждений, но не действий.

«Нельзя забывать, что пласты катастрофического

сознания в России слишком глубоки.

Они вновь могут активизироваться в условиях кризиса».

В.Я. Шляпентох, С.Э. Матвеева, 2000 г.

Обычно социальные явления не возникают внезапно, но вызревают постепенно. Их проявления удачно мимикрируют под, казалось бы, несущественные модные тренды. Страх войны в последние годы проступал в тревожных, но малозаметных ответах участников опросов. Между тем стиль милитари спокойно и уверенно вошел в обыденную жизнь: пейнтбол и стрельба невероятно популярны, девочки-подростки носят ботинки-берцы, камуфляж и военные жетоны, футболки с «Вежливыми людьми», «Искандерами» и «Тополями» пользуются спросом. Если поместить модные тренды в контекст широкомасштабного празднования 70-летия Победы, то присутствие военной темы сложно не заметить.

Тревожные настроения росли постепенно, были заметны только специалистам и особо наблюдательным. Но в 2014–2015 гг. СМИ подхватили тему: «Россияне опять стали бояться большой войны». На момент написания статьи ВЦИОМ обнародовал новые данные: «Индекс страхов относительно международной напряженности с июля по октябрь прибавил 10 пунктов, достигнув максимума за десять месяцев – 20 пунктов. Вполне реальной угрозой международные конфликты сегодня считают 62% россиян».

Мои наблюдения созвучны сообщению журналиста Катерины Гордеевой в Фейсбуке. С ее разрешения публикую цитату. Как представитель того же поколения могу сказать, что испытываю сходные чувства: «Когда я была маленькой, телепрограмма была так устроена, что грозные фильмы о предыдущей войне плавно перетекали в программу “Время”, из которой толком не было ничего понятно, кроме зловещего наращивания ядерного потенциала и неизбежности войны будущей. Я очень боялась. Я боялась так, что иногда, по пути из школы домой, принимала сирену “Скорой помощи” за воздушную тревогу и со всех ног полоумно неслась прятаться в подземный переход. А во сне с неба сыпались бомбы, вставали за микрорайоном ядерные грибки, спасались и никак не могли спастись соседи, родные и совсем незнакомые люди. Я кричала во сне и просыпалась в слезах. Потом, когда я выросла, стала работать, выяснилось, что вблизи война – омерзительное грязное г…но; страшно совсем не так, по-другому. Но вот тот панический страх из детства, он со временем ушел. Думала, никогда не вернется. И вот. Вернулся».

Чтобы понять, что же происходит сейчас в российском массовом сознании в отношении войны, необходимо вспомнить, как менялись настроения в последние тридцать лет. Но сначала о базовых понятиях «война» и «страх».

«Война» и «страх»

Концепт «война» входит в ядро языкового сознания русских. Он является значимым средством осмысления мира, однако не самым распространенным (73-е место из 75 ключевых концептов языкового сознания русских по данным «Русского ассоциативного словаря» под редакцией Ю.Н. Караулова). В русском языке концепт «война» отличается полисемантичностью, впрочем как и в других языках, например в английском. Тот же «Русский ассоциативный словарь» фиксирует многообразие ассоциативных реакций на стимульное слово «война» (респондентов обычно просят назвать первые слова, приходящие на ум). Наиболее распространенные ассоциации – полярный концепт «мир», отсылки к роману Льва Толстого «Война и мир» («и мир») и роману Герберта Уэллса «Война миров» («миров»). Однако в целом преобладают слова-ассоциации с отрицательной коннотацией (смерть, страшная, ужас, жестокая, горе, кровь, страх, разрушительная, кровь, дым, страшно, ужасная, гибель, кровавая и т.п.). Если говорить о конкретизации войны, то, несомненно, доминирует упоминание Великой Отечественной, значительно реже мировой, гражданской или ядерной. Эксперимент проходил в 1990-е гг., поэтому достаточно часто появляется ассоциация с Чечней, чеченской войной и еще свежей в памяти войной в Афганистане.

Страх войны психологи и социологи относят к наиболее распространенным (массовым) страхам, имеющим глубинную природу (т.н. экзистенциальные страхи, связанные с переживанием устройства бытия). И в то же время страх войны имеет достаточно четкую предметную направленность, обычно указывая на источник опасности, что и видно на примере приведенного ассоциативного поля слова «война».

Заметим, что термин «страх» в статье используется в социологической обобщенной перспективе, применительно к данным массовых опросов. Поллстеры лишь фиксируют сообщения респондентов о том, что они испытывают страх перед чем-либо. В качестве базового понимания в статье используется положение известных исследователей страхов в России, недавно скончавшегося Владимира Шляпентоха и его коллеги Сусанны Матвеевой. Страх – «сигнал потенциально негативного развития, событий или процессов, является постоянным компонентом человеческой жизни, он столь же неуклонно компенсируется различными “перекрывающими” механизмами, которые облегчают и даже подавляют это чувство».

Советский катастрофизм

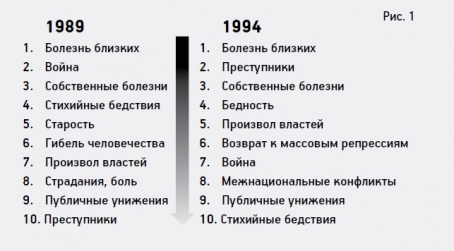

Воспоминание о войне, «борьба за мир» и страх возможной войны – ключевые элементы советской мобилизационной идеологии 60–80-х гг. прошлого века, беспроигрышный способ формирования идентичности советских и российских людей. Прямых социологических данных по понятным причинам у нас нет. Однако результаты опроса ВЦИОМа 1989 г. показывают, что страх войны являлся в то время почти центральным, уступая только страху перед болезнью близких (Рис. 1).

Ядром страха войны советского человека были, конечно же, переживания прошлой войны. Это прежде всего «страх из первых рук», пронизанный личными воспоминаниями или воспоминаниями семьи. Вторым источником является информация «из вторых рук» – память других людей, репрезентация войны в искусстве и, конечно же, умело сконструированная пропагандистская машина. Образ войны сочетал глубоко личное, коллективно пережитое и идеологически сконструированное. С годами пласты смешивались, образуя коллективную историческую память войны – сложнейший механизм регуляции массового сознания. Позволим себе напомнить и тот факт, что коллективная память войны не только эмоциональна и глубоко символична, но и весьма подвижна: она постоянно формируется и манипулируется контекстом настоящего. Основные официальные лейтмотивы образа Великой Отечественной – эпохальность, борьба за само существование народа, спасение мира и победа над фашизмом, героизм, трагизм, демонстрация преимущества социалистического строя и его ценностей и др. Практически все эти элементы мы видим и в сегодняшней России, особенно в последние годы.

Психологи оценивают воспоминания о войне в контексте посттравматического сознания, четко различая стадию шока (война), отрицания (послевоенные годы), осознания (1960–1970-е гг.), восстановления (1980–1990-е гг.) (Любовь Петрановская). Для нашего изложения важен тот факт, что отсылки к теме войны могут быть заметны и чувствительны для коллективного сознания, по-прежнему пронизанного военной травмой и болью. Вместе с тем сегодня военный лейтмотив уже в меньшей степени ранит многих людей: на стадии коллективного восстановления после травмы присутствует отстраненность, рациональность или демонстративность поведения на грани карнавальности (георгиевские ленточки, надписи «Спасибо деду за победу», «На Берлин!» и т.п.).

Великая Отечественная остается лейтмотивом коллективного сознания. Но теперь, на стадии отдаления от времен войны и относительного эмоционального спокойствия, на первый план выходят чувства радости и гордости, а не переживания. Показательны ответы россиян на открытый вопрос об ассоциациях, которые вызывает словосочетание «Великая Отечественная война» (ФОМ, 2015): радость победы, День Победы (27%), гордость за страну, людей (26%), горе, скорбь, боль, слезы (18%), смерть, гибель людей (13%), тяжелое время, страдания людей (7%), страх, ужас (7%), долгая война, бои, бомбежки (6%).

Напомним и тот факт, что страх войны советского человека также формир

овался острым противостоянием СССР и Запада, гонкой вооружений, угрозой ядерной войны. Иными словами, страх войны имел два временных контура: прошлый и настоящий. Образ прошедшей войны в сочетании с тревогой за судьбу мира и желанием предотвратить ядерную войну – вот основной фундамент советского катастрофизма («Лишь бы не было войны», «А что в мире делается?», «Нет, сынок, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от всего мира камня на камне не останется»). Кстати, показательно, что один из первых массовых опросов был проведен в СССР Борисом Грушиным в 1960 г. именно на тему «Удастся ли человечеству предотвратить мировую войну?».

Советский страх перед ядерной войной, судя по исследованиям психологов, был менее выражен, нежели в США, где ядерная фобия парализовала миллионы людей вне зависимости от возраста, образования, осведомленности о ситуации. По данным ВЦИОМа, в 1996 г. возможность ядерной войны вызывала «сильный страх» у 29% опрошенных и «постоянный страх» у 8 процентов. Апокалиптические настроения регулярно появляются в опросах общественного мнения. Например, 14% россиян уверены: цивилизацию погубят отнюдь не внешние причины – она просто самоуничтожится в ходе ядерной, мировой войны (ФОМ, 2011). Или, например, респонденты так сообщают о своих страхах перед ядерной войной: «больше вероятности, что будет конец света», «мир может исчезнуть», «наступит Апокалипсис», «все это может погубить нашу цивилизацию», «угроза уничтожения человечества», «больше шансов на самоуничтожение», «если использовать ядерное оружие, то ничего живого на земле уже не будет», «в любое время Земля может взорваться», «в любой момент может начаться ужасная война», «вдруг война? Тогда могут применить оружие», «боюсь ядерной войны» (ФОМ, 2013, из ответов на вопрос: «Почему вы считаете, что плохо, что число ядерных держав растет?»).

И, наконец, последний важный пласт советского катастрофизма – травма войны в Афганистане. Социологи регулярно встречают отсылки к ней в высказываниях респондентов, чаще всего женщин. О возможной войне с Грузией: «жалко, когда гибнут наши мужчины»; «зачем наших ребят подставлять?»; «и Чечня, и Афган – это все бесполезно, то же будет и здесь, а молодежь гибнет наша там»; «из-за чужих конфликтов страдают наши ребята»; «много жертв среди миротворцев»; «чтобы наши мальчики не гибли за чужие интересы»; «чтобы меньше было жертв – русских людей»; «это опять гибнуть будут наши дети ни за что» (ФОМ, 2008). О возможной войне с Северной Кореей: «Россия будет миротворцем, введет войска», «опять наши ребята будут воевать», «русские тоже там будут, как в Афгане», «снова будут погибать наши мальчики» (ФОМ, 2013).

Заметим, что в обыденных высказываниях о локальных войнах четко проступает негативная тональность и убежденность, что «нас» втягивают в войну: и враги, и своя власть (чужие интересы, будем втянуты, придется воевать, подставлять, лезть, вляпаться, вмешиваться, ввязываться).

Постсоветский катастрофизм

Сопоставление данных опросов ВЦИОМа 1989 г. и 1994 г. показывает, как постепенно снижалась острота страха войны. На первый план в 1990-е гг. выходят социальные и экономические страхи (преступности, бедности):

Данные общероссийских опросов 1989 и 1994 г . ВЦИОМ. Публикуются по статье Л. Гудкова «Страх как рамка понимания настоящего»

Показательна и динамика ответов на вопрос: «Боитесь ли вы и в какой мере…..» (оценка по пятибалльной шкале), приводимая Левада-Центром (опросы 1994–2015 гг.) (Рис. 2). Как следует из диаграммы, страх войны постепенно снижался с 1994 г. до 2008 г., в то время как нарастал или был более выражен страх потери работы, нападения преступников или произвола властей.

Динамика ответов на вопрос: «Боитесь ли вы и в какой мере…» (Левада-Центр, общероссийские репрезентативные опросы, выборка каждого опроса 1600 человек)

Таким образом, судя по данным опросов, советский катастрофизм мобилизационного типа сменился в 1990-е гг. более личными страхами: на первый план вышли экономические и социальные страхи (преступности, безработицы, несправедливости и др.), техногенные, экологические, семейные, личные страхи (одиночества, нереализованности и др.). Однако страх войны полностью не ушел. Отчасти он находился «в замороженном состоянии», периодически прорываясь в ответах на вопросы о будущем человечества или локальных угрозах. Отчасти же фобия войны трансформировалась в страх перед терроризмом как внутренней российской войной. Например, еще в 2000–2001 гг. более 70% россиян были уверены в том, что чеченская война по-прежнему идет (ФОМ); в 2004 г. в связи с прошедшими терактами около 40% были согласны с утверждением, что России объявлена война (ФОМ, 2004).

Опасения возникали у части населения в связи с грузинскими событиями и присутствием американских военных специалистов. Так, в 2002 г. незначительная часть населения боялась «прямого вторжения» американцев в Россию (8%): «они скоро зайдут в Москву», «хотят нас завоевать» (ФОМ, 2002). В 2008 г. события вокруг Грузии и Южной Осетии в очередной раз актуализировали страхи относительно возможной войны. Несмотря на то что большинство россиян поддержали политику России, были заметны и опасения (5%).

В 2008 г. на вопрос ФОМа – «Какие отрицательные последствия принесет нашей стране признание российскими властями независимости Южной Осетии?» давались следующие ответы: «вероятность военного конфликта»; «возможна война»; «если что-то случится, опять наши парни будут гибнуть»; «не будет мира»; «будет война с Грузией»; «возобновление военных действий»; «война сможет снова начаться»; «грузины могут начать войну»; «еще одну Чечню»; «будет вторая Чечня»; «вероятность военного конфликта»; «возможна война»; «если что-то случится, опять наши парни будут гибнуть»; «не будет мира».

Таким образом, в постсоветском обществе страх войны вытеснялся в глубокие пласты сознания, однако не исчез, особенно у людей старшего возраста. Он и не может исчезнуть, т.к. по сути является универсальным фильтром осмысления мира: черно-белым, эмоциональным и всегда расставляющим привычные понятные акценты.

Сегодня. «Страх вернулся»

Переломными стали 2012–2014 гг., актуализировавшие страх войны. Растут политические рейтинги, положительное отношение к армии, признание в патриотизме, ощущение гордости за страну, возможность заявить о том, что Россия – великая держава. Параллельно становятся все более явными антизападные настроения, меняется круг друзей и врагов. В 2014–2015 гг. заметно увеличивается доля людей, жалующихся на ухудшение материального положения и соответственно рост экономических страхов.

Все социологические центры фиксируют рост страха перед войной, мировой/ядерной войной, военными конфликтами (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр). Данные ВЦИОМа и Левада-Центра уже приводились. По результатам опроса ФОМа, страх перед угрозой нападения других государств увеличился с 11% в 2000 г. до 31% в 2015 году. Все эти показатели очень неустойчивые, поскольку завязаны на событийный ряд, риторику СМИ и усталость от определенных тем, например украинской.

Сегодняшнее отношение массового сознания к войне – очень сложное, противоречивое и малоизученное явление. Очевидно, что массовые опросы – не самый лучший метод разговора на такую чувствительную тему. Фокус-группы, интервью или же анализ высказываний в Интернете – более адекватные технологии. И все же опросы показывают зыбкость и противоречивость многих установок относительно войны. Пока это неуверенный катастрофизм, или, пользуясь терминологией Шляпентоха, катастрофизм суждений, но не действий. Что будет дальше, сложно предсказать.

Так, сложнейшая тема – допущение участия России в военных действиях на Украине. Такие мнения присутствуют, но все же не доминируют. По данным ВЦИОМа, в январе 2015 г. за введение российских войск на Украину для прекращения военного конфликта выступали только 20% россиян. Схожую цифру (около 17%) тогда показали и опросы Левада-Центра. Перерастание вооруженных столкновений в войну России с Украиной считают вероятным не более трети россиян (примерно четверть по февральским данным ВЦИОМа, треть россиян по августовским данным Левада-Центра). Однако большую часть населения пугает перспектива войны с соседом и перерастание ее в мировую.

Сирия – тема еще более сложная для обыденного сознания. Решение президента Путина об отправке военной авиации для нанесения ударов по ИГИЛ поддержало большинство россиян (66%, ВЦИОМ). При этом более половины опрошенных полагают, что «лучше не вмешиваться в военные конфликты, тогда и врагов будет меньше» (52%). Как мы видим, негативная оценка афганского опыта по-прежнему сильна в сознании. Опрос также показывает, что не все россияне понимают смысл происходящего на Ближнем Востоке, расстановку сил и кого именно следует поддерживать (стоит заметить, что женщины и люди старшего возраста в большей степени боятся войны и менее склонны одобрять военные действия России).

Таким образом, можно зафиксировать три модели страха войны:

Советский катастрофизм (болезненное осмысление Великой Отечественной войны + наличие списка врагов + беспокойство за судьбу мира + борьба за мир).

Постсоветский скрытый катастрофизм (болезненное осмысление Великой Отечественной + сближение с бывшими врагами + ситуативная подозрительность к бывшим врагам + беспокойство за личную судьбу, экономическое выживание).

Сегодняшний катастрофизм (ритуальное осмысление Великой Отечественной и героизация + антизападные настроения + рост патриотизма и изоляционизма + рост страха перед войной).

Страх войны сейчас – нелегкая нагрузка на обыденное сознание. С одной стороны, он развивается в ситуации т.н. гибридной войны. Массовое сознание тяжело осмысляет ситуацию и не понимает, идет или нет война на Донбассе, что происходит в Сирии, как соединить эти процессы. Поскольку геополитическая ситуация весьма сложна для понимания, массовое сознание лукавит, «изворачивается» и питается прежними мифами и образами (к которым, кстати, удачно апеллируют и СМИ). С другой стороны, эти прежние, советские образы могут быть весьма травматичными (вспомним пост Катерины Гордеевой). Апелляция к травмам мировой войны может усилить отторжение и страх как «сигнал потенциально негативного развития» (Шляпентох), но может и «опривычить» эту тревогу как хроническую, знакомую с детства боль. И, наконец, самый сложный момент. «Телевизионная война», несмотря на тревожность и надоедливость, подсаживает людей на яркие впечатления. Картинка способна разбудить очень сложные эмоции, вплоть до одобрения и вовлеченности в процесс. Особенно это касается молодежи, которая не имеет травматичного опыта холодной войны.

Мало кто возьмется прогнозировать, как будет развиваться страх в такой сложной, многофакторной ситуации: сойдет ли он на нет, перерастет ли в навязчивую фобию или столкнется с желанием сохранить статус-кво «сытых, уютных нулевых». Будем надеяться на лучший сценарий.

Снова надзирать и наказывать? К очередному изданию полицейского государства или назад в Средневековье

Виктор Сергеев - директор Центра глобальных проблем Института международных исследований (ИМИ) МГИМО(У) МИД России, Москва, Россия.

Елена Алексеенкова - научный сотрудник Центра глобальных проблем Института международных исследований (ИМИ) МГИМО(У) МИД России, Москва, Россия.

Резюме В последние годы во всем мире наблюдается весьма отчетливая тенденция к сужению сферы личных свобод. Одновременно расширяется сфера свободы суверена – сфера, где государство позволяет себе вмешательство в частную жизнь гражданина. Несмотря на декларируемую приверженность либеральным ценностям и многочисленные попытки западных государств заставить «авторитарных» руководителей соблюдать права человека под страхом различного рода санкций, современному либеральному государству пока не очень удается снять с себя обвинения в двойных стандартах. Проблема в том, что рациональность, как ключевой либеральный принцип, может направляться не только в сторону свободы и прогресса. Но и в сторону контроля ради прогресса. А в худшем случае – контроля ради контроля. В результате - вместо свободного, креативного и раскрепощенного индивида на выходе мы можем получить своего рода «государство-муравейник» - сообщество инертных, разобщенных и тотально контролируемых масс.

Свобода быть дисциплинированным

Наиболее активное обсуждение этой тенденции началось после событий 11 сентября 2001 г., когда, вслед за известными терактами, правительство США объявило войну террору и приняло «Патриотический акт», резко ограничивающий права граждан. Документ допускал не только возможность прослушивания спецслужбами телефонных разговоров, личный досмотр пассажиров авиатранспорта и другие, казалось бы, естественные в подобной ситуации меры. Он предполагал отслеживание денежных потоков и значительное сок ращение действия банковской тайны - для предупреждения финансирования террористов [1]. Действие акта было отменено 1 июня 2015 г. Но новый закон, одобрения которого намерена добиваться администрация Б.Обамы («Акт о свободе США»), хотя и усложнит работу спецслужб, но сделает слежку за гражданами по-прежнему возможной.

Однако по большому счету, «Патриотический акт» стал лишь вершиной айсберга, а подводная его часть формировалась на протяжении многих десятилетий, зародившись практически одновременно с возникновением либерализма. Эпоха Просвещения - а именно, просветители XVIII века и либералы века XIX-го - породили идею «минимального» государства. Она проявилась в текстах англо-саксонских философов XX в., трансформируясь в концепцию государства - «ночного сторожа», нанятого блюсти права человека и имеющего право вмешиваться в его приватную сферу. Но лишь - и ровно настолько, насколько это требуется для обеспечения его безопасности.

Однако переход от средневекового понимания положения человека, его отношений с властью - к либеральному отношению сопровождался, как это показано Мишелем Фуко, усиливающейся тенденцией к дисциплине, что, естественно, предполагало (в противовес либеральным воззрениям) увеличение вмешательства в частную жизнь человека. Граница, которую не должен, по идее, пересекать «ночной сторож» сдвинулась в сторону сокращения свободы индивида и наращивания контроля за его поведением. Снова формируются непрозрачные зоны, попадая в которые человек оказывается уязвимым перед лицом государственной машины и непредсказуемости применяемых к нему практик физического и структурного насилия.

Даже в ХХ и XXI вв., несмотря на декларируемую либеральными мыслителями свободу человека от правительственного вмешательства, оно продолжало усиливаться, обретая новые формы – не в виде пыток и зверских казней (как в средние века), а усилением наблюдения государства за поведением каждого отдельного человека.

Примерно с 20-х гг. ХХ века наблюдается бурное развитие так называемой контролирующей и дисциплинирующей власти. На сегодняшний день даже в институционализированных демократиях существуют неинституциональные (несистемные) инструменты политики, часто фактически нивелирующие существующие на бумаге демократические институты и позволяющие вмешиваться в частное пространство индивида как в чрезвычайных ситуациях, так и в каждодневном режиме.

Справедливости ради, следует отметить, что усиление контроля оправдывалось благом самого индивида. Да, клиническая медицина сделала «тело» объектом власти. Но результатом стало резкое улучшение качества жизни. Да, полицейский аппарат глубоко проник в общество. Но в целом ряде случаев это привело и к снижению уровня преступности. Да, электронные средства коммуникации делают индивида практически полностью поднадзорным. Но оперативность передачи информации возросла в разы. Таких аргументов можно привести множество.

Вопрос в том, до какого предела должен дойти рост контроля, чтобы обесценить для индивида приносимые им блага? На определенном этапе контроль превращается в цель в себе, а его связь с ростом благ становится, как минимум, неочевидной.

«Большой брат» следит за тобой

Несколько тенденций ХХ и начала XXI вв. свидетельствуют о том, что практика сокращения личных свобод и усиления вмешательства государства в приватную жизнь граждан не сокращается, а, напротив, нарастает. Остановимся на наиболее заметных из них.

1. Одной из таких тенденций стало ограничение свободы передвижения и введение практик контроля над перемещением граждан. Свидетельством тому является, например, введение визового режима, что представлялось бы немыслимым европейцам XVIII или XIX веков. В конце Первой мировой войны визы начали использоваться в качестве инструмента ограничения миграции, обеспечения безопасности и выявления агентов иностранных государств. С 30-х гг. ХХ в. в СССР стали вводиться визы на выезд из страны. Смысл «выездных» виз заключался в том, чтобы не дать возможность уехать наиболее оппозиционно настроенным гражданам и использовать репрессии против них внутри страны. Аналогичные режимы сохраняются и по сей день в наиболее жестких авторитарных режимах (например, в КНДР; отдельные ограничения на выезд сохраняются в Узбекистане, в Саудовской Аравии и Катаре), что вызывает активную критику ООН.