Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Мишустин: Госфинансирование поможет улучшить условия проживания на Дальнем Востоке

Владимир Кузьмин

Правительство предоставит государственному фонду "Круг добра" свыше 24,5 миллиарда рублей, чтобы он мог продолжать бесперебойную помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Фонд был основан в 2021 году по инициативе президента для лечения детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Только в прошлом году дорогостоящие лекарства получили почти 2,5 тысячи маленьких пациентов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Еще около 300 детей были обеспечены необходимыми медицинскими изделиями и важными техническими средствами для реабилитации.

Перечень препаратов, которые закупаются через фонд, последовательно расширяется, для помощи его подопечным используются новые сложные и уникальные методики. Все это требует дополнительных ресурсов и средств, заявил глава кабинета министров. Новое федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами, рассчитывает он.

Поддержка иногда нужна не только детям. Правительство постоянно занимается помощью тем, кто с оружием в руках защищает страну. "Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале Вооруженных сил, о врачах, о военных корреспондентах, о работниках самых различных структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - заметил Мишустин. Особенно непросто развивалась ситуация в Запорожской и Херсонской областях, где менялся правовой режим, что потребовало изменений в законодательство.

"Поэтому правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач специальной военной операции в этих двух российских субъектах Федерации", - сообщил глава кабмина. Для работавших в Донецкой и Луганской народных республиках эта норма уже действует. Статус дает дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санаторий, внеочередное право на приобретение земельного участка. Михаил Мишустин призвал оперативно провести все парламентские процедуры для принятия законопроекта.

Еще раньше системной для правительства стала работа по развитию Дальнего Востока страны. Недавно макрорегион получил более 1,2 миллиарда рублей для улучшения качества жизни. Частично средства пошли на строительство современных медицинских учреждений и формирование комфортной городской среды. Теперь правительство распределило еще почти 1,9 миллиарда между пятью дальневосточными субъектами. Бурятия, Чукотка, Забайкальский край, Амурская и Сахалинская области смогут использовать субсидии для строительства инженерных коммуникаций, включая ливневые канализации и очистные сооружения, а также транспортной инфраструктуры для туристических и других объектов. "Рассчитываем, что государственное финансирование поможет улучшить условия проживания на Дальнем Востоке, повысить эффективность транспортной сферы и коммунального хозяйства, будет способствовать развитию там туризма, смежных отраслей, появлению новых рабочих мест", - ожидает Михаил Мишустин.

Эксперт Востокгосплана рассказал о вызовах для системы господдержки судостроения

Давид Игитханян (аналитик ФАНУ "Востокгосплан")

О кластерах в сфере судостроения и судоремонта сегодня говорят очень много, да и не только говорят - в Приморском крае уже приступили к созданию такого конгломерата.

Что такое промышленный кластер? Есть общее понимание этого словосочетания в российском правовом поле - совокупность предприятий, связанных отношениями в отраслевой деятельности в целях увеличения объемов выпуска продукции. И в этом смысле любые достаточно прочные отраслевые кооперационные цепочки можно назвать кластером.

Но нужно выполнение нескольких условий, чтобы Минпромторг РФ мог официально признать круг организаций полноценным кластером. Например, их численность не может быть меньше пяти, и как минимум одна должна производить конечную продукцию. Плюс к этому особые и довольно жесткие требования касаются производства импортозамещающей продукции. Кстати, в реестре Минпромторга России насчитывается более 60 промышленных кластеров, соответствующих данным условиям. Однако среди них нет тех, чья деятельность связана с судостроением и судоремонтом.

Кластерный механизм, действительно, может способствовать решению определенных проблем в отрасли. Ведь в первую очередь он подразумевает мощную государственную поддержку, среди ее мер - льготные кредиты, сниженные страховые взносы, субсидия на приобретение стартовых партий продукции, упрощение администрирования.

Надо заметить, что меры господдержки в отрасли действуют и сейчас. Они во многом ориентированы на стимулирование судовладельцев обновлять флот. Наибольший спрос (десятки заявок) на получение помощи от государства прослеживается в сегменте строительства транспортных и пассажирских судов - в рамках компенсации затрат на уплату процентов по кредитам и платежей по лизингу, а также по программам лизинга и утилизационного гранта.

В рыбодобывающем секторе более сложная ситуация. Если в 2021 году количество заявок от промысловых компаний на льготное кредитование в рамках утилизационного гранта и на получение субсидии на строительство судов исчислялось единицами, то в 2022-м оно уже равнялось нулю. Судовладельцы (во всяком случае, до недавнего времени) считали наиболее предпочтительным сценарий обновления текущего флота за счет приобретения эксплуатируемого судна за рубежом или строительства нового на иностранной верфи: зачастую это намного дешевле. Предложенные в рамках мер поддержки объемы компенсации недостаточны для рыбопромышленных предприятий.

Теперь, собственно, о судостроительных заводах. "Востокгосплан" проводит исследование востребованности мер господдержки верфей. В него вовлечено сотни предприятий - представителей судостроительной, судоремонтной и связанных с ними отраслей.

Выявившиеся проблемы по большей части носят отраслевой характер. Среди них - отсутствие серийных заказов, а также стабильной загрузки производственных мощностей, сезонная загруженность предприятий, высокий уровень морального и физического износа основных фондов. Нет комплектующих для производственного оборудования. Есть сложности, связанные с невыполнением контрактных обязательств поставщиками и сторонними организациями-контрагентами. Недостаточно эффективно взаимодействуют проектировщики компонентов и производители. Негативно сказывается низкий объем упреждающих исследований и закладка проектов с устаревшими технологическими решениями. Не хватает квалифицированных кадров.

Но есть и хорошая новость. Совместные усилия участников отрасли в совокупности с кластерными мерами господдержки вполне позволяют минимизировать воздействие отдельных факторов из этого перечня. Например, можно загрузить производственные мощности, найти способы, как справляться с кадровыми трудностями.

Но более сложным видится решение ключевых проблем, обусловленных влиянием внешней среды - экзогенного фактора. Например, к таким проблемам относится приоритет применения импортных комплектующих и оборудования, при этом их невозможно приобрести для вышедших из строя агрегатов. Таможенное оформление ввозимых для ремонта запасных частей и материалов сложное и длительное. Есть случаи отказа зарубежных организаций от выполнения гарантийных обязательств на оборудование, предприятиям приходится тратить серьезные средства на подбор и эксплуатацию альтернативного варианта.

Поэтому, на наш взгляд, субсидирование разработок, создания и внедрения в серийное производство судового оборудования - одно из наиболее перспективных и необходимых направлений поддержки судостроительной отрасли. В первую очередь речь идет об оборудовании, которое входит в перечень критического для отечественного судостроения, например о двухтопливных высокомощных двигателях, типорядах электрических и механических винторулевых колонок. Механизм такой поддержки затрагивает и проектировщиков, и конструкторов, и производителей.

Еще один результат зависимости от поставок импортного оборудования и санкционного воздействия - необходимость существенной (и дорогостоящей!) перепроектировки систем судна. Поэтому в качестве дополнительной меры поддержки целесообразно рассмотреть субсидирование затрат, связанных с выполнением перепроектировочных работ.

Стимулировать участников отрасли к снижению импортозависимости, формировать условия, обеспечивающие серийность производства, активизировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрять их в производство - именно в этих векторах необходимо совершенствовать систему государственной поддержки.

Почему крупнейшая кролиководческая ферма ДФО загружена лишь на половину своей мощности

Ирина Троценко (Забайкальский край)

Пять лет назад предприниматель Александр Шевкун из Читы решился на новый бизнес - разводить кроликов в промышленных масштабах. Изучил, как работают крупные фермы, отстроил свое предприятие на восьми гектарах, разместив цеха и не пожалев средств на оборудование. Проект так и назвал - "Деревня кроликов".

Первых ушастых фермер приобрел во Франции - их гибриды породы хиколь считаются чемпионами по набору веса. От рождения до забоя проходит всего три месяца. Каждый зверек дает около полутора килограммов мяса.

- Начиналось со 112 самцов и 1100 самок, буквально за год поголовье увеличилось в десятки раз, сейчас в "Деревне кроликов" 37 тысяч особей, - рассказывает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская. - Это первая и самая крупная кролиководческая ферма на Дальнем Востоке. Подобные предприятия еще есть только в Оренбурге и Москве. В этом году предприятие удостоилось знака "Лидер качества" программы "100 лучших товаров России" как подтверждение постоянства и успешной работы.

"Деревня" - это несколько отдельно стоящих цехов: селекционный, "детская" и забойный. Длинные ряды клеток, в которых находятся, набирая килограммы, упитанные кроли. Вокруг все белое: интерьер и сами пушистые обитатели - стерильность тут ценится и жизненно необходима.

- У нас автоматизирован весь процесс, чтобы максимально исключить контакт животных с людьми: компьютеры подают им корм, чистую воду, убирают за ними продукты жизнедеятельности, - рассказывает коммерческий директор компании Евгений Шведун. - Так, например, в селекционный цех, где находятся прародители стада, имеют доступ только пять человек. Даже руководство туда не может зайти - с этим очень строго. Кролики слишком чувствительны ко всем болезням. Вдруг им кто случайно занесет вирус? Подбирали такую технологию, чтобы животные были с минимумом прививок, антибиотики вообще не используем, только витаминные добавки.

По этой причине пришлось отказаться и от идеи агротуризма - модного сейчас направления. Рисковать кроликами нельзя - вести их из-за границы после ввода санкций очень сложно. Пока держатся за счет обмена с другими фермерами - гены необходимо обновлять. Кстати, зарубежное оборудование сейчас тоже потихоньку меняют на российское - импортозамещение в действии.

- Кролики адаптировались быстро, им без разницы - Париж, Чита или Антарктида, - объясняет Евгений Шведун. - У них свой климат и освещение, они с внешней средой не взаимодействуют совсем, что тоже положительно сказывается на мясе - в нем нет никаких добавок, и оно не вызывает аллергии.

Как известно, кролики - это еще и ценный мех. Правда, пока шкурки прибыли не приносят. Своего часа ждут около двух тонн кроличьих шубок - интерес к ним проявили китайские предприниматели, но споткнулись сначала о ковидные ограничения, когда граница между государствами оказалась на замке, а затем - о суровые таможенные правила. Поэтому сейчас шкурки раздают бесплатно местным мастерицам - пусть шьют из них.

- Не теряем надежду наладить поставки в Китай - там очень ценят мясо кроликов. Но хотим, чтобы и жители Забайкалья поняли, что этот продукт имеет массу преимуществ, - говорит Евгений Шведун. - Есть куда расти: предприятие рассчитано на 75 тысяч голов, пока же загрузка меньше, чем наполовину. Тем не менее испытываем трудности со сбытом. Ждем, что с нами заключат контракт на поставку мяса в медицинские учреждения, детские сады и школы. Оно для людей с ослабленным организмом и малышей просто идеальное. К сожалению, пока потребители еще не приучены к крольчатине. Сегодня 90 процентов товара продаем в Чите, часть везем в Хабаровск, начинаем развивать якутское направление, ведем переговоры с рядом региональных производителей детского питания.

Ферма получила господдержку забайкальского Фонда развития промышленности на расширение производства. Благодаря этому в ближайшее время предприятие планирует открыть новое направление деятельности: здесь появятся закрытые бассейны для разведения сибирского осетра и радужной форели. Реализовывать рыбу планируют в Забайкалье и соседних регионах.

МегаФон обеспечил аэрогавань Певека мобильной голосовой связью

Компания "МегаФон" первой среди телеком-операторов организовала устойчивую мобильную голосовую связь в аэропорту самого северного города России - Певека. Благодаря запущенному в воздушной гавани оборудованию прилетающие на Чукотку пассажиры теперь могут сразу после посадки сообщать родным и друзьям о своем прилете. Для Крайнего Севера авиасообщение имеет особое социальное значение: из-за огромных расстояний, отсутствия железных дорог и автодорожной сети этот вид транспорта является самым востребованным у местных жителей. Поэтому каждый город на Чукотке имеет свою взлетно-посадочную полосу.

ВПП аэропорта "Певек" - это к тому же запасная площадка для самолетов на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. После реконструкции 2023 года увеличилась пропускная способность воздушного порта. Из Певека отправляются авиарейсы в Новосибирск, Якутск, Магадан, Анадырь, налажено вертолетное сообщение с национальными селами ЧАО. Основные пассажиры - местные жители, вахтовики горнодобывающих предприятий и работники плавучей атомной теплоэлектростанции.

Голосовая связь доступна абонентам МегаФона как внутри здания аэровокзала, так и на прилегающей территории. Теперь пользователи могут связаться с коллегами по рабочим вопросам или рассказать близким о подробностях перелета.

"Создание телеком-инфраструктуры на Чукотке - это сложная задача как в логистическом, так и в инженерном плане. Погодные условия существенно влияют на сроки доставки оборудования и ход монтажа. Но, несмотря на суровый климат и существующие инфраструктурные ограничения, МегаФон единственный из всех мобильных операторов подключил голосовую связь в аэропорту Певека. Теперь работники аэровокзала могут оперативнее координировать рабочие процессы, а у пассажиров появилась возможность общаться с родными и близкими", - рассказал директор МегаФона в Чукотском автономном округе Илья Челышев.

С какими инициативами Ил Тумэн Якутии выходит на федеральный уровень

Анна Егорова (Республика Саха)

Депутаты VII созыва парламента Якутии (Ил Тумэна) завершили работу в рамках весенней сессии. О принятых решениях, результатах и перспективах деятельности регионального парламента рассказал его председатель Алексей Еремеев.

Алексей Ильич, как бы вы оценили итоги весенней сессии?

Алексей Еремеев: Седьмой созыв проработал очень плодотворно. Законодательные инициативы, которые были внесены в Государственное собрание, рассмотрены. Одна из наиболее важных - корректировка параметров государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В условиях напряженного бюджетного планирования мы смогли предусмотреть дополнительно порядка 800 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства.

Кроме того, я бы хотел отметить республиканский закон о дополнительных мерах защиты наших интересов в ПАО "АК АЛРОСА". Закон был принят, когда компания имела правовую форму закрытого акционерного общества. Сейчас это публичное акционерное общество. Соответственно, закон актуализировали. У нас свободно торгуются акции на бирже, и мы закрепили 25 процентов плюс одна акция за Республикой Саха (Якутия). Если правление примет решение о дополнительной эмиссии акций, то интересы республики будут соблюдены. Теперь без принятия парламентом Якутии отдельного закона уменьшение доли Республики Саха будет невозможно. Парламент является основным органом, который принимает соответствующие решения.

Следующее, что я бы хотел отметить, - проблема безнадзорных животных. Это очень резонансная тема. В прошлом году Государственная дума приняла закон, согласно которому субъектам Российской Федерации дано право дополнительно устанавливать соответствующие правила на своей территории. Общественность ждала от нас такого закона, и на прошлом пленарном заседании его приняли в окончательном чтении.

Очень важным стало принятие в первом чтении законопроекта о мерах дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции в пунктах общественного питания. Речь идет о так называемых лжекафе, или "наливайках". Задача - ввести их в рамки закона, ограничить поле деятельности, особенно в многоквартирных домах. Надеюсь, осенью мы примем закон в окончательном чтении, чтобы с 1 марта следующего года он вступил в действие.

Кроме того, большой спектр работы был связан с дополнительной помощью многодетным семьям и семьям военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.

Каким образом выстраивается взаимодействие с федеральными органами власти?

Алексей Еремеев: В настоящее время мы обращаем внимание на реализацию постановления Совета Федерации, которое было принято 23 декабря 2022 года. Для его исполнения много сделано, но есть вопросы, которые требуют дальнейшего продвижения. В первую очередь строительство инфекционной больницы - это очень капиталоемкий проект. Мы неоднократно обращались через наших сенаторов в Правительство Российской Федерации. Сейчас бюджетная заявка находится на рассмотрении в Минздраве РФ, в июле она попадет на специальную правительственную комиссию. Нас заверяют, что реализация проекта начнется в 2026 году, но республика заинтересована в том, чтобы это произошло в 2025-м. Я на это очень надеюсь.

Вторая тема - дополнительное субсидирование республиканских авиаперевозок. Для решения задачи необходимо внести соответствующие изменения в правила предоставления государственных субсидий. Скажем, из республиканского бюджета субсидируется девять мест из пятидесяти на рейсах самолетов Ан-24. Цель - довести число субсидируемых кресел до двадцати. Для этого нам нужна помощь федерального центра.

Крайне актуальная тема - дальнейшая реконструкция наших аэропортов. Вопрос сложный по взлетно-посадочным полосам и по аэровокзальным комплексам. В целом по постановлению Совета Федерации работа продолжается, потому что это комплексный план, который рассчитан на пять лет.

Если говорить о конкретных законопроектах, мы находимся на финишной прямой в части принятия документа, уточняющего порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня сложилась ситуация, когда муниципалитеты не имеют лицензированного участка по работе с ТКО, поэтому еще шестой созыв Ил Тумэна инициировал проект федерального закона, дающий определенные послабления для районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей. Законопроект успешно прошел первое чтение, ожидаем следующий этап.

Сейчас также ждем реализации долгожданного Федерального закона "О северном завозе". Как это скажется на населении? Будут ли определены конкретные меры поддержки для операторов северного завоза? По каким ценам завозимая продукция дойдет до потребителя? Все это будем держать на постоянном контроле. У нас есть определенная договоренность с профильными министерствами, комитетом Государственной думы. В случае необходимости готовы от имени Ил Тумэна внести нужные поправки.

Какие приоритетные задачи ставите перед собой на предстоящий период?

Алексей Еремеев: Осенняя сессия начнется с принятия бюджета 2025, 2026, 2027 годов. Наша главная задача в этих условиях - не увеличивать государственный долг и принять достаточно сбалансированный финансовый документ.

Намечается крупнейший инфраструктурный проект - строительство Ленского моста. Если это будет окончательно решено с федеральным центром то мы предусмотрим собственные средства в бюджете республики для софинансирования.

На прошлом пленарном заседании при рассмотрении отчета главы Якутии, органов исполнительной власти я в своем выступлении остановился на большой проблеме - увеличении затрат на жилищно-коммунальное хозяйство. По итогам 2023 года мы вплотную подошли к 80 миллиардам рублей. Возьмем структуру бюджетов муниципалитетов. Там помимо выплат бюджетникам заложены средства на отопление. Если суммировать расходы всех 35 районных и городских бюджетов и добавить почти 80 миллиардов из республиканского бюджета, то сумма получается колоссальная. И она будет только расти. Поэтому назрела необходимость реформирования данной отрасли.

Конечно, все законопроекты, которые мы приняли в первом чтении в весеннюю сессию, необходимо будет принять во втором и окончательном чтениях. Есть план, утвержденный постановлением Госсобрания Якутии, которого будем строго придерживаться.

"Дети Азии" дали мощный толчок развитию инфраструктуры столицы Республики Саха

Мария Сергеева (Республика Саха)

Якутия принимает гостей самых крупных спортивных соревнований страны текущего года - VIII Международных игр "Дети Азии". Эти состязания, как предвидел еще в середине 1990-х годов первый президент региона Михаил Николаев, дали настоящий толчок развитию инфраструктуры и преображению Якутска. Благодаря шести прошедшим здесь Играм в столице республики имеются все условия для проведения масштабных соревнований на самом высоком уровне.

Якутяне уже привыкли, что к "Детям Азии" город неизменно преображается. Так и в этот раз в Якутске провели ремонт на всех спортивных объектах, подлатали дороги, освежили фасады зданий. На благоустройство было выделено более 900 миллионов рублей, а на капитальный ремонт спортсооружений - более миллиарда.

Если обратиться к истории, то к первым Играм в Якутске построили Дворец спорта "50 лет Победы", ледовый дворец "Эллэй Боотур", стадион "Туймаада" и обновили аэропорт. Для размещения высоких гостей использовали открывшийся накануне отель "Тыгын Дархан".

К Играм 2000 года в Якутском государственном университете, ныне СВФУ, ввели бассейн "Долгун", стадион с манежем "Юность" и новые корпуса общежитий на 1500 мест.

Через четыре года в Якутске появилось здание самого северного в мире Сахацирка, где традиционно параллельно с Играми проводится международный цирковой фестиваль "Мамонтенок".

Крупнейшие вложения за всю историю Игр были сделаны к пятым "Детям Азии" в 2012 году. Объекты тех лет станут главными и на нынешних соревнованиях. Это универсальный спортивный комплекс "Триумф" на 3000 мест, крытый футбольный манеж "Дохсун", плавательный бассейн олимпийского типа "Чолбон", вторая очередь республиканского центра национальных видов спорта "Модун" и международный терминал аэропорта "Туймаада".

Тогда, помнится, вся республика перечислила на проведение Игр однодневную заработную плату. Помимо строительства, в городе обновили дороги, осветили улицы, провели благоустройство, снесли многие ветхие и аварийные дома. Конечно, эти работы были бы проведены и без Игр, но вряд ли бы удалось построить все это в столь короткие сроки и с таким щедрым размахом.

К восьмым Играм в Якутске подготовили всего три новых объекта, но зато каких!

Первый - это многофункциональный спортивный комплекс с красивым названием "Чыпчаал" ("Вершина") в самом большом микрорайоне Якутска - Сайсары. Теперь это самое высокое спортивное сооружение города, 18-метровые потолки нужны для занятий художественной гимнастикой. Во время Игр здесь соревнуются юные волейболистки.

Спорткомплекс построен по проекту "Спорт - норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография" и оснащен "умным" оборудованием. Например, есть тактильный экран для незрячих, лифт и пандус, теплые полы. В спортзале также имеются боксерский зал с рингом и множество тренажерных залов с раздевалками и душевыми кабинами.

Второй новый объект - спортивный комплекс в пригородном селе Хатассы для ДЮСШ № 7. Здесь оборудованы многофункциональный, боксерский и тренажерный залы. На территории комплекса - оснащенная инвентарем спортивная площадка и поле с трибуной для занятий на свежем воздухе. Хатасский спорткомплекс построен за счет средств регионального бюджета по программе "Развитие физической культуры и спорта" в рамках нацпроекта "Демография".

Третий объект - это скалодром в спорткомплексе "Дохсун", который появился благодаря программе Фонда поддержки олимпийцев России. Объект отвечает всем требованиям проведения международных соревнований.

На скалодроме три сектора разного рельефа: стенд на трудность высотой 16 метров и шириной 30 метров, стенд на скорость высотой 16 метров и шириной шесть метров, а также конструкция для боулдеринга (лазания без использования страховочной веревки. - Прим. ред.) высотой пять метров и шириной 26 метров. Такого сооружения еще в Якутске не было.

Накануне открытия организаторы Игр провели пресс-тур по Деревне спортсменов, которая традиционно разместилась в студенческом городке СВФУ. Все 27 объектов полностью готовы принять 4800 гостей соревнований. Первыми сюда 21 июня заселились спортсмены из сборной Сирии.

- Мы провели капитальный ремонт в четырех общежитиях. В нашем кампусе очень безопасно, здесь более двух с половиной тысяч камер наблюдения - как внутренних, так и наружных. Некоторые подключены напрямую в главный операционный центр, где также могут наблюдать за Деревней, - рассказал Степан Павлов, мэр Деревни спортсменов МСА "Дети Азии".

К восьмым Играм обновили стадион "Юность", расположенный в Деревне спортсменов, где уже с 25 июня тренируются участники.

Кормят гостей на высочайшем уровне и с учетом индивидуальных предпочтений.

- В этом году у нас большое количество гостей из зарубежных государств. Для них есть утвержденное комплексное меню. Мы предоставляем формат самообслуживания, частично со шведским столом. Дополнительно обсуждаем состав меню с командами каждой страны, - сообщила Наталья Слепцова, директор комбината питания "Сергелях".

На Играх "Дети Азии" трудятся добровольцы из разных регионов России и различных стран. Первыми в Якутск прибыли "серебряные" волонтеры, которым больше 55 лет. Это и медики, и педагоги, имеющие опыт участия в массовых мероприятиях. Некоторые из них работали на Играх во Владивостоке.

Всего на VIII Международных играх задействовано 1900 волонтеров по 19 функциональным направлениям. Это атташе иностранных делегаций, а также делегаций из регионов России, волонтеры на объектах, волонтеры образовательных, культурных программ, встреч и проводов, выдачи экипировки, транспорта, размещения и других направлений.

Отрадно, что все объекты, построенные для Игр "Дети Азии", после завершения соревнований никогда не пустуют. Здесь проводятся многочисленные республиканские, региональные, всероссийские и международные турниры, а кроме того, их активно посещают якутяне, для которых спорт не просто увлечение, а образ жизни.

Справка "РГ"

VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" начались в Якутске 25 июня и будут идти до 7 июля.

Кстати

Президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Якутию назвал Игры "Дети Азии" одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющим на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и разных стран, и осмотрел стадион "Туймаада". На этом стадионе 26 июня состоялась церемония открытия и будет проходить закрытие Игр.

Дальний Восток ждет китайских туристов и инвесторов

Константин Щепин (Проект "Россия - Китай: события и комментарии")

Дальневосточные регионы России представили китайским предпринимателям инвестпроекты в туристической сфере на общую сумму 21 миллиард рублей. Презентация прошла в рамках проходящего в Пекине фестиваля "Слово о русском сердце". Китайский капитал приглашают принять участие в развитии гостиничных комплексов и курортов рядом с Байкалом в Бурятии, строительстве всесезонного курорта с геотермальными источниками на Камчатке и многих других проектах.

Член экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Бадмацыренова отметила, что у Дальневосточного региона - огромный туристический потенциал. Здесь насчитывается шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 34 млн га особо охраняемых природных территорий, где возможно развивать экотуризм.

По ее словам, туристическая привлекательность Дальневосточного региона быстро растет. В 2023 году его посетили 6,3 млн туристов, при этом "темпы роста турпотока здесь в четыре раза выше среднероссийских".

По словам Бадмацыреновой, уже сейчас для китайских туристов разрабатываются новые маршруты. В частности, речь идет о трансграничных маршрутах между китайской провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком. Так, туроператоры представили двухнедельный тур Харбин - Сахалин - Курилы - Камчатка - Владивосток - Хабаровск - космодром "Восточный" - Благовещенск - Хэйхэ.

Интерес к этим туристическим предложениям есть, и довольно высокий. Особенно в соседних с Россией регионах КНР. "Граничащий с Россией северо-восточный регион Китая постоянно разрабатывает новые туристические маршруты в обоих направлениях, в том числе продвигая туризм со всего Китая на Дальний Восток России. Природа, пейзажи Дальнего Востока обладают неповторимым очарованием. Если китайские туристы не хотят ехать слишком далеко, в европейскую часть России - с ее уникальной культурой можно познакомиться и на Дальнем Востоке", - заявил в интервью CGTN замдиректора Института по изучению России при Хэйлунцзянском университете Тэн Жэнь.

Ему вторит директор Института экономических исследований Хэйлунцзянской академии общественных наук Сунь Хаоцзинь: "Северо-восточный регион КНР заинтересован в развитии российского направления для стимулирования туризма и индустрии развлечений. Если северо-восточный регион хочет создать свой уникальный культурно-туристический бренд, ставку нужно делать в том числе на самые тесные связи с Россией".

И российские, и китайские специалисты выразили уверенность в том, что туризм на Дальнем Востоке станет новой точкой роста российско-китайского турпотока в целом. Напомним, что, по данным ФСБ, турпоток из Китая в Россию в 2023 году после снятия антиковидных ограничений мобильности многократно вырос. Если в 2022 году Россию посетили 800 китайских туристов, то в 2023-м - 199 тысяч 800 человек. По количеству туристических поездок в Россию КНР оказалась на первом месте в мире.

В помощь восстановлению турпотоков - возобновленный с 1 августа 2023 года безвизовый режим для групповых туров между Россией и КНР. В 2024 году Россию в рамках безвизовых групповых туров посетят до 450 тысяч китайских туристов, спрогнозировала Мария Бадмацыренова. По ее словам, в январе-мае нынешнего года - еще до начала пика туристического сезона - Россию по безвизу уже посетили порядка 100 тысяч гостей из КНР.

Бадмацыренова подтвердила, что уже в следующем году минимальная численность подпадающей под российский безвиз тургруппы из КНР будет сокращена с пяти до трех человек, а срок безвизового пребывания расширен с 15 до 21 дня. "Это откроет двери для семейного и более персонализированного туризма из Китая в Россию, в дальнейшем нарастит турпоток", - уверена она. По сообщению минэкономразвития, итоговый документ по новому режиму безвиза согласуют в сентябре нынешнего года, а сам режим вступит в силу в 2025 году.

Разумеется, для обслуживания растущего потока китайских туристов в России будет требоваться все больше квалифицированных кадров. Работа по удовлетворению растущего спроса на них ведется уже сейчас, рассказала представитель Россотрудничества Татьяна Уржумцева. В частности, Россия и Китай осенью 2024 года создадут Ассоциацию вузов туризма и индустрии гостеприимства. Изначально в Ассоциацию войдут по 10 вузов с российской и китайской стороны. Это будет уже 15-я российско-китайская межвузовская ассоциация. Уржумцева пояснила, что входящие в ассоциацию вузы будут выдавать двойные дипломы, развернут активный обмен стажерами, наладят поставку стажеров и кадров для туристического и отельного бизнеса.

Правительство направит ещё почти 1,9 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено около 1,9 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на создание и модернизацию объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры в Бурятии, Забайкальском крае, на Чукотке, в Амурской и Сахалинской областях.

Так, Сахалинская область получит финансирование на развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», а Чукотский автономный округ – на благоустройство территории промышленного парка «Анадырь».

В Бурятии с помощью федеральных средств будут построены подъездные автомобильные дороги к сельскохозяйственным предприятиям, в Забайкальском крае – возведены ливневые канализации и локальные очистные сооружения, а также проведены работы по подключению новых жилых домов к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В Амурской области в рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» будут построены объекты водоотведения.

«Рассчитываем, что государственное финансирование поможет улучшить условия проживания на Дальнем Востоке, позволит повысить эффективность транспортной сферы и коммунального хозяйства, будет способствовать развитию туризма и смежных отраслей, появлению новых рабочих мест в регионе», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 июня.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Эта программа была запущена по инициативе главы государства, чтобы сделать макрорегион современным и привлекательным.

Документ будет опубликован

Спецпроект "АиФ" рассказывает о трех веках российской науки

Александр Кузнецов (Владивосток)

20 июня во Владивостоке прошла презентация мультиформатного интерактивного проекта "Россия - миру". Экспозицию открыли в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история".

"Россия - миру" - это ретроспектива развития отечественной науки. Проект представляет наиболее значимые ее достижения от Ломоносова до наших дней, а также рассказывает о 40 русских и советских ученых-первооткрывателях. Среди них математики, химики, физики, врачи, биологи, инженеры, историки.

- Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы дают россиянам массу поводов гордиться своей страной, - уверен генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

Уникальный проект объединил два формата - офлайновый и онлайновый. Кроме выставок в исторических парках "Россия - моя история", запущен специальный сайт "Россия - миру". Одна из изюминок его контента - 40 видеолекций сотрудника "Аргументов и фактов", историка Константина Кудряшова.

- Современные форматы - графика, креативные лонгриды, фото и видео - делают проект "Россия - миру" интересным и привлекательным в первую очередь для подрастающего поколения, - говорит руководитель экскурсионной службы исторического парка "Россия - моя история" во Владивостоке Владимир Петухов.

По словам заместителя главы Владивостока Дарьи Стегний, выставка "Россия - миру" стала одним из главных событий июня, она будет точкой притяжения для приморской молодежи.

Символично, что выставка "Россия - миру" открылась в год 300-летия Российской академии наук сразу в 12 городах России. Во Владивостоке она будет работать в историческом парке "Россия - моя история" (улица Аксаковская, 12) до 14 июля.

Проект "Россия - миру" реализуется ИД "Аргументы и факты" совместно с мультимедийными историческими парками "Россия - моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Виртуальная выставка и материалы проекта представлены на сайте https://russia_to_the_world.aif.ru/

Виталий Савельев провёл рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Сахалинской области

В Москве прошло рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Сахалинской области под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева. В мероприятии приняли участие министр транспорта Роман Старовойт, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На совещании обсуждался ряд проектов, которые в перспективе лягут в контур нового национального проекта «Эффективная транспортная система». Кроме того, затрагивались вопросы дорожного строительства в регионе, в частности завершение строительства охинской трассы и строительство объездной дороги, которая разгрузит Южно-Сахалинск от автомобильных пробок, улучшит экологическую обстановку, а также ускорит доставку грузов с юга на север острова. Шла речь и о развитии аэропортовой инфраструктуры и морских портов региона.

Участникам встречи также был представлен проект научно-практического интенсива «Архипелаг». Он пройдёт на острове Сахалин в июле текущего года и объединит передовые научные и практические инициативы в области беспилотных систем и проектов в сфере биотеха. Платформа будет способствовать выстраиванию диалога технологических стартапов научного сообщества, бизнеса и органов власти.

Виталий Савельев высоко оценил динамику развития региона в транспортной сфере и перспективы новых проектов. «Сахалинская область – один из стратегических форпостов России на Восточном направлении. Это значимый регион в экономическом и геополитическом плане. Ввод в эксплуатацию новых транспортных объектов формирует дополнительный инвестиционный и промышленный потенциал области. Многие представленные и прорабатываемые проекты актуальны, мы их поддерживаем», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ.

В свою очередь, Роман Старовойт подчеркнул значимость озвученных инициатив и предложил продолжить совместное обсуждение данных тем. Минтранс России придаёт особое значение развитию транспортного комплекса в регионах, в том числе Дальневосточного федерального округа. Например, в текущем году в Сахалинскую область за счёт существующих мер поддержки по обновлению общественного транспорта по линии ведомства осуществлена поставка 19 единиц ОС.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил активную поддержку федеральных властей по вопросам, касающимся строительства сложных объектов транспортной инфраструктуры региона, в том числе, связывающих остров с материком, а также проекты в области развития морских перевозок и дорожного сообщения:

«Мы также обсудили очень важную тему – Корсаковский порт, начало его строительства. Вместе с Министерством транспорта и Министерством экономического развития Российской Федерации сверили позиции и идём к совместному решению вопроса в ближайший год, по всем позициям мы получили поддержку, и это значимый для нас итог встречи», – сказал он.

Во Владивостоке стартовал IV Российско-узбекский образовательный форум

На базе Дальневосточного федерального университета начал работу IV Российско-узбекский образовательный форум «Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии».

В мероприятии принимают участие руководители российских и узбекских вузов, сотрудники профильных ведомств, представители Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«В практической работе с узбекскими коллегами исходим из того, что совместные программы и проекты должны быть ориентированы, прежде всего, на содействие совершенствованию систем образования и реализацию государственных приоритетов научно-технологического развития, решение социально-экономических задач регионов России и Узбекистана», - подчеркнул замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский в своем приветственном слове.

Программой форума предусмотрены пленарное заседание и шесть параллельных тематических сессий. В фокусе внимания - вопросы в сфере подготовки кадров, использования новейших технологий в области образования и медицины, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышения качества управления образованием.

В рамках мероприятия были заключены соглашения о сотрудничестве между российскими и узбекскими организациями. Документы подписали:

Дальневосточный федеральный университет и Бухарский государственный университет;

Российская академия образования и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами и Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан;

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан и др.

На полях форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образования Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан под сопредседательством заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Могилевского и первого заместителя Министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Шахруха Далиева.

Стороны обсудили создание совместных передовых инженерных школ, развитие деятельности филиалов российских вузов в Узбекистане, а также ряд других актуальных вопросов двустороннего научно-образовательного сотрудничества. По итогам работы был подписан соответствующий протокол.

Также российская и узбекская делегации встретились с губернатором Приморского края Олега Кожемяко, обсудили текущее двустороннее сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, наметили планы по дальнейшему расширению взаимодействия.

Во Владивостоке стартовал IV Российско-узбекский образовательный форум

На базе Дальневосточного федерального университета начал работу IV Российско-узбекский образовательный форум «Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии». В мероприятии принимают участие руководители российских и узбекских вузов, сотрудники профильных ведомств, представители Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений.

«Российско-узбекистанское взаимодействие в сфере образования и науки достигло беспрецедентно высокого уровня. Готовы и дальше наполнять его перспективными совместными проектами и инициативами. На площадке форума обсудили с узбекскими коллегами конкретные шаги по созданию совместных передовых инженерных школ в рамках действующих межвузовских соглашений. С интересом наблюдаем за инициативой партнеров по созданию Инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. Представляется, что его участниками станут филиалы НИЯУ МИФИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в перспективе — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будем оказывать необходимую поддержку в этой работе», — подчеркнул замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский в своем приветственном слове.

Программой форума предусмотрены пленарное заседание и 6 параллельных тематических сессий. В фокусе внимания — вопросы в сфере подготовки кадров, использования новейших технологий в области образования и медицины, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышения качества управления образованием.

В рамках мероприятия были заключены соглашения о сотрудничестве между российскими и узбекскими организациями. Документы подписали:

— Дальневосточный федеральный университет и Бухарский государственный университет;

— Российская академия образования и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами и Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан;

— Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан и др.

На полях форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образования Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан под сопредседательством заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Могилевского и первого заместителя Министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Шахруха Далиева.

Стороны обсудили создание совместных передовых инженерных школ, развитие деятельности филиалов российских вузов в Узбекистане, а также ряд других актуальных вопросов двустороннего научно-образовательного сотрудничества. По итогам работы был подписан соответствующий протокол.

Также российская и узбекская делегации встретились с губернатором Приморского края Олега Кожемяко, обсудили текущее двустороннее сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, наметили планы по дальнейшему расширению взаимодействия.

Перевозки по Северному морскому пути активно растут

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

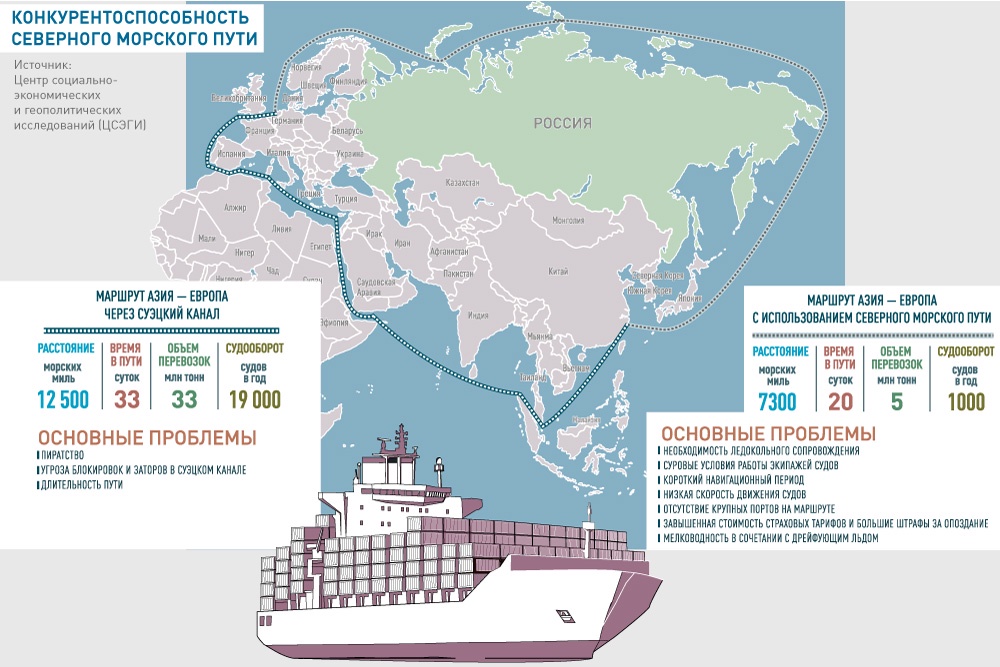

По территории России проходит Арктический экспресс номер один - именно так порой называют самый удобный и короткий маршрут по Северному морскому пути из Китая в Европу и обратно. Он стартует в Шанхае, следующая точка - порт Архангельска, а далее грузы "подхватывает" железная дорога и доставляет их в города европейской части РФ, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Китай планирует проводить такие перевозки максимум за 25-27 дней - в два раза быстрее, чем через альтернативные морские пути. Об этом на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявила председатель одной из крупнейших судоходных линий Поднебесной Фан Юсинь.

Но чтобы освоить самую северную "дорогу" планеты, российским экспортерам придется преодолевать ледовые торосы, финансовые "пороги" и "бумажные" барьеры. Как это сделать с наименьшими потерями? Предложения также были озвучены в рамках ПМЭФ-2024.

- Государство должно инвестировать в ледокольный флот как в инфраструктуру. А суда, которые перевозят грузы - это уже должен быть бизнес. Тогда мы сможем быть конкурентными, - отметил специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Он подчеркнул - очень важно, чтобы сегодня по СМП пошли контейнерные перевозки. Особенно в свете того, что объем грузов между Юго-Восточной Азией и Европой очень значительный, а Транссибирская магистраль и Восточный полигон в целом обеспечить этот объем не могут. Севморпуть способен пропустить грузы, но с условием дополнительных железнодорожных "дверей". По мнению Игоря Левитина, России нужны еще минимум один или два железнодорожных выхода на Северный морской путь плюсом к уже имеющимся в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. Спецпредставитель президента назвал и территории, на которых могут появиться новые железнодорожные выходы на СМП - в районе Урала или Сибири. Они смогут повысить конкурентоспособность главной арктической дороги.

На форуме также подтвердили: во время навигации 2024 года Архангельск и Шанхай впервые свяжут как минимум десять рейсов по арктическим морям. Основной груз, который отправляется сегодня из столицы Поморья в Поднебесную - продукция ЛПК. Объем ее поставок в восточном направлении вырос кратно, наметился даже дефицит (достаточно сказать, что сейчас товарооборот Архангельска и КНР составляет более 30 процентов от объема всей внешней торговли региона). Но сегодня важно систематизировать поставки.

- Грузоотправители должны быть уверены, что, сделав выбор в пользу Северного морского пути, они будут иметь понятную прогнозируемую перспективу по объемам грузоперевозок на ближайшие пять-шесть лет, что позволит им не бояться потерять слоты в других привычных им портах перевалки и транспортировки грузов, - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Глава региона предложил также упростить поставки продукции в другие страны и ввести трансграничный электронный документооборот для российских экспортеров. Зачем это нужно? Сегодня, к примеру, даже на небольшую партию продукции, которая отправляется в Китай, отечественные экспортеры вынуждены оформлять фитосанитарный сертификат. Далее эта бумага отправляется обычной почтой в КНР, причем ждать, пока она достигнет адресата, приходится примерно 10 дней.

Вместе с тем, если удастся сгенерировать "кнопку" электронного документооборота, время в пути сократится в десять раз. Отметим, что сегодня именно таким образом уже настроена система оформления электронных таможенных деклараций - контакта с сотрудниками таможенной службы больше не требуется, экспортер получает документы с QR-кодом, после чего предъявляет их по месту требования. Более того, подача электронных деклараций сейчас стала возможна и при взаимодействии с Федеральной налоговой службой, когда необходимо быстро подтвердить процентную ставку при экспорте товаров за пределы ЕАЭС.

- Внедрение трансграничного электронного документооборота - серьезная амбиция, которую мы готовы реализовать, - отметила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Мы видим огромный спрос на такую услугу. Конечно, для этого необходимо пройти ряд бюрократических процедур, но такую задачу мы ставим.

Но главный вызов для покорителей СМП всех времен и народов - суровые погодные условия. В ближайшие 50 лет, по прогнозам Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), площадь льда будет сохраняться примерно в той же динамике, что и сейчас.

- Вся инфраструктура здесь располагается в зоне многолетних мерзлых пород и без оценки того, как будет себя вести в условиях меняющегося климата мерзлота, выстраивать долгосрочные планы на 10-20 и 30 лет нельзя, - предупредил директор ААНИИ Александр Макаров.

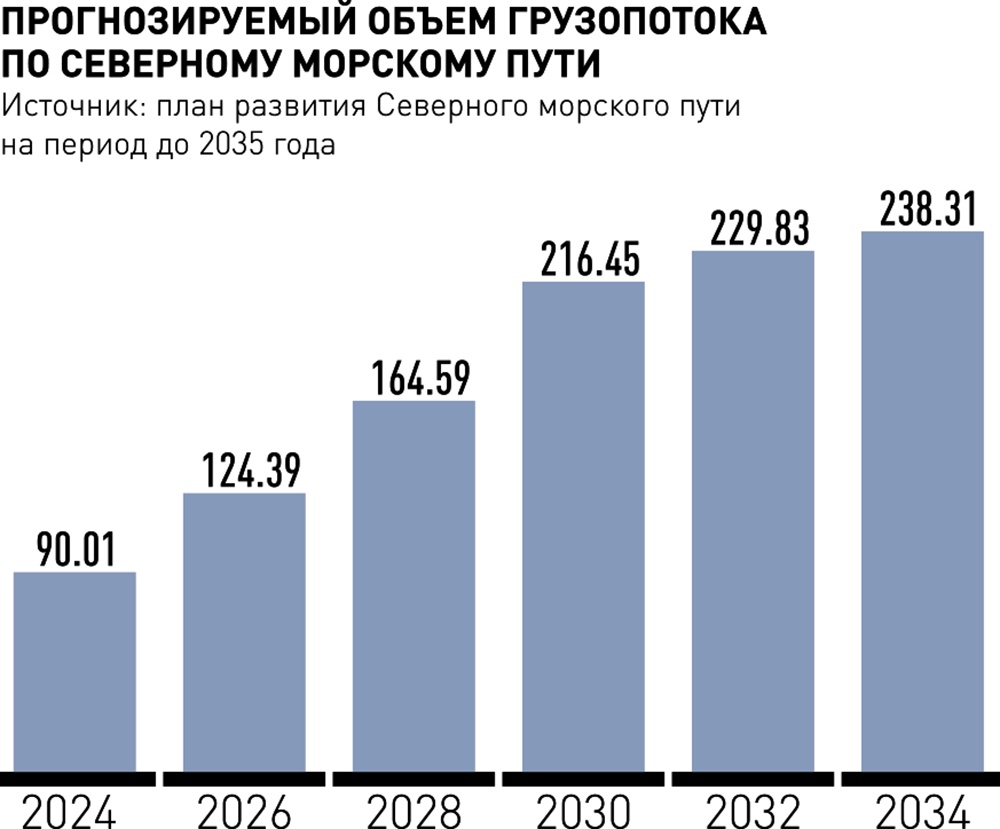

Как сделать водный безопасным? Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что в ближайшие годы на территории страны не останется арктических зон, не "прикрытых" МЧС. Причем в единых аварийно-спасательных центрах будут базироваться и медицина, и морская спасательная служба. Союз этих ведомств - объективная необходимость, так как риски для высокоширотного судоходства останутся высокими. Кстати, прогнозы для экономики СМП также не изменились. На форуме напомнили, что в следующие 11 лет (до 2035 года) по Северному морскому пути запланировано перевезти 1,8 миллиарда тонн грузов общей стоимостью 111 триллионов рублей. При этом бюджет страны получит 20 триллионов рублей налоговых поступлений. Бизнес уже инвестировал средства в производство этих грузов. Алексей Чекунков подчеркнул, что довести их до потребителя - одна из самых важных задач для российской экономики. С производителями этих товаров заключены трехсторонние соглашения. А к 2031 году грузопоток по СМП должен превысить 200 миллионов тонн грузов.

- Для сравнения: в 2012 году грузооборот по СМП составлял один миллион тонн, - рассказал глава ведомства. - С другой стороны, нам нужно в разы увеличиваться - учиться возить грузы внутри России по СМП. Для этого с 2022 года вместе с "Росатомом" мы осуществляем субсидированные каботажные рейсы. На протяжении полутора лет их проводил атомный лихтеровоз "Севморпуть", а сейчас на конкурсной основе привлекаются и другие суда. В итоге если в 2022 году было восемь судозаходов, в 2023-м - 16, то в этом году запланировано уже 18. Цель - "раскатать" маршрут, показать грузоотправителям, что СМП - это не страшно, это предсказуемо, и, что очень важно, по стоимости это также, как железная дорога.

Выступление Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева на итоговой коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы вместе с вами подводим итоги работы Минвостокразвития за 2023 год.

Прежде всего мы все должны понимать, что живём и работаем в особое для страны время. Идёт специальная военная операция, сотни тысяч наших соотечественников с оружием в руках отстаивают свободу и независимость России. Десятки враждебно относящихся к нам стран пытаются затормозить экономическое развитие, добиться разрушения бюджетной сферы, ослабить страну.

В этих условиях никакие обычные меры измерения качества труда не подходят. Подход только один – делать всё, что возможно, для развития России.

Что нам удаётся сделать?

По ряду показателей Дальний Восток уверенно опережает российские темпы развития. Рост инвестиций в основной капитал, рост объёма строительных работ превышают среднероссийские в 2 раза, выручка организаций, ввод жилья – более чем в 3 раза.

Благодаря мерам государственной поддержки в 2023 году в макрорегионе введено в эксплуатацию 157 новых предприятий, создано 20 тыс. рабочих мест, заключено 49 новых инвестиционных контрактов на общую сумму 1,2 трлн рублей.

Строятся дальневосточные кварталы, доступное арендное жильё для молодых специалистов. Льготная ипотека позволила в 2023 году купить и построить жильё 38 тысячам семей, 12 тысяч семей получили гектар земли. Правда, по «Гектару» сразу честно скажу – надо больше.

В рамках президентской единой субсидии в 2023 году построено и отремонтировано почти три сотни объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Началась реализация разработанных по поручению Президента России мастер-планов 25 дальневосточных городов.

В целом делается немало. В ходе недавней поездки Президента Российской Федерации в Республику Саха (Якутия) обсуждали вопросы стимулирования территорий, в которых существует прирост населения. Прирост населения – важная стоящая перед нами стратегическая цель. По ряду территорий это происходит. Но мы с вами должны понимать, что прирост населения требует ещё и денег. Потому что необходимо будет строить ещё новое жилье, создавать инфраструктуру, собственно говоря, нести бюджетные расходы. Поэтому будем в Правительстве прорабатывать вопрос, что те регионы, которые выходят с ростом численности (в этом году у нас та же самая Республика Саха (Якутия), Камчатка, Чукотка, в прошлом году был Сахалин), будем поддерживать материально.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед нами сегодня, – победа в специальной военной операции, оказание помощи и поддержки нашим бойцам.

Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства за организацию работы ТОР «Патриотическая». Благодаря этой работе бойцы получили около 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов различных систем, сотни пеленгаторов, антидроновых ружей, бронежилетов, тепловизионных прицелов, снегоболотоходов и другой техники.

Отдельное спасибо хочу сказать сотрудникам министерства, которые приняли решение и вышли добровольцами в зону специальной военной операции. Докладывал об этом Президенту страны.

Хочу отметить развивающуюся работу венчурного фонда «Восход». Созданный на частные средства, он тем не менее стал важной частью системы развития Дальнего Востока, создавая самые востребованные сегодня в стране продукты – новые технологии.

В то же самое время мы должны понимать, что при разработке преференциальных оболочек, систем привлечения инвестиций мы прежде всего смогли создать условия для реализации максимально готовых проектов – проектов, работающих в высокомаржинальных отраслях. И это количество не бесконечно. Чтобы не уменьшался объём, чтобы возникали новые проекты, новые рабочие места, работу придётся проводить значительно более глубоко, осуществлять системные меры. Когда я говорю о системных мерах, то считаю, что Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, министерству надо переходить к отраслевому анализу возможностей увеличения притока инвестиций. Мы должны точно знать, сколько у нас свободных сельскохозяйственных земель, почему они не используются и что мы должны сделать, чтобы вовлечь их в оборот.

Вместе с Министерством природных ресурсов надо разобраться, как используются выданные лицензии на добычу полезных ископаемых, почему целый ряд лицензий на крупные необходимые для нашей страны месторождения стоят, и там ничего не происходит. Или надо отзывать лицензии, или надо изменять механизм природопользования, что тоже возможно.

Такую работу надо провести по всем системообразующим отраслям на Дальнем Востоке. Первые результаты этой работы жду не позднее чем через месяц.

Ещё раз повторюсь, сделано немало. И за это большое спасибо всему коллективу министерства. Но мы понимаем, что сделать нужно намного больше. У нас для этого всё есть – есть доверие руководства страны, дальневосточников, есть необходимые государственные программы. Надо просто работать.

И, наверное, последнее, что хотел сказать: у нас с вами приближается очередной Восточный экономический форум. Работа над его подготовкой началась. Требования к Форуму такие же, как всегда. Мы должны относиться к нему не как к мероприятию, а как к инструменту, который позволит сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше.

В городе Шахтерске Углегорского района Сахалинской области состоялась торжественная церемония вручения ключей по адресу улица Окружная, 20Д. Квартиры передаются новоселам бесплатно с чистовой отделкой и всем необходимым для проживания. Это последний дом жилого комплекса, который возвели для переселения из аварийного жилого фонда. Новый жилой комплекс состоит из пяти домов и имеет общую придомовую территорию. Еще четыре дома заселили в прошлом году.

В квартирах нового пятиэтажного дома выполнен свежий ремонт: поклеены обои, постелен линолеум, установлены межкомнатные двери и пластиковые окна, смонтированы потолки. В санузлах пол и стены отделаны керамической плиткой, снабжены сантехническим оборудованием и водонагревателями. Кухни оборудованы электрическими плитами и сантехникой. На придомовой территории выполнено освещение, дороги заасфальтированы, оборудованы парковочные места и тротуары для пешеходов. На территории также расположена огороженная спортивная площадка для активных игр со специальным амортизирующим покрытием, установлены скамейки.

В 2024 году из аварийного жилищного фонда Углегорского района переселено 190 семей. За все время реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Углегорском районе из аварийных домов переехало более 950 человек. До конца 2026 года планируется переселить еще 3200 граждан из более чем 81 тыс. кв. метров.

Министерство строительства Сахалинской области

Первых гидов-китаистов выпустили в Хабаровском крае

Илья Аверин (Хабаровск)

Подготовка экскурсоводов-переводчиков для работы с туристами из Поднебесной завершилась в Хабаровском крае. Бесплатное обучение успешно прошли специалисты со знанием китайского языка. Финансовые затраты на подготовку гидов взяло на себя правительство региона.

Образовательный курс длительностью 72 часа разработали сотрудники Тихоокеанского государственного университета. "Программа такого уровня и направленности - первая в Хабаровском крае. В данном случае речь идет не столько о лингвистической составляющей, сколько о туристских компетенциях, почему мы и отбирали людей уже с хорошим уровнем владения китайским языком. Основная задача - чтобы слушатели в итоге могли водить экскурсионные группы, рассказывать про наш город, объекты, связанные с историей Китая. На самом деле здесь очень много нюансов. Скажем, если презентовать китайским гостям то, что не совпадает с их мировоззрением, они могут попросту отвернуться не только от города, но и от страны в целом", - объяснила доцент Высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ Ирина Оттева.

Изначально на курс гидов-китаистов поступило около 50 заявок. Часть людей отсеялась на начальном этапе в связи с низким уровнем владения языком, кто-то не справился из-за плотного графика обучения. До демонстрационного экзамена дошли 20 человек. Финальное испытание представляло собой реальную экскурсию на выбранной локации с участием китайских гостей. По его итогам экскурсоводам вручили удостоверения установленного образца. "Я работаю в туристической компании и только начинаю деятельность в качестве гида-переводчика, - поделился один из выпускников курса Антон Григоренко. - Программа оказалась полезной. Теоретическая часть была структурирована и охватывала широкий круг вопросов: мы изучали основы эксурсоведения, нормативную базу и даже правила оказания первой медпомощи. Огромным плюсом стали практические занятия, в том числе с участием слушателей из Китая. Проведя такую экскурсию для иностранцев, получаешь опыт и возможность оценить недостатки".

Возобновить обучение по программе в Хабаровском крае планируется и в следующем году. При этом, по словам представителей Тихоокеанского государственного университета, курс будет скорректирован с учетом полученного опыта.

Студент из Хабаровского края создал бренд одежды, продвигающий культуру КМНС

Ирина Троценко (Хабаровский край)

Уроженец национального села Булава Ульчского района Хабаровского края Дмитрий Иванников запустил проект, направленный на популяризацию культуры ульчей. Для этого он решил наладить выпуск одежды с национальным колоритом.

Подвиньте свои тапочки

По словам Дмитрия, его с детства увлекала местная культура и всегда удивляло, что ульчи относятся к ней прохладно, не ценят, не гордятся и даже порой стыдятся своей принадлежности к малочисленным народам.

- Я себя называю русским ульчем, - рассказывает автор проекта. - По национальности я русский, но в душе - самый настоящий ульч. Мне повезло родиться в селе, ведь любовь к традициям и обрядам не может сформироваться в условиях городской среды.

Село Булава (ударение надо ставить на последний слог, название произошло от ульчского "булау" - шаманский посох) славится в крае мастерами и мастерицами, талантливыми танцорами. По итогам прошлого года центр национальной культуры Булавы вошел в число лучших сельских учреждений культуры Хабаровского края, набрав 95 баллов из 100 возможных.

- Булава - кладезь талантов, - уверяет Дмитрий. - Когда тебя повсюду окружает творчество, самому хочется стать его частью. Меня в детстве привели в образцовый песенно-танцевальный ансамбль "Хоста". Подрос - перешел в ансамбль "Гива". Поступил в институт, переехал в Хабаровск и не нашел того, чем бы хотел заниматься. Решил создать что-то свое и обязательно с национальным колоритом. Обычно все знают только нанайские тапочки. Заведешь речь про культуру коренных жителей Дальнего Востока и слышишь сразу: "А, это же про нанайские тапочки! Да, видели". Удивительно, чем они так пленили людей? Спрос на них до сих пор есть. На каждой ярмарке или фестивале мастеров найдется точка с этой обувью. Поэтому решил - буду поднимать национальную культуру иначе.

А начиналось все... с танца. Дмитрий Иванников создал ансамбль при ДВГУПС, где учился. Было тяжело, но справился, доказал, что может стать руководителем. Нашел единомышленников, вместе поставили номера и решили своими силами создавать костюмы - экономия. Пришлось осваивать еще и швейную машинку, зато уж не остановились просто на сценических костюмах - заодно придумали себе мерч, чтобы выделяться. Сострочили толстовки с названием ансамбля, на следующее мероприятие сделали новые и украсили национальными узорами. Заметив, как реагируют на их образы, задумали шагнуть со сцены в мир моды и сувениров. И опять-таки захотелось хоть немного подвинуть с пьедестала пресловутые тапочки. Дмитрий с командой решили приодеть в национальное и стильное жителей края. Ну и туристов, конечно же, - приезжие охотно берут вещи с местным колоритом.

Нанайцы - короли

Коллекция Дмитрия Иванникова не ограничивается лишь ульчскими мотивами, но охватывает и другие малочисленные народы региона. Теперь на "Амурфесте" (один из крупнейших фестивалей в Хабаровске с участием местных производителей) каждый раз открывается точка "ЭйСи" - так назвал свое крохотное предприятие Дмитрий. В линейке одежды - свитшоты, худи, футболки, лонгсливы и кепки с национальными принтами. Создает узоры талантливая художница Элеонора Киле. Ее приамурские орнаменты в интересной технике исполнения уже нашли своих покупателей.

- Прошлогодняя коллекция "Четыре стихии" в разных цветах очень "зашла", - рассказывает Дмитрий. - Интересно, что к ульчским орнаментам многие применяют еще и знаки зодиака. Если, скажем, ты Овен по гороскопу, то бери свитшот черного цвета с символом огня. Кстати, из всех стихий огонь оказался самым популярным. Очень быстро разошлись футболки с надписью: "Нанайцы - короли". Это фраза из песни, которую исполнил местный рэпер. Также хорошо брали с принтами "Я - нанайка" и "Я - нанаец". Причем покупают и носят люди разных национальностей. Чаще, конечно, те, кто родом из Нанайского района, но и туристы из других городов и регионов не отстают.

На майском "Амурфесте" компания "ЭйСи" представила 14 образов - выступили на шоу с показом. Его Дмитрий ставил сам - теперь он учится еще и в институте культуры, поэтому такие постановки как раз по его профилю.

Парень признается, что торговля национальными мерчами не приносит прибыли, лишь покрывает расходы на пошив товара и работу специалистов. Но это пока - в планах поставить производство на поток.

Надежда на Бабкину

Идея Дмитрия - вернуть фольклор в современный мир, сделать его модным. При создании вещей с личинами и орнаментами используется нанайский язык. К примеру, популярны головные уборы с надписями: "Пудин" - девушка-мастерица, хранительница очага, самая прекрасная в стойбище, "Мэрген" - охотник, богатырь.

Слова и образы не выбираются просто так - Дмитрий верит в их сакральность. Поэтому "согласовывает" их со знающими людьми.

- Мы изучаем историю коренных народов, их искусство, общаемся с носителями культуры - они еще остались в селах, хотя их очень мало, - констатирует Дмитрий. - Нельзя ошибиться, когда имеешь дело с орнаментами и словами, - они несут в себе тайный смысл и даже магию, можно сказать. Знаете, почему на халатах узоры идут на манжетах и по подолу, а орнамент обязательно размещают сзади? Это обереги - они отпугивали злых духов, которые могли напасть со спины, когда человек не видит врага. Так что, в первую очередь, практическая польза, а потом уже стиль. Зато люди в такой одежде не останутся незамеченными никогда. Радует, что нашу продукцию стали заказывать жители Ульчского и Нанайского районов, - хотят носить национальное. Вы знаете, для меня ориентир - Надежда Бабкина. Она же тоже продвигает народную культуру, добавляя в нее современные ноты. Я ею восхищаюсь и хочу по ее образцу так же сделать популярной культуру малочисленных народов Дальнего Востока.

Поддержат и помогут

Дальзаводская больница внедряет современные методы лечения и ухода за пациентами

Елена Васильева (Приморский край)

К врачам редко относятся равнодушно: их либо сильно ругают, либо сердечно благодарят. Это понятно - профессия слишком интимная, близкая и к душе, и к телу. Возглавив в 2018 году Владивостокскую клиническую больницу № 4, Елена Новицкая за короткий срок сумела сделать так, что число критиков сильно поубавилось, а тех, кто благодарит, стало намного больше. Корреспондент "РГ" побеседовала с главным врачом ныне преуспевающей Владивостокской клинической больницы № 4, больше известной горожанам как "Дальзаводская".

Елена Валерьевна, с чего шесть лет назад начиналась здесь ваша работа?

Елена Новицкая: Дальзаводская больница имеет очень интересную богатую историю, и, когда я пришла сюда в августе 2018 года, мы очень глубоко начали ею заниматься. Официальным годом открытия больницы считается 1943-й, когда во время Великой Отечественной войны была создана медико-санитарная часть "Дальзавода". А задолго до этого, в 1917-м, на территории будущего предприятия был открыт первый здравпункт. Но родоначальником Дальзаводской мы считаем Павла Браше, который с 1902 года был первым и долгое время единственным врачом для гражданских рабочих на территории судоремонтных мастерских Владивостокского порта.

Работая в архиве, мы узнали, что между сотрудниками медсанчасти, которые сами числились в штате "Дальзавода", и дальзаводчанами, которых они лечили, были особые отношения - как сейчас говорят, корпоративные. Это и нас обязывает сохранять по-семейному теплые отношения с пациентами. Формулируем это так: "Наша клиника готова обогреть весь мир". Мы относимся к пациентам, как к своим близким, выстраиваем длительные, дружеские отношения. Этим и обусловлены многие наши проекты.

В одном из интервью вы сказали, что специализацией вашей больницы считаете гериатрию. Раскройте этот тезис.

Елена Новицкая: Большая часть пациентов, которые обращаются и в нашу поликлинику, и в стационар, - люди старше 60 лет. И это, конечно, накладывает дополнительную ответственность на врачей. Здесь много особенностей, начиная с профилактики падений и заканчивая титрованием лекарственных препаратов. Ведь взрослый человек за свою жизнь мог накопить множество заболеваний, для лечения которых ему прописали большое количество разнообразных средств. И важно, чтобы был один врач, который бы собрал вместе всю эту информацию и сказал, какие лекарства оставить, а какие можно убрать. Ведь одни препараты могут усиливать действие друг друга, и нужно уменьшить дозу, а некоторые вообще нельзя сочетать между собой, и необходимо найти правильное решение по их применению. Поэтому врач-гериатр должен быть у каждого пожилого человека. И фактически все врачи нашего стационара прошли обучение по гериатрии, трое специализируются на пациентах старше 60 лет. Сейчас мы стали участниками федерального проекта, и наша больница первой в Приморском крае создает гериатрические кабинеты в многопрофильном стационаре.

Мы не просто лечим человека, но делаем все возможное, чтобы ему помочь. Приведу пример. Поступает пациент с обострением какого-либо хронического заболевания. Мы задаемся вопросом, почему это случилось. Чаще всего причина в том, что он не принимает лекарственные препараты или не соблюдает режим. По какой причине? Возможно, у него в связи с возрастом стали происходить мозговые нарушения, когнитивные дисфункции, и он просто не понимает, что ему нужна помощь. Или это одинокий человек, которому просто уже опасно находиться одному, проживать отдельно от детей. Когда есть необходимость, мы вызываем сотрудников соцзащиты, они включаются и помогают нам определить социальный статус пациента, понять, что у него произошло, справляется ли он сам с бытовыми условиями. Чаще всего мы такие проблемы выявляем и, конечно, помогаем.

Вы говорили, что у вас есть система профилактики падений. Расскажите о ней подробнее.

Елена Новицкая: Это отдельное направление. Мы начали с того, что стали собирать информацию, как часто пациенты падают, чтобы понять, где это происходит и по какой причине. И сегодня у нас действует целый комплекс мероприятий. Когда пациенты приходят в приемное отделение, то по особой шкале для каждого оценивается риск падения. Если он у человека высокий, ему надевают браслет желтого цвета. Соответственно, когда пациент идет с желтым браслетом один по стационару или по территории, то каждый сотрудник знает, что есть риск падения. Поэтому тут же принимаются меры - или сопровождение медработника, или каталка, или коляска. То есть подключается не только медицинский персонал, но и отдельная бригада транспортировщиков.

Наверняка такое отношение находит отклик и у самих пациентов, и у их родных. Что самое дорогое для вас?

Елена Новицкая: Самое дорогое для меня, когда люди пишут: "А мы не знали, что Дальзаводская больница теперь такая". И все благодарности, которые мы получаем, - об отношении нашего персонала к пациентам. Например, о том, как санитарочка всю ночь крутилась около постели… Вот недавно прислал пациент, бывший в реанимации после того, как ему провели несколько операций. Он на двух листах написал обращение. Говорит: "Я думал, что уже не выживу, но как ко мне относились, как меня кормили в реанимации, как мне меняли памперсы, как хирург, который оперировал, потом приходил и постоянно интересовался, осматривал лично…" Это, конечно, очень приятно. И персонал такими примерами вдохновляется - значит, не просто так мы работаем, а как раз ради спасенных жизней.

Как сегодня больница оснащена технически?

Елена Новицкая: Сейчас все намного лучше, чем в 2018 году. Тогда это была "тяжелая" больница с просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием оборудования: ноль наркозно-дыхательных аппаратов, один аппарат УЗИ на поликлинику и абсолютно заброшенный филиал на острове Попова. Не устану благодарить губернатора Олега Кожемяко, потому что он оказал содействие в погашении просроченной кредиторской задолженности учреждения. Это дало возможность вообще как-то вздохнуть и начать плановую работу. Потом были выделены средства на ремонт всех зданий, оснащение новым оборудованием. Соцподдержка сотрудников по зарплате тоже была направлена именно из краевого бюджета.

Дальзаводская больница преобразилась. Изменения, которые произошли в ней за последнее время, - это большой прорыв в медицинской сфере. Мы открыли отделение реабилитации, создали Центр хронической сердечной недостаточности, куда госпитализируются самые тяжелые пациенты с декомпенсированными формами ХСН. Мы снова открыли "Центр добра и заботы", где получают помощь паллиативные больные. Запустили отделение скорой медицинской помощи на базе терапевтического отделения, где пациенты со сложными диагнозами проходят диагностику и экспресс-обследования.

Наша материально-техническая база тоже очень хорошо обновилась. Мы фактически полностью переоборудовали всю поликлинику. Поступили новые цифровые аппараты для рентгена, маммографии, флюорографии. Устройства для функциональной диагностики, связанной с обследованием сердечно-сосудистой системы, - холтеры, СМАДы - сегодня доступны в поликлинике. Есть УЗИ-аппараты экспертного класса. Кстати, мы поставили аппарат УЗИ в кабинет гинеколога. Честно скажу, такого нет нигде. Гинеколог сама смотрит женщину, не отправляет ее никуда, а тут же, в кабинете, проводит исследование.

Что касается стационара, то я очень горжусь прогрессом хирургического отделения: корпус отремонтирован и переоснащен. Большая часть операций, даже экстренные, проводятся сегодня лапароскопическим путем. У нас сейчас очень хорошая диагностическая база. Мы вновь открыли отделение эндоскопии. Делаем гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию, берем биопсии. Есть оборудование для удаления полипов. Еще одна особенность нашей больницы - свое патологоанатомическое отделение с новой современной гистологической лабораторией.

Кого из ваших сотрудников вы бы особо отметили?

Елена Новицкая: Для меня это сложная задача, потому что почти полтысячи человек в штате, и каждый вкладывает частичку себя в свой труд. Отмечу, конечно, ветеранов, которые долгие годы работают в нашей больнице.

Например, более 50 лет в стенах Дальзаводской трудятся зубной врач Светлана Конева и медицинский статистик Зинаида Гаврилкова. Вы можете себе представить? Еще девять специалистов работают здесь свыше 40 лет, десять - более 30. Это такие звезды, которые передают новому поколению медиков свое отношение и к больнице, и к пациентам.

А еще у нас есть негласное правило: мы каждый день должны доказывать свое право находиться на этой работе. Трудиться так, чтобы не только пациентам сделать хорошо, но и самому сотруднику было работать интересно, драйвово как-то, с движением вперед. Вот такой коллектив и подобрался уже за эти годы - все горят новыми идеями и желанием постоянно развиваться.

Что помогает вам руководить?

Елена Новицкая: Если коротко, я бы сказала так: команда, опыт и образование. Основная помощь - от коллектива. Знаете, в тех условиях, до 2018 года, было тяжело, но больница ведь работала. Сотрудники не уходили, потому что они любят свое дело. И когда чуть-чуть нам стали помогать - у людей просто расправились крылья, появилось желание что-то делать, двигаться, повышать квалификацию, осваивать новые методики, современное оборудование. Вот этот дух обновления и дал толчок к развитию Дальзаводской больницы.

Что вами движет - призвание или мечта?

Елена Новицкая: Наверное, и то и другое. И детская мечта быть врачом, помогать людям. И, наверное, воля Божья. Я верю в Бога и в то, что свыше даются и испытания, и поддержка, и помощь, и вдохновение, и утешение в период трудных времен. Ну и, конечно, удовольствие от работы. Я фанат своего дела, очень люблю его, и когда что-то получается, это большая радость.

Пусть вас радуют прекрасные виды

Новую площадку по производству профильных систем для окон и дверей из ПВХ открыли в Хабаровске

Ирина Троценко (Хабаровский край)

Компания "профайн РУС" увеличила производственные мощности в Хабаровске. Это первое и пока единственное производство профильных систем для окон и дверей из ПВХ на Дальнем Востоке. Основная площадка компании расположена в городе Воскресенске Московской области, уже почти четверть века отсюда компания поставляет продукцию в разные регионы России и страны СНГ.

Производственный цех в Хабаровском крае занимает более 512 квадратных метров, вся площадка - более двух тысяч квадратных метров, основная часть территории отведена под склад готовой продукции. Для соответствия стандарту продукция проходит четырехуровневый контроль, имеется современная лаборатория, где проверяется качество.

На презентацию производства пригласили более 50 игроков строительной отрасли: застройщиков, представителей строительных компаний, проектных и архитектурных бюро. Для них провели экскурсию по новой площадке, продемонстрировав все этапы производства. Отдельно отметили важный вклад компании в сохранение природных ресурсов - в производстве используется бессвинцовая технология greenline, а технические отходы дробятся в мобильной дробильной машине и перерабатываются.

Расширение продиктовано повышением спроса: обороты сферы строительства требуют все больше профилей ПВХ с каждым годом. По данным "профайн РУС", каждое пятое окно в новостройках - из профиля КВЕ.

- Мы - единственное локализованное производство ПВХ-профиля. Расширение - это стратегически важный шаг. Инвестиции в развитие компании - вклад в общий строительный сектор. У нас амбициозные планы, мы работаем по всей России и планируем "вдолгую", надеемся на поддержку в регионе, - подчеркнула генеральный директор компании Елена Ермакова.

Девиз "профайн РУС" "Вместе строим города" не просто удачно выбранный слоган. В портфеле компании объекты в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Улан-Удэ. Новая площадка повысит мощности предприятия и упростит логистику. А импортозамещение и независимость от комплектующих из-за рубежа дадут новый импульс развитию строительной отрасли Дальневосточного федерального округа.