Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

На Чукотке разыграют рыболовные участки для коренных народов

В Чукотском автономном округе объявлен конкурс на два участка для традиционного промысла представителями коренного населения. Заявки принимаются до 24 июня.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков морской, он расположен в лагуне Тымна Анадырского залива, его площадь 25 га. Второй РЛУ, площадью 1,9 га, — речной, он находится в заливе Канчалан реки Канчалан.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. РЛУ предоставляются на 20 лет.

Fishnews

Взаимодействие налажено: главы ассоциаций рассказали о работе с пограничными органами

Пограничная служба — неотъемлемый участник рассмотрения вопросов регулирования рыболовства. Конструктивно взаимодействовать с погранорганами помогают совещания в регионах и совместная рабочая группа с Росрыболовством, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

День пограничника отмечают в России 28 мая. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравляют руководство страны и регионов, бизнес-сообщество.

Работа пограничных органов напрямую связана с рыболовством. Сохранение морских биоресурсов — одно из направлений деятельности пограничников. Представители погранорганов входят в структуру многих комиссий, рабочих групп и советов по вопросам рыбной отрасли.

Выстраивать единые подходы в правоприменении, обсуждать проблемные вопросы и предупреждать их появление помогает формат совещаний в регионах. «На Камчатке сложилось конструктивное взаимодействие между рыбаками и погрануправлением. Яркое тому подтверждение — ежегодно проводимые, причем несколько раз в год, совещания по вопросу организации минтаевой, лососевой путин», — прокомментировал председатель региональной Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. В конце мая такое совещание традиционно прошло в Камчатском крае в преддверии открытия промысла лососей.

Важная составляющая — работа над правилами рыболовства. «Недавно по результатам ДВНПС мы провели рабочую группу с Росрыболовством по поводу внесения изменений в правила рыболовства. Наши коллеги из погрануправления очень активно нам помогают, в том числе формулируя свое видение возможности проведения тех или иных операций по выгрузке, по учету уловов водных биоресурсов. В этом отношении мы очень плотно с нашими коллегами взаимодействуем», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online.

Коммуникация с Пограничной службой позволяет оперативно решать вопросы, возникающие в ходе правоприменительной практики, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Также налажено взаимодействие с пограничными органами у марифермеров. Возникающие вопросы решаются на совместных совещаниях — это очень помогает производителям продукции, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Решение о передаче охраны морских биоресурсов Федеральной пограничной службе было официально оформлено в 1997 г. На тот момент вопрос с незаконным промыслом стоял очень остро. С тех пор сформировался новый облик рыбной отрасли. «Соглашусь с коллегами, что проделана большая работа», — заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Современный рыбопромышленник — это законопослушный пользователь, который дорожит своей репутацией и решает задачи по развитию экономики страны, отметили руководители ассоциаций. В связи с этим очень важно и дальше совершенствовать контроля, держа курс на профилактику нарушений и риск-ориентированный подход.

Главы ассоциаций поздравили пограничников с праздником, отметив, что они выполняют очень важную и непростую работу.

Fishnews

В Петропавловске-Камчатском продолжится реконструкция рыбного терминала

Нацрыбресурс ищет подрядчика для продолжения реконструкции морского терминала для рыбопромыслового флота в Петропавловске-Камчатском. Максимальная цена контракта — 194 млн рублей.

Информация об открытом конкурсе размещена на сайте ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews.

Реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В 2023 г. Счетная палата России провела аудит этого проекта. Было отмечено, что срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился (с 2018 на 2020, 2021 и 2024 гг.), а работы по дноуглублению на момент проверки выполнены не были. Таким образом, основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не достигнута, отмечали в Счетной палате.

Fishnews

ЛРЗ Приморья проводят щедрую «посевную»

Лососевые рыбоводные заводы Приморского края активнее, чем в 2023 г., выпускают мальков кеты в рамках пастбищной аквакультуры. В реки отправлено уже более 23 млн экземпляров молоди, рост к уровню прошлого года составил 58%.

С начала апреля региональные ЛРЗ выпустили в реки Маргаритовка, Милоградовка, Киевка, Зеркальная и ручей Безымянный на северо-восточном побережье края 23,516 млн сеголеток кеты, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В ТУ отметили, что выпущенная рыба через 3-4 года достигнет товарного размера. Ее можно будет ловить и поставлять на внутренний рынок.

Выпуски молоди тихоокеанских лососей в Приморье, как правило, проводятся с начала апреля по конец мая. По итогам прошлого года в реки края при осуществлении пастбищной аквакультуры отправили 14,885 млн экземпляров кетовой молоди, сообщили в теруправлении.

Fishnews

Ритейл-индустрию угощают минтаем

Достоинства минтая представителям розницы продемонстрируют во время Недели российского ритейла в Москве. Работа с торговым направлением — важная часть программы продвижения «Дальневосточный минтай», отмечают в профильной ассоциации.

На Неделе российского ритейла в столице подадут более 1000 порций блюд из минтая, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая. На протяжении всех дней форума с 27 по 30 мая его участники смогут бесплатно продегустировать блюда из важнейшего промыслового ресурса страны.

«В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения категорийного рыбного бренда «Дальневосточный минтай». Ее цель — увеличение потребления минтая в стране. Она направлена на популяризацию минтая среди потребителей, в том числе за счет расширения присутствия на полке и в ресторанном меню. В этой связи работа с представителями ритейл-индустрии — важное направление программы», — прокомментировал президент объединения Алексей Буглак.

Он отметил, что в комплексе с доступной ценой покупка минтая становится умным выбором для потребителя, а значит, расширение его ассортимента в торговых сетях и на онлайн-площадках — перспективное направление.

На Неделе российского ритейла АДМ презентует представителям ритейл-индустрии страны фудтрак «Дальневосточного минтая».

Работу фудтрака обеспечивает поставщик морепродуктов для секторов HoReCa и ритейла — компания «Сифудлайн». Меню разработал известный блогер и шеф-повар, рассказали в АДМ. В список блюд вошло четыре позиции: несколько видов сэндвичей, морской бокс с минтаем и дальневосточный фиш-энд-чипс.

На площадке Недели российского ритейла их будет готовить шеф-повар Михаил Карелин. Так фудкорт «Дальневосточного минтая» откроет летний сезон, далее он будет работать на массовых мероприятиях Москвы и Подмосковья с другими шеф-поварами.

Напомним, презентация бренда «Дальневосточный минтай» состоялась в сентябре 2023 г. в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Для потребителей маркетинговая программа бренда стартовала немного раньше с запуска корпоративного сайта и соцсетей и диджитал-кампании. Кроме того, в прошлом году в рамках проекта было проведено 40 интеграций с известными блогерами и снят мини-сериал о добыче и переработке минтая. За четыре месяца кампании о «Дальневосточном минтае» узнали почти 50 млн человек, приводит цифры АДМ. В этом году основной акцент программы сделан на интеграцию в массовые и отраслевые события как федерального, так и регионального масштаба.

Fishnews

Список «одуемых» видов вновь скорректируют

В перечень «одуемых» видов водных биоресурсов планируется включить устрицы в подзоне Приморье. Для ряда других объектов добычи — как в морских водах, так и во внутренних водоемах, — Минсельхоз, напротив, предлагает перестать устанавливать ОДУ.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект приказа о внесении изменений в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Как сообщает корреспондент Fishnews, из перечня «одуемых» предлагается исключить ряд видов водных биоресурсов. Изменения коснутся добычи чехони в Калининградском (Вислинском) заливе, атлантического лосося в Балтийском море (в экономзоне РФ), рыбца в реке Дон в границах Ростовской области (ниже плотины Цимлянского водохранилища), раков и сазана в реке Ока в Нижегородской области, сазана в Чебоксарском водохранилище и налима в Зейском водохранилище (Амурская область).

Кроме того, предполагается, что ОДУ не будет устанавливаться для судака, леща, сазана, сома и щуки — в водных объектах Дагестана, китайской косатки-скрипуна, уссурийской косатки и желтопера — в бассейне реки Амур (Хабаровский край), ленка и хариуса — в бассейне реки Амур в границах Амурской области и Хабаровского края.

Список «одуемых» видов в морях Дальневосточного бассейна предлагается расширить за счет устриц (виды рода Ostrea и Crassostrea) в подзоне Приморье.

Fishnews

Правительство направляет более 3,2 млрд рублей на строительство судов-краболовов в ДФО

По поручению Президента России оказывается меры государственной поддержки судостроительной промышленности для обновления рыбопромыслового флота. Сегодня на оперативном совещании Правительства был рассмотрен этот вопрос, и принято решение выделить более 3,2 млрд рублей на строительство промысловых судов на дальневосточных верфях.

Эти средства будут направлены на строительство судов-краболовов в рамках программы инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибрежного рыболовства.

«Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти тринадцать таких краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду для семи из них», – сообщил глава Правительства и поручил Минпромторгу довести выделенные ассигнования до судостроителей в самое ближайшее время.

«Очень важно, чтобы Министерство промышленности и торговли довело выделенные ассигнования до судостроителей как можно скорее», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В рамках I этапа инвествот к концу 2023 года завершено строительство 22 судов, из них 13 рыбопромысловых судов и 9 судов-краболовов. В рамках II этапа проведена заявочная кампания, по итогам которой планируется построить 15 рыбопромысловых судов и до 31 судов-краболовов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства, сайт Правительства РФ

Правительство выделяет средства на обновление спасательного флота Росрыболовства

Правительство РФ выделяет бюджетные ассигнования на капитальный ремонт судов в поддержку модернизации спасательного флота Росрыболовства. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на капительный ремонт спасательных морских буксиров «Микула» (Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ) и «Сибирский» (Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ).

Аварийно-спасательные отряды Росрыболовства обеспечивают безопасность работы промыслового флота, должны оперативно реагировать в любых обстоятельствах, чтобы предупредить или ликвидировать чрезвычайные ситуации.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

FishStat: рыбный бизнес в онлайн-режиме

ТД «Камчатский меридиан» объявил о запуске онлайн-сервиса FishStat. Площадка предоставляет доступ к системе для оптовой торговли рыбой и морепродуктами, подбору услуг по хранению и доставке продукции, инструментам аналитики и бизнес-общения.

С 17 мая онлайн-сервис FishStat функционирует в полном объеме, рассказал Fishnews генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов. «Его первыми участниками стали наши партнеры. У них уже есть возможность в реальном времени покупать в этой системе рыбу, пользоваться логистикой, смотреть хранение в холодильниках — и всё, что с этим связано», — отметил руководитель компании.

Проект FishStat предназначен для организации оптовой купли-продажи рыбной продукции, в том числе с возможностью совершения аукционных сделок. Система также предоставляет доступ к комплексным услугам по логистике и хранению, а также инструментам аналитики и бизнес-коммуникации.

Запуску предшествовало несколько лет работы платформы в тестовом режиме, чтобы отладить процессы и устранить ошибки. Сервисом смогут пользоваться не только партнеры ТД «Камчатский меридиан», но и все участники рынка.

«Мы уже обсуждали эту тему с некоторыми рыбодобытчиками и рыбоперабатывающими предприятиями. Им тоже интересно познакомиться с нашей системой, загрузить туда свою продукцию и посмотреть, как это будет работать», — говорит Евгений Карпов. — Потому что в нашей сфере привыкли работать по старинке, по звонку выяснять детали, условия. А здесь ты зашел: фотографии есть, район вылова указан, размерный ряд присутствует и цены. Последнее особенно важно, и мы в правилах сервиса просим поставщиков указывать именно реальные цены».

Внутри платформы заявки от покупателей формируются автоматически и направляются продавцам. В сервисе есть мессенджер с встроенным переводчиком, который позволяет общаться участникам сделки, даже если они говорят на разных языках. Сейчас доступен перевод с русского языка на английский и китайский и обратно. В планах разработчиков в следующем году усилить аналитический блок, добавив возможность прогнозирования с помощью технологий искусственного интеллекта среднего уровня цен на различные виды рыбной продукции на российском рынке.

Fishstat.ru

Строительство краболовов на Дальнем Востоке поддержат субсидиями

Правительство направит более 3,2 млрд рублей на поддержку заказчиков краболовного флота на дальневосточных верфях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Президент отмечал, что из-за санкций строительство судов идет, скажем так, с опозданием, ограничения касаются в первую очередь запасных частей, оборудования. Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше 3 млрд рублей. Субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат на создание судов на верфях Дальневосточного федерального округа», — заявил глава правительства.

Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них, добавил он.

Премьер-министр подчеркнул необходимость того, чтобы Министерство промышленности и торговли довело выделенные ассигнования до судостроителей как можно скорее.

Напомним, что механизм субсидий был предусмотрен в 2020 г. для компаний - победителей аукционов по продаже крабовых квот. Компенсации затрат тогда закрепили для тех, кто построит судно на Дальнем Востоке. Предполагалось, что это поддержит дальневосточное судостроение.

Fishnews

Сахалинская область активно участвует во втором этапе инвестквот

Рыбопромышленные компании Сахалинской области в рамках второго этапа программы инвестквот планируют построить четыре береговых завода и четыре промысловых судна. Благодаря этому объем рыбопереработки вырастет приблизительно вдвое, заявил губернатор Валерий Лимаренко.

О проектах, которые компании Сахалинской области готовятся реализовать в рамках второго этапа программы инвестквот, губернатор Валерий Лимаренко проинформировал депутатов регионального парламента в рамках отчета о работе правительства за 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Наши компании приняли активное участие во втором этапе распределения инвестиционных квот. Благодаря этому будут построены четыре новых рыбоперерабатывающих завода и четыре судна рыбопромыслового флота. Значительно увеличится переработка рыбы. Мы оцениваем, что увеличится приблизительно вдвое», — подчеркнул глава региона.

Он также обратил внимание, что к 2030 г. планируется ввод в эксплуатацию еще 10 рыборазводных заводов.

Рассказывая о работе по обеспечению населения свежей продукцией по программе «Доступная рыба», Валерий Лимаренко заявил о необходимости усилить это направление. «Будем решать этот вопрос с рыбопромышленниками и муниципалитетами. Планируем увеличить в этом году продажи свежевыловленной рыбы по социальным ценам до 1,5 тыс. тонн. Напоминаю, в 2022 году было 500 тонн, в прошлом году — 1000 тонн, сейчас планируем 1,5 тыс. тонн. И, кстати говоря, идем по графику с опережением», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в рамках первого этапа программы инвестквот компании Сахалинской области построили современные береговые предприятия на Сахалине и Курилах. Проекты реализовали компании «Невод», «Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» и «Алаид». Инвестквоты в рамках второго этапа под создание береговых производств уже закреплены за компаниями «Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» (под два проекта) и «Гавань».

Fishnews

Добытчикам лососей на Камчатке напомнили о возможностях электронных разрешений

Рыбодобывающие предприятия могут получать госуслуги в цифровом формате, напомнил на совещании по предстоящей лососевой путине руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов.

Представители контрольно-надзорных органов традиционно встретились с отраслевым сообществом на Камчатке в преддверии лососевой путины. В мероприятии участвовали представители пограничного управления, отраслевых ассоциаций, руководство Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО), Северо-Восточного теруправления Росрыболовства,

Глава СВТУ Юрий Татаринов, в частности, напомнил присутствующим о порядке и сроках подачи заявок для получения разрешений на вылов.

Кроме того, был затронут вопрос цифровизации рыбной отрасли. Отмечено, что предприятия, добывающие донные виды рыб, активно используют цифровые сервисы Росрыболовства в отличие от добытчиков лососей, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Юрий Татаринов обратил внимание представителей промысловых предприятий на необходимость использования единого портала госуслуг. Он позволяет подавать заявления онлайн, без личного посещения ведомства, отслеживать ход оказания услуги, а в ряде случаев получать результат услуги в электронном виде.

Напомним, что для рыбной промышленности есть возможность получения с помощью цифрового сервиса целого ряда госуслуг, в том числе можно оформлять электронные разрешения на вылов.

Fishnews

ВНИРО держит курс на сотрудничество с Китаем

Российская рыбохозяйственная наука развивает сотрудничество с китайскими коллегами. Направления для взаимодействия делегация ВНИРО обсудила во время поездки в Китай — этот визит стал самым масштабным за всю современную историю института.

Делегацию Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии возглавлял директор института Кирилл Колончин. В Харбине и Циндао российские представители встречались с первыми лицами ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Специалисты из России представили широкому кругу китайских ученых возможности российской рыбохозяйственной науки. На встрече с руководством Северо-Восточного сельскохозяйственного университета делегация ВНИРО обозначила перспективные направления совместной работы — это исследования по аквакультуре пресноводных рыб, борьбе с болезнями рыб, производству кормов, переработке водных биоресурсов.

На встрече с директором и коллективом Хейлунзянского НИИ речного рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук представители российского института предложили усилить взаимодействие по организации и проведению совместных научно-практических конференций, посвященных проблематике Амура.

При посещении Института океанологии академии наук российские и китайские специалисты договорились о проведении совместных научных исследований, в том числе в рамках совместных морских экспедиций.

По итогам встречи с директором института исследований Желтого моря Китайской академии рыбохозяйственных наук достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ВНИРО, совместных исследованиях и организации научных конференций, обмене учеными.

Со всеми институтами представители Всероссийского НИИ договорились о создании совместных рабочих групп для подготовки конкретных предложений по сотрудничеству.

Представители российской отраслевой науки встретились с руководством города Харбин и провинции Хэйлунзянь. Во встречах участвовали Ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» и китайские деловые круги.

В частности, Кирилл Колончин принял участие в торжественном открытии Китайско-российского центра научно-технического и торгово-экономического сотрудничества «Вэйлай» («Будущее»). В рамках проекта планируется учреждение Центра научных компетенций ВНИРО, включающего в себя такие направления, как аквакультура, технологии, образование.

В рабочей поездке в КНР директора ВНИРО сопровождали заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк, заместитель директора — руководитель Тюменского филиала Евгений Даринов, заместитель директора — руководитель Азово-Черноморского филиала Арсен Мирзоян, заместитель директора Илья Геращенко, директор по научной работе Олег Булатов, руководитель Хабаровского филиала Денис Коцюк.

Fishnews

На северо-западе Сахалина «красная» путина стартует 15 июня

Областная комиссия по анадромным установила сроки для промышленного лова кеты и горбуши на северо-западе Сахалина. Путина здесь откроется 15 июня и, по плану, продлится до 30 сентября.

Решение комиссии распространяется на участок от мыса Елизаветы до мыса Погиби (Северо-Охотоморская подзона и подзона Приморье в границах Сахалинской области), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания.

Чтобы исключить негативное воздействие на популяции транзитной горбуши, район промысла на северо-западном Сахалине решено ограничить удалением вглубь моря не более 500 метров от берега.

Напомним, на северо-западном Сахалине к освоению определено 848,5 тонны горбуши и 1630,8 тонны кеты.

Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области первоначально составляет порядка 90 тыс. тонн.

Fishnews

Рыбакам-любителям напомнили о правилах по омулю

В преддверии летнего сезона любительской добычи омуля на Байкале Росрыболовство подготовило памятку: как поймать ценную рыбу, не навредив ее популяции.

Как и где ловить

Омуль — визитная карточка Байкала. Порыбачить любят и местные жители, и туристы. Мораторий на промышленную добычу эндемика ввели в 2017 г., но уже второй год подряд разрешается летний любительский лов омуля с ограничениями.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, омулевая рыбалка разрешена с 5 до 22 часов на определенных участках Байкала. Рыбаки-любители могут ловить омуля как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов с общим количеством крючков не более 10 штук на человека. Один рыбак в сутки может добыть 5 кг омуля. Если трофей меньше 20 см, его необходимо отпустить.

Любительский лов в 2024 г. будет открыт в четырех районах Байкала:

в Северо-Байкальском — с 15 по 30 июня на участках от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр, а также на участке «Нижнеангарск»;

в Баргузинском — с 20 июня по 5 июля от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка»;

В Прибайкальском — с 1 по 15 июля на участках от Горячинска до Безымянки и от Гремячинска до мыса Рассыпного;

в Южно-Байкальском районе Иркутской области — с 1 по 15 июля на акватории от Мурино до Утулика.

В ведомстве отметили, что даты лова омуля определены с учетом научного мониторинга миграции рыбы с приоритетом сохранения численности популяции.

К защите запасов готовы

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства в апреле провело межведомственные совещания по вопросам организации охраны нерестовых стад и искусственного воспроизводства байкальского омуля. Действует межведомственный оперативный штаб при руководителе ТУ. Инспекторы рыбоохраны работают с населением, участвуют в сходах сельских поселений, где будет разрешен любительский лов.

Запланированы рейды по профилактике нарушений, будут задействованы внештатные общественные инспекторы, общественные организации, волонтеры.

Рыбоохрана постоянно проводит траление акваторий, чтобы найти и поднять рыболовные сети. Кроме того, ежегодно проводятся акции «День без сетей», напомнили в ФАР.

Fishnews

Преподаватели и студенты ПИШ ведут поиск талантов в школах своих регионов

Федор Андреев

Задачи, поставленные Передовым инженерным школам, многогранны. И среди них не последняя - создавать и реализовать профориентационные программы для школьников. Цель - заинтересовать ребят еще со школьной скамьи инженерными профессиями, помочь подрастающему поколению в профессиональном самоопределении и подготовить к поступлению в университеты по техническим направлениям.

По этим направлениям передовые инженерные школы реализуют множество мероприятий в различных форматах: профильные олимпиады, программы довузовской подготовки, хакатоны, конкурсы и экскурсии на высокотехнологичные предприятия, где школьников вовлекают в деятельность через воркшопы и мастер-классы.

Как правило, профориентационные программы направлены на углубленное изучение естественных наук: физики, математики, химии, биологии и т.д. Вместе с преподавателями ПИШ школьники готовятся к ЕГЭ, часто это происходит в режиме онлайн. Такие теоретические занятия дополняются практикой: ребята учатся работать на современном оборудовании, знакомятся с конкретными проектами, которые уже реализуются в ПИШ.

В Передовой инженерной школе Томского политеха, например, делают акцент на практических занятиях, причем доверяют школьникам работу на современных приборах и станках, проводят встречи с учеными и экспертами индустрии. Профориентационные программы формируются в основном на базе научных и образовательных проектов школы. Это позволяет показать ребятам, какой реальной научной и образовательной деятельностью они будут заниматься, как после получения образования в вузе будут строить карьерную траекторию в компаниях-партнерах.

ПИШ Дальневосточного федерального университета проводит для школьников экскурсии в высокотехнологичные компании, вузовские лаборатории и музей биотеха. Здесь проводятся различные проектные и инженерные занятия, мастер-классы и научные стендапы для школьников. ПИШ ДВФУ также является соорганизатором Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика".

ПИШ Уфимского университета науки и технологий "Моторы будущего" в своих профориентационных программах старается отразить все главные направления: науку, образование и производство. Занятия носят практический характер, школьники работают руками, закрепляют полученные теоретические знания на практике, а преподаватели и студенты являются их наставниками.

Одно из главных мероприятий "Моторов будущего" - весенний интенсив, который включает практические и теоретические занятия, помогающие будущим абитуриентам как в ЕГЭ, так и на первых порах обучения в университете. А в апреле этого года ПИШ провела региональную научно-практическую конференцию "Электротехника. Авиация и космос 2024", в которой на равных со студентами принимали участие школьники всех возрастов.

ПИШ Томского госуниверситета "Агробиотек" организует занятия в школах Томска и Томского района по химии, биологии, экологии. Ученики 8 школ готовятся к ЕГЭ и углубленно изучают естественные науки, а преподаватели и студенты готовят для них лекции, семинары и онлайн-курсы. ПИШ проводит для школьников хакатоны и соревнования по управлению дронами, организует профориентационные химико-биологические смены в лагере, экскурсии на площадки партнеров. Только за один учебный год школьники, которые занимались с преподавателями ПИШ и готовились к поступлению в вуз, взяли несколько наград на региональных и всероссийских олимпиадах.

Чтобы помочь школьникам в профессиональном самоопределении и подготовить для поступления на инженерные специальности, ПИШ Университета Иннополис проводит профильные олимпиады и программы довузовской подготовки InnoBootCamp. В этом учебном году в международных олимпиадах Innopolis Open по информационной безопасности и искусственному интеллекту участвовали почти 1500 школьников из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Канады, Эстонии и других стран. Победители и призеры получили бонусы при поступлении в вуз - автоматическое одобрение заявки и освобождение от профильных испытаний. А в адаптационной программе InnoBootCamp для абитуриентов, поступающих в Университет Иннополис, участвовали почти 300 школьников. Всего за неделю они прошли интенсивный курс подготовки к университетской среде.

ПИШ Московского авиационного института регулярно проводит воркшопы и мастер-классы, сотрудники участвуют в профильных школьных и молодежных мероприятиях, выступают экспертами школьных технологических бизнес-проектов. Здесь запустили пилот интерактивных занятий по профориентации школьников, живущих за пределами Москвы и Московской области.

Передовая инженерная школа откроется на Сахалине

Марина Туркушева (Южно-Сахалинск)

Передовая школа "Инженерия островов" заработает и примет новых студентов в этом году на базе Сахалинского государственного университета. Это единственная инженерная школа, которая появилась на Дальнем Востоке по результатам конкурса 2023 года. Это научно-образовательное подразделение СахГУ формируется на передовой технологической базе мирового уровня. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры для новой отрасли экономики - водородной энергетики.

- Основная цель нашей школы - подготовка кадров для новой отрасли экономики - водородной энергетики, включая получение и хранение водорода, - объяснил "РГ" проректор СахГУ Алексей Огнев. - Для решения этой задачи совместно с Московским физико-техническим институтом и Специальным конструкторским бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН мы начали создавать водородный полигон, оснащенный уникальным российским оборудованием для водородных технологий.

На полигон уже привезли баки для хранения водорода. Скоро прибудут электролизеры, которые необходимы для производства экологичного газа. СахГУ совместно с партнерами приступил к созданию студенческого конструкторского бюро. Благодаря поддержке губернатора региона Валерия Лимаренко университет будет развиваться в двух новых корпусах - СахалинТех.Север и СахалинТех.Центр. В Сахалинском нефтегазовом индустриальном парке при поддержке правительства области и при участии компаний-партнеров оснащают лабораторный корпус, в котором разместятся нефтегазовые химико-аналитические лаборатории, лаборатории для проведения электротехнических испытаний, а также центры по микроэлектронике и цифровым технологиям.

Научно-образовательный комплекс - это часть кампуса мирового уровня "СахалинТех" - одного из грандиозных проектов Сахалинской области, который реализуется по прямому поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты". Островной регион - один из немногих в стране, которые прошли конкурсный отбор и получили федеральную поддержку. Научно-образовательный комплекс будет включать в себя учебные корпуса, лаборатории, технопарк, зал собраний и даже оранжерею.

В ближайшее время университет начнет модернизацию образовательных программ. Их содержание будет формироваться совместно с индустриальными партнерами. Компаньонами ПИШ являются десять высокотехнологичных компаний, реализующих проекты в Сахалинской области, а также МГТУ им. Баумана и МФТИ.

- Для нас важно, чтобы наши выпускники обладали современными техническими знаниями, могли работать в команде и решать сложные инженерные задачи. Специалисты с таким профилем сейчас востребованы по всей стране, а особенно в Сахалинской области, где реализуется крупные амбициозные проекты. Имеющаяся научная инфраструктура позволит готовить специалистов высочайшего уровня, - подчеркнул Алексей Огнев. - Для региона мы будем готовить инженерные кадры, способные создавать новые технологии, развивать производственные участки и строить новые высокотехнологичные производства.

ВСТО готовится к рекорду

Поставки сорта нефти ВСТО могут обновить экспортный рекорд

Экспорт российской нефти марки ВСТО активно растет на возобновлении покупок Индией, а также на увеличении спроса со стороны Китая.

Предварительные майские показатели (1-24 число этого месяца) свидетельствуют о росте экспорта российской нефти марки ВСТО (ESPO), пишет газета «Коммерсант».

Рост вывоза ВСТО в мае к апрелю составил 5%, достигнув 960 тыс. барр./сут., что близко к рекордам. Напомним, сорт ВСТО является премиальным и торгуется выше «потолка» в $60/барр., установленного на российскую нефть «Большой семеркой».

Эксперты отмечают, что рост экспортных продаж ВСТО связан с тем, что Индия вновь стала покупать эту марку, поскольку саудовская нефть еще больше подорожала в Азии: Aramco подняла цены, и баррель ее флагманского сорта Arab Light на $4 дороже эталонного для Азии сорта Dubai. А ВСТО продается со скидкой к Dubai в $2 за баррель. Так, майские заказы сделали IOC (2 партии) и Reliance (1 партия).

Кроме того, наращивает покупки ВСТО и главный потребитель этого сорта — соседний Китай. Тут все просто: по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» с отводом напрямую в Китай поставки выходят быстрыми и недорогими.

При этом, отмечают аналитики, оказались не эффективными санкции против «Совкомфлота» на азиатском направлении, что также способствует увеличению экспортных продаж ВСТО.

Потенциал «спящих» генов в морских грибах рода Penicillium

Морские грибы рода Penicillium известны своей способностью производить биологически активные вещества, представляющие потенциальный интерес для создания новых антибактериальных и противоопухолевых препаратов.

Однако, учёные обнаружили, что их потенциал не ограничивается фактически выделенным соединениям и в грибах могут находиться «спящие» гены, отвечающие за выработку других новых соединений. Чтобы «разбудить» эти гены нужно поменять условия культивирования грибов.

Сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН при поддержке РНФ исследовали влияние условий культивирования на метаболизм гриба Penicillium velutinum. Результаты показали, что внесение дополнительных источников азота способствует увеличению производства азотсодержащих веществ данным грибом. В результате были выделены и структурно охарактеризованы два новых соединения.

Результаты исследований опубликованы в журнале Natural Products and Bioprospecting.

Источник: ТИБОХ ДВО РАН.

Колыма начала утверждать планы на «красную» путину

В Магаданской области прошло первое в этом году заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Определены сроки и объемы вылова тихоокеанских лососей и гольцов для представителей коренных народов.

«По прогнозам науки, этот год будет низкоурожайным. Тем не менее комиссией принято решение о выделении для представителей коренного населения по 100 кг лососей на одного человека, как и в годы высокого подхода горбуши», — сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Работникам оленеводческих бригад и членам их семей выделят по 250 кг на человека. Дополнительные объемы назначаются и родовым общинам, обеспечивающим рыбой своих сородичей. Всего для традиционного рыболовства установлен совокупный объем добычи тихоокеанских лососей и гольцов в размере 393,2 тонны.

Начало «красной» путины для представителей коренных народов назначено на 28 июня. Продлится рыбалка до 16 сентября.

«Комиссия определила более удобные и легкодоступные места лова для отдельных категорий граждан из числа коренного населения. В целом все места для традиционной рыбалки определялись с учетом предложений муниципальных ассоциаций КМНС», — отметил руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Согласно протоколу заседания, на этот год области выделили для освоения в рамках всех видов рыболовства 4,8 тыс. тонн горбуши, 2,9 тыс. тонн кеты, 224 тонны кижуча, 30 тонн нерки и 533 тонны гольцов.

Fishnews

В Корякии подготовили морской участок для КМНС

В Камчатском крае объявлен конкурс на участок в Охотском море для добычи анадромных видов рыб представителями коренных народов. Заявки принимаются до 21 июня.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовный участок площадью 100 га расположен в Охотском море у западного побережья Камчатки в Тигильском районе (Корякия). Вблизи находятся устья рек Кисун и Саичик.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. РЛУ предоставляется на 20 лет.

Fishnews

На Амуре попробуют ловить летних лососей

В Хабаровском крае впервые после перерыва решено открыть лов горбуши и летней кеты в Амуре и лимане. Комиссия определила принципы регулирования добычи, в том числе пропускные периоды.

Вопросы организации летней лососевой путины в бассейне реки Амур и лимане рассмотрела комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае.

В этом году для освоения в этом промысловом районе предложено около 3400 тонн горбуши и порядка 2700 тонн летней кеты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия определила сроки начала промышленного лова, любительской рыбалки и традиционного промысла горбуши и летней кеты в бассейне Амура и лимане. В первых районах лов откроется 10 июня, и далее постепенно будут открываться вверх по реке. При этом определены периоды для пропуска рыбы.

Комиссия решила не определять места и объемы для летней путины выше устья реки Амгунь — села Тыр, а также в реке Амгунь в 2024 г.

До этого несколько лет лов летних лососей в Амуре и лимане не осуществлялся для сохранения запасов.

Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2024 г. составляет около 50 тыс. тонн. В мае комиссия по анадромным в регионе определила принципы организации путины в подзоне Приморье.

Fishnews

АДМ предлагает наращивать рыбное потребление в партнерстве с государством

Ассоциация добытчиков минтая продолжает реализацию программы по продвижению продукции российских рыбаков на внутреннем рынке. Однако только маркетинговых инструментов для кратного роста потребления недостаточно — в АДМ предлагают задействовать и иные механизмы на госуровне.

Существенной поддержкой спроса на минтай внутри страны может стать расширение программы субсидируемых перевозок и госзакупок для школьных обедов. Об этом президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал на круглом столе о развитии внутреннего рынка рыбопродукции в Совете Федерации.

Сейчас в среднестатистической рыбной корзине россиянина минтай занимает 12%, в натуральном выражении это примерно 1,3 кг в год, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения. Несмотря на то, что за десять лет доля поставок на внутренний рынок в общем объеме вылова минтая выросла вдвое — до 21%, российские рыбаки заинтересованы в дальнейшем наращивании поставок на российские прилавки, отметили в АДМ.

«Мы видим потенциал, во-первых, за счет увеличения доли регулярных потребителей рыбы. Во-вторых, за счет увеличения в этой доли потребителей минтая. В-третьих, за счет увеличения частоты покупки за счет расширения ассортимента и продуктовой эволюции, а также развития новых и расширения действующих каналов продаж. Эти задачи невозможно реализовать без системного маркетинга и работы с потребителем», — объяснил Алексей Буглак, напомнив, что в прошлом году Ассоциация запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай».

За первые четыре месяца о «Дальневосточном минтае» узнало более 50 млн россиян. В этом году основная часть активностей проекта будет направлено на то, чтобы потребители не только узнали о главном промысловом ресурсе России, но и «распробовали его», добавил президент АДМ.

По его словам, в этом году «Дальневосточный минтай» будет активно участвовать в фестивалях, ярмарках, городских праздниках и деловых событиях. В частности, ассоциация выступает партнером федерального фестиваля минтая «О!Мега Вкус». Кроме того, в ближайшее время на полях Недели ритейла состоится премьера фирменного фудтрака «Дальневосточный минтай», меню для которого разработал амбассадор бренда известный шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Фудтрак будет работать весь летний сезон в разных локациях в Москве и Подмосковье.

Вместе с тем, по словам Алексея Буглака, для решения госзадачи по увеличению внутреннего потребления рыбы и повышению ее доступности для конечного потребителя важны и другие инструменты. «Для минтая субсидирование перевозки по железной дороге — действенная мера господдержки. Она показывает очень хорошие результаты. Мы предлагаем ее распространить и на другие способы доставки — Севморпуть и автотранспорт, а с учетом включения в программу субсидированных перевозок новых видов ВБР предусмотреть увеличение объемов финансирования. Еще один важный инструмент — это институциональное потребление в госсекторе. Здесь приоритет должен отдаваться именно отечественной рыбе», — отметил президент ассоциации.

Он привел пример такой практики в США (главный конкурент России на рынке минтая): в Соединенных Штатах в 2023 г. и начале 2024 г. правительство закупило у рыбаков продукции на 570 млн долларов, из которых 23% пришлось на минтаевую рыбопродукцию. Более 24 тыс. тонн филе и рыбных палочек будет направляться в первую очередь на бесплатные школьные обеды.

«Наши рыбаки и переработчики также готовы обеспечить школьников страны такой продукцией», — подчеркнул Алексей Буглак. По данным АДМ на основе анализа закупок рыбной продукции, которые производили детские дошкольные учреждения одного из регионов Дальнего Востока, в среднем на 1 ребенка от 1 до 7 лет приходилось около 500 г рыбной продукции при нормативе потребления 750 г.

Ассоциация предложила Совфеду инициировать проведение анализа фактического потребления и закупок рыбы и рыбной продукции, включая услуги по организации питания в нескольких регионах страны. Все инициативы АДМ направила в СФ 22 мая для включения в проект решения круглого стола.

Fishnews

Чукотка сформировала подходы к лососевой путине

В этом году в Чукотском автономном округе прогнозируется добыча около 800 тонн тихоокеанских лососей. Для сохранения анадырской кеты профильная региональная комиссия решила не открывать промышленный лов в Анадырском лимане и реках его бассейна.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб на Чукотке определила сроки лова тихоокеанских лососей в регионе. В Западно-Беринговоморской зоне добыча разрешена с 7 июня. Исключение — промышленное рыболовство в Мейныпильгинской озерно-речной системе допускается с 20 июня. Во всех остальных районах лов откроется с 1 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Срок окончания лова установлен на 30 сентября.

Заявления об установлении на 2024 г. объемов вылова тихоокеанских лососей от юрлиц и индивидуальных предпринимателей для промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки будут приниматься по 30 мая включительно.

Промышленный лов в бассейне рек Анадырского лимана и лимане не предусматривается. При этом традиционное рыболовство и любительская рыбалка допускаются два дня в неделю — в субботу и воскресенье. Для естественного воспроизводства кеты в бассейне Анадырского лимана нужно обеспечить максимальный пропуск производителей на нерестилища, отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Комиссия также установила объемы для освоения в режиме традиционного рыболовства.

Fishnews

Экспортеров предостерегают от неточностей при работе с CIFER

НЦБРП рекомендовал всем участникам цепи поставок рыбной продукции в Китай вносить в систему CIFER информацию об аттестованных видах продукции. В противном случае таможенные органы КНР не пропустят такие грузы.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) обратил внимание на прецедент с отказом Главного таможенного управления КНР в приемке рыбопродукции, выработанной российским предприятием, аттестованным в китайской системе регистрации CIFER. Причиной стало отсутствие в системе экспортируемого вида продукции у холодильника, на котором временно хранился груз.

Как сообщили Fishnews в НЦБРП, во избежание подобных случаев указывать аттестованный вид продукции с кодом HS до 10-го знака (до названия конкретного вида рыбы или морепродукта) в CIFER необходимо всем участникам цепи поставок рыбной продукции в Китай. Это касается как непосредственных производителей — предприятий и рыболовных судов, так и промежуточных звеньев — холодильников и транспортных судов.

Внести новый код можно путем подачи заявки на модификацию, уточнили в НЦБРП.

Fishnews

Россия нарастила экспорт нефти в Китай на четверть в 2023 году

Экспорт российской нефти по системе «Транснефти» в Китай вырос на четверть в 2023 году, за январь–февраль — на 13%

Поставки нефти по трубопроводной системе «Транснефти» в Китай выросли в 2023 году на 24%, до 107 миллионов тонн.

За январь–февраль 2024 года отгрузки по трубе в Поднебесную выросли на 13%.

На Китай в прошлом году приходилась почти половина российского экспорта нефти. В КНР нефть идет по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Сейчас Россия также развивает поставки и в другие страны, такие как Марокко, Мьянма, Пакистан, Египет.

На Сахалине начался сезон выпуска молоди лососей: островной регион – лидер по воспроизводству тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке

Рыбоводы Сахалина начали выпуск молоди тихоокеанских лососей. На Сахалине и Курилах выращиванием молоди тихоокеанских лососей занимаются 77 рыбоводных предприятий.

С наступлением благоприятных гидрологических условий предприятия юго-западного побережья Сахалинской области начали выпуск молоди лососей. Контролем за работой по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, а также учетом выращивания и выпуска объектов аквакультуры занимается комиссия Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

К 23 мая 2024 года в Сахалинской области выпущено более 34 млн штук молоди лососей, преимущественно кеты – 33,7 млн штук, остальная часть – выпуск молоди горбуши (более 29,7 млн – в рамках искусственного воспроизводства, более 3,7 млн – в целях товарной (пастбищной) аквакультуры).

Выпуск молоди тихоокеанских лососей в Сахалинской области продлится до конца июля, планируется что объем зарыбления водоемов рыбохозяйственного назначения составит не менее 1 млрд штук.

Сахалинская область – лидер в сфере искусственного воспроизводства лососевых на Дальнем Востоке страны. Островной регион имеет исключительные условия для широкомасштабного развития лососеводства – как для пополнения запасов дикой рыбы, так и в рамках товарной аквакультуры.

Работа по выращиванию и выпуску молоди способствует увеличению подходов рыбы во время лососевой путины: после нагула в океане взрослая рыба возвращается на нерест в места выпуска. Это обеспечивает и дальнейшее естественное воспроизводство популяции лососевых, и стабильный вылов.

Напомним, что лососевая путина-2024 стартует с Камчатки 1 июня.

Первоначальный прогноз вылова на этот год по всем регионам Дальнего Востока – 320 тыс. тонн. С учетом данных по выживаемости лососей в период нагула и зимовки, ученые допускают, что подходы горбуши и кеты в этом году могут быть выше.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Дальневосточные «рыбные островки» появятся в магазинах столицы

Торговая сеть «Перекресток» и рыбный рынок «Москва – на волне» договорились о сотрудничестве, которое поможет расширить соответствующий ассортимент в супермаркетах и популяризировать отечественные рыбные продукты среди населения. Участие в церемонии запуска нового формата рыбной торговли в Москве принял статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

В столичных магазинах «Перекрестка» откроются тематические рыбные островки, где будут представлены морепродукты рынка «Москва – на волне» в отдельной выкладке (в основном продукция дальневосточных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний России). «Москва – на волне» – столичный рыбный рынок, открытый в 2023 году при поддержке Правительства Москвы. Продукция поставляется ведущими отечественными предприятиями с Дальнего Востока и других регионов. Благодаря партнерству с рынком ассортимент «Перекрестка» пополнится такими позициями, как чир, омуль, чавыча, кета, нерка, краб, бочковая сельдь. Вся рыбная гастрономия будет доступна в супермаркетах по ценам рынка «Москва – на волне».

Пока проект стартовал в восьми магазинах Москвы. Он будет расширяться: планируется, что количество точек продаж в данном формате может возрасти до двухсот к концу года.

Есть поручение Президента России по популяризации потребления рыбы среди россиян. Проект Правительства Москвы и дальневосточных рыбодобывающих компаний «Москва на волне» – хороший пример исполнения этого поручения. Считаю, такой формат торговли полезно развивать и в других регионах нашей страны. Также хотел бы отметить, что доля отечественной продукции на полках российских магазинов постоянно растёт. По основным продуктам питания в среднем по России она сегодня составляет от 80 до 90%. Нашим производителям продуктов питания есть что предложить самому взыскательному покупателю, и проект «Москва на волне», несомненно, внесет свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны - отметил Виктор Евтухов.

Мы всегда открыты к новым форматам сотрудничества с бизнесом, так как мы заинтересованы в его развитии вместе с городом. Доля потребления отечественной продукции растет – сейчас она составляет 84% от общего количества продукции, потребляемой в столице. Расширение ассортимента «Перекрестка» за счет товаров рыбного рынка «Москва – на волне» - это еще один шаг на пути независимости продуктового рынка от импортных продуктов - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

АДМ помогла убрать ряд барьеров для рыбаков

В 2023 г. Ассоциация добытчиков минтая анализировала «нормативку» для второго этапа инвестквот, инициировала дополнение перечня продукции для льгот по сбору за пользование ресурсом, привлекла внимание к проблеме с электронным рыболовным журналом, организовала ресертификацию промысла в Охотском море.

Во Владивостоке прошло заседание общего собрания Ассоциации добытчиков минтая. Участники объединения утвердили отчет о работе в 2023 г. и определили важные направления деятельности на вторую часть текущего года.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ, в прошедшем году важным направлением для ассоциации была проработка подзаконных нормативно-правовых актов, которые принимались для реализации второго этапа инвестиционных квот.

Еще одним важным направлением стала адаптация минтаевого сектора под изменения налогового регулирования. Активная работа велась по вопросу получения налоговых вычетов: АДМ «в ручном режиме» совместно с теруправлениями Росрыболовства и Россельхознадзора отрабатывала каждый конкретный случай. По предложению отраслевого объединения в перечень продукции, на которую будет распространяться льгота по уплате ставки сбора, добавлено филе сельди.

Принесла результат и работа ассоциации по изменению законодательства о медицинских осмотрах плавсостава: соответствующие поправки в приказ Минздрава готовятся. Благодаря своевременному сигналу от предприятий удалось привлечь внимание регулятора к проблеме отсутствия согласованной формы бумажного рыболовного журнала и договориться о переходном периоде с Погранслужбой, обратили внимание в АДМ.

Также по нескольким трекам было инициировано рассмотрение вопроса по формирующейся практике взыскания ущерба водным биоресурсам за нарушения, не связанные с незаконным промыслом.

Контроль устойчивости промысла оставался значимым направлением работы с точки зрения как экосертификации, так и программы научных наблюдателей, следует из отчета ассоциации. В прошлом году АДМ завершила ресертификацию промысла минтая в Охотском море на следующий пятилетний период и успешно прошла первый проверочный аудит добычи в Беринговом море.

«В прошлом году АДМ направила 28 ответов на запросы органов власти. В рамках ОРВ было подготовлено 13 заключений по проектам НПА, в рамках «регуляторной гильотины» мы приняли участие в обсуждении 5 проектов», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак в отчетном докладе.

Новым и важным направлением в работе ассоциации с прошлого года стала первая в стране программа по коллективному продвижению рыбной категории — «Дальневосточный минтай». Напомним, всего за четыре месяца после ее запуска о бренде узнало почти 50 млн россиян.

На собрании АДМ утвердила план работы по программе на второе полугодие 2024 г. Основные направления — участие в кулинарных ТВ-программах, создание контента для соцсетей и сайта проекта, интеграции с блогерами, событийный маркетинг и запуск фудтрака.

Маркетинг продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках становится все более важным направлением для АДМ. В этом году ассоциация планирует актуализировать программу популяризации российской икры минтая на внутреннем рынке и в Китае. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

В ходе собрания также утвердили изменения в состав совета и переизбрали ревизионную компанию ассоциации.

Fishnews

Рыбоводные заводы в Сахалинской области приступили к выпускам

Всего в этом году в Сахалинской области ожидается выпуск не менее 1 млрд экземпляров молоди тихоокеанских лососей — регион лидирует в лососеводстве страны.

С наступлением благоприятных гидрологических условий предприятия юго-западного побережья Сахалинской области приступили к выпуску выращенной молоди лососей, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Комиссия СКТУ по контролю за выполнением работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов начала работу с 20 мая. По состоянию на 21 мая подтвержден выпуск более 34 млн штук молоди. Из общего количества на долю кеты приходится более 33,6 млн экземпляров. В основном это работа в режиме искусственного воспроизводства, но также подтвержден выпуск более 3,7 млн штук молоди кеты в рамках товарной (пастбищной) аквакультуры.

Выпускать мальков в водные объекты рыбоводы будут до конца второй декады июля. Всего молодь тихоокеанских лососей в регионе выращивают 77 рыбоводных предприятий.

Fishnews

Регулятор уточнил параметры орудий лова для лососевой путины

Введены ограничения на длину плавных сетей и ставных неводов, которые разрешено использовать для промысла тихоокеанских лососей. Эти меры будут действовать в некоторых районах побережья Камчатки и на Амуре до конца года.

Минсельхоз ввел ограничения на добычу тихоокеанских лососей определенными орудиями лова. В Камчатском крае под запрет попадает применение ставных неводов с длиной центрального троса более 1500 м, имеющих более двух ловушек, на побережье Охотского моря, с ограничением по широте от 51°49′ с.ш. до 52°25′ с.ш. Ставные невода аналогичной длины также нельзя использовать в заливе Корфа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в реке Амур рыбакам запрещено вести промысел лососей плавными сетями длиной более 100 м. А ниже по течению от Николаевска-на Амуре не разрешается применение ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м.

Кроме того, в бассейне Амура представители КНМС могут использовать плавные сети длиной не более 100 м, если добыча лососей ведется на рыболовном участке, и не более 75 м — без участка.

Ограничения действуют до 31 декабря 2024 г.

Fishnews

Иваси успешно ловят в российских водах

К 21 мая отечественные рыбаки освоили 25 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), что на 35,5% выше уровня прошлого года. При этом основной объем добыт в исключительной экономзоне России.

Прогнозируемый объем вылова сардины-иваси на текущий год составляет 579 тыс. тонн, однако он может быть скорректирован в ходе путины, обратили внимание в Росрыболовстве.

Пелагическая путина проходит в северо-западной части Тихого океана. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, отечественный флот ведет промысел иваси и скумбрии как в российских водах, так и в исключительной экономической зоне Японии. Основной объем сардины на сегодняшний день добыт именно в российской части, притом что за аналогичный период 2023 г. большую долю обеспечил вылов за пределами ИЭЗ РФ, подчеркнули в ведомстве.

В ФАР обратили внимание, что миграции иваси в экономзону России начинаются с каждым годом все раньше. Активная фаза промысла этой рыбы стартует летом.

Согласно прогнозам отраслевой науки, наибольший объем придется на Южно-Курильскую зону (465 тыс. тонн), на втором месте — Северо-Курильская зона (почти 100 тыс. тонн), остальной улов предположительно возьмут в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье.

Напомним, в 2023 г. объем вылова иваси в прикурильских водах достиг 544 тыс. тонн. Это стало рекордным показателем за постсоветский период.

Fishnews

Полифенольные соединения из Maackia amurensis эффективны против вируса герпеса и для защиты нейронов

Вирус простого герпеса — это один из наиболее распространённых вирусов, поражающих человеческий организм. Он вызывает инфекцию, которая проявляется в виде высыпаний на коже и слизистой.

Этот вирус передается через контакт с инфицированными секретами или кожей. После первичной инфекции, вирус переходит в латентное состояние, хранясь в нервных клетках. В различных ситуациях, таких как стресс, ослабление иммунитета или другие факторы, он может стать активным снова, вызывая новые высыпания.

Учёные Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН при участии коллег из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова и поддержке Российского научного фонда изучили эффективность 14 полифенольных соединений из Maackia amurensis (маакия амурская) против вируса простого герпеса и их защитный потенциал для нейронов.

Самую сильную противовирусную активность показали димерные стильбены, благодаря своим структурным особенностям и непосредственным взаимодействием с вирусом. Некоторые из полифенолов значительно улучшили выживаемость клеток в исследованиях нейропротекторного потенциала, снижая уровень апоптоза и повышая энергетический потенциал клеток.

Результаты исследований опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Источник: ТИБОХ ДВО РАН.

Как изменить направление миграционного потока в ДФО

Елена Олейник (доктор экономических наук, профессор кафедры бизнес-информатики и экономико-математических методов ШЭМ ДВФУ)

Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России: если в среднем по стране суммарный коэффициент рождаемости - 1,4 ребенка на семью, то в целом по ДФО - 1,6, а в Сахалинской области - 1,8. Такие данные приводит Восточный центр государственного планирования в исследовании "Дайджест. Демография. 2023".

Несмотря на это численность населения в макрорегионе уменьшается. Снижение этого показателя всегда объясняется двумя факторами: естественной убылью и миграцией.

С течением времени причины миграции меняются. 30 лет назад она была вызвана закрытием промышленных предприятий, сокращением личного состава флота, как военного, так и промыслового, который составлял основу социально-экономической жизни региона.

Ну а сегодня одна из основных причин - низкое качество жизни: высокие цены на продукты питания и услуги ЖКХ относительно их стоимости в западных регионах России, недостаточный уровень медицинского обслуживания. Качество жизни в ДФО по 100-балльной шкале - 40,7 балла. Для сравнения: в Москве - 79,2. Размер заработной платы издержки не компенсирует. В большинстве субъектов ДФО, для которых характерны суровые климатические условия, реальная заработная плата ниже средней по России.

Другая важная причина оттока населения, преимущественно молодых людей, - желание получить качественное образование и перспективы карьерного роста. Что на данный момент макрорегион не может предоставить в полной мере.

Сдерживающим фактором миграционной привлекательности Дальневосточного округа является низкий уровень развития инфраструктуры. При такой большой территории и малой плотности населения (на некоторых территориях она менее одного человека на квадратный километр) развитие инфраструктуры - сложная задача. Сокращается число населенных пунктов: отсутствие работы и качественного социального обеспечения вынуждает покинуть поселение и переехать в места с более благоприятными социально-экономическими условиями.

Меняется структура населения. Растет доля граждан старше 60 лет, уменьшается доля молодых людей.

Проблема оттока населения еще и в том, что ДФО теряет в основном русскоязычных специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, имеющих высокую квалификацию, профессии которых связаны с IT-технологиями, финансами. Замещаются они людьми, готовыми к физическому труду.

Стоит сказать, что для привлечения населения в регион сформировано уже более 20 территорий опережающего развития, на базе которых создаются новые предприятия и предлагаются рабочие места, а также особая экономическая зона промышленно-производственного типа свободный порт Владивосток. Реализуется программа "Дальневосточный гектар". Можно увидеть, как ведется активная работа по информированию потенциальных переселенцев, а на базе Дальневосточного федерального университета разрабатываются и реализуются программы по изучению русского языка, адаптационные программы для приезжих из-за рубежа.

Однако трудовые мигранты в регионе не задерживаются, а отсутствие инфраструктуры и коммуникаций не позволяет достичь запланированных показателей по привлечению населения.

После запуска программ льготного ипотечного кредитования желающих купить недвижимость на первичном рынке в субъектах ДФО стало значительно больше, но и цена квадратного метра резко выросла. Льготная ипотека "разогнала" рост цен на первичном рынке жилья. Стоимость "квадрата" жилья, например, на Сахалине и в Приморье, значительно превосходит соответствующие показатели в центральных и западных регионах России.

Программа "Дальневосточный гектар" предполагала введение в оборот новых территорий и площадей, которые еще не обрабатывались. Однако она не подкреплена инвестициями в инфраструктуру, тепло- и электрокоммуникации.

Таким образом, высокие цены на топливо, недвижимость, продовольственные товары заставляют трудоспособное население переезжать в регионы с более высоким уровнем жизни, и это замедляет развитие Дальневосточного федерального округа. Для того чтобы снизить отток населения, необходимо создание рабочих мест с зарплатой более высокой, чем на предприятиях аналогичного профиля в западных регионах. Причем проблема повышения миграционной привлекательности должна решаться комплексно: не только с помощью эффективной миграционной политики с практической, а не теоретической базой реализации, но и путем повышения качества жизни населения, а также с привлечением значительных инвестиций в развитие социальной сферы и инфраструктуры Дальнего Востока.

Частные инвесторы и бизнес ДФО смогут встретиться на бирже

Ирина Дробышева (ДФО)

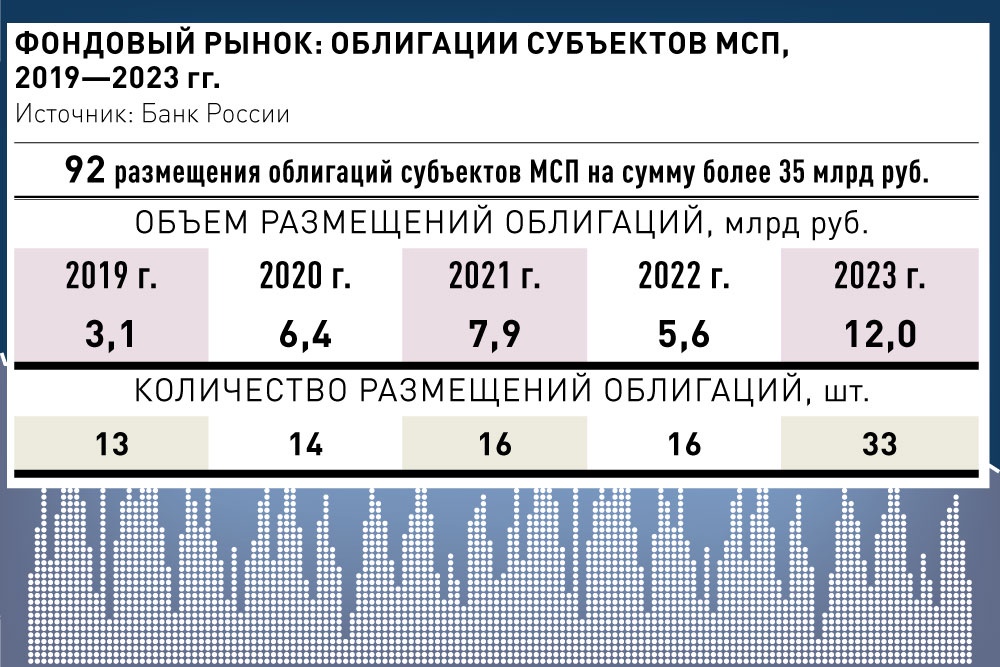

Интерес предпринимателей к альтернативным инструментам финансирования растет: портфель обращающихся на рынке корпоративных облигаций в 2023 году увеличился более чем на 27 процентов. Выросла активность частных инвесторов: в ряде размещений их доля превышала 85 процентов! А вот примеров выхода местных компаний на фондовый рынок за заимствованиями - пока единицы. Но, как показал опрос на Дальневосточном форуме финансовых рынков, намерений это сделать все больше - около 140 предпринимателей рассматривают для себя принципиальную возможность выпуска облигаций или акций.

- Объем средств на брокерских счетах дальневосточников составил 209 миллиардов рублей - на 60 процентов больше, чем в 2022 году. Для 11 регионов вроде немного, но посмотрите на динамику. Более того, в топ-10 российских субъектов по самым крупным объемам активов на одного инвестора входят три дальневосточных региона. Магаданская область занимает четвертое место (323,9 тысячи рублей), Приморье - седьмое (162,4 тысячи), на десятом - Камчатка (160,7 тысячи), - сообщил председатель правления Ассоциации участников рынка облигаций и финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (АУРОФ) Егор Диашов.

Он также отметил, что каждый третий житель макрорегиона готов стать инвестором.

- Наш макрорегион стоит в авангарде разворота на Восток. От того, насколько будут доступны ресурсы для бизнеса, во многом зависит скорость и эффективность реализации проектов, которые сегодня важны не только для Дальнего Востока, но и для страны в целом. Поэтому обеспечение доступности "длинных денег", то есть долгосрочного финансирования для бизнеса, - одна из ключевых задач для нас, - подчеркнула начальник Дальневосточного главного управления Банка России Ирина Карлаш.

Программ поддержки достаточно много. Это участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов, субсидирование размещения ценных бумаг и (или) расходов на получение рейтинга, поручительство. Правда, масштабы использования этих инструментов в каждом регионе имеют свою специфику.

- Экономика Приморья активно развивается. По численности населения и количеству предприятий мы - первые в ДФО, по объему валового регионального продукта - вторые. У нас зарегистрировано почти 500 компаний с выручкой свыше миллиарда рублей. В целом оборот организаций - почти 3,5 триллиона рублей. В январе кредитный портфель юридических лиц составил почти триллион рублей. Есть все условия для активизации работы наших компаний на финансовых рынках, - заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Власти Приморья докапитализировали в 2023 году на один миллиард рублей Фонд развития Приморского края, предоставляющий займы на льготных условиях субъектам МСП и промышленным предприятиям. В прошлом году фонд выдал 369 займов на общую сумму 529 миллионов рублей. А Гарантийный фонд края обеспечил 760 гарантий субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

При жесткой денежно-кредитной политике и достаточно высоких ставках по кредитам привлечение средств частных инвесторов через инструменты краудфинансирования или на фондовом рынке может быть более выгодным для многих предприятий.

В частности, для стимулирования предпринимателей государство приняло программу субсидирования купона по облигациям МСП. Например, компания выпускает облигации с купонной ставкой, допустим, 19 процентов. Государство 70 процентов купонных выплат компании вернет, то есть большую часть затрат на их выпуск возьмет на себя. Пока этим больше пользуется бизнес из центральных регионов страны. Дальневосточным предпринимателям мешают финансовая неграмотность и инертность. Как следствие, частные инвесторы, проживающие в ДФО, и рады бы купить акции местных компаний, но вынуждены приобретать те, что есть на рынке.

Поэтому героем дня стал камчатский "Агротек", использующий для реализации своих проектов в области животноводства, растениеводства и производства пищевой продукции все возможности, в том числе преференции режима территории опережающего развития.

В 2023 году привлечь средства он смог, разместив три выпуска своих облигаций на общую сумму 400 миллионов рублей. Как сообщил председатель совета директоров ГК "Агротек Холдинг" Владимир Рубахин, в этом году планируется два новых выпуска на сумму 150 миллионов рублей.

- Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что в свою очередь дает возможность высвобождения активов из банковского залога. Еще одно преимущество для бизнеса - диверсификация источников финансирования, снижение влияния банков-кредиторов, привлечение институциональных инвесторов, - подчеркнул региональный представитель МСП Банка в ДФО Алексей Бобров.

И все же есть надежда, что успешные практики, с которыми дальневосточники познакомились, станут для них хорошим стимулом.

- Важно создать собственный финансовый рынок в качестве одного из механизмов развития Дальнего Востока, потому что эффективно конкурировать с "Газпромом" и "Лукойлом" на Московской бирже дальневосточные компании все равно не смогут. Нужно отдавать себе отчет: чтобы они повторили истории успеха, на первом этапе нужно создать, условно говоря, "теплицу для саженцев". Только потом из них вырастут огромные корабельные сосны. А не будет теплицы - не появится и сосновый лес. Без организации регионального финансового рынка все останется на уровне демонстрации намерений и благих пожеланий, - считает руководитель Приморской лаборатории Института экономических исследований ДВО РАН, финансовый консультант Максим Кривелевич.

НСЗК в Забайкалье повысил эффективность трансграничных перевозок

Марина Туркушева (Забайкальский край)

Только за первые два месяца 2024 года Поднебесная импортировала более 180 тысяч тонн ячменя из России по Новому сухопутному зерновому коридору (НСЗК) через Забайкальский зерновой терминал, и эти объемы планируется поступательно увеличивать. Отправлять контейнеры с соевыми бобами и ячменем в Китай наша страна начала в конце 2023-го. О перспективах развития НСЗК и его роли для экономики и международного сотрудничества рассказал сенатор Российской Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Баир Баясхаланович, в чем уникальность зернового коридора?

Баир Жамсуев: Вопрос необходимо рассматривать в комплексе - с логистической, производственно-инфраструктурной и нормативной точек зрения.

Во-первых, НСЗК - самый выгодный логистический маршрут не только для предприятий Дальнего Востока, Сибири и Урала, но и компаний из Китая, поставляющих товары в нашу страну. Из центральной части КНР в центральную часть России проходит три логистических маршрута: через Владивосток, Благовещенск и Забайкальск. Транспортировка грузов через эти города занимает 21, 15 и 11 дней соответственно.

Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия является крупнейшим пограничным переходом между РФ и КНР. Через него проходит 60 процентов грузооборота двух стран. В 2023 году показатель составил 21 миллион тонн. По прогнозам экспертов, к 2035-му он возрастет до 47 миллионов тонн. То есть с логистической точки зрения Новый сухопутный зерновой коридор, его развитие является стратегическим для России и Китая, это общегосударственная, а вернее, даже межгосударственная задача.

С производственно-инфраструктурной точки зрения сухопутный зерновой коридор развивается на базе логистической модели "Зерно +". В рамках нее создается грузовая база, товаропроводящая инфраструктура, железнодорожная логистика и цепочка поставок для стопроцентной загрузки составов в оба конца. Это возможно за счет синхронизации и контейнеризации трансграничных перевозок.

Такой системный подход позволяет снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру общего пользования и наращивать эффективный грузооборот. Речь идет об экспортных зерновых грузах из России и импортных, обратных поставках востребованной в России продукции из Китая. Это товары народного потребления, техника, электроника и многое другое. Центральное место во всей этой логистической системе занимает Забайкальский край.

Как устроена система контроля за ввозимой продукцией?

Баир Жамсуев: Здесь я хотел бы отметить, что Новый сухопутный зерновой коридор - это передовая практика упрощения административных процедур и повышения эффективности трансграничных перевозок без ущерба для безопасности двух стран. На построенном и введенном в эксплуатацию Забайкальском зерновом терминале идут регулярные отгрузки зерна, причем впервые в истории стран Большой Евразии.

Погрузка и отправка выполняется по колее 1435 миллиметров, которую в народе называют узкой. Кроме того, 26 сентября прошлого года Россельхознадзор проинформировал группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" о согласовании российской и китайской сторонами оформления единого фитосанитарного сертификата на железнодорожный состав. Формируется документ на одном элеваторе, с простым перечислением всех номеров вагонов или платформ и контейнеров. При этом сохраняется целостность партии и обеспечивается ее фитосанитарная безопасность.

Что зерновой коридор даст нашей стране в перспективе?

Баир Жамсуев: Здесь важно понимать фундаментальные, долгосрочные факторы и тренды, которые обосновывают важность развития Нового сухопутного зернового коридора.

Мировой экономический центр стремительно смещается в Азию. Перспективные экономики Большой Евразии с населением более двух миллиардов человек являются нетто-импортерами зерна и формируют крупнейшие интеграционные объединения - ШОС, БРИКС, ЕАЭС.

К слову, население стран БРИКС к 2035 году, по данным ООН, составит без расширения 3,4 миллиарда, а с расширением объединения - 5,09 миллиарда жителей, или 57 процентов населения планеты.

Россия обладает огромным потенциалом в наращивании производства и экспорта зерновой продукции в дружественные страны. По оценкам экспертов, поставки зерна и продуктов его переработки могут быть увеличены с 18 до 60 миллиардов долларов США. Таким образом НСЗК вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности и укрепление статуса России на международном зерновом рынке.

Ученый ДВО РАН: Для России важно понимание того, что происходит сегодня в КНР

Виктор Ларин (заместитель председателя ДВО РАН, заведующий Центром исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН)

Самое главное, что сегодня происходит в китайской экономике, - формирование новой идеологии, новой модели экономического развития, поскольку прежняя уже не работает. Старый потенциал, те драйверы, на которых строился рост, выработаны. Сейчас сложились совершенно другие внутренние и внешние экономические реалии, в социальных условиях также есть ряд изменений, и это требует новых подходов.

Китайские интеллектуальные круги и власть очень серьезно над этим работают. Однако пока не ясны даже контуры новой модели… То есть отдельные элементы в общем понятны - это прежде всего ставка на инновационное развитие, высокие технологии, науку. А вот детали придется конкретизировать, вписывать в современные реалии. Это основное, чем сейчас занимается Китай.

Но почему для нас сегодня столь важно следить за переменами в Поднебесной? Причин тому несколько. С одной стороны, Китай - одна из трех держав, которые определяют будущее мира, наряду с Россией и США. Это тройка ведущих мировых игроков, от развития и политики которых зависит будущее всего человечества.

Второе - наше географическое соседство, наличие общей, очень протяженной границы. Всегда лучше иметь в соседях спокойное, предсказуемое, дружелюбное государство. Для нас также важно и общее видение грядущего мироустройства - то, как мы вместе пытаемся сформировать этот миропорядок.

И плюс еще один момент: все-таки китайский опыт очень привлекателен, на него многие сегодня ориентируются. Китай вообще исповедует модель "делай, как я": я смог, давайте и вы так же пробуйте, постарайтесь сделать не хуже. Поэтому очень важно понимание того, что происходит сегодня в Китае - в его экономике, политике, социальной сфере.

У нас с КНР многостороннее сотрудничество. Мы поставляем туда энергоресурсы, продовольствие, сельхозпродукцию. При этом для Китая мы важны как рынок сбыта. Россия сегодня становится одним из крупнейших импортеров китайских автомобилей, автопром Поднебесной приходит в нашу страну со своими деньгами, технологиями. Думаю, в перспективе пяти-семи лет появятся совместные проекты, которые мы сможем развивать на новой научно-технологической основе.

Убежден, что необходимо найти обновленную модель экономической кооперации. Причем если основой такого взаимодействия станут прорывные технологии, реализация научных достижений, это будет иметь большой потенциал. Та же самая традиционная энергетика, построенная на новых ресурсосберегающих технологиях, более эффективное использование нефти и газа - не только для того, чтобы топить и сжигать, но и для производства новых химических материалов - тут много возможностей.

Вместе с тем к заимствованию китайского опыта в России пока относятся очень осторожно. Нет понимания, что перенимать у восточного соседа. Я бы сказал, что нам нужно не прямое копирование, а усвоение принципов. Китай очень внимательно адаптирует все внешние заимствования к собственным реалиям. Важно не просто взять и пересадить на свою почву, а грамотно интегрировать - с умом, в интересах развития своей страны. Вот такое стремление, пожалуй, и есть то, что у Китая можно перенять.

Еще одна вещь, которой нам надо обязательно поучиться у соседей, - стратегическое планирование. Не на годы, а на десятилетия вперед. К сожалению, российская экономика живет в лучшем случае завтрашним днем. А китайцы все, что планируют последние 40 лет, успешно и планомерно выполняют, причем выполняют досрочно. Это очень верный подход. Хватит жить одним днем и даже пятилетками, нужно планировать на десятилетия вперед.

Что касается социальной политики, то в Китае сегодня очень много вкладывают в повышение качества жизни людей. Это и наука, и образование, и культура, и здравоохранение. Да, используются капиталистические методы развития, но это рыночная экономика с китайским лицом. Нам тоже необходимо вырабатывать свою специфику. Как ни странно, для этого нужно обернуться и посмотреть на собственную историю.