Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Успех лечения ревматоидного артрита зависит от ранней диагностики и современной терапии

Ирина Невинная

Ранняя диагностика и грамотное лечение ревматоидного артрита помогают приостановить развитие болезни, сохранить работоспособность и привычный образ жизни. Ревматоидный артрит (РА) - не только самое распространенное аутоиммунное заболевание, но и болезнь, которая до недавнего времени грозила неминуемым поражением суставов и всего организма, серьезными ограничениями в подвижности и в 80 процентах случаев приводила к тяжелой инвалидности.

По данным ВОЗ, в мире диагноз РА поставлен более чем 18 миллионам человек, но на самом деле больных намного больше - часто первые симптомы принимают за другие заболевания. И точный диагноз ставят, когда суставы уже серьезно поражены.

"В нашей стране ревматическими заболеваниями страдают более четырех миллионов человек. По данным 2019 года, было зарегистрировано около 320 тысяч человек с РА, но мы считаем, что эти цифры занижены минимум в 1,5-2 раза На самом деле количество больных может достигать 700-850 тысяч", - пояснил "РГ" главный внештатный специалист-ревматолог минздрава Московской области, руководитель отделения ревматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

Не застрахован никто

До сих пор ученым не удалось установить точную причину возникновения РА, как, впрочем, и других аутоиммунных заболеваний. Известно лишь, что женщины заболевают в несколько раз чаще мужчин. И вопреки расхожему мнению, что поражение суставов - удел пожилых, на самом деле РА может поражать людей и в самом активном возраcте 30-40 лет, и даже подростков. Болеют ювенильным идиопатическим артритом и дети.

Рост заболеваемости РА регистрируется во всем мире. Отчасти это связывают со стремительным распространением ожирения. Но в последние годы, очевидно, свой негативный вклад в тревожную статистику внесла пандемия коронавируса.

"Особенность течения COVID-19 в том, что коронавирус способен вызывать слишком сильный иммунный ответ, и это зачастую приводило к сильнейшему воспалению, которое повреждало органы и ткани даже в большей степени, чем сам вирус. Видимо, тот же механизм задействован и в возникновении аутоиммунных заболеваний, которые связаны с агрессией собственной иммунной системы - в том числе и с началом ревматоидного артрита. Это сложный и не до конца изученный вопрос. Но мы получаем много сообщений, что именно у переболевших COVID-19 через какое-то время может манифестировать РА. Но триггером могут выступать и другие перенесенные инфекции - грипп, цитомегаловирус и прочие", - пояснил профессор Каратеев.

Риск заболеть артритом после коронавирусной инфекции повышается и у детей. "В последние 3-4 года мы фиксируем увеличение числа пациентов, у которых дебют заболевания ассоциирован с перенесенным COVID-19. Причем такие случаи нередко характеризуются тяжелым, быстро прогрессирующим течением, развитием жизнеугрожающих осложнений, и не только ювенильного идиопатического артрита (ЮИА), но и других ревматических заболеваний", - рассказала "РГ" заведующая ревматологическим отделением НМИЦ здоровья детей Минздрава России, главный внештатный детский специалист-ревматолог Минздрава России, директор клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева.

Чем грозит

Артрит - это постоянная боль и скованность в суставах, человеку трудно двигаться, особенно по утрам. Со временем суставы деформируются и разрушаются. Но болезнь бьет не только по суставам: поражаются иммунная, сердечно-сосудистая система, внутренние органы (почки, легкие) и даже кожа.

"Мы проводили специальное исследование в Московском регионе - средний возраст больного РА здесь - 48 лет. Самый активный возраст, - рассказывает Дмитрий Каратеев. - Хроническое иммунное воспаление приводит к тому, что часто как сопутствующее заболевание у таких пациентов развивается патология сердца и сосудов - артериальная гипертония, прогрессирующий атеросклероз, миокардит, ишемическая болезнь сердца.

За счет повышения кардиоваскулярных рисков жизнь больного артритом укорачивается в среднем на 5-10 лет".

При отсутствии адекватного лечения больной становится глубоким инвалидом всего за пять лет.

Влияет распространенность РА и на демографическую ситуацию. "Женщины болеют РА в 3-4 раза чаще мужчин. Мы видим молодых пациенток 30-40 лет, у которых постоянно болят и деформированы суставы - они выпадают из социальной жизни, им просто не до рождения ребенка. К сожалению, их нередко оставляют мужья", - отмечает Дмитрий Каратеев.

Как бороться

Для пациентов с РА критически важна ранняя диагностика. Но для этого нужно вовремя попасть к специалисту. Если диагноз ставится, когда суставы уже деформированы, развились осложнения, результаты лечения будут значительно хуже.

Но организационный момент пока, увы, не в пользу больных: врачей-ревматологов не хватает практически во всех регионах. В Москве пытаются решить эту проблему, сконцентрировав всю помощь в крупных клиниках. Но в таком большом по населению и площади регионе, как Московская область, ситуация другая.

"В нашей области полностью централизованная организация специализированной помощи фактически нереальна - из-за больших расстояний. Поэтому мы стараемся организовать межрайонные ревматологические центры, чтобы приблизить специализированную помощь к населению", - рассказал Каратеев.

При этом не менее важна и подготовка терапевтов, врачей общей практики, педиатров: вовремя заподозрить такое серьезное ревматическое заболевание, как РА, - это их задача.

"Именно врач первого контакта - это не только терапевт или врач общей практики, но и травматолог, ортопед - должен разобраться в состоянии пациента и отправить на консультацию к ревматологу", - отмечает Каратеев.

Профессор Алексеева также подчеркивает, что ранняя диагностика - один из ключевых факторов для успешного лечения ювенильного артрита.

"Крайне важна информированность врачей первого контакта - тех специалистов, к которым обращаются маленькие пациенты и их родители при появлении первых симптомов заболевания, - говорит Екатерина Алексеева. - Как правило, это врачи-педиатры, ортопеды-травматологи, инфекционисты. Именно от их настороженности в отношении возможного развития ревматического заболевания в большинстве случаев зависит, как быстро пациент будет направлен к врачу-ревматологу. Профессиональное сообщество, конечно, нацелено на непрерывное совершенствование профессионализма, внедрение новых терапевтических технологий для обеспечения эффективного и безопасного достижения ремиссии ЮИА у наших пациентов".

За последние два десятилетия возможности быстро и правильно поставить диагноз у ревматологов расширились. Появились диагностические методы, позволяющие выявлять заболевание еще на бессимптомной стадии, даже в случаях, когда обычный тест на ревматоидный фактор остается отрицательным. Но иммунологическая диагностика по анализу крови дает правильный результат.

Кроме того, сейчас применяют методы углубленных исследований суставов (УЗИ, компьютерная томография), они позволяют обнаружить изменения, которые еще не показывает традиционный рентген.

"Новые диагностические критерии РА были приняты международными сообществами ревматологов еще в 2010 году. Мы их апробировали в России, они реально позволяют диагностировать болезнь задолго до возникновения ярких симптомов и, главное, до развития необратимых изменений. Это значит, врачи и пациенты выигрывают драгоценное время, начиная лечение на ранней стадии болезни. Но не менее важно выбрать оптимальную терапию", - подчеркивает профессор Каратеев.

Как лечить

Многие годы считалось, что ревматоидный артрит почти не поддается лечению. Терапия была направлена в основном на облегчение симптомов - применялись противовоспалительные и обезболивающие лекарства, но они не влияли на механизм возникновения воспаления. При этом нестероидные противовоспалительные препараты далеко не всегда эффективны, а стероидные (гормоны) активнее подавляют воспаление, но имеют неприятные побочные эффекты и противопоказания.

Теперь в арсенале ревматологов есть инновационные генно-инженерные биологические препараты, которые действуют точечно, целенаправленно подавляя отвечающие за воспаление клетки. При этом они не обладают ярко выраженным иммуносупрессивным эффектом и не наносят вреда иммунной системе в целом.

"Во всем мире ревматологи стремятся к тому, чтобы начинать лечение как можно раньше - еще до появления видимых симптомов. Например, в Европе созданы клиники раннего артрита - там хорошо налажена адресация пациентов, терапевты быстро направляют их к специалистам. В России также формируется система ревматологической помощи: у нас в области существует научно-методологический центр, работают ревматологические кабинеты, есть дневные стационары . В частности, здесь проводят и иммунологическое тестирование. Расширилось и применение МРТ - его выполняют для мелких суставов", - отмечает Дмитрий Каратеев.

"Благодаря научным открытиям, данным реальной клинической практики и анализу больших баз данных у нас активно развиваются новые методы лечения. Применение современных таргетных препаратов стало уже привычной практикой, - говорит Екатерина Алексеева. - Развитие науки позволяет находить терапевтические мишени и разрабатывать новые эффективные лекарства. В настоящее время в России зарегистрировано уже более 10 генно-инженерных биопрепаратов и три таргетных лекарства от РА, и важно, что этот перечень постоянно расширяется благодаря клиническим исследованиям".

В последние годы в российской ревматологии активно развивается еще одно направление: применение искусственного интеллекта - он помогает как в постановке диагноза, так и во время лечения - для контроля его эффективности.

"Сейчас мы изучаем и развиваем два варианта системы поддержки принятия врачебных решений на основании моделей анализа историй болезни. Первое - это помощь врачам-педиатрам и другим специалистам первого контакта в выявлении пациентов с подозрением на ЮИА. Их сразу же направляют к детскому ревматологу. Второе направление предназначено для врача-ревматолога - ИИ будет способствовать выполнению существующих алгоритмов диагностики ревматических болезней и направлять диагностический поиск в нужное русло", - заключила профессор Алексеева.

Сергей Долгушин, генеральный директор компании "Айвок":

- Для ранней диагностики ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний в мире используется технология мультиплексного анализа. Она основана на мультиплексном иммунофлуоресцентном анализе биомаркеров (антигенов или антител). Этот иммунологический метод обладает высокой чувствительностью и позволяет быстро проводить качественный и количественный анализ.

Мультиплексный анализ - это мощный инструмент, который применим для первичной диагностики заболевания, для подбора дозировки лекарств и последующего контроля эффективности проводимой терапии и ее коррекции.

Зарубежные приборы для такой диагностики обладают большими размерами, из-за чего требуют отдельного помещения и штата сотрудников, у них высокая стоимость. Компании удалось оптимизировать технологию, создав компактный анализатор QuattroPlex Chip, который можно устанавливать прямо в кабинете врача-ревматолога, врача общей практики или терапевта.

Анализ проводится в одноразовом пластиковом картридже размером всего 4х4 см. Прибор к тому же значительно дешевле импортных аналогов. Его возможности позволяют ускорить постановку диагноза и сократить время до начала лечения.

Мы уверены, что широкое внедрение иммунофлуоресцентной диагностики даст врачам больше знаний о картине заболевания и позволит усовершенствовать алгоритмы лечения. Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству как для разработки тест-систем, так и для внедрения метода в клиническую практику.

Фармпромышленность страны работает на сохранение и преумножение здоровья россиян

Татьяна Батенёва

С 18 июня с.г. в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) дополнительно будут включены еще пять международных непатентованных наименования (МНН). Об этом "РГ" сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин. Их производство локализовано на территории Российской Федерации отечественными предприятиями по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции. При этом два из них являются собственными уникальными разработками отечественных фармацевтических компаний.

Это еще один успешный этап движения отечественной фармы к решению задач по удовлетворению потребностей системы здравоохранения и граждан страны в современных и эффективных лекарствах.

Рост средней продолжительности жизни россиян и успехи борьбы с основными заболеваниями были бы невозможны без последовательной работы фармотрасли.

Но перед здравоохранением поставлены новые задачи, и в их выполнении также велика и роль фармацевтики и медицинской промышленности. Помимо новых целевых показателей увеличения к 2030 году средней продолжительности жизни по поручению президента Российской Федерации в дополнение к национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография" будет создан еще один нацпроект - "Новые технологии сбережения здоровья".

На международной выставке "Россия" недавно прошел посвященный ему тематический день "Современные технологии для сбережения здоровья", в котором приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Она рассказала о том, что с 2014 года объем рынка медицинской продукции в стоимостном выражении увеличился в 2,5 раза, в фармацевтической - в 1,5 раза. Одним из главных достижений стали результаты в области импортозамещения.

"На растущих рынках нам удалось не только сохранить, а даже увеличить долю отечественной продукции, - отметила она. - Например, в 2023 году ее доля составила 28,5 процента - в медицинской промышленности и 36,8 процента - в фармацевтической. Если говорить в абсолютных значениях, то рост составил четыре раза по медицинским изделиям и три с половиной раза - по фармпрепаратам".

Такие результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке, которая предоставлялась отечественным производителям. Государство уже поддержало 1700 проектов на сумму более 227 миллиардов рублей. Екатерина Приезжева напомнила и основные параметры новой Стратегии "Фарма-2030": переход от импортозамещения к импортоопережению, последовательное углубление локализации, стимулирование собственных разработок, увеличение доли экспорта и внедрение новой локально произведенной продукции в медицинскую практику. И эта поддержка будет продолжена, сообщила заместитель министра.

Подробнее об итогах работы фармацевтической индустрии страны "РГ" рассказал Дмитрий Галкин.

- На конец 2023 года в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава России (ГРЛС) было зарегистрировано более 19 тысяч торговых наименований лекарственных препаратов по более чем 2,6 тысячи международных непатентованных наименований (МНН). Из них более 13,5 тысячи (около 2 тысяч МНН) регистрационных удостоверений принадлежат российским компаниям, - перечислил он. - По данным Росстата, объем производства лекарственных средств по итогам 2023 года составил 652 миллиарда рублей (+7 процентов по отношению к 2022 году).

Среднегодовые темпы роста производства медицинской продукции стабильно находятся на высоком уровне - более 10 процентов в год. Важно, что в натуральном выражении доля отечественных лекарственных средств по итогам 2023 года составляет 63 процента. Это означает, что две из трех упаковок лекарств, потребляемых нашими гражданами, - российского производства.

- Основными ориентирами для нас, безусловно, остаются обеспечение лекарственной независимости и национальной безопасности благодаря производству по полному циклу стратегически значимых групп лекарственных средств на территории нашей страны, а также организация производства в России жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), - продолжил Дмитрий Галкин. - Сейчас в перечень ЖНВЛП включено 814 МНН.

Из них по 678 МНН (по состоянию на конец 2023 года, это 83 процента перечня) имелась технологическая возможность производства на территории России по полному производственному циклу со стадии готовой лекарственной формы, а также со стадии упаковки и выпускающего контроля качества.

Директор департамента рассказал, что сегодня производство лекарственных препаратов есть во всех федеральных округах России (его осуществляют более 550 лицензиатов). С 2010 года было открыто 77 производственных площадок.

Сегодня одним из ключевых акцентов в развитии отечественной фармпромышленности является наращивание производства фармацевтических субстанций, отметил Дмитрий Галкин. Благодаря работе, проведенной в последние годы, более половины запущенных производственных площадок имеют такую возможность. За последние 2 года из 14 открытых производственных площадок 8 имеют возможность производства фармацевтических субстанций.

Новые задачи перед отраслью, поставленные в Стратегии "Фарма-2030", предполагают значительный рост доли отечественных лекарств: по базовому сценарию к 2030 году их объем необходимо увеличить более чем в 2 раза.

- Это значит, что отечественное фармпроизводство необходимо выводить на новый уровень развития, опираясь на инновации, высокие стандарты, качество и безопасность, - считает директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская. - Вместе с тем надо признать, что большая часть субстанций, вспомогательных материалов и реагентов закупается за рубежом, то же касается и производственного оборудования и запчастей к нему, программного обеспечения. Остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров. Отрасль и регуляторы знают о комплексе проблем, которые сопутствуют амбициозным целям - технологической независимости фармацевтической отрасли. Мы понимаем, что для их решения необходима слаженная работа регулятора и бизнеса.

- Несмотря на большой потенциал программы "Фарма-2030", предлагаемых ею мер поддержки предприятий недостаточно, - полагает президент компании "Активный Компонент" Александр Семенов. - А работающие не всегда функционируют в комфортном для производителей режиме. Например, запущена долгожданная программа льготного кредитования, предусмотренная постановлением правительства № 295. Программа, без сомнения, перспективная. Наша компания была вторым представителем фармрынка, воспользовавшимся ею. Однако нельзя не отметить некоторую избыточность условий для получения льготного кредитования, а также чрезмерно забюрократизированный процесс его выдачи. В итоге у нашей компании процедура заняла больше года. Эти моменты отпугивают многих потенциальных пользователей программы.

Сохраняются вопросы и к действующему сейчас механизму специального инвестиционного контракта. В первую очередь они связаны со сложностями в долгосрочном прогнозировании наименований и объемов выпускаемой продукции с учетом волатильности рынка в последние годы и отсутствием понятного и прозрачного механизма их корректировки.

К сожалению, отметил Александр Семенов, прекратила работу программа в рамках постановления правительства № 1047 2015 года. Она позволяла фармпроизводителям субсидировать 50 процентов затрат на приобретение промышленного оборудования в лизинг.

- Наша компания пользовалась этой программой в 2015-2020 годах, и мы очень высоко оцениваем ее результаты, - говорит он. - Полагаем, что в нынешних условиях ее возобновление было бы очень полезно, оно позволило бы оперативно наращивать так необходимые сейчас стране производственные мощности. Кроме того, возобновление программы могло бы смягчить проблему дефицита кадров, поскольку модернизация оборудования способна увеличить его выпускающую мощность без ощутимого увеличения штата.

Представители отрасли на своих мероприятиях не раз заявляли, что готовы выполнять задачи, поставленные страной перед ними, и рассчитывают на постоянное и эффективное сотрудничество с регулятором.

- Стратегия "Фарма-2030" - задача государственной важности. Наша страна должна обладать лекарственным суверенитетом, и этот курс взят индустрией в рамках программы и плана ее мероприятий, - уверена генеральный директор компании "ПСК Фарма" Евгения Шапиро. - Выполняя программу "Фарма-2020", компании-производители выполнили поставленную задачу по локализации готовых лекарств. Сейчас перед отраслью стоит еще более амбициозная задача. Именно поэтому нужно как никогда тщательно подходить ко всем предлагаемым инициативам, которые могут повлиять на здоровье населения.

"Фарма-2030" предусматривает установление приоритета закупки препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве активных фармсубстанций (АФС), осуществляются на территориях государств-членов ЕАЭС.

При этом приоритет будет установлен после получения результатов апробации и внедрения цифровой автоматизированной системы, позволяющей контролировать соблюдение соответствующего преференциального механизма участниками закупок.

Постановление правительства РФ № 2261 предусматривает проведение на территории России эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства. Участие в эксперименте предполагает, что данные об исходном сырье передаются в систему на стадии закупки и оприходования. Далее участники рынка самостоятельно декларируют данные по его расходу в технологическом процессе производства фармсубстанции.

- Однако в рамках проведения эксперимента в системе не отражается факт синтеза молекулы действующего вещества при производстве субстанций, - акцентирует внимание Евгения Шапиро. - То есть нет возможности удостовериться, что производитель сам на своих мощностях действительно произвел субстанцию. Возникает риск того, что недобросовестные поставщики могут лишь декларировать производство субстанции, отразить в системе данные материального баланса, но по факту использовать уже готовую АФС. Таким образом, преференции могут получить недобросовестные участники рынка, не выполняющие основную задачу Стратегии "Фарма-2030". Чтобы этого избежать, необходимо создать прозрачную систему, отражающую данные фактического синтеза субстанции и, как следствие, гарантирующую достижение целей страны - суверенитета в сфере лекарственного обеспечения.

Если сейчас не установить тщательный контроль за производством локальных субстанций, то отрасли может быть нанесен существенный ущерб, пострадают и интересы населения. Поэтому мы считаем важным говорить об этом сейчас, в процессе проведения эксперимента, чтобы не получить негативных последствий в будущем. - Наша компания готова участвовать в движении отрасли к достижению технологического суверенитета в фармацевтике, мы уже сейчас возводим мощности для производства российских фармсубстанций, - подчеркивает Евгения Шапиро. - Опыт последних лет говорит о том, что нам это по плечу. Выстраиваемый диалог между отраслью и органами власти способствует созданию эффективного рыночного механизма, позволяет ответить на вызовы времени и удовлетворять потребности общества в эффективных отечественных лекарствах в приемлемые сроки.

Богатые лечат больных. Налог для богатых россиян помог вернуть к жизни около 25 тысяч детей

Налог для богатых помогает обеспечить дорогим лечением тяжелобольных детей

Владимир Емельяненко

Подопечными фонда "Круг добра" к середине 2024 года стали 24 882 ребенка. Они получают дорогое, но бесплатное для них инновационное лечение. Созданный в 2021 году "Круг добра" - социальный проект для помощи и покупки передовых и дорогостоящих лекарств детям с тяжелыми и редкими болезнями за счет увеличенного на 2% НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей.

Сначала в перечень болезней, в лечении которых помогает фонд, входило 18 недугов, а сегодня в списке уже 97 тяжелых и редких заболеваний. Динамика впечатляет: число подопечных фонда с неполных двух тысяч в 2021 году составило 6 095 детей к концу 2022 года, а концу 2023-го достигло 23 580 тысяч. На приобретение лекарств пациентам в 2021 году потрачен 31 млрд рублей, в 2022-м - уже 40 млрд на зарегистрированные и 21 млрд рублей на не зарегистрированные в России передовые препараты. На 2023 и 2024 годы выделено уже 76 и 79 млрд рублей. Из них 11 млрд - сэкономленные средства, которые снова направляются на лечение детей. С 2021 по 2024 год были заключены договоры на оказание медицинской помощи детям на общую сумму 239,5 млрд рублей, что доказывает пользу и эффективность социально-ориентированного налогообложения.

Причем, как отметила Счетная палата РФ, у "Круга добра" нет нецелевого расходования средств. Об этом заявил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко. Также он заметил, что "Круг добра" в 2023 году впервые одобрил 15 заявок на обеспечение лекарствами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов, и число этих заявок растет.

- Сроки рассмотрения заявок на обеспечение лекарствами нами соблюдаются неукоснительно, - сказал Александр Ткаченко. - Они составляют 19 дней. Однако от регионов иногда поступают некачественные заявки. Это часто связано с тем, что специалисты по орфанным заболеваниям редки. Особенно не хватает генетиков, но нами создана открытая информационная система. В ее рамках проблемы решаемы, в том числе по подготовке специалистов.

Как заметил Ткаченко, философия открытости позволила вывести Россию на одно из ведущих мест в мире по оказанию помощи детям с тяжелыми заболеваниями. И теперь фонд усложняет цели: это не только лечение, но и реабилитация детей, а также сопровождение тех, кому исполнилось 18 лет.

- "Круг добра" всем доказал, что это не закупочная компания дорогих лекарств, а идеология, - говорит председатель экспертного совета фонда, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава РФ Александр Румянцев. - "Круг добра" - это идеология не только лечения, но и возвращения в социум и сопровождения активных детей, которые учатся, а вырастая, работают, принося обществу пользу.

Чтобы облегчить лечение детей и сделать его более эффективным, на сэкономленные средства от закупок лекарств экспертный совет "Круга добра" инициировал клинические исследования в области редких заболеваний. Так, проводится неонатальный скрининг по более чем 40 болезням. Это помогает ускорить лечение тяжелых форм генетических заболеваний и дает более высокое качество жизни больному ребенку. Скрининг новорожденных на предмет наличия у них заболеваний обмена веществ позволяет увеличить число детей, которых можно лечить на родине, а не за рубежом.

Фонд "Круг добра" создан в январе 2021 года указом президента РФ. Цель - помощь и покупка дорогостоящих лекарств детям с тяжелыми и редкими болезнями за счет увеличенного на 2% НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей.

Цена патентной неприкасаемости

Как повлияет решение проблемы "вечнозеленых" патентов на лекарства для льготников

Дарья Игольникова

Верховный суд РФ назначил на 4 июня рассмотрение дела о патенте на препарат с действующим веществом дапаглифлозин. Речь идет об оспаривании компанией KRKA патента N 2746132 "С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения", выданного британо-шведской компании AstraZeneca. Первую инстанцию KRKA проиграла, но кассацию в Президиуме Суда по интеллектуальным правам (СИП) выиграла. AstraZeneca подала жалобу, которую и планируется рассмотреть.

Процесс поможет понять, насколько конкурентными будут продажи препаратов с дапаглифлозином в России. Одно из препятствий в выводе на рынок аналогов (дженериков) - условная монополия компаний, владеющих правами на "вечнозеленые" патенты (срок действия которых неоднократно продлевается). Наличие таких патентов позволяет их обладателям не выпускать новые препараты до истечения срока старых патентов, искусственно удерживая развитие новых лекарств и получая максимальную прибыль с пациентов. Но прекративший действие патент интересен другим производителям, способным создавать доступные аналоги. В России "вечнозеленые" патенты не раз становились причиной спора западных компаний и российских производителей. Спор вокруг дапаглифлозина - один из свежих примеров.

"Дапаглифлозин относится к классу препаратов, предназначенных прежде всего для лечения больных сахарным диабетом, причем он показан для лечения диабета I и II типов, - рассказал д.м.н., профессор Павел Воробьев, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. - Кроме сахарного диабета, он используется для лечения больных с сердечной и с почечной недостаточностью".

По его словам, препарат показан миллионам людей: порядка 5 млн больных сахарным диабетом и примерно по 3 млн страдающих сердечной и почечной недостаточностью. Сахарный диабет - это одно из социально значимых заболеваний. По данным федерального регистра, в России зарегистрировано более 5,2 млн таких пациентов. По оценкам экспертов, практически столько же имеют данное заболевание, но не диагностированы, поэтому находятся в особой зоне риска.

По данным СМИ, 1,4 млн - это пациенты, которым необходимо лечение дапаглифлозином, но получают его только 12% пациентов. Выходит, что 88% пациентов вынуждены покупать дорогой препарат в аптеке за свой счет?

"Препараты для лечения сахарного диабета достаточно дорогие, цена одной обсуждаемой упаковки - более 2000 рублей, - констатирует Павел Воробьев. - А большая часть пациентов с диабетом II типа - это пожилые люди, для которых такие затраты обременительны".

В рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" на 2024 год было запланировано выделение до 14,3 млрд рублей, а в 2025 и 2026 годах - еще по 9 млрд рублей. Проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для диагностики и медпомощи страдающим от сахарного диабета. Проблема с лекарствами серьезная, ведь сумма, необходимая на обеспечение пациентов, уже внесенных в реестр больных сахарным диабетом, и вновь диагностированных в рамках государственной программы, по разным оценкам экспертов, варьируется от 65 до 150 млрд рублей ежегодно.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко" Марии Денисовой, в ходе проведенного на базе центра исследования были проанализированы наиболее закупаемые действующие вещества (молекулы) для льготных категорий граждан, они составляют около 70% всех государственных закупок.

"Из них были выбраны 11 молекул в трех категориях: кардиология, эндокринология и онкология с признаками наличия вторичных патентов, - рассказывает Мария Денисова. - Под понятием "вторичный патент" понимаются патенты, охраняющие различные формы, производные (соли, сольваты, гидраты, полиморфы и др.), композиции, составы вспомогательных веществ, дозировки, способы применения уже известных ранее запатентованных химических соединений".

Исследование показало, что при отсутствии вторичных патентов и своевременного выхода на рынок российских аналогов за три года экономия бюджетных средств может составить более 80 млрд рублей. Это соответствует среднегодовой экономии бюджета в размере около 27 млрд рублей, что позволяет дополнительно обеспечить лечением порядка 750 тысяч пациентов в первые три года, или 250 тысяч пациентов в год.

Напомним, что финансирование всего проекта "Борьба с сахарным диабетом" на 2024-2026 годы составляет порядка 32 млрд рублей. Экономия, полученная от отсутствия вторичных патентов только на 11 молекул, могла бы покрыть расходы, равные бюджетам трех таких федеральных проектов.

Подобные ситуации возникают не только у нас. Как пишут СМИ, в Канаде и в Индии вторичные патенты на дапаглифлозин не сочли уникальными. "Я точно знаю, что повторного патента на дапаглифлозин ни в одной стране не было выдано. Первоначальный патент в ряде стран был продлен, но в том-то и суть, что в России AstraZeneca установленной законом возможностью продления первоначального патента не воспользовалась и более воспользоваться не могла. Все добросовестные производители поэтому и приготовились к выпуску воспроизведенного препарата после окончания срока действия первоначального патента", - рассказал в интервью Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, член Адвокатской палаты к.ю.н. Алексей Залесов.

Возможно, отсутствие отечественных аналогов на рынке и привело к тому, что в России ведущим на рынке препаратом стал форсига, хотя уже несколько российских компаний зарегистрировали аналоги препаратов с дапаглифлозином, в ряде случаев по цене до 30% ниже цены оригинального препарата. Действующий вторичный патент, вероятно, способен заблокировать такую возможность.

Отсутствие отечественных аналогов на рынке привело к тому, что в России препарат форсига продается в два раза дороже, чем в Индии и Китае, где патент на эксклюзивность дапаглифлозина утратил действие и препарат выпускается большим количеством локальных производителей.

Ведь снижение цен вряд ли сыграет на руку монополисту, а вот для государства и пациентов выгода была бы очевидна. По подсчетам СМИ, при выходе на рынок аналога дапаглифлозина государство сможет сэкономить более 2,5 млрд рублей на закупках и потратить сэкономленное на приобретение примерно 1,5 млн упаковок лекарства, чтобы обеспечить еще более 130 тысяч пациентов годовым курсом терапии дапаглифлозином по госпрограмме.

Видимо, пока существует сама практика выдачи "вечнозеленых" патентов, право присутствия на рынке аналогов будет оставаться под вопросом. Вот и масштабы доступности дапаглифлозина для российских пациентов, очевидно, станут более-менее понятны только после заседания 4 июня в Верховном суде.

Попечительский совет фонда «Круг добра» включил алпелисиб в перечень закупок фонда.

Препарат под торговым наименованием Виджойс применяется для лечения детей со спектром синдромов избыточного роста.

Спектр синдромов избыточного роста объединяет редкие заболевания с пороками развития и чрезмерным разрастанием тканей. Эти нарушения вызваны соматическими мутациями в гене PIK3C (PROS), произошедшими на этапе формирования и развития эмбриона.

Клинически заболевание проявляется чрезмерным ростом части тела или конечности, что в тяжелых случаях приводит к ампутации. Своевременная терапия не только останавливает избыточный рост, но и способствует регрессу развившихся изменений и снижает вероятность инвалидности. Фонд «Круг добра» финансирует в России лечение заболевания с марта 2023 года.

Компания GSK сообщила о достижении основной цели исследования III фазы по изучению экспериментального препарата депемокимаб, который позволил добиться снижения частоты приступов эозинофильной бронхиальной астмы. Данная форма заболевания характеризуется наличием в крови большого количества эозинофилов, одного из видов лейкоцитов.

Благодаря препарату британская фармацевтическая компания рассчитывает достичь максимального годового объема продаж в 3 млрд фунтов стерлингов (3,81 млрд долларов США).

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, разработка препаратов для лечения респираторных заболеваний является одним из приоритетных направлений деятельности GSK, которая не так давно выпустила вакцину против респираторно-синцитиального вируса Arexvy.

Ранее в этом году GSK также приобрела компанию Aiolos Bio, занимающуюся изготовлением препаратов для лечения бронхиальной астмы. Стоимость сделки составила 1,4 млрд долларов США.

Депемокимаб — один из 12 перспективных препаратов, которые GSK планирует вывести на рынок в 2025 году. По словам производителя, к концу десятилетия депемокимаб может стать основным источником его прибыли.

GSK не исключает, что депемокимаб будет первым одобренным биологическим препаратом сверхдлительного действия для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы с периодичностью введения каждые шесть месяцев.

AstraZeneca сообщила, что к 2030 году рассчитывает увеличить выручку приблизительно на 75%, завершив десятилетие с показателем в 80 млрд долларов США. Основными факторами роста выручки послужит выпуск 20 новых препаратов и расширение существующего портфеля противоопухолевых, биофармацевтических препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний.

В прошлом году размер выручки англо-шведской фармацевтической компании достиг 45,81 млрд долларов США. Ранее AstraZeneca планировала выпустить в период с 2023 по 2030 годы не менее 15 новых препаратов.

Генеральный директор Паскаль Сорио, возглавивший AstraZeneca более десяти лет назад, изменил стратегию компании в области выпуска новых препаратов. Под его руководством AstraZeneca начала производство таких препаратов, как Тагриссо для лечения рака легкого, Калквенс для лечения лейкемии и Форсига для лечения сахарного диабета.

Сорио заявил, что многие из новых препаратов, которые компания планирует выпустить к 2030 году, «могут принести более 5 млрд долларов США максимальной годовой выручки».

В начале торгов на Лондонской фондовой бирже акции компании после снижения на протяжении шести дней компании выросли на 1%. В 2024 году рост котировок составил порядка 15%, что при этом не позволило компании достичь показателей конкурентов — Novo Nordisk (29%) и GSK (почти 21%).

Аналитики финансовой компании Jefferies не исключают возможности достижения целевого показателя выручки в размере 80 млрд долларов США, однако отмечают «некоторую нехватку» препаратов, которые могли бы способствовать увеличению показателей.

По мнению JP Morgan, для реализации поставленных целей компании необходимо обеспечить рост выручки примерно на 20%, учитывая ее прогноз на 2030 год в размере 66,8 млрд долларов США.

Компания Eli Lilly сообщила, что китайские регулирующие органы выдали разрешение на применение препарата тирзепатид, предназначенного для лечения сахарного диабета. Это приведет к ужесточению конкуренции с датской Novo Nordisk на ключевом азиатском рынке.

Популярный препарат для лечения сахарного диабета Оземпик от Novo Nordisk получил одобрение в Китае в 2021 году. При этом уже в прошлом году продажи препарата в Китае, включая Гонконг и Тайвань, удвоились и достигли 698 млн долларов США.

Eli Lilly не сообщила, когда и в каких объемах планирует вывести тирзепатид на китайский рынок.

Тирзепатид представляет собой действующее вещество препаратов Mounjaro для лечения сахарного диабета и Zepbound для снижения массы тела.

Eli Lilly и Novo Nordisk стремятся увеличить объемы поставок препаратов для снижения массы тела. По оценкам, к концу десятилетия рынок таких препаратов может превысить 100 млрд долларов США. Препараты обеих компаний относятся к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и были первоначально разработаны для лечения сахарного диабета.

Российский розничный рынок заменителей грудного молока (ЗГМ) по итогам 2023 г. составил 39,9 млрд руб., сообщает RNC Pharma. Относительно показателей 2022 г. он вырос на 13,4% в рублях и 4% в упаковках. Формат упаковок за год изменился в сторону увеличения веса, поэтому динамика в килограммах выросла на 6,7%. В 2023 г. в рознице было продано более 53,8 млн упак. детских смесей (32,7 тыс. тонн).

Рынок в основном формируется участниками FMCG-розницы (товаров, которые покупают частные лица для собственного потребления) — 65,7% денежного объёма продаж. Второй с точки зрения значимости канал сбыта e-com (25,4%), относительно небольшая доля продаж обеспечивается аптеками (8,9%). Онлайн-канал в рамках данной товарной категории развивается с опережающей динамикой, основной объём потребителей теряет именно FMCG.

По итогам 2023 г. импортные ЗГМ занимали 80,5% от денежного объёма розничного рынка, натуральная доля 62,5%. Доля локализованных производителей выросла с 18,6% денежного объема в 2022 г. до 19,5% в 2023 г. Натуральный показатель увеличился с 34,8% до 37,5%. По натуральной доле отечественные поставщики занимают первую строчку, но с точки зрения ассортимента закрывают не все потребности, например, в категории гипоаллергенных и других специализированных продуктов.

В 2023 г. на рынке было представлено 22 производителя из 14 стран. Лидирует «Нестле» — 44,3% от денежного объёма рынка и порядка 40% натурального, продажи компании выросли на 28% в рублях и на 16% в упаковках. На втором месте «Данон» — 19,5% от денежного и 13,1% от натурального объёма рынка. На третьем месте «Инфаприм» (9,1% в рублях и 18,4% в упаковках), демонстрирующая динамику продаж на уровне 35% в денежном и 33% в натуральном выражении.

Исследователи «Сенсор-Тех», резидента «Сколково», работают над созданием первой в России линейки нейроимплантов, способных воздействовать на органы чувств человека, в том числе для глубокой стимуляции мозга, помогающих при тяжелых неврологических заболеваниях. Компания уже устанавливает зрительные импланты обезьянам, а в 2025 году планирует начать испытания у добровольцев.

«Компания Neuralink очень быстро двигается вперед благодаря большой финансовой поддержке и инвестициям, которые она получила в США. Но при этом пока ее усилия в основном сфокусированы на нейроимпланте, который поможет парализованным людям. Мы в “Сенсор-Техе” выбрали своим приоритетом помощь глухим и слепым. Мы рассчитываем, что людям с нарушенным слухом и зрением российский нейроимплант ELVIS сможем предложить уже через несколько лет, в 2026–2027 годах. Стоит отметить, что импланты по слуху уже представлены на глобальном рынке, а вот нейроимплант в головной мозг для восстановления зрения — это абсолютная новинка. Если нам удастся быстро пройти клинические испытания с участием незрячих добровольцев, то мы можем стать одной из первых в мире компаний, которая сертифицировала такую систему, что в определенной степени будет, конечно, огромным прорывом», — отметил Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех».

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на препарат для лечения рака легких Афатиниб. Это первый отечественный дженерик в рамках данного МНН для лечения немелкоклеточной карциномы легких, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Согласованные цены на афатиниб снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат Гиотриф на 37%.

Цена за упаковку отечественного дженерика из 30 таблеток в дозировке 20 мг согласована на уровне 33 502 рубля. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 53 792 рубля.

В Государственном реестре лекарственных средств значится два российских производителя, выпускающих Афатиниб, — «Промомед» и «АксельФарм».

Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Glenmark будет продавать онкологические препараты BeiGene в Индии

Glenmark Specialty, дочерняя компания Glenmark Pharmaceuticals, заключила эксклюзивное соглашение о продаже и распространении двух онкологических препаратов Beigene в Индии.

В рамках стратегического сотрудничества Glenmark возьмет на себя ответственность за разработку, регистрацию и распространение Tislelizumab и Zanubrutinib индийским пациентам.

С населением, превышающим 1,43 миллиарда человек, Индия является самой густонаселенной страной в мире и крупнейшей страной с доходом ниже среднего. Последние статистические данные показывают, что Индия занимает третье место в мире по заболеваемости раком. По прогнозам, к 2040 году это число может достичь 2,08 миллиона случаев, что на 57,5% больше, чем в 2020 году. В настоящее время рак ежегодно уносит в Индии около 900 000 жизней.

Президент и руководитель подразделения Glenmark Pharmaceuticals India по разработке рецептур Алок Малик (Alok Malik) заявил: «Мы очень рады нашему партнерству с BeiGene, что свидетельствует о нашей приверженности развитию здравоохранения в Индии. Добавление Tislelizumab и Zanubrutinib в наш онкологический портфель подчеркивает наше стремление обеспечить доступ к новым методам лечения по всей Индии».

Tislelizumab представляет собой гуманизированное моноклональное антитело иммуноглобулина G4 против белка 1 запрограммированной гибели клеток. Он предназначен для минимизации связывания с рецепторами Fcγ на макрофагах. Такая конструкция помогает иммунным клеткам более эффективно обнаруживать опухоли и бороться с ними. Tislelizumab был одобрен мировыми органами здравоохранения, включая Национальное управление медицинской продукции Китая, Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, для лечения распространенной или метастатической плоскоклеточной карциномы пищевода. Он находится в стадии широкой разработки для целого ряда типов рака.

Zanubrutinib, низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы Брутона, одобрен для лечения специфических гематологических злокачественных новообразований. Клинические исследования подтвердили его благоприятный профиль эффективности и безопасности.

Глава и вице-президент BeiGene в Азиатско-Тихоокеанском регионе Адам Роуч (Adam Roach) заявил: «Это сотрудничество является свидетельством нашего общего видения улучшения доступа к здравоохранению во всей Азии. Мы очень гордимся тем, что расширяем доступ к терапии, особенно в Индии, где рост заболеваемости раком требует комплексных решений в области здравоохранения – обязательство, которое мы разделяем с нашими партнерами в Glenmark».

О компании Glenmark Pharmaceuticals

Glenmark Pharmaceuticals Limited — индийская транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия. Glenmark Pharmaceuticals была основана в 1977 году как производитель непатентованных лекарств и активных фармацевтических ингредиентов. Первоначально компания продавала свою продукцию в Индии, России и Африке, стала публичной в Индии в 1999 году. К 2008 году Glenmark стала пятой по величине фармацевтической компанией в Индии. К 2011 году объем продаж Glenmark по всему миру составил $778 млн, рост был обусловлен выходом Glenmark на рынки дженериков США и Европы.

Компания сосредоточилась на новых лекарствах и биоаналогах в области рака, дерматологии и респираторных заболеваний, которые она стремилась монетизировать, сотрудничая с крупными фармацевтическими компаниями. В 2016 году четыре таких препарата проходили клинические испытания. Ее отдел исследований и разработок разработал препарат для лечения астмы и ХОБЛ и лицензировал его в Северной Америке и Японии. Он также передал лицензию на новое лекарство от диабета немецкой компании Merck. В 2016–2017 финансовом году продажи Glenmark составили около $1,25 млрд, что сделало ее четвертой по величине в стране.

29 января 2024 года Glenmark Pharmaceuticals Ltd. и ее дочерняя компания Ichnos Sciences Inc. инициировали сотрудничество по созданию Ichnos Glenmark Innovation (IGI), направленное на ускорение разработки инновационных методов лечения рака. IGI объявила о разработке трех онкологических молекул, которые в настоящее время проходят клинические испытания, с упором на множественную миелому, острый миелолейкоз и солидные опухоли. Примечательно, что две из этих молекул получили статус орфанного лекарства от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

О компании BeiGene

BeiGene, Ltd. — китайский разработчик лекарств. Он специализируется на разработке лекарств для лечения рака. Транснациональная компания со штаб-квартирой в Кембридже, штат Массачусетс, основанная в 2010 году, имеет офисы в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Азии и Австралии. BeiGene широко представлена на китайском рынке, она разработала несколько ценных фармацевтических препаратов, в том числе, Tislelizumab, ингибитор контрольных точек, и Zanubrutinib , ингибитор тирозинкиназы Брутона.

Источник: https://www.pharmaceutical-technology.com/

Источник: https://www.business-standard.com/

Transposon Therapeutics получает статус Fast Track Designation для первого препарата против прогрессирующего супрануклеарного паралича

Американская биотехнологическая компания Transposon Therapeutics, разрабатывающая платформу новых пероральных методов лечения нейродегенеративных и возрастных заболеваний, объявила, что FDA предоставило статус Fast Track Designation ее препарату TPN-101 для лечения прогрессирующего супрануклеарного паралича.

TPN-101 — первый препарат против прогрессирующего супрануклеарного паралича (progressive supranuclear palsy, PSP), позволяющий снизить уровни NfL и IL-6, ключевых биомаркеров нейродегенерации и нейровоспаления при этом заболевании.

«Ускоренное назначение TPN-101 является важным признанием FDA острой необходимости найти эффективное лечение PSP, редкого и разрушительного неврологического расстройства, для которого нет одобренных вариантов лечения», — заявил Деннис Подлесак (Dennis Podlesak), председатель и главный исполнительный директор компании Transposon Therapeutics. «Мы рассчитываем на сотрудничество с FDA для как можно более быстрого продвижения разработки TPN-101 для лечения PSP и других нейродегенеративных заболеваний, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Альцгеймера».

Назначение TPN-101 в качестве препарата для ускоренного лечения PSP подтверждается данными рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования фазы 2 TPN-101 у пациентов с PSP. В этом исследовании TPN-101 был первым препаратом для лечения PSP, снижающим уровень легкой цепи нейрофиламентов (NfL), ключевого биомаркера нейродегенерации при таупатиях, таких как PSP и болезнь Альцгеймера. TPN-101 также продемонстрировал дозозависимое снижение уровня цитокина интерлейкина 6 (IL-6), биомаркера нейровоспаления, уровень которого повышается при PSP и коррелирует с прогрессированием и тяжестью заболевания. Участники, получавшие TPN-101 на протяжении всего 48-недельного исследования, показали стабилизацию своих клинических симптомов, измеренных по шкале PSP Rating Scale (PSPRS), между 24 и 48 неделями.

О прогрессирующем супрануклеарном параличе (PSP)

PSP — редкое нейродегенеративное заболевание, которое вызывает замедление движений, потерю равновесия, приводящую к падениям, нарушению движений глаз и расстройствам когнитивных функций и поведения. Заболевание обычно поражает людей в возрасте старше 60 лет, а средняя выживаемость людей составляет от 6 до 7 лет. В настоящее время не существует методов лечения, способных замедлить прогрессирование заболевания.

О препарате TPN-101

TPN-101 специфически ингибирует обратную транскриптазу LINE-1, способствующую репликации LINE-1. Элементы LINE-1 представляют собой класс ретротранспозируемых элементов, которые у человека обладают уникальной способностью реплицироваться и перемещаться в новые места внутри генома. Когда этот процесс нарушается, обратная транскриптаза LINE-1 приводит к перепроизводству ДНК LINE-1, запуская врожденные иммунные реакции, способствующие нейродегенеративным, аутоиммунным и связанным со старением патологиям заболеваний.

О компании Transposon Therapeutics, Inc.

Transposon Therapeutics, Inc. — биофармацевтическая компания на клинической стадии, разрабатывающая платформу новых методов лечения нейродегенеративных и возрастных заболеваний, включая прогрессирующий супрануклеарный паралич, боковой амиотрофический склероз, лобно-височную деменцию и болезнь Альцгеймера. Ведущее клиническое соединение компании, TPN-101, является первым в своем классе средством воздействия на обратную транскриптазу LINE-1 для лечения нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний. У компании также есть платформа открытий, поддерживающая широкий спектр новых методов лечения для устранения дополнительных показаний. Компания создана в 2019 году, ее штаб-квартира расположена в Вестпорте, штат Коннектикут.

Источник: https://www.prnewswire.com/

Источник: https://www.transposonrx.com/

В ОАЭ предупредили об опасности для детей

В ОАЭ родителей предупредили об опасности высоких температур для детей.

Врачи в ОАЭ отмечают рост числа родителей, которые приводят своих детей в больницы с жалобами на усталость, боль в горле и лихорадку. Медики связывают это с повышенным иммунным стрессом и циркуляцией аллергенов, вызванными повышением температуры.

Переход от 40-градусной жары на улице к холодному помещению существенно влияет на здоровье, особенно у детей. Медицинские работники предупреждают, что резкий переход из холода в тепло также может вызвать стресс, особенно у детского организма, что может привести к снижению иммунитета и риску заражения.

«В жаркую погоду растет число детей, посещающих нас с жалобами. В основном это происходит из-за воздействия тепла и недостаточного увлажнения. Также может увеличиться число заболеваний ангиной из-за воздействия сухой и пыльной среды».

Медицинские работники отметили, что летом также увеличивается число заболеваний верхних дыхательных путей из-за «энтеровирусов», известных как летний грипп, вызывающих боль в горле, лихорадку, мышечные боли, конъюнктивит и боли в животе.

Врачи также объяснили, что вирусы процветают в прохладной и сухой среде, которую часто создают кондиционеры. Это может увеличить вероятность заражения вирусными инфекциями, такими как простуда или грипп.

Врачи говорят, что для борьбы со случаями тепловых ударов, которые обычно возникают в летние месяцы, важно соблюдать водный баланс, особенно во время игр на открытом воздухе.

Чтобы предотвратить тепловой удар у детей, родители должны не только следить за тем, чтобы дети пили достаточное количество воды, но и выбирать для них подходящую одежду и ограничивать проведенное под солнцем время. Детям, занимающимся спортом, родители должны обеспечить перерывы для отдыха и постепенную акклиматизацию.

Как обучают специалистов, способных быть одновременно медиками и спасателями

Светлана Добрынина (Свердловская область)

Слово "уникальность" сейчас самое популярное среди студентов и преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа. Иначе, кажется, и быть не может. Это не только самое крупное в стране учреждение среднего профессионального образования, где обучается почти 14 тысяч человек, но и экспериментальная площадка для подготовки кадров, способных работать на стыке здравоохранения и спасательной службы. Сейчас в колледже обучают 12 востребованным специальностям в сфере медицины, фармации и спасательного дела.

- Средний медперсонал - база, каркас системы здравоохранения любого региона, наиболее близкие к людям специалисты, поэтому и предназначение у них особое, - уверена директор колледжа заслуженный учитель РФ, отличник здравоохранения Ирина Левина.

На деловом завтраке в "Российской газете" Ирина Анатольевна рассказала об особенностях подготовки медиков, готовых прийти на помощь в любых обстоятельствах, а также объяснила, почему ребята становятся волонтерами.

Ваш колледж единственный в стране, выпускающий и медиков, и спасателей. Как зародилась эта идея?

Ирина Левина: Медики и спасатели - специальности родственные, действуют в экстремальных ситуациях, когда каждая секунда на счету, когда от правильных, четких решений зависит жизнь человека. Совместно с Центром медицины катастроф мы почти 20 лет обучали специалистов службы экстренной медпомощи по программе дополнительной подготовки. Направление эффектно называлось "фельдшер-асс". Расшифровывается прозаично: фельдшер-ассистент спасательных служб. Но суть, заложенная в слове "ас", все та же: виртуоз своего дела, специалист высшего пилотажа.

Несколько лет назад в колледже появился ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Окончив специальные курсы, наши студенты стали выезжать в районы, где бушевали пожары или наводнения. Кстати, в зоне ЧС ребята проявили себя как настоящие герои: показывали физическую выносливость, умение обращаться со спецоборудованием. Мы приняли решение ввести новые специальности спасательного профиля: "пожарная безопасность" и "защита при чрезвычайных ситуациях".

Первые дипломы выпускникам вручили в прошлом году. Ребята успели поработать не только в зонах ЧС, но и на новых российских территориях. Перед всем выпуском отличившихся наградили медалью "За участие в гуманитарной миссии". Как сейчас вижу: на церемонии вручения дипломов они стоят в форме Всероссийского студенческого корпуса спасателей и улыбаются. Для радости была веская причина: на медали выгравировано изображение трех наших ребят, работавших в Донецке. Недавно и я получила эту медаль, из всех наград она самая дорогая.

Сколько студентов объединило добровольческое движение и почему вы так цените волонтерские инициативы?

Ирина Левина: Как минимум две трети студентов - около10 тысяч человек - участвует в различных добровольческих программах и инициативах. Волонтерство никто не навязывает, ребята сами выбирают направление по душе, иногда приходят целыми группами. И это важно. Без желания помочь человеку, проявить сострадание в нашей профессии делать нечего. Получается, помимо профильной подготовки мы учим ребят эмпатии, учим не быть равнодушными к чужой беде. Добровольческие проекты - исключительный воспитательный ресурс, позволяющий проявить лидерские качества. На базе Дома добровольцев работает 37 общественных, волонтерских организаций и объединений.

Вы организуете увлекательные молодежные состязания по оказанию первой помощи…

Ирина Левина: Да. Регулярно проводим региональные чемпионаты, в которых участвуют и команды школьников, и студенты. Состязания эмоциональные - пробуждают желание влиять на чужие судьбы. К тому же это некий профотбор для стремящихся связать свою жизнь с медициной или тех, кого убеждают родители. Участники демонстрируют психологические качества, которые важно учитывать при поступлении в медицинский колледж. На уроках химии или анатомии естественное чувство брезгливости или страх никогда не заявят о себе, хотя именно они способны помешать будущему медику стать профессионалом.

Все знают про врачебную клятву Гиппократа. Ваши выпускники принимают присягу?

Ирина Левина: Обязательно. Текст нашей клятвы основан на Женевской декларации. Она короткая и мудрая: о служении человечеству, уважении к пациенту, оказании помощи с полной самоотдачей и достоинством. Я долго не понимала тезис про достоинство, но время все расставило по местам: медпомощь не следует уподоблять услуге, как стрижку или маникюр, это служение. Я зачитываю клятву, ребята после каждого тезиса повторяют "клянусь".

Участие сотрудников и преподавателей колледжа в проекте "Добро в село" тоже служение? В программу обучения не входит выезд в глубинку для медобслуживания жителей…

Ирина Левина: Акция федеральная, инициирована российским минздравом. Мы сразу поняли - наша - и включились. Отправили в отдаленные территории два выполненных по нашему заказу уникальных мобильных медицинских модуля. Таких в стране больше нет. Оба на базе высокопроходимого КамАЗа. Но суть в комплектации: один оборудован под офтальмологический кабинет, другой - модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Для студентов работа засчитывается как практика, но есть и воспитательный эффект - испытание глубинкой. Они видят, насколько востребованы на селе и как ценят их профессионализм. Знаете, как встречали в прошлом году мобильный офтальмологический комплекс в пострадавшей от пожара Сосьве и Таежном! Во время разгула стихии из домов очки, естественно, никто не выносил, а когда пришла пора оформлять документы, жители оказались без них как без рук. Тут-то наши преподаватели и студенты пришли на помощь: провели оптометрическое обследование, изготовили новые очки и подарили погорельцам.

У вас есть целевой набор студентов, приехавших из той самой глубинки…

Ирина Левина: Целевое обучение мы начали в 2022 году, когда вышло соответствующее постановление областного правительства. Проект сразу оказался востребованным. В первый же год приняли 280 целевиков, в 2023-м их количество выросло до 357. В нынешнем финальная цифра целевого набора - 400 мест. Это, безусловно, очень эффективная практика, ведь мы понимаем, для кого готовим специалистов, а целевики знают больницу, куда вернутся.

При приеме абитуриентов учитывается не только средний балл в аттестате?

Ирина Левина: У нас большой конкурс - до пяти человек на место. И, казалось бы, отличникам дорога открыта. Высокие баллы, конечно, хорошо, но знания ничто без заложенных в абитуриенте необходимых медику или спасателю качеств. Чтобы молодой человек не ошибся, при поступлении на клинические специальности (лечебное, акушерское и сестринское дело) обязательно проводится психологическое тестирование. Дополнительное испытание на физическую выносливость проходят и те, кто хочет получить профессию спасателя. А будущим студентам направления ортопедической стоматологии предстоит продемонстрировать мануальные навыки. Зубной техник должен обладать художественными и творческими способностями, развитой мелкой моторикой рук, высокой концентрацией внимания.

Дополнительный отбор важен. В этом году в приемную комиссию планирую поставить полностью укомплектованный набор фельдшера для скорой помощи, а также портативный кардиограф, чтобы ребята смогли оценить, по силам ли им ежедневно с этим грузом подниматься к больному по вызову, если, например, лифт не работает. Нам важно, чтобы абитуриенты делали осознанный выбор в пользу будущей профессии.

Тем временем

Сотни школьников и их родителей пришли в колледж на день открытых дверей. На мастер-классах будущие абитуриенты пробовали изготовить слепок зуба, делали инъекции манекену и накладывали повязки, изучали способы пеленания новорожденных и даже выполняли сердечно-легочную реанимацию.

Китайские ученые научили искусственный интеллект выявлять некоторые виды рака

Юрий Медведев

Разработка китайских ученых может стать прорывом в диагностике онкологических заболеваний. По утверждению авторов, она способна "ловить" на самой ранней стадии злокачественные опухоли поджелудочной железы и желудка, а также колоректальный рак. Эти виды онкологических заболеваний являются самыми распространенными и в то же время наиболее смертоносными.

Разработанная китайскими учеными технология основана на системе машинного обучения, которая анализирует в крови содержание метаболитов. Дело в том, что при онкологических заболеваниях в организме меняется метаболизм (обмен веществ). Причем определенные метаболиты при заболевании онкологией появляются сразу, даже когда у человека еще нет каких-либо симптомов. Эти маркеры и могут сообщать о болезни на самой ранней стадии.

В проведенных исследованиях созданная система на основе искусственного интеллекта смогла отличить доноров крови без рака от доноров, больных онкологией. Эффективность теста оказалась в пределах 82-100%. Об этом сообщается в журнале Nature Sustainability.

Прежде чем новый тест войдет в медицинскую практику, он должен пройти множество испытаний на большом количестве анализов.

Ученые: ЗОЖ может на 60 процентов смягчить влияние "плохих" генов

Юрий Медведев

Здоровый образ жизни способен нивелировать действие "нездоровых" генов, которые человек получил по наследству. Об этом рассказывается в статье, вышедшей в BMJ Evidence - Based Medicine.

Если хотите прожить дольше, надо вести здоровый образ жизни, постоянно убеждает нас медицина. Это почти аксиома. Но с другой стороны, каждый может привести немало примеров, когда злостные нарушители аксиомы перешагнули 70 и 80-летние рубежи, а люди "правильные" ушли из жизни в достаточно молодом возрасте. Один из самых ярких примеров - знаменитый британский политик Черчилль. И из таких известных нарушителей здоровой аксиомы можно составить обширный список. Как это объяснить? Есть твердое мнение, что все решают гены, что против них, как говорится, нет приема. Во всяком случае если и есть, то его взнос очень небольшой.

Вот этот взнос и решили проверить сотрудники Чжэцзянского университета вместе с коллегами из Университета Эдинбурга. Они анализировали информацию более чем о 350 тыс. человек, собранную почти за 30 лет. У 20% были гены, с которыми можно было прожить долго, еще у 20% гены повышали риск преждевременной смерти, остальные 60% оказывались между первыми и вторыми. Похожие проценты были и по образу жизни: у 23% он был здоровый, у 22% - нездоровый, у оставшихся что-то среднее.

А дальше ученые стали сравнивать разные сочетания генетики и образа жизни. Если посмотреть только гены, без учета образа жизни, то "гены преждевременной смерти" повышают ее вероятность на 21% по сравнению с "генами долгой жизни". Если же анализировать только образ жизни, не учитывая влияния генов, то вероятность преждевременной смерти с нездоровым образом жизни повышается на 78%. А при самом крайнем варианте, когда нездоровые гены и нездоровый образ жизни совместили, то оказалось, что такой тандем увеличивает вероятность преждевременной смерти в два раза по сравнению с комбинацией здоровых генов и здорового образа жизни.

И, наконец, самое интересное: что будет, если совместить нездоровые гены и здоровый образ жизни? Оказалось, что влияние "плохих" генов нивелируется на 62%, то есть именно настолько повышается вероятность прожить дольше по сравнению с вероятностью преждевременной смерти просто с нездоровыми генами. Кстати, из всех факторов здорового образа жизни самыми влиятельными оказались четыре: отказ от курения, регулярная физическая активность, здоровая диета, нормальный сон.

Открытый мир: уникальная технология позволит слепым видеть

Юрий Медведев

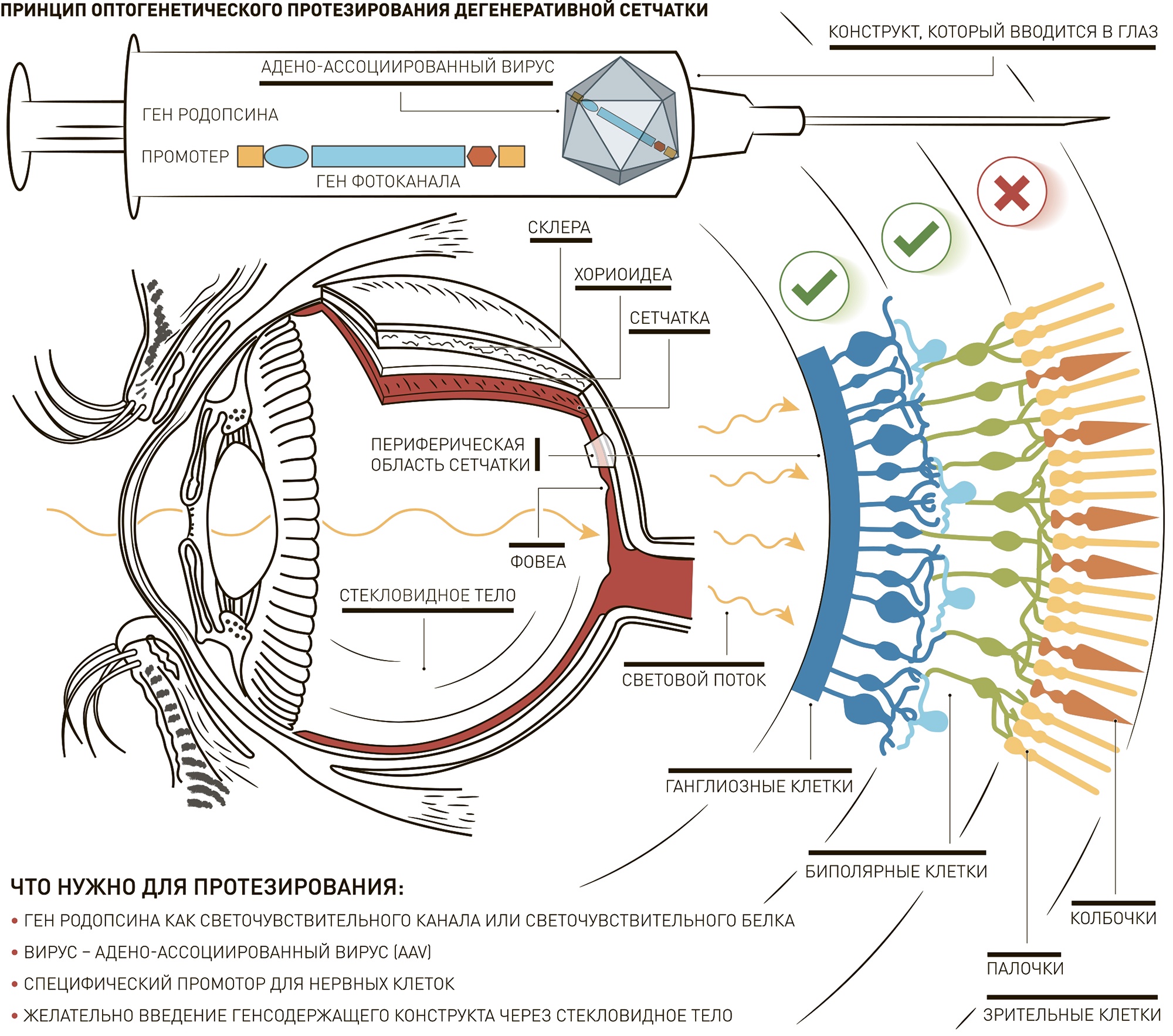

Можно ли слепых людей сделать зрячими? Подобные чудеса если и были возможны, то только в сказках. Сегодня благодаря достижениям новой науки - оптогенетики - они могут стать реальностью. О сути этих исследований корреспонденту "РГ" рассказал академик Михаил Островский, завлабораторией Института биохимической физики им. Эмануэля РАН.

Михаил Аркадьевич, я был в свое время поражен, прочитав слова нобелевского лауреата, испанца Рамона-и-Кахаля, что сетчатка глаза - это часть мозга, вынесенная в глаз. Природа за миллионы лет создала удивительный инструмент, по сложности уступающий разве что самому мозгу. Давайте в самых общих чертах напомним, как глаз работает, как мы видим.

Михаил Островский: Можно только поразиться провидению испанского ученого. Ведь сегодня, чтобы изучать мозг, многие ученые изучают именно сетчатку. Она, как пирожное "Наполеон", состоит из нескольких слоев. Первый - светочувствительный, два других - нервные клетки. Они называются биполярные и ганглиозные.

Главный для зрения слой - первый. Это знакомые нам из школьного курса зрительные клетки, палочки и колбочки. Они содержат светочувствительное вещество, белок родопсин. Именно он реагирует на приход кванта света, поглощая его. А дальше вступает в дело сложнейшая биохимическая машинерия. Удивительное творение природы! Она выдает электрический ответ всего на один квант света. Это предел физики! Сигнал в светочувствительном слое усиливается примерно в 100 тысяч раз! Отсюда он отправляется в нервные клетки глаза, а затем в мозг, где формируется зрительный образ.

И все же давайте проясним, почему сетчатка - это часть мозга.

Михаил Островский: Потому, что в ней, точнее, в ее нервных клетках происходит сложнейшая обработка первичной зрительной информации, ее кодирование. Именно в таком виде она уходит в мозг. Так работает глаз, если с сетчаткой все в порядке. А вот если при ее заболеваниях погибают клетки светочувствительного слоя, то наступает слепота. Еще недавно она считалась приговором, но сейчас появился шанс вернуть зрение.

Как я понимаю, благодаря молодой и модной сегодня оптогенетике. В чем идея?

Михаил Островский: Вначале несколько слов про оптогенетику. Эта технология родилась всего 15 лет назад на стыке оптики и генетики и сейчас бурно развивается. Несмотря на молодость, она уже произвела революцию в исследованиях, как работает здоровый и больной мозг. Но, увы, речь о лечении заболеваний не идет. Дело в том, что для этого свет требуется доставить в мозг, а значит, сверлить в нем отверстие, куда вставляется световод. Единственная область медицины, в которой методы оптогенетики могут дойти до клиники, это офтальмология. Ведь свет в клетки сетчатки глаза попадает естественным путем.

А теперь - в чем идея борьбы со слепотой? При заболеваниях сетчатки, когда светочувствительные зрительные клетки погибли, следующие за ними нервные клетки остаются здоровыми. Так вот, надо сделать их светочувствительными! Попробовать "вставить" в них тот самый светочувствительный белок родопсин.

Еще недавно такие трюки были из области фантастики, сейчас в генетике они стали реальностью. Берется безвредный для организма вирус, который используется как транспорт. На него навешивается ген родопсина и ещё элемент, который заставляет этот ген прийти по конкретному адресу - в нервные клетки. И когда на них попадает свет, они выдают импульсы, которые идут в мозг.

И глаз прозревает! Со слепотой покончено? Все так просто?

Михаил Островский: Если бы... Мы говорили, что обработка информации, ее кодирование происходит в нервных клетках сетчатки. Так вот, когда мы их делаем светочувствительными, то они напрямую посылают импульсы в мозг, и никакой обработки информации уже нет.

Но что же тогда в этом "шуме" можно увидеть? То есть исследования завели в тупик?

Михаил Островский: Не совсем. Шанс на выход есть, и его дает сам мозг. Этот удивительный орган обладает поразительной пластичностью, которая позволяет ему находить выход в самых сложных ситуациях. Известны многочисленные случаи, когда при поражении каких-то зон и даже целого полушария мозг сумел перестроиться, здоровые его области брали на себя утраченные функции.

Так вот, оказалось, что и в нашем случае, благодаря пластичности мозга, он сможет использовать необработанную в нервных клетках глаза информацию. И это было показано в экспериментах на слепых мышах. Им ввели ген родопсина, и они прозрели, смогли выбраться из сложного лабиринта. А в зонах мозга, ответственных за зрение, появилась электрическая активность.

Но у мышки не спросишь, что ты видишь...

Михаил Островский: Верно. Поэтому мировой сенсацией стал в 2021 году эксперимент, который провели швейцарские и французские ученые. Они встроили слепому человеку ген родопсина, и он стал видеть. Вначале смог разглядеть пешеходный переход и сосчитать количество белых полос. Позже увидел тарелки, кружки, телефон, предметы мебели в комнате, двери в коридоре и т.д. Это первый в мире факт частичного восстановления зрения с помощью оптогенетики.

Дорога к прорыву, к клинике была открыта?

Михаил Островский: Но не все так просто. Дело в том, что в глаз был введен ген родопсина не человека, а одноклеточной водоросли. С ней особая история, она связана с российским ученым Андреем Сергеевичем Фаминцыным. Она очень поучительна для науки. Вообще наши ученые сыграли важнейшую роль, чтобы оптогенетика появилась. Но об этом позже.

Так вот, у мыши этот родопсин из водоросли хотя и обладал светочувствительностью, но она была очень низкая. Не буду вдаваться в подробности. Чтобы человек видел, ученым пришлось сделать сложнейшую и массивную систему в виде "очков", которая усиливала сигнал. О ее массовом применении речи быть не может.

А зачем вообще усложнять, связываться с какой-то водорослью? Почему бы не взять ген человеческого родопсина?

Михаил Островский: Да, вроде бы такой вариант очевиден. Но вся оптогенетика началась с гена водоросли. И большинство нейробиологических исследований, в том числе и в офтальмологии, с ней и продолжаются. Но сейчас наметился переход к родопсину палочек и колбочек сетчатки глаза. Принципиально важно, что у него в 1000 раз более высокая чувствительность к свету, чем у родопсина водоросли. Поэтому не требуется специальный сложный усилитель. Главное, что выяснилось и на экспериментальных животных, а теперь и на человеке, - такая технология в принципе работает. Её совершенно необходимо дальше разрабатывать и усовершенствовать.

Так уже можно переходить к клинике?

Михаил Островский: До нее еще далеко. Необходимы дальнейшие генно-инженерные работы, фундаментальные исследования на животных, чтобы довести до клинических испытаний зрительный родопсин.

И все же как вы оцениваете, когда эта технология может появиться в клиниках?

Михаил Островский: Сейчас она на начальной стадии, но главное, что понятен сам принцип и его перспективность. Исследования в мире в этом направлении активно ведутся. Это, можно сказать, сейчас "горячая точка" на пути приложения методов оптогенетики в клинике и, естественно, хотя бы частичного возвращения зрения слепым людям. Думаю, реально в клиниках эта технология может появиться лет через пять.

Вряд ли человек сможет читать или работать на компьютере, но будет различать обстановку в квартире, а на улице - автомобили и пешеходные переходы. А главное - увидит людей.

На какой стадии такие работы у нас?

Михаил Островский: Ситуация такая. Под этот проект мы имели грант минобрнауки. Совместно с академиком Михаилом Кирпичниковым нам удалось тогда собрать хорошую междисциплинарную команду. В ней были генные инженеры, физиологи - сотрудники нашего института, Института биоорганической химии РАН, Института высшей нервной деятельности РАН, биофака МГУ. Важный итог исследований: после введения естественного, зрительного родопсина в нервные клетки сетчатки слепой мышки она смогла найти правильный путь в лабиринте. Это значит, что она стала что-то видеть.

Но грант закончился, а новый нам не выделили. Что дальше? Трудно сказать...

Вы хотели подробнее рассказать о роли наших ученых в появлении оптогенетики.

Михаил Островский: Все началось 160 лет назад, когда российский ученый академик Андрей Сергеевич Фаминцын, занимаясь одноклеточными водорослями, обнаружил, что они реагируют на свет, даже плывут к нему. Прошло еще около ста лет, и в конце 70-х годов прошлого века профессор МГУ Феликс Федорович Литвин, наблюдая за этими водорослями, установил, что их движением управляет светочувствительный белок родопсин. Эта работа была опубликована в престижном журнале Nature. Затем этот родопсин зеленой водоросли исследователи в других странах превратили в инструмент оптогенетики - нового метода, позволяющего с помощью света управлять работой живой клетки, в первую очередь, нервной клетки.

На что хочу обратить особое внимание? Работы и Фаминцына, и Литвина, и потом многих других ученых, казалось бы, никакого отношения к практической жизни не имели. Возились с какой-то водорослью... Что от нее, как у нас говорилось, народному хозяйству? Так вот, это типичный пример удовлетворения собственного любопытства за государственный счет. Погоня за знанием, по моему глубокому убеждению, является основой настоящей фундаментальной науки.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, сегодня примерно 284 миллиона жителей Земли имеют те или иные нарушения зрения, около 39 миллионов из них полностью его лишены. Более четверти от всего количества слепых людей страдают от нейродегенеративных заболеваний сетчатки, когда гибнут зрительные клетки. В России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. По прогнозу, в ближайшие десятилетия эти цифры в мире будут существенно расти. Уже сейчас ежегодно примерно 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Из них более половины - дети и подростки в возрасте до 18 лет.

В Москве готовится к вводу еще один Центр оказания экстренной помощи

Любовь Проценко

Столица продолжат развивать сеть центров оказания экстренной помощи. К четырем флагманским центрам, построенным в прошлом году, недавно добавились еще шесть городских многопрофильных больниц, которые тоже начали оказывать экстренную помощь по новым стандартам. В ближайшее время эти стандарты заработают и в городской больнице имени Иноземцева. Подробностями, что изменится для пациентов, с корреспондентом "РГ" поделился главный врач Арнольд Маркаров.

- Наша больница имеет 125-летнюю историю, но это не помешает ей быть современной и начать работу по новейшим стандартам оказания экстренной помощи. Уверен: москвичи от этого выиграют, ведь у нас есть специальности, помощь по которым в городе оказывает ограниченное количество клиник. Челюстно-лицевая хирургия, ЛОР, офтальмология и ряд других. В экстренных ситуациях наличие таких специалистов бывает очень важным.

После капитального ремонта приемного отделения пациенты будут поступать по принципу триажа, поделенные на зеленый, желтый и красный потоки. Машины скорой помощи въедут в теплый тамбур, а самых тяжелых больных сразу направят в противошоковый зал. Там все оборудовано для того, чтобы стабилизировать состояние человека. Из этого зала до дверей гибридной операционной - расстояние меньше пяти метров, где помощь пострадавшему окажет мультидисциплинарная команда врачей. В этом же корпусе двумя этажами выше есть еще 11 операционных, но на транспортировку пациента, жизнь которого в опасности, больше не будет тратиться ни одной лишней минуты.

Нелли Найговзина, профессор Российского университета медицины Минздрава России высоко оценила модель организации оказания экстренной медпомощи в Москве, современные строительные и архитектурные решения, единый стандарт оборудования и оснащения, формирование передовой IT-инфраструктуры. "Новый московский стандарт экстренной помощи - это успешный проект, - подчеркнула эксперт. - Он позволил повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи. Проект имеет высокий потенциал для трансфера в региональные лечебные учреждения.

Цифровой помощник позволил терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов

Сбер и Правительство Москвы много лет сотрудничают в сфере разработки и внедрения современных технологий в различные отрасли городского управления и социальной сферы, в том числе и в здравоохранение. Во всех взрослых столичных поликлиниках сегодня внедрена линейка цифровых помощников врача в диагностике, разработанная совместно Правительством Москвы, компанией "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья Сбера) и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера.

Цифровой помощник врача "ТОП-3" работает в московских поликлиниках с октября 2020 г., за это время с его помощью поставлено 14 млн предварительных диагнозов.

"Технологии, разработанные Сбером и компаниями-партнёрами, сегодня активно используются в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. AI-решения помогают врачам в ежедневной работе, повышают качество и доступность медицинской помощи. В рамках цифровизации первичного звена здравоохранения — московских поликлиник — совместно с Правительством Москвы разработаны диагностические ассистенты на базе искусственного интеллекта, которые делают прием пациента более быстрым и эффективным. Например, цифровой помощник врача "ТОП-3" уже сегодня помогает столичным терапевтам и врачам общей практики ставить предварительные диагнозы на первичном приеме, делая постановку диагнозов более эффективной и быстрой", - сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.