Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Богомолов поставил на сцене Александринки спектакль "Мать. Горькая пьеса"

Наталья Соколова

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов впервые ставит в Александринке. Спектаклем "Мать. Горькая пьеса" на исторической сцене здесь открыли новый сезон.

Название - провокативная игра, а пьесу, ставшую спектаклем, написал сам Константин Богомолов при участии Анны Носовой. Как признается режиссер, "Мать" Горького он не читал "триста лет, с тех пор, как учился на филологическом факультете Московского университета". Предложение заглянуть в роман 1906 года поступило от президента театра Валерия Фокина. "Спектакль лишь навеян книгой. Ведь, когда я читаю, я не только изучаю сюжет, я смотрю на энергии, вибрации, которые порождают во мне желание думать, конструировать, размышлять о героях, - признался перед премьерой Богомолов. - Не всякий литературный материал может стать такой провокацией на творчество". Вибрации проросли и дали энергию древнегреческой трагедии, с которой зарифмовались и Достоевский с "Преступлением и наказанием" и "Идиотом", и "Содержанки" и почти все, что Богомолов делал в театре до этой постановки.

Завтрак в доме Асоновых - зияющий дырой камин, мрачные бордовые обои, тяжелые дубовые стулья, пустой стол, а над всем нависла оголенная кирпичная, понемногу осыпающаяся стена. Екатерина, мать (Александра Большакова), пересказывает последние светские сплетни. Павел, сын (Иван Ефремов), доносит до сведения родителей, что собирается в Нью-Йорк потусить. Петр, отец семейства (Петр Семак), кстати, большая шишка в каком-то ведомстве (других подробностей зрителю не сообщают), покорно выслушивает обоих. Примечательно, что в программке герои заявлены как "мать 1", "мать 2", "сын 1", хотя имена у героев имеются - так провозглашается полная условность действа. Беседа ведется нарочито без эмоций - на одной краске, без восходящих интонаций.

Привычный завтрак в семье, в которой все привычно безразличны друг к другу. Мысль семейная занимала Богомолова и в "Карамазовых", и в "Психе", и в сериале "Кеша должен умереть". Именно по праву родства, по мнению режиссера, в семьях совершаются самые страшные преступления - самые близкие люди калечат душу, а могут и убить. Никакое родство, увы, не делает своим одного человека другому. Вообще в "Матери" режиссер много цитирует самого себя и русскую классику. Главное в цитировании - правильно настроить оптику, а делает это Богомолов всегда умело. И никто не обвинит в неправильной или неудобной интерпретации - пьеса-то авторская.

Мать семейства потрясло возмутительное преступление, совершенное "шайкой из пяти дебилов": на модном светском показе неизвестные скидывают на головы собравшихся мешки с фекалиями - то ли из вредности, то ли из зависти, то ли всерьез. Светская публика, тусовки и рауты, на которых ведется все та же беспощадная проверка на "свой" и "чужой", еще одна любимая богомоловская тема, процветающая в его "Содержанках". Она намечена и в новом спектакле. Екатерине повезло, она опоздала, и потому кара на нее в прямом смысле этого слова не обрушилась. Зато Петру сообщили, что один из участников шайки невероятно похож на него - даже родимое пятно то самое. Кто он - внебрачный сын? Крах карьеры и сопутствующие этому грязные сплетни замаячили перед Петром Асоновым слишком уж явно, ведь оскорбленной светской публике все равно: она сожрет и проглотит без подробностей.

Действие перемещается на авансцену, где стоят грубо выкрашенные белые табуретки и стол. "Каратель" Никита (Владимир Минахин) и вправду сын своего влиятельного отца: всесильная ДНК подтвердила. Вот только об этом Петр не мог знать: его супруга родила ребенка с эпилепсией, а в роддоме уговорила стриптизершу-брошенку из Ярославля отдать ей здорового ребенка... в обмен на квартиру в Москве. Наталья, мать 2, в исполнении Анны Селедец после рождения сына оставила прежнее ремесло и устроилась в поликлинику убирать. С матерью из романа Горького ее роднит то, что она так же, как и Пелагея Ниловна тяжелым трудом зарабатывает на жизнь, не предъявляя к этой жизни никаких претензий, и пытается любыми способами освободить сына, тоже члена преступной шайки, из заточения.

Никита, единственный заслуживающий прощения персонаж этой трагедии, - этакий князь Мышкин и Алеша Карамазов в одном лице: недаром Петру Асонову он видится во сне героем "Идиота", который долго жил в прекрасном горном Базеле, а теперь вернулся на родину. Никита спрашивает мать, зачем люди детей рожают, ведь жизнь - одно страдание: "Может, просто потому, что убивать нехорошо?". "Так кто я - божественное создание или прыщ, который стал таким большим, что его надо рассматривать как божественное создание?" - самый суровый вопрос Никиты, прочитавшего в застенках неосвоенное со школы "Преступление и наказание". Среди героев вопросы мирозданию задает только он, остальные просто уверены в своей способности управлять миром.

Мачеха окажется не биологической, но настоящей матерью. А та, что родила, совершит еще один грех - страшнее первого. И финальный монолог Натальи, в котором прямые цитаты из Маяковского, отсылы к Цветаевой и Ахматовой отлиты в стих античной трагедии, станет приговором этому миру, где мать - горькая пьеса.

Андрей Воробьев посетил пункт подготовки контрактников на военную службу

Ирина Рыбникова

Второй год в подмосковной Балашихе работает областной пункт отбора контрактников на военную службу. В первые месяцы он работал как учреждение, где можно было оформить весь пакет документов, необходимых для участия в специальной военной операции. Но быстро трансформировался в многофункциональный центр, где, помимо документов, можно получить банковские услуги, оформив карту для выплат, а также решить юридические вопросы и пройти медкомиссию. А затем при пункте заработал и учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком и спортзалом. Вчера посмотреть, как контрактники готовятся к исполнению боевых задач, в Балашиху приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Поэтому командиры и инструкторы здесь делают все, чтобы вооружить ребят знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел", - говорит Воробьев. Программа обучения, рассчитанная на несколько дней, включает огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, навыки противодействия беспилотным летательным аппаратам и основы тактической медицины. На время подготовки каждому будущему бойцу предоставляется место для проживания в казарме и трехразовое питание.

"Здесь не какая-то спецназовская, а обычная подготовка для выживания на поле боя. Учим главному - не впадать в панику, когда получил ранение. Показываем, как нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь, спасти своего товарища", - рассказывает один из основателей легендарного отряда "Витязь", президент ассоциации "Братства краповых беретов", Герой России Сергей Лысюк.

Тактическую медицину новобранцам преподает инструктор с позывным Пинцет. Прежде он работал в реанимационной бригаде скорой помощи, а сейчас - в Центре спецподготовки "Витязь". "Отрабатываем навык накладывать жгуты за 15-20 секунд и правильно использовать перевязочные бандажи, шприцы-тюбики, учим методам эвакуации раненых", - делится нюансами работы Пинцет. Центр в Балашихе также сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования (БОБР), который готовит операторов и специалистов для работы на линии боевого соприкосновения. Занятия ведут как опытные бойцы, так и специалисты по робототехнике. Обучение длится 21 день, затем - экзамены, которые принимают представители минобороны.

Учат ребят и обращению с техникой, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья. Знакомят также с высокотехнологичными квадрокоптерами, которые способны сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью или четко координировать огонь артиллерии. "Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга, - уточняет Андрей Воробьев. - Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то - передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать".

Конкретно

Те, кто подписывает контракт на участие в СВО в Подмосковье, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. 400 тысяч новобранцу платит Министерство обороны РФ, остальное - бюджет Подмосковья.

Депутаты Мособлдумы приняли закон о дополнительных мерах поддержки для педагогов

Ирина Романова

На первом после летних каникул заседании Московской областной думы депутаты приняли закон о дополнительных мерах поддержки для молодых педагогов. В частности, ввели новую льготную категорию "молодые работники" и расширили число получателей статуса "молодой специалист".

Новый учебный год в Подмосковье начали 1,08 миллиона школьников - рекорд последних лет. Помимо имеющихся 1,5 тысячи школ двери открыли 39 новых учебных заведений, штаты которых пришлось набирать с нуля. "В области многое делается для того, чтобы привлечь на работу педагогов, заинтересовать лучших, талантливых. Не секрет, что в условиях современности конкурировать с другими отраслями за внимание талантливой молодежи становится все сложнее. И здесь нам нужны аргументы", - подчеркивает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Один из таких аргументов - распространение статуса "молодой специалист" на тех, кто впервые пришел работать педагогом в течение шести месяцев после профессиональной переподготовки, а также на тех, кто начал преподавать в школе еще во время учебы на последних курсах колледжа или вуза. Статус "молодой специалист" дает сотрудникам неплохой бонус - единовременное подъемное пособие в размере 150 тысяч рублей, 50 из которых выплачиваются сразу, а еще 100 по окончании второго года работы. Получают обладатели статуса и ежемесячную доплату в размере 6 тысяч рублей, что важно для тех, у кого еще нет надбавок за стаж.

"Отдельно мы учли в законе ребят, которые получили профессию педагога, но отправились защищать нашу Родину в зону специальной военной операции. Вернувшись, они не потеряют статус "молодого специалиста", а значит, и право на выплаты, если в течение года продолжат преподавательскую деятельность", - продолжает Брынцалов. И даже если боец ушел воевать сразу со студенческой скамьи, не отработав по педагогической специальности ни дня, по возвращении его признают молодым специалистом при условии, что он придет работать в школу в течение года после демобилизации.

Ввели депутаты и новую категорию педагогических работников, имеющих право на стимулирующие выплаты. Это "молодые работники" - сотрудники школ, которые могут не иметь педагогического образования, но обучаются на последних курсах педагогических колледжей или вузов. Им до конца обучения, которое они совмещают с работой, тоже начнут начислять доплаты, но их размер, подчеркнул Игорь Брынцалов, будет дополнительно установлен правительством региона.

В ближайшие пять лет в Подмосковье будут газифицированы более тысячи СНТ

Ирина Рыбникова

В ближайшие пять лет в Подмосковье будут газифицированы более тысячи садоводческих некоммерческих товариществ, на территории которых в общей сложности располагаются 63 тысячи домовладений. Эти данные были озвучены на встрече губернатора Андрея Воробьева с представителями ПАО "Газпром".

Изначально, когда президент РФ Владимир Путин объявил о том, что программу социальной газификации нужно расширять и на дачников, в области предварительно насчитали чуть более 3,8 тысячи дачных хозяйств, которые могли бы войти в программу. Но более детальное изучение ситуации позволило увеличить число счастливых дачников почти втрое.

"В Подмосковье мы реализуем самый большой объем работ. На участие в программе социальной газификации от жителей области принято уже более 130 тысяч заявок - или свыше 10% от всех заявок в стране", - говорит гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. Увеличение объемов стало возможным в том числе потому, что компания модернизировала так называемые закрытые газораспределительные станции, которые создавались для ограниченного числа пользователей. К таким относятся, например, частные ГРС, которые были построены на деньги жителей закрытых коттеджных поселков. Всем частным собственникам "Газпром" предложил переуступить сети в обмен на их модернизацию и обслуживание. Многие согласились, ведь полноценное обслуживание газовых сетей влетает в копеечку. А модернизация позволила расширить сети и посадить на них сотни новых пользователей. В частности, уточнил Густов, в настоящий момент в Подмосковье модернизируются три ГРС - "Софрино" в Пушкинском округе, "Яхрома" - в Дмитрове и "Глебовская" - в Истре. И еще 10 - на очереди.

Напомним, что программа социальной газификации в Подмосковье существенно отличается от аналогичной общероссийской. В области, в частности, сочли возможным убрать два обязательных критерия, которым должно соответствовать СНТ, претендующее на газификацию. Это расстояние до 200 метров от существующего газопровода и объем потребления газа на одном участке не более 7 кубометров в час. Проще говоря, не важно, как далеко от трубы находится дачный дом, к тому же хозяев больше не ограничивают минимальными кубометрами. Важно, чтобы СНТ находилось в границах газифицированного населенного пункта. Причем заявки дачники могут подавать и в случае, если голубого топлива в деревне пока нет, но она будет газифицирована в этом году.

А второе важное условие - и дачный дом, и земля, на которой он стоит, должны быть зарегистрированы. Не поставленную на кадастровый учет недвижимость программа соцгазификации просто не видит. Заявку на вступление в программу дачники могут подать как на портале госуслуг, так и на сайте "Мособлгаза". К заявке нужно приложить сканы документов, одним из которых является протокол общего собрания членов СНТ о согласии на газификацию. А как быть, если дачник не является членом? Дачи продаются-покупаются, и не все новые собственники считают необходимым вступать при этом в товарищество. "Но в правилах подключения сказано, что под социальную газификацию попадают домовладения, принадлежащие физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства. Является ли собственник членом СНТ или нет, роли не играет, он может подать заявку самостоятельно", - объяснили "РГ" в пресс-службе "Мособлгаза".

Ни по срокам, ни по цене социальная газификация СНТ ничем не отличается от аналогичной газификации любых других населенных пунктов. До границ домовладения трубу подведут бесплатно, дальше стоимость работ будет зависеть от того, насколько далеко от забора располагается дом и какой комплект оборудования пожелает установить у себя собственник. Кого-то, например, устроит комплект-эконом, где в качестве системы безопасности установлены датчики, подающие при утечке газа звуковой сигнал. А кто-то захочет "Безопасный дом", в котором газовое оборудование соединяется с модемом. Если датчики фиксируют утечку, сигнал автоматически передается в аварийную газовую службу. И тогда не важно, дома хозяин или нет, аварийная бригада сможет оперативно перекрыть газ. Но в любом случае средняя стоимость подключения к газу по социальной программе не превысит 150-200 тысяч рублей. Это не миллион, который запрашивали с дачников до соцгазификации, - если им вообще предлагали возможность подключиться к трубе. А чаще всего и не предлагали вообще. Газифицировать дачи считалось слишком нерентабельным удовольствием.

До 6 октября в парках Подмосковья будут работать мобильные пункты государственной ветеринарной службы

В парках Подмосковья открыли пункты регистрации домашних животных

Надежда Макеева

До 6 октября в парках Подмосковья будут работать мобильные пункты государственной ветеринарной службы. В них любой житель области может зарегистрировать домашнего питомца, чипировать его и привить от бешенства.

Закон о регистрации домашних животных в Подмосковье вступил в силу в сентябре прошлого года. Собаки регистрируются в обязательном порядке, как только им исполнится три месяца, кошки и другие крупные животные - по желанию хозяев. В течение 14 дней после того, как питомцу исполнилось три месяца, либо же после того, как человек завел уже взрослое животное, нужно подать заявление на его регистрацию на региональном портале госуслуг. После этого четвероногого друга нужно привести на очный прием в государственную ветеринарную клинику, где питомцу установят чип, где будет зашифрован уникальный 15-значный идентификационный код, присваиваемый питомцу.

Все вроде просто. Однако жители массово ставить на учет своих собак почему-то не побежали. По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, за 10 месяцев действия закона граждане зарегистрировали всего 6,8 тысячи животных. Для области, где проживает порядка 8,7 миллиона человек, это капля в море. Поэтому власти приняли решение выставить мобильные пункты Госветслужбы в парках, где хозяева частенько выгуливают питомцев. И дело пошло. "Акцию начали в конце августа в 14 парках. Буквально за несколько дней в единой региональной системе было зарегистрировано 228 новых питомцев. Теперь добавляем пункты еще в 11 парков", - говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Те, кто все никак не мог дойти до ветеринарки, охотно заглядывают в мобильные пункты во время ежедневных прогулок, которые не отложишь, как визит к врачу. Хочешь не хочешь, а как минимум дважды в день приходится проходить мимо синих автобусов Госветслужбы.

Гуляя в парках, жители области уже зарегистрировали более 200 питомцев

"Пришли главным образом из-за чипа. Мой Бакс однажды уже убегал, пока искали, намучались. С чипом будет полегче", - говорит мытищинец Владимир Валабин. У него на руках вертится резвый таксик, безропотно перенесший процедуру чипирования. Она, впрочем, и занимает всего пару минут. Эта услуга платная, стоит 350 рублей. А вот сама регистрация, а также вакцинация от бешенства проводятся за государственный счет.

За Владимиром в очереди стоят Надежда Бодруйко с коккер-спаниелем Фриманом. "Мы в первый раз собираемся поехать в отпуск с собакой, сейчас с этим проблем нет, многие отели принимают гостей с питомцами. Регистрируемся, чтобы не возникло проблем во время поездки", - объясняет она.

Многие приходят только ради того, чтобы сделать собаке прививку от бешенства. По словам врача Мытищинской ветеринарной станции Виталия Толстухина, хозяева породистых животных, как правило, регулярно делают весь комплекс прививок в ветеринарных клиниках. А те, кто приютил дворняг, об этом частенько забывают. Но мобильные пункты стороной не обходят, особенно когда узнают, что прививают бесплатно. "Для этого и нужно всего-то два документа - паспорт хозяина и ветеринарный паспорт собаки", - говорит Толстухин.

Список парков, участвующих в акции, и часы работы мобильных пунктов Госветслужбы размещены на сайте областного министерства сельского хозяйства и продовольствия msh.mosreg.ru.

Первый индустриальный парк нового формата появится в Раменском

Надежда Макеева

Первый индустриальный парк формата "все включено" вскоре появится в Раменском округе Подмосковья. Первая очередь из пяти таких парков заработает в 2025 году, помимо Раменского они появятся в Ленинском округе, Одинцове, Дмитрове и Жуковском.

По данным областного министерства инвестиций, промышленности и науки, сегодня в регионе действует 70 индустриальных парков. Когда они только начинали создаваться, резидентам предлагали просто площадку с инфраструктурой, позволяющей быстро подключиться к коммунальным ресурсам. Производственные здания инвесторы строили на этих площадках сами, что было логичным - кому как не резиденту парка лучше знать, каким должен быть завод его мечты? Затем область перешла к созданию индустриальных парков в формате light industrial, когда обязательным наполнением площадок стали модульные строения, легко преобразуемые как в производственные цеха, так и в склады или в офисные помещения. Это дало возможность инвесторам не тратить время на строительство, можно было сразу зайти на площадку, за несколько недель отформатировать помещения под себя и начинать работу.

Теперь власти хотят опробовать еще один новый формат. Помимо инфраструктуры и помещений, он подразумевает строительство на площадке колледжа, где резиденты будут готовить кадры под свои нужды, общежития для студентов и иногородних сотрудников предприятий, а также создание зоны отдыха с парком или сквером и заведениями общественного питания. Во главе всей территории индустриального парка должна встать эффективная управляющая компания.

Парк в Раменском будет первой ласточкой этого грандиозного проекта. И в нем уже есть якорный резидент - машиностроительная компания "Амкодор" из Беларуси. Она занимается производством техники для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Планируется, что индустриальный парк даст жителям округа порядка 7,5 тысячи рабочих мест.

Суд наказал женщину, взявшую чужие забытые деньги

Владислав Куликов

Суд в Курской области вынес обвинительный приговор женщине, которая при покупке билета на поезд взяла в лотке кассы деньги, оставленные другим покупателем. Положить в карман чужое - де-юре считается кражей. Даже если вы сами в чужой карман не залезали.

Урок честности и галочку о судимости в биографии получила некая Александра С.

"В апреле текущего года Александра С. приобрела билет на поезд на железнодорожном вокзале п. Золотухино, расплатившись купюрой достоинством 5 тысяч рублей. Когда С. забрала билет, паспорт и сдачу, кассир обратила ее внимание, что в передаточном лотке лежит еще одна пятитысячная купюра, - рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. - Зная, что это не ее деньги, С. забрала купюру, ответив кассиру, что это ее, а купюры могли слипнуться между собой".

Как потом выяснилось, деньги забыла другая покупательница, которая приобретала билет до С. Вначале та женщина хотела расплатиться за билет деньгами, а затем, передумав, расплатилась карточкой, забыв при этом забрать деньги из передаточного лотка. В общем, житейская история, плавно переходящая в соблазн.

Чтобы избежать в таких случаях неприятностей, надо быть честным человеком. Увидев неизвестно чьи, но явно чужие деньги, правильное поведение: вздохнуть, сказать "это не мое" и идти своей дорогой. К сожалению, Александра С. проверку соблазном не прошла. Поэтому к ней вскоре пришли сотрудники полиции.

До того женщина прожила долгую и в принципе честную жизнь. Однако мгновения слабости стоили ей обвинений в воровстве. И не просто в краже, а в краже с причинением значительного ущерба гражданину. Ведь для потерпевший (как, впрочем, и для подсудимой), 5 тысяч - это крупная сумма.

Золотухинский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Если кассир по ошибке протягивает вам очевидно лишние деньги, брать их нельзя, это будет кража

"Если забытая вещь находится в месте, известном собственнику или владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом ее получить, лицо, присвоившее эту вещь, совершает кражу", - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Иными словами, забытые кем-то в лотке кассы деньги никак не получится выдать за "невинную" находку. Найти кем-то потерянное - не преступление. Однако "найти" кем-то забытую сумку на полу вокзала, оправдаться перед судом не получится: это типичная кража. Потому что на вокзале сумки не теряют, их забывают. С юридической точки зрения это принципиальная разница. Закон различает потерянное и забытое. Забирать кем-то забытые вещи запрещено. Надо или оставить их на месте, или сообщить в правоохранительные органы и передать им. Так что, увидев на кассе лишнюю "сдачу" или "видимо, слипшиеся" деньги, нельзя их брать, нужно отказываться.

"Под определением "потерянная вещь" понимается предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в месте, которое собственнику или владельцу неизвестно, - говорит Мария Спиридонова. - Так, например, потерянные в общественном месте, неизвестном собственнику, часы, драгоценное украшение либо иная вещь, не имеющая признаков принадлежности определенному лицу, для нашедшего их являются находкой".

Но и такие вещи лучше не присваивать, а сдать в бюро находок. Забытый же кем-то мобильник находкой не является.

Ушел из жизни создатель КВН Александр Масляков-старший

Андрей Васянин

Он вел, кажется, почти все развлекательные телепередачи в этой стране. По разу провел даже "Что? Где? Когда?" и "Взгляд" - и вообще мог появиться в любом месте, где требовался хороший ведущий. Иногда казалось, что кроме него нет в стране других конферансье.

В кадре и на сцене Масляков держался свободно, был, в свою очередь, неизменно находчив, мог удивить остроумной репликой. В нужном месте проявлял такт. Словом, воплощал собой социальный портрет молодого советского человека. Впрочем, именно таким - находчивым, лёгким, контактным - представлялся он телезрителям в любом возрасте.

На телевидение Масляков попал случайно, студентом 4-го курса МИИТа. Капитан команды КВН института попросил его стать одним из пяти телеведущих юмористической передачи, которую как раз снимала команда - победитель прошлой игры. По воле случая это оказалась команда МИИТа. И Саша согласился - уж больно хотелось, чтобы его по телевизору увидели родители. К тому же за работу платили - 20 рублей...

Инженером в проектном институте он работал целый год и 6 дней. А потом были уже Высшие курсы работников телевидения, и дело было уже не в 20 рублях...

Масляков создал такую игру, что его сын Саша, хорошо окончив приличный вуз, с 6 лет сидел в зале, болел и кричал: "МХТЭИ!" По мнению того же Константина Эрнста, сегодня большая половина развлекательного телевидения создается ребятами, которые играли в КВН, авторами, которые писали шутки для кавээнщиков.

Большая половина развлекательного телевидения создается ребятами, прошедшими опыт КВН

- Когда сегодня молодые люди только начинают играть в КВН, он уже многое дает, - говорил Масляков. - Например, работать в команде. Дает возможность кому-то выступать соло, персонально, чтобы его услышали и чтобы было понятно, что он говорит и чего он хочет. КВН дает массу всего человеку вне зависимости от того, будет он политиком, инженером, ученым - или нет... Например - вкус. По мнению бывших кавээнщиков, многие шутки нынешнего шоу Александр Васильевич не пропустил бы в эфир.

"Шутим мы по-разному. Но даже если кто-то считает, что мы плохо живем, шутить нужно все равно хорошо, - был уверен Александр Васильевич. - Чтобы было понятно: раз мы над этим шутим, значит выход из всего этого есть. Это не полная безнадега".

...Узнав о роковом диагнозе, Масляков резко сократил телевизионную активность. За 2022 год, когда его состояние стало стремительно ухудшаться, он всего лишь дважды присутствовал на КВН в качестве ведущего, а в 2023 году вовсе не вел КВН. Все это время его замещали Вадим Галыгин, Александр Олешко, Дмитрий Нагиев и др. В апреле 2024 года состояние здоровья Александра Васильевича ухудшилось настолько, что он официально покинул КВН. Но записал видеообращение и пообещал вернуться.

Масляков из тех людей, которые определяли и формировали тонус времени, настроение общества

"Добрый вечер! Не скрою, я рад встретиться с вами на этой сцене, - говорил человек, который и создал эту сцену и вывел игру из залов ДК на современную площадку. - По жребию я сегодня веду. Мне доверено провести сегодняшнюю игру, но сразу признаюсь, что для меня привычнее смотреть КВН, если я на сцене сбоку. Пойду взгляну. Мы начинаем КВН".

После этих слов, пришедших из молодости Маслякова и юности КВН, моему отцу, в 60-х наблюдавшего КВН во главе с Масляковым из зрительного зала, захотелось заплакать.

...Масляков, который вел КВН, еще когда экраны телевизоров были черно-белыми, нередко слышал, что КВН - уже не тот, что был. Но КВН всегда не тот, как и мы с вами вчерашние - не те, какими будем завтра. И жизнь - не та жизнь, которая была вчера и будет завтра.

А без Александра Маслякова наша жизнь уж точно будет не той.

В какие регионы можно поехать отдохнуть осенью и сколько это стоит

Оксана Ильина,Тимур Алиев,Елена Мационг

Каждый пятый россиянин, по данным сервиса "Работа.ру" собирается поехать в отпуск в сентябре. На курортах в это время меньше туристов и ниже цены. Но есть и еще одна важная причина отправиться на отдых осенью: целый ряд популярных туристических локаций страны раскрывают свой уникальный потенциал именно в эту пору. Куда поехать сейчас на отдых, кроме морских курортов, что посмотреть и сколько это будет стоить, - рассказывают собкоры "РГ".

Болдинская осень для Нижегородской области давно уже популярный туристический бренд, а не только литературное явление. В бархатный сезон здесь ждут наплыва гостей. В музее-заповеднике завершилась грандиозная реконструкция, которая продолжалась больше двух лет. Усадьбу, в которой Пушкин написал "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Пиковую даму", две последние главы "Евгения Онегина" и много чего еще, отшлифовали до исторического слоя - строители сняли со стен, дверей, пола все лишнее, что оставили им предшественники из XX века. Теперь дом стал значительно ближе к настоящей пушкинской эпохе.

К тому же нынешний сентябрь - отнюдь не "унылая пора". Синоптики обещают региону в ближайшие недели плюс 20 и никаких дождей.

"Такая осень - лучшее время, не зря Пушкин ее так любил, - говорит научный сотрудник отдела фондов музея-заповедника Светлана Суродина. - В усадьбе нет толчеи, можно все без спешки рассмотреть. К тому же у нас появились новые экспонаты. Например, личные вещи поэта - чернильница в виде гробницы Наполеона и хрустальная печатка, их передал на временное хранение Всероссийский музей поэта из Санкт-Петербурга".

Каждые осенние выходные в Большом Болдине затейливы по-своему: тут и праздник урожая, и литературные чтения, и концерты. Для большего погружения в пушкинские времена предлагается примерить наряды того времени: шляпку, цилиндр, веер, шарф, трость. Если захотите - даже взять в руки пистолет.

А можно просто погулять, как Пушкин, по осеннему парку.

К слову, добраться до пушкинских мест сейчас стало куда проще. Доехать из Москвы, например, можно на автомобиле по новой скоростной трассе М-12 до Арзамаса, а затем свернуть - в итоге на весь путь уйдет примерно 6,5 часа. Плата за дорогу - около трех тысяч рублей.

Но экскурсоводам больше всего нравится вариант с электричкой - мультимодальный маршрут запустили ко дню рождения поэта. Электричка идет 3,5 часа от Нижнего Новгорода до станции Ужовка, затем пассажиры пересаживаются в автобусы и едут до Большого Болдина еще 20-30 минут. Цена - 617 рублей плюс 160 рублей за автобус в одну сторону.

Поездку по железной дороге можно совместить с туром "Живой Пушкин". Поэт "оживает" уже в электричке и сопровождает туристов всю дорогу. В программе стоимостью около пяти тысяч рублей - чаепития, балы, игры и главные болдинские достопримечательности.

Усадьба поэта, в которой он написал "Маленькие трагедии" и "Пиковую даму" теперь стала ближе к настоящей пушкинской эпохе

Правда, с гостиницами в пушкинских местах пока не очень. Поэтому на погружение в Болдинскую осень обычно отводится один день. Но можно снять квартиру за 1500 рублей за сутки или разместиться в гостевом доме соседнего села Ивановка за 3800 рублей.

Благоприятный прогноз погоды и в Дагестане - вплоть до октября ожидается больше 20 градусов. На море особо не искупаешься, но для экскурсий время отличное, изнуряющей жары уже нет. Одна из популярных локаций в бархатный сезон - самый глубокий в Европе Сулакский каньон. В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - испытание не для слабонервных. Для любителей экстрима есть еще ряд аттракционов. Прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном, например. Для тех, кто готов, стоит это семь тысяч рублей. На Сулакском каньоне можно покататься на катерах. Рядом располагается комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на ваших глазах форель.

В Дагестане около ста заброшенных сел, которые по разным причинам покинули местные жители. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристскими объектами. Но больше всего манит туристов расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль. Его порой сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Словом, отдохнуть в Дагестане осенью можно с пользой и удовольствием. Несколько лайфхаков: большинство точек общепита и магазинов не принимают оплату картой. Нужны наличные или перевод - почти везде висит табличка с номером телефона. В горах не всегда может ловить сотовая связь. В любом случае, можно без проблем обращаться к местным жителям - они с радостью помогут.

Большинство туристов прилетают в Дагестан на самолете. Аэропорт Махачкалы только из Москвы принимает больше десятка рейсов в день. Время полета - два с половиной часа, на сентябрь стоимость билетов, в зависимости от авиакомпании, варьируется от 3500 до 8500 рублей. Гостиницы в Махачкале стоят от 1500 до пяти тысяч рублей. Есть и номера класса "люкс", где цена доходит до десяти тысяч. В селах можно остановиться в гостевых домах, их стоимость - от одной до трех тысяч рублей в сутки.

И, конечно, одно из тех мест, где именно осенью проявляется особый колорит, - это Алтай. Главная река региона Катунь ("госпожа" от тюркского) меняет в эту пору цвет с нежного мятно-зеленоватого на прозрачно-бирюзовый. И тут никаких "художеств": с похолоданием 80 процентов воды поступает в Катунь из кристально чистых подземных источников, а не из горных ледников, а крошечные частички зеленоватых песчаников и сланцев окрашивают реку в такой удивительный цвет. И один только факт, что из Катуни можно запросто брать воду и пить, может привести в восторг жителя любого унылого промышленного мегаполиса.

Древние загадочные пещеры, петроглифы на скалах - все это доступно туристам и с окончанием высокого сезона. Можно проехать по Чуйскому тракту до самой Монголии, наблюдая, как на глазах меняются ландшафт: сплошь поросшие лесом горы становятся одинокими и местами заснеженными. Благо, таксисты, они же часто и экскурсоводы, уже не так задирают цены. Можно, к слову, заглянуть и в саму Монголию, достаточно показать загранпаспорт. Кстати, чем ближе к границе, тем больше продают в этих краях вещей из чистейшего кашемира.

Алтай - место давно уже раскрученное, поэтому отели здесь могут стоить от всего 2500 рублей в сутки до ста тысяч рублей и даже выше. Это уже с полным комплексом спа, дорогим питанием и другими изысканными "плюшками". Каждый выбирает свое.

Летят сюда из десятков городов страны, от Москвы до Горно-Алтайска, например, четыре часа полета. Цены на билеты осенью чуть ниже, но все же не дешевле 10-12 тысяч в один конец. Но это того стоит.

Cобытия в курском приграничье Запад не впечатлили

Алексей Леонков: Запад показывает Украине, что нужно умерить аппетиты

Когда ты следишь за встречами Украина - НАТО на немецкой базе Рамштайн, всегда обращаешь внимание на две вещи - размер помощи и образцы поставляемого вооружения и военной техники.

Если вспоминать такие встречи в позапрошлом и прошлом годах, то там размер помощи исчислялся в миллиардах долларов. Списки поставок там были очень внушительные. Это техника, вооружение, боеприпасы и прочие вещи летального и нелетального действия. Нынешний Рамштайн по сравнению с первыми выглядит гораздо скромнее. Он, конечно, прошел под лозунгом: "Мы все будем поддерживать Украину до конца". Но тут начинаются нюансы. Западные страны дают Киеву столько, сколько считают нужным. То есть речь идет не о хотелках Зеленского, а о том, что готов действительно предоставить Запад. Поэтому миллиарды превращаются в миллионы, образцы новейшей техники превращаются в устаревшие виды.

Если говорить о деньгах, то Киев получил более чем скромную военную помощь от США в размере 250 млн долларов.

К примеру, Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине 77 танков Leopard 1A5 из старых запасов. Они, судя по всему, изрядно потрепанные и восстановленные. Боевой потенциал таких танков на линии боевого соприкосновения близок к нулю. В интернете можно найти много видеокадров, где попадание одного нашего дрона превращает такой танк в груду металлолома. По сути, эта техника должна быть просто утилизирована, но добрые западные руководители решили ее утилизировать вместе с украинскими танковыми экипажами.

Из нормальной техники немцы пообещали поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Это современные самоходки, но они имеют слабую броню, которая не выдерживает попадания ударного дрона, а также очень капризны в эксплуатации.

США предоставляют Киеву боевые машины пехоты M2A2 ODS Bradley и бронетранспортеры М113, начало производства которых датируется шестидесятыми годами прошлого столетия. Если про Bradley еще можно сказать что-то хорошее, то М113 даже при всех попытках их модернизации остаются консервными банками со слабой броней. Помимо этого США поставят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Про поставки самих пусковых установок HIMARS речи не шло. С учетом того, что за последнее время Украина их теряет в больших количествах, стрелять ракетами будет попросту не из чего.

Напомню, что Зеленский специально ехал в Германию, чтобы убедить своих союзников дать разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России, выпросить дополнительные поставки систем ПВО дальнего радиуса действия, ну и, конечно, в очередной раз услышать, когда Украину примут в НАТО.

Ничего этого ему даже не пообещали. Как мы помним, под любой саммит на базе Рамштайн Украина готовила какой-то "перформанс", который должен был убедить западных кураторов не скупиться на помощь ВСУ. В 2022 году это совпало с нашей перегруппировкой в ряде областей Украины. В 2023-м начался хваленый украинский "контрнаступ". В этом году киевская хунта решила ввязаться в курскую авантюру, чтобы продемонстрировать свои успехи в наступлении. Как мы видим, события в курском приграничье Запад не впечатлили. И даже наоборот, в СМИ начало появляться огромное количество контролируемых западными спецслужбами "сливов", которые показывают, что эта попытка наступления большинство союзников Украины не совсем устраивает. Встреча на базе Рамштайн это подтвердила. Такое ощущение, что у ВСУ сейчас пытаются вырвать остатки "клыков", чтобы украинская армия забыла о каких-либо наступательных действиях и сконцентрировалась только на обороне.

С точки зрения западных стратегов, это наиболее реальный сценарий для ВСУ, при котором, как они считают, можно измотать нашу армию в позиционных боях и убедить наше политическое руководство сесть за стол переговоров на продиктованных Западом условиях.

Не знаю, почему они так убеждены, что этот нехитрый алгоритм должен сработать, ведь после событий в Курской области даже упертым русофобам становится понятно, что говорить с нынешним киевским режимом попросту не о чем.

Опять же можно предположить, что те "объедки с барского стола", которые предоставил Запад киевскому режиму, показывают, что на Зеленского больше ставка не делается. Возможно, после смены руководства в Вашингтоне последует смена руководства и в Киеве.

Подготовил Александр Степанов

Алексей Леонков

военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

Хроника СВО: На покровском направлении освобожден поселок Мемрик

Александр Степанов

Российская армия выбивает украинские формирования, вторгшиеся в курское приграничье. Каждый день на этом направлении ВСУ несут огромные потери в живой силе и технике, которые близки к критическим.

Ударный кулак нашей группировки, костяк которой составляют подразделения группировки войск "Север", при поддержке авиации и артиллерии ежедневно бьет по позициям противника, который пытается закрепиться в приграничье и проводить атакующие действия.

По данным Минобороны России, наши войска отразили три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка.

За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, а также артиллерийское орудие

"В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе "Макс Про" производства США, и два автомобиля", - сообщили в минобороны. Наши войска совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение подразделениям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска наносили удары по тылам противника в Сумской области Украины, в том числе по районам сосредоточения иностранных наемников.

За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей.

Наши подразделения прочесывают и лесные массивы, где могут укрываться диверсионные группы противника.

Как выясняется, в августе в надежде на быстрый успех противник бросил в попытку прорыва в курском приграничье свои элитные подразделения.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале, что ударный кулак, который был направлен на курское направление, возглавляли украинские Силы специальных операций. Однако, несмотря на задействование лучших подразделений, ВСУ не смогли достигнуть поставленных задач.

По словам Алаудинова, сейчас украинские войска безуспешно пытаются прорваться на нескольких участках. "ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь", - заявил генерал.

В военном ведомстве также рассказали о продвижении наших войск на других участках специальной военной операции.

Так, подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, "центральные" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба и отразили восемь контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ на этом направлении составили до 560 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля, самоходка "Акация", гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск "Запад" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное в ЛНР и Григоровка в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две БМП, бронетранспортер, польская самоходка Krab, гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица Paladin и гаубица М198 производства США.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР. Была отражена контратака штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М198 производства США, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30.

РЖД планирует восстановить железнодорожное сообщение с Китаем

Ирина Жандарова,Алексей Любовецкий

РЖД прорабатывают вопрос восстановление пассажирского движения с Китаем. Этот вопрос обсуждался на совещании с главой компании Олегом Белозеровым, сообщается в Telegram-канале холдинга.

Белозеров уточнил, что в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края, в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска.

Сегодня для пассажиров основным способом добраться до Китая является авиационный транспорт. Самолеты имеют ограничения по численности перевозок, кроме того, билеты стоят довольно дорого. Стоимость перелетов из Москвы стартует от 50 тыс. руб. Поэтому железнодорожный транспорт на этом направлении имеет все шансы быть востребованным, считает Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. В основном спросом поездки в Китай и обратно на поезде будут пользоваться у жителей Сибири и Дальнего Востока. Россияне активно посещают сейчас Китай в туристических целях, а также для деловых поездок, поясняет Зотов.

Количество туристических поездок между странами в 2024 году выросло. За первое полугодие их число составило 1,1 млн, что практически равно показателям за весь 2023 год, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Турпоток из России в Китай вырос на 75% в 2024 году, отметили в МТС Travel.

В 2024 году были внесены изменения в визовую политику, что сделало поездку в Китай более доступной. Для упрощения посещения страны были введены электронная виза и безвизовые поездки.

Ранее Москва и Пекин уже прорабатывали вопрос восстановления пассажирского ж/д сообщения, прерванного на фоне пандемии COVID-19. Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином было открыто в 1954 году. До пандемии между столицами двух стран курсировали два прямых поезда. Время в пути из Москвы в Пекин составляло около шести дней, поезд останавливался на 39 станциях.

Сейчас восточное направление активно используется для перевозки грузов. За восемь месяцев 2024 года объем грузоперевозок между Россией и Китаем составил 117 млн тонн. В сравнении с прошлым годом это на 8,7% больше. В прошлом году поездами было перевезено 161 млн тонн грузов между странами. Перевозки в этом направлении показали рекордный годовой рост на 36%.

В московском парламенте 38 из 45 мест займут представители "Единой России"

Ирина Огилько

Вдвое выше, чем пять лет назад, оказалась явка избирателей на прошедших выборах нового состава Московской городской Думы. Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, она составила почти 41 процент, в то время как в 2019 году была 21,7 процента. При этом 3 миллиона, или 95,5 процента, москвичей проголосовали онлайн. Из них полтора миллиона приняли участие в выборах впервые.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале объяснил вовлечение такого огромного количества избирателей в выборы властных органов созданием современной и удобной системы голосования. Если в 2019 году голосование онлайн носило заявительный характер, то сейчас, наоборот, заранее писать заявление нужно было тем, кто планировал голосовать с помощью традиционного бумажного бюллетеня. Таких заявлений поступило всего 13 тысяч, но получили бюллетени все, кто хотел, - 142 тысячи горожан. "Мы внедряем много новаций, и они доказывают свою эффективность", - написал мэр. Глава города обратил внимание на то, что не только избиратели проявили высокую активность, но и кандидатов было значительно больше, чем на предыдущих выборах. Если пять лет назад на 45 мандатов претендовали 225 человек, то в 2024 году уже 281 кандидат.

Кого же выбрали москвичи? Из 45 депутатских кресел 38 займут представители партии "Единая Россия", три кресла достались представителям КПРФ, еще два - самовыдвиженцам и по одному - депутатам из партии "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Представители партии ЛДПР и РЭП "Зеленые" в новый созыв Думы не вошли. Что интересно, почти половина кандидатов - это депутаты Думы седьмого созыва, уже хорошо известные москвичам по своим поступкам и делам. Но и многие новички горожанам также знакомы. Например, фигуристка Ирина Слуцкая и певец Родион Газманов.

Впереди у кандидатов присяга, принять которую они должны в ближайшее время. Ну, а дальше - работа на процветание Москвы и москвичей.

ЦИК подвел предварительные итоги Единого дня голосования

Валентина Егорова,Татьяна Замахина

В понедельник, 9 сентября, Центризбирком, партии и наблюдатели подвели предварительные итоги Единого дня голосования. В самом ЦИКе, рассказала председатель комиссии Элла Памфилова, эта выборная ночь была самой спокойной с 2016 года. Партии в целом довольны своими результатами, а наблюдатели не заметили существенных нарушений.

В самом начале Элла Памфилова, извинившись за отступление от образа серьезного госслужащего, процитировала тютчевские строки:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить.

"И слава богу, что наши враги, кто никогда нас не любил, не любит и любить не будет, никогда не понимали, не понимают и не будут понимать Россию. И в этом наша сила и залог нашей победы. Потому что за нами правда и за нами сила", - сказала председатель комиссии и перешла к цифрам.

"У нас были проведены свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня и разного характера, приняли участие в этом более 27 млн избирателей", - сообщила председатель. Это 47% от списочного состава избирателей тех территорий, где прошло голосование. Во многих регионах избиратели продемонстрировали большую активность, чем в прошлые годы. По словам Памфиловой, такой высокой явки на выборах в регионах на было с 2017 года. "Именно в таких условиях и именно с учетом того, что в ряде территорий это была физическая опасность. Люди проявили максимальную ответственность, мужество, настоящий гражданский героизм", - заявила глава ЦИК.

Явка на выборы в регионах в этом году была выше, чем в прошлые годы. Люди проявили максимальную ответственность

По предварительным итогам, в целом по стране 15 партий получили 36,7 тысячи мандатов. Всего же в выборах участвовали 20 политических сил, все они - реально работающие, регулярно участвуют в выборах. Это очень важный признак развития партийной системы, указала Памфилова: партии прошли естественный отбор, "все эти пустышки, фейковые партии ушли, а те, кто работал и работает, начиная с муниципальных выборов, шаг за шагом наращивают свои политические мускулы и достигают результатов".

В Госдуму пришли министры

Больше всего выборных должностей и мест в парламентах разных уровней, по данным ЦИК, заняла "Единая Россия". Ее представители победили на прямых выборах губернаторов в 20 регионах, партия провела свои списки в 12 региональных парламентов и получила большинство в Мосгордуме, где выборы проходили только по одномандатным округам.

Кроме того, в 12 парламентов прошла по спискам КПРФ. ЛДПР набрала проходной балл в 10 регионах, "Справедливая Россия - За правду" - в шести и "Новые люди" - в четырех. "Зеленые", Партия пенсионеров и Гражданская платформа прошли по спискам каждая в один региональный парламент.

Таким образом, сообщила Элла Памфилова, право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей имеют те же 13 партий, что и до Единого дня голосования. Помимо упомянутых это также Коммунисты России, "Зеленая альтернатива", Партия прямой демократии и "Родина".

В эти выходные состоялись также довыборы в Госдуму по трем округам. Официальные итоги ЦИК подведет на заседании, а по предварительным в Ростовской области побеждает бывший вице-премьер Виктория Абрамченко (ЕР), в Брянской области - экс-министр спорта Олег Матыцин (ЕР), в Хакасии - экс-министр энергетики Николай Шульгинов (самовыдвижение). Все они работали в прежнем составе федерального правительства и теперь возвращаются в политику.

Случаев признания недействительными результатов голосования по итогам региональных выборов не зафиксировано, сообщила Элла Памфилова. Что же касается отдельных бюллетеней, признанных недействительными по разным причинам, то их всего 1545.

Партии оценили свои результаты

В понедельник брифинги по итогам прошедших выборов провели все парламентские партии.

В "Единой России" довольны своими показателями, заявил врио секретаря генсовета Владимир Якушев. Единороссы, напомнил он, выдвигали более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержали победу в абсолютном большинстве избирательных кампаний.

По сравнению с результатом пятилетней давности, когда проходили аналогичные региональные кампании, партия "достаточно серьезно" улучшила результат, указал Якушев. На выборах в заксобрания в 13 регионах ЕР получила 545 мандатов из 659. Также единороссы победили на муниципальных выборах. Таким образом, подтвержден статус партии большинства и партии президента, считает Якушев.

КПРФ подтвердила второе место в политике РФ и свой статус главной оппозиционной силы, уверен заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, несмотря на "серьезные препоны и недостатки избирательного законодательства", коммунисты сохранили своего избирателя, свое ядро, в ряде регионов укрепили позиции. "Например, в Курской области улучшили свой результат в два раза", - привел он пример. Кроме того, улучшились показатели (по сравнению с прошлыми аналогичными выборами) в Мурманской, Самарской, Калининградской и других областях.

Однако в партии недовольны тем, что не все кандидаты дошли до избирательной гонки, заявил Афонин. Коммунисты будут добиваться отмены муниципального фильтра, а полученный опыт использовать на выборах в Госдуму в 2026 году.

ЛДПР удачно выступила на прошедших выборах и подтвердила свой имидж конструктивной оппозиции, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Он отметил увеличение представительства в парламентах Татарстана и Республики Алтай, а также успех на выборах в городские думы Мурманска, Биробиджана и Челябинска, где партия раньше не была представлена. Кроме того, Слуцкий отметил второе место представителя ЛДПР Максима Яковлева (18,34%) на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Партия "Справедливая Россия - За правду" заняла третье место по числу полученных мандатов на выборах в региональные заксобрания. Об этом сказал председатель партии Сергей Миронов, подводя итоги выборов. "Мы всего набрали 22 мандата. Это третий результат после "Единой России" и КПРФ", - подчеркнул он. В городские парламенты СРЗП провела 21 депутата. Противникам партии не удалось "похоронить" ее, констатировал Миронов.

Прямые выборы губернаторов состоялись в 21 регионе. Везде победили действующие руководители

Самая молодая парламентская партия - "Новые люди" - существует четыре года и не может сравнивать свои результаты с данными 2019 года. Но по отношению к самой себе она растет, заявил руководитель фракции в Госдуме Алексей Нечаев. По его словам, уже известно о 123 мандатах, которые выиграли партийцы в регионах и муниципалитетах. Так, зампредседателя партии Александр Даванков выиграл мандат депутата Мосгордумы, по два представителя партии прошли в парламенты Севастополя и Татарстана, по одному - в Волгоградской области, Хабаровском крае и Туве. Кроме того, 19 членов партии прошли в городские парламенты.

...А эксперты их усилия

Как отметил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, в ходе данной кампании политические силы страны "искали свое лицо". Что касается "Единой России", то она преуспела не только из-за того, что позиционируется как партия президента. Дело в том, что партию, считает эксперт, удалось сделать современной и эффективной. Кроме того, ЕР стала рекордсменом по включению в списки кандидатов участников СВО.

КПРФ, продолжил Минченко, удалось стать партией второго эшелона. Однако, по его словам, для компартии остается актуальной тема нового лидера и обновления руководящего состава. При этом "Справедливая Россия - За правду" сейчас переживает идеологический кризис. "В тех регионах, где СРЗП тоже пыталась играть роль второго выбора после "Единой России", включая в свои кандидатские пулы бывших единороссов, результаты были довольно неудачными", - отметил Минченко.

Говоря о "Новых людях", политолог обратил внимание на то, что те много экспериментировали с различными формами агитации - с дополненной реальностью, с использованием искусственного интеллекта. Также обращает на себя внимание тот факт, что партии подтягивают к себе тех людей, которые считают, что протест должен "быть в умеренных и адекватных рамках".

ЛДПР, по оценке Минченко, "явно потеряла инерцию Владимира Вольфовича Жириновского". Партия, согласно его заключению, ищет новые пути привлечения избирателей - и небезуспешно.

С этим поспорил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, КПРФ перестала быть второй партией в стране и как раз ЛДПР становится в какой-то мере партией второго выбора.

Явка - вдвое выше

Вдвое выше, чем пять лет назад, оказалась явка избирателей на прошедших выборах нового состава Московской городской Думы. Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, она составила почти 41 процент, в то время как в 2019 году была 21,7 процента. При этом 3 миллиона, или 95,5 процента, москвичей проголосовали онлайн. Из них полтора миллиона приняли участие в выборах впервые.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале объяснил вовлечение такого огромного количества избирателей в выборы властных органов созданием современной и удобной системы голосования. Если в 2019 году голосование онлайн носило заявительный характер, то сейчас, наоборот, заранее писать заявление нужно было тем, кто планировал голосовать с помощью традиционного бумажного бюллетеня. Таких заявлений поступило всего 13 тысяч, но получили бюллетени все, кто хотел, - 142 тысячи горожан. "Мы внедряем много новаций, и они доказывают свою эффективность", - написал мэр. Глава города обратил внимание на то, что не только избиратели проявили высокую активность, но и кандидатов было значительно больше, чем на предыдущих выборах. Если пять лет назад на 45 мандатов претендовали 225 человек, то в 2024 году уже 281 кандидат.

Кого же выбрали москвичи? Из 45 депутатских кресел 38 займут представители партии "Единая Россия", три кресла достались представителям КПРФ, еще два - самовыдвиженцам и по одному - депутатам из партии "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Представители партии ЛДПР и РЭП "Зеленые" в новый созыв Думы не вошли. Что интересно, почти половина кандидатов - это депутаты Думы седьмого созыва, уже хорошо известные москвичам по своим поступкам и делам. Но и многие новички горожанам также знакомы. Например, фигуристка Ирина Слуцкая и певец Родион Газманов.

Впереди у кандидатов присяга, принять которую они должны в ближайшее время. Ну, а дальше - работа на процветание Москвы и москвичей.

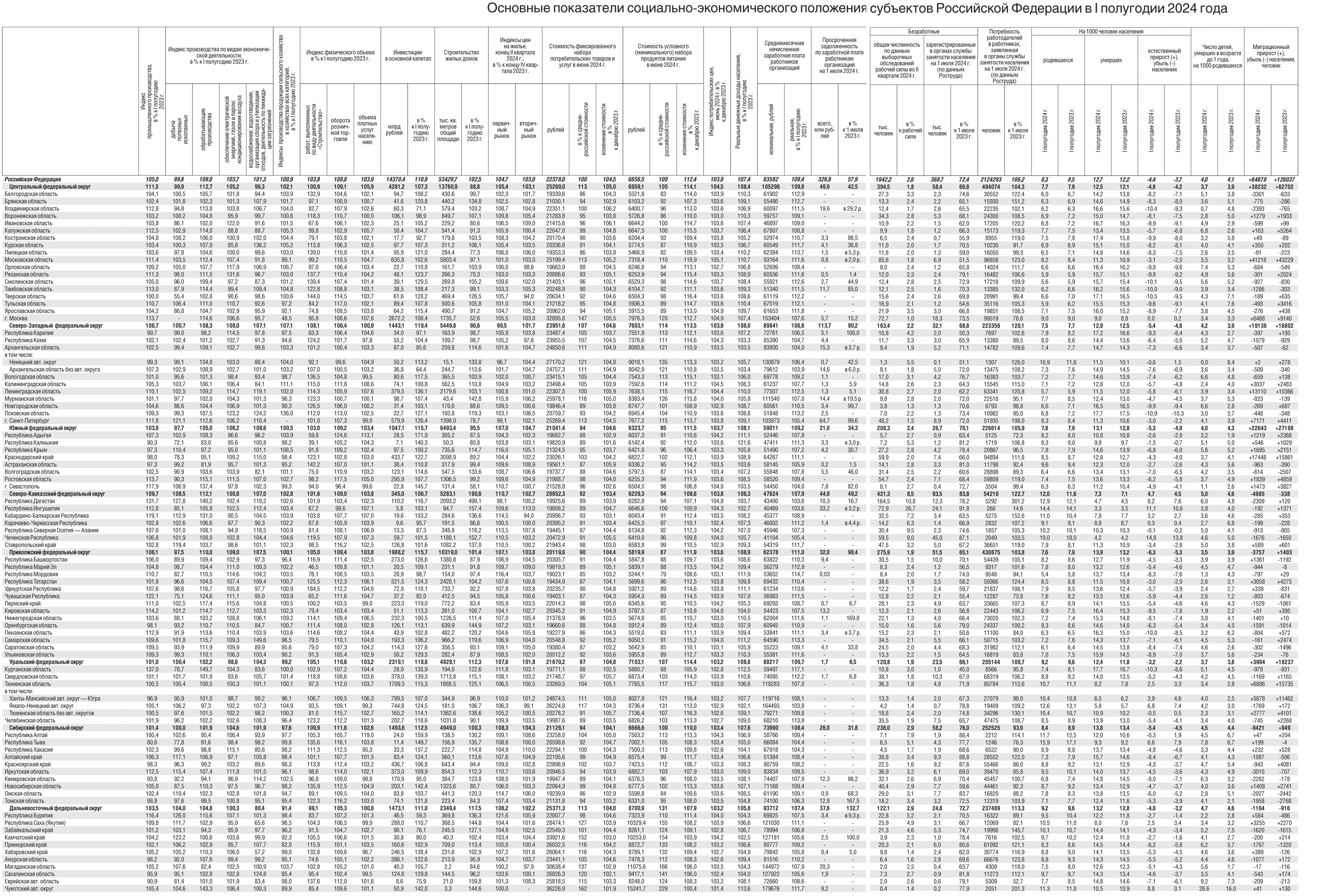

Чем прирастала российская экономика в первом полугодии

Роман Маркелов

Российская экономика сохранила высокие темпы экономического роста, следует из основных показателей социально-экономического положения регионов за первое полугодие от Росстата, которые публикует "Российская газета". Так, ВВП за полгода увеличился на 4,6%. Российские регионы продолжали развиваться как в производственной, так и в социальной сферах (некоторые - особенно бурно). Но, чтобы сохранить высокие темпы прироста экономики, неизбежно понадобятся новые инвестиционные проекты.

Базовые доходы экономики формируются в реальном секторе, поэтому активная динамика промышленного производства определяет общий уровень развития в большинстве регионов. Общий рост промышленного производства в первой половине текущего года составил 5%, при этом наиболее высокая динамика этого показателя отмечалась в Центральном (+11,4%) и Северо-Кавказском (+11,5%) федеральных округах.

"Однако в ряде макрорегионов динамика промышленного производства была существенно ниже. Так, в Уральском федеральном округе она выросла лишь на 1%, а в Сибирском - на 1,4%. Одной из причин столь невысокой промышленной динамики в этих важнейших регионах страны стала стагнация в секторе добычи полезных ископаемых", - отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. При общероссийском показателе по этому виду деятельности в -0,2% в Уральском федеральном округе рост составил 0,4%, а в Сибирском федеральном округе продемонстрировал нулевой рост.

Сейчас российская экономика растет не за счет усиленной добычи полезных ископаемых, а благодаря развитию промышленности и обработки

Текущая модель развития российской экономики характеризуется существенным ростом роли реального сектора, и прежде всего обрабатывающих производств, указывает Широв. Так, в первом полугодии рост обработки в России составил 9%. Центрами роста обрабатывающих производств были Центральный федеральный округ (+12,7%), Северо-Западный федеральный округ (+8,3%), Северо-Кавказский федеральный округ (+12,3%) и Приволжский федеральный округ (10%). Среди наиболее быстрорастущих регионов там можно отметить Дагестан (+40,2%), Чувашию (+24,6%), Удмуртию (+16,7%), Пермский край (+17,4%), Москву (+14,6%), Самарскую (+15,7%), Калужскую (+14%) и Владимирскую (+13,8%) области, перечисляет Широв.

"Однако обращают на себя внимание скромные темпы роста обрабатывающих производств в таких старопромышленных регионах, как Уральский федеральный округ (+2,2%) и Сибирский федеральный округ (+1,9%). По-видимому, здесь сформировались определенные ограничения по дальнейшей загрузке конкурентоспособных мощностей", - считает эксперт. В Уральском федеральном округе лидером была Курганская область (+48,7%), в Сибирском - Новосибирская область (+10,3%).

"Длительный период активного роста экономики и промышленности ставит вопрос о расширении производственного потенциала через наращивание инвестиций. По этому направлению в первой половине текущего года отмечался существенный рост на 10,9%. Высокие уровни инвестиционной активности отмечались в федеральных округах, испытывающих проблемы с исчерпанием резервов незагруженных мощностей, а также там, где реализуются крупные инвестпроекты", - говорит Широв. Так, рост инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе составил 19,4%, в Уральском - 18,6%, в Сибирском - 12,3%, в Дальневосточном - 11%. Есть существенный рост инвестиций в крупных промышленных центрах: Хабаровском крае (+38,4%), Новосибирской (+42,4%), Свердловской (+39,3%), Ленинградской (+36,1%), Ульяновской (+29,5%) областях.

Реальные доходы людей выросли в среднем по России на 7,4% за полгода. Быстрее всего они росли в Поволжье, на Урале и центральной части России

"Рост уровня жизни населения - это, наверное, главный индикатор успешности экономического развития. Одни из важнейших индикаторов в данной области - доходы населения и зарплата. В целом рост реальных, за вычетом инфляции, денежных доходов населения в первом полугодии составил 7,4%", - подчеркивает Широв. Быстрее всего доходы населения росли в Приволжском федеральном округе (8,9%), Уральском федеральном округе (8,6%) и Центральном федеральном округе (+8,4%). Медленнее всего - в Дальневосточном (+5,8%).

Наибольший уровень номинальных зарплат был в Чукотском автономном округе (179 676 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (164 493 руб.) и Москве (153 404 руб.). Самые низкие зарплаты получали жители Ингушетии (40 469 руб.), Чечни (41 104 руб.) и Дагестана (43 400 руб.). Быстрее всего зарплаты росли в Курганской области (+17,1%), Мордовии (+14,7%) и Липецкой области (13,7%). Медленнее всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (+3,8%), Архангельской области (+4%) и Севастополе (+4%).

"Резюмируя данные Росстата о региональном развитии, нужно отметить лидерство в экономическом развитии регионов с развитой промышленностью. Реализация новых инвестиционных проектов должна обеспечить рынок необходимым объемом предложения и создать потенциал для сохранения темпов экономического роста на уровне 3% в среднесрочной перспективе", - уверен Широв.

Минэнерго Молдовы: Переговоры «Газпрома» и Кишинева по газовым долгам приостановлены

Молдавская сторона заявила о паузе в переговорах с «Газпромом» о долге за поставки прошлых лет

Переговоры о долгах Молдовы за газ приостановлены сейчас, заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов. «Не до этого сейчас», — сказал он в интервью т/к TV8 Молдовы, намекая, что «не до этого» именно «Газпрому». Напомним, Парликов весьма обеспокоен газовыми поставками из РФ на фоне атак на Курскую область и в перспективе до конца года — из-за полного прекращения украинского газового транзита.

При этом он пояснил, что Кишинев свою позицию высказал, а теперь решение за «Газпромом». А «Газпром», напомним, в 2021 году пролонгировал долгосрочный контракт с «Молдовагазом» на поставки с условием, что долг за прошлые годы будет аудирован и — очевидно — выплачен. Российская сторона называет сумму в $709 млн, из которых Кишинев согласен выплатить только около $9 млн: остальное, мол, или долги с истекшим сроком давности (а вот так бывает, оказывается), или неподтвержденные суммы. Причем апеллирует Молдова именно к итогам аудита, который проводился западными консультантами. А если «Газпром» это не признает, то это его проблемы, заявила в прошлом году президент Санду. Правда, вот сейчас Парликов допускает возвращение российского газа на правый берег Днестра, в Молдову, а не только в Приднестровье, так что проблемы-то еще могут оказаться общими.

С октября 2022 года газовые поставки идут, но в в урезанном объеме — около 5,7 млн куб. м в сутки. Весь объем российского газа направляется для Молдавской ГРЭС в Приднестровье, а электростанция обеспечивают всю страну электричеством. Для собственных нужд Молдова закупает газ через еще одну государственную компанию Energocom на европейском рынке.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ, Эр-Рияд, 9 сентября 2024 года

Только что у нас состоялось седьмое министерское заседание Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Как и в ходе предыдущего заседания дискуссия была откровенной, полезной, нацеленной на результат. Мы рассмотрели ход выполнения Совместного плана действий на 2023-2028 гг., который был одобрен на прошлом заседании Стратегического диалога в июле 2023 г. в Москве.

Обсудили перспективу взаимодействия России со странами региона в сфере экономики, инвестиций, развития культурных связей, информационных обменов. Особое внимание уделили международной обстановке, прежде всего положению на Ближнем Востоке с акцентом на трагедию, разворачивающуюся на палестинских территориях: и в секторе Газа, и на западном берегу реки Иордан. У нас единая позиция о необходимости срочного прекращения насилия, решения гуманитарных задач и начала серьезной практической работы по выполнению решений ООН о создании палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем в мире и безопасности.

Говорили о других региональных проблемах, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Йемене, в Красном море, в Ливии и о ряде других вопросов.

Подчеркнули нашу высокую оценку взвешенной позиции, которую занимают все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по украинскому кризису. Многие из них, включая Саудовскую Аравию, оказывают содействие в решении гуманитарных вопросов не только в контексте того, что происходит на Украине, но и в более широком «разрезе». Имею ввиду наши отношения с США и с Европой и состоявшийся недавно при непосредственном участии саудовского руководства обмен лицами, находившимися в местах лишения свободы.

Сегодня в Саудовской Аравии состоялась серия двусторонних встреч с министрами иностранных дел, в том числе с коллегами из Индии, Бразилии, с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Дж.Аль-Будейви и с Генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества Х.Тахой.

В завершение рабочего дня наша делегация была принята Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия М.бен Сальман Аль Саудом, с которым состоялась продолжительная беседа по всем ключевым направлениям нашей совместной работы во исполнение договоренностей, достигнутых между руководителями Саудовской Аравии и Российской Федерации, в том числе в ходе личной встречи Президента России В.В.Путина с Королем С.бен Абдель Азиз Аль Саудом и с Наследным принцем М.бен Сальман Аль Саудом 6 декабря 2023 г., когда наш руководитель находился здесь с государственным визитом.

Помимо двусторонней повестки дня обсудили задачи, стоящие перед нами в свете развития международной обстановки. С обеих сторон подтвердили приверженность объективному процессу формирования нового многополярного мироустройства, где не будет гегемонов, диктаторов и в котором будет соблюдаться ключевой принцип Устава Организации Объединенных Наций – суверенное равенство всех государств.

Вопрос: Хотел бы прочитать Вам благодарность от нашего руководителя М.С.Симоньян: «Позвольте от всего коллектива РТ выразить признательность МИД России, генконсульствам в Нью-Йорке и Дубае за помощь в возвращении на Родину из США нашей коллеги, которая подверглась преследованию со стороны ФБР».

В Москве неоднократно говорили, что после авантюры в Курской области и речи не может быть о каких-либо переговорах. Изменилось ли что-то за последние дни, учитывая высказывания на этот счет Канцлера ФРГ О.Шольца и В.А.Зеленского?

С.В.Лавров: Что касается непосредственно ситуации с террористическим нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область и с продолжающимися террористическими атаками по объектам в других приграничных регионах, имею в виду Белгород в том числе. Хочу привлечь Ваше внимание к словам Президента России В.В.Путина, которые он произнес на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 г., когда он назвал священным долгом наших Вооруженных сил освобождение Курской области и всей территории Российской Федерации, где украинские неонацисты творят беспредел.

В отношении различных «инициатив». «Инициатива» В.А.Зеленского давно известна и уже набила оскомину. Это чистой воды ультиматум. То, что Запад за него «цепляется», означает только одно – они не хотят договариваться по-честному, а стремятся делать все, чтобы Россия приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам «стратегического поражения» на поле боя. Они хотят ослабить конкурентов. Поэтому «формулу В.А.Зеленского» мы всерьез никогда не рассматривали, а только выражали удивление, что на нее еще кто-то «покупается». Конечно, это происходит под давлением Запада.

Канцлер ФРГ О.Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других СМИ содержатся намеки на то, что, мол, давайте исходить из того, что придется решить территориальный вопрос с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы никогда не хотели чужой земли. Мы просто хотели, чтобы к людям, являющимся неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, языка, истории, религии, относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, национальных меньшинств и, прежде всего, – Устав ООН.

Многочисленные идеи, которые «плавают» вокруг «формулы В.А.Зеленского», как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международное право, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины.

Международное право не только про это. Территориальная целостность гарантированно обеспечивается в отношении тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории. Это единогласное решение Генеральной Ассамблеи ООН. Даже не надо доказывать, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого в восточной части Украины, в Новороссии, в Крыму.

Главное то, что Устав ООН требует уважать права любого человека независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине. Права сопричастных к русской культуре людей после госпереворота истреблялись. Сейчас русский язык законодательно запрещен во всех сферах жизнедеятельности – в образовании, СМИ, искусстве, культуре, даже в быту. Помимо этого принят (и подписан В.А.Зеленским) закон фактически о закрытии Украинской православной церкви.

Подчеркну, что ни одна инициатива, в том числе и те, которые из лучших побуждений выдвигаются нашими добрыми коллегами, партнерами, не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые В.А.Зеленский считает своими.

Сегодня говорил на эту тему со своими коллегами из Бразилии, Индии, поскольку они проявляют определенный, понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы содействовать преодолению кризиса. Обратил их внимание на то, что эта проблема – ключевая. Людей стали объявлять террористами только за то, что они не приняли госпереворот и отказались подчиниться путчистам, которые сразу после госпереворота объявили своей целью уничтожение всего русского, изгнание русских, в частности, из Крыма.

Мы привлекаем внимание наших коллег к этому. Говорим об этом и с нашими китайскими друзьями. Ничего не получится, если не посмотреть в корень этой проблемы. В этой связи мы позитивно относимся к известной инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с его первопричин. Это в полной мере относится и к украинскому кризису. Только разобравшись в первопричинах, можно их надежно устранить.

Вопрос: В прессе несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Саудовская Аравия могла бы стать площадкой для мирной конференции по Украине (настоящей мирной конференции, когда бы она не состоялась). Рассматривается ли такой вариант Москвой? Обсуждался ли он сегодня? Вы упомянули слова Президента России. Означают ли они, что сейчас перемирие «не на повестке» или «не на повестке» и любые подобные конференции?

С.В.Лавров: Поймите, что речь идет не о том, где собраться и в каком кругу. Речь идет – что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, то это несерьезно. Еще раз напомню, что проблема не в территориях, а в правах людей. Они были растоптаны законодательно. В них ни одна из «плавающих» в политическом пространстве «инициатив» не упоминает.

Когда увидим серьезную готовность защищать права человека, которые Запад всегда гордо выносит на своих «знаменах» по любому вопросу (но только не по этому), убежден, что мы легко договоримся по месту и времени встречи. Сначала нужно понять, что будем обсуждать.

Мы защищаем людей. Все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию, должны это осмыслить и сделать непосредственной частью своей практической работы.

Вопрос: В свете развития палестино-израильского и украинского конфликтов все чаще звучат мнения о том, что существующая система международной безопасности не выдерживает проверки на прочность. Видите ли Вы какие-либо пути к созданию новой системы? Какой она должна быть? Может ли такая организация, как БРИКС сыграть в ней базовую роль?

С.В.Лавров: Все необходимые для надежного обеспечения международной безопасности принципы содержатся в Уставе ООН. Беда в том, что он не выполняется, прежде всего, нашими западными коллегами, решившими подчинить себе все многосторонние структуры и сделать их инструментами в своих руках.

Делается это в основном через «приватизацию» международных секретариатов. Точно так же, как они приватизировали ОБСЕ, они тоже самое пытаются, и не без успеха, сделать и с Секретариатом ООН. В нем все ведущие должности, прямо влияющие на работу Организации в сферах мира и безопасности, миротворчества, информационной политики и вопроса безопасности международных структур по всему миру, заняли представители Североатлантического альянса.

Они докладывают органам ООН, Совету Безопасности, Генеральной Ассамблее и другим структурам в том ключе, который выгоден Западу. Мы несколько раз официально ставили вопрос о том, что нужно в корне пересмотреть принцип и критерии формирования Секретариата. Главную роль в этих критериях должно играть справедливое географическое представительство. Пока западные страны сильно этому противятся. Это неудивительно, учитывая, что они все это делают в своих корыстных интересах.

В ситуации, когда это происходит, ООН остается самой универсальной площадкой, где страны выдвигают свои инициативы, дают оценки тем или иным событиям, и где по задумке отцов-основателей они должны находить баланс интересов. Запад не хочет искать баланс интересов. Он прибегает к всевозможным уловкам, чтобы навязать, злоупотребляя своим влиянием на Секретариат, свои односторонние подходы.

В этой ситуации мы наблюдаем аналогичные процессы в Бреттон-Вудских институтах, Международном валютном фонде, Всемирном банке и во Всемирной торговой организации.

Запад под руководством США делает все, чтобы реальный вес Глобального Юга и Востока в мировой экономике, торговле и логистических процессах не был отражен в распределении голосов.

Такая реформа давно назрела. Но пока это не произошло. Запад губит систему глобализации, которую он распространял после начала 1990-х гг. с опорой на принципы рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности и многое другое. Все эти принципы были в одночасье забыты и превращены в оружие. Доллар был превращен в оружие для того, чтобы наказывать неугодных. Россия входит в число тех стран, кого США хотят сдерживать этими незаконными преступными методами. Процесс, который мы сейчас наблюдаем, – это деглобализация.

Все понимают, что любая страна может стать «мишенью» в следующий раз, когда в Вашингтоне кому-то что-то не понравится в ее поведении. Таких примеров уже немало. КНР наказывают за то, что она технологически обгоняет Запад и гораздо более эффективно производит товары, успешно конкурирующие с произведенными на Западе. За это вводятся стопроцентные запретительные тарифы и многое другое.

В этой ситуации все большую роль играют процессы интеграции на региональном уровне. У нас это евразийская интеграция – ЕАЭС, ШОС, тесно взаимодействующие с АСЕАН.