Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Эксперты: В ходе прошедших выборов Россия выдержала беспрецедентное число кибератак

Олег Капранов

В ходе прошедших выборов наша страна выдержала беспрецедентное число кибератак. Причем атаковали как системы, ответственные за проведение голосования, так и непосредственно граждан России. Однако результатом стала демонстрация полной неэффективности таких действий. Об этом рассказали представители Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) в рамках брифинга, посвященного киберитогам выборов, прошедшего в "Российской газете".

По словам председателя РОЦИТ, депутата Госдумы Антона Горелкина, в ходе кампании атаковали и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и систему ГАС "Выборы". А вот по количеству манипуляций, фейков и злоупотреблений лидером стал Telegram. "Там есть специальные кнопки, нажав на которые, можно пожаловаться на публикации с порнографией, наркотиками и прочим. Но там нет кнопки "фейк". В результате Telegram сегодня активно используется с целью распространения дезинформации", - отметил депутат. По мнению Горелкина, распространению фейков противодействовали и соответствующие меры сработали эффективно.

РОЦИТ подготовил обращение к Павлу Дурову с просьбой сделать службу поддержки и эффективное противодействие фейкам важнейшим инструментом платформы. Поскольку она сегодня является полноценным информационным ресурсом, заявил Горелкин.

Второе место, по данным РОЦИТ, занимает WhatsApp, однако его больше использовали мошенники, не связанные какими-то политическими целями. В частности, там предлагался розыгрыш призов среди тех, кто не пойдет на выборы. Существенное влияние на избирательную кампанию оказывала и "Википедия", в частности, статья о выборах за последние три дня стала самой популярной на этом ресурсе.

Неожиданную роль сыграли во вбросах дезинформации пиратские видеохостинги. По словам генерального директора АНО "Институт развития интернета" Алексея Гореславского, на некоторых пиратских онлайн-кинотеатрах были размещены призывы к участию в протестных акциях и нарушениях общественного порядка. "Речь идет о сервисе, который называется HDRezka, это один из крупнейших пиратских ресурсов. Особенность в том, что это так называемый видеобалансер - сервис, с которого раздается видеосигнал на десятки и сотни витрин в Сети", - сообщил Гореславский. Главный вызов здесь в том, что видеобалансеры никак не регулируются законодательством. И если пиратские сайты Роскомнадзор может заблокировать, то видеобалансер как средство передачи технического сигнала никоим образом под это не подпадает. "С учетом этой модели очевидно, что требуется совершенствование ограничения доступа к такого рода контенту. Я имею в виду видеобалансер как способ раздачи этого сигнала. Мы, как РОЦИТ, обратимся в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой разобраться и посмотреть, какие меры по усовершенствованию законодательства могут быть применены", - рассказал Гореславский.

Расширение сферы применения электронного голосования потребует более эффективной коммуникации с гражданами по всем связанным с ним вопросами. При этом необходимо в обязательном порядке сохранить "бумажную" версию процедуры. Об этом рассказал эксперт РОЦИТ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

"Электронное голосование стало реальностью в этом году. В России имеется две платформы - федеральная и московская. Проголосовало на двух почти 8 миллионов человек. Мы обогнали все страны, которые как-либо применяли электронное голосование. Граждане активно использовались ДЭГ по причине удобства. Московская система вообще не предполагала какой-то регистрации, поэтому человек мог принять решение об участии в ДЭГ в момент даже выборов. Федеральная система за 40 дней до начала выборов начала регистрацию и активно продвигала этот ресурс. В итоге явка по электронным голосам оказалась 92-95 процента", - заявил Массух.

По его словам, для граждан, выбирающих дистанционное электронное голосование (ДЭГ), принципиально важным является удобство. И все возникающие в ходе процедуры вопросы должны решаться столь же комфортно для пользователей, а информация должна быть максимально доступной.

"Мне кажется, перед выборами уместно создавать отдельные ресурсы, которые будут пояснять гражданам на понятном языке, что происходит, где, какие фейки, где, какие новости. Информационная составляющая, которая идет от Центризбиркома, полезная, но там вам ответят, что в соответствии с условным 371 законом, частью 8 вам необходимо куда-то там или обратиться, или еще чего-то. ДЭГ удобный. Граждане ждут удобного общения между государством и обществом. Необходимо создавать такой ресурс, который будет перед выборами и во время выборов оперативно отвечать", - отметил Массух.

При этом, по словам эксперта, крайне важно сохранить максимально широкие возможности и для тех, кому ДЭГ пока не кажется достаточно привлекательным.

"Надо сохранять две услуги - и бумажную, и электронную. Они должны быть в одинаковой степени доступны", - подчеркнул Массух.

Усилия хакеров и специалистов по сетевым манипуляциям оказались несостоятельны, а общество оказалось устойчиво и консолидировано - это стало очевидно уже по итогам первого дня голосования, отметил Тимофей Ви, эксперт из АНО "Диалог". "В субботу и воскресенье мы видели лишь отголоски домашних заготовок, таких как съемки фальшивых избирательных участков на заранее организованных студиях. Мы прогнозировали, что основной удар постараются сосредоточить на идее дискредитации подсчета голосов и оглашения результатов. Но и этого не произошло", - заявил эксперт.

По словам Тимофея Ви, вся кампания по дискредитации наших выборов вышла крайне неэффективной. "У подавляющего большинства российской аудитории все попытки распространения дезинформации вызывали в лучшем случае скепсис. Это говорит о том, что два года атак с их стороны в рамках информационной войны смогли сформировать в обществе если не иммунитет, то прививку к фейкам. И по умолчанию скепсис к тому, что люди видят в интернете", - отметил он.

Президент Владимир Путин поставил новые задачи перед ФСБ

Айсель Герейханова

Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, а попытки посеять смуту должны жестко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Говоря о последних атаках на приграничные российские регионы, президент подчеркнул, что наказывать предателей нужно без срока давности.

"Сразу отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", - сказал Путин, начиная свое выступление. По его словам, особое внимание сотрудники органов безопасности уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции, надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе в ходе прошедших выборов. "Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода. Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - добавил Путин.

Сегодня ФСБ должна еще больше усилить антитеррористическую работу, поскольку противник опасен. "Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности", - указал глава государства. "Мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности и террористические методы", - отметил Путин. По его мнению, достаточно вспомнить подрывы "Северных потоков" в Балтийском море. "На все идут", - охарактеризовал российский лидер действия Запада. Поэтому ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. "Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться", - предупредил Путин.

Президент назвал провокационными заявления западных структур о возможных терактах в РФ. "Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал он. Кроме того, Запад, который уже давно использует радикальные группировки против РФ, сейчас продолжает это делать уже с территории Украины. "Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - сказал он. Путин заметил, что речь идет об обстрелах мирных городов, покушении на представителей власти и общественных деятелей, попытках вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей.

Одна из последних террористических акций - диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд. "Были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - сказал Путин. Он подчеркнул, что все попытки украинских диверсантов прорваться на территорию РФ провалились. "А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой", - добавил президент. Путин заявил, что всех этих предателей будут выявлять поименно. "Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", - сказал он. Путин поручил ФСБ уделить внимание этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. "Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. "И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации", - сказал он.

Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Так, пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Путин призвал и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. "Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - указал он.

Еще одна глобальная задача для ФСБ - обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. "Особое внимание уделить сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал президент. Он рассказал, что утром разговаривал с членами правительства по отдельным большим проектам. По его словам, дополнительные санкции требуют и дополнительных усилий в сфере безопасности. Глава государства считает, что какие-то санкции могут сдвинуть сроки национальных проектов, но, безусловно, они будут реализованы.

Президент также поручил расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы. "Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, вы об этом, безусловно, знаете, растет", - отметил он.

Обращаясь к участникам коллегии, Путин подчеркнул, что сотрудники ФСБ выполняют особые задачи, в том числе сложные и нестандартные, зачастую связанные с риском для здоровья и жизни. "Граждане России рассчитывают на вашу надежность и профессионализм. Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России", - заключил президент. Он пожелал сотрудникам ФСБ успехов в их напряженной работе, высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета России, защите прав и свобод ее граждан.

Международный форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году пройдет в сентябре-октябре в Самаре. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. Обеспечить проведение форума поручено правительству Российской Федерации. Ранее глава государства подписал распоряжение, определяющее время и место проведения форума "Россия - спортивная держава" в текущем году. В нем указывалось, что мероприятие пройдет в сентябре-октябре этого года в Уфе. Стоит напомнить, что форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В 2023 году мероприятие проходило в Перми.

Во Владимирской области планируется создать стекольный кластер с участием китайских партнеров

В Минпромторге России в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных и академика Китайской Инженерной Академии, главного научного сотрудника и директора Научно-исследовательского института передовых стеклянных материалов Пэн Шоу подписан Меморандум о развитии стекольного кластера во Владимирской области. Документ подписали губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор стекольной инжиниринговой компании China Triumph International Engineering Co. Ltd. Цзян Лунюэ.

Минпромторг России поддерживает активную позицию регионов по выстраиванию деловых отношений с китайскими инвесторами и технологическими партнерами. Перед Россией и Китаем стоит задача достичь повысить качественный уровень промышленной кооперации, формирования с участием промышленных компаний России и Китая новых производственных цепочек. Реализация подобных проектов - важный шаг в этом направлении, - отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Владимирская область – экономически развитый регион. В структуре валового регионального продукта почти половина (47%) принадлежит промышленности. В условиях отсутствия значительных запасов природных ресурсов, промышленный комплекс региона представлен в основном обрабатывающими производствами. По итогам 2023 года индекс промышленного производства в регионе составил 107%; в том числе по обрабатывающим производствам – 108,2%. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества с китайскими партнерами, - прокомментировал глава области Александр Авдеев.

Юрий Зубов на «Архимед – 2024»: Роспатент готов поддержать разработчиков в коммерциализации нематериальных активов

19 марта в Москве открылся 27-ой Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». В течение трех дней представители 28 государств – Китая, Сербии, Ирана, Таиланда и 30 регионов Российской Федерации – Рязанской, Тверской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Москвы продемонстрируют широкой научно-технической общественности 570 инновационных проектов и изобретений. В торжественном открытии выставки принял участие руководитель Роспатента Юрий Зубов. Обращаясь к участникам и гостям салона, он отметил высокий потенциал представленных разработок и напомнил о преимуществах, которые дает патент - доступе к льготному кредитованию, грантовой поддержке, налоговому послаблению - целому комплексу мер.

«По своей статистике мы видим, что в прошлом году российские изобретатели существенно увеличили заявительную активность – почти +9% по заявкам. Отрадно, что интерес к охране интеллектуальной собственности растет и у разработчиков, и у государства, и у производителей высокотехнологичной продукции. Важно поддержать эту тенденцию, создать условия для того, чтобы интеллектуальные права становились экономическим активом, инструментом для расширения бизнеса, вывода продукции на рынок», - пояснил Юрий Зубов. Он добавил, что найти применение разработками, выстроить кооперацию с бизнес-партнером поможет Центр поддержки коммерциализации Роспатента, открывшийся в начале этого года. Он будет работать и с вузовскими разработчиками, и производственными компаниями.

«Уверен, общими усилиями мы сможем проложить путь для разработки - от идеи до широкого внедрения и коммерциализации, достичь технологического суверенитета России», - заключил глава патентного ведомства.

Модератором торжественной церемонии открытия выступил Президент «Архимеда» Дмитрий Зезюлин. Он рассказал, что в рамках мероприятия будут определены лучшие изобретения в различных сферах, инновационный проект, изобретатель Москвы, промышленный образец и другие звания.

«Значение нашего салона трудно переоценить. По статистике до 80% от представленных проектов и изобретений находят своего потребителя, заказчика и инвестора», - уточнил Дмитрий Зезюлин.

В открытии также приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, председатель Центрального совета ВОИР Владимир Кононов, Президент ЕАПВ Григорий Ивлиев, начальник Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации Максим Захаров, а также иностранные почетные гости.

Справочно:

Салон «Архимед» - это стартовая площадка для выхода на рынок новых изобретений и технологий. По статистике, каждый 2-й представленный на Салоне экспонат находит своего инвестора и потребителя;

Все результаты интеллектуальной деятельности, представленные на Салоне в очной или заочной формах, пройдут отбор и оценку Экспертной комиссии и Международным жюри. Лучшие будут удостоены высоких наград и призов Салона «Архимед» и его партнеров.

НМИЦ радиологии Минздрава России поможет ЛНР с развитием радиологической помощи в Республике

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава России поможет коллегам из Луганской Народной Республики с развитием радиологической помощи в регионе. Вопросы оказания современной онкологической помощи в Республике стали главной темой во время поездки специалистов Центра в Луганск.

Врачи НМИЦ радиологии Минздрава России также помогают луганским коллегам в вопросах планирования и проведения закупок лекарственных препаратов, оборудования, строительства и ремонтных работ, ведения документации учреждения, работы лабораторий и диагностических отделений, а также перехода на новый формат страховой медицины.

По признанию главного врача Луганского республиканского клинического онкологического диспансера к.м.н. Ольги Рябцевой, «мы вступаем в совершенно новый для нас период работы по ОМС — формат, которого мы не знали до этого».

— С самого начала нашего сотрудничества специалисты НМИЦ радиологии смогли создать атмосферу доверия, открытости и взаимопонимания, что позволило нам чувствовать себя комфортно и уверенно в своей работе, — подчеркнула Ольга Дмитриевна. — советы и рекомендации помогли нам стать более профессиональными, улучшить качество своей работы, — отметила она.

Специалисты Центра, которые посещают Луганский республиканский онкологический диспансер с 2022 года, — хирурги, гинекологи, химиотерапевты, радиотерапевты, урологи, интервенционисты, диагносты, врачи по реконструктивно-пластической хирургии — помогали всесторонне оценить работу отделений диспансера и внести дельные предложения по его развитию. Кроме работы в операционных доктора-кураторы участвовали в общих обходах в отделениях диспансера, проводили консультативный прием пациентов и корректировали тактику их ведения.

Помимо регулярной методической и практической помощи, врачи диспансера получают дополнительные знания во время очных образовательный курсов в Москве и Обнинске, которые включают как теорию, так и мастер-классы в операционных.

— Мы очень ценим Ваше время и время Ваших сотрудников, терпение и профессионализм, которые все вы вкладываете в каждую встречу и консультацию. Благодаря Вам мы учимся и развиваемся, становимся лучше и увереннее в своих силах. Ваша поддержка и участие в нашем профессиональном росте неоценимы, — отметили медики из Луганска в своем благодарственном письме коллегам из НМИЦ радиологии.

30 сентября 2022 года ЛНР вернулась в Россию, а в ноябре 2022 года НМИЦ радиологии Минздрава России назначен куратором онкологических учреждений двух новых территорий Российской Федерации — Луганской и Донецкой Народных Республик. С тех пор специалисты Центра из Москвы и Обнинска приезжают в новые регионы каждый квартал.

Новостройки на котловане на 16% дешевле готовых

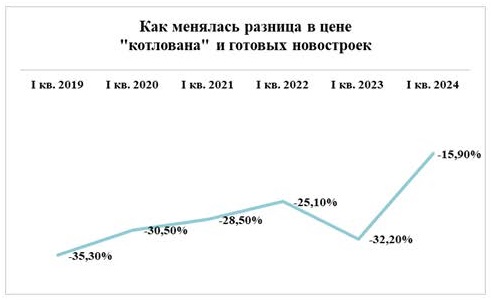

Проекты на котловане стоят на 15,9% дешевле готовых: 449,1 тысяч против 534,1 тысяч рублей за кв. метр. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании «Метриум». Для сравнения, год назад средняя цена комплексов на начальном этапе строительства была на 32,2% ниже, чем введенных, пять лет назад – на 35,3% ниже. То есть разрыв цен между жильем на котловане и готовыми комплексами сокращается, особенно за последний год. Это объясняется, прежде всего, реакцией девелоперов на восстановление покупательской активности после непростого 2022 года. Практически все проекты сейчас выходят на рынок с минимальным дисконтом к рынку и быстро растут в цене.

Массовый сегмент

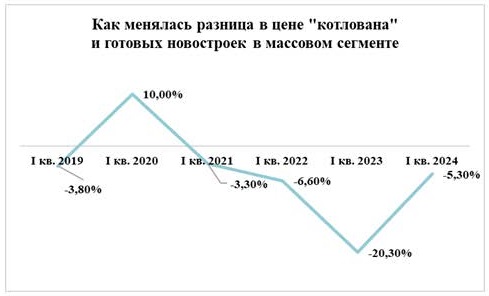

Массовые комплексы «старой» Москвы на котловане стоят на 5,3% дешевле готовых (323,1 тысяч рублей за кв. м против 341,2 тысяч рублей за кв. м.). Годом ранее этот показатель был равен 20,3%, пять лет назад – 3,8%. Соответственно, в долгосрочной перспективе разрыв цен немного вырос, однако за прошедшие 12 месяцев ощутимо сократился. Это обусловлено резким подорожанием за год массовых проектов на начальном этапе строительства – на 31,2%. Застройщики поднимали цены на фоне удорожания рыночных кредитов, в преддверии сворачивания льготных госпрограмм.

Бизнес-класс

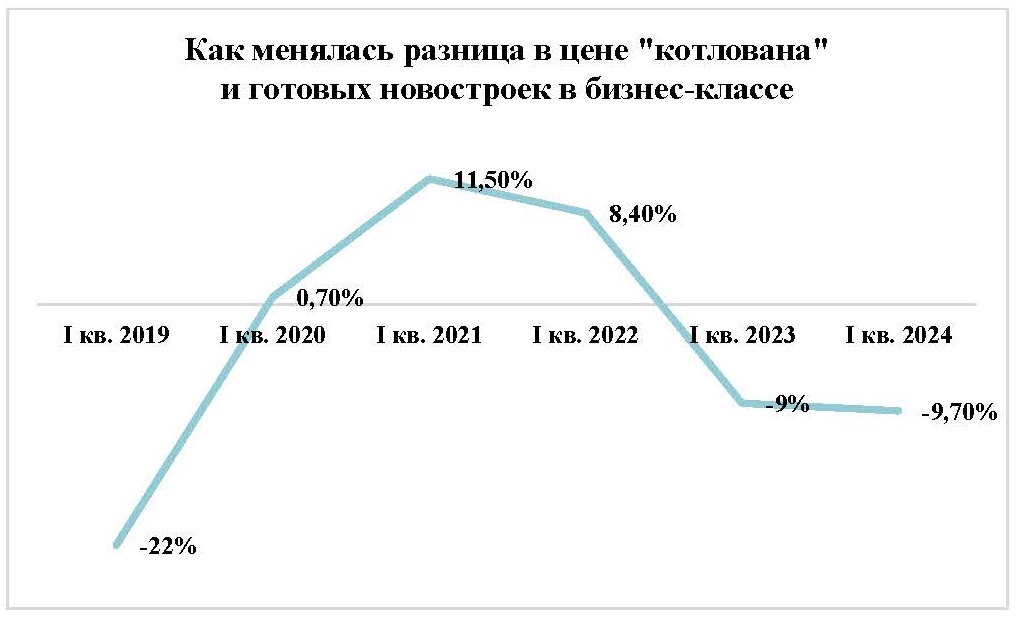

Средняя цена проектов бизнес-класса «старой» Москвы на котловане на 9,7% ниже, чем в готовых (421,4 тыс. против 466,6 тыс. рублей за кв. метр). Год назад разрыв цен составлял 9%, пять лет назад – 22%. Следовательно, за последний год показатель немного скорректировался вверх, но на длительном временном интервале существенно сократился. Проекты бизнес-класса за минувшие пять лет стали почти в полтора раза более востребованными, что стимулировало снижать дисконт на котловане. Тем не менее, он сохранился благодаря растущей конкуренции.

«В условиях роста абсолютно всех составляющих себестоимости строительства, а также роста спроса на жилье бизнес-класса в последние годы каждый новый проект на рынке выводился по более высокой цене, что также способствовало сокращению разницы между средней ценой проектов на котловане и ценой готовой недвижимости, – подчеркнул Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». – При этом разница в стоимости кв. метра одного и того же проекта на котловане и полностью готового и введенного в эксплуатацию даже сегодня находится на уровне 20-35%. Причем максимальный рост обеспечивают проекты в хорошей локации, с авторской архитектурой и высокими потребительскими характеристиками. Такие проекты не устаревают долгие годы и остаются востребованными, в том числе, на вторичном рынке».

Премиум-класс

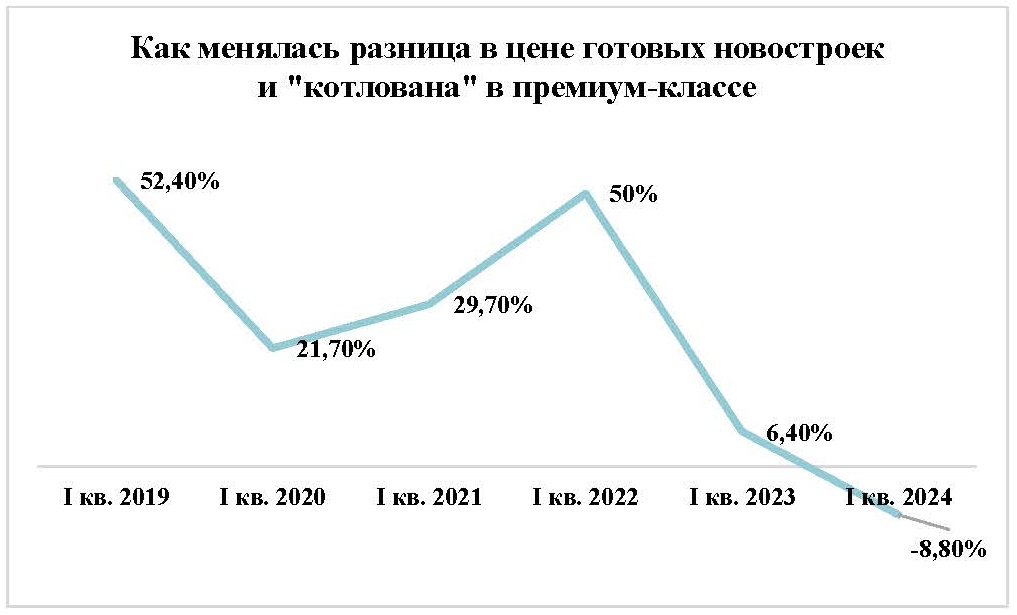

Совершенно иначе ситуация выглядит в премиум-классе. Готовые премиальные новостройки стоят, наоборот, дешевле комплексов на котловане – на 8,8% (717,1 тысяч против 785,8 тыс. рублей за кв. метр). Годом ранее средняя цена проектов на начальном этапе строительства была на 6,4% ниже, чем введенных, пять лет назад – на 34,4%. В первую очередь такая динамика объясняется изменением структуры экспозиции. Сейчас на этапе котлована находится несколько дорогих проектов, которые по статусу граничат с элитными, но относятся к премиум-классу из-за масштаба или локации.

Сейчас в Москве наблюдается дефицит готового жилья премиум-класса. Его доля составляет 7,3% от общего объема предложения. В 2024 году ввод жилья премиального жилья вырастет, но сравнительно незначительно – на 15%. Поэтому готовые проекты премиум-класса сохранят повышенную ликвидность.

«Премиальное жилье на котловане также подходит для инвестиций, но только в развивающихся локациях, – отметила Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development. – В устоявшихся престижных районах девелоперы стали устанавливать изначально высокие стартовые цены. В свою очередь, в новых перспективных локациях премиум-класса компании предлагают более привлекательные цены на начальном этапе строительства, в связи с чем такие проекты не теряют инвестиционную потенциал как в процессе возведения, так и после ввода. Такая ситуация наблюдается, например, в районах Преображенское и Нагатинский полуостров, где кроме строительства премиум-жилья активно создается современная социальная и рекреационная инфраструктура».

Элитный сегмент

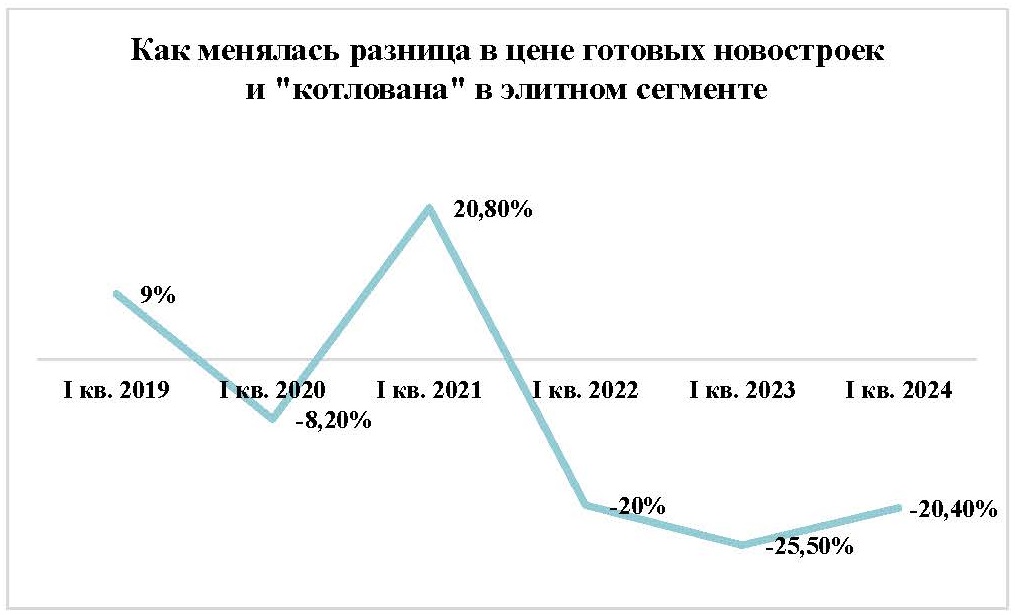

В элитном сегменте также стоимость готовых и введенных домов ниже, чем жилья на начальном этапе строительства. Готовые элитные комплексы на 20,4% дешевле, чем проекты на котловане (1,526 млн рублей за кв. м против 1,917 млн рублей за кв. м). Схожая ситуация наблюдалась год назад: тогда разница цен была даже выше – 25,5%. Это связано со стартом продаж в целом ряде делюкс-проектов – самых дорогих на рынке. В свою очередь, пять лет назад готовые элитные проекты стоили на 9% дороже, чем на котловане, что объясняется более сбалансированной экспозицией делюкс-комплексов.

«Инвестиционная привлекательность элитного жилья на котловане не снизилась, хотя готовые проекты сейчас и стоят дешевле, – комментирует Екатерина Борисова, директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного делюкс-квартала Quartier d’Or). – Этот парадокс объясняется легко. Среди готовых комплексов в продаже много проектов с длительным сроком реализации, которые успели морально устареть и реализуются с дисконтом относительно рынка. Тогда как на котловане сегодня преобладают клубные дома с эксклюзивным сервисом, редкими форматами квартир и апартаментов, отделкой от дизайнеров с мировым именем. Еще до окончания строительства они привлекают повышенное внимание обеспеченных клиентов и приобретает статус коллекционной или даже трофейной недвижимости».

Новая Москва

В Новомосковском и Троицком округах конъюнктура рынка напоминает ситуацию в премиальном и элитном сегментах «старой» Москвы. Готовые новостройки Новой Москвы стоят на 7,3% дешевле комплексов на котловане (223,3 тысяч рулей за кв. м против 240,9 тысяч рублей за кв. м.). Год назад этот показатель составлял 0,3%, а пять лет назад средняя цена готового жилья была на 22,5% выше, чем га котловане. Резкий рост стоимости жилья на котловане в последний год связан со стартом проектов исключительно в перспективных локациях с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

«Новостройки на котловане и готовые комплексы разделяют этапы монтажа этажей, внутренней и внешней отделки, – расскзал Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – При этом именно проекты на начальной стадии строительства и с разрешением на ввод (РВ) – традиционно самые востребованные. Разница в цене новостроек на котловане и в готовых корпусах весьма волатильная и зависит от структуры предложения, уровня спроса, скорости амортизации построенного жилья. То, что проекты на начальном этапе строительства стоят дороже готовых, не означает, что в котлован не стоит вкладываться. Дело в том, что сейчас в различных сегментах девелоперы вывели на рынок целый ряд высококлассных проектов, чем и вызвана ценовая диспропорция. Разумеется, эти новостройки будут дорожать в процессе строительства, по меньшей мере, на уровне инфляции. Таким образом, проекты на котловане остаются привлекательными для инвесторов, хотя порог входа и повысился».

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

Источник: «Метриум»

Авторы: СГ-Онлайн

Эталон ИТ — Роман Тарасенков о цифровой трансформации компании

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших компаний в сфере строительства в России. Экспертизой в ТИМ федеральный девелопер занимается с 2012 года. Роман Тарасенков, директор департамента технологической платформы Группы, рассказал о том, как цифровая трансформация реализуется в компании и о собственных разработках «Эталона».

- Как влияет на вашу работу инициированный регулятором перевод многих процессов в цифру, внедрение новых технологий?

- Девелопмент сегодня сталкивается с постоянными вызовами. Оперативно и максимально эффективно отвечать на них позволяет цифровая платформа управления бизнесом. Это незаменимый инструмент для управления издержками и качеством современного девелоперского продукта на всех этапах его жизненного цикла.

Группа «Эталон» сделала ставку на интеллектуальные цифровые решения и на протяжении многих лет следует стратегии цифровизации бизнес-процессов, активно применяет цифровые технологии и решения в маркетинге, продвижении и продажах, а также внедряет технологичные разработки и «умные» системы в конечный продукт, что способствует развитию проектов и повышению качества жизни.

Сегодня мы видим, что цифровизации стройки и применению технологий информационного моделирования уделяется особое внимание как со стороны застройщиков, так и со стороны государства. Эксперты Группы «Эталон» с 2014 года принимают участие в разработке четкой нормативно-технической и законодательной базы в этой сфере. Специалисты компании неоднократно проводили консультации и мастер-классы для сотрудников Мосгосэкспертизы, государственной экспертизы Санкт-Петербурга, на регулярной основе учувствуют в профильных форумах и являются членами экспертного совета при Министерстве строительства РФ по вопросу поэтапного внедрения ТИМ в области строительства.

- Роман, расскажите какие цифровые инструменты вы внедрили в работу компании за последние 3 года?

В рамках развития эффективных ТИМ-инструментов сбора данных в процессе проектирования и строительства Группа «Эталон» разработала собственную цифровую платформу -«CONTRUST». Продукт представляет собой многомодульную облачную платформу, которая позволяет контролировать все важные направления стройки в режиме онлайн даже с планшета или смартфона. Компания уже интегрировала в веб-интерфейс введенные в эксплуатацию модули, что позволило повысить качество и сократить сроки реализации проектов. В результате была создана полностью прозрачная и понятная система, работающая в режиме реального времени. Она объединяет различные IT-системы и позволяет оптимизировать бизнес-процессы компании на всех этапах жизненного цикла проекта. Система позволяет вести этот контроль даже из другого города. В этом году планируем вывести CONTRUST на рынок в качестве коммерческого продукта для девелоперов.

Еще одна web-информационная система – Среда общих данных (СОД) - собственный продукт компании, который позволяет работать в едином информационном пространстве и обеспечивает участникам строительного процесса онлайн-доступ ко всей необходимой рабочей и проектной документации, а также информации по проектам Группы. Это дает возможность загружать информационные модели и работать с чертежами, вносить замечания при взаимодействии проектировщика с контролирующими службами и проводить согласование документации через любое устройство, имеющее выход в Интернет. Информационная система делает весь процесс прозрачным: корректная проектная документация доступна для всех участников процесса. Даже актуальность чертежа на стройплощадке можно проверить по QR-коду, наведя на него камеру смартфона. На данный момент СОД находится в промышленной эксплуатации приблизительно два года. Так руководители могут снизить риски и издержки, увеличивать производительность и осуществлять быстрое замещение исполнителей. Главный инженер проекта может быстро выпускать разделы документации, добиться актуальности чертежей на площадке, контролировать изменения и версии. Плюсы для архитектора – упрощается коммуникация с проектировщиками, сокращаются рутинные операции, ускоряется процесс выдачи замечаний.

- Планируете ли переводить в цифровой формат исполнительную документацию?

Мы уже это делаем. Специальный модуль платформы CONTRUST «Исполнительная документация» позволил значительно сократить сроки на подготовку, проверку, согласование и подписание всего комплекта ИД, эффективно контролировать все наиболее важные стадии согласования документов в режиме онлайн, в том числе, с мобильных устройств.

Новый модуль от нашей компании стал первой в России системой работы с цифровой исполнительной документацией, которая интегрирована с внутренней информационной системой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (СТРОЙФОРМ) и провела успешную регистрацию общего журнала работ в цифровом формате.

Также система готова передавать акты в xml-формате согласно требованиям Минстроя России. По примеру «Эталона» практику интеграции сегодня внедряют и другие разработчики программного обеспечения для цифровизации документов.

- Какими еще инструментами пользуетесь, с кем из разработчиков ПО сотрудничаете?

В качестве 3D-вьювера для своей облачной платформы контроля строительства мы выбрали решение российской компании Tangl. Это позволяет не только заместить ушедшего с рынка западного производителя аналогичного софта, но и поддерживает возможность коммерциализации цифровой платформы Группы.

Также в 2023 году мы запустили систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. Разработчиком выступил российский IT-интегратор НОРБИТ, который специализируется на разработке и внедрении цифровых технологий для автоматизации процессов в крупном бизнесе. Сиcтема прогнозирования позволяет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Сразу несколько моделей машинного обучения предсказывают вероятность заключения сделки, объемы продаж на конкретный период, определяют влияние ценовых и маркетинговых параметров на их финансовые показатели. Благодаря работе алгоритмов наши специалисты получают прогноз по каждой сделке и плану продаж в конкретных жилых комплексах и домах, в зависимости от цены и через указанный период. Это позволяет значительно сократить трудозатраты, минимизировать ошибки в расчётах, использовать для аналитики и корректировать при необходимости гораздо больше входных параметров, влияющих на закрытие сделки.

СТРОИМ ПРОСТО

Приходите в «Мир Цифры» с 20 по 24 марта

Как построить собственный космический аппарат, почему российская спутниковая связь не пойдёт по пути Илона Маска и что находится за кулисами самых ярких шоу — об этом и не только вы узнаете на новой неделе в «Мире Цифры». Приходите, будет интересно!

20 марта

18:20 — Классика на Дворцовой. Загляните в костюмерные и посмотрите, как рождается хореографический номер и как добиваются созвучия солисты. 12+

19:00 — Кинофильм «Вечеринка на вылет». 18+

21 марта

14:00 — Мастер-класс «Современная медийная фотография». Вы узнаете тонкости современной медийной фотографии и основные профессиональные приёмы фотожурналистики. 12+

16:30 — Видеолекция «Полное погружение: как устроены современные шоу и музыкальные сцены». Как создать эффект погружения, синхронно воздействовать на различные органы чувств и выставить свет так, чтобы зритель не смог оторваться от шоу? Об этом и не только вы узнаете на видеолекции. 12+

18:00 — УМестный туризм: Смоленск, Тверь, Ростов Великий и музей Поленова в Петрозаводске. Что посмотреть, где остановиться и какие цифровые сервисы можно использовать, планируя поездку. 16+

22 марта

12:00 — Мультпоказ «Риф. Новые приключения». О приключениях смелой рыбки для самых маленьких. 0+

13:30 — Лекция «Как защитить себя в сети?». 12+

15:30 — Лекция «Как стартап превратить в крупный бизнес с клиентами по всему миру? Кейс пермской компании Промобот». 12+

17:00 — Презентация проекта «Почтовый туризм». Вы увидите уникальные «почтовые» маршруты для путешествий по разным регионам России и узнаете об их развитии в будущем. 12+

18:15 — Лекция «Космическое соревнование: почему российская спутниковая связь не пойдёт по пути Илона Маска». 16+

23 марта

12:00 — Кинофильм «Хатико: самый верный друг». 6+

15:00 — Лекция «Как и зачем быть волонтёром?». Что делают волонтёры и как стать одним из них? Узнайте больше об этом движении на нашей лекции. 16+

16:15 — Детский интерактив «Полёт в космос». 6+

18:00 — Кинопоказ «Женя и Ваня на краю света». 12+

24 марта

12:00 — Мастер-класс «Космические аппараты своими руками». Сконструируйте самостоятельно космический аппарат, луноход или марсианского бурильщика. 6+

16:00 — Видеолекция «Электрогитара: как наука помогает искусству». 12+

18:30 — Паблик-ток «Новые голоса современной российской прозы». 12+

Афиша выставки

Где: ВДНХ, павильон Е, экспозиция «Мир Цифры», лекторий-кинотеатр WINK

В Москву приехала первая группа иранских туристов в рамках безвизового соглашения

Туристы из Тегерана впервые посещают Москву в рамках Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Первые две туристические группы общей численностью 86 человек прибыли в российскую столицу 18 марта. На этой неделе запланирован приезд еще двух групп – всего более 130 человек.

«С начала этого года российские и иранские туроператоры приступили к адаптации и внедрению совместных туристических продуктов под организацию безвизовых туристических поездок между двумя странами. Мы уже видим первые результаты. Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов», – говорит Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ.

Первых туристов из Ирана ждет насыщенный маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы. Гости собираются посетить Красную площадь, Кремль, парк «Зарядье», Храм Христа Спасителя, Парк Победы и множество других исторических и культурных достопримечательностей Москвы.

Наталья Молочкова, начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»: «По итогам 2023 года в Москву приехало 2,3 миллиона иностранных туристов. Объем турпотока из Ирана в прошлом году превысил показатели не только 2022 года, но даже допандемийного 2019 года. Раньше к нам из Ирана приезжали в основном индивидуальные туристы, но на этой неделе мы встречаем первые туристические группы, которые подпадают под соглашение о безвизовом режиме. И мы надеемся, что туристический поток из Ирана значительно увеличится в ближайшем будущем».

Туристы из Ирана, которые вчера прилетели в Москву уже поделились первыми впечатлениями и планами: им особенно интересно посетить Красную площадь и станции московского метрополитена, некоторые хотят увидеть Старый и Новый Арбат. Гостей не пугает даже прохладная погода в столице, они называют ее «прохладной, но достаточно комфортной». Они также отметили, что Россия сейчас является одним из самых популярных направлений в Иране.

В 2023 году столицу посетило 24,5 миллиона туристов, что на 6,6 миллионов больше, чем в 2022 году.

Минэкономразвития: МСП получили 500 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств

За 2023 год объем финансовой поддержки малого и среднего вырос: кредиты под поручительства – на 47%, льготные микрозаймы – на 3,4%. Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России, реализацию нацпроекта курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Получить поручительство при недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут в Региональных гарантийных организациях (РГО).

«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объем кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 млрд рублей. Количество выданных поручительств выросло на 33% и достигло 26 тысяч. Такой серьезный рост объясняется тем, что предприниматели масштабируют свой бизнес, инвестируют в него, строят оптимистичные прогнозы на будущее», - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, РГО обеспечивают равный доступ к кредитным средствам для предпринимателей по всей стране. В топ-10 по объему привлеченных кредитов вошли: Москва (66 млрд рублей), Свердловская область (более 36 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 21 млрд рублей), Московская область (более 20 млрд рублей), Новосибирская область (более 16 млрд рублей), Ростовская область и Республика Татарстан (более 15 млрд рублей), Краснодарский край и Челябинская область (по 11 млрд рублей) и Пермский край (более 10 млрд рублей).

Лидеры по количеству выданных поручительств – Москва (3226 поручительств), Свердловская область (2422 поручительства), Ростовская область (1313 поручительств), Республика Татарстан (1131 поручительство), Московская область (992 поручительства), Новосибирская область (842 поручительства), Приморский край (760 поручительств), Краснодарский край (742 поручительства), Пермский край (628 поручительств), Санкт-Петербург (618 поручительств).

«Москва уделяет большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Его эффективной работе способствуют благоприятный бизнес-климат, развитая инфраструктура и широкий потенциал столичного рынка. В Москве для малого и среднего бизнеса разработан широкий набор льгот и других мер поддержки, которые стимулируют граждан открывать свое дело. Так, в 2023 году в городе было создано 180 тысяч субъектов МСП, к началу 2024-го их общее число составляло почти 885 тысяч. Сегодня каждый 12-й бизнес в столице открывается при поддержке города, в 2023-м таких было более 14 тысяч», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также сегодня малый и средний бизнес может получить микрозайм до 5 млн рублей по ставкам ниже банковских. Инструмент реализуют на базе Государственных микрофинансовых организаций. В прошлом году такую поддержку получили более 23 тысяч предпринимателей и юридических лиц, заключено более 29 тысяч сделок.

«Микрофинансовая поддержка помогает бизнесу решать самые разные задачи: от закупки сырья и комплектующих до запуска новых направлений. Поэтому мы каждый год повышаем возможности МСП, увеличиваем объемы поддержки, так как предприниматели активно пользуются инструментом. По сравнению с 2022 годом объем выданных микрозаймов в 2023 году вырос на 3,4%: 55,1 млрд против почти 57 млрд рублей. Среди лидеров по объему финансовой поддержки – Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика», – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Перевозки пассажиров «Ласточками» на ГЖД выросли на 13%

Скоростные перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на электропоездах в пяти- и десятивагонном исполнении

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом за два месяца 2024 года было перевезено более 578 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 542 тыс. пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 26 тыс. пассажиров.

С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Иваново начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За два месяца 2024 года по данному маршруту было перевезено почти 10 тыс. пассажиров.

Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в пяти- и десятивагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Железнодорожники отремонтируют 349 км пути на Московской магистрали в 2024 году

Ещё 78,3 км пути и 273 стрелочных перевода будет уложено в рамках реализации проектов по развитию Московского транспортного узла

В 2024 году в период ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге планируется отремонтировать 348,9 км пути, а также уложить 203 стрелочных перевода, сообщает пресс-служба магистрали.

«Ещё 78,3 км пути и 273 стрелочных перевода будет уложено в рамках реализации проектов по развитию Московского транспортного узла», – говорится в сообщении.

«Наибольшие объёмы ремонта планируется провести на грузонапряжённых участках Большого кольца МЖД в Московской области, а также линиях с интенсивным пассажирским и грузовым движением в Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, продолжатся работы по развитию инфраструктуры на действующих линиях МЦД. Почти 70% всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки», – отметил начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Самые протяжённые ремонтируемые участки (более 10 км):

- в Московской области – Виноградово – Воскресенск, Поварово-3 – Манихино, Детково – Усады-Окружные, Яганово – блокпост 61-й км, Чисмена – Волоколамск, Куровская – Авсюнино, Гжель – Куровская,

- в Рязанской области – Рыбное – Рязань-1,

- в Калужской области – Балабаново – Шемякино,

- в Тульской области – Венёв – Маклец, Ясногорск – Ревякино,

- в Орловской и Курской областях – Курбакинская – Кромы, Блохино – Дьяконово,

- в Смоленской области – пост 161-й км – Гагарин, Вязьма – Семлёво,

- в Брянской области – Кудринская – Сухиничи.

В проведении ремонтных работ будет задействовано 195 путевых машин тяжёлого типа, 129 единиц автотракторной техники и 1,9 тыс. единиц подвижного состава: вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.

«РЖД Бизнес Актив» договорился с Альфа-Банком об открытии кредитной линии на строительство терминала в Забайкальске

Первый этап строительства планируется завершить в I квартале 2025 года с мощностью терминала 80 тыс. TEU

19 марта на полях выставки TransRussia 2024 «РЖД Бизнес Актив» и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба «РЖД Бизнес Актив», в рамках соглашения банк планирует обеспечивать финансирование затрат на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию контейнерного терминала на станции Забайкальск. В частности, будет открыта кредитная линия на сумму 7,34 млрд руб. сроком на 15 лет.

«Поддержка Альфа-Банка позволит нам реализовать масштабный проект, имеющий стратегическое значение для экономики нашей страны. Новый железнодорожный контейнерный терминал на границе с Китаем будет способствовать более эффективному распределению грузопотоков и создавать условия для увеличения товарооборота в рамках международного транспортного коридора», – отметил генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

«РЖД Бизнес Актив» начал строительство терминала на Забайкальской железной дороге в сентябре 2023 года. Объём инвестиций в проект оценивается на уровне 8–9 млрд руб.

Первый этап строительства планируется завершить в I квартале 2025 года с мощностью терминала 80 тыс. TEU. По завершении окончательного, четвёртого этапа в начале 2027 года объём перевалки составит порядка 280 тыс. TEU. Контейнерный терминал Забайкальск входит в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры в рамках ведомственного проекта Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров».

Тамбовская область стала лидером по динамике погрузки

По итогам первых месяцев 2024 года определены топ-5 регионов России с самым быстрорастущим грузопотоком

В ОАО «РЖД» сформирован рейтинг регионов по росту грузовых перевозок. Драйверами роста погрузки стали нефтеналивные грузы, удобрения, руда и зерно. На первом месте оказалась Тамбовская область, сообщает Telegram-канал холдинга. За январь – февраль 2024 года погрузка на станциях Тамбовской области выросла более чем в 2 раза. Это произошло за счёт почти троекратного увеличения отправки нефтепродуктов.

Второе место с ростом в 1,3 раза разделили Чеченская Республика – за счёт роста погрузки нефтяных грузов в 1,2 раза – и Пермский край – благодаря наращиванию в 1,5 раза объёмов отправки удобрений. Третье место (с ростом более чем в 1,2 раза) разделили Кабардино-Балкарская Республика (рост погрузки строительных грузов в 1,3 раза) и Орловская область (погрузка зерна здесь выросла в 1,4 раза). Четвёртое и пятое место заняли Костромская область (рост в 1,2 раза) и Забайкальский край с ростом в 1,15 раза соответственно. Драйверами роста погрузки в Забайкалье стали уголь и руда. Рост погрузки в Костромской области произошёл за счёт роста погрузки лесных материалов.

Ранее «Гудок» сообщал, что рейтинг российских регионов по динамике погрузки за 2023 год возглавила Республика Марий Эл с ростом в 3,6 раза за счёт увеличения в 16 раз отправки нефтяных грузов. На втором месте – Тамбовская область. Помимо нефтепродуктов в числе драйверов роста оказалось зерно. За счёт роста погрузки зерна на третьем месте оказалась Орловская область. Четвёртое место заняла Чеченская Республика, а пятое – Ивановская область.

В свою очередь, топ-5 регионов по объёмам погрузки возглавила Кемеровская область с 225 млн тонн. На втором месте – Свердловская область (66,5 млн тонн). Третью строчку рейтинга занимает Красноярский край с 48,6 млн тонн. Четвёртое место разделили Пермский край и Белгородская область – по 44 млн тонн. Замыкает пятёрку Иркутская область, где погружено за год 42,4 млн тонн.

Марат Хуснуллин провёл заседание наблюдательного совета «Единого заказчика»

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание наблюдательного совета публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», где подвели итоги работы в 2023 году и обсудили задачи на 2024 год.

«В феврале компании исполнилось три года. За этот небольшой период “Единым заказчиком„ завершено строительство 51 социально значимого объекта в 22 регионах нашей страны в рамках комплексной госпрограммы “Строительство„. Сейчас в работе компании находится ещё порядка 150 объектов в 36 субъектах. Кроме того, в новых регионах России ведётся восстановление и строительство более 4 тыс. жилых, социальных и административных объектов», – рассказал вице-премьер.

Генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян рассказал о работе компании, отметив эффективное управление со стороны наблюдательного совета. «“Единый заказчик„ за три года завершил строительство и реконструкцию нескольких знаковых объектов, таких как музей-заповедник в Рязани, музей космонавтики в Калуге, Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске, Институт научной информации по общественным наукам РАН в Москве и других. Кроме того, компания осуществляет контроль за реализацией строительства студенческих кампусов», – сообщил он.

В 2023 году компания приняла для реализации ещё несколько социально значимых проектов, это объекты Пушкинского музея, парк Гагарина в Саратове, здание Московского государственного университета, здание Российской академии наук, учебный корпус Московского архитектурного института.

«Активно ведутся работы в новых регионах. Завершены строительство и восстановление более 1,7 тыс. объектов», – отметил Карен Оганесян.

Завершая заседание наблюдательного совета, Марат Хуснуллин поблагодарил руководство и коллектив «Единого заказчика». «Прошёл трёхлетний период становления компании. Проделана большая работа. Считаю колоссальным вклад компании в восстановление новых регионов: тысячи людей в короткие сроки были обеспечены жильём, социальными объектами», – подчеркнул вице-премьер.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создана в феврале 2021 года. Она осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения.

Новый род и вид гиперкальцифицированных губок из карбона Подмосковья

Находки каменноугольных губок в Подмосковье редки — всего три рода описаны из отложений среднего карбона Московской синеклизы, а в верхнем карбоне региона они были вообще неизвестны. Специалистам палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН удалось найти и описать новый род и вид.

В ходе детального изучения каменноугольных отложений стратотипа гжельского яруса верхнего карбона (Московская область, Раменский район) в верхней части разреза (кошеровская свита, возраст ~300 миллионов лет) обнаружены многочисленные скелеты (около 1000 экземпляров) небольших гиперкальцифицированных губок. Оказалось, что эти губки наряду с фузулинидами были одними из самых многочисленных организмов мелководно-морского бентосного сообщества позднего карбона исследованного района.

Найденные губки отнесены к новому роду и виду — Gzhelistella cornigera Davydov et al., 2023. Их постройки имеют размер до 6 мм, звездчатой или угловатой формы с многочисленными конусообразными выростами. Примечательно, что, несмотря на многолетние исследования гжельского стратотипа, находки этих губок до последнего времени не привлекали внимания специалистов.

Описанные скелеты губок представляют большой интерес ввиду необычной морфологии и отсутствия четко выраженных структур для прикрепления к субстрату. Для детального изучения внутреннего строения проводились поэтапные пришлифовки. При растворении части скелетов удалось получить слепки, отражающие строение водоносной системы. В пришлифовках и при растворении скелетов обнаружены отдельные спикулы. По морфологии выделенных спикул новый род губок рассматривается в классе Calcispongia — известковых губок.

Описание находок опубликовано в Paleonthological Journal.

Текст: Г.В. Миранцев.

Источник: ПИН РАН.

Разработана модель для анализа процессов миграции виртуальных машин

Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, ФИЦ «Информатика и управление» РАН и РУДН представили результаты исследования, посвящённого анализу процессов миграции виртуальных машин (ВМ) в облачных инфраструктурах. Статья, опубликованная в высокорейтинговом журнале Mathematics, предлагает исчерпывающий обзор типов миграции ВМ, методов оценки нагрузки на серверы, стратегий выбора ВМ для миграции, оптимального времени для проведения миграции и критериев выбора целевого сервера.

Облачные вычисления играют ключевую роль в современной инфраструктуре, обеспечивая доступные вычислительные ресурсы и мощность. Чтобы лучше понять динамику миграции ВМ между серверами в облачной среде, ученые разработали модель, основанную на теории массового обслуживания. Это позволяет учесть стохастическую природу потребностей в ресурсах, характеризующуюся случайным появлением задач и переменной продолжительностью их выполнения.

В работе представлено подробное рассмотрение типов миграции, от собственно перемещения ВМ между физическими серверами до различных стратегий резервирования и перераспределения ресурсов.

Учёные также предложили модель управления миграцией ВМ, которая объединяет как использование ресурсов, так и аспекты обработки задач. Она применима к сценариям с двумя серверами и тремя ВМ, что позволяет адаптировать результаты к различным конфигурациям облачных сред.

Исследователи провели численный анализ, позволяющий оценить такие важные показатели, как вероятность блокировки задачи, среднее количество задач, обработанных каждой ВМ, и среднее количество задач, обработанных серверами. Изучено влияние скорости поступления задач и их продолжительности на эти показатели.

«Наша работа показывает, что эффективное управление миграцией виртуальных машин в облачных средах играет решающую роль в обеспечении непрерывной работы облачных сервисов. Мы представляем новый подход, который не только учитывает изменчивость ресурсов, но и анализирует динамику задач в облачной среде», — отметил доцент кафедры математической статистики ВМК МГУ, главный научный сотрудник – руководитель отдела ФИЦ ИУ РАН Андрей Горшенин.

«Исследование имеет важное значение для развития облачных технологий и обеспечения их эффективного использования. Результаты могут быть использованы для оптимизации управления ресурсами, повышения отказоустойчивости и обеспечения непрерывности обслуживания в облачных вычислениях», — подчеркнула доцент института компьютерных наук и телекоммуникаций РУДН Ирина Кочеткова.

Понимание процесса миграции ВМ и разработка новых методов управления ресурсами помогут обеспечить более стабильную и эффективную работу облачных сервисов, что в свою очередь способствует развитию цифровой экономики и повышению конкурентоспособности страны.

Источник: МГУ.

Мозговая активность при взгляде на горящий светодиод позволяет идентифицировать личность человека

Когда человек смотрит на горящий светодиод, в его мозге происходит электрическая активность. Это устойчивый визуально вызванный потенциал (УВВП): мозг человека в затылочной области, отвечающей за зрительные ассоциации, генерирует электрические сигналы, которые можно снять с помощью электроэнцефалограммы. Регистрируемые волны уникальны для каждого человека и зависят от его психофизиологического состояния: это в эксперименте доказали учёные Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. На основе оригинальных нейросетей они создали классификационные модели, которые по мозговой активности определяют личность человека и психофизиологическое состояние. Фактически это фундамент для систем биометрической безопасности на новых принципах.

О практическом применении знаний о мозге в разрезе разработок ученых ИПУ РАН упоминалось в статье «Полёт силой мысли: добро пожаловать в нейропилоты». В ней описан эксперимент, в котором оператор управляет коптером, стимулируя альфа- и бета-ритмы головного мозга, проще говоря, сосредоточиваясь на задаче и расслабляясь. Тогда же в беседе автор разработки Данияр Александрович Вольф рассказал об исследованиях-спутниках: собирая информацию о работе мозга, учёный сформулировал гипотезу о том, что волны, регистрируемые датчиками, уникальны для каждого человека. А значит, их можно использовать как биометрические маркеры для идентификации человека — своего рода «отпечатки мозга» в виде отображения его активности.

Полученные результаты — итог совместной работы двух научных групп. Данные о реакции головного мозга на визуальную стимуляцию получены в лаборатории медицинской кибернетики Воронежского государственного университета. Сотрудники ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда провели исследования на основе этих данных, подтверждающие гипотезу об уникальности регистрируемых волн, и обучили нейросети их классифицировать.

При формировании УВВП мозг создает уникальные для каждого человека волны, которые можно зарегистрировать с помощью электроэнцефалограммы и использовать как индивидуальные идентификационные характеристики и его состояние. Это экспериментально доказал Д.А. Вольф. В перспективе исследование поможет развивать методы распознавания человека по признакам, которые невозможно (по крайней мере, пока) подделать.

Д.А. Вольф: «Два года назад я выдвинул гипотезу: можно ли по сигналу мозга выяснить, с какой зоны он снят? Да, можно. Недавно мою статью опубликовали в журнале Springer. Потом встал вопрос: отличаются ли эти сигналы у разных людей и можно ли их использовать как биометрические маркеры? Основные признаки биометрии известны — это отпечатки пальцев, распознавание радужки или сетчатки глаза. Мы подтвердили возможность идентификации человека по частотной динамике волн головного мозга, то есть появилась возможность определить, кому именно принадлежали те или иные мысли. Обмануть сканер радужки глаза или отпечатков пальцев сегодня возможно, но подделать образ мышления гораздо сложнее. Это позволит ограничивать человека для работы на конкретном устройстве и при различных состояниях».

Для самой идентификации людей и анализа полученных сигналов электроэнцефалограммы были использованы искусственные нейронные сети AlexNet и Mobile Net 2, обученные с помощью частотно-временных характеристик. Созданные классификационные модели способны определить человека с точностью до 70%. В работе автор подчеркивает, что 70-процентную вероятность идентификации возможно увеличить за счет дополнительной настройки архитектуры нейронной сети с добавлением различных математических блоков. Однако в рамках поставленной задачи важно было не добиться абсолютной точности, но показать, что данные ЭЭГ действительно уникальны, а нейросети способны их различить.

Эксперимент проводили в 2023 г. Участие приняли 30 человек от 17 до 23 лет — и мужчины, и женщины. Обязательно с нормальным зрением, без неврологических и психиатрических заболеваний и не употреблявшие наркотики — это важно для чистоты эксперимента.

Во время фотостимуляции на определённых частотах записывались данные электроэнцефалограммы участников в отведениях О1, О2, ОZ, Р3, Р4 и PZ. Полученные данные сгруппировали по частотам фотостимуляции и по группам отведений для каждого участника. Учёные использовали динамику изменения частоты во временном масштабе как признаки для обучения нейросетей и последующей классификации. С помощью кратковременного преобразования Фурье были получены наборы спектрограмм для каждого участника эксперимента, которые и анализировались с помощью нейросетей.

Если проще: данные ЭЭГ каждого испытуемого представили в виде изображений частотного спектра (спектрограмм), различия в которых и искали искусственные нейронные сети.

Д.А. Вольф: «Для поиска различий мы использовали архитектуры искусственных нейронных сетей AlexNet и MobileNet 2. Во-первых, они эффективно работают с изображениями. Во-вторых, мы намеренно использовали популярные и доступные архитектуры нейросетей, чтобы эксперимент могли повторить другие учёные и подтвердить гипотезу. В научной работе я полностью описал шаги исследования, указал, какие именно нейросети использовал и где их взял».

В процессе обучения нейросетей выяснилось, что AlexNet обучается быстрее, чем MobileNet: 300 эпох против 600. Впрочем, на итоговый результат это не влияет, и в результате нейронные сети показывают практически одинаковую точность распознавания человека и его психоэмоционального состояния по ЭЭГ.

В феврале этого года Илон Маск рассказал, что первый пациент с вживлённым чипом Neuralink полностью выздоровел и учится пользоваться новыми возможностями — например, передвигать курсор компьютерной мыши, просто думая об этом. Создание возможности управлять устройствами без физического взаимодействия — одна из приоритетных задач науки. И перспективные области применения интерфейсов «мозг — компьютер» огромны: от повышения комфорта в быту и развлечений до частичного восстановления утраченных органов и протезирования. Это возможность развития когнитивных функций, например концентрации и внимания, реабилитация после инсультов, управление экзоскелетами или инвалидными креслами.

Д.А. Вольф обращает внимание, что, кроме управления системами и устройствами с помощью нейроинтерфейсов, важно научить компьютер идентифицировать людей по сигналам мозговой активности, а также определять их состояние. Это позволит ограничить в действиях человека, находящегося в состоянии аффекта, а также не допустить другого человека к некоторым функциям.

Д.А. Вольф: «Развитие технологий позволяет исследовать новые биометрические параметры, которые могут быть надежнее с точки зрения подмены пользователей и действий злоумышленников. Применение средств идентификации выходит далеко за рамки привычных систем безопасности десятилетней давности. Сегодня технологии биометрического распознавания человека активно внедряются и продолжают усиливаться в системах умного города, предотвращении правонарушений и раскрытии преступлений, медицинских манипуляциях, многофакторных системах предоставления доступа к закрытым данным и помещениям и т.д.

Системы определения личности по мозговой активности могут быть важны для отраслей, заинтересованных в нетрадиционных методах идентификации. Например, это финансовая безопасность. Или их можно использовать вместо ключей зажигания в автомобилях — система сможет самостоятельно узнать владельца».

Новый способ, позволяющий определять конкретного человека, одновременно открывает возможности более широкой классификации: мужчина — женщина, старик — ребенок, трезвый — пьяный. Но каждое исследование требует отдельного сбора материалов и анализа данных. Такие задачи бинарной классификации — возможное будущее продолжение исследований. Но и на нынешнем этапе развития методы российских ученых в области интерпретации и классификации сигналов мозговой активности с использованием нейросетей — одни из передовых в мире.

Д.А. Вольф: «Рано или поздно Neuralink Илона Маска или их австралийский конкурент Synchron придут к тому же самому — идентификации человека по мозговой активности. И громко заявят об этом всему миру. Поэтому так важно, что сегодня мы рассказываем о своих исследованиях».

Текст: Александр Бурмистров.

Источник: «Научная Россия».

Победителями и призерами Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали 58 школьников и студентов колледжей

Подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2023/24 учебного года, который проводит Минпросвещения России. Абсолютными победителями конкурса стали четыре участника, призерами – 40 школьников и студентов колледжей, 14 работ были отмечены в особых номинациях.

В этом году конкурс объединил более 550 тысяч школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 89 регионов Российской Федерации, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Молдавии, Приднестровья, Узбекистана, Южной Осетии, Киргизии, а также обучающихся школ Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Конкурс сочинений «Без срока давности» – один из важнейших проектов Минпросвещения России. Мы хотим, чтобы каждый юный гражданин России знал историю своей страны, понимал, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Творческие работы дают возможность ребятам не только изучать факты, но и пропускать информацию через себя, анализировать ее и учиться излагать. Спасибо участникам конкурса и их педагогам! Вы все делаете очень нужное дело!» – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Конкурс проходил с 1 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Участники конкурса, школьники 5–11-х классов и студенты учреждений СПО, в своих сочинениях рассказали о трагедии мирного населения, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Финалистами конкурса стали 389 авторов лучших сочинений.

Абсолютные победители конкурса:

Лагутин Илья (Курская область), сочинение «Большой Дуб: они просто хотели жить»;

Мулкахайнен Екатерина (Санкт-Петербург), сочинение «Короткой очередью»;

Зарипова Анна (Донецкая Народная Республика), сочинение «Страшный осенний день»;

Сигачева Анастасия (Ульяновская область), сочинение «Дом, ставший родным»: о чем рассказала экспозиция».

Призерами стали 40 участников федерального этапа конкурса – по 10 в каждой из четырех возрастных категорий. 14 работ отмечены в особых номинациях: за представленный опыт работы с ресурсами проекта «Без срока давности», за гражданскую активность и поддержку образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности», в том числе за рубежом, за участие в деятельности поисковых отрядов, за умение анализировать и сравнивать исторические события, явления, процессы на различных исторических этапах нашей страны, за оригинальность сюжета конкурсного сочинения, за богатство и выразительность русского языка, за проявленные знания истории Великой Отечественной войны, за освещение событий блокады Ленинграда как проявления геноцида.

Абсолютные победители, призеры и победители в номинациях конкурса будут приглашены в Москву для награждения.

Справочно

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» – самый масштабный конкурс образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности». Он проводится с 2020 года.

Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России, федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.

Цель конкурса – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Информационно-методическое сопровождение организации и проведения конкурса осуществляется на официальном сайте, а также в социальных сетях https://t.me/bezsrokadavnosti; https://vk.com/bezsrokadavnosti.

Ежегодно в конкурсе принимает участие более полумиллиона человек.

На Тверском вагоностроительном заводе продемонстрировали новое ПО в рамках ИЦК «Железнодорожное машиностроение»

Главной темой демо-дня стало обсуждение актуальных потребностей предприятий железнодорожного машиностроения. Участники ознакомились с ходом реализации особо значимых проектов, темпами цифровизации предприятий-участников ИЦК и определили направления дальнейшей работы.

Директор Департамента цифровых технологий-заместитель председателя Отраслевого комитета «Машиностроение» Владимир Дождёв принял участие в пленарном заседании, которое открыло демо-день, совместно с генеральным директором ОАО «ТВЗ» Артёмом Овеляном и генеральным директором Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александром Павловым.

В ходе пленарной сессии крупнейшие предприятия отрасли, государственные институты развития обсудили текущий статус особо значимых проектов, перспективные направления технологического развития в рамках цифровизации железнодорожного машиностроения.

Участникам совещаний представлены результаты внедрения российского программного обеспечения, планы по переходу на использование отечественных решений в различных процессах создания и производства машиностроительной продукции.

В ходе заседания Индустриального центра компетенций «Железнодорожное машиностроение» отметили необходимость развития межотраслевой кооперации, прежде всего, связанной с синхронизацией подходов к разработке решений в машиностроении и транспорте.

«Работа ИЦК началась два года назад, сегодня предприятия отрасли реализуют десятки важных проектов, связанных с внедрением цифровых инструментов в моделирование и проектирование продукции, управление производством и сервисом. Эти проекты востребованы разными отраслями промышленности, поскольку, в первую очередь, направлены на сокращение издержек и увеличение эффективности. Важен постоянный информационный обмен между производителями и эксплуатантами сложной техники, совместная работа над стандартами передачи данных на всех этапах», - отметил Владимир Дождёв.

Директор Департамента цифровых технологий также подчеркнул высокую значимость экспорта высокотехнологичных решений в составе комплексных проектов, включая отечественные программно-аппаратные комплексы, ИТ-решения и сервисы на их основе.

Артем Овелян, в свою очередь, рассказал участникам о заводе, его истории и продукции, а также внедряемых цифровых решениях: «ТВЗ – одна из наиболее крупных производственных площадок Трансмашхолдинга, один из крупнейших в России производителей электропоездов. На предприятии выпускается более 70 моделей вагонов, в том числе одноэтажные и двухэтажные пассажирские вагоны локомотивной тяги, вагоны для Египта, вагоны специального назначения, медицинские вагоны».

Подробнее о проделанной работе рассказал ответственный секретарь ИЦК «Железнодорожное машиностроение» Сергей Хомяков:

«Сегодня проходит второй демо-день ИЦК «Железнодорожное машиностроение». Первый состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге на Международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо. Тогда мы обсуждали вопросы межотраслевого взаимодействия в части разработки и внедрения импортозамещенного программного обеспечения. Сегодня мы обращаем внимание на IT-решения, которые уже применяются в процессе производства, чтобы сделать выводы по их эффективности. Мы работаем над инструментами внедрения IT-решений, которые позволят промышленности шагнуть вперед».

В части текущего статуса реализации особо значимых проектов ИЦК: «Умная диагностика» и «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» Александр Павлов отметил планомерную реализацию проектов и завершение первых этапов в феврале текущего года.

В июне 2022 г. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР).

В рамках деятельности ИЦК «Железнодорожное машиностроение» реализуются проекты внедрения «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» (заказчик – ООО «ЛокоТех-Сервис») и «Умная диагностика» (заказчик – АО «Метровагонмаш»).

Делегация также посетила центр управления производством, ключевые цеха предприятия, а также модернизированные логистические центры.

Встреча с лидерами парламентских фракций

В Кремле прошла встреча Президента России с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Вы наверняка обратили внимание, знаете об этом, о том, что вчера вечером здесь состоялась встреча с кандидатами на пост Президента России. Мы с коллегами, которые представляют ваши фракции, – а некоторые возглавляют фракции, – встречались вчера, и я попросил их об этой встрече, для того чтобы обсудить те вопросы, которые они считают наиболее значимыми, ключевыми в их программах. Потому что в программе каждого кандидата, безусловно, есть вещи, на которые следует обратить особое внимание. Но все программы, безусловно, посвящены главному – развитию страны. Это первое.

Второй вопрос, который мы обсуждали, – это вопрос того, на что они считают необходимым обратить внимание по результатам их встреч с избирателями. Это очень важно. Это обратная связь с людьми чрезвычайно важна, и для меня это было важно услышать.

Ну а с вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В Послании Президента Федеральному собранию, то есть вам, моим коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена программа, предлагаемая программа развития страны.

Здесь вещи известные, ничего нового не скажу. Но самое главное – это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это ключевой вопрос нашего развития, это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы технологического суверенитета, социального развития. И это всегда вызывает споры у наших партий, представленных в парламенте страны, всегда, и это нормально, всегда свое собственное мнение о том, что нужно делать и как нужно добиваться целей социального развития.

Но одно из направлений, вы на это тоже обратили внимание, и я знаю, что вы все это поддерживаете, – это развитие потенциала субъектов Российской Федерации, потенциала и субъектов, и муниципалитетов, создание собственной налоговой базы и так далее. И конечно, модернизация инфраструктуры городов, сельских территорий.

Разумеется, важно всегда, сегодня в особенности – это укрепление обороноспособности и безопасности Российского государства.

Всё это так или иначе изложено в послании. Отчасти мы это обсуждали вчера с коллегами здесь, на встрече в этом кабинете. Но, разумеется, мы с вами должны будем это вместе делать, над всеми этими вопросами вместе работать, в самое ближайшее время, в течение всего этого года, да и на более отдаленную перспективу, практически на шесть лет. Здесь очень много важных вопросов.

Мы с вами [многие вопросы] обсуждали, и, кстати говоря, до Послания практически со всеми встречался, после Послания мы в таком формате встречаемся в первый раз, но мы многие вопросы обсуждали, и вы наверняка обратили внимание: ваши предложения в Послание попали. Мне бы очень хотелось, чтобы мы на протяжении следующих лет работали так же конструктивно, как проходила и избирательная кампания. Ясно, что у каждого кандидата (а за спиной каждого из них стояли ваши партии, то есть вы их поддерживали) было что-то, что вы считаете главным. Но все-таки избирательная кампания проходила цивилизованно. Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны, России, мы с вами так же конструктивно работали дальше.

Ясно, что споры неизбежны. Это очевидная вещь. Потому что если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, то он, конечно, должен за это бороться. Но я надеюсь, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как в тот период, который мы только что прошли.

И, наконец, еще одна очень важная вещь. В соответствии с Конституцией, с обновленной Конституцией, за парламентом закреплены сейчас очень серьезные полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти – Правительства. Вы будете утверждать не только Председателя Правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока. Это чрезвычайно важная и ответственная вещь. Вы знаете, многие люди живут своей жизнью, рядовые граждане, может быть, этого и не заметили, но это одно из ключевых положений обновленной Конституции. Парламент получил огромные полномочия в формировании Правительства. Это очень ответственная работа.

Вы знаете, я, еще работая в Ленинграде, потом в Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются здесь, потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы. Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы руководствовались не корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна. Вот это чрезвычайно важная вещь. Надеюсь, что мы с вами в конструктивных рабочих дискуссиях найдем ответы на все эти вопросы.

Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать в начале. Предлагаю так построить нашу работу: попросил бы вас очень коротко высказаться, потом, насколько я понимаю, каждый хотел бы еще индивидуально обсудить наиболее важные вопросы. Я готов, давайте все это сделаем. Начнем. Пожалуйста.

Стенографический отчёт о встрече будет опубликован.