Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ученые создали соединения, способные подавлять размножение раковых клеток

Линейку соединений, способных подавлять размножение раковых клеток, создали сотрудники подведомственных Минобрнауки России Научно-исследовательского института биомедицинской химии (ИБМХ) имени В. Н. Ореховича и РУДН совместно с коллегами из Университета Танта (Египет). Препараты блокируют выработку отвечающего за деление клеток фермента — теломеразы.

В норме конечные участки ДНК — теломеры, укорачиваются при каждом делении клетки по мере ее приближения к запрограммированной гибели. Остановка этого механизма делает клетку практически «бессмертной» — так происходит в стволовых и раковых клетках. Укорочению теломер и гибели клеток в этих случаях мешает фермент теломераза. Как уточнили ученые, в 85–95 % злокачественных опухолей отмечается повышенная активность теломеразы.

Подавление активности этого фермента в опухолевых тканях способно оказать противораковый эффект. Препараты, действующие по этому принципу, смогут оказывать терапевтическое действие против разных видов рака.

Науке уже известны такие соединения — ранее было найдено вещество-ингибитор теломеразы BIBR1532. Но из-за того, что его молекулы плохо проникают в раковые клетки, применять вещество для лечения было сложно.

Ученым удалось решить эту проблему, синтезировав 30 различных молекул, способных подавлять активность теломеразы. Здесь исследователи опирались на структурные особенности BIBR1532 и применяли распространенные и недорогие компоненты.

По итогам исследований из всех полученных соединений было отобрано три вещества — они показали самую высокую активность по отношению к теломеразе. Испытания на живых опухолевых клетках показали, что все три молекулы способны легко преодолевать клеточную мембрану и подавлять теломеразу внутри клетки.

Положение разработанного соединения 36b в молекуле теломеразы (А). Основные аминокислоты, с которыми взаимодействует соединение (Б)

Как пояснили в ИБМХ имени В. Н. Ореховича, одно из соединений показало наивысшую активность и было дополнительно исследовано на предмет токсичного влияния на нормальные здоровые клетки. Соединение оказалось не токсичным для нормальных клеток, что делает его привлекательным кандидатом для разработки препарата для противоопухолевой терапии.

В настоящее время полученные соединения проходят стадию научных исследований и говорить о доклинических исследованиях или использовании их для лечения пациентов пока рано.

«Как и любой химиотерапевтический препарат, наши соединения оказывают побочное действие на нормальные клетки. Наибольшее опасение у нас вызывают стволовые и иммунные клетки, для функционирования которых в норме необходима теломераза. Однако у нормальных клеток длина теломер гораздо больше, чем у раковых, и ингибирование теломеразы будет преимущественно влиять на клетки опухолей. Для этого нужны дальнейшие исследования», — сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией медицинской биотехнологии института биомедицинской химии имени В. Н Ореховича Дмитрий Жданов.

Результаты работы опубликованы в одном из научных журналов. Статья написана в рамках проекта, проведенного на уникальной научной установке «Авогадро».

В полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН прошли 10 детских команд

В Московском молодежном центре «Планета КВН» состоялся гала-концерт 1/4 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России. В игре приняли участие 26 команд из 23 регионов России и Белоруссии. По итогам игры в полуфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН примут участие десять команд.

На протяжении четырех дней детские команды занимались репетициями с наставниками проекта. Гала-концерт состоял из двух частей: ребята представляли на суд жюри и зрителей полноформатные и короткие юмористические программы.

Победителем 1/4 финала стала команда КВН «Централь» (город Полысаево, Кемеровская область). Второе место заняла команда КВН «Детская сборная по КВН города Ростова-на-Дону». Третье место у команды КВН «Мультфильмы» из Краснодара.

Победителем номинации «Лучший актер» признан Захар Нескучаев из команды «Динамик» (город Александровск-Сахалинский, Сахалинская область), победителем в номинации «Лучшая актриса» стала Дарина Панченко из «Детской сборной по КВН города Ростова-на-Дону».

Победу в номинации «Лучшая шутка» присудили команде «Дети понедельника» (село Горный Щит в составе муниципального образования «город Екатеринбург»).

По итогам мероприятия жюри определило десять команд, которые продолжат соревноваться в полуфинале Всероссийской Юниор-Лиги КВН в следующем году.

Команды – участники полуфинала Всероссийской Юниор-Лиги КВН

«Дважды два пять», поселок Мирный, Челябинская область;

«Централь», город Полысаево, Кемеровская область;

«Удар татар», деревня Аитково, Пермский край;

«Детская сборная по КВН города Ростова-на-Дону»;

«Мультфильмы», город Краснодар;

«Мистер добрый кот», город Симферополь, Республика Крым;

«Белый кролик», город Москва;

«Динамик», город Александровск-Сахалинский, Сахалинская область;

«Дети Индиго», город Чебоксары, Чувашская Республика;

«Гармония», город Самара.

Справочно

Международный фестиваль детских команд КВН проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения Российской Федерации. Его организаторами выступают Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», Международный Союз КВН.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) – одно из массовых негосударственных социально ориентированных молодежных объединений России. Организации РСМ работают в 69 регионах России, а также в 711 муниципальных образованиях и образовательных организациях. Основные направления деятельности РСМ – развитие гражданской активности, патриотическое воспитание и поддержка талантливой молодежи.

Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» –общероссийское общественное движение, объединяющее школьников и студентов профессиональных организаций 50 регионов России. Движение содействует личностному и гражданскому развитию молодых людей в возрасте 14–18 лет.

В перечень олимпиад Минпросвещения России на 2022/23 учебный год вошли 8 проектов педагогических вузов

Для увеличения числа мотивированных абитуриентов для педагогических вузов и колледжей и формирования сообщества школьников, ориентированных на выбор педагогических профессий, к 2024 году в России запланировано открытие 5000 психолого-педагогических классов.

По данным мониторинга, в настоящее время создано 3329 психолого-педагогических классов, в которых обучаются 50,6 тыс. школьников.

В 2022 году среди школьников самым популярным направлением подготовки по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» стало «Педагогическое образование», в некоторых университетах конкурс доходил до 12 человек на место.

Педагогические университеты, подведомственные Минпросвещения России, представляют возможность школьникам в 2023 году поступить в вузы по широкому списку профилей подготовки педагогических специальностей и направлений подготовки.

В 2023 году талантливым ребятам, которые участвуют в педагогических олимпиадах и конкурсах, будут представлены дополнительные льготы при поступлении.

«Для привлечения талантливой молодежи в педвузы проводятся педагогические олимпиады. Участие в них дает преимущество наиболее талантливым и мотивированным ребятам при поступлении. В приемной кампании 2023 года подведомственных Минпросвещения России педвузов будут учитываться индивидуальные достижения обучающихся – участников и победителей четырех педагогических олимпиад, которые организуют и проводят подведомственные университеты», – прокомментировал директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.

В утвержденный перечень олимпиад на 2022/23 учебный год вошло восемь олимпиад, ориентированных на будущих педагогов, в четырех из них могут принять участие школьники.

1. Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике «Форсайт-педагогика» (Мининский университет).

2. Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс «Проект по педагогике» (Московский педагогический государственный университет).

3. Международная студенческая олимпиада по физической культуре (Оренбургский государственный педагогический университет).

4. Олимпиада «Педагогическое будущее России» (Московский педагогический государственный университет).

5. Открытая региональная олимпиада школьников по педагогике (Томский государственный педагогический университет).

6. Профессиональный межвузовский конкурс «Педагогический дебют» (Московский педагогический государственный университет).

7. Психолого-педагогическая олимпиада среди обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края «Педагогический Олимп» (Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет).

8. Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского (Правительство Ярославской области, Ярославский государственный педагогический университет).

«Наши школьники всегда участвуют в конкурсных движениях психолого-педагогической направленности. С момента старта I Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского прошло уже пять лет. В ней приняло участие в общей сложности более 30 наших ребят, многие из них стали студентами вузов Ярославля, Москвы, Костромы, Иванова, Калининграда. Это будущие учителя, школьные психологи, логопеды, дефектологи, работники сферы социального управления, психологи органов внутренних дел, журналисты. Участие в олимпиаде дает не только дополнительные баллы к индивидуальным достижениям, но и активизирует внутренние познавательные ресурсы, мотивирует к осознанному профессиональному выбору», – отметила руководитель муниципального ресурсного центра «Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки» города Рыбинска Ярославской области Юлия Бушкова.

Справочно

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов на 2022/23 учебный год. Перечень приводится в приказе ведомства, опубликованном на сайте.

В перечень вошло более 600 мероприятий, которые разделены на несколько уровней.

Для участников конкурсов и олимпиад, которые входят в перечень, предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, в частности, они могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Чем выше уровень состязания, тем больше льгот и преимуществ получит выпускник.

Перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у школьников и студентов способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах, обновляется ежегодно.

"Микрон" реализовал в производстве 18 проектов сотрудников

По инициативе сотрудников "Микрон", резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", в рамках внутрикорпоративной программы "Фабрика идей" реализовал в производстве 18 проектов по модернизации, сокращению затрат, оптимизации производственного процесса и повышению эффективности предприятия.

"Каждый проект интересен с точки зрения решения конкретной производственной задачи и экономической выгоды. Это сугубо инновационное предложение с рабочих мест, наибольшее количество инициировано в кристальном производстве, на наших ключевых техпроцессах, - сказал Сергей Майоров, руководитель проекта "Фабрика идей", начальник отдела развития производства ДЗК АО "Микрон". - Благодаря эрудиции сотрудников своими силами модернизировали оборудование на участке сборки RFID меток, автоматизировали техобслуживание производственной линии".

Фабрика идей - один из инструментов поиска лучших инновационных предложений работников. Программа стартовала в августе 2019 года и направлена на развитие инициатив, применение лучших практик и внедрение технологических инноваций по сокращению издержек предприятия, улучшения условий труда работников, техники безопасности и качества продукции, приводящие к получению экономического эффекта в целом. Инициировать проект может каждый сотрудник.

Майнеры принесут бюджету страны 7 млрд в год

Ирина Приборкина

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. В случае принятия поправок майнеры смогут с 1 января 2023 г. продавать добытую цифровую валюту. Аналитики отмечают, что государство при высоком курсе биткойна может рассчитывать пополнить бюджет на 7 млрд руб. в год.

Представители пресс-службы Госдумы сообщили, что первый способ продавать добытую цифровую валюту - через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ - через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. "В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС. Кроме того, авторы законопроекта предлагают установить запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, который также определит правительство", - отметили они.

По словам одного из авторов поправок, заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект разработан с учетом позиций Минфина и Центробанка. "Государство получает налоговые поступления, участники рынка - правовые гарантии. Кроме того, прописали возможность для сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, что может стать толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры", - уверен он.

По его словам, с принятием законопроекта начнет формироваться правоприменительная практика, которая определит направление дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. "Уже сейчас понятно, что основными векторами должны стать развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются", - добавил Антон Горелкин

Старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков говорит, что законопроект интересен тремя аспектами. Во-первых, предлагается непосредственно в законе закрепить, что лицо, осуществившее майнинг цифровой валюты, вправе отчуждать полученную валюту без использования российской информационной инфраструктуры (ч.3 ст.14.1, предлагаемой к принятию). "Плюс такой нормы как в создании большей правовой определенности, так и в фиксации фактического положения на рынке. Во-вторых, законопроект интересен тем, что он является достаточно лаконичным. Одна из ключевых норм (ч.1 ст.14.1) гласит, что "Правительство РФ по согласованию с Банком России устанавливает требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула". Пока сложно судить, является ли такой подход позитивным. С одной стороны, правительственные подзаконные акты могут быть более удобны для регулирования майнинга. С другой стороны, законодательные инициативы до сих пор буксовали, в том числе из-за противоречий между правительством и Банком России, чье согласование в некой форме будет требоваться", - отмечает Виктор Рыков.

По его словам, законопроект содержит любопытный реверанс в сторону законодательства о валютном контроле. Он предлагает, что ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не применяется к майнерам, соответствующим требованиям изменяемого законопроектом ФЗ "О цифровых финансовых активах...", а также подзаконным актам. "Совсем не очевидно, как такой подход будет работать на практике. Например, если майнер признан нарушившим свои обязанности по ФЗ "О ЦФА", означает ли это, что законодательство о валютном контроле должно быть применено к нему ретроспективно, со взысканием всех соответствующих штрафов?" - рассуждает юрист.

Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын отметил, что максимальную выручку российских майнеров аналитики оценивали в 128 млрд руб., хотя в этом году, в силу ряда причин она снизилась до 80-90 млрд руб. "Рентабельность майнинга в России высокая в силу дешевизны энергии, она доходит до 68%, хотя это, конечно, зависит от цены биткойна на рынке. Если предположить, что майнеры продадут биткойны на будущем пике рынка, то их совокупная прибыль от деятельности за год может составлять порядка 50 млрд руб. Таким образом, исходя из налоговой ставки около 13-15%, государство при высоком курсе биткойна может рассчитывать пополнить бюджет на 7 млрд руб. в год. Но если биткойн подешевеет, то майнинг станет убыточным и отчислений тоже не будет", - рассуждает аналитик.

По его словам, сила импульса для развития майнинга зависит от того, насколько лица, принимающие решения, верят в будущий рост цены биткойна. "При этом будем предполагать, что с продажей биткойнов проблем не будет, то есть никакими санкциями победную поступь русского "битка" сдержать не удастся. Известна оценка, согласно которой четверть нашего майнинга ведется на попутном газе, но сами нефтяные компании майнинговыми предприятиями не владеют, а только продают им энергию. После легализации майнинга в благоприятных рыночных условиях нефтяные компании, вероятно, без труда смогут приобрести майнинговые фермы и зарабатывать на добыче криптовалюты. Не следует при этом забывать, что выпуск биткойна ограничен. Но есть тысячи других видов криптовалют", - отметил Леонид Делицын. По его мнению, главный плюс законопроекта заключается в том, что деятельность, которая по факту ведется и, в общем, безобидна, войдет в правовое поле и сможет даже пополнять бюджет. "Кроме того, отечественный майнинг может оказаться важен для обеспечения обороноспособности и экономического суверенитета", - считает аналитик.

Основатель Dsight Арсений Даббах считает, что отчислений в виде налогов от легализации в таком виде майнинга и продажи криптовалюты пока будет немного, так как рынок серо-черный. "Краткосрочно принятие законопроекта никак не поможет развитию рынка криптовалют и майнинга и может оттолкнуть некоторых участников. Цель понятна - начать государственное регулирование и контроль рынка. Минус заключается в том, что рынок еще не обрел серьезные очертания и скорее всего произойдет деление рынка на белый (банки, госорганизации) и черный (все другие игроки) - это сдерживает отрасль. Увеличатся издержки и давление на рентабельность. Сейчас в сложное экономическое время это замедлит развитие рынка", - отмечает он.

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица говорит, что с учетом высокой волатильности рынка негосударственных цифровых активов в России можно очень приблизительно оценить доходы майнеров. "В 2022 г., по разным оценкам, доходы майнеров могли составить от полумиллиона до миллиарда долларов США. С учетом резкого спада спроса на цифровые активы в текущем году и, вероятно, дальнейшего спада в следующем - можно ожидать налогооблагаемую базу порядка 20-30 млрд руб. Принятие закона должно положительно сказаться на развитии майнинга в России, но очевидно, приведет к концентрации капитала и уходу с рынка мелких игроков, так как с учетом необходимости уплаты налогов, рентабельность майнинга снизится", - предполагает он.

По его словам, для государства регулирование и налогообложение майнинга является вполне логичным и обоснованным шагом, увеличивающим налогооблагаемую базу. "К минусам подобного решение можно отнести переток части капитала из реального сектора экономики, что снизит производство, занятость населения и эффективность распределения финансовых ресурсов в стране, но с учетом относительно низких объемов майнинга не должно существенно повлиять на ключевые макроэкономические показатели развития страны", - считает Денис Перепелица.

Владелец бизнес-школы Katkov.School, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, член Ассоциации юристов России Павел Катков считает, что законопроект несет майнерам и мир, и меч. "С одной стороны, деятельность легализуют - вроде бы надо радоваться. С другой стороны, регулируют, а значит, зажимают, - плохие новости. Например, не очень понятно, зачем узаконивать криптовалюты и одновременно запрещать их рекламу, в чем смысл? В любом случае, криптопроектам и их юристам нужно готовиться жить в новой правовой реальности - если закон примут. А вот повлиять на принятие или отклонение могли бы и сами заинтересованные лица, майнеры и проекты, связанные с использованием крипты. Однако они неорганизованны, как надо, у них нет GR-представителя, а без этого их голос не будет услышан", - отметил юрист.

Для фермеров Подмосковья появился онлайн-сервис по подбору земельных участков

Сельхозпроизводители Подмосковья могут оформить заявку на получение земли с помощью цифрового сервиса. Он доступен на региональном портале госуслуг.

"Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис размещен на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Он доступен для предпринимателей Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от её реализации должна быть не менее 70% за календарный год.

При выборе участка на карте можно посмотреть условия, на которых он предоставляется. Земля может быть предоставлена в аренду, на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Ведомство рассмотрит их и примет решение. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 дня.

В столичном "Банке технологий" появилось 125 новых решений

С начала 2022 года количество высокотехнологичных решений в столичном "Банке технологий" увеличилось более чем на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2022 году в столичный "Банк технологий" для промышленных предприятий вошли 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня "Банк технологий" включает свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров", – отметил Владимир Ефимов.

Среди решений, вошедших в "Банк", – технология автоматизации поиска материала по заданным свойствам, платформа для управления контентом и автоматизации документооборота, облачный сервис мониторинга строительных работ, а также цифровой двойник предприятия – копия физического объекта, помогающая оптимизировать эффективность производственного процесса.

"Все решения, вошедшие в "Банк технологий", – отечественные. С их помощью предприятия города смогут обеспечить полную технологическую безопасность и развивать производственные технологии собственным уникальным путем. Только с октября текущего года "Банк" пополнился 22 новыми решениями. Рост заявок на включение в городской "Банк" связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Мы ожидаем, что такая динамика продолжится", – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Одна из компаний, представленных в "Банке технологий", – российское предприятие "Аскон", которое разрабатывает для промышленности программные решения, уже действующие на многих московских заводах и в конструкторских бюро.

"Мы стали вендором "Банка технологий" и получили от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений. Считаем такие информационные сервисы полезным инструментом для развития промышленности региона", – отметил директор по стратегическому маркетингу в машиностроении "Аскон" Павел Щербинин.

Воспользоваться "Банком технологий" можно на Инвестиционном портале столицы. Выбор доступен по нескольким категориям: аппаратные решения, программное обеспечение и компании-интеграторы автоматизированных решений. Кроме того, запрос можно сузить по отраслям производства, а также по ожидаемому эффекту от внедрения технологии.

Чтобы стать вендором городского портала, необходимо оставить заявку на странице "Банка технологий". Далее специалисты свяжутся с обратившимся и, если разработки являются отечественными и актуальными для внедрения на промышленных предприятиях столицы, компанию добавят в реестр.

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ростовскую область

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с губернатором Ростовской области Василием Голубевым посетил производственные площадки ПАО «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»), ФКП «Комбинат "Каменский"» и АО «Каменскволокно».

Первой точкой программы стал «Роствертол» – современное динамично развивающееся предприятие по производству вертолётов марки «Ми». Денис Мантуров отметил успехи вертолётного завода – производственная программа предприятия в этом году увеличилась более чем в два раза, возросла численность персонала и заработная плата работников.

«Роствертол» выполняет полный цикл производства современной вертолётной техники, который включает механосборочное, заготовительно-штамповочное и кузнечно-прессовое, агрегатно- и монтажно-сборочное производство, лопастной завод. Завершается работа над созданием винтокрылых машин на лётно-испытательной станции предприятия. Именно здесь проходит наземная отработка всех систем управления, а затем контрольно-испытательные полёты.

Затем Денис Мантуров посетил комбинат «Каменский» – одно из крупнейших химических предприятий Юга России, специализирующееся на производстве химической продукции специального назначения и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы для нефтегазового комплекса, горно-обогатительной, лакокрасочной, текстильной и многих других отраслей промышленности. Также предприятие выпускает пентафталевые лаки, которые широко применяются в изготовлении эмалей, грунтовок и других лакокрасочных материалов.

В продолжение поездки Денис Мантуров прибыл на «Каменскволокно». Предприятие является крупнейшим и старейшим производителем химических волокон в России, из которых в том числе изготавливаются бронежилеты для ВС РФ. Сегодня предприятие развивает два основных направления – производство арамидных и синтетических волокон. Арамидная продукция, качественные характеристики которой уникальны, представлена нитями, жгутами, шнурами, тканями и тому подобным. В свою очередь на производстве синтетических волокон изготавливаются высокопрочные шпагаты, ковровые нити, полипропиленовая лента, мешки и многое другое.

Денис Мантуров высоко оценил качество продукции предприятий ОПК и профессионализм сотрудников, который позволяет выполнять в полном объёме и в срок задачи по гособоронзаказу и поставлять Вооружённым Силам России всю необходимую продукцию.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о расширении программы поддержки индустриальных парков и технопарков, о субсидиях производителям деревянных домов, о ходе реализации программ капитального ремонта и оснащения педагогических вузов и школ.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, коллеги!

Правительство продолжает совершенствовать механизмы развития промышленного потенциала нашей страны.

На прошлой неделе мы уменьшили нагрузку на инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях. Теперь подписано постановление, которое призвано улучшить условия работы индустриальных и промышленных технопарков. Появится возможность для оказания аналогичной поддержки и технопаркам в сфере высоких технологий.

Будет увеличен подлежащий возмещению объём затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры. Для индустриальных парков – до 30 млн рублей на 1 га, а для промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий – до 120 тыс. рублей за 1 кв. м. Это первое повышение нормы за последние восемь лет.

Что касается поддержки частных промышленных и технопарков, то им будет компенсироваться три четверти затрат.

Одновременно расширим и перечень возмещаемых расходов. В него включены уплата основного долга и процентов по кредитам, а также взносы в уставный капитал управляющих компаний.

Рассчитываем, что эти изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они реализуются.

Ещё один вопрос. Правительство расширяет возможности для людей по приобретению собственного жилья.

Ранее уже были запущены льготные ипотечные программы, оказавшиеся востребованными у наших граждан, в том числе на строительство индивидуальных домов. Такие механизмы также поддержали строительный комплекс и отечественных производителей стройматериалов. О важности этих шагов говорил Президент.

Мы продолжим принимать необходимые меры, предоставляя людям возможность выбирать для проживания не только квартиру, но и собственный дом. В том числе – через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов.

Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жильё и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли. Именно эту тему мы обсуждали в Тамбове на форуме, который был посвящён задаче повышения доступности жилья.

Правительством подготовлено постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета производителям деревянных домов.

При этом предприниматели должны выполнить ряд условий. Прежде всего цена домокомплекта должна быть не более 3,5 млн рублей. Второе – предоставить покупателям скидки до 10% от стоимости. Компании, которые готовы исполнить эти требования, смогут участвовать в конкурсе Министерства промышленности и торговли и получить субсидии.

Рассчитываем, что такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах.

Теперь – о сфере образования.

В прошлом году по поручению Президента началась большая работа по капитальному ремонту 33 педагогических вузов нашей страны. На эти цели было предусмотрено 10 млрд рублей.

Средства пошли на то, чтобы привести в порядок здания учебных заведений, и на оснащение их новым оборудованием. Ведь, чтобы передавать детям качественные и актуальные знания, будущие учителя сами должны обучаться на современной базе и уметь обращаться с новыми технологиями.

Следующий, 2023 год Президент определил своим указом Годом педагога и наставника. Одна из основных его задач – привлечь в профессию больше талантливой молодёжи. Глава государства неоднократно говорил о том, что нужно поднимать престиж преподавательской деятельности. И качество подготовки педагогов здесь играет не последнюю роль.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), в текущем году капитальный ремонт и оснащение всех педагогических вузов должны быть завершены. Пожалуйста, расскажите, как идёт работа по реализации этой программы. Знаю, что Вы держите её на особом контроле.

Т.Голикова: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Добрый день!

Как Вы уже отметили, Михаил Владимирович, по поручению Президента страны 10 млрд рублей было выделено на проведение капитального и текущего ремонта и оснащение оборудованием 33 педагогических вузов, подведомственных Министерству просвещения России.

Из этих средств 7 млрд рублей выделено на капитальный и текущий ремонт и 3 млрд рублей – на обеспечение современным оборудованием. На данный момент все ремонтно-строительные работы завершаются, и мы намерены полностью завершить их к окончанию 2022 финансового года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации в июне текущего года мы утвердили Концепцию подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, которая определяет цели, принципы, задачи, основные мероприятия и механизмы реализации государственной политики в этой области.

Будет реализован целый комплекс мероприятий, который обеспечит единый подход к предметной, методической и психолого-педагогической подготовке будущих учителей и дальнейшее развитие материальной базы педагогических вузов.

Сегодня педагогические вузы внедряют новые форматы взаимодействия, создают уникальную среду, предназначенную для ускоренной подготовки новых высококвалифицированных кадров.

Начиная с 2021 года на их базе создаются технопарки «Кванториум». Так в 2021 году открылись первые 10 кванториумов. По состоянию на вчерашний день открыто ещё девять. И до конца текущего года будет открыт ещё один. Итого 10 – в 2022 году. Также в 2023 году запланировали открытие ещё 13.

В каждом технопарке создаются современные функциональные пространства: кабинеты для проведения занятий естественно-научной и технологической направленности, студии для записи вебинаров и презентационного контента. В кабинетах и студиях установлено новейшее оборудование. Это позволяет будущим учителям прийти в школы уже владеющими инновационными технологиями и компетенциями – именно тем, что необходимо для обучения в современной школе.

Во исполнение указа Президента, о котором Вы уже упомянули, 2023 год будет Годом педагога и наставника. Правительством (Вашим решением) утверждён соответствующий организационный комитет. И в настоящее время совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, педагогической общественностью подготовлен проект плана мероприятий, в который также включён раздел, посвящённый 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Проект плана мы намерены рассмотреть в ближайшее время, чтобы в декабре уже начать работу по запуску Года педагога и наставника.

Большое количество мероприятий в проекте плана направлено на повышение престижа профессии педагога, привлечение молодых людей в педагогику, поэтому роль педагогических вузов в реализации плана Года педагога и наставника будет одной из ключевых.

Уже сегодня мы наблюдаем интерес у выпускников школ к педагогическим специальностям. В этом году количество заявлений, которые были поданы абитуриентами на педагогические специальности, увеличилось по сравнению с прошлым годом в три раза, и конкурс на одно бюджетное место в среднем составил 12 человек.

Мы активно продолжаем эту работу.

М.Мишустин: Спасибо.

Мы продолжаем реализацию программы по капитальному ремонту и оснащению школ, которая также была принята по поручению Президента.

Как сейчас обстоит ситуация здесь и какой объём работ будет выполнен к началу учебного года?

Т.Голикова: 1 сентября после капитального ремонта у нас открылось 1049 отремонтированных объектов школ. По состоянию на сегодня ремонт завершён ещё в 36 зданиях. В девяти зданиях в шести регионах страны ремонт будет завершён в ноябре 2022 года. И планово в декабре 2022 года мы завершим ремонт ещё 224 объектов.

Что касается 2023-го и нового учебного года, то на этот год в федеральном бюджете предусмотрено 66,9 млрд рублей. И предполагается, что к новому учебному году в 2023 году будут отремонтированы более полутора тысячи зданий школ.

Важно, что в рамках программы проведения капитальных ремонтов, как и поручал Президент, к составлению дизайн-проектов, к приёмке выполненных работ привлекаются ученики школ и их родители.

Средства федерального бюджета предоставляются не только на ремонтные работы, но и на оснащение отремонтированных помещений современным оборудованием и инвентарём.

Как Вы знаете, мы заключаем соглашения с регионами, и регионы в счёт своих средств берут на себя обязательства по повышению квалификации педагогов и обеспечению мероприятий по комплексной безопасности школ. И, как и предыдущее поручение, поручение по капитальному ремонту школ реализуется в плановом режиме и находится у нас на постоянном контроле.

М.Мишустин: Татьяна Алексеевна, прошу Вас и дальше контролировать реализацию этих важных программ.

Развитие системы образования на всех уровнях, конечно, одна из самых главных задач. Её выполнению будем уделять большое внимание. От того, в каких условиях обучаются будущие педагоги, работают учителя, учатся наши дети, во многом зависит социальное и экономическое развитие всей страны.

Донские лечебные заговоры, погребальные надписи Византии и таблички против воров в Римской Британии: В Москве проходит лингвистический форум

Елена Новоселова

Русский стеб, тувинские героические сказания и юмор в американских социальных сетях. В Москве проходит "Лингвистический форум 2022: традиционные речевые формы и практики".

Как рассказал "РГ" директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, форум объединяет специалистов в области изучения языковых и культурных сообществ, как в России, так и в других странах мира. "Лингвистический форум посвящен научным темам, которые имеют значение не только для узких специалистов, но и для широкой общественности", - подчеркнул он.

В сфере интересов исследователей, например, речевой этикет зороастрийцев и адыгов, донские лечебные заговоры, погребальные надписи Византийской империи и таблички против воров в Римской Британии.

Форумы языковедов проходят с 2019 года. Первый был посвящен коренным языкам России и мира в связи с Годом коренных языков ООН. Форум 2020 года "Язык и искусственный интеллект" был направлен на диалог лингвистов и специалистов в области компьютерных наук. Отправной точкой форума 2021 года стало объявленное ООН Десятилетие коренных языков. Выбор темы форума этого года обусловлен тем, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Особое внимание в этом году будет уделено исчезающим и редким языкам, находящихся на грани исчезновения, а также вопросам разработки концепции языковой политики России.

Как помочь языкам? По мнению Андрея Кибрика, во-первых, нужно, чтобы общество этого хотело. Необходима и финансовая, а также организационная поддержка - деятельность по сохранению языка не должна быть подработкой по ночам. Нужно подключать информационные технологии для создания контента и ресурсов на языках малых народов, что важно для молодых носителей языка. "Языки, как правило, исчезают через так называемый языковой сдвиг, когда родители принимают решение, что их родной язык бесперспективный - надо детей обучать более престижному", - считает лингвист.

В мире спасают языки через метод "языкового гнезда", который состоит в том, чтобы передавать язык через поколение от бабушек к внукам. Тогда и родители, глядя на своих чад, тоже подтянут родной язык.

"Толстой написал три романа, Достоевский - пять, Пелевин - 19". Басинский о фильме Чепеля к юбилею писателя

Павел Басинский

Это - авторский проект от создателя документальных фильмов "Листьев. Новый взгляд" и "Дуров", где режиссер пытается погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание. Премьера "Пелевина" состоится 22 ноября в онлайн-кинотеатре KION в день 60-летия писателя.

Мне удалось посмотреть фильм до премьеры, и я должен признать, что это лучший проект Родиона Чепеля. И еще замечательный пример того, как из ничего можно сделать не просто что-то, но что-то весьма увлекательное и зрелищное.

Снимать фильмы о писателях вообще дело неблагодарное. А снять фильм о писателе, который уже не одно десятилетие принципиально не показывается на публике, отказывается от интервью, неизвестно где живет, но при этом издает в России по объемистому роману в год, каждый из которых выходит в строго определенное время, о чем нам заранее сообщают издатели, - дело, казалось бы, безнадежное. Что снимать? Обложки? Страницы текстов? Занудно беседовать о них с критиками и филологами? Но при чем здесь кино?

Виктор Пелевин - удивительный пример ньюсмейкера, каждая новая книга которого безусловно становится новостью, но содержание этой новости на редкость однообразное. Звучит она примерно так. Пелевин давно исписался. Его талант давно иссяк. После книги "Generation П" он не написал ничего лучшего. Поэтому читать его новые романы не стоит, обсуждать в них нечего, и вообще Пелевин всем надоел хуже горькой редьки. Вопрос лишь в том, почему это каждый год является новостью?

После "Generation П" (да, это - лучший его роман), который вышел в 1999 году, Пелевин на четыре года выпал из поля зрения читателей и ничего не издавал, а возможно даже и не писал. С точки зрения современных литературных стратегий это неправильно. Обычно даже очень успешные книги живут один год, ну, максимум - два. Между бестселлером (хорошо продается) и лонгселлером (хорошо и долго продается) расстояние такое же, как между любовью с первого взгляда и законным браком, - эти вещи не всегда следуют одна за другой и даже чаще всего не следуют.

Но Пелевину удалось сорвать такой банк, которого ему хватило на два десятилетия вперед и, возможно, хватит еще на пару десятилетий, а там, как говорится, видно будет. Однако вспоминать в этом случае Джерома Сэлинджера с его уже бессмертной книгой "Над пропастью во ржи" или Венедикта Ерофеева с его "Москва-Петушки" было бы не только неправильно, но и неприлично.

Уйдя в затвор, Сэлинджер ничего не издавал, кроме рассказов и небольших повестей, которые выходили в журнале The New Yorker, а последние почти пятьдесят лет своей 90-летней жизни вообще исчез из современной литературы, оставшись в литературе живым классиком. Ерофеев остался автором фактически одной вещи, к тому же изданной в России посмертно, а при жизни существовавшей только в самиздате.

Пелевин - совершенно другой случай. "Generation П" - его четвертый роман. После этого он выпустил еще пятнадцать, и нет надежды, что этот печатный станок остановится при его жизни. Для информации: Толстой написал три романа, Достоевский - пять, Тургенев - шесть. По своей плодовитости Пелевин к 60-летнему юбилею догнал Оноре де Бальзака, который тоже написал 19 романов, с чем его (Пелевина, разумеется) можно дополнительно поздравить.

Что же сделал Родион Чепель? С одной стороны, он использовал тот же метод, что и в сериале о Владиславе Листьеве, - расследование. И хотя изначально было ясно, что расследование убийства знаменитого телеведущего и телемагната ни к чему не приведет, потому что есть преступления, которые никогда не раскрываются, вроде гибели Джона Кеннеди или его тезки Леннона, следить за такой историей всегда интересно.

Но что было "расследовать" в случае Пелевина? Его отсутствие на публике? Но главное - что показывать? Пять-шесть фотографий, где он почти везде в черных очках и только один раз без очков, но явно бухой? (Впрочем, раскрытие реальной истории этого фото - одна из самых вкусных изюминок фильма).

К тому же в случае с Листьевым было много фигурантов истории, и все страшно знаменитые - "взглядовцы", отцы-основатели нового ТВ, главные миллиардеры страны и проч. А в случае с Пелевиным - два старых друга, с которыми он давно не общается, поэт Виктор Куллэ, с которым он вместе что-то издавал в 90-е, нынешний редактор книг Пелевина в ЭКСМО Ольга Аминова и - в качестве бонуса - первый главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая, которой когда-то давно удалось раскрутить Пелевина на интервью, напоив его сакэ в московском японском кафе. И еще китаист Бронислав Виногродский, который возил Пелевина по буддийским и даосским монастырям. Все равно - не густо!

И тут помогла анимация, выполненная студией "Жи-Ши Продакшн" и ставшая не просто вспомогательной картинкой, которая отвлекала бы от неуверенных рассказов даже близких герою людей о том, чем он является на самом деле, но смыслообразующим центром фильма со своим сюжетом и очень смешными приколами. Потому что говорить о Пелевине всерьез так же невозможно, как долго рассматривать его фотографию крупным планом анфас после посещения японского ресторанчика.

"Говорящей головой" в фильме стала критик Галина Юзефович. Она умеет формулировать свои мысли умно и даже артистично. Игровым актером, имитирующим "как бы Пелевина", стал сам Родион Чепель, и у него это получилось отлично.

А лично я вынес из фильма одну, но очень важную мысль, которую Пелевин высказал, целый год один прожив в Китае, где его, конечно, никто не видел.

"Белая стена (культовая часть архитектуры тибетских храмов, как я понял - ПБ) - это просто белая стена".

А Пелевин - это просто Пелевин.

Третьяковская галерея показывает ретроспективу Игоря Грабаря

Жанна Васильева

Игорь Эммануилович Грабарь - герой, соединяющий две эпохи ХХ столетия: Серебряный век и советское время. Выставка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи приурочена к 150-летию со дня рождения ученого, художника, блистательного организатора музейного дела, которым владела "одна, но пламенная страсть" - к искусству. Ретроспектива, впрочем, фокусируется не столько на зазорах между эпохами, сколько на разных сторонах творчества этого удивительного человека, сумевшего реализовать почти все свои смелые начинания.

Куратор проекта Ольга Атрощенко рассказывает о жизнелюбии его искусства, о том, как Грабарь кардинально изменил жизнь Третьяковской галереи.

На юбилейной выставке Грабаря Русский музей представлял его живопись. Чем отличается подход Третьяковской галереи?

Ольга Атрощенко: На выставке есть его знаменитый автопортрет в белом халате, написанный в 1934 году. Он изобразил себя как художника с палитрой и кистями в руках, но в белом халате реставратора. А под халатом виден костюм, галстук - привычная униформа "официального лица". Костюм с галстуком меньше всего ассоциируется с одеждой художника. Он сам писал, что еще в юношеские годы жизнь его потекла по трем направлениям: литературному, научному и художественному. Идя вслед за Грабарем, мы раскрываем разные стороны его деятельности.

Означает ли это, что живописец Грабарь в этой ретроспективе уходит немножко в тень?

Ольга Атрощенко: Нет. Но для нас Грабарь не только художник, он первый директор Третьяковской галереи.

Но до него был Илья Остроухов?

Ольга Атрощенко: Остроухов был попечителем. Грабарь стал попечителем Третьяковской галереи в 1913 году. На пост директора он был назначен в 1918 году и оставался на нем вплоть до 1924 года. Именно он в 1913 году начал радикальную реформу в музее, благодаря которой Третьяковская галерея стала одним из современных музеев европейского уровня.

В чем была принципиальная перемена участи?

Ольга Атрощенко: Когда Грабарь пришел принимать коллекцию в галерею, он не обнаружил ни инвентарных книг, ни полного списка произведений с оценкой и описанием в каталоге. Изумленный Грабарь понял, что надо заняться для начала системой учета, хранения работ.

Но чтобы учитывать работы, надо знать авторов, время и место создания произведения, а чтобы оценить значимость работы и художника, надо понимать контекст истории искусства.

История искусства - это как раз его конек...

Ольга Атрощенко: Не только его, конечно, но он с 1908 готовил тома первого издания "Истории русского искусства" в издательстве И. Кнебеля. Именно с Грабаря начинается понимание, что научная и исследовательская работа очень важна для музея. Энергичную организацию выставок в Третьяковской галерее, а потом и за рубежом тоже начинает Игорь Эммануилович. Коллекцию ведь нужно и популяризировать.

Я даже не говорю сейчас о фотолаборатории в музее, о реставрационных мастерских, о библиотеке и отделе рукописей, которые появились в музее благодаря настойчивости Грабаря. Фактически вся музейная структура, которая работает сегодня в Третьяковской галерее, создана Грабарем.

Но главный скандал, если не ошибаюсь, был связан с изменением развески работ?

Ольга Атрощенко: Да, по этому поводу в сентябре 1913 года собиралось даже заседание Московской городской Думы. "48 голосами против 46 Дума высказалась за то, чтобы опыт переустройства галереи был доведен до конца", - писали газеты. Грабарь аргументировал необходимость отказа от шпалерной развески соображениями безопасности работ. Но главное, Грабарь стремился "развернуть" экспозицию как живую историю отечественного искусства, по хронологии и по авторам. Как он размещал материал в истории искусства, так он и показывал его в Третьяковской галерее. Многие художники, кстати, его поддержали. Михаил Нестеров в одном из писем заметил: "...что делается у нас в Третьяковской галерее: все вверх дном, но очень хорошо. Одним словом, "система", история искусства для наглядного обучения невежественных россиян".

Но Илья Остроухов выступил против этих перемен...

Ольга Атрощенко: Остроухов относился к Третьяковской галерее как к родному дому. Ему хотелось сохранить дух дома Павла Михайловича Третьякова. А Грабарь превратил галерею в учреждение - с четкой структурой, научными и реставрационными отделами, расширяющейся коллекцией...

Остроухов тоже много сделал для расширения коллекции.

Ольга Атрощенко: Да, он приобретал от 30 до 40 произведений современных художников в месяц. Московская Дума выдавала деньги на это. Но кардинальную реформу провел именно Грабарь. Уже с 1913 года он стал покупать картины художников авангарда, в том числе Ларионова, Гончаровой, Лентулова, Машкова, Кончаловского. Позже, в 1924 году, в бытность его директором, Третьяковская галерея покупает одну картину Кандинского. Искусство развивается, музей не может без последствий закрыться от современного искусства.

В 1918 году очень значительная часть древних икон из церквей и монастырей была передана в Исторический музей. Когда Грабарь возглавил Государственный музейный фонд (ГМФ), он способствовал тому, чтобы именно Третьяковская галерея стала одной из главных сокровищниц древнерусского искусства?

Ольга Атрощенко: Трудно сказать. Но Грабарь предложил специализацию музеев. Так, в частности, возник Музей Востока. В Государственный музейный фонд стекались произведения из национализированных имений, нужно было налаживать учет, хранение, распределение по музеям. Фактически речь шла о спасении огромного пласта культурного наследия страны. Энергия Грабаря, его склонность к систематизации, организаторский талант очень тут были кстати.

Кроме того, он был человеком, которому доверяли и Луначарский, и Патриарх Тихон. Познакомившись в апреле 1918 года с Луначарским, наркомом просвещения Советской республики, Грабарь уже в начале июня возглавляет Комиссию по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи. В июле И.Э. Грабарь, В.Т. Георгиевский и А.И. Анисимов получают именную грамоту Патриарха Тихона с благословением "тружеников науки", которая в условиях Гражданской войны растворяла двери храмов и ризниц перед членами комиссии. Мы показываем на выставке эту грамоту. Тогда же выходит написанное Грабарем воззвание "Очнитесь, граждане!" с призывом беречь памятники искусства и старины. В сентябре он добивается учреждения фондохранилищ Национального музейного фонда.

Фондохранилища тоже возникли благодаря Грабарю?

Ольга Атрощенко: Конечно. Поэтому большой раздел выставки мы оформили как модель фондохранилища. Здесь можно увидеть, например, иконы деисусного чина XV века из храма села Васильевское, которые в 1918 году обследовали Г.О. Чириков и Н.Д. Протасов. Они обратили внимание на сходство письма икон с росписями собора во Владимире. Грабарь сопоставил это с упоминанием в летописях о работе Андрея Рублева в Успенском соборе. В 1924 году создаются Центральные реставрационные мастерские (ЦГРМ), которые надолго утвердили "реставрационно-археологический" подход к древним памятникам. Речь шла о необходимости расчистки поновлений до наиболее сохранного раннего слоя.

Вы показываете копии икон для зарубежных выставок русской иконописи, первая из которых была отправлена в Европу советским правительством в 1929 году.

Ольга Атрощенко: На обороте есть подписи копиистов. На выставку невозможно было выдать Владимирскую икону Божьей матери, икону "Ангел Золотые власы", Звенигородский чин, "Троицу" Андрея Рублева... Над копиями работали художники-реставраторы Г.О. Чириков, П.И. Юкин, А.И. Брягин. Они писали так, чтобы фиксировать даже кракелюры и утраты. Идея была в том, чтобы показать западным зрителям красоту древнерусского искусства. Это была идея Грабаря - популяризировать русскую культуру. Можно сказать, что старинную иконопись на Западе открыли благодаря выставкам 1929-1932 годов. Копии икон Грабарь не собирался выдавать за подлинники и тем более продавать их в таком качестве.

Но продажи подлинников все же были.

Ольга Атрощенко: Да. Но не с выставок. Продажи начались после постановления СНК СССР от 23 января 1928 года. Государство хотело получить деньги на индустриализацию.

Тогда какую роль играли выставки: популяризации русского искусства или они были своего рода промотуром?

Ольга Атрощенко: Об этом спорят исследователи. Думаю, что Грабарь, возглавив Государственный музейный фонд и стараясь спасти как можно больше произведений, доказывал их ценность. Не его вина, что государство сделало из этого свои выводы, включив в игру печально известное акционерное общество "Антиквариат", которое занималось распродажами музейных коллекций. Музейщики пыталась всячески сохранить вещи, сокращали списки. Но, конечно, все равно какие-то произведения продавались.

Параллельно в 1928 и 1931 годах в Центральных реставрационных мастерских шли аресты.

Ольга Атрощенко: Мы показываем портрет реставратора Георгия Осиповича Чирикова, который Грабарь заканчивает буквально за несколько дней до второго ареста Чирикова. Он и его коллеги Барановский и Юкин были репрессированы. Александр Иванович Анисимов, крупнейший исследователь древнерусской живописи, был расстрелян. Грабаря вызывали на допрос, но он потерял только должность директора ЦГРМ, а не свободу.

Первый показ работ на выставке 1902 года был очень успешным. Почему путь живописи для него оказался не главным?

Ольга Атрощенко: Мне кажется, он бы с этим не согласился. Он сумел по-новому показать русский пейзаж. Когда он вернулся в Россию после учебы в Мюнхене в студии Ашбе, Филипп Малявин отговаривал его от пейзажной живописи: бессмысленно, Левитан уже все написал. Тем не менее Грабарь нашел свою тему, свой метод в "Февральской лазури" и "Мартовском снеге". Если Левитан писал лирический пейзаж, открывающий пространство философских размышлений, то Грабарь идет за импрессионистами. Виртуозно пишет мерцание инея на солнце, подтаявший снег весенним днем... Заметьте, он очень точно выбрал нишу: у французов нет русской зимы с ослепительным сиянием снега. Грабарь виртуозно пишет белый цвет, открывая в нем богатство спектра. Другое дело, что он понимал опасность повторов. Он переключается на монографию о Серове, на работу над томами "Истории русского искусства".

Но Грабарь и здесь смог выстроить свою жизнь так, чтобы служить искусству.

Основательница стартапа в США получила 11 лет тюрьмы

Анна Белорусцева

Суд в Калифорнии поставил точку в афере века: основательница биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс отправится в тюрьму на 11 лет и 3 месяца за мошенничество и сговор с целью совершения финансовых махинаций.

В 19 лет будущая миллиардерша загорелась идеей изменить мир с помощью инновационного аппарата для проведения анализов. Предполагаемое детище Холмс должно было по одной капле крови, взятой из пальца, осуществлять полный чек-ап организма и предоставлять результаты сотен исследований из разных сфер медицины. С самого начала задумка казалась специалистам фантастичной, однако благодаря природному обаянию, громким обещаниям и хитрости девушке удалось очаровать инвесторов и вытянуть из них сотни миллиардов долларов. В борьбе за место под солнцем Кремниевой долины Холмс не стеснялась в открытую подражать своему кумиру Стиву Джобсу. Селф-мейд миллиардерша повторяла его жесты и даже низкий голос, дабы звучать убедительнее, в кабинете большой начальницы висел портрет предпринимателя, а в шкафу - пара-тройка фирменных черных водолазок основателя Apple. В 2015 году журналист The Wall Street Journal, владельцем которого является один из инвесторов Theranos Руперт Мердок, опубликовал серию разгромных статей. Империя Холмс посыпалась, как карточный домик, и спустя три года окончательно прекратила существование. В результате многочисленных судебных разбирательств, женщину признали виновной в мошенничестве. Прокуроры потребовали для подсудимой 15 лет колонии и многомиллионный штраф облапошенным инвесторам. Однако защита пошла ва-банк, заявив, что Холмс не виновата в провале стартапа и для нее можно вполне обойтись 18 месяцами домашнего ареста.

Утвержден новый перечень ФСБ о военных сведениях

Иван Егоров

С 1 декабря вступает в силу обновленный приказ директора ФСБ с перечнем военных сведений, которые не содержат гостайну, но могут быть использованы против России.

Первоначальный приказ об утверждении перечня данных, не содержащих гостайну, но которые запрещено передавать иностранным государствам, был опубликован в конце сентября 2021 года. По этому приказу лица, которые передадут такую информацию, могут быть признаны иноагентами. В перечень вошли 60 пунктов. Двадцать два из них касаются сведений в области военной деятельности РФ. В частности, были включены пункты, касающиеся сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов.

В соответствии с новым приказом в перечень внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений Российской армии и силовых ведомств.

При этом, как заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, новый приказ не направлен против СМИ и военных корреспондентов, а касается любых социальных групп. Он напомнил, что есть закон о государственной тайне, содержащий статьи о сведениях, которые подлежат засекречиванию, и о сведениях, которые не подлежат засекречиванию. По словам Михайлова, год назад уже были пояснения, что речь не идет об ограничении работы прессы.

"Нынешний перечень - это продукт согласования с министерством обороны, другими ведомствами, которые то или иное ведомство посчитало нужным внести", - пояснил Михайлов. В то же время, по его словам, даже несекретные сведения могут нанести ущерб безопасности страны, и тот, кто собирает их для передачи за рубеж, должен быть помечен как иноагент.

"Москвич" на этой неделе начнет сборку автомобилей

Сергей Буланов

Завод "Москвич" на этой неделе начнет сборку первых автомобилей после возрождения производства, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Пока это будут машины азиатских производителей, но параллельно местные инженеры создают технологическую платформу для собственных моделей с электродвигателями.

Для нашей страны "Москвич" - часть истории: первые машины под этой маркой начали выпускать почти сразу после Великой Отечественной войны. К концу 1990-х годов завод пришел в упадок, качество резко упало. "Москвич" исчез - на его площади зашел иностранный инвестор, долгое время здесь собирались Renault и Nissan. В этом году на фоне антироссийских санкций Renault объявил о прекращении производства в России. Активы были национализированы и перешли в собственность правительства Москвы. Хотя "активы" - громко сказано. Все технологические средства иностранный концерн вывез, остался только коллектив. Власти города приняли решение сохранить его и запустить автопроизводство под брендом "Москвича". Задача казалась невероятной, но меньше чем за год предприятию удался рестарт на "выжженном поле".

"На первом этапе мы планируем запустить сборку азиатских авто при поддержке "КАМАЗа", нашего технологического партнера", - рассказал директор "Москвича" Дмитрий Пронин. Пока речь идет о крупноузловой сборке. Постепенно "Москвич" освоит и мелкие узлы. Поставлять комплектующие на завод будут через новый транспортный хаб "Южный порт". В частности, известно о планах РЖД построить соединительную ветку от грузового терминала до "Москвича".

В базах данных Росстандарта появились официальные данные об автомобилях, которые будут собираться на заводе. Первая модель - китайский переднеприводный кроссовер JAC JS4, конкурент Skoda Karoq и Kia Seltos. Кроме того, оформлены документы на производство JAC iEVS4 - это полностью электрический кроссовер с запасом автономного хода более 400 километров. До конца года "Москвич" рассчитывает собрать 400 бензиновых и 200 электрических авто. В следующем году, по словам Дмитрия Пронина, будет выпущено 50 тысяч авто, из них 20 тысяч - электрокары. Под эти объемы в Москве уже сейчас устанавливаются зарядные станции.

Однако "Москвич" рассчитывает и на потребителей из других городов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, получено 340 заявок из 23 регионов. Больше всего в "Москвичах" заинтересованы дилеры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Оренбурга. "В текущих экономических условиях создание такой сети поможет занять освободившиеся ниши, - отметил директор факультета бизнеса университета "Синергия" Кирилл Плохих. - Это стандартная бизнес-стратегия: конкурент уходит, ты становишься на его место". Как считает гендиректор "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова, бренд придется выстраивать заново за счет современных технологических решений. В таком случае частные покупатели на новый "Москвич" точно найдутся.

Украина продолжает обстреливать Запорожскую электростанцию

Юрий Гаврилов

Киевский режим не прекращает провокации, цель которых - создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В воскресенье, 20 ноября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в течение минувшей субботы артиллерия ВСУ выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

А в воскресенье утром украинские войска обстреляли ее дважды.

"С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом N 2. Три - попали между четвертым и пятым энергоблоками. Один - в крышу спецкорпуса N 2. С 10.00 до 10.10 зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает станцию", - перечислил генерал.

По его словам, стрельба велась из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Ответным огнем наша артиллерия подавила огневые средства противника.

"Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", - доложил Конашенков.

Между тем ВКС России высокоточным ударом уничтожили на оборонном предприятии "Мотор Сич" в городе Запорожье цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

На Купянском направлении противник активных действий не предпринимал. По скоплениям ВСУ в окрестностях Табаевки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также у Новоселовского в ЛНР били наша артиллерия и тяжелые огнеметные системы. За сутки на данном направлении было уничтожено более 20 украинских военных, один БТР и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки неприятеля атаковать силами трех ротных тактических групп в сторону населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Кременная в ЛНР. Выдвигающиеся для прорыва колонны попали под упреждающий удар российской артиллерии.

Кроме того, у ротной тактической группы ВСУ не получилось атаковать наши подразделения в направлении Коломыйчихи. Огнем артиллерии противника не только остановили, но и отбросили на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении неприятель потерял более 30 украинских военнослужащих и наемников, а также три бронемашины и пять пикапов.

Захлебнулась контратака ВСУ на Южно-Донецком направлении. Оказавшись под артиллерийском огнем и встретив упорное сопротивление наших штурмовых групп, противник так и не смог пробиться в сторону Славного, Павловки, Ровнополя и Времевки. Его потери на данном направлении за сутки составили до 50 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены два украинских тягача МТ-ЛБ, пара бронеавтомобилей и три пикапа.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, наши ракетные войска и артиллерия поразили в районе Веселого на Херсонщине пункт управления ВСУ. Под удары также попали огневые позиции 62 артиллерийских подразделений, живая сила и техника противника в 153 районах.

Около Краматорска ВКС России атаковали высокоточными ракетами две установки американской системы залпового огня HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы в окрестностях Волчанска и Гатище в Харьковской области был ликвидирован артдивизион 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который обстреливал жилые районы на территории Белгородской области. "Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", - сообщил Конашенков.

Наши средства ПВО за сутки сбили в Херсонской области и на территории ДНР шесть украинских беспилотников. Также в районе населенного пункта Гусельское в ДНР были перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха".

По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации Украина потеряла 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотников, 388 комплексов ПВО, 6729 танков и других боевых бронемашин, 899 РСЗО, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов: Глобальную экономику ждет "идеальный шторм" в ближайшие годы

Ирина Жандарова

Предстоящие несколько лет станут периодом "идеального шторма" для глобальной экономики, заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке первый вице-премьер и глава российской делегации Андрей Белоусов. Решать проблемы мировой экономики придется с участием России.

В этом году саммит проходил в столице Таиланда Бангкоке 18 и 19 ноября. В итоговой декларации говорится о совместной борьбе с коррупцией и намерениях развивать сельское хозяйство, обеспечивать продовольственную безопасность и создавать открытую инвестиционную среду. Как отметил Белоусов, основным лейтмотивом обсуждения на сессиях, посвященных международной торговле и инвестициям, был кризис. "Практически единодушное мнение, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, который еще дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития", - сказал первый вице-премьер. По его мнению, сейчас все только осознают остроту тех проблем, которые складываются в мире. "Предстоящие несколько лет - это период "идеального шторма", когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно", - сказал Белоусов.

Первый тренд связан с ростом протекционизма в мировой торговле и игнорированием принципов ВТО. Второй фактор - это "огромный долговой навес", который сформировался во время кризиса 2009 года и должен был "рассосаться" за прошедшие годы, но этого не произошло. Теперь долги блокируют возможность существенного повышения процентных ставок, ужесточения монетарной политики для подавления инфляции. А третий фактор, на который обратили внимание лидеры АТЭС, это рост цен. Этот процесс носит долговременный характер, уточнил Белоусов, он начался еще в конце 2020 года. Выросли цены на металлы, затем на газ, сократилось производство минеральных удобрений, как следствие, повысились цены на зерно.

Решать эти проблемы, во всяком случае продовольственную, придется вместе с Россией.

По словам Белоусова, Россия в рамках зерновой сделки уже экспортировала более 15 млн тонн зерна, большое количество минеральных удобрений. Основным направлением являются развивающиеся и беднейшие страны. Так, на государства Африки и Юго-Восточной Азии пришлось более 90% поставок. Вице-премьер отметил, что без России продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений не могут восстановиться, поскольку Москва является крупнейшим игроком и там, и там.

По условиям зерновой сделки, заключенной летом 2022 года, Россия, Турция, Украина и ООН определили схему вывоза зерна из украинских портов, а в обмен Россия получила гарантии экспорта собственного зерна и удобрений без применения санкций.

Сама Россия уже прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, заметил Андрей Белоусов. А по инвестициям страна сейчас приближается к нижнему пределу. Несмотря на статистические данные, бизнес вполне оптимистично смотрит на развитие ситуации, конъюнктура достаточно благоприятная, добавил он.

По прогнозам правительства, спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в 2023-м - не более процента.

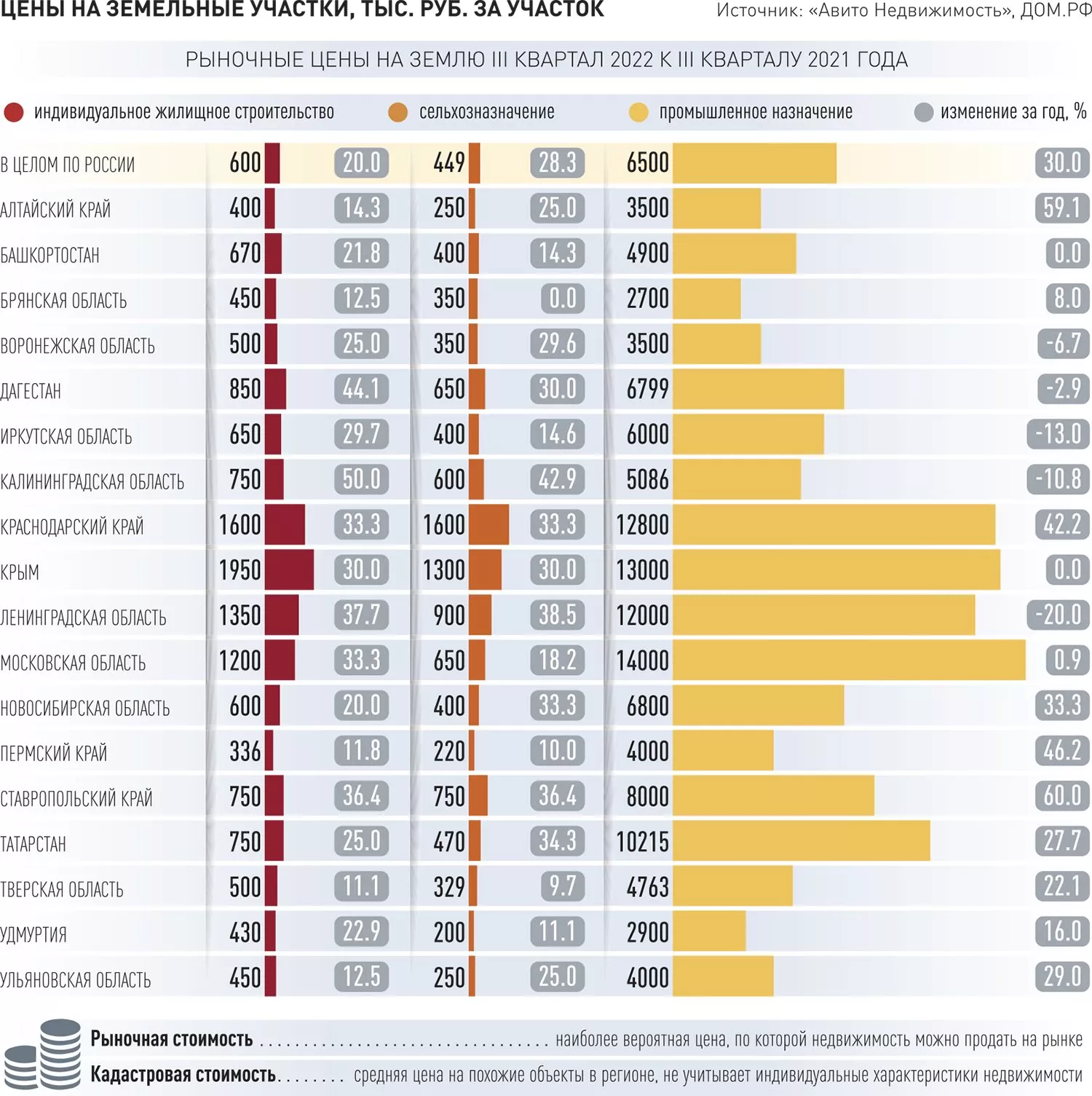

Владельцы земельных участков пока не заметят повышения налога

Кадастровая стоимость земельных участков пересматривается в этом году по всей стране. Однако, несмотря на подорожание недвижимости, даже в следующем году суммы налогов за землю увеличиться не должны.

В этом году впервые пересмотр кадастровой стоимости проводится одновременно по всей России. Затем участки будут переоценивать каждые 4 года (а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе переоценка может проводиться каждые два года). До сих пор законом была установлена лишь "вилка": оценка должна была проводиться каждые 3-5 лет (в городах федерального значения - каждые 2-5 лет).

На следующий год запланирована одновременная по всей стране переоценка помещений, зданий, сооружений, машино-мест... Раньше год проведения кадастровой оценки определяли регионы, иногда в разные годы и с разной периодичностью.

В итоге кадастровую стоимость однотипных объектов зачастую невозможно было сравнить, поясняли в Росреестре. А владельцы похожей недвижимости в соседних регионах платили в качестве налогов разные суммы.

Из-за перехода на одновременную переоценку земли в некоторых регионах - в частности, в Москве - переоценка кадастровой стоимости проводится второй год подряд. Всего в России насчитывается 61 млн земельных участков.

Уже известно о переоценке участков в Алтайском крае, Иркутской области, Подмосковье и Крыму, Нижегородской, Владимирской, Новгородской областях, на Орловщине, Ставрополье и Ямале, в Пермском крае, Башкортостане и ряде других регионов, говорит общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Говорить о среднем значении кадастровой стоимости земли по результатам переоценки было бы некорректно, поскольку стоимость складывается из многочисленных факторов - региона, местоположения, инфраструктуры и ряда других, отмечает Кулаков. "По ряду участков мы отмечаем рост стоимости земли в разы - в 2,5 раза, 5 раз и более. В основном случаи многократного роста кадастровой стоимости земли зафиксированы в отношении интенсивно развивающихся в социально-экономическом плане территорий. Там, где темпы роста экономики не такие бурные, кадастровая стоимость выросла на 5-20%", - говорит эксперт.

Хотелось бы отметить, что рост кадастровой стоимости земли из-за переоценки в 2022 году не означает для собственников увеличения налоговой нагрузки в 2023 году, говорит Кулаков. В следующем году налог будет исчисляться исходя из прежней стоимости земли, действовавшей на 1 января 2022 года, до пересмотра. Такое решение было принято как одна из федеральных антикризисных мер. То есть фактически суммы налога за землю для граждан вырастут лишь в 2024 году, заплатить которые нужно будет до декабря 2025 года.

Между тем в регионах, где кадастровую стоимость пересмотрели в 2021 году, платежи, которые нужно внести до 1 декабря нынешнего года, могут увеличиться. Тем более что в последние годы существенно выросли рыночные цены на недвижимость. Налог на жилье может увеличиваться не больше, чем на 10% в год, но рост других платежей, связанных с кадастровой стоимостью, не ограничен.

Кадастровая стоимость применяется не только для определения налогов (ставка земельного налога может быть до 0,3-1,5% в зависимости от вида участка), но и в ряде других случаев - например, при расчете арендной платы или выкупной стоимости недвижимости, госпошлины при наследовании объекта или подаче иска в суд. Поэтому лучше быть в курсе, во сколько оценили вашу недвижимость.

При этом нужно различать кадастровую и рыночную стоимость. Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой недвижимость можно будет купить или продать на рынке, а кадастровая стоимость - подсчитанная госорганом средняя цена на похожие объекты в конкретном регионе, поясняют в ДОМ.РФ. В отличие от рыночной, кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки, не учитывая индивидуальные характеристики жилья.

Узнать кадастровую стоимость можно несколькими способами - например, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), это можно сделать через МФЦ, сайты Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, портал госуслуг.

Если стоимость кажется завышенной, ее можно оспорить. Для этого надо направить заявление в специальную региональную комиссию (если она создана) или в суд. Основанием для пересчета может стать отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости, его нужно приложить к заявлению. Любое исправление в сфере кадастровой оценки трактуется в пользу правообладателя.

Марина Трубилина

Специалисты просят вернуть им контроль за городской застройкой

Запретить строить в городах некрасивые или не вписывающиеся в общую застройку здания не смогут с марта местные власти. Это уменьшит число согласований, упростит и ускорит процесс строительства, но может изменить облик городов к худшему, предупреждают архитекторы.

С сентября вступили в силу поправки в законодательство, запрещающие требовать от строительных компаний какие-либо документы помимо тех, что включены в единый общероссийский список.

Сокращение процедур согласования и перечня обязательных документов позволяет застройщикам в регионах оптимизировать затраты и время на подготовку необходимой документации для получения разрешения на строительство, отмечает руководитель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов.

В виде исключения до марта 2023 года регионы могут потребовать согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Но вот с марта каждый сможет строить на свой вкус. Особые правила сделаны для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, они по-прежнему будут застраиваться красивыми зданиями.

По мнению экспертов НИУ МГСУ, продление до марта возможности согласования архитектурно-градостроительного облика зданий - несомненный плюс для всех участников процесса проектирования и строительства. Именно региональные власти максимально вовлечены в тонкости процесса местного строительства и процесса согласования решений, направленных на развитие градостроительства в своем регионе.

Но архитекторов городов сейчас очень волнует то, что с марта они не смогут повлиять на застройщиков и потребовать изменить неудачный проект, рассказала "РГ" главный архитектор Тамбова Яна Ломко.

Согласование архитектурного облика новостроек (как жилых, так и нежилых зданий) не было обязательным для всех, но многие города вводили такое требование. Если же вообще убрать надзор архитекторов, застройщики смогут строить, не обращая внимание на сложившуюся застройку.

Например, возвести плоское серо-коричневое здание в районе исторической или просто сложившейся застройки со своей цветовой гаммой, сделать отделку плиткой, которая не вписывается в городскую среду.

Недавно, к примеру, архитекторы запретили строить многоэтажку с глухими стенами и небольшими окнами неподалеку от дворца спорта в Тамбове. По их мнению, в этом месте можно построить невысокое общественное здание, стеклянное и воздушное. С марта скорректировать таким образом облик города они не смогут.

С одной стороны, уменьшение числа документов упрощает и ускоряет строительство, снижает влияние субъективного мнения - ведь невозможно четко прописать, какое здание красиво, а какое нет.

С другой стороны, застройщик может и вовсе не заботиться о красоте своего объекта, планируя лишь заработать на нем.

Формат процедуры после 1 марта будет зависеть в том числе от активности экспертного сообщества, отмечает Гарипов. Учитывая, что свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика сейчас является главным инструментом влияния на облик городов и населенных пунктов, можно предположить, что до марта будет рассмотрена возможность согласования внешнего облика здания при получении градостроительного плана земельного участка, считает он. Сегодня градостроительный план участка не предусматривает напрямую согласование внешней архитектуры.

Совет главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований направлял обращения в минстрой, рассказала Яна Ломко. По последним данным, готовится законопроект, который позволит городам в правилах землепользования и застройки определять территории, где согласование с архитектором будет обязательным. Это может быть центр города или другие особо важные территории.

Минстроем разработан законопроект, в котором предлагается создать возможности для дополнительного регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, рассказала "РГ" аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. На карте градостроительного зонирования предлагается устанавливать территории, в границах которых будут предусмотрены отдельные требования к архитектурно-градостроительному облику объектов. Причем границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон. Полномочия по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов в границах этих территорий предлагается закрепить за уполномоченным органом местного самоуправления. Расширение полномочий органов местного самоуправления и создание возможности устанавливать дополнительные требования в градостроительном регламенте в соответствии с историко-культурными особенностями и стратегическими приоритетами развития муниципального образования является ключевым инструментом по улучшению архитектурного облика и формирования городской среды, подчеркивает аудитор.

Должны ли города расти по вертикали

Города сейчас застраиваются высотными домами - "человейниками". Многие считают, что лучше жить в индивидуальном доме и развивать пригороды, застроенные коттеджами. Однако это зачастую дороже и требует больших вложений в инфраструктуру. Должны ли города расти вверх?

Тимур Башкаев, профессор Московского отделения Международной академии архитектуры, руководитель АБТБ: