Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Зарубежные инвесторы продолжают работать в Калининградской области, несмотря на санкции

Денис Гонтарь ("Российская газета", Калининградская область)

Сельскохозяйственные компании с иностранным капиталом продолжили работать в Калининградской области. Санкции Евросоюза, как утверждают сами предприниматели, затронули аграрный бизнес региона "по касательной". Главная проблема, которая волнует их сегодня, - поиск новых точек сбыта и перестройка логистических цепочек.

"Сейчас мы пытаемся понять, куда и как сбывать готовую продукцию, - рассказал директор одного из агрохолдингов Калининградской области с иностранными инвестициями Константин Депутатов. - Раньше возили преимущественно фурами через территорию Евросоюза. Теперь приходится искать новые варианты. А сбывать предприятию есть что. Сегодня на 7,8 тысячи гектаров здесь выращивают кукурузу, рапс, пшеницу и другие культуры. В агрохолдинге работает крупнейший элеватор области, вмещающий свыше 40 тысяч тонн зерна.

Датчанин Томас Норгард - инвестор крупного комбикормового завода - останавливать работу тоже не собирается. Более того, производство готово предоставить свободные мощности другим сельхозпроизводителям эксклава. В условиях санкций, по мнению Томаса, аграрии должны помогать друг другу. "Компании Калининградской области могут пользоваться нашими мощностями и строениями, - говорит Томас. - Это позволит им хранить товар на месте, а не вывозить спешно за пределы региона".

Большинство грузов местные привыкли перевозить по железной дороге или фурами. Транзитное эмбарго, которое установила 18 июня Литва в отношении товаров из санкционного списка Евросоюза, серьезно подорвало сельскохозяйственную логистику. Морские перевозки зерновых, удобрений, молочки или мяса сегодня на 30-50 процентов дороже своих сухопутных аналогов. Сложности возникли и с зарубежными импортерами, которые ранее активно закупали калининградскую продукцию.

После вмешательства правительства РФ часть транзитных ограничений удалось снять. Железнодорожные грузоперевозки возобновили, пусть и с оговорками. Например, объемы санкционных грузов должны быть не больше среднего показателя перевозок по железной дороге за три года: с января 2019 года до конца декабря 2021-го. И все это литовцы будут контролировать по каждому товарному коду.

Власти Калининградской области отметили, что намерены добиваться полной отмены транзитного эмбарго. "Еврокомиссия сняла 80 процентов ограничений по калининградскому транзиту, однако решение это неполное, оно требует значительной доработки", - подчеркнул губернатор области Антон Алиханов.

И добавил, что многие аграрии просили упростить документооборот, чтобы не тратить время на бюрократические проволочки. Правительство области уже работает над его цифровизацией. Это значительно ускорит обмен документами между таможней, торгово-промышленной палатой и органами власти.

Более 70 тысяч тонн цемента привезут в Калининградскую область по железной дороге транзитом через Литву.

Составы, в которые войдет тысяча вагонов, ожидают в августе, сообщили в правительстве региона.

Шестьдесят вагонов с цементом уже доставлены в западный эксклав 26 июля. Этот железнодорожный состав стал первым, который прибыл в Калининградскую область после частичного снятия ограничений на перевозку санкционных грузов.

Но автомобильные грузоперевозки по-прежнему под запретом. Из-за транзитного эмбарго, напомним, регион лишился половины номенклатуры ввозимых в область товаров.

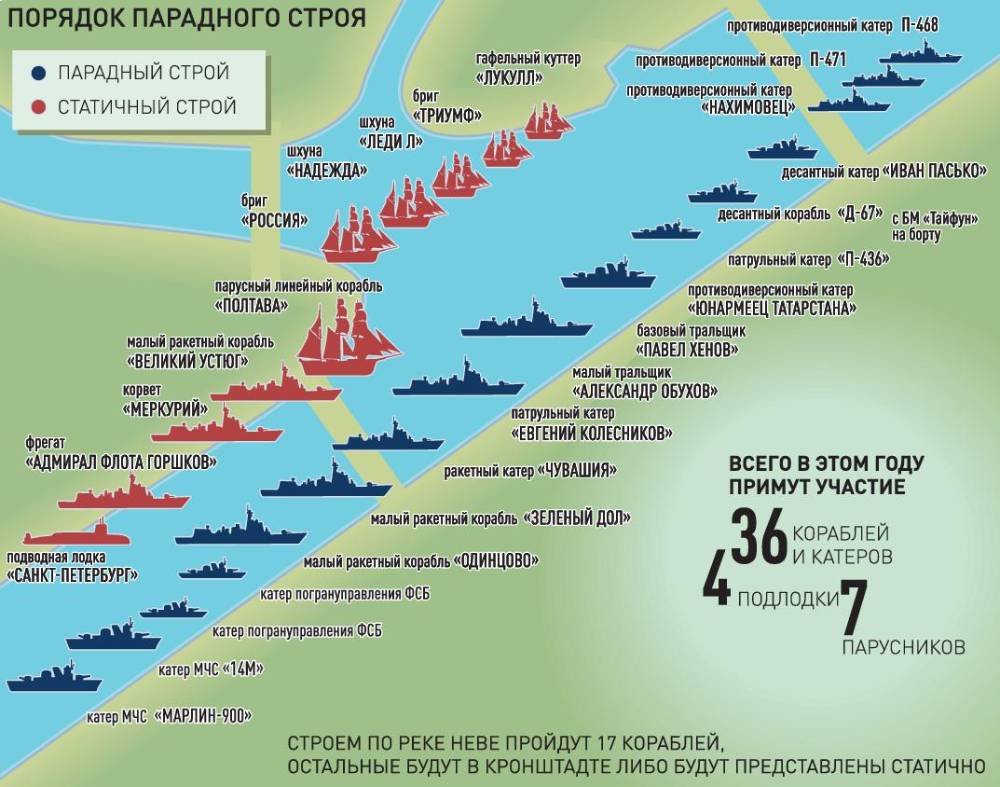

В военно-морском смотре примут участие более 40 кораблей и судов различного класса

Иван Петров

Минобороны России опубликовало порядок прохода боевых кораблей и пролета авиации во время Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ (31 июля) в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Участие в нем примут более 40 кораблей и судов различных классов. Главной изюминкой парада станет прохождение патрульного катера "Евгений Колесников", весь экипаж которого состоит из дам.

Кроме него, в строю пройдут фрегат "Адмирал Горшков", корвет "Меркурий", большой десантный корабль "Иван Грен" и другие боевые корабли, противодиверсионные и десантные катера.

Еще порядка 10 судов будут показаны статически. Среди них, в частности, бриг "Россия" и шхуна "Надежда".

В небе во время парада пролетят 42 воздушных судна. Всего в параде, по данным Минобороны России, будет задействовано более 3,5 тысячи военнослужащих.

Факелы Ростральных колонн зажгут ровно в 10 утра, а сам парад начнется в 11.00. Откроется Главный военно-морской парад поднятием Андреевского флага. Традиционно лучшие места для наблюдения - Университетская, Английская, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, стрелка Васильевского острова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 31 июля намерен посетить главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В прошлом году глава государства не только принимал Главный военно-морской парад в Северной столице, но и поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения "Механик Сизов".

В России с морского дна уберут более двухсот судов

Дарья Худякова

Более 200 затонувших судов их владельцы должны будут убрать с морского дна. Конкретный перечень судов составил минтранс. Проект приказа министерства размещен для общественного обсуждения.

В документ включены в основном суда, затонувшие на Дальнем Востоке. Также есть объекты, покоящиеся на дне акваторий в Астраханской, Ленинградской и Мурманской областях. Среди затонувших судов буксиры, эсминцы, торпедные катера, останки зверобойных шхун и другие виды водного транспорта. Всего 226 единиц.

Сейчас подъем затонувшего имущества регламентируют Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) и Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ). Согласно КВВТ, владельцы затонувших судов обязаны утилизировать объекты в срок, установленный администрацией, если они затрудняют судоходство или вредят экологии. Если же судно на морском дне не угрожает безопасности и не препятствует работе водного транспорта, его нужно поднять в течение одного года, поясняет "РГ" Наталия Скрябина, член Ассоциации юристов России.

При этом, согласно КТМ, владелец должен убрать объект в течение трех месяцев, если он угрожает безопасному мореплаванию; если препятствует рыболовству - в течение шести месяцев.

Вопрос об удалении из акваторий затонувших судов в августе 2020 года поднял премьер-министр Михаил Мишустин в ходе поездки в Магадан. В этом году стартовал проект "Генеральная уборка", рассчитанный на очистку акваторий. Весной этого года приступили к работам по подъему и утилизации судов в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, уже поднято и утилизировано 21 судно, отмечала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко.

В 2021 году Россия присоединилась к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года, которая призвана обеспечивать безопасное судоходство и защиту окружающей среды. Конвенция определяет права и обязанности судовладельцев в отношении затонувшего имущества.

Памфилова рассказала о ходе подготовки к выборам

Татьяна Замахина

На предстоящие в сентябре выборы зарегистрировалось более 62 тыс. кандидатов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Члены ЦИК приняли решение о создании территориальной избирательной комиссии для онлайн-голосования и рассказали о новшествах нынешней кампании.

Напомним, что единый день голосования пройдет 11 сентября. На прямых выборах будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и городских дум 12 административных центров.

"На 31 тысяч мандатов и выборных должностей уже сейчас выдвинуто более 62 тысяч кандидатов, - заявила глава ЦИК. - Из них свыше 49 тыс. - от 24 политических партий, более 12 тыс. - в порядке самовыдвижения".

Она добавила, что такое число самовыдвиженцев - хороший показатель.

Что касается губернаторского уровня, то в 14 регионах выдвинуты 88 кандидатов, 82 из них - от 16 политических партий и шесть - самовыдвиженцы. Наибольшее количество кандидатов - в Республике Карелия.

В шести регионах состоятся выборы законодательных органов власти. На этом уровне выдвинуто 2 960 кандидатов. А на выборах депутатов муниципальных столиц - 3 300.

В Республике Бурятия, Калининградской и Тамбовской областях уже закончился срок предоставления документов на регистрацию кандидатов на выборы в единый день голосования. "Все выдвиженцы там зарегистрированы, подчеркиваю, что нас несомненно радует. Ни одного отказа, коллеги. Это отличный результат", - сказала Памфилова.

На своем заседании ЦИК принял решение о формировании территориальной комиссии дистанционного электронного голосования, председателем которой назначен Илья Массух.

Представляя проект постановления на эту тему, зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что таким способом на этих выборах можно будет голосовать в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. Электронное голосование состоится также на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

На Госуслугах прием заявок от избирателей на онлайн-голосование начался 25 июля. По словам Булаева, в ходе онлайн-голосования пройдет три эксперимента:

- голосование в разных часовых поясах;

- использование федеральной платформы для выборов на муниципальном уровне;

- применение электронного списка избирателей на платформе mos.ru, благодаря чему голосующим не нужно будет заранее записываться для участия в онлайн-выборах.

"Никому, нигде не удалось доказать, что есть какие-то пробелы, которые существенным образом влияют на тайну, на результат и доказывают неадекватность работы дистанционного электронного голосования", - подчеркнул Булаев, комментируя критику на эту тему.

Элла Памфилова в свою очередь призвала партии, которые выдвинули своих кандидатов на выборы, активно привлекать квалифицированных сторонников для наблюдения за онлайн-голосованием. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы в обществе было максимальное доверие к этой новации, к этому очень удобному и востребованному, особенно среди молодежи, виду голосования, - сказала она. - Для этого нужны квалифицированные наблюдатели".

Глава ЦИК подчеркнула, что от того, насколько будет расти доверие, зависит скорость распространения этого вида голосования - параллельно с традиционным, от которого отказываться не планируется.

Верховный суд РФ разъяснил, как получить компенсацию за ложное обвинение

Наталья Козлова

Очень полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда к ней обратился гражданин, которого оклеветали.

Защищать свое честное имя ему пришлось в судах, где он в полной мере испытал на себе старую истину - оговорить человека - легко, защититься от клеветы куда труднее. О том, что житель Тамбова обвинил петербургского топ-менеджера в клевете и как последний отстаивал свое честное имя, рассказал портал "Право ru".

История этого конфликта такова - оклеветанного жителем Тамбова питерского менеджера оправдал мировой судья. Тогда победитель решил взыскать с частного обвинителя компенсацию морального вреда, а еще траты на адвоката и перелеты, ведь на судебные заседания ему приходилось ездить из Санкт-Петербурга в Тамбов.

Первая инстанция не стала компенсировать моральный вред, а апелляция и кассация просто отказали в иске. Объяснив, что заявитель не имел злого умысла. Но Верховный суд сказал, что добросовестность играет роль лишь при определении суммы компенсации.

А теперь детали этого гражданского дела. Житель Тамбова попросил суд привлечь обидчика к ответственности за клевету по статье 128.1 УК. Это так называемое дело частного обвинения. Напраслину, по мнению истца, на него возвел менеджер, который на тот момент возглавлял питерскую фирму, занимавшуюся производством пиломатериалов.

Суд тамбовчанина выслушал и оправдал менеджера с формулировкой "ввиду отсутствия состава преступления". С таким приговором согласилась и апелляция. В решении суда сказано, что житель Санкт-Петербурга имеет право "на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием".

Суд проходил по месту жительства заявителя - в Тамбове, так что менеджеру пришлось ездить на заседания из Санкт-Петербурга. Но он не только тратился на дорогу, ему еще пришлось нанять адвоката. А кроме этого были и другие проблемы - менеджеру пришлось на время судов бросить все дела, откладывать командировки, проверки филиалов компании. Поэтому менеджер, когда его суд оправдал, сам пошел с иском к тому, кто его оклеветал.

В иске попросил взыскать с обидчика расходы на дорогу, на адвоката, моральный ущерб. Вышло почти 200 тысяч рублей. Житель Тамбова с таким расчетом не согласился. И заявил в суде, что его "ввели в заблуждение". О клевете менеджера ему рассказал знакомый, и он в нее поверил.

Ленинский райсуд Тамбова решил, что питерский менеджер вправе возместить расходы, ведь обвинения не подтвердились. Но не может рассчитывать на компенсацию морального вреда, поскольку ответчик обратился с частным обвинением не для того, чтобы причинить вред истцу. Он заблуждался и иском пытался защититься. Поэтому райсуд с жителя Тамбова взыскал 28 000 рублей, а в возмещении морального вреда истцу отказал.

Тамбовский областной суд также решил, что житель Тамбова искренне считал менеджера виновным в клевете. А вынесение оправдательного приговора не говорит о вине частного обвинителя, "обращение которого продиктовано потребностью защитить свои права".

Если же частный обвинитель был добросовестным, то оправданный гражданин не имеет права не только на компенсацию морального вреда, но и не может взыскать расходы, связанные с уголовным делом. Суд отменил решение первой инстанции и отказал менеджеру во всем. Кассация с решением согласилась.

Тогда истец пожаловался в Верховный суд. ВС сослался на позицию Конституционного суда (определение от 02.07.2013 № 1059-О). Там сказано - недоказанность обвинения в совершении преступления влечет полную реабилитацию и восстановление всех прав, включая возмещение расходов.

Частный обвинитель не освобождается от выплаты оправданному судебных издержек, компенсации причиненного ему имущественного вреда (в том числе расходов на адвоката) и морального, сказал ВС.

Реабилитированный имеет право возместить понесенные расходы за счет того, кто его обвинил в преступлении. И ему не могут отказать лишь потому, что заявитель добросовестен. То, что он заблуждался или, наоборот, специально обвинил кого-то в преступлении, можно учитывать только при определении размера суммы.

Федеральные дорожники обновят покрытие 50 км трасс А-120 и М-10 в Ленобласти

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило три государственных контракта на ремонт и устройство слоев износа на дорогах А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и М-10 «Россия» в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области.

Отремонтировать до 30 августа текущего года предстоит участок «южного полукольца» с 18-го по 21-й километр. Здесь отфрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 24,7 тыс. кв. м, уложат выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепят обочины, выполнят устройство новых прикромочных лотков, водосбросов на обочинах и откосах насыпи, установят 23 дорожных знака.

Основные работы по устройству слоев износа на участке с 71-го по 107-й км, от деревни Пустошка до пересечения с трассой М-10 «Россия», развернутся в августе. Контракт предусматривает фрезерование существующего покрытия на площади свыше 250,5 тыс. кв. м, укладку асфальтобетонной смеси ЩМА-22, нанесение 10,4 тыс. кв. м разметки из термопластика. Объект планируется ввести в эксплуатацию до сентября 2023 года.

На 11-километровом участке трассы М-10, от Рябово до начала обхода города Тосно со стороны Москвы, аналогичный вид работ подрядная организация планирует выполнить до конца текущего дорожно-ремонтного сезона. Замена слоев износа позволяет продлить срок службы существующего дорожного покрытия, повысить его ровность, трещиностойкость и износоустойчивость.

Минина Ирина

Благодаря нацпроекту дорожники обновили треть туристических маршрутов, запланированных к ремонту в 2022 году

За первые три года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах страны привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность составила более 4 тыс. км. Масштабные работы по обновлению популярных туристических маршрутов продолжаются и в этом году.

«Развитию внутреннего туризма в нашей стране сейчас уделяется особое внимание. Поэтому перед дорожниками стоит важная задача — обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам. В ходе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние приведут порядка 1,7 тыс. км таких дорог. Сейчас на участках ведутся активные строительно-монтажные работы, а треть запланированных к ремонту на этот год туристических маршрутов уже обновили», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Путешествия по России набирают все большую популярность и это неудивительно — наша страна с ее многовековой историей богата уникальными памятниками архитектуры, а в силу своего географического расположения здесь множество различных природных заповедников, заказников и живописных ландшафтов. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» маршруты к любимым местам путешественников становятся доступнее — только в этом году в нормативное состояние приведут 345 участков туристических маршрутов», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Тверской области на 1,5 месяца раньше срока, предусмотренного контрактом, отремонтировали дорогу Р-132 «Золотое кольцо» – Щеколдино протяженностью 15 км. Она расположена на территории Зубцовского округа, к югу от Зубцова, и проходит вдоль рек Вазуза и Осуга. Трасса имеет большое значение для жителей и гостей региона: она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Также по ней пролегают маршруты школьных и пассажирских автобусов, она ведет к гидроузлу, который является началом Вазузского водохранилища. Кроме того, здесь проходит туристический маршрут к храму Знамения Божией Матери на берегу Осуги.

В Ломоносовском районе Ленинградской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован маршрут к Колокольной горе, где расположен мемориал «Непокорённая высота». Это одно из центральных памятных мест Ораниенбаумского плацдарма: в годы Великой Отечественной войны именно отсюда началась операция «Январский гром», которая была призвана освободить Ленинград от фашистской блокады. В центре композиции находится 13-метровый монумент «105,3», эти цифры обозначают высоту над уровнем моря. Сам комплекс был возведен в 2005 году к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Дорога отремонтирована на всем протяжении — 3,5 км — от Гостилиц до самого мемориала.

В Краснодарском крае в Новороссийске благодаря нацпроекту привели в нормативное состояние проспект Ленина. Дорога ведет к пляжу «Алексино» и яхт-клубу, а также многим социально значимым объектам, например, здесь находится Дворец творчества и молодежи им. Сипягина, где занимаются дети со всего города и пригородов.

Основная часть магистрали протяженностью 1,5 км была отремонтирована и сдана в эксплуатацию в конце мая 2022 года. Понимая социальную значимость автодороги, местные власти приняли решение продолжить работы на оставшемся полукилометровом отрезке проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Южной.

Продолжаются дорожные работы и в Суздале во Владимирской области, который уже заметно преобразился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в городе «Золотого кольца» продолжили ремонтировать улицу Ленина: в нормативное состояние приводят участок протяженностью 1,3 км. Здесь располагается множество достопримечательностей и памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов. Участок ремонта текущего года проходит мимо Красной площади, расположенной в самом центре города, рядом с Ризоположенским монастырем, а также вблизи стен Спасо-Евфимиева монастыря, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отметим, в прошлом году по дорожному нацпроекту отремонтировали и обустроили участок протяженностью около 2 км от пересечения с западным объездом города до дома 65. Кроме того, заменили светофорный объект на перекрестке улиц Ленина и Кремлевской.

А в областном центре Владимирской области — городе Владимире — завершены дорожные работы на двух участках центральной магистрали — улице Большой Московской. В этом году асфальтовое покрытие обновили на 1,2 км, осталось выполнить работы по обустройству. Это первая и старейшая магистральная улица, которая проходит через исторический центр Владимира. Это часть Московской дороги, бывшей «Владимирки», которая начинается от Золотых ворот и тянется до улицы Большой Нижегородской. Здесь традиционно располагался центр городской жизни — административной, торговой, культурной. Основные достопримечательности Владимира расположены вдоль или неподалеку улицы, которая идет параллельно Клязьме и железной дороге.

Напомним, всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 84 субъектах страны в этом году к нормативу приведут более 16 тыс. км дорожной сети.

Минина Ирина

Что нужно знать, покупая самую дешевую недвижимость в Петербурге

В июле 2022 года на вторичном рынке Санкт-Петербурга экспонируется 35,9 тыс. квартир. Наиболее бюджетные лоты стартуют с отметки 1,3–1,4 млн рублей. Самый низкий ценник – это комнаты, переделанные в квартиры-студии. При этом располагаются они за пределами кольцевой автодороги (КАД).

Квартиры-студии, переделанные из комнат, которые продаются внутри Санкт-Петербурга, продаются начиная от трех млн рублей. Площадь таких объектов стартует от отметки в 10 кв. метров. Эксперт рынка недвижимости Петербурга Вадим Рукомойников рассказал «Стройгазете» о том, что нужно знать, выбирая квартиру-студию в центре Петербурга.

Квартиры-студии в переделанной квартире это всего лишь маркетинговое название. По факту вы приобретаете только долю в праве собственности на квартиру. Простыми словами — становитесь сособственником обычной коммунальной квартиры, со всеми вытекающими рисками юридического и проблемами эксплуатационного характера.

Отсюда вывод – если коммуналку переделали в студии, значит, делали перепланировку, и она должна быть выполнена в соответствии с требованиями Жилищного кодекса, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.1.2.2645-10), Сводов правил (СП 54.13330.2016) и пр. и только по согласованию с органом власти – в Петербурге это Госжилинспекция и ее комиссии при администрациях районов. Чтобы обезопасить себя при принятии решении о покупке такой недвижимости, просите надлежаще согласованный проект перепланировки.

На что следует обратить внимание. В квартирах не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, а также крепление коммуникаций к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам. Кроме того, при переносе так называемых «мокрых точек» следует выполнять мероприятия по гидроизоляции шумо- и виброизоляции и, при необходимости, усиление перекрытий, на которых предусматривается установка санитарно-технических приборов и изделий. На практике часто, оказывается, что при перепланировке нарушена даже целостность и несущая способность железобетонных перекрытий.

Как правило, переделанные квартиры находятся над другими квартирами, а значит, туалеты и души в студиях будут располагаться над жилыми комнатами и кухнями нижерасположенных квартир, что категорически запрещено. Такой проект перепланировки не будет согласован.

Далее проверяем техническую составляющую. Была одна квартира, стало 3-4-5 и более, то канализационная и водоподводящие системы в квартиру остаются прежними, электрическая мощность та же, вентиляция, скорее всего, останется только через открытые окна. Эти факторы также могут негативно сказаться на санитарно-эпидемиологическом комфорте собственников таких студий.

В качестве вывода отмечу, что нормы и требования к жилым помещениям разработаны не зря и их необходимо соблюдать. При несоблюдении требований законодательства собственников таких переделанных жилых помещений привлекают к административной ответственности в виде штрафа, обязывают возвратить перепланировку в исходное состояние. Самые злостные нарушители вовсе могут лишиться такой собственности. Судебная практика по данным категориям дел достаточно обширная.

О внесении изменений в список журналов RSCI по результатам экспертизы инициативных заявок и мониторинга качества изданий

Рабочая группа по оценке качества и отбору журналов в Russian Science Citation Index (RSCI) завершила мониторинг качества журналов и внесение изменений в список журналов RSCI.

В частности, проводилось рассмотрение журналов, подавших инициативные заявки на включение в RSCI (всего 137 журналов), и журналов, представленных на рассмотрение Группой мониторинга RSCI, на предмет возможных нарушений Регламента (нерегулярность представления метаданных), научной и издательской этики.

Решение о включении журнала в состав RSCI или его исключении из RSCI принималось Рабочей группой в соответствии с заключениями Тематических экспертных советов, полученными на основании анализа и обобщения следующей информации:

• формальные показатели журналов;

• библиометрические показатели журнала;

• оценка общественной экспертизы журналов ведущими российскими учеными;

• оценка журналов экспертами по основным тематическим направлениям;

• информация о недобросовестных практиках в деятельности журналов,

связанных с нарушением научной и издательской этики.

Для каждого отдельного журнала по массивам РИНЦ и ядра RSCI был рассчитан и проанализирован набор из более чем 50 библиометрических показателей и статистических отчетов за последние полные 5 лет, представленный в анализе публикационной активности журнала в РИНЦ на портале eLIBRARY.RU, с учетом исключенных из РИНЦ «мусорных журналов» и исходящих из них цитирований.

Экспертная оценка журналов проводилась Тематическими советами в соответствии со следующими критериями:

научный уровень – оценка среднего научного уровня статей на основе их содержательного анализа;

актуальность – оценка актуальности тематики журнала и его востребованности в научном сообществе;

стабильность – оценка стабильности и однородности качества статей в выпусках журнала;

редколлегия – оценка уровня ученых, входящих в состав редколлегии журнала;

этика – оценка соблюдения журналом издательской и научной этики (нарушения: низкий уровень или полное отсутствие рецензирования, самоцитирование, накрутка показателей, обнаружение заимствований и т. д.);

оформление – комплексная оценка качества оформления журнала (наличие полного комплекта метаданных в РИНЦ, в том числе и на английском языке, включая аннотации и ключевые слова; коды уникальной идентификации публикаций – коды DOI (начиная с мая 20022 DOI / EDN), контроль формата оформления ссылок в списках цитируемой литературы и т. д.).

При оценке журналов Тематическими советами учитывались также значения библиометрических метрик журналов, результаты общественной экспертизы и информация о недобросовестных практиках в деятельности журналов.

В результате проведенной работы:

• 8 журналов, ранее исключенных, но предоставивших полные метаданные по прежним выпускам, ныне регулярно поставляющие текущие выпуски, восстановлены в RSCI.

Перечень журналов, восстановленных в RSCI* после временного исключения за нарушения в поставках метаданных по решению Рабочей группы от 19.04.21 г.

| NN п/п | Журнал | ISSN |

|---|---|---|

|

1. |

Cybernetics and Physics |

2223-7038 |

|

2. |

Lobachevskii Journal of Mathematics |

1995-0802 |

|

3. |

Regular and Chaotic Dynamics |

1560-3547 |

|

4. |

Russian Journal of Nematology |

0869-6918 |

|

5. |

Zoosystematica Rossica |

0320-9180 |

|

6. |

Клиническая медицина |

0023-2149 |

|

7. |

Правоведение |

2658-6037 |

|

8. |

Физико-химическая кинетика в газовой динамике |

1991-6396 |

* Журналы считаются восстановленными в RSCI с 16.05.2022 г.

• 2 журнала исключены из RSCI за систематические недопоставки метаданных выпусков журналов за 2021 год и ранее.

Перечень журналов, исключенных из RSCI* за систематические недопоставки метаданных за 2021 г. и предшествующие годы.

| NN п/п | Журнал | ISSN |

|---|---|---|

|

1. |

Нефть и Газ |

1562-2932 |

|

2. |

Физика низких температур |

0132-6414 |

* Журналы считаются исключенными из RSCI с 23.06.2022 г.

• 59 журналов включены в RSCI;

Перечень журналов, включенных в RSCI на основании положительных рекомендаций экспертов Тематических советов и Рабочей группы

| NN п/п | Журнал | ISSN |

|---|---|---|

|

1. |

Consilium Medicum |

2075-1753 |

|

2. |

Head and Neck / Голова и шея |

2310-5194 |

|

3. |

Journal of Globalization Studies |

2075-8103 |

|

4. |

Population and Economics |

2658-3798 |

|

5. |

Regional Research of Russia |

2079-9705 |

|

6. |

Research Results in Pharmacology |

|

|

7. |

Reviews and Advances in Chemistry |

|

|

8. |

Russia in Global Affairs |

1810-6374 |

|

9. |

Ural Mathematical Journal |

2414-3952 |

|

10. |

Агрофизика |

2222-0666 |

|

11. |

Анестезиология и реаниматология (Медиа Сфера) |

0201-7563 |

|

12. |

Артериальная гипертензия |

1607-419X |

|

13. |

Биосфера |

2077-1371 |

|

14. |

Бюллетень физиологии и патологии дыхания |

1998-5029 |

|

15. |

Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения |

|

|

16. |

Вестник Волгоградского государственного медицинского университета |

1994-9480 |

|

17. |

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения |

1998-9938 |

|

18. |

Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова |

2072-8255 |

|

19. |

Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет) |

2072-6724 |

|

20. |

Вестник рентгенологии и радиологии |

0042-4676 |

|

21. |

Военно-исторический журнал |

0321-0626 |

|

22. |

Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика |

|

|

23. |

Записки Горного института |

|

|

24. |

Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология |

2227-2925 |

|

25. |

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии |

2079-4304 |

|

26. |

Иммунопатология, аллергология, инфектология |

2412-320X |

|

27. |

Клиническая геронтология |

1607-2499 |

|

28. |

Космическая техника и технологии |

2308-7625 |

|

29. |

Логические исследования |

|

|

30. |

Мир транспорта |

1992-3252 |

|

31. |

Музыкальное искусство и образование |

|

|

32. |

Наука Юга России |

2500-0640 |

|

33. |

Научные результаты биомедицинских исследований |

|

|

34. |

Национальный психологический журнал |

2079-6617 |

|

35. |

Нижневолжский археологический вестник |

|

|

36. |

Петербургский исторический журнал |

2311-603X |

|

37. |

Пластическая хирургия и эстетическая медицина |

2686-7346 |

|

38. |

Ползуновский вестник |

2072-8921 |

|

39. |

Проблемы машиностроения и автоматизации |

0234-6206 |

|

40. |

Пути к миру и безопасности |

|

|

41. |

Российская стоматология |

2072-6406 |

|

42. |

Российский вестник перинатологии и педиатрии |

1027-4065 |

|

43. |

Россия и современный мир |

1726-5223 |

|

44. |

Русский язык в школе |

0131-6141 |

|

45. |

Сеченовский вестник |

|

|

46. |

Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины |

2713-2927 |

|

47. |

Сибирское медицинское обозрение |

1819-9496 |

|

48. |

Современная онкология |

1815-1434 |

|

49. |

Строительные материалы и изделия |

2618-7183 |

|

50. |

Судебная медицина |

2411–8729 |

|

51. |

Тракторы и сельхозмашины |

|

|

52. |

Трансляционная медицина |

2311-4495 |

|

53. |

Труды ВНИРО |

2307-3497 |

|

54. |

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства |

2079-6080 |

|

55. |

Философия и общество |

1681–4339 |

|

56. |

Экономика сельского хозяйства России |

2070-0288 |

|

57. |

Электричество |

0013-5380 |

|

58. |

Этнография |

2618-8600 |

|

59. |

Японские исследования |

2500-2872 |

• по 3 журналам рекомендовано продлить рассмотрение и принять решение до 15 ноября 2022 года;

Перечень журналов, по которым рекомендовано продлить экспертизу заявок и принять решение до 15.11.2022 г.

| NN п/п | Журнал | ISSN | Тематический совет |

|---|---|---|---|

|

1. |

HORIZON. Феноменологические исследования |

Совет по гуманитарным наукам |

|

|

2. |

Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология |

Совет по гуманитарным наукам |

|

|

3. |

Этическая мысль |

Совет по гуманитарным наукам |

• по 8 журналам решение будет принято через 1 год по мере исправления замечаний и выполнения рекомендаций экспертов группы мониторинга, Тематических советов и Рабочей группы.

Перечень журналов, рассмотрение заявок по которым отложено на 1 год с возможностью рассмотрения при условии исправления замечаний

| NN п/п | Журнал | ISSN |

|---|---|---|

|

1. |

Арбитражный и гражданский процесс |

1812-383X |

|

2. |

Вестник НГИЭИ |

2227-9407 |

|

3. |

Предпринимательское право |

1999-4788 |

|

4. |

Приложение к журналу Предпринимательское право |

2309-2122 |

|

5. |

Российская юстиция |

0131-6761 |

|

6. |

Семейное и жилищное право |

1999-477X |

|

7. |

Труды Карельского научного центра Российской академии наук |

1997-3217 |

|

8. |

Экологическое право |

1812-3775 |

Замечания, комментарии и рекомендации экспертов Тематических советов и Рабочей группы доступны представителям всех журналов, подававших инициативные заявки, в экспертной системе RSCI, начиная с 01.08.2022 года.

Новый перечень изданий RSCI включает 944 журнала и размещен на сайтах РАН (раздел научно-издательская деятельность), НЭБ (eLIBRARY.RU), МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ Высшая школа экономики, Ассоциации государственных научных центров.

С 15 ноября будет объявлен прием инициативных заявок на включение в RSCI и который будет осуществляться без ограничения сроков подачи заявок. Внесение изменений в перечень RSCI будет производиться по мере оценки журналов и принятия решений Тематическими советами и их утверждения Рабочей группой не менее 3 раз в год.

Также Рабочая группа и обсудила следующие вопросы:

1. РАН и НЭБ приостанавливают поставку и размещение на платформе Web of Science метаданных новых статей, опубликованных в журналах RSCI. Поставка новых данных будет возобновлена как только обе стороны – российская и американская – возобновят полноценное, без ограничений и взаимных санкций, научное сотрудничество.

Решили:

Соответствующая поправка будет внесена в Регламент RSCI.

2. Все журналы, индексируемые в RSCI, в соответствии с требованиями Регламента RSCI должны обеспечить идентификацию уникальных документов (получение журналами кодов DOI и загрузка метаданных по публикациям с кодами DOI в базу данных CrossRef). В связи с нестабильной деятельностью компании “Publishers International Linking Association, Inc.” (PILA) на территории РФ и санкциями в отношении ряда российских научных и образовательных организаций, а также некоторых российских авторов, НЭБ elibrary.ru разработала и внедрила совместимый с форматом DOI собственный механизм устойчивой идентификации уникальных научных документов в электронном виде – EDN (Elibrary Document Number), бесплатно присваиваемый всем документам, загруженным в РИНЦ.

На текущий момент все научные документы, представленные в RSCI, имеют, как минимум, коды EDN и более 90 % всех публикаций имеет коды DOI и EDN.

Решили:

Внести в действующий Регламент RSCI поправку о цифровом идентификатора EDN (eLIBRARY Document Number).

3. Журналы, реализующие бизнес-модели, связанные с взиманием оплаты с автора публикации или третьих лиц, представляющих интересы автора:

Решили:

3.1 По журналам, включенным в RSCI, поручить Мониторинговой группе запросить у этих журналов дополнительную информацию о взимании оплаты с авторов, а также рецензии на статьи (выборочно), опубликованные в журналах. Совместно с Тематическими экспертными советами подготовить рекомендации Рабочей группе о целесообразности продолжения индексации журналов, которые взимают с авторов или третьих лиц, представляющих интересы автора, плату за необоснованные услуги, информация о которых не размещена на публично доступных интернет-страницах изданий.

3.2 Внести в Регламент RSCI поправку о том, что заявка на включение в RSCI журнала, взимающего плату с авторов, будет приниматься только после загрузки в РИНЦ метаданных по публикациям в журнале, включающих предпубликационные рецензии на опубликованные работы.

4. Журналы, включенные в RSCI, которые на протяжении длительного срока снижают свои показатели и востребованность.

Решили:

На основании данных мониторинга качества изданий RSCI и предметного рейтинга журналов RSCI Тематическим советам до 15 ноября 2022 г. рекомендовано дать предложения по определению журналов для исключения за ухудшение показателей (число или % от общего числа в предметном рейтинге), а также по процедуре их повторного рассмотрения на предмет восстановления за улучшение показателей. Рекомендовано подготовить конкретные предложения по журналам на предмет прекращения их индексирования в RSCI.

5. С учетом принятых решений до 15 ноября с. г. внести поправки в Регламент, утвердить его в установленном порядке и опубликовать на сайтах РАН (раздел «Редакционно-издательская деятельность»), НЭБ (eLIBRARY.RU), МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ Высшая школа экономики, Ассоциации государственных научных центров.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля в медицине.

Самыми высокооплачиваемыми предложениями для соискателей из небольших российских городов стали вакансии менеджера активных продаж в Туле на зарплату 200 000 руб., руководителя филиала в Твери (от 200 000 руб.) и разработчика C++ в Брянске (от 200 000 руб.).

На первом месте — вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 100 тыс. рублей. В Симферополе в июле больше всего готовы платить врачу-патологоанатому. Работодатель предлагает зарплату до 90 тыс. рублей, компенсацию арендного жилья или предоставление служебной квартиры, стимулирующие выплаты.

Врача-терапевт с зарплатой от 60 тыс. рублей ищут в Нижнем Тагиле. В рейтинг также вошли вакансии врача-невролога в Туле с зарплатой от 80 тыс. рублей и компенсацией за найм жилья и врача-офтальмолога в Мурманске на такую же зарплату.

Вакансий в здравоохранении и фармацевтике стало больше на 14%.

Деревянное строительство, часть вторая: архитекторы за, но есть нюансы

Начавшийся в прошлый раз разговор о перспективах деревянного отельного строительства сегодня продолжают архитекторы. Интересно ли им работать с таким материалом, как дерево? За счет чего отели из дерева могут обыграть конкурентов? Что стимулирует и что тормозит развитие деревянного строительства в России?

В прошлом году, когда Федеральное агентство по туризму и общероссийская архитектурная премия «Архиwood» учредили спецпремию «Лучший загородный отель из дерева», на конкурс поступило 76 заявок со всех концов страны: от Иркутской области до Карелии, от Астрахани до Мурманска. И в шорт-листе, куда попало 20 проектов, была представлена практически вся Россия. И среди победителей тоже были гостиничные комплексы из Удмуртии, Адыгеи, Пермского края, Омской, Тверской, Московской, Вологодской областей…

Все говорят, что в этом году претендентов на победу в обеих гостиничных номинациях («Лучший отель из дерева» и «Лучший быстровозводимый отель из дерева») будет еще больше и география проектов будет еще шире. Ведь достаточно набрать в поисковике «строительство отелей из дерева», чтобы понять, насколько популярна сегодня эта тема практически в каждом российском регионе.

Начавшийся в прошлый раз разговор о перспективах деревянного отельного строительства сегодня продолжают архитекторы. Интересно ли им работать с таким материалом, как дерево? За счет чего отели из дерева могут обыграть конкурентов? И, по их мнению, что стимулирует и что тормозит развитие деревянного строительства в России — стране, которая занимает первое место в мире по запасу лесных ресурсов?

Николай Фанеев, главный архитектор бюро IND architects

«Тема отелей из дерева очень интересна архитекторам. Дерево — прекрасный материал, обладающий множеством конструктивных и эстетических преимуществ. Но, безусловно, одной из наиболее важных на сегодня характеристик является его экологичность, положительный углеродный баланс — использование дерева в качестве строительного материала сокращает вредные выбросы CO2 на 10-20%. Использование дерева в проекте позволяет формировать более интересный и глубокий образ здания и одновременно с этим отражать определенную социальную позицию. Важными плюсами дерева являются и быстровозводимость зданий, сейсмоустойчивость объектов, возможность использовать дерево как финишное покрытие. Из трудностей работы можно назвать неподготовленность нормативной базы, но я уверен, что в ближайшие пару лет все необходимые правки в нормы будут внесены. Еще один минус, что в сравнении с железобетоном у дерева больше ограничений с точки зрения сложных объемно-планировчных решений. Я наблюдаю определенную инерцию у многих бюро в вопросе работы с деревом — архитектура достаточно консервативная сфера. Но в бюро IND architects в рамках исследований зданий мы уже давно рассматриваем возможность применять CLT-панели. CLT-панели — это строительный материал из высушенных досок, которые склеивают, спрессовывают и шлифуют. Сегодня в работе у нас находится несколько концепций с расчетом на реализацию в деревянных конструкциях, и бюро активно сотрудничает с производителями и получает последнюю информацию обо всех изменениях. Мы с нетерпением ждем внесения изменений в свод правил — 14 «Строительство в сейсмических районах», что позволит возводить деревянные конструкции в сейсмоактивных зонах. С разработкой и внедрением нормативов, позволяющих шире применять этот материал, деревянное строительство, в том числе и отелей, получит мощный импульс».

Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis

«Для меня дерево — один из самых любимых материалов. Он очень теплый, природный, обладающий превосходными тактильными качествами и разнообразными текстурами. К тому же он крайне гибок в применении — как с технологической точки зрения, так и с точки зрения дизайна. Эти свойства позволяют использовать его для быстровозводимых малоэтажных построек: жилых домов, небольших отелей, модульных конструкций. Однако дерево требует бережной эксплуатации и особого внимания в процессе старения: за древесиной, в особенности за определенными наиболее капризными породами, необходимо постоянно следить. Комплекс мер подразумевает защиту от воздействия влаги во избежание гниения и коррозии, от насекомых и других неблагоприятных факторов с целью сохранения первоначальных свойств. Вообще, в мире активно идет работа над расширением сферы применения деревянных элементов, и сегодня мы наблюдаем появление самых неожиданных типологий из дерева — от отелей и бизнес-центров до настоящих небоскребов. Я уверен, что в ближайшее время роль дерева в большой архитектуре будет расти, а технологии перешагнут порог, когда из этого материала можно будет строить объекты любых форм и размеров. Но на данный момент наиболее экономически целесообразно древесину можно применять в интерьерных решениях любых стилей и в проектировании небольших зданий и строений, где данный материал может показать все свои положительные качества. Натуральные материалы сегодня как никогда в моде и со временем они ценятся только выше: мир пережил повальное увлечение полимерами, и сейчас природная эстетика и биофильный дизайн актуальны как никогда».

Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects

«Древесина обладает невероятной гибкостью в применении при архитектурном проектировании и девелопменте. Материал одинаково хорош как для жилого строительства, так и для коммерческого, а создание качественных интерьеров (особенно в таких стилях, как минимализм и фьюжн) сложно представить без использования древесины. При этом данный материал еще и возобновляем, экологичен и прекрасно поддается множеству способов обработки. Исходя из этих факторов мы получаем крайне вариативное применение дерева в архитектуре. Деревянный девелопмент не только предоставляет широкие возможности для работы с различными стилями от классики до экспериментальных, но является крайне безопасным вопреки сложившимся стереотипам: в случае с деревянными конструкциями существует возможность с довольно высокой точностью проанализировать время, за которое они прогорят; бетон и сталь при тепловых нагрузках ведут себя не так предсказуемо. Кроме того, вопросы пожароустойчивости сегодня достаточно просто решаются применением пропиток для массива и так далее. И еще: в наши дни на строительство и эксплуатацию объектов недвижимости приходится около 40% глобального расхода электроэнергии и весомая часть выбросов CO2. И если бетон постоянно производит большие объемы двуокиси углерода, то деревья поглощают парниковые газы не только во время своего естественного цикла жизни, но даже после переработки в стройматериалы: один кубический метр древесины способен содержать порядка тонны углекислого газа. Сейчас во всем мире виден резкий рост интереса к деревянному строительству со стороны инвесторов, девелоперов, экологов, дизайнеров, политиков и, конечно, простых людей. Архитекторы разрабатывают кейсы из дерева в формате частного жилья, гостиниц, деловых комплексов и даже небоскребов».

Другое дело, что, по мнению Марии Николаевой, в России актуальная правовая база пока что не способствует бурному развитию деревянного строительства. «Безнадежно устаревшими можно назвать нормы пожарной безопасности, которые основаны на технологических возможностях прошлого века. Другой негативный фактор — резкое повышение стоимости древесины из-за возникших разрывов в производственных и логистических цепочках в строительной индустрии при столь же резком увеличении спроса на частное жилье», — подчеркивает эксперт.

Мария Николаева уверена, что в нашей стране с ее практически неисчерпаемой ресурсной базой деревянное домостроение может стать одним из драйверов для всей девелоперской индустрии. Однако юридические аспекты, а также отсутствие мощной индустриальной базы по массовой глубокой переработке древесины для внутреннего рынка пока препятствуют его развитию.

Валерия Мозганова

Оксана Дерюгина, ITentika: «Мы хотим создавать IT-продукты принципиально нового качества»

У российского IT-рынка есть все шансы на технологическую независимость

Всего месяц назад на российском IT-рынке появился новый игрок — компания ITentika. Впрочем, назвать компанию новичком нельзя: под свежесозданным брендом собралась слаженная команда специалистов, оставшихся в России после расформирования российского подразделения международного разработчика программного обеспечения DataArt. Разработчик ушел из России, покинула страну и немалая часть сотрудников компании. Однако заметная часть команды осталась, нашла инвестора и вышла на рынок под новым брендом.

Делая ставку на свою технологическую экспертизу и более чем 20-летний опыт в IT, ITentika надеется стать одним из лидеров быстро меняющегося рынка, сфокусировавшись на заказной разработке ПО, IT-консалтинге и помощи в цифровой трансформации бизнеса, рассказала BFM.ru исполнительный директор ITentika Оксана Дерюгина.

Главный актив IT-компании— это люди. Насколько ITentika удалось сохранить штат?

Оксана Дерюгина: Из тех российских сотрудников DataArt, кто остался в России, какая-то часть перешла на работу к бывшим клиентам DataArt в России, кто-то вышел на рынок. Но нам удалось сохранить команду из более чем 500 специалистов — опытных и высококвалифицированных. Как говорят айтишники, очень «сеньорных». «Джунов» у нас достаточно мало, основной костяк — от middle+ до senior.

У DataArt были центры разработки в Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани и Москве, плюс удаленные сотрудники. Где располагается ITentika и где у вас больше всего сотрудников?

Оксана Дерюгина: Наши центры разработки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Краснодаре. Кроме того, мы поддерживаем удаленный формат работы по всей территории России. Самый крупный центр разработки — в Воронеже. У нас там очень современный и красивый офис, рассчитанный на 700-900 человек. То есть у нас в Воронеже сейчас есть большой задел для дальнейшего развития. Офис в Санкт-Петербурге вмещает от 100 до 200 человек. В Краснодаре нам удалось сохранить офис размером до 50 человек с планами на дальнейшее расширение. В Москве у нас также есть небольшой офис в режиме коворкинга, человек на 20, но здесь многие сотрудники работают удаленно.

Почему вы сами не уехали, какие перспективы видите на российском рынке и чем руководствовались ваши коллеги, когда решили остаться?

Оксана Дерюгина: Лично я просто хотела остаться в России. Тут семья, связи, которые держат, — наши близкие и родные, и это самое важное. Мы хотим тут жить, работать, развивать нашу страну и сферу информационных технологий. Помогать российскому бизнесу адаптироваться к новым условиям, реализовывать масштабные, интересные, крутые IT-проекты. Немаловажно, что мы нашли инвесторов со схожими ценностями и культурой в лице инвестиционно-управляющей компании N3 group и Арсена Галстяна, управляющего партнера инвестхолдинга «Ташир медика». Они очень помогают нам отстроиться в новых условиях. Наверное, не секрет, что у нас в основном остались производственные мощности, а вот наладить процессы в контексте бизнеса помогают наши инвесторы. Их поддержка очень важна для нас.

Я очень верю в ребят, которые с нами остались, — это высококлассные специалисты, которые десятилетиями реализовывали проекты практически по всему миру, во всех отраслях: здравоохранения, образования, промышленности, финансовой сферы, ретейла, медиа и развлекательных платформ, в транспорте, логистике, туризме и других отраслях бизнеса. Абсолютно точно этот опыт очень пригодится сейчас на российском рынке.

У компании-предшественника было достаточно много зарубежных проектов. На каких проектах и отраслях сконцентрируется ITentika, за счет чего планируете расти?

Оксана Дерюгина: Уход иностранных компаний подстегнул развитие российской IT-отрасли, и я убеждена, что российские игроки способны оперативно заменить ушедших. Поэтому этот период турбулентности мы рассматриваем как возможность для развития. На этом мы и фокусируемся. Сейчас в основном ориентируемся на финансы, ретейл, телеком, путешествия, медицину, нефтегаз, транспорт, логистику.

Планы на развитие большие — наших специалистов отличает не только владение самыми современными технологиями, но и глубокое понимание каждой предметной области. Это очень важно в настоящее время, когда необходимо быстро проектировать и запускать проекты. Мне кажется, все понимают, что месяцами писать подробнейшие технические задания сейчас не очень актуально, очень важен максимально быстрый выход на рынок — необходимо брать, проектировать, разрабатывать и внедрять. И наша суперсила как раз в том, что мы не просто исполнители — мы становимся технологическими партнерами для наших клиентов. Теми партнерами, с которыми можно совместно обдумывать и создавать наиболее эффективные технологические решения для поставленных бизнес-задач.

Конечно, конкуренция на сегодняшнем рынке очень высока. Но мы верим, что лидерские позиции получат компании, которые ориентированы на долгосрочное, честное партнерство с бизнесом и развитие собственных компетенций. У нас в портфеле серьезная экспертиза, гибкость, умение быстро адаптироваться. Мы создавали решения для самых сложных задач, в особенности для финтеха и ретейла. На российском рынке остались клиенты из этих сфер, которые сотрудничают с нами очень давно. Вместе с ними мы хотим создавать продукты принципиально нового качества, которые не просто соответствуют зарубежным аналогам, но и превосходят их.

Каким образом вы выстроили взаимоотношения с бывшими клиентами DataArt? И появились ли у ITentika новые заказчики?

Оксана Дерюгина: Переформатирование отношений с клиентами происходит прямо сейчас: одни контракты закрываются, другие открываются. На стороне наших заказчиков в связи с новой рыночной ситуацией тоже происходит трансформация работы с вендорами. Мы совместно с заказчиками выстраиваем новые форматы отношений, которые на текущем рынке стали более актуальными. Весь российский бизнес сейчас трансформируется и адаптируется к новым реалиям. Перезапускаются процессы работы с поставщиками, с вендорами, и мы находимся на самом гребне этой волны.

С какими задачами сейчас приходят заказчики, какие «дыры» стремятся закрыть в первую очередь?

Оксана Дерюгина: Зачастую у заказчиков не хватает собственных ресурсов для того, чтобы сконцентрироваться на неких новых направлениях, которые стали критически важными для бизнеса. Компании вовлекают нас в этот процесс постановки задач для построения чего-то нового — запуска проектов, развития новых направлений. Если эти направления считаются совсем «пилотными», то есть их необходимо тестировать на рынке, — нам отдают их полностью на аутсорс, мы реализуем их от начала до конца. Ну а если «пилот» получает некий рыночный успех, заказчик видит, что «тема взлетела», проект возвращается в «родительскую» инфраструктуру. Мы помогаем его внедрить внутри и продолжаем вместе с заказчиком его развивать. Это взаимовыгодная история, потому что она позволяет не отвлекать внутренние ресурсы на развитие новых направлений, судьба которых пока под вопросом. Наиболее плотно мы работаем с финтехом, это всегда был наш конек, и в первую очередь сейчас ощущается высокий запрос на экспертизу и на решение комплексных задач end-to-end.

Кроме того, нас привлекают для экспертной оценки, консалтинга, решения комплексных серьезных задач, связанных, например, с AI&ML, с трансформацией, миграцией данных и так далее. Как известно, сейчас перед многими компаниями встала задача по миграции с решений Oracle, Microsoft и прочих покинувших рынок компаний — это большая и серьезная задача. В общем, спектр вопросов, которые российскому бизнесу требуется оперативно решать, довольно широк, и мы в этом с удовольствием помогаем.

Болевой точкой российского IT-рынка долгое время был вопрос кадров, а сейчас этот вопрос, судя по всему, обострился. Так ли это?

Оксана Дерюгина: Соглашусь, что, с одной стороны, мы наблюдаем некий отток кадров за рубеж. С другой стороны, высвободилось большое число сотрудников тех зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка. Многие из них не собираются уезжать. И это создает некий дополнительный приток ресурсов. Я думаю, что где-то к Новому году мы увидим возвращение некоторой части релоцировавшихся IT-специалистов. Но, учитывая, в каком масштабе сейчас происходит импортозамещение, какой высокий спрос на развитие IT-продуктов есть на рынке, думаю, потребность в квалифицированных кадрах все равно будет оставаться.

ITentika собирается расширять штат в обозримой перспективе?

Оксана Дерюгина: Конечно, у нас очень амбициозные планы, мы хотим расти. Мы прекрасно понимаем риски, связанные с нехваткой кадров, которые существуют на рынке, — и они могут обостриться в ближайшие месяцы, я думаю, новый пик спроса будет после Нового года. Но у нас есть технологический потенциал, мы можем позволить себе вкладываться в развитие новых кадров, в обучение российских IT-специалистов для развития отрасли в целом. Например, в июле у нас стартовал образовательный IT-лекторий для студентов и начинающих IT-специалистов по всей России. Кроме того, ITentika развивает центры компетенций, где коллеги изучают новые технологии, тренды, сами готовят обучающие программы и делятся опытом.

Каким вы видите ландшафт российского IT-рынка в ближайшие год-два?

Оксана Дерюгина: Рынок движется по пути технологической независимости от Запада. Наш опыт в том же финтехе показывает, что Россия даже не на шаг, а на несколько шагов, возможно, на десятилетия обогнала европейский и особенно американский финтех-рынок. Это и дает некоторую уверенность в том, что и в остальных областях у нас огромный потенциал. Я знаю, что если мы на чем-то концентрируемся, то делаем это хорошо. Поэтому, раз наша IT-отрасль сконцентрировалась на импортозамещении и технологической независимости, то в ближайший год, я думаю, мы увидим результаты. Конечно, при определенной приоритизации и выделении соответствующих ресурсов. IT-отрасль дает «выхлоп» достаточно быстро, она не слишком капиталоемкая, поэтому я думаю, что результаты будут видны достаточно быстро.

Каких показателей планирует достичь ITentika в ближайший год?

Оксана Дерюгина: Наша первая большая задача — выйти на самоокупаемость. Ни для кого не секрет, что сейчас мы развиваемся за счет инвестиций. Поэтому первый шаг — это самоокупаемость, а затем и выход на плановые показатели рентабельности. Для этого, по нашим текущим расчетам, нам необходимо как минимум удвоить масштабы бизнеса и в дальнейшем расти в соответствии с воронкой входящих проектов.

Otis объявил о продаже российского бизнеса владельцу «Столото»

В России Otis принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть. После передачи права собственности там возобновится производство под новым брендом

Один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования Otis объявил о продаже российского бизнеса. Покупателем станет владелец «Столото».

Американская компания заключила соглашение с Ice Development о продаже 100-процентной доли компании в российском бизнесе. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее сумма не разглашается.

В России Otis принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть. После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить полноценное производство на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Комментирует исполнительный директор Национального лифтового союза, гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов:

«Ice Development связана с Otis, возможно, компания считает, что в дальнейшем, когда обстоятельства будут благоприятными, они вернутся на наш рынок. Для нас важно, что Otis построила завод в Санкт-Петербурге, достаточно крупный завод, мощный, инновационный. Важно, чтобы он работал, продолжал работать, что и будет сделано, ну, правда, под другим брендом. Лифты, которые там производились, поставлялись не только на территорию Российской Федерации, но и на территорию Восточной Европы. Хочется верить, конечно, что качество останется таким же. Дело в том, что это совместное предприятие, оно задает высокую планку по качеству, по тем применяемым инновационным разработкам. Важно, чтобы в нашей лифтовой отрасли сохранялась конкуренция».

Ice Development — российская инвесткомпания, которая работает в сфере недвижимости. Судя по сообщению Минпромторга, она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото».

Ранее сообщалось о дефиците в России скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.

«Губернатор попал в санкционный список. Кому до этого есть дело?»

«Вольно или невольно, но в современных политических реалиях включение в различные санкционные списки становится этаким знаком качества внутри России. Присягой без присяги».

Дмитрий Федечкин, генеральный директор компании «ГЕНОМ.МЕДИА»:

— Намедни Британия распространила очередной, неизвестно какой по счёту, санкционный список, в который вошло сразу 29 российских губернаторов. Главы регионов в своём большинстве ответили на это стройно и прогнозируемо: наконец-то, дождались, своих не бросаем.

Из общего ряда, пожалуй, выбился лишь врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, пальнув по Великобритании их же оружием: разместил песню небезызвестной лондонской панк-группы Sex Pistols — God Save the Queen, в которой британский королевский режим открыто называется «фашистским». Шедевр образца 1977 года. Любопытны геополитические зигзаги: сорок лет назад панк-музыку и данную конкретную группу на территории нашей страны запрещали, а сейчас ею же тыкают в лицо актуализированным вечнозелёным оппонентам…

Вдумчивые люди спросят: а декоративная, красиво стареющая королева-то тут при чем? Где логика? Санкции же вводят власти Великобритании, а не Букингемский дворец.

Ответ — в одесском стиле: вопросом на вопрос. А по какой логике введены санкции против одних российских губернаторов и не введены против остальных? Гипотеза, что поводом послужила Z-риторика, не выдерживает критики. Так, топовый телеведущий Владимир Соловьев язык смозолил, призывая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к ответу. «Скажи, мол, губернатор, ты с президентом и за спецоперацию или нет?» — и всё в таком брутальном духе.

Идущий на третий срок глава региона застенчиво отмалчивался, на этой интриге и заигрывании с либеральной общественностью свою избирательную кампанию построил — так полагают иные политологи, распутывающие теории заговора. И тут приходит Британия и портит всю малину.

Евгений Куйвашев — единственный из губернаторов, этой осенью идущих на перевыборы, кто попал в санкционный список. Даже калининградский глава Антон Алиханов, с месяц хлесткими эпитетами бомбардировавший идейного врага в мировом информационном поле — за проблемы с транзитом через Литву — оказался незатронутым. Вот так сюжет.

Зато в санкционный список «заехало» сразу три главы регионов в статусе временно исполняющих обязанности. Еще года не проработали, а уже отличились, резвые какие. Каждому автоматом — плюс 10 процентов электоральной поддержки 11 сентября текущего года, никак не меньше. Учли ли это прагматичные, расчётливые англосаксы? А должны были?

На самом деле вольно или невольно, но в современных политических реалиях включение в различные санкционные списки становится этаким знаком качества внутри России. Присягой без присяги. В конечном итоге в стоп-листе окажутся все губернаторы и председатели законодательных собраний.

Произойдет это в несколько этапов, чтобы можно было искусственным способом поддерживать затёртую тему в глобальной информационной повестке. Британцы в растягивании «бабл гама» по низкосортным сериалам знают толк.

А вот куда больше вопросов появится к тем, кто в такие санкционные списки вообще не попадет…

Колонка написана специально для DK.RU

ПРОЕКТ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРТОВАЛ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Школьники из Красноярского края с июля начали получать первые сертификаты для путешествий. И уже 28 июля первая группа ребят поедет в путешествие в жемчужину Западного Саяна – природный парк «Ергаки», затем в начале августа следующие группы поедут сплавляться по реке Мана, покорять потухший вулкан «Черная сопка» и пещеру «Большая Орешная», знакомиться с городом Красноярском.

Детские путешествия в регионе пройдут по 28 маршрутам с посещением музеев, выставочных залов, красноярского аэропорта им. Дмитрия Хворостовского и Манского аэродрома, природных территорий, мараловодческой фермы и пасеки, смотровых площадок, парка флоры и фауны «Роев ручей», фан-парка «Бобровый лог», мастер-классов, квестов, с включением прогулок по реке и много других интересных и познавательных мероприятий.

Школьники смогут посетить Берёзовский, Манский, Шушенский, Минусинский, Ермаковский районы края, города Красноярск, Минусинск, Сосновоборск, Дивногорск, п. Овсянка, пгт. Шушенское, особо охраняемые природные объекты – национальный парк «Красноярские Столбы», природный парк «Ергаки», Торгашинский хребет.

Всего в рамках проекта в 2022 году 7,5 тыс. учащихся 5-9-х классов из школ Красноярского края смогут отправиться в путешествие. На организацию путешествий для школьников края в федеральном бюджете в 2022 году предусмотрено около 37,5 млн рублей. Стоит добавить, что Красноярским краем предусмотрено 50% софинансирования со стороны регионального бюджета.

Для реализации данного проекта в регионе смогли оперативно адаптировать функционал информационного портала «Госуслуги Красноярского края».

Родители в личном кабинете регионального портала Госуслуг подают заявку на получение сертификата, который автоматически попадает в агентство по туризму Красноярского края. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно выбирают путешествие и заключают договор с туроператором.

В этом году Федеральное агентство по туризму совместно с Минфином России в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализует пилотный проект популяризации туризма для детей школьного возраста в рамках социального заказа. Так, около 100 тысяч школьников 5-9 классов смогут вместе с родителями отправиться в путешествие по нашей стране. Это станет возможным, благодаря использованию сертификата.

Всего в пилотном проекте принимает участие 18 регионов России. Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей. Информацию о поездках в рамках социального заказа можно уточнить в региональных органах власти в сфере туризма.

Регионы участники программы:

1. Республика Адыгея

2. Республика Башкортостан

3. Чувашская Республика

4. Красноярский край

5. Ставропольский край

6. Пермский край

7. Белгородская область

8. Вологодская область

9. Калининградская область

10. Курская область

11. Ленинградская область

12. Московская область

13. Новгородская область

14. Самарская область

15. Сахалинская область

16. Челябинская область

17. Ярославская область

18. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Российский холдинг приобрел бизнес компании группы ОТИС

Российский холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению у Отис Уорлдуайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation) российского бизнеса группы ОТИС, глобальной компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов.

S8 Capital возобновит производство на заводах Санкт-Петербурга и Московского региона, продажи нового оборудования и монтажа, а также техническое обслуживание и продажу запасных частей. Более 2000 сотрудников сохранят рабочие места.

«Восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важно для российской строительной отрасли в текущих условиях. Данная сделка – это не просто вопрос развития отдельного предприятия, а пример реализации указаний Президента и Правительства РФ по восстановлению как сегмента российского промышленного производства, так и логистических цепочек поставок для смежных отраслей, в данном случае строительной отрасли, ведь лифтовое оборудование – это связующее звено любого здания, важный элемент жилищного и промышленного строительства. Минстрой России окажет максимальную поддержку российскому инвестору в этом стратегически важном для строительной отрасли направлении», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

На территории России, предприятия ОТИС предлагали весь спектр услуг от производства, проектирования и продажи до технического обслуживания, модернизации и диспетчеризации лифтов с использованием энергоэффективных технологий. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.

ОТИС имеет самую разветвлённую сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг по технического обслуживанию оборудования производства Группы ОТИС, а также сторонних производителей.

В марте текущего года Группа ОТИС объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.

ЦОПП Санкт-Петербурга набирает популярность

Цифровая платформа ЦОПП была создана в рамках развития государственной информационной системы "Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт–Петербурга" по заказу Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Технологическим партнером проекта выступила компания "Нетрика". Цифровая платформа создавалась в течение года – с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г., сейчас она активно развивается и совершенствуется, приобретая всё большую популярность у горожан.

В конце 2020 года в Санкт-Петербурге открылся ЦОПП – Центр опережающей профессиональной подготовки – в рамках реализации Национального проекта "Образование". ЦОПП – это агрегатор и оператор ресурсов Санкт-Петербурга для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills. Цифровая платформа, разработанная компанией "Нетрика" – основной инструмент работы ЦОПП для комплексного оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой жителей региона.

Платформа является единым окном доступа к образовательным ресурсам и инструментам профессионального самоопределения для граждан всех возрастов — от школьников до людей старшего поколения. Она предоставляет пользователям инструменты для самоопределения и построения индивидуальной образовательной траектории, механизмы непосредственного вовлечения организаций, представителей бизнеса в профориентационную деятельность и развитие умений граждан самостоятельно планировать свою профессиональную карьеру. На сегодняшний день на портале опережающей профессиональной подготовки жителей Санкт Петербурга, который является внешней подсистемой цифровой платформы ЦОПП, зарегистрировано более 28 тысяч пользователей, и их число постоянно растет.

"Наша цифровая платформа является агрегатором данных обо всех образовательных учреждениях, обучающихся, преподавателях, программах обучения. Выбрав профессию, пользователь в едином интерфейсе получает полную информацию: какие образовательные программы представлены по профессии, сколько в городе открытых вакансий, в каких мероприятиях можно поучаствовать, где пройти стажировку и получить практику. В 2022 году на обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки уже записано 1674 человек. Средняя оценка качества образовательных программ на основе опроса слушателей — 4,7 из 5", - рассказал Степан Жолован, исполняющий обязанности директора Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга.

"Работая над созданием платформы, в её основу мы закладывали идею информационного маркетплейса с возможностью обмена данными между участниками экосистемы: жителями региона, образовательными организациями, работодателями, центрами занятости населения и кадровыми службами, органами власти. Говоря на одном языке – языке компетенций, – мы вместе создаем единое информационное пространство, где стыкуются профессиональное образование, саморазвитие и карьерные возможности для граждан", - отметила Эльвира Чернецова, руководитель направления "Образование" ИТ-компании "Нетрика".

Национальный центр науки и технологий предлагают создать на Урале

Александр Емельяненков

Если академик не идет к технологу, не знает в лицо инженеров на производстве или давно забыл туда дорогу, надо следовать поговорке про гору и Магомета.

Так, в самых общих чертах, можно выразить смысл того, что происходило на совместном заседании президиума Уральского отделения РАН и научно-технического совета федерального ядерного центра ВНИИТФ с участием ученых и специалистов из других институтов и научных центров Российской академии наук, "Роскосмоса" и "Росатома".

Эта встреча в Снежинске была приурочена к 90-летию со дня рождения академика Е.Н. Аврорина - физика-теоретика и экспериментатора, много лет возглавлявшего ядерно-оружейный центр на Урале (ныне - РФЯЦ-ВНИИТФ).

Имя академика Аврорина стало и паролем, и навигатором, чтобы в назначенный день в указанном месте собрались его коллеги, соратники, ученики и последователи из Екатеринбурга и Москвы, Новосибирска и Зеленограда, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Челябинска, Миасса, других научных центров - академических и отраслевых. Однако мемориальным был лишь первый доклад. А все основное время посвятили делам практическим - в формате расширенного НТС анализировали и решали задачи, вставшие перед учеными и конструкторами нашей страны в условиях резко изменившейся международной обстановки.

- Вывод из России многих "западных" технологий (микроэлектроника, оптоэлектроника, компьютеры, IT и многое другое) создал беспрецедентно большой масштаб проблемы и, одновременно, беспрецедентно большое окно возможностей из-за ухода конкурентов, - обозначил главную особенность момента научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ академик Георгий Рыкованов.

Именно под этим углом "Вызов как возможность" и шло обсуждение. А цель - познакомить, свести, подружить теоретика с конструктором, конструктора - с технологом, научного руководителя - с инженером, руководителем производства, инвестором, чтобы они работали в связке, понимали задачи и возможности друг друга.

Мозговая атака с Урала

В самом начале была представлена концепция Национального центра науки и технологий, который планируется создать на базе РФЯЦ-ВНИИТФ с широким привлечением ученых и специалистов из состава Российской академии наук, ее региональных отделений и академических научных организаций. Главная задача НЦНТ - проведение ориентированных исследований и разработок в целях обеспечения технологического суверенитета России по ключевым наукоемким технологиям.

Приглашенные к диалогу и впервые приехавшие в режимный Снежинск академики РАН Геннадий Красников и Борис Четверушкин сделали обзорные доклады о проблемах, которые ждут решения в области микроэлектроники, новых технологий и материалов для их создания, а также о задачах в области искусственного интеллекта, супервычислений и компьютерного моделирования.

Научный руководитель Института прикладной математики имени М.В. Келдыша академик Четверушкин счел актуальным направлением для участия своего коллектива в работе НЦНТ "создание научных основ инструментария для вычислительных систем сверхвысокой производительности и перспективных архитектур". А в дополнение к этому - информационные технологии в соединении с искусственным интеллектом.

Генеральный директор НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров ПАО "Микрон" (Зеленоград, крупнейший в России производитель и экспортер микроэлектроники) Геннадий Красников с 2019 года возглавляет Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН. Со страниц "РГ" мы представляли его читателям и как руководителя приоритетного технологического направления "Электронные технологии" - сразу после того, как такой институт по аналогии с институтом генеральных конструкторов в России стали формировать.

- Сегодня, как никогда, важна синергия - кооперация между учеными и между технарями, которые умеют делать серьезные вещи, - дал комментарий "РГ" академик Красников. - И в этой синергии очень важно найти ответы, решения тех задач, что встают перед страной. Мы зачастую были увлечены взаимодействием с иностранными компаниями, зарубежными учеными и порой не знали, что у нас рядом люди делают, какие у них возможности. Поэтому такой открытый обмен мнениями, обзор различных направлений, в том числе возможностей научных организаций УрО РАН и ВНИИТФ, на мой взгляд, и продуктивен, и чрезвычайно актуален. Уверен, тут есть потенциал, который будет востребован.

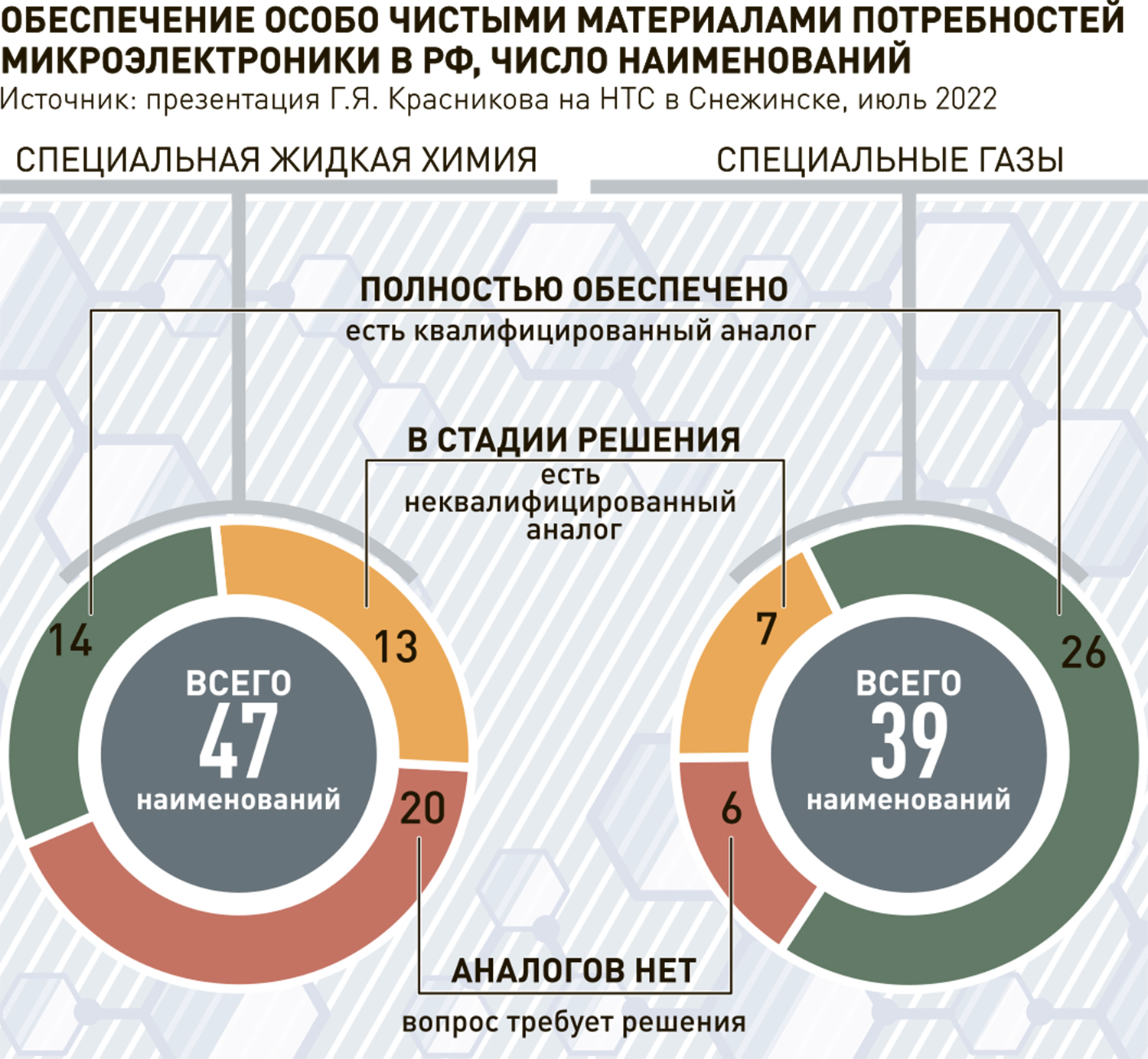

А выступая с докладом, гендиректор НИИМЭ рассказал в качестве примера о ситуации с производством у нас в стране особо чистых материалов для микро- и наноэлектроники - специальной жидкой химии и специальных газов. Требуемая номенклатура, соответственно - 47 и 39 наименований. Вопрос обеспечения полностью решен только по 40 позициям, по 20 - в стадии решения (есть не квалифицированный аналог). А еще по 26 нет даже аналога, и надо его срочно создавать...

Импульс и шанс для РАН

В итоге участники заседания представили и обсудили направления работ и кандидатуры соруководителей в девяти областях, которые выбраны приоритетными. В их числе: материалы, компонентная база и оборудование для микроэлектроники; компьютерное моделирование и информационные технологии; электрофизические и лазер-плазменные технологии; технологии атомной и водородной энергетики; оптоэлектронные и лазерные системы; энергетические материалы, технологии их применения и регистрации быстропротекающих процессов.