Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Твери построят пятый мост через Волгу

Текст: Элина Труханова (Тверь)

На строительство в Твери Западного моста через Волгу, а также путепроводов и подъездных дорог выделено 11,2 миллиарда рублей.

Проект под общим названием "Западный мост" предусматривает строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.

- Это беспрецедентный для Твери проект, включающий строительство моста через Волгу, модернизацию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и реконструкцию моста по Санкт-Петербургскому шоссе, - оценил масштаб работ губернатор региона Игорь Руденя. - Дополнительным проектом станет строительство подъездной дороги и путепровода в районе улицы Фрунзе. Также планируем обустроить там пешеходную дорожку для жителей микрорайона, ведущую на другую сторону железнодорожных путей. Уже видим на площадке высокую степень мобилизации техники.

Длина всего сооружения составит около трех километров, самого Западного моста - 349,57 метра, ширина - 38,05 метра. На нем предусмотрено шесть полос для движения - по три в каждую сторону. Мост будет трехпролетным с балочными цельнометаллическими неразрезными пролетными строениями. При его строительстве планируется применять самые современные технологии. По данным пресс-службы Тверского правительства, на реализацию этого проекта в 2021-2024 годах из федерального бюджета выделено 11,2 миллиарда рублей.

Госконтракт на выполнение работ заключен с тверской компанией, участвовавшей в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону к Олимпиаде в Сочи, реконструкции автодороги М-4 "Дон", трассы М-10 (обход Твери).

Подрядчик вышел на объект в январе. Уже завершена геодезическая разбивка земляного полотна, снят растительный слой грунта, сформирована площадка для складирования материалов. Сообщается, что сейчас обустраиваются подходы к мосту. В конце февраля начнется бурение свай.

Кстати

Сегодня в Твери имеются четыре автомобильных моста через Волгу: Староволжский, Нововолжский, Восточный и Окружной (на трассе М-10). Все они соединяют Заволжский район, находящийся на левом берегу Волги, с остальными районами города. Однако из-за серьезно возросшей интенсивности движения транспорта и постоянных пробок возникла необходимость в строительстве еще одного мостового перехода. Западный мост должен соединить два самых крупных района Твери - Пролетарский и Заволжский, - разгрузив тем самым центр города.

На фотовыставке "Я живу" показали кадры из жизни "редких" людей

Текст: Наталья Лебедева

удивительно

Болезнь Фабри, Помпе, синдром Моркио (мукополисахаридозом IV типа) - большинство из нас и слов таких не слышали, а для кого-то они прозвучали как приговор. Но "приговоренные" не согласились и каждый день ведут неравный бой с природой и самой судьбой, выигрывая одно сражение за другим. Стойко и с улыбкой на лице. Именно такими их увидели девять известных фотографов из разных уголков страны. Куратором фотовыставки "Я живу", организованной Центром помощи пациентам "Геном" в преддверии Международного дня редких заболеваний, стал фотокорреспондент "РГ" Сергей Куксин.

Галерею кадров из жизни "редких" людей открывает Мария Левая из Калининграда. Она учится на филологическом факультете в университете им. Канта и только закончила свой первый роман в стиле фэнтези "Непростая служанка". С фотографий на нас смотрит яркая и обаятельная девушка. А за кадром редкое заболевание - синдром Моркио, который поражает скелет и суставы. Из-за "поломанного" гена рост людей с таким диагнозом обычно не превышает 110 сантиметров.

Каратист, кандидат в мастера спорта, 11-классник Данил Сизов из Орла, наверное, сразил уже не одно девичье сердце. Веришь, что впереди у него еще много побед, потому что главную он уже одержал - с десяти лет Даниил борется с болезнью Помпе, при которой мышцы перестают выполнять свою функцию. Ему повезло, диагноз был поставлен вовремя, он получает необходимые лекарства, которые не позволяют организму саморазрушаться.

Юля Дружинина и Ваня Лобанов из поселка Сосновской Нижегородской области. Сальто, кувырки, шпагаты - неотъемлемая часть жизни маленькой Юли. С трех лет она занимается художественной гимнастикой, в ее копилке уже 37 медалей, девять кубков и большое количество грамот. Ее двоюродный брат Ваня раньше увлекался футболом и мечтал стать футболистом. Но тяжелое заболевание внесло свои коррективы. Сейчас все свои силы он отдает учебе. У Юли, ее папы Сергея и сестры Алины, а также у Вани, его мамы Наталии Фединой и бабушки - болезнь Фабри. Жгучие боли в ногах и руках, головные боли, проблемы с давлением и почками - частые спутники этой семьи.

Все герои выставки - подопечные Центра помощи пациентам "Геном" и фонда "Круг добра".

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко напомнила, что за последние 10 лет Россия сделала огромный шаг вперед в совершенствовании помощи пациентам с редкими заболеваниями. "Россия - единственная страна в мире, где дети с орфанными заболеваниями обеспечены необходимым лечением", - отметила она.

Проблема в том, чтобы выявить всех детей с редкими заболеваниями, добавил глава "Круга добра" Александр Ткаченко. На сегодняшний день фонд помогает более чем 2000 детей, к концу года их количество может увеличиться до 5000.

Сделано, конечно, многое, но главная проблема орфанных заболеваний в том, что лечение должно быть пожизненным. Но дети быстро вырастают. "Героине нашей выставки Маше Левой в феврале исполнится 21 год. Она невероятно талантливая и может стать нашей Жорж Санд, но, чтобы ее мечта сбылась, лечение нельзя прерывать. Она единственная взрослая девушка с таким диагнозом в стране. Неужели мы не сможет ей помочь?", - спрашивает директор АНО Центр помощи пациентам "Геном" Елена Хвостикова.

"Посмотрите на этих людей, - показывает она на героев выставки - они все живут полноценной жизнью: занимаются спортом, пишут стихи и книги, влюбляются, женятся, заводят детей. Все наши усилия не напрасны".

И появление выставки в Совете Федерации неслучайно. Это как сигнал нашим законодателям - не останавливайтесь. 36 тысяч человек с орфанными заболеваниями в нашей стране нуждаются в помощи.

В Новгороде открыли "горячую линию" для боящихся экзаменов школьников

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Великом Новгороде при областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи открылась специальная "горячая линия" для школьников девятых и одиннадцатых классов, которые боятся сдавать экзамены. Как сообщили в областном правительстве, "горячая линия" будет работать до конца июля.

"Часто перед экзаменами родители переживают и волнуются больше своих детей и порой не знают, как правильно настроить ребенка на экзамен. А в это время школьникам как никогда нужна поддержка и понимание со стороны взрослых. Специалисты дадут необходимые рекомендации родителям, помогут ребятам справиться с переживаниями и поверить в свои силы", - сообщается на сайте правительства.

Подростков будут консультировать по будням в рабочее время. Если психологи почувствуют, что школьники не обойдутся разговором по телефону, их пригласят в центр.

Как отметили организаторы проекта, выпускники школ, особенно одиннадцатиклассники, оказались в сложном положении. Пандемия длится уже второй год, выпускной экзамен в девятом классе у них и так пришелся на первый год ограничений, через несколько месяцев ребятам покидать школу, а пандемия все еще не закончилась.

Звонить на "горячую линию" смогут не только сами школьники, но и их родители, а также педагоги. ЕГЭ и ГИА всегда были волнующими для всех участников процесса, но в этом году - особенно.

Телефоны "горячей линии" в Великом Новгороде - 8(8162) 60-97-72, 8-911-600-97-72.

На Вологодчине люди помогли семье с шестью детьми

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)

Жители Вологодской области сразу же откликнулись на беду, в какую попала многодетная семья. В ДТП погибла мама. Причем самому маленькому ребенку в ней - восемь месяцев. Откликнулись не только простые люди, но и чиновники.

Эта история буквально потрясла всех. В первых числах февраля на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении.

Погибли три человека, в том числе и жительница села Куркино, многодетная мама. Как выяснилось, в тот день она поехала получать водительские права. Дома остались муж и шестеро детей. Самой младшей девочке было всего восемь месяцев, она находилась на грудном вскармливании. Старшая дочь учится в техникуме, еще трое детей - в школе, а одна девочка ходит в детский сад.

Многодетная семья живет в собственном доме с печным отоплением. А тут еще затеяли ремонт. Поэтому в комнатах холодно и сыро. Плюс ко всему глава семейства оказался без работы. Когда обо всем этом узнали в некоммерческом центре гуманитарной помощи "С миру по нитке", его сотрудники сразу же обратились к жителям Вологодчины. И многие тут же откликнулись. Звонили, спрашивали, чем помочь, переводили деньги или приносили детское питание.

- Это первый раз, когда было так много откликов, - рассказала руководитель центра гуманитарной помощи Людмила Ледовская. - У нас более 80 волонтеров, и мы стараемся помогать тем, кому это особенно необходимо. В доме этой семьи идет ремонт, мы все просчитали и сейчас готовим смету. Нужно отремонтировать две комнаты, утеплить их. Можно еще одну сделать и наверху, ведь детей много.

Откликнулись не только простые жители. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал оказать поддержку в ремонте отопительной системы, содействие в подключении газа по программе догазификации и трудоустройстве папы - Николая Алексеевича.

Семье уже оказали материальную помощь образовательные организации, которые посещают дети, а также администрация района. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, соцработники оформляют государственную социальную помощь, а папе окажут поддержку в сборе документов для оформления пенсии по потере кормильца на детей. "Также рассматривается возможность заключения социального контракта", - отметила она.

Вместе мы можем многое, а главное то, что семья не останется один на один со своим горем и проблемами, которые на нее обрушились так внезапно.

Кадровый голод в туриндустрии будут утолять с помощью школьников

Текст: Галия Шакирова (Симферополь - Севастополь)

Крым может обновить рекорд 2021 года по количеству туристов - тогда на полуострове отдохнули 9,5 миллиона россиян. Сейчас власти пытаются решить проблемы, которые обычно омрачают отдых отпускников. К началу турсезона определят зоны, где запретят строительные работы, утвердят адреса перехватывающих парковок в курортных городах и поселках, приведут в порядок пляжи. Но остается еще одна головная боль - кадровый дефицит в туротрасли.

Сейчас срочно требуются администраторы, повара, официанты, горничные, садовники. Причем счет вакансиям идет на тысячи. К примеру, перед началом прошлого "высокого" сезона 3000 "горячих" должностей ждали своих соискателей. Списки вакансий разместят на сайте Минкурортов РК в апреле-мае. Так что любой желающий, даже из других регионов, может найти себе работу.

Крымские вузы и колледжи не покрывают и половины потребностей рынка. По данным регионального минобразования, за семь лет было подготовлено чуть более 10 тысяч специалистов. По оценке Крымской гостиничной ассоциации, дефицит кадров в туротрасли полуострова достигает 50-60 процентов. "Местными работниками мы даже половину потребностей не закрываем, - сетует председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. - Основная масса поваров и шеф-поваров приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга".

Прошлым летом отельеров выручили студенты Сибирского федерального университета. При вузе работает школа поваров Поля Бокюза, которую финансируют местные рестораторы - таким образом они "куют" кадры. "И мы договорились с руководством университета о трудоустройстве студентов на объектах нашей ассоциации. Вуз выстроил учебные планы таким образом, что ребята смогли приехать уже в конце мая", - рассказал Маковей. Сотрудничество с сибирским вузом продолжится и в этом курортном сезоне.

Кадровый голод в туриндустрии Крыма будут утолять и с помощью школьников. Минобразования республики запустило пилотный проект воспитания будущих профессионалов сферы гостеприимства. Как рассказали "РГ" в ведомстве, с 1 сентября 2021 года открыты восемь классов в школах Симферополя и Судака. Разработчиками обучающих программ и базой для практических занятий стали "Крымский многопрофильный колледж" в Симферополе и Севастопольский госуниверситет. В колледже курс профессионального образования рассчитан на год. Занятия - по четыре-шесть часов в неделю. Севастопольский госуниверситет первым в России разработал проект "Наставническое сопровождение проектов старшеклассников в рамках организации профильного обучения в школах" - всего восемь курсов. Суть идеи - дать возможность познакомиться с "внутренней кухней" туриндустрии и "примерить на себя" профессию.

Какие зарплаты предлагают в Крыму при сезонном трудоустройстве в туротрасли? Они очень разнятся и зависят от звездности отеля. Так, зарплата горничных - от 12 до 40 тысяч рублей в месяц, официантов - от 18 до 23, поваров - от 30 до 50, администраторов - от 30 до 45, аниматоров - от 22 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях официантам, горничным и барменам помимо оклада предлагают еще и дополнительно 10-30 процентов с продаж.

Суд не смог опознать корову, скрывшуюся с места ДТП

Текст: Владислав Куликов

Суд в Вологодской области не смог привлечь к ответственности владельцев коровы, скрывшейся с места ДТП. Проблема в том, что рогатая нарушительница смогла сохранить свое инкогнито. Ни ГАИ, ни пострадавший в аварии водитель не предприняли мер, чтобы установить личность буренки.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, авария случилась в ноябре 2020 года на трассе М-8 "Холмогоры" в Грязовецком районе. Грузовая фура, принадлежащая некой фирме из Архангельска, столкнулась с коровой.

"В действиях водителя нарушений не установлено, в отношении него отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, - продолжают в пресс-службе. - В результате ДТП транспортное средство получило повреждения в сумме более миллиона рублей. Полагая, что расходы на восстановление автомобиля связаны с незаконными действиями владельца животного, фирма обратилась в суд с иском о взыскании ущерба в указанном размере".

Иск был подан к местной молочной ферме - обществу с ограниченной ответственностью, чей представитель забрал корову-нарушительницу с места аварии. Однако в суде неожиданно выяснилось, что корова исчезла. Буквально растворилась в ночи. Кто она, чья она, теперь уже не разберешь. Сама ферма ни за что не признала корову своей.

"В деле отсутствуют доказательства принадлежности коровы обществу, - рассказывают в суде. - В административном материале по факту ДТП не содержится сведений о собственнике животного, а также описание животного (масть, окрас, маркировка), позволяющие его идентифицировать. ООО данный факт не признавало, на претензию истца не отвечало, своих представителей для участия в разбирательстве по данному спору не направляло".

Таким образом, заключил арбитражный суд, достоверно не установлено, что вред причинен в результате виновных действий ответчика, связанных с ненадлежащим присмотром за животным.

Иными словами, корову нельзя было отпускать без протокола. Следовало четко зафиксировать каждое пятнышко, чтобы потом можно было опознать буренку.

В судебной практике немало дел, когда владельцы животных платят за в прямом смысле скотские проделки своих подопечных. С точки зрения закона коровы и прочий скот - такие же участники дорожного движения, как люди или машины. Авария с участием коровы и машины де-юре - такое же ДТП, как если бы столкнулись два автомобиля. И если виновата буренка, то компенсировать вред должен ее владелец.

Поскольку у коровы нет ОСАГО, это усложняет положение ее хозяина: платить придется из своего кармана. Так что ради финансовой безопасности коровника надо или тщательно охранять, следить за стадом, или учить коров правилам дорожного движения. Кому что проще.

Однако и водителю в случае аварии придется доказать, что он не мог избежать столкновения с рогами.

"Водитель должен выбрать скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства" - пояснил в своем решении Арбитражный суд Вологодской области. И если возникнет опасность, надо затормозить.

Таким образом, в ДТП с животными следует анализировать, насколько был осторожен водитель, мог ли он вовремя увидеть корову или она выскочила неожиданно. Все это надо фиксировать в протоколе.

Насколько реален для России запуск собственного производства электротранспорта

Текст: Владимир Баршев

Переход на альтернативные виды топлива и развитие электромобилей требует не только создания инфраструктуры, но и запуска собственного производства электротранспорта. Насколько это реально для России, рассказал основатель и главный конструктор Центра технологического консалтинга, разработчик электромобилей Олег Клявин.

В Транспортной стратегии до 2035 года, принятой в ноябре прошлого года в России, говорится о том, что в 2030 году годовое производство электромобилей должно составлять 10% от всех транспортных средств. Это абсолютно реальные цифры, особенно для крупных городов, считает эксперт. В последний год динамика на российском рынке очень хорошая - несколько компаний в 2021 году обозначили намерения массово производить и выпускать электрокары в 2022-2024 году. В России сейчас продается более 2250 новых электромобилей в год, однако спрос постепенно увеличивается. Но вопросы остаются.

Такой ли экологичный электротранспорт? С точки зрения глобального сохранения природы электротранспорт не панацея: карбоновый след нулевым не станет. Даже если все автомобили с двигателем внутреннего сгорания поменять на электромобили, выбросы уменьшатся незначительно - на 1,5-3% от общего мирового показателя.

Но с точки зрения локальной экологической повестки человек сделает лучше себе и окружающим, выбрав электротранспорт. Потому что тогда он снизит выхлопы в крупных городах и уменьшит общий уровень шума, вызванный трафиком.

Вопросы может вызывать процесс утилизации батарей из электротранспорта, но уже есть примеры европейских стран, показывающие, что здесь все достаточно экологично. В Германии, например, построено шесть заводов, которые специализируются на переработке и создании вторсырья для изготовления новых батарей. Возвращаемая часть - примерно 95-96%. Технологии существуют не одно десятилетие, доказали работоспособность. Вопрос только в том, чтобы использовать их в промышленных масштабах.

Вытеснят ли электротранспорт двигатели внутреннего сгорания? Электромобили, скорее всего, не превысят количество автомобилей с ДВС. Несмотря на преимущество в виде экологичности выбросов и уровня шума, электроавтомобиль не всегда комфортен в дальних поездках. Для самых дорогих моделей Tesla предел - 560 км. Даже развитая инфраструктура с зарядными станциями на каждые 100 км не уменьшает масштабы проблемы. Зарядка двигателя электромобиля - долгая, и при условной поездке из Москвы в Минск по трассе на 700 км длительность пути вырастает существенно. Человек изначально не выбирает электротранспорт для таких маршрутов. Хотя эта проблема в будущем, вероятно, будет решена.

Электротранспорт будет занимать около 25-30% от всего рынка автомобилей и существовать с моделями на ДВС вместе, а не вместо них. Цифры в 25-30% - это потолок для доли рынка и годового выпуска, причем не только в России, но и в мире.

Есть ли шанс у российского автопрома? К нему у многих потребителей есть вопросы по модельному ряду и качеству продукции. В производстве очень важны автокомпоненты. У нас в стране с ними не идеально, но электромобиль - это новая технология, которая позиции многих стран в автопромышленности делает близкими, если не уравнивает. Потому что ни у кого пока еще ключевых компонентов для создания электромобиля либо нет, либо их производят стартапы, либо технология где-то куплена и постепенно приживается. Поэтому у России есть все шансы и возможности делать электромобили.

Догнать крупные автомобильные концерны сейчас очень тяжело - это требует огромных средств, времени, ресурсов и даже воспитания нового поколения инженеров. Но конкретно в секторе электротранспорта у нас должны появиться компании, которые займутся разработкой и производством.

Пусть у них будет небольшое число локализованных компонентов, пусть они делают что-то совместно с Китаем или другими странами, но это тот шанс для отечественного автопрома, который нельзя упускать. Иначе Россия отстанет от остального мира в части транспорта и машиностроении.

Развитие электротранспорта в России сегодня тормозит медленное появление необходимой инфраструктуры. Зарядных станций на всю страну сейчас чуть больше 500 единиц, треть приходится на Москву и Санкт-Петербург. В пятерке городов-лидеров также Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Больших вложений для зарядок не требуется - это больше вопрос к девелоперам, к застройщикам, чтобы устанавливать станции на парковках и жилых комплексах.

Дорого стоят только быстрые зарядки, особенно с постоянным током: цена колеблется от 1,5 до 3 миллионов рублей. Плюс затраты на подключение, установку. Но если устанавливать их на заправочных станциях, где также есть бензин и газ, мини-маркеты с продуктами и другими мелочами, расходы быстро окупятся.

Также тормозит развитие электротранспорта производство литиевых батарей и добыча основного металла для них. Крупнейшие источники - Чили и Боливия. За ними идут США, Конго, Китай. С учетом напряженной геополитической обстановки Россия может начать испытывать трудности с получением лития из этих стран. Хотя у нас уже пытаются производить его в промышленных масштабах.

Однако литий, алюминий и другие компоненты батарей электромобилей являются перерабатываемыми. Поэтому в какой-то момент сложности с добычей лития перестанут быть острыми: старые батареи начнут возвращаться после переработки в новые элементы. Тем более литий можно получать из аккумуляторов не только непосредственно от электромобилей, но и, например, от смартфонов. Однако для этого процесс переработки должен стать более эффективным, а на это требуется время.

Кроме того, ведутся разработки технологий, которые позволят заменить литий: например, Diamond Battery - "вечная" бета-гальваническая батарея на переработанных ядерных отходах. Она сейчас кажется абсолютно фантастической по своим характеристикам, при этом дешевле литиевых. И другие аналоги есть: литий-титанатные батареи, литий-NMC и железо-фосфатные. Или варианты с совсем другими характеристиками, на других источниках энергии. Поэтому маловероятно, что именно добыча и производство лития станут проблемой для массового выпуска и использования электротранспорта.

Вместе с этим в России начинают смотреть на другие виды экологичного транспорта: например, на водородном двигателе.

Прототип осенью 2021 года показал КАМАЗ. В перспективе через 10-15 лет возможно появление и такого транспорта. В результате получится баланс между традиционными дизельными и бензиновыми машинами и экологичными: газовыми, водородными, электрическими.

Произойдет постепенное перераспределение - легковой и городской транспорт будет больше представлен электромобилями, коммерческий - машинами на компримированном природном газе (CNG).

В МФЦ Петербурга можно будет получить визу в 29 стран

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Новая услуга появилась в многофункциональных центрах Северной столицы - теперь в них можно оформить визу для въезда на территорию иностранного государства. За ней могут обратиться граждане России независимо от адреса регистрации заявителя. А набор документов ничем не отличается от того, что требуют в визовом центре.

- Оформление визы в многофункциональном центре организуется в один или два этапа, - комментируют в Смольном. - В результате предоставления услуги заявитель получит оформленную визу или сформированный комплект документов для подачи в консульство или визовый центр. Срок предоставления услуги - максимум 70 рабочих дней.

В списке - 29 стран. По большей части это государства Шенгенской зоны, но есть и экзотика: Таиланд, Шри-Ланка, Сан-Томе и Принсипи. В перспективе перечень стран, визы в которые можно оформить в МФЦ, будет расширен - равно как и число центров, предоставляющих эту услугу. Пока документы на оформление визы принимают в десяти питерских многофункциональных центрах, но планируется, что со временем их количество будет увеличено как минимум до восемнадцати.

В Татарстане работают более 60 офисов "Мои документы", однако ни в одном из них оформить визу за границу пока нельзя, и появится ли такая возможность в ближайшее время - неизвестно. Как сообщили в Многофункциональном центре республики, решение о расширении перечня обязательных услуг, оказываемых в МФЦ в режиме одного окна, принимается на федеральном уровне.

Нет пока возможности оформить визу через МФЦ и в Нижнем Новгороде. Зато есть коммерческие визовые центры, выполняющие роль посредника в подаче документов и оказывающие помощь при заполнении документов. Еще один проверенный вариант - оформить визу через турфирму при покупке путевки.

Нижегородка Марина Луконичева оформляла визу через визовый центр осенью и осталась не очень довольна. Заявку она оставляла задолго до поездки, но из-за ковидных ограничений ей пришлось платить не только за оформление документов, но еще и за срочность, да и получила она их практически перед вылетом. "Вот было бы здорово, если бы и у нас визы оформлялись через МФЦ", - вздыхает она.

Подготовили Ольга Кондрева (Казань) и Мария Волкова (Нижний Новгород).

Не совершившая никакого нарушения российская фигуристка Валиева оправдана

Текст: Николай Долгополов

Сегодня Камила Валиева выступит в короткой программе олимпийского женского турнира.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской фигуристке продолжить участие в Пекинской Олимпиаде.

Можно выдохнуть? А можно и горько вздохнуть. Справедливость, которую вовсе не торопились доказать быстро, все-таки восторжествовала. А как же те, кто поднял бучу, точно наметив главную цель - 15-летнюю школьницу Камилу Валиеву, уже успевшую стать лучшей фигуристкой мира и, как говорят специалисты, всех времен и народов?

Редко бывает, чтобы выступлениям самых выдающихся спортсменов аплодировали стоя не только зрители, но и сами атлеты, соревнующиеся за командное пекинское первенство. Камила свои овации заслужила. Несчастных украинских фигуристов, по приказу из Киева как раз в этот момент вперивших взоры в гаджеты, не виню: им не дано ничего иного, как послушно выполнять глупые приказы. А то - ата-та.

Вброс о допинге был осуществлен, признаем прямо, профессионально. Не до командного турнира, не во время его. После - и сразу. Объект выбрали наиболее уязвимый. Не какой-нибудь взрослый спортсмен, а девушка, даже девчушка, в допинг-тесте которой, сданном аж 25 декабря прошлого года, нашли нечто похожее на запрещенное вещество. Я не верю в случайные утечки. Из сейфов и тайных подвалов утекает лишь то, что по чьей-то воле и должно утечь. Информация мгновенно попала в СМИ и пошла гулять. Некоторые американские полуофициальные лица дошли до того, что заявили еще до слушания дела в CAS: Валиеву можно привлечь к суду по "закону Родченкова". То есть потребовать экстрадиции на территорию США, где безбедно обитает беглец-химик или алхимик Родченков. По его же признанию кормивший и поивший годы назад отравленными "коктейлями" десятки "допингистов". Чушь несусветная. Но если бы Олимпиада проходила не в Пекине, а в каком-нибудь недружелюбном Ванкувере, грозившая обернуться адской реальностью.

А привлекут за это, за утечку, которую не имели права допускать по отношению к несовершеннолетней девочке, понесут ли наказание те, кто выдал? Об этом в решении Спортивного арбитражного суда ни слова, хотя Камила по всем правилам того же МОК является "защищенной (в силу молодости. - Прим. авт.) персоной. Ничего себе защитили.

Камила боролась не против каких-то безымянных обвинителей. С ней схватились, пригнули ко льду и чуть с него не выбросили три влиятельнейшие спортивные организации мира. Это МОК, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и, что вызывает негодование, родная обитель всех фигуристов - Международный союз конькобежцев (ИСУ). Уж кому, как не ИСУ, казалось, бороться за своих звезд с полным моральным правом и мешком очевидных доказательств невиновности. Не присоединяться, не отстаивать обвинения, явно в час кем-то назначенный на весь мир вброшенные и бурным потоком утекшие. Но нет...

Редко бывает, чтобы выступлениям выдающихся спортсменов аплодировали стоя не только зрители, но и сами атлеты. Камила свои овации заслужила

Обвинители потерпели поражение, но некоторые из своих мерзких задач выполнили. Вновь посеяли недоверие к России. На ровном месте раздули кампанию травли. Наверняка убили немало нервных клеток юной спортсменки, заставив ее пройти через ад ими же придуманных экзекуций. Ну неужели не осталось у этих людей ни капли стыда? О совести речи не веду, какая тут совесть. И какая же травля. Да олимпийскую чемпионку в команде уже заранее заклеймили виновной.

Если бы не спокойная, четкая, филигранная защита, осуществлявшаяся Минспортом России, национальным олимпийским комитетом, Федерацией фигурного катания на коньках России с помощью привлеченных опытных юристов, все могло бы обернуться гораздо серьезнее.

И как теперь выходить на лед, когда фигуристке приходится защищаться после тренировок от яростных провокационных вопросов американских журналистов и, что поразительно, бесстыжих журналистов?

Остаются вопросы. Пробу, повторюсь, взяли 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России. Отправили в Стокгольм - город по существу соседний. Но как она туда добиралась, если результат был обнародован лишь в конце первой декады февраля. Может, допинг-офицер доставил ее в шведскую столицу, прыгая на одной ножке?

Это предположение звучит не так нелепо по сравнению с объяснениями стокгольмской лаборатории.

- Все в лаборатории болели ковидом. Неужели поголовно все?

- Было много работы. А что, разве ее бывает мало?

- И главный вопрос: зачем тогда нужны такие лаборатории, неспособные справляться с элементарными заданиями?

- Лишат ли шведов права работать в таком вялом темпе? Приостановят ли деятельность оплошавшего "лаборанта"? Некоторые такие же официальные лаборатории лишались лицензии и за гораздо более мелкие прегрешения.

Но и это не все. А что делала РУСАДА? Мне искренне непонятно...

Камила устала, возможно, опустошена. Однако будем верить: только не надломлена. Не будем рассуждать о медали, на которую она претендует. Один выход на лед уже будет геройством.

И еще. Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда. Ну как можно разрешить лучшей фигуристке мира Камиле Валиевой выступать на зимних Олимпийских играх. ВАДА резво отчиталось о на ее взгляд проделанной, а на наш взгляд - непроделанной работе. Почему-то (интересно, почему?) чувствовалось, что все должны свалить на нас. И это предчувствие не подвело. То, что результаты теста появились в последний момент, объяснили словно второклашкам: не знали, что должны были сделать это до начала Олимпиады-2022. Проба не была помечена РУСАДА как срочная. Что ж, пусть этому объяснению поверят первоклассники. Второклашек на такой мякине не проведешь. Хотя, кто знает, может, в ВАДА засели такие спецы, что не слышали о январском чемпионате Европы в эстонской столице. Если так, то тут уже ничего не поможет. В эти дни папаша - основатель ВАДА канадец Дик Паунд и сменивший его Крейг Риди огорошили. Порознь, но в один довольно громкий голос заявили, что за поступок Валиевой "Россия должна пропустить несколько Олимпийских игр". Еще не пробил час разбирательства, еще не сказал своего слова Спортивный арбитражный суд, а англосаксы Риди и Паунд уже все решили. К счастью, оба уже ушли в отставку со своих важных постов.

Однако дух русофоба Паунда Всемирного антидопингового агентства так и не покинул.

Заявление Спортивного арбитражного суда (CAS)

Решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире Олимпиады-2022, который стартует сегодня, было принято выездной панелью Спортивного арбитражного суда на основании нескольких исключительных обстоятельств. Документ был опубликован на официальном сайте CAS, а также зачитан генеральным секретарем организации Матье Рибом на специальном брифинге в Пекине.

- Спортсменка не достигла 16-летнего возраста и является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC). В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах.

- Проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением спортсменки о результатах допинг-теста, проведенного в декабре 2021 года, помешали ей провести определенные юридические процедуры, не дав времени на защиту своих интересов. Эта ситуация в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине произошла не по ее вине. Если бы результат теста был обнародован вовремя - за неделю или 10 дней, - мы бы не были здесь и нам не приходилось бы принимать такое решение.

- Панель КАС принимала решение только относительно снятия временного отстранения с фигуристки Валиевой. Арбитры не рассматривали дело по существу и не оценивали правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, где российская команда выиграла золото. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК)

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022, по результатам которого сборная России выиграла золото, опередив США и Японию. Церемония награждения в женском одиночном катании также может быть перенесена. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

- Справедливости ради и в интересах всех призеров будет нецелесообразно проводить церемонию во время Олимпиады, учитывая, что в награждении примет участие фигуристка, сдавшая положительную допинг-пробу, пусть ее вина еще не доказана.

- Если Камила Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения. Торжественное вручение наград пройдет по согласованию со спортсменами и НОКами, как только дело Валиевой будет завершено.

Подготовила Анна Козина, Пекин

Между тем

Российские фигуристки провели тренировку накануне старта короткой программы.

Чемпионка Европы Камила Валиева в прогоне исполнила тройной аксель, а также каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".

Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип и "каскад тройной лутц - тройной тулуп".

Призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова с помаркой на выезде, но исполнила тройной аксель, без ошибок сделала два каскада: "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп".

Валиева, Трусова и Щербакова получили 26-й, 28-й и 29-й стартовые номера. Они выступят в сильной разминке, выход на лед запланирован на 16.38 по московскому времени.

С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому

Текст: Мария Агранович, Мария Волкова (Нижний Новгород) , Антон Дерябин (Киров) , Валентина Зотикова (Саранск) , Дина Непомнящая (Сахалинская область) , Элина Труханова (Ярославль)

Пандемия как никогда обострила в обществе значение двух профессий - врача и учителя. И те, и другие оказались на переднем плане: врачи спасают жизни в больницах, учителя сохраняют жизнь в школах, пусть нередко и удаленно.

Учитель - герой нашего времени. Герой, который до сих пор не получил сполна общественного внимания и понимания, зарплаты и заботы.

По последним данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата школьных учителей в 2021 году в России составляла около 44 тысяч рублей. Это со всеми надбавками, не учитывая доплаты за классное руководство. Но средняя зарплата - как средняя температура по больнице: в каждом регионе и у каждого учителя она все равно своя. И, увы, далеко не всегда достойная.

Например, в Ингушетии в среднем учителя получали в месяц чуть больше 22 тысяч рублей. В Северной Осетии - 25 с небольшим тысяч рублей. Зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе в целом - из самых низких в стране. В Тверской области - 27,7 тысяч, в Мурманской - уже около 60 тысяч, в Москве - 100 с лишним, на Чукотке - и вовсе 112 тысяч.

Дело в том, что зарплата учителей - это оклад, который привязан к минимальному размеру оплаты труда, и целый "воз" разных надбавок и выплат, которыми в регионах распоряжаются по своему усмотрению.

С нового учебного года, по решению правительства, в 6 пилотных регионах опробуют новую систему оплаты труда: оклады - гарантированную часть зарплаты - должны привести к "общему знаменателю" и четко прописать схему начисления дополнительных выплат. Над этим сейчас работают в минпросвещения - результат ждем уже к апрелю.

Корреспонденты "РГ" узнали, как пилотные регионы готовятся к введению новой системы и что думают о ней учителя.

В Ярославской области в пилотном проекте участвуют девять детских садов, девять школ, три учреждения допобразования и два колледжа. Как пояснили в региональном департаменте образования, оклад педагогов зависит от уровня образования, стажа, квалификации. А сама зарплата - это оклад плюс доплаты за нагрузку, классное руководство, статус "молодой специалист", проверку тетрадей и пр. Средняя зарплата учителя в Ярославской области с учетом выплат за классное руководство в прошлом году доходила до 38 с лишним тысяч рублей. Это выше средней зарплаты по области.

Что-то говорить о новой системе оплаты труда педагогам сейчас трудно: еще не все в курсе, как это будет. Но по словам директора ярославской школы № 88 Виктора Кузнецова, школы уже провели мониторинг зарплат, а информацию отправили в минпросвещения.

В Нижегородской области тоже уже проанализировали зарплаты учителей. Здесь в "пилоте" будут участвовать 48 организаций: 24 детских сада, 16 школ, 2 колледжа и 16 организаций допобразования. Как сейчас рассчитывается зарплата педагогов, рассказала Ольга Н., учитель средней школы.

- В Нижнем Новгороде действует положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций № 5202. Оно устанавливает конкретные оклады. Например, оклад учителя за одну ставку - 10 233 рубля. Дальше оклад умножается на категорию и образование, - объясняет Ольга.

Из класса - в кассу

- Максимальный коэффициент за высшее образование - 1,3. За средне-специальное надбавки нет. На категорию учитель может защититься только через три года после вуза. Высшая категория - коэффициент 1,3. - объясняет Ольга. - Если у человека высшее образование и высшая категория, оклад составит 15 963 рубля 48 копеек. Это за ставку - 18 часов в неделю. В документе прописаны максимальные коэффициенты доплат, которые могут быть установлены. Но в разных школах все по-разному.

Средняя зарплата педагога по области - 36-37 тысяч рублей. Но для этого, по словам Ольги, учитель должен взять две ставки, а некоторые вечером еще ведут платные кружки.

- Было бы хорошо, если бы сделали нормальный оклад - тысяч 25, а к нему уже надбавки, - говорит учитель. - У меня, например, и высшее образование, и стаж, и звание "Почетный работник российского образования", только вот статуса заслуженного учителя нет. Моя зарплата - 23 тысячи рублей плюс надбавки и доплаты.

Ольга - из педагогов старшего поколения, беспокоится за молодежь: как удержать их в школе, ведь стартовый оклад молодого педагога - всего около 13 тысяч рублей. "На категорию можно выйти только через 3 года. А ребята приезжают из области, им нужно квартиру снимать в Нижнем Новгороде. Как это сделать с таким окладом? Большая беда - уйдет наше поколение, а приходить некому", - волнуется учитель.

- Первый раз слышу, что мы в пилотном проекте, - поделилась учитель математики 7-го класса одной из школ города Кирова Наталья М. (имя изменено по просьбе педагога). - Но эту систему давно пора менять. Во-первых, слишком много отдано на откуп руководству каждой школы: компенсационные и стимулирующие выплаты распределяют, как хотят, "с потолка". Нужен единый подход. Моя ставка ниже МРОТ - это правда, да еще периодически "срезают" доплаты. Поэтому никто у нас на одну ставку не работает. Нагрузка дикая, а в итоге все равно не больше 30 тысяч рублей. Я-то закаленная, а молодые стонут и быстро уходят из школ.

Средняя зарплата учителей в Кировской области на сентябрь 2021 года - 29 633 рубля (без учета выплат за классное руководство). Это ниже среднемесячной по региону примерно на 5 тысяч рублей. По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, важно чтобы новая методика оценки уровня оплаты труда педагогов учитывала только реальные составляющие зарплаты. Он предложил учитывать отдельно компенсационные выплаты, которые получают педагоги сельских школ, а также федеральные доплаты за классное руководство и кураторство.

За десять месяцев 2021 года средняя зарплата школьного учителя в Мордовии составила примерно 26 тысяч рублей. Средняя зарплата по региону - 34,8 тысячи рублей. В детсадах педагоги получают чуть более 24 тысяч рублей, в колледжах - 27,6 тысячи.

- Большинство преподавателей вынуждены брать себе дополнительную нагрузку и работать на полторы ставки, иначе зарплата вообще будет чуть выше МРОТ, - констатирует председатель Мордовской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Юрий Базов. - Рекомендации Минпросвещения России о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, не соблюдается: сегодня оклад - лишь около 40 процентов зарплаты мордовского учителя. Индексация не проводилась уже лет пять, а нагрузка растет.

По уровню оплаты труда педагогов Мордовия - в числе аутсайдеров по Приволжью. Хорошие педагоги буквально "сбегают" в Москву. Ситуацию в отрасли нужно менять кардинально. Не должно быть такого, что оплата за один и тот же труд в государственной системе образования в разных субъектах различается в пять и более раз.

А вот сахалинские педагоги своей зарплатой вполне довольны. Для молодых специалистов в регионе предусмотрена 40-процентная надбавка в течение первых трех лет работы. Это дает им возможность проявить себя, пройти аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию и в дальнейшем зарабатывать больше. Средний же доход учителей, по данным регионального минобразования, даже превышает среднюю зарплату по региону.

- Могу подтвердить, что в Сахалинской области уровень заработной платы педагогов очень достойный. Думаю, один из самых высоких по стране, - отмечает учитель истории и обществознания из Южно-Сахалинска Алексей Кофман. - При ставке 18 часов с дополнительной нагрузкой можно получать около 60-70 тысяч рублей. Конечно, все зависит от нагрузки, как и везде: больше работаешь - больше получаешь.

Подготовка к реформе системы оплаты труда педагогов в Сахалинской области, как и в других регионах, пока находится на начальном этапе. Сейчас идет мониторинг: местные власти анализируют, как начисляют зарплаты учителям, что необходимо откорректировать, а что - оставить как есть.

Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, доктор педагогических наук:

- Главный вопрос - на каком уровне установить базовый оклад. Увеличение оклада за ставку - шаг, который давно ждут учителя.

Неоднократно озвучивались рекомендации разных ведомств: гарантированная часть зарплаты не должна быть ниже 70 процентов от итоговой выплаты. Но рекомендаций оказалось недостаточно. Данные Росстата за январь - сентябрь 2021 года говорят о том, что 48 из 85 регионов так и не смогли довести зарплату учителя до средней по экономике региона. Именно низкий оклад позволяет регионам манипулировать фондом зарплаты, в нужный момент перераспределяя средства. Поэтому учителя и опасаются изменений в системе оплаты труда. Введение новых доплат часто приводит к отмене старых, а увеличение оклада - к сокращению стимулирующей части. В итоге доход учителя выше не становится.

Считаю, что нужно установить единый перечень доплат в зависимости от уровня профессионализма педагога. А оценивать этот уровень можно по результатам независимой оценки квалификаций - добровольного экзамена для учителя, который никак не опирается на достижения учеников.

Ключевое условие - привлечение дополнительных бюджетных средств, поскольку все возможности для перераспределения давно исчерпаны. Эксперты РУДН рассчитали: для того, чтобы установить базовый оклад хотя бы на уровне МРОТ, дополнительно потребуется не менее 61 миллиарда рублей ежегодно.

Сейчас модель оплаты труда каждая образовательная организация выбирает самостоятельно. В результате педагоги одного уровня квалификации в разных регионах могут получать совершенно разные зарплаты. А рекомендации минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, выполняют не более двух третей российских регионов. Новый подход: оклады, а также размер и порядок начисления компенсационных и стимулирующих выплат для учителей будет утверждать правительство. Что в итоге? Равные условия оплаты труда учителей разных регионов.

- Зарплата педагога - это базовая ставка - оклад и широкий набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, - рассказали в министерстве просвещения. - Средняя зарплата учителей в каждом регионе должна находиться на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Важно, чтобы любой учитель четко понимал, из чего формируется его доход, и был уверен в размере его гарантированной части. А сейчас в разных субъектах все по-разному, нет прозрачной схемы начисления надбавок и принципов учета различных выплат. С переходом на новую систему должен вырасти размер ставки - это поможет привлечь молодых специалистов. Появится единый перечень выплат и обоснованная дифференциация по уровням квалификации.

Всего в пилотном проекте будут участвовать 152 организации - не только школы, но и детские сады, колледжи и учреждения допобразования. В минпросвещения заверили: ведомство будет учитывать мнения самих педагогов, с которыми находится в самом плотном контакте.

Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика":

- Учитель - главная фигура в образовании, и если экономика отрасли не позволяет стимулировать учителя, достойно оплачивать его труд, то кадры будут вымываться и уже вымываются. У нас острейший дефицит хороших педагогов. Сейчас важно определиться с принципом системы оплаты труда. Нужно переходить к окладной системе. Не к базовому окладу, а к гарантированному окладу, который и составляет основную часть зарплаты. Уже прозвучала инициатива установить федеральный оклад для учителя - не менее 75 тысяч рублей. Федеральный - и по методике расчета, и по абсолютной величине. Некоторые скажут, что школа - это региональный и муниципальный уровень. Да. Но у нас уже есть подобный прецедент. В школах начали работать советники по воспитанию, и они-то как раз получают оклад из госбюджета. А выплаты классным руководителям? Это тоже федеральные средства.

Учитель, приходя в школу, должен понимать, что вот эти деньги - достойные - он получит стопроцентно.

.jpg)

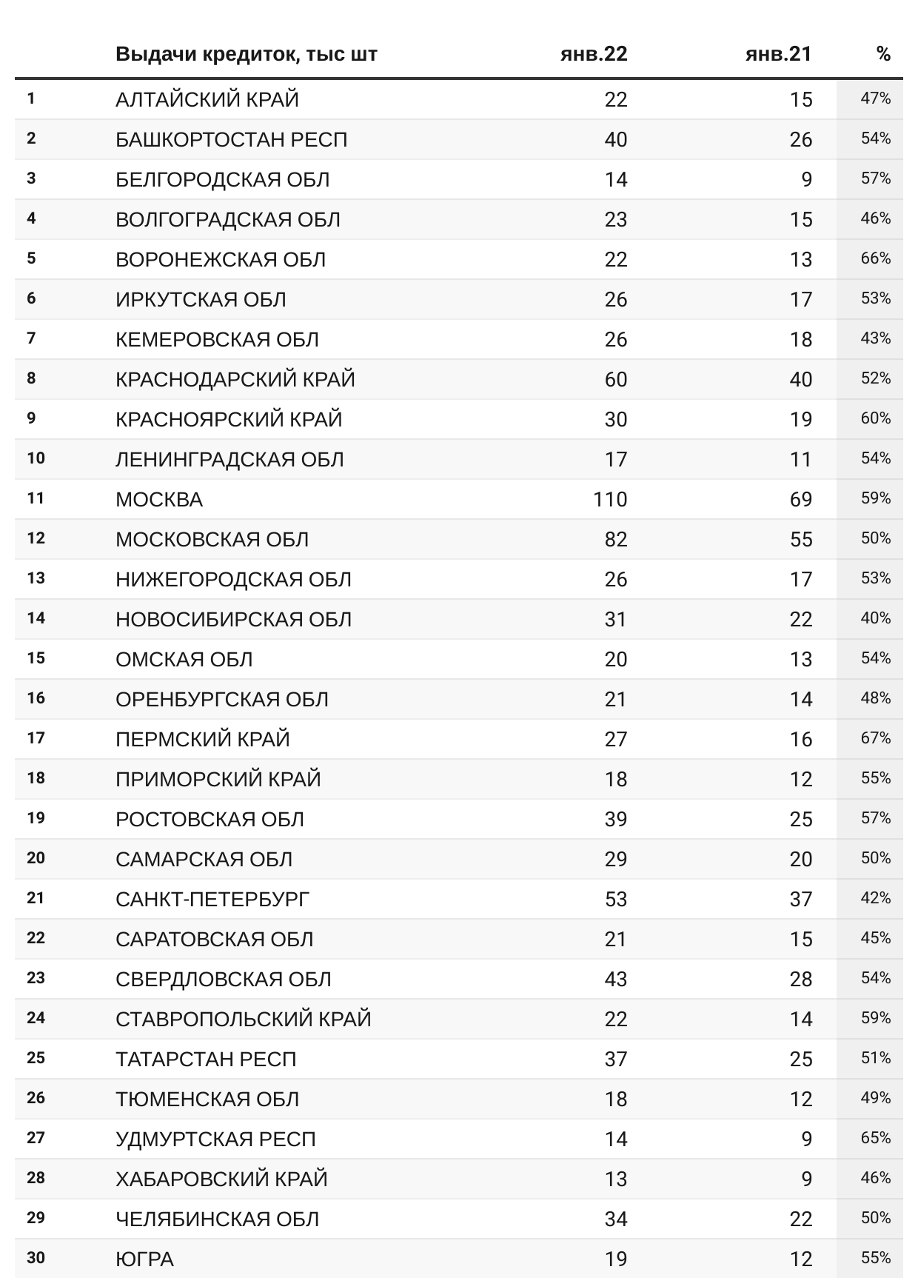

Выдачи кредитных карт в январе увеличились на 60%

Россияне взяли в январе 2022 года 1,37 млн кредитных карт, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

По сравнению с январем прошлого года россияне взяли на 60% больше кредитных карт – тогда банки выдали лишь 856 тыс. кредиток. По сравнению с декабрем выдачи сократились на 37%, но это традиционный ежегодный спад, обусловленный календарным фактором – большим количеством нерабочих дней в январе.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитных карт, наибольший рост выдач по сравнению с январем 2021 года был в Москве и Ставропольском крае (на 59%), Красноярском крае (60%), Удмуртии (65%), Воронежской области (66%) и Пермском крае (67%). Наименьший рост – в Кемеровской области (на 43%), Санкт-Петербурге (42%) и Новосибирской области (40%).

Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории»):

«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки всё чаще выдают кредитки заёмщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом».

Таможня даст добро транзитным грузам

Правительство РФ разрешило пропускать транзитные контейнерные поезда, следующие через Калининградскую область, без открытия таможенной процедуры транзита и заполнения таможенной декларации. Новая технологическая схема начнёт действовать с середины марта, но не коснётся мультимодальных маршрутов из Европы. Её применение сократит срок доставки товаров и повысит привлекательность этого направления для грузоотправителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 февраля подписал постановление, предусматривающее введение особого порядка пропуска транзитных контейнерных поездов через Калининградскую область. Товары в контейнерах (за исключением животных) не будут помещаться под таможенный транзит, если состав въезжает через пункты пропуска Нестеров и Советск (граница с Литвой) и следует по маршруту через Польшу в европейские страны либо движется в обратном направлении – из Польши через пункты пропуска Мамоново и Железнодорожный в Литву и далее по МТК Восток – Запад.

Также особый порядок распространяется на транзитные контейнерные поезда, следующие из Китая через морской пункт пропуска Порт Калининград. По словам генерального директора ЗАО «Линии Манн» Андрея Баркова, это позволит избежать излишнего администрирования и ускорит движение, существенно улучшив транзитное время. «На прохождение транзита на железнодорожном пункте пропуска Чернышевское и на морском пункте пропуска в порту Калининград уходит суммарно более 10 часов. Бестранзитное перемещение подразумевает, что контейнерный поезд осматривается сотрудниками таможни и, если нарушений не выявлено, направляется в место убытия – порт Калининград – без помещения товаров под таможенную процедуру транзита», – пояснял он «Гудку» ранее.

Начальник Калининградского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Иван Беседин пояснил: «С высокой степенью уверенности предполагаем, что будет реализован комплекс мероприятий, который действительно сократит время прохождения транзитных товаров в контейнерах по территории Калининградской области».

Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова уточнила, что постановление будет реализовано только после утверждения технологической схемы Минтрансом России и причастными федеральными органами исполнительной власти. На новую схему должны перейти в середине марта (в постановлении правительства указано, что его положения вступают в силу через 45 дней после подписания).

Мария Абдримова

Поезд в Сибирь

Федеральная пассажирская компания запускает в марте новый туристический маршрут

АО «Федеральная пассажирская компания» запускает на мартовские праздники новый круговой туристический маршрут Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва. В четырёх городах путешественники из столицы смогут ознакомиться с разнообразной культурой нашей большой страны.

Туристический поезд № 928/927 «В Сибирь» отправится 5 марта в 20.50 с Казанского вокзала. Это настоящий отель на колёсах, в котором вечером и ночью можно отдохнуть в комфортабельных купейных вагонах, а также в вагонах класса люкс.

Первой остановкой поезда станет Казань, где туристы смогут посетить местный кремль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и пройтись по улицам города, где тесно переплелись история и современность.

В первом сибирском городе – Тюмени – туристов ждут прекрасная старинная деревянная архитектура, СПА-процедуры в горячей термальной воде и сибирские деликатесы – муксун, оленина, различные виды мяса, приготовленные особым способом.

Много достопримечательностей в Тобольске, который долгое время считался столицей Сибири. Здесь и единственный в Сибири каменный кремль, и Дворец наместника, Дом семьи императора Николая II, тематический парк «Тобол» и туристический комплекс «Абалак», в котором расскажут всё о знаменитом походе Ермака.

В Перми можно ознакомиться с первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка», пройтись по живописной многоуровневой набережной Камы, по историческим местам города.

В Москву туристы вернутся 10 марта в 13.58 на Ярославский вокзал.

Кроме того, на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте продолжат ходить несколько туристических поездов, которые себя очень хорошо зарекомендовали и пользуются популярностью у путешественников. Это «Серебряный маршрут» (Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва), туристический поезд № 928/927 «В Карелию», «Зимняя сказка», который идёт на родину Деда Мороза в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга.

«АО «ФПК» и далее планирует развивать межрегиональные туристические маршруты, в том числе путешествие к легендарному озеру Байкал из Иркутска и Улан-Удэ в марте, – рассказал «Гудку» первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Алексей Жигунов. – С конца апреля готовится к перевозкам пассажиров победитель премии «Сделано в России – 2021» круизный поезд «Жемчужина Кавказа» с изменённым маршрутом и посещением Нальчика и Майкопа. Также будет курсировать поезд «Сказы Поволжья», который предоставит возможность туристам побывать в Йошкар-Оле, Свияжске и Нижнем Новгороде».

Игнат Вьюгин

«Норвежское море» — лучший траулер 2021 года

Траулер Архангельского тралового флота (АТФ) «Норвежское море» признан лучшим судном 2021 г. в номинации Best Factory Ship по версии авторитетного морского портала Baird Maritime.

«Норвежское море» — второе из четырех рыболовных судов проекта КМТ01, которые строит для Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) Выборгский судостроительный завод. Траулер-процессор, переданный заказчику в сентябре 2021 г., стал победителем премии Baird Maritime Awards в номинации Best Factory Ship.

Конкурс на лучшее судно года авторитетный международный морской портал Baird Maritime проводит с 2012 г. При выборе лауреатов премии эксперты оценивают, в какой мере суда, построенные за последний год, отвечают критериям качества, инноваций, надежности, стиля, практичности, экономичности и экологической устойчивости. Год назад аналогичной награды удостоилось головное судно той же серии «Баренцево море».

«Безусловно, приятно, что и проект судна и его исполнение отмечены международной организацией, которая анализирует весь мировой рынок судостроения, а не только то, что происходит в Российской Федерации, — сообщил Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. — С другой стороны, это и большая ответственность, потому что теперь мы должны научить это судно работать так, чтобы оно получало награды не только за дизайн и функциональность, но и за его работу на промысле».

Концептуальный проект судна разработан норвежским дизайн-бюро Skipsteknisk и адаптирован Морским инженерным бюро под класс Российского морского регистра судоходства. По информации Выборгского судостроительного завода, оставшиеся два траулера серии уже спущены на воду и находятся на различных стадиях достройки.

Fishnews

Как упростятся новостройки и с чем придут федералы в Екатеринбург, — Анастасия Стройкова

«В Москве и Петербурге девелоперы могут особо не вкладываться в продукт — его все равно купят. Здесь этот номер не пройдет». Впечатления топ-менеджера, переехавшей в Екатеринбург из северной столицы.

Анастасия Стройкова сменила Санкт-Петербург на Екатеринбург и работу в международной строительной компании — на позицию коммерческого директора у екатеринбургского застройщика «Атлас Девелопмент». Она рассказала DK.RU о разнице между столичным и уральским девелопментом, чего не хватает последнему, и о разнице в требованиях к новостройкам у покупателей в Петербурге и в Екатеринбурге.

СПРАВКА

Анастасия Стройкова родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский Государственный Технологический институт. Работала директором по маркетингу, продажам и клиентскому сервису в строительной компании «Бонава Санкт-Петербург». В мае 2021 г. стала коммерческим директором «Атлас Девелопмент» и переехала в Екатеринбург. Опыт в девелопменте — 12 лет.

Что побудило вас сменить Санкт-Петербург на Екатеринбург? Каким было первое впечатление от города?

— Я родилась и прожила в Санкт-Петербурге всю жизнь и не планировала его покидать. Я работала в скандинавской строительной компании и в одном из девелоперских туров познакомилась с представителями «Атлас Девелопмент». Через некоторое время HR-директор компании связалась со мной и предложила принять участие в конкурсе на позицию коммерческого директора. Я согласилась и успешно его прошла.

В Екатеринбург я впервые приехала на один из этапов собеседования. Город меня поразил. В Санкт-Петербурге действует строгий регламент высотного строительства, поэтому первое, что бросилось мне в глаза в Екатеринбурге, — огромное количество высотных зданий. По дороге из аэропорта в центр города моему удивлению не было предела: я чувствовала себя так, словно оказалась в Москве.

Я пробыла в городе несколько дней, познакомилась с ним, постаралась посетить максимум строящихся объектов. Меня удивило их качество, высокий уровень продуктовой конкурентности. Все это в комплексе побудило меня к переезду в Екатеринбург.

Екатеринбургские девелоперы и аналитики говорят, что наш рынок — очень развитый, не уступает столичным по многим параметрам (за исключением масштаба). На ваш взгляд, это утверждение — справедливое? Каким он вам видится: сильные и слабые стороны?

— Это утверждение абсолютно справедливое. За время пребывания в Екатеринбурге я успела принять несколько девелоперских туров со всей страны, в их составе были и маркетологи, и специалисты по продажам, и собственники компаний.

В каждом городе есть свои особенности. В Москве и Санкт-Петербурге — это постоянный и значительный приток жителей из регионов. Отсюда — высокий спрос на жилье, в том числе эконом-класса.

Столичные девелоперы еще долго будут строить объекты, просто позволяющие его удовлетворить. Екатеринбург меньше и компактнее, здесь нет столь значительной миграции из других мест. Поэтому на рынке жилья существует серьезная продуктовая конкуренция: девелоперы должны удивить своего клиента и обосновать, почему он должен приобрести квартиру именно у них.

На взгляд человека, который приехал в Екатеринбург относительно недавно, здесь нет четко выраженных границ центра города. В Санкт-Петербурге и Москве есть определенные локации, где цена квадратного метра обусловлена исключительно местоположением. У девелопера есть возможность не очень сильно вкладываться в продукт, поскольку сама локация принесет достаточную прибыль. Так, проекты, которые строятся по границам Центрального района Петербурга, можно быстро реализовать, какими бы они ни были с точки зрения качества.

В Екатеринбурге иначе. Я побывала на объектах у всех застройщиков и могу это утверждать. Самый очевидный пример — элементы, которые в Москве и Петербурге закладываются в проекты бизнес-класса и класса «элит», в Екатеринбурге применяются в комплексах, расположенных на ступеньку ниже. Так, в Екатеринбурге в жилье комфорт-класса ресепшн в холле — стандартная и привычная опция, а в Петербурге — исключение из правила.

Замечу, что в Екатеринбурге в целом несколько размыта граница между жильем бизнес-класса и класса «комфорт» в силу мощной продуктовой проработанности последнего. «Комфорт» буквально наступает на пятки «бизнесу». Отчасти это связано с тем, что в городе не так много свободных пятен под застройку, чтобы можно было четко определить, где будет бизнес-класс, и где — остальные проекты.

Чего, на ваш взгляд, не хватает рынку новостроек Екатеринбурга?

— Сервиса, качества обслуживания, концептуального разнообразия. Я вижу рынки трех городов и могу сравнить технологии отделов продаж, уровень общения и сопровождения клиента на разных этапах. В этом плане рынку Екатеринбурга есть куда расти.

Программа NPS, которую хочет запустить «Атлас Девелопмент», позволит закрыть эти «белые пятна»?

— В современном мире разговор о продукте компании — это всегда разговор о клиенте: как мы с ним общаемся, на каком языке, что мы ему предлагаем, насколько хорошо его знаем и понимаем его потребности. NPS — индекс приверженности потребителей товару, компании, бренду или, говоря проще, индекс готовности рекомендовать. Это понятие пришло на российский рынок лет десять назад, в последние три года оно и соответствующие технологии оценки проникли во все сферы, включая сферу девелопмента. Но пока их применение не стало в ней обязательным.

Мы планируем внедрять NPS поэтапно. Клиент будет оценивать отдел продаж, взаимодействие с компанией на этапе приобретения квартиры, затем при получении ключей от нее. Мы будем изучать, доволен ли он реализацией продукта, совпали ли его ожидания с тем, что мы построили. Третий индекс связан с этапом гарантийного обслуживания, он позволяет по-настоящему понять, как человеку живется в нашем доме.

То есть система поможет компании в совершенствовании сервисов и при подготовке новых проектов?

— И да и нет. На этапе проектирования девелопер учитывает максимальное количество нюансов, связанных с проживанием в конкретном доме, комплексе, в определенной очереди строительства. Девелоперский цикл длительный. Некоторые вещи легко трансформировать, модернизировать, сделать более удобными в процессе. Например, мы узнаем от жильцов, что входная дверь «туговата», и школьнику приходится прилагать усилие, чтобы ее открыть. Девелопер возьмет это на заметку в новых проектах. Но еще он может изменить ситуацию к лучшему в моменте, через управляющую компанию.

Еще пример: когда мы проектировали один из комплексов, электросамокаты не пользовались большой популярностью. Они вошли в моду и мы поняли, что под них нужно выделить место и создать условия для зарядки. В реализованном проекте этот вопрос был решен через УК, а в реализуемый — внесены изменения.

В целом без получения обратной связи девелопер завершает строительный цикл и покидает проект. Он не прислушивается к клиентам и не совершенствует свой продукт для будущих покупателей. Мы убеждены, что для компаний, работающих на рынках с высокой продуктовой конкуренцией, таких как рынок жилья, знание клиента и получение от него обратной связи — важнейший инструмент для развития.

Вы говорите о необходимости совершенствования девелоперского продукта (что требует дополнительных вложений). Аналитики же и некоторые застройщики предлагают готовиться к «упрощению» предложения в связи с экономической ситуацией. На ваш взгляд, «упрощение» затронет только экономичный сегмент или рынок в целом?

— На мой взгляд, уместнее использовать термин cost efficiency — экономическая эффективность. Когда рынок пребывает в хорошей форме, девелопер может не фокусироваться на этом аспекте какое-то время. Но сейчас иная ситуация, и игроки должны тщательно взвешивать стоимость каждого продуктового решения и смотреть, готов ли клиент за него платить. Поэтому, с одной стороны, некоторое «упрощение» есть и будет. С другой, понимание клиента, диалог с ним выйдут на первый план.

Готов ли клиент платить за жилую экосистему в проектах вашей компании?

— В текущий момент готов. Мы находимся в рыночной экономике и тщательно следим за насыщением нашей системы. В то же время прилагаем массу усилий, чтобы понять, какими будут запросы клиентов через полгода или год. Работай мы в сегменте «эконом», было бы проще.

Каковы ваши прогнозы относительно ситуации на рынке новостроек — спрос, предложение, цены, конкуренция. Будет ли на рынке охлаждение?

— Мой опыт в девелопменте — 12 лет. Не самый продолжительный, но за это время я успела заметить: что бы ни прогнозировали аналитики, я еще ни разу не видела охлаждения на рынке недвижимости в целом. Он состоит из разных сегментов, у каждого — своя функция. Класс «эконом» отвечает за удовлетворение первичной потребности в жилье. В нашей стране по-прежнему существует проблема нехватки квадратных метров на душу населения, поэтому спрос на «эконом» есть и будет. «Комфорт» и «комфорт плюс» закрывают потребность во втором жилье. Обычно приобретение такой недвижимости связано с важным событием в жизни. Свадьба, рождение ребенка, переезд родителей, рост в карьере — такие изменения побуждают к переезду в более комфортные условия.

Охлаждение может затронуть определенный сегмент, но не весь рынок новостроек. Например, снижение курса рубля повлияло на высокий сегмент: он стал доступен меньшему числу людей. При этом эконом-сегмент не пострадал. А льготная ипотека помогла многим закрыть первичную потребность в жилье.

Высокий спрос на жилую недвижимость в обозримом будущем сохранится, но, возможно, покупатели переориентируются на площади поменьше: думали о квартире в 100 кв. м, но остановились на варианте поскромнее — в 90 кв. м. Девелоперы откликнутся на этот запрос сокращением площадей квартир в своих проектах.

В Екатеринбург вереницей потянулись федеральные девелоперы: «Страна Девелопмент», ПИК, «Самолет», «Эталон». Как это скажется на рынке и компаниях, которые «исторически» работают в Екатеринбурге?

— Приход этих игроков подтверждает: рынок Екатеринбурга конкурентный, интересный, на нем высокий спрос на жилье. Столичные девелоперы привыкли к высокой маржинальности и не отправляются в регионы ради «тестирования».

У таких компаний есть передовые технологии, возможность работать с большими объемами, системы, правила и регламенты, помогающие эффективно взаимодействовать с клиентами. Когда я узнаю о выходе на рынок нового крупного игрока, меня это тонизирует. Это служит своего рода сигналом: надо ускоряться, проверять зоны роста, совершенствоваться.

Звучит красиво и оптимистично, но возможности у «Самолета» и регионального девелопера — разные.

— Да, но на новом рынке любой девелопер оказывается на этапе становления. Локальная компания знает своего клиента лучше. Мы не раз наблюдали, как застройщики приходили в регион и спустя время покидали его. Выйти на рынок недостаточно, на нем надо удержаться. Это зависит не только от финансовых возможностей, но и от качества проработки рынка: хорошо ли девелопер изучил его локальные особенности, менталитет людей, гибок ли он. Новый игрок обязательно заберет какую-то долю рынка, но дальше он окажется в непростой ситуации.

Федералы заходят в Екатеринбург с массовыми проектами. Можно ли сказать, что конкуренция обострится только в сегменте «эконом»? Поспособствует ли рост конкуренции снижению цен?

— Я бы сказала так: они приходят с крупными проектами, предлагают свой продукт в больших объемах. Мы работаем в другой «нише», но любой новый игрок вызывает первичный интерес у покупателей и оттягивает на себя потребительский спрос, в итоге это отражается на всех игроках.

Снижения цен точно не будет. Столичные девелоперы выбирают для себя экономически интересные регионы, им нет смысла демпинговать. Конечно, стратегии выхода на рынок могут быть разными. В этом отношении сложно что-либо прогнозировать.

Покупатели жилья в Екатеринбурге и в Петербурге — разные с точки зрения требований, ожиданий, восприимчивости к тем или иным маркетинговым ходам?

— И в Петербурге, и в Екатеринбурге клиенты предъявляют высокие требования к девелопменту, что является своего рода двигателем для игроков рынка. Екатеринбургского покупателя отличает от петербуржского, скажем так, чуть меньший интерес к инновациям, устойчивому развитию и экологичности. Он сфокусирован на функциональности планировочного решения квартиры и комплекса в целом.

Еще екатеринбуржцы сильнее привязаны к конкретным локациям. В Петербурге (и тем более в Москве) порой приходится тратить на дорогу из дома на работу полтора часа. Такие «концы» служат дополнительным стимулом к переезду в другой район. Екатеринбург меньше по площади, проблема расстояний стоит не так остро, поэтому люди предпочитают покупать жилье в знакомых и понятных местах. Даже при смене работы екатеринбуржец вряд ли будет тратить на дорогу больше часа.

Хотелось бы завершить беседу личным вопросом: легко ли вам удалось адаптироваться на новом месте? Не скучно ли в визуальной среде Екатеринбурга?

— Мне часто задают этот вопрос. В апреле 2021 г., незадолго до переезда в Екатеринбург, я шла по Лиговскому проспекту, погода стояла хорошая, и я подумала: почему бы не пройтись по Невскому. Завернув за угол, я попытаюсь вспомнить, когда гуляла здесь в последний раз — и не смогла: прошли не месяцы, а годы.

Если живешь в городе, в первую очередь являешься его потребителем.

Я очень ценю природу. Вокруг Екатеринбурга потрясающе красивые места, и, чтобы добраться до них, я трачу в разы меньше времени, чем в Петербурге. Еще у меня маленький ребенок: на момент переезда дочке было три года. Сейчас в Екатеринбурге я вижу больше возможностей для ее развития, чем в родном городе: она ходит не только в садик, но и в музыкальную школу, в кружки, занимается спортивной гимнастикой. До всех этих секций мы добираемся максимум за 15–20 минут. В Петербурге мы не смогли бы их посещать, даже имея личного водителя. Резюмирую: мне переезд в Екатеринбург обеспечил больший комфорт.

Если говорить о визуальной среде, меня как человека из девелопмента поразило здание Нормана Фостера и то, что подобный объект появился здесь, а не в Москве или Санкт-Петербурге.

Кстати, после меня в компанию «Атлас Девелопмент» пришли еще двое петербуржцев. Так что можно говорить о формировании тренда, когда интересный, динамично развивающийся город, интересный девелопмент и интересная компания побуждают людей к переезду из города со сформированным историческим центром.

Ученые СПбГУ предлагают новый метод оценки кровоснабжения органов во время операций на брюшной полости

Российские ученые внедрили в клиническую практику альтернативную методику оценки кровоснабжения органов и тканей во время операций на брюшной полости. Метод фотоплетизмографии — неинвазивной оценки капиллярного кровотока с помощью снимков специальной камерой в зеленом свете — может помочь избежать послеоперационных осложнений и снизить летальность. Статья опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Фотоплетизмография — инновационный метод, который может заменить традиционную технологию флуоресцентной визуализации (ICG). Сегодня ICG — это один из важнейших компонентов обеспечения безопасности проведения хирургических вмешательств. С его помощью хирург может оценить, насколько жизнеспособны органы, и правильно спланировать операцию, в том числе необходимый объем удаления тканей. Однако эта методика имеет ряд ограничений: ее сложно использовать при печеночной недостаточности, пациенту нужно вводить внутривенно в качестве индикаторного вещества специальный краситель (ICG-индоцианин зеленый) и использовать дорогостоящее импортное оборудование, доступное далеко не во всех медицинских центрах.

Новую методику предложила группа исследователей, в состав которой вошли профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой факультетской хирургии, главный хирург Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова Виктор Кащенко, доцент СПбГУ Александр Лодыгин и ученые Дальневосточного института автоматики и процессов управления ДВО РАН Алексей Камшилин и Валерий Зайцев.

«Суть новой методики в чем-то напоминает оценку сатурации пульсоксиметром. Однако фотоплетизмография — более сложная технология, и оценка капиллярного кровотока проводится дистанционно с помощью камеры в зеленом свете», — рассказал Виктор Кащенко.

Специально для исследования разработана измерительная система, оснащенная цифровым электрокардиографом. Записанные на камеру снимки тканей обрабатываются с помощью программного обеспечения, позволяющего оценить их кровоснабжение. В отличие от других методов, измерения можно проводить неограниченное число раз, а также использовать метод для динамического мониторинга во время операции. Метод был использован в практике хирургов Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова, в статье проанализированы клинические случаи 14 пациентов.

Ученые также рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для обработки данных, полученных в ходе фотоплетизмографии. Главный результат, который ожидают врачи, — снижение риска осложнений после операции. Прежде всего хирурги надеются избежать одного из самых тяжелых осложнений — несостоятельности анастомозов после резекции или реконструкции органов брюшной полости, в том числе при раке толстой кишки или желудка. Сегодня с этим осложнением сталкивается, в зависимости от типа операции, до 10% пациентов, и в послеоперационном периоде оно может вести к летальному исходу .

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 21-15-00265).

Состоялось расширенное выездное заседание Совета по региональной политике РАН

14 февраля в Санкт-Петербургском Государственном университете прошло обсуждение основных направлений деятельности вновь созданного Совета по региональной политике РАН. Открывая заседание, Председатель Совета, Президент РАН академик РАН Александр Сергеев отметил, что главным функционалом вновь созданного консультативного органа станет участие в формировании региональной научной политики.

«Мы считаем, что мы значительное время упустили, и сейчас констатируем, что в пространственном научном развитии страны есть существенные проблемы. Проблемы эти видим не только мы, но и руководство страны. Только в 2021 году было проведено два заседания Государственного Совета совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, на которых обсуждались вопросы пространственного развития страны. Сейчас даны поручения различным органам государственной власти, ситуация будет меняться и в законодательном отношении», - сказал Александр Сергеев.

По его словам, место проведения первого выездного заседания выбрано не случайно.

«После реформы 2013 года РАН не имеет в Санкт-Петербурге ни одного квадратного метра своей площади, не говоря о том, чтобы это было какое-то здание. В колыбели Российской академии наук у нас нет ничего. Есть Поручение Президента РФ, которому уже больше двух лет, где сказано, что такая структура с юридическим лицом в Санкт-Петербурге должна быть создана. Но до сих пор это поручение не выполнено, более того, сейчас оно снято с контроля. Необходимо еще раз обратиться к руководству страны, чтобы этот вопрос для Санкт-Петербурга решить», - обозначил проблему Александр Сергеев.

Создание Научного Центра в Санкт-Петербурге непосредственно связано и с функционалом Российской академии наук. «До 2013 года архитектура Российской академии наук была таковой, что у нас было три региональных отделения и был Санкт-Петербургский научный центр, в значительной степени с правами региональных отделений. Затем, когда проходила реформа РАН, Санкт-Петербургский научный центр исчез. Тот центр, который сейчас есть, хоть и, отдавая дань традиции, сохраняет в название аббревиатуру РАН, на самом деле принадлежит Минобрнауки. Это просто научное учреждение, которое решает свои задачи, работая как подведомственная организация Минобрнауки. А у Академии наук своего подразделения нет», - пояснил Президент РАН.

Вместе с тем, в Санкт-Петербургском регионе работает чуть менее 200 членов РАН. По словам Александра Сергеева, это приблизительно столько же, сколько в Сибирском отделении, и намного больше, чем в Уральском и Дальневосточном отделениях. «Фактически, мы хотим вернуться к прошлой конфигурации, когда было три региональных отделения и Санкт-Петербургский научный центр, и это было законодательно закреплено», - отметил Александр Сергеев.

Говоря о планах по законодательной работе, непосредственно связанной с региональной научной деятельностью, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что на данный момент в палатах Федерального собрания идет работа над двумя тематическими законопроектами. «Первый документ вносит изменения в закон «О науке» и предоставляет регионам право финансовой поддержки федеральных научных организаций и федеральных вузов. Это очень востребованная регионами идея, надеемся в кратчайшие сроки завершить работу. Второй документ уточняет правила формирования единой государственной информационной системы, которая будет учитывать научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы и предусматривает создание единого реестра получателей господдержки инновационной деятельности», - пояснила Лилия Гумерова.

Председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев обратил внимание на необходимость совершенствования законодательства в части научной экспертизы.

«В правительстве активно обсуждаются вопросы научной экспертизы: какова роль экспертизы, какова роль РАН в этом процессе. На мой взгляд, важно обеспечить, чтобы это был работающий алгоритм принятия государственных решений. Сейчас картина такова, что по усмотрению какие-то решения принимаются на основе экспертизы, но большинство решений – практически все крупные инфраструктурные проекты – принимаются без учета мнения научной экспертизы. Мне кажется, это не просто ошибка, но может иметь глубокие последствия», - подчеркнул Сергей Кабышев.