Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сжиженный природный газ сможет стать основным видом топлива в Арктике

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Сжиженный природный газ имеет все шансы стать основным источником энергии не только для судов, работающих на Северном морском пути, но и для арктических населенных пунктов и промышленных объектов на суше. Прежде всего, об этом свидетельствуют современные тенденции судостроения. Правительство РФ на заседании 8 декабря решило направить из резервного фонда свыше 890 миллионов рублей на завершение второго этапа строительства танкера-газовоза для проекта "Арктик СПГ 2", сообщили в пресс-службе кабмина. Судно должно быть построено в 2023 году.

По данным компании Gibson, не менее 23 процентов заказов на строительство флота составляют суда с силовыми установками на сжиженном природном газе, в числе которых 20 супертанкеров типа VLCC, 41 типа Aframax и LR2, а также два типа Suezmax. Кроме того, еще около 40 заказанных судов предполагается оборудовать гибридными силовыми установками, которые позволяют использовать как СПГ, так и традиционное горючее.

Это имеет огромное значение для экологии Арктики. По подсчетам экспертов природоохранных организаций, использование СПГ по сравнению с нефтяными видами топлива позволит уменьшить выбросы парниковых газов до 20 процентов, твердых частиц и сажи - на 98 процентов, окиси азота - более чем на 90 процентов, а выбросы оксидов серы будут сведены к нулю.

Переход на СПГ в качестве топлива в Арктике позволит решить многие проблемы, связанные с "северным завозом".

Инфраструктура для хранения жидкого топлива в Арктике сильно изношена. К чему это может привести, наглядно показал разлив 20 тысяч тонн дизтоплива в мае 2020 года на ТЭЦ в Норильске.

Что касается сжиженного природного газа, то при разливе он гораздо менее опасен, чем нефтепродукты. Это особенно актуально для Арктики с ее уязвимой природой. Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламеняется и не взрывается, не токсичен и не агрессивен. Напомним, он представляет собой охлажденный до температуры минус 160 градусов природный газ. По этой причине даже во время сильных морозов разлитый сжиженный газ очень быстро испаряется и растворяется в атмосфере.

По данным исследования, проведенного профессором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Михаилом Григорьевым, ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорем Максимцевым и профессором СПбГЭУ Сергеем Уваровым, среди поставок Министерства обороны РФ на отдаленные военные объекты в Арктике более 90 процентов по весу составляет топливо. Одного только дизеля в Арктику приходится завозить более миллиона тонн каждый год. Необходимо учитывать, что успешность завоза твердо гарантировать нельзя, поскольку климат высоких широт меняется, а точность метеопрогнозов оставляет желать лучшего. Например, в 2013 году завоз был практически сорван из-за обмеления рек и раннего ледостава.

Авторы исследования сходятся во мнении, что природный газ - единственный энергоресурс, готовый к использованию, который сегодня производится в Арктической зоне. Однако газовозы, работающие на Северном морском пути, на данный момент не позволяют снабжать газом объекты на побережье вдоль СМП. Чтобы решить эту проблему, эксперты предложили создать национальную программу по внедрению СПГ для энергообеспечения объектов Арктической зоны.

Один из основных вопросов, на которые должна ответить программа: как доставить сжиженный природный газ на арктическое побережье. Ученые считают, что для этого можно использовать танк-контейнеры, перевозимые на контейнеровозах класса Arc7 из порта Сабетта до точек вдоль Севморпути. Из контейнеровоза с помощью портального погрузчика можно выгружать контейнеры с газом прямо на лед или на необорудованный пирс. Затем с помощью саней-волокуш и плавающего гусеничного транспортера контейнеры с газом могут быть доставлены на берег. После этого контейнеровоз перед отправкой в обратный путь может принять на борт контейнеры с иными грузами.

Второй вопрос - как доставлять танк-контейнеры с СПГ непосредственно потребителю. Поскольку они имеют стандартный размер, их можно перевозить обычным грузовым транспортом по автодорогам или зимникам. В дальнейшем в конструкцию танк-контейнеров следует внести изменения, позволяющие использовать газ для питания двигателя автомобиля, и решить таким образом проблему снабжения грузовиков горючим.

Третий вопрос касается перевода энергетического оборудования на СПГ, который будут доставлять в танк-контейнерах. С котельными проблем не возникнет, поскольку энергетики достаточно хорошо научились совместно использовать жидкое топливо и природный газ. Сложнее обстоит дело с дизельными электростанциями, которые широко распространены на Севере. Тем не менее и для них уже разработаны технологии, позволяющие использовать смесь газа с дизтопливом

Сегодня эта работа уже идет. Например, в Мурманской области 14 декабря была запущена первая в регионе газовая котельная, которая расположена в военном городке N 1 Мурманского гарнизона Северного флота. Она построена взамен мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет. По словам контр-адмирала Дмитрия Украинца, новая котельная позволит снизить затраты на топливо примерно на 20 процентов. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут.

Добычу и переработку газа предполагается развивать в моногороде Инта Республики Коми. Соглашение об этом было подписано летом в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощность будущего производственного комплекса планируется на уровне 1-1,5 миллиарда кубометров газа в год с возможным производством метанола, который также является перспективным видом топлива для Арктики.

- Безусловно, использовать сжиженный природный газ для энергообеспечения в Арктике целесообразно и разумно, - считает эксперт по газу Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. - Но для этого потребуется пройти большой путь. Предстоит строить собственный флот с силовыми установками на СПГ, создавать терминалы для бункеровки судов, разрабатывать отраслевые стандарты.

По предварительным оценкам, СПГ сегодня может заместить в Арктике более 380 тысяч тонн угля, нефтепродуктов и дров. Если учесть новые проекты горной промышленности, то потенциальный общий объем потребления сжиженного природного газа в Арктике превысит 581 тысячу тонн.

Кстати

По данным исследований российских ученых, капитальные затраты для судов, работающих на СПГ, будут выше, чем для судов, работающих на традиционном топливе. Это связано с более высокой стоимостью силовой установки. Самый дорогой ее элемент - резервуар для СПГ. Дополнительные расходы могут составлять от пяти миллионов до 20 миллионов долларов, в зависимости от объемов бака и двигателя.

В Ленобласти откроются "Зеленые стоянки" для туристов

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)

В Ленинградской области появятся уникальные "Зеленые стоянки", предназначенные для авто-, мото-, велотуристов, а также для экскурсионных групп, передвигающихся на автобусах. Новинка должна способствовать развитию туризма в регионе.

- Через Ленобласть идет огромный транзит. И подавляющее большинство людей даже не интересуются, через какие места проезжают. То есть необходимы некие "турловушки", в которых были бы и обычные сервисные придорожные услуги, и информационный блок, посвященный достопримечательностям - как историческим, так и природным. Чтобы возникло желание поехать посмотреть, если не в этот раз, то в следующий. Это бы повысило привлекательность региона в глазах потенциальных туристов. Именно поэтому нами совместно с Информационно-туристским центром предложен проект "Зеленая стоянка", - поясняет Ольга Голубева, зампредседателя комитета по культуре и туризму Ленобласти.

"Зеленая стоянка" - это модуль, включающий сразу несколько служб. Здесь общепит (кафе, ресторан), магазин сувениров и местных продуктов, информационно-туристический центр, санитарная зона (не только туалеты, но и душ). Есть зона отдыха на свежем воздухе, отдельный участок для выгула животных, детская площадка.

- Прежде чем разработать концепцию такой стоянки, мы общались с автотуристами, байкерами, велосипедистами. Байкеры и велосипедисты уточнили: в дороге им нужно место, где бы можно было быстро привести себя в порядок, переодеться и помыться. Именно поэтому было решено включить в "Зеленую стоянку" услуги душа, - уточнила Голубева.

Пока разговор идет о первых двух "Зеленых стоянках" нового формата. Одна будет в Лужском районе (деревня Порошино), вторая - в Волосовском (деревня Бегуницы). Места под стоянки выделены, идет этап поиска инвесторов под проекты.

- Чтобы развивать мототуризм, без должного сервиса не обойтись. А у нас с инфраструктурой пока плохо. В других странах едешь по трассе и знаешь, что километров через двадцать будет точка, где и кафе, и место для ночевки, и даже ведерко с тряпочкой. То есть учитываются потребности этой, и очень массовой группы туристов. Но дело не только в сервисе. Нужно больше мотофестивалей - причем крупных, значимых, на которые приезжали бы байкеры из других стран. И мы еще предложили, и идея встретила одобрение в правительстве Ленобласти, сделать отдельные сертифицированные маршруты для мототуристов. В ближайшее время будет несколько таких интересных маршрутов. И обязательно - с отличными гидами и гарантией остановок в интереснейших местах, которых на самом деле в Ленобласти очень много. Такие туры активно покупали бы и иностранцы, потому что ездить самостоятельно они опасаются, а по путевке - совсем другое дело, - считает Игорь Щербаков, координатор мотофестиваля "Балтик Ралли", который первый раз прошел в этом году в Выборге и на котором гостям было предложено более сорока видов активностей.

Кстати, в Выборге есть мотоклуб, который может стать образцом для остальных. С небольшим гостевым домом, станцией техобслуживания, что также очень важно для байкера. Одно дело ехать по глуши и понимать, что если поломка - все, огромная проблема, и другое - что неподалеку есть станция, где помогут с ремонтом.

Сами байкеры предлагают возродить популярный в СССР мотофутбол на льду. Это привлекло бы внимание как россиян из других регионов, так и иностранцев. Делают же на льду Байкала мотоциклетные гонки, собирающие сотни участников и болельщиков.

Еще одна проблема - нехватка кемпингов. Сейчас спроектирован кемпинг в Старой Ладоге. Но это капля в море.

Впрочем, в новых больших зонах отдыха такие услуги предусмотрены уже на стадии проекта. Пример чему - уникальный природный парк "Кюренниеми", создаваемый на побережье Финского залива и являющийся международным проектом с привлечением средств Европейского союза.

Как рассказала "РГ" Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленобласти, в парке будет мобильный визит-центр, в котором сконцентрируют всю информацию для туристов, экотропы, парковка и глэмпинги - палаточные кемпинги, в которых обеспечат вполне комфортное проживание, при котором и природа практически не пострадает. А возможность ночевок сразу сделает парк привлекательным для многодневных путешествий.

Планы по развитию туризма, в том числе автотуризма, раскрыл Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти. В прошлом году область приняла более 4,5 миллиона туристов. Через пару лет этот показатель планируют увеличить до шести миллионов человек. И в первую очередь ориентир на жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов Северо-Запада.

- Тапочки должны быть чистыми, а сахар - белым. Сервис должен быть на уровне. Поэтому сейчас для нас в приоритете - научить людей, работающих в турбизнесе, все делать хорошо, - отметил он.

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ:

- Для тех, кто путешествует на своем транспорте, необходимы качественный сервис, информация, безопасные маршруты к интересным местам, комфортные, но бюджетные места для ночлега. У нас же сервис хромает, кемпингов практически нет. Собственно, долгое время этим направлением практически не занимались, откуда же всему в одночасье взяться? Причем мы должны предложить очень привлекательные турпродукты. Иначе после открытия границ часть туристов снова переориентируются на заграничные путешествия.

В Калининграде апробировали механизм уборки автохлама с улиц

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде впервые провели процесс отправки на утилизацию автомобилей, признанных брошенными. До сих пор убирать автохлам с улиц города было невозможно - шли суды с собственниками. Теперь они завершились, и после проведения всех процедур по выбору подрядчика первые четыре машины были вывезены на переработку.

Годами ржавеющие без движения во дворах автомобили - давняя проблема областного центра. Обеспокоенные жильцы возмущаются: мало того что колымаги занимают дефицитное парковочное место, они еще и провоцируют небезопасные забавы вандалов, вплоть до поджогов. Год назад городская администрация обновила Порядок выявления, утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств.

Еще раньше в городе был определен специализированный пункт временного хранения - отстойно-разворотная площадка на пересечении Интернациональной улицы и улицы Олега Кошевого. Сюда свезли 17 машин с признаками брошенных и непригодных к эксплуатации. По четырем из них состоялись судебные заседания, признавшие авто бесхозяйными, и подрядчик вывез их на утилизацию.

- Это трудоемкая процедура. Судебные заседания могут длиться и по году, - пояснили чиновники администрации Калининграда. - Только в 2021 году специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники мэрии и ГИБДД, признала брошенными более сотни "развалюх". Собственника, если тот установлен, всегда уведомляют о необходимости переместить автохлам. Если результата нет - документы направляют в суд. Потом уже снимают с учета, принимают на баланс города, и только после этого за дело берется подрядчик.

На комиссии по обследованию брошенных транспортных средств 92 автомобиля из 104 были признаны брошенными, по словам начальника отдела в сфере благоустройства комитета муниципального контроля Ирины Коровиной. 36 машин собственники забрали сами. Еще по 38 готовятся обращения в суд.

Сейчас в реестре брошенных транспортных средств, который ведется на официальном сайте городской администрации, - 56 машин, почти 90 процентов - иномарки. Этот реестр постоянно пополняется. Проверяются и все сигналы граждан: по ним в этом году было проверено больше шестидесяти машин, и установлено, что признаков брошенных они не имеют. В мэрии подчеркнули, что если у автомобиля, к примеру, просто спущены шины, то брошенным его не признают. Жаловаться в комитет муниципального контроля имеет смысл на разукомплектованное транспортное средство - с отсутствующими кузовными деталями, стеклами, колесами и так далее.

- Утилизированный автомобиль - это не только ценное свободное парковочное место, но и несколько центнеров полезных фракций отходов, - отметили эксперты. - Услуги подрядчика, вывозящего автохлам на утилизацию, обходятся городскому бюджету примерно в семь тысяч рублей за легковушку. Но ориентировочно две тысячи рублей вернется обратно в городскую казну в качестве оплаты переработчиками "сырья".

50-60 процентов от машины - это чермет, также в ней содержатся и другие полезные фракции: цветмет, пластик, стекло, драгметаллы и так далее. Есть еще и экологическая составляющая, и налоговая - из сырья выпустят новые товары, но это сейчас невозможно просчитать в денежном эквиваленте.

Пункт назначения - праздник

Куда можно будет уехать на поезде в новогодние каникулы

Текст: Вера Черенева (СЗФО)

В конце декабря железная дорога переходит на особый режим работы. Россияне едут на праздники к родственникам, в путешествия, на дачи. Куда будут направлены дополнительные составы, какие сюрпризы приготовили перевозчики и можно ли встретить Новый год в поезде, обсуждалось на круглом столе, прошедшем в редакции "Российской газеты". Его участниками стали и. о. начальника Северо-Западного филиала АО "ФПК" Виталий Царук, генеральный директор АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" Артем Мирон и Константин Штыков, заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Куранты под стук колес

Будут ли в этом году пущены в новогодние праздники дополнительные поезда?

Виталий Царук: Северо-Западный филиал АО "ФПК" планирует назначение дополнительных поездов из Москвы в Апатиты - это будет хорошим предложением для путешественников - любителей горнолыжного спорта. Также из столицы дополнительные поезда будут назначены в Архангельск, Котлас, Псков, Ярославль и Санкт-Петербург. Кроме этого, дополнительные поезда из Санкт-Петербурга поедут в новогодние праздники в Орел, Мурманск, Казань, Великие Луки, Архангельск и Псков. На указанных направлениях будет курсировать порядка 126 поездов. В новогодних перевозках планируется задействовать около 1500 вагонов.

Артем Мирон: По опыту работы прошлых лет наиболее востребованными у пассажиров в период предновогодних и новогодних праздников являются пригородные поезда "Ласточка" до Выборга. И именно на этом направлении уже традиционно на предпраздничные дни и назначаются дополнительные поезда. Так, 31 декабря 2021 года в расписании будет еще одна пара поездов.

Мы ориентируемся на прошлый год. Несмотря на то что тогда новогодние праздники проходили в ограничительных условиях из-за СOVID-19, поездами "Ласточка" из Петербурга до Выборга и обратно было перевезено более 96 тысяч пассажиров, что на 56 процентов больше, чем в будние дни. Из них более 14 тысяч пассажиров, или порядка 15 процентов, воспользовались дополнительными поездами "Ласточка" 4-5 января 2021 года. Учитывая такую востребованность, данные назначения будут организованы и на новогодние каникулы 2022 года.

Из наших новых зимних маршрутов хочу отметить запуск с 18 декабря "Лыжной стрелы" из Мурманска в Апатиты и обратно. Пригородный поезд специально рассчитан на желающих провести выходные на склонах Кировска. Электропоезд прибывает в Апатиты в первой половине дня в субботу, а обратно в Мурманск отправляется вечером в воскресенье. С железнодорожного вокзала Апатиты до Кировска и обратно пассажиры поезда могут добраться на автобусе, расписание которого совмещено с прибытием и отправлением электрички. Дополнительный плюс в пользу электропоезда - наша акция "Зимний бонус" по бесплатному провозу спортивного инвентаря во всех пригородных поездах.

В прошлом году электричка пользовалась большой популярностью, ее расписание удобно не только для туристов, но и для студентов из области, которые обучаются в учебных заведениях Мурманска. В текущем зимнем сезоне удалось сократить время в пути следования в среднем на 20 минут. Дополнительные поезда будут назначены 2, 8, 9 января 2022 года.

Новый пригородный маршрут появится также в Новгородской и Псковской областях. С 24 декабря по обращениям жителей Новгородской области совместно с администрацией области запускаем пригородный поезд по маршруту Старая Русса - Морино. Поезд будет ходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Константин Штыков: На сегодняшний день назначены дополнительные "Ласточки" на маршруте Санкт-Петербург - Сортавала. 30 и 31 декабря эти поезда будут отправляться из Петербурга в 8.31, из Сортавалы в 14.00. А с 2 по 9 января поезд отправится с Финляндского вокзала Петербурга в 8.31, а обратно, из Сортавалы, в 20.16.

В период новогодних праздников назначены дополнительные рейсы ретропоезда "Рускеальский экспресс". С 31 декабря по 9 января включительно состав будет проезжать два раза в день по маршруту Сортавала - Рускеала и обратно.

Кстати, про Рускеалу. Некоторое время назад на станции заработал поворотный круг, что позволило ретропоезду ездить с одним локомотивом, а не с двумя, как раньше. Повлияло ли это на расписание?

Константин Штыков: Дополнительные составы в Рускеалу и обратно назначаются в отдельные даты в праздничные, выходные дни, а также в период массовых туристических перевозок. В это время оба локомотива задействованы в обслуживании подвижного состава.

Появится ли в поездах праздничное меню?

Виталий Царук: В период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года будет действовать специальное предложение в вагонах-ресторанах. В новогоднее меню включены следующие блюда: "Семужка новогодняя", ассорти мясное "Веселая метелица", ассорти овощное "Праздничное", салат "Любимый оливье", канапе с икрой и семгой, филе куриное "С Рождеством!". Цены будут установлены, как и на обычное меню.

Константин Штыков: В наших поездах мы также обновили меню, включили такие блюда, как "Сельдь под шубой", "Оливье с куриным филе", "Оливье с лососем", торт "Наполеон", пирожное "Подарочное", имбирные пряники. Данное меню будет действовать до 31 января 2022 года.

А новогодние сувениры будут в продаже?

Константин Штыков: В поездах "Сапсан" 1 декабря обновился каталог товаров на борту "СапсанShop", в котором представлена новогодняя продукция. Данный каталог будет актуален до 31 января 2022 года.

Виталий Царук: Сувенирная продукция с новогодней символикой уже с 19 ноября предлагается пассажирам в туристическом поезде "Зимняя сказка" сообщением Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург и сообщением Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва.

В остальных поездах дальнего следования нашего формирования у пассажиров также есть возможность приобрести сувенирную продукцию.

Можно ли в этом году встретить Новый год в поезде?

Константин Штыков: Последний "Сапсан" 31 декабря по маршруту Санкт-Петербург - Москва отправляется в 19.10 , а прибывает в 23.13. По маршруту Москва - Санкт-Петербург - в 21.00, а прибывает - в 0.48. Теоретически пассажир может встретить Новый год в поезде, все составы будут празднично украшены, но какой-либо праздничной программы не запланировано.

Виталий Царук: В новогоднюю ночь количество путешествующих пассажиров незначительно, так как в приоритете встретить Новый год лучше дома, и основная масса поездов встанет на перестой. Но в жизни возникают разные ситуации, и для тех пассажиров, которым необходимо уехать из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, поезда будут в движении непрерывно, включая новогоднюю ночь.

Для создания доброжелательной обстановки в поездах формирования АО "ФПК" в период с 15 декабря 2021 года по 20 января 2022 года во всех вагонах с купе класса люкс и вагонах СВ, а также в купейных вагонах туристических поездов будут размещены декоративные искусственные елки и новогодние венки с украшениями.

Кроме этого, начальник поезда традиционно поздравит всех пассажиров по громкоговорящей поездной связи с наступающим Новым годом. Шампанское (игристое вино) также будет представлено в меню (винной карте) вагона-ресторана.

Час икс

Каков пассажиропоток в новогодние праздники? Когда совершается больше всего поездок, есть ли снижение трафика?

Константин Штыков: Пассажирам, несомненно, интересно воспользоваться услугами РЖД, и в частности - поездами Дирекции в период новогодних праздников. По сравнению с "доковидными временами" можно говорить о некотором сокращении спроса на перевозки, однако в период праздничных дней не ожидается снижения интереса со стороны пассажиров. Трафик, по нашему опыту, начинает снижаться на поезда, которые прибывают достаточно поздно 31 декабря. Уже начиная с поездов, которые отправляются с 17.00, мы видим значительное снижение. Утром 1 января пассажиры также менее склонны путешествовать.

Артем Мирон: В пригородном железнодорожном сообщении объем перевозок пассажиров на новогодние праздники в среднем снижается до 30 процентов, и обусловлено данное снижение отсутствием поездок на работу. В целом структура пассажиропотока значительно изменяется, наибольшей популярностью в праздники пользуются как маршруты до станций у садоводств и загородных парков, так и маршруты в обратном направлении на Санкт-Петербург с целью посещения городских праздничных мероприятий.

Учитывая данные изменения, компания организует на весь период праздничных дней свою работу по графику выходного дня, эти изменения касаются как расписания движения пригородных поездов, так и режима работы билетных касс.

Несмотря на пересмотр графика отдельных поездов, мы полностью сохраняем транспортную доступность регионов и населенных пунктов. В режиме реального времени проводим мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности и назначения дополнительных поездов.

Виталий Царук: Первый пик новогодних перевозок в предстоящие праздники придется на 29 и 30 декабря 2021 года, в указанные даты будет назначено максимальное количество поездов нашего формирования.

Пик обратного выезда пассажиров ожидается 7 и 8 января 2022 года, к нему филиал также будет готов, чтобы доставить всех желающих путешественников домой или к рабочим местам.

Пассажир-турист

Сейчас активно развивается внутренний туризм. Какие турпродукты созданы для тех, кто отправляется в путешествие на поезде зимой?

Виталий Царук: На новогодние праздники будут предложены туристические поезда из Москвы в Котлас, Псков, Новгород, Углич, Сортавалу, Выборг. И, безусловно, в волшебные дни начала января, в период каникул, планируется поезд "Мороз Экспресс", который отправится из столицы России - Москвы на родину Деда Мороза - Великий Устюг. Специальные туристические поезда, следующие по "круговому маршруту" (поезд отправляется и прибывает в один и тот же город), являются для компании достаточно новым продуктом, который положительно себя зарекомендовал. Путешествие на поезде у большинства пассажиров ассоциируется с романтикой, стуком колес, душевными беседами за стаканчиком чая.

Артем Мирон: Железнодорожный транспорт удобен для туристических поездок организованных групп школьников, студентов, семей с детьми, работающего населения и старшего поколения.

Его главные преимущества - движение по графику, отсутствие дорожных заторов, наличие системы кондиционирования воздуха и санитарных комнат, мягких кресел. В пути следования пассажирам предлагается экскурсионное обслуживание. Профессиональный экскурсовод рассказывает о достопримечательностях. Эти факторы важны при создании туристического продукта. Сейчас туристические поездки носят больше стихийный характер. Наша задача - дать людям комплексные пакеты и сделать их востребованными. Как раз сейчас разрабатываем пакетные туры совместно с "РЖД Тур", планируем, что уже в январе порадуем пассажиров.

Совместно с субъектами мы прорабатываем удобное расписание, стыковку пригородных поездов с поездами дальнего следования, развиваем маршрутную сеть электропоездов "Ласточка", сейчас в нее включены Выборг, Великий Новгород, Гатчина, Зеленогорск, Ораниенбаум, Приозерск и Петергоф.

Для индивидуальных туристов в направлении Павловска, Выборга, Ораниенбаума, Гатчины, Великого Новгорода, Белоострова, Луги и Невской Дубровки через приложение izi.Travel доступны бесплатные аудиогиды "Экспресс в историю". В этом году наши аудиогиды заняли второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2021". И это не первая победа компании. В 2018 году аудиогиды СЗППК заняли призовое место на Международном конкурсе путеводителей, туристских карт и SMART-приложений - 2018 и второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" на Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2018". Дополнительно для точечного стимулирования спроса, а также для повышения лояльности пассажиров пригородная компания проводит различные маркетинговые акции.

Планируете ли вы организовывать в этом году "Лыжные стрелы"?

Артем Мирон: Назначение поездов "Лыжная стрела" стало уже доброй традицией для жителей города. Правительство Санкт-Петербурга в сотрудничестве с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией и Октябрьской железной дорогой организует массовые лыжные старты с 2008 года. В период новогоднихпраздников для доставки участников к месту проведения мероприятия и обратно специально назначаются пригородные поезда. Текущий год не будет исключением, работа по назначению поездов уже ведется.

Заслон коронавирусу

В регионах периодически то ужесточают ограничения из-за коронавируса, то ослабляют. Влияет ли это на пассажиропоток?

Константин Штыков: Действительно, ограничительные мероприятия в регионах оказывают влияние на ход реализации проездных документов. Характер и объемы данных изменений в первую очередь зависят от строгости ограничений.

Как в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой должны вести себя пассажиры в поезде? Можно ли снимать маску?

Виталий Царук: Холдинг "РЖД" настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пяти часов, ношение масок пассажирами является обязательным.

При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Артем Мирон: Использование средств индивидуальной защиты в пригородных поездах является обязательным. В случае если у пассажира они отсутствуют, ему будет отказано в оформлении проездного документа. Приобрести индивидуальные маски можно в билетных кассах на станциях.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России проводят проверки по использованию средств индивидуальной защиты на вокзалах и в пригородных поездах, направленные в том числе на исключение доступа пассажиров без средств индивидуальной защиты на объекты железнодорожной инфраструктуры.

Константин Штыков: В "Сапсанах" и "Ласточках" все пассажиры обязаны находиться в гигиенических масках. Снимать их допускается только во время приема пищи или для замены масок.

При выявлении пассажира с повышенной температурой тела в пути следования данного пассажира пересадят на места ближе к санитарным комнатам и вызовут медицинских работников на ближайшей станции на пути следования поезда для постановки диагноза.

Как обеспечивается защита пассажиров от вируса?

Виталий Царук: В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Артем Мирон: Компания реализует комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это и ежедневный мониторинг здоровья работников, в первую очередь сотрудников, непосредственно контактирующих с пассажирами. Перед началом рабочего дня кассирам-контролерам измеряют температуру. Для работников создан постоянный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции: одноразовые перчатки и маски, антисептические средства.

Обработку проходит весь парк поездов. При проведении технического обслуживания составов предусмотрена влажная уборка подвижного состава, в том числе с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, сухая уборка в составах проводится в течение дня на конечных станциях между рейсами. Поезда "Ласточка" оборудованы штатными системами, которые очищают воздух с использованием ультрафиолетовых ламп. Ежесуточно обработку проходят более тысячи пригородных пассажирских вагонов.

Влияют ли дополнительные меры безопасности, которые применяются в поездах, на тарифы?

Константин Штыков: Дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров в пути следования являются одним из приоритетных направлений работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации, однако на конечной стоимости проездных документов для пассажиров эти мероприятия не скажутся, однако хотел бы напомнить про то, что стоимость проезда в поездах "Сапсан" регулируется системой динамического управления тарифами и спросом, поэтому на те поезда, которые наиболее востребованы, стоимость проезда будет возрастать по мере уменьшения количества свободных мест.

Виталий Царук: У нас также стоимость проезда в первую очередь зависит от спроса: чем он выше, тем выше цена на билеты. Кроме того, на тарифы влияют такие факторы, как сезон, категория поезда, соотношение количества свободных и изначально предложенных мест (уровень загрузки поезда), а также период совершения покупки билета (количество дней до отправления поезда). Если говорить о противоэпидемиологических мероприятиях, которые выполняются в текущий период, как при подготовке составов поездов в рейс, так и по пути следования, то можно сказать уверенно, что ни на тарифы, ни на стоимость проездных документов вышеуказанные меры не влияют.

Артем Мирон: Тарифная кампания 2022 год завершена, тарифы на перевозки по всем субъектам установлены на экономически обоснованном уровне. При этом такие регионы, как Санкт-Петербург, Новгородская и Мурманская области, сохранили тариф на уровне 2021 года.

Дефицит складов в Петербурге взвинтил стоимость аренды на 20 процентов

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)

Эксперты Knight Frank St Petersburg оценили объем неудовлетворенного спроса на склады в Санкт-Петербурге, который достиг показателя в 1,1 миллиона квадратных метров. Объем сделок аренды с января по ноябрь в 2021 году превысил суммарные показатели 2020 и 2019 годов.

В 2021 году в период с января по ноябрь на складском рынке Санкт-Петербурга был заключен рекордный объем сделок аренды - 516,9 тысячи квадратных метров, что в 2,3 раза превышает не только итоговый показатель 2020 года, но и итоговый показатель допандемийного и достаточно успешного для складской недвижимости 2019 года (231 тысяча квадратных метров). Больше других компаний в помещениях нуждается розница (включая e-commerce) - их доля в структуре спроса в текущем году увеличилась до 77 процентов, более чем в три раза за год (398 тысяч против 110 тысяч квадратных метров за 2020 год). Объем сделок дистрибьюторских компаний увеличился на 50 процентов за год, а производственных - всего на три процента.

Основная проблема в том, что предложение сейчас не успевает за спросом: в четвертом квартале 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию около 30 тысяч квадратных метров складских площадей, в результате чего годовые показатели могут оказаться ниже итогов 2020 года в два раза (158 тысяч квадратных метров). Все площади в анонсированных к вводу до конца 2021 года складских комплексах сданы в аренду. Свободное предложение качественной складской недвижимости сейчас оценивается в пределах двух-трех тысяч квадратных метров, что очевидно недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Ситуация дефицита складов возникла в связи с активным развитием интернет-торговли в СЗФО и переходом части офлайн-бизнеса в онлайн.

Сейчас на этапе строительства находится порядка 580 тысяч квадратных метров складских помещений, подсчитывают эксперты, 25 процентов из них - спекулятивное строительство объектов, которые выйдут на открытый рынок, а не будут построены под нужды конкретного клиента. Стоимость возведения же качественного складского объекта составляет сегодня 70-80 тысяч рублей за квадратный метр.

Нехватка складов привела к росту арендных ставок, который достиг 20 процентов за прошедший год. Такая динамика не смогла погасить растущего спроса, который "подрос" на 70 процентов за последний год. В результате, по оценке экспертов, Петербург "стал европейским лидером по удорожанию складских помещений".

В наступающем 2022 году все тенденции 2021 года сохранятся. Так, по данным исследования компании JJL, в ближайшие три года ожидается дальнейший рост корпоративного спроса на склады, даже в сравнении с рекордными значениями последних лет. Почти треть респондентов прогнозируют очень сильное увеличение спроса в секторе, в первую очередь - со стороны компаний электронной торговли, секторов экспресс-доставки и доставки посылок, 3PL, строительства, здравоохранения и биомедицины.

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ:

- Пандемия подстегнула дальнейшее развитие отрасли электронной коммерции. Мы видели, что флагманы росли трехзначными темпами. Люди познали преимущества доставок, онлайн-магазинов и удаленной работы. Покупательское поведение также претерпело глубокую трансформацию.

В архангельской глубинке установят 12 комплексных микросотовых станций

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

Арктическая зона России гораздо острее других территорий страны испытывает цифровое неравенство (так сегодня принято называть ограниченный доступ к современным коммуникациям). Взаимосвязь прямая: чем ниже плотность населения, тем больше проблемы с подключением к интернету и мобильной связи.

Низкий уровень обеспечения мобильной связью остается в Республике Коми, в Архангельской области. Причем несмотря на то, что за первые пять лет проекта по устранению цифрового неравенства в Поморье было установлено больше всего в СЗФО точек доступа к услугам связи - 113 (в целом на Северо-Западе - 829). Но нужно учитывать, что и населенных пунктов в Архангельской области больше, чем в других регионах Северо-Запада, - почти четыре тысячи.

В правительстве Поморья отмечают, что в последнее время люди жалуются на плохую связь даже активнее, чем на плохие дороги. Неудивительно: сегодня для того, чтобы получить государственные услуги или сделать покупки, нужна не столько дорога, сколько хороший интернет-сигнал. Кстати, от его уровня напрямую зависит уровень жизни не только каждой отдельной семьи, но и ведение бизнеса в архангельской глубинке. К примеру, именно плохую связь туроператоры Поморья называют главной преградой для расширения рынка туристических услуг.

Кстати, провести цифровые коммуникации просят не только деревенские старожилы, но и те, кто теперь отдыхает в архангельской глубинке: с началом пандемии количество людей на сельских территориях Поморья летом утраивается, а горожане привыкли к комфорту:

- В Верхопуе (это Вельский район) людей живет немного, но мы сюда приедем летом. И не хотим выпадать из цивилизации, - обращается в минсвязи региона Виктор Шитов из Северодвинска. В Архангельской области наиболее низкая доступность к цифровым коммуникациям на севере и северо-востоке. Но очень много обращений по поводу цифрового неравенства и на юго-западе, где нет крупных городов. Так, в Вельском районе мобильный телефон умолкает уже в 10 километрах от черты райцентра. А в дальних деревнях доступ к мобильной связи - настоящая беда:

- Хочешь выйти в интернет? Второй столбик забора, что идет у старого гумна, - советуют гостям в вельской деревне Клоповская. По словам чиновников министерства связи и информационных технологий Архангельской области, каждый оператор связи формирует свой кейс, в который входят расходы на инфраструктуру, содержание, оборудование канала:

- Операторы начинают его складывать, как правило, когда население в селе или деревне - более тысячи человек. Но такие населенные пункты в Архангельской области можно по пальцам пересчитать, - отметили на недавнем брифинге, прошедшем в правительстве региона.

Сегодня власти Поморья планируют кратно увеличить населенные пункты с уверенной связью, используя средства как федерального, так и регионального бюджетов, причем даже малонаселенные. Так, в деревнях, где живет не больше ста человек, в этом году впервые начали устанавливать фемтосоты - малые базовые станции сотовой связи. Одна из таких, кстати, появилась недавно в деревне Клещево Онежского района. До конца декабря в Архангельской области установят 12 комплектов маломощных микросотовых базовых станций, еще 20 - в 2022-м. И, хотя интернетпокрытие по современным меркам такая станция обеспечивает небольшое - стандарта 3G в радиусе до трех километров, - труднодоступным территориям Поморья она дает качественно новый уровень жизни.

Кстати, информацию о подключении к цифровым коммуникациям конкретных поселков и сел можно узнать на специальной карте, которая размещена на геопортале Архангельской области во вкладке "связь".

Тем временем станции 4G с гораздо большим охватом территории в этом году все-таки удалось установить на четырех территориях региона. К примеру, на "дальнем востоке" Архангельской области - в Пинежском районе:

- В 2022 году сотовая связь и доступ к интернету появятся в 42 населенных пунктах Поморья. Антенно-мачтовые сооружения установят в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Планируется развитие инфраструктуры сотовой связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборского районов.

Тем временем крайне недостаточно сегодня "покрыта" мобильной связью и дорожная сеть Архангельской области. Даже главная федеральная магистраль, ведущая в Москву - трасса М8, - обеспечена только на определенных участках, в основном - в районах населенных пунктов.

Вопрос номер один - финансирование. Для примера: базовая станция сотовой связи обходится бюджету в среднем в три-пять миллионов рублей. И хотя объем средств, который выделяется на устранение цифрового неравенства из разных уровней бюджета, вырос кратно, а мобильные операторы инвестировали в инфраструктуру цифровых коммуникаций Архангельской области около миллиарда рублей, обеспечивать интернетом быстро и всех в Поморье пока не получается.

Регион рассчитывает на федеральную поддержку. В ноябре более 15 тысяч жителей Архангельской области отдали голоса за подключение своих населенных пунктов региона к высокоскоростному интернету на Едином портале государственных услуг в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Больше всего голосов набрали деревни Пинежского района: Пиринемь и Шардонемь, а также деревня Ступинская Няндомского района. В правительстве региона отметили, что как только оператор связи подтвердит финансирование, список будет вынесен на общественное обсуждение - его огласят в конце декабря. Первые 30 населенных пунктов из него планируется обеспечить связью в 2022 году.

В следующем году в Калмыкии откроют новые авиамаршруты

Текст: Руслан Мельников (Элиста)

Сразу после новогодних праздников, с 10 января, открывается маршрут Элиста - Волгоград. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах ATR-72 - 500. Этот турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR вмещает 70 пассажиров. Перелет займет один час, стоимость билета от 1158 рублей. Пока полеты запланированы до 25 марта 2022 года.

Между тем из аэропорта Элисты уже можно добраться авиатранспортом до Москвы, Санкт-Петербурга, Ростов-на-Дону, Минеральных Вод и Сочи. А в 2022 году, помимо волгоградского направления, планируется открыть и другие новые маршруты. В частности, в ноябре глава республики Бату Хасиков рассказал о планах наладить авиасообщение с Краснодаром, Астраханью, Казанью и Симферополем. При этом восемь из десяти уже действующих и готовящихся маршрутов входят в программу Федерального агентства воздушного транспорта по субсидированию региональных воздушных перевозок.

Для Калмыкии с ее огромными расстояниями и небольшой плотностью населения авиасообщение с другими регионами критически важно. Дело в том, что власти и бизнес колоритной степной республики в последние годы делают ставку на туризм, одну из наиболее перспективных отраслей местной экономики, а транспортная доступность региона долгое время оставляла желать лучшего. Например, в Москву и Санкт-Петербург жители Калмыкии добирались в основном на автобусах. Это, конечно, долго и некомфортно.

Раньше самолеты летали из Элисты только три раза в неделю и только в столицу. При этом дорогие авиабилеты были не по карману многим жителям региона. Неудобства возникали и у потенциальных туристов, которые хотели бы посетить буддистскую республику, но не могли из-за сложной логистики. Железнодорожного пассажирского сообщения тоже не было, хотя имеется железнодорожная ветка: из-за малого числа пассажиров такие маршруты оказались попросту невыгодны для РЖД.

Даже из соседнего Ростова был только один способ добраться до Элисты, автотранспорт. При этом пассажирские перевозки осуществлялись не только на рейсовых автобусах, но и на частных маршрутках. Подобная поездка занимает около шести часов. Обратно тоже приходилось возвращаться в основном на маршрутках. Когда появилось авиасообщение с аэропортом Платов, Элиста стала ближе ростовчанам. Тем более что и билет на самолет оказался по цене сопоставим с расходами на поездку в маршрутке, примерно 1000 рублей. Меняется ситуация и на других направлениях.

- Рад, что наша республика вошла в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Уверен, что это станет стимулом для роста экономики, развития туризма и повышения качества жизни в Калмыкии. Нам важно, чтобы жители региона могли с комфортом путешествовать по России, - отмечает Бату Хасиков.

Между тем ситуация с авиаперевозками в республике могла бы развиваться совсем по другому, негативному сценарию, поскольку элистинский аэропорт из-за больших долгов некоторое время был на грани банкротства. Но его на аукционе приобрела компания "Новапорт холдинг", владеющая сетью региональных аэропортов. Сейчас воздушная гавань степной республики оценивается как перспективный актив.

По словам генерального директора аэропортовой сети Сергея Рудакова, модернизация элистинского аэропорта и расширение маршрутной сети позволит увеличить в 2022 году пассажиропоток примерно на 30 процентов, с 98 тысяч до 130 тысяч человек. При этом планируется реконструировать международный зал и восстановить международное сообщение. В частности, рейсы в Анталию и на Кипр.

Кроме того, предполагается провести реконструкцию действующего терминала, что позволит увеличить пропускную способность в два раза. На 2024 - 2025 годы намечено строительство нового терминала. Модернизация инженерного оборудования аэродрома на четыре миллиарда рублей будет осуществляться по федеральной программе в 2025-2030 году, хотя не исключено, что она завершится раньше.

Власти республики надеются, что развитая инфраструктура поможет привлечь новые авиакомпании, а это, в свою очередь, повлияет на снижение цен на авиабилеты. Кстати, как отмечают эксперты, цены будет формировать робот, учитывающий спрос.

Впрочем, республиканские власти и бизнес намерены заняться в Калмыкии и другими видами пассажирских перевозок, в том числе и по новым направлениям. Например, железнодорожными маршрутами Элиста - Адлер - Элиста и Элиста - Анапа - Элиста. Для этого можно использовать прицепные вагоны, которые будут присоединяться к поезду в Ставрополе или на станции Кавказской.

Также в правительстве региона рассматривается вариант мультимодальных перевозок. В этом случае по единому билету сначала будет трансфер на автобусе из Элисты до железнодорожной станции в Волгограде, Зимовниках, Сальске или Волгодонске, затем поездка продолжится на поезде до пункта назначения. Кроме того, обговариваются варианты маршрутов турпоездов по Кавказу, к Черноморскому побережью и в Крым. Также все актуальнее становится идея туров выходного дня и недельных туров по железной дороге.

В апреле этого года уже был успешный опыт пуска круизного поезда - отеля на колесах, который отправился по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста. Пассажиры-туристы побывали тогда на Фестивале тюльпанов в Калмыкии.

Между тем

Ростовский аэропорт Платов и его базовая авиакомпания поздравили ростовчанку, летевшую в Минеральные Воды. Она стала двухмиллионным пассажиром. Ростовчанке вручили сертификаты на бесплатный перелет и на обслуживание в бизнес-зале внутренних линий. Как отмечает министр транспорта Владимир Окунев, результаты авиакомпании превзошли не только показатели предыдущего 2020 года, но и доковидного 2019-го. Количество рейсов, выполненных ее самолетами из аэропорта Платов по итогам 11 месяцев текущего года, оказалось на 38 процентов больше, чем за тот же период 2020 года, и на 34 процента больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Все это свидетельствует о высоком спросе россиян на внутренний туризм".

В машиностроении ЮФО применили модель совместного использования ресурсов

Текст: Лариса Ионова

Шеринг, или производственная кооперация, укрепляет свои позиции на юге России. Сейчас в системе промышленной кооперации работает немалая часть обрабатывающих предприятий. Только в Ростове-на-Дону их насчитывается около 500, а это каждое десятое производство.

На Дону было организовано 12 бирж субконтрактов, прошли 18 инвестиционных сессий, шесть промышленных конференций и восемь бизнес-миссий в других регионах. Как результат - более 800 заказов на производство и поставку, более 200 кооперационных цепочек и 20 прямых соглашений.

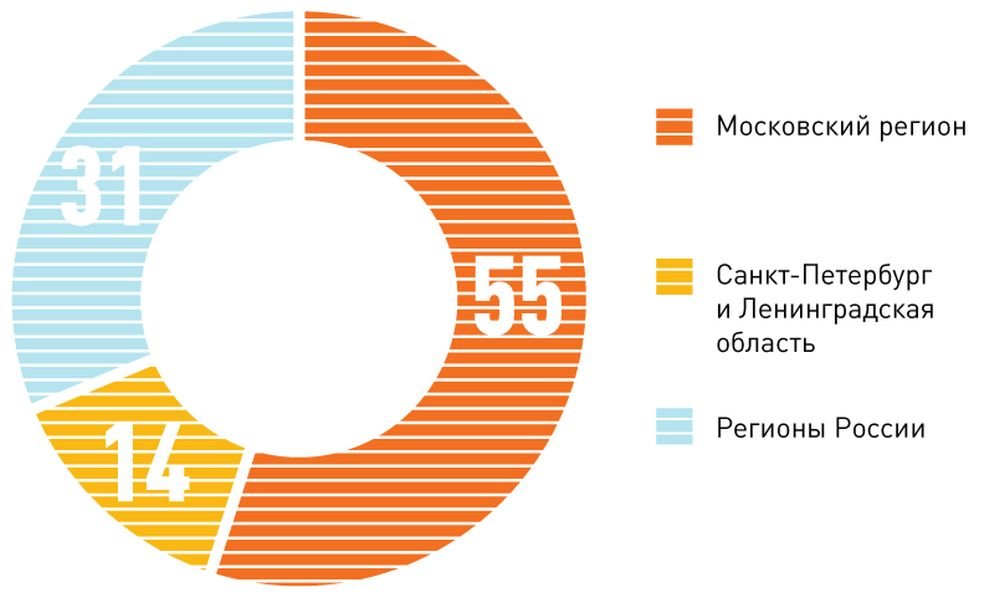

Об этом говорилось на VII межрегиональной конференции "Производственная кооперация и развитие промышленного потенциала предприятий" на площадке КВЦ "Донэкспоцентр". В ней приняли участие предприятия восьми регионов России: Москвы и Санкт-Петербурга, Калужской, Московской, Тульской, Томской, Ярославской областей и Чувашии.

Самое главное, как отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова, удался открытый диалог, в котором охотно участвуют как крупные компании, размещающие заказы, так и малые промышленные предприятия, которые хотят их получить.

Операция "Кооперация"

Шеринг, или совместное потребление, является важным компонентом циркулярной экономики и позволяет многократно повысить эффективность использования ресурсов, будь то помещение, автомобиль или высокопроизводительный станок. При этом пропорционально сокращается потребность в производстве новой продукции. Одним из трендов развития шеринга является внедрение модели совместного использования в промышленности. Опыт кооперации научных и производственных предприятий пригодился при создании первого в регионе промышленного технопарка в сфере высоких технологий.

По словам заместителя министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Атаманцева, несколько лет подряд производство Ростовской области находится в положительной зоне. За 9 месяцев 2021 года рост в обрабатывающих отраслях Дона составил 137,4 процента. И важную роль в этом играет кооперация между малым и крупным бизнесом или же между исследовательскими организациями и производственными компаниями.

Особенно актуальна краткосрочная аренда сложного инновационного оборудования, которое еще не представлено на рынке в достаточном количестве. Помимо того что это облегчает доступ к подобной технике, предприятия получают возможность заранее протестировать ее для своих задач. Сейчас, когда технологии развиваются с огромной скоростью, сервисы аренды оборудования дают дополнительные возможности в освоении новых технологий.

Оплата таких сервисов может зависеть не только от длительности аренды, но и от использованных мощностей. Последнее стало доступно благодаря развитию интернета вещей - технологии, выводящей в онлайн любое устройство: она позволяет измерить объем произведенного продукта или время работы оборудования с помощью "умных" датчиков. По этой схеме работает, например, производитель промышленных компрессоров Kaeser, который рассчитывает стоимость аренды по количеству использованного сжатого воздуха.

Станок общего пользования

Казалось бы, промышленный сектор с его жесткой b2b-природой максимально закрыт для любых экспериментов в области шеринга. Но это не так, совместное потребление уже нашло применение сразу в нескольких сферах. Например, прокат оборудования, от простого сварочного или строительного инструмента до 3D-принтеров, которые уже предлагают во временное пользование на некоторых площадках.

Владелец и основатель компании "ВНИТЭП" в городе Дубне Алексей Коруков рассказал на конференции об уникальном опыте промышленного шеринга. Разработанные на предприятии станки лазерного раскроя металла появлялись в промышленных зонах других городов, где их использовали заказчики.

- Не многим предприятиям нужно 1000 тонн продукции в месяц, - поясняет Алексей Коруков. - Вместе с тем оборудование должно быть качественное, высокопроизводительное. Шеринг позволяет заказчикам сконцентрироваться на своей основной деятельности. Производит, к примеру, завод сельхозтехнику, так пусть и специализируется на инженерных решениях для новых комбайнов. Во всем мире так происходит, каждый делает что-то свое, а у нас это пока не развито.

С августа этого года предприятие из Дубны разместило свое оборудование в промзоне Ростова-на-Дону и уже обучило 20 сотрудников, которые принимают заказы от других предприятий. Всего же в Ростовской области и Краснодарском крае работают 25 станков компании.

- Шеринг-сервисы дают возможность экономить, а это очень важно в период рыночной турбулентности, - отметил руководитель шеринг-кластера РАЭК Антон Губницын.

Аренда "мозгов"

В промышленности есть потенциал и для иных подходов к экономике шеринга, связанных с нематериальными активами. В первую очередь, сюда относится обмен передовым опытом и инновационными решениями. Речь идет уже не об аренде карьерного самосвала или офисной площади, а о трансляции знаний и профессиональных компетенций. Несмотря на жесткую привязку производства к конкретным заводам и месторождениям, компании иногда предпочитают собирать проектные команды в коворкингах, например, для разработки ИТ-продукта.

- Предпринимательское сообщество генерирует инициативы, - пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова. - Это формирование первых промышленных технопарков в регионе, становление центров промышленного дизайна в ходе развития креативной индустрии, создание отраслевых инжиниринговых центров и многое другое. Важно, чтобы благодаря расширяющимся межрегиональным связям подобные инициативы получили тиражирование. Экономическое развитие в циркулярной модели обеспечивается, прежде всего, за счет максимально эффективного использования уже вовлеченных в оборот ресурсов.

Следующий уровень проникновения концепции шеринга в производственную сферу - аренда профессиональных компетенций.

Работа промышленного предприятия требует постоянного освоения новых технологий и их внедрения в рабочие процессы. Промышленникам приходится вкладывать большие средства в технологические разработки. Такие разработки очень затратны, а финальные решения обычно применяются в рамках отдельной компании и не выходят на широкий рынок. В силу схожести проблем, над которыми работают компании из разных отраслей, их продукты зачастую дублируют друг друга. Оптимизировать этот процесс можно с помощью обмена R&D-компетенциями между участниками рынка. Это помогло бы им, с одной стороны, монетизировать свои ноу-хау, а с другой - получить доступ к новым, интересным решениям со значительно меньшими затратами.

Поэтому весьма перспективны проекты создания ИТ-платформы, которая свяжет между собой участников рынка, готовых делиться результатами своих исследований. Такая платформа позволит компаниям продавать и приобретать инновационные разработки, способствуя таким образом развитию всей индустрии в целом.

Как развиваются другие виды шеринга. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-центра, экономика совместного потребления в России (шеринг-экономика) показала в 2020 году рост на 39 процентов по сравнению с предыдущим годом. COVID-19 и ограничения, связанные с ним, вызвали снижение спроса на ряд услуг: шеринг жилья, офисов и автомобилей. Драйверами роста стали С2С-коммерция (купля-продажа б/у товаров между физлицами) и онлайн-биржа труда. Высокие темпы роста продемонстрировали также сегменты аренды вещей (рост 85 процентов), велосипедов и самокатов (35 процентов). Однако из-за низкой базы их доля в шеринг-экономике России несущественна.

В Крыму жилье за год подорожало почти на треть

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

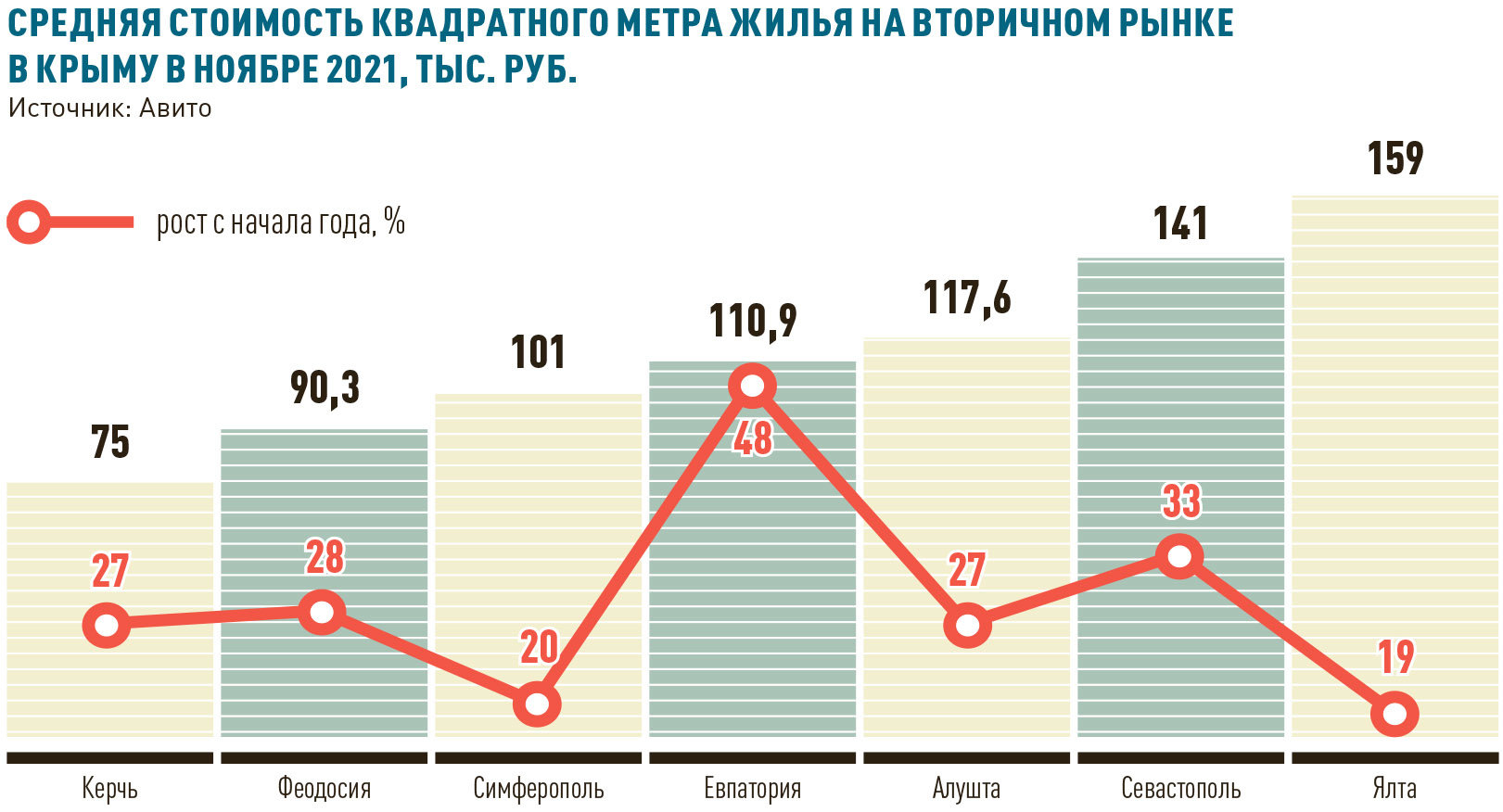

За 2021 год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Крыму выросла на 34 процента - до 112 тысяч рублей, на первичном - на 30 процентов, до 102 тысяч рублей. Как пандемия повлияла на региональный рынок и стоит ли ожидать дальнейшего роста цен, узнавала корреспондент "РГ".

По данным "Авито Недвижимость", среди крупных городов Крыма заметнее всего цены выросли в Евпатории, в 1,5 раза - до 110 984 рублей за квадрат, а также в Севастополе - на 33 процента - до 141 026 рублей.

Традиционно наиболее популярны у покупателей однокомнатные квартиры, они подорожали за год на 38 процентов - до 133 885 рублей за квадратный метр. В общей структуре спроса такое жилье занимает 33 процента. Стоимость "двушек" выросла на 32 процента, средняя цена квадратного метра составила 111 667 рублей, "трешек" - на 33 процента, до 99,8 тысячи рублей за квадрат. На двухкомнатные квартиры приходилось 38 процентов общего спроса в Крыму, а на трехкомнатные - 19 процентов. На 30 процентов подорожали студии - до 133 000 рублей за квадрат.

Аналитики "Авито Недвижимость" отметили в этом году рост спроса на вторичное жилье.

- Мы наблюдаем перераспределение покупательского интереса в сторону вторичного сегмента. Так, в ноябре 2021 в Крыму спрос увеличился на 16 процентов с начала года, - говорит руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Сергей Хахулин.

Количество предложений о продаже квартир по сравнению с началом года выросло на 27 процентов.

- В дальнейшем, если не будет масштабных экономических потрясений, значительного снижения цены квартир на вторичном рынке ожидать не стоит. Продавцы предпочитают придержать свое жилье, если сомневаются, что смогут продать его выгодно. Кроме того, рост спроса на аренду квартир заставляет собственников задуматься, не лучше ли отказаться от продажи в пользу сдачи недвижимости в аренду, - отмечает Сергей Хахулин.

Стоимость квадратного метра в новостройках за год выросла на 30 процентов - с 72 до 102 тысяч рублей.

- Основные факторы роста цен в этом году - подорожание строительных материалов и работ в среднем на 30 процентов, а также отсутствие скидочной политики. Если раньше застройщики на начальном этапе строительства сбрасывали до 30 процентов, то сейчас в скидках нет необходимости, поскольку застройщик получает деньги с эскроу-счета только после ввода дома в эксплуатацию. Кроме того, по всей России за год объем строительства упал на 22 процента. Это отражается и на ценах. Во-первых, чем больше застройщики строят, тем дешевле им обходится строительство. Это так называемый "эффект масштаба". Соответственно, если объем сокращается, себестоимость строительства растет. Во-вторых, есть явный дефицит жилья, что тоже приводит к росту цен, - поясняет директор по маркетингу и продажам компании "Гринвуд девелопмент" Артур Дубровский.

Руководитель департамента управления брендом и коммуникациями группы компаний "Монолит" Дарья Осадчая отмечает, что в 2021 цена за квадрат менялась неравномерно, основной рост пришелся на второе полугодие, в первые же шесть месяцев он составил чуть более 10 процентов.

- Стоимость квадратного метра в большей степени зависит от себестоимости проекта. В данном случае стоит отметить кратный рост стоимости строительных материалов. К сожалению, растущие цены на металл и другие комплектующие диктуют нам необходимость наращивать и цену для конечного потребителя, - говорит Дарья Осадчая.

При этом рост стоимости практически не сказался на спросе. Самые популярные - однокомнатные квартиры и студии как самые доступные по цене, отмечает Артур Дубровский.

- Однокомнатные квартиры в объеме спроса занимают почти 40 процентов. За последний год ситуация изменилась: существенно вырос спрос на традиционно менее привлекательные "двушки", а вот на однокомнатные квартиры он снизился. На это отчасти оказала влияние ипотека, которая "размазывает" стоимость квартиры на весь кредитный период, то есть на 20-30 лет, при этом клиент получает лучшие жилищные условия - большую площадь. Неизменен спрос на трехкомнатные квартиры: здесь продажи на уровне 2020 года, изменение цены за "квадрат" коснулось их меньше - стоимость выросла на 30 процентов. Более всего подорожали однокомнатные квартиры, квартиры-студии. Такая разница в изменении цены связана в основном с эластичностью спроса, - уточняет Дарья Осадчая.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что тренд на микроквартиры, площадь которых не превышает 20 квадратов, придет в Крым вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

- Основные покупатели квартир - это семьи с детьми или планирующие детей. Им, конечно же, будет некомфортно жить на 20 квадратных метрах. Поэтому спрос на такие квартиры в Крыму будет не высок. Размер квартир сейчас действительно не главное, но они должны быть функциональны и комфортны, - говорит Артур Дубровский.

Что касается прогноза стоимости квартир в новостройках, то оснований для снижения стоимости нет.

- Сейчас рост цен практически прекратился. Если не будет резкого подорожания стройматериалов, можно прогнозировать рост цен из-за общей инфляции. Однако есть предпосылки к дальнейшему повышению себестоимости строительства и соответственно цен, - говорит Артур Дубровский.

- На стоимость квадратного метра традиционно влияет несколько факторов и главные из них - это уровень спроса и предложения, а также себестоимость, условия проектного финансирования банком и уровень инфляции, конечно. Цены на жилье выросли и вряд ли остановят свой рост и в 2022 году. Ожидать снижения цены можно только при резком совпадении множества негативных факторов уровня мирового кризиса. Кроме того, действие льготной ипотеки также стимулирует людей не откладывать покупку, поэтому спрос не падает, - говорит Дарья Осадчая.

Минстрой РФ впервые использовал новую методику, которая приблизит норматив стоимости жилья и среднюю рыночную стоимость к рыночным ценам. Как это отразится на ценах на квартиры?

- Напрямую на формирование стоимости квадратного метра жилья в сегодняшних условиях это никак не повлияет, так как цена, в первую очередь, зависит от себестоимости строительства и условий кредитования банками. Но это может отразиться на покупательной способности граждан в лучшую сторону, что естественно повысит спрос на жилье и, как следствие, при таких условиях возможен вариант более выгодных предложений банков по ипотеке, - отмечает Дарья Осадчая.

Художники и музыканты получили награды за создание образа Александра Невского

Святой воин, искусный дипломат, умный политик - весь год молодые художники, скульпторы, музыканты, иконописцы, хоровики искали новые художественные образы великого князя Александра Невского. В год его 800-летия был объявлен всероссийский творческий конкурс, в понедельник, 20 декабря, жюри подвело его итоги в Историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ.

Конкурсантам пришлось вписывать свои работы в громкий образный ряд юбилейного года - с участием президента и патриарха был открыт памятник на Чудском озере, в рамках просветительского марафона глава РВИО Владимир Мединский прочитал о великом государственном деятеле лекцию, в Третьяковке показали диораму "Ледовое побоище".

- Мне кажется, что этот конкурс как раз возрождает хорошую традицию творческого заказа для деятелей культуры и творцов произведений, посвященных тем или иным историческим деятелям или событиям, - сказал, открывая церемонию награждения победителей конкурса глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Председатель РВИО выразил благодарность за внимание к конкурсу Патриаршему совету по культуре и его председателю, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову).

- Надеюсь, что для финалистов конкурс станет очередным шагом к признанию. Пусть они молоды, но, думаю, что они в будущем станут известными, - добавил Владимир Мединский.

Участниками конкурса стали более 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 51 субъекта РФ. В пяти номинациях - "гимнографическое произведение", "живопись", "икона", "скульптура" и "хоровое произведение" - были определены 15 победителей.

-Это прекрасная традиция, которую возрождает Российское военно-историческое общество... Мы должны гордиться, что первыми оказались на этом пути после долгого перерыва, - сказала, обращаясь к победителям, член жюри, председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. - Хотела бы поблагодарить всех участников конкурса. Вы рискнули и по-хорошему дерзновенно приступили к этой потрясающей и многогранной теме.

Победителями конкурса стали: в номинации "живопись" - Татьяна Бодрова (Пермский край, работа "Великий князь, полководец, святой, защитник земли Русской Александр Невский"); в номинации "скульптура" - Дарья Бердник (г. Сочи, работа "Святой защитник"); в номинации "икона" - Екатерина Коноплева (г. Санкт-Петербург, работа "Святой Александр Невский - выбор России"); в номинации "гимнографическое произведение" - Рафаил Османов (г. Санкт-Петербург, работа "Тропарь Александру Невскому"); в номинации "хоровое произведение" - Алексей Черняк (г. Екатеринбург, работа "В Городце"). Более 100 лучших работ об Александре Невском представлены на выставке в Историческом парке "Россия - Моя история".

Текст: Елена Яковлева

Чиновников обязали проводить дорогу, даже если в деревне живет один человек

Текст: Владислав Куликов

Суд в Псковской области обязал чиновников провести дороги в две деревни. В каждой из них прописано по одному жителю. Но в жаркий летний сезон население порой вырастает аж до десяти человек.

Без преувеличения: суд принял решение государственной важности. Фактически он обязал чиновников радикально изменить образ мыслей и начать ценить каждого человека. Да: пока дело касается только чиновников Дедовичского района области. Однако хочется верить, что подобные правовые позиции поддержат суды страны.

Добилась же наставления столоначальников на правильный путь прокуратура. Именно она обратилась с иском в суд. И это тоже крайне важно: у одиноких людей в деревнях появляется мощная поддержка на государственном уровне.

"В обоснование иска было указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сферах безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - В ходе данной проверки в деятельности администрации Дедовичского района выявлены нарушения требований федерального законодательства".

Нарушения заключались в том, что целый ряд местных дорог оказался в плохом состоянии. Между тем за эти дороги отвечали именно муниципальные власти. Отговорки чиновников были типичные: нет денег. А еще граждане начальники были искренне уверены, что нет никакого смысла тратить государственные деньги на маленькие деревни.

"Работы по ремонту дорог и их обустройству являются дорогостоящими и администрация района не может выделить достаточно денежных средств на их ремонт и содержание ввиду дефицита бюджета, - цитируют в суде доводы ответчика. - Кроме того, в д. Хлопотово и д. Алешино зарегистрированы по 1 человеку, в летний период в деревнях проживают менее 10 дачников и обустраивать дорогу в соответствии с ГОСТом является нецелесообразным".

За этим "нецелесообразно" стоит целая чиновничья философия. Мол, человек - это звучит недостаточно гордо. Конечно, если это простой человек, а не какой-нибудь начальник. Согласно данной логике, конкретные простые люди не важны, а важны общественные масштабы. Только вот нет расчетов, какое число людей должно начать страдать, чтобы чиновники признали проблему проблемой. Тысяча? Десять тысяч? Миллион?

Как-то так получилось, что многие люди на ответственных постах стали путать государственное мышление с коммерческим. Даже появился термин - оптимизация. Будто бы муниципальная администрация - это коммерческая фирма, для которой забота о людях - это непрофильная деятельность, ведущая к убыткам. Потому в небольших поселках закрываются больницы. Затем школы. Еще что-то. И так постепенно из селения уходит жизнь. А потом оказывается, что и дорога туда не нужна. Так администрация "оптимизирует" жизнь на вверенной территории.

Таких историй масса по всей стране. Например, в одном из районов Костромской области администрация отказалась пробурить скважину в маленькой деревне, чтобы люди смогли там жить круглый год. Жильцы, которые сегодня проводят в деревне только лето, обратились с просьбой помочь со скважиной, так как в силу природных особенностей самостоятельно это сделать не могут. В обращении особо указали, что намереваются жить в деревне круглый год. Но в ответ людям сказали "нет". Доводы примерно те же: поддерживать, а тем более возрождать жизнь в маленькой деревне якобы невыгодно.

С такой коммерческой логикой чиновникам надо заканчивать. Повсеместно.

Суд в Псковской области это подтвердил.

"Выслушав стороны и исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию Дедовичского района в срок до 30 июня 2022 года произвести ремонт и обустройство этих автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Приходят подтверждения и из других регионов. Например, в Пермском крае прокуратура в судебном порядке обязала чиновников заняться ремонтом подтопляемого участка дороги, ведущей в маленькую деревню.

"Установлено, что вдоль берега реки Сылва, располагается участок автомобильной дороги общего пользования с. Меча - д. Лопаиха Кишертского округа, который ежегодно в период весеннего половодья подвергается затоплению, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Пермского края. - Вместе с тем администрацией округа действенные меры для исключения случаев его затопления не принимались, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о возложении обязанности на орган местного самоуправления произвести ремонт участка автодороги, поднять уровень дорожного полотна. Кунгурский городской суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил".

Согласно открытым данным, в деревне Лопаиха живут 11 человек. Каждый из них - ценен. Так что решения в Псковской области, Пермском крае не случайность, а новая практика.

Кстати, еще весной этого года Верховный суд России в своем обзоре судебной практики сделал важные разъяснения, как рассматривать иски граждан о признании незаконным бездействия чиновников, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения. Теперь данные правовые позиции реализуются на практике по всей стране. В том числе в одном из решений Верховный суд России особо указал, что чиновники обязаны следить за состоянием дорог вне зависимости от длины пути. В том деле местным чиновникам дорога показалась слишком короткой - менее километра. Но ГОСТ не делает исключений для коротких дорог. Не должны делать таких исключений и граждане начальники.

Безусловно, деньги в муниципальной казне не появляются по волшебству. Но никто не ждет, что чиновники возьмут в руки лопаты и придут латать дыры. От столоначальников в каждом случае требуется начать делать хоть что-то: включить дорогу в план, думать, как привести грунтовку в порядок. И тогда проблемы будут постепенно решаться.

Между тем

Малонаселенные пункты нельзя также оставлять без связи. В прошлом году был принят закон, предусматривающий обеспечение малонаселенных пунктов (с населением 100-500 человек) точками доступа к сети интернет и услугам мобильной связи. По словам экспертов, жаловаться в прокуратуру можно, даже если скорость интернета ниже нормативной.

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Обсудим, как развивается ситуация с коронавирусом в России, в том числе – на фоне появления в мире нового штамма. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что его распространение может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций.

Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растёт особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран.

В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа Правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей. Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин.

По поручению Президента Правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было всё необходимое для борьбы с коронавирусом. Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки.

Пациенты с коронавирусом проходят разного рода обследования. Среди прочего – рентгенологические. Из-за того, что они стали проводиться чаще, техника быстрее изнашивается. Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 млрд рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при обследовании и лечении заболевших ковидом. Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала.

Теперь что касается кислорода. Чтобы поддерживать запас на должном уровне, в регионах должны быть возможности для его транспортировки. К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечём Российский фонд технологического развития. Подписано постановление Правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты. Это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 млн рублей и решить вопрос поставок кислорода, который нужен тяжёлым пациентам. А их в нашей стране по-прежнему немало. Как и тех, кто проходит лечение дома.

Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать поддержку персоналу, который работает с пациентами, заразившимися коронавирусом, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты. Они были введены по решению главы государства. Чтобы медработники вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, Правительство направило свыше 50 млрд рублей.

Это без учёта инициированной Президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Финансирование мы также предоставим.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), прошу Вас оценить объём необходимых ассигнований на эти цели, чтобы обеспечить двойные выплаты.

Уважаемые коллеги!

В преддверии новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения.

Важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию, его объёмы снижать недопустимо. Прошу глав российских субъектов проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях.

Перейдём к обсуждению.

Хочу попросить выступить Сергея Семёновича Собянина. Сергей Семёнович, какова ситуация с коронавирусом в Москве? Пожалуйста, Вам слово.

С.Собянин: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объём заболеваемости уменьшился на две трети, а количество госпитализаций уменьшилось вполовину. За последнюю неделю количество заболеваний ещё снизилось на 12%, что, в общем, говорит о благополучном фоне протекания эпидемии. Тем не менее с учётом того, что Вы сказали, Михаил Владимирович, с учётом того, что мы видим тревожные сообщения по всему миру о ситуации с «Омикроном», мы часть коечного фонда, который освободился, оставляем в горячем резерве, модернизируем его. На сегодняшний день у нас запас коечного фонда – 46%, то есть всего группировка составляет около 13 тыс. коек. Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя горячий резерв с учётом того, что, мы видим, «Омикрон» очень быстро нарастает и динамика этой заболеваемости выше, чем с «Дельтой» или предыдущими мутациями.

Будем надеяться, что Новый год пройдёт спокойно. Тем не менее у нас по-прежнему действуют ограничения, связанные с санитарными требованиями, QR-кодами, проходами в театры, музеи, на культурно-массовые, зрелищные мероприятия. Будем мониторить ситуацию совместно с Роспотребнадзором, оперативным штабом, принимать своевременно решения.

М.Мишустин: Спасибо, Сергей Семёнович.

Михаил Альбертович (обращаясь к М.Мурашко), расскажите, как организована сейчас медицинская помощь пациентам с ковидом в российских субъектах и что с запасами лекарств и кислорода? Как продвигается вакцинация?

М.Мурашко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

На сегодняшний день медицинскую помощь получают почти 634 тысячи пациентов, имеющих диагноз новой коронавирусной инфекции. 495 тысяч пациентов получают эту помощь амбулаторно, и 138 тысяч человек лечатся сегодня в стационарах. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких находятся 4,4 тысячи человек – в палатах реанимации. За этот период у нас переболело детей в общей сложности 1,544 миллиона, и сегодня активно болеющих детей чуть больше 40 тысяч.

В течение последнего месяца мы констатируем снижение количества активных случаев заболевания, что позволяет нам интенсивнее работать в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями.

В соответствии с поручением Президента мы поддерживаем систему здравоохранения в повышенной готовности. У нас развёрнуто дополнительное количество коек, позволяющих держать резерв где-то в пределах 26%, и этого на сегодняшний день достаточно.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора мы принимали участие в работе в Южно-Африканской Республике. Наши клиницисты изучали особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон». Мы видим, что в клинической картине «Омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа. Число случаев с клиникой пневмонии и ОРДС не превышает тех показателей, которые имеются при штамме «Дельта».

Примерно в два с половиной раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных «Омикроном» и требующих лечения, в том числе в стационарах. Также отмечаются повторные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Особенности вакцинации в этот период должны быть в какой-то мере пересмотрены, о чём говорят многие специалисты в мире