Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В мобильном приложении "РЖД Пассажирам" стали доступны билеты на пригородные поезда Приморья, Поволжья и Юга

Пользователям официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам" теперь доступны билеты на пригородные поезда еще четырех перевозчиков: "Волгоградтранспригород", "Пассажирская компания "Сахалин", "Экспресс Приморья" и "Башкортостанская ППК". Таким образом, количество пригородных компаний, на поезда которых пассажиры могут купить билет в режиме онлайн, увеличилось до шестнадцати.

В приложении можно найти нужный пригородный поезд и купить на него билет, оплатив его с помощью банковской карты, а также с помощью платежных систем ApplePay, SamsungPay и GooglePay. Билет можно распечатать или предъявить контролеру на экране телефона. Согласно правилам перевозок пассажиров, купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления; возврату пригородные билеты не подлежат.

Теперь жители более чем тридцати регионов России могут избегать очередей в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, покупая билеты за несколько секунд с помощью мобильного приложения.

Компания планирует еще более упростить процедуру покупки билетов. В частности, недавно в приложении "РЖД Пассажирам" реализован функционал шаблонов, который позволяет купить билет на привычный для пассажира поезд за 3 клика. Также ведется работа над добавлением возможности онлайн-покупки льготных и абонементных билетов.

Официальное мобильное приложение "РЖД Пассажирам" стало доступно в онлайн-магазинах с 19 апреля 2017 года. Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 6,2 млн.

С помощью приложения можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.

Пользователям также доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (необходима предварительная регистрация в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД"), а также по электронным талонам Фонда социального страхования. Среди других полезных опций – цены на ближайшие даты, навигация на вокзалах, информация о фактическом движении поездов, "часто задаваемые вопросы" и обратная связь.

В Курске планируется строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом говорили на расширенном совещании под председательством первого заместителя губернатора Станислава Набоко, сообщила пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день воздушное сообщение в регионе обеспечивается авиакомпанией "РусЛайн", которая осуществляет полёты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, а в летний период в Симферополь, Сочи и Анапу.

Рейсы по первым трем направлениям субсидируются из областного бюджета, летняя программа полётов будет осуществляться на коммерческой основе.

На сегодняшний день определена организация, которая уже к августу текущего года планирует разработать проект нового здания аэровокзального комплекса. Далее будет определен подрядчик по строительству. Этот проект должен быть реализован за счёт инвестора без выделения бюджетных средств Курской области.

Олег Духовницкий провел заседание Комиссии по анализу эффективности деятельности подведомственных Россвязи организаций

22 мая 2019 года в Севастополе в рамках рабочей поездки прошло выездное заседание Комиссии по анализу эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству связи федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся на территории Крымского федерального округа.

Совещание было проведено с руководством филиалов Управления специальной связи по Республике Крым (филиал ФГУП ГЦСС), ФГУП РСВО-Севастополь, АО «Марка». Основной темой встречи стали итоги 2018 года и планы на 2019 год - задачи, перспективы развития деятельности филиалов в регионе.

В рамках рабочего визита в Крым Олег Духовницкий посетил филиал АО «Марка» в Севастополе.

Визит в АО "Марка", Севастополь

Руководитель Россвязи заслушал доклад о результатах работы салона "Коллекционер", ознакомился с представленной продукцией, а также пообщался с сотрудниками салона и покупателями.

Олег Духовницкий принял участие в мероприятиях, посвящённых Герою Советского Союза С.А. Неустроеву

23 мая 2019 года в Севастополе в Мемориальном комплексе «Сапун-гора» прошли мероприятия, посвященные военному деятелю, Герою Советского Союза Степану Андреевичу Неустроеву.

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства связи действительный государственный советник Российской Федерации I класса Олег Духовницкий, начальник Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю генерал-майор Степан Гайдаржийский, и.о. заместителя губернатора – Председателя Правительства Севастополя Иван Кусов, член правления Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России генерал-полковник Анатолий Шкирко, дочь Героя Советского Союза Татьяна Неустроева. На торжественном мероприятии присутствовали также курсанты, ветераны, военнослужащие и сотрудники ведомства, кадеты и юнармейцы.

«Федеральное агентство связи и акционерное общество «Марка» ежегодно выпускает различную филателистическую продукцию, посвященную выдающимся военным, учёным и деятелям России. Сегодня мы выпустили конверт с оригинальной маркой в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» тиражом 1 млн экземпляров с изображением эмблемы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., медали «Золотая Звезда» и портрета Степана Неустроева на фоне здания Рейхстага. Я уверен, что погашенный сегодня конверт с оригинальной маркой станет уникальным экземпляром, филателистической редкостью среди коллекционеров всего мира и навсегда сохранит память о сегодняшнем мероприятии», — отметил Олег Духовницкий.

С апреля 1943 года и до конца Великой Отечественной войны Степан Неустроев воевал в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, штурме Восточной Померании, в Висло-Одерской операции и боях за Берлин. За время боёв пять раз был тяжело ранен. В 1945 году бойцы под командованием капитана Неустроева штурмовали главный вход в Рейхстаг. Разведчики его батальона красноармейцы Мелитон Кантария и Михаил Егоров под руководством младшего лейтенанта Алексея Береста, водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. В послевоенное время Степан Андреевич проживал в Севастополе, его именем названа площадь. Славные страницы истории переплелись и нам очень приятно, что день освобождения Севастополя мы отмечаем выпуском данного конверта.

Александр Калинич: «Кубань Кредит» — банк для малого и среднего бизнеса»

Александр Калинич, заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит»

Беседовал: Николай Зайцев, корреспондент

Как в банке «Кубань Кредит» строится работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, почему растет объем кредитования МСБ, какие государственные инструменты поддержки бизнеса существуют —об этом и многом другом в интервью с заместителем председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александром Калиничем.

— Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о работе банка «Кубань Кредит» с малым и средним бизнесом.

— С предприятиями малого и среднего бизнеса КБ «Кубань Кредит» активно сотрудничает с 2013 года, и на сегодняшний день его можно по праву считать банком для МСБ. Мы реализуем широкую линейку коммерческих кредитов с рядом преимуществ, но главное, что мы можем предложить нашим клиентам, —это оперативное принятие решений, индивидуальный подход, отсутствие требований по оценке и страхованию залогового обеспечения, выгодная процентная ставка.

О правильно организованной работе говорит постоянно растущее доверие к банку со стороны представителей МСБ. Только в минувшем году кредитный портфель КБ «Кубань Кредит» для малого и среднего бизнеса увеличился в сравнении с 2017 годом на 2 миллиарда рублей и достиг объема 39,9 миллиарда. На 1 мая 2019 года он составил 37,8 миллиарда.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило КБ «Кубань Кредит» в топ-10 российских банков по размеру кредитного портфеля для МСБ, что является лучшим показателем среди кредитных организаций Южного федерального округа. Сегодня доля предприятий малого и среднего бизнеса в корпоративном кредитном портфеле банка равна 74%, и в текущем году мы ожидаем продолжения положительной динамики.

— С чем связано увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса?

— Факторов достаточно. Это и положительные изменения в экономике, и развитие импортозамещения, и отраслевая специфика регионов, и увеличение доступности кредитов для МСБ. О последнем факторе, пожалуй, стоит сказать отдельно. Многие банки в последнее время обратили внимание на клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Этому способствовало несколько причин. Во-первых, крупные корпоративные клиенты уже практически поделены между банками. Во-вторых, банки, особенно региональные, стараются дифференцировать свой кредитный портфель и тем самым снизить риски потерь вследствие дефолтных ситуаций одного или нескольких клиентов. В-третьих, те же региональные банки берут курс на «выращивание» своего клиента.

Следовательно, конкуренция выросла, что привело к появлению большего количества выгодных предложений в части обслуживания и размера процентных ставок. Чем доступнее становятся кредитные продукты, тем устойчивее на них спрос со стороны предприятий МСБ. Кроме того, кредиты на развитие бизнеса становятся привлекательнее за счет мер государственной поддержки.

— О каких мерах идет речь?

— Существует ряд государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые курируются различными министерствами. Например, КБ «Кубань Кредит» в 2019 году был включен Минэкономразвития России в список уполномоченных банков, участвующих в государственной программе льготного кредитования МСБ. Льготные кредиты с конечной ставкой 8,5% могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в приоритетных для государства отраслях экономики. Соглашение между Министерством экономического развития РФ и банком действует с 1 марта 2019 года, за первые два месяца с момента подписания общая сумма заключенных кредитных договоров с субъектами малого и среднего бизнеса составила 1,2 миллиарда рублей. Они направлены как на инвестиционные цели, так и на развитие текущих бизнес-задач.

Другое соглашение банк заключил с Минсельхозом России, в рамках которого аграриям предоставляются кредиты с льготной процентной ставкой от 1% до 5% годовых. Они могут быть использованы на финансирование оборотного капитала сроком до 12 месяцев и на инвестиционное финансирование сроком до 15 лет.

Льготные кредиты —это хорошая возможность значительно экономить на процентных платежах. В свою очередь, сэкономленные денежные средства предприятия могут направлять на дальнейшее развитие.

— На что КБ «Кубань Кредит» обращает основное внимание при кредитовании субъектов МСБ?

— Мы учитываем отраслевую специфику в регионах присутствия банка, а также специфику развития малого и среднего бизнеса. В первую очередь это, конечно же, относится к сельхозтоваропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и агропредприятиям. Их доля в кредитном портфеле банка составляет порядка 36%. Наши клиенты активно обновляют парк техники, занимаются строительством складов, овоще- и фруктохранилищ, закладывают новые сады, приобретают земельные участки и прочее. Также для региона, часть которого находится на Черноморском побережье, актуально развитие предприятий курортной отрасли, гостиничного и туристического бизнеса.

— Какие еще банковские услуги помимо кредитования банк готов предложить клиентам?

— Так как в интересах банка привлечение клиентов на полное обслуживание, мы предлагаем полную линейку решений для бизнеса, начиная с оказания помощи при регистрации предпринимательской деятельности. К ним также относятся расчетно-кассовое обслуживание, размещение депозитов, кредитование и факторинговые услуги. При этом кредитные продукты разрабатываются с определенными условиями, которые избавляют заемщика от дополнительной нагрузки как при получении кредита, так и в период его действия. В свою очередь, клиентам тоже выгодно пользоваться несколькими продуктами или услугами банка. Это дает им дополнительные льготы и скидки. Подобные преференции позволяют банку «Кубань Кредит» активно «выращивать» своего клиента, эффективного предпринимателя и качественного заемщика.

— Вы упомянули факторинг. Расскажите, пожалуйста, как работает банк в этом направлении.

— «Кубань Кредит» в настоящий момент является единственным самостоятельным банком Краснодарского края, который предлагает факторинговые услуги на рынке Краснодарского края, Ростова-на-Дону и Республики Адыгея. Банк нацелен на работу с малым и средним бизнесом в области факторинга, потому эти услуги сейчас максимально востребованные.

По итогам обзора российского рынка факторинга за 2018 год, проведенного Ассоциацией факторинговых компаний, «Кубань Кредит» занял 30-е место по объему портфеля. На рынке ЮФО услуги факторинга оказывают 15 организаций. Наш банк расположился на шестом месте по объему портфеля, а по количеству клиентов —на пятом. В 2018 году «Кубань Кредит» принял на факторинговое обслуживание 19 компаний, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

— В чем, на ваш взгляд, преимущества банка «Кубань Кредит» при работе с корпоративными клиентами?

— Мы идем в ногу со временем и стараемся соответствовать новым трендам в банковской сфере. «Кубань Кредит» создает для своих клиентов удобное цифровое пространство, совместно с партнерами формирует новые опции и предложения, которые привносят дополнительные возможности для развития бизнеса. Насколько нам это удается, говорят красноречивые цифры —банку «Кубань Кредит» доверяют более 33 тысяч корпоративных клиентов. Среди них ведущие организации и предприятия юга России.

Суммарная установленная мощность СЭС Крымской энергосистемы – 300,021 МВт, что составляет 14,4% от суммарной установленной мощности генерирующего оборудования энергосистемы региона. Установленная мощность СЭС Митяево составляет 31,6 МВт, СЭС Николаевская – 69,7 МВт.

В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя проведены испытания, подтвердившие соответствие солнечных электростанций Николаевская и Митяево техническим требованиям к участию генерирующего оборудования СЭС в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ).

Технические требования определены правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и приказом Минэнерго России от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229».

Согласно требованиям, солнечные электростанции должны участвовать в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности при увеличении частоты в энергосистеме с использованием устройства центрального регулирования.

В ходе испытаний проводились имитация скачкообразного изменения частоты на входе в устройства центрального регулирования СЭС в соответствии с программой испытаний и фиксация результатов соответствующего изменения активной мощности генерирующего оборудования. Затем осуществлялся анализ результатов испытаний, включающий определение общесистемных технических характеристик генерирующего оборудования СЭС и его готовности к участию в ОПРЧ. Результаты испытаний подтвердили готовность генерирующего оборудования СЭС Николаевская и СЭС Митяево к участию в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ).

При подготовке к испытаниям филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя» (Черноморское РДУ) разработали индивидуальные для каждой СЭС программы испытаний.

Привлечение солнечных электростанций к участию в ОПРЧ обеспечивает их полноценную интеграцию в Единую энергосистему и повышает надежность работы ЕЭС России при отклонениях частоты. Результаты проведенных успешных испытаний могут быть использованы при совершенствовании нормативно-технической базы определяющей требования к порядку организации и проведения испытаний генерирующего оборудованию СЭС для участия в ОПРЧ.

ФСК ЕЭС увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале на 35%

За 3 месяца 2019 года прибыль группы составила 27,4 млрд руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 7,1 млрд руб. (+35,0%).

Скорректированная прибыль за период без учета результатов сделки от обмена активами с АО «ДВЭУК» и снижения объемов производства и реализации электроэнергии, а также работ по генподрядным договорам составила 20,3 млрд руб., на уровне соответствующего периода прошлого года.

Общий совокупный доход составил 26,0 млрд руб., сократившись на 0,5 млрд руб. (-1,9%) за счет переоценки стоимости финансовых вложений.

Совокупные активы за 3 месяца 2019 года выросли по сравнению с показателем на конец 2018 года на 24,4 млрд руб. (+2,0%) и составили 1 233,5 млрд.руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 104,3 млрд руб., оборотных активов – 129,2 млрд руб.

Выручка составила 57,5 млрд руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 56,1 млрд руб., что на 6,0% (3,2 млрд руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

- роста доходов от компенсации потерь в связи с выходом постановления правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;

- роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2018 на 5,5%.

- выручка от продажи электроэнергии составила 0,5 млрд руб. (на 3,3 млрд руб. меньше показателя прошлого года), что объясняется снижением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ФСК ЕЭС;

- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,1 млрд руб., что выше на 0,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС», не признавалась в связи с отсутствием завершенных этапов работ строительных проектов за отчетный период;

За первые три месяца 2019 года операционные расходы сократились относительно сопоставимого периода на 1,7%. Рост по отдельным статьям затрат (покупка электроэнергии и мощности на компенсацию потерь, транзит электроэнергии) был компенсирован снижением расходов на закупку топлива для МГЭС и прочих операционных расходов.

Рост затрат на аренду обусловлен сделкой с компанией АО «ДВЭУК», в результате которой не относящиеся к ЕНЭС объекты, расположенные в Краснодарском крае (г. Сочи, Адлерский район) и Республике Карелия (г. Сортавала, о. Валаам), находятся в распоряжении ПАО «ФСК ЕЭС» по договору краткосрочной аренды до момента их передачи в эксплуатацию сетевым компаниям распределительного комплекса.

Обязательства на конец отчетного периода по сравнению с началом года сократились на 0,4% и составили 368,4 млрд руб.

В марте ПАО «ФСК ЕЭС» погасило 17,5 млрд руб. в рамках программы выпуска еврооблигаций. Размещение выпуска рублевых еврооблигаций (код ISIN ценных бумаг XS0863439161) со сроком погашения 13 марта 2019 года состоялось 13 декабря 2012 года. Листинг – Irish Stock Exchange. Ставка купона составила 8,446% годовых, срок обращения 6,25 лет.

Доля атомной генерации в России приближается к 20%

Главным достижением концерна «Росэнергоатом» в 2018 году стал новый исторический максимум объемов выработки – 204,3 млрд кВт-часов электроэнергии, а доля атомной генерации в России составила 18,7%.

Трудовые коллективы атомных станций России признали коллективный договор концерна «Росэнергоатом» за 2018 год выполненным

Делегаты трудовых коллективов всех российский атомных станций во главе с лидерами профсоюзных организаций приняли участие в конференции работников АО «Концерн Росэнергоатом», которая состоялась на Ростовской АЭС (г. Волгодонск).

Итоги производственной деятельности электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» в 2018 году подвел генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Особое внимание на атомных станциях уделяется охране труда и культуре безопасности. С 2015 по 2018 гг. инвестиции в охрану труда составили 13,4 млрд руб., что позволяет удерживать показатели травматизма на низком уровне. Говоря о социальной защищенности сотрудников дивизиона, Андрей Петров отметил, что позиция атомных станций на рынке труда в регионах присутствия достаточно сильная, и концерну удается сохранить достигнутый уровень социальных гарантий и льгот.

Тему социального партнерства продолжил первый заместитель генерального директора концерна Джумбери Ткебучава, представив отчет о выполнении коллективного договора концерна «Росэнергоатом». Средняя численность персонала концерна в 2018 году составила 48 859 человек. Расходы социального характера концерна в отчетный период составили 2,7 млрд руб. или 64 тыс. руб. - в расчете на одного работника. Эти средства идут на медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, занятия физкультурой и спортом, материальную помощь и т.п.

Кроме того, совокупные ежегодные затраты на содержание социальных объектов концерна составляют около 1,5 млрд руб., а общий объем инвестиций в 2019 году на модернизацию социальных объектов достигнет 400 млн руб.

Продолжается реализация программы софинансирования негосударственного пенсионного обеспечения и программы социальной поддержки неработающих пенсионеров, бюджет которой в 2018 году составил 397 млн. руб. Отдельно в докладе была отмечена работа с молодежью, поддержка инициатив молодых специалистов, вопросы их профессионального роста.

Благодаря действующей корпоративной жилищной программе решена острая проблема обеспечения работников концерна жильем. Как отметил Джумбери Ткебучава, с 2012 года АО «Концерн Росэнергоатом» построил для работников дивизиона более 2 600 квартир, что сопоставимо с городом Певек, где вскоре будет расположена плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). «Квалифицированный персонал – основа всех наших успехов», - отметил докладчик, и поэтому затраты на обучение и аттестацию работников концерна в образовательных учреждениях в 2018 году составили 340,3 млн рублей.

Высокую оценку действующему коллективному договору концерна «Росэнергоатом» дал председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. Он отметил, что концерн является лидером в атомной отрасли в вопросах социального партнерства.

В итоге делегаты конференции признали социальные обязательства концерна «Росэнергоатом» в 2018 году выполненными.

После принятия постановления конференции состоялась церемония награждения, в ходе которой были отмечены лучшие коллективы и работники атомных станций, внесших большой вклад в развитие системы социального партнерства.

К сетям МРСК Юга присоединено 9 объектов солнечной генерации

С начала года ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнило обязательства по 3,4 тыс. договорам на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 144 МВт мощности.

Среди социально значимых объектов, присоединенных к сетям компании в апреле, четыре детских сада, школа, стадион, амбулатория и дом культуры.

Общая мощность подключенных к сетям МРСК Юга детских садов, которые находятся в Таганроге, Куйбышевском и Волгодонском районах Ростовской области, свыше 350 кВт. 15 кВт мощности получила очно-заочная школа в Матвеево-Курганском районе, 5 кВт – стадион спортивной школы в Веселовском районе, 40 кВт – врачебная амбулатория в Неклиновском районе. Все эти объекты так же расположены в донском регионе. В Волгоградской области к сетям МРСК Юга подключен Дом культуры в хуторе Демидов - мощность техприсоединения составила 11 кВт.

В апреле к сетям астраханского филиала компании подключена солнечная электростанция «Ахтубинская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Присоединенная мощность составила 49 МВт. Всего в регионе к сети МРСК Юга присоединено 9 объектов солнечной генерации.

С начала года филиалы компании заключили свыше 4 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 530 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (2707 заявок на 338 МВт) и в астраханском (1780 заявок на 55 МВт мощности). Сегодня в МРСК Юга действует 16 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1578 МВт.

Сбербанк профинансировал Самарской солнечной электростанции на сумму 7,4 млрд рублей

Запущена третья очередь Самарской солнечной электростанции суммарной мощностью 75 МВт. Первые две очереди были введены в эксплуатацию в декабре 2018 г. и в марте 2019 г.

Инициатором проекта является ГК «Солар Системс», которая привлекла финансирование Сбербанка в размере 7,4 млрд руб. сроком на 10 лет.

Источником погашения кредита является гарантированная выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

«Сегодня у нас есть возможности для организации проектного финансирования, и мы используем их для реализации таких капиталоемких проектов, как строительство солнечных электростанций. Мы считаем финансирование проектов использования возобновляемых источников энергии в рамках утверждённых государством программ, рынок так называемых ДПМ контрактов (договоров на поставку мощности) перспективным направлением корпоративного бизнеса банка», - прокомментировал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.

Сбербанк также кредитует другие проекты «Солар Системс» — строительство солнечных электростанций в Ставропольском крае и Волгоградской области.

Станки кубанского производства ЮЗТС будут поставлять в Европу и Америку

В Краснодаре собрали первый станок для предприятия из Евросоюза, сообщает пресс-служба «Южного завода тяжелого станкостроения».

На предприятии ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» (возрождающего производство на базе Завода им. Г.М.Седина) в Краснодаре собран первый станок, который будет отправлен на экспорт. Заказчиком стала компания из Риги.

Это одностоечный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенный для токарной обработки деталей из черных и цветных металлов. Блок ЧПУ позволяет настроить автоматическое управление станком – суппортом, сменой позиций револьверной головки и приводом главного движения по заданной программе. Станок может обрабатывать детали размерами 1,6 на 1,4 метра и весом до 6,3 тонн.

Также в настоящее время проходят переговоры о подписании контрактов на поставку станков производства ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) еще нескольким потребителям из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы.

Продукция «Южного завода тяжелого станкостроения» востребована за рубежом и составляет конкуренцию иностранным производителям. Так, 21 мая завод посетила немецкая делегация во главе с президентом Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карлом Велькером. Гости интересовались перспективами возрожденного станкостроения в Краснодаре. Ранее в Сочи на инвестиционном форуме было подписано соглашение, по которому в ближайшие пять лет в развитие завода будет вложено 3 миллиарда рублей.

С делегацией встретились председатель Краснодарского регионального отделения РСПП Виктор Бударин и генеральный директор ООО «ЮЗТС» Дмитрий Дмитренко. Бударин сообщил, что главным преимуществом завода являются уникальные станки, на которых можно обрабатывать крупные детали в том числе для других станков. Завод также производит оборудования для машиностроения.

Среди заказчиков краснодарского станкостроительного предприятия – компании из Москвы, Екатеринбурга, Перми и ближнего и дальнего зарубежья: Грузии, Латвии, Казахстана, Азербайджана и других стран.

«На сегодняшний день в развитие ЮЗТС вложено уже порядка 700 миллионов рублей», - сообщил генеральный директор завода Дмитрий Дмитренко.

По его словам, на эти средства была проведена реконструкция цехов, закуплено новое оборудование, перенесена часть оборудования из старых зданий.

Бизнес-делегация из Германии проявила большой интерес к российскому предприятию и выразила надежду на сотрудничество.

На возрожденном станкостроительном производстве заняты порядка 100 бывших сотрудников Завода им. Г.М.Седина. В основном это опытные инженеры и конструкторы. Со временем на предприятии будет создано 300 рабочих мест, в том числе для молодежи. Здесь же проходят практику студенты специализированных вузов.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» было учреждено в 2016 году на базе Завода им. Г.М.Седина при содействии федерального центра и администрации Краснодарского края.

Крым наш: эксперты оценили требование НАТО к России вывести войска с полуострова

"НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова", - заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич. Эксперты отмечают, что требование возврата Крыма по-прежнему остается фундаментальным со стороны Запада для нормализации отношений.

Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики:

- Немного не понял это заявление. Статус заявителя предполагает, что это может быть официальной позицией НАТО, после высказывания которой должна немедленно начаться спецоперация по освобождению Крыма от российской оккупации. Но если нет - то его следует отнести к статусу риторических заявлений.

Но вопрос еще и в том, когда возникает такое риторическое заявление. А оно возникает на фоне того, что тыл России начинают постепенно будоражить внутренние разногласия, на международной арене Россия продолжает проигрывать, против нее вводятся все более жесткие санкции. И очевидно, что в Кремле мониторят ситуацию и думают над тем, как если и не наладить отношения с Западом, то не потерять хотя бы уже существующие. Но они только продолжают ухудшаться, и потому заявление представителя НАТО хоть и риторическое, но служит жестким напоминанием о том что Запад, где все-таки на сегодняшний день торжествует бюрократия, в понимании того, что вся власть находится у процедур. А запущенные процедуры по удушению России санкциями, причиной которых, пусть и формальной, стало присоединение Крыма, говорят о том, что на каждом витке ухудшения позиций внутри России Запад не будет ослаблять эти санкции и все время будет напоминать о том, что Крым все-таки остается той точкой, которую просто так никто не спишет и его новый статус не признает. Главный военный альянс требует его возвращения и это является одним из основных требований Запада к России.

Запад дает понять, чтобы в Кремле не обольщались, что Крым можно на что-то разменять. И напоминают всякий раз, как в Римской империи, что "Карфаген должен быть разрушен". Россия на это риторическое заявление скорее всего ответит своим риторическим, например - устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который скажет что ничего мы не отдадим, Крым - часть России, забудьте. Как это обычно и бывает - система вошла в полное взаимопонимание двух бюрократий. Их бюрократия говорит "Отдай!", наша - "Нет, не отдам!" Российская бюрократия синхронизировалась с западной и стороны постоянно бомбардируют друг друга ничего не значащими заявлениями. Но, повторюсь, важна фиксация "точки невозврата", а ей по-прежнему остается Крым. России не удалось перекинуть мяч на сторону соперника, на что так надеялись и после ввода войск в Сирию и после каких-то событий в Европе. Но нет - Запад подчеркивает, что именно Крым остается фундаментальным в вопросе нормализации отношений с Россией.

Сергей Марков, руководитель Института политических исследований, политолог:

- Устами Пескова Стюарту Пичу отвечать скорее всего не будут, его уровень ниже, он недостоин Пескова. Ему ответил спикер крымского парламента. Заявление абсолютно дежурное, о том, что они проблему Крыма не забыли. И ему ответили также дежурно. Вопрос признания Крыма в составе России, конечно, не придет просто так, а только после какого-то глобального кризиса. Если произойдет какая-нибудь война или что-нибудь еще в этом роде. Померяются силой и будут лишь тогда договариваться о новом мировом устройстве.

Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий:

- Конечно, это риторическое заявление, потому что реальных возможностей принудить Россию уйти у НАТО нет. Поэтому - стандартное заявление, призванное еще успокоить Украину, потому что украинский политический класс время от времени испытывает беспокойство по поводу того, будут ли США поддерживать Украину дальше, в том числе и в оборонном контексте. И вот послан сигнал - да, будут поддерживать.

На Украине есть опасения по поводу Трампа, что тот договорится с Путиным, обменяет Украину на Венесуэлу и так далее. Раньше они боялись, что Украину поменяют на Сирию. И им дается понять, что разменивать никто не будет, поддержка Украины сохранится. Но что касается конкретно крымской проблемы, то, конечно, в НАТО прекрасно понимают, что здесь и у НАТО и у США какие-либо рычаги отсутствуют, но надо постоянно напоминать о своей позиции.

Точно такая же позиция была у американцев и в советские времена по поводу стран Балтии - они не признавали их вхождения в состав СССР. Другое дело, что когда в 1970-е годы началась разрядка, на переговорах были достигнуты компромиссы и прибалтийскую тему отодвинули, перестали концентрировать на ней внимание. Многие даже стали забывать, что у Америки есть такая позиция, но официально от неё не отказались и в конце 1980-х годов, в перестройку об этой проблеме снова вспомнили.

Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, историк, дипломат:

- Стюарт Пич - это второразрядный чиновник и двоечник к тому же. НАТО - оно вообще не может признавать или не признавать Крым. Это прерогатива суверенных государств - участников Организации Объединенных наций. И вы знаете, что какие то из них признали его частью России, какие-то нет. Но международные организации типа НАТО тут ни при чём, они не могут что-то признавать или не признавать. Поэтому - высказался, ну и Бог с ним.

Рафаэль Ордуханян, журналист, политолог, доктор политических наук:

- Ситуация с крымской проблемой уже дошла на мой взгляд до абсурда. Уже много парламентариев и в США и в Европе прекрасно понимают статус Крыма. И подобные заявления шиты такими белыми нитками - с нежной заботой якобы о населении Крыма, которое на их взгляд подвергается там какой-то дискриминации. На мой взгляд это не поддается серьезному политологическому анализу, воспринимать такое всерьез уже нельзя. Я убежден, что они и сами уже не верят в свои заявления такого рода.

Но существует мантра, существует такая манихейская теория. Надо ее произносить, надо её говорить.Надо кормить дракона, каждый день посылать ему по девушке, чтобы он её ел. Почему - неизвестно, но такая вот традиция.

Весь мир уже многое понял - я это видел и в английской прессе, и в немецкой, не говоря о восточноевропейской, там пишут, что Крым исторически никогда не был украинским. А политики произносят все вещи только потому, что их нужно произносить.

А Крым на самом деле мог бы стать наоборот, местом сотрудничества России и Украины, но подобные заявления науськивают украинских политиков лишь на прекращение любого диалога с Москвой. Вот и снова оживились националисты на Украине, которые кричат - "Запад с нами, Запад за нами". О каком улучшении отношений, о котором демонстративно заявляет Зеленский, в такой ситуации можно говорить? Так что это вредит и российско-американским и российско - украинским отношениям. И ситуацию с Крымом нельзя сравнивать с ситуацией с Прибалтикой в советские времена, потому что в Советском Союзе прибалтийские республики всё же имели свою субъектность и даже сталинская конституция давала им возможность на выход из состава СССР. В случае с Крымом такого нет.

Пользователям мобильного приложения «РЖД Пассажирам» теперь доступны билеты на пригородные поезда еще 4 перевозчиков: «Волгоградтранспригород», «Пассажирская компания «Сахалин», «Экспресс Приморья» и Башкортостанская ППК, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Таким образом, количество пригородных компаний, на поезда которых пассажиры могут купить билет в режиме онлайн, увеличилось до 16.

Оплатить билет в приложении можно с помощью банковской карты, а также с помощью платежных систем ApplePay, SamsungPay и GooglePay. Билет можно распечатать или предъявить контролеру на экране телефона.

Согласно правилам перевозок пассажиров, купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления. Возврату пригородные билеты не подлежат.

Как сообщал Gudok.ru, официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам» стало доступно 19 апреля 2017 года. Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 6,2 млн.

С помощью приложения пассажиры могут приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание. Пользователям также доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (необходима предварительная регистрация в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД»). Среди других полезных опций — навигация на вокзалах, информация о фактическом движении поездов, обратная связь.

Анна Булаева

500 дополнительных летних маршрутов

В период отпусков услугами железной дороги воспользуются около 35 млн пассажиров

На лето ОАО «РЖД» назначило около 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, большинство из которых отправится к Черноморскому побережью и южным курортам – в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар. Ожидается, что в период отпусков услугами железной дороги воспользуются около 35 млн пассажиров, сообщил на встрече с журналистами в четверг заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Мы отмечаем рост темпа продаж проездных документов по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день билеты на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа приобрели уже 2,5 млн путешественников, что превышает продажи прошлого года на 5,2%, – сообщил Дмитрий Пегов. – Всего за три летних месяца поездами формирования АО «Федеральная пассажирская компания» мы планируем перевезти около 35 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в прошлом году».

По словам генерального директора АО «ФПК» Петра Иванова, в соответствии с пожеланиями пассажиров маршруты 11 поездов дальнего следования с прибытием в Адлер были продлены до Имеретинского Курорта, а с 1 июня назначен дополнительный поезд в сообщении Москва – Анапа в ежедневном сообщении (с июля состав этого поезда будет сформирован из двухэтажных вагонов). Кроме того, со 2 августа начнёт курсировать беспересадочный плацкартный вагон по маршруту Великий Новгород – Сухум. Из Великого Новгорода до Твери этот вагон отправится в составе пассажирского поезда № 42/41 Великий Новгород – Нижний Новгород, а от станции Тверь он поедет в составе пассажирского поезда № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум.

«К августу планируем завершить электрификацию участка до Анапы и запустить скоростной поезд «Ласточка» между станциями Ростов-на-Дону, Анапа, Новороссийск», – добавил Дмитрий Пегов.

Дмитрий Пегов также сообщил, что для обеспечения перевозок организованных групп детей сформировано 29 «детских» поездов. При необходимости количество таких поездов будет увеличено – у АО «ФПК» на это есть необходимые ресурсы.

По словам Дмитрия Пегова, один из приоритетов в работе пассажирского комплекса компании – наращивание сети не только дальних, но и пригородных перевозок.

Так, в летнем графике более 300 дополнительных пригородных поездов. Начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава Андрей Казаков рассказал, что для обеспечения летних перевозок было выведено из консервации 178 вагонов. Всего на сети летом будут курсировать 6516 пригородных поездов в сутки.

Весенний комиссионный осмотр парка завершится 31 мая. Он предусматривает в том числе проверку перевода работы систем климат-контроля в летний режим, внутреннего убранства вагонов, внешнего вида составов.

К летнему сезону железнодорожники привели в порядок платформы, озеленили прилегающие территории, покрасили фасады вокзалов.

Виталий Маслюк

«Высотки» России: новостройки и «вторичка»

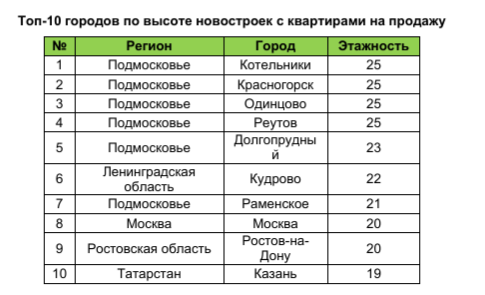

Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, в каких городах России возводятся самые высокие новостройки и где находятся самые высокие дома на вторичном рынке. В ходе исследования была рассчитана средняя (медианная) этажность зданий, в которых продаются новые квартиры или вторичное жилье. Города с самыми высокими новостройками — это подмосковные Котельники, Красногорск, Одинцово и Реутов. В них средняя высота новостроек с квартирами на продажу составила 25 этажей. Реутов также оказался лидером по высоте домов на вторичном рынке жилья: в среднем это 21 этаж. Город с самыми низкими новостройками — Вышний Волочек (Тверская область), где средняя высота новых домов с квартирами на продажу — всего 2 этажа.

25 этажей — средняя высота новостроек в четырех подмосковных городах

Средняя этажность новостроек с предложением квартир на продажу рассчитана для 382 населенных пунктов России. Городами с самыми высокой новой застройкой оказались подмосковные Котельники, Красногорск, Одинцово и Реутов. В них квартиры продаются в новостройках средней высотой 25 этажей. За ними следует подмосковный Долгопрудный с 23 этажами. Третье место заняло Кудрово в Ленинградской области с медианой, равной 21 этажу.

В Москве и Ростове-на-Дону средняя высота новостроек, где продаются квартиры, равна 20 этажам.

Этажность новостроек на рынке жилья в Санкт-Петербурге еще меньше — 17. Это место в рейтинге Санкт-Петербург разделил с 17 подмосковными городами, а также Самарой, Краснодаром, Красноярском и Воронежем.

В 31 городе средняя высота новостроек с предложениями квартир не более трех этажей. Самыми маленькими оказались новые дома в Вышнем Волочке с медианой в 2 этажа.

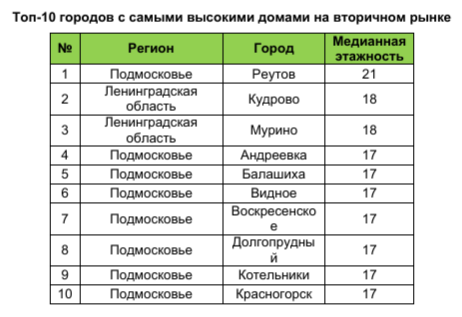

Самые высокие дома с вторичным жильем — под Москвой и Петербургом

Самые высокие дома с предложением квартир на продажу на вторичном рынке находятся в Реутове: здесь средняя высота домов в предложении «вторички» составила 21 этаж. Второе место поделили Кудрово и Мурино Ленинградской области с медианной этажностью 18 этажей. Третье место заняли 11 городов из Московского региона: 17 этажей.

На нижней строчке рейтинга оказались Салехард Ямало-Ненецкого АО, Иглино в Башкирии и Богородск в Нижегородской области с тремя этажами.

В Москве средняя высота домов в предложении вторичного жилья составила 13 этажей, а в Санкт-Петербурге — 10, как и в Новосибирске, Краснодаре и Тюмени.

Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами рейтинга по этажности не только новостроек, но и домов на вторичном рынке, поскольку в этих городах вторичный рынок во многом формируется за счет недавних новостроек. При этом средняя этажность на вторичном рынке заметно меньше, чем на первичном.

Автор: СГ-Онлайн

Новый онкологический центр начали строить в Волгограде, на строительной площадке ведутся работы по устройству фундамента, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства, в том числе, пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта в 2019 году начнется строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Центр станет опорным для амбулаторий в районах области.

"На площадке лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкологического центра продолжаются фундаментные работы... На строительстве заняты порядка 50 человек, задействовано более 13 единиц тяжелой техники", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже готов котлован, вынесены инженерные сети и завершена вертикальная планировка территории.

Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей, самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.

Объем накопленных бытовых отходов на действующих и закрытых полигонах Крыма достиг 55 миллионов кубометров, сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

"Общий объем накопленных на территории республики отходов (на полигонах ТБО) - 55 миллионов кубометров", - сказал Нараев на пресс-конференции.

Он затруднился прокомментировать, вырос ли объем накопленных отходов за последние пять лет, отметив, что на части полигонов складирования мусора началась рекультивация после их вывода из эксплуатации. Всего в Крыму до 2014 года было 28 полигонов ТБО, на сегодня мусор свозят на 16 мест складирования.

"Ни одного нового полигона мы не открыли. Было 28, сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11", - сказал Нараев.

Согласно планам реализации национальных проектов, два полигона твердых бытовых отходов - Белогорский и Судакский полигоны ТБО будут рекультивированы, сказал министр. Он добавил, что это небольшие по своим размерам полигоны, которые находятся в пределах населенных пунктов, работы начнутся уже в 2020 году. Основные самые крупные полигоны ТБО находятся за пределами населенных пунктов.

С 1 января по сегодняшний день в Крыму ликвидировано 186 свалок общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр. Основная их часть находилась в границах населенных пунктов. Нараев с сожалением констатировал, что при всех усилиях несанкционированных свалок в Крыму меньше не становится.

В московском метро с начала года заменили остекление более чем на 70 станциях, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как указывается, новое стекло не рассыпается на осколки даже при сильных ударах. Стандартное стекло меняют на особо прочное в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах.

В частности, новое остекление получили входные двери на "Юго-Западной", "Улицы 1905 года", "Тушинской", "Волгоградского проспекта". Масштабная замена стекол прошла на станциях "Строгино" и "Кунцевская", отмечается в сообщении.

22 мая 2019 года заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко представил главе Республики Адыгея Марату Кумпилову и сотрудникам Адыгейского УФАС России нового руководителя управления — Аслана Хапачева.

Он был назначен на должность приказом руководителя ФАС России Игоря Артемьева[1].

Напомним, ранее региональное управление ФАС России возглавлял Аслан Кубашичев.

По словам Мурата Кумпилова, Аслан Кубашичев стоял у истоков становления службы в Адыгее и многое сделал для реализации антимонопольной политики и развития конкуренции в регионе.

Алексей Доценко в свою очередь отметил знание региона новым начальником управления, что является важным фактором для выполнения поставленных перед антимонопольным органом задач.

Ранее Аслан Хапачев занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Адыгея. Награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Адвокат президента США Дональда Трампа бичует в твиттере президента Украины Владимира Зеленского и намекает на то, что пора бы арестовать олигарха Коломойского. С учетом того, что личный адвокат Трампа, влиятельный республиканец Руди Джулиани, имеет репутацию "политического бульдога", который всегда доводит до конца самые "чувствительные" поручения своего шефа, можно смело ставить на то, что будущие отношения между администрацией Трампа и администрацией Зеленского будут далеко не самыми приятными и конструктивными.

С точки зрения Джулиани, Зеленский виноват в нескольких грехах. Во-первых, в его окружении окопались "враги президента США" и "враги США". Об этом заявил сам Джулиани в интервью телеканалу Fox News после того, как администрация Зеленского отказалась сотрудничать с Джулиани в вопросе слива компромата на главного конкурента Трампа — экс-президента США Джо Байдена, а также его сына, которые отметились на Украине в контексте не только коррупционных скандалов, но и попыток влиять на выборы в США 2016 года с помощью компромата на политтехнолога Трампа Пола Манафорта. Во-вторых, Джулиани очевидным образом демонстрирует недовольство связями президента Зеленского и олигарха Коломойского, который "давит" на бизнесменов, близких к Джулиани и к финансированию избирательной кампании самого Трампа.

"Украинский миллиардер и олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся на Украину из изгнания в Израиле и первое, что он сделал, — стал угрожать американским гражданам. Это реальный тест для президента. Арестуют ли его?" — написал Джулиани в твиттере.

Не требуется хоть сколь-нибудь серьезных аналитических усилий, чтобы понять невозможность выполнения требований, которые выдвинуты в адрес президента Зеленского. Невозможно себе представить, что он будет готов поддержать арест главного украинского олигарха, ибо для таких действий нужно, чтобы президент был по-настоящему самостоятельной фигурой. А в это сейчас могут верить только самые наивные российские либеральные журналисты, пишущие в когда-то респектабельных изданиях статьи о том, насколько стильно, независимо и современно смотрится "президент Зе" в сравнении с российскими политиками.

На самом деле Зеленского можно и нужно сравнивать именно с российскими коллегами, то есть с кавээнщиками, шоуменами, эстрадными исполнителями и мастерами стендапа на YouTube. Сравнивать с российскими политиками на Украине некого: Зеленский — это "исполнитель роли президента" в реалити-шоу, которое маскируется под страну, причем у Кевина Спейси в аналогичном амплуа все получалось намного лучше и убедительнее.

"Тест Джулиани" изначально задумывался как "тест", который Зеленский не может не провалить, и, соответственно, как "тест", за провал которого он не может не понести наказания. Возможно, такая терминология может показаться странной, но ее применение в отношении личного адвоката Трампа, который работает только по вопросам "повышенной важности", — вполне оправданно. Дело в том, что Джулиани — не совсем адвокат, а точнее, совсем не адвокат. Он — бывший генеральный прокурор США и бывший прокурор и мэр Нью-Йорка, который стал известен на всю страну благодаря самому прямому участию в делах, связанных с посадками наиболее влиятельных членов "старых семей" итальянской мафии в США, причем самого Джулиани часто обвиняли, в скажем так, "не совсем спортивном" поведении в отношении своих оппонентов.

С учетом биографии и связей этого эмиссара Трампа его твит, в котором он задается риторическим вопросом об аресте Коломойского, следует "перевести" и, скорее всего, перевод звучит примерно так: "Мистер Зеленский, у вас есть шанс предать вашего патрона вовремя. А если вы его не посадите, то его посажу я, а с вами разберусь потом".

Несмотря на то что сам олигарх Коломойский публично демонстрирует уверенность в том, что расследование ФБР, о котором говорит Джулиани, закончится ничем, — стоит отметить: все далеко не так однозначно. Во-первых, у мистера Джулиани в ФБР очень много друзей. Во-вторых, даже если Коломойского невозможно будет прижать за какие-то деяния, совершенные в США, американские силовые структуры вполне могут посчитать (подобных ситуаций очень много), что некие деяния олигарха, совершенные вне США, подпадают под американскую юрисдикцию, и такие деяния, вероятно, можно найти в достаточном количестве. И еще один важный момент: ФБР — это не Госдеп и не ЦРУ, у которых с администрацией Трампа отношения варьируются от холодных до враждебных. Если вынести за скобки самые верхние эшелоны (то есть политических назначенцев эпохи Клинтон), то ФБР — это буквально "клуб друзей Трампа" или, как писала британская Guardian, "ФБР — это Трампляндия". С точки зрения американских силовиков, действия Коломойского, который не желает сдавать Байдена и не хочет способствовать посадке тех, кто вмешивался в американские выборы на стороне клана Клинтон, вполне могут попадать в категорию "угроз национальной безопасности", а с такими угрозами разбираются жестко и далеко не всегда в белых перчатках.

Впрочем, протеже Коломойского даже при максимально неблагоприятных условиях может рассчитывать на содействие администрации Трампа в одном важном для себя вопросе. Если судить по содержанию его последнего перформанса в жанре стендап-комедии, то ему от США прежде всего хочется поддержки в виде антироссийских санкций. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — заявил Зеленский.

Это по-своему логично: зачем просить что-то, чего точно не дадут? Поэтому надо просить то, что дадут точно, а именно: "реформы" (читай — повышение тарифов ЖКХ в рамках программы МВФ) и "санкции против России". Вот насчет санкций можно не сомневаться: не зря американский министр энергетики, который прибыл на инаугурацию Зеленского, пообещал обязательно ввести санкции против "Северного потока — 2". Правда, сделано это будет не ради Украины, а ради того, чтобы попытаться освободить место на европейском рынке для неконкурентоспособного американского СПГ.

Наблюдая за всем этим искрометным политическим шоу, нельзя не задаться вопросом: а есть ли у официального Киева план Б? Представим себе один из возможных сценариев развития ситуации через 12 месяцев: Коломойский обвинен ФБР в сговоре с целью вмешательства в выборы или в каком-то экономическом преступлении; санкции против "Северного потока — 2" — введены, но он достроен; договора по газовому транзиту с "Газпромом" — нет, как нет и запасов газа на следующую зиму; МВФ потребовал и добился многократного повышения тарифов ЖКХ, то есть тех самых тарифов, с ростом которых обещал бороться Зеленский.

Каким образом последний будет выкручиваться из этой ситуации? Впрочем, есть и позитивные перспективы: по крайней мере, и нам, и нашим украинским соседям гарантировано наслаждение искрометными шутками нового украинского лидера.

Вопрос — захочется ли смеяться самим украинцам.

Иван Данилов.

В Севастополе начал работу двухдневный семинар «Правовое сопровождение деятельности Ростехнадзора. Актуальные проблемы и пути их решения».

В семинаре принимают участие должностные лица центрального аппарата и территориальных управлений Службы, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Арбитражного суда Республики Крым, Минэкономразвития России, Федеральной службы по аккредитации, представители органов исполнительной власти Республики Крым и города Севастополь. Они обсудят изменения в законодательстве Российской Федерации в области использования атомной энергии, промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики.

Кроме того, планируется рассмотреть основные положения новой редакции проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», сформулировать ряд предложений по организации работы Ростехнадзора при реформировании контрольно-надзорной деятельности и реализации механизма «регуляторной гильотины».

Также будут затронуты проблемные вопросы применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, другие правовые аспекты контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора и имеющаяся судебная практика Службы.

Участники отдельно обсудят правовые аспекты взаимодействия Ростехнадзора и Росаккредитации при осуществлении контроля за соблюдением требований технических регламентов в установленной сфере деятельности. Семинар продлится до 24 мая 2019 года.

На ООПТ в рамках Международного дня биоразнообразия проведено более 120 акций. Мероприятия продлятся до конца мая

Ежегодно 22 мая, начиная с 2001 г. отмечается Международный день биологического разнообразия. Особо охраняемые природные территории России традиционно присоединяются к празднованию и проводят ряд эколого-просветительских акций. Не стал исключением и 2019 г.: сотрудниками заповедников и национальных парков федерального значения проведено более 120 мероприятий. Наиболее яркие из них планируется повторить в 2020г.

В период с 11 по 22 мая в заповеднике «Вишерский» (Пермский край) прошел декадник экологических лекториев «Заповедный урок». Дошкольникам, школьникам и студентам подробно рассказали о главных природоохранных праздниках: Дне экологического образования (11 мая), Дне климата (15 мая), Дне защиты деревьев (16 мая), Международном дне исчезающих видов (17 мая), Международном дне сохранения биологического разнообразия (22 мая). Параллельно с этим были проведены познавательные викторины, игры и флэшмобы.

Сотрудники заповедника «Бастак» (Еврейская Автономная область) в г.Биробиджан провели тематический кинолекторий для детей, продемонстрировав видеофильм «Тайная жизнь диких животных». Героями киноленты стали дикие кабаны, амурский барсук, косули, медведи, волки, изюбри, рысь и семья амурских тигров.

В нацпарке "Бикин" (Приморский край) провели экологические уроки для школьников с.Красный Яр. Тема посвящена проблеме потери растительного и животного мира, загрязнению заповедных мест, а также биологическому разнообразию бассейна р.Бикин.

Работники отдела экопросвещения Верхне-Тазовского заповедника (Ямало-Ненецкий автономный округ) рассказали детям из социальных детских приютов о долгосрочных программах по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны.

Сотрудники заповедника «Даурский» (Забайкальский край) организовали экскурсию для школьников на скальный массив Адон-Челон, посвященную первоцветам.

В заповеднике «Курильский» (Сахалинская область) на базе Южно-Курильского районного Дома культуры на о.Кунашир открылась выставка детских рисунков. Экспозиция будет представлена в Южно-Курильском районном Доме культуры.

Специалисты экологического отдела заповедника «Магаданский» (Магаданская область) рассказали в Магаданской областной детской библиотеке о краснокнижных обитателях ООПТ - сивуче и белоплечем орлане. Слушатели побывали в гостях у «хозяина» полуострова Кони – бурого медведя, отправились вместе с лососем на заповедные нерестовые реки, а также посмотрели отрывок из фильма «Магадан. Заповедные дороги». Всем участникам вручены буклеты «Мусору-нет!» и «Лето без огня».

Сотрудники заповедника «Присурский» (Чувашская Республика) провели семинар-практикум "Законы экологии: просто о сложном" для педагогов Шумерлинского района Чувашской Республики. Во время занятий был поднят вопрос о значении сохранения биоразнообразия как одного из условий стабильности экосистем и биосферы в целом.

В заповеднике «Черные земли» (Республика Калмыкия) провели игру-экологический экспресс для школьников «Биоразнообразие – путь к спасению», где каждая станция стала определенной интерактивной площадкой («Экологическая АБВГДейка», «Скороговорочный», «Решаем экологические проблемы», «Литературная гостиная», «В царстве флоры и фауны») с тематическими конкурсными заданиями. Преодолев все станции, ученики смогли получить карту, с помощью которой им пришлось пройти последний, самый сложный этап – отыскать клад в степной зоне. В завершение мероприятия члены школьного степного клуба организовали акцию «Мы сохраним биоразнообразие региона!». Юные экологи рассказали о том, что может сделать каждый человек для сохранения растительного и животного мира вокруг себя.

Центрально-Черноземный заповедник (Курская область) в Международный день биоразнообразия посетили более 120 человек из г.Курска, чтобы посмотреть на «Курскую растительную аномалию». Именно в это время в северных степях одновременно зацветает максимальное количество видов растений. На шести участках заповедника площадью чуть более 5 тыс. га произрастает более 1300 видов высших сосудистых растений, 145 видов мхов, 155 видов лишайников, более 950 видов грибов. В Красную книгу России занесено 13 видов сосудистых растений.

В заповеднике «Ростовский» (Ростовская область) состоялась пятая региональная детская экологическая конференция «Живой природе - живое участие», в которой приняли участие юные экологи и их руководители из общеобразовательных учреждений Ростовской области. После официальной части гости посетили экотропу «Донские мустанги», где встретились с вольными лошадьми, живущими в этих краях.

В период с 21 мая по 1 июня в Центрально-Лесном заповеднике (Тверская область) на территории Центральной усадьбы проводятся экскурсии в Музее Природы, на экологических тропах «Тайны Оковского Леса» и «Старосельский мох» для учащихся школ г. Нелидово, г. Андриаполь и г. Ржев. За это время более двухсот детей приобретут полезные знания о бережном отношении к окружающей среде, познакомятся с основными представителями флоры и фауны, а также поймут, что такое биотопы и чем они отличаются друг от друга.

28 и 29 мая в информационном центре первого арктического заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ) в г.Певек пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню биологического разнообразия. Сотрудники заповедной территории познакомят школьников с Красной книгой Чукотского автономного округа и расскажут об охраняемых видах флоры и фауны, которые можно встретить непосредственно в городе, районе и регионе. После информационной части ученикам будет предложено нарисовать фантазийное животное или растение, благодаря которому может увеличиться биоразнообразие на планете.

Наиболее яркие и понравившиеся участникам эколого-просветительские мероприятия планируется повторить в 2020г.

Дорогами Татарского конного полка

После объявления Германией войны в августе 1914 года на защиту Отечества встали тысячи граждан со всех концов Российской империи. Не остались в стороне и этнические азербайджанцы, проживавшие в Елисаветпольской губернии. Несмотря на то, что среди закавказских мусульман не было обязательного призыва на военную службу, многие из них в качестве добровольцев пожелали записаться в ряды Татарского конного полка, который на полях сражений покрыл себя неувядаемой славой.

По соизволению императора

Зима 1915 года. Заснеженные Карпаты. Невдалеке слышна канонада боя, бьют австрийские винтовки и пулемёты. Русская пехота с потерями вновь откатывается от вражеских позиций. Но вскоре в дело вступят всадники. Они – в развевающихся чёрных бурках и сдвинутых на лоб папахах – огласят поле боя воинственным кличем и с обнажёнными шашками бросятся в стремительную атаку прямо на изрыгающие огонь пулемёты, противопоставляя мужество смерти и вселяя страх в сердца врагов.

А пока первая колонна стоит неподвижно. Глаза всадников закрыты, согнутые в локтях руки подняты. Перед строем мулла на белом коне произносит молитву, завершаемую единогласным «Аллаху Акбар!».

Они знают: несмотря на то, что сегодня жизнь многих из них оборвётся, из боя вернутся все – товарищи вынесут с поля всех убитых. В Татарском конном полку своих бросать не принято.

Название, данное этому воинскому подразделению, на самом деле не соответствовало его этническому составу. Всё дело в том, что оно состояло в основном из числа азербайджанцев, которых в Российской империи именовали «закавказскими» или «адербейджанскими татарами». В соответствии с этой лингвистической «традицией» конный полк и стал называться «Татарским».

К лету 1914 года, когда стало понятно, что столкновения между крупными европейскими державами не избежать, в России стали готовиться к войне.

26 июля 1914 года Главнокомандующий войсками Кавказского военного округа генерал-адъютант Илларион Воронцов-Дашков обратился через военного министра к императору с предложением использовать «воинственные кавказские народы», чтобы сформировать из них войсковые части. Ответ не замедлил себя ждать, и 27 июля последовало соизволение Николая II сформировать из туземцев Кавказа и Закавказья несколько полков. Это распоряжение легло в основу отношения начальника штаба Кавказского военного округа генерал-лейтенанта Николая Юденича № 1271 от 5 августа 1914 года, адресованного Елисаветпольскому губернатору статскому советнику Георгию Ковалёву, в котором, в частности, говорилось: «Для формирования Татарского конного полка Его Сиятельство желает избрать лицо высокоавторитетное среди татар, которое могло бы занять соответствующую должность в этом полку, поэтому прошу Вас указать не имеется ли у Вас в виду среди татар такого офицера, который мог бы выполнить это трудное дело, а также других офицеров, которыми можно было бы пополнить офицерский состав полка. Командира полка Его Сиятельство желает выбрать лично сам».

Упоминаемый в тексте Его Сиятельство – младший брат царя, Свиты Его Величества генерал-майор великий князь Михаил Александрович – высочайшим приказом от 23 августа был назначен командиром Кавказской туземной конной дивизии («Дикой дивизии»). В её состав были включены три бригады. Татарский конный полк вместе с Чеченским полком входил в состав 2-й бригады и насчитывал 22 офицера, 3 военных чиновника, 1 полкового муллу, 575 строевых нижних чинов (всадников) и 68 нестроевых нижних чинов, всего 669 человек.

На службе Российской империи

Иррегулярные воинские формирования из числа азербайджанцев включались в состав русской армии ещё в первой трети XIX века, в период царствования Николая I. Но и до формирования этих полков жители Закавказья воевали под императорскими знамёнами.

Например, в Русско-персидской войне 1804–1813 годов к русской армии в качестве добровольцев примкнули около 10 тысяч конных и около 12 тысяч пеших ополченцев-азербайджанцев.

Командовали конно-мусульманскими полками русские офицеры. Их помощниками и сотенными назначались беки из самых знатных и богатых азербайджанских фамилий, имеющие офицерские чины.

Азербайджанские воины проявили себя во многих боях, в частности, в одном из крупнейших сражений кампании у селения Каинлы близ Саганлугского хребта. Очевидец этих событий – писатель и публицист Платон Зубов – так описал происходившее: «Надо видеть сии полки в сражении, чтобы судить о них: это молния, это огонь раздражённого Бога, упавший вдруг с неба в середину неприятеля и рассыпавший смерть и ужас. Я видел их 19 июня 1829 года на высотах Саганлуга, в том знаменитом бое, где сам Сераскир Арзрумский и храбрый Гагки-Паша с 50 000 воинами не устояли против горстки русских… и до сего времени с восторгом воспоминаю чудеса храбрости, совершённые перед моими глазами полками мусульманскими…»

Для приобщения азербайджанцев к регулярной военной службе в русской армии в 1834 году при Отдельном Кавказском корпусе был сформирован Закавказский конно-мусульманский полк, который в следующем году передислоцировался в столицу Царства Польского. В 1849 году он принял участие в Венгерской войне, разразившейся после попытки выхода Венгрии из состава Австрийской империи. Отличившемуся в этой кампании национальному кавалерийскому подразделению было вручено Георгиевское знамя.

За свою отвагу и доблесть нижние чины полка с 1840 по 1856 год были удостоены чести проходить службу в команде мусульман Собственного Его Величества конвоя, где имели возможность получать офицерские звания.

К началу Крымской кампании 1854 года из азербайджанцев вновь формируют четыре конно-мусульманских полка и в ходе войны выдают почётные знамёна, пожалованные им в 1830 году.

В войне 1877–1878 годов офицеры-азербайджанцы не только служат в регулярных частях русской армии, но и командуют регулярными кавалерийскими и пехотными полками.

В сражениях на Кавказе принимают участие Бакинский, Елисаветпольский, Закатальский, Шурагельский и Эриванский конно-иррегулярные полки, а также Александропольский конный дивизион и Борчалинская конная сотня, полностью или частично сформированные из азербайджанцев.

В двух следующих военных кампаниях Российской империи – в Китайском походе (1900–1901) и в Русско-японской войне (1904–1905) – азербайджанские иррегулярные формирования не участвовали. Зато в составе регулярной армии воевали кадровые офицеры-азербайджанцы, в том числе и такие известные впоследствии военачальники Первой мировой, как генералы Самед-бек Мехмандаров, Гусейн-хан Нахичеванский и Али-Ага Шихлинский.

В едином добровольческом порыве

В канун Первой мировой политические события развивались с поразительной быстротой. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 29 июля объявляется частичная мобилизация в России, на следующий день Николай II подписывает указ о всеобщей мобилизации. А уже 1 августа Германия объявляет войну России.

Тем временем Татарский конный полк проходит стадию формирования. Подразделения образовывались по территориальному признаку. 1-я сотня полка была сформирована из жителей Казахского, 2-я – Шушинского и Джеванширского, 3-я – Арешского, Зангезурского, Карягинского и Нухинского уездов Елисаветпольской губернии, 4-я – из числа населения Борчалинского уезда Тифлисской губернии.

Командиром полка назначается подполковник Пётр Александрович Половцов, находившийся до этого в распоряжении начальника Генштаба. Помощником командира полка стал уроженец Баку подполковник Всеволод Старосельский, полковым адъютантом – штабс-ротмистр Николай Казбек. Командиром 1-й сотни полка был назначен ротмистр Шахверди-хан Зиятханов, 2-й сотни – штабс-ротмистр Павел Зверев, 3-й – ротмистр князь Александр Амилохвари, 4-й – ротмистр князь Леван Магалов. По мнению военных специалистов, из всех полков Кавказской туземной конной дивизии Татарский конный имел наилучший офицерский состав.

К полку прикомандировывается подполковник 16-го драгунского Тверского полка персидский принц Фейзулла-мирза Каджар, а позже – в качестве вольноопределяющегося – и его брат принц Идрис Ага Каджар.

Муллой полка становится Агамухаммед Гаджи Абдусалим оглу, имевший религиозное образование и заслуживший авторитет в среде азербайджанской интеллигенции как талантливый оратор, журналист, поэт-романтик.

Исходя из того, что жители Закавказья были освобождены от воинской повинности, набор в полк проводится исключительно на добровольной основе. Причём к кандидатам на службу предъявляется ряд требований, как то: «способность к военной службе, здоровое телосложение, хорошее трезвое поведение», возраст – не моложе 21 года и не старше 40 лет. К тому же воин должен был снарядиться за свой счёт, то есть иметь коня, седло, обмундирование и холодное оружие.

Нехватки в желающих сражаться за Россию не было. Уже через месяц после начала набора в Татарский полк записалось более 2 тысяч добровольцев, при том что требовалось лишь 480 всадников. Поэтому приём в армейское подразделение пришлось прекратить, выбрав для отправки на фронт лучших воинов, в том числе представителей аристократических фамилий.

Впоследствии, на фронте, в структуре полка были произведены изменения. К декабрю 1915 года каждая из его четырёх сотен делилась на четыре взвода по 60–80 человек. Таким образом, численность сотни составляла 220–260 всадников.

К тому же к полку был добавлен пеший взвод в 50–80 солдат. Также его структура расширялась и за счёт создания пулемётных расчётов, вооружённых трофейными пулемётами – нужных в современном бою, но не предусмотренных по штатам.

И фактически численность подразделения порой превышала 800 человек.

С течением времени произошли и другие изменения, в частности, во взглядах азербайджанцев на войну: если ранее все желали служить непременно в конных взводах, то позднее шли и в пехоту, в 1916 году в пешем взводе из 70 воинов 30 – были азербайджанцы.

Николай II придавал большое значение появлению в театре военных действий Кавказской туземной конной дивизии, своим присутствием символизирующей единство русского и кавказских народов, которые в едином порыве встали на защиту своего Отечества.

Будучи в ноябре 1914 года в Тифлисе, император обратился к депутации кавказцев с такими словами: «Выражаю мою сердечную благодарность всем представителям мусульманского населения Тифлисской и Елизаветпольской губерний, отнесшегося так искренно в переживаемое трудное время, доказательством чему служит снаряжение мусульманским населением Кавказа шести конных полков в состав дивизии, которая под командою моего брата отправилась для борьбы с общим нашим врагом. Передайте мою сердечную благодарность всему мусульманскому населению за любовь и преданность России».

К началу сентября формирование Татарского конного полка было завершено, после чего в городе Елисаветполе (ныне город Гянджа) состоялись его пышные проводы. При громадном стечении народа, в присутствии представителей высшего сословия губернии был отслужен молебен о здравии государя императора и о даровании победы русской армии, после чего полк выступил в пункт сбора частей Кавказской туземной конной дивизии – город Армавир. Здесь 10 сентября всадники были приведены к присяге муллой. Её текст (по закону 1869 года) воины Татарского конного полка произносили на «азербайджано-татарском наречии» (азербайджанском языке).

В ходе обряда следовало трижды вслух поклясться в верности служения династии Романовых и Российской империи, затем каждый из всадников подписался или приложил окрашенный краской палец под «Присяжным листом».

Далее 11–13 сентября пятью эшелонами полк был отправлен на Украину, в район Жмеринки, где по прибытии начал подготовку к боевым действиям.

Из боя в бой

Кавказская туземная конная дивизия в начале ноября была включена в состав 2-го кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Гусейн-хана Нахичеванского. 15 ноября она начала перемещение к Львову, а 26 ноября командир корпуса провёл смотр дивизии, после чего полки выдвинулись на позиции на берег реки Сан в район юго-западнее города Самбора (Галиция).

Дивизия действовала сначала в составе 8-й, а затем 9-й армии Юго-Западного фронта. До начала февраля 1915 года её полки вели тяжёлые бои в горах и долинах Карпат, у галицийских и польских городков и деревень.

Татарский полк отметился 15 февраля у деревни Бринь, где атаковал в лесу австрийцев. Кавалеристам удалось выбить неприятеля из окопов, несмотря на охват своего левого фланга и дважды повторённое разрешение отойти, они упорно держались на захваченном месте. Это дало возможность разбить колонну австрийцев, обходящих правый фланг и тем самым облегчить взятие стратегически важной деревни Бринь.

За этот бой командир полка Пётр Половцов, в тот же день произведённый в полковники, был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.

Отдавая дань воинской доблести подчинённых ему кавказских всадников, офицер послал телеграмму Елисаветпольскому губернатору Ковалёву: «Татарский полк первым из Туземной дивизии заслужил своему командиру Георгиевский крест. Гордясь высокой наградой, считаю её исключительно лестной оценкой высоких воинских качеств и беззаветной отваги татарских всадников. Прошу вас принять выражение моего глубочайшего восхищения беспримерной доблестью мусульманских воинов Елисаветпольской губернии. Половцев».

В бою у деревни Бринь отличился и полковник принц Фейзулла-мирза Каджар, который был так же, как и его командир, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В наградном представлении говорилось: «15 февраля 1915 года, приняв по собственной инициативе команду над четырьмя сотнями Уманского казачьего полка, имевшими только одного офицера, повёл их в решительное наступление под сильным ружейным и пулемётным огнём, дважды возвращал отступавших казаков и благодаря решительным действиям способствовал занятию деревни Бринь».

Через два дня после сражения, 17 февраля, полковник Каджар был назначен командиром Чеченского конного полка, вместо погибшего накануне в бою полковника Святополка-Мирского.

Персидский принц ещё не раз отличался в ратном деле. Например, в период тяжёлых боёв в районе села Винятинцы (Галиция) 12–15 августа 1915 года он командовал 2-й бригадой, потерявшей около 250 всадников. При этом было отбито пять атак австрийцев.

От Галиции до Южной Буковины

Начало 1916 года ознаменовалось рядом кадровых перестановок в дивизии. Её командиром был назначен генерал-майор князь Дмитрий Петрович Багратион, полковник Половцов занял должность начальника штаба дивизии, а командиром Татарского конного полка стал полковник князь Фёдор Николаевич (Тембот Жанхотович) Бекович-Черкасский, прежде служивший в Кабардинском конном полку.

В отваге и мужестве новый командир не уступал предыдущему.

22 мая 1916 года в полосе Юго-Западного фронта Русской армии началась масштабная наступательная операция, получившая впоследствии название «Брусиловского прорыва», и «Дикая дивизия» вновь оказалась в эпицентре военных событий.

31 мая 1916 года полковник Бекович-Черкасский, получив приказ выбить противника из деревни Тышковцы (Галиция), возглавил атаку трёх сотен Татарского полка под ураганным огнём австрийцев и занял населённый пункт. Несколько раз неприятель пытался взять Тышковцы, но всякий раз встречал достойный отпор.

В помощь Бекович-Черкасскому были переброшены две сотни чеченцев полковника Каджара, два орудия конно-горного дивизиона и батальон пехотного Заамурского полка. В результате пяти своих атак австрийцы за день потеряли 256 человек убитыми и 177 пленными.

За этот подвиг командир Татарского конного полка был представлен к ордену Святого Георгия 3-й степени и оказался единственным офицером туземной дивизии-обладателем столь высокой государственной награды.