Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мост Благовещенск-Хэйхэ состыкован!

Завершена стыковка важнейшего для сообщения с Китаем моста через Амур, который свяжет Благовещенск и Хэйхэ, Россию и Китай. Об этом сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока на своем сайте. 31 мая уже названо исторической датой для дружественных государств.

Путь к воплощению в жизнь амбициозного проекта строительства автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ был непростым. Решение об этом строительстве родилось еще в конце 90-х, в 2015 году было подписано соглашение о строительстве, а к возведению моста строители приступили зимой 2016 года. Прошло 2,5 года — и вот эпохальный мост состыкован. По плану, он будет сдан в эксплуатацию через три с небольшим года после начала строительства — весной 2020 года.

Мост, конечно, уступает по масштабам Крымскому, но все равно гигантский. Его вес составляет 3900 тонн, а длина — 1080 метров. Общая протяженность мостового перехода — больше 20 км. Бригады строителей из России и Китая возвели по 540 метров моста. И вот сегодня, 31 мая, мост стал единым целым.

Каждый день по мосту смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки.

ЛУКОЙЛ за I квартал заработал почти 150 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» составила 149,2 млрд руб., что на 36,8% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка

В первом квартале 2019 года выручка от реализации составила 1 850,9 млрд руб., что на 13,5% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали девальвация рубля и увеличение объемов реализации нефти и газа за рубежом в связи с ростом объемов добычи и увеличением объемов трейдинга нефтью. Рост выручки сдерживался снижением цен на углеводороды в долларовом выражении и снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом преимущественно в результате сокращения объемов трейдинга.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года выручка снизилась на 9,4% в основном в связи со снижением цен на углеводороды и уменьшением объемов трейдинга нефтью и нефтепродуктами.

EBITDA

Несмотря на снижение выручки, показатель EBITDA в первом квартале 2019 года составил 298,1 млрд руб., увеличившись на 35,8 и 7,1% по сравнению с первым и четвертым кварталами 2018 года соответственно.

Положительное влияние на динамику показателя в сравнении с обоими периодами оказали рост объемов добычи газа по зарубежным проектам, увеличение доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти в РФ, снижение удельных расходов на добычу, положительный эффект временного лага по экспортной пошлине на нефть, переход ряда участков недр на режим налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья (НДД), а также положительный эффект запасов на НПЗ и рост доходности розничной сети. Росту показателя EBITDA по сравнению с первым кварталом 2018 года также способствовала девальвация рубля и рост объемов переработки.

Сдерживающими факторами стали снижение мировых цен на углеводороды, внешние ограничения добычи нефти в России, а также снижение маржи переработки в России и Европе.

Чистая прибыль

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» составила 149,2 млрд руб., что на 36,8% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, который в основном связан с вводом новых производственных мощностей.

Несмотря на увеличение EBITDA, чистая прибыль снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2018 года на 6,2% в основном по причине увеличения амортизации после ее снижения в четвертом квартале 2018 года из-за разового фактора, связанного с ее пересчетом в связи с ростом доказанных разбуренных запасов.

Капитальные затраты

В первом квартале 2019 года капитальные затраты составили 97,4 млрд руб., что на 14,0% ниже по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и на 19,5% ниже по сравнению с первым кварталом 2018 года. Снижение связано с графиком платежей поставщикам и подрядчикам, а также с внешними ограничениями объемов добычи нефти в России.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток до изменения рабочего капитала в первом квартале 2019 года составил 183,3 млрд руб., увеличившись на 95,5 и 32,8% по сравнению с первым и четвертым кварталами 2018 года соответственно. Рост связан с увеличением операционного денежного потока до изменения рабочего капитала и снижением капитальных расходов.

Рост рабочего капитала в первом квартале 2019 года связан с накоплением остатков нефтепродуктов в рамках международного трейдинга, а также остатков нефти на зарубежных НПЗ.

IFRS 16

В первом квартале 2019 года среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 379 тыс. барр. н. э./сут, что на 4,1% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года и на 0,3% больше уровня четвертого квартала 2018 года. Рост добычи в основном связан с развитием международных газовых проектов.

Жидкие углеводороды

Добыча жидких углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 в первом квартале 2019 года составила 1 792 тыс. барр./сут, что на 1,6% выше уровня первого квартала 2018 года и на 0,5% ниже уровня четвертого квартала 2018 года. Объем и динамика добычи нефти Группой «ЛУКОЙЛ» в основном определяются внешними ограничениями объемов добычи в России.

Продолжилась активная работа по развитию приоритетных проектов.

В частности, на месторождении им. В. Филановского добыча нефти в первом квартале 2019 года выросла на 18% по сравнению с первым кварталом 2018 года. На второй добывающей платформе месторождения была введена в эксплуатацию седьмая скважина.

В результате реализации программы бурения на второй очереди месторождения им. Ю. Корчагина в первом квартале 2019 года добыча нефти на месторождении выросла на 27% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Ввод новых объектов, включая парогенерирующие мощности, в рамках освоения Ярегского месторождения и пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения позволил нарастить добычу высоковязкой нефти в первом квартале 2019 года до 1,2 млн тонн или на 16% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Продолжилось развитие проектов роста в Западной Сибири. Суммарная добыча нефти и газового конденсата на месторождениях им. В. Виноградова, Имилорском и Пякяхинском в первом квартале 2019 года выросла на 14% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Доля вышеперечисленных проектов в суммарной добыче нефти группой «ЛУКОЙЛ» без учета проекта Западная Курна-2 составила в первом квартале 2019 года 18% по сравнению с 15% в первом квартале 2018 года.

Газ

Добыча газа группой «ЛУКОЙЛ» в первом квартале 2019 года составила 9,0 млрд куб. м, что на 12% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте Кандым в 2018 году добыча газа в Узбекистане в первом квартале 2019 года выросла до 3,8 млрд куб. м (в доле Группы «ЛУКОЙЛ»), что на 33% больше, чем в первом квартале 2018 года. Росту добычи газа также способствовал запуск в 2018 году второй очереди проекта Шах Дениз в Азербайджане.

Нефтепродукты

В первом квартале 2019 года производство нефтепродуктов на собственных НПЗ группы «ЛУКОЙЛ» выросло на 4,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года, до 15,7 млн тонн, что связано c увеличением загрузки НПЗ в Нижнем Новгороде, Перми, а также в Болгарии и Италии.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года выпуск нефтепродуктов снизился на 3,4%, что связано с сокращением объемов переработки на зарубежных НПЗ из-за перебоев в поставках сырья через порт Новороссийск по причине неблагоприятных погодных условий.

Производство нефтепродуктов на российских НПЗ в первом квартале 2019 года увеличилось на 3,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составило 10,4 млн тонн. Продолжил снижаться объем производства мазута, что позволило уменьшить его выход до 10,6%, или на 1,3 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Производство нефтепродуктов на НПЗ в Европе составило 5,3 млн т, что на 6,4% выше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Производство мазута снизилось на 37,0%.

Брать энергию из воздуха — перспективно. Фотовыставка, посвященная российской ветро- и солнечной энергетике, открылась на конференции Startup Village

Фотовыставка, посвященная российской ветро- и солнечной энергетике, открылась на конференции Startup Village в инновационном центре «Сколково». Ее первыми посетителями стали почетные гости мероприятия.

Выставка фоторабот появилась прямо под открытым небом. На снимках — российские заводы, выпускающие лопасти и башни для ветроэнергетических установок, ветро- и солнечные станции. В России эта отрасль только начинает набирать обороты, а к 2024 году в эксплуатацию должны быть введены ветроэлектростанции мощностью 3,35 ГВт, что сравнимо с крупнейшими гидроэлектростанциями России.

Фотовыставка, посвященная российской ветро- и солнечной энергетике

История возобновляемой энергетики как отрасли началась 10 лет назад со строительства в Чувашии завода по производству солнечных модулей «Хевел» при финансировании Группы РОСНАНО. Сейчас уже построено более 20 солнечных электростанций в разных регионах. Два года назад Группа РОСНАНО приступила к созданию еще одного кластера возобновляемой энергетики — ветроэнергетики. И за это время построены две ветростанции в Ульяновской области, рассматриваются возможности строительства в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Необходимость развития возобновляемых источников энергии осознается уже многими регионами. Солнечная энергетика активно развивается в далеких и труднодоступных регионах. Ветряная — там, где есть и ветропотенциал, и долгосрочный спрос со стороны потребителей. Установленная мощность Ульяновской ВЭС-2 составляет 50 МВт, и она уже начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок.

Фотовыставку возобновляемых источников энергии посетили Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и Председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Внимание гостей привлекла фотография, на которой запечатлен сложнейший процесс изготовления композитных лопастей для ветрогенераторов, размер которых составляет 65 метров. Их производство налажено на территории Ульяновской области. Они создаются в рамках контракта между зарубежными партнерами, которые помогают в локализации, Министерством промышленности и торговли РФ и руководством региона.

На сегодняшний день локализация производства комплектующих для ветряной электростанции составляет 60%, но в будущем она должна быть выше. А это новые рабочие места, образовательные программы, новые знания и компетенции. Это и есть тот самый задел для развития технологий и производств, который могут заполнить в том числе разработчики и инвесторы, представленные на Startup Village.

Автор: Никита Камзин

Источник: Вечерняя Москва

Обновлен автобусный парк, используемый для перевозки пассажиров по «единому» билету

С 31 мая 15 комфортабельных автобусов ЛиАЗ «Круиз» начинают перевозки пассажиров, следующих по «единому» билету в Крым и обратном направлении. Транспортные средства оборудованы системами кондиционирования воздуха, ремнями безопасности, просторными багажными отсеками. Также салоны автобусов оснащены мониторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

В феврале и марте текущего года эти автобусы перевозили зрителей мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Проект реализован АНО «Единая транспортная дирекция» .

В мае 2019 года услугой «единого» билета воспользовалось более 15 тысяч пассажиров, из них около 10 000 проехали в Крым и 5000 - из Крыма. На сегодняшний день (с глубиной продажи 90 суток) оформлено более 177 тысяч проездных документов; что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2019 г. осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути.

Супруге Владимира Бегияна передана медаль «За спасение погибавших», которой посмертно удостоен ее муж

Сегодня, 31 мая, в международном аэропорту Сочи министр транспорта Евгений Дитрих передал супруге Владимира Бегияна медаль «За спасение погибавших». Руководитель комплексной смены центра управления ресурсами АО «Международный аэропорт Сочи» удостоен ею посмертно за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Владимир Бегиян первым пришел на помощь пассажирам выкатившегося за пределы ВВП и загоревшегося Боинга 737 в адлерском аэропорту 1 сентября 2018 года. Сказалось напряжение критической ситуации, его сердце не выдержало.

«Мы собрались почтить память героя. Владимир Николаевич не думал о себе, он думал о жизнях других людей. Это был человек с большим сердцем. Пока рядом с нами работают такие люди, у нашего транспорта большое будущее», - сказал Евгений Дитрих.

«Владимир Николаевич стоял на службе до последнего. Спасал людей не потому что обязан, а потому что чувствовал, что это его долг перед пассажирами, спасательной командой, страной. Для нас было честью работать с ним», - сказал в свою очередь управляющий директор аэропорта Сочи Сергей Филиппов.

Указ о награждении медалью «За спасение погибавших» (посмертно) руководителя комплексной смены центра управления ресурсами Международного аэропорта Сочи Владимира Бегияна Президент России Владимир Путин подписал 28 марта 2019 года.

Закон о «компенсационном» лесовосстановлении – в действии

В первых четырех регионах приступили к восстановлению лесов в соответствии с заработавшим в этом году законом о «компенсационном» лесовосстановлении. Сеянцы высажены на площади 126,3 га в Московской, Калужской областях, в Крыму и Удмуртии.

Мероприятия по «компенсационному» лесовосстановлению начались в мае, с наступлением благоприятных климатических условий. Законодательство позволяет выбрать участки для создания лесных культур из реестра площадей на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ.

По данным на 30 мая, в Калужской области высадили сеянцы на площади 66,6 га, в лесовосстановлении приняли участие ОАО «ДСКАвтобан», ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», ООО «Терра», ООО «Бонус», ГП «Калугаоблводоканал». В Удмуртии, где восстановили лес на площади 55,3 га, работы проведены компаниями «Комбинат нерудных материалов», «Гранит», «Монолит», «СветУралнеруд», «Белкамнефть». В Крыму на площади 3,6 га мероприятия выполнили предприятия «Успкомпьюлинк» и «Центродострой».

На территории Московской области первые посадки во исполнение закона о «компенсационном» лесовосстановлении провела государственная компания «Российские автомобильные дороги» в Опалиховском участковом лесничестве Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес». На площади 1,3 га высажено 3,6 тысячи двухлетних сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, выращенных в тепличном комплексе Нижегородской области. Компания — ответственный исполнитель строительства ЦКАД — и, согласно действующему законодательству, обязана компенсировать изъятый под строительство дороги лес.

Справочно:

В целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов, принят Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» (вступил в силу 1 января 2019 г.), в соответствии с которым один гектар рубок должен быть восполнен одним гектаром восстановленного леса в границах одного субъекта РФ.

"Магнит" и iGooods запустят доставку продуктов в Москве и Казани онлайн

Партнером пилотного проекта выступает российский сервис доставки продуктов iGooods. В тестировании участвуют два магазина по адресам: г. Москва, Ярославское ш., 146, корпус 1 и г. Казань, ул. Чистопольская, 11.

Покупателям будет доступна большая часть ассортимента "Магнита": около 15 000 товаров — как продуктовых, так и непродовольственных, кроме алкогольных и табачных изделий. Выбрать продукцию можно в электронном каталоге через сайт iGooods или мобильное приложение iGooods.

"Сервис доставки товаров — одна из составляющих омниканальной экосистемы, которую "Магнит" создает для покупателей семьи магазинов. Это позволит легко переключаться между форматами в оффлайн- и онлайн-режиме и приобретать все необходимое. Пилотный проект продлится около 6 месяцев. За это время мы проанализируем влияние услуги на средний чек, частоту покупок и другие показатели и примем решение о его развитии. Кроме того, "Магнит" в 2019 году планирует запустить пилотный проект собственного интернет-магазина и доставке товаров на базе супермаркетов в Краснодаре для тестирования спроса на омниканальное предложение в южном регионе", — рассказал директор по аналитике и проектному управлению розничной сети "Магнит" Павел Павлов.

"У "Магнита" более 19 тысяч магазинов в трех тысячах населенных пунктах, это дает большие возможности для развития доставки по всей стране. Для iGooods сотрудничество с таким крупным игроком означает выход на новый уровень, наши клиенты смогут получить дополнительные преимущества в использовании современного сервиса", — сказал управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков

Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае.

В целом по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удаленной идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО "Ростелеком" в Краснодаре рассказали о принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения банковской услуги.

"Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток", – отметил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.

Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные – образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.

После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

"В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств", – рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО "Ростелеком" Светлана Озерецковская.

Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность ее использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.

За чистую энергию

В Ростовской области заложен первый камень в основание ветропарка

В конце мая губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Италии в России Паскуале Терраччано и генеральный директор компании «Энел Россия» Карло Палашано заложили символический камень в основание будущей ветроэлектростанции в Азовском районе. Станция будет строиться на берегу Таганрогского залива на территории Маргаритовского сельского поселения. Объем инвестиций в проект превысит 132 млн евро.

Напомним, что компания «Энел Россия» получила право на строительство в России двух объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 291 МВт (Азовский ветропарк и Мурманский ветропарк) в ходе проведенного в 2017 году федеральным правительством тендера. Соглашение о строительстве «Азовской ВЭС» мощностью 90 МВт было подписано на инвестфоруме в Сочи в феврале 2018 года.

Ветропарк в Ростовской области оснастят 26 турбинами, планируется, что он будет вырабатывать около 300 ГВт/ч в год, не выбрасывая в атмосферу углекислого газа.

Запуск объекта намечен на конец 2020 года. Азовский ветропарк включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.

По словам губернатора Василия Голубева, новая станция выведет регион в лидеры энергопроизводства на юге России. Как подчеркнул гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано, проект получил финансовую поддержку от Евразийского банка развития.

Посол Паскуале Терраччано отметил, что Enel — ведущий итальянский инвестор в России и эффективное сотрудничество с Ростовской областью послужит стимулом для других итальянских компаний, которые захотят инвестировать в регион. Таким образом, Италия поможет России перейти к экологически чистым источникам энергии.

Справочно:

ПАО «Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Строительство ветропарка в Ростовской области будет вести Enel Green Power, подразделение Enel, отвечающее за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

№21 от 31.05.2019

Автор: Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Фундамент успеха

Для фабрики ELKON и ООО «ЭЛКОН» 2019-й год насыщен важными решениями и интересными событиями

Тенденция последних лет в увеличении потребности бетона на каждой стройке не могла не остаться не замеченной фабрикой ELKON. В виду технологических особенностей заливки бетона на спецпроектах существуют пиковые нагрузки на БСУ, когда даже трехкубового смесителя становится маловато. Ощущая новые запросы рынка, фабрикой ELKON было принято решение на проектирование модели бетонного завода Elkomix Quick Master 200. Презентация новинки фабрики состоялась на выставке BAUMA, проводимой в Мюнхене в этом году. Данный завод укомплектован 5-кубовым двухвальным смесителем, что позволит заказчику производить более 150 кубических метров готовой бетонной смеси в час. Дополнительно выставочный образец Quick Master 200 оснащен системой точной дозировки. При всей мощности БСУ сохраняются все свойства компактности и быстромонтируемости линейки Quick Master. Завод в транспортном положении занимает всего 4 фуры.

За прошедшие месяцы 2019 года фабрика ELKON расширила свои границы поставок до 120 стран. Усилились позиции в индивидуальном инжиниринге спецпроектов. В этом году был подписан контракт с одним из крупнейших производителей цемента CEMEX на поставку завода башенного типа. Выбор в пользу фабрики ELKON взыскательных европейских изготовителей бетона является «железным» подтверждением высокого качества выпускаемой продукции.

Изменения в международной экономике не отразились на ценовой политике фабрики в отношении России. Уже более пяти лет фабрика ELKON держит цены для российского потребителя на одном уровне. Более того, нет информации об отмене скидок на линейку быстромонтируемых заводов Quick Master. Только для России ELKON предоставляет скидки, составляющие в общей сложности до 10% от стандартной стоимости завода.

Компания «ЭЛКОН» в России идет вслед за фабрикой теми же темпами. В 2019 году был поставлен 977-й по счету бетонный завод. Стоит отметить преобладание БСУ большой производительности. Так, например, два стационарных бетонных завода ELKOMIX 180 будут установлены в городах Волгограде и Челябинске для строительства взлетно-посадочной полосы. А в Воронеже также для строительства инфраструктуры аэропорта будет введен в эксплуатацию завод ELKOMIX 135.

Решая вопрос комплексного оснащения бетонного производства для заказчика, компанией ЭЛКОН с 2017 было открыто новое направление по производству теплоэнергетического оборудования под брендом ThermoJet. Обладая большим опытом, кадровыми и материальными ресурсами, компании ЭЛКОН удалось в кратчайшие сроки вывести на рынок свою линейку продукции, способную решать не только задачи обогрева БСУ, но и применимую в других сферах промышленности.

Результатом развития ООО «ЭЛКОН» стал проект выставочного центра бетонных заводов ELKON Expo в городе Самара с удобным расположением вблизи международного аэропорта Курумоч. Корпус введен в эксплуатацию в конце 2018 года и открыт для всех желающих. Посетители получают уникальную возможность ознакомиться с модельным рядом ELKON, в том числе и с новинкой фабрики Quick Master 200. В будущем выставочный центр ELKON EXPO также послужит площадкой для проведения всероссийских конференций по теме технологий производства бетона. В этом году заканчивается строительство второго производственного корпуса.

Сейчас компанией ЭЛКОН параллельно ведется несколько проектов по обеспечению автоматизированного производства, что существенно облегчит эксплуатацию завода и минимизирует затраты на персонал. Организация комплексного производства и минимизация рисков для заказчиков — одни из главных векторов развития ЭЛКОН.

На правах рекламы

№21 от 31.05.2019

Делу — час

В Волгоградской области совершенствуют механизмы завершения долгостроев

В Волгоградской областной думе состоялся «парламентский час» по защите прав и законных интересов участников долевого строительства. Помимо депутатов и представителей органов исполнительной власти региона в нем приняли участие компании-застройщики и представители пятнадцати инициативных групп дольщиков. В ходе заседания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес предложения о дополнительных мерах поддержки застройщиков, достраивающих проблемные объекты.

Сегодня в Волгоградской области возводятся 127 многоквартирных домов с привлечением средств 8222 дольщиков. 24 объекта (48 домов) в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Ерзовке относятся к категории проблемных. Число дольщиков, чьи права были нарушены, составляет 2500. В 2020 году планируется достроить 18 объектов, в 2022-м — два. Дольщикам двух объектов будет выплачена компенсация, а еще по двум решение пока не найдено.

Глава региона напомнил, что в 2019 году на решение проблем дольщиков в областном бюджете заложены 383 млн рублей, а в течение ближайших трех лет почти 1 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на приобретение у компаний, достраивающих проблемные объекты, квартир для льготников. Андрей Бочаров предложил увеличить финансирование на эти цели. «Давайте посмотрим по итогам полугодия или девяти месяцев текущего года и внесем изменения в бюджет для выделения дополнительных финансовых средств для приобретения жилья у застройщиков, которые участвуют в решении проблем дольщиков, — сказал губернатор. — С одной стороны, это позволит выполнить обязательства перед определенными категориями граждан, с другой — поддержать застройщика, который помогает в решении этой глобальной задачи». При этом губернатор предложил строительным компаниям фиксировать цену покупаемого областью жилья на момент выделения финансовых средств.

Кроме того, профильным ведомствам поручено принять дополнительные меры по возвращению в муниципальную юрисдикцию незаконно приватизированных земельных участков для передачи их компаниям, участвующим в завершении долгостроев.

Более часа длилось общение депутатов и чиновников с представителями инициативных групп дольщиков и застройщиками. В ходе дискуссии было, в частности, озвучено предложение изменить для многодетных семей порядок расчета компенсации части расходов по оплате ипотечных процентов при покупке квартиры в проблемном объекте.

Напомним, что системная работа по защите прав участников долевого строительства ведется в Волгоградской области с 2014 года. За это время удалось восстановить права почти 5 тысяч семей и завершить строительство 54 домов.

Первый «парламентский час» по защите прав участников долевого строительства в Волгоградской области состоялся в 2017 году. По его итогам были приняты решения, позволившие сдвинуть с мертвой точки процесс достройки ряда проблемных объектов и не допустить дальнейшего ее обострения.

Для возобновления строительства на самых проблемных и больших объектах области — ЖК «Ахтуба Сити Парк», «Парк Европейский» и других — потребовалась корректировка регионального законодательства. В конце 2018 года был принят областной закон «О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области», объединивший механизмы поддержки застройщиков и дольщиков, которые уже доказали свою эффективность.

Кстати:

Многоквартирный дом в ЖК «Ахтуба Сити Парк» в городе Волжском получил положительное заключение Госстройнадзора, в течение 2019 года здание будет введено в эксплуатацию. Своих квартир в этом доме 175 семей ждали более трех лет. Ситуация вокруг «Ахтубы» была одной из самых сложных в регионе. Строить жилой комплекс начали в октябре 2013 года, но летом 2016 года объект был «заморожен». Новый застройщик — ООО «ВСПК» — пришел на объект в 2018 году. Этому предшествовала серьезная работа профильных ведомств Волгоградской области, правоохранительных и надзорных органов, депутатов и дольщиков. Из бюджета региона и Волгоградского фонда жилья и ипотеки было выделено более 66 млн рублей на подключение дома к инженерным сетям и выкуп квартир для государственных нужд с последующей их передачей отдельным категориям граждан. Что касается второго корпуса проблемного ЖК, то завершить его строительство планируют в 2020 году, на сегодняшний возведено шесть этажей. Глава региона Андрей Бочаров пообещал, что объект не останется без внимания властей. Квартир во втором доме ждут 25 семей.

№21 от 31.05.2019

Автор: Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

21-23 мая 2019 года в Санкт-Петербурге в Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. Карпинского состоялось заседание российской части Межправительственной Российско-Ганской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Заседание прошло под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Аркадьевича Киселева и заместителя Министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы г-на Чарльза Овиреду.

В делегацию вошли представители профильных министерств и ведомств, среди которых Министерство транспорта, Министерство финансов, Министерство информации, Министерство образования, Министерство энергетики, Министерство здравоохранения Ганы и другие, представители деловых кругов, представляющие секторы горнодобывающей промышленности, нефтегазового сектора, производства какао и алкогольной продукции.

В течение нескольких дней эксперты работали над согласованием протокола третьего заседания комиссии. Основными направлениями сотрудничества между Россией и Ганой были названы: геологоразведка, сельское хозяйство, транспорт, строительство, связь и коммуникации. Особо было отмечено, что необходимо развивать торгово-экономические связи.

В итоговый протокол вошли договоренности по продолжению обсуждения вопросов модификации нормативно-правовой базы между Россией и Ганой, организации безвизового режима между странами для служебных или дипломатических паспортов, сотрудничества в области мирного использования атома.

Следующую встречу планируется провести в г. Сочи на двустороннем форуме «Россия-Африка».

Юрий Бондарев и Михаил Сеславинский получили литературные премии «Золотая роза»

В канун дня рождения классика русской литературы Константина Георгиевича Паустовского учреждена новая литературная премия.

Создатели назвали ее именем одного из заглавных сочинений писателя - повести «Золотая роза», состоящей из многих и разнообразных глав. Каждая из них посвящена высочайшим литературным ценностям, от чего эта повесть многие годы остается в представлении отечественной культуры символом высокой художественности, преданного служения литературе и достигнутого мастерства.

Учредителями премии стала группа деятелей культуры во главе с приемной дочерью К.Г. Паустовского - Галиной Алексеевной Арбузовой. На эту премию не будет выдвижений - ее учредители сами выбирают создателей литературных и книжных ценностей. Кроме того, премия не содержит материальной составляющей - только диплом с портретом К.Г. Паустовского и в полном смысле слова - золотая роза: живой цветок, с помощью специальных технологий, «облитый» золотым металлом.

Учредители новой награды премию 2019 года присудили на основе полного консенсуса. Диплом и «Золотая роза» вручены отметившему в этом году 95-летие Юрию Васильевичу Бондареву - последнему из учеников Паустовского в Литературном институте (а учеба та началась в 1945 году) - за выдающийся вклад в русскую литературу. Вторая премия «Золотая роза» имени К.Г. Паустовского вручена руководителю Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, известному библиофилу и литературоведу Михаилу Вадимовичу Сеславинскому - с формулировкой "за выдающиеся исследования российской книжной культуры". Вручил премии первым лауреатам известный писатель и руководитель Российского Детского фонда Альберт Лиханов.

Третьей городской больнице Севастополя – 75 лет

Сотрудники ГБУЗС «Городская больница № 3 им. Даши Севастопольской» 31 мая отметили юбилей – 75 лет со дня основания медицинского учреждения.

Торжественное собрание состоялось в культурном комплексе «Корабел». В мероприятии приняли участие и.о. заместителя Губернатора Севастополя Иван Кусов, директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, руководство и сотрудники больницы, представители общественных организаций.

- Считаю символичным, что 75-летие вашего медицинского учреждения мы отмечаем в год, когда вся страна празднует 75 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 5 лет воссоединения города-героя с Россией. Сегодня в зоне ответственности третьей городской больницы – около 70 тысяч пациентов, из них 12 тысяч детей. Хочу поблагодарить каждого из ваших сотрудников за чуткость и внимательность к людям, профессионализм, умение найти подход к каждому, - обратился к сотрудникам больницы Сергей Шеховцов.

Он отметил, что за последние пять лет в медицинском учреждении был реализован проект «Бережливая поликлиника», появилась электронная запись к врачам, постоянно проводятся акции, направленные на привлечение внимания общества к диспансеризации и профилактике широкого спектра заболеваний.

- Укрепляется и материально-техническая база больницы: завершается капитальный ремонт поликлиники на улице Геннериха, 1, уже скоро начнётся долгожданный ремонт стационара, постоянно обновляется перечень оборудования, широко используется телемедицина. Уверен, что в ближайшие год-два третья городская больница будет оснащена по последнему слову техники, - заключил Сергей Шеховцов.

Городская больница № 3 – одно из первых медицинских учреждений, созданных после освобождения Севастополя в 1944 году. Медицинское учреждение возглавляет Елена Токарева – кандидат медицинских наук, врач-невропатолог высшей квалификационной категории. В больнице работает 89 врачей и 289 медицинских сестер.

В регионах прошел ряд мероприятий в рамках Дня отказа от курения

Краснодарский край

Сегодня в день отказа от курения кубанские медики дали #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ о том, как бросить курить и как узнать, пробует ли ребёнок сигареты. Заведующая центром Рита Хатхе напомнила всем курящим, что нельзя терять веру в себя и желание бросить привычку, если не удалось с первого раза. Медицинский психолог Надежда Исаева уверена, что доверительная атмосфера в семье и разговор с ребёнком напрямую - самый правильный способ узнать правду и развеять сомнения. Все советы медиков по отказу от курения можно узнать в социальных сетях под серо-зелёным хэштэгом #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ

Пензенская область

Около 200 пензенцев приняли участие в акции «Табак и здоровье легких», в том числе, уже по традиции волонтеры–медики Пензенского областного медицинского колледжа. В рамках акции была организована площадка под названием «Чистые лёгкие», где все желающие определяли артериальное давление, содержание глюкозы и холестерина в крови и получали консультацию врача по медицинской профилактике. Новой площадкой на акции стала выставочная экспозиция, наглядно демонстрирующая последствия вредных зависимостей для здоровья человека.

Тюменская область

В Тюменской области 62-летний пациент Областной клинической больницы №2 (ОКБ №2) поделился своей жизненной историей о том, как после перенесенного инсульта отказался от курения. В борьбе с зависимостью ему помогло посещение занятий школы ОКБ №2. В Центре здоровья имеется необходимое диагностическое оборудование для определения степени зависимости пациента от табака, а специалисты владеют современными способами профилактики и борьбы с этой пагубной привычкой. Цикл занятий начинается с объяснений, почему у курильщиков возникает желание очередной раз затянуться сигаретой. Врачи советуют всем, кто не курит, никогда не пробовать, а тем, кто курит – бросать. Только за последний год специалисты ОКБ №2 помогли избавиться от никотиновой зависимости 16 тюменцам, все они не притрагиваются к сигаретам более шести месяцев.

Липецкая область

В Липецкой области состоялась молодежная профилактическая акция «Альтернатива», объединившая более 120 студентов из различных средних специальных и высших учебных заведений города. В рамках акции работали интерактивные площадки специалистов различных лечебно-профилактических учреждений, где можно было получить медико-консультативную помощь, посетить выставку книг и периодических изданий по вопросам профилактики заболеваний, связанных с табакокурением и формированием здорового образа жизни, а также поучаствовать в показательных выступлениях различных видов искусств и спорта, викторинах, конкурсах с вручением призов и сувениров. В заключение мероприятия все участники молодежной профилактической акции были награждены дипломами.

Московская область

В городах Подмосковья были объявлены территории, свободные от курения, открыты антитабачные городки. Наибольшее число участников собрали утренние зарядки, танцевальные разминки, активные игры, велопробеги. Также по основным улицам городов и в парковых зонах были проложены маршруты «10 тыс. шагов к здоровью».

Ханты-Мансийский округ - Югра

Акция «Здоровью - зеленый свет!» прошла в Ханты-Мансийске в студенческом городке. Волонтеры-медики раздавали антитабачную печатную продукцию, меняли «никотин на витамин» и заряжали окружающих позитивом. Инструктор провел оздоровительную гимнастику для всех желающих. Также ханты-мансийцы смогли узнать уровень угарного газа в легких, пройдя тест на приборе «Смокелайзер», проверить уровень глюкозы, холестерина крови и измерить артериальное давление.

Тверская область

На центральной улице Твери студенты и школьники провели флешмоб «Мы против курения!». Активисты раздавали жителям брошюры и листовки, посвященные антитабачной кампании, проводили активную пропаганду здорового образа жизни.

1 июня в 19:40 по местному времени с первого пути железнодорожного вокзала Екатеринбург отправится в рейс первый специализированный детский поезд «Здоровье», сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Состав доставит на отдых в Анапу 620 ребят из Свердловской области», — говорится в сообщении.

В течение лета для перевозки организованных детских групп на Свердловской железной дороге будет назначено 10 дополнительных поездов. К местам массового отдыха на Черноморском побережье (Анапа, Имеретинский курорт) в специализированных и обычных графиковых поездах в составе организованных групп планируется перевезти более 40 тыс. детей.

Как сообщал Gudok.ru, в целом холдинг «РЖД» в летний период 2019 года планирует перевезти организованными группами около 450 тыс. детей. Для этого дополнительные детские поезда совершат свыше 190 рейсов.

Детские составы сформированы из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. С маленькими пассажирами будут работать проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда будут сопровождать сотрудники транспортной полиции.

Анна Булаева

Лучшие среди малых

В Воронеже при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко и замминистра строительства и ЖКХ России Максима Егорова состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этом году на конкурс поступило 330 заявок, 37 из которых были отклонены. В итоге, в числе лучших оказались 17 исторических поселений и 60 малых городов.

Как отметил зампред правительства, в этом году проекты, поданные на конкурс, были проработаны более тщательно. «Надеюсь, проекты-победители после их реализации будут выглядеть также, как сейчас на картинках», - сказал он.

Список муниципальных образований-победителей конкурса

Исторические поселения

Общий размер премии по категории: 1,080 млрд рублей, размер премии победителям по категории – 54 млн рублей

Архангельская область, Сольвычегодское

Вологодская область, город Тотьма

Вологодская область, город Череповец

Ивановская область, Шуя

Красноярский край, город Енисейск

Московская область, Кашира

Московская область, Серпухов

Нижегородская область, город Дзержинск

Псковская область, город Великие Луки

Псковская область, Печоры

Псковская область, Порхов

Республика Бурятия, город Кяхта

Республика Карелия, Сортавальское

Ростовская область, город Таганрог

Ростовская область, Старочеркасское

Самарская область, Сызрань

Свердловская область, Верхотурский

Малые города с численностью населения до 10 тыс. человек

Общий размер премии по категории «Малые города» – 600 млн рублей, размер премии победителю по категории – 40 млн рублей

Белгородская область, Грайворонский

Вологодская область, город Устюжна

Калининградская область, Багратионовский

Калининградская область, Правдинский

Калужская область, город Мещовск

Московская область, Звездный городок

Московская область, Наро-Фоминский

Мурманская область, Кола

Республика Калмыкия, Городовиковское

Республика Саха (Якутия), город Нюрба

Республика Саха (Якутия), город Покровск

Свердловская область, Бисертский

Тверская область, город Старица

Томская область, город Кедровый

Чувашская Республика, городское поселение Ядринское

Малые города с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек

Общий размер премии – 900 млн рублей, размер премии победителю по категории – 60 млн рублей

Забайкальский край, Нерчинское

Ивановская область, Южское

Кировская область, Советское

Курская область, город Рыльск

Московская область, Пересвет

Нижегородская область, город Урень

Нижегородская область, Навашинский

Республика Адыгея, город Адыгейск

Республика Татарстан, город Мамадыш

Ростовская область, Цимлянское

Саратовская область, город Ершов

Тульская область, город Венев

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский

Челябинская область, Карабашский

Ярославская область, Данилов

Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек

Общий размер премии – 1,125 млрд рублей, размер премии победителям – 75 млн рублей

Волгоградская область, город Фролово

Ивановская область, Тейково

Иркутская область, город Саянск

Калининградская область, Черняховский

Камчатский край, муниципальное образование Елизовское

Курская область, город Курчатов

Ленинградская область, Лужское

Мурманская область, город Мончегорск

Нижегородская область, город Богородск

Пермский край, Чусовское

Республика Башкортостан, город Бирск

Республика Дагестан, город Дагестанские Огни

Республика Ингушетия, город Малгобек

Самарская область, Кинель

Самарская область, Отрадный

Тверская область, Удомельский

Тульская область, город Богородицк

Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек

Общий размер премии – 1,275 млрд рублей, размер премии победителям – 85 млн рублей

Архангельская область, Котлас

Ивановская область, Кинешма

Иркутская область, Черемховское

Кабардино-Балкарская республика, Баксан

Курганская область, город Шадринск

Пензенская область, ЗАТО город Заречный

Республика Башкортостан, город Белебей

Республика Башкортостан, город Ишимбай

Ростовская область, город Гуково

Самарская область, Жигулевск

Свердловская область, Полевской

Смоленская область, Вяземское

Ставропольский край, город Буденновск

Тамбовская область, город Мичуринск

Тюменская область, город Ишим

Тюменская область, город Тобольск

Справочно:

Впервые конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был проведен в 2018 году. 82 субъекта федерации подали 455 заявок. Не участвовали в конкурсе только Москва, Севастополь и Еврейский автономный округ. Победителями стали 80 проектов из 43 субъектов РФ. Теперь конкурс объявляется на два года, то есть проекты, представленные в 2019 году, реализовать нужно будет в 2020-м. Кроме того, правительство рассматривает вопрос об увеличении финансирования.

Автор: СГ-Онлайн

Хороший старт

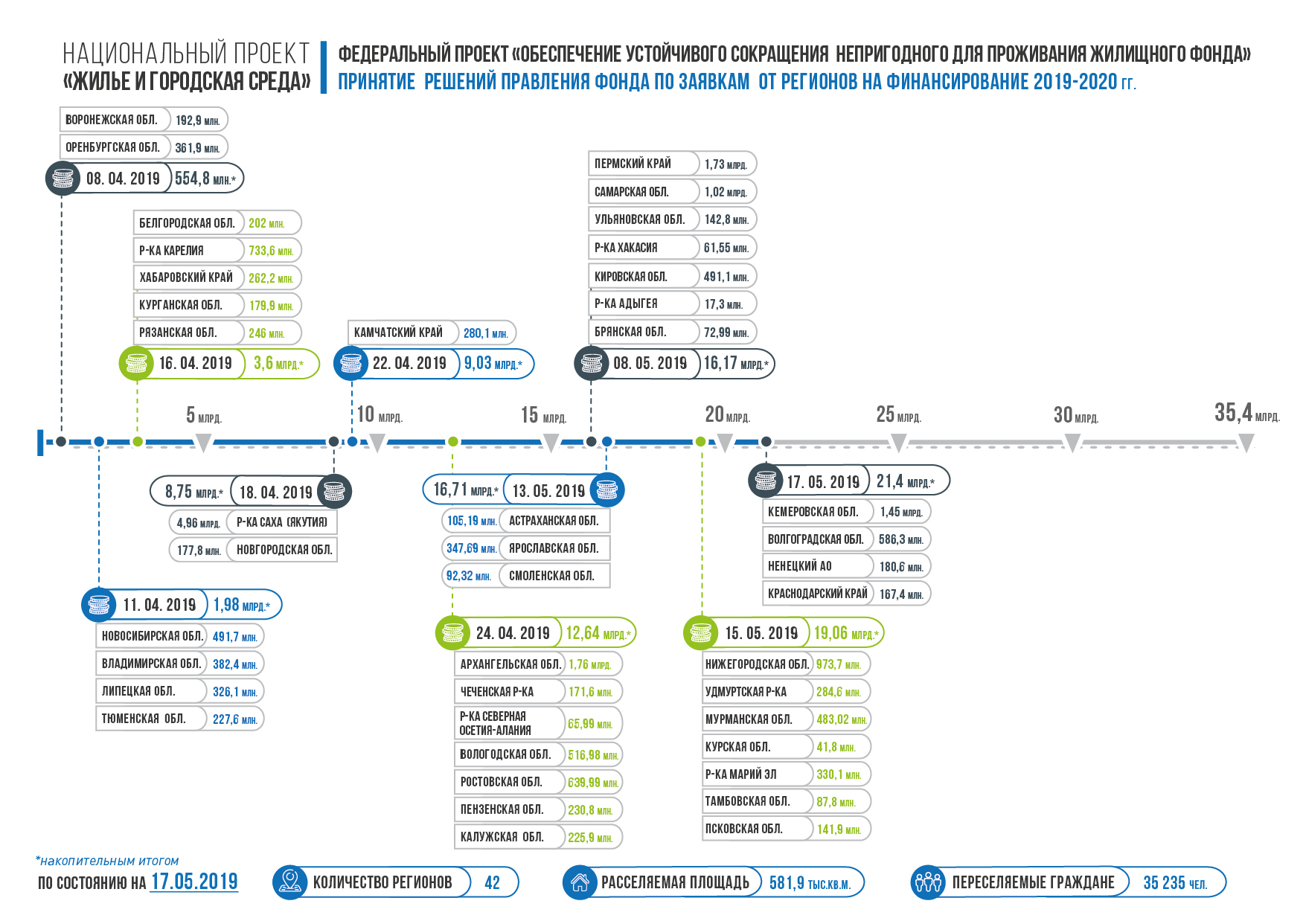

Регионы приступили к реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилья

В 2019-2025 годах в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предстоит реализовать масштабную программу расселения «аварийки». Всего до 1 сентября 2025 года в новые квартиры переедут 666,7 тысячи человек, будет ликвидировано аварийное жилье площадью 11,98 млн кв. метров. На эти цели планируется потратить огромную сумму — 507,17 млрд рублей, из них 431,94 млрд рублей — это средства федерального бюджета, 75,23 млрд рублей — региональных бюджетов. Планы на 2019 год такие: расселить 140 тысяч кв. метров аварийного жилья и переселить в новые квартиры 8,2 тысячи граждан. Ассигнования из федерального бюджета только в этом году составят 35,4 млрд рублей, и в этой сумме уже предусмотрена часть финансирования мероприятий 2020 года, план на который — расселение уже 1 млн кв. метров аварийного жилья.

Для успешного начала работы есть все необходимые условия. В марте Правительством РФ были утверждены порядок финансирования региональных программ переселения и целевые показатели на ближайшие три года. Субъекты Федерации оперативно приняли региональные программы и уже в начале апреля начали подавать в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки для выполнения этапа программы 2019-2020 годов.

Порядок финансирования и рассмотрения заявок от субъектов строго регламентирован. По существующим правилам Фонд ЖКХ должен рассмотреть заявку не более чем за 10 календарных дней с даты ее регистрации в госкорпорации. Но время — дорогой ресурс, поэтому Фонд ЖКХ старается максимально сократить сроки рассмотрения, и зачастую на это уходит всего два-три дня.

Процесс выделения финансирования уже набрал хорошие темпы. Первыми регионами, подавшими заявки на получение средств из Фонда ЖКХ, стали Оренбургская и Воронежская области. Их заявки поступили в госкорпорацию 5 апреля, а уже 8-го числа были приняты решения об их финансировании. Оренбургская область получит из средств Фонда ЖКХ 361,86 млн рублей. Еще 19,47 млн рублей регион добавит из своего бюджета в порядке софинансирования. На эти средства планируется переселить 584 человека из 245 аварийных жилых помещений общей площадью 10,96 тысячи кв. метров.

В свою очередь Воронежская область получит из средств госкорпорации 192,92 млн рублей, а дополнительное софинансирование со стороны региона составит 3,94 млн рублей. На выделенные средства до конца 2020 года в регионе запланировано переселить 376 человек из 165 аварийных жилых помещений площадью 5,57 тысячи кв. метров.

Всего по состоянию на 28 мая 2019 года правлением государственной корпорации рассмотрены заявки и приняты решения о выделении средств 50 субъектам РФ на общую сумму 24,14 млрд рублей. Эти финансовые средства будут направлены на переселение 39 617 человек из 17 035 аварийных жилых помещений общей площадью 653,76 тысячи кв. метров. Таким образом, в настоящее время приняты решения о выделении регионам порядка 68% средств, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья в рамках данного этапа программы.

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин отмечает, что по новой программе значительно увеличен уровень софинансирования со стороны федерального бюджета. Если раньше распределение финансовых средств между Фондом ЖКХ и субъектами РФ составляло в среднем 50% на 50%, то сейчас 86%, а во многих регионах и более 90%, — это средства, поступающие от госкорпорации.

Для регионов-лидеров, которые успешнее других будут справляться с планами по расселению аварийного жилья, предусмотрены дополнительные стимулы. Об этом рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев во время состоявшегося в конце апреля регионального совещания по вопросам реализации национальных проектов в городе Астрахани. По словам министра, решено, что субъекты, которые смогут выполнить планы по расселению досрочно, получат право на федеральную поддержку для продолжения переселения.

«По результатам работы прошлых лет Астраханская область достойно справлялась с этой работой и в случае хороших результатов по новому этапу сможет рассчитывать на поддержку», — отметил министр.

Напомним, 13 мая в городе Ахтубинске Астраханской области генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и врио губернатора Сергей Морозов подписали соглашение о финансировании программы переселения граждан из аварийного жилья, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу, рассчитанную на период 2019-2025 годы, досрочно, за три года.

№21 от 31.05.2019

Автор: Алексей ЩЕГЛОВ

29 мая 2019 года в г. Ростов-на-Дону прошло очередное заседание рабочей группы по развитию конкуренции на региональных алкогольных рынках, созданной при Экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции

Участники заседания обсудили взаимосвязь между развитием конкуренции на рынках алкогольной продукции и внедрением риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере розничных продаж алкогольной продукции.

Как подчеркнул начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин, чрезмерная административная нагрузка на хозяйствующих субъектов является одним из факторов, замедляющих развитие конкуренции на алкогольных рынках.

«Цель совершенствования регулирования алкогольных рынков на региональном уровне – пресечь поступление нелегальной продукции на полки магазинов и вместе с тем создать конкурентные условия жизни легальных производителей», – отметил он.

В ходе заседания рабочей группы участники также обсудили опыт отдельных регионов.

В заседании приняли участие заместитель начальника Контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева, директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента экономического развития Олег Абрамов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова, руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан Жаудат Ахметханов, представители МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты Ростовской области и отраслевых союзов.

«Транснефть» нарастила чистую прибыль по итогам I квартала 2019

Чистая прибыль по МСФО российского трубопроводного оператора «Транснефть» возросла в I квартале 2019 г. на 6,5%, до 50,1 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка выросла до 260,1 млрд руб. против 225,2 млрд руб. в I квартале 2018 г. Показатель EBITDA вырос на 20,7% (на 22,2 млрд руб.) до 129,8 млрд руб.

Свободный денежный поток «Транснефти» снизился на 38,4%, до 17,4 млрд руб. Капитальные затраты уменьшились на 9% до 59 млрд руб.

Общий долг компании сократился на 11% до 668 млрд руб. В 2019 г. «Транснефть» планирует погасить 81,3 млрд руб., в 2020 г. — 43 млрд руб.

Согласно отчетности, влияние на рост основных финансовых показателей «Транснефти» оказал учет показателей «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП). Контроль над НМТП «Транснефть» получила в сентябре 2018 г.

Также в I квартале вырос объем сдачи нефти грузополучателям на 2,2%, до 119,1 млн тонн. Объем сдачи нефтепродуктов сократился на 2% до 9,7 млн тонн, отмечают «Вести.Экономика».

Высокое качество своих услуг подтвердила «РН-Аэро»

Компания «РН-Аэро» — оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти» — успешно прошла аудит на соответствие высоким требованиям стандарта ISO 9001:2015 по уровню предоставления услуг, сообщила НК. Специалисты сертификационного аудита, который проводился представителями российского отделения DQS Holding GmbH, отметили высокий уровень системы контроля качества авиатоплива, а также высоко оценили динамику показателей деятельности предприятия и его высококвалифицированный компетентный персонал. Отдельного внимания специалистов удостоились проекты, связанные с автоматизацией и стандартизацией оказываемых услуг.

Кроме этого, в «РН-Аэро» успешно действует система менеджмента качества в направлении заправки воздушных судов «в крыло». Основная цель данной системы — способствовать повышению уровня предоставляемых услуг и контроля качества топлива на всех этапах его транспортировки.

«РН-Аэро» осуществляет реализацию авиационного топлива с 2008 года, а также оказывает полный комплекс услуг по поставке авиационного керосина и организации заправки воздушных судов в аэропортах России и СНГ. «Роснефть» производит заправку «в крыло» в 44 российских и зарубежных аэропортах, в том числе, в Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также в Берлине и Мюнхене (Германия), Тбилиси, Батуми и Кутаиси (Грузия), Улан-Баторе (Монголия), Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке, Анапе, Южно-Сахалинске, отмечается в релизе НК.

Встреча с Уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой

Накануне Дня защиты детей – 1 июня – Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

Детский омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России.

Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

* * *

В.Путин: Знаю, что Вами подготовлен доклад по вопросам, которыми Вы занимаетесь. Давайте начнём.

А.Кузнецова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Рада возможности поговорить о тех детских проблемах, с чем мы работали всё это время. Вначале хочу поблагодарить Вас за закон, который принят в конце прошлого года, об Уполномоченном по правам ребёнка.

Он, конечно, добавил нам работы, но у нас появились новые инструменты. Это возможность обращения в Государственную Думу с мотивированными предложениями, мы уже не преминули им воспользоваться, уже несколько предложений мы направили.

Одно из них – как раз по совершенствованию помощи по маткапиталу семьям переселенцев. Эти предложения сейчас находятся в Государственной Думе на рассмотрении, потому что, к сожалению, некоторые семьи не могли воспользоваться в полной мере этим пособием, таким серьёзным подспорьем в их жизни, потому что были неточности в формулировке. Мы предлагаем их устранить.

И конечно, возможность участия в судах. Сейчас мы находимся в пяти процессах, один буквально на днях выиграли в Калининграде, поэтому, надеемся, дальше тоже получится в этом направлении работать. Об основных результатах нашей работы написано здесь, в нашем докладе.

Что хочется отметить, Владимир Владимирович, что число обращений выросло, более восьми тысяч обращений граждан в этом году мы рассмотрели. На обложке [доклада] – Севастополь, 75-летие Победы [освобождения] было в этом году.

И мы с ребятами вышли впервые с плакатами детей – героев войны, потому что подумали, что эти дети погибли героями, не оставив после себя ни детей, ни внуков, и некому выйти с их фотографиями на «Бессмертный полк». Пошли мы.

Что хотелось бы отметить. К сожалению, среди прочих обращений, которые в обычном режиме поступают к нам, это вопросы имущественного характера, вопросы, связанные с воспитанием и так далее, наметился рост обращений от несовершеннолетних – на 14,5 процента.

С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы.

Однажды вообще ко мне целый класс пришёл в кабинет. Их запрос был основной – поговорить и договориться с администрацией школы. Пришлось знакомиться у нас в кабинете.

Сейчас конфликт исчерпан. Надеюсь, что не возобновится, сейчас они активно готовятся к ЕГЭ, потому что это могло бы сильно помешать.

Но мы стали искать проекты, которые помогут в этом направлении найти решение, и нашли такой проект. У нас есть проект «Вектор детства», это наша инициатива – поиск лучших проектов в сфере защиты детей.

Так, одним из них оказался башкирский проект. Я недавно там была, сама смотрела этот подростковый центр. Этот проект – это кризисный центр для детей подросткового возраста и их родителей, который помогает наладить и устранить проблемы детско-родительских отношений, конфликты, которые есть. Туда могут обратиться как родители подростков, так и сами дети.

Конечно, я считаю, что такая работа совместно с созданием большой комплексной программы созидательного развития детства могла бы решить вопросы, в том числе и те тревожные сигналы, которые приходят из общеобразовательных учреждений.

Мы очень плотно работали. Проведены мониторинги, и по итогам последнего мониторинга Рособрнадзора только 16,5 процента воспитательных программ соответствуют тем нормам, которые есть. К сожалению, в этом направлении предстоит ещё большая работа.

Но я уверена, что ресурсы тоже есть. В новых нацпроектах, например, стоит такой очень важный, на мой взгляд, КПД, как повышение числа детей, занятых в допобразовании, с нарастающим итогом. Считаю, это огромный ресурс, который нужно использовать.

Мы со своей стороны, пока решаются такие серьёзные вопросы, проводим различные мероприятия. Например, «Класс добра» для детей в различных образовательных учреждениях.

Молодёжь из Общероссийского народного фронта подключили, Совет отцов при Уполномоченном, и получились такие системные, интересные, простые и очень искренние решения, не методически заорганизованные.

Они идут от сердца, и рассказывают молодые люди, по сути, своим сверстникам из Юнармии – «Юнармия. Наставничество». Это проект, который мы делаем уже второй год для выпускников сиротских учреждений.

Владимир Владимирович, конечно, много вопросов, с которыми приходиться сталкиваться институту уполномоченных в сфере охраны здоровья детей, защиты прав на образование и иные вопросы. Но мне хотелось бы остановиться на трёх вопросах.

Это вопросы защиты детей в детских домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы поддержки многодетных семей.

Мы в прошлом году начали мониторинг качества детства в субъектах Российской Федерации. Буквально по каждому региону у нас по 100 критериям собран полный пакет и анализ, что сегодня происходит в регионах с темой детства.

Так вот, начали мы внимательную и подробную проверку именно с детских домов-интернатов, там, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты. Это самая незащищённая категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чём мы тогда можем говорить.

К сожалению, Владимир Владимирович, мы выявили целую массу нарушений в этой сфере. Здесь некоторые материалы о тех детях, которые сегодня благодаря тому, что подключились доктора федеральных клиник, получили шанс на лучшее качество жизни.

Их многих можно вылечить, но, к сожалению, не оказанная вовремя медицинская помощь, отсутствие специалистов, которые могли бы реализовать их право на образование, на иные виды поддержки, не оставляют детям шансов.

Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Многих из них можно вылечить, а многие из них могут найти семью в этом случае.

Поэтому мы просим Вас дать поручение Правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей.

Пока этот вопрос не решён, и мы будем решать и реализовывать эти задачи. Мы не прекратим работу помощи каждому детскому дому-интернату в отдельности, потому что после того, как мы обнаруживаем нарушения, мы делаем всё для того, чтобы проконтролировать, как они устранены.

Буквально на днях приехали ребятишки, четверо детей из Смоленска, в одну из наших московских клиник. Я, конечно, благодарю докторов, которые теперь ездят вместе с нами, смотрят и помогают найти детей, которым можно помочь. Надеемся, что благодаря этой работе кто-то найдёт и семью.

Конечно, сегодня достаточно большое внимание уделяется темам по поводу оставления [детей родителями]. Некоторые сюжеты стали на наших телеэкранах достаточно частыми в последнее время. Это, например, оставление мамой ребёнка. Конечно, это нонсенс. Это совершенно из ряда вон выходящая ситуация, и каждый раз никто не может осознать: неужели на самом деле это может быть?

Мы внимательно изучали как эти ситуации, так и те, которые могут к этому привести. На самом деле ситуация социально запущенная, то есть когда неблагополучие уже дошло до крайней меры. А что этому причиной?

К сожалению, отчасти это просто нехватка информации о том, какую помощь эта семья может получить. Эту информацию она не получила вовремя, от этого отчаяние, непонимание, куда идти и так далее.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошлый весь год мы работали над проектом, как можно решить вопрос и задачу, которую Вы озвучили в Послании Федеральному Собранию: приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры, слышать: «Приходите завтра, что вы все сегодня приходите».

Мы разработали проект, который назвали «Социальный навигатор». Проект состоит в следующем. Создаётся единый телефонный номер, мы разработали нормативную базу, на основании которой все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам.

Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь.

И результаты: программа принимает только такой результат, не сообщение о том, что встреча произошла, и человек там был, и запрос свой озвучил, а что вопрос решён. Дети, например, вернулись в семью, решён вопрос иного характера. Здесь, конечно, решается сразу несколько вопросов.

Первое – это информирование населения обо всех льготах и пособиях.

В.Путин: Что для этого надо сделать?

А.Кузнецова: Для этого нужно, Владимир Владимирович, мы Вас очень просим, чтобы не менее 10 пилотных регионов в этом году мы смогли охватить эти проектом. Чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано.

Мы следим за этим проектом и внедрили уже в одном из регионов России, видели на деле, как это работает. Разработана вся нормативная база, и сейчас у нас есть готовый инструмент, инновационный подход к управлению в социальной сфере, который даёт обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона. Он чувствует, какие сигналы о социальной помощи приходят.

В.Путин: Хорошо. Согласен.

Награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях состоялось в Воронеже, передаёт корреспондент РИА Недвижимость.

Среди победителей конкурса город Тотьма Вологодской области, Шуя Ивановской области, Серпухов Московской области, Великие Луки Псковской области, город Таганрог Ростовской области, Сызрань Самарской области, Мещовск Калужской области, Адыгейск (республика Адыгея).

Конкурс "Исторические поселения и малые города" проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Минстроем РФ, при поддержке МАРХИ, стратегическим партнером выступает "Дом.РФ".

"Хочу отметить, что конкурс, итоги которого мы подводим сегодня, конечно, это один из главных в нашей стране. Мы по поручению президента РФ начали заниматься комфортной городской средой. Сейчас мы подошли к тому, что мы осознали, в какой среде человек живет, каково качество его жизни, и это очень важно", - сказал вице-премьер Виталий Мутко в ходе награждения.

По его словам, конкурс, который проводится, должен дать толчок к развитию самобытности городов и их потенциала. "Мы постарались, чтобы конкурс был публичным, прозрачным. Мы исходили из того, чтобы проекты были качественными. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы привлекли молодые современные программы урбанистов, архитекторов", - подчеркнул вице-премьер.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров добавил, что поначалу не верилось, что в столь короткий срок можно было провести конкурс. "Надеюсь, следующий конкурс, который мы проведём на три года, будет более качественным", - отметил Егоров.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды был организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" с призовым фондом пять миллиардов рублей.

В конкурсе могут участвовать малые города и исторические поселения численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов РФ. Наибольшее количество проектов подали Нижегородская, Калужская, Московская, Свердловская и Ростовская области, республика Саха (Якутия).

24 апреля федеральная конкурсная комиссия выбрала 80 проектов-победителей 2019 года. Это представители 46 субъектов РФ. География победителей в этом году расширилась. По данным Минстроя, по результатам прошлого года сейчас идёт реализация проектов в 43 субъектах РФ, в этом году добавятся проекты ещё из 20 субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Международный аэропорт Анадырь (Угольный) получил имя писателя Юрия Рытхэу, международному аэропорту Анапа (Витязево) присвоено летчика-испытателя Владимира Коккинаки, международному аэропорту Архангельск (Талаги) - имя писателя Федора Абрамова. Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) -теперь будет называться в честь художника Бориса Кустодиева, международный аэропорт Белгород получил имя архитектора Владимира Шухова, а международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) - имя российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского.

Международному аэропорту Владивосток (Кневичи) присвоено имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) - имя Петра Великого, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) - имя основателя горнозаводской промышленности в Сибири и на Урале Акинфия Демидова, международному аэропорту Казань - имя поэта Габдуллы Тукая.

Кроме того, международному аэропорту Калининград (Храброво) указом присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) - имя философа и изобретателя Константина Циолковского. Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) будет назван в честь Екатерины II, международный аэропорт Красноярск получил имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) присвоили имя поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды - писателя Михаилу Лермонтову.

Согласно указу, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково - советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Николая II, международному аэропорту Нижневартовск - имя советского нефтяника Виктора Муравленко, международному аэропорту Нижнекамск (Бегишево) - министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева, международному аэропорту Нижний Новгород (Стригино) - имя летчика-испытателя Валерия Чкалова, международному аэропорту Новосибирск (Толмачево) - советского военачальника Александра Покрышкина, аэропорту Новый Уренгой - имя академика Ивана Губкина, аэропорту Норильск - имя исследователя Арктики Николая Урванцева.

Также международному аэропорту Омск (Центральный) присваивается имя генерала Дмитрия Карбышева, аэропорту Пенза - имя литературного критика Виссариона Белинского, международному аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имя мореплавателя Витуса Беринга, международному аэропорту Псков (Кресты) - имя княгини Ольги, международному аэропорту Самара (Курумоч) - ученого Сергея Королева.

Путин подписанным документом присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, международному аэропорту Сочи (Адлер) - летчика-космонавта Виталия Севастьянова, международному аэропорту Ставрополь (Шпаковское) - имя полководца Александра Суворова, международному аэропорту Сургут - имя геолога Фармана Салманова, международному аэропорту Сыктывкар - летчика Петра Истомина, международному аэропорту Томск (Богашево) -имя авиаконструктора, создателя вертолетов "Ка" Николая Камова, международному аэропорту Тюмень (Рощино) - имя ученого Дмитрия Менделеева, международному аэропорту Уфа - имя поэта Мустая Карима, международному аэропорту Хабаровск (Новый) - адмирала, исследователя Дальнего Востока и основателя города Николаевск-на-Амуре Геннадия Невельского.

Кроме того, международному аэропорту Чебоксары присвоено имя космонавта Андрияна Николаева, международному аэропорту Челябинск (Баландино) - физика Игоря Курчатова, международному аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) - имя писателя Антона Чехова, международному аэропорту Якутск - имя писателя Платона Ойунского.

Верховный суд Украины отклонил жалобу на отказ суда в Киеве арестовать имущество "дочек" Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка в рамках обеспечения выполнения решения Гаагского арбитража в пользу компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Как следует из постановлений ВС Украины, обнародованных в Едином реестре судебных решений, частный исполнитель Катерина Каращук подала жалобу на решения Киевского апелляционного суда, который признал ее действия по открытию исполнительного производства и аресте всего имущества "дочек" российских банков незаконными. Киевский апелляционный суд также отказался арестовать имущество дочек Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка на Украине для выполнения решения Гаагского трибунала.

Частный исполнитель обжаловала эти решения в Верховном суде Украины, однако жалобы удовлетворены в марте-апреле 2019 года не были.

На Украине назвали огромными экономические потери от противостояния с РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, нормализация отношений между двумя странами неизбежна.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около 140 миллионов долларов. В сентябре прошлого года киевский суд выдал соответствующие исполнительные листы и арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков - Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).

Верховный суд Украины в январе оставил в силе признание решения Гаагского арбитража и разрешил арестовывать имущество Российской Федерации для взыскания соответствующей суммы, однако указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или украинских юридических и физических лиц. В постановлении напрямую заменена формулировка по банкам - теперь арестованы только акции Проминвестбанка, а также украинских Сбербанка и ВТБ, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. То же самое касается запрета этим банкам на отчуждение имущества.

Церемония соединения российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур началась в пятницу утром в китайском городе Хэйхэ.

Старт церемонии стыковки двух частей моста дали вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.

"Объявляю, что 31 мая 2019 года разрешено начать соединение российско-китайского моста "Благовещенск - Хэйхэ", - по очереди заявили Трутнев и Шао Хун.

Возведение трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода должен состояться в 2019 году.

Протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.

По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года". Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что телефонный разговор генералов состоялся в пятницу по инициативе турецкой стороны.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером меры по прекращению огня в Идлибе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в РФ Ихаб Наср обсудили подготовку предстоящего осенью саммита Россия-Африка, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Судане, а также проблематику ближневосточного урегулирования. Затрагивались вопросы дальнейшего укрепления многопрофильного российско-египетского сотрудничества, включая координацию усилий по подготовке намеченного на 24 октября в Сочи саммита Россия-Африка", - сообщили в МИД России.

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка, который должен состояться осенью 2019 года. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что главы около 40 африканских государств приедут в этом году в Сочи на саммит Россия-Африка.