Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Катализатор энергореволюции

Ученые Осетии и Калифорнии совместно разрабатывают новый способ получения энергии из нефти

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Ученые Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) на пороге большого открытия - они научились в 50 процентах случаев контролировать низкотемпературное окисление угарного газа до углекислого. Речь идет о новом виде энергии, что может привести к революции в двигателестроении.

Инновационными разработками ученые СОГУ занимаются совместно с коллегами из Калифорнийского университета, расположенного в Риверсайде (University of California, Riverside). В ноябре 2019 года североосетинский университет выиграл мегагрант минобрнауки России на создание лаборатории мирового уровня и проведение исследований металлооксидных катализаторов. В течение трех лет вуз должен получить от государства 60 миллионов рублей. Всего победителями грантов и конкурсов, которые проводило минобрнауки России в прошлом году, стали 36 научных центров и вузов страны. Им предоставляют средства из федерального бюджета на исследования по приоритетным научным направлениям. В общей сложности государство планирует выделить на эти цели три миллиарда рублей.

Над процессами низкотемпературного окисления лучшие умы человечества бьются уже не один десяток лет. Научиться полноценно ими управлять ученым ни одной страны мира пока не удалось. Научные сотрудники осетинского университета добились определенного прогресса в исследованиях, хотя, конечно, говорить о каком-то прорыве пока рано.

Низкотемпературное окисление откроет новую эпоху в энергетике. Общеизвестно, что любое топливо - начиная от бензина и заканчивая водородом - можно преобразовать в энергию с помощью горения. На этом основана работа двигателей внутреннего сгорания. Но существует и другой процесс преобразования топлива в энергию - низкотемпературное окисление. Оно может происходить даже при комнатных температурах и, естественно, гораздо более безопасно.

Ученые из СОГУ разрабатывают металлооксидный катализатор, который поможет проводить химическую реакцию низкотемпературного окисления углеродного топлива, например бензина или нефти. На данный момент это удалось сделать с угарным газом, преобразовав его в углекислый без горения.

- Управление данной химической реакцией является сейчас нашим главным достижением, - рассказывает заведующий кафедрой физики конденсированного состояния СОГУ Тамерлан Магкоев. - Она имеет практическое применение в промышленности, например в синтезе различных материалов. Наши разработки курируют минобрнауки РФ и Российская академия наук. Мы плотно сотрудничаем с Институтом катализа РАН. Нашим партнером также является известный международный эксперт профессор Калифорнийского университета Франциско Заера. Планировалось, что он приедет во Владикавказ в июне и останется на некоторое время для участия в совместных экспериментах и опытах, однако помешала пандемия коронавируса. Теперь мы ждем его в сентябре.

Лаборатория, созданная в Северо-Осетинском государственном университете, - одна из самых современных в России. Это несколько помещений, оборудованных по последнему слову техники для проведения исследований. На оборудование потребовалось более 100 миллионов рублей. Деньги пошли на прокладку телекоммуникационных сетей, закупку компьютеров, серверов, сложной научной аппаратуры, монтаж вытяжек воздуха. Что касается выигранного гранта, то 30 миллионов рублей уже поступили на счета СОГУ.

- На эти деньги мы приобрели инфракрасный микроскоп, позволяющий отслеживать процессы низкотемпературного окисления. Его стоимость - около 10 миллионов рублей, - продолжает Тамерлан Магкоев. - Главная же наша задача - привлечение молодых талантливых специалистов. Ведь без людей и их знаний даже самое дорогое оборудование ничего не стоит. Превосходная научная инфраструктура и высокие зарплаты помогают нам найти таких ученых.

В университете уверены, что создание лаборатории, где будут проходить конкурентоспособные исследования, поможет снизить отток молодежи из региона в Москву, что благоприятно скажется на развитии науки в Осетии.

Кстати

Как рассказал ректор СОГУ Алан Огоев, год назад в вузе открыли первый на юге России Информационный центр Объединенного института ядерных исследований. Тогда университет вошел в коллаборацию с проектом сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA, реализуемым в городе Дубне Московской области.

Радиоактивное эхо

На Ставрополье готовятся рекультивировать хвостохранилище с остатками урановой руды

Текст: Сухарев Михаил (Ставропольский край)

В Лермонтове, который находится в сердце региона Кавказские Минеральные Воды, готовят проект рекультивации хвостохранилища. Здесь на протяжении 40 лет складировали отвалы переработки урановых руд, которые добывались вблизи города.

Специалисты Центрального проектно-технологического института (ЦПТИ) намерены провести комплексное инженерно-радиационное обследование хвостохранилища и разработать подробный план рекультивации.

За все время функционирования хвостохранилища в нем скопилось около 14 миллионов тонн отходов - гигантская цифра. Собственно урановые отвалы здесь формировались с 1951 по 1990 год. Затем на территории складировали нерадиоактивный фосфогипс, образующийся в результате переработки апатита. Уровень загрязнения на объекте колоссальный, в последний раз какой-то рекультивацией занимались в 2014-2015 годах.

Урановую руду добывали в двух рудниках - на горе Бештау и горе Бык. Оба рудника в советское время были засекречены. Специалисты считают, что добыча урана в районе Лермонтова на долгие годы подпортила экологию Кавказских Минеральных Вод.

Хвостохранилище находится на территории бывшего гидрометаллургического завода, который в 2019 году переименовали в "Алмаз". Сейчас здесь выпускают минеральные удобрения и кормовые добавки, но основная продукция - водорастворимые удобрения. По оценкам экспертов, этот рынок - один из самых динамично развивающихся, его ежегодный рост превышает 10 процентов. Около 80 процентов продукции "Алмаза" идет на экспорт.

Специалисты Центрального проектно-технологического института намерены оценить состояние территории хвостохранилища и его гидротехнических сооружений - дамб и водотоков. Имея точную информацию о количестве отходов, можно подготовить список рекомендаций по рекультивации. Заказчиком работ выступил Росатом, сумма контракта - почти 22,5 миллиона рублей.

- ЦПТИ выиграл тендер, объявленный госкорпорацией в рамках федеральной целевой программы, цель которой - улучшение экологической ситуации в стране. ЦПТИ также осваивает новое направление деятельности, а именно обеспечение радиационной безопасности. Мы готовы заниматься радиационным обследованием подобных крупных и специфических объектов, - отметил генеральный директор ЦПТИ Михаил Тарасов.

Экологическая обстановка в Лермонтове волнует многих ставропольцев, а также местных экологов и специалистов в сфере курортологии. В непосредственной близости от Лермонтова находятся известные города-курорты - Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Регион старается увеличить свой курортно-рекреационный потенциал, и хранилище радиоактивных отходов с этим никак не вяжется.

Даже идея строительства здесь завода по производству нитроцеллюлозы в прошлом году вызвала бурное недовольство местных жителей. Новое предприятие планировали разместить в промышленной зоне города на площади 22 гектара. В итоге руководство компании было вынуждено уступить лермонтовцам и отказаться от проекта стоимостью 6,3 миллиарда рублей. .

Комментарий

Владимир Супруненко, гидрогеолог, принимавший участие в масштабных исследованиях минеральной базы курортов КМВ:

- Хвостохранилище должно быть полностью рекультивировано. И эту территорию необходимо постоянно увлажнять, иначе сильный ветер поднимает пыль, которая там непростая. Когда здесь начали добывать урановую руду, об экологии не думали совершенно. Подобные залежи в СССР были только в Казахстане. К счастью, в Кавминводах вовремя добычу закрыли, хотя ущерб нанесли непоправимый. Урана там еще много, но технические возможности не позволяют его добывать.

Спектрозональная аэрофотосъемка показала, что в районе хвостохранилища загрязнен первый горизонт грунтовых вод. Направление их течения - в сторону села Новоблагодарного в Предгорном районе, чуть севернее Лермонтова. Я работал совместно с санэпиднадзором. Так вот, из-за потока, загрязненного тяжелыми металлами, жители окрестных населенных пунктов чаще других страдали онкологическими заболеваниями.

Обогащением урана здесь не занимаются давно, но сейчас производят суперфосфатные удобрения. Это тоже не то предприятие, которое должно находиться на курорте. Производственную территорию нужно засадить растениями и забыть о таких заводах здесь раз и навсегда.

Горный напор

На Северном Кавказе открыли новую малую ГЭС

Текст: Дарья Лисицына (Кабардино-Баклария)

Компания "РусГидро" ввела в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 мегаватт. Это первый в стране завершенный инвестиционный объект генерации, работающий на основе возобновляемых источников энергии, который возводился по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ).

Малая ГЭС располагается в высокогорном Черекском районе - на реке Черек Балкарский. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющем большой уклон: вода забирается выше по течению и по водоводам под большим напором подается на турбины. Генеральным проектировщиком выступил Институт Гидропроект.

На станции три горизонтальных гидроагрегата производства Voith Hydro мощностью 3,34 мегаватта каждый, с радиально-осевыми турбинами. Это современное высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом особенностей работы МГЭС на горной реке на высоте более тысячи метров. Электроэнергия выдается на подстанцию Кашхатау через комплектное распределительное устройство по линии электропередачи протяженностью 40 километров.

- Новая станция снизит энергодефицит в республике, покрываемый поставками из других регионов, - заявил генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов. - Среднегодовая выработка МГЭС составит 60 миллионов киловатт-часов.

Как пояснили в пресс-службе главы Кабардино-Балкарии, сооружения станции вписаны в ландшафт, земли из-за ее работы не затапливаются. Водный режим реки ниже по течению от здания ГЭС изменяться не будет. Использование деривационной схемы позволило создать значительный напор на турбинах без строительства высотной плотины и водохранилища.

Верхнебалкарская МГЭС - одна из пяти малых гидроэлектростанций, которые компания возводит в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор перед строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечит их окупаемость.

Всего РусГидро эксплуатирует 31 малую ГЭС, из них 27 - на Северном Кавказе и четыре - на Дальнем Востоке. .

Справка "РГ"

Общая мощность расположенных в Кабардино-Балкарии гидроэлектростанций составляет 198,1 мегаватта, из которых 73 приходятся на малые ГЭС. Установленное на МГЭС современное оборудование спроектировано с учетом особенностей работы станции на высоте более тысячи метров

Цифра под каблуком

Как дагестанские производители подготовились к обязательной маркировке обуви

Текст: Алиев Тимур (Дагестан)

Завтра в России вводится обязательная маркировка обуви. С первого июля запрещены производство, импорт, оптовая и розничная продажа этой продукции без специальных кодов Data Matrix.

Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения. Так удастся проследить путь каждой пары от производителя до покупателя.

- Цифровая маркировка вводится для того, чтобы обезопасить наших граждан от приобретения нелегальной продукции, - заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - По сути, создается отдельный сегмент цифровой экономики. Мы говорим уже о переходе на электронный документооборот.

В системе цифровой маркировки на 20-е числа июня было зарегистрировано около 55 тысяч участников обувного рынка, сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Корреспондент "РГ" выяснил, как оценивают нововведение дагестанские производители, которых в регионе насчитывается более 15 тысяч, хотя на налоговом учете состоит менее 100.

Сейчас в республике строится несколько крупных обувных фабрик.

Инициатор одного из проектов - компания "ДОФ", на рынке она более 20 лет. У предприятия налажены поставки обуви специального назначения в части минобороны, МЧС, внутренних и пограничных войск, а также в охранные структуры.

На действующей фабрике компании работает около 100 человек. Количество заказов растет, поэтому руководство решило расширить производство и строить новые корпуса. Инвестиционный проект стоимостью 250 миллионов рублей позволит увеличить выпуск продукции до 500 тысяч пар в год и создать 300 рабочих мест.

По словам директора фабрики Фейсала Алишаева, из-за введения обязательной маркировки обуви предстоят дополнительные финансовые расходы.

- Придется нанимать сотрудников, разбирающихся в данной системе, - пояснил бизнесмен.

Буйнакская обувная фабрика на рынке более десяти лет. Здесь работает около 60 человек. В прошлом году продукции выпущено на 580 миллионов рублей. По словам гендиректора предприятия Исмаила Мамедова, для диверсификации производства планируется открыть новые пошивочные цеха в сельских районах, откуда будут поставлять некоторые комплектующие.

Мамедов рассказал корреспонденту "РГ", что в ближайшее время на фабрике установят итальянское оборудование для изготовления пресс-форм, необходимых для литья подошвы.

- До сих пор российские предприятия покупали пресс-формы в Китае и Турции, аналогичных производств в России нет. Таким образом, мы организуем весь цикл изготовления обуви на одной площадке, что позволит сократить расходы, - сказал директор фабрики.

Как полагает Исмаил Мамедов, введение маркировки поможет бороться с контрафактом. При этом предприниматель отметил, что, если бы в рамках действующего законодательства велся более жесткий контроль за нелегальным ввозом в страну импортной обуви, маркировка была бы не столь актуальна.

Есть еще один нюанс. Китайский товар стоит столько же или даже меньше, чем российский.

- Наши обувщики не могут торговать в розницу по оптовой цене. А чтобы получить прибыль, нужно продать всю партию товара. Иначе стоимость непроданного остатка закладывается в себестоимость новой продукции, - рассказывает Мамедов.

При этом в стране нет поддержки отечественных производителей обуви. К примеру, производители кожи предпочитают продавать сырье за валюту за границу, в результате российским обувщикам часто достается остаточный и не лучшего качества товар. Доходит до того, что российскую кожу с наценками посредников приходится покупать за рубежом. Все это сказывается на себестоимости продукции.

Пандемия также повлияла на бизнес обувщиков, ведь магазины не работали и их продукцию нельзя было купить. Как считает директор фабрики, те, кто сумел выстоять в столь сложных условиях, станут еще сильнее. Но выживут, по его словам, скорее всего, только крупные производители.

Что касается обязательной маркировки, то Исмаил Мамедов сомневается, что ее будут наносить все предприниматели. В итоге добросовестные компании окажутся в неконкурентных условиях: они будут платить налоги и себестоимость их продукции окажется выше, а нелегальные производители, не перечисляющие государству ничего, смогут продавать товар по более низким ценам. Следовательно, покупатели потянутся к ним.

Мелкие и средние цеха тоже оказались в непростой ситуации. Владелец одного из них, Рамазан Исаев, рассказал корреспонденту "РГ", что у него трудится около 30 работников. О маркировке он позаботился заранее, и сейчас процесс уже налажен.

- Вначале было трудно, - говорит предприниматель. - Приходилось заполнять таблицы с разными параметрами обуви - вплоть до высоты каблука. Конечно, маркировка требует дополнительных расходов. Нужен штатный сотрудник для этой работы. Принтер, наносящий лазерную маркировку, стоит около 40 тысяч рублей. Мы для крупных партий обуви QR-код с маркой заказываем в типографии, так выходит дешевле.

Он подтвердил, что по марке можно определить не только характеристики обуви. Благодаря цифровизации контролирующим органом проще проверить налоговую отчетность, отследить количество зарегистрированных работников. При этом, по словам Исаева, конечная цена продукции для покупателей тоже вырастет - на 100-150 рублей.

- Сложнее всего будет мелким производителям, которые не могут позволить себе нанять отдельного специалиста по маркировке и поставить на учет всех работников. Таковых в Дагестане около 80 процентов, - добавил бизнесмен. - К тому же обувной бизнес очень сложен. Одно звено выпадет (допустим, поставщик не поставит клей или мелкую деталь) - и все производство остановится.

Из-за пандемии он потерял до 70 процентов заказов. Магазины не работали, а специализированные выставки, где крупные торговые сети отбирают продукцию, не проводились.

На днях премьер-министр Дагестана Артем Здунов встречался с республиканскими обувщиками. Он поручил правительству РД разработать меры поддержки для них. В частности, муниципалитетам предложено выделять производителям земельные участки, зарегистрировав их как промышленную площадку. Это даст возможность предприятиям получать льготы.

Представитель профсоюза обувщиков республики Рабадан Исмаилов обратился к премьер-министру с просьбой оказать поддержку и в части предоставления займов предприятиям, пострадавшим от пандемии. Артем Здунов поручил министерству промышленности и энергетики Дагестана внести в список на получение микрокредитов всех обувщиков, испытывающих трудности. .

Сложнее всего будет мелким производителям, которые не могут позволить себе нанять отдельного специалиста по маркировке и поставить на учет всех работников.

Арктический заказ

На астраханском заводе "Красные баррикады" заложили ледостойкую платформу для добычи газа в Заполярье

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

На астраханском судозаводе "Красные баррикады" состоялась торжественная церемония закладки ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А", главного сооружения для обустройства газового месторождения "Каменномысское-море". Находится оно в акватории Обской губы Карского моря, на самой окраине Северного Ледовитого океана.

Это первый в истории астраханского судостроения заказ из Арктики. Тем не менее покорители севера выбрали южные верфи из-за богатой истории подобных проектов: 45 лет назад со стапелей "Красных баррикад" спустили первую ледостойкую платформу для освоения каспийских месторождений.

Правда, всего два года назад именно на этом заводе случился кризис: предприятие обанкротилось и закрылось. В мае 2019-го правительство области подписало меморандум с Объединенной судостроительной корпорацией, дочерняя структура которой, Южный центр судостроения и судоремонта, на торгах выкупила имущество "Красных баррикад" и совместно с региональными властями разработала план восстановления предприятия. В результате на завод вернулись 700 сотрудников.

- Еще год назад мы собирались здесь, чтобы решить вопрос о выплате задолженности рабочим, - напомнил на церемонии закладки платформы губернатор области Игорь Бабушкин. - Казалось, что о таком заказе можно только мечтать. Но мы уверяли работников, что завод возродится. И сегодня это произошло.

Возводимая на заводе ЛСП - смелый проект после многих месяцев простоя. Платформа станет основной на каменномысском месторождении для добычи газа. Проблема в том, что освоение шельфа придется вести в условиях экстремально низких температур, до минус 60 градусов, и сложной логистики: суда смогут подойти к платформе всего в течение двух или четырех месяцев в году, все остальное время губа скована двухметровыми льдами. По словам газодобытчиков, этот проект - своего рода вызов технологическим возможностям завода, многие решения придется разрабатывать с нуля.

Тем не менее ЛСП полностью, от корпуса до оборудования, будет отечественного производства. Построят ее по принципу разделенной верфи. Астраханские корабелы выполнят центральную часть опорного основания платформы, причем помимо "Красных баррикад" к этим работам подключат еще завод "Лотос" и Астраханское судостроительное производственное объединение. Затем опорные блоки по Волге и Балтийскому морю доставят для сборки в Калининградскую область: чуть более четырех тысяч километров пути комплектующие для ЛСП преодолеют за четыре недели.

- Водный путь - самый выгодный и простой, по суше будет сложнее из-за габаритов и веса (более 6,6 тысячи тонн - "РГ"), - сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов. - Монтаж опор будет осуществляться на калининградском предприятии "Янтарь", и затем готовое изделие транспортируем непосредственно на месторождение.

По словам судостроителей, конструкция опорного основания - это фундамент, на который ляжет вся ледовая нагрузка сурового северного моря. Крепить опору ко дну будут десятками 70-метровых свай, причем за очень короткий промежуток времени, пока в Обской губе не встал лед.

На астраханских судозаводах также построят вспомогательный буровой модуль и энергетический комплекс платформы. Сдать астраханскую часть проекта планируется в январе 2022 года. Дополнительно над строительством ЛСП будут работать заводы "Звездочка" и Севмаш в Северодвинске. Полностью завершить ЛСП "А" предполагается в 2024 году.

- Сроки очень сжатые, думаю, будем работать в несколько смен над этим проектом, так как есть еще заказы, - подчеркнул Василий Бойцов. По его мнению, заводчане с заказом справятся: например, для астраханских предприятий это не первый подобный проект, у них есть опыт строительства ледостойких стационарных платформ для освоения нефтяных месторождений имени Корчагина и Филановского в Каспийском море.

Отметим, что газовое месторождение "Каменномысское-море" было открыто в 2000 году, оно является первым шельфовым проектом на Ямале. Запасы углеводородов, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовая добыча прогнозируется на уровне 15 миллиардов кубов. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. После "Каменномысского-море" будет разрабатываться "Северокаменномысское месторождение", к обустройству которого также планируется привлечь астраханских судостроителей.

Кстати

1 сентября на базе "Красных баррикад" откроют учебный центр для подготовки судостроителей региона. Сейчас здесь создаются базовые кафедры учебных заведений, где представлены ведущие образовательные компетенции в сфере судостроения, от сварщиков до инженеров.

В центре есть площадки Астраханского гостехуниверситета, политехнического колледжа и колледжа профессиональных технологий. Здесь будут проходить практику выпускники судостроительных факультетов ссузов и вузов и повышать квалификацию работники всех судостроительных предприятий.

Стать самозанятым можно будет с 16 лет во всех регионах страны

Текст: Ульяна Блажчишина, Юрий Гень, Татьяна Дмитракова, Илья Изотов, Лариса Ионова, Лев Лазаренко, Золик Мильман, Евгений Петров, Екатерина Петрова, Олег Платонов, Юрий Прокопьев, Михаил Сухарев, Ирина Чечурина, Андрей Чугунов, Яна Шамаева

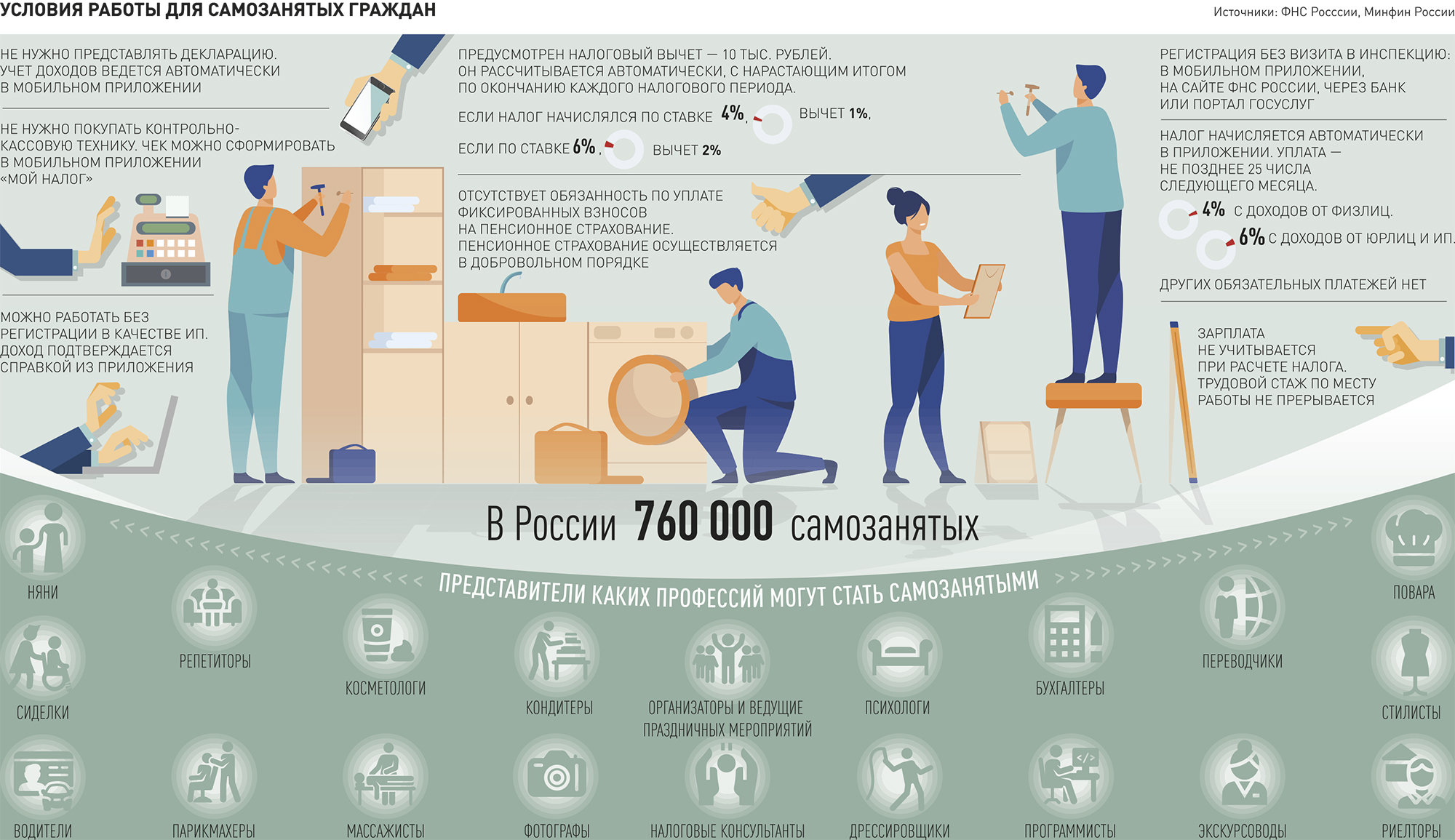

С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получают право вводить налог на профессиональный доход ("налог для самозанятых"), который с начала этого года уже действует в 23 субъектах РФ. Большинство из них намерены воспользоваться этим правом сразу.

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".

Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят налог в размере 4%, а не по ставке 13%. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно.

Достоинства налогового режима уже оценили более 760 тысяч россиян. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Теперь ежедневно в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а потенциально плательщиками налога, по различным оценкам, могут стать несколько миллионов человек.

"С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых , - сказал Михаил Мишустин. - Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект, значимый как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес".

Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.

Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения президента - дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года. Он уже предоставлен более чем 760 тысячам налогоплательщиков на общую сумму свыше 9,2 млрд рублей, сообщил глава минфина Антон Силуанов.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Елены Дыбовой, этот налоговый режим сегодня является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. В отличие от ИП, самозанятым не требуется нанимать бухгалтера - все расчеты проводятся автоматически в приложении. Все процессы значительно упрощены. Это особенно выгодно, к примеру, водителям.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользуется популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. Среди значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это удобно тем, чья деятельность привязана к определенному сезону.

Кроме того, в приложении можно без ограничений менять вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не потребуется.

При необходимости плательщики налога и вовсе смогут отказаться от статуса самозанятого - это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если перестали сдавать квартиру или завязали с репетиторством. Сейчас самая популярная услуга, которую оказывают зарегистрировавшиеся самозанятые, - это перевозка пассажиров. Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.

Вместе с тем для этой категории граждан действует ограничение на годовой доход - не более 2,4 млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого снимается, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.

Силуанов отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых. "Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима", - сказал он.

Законы о введении налога с 1 июля или позже уже приняты в более чем 50 регионах. Так, с 1 июля налог начнет действовать в Республике Алтай, Алтайском крае, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Крыму и Севастополе, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чечне, Чувашии, Ставропольском крае, Еврейской автономной области, Приморье, Якутии, Хабаровском крае, на Камчатке, Забайкальском крае, Бурятии, на Чукотке.

С 8 июля новый налоговый режим заработает в Тыве, с 1 августа - в Калмыкии и Магаданской области, с 2021 года - в Амурской области.

Как ранее рассказывал "РГ" президент общественной организации "ОПОРЫ "России" Александр Калинин, некоторые губернаторы ранее сетовали, что предприниматели регистрируются в соседних регионах, где уже действует режим для самозанятых, и вместе с ними к соседям уходят налоги. Теперь такого точно не случится, все налоги останутся дома.

Цитата

Михаил Мишустин, председатель правительства:

"Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы. А главное - они смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу".

В Пскове и Великих Луках начато строительство многофункциональных медцентров

Минобороны России продолжает оказание помощи в борьбе с опасной инфекцией.

По поручению Президента РФ – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина на территории Псковской области в городах Псков и Великие Луки Министерством обороны России будут возведены два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест, оснащённых современным медицинским оборудованием и техникой.

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа переброшены в Псковскую область для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров.

Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, совершив железнодорожным транспортом марш, протяжённостью около 1500 км из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, прибыл в город Псков и приступил к первому этапу подготовки площадки для строительства.

В город Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из города Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной военной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами КамАЗ и «Урал».

За прошедшие сутки личный состав подразделений произвёл срез растительного слоя объёмом более 4,5 тысячи кубических метров и разработку грунта под котлованы объёмом более 6,5 тысячи кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки.

Всего к работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения ЗВО.

Как рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём инстаграм-аккаунте, расчётный срок эксплуатации зданий новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках составляет 50 лет.

«По расчётам экспертов, осенью этого года возможна вторая волна заболевания, – сообщил он. – Мы благодаря поддержке нашего президента, благодаря активной поддержке правительства и активной работе Министерства обороны РФ к этому моменту будем готовы. У нас осенью будет построена Псковская областная клиническая инфекционная больница», – сказал губернатор. Отделение в Пскове будет рассчитано на 200 коек, в Великих Луках – на 100.

На сегодняшний день Министерство обороны приступило к работе на площадке, отметил губернатор Псковской области, на каждом объекте будут работать 500 военных строителей. В Пскове новый корпус будет построен в районе улица Шестака, в Великих Луках – в Южном микрорайоне. Кадровой основой для персонала новой больницы станут специалисты, которые сегодня работают с коронавирусной инфекцией.

На заседании рабочей группы по строительству инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках в пятницу Михаил Ведерников подчеркнул, что региональным властям и представителям Минобороны России предстоит серьёзная совместная и конструктивная работа, чтобы 15 сентября этого года на двух площадках появились здания комплекса областной клинической инфекционной больницы.

Вооружённые Силы продолжают оказывать помощь местным властям в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и в других регионах Российской Федерации. С начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек получили 52 человека медицинскую помощь, 33 пациента из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписано 7 пациентов», – пояснила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. «В госпиталь поступило пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении сейчас находится 19 человек», – уточнила подполковник Смагулова.

Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает приём и оказание помощи пациентам. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«В этом госпитале работают очень хорошие люди, которым я очень благодарна, отношение врачей к больным очень хорошее, большое спасибо!» – отзывается о персонале госпиталя Анна Непомнящая.

Об условиях стационарного лечения в госпитале и медицинском персонале пациенты, выписанные из госпиталя, отзываются положительно. «Бытовые условия госпиталя отличные, всё способствует выздоровлению. Отношения военных медиков к пациентам отличное, к каждому индивидуальный подход», – рассказал Николай Татарян, бывший пациент госпиталя.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Президента РФ – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня 2020 года осуществляет приём и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Министерством обороны РФ также выполняется задача по строительству в Республике Дагестан трёх многофункциональных медицинских центров (Хасавюрт, Дербент, Каспийск) для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона.

Медицинские центры в Дагестане будут построены по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров на территории военных госпиталей Западного (6 центров), Южного (3 центра), Центрального (3 центра) и Восточного (4 центра) военных округов ёмкостью 1600 мест в 15 регионах страны.

Кроме того, по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами в Воронеже завершается возведение медицинского центра на 200 койко-мест для оказания местному населению специализированной медицинской помощи. Строительство нового многопрофильного медицинского центра планируется завершить до конца июня текущего года.

Мария Томиленко, «Красная звезда»

Сергей Нотов: «Частный бизнес может помочь государству расширить возможности лечения различных видов онкологических заболеваний»

По его словам, в рамках нацпроекта «Онкология» можно закупать КТ, которые необходимы для диагностики и лечения COVID-19

Президент «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу рассказал о взаимодействии частного бизнеса и государства в сфере медицины, о роли позитронно-эмиссионной томографии в выявлении онкологических заболеваний и о новом проекте группы «100 линейных ускорителей».

Мы уже три месяца как боремся с COVID-19. «МедИнвестГрупп» — одна из крупнейших в России компаний, которая инвестирует как специализированный финансовый инвестор, в частную медицину и в государственно-частную медицину. Вы участвовали в борьбе с COVID-19. Больница «К+31», Клиника на Павлова, «ЛабКвест» — все ваши проекты, еще и доля в EMC. Но сегодня мы о другом, поскольку коронавирус приходит и уходит, а вот онкология остается всегда. В России, как и во всем мире, число выявляемых онкологических заболеваний постоянно растет, потому что научились выявлять, и в год оно измеряется теми же цифрами, что и COVID-19 на данный момент во всей стране, не меньше. И очень грандиозный и важный проект, который осуществляют в компании — это развитие сети позитронно-эмиссионной томографии и далее лучевого лечения. Это совершенно новое. Об этом мы сейчас и будем говорить. Проект называется «100 линейных ускорителей». Сергей, в начале расскажите, что такое позитронно-эмиссионная томография, а потом мы будем говорить, почему именно частные структуры будут создавать это в большей степени, нежели государственные?

Сергей Нотов: Позитронно-эмиссионная томография — это один из способов диагностики, который характеризуется высокой степенью выявляемости распространения опухоли внутри организма человека. В нашем портфеле уже 24 позитронно-эмиссионных томографа. Еще порядка 20 томографов дополнительно мы введем на территории РФ в течение этого года.

Этого вообще достаточно для населения страны около 150 млн?

Сергей Нотов: Если подходить с точки зрения оценки по количественным показателям, то рекомендованное количество –– один ПЭТ-сканер на 1,2 млн населения в РФ, то есть, один ПЭТ-сканер на средний субъект РФ.

То есть, пока маловато. Нужно еще увеличиваться и увеличиваться?

Сергей Нотов: Нет, я думаю, что в случае, если мы реализуем свою инвестиционную программу, то этого количества будет вполне достаточно с точки зрения той активности, которая сейчас есть в медицинском сообществе. Если в процессе развития радиофармацевтики будут произведены новые виды радиотрейсеров, то и количество центров позитронно-эмиссионной томографии должно будет расти. Но поскольку радиофармпрепараты — это самые сложнейшие виды диагностических лекарственных препаратов, то срок получения регистрационного удостоверения на это лекарство имеет огромный временной период — около пяти-шести лет.

Проект, о котором вы пришли нам сегодня рассказать, — это следующий этап после ПЭТ-центров: уже не диагностика, а лучевое лечение. Лучевое лечение известно очень давно, с середины XXвека. И в СССР, и в России оно применялось. Но сейчас речь идет о новом поколении, как я понимаю, лучевой терапии, лечение которой проводится с помощью линейных ускорителей. Пока если в России такие и есть, то это какие-то опытные образцы, я правильно понимаю?

Сергей Нотов: Не совсем так. Если брать совокупное количество линейных ускорителей, которые в России присутствуют, я думаю, около ста единиц уже полноценно функционируют. Но с учетом того, что один линейный ускоритель предполагается на 300 тысяч населения, этого крайнее мало. Если оценивать потребность РФ в линейных ускорителях, то это 263 аппарата. Цифра внушительная с точки зрения инвестиций. Для понимания всей серьезности ситуации приведу цифры. Национальный проект по онкологии предполагает установку 82 линейных ускорителей. Почему столь малое количество? Потому что его стоимость очень высока. Для нас установка линейного ускорителя под ключ обходится в 350-400 млн рублей. И. это всего один линейный ускоритель, мощности которого хватит всего на 300 тысяч населения. Поэтому нагрузка, которая ложится на бюджет в виде 82 линейных ускорителя, весьма ощутима.

Чем линейные ускорители отличаются от тех видов лучевой терапии, которые существуют уже давно?

Сергей Нотов: Лучевая терапия действительно была изобретена еще в прошлом веке. В 1953 году, насколько я помню, оно пошло в промышленное производство на территории Америки. В нашей стране тоже выпустили свои изделия по аналогичным технологиям, которые назывались «Рокус» и «Агат». В активном режиме их распространили среди медицинских учреждений. Советский Союз, как и сегодня Россия, крайне заботился о здоровье своего населения. Это гамматерапевтические аппараты, которые действительно имели на том этапе достаточную эффективность лечения. В чем особенность такого типа лечения в области лучевой терапии? По сути, неинвазивно, с учетом разогнанного пучка электронов на современных линейных ускорителях происходит облучение опухоли.

Так чем линейные ускорители отличаются от тех старых аппаратов?

Сергей Нотов: Два разных подхода. Старое оборудование –– «Рокусы» и «Агаты» –– это гамма-терапевтическое лечение. Использование энергии, которая производит такие изотопы, как кобальт. Если сравнивать современное и старое оборудование, с точки зрения точности лечения, совокупная ошибка при лечении на старом оборудовании порядка 30%.

То есть, это куда попадает?

Сергей Нотов: У линейных ускорителей последнего поколения составляет всего 3%. Разница в десять раз, и это крайне важно с точки зрения результативности лечения. Вторая позиция — те источники, которые использовались в старом оборудовании, имеют крайне тяжелый процесс, связанный с утилизацией. В случае если аппарат отработал 5-7 лет — очень непростой вопрос, как демонтировать этот источник и утилизировать его. Общее мнение медицинского сообщества: и Россия, и постсоветское пространство крайне нуждаются в этом виде высокотехнологического оборудования.

Если говорить простым языком без технологических особенностей, что позволяет новому оборудованию гарантированно вылечить, по сравнению со старым оборудованием? Насколько возможности лечения расширяются?

Сергей Нотов: Это, конечно, качество получаемого результата с точки зрения выживаемости. Выживаемость несопоставима даже с хирургическим лечением, когда скальпелем удаляется та или иная опухоль. Еще один важный фактор в пользу линейных ускорителей последнего поколения — вопрос облучения здоровых тканей.

Это очень дорогие аппараты. Бюджет готов за свой счет построить 82 комплекса. Вы являетесь частной инвестиционной компанией, которая является инвестором целого ряда медицинских и фармацевтических компаний. При этом вы готовы взяться за 100 таких ускорителей. В чем экономика?

Сергей Нотов: Первое, безусловно, это был крайне непростой процесс, мы научились возвращать денежные средства в медицине. По сути, если мы говорим о том, что срок службы линейного ускорителя около семи лет, мы возвращаем вложенные инвестиции за 5,5 лет.

Вы инвестируете в доступность данного оборудования, а государство оплачивает лечение, в счет обязательного медицинского страхования. Такая конструкция? Или есть просто частный клиент, который полностью платит сам? Если он полностью платит сам, то сколько это стоит?

Сергей Нотов: Возможны оба варианта. Первое, давайте разберем последовательно то, что мы делаем. Мы берем специализированные помещения, каньоны, монтируем туда это тяжелое многотонное оборудование (нагрузка составляет до 5 тонн на квадратный метр), далее вводим в эксплуатацию, получаем лицензирование и дальше предоставляем услуги в системе ОМС, бесплатно. Если говорить о тарифах, то они установлены на федеральном уровне и распространены на всей территории РФ с учетом индекса затратоемкости. На федеральном уровне все тарифы определены. Но есть и пациенты, которые проходят лечение и за наличный расчет.

Сколько курс лечения стоит? Сколько сеансов лучевой терапии надо провести?

Сергей Нотов: Крайне сложно сказать, потому что виды лечения исчисляются тысячами. В отношении каждой единицы определены так называемые клинико-статистические группы, которые позволяют ее посчитать. Твердой цифры просто не существует.

А порядок цифр?

Сергей Нотов: Наверное, можно говорить о том, что стоимость лечения — это 180-250 тысяч.

Еще раз про экономику процесса. Это очень длинные инвестиции: сначала вы должны просто много-много потратить денег. Произвести стройку, купить импортное оборудование, обучить врачей. Кстати, кто обучает врачей, на ком эта часть?

Сергей Нотов: На этом этапе один из ключевых вопросов создания подобного рода проекта был как раз в обучении. Почему? Потому что создать инфраструктуру достаточно просто, если у тебя есть доступные строители и проектировщики, которые легко решат эти задачи. А вот если говорить об образовании, то, к сожалению, на этом виде оборудования в России практически не обучали специалистов, их недостаточно. Поэтому мы пошли на шаг, связанный с созданием клинического образовательного центра и в сентябре мы примем первых курсантов. Всего в обучающем центре мы устанавливаем у себя 15 обучающих машин, где курсант в режиме реального времени, основываясь на реальных кейсах оконтуривает ту или иную опухоль и определяет ее методику лечения. Шаг достаточно беспрецедентный, потому что в России нигде такого центра еще нет.

Это все входит в ваши расходы?

Сергей Нотов: Это все наши расходы.

Это очень длинные инвестиции. Мы всегда считали, что в России у частного бизнеса нет таких длинных ресурсов. Как это финансируется?

Сергей Нотов: Это вопрос зрелости бизнеса. Я знаю десятки крупных финансово-промышленных групп, которые предусматривают горизонт существенно дальше, чем те периоды, о которых я рассказываю. Все-таки пять-шесть лет — это достаточно средневзвешенный период.

Здесь есть один плюс очевидный — это гарантированный спрос. А будет ли он оплачен? Потому что в значительной степени вы будете зависеть от того, как государство будет оплачивать и какое количество денег выделять на проведение таких курсов лечения в частных клиниках.

Сергей Нотов: Вы совершенно правы, на сегодняшний день это одно из беспокойств, которое мы также разделяем. Создав инфраструктуру, обеспечив должный уровень качества медицинской помощи и, по сути, ее доступности, мы понимаем, что имеем некую гарантию наличия у нас пациентов. Но если страна по каким-то причинам не будет способна сформировать бюджеты, то, конечно, эта медицинская помощь не будет оплачена.

Потому что, чем оперирует Фонд обязательного медицинского страхования, средневзвешанная цена лечения — 200 тысяч, но может быть и больше значительно. Как Фонд подходит к таким расходам на одного пациента? Практика уже есть такая?

Сергей Нотов: Если сделать шаг назад, то любой бизнес, который принял решение остаться в Российской Федерации, а мы — это как раз те, кто готов инвестировать в создание огромного объема инфраструктуры в Российской Федерации — всегда находится в рисках страны. Если страна растет, то ты растешь вместе с ней. Если страна падает, ты должен признать, что тоже оказался в неудаче.

Хочется поговорить немного о накопленном опыте, потому что в девяностые, в нулевые какого-то ясного пути взаимодействия частных инвесторов медицины и государства не ощущалось. Может быть в последние годы это стало более накатанным. Можно ли говорить, что вы сначала строили ПЭТы и это работает. И работает ровно так, как вы просчитывали. Государство направляет делать эти исследования, оплачивает их. Есть ли такой опыт?

Сергей Нотов: Безусловно, причем крайне положительный опыт. И наш проект со столинейными ускорителями, и проект, связанный с позитронной эмиссионной томографией на территории Российской Федерации, — это все высокотехнологические виды помощи с огромными инвестициями. Если мы говорим о позитронной эмиссионной томографии, то мы видим крайне удачное взаимодействие между частным бизнесом и государством. Именно взаимодействие. Мы создали ПЭТ-центры за свой счет, и мы видим ежегодно растущую с темпом 15-20% потребность со стороны медицинского сообщества в этом виде услуги. Обратите внимание, на ПЭТ направляют государственные онкологические диспансеры. Мы абсолютно удовлетворены пациентопотоком, который сейчас существует. И, соответственно, взамен готовы дать возможность государству не тратить собственные средства, а проинвестировав, ожидать на горизонте пяти-шести лет их возвратность. Пока у нас идет все прекрасно.

Могут ли в этот сектор зайти и другие компании, и начнется конкуренция. Или это все-таки капиталоемкая история?

Сергей Нотов: Если мы говорим о позитронной эмиссионной томографии, то на старте реализации нашего проекта там было порядка десяти участников. Это выбор каждого медицинского инвестора.

В некоторых частных медицинских клиниках они есть и построены за свой счет, но это речь идет о единицах, а у вас десятки.

Сергей Нотов: Вы знаете, каждый выбирает с точки зрения стратегии свой путь. Мы сразу приняли на себя позицию создания федерального игрока.

Немножко о сроках. Это амбициозный проект, называется «Сто ускорителей». За сколько лет это дойдет до таких цифр?

Сергей Нотов: Если говорить о наших амбициях, то, конечно, мы видим горизонт реализации этого проекта в течение полутора лет. Потому что если подходить к технологическому процессу создания инфраструктуры, основной этап — получения прав аренды на каньоны, ремонт, установка тяжелого оборудования, лицензирование — составляет около восьми месяцев.

При наличии на все это денег.

Сергей Нотов: Да, безусловно. Реализуя любой проект, мы давали субъективную оценку насколько мы готовы в каждом этапе: организационном, технологическом, финансовом, юридическом. Возвращаясь обратно, получается, что если восемь месяцев — это период инвестиционной фазы до приема первого пациента, то где-то еще порядка 7-10 месяцев объективно надо брать на то, чтобы отработать с правительством каждого субъекта Российской Федерации, с Министерством здравоохранения вопрос, результатом которого будет готовность региона принять эту помощь со стороны частного бизнеса и войти в систему государственно-частного взаимодействия в будущем. Мы уже попробовали несколько пилотных проектов ретроспективно. Например, один из проектов мы реализовали на территории Пермского края, когда губернатором там был Максим Геннадьевич Решетников. Там мы запускаем два первых линейных ускорителя. Точно так же эту позицию активно подхватил Екатеринбург, где три линейных ускорителя мы также запускаем в скором времени. Сегодня позицию, а мы только на старте этого проекта, полностью подтвердили Омская область, Дагестан и Новосибирская область, которые готовы идти по пути взаимодействия с частным инвестором. Государство готово принять помощь со стороны частного бизнеса. А почему помощь? Вот смотрите, 263 линейных ускорителя — это потребность. А от государства не требуется вложения никаких инвестиционных средств. То есть государство может легко направить выделенные денежные средства на решение других необходимых задач. В этом случае через полтора-два года, как в случае с позитронной эмиссионной томографией, мы сможем получить ту новую отрасль лучевой терапии, которая будет сохранять продолжительность жизни нашего населения. Более того, у нас есть несколько интересных опытов, когда те денежные средства по нацпроекту «Онкология», которые были выделены субъектам Российской Федерации, могут быть изменены на другое назначение: не на покупку линейных ускорителей, а, например, на фоне ковида на приобретение оборудования двойного назначения. В рамках нацпроекта «Онкология», например, можно закупать КТ, которые крайне были необходимы с точки зрения определения, диагностики и лечения СOVID-19. Так вот субъекты могут взять эти денежные средства и приобрести не линейные ускорители, а потратить их на подобного рода оборудование двойного назначения. А мы в свою очередь полностью гарантированно поставим в те каньоны, в которые предполагалось, свои линейные ускорители и будем предоставлять услугу в системе ОМС.

То есть в рамках нацпроекта регионы, если захотят, могут частично переложить на вас вопрос по ускорителям. Вы готовы к таким предложениям, а они потратят деньги на более универсальное оборудование.

Сергей Нотов: Мне кажется, что это самая благоприятная среда, потому что тогда мы даем государству расширить возможности лечения других видов заболеваний.

Возобновляют работу салоны «Коллекционер» в Хабаровске, Тюмени и Ярославле

30 июня 2020 года начнут работать салоны «Коллекционер» в Хабаровске, Тюмени и Ярославле.

Приглашаем посетить филателистические магазины АО "Марка", которые возобновили свою работу в обычном режиме.

Для посетителей будут открыты уже 34 салона «Коллекционер» в следующих городах: Архангельск, Барнаул, Белгород, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск и Ярославль.

В салонах представлен полный ассортимент продукции АО «Марка». Также вы можете заказать и приобрести почтовые марки и блоки с гашением первого дня, которые выходили в период действия требований самоизоляции.

Для обеспечения безопасности работников и посетителей в салонах «Коллекционер» организовано регулярное проветривание, влажная уборка, обработка помещений дезинфицирующими средствами и соблюдение социального дистанцирования.

Инвестиции в обновление железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороге с начала 2020 года составили более 4 млрд руб., сообщила пресс-служба магистрали.

«Работы выполнены на объектах Ростовской области, Республики Дагестан, а также Краснодарского и Ставропольского краев. За 5 месяцев 2020 года было отремонтировано порядка 140 км пути», - говорится в сообщении.

Модернизация объектов инфраструктуры позволит повысить скорость движения поездов и повысить уровень безопасности движения.

В январе - мае 2019 года на СКЖД была выполнена замена 100 км рельсо-шпальной решетки, сообщили Gudok.ru в службе корпоративных коммуникаций. Тогда инвестиции в реконструкцию пути превысили 2 млрд руб. Основные работы проводились на объектах железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области, Краснодарском крае, а также в Дагестане.

Ранее Gudok.ru сообщал, что инвестиции в обновление инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги составят 43 млрд руб. в 2020 году.

В Чеченской Республике благоустроят 43 общественных пространства на средства нацпроекта

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Чеченской Республике обновят 43 общественные территории. Современные зоны отдыха получат жители всех 17 муниципалитетов республики. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 408 млн рублей.

Так, в ближайшее время парк со спортивными площадками и зоной отдыха появится у реки в пос. Пригородном столицы республики Грозный. А прогулки близ реки Сунжа станут комфортнее благодаря реконструкции набережной в пос. Войково: к концу сезона здесь обновят более 27 тыс. кв. м территории. Жители Шелковского района получат сразу 10 благоустроенных общественных пространств: здесь появятся одна детская и четыре спортивные площадки, обновят пять улиц. Общая площадь объектов, включенных в проект в текущем году – свыше 312 тыс. кв. м.

«В этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе полностью реконструируют 43 общественных пространства, расположенных во всех 17 муниципалитетах республики. В соответствии с пожеланиями жителей на десятках из них появятся спортивные и детские площадки. С учетом климатических особенностей региона, важное значение имеет озеленение: на 36 территориях высадят цветы, деревья, появятся газоны», - рассказала заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Алиса Ибрагимова.

Всего в этом году на средства нацпроекта в Чеченской Республике обновят 91 пространство: 48 дворов и 43 общественные территории.

Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и СКФО

Полного запрета на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России нет, при перемещении продукции по территории страны необходимо соблюдать определенные условия, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что в России с 1 июля вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру, в соответствии с которыми вводится запрет на поставки необработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы страны.

"Речь идет не о полном запрете ввоза баранины из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России, а о соблюдении правил регионализации по ящуру при перемещении такой продукции по территории страны", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство указывает, что ограничения, предусмотренные регионализацией по ящуру, продиктованы международными нормами, и не могут быть изменены службой. При этом соблюдение этих условий является необходимым для поддержания Россией статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Сейчас в эту зону входит большая часть российских регионов - 52 из 85 субъектов.

"Обеспечение правил регионализации позволит России получить статусы для других регионов, в том числе для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - добавляется в сообщении. Ограничения, необходимые для поддержания зон, благоприятных по ящуру, распространяются, в том числе, на перемещение баранины и ягнятины, не прошедших в ходе своего изготовления необходимую для инактивации вируса ящура обработку.

Россельхознадзор также отмечает, что готовит представление в Международное эпизоотическое бюро нового российского досье по ящуру с целью признания этих зон, что, в частности, приведет и к росту экспортного потенциала страны в целом. "С учетом установленных МЭБ сроков подача досье Российской Федерации по ящуру возможна не позднее начала августа 2020 года, а результаты его рассмотрения в мае 2021 года", - сообщает служба.

Совещание о ситуации на рынке труда

В повестке: о мерах по содействию трудоустройству граждан, в том числе выпускников вузов и организаций среднего специального образования, о поддержке субъектов предпринимательской деятельности в целях сохранения занятости, о ситуации на рынке труда в регионах.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы обсудим, как складывается ситуация в стране с занятостью и какие меры необходимо принять, чтобы выполнить поручение Президента о полном восстановлении рынка труда уже в следующем году. Об этом он говорил в своём обращении на прошлой неделе.

Наша первоочередная задача – борьба с безработицей. С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать.

Правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать и людей, которые потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения. Прежде всего увеличен размер пособия по безработице – и минимальный, и максимальный. Расширен круг лиц, которые имеют право на получение таких пособий. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта текущего года, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей.

Введены выплаты в размере 3000 рублей в месяц на детей для тех родителей или опекунов, которые остались без работы. Вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, которое получают именно неработающие родители. Для них мы также упростили порядок оформления федеральных выплат на детей, освободили от сбора лишних бумажек и справок.

Мы также сделали ряд шагов, чтобы простимулировать работодателей к сохранению рабочих мест, в том числе принимая меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Назову некоторые из них. Например, снижение размера страховых взносов с 30 до 15%. Или введение прямых безвозмездных субсидий на выплату зарплат на каждого из сотрудников, занятых в субъектах МСП, в размере МРОТ.

Кроме того, предприятиям пострадавших отраслей, а также социально ориентированным НКО предоставляются льготные кредиты по ставке 2%. Такую поддержку от государства они получают при условии максимального сохранения занятости. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами.

Чтобы помочь людям с трудоустройством, но при этом защитить их здоровье, мы перевели в дистанционный режим службы занятости. До конца года безработные могут регистрироваться на бирже труда через портал «Работа в России». Онлайн можно оформить пособие по безработице, получить помощь в поиске новой работы или направление на переобучение.

Необходимо было так настроить систему трудовых отношений, чтобы соблюсти баланс между защитой прав работников и интересами работодателей. Помочь всем участникам рынка с минимальными потерями пройти непростой период распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас в регионах поэтапно снимаются ограничения в целом ряде отраслей, торговле, промышленности. Крайне важно сохранять постоянный контроль за ситуацией, а если потребуется – оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки, будь то наёмные работники или предприниматели.

Именно поэтому к участию в сегодняшнем совещании мы пригласили глав регионов. Уважаемые коллеги, жду от вас чёткой оценки ситуации и конкретных предложений.

Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Имею в виду, в частности, поддержку удалённой формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удалённом режиме, превышает 2 миллиона человек. То есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз. Эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью, или родителей с маленькими детьми. Она также является перспективной формой занятости для таких сфер, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования. Важно, чтобы права людей, которые заняты в удалённом режиме, были защищены в соответствии с законом.

Ещё одна тема, которой необходимо уделить внимание, – это работа для молодёжи, выпускников вузов и организаций среднего профессионального образования. В прошедшую субботу, в День молодёжи, для российских школьников и студентов прошёл выпускной вечер. Хочу поздравить всех, кто получил аттестаты и дипломы и кто готовится начать новый этап своей жизни – взрослой и самостоятельной.

По предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более 1,5 миллиона выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой. Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания.

А.Котяков: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги! Снятие ограничительных мер и снижение заболеваемости оказало позитивное влияние на рынок труда, но общая ситуация в сфере занятости пока остаётся напряжённой.

По Вашему поручению, Михаил Владимирович, с самого начала пандемии мы ведём мониторинг рынка труда в цифровом формате. Уже на следующий день после приёма или увольнения сотрудника эти данные отражаются на портале «Работа в России». Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 миллиона 718 тысяч наших граждан, а принято на работу 3 миллиона 36 тысяч граждан, разница 682 тысячи человек. В последние недели наём сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно. Для тех, кто потерял работу с 9 апреля, была существенно упрощена процедура регистрации в качестве безработного. Теперь наши граждане получили возможность делать это в удобном формате, дистанционно на портале «Работа в России».

В июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть. Сейчас на учёт в качестве безработных встают в среднем по 140 тысяч человек в неделю, а в середине апреля – в мае регистрировалось в центрах занятости по 220–250 тысяч еженедельно. Анализ структуры безработицы показал: 51% зарегистрированных безработных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% – это лица в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% – это молодые люди до 25 лет, менее 5% – это самая малочисленная группа из официально зарегистрированных безработных, это граждане старше 55 лет.

По профессиональной принадлежности больше всего среди безработных граждан специалистов торговли и бытового обслуживания – таких граждан свыше 300 тысяч человек. Далее – специалисты по административной и обеспечивающей работе, их более 220 тысяч. Третье место занимают специалисты транспортной отрасли – свыше 160 тысяч человек, и ещё 155 тысяч безработных не имеют квалификации. На эти профессиональные группы приходится треть всех официально зарегистрированных безработных граждан. Меньше всего безработных, которые ранее были заняты в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, а также металлургия. На всю численность этих граждан приходится менее 5% от числа безработных.

В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

47% зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии.

Минтруд и Роструд уже провели достаточно большую работу с социальными партнёрами, чтобы портал «Работа в России» представлял как можно больше вариантов трудоустройства тем, кто потерял работу. Сегодня это самая массовая база вакансий в стране. На «Работе в России» зарегистрировано порядка 1 млн 200 тыс. свободных рабочих мест. И отмечу, что предоставление сведений о вакансиях, а также поиски своего места работы и для работодателей, и для работников являются бесплатными.

Анализ имеющихся на рынке труда вакансий показывает: больше всего позиций открыто в производственном секторе. На сегодняшний день на портале «Работа в России» 406 тыс. вакансий из этой отрасли, а количество соискателей в этой сфере составляет 140 тысяч человек. Вторая по численности вакансия – это отрасль строительства. Почти 150 тыс. вакансий, на которые претендуют порядка 120 тысяч безработных граждан, желающих трудоустроиться в этой сфере. Третья по численности вакансий область – это здравоохранение. В этой отрасли открыты вакансии для 110 тысяч граждан, но общее число соискателей составляет на сегодняшний день 99 тысяч человек. Замещение в этом секторе происходит достаточно активно. Сейчас есть рабочие места и в сферах, где ранее активно происходило высвобождение. Это транспортная сфера – 77 тыс. вакансий. Торговля и бытовое обслуживание – 57 тыс. свободных рабочих мест.

Сопоставление структуры безработицы и имеющихся вакансий выявляет определённые тренды и проблемы. Во-первых, мы здесь видим разницу в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении. Особенно в производстве и строительстве работодатели предлагают на 15–25% меньше, чем хотели бы получать работники. Второе – запрос со стороны безработных граждан на создание собственного дела. И здесь нам необходимо активизировать сотрудничество центров занятости с институтом развития малого и среднего предпринимательства.

И третье – это несоответствие навыков безработных граждан востребованным работодателями компетенциям.

Для того чтобы помочь оставшимся без работы гражданам трудоустроиться, совместно с коллегами из образовательного блока в июле будет дан старт программе по организации обучения безработных и работников, находящихся под риском увольнения. Образовательные программы пройдут экспертизу работодателей. Курсы будут размещены на онлайн-витрине портала «Работа в России», который сейчас дорабатывается. И граждане смогут получить те навыки, которые действительно востребованы организациями.

Для повышения эффективности трудоустройства молодых специалистов создаётся цифровая витрина стажировок и практик на базе портала «Работа в России». Сервис объединит работодателей, готовых организовать практику, и учащихся, что позволит учащимся выбрать стажировку и оформить отношения с работодателями в электронном виде на данном портале. Дополнительно для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, будут организованы общественные работы или временная занятость. Предприятиям будут компенсироваться части затрат на оплату труда.

У меня всё по обзору рынка труда, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Спасибо, Антон Олегович.

Я хотел бы задать Вам вопрос. Какие ещё процессы в рамках данной работы можно для граждан упростить путём перевода в цифровую форму? Здесь особенно важно посмотреть такие технологии при внедрении гибких форм занятости. Мы с Вами это часто обсуждаем. Что, на Ваш взгляд, является самым важным?

А.Котяков: Михаил Владимирович, в первую очередь нам необходимо продлить режим, возможность удалённой подачи заявлений в центры занятости для наших граждан, сделать его на постоянной основе. Пока он ограничен текущим годом. Мы планируем в законодательстве закрепить такую возможность для наших граждан и за горизонтом 31 декабря 2020 года.

Второе. Мы на сегодняшний день имеем достаточно серьёзную базу данных по вакансиям и вообще по востребованности со стороны работодателей в поиске работников. При этом нам надо сервис портала «Работа в России» сделать максимально удобным для граждан, чтобы они могли в оперативном режиме найти для себя рабочее место, и сформировать весь необходимый им объём вакансий по соответствующей специальности.

Третье. На сегодняшний день работа центров занятости построена по территориальному принципу. Чтобы обеспечить рынок труда соответствующими вакансиями, нам необходимо внедрять новые стандарты работы центров занятости – по принципу экстерриториальности. Чтобы мы могли предоставлять работнику соответствующего субъекта возможные вакансии и в других субъектах Российской Федерации в случае его готовности переехать для новой работы. Также принцип экстерриториальности будет широко востребован и с учётом режима удалённой занятости, который найдёт своё отражение в новой редакции Трудового кодекса.

Дан старт эксперименту по электронному кадровому документообороту. Мы эту программу – эксперимент – планируем завершить до конца года. Начиная со следующего года все работодатели и работники смогут в цифровом формате формировать все документы, относящиеся к трудовым правоотношениям.

М.Мишустин: Антон Олегович, спасибо. Я хочу обратить внимание Ваше и коллег, которые присутствуют, на то, что современные формы, связанные с цифровизацией, позволяют очень эффективно построить эту работу. Это и специальные интерфейсы, или API-приложения. Многие цифровые платформы сейчас такие приложения используют, которые в зависимости от района, региона или от профессии человека дают ему возможность найти работу очень быстро. Это (мы также обсуждали с Вами) делают самозанятые на сегодняшний день, которые регистрируются соответствующим образом, им доступна информация обо всех компаниях, банках, предлагающих как свои услуги, так и новые формы работы.

Я бы здесь считал важным попросить Вас вместе с коллегами из Министерства цифрового развития представить предложения о расширении использования информационно-коммуникационных технологий при гибких формах занятости и, в частности, проработать вопросы таких новых форм.

Антон Олегович, Вы над этим работаете, но мне кажется, это было бы очень эффективно в плане того, какие у нас возможности открылись, поскольку эти формы именно в последнее время очень сильно развились. И мне приятно, когда люди благодарят нас за такую новую форму, когда не нужно ничего писать, никуда ходить, а просто посредством информационно-коммуникационных технологий быстро получить всю информацию.

Прошу Вас такое поручение принять и доложить об исполнении в ближайшее время.

Правительством также приняты меры по поддержке субъектов предпринимательской деятельности в целях сохранения занятости. Прошу выступить по данному вопросу Министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова.

М.Решетников: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, принят очень большой пакет мер по поддержке бизнеса, который охватывает самые разные направления. Во-первых, это всё, что связано с предоставлением отсрочек по налогам и страховым взносам – и по предоставлению отсрочек, и по последующему списанию налогов и страховых взносов за II квартал, а также то, о чём Вы уже сказали, – снижение страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15%.

Всего эти меры предполагают более чем на 500 млрд рублей отсрочек, списаний, снижения налогов для МСП в пострадавших отраслях, а что касается снижения с 30 до 15% налогов для зарплат свыше МРОТ – для всех субъектов малого и среднего бизнеса.

Второе направление – предоставленные льготы по аренде имущества. Здесь надо отметить, что уже 34 тыс. соглашений по отсрочкам платежей заключено в отношении федерального, регионального и муниципального имущества – это информация, которую мы собрали с регионов. И одновременно с этим мы урегулировали вопросы, связанные с предоставлением рассрочек для компаний из пострадавших отраслей в частном секторе: теперь арендодатель обязан предоставлять отсрочки на тот период, когда торговые центры не работали, для компаний из пострадавших отраслей.

И отдельная новация здесь – возможность для арендаторов расторгнуть договора аренды в том случае, если арендодатель не идёт навстречу. Такая возможность содержится в законе, недавно принятом, относительно предприятий МСП из пострадавших отраслей.

Важным направлением поддержки стали гранты субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей в мае – июне этого года. В мае таким образом было поддержано более 3,5 млн рабочих мест. Почти миллион субъектов МСП получили такие гранты, и статистика по июню показывает, что Федеральная налоговая служба (она является оператором этой программы) перечислит не менее такого объёма средств предпринимателям.

Следующим большим направлением стала реализация наших кредитных программ. В первую очередь это программа предоставления кредитов «ФОТ под 0%». В настоящий момент 36 тыс. кредитов выдано, заключены соответствующие соглашения на 88 млрд рублей. Это позволит поддержать 930 тыс. рабочих мест в этом секторе.

Следующим важным шагом стала реализация программы «ФОТ 2.0» – так называемые кредиты со списанием. Михаил Владимирович, Вы об основных параметрах этой программы сказали. Предприятия в пострадавших отраслях, а также производственные предприятия, которые завязаны на потребительский рынок, – это лёгкая промышленность, мебельная промышленность, производство детских товаров, социально ориентированные некоммерческие организации – у них есть возможность взять кредит, и в том случае, если они сохранят не менее 90% рабочих мест по состоянию на 1 марта 2021 года, соответственно, эти кредиты будут списаны, погашены, по сути, за счёт федерального бюджета.

В соответствии с поручением Президента в четверг было рассмотрено на заседании Правительства распоряжение по увеличению лимитов этой программы, и лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей. Надо сказать, что сейчас уже одобрено банками кредитов на 289 млрд рублей, тем самым более 3 млн рабочих мест уже поддержано. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями. Это важный элемент стабилизации занятости не только на данный момент, но и на весь 2020-й и начало 2021 года.

Отдельно также скажу по усилиям, связанным с предоставлением отсрочек по кредитам. Здесь существует два инструмента. Первый инструмент – это 106-й федеральный закон о кредитных каникулах. В силу этого закона такие отсрочки предоставлены предпринимателям по кредитам на 118 млрд рублей. То есть это перенесённые платежи. И по программе, которая субсидируется Правительством, ещё на 15 млрд рублей таких отсрочек предоставлено. То есть 130 млрд рублей высвобождены были предпринимателям для того, чтобы в этот сложный период организовать деятельность.

Далее. По Вашему поручению мы также очень внимательно посмотрели существующие направления расходов и скорректировали их с учётом текущей ситуации, в том числе адаптировали программу субсидирования кредитов малым и средним предпринимателям в рамках национального проекта.

На сегодняшний момент заключено 7,5 тыс. договоров. Это более крупные договора, связанные с развитием в том числе бизнеса, с рефинансированием выданных кредитов, на сумму 450 млрд рублей. То есть мы по этой программе уже практически превысили весь объём прошлого года, несмотря на достаточно сложную ситуацию.

Следующим большим направлением стало расширение возможностей регионов по поддержке бизнеса. Для этого в регионах созданы региональные гарантийные организации и микрофинансовые организации. В этом году 14 млрд рублей дополнительно направлено в регионы на эти цели. В том числе не так давно было принято решение по докапитализации микрофинансовых организаций на 12 млрд. На сегодняшний день 100% средств перечислено в регионы, и из 12 млрд, которые последним траншем ушли, 4,7 млрд уже перечислены в микрофинансовые организации, а значит, бизнес начинает получать доступ к этим деньгам. Это тоже сейчас важно, на этапе восстановления бизнеса.

Ещё одной мерой стало принятие на прошлой неделе постановления Правительства по предоставлению средств бизнесу на средства индивидуальной защиты, докупку оборудования, что позволит выполнить санитарные требования и возобновить деятельность. 20 млрд рублей на эти цели выделено, 1,5 млн рабочих мест будет тем самым поддержано. И мы рассчитываем, что это тоже станет важным шагом к тому, чтобы предприниматели быстрее возобновили деятельность и, соответственно, как можно быстрее предъявили спрос на рабочую силу.

Михаил Владимирович, там ещё достаточно большой пакет мер принят, в том числе и по поддержке самозанятых, и по другим направлениям. Мы регулярно информируем о них, смотрим, как эти меры реализуются. Отдельно лишь отмечу, что большинство этих мер, особенно те, которые предполагают выделение значительных объёмов средств, напрямую увязаны с сохранением рабочих мест и тем самым, соответственно, стабилизируют ситуацию на рынке труда.