Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Утвержден новый порядок рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

Приказом Минсельхоза России от 29.06.2017 № 317 утвержден Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Документ зарегистрирован 05.10.2017 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Порядок приведен в соответствие с федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Приказом уточняется, что Порядок регламентирует деятельность образовательных учреждений, научных организаций и организаций культуры для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях во внутренних водах Российской Федерации, в том числе внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в ИЭЗ Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях.

Предусматривается, что Росрыболовство осуществляет подготовку и принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользовании в соответствии Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 15 октября 2008 г.

Так, квоты добычи в этих целях Росрыболовство распределяет между пользователями по Правилам, утвержденным правительственным постановлением от 26 ноября 2008 г.

Рыболовство должно осуществляться на основании учебных планов или планов культурно-просветительской деятельности. Планы согласовываются пользователями с подведомственными Росрыболовству образовательными учреждениями или ВНИРО и утверждаются Росрыболовством.

В документе оговорены возможности использования водных биоресурсов, регламентирована обязательная отчетность по срокам рыболовства, использованию, по объемам и районам добычи водных биоресурсов.

Документ вступает в силу с 17 октября 2017 года.

ОНФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРНОГО ПОЛИГОНА НА МЕСТЕ ЛЕСНОГО МАССИВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОБИВАЕТСЯ ЛИКВИДАЦИИ СВАЛКИ В АЭРОПОРТУ МАХАЧКАЛЫ

Эксперты Общероссийского народного фронта обеспокоены возможным строительством на территории Киржачского района Владимирской области опытно-экспериментальной площадки по сортировке и переработке мусора на месте лесного массива, которая, по мнению местных жителей, станет мусорным полигоном размером в 1200 га, что в 60 раз по масштабам превышает недавно закрытый по личному распоряжению президента полигон ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе.

«Беспокоит, что инновационный проект с названием «Опытно-экспериментальная площадка» предполагает использование новых, ранее не занятых отходами земель под размещение «хвостов», то есть все-таки захоронение мусора. Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что, по заключению комиссии, проект соответствует не утвержденной еще региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Владимирской области», – отметила региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в настоящее время вблизи деревни Филипповское определен земельный участок под размещение площадки, одобрен инвестиционный проект, но окончательное решение по строительству полигона со стороны муниципалитета и областной администрации не принято.

«Жители близлежащих деревень обеспокоены тем, что данная инициатива для них может превратиться в экологическую катастрофу, поскольку территория, предполагаемая под размещение полигона, занята лесом, а также находится в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, на месте строительства полигона находится заболоченная местность, и строительство полигона здесь способно отравить близлежащие питьевые источники. На создаваемый полигон планируется свозить строительный мусор, образовавшийся в рамках реализации программы по реновации жилья. По данным Московского департамента строительства, общая масса отходов при демонтаже домов по программе реновации может составить около 53 млн тонн», – отметил Миронов.

По его словам, отходы от реновации было бы целесообразнее направить на переработку, а также рекультивацию уже зарытых полигонов твердых коммунальных отходов, таких как «Кулаковский», «Кучино» или «Царево». Кроме того, считает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», леса, на которых предполагается построить полигон, необходимо вернуть в состав земель лесного фонда, чтобы уберечь от подобных «перспективных проектов».

«Мы направили в администрацию Киржачского муниципального района и губернатора Владимирской области обращение о том, чтобы не принималось решение о строительстве полигона рядом с поселением Филипповское и были учтены предложения ОНФ по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов», – резюмировал Миронов.

Также активисты Народного фронта обратились в Генпрокуратуру по факту незаконных свалок в зоне аэропорта Махачкалы, которые создают опасность для авиалайнеров. На интерактивную карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» поступило обращение от жителей города Махачкалы в Республике Дагестан о наличии незаконных свалок на территории аэродрома, всего в 2–7 км от взлетно-посадочной полосы.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, жители не раз фиксировали возгорание обнаруженных около аэропорта свалок, что создает критическую обстановку для всех аэроперевозок на территории Республики Дагестан.

«Нахождение полигона или какой-либо мусорной свалки в зоне аэропорта – это грубейшее нарушение всех возможных санитарных норм и напрямую угрожает безопасности как местного населения, так и пассажиров самолетов. Любая из птиц, которые летают стаями над мусорными кучами, может попасть в двигатель самолета, что может привести к трагедии. Только почему-то эта опасность представителей власти и руководства аэропорта совершенно не волнует, и полигон продолжает находиться в пределах приаэродромной территории», – отметил Миронов.

Он подчеркнул, что действующим законодательством объекты выбросов (размещения) отходов запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома.

«Хотел бы напомнить, что такие случаи уже встречались в других регионах. Ранее, после нашего обращения, в Симферополе в микрорайоне Каменка была закрыта свалка, которая располагалась всего в 13 км от аэропорта. Теперь вот подобные проблемы были выявлены в Махачкале», – сказал Миронов.

Координатор проекта считает, что федеральные и региональные органы власти должны как можно скорее обратить внимание на выявленную проблему и принять безотлагательные меры по ликвидации всех свалок, находящихся на приаэродромной территории.

«Мы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием организовать прокурорскую проверку по вышеизложенным фактам и принять в отношении ответственных лиц соответствующие меры», – резюмировал Миронов.

Электростанции Ставропольской энергосистемы с января по сентябрь 2017 года произвели 15 млрд 483,8 млн кВт•ч электроэнергии, что на 15,7% больше выработки в первые девять месяцев 2016 года.

Рост производства электроэнергии в Ставропольской энергосистеме объясняется увеличением выработки Ставропольской ГРЭС в 2017 году.

По оперативным данным филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) потребление электроэнергии в Ставропольской энергосистеме в январе-сентябре 2017 года составило 7 млрд 670,2 млн кВт•ч, что на 4,1% больше объема потребления за тот же период 2016 года.

Потребление электроэнергии в краевой энергосистеме в сентябре 2017 года составило 773,6 млн кВт•ч, что на 0,9% больше объема потребления за тот же период 2016 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Ставропольского края в сентябре 2017 года составила 1 млрд 436,8 млн кВт•ч, что на 9,9% меньше, чем в сентябре 2016 года. Снижение выработки в сентябре объясняется меньшей загрузкой Ставропольской ГРЭС по режиму работы ОЭС Юга.

Избыток генерирующих мощностей на территории Ставропольской энергосистемы главным образом обусловлен наличием крупных объектов генерации: Ставропольской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС.

Выдача электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи за девять месяцев 2017 года составила 7813,6 млн кВт•ч. В сентябре этот показатель составил 663,2 млн кВт•ч.

2 млн рублей взыскали чеченские приставы с должников за электроэнергию

В рамках принудительного взыскания на 9 октября произведено 80 арестов имущества, вынесено 112 постановлений об ограничении прав на выезд за границу РФ, с доходов 117 должников,обнаруженных на различных счетах, производятся ежемесячные удержания.

С начала года в Чеченской Республике судебными приставами УФССП по ЧР фактическим исполнением окончено 389 исполнительных производств на общую сумму 2 млн 396 тыс. руб. в отношении физических лиц, задолжавших за поставку электроэнергии управляемому МРСК Северного Кавказа Обществу «Чеченэнерго».

В отношении 82 транспортных средств, принадлежащих неплательщикам, наложен запрет на регистрационные действия.

В рамках работы по снижению сверхнормативных потерь и повышению платежной дисциплины энергетики АО «Чеченэнерго» регулярно проводит совместные рейды с судебными приставами по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.

В рамках принудительного взыскания на сегодняшний день произведено 80 арестов имущества должников, вынесено 112 постановлений об ограничении права на выезд за пределы РФ. В отношении 82 транспортных средств, принадлежащих неплательщикам, наложен запрет на регистрационные действия.

Энергетики Карачаево-Черкесии намерены предотвратить рост воровства электроэнергии

Температура воздуха снизилась, а отопительный сезон еще не начался, поэтому многие жители многоквартирных домов для обогрева жилья используют электрообогреватели в обход счетчика, что может привести к увеличению уровня сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды.

В «Карачаево-Черкесскэнерго» намерены снизить нераспределенного объема электроэнергии в многоквартирных домах.

В АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») на производственном совещании обсудили вопрос снижения нераспределенного объема электроэнергии в многоквартирных домах. В заседании приняли участие управляющий директор Общества Ханафи Чотчаев, его заместители Антандил Боташев и Ратмир Карабашев, начальники, заместители начальников, инспекторы и мастера участков энергосбытовых отделений, а также представители служб и отделов управления гарантирующего поставщика электроэнергии КЧР.

Как было отмечено, в связи с началом осенне-зимнего периода в регионе возросло потребление электроэнергии. Температура воздуха значительно снизилась, а отопительный сезон еще не начался, поэтому многие жители многоквартирных домов для обогрева жилых помещений используют электронагревательные приборы. В связи с этим возрастает риск потребления энергоресурса недобросовестными абонентами в обход индивидуальных приборов учета, что может привести к увеличению уровня сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды.

Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» рекомендовало сотрудникам своевременно проводить осмотр и проверку приборов учета абонентов, контролировать выполнение предписаний по замене неисправных счетчиков.

Сил хватит.

Реновация не нарушит выполнение других стройпрограмм города.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин в интервью информационному центру правительства Москвы рассказал о ходе реализации программы реновации жилого фонда в городе. Чиновник, в частности, сообщил, что решение не привлекать инвестиции девелоперов для возведения новых кварталов останется в силе девелоперов в ближайшие пять-шесть лет. При этом в Стройкомплексе уверены, что реновация не нарушит выполнение других строительных программ города.

Информационный центр: Недавно на заседании Правительства Москвы были приняты изменения в Программу реновации, которая утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа этого года. Расскажите о них подробнее.

Сергей Лёвкин: В программу реновации дополнительно включено 37 домов. При принятии программы реновации в августе текущего года отмечалось, что в нее не вошли многоквартирные дома, протоколы общих собраний в которых требовали дополнительной проверки. В постановлении о программе реновации было предусмотрено, что такие дома подлежат включению в программу, если будет установлена правомерность принятия соответствующих решений общих собраний.

Четыре дома: ул. Циолковского, дом 5, Лодочная улица, дом 27, строение 1, проспект Буденного, дом 28, корпус 1, Ставропольская улица, дом 15 из программы исключили. В трех из них решение о выходе было принято собственниками помещений после завершения формирования программы реновации. По одному дому общее собрание с решением о выходе из программы было проведено в период голосования по программе реновации. Однако протокол был рассмотрен уже после ее утверждения.Таким образом, сейчас в программе 5177 домов. В соответствии с законом формирование программы реновации завершено и включение в нее каких-либо дополнительных домов в дальнейшем невозможно.

В дальнейшем собственники, желающие выйти из программы реновации, должны будут руководствоваться порядком проведения общего собрания и другими правилами, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 1 сентября 2017 года № 624-ПП.

Наибольшие изменения коснулись Центрального административного округа. Перечень домов, подлежащих реновации в ЦАО, дополнен 11 новыми адресами. В ТиНАО дополнительно будут включены 8 домов, в Восточном административном округе – 7. Количество домов, подлежащих реновации в СВАО, увеличилось на 5 адресов, а в ЮЗАО – на 4. В Западном и Юго-Восточном административных округах прибавилось по одному дому.

ИЦ: Ранее правительство утвердило адресный перечень территорий, где будут построены стартовые дома для программы реновации. Каковы основные параметры, по которым шел подбор этих площадок?

СЛ: Главным критерием подбора стартовых площадок стало их расположение вблизи групп домов, включенных в программу реновации, и возможность начать там строительство как можно быстрее. Мы учитывали и мнение жителей.

Очень важным был фактор минимальных обременений площадки, и, в частности, наличие там инженерных коммуникаций, поскольку их вынос и перекладка потребовала бы больших материальных и временных затрат. Нам также не хотелось вести тяжбы из-за чьего-то гаража или какого-нибудь маленького скверика с зелеными насаждениями. Параллельно с этим мы прорабатывали дальнейшее развитие территории. Необходимо следовать заявленной идеологии и создавать квартальную застройку с приватными территориями, дворами без машин, и детскими площадками.

Напомню, что всего городские власти подобрали 210 «стартовых» площадок во всех округах города. Это позволит переселить ориентировочно 568 домов, в которых расположено 47 196 квартир площадью более 2 млн квадратных метров. А число переселенцев составит около 120 тыс. человек.

ИЦ: На заседании правительства Москвы, было сообщено, что для первых переселенцев будут использоваться 12 домов, которые были построены ранее. Где они располагаются? Как они будут подводиться под новые стандарты отделки и благоустройства?

СЛ: Действительно, 12 жилых домов общей площадью 150 тыс. квадратных метров, ранее построенных в рамках реализации госпрограммы «Жилище» мы хотим задействовать в Программе реновации. Эти дома расположены в трех административных округах: САО, ВАО и ЗАО. С их адресным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Мэра Москвы: https://www.mos.ru/news/item/30020073/ Квартирография этих домов близка к той, что требуется для переселенцев, и мы решили их использовать, чтобы программа могла стартовать быстрее. Отделка квартир и благоустройство территорий вокруг этих домов будут приведены в соответствие с утверждёнными Правительством Москвы стандартами. По мере готовности, с 2018 года начнем переселять туда людей.

ИЦ: В соцсетях уже появились сообщения, что в построенных домах, которые отдадут под реновацию, есть однокомнатные квартиры-студии. Так ли это?

СЛ: В некоторых домах, действительно есть квартиры-студии, но они не будут задействованы в программе – именно туда переселять не будут. Также неправы и те, кто говорит, что дома, отданные под переселения, построены по устаревшей технологии. При отборе стартовых домов, рассматривались только те, которые соответствуют всем современным нормам и требованиям вне зависимости от того монолит это или панель.

ИЦ: Можете ли вы сказать, какие ограничения по этажности будут у новых домов?

СЛ: Этажность новых жилых домов, возводимых на «стартовых» площадках, будет определена при разработке градостроительной и проектной документации. Напомню, что ее поручено разработать Москомархитектуре до 1 августа 2019 года.

ИЦ: Как власти будут контролировать качество строительства новых домов?

Программа реновации даст новый толчок к развитию строительной отрасли. Она также будет способствовать усилению контроля качества применяемых материалов, ведь чем больше объемы строительства, тем строже должны быть требования. В Мосгосстройнадзоре, на базе подведомственного ему ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина уже создано подразделение, которое будет контролировать качество материалов, применяемых как при строительстве, так и при отделке жилых помещений. Подчеркну, что в Москве есть отлаженный механизм контроля качества и просчетов тут быть не может.

Жилье «комфорт-класса» для реновации пройдет шесть этапов контроля качества. Первый – это проверка проектов планировки на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования. Специалисты будут оценивать уровень обеспеченности социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе проверяется соблюдение норм по звукоизоляции, и соответствие требованиям комфорта и безопасности жилых помещений. Третий этап предполагает государственную экспертизу проектной документации. Здесь специалисты проконтролируют соответствие требованиям стандарта «комфортное жилье». На четвертом этапе технический заказчик будет контролировать качество используемых строителями конструктивных и отделочных материалов и их соответствие существующим стандартам. Пятый этап – контроль со стороны Мосгосстройнадзора. И завершающий этап – выдача заключения о соответствии дома проекту. Здесь главным условием станет качественная и полноценная работа всех систем сооружения. Только после этого дом получит разрешение на ввод.

ИЦ: В чем принципиальное отличие будущих кварталов от старых?

СЛ: Реализация программы реновации позволит сформировать комфортную среду проживания граждан, отвечающую современным стандартам развития мегаполисов. Так, например, при ее реализации будут благоустроены скверы, бульвары или площадки отдыха в границах кварталов реновации и на прилегающих территориях.

Озеленение дворов и общественных территорий будет приспособлено для удобства пешеходных связей, иначе говоря, пешеходная дорожка появится там, где ходят люди, а не там где ее придумал проектировщик.

За счет формирования системы публичных пространств - бульваров, рекреационных зон, улиц и проездов в районах увеличится доступность объектов социальной инфраструктуры. В границах кварталов удобными и «понятными» для жителей станут детские, и спортивные площадки, внутриквартальные проезды, места для автостоянок, участки для выгула собак, а также площадки для мусорных контейнеров.

Для территорий реновации преимущественно будет применяться квартальный принцип застройки. Четкое разграничение внутридворовых территорий будет одним из ее принципов. Во дворах мы оставим пути для подъезда машин экстренных служб. А для транзита дворы будут закрыты самой конфигурацией жилых домов.

Планировочная организация территории реновации позволит возводить жилые дома с «единым фронтом», что более традиционно для города, чем хаотично расставленные здания. В первых этажах домов предусмотрено размещение объектов торговли и обслуживания, что позволит создать насыщенную среду жилых улиц.

ИЦ: Не собираются ли власти пересмотреть свое решение и привлечь строительные компании для участия в программе реновации?

СЛ: Нет. В ближайшие пять-шесть лет пересмотра этого решения точно не будет. Полномочия единственного учредителя создаваемого Московского фонда реновации жилой застройки осуществляет Правительство Москвы в лице Департамента строительства города Москвы.

ИЦ: Может ли программа реновации оказать негативное влияние на другие городские программы. Хватит ли у московских строителей сил и на возведение метро, и на дорожное строительство и на программу реновации?

СЛ: Думаю, что никаких проблем у нас не будет. Дефицит есть - наиболее востребованы сегодня арматурщики, бетонщики, каменщики, специалисты по монтажу стальных и железобетонных конструкций, маляры, штукатуры, облицовщики-плиточники, монтажник вентиляционных систем и оборудования. Но, по нашим оценкам, этот дефицит не сможет серьезно повлиять на то равновесие, которое было достигнуто на рынке два года назад. Сегодня отсутствует ажиотажный спрос на рабочую силу, наблюдавшийся три-четыре года назад. Поддержка уровня занятости в отрасли стала возможной благодаря решениям руководства города по увеличению финансирования строительства. Словом, нет никаких оснований говорить о том, что реновация может отвлечь на себя силы и как-то нарушить выполнение других строительных программ.

ИЦ: Недавно появилась информация о том, что какой-то процент квартир в новых домах может быть выставлен на продажу и москвичи, не попавшие под программу реновации, могут купить там квартиру. Так ли это? Как скоро это может произойти?

СЛ: Программа реновации, это в большей степени «социальный проект», именно поэтому реализуется, прежде всего, за счет средств городского бюджета. В то же время, при возможности и наличии невостребованного ресурса площади, часть возведенного в последующие «волны» и не задействованного в переселении жилья может быть выставлена на продажу. При этом приоритетными правом в покупке «излишков» будут пользовать участники программы реновации, которые захотят улучшить свои жилищные условия. Хочу особо подчеркнуть, что первые несколько лет реализации программы, свободных продаж этого жилья на рынке не будет.

ИЦ: Как известно в Москве создан Единый контактный центр, который работает с обращениями москвичей по вопросам реновации и переселения. Каковы результаты этой работы?

Единый контактный центр Стройкомплекса, в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина начал свою работу в марте 2017 года. В его структуре работает справочно-консультационная служба, рассматривающая обращения по вопросам реализации программы реновации. Обратится туда можно позвонив по номеру 8 (499) 401-01-01. За время работы Единым контактным центром обработано около 5 500 обращений, из которых 1 950 (36%) относятся к вопросам программы реновации жилищного фонда.

Для обеспечения эффективной работы Единого контактного центра создана База знаний - информационный ресурс, содержащий ответы на типовые вопросы. База знаний состоит из 60 основных подразделов, которые содержат 548 статей по основным вопросам, касающимся градостроительной деятельности. Также на базе контактного центра создана система мониторинга поступающих обращений. Она позволяет получать актуальную статистику в различных разрезах, например, выявлять самые активные административные округа и районы Москвы, и анализировать тематику вопросов.

ИЦ: Есть ли у городских властей понимание того, что будет с домами, попавшими под программу и представляющими историческую и архитектурную ценность? Сколько всего таких домов насчитывается в Программе реновации?

СЛ: Сейчас Москомархитектура совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы и общественным движением «Архнадзор» прорабатывают вопрос сохранении не только вновь выявленных объектов культурного наследия, но и любых зданий, которые могут представлять историческую и культурную ценность. Они останутся в программе, потому что реновация предполагает не только снос, но и реставрацию здания, если оно в ней нуждается. Восстановленные постройки могут использоваться и как жилые дома, и как культурные объекты – музеи, библиотеки, клубы. О точном количестве можно будет говорить после завершения этой работы.

Из Ирана за 5 месяцев было экспортировано 39 000 тонн морепродуктов

По словам генерального директора Управления улучшения качества, обработки и расширения запасов морепродуктов Иранской организации по рыболовству, за последние пять месяцев, в период с 21 марта по 22 августа 2017 года, было экспортировано 39 000 тонн морепродуктов на сумму 121 миллион долларов США.

Иса Гольшахи также отметил, что в прошлом 1395 иранском году, который закончился 20 марта 2017 года, из страны было экспортировано около 110 000 тонн морепродуктов на сумму около 412 миллионов долларов, сообщает Financial Tribune.

Глава организации по рыболовству Ирана "Шелят" Хасан Салехи рассказал, что в прошлом году было произведено более 1 миллиона тонн морепродуктов.

"Около 470 000 тонн было произведено за счет аквакультурных хозяйств, а остальные были выловлены из Каспийского моря, Персидского залива, Оманского залива и международных вод", - сказал он, сообщает IRNA.

По словам Салехи, потребление морепродуктов на душу населения в Иране в прошлом году увеличилось до 10,6 кг с 10 килограммов годом ранее, но оно еще не достигло среднего в мире, находящегося на уровне 20 килограммов в год.

Вторая международная выставка по рыбному хозяйству запланирована на 25-28 октября 2017 года в Международном постоянном выставочном комплексе в Тегеране, сообщает официальный сайт выставки Ifex.ir.

IFEX 2017, организованная "Info and Trade Group", проводится с целью предоставить возможность активным игрокам в отрасли рыболовства продемонстрировать свои последние достижения, а также передать знания, сделать маркетинг, улучшить систему распределения, упростить деловые связи и найти новые потенциальные возможности для инвестиций.

В текущем году в Иране будет произведено 5 млн. тонн цитрусовых

По моим оценкам, в текущем 1396 иранском финансовом году, который начался 21 марта 2017 года, в Иране будет произведено около 5 миллионов тонн цитрусовых, что будет на 7 % больше, по сравнению с прошлым годом, заявил генеральный директор Департамента тропических и субтропических фруктов министерства сельскохозяйственного развития Ирана.

Аболькасем Хассанпур добавил, что 48 % этого объема будет выращено в северной провинции Мазендаран, а остальные в южных провинциях страны, сообщает Young Journalists Club.

Стоит отметить, что благодаря удобному расположению на южном берегу Каспийского моря и наличию развитой портовой инфраструктуры в провинции Мазендаран, российским предпринимателям достаточно удобно импортировать цитрусовую продукцию оттуда.

Оренбургская область заняла 1 место в рейтинге госжилинспекций

Минстрой России опубликовал рейтинг работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года, лидерами которого стали Оренбургская, Волгоградская, Ивановская, Тверская области, четвертое место разделили Республика Башкортостан, Ставропольский край, пятое место у Костромской области. Субъекты, жилищные инспекции которых заняли первые места, будут награждены благодарственными письмами Минстроя России, а главам регионов, ГЖИ которых набрали наименьшее количество баллов, будет направлено предложение о кадровых изменениях в органах жилищного надзора.

Опубликован новый рейтинг эффективности работы органов жилищного надзора, составленных по обновленной методике. В число ключевых критериев оценки вошла информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан. «Органы жилищного надзора- главный защитник прав собственников жилья, поэтому именно эти факторы работы инспекций мы считаем принципиально значимыми. Напомню, по инициативе Минстроя России был введен принцип двойного подчинения органов жилищного надзора - главам регионов и главному государственному жилищному инспектору, моему заместителю, курирующему данную отрасль. Благодаря этому мы обеспечили независимость и устойчивость инспекций, и за два года тесного взаимодействия нам удалось выстроить эффективное взаимодействие с жилищными инспекциями во всех регионах и существенно повысить эффективность их работы», - отметил глава Минстроя России Михаил Мень.

Ежемесячно главный государственный жилищный инспектор России, замминистра Андрей Чибис докладывает главе ведомства о состоянии сферы жилищного надзора.

По данным Минстроя России, качество работы подавляющего большинства жилищных инспекций не вызывает сомнений, в число неэффективных инспекций вошло лишь пять - в Саратовской области, Республике Северная Осетия-Алания, Новгородской, Астраханской и Омской областях. Руководителям ГЖИ этих регионов дано поручение в суточный срок предоставить план устранения выявленных недостатков, если они не будут оперативно устранены, Министерство будет обращаться с предложением об отстранении руководителей таких инспекций.

Погрузка зерна на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2017 года увеличилась на 20,8% по сравнению с сентябрем прошлого года и составила порядка 2,23 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.

При этом погрузка зерна на экспорт превысила 1,38 млн тонн (плюс 60,6% к сентябрю 2016 года).

Лидерами по объемам погрузки зерна в сентябре стали Ставропольский край (415,5 тыс. тонн, плюс 57%), Краснодарский край (228,1 тыс. тонн, плюс 20%), Саратовская (201,9 тыс. тонн, плюс 52,1%) и Волгоградская (177 тыс. тонн, плюс 47,9%) области.

Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки отмечена в таких урожайных регионах, как Курская (плюс 77,7%, 110 тыс. тонн), Ростовская (плюс 73%, 133,9 тыс. тонн), Орловская (плюс 36,7%, 68 тыс. тонн) и Оренбургская (плюс 30,4%, 92 тыс. тонн) области.

ОАО «РЖД» принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза. Как ранее сообщал «Гудок», для привлечения дополнительных объемов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки попадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы (ЕТСНГ 011-018).

Коэффициент вступил в силу 1 октября 2017 года и будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.

«Зеленые» одобрили удар рублем по нелегальным рыбакам.

Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.

В Минсельхозе предлагаемую меру не оценивают как радикальное ужесточение законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Авторы документа подчеркивают, что их цель – привести размер взыскания в соответствие с изменившейся финансово-экономической ситуацией. Дело в том, что ныне действующие таксы были установлены постановлением Правительства в сентябре 2000 г. За прошедшее время выросли доходы населения, но не количество гидробионтов, из-за чего увеличилась ценность каждого отдельного экземпляра.

Дороже всего, не считая незаконного вылова кашалота, обойдется браконьерский промысел осетровых. Такса за калугу составит почти 270 тыс. рублей, за белугу – немногим более 200 тыс. рублей. За амурского и сибирского осетров придется платить по 160 тысяч. Балтийский, черноморский и каспийский лосось и семга обойдутся нарушителям закона почти в 14 тыс. рублей за экземпляр. Нелегальная добыча тихоокеанских лососей в зависимости от вида «потянет» от 1 до 11 тыс. рублей за рыбу. При этом таксы не привязаны ни к весу, ни к размеру животного.

Проект документа предполагает удвоение таксы за браконьерский промысел в закрытом для рыболовства районе или в запрещенный период. Также исчисление ущерба будет учитывать инфляцию, заложенную в федеральном бюджете на конкретный год.

Отдельно в документе прописаны таксы на черную и красную икру. В зависимости от вида осетровых, за каждый килограмм «черного золота» придется заплатить от 55 тыс. до 82 тыс. рублей и еще добавить 100% таксы за саму рыбу. Лососевая икра обойдется в 27,5 тыс. рублей плюс 50% таксы за экземпляр с каждого килограмма икры.

«Безусловно, одними репрессивными мерами вопрос браконьерства и восполнения запасов исчезающих видов не решить. Требуется комплексный подход, включающий сохранение нерестилищ и мест обитания, поддержание здоровья диких популяций. Тем не менее, увеличенный размер штрафов абсолютно оправдан как с экономической точки зрения, так и с позиции защиты окружающей среды», – уверен директор программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы Андрей Винников.

Предполагается, что новые таксы будут действовать не только во внутренних водах и исключительной экономической зоне РФ. В случае с анадромными видами, нерестящимися в российских реках, действие документа распространится и на нейтральные воды вплоть до внешних границ экономических и рыболовных зон других государств.

Совет директоров Газпрома одобрил открытие представительства в Азербайджане.

Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся с ГНКАР.

Совет директоров «Газпрома» согласовал вопрос об открытии представительства российского газового холдинга в республике Азербайджан, сообщила компания. «Газпром» поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с пуском в эксплуатацию месторождения Шах-Дениз.

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию, который использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся и с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР).

Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Состоялась рабочая встреча с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК информировала Президента об итогах избирательных кампаний и проведении единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

В.Путин: Элла Александровна, как избирательная кампания прошла в единый день голосования – Ваша оценка?

Э.Памфилова: Во-первых, она затронула 82 региона из 85. Хотела бы сказать, что она была довольно конкурентная. На выборах в 16 регионах, где проходили выборы губернаторов, было от трёх до семи кандидатов, а на выборах в заксобрания в шести регионах – 8–9 кандидатов. То есть все разговоры о том, что кампания не очень конкурентная, несостоятельны: конкурентная.

Хотела Вас поблагодарить, Владимир Владимирович. Сейчас при кадровом обновлении в регионах, при формировании кадровой политики Вы в том числе учитывали и наши материалы, материалы ЦИКа, о том, как проходили кампании в единый день голосования и 2016, и 2017 года. Это очень важно. Мы практически подчистили все хвосты, которые оставались у нас по итогам 2016 года, сейчас завершаем. По трём регионам: был Дагестан, сейчас Мытищи Московской области и по Саратовской области – по трём кампаниям работает комиссия.

По этой кампании вообще рекордно мало жалоб. Что касается региональных кампаний, то резко сократилось количество обращений со стороны депутатов. Из общего количества обращений где-то 18 процентов – то, что касалось жалоб, каких-то обращений по выборам губернаторов, заксобраний. 80 процентов – это всё, что было связано с муниципальными кампаниями, и в основном это то, что касается досрочного голосования. Это головная боль, которая у нас остаётся: как, с одной стороны, максимально обеспечить права людей, а с другой стороны – чтобы это досрочное голосование не использовалось для каких-то, скажем, злоупотреблений. Мы сейчас над этим думаем.

На что ещё хотела обратить внимание. Мы ввели целый ряд новаций – спасибо за то, что Вы поддержали их, мы их опробовали именно на этой кампании. Это в первую очередь так называемый уход от «крепостного» избирательного права, когда наши люди были привязаны к тому или иному участку. Это мы хорошо отработали. Мы видим, практически никаких жалоб, обращений по этому поводу не было, то есть люди приняли. Не только жалоб не было, но и благодарили нас за то, что появилась дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься, – по месту пребывания. И если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учётом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие – миллионы людей. Акцент сейчас делаем, в первую очередь, на максимальном информировании граждан о том, что у них появились такие дополнительные возможности. Мы сняли все барьеры, чтобы люди знали, какие у них возможности появились, и знали, как ими воспользоваться.

В доступной форме людям объясняется, где, как можно [проголосовать]. Мы задействовали при приёме заявлений людей уже на этой кампании. У нас уже мощно стал работать наш информационный центр, который будет работать на президентской кампании, задействовали многофункциональные центры, единую систему госуслуг, там удалённая регистрация может быть, и в доступной форме людям наши коллеги хорошо в регионах объясняли. Где-то 242 тысячи человек, несмотря на то, что сжатая была кампания, отпускной сезон, узнали и воспользовались этим механизмом. Вообще целый ряд новаций.

Опять-таки я Вас хочу поблагодарить за то, что поддержали наши инициативы по поводу внесения поправок для того, чтобы создать условия: у нас довольно много людей с ограниченными физическими возможностями. И что мы сейчас делаем: мы сейчас в школах спускаем участки со вторых этажей на первые, чтобы те, кто хочет, могли бы прибыть на участки. А теперь благодаря этим законодательным новациям более адресно нам обязаны сообщать все социальные службы характер заболевания, чтобы мы могли дойти до каждого человека, обеспечить ему домашнее голосование – естественно, под контролем наблюдателей.

Впервые мы вывели всю систему общественного контроля на беспрецедентно высокий уровень, такого никогда не было. И мало где в каких странах есть то, что сейчас в законе предполагается, – видеонаблюдение. И сейчас регионы тоже по своей инициативе многие опробовали, впервые мы вводим видеонаблюдение и в территориальных избирательных комиссиях. А это что значит? Группы и представители из разных партий, включая представителей наблюдательского сообщества, могут полностью контролировать процесс, ввод протоколов в систему ГАС «Выборы». То есть создали все условия.

Более того, мы сейчас учим наблюдателей и создали максимально благоприятную среду, благожелательную для регистрации партии. Если у нас, например, в аналогичную кампанию 2015 года было 134 человека удалено, в этот раз всего одно [удаление] было по суду, и один человек просто был немножко выпивши, мягко говоря, плохо себя вёл. Всего два удаления за всю кампанию.

Впервые ЦИК сейчас взялся, учим наблюдателей, приглашаем партии: давайте, мы готовы. Чтобы вы не ворчали, уж если хотите честных выборов, не ленитесь, приходите, мы вас научим, наблюдайте. Беспрецедентно прозрачная система.

Введение QR-кодов, машиночитаемого текста тоже к чему привело: у нас уходят ошибки, связанные с человеческим фактором. Вот, посмотрите. У нас ввод протоколов, если сравнить с аналогичными кампаниями предыдущих лет, в два раза ускорился, потому что всё в компьютере. Программа, контрольные данные формируются, это позволяет быстро следить. Если где-то задерживается, мы сразу отслеживаем, в чём дело, никто ли там не химичит или что-то ещё. То есть контроль усилился и ускорился этот процесс. Более того, число повторных вводов, это всегда была проблема, тоже снизилось в два раза. Целый ряд технических новаций – они очень важны, они делают систему прозрачной.

Но самое главное, Владимир Владимирович, – это, конечно, человеческий фактор. Стало меняться настроение у людей. У нас идёт серьёзное обновление кадров. Примерно на девять лет идёт возрастное омоложение членов комиссий. У нас до 40 процентов сейчас руководящий состав комиссий субъектов Федерации сменился, мы тоже анализируем, как они провели эти две кампании. Более того, у нас снижается число представителей от государства в комиссиях. Если взять 85 субъектовых комиссий, то сейчас там в среднем присутствует где-то по 7–8 партий, а в общей сложности – представители 33 партий, то есть помимо четырёх парламентских ещё представители 29 партий. Вот вам контроль, только работайте, мы вас будем обучать.

Максимальная открытость, мы встречаемся постоянно. Провели круглый стол с представителями экспертного сообщества, партий, смотрели, анализировали, что удалось, что не удалось, как прошли новации. Ещё раз хочу сказать, что претензий по новациям практически не было. Единственное, что вызывает озабоченность, – это так называемый муниципальный фильтр.

На что ещё я обратила бы внимание. Очень хорошо, я ещё раз хочу сказать, что мы отказались от досрочного голосования на всех уровнях выборов, теперь мы будем думать, что делать на муниципальном. Очень хорошо, что сейчас максимально благоприятные условия для наблюдателей.

Просьба, тоже надо подумать – может, усилить общественное наблюдение, то есть вернуть какие-то общественные организации, они тоже могли бы наблюдать. Надо подумать. Есть также предложения по этому поводу. То есть мы беспрецедентные условия создали для открытости и очень жёстко реагируем на те нарушения, которые были.

Практически многие хвосты подчистили, сейчас уже хвостики по этой кампании, маленькие хвостики остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами. Очень бы хотелось, чтобы по ряду случаев наши Генеральная прокуратура и Следственный комитет довели дело до ума.

В.Путин: Все поручения будут даны на этот счёт.

Э.Памфилова: Хотелось бы, да

[Количество] КОИБов мы удваиваем, комплексов обработки информации. Сейчас у нас немногим более пяти тысяч, 5 700 на всю страну. Потребность огромная. Мы сейчас инициировали, как минимум в президентской кампании их удвоим, а с учётом того, что Москва и Московская область тоже сами закупают, предполагаем, что примерно 12 тысяч будет, то есть более чем в два раза, в 2,5 раза. И будем каждый год планомерно наращивать, поскольку это современная техника, которая вызывает большое доверие.

В.Путин: Ну и качество повышается.

Э.Памфилова: Да, повышается качество.

Что касается человеческого фактора, хотела сказать, что настроение изменилось, люди знают, что если кто-то где-то, какой-то администратор… Чем ниже выборы – тем больше нарушений, тем больше там решаются собственные проблемы, иногда далёкие от государственных. И сейчас члены наших комиссий разных уровней знают, что если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, помимо того что есть новая статья Уголовного кодекса, которая приводит к уголовной ответственности, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть Администрация Президента, что их защитят. Это меняет настроение.

Моя мечта, чтобы в избирательные комиссии шли лучшие, чтобы туда был конкурс. Чтобы было престижно, чтобы люди гордились, что они выполняют высокую государственную, общественную миссию в интересах наших людей, стоят на страже Конституции и закона. И это настроение сейчас пошло, передаётся. Самое главное, будет доверие большое к качеству комиссий, к тем, кто там работает. Тогда не надо будет всех тех мер: наблюдатели, наблюдатели, контроль над контролем.

В.Путин: В конечном счёте, это доверие к власти.

Э.Памфилова: Конечно, я же не чародейка, не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведём системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты, о которых коротко я сейчас сказала.

Рынок агрострахования упал на 80%

План госпрограммы развития сельского хозяйства по страхованию в растениеводстве на этот год пока выполнен только на 20%: по данным на 1 сентября с господдержкой было застраховано 815 тыс. га при целевом показателе в 4,1 млн га. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе круглого стола «Сельскохозяйственное страхование: пути развития», прошедшего в ходе выставки «Золотая осень», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». По итогам восьми месяцев объем собранных страховых премий упал на 80%, составив около 1 млрд руб. против 4,9 млрд руб. годом ранее. Основные причины — включение поддержки агрострахования в «единую» субсидию и отсутствие нормативной базы, отметил Биждов.

«Мы не против «единой» субсидии, мы считаем ошибочным включение в нее агрострахования, — подчеркнул он. — Это направление всегда будет вторичным, поскольку объем субсидий ограничен, а в приоритете у регионов поддержка производства: нужно обеспечить проведение посевной, покупку техники, семян и т. д., поэтому спрос на страхование минимален». В итоге даже традиционные лидеры в агростраховании — Краснодарский и Ставропольский края — в этом году не предусмотрели средства на поддержку страхования. НСА настаивает на том, что для достижения целевых показателей по агрострахованию необходимо вывести его из «единой» субсидии или защитить, чтобы регионы не могли перераспределять средства на другие направления.

При этом участники круглого стола отметили, что едва ли не более актуальна проблема неготовности нормативной базы для заключения договоров с господдержкой. Например, Ленинградская область в этом году вдвое увеличила число заключенных договоров сельхозстрахования с господдержкой, рассказала заместитель председателя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексам региона Екатерина Пшенникова. Однако, по ее словам, если в ближайшее время не появится приказ Минсельхоза о порядке организации агрострахования с господдержкой, срок действия которого распространялся бы на 1 января этого года, то регион будет вынужден поставить вопрос о возврате субсидий, полученных на страхование.

Без приказа агроведомства и методик определения страховой стоимости и ущерба заключенные в этом году договоры страхования с господдержкой оказываются нелегитимными, по ним нельзя выплатить субсидии, подтвердил заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов. Кроме того, если наступит страховой случай, аграрии не смогут получить возмещение по таким договорам. Директор Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза Наталья Чернецова пояснила, что ведомство долго ждет заключения Минфина. «Надеемся, что до конца года это произойдет», — сказала она, отметив, что Минсельхоз готов был все сделать еще в августе. Также ведомства согласовывают изменения в закон об агростраховании, но задержки со стороны Минфина не позволяют внести его на рассмотрение в правительство. «Минфин предложил урегулировать все разногласия, но при этом и не подписывает таблицу разногласий, и не снимает свои замечания», — добавила Чернецова. По ее словам, Минсельхоз не рассчитывал, что диалог с финансовым ведомством будет таким длительным.

Депутат Госдумы Геннадий Кулик призвал Минсельхоз максимально ускорить представление поправок в закон. При этом, по его мнению, средства на поддержку агрострахования нужно доводить до регионов отдельной строкой, а не в «единой» субсидии, иначе «не будет толку». Например, их можно заложить в разделе «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК». Также, по его словам, этот год покажет — выделит ли правительство деньги на возмещение ущерба из-за погодных катаклизмов в тех регионах, где не застраховали ни одного гектара, или нет. Сам депутат сомневается в такой возможности.

При этом директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев обратил внимание, что кроме субсидирования страхования есть отдельное направление поддержки — компенсация при ЧС, хотя из-за ограниченности бюджета ущерб почти никогда не возмещается полностью. По его словам, неправильно оставлять без поддержки регионы, которые не страховали урожай. «Чтобы все застраховать, нужно 40−50 млрд руб. [на государственное софинансирование], а мы даем только 5 млрд руб., может, они и хотели застраховать, а денег нет, — акцентировал он. — Если произойдет ЧС, и мы не поможем, хозяйства будут банкротиться, а благодаря таким мерам поддержки многие этого избежали». По оценке Минсельхоза, за прошедшие пять лет из-за ЧС природного характера в сумме пострадали 21,4 тыс. хозяйств, посевы погибли на площади 11,8 млн га, прямой ущерб составил 37,6 млрд руб., объем господдержки — около 17 млрд руб.

Замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин признал, что существующие механизмы господдержки и агрострахования несовершенны, однако, по его мнению, выводить деньги на это направление из «единой» субсидии неправильно. «Страховые компании должны предложить такие продукты, которые были бы интересны и без господдержки, а наша задача — сделать их еще более привлекательными и доступными, — уверен он. — Идти по пути, когда страхование с господдержкой еще более-менее востребовано, а без нее — нет — это не вариант». Кроме того, регионы должны сами осознать необходимость страховой защиты: очевидно, что там, где пять-десять лет не было проблем с урожаем, людей не заставишь страховать риски его недобора. А там, где регулярно бывают трудности, возникает конфликт интересов. «У страховщиков свой бизнес, и они в первую очередь хотят получить прибыль, поэтому у них больше интерес в тех регионах, где редко бывают страховые случаи. А спрос на агрострахование как раз выше там, где часто возникают проблемы, но такие регионы менее интересны страховым компаниям, — отметил Кузин. — В этой ситуации задача государства — создать условия, чтобы каждый регион мог выработать свой подход в агростраховании». Сельскохозяйственное страхование должно поддерживаться государством и должно развиваться, подчеркнул он.

В Пятигорске завершила работу 16 смена Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС»

100 молодых человек из 24 регионов России собрались, чтобы прокачать личные компетенции, получить новые знания, разобраться в последних изменениях и основных акцентах развития государственной молодежной политики России и гражданского общества в целом.

За 5 дней образовательной программы участники школы познакомились с актуальнымм практиками в части командной работы, новейшими технологиями и техниками личностного развития и рабочими моделями молодежных организаций в части интересных решений и задач, эффективных приемов и кейсов по проектному мышлению и предпринимательским компетенциям.

В программе Школы для работы с участниками использовались новейшие мировые инструменты построения внутренней и внешней работы команд, а также инструменты личного развития и достижения целей.

Как отметила директор школы Любовь Крысина «ПРОГРЕСС», это площадка для развития студенческих организаций, возможности личностного развития и раскрытия потенциала, широкий спектр тренингов и технологий. Всю смену с участниками работала команда тренеров и экспертов, входящая в состав самых востребованных специалистов страны в области молодежной политики, а образовательная программа состояла исключительно из авторских тренингов и разработок.

Один из образовательных блоков программы, направленый на развитие личных и профессиональных компетенций прошёл на высоте 3500 метров над уровнем моря, на вершине высочайшей точки Европы - Эльбрусе.

Каждый участник получил максимум полезных теоретических и практических навыков, структурирующихся в амбициозные планы для дальнейшего стратегического развития на местах в вузах. А каждая команда вуза – набор инструментов и технологий для эффективной реализации деятельности студенческих организаций или НКО.

Рухнувший на Ставрополье легкомоторный самолет принадлежал жителю Ессентуков, сообщает ГУМЧС по краю.

Ранее ведомство сообщило, что два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в районе поселка Пятигорский. В результате падения самолета, как отмечали в ГУМЧС, произошло возгорание.

"По информации оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52. Самолет принадлежал жителю города Ессентуки", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, всего в реагировании задействовано 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.

Маргарита Савельева.

Торговая делегация из Ирана посетит Астрахань 23 октября, передает агентство ISNA.

Визит состоится в рамках встречи Международного совета по бизнес-сотрудничеству прикаспийских государств. Делегацию возглавит председатель российско-иранской торговой палаты Асадулла Асгаролади.

Также запланировано открытие в городе торгового представительства Ирана.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что по итогам двусторонних переговоров Москва и Тегеран договорились до конца года провести в Астрахани совместный форум межрегионального сотрудничества.

В Махачкале перерасчет за электроэнергию произведут по фотографии счетчика

Свыше трех тысяч обращений поступило в Центр обслуживания потребителей электроэнергии в Махачкале.

И это всего за два с небольшим месяца работы. По данным Махачкалинских городских электрических сетей – территориального подразделения АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети»), на базе которого и работает Центр обслуживания потребителей (ЦОП) , с 20 июля по 30 сентября за помощью в Центр обратилось 3 306 жителей Махачкалы. Основная тематика обращений в ЦОП связана с вопросами технологического присоединения физических лиц до 15 кВт, заключения договоров энергоснабжения и открытия лицевого счета, а также с возможностью проконсультироваться и разобраться с вопросами задолженности, начислений, оплаты, при необходимости произвести перерасчет за потреблённый энергоресурс.

Вопросы перерасчета задолженности в целом ряде случаев вопрос решался в рекордно короткие сроки – 15 минут, при условии, что абонент предоставляет фотофиксацию показаний прибора учета. Стоит особо подчеркнуть, согласно подпункта (б) пункта 59 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.06.2017) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в случае непредставления на ежемесячной основе потребителем показаний прибора учета размер оплаты за потребленную электроэнергию определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии за последние шесть месяцев. В народе их ошибочно называют «набросами».

Поэтому, если Вы оказались в подобной ситуации и считаете сумму начислений необоснованной, то энергетики на основании представленных достоверных показаний прибора учета (желательно подтвердить фотофиксацией или произвести съем показаний с инспектором ресурсоснабжающей организации с составления соответствующего акта обследования ПУ) произведут соответствующий перерасчет. Если же требуется выезд специалиста «Дагестанской сетевой компании», то на решение вопроса понадобится один день.

Стоит отметить, что в Центре обслуживания потребителей абоненты могут получить ответы на вопросы, касающиеся, как «Дагестанской сетевой», так и «Дагестанской энергосбытовой компании», а именно можно подать жалобу, претензию на деятельность сотрудников организации, получить компетентные разъяснения специалистов по интересующим вопросам энергоснабжения.

За два с небольшим месяца работы через ЦОП от физических лиц принято 230 заявок на технологическое присоединение к сетям «Дагестанской сетевой компании», 679 обращений, связанных с заменой приборов учета, а по 671 абоненту произведена корректировка показаний на основании актов обследования ПУ, 1157 обращений по вопросам начисления, задолженности за потребленную электроэнергию.

Если у Вас есть вопросы к энергетикам сетевой и сбытовой компаний, следует обратиться за помощью в Центр обслуживания потребителей в г. Махачкала, где в режиме «одного окна» предоставляются все услуги двух компаний. Все обращения абонентов будут детально рассмотрены и специалисты дадут исчерпывающие ответы.

Расположен ЦОП на базе Махачкалинских городских электрических сетей по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова (Чернышевского), 119, первый этаж. Обратиться за помощью в Центр можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. (перерыв с 12:00 до 13:00.). В субботу график работы с 9:00 до 14:00.

Стоит отметить, что в целях совершенствования работы по взаимодействию с потребителями свою деятельность осуществляет единый Контакт-центр ПАО «МРСК Северного Кавказа». Позвонив по номеру 8-800-775-91-12, Вы можете проконсультироваться по вопросам: технологического присоединения, организации учета электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии, несоответствия качества электроэнергии, перерывов в электроснабжении. Звонок бесплатный. Контакт-центр работает круглосуточно.

На площадке «Российской энергетической недели» руководители "Россетей" и МРСК Северного Кавказа обсудили с главой Ингушетии вопросы развития электросетевого комплекса Республики.

Сегодня на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, генерального директора «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева и главы Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкурова.

Речь шла о взаимодействии межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа и органов республиканской власти Ингушетии в решении вопросов, связанных с развитием электросетевого комплекса региона.

Стороны обсудили перспективы строительства на территории республики ремонтной базы для выполнения работ, связанных с ремонтом электросетевого оборудования: трансформаторов, траверсов. Затронули реализацию инвестпрограммы, соприкасающуюся с программой по снижению потерь электроэнергии в сетях и строительством подстанции «Плиево Новая». Коснулись механизма взаиморасчетов за потребленную электроэнергию, в том числе с предприятиями ЖКХ, региональным бюджетом, населением.

Новый руководитель «Россетей» Павел Ливинский на встрече поставил конкретные задачи по снижению потерь в сетях и по укреплению платежной дисциплины, в частности, среди населения республики. Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев подписал с Юнус-Беком Евкуровым «дорожную карту» по проблемным вопросам, требующим поддержки со стороны органов власти Республики Ингушетия, в части снижения уровня сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях.

В числе мероприятий, обозначенных в документе, внесение изменений в нормативно-правовые акты посредством установления более высоких нормативов для определения расчетного количества потребленной электроэнергии при выходе из строя приборов учета в целях стимулирования граждан к оборудованию жилых помещений счетчиками и обеспечению их целостности и сохранности, проведение совместной инвентаризации объектов уличного освещения с установлением их собственников, осуществление рейдовых проверок по выявлению хищений электроэнергии, принятие мер, направленных на укрепление платежной дисциплины.

Реализация «дорожной карты» пройдет в течение 2017 г. – первой половине 2018 года.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил повременить с вступлением в действие курортного сбора в республике.

Ранее Иоффе также высказался за обнуление ставки курортного сбора для отдыхающих на полуострове крымчан.

"Я абсолютно убежден, что сейчас не время вводить курортный сбор, потому что ситуация с развитием курортов в Крыму достаточно сложная, а люди, даже пусть это будут копейки, все равно относятся не очень хорошо, когда их заставляют что-то платить", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его мнению, в Крыму необходимо принять региональный закон о курортном сборе, но в переходных положениях прописать, что он вступает в действие через несколько лет.

"Когда построен будет мост через Керченский пролив, когда наведется порядок с ценами на авиабилеты. Этого всего нужно дождаться, а сейчас, когда в Крым сложно добраться, авиаперелеты дорогие, переправа из-за непогоды долго стоит, люди опаздывают с месту отдыха — и еще с них брать какие-то деньги, на мой взгляд, стратегически неправильно", — сказал собеседник агентства.

Иоффе подчеркнул, что это его личное мнение —решение общественной палаты по этому вопросу не принималось.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

Виктор Лященко.

С 28 августа по 1 сентября 2017 года в Москве прошла VII Международная конференция по медицинской геологии. В мероприятии приняли участие 187 представителей геологической и медицинской общественности из 30 стран. Основными организаторами конференции стали Российское геологическое общество, Международная медико-геологическая ассоциация (ММГА-IMGA) и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В материалах конференции опубликованы 259 тезисов авторов из 50 стран, отобранных для выступлений с устными и стендовыми докладами, а также для публикации в материалах конференции. С устными докладами выступили 112 участников. На стендовой сессии были обсуждены 52 доклада.

Отмечены дипломами «За лучший устный доклад» следующие участники конференции:

Тамила Абдулмуталимова (Дагестанский научный центр РАН) за доклад «Мышьяк в подземных водах Республики Дагестан».

Татьяна Косерва (Королевский университет, г. Белфаст, Северная Ирландия) за доклад «Биодоступность потенциально токсичных элементов в городской черте г. Белфаст».

Дипломы «За лучший стендовый доклад» вручены:

Ольге Беляевой (Центр ноосферных исследований Национальной Академии наук Республики Армения, г. Ереван) за доклад «Радиоактивность и оценка уровня дозы на территориях горнодобывающих предприятий Республики Армения».Анне Таловской (Национальный исследовательский Томский политехнический университет) за доклад «Характеристика твердых частиц в атмосфере индустриальных центров Западной Сибири».

В программе Конференции особое место заняла Ассамблея Международной медико-геологической ассоциации, в которой приняли участие члены Президиума и Исполнительного комитета Ассоциации, члены Президиума и Исполнительного комитета РОСГЕО, а также члены организации и участники Симпозиума из ряда стран мира.

Участники Ассамблеи подвели итоги работы Ассоциации за два года после VI Симпозиума МедГео, проходившего в португальском городе Авейру в июле 2015 г. С отчетом о проделанной работе выступили Председатель ММГА Госпожа Нелли Мэнэй (Nelly Manay, Республика Уругвай) заместитель Председателя по медико-биологическим наукам Диего Фридман (Diego Fridman, Аргентина), заместитель Председателя по геологическим наукам Мария Армьента (Maria Armienta, Мексика), секретарь Ассоциации Карла Патинья (Carla Patinha, Португалия), представители делегаций от Республики Турция, Нигерии, России и других стран. За прошедший с момента проведения предыдущей конференции период удалось сделать немало. В первую очередь, прошла плановая перерегистрация Ассоциации и получение нового юридического адреса и счета организации, чей главный офис с 2016 г. находится в Университете португальского города Авейру.

За прошедшие два года было выпущено несколько изданий электронного информационного бюллетеня Ассоциации. Опубликованы шесть номеров электронного журнала ММГА Медикал Джиолоджи Ньюслеттер (Medical Geology Newsletter), который выходит с периодичностью 2 выпуска в год. В нем стало публиковаться больше результатов работ в области медико-геологических исследований, и его формат все более соответствует цитируемым высокорейтинговым изданиям. Читатели получают своевременную информацию о различных конференциях по охране окружающей среды и здоровью населения, новых книгах и т.д.

Исполнительный комитет Ассоциации регулярно проводит вебинары, на которых члены Ассоциации, приглашенные лекторы, используя возможности информационных технологий, делятся результатами исследований по актуальным научным проблемам охраны окружающей среды и здоровья населения, подвергающегося воздействию геологических факторов.

Принимавшие участие в МедГео-2017 члены Президиума Общества инженеров-геологов Турции Альпер Баба (Alper Baba), Гюрхан Ялчин (Gurhan Yalcin), Фетулла Арик (Fetullah Aric) с интересом восприняли предложение руководства ММГА об учреждении регионального подразделения Ассоциации в Республике Турция. На общем собрании были приняты к сведению предложения представителей Нигерии и Турции о проведении IX конференции - МедГео-2021 в этих странах.

В решение общего собрания членов Ассоциации был включен ряд предложений участников. В частности, профессором, доктором медицинских наук Л.И. Эльпинером (Leonid Elpiner, Россия, ИВП РАН) было предложено принять решение об учреждении в рамках деятельности Ассоциации нового направления исследований – медицинской гидрогеологии. Это предложение было одобрено общим собранием, а участникам конференции нигерийскому ученому Нгхарбу К’тсо (Nghatbu K"tso) и д.м.н. Леониду Эльпинеру (Россия) было предложено возглавить рабочую группу по медицинской гидрогеологии в качестве сопредседателей.

Аналогично были высказаны предложения об учреждении рабочей группы по изучению медико-геологических особенностей территорий вулканической деятельности - собранием была одобрена кандидатура молодой, но весьма квалифицированной исследовательницы Инес Томашек (Ines Tomasek, Англия, Университет Дюрхэм) в качестве председателя рабочей группы. В рабочей группе по проблемам мышьяка в среде обитания человека собранием одобрена кандидатура Просуна Бхаттачарии (Prosun Bhattacharya, Швеция, Королевский технологический институт, г. Стокгольм) в качестве председателя рабочей группы. Эти предложения были с удовлетворением приняты участниками Ассамблеи и общего собрания Ассоциации.

Российским ученым Азарием Гамбурцевым (Azary Gamburtsev) в решение Ассамблеи было предложено внести пункт о разработке и внедрении комплексного медико-экологического мониторинга наиболее проблемных регионов, а также от имени участников Ассамблеи рекомендовать включить в перечень приоритетных научных направлений Российской Академии наук такое междисциплинарное направление, как "Внешние воздействия со стороны природных, антропогенных и социальных источников на здоровье и качество жизни человека и реакция человека на эти воздействия".

В своем заключительном слове, выступая от имени участников заседания, Председатель ММГА Госпожа Нелли Мэнэй поблагодарила Оргкомитет Симпозиума за достигнутый высокий организационный и научный уровень мероприятия. Она объявила о начале подготовки к VIII конференции МедГео, которая пройдет в Китайской Народной Республике в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйян в августе 2019 г.

Дагестанское УФАС в рамках возбужденных дел по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции» запросило ряд документов и сведений у ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

В установленные законом сроки все три общества запрошенную информацию не представили, в связи с чем в отношении них были возбуждены административные дела.

По итогам рассмотрения административных дел были назначены штрафы общей суммой 900 тысяч рублей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ УСТАНОВЯТ ВЕТРЯНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Планируется получать энергию ветра в шести районах края и одном городе

Совещание по реализации компанией АО «ВетроОГК» проекта строительства на Ставрополье ветряных электростанций прошло в краевом центре, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики, промышленности и связи.

До 2022 года предприятие планирует построить объекты генерации общей мощностью 970 МВт, часть из которых могут быть расположены на Ставрополье.

Начальник управления размещения ВЭУ и подбора площадок АО «ВетроОГК» Владислав Бесчастный отметил, что Ставрополье рассматривается для размещения электростанций из-за своих знаменитых ветров.

«Учитывая стабильные ветра и наличие свободных площадок мы готовы предоставить «ВетроОГК» участки для строительства станций общей мощностью 500 МВт», – отметил министр энергетики СК Виталий Хоценко.

Планируется, что ветряные станции установят в Кочубеевском, Шпаковском, Новоалександровском, Петровском, Труновском и Грачёвском районах, а также в Кисловодске.

Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу 12,15 МВт мощности новому тепличному комплексу «ЮгАгроХолдинг» для круглогодичного выращивания овощей в Чеченской республике.

Технологическое присоединение к сетям ФСК ЕЭС обеспечено через подстанцию 330 кВ «Грозный». Выдача мощности производится по линии 110 кВ «Грозный – Тепличная» на подстанцию заявителя 110 кВ «Тепличная».

Планируется, что тепличный комплекс «ЮгАгроХорлдинг» будет выращивать свыше 7 тыс. тонн овощной продукции в год.

Подстанция 330 кВ «Грозный» мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в апреле 2006 года. Энергообъект обеспечивает электроснабжение населения и объектов инфраструктуры Чеченской республики.

С момента назначения Андрея Ерешкина на должность руководителя гарантирующего поставщика электроэнергии АО «Севкавказэнерго» сборы денежных средств увеличились по сравнению с аналогичным периодом с июля по сентябрь прошлого года на 218 млн руб.

Положительная динамика сборов отмечается на протяжении всех трех месяцев. В июле рост платежей составил более 70 млн руб, в августе – порядка 92 млн руб., в сентябре 2017 г. по предварительно подведенным итогам сборы уже выросли по сравнению с сентябрем 2016 г. на 55 млн руб. Как следствие – существенно повысился и главный производственный показатель АО «Севкавказэнерго» – процент реализации электроэнергии. В августе он составил 96,7% и стал одним из лучших показателей в текущем году.

Данный факт не остался без внимания генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева, который в ходе рабочей беседы с Андреем Ерешкиным поставил перед гарантпоставщиком задачу до конца года достичь уровня реализации в целом по системе в 100%.

Положительную оценку работе коллектива, возглавляемого Андреем Ерешкиным в ходе выездного совещания во Владикавказе, посвященного подготовке к очередному отопительному периоду в Северо-Кавказском федеральном округе дал начальник и департамента оперативного контроля и управления Минэнерго Евгений Грабчак. В частности он подчеркнул, что только ответственная и профессиональная работа ресурсоснабжающих организаций позволит пройти осенне-зимний период в штатном и спокойном режиме.

Фортум-Симбирская ВЭС будет запущена в первом квартале 2018 года.

«Фортум» при участии РОСНАНО планирует ввести в эксплуатацию Фортум-Симбирскую ВЭС в Ульяновской области, свою первую ветряную электростанцию, в первом квартале 2018 года, следует из выступления главы Роснано Анатолия Чубайса на форуме «Российская энергетическая неделя».

«2018 год, первый квартал ввод первой ВЭС — Фортум-Симбирская ВЭС», — говорится в материалах к выступлению.

«Фортум» в 2015 году стала единственным победителем в отборе инвестпроектов возобновляемых источников энергии в сегменте ветровой генерации. Мощность Фортум-Симбирской ВЭС составит 35 МВт.

В июне текущего года структура энергетической компании «Фортум» — «Фортум Энергия» — прошла отбор проектов возобновляемых источников энергии на 2018–2022 годы по объектам ветровой генерации общей мощностью 1 ГВт.

Компания построит 26 объектов ветровой генерации, два из них в Ростовской области мощностью по 25 МВт с поставкой в 2018 году, четыре, также в Ростовской области с мощностью по 40 МВт с поставкой в 2019 году. Оставшаяся мощность должна быть поставлена в 2020-2022 годах.

Строительство ветропарков планируется в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ульяновской области, Мурманской области и Татарстане.

Строительством ветропарков займется инвестфонд развития ветроэнергетики, созданный «Фортумом» и РОСНАНО. Проекты будут реализованы в рамках договоров на предоставление мощности (ДПМ) сроком на 15 лет.

Инвестиционные решения будут производиться по каждому проекту отдельно в рамках общего мандата фонда развития ветроэлектроэнергетики. Доля участия компании «Фортум» в капитале инвестиционного фонда не превысит 15 млрд рублей.

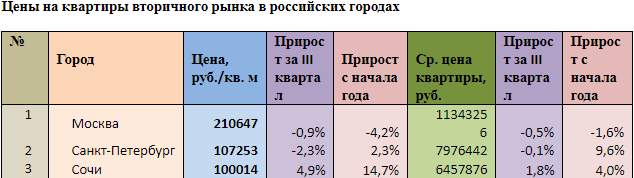

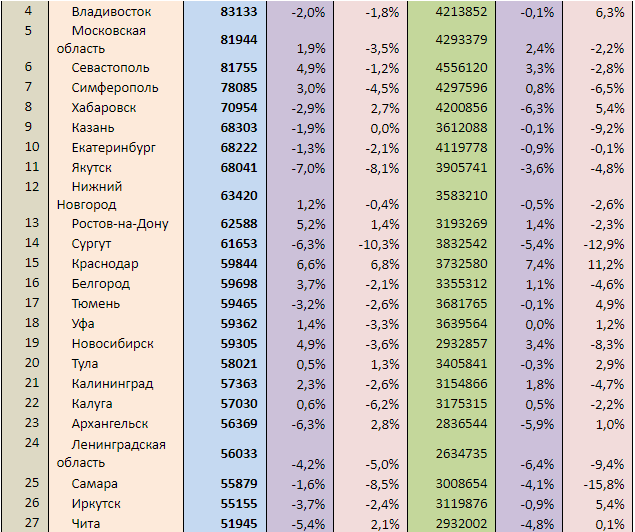

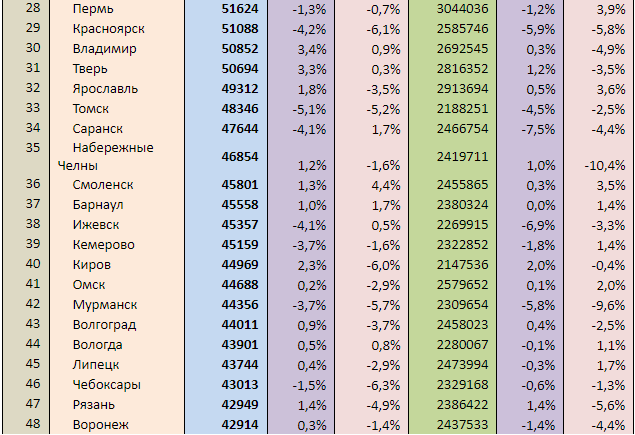

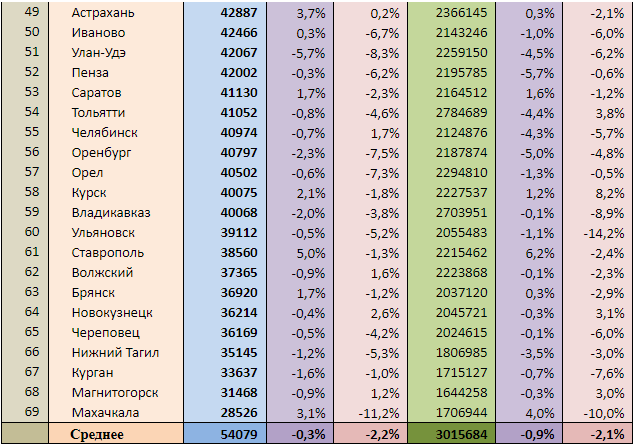

Рынок вторичного жилья в городах России.

Специалисты портала «Мир квартир» подвели на рынке вторичной недвижимости в городах России. В среднем отмечено падение цен на квартиры, но совсем небольшое, что можно считать успехом летнего, традиционно низкого делового сезона.

Лидеры и аутсайдеры

Первая пятерка городов по стоимости квартир выглядит так: Москва (210 647 руб./кв. м), Санкт-Петербург (107 253 руб./кв. м), Сочи (100 014 руб./кв. м), Владивосток (83 133 руб./кв. м) и Московская область (81 944 руб./кв. м).

Самыми дешевыми городами с населением в стране стали Махачкала (28 526 руб./кв. м), Магнитогорск (31 468 руб./кв. м), Курган (33 637 руб./кв. м), Нижний Тагил (35 145 руб./кв. м) и Череповец (36 169 руб./кв. м).

Средняя цена квадратного метра по всем городам составляет, по данным портала, 54 079 рублей.

Если в Махачкале подержанную квартиру можно купить всего за 1 706 944 рубля, то в Москве средний лот продажи стоит 11 343 256 рублей, то есть в 6,6 раз дороже.

Символическое падение

По итогам III квартала подорожало 33 города из 69, 36 упало в цене «квадрата». Всю «передовую» пятерку заняли города Юга: Краснодар (+6,6%), Ростов-на-Дону (+5,2%), Ставрополь (+5%), Севастополь и Сочи (по +4,9%). Это закономерно: сельскохозяйственные и курортные регионы подскакивают в цене летом и «остывают» зимой. В теплое время ими активно интересуются и столичные обитатели, и жители северных провинций.

Этот интерес, видимо, оттянул на себя спрос из самих северных городов, судя по тому, что лидеры самой подешевевшей «пятерки» принадлежат к Сибири и Русскому Северу: Якутск (–7%), Сургут (–6,3%), Архангельск (–6,3%), Улан-Удэ (–5,7%) и Чита (–5,4%).

В среднем по всем исследованным городам прирост получился отрицательный, но символический: минус 0,3%.

Из изученных экспертами 69 городов 26 прибавили в цене предложения квартиры, два остались на июньском уровне, 41 снизил ценник. Больше всего выросли Краснодар (+7,4%), Ставрополь (+6,2%), Махачкала (+4%), Новосибирск (+3,4%) и Севастополь (+3,3%). А аутсайдерами стали Саранск (–7,5%), Ижевск (–6,9%), Ленинградская область (–6,4%), Хабаровск (–6,3%) и Красноярск (–5,9%). В среднем все города потеряли за три месяца 0,9% от цены лота.

Итоги 9 месяцев: вниз по наклонной

С начала года на всем российском вторичном рынке квартир не отмечено никаких рекордов, за исключением Сочи: этот город не первый год демонстрирует стабильный рост цен. За 9 месяцев сочинский «квадрат» подорожал на целых 14,7%! Остальные лидеры показали меньшую прыть: Краснодар прибавил 6,8%, Смоленск – 4,4%, Архангельск – 2,8%, Хабаровск – 2,7%.

Упали больше всех Махачкала (–11,2%), Сургут (–10,3%), Самара (–8,5%), Улан-Удэ (–8,3%) и Якутск (–8,1%).

Вообще, положительный прирост по цене квадратного метра «вторички» продемонстрировали всего 20 городов, один остался без изменений, а в 48 прослеживается падение цен. Динамика квадратного метра квартир в целом по всем городам составила минус 2,2%.

По цене предложения вперед вырвался Краснодар, подорожавший с начала года на 11,2%. Увеличилась стоимость и питерских «вторичных» квартир, довольно существенно: на 9,6%. Неплохо также выступили, по данным федерального портала Mirkvartir.ru, Курск (+8,2%), Владивосток (+6,3%) и Хабаровск (+5,4%). Зато сильно потеряли в цене Самара (–15,8%), Ульяновск (–14,2%), Сургут (–12,9%), Набережные Челны (–10,4%) и Махачкала (–10%).

В среднем ценник квартиры, продаваемой в российских городах, составил немногим более 3 млн рублей и за 9 месяцев подешевел на 2,1%. С начала года 23 города показали прирост общей цены квартиры, а остальные 46 – падение.

«В двух третях городов с населением более 300 тыс. человек наблюдается отчетливый тренд на удешевление вторичной недвижимости. И это естественно: старое жилье ветшает, его качество уже не может тягаться с новостройками, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор портала. – Конечно, собственники квартир реагируют на эти изменения консервативно, не желая снижать цену. Особенно это касается тех продавцов, которые покупали жилье на свои деньги, но при совершенно другой конъюнктуре. Но их наследники и те люди, которым квартира досталась в ходе приватизации, легче идут на снижение цены. В конечном счете, подчиниться «невидимой руке рынка» придется всем».

Российская компания "Максим" заявила о своем выходе на иранский рынок пассажирских перевозок, сообщают "Каспийские новости" со ссылкой на РБК.

Сервис заказа такси "Максим" уже осуществляет свою деятельность не только в России, но и в других странах, в том числе в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Украине и Болгарии. Как ожидается, свою работу в Иране компания собирается начать уже этой осенью. Согласно сообщению, эта компания уже начала поиск сотрудников, в частности, юристов.

В своих комментариях, представитель компании "Максим" Павел Стенников уточнил, что компания будет заключать контракты с таксопарками и индивидуальными перевозчиками, уже работающими в Иране.

Люди, желающие воспользоваться услугами этого такси, смогут сделать заказ через Интернет или мобильные приложения, а через некоторое время и по телефону.

"Лукойл" готовится помочь Ирану добывать нефть на Каспии

"Лукойл" подписал два предварительных соглашения с Национальной иранской нефтяной компанией, чтобы изучить нефтегазовые возможности Каспийского моря, проложив путь для второго по величине производителя нефти в России для еще большего укрепления своих позиций на нефтяном рынке Ирана.