Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Т Плюс» меняет теплоизоляцию на магистральных трубопроводах в Саратове

Новый облик получили уже более 2 км тепломагистралей. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы Саратовского филиала «Т Плюс» на 2016 год.

Согласно программе, которая формировалась в условиях растущей дебиторской задолженности за тепловую энергию, особое внимание в этом году уделено замене изоляции наземных трубопроводов в г. Саратов. Специалисты энергокомпании ежегодно ведут эту работу, при этом производя замену в первую очередь тех участков, которые могут повлиять на температурный режим теплоснабжения потребителей во время прохождения отопительного сезона. В этом году, несмотря на планомерно растущую дебиторскую задолженность за потребленные энергоресурсы, которая в октябре преодолела отметку в 3,8 млрд. рублей, энергетики заменят изоляцию в г. Саратов на более чем 22 км трубопроводов. Замена изоляции позволит повысить уровень энергоэффективности теплоснабжения и придать городским теплотрассам современный и эстетичный вид. В настоящий момент работы ведутся в трех районах города: в Ленинском, Заводском и Кировском, в частности по улицам: Каспийская, 1-й Тульский, Чехова, Мамонтова, Электронная, Шехурдина.

В первом полугодии 2016 год Саратовский филиал «Т Плюс» провел конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам которых был выбран подрядчик на проектирование изоляционных работ, сами работы были начаты во втором полугодии.

Напомним, что энергетики при выполнении работ, применяют, в том числе высокотемпературную изоляцию СТУ-Ф, которая состоит из стеклоткани, кашированной алюминиевой фольгой и минеральной ваты. Конструкция выполнена как единое целое, что позволяет производить монтаж в кратчайшие сроки. Технические характеристики такой конструкции позволят избежать проминаемости, осыпания и потери формы после поступления влаги. К сожалению, не все саратовцы бережно относятся к усилиям энергетиков по повышению качества теплоснабжения. Так, некоторое время назад в пос. Комсомольский г. Саратов было похищено более 10 метров только что установленной на трубопроводе теплоизоляции.

В Дагестане собрали 1458 тыс. тонн овощей, 360,9 тыс. тонн картофеля и 122,4 тыс. тонн плодов

В Республике Дагестан идет уборка овощей, картофеля и плодовых культур, докладывает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

По состоянию на 21 октября овощи убраны с площади 37,6 тыс. га. При урожайности 388 ц/га валовой сбор составил 1458,4 тыс. тонн.

Урожай картофеля собрали с площади 18,4 тыс. га. При урожайности 197 ц/га валовой сбор составил 360,9 тыс. тонн.

Сбор плодовых культур был осуществлен с площади 18,4 тыс. га. При урожайности 67 ц/га валовой сбор плодов составил 122,4 тыс. тонн.

Больше всех овощей - 355,8 тыс. тонн собрали в Левашинском районе. Здесь при уборке с площади 5,44 тыс. га урожайность составила 654 ц/га. Плодовых культур больше всего собрано в Магарамкентском районе. Здесь при площади садов в 3,5 га и урожайности - 81 ц/га валовой сбор плодов составил 28,2 тыс.

Никто не хотел уезжать?

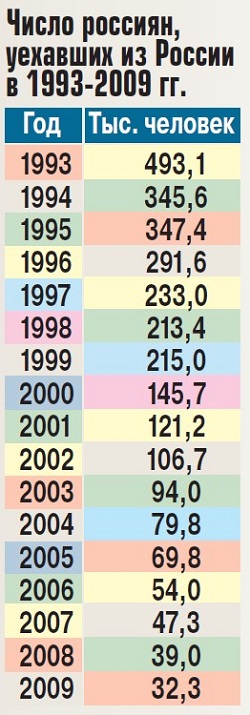

Упав в 2009 году до исторического минимума, миграция из страны резко начала набирать обороты и уже выросла до уровня 1994 года. Бегут любыми способами: одни вспоминают свою национальность, другие размещают объявления на зарубежных сайтах знакомств.

Комитет гражданских инициатив представил доклад «Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века». За основу исследования брали данные Росстата. Максимум миграции из России пришелся на 1992 год, когда из страны уехали 704,1 тыс. человек. После этого волна миграции стала постепенно сходить.

Собственно, 2009 год и стал в итоге годом с минимальным уровнем миграции. С 2010-го миграция вновь пошла в рост, но потихоньку.

Из статистики видно, что резкий рост желающих уехать из страны произошел после так называемых болотных волнений в 2011 году.

Тогда у сторонников действующей власти появился слоган: «Не нравится - валите из страны!» И креативный класс начал «валить». Согласно докладу Комитета гражданских инициатив, больше всего мигрантов в 2012-2014 годах уехали из самых экономически благополучных регионов - Москвы и Санкт-Петербурга.

Начавшийся в 2014 году экономический кризис добавил к гражданской неудовлетворенности недовольство экономическим положением страны, и количество мигрантов тут же подскочило еще в два раза.

Причем именно москвичи по-прежнему больше остальных россиян мечтают уехать из России. А наименьшая интенсивность оттока - из беднейших регионов с самыми высокими показателями безработицы: из Ивановской области в год уезжают на ПМЖ за границу 1,2 человека на 10 тыс. населения, из Республики Тыва - 0,1 человека на 10 тыс. Для сравнения: Калининградскую область за год покидают 23 человека на 10 тыс. населения, Ленинградскую - 10,32 человека.

Социологи объясняют это тем, что россияне из глубинки мечтают переехать в Москву. А москвичам внутри России за лучшей жизнью ехать уже некуда.

Не стремятся перебраться на Запад и жители мусульманских регионов. Так, Дагестан занял по количеству выезжающих мигрантов предпоследнее место в списке. За год отсюда уезжают всего 0,4 человека на 10 тыс. населения, из Чечни - 0,56 (четвертое место с конца).

Подобная структура миграции приводит к деградации человеческого капитала. Россию покидают самые образованные - жители крупных мегаполисов, тогда как приток мигрантов в Россию осуществляется за счет менее образованных приезжих из азиатских республик СНГ. В итоге это приводит к падению среднестатистического уровня социального статуса и благосостояния. Так, до половины уезжающих из России имеют высшее образование, тогда как среди приезжающих на ПМЖ в Россию лиц с высшим образованием всего 14%.

Согласно исследованиям Комитета гражданских инициатив, уехать на ПМЖ за границу хотели бы до 15% москвичей. Самые популярные страны для миграции - Канада, США, Израиль и Германия.

Сравнили авторы исследования и «качество» мигрантов из России начиная с начала 90-х. Если тогда на первом месте были «этнические мигранты», то сегодня уезжают три основные категории - ученые, семьи чиновников и сами бывшие чиновники, а также невесты.

Причем прослойка чиновников, которые бегут за границу вместе с денежными активами, растет с каждым годом, значит, для семей бюрократической и финансовой элит «злой Обама» и санкции куда менее страшны, чем Россия с ее самобытностью и народностью.

Аделаида Сигида

Детей-сирот лишают квартир

Генпрокуратура обнаружила более 83 тысяч случаев нарушений прав сирот на бесплатные квартиры

Владимир Ващенко

Генеральная прокуратура выявила тысячи случаев воровства средств, которые выделены государством на квартиры детям-сиротам. Согласно закону выпускники детдомов имеют право на бесплатную квартиру, которую должны изыскивать для них местные органы власти. Однако, как показывают данные надзорного ведомства, происходит это далеко не всегда.

Государственные органы и чиновники, которые отвечают за обеспечение жильем детей-сирот, зачастую не выполняют свои обязанности. Это показала серия проверок Генеральной прокуратуры, сотрудники которой пресекли десятки тысяч случаев нарушений в отношении детей, оставшихся без родителей.

«Прокурорскими проверками с 2014 по 2016 год выявлено свыше 83 тыс. нарушений жилищных прав детей-сирот.

В ходе их проведения вскрыты факты хищения выделенных из бюджетов средств и отсутствия контроля за их расходованием. При этом в настоящее время на учете для обеспечения жильем состоит более 230 тыс. детей-сирот»,

– говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в «Газету.Ru».

По данным надзорного ведомства, наиболее тревожная ситуация с соблюдением законов в сфере выделения жилья сиротам сложилась в сибирских регионах и на Кавказе. По сведениям Генпрокуратуры, в Кемеровской области ожидают получения жилья более 9,4 тыс. детей-сирот, в Иркутской области — 8,3 тыс., в Забайкальском крае — 5,1 тыс.

Случаи, когда дети оставались без жилья на протяжении более 10 лет, имеют место в Кабардино-Балкарской Республике, Забайкальском крае, Омской области.

«В Республике Ингушетия с 2012 года такое жилье не предоставлялось вовсе. Между тем на 01.07.2016 на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит более 1 тыс. человек», – сообщили в надзорном ведомстве.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры отмечает, что зачастую деньги, которые государство выделяет на строительство домов и квартир для выпускников детдомов, попросту разворовываются.

«Сейчас в Свердловской области

расследуется уголовное дело по факту хищения более 4,4 млн руб., выделенных из областного бюджета на строительство квартир для детей-сирот»,

– рассказали в ведомстве. А в ряде районов Красноярского края детям выделили помещения, непригодные для проживания. Речь идет о Боготольском, Большеулуйском, Козульском, Емельяновском районах. Через суд прокуроры добились того, чтобы детям все-таки выделили надлежащие жилые помещения.

Сейчас в отношении чиновников этих районов Красноярского края расследуется ряд уголовных дел.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что зачастую государственные заказчики не следят за исполнением государственных контрактов, в том числе в части своевременного ввода жилья в эксплуатацию, взыскания штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. Это также приводит к тому, что сироты остаются без жилья.

Например, в Калужской области местное министерство строительства и ЖКХ не проследило за тем, чтобы 79 квартир были вовремя переданы в специальный фонд для сирот. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства надзорного ведомства. В прокуратуре также сообщили, что нередки случаи нецелевого использования бюджетных денег, которые были выделены на ремонт жилья для сирот, а также незаконного отчуждения у таких детей их жилых помещений.

Кроме того,

органы исполнительной власти иногда и вовсе не учитывают детей, оставшихся без родителей, как сирот, поэтому и деньги для них вовремя не выделяются.

«В Москве количество несвоевременно выявленных и включенных в список детей-сирот в 2015–2016 годах составляет 221 человека, в Воронежской области — 110, в Краснодарском крае — 97. В Удмуртской Республике в текущем году прокурорами выявлено 35 случаев незаконного отказа регионального министерства образования и науки во включении детей-сирот в данный список», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Впрочем, в надзорном ведомстве отмечают, что хищения денег на жилье или его несвоевременное выделение — далеко не единственные нарушения прав детей-сирот, которые допускают чиновники.

«Подбор педагогических и других работников в детские приюты осуществляется с грубейшими нарушениями трудового законодательства. Прокурорами установлены факты, когда к работе допускались работники, имеющие судимость, в том числе за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, в ряде регионов имели место факты применения антипедагогических методов воспитания к детям, совершения в отношении них преступлений», — сообщили в прокуратуре.

Всего за восемь месяцев текущего года прокурорами выявлено более 534 тыс. нарушений законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних,

внесено 90 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 91,6 тыс. лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 22,5 тыс. виновных лиц, на незаконные правовые акты принесено 41,8 тыс. протестов, в интересах детей в суды направлено 61,2 тыс. исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок органами расследования возбуждено 2,8 тыс. уголовных дел.

Руководитель региональной общественной организации Борис Альтшулер считает, что проблема соблюдения прав детей-сирот вечная, и связана она с нежеланием органов местного управления исполнять законы.

«Приведу простой пример: недавно в Пензенской области правозащитники добивались, чтобы трое сирот получили положенные им квартиры. Администрация населенного пункта, где они жили, не предоставляла им жилье. Правозащитники подали в суд и выиграли его», — рассказывает Альтшулер.

По его словам, своим решением судья назначил штраф за то, что чиновники не выделили квартиры сразу. Но и после этого те, уплатив штраф, не предоставили квартиры.

«Тогда им назначили еще один штраф — в 10 раз больше. Те снова его выплатили, а квартиры не дали. Упертые правозащитники снова подали в суд, снова его выиграли,

и разозлившийся судья пригрозил отправить на 10 суток административного ареста главу муниципалитета, который был виновен в этой ситуации. Так на следующий же день все три квартиры детям дали», – подчеркнул правозащитник.

По его словам, необходимо, чтобы каждый чиновник знал, что за непредоставление жилья его могут как минимум лишить должности или упрятать хоть на день — но за решетку. «Тогда все будет работать, поверьте мне. Ни один губернатор сидеть не хочет. Нисколько дней», — заключил Альтшулер.

На Ставрополье прибавилось леща

В водохранилище Волчьи ворота (Ставропольский край) естественным путем увеличилась популяция леща, отмечают в АзНИИРХ. По данным ученых, выросла численность этой рыбы и в Чограйском водохранилище.

В первой декаде октября завершилась экспедиция сотрудников лаборатории промыслового прогнозирования Азовского НИИ рыбного хозяйства. В рамках выполнения госзадания ученые проверяли рыбные водоемы Ставропольского края и Республики Калмыкия. Основная цель исследований заключалась в сборе гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических проб для определения запасов водных биоресурсов и разработки предложений по рекомендуемым объемам вылова в 2018 г.

Работы были выполнены в полном объеме. Согласно предварительным расчетам, в водохранилище Волчьи ворота (Ставропольский край) естественным путем увеличилась популяция леща. Благодаря проведенным в 2015 – 2016 гг. выпускам заводской молоди в водоеме сформировались достаточно мощные стада дальневосточных растительноядных рыб – белого и пестрого толстолобиков, белого амура, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Благоприятные гидрологические условия, сложившиеся в период нереста фитофильных рыб в Чограйском водохранилище, способствовали увеличению там численности судака и леща поколений 2016 г.

Полученные результаты позволяют ученым сделать прогноз об увеличении вылова некоторых видов в Волчьих воротах и Чограйском водохранилище в 2018 г. А значит, жители Ставрополья и Калмыкии получат больше местной рыбы, отмечают в институте.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 12 по 19 октября, уменьшилась на 0.4% до 836.29 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За этот период снижение численности безработных произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Адыгея и Калмыкия, Приморском и Хабаровском краях, Рязанской, Ростовской и Саратовской областях, в Еврейской автономной области.

В 35 регионах отмечен рост количества безработных. При этом рост более 1% отмечен в 14 регионах: Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, Севастополе, республиках Крым, Дагестан, Тыва, Саха (Якутия), Магаданской, Омской, Мурманской, Томской и Тверской областях, Камчатском крае.

Не изменилась численность безработных в трёх регионах - Красноярском крае, Тюменской и Пензенской областях.

По состоянию на 19 октября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 264.275 тыс.

Иран предлагает прикаспийским государствам содействие в экспорте нефти

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье выразил готовность Ирана содействовать транзиту углеводородов из прикаспийских государств через территорию Ирана в Персидский залив и Оманское море для дальнейших поставок потребителям.

Как сообщает ИРНА, Зариф сделал это предложение на заседании 47-го заседания специальной рабочей группы прикаспийских государств по подготовке конвенции правового режима Каспийского моря.

Специальные представители и заместители министров иностранных дел из 5 прикаспийских государств, включая Иран, Россия, Азербайджанская Республика, Казахстан и Туркменистан принимают участие в 2-х дневном заседании в Иране.

Министр иностранных дел выразил надежду на то, что при наличии решимости и доброй воли руководителей прибрежных государств, правовой режим Каспийского моря будет подготовлена в ближайшее время.

Спор о правовом статусе Каспия продолжен в Тегеране

Представители прикаспийских государств собрались в Тегеране в воскресенье, чтобы в очередной раз обсудить конвенцию о правовом статусе моря.

Как сообщает агентство ИРНА, специальные представители и заместители министров иностранных дел из Ирана, России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана принимают участие в 2-х дневном 47-м заседании специальной рабочей группы прикаспийских государств. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также присутствует на встрече.

Представители стран обменяются мнениями по проекту конвенции о правовом режиме Каспийского моря. Рабочая группа прикаспийских государств провела своё последнее заседание в столице Казахстана Астане в июле 2016 года.

Несмотря на длительные переговоры, правовой статус Каспийского моря после распада Советского Союза в 1991 году и до сих пор неясен. Национальные сектора в Каспийском море и морское дно до сих пор не разграничены прибрежными странами. Прибрежным государствам ещё предстоит принять окончательную конвенцию о Каспийском море, которая определит территориальные права прибрежных государств, а также другие вопросы, связанные с морем.

Как отмечается в сообщении иранского агентства, в настоящее время правовой режим Каспийского моря основывается на двух соглашениях, подписанных между Ираном и Советским Союзом в 1921 и 1940 годах. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, три новых прибрежных государства, созданные после распада Советского Союза, не признают предварительные договоры и ведут дискуссию о будущем статусе Каспийского моря.

Андрей Черезов провел выездное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по подготовке к осенне-зимнему периоду в Северо-Кавказском федерального округе.

Заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел 24 октября 2016 года в г. Ставрополе совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к работе в ОЗП 2016-2017 годов.

В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО, Ростехнадзора, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, руководство штабов по обеспечению безопасности электроснабжения регионов СКФО, руководители федеральных и региональных энергокомпаний.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки электроэнергетической отрасли Северо-Кавказского федерального округа к предстоящему ОЗП, руководители региональных штабов и представители компаний доложили о результатах подготовки к нему, проинформировали о существующих проблемных вопросах.

Открывая совещание, Андрей Черезов сообщил участникам заседания основные параметры состояния электроэнергетической отрасли Северо-Кавказского ФО и основные проблемы ее функционирования:

«В электроэнергетической отрасли СКФО остается достаточно много проблем, которые необходимо решить:

- высокий физический износ энергетического оборудования (износ электростанций в среднем составляет 69 % (средний показатель по Российской Федерации – 40 %), износ электрических сетей в СКФО составляет

60-70 %, а износ распределительных электросетевых объектов доходит до 90 %, что приводит к неравномерному распределению тепловой и гидрогенерации по территории СКФО;

- недостаточно развитая сетевая инфраструктура;

- ограниченный доступ потребителей к технологическому присоединению, в том числе из-за нехватки электрических сетей и сложностей с их прокладкой в горных районах СКФО;

- существование в Дагестанской энергосистеме сезонных ограничений на выдачу и прием мощности;

- наличие ограничений на передачу электроэнергии в восточном и западном направлении за счет слабых связей магистральных ВЛ 330-500 кВ;

- высокий уровень потерь электрической энергии (потери составляют от 9,25% в Республике Северная Осетия - Алания до 37,3% в Чеченской Республике).

Значения основных удельных показателей деятельности субъектов электроэнергетики СКФО заметно превышают среднероссийский уровень, что отражает низкую внутреннюю эффективность энергокомпаний округа.

Следствием указанных проблем является, например, отнесение Дагестанской энергосистемы к регионам с высокими рисками нарушения электроснабжения на большой период времени - 2015-2018 годы.

В первую очередь, это говорит об отсутствии системности в подготовке субъектов к ОЗП и о низком качестве работ по подготовке основного электросетевого оборудования, оборудования электростанций и тепловых сетей. В результате страдает население, снижают производственные показатели промышленные предприятия, что недопустимо в современной экономической ситуации.

Кроме того, одной из главных проблем региона является низкий уровень платежной дисциплины.

Уровень задолженности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в целом по СКФО превысил 36 млрд. руб., а задолженность на розничном рынке превышает 20 млрд. рублей.

Это самый тревожный показатель среди всех федеральных округов Российской Федерации.

Основной объем задолженности образовался в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Совокупный объем задолженности этих Республик на ОРЭМ составляет 83 % от общего объема задолженности, а на розничном рынке достигает 60 %.

Массовые неплатежи оптовых потребителей-перепродавцов и задолженность всех групп потребителей, в том числе населения республик СКФО, приводит к срыву ремонтных программ субъектов энергетики. Это отражается на уровне надежности энергоснабжения и напрямую влияет на итог подготовки и прохождения осенне-зимнего периода.

Минэнерго России продолжает активную работу по решению этой проблемы. В том числе, в рамках рабочей группы по проблемам платежей в электроэнергетике на территории СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Далее в своем докладе заместитель Министра обозначил основные приоритетные направления перспективного развития энергосистемы Северо-Кавказского ФО:

«- строительство новых генерирующих мощностей, в первую очередь - гидрогенерирующего кластера в Дагестане (Агвали ГЭС, Тантарийской ГЭС). Кроме того, планируется строительство ГЭС в Кабардино-Балкарской Республике (ГЭС «Голубое озеро», Каскада Курпских ГЭС, Жанхотекской ГЭС);

- развитие альтернативной (солнечной, ветровой, геотермальной) энергетики. В период 2016-2018 годов в СКФО предполагается ввод в эксплуатацию генерирующих объектов установленной мощностью 100 МВт на СЭС;

- строительство малых гидроэлектростанций на горных реках Северного Кавказа;

- реконструкция и строительство электрических сетей, в первую очередь магистральных и межрегиональных распределительных сетей;

- снижение потерь электроэнергии в сетях;

- стимулирование внедрения энергосберегающих технологий на производстве, в жилищно-коммунальном секторе, сфере услуг;

- поддержка посредством субсидирования конкурентоспособного уровня тарифов для приоритетных секторов экономики или территориальных зон, например крупных промышленных парков.»

При этом заместитель Министра обратил внимание присутствующих на показатели аварийности ОЭС Северного Кавказа и произошедшие в 2016 году по причине неблагоприятных погодных условий случаи массовых нарушений электроснабжения потребителей:

«Что касается общих показателей аварийности следует отметить, что на объектах генерирующих компаний за 9 месяцев 2016 года произошло 72 аварии, что на 27 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (98 аварий).

На объектах электросетевого хозяйства 110 кВ и выше за 9 месяцев 2016 года произошло 860 аварий, что на 13,6 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (995 аварий).

С начала 2016 года в электросетевом комплексе Северо-Кавказского федерального округа из-за неблагоприятных погодных условий произошло 2 случая массовых нарушений электроснабжения потребителей. Около 140 750 человек остались без электроэнергии, было обесточено более 26 МВт мощности.

«Анализ аварийности в период подготовки к ОЗП показал, что при нарушении электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, дежурные службы региональных штабов информируются о количестве обесточенных потребителей и задействовании резервных источников питания лучше, чем в прошлом году, однако уровень организации работы региональных штабов Северо-Кавказского федерального округа и их взаимодействия с Федеральным штабом остается на достаточно низком уровне. Региональным штабам и электросетевым компаниям СКФО необходимо обеспечить высокий уровень взаимодействия при возникновении массовых нарушений электроснабжения и обратить особое внимание на мероприятия по обеспечение готовности к ним в предстоящий ОЗП».

Отдельно в своем докладе заместитель руководителя ведомства отметил проводимую в настоящее время Минэнерго России работу по постоянному контролю за подготовкой субъектов электроэнергетики к ОЗП 2016-2017 годов:

«Подготовка субъектов электроэнергетики к работе в предстоящий ОЗП осуществляется в соответствии с утвержденным Минэнерго России Планом первоочередных мероприятий (приказ Минэнерго России от 04.03.2016 № 168).

Результаты проведенной энергокомпаниями работы и их готовность к работе в ОЗП будут проверены комиссиями Минэнерго России, в которые войдут, в том числе, представители региональных органов власти в срок до 15 ноября».

В текущем году комиссией Минэнерго России в Северо-Кавказском федеральном округе проверяется готовность к ОЗП только ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Подводя итоги своего выступления Андрей Черезов поручил энергокомпаниям и региональным штабам уделить особое внимание вопросу проведения проверок готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2016-2017 годов, усилить взаимодействие, работу по повышению платежной дисциплины и подготовке персонала, обеспечить особый контроль за надежным функционированием объектов электроэнергетики, отметил: «Только совместное и своевременное осуществление запланированных мероприятий позволит обеспечить надежное энергоснабжение всех потребителей округа».

Далее с подробным докладом о состоянии электроэнергетического комплекса Северо-Кавказского ФО выступил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак. В рамках его доклада были подробно рассмотрены результаты работы энергокомпаний по подготовке к ОЗП и освещены основные проблемные направления, требующие усиления работы. Особое внимание было уделено результатам ремонтной кампании и техническому состоянию основного оборудования субъектов электроэнергетики, вопросам топливообеспечения и задолженностей, а также озвучены основные риски функционирования электроэнергетической отрасли региона в предстоящий ОЗП.

«Минэнерго России продолжает осуществлять особый контроль за состоянием электроэнергетической отрасли, проводить постоянный анализ основных параметров ее функционирования и надежности» - резюмировал свое выступление Евгений Грабчак.

Северо-Осетинский филиал МРСК Северного Кавказа снизил фактические потери энергии в электрических сетях до 226 млн кВт.ч., что составляет 20% от объема отпуска электрической энергии в сеть.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижение объема потерь электрической энергии в сетях компании составило 2%.

Наименьшие показатели потерь электроэнергии за девять месяцев зафиксированы в Моздокских РЭС - 6,3%, в Правобережных РЭС – 7,6%, в Дигорских РЭС – 7,9%.

Положительная динамика отмечена во Владикавказских городских электрических сетях – показатель потерь электроэнергии составил 26%, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года ниже на 3,5%.

Улучшилась ситуация и в Алагирских РЭС – по сравнению с тем же периодом 2015 года потери снижены на 2,5%.

Сокращение потерь электроэнергии - приоритетная задача в работе Северо-Осетинского филиала МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети»). Чтобы достичь наилучших результатов, во всех подразделениях энергокомпании реализовывается комплекс специальных мероприятий. В их числе – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, реконструкция сетей с заменой обычного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличением пропускной способности ЛЭП, выявление и пресечение безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

По итогам девяти месяцев о проделанной работе отчитались руководители районных структурных подразделений на заседании балансовой комиссии под председательством директора Северо-Осетинского филиала МРСК Северного Кавказа Казбека Закаева.

По итогам рейдовых проверок по выявлению и пресечению хищений и сокращению неучтенного потребления электроэнергии в республике специалисты районных электрических сетей выявили 552 факта энерговоровства. В результате проведенной работы в полезный отпуск включено более 5 млн кВт.ч. Такой объем электроэнергии на протяжении месяца потребляет Ардонский район Северной Осетии с численностью населения более 27,7 тыс. человек и десятками промышленных и социальных предприятий.

Ведется работа по выносу на фасад приборов учета потребителей частного сектора и бюджетных организаций. В текущем году установлено 6554 прибора. Продолжается внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) на собственных энергообъектах и у потребителей, что дает возможность, в том числе, выявлять и скрытые хищения электроэнергии.

По итогам работы за 9 месяцев 2016 г. Карачаево-Черкесский филиал ПАО «РусГидро» (Зеленчукская ГЭС), выработал 88,107 млн кВтч электроэнергии. В прошлом году станция не работала в связи с проведением строительных работ на напорном тракте ГЭС-ГАЭС.

В 2016 году в рамках строительства ГЭС-ГАЭС гидроагрегаты ГЭС были остановлены с 1 июня 15 октября 2016 года для укрепления горного массива, где проложены туннели ГЭС и ГАЭС. Всего с начала эксплуатации Зеленчукской ГЭС (пуск первого гидроагрегата состоялся в 1999 году) выработано около 5 млрд кВтч электроэнергии.

За 9 месяцев 2016 года Карачаево-Черкесский филиал перечислил в бюджеты 92,3 млн рублей налогов, в том числе в федеральный бюджет - 18,6 млн рублей, в республиканский - 42,5 млн рублей, во внебюджетные фонды - 31,2 млн руб. По сравнению с первым полугодием 2015 года, когда филиал перечислил в бюджеты 81,7 млн руб., сумма выплат увеличилась на 13%.

После текущего ремонта гидроэнергетики Зеленчукской ГЭС РусГидро ввели в эксплуатацию гидроагрегат №1 установленной мощностью 80 МВт. Гидроагрегат был выведен в текущий ремонт в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала. За это время специалисты Невинномысского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (ДЗО РусГидро) выполнили диагностику подшипниковых узлов турбины и генератора, осмотрели статор и ротор гидрогенератора, отрегулировали лопатки направляющего аппарата, проверили вибрационное состояние гидроагрегата. Основные работы были связаны с восстановлением узлов и деталей проточной части турбины, нижнего и верхнего колец и лопаток направляющего аппарата, рабочего колеса и его лабиринтных уплотнений. На 4 квартал запланирован текущий ремонт гидроагрегата №2 и его вспомогательного оборудования, а также ремонт и антикоррозийная обработка затворов гидроузла Б. Зеленчук.

За 9 месяцев 2016 года был проведен текущий ремонт силовых трансформаторов, трансформатора собственных нужд. Выполнены работы по антикоррозийной обработке левой нитки дюкера через р. Кардоник, проведен монтаж кран-балки на аварийно-перегораживающем сооружении. Выполнен ремонт бетонной дороги к дюкеру через б. Кубыш. Проведен ремонт и антикоррозийная обработка затворов аварийно-перегораживающего сооружения. Ремонтная кампания на основном гидросиловом оборудовании проходит ежегодно в меженный период с ноября по март. Производимые в этот период работы обеспечивают повышение надежности и восстановление эксплуатационных характеристик гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, что в паводковый период года позволяет максимально использовать мощности гидроэлектростанций.

В рамках программы комплексной модернизации проведены работы на локальной системе оповещения. Продолжаются строительство здания контрольно-пропускного пункта (КПП), которое планируется завершить в 2016 году. Ведется поставка оборудования для оснащения здания КПП. Проведены монтажные и пусконаладочные работы по внедрению системы пожарной сигнализации и оповещения в насосной технического водоснабжения и кабельных шахтах. Ведутся работы по реконструкции системы отвода воды дюкера через балку Кубыш, а также по реконструкции бытовых помещений на объектах канала Зеленчуки-Кубань. Выполнены работы по устройству укрепительной цементации в деривационном туннеле №1.

Подача электроэнергии в ряде населенных пунктов Карачаево-Черкесии будет ограничена

В связи с отсутствием возможности запитать потребителей от других источников в ходе ремонтных работ на ЛЭП и подстанциях в зоне обслуживания Карачаево-Черкесского филиала МРСК Северного Кавказа в ряде населенных пунктов республики будет частично прервано электроснабжение с 25 по 27 октября.

Так, с 25 по 27 октября на период с 10.00 до 17.00 мск будет ограничена подача электроэнергии потребителям станицы Исправной и хутора Фроловского. Это вызвано проведением энергетиками Зеленчукских РЭС работ по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

26 октября из-за проведения ремонтных работ на подстанции «Гоначхир» и на ВЛ «Горная-Гоначхир» будет ограничена подача электроэнергии потребителям поселка Домбай.

Соответствующая информация направлена всем заинтересованным службам и ведомствам, все необходимые согласования получены.

С наступлением холодов Карачаево-Черкесский филиал МРСК Северного Кавказа (входит в Группу компаний «Россети») активизировал работу по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии.

Как показывает статистика, именно в осенне-зимний период энергетики фиксируют наибольшее количество случаев незаконного использования электроэнергии. В связи с этим энергетики проводят пофидерный анализ энергопотребления, по результатам которого рейдовые бригады выезжают по наиболее проблемным фидерам, где фиксируются резкое снижение или увеличение потребления электроэнергии.

Так, с начала октября рейдовые бригады в составе специалистов службы взаимодействия с клиентами филиала, контролеров и мастеров участков работают в населённых пунктах Тебердинского ущелья. В частности в аулах Нижняя Теберда, Верхняя Теберда, Новая Теберда и в г. Теберда в зоне ответственности Карачаевских РЭС идет тотальная инструментальная проверка приборов учета электроэнергии всех потребителей. Учитывая, что эти высокогорные населенные пункты не газифицированы, многие используют электрические приборы для обогрева помещений, что влечет за собой увеличение потребления. Однако часть потребителей, чтобы не оплачивать стоимость использованной электроэнергии, применяют самые различные способы хищения энергоресурса.

В целом, за 9 месяцев текущего года из 139 выявленных фактов энерговоровства на территории оперативной деятельности Карачаевских РЭС, только в этих четырёх населенных пунктах зафиксировано 55 фактов безучетного энергопотребления, в результате чего недобросовестные потребители незаконно получили более 841 тыс. кВт.ч электроэнергии.

К примеру, в сентябре при проверке потребителей в ауле Верхняя Теберда энергетики выявили нарушения сразу у двух абонентов, проживающих по улице Карачаевская. В одном случае потребитель пользовался электроэнергией, при этом прибор учета у него не функционировал, в другом случае недобросовестный потребитель пользовался электроэнергией, подключившись к сети до прибора учета. Ряд таких случаев был также зафиксирован у абонентов в аулах Нижняя Теберда и Новая Теберда.

Проводимый в октябре в этих населенных пунктах рейд выявил 12 фактов безучетного энергопотребления. В числе самых частых нарушений, зафиксированных при проверке, – отсутствие контролёрской пломбы и пломбы госповерки на приборе учета, подключение к сети до прибора учета, вмешательство в работу узла учета путем зачистки изолированного вводного провода, нарушение целостности пломбы.

По выявленным фактам составлены акты безучетного потребления электроэнергии. За всю похищенную электроэнергию нарушителям придется ответить – не только оплатить ее стоимость, но и заплатить штраф, который достигает 10-15 тысяч рублей для физических лиц. Для принятия мер административного воздействия энергетики передают материалы в правоохранительные органы.

Специалисты Карачаево-Черкесского филиала МРСК Северного Кавказа разъясняют жителям населенных пунктов, что от несанкционированных подключений к электросетям страдают, в первую очередь, добросовестные потребители. Дело в том, что потребитель, незаконно подключающийся к сети, забирает часть не рассчитанной на него мощности, что ведет к превышению максимально допустимой нагрузки на трансформатор. В результате у соседей, особенно живущих на конце линии электропередачи, происходит ухудшение качества напряжения. Если на одной линии происходит несколько таких незаконных подключений, возникают перегрузки в сетях, отключения потребителей, это также может привести к пожарам и порче имущества.

В связи с этим энергетики призывают не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности незаконными действиями.

Более того, как подчеркивает директор Карачаево-Черкесского филиала МРСК Северного Кавказа Владимир Халюзин, ни один факт неучтенного энергопотребления не останется безнаказанным – рано или поздно противоправная деятельность энерговоров будет выявлена, и они понесут справедливое наказание.

В Ингушетии расширили площади садов грецкого ореха в 3 раза — до 60 га.

«Весной 2015 года на площади порядка 20 га были высажены первые саженцы ореха селекционного сорта. На сегодняшний день площадь ореховых садов доведена уже до 60 га», — об этом Глава республики Юнус-Бек Евкуров написал на своей странице в Instagram.

Ингушский лидер отметил, что у инвестора большие планы по дальнейшему расширению хозяйства в Сунженском районе.

«При изучении регионального сельхозпотенциала выяснилось, что климат и почва Ингушетии прекрасно подходят для выращивания грецких орехов. Их производство должно стать еще одним успешным направлением развития АПК», — отметил Глава региона.

Руководитель республики сообщил, что в Ингушетии активными темпами развивается сельское хозяйство, выращивают фрукты по интенсивной итальянской технологии, бахчевые культуры, собираются рекордные урожаи картофеля, в тепличных хозяйствах практически круглогодично производятся овощи.

Первые ореховые сады площадью 20 га были заложены на окраине села Нестеровское Сунженского района за счет частных инвестиций. Власти Ингушетии приняли решение дополнительно выделить инвестору территорию для расширения садов до 170 га.

На приобретение более 2 тыс. саженцев грецкого ореха сорта Чендлер и закупку оборудования для запуска линии по расколу и калибровке орехов мощностью 300 тонн в год затрачено более 4 млн рублей из собственных средств частного инвестора Абдурахмана Медова.

Грецкий орех американской селекции является видом, выращивание которого на сегодняшний день наиболее широко распространено в Калифорнии. Деревья очень хорошо приживаются, устойчивы к болезням и дают высокий урожай при правильном уходе.

По прогнозам экспертов, средняя урожайность в период полного плодоношения, на 3-4 год после посадки, составит около тонны с одного гектара.

Кооператив по производству столового винограда появится в Петровском районе Ставрополья

В Ставропольском крае принято решение о создании кооператива по производству, хранению и реализации столовых сортов винограда. Об этом на празднике «День молодого вина», прошедшем 21 октября, рассказал глава краевого Министерства сельского хозяйства Владимир Ситников.

Кооператив будет организован в Петровском районе Ставрополья. Территория выбрана не случайно – именно там располагается самое крупное в России КФХ, занимающееся производством столовых сортов. Площадь виноградников в нем составляет 130 гектаров.

«На сегодняшний день на долю Ставропольского края на российском рынке приходится 25% коньяка, 10% вина и 5% шампанского, - отметил на празднике Владимир Ситников. – Благодаря беспрецедентным условиям и мерам господдержки, которые сейчас созданы для развития этой отрасли, мы наблюдаем существенный рост объемов производства: только за январь – июль этого года вина произведено в 1,3 раза, а коньяка и игристых шампанских вин в полтора раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество предприятий по отрасли увеличилось на 10%, а крестьянских фермерских хозяйств стало в два раза больше. Для того, чтобы мы вышли на уровень самообеспечения виноматериалом, нам необходимо увеличить площадь виноградников в три раза – с 7 тыс. до 21 тыс. гектаров. Именно это сейчас и является приоритетом для регионального Минсельхоза в части развития отрасли.

Одновременно географически расширились границы созданной в апреле нынешнего года СРО Союз виноградарей и виноделов Ставрополья «Концерн Ставропольвиноградпром» – в ее состав вошла компания из Кабардино-Балкарии АОО «Зэт-Алко», являющаяся самой крупной на территории республики и возделывающая янтарную ягоду на площади 900 гектаров.

Один из микрорайонов Махачкалы затопило из-за обильных осадков, создан оперативный штаб, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"В 19.45 в дежурную смену поступила информация, что в результате выпадения обильных осадков в виде дождя существует угроза подтопления домов в микрорайоне ДОСААФ Кировского района Махачкалы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в зону подтопления попали 40 подворий и дороги микрорайонного значения. По его словам, жители микрорайона в эвакуации не нуждаются.

"Силы и средства ГУ МЧС по Дагестану находятся в повышенной готовности, а также создан оперативный штаб", — добавил собеседник.

Подводная лодка «Владикавказ» прибыла в базу после дальнего похода

Сегодня в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота — город Полярный, прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ». Экипаж корабля успешно выполнил все поставленные задачи дальнего похода. По докладу командира подводной лодки капитана 2 ранга Владимира Нагорнова, материальная часть исправна, личный состав здоров, после пополнения запасов и кратковременного отдыха готов к новым походам.

На пирсе подводников встречали командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев, представители объединения и семьи членов экипажа.

Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота принял доклад командира корабля и поздравил подводников с возвращением в родную базу и с успешным выполнением поставленных задач.

Вице-адмирал Олег Голубев подчеркнул, что дизель-электрические подводные лодки имеют большой потенциал и способны выполнять специальные задачи, как в ближней, так и в дальней морской зоне. Также командующий Кольской флотилией разнородных сил СФ отметил, что именно у подводников Северного флота накоплен наиболее богатый опыт, который перенимают экипажи других флотов.

По окончании торжественной церемонии встречи экипаж подводной лодки «Владикавказ» встретился с родными. После кратковременного отдыха подводники приступят к плановой боевой подготовке в базе.

ДЭПЛ «Владикавказ» была построена на судостроительном заводе Красное Сормово и зачислена в состав Северного флота. Наименование «Владикавказ» было присвоено кораблю после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии в 1997 году.

В 2015 году корабль прошел плановый ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» (г.Северодвинск Архангельской области), комплекс ходовых испытаний на Белом море и вернулся в строй соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из наименее шумных подводных кораблей. Оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью. Основное предназначение – борьба с надводными кораблями и подводными лодками.

Пресс-служба Северного флота

Отряд кораблей Каспийской флотилии посетил казахстанский порт Актау

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе флагмана объединения ракетного корабля «Татарстан» и малого ракетного корабля «Град Свияжск» совершил дружественный визит в порт Актау Казахстана.

Ранее российские корабли посетили порт Бендер-Энзели Ирана.

Во время пребывания в Актау командиры российских и казахских кораблей обменялись визитами, а казахские моряки посетили с экскурсиями российские корабли.

В свою очередь российские моряки возложили венки к мемориалу «Вечный огонь», побывали на концерте творческих коллективов города, ознакомились с историческими достопримечательностями Актау.

В настоящее время отряд кораблей Каспийской флотилии покинул казахстанский порт и продолжает выполнение задач сбор-похода. Впереди моряков ждут корабельные учения с выполнением артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням, тренировки по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем в ходе навигационного происшествия.

Возвращение «Татарстан» и «Град Свияжск» в пункт базирования Каспийской флотилии запланировано на 26 октября.

Пресс-служба Южного военного округа

Командование Каспийской флотилии вручило благодарственные письма работникам сельского хозяйства Будённовского района

Руководитель делегации Каспийской флотилии – начальник штаба флотилии контр-адмирал Николай Якубовский вручил благодарственные письма руководству и работникам сельского хозяйства Будённовского района Ставропольского края.

Благодарственные письма вручены от имени командующего флотилией за многолетние шефские связи между администрацией Будённовского района и Каспийской флотилией, а также за оказание помощи в обеспечении сбор-походов и визитов отрядов кораблей флотилии в прикаспийские государства.

Военно-шефские связи между Каспийской флотилией и Будённовским районом продолжаются уже более 15 лет. Один из ракетных катеров флотилии был назван «Будённовск» в честь города. За это время около 200 военнослужащих по призыву из Будённовского района прошли военную службу на этом катере и в воинских частях флотского объединения.

Укрепляя и развивая сложившуюся практику шефских связей, делегация Будённовского района принимала участие в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Военно-Морского Флота и Дня Каспийской флотилии в городе Астрахань. Проводятся совместные культурные и военно-патриотические мероприятия, устанавливаются и укрепляются связи с трудовыми коллективами, патриотическими и общественными объединениями и родственниками военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа

На полигонах мотострелковых соединений ЮВО в Чечне итоговую проверку сдавали более 3 тыс. военнослужащих

На полигонах мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Чеченской Республике, — Калиновский, Гвардеец и Альпийский — итоговую проверку сдавали более 3 тыс. военнослужащих.

Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованные военнослужащими по контракту, выполняли нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток.

Мотострелки также держали экзамен на физическую готовность при совершении марш-броска с полной выкладкой и преодолении полосы препятствий, подтягивании на перекладине и поднятии гирь.

В настоящее время военнослужащие приступают к обслуживанию и переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Пресс-служба Южного военного округа

Руководитель Федерального агентства по туризму провел встречу с Послом Ирана в России Мехди Санаи. В ходе беседы стороны отметили значительное увеличение въездного турпотока в Россию и обсудили продолжение активного сотрудничества.

Российско-иранское сотрудничество в сфере туризма активно развивается, прежде всего, с точки зрения въезда туристов в Россию. Число иранских туристов, посетивших Россию, за 6 месяцев 2016 года достигло 11085 человек, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (5583 туристических поездок).

Между Россией и Ираном заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма. В феврале 2016 года вступило в силу соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана. Получить визу по упрощенной схеме могут бизнесмены, ученые, преподаватели и учащиеся, туристы и представители других категорий граждан. Иран начал выдавать визы на 30 суток в аэропортах прибытия для отдыхающих из России и еще 57 стран.

В России создаются комфортные условия для туристов из Ирана. В частности, программа Halal Friendly, предполагающая адаптацию туристской инфраструктуры для гостей из мусульманских стран и направленная на укрепление и развитие въездного турпотока из исламских государств. Активно решаются вопросы развития Каспийского региона как интересного для туристов из Ирана направления для отдыха. Кроме того, в России широкие возможности для оздоровительного, рекреационного, культурно-исторического и других видов отдыха.

"Сейчас очень активно идет взаимодействие с Ираном с точки зрения развития взаимных туристских потоков. В прошлом году рост турпотока из Ирана в Россию составил 111% по отношению к 2014 году, двукратное увеличение въездных поездок наблюдается и по итогам 2016 года. География поездок граждан республики внутри нашей страны очень широкая: Сочи, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы. Интерес иранцев обусловлен давними историческими контактами, удобным авиасообщением и гарантиями безопасного отдыха в России. Значительную работу в целях поддержания и укрепления двусторонних отношений в части туризма проводит МИД России", - отмечает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В то же время Иран может быть привлекательным зарубежным направлением отдыха для россиян. Страна предлагает возможности экскурсионного туризма (на территории государства - 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), а также обеспечивает высокие стандарты безопасности отдыхающих. Кроме того, страна обладает возможностями и для пляжного отдыха: иранский курортный остров Киш имеет все условия для отдыха и необходимую инфраструктуру.

В настоящее время МИД России работает над межправительственным соглашением о групповых безвизовых туристических поездках. Финальное обсуждение данного документа запланировано в рамках российско-иранских межмидовских консультаций по консульским вопросам, которые пройдут 22-23 ноября 2016 г. в Тегеране.

По инициативе Ростуризма консульский департамент МИД предпринял ряд шагов по укреплению материальных и технических возможностей консульских учреждений в Иране на участках оформления виз. В частности, консульскому отделу Посольства РФ в Тегеране и Генеральному консульству в Реште выделено необходимое техническое оборудование, что позволило создать 2 дополнительных рабочих места в консульском отделе Посольства и 1 – в Генконсульстве. Сотрудники загружены на 100%, что говорит о растущем интересе граждан к туристическим поездкам в Россию.

Газета "Дагестанская правда" сообщает, что на минувшей неделе в республике гостила делегация иранской провинции Ардебиль. На встрече с правительством Дагестана гендиректор Торговой палаты провинции Ардебиль Восуги-Ирани Хосейн выразил готовность к установлению партнерских контактов провинции Ардебиль с городами Дербент и Избербаш в целях реализации совместных проектов. Кроме того, высокий гость заявил о намерении сотрудничать с Махачкалинским морским торговым портом."Мы готовы ознакомиться с инвестиционным потенциалом Дагестана, чтобы пригласить в республику крупных инвесторов", – сказал он

Руководитель организации сельскохозяйственного джихада провинции Ардебиль Сарви Адель отметил: «С этого года уровень экономического и торгового сотрудничества между нашими странами значительно повысился. Мы готовы перейти от переговоров к реальным действиям. У нас есть значительный потенциал и возможности по производству сельскохозяйственной продукции, семян. Провинция Ардебиль производит 80% семян по Ирану в целом, выращивает пшеницу и готовит пшеничную продукцию, производит мясо птицы. Мы готовы сотрудничать и в этих областях».В этой связи двое из делегатов-инвесторов, прибывших в регион, готовы вложить средства в развитие Дагестана.

В свою очередь, заместитель председателя правительства – министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов рассказал об инвестиционном потенциале Дагестана и проектах, которые могут заинтересовать иранских инвесторов. Среди главных преимуществ региона вице-премьер назвал демонстрируемые высокие темпы роста основных экономических показателей. "В первую очередь нас интересует развитие транспорта, увеличение оборота сухих и наливных грузов в Махачкалинском морском торговом порту, открытие новых рейсов и увеличение пассажиропотока в Международном аэропорту Махачкалы, а также развитие железнодорожного сообщения, отметил он.

Юсуфов привел цифры, согласно которым товарооборот между Дагестаном и Ираном составляет порядка 75 млн долларов, из которых 10 млн долларов приходятся на экспорт дагестанской продукции, из соседнего государства в нашу республику импортируется продукция на 65 млн долларов. В основном это сельхозпродукция и цемент. "Мы считаем, что эти суммы могут быть существенно увеличены, и для этого есть все условия. К примеру, Дагестан находится в выгодном положении, расположившись в центре проходящих потоков товаров по маршрутам "Север-Юг" и "Запад-Восток", – подчеркнул Юсуфов, добавив, что в этой связи сотрудничество с Дагестаном очень выгодно для таких стран, как Азербайджан, Турция, Иран. Он также сообщил, что Дагестан в сезонное время полностью обеспечивает себя овощами и фруктами, сложнее дело обстоит в осенне-зимний период.

В этой части перед инвестором открываются значительные возможности. По мнению Юсуфова, для иранской делегации может быть интересен также единственный незамерзающий на Каспии морской торговый порт. Здесь у республики есть еще одно преимущество: наполнение зерном одной баржи в порту Махачкалы занимает около 20 часов, в то время как в порту Астрахани – более двух суток. Он рассказал и о проектах, реализуемых в республике, которые также делают регион инвестиционно привлекательным, – Каспийский транспортный хаб и "зеленый коридор", за счет чего будет обеспечена упрощенная система ввоза сухих, сыпучих и наливных грузов. В части агропромышленного комплекса Дагестан преуспел в производстве овощей, мяса, молока и других сельхозпродуктов. Здесь также привлекательно участие Ирана, который славится производством мяса птицы. Юсуфов также напомнил, что инвесторам, реализующим проекты на территории республики, предоставляются различные льготы и преференции, выделяется земельный участок, осуществляется сопровождение проекта.

Визит в Ингушетию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и ключевых федеральных министров, а также проведение в республике заседания правительственной комиссии имеет огромное значение для республики. В ходе визита был принят ряд важных решений, касающихся дальнейшего развития республики. Об этом, как передает газета "Ингушетия", сказал на пресс-конференции по итогам визита, состоявшегося в минувшей неделе, глава республики Юнус-Бек Евкуров. По его словам, 17 предприятий, созданных в Ингушетии, представлены в Министерстве по делам Северного Кавказа для получения государственной поддержки. В их числе — комбинат детского питания, швейная фабрика, заводы по производству радиаторов отопления и осветительных приборов, птицеводческий и мясной комплексы и другие предприятия, способные заменить импортную продукцию. Медведев также принял положительное решение по перинатальному центру. В течение первых пяти лет, после ввода в строй, он будет объектом федерального значения.

Кроме того, в будущем году продолжится расширение ингушского участка федеральной автодороги М-29, а также будет рассмотрен вопрос, чтобы крупные торговые сети закупали продукцию "Сада-гиганта Ингушетии" напрямую, без посредников, что соответственно скажется на цене и поддержке производства. По словам Евкурова, премьеру очень понравилось то, что ингушские садоводы вывели своих два сорта яблок. Первый был ему показан, он получил название "Магас" и глава правительства одобрил это, второй - на подходе. В будущем эти сорта, получив соответствующее признание в Минсельхозе России и на рынке, будут реализовываться в регионах страны и за рубежом, что тоже влияет на имидж производителя и республики. "Кстати, мы здесь хотим перенять опыт Италии — раздавать всем бесплатно саженцы и помогать их растить. Плоды надо будет сдавать на общую базу по определённой цене. Такой своеобразный кооператив и пример семейного бизнеса. Людям не нужны большие земли, чтобы так зарабатывать, и это реальные доходы", — сообщил глава Ингушетии.

Он заметил, что яблоневые сады — успешный, но не единственный проект по линии агропромышленного комплекса. Еще в 2013 году было определено пять основных направлений. Это садоводство, овощеводство, мясное и молочное производство, а также переработка продукции. Предприятия создаются, и отдача будет, только нужно время. Так, "Инг-Агро", специализирующееся на переработке и консервировании овощей, к весне следующего года начнет работать, уже найден инвестор, который наладит производство. Евкуров также сообщил, что республика уже поставляет сегодня 350 тонн меда в Объединенные Арабские Эмираты. "Мы можем выйти на внешний рынок, это вполне под силу. Нам интересны арабские страны, где 70-80% продукции - завозная, в том числе из Китая", — сказал руководитель региона, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться им во время поездки в Саудовскую Аравию, которая планируется в скором времени.

Глава республики также озвучил и показатели по социальной сфере: с 9% в 2009 году до 23% выросло количество детей, обеспеченных местами в государственных детских садах. В 17-ти школах обучение велось в три смены, к концу текущего года таких школ в республике не будет вообще. В 67% школ обучение велось в две смены, осталось 47%, то есть количество снизилось на 20%. В 2010 году спортом и физической культурой занималось 3% населения, сейчас этот показатель поднялся до 17% благодаря строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, различных площадок для занятий спортом. Помимо производственных предприятий, развития малого и среднего бизнеса, очень много рабочих мест создано в объектах социальной сферы — школах, детских садах, медучреждениях. "Это все стало возможным благодаря федеральному центру. Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение и в дальнейшем оказывать нам содействие в строительстве социально значимых объектов, чтобы мы вышли на среднероссийский уровень по обеспеченности теми же детскими садами, школами. Поддержка будет уже не в рамках ФПЦ, а по линии федеральных министерств и ведомств. Это очень существенно для нас", — подчеркнул Глава Ингушетии.

В 2016 году общий валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 10 млн тонн

Ставропольский рекорд по валовому намолоту зерна в 2016 году официально зафиксирован Управлением федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. Об этом на еженедельном рабочем совещании в правительстве сообщил первый заместитель председателя регионального кабинета министров Николай Великдань.

Как прозвучало, убранная кукуруза на зерно на площади свыше 120 тысяч гектаров дала прибавку к ставропольскому караваю в размере 800 тысяч тонн. Таким образом, общий валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 10 миллионов тонн.

По словам Николая Великданя, уборка кукурузы ещё продолжается, и её завершение может дать в этом году ещё 300 тысяч тонн зерна. Кроме того, в крае получен хороший урожай подсолнечника. Его валовой сбор составил 517 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Также на Ставрополье близится к завершению осенний сев. Озимые культуры посеяны на 95% процентах запланированной площади. Более половины посевов уже дали всходы.

В Кабардино-Балкарии специалисты МЧС России обезвредили авиабомбу

Сегодня в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчик была обезврежена фугасная авиационная бомба (далее - ФАБ) весом 250 килограммов. Боеприпас был обнаружен при проведении земляных работ.

Для обезвреживания ФАБ из Ростова-на-Дону специально прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России. Содействие им оказывали представители Кабардино-Балкарского чрезвычайного ведомства.

Авиабомба была уничтожена на специально отведённом безопасном месте путем подрыва. Все работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности.

Предположительно, авиабомба пролежала в земле более 70 лет — со времен Великой отечественной войны.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что республика будет поставлять мед в ОАЭ.

Ингушетия будет поставлять мед в ОАЭ

Дубай, ОАЭ. Ингушетия отправит в Объединенные Арабские Эмираты 350 тонн меда. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что «республика намерена выйти на арабский рынок, чтобы туда поставлять свою продукцию, свои товары».

Путин, Сирия, «План Б»

в ближайшее время Дядя Сэм будет с позором изгнан с пьедестала обладателя «сильнейшей армии мира»

Константин Душенов

В течение ближайших четырёх-пяти месяцев мы станем свидетелями того, как под ударами русской эскадры миф об американском военном превосходстве умрёт позорной смертью

Балаган Балаганыч Мосульский

Мир меняется. Американская мощь тает, как снег весной. Вашингтон суетится, бранится, угрожает, а Путин смеется ему в лицо. Европа в ужасе, прибалты в панике, Украина в глубокой… хм… депрессии.

США лихорадочно пытаются замаскировать свои сирийские провалы мнимыми «успехами» в соседнем Ираке. 18 октября они начали «штурм»Мосула, заранее широко разрекламировав его, как «стратегическую победу» и «коренной перелом» в войне с ИГИЛ. В городе полтора миллиона населения и, по разным данным, от 5 до 10 тысяч боевиков. Штурмует его пёстрая коалиция из 60тысяч разноплеменных бойцов. Здесь и курдское ополчение, т.н. пешмерга, «глядящие в лицо смерти». Здесь и отряды шиитскоймилиции, и официальная армия Ирака, и отряды боевиков-суннитов, подготовленных турецкими инструкторами. Плюс т.н. «советники»: спецназ США (куда ж без него?)и «солдаты удачи» из Франции, Великобритании, Турции и других «заинтересованных стран».

С воздуха этой пёстрой толпе обеспечивает поддержку авиация «международной коалиции», взлетающая с американских авиабаз Инджирлик (Турция), Шейх Иса (Бахрейн), Аль Удейд (Катар), Аль Дхарфра (ОАЭ), Принц Султан (Саудовская Аравия) Ас-Салти (Иордания) и с американских авианосцев в Персидском Заливе.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади торжествует: "Сегодня я объявляю о начале победоносной освободительной операции от насилия и терроризма ИГИЛ. Час настал, и момент нашей великой победы близок". Министр обороны США Эштон Картер тоже рад: "Это поворотный момент в долгой войне против ИГИЛ. Не сомневаюсь, что наши иракские партнеры одолеют нашего общего врага и освободят Мосул и весь Ирак от ненависти и жестокости…".

А вот командующий объединенными силами международной коалиции Стивен Таунсенд настроен гораздо более скептически: "Борьба может оказаться долгой и жестокой.Надеюсь, иракцы хорошо подготовились к ней, и мы будем их поддерживать…"Оснований для скепсиса много. В первую голову – противоречия внутри наступающей группировки. Не для кого не секрет: правительственная армия Ирака, отряды шиитского ополчения, протурецкие боевики и курдская «пешмерга» давно и искренне ненавидят друг друга. И все вместе яростно ненавидят американцев.

Курды, например, уже заявили, что в Мосул они входить не будут. И действительно: зачем им проливать кровь, если под давлением Турции американцы их потом все равно заставят из Мосула уйти? Так уже было в Сирии, когда в ходе кровопролитных боёв за город Манбидж курды переправились на правый берег Евфрата в надежде образовать вдоль сирийско-турецкой границы сплошную зону контроля исоздать зародыш независимого «Сирийского Курдистана». Тогда Анкара фактически предъявила Вашингтону ультиматум, пригрозив «выйти из НАТО, если курды не будут остановлены», и испуганные американцы заставили курдов отойти с завоёванных кровью позиций на прежние рубежи.

Американский журнал «Нэшнл Интерест» (18 октября) пишет: «Битва за Мосул может обернуться полной катастрофой. Более миллиона человек могут стать беженцами. Курды заявляют, что захваченные ими вокруг Мосула территории войдут в Курдистан, но иракский премьер Абади решительно предостерег их от таких амбиций. Тем временем шиитская милиция заявляет о готовности убивать американских солдат везде, где их встретит…»

На таком фоне происходят закулисные попытки спецслужб США договорится с ИГИЛ. Типа, купить победу в договорном матче: выплатить полевым командирам «отступные» и выпустить боевиков из Мосула, чтобы они ушли в Сирию, воевать против русских. Но идти далеко: от Мосула до Алеппо 537 километров, до Ракки – 370, до ДейрЭз-Зора около 250. Дойдут ли? По плоской, как стол, пустыне, по прямому, как стрела, шоссе, под наблюдением русских спутников да под ударамисирийской авиации… Сомнительно.

Но американцам быстрая и эффектная победа в Ираке нужна просто позарез. Взятие Мосула, пусть даже постановочное, временное, виртуальное (пара иракских государственных флагов в центре города плюс бешеная пропагандистская кампания во всех подконтрольных Дяде Сэму мировых СМИ) призвано обеспечить победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США и реабилитировать Вашингтон перед союзниками после целой серии оглушительных геополитических провалов на Ближнем Востоке.

Получится ли? Думаю, вряд ли.

И дело тут даже не в том, сумеют ли американцы в ближайшие две-три недели торжественно объявить о «взятии Мосула». Дело в том, что в соседней Сирии войска Асада и русские бомбардировщики уверенно двигаются к настоящей – а не постановочной – стратегической победе. Подавляющее большинство военных экспертов сходятся во мнении: взятие Алеппо будет означать коренной перелом в сирийской войне, после которого окончательное поражение джихадистов, не говоря уже о проамериканской «умеренной оппозиции», кое-как слепленной Вашингтоном из осколков местных бандформирований, станет лишь вопросом времени.

Поняв, к чему идёт дело, американцы учинили в последние две недели форменную истерику. США то угрожали Москве «международным судом» за её мифические «военные преступления» в Алеппо, то намекали на свой таинственный «план Б», в рамках которого Пентагон, якобы, готов применить военную силу, установить над Сирией бесполетную зону и нанести массированные удары по её военной инфраструктуре, невзирая на возможные жертвы среди российских военнослужащих.

Москва хладнокровно выслушала эти истеричные угрозы и ответила Западу словами Путина: «Всё это – политическая риторика, которая большого смысла не имеет и не учитывает реальное положение вещей».И приступила к собственному «плану Б»: перебросила в Сирию дополнительные силы. Сперва – мобильный комплекс С-300В4, чья дальность обнаружения целей составляет до 600 км, а дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой 9М82МД – 400 км. Затем – ещё пару десятков мобильных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь СМ», прикрывающих ближнюю зону ПВО на дальности до 40 километров. В довершение всего, к берегам Сирии направилась наша авианосная ударная группировка – самое мощное соединение русских боевых кораблей, покинувшее родные берега за последние 30 лет.

Всё это, вместе взятое, есть не что иное, как смертный приговор любым попыткам США добиться военного превосходства на Ближнем Востоке. Нет, хуже – любым попыткам НАТО впредь решать международные проблемы с помощью грубой военной силы. Нет, ещё хуже – вообще любым попыткам Запада оказать силовое давление на тех, кого Россия считает своими союзниками или просто берёт под свою защиту…

Уважаемые зрители могут смело запасаться попкорном: зрелище предстоит драматическое и увлекательное. В течение ближайших четырех-пяти месяцев, ещё до того, как наша авианосная ударная группировка закончит свою боевую службу в Восточном Средиземноморье, человечество станет свидетелем того, как миф об американском военном превосходстве умрёт позорной смертью.

Зубастые малыши против монстров вчерашнего дня

В этом месте я слышу громкий хор возмущённых голосов: «Нашёл чем гордится: отправили в Средиземное море наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов»! Он ведь совсем старый, его в следующем году собирались чуть ли не на пять лет в ремонт ставить! Похоже, совсем у нас в Сирии дела плохи, если такие старые корабли в дело пошли. Мы что, иначе не способны обеспечить оборону нашей войсковой группировки от возможных американских ударов? И вообще: что может наша средиземноморская эскадра против могучего 6-го американского флота? Да ничего не может! В случае войны она будет уничтожена в течении нескольких часов,это как пить дать! У американцев – авианосцы, ракетные крейсера и эсминцы УРО, авиационные и морские базы в Турции, Ираке, Омане, Катаре, Бахрейне, а у нас что? Дивизион С-400, батарея С-300, двадцать самолётиков в Хмеймиме и десяток маленьких корабликов в Тартусе. И всё! Неужели не понятно, кто кого победит при таком раскладе?»

Да, флот у американцев, действительно, большой. Десятилетиями Америка рвалась к мировому господству, поэтому в основу военной стратегии СШАбыла положена необходимость надёжно контролировать гигантские пространства за многие тысячи километров от собственной территории. Для этого Вашингтон содержит более 900 военных объектов в 150 странах. Чтобы обеспечивать их деятельность и поддерживать боеспособность, американцам жизненно важно иметь свободу океанского судоходства. И вот для того, чтобы обеспечивать своё господство на море, США построили огромный военный флот.

Сегодня ударным ядром и становым хребтом военно-морской мощи Вашингтона являются 10 многоцелевых атомных авианосцев, каждый из которых способен нести на себе авиакрыло, состоящее из 70 самолётов и вертолётов. Для поддержки и охраны авианосцев, ВМС США располагают 22-мя ракетными крейсерами и 62-мя эсминцами, каждый из которых, в свою очередь, оснащен мощными комплексами ПВО и ударными крылатыми ракетами «Томагавк».

Для сдерживания американских авианосцев СССР ещё 30 лет назад развернул мощную межвидовую группировку самолётов дальней авиации и атомных подводных лодок, вооружённых крылатыми ракетами большой дальности, массированный удар которых должен был обеспечить прорыв обороны кораблей охранения и гарантированно уничтожить врага. После развала СССР долгое время казалось, что господство авианосцев США на океанских просторах незыблемо и вечно.

Но неожиданное возрождение русской военной мощи спутало самозваным «хозяевам морей» все карты. Сегодня наша крылатая ракета «Оникс», этот противокорабельный вариант знаменитых «Калибров», способна поразить любую морскую цель на дальности в 500 км. со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука. Причём, масса и габариты этой ракеты таковы, что даже на малых ракетных кораблях водоизмещением менее тысячи тонн можно разместить целых восемь неотразимых «Ониксов»!

Это значит, что даже один такой зубастый малыш – например, МРК «Буян-М», стрелявший в 2015-м году по Сирии аж из Каспийского моря – способен потопить американский крейсер, который больше его чуть не в 20 раз. А два-три «Буяна» могут и вовсе утопить огромный авианосец в 100 000 тонн водоизмещением, со всеми его самолётами и вертолётами! В последние 5 лет этими ракетами оснащаются все без исключения новые корабли и подводные лодки российского флота. А модернизация старых позволяет разместить, например, на атомной подводной лодке 949М проектааж 72 единицы смертельных «Ониксов» и «Калибров»!

Но и это не всё. Недавно на вооружение наших воздушно-космических сил поступилановая противокорабельная ракета Х-32, перехватить которую будет практически невозможно. После старта из-под крыла самолёта эта ракета будет подниматься в стратосферу, на невероятную высоту в 40 км., и там, недоступная для средств противовоздушной обороны противника, на огромной скорости – более полутора километров в секунду – лететь на дальность до 1 000 км. А оказавшись над целью – пикировать на неё практически вертикально, лишая врага последней надежды сбить её на конечном участке траектории. При этом вес боевой части новой чудо-ракеты будет около тонны. С такими характеристиками, попадания даже одной-двух ракет Х-32 в американский авианосец будет достаточно для его гарантированного уничтожения!

Первоначально носителями новой чудо-ракеты станут тридцать модернизированных самолётов Ту-22М3М. Впоследствии число носителей будет значительно расширено, так как массо-габаритные характеристики ракеты позволяют адаптировать к её применению и наши новейшие бомбардировщики Су-34, и многоцелевые истребители Су-30СМ, и даже сверхманевренный Су-35С…

Динозавры под прицелом

Теперь поговорим про мощь американских авианосцев, которые, якобы, в считанные часы могут просто в щепки разнести нашу средиземноморскую эскадру.

Во-первых, самолёты с этих авианосцев заточены для действий против наземных, а не морских целей. Для удара же по кораблям противника они вооружены только старыми крылатыми ракетами «Гарпун», принятыми на вооружение ещё 40 лет назад. Они имеют дальность в 3-4 раза меньше, чем наши «Калибры» и «Граниты», и летят к цели со скоростью в 2-3 раза медленнее, чем ракеты, размещённые на наших кораблях. Американский ракетный крейсер или эсминец несёт всего лишь 8 таких «Гарпунов». А это значит, что ударный противокорабельный потенциал, например, крейсера «Тикондерога» в 10 000 тонн водоизмещением – меньше, чем у нашего малыша «Буяна», водоизмещение которого всего-то 949 тонн!

Во-вторых, старые ударные «Томагавки», которые десятками входят в боекомплект американских кораблей, вообще не могут применяться против подвижных морских целей. А новая дальнобойная противокорабельная ракетаLRASM, которой так гордится Пентагон, будет принята на вооружение на раньше 2018 года. И будет, при этом, заведомо хуже наших «Калибров»: при дозвуковой скорости её дальность составит не более 800 км, в то время как «Калибры» на скорости втрое больше пролетают 500 км, а на дозвуковой скорости и вовсе имеют дальность более 1500 километров!

Плюс к тому, американские самолёты, взлетевшие с авианосцев для нанесения ударов по русским базам в Сирии, неминуемо попадут под удар наших комплексов ПВО С-300В4 и С-400, дислоцированных в Хмеймиме и Тартусе. Не говоря уже о том, что сперва они должны будут вступить в бой с истребителями, дислоцированными на авиабазе «Хмеймим» и на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Авианосец этот, к слову, вовсе не старый. Он введён в боевой состав Северного флота в 1991 году. То есть ему всего лишь 25 лет. А учитывая, что у американцев, например, корабли такого класса служат не менее 50 лет, не будет преувеличением сказать, что у него всё ещё впереди. И ремонт, на который «Кузнецов» встанет с 2017 по 2019 год, нужен вовсе не потому, что он одряхлел. Нашему авианосцу предстоит замена электронной начинки и оружия на сверхэффективные образцы нового поколения. Например, на нём утроится (с 12 до 36) количество ударных крылатых ракет. Место громоздких, советских ещё «Гранитов» займут современные «Калибры» и перспективные гиперзвуковые «Цирконы». Авиакрыло пополнится новыми самолётами, связь и навигация станут надёжней и точней. Короче, в старом корпусе будет создан новый боевой корабль, который после такой модернизации сможет прослужить ещё 20-25 лет…

Кстати, аналогичная модернизация вскоре ждёт и атомный крейсер «Пётр Великий», на котором вместо двадцати громоздких «Гранитов» тоже разместят «Калибры» и «Цирконы», которые утроят и без того огромную ударную мощь этого ядерного исполина.

Сценарии войны и смерти

- И всё-таки, – спросит дотошный читатель – можно ли спрогнозировать, хотя бы приблизительно, как будет развиваться ситуация, если американцы всё-таки решатся нанести массированный удар по войскам Асада и по нашей военной группировке в Сирии?

Конечно, можно. И даже не приблизительно, а весьма точно. Более того, составлением таких прогнозов постоянно занимаются высококлассные специалисты в Главном морском штабе и Генеральном штабе Вооружённых сил. Там, с использованием самых современных компьютерных алгоритмов, с учётом опыта многих войн и военных конфликтов, в реальном масштабе времени разрабатываются десятки и сотни, если не тысячи, военных сценариев на самые разных случаи жизни.

Но для составления таких прогнозов необходимо огромное количество информации – от оперативно-тактической и военно-политическойдо финансово-экономической и метеорологической. Значительная часть такой информации совершенно секретна. Поэтому мы с вами, пользуясь данными из открытых источников, можем составить только очень грубый и приблизительный, условный прогноз.

Предположим, американцы подтянут в Восточное Средиземноморье море всю ударную мощь своего 6-го флота, развернув там аж три полноценные авианосные ударные группировки. Или, например, две оставят там, атретью сформируют в составе 5-го флота в Персидском заливе, у побережья Ирака, чтобы атаковать сирийские объекты одновременно с двух стратегических направлений. Или, опасаясь ударов нашей эскадры в Средиземном море, основное ядро своих сил развернут как раз-таки в Персидском заливе и в Красном море, оставив в составе 6-го флота минимально возможное количество кораблей.

Как бы то ни было, в любом из вышеописанных сценариев ядро американской ударной группировки составят:

- 3 атомных авианосца типа «Нимиц» по 100 000 тонн водоизмещением, каждый из которых несёт 70 (в перегруз – до 90) самолётов и вертолётов. Реально на борту такого монстраможет быть около 50 ударных самолётов типа F-16.

- 6-7 ракетных крейсеров «Тикондерога», каждый из которых вооружён 122-мя универсальнымипусковыми установками для ракет идвумя вертолётами. Типовая ракетная загрузка такого крейсера– 26 ударных«Томагавков», 16противолодочных ракет ASROCи 80зенитных ракет «Стандарт-2».

- 12-13 ракетных эсминцев типа «Арли Бёрк»,основным оружием которых являются 96 универсальных ПУ.В загрузке может быть до 56 «Томагавков».