Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ternium планирует инвестировать $1 млрд в расширение производства в Мексике

Как сообщает агентство Reuters, компания Ternium планирует потратить около $1 млрд. на расширение своего завода в северной Мексике, сообщил один из топ-менеджеров во время телефонного разговора для обсуждения результатов за четвертый квартал.

«Компания находится на заключительном этапе запуска новой инициативы по расширению, чтобы дополнить все те возможности, которые у нас есть на объекте в Pesqueria», — сказал аналитикам в среду Максимо Ведоя, исполнительный директор Ternium.

Инвестиции будут направлены на расширение мексиканского завода, расположенного недалеко от Монтеррея, известного как Pesqueria, объекта, построенного в 2013 году, который недавно добавил стан горячей прокатки для обслуживания автомобильной, бытовой и строительной отраслей.

План расширения включает в себя второй стан холодной прокатки, третий стан цинкования и несколько чистовых линий.

Компания по производству стали, работающая в Мексике, Бразилии, Аргентине, Колумбии, США и Центральной Америке, получила чистую прибыль в размере $4,3 млрд. в четвертом квартале по сравнению с $867 млн. за тот же период годом ранее.

Однако отгрузки Ternium в последнем квартале 2021 года составили 2,8 млн тонн, что на 8% меньше, чем в 2020 году, в основном из-за снижения отгрузок стали в Мексике.

Как США с XIX века оттачивали мастерство военных провокаций

Текст: Игорь Дунаевский

Администрация Джозефа Байдена продолжает упорно предсказывать "российское вторжение" на Украину и даже наступление на Киев в ближайшие дни. При этом Байден фактически заранее обвинил Россию, ДНР и ЛНР в обострении напряженности. Такая уверенность президента США в том, что война случится, вызвала много вопросов даже в рядах его союзников, включая саму Украину. Казалось бы, откуда Байден может знать это наверняка?

Президент США, в этом году отмечающий 80-летний юбилей, практически всю карьеру занимался внешней политикой. На своем веку он напрямую участвовал в принятии решений США по множеству военных конфликтов, поэтому больше, чем кто-либо в Вашингтоне знает о том, как они начинаются.

Если копаться в истории, то власти молодой Америки еще в первой половине XIX века начали перенимать традиции британской школы военных провокаций. Одним из первых экспериментов такого рода в 1835 году стал мятеж американских переселенцев в Техасе, на тот момент входившем в состав Мексики. Формально Вашингтон заявлял о нейтралитете, но на деле активно поддержал выходцев из США, требовавших независимости от Мексики. Почти половина армии у мятежников была сформирована из американцев, включая военных. По итогам мятежа Техас получил независимость, а спустя десять лет вошел в состав Соединенных Штатов, которые проводили стремительную экспансию к тихоокеанскому побережью.

С тех пор власти США десятки раз организовывали военные провокации в самых разных уголках мира как для оправдания собственных интервенций, так и для разжигания выгодным им конфликтов без их прямого участия. Вот далеко не полный список исторических примеров: Куба (1898 и 1961 годы), Никарагуа (1937), Иран (1953), Чили (1973), Гренада (1983), Панама (1989), Югославия (1999).

Один из самых известных и болезненных для американского общества примеров такого рода - инциденты в Тонкинском заливе в августе 1964 года. Американский истеблишмент тогда не скрывал стремления к вторжению во Вьетнам, нужен был только повод. И его нашли, а точнее - придумали. Изначально власти США заявили о двух инцидентах - 2 и 4 августа, в ходе которых катера Северного Вьетнама якобы атаковали суда американских ВМС. После второй атаки президент Линдон Джонсон обратился к нации, а Конгресс дал ему разрешение на полномасштабные военные действия. Война во Вьетнаме длилась восемь лет (1965-1973), и сами американцы считают ее позорной страницей своей истории. Но позже было подтверждено, что никакого обстрела кораблей ВМС США 4 августа на самом деле не было. В 2005 году The New York Times рассказала о выводах историка Агентства национальной безопасности (АНБ), заключившего, что сотрудники спецслужбы умышленно исказили информацию о событиях 4 августа в докладах руководству США.

Афганская война (1979-1989) стала примером того, как США умеют стравливать и провоцировать выгодные им конфликты, не принимая в них прямого участия. Конечно, решение Москвы о вводе войск в Афганистан было самостоятельным, но не секрет, что США делали все возможное, чтобы втянуть СССР в эту войну. Вашингтон раскачивал ситуацию в Афганистане, снабжая вооруженную оппозицию оружием и боеприпасами, а после ввода войск СССР американцы многократно увеличили военную помощь боевикам. За годы войны США израсходовали более двух миллиардов долларов на эти цели, а также сотни миллионов долларов на тренировку моджахедов в спецлагерях в разных странах для их заброски в Афганистан. Бывший в ту пору советником президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский позже вспоминал в интервью Le Nouvel Observateur: "Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают".

"Золотым стандартом" в этой череде сфабрикованных поводов для военных действий стало выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в зале Совета Безопасности ООН в 2003 году, на котором он картинно потрясал пробиркой, заявляя, что в ней - добытые американской разведкой свидетельства наличия оружия массового поражения у режима Саддама Хусейна в Ираке. Пробирку Вашингтон объявил морально-правовым обоснованием для вторжения в Ирак. СБ ООН интервенции так и не одобрил, но убежденных в своей правоте американцев было не остановить. Год спустя оказалось, что пробирка, как сегодня принято говорить, была фейком, но было уже поздно. Войска США были в Ираке, Саддам Хусейн пал, страна погрузилась в насилие и хаос, перекроившие расстановку сил на всем Ближнем Востоке.

А сегодня всему миру остается гадать - что придумал Байден, чтобы спровоцировать конфликт на Украине?

Бизнес из воздуха: торговля СО2 становится интенсивнее

Стоимость квот на выбросы СО2 в разных частях мира продолжает расти, и в отдельных регионах торговля ими направлена не только на внутренний рынок.

Пандемия, энергокризис и все вытекающие из них проблемы за прошедшие два года не убавили решимости наднациональных структур Евросоюза декарбонизировать экономику Старого Света. В начале февраля в Европарламенте предложили начать взимать углеродный налог с импортеров ЕС в полной мере с 2025 года (за счет механизма пограничной корректировки углеродных выбросов, CBAM). Ранее планировалось, что с 2023 года импортеры ЕС должны будут предоставлять Европе данные об объемах своих выбросов, а платить за квоты и покупать сертификаты начнут только с 2026 года. Более того, теперь в Европарламенте намерены убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года (вместо 2035-го).

Предложенный Еврокомиссией (ЕК) 14 июля 2021 года план по внедрению CBAM охватывает поставки цемента, электроэнергии, удобрений, черных металлов и алюминия, причем в документе присутствовал пункт, предполагающий возможное расширение списка в будущем за счет продукции других отраслей.

Европейский подход: за СО2 заплатят все!

Когда заработает CBAM, все импортеры ЕС должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну СО2, которая была эмитирована при выпуске товаров. Если импортеры откажутся предоставлять данные об углеродоемкости продукции, их выбросы будут приравниваться к средним показателям эмиссии CO2 (10%) худших европейских производителей.

По сути, Евросоюз заставит соблюдать условия «зеленой сделки» (сокращение выбросов СО2 до нулевой отметки к 2050 году) не только европейские предприятия, но и компании из других стран, которые ведут торговлю со Старым Светом. Де-факто число выбросов углекислого газа в мире может и не уменьшится, поскольку большинство стран, экспортирующих свою продукцию в ЕС, по экономическим причинам пока не могут массово переходить на ВИЭ и сокращать выбросы при производстве, а значит, они будут загрязнять воздух так же, как и раньше, но просто станут за это платить. Впрочем, тратить больше станут и сами европейские потребители, приобретающие импортную продукцию, ведь она будет дороже либо из-за наценки за более дорогостоящее экологически чистое производство, либо из-за покупки компанией квот на выбросы СО2. Проблема для импортеров ЕС, включая Россию, заключается в том, что в обоих случаях их товар из-за более высокой цены станет менее конкурентоспособным.

В Европарламенте не указывают конкретную цену одной тонны СО2 для импортеров ЕС после начала работы CBAM. Впрочем, это логично, ведь уже известно, что торговым партнерам Евросоюза придется платить столько же, сколько и компаниям Старого Света в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS), где стоимость постоянно меняется, причем в сторону повышения.

Проблема в том, что сейчас торговля квотами в EU ETS все больше превращается в биржу, где игроки просто пытаются заработать, а изначальная цель этой площадки — сокращать выбросы углекислого газа на планете — отошла на второй план.

Спекуляции стали одной из причин роста цен фьючерсов на квоты по выбросам СО2 в EU ETS. Весной 2021 года датский министр по климатическим проблемам Дан Йоргенсен обратился к Еврокомиссии с призывом ограничить спекуляции в системе торговли квотами. По его словам, в EU ETS в преддверии «зеленой сделки» случился массовый наплыв крупных инвесторов, в том числе хедж-фондов, которые начали скупать квоты. По мнению Дана Йоргенсена, это привело к тому, что их цена с октября 2020 по март 2021 года выросла на 50%, превысив $45 за тонну СО2. Реакции со стороны ЕК не последовало. Цена продолжила рост. В ноябре 2021-го она уже была на отметке $78 за тонну. В 2022 году тенденция продолжилась: в январе цена увеличилась до $101, а в середине февраля — до $103 за тонну.

Впрочем, как отметил в беседе с «НиК» эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, гендиректор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин, у роста цен на квоты по выбросам СО2 есть и другие причины.

«EU ETS — это уже во многом торговля именно фьючерсами, а они дорожают, поскольку все прекрасно понимают, что раз в рамках «зеленой сделки» в Евросоюзе приняли новую программу Fit 55 (к 2030 году сократить объем выбросов СО2 на 55% по сравнению с уровнем 1990-го), значит, уменьшать объемы выбросов ПГ, включая СО2, придется очень быстро. Это будет сложно сделать в техническом плане, поэтому квоты вскоре начнут раскупать более активно.

Даже того большого запаса углеродных единиц, который уже сейчас есть у компаний в ЕС, явно не хватит.

Количество разрешений на выбросы СО2, учитывая условия Fit 55, будет в Европе снижаться — примерно на 4% с каждым годом (начиная с нынешнего). То есть на рынке углеродных единиц появится дополнительный спрос, который станет стимулировать рост цен на квоты», — объяснил эксперт.

Запуск CBAM является логическим продолжением инициативы Европарламента, которая предполагает поэтапный отказ выдачи европейским предприятиям бесплатных квот (начнется с 2027–2028 года, а полный запрет наступит в 2035-м). Напомним, по данным ЕК, с 2013 по 2020 год только 57% от общей суммы разрешений на выбросы СО2 сверх допустимой нормы в ЕС выставлялось для европейских предприятий на аукцион. Остальные 43% выдавались им бесплатно.

Запуск CBAM нужен для того, чтобы компании ЕС не начали из-за потери бесплатных углеродных единиц массово переводить свои производства в другие части мира. Если просто отменить бесплатные квоты для предприятий Европы, но при этом не заставлять иностранные компании покупать углеродные единицы, компании ЕС не смогут нормально конкурировать с импортерами Евросоюза.

За более чем год консультаций и доработок CBAM в Евросоюзе так и не дали четкого ответа, как углеродный налог будет работать, не нарушая принципов ВТО.

Более того, остается нерешенным вопрос синхронизации EU ETS и систем торговли квотами из других стран. По логике Европарламента, специальный орган CBAM Authority будет выпускать сертификаты импортерам ЕС для компенсации углеродного следа их продукции. Исключением могут стать либо государства, применяющие аналогичную систему торговли сборами на выбросы (ETS), которую признают в Евросоюзе, либо государства, заключившие с ЕС соглашение о слиянии своей ETS с европейской. Но проблема в том, что таких стран почти нет. Исключением можно считать лишь партнерство EU ETS с системой Великобритании и Швейцарии.

Углеродный феодализм

В мире сейчас, по данным Международного партнерства по борьбе с выбросами углерода (ICAP), действует 24 ETS, каждая из которых отличается по масштабу и ряду других показателей. К примеру, есть EU ETS, которая является наднациональной. Существуют национальные системы торговли квотами вроде британской, китайской, мексиканской, корейской или новозеландской. При этом в разных странах есть еще и ETS, действующие в рамках одного мегаполиса (например, в Токио, Пекине, Чунцине, Шанхае), а также региональные — ETS Квебека, Калифорнии, Хубэя. Сегодня работают и нестандартные площадки вроде Региональной инициативы по парниковым газам (RGGI) в США, в которую включены лишь несколько штатов, причем торговля осуществляется только квотами за выбросы от работы электростанций.

Серьезное отличие наблюдается и в ценах.

Если в EU ETS фьючерсы на квоты к концу 2021-го составляли примерно $101 за тонну СО2, то в китайской национальной ETS — примерно $8,5 за тонну.

На протяжении всего 2021 года в Евросоюзе стоимость тонны СО2 варьировалась от $45 до $100 (примерно такие же показатели у британской ETS), а в Китае — от $7,8 до $8,5. Даже если окажутся верными прогнозы аналитиков из Refinitiv, которые считают, что цена углерода в КНР может в 2022 году достигнуть $10,2 за тонну, отрыв от европейских цен все равно слишком велик. При этом в Поднебесной спрос на квоты менее стабилен, чем в Старом Свете. Например, когда в начале осени в КНР в полной мере начал проявлять себя энергокризис, за вторую неделю сентября на национальной ETS Китая не было заключено ни одного оптового соглашения. За счет мелких закупок было продано лишь 658 тонн эквивалента CO2, хотя за неделю до того на торговой площадке китайские компании закупили 455 тыс. тонн.

ETS Китая пока охватывает только один сектор — производство электроэнергии, а в Европе покупать квоты должны предприятия из целого перечня отраслей. Есть и сильное отличие систем торговли по масштабу. 2162 энергетические компании, которые состоят в китайской ETS, производят в год примерно 4,5 млрд тонн СО2. Для сравнения: предельный уровень всех выбросов EU ETS в 2021 году (при том, что в системе числятся европейские компании не только из энергетического сектора) — 1,6 млрд тонн CO2.

Пока нет международного механизма, способного синхронизировать работу всех этих ETS, чтобы компания при продаже товаров из одной страны в другую (или покупатели, приобретающие ее продукцию) не должна была платить за выбросы дважды, а страны признавали действительными квоты на выбросы, выданные другим государством. Когда в середине 2021 года заработала китайская общенациональная ETS, в Европе отказались синхронизировать ее работу с EU ETS.

По словам Михаила Юлкина, китайская площадка для торговли квотами не такая амбициозная, как европейская, и не столь жесткая. Стоимость фьючерсов на квоты ощутимо ниже, поэтому ЕС не хочет воспринимать ее как ровню EU ETS. Более того, пока в КНР нет даже разговоров о том, чтобы делать покупку квот на выбросы обязательной для компаний, импортирующих продукцию в Поднебесную. Если Брюссель делает рынок углеродных единиц обязательным не только для внутреннего бизнеса, но и для внешних игроков, Пекин пока сконцентрирован только на внутреннем потреблении квот.

«Проблема синхронизации работы различных ETS существует не только когда мы говорим о потенциальной кооперации между наднациональной европейской и национальной китайской площадками для торговли.

Даже в случае с взаимодействием между региональными ETS есть много сложностей.

Да, есть прецедент успешной синхронизации системы торговли квотами между американским штатом Калифорния и канадской провинцией Квебек. Недавно к ним пыталась подключиться ETS из провинции Онтарио (Канада), но ничего в итоге не вышло. EU ETS смогла неплохо наладить работу с британской и швейцарской системами торговли квотами за счет ряда договоров. Однако на этом сотрудничество с другими странами для Евросоюза остановилось», — объяснил Михаил Юлкин.

Он также добавил, что еще слишком рано говорить о взаимном признании углеродных единиц. В данный момент есть лишь надежда, что в будущем можно будет использовать определенные наработки по международному сотрудничеству, касающемуся темы СО2. К примеру, одной из платформ для кооперации по этому вопросу может в перспективе выступить декларация по лесам и землепользованию, подписанная в Глазго в 2021 году, к которой, кстати, присоединилась и Россия.

Осторожные эксперименты РФ

В январе 2022 года «Роснефть» и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ) подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными в результате реализации «Роснефтью» проектов по снижению выбросов ПГ. Цель соглашения — разработка и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. При этом пока не сообщается, будут ли эти «зеленые» продукты признаваться в европейских странах, а также в каком объеме российская компания намерена производить подобный товар. По сути, речь идет об эксперименте, результат которого только предстоит узнать.

В целом Россия, в отличие от Китая, Европы и отдельных регионов разных стран, где работают небольшие по масштабам ETS, только начинает включаться в игру с торговлей квотами и «озеленением» производимых ею товаров и сырья.

Для этого пока есть лишь один готовый инструмент — закон об ограничении выбросов ПГ, который в июле 2021 года подписал глава РФ Владимир Путин. Документ предусматривает введение в РФ поэтапной модели регулирования хозяйственной и иной деятельности, которая приводит к выбросам ПГ в атмосферу. Главная задача закона — поэтапный ввод углеродной отчетности для юридических лиц и ИП в стране:

с 1 января 2023 года — для компаний, чей объем выбросов углекислого газа составляет 150 тыс. тонн в год и более;

с 1 января 2025 года — для компаний, чей объем выбросов углекислого газа составляет 50 тыс. тонн в год и более.

По сути, закон может стать той платформой, благодаря которой в будущем можно будет организовывать торговлю квотами (на региональном или более масштабном уровне), поскольку он поможет понять, кто и сколько выбрасывает СО2 в атмосферу. Однако пока неясно, в каком объеме российские компании должны будут компенсировать выбросы, как нужно регулировать цены на квоты внутри РФ и будут ли углеродные единицы признаваться в Европе и других частях света.

На совещании правительства 11 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассуждая о том, как Россия должна адаптироваться к СВАМ в Европе, заявил о «фундаментальной развилке»: пойти путем внедрения оборота квот на выбросы или налогового регулирования парниковых выбросов. При этом делать это на общефедеральном уровне пока никто не собирается. Еще в октябре 2021 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что страна, скорее всего, пойдет по пути региональных экспериментов, которые в случае успеха могут быть расширены на большее количество территорий.

По словам эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, в РФ спрос на квоты по эмиссии CO2 будет носить преимущественно региональный характер. В первую очередь это касается Сахалина, где в период с 1 сентября 2022 по 31 декабря 2028 года будет реализовываться эксперимент по ограничению выбросов. Законопроект, регламентирующий его проведение, был одобрен Госдумой во втором чтении в середине февраля.

«В рамках эксперимента к концу 2025 года в регионе 145 котельных будут переведены с угля на газ, а доля газомоторного и электрического транспорта увеличится до 50%. Это поможет свести к нулю баланс парниковых выбросов, в котором по итогам 2021 года объем эмиссии превышал объем поглощения на 1,2 млн тонн эквивалента CO2 (12,3 млн тонн против 11,1 млн тонн эквивалента CO2).

Согласно российскому законопроекту, эмитенты CO2 должны будут закупать квоты при превышении лимита выбросов.

Круг эмитентов пока не определен. С учетом того, что на Сахалине были реализованы два СРП-проекта, в рамках одного из которых был введен в строй крупнотоннажный СПГ-завод, потенциально эта норма может затронуть производителей нефти и газа», — рассказал эксперт.

Интерес к проведению эксперимента проявляли и другие российские регионы — Башкирия и Хабаровский край, а также Иркутская и Калининградская области. Однако, как считает Кирилл Родионов, распространение квот на все субъекты РФ было бы ошибкой. По его словам, если вынести за скобки рекордный за десятилетие постковидный прирост ВВП (4,6% в 2021 году, по оценке Минэкономразвития), российская экономика находится в длительной стагнации. Дополнительная углеродная нагрузка не поможет ее преодолеть.

«Впрочем, это не помешает развитию сегмента торговли квотами. Речь идет о так называемых «зеленых сертификатах», которые представляют собой верифицированные результаты экологических проектов. К использованию подобных сертификатов в имиджевых целях уже прибегают российские компании. Так, в марте 2021 года «Газпром» совместно с Shell поставил на британский терминал Dragon партию СПГ, выбросы от которой были покрыты сертификатами VCS (Verified Carbon Standard) и CCB (Climate, Community and Biodiversity).

В ближайшие годы закупать «зеленые сертификаты» будут также российские производители удобрений, алюминия и черных металлов, экспорт которых начнет с 2023 года подпадать под действие CBAM. Это может создать рыночную нишу для операторов экологических проектов в РФ, однако для этого им предстоит пройти международную сертификацию», — резюмировал эксперт Института развития технологий ТЭК.

В России у рынка квот на выбросы СО2 в ближайшей перспективе нет серьезных стимулов для расширения. Компании не будут просто так массово покупать квоты внутри РФ. Если предприятие приобретет углеродные единицы, то его продукция с «зеленой» наценкой никакого преимущества на российском рынке не получит. А вот компании из РФ, экспортирующие свои товары в ЕС (которые подпадут под действие CBAM в будущем), действительно будут нуждаться в квотах на выбросы СО2.

Однако признанная на международном уровне верификация углеродных единиц для предприятий из РФ пока выполняется только за счет международных организаций (преимущественно со штаб-квартирами в западных странах).

Это значит, что спрос на квоты у российских компаний-экспортеров в первую очередь будет направлен не на российскую площадку (не синхронизирована с аналогичными системами других стран и, по сути, существует только в виде пилотного проекта на Сахалине), а на ETS и компании из других стран, которые занимаются верификацией углеродных единиц. Говорить о конкретных объемах спроса на квоты внутри РФ можно будет, только когда правительство озвучит требования о максимально допустимом объеме выбросов СО2 в стране в целом и для отдельных предприятий в частности.

Подводя итог, можно сказать, что европейский механизм системы торговли квотами направлен на внутренний рынок, но вскоре это коснется и внешнего рынка ЕС. Однако региональные ETS и большинство национальных (вроде новозеландской, корейской или китайской) работают исключительно на внутренний рынок. Российская система торговли квотами, учитывая ее масштаб на уровне одного региона, скорее всего, тоже будет работать на внутреннем рынке. При этом в силу неготовности целого ряда регулирующих механизмов по данному вопросу сейчас трудно оценить, насколько интенсивными будут торговля и спрос российских предприятий на квоты по выбросам.

Илья Круглей

17 ФЕВРАЛЯ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ НА MOSCOW DIVE SHOW ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО И ПОДВОДНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ»

В рамках открытия ежегодной Выставки Водного Человека впервые было организовано заседание, объединившее представителей водных видов спорта и туризма.

Георгий Здановский, организатор выставки Moscow Dive Show, обозначил основные вопросы, для решения которых необходимо участие органов власти: увеличение количества внутренних рейсов, налаживание транспортной логистики, создание береговой, подводной, а также тематической инфраструктуры, сохранение прибрежной экосистемы, инициирование совместных просветительских программ с органами региональных властей.

Артём Лазарев, руководитель министерства туризма Сахалинской области, подробно рассказал про туристическое предложение Сахалина, обратив внимание на уникальный потенциал Монерона. Природные, исторические, географические аспекты дают возможность развивать огромное количество активностей: дайвинг, фридайвинг, снорклинг, подводную охоту и др. Сейчас Министерство туризма активно сотрудничает с компаниями для разработки совместных программ по привлечению туристов на Сахалин. Например, в 2021 году была запущена чартерная программа совместно с крупнейшим тур оператором TUI. «Одна из наших основных целей участия в Moscow Dive Show — поиск надёжных партнёров, совместно с которыми мы выведем Сахалин на новый уровень и сделаем его доступным для всех желающих», — отметил Артём Лазарев.

Участники заседания обратили особое внимание на необходимость развития береговой инфраструктуры в регионах. Для проведения профессиональных соревнований или любительских экспедиций в отдалённых от Москвы местах и создания водных маршрутов, важно обеспечить реки и водоёмы причалами с полноценным обеспечением. Таким образом появится больше возможностей для проведения резиденций и организаций на местности новых дайв центров и парусных школ.

Помимо инфраструктуры очень важна и неравнодушное участие самих субъектов. «Проведение спортивных и любительских соревнований требует готовности от местной администрации, выделения сил на обеспечение безопасности во время проведения мероприятия, не просто путем организации скорой помощи, но и наличия сертифицированных спасателей», — отметил Алексей Молчанов, президент Федерации Фридайвинга.

Предыдущее высказывание, но уже со стороны парусного спорта подтвердил и расширил Валерий Пильчин, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта: «Регионы развиваются, но очень слабо, тяжелее всего идёт Камчатка. Чтобы где бы то ни было провести соревнование — необходима база. Точка отсчета между сушей и водой — это причал, включающий сервис полного цикла, флот, кафе, помещение».

Дмитрий Орлов, руководитель группы компаний RuDIVE, рассказал о проблеме взаимодействия представителей турагентств и дайвцентров с руководителями охраняемых природных территорий: «В нашей стране много потрясающих заповедников, заказников и национальных парков. Их руководители считают, что туда категорически нельзя пускать людей; они обязательно навредят. Важно понять, наша общая миссия — это образование общества, особенно детей, потому что зачастую техногенные катастрофы происходят от невежества».

Отдельно было предложено на федеральном уровне организовать конференцию с участием глав особо охраняемых природных территорий, туроператоров и владельцев дайвцентров для создания совместных просветительских программ для профессионалов и путешественников-любителей.

Подытожил заседание Георгий Здановский, сказал о необходимости дополнительной поддержки водных видов спорта, так как они являлись и являются стартом для развития туристического потенциала регионов: «Развитие инфраструктуры тех или иных регионов всегда зависело от профессионалов. Дальний Восток, например, начал открываться для туристов, потому что его территории изначально были интересны специализированным путешественникам, которые ищут конкретную локацию, конкретный смысл. Найдя его, они начинают создавать вокруг себя инфраструктуру. Важная задача Moscow Dive Show — объединение профессионалов для совместного осмысления наших туристических возможностей».

Для справки:

С 17 по 20 февраля в столичном Гостином дворе проходит ежегодная Выставка Водного Человека — Moscow Dive Show 2022, крупнейшее в России и Восточной Европе событие, посвященное всем направлениям водных увлечений и туристическим маршрутам России и зарубежья.

В выставке участвуют более 200 компаний и организаций из 16 стран мира, включая туристические департаменты главных «водных» стран, которые получают сейчас максимальный трафик российских туристов — Мальдивы, Малайзия, Кипр, Куба. Мексика, Индонезия, Греция, Хорватия, Венгрия, Аргентина, Эквадор, Турция, Шри-Ланка, Норвегия будут представлены коммерческими участниками (ресортами, дайвцентрами, представителями яхтенных чартерных компаний).

Кроме массовых и хорошо известных публике направлений, будут представлены уникальные маршруты — плато Путорана, Шантарские и Курильские острова, остров Монерон, Алтай, горные озера Кавказа, Байкальские сафари, дельта Волги, Чукотка, Камчатка, отдаленные территории Хабаровского края, арктические круизы на больших кораблях и парусных яхтах.

Впервые после пандемии Repsol получила чистую прибыль

В 2021 году Repsol — впервые после пандемии — получила чистую прибыль в €2,499 млрд против убытка в €3,29 млрд годом ранее, сообщила испанская компания. Результат прошедшего года, говорится в отчете, превзошел «допандемийную» чистую прибыль 2018 года в размере €2,34 млрд. Между тем в 2019 и 2020 годах компания получала чистый убыток в €3,82 млрд и €3,29 млрд соответственно.

Скорректированная чистая прибыль составила €2,454 млрд — в 4 раза больше показателя 2020 года. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла втрое — до €8,170 млрд, свободный денежный поток увеличился на 43% — до €2,839 млрд.

Добыча углеводородов в 2021 году составила 572 тыс. б/с нефтяного эквивалента.

Компания отмечает существенный рост доходов от разведки и добычи — до €1,687 млрд, против €195 млн в 2020 году и связывает его с восстановлением цен на сырье, а также с оптимизацией портфеля активов. «Количество стран, в которых мы присутствуем, сократилось до 15, мы сконцентрировали деятельность в регионах, где имеем конкурентные преимущества», — говорится в релизе.

«В соответствии со стратегией и с очень избирательной разведочной кампанией» Repsol открыла запасы углеводородов в США, Мексике, Индонезии и Боливии, а также продала свои разведочные и добывающие активы в Малайзии, Вьетнаме и свою долю в совместном предприятии AROG в России. Кроме того, в 2021 году компания прекратила добычу нефти в Испании и разведку в нескольких странах.

В 2022 году, напоминает «Интерфакс», компания завершила продажу своих производственных активов в Эквадоре, а также своей доли в разведочных блоках, которыми она владела через совместное предприятие с «Газпром нефтью».

НПЗ США ищут альтернативу поставкам российской нефти

К поискам альтернативы поставкам российской нефти на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе приступили некоторые НПЗ США, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По крайней мере два крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива стремятся диверсифицировать поставки нефти, необходимой для производства бензина и дизеля, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными. Один из заводов также ищет поставщиков лигроина, который используется при смешивании бензина, в Европе и Латинской Америке.

Еще два НПЗ в Техасе пытаются договориться о поставках нефти из Мексики и Бразилии. Бразилия, которая обычно поставляет нефть в Сингапур или страны Европы, отправила танкер в США в прошлом месяце и, как ожидается, отправит еще один в следующем месяце, согласно данным Bloomberg.

Между тем универсальные характеристики российского топлива, в частности топочного мазута 100, лежат в основе предпочтения американскими НПЗ поставок из России, нежели чем из Мексики. Мазут 100 может быть использован, как в дистилляционных установках для нефти, так и в установках для коксования, тогда как мексиканское топливо пригодно только для коксовых печей.

Крупнейшими импортерами российской нефти в США являются Valero Energy Corp, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., отмечает Bloomberg. США во многом зависимы от импорта нефти, в том числе из России несмотря на то, что страна является одним из крупнейших нефтепроизводителей в мире.

«Любые ограничения на поставки нефти из России вызовут проблемы на стороне покупателя, поскольку Россия может с легкостью перенаправить топливо в Китай или Индию, — считает главный экономист Vortexa Ltd. Дэвид Веч. — Это также поставит США в затрудненное положение из-за влияния на цены на бензин».

Примечательно, что проблемы поставок российской нефти возникают в то время, когда цены на бензин в США и так уже находятся на максимумах за последние почти 8 лет. Этот фактор, пишет «Интерфакс», усиливает давление на администрацию Байдена с тем, чтобы вмешаться в рынок и принять меры для снижения цен.

Исторически США импортировали крупные объемы сырья из Венесуэлы и стран Ближнего Востока, но поставки из этих стран сократились из-за санкций (Венесуэла, Иран) и принятых ограничений ОПЕК+ на добычу сырья. Наиболее близкой к характеристикам венесуэльской является сернистая нефть из России, в связи с чем она уже не первый год пользуется большой популярностью у американских переработчиков, а легкие сорта нефти, которые добываются в США путем гидроразрыва по своему качеству и по стоимости не подходят для производства именно тех продуктов, которые требуются американскому рынку.

Дубай стал одним из лидером мирового рейтинга по показателю безопасности для женщин, путешествующих в одиночку. Эмират занял третью строчку списка, составленного порталом для страхования туристических поездок InsureMyTrip.

Первое место досталось Медине в Саудовской Аравии. По данным портала, женщины составляют 84% среди всех одиноких путешественников. Там отметили, что надеются, что исследование позволит большему количеству женщин путешествовать с попутчиком или без него.

При составлении рейтинга использовались такие критерии, как ощущение пребывания в безопасности во время ночных прогулок и число нападений на женщин. В первую пятерку наиболее безопасных городов вошли Чиангмай в Таиланде, японский Киото и Макао (Китай).

«В целом в Дубае очень низкий уровень преступности, и он считается безопасным городом для женщин. Следует отметить, что перед посещением важно изучить законы Дубая и строгий дресс-код, поскольку женщины должны одеваться скромно в общественных местах», — говорится в исследовании.

В рейтинг самых опасных городов вошли Йоханнесбург в ЮАР, индийские Дели и Джакарта, а также центр мировой моды Париж.

Ранее Дубай был назван самым популярным туристическим направлением 2022 года по версии онлайн-портала бронирования путешествий Tripadvisor. Эмират обогнал в рейтинге Лондон, Канкун, Бали и Крит.

Портал описал Дубай, как город, в котором можно посетить оперный театр, подняться на смотровую площадку самого высокого здания мира, ознакомиться с рынками золота, тканей и специй.

Любители острых ощущений могут порадовать себя полетом над дюнами на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом над островом The Palm Jumeirah или развлечься на аттракционах тематического парка IMG Worlds of Adventure.

США импортировали рекордное количество креветок в 2021 году

Согласно данным на конец года, опубликованным недавно NOAA, Соединенные Штаты импортировали почти 1,8 миллиарда фунтов креветок в 2021 году.

Общий объем в 1 787 288 000 фунтов, или 893 644 тонны, превысил предыдущий годовой максимум для США в 1,49 миллиарда фунтов (745 675 тонн), установленный в 2020 году, что было выше почти 1,4 миллиарда фунтов (698 358 тонн), импортированных США в 2019 году.

В декабре 2021 года США импортировали 176,1 млн фунтов (88 042 тонны) креветок по сравнению с 132,5 млн фунтов (66 246 тонн) в декабре 2020 года.

Индия, Эквадор и Индонезия были тремя крупнейшими поставщиками креветок в США в этом месяце и в течение всего 2021 года, и все они установили рекорды по своему годовому экспорту в США.

Индия возглавляет таблицу по экспорту креветок в США девятый год подряд. Индия отправила 62,5 миллиона фунтов (31 268 тонн) креветок в США в декабре 2021 года по сравнению с 50,8 миллиона фунтов (25 384 тонны) в декабре 2020 года. Её общий объем в 2021 году достиг 680,8 млн фунтов, по сравнению с 543,5 млн фунтов (271 728 тонн) в 2020 году и предыдущим рекордом в 622,8 млн фунтов (282 584 тонны) в 2019 году.

Эквадор отправил 37,9 млн фунтов (18 957 тонн) креветок в США в декабре 2021 года по сравнению с 20,2 млн фунтов (10 090 тонн) в декабре 2020 года. 367,7 миллиона фунтов (183 839 тонн) креветок, экспортированных в США в 2021 году, выросли с 251,6 миллиона фунтов (125 818 тонн) в 2020 году и 182,8 миллиона фунтов (82 955 тонн) в 2019 году.

Индонезия отправила 33,9 миллиона фунтов (16 947 тонн) креветок в США в декабре 2021 года, что на 26,2 миллиона фунтов (13 073 тонны) больше, чем в прошлом году. Страна экспортировала 349,2 миллиона фунтов (174 583 тонны) в США за весь 2021 год, что выше ее предыдущего рекордного уровня в 321,4 миллиона фунтов (160 714 тонн), установленного в 2020 году, и 293,6 миллиона фунтов (133 163 тонны), которые она поставила в США в 2019 году.

Вьетнам также зафиксировал рост экспорта креветок из США в 2021 году, достигнув 174,2 миллиона фунтов (87 111 тонн), в том числе 19,9 миллиона фунтов (9 943 тонны) в декабре. В 2020 году страна отправила в США 144,3 миллиона фунтов (65 459 тонн), а в 2019 году - 123,1 миллиона фунтов (55 869 тонн).

Таиланд, Мексика, Аргентина, Китай и Перу заняли пятое-девятое места в общем объеме экспорта креветок в США, но все они зафиксировали снижение в период с 2020 по 2021 год.

Таиланд экспортировал 78 миллионов фунтов (38 982 тонны) креветок в США в 2021 году по сравнению с 81 миллионом фунтов (40 490 тонн) в 2020 году и 84,5 миллиона фунтов (42 264 тонны) в 2019 году. Мексика отправила 40,9 миллиона фунтов (20 459 тонн) в США в 2021 году по сравнению с 41,3 миллиона фунтов (25 654 тонны) в 2020 году и 59,1 миллиона фунтов (29 546 тонн) в 2019 году. Общий объем креветок из Аргентины в 2021 году составил 33,6 миллиона фунтов, что меньше, чем 34,7 миллиона фунтов (17 340 тонн) в 2020 году, но больше, чем 26,3 миллиона фунтов (13 155 тонн) в 2019 году. Экспорт из Китая продолжил свое резкое падение в качестве поставщика креветок в США. достигнув 15,7 миллиона фунтов (7 850 тонн) в 2021 году, по сравнению с 21,7 миллиона фунтов (10 872 тонны) в 2020 году и 40,2 миллиона фунтов (20 084 тонны) в 2019 году. Общий объем поставок из Перу также снизился до 11 миллионов фунтов (5515 тонн) с 14,7 миллиона фунтов (7340 тонн) в 2020 году и 14,71 миллиона фунтов (7357 тонн) в 2019 году.

Бангладеш занял десятое место в 2021 году с объемом экспорта в США 5,1 миллиона фунтов (2561 тонна) по сравнению с 3,5 миллионами фунтов (1734 тонны) в 2020 году и 2,2 миллионами фунтов (1094 тонны) в 2019 году.

Границу США с Мексикой будут охранять собаки-роботы

Текст: Екатерина Забродина

Границу США с Мексикой протяженностью более трех тысяч километров будут охранять собаки-роботы. О проекте американского департамента внутренней безопасности сообщает The Guardian. Четвероногие машины уже помогали полиции Нью-Йорка патрулировать улицы, а в Гонолулу их использовали для тестирования бездомных на ковид.

На границу же отправят робопсов продвинутой модификации. В них встроены различные типы камер (тепловизоры, ночного видения) и датчики (химические, для обнаружения оружия). В теории производитель может оснастить "собачек" дальнобойными пушками, поражающими цели в радиусе 1200 метров. Но пока робопсы все же кусаться не будут. Каждый из них стоит от 90 до 150 тысяч евро. Они способны преодолевать пески, камни и холмы.

Правозащитники опасаются, что собаки-роботы сделают границу, ставшую полигоном для испытания ноу-хау от "Большого Брата", еще более мрачной. А некоторые увидели в них сходство с "машинами конца света" из сериала-антиутопии "Черное зеркало".

Petrobras продает долю в СП с месторождениями в Мексиканском заливе

О начале необязывающей фазы продажи 20% акций компании MP Gulf of Mexico LLC (MPGoM) объявила Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras). MPGoM — совместное предприятие Murphy Exploration & Production Company (80%) и Petrobras America Inc (20%), основанное в октябре 2018 года в Техасе (США). MPGoM имеет долю в 14 морских месторождениях в Мексиканском заливе, уточняется в релизе Petrobras. Отмечается, что в 2021 году доля Petrobras в добыче с месторождений MPGoM составила 10,4 тыс. б/с нефтяного эквивалента.

Потенциальные покупатели, допущенные к необязывающему этапу, получат меморандум с подробной информацией о компании, инструкции по процессу продажи, а также рекомендации по подготовке и представлению ценовых предложений.

Продажа прав на активы в Мексиканском заливе соответствует стратегии Petrobras по оптимизации портфеля и сокращению долга. Компания, пишет «Интерфакс», намерена сосредоточить свои ресурсы на активах мирового класса в глубоких и сверхглубоких водах в Бразилии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок пересядет на самолеты регулярных авиалиний

Текст: Екатерина Забродина

Глава МИД Германии Анналена Бербок по возможности откажется от правительственного борта и пересядет на самолеты регулярных авиалиний. Так, министр из партии "Зеленые" хочет сократить выбросы CO2 во время зарубежных поездок, передает Spiegel online.

Как известно, члены немецкого кабмина летают самолетами Airbus воздушного флота бундесвера. Однако на этой неделе Бербок впервые отправилась из Берлина в Мадрид обычным рейсом авиаперевозчика Iberia. Tagesspiegel сообщает, что глава МИД сидела в бизнес-классе. На борт она поднялась последней: в семь утра пассажиры с удивлением наблюдали, как по взлетному полю к ним подъезжает кортеж. Такой же кортеж забрал госпожу Бербок и 20 членов делегации из аэропорта Мадрида.

"Тогда бы уж из принципа поехала на метро", - пошутило издание. В МИД ФРГ признают: в случае логистически сложных маршрутов госпоже Бербок все же придется летать вип-бортом. К тому же он используется как штаб, где министр может обсудить государственные дела или провести конфиденциальные переговоры по телефонной связи.

В 2018 году избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от суперлюксового Boeing 787 Dreamliner, заказанного у американцев за двести с лишним миллионов долларов. Однажды он три часа просидел в салоне вместе с другими пассажирами, застрявшими в аэропорту Уатулько из-за непогоды. А Далю Грибаускайте в бытность президентом Литвы нередко видели в "экономе". В апреле 2013-го она вылетела в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер лоукостером Wizz Air, выложив фото в соцсетях.

Открытым API нужно больше открытости

Яков Шпунт

Ассоциация "ФинТех" совместно с компанией Accenture провели исследование по вопросам внедрения открытых API в России. Результаты его неоднозначны. Если среди банков и страховых компаний открытые API используют более 40%, то среди потенциальных потребителей востребованность таких услуг крайне мала.

В рамках исследования проведен опрос 1000 физических лиц и 500 представителей компаний малого и среднего бизнеса в 85 регионах, глубинные интервью и открытый опрос 70 участников финансового рынка (банков, страховых и инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов, сервисов финтех).

Эксперты проанализировали международный опыт и проблематику российского рынка финансовых услуг с точки зрения потенциала применения открытых API и собрали мнения потребителей и участников рынка о востребованности новых сервисов на базе открытых API и сложности их реализации.

Генеральный директор функциональной платежной платформы Mandarin Алексей Толстик напоминает, что по пути стандартизации открытых API двигаются многие страны, а России их внедрение позволит строить глобальные продукты с учетом возможностей open banking и сделает отечественную финтех-отрасль более конкурентной на международном рынке. За основу стандартизации можно взять лучшие практики в Европе и Великобритании. Авторы исследования же советуют обратить внимание на опыт также таких стран, как Сянган (Гонконг) и Сингапур, имеются интересные практики в США, Бразилии, Мексике, Австралии.

Развитие открытых API позволяет создать условия для появления инновационных сервисов и бизнес-моделей, вовлечения в финансовый рынок новых игроков, расширить возможности для развития партнерств и кооперации, снизить издержки и риски интеграции, в том числе на кросс-отраслевом уровне. Открытые API на рынке могут способствовать развитию широкого спектра новых решений по пяти основным направлениям:

- Обмен информацией о клиенте и его учетной записи - для новых сервисов по управлению финансами в "едином окне", персонализации предложений и принятия кредитных решений;

- Сравнение и выбор финансовых продуктов на платформах-агрегаторах и маркетплейсах;

- "Встраивание" продаж и оформление финансовых услуг в платформы третьих сторон;

- Бесшовные платежи и операции с финансовыми продуктами через платформы третьих сторон;

- Идентификация и знания о клиенте "как сервис" для финансовых организаций.

Операционный директор SimbirSoft Дмитрий Петерсон уверен: "Применение Open API создает новые возможности на рынке финансовых услуг для потребителей, делает использование сервисов более удобным, а участникам рынка в целом открывает широкие возможности для развития. Например, те или иные банки могут приглашать и подключать в свои экосистемы клиентов из банков-партнеров. С точки зрения технологии сегодня многое из этого уже используется. API применяются и сейчас, но из-за отсутствия стандартов при взаимодействии с каждым контрагентом приходится разрабатывать новые API, исходя из требований партнера".

Директор департамента разработки ПО компании "Рексофт" Николай Сокорнов уверен, что открытые API расширяют возможности информационных систем и приложений как для граждан, так и для бизнеса: "На мой взгляд, все государственные базы, собранные на средства налогоплательщиков, должны быть открыты, если не несут какой-то чувствительной информации для государства, организации или гражданина".

В банковском сегменте организация общей доверенной среды обмена данными и внедрение единых стандартов для раскрытия информации по клиентам и продуктам и проведения платежей в обязательном режиме могут способствовать выравниванию рыночного ландшафта и расширению возможностей у некрупных и новых участников рынка. В страховании и микрофинансировании единые стандарты для типовых продуктов могут подстегнуть развитие новых сервисов и бизнес-моделей, создав возможности для легкого встраивания страховых и финансовых услуг в платформы других участников рынка. Для сегмента инвестиционных продуктов введение общих стандартов позволит поддержать дальнейшее развитие инновационных сервисов и бизнес-моделей, способствуя появлению новых возможностей для потребителей по управлению финансовым благосостоянием и поддержки ответственного финансового поведения.

Как показало исследование, участники рынка используют открытые API довольно активно. В среднем по рынку 44% компаний применяют их в промышленном режиме, а 27% - в отдельных проектах. В банковском секторе этот уровень еще выше - 60% и 25% соответственно. Наименьший уровень в микрофинансовых организациях, где в промышленном режиме используют 17% и 33% в отдельных проектах.

По мнению Дмитрия Петерсона, один из драйверов внедрения открытых API - желание ускорить или оптимизировать затраты на разработку, а также переиспользовать на более высоком уровне уже реализованный функционал сервиса.

Главной сложностью конечных потребителей являются неуверенность в безопасности. Такие опасения в той или иной степени высказывали 48% респондентов. Недовольны финансовыми советниками 29%, 22% недовольны сложностями сбора данных по разным учреждениям, а 19% не хватает инструментария для управления своими счетами.

У предприятий СМБ также опасения, связанные с безопасностью, на первом месте: они значимы для 58% опрошенных. По 44% набрали долгий процесс проверки кредитоспособности и невозможность получения предложений по кредитованию от банков, у которых компания не находится на расчетно-кассовом обслуживании.

Николай Сокорнов также считает проблемы с безопасностью основным препятствием для расширения практики использования открытых API: "Государство, банки, телекомы, ретейл, интернет-компании являются обладателями огромных массивов данных, которые очень много могут сказать о каждом гражданине. Это и драйвер развития, и тормоз одновременно. Обычно все пользовательские соглашения включают раздел о том, что гражданин отдает права оператору данных на их передачу третьим лицам. Ставя галку под договором или при интернет-заказе, мало кто из нас в точности знает, на какие конкретно данные мы передаем права. На мой взгляд, должен существовать единый государственный реестр, где каждый гражданин сможет в однозначном виде оставить или отозвать разрешение на использование тех или иных данных о себе. Создание такой ГИС даст толчок к развитию открытых API, а также закроет лазейку для бизнеса по "серой" торговле или выгодному обмену нашими данными, которые существуют сейчас".

По оценке Алексея Толстика, не менее важно обеспечить равный доступ и обязательства всех игроков: "Например, на сегодня из топ-20 банков не выдает открытые платежные API для финтеха Сбер, хотя участие крупнейшего игрока поможет простимулировать данную отрасль, что в свою очередь даст огромный скачок в развитии российских финтех-компаний". По оценке Дмитрия Петерсона, широкому применению Open API может помешать отсутствие стандартов и прозрачных правил игры для всех участников рынка.

Уровень использования платформ-агрегаторов, как показало исследование, остается низким. Среди частных лиц он составляет 6%, причем регулярно - лишь 2%. Среди предприятий малого бизнеса такими платформами пользуется 13%. Но при этом уровень востребованности таких сервисов, как инструмента для выбора продуктов, намного выше: среди частных лиц - 60%, малого и среднего бизнеса - 63%. Среди как физических лиц, так и малого бизнеса наиболее востребовано сравнение продуктов (55% и 87% соответственно).

"Внедрение стандартов открытых API даст равные возможности для всех участников рынка по реализации продуктов населению и бизнесу. Станет реальным продвижение с нуля на большую аудиторию за счет качества сервиса и инновационных подходов", - считает Алексей Толстик.

"Проведенное исследование позволило консолидировать мнения участников финансового рынка и потребителей финуслуг относительно развития открытых API в России и сформулировать предложения по приоритетам и подходам к их внедрению. Открытый и недискриминационный обмен данными с помощью открытых API будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, а также расширению возможностей для потребителей по выбору, приобретению и использованию финансовых продуктов и услуг", - прокомментировала генеральный директор ассоциации "ФинТех" Татьяна Жаркова.

"Выстраивание эффективного и безопасного обмена данными на основе единых стандартов и общей инфраструктуры создаст условия для развития инновационных бизнес-моделей и сервисов, открывая новые возможности для игроков рынка. Это исследование постаралось дать сбалансированный взгляд на приоритеты и задачи внедрения открытых API в России с учетом как международного опыта, так интересов всех участников рынка - розничных потребителей финансовых услуг, бизнеса и финансовых организаций", - отметила директор финансовой практики Accenture в России Мария Гусева.

Argonaut Gold увеличила производство золота в 2021 году

Горнопромышленная компания Argonaut Gold сообщила, что ее годовое производство золотого эквивалента достигло рекордного годового значения – 244,156 тыс. унций, что на 20% больше, чем в 2020 г. По словам компании, производственный ориентир на La Colorada был превышен, на El Castillo и San Agustin он достиг верхней границы диапазона, а на Florida Canyon – оказался вблизи среднего значения прогнозного диапазона.

По итогам четвертого квартала года Argonaut произвела 61,926 тыс. унций золотого эквивалента, что на 9% превышает показатель такого же периода минувшего года.

Argonaut прогнозирует производство 200-230 тыс. унций золотого эквивалента в 2022 г. при финансовых издержках на уровне $1100-1190 на проданную унцию и общих издержках в размере $1415-1525 на унцию. Ожидаемое снижение показателя связывается с прогнозируемым уменьшением производства на La Colorada из-за снижения качества руды и коэффициента извлечения, а также с переводом добычи с карьера El Crestón на карьер Veta Madre. Компания также ожидает роста налогообложения в 2022 г. в связи с высокой прибыльностью операций в 2021 г., что отразится на ее денежном потоке.

Sierra Aluminum расширяет алюминиевые мощности

Компания Sierra Aluminum, подразделение Samuel, Son & Co., объявила о планах расширения своего калифорнийского завода и строительства нового завода в г. Мехикали (Мексика). В Калифорнии компания собирается нарастить мощности по выпуску выдавленных профилей, анодированию и покраске металла.

Как ожидается, программа расширения завершится в 2023 г. Данные инвестиции должны помочь Sierra Aluminum поддержать планы ее клиентов по расширению собственного бизнеса и создать новые возможности для расширения клиентской базы.

Увеличивая – сокращай: госдолг и инфляция в США

Сергей Ануреев

На стыке января и февраля в США было несколько знаковых публикаций основных экономических показателей. Официальный долг американского федерального правительства превысил 30 трлн долл. Номинальный ВВП за 2021 год составил 23 трлн долл., показав рост на 14,3% относительно ковидного провала 2020 года и на 10,5% относительно доковидного 2019 года. Федеральный долг вырос на 1,8 трлн долл. за 2021 год, но сократился относительно ВВП с 129% до 124%, в основном за счет скачка инфляции. Федеральный бюджет США за октябрь-январь показал рекордный рост налоговых доходов на 28% и сокращение расходов на 8%, с прогнозом резкого сокращения бюджетного дефицита до 1 трлн долл. к концу 2022 бюджетного года ( то есть выхода на доковидный уровень после двух ковидных лет дефицита в 3,1 и 2,8 трлн долл.). Большинство американцев пока верят, что номинальный рост доходов больше похож на реальный, чем на инфляционный, и что инфляционная политика помогает экономике.

Федеральный долг США хуже пузыря акций Tesla

За последние четыре года федеральный долг США в номинальном выражении вырос в 1,5 раза: с 20,3 трлн долл. на начало 2018 года до 30 трлн долл. на начало 2022 года. Половина этого скачка пришлась на первый ковидный 2020 год, но и в 2021 году госдолг вырос на 1,8 трлн долл. Триллионы долга сами по себе выглядят абстрактно и лучше понимаются в сравнении.

По итогам 2021 бюджетного года, который закончился 30 сентября, доходы федерального бюджета составили 4,1 трлн долл., а расходы 6,8 трл долл., то есть 40% расходов было профинансировано в основном за счет прироста госдолга. Буквально долг федерального правительства США в 7,5 раз превышает годовые доходы бюджета. Аналогичный уровень бюджетного дефицита был в нашей стране в последние два года правления Горбачева.

Российский Бюджетный кодекс (статья 107) ограничивает объем госдолга регионов размерами собственных доходов региональных бюджетов за год. Похожие ограничения приняты в подавляющем большинстве штатов и муниципалитетов США, суммарный долг которых составляет всего 3,2 трл долл., хотя бюджетные доходы делятся примерно поровну между федеральным правительством, с одной стороны, и штатами и муниципалитетами, с другой. Если буквально применить к федеральному правительству США нормы российского Бюджетного кодекса или аналогов в американских штатах, то предельный размер долга должен быть 4,1 трлн долл., а никак не 30 трлн долл.

Корпорация с долгом выше годовой выручки негативно оценивается кредиторами. Точнее, долг корпораций обычно сравнивается с валовой прибылью или англоязычным показателем EBITDA, который по 500 крупнейшим американским корпорациям колеблется около 10. То есть корпорации для выплаты всех долгов за счет прибыли необходимо в среднем 10 лет, с небольшой оговоркой, что в течение этого десятилетия корпорация экономит, не платит дивиденды и расходы развития. Показатель 10 является "средней температурой по больнице" крупнейших корпораций, среди которых есть, разумеется, и находящиеся в значительно худшем, и в значительно лучшем положении.

В отличие от какой-либо крупной корпорации у федерального правительства США прибыли нет уже больше 20 лет. Прибыли не буквальной, поскольку у правительства нет цели получения прибыли, а в виде бюджетного профицита, то есть превышения доходов над расходами. Последний раз бюджетный профицит был в США в конце президентства Клинтона, а затем дефицит был либо средний, либо огромный.

Это похоже на корпорацию Tesla, которая со своего основания в 2003 году и до 2020 года показывала хронические убытки, которые покрывались за счет грамотного пиара, умеренных достижений и выпуска акций. То есть акционеры больше 15 лет не просто ждали прибыли, а вкладывали все новые и новые деньги в поддержку корпорации. Ряд крупнейших акционеров так искусно это делали, что загнали рыночную капитализацию корпорации за 1 трлн долл. Этот триллион больше капитализации десяти крупнейших автопроизводителей мира вместе взятых, хотя производство автомашин в штуках у Tesla на порядок меньше одной только Toyota.

Чтобы инвесторам в акции Tesla при их текущей стоимости вернуть вложенное за счет прибыли и дивидендов, потребуется 190 лет.

Инфляция начинает спасать дядю Сэма

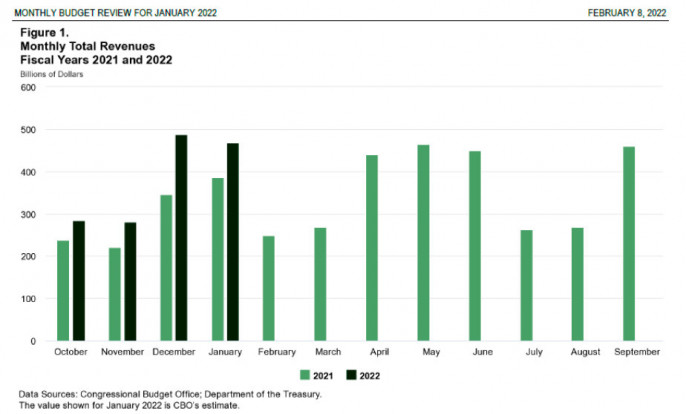

Исполнение федерального бюджета США за октябрь-январь, по данным Бюджетного офиса Конгресса (Congressional Budget Office), просто кричит о выдающихся успехах администрации Байдена по сокращению бюджетного дефицита. Доходы за четыре месяца текущего бюджетного года составили 1,5 трлн долл., при том, что год назад за аналогичный период было 1,2 трлн долл. доходов. Удалось даже немного сократить расходы, которые за четыре месяца составили 1,8 трлн долл. вместо 1,9 трлн долл. годом раньше. В результате бюджетный дефицит оглушительно успешно сокращен почти на 2/3 с 736 млрд долл. за октябрь-январь прошлого бюджетного года до 259 млрд долл. текущего бюджетного года.

Номинальный ВВП на фоне скачка инфляции вырос на 10% и обеспечил половину прироста доходов. Шкала подоходного налога индексировалась на очень низкую плановую инфляцию, и многие американцы перешагнули в более высокие ставки налога в связи с номинальным ростом доходов, даже без обещанного Байденом повышения налогов на богатых. Коронавирусная поддержка экономики во II квартале 2020 года означала не вертолетную раздачу денег, а во многом отсрочку в уплате налогов, которая теперь обернулась значимым ростом выплат этих отсроченных налогов.

В сократившихся на 115 млрд долл. расходах федерального бюджета 98 млрд пришлось на сокращение выплат по безработице, которая сначала резко выросла на фоне локдаунов, а затем быстро вернулась на небольшой доковидный уровень. Из расходов заметно выросли лишь процентные выплаты по государственному долгу, и понемногу увеличивается финансирование инфраструктурного плана Байдена.

Налог на доходы физических лиц приносит федеральному бюджету США примерно половину доходов, в социальные взносы с заработной платы – еще треть доходов. Пики доплат подоходного налога по декларациям за предыдущий год приходятся на январь, апрель, июнь и сентябрь следующего года. Пик корпоративных бонусов и соответствующие социальные взносы обычно приходятся на II квартал, то есть после публикации годовой финансовой отчетности за предыдущий год. Поэтому типичный график сезонных колебаний налоговых доходов федерального бюджета США позволяет говорить о продолжении позитивной тенденции как минимум до конца II квартала и частично в сентябре.

Перевод заглавия графика: Monthly Total Revenues, Fiscal Years 2021 and 2022 - Ежемесячные доходы в бюджетные годы 2021 и 2022.

Пояснение к графику: 2022 бюджетный год начался в США в октябре 2021 года и закончится в сентябре.

Именно вклад инфляции стал решающим в рост американской экономики и налоговых доходов бюджета. По данным Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis) дефлятор ВВП составил 6,9% в 2021 году и 1,2% в 2020 году при номинальном росте ВВП на 10,5% за эти два года. Дефлятор ВВП – это отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного года. Получается, что вклад инфляции в рост ВВП составил порядка 80%.

Не стоит забывать, что в прошлом, например, инвестировавшие в 1968 году в десятилетние казначейские облигации, впоследствии столкнувшись с высокой инфляцией, получили в 1978 году с учетом превышения инфляции над ставкой по облигациям лишь 53% стоимости, а в двадцатилетние в 1988 году – 29% стоимости.

Бюджетная и инфляционная политика США на десятилетку

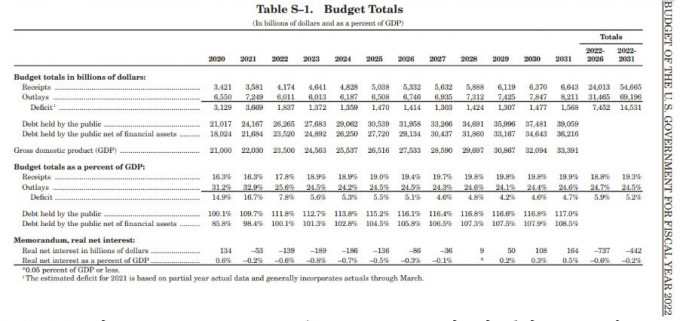

Проинфляционная бюджетная политика США ясно читалась в федеральном бюджете на 2021 год, проект которого был опубликован в феврале 2020 года, то есть до пандемии, всплеска инфляции и еще при Трампе. Более очевидным проинфляционный тренд стал в бюджете на 2022 год, проект которого был опубликован в мае 2021 года уже администрацией Байдена и в начале ускорения инфляции. Несмотря на различия президентов и правящих партий, оба бюджета уходят своими корнями в восьмилетку Клинтона, который, в свою очередь, заимствовал свою политику из инфляционных 1970-х годов.

Клинтон вошел в историю как очень успешный президент, которому удалось развернуть большой бюджетный дефицит 1992 года (-4,5% ВВП) в значимый бюджетный профицит 2000 года (+2,3% ВВП). Это позволило сократить федеральный долг США с 64% ВВП на конец 1994 года до 55% ВВП на конец 2000 года. Однако, трюк политики Клинтона заключался в сокращении долга относительно ВВП, при том что номинально долг вырос с 4,1 трлн долл. на конец 1992 года до 5,7 трлн на конец 2000 года. Бросается в глаза, что госдолг США за два последних десятилетия вырос в шесть раз.

Номинальный ВВП за восьмилетку Клинтона вырос с 6,5 трлн долл. в 1992 году до 10,3 трлн долл. в 2000 году, то есть в 1,6 раза. Этот рост примерно пополам разложился на официальную потребительскую инфляцию и на официальный реальный рост ВВП в среднем по 3-3,5% в год каждый. При росте номинального ВВП за восьмилетку Клинтона на 58% бюджетные расходы выросли с 1,5 до 1,9 трлн долл. или на 27%. Бюджетные доходы выросли с 1,1 до 2 трлн долл. или без малого удвоились, с пиком доходов в 1998-2000 годах. Тот пик пришелся на пузырь фондового рынка и обложения выросших инвестиционных доходов и бонусов, как и в минувшем 2021 году.

В трамповском доковидном бюджете на 2021 год был запланирован рост номинального ВВП с 21 трлн долл. в 2020 году до 32,1 трлн долл. в 2030 году, то есть на 53% за десятилетку или немного меньше клинтоновских 58% за восьмилетку. В байденовском бюджете на 2022 год уже был показан плановый ВВП за 2030 год в размере 36,2 трлн долл., т.е. с ростом на 72% за десятилетие или ровно клинтоновские 58% при пересчете на восьмилетку. Фактический номинальный ВВП за 2021 год оказался на триллион больше планового, а именно 23 трлн вместо 22, что означает ускорение инфлирования относительно планов начала 2021 года от клинтоновской восьмилетки.

Перевод основных терминов первой колонки: Receipts - доходы бюджета, Outlays - расходы бюджета, Deficit - дефицит, Debt held by the public - гособлигации у частных и иностранных кредиторов (публики), Gross domestic product (GDP) - ВВП.

Доходы федерального бюджета в описании к байденовскому бюджету запланированы с ростом от 3,4 трлн долл. факта за 2020 год до 6,4 трлн долл. плана на 2030 год или в 1,9 раза. Расходы планируется увеличить с 6,6 трлн долл. факта 2020 года до 7,8 трлн долл. плана 2030 года, то есть всего в 1,2 раза. То есть доходы будут расти быстрее, даже с опережением плановой инфляции, а расходы будут расти медленнее при отставании их индексации от инфляции.

Исполнение текущего федерального бюджета за октябрь-январь с экстраполяцией на весь год дает опережающие данные по росту доходов до планового уровня 2025 года, выполнение плана по заморозке расходов при возросшей инфляции уже на уровне 2024 года. Бюджетный дефицит за 2022 бюджетный год может быть сокращен до 1 трлн долл. с 2,8 трлн долл. фактического дефицита за 2021 год, что, впрочем, вернет дефицит всего лишь на доковидный уровень 2019 года.

Так Байден может выполнить клинтоновскую восьмилетку за четыре года. Хотя у Байдена вдвое больший начальный долг к ВВП (129%) по сравнению с начальным долгом Клинтона (63%) и значительно больший дефицит. Тем не менее, Байден сможет к концу своей четырехлетки добиться нулевого дефицита, а также приостановить прирост государственного долга.

Впрочем, прогнозируемые успехи в обуздании дефицита не означают переход к траектории погашения госдолга, а лишь заморозку угрожающей ситуации. Даже Клинтон при категорически лучшей ситуации продолжил наращивать номинальный долг и показал его сокращение только на фоне инфлирования ВВП. Прогнозируемый успех Байдена может принести политические дивиденды на ближайших выборах в Конгресс и на президентских выборах 2024 года.

Угрозы успехам бюджетно-инфляционной политики Байдена

Успех бюджетно-инфляционной политики Байдена основывается на позитивном восприятии инфляционного скачка большинством американцев. В СМИ появляются сообщения об участившейся смене работы рядовыми американцами с повышением номинальной зарплаты на 10%. Большинство американцев сильно закредитованы, а номинальный рост зарплат на фоне прежних процентных ставок и выплат по долгам ускоряет сокращение долгового бремени.

В 2021 году скачок инфляции затронул в основном продукты питания и строительные материалы, с умеренным ростом по остальным товарным группам. Поэтому типичный представитель среднего класса пока скорее рад скачку инфляции, поскольку тратит на еду лишь небольшую часть семейного бюджета, уже имеет в кредит дом и машину без необходимости их обновления в ближайшие годы.

Однако продолжение высокой инфляции в течение нескольких лет может привести к сокращению покупок и выпуска товаров длительного пользования на фоне их удорожания. Зарплаты в частных компаниях увеличиваются вслед за инфляцией с временным лагом, и это дает разрыв между удорожанием товаров и возможностью их купить. Это вызывает стагфляцию, а именно рост цен на фоне сокращения физических объемов производства.

Стагфляция означает разрыв негласного общественного договора о раскладке номинального роста ВВП пополам между как бы реальным и официально инфляционным. Последний раз такой разрыв был в 1979 и 1991 годах, что обернулось единственными президентскими сроками Картера и Буша-старшего. Да и в импичменте Никсону не последнюю роль сыграл всплеск инфляции до 11% в 1974 году.

Пострадавшими от инфляции окажутся американские военные и силовики, получатели федеральных пенсий и медицинских субсидий, поскольку индексация бюджетных расходов запланирована с отставанием от инфляции. Но все же основное бремя жизненно важных расходов лежит на бюджетах штатов и муниципалитетов, у которых небольшой долг и хорошие возможности по индексации расходов, поэтому получатели федеральных денег оказываются в меньшинстве, по сравнению с выигрывающими от инфляции.

Объявленное ФРС повышение процентных ставок также нанесет удар по бюджетам закредитованных американцев, еще больше сократив потребительские траты в пользу процентных выплат. Несколько сглаживает ситуацию тот факт, что большая часть кредитов выдана по фиксированным низким ставкам, а закредитованные заемщики пройдут через личное банкротство, лишь с временными трудностями получения кредитов в течение 10 лет.

Рынок акций США, как самый чуткий барометр состояния экономики, получил инфляционную поддержку в 2021 году в виде номинального роста выручки и прибыли крупнейших корпораций. Однако перераспределение трат американцев с товаров длительного пользования на продукты и проценты ухудшит перспективы многих корпораций. В инфляционные 1970-е годы рынок акций проиграл в доходности облигациям, недвижимости и особенно золоту.

Вызовы высокой инфляции известны возрастным американским политикам, поскольку начало их карьеры в 1970-80-е годы совпало с той инфляцией. Вопрос, скорее, в тактике инфляции, а именно: проводить инфляционную политику с паузой на понижение инфляции в конце 2022 или без паузы. Пауза необходима для успокоения держателей американских облигаций и избежания значительного повышения процентных ставок. В десятилетие 1970-х за парой лет высокой инфляции следовала пара лет снижающейся инфляции, что позволяло сглаживать проблемы роста цен для корпораций и населения.

Скорее всего, тактика будет зависеть от возможности списывать высокую инфляцию на некие внешние обстоятельства, точнее, на веру американских избирателей в эти внешние обстоятельства. В 1970-е годы триггерами всплеска инфляции были два нефтяных шока, по официальной версии созданных арабскими странами и Ираном, хотя есть множество статей и мемуаров об американском происхождении идей тех шоков.

В 2021 году инфляцию списывали на слишком быстрый отскок экономики после первого жесткого ковидного локдауна, на вертолетные деньги, на разрыв логистических цепочек из-за ковидных ограничений. Проблематика российско-украинских отношений и антироссийских санкций сильно увеличила цены на газ и начинает разгонять цены на нефть, с гипотетическим эмбарго и скачком цен по образцу 1970-х годов. В росте цен можно обвинить и канадских дальнобойщиков, и тех, кто перекрывает границы для белорусских и украинских заробитчан, и мексиканских мигрантов.

Следует отметить, что автор этих строк акцентировал внимание читателей "Завтра" на инфляционном сценарии в США в интервью, опубликованном под заголовком "США: будет ли дефолт?" в ноябре 2020 года, когда мейнстрим продолжал верить в вертолетные деньги и долгосрочно низкую инфляцию.

Напоследок читателям рекомендуется посмотреть американский фильм "Не смотрите наверх" ("Don’t Look Up") про приближающуюся к земле комету и специфику американской политики при угрозе кризисных ситуаций, вышедший в конце 2021 года и номинированный на премию "Оскар". Этот фильм сродни фильму "Заражение" (Contagion) 2011 года, который за десятилетие до ковида утрировал текущие события. Хотя сатира фильма про комету больше подходит не как повод для инфляции, а как повод для выборочного дефолта по американским облигациям, если инфляционный сценарий провалится.

Автор — доктор экономических наук, профессор департамента Общественных финансов Финансового университета

Agnico Eagle Mines и Kirkland Lake Gold объединились в новую компанию

Компании Agnico Eagle Mines и Kirkland Lake Gold объявили об успешном завершении ранее объявленного слияния. Новая компания будет называться Agnico Eagle Mines Ltd и будет по-прежнему представлена на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка. В целом Agnico Eagle выпустила 209 млн 274,263 тыс. обычных акций для бывших акционеров Kirkland Lake Gold в обмен на их акции. На момент открытия торгов 8 февраля общая рыночная капитализация Agnico Eagle составила $22,4 млн.

Объединенную компанию возглавят Шон Бойд в качестве исполнительного председателя, Энтони Макуч в качестве главного исполнительного директора и Аммар Аль-Джунди в качестве президента.

Новая компания станет третьей по величине среди золотодобывающих компаний по объемам производства, имея разработки драгметаллов в Канаде, Австралии, Финляндии и Мексике.

Как казанские педагоги взращивают новое поколение филателистов

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Доме татарской книги открылась выставка почтовых марок "От писаницы до буквицы". Она рассказывает о развитии письменности и книгопечатания у разных народов мира. В экспозиции можно увидеть около 150 марок со всего света: Россия, Германия, Мексика, Болгария, Монголия, Республика Бурунди, Республика Того, Австрия, Египет, Монако. Есть здесь и экспонаты из несуществующих ныне государств СССР и ГДР.

Каждый стенд охватывает один из этапов в истории письменности. Есть здесь петроглифы, они же писаницы (высеченные на камне изображения), наскальные рисунки ацтеков, шумерская клинопись, русские берестяные грамоты и первые печатные книги. И вместе все это складывается в единую мировую летопись. Разумеется, отдельное эстетическое удовольствие филателисты здесь получат просто от созерцания экспонатов.

Выставка получилась удивительно цельной, словно все марки из одного гигантского набора, выпущенного по какому-то случаю. А в действительности ее авторам, педагогам и филателистам Владимиру Васильеву и Максиму Егорову, потребовалось два года кропотливого труда, чтобы собрать и атрибутировать коллекцию.

- Идея пришла Владимиру Васильеву, он преподает переплетное дело. А поскольку Владимир обучает этому мастерству, то рассказывает и о зарождении книги как таковой, - говорит Максим Егоров. - Долгое время проект лежал на полке, пока судьба не свела нас. Я сам биолог, руковожу экологическим клубом "Батиста" и увлекаюсь филателией. Покупаю старые альбомы с марками и переплетаю их заново. Владимир Васильев меня этому и научил. Я задумался, как бы подать эту выставку с точки зрения экологии? Ответ нашелся - пока не изобрели бумагу, для создания одной пергаментной книги нужно было забить стадо овец.

Так два педагога-энтузиаста начали собирать экспозицию. С покупкой марок проблем особых не возникло, сейчас для этого существуют интернет-аукционы. Гораздо труднее подтвердить, что именно изображено на марке, и понять, насколько информация правдивая. Пришлось порыться в энциклопедиях и даже поднять подшивку советского журнала "Филателист". Несколько раз их планы нарушала пандемия. И вот наконец удалось организовать камерную выставку, которая не требует большого скопления народа.

Максим Егоров не только выступает в роли экскурсовода, но и проводит здесь мастер-классы для школьников, пробуждая у них интерес к маркам. Выставка и создавалась с тем прицелом, чтобы привлечь внимание к филателии.

- Она в Казани сейчас в упадке, - признается Максим Егоров. - Мы хотим нагнать волну. Да, марка как форма платежа утратила свою ценность, но тем не менее она жива. И интересна как исторический артефакт. В Москве, Питере, Пензе и Перми сильно развито движение филателистов. Вот и нам надо сплотить свое сообщество. А то сейчас только по субботам с 9 до 12 собирается небольшая группа на Главпочтамте. Ну и, конечно, филателии не будет, если мы не увлечем ею новое поколение. Поэтому я и создал филателистический кружок для школьников. Увлечь удалось, даже сам удивился. Замечательные ребята ходят из 187-й школы. Глаза у них горят! Они и в создании выставки участвовали.

По словам Максима Егорова, собирание марок не только приносит эстетическое удовольствие, но и позволяет отрешиться от проблем.

- Марки помогают сконцентрироваться и успокоиться. Их же надо перекладывать постоянно. Видишь, марка неправильно стоит, тут же тянешься к пинцету и смотришь по каталогу, где она должна находиться. Для меня это способ убежать от действительности, - смеется Максим Егоров. - А она, как вы сами понимаете, в последние годы не радует.

Завтра сегодня будет вчера

О методах управления историей

Андрей Жуков

Историю пишут победители

Джордж Оруэлл

Каждый человек знает, что история — это наука о прошлом. Большинство людей считают, что история является объективной наукой. Ну а как же иначе? Существует огромное количество письменных источников, древних артефактов. Этот массив данных обрабатывается тысячами специалистов, которые и восстанавливают картину прошлого человечества.

Но есть и скептический взгляд на данный вопрос. Приведу лишь несколько цитат всеми признанных исторических деятелей.

«История — это собрание небылиц, занесённых на бумагу людьми, не принимавшими непосредственного участия в описываемых событиях» (Фрэнсис Бэкон, 1561–1626).

«Историки излагают не то, что происходило на самом деле, а то, что сами считают достоверным» (Бенджамин Франклин, 1706–1790).

«История представляет собой общепризнанную ложь» (Вольтер, 1694–1778)

А известнейший американский промышленник Генри Форд (1863-1947) высказался совсем уж лаконично: «История — это ахинея!»

Трудно представить насколько малый процент исторических источников дошёл до наших дней. Из дошедших до нас письменных и археологических материалов опять–таки очень незначительная часть доступна для научного изучения. Большинство из них хранится в запасниках музеев, в архивах, в частных коллекциях (весьма значительная часть). И не следует говорить, что к ним ко всем закрыт доступ. Отнюдь нет. Просто в сутках всего 24 часа, и руки до всего не доходят.

Следует сделать акцент на ещё одном существенном моменте. История не просто наука о прошлом какого–либо общества или человечества в целом. Это скорее междисциплинарная отрасль знаний, т.к. изучение любой науки всегда начинается с анализа наработок и опыта, накопленных предшественниками, т.е. с истории данной науки.

Оба указанных выше аспекта истории имеют принципиальное значение при изучении методов управления историей.

Приведу цитату из письма одного из пап римских. Не важно, какого именно и каким годом датируется это письмо. Важно, что в нём чётко и ясно сформулирован главный управленческий принцип:

«Поэтому, чтобы подчинять мирно, я использую очень простой и надёжный способ — я уничтожаю их прошлое… Ибо без прошлого человек уязвим… Он теряет свои родовые корни, если у него нет прошлого. И именно тогда, растерянный и незащищённый, он становится “чистым полотном”, на котором я могу писать любую историю!.. И поверите ли, дорогая Исидора, люди этому только радуются… так как, повторяю, они не могут жить без прошлого (даже если сами себе не желают в этом признаваться). И когда такового не имеется, они принимают любое, только бы не “висеть” в неизвестности, которая для них намного страшнее, чем любая чужая, выдуманная “история”…»

Получается, что история не только наука или междисциплинарная отрасль знаний. История — геополитический инструмент для воздействия на сознание масс и, соответственно, управление обществами. При кардинальной смене власти меняется и сама история. Действительно, «историю пишут победители».

Естественно, что за тысячелетия существования человеческой цивилизации выработались и приёмы или методы работы с данным управленческим механизмом. Но прежде необходимо выделить два принципиальных аспекта понятия «история» именно применительно к рассматриваемой здесь теме. История прошлого (прошедшая), т.е. в соответствии с общепринятым определением. И история будущая (ещё не совершившаяся). Этот подход прекрасно сформулирован в коротком, но предельно ясном афоризме: «Завтра сегодня будет вчера». Соответственно, и методы управления прошедшей и ещё не наступившей историей принципиально различаются.