Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Председатель Верховного Суда России выступил на Международном юридическом форуме стран АТР

30 сентября 2021 года в формате веб-конференции состоялся XI Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным Судом Российской Федерации.

В работе Форума приняли участие представители высших судебных инстанций 16 государств, включая Российскую Федерацию, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Индия, Республику Индонезия, Республику Казахстан, Королевство Камбоджа, Китайскую Народную Республику, КНДР, Кыргызскую Республику, Монголию, Республику Союз Мьянма, Исламскую Республику Пакистан, Республику Таджикистан, Королевство Таиланд, Республику Узбекистан, Республику Филиппины.

Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам, организаторам и гостям Форума, в котором отмечено, что «в России уделяют особое, приоритетное внимание развитию дальневосточных регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, реализации на этих территориях масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных программ. И конечно, наша страна заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР».

В приветствии Президента Российской Федерации также подчеркивается: «рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы обязательно будут востребованы».

По программе Форума, которая предусматривала обсуждение процедур разрешения экономических споров в АТР и вопросов судебной защиты интеллектуальных прав в контексте экономической интеграции, выступили 14 докладчиков из 12 государств.

В своем докладе Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев обратил внимание на то, что Пленум Верховного Суда РФ за последние 10 лет более 30 раз обращался к вопросам рассмотрения судами дел, осложненных иностранным элементом, а количество споров, выигранных иностранными инвесторами, в первом полугодии этого года составило 79%.

Кроме того, в первом полугодии этого года арбитражными судами удовлетворено 79% требований в сфере трансграничного оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, 47% требований об оспаривании действий, бездействия и решений таможенных органов и должностных лиц, 83% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами.

Председатель Верховного Суда РФ указал, что с соблюдением процессуальных сроков судами России в этом году рассмотрено 98% экономических споров с участием иностранных лиц, удовлетворено 86% заявлений о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства.

Вячеслав Лебедев проинформировал участников Форума о том, что в первом полугодии этого года отечественными судами исполнено 964 запроса о правовой помощи, поступивших из судов иностранных государств. Продолжительность процедуры международной правовой помощи, как правило, занимает от 6 месяцев до одного года, что препятствует соблюдению разумных сроков судопроизводства и не отвечает интересам участников экономического оборота.

В этой связи, по мнению Вячеслава Лебедева, представляется целесообразным подумать о возможности создания международной электронной платформы судебного взаимодействия для обмена документами международной правовой помощи, что позволит ускорить защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Это предложение Вячеслава Лебедева было поддержано Верховным Народным Судом Китайской Народной Республики, о чем участникам Форума сообщил заместитель Председателя Суда Ян Ваньмин.

Председатель Верховного Суда РФ также указал, что в первом полугодии этого года судами РФ удовлетворены 83% заявлений о признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, и 76% заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Вячеслав Лебедев обратил внимание на то, что по итогам работы Форума с учетом высказанных его участниками позиций будет подготовлено постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами обеспечительных мер, а в целях более полного ознакомления с правовыми позициями Верховного Суда РФ участникам Форума направлены 4 постановления Пленума Верховного Суда России по вопросам международно-правовой интеграции.

В завершение Форума Председатель Верховного Суда РФ В.М.Лебедев констатировал, что в ходе Форума состоялось интересное и плодотворное обсуждение вопросов повестки дня, а результаты работы Форума будут способствовать гармонизации правовых систем и углублению интеграционных процессов.

По итогам Форума будет подготовлен сборник докладов его участников.

Не зацепиться за "зеленый крен"

С начала этой недели из Китая вновь приходят тревожные вести. По состоянию на 28 сентября уже более половины провинций КНР ограничили потребление электроэнергии. Во многих городах не работают светофоры, власти просят жителей не использовать кондиционеры, микроволновки, бойлеры и прочие электроприборы. В Шэньяне (7,4 млн жителей) отключено освещение на дорогах. Есть вероятность, что ограничительные меры продлятся до весны 2022 года.

Кадры энергетического "проседания" уже переполняют соцсети и новостные ленты. Работу приостанавливают некоторые предприятия. Ведущий китайский поставщик электронных компонентов для компании Apple заявил, что вынужден до конца месяца закрыть три своих завода.

Причины кризиса - острая нехватка угля, важнейшего для КНР энергоносителя, предсказуемо растущий спрос на электроэнергию и ужесточение требований по сокращению выбросов парниковых газов.

Экономисты прогнозируют, что энергетический дефицит обернется для Китая замедлением экономического роста в III и IV кварталах 2021 года, а губернатор провинции Цзилинь Хан Цзюнь уже призвал срочно увеличить импорт угля из России, Индонезии и Монголии, чтобы решить проблему нехватки электроэнергии.

Но если посмотреть на повестку дня в России, то кажется, что все эти события происходят не на территории соседней с нами страны, а где-то на другой планете. В частности, СМИ обсуждают выступление на Восточном экономическом форуме Анатолия Чубайса, занимающего сейчас должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, который заявил, что с 2021 года Китай берет под жесточайший контроль любой прирост объема потребления угля, а с 2025 года начинает сокращение абсолютного объема потребления угля в стране, и подверг критике концепцию развития угольной отрасли России. Напомним, правительство летом прошлого года утвердило программу развития угольной промышленности страны до 2035 года. В рамках стратегии Россия может увеличить добычу угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному, стратегия предусматривает возможность роста экспортных поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Иные участники 25-го Дальневосточного экономического форума "Нефть и газ Сахалина", проходящего в эти дни, вдохновленные идеями "зеленой" энергетики, тоже не заостряют своего внимания на том, что блэкауты в КНР могут обернуться дефицитом энергоемких сырьевых товаров, - и это шанс для российского экспорта нарастить поставки. Для них куда важнее "энергопереход" на возобновляемые источники, важность которого диктует "глобальная климатическая повестка".

Никто не отрицает важности этой проблемы. Но для экономики страны куда важнее системный подход к развитию энергетики. Его озвучил на недавно состоявшемся Тюменском нефтегазовом форуме, собравшем экспертов индустрии для поиска новой модели развития ТЭК в России и мире, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы энергоэффективности и энергосбережения: "Россия должна идти своим путем, а не путем, который нам навязывают, в частности, западные партнеры. Конечно, Россия будет учитывать все тренды, но хочу подчеркнуть, что мы не должны лишаться наших естественных преимуществ". О той же проблематике говорил и министр экономического развития Максим Решетников на совещании с правительством Сахалинской области по климатическому эксперименту, который планируют в этом регионе: "Самый важный момент, что нас волнует при такой жесткой системе углеродного регулирования, - цена вопроса: кто и как за это заплатит, сколько это будет стоить".

Да, вопрос цены - совсем не праздный. Именно из-за того, что цена "зеленых" технологий слишком высока, в последние десятилетия мир не раз пугали картинами климатического апокалипсиса. Альберт Гор, получивший за свою деятельность по защите климата Нобелевскую премию, обещал, что ледяные шапки на полюсах исчезнут уже к 2015 году. Но они никуда не делись. Вместо этого в 2015 году исследование НАСА выявило увеличение массы полярных льдов за период 1992-2008 гг. на 194 млрд тонн.

Точно так же не сбылись и другие предсказания. Да и кто теперь вспомнит, что там 20 лет назад предрекал американский вице-президент Гор, получавший свыше 100 тысяч долларов за каждое свое выступление? Зато последствия взятого тогда необдуманного курса на "зеленую" энергетику расхлебывают современники.

Напомним: более 30 лет назад при ООН была создана группа экспертов по изменению климата. После нескольких лет работы они сделали вывод, что планете грозит глобальное потепление, вызванное увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере до 0,04%. Подождите падать в обморок - если вы находитесь в закрытом помещении, то концентрация углекислого газа там вдвое или втрое выше, и это никак не влияет на ваше самочувствие, но зато очень нравится вашим комнатным растениям.

Чуть позже, правда, выяснилось, что нет линейной зависимости между ростом концентрации углекислого газа и ростом температуры, поэтому глобальное потепление переименовали в изменение климата и стали призывать с ним бороться. Особенно ратовали за эту борьбу те, кому очень не нравилось, что Россия и арабские страны получают слишком много денег за свои нефть и газ. Ведь именно использование нефти, газа и угля повышает концентрацию углекислого газа. Убеждая всех в неотвратимости климатической катастрофы, борцы с нефтью, газом и углем стали подталкивать мир к необходимости отказа от этих энергоносителей и скорейшему переходу на солнечную и ветровую энергетику.

Изменения климата - да, они всегда были, есть и будут, но никакой катастрофы точно не наблюдается. Зато благодаря борьбе с "незелеными" энергоносителями мир уже стоит на пороге энергетического кризиса, а рука об руку с ним идет кризис экономический, поскольку именно этим всегда и оборачивается снижение производства.

Про рекордный рост стоимости нефти, газа и угля в Европе этим летом уже написано многое. Очевидны и последствия - кратный рост стоимости электроэнергии для граждан ЕС. Все это стало результатом чрезмерного увлечения "зеленой" энергетикой, ибо внезапно выяснилось, что ни ветряки, ни солнце не дали нужных объемов. Спрос на энергоносители резко рванул вверх, а добыча нефти, газа и угля осталась примерно на том же уровне - поэтому и цены на них которую неделю ставят исторические рекорды. Экономика - штука упрямая, и заставляет считаться с собой даже самых твердолобых "зеленых".

Европейские политики, конечно, уже разыгрывают "российскую" карту, обвиняя "Газпром" в создавшемся дефиците. Однако Россия - единственный поставщик, который увеличил поставки газа в ЕС. Норвегия и Алжир, например, сократили. А США вообще гонят свой СПГ в Азию, туда, где цены выше, а вовсе не своим европейским партнерам.

Европе, конечно, все это "несъедобно", но она как-то выкарабкается. Что касается нас, у нас взвешенная энергетическая политика, остерегающаяся бездумного "зеленого крена", ей и стоит следовать. Какие коррективы вносить, подскажет жизнь. Не стоит суетиться.

MEPS: железная руда повлияла на резкий рост цен на коксующийся уголь

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., затраты на сырье для сталеплавильного производства находятся в крайне нестабильном периоде. Годовой рост стоимости железной руды недавно закончился. К середине сентября цены на импортную китайскую железорудную мелочь упали более чем на 50% по сравнению с пиком в мае. Напротив, стоимость экспорта коксующегося угля из Австралии, который пережил длительный период слабости, резко выросла за последние несколько месяцев.

Несколько факторов способствовали необычайному росту цен на железную руду, который начался во втором квартале 2020 года. Быстрое расширение спроса, в первую очередь со стороны Китая, было встречено сокращением предложения со стороны основных экспортеров железной руды. Плохая погода ограничила поставки из Австралии. Логистические проблемы в портах Бразилии усугублялись нехваткой докеров из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 в стране.

Разворот в сторону цен на железную руду, начавшийся в июле 2021 года, продолжается, поскольку ограничения на производство стали в Китае ужесточаются. Общенациональные ограничения производства для снижения уровня загрязнения в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, вероятно, будут введены на более длительный срок, чем предполагалось изначально.

Количество проверок, проводимых законодателями на отечественных предприятиях, увеличивается, чтобы удостовериться, что сталелитейщики соблюдают правила. Ожидания того, что экспорт стали будет облагаться налогом, ухудшают перспективы плавильного производства в стране. Кроме того, уменьшается доступность железной руды, поскольку количество грузов, прибывающих в Китай из Австралии и Бразилии, вероятно, улучшится во второй половине этого года.

В отличие от слабых настроений в отношении железной руды, ситуация на рынке коксующегося угля стремительно растет.

Политическая напряженность между Китаем и Австралией привела к фактическому запрету на импорт в азиатскую страну австралийского происхождения. Китайские предприятия все больше полагаются на источники угля внутри страны и от альтернативных поставщиков из третьих стран. Однако промышленные аварии на нескольких местных шахтах снижают доступность.

Производству горнодобывающей промышленности в Монголии препятствуют перебои в подаче электроэнергии, вызванные повреждением электрических сетей. Кроме того, добыча коксующегося угля в России и Северной Америке ограничена. Австралийский уголь высшего сорта перенаправляется новым клиентам в Восточной Азии и Европе, чтобы удовлетворить потребности заводов в этих регионах.

Участники рынка отмечают, что мировые цены на готовую сталь будут близки к пиковым. Замедление государственных мер стимулирования в развитых странах и рост числа случаев заболевания Covid-19 ухудшают перспективы экономического роста. Неопределенное направление затрат на производство стали должно оказать дополнительное понижательное давление на стоимость сделок со сталью в среднесрочной перспективе.

Основа - взаимное доверие

Развитие торгово-экономического сотрудничества как важный фактор укрепления отношений между КНР и РФ

Текст: Лу Наньцюань (почетный член Ученого совета Китайской академии общественных наук (КАОН), старший научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН)

16 июля 2001 года председатель КНР Цзян Цзэминь и президент РФ Владимир Путин подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В соответствии с основными принципами и духом Договора уровень китайско-российских отношений с тех пор непрерывно повышался.

Сегодня ситуация в мире беспрецедентно меняется. На фоне очевидно возрастающей сложности, нестабильности и неопределенности международной среды, а также постоянного усиления давления со стороны США в целях сдерживания Китая и России перед лидерами и учеными двух стран встает важный вопрос: как укреплять и развивать китайско-российские отношения?

1. Укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет особое значение для развития китайско-российских отношений

И Китай, и Россия считают, что сегодня их отношения переживают лучший в истории период. Безусловно, факторы геополитики и безопасности играют важную роль в успешном развитии двусторонних связей. Стороны координируют действия по важным проблемам международных отношений, что свидетельствует о наличии долгосрочной совместной стратегии. В условиях общей тенденции к глобализации в мировой экономике, когда межгосударственные хозяйственные связи становятся все теснее, а экономические интересы неразрывно связаны, крайне важными представляются вопросы: каким образом Китай и Россия, крупные соседние страны, могут использовать хорошие политические отношения для укрепления торгово-экономических отношений? Как привести их в соответствие с уровнем политических отношений и требованиями развития китайско-российских отношений в новую эпоху для непрерывного повышения уровня взаимосвязанности экономических интересов двух стран?

Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время визита в Россию в апреле 2012 года, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество - краеугольный камень отношений партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ, важная движущая сила развития двусторонних отношений. В Совместном заявлении КНР и РФ 2019 г. подчеркивалось, что стороны будут использовать новые подходы, инновационные модели сотрудничества, содействовать повышению качества и уровня практической кооперации между двумя государствами во всех областях, добиваться тесного переплетения интересов, стремиться к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. Для этого было выбрано 17 сфер, способствующих развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Целью практического взаимодействия Китая и России является создание прочной материальной базы двусторонних отношений в новую эпоху.

2. Уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества непрерывно повышается

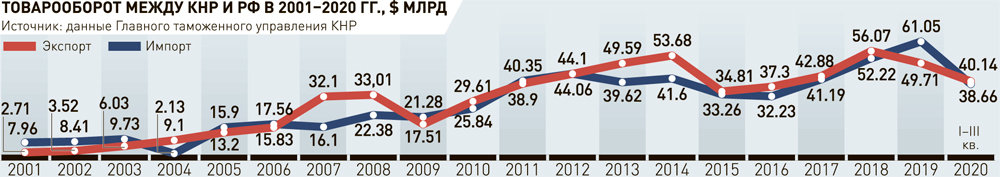

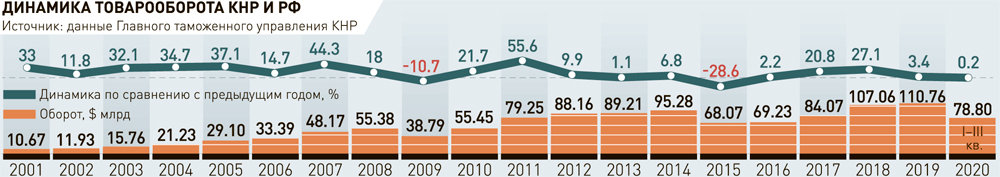

За 20 лет с момента подписания Договора уровень торгово-экономического сотрудничества между КНР и РФ постоянно повышался. Исключение составили только 2009 и 2015 годы.

С 2000 года торговый оборот между КНР и РФ демонстрировал стабильный и быстрый рост. В 2010 году Китай занял первое место среди торговых партнеров РФ и сохраняет эту позицию до сих пор. В Совместном заявлении РФ и КНР 2014 года отмечалось, что стороны намерены не ослаблять усилия по увеличению объема двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов к 2015 году, однако из-за санкций Запада в отношении России и снижения мировых цен на нефть эта задача не была выполнена. В 2015 году объем двусторонней торговли составил 68,07 млрд долларов, в 2016 году - 69,225 млрд долларов, а в 2017 году наблюдался относительно быстрый рост и оборот достиг 84,07 млрд долларов. В 2018 году объем торговли между двумя странами составил 107,06 млрд долларов, что на 27,1 процента больше, чем годом ранее, впервые превысив 100 млрд долларов. Страны в некотором смысле преодолели и психологический барьер в торговле.

Следует отметить, что это знаменательное событие, свидетельствующее о серьезном прогрессе в китайско-российских торгово-экономических отношениях, Китай и Россия смогли достичь первой долгосрочной цели. Другие игроки обратили внимание на перспективы быстрого развития торговых отношений между двумя странами, увидели потенциал взаимной торговли Китая и России, который страны будут и дальше развивать. В 2018 году был не только расширен масштаб торгово-экономических связей КНР и РФ, но и произошло их качественное улучшение, структура торговли была оптимизирована, что проявилось в следующем.

Во-первых, в 2018 году около 60 процентов экспорта Китая в Россию приходилось на электронику. РФ в основном поставляла в КНР ресурсы, их доля составляла порядка 80 процентов. Можно констатировать развитие структуры торговли, но не ее качественное изменение.

Во-вторых, появились новые источники роста двусторонней торговли. В 2018 году импорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай составил 3,21 млрд долларов, что на 51,3 процента больше, чем в 2017 году. Развивались электронная торговля и торговля услугами.

В-третьих, стороны достигли прогресса в реализации масштабных стратегических проектов в энергетике, в том числе ядерной, а также в освоении космоса, в строительстве трансграничной инфраструктуры и в таких новых областях, как освоение Арктики и цифровая экономика.

В-четвертых, постепенно укрепляется межрегиональное сотрудничество. Проведение Годов межрегионального сотрудничества КНР и РФ (2018-2019 гг.) дало импульс принятию Программы развития китайско-российского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018-2024 годы и Плана развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, а также на Северо-Востоке Китая, что позволило углубить кооперацию в этом регионе. Для оказания финансовой поддержки совместным проектам был учрежден Китайско-Российский инвестиционный фонд регионального развития. Все это показывает, что в 2018 году был достигнут значительный прогресс в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве. В 2019 году объем торговли между КНР и РФ продолжил расти до уровня 110,757 млрд долларов, увеличившись еще на 3,4 процента.

3. Два важных стратегических фактора регионального развития, способствующих торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами

В последние 20 лет торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ постоянно развивалось. Это стало возможным благодаря укреплению не только политических отношений, но и регионального взаимодействия. Представляется целесообразным обратить внимание на два фактора.

3.1. Роль России в процессе построения Инициативы пояса и пути

Выступая в Казахстане в сентябре 2013 года, Си Цзиньпин выдвинул идею Экономического пояса Шелкового пути и отметил: "С целью укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и расширения пространства развития стран Евразии, мы можем применять новую модель сотрудничества и общими усилиями сформировать Экономический пояс Шелкового пути, что, по моему убеждению, будет очень выгодно народам всех стран на Великом шелковом пути. Начать это мы могли бы со следующих конкретных направлений, шаг за шагом расширять сферы взаимодействия и постепенно выходить на полномасштабное сотрудничество в регионе". Очевидно, что с точки зрения мировой экономики Инициатива пояса и пути (ИПП) придаст новый импульс процессу экономической глобализации и либерализации торговли путем укрепления регионального экономического сотрудничества. Это представляется особенно важным сейчас, когда голоса противников этих процессов звучат все громче.

В рамках ИПП Россия играет важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества Китая и Европы. Инициатива сначала должна протянуться через Центральную Азию до России, а затем - до Европы. Таким образом, Россия выступает важным связующим звеном между Европой и Азией. Кроме того, из шести ключевых экономических коридоров, которые Китай создаст в процессе строительства ИПП, два будут связаны с РФ. Первый - это Новый евразийский континентальный мост, который проходит от восточного побережья Китая через Северо-Запад Китая, Центральную Азию и Россию в Центральную и Восточную Европу. Его строительство опирается на современную международную логистическую систему "Китайско-европейский экспресс". Приоритетом проекта является развитие торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере производственных мощностей, расширение пространства для кооперации в сфере энергоресурсов, а также обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования регионального рынка. Второй - это экономический коридор Китай - Монголия - Россия. 23 июня 2016 года три страны подписали программу этого проекта - первую программу многостороннего сотрудничества в рамках ИПП.

4. Основные сферы торгово-экономического сотрудничества КНР и РФ

Торгово-экономические связи КНР и РФ развиваются в широком спектре отраслей. Исходя из структуры экономики двух стран, потребностей экономического развития и тенденций международных отношений, можно сделать вывод, что торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ особо актуально и его значительный потенциал проявляется в следующих аспектах.

4.1. Энергетика - самая важная и быстроразвивающаяся область торгово-экономического взаимодействия

Для укрепления сотрудничества в данной сфере стороны учредили Китайско-Российский энергетический бизнес-форум.

4.2. Сельское хозяйство - новая сфера сотрудничества, обладающая значительным потенциалом

В последние годы в связи с быстрым развитием сельского хозяйства Россия из импортера сельскохозяйственной и связанной продукции превратилась в экспортера.

4.3. Укрепление научно-технического сотрудничества

В нынешних условиях сотрудничество Китая и России в рамках Инициативы пояса и пути должно опираться на высокие технологии. Для этого две страны предпринимают активные меры по развитию связей в данной сфере, объявив 2020-2021 годы Годами научно-технического и инновационного сотрудничества.

4.4. Усилия для продвижения финансового сотрудничества

Основное значение Инициативы пояса и пути заключается в продвижении регионального сотрудничества, а основным его направлением, в свою очередь, выступает строительство транспортной инфраструктуры. Взаимодействие в данной сфере в значительной степени зависит от инвестиций. В связи с этим Китай прилагает большие усилия для продвижения строительства транспортной инфраструктуры в странах инициативы "Один пояс и один путь".

4.5. Сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры

В ходе реализации ИПП необходимо сделать акцент на сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры между заинтересованными странами. Развитие транспортной инфраструктуры, особенно на востоке страны, находится на недостаточном уровне. Это обусловливает острую необходимость укрепления сотрудничества с Китаем в данной области. В последние годы на этом направлении наблюдается определенный прогресс. После многолетней работы в конце 2019 года было завершено строительство автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ и железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян. В таком взаимодействии заключается большой потенциал.

5. Перспективы развития

Китай и Россия надеются повысить уровень торгово-экономического сотрудничества.

Китайско-российское взаимодействие в торгово-экономической области обладает большим потенциалом. Представляется, что в будущем с учетом научно-технического прогресса и изменения структуры экономик двух стран будут активнее использоваться региональные преимущества, сферы сотрудничества будут постоянно расширяться, а уровень взаимодействия - повышаться на основе принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Это, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии Китая и России, сыграет основополагающую роль в укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и станет драйвером постоянного развития двусторонних связей.

* Полная версия статьи в сборнике "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"

Караганов: Идя в Сибирь, мы идем и в будущее, и к истокам нас как державы

Текст: Сергей Караганов (почетный председатель Президиума СВОП)

Много раз говорил и писал о том, что без ведущих вперед идей великие державы не создаются, а потеряв их, вырождаются. Как это и произошло, в частности, с нами, когда в 1970-е гг. на скудость потребления наложился износ коммунистической идеи, на которую был нанизан СССР. Это же на глазах происходит в Европе, где в прошлом великие державы от великих идей отказались, а европейская идея, лежавшая в основании создания ЕЭС, - ЕС выработалась и зашла в тупик.

В последние года два волна требований со стороны растущего большинства интеллектуального класса ведет, хотя и очень медленно, к осознанию руководством необходимости активизации поиска новой идеологии.

Прагматизм и технократизм полезен, особенно после провала коммунистической идеологии, а затем и российского варианта либерал-демократизма. Но эта полезность ограничена во времени и явно исчерпана.

Большая семья, патриотизм и тем более - солженицынское сохранение народа, безусловно, должны быть составными частями большой идеи. Если в поиске смысла существования страны или народа забывают об этой простой истине, случается беда.

Часто вспоминаю стихотворение чудесного советского поэта Михаила Светлова "Гренада". Оно вело вперед поколения мечтателей. Но в нем был и приговор идее интернационализма за счет своего народа. Не удалось узнать, понимал ли это сам поэт: "Я хату покинул,/ Пошел воевать,/ Чтоб землю в Гренаде/ Крестьянам отдать./ Прощайте, родные!/ Прощайте семья!/ "Гренада, Гренада, Гренада моя!" А у нас еще немало людей в политическом классе, призывающих к безусловной поддержке обнищавших и обескровивших себя соседей по ушедшему СССР.

Мы, хотя и медленно, начинаем наступать в идейной сфере или по крайней мере презрительно насмехаться в ответ на бесконечные нападки противников по геополитической борьбе.

Уходит, хотя и медленнее, чем хотелось бы, и порожденное бытовой бедностью по сравнению с казавшимся богатым Западом ощущение неправоты, желание оправдываться или в лучшем случае отплевываться.

Ощущение моральной и политической правоты перестают скрывать даже дипломаты. Было приятно, когда В.В. Путин шутливо попенял С.В. Лаврову за "излишне" задиристый тон.

Даже в близкой к теме нашего обсуждения замечательной статье советника министра обороны А.М. Ильницкого о "ментальной войне", опубликованной в августовском номере за 2021 год "Военной мысли" виден и оборонительный мотив. Он предлагает обороняться от навязываемых нам с Запада псевдоидеологий и этических кодексов, которые ведут к деградации общества и человека. Речь идет об ЛГБТизме, демократизме, ультрафеминизме, черном расизме, отрицании истории и корней. Далее по списку.

Опасность налицо. Но велика она в первую очередь тем, что эти явления рождаются в силу ряда причин - в них надо разобраться - внутри благополучных и развитых цифровизированных обществ и только потом поддерживаются политическими элитами, стремящимися раздробить общества и лишить людей воли к сопротивлению несправедливости и неэффективности управления ими. Экспорт этих псевдоидеологий в том числе и к нам - это вторичная и побочная цель.

Считая, что эта зараза приходит исключительно с Запада, мы упрощаем проблему и можем стратегически промахнуться. Бороться нужно, не только оттесняя или отгораживаясь, но предлагая альтернативу, имеющую корни в обществе и привлекательную для других стран, нормальных людей, стремящихся остаться ими, а не роботами или манкуртами. А людей, исповедующих нормальные ценности, в мире подавляющее большинство. Себе и миру можно и нужно, выработав, предложить привлекательную новую - старую русскую идею.

У России есть изначальное конкурентное преимущество в продвижении своего видения того, каким должны быть человек и человечество. Это - открытость нашей культуры, ее всемирность и всечеловечность, о которой говорил Ф.М. Достоевский в своей легендарной речи об А.С. Пушкине.

Дам в очередной раз, с дополнениями последних лет свой вариант набора лозунгов, которые могут стать основой российской идеологии для себя и мира.

Мы считаем, что миссией человека является служение не себе, но семье, обществу, стране, миру. И Богу, если он или она в него верит. Мы против обесчеловечивания людей через отрицание общественной сущности человека, его пола, родства, истории его и его страны, без которой он состояться не может.

Мы - народ очень сильных и женственных женщин, не раз спасавших страну в ее тяжелой истории. Мы не только уважаем, но почитаем их. Мы - за равенство прав и возможностей женщин и мужчин. Но не за ультрафеминизм, лишающий их коренной биологической сущности, а жизнь и культуру одной из ее главных составляющих и движущих сил - любви между женщиной и мужчиной.

Мы - народ отважных мужчин, готовых защитить слабых.

Мы - за мир. Наши вооруженные силы не только обеспечивают наш суверенитет и безопасность, но и, сдерживая агрессоров и претендентов на гегемонию, обеспечивают мир во всем мире.

Мы - за суверенитет стран и народов, свободу выбора ими своего пути, в политике, экономике и, что не менее важно, в культуре. Разбив всех претендентов на мировое господство, а сейчас подорвав главную основу западного доминирования - военное превосходство, мы создали условия не только для своего суверенного развития, но и для свободы выбора другими странами и народами. Мы - народ-освободитель. Но теперь не за счет своего народа. А потому что это отвечает его коренным интересам.

Мы - народ победителей и народ-победитель.

Мы - народ-интернационалист. И другими, учитывая нашу историю, быть не можем. Нам чужд любой расизм.

Мы - за справедливый мир для всех стран и народов, за справедливый экономический порядок внутри страны.

Мы - близкий к природе народ и будем защищать окружающую среду и у себя, и во всем мире во имя будущих поколений.

Главное в миссии России - обустройство страны, воля и благоденствие наших граждан.

Мы - за сильное государство, способное, сотрудничая с другими странами, защищать жизнь и интересы своих граждан. Но и за волю, за суверенитет человека, его свободу мыслить и решать, как думать и жить без тоталитарного диктата хоть снизу, хоть сверху.

Естественен вопрос, а на кого должна ориентироваться новая - старая русская идея в условиях современного усложняющегося общества? Потенциальных ответов настолько много, что их обсуждение наверняка заведет в тупик. Предлагаемый ответ прост - на патриотическое большинство, которое нужно расширять и новой идеологией, и новой политикой (см. ниже).

А как же быть с поколением "Z", года три тому назад называвшимся "креативным классом"? Ответ - да никак. Молодежь повзрослеет, а та ее часть, которая не захочет этого сделать, побузив, выпадет в осадок, превратится не в творцов, строителей и защитников, а в обслугу последних. Будем надеяться - квалифицированную. Удовлетворятся неясные запросы на новые ценности, мы просто растеряем старые, самих себя, народ, страну.

Так же философски стоит относиться к постоянно повторяемому тезису, что молодежи (в т.ч. ее нынешним привычкам и взглядам) принадлежит будущее. Молодость прекрасна и энергией, и поиском, и романтикой. Но историю стран и мира строят взрослые люди. Иногда, когда они теряют ориентиры или хотят не строить, а разрушать, пускают вперед молодежь, не связанную обязательствами, знаниями, опытом, еще не чувствующую ответственности за семью, Отечество.

Тем более что, похоже, значительная часть молодежи, выросшая в суперцифровизированной среде, да еще с новыми ценностями, никогда не повзрослеет. И делать ставку нужно на ту ее часть, которая растет в передовых корпорациях, университетах и, вероятно, в суворовских и нахимовских училищах, создает новые производства и технологии. Впрочем, многие из условного поколения "Z", особенно если ему предложить ведущие вперед идеи, пойдут за ними.

Запуск и продвижение новой идеологии, новой русской идеи, естественно, должны сопровождаться реальными изменениями в нашей политике. Похоже, этого и боятся многие тормозящие выдвижение новой идеологии для России. Не хотят менять ничего, пригрелись.

В числе этих изменений, безусловно, должно быть развитие наметившегося курса на большую социальную справедливость. Включая и переход к разумной прогрессивной шкале налогообложения. Это давно перезревшее, а теперь и работоспособное решение - благодаря высокому качеству нашей налоговой системы. За счет этого - повышение инвестиций в здравоохранение, науку, образование, защиту нашей природы.

Для наполнения смыслом национальной жизни, мобилизации ищущих, честолюбивых и активных необходим и большой духоподъемный геополитический проект. Ими были петровское окно в Европу, Транссиб. Напомню его лозунг: "Вперед к Великому океану". Им была и мировая революция большевиков. Недавно ими были идеи поменьше - провалившееся "возвращение в Европу", достигнутое "вставание с колен".

Пока таких проектов нет.

Технократические "национальные проекты", безусловно, полезны, но не пробуждают творческую энергию.

"Поворот на Восток", призванный в числе прочего стать частью такой большой идеи, достигнув определенных успехов, выдыхается. Основных причин две.

Это была попытка ускоренного развития только Дальнего Востока с его ограниченным человеческим капиталом. Была разорвана Сибирь - единый исторический и экономический регион.

В проекте не было идейной основы, которой можно было бы увлечь. Он был по большей части технократическим. Не стал своим, народным, даже и для жителей Тихоокеанской Сибири.

Арктический проект при всей его полезности большим духоподъемным, вовлекающим и привлекающим массы активных людей быть не может.

Таким проектом может и должно стать новое освоение, подъем всей Сибири с ориентацией на Азию и Тихий океан и, разумеется, Арктику. Первоначально, более десяти лет тому назад, разрабатывавшаяся концепция "поворота на Восток" предусматривала ускоренное развитие с ориентацией на энергодефицитные, вододефицитные, быстрорастущие рынки Азии всей Сибири, а не только ее восточной части.

Отрадно, что С.К. Шойгу возобновил продвижение этой идеи, которую он высказывал и десятилетие назад. В т.ч. о создании столичных городов в Сибири.

Но то, что пока предлагается, судя по печати, опять полезный, но технократический проект развития центральных регионов Сибири. В нем нет главного, того, что подъем Сибири - путь в новый мир для всей России. А сибиряки и те, кто к ним присоединится физически и ментально, - первопроходцы в новое будущее мощной и благоденствующей России.

Новый проект поможет вовлечь в ускоренное развитие не только самый богатый ресурсами и очень богатый интеллектуальным капиталом регион страны - Центральную Сибирь, воссоединит ее с Сибирью Тихоокеанской. Он подтолкнет заложенную в концепции "поворота на Восток", осуществляемую очень медленно цель переформатирования мышления российской элиты от отсталого европоцентризма к новому, устремленному в будущее большому евразийству. Мы - культурно по большей части европейская страна. Может быть, скоро останемся среди последних культурно европейских держав, если Европа продолжит самоубийство своей цивилизации новыми ценностями. Но социально и политически мы ближе к Азии. И эта "азиатчина" теперь наше конкурентное преимущество. Двигаясь в Сибирь, мы не только завершаем принесший много полезного, но объективно выдохшийся европейский, петровский проект - нам больше почти нечего брать у Европы, но "возвращаемся домой", в Большую Евразию, обретаем новых и старых себя.

Идя в Сибирь, мы идем и в будущее, и к истокам нас как великой державы, а не просто восточной окраины Европы. Пришедшие из Азии монгольские орды не только войнами и сбором дани задержали наше развитие, но и сформировали безбрежность русского геополитического мышления, оставили нам веротерпимость и культурную открытость. И сформировали - в борьбе с ними - главный элемент культурного кода русских - стремление к независимости и суверенитету.

Выдающийся американский политический мыслитель З. Бжезинский был заведомо не прав, когда вбросил свое знаменитое и часто повторяемое, в том числе и у нас, изречение, что без Украины Россия не останется великой державой. Это не так - она не стала бы великой без Сибири, без ее ресурсов, без "сибирского характера" части русских, без "сибирских полков", не выстояла бы против завоевателей на европейской равнине. В лучшем случае стала бы восточным аналогом Польши. Знаю, что для многих это звучит оскорбительно.

Можно и нужно строить новые научно-производственные центры, как предлагает С.К. Шойгу, многие ученые. Но не менее важно - перенести в сибирские города действительно значительную часть столичных функций, большую часть экономических ведомств, возможно, Госдуму и/или Совет Федерации. В том числе чтобы образованная и честолюбивая молодежь потянулась туда, ускоряя процесс геоидеологического, духовного взросления российской элиты.

Вячеслав Лебедев принял участие в совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС

Под председательством Верховного суда Кыргызской Республики 24 сентября 2021 года в формате видеоконференции состоялось XVI Совещание председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В мероприятии принимали участие председатели и судьи Верховных судов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. От государств-наблюдателей приняли участие председатели Верховных судов Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии. Россию на совещании представлял Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев.

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы отправления правосудия. В частности, особое внимание на совещании было уделено цифровизации судов и перспективам внедрения IT-технологий в судопроизводстве. Участники совещания подтвердили стремление обеспечивать транспарентность правосудия.

Так в своем выступлении, Вячеслав Лебедев отметил, что прозрачность судебной деятельности в Российской Федерации обеспечивается публичностью судебного разбирательства. Это выражается, в том числе, в доступе граждан и журналистов к судебным заседаниям, открытости в работе органов судейского сообщества, гласности конкурсного отбора кандидатов на судебные должности и привлечения судей к дисциплинарной ответственности, размещении в Интернете текстов судебных актов, взаимодействии судов со СМИ.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации подчеркнул, что в условиях пандемии российские суды стали активнее использовать новые технологии. Информация об изменении даты и времени судебных заседаний направляется участникам судопроизводства в том числе посредством электронных писем и смс-сообщений, что обеспечивает оперативность получения таких уведомлений.

В своем докладе глава Верховного Суда России рассказал о работе по созданию суперсервиса «Правосудие онлайн». Новая система позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получение судебного акта.

Вячеслав Лебедев также отметил, что применение принципа экстерриториальности судопроизводства способствует повышению качества правосудия в России. Этот принцип предусмотрен в отношении кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов, к подсудности каждого из которых отнесены территории нескольких субъектов Российской Федерации.

В кассационных судах общей и арбитражной юрисдикции реализуется принцип сплошной кассации, – сказал глава Верховного Суда РФ. В соответствии с ним кассационные жалобы рассматриваются в судебном заседании с приглашением сторон без предварительного рассмотрения вопроса о приемлемости жалобы. Это позволяет повысить эффективность выявления и устранения судебных ошибок.

Экстерриториальность также обеспечивается рассмотрением российскими судами дел о признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Председатель Верховного Суда России сообщил, что по-прежнему сохраняется актуальность соблюдения баланса между принципами экстерриториальности правосудия и государственного суверенитета. В связи с этим некоторые категории дел отнесены к исключительной компетенции судов России.

В заключение, Председатель Верховного Суда Российской Федерации выразил уверенность в том, что общая работа государств по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики внесет значительный вклад в повышение эффективности правосудия, сближение правовых систем и укрепление международного судебного диалога.

В ходе дальнейшей работы форума, председатели Верховных судов договорились обмениваться передовыми национальными практиками в сфере исполнения решений третейских (арбитражных) судов, информацией научно-теоретического и прикладного характера, касающейся гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств-членов ШОС. Важным элементом совместной работы участники посчитали дальнейшее взаимодействие в области внедрения в деятельность судов информационных технологий.

Председатели Верховных судов государств-членов ШОС отметили важность взаимодействия судебных органов и средств массовой информации, учитывая, что текущий этап развития ШОС приходится на период активного развития информационных технологий и роста влияния СМИ на общественное сознание.

По итогам Совещания было принято Совместное заявление председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Российские и монгольские военные провели совместную тренировку

Военные России и Монголии провели первую совместную тренировку в рамках учений "Селенга-2021" на монгольском полигоне "Дойтын Ам", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия", - говорится в сообщении.

Объединенный штаб руководства учениями согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.

Также в рамках учений прошли состязания по национальным и традиционным видам спорта: монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете. Желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Командование решило создать совместные команды, в которые вошли военнослужащие обеих стран.

После состязаний на полевой сцене полигона "Дойтын Ам" с концертом выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии.

Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

"Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР МОНГОЛИИ ПОСЕТИЛ РОССИЙСКУЮ ВЫСТАВКУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

27 сентября в Улан-Баторе открылась российская выставка специализированного машиностроения «Спецмаш-2021», организованная Минпромторгом России.

В выставке принимают участие ведущие российские производители специализированной техники, которые представляют свою продукцию на площади 1 000 кв. м: «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Пегас-Агро», BONUM, «Завод Воронеж Агромаш», «Трактор» (Уралец), «Мельинвест», «Меркатор-Холдинг», «Татагрохимсервис».

Посетители выставки смогут увидеть новые высокотехнологичные разработки и популярные модели сельскохозяйственных тракторов, посевных комплексов, опрыскивателей-разбрасывателей, пресс-подборщиков, метателей зерна, коммунальной техники, оборудования для производства материалов строительства и ремонта дорог и многое другое.

В торжественном открытии выставки приняли участиевице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, Министр развития транспорта и дорог Монголии Лувсан Халтар, Заместитель Министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Гомбодоржийн Батсуурь, а также посол Российской Федерации в Монголии Искандер Азизов.

«Спецмаш-2021» является важной платформой для диалога и укрепления сотрудничества между Россией и Монголией в сфере специализированного машиностроения. Участие в выставке дает возможность российским производителям продемонстрировать свою технику и лично встретиться с монгольскими заказчиками для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Рост налогов в металлургии может снизить экспорт угля

Текст: Сергей Тихонов

Налоговая реформа в металлургии увеличит себестоимость добычи коксующегося угля, применяемого для выплавки чугуна и стали. Именно коксующийся уголь имеет наибольшие перспективы остаться востребованными на мировом рынке даже в случае окончательной победы "зеленой" повестки в мире и повсеместного отказа от ископаемого топлива. Достойных и рентабельных альтернатив ему в металлургии пока не найдено, и поэтому у него сохраняется высокий экспортный потенциал. Цена коксующего угля значительно выше бурого или энергетического углей, используемых как топливо для электростанций.

В планах Минфина получить в результате всей реформы налогообложения металлургии, горнодобывающей отрасли и производителей удобрений в 2022-2024 гг. более 0,5 трлн руб. В ведомстве на запрос "РГ" не ответили, но, по данным РБК, на черную металлургию и производителей коксующегося угля из этой суммы ежегодно придется около 130 млрд рублей ежегодно.

Причины повышения налоговой нагрузки понятны, в 2021 году стремительно выросли цены на чугун, сталь и уголь. Отечественные компании в этих отраслях все частные, в бюджет идут только фискальные сборы, а налогообложение не привязано к мировым ценам. В результате государство недополучает доходы. Весной этого года первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что бюджет от металлургических предприятий недополучил около 100 млрд рублей. Ситуацию решили исправить, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязать к мировым ценам, дифференцировать налог на прибыль относительно ее объемов и ввести акциз на сталь. Угольщиков коснулись только два первых нововведения.

На фоне мировой цены на коксующийся уголь, достигшей максимума за десятилетний период (например, австралийский уголь сейчас котируется на уровне, превышающем 500 долл. за тонну), действующая величина НДПИ в России составляет доли процента от цены, отмечает замглавы направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. По его мнению, планируемое повышение НДПИ до величины 1,5% от мировой цены даже в ситуации низких цен (ниже 100 долл. за тонну) увеличит размер НДПИ для коксующегося угля незначительно и почти не повлияет на его конкурентоспособность на внешнем рынке.

С этим согласен аналитик "Финам" Алексей Калачев. Конечно, рост налоговой нагрузки не пройдет бесследно для экономики предприятий, но при текущей рыночной конъюнктуре никак не может поставить производителей на грань разорения, считает он. К тому же рассматривается вариант с плавающей ставкой НДПИ, величина которой также будет коррелировать с ценами, уточнил эксперт.

Здесь, впрочем, есть несколько нюансов. Доля коксующегося угля из России в общих объемах угольного экспорта составляет чуть менее 14% (в 2020 году 29,1 млн тонн из 212,2 млн тонн, на 12,4 млрд долл.), но она ежегодно увеличивается. При этом качество нашего угля ниже, чем у мирового лидера по его производству - Австралии. К тому же стоимость доставки угля до потребителей из Австралии минимум в 2 раза ниже, чем из России. Это связано с тем, что основные угольные бассейны расположены внутри континента, а в Австралии на побережье или недалеко от него.

В 2021 году Китай (крупнейший мировой производитель стали, 53% мирового производства) прекратил закупать австралийский уголь по политическим причинам и перешел на коксующийся уголь из США, Монголии и Канады. С этими странами у России конкуренция по ценам очень жесткая, а по стоимости доставки мы им также проигрываем. Пока нарастить экспорт в Китай нам не позволяют инфраструктурные ограничения, но реконструкция Байкало-Амурской магистрали идет, а увеличивать объемы экспорта угля Россия планирует именно в восточном направлении. В этой ситуации любой, даже незначительный рост себестоимости добычи может оказаться решающим.

С точки зрения главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, запланированная реформа во многом справедливая, например, нефтяники платят в разы больше угольных компаний, но сам НДПИ устарел. Его повышение влияет на запуск новых проектов и инвестиции. Если продолжать аналогию с нефтянкой, то разумнее было бы ввести для угольной отрасли аналог налога на дополнительный доход (НДД), который рассчитывается от прибыли предприятий. Он оказывает меньшее негативное воздействие на рентабельность производство и конкурентоспособность продукции, считает эксперт.

Калужские власти готовы поддержать планы "Самсунг" по расширению

Глава Калужской области Шапша: власти готовы поддержать планы "Самсунг" по расширению

Правительство Калужской области готово поддержать планы компании "Самсунг Электроникс Рус Калуга" по расширению и развитию производства в регионе, реализации новых перспективных проектов, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест, заявил губернатор Владислав Шапша.

Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с руководством завода "Самсунг Электроникс Рус Калуга". Стороны обсудили повышение уровня локализации производства и реализацию новых инвестпроектов компании.

Губернатор отметил, что "Самсунг Электроникс" стал неотъемлемой частью региональной промышленности. Также губернатор акцентировал внимание на том, что предприятие непрерывно совершенствует производство и за счет передовых технологий предлагает российским потребителям качественную инновационную продукцию по доступным ценам.

"Это один из крупнейших инвесторов в регионе: в производство в Калужской области уже инвестировано более 8,5 миллиарда рублей. Создано порядка 1000 рабочих мест. Готовы поддержать планы компании по расширению и развитию производства в нашем регионе, реализации новых перспективных проектов, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест", - подчеркнул Шапша.

В свою очередь генеральный директор ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" Чжон Чжун Су поблагодарил правительство Калужской области за содействие в реализации планов компании в непростых условиях борьбы с пандемией. "Благодаря вашей помощи наше предприятие постоянно развивается. Компания производит продукцию, которую продает как на территории Российской Федерации, так и стран СНГ", - цитирует Чжон Чжун Су пресс-служба областного правительства.

Соглашение о создании компании "Самсунг Электроникс Рус Калуга" было подписано в июле 2007 года. Официальная церемония открытия завода состоялась 4 сентября 2008 года в индустриальном парке "Ворсино" в Боровском районе. ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" является одним из инициаторов маршрута "Новый Шелковый путь", созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь в Центральную Россию и Европу. Продукция экспортируется в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавию, Монголию, Украину, Латвию, Словакию, Венгрию, Италию, Польшу, Румынию.

К чему приведет нехватка металлургического угля в Китае?

Как сообщает агентство Platts, Китаю не хватит 50 млн. тонн металлургического угля в 2021 году на фоне роста внутренних мощностей по производству кокса. Металлический уголь является ключевым сырьевым компонентом, используемым при производстве стали.

Согласно последним данным China Securities International, в 2021 году в стране будет выведено из эксплуатации 28,92 млн тонн старых мощностей по производству кокса и добавлено 58,575 млн тонн новых мощностей по производству кокса, что приведет к чистому увеличению производственных мощностей по коксованию на 29,655 млн тонн в этом году.

Это происходит в то время, когда Китай энергично прилагает усилия к двойному контролю энергопотребления и энергоемкости, ограничивая производство в своем отечественном сталелитейном секторе с высоким потреблением энергии.

Между тем, угольный сектор Китая столкнулся с рядом проблем: в последние недели внутренние цены резко выросли.

Согласно данным Platts, внутренние цены 8 сентября на твердый коксующийся уголь премиум-класса в провинции Шаньси составили 4 035 юаней за тонну ($626 за тонну), поднявшись на 45% по сравнению с 11 августа.

По данным брокерской компании Guotai Junan Securities, отечественному сектору металлургического угля трудно восстановить производственные мощности, которые приостановлены из-за экологического контроля, в то время как ограничения на импорт играют определенную роль в поддержании установленных цен на уголь.

По данным CSI, на поставку угля в Китае повлияли постоянные строгие проверки безопасности, политика правительства по обеспечению достаточного предложения и стабильности цен на энергетический уголь, а также объем импортируемого угля.

CSI заявила, что видит ограниченные возможности для роста добычи угля на внутреннем рынке в 2021 году из-за государственных правил, ограничивающих добычу, в то время как аварии на угольных шахтах в последние несколько месяцев также привели к сокращению поставок руды.

Что касается импорта, недавние случаи COVID-19 часто приводили к закрытию порта Ганькимаоду во Внутренней Монголии, что ограничивало приток импорта угля из Монголии, говорится в сообщении CSI.

Импорт угля из Северной Америки был дорогостоящим, что привело к ограниченному импорту угля из США и Канады.

Новое поколение студентов будет покорять космос и строить бизнес на Луне

Шестой день защиты программ развития университетов в конкурсе «Приоритет 2030» собрал команды федеральных и опорных университетов от Балтики до Дальнего Востока. 19 ректоров со своими командами представили стратегии и рассказали, как изменится высшее образование в ближайшие десять лет.

Главные акценты в высшем финансовом образовании России в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» планирует расставить Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Многолетний лидерский опыт вуза подтверждает факт: восемь министров финансов Российской Федерации — выпускники этого университета.

По словам ректора Михаила Эскиндарова, университет ждет коллаборация с ведущими международными финансовыми институтами и российскими университетами.

«Для нас по-прежнему остается приоритетным фундаментальное образование. В погоне за цифровизацией важно не упустить момент, когда из вчерашнего школьника путем классического подхода в образовании формируется специалист, умеющий анализировать, мыслить и быть постоянно готовым к вызовам времени, в том числе к освоению новых компетенций», — отметил он.

В рамках программы «Приоритет 2030» Московский политехнический университет планирует сосредоточиться на ключевых вызовах автомобильной, энергетической и машиностроительной отраслей и инициировать стратегические проекты для «зеленой экономики»: «Доступный электромобиль», «Новая водородная энергетика», «Лазерная оптика». Также к 2030 году Политех внедрит новую модель образования, усилив творческий компонент.

«Для развития творческих и коммуникативных навыков мы интегрируем творческий компонент (Arts) в действующую STEM-модель, используя наше ключевое преимущество — сильные школы подготовки кадров для креативных индустрий», — отметил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

В этом году Московский Политех принял на 40% больше студентов, а общий балл ЕГЭ при поступлении стал выше на 3 пункта. Отличительная черта образовательного процесса в университете не только в интеграции творчества и науки — Политех уже сделал ставку на проектное обучение, в котором задействованы студенты всех четырех курсов бакалавриата. О гоночных болидах, электробайках и беспилотной технике, сделанных с участием студентов в рамках этой дисциплины, говорят на ведущих площадках страны, в том числе на форуме «Армия-2021». К 2027 году Московский Политех анонсировал переезд в кампус в Новой Москве, который будет построен по «зеленым технологиям» в соответствии с передовыми мировыми практиками.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова подготовил программу развития, которая предусматривает самую масштабную трансформацию университета за 114 лет его истории в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Курирующим органом исполнительной власти стратегической программы является Министерство экономического развития РФ.

«Мы рассматриваем университет как аналог института развития по содействию инновационному технологическому предпринимательству в соответствии с фронтальной стратегией Правительства», — отмечает ректор Иван Лобанов.

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) в последние годы демонстрирует существенные лидерские амбиции, является точкой сборки крупных федеральных и региональных проектов: научно-образовательные центры мирового уровня, карбон, индивидуализация образования, биобезопасность и другие. К 2030 году университет станет управляющим ядром альянса вузов и индустрий макрорегиона, обеспечит плотность их взаимодействия и результативность на благо экономики региона и страны. Именно таким будет, по словам ректора Ивана Романчука, ТюмГУ к 2030 году.

«Было важно подчеркнуть новую идентичность университета, с одной стороны, а с другой — преемственность изменениям и трансформациям. Задача следующего этапа развития — использовать имеющийся задел, чтобы стать лидером в Западно-Сибирском научно-образовательном кластере и драйвером регионального развития», — рассказал Иван Романчук.

Тюменский госуниверситет заявил пять проектов, все соответствуют целям национальной стратегии.

Дальневосточный федеральный университет планирует к 2030 году стать настоящим сердцем науки и студенческой жизни в федеральном округе и даже нарастить для этих целей постоянное население страны на острове Русском до 30 тысяч человек (сейчас там постоянно проживает немногим более 10 тысяч). Стать главной кузницей кадров для всего Дальнего Востока и выйти на успешное международное позиционирование российской науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по словам и. о. ректора Алексея Кошеля, помогут установка класса «мегасайенс» (синхротрон), Дальневосточный морской карбоновый полигон, инновационный научно-технологический центр «Русский», созданный Правительством по инициативе ДВФУ, энтузиазм команды университета и большое желание дать образованию и науке новый импульс в развитии.

«Мы уже два года подряд входим в ТОП-500 глобального рейтинга лучших университетов мира. Уверен, что в ближайшие годы при участии в федеральной программе «Приоритет 2030» мы сможем еще вырасти и войти в ТОП-300 лучших университетов мира», — уверен Алексей Кошель.

Перспективам развития Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) посвятил субботний пост в «Инстаграме» глава региона Антон Алиханов. Он напомнил о том, как вместе с министром Валерием Фальковым открывал в мае новый кампус вуза, и пожелал команде победы в конкурсе.

«Нам нужны эта победа и стимул для развития вуза как одного из стратегических объектов региона. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку реализации проектов», — почеркнул губернатор.

Руководитель одного из крупнейших агрохолдингов страны ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков уверен, что сила университета — это будущие кадры, которые помогут успешно развиваться региональному бизнесу и международному, выбирающему в качестве штаб-квартиры Калининград.

«Для нас университет — это еще и научная корпорация, без достижений которой история бизнеса с НИОКРами не может быть успешной», — отмечает он.

Ректор университета Александр Федоров уверен, что создание университета-терруара, который обеспечит инвестиционной оболочкой весь регион, — задача сложная, но выполнимая, особенно при такой поддержке.

Свою программу развития представил комиссии Тюменский индустриальный университет (ТИУ).

«Мы заинтересованы в сохранении за собой «опорности» и технологического лидерства. Поэтому вуз уходит от классического восприятия («поставщика кадров») к новому уровню, а именно к политехническому университету Западной Сибири, ориентированному на уникальные технологические решения. Реализация программы развития изменит индустрию и произведет ряд структурных изменений в ключевых для экономики области отраслях. Это будет политех нового поколения», — сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Согласно представленной стратегии развития, к 2030 году ТИУ станет ключевым участником национального и мирового научно-образовательного пространства.

Сибирский федеральный университет (СФУ) рассчитывает к 2030 году стать еще масштабнее и давать одномоментно образование 40 тысячам студентов. Будет расти и сфера НИОКР университета. По словам ректора СФУ Максима Румянцева, за восемь лет работы университет готов прирастить НИОКР в четыре раза. Перед комиссией команда СФУ защищала четыре стратегических проекта: Центр декарбонизации, «М4» (сотрудничество с флагманами экономики страны), Институт цифровых гуманитарных исследований и Гастрономический R&D-парк.

Генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын, прибывший в составе делегации СФУ, отмечает роль университета в формировании будущего региона и мира в целом.

«Для развития ключевых отраслей экономики с учетом пользы для государства требуется очень тщательная интеллектуальная работа, форпостом такой работы является наш СФУ», — отметил Солженицын.

Воронежский технический государственный университет, по словам врио ректора Дмитрия Проскурина, ждет по-настоящему глубокая трансформация. Университет будет не только развивать научную базу, но и активно работать с членами консорциума, создавать новые технологические проекты для предприятий региона.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова двигается вперед и, как отмечает ректор Михаил Чукин, не планирует останавливаться в развитии.

«Наша задача — в ближайшее время начать осваивать металлургические технологии на Луне. Совместно с бизнесом мы это обязательно сделаем, у нас для этого есть все необходимое», — убежден ректор.

Этот конструктив и стал основой одной из стратегических программ развития университета. Проект «Вселенная Металл» является мейнстримом, а сама современная металлургия давно вышла из границ советского образа «человека с кочергой». Теперь металлург с высшим образованием — это в первую очередь цифровой специалист, который умеет и цифрового двойника создать, и в BIM-технологиях показать свое мастерство.

В Казанском федеральном университете (КФУ) на программу стратегического развития смотрели особенно пристально — кроме ректора и команды еще и многочисленные приглашенные эксперты и кураторы. А на результаты работы смотрит вся Республика Татарстан. Быть главным вузом субъекта РФ непросто, но оно того стоит!

Пять стратегических проектов КФУ включают в себя внедрение новых технологий персонализированного здоровьесбережения, переход к низкоуглеродной экономике, формирование ведущего в стране кластера дизайна материалов с заданными свойствами. Также КФУ планирует к 2030 году лидировать в России по специальной робототехнике и решениям в сфере искусственного интеллекта с использованием принципов живых систем и дать ответ на современные вызовы формирования и развития будущего поколения творцов.

«Мы с самого начала, с момента становления нашего вуза как федерального, выбрали для себя программный целевой подход. Наша основная задача — чтобы все наши продукты, начиная от образовательных программ и заканчивая научными исследованиями, были востребованы обществом, государством и бизнесом», — подчеркнул ректор Ильшат Гафуров.

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева и его потенциал вписаны в стратегию социально-экономического развития области до 2030 года. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион делает ставку на развитие ядерной и атомной промышленности, «зеленых» технологий и «зеленой» химии, на автомобилестроение, а вуз определенно будет играть роль и в части подготовки молодых кадров, и во внедрении научных исследований и наработок в реальное производство.

«Как минимум треть общей картины промышленного производства региона так или иначе связана с работой Нижегородского Политеха», — отмечает Андрей Саносян.

Что касается ключевых направлений развития самого университета, то они полностью отражают то, что прописано в стратегии Нижегородской области. Не случайно 80% руководителей промышленных предприятий региона — выпускники Нижегородского Политеха.

Есть программа развития до 2030 года и свой повод для гордости и у Саратовского государственного университета им. Гагарина Ю.А.

«Мы станем лидерами по подготовке ведущих IT-специалистов и инженерных кадров для промышленности и экономики Саратовской области и Среднего Поволжья», — рассказывает и. о. ректора Сергей Наумов.

Кадровые потребности региона вуз намерен закрывать молодыми и креативными специалистами, готовыми управлять производством, а в случае необходимости и техническую революцию провести.

Самарский университет имени С.П. Королева — гуру в области аэрокосмических технологий. Поэтому стратегическим для университета стал проект под названием «Космос для жизни». В стенах этого вуза смотрят намного дальше, чем линия горизонта. Космос — понятие международное, поэтому и эффект от трансформации университета должен быть таким, чтобы о российском космосе и его достижениях вновь заговорили во всем мире так же громко и уважительно, как это было в эпоху Сергея Королева.

Ректор Владимир Богатырев уверен, что переход на индивидуальные образовательные траектории даст студентам возможность бесплатно получать две квалификации. При поддержке университета новое поколение покорителей космоса сможет защищать свои дипломы и в формате стартапов. А слушателей дополнительного образования в ближайшие годы здесь станет втрое больше.

Программа развития университета предполагает реализацию прорывных проектов в области космонавтики: создание унифицированной космической платформы «АИСТ-3», геоинформационных сервисов и систем, гиперспектральных сенсоров нового поколения, малоразмерного жидкостного ракетного двигателя и других.

Омский государственный технический университет к 2030 году планирует стать крупнейшим вузом Омской области.

«Мы бы хотели не усиливать конкуренцию в системе российского образования, а выступить интегратором той площадки, на базе которой возможно продвижение как образовательных, так и технологических решений на рынки Центральной и Юго-Восточной Азии», — уверен и. о. ректора Дмитрий Маевский.

Сочетание химии, материаловедения, цифры, продуктов питания, экологии — стратегическое будущее Волгоградского государственного технического университета. Здесь в качестве трансформации запланировали переход от машиностроительного и транспортного профиля в биомедицину.

«Хотим быть «зеленым университетом», — резюмирует ректор Александр Навроцкий.

Алтайский государственный университет работал над программой стратегического развития больше года. В дискуссиях принимала участие вся команда. Университет в своей миссии заложил развитие, связанное с особенностями региона. Два проекта университета, представленные комиссии, связаны с развитием сельского хозяйства и экологии, третий проект — здоровьесбережение и туристическая направленность, а главным стал проект по сотрудничеству в международном плане.

«Наш вуз уже более десяти лет сотрудничает с ведущими вузами стран Центральной Азии по сохранению культурного наследия и развитию цивилизационного наследия тюрко-монгольского мира», — рассказывает ректор Сергей Бочаров.

Петрозаводский государственный университет держит академический курс на европейский Север России. Именно тут, в северной части страны, будут разворачиваться масштабные проекты арктических центров обработки данных, развития туристических маршрутов «Высокие широты Севера», по телемедицине, которая так важна для небольших и труднодоступных населенных пунктов. Будет строиться инновационный технологический кампус, который, по словам и. о. ректора Анатолия Воронина, должен обеспечить опережающую подготовку студентов для работы на предприятиях Карелии.

На базе вуза уже создан консорциум из 15 университетов и учреждений РАН, чтобы развернуть полномасштабные научные исследования и обеспечить за счет главных стратегических проектов вуза высокое качество жизни человека, который выбирает суровый Русский Север с его неповторимым колоритом.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» тоже в числе претендентов на участие в федеральной программе «Приоритет 2030». Институт с классической школой подготовки инженерных кадров и сейчас готов развиваться и давать региону и стране высококвалифицированных, уникальных специалистов.

Поставки пиломатериалов из Красноярского края в Китай в контейнерах становятся регулярными

Начались регулярные отправления контейнерных поездов с пиломатериалами из Красноярского края в Китай.

Поезд с 62 сорокафутовыми контейнерами отправился со ст. Красноярск в Китай транзитом через Монголию. Как сообщает РЖД-Партнер, это уже вторая подобная отправка в текущем году. Ранее поезд с грузом пиломатериалов в контейнерах отправился со станции Базаиха.

Следующая отправка запланирована на октябрь.

Деконструировать деконструкторов: введение в бои за историю

Максим Медоваров

Бои на историческом фронте не только не утихают, но в последние годы даже вышли на новый уровень напряжённости благодаря распространению в социальных сетях и других массовых источниках информации в интернете. В этой связи остаётся безусловно справедливым всё то, что на протяжении многих лет было сказано патриотическими мыслителями об информационных войнах, но к этому можно и нужно прибавлять учёт новых факторов.

Отправной точкой наших размышлений является лекция Александра Дугина о деконструкции, прочитанная им 30 мая 2021 года[1] . Её содержание можно свести к следующим тезисам:

• сознание рядового человека воспринимает информацию об истории, обществе, природе, вложенную в него в школе, в СМИ и так далее, как некие «нейтральные», «естественные» факты, в то время как на самом деле он поглощает информацию, приготовленную для него конкретными заказчиками, «хозяевами дискурса», философами определённых взглядов;

• акт деконструкции означает понимание и разоблачение намерений тех, кто говорит с нами на том или ином языке, информационном дискурсе, означает избавление от суггестии неизвестных/непонятных нам языков/дискурсов;

• торжествующий западный неолиберализм гордится деконструкцией иных идеологий, но Россия должна превзойти его в этом умении и деконструировать его самого, путь к чему был указан ещё 100 лет назад первыми евразийцами (Н.С. Трубецким в «Европе и человечестве», П.Н. Савицким, Р.О. Якобсоном, Л.П. Карсавиным и другими).

Ограничивая сферу нашего рассмотрения вопросами деконструкции исторических теорий, активно навязываемых в соцсетях и СМИ, попытаемся обозначить несколько наиболее активных в последнее время направлений противостояния, несколько схем вбрасывания в массовое сознание русскоязычной аудитории заведомо сконструированных в политических целях вредоносных исторических парадигм, о чём написал Александр Проханов в своей статье "Жрецы истории".

1. Парадигма антиконспирологическая

Она представляет собой догматическое отрицание изучения истории и функционирования глобалистских организаций, начиная с жреческих братств древности, духовных орденов Средневековья, «тайных» обществ и масонских лож Нового времени и заканчивая современными «Бильдербергом», «Давосом», Трёхсторонней комиссией, МВФ и т.д. Даже серьёзные научные труды на эту тему в рамках такого дискурса отвергаются с порога как «конспирологические», высмеиваются, дискуссии с ними по существу вопроса не ведётся. При этом мировые события — от французской революции до всемирного кризиса середины 1970–х годов — анализируются, иногда с привлечением реальной статистики об экономике разных стран, но без всяких упоминаний о том, кто и как сформировал данные экономические реалии. Либо же, в рамках подобного вульгарного материализма, в русской революции 1917 года начинают заниматься объяснением только аграрного вопроса и массового недовольства крестьян, закрывая глаза на обстоятельства верхушечного февральского переворота и гучковский заговор против Николая II, факт существования которого не отрицала даже советская историография. Парадоксально, но в 1990–е годы Н.Н. Яковлева травили за весьма невинную книгу о событиях 1914–1917 гг., которую ему вполне легально было позволено издать в начале 1980–х.

Антиконспирологический дискурс, стремящийся замолчать роль финансовых элит в определении политики государств, должен быть деконструирован при помощи методологии научной конспирологии, т.е. изучения закрытых (не «тайных»!) обществ, основанного на надёжных исторических источниках, а не на домыслах. Подступы к такой методологии предложил, в частности, Андрей Фурсов, составивший несколько лет назад серию сборников по данной проблеме[2]. В данном случае деконструкция означает нахождение конкретных имён действующих лиц и их личных мотивов, своеобразно преломлявшихся в массовых исторических событиях.

2. Парадигма параноидально-конспирологическая

Сказанное не означает, что популярная «конспирология» верна. От научного изучения организаций закрытого типа следует отличать популярные и обычно невероятно бредовые концепции вездесущих заговоров в стиле РЕН-ТВ, доходящие до полного отрицания социально-экономических закономерностей, а также документов и твёрдо установленных фактов. Многие такие концепции рождаются стихийно в головах отдельных лиц и до определённой стадии распространяются в Сети любительскими методами, но в ряде случаев («новая хронология» Фоменко, некоторые неоязыческие секты) отмечается стабильное финансирование пропаганды данных проектов. Содержание таких концепций зачастую диаметрально противоположно друг другу: к примеру, «фоменковцы» невероятно омолаживают всю историю человечества, ужимая её до одной тысячи лет (а историю России — до каких–то 700 лет), в то время как неоязычники, напротив, чрезмерно удревняют русскую историю на целые тысячи лет в глубь веков. Однако деструктивная функция подобных дискурсов и в первом, и во втором случае работает сходным образом: реальная двенадцативековая история Российского государства от Рюрика до Путина с колоссальными победами и бедами либо отрицается, вычёркивается, сжимается как шагреневая кожа, либо отводится в сторону и подменяется буйными фантазиями о глубокой древности. В обоих вариантах под удар попадают стержневые факторы русской идентичности и Русской мечты, константы нашей империи: монархия Рюриковичей и Романовых, Православная церковь, геополитическое единство Внутренней Евразии и другие, о которых на платформе Изборского клуба не раз шла речь в рамках разговоров о неделимости России в пространстве и времени[3].