Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Жертвами сильных ливней и вызванных ими наводнений в разных районах Пакистана стали за выходные по меньшей мере 50 человек, еще около 50 пострадали, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Ранее сообщалось о 14 жертвах.

Ливни обрушились как на расположенный на юге крупнейший город страны Карачи, так и на другие районы - северо-западную горную провинцию Хайбер-Пахтунхва, восточную провинцию Пенджаб и западную провинцию Белуджистан. В Карачи погибли около 20 человек, примерно столько же на северо-западе, есть жертвы в Белуджистане. Большинство людей погибли от ударов током или обрушения крыш.

Из-за стихии разрушены сотни домов, многие дороги размыты, на помощь спасателям направлены военные. В Карачи многие районы, в том числе рынки, затоплены - власти заявляют, что на ликвидацию последствий там наводнения уйдет не менее двух дней.

Ожидается, что в понедельник дожди продолжатся. В соседнем Афганистане из-за ливней и наводнений погибли около 60 человек.

У Австралийского бюро статистики все въезды и выезды туристов, отправляющихся за рубеж, записаны. Стало известно, что австралийцы напрасно жалуются на спад экономики, - по крайней мере, рекордные 8,4 миллионов путешествий за границу, которые совершили жители страны за прошедший финансовый год, свидетельствует о неплохом личном состоянии. Число путешествий этого года оказалось на 400 тысяч больше, чем в прошлом году, и в три раза больше, чем десятилетие назад.

Самым популярным направлением для путешествий оказалась Новая Зеландия, где отдохнули 1,1 миллиона австралийцев, а направление с наиболее растущим спросом - Непал, здесь в этом году отмечалось 60-летие покорения горы Эверест. 19 тысяч австралийских туристов побывало за отчетный период в Непале, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Традиционно популярными остаются путешествия на индонезийский курорт Бали, в США, Таиланд, Великобританию, Китай, Фиджи, Сингапур, Малайзию, Гонконг, Индию , Вьетнам , Филиппины. После землетрясения 2011 года, на 34%поднялись уровни продаж туров в Японию. В этой стране за период с июня 2012 по июнь 2013 побывало 189 тысяч туристов из Австралии.

Самые привлекательные из стран Европы - Италия, Франция и Германия, здесь побывало, соответственно, 160 тысяч, 138 тысяч и 86 тысяч австралийцев, в Южной Африке их гостили 86 тысяч, а в Папуа-Новой Гвинее - 95 тысяч туристов.

Другие направления, продажи туров на которые становятся все более и более популярными, Арабские Эмираты, Пакистан, Сингапур, Хорватия, Камбоджа, Мексика, Швеция, Чили, Израиль, Шри-Ланка, Турция. К 2015 году, когда будет отмечаться столетие высадки солдат АНЗАК на полуострове Галлиполи, в Турцию ожидается небывалый наплыв австралийских туристов , встречающих, по традиции, рассвет 25 апреля, на месте высадки войск.

Бюро статистики также рассказало, что австралийский континент в прошлом году посетило 6,3 миллионов туристов из-за рубежа. Самый большой рост интереса к Австралии наблюдается со стороны туристов из Азии, однако количество гостей из Новой Зеландии, как водится,- самое высокое.

Из Китая в Австралии побывало 685 тысяч человек , на 17% больше, чем в прошлом году. Число туристов из Сингапура выросла на 14 % , на 13 % - из Вьетнама, на 12 % и 10% - из Тайваня и Малайзии, соответственно.

Государственный секретарь США Джон Керри заявил в четверг, что Вашингтон может "очень скоро" прекратить удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по предполагаемым террористам на территории Пакистана, передает агентство Франс Пресс.

"Я думаю, эта программа окончится, поскольку мы уничтожили большое количество угроз и продолжаем уничтожать их", - сообщил в интервью пакистанскому телеканалу PTV Керри, который находится с визитом в Пакистане.

В июне пакистанский премьер-министр Наваз Шариф призывал США прекратить удары беспилотников по целям на северо-западе Пакистана, в ходе которых гибнет большое число мирных жителей.

В мае Верховный суд города Пешавар (столица провинции Хайбер-Пахтунхва) постановил, что атаки беспилотных БПЛА "бесчеловечны" и "нарушают устав ООН", и предписал пакистанскому МИД вынести на рассмотрение всемирной организации резолюцию против ударов беспилотников.

Поставки плодовоовощной продукции, выращенной в Пакистане, в текущем сезоне выросли на 16% до 625 млн долларов США в денежном выражении.

Согласно информации Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Пакистана, в сезоне 2012/2013 основными рынками сбыта экспорта стали Южная Корея и Япония. На фоне этого поставщики констатируют и увеличение поставок картофеля в государствах Ближнего Востока. Внушительны и показатели в отношении экспорта лука (около 2,5 млн тонн в текущем сезоне) и мандаринов (порядка 275 тысяч тонн).

Напомним, что пакистанские экспортеры не поставляли выращенный картофель в ближневосточные страны в течение целых семи лет. Но теперь, в условиях прекращения поставок овощей из Саудовской Аравии в государства региона, экспортеры Пакистана получили шанс возобновить свои позиции на рынке.

В то же время, Руководитель пакистанской Ассоциации подчеркивает тот факт, что сами экспортеры и власти страны должны объединить усилия в поддержании этих показателей и их увеличении. В том же случае, если этого не произойдет, Пакистан может вновь вернуться к внутреннему обеспечению собственного рынка.

Генеральный директор Иранской национальной газовой компании (ИНГК) Джавад Оуджи в интервью агентству ИРНА рассказал о деталях реализации проектов по поставкам иранского газа в Европу и Пакистан.

В частности, Дж.Оуджи сказал, что на данный момент на повестке дня стоит вопрос о транзите иранского газа через территорию Ирака в Европу и соответствующие переговоры по этому поводу находятся на завершающей стадии.

В рамках проекта планируется поставлять газ по трубопроводу, который протянется из Асалуйе в направлении Ирака, далее из Ирака в Сирию и на побережье Средиземного моря и затем в Европу.

По словам Дж.Оуджи, в настоящее время ведутся исследования и изучается маршрут, по которому будет прокладываться упомянутый трубопровод. Правительства и парламенты Ирака и Сирии уже дали разрешение на транзит иранского газа в Европу через территории своих стран.

Глава ИНГК уточнил, что для экспорта иранского газа в Европу выбраны два маршрута: через территорию Турции и через территории Ирака и Сирии.

Коснувшись вопроса о поставках иранского газа в Пакистан, Дж.Оуджи напомнил, что соглашение о строительстве газопровода, по которому иранский газ будет экспортироваться в Пакистан, подписано 2,5 года назад и несколько месяцев назад началась прокладка газопровода на территории Пакистана.

Согласно подписанному между Ираном и Пакистаном контракту, до конца 2014 года должны начаться поставки иранского газа в объеме 21,5 млн. куб. м в сутки.

Дж.Оуджи выразил удовлетворение по поводу темпов строительства газопровода на пакистанской территории и отметил, что газопровод, строящийся на иранской территории, выйдет на ирано-пакистанскую границу до завершения прокладки пакистанского участка газопровода.

Генеральный директор ИНГК подчеркнул, что в строительстве газопровода на территории Пакистана принимают участие иранские подрядчики.

БРИТАНСКАЯ ВИЗА МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ В 3 ТЫСЯЧИ ФУНТОВ

Для "сомнительных туристов". Если мера коснется России, большинство граждан не смогут предоставить такую сумму и просто вычеркнут Британию из списка путешествий, прогнозируют турфирмы

Британия потребует залог в 3 тысячи фунтов стерлингов с "сомнительных туристов". Пока эта схема будет работать в тестовом режиме и коснется граждан Нигерии, Ганы, Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки.

Таким образом Великобритания хочет защититься от нелегальной иммиграции. России пока в "черном списке" нет. Но если она там появится, то практически ни один отечественный турист не потянет 3 тысячи фунтов или почти 150 тысяч рублей залога на каждого члена семьи.

Россияне просто вычеркнут Великобританию из своих экскурсионных программ, полагает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович: "Не думаю, что тех, кто решился на эмиграцию, это остановит. С точки зрения туризма это несет существенный урон. Соединенное королевство стремятся посетить самые разные социальные группы: и молодежь, и пенсионеры. Если этот имущественный ценз будет распространяться на Россию, это совершенно несправедливо".

Однако то, что мера коснется россиян, эксперты считают маловероятным. Туристический залог вряд ли в ближайшем будущем будет распространяться на соотечественников, уверен президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько: "Скорее всего, они эту сумму обосновывают издержками, связанными с проведением мероприятий направленных на розыск и выдворение из страны нелегальных мигрантов. Я очень сомневаюсь, что Великобритания станет предпринимать такие шаги в отношении России, Украины или Казахстана. Тем более, что сама по себе наша страна источником нелегальной миграции угрозы для Великобритании не представляет".

В прошлом году Британия стала 21-ой страной по популярности среди российских туристов. Ее посетили порядка 164 тысяч наших соотечественников

В субботу Независимая избирательная комиссия Афганистана заявила о начале второго этапа регистрации избирателей.На первом этапе в стране было открыто 385 центров регистрации избирателей. Независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что приступает к выдаче избирательных удостоверений. Об этом сообщает Национальное телевидение Афганистана со ссылкой на главу афганского Избиркома Фазль Ахмада Манави.

Фазль Ахмад Манави подчеркнул, что прозрачность выборов будет в значительной мере зависеть от того, насколько правительству удастся обеспечить их безопасность. По его словам, к началу следующей неделе афганские ВС закончат приготовления к охране центров регистрации избирателей.

Ранее центры регистрации открылись в административных центрах провинций. К настоящему моменту, по данным Избиркома, свои удостоверения получили 131,7 тысячи афганцев.

Напомним, что 1,6 млн. афганских беженцев проживают в Пакистане и более 3 млн. – в Иране. Накануне Избирком заявил, что возможность открытия избирательных участков на территориях этих стран пока под вопросом и будет зависеть от финансирования избирательной кампании. Выборы президента Афганистана должны состояться 5 апреля 2014 года.

13 глав государств и правительств, а также пять спикеров парламентов и шесть глав МИД подтвердили намерение присутствовать на инаугурации нового президента Ирана Хасана Роухани. Об этом сообщает сегодня иранское информационное агентство Мехр.

Роухани победил на президентских выборах 14 июня этого года, набрав уже в первом туре более половины голосов.

64-летний Хасан Роухани является одним из близких сподвижников имама Хомейни - вождя антишахской революции 1979 года. В течение 20 лет был депутатом меджлиса / парламента/, 16 лет занимал постпредседателя Высшего совета национальной безопасности и возглавлял делегации ИРИ на переговорах по ядерной программе.

На церемонии инаугурации, которая намечена на 4 августа, будут присутствовать, в том числе, президенты Армении, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Ливана, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, Того, Туркменистана, а также премьер-министры Свазиленда и Сирии, спикеры парламентов Азербайджана, Алжира, КНДР, Республики Конго и Омана.

Боевики в Пакистане начали в ночь на вторник массированную атаку на тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-востоке страны, где содержатся многие участники радикального исламистского движения "Талибан" и прочих террористических группировок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Как сообщил начальник местной полиции Сохаил Халид (Sohail Khalid), вначале вокруг здания тюрьмы прогремели несколько взрывов, после чего злоумышленники обстреляли охрану из гранатометов и тяжелых пулеметов. В настоящее время столкновение боевиков с охраной тюрьмы продолжается.

Город Дера-Исмаил-Хан находится на границе племенных областей Южный и Северный Вазиристан, считающихся оплотом боевиков террористической организации "Аль-Каида" и вооруженных сторонников движения "Техрик Талибан-и-Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").

Иран заказал 315 вагонов для линий метро, которые будут сданы в эксплуатацию в городах Исфахан, Шираз и Тебриз у одной из китайских компаний. Данный заказ будет оплачен за счет средств, которые должна была получить иранская сторона от продажи нефти Китаю, сообщает tasnimnews со ссылкой на заместителя руководителя Иранского комитета по транспортировке и управлению топливом Амира Джафарпура.

Джафарпур сообщил, что это обстоятельство связано с существованием санкций по отношению к Ирану, в результате чего, Иран для возврата денег от проданной Китаю нефти компенсирует заказом на производство вагонов для метро.

"Китайцы заморозили деньги от проданной нами нефти, сами использовали проценты от этих денег", сказал Джафарпур.

Он сообщил, что китайцы взамен денег за нефть, предложили Ирану построить 5 тыс. км линий метро, однако по причине крайне высокой цены, предложение было отклонено.

Ранее Иран провел ряд сделок и договорился с рядом стран, в их числе Туркменистан, Индия, Пакистан и др., о бартере продуктов и технического оборудования взамен на продажу нефти и нетфепродуктов.

Напомним, что США и западные державы ввели ряд экономических санкций против Ирана, в связи с его ядерной программой. Санкции направлены против иностранных финансовых институтов, которые проводят операции с Ираном. Тегеран, в свою очередь заявляет, что его ядерная программа предназначена исключительно для производства электроэнергии и медицинских целей.

Глава Иранского национального центра ковров Мохаммед Багер Ага-Алихани заявил, что в прошлом году Иран экспортировал ковров ручной работы на общую сумму в 427 млн. долларов, а весь объем мирового экспорта названной продукции составил 1 млрд. 350 млн. долларов, сообщает агентство ИРНА.

По словам М.Б.Ага-Алихани, к числу основных конкурентов Ирана в области экспорта ковров ручной работы относятся такие страны, как Индия, Китай, Пакистан и Афганистан, и развитию экспорта иранских ковров наряду с рекламой на зарубежных рынках могут способствовать поездки иранских торговых делегаций в различные страны и изучение новых рынков.

Что касается расширения торговли на внутреннем рынке, то как отметил М.Б.Ага-Алихани, Иранский национальный центр ковров планирует провести целый ряд ковровых выставок в провинциях, фестиваль ковров, изготавливаемых кочевниками, крупную выставку ковров ручной работы в Тегеране в период с 23 по 29 сентября и, кроме того, зарубежные предприниматели будут приглашены на специальный фестиваль-распродажу ковров, запланированный на период с 11 февраля по 13 марта будущего года.

Афганистан надеется, что в деле развития торговли с Европой и Индией ему поможет договоренность с Ираном об использовании для экспорта афганской продукции одного из иранских портом, и тем самым он сократит свою зависимость от Пакистана в международной торговле, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на зарубежную прессу.

Как заявил пресс-секретарь министерства торговли и промышленности Афганистана Вахидулла Газихейл, Иран разрешил Афганистану использовать один из иранских портов для экспорта в Индию и другие страны афганской продукции, в частности фруктов и ковров.

По словам В.Газихейла, Афганистан хочет использовать иранский порт для отправки своих товаров в Индию, которая в свою очередь будет использовать этот порт для поставки товаров в Афганистан и страны Центральной Азии.

В настоящее время основную часть экспортных поставок Афганистан осуществляет через пакистанский порт Карачи. Это создает определенные трудности для афганских предпринимателей в связи с политическими разногласиями между США и Пакистаном. За последние годы Пакистан как минимум дважды закрывал свою границу с Афганистаном, и такой шаг пакистанской стороны приводил к сокращению объема товарооборота между Афганистаном и другими странами.

В.Газихейл подчеркнул, что Афганистан весьма заинтересован в экспорте своей продукции в Европу и хочет использовать для этого маршрут, который не проходит через пакистанские порты.

Находящиеся в Пакистане афганские беженцы потребовали у афганского правительства и независимой избирательной комиссии открыть в Пакистане избирательные участки с тем, чтобы позволить беженцам участвовать в выборах 2014 года.Афганский Избирком уже заявил, что возможность открыть избирательные участки в Иране и Пакистане будет зависеть от финансирования выборов. Возможно, это не удастся сделать, заявил глава Секретариата афганского Избиркома.

«Открытие избирательных участков в Иране и Пакистане потребует существенных финансовых затрат. Возможно, мы не сможем изыскать необходимые средства, однако переговоры на эту тему ведутся», – цитирует слова Зиа уль-Хака Амархеля Национальное телевидение Афганистана.

Напомним, что 5 апреля 2014 года в Афганистане пройдут президентские выборы. В Пакистане проживает около 1,6 млн. беженцев из Афганистана.

По меньшей мере 18 человек скончались в результате отравления алкоголем на востоке Пакистана, еще более 20 человек находятся в тяжелом состоянии, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Отравления произошли на двух частных вечеринках в городе Фейсалабад провинции Пенджаб. Вскоре после употребления спиртного люди начали терять сознание и были доставлены в больницы. По данным полиции, большинство гостей скончались после того, как вернулись к себе домой.

В Исламской Республике Пакистан спиртное строго запрещено. Употребление спиртных напитков наказуемо, в свободной продаже приобрести их невозможно. Тем не менее, в стране развит черный рынок алкоголя.

По словам первого замминистра энергетики и промышленности Таджикистана, первый этап проекта CASA-1000 завершится к концу 2013 года. Также он заявил, что уже частично определились международные финансовые институты, которые выделят средства на реализацию проекта регионального значения.Многостороннее соглашение между странами-участницами находится в завершающей стадии. До конца текущего года страны-участницы проекта выберут подрядчиков для реализации проекта на своих территориях, а также определят генерального подрядчика. На 2014 год запланированы проектировочные работы и строительство, цитирует слова Пулода Мухиддинова информационное агентство «Авеста».

Напомним, что проект «CASA-1000» подразумевает строительство региональной сети ЛЭП для продажи излишков электроэнергии Таджикистаном и Кыргызстаном. Электроэнергия будет поставляться в Афганистан и Пакистан, испытывающие дефицит электроэнергии. Поставки будут осуществляться в летний период.

По меньшей мере 25 человек погибли, около 70 получили ранения в результате двух мощных взрывов в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 раненых.

Первый взрыв прогремел вечером в пятницу на центральном рынке Парачинара. Вскоре после этого произошел второй взрыв вблизи шиитской мечети. Вторая бомба была приведена в действие смертником, уточняет агентство.

Генеральный директор Иранской национальной газовой компании (ИНГК) Джавад Оуджи в интервью агентству «Мехр» заявил, что для Ирана поставки газа обладают определенными преимуществами по сравнению с экспортом нефти и в текущем году будет подписано несколько новых газовых соглашений с арабскими странами Персидского залива.

По словам Дж.Оуджи, на данный момент с арабскими странами уже достигнута окончательная договоренность по поводу цены на иранский газ.

Глава ИНГК подчеркнул, что в настоящее время в распоряжении Ирана имеются существенные преимущества: он обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, с одной стороны, и занимает выгодное геоэнергетическое положение – с другой. В этой связи на повестке дня стоит вопрос о проведении переговоров с разными странами с целью подписания новых газовых соглашений и контрактов.

Такие переговоры уже ведутся с некоторыми странами Персидского залива. Иранский газ будет поставляться в эти страны для обеспечения топливом электростанций, в особенности в летний период, когда потребление электроэнергии существенно возрастает.

Дж.Оуджи напомнил, что в 5-ой пятилетней программе развития страны (2011-2015 гг.) запланировано увеличение доли Ирана в мировой газовой торговле с сегодняшних 2% до 10%. Так, для достижения этой цели в дополнение к контрактам на поставки иранского газа в Турцию и Армению и на обмен газом с Азербайджаном недавно подписаны газовые соглашения с Ираком и Пакистаном.

Дж.Оуджи отметил, что для экспорта газа не требуются нефтеналивные танкеры и страхование и при его поставках наряду с этим не возникают другие проблемы, как при экспорте нефти. Кроме того, на поставки газа заключаются контракты, рассчитанные на 20-25 лет, и поэтому нет никакой необходимости вести каждодневные переговоры по поводу экспорта газовых энергоносителей.

На этой неделе партии манго, выращенного в Пакистане, было отказано во въезде в Великобританию после обнаружения во фруктах следов вредителя, которого также называют плодовой мушкой. Это насекомое входит в карантинный список и, согласно мнению властей страны, могут подорвать фитосанитарную безопасность Европы.

Напомним, что около года назад Агентство продовольственных исследований и охраны окружающей среды Великобритании запретило импорт почти 6% от общего объема пакистанского манго, ввозимого в стране.

- Мы по-прежнему находим большое количество грузов с манго из Пакистана с плодовой мухой. Это не европейский вид насекомых, который представляет большой риск для коммерческого производства сельскохозяйственных культур в Великобритании,- сказал Уилл Сурман (Will Surman), сотрудник Агентства.

Пакистанские поставщики, тем не менее, называют слухи о масштабах проблемы сильно преувеличенными.

- Это не более 5% от всего экспорта, что не является такой уж большой проблемой. Есть проблемы с двумя или тремя партиями, но не более того,- сообщил Навид Анвар (Naveed Anwar), представитель компании Imtiaz Enterprises.

Недавно ЦРУ приступило к закрытию своих баз в Афганистане по мере вывода американских войск из страны. Ожидается, что за 2 года число баз разведывательной организации на территории ИРА сократится вдвое – с 12 до 6.

Как сообщили прессе анонимные американские источники, ЦРУ собирается перебросить часть своих ресурсов в другие регионы, в том числе в страны Среднего Востока, Сирию и Северную Африку.

Тем не менее, американская разведка намерена продолжить активную деятельность на территории Афганистана. Ожидается, что база ЦРУ в Кабуле останется одной из крупнейших в мире, а беспилотные летательные аппараты продолжат патрулирование приграничных племенных областей соседнего Пакистана.

Помимо Кабула, разведывательное управление планирует сохранить базы в 5 крупных городах Афганистана, в том числе Баграме, Кандагаре, Мазари-Шарифе, Джелалабаде и Герате, сообщает газета “Washington Post” со ссылкой на действующих и отставных служащих ЦРУ.

Кроме того, разведывательная организация собирается продолжить участие в подготовке афганских сил, в частности, финансировании и повышении квалификации сотрудников Управления национальной безопасности.

Налоговая служба Пакистана намерено вынести серьезное предупреждение злостным неплательщикам налогов и принять новые шаги по упрочнению режима налоговой дисциплины в стране.23 июля вновь назначенный на пост председателя Федерального бюро налогов Тарик Баджва объявил о том, что в течение последующих трех месяцев возглавляемая им служба намерена выпустить около 50 тысяч налоговых уведомлений частным налогоплательщикам, в отношении которых можно обосновано предположить, что они преднамеренно уклоняются от выполнения своих налоговых обязательств.

Первые 10 тысяч уведомлений будут выпущены уже до конца текущего месяца, а последующие 15 и 25 тысяч последуют адресатам в августе и в сентябре, соответственно.

По мнению специалистов налоговой службы Пакистана, новая мера позволит единовременно поднять общий сбор налогов, за счет взыскания ранее нарушенных налоговых обязательств, и, одновременно, будет способствовать долговременному укреплению налоговой дисциплины.

Усиление мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов является одним из условий, выставленных Международным валютным фондом, которое Пакистан намерен выполнить для получения пакета экстренной финансовой помощи от международного сообщества.

В настоящее время всего 700 тысяч пакистанцев зарегистрированы в качестве налогоплательщиков, что составляет примерно 1% от размера общего населения страны.

Предложенная мера является не единственной в общем перечне предпринятых пакистанскими налоговыми службами усилий в последние месяцы и , в частности, началось внедрение системы онлайнового контроля за совершением розничных сделок, а также установка системы GPS контроля за ввозимыми в страну импортными товарами.

Ранее в июля, Федеральное бюро налогов Пакистана уже обратилось к Королевской службе налогов и таможни Великобритании с просьбой о предоставлении практической помощи в подготовке персонала и в разработке систем администрирования налоговых потоков страны.

Правительства двух стран, в лице Масуда Халида, посла Пакистана в Китае, и Чжи Шутинга, китайского министра, заключили соглашение об открытии рынка азиатского государства для выращенного в Пакистане манго.

Как сообщает газета Тribune, протокол будет действовать на протяжении двух лет и, в дальнейшем, в случае согласия обеих сторон, автоматически продлеваться на тот же период. Пакистанский чиновник также заметил, что подписанный договор является настоящим прорывом для растениеводства и экспорта манго на внешние рынки.

Генеральный директор Иранской компании по управлению строительством электростанций (МАПНА) Аббас Алиабади в интервью агентству ИРНА заявил, что в будущем году Иран сможет экспортировать до 20 тыс. МВт электроэнергии в страны региона.

Аббас Алиабади подчеркнул, что страны региона представляют собой очень хорошие рынки для экспорта электроэнергии. На данный момент они получают из Ирана до 1,2 тыс. МВт электроэнергии.

Глава МАПНА напомнил, что установленная мощность иранских электростанций составляет 70 тыс. МВт и Иран занимает 14-ое место в мире по производству электроэнергии. При этом Турция, например, численность населения которой примерно равняется численности населения Ирана, производит две трети от производимой в Иране электроэнергии.

В Пакистане, численность населения которого в три раза превосходит население Ирана, производится 14,5 тыс. МВт электроэнергии. Установленная мощность иракских электростанций составляет на данный момент 12,5 тыс. МВт, а фактически на них производится только 7 тыс. МВт электроэнергии. В Афганистане с населением примерно в 30 млн. человек производится лишь 800 МВт электроэнергии.

Таким образом, как отметил Аббас Алиабади, статистические данные наглядно свидетельствуют о том, что такие страны, как Ирак, Ливан, Пакистан, Индия и др., а также страны Персидского залива, можно считать весьма перспективными рынками для экспорта электроэнергии.

В понедельник в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, в ходе которой была утверждена кандидатура будущего спецпредставителя ЕС в Афганистане.

В соответствии с принятым решением, данный пост займёт подданный Дании Франц-Майкл Скьолд Меллбин, в прошлом – спецпредставитель королевства в Афганистане и Пакистане, а в настоящее время исполняет обязанности заместителя госсекретаря датского МИД по глобальной политике и безопасности.

На данный момент должность спецпредставителя ЕС в Афганистане с 2010 года занимает литовский дипломат Вигаудас Ушацкас. Скьоллд Мелбин сменит его на посту 1 сентября и будет возглавлять представительство Евросоюза в ИРА до 30 июня 2014 года.

Вечером в воскресенье президент Афганистана Хамид Карзай принял Сартаджа Азиза, советника премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа по вопросам национальной безопасности и иностранных дел.В ходе переговоров в Кабуле стороны обсудили вопросы взаимного интереса, в том числе программу национального примирения и задачу борьбы с террористической деятельностью.

Сартадж Азиз передал главе государства приглашение посетить Пакистан. Хамид Карзай пообещал принять данное предложение, но лишь в том случае, если в ходе встреч с пакистанскими властями будет обсуждаться конкретные меры по борьбе с терроризмом и развитию программы примирения.

«Мы желаем Афганистану успеха в этих двух важных сферах, – цитируют заявление Сартаджа Азиза афганские СМИ. – Мирный, стабильный и единый Афганистан – в интересах Пакистана».

В среду официальные источники заявили, что Азиатский банк развития всё же намерен профинансировать проект газопровода ТАПИ.

По словам главы АБР в Афганистане Джоджи Токеши, следующее десятилетие будет сложным, однако по его окончании Афганистан сможет стать самодостаточной страной с развивающейся инфраструктурой, включённой в сеть регионального сотрудничества. АБР планирует играть одну из ведущих ролей в реализации многообещающего регионального проекта – газопровода ТАПИ, цитирует его слова информационное агентство «Пажвок».

Напомним, что несколько месяцев назад представители АБР перестали посещать мероприятия, посвящённые проекту ТАПИ, что поставило строительство газопровода под угрозу. Также отметим, что Афганистан и Туркменистан недавно заключили контракт на закупку Афганистаном туркменского газа в течение следующих 30 лет.

Темпы экономического развития Швеции в IT-отрасли тормозятся из-за проволочек с получением трудовых виз для необходимого предприятиям отрасли персонала, сообщает Ekot, редакция новостей Шведского радио.

Государственное миграционное ведомство объясняет долгие сроки рассмотрения дел - иногда ответ на электронное письмо приходит через три недели – ошибками в заполнении аппликационных форм, главным образом.

Нехватка специалистов в области информационных технологий ощущается по всему миру. Специалисты из Пакистана, Индии, Бангладеш нарасхват.

- Конкуренция такая, что они находят работу в других местах, а мы теряем высококомпетентный персонал, - сказала в интервью Ekot Анна-Мария Франссон, председатель отраслевой организации телекоммуникационных и информационно-технологических предприятий.

- Отрасль полностью зависима от наличия компетентных специалистов, что сказывается и на всей Швеции в целом.

Правительство Швеции в конце прошлого года поручило Миграционному ведомству сократить сроки выдачи трудовых виз IT-специалистам.

МИД Пакистана сообщает, что в воскресенье Афганистан посетит Сартадж Азиз, советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности и международной политики. Он проведёт переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем. Предположительно речь пойдёт о процессе примирения и укреплении отношений двух стран.Это первое посещение Афганистана представителем недавно избранного пакистанского правительства, отмечается в пресс-релизе. Напомним, что ранее новое правительство Пакистана приглашало Хамида Карзая посетить соседнюю страну с рабочим визитом.

Пресс-секретарь МИД Пакистана Айзаз Ахмад Чодхри заявил, что эта поездка очень важна для отношений Афганистана и Пакистана, и подтвердил, что одним из пунктов обсуждения станет процесс примирения, передаёт Национальное телевидение Афганистана.

Напомним, что отношения Пакистана и Афганистана при предыдущем правительстве осложнялись рядом факторов. Среди них – ненадлежащее исполнение Пакистаном торгово-транзитного соглашения, атаки со стороны Пакистана на приграничные афганские провинции, попытки выселить из Пакистана афганских беженцев и предоставление убежищ на территории Пакистана боевикам.

Данные о внешнеторговой деятельности за 5 месяцев текущего 2013 года свидетельствуют о том, что торговый баланс Ирана в указанный период имел положительное сальдо с 88 странами, сообщает агентство «Фарс».

Профицит торгового баланса достиг максимальных значений с 5-ю странами: Ираком, Афганистаном, Туркменистаном, Египтом и Пакистаном.

Так, за 5 месяцев этого года в Ирак было экспортировано различной продукции на сумму в 2 млрд. 553 млн. долларов, а объем импорта из этой страны не превысил 25 млн. долларов.

В Афганистан было экспортировано продукции на сумму в 1 млрд. 12 млн. долларов, а импортировано из этой страны товаров на сумму только в 2 млн. долларов.

В Туркменистан за указанный период было экспортировано иранской продукции на сумму в 356 млн. долларов, в Египет – на сумму в 283 млн. долларов и в Пакистан – на сумму в 304 млн. долларов, а объем импорта составил соответственно из Туркменистана 42 млн. долларов, из Египта 7 млн. долларов и из Пакистана 57 млн. долларов.

Заместитель директора Ветеринарной организации Ирана Мохсен Машкат заявил, что предварительная подготовка к подписанию соглашения с Новой Зеландией о поставках мяса в Иран завершена и подписание документа должно состояться в самое ближайшее время, сообщает агентство «Мехр».

Мохсен Машкат отметил, что Новая Зеландия считается одним из лучших экспортеров мяса в мире и она может поставлять эту продукцию любой стране, которая этого пожелает.

Далее Мохсен Машкат сообщил, что все проблемы, связанные с зараженностью мяса, которое поставляется из Бразилии, на данный момент устранены, и в настоящее время Иран импортирует названную продукцию из Бразилии, Австралии, Индии и Новой Зеландии.

Кроме того, Ветеринарная организация Ирана обсуждает вопрос о подписании соглашений о поставках в Иран протеиносодержащей продукции с Китаем и Пакистаном, однако пока положительный ответ от этих стран не получен.

Одновременно с этим иранская протеиносодержащая продукция поставляется в Южную Корея, однако в последние годы наблюдается сокращение этих поставок.

Пресс-секретарь министерства нефти ИРИ Али-Реза Никзад Рахбар сообщил о готовности Тегерана построить малые нефтеперерабатывающие заводы в любой стране, котрая выразит заинтересованность в этом, передает PressTV.

"Тегеран уже подписал соглашения с Багдадом и Исламабадом на строительство нескольких НПЗ в Ираке и Пакистане", - сообщил представитель минестерства нефти Ирана во вторник.

В мае 2007 года министр нефти Ирака сообщил, что несколько иранских компаний получили предложение построить в Ираке по крайней мере четыре НПЗ, чтобы преодолеть хроническую нехватку топлива в стране. Планировалось построить один НПЗ в Нахрейне мощностью 140 000 баррелей в сутки. Второй НПЗ мощностью 70 000 баррелей в сутки должен был располагаться в г. Куя. Также Ирак планировал построить по одному НПЗ мощностью 300 000 баррелей в сутки в г. Насирия, в 365 км. южнее Багдада, и в г. Амара, в 300 км. юговосточнее Багдада.

Между тем, в феврале этого года Тегеран и Исламабад договорились приступить к проекту по строительству нефтеперерабатывающего завода стоимостью 4 миллиарда долларов в порте Гвадар на юге Пакистана. Предположительно, новый завод сможет перерабатывать до 400 тысяч барр. нефти в день. Согласно проекту, также будет построен нефтепровод из Ирана до Гвадара для транспортировки сырой нефти и ее дальнейшей переработки.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Иран планирует построить шесть мини-НПЗ в нескольких странах африканского континента.

Министр нефти Ирана Рустам Касеми заявил о низкой эффективности западных санкций против Ирана, и подтвердил, что в стране развивается нефтяная и нефтехимическая промышленность.

В ходе заседания кабинета министров в присутствии верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи Кассеми подчеркнул, что западные санкции не вызвали проблем в развитии нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана, сообщив, что страна в настоящее время осуществляет экспорт нефти и нефтехимической продукции в 30 государств мира. Об этом сообщает агентство Fars.

Ранее пресс-секретарь министра нефти Ирана Алиреза Никзад Рахбар сообщил, что Иран провел плодотворные переговоры с несколькими зарубежными странами о строительстве малых НПЗ в этих странах. По его словам, Тегеран уже подписал соглашения с Багдадом и Исламабадом, в соответствии с которым Иран построит несколько заводов в Ираке и Пакистане.

В конце этого месяца в аэропорту «Мавлана» в Мазари-Шарифе начнётся осуществление международных рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Балх Мунир Фархад.Ожидается, что пассажиры, используя международный аэропорт Мазари-Шарифа, смогут отправиться прямыми рейсами в Дубай, Пакистан, Турцию и Индию. По словам представителей аэропорта, в дальнейшем планируется организация прямых рейсов и по другим маршрутам.

Напомним, что международный аэропорт в Мазари-Шариф, построенный при финансовой поддержке ФРГ, был открыт несколько месяцев назад. Как отметил г-н Фархад, осуществление международных рейсов до сих пор не разрешало министерство авиации Афганистана, сообщает корреспондент «Афганистан.Ру».

Иран дал согласие на бартерную сделку по поставке пакистанской пшеницы на сумму $9 млн. в обмен на долги Пакистана за электроэнергию, поставляемую Ираном. Об этом заявил заместитель министра энергетики Ирана, сообщает агн. ISNA.

Это заявление прозвучало на фоне публикации отрицательного заключения по качеству пакистанской пшеницы, которое иранская организация по защите растений.

Представители "большой четверки" сотовых операторов в среду расскажут на заседании профильной рабочей группы Совета Федерации, возможна ли прослушка западными спецслужбами звонков россиян. Об этом сообщил в понедельник РИА Новости глава рабочей группы по расследованию фактов утечки данных россиян через интернет-компании спецслужбам США Руслан Гаттаров.

В бразильской прессе со ссылкой на экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена появилась информация о том, что американские спецслужбы ведут широкомасштабную слежку за телефонными разговорами и интернет-трафиком России.

Глава "Google Россия": Google не давала властям США доступа к серверам

"Мы хотели пригласить представителей МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и "Ростелекома", чтобы спросить, возможно ли такое", - сказал политик. Он добавил, что все операторы готовы принять участие в заседании.

Гаттаров ранее сообщил, что сенаторы намерены пригласить представителей сотовых операторов к сотрудничеству, чтобы обсудить эту ситуацию, "и если подобные факты были, то как этому противодействовать". Сенатор отметил, что в данном случае речь может идти как о данных в роуминге, так и о наличии части инфраструктуры, серверов компаний за рубежом.

Ранее Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили спецслужбам США, в частности ЦРУ и АНБ, доступ к своим серверам, что позволило спецслужбам получать любую информацию о пользователях.

Насколько пристально США следили за Россией

Как следует из документов, опубликованных в воскресенье бразильскими СМИ, уровень слежения за Россией, - равно как за Бразилией, Мексикой, Францией и Австралией, - был "средним", тогда как самый масштабный перехват телекоммуникаций велся в Афганистане, Пакистане, Иране, Саудовской Аравии и Ираке.

Путин не исключает, что США прослушивали диппредставительства России

Как союзники США обиделись на "большого брата" за электронный шпионаж

Скандал, связанный с сообщениями о масштабной слежке спецслужб США за телефонными переговорами и интернет-пользователями по всему миру, разрастается как снежный ком: журналисты выяснили, что Агентство национальной безопасности США прослушивало представительства ЕС в Брюсселе, в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также 38 диппредставительств в США, в том числе посольства ближайших союзников.

Как начался скандал с прослушкой

Экс-сотрудник ЦРУ признался, что побудило его раскрыть секреты разведки США

В конце июня немецкое издание Spiegel сообщило, что Агентство национальной безопасности США прослушивало представительства Евросоюза в Вашингтоне и Нью-Йорке и взламывало их компьютерные сети. Издание ссылается на находящийся в распоряжении экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена секретный документ. Также издание отмечало, что данная информация дает основание предположить, что именно АНБ стоит за прослушиванием телефонных линий в штаб-квартире Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе.

Позже британское издание Guardian также со ссылкой на документ, предоставленный Сноуденом, сообщило, что АНБ прослушивало 38 иностранных посольств и дипломатических миссий, в том числе посольства своих союзников по НАТО - Франции и Италии. Разъяснения в связи со скандалом о "прослушке", в частности, потребовали Рим, Париж, Берлин, Афины, а также Вильнюс.

Перед аграриями Пакистана на 2013-2014 годы стоит довольно серьезная задача – нарастить урожай картофеля до 4 млн тонн, а лука – до 1,8 млн тонн.

Данные показатели являются необходимыми не только для увеличения экспортных поставок, но и для удовлетворения внутреннего спроса.

Власти Пакистана собираются оказать помощь сельскохозяйственным производителям в достижении этих результатов. Так как, по мнению правительства, самым действенным путем достижения обеспечения продовольственной безопасности страны является увеличение урожая овощей, фруктов и орехов внутри самого Пакистана.

Большинство сделок с недвижимостью ОАЭ оформляются без ипотечного кредита

Сегодня банки и финансовые организации ОАЭ стремятся предложить клиентам все более привлекательные программы ипотечного кредитования. Однако большинство сделок по приобретению недвижимости по-прежнему заключается без оформления ипотечного кредита. Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание The National, в первом квартале 2013 года на рынке недвижимости страны, находящемся, в настоящее время, на стадии восстановления, оформлено наименьшее с 2011 года количество ипотечных кредитов. Объем сделок с недвижимостью, заключенных с оформлением ипотечного кредита, в первом квартале 2013 года снизился на 2.3% по сравнению с показателями предыдущего квартала и составил 155.9 млрд дирхамов (US$ 42.7 млрд). По данным банка Central Bank, снижение объемов ипотечного кредитования продолжается на протяжении трех кварталов подряд. Количество организаций, предоставляющих ипотечные займы, за последние два года увеличилось более, чем вдвое. Многие финансовые организации сегодня предлагают владельцам недвижимости переоформить существующий кредит на недвижимость на кредит с более низкой процентной ставкой. Снижение объема ипотечного кредитования совпало по времени с появлением на рынке недвижимости Дубая большого количества клиентов, способных оплатить приобретенное жилье без оформления кредита. По данным, представленным главой исследовательского департамента компании CBRE Мэттью Грином (Matthew Green), более 80% сделок с недвижимостью, заключенных в эмирате в последнее время, было оплачено наличными. Покупателями недвижимости в данном случае выступали как местные жители, так и граждане Ирана, России, Индии и Пакистана.

Во вторник правительство Пакистана заявило, что афганские беженцы сохранят свой статус в Пакистане до 2015 года. Такое решение было принято на трёхсторонней встрече представителей Афганистана, Пакистана и ООН, которая состоялась в Кабуле.В ближайшие несколько дней законопроект будет направлен кабинету министров для утверждения, сообщили представители Пакистана Национальному телевидению Афганистана.

Некоторые афганские беженцы, однако, сообщают, что были бы рады вернуться в Афганистан, если бы правительство предоставило им приемлемые условия для возвращения.

Согласно данным министерства по репатриации ИРА, за последние 10 лет около 3,8 млн. афганцев добровольно вернулись из Пакистана в Афганистан. Ещё 1,6 млн. остаются в Пакистане.

Крупнейшим в мире экспортером военных и гражданских БЛА является Израиль, обойдя такие крупные страны как США, Китай и других, сообщает theatlanticwire.com 10 июля.

В настоящее время многие западные страны сокращают расходы на оборону и на реализацию дорогостоящих программ вооружений. На этом фоне десятки стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки увеличивают свои военные бюджеты.

Согласно докладу международной бизнес-консалтинговой компании Frost & Sullivan, Израиль занял ведущее место по экспорту небольших беспилотников, предназначенных для наблюдения и разведки. Горстка израильских компаний за 8 лет (в период 2005-2012 годов) экспортировала дронов на сумму 4,6 млрд долл США. За это время США экспортировали беспилотников на сумму менее чем 3 млрд долл. Хотя США, вероятно, в количественном отношении производят больше беспилотников, чем Израиль, но основная часть идет на оснащение собственных вооруженных сил и армий союзников. Кроме того, законодательство США ограничивает экспорт этого вида продукции.

У Израиля нет таких ограничений. Успех индустрии беспилотников состоит и в том, что израильские компании тесно работают с министерством обороны страны. Но этот бизнес носит циклический характер, в настоящее время объем экспорта уменьшился, но в будущем увеличится. Например, крупные израильские компании заключили контракты с Индией на модернизацию БЛА на сумму 958 млн долл, которые будут отражаться на статистике.

В настоящее время в мире разворачивается кампания, что использование ударных БЛА с моральной точки зрения предосудительно или даже незаконно. Но экспорт беспилотников является предметом гордости израильской промышленности. Более половины экспорта приходится на Европу, треть на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию и Азербайджан, еще 11% на долю стран Латинской Америки, на США 3,9% и страны Африки 1,5%. Крупнейшими клиентами являются Великобритания, Индия и Бразилия. Многие страны предпочитают покупать невооруженные БЛА для наблюдения и разведки.

Некоторые аналитики предсказывают четырехкратный рост экспорта БЛА в течение следующего десятилетия. Исследовательская компания Teal Group прогнозирует более чем двукратный рост – с текущего ежегодного объема 5,2 млрд долл до 11,6 млрд, общая сумма продаж в течение следующего десятилетия составит чуть больше 89 млрд долл.

Израиль имеет хорошие шансы на долгие годы оставаться мировым лидером по экспорту БЛА. Отчасти это объясняется агрессивным маркетингом израильских компаний для продвижения своей военной и гражданской продукции практически в каждом уголке мира. Израиль также занимает лидирующие позиции в разработке передовых технологий в области беспилотной техники благодаря тесным связям с военным ведомством страны. Армия Израиля является пионером использования беспилотников в военных действиях.

Но американские компании пытаются смягчить позицию Белого дома в области экспорта дронов. Например, на Международной оборонной выставке IDEX-2013 в Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты объявили о заключении контракта с компанией General Atomics на поставку неизвестного количества БЛА на сумму 196,57 млн долл. Страны Персидского залива ищут и других поставщиков, в числе которых Китай, Турция и даже Пакистан, которые напряженно работают над созданием беспилотников для последующей продажи на мировом рынке. Между тем, Бразилия и другие страны также активизировали свои работы в этой области, стремясь создать беспилотники для мониторинга обширных сельскохозяйственных земель. В прошлом месяце три крупнейших европейских оборонных подрядчика призвали свои правительства создать совместную программу по разработке БЛА с целью уменьшить зависимость от израильских и американских производителей.

Прививка от прогресса

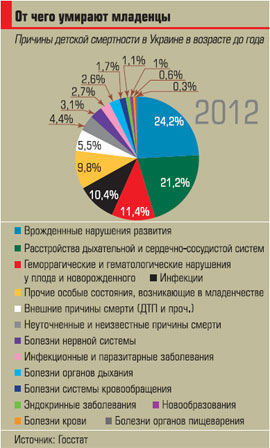

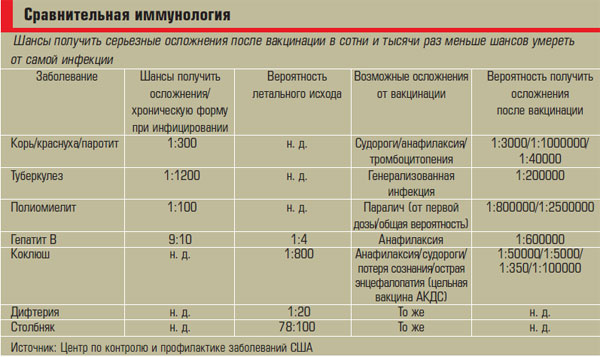

Украинский календарь прививок отличается от европейского, и к тому же он постоянно нарушается карантинами и недофинансированием. Такая система выгодна и родителям, и врачам, которые в итоге не отвечают за гибель детей от вакциноуправляемых инфекционных болезней. В результате в стране за последний год резко выросла смертность от кори и коклюша

«Короче говоря, как ты думаешь: мы можем прожить на девятьсот девяносто семь фунтов в год? — Сможем, сможем, — заверила его миссис Дарлинг. Уж очень ей хотелось оставить себе девочку. — Не забывай про свинку, — предупредил он ее. — На свинку — фунт, на корь — полтора, да и коклюш обойдется не меньше, чем в восемь шиллингов». Первая книга о Питере Пене была написана 110 лет назад, когда смертоносная лотерея, от случая к случаю носящая имя коклюша, столбняка, кори или полиомиелита, была обыденным этапом в жизни каждой молодой семьи.

В 1979 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцинация освободила мир от оспы. Эксперты организации не уставали твердить: кроме обеспечения чистой водой, ничто, кроме вакцин, не имело такого влияния на снижение детской смертности. Даже антибиотики.

Тогда ВОЗ поставила себе цель — к началу нового тысячелетия избавиться от полиомиелита, коклюша, столбняка. Но регулярные всплески антивакцинального движения, дороговизна и качество вакцин, а также настроения в Афганистане, Пакистане, Нигерии, где врачу с вакциной в руках могут и горло перерезать, препятствовали выполнению этой задачи.

В годы развитого социализма в СССР прививалось 98% детей. Календарь прививок, как правило, не обсуждался — уколы можно было лишь отсрочить по причине болезни. В последние годы в Украине уровень охвата детей прививками колеблется от 46% по гепатиту В до 95% по БЦЖ младенцам. И чем взрослее ребенок, тем чаще родители пишут отказ от прививок. Ключевая причина — случаи смерти или тяжелого заболевания малышей в постпрививочный период, которые становятся достоянием широкой общественности.

Хуже ВИЧ

В 2005 году врачи поставили полуторамесячному Захару диагноз: порок сердца. Родители дали согласие на операцию. Она прошла успешно, но после нее у Захара обнаружили вирусный гепатит В. Вакцинировать от этой болезни в Украине начали в 2002-м, и согласно утвержденному Минздравом календарю, мальчика должны были привить еще в первый день жизни. Однако мать малыша Елена написала в роддоме отказ от прививки, поддавшись распространенному мнению о том, что эта болезнь передается только половым путем или через кровь. Могла ли она знать, что ее ребенок так скоро столкнется с операцией?

Сегодня Захару требуется дорогостоящая терапия, имеющая массу побочных эффектов. Ребенок заразен, при этом он посещал детсад, а теперь ходит в школу, и Елена уповает только на то, что подобная информация анонимна.

Причиной заражения гепатитом В может быть контакт с любой биологической жидкостью человека. То есть если у больного ребенка в саду пойдет кровь из носа, риску подвергаются все дети в группе. «Я совершенно случайно узнал, что в окружении моего старшего сына было двое детей с хроническим гепатитом В. Один посещал с ним бальные танцы, со вторым он вместе ходил в садик», — рассказал «Эксперту» отец троих детей Игорь.

При этом многие врачи-гомеопаты называют вакцинацию новорожденных в первый день жизни «безответственным безумием».

Однако самый низкий охват прививкой против гепатита В по сравнению с другими прививками связан не только с тем, что вирус должен вводиться в день рождения ребенка. В прошлом году вокруг вакцины производства харьковского завода «Фармстандарт-Биолек» (народные депутаты от оппозиции утверждают, что завод контролирует сын главы Минздрава Раисы Богатыревой) разгорелся скандал — 11 младенцев умерли после прививки. По данным Госслужбы Украины по лекарственным препаратам, это предприятие получало сырье с Кубы и умудрялось выпускать больше ампул, чем предусмотрено технической документацией. В апреле нынешнего года завершилась прокурорская проверка, и Богатырева лично объявила: ни одна из смертей не связана с вакцинацией.

«Среди причин смерти этих младенцев — аспирация, удушье, синдром внезапной смерти, сепсис, менингит. Ведь случаи смерти от аспирации, когда ребенок срыгивает и давится рвотными массами, и от асфиксии, когда мама берет ребенка в свою кровать, кормит грудью, засыпает и придавливает, никуда, к сожалению, не деваются. Иногда по времени они совпадают с прививкой», — объяснил Федор Лапий, главный детский иммунолог Киева, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика.

Согласно статистике, риск каждого украинца заразиться гепатитом В на протяжении жизни составляет от 20 до 60%. Вирус передается в сто раз легче, чем ВИЧ, и очень стоек: время его жизни при комнатной температуре составляет от недели до месяца. Два миллиарда человек на планете инфицированы, 450 миллионов — хронические носители гепатита В, но большинство из них даже не подозревают об этом. Наличие в организме этого вируса, занимающего второе место после курения в генезисе онкологических заболеваний, в 350 раз увеличивает риск цирроза и рака печени.

При операциях на сердце, ожогах, травмах после автокатастроф может понадобиться переливание замороженной плазмы крови. А доноров проверяют на наличие вируса лишь один раз. Опасность таится и в хирургическом инструментарии, и в шприцах, валяющихся на детских площадках. К тому же охватить вакцинацией всех наркоманов, которые, как правило, еще и заражены ВИЧ, невозможно.

Многие мамы считают, что их ребенка это не коснется — ни шприцы в песочнице, ни операции, ни введение препаратов крови. После скандала с вакциной от «Фармстандарт-Биолек» эксперты Минздрава были вынуждены рекомендовать такой график: вводить первую дозу вакцины от гепатита В (из трех необходимых) в первый день жизни только младенцам, родившимся от матерей-носительниц вируса, а остальных детей прививать в старшем дошкольном возрасте.

Недетский кашель

Есть такой приказ Минздрава №595 от 16 сентября 2011 года, согласно которому дети прививаются за счет госбюджета от десяти инфекционных болезней — туберкулеза, столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гемофильной инфекции типа b, гепатита В. Есть и четкий календарь прививок, когда их следует делать. Между тем на практике некоторых прививок приходится ждать месяцами, поскольку нет либо финансирования, либо вакцин, либо конкретная партия препарата находится на карантине.

После внедрения европейской практики — обязательного расследования патологоанатомической конференцией любого случая смерти ребенка в течение месяца после прививки — обычным делом у нас стал карантин для вакцины. «В роддоме сказали, что нет вакцины БЦЖ против туберкулеза, которую должны вводить младенцу на третий день его жизни. Нас выписали. И только когда ребенку исполнилось полтора месяца, мне позвонили из поликлиники и сообщили: вакцина появилась, но ее нужно оплатить», — рассказала киевлянка Леся, родившая сына в 2011 году.

Приказ №595 предусматривает вакцинацию детей не только за госсредства. То есть, если возникают проблемы с государственным финансированием, родители официально могут купить вакцину в аптеке по рецепту (стоимость одной ампулы, в зависимости от производителя, от 120 до 800 гривен) и принести в поликлинику. А врач должен тщательно осмотреть ребенка перед прививкой, внести в карточку название, место производства, номер серии и срок годности вакцины, сообщить эти данные родителям, а затем не менее получаса наблюдать за состоянием ребенка.

Украина — единственная постсоветская страна, где смерть ребенка автоматически ставит прививку на карантин. Федор Лапий поясняет, что страна должна пройти этот путь «с целью адвокации». Иными словами, формирования позитивного отношения к календарю прививок.

Юридическая ответственность за отказ прививать ребенка лежит на его родителях. Однако система функционирования медстатистики позволяет умыть руки всем: и родителям, и врачу, в отделении которого маленький пациент умер, например, от коклюша.

Это заболевание в запущенном состоянии почти гарантированно убивает детей до первого года жизни. «У взрослых это несколько месяцев мучительного кашля, но всё проходит само по себе, даже без лечения, — пишет на своем веб-сайте педиатр Евгений Комаровский. — Коклюш у детей намного опаснее. Приступы кашля заканчиваются остановками дыхания, возможны воспаление легких, тяжелые поражения нервной системы. Осложнения — скорее правило, нежели исключение. Нередко даже приступов кашля нет — дыхание останавливается, и всё».

Коклюш принадлежит к числу вакциноуправляемых инфекций, поэтому оформить его как основную причину смерти — самоубийство для врача. «Я работал в отделении реанимации десять лет. Каждый год несколько детей умирали от коклюша, но никогда этот диагноз не был основным. То есть заболеваемость коклюшем была, смертности — не было. И всё это происходило в советские времена, когда от коклюша прививалось не менее 90 процентов детей. Сейчас уровень вакцинации от коклюша (реальной, а не бумажной) не превышает 50 процентов. Болеют тысячи детей. Но поскольку статистика — это самое главное, диагноз им не ставят, а придумывают другие болезни — бронхиты, фарингиты», — пишет Комаровский.

В Украине в 2011 году коклюшем заболели почти три тысячи человек — в два с половиной раза больше, чем в 2010-м. По данным ВОЗ, в мире коклюшем ежегодно заражаются до 50 млн человек, из них около миллиона детей, 400 тыс. из которых умирают. В итоге в США власти приняли решение прививать от коклюша всех беременных женщин (чтобы мать смогла передать ребенку защитные антитела).

Красная зараза

В Украине в перечень обязательных входят прививки от десяти инфекций. Это африканский минимум. В Германии в национальный календарь включено 13 инфекций, в Швейцарии — 14, США — 16, Австрии — 17.

Киевлянка Анна в 2006 году уехала рожать первенца Илью в Германию. «От моих здешних друзей я ни разу не слышала советов не делать прививок — наоборот, коллега-англичанин сетовал, что его дети не привиты от ветрянки. Прививочную карту спрашивают всюду, и к вакцинации Ильи мы относимся очень ответственно», — говорит Анна. В немецком календаре нет прививки от туберкулеза (считается, что он изжит), зато детей прививают от пневмококка, менингококка и ветрянки. От менингококка ежегодно умирает около ста украинских детей, а пневмококк вызывает 15% гнойных менингитов, 50% отитов и 60% пневмоний у младенцев.

Задумавшись о втором ребенке, Анна вспомнила, что в детстве не болела краснухой и не привита от нее. Немецкие врачи настоятельно рекомендовали вакцинацию. Женщина привилась и через два месяца случайно забеременела. Анна не рискнула оставлять ребенка и сделала аборт, поскольку знала, что 13% всех случаев патологий сердца, органов зрения, нервной системы у младенцев дает синдром врожденной краснухи. Его ежегодно диагностируют полумиллиону детей на планете, и мало кто из них доживает до 14 лет. В обязательный календарь ВОЗ вакцина от краснухи вошла в 1990-е годы, как раз тогда, когда распался СССР. Нынче женщины детородного возраста в Украине не имеют иммунитета к этой болезни.

«Противники вакцинации считают, что лучше переболеть краснухой. Да, у детей в половине случаев она протекает очень легко, иногда даже не диагностируется. Зачем тогда мы прививаем от нее детей? Чтобы они приобретали иммунитет в раннем возрасте и не были источником заражения для своих мам, любой женщины в транспорте, которая носит ребенка», — объясняет Федор Лапий. По его словам, западное полушарие достигло элиминации кори и краснухи — то есть вирус уже не может самостоятельно распространяться, имея барьер из привитых людей. «Мы собирались к 2010 году достичь того же эффекта. Но после смерти подростка в Краматорске вакцинацию остановили», — сетует Лапий. Он отметил, что сейчас началась новая вспышка кори и краснухи (в 2005-2006 годах первой болезнью переболели 45 тыс. украинцев, а второй — 40 тыс.).

Родители того подростка Антона Тищенко, скончавшегося в мае 2008 года через несколько часов после прививки от кори, паротита и краснухи, до сих пор ищут правду в судах. Ему ввели вакцину производства Serum Institute of India Ltd, сертифицированную ЮНИСЕФ и завезенную в Украину в рамках гуманитарной помощи. У нас она не прошла клинических исследований и не была зарегистрирована. Заместитель главного санврача Донецкой области Тамара Беломеря причиной смерти Антона назвала тромбоцитопению с последующим отеком головного мозга (это предусмотренный инструкцией побочный эффект вакцины, который возникает у одного из 30 тыс. привитых). Однако медэксперты ВОЗ пришли к выводу: мальчик умер от септического шока, и его смерть никак не связана с вакциной. Правда, отечественный Минздрав на всякий случай изъял ее из употребления и приказал утилизировать.

Бизнес на страшилках

По следам этих событий телеканал «Интер» снял фильм «Вакцины. Бизнес на страхе». Его автор журналист Алексей Бобровников говорит за кадром: «Раньше детей пытались заразить корью в раннем возрасте, чтобы болезнь не имела осложнений. Теперь благодаря массовой вакцинации стали болеть взрослые, смертей намного больше. Вместо пожизненного иммунитета население стало зависимым от производителей вакцин».

Федор Лапий называет такие умозаключения спекуляцией, софистической ошибкой. Арифметика проста: по мере увеличения охвата вакцинацией процент привитых людей среди заболевших будет расти. «К примеру, у вас есть школа, где учится тысяча детей. Вы привили от кори 990. Из них иммунитет сформируется у 98 процентов, то есть у 970 человек. Когда в этот коллектив придет корь, заболеют десять непривитых и двадцать привитых. Сколько больных придется на вакцинированных детей? “Семьдесят процентов, и в чём тогда смысл вакцинации?” — спросит дилетант. Но в том-то и дело, что заболели 30 человек, а должна была заболеть тысяча школьников, из которой один умер бы и еще один получил бы поражение нервной системы», — констатирует иммунолог.

Украинское государство не решается взять на себя ответственность за массовую вакцинацию. Чиновникам так удобнее — меньше ответственности плюс есть возможность сэкономить бюджетные средства или сослаться в случае срыва плана прививок на недофинансирование. Программа иммунопрофилактики юных граждан действительно регулярно не выполняется: в 2012 году она была профинансирована на 72% — государство выделило 302 млн гривен вместо необходимых 423 миллиона.

При этом календарь прививок нужно расширять, поскольку он скуднее, чем календари стран-членов ЕС. Так, вакцина от папилломавируса давно введена в европейские календари. Эта болезнь в ста процентах случаев вызывает рак шейки матки. В Украине с таким диагнозом ежедневно умирают шесть женщин. «Если задуматься, сколько государство тратит денег на салюты и банкеты, то это несравнимо с затратами на введение в календарь новой прививки», — утверждает Лапий.

Наука идет вперед — сегодня разрабатываются вакцины против 40 заболеваний, в том числе ВИЧ, малярии, гепатита С. «Многие страны мира уже ввели в свои календари вакцинацию против ротавируса, папиллома-вируса, менингококковой, пневмококковой инфекции», — сообщил Cергей Крамарев, главный детский инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца. По его словам, ежегодно в Украине от инфекционных болезней умирают 300–350 непривитых детей, среди них — около 200 младенцев. Большинство из них можно было бы спасти, вовремя сделав им прививки.

Однако украинским законодательством не предусмотрена ответственность родителей за отказ прививать своего ребенка. В прошлом году в ходе парламентских слушаний по защите населения от инфекционных болезней глава парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич (в детстве переболевший полиомиелитом и всю жизнь прикованный к инвалидной коляске) предложил узаконить административную ответственность родителей, если не привитый вовремя ребенок получил инвалидность в результате вакциноуправляемой инфекционной болезни. Но соответствующий законопроект не прошел юридическое управление Верховной Рады: мол, нарушает Конституцию.

Пять мифов о вакцинации

Наталья Синчук, доцент кафедры педиатрии Винницкой областной детской больницы №2 им. Пирогова:

— Важно отделить мифы от реальности. Миф первый: уровень заболеваемости снижается за счет повышения уровня жизни и гигиены. В Великобритании в 1950-е годы начали проводить вакцинацию от коклюша, и за 20 лет болезнь была сведена к нулю. Но в 1970-е годы там развилось антивакцинальное движение, охват прививками упал с 81 до 31%, и заболеваемость в экономически развитой стране моментально выросла.

Миф второй: детскими инфекционными болезнями лучше переболеть, поскольку вакцины вызывают много побочных эффектов. Статистика свидетельствует, что в Украине бесплодны как минимум 20 процентов мужчин, и главная причина бесплодия — перенесенный в детстве паротит (свинка). Беременная женщина, не переболевшая в детстве краснухой, может просто находиться в одном помещении с ее носителем и потом родить ребенка с пороком сердца, слепотой или глухотой. Было доказано, что вакцины в миллион раз безопаснее заболеваний, которые они предупреждают.

У меня лично после прививки от гриппа случился анафилактический шок. Через некоторое время на конференции я подошла к эксперту ВОЗ и рассказала об этом. Он ответил: «Я очень рад за вас. Если ваш организм дал такую реакцию на вакцину, представьте, что было бы с вами, если бы вы подхватили этот вирус гриппа».

Миф третий: вакцины вызывают аутизм. Между тем это врожденное заболевание, возникающее вследствие сбоев в развитии головного мозга во внутриутробном периоде. Кстати, в 1998 году английский доктор Эндрю Вейкфилд опубликовал в журнале The Lancet статью, где привел данные о 12 детях, у которых был обнаружен аутизм после прививки от кори, паротита и краснухи. Публикация спровоцировала массовые отказы от вакцинации, однако число заболевших аутизмом детей почему-то росло. В 2010 году генеральный медицинский суд Великобритании доказал, что Вейкфилд получил вознаграждение в размере 438 тыс. фунтов стерлингов от адвокатской конторы, защищавшей интересы родителей, и лишил его лицензии. А журнал The Lancet отозвал лживую статью.

Миф четвертый: вакцины вызывают синдром внезапной детской смерти (СВДС). В Германии ученые в 1998–2001 годах изучили 1278 случаев СВДС и не обнаружили связи между ним и вакцинацией. Но еще ранее, в 1993-м, в Европе начали резко падать показатели синдрома внезапной детской смерти: именно тогда была внедрена программа «Спи на спине», поскольку внезапная смерть младенца чаще всего наступает, когда он спит на животе.

Миф пятый: вакцины перегружают иммунную систему. Однако доказано, что иммунная система может вырабатывать специфические антитела на сто миллионов антигенов, то есть любой ребенок в состоянии одновременно давать иммунный ответ на десять тысяч вакцин. При этом вакцины содержат значительно меньше антигенов, чем натуральные инфекции. Например, при респираторной инфекции ребенок подвергается действию сразу четырех–десяти, а при стрептококковой — 25–50 антигенов. В то же время вакцина от hib-инфекции дает два, от гепатита В — всего один антиген.

Наш календарь прививок — это преступление

Елена Бадья, врач-гомеопат, член Национального гомеопатического союза:

— Я категорически против любых прививок. Исключения составляют тяжелейшие заболевания вроде желтой лихорадки или чумы, которые можно подхватить только в тропических странах.

Отечественный календарь прививок — это настоящее преступление. Всё выглядит так, словно иммунитет перестает работать в возрасте от 14 лет до 21 года, и взрослый человек остается беззащитным. Допустим, в детстве он был привит, не перенес ни ветрянки, ни кори, ни краснухи, и, если он подхватит их во взрослом возрасте, хорошо, если отделается инвалидностью. А ведь детям с тяжелым течением этих заболеваний и осложнениями сейчас помогают справиться антибиотики и гормоны.

Или возьмем вакцину АКДС — от дифтерии, коклюша, столбняка. Каждая из этих болезней сама по себе очень тяжелая, а против них прививают одной инъекцией, добавляя теперь в ее состав еще и вакцину от полиомиелита, hib-инфекции, гепатита В. Так мы ребенка в плане естественного развития его иммунной системы отбрасываем назад на полгода или даже на год. В число обязательных входит прививка от гепатита В, который передается половым путем или через кровь, но при этом детишек не прививают от гепатита А — «болезни грязных рук».

В моей практике было много случаев развития патологий у пациентов после вакцинации. У одного ребенка после прививки развился сахарный диабет, причем это подтверждено документально. Часто случаются аллергические проявления, аутоиммунные заболевания. Прививка здесь — не первопричина, но ее можно рассматривать как катализатор «поломок» в иммунной системе.

Автор: Марина Бердичевская

Следует шить

Владелец компании TK-Group Александр Соколовский откровенно рассказал «Эксперту» о дорогой и дешевой контрабанде, традициях швейных цехов и экономической безграмотности единого налога

Тенизация внутреннего рынка и засилье контрабанды — давние проблемы отечественной легкой промышленности. По оценкам ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром», в прошлом году реальный объем этого рынка в Украине составил 70–80 млрд гривен. Это почти в три раза превышает официальные данные — 27,5 млрд гривен. Контрабанда и нелегальное производство растут — особенно после того как государство отменило уголовную ответственность за нелегальный ввоз, и теперь предприниматели отделываются штрафами в размере 200% от стоимости товара (см. «Через кассу в обход тюрьмы»).

Одежда и обувь — товары небиржевые, фиксированной стоимости за штуку не имеют. Правда, как говорят знающие люди, на таможне тарифы вполне устоявшиеся — полтора доллара за кило контрабандной ткани, 3,7 долл./кг — за детские вещи, 4,2 долл./кг — за вещи для взрослых. Средний размер мзды чиновникам составляет 20% от стоимости товара.

О том, почему на государственном уровне с этим никто реально не борется и что позволяет отрасли выживать, «Эксперт» беседовал с владельцем компании TK-Group, соучредителем Ukrainian Fashion Week, президентом Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Александром Соколовским. Толк в легкой промышленности он знает, поскольку за последние 17 лет превратил собственное небольшое предприятие в бизнес-империю, куда входят торговец тканями, крупнейший их производитель, фабрики по выпуску одежды, фурнитуры, домашнего текстиля, а также сеть розничных магазинов «Ткани» и супермаркетов домашнего текстиля DOMOTEX Cash & Carry.

— Принадлежащее вам производственное объединение «ТК-Донбасс» — крупнейший производитель ткани в Украине. Благодаря чему компании удается держаться на рынке? Ведь другие производители чувствуют себя не слишком хорошо. В частности, самый мощный во времена УССР Херсонский хлопчатобумажный комбинат сейчас проходит процедуру банкротства.

— В Херсонском хлопчатобумажном комбинате (ХБК) есть доля государства (25% + 1 акция. — «Эксперт»), которое оказалось не слишком эффективным собственником. Кроме того, при процедуре санации был назначен неэффективный руководитель. Теперь это предприятие может быть интересно только как объект недвижимости.

Работать с Херсонским ХБК мы перестали больше десяти лет назад. Ранее мы выкупили во время процедуры банкротства часть оборудования и цехов бывшего Донецкого ХБК, который к тому моменту простаивал четыре года. Сейчас его доля составляет 60–65 процентов выпущенных в стране хлопчатобумажных тканей. Всего в Украине осталось два крупных их производителя. Второй — «Текстерно».

— Сколько вы инвестировали в восстановление Донецкого ХБК?

— Чуть меньше десяти миллионов долларов.

— Почему «ТК-Донбасс» является успешным, несмотря на то что часть вашего оборудования явно устарела?

— Потому что у нас своя разветвленная сеть продаж. На этом комбинате осуществлена мечта любого производителя — выпускать то, что ему заказывают, не занимаясь реализацией. У нас появился «Текстиль-Контакт», была организована сеть продаж — и только тогда мы занялись производством, а не наоборот. Сейчас «ТК-Донбасс» ежемесячно выпускает миллион-полтора погонных метров ткани. К сожалению, за десять лет пришлось сократить почти половину сотрудников.

— Почему работаете вполсилы? Не хватает сырья или спрос невысокий?

— Мы в основном ориентированы на внутренний рынок, который из-за снижения покупательной способности потихоньку сворачивается. У нас нет экспорта в Европу. Мы только начали налаживать экспорт в Россию. Там нас воспринимают хорошо, ведь ткань, которая поступает из Юго-Восточной Азии, не всегда качественна. Благодаря потенциалу российского рынка будем наращивать производство в Донецке.

— Вам удается удерживать высокую долю на рынке только благодаря тому, что, кроме вас и «Текстерно», других крупных производителей в Украине нет?

— Наши основные конкуренты — Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, Турция, Пакистан, Индия.

— И как с ними конкурируете?

— Мы предлагаем хороший дизайн, а также оперативность, удобную логистику и разветвленную сеть филиалов. Мы можем предоставить любое количество ткани — от рулона до фуры, продаем ткани в нарезку. Раньше в Киеве компания развивала розничные магазины площадью 200–250 квадратных метров, сейчас мы перешли на формат склад-магазин. Площадь таких торговых точек — 1200 квадратов.

Вообще, розница по тканям — это нонсенс. Я удивляюсь, как наши магазины выживают, и до сих пор не понимаю, откуда у нас такое количество людей, которые что-то шьют. И это несмотря на обилие одежных, текстильных, гардинных сетевых брендов.

Хлоп-похлоп

— После развала СССР сырьевые республики стали развивать свою переработку. Где вы берете сырье?

— Мировая цена на хлопок формируется на бирже. Есть крупные компании, которые закупают его в странах-производителях. Мы берем узбекский хлопок у трейдеров. Если покупать напрямую в Узбекистане, то, по местным законам, необходимо внести предоплату. Посредники же предлагают более интересные условия. В последнее время наше предприятие вообще перешло на покупку пряжи, потому что самим заниматься прядением стало невыгодно.

Все страны-производители хлопка начинают создавать свои прядильные, прядильно-ткацкие, а порой и отделочные производства. Любая ткань проходит три стадии при создании — прядение, ткачество, заключительная отделка. Сейчас страны-производители хлопка стараются продавать пряжу, некоторые занимаются ткачеством, но продают суровые ткани (без заключительной отделки).

— Когда-то у Украины были прекрасные перспективы стать крупнейшим производителем льна. Почему ничего не получилось?

— Это вопрос инвестиционного климата в государстве. Должны быть госпрограммы, направленные на поддержку отечественных производителей. Видимо, операторы данного рынка не смогли достучаться до государства, возможно, оно не сумело создать им каких-то льгот, преференций. Хотя как сырье в мире лен всегда будет востребован, поскольку необходим для смеси с другими волокнами.

— Что сейчас происходит в Украине с производством шерстяных тканей? Почему всё так плохо — проблема в сырье или в невостребованности этих тканей?

— В стране фактически осталось одно предприятие, которое выпускает камвольно-суконную группу тканей, — «Чексил» в Чернигове. Есть еще небольшое производство в Сумах. Такие ткани востребованы не только на украинском, но и на европейском рынке. Например, часть своей продукции «Чексил» экспортирует в Евросоюз и Америку.

У камвольно-суконной группы тканей другая проблема — всё более мягкие зимы. Пальто уже меньше востребованы. Да и мода берет свое: люди переходят на плащевые и другие синтетические ткани. В Украине их выпускает Черкасский шелковый комбинат.

Массовый импорт под видом мелкого бизнеса

— Какие составляющие для швейной промышленности (фурнитуру, нитки, флизелин, корсажные ленты, брючную тесьму) Украина могла бы производить самостоятельно?

— Создайте хороший инвестиционный климат, и это всё будет производиться тут. Зачастую украинские производители находятся в неравных условиях по сравнению с производителями из Юго-Восточной Азии. Несмотря на то что нашу легкую промышленность на десять лет освободили от налога на прибыль, она продолжает сдавать позиции.

— Так в чём тогда заключаются неравные условия?

— В нашей стране действуют две системы налогообложения. Общая, на которой работают все крупные производители, и упрощенная. Основные продавцы одежды и прочей продукции легпрома работают по упрощенной системе. Это позволяет продавать контрабанду вчерную. Другими словами, внутри страны находится офшор. Надо всю легкую промышленность переводить на «упрощенку» вне зависимости от оборота или количества работающих либо освобождать от уплаты ряда налогов, как в свое время сделала Турция, в результате чего ее легкая промышленность стала стремительно развиваться.

У всех производителей есть официальная документация. Как минимум нужно платить НДС, земельный налог. При минимальной зарплате 2000 гривен в легкой промышленности надо на одного человека заплатить не менее 1100 гривен налогов и сборов. При этом предприниматель-единоналожник платит 400 гривен в месяц и у него по-тихому могут работать 10–15 человек. Как можно с этим конкурировать?

Единый налог — идея хорошая, но это должно касаться людей, которые сами что-то производят, открывают рестораны, химчистки, прачечные, небольшие швейные цеха и т. д. А если ты торгуешь импортом, о каком едином налоге может идти речь? Это работа без кассового аппарата, на честность.

— В Украине засилье контрабандной одежды. Почему вы до сих пор не можете победить это явление, ведь у вас есть ассоциация, лобби в правительстве?

— Мы в политику не вмешиваемся. А контрабанда — это не экономика, а политика. Мы уже не пытаемся с контрабандой бороться, мы ратуем за то, что она должна быть дорогой. Кому-то удобнее завозить вчерную — ну, не хочет человек вести бухгалтерию, делать отчетность, ему проще дать мзду. В последние годы радовало, что цена контрабанды стала высокой, а с этой весны вдруг опять пошла дешевая.

— В Китае (основном поставщике контрабанды) рабочая сила дорожает. Возможно, настанет время, когда завозить китайский ширпотреб станет дорого?

— В последние годы рабочая сила действительно дорожает. Китай берет другим, например, не только возмещает НДС, но и дотирует своих экспортеров. У них ведь не только относительно низкая зарплата, но и дешевые энергоносители.

Наше правительство могло бы для промышленных предприятий хотя бы снизить арендную плату за землю, которая два года назад выросла в пять-шесть раз. Сейчас у многих предприятий всю прибыль съедает земельный налог.

— На съезде производителей легкой промышленности вы сказали, что в нашей стране 70 контролирующих органов, четыре десятка из которых могут остановить работу предприятия. Это касается только швейной и текстильной промышленности или вообще любого бизнеса в Украине?

— Это касается всех видов бизнеса. Ежегодно легпром теряет от остановки фабрик контролирующими органами миллионы гривен. Например, в Грузии всего четыре органа имеют право контролировать работу предприятия, и там не десятки, а всего лишь два налога. Словакия, где никогда не было традиции выпуска автомобилей, вдруг стала крупнейшим в Европе производителем авто на душу населения. Несмотря на все рекомендации ЕС, словаки просто взяли и ввели самое низкое налогообложение среди стран еврозоны. Что мешает пойти по такому же пути Украине?