Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Растущие цены на нефть и новая роль Москвы.

За прошедшие два года цены на нефть рухнули с отметки 115 долларов за баррель — показатель середины 2014 года — до 27 долларов за баррель в начале текущего года. Однако соглашение между Саудовской Аравией и Россией по поводу заморозки объемов добычи нефти, подписанное в начале февраля этого года, дало положительный результат. С момента подписания соглашения цена на нефть выросла примерно на 10%.

В связи с этим возникает вопрос. Как повлиял процесс колебания цены на нефть (от катастрофически низкой и до нынешних позитивных показателей небольшого роста) на позицию России в Ближневосточном регионе? В данном случае речь идет не только о Сирии, где усилиями России конфликт был выведен в политическую плоскость, что не входило в планы Башара Асада и его союзника Ирана. Вопрос стоит шире. А именно, в какой степени вышеупомянутые события повлияют на сближение России с другими странами региона, в частности с Саудовской Аравией? Перейдет ли Россия из разряда врага, которым она была в восприятии большинства арабских стран из-за ее поддержки режима Асада и Ирана, в разряд стран, способных принимать комплексные решения?

Снижение цен на нефть произошло в самый неблагоприятный для России момент. Этот процесс совпал с конфликтом на Украине, где России пришлось вступить в схватку с США и Европейским Союзом, отстаивая свои позиции в регионе. В результате этого противостояния Запад наложил на Россию жесточайшие санкции, которые привели к серьезным потерям для экономики страны — они оцениваются в 40 миллиардов долларов ежегодных убытков. Но падение цен на нефть нанесло российской экономике еще больший ущерб. Потери в этом секторе составляют 100 миллиардов долларов ежегодно. Неблагоприятная экономическая ситуация значительным образом снизила возможности России на внешнем и внутреннем фронтах политической жизни страны. Было принято решение сократить государственные расходы 2016 года на 20% по сравнению с 2014 годом. Уровень инфляции в прошлом году достиг 12,5%. Заметно снизилась покупательная способность миллионов российских граждан, количество бедных увеличилось с 16 миллионов человек в 2014 году до 20 миллионов в начале этого года.

Экономические и социальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, а также продолжающееся падение цен на нефть открыли новые возможности для улучшения взаимоотношений между Россией и Саудовской Аравией. Стороны достигли взаимопонимания о необходимости детального обсуждения вопросов, вынесенных на международную повестку дня.

Газета New York Times предположила, что Россия и Саудовская Аравия заключили между собой сделку, в соответствии с которой Эр-Рияд обязуется сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить рост цен, в обмен на отказ Москвы от поддержки сирийского режима. Однако Кремль поспешил опровергнуть эту информацию. Возможно, между странами действительно нет прямой договоренности такого рода. Тем не менее вполне вероятно, что усилия Эр-Рияда в вопросе повышения мировых цен на нефть побудили Россию принять более рациональную позицию в отношении Сирии.

Западные СМИ представляют события таким образом, что возникает ощущение, будто Россия диктует условия западным и арабским государствам, которые в свою очередь вынуждены идти на уступки — проще говоря, проигрывают в противостоянии позиций. Однако такая картина не совсем верно отражает действительность. Неоспоримый факт, что противоположная сторона сирийского конфликта отказалась от условия ухода Асада до начала политического процесса в стране. Однако основная цель, поставленная мировым сообществом, сирийской оппозицией и региональными силами еще в 2011 году, осталась без изменений. Она заключается в необходимости общими усилиями организовать в стране переходный процесс, в результате которого правящий режим в Сирии должен быть изменен. Надо отметить, что арабская инициатива по формированию «правительства национального единства» не исключает участия в нем Асада, тогда как сам сирийский режим отказался обсуждать вопрос политического перехода.

Сегодня многое поменялось. Россия кардинально изменила свою позицию в сирийском вопросе, в конечном итоге она пришла к пониманию необходимости формирования переходного периода в Сирии, о чем ведется речь с 2012 года. С одной стороны, изменить свою позицию Москву могли заставить внутренние экономические трудности, угрожающие стабильности государства. С другой стороны, эти же проблемы побуждают ее принять участие в широкомасштабных внешнеполитических проектах, которые, кстати сказать, не ограничиваются Сирией.

В заключение необходимо отметить два момента. Во-первых, низкая цена на нефть и связанные с этим экономические последствия — не единственная причина, вынудившая Россию занять более рациональную позицию в отношении Ближнего Востока, вывести ход конфликта в Сирии из военной плоскости в политическую. Это не основная причина, но это причина безусловная и весомая. Во-вторых, важно отметить, что, несмотря на то, что цены на нефть в ближайшее время могут продолжить расти благодаря ограничениям добычи, довести их до уровня 2014 года не представляется возможным. Такие колебания цен на нефть неизбежны и обусловлены циклическими процессами в мировой экономике, которые наблюдаются каждые 5-10 лет и связаны с оживлением мировых экономических процессов или с их торможением.

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистурой

Уважаемый г-н С. де Мистура,

Мы ценим возможность обменяться с Вами мнениями накануне второго раунда межсирийских переговоров.

Россия, как и США, выступающая в качестве сопредседателя процесса переговоров по сирийскому урегулированию, привержена задаче всесторонней поддержки Ваших усилий как главного координатора этого процесса. Это взаимодействие сопредседателей и других членов МГПС и их нацеленность на поддержку Вашей работы стало одним из главных факторов, который обеспечил относительный успех первого раунда состоявшихся в марте в Женеве переговоров.

Вы подвели итоги первого раунда. Эти итоги не были отвергнуты ни одной из сирийских сторон. Мы считаем, что сейчас очень важно добиться того, чтобы каждая из них хорошо выполнила «домашнюю работу» по подготовке ко второму раунду. У нас есть прочная база для дальнейших усилий – это решения МГПС, резолюции Совета Безопасности ООН. Мы рассчитываем, что все заложенные в этих документах параметры будут выполняться.

Как и в любом конфликте ключевым является необходимость обеспечить инклюзивный характер переговоров и их нацеленность на продвижение прямого диалога между сторонами. Будем в этом Вас всесторонне поддерживать.

Рассчитываем, что Ваш сегодняшний визит и наши переговоры станут важным шагом при подготовке ко второму раунду переговоров.

***

С.В.Лавров (добавляет после С. де Мистуры): Все столицы, которые Вы перечислили – Вашингтон и ряд европейских столиц – очень важны, все эти страны должны сыграть важную роль в продвижении политического процесса. Среди Ваших главных задач, наверное, одна из наиболее серьезных – обеспечение единства действий внешних игроков, потому что в конечном итоге сигналы, которые получают сирийские стороны, должны быть синхронизированы. Это должны быть сигналы к миру и достижению национального согласия. В конечном итоге все развязки кризиса можно искать только на основе основополагающего принципа, который был заложен в решениях «Венской группы» и Совета Безопасности ООН, о том, что только сирийский народ может определять будущее своей страны.

Мы, конечно, обсудим сегодня с Вами как лучше способствовать организации работы в таком русле. Но во время наших переговоров я хотел бы коснуться и вопросов, связанных с Пальмирой, разминированием этого города и мобилизацией усилий ООН и ЮНЕСКО на возвращение изначального облика объектам всемирного наследия в Сирии.

Страшное дело

Россияне по-прежнему меньше боятся болезней, чем международной напряженности

Екатерина Дятловская

Лидерами в списке страхов российских граждан продолжают оставаться социально-экономические проблемы страны и международная напряженность, показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованный в понедельник. При этом если опасения, связанные с конфликтами между странами, снижаются, то озабоченность экономическими проблемами, напротив, возрастает.

Страхи россиян сместились с международной политической обстановки на экономические проблемы, пришли к выводу социологи ВЦИОМ. Если в конце прошлого года основная озабоченность граждан была связана с напряженностью в отношениях между странами, то в конце марта наиболее вероятной проблемой, которая может возникнуть в их жизни, россияне уже назвали рост цен на привычные товары и обесценивание сбережений. Эту проблему считают актуальной 66% респондентов.

«Конфликты между странами, военные действия» переместились в рейтинге озабоченностей на второе место – их опасаются 63% жителей нашей страны. При этом, как показал уже опрос «Левада-Центра», также опубликованный в понедельник, абсолютное большинство граждан (81%) одобрили вывод российских войск из Сирии. Причем это событие обрадовало респондентов существенно больше, чем начало сирийской кампании (тогда это событие поддержали 68% населения).

Третью строчку в перечне страхов россиян занимает разгул преступности, на который указали 49% респондентов, еще 43% считают его маловероятным. Проблемы со здоровьем находятся на четвертом месте (48% и 45% соответственно).

Как пояснил глава управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов, результаты опроса свидетельствуют, что страхи обнаруживаются в первую очередь там, где люди не чувствуют возможности контролировать ситуацию, а убежденность граждан в том, что кризис – явление стихийное и неуправляемое, растет. «Обычные граждане не знают, как можно повлиять на рост цен, на ситуацию в мировой политике», – отметил г-н Львов.

«Хотя и экономическая ситуация во многом зависит от самих людей – получить второе образование, найти дополнительный заработок и т.д., в вопросах роста цен и международной обстановки люди действительно ощущают беспомощность. Причем у них сложилось убеждение, что изменить ситуацию, несмотря на институт выборов, они не могут, так как от их личного желания и усилия мало что зависит. И люди начинают относиться к выборам, как к ритуалу», – сказал «НИ» ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

Что касается страхов россиян в целом, то, по мнению нашего собеседника, жители страны откликаются на ту информацию, которой располагают. «Когда идет война, это выходит на первый план. Но в последние полгода люди устали следить за новостями из Украины и Сирии, и их внимание начинает переключаться на собственные экономические трудности. Я думаю, что это тенденция продолжится по нарастающей, – считает г-н Бызов. – Здоровье же актуально лишь для людей старших возрастов: культура постоянной заботы о себе у нас только начинает появляться, и пока люди до 40 лет еще не слишком переживают по поводу своего здоровья».

Специалисты готовятся к восстановлению Пальмиры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы обсудить на встрече в Москве со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопрос разминирования Пальмиры и с мобилизации усилий и ООН, и ЮНЕСКО для возвращения изначального облика объектам культурного наследия. В ЮНЕСКО уже создан чрезвычайный фонд по Сирии, предназначенный для восстановления Пальмиры.

Как пояснила постпред России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, на сегодняшний день в этом фонде аккумулировано порядка трех миллионов долларов: "Большая часть этих денег внесена Евросоюзом, а также правительством Фландрии. Плюс во всех этих мероприятиях, и в разработке, и в реализации плана действий активно участвует Италия, которая подписала специальный меморандум с ЮНЕСКО. Но это касается не только Пальмиры, это касается объектов, которые оказались под угрозой или страдают от стихийных бедствий. Мы прорабатываем с ЮНЕСКО меморандум о взаимопонимании, но уже в более узком плане, который касается только Сирии. Бюро ЮНЕСКО в Бейруте, к которому относится и сирийские объекты, проводит образовательные семинары для археологов, для более широкой общественности, чтобы они понимали, какие есть международные инструменты по защите исторического и культурного наследия".

Между тем, по словам Митрофановой, любая работа может начаться только тогда, когда это позволят условия безопасности: "У ООН есть особые требования к безопасности даже после разминирования - насколько безопасно выехать туда международной группе. Наш президент заявил, что Россия готова обеспечить безопасность экспертов, которые туда прибудут. В этом вопросе важно избежать толкучки - итальянцы активно предлагают своих специалистов, немцы имеют прекрасных специалистов, англичане, мы. Многое будет зависеть от ЮНЕСКО - как они сформируют группу".

Элеонора Митрофанова призвала Министерство культуры составить список экспертов разных направлений - археологов, культурологов, музейщиков, тех, кто имеет опыт в восстановлении подобных памятников. "Это нужно для того, чтобы, когда придет час «Ч», мы судорожно не искали таких специалистов. Желательно, чтобы эти люди владели еще какими-то языками, потому что это будет международная группа".

Участие РФ и США в работе над урегулированием в Сирии даёт реальный шанс, что перемирие в стране будет долгосрочным, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Был начат процесс, который привёл к перемирию, которое нарушается и не идеально, но сочетания двух процессов: мирных переговоров (между Дамаском и оппозицией) и перемирия, оставляя за скобками доставку гуманитарной помощи, даёт реальный шанс. И то, что РФ и США являются сопредседателями группы (Международной группы поддержки Сирии) тоже даёт реальный шанс, что процесс будет долгосрочным", — сказала Захарова, выступая на медиафоруме ОНФ.

Межсирийские переговоры возобновились в Женеве 14 марта. В Швейцарию тогда прибыли делегация правительства Сирии под руководством постпреда при ООН Башара Джаафари, сирийская оппозиция созданного в Эр-Рияде Высшего комитета по переговорам, представители оппозиционной группы, созданной по итогам встреч в Каире и Москве, и внутренняя сирийская оппозиция, сформированная в Хмеймиме. Представители курдов приглашения на переговоры не получили.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля в 00:00 по дамасскому времени. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран террористические организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят банды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям.

Оружие России в Латинской Америке

Нил НИКАНДРОВ

Россия - давний партнёр многих стран Латинской Америки в сфере военно-технического сотрудничества. Статус стратегического партнёрства, существующий у России с Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Эквадором и Перу, облегчает взаимоотношения в этой области.

На днях на заседании президентской комиссии по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными государствами президент Владимир Путин заявил, что экспорт российской продукции военного назначения в 2015 году составил 14,5 млрд долларов. Россия занимает второе в мире место после США в списке поставщиков вооружений. В.Путин отметил, что сформированы новые перспективные рынки сбыта оружия, в том числе в Латинской Америке. Здесь крупнейшим покупателем российской военной техники является Венесуэла, при этом в последние годы Россия успешно взаимодействует по линии ВТС практически со всеми странами Латинской Америки.

Динамично развиваются отношения в этой сфере с Перу, Бразилией, Никарагуа, рядом других стран, которые предпочитают публично не демонстрировать свой интерес к «изделиям» из России: сделки такого рода вызывают раздражение Вашингтона, а за этим могут следовать репрессии финансово-экономического и политического характера.

Тем не менее поведение потенциальных клиентов «Рособоронэкспорта» и латиноамериканских компаний-производителей ВВТ заметно отличается от того, что наблюдалось лет 10-12 назад. Много нового о возможностях российского оружия латиноамериканские военные узнали после демонстрации его мощи в Сирии. На прошедшей в Сантьяго-де-Чили международной выставке вооружений и военной техники FIDAE-2016 Россию представляла продукция 15 компаний: «Рособоронэкспорт», концерны «Техмаш», «Алмаз-Антей», компании «Вертолёты России» и «МиГ», НПО «Базальт». Потенциальным клиентам были представлены вертолёты Ми-171А2, Ка-32А11ВС, «Ансат», самолёты Як-130УБС, Су-35С, Су-30МКИ, МиГ-29М/М2, самолёт-амфибия Бе-200. Были представлены также комплексы, обслуживающие системы ПВО - С-300ВМ, ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2КМ». На выставке была показана и гражданская продукция: авиалайнер SukhoiSuperjet 100, который с успехом используется мексиканской авиакомпанией Interjet, и широкофюзеляжный среднемагистральный МС-21.

Как отметил Анатолий Пунчук, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, возглавлявший российскую делегацию на FIDAE, портфель зарубежных заказов на российское оружие превышает 50 млрд долларов. Из этого объема доля Латинской Америки составляет приблизительно полтора миллиарда долларов. «Россия рассматривает Латинскую Америку, - говорит Пинчук, - в качестве одного из перспективных рынков для продвижения отечественной продукции военного назначения». Он подчёркивает также, что сегодня важнейшим партнёром России является Венесуэла.

Венесуэльское руководство не исключает возможность военного вмешательства США во внутренние дела страны под предлогом возникновения «угрозы демократии». Президент Николас Мадуро постоянно напоминает венесуэльцам: «Боливарианская армия, ВМС, ВВС, милиция, народ Венесуэлы должны быть начеку». Правительство старается не допустить ситуации, при которой «иностранные империалистические сапоги» коснулись бы территории страны. Полная модернизация Вооружённых сил Венесуэлы была завершена всего за десять лет.

Охрану воздушных рубежей Венесуэлы осуществляют истребители Су-30МК2 и вертолёты Ми-35М. Осенью 2015 г. Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что правительство дополнительно выделило 480 млн долларов для приобретения 12 многоцелевых истребителей Су30. Венесуэльская ПВО оснащена российскими ЗРК «Антей-2500», «Печора-2М» и «Бук-М2Э». Венесуэльцам поставлены также реактивные системы залпового огня «Смерч» и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки МСТА-С.

Давним партнёром России в военно-техническом сотрудничестве является Перу. В разное время в эту страну были поставлены 18 вертолётов разных типов, которые великолепно себя зарекомендовали. В конце 2013 года Москва и Лима заключили новый контракт на поставку 24 военно-транспортных Ми-171Ш на сумму 500 миллионов долларов. Контракт выполнен, аппараты успешно эксплуатируются, демонстрируя исключительную надёжность в горных условиях. Перуанцы намерены приобрести дополнительную партию вертолётов различного назначения, переговоры об этом уже перешли в практическую плоскость. С учётом растущего в перуанских вооружённых силах вертолётного парка класса "Ми" российские специалисты создают в стране центр технического обслуживания и ремонта вертолётов. Аналогичные сервисные центры будут созданы в Бразилии, Венесуэле и Колумбии. Выстраивание системы послепродажного обслуживания техники – один из приоритетов «Рособоронэкспорта».

Российские вертолёты неприхотливы, удобны в использовании и ремонте. По тактико-техническим характеристикам они не уступают западным аппаратам, а по параметру «цена - качество» превосходят их. То же самое можно сказать об истребителях и бомбардировщиках. По срокам поставок задержек не бывает, всё отлажено до мелочей.

Российская техника, включая вертолётную, успешно эксплуатируется в Бразилии. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве с этой страной было подписано восемь лет назад. Долгое время данный сегмент рынка был прочно занят американскими и европейскими производителями, за каждый контракт россиянам приходилось и приходится бороться. Конкуренция острая, тем не менее Россия занимает 14 % оружейного рынка Бразилии. По оценкам, Россия уступает только Франции, привилегированному партнёру Бразилии в этой сфере, но обошла США, Швецию и Израиль.

Бразильцев интересуют тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26, а также винтокрылые машины гражданского применения Ми-171А1, Ка-32А11ВС, Ка-226Т и «Ансат». Имеются предварительные договорённости о закупках учебно-боевых самолетов Як-130УБС, бронемашин «Тигр», сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» совместного российско-индийского производства и противотанковых ракетных комплексов.

Крупные поставки в Бразилию осуществляются в области средств ПВО; на мировом рынке Россия всегда лидировала в этом виде вооружений.

Одновременно российские изготовители активизируют ВТС с Аргентиной и Мексикой; обе страны заинтересованы в пополнении своих парков качественной вертолётной техникой.

На выставке FIDAE-2016 представители Перу, Мексики, Уругвая и Бразилии проявили интерес к специальной автомобильной технике из России. Как отметил Анатолий Пунчук, «лучшей рекламой возможностей российских автомобилей является их успешное участие в ралли «Дакар» (трасса гонок проложена по «сумасшедшему рельефу» Боливии, Чили и Аргентины). По словам Пунчука, есть и другой важный аспект: «...мы всегда готовы учесть пожелания инозаказчиков к техническому облику планируемой к поставке техники. Бывали случаи, когда российские специалисты разрабатывали и устанавливали совершенно новые компоненты на технику, например двигатели и трансмиссию».

Стивен Бленк, специалист по России из American Foreign Policy Council, ставит под сомнение открытость и прозрачность целей ВТС России с латиноамериканцами: «В Латинской Америке, – пишет он, – помимо дипломатии, торговли, продажи оружия и инвестиций российская политика также включала следующие элементы: поддержку мятежников в прозападных государствах; стремление организовать военные базы против США с тем, чтобы втянуть Латинскую Америку в новое соперничество сверхдержав; усилия по налаживанию сотрудничества с разведывательными службами аналогично мыслящих правительств, чтобы Москва затем могла попытаться подорвать те или иные режимы в Латинской Америке».

Взгляд на Россию сквозь призму холодной войны приводит Бленка к выводу, что она вновь включилась в геополитическую борьбу с Соединёнными Штатами в Западном полушарии. Другие аналитики подчёркивают, что Россия пытается поставить крест на гегемонии США на международной арене. В Латинской Америке это якобы нацелено на создание военных баз – в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе и в некоторых других странах. Москва, утверждает Бленк, «обхаживает» их с помощью поставок оружия и энергоносителей.

В то же время помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подчёркивает стремление России не ограничиваться лишь поставками в Латинскую Америку готовой военной продукции. Прорабатывается вопрос о передаче российским партнёрам в регионе современных технологий и модернизации их военной промышленности. «Разрабатываются и утверждаются долгосрочные программы подобного сотрудничества. Примером такой работы является Куба, надеемся на развитие подобного сотрудничества с Аргентиной», - говорит Кожин. АО «Рособронэкспорт» и другие российские компании ведут планомерную маркетинговую работу, уделяя большое внимание выходу на рынки стран, «которые традиционно ориентируются на других экспортёров вооружений». Русские уверены в конкурентоспособности своего оружия.

Существенно, что, в отличие от американцев, Россия очень редко связывает поставки по линии ВТС с политическими условиями. Для Латинской Америки, где политической стабильностью могут похвастаться немногие страны, это особенно важно.

«Су» упал на исламистов

Сирийский самолет сбит над территорией исламистов

Павел Котляр

Боевики, занявшие высоты близ Алеппо, сбили сирийский Су-22. В сети сразу появились селфи, сделанные на месте крушения, и кадры пленения сирийского летчика, катапультировавшегося живым и спустившегося на парашюте.

Самолет сирийских ВВС сбит во вторник к югу от города Алеппо в Сирии. Об инциденте изначально сообщило агентство Reuters со ссылкой на Наблюдательный совет по правам человека в Сирии (Syrian Observatory for Human Rights). Сообщалось, что местные жители видели горящий самолет, который позднее упал в районе населенного пункта Талят-аль-Исс. Именно этот район в настоящее время контролируется связанными с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещенная в России) боевиками после прихода их сюда на прошлой неделе.

Российские военные прокомментировали информацию зарубежных СМИ о сбитом на южной окраине Алеппо боевиками истребителе. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в районе Алеппо и его пригородов российская боевая авиация задачи не выполняла.

Затем появились сообщения, что сбитым самолетом оказался сирийский Су-22, а сбили его боевики «Свободной сирийской армии».

Вскоре после известия в Twitter-аккаунте, связанном со «Свободной сирийской армией», появилось видео, на котором сбитый самолет объят пламенем и бесконтрольно падает, вращаясь. Кроме того, появились кадры со спускающимся на парашюте летчиком, а также местными жителями, мчащимися пешком и на мотоциклах к месту его приземления.

После этого в интернет были выложены селфи, которые принялись делать местные жители на фоне горящих обломков самолета.

Также появилось размытое видео, на котором боевики захватывают катапультировавшегося летчика. Тем временем его судьба остается неизвестной. По словам ближневосточного журналиста Хасана Сари, самолет был сбит боевиками группировки «Ахрар аш-Шам». Это союз исламских салафитских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также боевиков «Шабихи» и «Хезболлы», одна из основных организаций, составляющих сирийский исламский фронт (наряду с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой» и «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар»).

Несмотря на то что на кадрах запечатлен жестокий захват и избиение сирийского летчика, по некоторым данным, он жив и попал в руки боевиков «Джебхат ан-Нусры», по неподтвержденным данным, это полковник ВВС Сирии Зайед Хурани. Есть данные, что второй летчик погиб.

Источник в сирийской армии подтвердил уничтожение самолета, по его словам, он выполнял разведывательный полет над Алеппо. Он сообщил, что войска предпринимают усилия по его розыску и спасению.

Су-22 — экспортный вариант советского истребителя-бомбардировщика Су-17, предназначенного для поражения наземных и надводных целей, для ведения маневренного боя и воздушной разведки. «Су-22 активно используются в боевых действиях с осени 2012 года. По довоенным оценкам, у Сирии было около 40–50 этих машин. Учитывая интенсивность их использования, в настоящее время в летном состоянии может оставаться 20–30 таких крылатых машин», — рассказывал недавно военный эксперт Юрий Лямин.

Сирийские Су-22 базируются на трех авиабазах: Шайрат к юго-востоку от Хомса, Думэйр к северо-востоку от Дамаска и Тияс между Хомсом и Пальмирой.

По словам эксперта, на самолеты вешают в основном различные неуправляемые бомбы, а также неуправляемые авиационные ракеты, в том числе 80-мм С-8 и, предположительно, 122-мм С-13.

Ракеты могут иметь различные боевые части: кумулятивно-осколочные с двумя тысячами «стрел» для поражения живой силы, объемно-детонирующие, бетонобойные и осветительные и др.

Талят-аль-Исс и прилегающие высоты — район, где на днях потерпели поражение правительственные войска Башара Асада. Повстанческие силы из коалиционной группировки «Джайш аль-Фатех» неожиданно перешли в наступление и захватили город Талят-аль-Исс и прилегающую к нему высоту в субботу, 2 апреля. Сообщалось, что наступление началось с атаки трех смертников «Фронта ан-Нусра» на позиции сирийских военных у высоты, расположенной у города Талят-аль-Исс. Его вскоре и захватили исламисты «Ан-Нусры».

Враг не услышит С-500

Перспективная система ПВО и ПРО С-500 получит уникальную систему радиосвязи

Екатерина Згировская

Перспективный российский зенитный ракетный комплекс С-500 получит небывало скрытные радиостанции, которые будут созданы в ближайшие два года. Об этом «Газете.Ru» сообщили разработчики — Объединенная приборостроительная корпорация, производящая системы связи, управления и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Вооруженных сил. Благодаря этим системам противники не смогут услышать переговоры расчетов С-500 или помешать им.

Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500, по прогнозам, должна была начать поступать в Российскую армию в 2016 году, но позже план передвинули на 2017 год, сегодня над его совершенными свойствами ведут работу многочисленные подрядчики. Как сообщили «Газете.Ru» в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК; входит в Ростех), эта ЗРС получит совершенно новые системы радиосвязи, которым нет равных по качеству и дальности передачи данных, а также скрытности.

Особенностью ЗРС дальнего действия С-500 является то, что система, имеющая радиус поражения 600 км, сможет перехватывать не только аэродинамические цели — самолеты, вертолеты и прочее, — но и баллистические и крылатые ракеты.

«В настоящий момент корпорация ведет разработку средств радиосвязи следующего, шестого поколения для комплектации различных видов военной техники, в том числе зенитных ракетных комплексов как уже стоящих на вооружении, так и перспективных», — сообщил «Газете.Ru» представитель ОПК, отметив, что перспективный ЗРК С-500 — один из таких комплексов.

Собеседник пояснил: радиостанции предыдущего поколения работали на заранее установленных частотах, что повышало вероятность отслеживания и перехвата передаваемой информации, а в перспективных системах подобные ситуации будут невозможны.

По его словам, аппаратура связи, которую сегодня корпорация поставляет в войска (например, радиостанции для ЗРК средней дальности «Бук-М2»), уже обладает высокой помехозащищенностью, в ней предусмотрены режимы «псевдослучайной перестройки рабочей частоты и маскированной связи».

«Аппаратура будет обладать принципиально новыми возможностями и существенно повысит качество, дальность, защищенность и скрытность связи. Создание техники связи шестого поколения — это вопрос ближайших двух лет», — уточнил представитель ОПК.

Эксперт в области средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Михаил Ходаренок пояснил «Газете.Ru»: основные требования к средствам и системам связи комплексов ПВО — это скрытность и помехоустойчивость.

«Применяется несколько систем связи — радиосвязь, радиорелейная связь (вид наземной радиосвязи, основанный на многократной ретрансляции радиосигналов. — «Газета.Ru»), приспособления для передачи речевой информации и телекодовой информации (ТКИ).

Требования к передаче речевой информации и ТКИ — это в первую очередь скрытность, помехоустойчивость, чтобы враг не услышал, — подчеркнул Ходаренок, — Так как средства размещены в мобильном варианте и никакие проводные линии связи применены быть не могут — только радио- и радиорелейные связи. Ключевые два требования: скрытность, чтобы скрыть, что люди говорят, что передается, какой обмен информации происходит, и помехоустойчивость, чтобы связь работала при любых условиях обстановки и воздействия противника (РЭБ). Никакие помехи, создаваемые противником в диапазоне передачи телекодовой информации, никак не должны отражаться на работоспособности средств системы, потому что командный пункт в одном месте, дивизион — в другом, пусковая установка — в третьем, а передавать информацию надо. Есть антенны, которые выдвигаются и позволяют осуществлять связь», — пояснил эксперт.

Как ранее сообщалось, С-500 ЗРС нового поколения класса «земля-воздух» — это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Система будет значительно превосходить самый современный на сегодняшний день российский — ЗРК «Триумф» С-400, проявивший себя в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии, перекрыв всю территорию страны (радиус действия — 400 км), превратив ее тем самым в бесполетную зону. Американский конкурент, Patriot Advanced Capability 3, также останется позади, учитывая его способность опознавания целей на максимальной дальности 35–50 км при высоте полета цели 50–100 м и до 170 км при высоте полета в диапазоне от 1–10 тыс. м. С-500 сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, и поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Россия выпала из тройки

Саудовская Аравия потеснила Россию в части военных расходов

Святослав Иванов

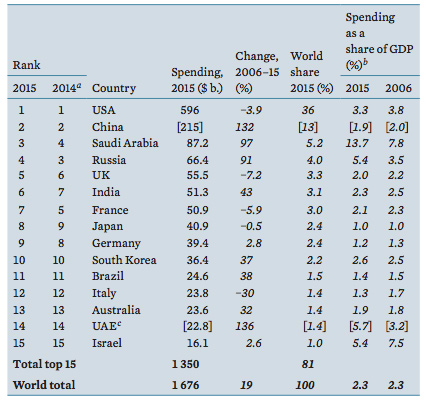

Россия покинула тройку мировых лидеров по расходам на военную сферу. Потеснив ее, третье место в мире по этому показателю заняла Саудовская Аравия. Теперь Эр-Рияд тратит на армию на $20 млрд больше, чем Москва. Однако масштабные оборонные расходы вряд ли сделают нефтяное королевство мировой военной державой: для Эр-Рияда актуальнее вопрос лидерства в исламском мире, считают эксперты.

Саудовская Аравия обогнала Россию по расходам на военную сферу: за 2015 год Эр-Рияд потратил на оборону $87,2 млрд — и теперь занимает третье место в мире, после США и Китая. Об этом свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ближневосточная монархия последовательно отстаивает свою роль военного лидера исламского мира — в том числе основав антитеррористическую коалицию мусульманских стран.

Немаловажно, что среди лидеров мировых военных расходов у Саудовской Аравии самое скромное население — 31 млн человек, — что делает ее одной из самых милитаризированных стран мира.

Россия потратила на оборону $66,4 млрд и занимает теперь лишь четвертое место. Что характерно, Москва и Эр-Рияд не могут похвастаться теплыми отношениями — они являются если не противниками, то оппонентами в ближневосточной политике. В частности, резко расходятся взгляды двух стран на разрешение сирийского конфликта.

Однако амбиции Саудовской Аравии могут распространяться и за пределы зоны влияния в соседних странах.

«Холодная война» всех против всех

За 2015 год страны мира потратили на военные нужды порядка $1,7 трлн, продемонстрировав рост на 1%, — это стало первым повышением с 2011 года.

Однозначным лидером рейтинга остаются США: Вашингтон потратил на вооруженные силы $596 млрд — около трети всех военных расходов мировых правительств. Китай, по оценкам SIPRI, потратил $215 млрд.

Кроме упомянутых стран, места в десятке крупнейших военных бюджетов заняли Великобритания, Индия, Франция, Япония, Германия и Южная Корея. Это вполне традиционный расклад — по оценкам на 2014 год, эти места в рейтинге заняли те же страны в несколько ином порядке. Без изменений и расстановка сил в следующей пятерке: Бразилия, Италия, Австралия, ОАЭ и Израиль.

За последние десять лет зафиксировано постепенное снижение военных расходов стран НАТО — так, расходы США на армейские нужды снизились на 3,9%, Великобритании — на 7,2%, Франции — на 5,9%, Италии — на 30%. Однако, как отмечают в SIPRI, в 2015 году снижение натовских расходов на армию замедлило темп.

Наиболее значительное увеличение военных расходов демонстрируют крупные экономики Азии — так, Китай за 10 лет поднял свои военные расходы на 132%, Индия — на 43%, Южная Корея — на 37%.

Сильнейший рост среди лидеров продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, увеличившие расходы на 136%. Рост расходов России и Саудовской Аравии сопоставим — 91 и 97% соответственно.

Эксперты SIPRI подчеркивают, что расходы повышаются в тех регионах, в которых активизировались — или могут активизироваться — вооруженные конфликты. Очевидно повышение финансирования армий ближневосточных стран; также обращает на себя внимание 13-процентный рост расходов на оборону стран Центральной и Восточной Европы, связанный с украинским кризисом и напряженными отношениями с Россией.

В то же время все меньше денег получают армии Африки, Западной Европы и Латинской Америки (за исключением, впрочем, Бразилии).

В долгосрочной перспективе нынешнее финансирование военной отрасли свидетельствует о беспрецедентной глобальной милитаризации.

В 1990-х годах мировые военные расходы демонстрировали существенное снижение по сравнению с предыдущей эпохой, в 2000-х демонстрировали устойчивый рост, а в 2010-х догнали и перегнали показатели конца «холодной войны».

Отличие от специфики «холодной войны» заключается в том, что тогда большая часть военных расходов приходилась на США, СССР и их ближайших союзников (что подтверждает доклад американского правительственного агентства 1986 года).

То есть почти вся военная мощь мира в той или иной степени контролировалась Вашингтоном и Москвой. Теперь же среди лидеров немало независимых игроков, не связанных союзническими отношениями.

Однако есть и сходства. В 1980-х годах среди ключевых покупателей оружия указывались ближневосточные нефтяные державы: Ливия, Ирак и Саудовская Аравия (тем закономернее выход Эр-Рияда в лидеры после падения режимов Хусейна и Каддафи).

В свежем докладе SIPRI отмечается, что нефтяные доходы играют решающую роль в формировании военной карты мира.

«Сильное снижение цен на нефть, которое началось в конце 2014 года, привело к резкому сокращению военных расходов в ряде стран, которые повышали траты в последние годы. В их число входят Ангола, Чад, Эквадор, Казахстан, Оман, Южный Судан и Венесуэла. Впрочем, другие нефтезависимые страны продолжили повышение расходов, в том числе Алжир, Азербайджан, Россия и Саудовская Аравия, хотя в последних двух случаях ожидается снижение трат в 2016 году», — говорится в докладе.

Святые места, нефть и сомнительная «боевитость»

Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что пока Саудовская Аравия не собирается становиться «сверхдержавой», хотя и намерена отстаивать доминирующее положение на Ближнем Востоке.

«У них есть деньги, которые нужно потратить. Они постоянно заявляют о себе как о лидере мусульманского мира. У этого лидерства есть как минимум два компонента — это святые места и нефть. Почему бы лишний раз не подкрепить это военными приобретениями? В то же время у них есть свои проблемы, в частности, там тоже есть радикалы — и армия там стоит на страже режима. Наконец, у них есть соперник — это Иран», — сказал «Газете.Ru» Малашенко.

Эр-Рияд не стремится распространять свое влияние за пределы исламского мира. Это обусловлено в том числе необходимостью сохранять дружественные отношения с Западом, которым на сегодняшний день ничего не грозит.

Малашенко считает преувеличенными и обвинения элит Саудовской Аравии в спонсировании исламских радикальных группировок, в том числе террористических.

По мнению эксперта, в современных условиях такие действия были бы для Эр-Рияда «палкой о двух концах», так как радикалы угрожают и самому саудовскому престолу.

«Существуют международные исламские организации, которые хоть и имеют саудовские деньги, но порой действуют достаточно автономно. Действительно, эти конторы поддерживают радикалов, но непосредственно денег на терроризм Саудовская Аравия не посылает. Они сами однозначно боятся исламистов», — подчеркивает Малашенко.

Рост военных расходов Саудовской Аравии, видимо, не является вызовом и для России.

Разногласия по Сирии между Москвой и Эр-Риядом являются скорее частным случаем трений между двумя странами, нежели примером некоего системного противостояния. Даже регулирование объемов добычи нефти не зависит от прямой конкуренции между Россией и Саудовской Аравией.

«Если сейчас каким-то образом будет найден консенсус по уменьшению добычи нефти, это тоже не будет вопросом двусторонних отношений — саудовцы поставили условия, которые не имеют к России никакого отношения. Каждый руководствуется своими национальными интересами», — считает Малашенко.

Несмотря на сопоставимость военных трат двух стран, их вооруженные силы различаются по опыту, структуре и задачам.

Среди экспертов превалирует точка зрения, что аравийские вооруженные силы не входят в число лучших в мире.

В основном это связано с тем, что у Саудовской Аравии практически нет опыта серьезного военного противостояния. По мнению Алексея Малашенко, армия королевства обладает качественным вооружением, но выводы о «боевитости» саудовской армии делать сложно.

В последние 30 лет Саудовская Аравия участвовала в двух вооруженных конфликтах в Йемене, в войне в Персидском заливе и в борьбе против «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — «Газета.Ru»). Ни один из этих конфликтов нельзя назвать полноценной манифестацией саудовской военной мощи.

Так или иначе, военный бюджет королевства в относительных показателях значительно опережает большинство государств: по расчетам SIPRI, военные расходы составляют 13,7% ВВП страны. Для сравнения: у России этот показатель составляет 5,4%, у США — 3,3%, а у большинства других держав колеблется между 1 и 2,5%.

Как стало известно изданию Daily Mail, секретная разведывательная служба MI6 и полиция Великобритании расследуют предполагаемые атаки российских ВКС на гражданское население Сирии. Составляемое Лондоном «тайное досье» может стать основанием для предъявления Президенту РФ В.В. Путину обвинений в военных преступлениях в международном трибунале. При этом детективы Скотланд-Ярда уже находятся в Ливане. В их задачи входит отслеживание активности авиации РФ в соседней Сирии.

Правозащитники из Amnesty International утверждают, что Россия наносит удары по больницам в районах, удерживаемых повстанцами, в попытке запугать местное население и заставить его поддержать Президента Асада. В городе Алеппо, «где пользуется популярностью “Свободная сирийская армия”», с сентября прошлого года бомбардировкам с воздуха подверглись 8 больниц.

Как отмечает издание, еще в прошлом месяце Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд предупреждал Москву, что «бомбежки больниц равносильны военному преступлению». Накануне источник в британском МИДе подтвердил Daily Mail, что Лондон «внимательно изучает» ситуацию в Сирии.

Комитет Конгресса США также проголосовал за создание военного трибунала по Сирии. Как ожидается, заключает Daily Mail, американские дипломаты будут искать поддержку этой инициативы в ООН.

06.03.2016 г., по материалам «Daily Mail»

Первые итоги борьбы с ДАИШ

Станислав Иванов

Довольно эффективные действия ВКС России и удары ВВС международной коалиции под эгидой США в 2015-16 гг. заметно ослабили военный и экономический потенциал ведущей группировки радикальных исламистов – ДАИШ и способствовали освобождению значительного числа населенных пунктов в Сирии и Ираке, но говорить о коренном переломе в борьбе с исламистами пока преждевременно.

Созданное в 2014 году боевиками ДАИШ псевдогосударство – «Исламский халифат» продолжает контролировать часть территорий Сирии и Ирака и крупные города: Ракку и Мосул. ДАИШ продолжают присягать на верность десятки других радикальных исламистских группировок Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии. Лидеры ДАИШ берут на себя ответственность за масштабные теракты во Франции, Турции, Бельгии и угрожают глобальным «джихадом (войной с неверными) по всему миру.

Политики и эксперты приходят к выводу, что одними ракетно-бомбовыми ударами нанести решающее поражение «Исламскому халифату» не представляется возможным. Только путем проведения крупной наземной операции можно разгромить военные формирования ДАИШ и освободить оккупированные им территории. Однако армии Ирака и Сирии пока затрудняются даже при поддержке ВВС иностранных коалиций проводить такие наступательные операции. За годы гражданских войн их военный потенциал существенно ослаблен, в Сирии, помимо правительственных войск, активно действуют формирования вооруженной оппозиции, десятки небольших исламистских группировок и отряды курдских ополченцев. Очевидно, только объединившись или хотя бы в тесном взаимодействии они смогли бы провести успешную наземную наступательную операцию на территории своей страны против ДАИШ и аналогичной ему террористической группировки – «Джабхат ан-Нусра».

В Ираке лишь начат процесс воссоздания регулярной армии на базе отрядов арабо-шиитской милиции, но без взаимодействия с курдскими бригадами «пешмерга» и арабо-суннитскими племенами наступательные операции в северных и западных районах страны также затруднительны и малоэффективны. Следует учитывать, что на контролируемых халифатом территориях Сирии и Ирака проживает несколько миллионов арабов-суннитов, часть из которых поддерживает ДАИШ. Эксперты сходятся во мнении, что война с радикальными исламистскими группировками в Сирии и Ираке без прямого участия в наземных операциях иностранных войск может затянуться по времени еще на несколько лет. Специалисты также отмечают ряд возникших проблем, характерных особенностей и специфику борьбы с боевиками-«джихадистами».

Во-первых, нет как таковой линии фронта или соприкосновения войск противоборствующих сторон. Исламисты рассредоточились на большом пространстве в населенных пунктах, постоянно перемещаются, прикрываются мирным населением как «живым щитом», контролируют стратегические транспортные магистрали и нефтедобывающую инфраструктуру. Штабы, командные пункты, узлы связи, склады оружия и боеприпасов размещаются в подземных укрытиях, больницах, школах, других гражданских учреждениях, мечетях, в целях маскировки на всех без исключения зданиях вывешиваются черные флаги исламистов, создаются сотни ложных целей. Личный состав и боевая техника также хорошо укрываются и маскируются, в период воздушных тревог соблюдается режим радиомолчания. Нападения на правительственные войска Сирии и Ирака и другие конкурирующие военные группировки совершаются боевиками ДАИШ, как правило, после тщательной разведки и подготовки, с использованием небольших мобильных отрядов на автомобилях и бронетехнике, зачастую в ночное время суток, боевиками широко применяются и используются фактор внезапности и психологическое воздействие на противника и местных жителей.

Во-вторых, лидерам ДАИШ удается довольно быстро восполнять потери в живой силе, боевой технике, боеприпасах, материально-техническом обеспечении и сохранять боеспособность своих военных формирований. Личный состав ДАИШ пополняется за счет притока завербованных по всему миру новых добровольцев-«джихадистов», наемников, перебежчиков из отрядов вооруженной сирийской оппозиции и более мелких исламистских группировок, призыва на службу местного арабо-суннитского населения. При этом руководство ДАИШ не брезгует вовлечением в ряды боевиков и смертников женщин и детей. Военно-техническое, материальное и финансовое обеспечение ДАИШ осуществляется за счет внешних источников (спецслужбы и неправительственные исламистские организации, различные исламистские фонды стран Персидского залива, Турции и других стран), а также путем собственной военной и хозяйственно-экономической деятельности (трофеи, налоги, поборы, таможенные, транспортные, пограничные сборы, грабежи, торговля людьми, музейными артефактами, нефтью и нефтепродуктами, контрабанда наркотиков, оружия, боеприпасов и т.д.). Годовой бюджет этого псевдогосударства достигает нескольких миллиардов долларов США.

В-третьих, ДАИШ умело использует негативное отношение к своим центральным властям со стороны значительной части арабо-суннитского населения Сирии и Ирака. В какой-то мере исламистам удалось внушить арабам-суннитам, что «Исламский халифат» защитит их от «погрязшей в коррупции и сектантстве» правящей арабо-шиитской верхушки в Багдаде и, соответственно, «антинародного» арабо-алавитского (баасистского) режима Башара Асада в Дамаске. Часть мирного населения оккупированных ДАИШ территорий Сирии и Ирака запугана и вынуждена подчиниться исламистам, а часть – сознательно поддерживает ДАИШ и принимает активное участие в его функционировании. Свыше десяти иракских военно-политических суннитских группировок из числа бывших военных, полицейских, представителей спецслужб и функционеров партии Баас примкнули к боевикам ДАИШ и, тем самым, значительно усилили боеспособность армии «джихадистов».

В-четвертых, лидеры ДАИШ, опираясь на догмы ислама салафито-ваххабитского толка и используя самые современные информационные технологии (интернет, видео и аудио записи, спецэффекты, психологическую обработку и т.п.), смогли сделать привлекательной для многих местных жителей и иностранцев идеологию радикального ислама. Пропаганде и широкому распространению этих примитивных исламистских взглядов и догм способствуют образовавшийся вакуум идей и моральных ценностей, как в западных, так и в других странах, и недовольство значительными слоями населения своим социальным положением и действиями властей. Наиболее благоприятной вербовочной базой для ДАИШ служат бывшие иммигранты с Востока, которые не смогли адаптироваться к жизни в странах с европейскими ценностями, испытывают трудности в общении, поисках работы, получении образования и т.п. Следует отметить, что в сети вербовщиков ДАИШ попадают не только мусульмане, но и коренные граждане европейских и других государств, исповедовавшие христианство, другую религию, атеисты.

В-пятых, борьбу с ДАИШ существенно ослабляют сохраняющиеся противоречия в политике ведущих мировых и региональных держав на Ближнем Востоке. Для Вашингтона и Брюсселя главным является демократизация региона по «западным лекалам», то есть, помощь и поддержка местной оппозиции в свержении так называемых «диктаторских режимов». Так, в Сирии правительство Башара Асада признается Западом антинародным, нелегитимным, обвиняется в нарушениях прав человека. В ходе ожесточенной пятилетней гражданской войны в этой стране США и их западные и региональные союзники (Турция, Саудовская Аравия, Катар, Иордания) приложили значительные усилия по укреплению вооруженной оппозиции из числа арабо-суннитского большинства. Не секрет, что одной из главных противоборствующих режиму Асада сил стали радикально настроенные «Братья-мусульмане». Противодействие ДАИШ и ему подобным экстремистским группировкам для Вашингтона и его союзников долгое время не было приоритетом, более того, расчет делался на то, что «джихадисты» помогут силам «умеренной» сирийской оппозиции свергнуть Б. Асада, а потом «уйдут в тень». Россия и Иран продолжали тесное сотрудничество с законно избранным правительством Сирии во главе с Башаром Асадом и изначально боролись с ДАИШ и «Джабхат ан-Нусра», вплоть до проведения против боевиков-«джихадистов» масштабной операции ВКС России и участия военнослужащих КСИР в борьбе с ними в наземных операциях. Значительную помощь в борьбе с ИГ и ему подобными группировками оказали отряды ливанской группировки «Хизбалла» и курдские ополченцы. Однако общую коалицию иностранных государств против ДАИШ создать так и не удалось и этим не преминули воспользоваться лидеры ДАИШ. Они умело маневрируют своими силами на территориях Сирии и Ирака и, несмотря на существенный урон от ударов ВКС России и потерю ранее захваченных территорий, сохраняют боеспособность и готовность защищать все еще контролируемые ими районы.

В-шестых, принятая 20 ноября 2015 года резолюция ООН № 2249 по мерам борьбы с ДАИШ пока в полной мере не реализуется вследствие ее грубого нарушения Турцией, Саудовской Аравией и Катаром, которые продолжают оставаться основными спонсорами ДАИШ, «Джабхат ан-Нусра», десятков других, более мелких радикальных исламистских группировок. Совет Безопасности ООН и его постоянные члены в лице США, Великобритании и Франции игнорируют представляемые Россией свидетельства о вовлеченности Турции в поставки оружия террористам, транзит боевиков и преступный бизнес с ДАИШ и «Джабхат ан-Нусра», а также факты финансовой, материальной и другой помощи «джихадистам» по линии НПО Саудовской Аравии и Катара.

Пока мировое сообщество пытается понять природу такого явления как радикальный ислам и активизировать борьбу с вооруженными исламистскими группировками силами отдельных стран и коалиций, сами «джихадисты» не стоят на месте. Они энергично вербуют все новых сторонников по всему миру и стремятся заполучить современные виды вооружений, вплоть до ракетного и оружия массового уничтожения (ОМУ). Отмечаются попытки проникновения агентуры ДАИШ на объекты повышенной опасности в странах ЕС, например, на АЭС в Бельгии.

В Сирию прибыл элитный иранский спецназ

Согласно заявлению высокопоставленного иранского военачальника для выполнения консультативной миссии сирийским правительственным войскам в Сирию прибыли элитные подразделения вооруженных сил ИРИ.

По словам бригадного генерала ВС Ирана Али Арасте 65-я воздушно-десантная бригада «Nohed» прибыли для осуществления консультативной поддержки армии президента Сирии Башара Асада.

Напомним, что иранские военные советники в Сирии осуществляют консультацию сирийских правительственных войск в борьбе с террористическими группами, включая группировку «Исламское государство» (ИГИЛ).

По информации Iran.ru, иранское консультативное присутствие является частью соглашений о защите, достигнутых между правительствами Ирана и Сирии. При этом Иран не вводил войска на сирийские территории.

Сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступил к инженерной разведке и разминированию путей подъезда к исторической части и окрестностей Пальмиры.

В ходе инженерной разведки российские саперы обнаружили и извлекли самодельные взрывные устройства, установленные на дорогах, перекрестках, в придорожных строениях и объектах жизнеобеспечения (электроподстанции, насосные стации водопровода, хлебопекарни, больницы) и представляющие собой части водопроводных труб, начиненные взрывчаткой, а также самодельные кумулятивные и противотанковые мины, оснащенные электродетонаторами.

Неизвлекаемые взрывные устройства уничтожаются на месте с применением специальных накладных зарядов.

Всего с начала разминирования российские инженеры обнаружили и обезвредили более 120 взрывных устройств, очистили от взрывоопасных предметов 1,1 км автомобильных дорог.

Группа разминирования в ходе инженерной разведки задействовала минно-розыскных собак, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-2С, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.

Все работы по ведению инженерной разведки и разминированию саперы проводили в обеспечивающих надежную защиту общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2.

Ранее в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министром обороны РФ были отданы указания на переброску специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирию для участия в гуманитарном разминировании древней Пальмиры, освобожденной от террористов ИГИЛ Сирийской армией.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова А.Галбуром, Москва

Уважаемые дамы и господа,

Мы с Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова А.Галбуром провели предметные и откровенные переговоры. У нас есть общее понимание, что текущее положение дел в российско-молдавских отношениях не может вызывать удовлетворения. Сегодня мы услышали наших партнеров, которые подчеркнули, что новое Правительство Республики Молдова заинтересовано в развитии сотрудничества с Российской Федерацией. Мы приветствовали такой настрой. Подтвердили готовность совместно искать решения накопившихся вопросов на прочной основе положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 г. между нашими странами.

Обсудили ситуацию в сфере торгово-экономических и инвестиционных связей, а также ситуацию, которая сложилась после подписания Молдовой в 2014 г. Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Его вступление в силу, конечно, оказало влияние на весь комплекс наших хозяйственных связей. В прошлом году по разным причинам, в том числе и по этой, товарооборот сократился более чем на треть. В рамках подготовки к очередному заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству мы договорились обеспечить интенсивный поиск развязок имеющихся проблем. Мы надеемся организовать в текущем году заседание Межправительственной комиссии, которая долго не собиралась. Наши соответствующие ведомства будут на это нацелены.

Говорили мы, конечно, и о культурно-гуманитарной составляющей наших отношений, в которой заинтересованы граждане наших стран, учитывая исторические, культурные и духовные связи наших народов. Условились ускорить согласование Межправительственной программы гуманитарного сотрудничества на очередной трехлетний период, которая будет помогать наращиванию контактов между людьми, углублению сотрудничества в образовательной и информационной областях. Услышали мы подтверждение, за что признательны, готовности и намерений руководства Республики Молдова продолжать поддерживать русский язык в своей стране.

Обсудили отдельные аспекты, связанные с реализацией на практике имеющихся договоренностей о безвизовом режиме между нашими странами. В том числе, рассмотрели возникавшие проблемные ситуации, связанные с правами российских журналистов и с деятельностью в Республике Молдова русскоязычных СМИ.

Договорились – я считаю эта очень важной темой – сделать так, чтобы Соглашение о взаимном признании документов об образовании, которое было подписано в 2003 г., начало работать в полную силу. Пока этого не происходит. Здесь у нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы эту ситуацию изменить.

Еще одно важное решение, которое мы сегодня приняли – придать дополнительный импульс переговорам по пакету соглашений в миграционной сфере, который призван обеспечить наведение порядка в этой области, защиту прав молдаван, работающих на российской территории, а также соответствие наших отношений в этой сфере общепринятым нормам.

Мы говорили о приднестровском урегулировании. Россия готова продолжать выполнение своих функций посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей. Мы заинтересованы, чтобы нынешний этап недоверия между Кишиневом и Тирасполем был преодолен, и чтобы все мы постарались выйти на решения, отвечающие интересам всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования этой ситуации.

У нас общее видение роли формата «5+2» как единственного и общепризнанного формата, в рамках которого должен проходить переговорный процесс. Мы согласны с тем, чтобы на основе тактики малых, но конкретных шагов постепенно восстанавливать жизнеспособность этого механизма и переходить от решения простых вопросов к сложным, в том числе определения окончательного статуса Приднестровья в рамках единой, неделимой и нейтральной Молдовы.

У нас немало общего в том, что касается международных проблем и сотрудничества. Мы взаимодействуем в СНГ и ценим приверженность Молдовы этому формату. Сотрудничаем мы в ООН, ОБСЕ. У нас также есть общий интерес в том, чтобы обмениваться мнениями относительно связей, которые наши страны развивают с Евросоюзом, НАТО. На эту тему мы тоже поддерживаем регулярный диалог. Нашему сотрудничеству по всем этим вопросам будет способствовать План консультаций, который мы сегодня подписали, определяющий тематику наших контактов на уровне внешнеполитических ведомств.

В целом, мне кажется, переговоры показали наличие взаимной заинтересованности, чтобы преодолевать нынешнее, не самое удовлетворительное состояние наших двусторонних отношений и готовить почву для возвращения к более активным действиям в торгово-экономической, гуманитарной, внешнеполитической сферах, а также для реализации совместных проектов, которые будут отвечать интересам наших стран и народов.

Вопрос (адресован А.Г.Галбуру): Какой Вам представляется ситуация в Приднестровье в общем? Видит ли Кишинев необходимость принятия со своей стороны ряда особенных мер по предотвращению возобновления эскалации замороженного конфликта?

С.В.Лавров (добавляет после А.Г.Галбура): Могу только подтвердить сказанное моим коллегой А.Г.Галбуром. Убеждены, что формат «пять плюс два» должен оставаться главным механизмом урегулирования и что все договоренности, которые были до сих пор приняты на коллективной основе, должны соблюдаться и к их выполнению нужно возвращаться.

Сегодня мы обсуждали ряд мер, которые не должны тормозить наши общие усилия. Односторонние шаги, которые предпринимались до сих пор, этому делу не помогают. Есть известная тема об уголовных делах в отношении политических руководителей Приднестровья, что, конечно, не добавляет перспективы возобновления переговоров по самым главным вопросам. Имеются договоренности, достигнутые между Республикой Молдова и Украиной, в отношении мер контроля за деятельностью Приднестровья, за передвижением его граждан. Эти меры были введены в одностороннем порядке в противоречии с Меморандумом 1997 г. о внешнеэкономической деятельности Приднестровья.

Нам было немного странно, что наши украинские соседи, которые наряду с Россией являются посредником в переговорном процессе и гарантом урегулирования, злоупотребили своим положением, пойдя на шаги, имеющие односторонний характер.

Нашим общим мнением по итогам сегодняшних переговоров является необходимость восстановления доверия. Здесь требуется тактика конкретных шагов по принципу «от малого к большему». Я убежден, что общая атмосфера должна оздоравливаться. Мы нацелены на то, чтобы помогать решать практические вопросы, которые в конечном итоге должны решаться Кишиневом и Тирасполем. Сегодня от моего коллеги я услышал готовность нынешнего Правительства Молдавии этим заниматься.

Убежден, что нужно уважать роль миротворческой операции, которая является одной из наиболее успешных, потому что никаких эксцессов и столкновений с момента ее утверждения «на земле» не происходило. Весь процесс политического урегулирования, когда он начнется (для чего нужно установить доверие и сделать конкретные шаги по разрядке напряженности «на земле»), является нашим общим делом. Именно на это будет нацелена работа формата «пять плюс два», по крайней мере наше участие в этом формате, а также активность миротворческой операции и наша собственная роль в обеспечении безопасности складов вооружений, оставшихся с советских времен, вывод которых с территории Республики Молдова был, к сожалению, приостановлен в 2003 г., когда был сорван процесс политических договоренностей.

У нас достаточно серьезный груз прежних проблем и ошибок. Мне кажется, что сегодня все мы можем сделать правильные выводы из этого опыта и сделать так, чтобы мы пошли по пути урегулирования, а не нагромождения все новых сложностей. Для этого нужна добрая воля самих сторон, посредников и гарантов в лице России и Украины и наблюдателей в лице США, ЕС и ОБСЕ.

Вопрос: В свете возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе Россия не раз призывала стороны к мирному урегулированию и прекращению боевых действий. Москва проводит насыщенные переговоры с представителями Баку и Еревана. Представляется ли Вам Минская группа ОБСЕ по урегулированию данного конфликта в Нагорном Карабахе эффективной? Как Вы можете прокомментировать заявления представителей Нагорного Карабаха, в которых они уже успели обвинить Анкару в том, что произошло?

С.В.Лавров: Наша позиция была изложена Президентом России В.В.Путиным, Министерством иностранных дел, Министерством обороны. Министр обороны России С.К.Шойгу и я связывались со своими коллегами в Баку и Ереване – министрами иностранных дел и обороны. Мы выразили серьезнейшую озабоченность, подтвердили послание Президента России о необходимости как можно скорее, незамедлительно остановить нарушение режима прекращения огня, не создавать сложности для возобновления усилий по переходу к мирному урегулированию конфликта. Мы надеемся, что эти обращения были услышаны, по крайней мере, стороны объявили, что были даны необходимые приказы. Правда, сегодня мы продолжаем слышать сообщения о том, что все-таки эксцессы не полностью улеглись. В контакте с Баку и Ереваном мы продолжаем добиваться того, чтобы все-таки были услышаны сигналы из Москвы, Вашингтона и Парижа. Россия, США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Позавчера было сделано заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое звучит в том же русле, что и заявление российского руководства.

Относительно роли Минской группы ОБСЕ можно сказать, что Минская группа – это достаточно большой механизм. Минская группа определила принципы, на которых должно основываться окончательное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Для практической работы, конечно, необходим более компактный механизм. Таковым является «тройка» сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия–США–Франция), которая работает через своих специальных представителей вместе со специальным представителем ОБСЕ. Послы России, США и Франции и специальный представитель ОБСЕ постоянно находятся в контакте со сторонами. Они регулярно посещают Баку и Ереван, встречаются с президентами, министрами иностранных дел, выезжают непосредственно в район конфликта, осматривают линию соприкосновения, пытаются определить, какие дополнительные меры должны быть приняты для того, чтобы не допускать эксцессов. Это общепризнанная «тройка» посредников, роль которых закреплена в решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН. Наверное, о роли сопредседателей мы должны говорить как о наиболее важном механизме, который должен всячески поддерживаться.

Ситуация схожа с тем, что происходит в украинском урегулировании. Совет Безопасности ООН и ОБСЕ приняли развернутые решения о принципах урегулирования и о проводимых ОБСЕ на Украине операциях, а реализовывать эти договоренности и претворять в жизнь эти принципы нужно в более компактных форматах. Таковыми являются Контактная группа, в которой представлены все напрямую конфликтующие стороны - Киев, Донецк и Луганск, и «нормандский формат», который помогает подталкивать стороны конфликта в нужном направлении. В июне прошлого года по договоренности президентов России и США был создан еще один параллельный двусторонний российско-американский канал.

Еще одна хорошая аналогия – это сирийское урегулирование. Есть МГПС, куда входят более 20 государств. В рамках этой Группы были согласованы принципы скорейшего решения проблем прекращения огня, решения гуманитарных вопросов и запуска политического процесса, но конкретным воплощением этих принципов в жизнь занимаются не все двадцать с лишним стран, не Совет Безопасности ООН, а целевые группы, которые были сформированы под сопредседательством России и США.

По той же логике, наверное, будет правильным не пытаться подрывать роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и «растворять» эту роль и наработки, которые имеют очень важное значение и были достигнуты сопредседателями со сторонами за последние почти десять лет. Любые идеи вывести эти усилия за рамки российско-американо-французской работы в качестве сопредседателей будут использоваться теми, кто хотел бы если и не совсем сорвать, то серьезно осложнить и затруднить процессы урегулирования. Такие, наверняка, есть. Мы можем констатировать, что есть такие попытки со стороны тех, кого не устраивают основополагающие подходы к Нагорно-Карабахскому урегулированию, закрепленные в многочисленных документах России, США и Франции, в том числе в документах, которые были подписаны на высшем уровне президентами трех стран. Они предполагают исключительно мирное политическое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, у которого не может быть военного решения, на основе принципов Хельсинского заключительного акта ОБСЕ во всей их совокупности.

Вы упомянули Турцию. Мы не обвиняем какие-либо внешние силы, внешних игроков в том, что именно они спровоцировали нынешнюю вспышку напряженности. Мы не обвиняем Анкару. Конечно, мы слышали об упомянутых Вами заявлениях. Слышали мы и заявления турецкого руководства, которые носят односторонний характер. В целом, сейчас для наших турецких соседей вообще важно взять курс на прекращение вмешательства во внутренние дела государств, будь то Ирак, будь то Сирия. Есть предостаточно фактов о том, что Турция, несмотря на все призывы, продолжает такое вмешательство и поддержку терроризма. Не берусь судить, какую роль играла или не играла или продолжает играть Анкара в отношении Нагорного Карабаха, но то, что для всех, включая Турцию и турецкий народ, было бы правильно, если бы сейчас Анкара сконцентрировалась на прекращении поддержки терроризма, думаю, - это та мысль, которую я могу смело высказать. В пользу этого мы будем выступать.

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с бывшим председателем Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции А.М.Хатыбом

3 апреля в рамках рабочей поездки в Катар специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов встретился с бывшим председателем Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции А.М.Хатыбом.

В ходе состоявшейся беседы была подтверждена безальтернативность политического урегулирования затяжного кризиса в Сирии через инклюзивный межсирийский переговорный процесс на основе положений резолюции 2254 СБ ООН. При этом было констатировано, что решение российского руководства вывести из Сирии основную часть группировки ВКС России создает для такой политико-дипломатической работы благоприятные предпосылки.

При обсуждении итогов состоявшегося в Женеве 14-24 марта с.г. очередного раунда опосредованных межсирийских переговоров М.Л.Богданов подчеркнул необходимость придания оппозиционной делегации подлинно репрезентативного характера, а также недопустимость обставлять ее участие в таких контактах выдвижением предварительных условий.

Участники беседы с удовлетворением отметили, что режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается и вопросы облегчения гуманитарного доступа в различные районы САР находят свое практическое решение в соответствии с резолюцией 2268 СБ ООН.

О рабочей поездке спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова в Государство Катар

3-4 апреля в Дохе с рабочей поездкой находился специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.

Он был принят заместителем Эмира Государства Катар Абдаллой Бен Хамадом Аль Тани, имел встречи с Вице-премьером, Государственным министром по делам Кабинета министров Ахмедом Аль Махмудом и Госминистром по делам обороны Халедом Аль-Атыйей, провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Катара Султаном Аль-Мурейхи.

В ходе встреч и бесед состоялось предметное обсуждение всего комплекса вопросов российско-катарского многопланового сотрудничества. При этом было выражено удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних связей, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на их дальнейшее наращивание в различных областях. Особо подчеркивалась важность продолжения энергичной совместной работы по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Эмира Катара Тамима Аль Тани в Россию 17-19 января с.г.

Проведен заинтересованный, обстоятельный обмен мнениями по актуальной проблематике Ближнего Востока. Основной упор был сделан на необходимости скорейшего политического урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене, преодоления разногласий между арабскими государствами Персидского залива и Ираном, разблокирования палестино-израильского переговорного процесса. Было также констатировано, что в условиях активизации террористами разных мастей своих подрывных акций по всему миру особенно насущной является задача консолидации международных усилий по борьбе с этим глобальным злом.

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США Дж.Керри

4 апреля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Дж.Керри.

Министр и Госсекретарь продолжили обмен мнениями о возможностях преодоления конфликта в Сирии через наращивание совместной борьбы с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и другими террористическими группировками, закрепление режима прекращения огня и продолжение переговоров под эгидой ООН между властями этой страны и всем спектром оппозиционных сил в интересах скорейшей выработки параметров мирного урегулирования.

Главы внешнеполитических ведомств выразили серьезную озабоченность эскалацией противостояния в Нагорном Карабахе, подтвердив настоятельный призыв к незамедлительному прекращению боевых действий. Условлено активизировать усилия России, США и Франции как сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. С.В.Лавров и Дж.Керри осудили попытки отдельных «внешних игроков» подстегивать конфронтацию вокруг Карабаха.

Обсуждались также пути активизации международной поддержки выполнению Минских договоренностей по выходу из украинского кризиса и некоторые другие актуальные вопросы совместной повестки дня.

Москва и Вашингтон никогда не сойдутся в вопросе относительно будущего президента Сирии Башара Асада, поскольку это не только противоречит внешнеполитической доктрине РФ, но и полностью лишает перспективы любой политический процесс. В этой связи в Москве предлагают отложить эту тему и дать сирийским сторонам самим определиться, когда ее можно будет поднять вновь. Об этом в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также он сообщил, что, вопреки многочисленным спекуляциям, вопрос обмена осужденной в РФ украинской летчицы Надежды Савченко не является предметом диалога с США, и рассказал, что у Москвы есть новые предложения по сотрудничеству с Вашингтоном.

— В последнее время в СМИ циркулирует информация о возможном обмене Савченко на осужденных в США российских граждан Бута и Ярошенко. Действительно ли ведутся с американцами подобные переговоры?

— Приговор Савченко вынесен. Мы исходим из того, что вопрос в отношении признания ее виновности полностью закрыт. Теперь речь идет о том, что ей надо отбывать срок назначенного наказания за совершенное преступление. Вопреки многочисленным спекуляциям о неких обменах или схемах, которые могут привести к ее освобождению, заявляю совершенно ответственно, что это не является предметом нашего диалога с США. В ходе последних контактов, в том числе на самом высоком уровне во время пребывания здесь госсекретаря США Джона Керри и в последующем, никакие варианты обмена Савченко на кого бы то ни было не обсуждались.

Мы видим, конечно, что в очень тяжелой ситуации продолжают оставаться российские граждане Бут и Ярошенко, приговоренные к длительным срокам заключения под надуманными предлогами и при весьма и весьма сомнительной доказательной базе, которая использовалась обвинением в их адрес. Мы уже много лет настаиваем на необходимости освобождения этих российских граждан. Механизмы для такого освобождения есть. Это, в частности, профильная конвенция Совета Европы (СЕ) о выдаче для отбывания наказания в стране гражданства. К этой конвенции США присоединились, несмотря на то, что они не входят в состав СЕ. В СЕ есть конвенции, позволяющие странам, не входящим в организацию, присоединяться. В рамках этой конвенции передача нам Ярошенко и Бута, на наш взгляд, вполне возможна. Есть два бывших российских военнослужащих, которые ожидают суда в Киеве, Александров и Ерофеев. Здесь то же самое: никакого обмена мнениями с американцами относительно освобождения Савченко под гарантии освобождения или передачи этих наших граждан не было. И, в принципе, мы считаем, что подобные спекуляции не помогают делу.

Мы продолжаем испытывать большую озабоченность в отношении неприемлемой практики Вашингтона, который, по сути дела, охотится за российскими гражданами, обвиняя многих из них в совершении разного рода преступлений и правонарушений. Американские правоохранители, следователи, прокуроры, правительство США не удосуживаются, как правило, действовать в соответствии с соглашениями в сфере взаимной правовой и консульской помощи. Они не уведомляют о фактах ареста по американским ордерам, добиваются от правительств других стран, на территории которых зачастую эти граждане задерживаются, выдачи российских граждан максимально быстро, чтобы у нас не было возможности предпринять надлежащие меры по защите их законных прав и интересов. Это одна их причин, по которой мы неоднократно официально предупреждали наших граждан, выезжающих за границу, о том, чтобы они правильно и тщательно оценивали риск подобных выездов с точки зрения наличия к ним возможных претензий со стороны американских правоохранительных органов в силу тех или иных причин. Американская следовательно-судебная розыскная машина не останавливается ни перед какими приемами, и люди, оказавшись затем на территории США, во многих случаях по сомнительным обвинениям, испытывают огромные трудности с возвращением на родину. Мы оказывали и будем им оказывать максимальное содействие, но реальность такова, что зачастую результат если и достигается, то через много лет, а ведь это людские судьбы. Это конкретные люди со своей жизнью, со своими семьями, со своими интересами. Поэтому здесь возникает серьезная проблема гуманитарного свойства, которой нам необходимо будет и дальше плотно заниматься. МИД, а также другие наши структуры, держат вопрос на постоянном контроле и уделяют этому первостепенное внимание. Мы рассчитываем, что в США признают исключительную серьезность этой проблемы. Но по Савченко, я повторяю, не было обсуждения обменов такого рода.

— Говоря о двустороннем сотрудничестве с США по Сирии, какие проблемы остаются на этом направлении? Нет ли запроса на расширение взаимодействия с одной или другой стороны?

— Мы хотели бы, чтобы взаимодействие с США, которое, надо отметить, за последнее время движется вперед и позволило обеспечить укрепление режима прекращения боевых действий, это взаимодействие стало более предметным и сфокусированным на практических делах в части подавления террористических структур, находящихся в Сирии и продолжающих свои операции. Пока с этим есть определенные трудности.