Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Сирии зарегистрированы два возможных случая полиомиелита впервые за последние 14 лет, сообщает Reuters со ссылкой на информацию ВОЗ.

Предварительные анализы, взятые у пациентов с симптомами острого вялого паралича, оказались положительными на вирус полиомиелита. Однако эксперты ВОЗ еще не получили окончательного подтверждения диагноза. На настоящий момент вспышка вирусного заболевания затронула только регион Дейр-аль-Зор.

Министерство здравоохранения САР подчеркнуло, что рассматривает сложившуюся ситуацию как вспышку и планирует масштабную противоэпидемическую кампанию на территории всей страны. Из-за гражданской войны в Сирии, этот регион считается территорией высокого риска по полиомиелиту и другим заболеваниям, предупреждаемым вакцинацией.

Согласно данным программы Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита (Global Polio Eradication Initiative) за последний год во всем мире от полиомиелита пострадали 296 человек. В настоящее время не существует специфических препаратов для лечения инфекции, однако возникновение заболевания может быть предотвращено всеобщей иммунизацией.

Полиомиелит остается эндемическим только в трех странах: Нигерия, Афганистан и Пакистан. Недавно появилась информация о вспышке полиомиелита в Пакистане, вызванной запретом исламистов на проведение вакцинации. Боевики обвиняют врачей, проводящих иммунизацию, в шпионаже в пользу США и их союзников.

Возможная транспортировка российского газа напрямую в Индию - очень сложная задача, при реализации которой могут возникнуть проблемы, связанные с неспокойной обстановкой в регионе, считает бывший посол РФ в Индии, генерал армии, член дирекции ИМЭМО РАН Вячеслав Трубников. Он прокомментировал основные пункты совместного заявления по итогам российско-индийского саммита, распространенного в понедельник.

РФ и Индия договорились создать совместную исследовательскую группу для изучения возможности прямой наземной транспортировки российских углеводородов в Индию, говорится в совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита.

"Если газопроводы, нефтепроводы проложат в Индию с территории России, они всегда пойдут через юг. Это Пакистан, Афганистан, Иран, то есть страны, где везде и всюду возникают какие-то трудности", - сказал он.

По словам эксперта, реализация проекта трудна и с технической точки зрения. "Территория в этом регионе она очень зыбкая, она живая, она дышит. То есть трубопроводы, которые лежат на поверхности, они подвержены тектоническим изменениям, землетрясениям. Это очень непросто", - пояснил он.

Трубников видит другой путь двустороннего сотрудничества в данной сфере - поставки сжиженного природного газа.

"Если говорить о сжиженном природном газе, то здесь нужно думать не о том, кто кому поставляет, а нужно думать о взаимных инвестициях. Я приветствую индийские инвестиции по созданию на нашей территории (во Владивостоке, в Находке) предприятий по сжижению природного газа. Это путь очень многообещающий, он относительно экономически выгодный, и мне кажется, что это тот путь, по которому нужно идти", - сказал он.

Сотрудничество ТС и Индии должно быть взаимовыгодным

"Я приветствую намерения Индии и России быть ближе даже в рамках вот этого ТС, но давайте разберемся, а где мы здесь сможем реально сотрудничать", - сказал эксперт.

Россия и Индия создают совместную исследовательскую группу, которая изучит возможность заключения соглашения об экономическом сотрудничестве между Индией и Таможенным союзом, говорится в совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита.

По словам эксперта, такое сотрудничество "должно быть зримо", и должно давать "привилегии и Индии, и участникам Таможенного Союза".

"Пока что я вижу только декларации здесь. В чем может содержаться существо этого сотрудничества? В снижении тарифов? Каких тарифов? На какие перевозки? На какую продукцию? Это очень серьезный вопрос, который подлежит серьезному анализу специалистов", - добавил он.

Возможность совместной разведки в Арктике

Далекие от Арктики страны, которые хотят принять участие в разработке ее недр, должны думать не только о выгодах, но и о защите экологии, считает Трубников.

"Арктика - это погода Земли, об этом нужно думать. И те страны, которые находятся очень далеко от Арктики, они, может быть, об этом сегодня не задумываются, но они должны будут вносить свой вклад в то, чтобы эта "кухня" погоды сохранялась в том виде, в котором ее создала природа. Это очень важно. А для этого нужны затраты, для этого нужны инвестиции", - сказал Трубников.

По итогам саммита стало известно, что индийская сторона подтвердила заинтересованность компании ONGС в разведке месторождений углеводородов в Арктике совместно с ведущими российскими компаниями, партнером может стать "Роснефть".

По словам Трубникова, в условиях, когда на сотрудничество в регионе претендуют страны, не имеющие там границ, должна быть создана международная конвенция, регулирующая ситуацию.

"Я считаю, что по Арктике, конечно, нужно создавать новый совершенно подход", - сказал он.

Индия и "Женева-2""

По мнению эксперта, заявление о целесообразности участия Индии в "Женеве-2" "держится на очень прочном основании нашего стратегического партнерства". По его словам, и Москва, и Нью-Дели в обсуждении международных проблем опираются на авторитет ООН и придерживаются мнения, что только эта организация решает вопросы войны и мира. "Дипломатия должна решать такие вопросы, а не сила. И здесь мы видим в Индии своего отличного партнера", - сказал он.

Россия приветствовала бы участие Индии в международной конференции "Женева-2" по урегулированию в Сирии. Соответствующая позиция зафиксирована в совместном заявлении, принятом по итогам российско-индийского саммита в Москве.

Индия должна стать членом СБ ООН с правом вето

По всем своим параметрам Индия удовлетворяет критериям членства в СБ ООН, но стать реальным членом она сможет лишь при условии комплексного реформирования организации, считает эксперт.

Одним из пунктов документа стало заявление о том, что Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена в реформированном Совете Безопасности ООН.

"Этот вопрос уже перезрел, поскольку Индия по всем параметрам - размер, численность населения, продукт, который она производит, ядерное оружие, которое она имеет, - уже давным-давно является де-факто постоянным членом Совета Безопасности", - сказал Трубников.

Однако, по его словам, членство Индии в СБ ООН возможно только в случае, "если мы возьмем и в целом посмотрим на параметры Хартии ООН и займемся реформированием ООН как организации".

"ООН возникла более чем полвека тому назад. За это время столько воды утекло, как здорово изменился мир, биполярность ушла, поэтому давайте мы посмотрим на нынешнюю ситуацию и решим, кто из нынешних сил может претендовать на участие в СБ как постоянный член и, безусловно, с правом вето", - сказал он.

По мнению эксперта, Индия имеет полное право быть постоянным членом Совета Безопасности, а право вето, по его словам, единственный рычаг, который может предотвратить войну.

Решения нужно довести до уровня исполнителей

"Ничего сверхнеожиданного в этом коммюнике нет. Это реальное подтверждение нашего стратегического привилегированного партнерства", - дал общую оценку совместному заявлению России и Индии Трубников.

Однако, по его словам, очень важно проследить, чтобы его положения реально выполнялись. "Существуют абсолютно конкретные сферы сотрудничества, где не первые лица наших стран должны решать эти вопросы, а специалисты, бюрократы, руководители министерств, ведомств. Нужно доводить решения наших руководителей до уровня исполнителей, которые обязаны помнить о том, о чем договорились два лидера наших стран, в чем состоит стратегическое привилегированное партнерство", - заключил эксперт.

Несколько десятков мигрантов задержаны в воскресенье на островах Хиос и Самос, сообщила служба береговой охраны Греции.

На Самосе рано утром были задержаны 48 нелегальных мигрантов, у которых не оказалось документов с разрешением на въезд в страну. Расследование ведут портовые власти острова. На Хиосе задержаны 20 нелегалов. Власти устанавливают, как они прибыли в Грецию.

Несколько дней назад береговая охрана Греции задержала на острове Родос 78 мигрантов из Сирии и доставивших их на яхте двоих граждан Турции. Яхта была изъята. Геннадий Мельник.

Два турецких летчика, похищенных в августе в Ливане, отпущены на свободу, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Пилоты Turkish Airlines были похищены в южных пригородах Бейрута 9 августа ливанской шиитской группировкой, назвавшей себя "Зувар аль-имам ар-Рида".

По данным агентства, летчики освобождены и переданы ливанским силам безопасности. Подробности освобождения не сообщаются.

Ранее сообщалось, что похитители требовали за освобождение летчиков отпустить ливанских паломников, которые были похищены в прошлом году в Сирии. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на катарские СМИ сообщило, что все шиитские паломники из Ливана, похищенные в Сирии, были освобождены при посредничестве Катара.

Манифестация в поддержку народа Сирии и против "двойных стандартов в политике США", организованная выходцами из РФ, проходит в субботу неподалеку от смотровой площадки на площади Трокадеро в Париже.

"Сегодня мы проводим акцию против империализма Соединенных Штатов Америки, а также против двойных стандартов и двойной морали США. Накануне годовщины смерти полковника Каддафи, мы хотим вновь сказать, что та ситуация, которая произошла в Ливии -это убийство, которое было совершено под патронажем США. И чтобы выразить свою точку зрения - нас, россиян, да и не только россиян, а русскоговорящей общественности за рубежом, мы организовали этот митинг", - пояснил координатор партии "Великое отечество" Андрей Никитин.

Участие в манифестации принимают члены французского отделения российской партии "Великое Отечество", а также коллектив "Франция-Россия" и представители сирийской общины в Париже - в общей сложности несколько десятков человек.

Участники митинга развернули российские и сирийские флаги, а также плакаты с надписями "США - лаборатория смерти", "США убивает людей в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии...", "Годовщина смерти Каддафи: США - главный заказчик убийства". Виктория Иванова.

Как минимум 16 военнослужащих погибли в субботу при теракте неподалеку от Дамаска, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на правозащитников организации Syrian Observatory for Human Rights.

Инцидент произошел близ контрольно-пропускного пункта на дороге между городами Млеха и Джарамана, где в последнее время происходили столкновения правительственных сил и вооруженной оппозиции, которая пытается свергнуть власть президента Башара Асада. Взрыв осуществил террорист смертник, подъехавший к военным на заминированном автомобиле. По предварительным данным, террорист состоял во фронте "Ан-Нусра", близкой к "Аль-Каиде" радикальной организации.

Противостояние властей Сирии и вооруженной оппозиции, в рядах которой действуют радикально настроенные элементы, не прекращается с марта 2011 года. Жертвами конфликта стали более 100 тысяч человек.

Глава исламистского правительства сектора Газа Исмаил Хания выразил готовность принять у себя палестинцев, вынужденных бежать от гражданской войны в Сирии.

Поводом для заявления стало недавнее кораблекрушение в Средиземном море, среди жертв которого оказалось несколько десятков палестинцев, плывших из Сирии в Европу.

"Не надо рисковать своими жизнями Если у вас нет выхода, мы можем принять вас, вопреки израильской блокаде", - сказал Хания. До начала междоусобного конфликта в Сирии насчитывалось около полумиллиона палестинцев. Это те, кто покинули свои дома в результате арабо-израильских войн, и их потомки.

Руководитель мятежного анклава, один из лидеров движения ХАМАС пригласил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса к сотрудничеству для поддержки попавших в беду соотечественников. "Я приглашаю президента Абу Мазена (псевдоним Аббаса), братьев в ФАТХ и ПНА к сотрудничеству. Мы должны работать вместе, чтобы облегчить страдания палестинских беженцев, которые стали жертвами кризисов в странах их проживания. Мы готовы работать вместе для размещения некоторых из них в секторе Газа", - сказал Хания.

Газа уже приняла по меньшей мере 700 палестинцев, бежавших из Сирии. Аббас также выступал с инициативой возвращения земляков на Западный берег реки Иордан, но не получил на это согласия Израиля, который контролирует границы палестинских территорий. Назар Альян.

Химическое оружие Сирии может быть вывезено из страны для безопасного уничтожения, заявил 17 октября государственный секретарь США Джон Керри (John Kerry), сообщает spacewar.com. Он также заявил, что инспекция проведена почти на половине сирийских химических объектов.

Керри также подчеркнул, что тот факт, что президент Сирии Башар Асад сотрудничает с мировым сообществом по химическому оружию, не означает, что он останется у власти и восстановит законность в своей стране. «Дело в том, что это оружие будет уничтожен независимо от того, есть ли Асад у власти или нет», сказал Керри. Также он выразил пожелание, что запасы химоружия будут вывезены как можно быстрее, возможно, на корабле, и будет удалены из региона. Он не стал вдаваться в детали подобной операции, которая, возможно, окажется технически весьма сложной и невероятно рискованной.

В настоящее время проинспектировано 11 объектов из 20, указанных режимом Асада, инспекторы ООН, которых насчитывается 60 человек, проделали «значительный прогресс» в данном направлении. Инспекторы работают в плотном графике, чтобы выполнить резолюцию СБ ООН за номером 2118, требующей уничтожить запасы химического оружия в первой половине 2014 года.

Керри также сообщил, что на следующей неделе поедет в Лондон для переговоров с сирийской оппозицией, с тем, чтобы дать импульс проведению мирной конференции по Сирии в Женеве в следующем месяце.

В июне на форуме портала sinodefenceforum.com появились фотографии и видео сирийских мятежников, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами HJ-8.

Делается предположение, что Китай тайно снабжает сирийскую оппозицию оружием по негласной просьбе Саудовской Аравии, стремясь, в свою очередь, получить приглашение на разработку богатых саудовских нефтяных месторождений.

По информации en.wikipedia.org, ПТРК HJ-8 (Hongjian-8, в переводе Red Arrow-8, или «Украсная стрела-8»)создан в 1984 году компанией NORINCO, производится в Китае и Пакистане. Масса комплекса 25 кг, дальность стрельбы 3000-6000 м, скорость полета ПТУР 220 м/с, запускается с пусковой установки, размещенной на треноге.

Новая ЗСТ: Турция добавит свободы Украине

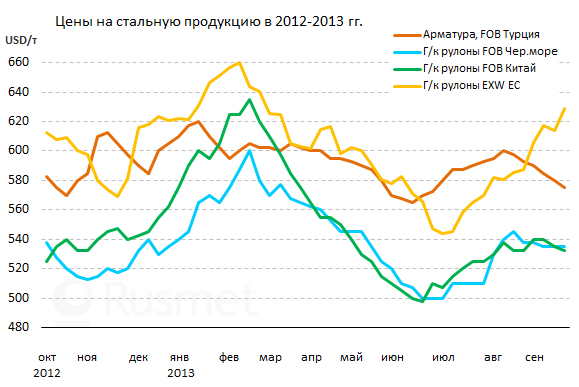

Большая европейская зона свободной торговли с участием ЕС, Турции и Украины несет новые возможности и риски для украинской экономики. Условия доступа украинской стали на рынки существенно не изменятся, однако вместе с расширением экспортного потенциала, будет расти и инвестиционная привлекательность стального сектора.

Сначала Брюссель, потом Анкара?

Украина и Турция близки к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), переговоры о создании которой проходят параллельно с подготовкой Украины к подписанию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом, которое запланировано на конец ноября.

Вероятность подписания соглашений на Вильнюсском саммите высока, а старт свободной торговли с ЕС ускорит заключение и ЗСТ с Турцией.

Сейчас в переговорах Анкары и Киева остается еще ряд проблемных вопросов – прежде всего, по условиям взаимного доступа на рынки. Украина заинтересована в полной либерализации поставок металлургической продукции, Турция – своих овощей, фруктов и текстильной продукции. По словам турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана, соглашение о ЗСТ до 2015 г. сможет утроить (до $20 млрд.) товарооборот между странами. Турция является ассоциированным членом Евросоюза и имеет зону свободной торговли с ЕС и еще с 17-ю странами и региональными объединениями. С 13-ю ведутся переговоры о заключении аналогичных соглашений.

Для Украины общий свободный рынок с Турцией – это серьезный тест на конкурентоспособность ее производителей и товаров, но еще и сильный стимул для роста и совершенствования.

Широкомасштабная зона свободной торговли с участием ЕС, Турции и Украины (600 млн. человек) по рыночному потенциалу может конкурировать с NAFTA и Тамсоюзом.

Характеристика макроэкономических показателей Украины и Турции:

|

|

2012 |

2011 |

2010 |

2009 |

|

Годовая динамика ВВП |

||||

|

Украина |

0,2 |

5,2 |

4,1 |

-14,8 |

|

Турция |

2,2 |

8,8 |

9,2 |

-4,7 |

|

Годовая динамика промпроизводства |

||||

|

Украина |

-1,8 |

7,6 |

11 |

-21,9 |

|

Турция |

2,5 |

9,7 |

12,4 |

-10,4 |

|

Годовая динамика стройсектора |

||||

|

Украина |

-13,8 |

11 |

-5,4 |

-48,2 |

|

Турция |

1,5 |

13,3 |

25 |

-29,4 |

«Вчерашний и сегодняшний» тигры

Сегодня на Ближнем Востоке Турция является региональным лидером по темпам роста экономического и политического влияния, то есть, имеет примерно тот же статус, который до середины 2000-х годов имела в Восточной Европе Украина.

В 2012-2017 гг. Турция демонстрирует самый высокий экономический рост среди стран ОЭСР - в среднем 5,2% в год. Стабильный рост экономики способствовал и развитию внешней торговли: объем экспорта вырос с 36 млрд. в 2002 г. до 153 млрд. в 2012 г.

Сейчас турецкая экономика является 16-й крупнейшей в мире, и, по оценкам HSBC, к 2050 г. выйдет на 12 место. Само же правительство ставит цель к 2023 г. войти в десятку ведущих экономик мира.

ВВП Турции при населении в 72,6 млн. человек в 2012 г. составил $787,3 млрд. ВВП Украины при населении в 45,6 млн. – $176,3 млрд.

По объему ВВП (по паритету покупательной способности) Турция занимает 17-е место в мире. В Турции объем ВВП на душу населения (по ППС) в 2012 г. составил $17,651 тыс., по сравнению с $7,412 тыс. в Украине.

В 2012 г. турецкий экспорт вырос на 12,6% и составил рекордные $152 млрд. Основные торговые партнеры страны по экспорту – Германия (8,6 %); Ирак (7,1 %); Иран (6,5 %); Великобритания (5,7 %); ОАЭ (5,4 %); Россия (4,4 %); по импорту – Россия (11,3 %); Германия (9,0 %); Китай (9%); США (6%); Италия (5,6%); Иран (5,1%). Главные статьи турецкого экспорта – продукция легкой промышленности, автомобили и запчасти к ним, продукция металлургии.

Рост ВВП Турции в первом полугодии 2013 г. составил 3,7%, в т.ч., во 2 квартале – 4,4%, это самый высокий показатель с четвертого квартала 2011 г.В правительстве прогнозируют, что рост экономики составит по итогам 2013 г. 3,6%, за 2014 г. – 4%. Вместе с тем, в Мировом Банке, в случае ожидаемого улучшения мирового спроса, прогнозируют ускорение роста ВВП Турции до 4,5% в 2014 г. и до 4,7% в 2015-м. Риски все те же – ухудшение экономических условий в еврозоне и нестабильная политическая обстановка в регионе Ближнего Востока.

Двусторонняя торговля

Доля Турции во внешнеторговом обороте Украины товарами более 4%. В турецком импорте доля Украины – менее 2%. В 2012 г. импорт из Украины в Турцию упал на 20%, до $4,394 млрд. Турецкий экспорт в нашу страну составил порядка $2,1 млрд.

В турецких поставках в Украину доминируют (данные за 2012 г.): текстиль, трикотаж ($ 267 млн.), фрукты и овощи ($ 228 млн.), готовых к износу и аксессуары ($156 млн.); средства наземного транспорта ($ 143 млн.), электрические машины и механизмы ($ 106 млн.).

В украинском экспорте в Турцию 5 основными позициями стали: железо и сталь ($ 2,16 млрд.), растительные масла ($ 340 млн.), удобрения ($ 295 млн.), металлолом ($ 293 млн.), семена и плоды ($240 млн.).

Дефицит Турции во внешней торговле товарами с Украиной составил $ 2,564 млрд. в 2012 г., на 16% ниже уровня 2011 г.

Турецкие ПИИ в Украину составили всего $ 12 млн. в 2012 г. Однако потенциал взаимных инвестиций велик. Наиболее перспективными для сотрудничества двух стран являются авиастроение, ВПК, ТЭК, стройсектор, агропром и IT-сектор. Только турецкие стройкомпании готовы реализовать в Украине 151 проектов на общую сумму $ 4 млрд.

Антидемпинг

Турция входят в число 10 самых активных в мире инициаторов антидемпинговых расследований. За 1995-2012 гг. их было начато 162 (10-е место в мире), в 2012 г. – 14 (3-е место). Достаточно часто в этих расследованиях фигурирует сталь и сталепродукция, в т.ч., из Украины.

В настоящее время Турция взимает пошлины на импорт х/к и г/к рулона из Украины в размере соответственно 9 и 10%. По окрашенному прокату пошлина – 15%, горячеоцинкованному – 14%. С января 2013 г. введены новые тарифные ставки по следующим видам импортируемой продукции:

- плоские полосы и плоские стержни - от 0 до 10%;

- плиты шириной не более 500 мм - от 0 до 10%;

- пл. прокат листовой из лег. стали шир. 600 мм или более - от 3 до 6%.

Украина, в свою очередь, взимает пошлины в отношении импорта из Турции полированного флоат-стекла, обуви, ряда видов сельхозпродукции.

Весной 2013 г. под введенные правительством пошлины на ввоз импортных автомобилей попали и турецкие машины, что спровоцировало немалую напряженность в торговых отношениях Киева и Анкары. Правительство Турции заявило о введении ответных мер – повыщения пошлин на импорт грецких орехов из Украины до 66,2%.

Сравнительная характеристика стального сектора Украины и Турции:

|

|

2011 |

2010 |

2009 |

|

|

Выплавка стали |

||||

|

Украина |

33 |

35,3 |

33,43 |

29,96 |

|

Турция |

35,9 |

34,1 |

29,1 |

25,3 |

|

Потребление метпродукции |

||||

|

Украина |

5,7 |

6,3 |

5,4 |

3,8 |

|

Турция |

28,5 |

26,9 |

23,6 |

18 |

|

Экспорт стали |

||||

|

Украина |

24,1 |

26 |

25,2 |

24 |

|

Турция |

20,3 |

18,5 |

17,6 |

18,7 |

Источник: данные WSA

С 2000 по 2012 г. стальные мощности Турции выросли в 2,5 раза – с 19,8 до 50 млн. т. Местные металлурги 75% стали выплавляют в электропечах, а в готовой продукции доминирует длинномерный прокат.

Сильные стороны турецкой металлургии – современное эффективное производство, выпуск качественной продукции, сильный внутренний рынок, высокая диверсификация рынков сбыта (хотя доминирует экспорт в регион MENA), способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Слабые стороны – зависимость от импорта сырья, волатильность спроса и цен на региональном рынке.

Перспективы рынка

В 2013 г. стальное потребление в Турции вырастет на 7,6% и достигнет 30,6 млн. т. На фоне снижения турецкого экспорта из-за слабого мирового спроса внутренний рынок продолжает оказывать сильную поддержку стальной отрасли.

Потребление плоского проката вырастет всего на 3 % до 14,1 млн. т, в то время как длинномерного – на 11%, до 16,5 млн. т. Большой пакет реализуемых в стране строительных и инфраструктурных проектов обеспечивает опережающий рост закупок конструкционного проката. На 2014 г. прогнозируется прирост внутреннего рынка в 5,2% – до 32,2 млн. т.

Производство стали в Турции в текущем году, впервые за последние 5 лет, сократится на 5% – до 34 млн. т. Экспорт упадет на 6-7% – до 18 млн. т. Это вызвано неблагоприятной конъюнктурой мировых рынков, проведением а/д расследований, экономическими санкциями в отношении Ирана и политической нестабильностью в Египте и Сирии.

На этом фоне растет импорт – к примеру, в июле ввоз стали в Турцию вырос до самого высокого ежемесячного уровня с июля 2008 г. в 1,34 млн. т, впервые за долгий период превысив экспорт (1,3 млн. т). За 8 мес. 2013 г. нетто-экспорт упал на 44 % , до 3,89 млн. т.

До недавнего времени украинская и турецкая металлургия, конкурируя за потребителя в регионе MENA, оставались и партнерами: Украина выступала крупным поставщиком в Турцию сырья и полуфабрикатов.

Однако с активным развитием собственных мощностей Турция снизила закупки украинского длинномерного и г/к проката, а поставки лома уменьшились из-за дефицита этого сырья в нашей стране. На сегодня Украина выступает как крупный поставщик в Турцию квадратной заготовки, в меньшей степени – плоского проката (г/к лист и толстый лист) и слябов.

В 2013 г., по оценочным данным, экспорт сталепродукции из Украины в Турцию составит 3 млн. т. Кроме того, будет поставлено свыше 2 млн. т железной руды.

В среднесрочной перспективе статус-кво в торговле метпродукцией между двумя странами сохранится. Для Украины крайне важно укреплять позиции на емком и быстрорастущем турецком рынке, одновременно конкурируя с турецким прокатом в регионе MENA.

Максим Белов

Турция заменила россиянам Египет

За восемь последних месяцев 2013 года общий турпоток из России в Турцию составил более 3,1 млн человек, что на 15,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство туризма и культуры Турции. Как уточняется в сообщении, доля россиян в общем турпотоке в этот период составила 12,9%. А в последний месяц лета турпоток российских отдыхающих в Турцию показал заметную динамику роста - 735 тыс. туристов (почти на 14% больше, чем в прошлом году). Более того, эта цифра является календарным рекордом за все время российского туризма.

В общем рейтинге стран, образующих основной въездной поток в Турцию в августе 2013 года россияне стали первыми на въездном рынке Турции, опередив даже немецкий рынок, в котором, как известно, излюбленным местом отдыха является именно эта страна. Однако в целом, по итогам восьми месяцев, жители Германии все же опережают россиян. За эти месяцы Турцию посетили почти 3,4 миллиона граждан ФРГ и около 3,1 миллиона представителей РФ. При этом из стран, входящих в ТОП-10 по инкамингу в Турцию, россияне заняли 4-е место по динамике изменения въездного потока по сравнению августом 2012 года. Больший показатель динамики в августе имеют только Сирия (+90%), Ирак (+73%) и Грузия (+30%).

Специалисты по туризму уверены, что в судьбе туристической отрасли Турции важную роль сыграло именно закрытие египетского направления. Основной турпоток формировался за счет неудавшегося отдыха россиян на курортах Красного моря, альтернативной в этом случае выступала Турция.

В пресс-службе Международного аэропорта Анталии сообщили, что в августе 2013 года из 35 городов России прилетело примерно 2,3 тыс. рейсов. Из этого числа на столичный регион пришлось около 36% рейсов, остальные между собой поделили регионы.

Премьер-министр Италии Энрико Летта на встрече с американским президентом Бараком Обамой в Вашингтоне поблагодарил США за успешное разрешение бюджетного кризиса. Конгресс и президент согласились профинансировать правительство США на три месяца, поднять потолок госдолга на четыре месяца и продолжить переговоры о долгосрочных параметрах бюджета.

"Вчерашнее решение было очень важным для стабильности рынков в мире и в Европе... Нам нужна стабильность, потому что наш долг столь велик, и нам нужны низкие процентные ставки", - сказал Летта. При этом он назвал разрешение кризиса "успехом" президента Обамы, чьи оппоненты-республиканцы не добились политических уступок в обмен на бюджетный законопроект.

По словам Обамы, на встречи с Леттой обсуждалась также ситуация в Ливии, Сирии, Афганистане. Летта также пригласил Обаму с семьей посетить Тоскану, где они уже однажды отдыхали. Обама в ответ сказал, что его не придется долго уговаривать посетить эту область Италии, но что до окончания его президентского срока у него на это не так много времени. Алексей Богдановский.

На заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края депутаты, заслушав доклад краевого министра природных ресурсов и экологии Елены Вавиловой о ситуации в лесной отрасли, приняли решение подготовить законопроект по предоставлению налоговых льгот региональным предприятиям ЛПК, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы краевого ЗакСа.

По словам министра, на территории края действует 1209 организаций, осуществляющих деятельность в лесной отрасли, численность сотрудников — 21,02 тыс. человек. Из всей лесопродукции, производимой на территории края, 90% (в том числе 80% — пиломатериалы) экспортируется в различные зарубежные страны, доля краевого экспорта в российском составляет 5%. В 2012 г. предприятиями лесного комплекса было произведено готовой продукции на сумму 24,4 млрд руб., рост в сравнении с 2011 г. составил 16,3%.

Однако, несмотря на положительную динамику, в 2012 г. было зафиксировано снижение рентабельности по основному виду лесопромышленной продукции — пиломатериалам — до 6,3%. Это обусловлено увеличением затрат на производство за счет роста тарифов естественных монополий, которые составляют 35% в структуре себестоимости. Так, с 2012 г. удорожание железнодорожных тарифов составило 41% по отношению к 2011 г.; тарифы на электроэнергию увеличились на 9,5% , цены на ГСМ — на 12,9% . В то же время увеличение цен на пиломатериалы составило только 6,4%.

Вторым фактором министр считает нестабильную политическую ситуацию в странах Ближнего Востока (Египет, Ирак, Сирия), которые являлись традиционными рынками сбыта для лесопромышленных предприятий края, что привело к переориентации с высокодоходных рынков сбыта стран Ближнего Востока на менее рентабельные рынки ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан) и Китай. В результате экспорт в страны Ближнего Востока в 2012 г. снизился наполовину по отношению к 2011 г. Доля этого рынка сократилась с 32% до 14%.

Также сказывается модернизация производства предприятиями лесопромышленного комплекса для выхода на рентабельный уровень за счет выпуска продукции высокой добавленной стоимости. В результате на данные мероприятия привлекались собственные и кредитные средства — около 4,7 млрд рублей, что приводило к недостатку оборотных средств. Для выхода из сложившейся ситуации предприятиям лесопромышленного комплекса края приходится принимать меры, направленные на сокращение затрат, связанных с производством пиломатериалов, за счет оптимизации издержек на производство (оптимизации фонда оплаты труда, снижения материальных затрат и т. д.), а также за счет сокращения численности работников, в целом — на 11% (с 11,9 тыс. до 10,6 тыс. человек).

Таким образом, по итогам 2013 г. по предприятиям лесопромышленного комплекса края прогнозируется снижение рентабельности производства до 5,4% и убыток в сумме 528,7 млн руб.

По словам Елены Вавиловой, для выхода из сложившейся ситуации в марте было проведено выездное заседание Совета лесной отрасли края под председательством заместителя губернатора — заместителя председателя правительства края Андрея Гнездилова. По итогам на уровне министерства природных ресурсов и экологии края была создана рабочая группа по подготовке предложений по разработке мер господдержки предприятий лесного комплекса с участием заинтересованных органов государственной власти и предприятий отрасли. В связи с этим рассмотрен широкий перечень возможных мер государственной поддержки, проведен детальный анализ эффективности и возможности применения каждой такой меры.

В первую очередь было установлено, что вступление России в ВТО накладывает ряд ограничений по данному направлению. Например, оказание субсидий, предоставление которых увязано с осуществлением экспорта, стало невозможным, поскольку вошло в перечень запрещенных Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам и Договором о зоне свободной торговли. Во-вторых, была рассмотрена такая мера государственной поддержки, как государственная гарантия края. Однако в процессе обсуждения этого направления с крупными предприятиями лесной отрасли было установлено, что привлечение дополнительных кредитных средств для данных предприятий не представляется возможным из-за высокой закредитованности и отсутствия залогового имущества, которое бы удовлетворило кредитные организации. Так, в 2012 г. уровень заемных средств по предприятиям составлял 7 млрд 239,1 млн руб., по состоянию за 8 месяцев 2013 г. — уже 8 млрд 32,93 млн руб. (рост 11%), а до конца этого года прогнозируется на уровне 8 млрд 686,93 млн руб. (рост 20% к уровню 2012 г.). В результате в министерстве природных ресурсов и экологии края пришли к выводу о нецелесообразности данной меры.

Особо рассматривалась такая мера государственной поддержки, как льгота по налогу на имущество. В связи с проводимой модернизацией производства она является актуальной для предприятий лесопромышленного комплекса края. Сумма льготы составит порядка 72 млн руб. в год. Реализация этой меры позволит, как считают в министерстве, сократить убытки на 32,3%, сохранить рабочие места и объемы производства на уровне 2012 г. Кроме того, можно привлечь сверхплановый доход в бюджет края в размере 77,21 млн руб. за счет увеличения объема производства продукции и соответственно обязательных и дополнительных налоговых поступлений. В настоящее время вопрос по предоставлению предприятиям лесного комплекса льготы по налогу на имущество прорабатывается с министерством экономики и регионального развития края. В ближайшее время данную меру планируется обсудить на заседании комиссии для рассмотрения предложений по совершенствованию системы налогообложения края.

Главный санитарный врач России испугался грузинских вирусов

В понедельник руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, обвинил США в том, что они нарушают свои международные обязательства и, в частности, Конвенцию по биологическому и токсинному оружию, причем направлена противоправная деятельность американцев против россиян. Обеспокоенность Онищенко уже в очередной раз вызвала грузино-американская биолаборатория, расположенная под Тбилиси. С грузинской территории, считает Геннадий Григорьевич, на Россию наступают различные вирусы, вызывающие падеж свиней и прочие напасти.

«По нашим оценкам, - цитирует Онищенко «Интерфакс», - эта лаборатория является важным звеном в наступательной части военно-биологического потенциала США. Цель этой лаборатории - изучая ситуацию с природными очагами с циркуляцией вирусов на территории Российской Федерации и Закавказья, разрабатывать рецептуры, способные быть задействованными в дестабилизации экономики, политической ситуации в стране. Речь идет о возможности скрытого применения. Примеры уже есть».

Говоря о примерах, главный санитарный врач, очевидно, имеет в виду несколько случаев вспышки африканской чумы свиней, последние из которых были зарегистрированы в России летом этого года. Смертельный для животных вирус был выявлен в Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях, причем в последней сосредоточено чуть менее трети от всего индустриального производства свиней в России. Правда, практически все случаи свиной чумы (по словам главы Минсельхоза РФ Николая Федорова, до 90 процентов) пришлись на личные подсобные хозяйства, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Трудно представить, что американо-грузинские диверсанты, в существовании которых так уверен Онищенко, действительно совершили рейд по частным фермам, чтобы заразить тамошних свиней.

Центральная лаборатория общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, не дающая главе Роспотребнадзора покоя вот уже несколько месяцев, была открыта в пригороде грузинской столицы 18 марта 2011 года. В ее возведение американцы инвестировали 100 миллионов долларов (по данным Онищенко - 350 миллионов). Объект расположился на территории бывшей советской военной части в селе Апрелевка, входившей в комплекс российской Ахалкалакской военной базы.

При открытии лаборатории было заявлено, что она предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований. «Грузия должна гордиться тем, что у нее есть такая лаборатория. Когда сегодня нас спрашивают о том, зачем был построен этот центр, наш ответ таков: эта организация должна способствовать избежанию распространения эпидемических заболеваний среди людей и животных», - заявлял в свое время посол США в Грузии Ричард Норланд. Он же утверждал, что американцы работают в указанном направлении с «максимальной прозрачностью, в том числе для России и всего мира».

До поры до времени деятельность лаборатории не вызывала со стороны России никаких нареканий. Пока летом 2011 года Онищенко внезапно не высказался в духе своих постоянных фобий - «нас убивают голландские огурцы» или «нас травят украинским сыром». Тогда в России тоже регистрировались вспышки свиной чумы, и главный санитарный врач впервые напрямую связал распространение заболевания с деятельностью грузинской лаборатории. «Я однозначно могу сказать, что эта чума свиней пришла к нам из Грузии», - заявил Онищенко, присовокупив, что к указанной «экономической диверсии» причастны и американские бактериологи.

Похоже, опасения главного санитарного врача России были порождены сообщениями о том, что впервые на территории бывшего СНГ африканская чума свиней объявилась рядом с «американской военной базой» в Грузии в 2010 году. Можно предположить, что речь идет именно об Апрелевке, где на территории бывшей советской военной части начала строиться американская лаборатория, поскольку никаких американских военных баз в Грузии не существует. СМИ в свое время интригующе писали о том, что неспроста с грузинской стороны «содиректором» лаборатории была назначена Анна Жвания, ранее занимавшая пост начальника специальной службы внешней разведки, а американскую делегацию на церемонии открытия лаборатории возглавлял Эндрю Вебер - заместитель главы Пентагона по вопросам ядерной, химической и биологической защиты. Все это впоследствии дало повод Онищенко говорить о том, что свиная чума, за последние годы нанесшая российским хозяйствам убытков на сумму в 2 миллиарда долларов, была занесена с той стороны кавказских гор.

В июле этого года, когда на российском рынке уже появились и грузинское вино, и «Боржоми», Онищенко напрямую связал дальнейшее расширение экономического сотрудничества с республикой с деятельностью пресловутой лаборатории: «По мере расширения контактов, поставок на территорию РФ продуктов виноделия, овощей, других продуктов сельского хозяйства, наша тревога по поводу наличия на территории Грузии мощной и неподконтрольной грузинским властям биологической лаборатории ВМС США будет все больше и больше возрастать».

Этому заявлению предшествовало появление комментария МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Хоть там и не упоминалось конкретно об объекте в Апрелевке, российские дипломаты заявили: «Серьезную озабоченность у нас вызывает и биологическая деятельность Минобороны США вблизи российских границ». Понятно, что здесь, как в случае с высказываниями Онищенко, речь идет о лаборатории под Тбилиси.

В конце лета, после того как в Сирии в результате химической атаки погибли несколько сотен человек (тогда правительство сирийского президента Башара Асада и представители повстанцев возложили вину за применение химоружия друг на друга), лабораторию имени Лугара приплели и сюда. Как написал главный редактор издания бывших сотрудников Госдепартамента США и разведки «Ветераны сегодня» («Veterans Today») Гордон Дафф (Gordon Duff), химическое оружие (газ зарин) при содействии американских военных было доставлено из Грузии в Сирию через турецкую территорию. Эту информацию подхватили и российские СМИ. В Тбилиси, разумеется, подобные рассуждения назвали «полной глупостью».

Реагируя на июльские заявления Онищенко, грузинская сторона поспешила заявить о том, что лаборатория в Апрелевке будет передана из-под контроля американцев под управление Тбилиси и станет департаментом Министерства здравоохранения республики. Но это почему-то только усилило подозрение главы Роспотребнадзора. «Теперь после наших заявлений вдруг их резко чуть ли не подчинили Минздраву Грузии. Это нас не убеждает, вернее, это нас убеждает еще раз в нашей правоте, - заявил Онищенко, не упустив случая съязвить в адрес Тбилиси: - С таким же успехом можно было подчинить эту лабораторию министерству культуры и поглумиться над древней и великой культурой грузинского народа».

Не убедили санитарного врача и слова американского посла Ричарда Норланда, отметившего, что лаборатория является абсолютно открытой для ученого сообщества, в том числе и для российских специалистов.

Тот факт, что на объект действительно планируется допустить посторонних лиц, подтвердил в августе и замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - по его словам, лаборатория «работает открыто и используется исключительно для научных целей». В ближайшее время, пообещал чиновник, в ней пройдет презентация, на которую приглашены и зарубежные дипломаты. Позже, в сентябре, министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко пригласил и самого Онищенко посетить лабораторию. Хотя, как ранее рассказывал руководитель Грузинского центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, летом 2013 года представители Роспотребнадзора уже дважды побывали в лаборатории и детально ознакомились с проводимыми там исследованиями.

Но, как видно из последних высказываний главы Роспотребнадзора, все увещевания грузинской стороны пропали втуне. По мнению Онищенко, поскольку Грузия, забрав лабораторию под свой контроль, самостоятельно просто не сможет ее обслуживать («всего бюджета здравоохранения Грузии вряд ли хватит для поддержания в рабочем состоянии этого мощного военного объекта»), центр следует просто закрыть. В этом случае Онищенко сулит грузинам расширение ассортимента вин, которые Россия готова допустить на свой рынок (9 октября были запрещены поставки в Россию 28 наименований грузинской алкогольной продукции). Пока еще Грузия никак не отреагировала на последние заявления Онищенко, которые, вообще говоря, напрямую свидетельствуют о том, что потепление, наметившееся в отношениях двух стран после осени 2012 года, пока еще очень далеко от глобальных климатических изменений. Петр Бологов

«Apsny.ru», со ссылкой на «Lenta.ru»

13 октября американский эксперт в области обороны Сеф М.М. Стоддер (Seth M.M. Stodder) опубликовал статью в Epoch Times, гдепишет, что недавний инцидент с обнаружением компонентов ракетного оружия на судне, шедшем через Панамский канал из Кубы в Северную Корею, говорит о том, что Пхеньян взял на себя роль снабженца стран-противников США ракетными технологиями.

Еще более опасным является то, что Северная Корея пытается перевозить оружие в Западном полушарии, то есть недалеко от границ США. Эти события все больше говорят о том, что США и их союзники должны продолжать вкладывать инвестиции в развитие технологий противоракетной обороны.

Правительство Северной Кореи на протяжении десятилетий упорно совершенствует свой ракетный потенциал. В 1960-70-х годах Пхеньян работал над созданием тактических ракет, в 1980-90-х годах над ракетами оперативно-тактической и средней дальности. В декабре прошлого года Северная Корея успешно вывела на орбиту Земли спутник с использованием технологий ракет большой дальности, известных как «Тэпходон-2». Полноценно функционирующая боевая ракета этого типа способна достичь территории США. В апреле этого года Defense Intelligence Agency сообщил, что эта страна, скорей всего, имеет ядерное оружие, причем достаточно компактных размеров и массы для оснащения баллистических ракет.

Ракетную программу Северной Кореи делает еще более опасной то обстоятельство, что Пхеньян в течение многих лет поставляет баллистические ракеты Ирану и другим противникам США. По данным Совета по международным отношениям страна получила сотни миллионов долларов путем экспорта БР, в том числе в Сирию, где полыхает гражданская война и чье правительство, видимо, использовало химическое оружие против своих граждан.

Для США весьма опасно, что репрессивные режимы и террористические организации имеют все больший доступ к сложным технологиям баллистических ракет, и в этих условиях создание мощной системы ПРО является абсолютной необходимостью.

В последние три десятилетия развитие противоракетных технологий принесло замечательные результаты. В этом году американские и израильские военные провели успешные испытания ракет-перехватчиков над Средиземным морем, затем ВМС США перехватили высокоскоростную баллистическую цель над Тихим океаном. Еще в 1980-х годах перехват ракеты на среднем участке траектории было несбыточной мечтой, сегодня это стало реальностью. Только одна из нескольких систем ПРО комплекс Patriot провел более 2500 успешных испытаний по обнаружению и отслеживанию баллистических целей.

В настоящее время министерство обороны США ищет новые, еще более эффективные пути развития противоракетных технологий, будь то использование беспилотных летательных аппаратов или даже космических систем, которые могут обнаруживать и уничтожать «входящие угрозы».

США и их союзники должны быть готовы для решения уникальных задач в области безопасности, с которыми столкнутся в ближайшие годы. Распространение ракетных технологий среди противников Америки будет продолжаться, мы должны быть готовы к любым сценариям, пишет эксперт.

Швеция получила запрос, не может ли страна помочь с транспортом для воздушных перевозок, когда Сирию будут разоружать, уничтожая химическое оружие, пишет газета Дагенс нюхетер

Шведское правительство положительно относится к мысли предоставить в распоряжение ООН один такой транспортный самолет Hercules, сказал пресс-секретарь министра иностранных дел Швеции Erik Zsiga.

Круизные суда, которых становится все больше и больше на улицах города, затрудняют жизнь местному населению и ставят под угрозу экологию Венеции.

Венеция, страдающая от неустойчивого уровня туризма, была добавлена в список из 67 мест, нуждающихся в особой защите, передает портал The Local.

По мнению Всемирного фонда памятников (WMF), выпустившего новый список 8 октября, город представляет собой яркий пример места, находящегося под угрозой. "Масштабные круизные программы толкают Венецию к переломному с точки зрения экологии моменту и снижают качество жизни местных жителей", - заявили эксперты WMF.

По данным фонда, количество круизных экскурсий в городе выросло на 400% за последние пять лет, а количество посетителей Венеции на пике туристического сезона составляет около 20000. Специалисты призывают провести масштабный анализ, в ходе которого власти должны сравнить экономическую целесообразность и угрозу экологии в регионе.

Кроме Венеции, в список памятников, находящихся под угрозой, были включены объекты в Мали и Сирии, в том числе цитадель в Алеппо, относящаяся к Бронзовому веку. Основанный в 1996 году, Всемирный фонд памятников включил в списки особой охраны 740 мест на земле, на сохранение которых было выделено €220 млн.

Полторы тысячи человек эвакуированы из осаждаемого сирийской армией пригорода столицы Сирии, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на Красный Полумесяц.

"Порядка 1,5 тысячи человек, в основном женщины и дети, были эвакуированы в убежища из пригорода Дамаска Модамиета аль-Шама (Moadamiyet al-Sham)", - сказал представитель Красного Полумесяца Халед Эрксусси (Khaled Erksoussi).

По данным агентства, сирийская армия осаждает Модамиет аль-Шам в течение нескольких месяцев.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе, действуют иностранные наемники.

Израильская армия обстреляла территорию Сирии в ответ на минометный огонь, легко ранивший двух солдат на Голанских высотах, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Цели, результаты ответного огня и задействованное вооружение военные пока не конкретизируют.

Огонь был открыт в ответ на две сирийский мины, которые попали в армейский пост на контролируемой Израилем части Голан. Военные предполагают, что, как в большинстве аналогичных инцидентов, вновь имел место случайный перелет снарядов в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции.

"Два минометных снаряда попали в военный пост на Голанских высотах, легко ранив двух израильских военнослужащих. По предварительным оценкам, произошел случайный перелет снарядов в ходе тяжелых боев на сирийской территории. Армия обороны Израиля открыла огонь в направлении, откуда велся обстрел", - сказала сотрудница армейской пресс-службы.

По предварительным данным, один израильский военнослужащий был легко ранен осколками сирийской мины, второму потребовалась медицинская помощь для выхода из психологического шока.

Число беженцев из РФ, приезжающих в Германию, за последний год выросло в семь с половиной раз. По числу прошений об убежище россияне опережают выходцев из Сирии, Афганистана или Ирака.

Большинство соискателей приехали из республик Северного Кавказа. Немецкие чиновники и правозащитники указывают на рост активности в Германии криминальных группировок, занимающихся нелегальной миграцией, проблемы с безопасностью в регионе и экономические причины, но объяснить столь резкий рост числа беженцев все же не могут.

НЕПОЧЕТНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ СОИСКАТЕЛЕЙ

Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев сообщает, что с января по сентябрь 2013 года получило прошения об убежище от 13,814 тысячи россиян. Это на 753,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По числу соискателей убежища в Германии Россия опережает все остальные страны. На долю граждан РФ приходится каждое шестое поданное в ведомство заявление. Для сравнения, беженцы из охваченной гражданской войной Сирии за январь-сентябрь подали 8,48 тысячи прошений, из Сербии - 10,361 тысячи, Афганистана - 5,898 тысячи, Ирака - 3,067 тысячи.

Как пояснила РИА Новости представитель немецкого миграционного ведомства Кристиане Германн (Christiane Germann), подавляющее большинство российских просителей убежища "сообщают, что являются выходцами с Северного Кавказа, вернее из Чечни". "Тем не менее, статистически это не подтверждено, потому что в их паспортах сведений об этом нет", - сказала собеседница агентства.

По данным международного правозащитного объединения Pro Asyl, которое занимается проблемами беженцев в Германии и других странах Европы, выходцами из Чечни и других кавказских республик являются девять из десяти российских просителей убежища. Как отметил в беседе с РИА Новости представитель организации Бернд Мезович (Bernd Mesovic), некоторые соискатели могут только выдавать себя за чеченцев, но подлог, как правило, легко раскрыть.

"Прежде всего, вопрос в том, на каком языке проводится слушание. К тому же есть целый ряд информационных вопросов, на которые нужно ответить. В частности, надо указать точный адрес в своем родном городе и так далее. В общем, все это можно проверить. Есть люди, которые прежде уехали из Чечни в Дагестан или Осетию", - отметил он.

ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНА

В чем именно заключается причина семикратного усиления потока беженцев из России, ни в миграционном ведомстве, ни в Pro Asyl объяснить не могут.

"Какого-то общего обоснования нынешнего очень высокого числа прошений из России - исходя из слушаний, которые ведомство провело с заявителями, - до сих пор обнаружить нельзя. В каждом случае называются разные причины", - сообщила Германн.

Она добавила, что безопасность на Северном Кавказе до сих пор считается проблемным вопросом, но "о существенном ухудшении" по сравнению с прошлым годом говорить нельзя. "Исходя из некоторых собеседований, мы можем заключить, что для отдельных людей повысился риск преследования и что ему могут подвергнуться члены их семей. Также мы учитываем в качестве фактора повышение активности криминальных группировок, которые занимаются нелегальной миграцией", - отметила собеседница агентства.

Она также считает, что одна из основных причин переселения в Германию - экономическая.

По словам представителя Pro Asyl, СМИ сообщают о слухах, которые якобы курсируют по Чечне, - о том, что в Германии охотно принимают выходцев из республики, дают им большое подъемное пособие. "Но это вряд ли правдоподобно. Для таких слухов нужна почва, на которую они могли бы упасть, - принципиальная готовность жителей уехать", - заявил собеседник агентства.

Мезович отметил, что некоторые беженцы жалуются, в частности, на произвол со стороны местных властей. "Но объяснить, почему по прошествии небольшого количества времени вместо 1-2 тысяч из Чечни приезжают 13 тысяч, трудно", - признал он.

НАЗАД В ПОЛЬШУ

Несмотря на внушительное количество прошений, право остаться в Германии получают лишь очень немногие выходцы из РФ. Доля россиян, которым власти ФРГ в той или иной форме согласились предоставить защиту, за первые девять месяцев 2013 года составила 2,4% (205 человек). По этому показателю лидирует Сирия (доля граждан Сирии, которые в том или ином виде получили от властей ФРГ защиту, составляет 95%), за ней следуют Афганистан и Ирак. В миграционном ведомстве не смогли уточнить, на каком месте по количеству одобренных прошений об убежище находится Россия.

По этому показателю РФ занимает седьмое место среди стран, из которых поступает наибольшее количество ходатайств.

Отказ в предоставлении в защиты получили 13,5% заявителей из России. Разбирать прошения оставшихся 84,1% российских беженцев немецкое миграционное ведомство фактически не стало. Решения по ним было принято на основании так называемого регламента "Дублин II". В соответствии с этим документом, ответственность за рассмотрение ходатайства об убежище несет та страна ЕС, которая выдала визу (чего в случае с беженцами не бывает практически никогда) или через которую человек въехал в Евросоюз. В случае с российскими беженцами, направляющимися в Германию, это, как правило, Польша.

"Большинство приезжают через Польшу, и это содержит в себе проблему. Потому что немецкое ведомство совершенно не хочет принимать решение с точки содержания, а старается завершать рассмотрение по ускоренной процедуре и отправлять просителей обратно в Польшу", - сказал Мезович.

При этом в Pro Asyl отмечают, что количество отказов от рассмотрения заявлений по формальным причинам с начала года возросло почти вдвое. В январе по регламенту "Дублин II" были отклонены только 43% ходатайств.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КУРСА

Обращает на себя внимание и ужесточение курса в отношении российских беженцев, прошения которых миграционное ведомство ФРГ все же рассматривает. В первом полугодии 2013 года немецкие власти предоставили защиту 6,1% соискателей, подавших заявления. По итогам сентября их доля сократилась до 2,4%. Увеличился и срок рассмотрения ходатайств: с шести месяцев в начале года до девяти месяцев сейчас, отмечают в Pro Asyl. О причинах власти ФРГ ничего не сообщают.

Большой резонанс получил инцидент, который произошел в конце июля в центре для беженцев в немецком городе Айзенхюттенштадт (федеральная земля Бранденбург). Там около 10 беженцев из Чечни напали на семью своих земляков. Супружеская пара получила тяжелые травмы, мужчине потребовалась госпитализация. В полиции предполагали, что нападавшие являются исламистами, а мотивом преступления стало "недовольство образом жизни" семейной пары и то, что их одежда была слишком "светской". По данным немецких СМИ, зачинщик преступления является приверженцем террористической организации "Имарат Кавказ".

Эта одиозная группировка обратила на себя внимание немецких спецслужб весной этого года - после бостонского теракта, в котором погибли три человека и более 200 получили ранения. СМИ сообщали, что организаторы взрывов братья Царнаевы могли быть связаны с этой экстремистской организацией, возглавляемой Доку Умаровым.

Глава федерального ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маассен (Hans-Georg Maassen) в конце апреля сообщил газете Welt, что немецкие спецслужбы располагают данными о нахождении в Германии примерно 200 участников "Имарата Кавказ" и ведут за ними наблюдение.

Впрочем, данных о том, растет ли число сторонников группировки за счет притока беженцев, спецслужбы не публиковали. Семен Нехорошкин.

Вероника Скворцова приняла участие во встрече с президентом МККК Петером Маурером

Глава Минздрава России Вероника Скворцова приняла участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, говорится в сообщении министерства.

В ходе встречи Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером состоялась беседа Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с г-ном Маурером.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста (МККК) на международной арене, ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросы укрепления гуманитарного мандата Комитета в России.

Делегация МККК в Москве считается региональной и охватывает Россию, Беларусь, Молдову и Украину. В России большое внимание уделяется взаимодействию с федеральными властями по дипломатическим и правовым вопросам в гуманитарной сфере. Это связано с важной ролью Российской Федерации на международной арене и ее влиянием на развитие международного гуманитарного права и обеспечение его соблюдения.

Кроме того, для МККК Россия играет все более заметную роль в решении гуманитарных вопросов. В 2012 году российское правительство впервые выделило МККК три миллиона швейцарских франков на его гуманитарные программы в Сирии. Важно и то, что Россия помогает МККК в этой стране не только финансированием, но и оказывая поддержку на дипломатическом уровне благодаря своим хорошим контактам с сирийскими властями.

Саудовская Аравия все больше толкает США в объятия Ирана

Многие аналитики традиционно считали, что американо-саудовское партнерство непоколебимо и США всегда будут в этом союзе на главных ролях. Однако арабские «революции» и вторжение саудовских войск на Бахрейн в феврале 2011 года, а также выступления саудовских шиитов Восточной провинции в поддержку своих «собратьев» по вере опрокинули эти представления. Саудовская Аравия отвергает возможность вмешательства в свои внутренние дела и обещает отрезать пальцы тем, кто предпримет подобные попытки, заявил 9 марта 2011 года на пресс-конференции в Джидде министр иностранных дел страны Сауд Аль-Фейсал. А чуть раньше МВД КСА выпустило заявление, запрещающее проведение в королевстве каких-либо акций протеста. Позже госдепартамент США также выпустил заявление, в котором указывал на права саудовских граждан на мирные акции протеста, а также право народов на самовыражение. Сауд Аль-Фейсал в ответ подчеркнул, что «ясная позиция КСА заключается в том, что проведение реформ в обществе не может быть достигнуто при помощи митингов и демонстраций».

Ряд аналитиков по Ближнему Востоку в последние несколько месяцев прогнозируют ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США по причине противоположных взглядов на разрешение сложившейся ситуации в странах региона, в том числе из-за арабских «революций» и саудовской оккупации Бахрейна, осуществленной по мандату Совета сотрудничество арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). «Это не так. Мы не вмешивались в дела американцев, мы стремимся к этим отношениям и чувствуем, что США также дорожат ими», - сказал глава МИД Саудовской Аравии. Но саудовцы действовали жестко и решительно, невзирая на стратегическое партнерство с Вашингтоном. Тогда госсекретарь Хиллари Клинтон, находившаяся в Каире, заявила: "Чем скорее они (примечание автора - правительство и оппозиция на Бахрейне) сядут за стол переговоров и попытаются найти ответы на законные требования народа, тем быстрее будет найдено решение". А затем она деликатно покритиковала саудовские власти за насилие в отношении шиитских волнений в Восточной провинции КСА и заикнулась о демократии. В результате, саудовский король отказался от встречи с ней, а ее визит в Эр-Рияд, намеченный к проведению после поездки в АРЕ, был вообще отменен.

Учитывая нынешние крайне непростые реалии на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, Саудовская Аравия начала как никогда раньше испытывать необходимость в обновлении руководства спецслужб для мониторинга над ситуацией и прогнозирования в целях принятия важнейших политических решений. Особенно в сфере модификации отношений с США, которые перестали безоговорочно вставать на сторону КСА. Исходя из того, что за последние 2,5 года внутриполитическая ситуация во многих странах арабского мира претерпела кардинальные изменения, саудовской разведке стали необходимы люди, способные выполнять функции своеобразных «кризис-менеджеров», к которым, без всякого сомнения, можно отнести принца Бандара бин Султана бин Абдель Азиза Аль-Сауда. Смена руководителя саудовских спецслужб, произошедшая 19 июля 2012 года, была произведена довольно своевременно и правильно. Для Саудовской Аравии, являющейся политическим и энергетическим «гигантом» региона Персидского залива наряду с Ираном, помимо дальнейшего углубления стратегического партнерства с США на нынешнем этапе важно с максимальной долей профессионализма решить целый ряд первоочередных задач. К таковым относятся, прежде всего, ситуация в Сирии и связанное с ней дальнейшее развитие событий в Ливане, иранская ядерная программа и судьба «Хизбаллы», выстраивание партнерских отношений с Египтом и его военной верхушкой, участие в качестве ключевого регионального игрока в урегулировании палестино-израильского конфликта, дальнейшее проникновение в Йемен, дальнейшее ведение «подковерной» войны с Ираном за определение политического будущего Ирака, не говоря уже о внутриполитических угрозах, с которыми столкнулось королевство в свете непрекращающихся шиитских волнений как в Восточной провинции КСА, так и в соседнем Бахрейне.

В данном контексте нельзя сбрасывать также со счетов информационный скандал, в центре которого оказалась принцесса Ламья, дочь бывшего главы саудовской разведки принца Мукрина. Согласно появившихся в арабских СМИ в начале мая 2012 года сообщений, принцесса под прикрытием саудовских секретных служб вывезла из Каира миллиарды долларов, принадлежавших семье Хосни Мубарака, воспользовавшись находящимися в Красном море саудовскими королевскими яхтами, а также чартерными авиарейсами. Нельзя исключать и того, что смещение принца Мукрина с должности главы Управления общей разведки стала своеобразным оправдательным шагом семьи Аль-Сауд перед новым египетским руководством, призванным хоть каким-то образом сгладить имеющиеся у сторон противоречия вокруг персоны Хосни Мубарака и его семьи.

Повторный выход на авансцену политической жизни королевства принца Бандара бин Султана, находившегося последнее время в своеобразном «информационном забвении», стало попыткой семьи Аль-Сауд перейти к прагматичной, бескомпромиссной и более агрессивной внешней и внутренней политике с целью возвращения себе статуса безоговорочного регионального лидера. Особенно актуальным это выглядит в свете выхода КСА в течение последних трех лет на главные роли на Ближнем Востоке, вызванного событиями т.н. «арабской весны». Нельзя сказать, что Бандар бин Султан имеет менее скандальную репутацию, нежели смещенный с поста главы саудовских спецслужб принц Мукрин. За годы работы на должности посла Саудовской Аравии в США Бандар бин Султан стал источником многочисленных сплетен, которые с удовольствием тиражировали все ведущие мировые СМИ. Его имя фигурировало в коррупционных расследованиях, проводимых Скотланд-Ярдом в связи с подкупом британских должностных лиц, причастных к подписанию многомиллиардных контрактов на поставку современных видов вооружений в Саудовскую Аравию. Широко известен Бандар ибн Султан также среди американского политического и делового истеблишмента, успевшего наладить с ним тесные связи, учитывая, что саудовский посол пробыл на посту главы дипмиссии КСА в Вашингтоне целых 22 года. Известен он и тайными связями с некоторыми ведущими деятелями Израиля правого толка, в том числе по вопросам, связанным с ХАМАС и ПНА, а также контактами с произральским лобби в США.

Захлестнувшие Ближний Восток «демократические» потоки породили тревогу в Вашингтоне и европейских столицах. Все западные государства официально приветствовали победу «демократии», а на деле – радикального исламизма, в арабском мире, но опасаются потерять «дружественных тиранов», с которыми Запад уже давно ведет дела. С Ливией было проще, по крайней мере, для США, поскольку Америка практически не поддерживала Муаммара Каддафи. Но настоящим испытанием для Америки на преданность делу «демократии» является ее самый давний союзник - КСА. Эр-Рияд выступает в качестве важнейшего нефтедобывающего партнера, на которого Вашингтон давно уже полагается в вопросах стабилизации мирового нефтяного рынка. КСА также является крупным покупателем вооружений. И что самое важное, королевская семья щедро делится своим богатством в Вашингтоне, заводя многочисленных и влиятельных друзей.

Эр-Рияд является, по сути дела, тоталитарной теократией. Горстка дряхлых старцев и 7000 принцев стали истинным наказанием для этой страны с 27 миллионами населения. Там нет ни выборов, ни гражданских свобод, а люди немусульманского вероисповедания не могут свободно отправлять свои религиозные обряды даже дома. Саудовское правительство распространяет исламский фундаментализм (в виде салафизма – самого реакционного и экстремистского направления идеологии ваххабизма) по всему миру, а граждане страны оказывают существенную финансовую помощь террористам. Однако американское руководство никак не подталкивает членов королевской семьи к осуществлению демократических реформ. При этом, никак нельзя сказать, что обеспеченные принцы интересуются американскими политическими ценностями. Режим в Эр-Рияде всегда использовал все силы и средства, необходимые для самосохранения. А сейчас Саудовская Аравия переняла вашингтонскую стратегию и начала насаждать свои ценности за рубежом, начав с Бахрейна и Сирии. Эр-Рияд тогда решил силой задушить зарождающееся демократическое движение в Бахрейне и сохранить диктатуру семьи шейха Халифы, а затем смести светский режим Башара Асада, которому он мстил и за свое поражение в Ливане после убийства премьер-министра Харири.

Саудовский режим сохраняет абсолютную политическую власть, отвергая выборы, как "не соответствующие исламским убеждениям". Даже скромные реформы короля Абдаллы вызывают активное противодействие в королевской семье. Будущее режима кажется неопределенным и беспросветным. Власть практически полностью сосредоточена в руках сыновей бин Сауда. Однако среди стареющих братьев существуют серьезные разногласия по женской линии. Король и наследный принц - в преклонном возрасте и часто болеют. Скоро бразды правления перейдут к следующему поколению и последствия здесь могут оказаться самыми непредсказуемыми. К этой взрывоопасной смеси следует прибавить также межплеменные и региональные разногласия и распри. Казалось бы, саудовское королевство должно стать вполне очевидным объектом американского воздействия с целью демократизации. Однако даже администрация Буша не подталкивала страну к реформам. Не было никаких встреч с диссидентами, не было критики со стороны заезжих американских лидеров, не было даже холодного приема саудовским официальным лицам.

Эр-Рияд пришел в ужас, когда стал свидетелем мощных протестов на Ближнем Востоке. Новые информационные технологии дают королевской династии возможность скрывать от своих граждан всепроникающую коррупцию, бесхозяйственность и бедность. Однако режиму при поддержке армии и хорошо вооруженной национальной гвардии удалось избежать массовых демонстраций. Небольшие толпы собирались в ряде городов, особенно на востоке страны, где сосредоточены шииты, однако их быстро разогнали. Когда протесты за границей начали шириться, король объявил об увеличении социальных расходов на 36 миллиардов долларов. Режим также произвел аресты своих критиков и привел силы безопасности в состояние повышенной готовности.

Радикализация населения королевства, которое вначале хочет пока лишь реформ, может распространиться по всему Персидскому заливу. На самом деле, Саудовская Аравия очень сильно рискует, поскольку все это может сыграть на руку Ирану. Эр-Рияд уже обвиняет Тегеран в том, что он провоцирует беспорядки среди шиитов, но реалии таковы, что, наоборот, Иран вовсе не является движущей силой в этих действиях, в подстегивании шиитов Восточной провинции и Бахрейна на выступления.

Действия Эр-Рияда могут взбаламутить и иракскую политику. Лидер антиамериканских шиитов Муктада аль-Садр (Moqtada al-Sadr) уже призывает к протестам против действий Саудовской Аравии. Даже глава иракских шиитов аятолла Али аль-Систани, являющийся самым почитаемым среди шиитов духовным лицом и обычно избегающий политики и тот подверг критике Эр-Рияд за закручивание гаек. Действия саудитов грозят привести к еще большему расколу между суннитами и шиитами во всем регионе.

Пока что саудовская монархия кажется жизнеспособной и стойкой, однако ее отношения с США становятся все более натянутыми. Но самые крупные проблемы у королевской семьи Саудов носят внутренний характер. Речь идет об отсутствии у нее легитимности. Вполне можно предположить, что на будущие угрозы они станут реагировать с жестокостью. Вот как это объясняет саудовский министр внутренних дел Найеф бин Абдул-Азиз, являющийся, по сути дела, вторым претендентом на трон: "Что мечом завоевано, мечом и сохраним".

По сути, если режиму будет брошен вызов, он, конечно же, будет надеяться на поддержку Вашингтона. И очень многие заинтересованные лица из Вашингтона выступят именно за такой курс. Однако администрация вряд ли сможет выразить поддержку режиму, нарушающему почти все основополагающие принципы (демократии, права человека, свобода слова и т.д.), за которые выступают США. Вашингтон при таком вопиющем положении вещей не может даже спрятаться за фиговым листком реформ.

А над всей этой сумятицей в регионе спокойно наблюдает Иран. Глупое вторжение администрации Буша в Ирак сняло с Тегерана одно из важнейших ограничений. А теперь Королевство Саудовской Аравии вручило шиитскому Ирану мощный инструмент для расширения числа сторонников в арабском мире. Администрации США сейчас приходится отказываться от широко рекламируемой видимости теплых взаимоотношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, будет по-прежнему иметь большое значение. Но Вашингтону придется установить дистанцию между США и саудовским режимом. А заодно продолжить нормализацию отношений с Тегераном, который сможет заменить КСА в качестве главного стратегического партнера и мощного стабилизирующего фактора в Персидском заливе.

Владимир Алексеев,

Специально для Иран.ру

РОССИЯ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

Александр РАР, научный директор Германо-российского форума

АЛЕКСАНДР РАР, научный директор Германо-Российского форума

"Западному интеллектуалу непонятны поиски России. В его представлении ей в первую очередь надо стать демократической страной с гражданскими свободами и дееспособной правовой системой. Тогда все будет хорошо"

Как не сливаться с Западом, оставаясь в Европе

Юбилейная встреча Валдайского клуба осталась позади, но главная тема этих дискуссий - идентичность России - по-прежнему выглядит как одна из самых актуальных. Что собой представляют Российское государство, общество и нация в современном мире? Иностранные политологи спорили с их российскими коллегами. Зачем посткоммунистической России вообще нужно ломать себе голову в поисках своей национальной идеи? Не разумнее ли просто подключиться к западной цивилизации и играть по "общепринятым" правилам глобализации?

Западному интеллектуалу непонятны поиски России. В его представлении ей в первую очередь надо стать демократической страной с гражданскими свободами и дееспособной правовой системой. Тогда все будет хорошо. Кстати, участвовавшие в конференции представители российской либеральной оппозиции пели ту же самую песню: мол, российское общество уже настолько проникнуто потребительской идеологией и жаждой самореализации, что традиционный лозунг "за царя, за родину и за веру", которым по-прежнему стараются оперировать консервативно настроенные элиты, превратился в музейный экспонат и не более.

Как раз против такого упрощенного подхода на валдайской встрече выступил Владимир Путин. Согласившись с тезисом, что власть должна более внимательно вести диалог с новым подрастающим поколением россиян, он в то же время высказался за сохранение в российском обществе традиционных ценностей и за отгораживание российского бытия от постмодернистского Запада.

Путин, как показалось валдайцам, старается угадать политическую тенденцию в собственном народе, в котором явно растет спрос на отличающуюся от Запада европейскую идентичность. После катаклизма 1990-х годов это придает чувство собственного достоинства. Большинство россиян поддерживает "консервативную революцию" как способ отгородиться от Запада, но не покидая Европу. Недостаток идеи заключается в том, что она пока основана сугубо на противостоянии "либеральному экстремизму" Запада.

Дискуссия об идентичности России велась достаточно широко, она коснулась и многокультурности, и многогранности страны. Выступавшие на разных "круглых столах" делили Россию на самые разные категории, такие как богатые регионы-доноры и бедные регионы-реципиенты. Другой пример: светское российское общество в городах и исламизация Северного Кавказа. Третий водораздел: по-европейски думающие горожане и консервативно настроенное сельское население страны. Четвертый: столица Москва против всех остальных. Один молодой российский мыслитель резюмировал: в России одна часть населения живет в XXI веке, другая - в XVI.

Какой Россия будет через пару лет?

Валдайский форум не обошел вниманием феномен среднего класса. До недавнего времени средний класс существовал только на Западе. Сейчас он образовался повсюду. Он борется за большее участие в политике и за создание гражданского общества, в котором роль государства должна снизиться. Кто-то сравнил "революцию" среднего класса с попытками мировой пролетарской революции сто лет тому назад. Но валдайцы пришли к трезвому выводу, что мировая революция среднего класса - это миф. В России нет того революционного потенциала, как это могло показаться во время демонстраций на Болотной площади в 2011 году, а на геополитической карте Ближнего Востока, после гражданских протестов, усиливаются лишь позиции исламского экстремизма.

Возрождается пресловутая геополитика, восстанавливаются забытые цивилизационные границы. Европа не принимает Евразийский союз, отказывается с ним сотрудничать. Россия, в свою очередь, готова наказать Украину торговой войной, если та уйдет в Евросоюз. Многие на Западе не доверяют российской дипломатии в Сирии, хотя именно она приостановила новую войну на Ближнем Востоке. Конфликты внутри Европы опять принимают идеологическую окраску - Запад считает, что защищает свободу и права человека; Россия тем временем охраняет устоявшиеся принципы международного права.

На валдайской площадке много спорили об имидже страны. Насколько этот имидж определяет статус государства в мировой политике? Западные эксперты привели в пример США и Германию - страны с наиболее высокими показателями в плане современного имиджа. А Россия пока не придумала, чем привлечь симпатии окружающего мира, в том числе из-за того, что недостаточно профессионально заботится о своем внешнем имидже. России надо самой выстроить привлекательную цивилизационную идею. Ее успех зависит от того, насколько в будущем Запад будет экономически и морально слабеть по отношению к России. И наоборот: если Россия не сможет создать "идентичность", при которой будут обеспечены модернизация экономики и здоровая социальная среда, маятник качнется опять в обратную сторону.

Большинство россиян поддерживает "консервативную революцию" как способ отгородиться от Запада, но не покидая Европу

Заявление для прессы и ответы на вопросы журналистов по окончании саммита АТЭС

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Коллеги!

Мероприятия саммита АТЭС, хочу отметить, прошли с хорошей практической отдачей.

Ещё раз напомню, что на долю АТР приходится более 40 процентов населения планеты, 56 процентов мирового ВВП и 45 процентов международной торговли. Эти цифры, как вы понимаете, говорят сами за себя.

В прошлом году Россия впервые председательствовала в АТЭС. Мы тесно взаимодействовали и с нашими индонезийскими партнёрами. Такая совместная работа подтвердила свою востребованность, особенно в год «параллельных» председательств России в «двадцатке», а Индонезии – в АТЭС.На сентябрьской встрече лидеров в Санкт-Петербурге и здесь решались схожие проблемы, обсуждались новые модели роста. Между участниками обоих форумов есть общее понимание, что нужно вкладывать капиталы в реальный сектор экономики, искать дополнительные источники инвестиций, повышать занятость, создавать качественно новые рабочие места, укреплять социальные гарантии.

Особое внимание в ходе дискуссий лидеры АТЭС уделили тематике взаимосвязанности, как определили эту тему наши индонезийские коллеги. Наша страна готова внести конкретный вклад в её реализацию. Мы расширяем, как вы знаете, пропускную способность Транссиба и Байкало-Амурской магистрали, наращиваем потенциал Северного морского пути.

Такая модернизация позволит сформировать новые, более короткие и гораздо более выгодные маршруты между Азией и Европой, сэкономить миллиарды долларов при доставке товаров в Азию и в Европу соответственно.

В России реализуются крупные программы развития энергетики. В перспективе наши компании способны существенно увеличить поставки топлива на рынки АТР. Это даст региону столь необходимые для роста энергоресурсы.

Месторождения Сахалина уже обеспечивают около 10 процентов потребностей Японии в сжиженном природном газе. Объёмы поставок нашим партнёрам по АТЭС возрастут после сооружения «Газпромом» во Владивостоке нового завода СПГ мощностью 10 миллионов тонн. Мы пригласили компании из экономик АТЭС подключиться к этим и другим масштабным проектам в Сибири и на Дальнем Востоке.

Устойчивое долгосрочное развитие АТР невозможно без роста взаимной торговли. Здесь, как известно, до сих пор существуют немалые проблемы. Стимулом к развитию бизнес-контактов, формированию понятной и предсказуемой деловой среды послужит углубление региональных интеграционных процессов, создание зон свободной торговли и инвестиций.

Мы активно работаем на данном направлении. Рассматриваем это как вклад в укрепление многосторонней торговой системы. Сформированный совместно с Белоруссией и Казахстаном Таможенный союз действует на основе принципов ВТО и открыт для взаимодействия со всеми экономиками АТР.