Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новые технологии, в овладении которыми признался Иран, способны приблизить страну к созданию ядерного оружия и более совершенных ракет. Мировому сообществу становится все сложнее сдерживать Тегеран, а дальнейшее ужесточение политической и технологической изоляции чревато непредсказуемыми последствиями.

Все в дом

В нарушение эмбарго ООН Иран заполучил возможность производить углепластиковые композиционные материалы. "Мы вошли в десятку стран, способных производить их", - сообщил министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. "Это устранит узкое место в иранском производстве современных военных средств", - цитирует главу военного ведомства агентство Associated Press со ссылкой на иранское государственное агентство ИРНА.

Углепластиковые композиты играют одну из ключевых ролей в создании, например, современных твердотопливных ракетных двигателей. Учитывая то внимание, которое Иран уделяет разработке твердотопливных ракет большого радиуса действия, подобное демонстративное объявление не может не вызывать некоторого беспокойства у заинтересованных сторон.

Композитные материалы - вообще одна из чувствительнейших технологий двойного назначения, надзор за экспортом которых в разного рода "неблагонадежные" страны осуществляется очень пристально. Иран попал под мягкую удавку подобного управления развитием после 2004 года, и, насколько можно судить, сразу же противопоставил международным санкциям открытую контрабанду.

Уже в 2005-2006 годах начали появляться сведения о том, что некоторые фирмы, базирующиеся в странах Персидского залива и зарегистрированные на выходцев из Ирана, осуществляют нелегальный ввоз металлокерамических композитов из Китая и Индии.

Металлокерамические композиты - исключительно интересный вид специальных материалов. В частности, без них практически невозможно решить некоторые задачи в области создания конструктивных элементов для тепловыделяющих сборок атомных реакторов - проще говоря, в технологии ядерного топлива. Применяются они и при создании реактивных двигателей, там, где требуются жаропрочные материалы. Как и в случае с углепластиковыми композитами, перед нами попытка ввезти на родину отсутствующую технологию, - и, насколько можно судить, успешная.

Если говорить о режиме контроля за ракетными технологиями, то Иран потихоньку овладевает так называемой "категорией II" - перечнем ключевых решений двойного назначения, не являющихся собственно предметом регулирования оборонного экспорта, однако непосредственно влияющих на возможность развертывания производства современных ракет. Схожие процессы идут и в сфере атомных технологий.

Серебряная пуля для целой отрасли

Проходная, вроде бы, история из нелегкой жизни экспортного контроля на самом деле имеет интересную подоплеку. Речь идет о том, насколько иранская оборонная промышленность вообще способна вести ракетно-ядерный проект в автономном режиме, без заметного технологического трансфера извне. И ответ на такой вопрос все больше похож на "да, способна".

Арабские державы Ближнего Востока порой сильно вкладывались в свои прорывные оборонные программы (главным образом, атомные), но, по сути, их экономики оставались достаточно отсталыми с инженерно-технологической и кадровой точек зрения.

Как правило, речь шла о единичном "секретном объекте", построенном с высоким уровнем внешней помощи. Широчайшие номенклатуры ключевого оборудования ввозились извне, а целый ряд работ на месте осуществлялся иностранными специалистами. Подобная ситуация делала ядерные проекты арабов крайне уязвимыми, провоцируя на хирургические удары по болевым точкам инфраструктуры потенциально опасного производства.

Этим сполна воспользовался Израиль. Сначала в 1981 году его авиация в ходе операции "Опера" разнесла с воздуха иракский реактор "Озирак" в исследовательском центре Аль-Тувайта, чем, по отзывам экспертов, практически аннулировала ядерную программу Багдада. А в сентябре 2007 года подвергся авианалету некий объект на территории Сирии, по ряду сведений, относившийся к ядерному проекту дамасского правительства.

Оба эти удара достигли цели: продвижение недружественных Тель-Авиву арабских режимов к бомбе серьезно затормозилось. Однако в случае с Ираном такая лихая кавалерийская атака системного успеха иметь уже не может. У Израиля нет никакой возможности ее реализовать, и дело здесь отнюдь не в удаленности иранской территории. В конце концов, когда Тель-Авиву в 1976 году потребовалось силой освобождать заложников на угандийском аэродроме Энтеббе, была блестяще проведена операция по нелегальной переброске спецназа над Красным морем, Сомали и эфиопским Огаденом.

Проблема кроется в уровне промышленного и научно-технического развития Ирана, который значительно выше, чем у Сирии или саддамовского Ирака. Это косвенно признают и сами израильтяне, отмечая, что с Тегераном тот же номер, что с Дамаском или Багдадом, не пройдет. "В Иране [атомный] проект выглядит по-другому. Нет такой серебряной пули, чтобы один раз попал, и все", - образно посетовал агентству Reuters высокопоставленный чиновник военного ведомства Израиля.

Иран обладает хорошей научной школой, мощной системой естественнонаучного образования (желающие могут изучить, например, результаты международных физико-математических олимпиад для школьников - иранцы там представлены весьма достойно) и очень качественно организует подготовку инженерных кадров для исследовательских и промышленных задач. Придушить такую научно-производственную махину крайне сложно, если вообще возможно.

По-видимому, привычку воспринимать иранский режим как большого и бестолкового бутуза, которому только атомной бомбы и не хватало для полного счастья окружающих, уже очень скоро придется оставить. Рано или поздно вопрос о праве Ирана на самостоятельное владение самыми современными военными технологиями, не исключая и ядерное оружие, встанет во весь рост.

И чем жестче мировое сообщество будет сдерживать Тегеран технологически и изолировать его политически, не предлагая взамен альтернатив по кооптации на тот уровень мировой политики, которого иранское государство уже де-факто достигло, тем болезненнее для окружающих это право будет реализовано. Константин Богданов, военный обозреватель РИА Новости.

Поговорка о том, куда ведут благие намерения, очень ярко иллюстрирует ситуацию с гуманитарной помощью, которая поступает в Сомали под эгидой ООН. Уже в июле в эту страну было отправлено приблизительно 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Однако, как заявило агентство Associated Press, масштабная программа ООН оказания помощи голодающим сомалийцам не отличается особой эффективностью.Почти половина объемов поступающего в Сомали продовольствия, вовсе не распространяется бесплатно среди голодающих. Как утверждают представители AP, гуманитарную помощь разворовывают «бессовестные бизнесмены». В результате мешки с зерном и другими продуктами с символикой ООН можно обнаружить на сомалийских продовольственных рынках. Данное явление приняло массовый характер, и теперь эксперты ООН занимаются расследованием всех подобных инцидентов. Однако ООН не собирается приостанавливать реализацию программы продовольственной помощи, так как в ином случае масштабы гуманитарной катастрофы в Сомали быстро достигнут критической отметки.

Официальные власти страны, фактически распавшейся на несколько автономных территорий, находящихся под контролем различных формирований, осознают серьезность ситуации, а потому всячески стараются помешать разграблению гуманитарных грузов. Проблема заключается в том, что зона влияния официального правительства Сомали составляет лишь несколько кварталов Могадишо и прилегающих территорий.

По данным ООН от голода в Сомали страдает около 3,2 млн. человек – приблизительно половина населения страны. От засухи, которая и вызвала нынешний голод, уже погибли 29 тысяч детей, которые в своей жизни так и не узнали, что существуют развивающие игрушки от 1 года, осваиваемые их ровесниками в более благополучных странах. Сейчас для всех сомалийцев – и детей, и взрослых, - главной задачей является выживание, а международное сообщество оказывает этой стране всю возможную помощь.

Во вторник, 23 августа, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салех в сопровождении представителей иранского Общества красного полумесяца отправился с визитом в Сомали.

В столице Сомали Магадишу Салехи встретился с высокопоставленными официальными лицами страны: премьер-министром Абдивели Мохамед Али, главой МИД Мохамедом Ибрагимом, министром внутренних дел и национальной безопасности Абдишакур Шейх Хасан Фарахом.

Глава МИД ИРИ посетил пораженные засухой районы Сомали, крупнейший лагерь для беженцев в Могадишу, а также лагерь для пострадавших от засухи и голода сомалийцев, который был открыт при участии иранского Корпуса стражей исламской революции.

В ходе визита иранского министра была достигнута договоренность о том, что президент Сомали Шейх Шариф Шейх Ахмед в скором времени посетит с визитом в Тегеран.

По словам главы МИД ИРИ, Иран уже оказал гуманитарную помощь Сомали в размере 25 млн. долларов.

Конец джамахирии

Повстанцы и НАТО разобрались с режимом Каддафи. Осталось разобраться с Ливией

Ливийские повстанцы ликуют — после пяти месяцев сопротивления режим Каддафи все-таки пал. Мировому сообществу, которое на протяжении всего этого срока поддерживало ливийскую оппозицию, ликовать рано. Только теперь мир увидит, кем на самом деле являются повстанцы, а НАТО, которое в ходе всего конфликта поддерживало оппозицию, узнает цену этой поддержки.

Ситуация в захваченном повстанцами Триполи рискует развиваться по багдадскому сценарию апреля 2003 года. Тогда после того, как американские оккупационные войска вошли в иракскую столицу, страна погрузилась в пучину насилия. Несколько недель местные кланы боролись друг с другом за сферы влияния. «Было бы очень оптимистичным считать, что гражданская война в Ливии закончена. И это понимают все в генералитете НАТО», — заявил «МН» источник в Североатлантическом альянсе, пожелавший остаться неизвестным.

«Тогда американским войскам в конце концов удалось остановить раскол страны, — говорит «МН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — В Ливии же религиозно-клановая система гораздо пестрее. Сотни арабских племен, десятки берберских. Ливия может стать вторым Сомали, где номинальное центральное правительство контролирует несколько кварталов в столице».

Политический раскол повстанцам грозит после того, как выяснится судьба Муаммара Каддафи. «Пока ливийцам есть против кого бороться, страна останется целой, — заявил «МН» эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. — Когда он уйдет с политической арены, сразу возникнут противоречия внутри новых властей, будет расти экстремистский мусульманский фактор, и кто выйдет победителем в этой борьбе, неизвестно».

В любом случае НАТО декларирует, что не будет играть роль рефери на ливийском политическом ринге. «Мы придерживаемся той позиции, которую избрали с самого начала: мы готовы помогать ливийским народным властям, и только в том случае, если нас об этом попросят. Основной контакт между Переходным национальным советом (ПНС) и международным сообществом поддерживают ООН и контактная группа стран, не Североатлантический альянс», — добавил «МН» источник в НАТО. США также неоднократно заявляли, что не собираются вмешиваться в дела новых ливийских властей и только готовы в ограниченной степени поддерживать международную военную операцию против Каддафи.

Однако полностью устраниться от ответственности за развитие событий в Ливии Запад явно не сможет. Муаммар Каддафи стал не просто четвертой (после сбежавшего из Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, судимого в Египте Хосни Мубарака и де-факто свергнутого в Йемене Али Абдаллы Салеха) жертвой «арабской весны». В ливийском конфликте силы коалиции открыто поддержали в ходе гражданской войны одну из сторон, которая вела борьбу за полный контроль над страной и в итоге получила его. Подобных прецедентов в истории Североатлантического альянса не было.

«Сконцентрировавшись на падении Каддафи, мы не обращали достаточно внимания на то, что произойдет вслед за этим, — заявил «МН» бывший командующий центром по выработке стратегии сухопутных сил, один из лучших современных военных стратегов Франции генерал Винсен Депорт. — После войны нужно создать ситуацию, которая была бы лучше, чем довоенное положение. Я не уверен, что мы принимаем достаточно мер для этого».

По мнению генерала, в Ливии будет трудно найти политическую силу, способную распространить власть на всю страну и стабилизировать ее.

«В любом случае нужно будет восстановить государство, — продолжает генерал. — Для этого потребуется стабилизационный контингент. Предположим, его решит направить ООН. Но на это решение потребуется полгода. До тех пор Евросоюз должен направить туда силы, которые обеспечат порядок до прихода контингента ООН».

Предпосылки для мрачных прогнозов есть. Противоречия между повстанцами, о которых говорили давно, стали очевидны всем 29 июля, когда неизвестные боевики в Бенгази расстреляли главнокомандующего сил ПНС и одного из немногих профессиональных генералов в составе повстанцев Абделя Фатаха Юниса. Он был одним из старейших соратников Каддафи и переметнулся к повстанцам в начале гражданской войны.

Юнис прибыл в Бенгази, повинуясь ордеру, подписанному заместителем главы исполкома ПНС Али аль-Исави. Впоследствии выяснилось, что целый ряд коллег аль-Исави если не организовали, то были связаны с убийством генерала или знали о нем. 8 августа исполнительный комитет был расформирован практически в полном составе по приказу председателя совета Махмуда Абделя Джалиля.

Вчерашний арест повстанцами в Триполи сына Каддафи Сайф аль-Ислама, который долгое время был главным «публичным лицом» Ливийской джамахирии и сосредоточил в своих руках немалую власть, обнажил еще одну проблему. Сайф аль-Ислама наряду с его отцом и главой ливийской разведки Абдуллой Сенусси ждут в Гааге — Международный уголовный суд выписал ордер на их арест. Однако многим членам руководства ливийских повстанцев эта идея не нравится, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Если Каддафи и его соратники начнут на суде говорить перед телекамерами, мир сможет услышать немало любопытных вещей про тех же руководителей ПНС, — заявил собеседник «МН». — Некоторые из них бывшие каддафисты, вовремя предавшие режим для того, чтобы взять власть в стране в свои руки».

У стремительного успеха, который в последние дни развили в Ливии повстанцы, есть две составляющие: прогресс в обучении военному делу, которым они обязаны присланным из Европы спецназовцам, и более высокая точность авиаударов НАТО. Хотя альянс и открещивается от прямой помощи повстанцам, именно улучшение координации между силами НАТО в воздухе и силами революционеров на земле сыграло решающую роль в судьбе ливийской диктатуры.

Повстанцы со временем научились пользоваться технологиями, предоставленными им союзниками, лучше выбирать цели и передавать их местоположение в командный центр в Италии, говорит старший политический аналитик американского стратегического исследовательского центра RAND Фредерик Уэйри. Это произошло главным образом благодаря тому, что самые активные участники ливийской операции Великобритания и Франция направили в помощь повстанцам своих спецназовцев, чтобы тренировать и вооружать их. В итоге кумулятивный эффект не только уничтожил военную инфраструктуру Ливии, но и значительно уменьшил способность подчиненных полковника Каддафи управлять вооруженными силами. «Мы всегда знали, что настанет момент, когда эффективность правительственных вооруженных сил сократится почти до нуля и центр больше не сможет руководить ими, — заявил The New York Times неназванный представитель НАТО. — Действия НАТО становились все более точными. США с помощью беспилотников Predato круглосуточно следили за все уменьшающимися областями, находящимися под контролем ливийских вооруженных сил, и наносили по ним удары».

Однако об окончательной победе революции говорить рано. В понедельник днем председатель ПНС Мустафа Абдель Джалиль признал на пресс-конференции в Бенгази, что повстанцы контролируют Триполи не полностью: верные Каддафи войска до сих пор оказывают сопротивление мятежникам. «Резиденция Каддафи и окрестности остаются вне нашего контроля. По этой причине мы не знаем, где находится Каддафи». Каддафи остается главной целью повстанцев. Как заявил представитель ПНС Ахмед Джибриль, операция «Сирена» будет продолжаться до тех пор, пока полковник не сдастся.

По некоторым данным, Каддафи находится в больнице города Таджур неподалеку от Триполи. Кроме того, арабские телеканалы сообщают, что в аэропорту видели два самолета из ЮАР, и предполагают, что они были высланы для того, чтобы эвакуировать Каддафи. Инициатива Африканского союза состояла в том, чтобы предоставить опальному ливийскому лидеру убежище в одной из африканских стран, не входящих в юрисдикцию МУС. Впрочем, МИД ЮАР после этих сообщений официально заявил, что не помогает Каддафи.

Эксперт американского совета по международным делам Дэниел Сервер опубликовал статью, в которой утверждает, что даже если повстанцам удастся полностью уничтожить всех сторонников режима Каддафи, междоусобные войны тут же начнутся в их собственных рядах. Гуманитарная проблема будет не менее сложной: по крайней мере полмиллиона ливийцев покинули свои дома. Как минимум половина из них до сих пор в Ливии, а те, кто бежал, будут стремиться вернуться в страну, как только режим Каддафи падет. Возникнут проблемы с пищей, водой, жильем и медицинским обслуживанием. Если в городах прекратится водо- и электроснабжение, беспорядки усилятся, предсказывает эксперт.

Такие результаты повредили бы имиджу американцев и их союзников по НАТО, а кроме того, вызвали бы проблемы с поставками электроэнергии, потерей крупных инвестиций и непрекращающимся потоком беженцев. Ливийские беженцы могут также создать проблемы Тунису, Египту и остальному Средиземноморью.

Главной задачей международного сообщества Сервер называет обеспечение безопасности. Для этого, по его словам, нужно быстро разместить несколько тысяч миротворцев военизированных формирований, которые могли бы поддерживать порядок в Триполи и других населенных пунктах. Если это не сработает, продолжает эксперт, то может потребоваться вмешательство НАТО. «Но только в крайнем случае, чтобы предотвратить раскол страны и гуманитарную катастрофу. Тогда международное сообщество может вмешаться без приглашения ливийских властей, а США могут начать наземную операцию», — говорит Сервер.

«У США в Ливии не так много интересов, но им необходим более или менее спокойный переход от режима Каддафи к более открытой, демократической Ливии, чтобы оправдать вмешательство международных сил под командованием НАТО, — считает Сервер. — Если к тому же удастся возобновить экспорт нефти и газа из Ливии, то это продемонстрирует способность международного сообщества управлять подобными конфликтами и в других странах «арабской весны», в том числе в Йемене и Сирии».

Именно политическая нестабильность остается главной угрозой для возобновления экспорта ливийской нефти. До войны страна производила около 2 млн баррелей нефти в день. Основными потребителями ливийской нефти была Италия (на нее приходилось 28% ливийского экспорта), Франция (15%) и Германия (10%).

В западных компаниях, которые разрабатывали ливийские месторождения, нам заявили, что внимательно отслеживают ситуацию в стране, но о сроках своего возвращения на рынок сказать не готовы.

Во французской компании Total «МН» заявили, что возобновить операции в Ливии пока не могут из соображений безопасности. Представитель немецкой Wintershall Анна Бунгартен заявила «МН», что они закрыли свое представительство в Ливии и блокировали операции по добыче нефти в пустыне в конце февраля и пока не восстанавливали. «Мы выслали своих сотрудников из страны и оставили только местных, которые охраняют производственные мощности на месторождениях, — говорит она. — На данный момент еще слишком рано предсказывать, когда, как и при каких условиях производство в Ливии может начаться снова».

В итальянской Eni со ссылкой на главного операционного директора компании Клаудио Дескальци «МН» заявили, что Eni может перезапустить производство газа в течение 2–3 месяцев после разрешения конфликта, а для возобновления экспорта и производства нефти понадобится год. Они отказались отвечать на вопрос, с кем им удобнее работать — с правительством Каддафи или с новой властью.

Главный аналитик нефтяного рынка банка Nordea Bank Norge Тина Салдведт отметила в разговоре с «МН», что говорить о восстановлении былых объемов экспорта еще очень рано. По ее подсчетам, должно пройти не менее 2–3 лет, чтобы окончательно наладить и производство в нужном объеме, и поставки в Европу.

«С режимом Муаммара Каддафи крупным компаниям вести дело было трудно, — говорит Тина Салдведт. — Правительство слишком жестко контролировало рынок, устанавливая высокие экспортные цены и затрудняя инвестиции в промышленность. Не совсем было понятно, куда и кому они уходят, а сама отрасль становилась игрушкой в руках политиков и была очень коррумпированна. Теперь все должно измениться».

Представитель Международного энергетического агентства Грег Фрост говорит, что на восстановление экспорта нефти Ливии потребуется не более двух лет, а местного производства — несколько недель.

«Падение режима Каддафи позволит возобновить производство нефти, а значит, европейский рынок от этого только выиграет. И компании смогут вернуться уже на новых условиях», — заявил он «МН».

В компаниях «Лукойл» и «Газпромнефть» корреспондентам «МН» сказали, что в ближайшее время вести переговоры с ливийской Национальной нефтяной корпорацией о контрактах в Ливии не собираются.

Спецпредставитель президента РФ по Африке Михаил Маргелов заявил «МН», что международная операция НАТО в Ливии не принесет положительных результатов. «Это лишь очередная страница, трагическая страница в истории страны», — говорит он. Россия никогда не поддерживала военную операцию стран НАТО в Ливии, подчеркивает наш собеседник: наоборот, Москва продолжает придерживаться позиции, согласно которой достижение национального единства в Ливии может произойти только в случае начала переговоров между силами Каддафи, ПНС, союзниками двоюродного брата ливийского диктатора Ахмада Каддафи ад-Дама, который сегодня базируется в Каире, а также представителями королевской династии Ливии, которая была свергнута Каддафи и ныне находится в европейской иммиграции. «Захват повстанцами Триполи — лишь новый этап ливийского политического кризиса», — полагает Маргелов. Мария Ефимова, Игорь Крючков, Владимир Добровольский , Елена Данилович

Поговорка о том, куда ведут благие намерения, очень ярко иллюстрирует ситуацию с гуманитарной помощью, которая поступает в Сомали под эгидой ООН. Уже в июле в эту страну было отправлено приблизительно 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Однако, как заявило агентство Associated Press, масштабная программа ООН оказания помощи голодающим сомалийцам не отличается особой эффективностью.Почти половина объемов поступающего в Сомали продовольствия, вовсе не распространяется бесплатно среди голодающих. Как утверждают представители AP, гуманитарную помощь разворовывают «бессовестные бизнесмены». В результате мешки с зерном и другими продуктами с символикой ООН можно обнаружить на сомалийских продовольственных рынках. Данное явление приняло массовый характер, и теперь эксперты ООН занимаются расследованием всех подобных инцидентов. Однако ООН не собирается приостанавливать реализацию программы продовольственной помощи, так как в ином случае масштабы гуманитарной катастрофы в Сомали быстро достигнут критической отметки.

Официальные власти страны, фактически распавшейся на несколько автономных территорий, находящихся под контролем различных формирований, осознают серьезность ситуации, а потому всячески стараются помешать разграблению гуманитарных грузов. Проблема заключается в том, что зона влияния официального правительства Сомали составляет лишь несколько кварталов Могадишо и прилегающих территорий.

По данным ООН от голода в Сомали страдает около 3,2 млн. человек – приблизительно половина населения страны. От засухи, которая и вызвала нынешний голод, уже погибли 29 тысяч детей, которые в своей жизни так и не узнали, что существуют развивающие игрушки от 1 года, осваиваемые их ровесниками в более благополучных странах. Сейчас для всех сомалийцев – и детей, и взрослых, - главной задачей является выживание, а международное сообщество оказывает этой стране всю возможную помощь.

Черная напасть

Российская гуманитарная помощь Африке остается минимальной

С самой страшной за последние 60 лет засухой в Африке мир борется практически без участия России. Эксперты утверждают, что помощь Черному континенту не относится к главным приоритетам Москвы.

Сегодня в Риме пройдет экстренное заседание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на котором эксперты и руководители министерств сельского хозяйства обсудят меры борьбы с засухой. Стихийное бедствие ударило по Восточной Африке. Особенно трудное положение сложилось в Сомали, Эфиопии, Уганде, Кении и Джибути, густонаселенных странах с низким уровнем жизни. По данным экспертов ООН, на преодоление кризиса необходимо около $2,5 млрд, засуха может унести жизни 12,4 млн человек.

Другая часть проблемы в том, что существенный процент предоставляемой помощи (предположительно от 10 до 20%) разворовывают нечистые на руку африканские «гуманитарные организации» или местные власти. «Центр засухи — это Сомали, государство, которое существует только на карте, — рассказал «МН» российский африканист Аполлон Давидсон. — Внутриклановые распри и отсутствие какого-либо центрального аппарата делают невозможным распределение там международной помощи».

В ФАО подтвердили, что многие гуманитарные организации ООН сталкиваются в Сомали с большими проблемами. «Например, Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая занимается раздачей непосредственно продовольствия, не могла получить доступ в ряд районов, — заявила «МН» официальный представитель ФАО Ирина Уткина. — Наша организация, в свою очередь, специализируется на более долгосрочной помощи. Мы прежде всего раздаем фермерам семена и инструменты, помогая им пережить тяжелые времена. Это не вызывает такого неприятия, как раздача гуманитарной помощи».

Найти информацию о российских денежных вливаниях в Африку оказалось сложно. В общеафриканском отделе МИД РФ отказались комментировать российское участие в борьбе с голодом. Сотрудники департамента министерства по гуманитарному сотрудничеству и правам человека сказали «МН», что в их компетенцию африканская помощь не входит. Представители Россотрудничества (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) заявили нам, что их профиль — культурные связи, а африканские проблемы их не затрагивают. Российское МЧС в свою очередь пояснило, что высылает спасательную технику по приказу властей РФ и ничего не знает о том, сколько это стоит. Пресс-служба Минфина РФ заявила, что вопросами распределения гуманитарной помощи Африке занимаются два человека, и они оба в отпуске, так что комментарии по техническим причинам можно будет получить лишь в понедельник.

Источник, близкий к отечественной программе содействия международному сотрудничеству, отметил, что российская государственная система распределения гуманитарной помощи — одна из самых закрытых и нетранспарентных в мире. «Этим занимается МИД вместе с Минфином при поддержке Всемирного банка. Кроме того, часть программ проходит через Россотрудничество и МЧС, — утверждает источник. — В 2007 году эта сумма составляла около $200 млн, а в 2010 году — уже $800 млн. И если раньше иностранные эксперты уже заявляли, что эти фонды используются для отмывания денег, то по мере роста сумм они будут делать это все громче».

Однако Джейн Говард, официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН, приоткрыла завесу тайны. «В текущем году Россия поддерживает Кению ($1 млн) и Гвинею ($1 млн), — заявила она «МН». — Говоря о кризисе на Африканском Роге, российский постпред про ФАО и ВВП Алексей Мешков ранее в этом месяце заявлял, что Россия собирается направить $2 млн Сомали. Он также добавил, что Россия может увеличить эту сумму в дальнейшем».

Нежелание помогать африканскому континенту объясняется приоритетами политики РФ, заявил «МН» глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. «Российская кризисная помощь распространяется примерно на десять стран, — рассказал Кокорин. — Однако эти программы акцентированы прежде всего на Средней Азии, в частности на Таджикистане и Киргизии».

В распоряжение «МН» попал документ с семинара «Стратегические коммуникации в рамках российской программы оказания помощи международному развитию», который проводился в начале текущего года под патронатом Всемирного банка. В нем перечисляются приоритетные направления, куда должна распространяться помощь. Первым пунктом идут «бывшие страны СНГ, преимущественно участники договора об интегрированном экономическом пространстве и Евразийского экономического сообщества», вторым — Азия, третьим — Африка, четвертым — Ближний Восток, пятым — Латинская Америка. Игорь Крючков, Мария Ефимова

Япония, Россия и Нигерия лидируют по показателям средней стоимости рекламного клика (CPC) и средней цены за тысячу показов рекламы (CPM) в социальной сети Facebook, свидетельствуют данные исследовательской компании SocialBakers.

Средний CPC на японском рынке составляет 3,96 доллара, в России - 3,72 доллара, в Нигерии - 3,53 доллара. Примечательно, что, согласно статистике SocialBakers, в российском сегменте показатель с начала года колебался в пределах 1-2 доллара, а резкий скачок цен произошел в конце июля текущего года.

В США, где расходы на онлайн-рекламу уже стали опережать бюджеты на печатную, средняя стоимость клика оценена в 2,41 доллара, по этому показателю США находятся на девятом месте. Минимальные показатели зафиксированы в Сомали и на Сейшельских островах (по 0,12 доллара), в Гамбии и на Маршалловых островах (0,11 доллара). Лишь в четверти из 213 исследованных стран средняя стоимость рекламного клика на Facebook превышает 1 доллар США.

Те же страны лидируют по среднему показателю CPM - в Японии он составляет 1,7 доллара, в России - 1,6 доллара, в Нигерии - 1,52 доллара. Средняя цена за тысячу показов рекламы превышает 1 доллар лишь в десяти странах мира, включая США, Южную Африку и Казахстан.

По данным TBG Digital на конец июня 2011 года, стоимость рекламного клика в социальной сети Facebook на ключевых рынках США, Франции, Великобритании и Германии выросла в среднем на 74% по сравнению с предыдущим годом. Цена кампаний в расчете на тысячу демонстраций рекламного объекта (cost-per-thousand impressions) на Facebook выросла за тот же период на 45%. Средняя стоимость рекламного клика на Facebook в этих странах в 2010 году составляла 0,49 доллара.

Рост цен на рекламу в соцсети связан с тем, что крупные бренды перераспределяют свои рекламные бюджеты от традиционных каналов телевидения и печатных изданий в пользу интернета, в то время как Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с более чем 750 миллионами пользователей.

Рекламная выручка социальной сети Facebook за 2010 год, которая активизировала монетизацию сервиса и продолжает разработку рекламных форматов, составила порядка 1,86 миллиарда долларов. В 2011 году, по прогнозу аналитиков Wedbush Securities, доля Facebook на глобальном рынке онлайн-рекламы составит 4%, выручка - порядка 2,84 миллиарда долларов. К 2015 году рост этих показателей прогнозируется до 15,4% и 15,55 миллиарда долларов соответственно. Алина Гайнуллина

Голодные цены

Неурожай в США поможет российским сельхозпроизводителям

Всемирный банк сообщил о рекордном росте цен на продовольствие. По итогам июля 2011 года, рост в годовом выражении составил 33% — подобная картина наблюдалась лишь летом 2008 года. Высокие цены грозят населению беднейших стран — в Восточной Африке уже начался голод. А вот российским производителям рост цен на руку, в стране ожидается хороший урожай.

Всемирный банк в понедельник вечером опубликовал информацию о скачке цен на продовольствие: цены на сахар выросли за год на 62%, на пшеницу — на 55%, а на соевое масло — на 47%. Настоящим лидером роста стала кукуруза, подорожавшая на 84%. Среди основных факторов названы дорогие удобрения и рост цен на нефть почти на 45% за год.

В России цены на продовольствие, которые до сих пор оставались высокими после прошлогодней засухи, постепенно снижаются. В июле стоимость продуктов питания была на 0,9% ниже, чем год назад. Эта же тенденция заметна в первую неделю августа: цены на гречку, самый дефицитный товар в прошлом году, снизились на 0,9% за неделю, а на пшено, муку, масло подсолнечное и некоторые другие продукты — на 0,1–0,2%.

Производители заявляют о рекордных снижениях оптовых цен на зерно и гречку. С 29 июля по 5 августа цены на пшено упали с 26,3 тыс. руб. до 17,9 тыс. руб. за тонну, сообщил вчера Интерфаксу генеральный директор ООО «Прозерно» Владимир Петриченко. За эту же неделю гречка подешевела на 2860 руб. за тонну, до 60,1 тыс. рублей.

В России урожай в этом году оказался лучше, чем в засушливом прошлом году. В России, по данным Минсельхоза, к 14 августа было произведено 45,3 млн т зерна — почти на 16% больше, чем в 2010 году. Минсельхоз планирует собрать 85–90 млн т зерна.

Но не во всем мире урожай оказался настолько удачным. США в этом году сильно пострадали от стихии: разлив Миссисипи привел к потере части урожая риса, юго-восточные штаты пережили засуху, а ряд регионов накрыли торнадо. Американский минсельхоз еще весной прогнозировал, что катаклизмы снизят производство зерна в Штатах на 7%, а на мировом рынке крупнейшего экспортера заменят страны Азии и ЕС. Ведомство недооценило потери — по последней оценке, будет произведено на 20% меньше зерна. Мировые запасы риса, пшеницы и кукурузы уменьшились, по оценке ведомства, на 2,5%, — странам приходится открывать резервы, чтобы сдержать рост цен.

Российским производителям зерна неудачный урожай в США и рост мировых цен уже помогли — удержали внутренние цены от падения, признал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Но на росте экспорта российским производителям заработать вряд ли удастся — вывозится и так уже достаточно много зерна, добавил эксперт.

На данный момент от кризиса продовольствия сильнее всего пострадали страны Африканского Рога. Голод, разразившийся там, может унести жизни 12 млн человек. Наиболее пострадала от голода раздираемая гражданской войной Сомали. Продовольственный кризис в стране затронул уже 3,7 млн человек. Рост цен на продукты местного производства, например на красный сорго, достигает 240%, сообщает Всемирный банк. Ольга Шамина

Иранское отделение Красного Полумесяца готово направить вторую партию гуманитарной помощи голодающим в Сомали, сообщает в воскресенье иранское информационное агентство Фарс со ссылкой на руководителя Организации Махмуда Мозаффара.

В минувший четверг голодающие дети Сомали получили 40 тонн гуманитарной помощи из Ирана. С начала июля сотни тысяч сомалийцев в результате засухи, которая стала причиной голода в Восточной Африке, покинули свои дома и направились за помощью в столицу Сомали - Могадишо. Кроме этого, лагеря для беженцев из Сомали, работу в которых благотворительные организации ведут еще с середины июля, разбиты в Кении. По сведениям ООН за последние три месяца от последствий засухи скончался каждый десятый ребенок в возрасте до 5 лет.

"Вторая партия гуманитарной помощи, которую Иран собирается направить в Сомали, обеспечит лекарствами более 50 тысяч сомалийцев. Иранское отделение Красного Полумесяца - одна из первых организаций, решившая помощь голодающим сомалийцам", - приводит агентство слова Мозаффара.

По его словам, ни одна из западных стран, включая США, до сих пор не направили в Сомали "никакой гуманитарной помощи или лекарства".

"Только Турция, ОАЭ и Кувейт направили свою помощь и группы людей в Сомали", - отметил Мозаффар.

По данным ООН, в Сомали половина населения живет на грани голода. При этом более двух миллионов из них проживают в южных районах, контролируемых боевиками-исламистами, закрывшими международным гуманитарным организациям доступ в эту часть страны.

Всего же, по оценкам ООН, на востоке Африки нехватку продовольствия из-за засухи испытывают более 11 миллионов человек.

Значительный рост в последние недели числа пиратских нападений у побережья Бенина в Западной Африке вынуждает десятки судов избегать маршрутов близ этой страны, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на командующего ВМС Бенина.

Лондонские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, уже внесли Бенин в список районов, особо опасных для плавания.

"Десятки судов уже покидают наши воды из страха перед этими пиратами", - заявил командующий ВМС Максим Ахойо (Maxime Ahoyo), не приведя при этом точные цифры о числе нападений.

Пиратство в Гвинейском заливе, отмечают эксперты, несравнимо по масштабам с пиратством у берегов Сомали, однако, если прилегающие к заливу страны не усилят свои флоты, число атак может увеличиться.

Президент Бенина Бони Яйи (Boni Yayi) призвал к проведению саммита по проблеме пиратства.

Сомали не может справиться с проблемой пиратства с 1991 года, когда страна перестала существовать как единое государство после падения режима Мохаммеда Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов. Сейчас в качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство Сомали, однако последнее контролирует лишь часть столицы - города Могадишо и ряд небольших районов распавшегося государства.

Борьба с пиратами у побережья страны ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО Ocean Shield. В ходе нее, помимо первоочередной задачи борьбы с пиратством, предполагается также помочь странам региона запустить собственные меры противодействия пиратам. В операциях по защите судоходства участвуют и российские корабли.

Швеция продолжает свою помощь пострадавшим от засухи странам Африканского рога. Часть территории этого полуострова на востоке Африканского континента входит в состав государства Сомали, а часть - в состав Эфиопии. Только в Сомали в неотложной помощи нуждаются 3,7 миллиона человек. А потребность в помощи, на самом деле, значительно больше, говорит Абдуллахи Аресс/ Abdullahi Aress, работающий в СИДА/Sida:

- Потребность в помощи безгранична, а не сиюминутна, поскольку в ней нуждаются не только умирающие от голода люди, но и те, кто потерял вследствие засухи весь свой скот. То есть, помощь нужна и в более дальней перспективе, говорит он, заверяя, что помощь доходит до тех, кто в ней нуждается. В СИДА поступают ежедневные отчеты о том, сколько еды доставлено и сколько детей, получивших питание, было зарегистрировано в центрах кормления, - говорит он.

Швеция - через СИДА и МИД - выделила уже 350 миллионов крон в помощь голодающим региона. Кроме того, миллионы крон собирают добровольные объединения и благотворительные организации. Только шведское отделение Красного Креста уже отправило семь миллионов крон, использованных на еду и лекарства, говорит Тумас Сёдерман/Thomas Söderman, советник Красного Креста по катастрофам:

- 162 000 человек получили месячный паек продуктов, благодаря нашей помощи. И мы продолжаем работать в разных регионах страны, и не только с доставкой продуктов, но и питьевой воды, и лекарств, - говорит он.

Среди тех, кто работает в сомалийской столице Могадишо, есть и представители шведского отделения организации "Врачи без границ". Медсестра Карин Фишер-Лиддл/Karin Fischler Liddle, по пути из Кении в Могадишо, отметила дополнительную проблему - эпидемию кори, которая оособенно опасна для детей младше пяти лет:

- Наш персонал работает в лагерях беженцев. Прежде, чем распределять помощь, надо составить себе четкую картину, иначе мы создадим только хаос, панику и будем дублировать работу друг друга. Поэтому, мы сначала знакомимся с ситуацией и теперь, в частности, начали кампанию прививок детей от кори. Потребности огромны, мы каждый день нанимаем новых людей, - рассказывает она, подчеркивая, что речь пока идет о Сомали и столице Могадишо, где она проработала много лет. Работать там отнюдь небезопасно и, например, шведская телевизионная команда вынуждена передвигаться под конвоем восьмерых вооруженных охранников.

США выделяют дополнительные 105 миллионов долларов на гуманитарную помощь страдающим от голода в Восточной Африке.

"После сильнейшей засухи в Восточной Африке за последние 60 лет ООН объявила, что голод сейчас затрагивает пять областей Сомали и может скоро распространиться по южной части страны. Тысячи сомалийцев бегут от голода и ищут убежища в Кении и Эфиопии, также пострадавших от засухи. По данным ООН, более 12,4 миллиона человек в Эфиопии, Кении и Сомали остро нуждаются в гуманитарной помощи", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джея Карни.

В этом году, отметил Карни, США выделили примерно 565 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи.

"Сегодня от лица американского правительства и американского народа, президент одобрил выделение дополнительных 105 миллионов долларов на экстренную помощь в регионе Африканского рога... США продолжат помогать финансировать поставки необходимого продовольствия и воды, а также медицинскую помощь и улучшение санитарных условий для тех, кому отчаянно нужна помощь", - отмечается в сообщении. Мария Табак

Переходное правительство Сомали предлагает боевикам движения "Аш-Шабаб" амнистию и призывает их "воссоединиться" со своим народом, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя правительства.

"Мы предлагаем амнистию: бросьте ваше оружие и боеприпасы, придите и воссоединитесь с вашим народом и вашей страной", - приводит агентство слова представителя переходного правительства Сомали Абдирахмана Османа (Abdirahman Osman).

По его словам, боевики должны наконец-то сделать свой выбор и "положить конец войне".

В прошлую субботу президент Сомали Шариф Шейх Ахмед заявил, что правительственные войска одержали победу над боевиками движения "Аш-Шабаб", заставив их начать вывод своих группировок из столицы страны Могадишо.

Вооруженные столкновения начались в столице Сомали Могадишо еще в конце июня, на следующий день после того, как в город были по воздуху доставлены первые гуманитарные грузы Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), призванные спасти регион от продовольственного кризиса.

Продовольствие доставляется в Могадишо по воздуху, так как морской путь его доставки в настоящее время небезопасен и отнимает гораздо больше времени.

Ранее ООН распространила заявление, в котором предупредила мировое сообщество о гуманитарной катастрофе и угрозе голодной смерти для более чем семи миллионов сомалийцев на юге страны, если им немедленно не окажут продовольственную помощь.

Само исламистское движение "Аш-Шабаб" считает предупреждение ООН об угрозе голодной смерти для миллионов сомалийцев политически ангажированным и не соответствующим действительности.

Сомали перестала существовать как единое государство с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее лишь отдельные кварталы Могадишо и часть окраинных районов распавшегося государства.

Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе исламистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с группировкой "Аль-Каида".

Погром в Тоттенхэме

Власти опасаются повторения французского сценария

В ночь на воскресенье в лондонском районе Тоттенхэм произошли уличные беспорядки, каких британская столица не видела много лет. В столкновениях между полицией и толпой примерно в 500 человек пострадали 26 полицейских. Сгорели две полицейские машины и автобус, разграблено и подожжено несколько магазинов, повреждены здания местной администрации. Более 40 человек арестовано.

Причиной беспорядков стала смерть местного жителя— 29-летнего чернокожего Марка Даггана. По официальной версии, в четверг Даггана попытались задержать полицейские из подразделения по борьбе с вооруженными уличными бандами. Как заявляет полиция, Дагган первым открыл огонь и был убит ответным выстрелом.

Семья убитого не стала дожидаться результатов судебного расследования и в субботу пришла к местному полицейскому участку требовать объяснений. Начала собираться толпа. Стычки с полицейскими быстро переросли в массовые беспорядки и погромы.

«У полиции не хватило порядочности и уважения к нам, чтобы выйти и объяснить, что происходит,— заявила одна из протестующих.— Мы будем приходить сюда каждый день, пока не получим ответы на наши вопросы».

Как рассказывают очевидцы, полицейские поначалу закрылись в участке, надеясь, что толпа разойдется, и лишь когда ситуация полностью вышла из-под контроля, попытались остановить погромщиков.

«Я не мог поверить своим глазам,— сказал журналистам продавец одного из магазинчиков на главной торговой улице района, иммигрант из Африки,— люди грабили магазины, тащили еду, выпивку, мобильные телефоны— все подряд. Я могу представить такое где-нибудь в Сомали, но в Лондоне это было видеть странно. Должно быть, люди сильно недовольны жизнью».

Полиция опасается, что толпу погромщиков в Тоттенхэм привлекли сообщения в социальных сетях. Уже в первые моменты беспорядков более 100 фотографий горящих полицейских машин появилось в Twitter и на других сайтах. Заместитель мэра Лондона Кит Молтхаус пообещал, что полиция сделает все, чтобы в следующую ночь беспорядки не повторились.

Сейчас полиция утверждает, что беспорядков ничто не предвещало, и отрицает наличие каких-либо проблем в отношениях с молодежью Тоттенхэма. Авот представители местной общины говорят, что эти отношения в последнее время заметно ухудшились.

«Власти недооценивают силу коллективной памяти»,— говорит руководитель местного молодежного центра Симеон Браун, намекая на события 1985 года. Тогда конфликт между полицией и жителями муниципального микрорайона Броудуотер-Фарм разгорелся после того, как одна женщина умерла от разрыва сердца после полицейского обыска. Он закончился настоящим побоищем, в результате которого погибли два стража порядка и еще 58 полицейских были отправлены в больницу. Хотя Тоттенхэм с тех пор внешне изменился, основные проблемы, как говорят его жители, остались: безработица, нищета, напряженные отношения с полицией. Малоимущие получают здесь государственное жилье в основном бесплатно.

Застреленный в четверг Марк Дагган вырос и жил в том же Броудуотер-Фарм. Его сосед Джон Блейк заявил газете Daily Mail: «Язнаю, что полиция его запугивала. Если вы живете в Броудуотер-Фарм, полиция следит за вами постоянно».

Проблема уличных вооруженных банд в районах с преимущественно чернокожим населением тревожит власти. Полиция оказалась там в непростой ситуации: борьба с бандами тинейджеров требует жестких мер, которые вызывают в местных общинах возмущение, способное вылиться в уличные протесты. Как показали события в Тоттенхэме, протесты легко перерастают в беспорядки и грабежи.

Однако наибольшую тревогу лондонских властей вызывает возможность повторения французского сценария, когда конфликт полиции с абсолютно отчужденной от общества иммигрантской молодежью привел к по-настоящему масштабным столкновениям. Александр Баранов

Супруга вице-президента США Джилл Байден на выходных побывает в Кении, чтобы оценить ситуацию с поставками продовольствия в пострадавшую от сильнейшей засухи Сомали.

"Я хотела бы сказать несколько слов по голоду в Сомали. Доктор Джилл Байден возглавит делегацию высокопоставленных официальных лиц, которая включает главу Агентства по международному развитию Раджива Шаха и заместителя госсекретаря США Эрика Швартца, и которая отправится на выходные в Кению, чтобы оценить ситуацию. Ситуация в Сомали и восточной Африке очевидно свидетельствует о том, что нам всем надо реагировать на разворачивающуюся там человеческую трагедию", - объявила в четверг на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джоном Бэрдом госсекретарь США Хиллари Клинтон.

По данным ООН, в Сомали в продовольственной помощи нуждаются миллионы людей. При этом более двух миллионов из них проживают в южных районах, контролируемых боевиками-исламистами, закрывшими международным гуманитарным организациям доступ в эту часть страны.

Всего же, по оценкам ООН, на востоке Африки нехватку продовольствия из-за засухи испытывают более 11 миллионов человек.

Сомалийское исламское движение "Аш-Шабаб" считает предупреждение ООН об угрозе голодной смерти для миллионов сомалийцев, проживающих на юге страны, политически ангажированным и несоответствующим действительности. Мария Табак

15-ти метровая лодка, которая причалила с южной стороны итальянского острова Лампедуза помимо 271 живого беженца предположительно из Нигерии, Ганы и Сомали, несла в своем трюме и трупы 25 мужчин. Местные полицейские обнаружили такую находку в моторном отсеке корабля.

Некоторые тела уже начали разлагаться, так что предположительно эти люди умерли, пока лодка находилась в нейтральных водах несколько суток назад. Наиболее вероятная причина – смерть от удушья. Люди просто задохнулись выхлопными газами. Возможно, они даже пытались покинуть моторный отсек, почувствовав неладное, но не смогли это сделать, так как дверь, которая сюда ведет, имеет ширину только 50 см. Все найденные трупы были отправлены в морг для проведения вскрытия, чтобы определить истинную причину смерти, а сотрудники полиции в настоящее время опрашивают выживших беженцев.

Итальянский остров Лампедуза стал воротами для людей, покинувших неспокойную Ливию и другие страны Северной Африки воротами в Европейский союз. Италия даже поссорилась с Францией, когда стала раздавать вид на жительство практически всем беженцам, прибывшим к ее берегам. Африканцы, получившие легальные документы, тут же покинули остров и Италию, направившись во Францию в поисках работы.

Десять тенденций, меняющих мир

Неотвратимые потрясения и революционное обновление

Резюме: США по ряду причин, прежде всего социально-экономических, выступают в качестве той части Запада, которая не может позволить себе устойчивое развитие. Как ни парадоксально это прозвучит, Америка столкнется с проблемами слаборазвитой страны, в которой американская мечта превратится в американский кошмар.

Данная статья представляет собой переработанную версию доклада, сделанного на симпозиуме «Справедливая сила», который прошел в мае 2011 г. в Университете Сент-Галлен (Швейцария).

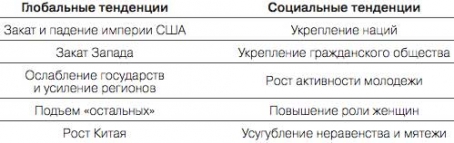

Мы живем в переломную эпоху, и когда завершится переходный период, начавшийся крушением Советского Союза, мир станет совсем другим. Зловещих предзнаменований хватает, одним из них стала двойная террористическая атака в Норвегии в июле (на эту тему – ниже). Предсказать, каким он будет, сейчас невозможно, но тенденции, набирающие силу на наших глазах, позволяют по крайней мере наметить контуры возможных перемен. Выделим десять основных трендов. Пять из них разворачиваются в глобальном пространстве между государствами и регионами, еще пять – в социальном пространстве между группами людей.

В результате мы становимся свидетелями масштабных перемен, сопоставимых с переходом от греко-римской античности к Средневековью, а затем к раннему Ренессансу и современной эпохе (1789) на Западе. Эти перемены происходили в условиях глобализации христианства, тогда как нынешние преобразования осуществляются в условиях глобализации капитализма и глобального потепления.

Пять глобальных тенденций могут восприниматься как подтверждение теории сообщающихся сосудов: когда один опорожняется, другой наполняется. Запад «мелеет» – «остальные» поднимаются, Соединенные Штаты ослабевают – Китай усиливается. Все эти тенденции взаимосвязаны, но в то же время они проявляются не менее отчетливо или даже нагляднее и как пять независимых друг от друга явлений, каждое из которых развивается в соответствии с собственной социальной логикой.

Так, упадок американской империи имеет свои причины и следствия, вполне сопоставимые с тем, что мы знаем из истории об упадке других империй. Закат Запада в целом связан с этим явлением, но имеет свою мотивацию, когда США по другим причинам, прежде всего социально-экономическим, выступают в качестве той части Запада, которая не может позволить себе устойчивое развитие. Как ни парадоксально это прозвучит, в качестве слаборазвитой страны, в которой американская мечта превращается в американский кошмар.

Закат и окончательное падение империи – это разные процессы, связанные с неизбежной логикой развития империй как организмов, начиная с их рождения, роста и достижения зрелости вплоть до старения и смерти. При грамотной организации и щедро вознаграждаемых за сотрудничество элитах на периферии центр способен добиться от окраин существенной экономической зависимости, поселить в них страх перед возможным применением силы, создать стремление идентифицировать себя с центром и добиться подчинения. Но лишь до поры до времени: империя становится жертвой собственного успеха, переоценивая свои возможности и/или недооценивая возможности державы, выступающей в качестве противовеса. Период экспансии заканчивается, и ему на смену приходит длительный период статус-кво, когда консервируется крайняя несправедливость во всех четырех аспектах силы.

Империя является архетипом несправедливой силы, поскольку добивается зависимости и притворного послушания, сея страх и насаждая коллаборационистские элиты. Иногда периферия сливается с центром. Когда речь идет о соседних географических регионах, этот процесс нередко обозначается термином «строительство нации». Именно так это происходило в Испании, Франции, Великобритании, Германии, России и Китае.

Урок, преподнесенный Британской, Французской, другими западноевропейскими и советской империей, должен сподвигнуть Соединенные Штаты начать производить товары, а не жить за счет неравноправной торговли и тиражирования «мировой валюты». Гибель доллара в этом качестве неминуема, как и приход на смену ему валютной корзины. Нужно сосредоточиться на внутренней обороне, оставив бесчисленные военные базы и прекратив войны по всему миру, начать диалог с другими культурами и договариваться о политических компромиссах вместо того, чтобы стремиться диктовать всем свою волю.

Но, несмотря на растущее число проигранных войн, привлекательность других культур (ислам, Япония, Китай) и растущее неподчинение, экономическая эксплуатация может какое-то время не ослабевать, будучи встроена в неравноправные международные торговые структуры, где ресурсы и человеческий труд стоят ничтожно мало. Конечно, будет иметь место известная доля распределительной справедливости в виде помощи в развитии, призванная скрыть трансферты в противоположном направлении, извлекаемые благодаря эксплуатации, бегству капитала, коррупции. Более того, за чисто экономическими способами поощрения скрывается куда более важный социологический эффект западной помощи в развитии. Стипендии выдаются перспективным молодым людям, которые затем пополняют ряды постколониальной элиты. Другие трансферты также призваны поставить эту группу в выгодное положение. Кваме Нкрума (основатель современной Ганы, видный представитель африканского антиколониального движения. – Ред.) точно охарактеризовал подобную политику как неоколониализм.

Неустойчивое равновесие было достижимо до тех пор, пока Запад пользовался монополией на обрабатывающие отрасли. Япония стала первой неевропейской страной, бросившей вызов такому положению. За ней последовали четыре малых «дракона», а потом четыре огромные страны БРИК. Прежнее равновесие нарушилось, и это стало одним из факторов заката Запада. За этими первыми ласточками вскоре последуют «остальные», которые также начнут производство если не на экспорт, то по крайней мере для обеспечения своих элит.

Растущее во всем мире предложение могло бы соответствовать такому же быстрорастущему спросу, если бы не обострение неравенства на Западе, при котором у 30–50–70%, представляющих собой население «дна», не хватает покупательной способности, чтобы приобретать товары с высокой долей добавленной стоимости. Прибавьте к этому существование – в силу неравенства – такой аномалии, как перетекание ликвидности к высшим классам, не оставляющее им другого выбора, кроме спекуляции. В их распоряжении масса новых финансовых инструментов вроде деривативов для быстрой купли-продажи – своего рода азартная игра. В результате: бум финансовой экономики + замороженный реальный сектор = крах. Тем более что этому содействуют экономисты, неспособные или нежелающие предсказывать или предвидеть. Если «остальные» и Китай, подобно Индии, попадутся в эту ловушку, их усилению придет конец, как это случилось с той же Японией.

Рецепт исцеления Запада столь же прост, сколь неосуществим: не накачивать ликвидностью банки, неспособные выжить, жестко регулировать финансовый сектор, а затем стимулировать людей, начиная с нуждающихся слоев населения. Поощрять небольшие компании, сельскохозяйственные кооперативы, поликлиники с лекарствами-дженериками для лечения обычных болезней простых людей, школы для обоих полов и всех возрастных групп. Но правящие классы на Западе скорее готовы защищать банкиров, чем обычных людей. Китайская формула «капитализм-коммунизм», поднимающая людей со «дна», облегчающая их лишения и включающая их в реальную экономику, могла бы совершить чудо на Западе. Однако камнем преткновения стали бы ярко выраженные классовые различия, и не только в США. Отсюда последний из социальных трендов – усугубление неравенства и мятежи.

Если главный ключ к развитию и прогрессу – повышение покупательной способности населения, влачащего существование «на дне» общества, все больше стран, включая Индию, будут подражать Китаю. Это негативно отразится на самоуважении и чувстве собственного достоинства жителей Запада и приведет к росту душевных болезней. Не исключено повторение эпидемии суицидов, с которой начался закат империи Габсбургов.

Главная причина неотвратимости тенденции к закату государства и усилению регионов на удивление проста. Маркс писал о средствах производства, но не о средствах связи и транспорта. Благодаря SMS и скоростному перемещению все процессы в мире протекают в режиме реального времени, и размеры большинства стран значительно сокращаются. Выживут только сильнейшие – БРИК, США и некоторые другие; остальные будут все больше втягиваться в орбиту регионов, которые отличаются географической близостью и культурным родством. В результате получаем:

светско-христианский Европейский союз,смешанный Африканский союз,индуистско-мусульманскую Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК),смешанную Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),светско-католическую Латинскую Америку,мусульманскую Организацию Исламская конференция (ОИК), простирающуюся от Марокко до Филиппин,буддистско-конфуцианскую Восточную Азию исветско-православную Российскую Федерацию, где Чечня имеет такую же автономию, как Нидерланды в Евросоюзе.

А на смену Организации Объединенных Наций (ООН), скорее всего, придет Организация Объединенных Регионов (ООР).

Государство – это территория, власть на которой сконцентрирована в одноименной организации – «государстве». Что же касается наций, речь идет о культурных группах, характеризующихся четырьмя признаками: общий язык, религия-идеология, время – общие представления об истории, прошлом, настоящем и будущем – и пространство, то есть общая территория и география. В мире две тысячи наций и около 200 государств, но только 20 из них представляют собой национальные государства, в которых преобладает одна нация. Только в четырех из 180 многонациональных государств нет преобладающей нации (в Европе это Швейцария, в которой несколько наций сосуществуют на равных, а также Бельгия, раздираемая проблемами межнациональных отношений, а в Азии – лингвистически федеральная Индия и Малайзия). Что касается остальных стран, то самый верный прогноз в их отношении – это борьба, часто насильственная. Нации, находящиеся в тени, будут бороться за место под солнцем – либо за полную независимость, автономию в рамках федерации, за другие виды суверенитета.

Процесс становления наций уходит корнями в историю, и зародившееся когда-то во Франции определение нации как «граждан одного и того же государства» убеждает теперь немногих. Линия водораздела, за которой мобилизуется готовность убивать и быть убитым, сегодня редко совпадает с границами государства – она проходит между нациями, религиями, языками и территориями. Характер войны меняется, но формула «от межгосударственных конфликтов к внутригосударственным междоусобицам» слишком поверхностна и не выдерживает критики. Нации иногда занимают территории разных стран, равно как и многие страны являются общим домом для многих наций. Это приводит к образованию многочисленных и разнообразных конфедераций. Однако регионы могут служить своего рода адаптационными «зонтиками», по мере того как увеличивающийся поток людей, пересекающих государственные границы, все больше сближает их.

Государства размываются могущественными силами сверху – такими, как регионализм и глобализирующийся капитализм транснациональных корпораций и банков. И снизу – национализм и негосударственное, некапиталистическое гражданское общество, которое вдохновляет людей на солидарность и порождает новое самоопределение и идентичность: расширенные семьи, кланы, племена, профсоюзы, города и села, религиозные группы, повстанцы. Государства сжимаются, но какое-то время они еще просуществуют.

Сегодня в мире помимо обычных государств существует столько территорий, что наши политические карты, окрашенные в четыре основных цвета, используемые для обозначения разных стран, оказываются плохим путеводителем по современной действительности. Тем не менее США находятся под гипнозом этого путеводителя и нерационально придерживаются той реальности, которая исчезает на глазах.

Возникает все больше новых реалий. Возможно, пролетариат в марксистском понимании утратил запал после появления социал-демократии и краха социализма советского и восточноевропейского образца. Но у общества есть другие линии разлома, кроме противостояния между покупателями рабочей силы и продавцами – возраст, пол, раса и национальность в широком культурологическом аспекте, включающем язык и религию. Если исходить из возраста, то нам стоит помнить о четырех основных категориях: детство, отрочество, нуждающееся в образовании, взрослый период, когда нужно работать, и время пенсии. Молодежно-студенческий мятеж начался в Латинской Америке в 1963 году. В 1968 г. он перекинулся на Европу и чуть позже – на США и Японию. Затем он пришел в страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), а также в Испанию в виде Движения М15 (движение социального протеста против мер, предпринимаемых для преодоления экономического кризиса. – Ред.). Оно будет находить себе благодатную почву везде, где существует безработица, где получение высшего образования не обеспечивается рабочими местами, где господствуют автократия и клептократия (включая, конечно, и коррупцию).

Поскольку стареющее (и, следовательно, менее плодовитое население) рассматривается как проблема, а не источник опыта и даже мудрости, нас ждет не только увеличение числа молодежных мятежей, но и мятеж пенсионеров. Одни будут требовать вернуть им пенсионные фонды, потерянные в результате спекуляций, другие будут настаивать на своем праве на общественно полезную трудовую деятельность, не подчиняясь диктатуре людей среднего возраста, говорящих пожилым «убирайтесь!».

Страны в чем-то похожи на людей; они также претерпевают процесс, аналогичный человеческому развитию. 1960-е гг. породили ряд стран-детей, ищущих собственную идентичность. Они находятся в окружении стран-подростков с негативным самоопределением, которые протестуют и оспаривают статус-кво. Существуют также страны-взрослые, реализующие множество разных проектов – в качестве примера можно привести страны БРИК. И, наконец, есть страны-пенсионеры, главная задача которых – сохранение статус-кво и выживание. Китай – бывшая страна-пенсионер, которая в настоящее время проходит путь от детства к отрочеству и взрослому состоянию.

Добавьте к этому восстание женщин – революционную, эпохальную тенденцию – американскую революцию 1970–1980-х гг. с последующей реакцией на нее. Женщины обладают огромным ресурсом в области культуры и образования, легко превосходя ленивых мужчин благодаря своему усердию и старательности. Мятеж распространяется на все страны, нанося удар по патриархальной семье (только пятая часть всех американских домохозяйств – это супружеские пары с детьми), и сегодня женщины претендуют на занятие половины всех должностей.

Это влечет за собой последнюю тенденцию – усугубление неравенства и мятежи. Несправедливость ведет к неравенству, а неравенство порождает мятежи. Другой вопрос – перерастают ли эти мятежи в революции, переворачивающие общества с ног на голову? Колоссальное неравенство – вроде того, что 1% населения Соединенных Штатов контролирует 40% богатства, – резко снижает относительную мобильность поколений и ощущается как внутри стран, так и между ними. Несколько лет тому назад рост валового мирового продукта (ВМП) составлял около 2,8%, а неравенство – соотношение покупательной способности между самыми богатыми и самыми бедными 20% населения – достигало 3,2%. Рост ВМП не смягчил участи пятой части беднейшего населения. А «дно» этого «дна» сегодня умирает со скоростью примерно 125 тыс. человек в день – 25 тыс. от голода и 100 тыс. от болезней, которые поддаются профилактике и лечению при наличии денег. Миллиарды людей уверены, что мы живем в злом и несправедливом мире.

Существует ли аналогичная пропасть в военной, культурной и политической сферах? Если говорить о силовом неравенстве, разве нет единственной сверхдержавы, объявленной самой могущественной, которая значительно превосходит по своей мощи всех остальных?

Если это так, то почему же тогда США терпят неудачу в одной войне за другой? Сначала во Вьетнаме, потом в Ираке и Афганистане, а ныне в Сомали, Йемене и Ливии – не потому ли, что они не в состоянии справиться с такими уравновешивающими их преимущество силами, как партизаны, терроризм и ненасильственные методы борьбы? Напасть на мировую сверхдержаву, такую как Соединенные Штаты, или на региональную империалистическую державу, такую как Израиль с мощным собственным вооружением, было бы глупо. Особенно если уповать на танки, как Саддам Хусейн в 1991 г. во время операции «Буря в пустыне», или на ракеты ближнего радиуса действия, которые ХАМАС использовал против Израиля. Баланс сил установить легче, чем баланс богатства. Хотя Юго-Восточная Азия указала путь к последнему, но легче и быстрее добиться баланса силы.

Что касается культурного неравенства, той пропасти между светом для народов и черными дырами во Вселенной, которые в лучшем случае поглощают свет, но не излучают его, то бывшие звезды постепенно угасают. Четыре страны «Большой восьмерки» – США, Великобритания, Италия и Япония, проповедующие свои культурные евангелия миру, – находятся в процессе разложения и инволюции. Более того, у этих «черных дыр» может быть внутренняя жизнь, черпающая энергию из богатых культурных ресурсов, включая их знание Запада – во благо и во вред себе. В действительности они могли излучать свет тысячелетиями, но вся беда в том, что он передавался на такой длине волны, которая была неразличима для глаза западных обывателей. Однако в начале прошлого века японская модель развития внезапно открывается Западу, хотя сама же Япония сделала все для того, чтобы ее сверхновая звезда погасла так же быстро, как и образовалась. На смену японской модели приходит китайская. Китай – слишком большая страна, чтобы ее можно было победить, и она также способна завладеть умами миллионов.

Когда мы говорим о политическом неравенстве, на авансцену выходит демократия, сталкивая общенародное большинство с элитными меньшинствами, если только последним не удается изменить правила игры – например, заменить принцип «один человек/один голос» на принцип «тысяча долларов/один голос». Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны НАТО из последних сил держатся за власть в ООН, сопротивляясь таким демократическим установлениям ООН, как Объединение за мир или противодействуя признанию Палестины, которое давно назрело. Словом, у ООН сегодня есть только один выбор: демократия или смерть.

В условиях саботажа демократии люди или страны находят выход с помощью новых осей взаимодействия, подобных кооперации Юг-Юг, сотрудничества по гуманитарной линии и т.д. Они будут сокращать экономическую зависимость, создавать собственные альянсы, наподобие Шанхайской организации сотрудничества, вдохновлять друг друга, не отвергая при этом лучшие идеи Запада, и принимать собственные решения. Другими словами, они будут опираться на собственные силы и возможности, отмежевываясь от антидемократических элементов или стран, многие из которых находятся на стадии «пенсионной немощи и выживания». Они идут путем Ганди, стремясь к самодостаточности, находятся в поисках собственной самобытности, безбоязненно экспериментируют и уповают на «сварадж» или самоуправление.

Какие последствия следует ждать из всего этого в ближайшие годы?

Мы не отдаем приоритет ни глобальным, ни социальным тенденциям – они дополняют и усиливают друг друга. Так, «арабская весна» в странах БВСА – это явный мятеж против вопиющего политического и экономического неравенства, инспирированный преимущественно молодежью и женщинами, которые тем самым заявили о своем оформлении в ведущие социальные силы. Однако мятеж направлен также против имперской пары США/Израиль, которые мнят себя Божьими избранниками и видят свою миссию в том, чтобы создавать местные элиты по всему миру и управлять своими империями через продажных, коррумпированных диктаторов. «Арабская весна» ослабляет эти элиты и империи, уже длительное время размываемые различными процессами, вынуждая их применять непропорциональное насилие, которое, в свою очередь, вызывает ответные мятежи.

Американская и израильская империи, возможно, падут до 2020 г., но Соединенные Штаты и Израиль останутся на плаву, если будут вести себя мудро и пойдут на компромисс. В рамках границ 1967 г. Израиль мог бы быть принят в сообщество ближневосточных наций вместе с пятью своими арабскими соседями, как это сделала Германия в рамках Римского договора, начиная с 1957 года. А США, прекратив войны и интервенции, закрыв военные базы за пределами собственной территории и отказавшись от политики диктата, могут стать полноправным членом Североамериканского сообщества вместе с Канадой и Мексикой. Нынешние американские президенты навлекут еще больше позора и бесчестия на свою страну, если будут прибегать к силе, вести себя неумно и из последних сил держаться за умирающие империи. То же касается и преемников нынешних лидеров в Израиле и Соединенных Штатах (Авигдор Либерман, Сара Пэйлин?). Но преемники преемников, возможно, начнут проводить более реалистичную политику.

Отказавшись от безнадежной и бесплодной внешней политики, Запад фактически мог бы начать социально-экономическое восстановление. Однако, пока суд да дело, усиление Китая и «остальных» может зайти слишком далеко, и вряд ли воспрянувшие западные страны смогут тогда рассчитывать на то пространство, к которому привыкли. На гигантских просторах Российской Федерации наступит процветание, которому, возможно, окажет содействие «российская весна», не слишком отличающаяся от арабской. Молодежь и женщины будут играть главную роль и, может быть, даже изобретут лучший коммунизм в 2017 году…

Вероятность подобных событий не исключена и для Китая, но многое уже сделано внутри самой КПК. Динамика страны кажется устойчивой – как в смысле роста (в среднем 26% в год в течение последних 30 лет в экономических зонах, где Дэн Сяопин начал свои эпохальные реформы в 1980 г.), породившего колоссальное неравенство по уровню богатства, власти и доступа к природным ресурсам, так и в смысле «открытости». Примерно 30 млн китайцев ежегодно выезжают за рубеж и возвращаются на родину, где свобода личности становится все более реальной.

Гораздо больше проблем в Индии, половина жителей которой по-прежнему живет в провинции, где все еще сильны кастовые предрассудки, которые тяжелым бременем ложатся на жизнь всего полуострова. Наксалиты, возможно, – лишь предвестники таких форм борьбы, как партизанская война, терроризм и ненасильственные формы сопротивления. Быть может, однажды Китай с его национальными проблемами научится у Индии лингвистическому федерализму, а Индия с ее кастово-классовыми проблемами сможет перенять у Китая своеобразный вид «капитализма-коммунизма»? Быть может, две самые густонаселенные страны мира помогут друг другу освободиться?

Африку с населением свыше миллиарда человек, возможно, потрясут сокрушительные мятежи против выращенных на Западе элит. Ливия расположена на пресноводном «море» (так называемая Великая искусственная река – крупнейшая в мире трубопроводная система общей протяженностью 4 тыс. км, которая доставляет пресную воду из резервуаров под Сахарой, скрытых на глубине 600–800 м. – Ред.), которое могло бы орошать большую часть Сахары. А к югу от Сахары имеется достаточно богатств, включая плодородные земли, чтобы она прекрасно кормила себя при условии, что за распределение благ будут отвечать женщины. Латинская Америка экспериментирует с экономикой, ориентированной на фундаментальные потребности – например, экспортирует мясо и импортирует энергоносители, а энергоносители обменивает на услуги в области здравоохранения.

Мятежи придут и на Запад. Движение М15 в Испании вызывает большой интерес. Главное, чтобы его лидеры не требовали перемен у правящих классов, стоящих на страже статус-кво, – это было бы большой ошибкой. Они могли бы создавать «низовые» компании, то есть развивать малый бизнес, о котором выше уже было сказано. Кооперативные сберегательные банки могли бы инвестировать в реальную экономику вместо того, чтобы спекулировать в финансовом секторе, учитывая высокий уровень образования и здравоохранения, а также обилие пенсионеров, которые могли бы внести свой вклад опыта и мудрости в ходе надвигающегося мятежа пожилых и пенсионеров (к 2015 году?).

* * *

Бывают события, в которых сразу сходится много нитей. Катастрофу, случившуюся в Норвегии 22 июля 2011 г., хочется списать на маньяка Брейвика. Это было бы проще всего. Но нельзя поддаваться соблазну узкой интерпретации. Расширим горизонт. С одного края – исламофоб-одиночка, связанный с какими-то группами, олицетворение европейского неофашизма. Если бы его удалось просто объявить сумасшедшим, исчез бы политический оттенок. Он превратился бы в causa sui, причину самого себя. В таком случае Норвегии было бы, чему поучиться у Америки после 11 сентября – как произносить речи об «абсолютном и немотивированном зле». С другого края – Ansar al-Jihad al-Alami, группировка, вначале якобы взявшая на себя ответственность за теракты в Норвегии, которая стала бы для обанкротившегося Вашингтона отличным поводом потребовать новые ассигнования на «войну с террором».

А в середине – реальный Брейвик, порождение своего времени, тот, для кого ливийская ситуация в какой-то момент стала прикрытием, а в то же время сам он оказался чуть ли не оружием возмездия. Сотрудничество по умолчанию?

Брейвик сознательно убивал участников молодежного лагеря социал-демократов, заявляя, что он искореняет марксизм, левые идеи… Но почему выбор именно этих жертв, ведь Рабочая партия Норвегии имеет к левым идеям и марксизму не больше отношения, чем Партия прогресса, в которой когда-то состоял убийца, к идеям правым. Обе партии голосовали за бомбардировки Ливии, обе поддержали покупку по немыслимым ценам американских F35. Идеология не причем.

Премьер-министр повел себя правильно, заявив: ничто не отвратит Норвегию от демократии. Но демократия – это не просто совокупность индивидов, запертых каждый в своей идеологической ячейке. Демократия – это диалог, вызов, столкновение с другими, а не пересчет обитателей ячеек на выборах раз в четыре года. Брейвику надо было общаться с большим количеством людей, нам всем это не помешало бы. Парламенту и гражданам следует открыто обсуждать любые проблемы.

Насилие – противоположность диалога. К середине июля НАТО совершила в Ливии 5838 боевых вылетов, 535 из них пришлись на долю Норвегии, всего сброшена 501 бомба. По военным целям, не так ли? Но если принцип альянса гласит, что нападение на одного есть нападение на всех, тогда и атака со стороны одного – это атака со стороны всех, а в основе всего лишь шаткий мандат СБ ООН с пятью воздержавшимися и в отсутствии права вето у какой-либо из мусульманских стран. Быть может, диалог дал бы больше, чем бомбы с обедненным ураном?

Норвегию потряс взрыв одной единственной бомбы. Нам не приходит в голову, что Ливию могут не устраивать 535 бомб? Норвегию ужасают убийства мирных жителей. Но почему афганцы не должны чувствовать то же самое?

Политика – это череда конфликтов, требующих творческих, конструктивных, конкретных решений. Школы и средства массовой информации обязаны обучать разрешению конфликтов, приучать к конфликтной гигиене так же, как нас с детства приучают к гигиене обычной.

Возможно, причины того, что случилось 22 июля в Осло, должен расследовать специальный орган ООН? Тот, который обладает (должен обладать) бЧльшими познаниями в истории взаимоотношений между Западом и миром ислама? Не пора ли попробовать диалог с «экстремистами», прежде чем навешивать ярлыки, не поинтересоваться ли их целями, а вдруг они не лишены законной логики? Вообще, считать нелегитимным лишь то, что далеко от собственных убеждений, и быть уверенным только в своей правоте – как можно тогда надеяться приблизиться к истине?

Йохан Гальтунг – норвежский математик и социолог, специалист в области анализа и урегулирования конфликтов, основатель и руководитель движения «Transcend – сеть за мир, развитие и окружающую среду».

Правительство Конфедерации решило увеличить финансовую помощь странам, расположенным в районе Африканского рога и пострадавших от продовольственного кризиса. Принятое решение подразумевает выделение дополнительного кредита в размере 4,5 млн. шв. франков. Данная сумма будет использована для оказания помощи беженцам в Эфиопии и Кении, а также наиболее уязвимым группам населения в Сомали.

Италия: мост между Востоком и Западом