Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В ноябре 2015 г. импорт офисной мебели в Японию снизился в годовом исчислении на 18%, об этом сообщает министерство финансов страны.

По сравнению с октябрем объемы импорта увеличились на 4%. Основными экспортерами этого сегмента продукции остаются Китай и Португалия, совокупно обеспечивающие около 70% зарубежных поставок, далее следуют Тайвань и Польша. Кроме того, импорт офисной мебели из Германии в ноябре 2015 г. более чем в два раза превысил объемы предыдущего месяца.

Импорт кухонной мебели в Японию в ноябре 2015 г. вырос в годовом исчислении на 20%, но снизился на 5,5% по сравнению с октябрьскими значениями. Страны Юго-Восточной Азии обеспечили около 80% зарубежных поставок.

Объем импорта мебели для спальни в Японию в ноябре 2015 г. был на 23% выше, чем годом ранее. Китай доминирует в этом сегменте — его доля составляет 58%, далее следует Вьетнам (27%).

К вопросу о «проблеме женщин комфорта»

Владимир Терехов

Заключение 28 декабря 2015 г. в Сеуле японо-южнокорейского межправительственного соглашения об “окончательном и необратимом” разрешении так называемой “проблемы женщин комфорта” займёт заметное место в череде событий прошедшего года в Восточной Азии.

Собственно, это единственное, что с определённостью пока можно сказать о самом факте подписания данного соглашения министрами иностранных дел Японии и Республики Корея.

Значительно сложнее судить о том, каким образом оно повлияет на политическую ситуацию в Восточной Азии. Только на первый взгляд ответ на этот вопрос выглядит очевидным: открывающаяся перспектива снятия одной из проблем в отношениях между Японией и РК должна способствовать хотя бы сдерживанию процесса деградации ситуации в ключевом субрегионе АТР.

Не следует, однако, упускать из виду, что “проблема женщин комфорта”, крайне важная для двусторонних японо-южнокорейских отношений, теряет (непосредственную) значимость в перечне факторов, влияющих на развитие игры в АТР. Для США, КНР и Японии гораздо большее значение имеет проблема оценки вектора внешнеполитических предпочтений Республики Корея, руководству которой до сих пор удавалось балансировать в поле “сил притяжения”, создаваемом тремя ведущими игроками региона.

При нынешнем президенте РК Пак Кын Хе колеблющийся вектор южнокорейского внешнеполитического компаса в определённой мере показывает пока в сторону КНР. Наметится ли его дрейф в сторону Японии (и если “да”, то в какой мере) – вот на самом деле тот вопрос, который теперь (после сеульского соглашения) интересует всех трёх главных региональных игроков.

Сложное отношение Пекина к факту подписания первого за последние годы японо-южнокорейского политического документа нашло отражение в заголовке статьи в китайской Global Times “Соглашение по проблеме женщин комфорта не поможет Токио”. Первое и основное, что заслуживает внимания в данной статье, сводится к тезису о “ключевой роли” США в успехе сеульских переговоров.

С подобным утверждением нельзя не согласиться, поскольку как раз Вашингтон может стать (но не обязательно) основным выгодополучателем от факта заключения японо-южнокорейского соглашения по проблеме, десятилетиями служившей главным формальным мотивом плохих отношений между Сеулом и Токио.

Именно формальным, поскольку на самом деле для поиска природы настороженного восприятия японцев корейцами (в немалой мере сохраняющегося до сих пор) придётся глубоко “закапываться” в историю двусторонних отношений. Поддержанию подобных настроений среди корейцев способствуют и новые тенденции в оборонной политике Японии.

В свою очередь для Вашингтона плохое состояние отношений между двумя его ближайшими азиатскими союзниками оставалось до сих пор основным препятствием реализации давних планов по созданию тройственного военно-политического союза “США-Япония-Южная Корея”.

Неслучайно советник президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс от имени администрации страны немедленно поздравила “обоих самых важных союзников” в связи с соглашением, заключённым в Сеуле.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с Пак Кын Хе, состоявшемся сразу за подписанием двустороннего документа, призвал южнокорейскую коллегу вместе возглавить процесс ускоренного введения в действие достигнутого соглашения. Примечательной представляется и немедленная положительная реакция японского бизнеса на сеульское соглашение.

В то же время в Китае почти открыто ожидают, что последние попытки, предпринятые Японией и РК по разрешению “проблемы женщин комфорта”, постигнет неудача. И для таких ожиданий имеются определённые основания.

Речь идёт о ряде событий, последовавших сразу за подписанием указанного документа, позволяющих поставить под сомнение ключевое его положение об “окончательном и необратимом” характере разрешении “проблемы женщин комфорта”.

В этом плане показательным стал зондаж общественного мнения, проведенного в РК на предмет удаления знаменитой скульптуры “девушки-подростка, сидящей на стуле”, которая с конца 2011 г. располагается прямо напротив окон здания японского посольства в Сеуле. Её основное предназначение сводится к напоминанию реальности (а не надуманности, как полагают многие в Японии) самой “проблемы женщин комфорта”.

В Японии не раз требовали убрать это произведение изобразительного искусства. И теперь после (вроде бы) разрешения породившей его проблемы, а также в целях поощрения процесса размораживания двусторонних политических отношений, логично выглядело бы перемещение “куда-нибудь с глаз (японских) долой” скульптуры, нарушающей покой сотрудников посольства.

Вопрос о её “перемещении” поднимался 28 декабря 2015 г. на итоговой пресс-конференции министров иностранных дел Японии и РК Фумио Кисиды и Юн Бен Се. При этом первый высказался на эту тему в более определённой форме, чем второй.

Выступая перед японскими журналистами 4 января 2016 г., Ф. Кисида подтвердил ожидание официального Токио больше не видеть рядом со своим посольством в Сеуле “девушку-подростка, сидящую на стуле”. Причём в его трактовке вопрос об удалении скульптуры вошёл в содержание двустороннего соглашения. На следующий день Ф. Кисида заявил о том, что японское правительство будет “внимательно наблюдать” за ситуацией вокруг скульптуры.

Однако итоги опроса мнения южнокорейцев по данному вопросу показывают, что сделать это официальному Сеулу будет крайне непросто, ибо две трети респондентов высказались “против”. Но особенно должно насторожить руководство РК то, что противниками реализации подобных планов в основном оказалось молодое поколение южнокорейцев. Из них почти 87% высказались “против” и только 4% “за”.

Отражением сложности положения, в котором оказался официальный Сеул после подписания соглашения с Японией от 28 декабря 2015 г., стало заявление на регулярной пресс-конференции Юн Бен Се, состоявшейся 5 января 2016 г., о том, что его правительство не будет предпринимать никаких действий в отношении скульптуры до завершения (предположительно в середине с.г.) составления “ранее запланированной” белой книги по “проблеме женщин комфорта”.

Но и в Японии напрасно рассчитывают на то, что после заключения соглашения с РК мяч в политической игре вокруг этой проблемы необратимо укатился с их территории. Дело в том, что в армейские бордели рекрутировались не только кореянки, но и девушки других стран, например, китаянки.

Так, уходящий с поста президента Тайваня Ма Инцзю уже на следующий день после объявления о японо-южнокорейском соглашении обратился с призывом к правительству Японии принести аналогичные извинения бывшим тайваньским “секс-рабыням” и тоже выделить им денежную компенсацию.

Всего их было (весьма приблизительно) порядка 2000, однако до наших дней дожили только четверо. Так что удовлетворение запроса руководства Тайваня потребует от Японии ещё меньших финансовых затрат и сделано это будет даже с определённым благодушием. Поскольку на Тайване колониальный период истории острова оценивают в существенно более комплементарных по отношению к Японии тонах, чем на Корейском полуострове. Да и в целом японо-тайваньские отношения развиваются вполне позитивно.

Гораздо более серьёзными последствиями для Японии грозит (пока гипотетическая) актуализация КНР той же “проблемы женщин комфорта”, ибо, согласно китайским оценкам, таковые исчислялись сотнями тысяч, при том что, по японским оценкам, всего через армейские бордели прошло не более 20-40 тысяч женщин, среди которых существенную долю составляли японки.

Так что, вместо выдёргивания неприятной исторической занозы, сеульское соглашение может обернуться для Токио актом открытия “ящика Пандоры”. Всё будет зависеть от желания Пекина использовать “проблему женщин комфорта” в качестве инструмента политической игры с Токио. Перспектива же актуализации Китаем этой проблемы будет определяться вектором развития отношений с Японией, направленность которого пока не внушает особого оптимизма.

Ибо, несмотря на возобновление двусторонних официальных контактов, появляются отчётливые признаки расширения зоны нынешнего прямого японо-китайского противостояния в ареале Восточно-Китайского моря и на Южно-Китайское море, а возможно, и на Индийский океан.

США поздравляют Цай Инвэнь с победой на выборах главы администрации Тайваня, заявил в субботу госдепартамент.

"Соединенные Штаты поздравляют Цай Инвэнь с победой на выборах в Тайване. Мы также поздравляем народ Тайваня с тем, что он вновь продемонстрировал крепость свое демократической систем, которая теперь проходит еще одну мирную передачу власти", — говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби.

По его словам, Вашингтон "разделяет заинтересованность тайваньского народа в мире и стабильности в (тайваньском) проливе". Он "рассчитывает на сотрудничество с Цай Ивэнь и лидерами всех партий в продвижении наших общих интересов и на дальнейшее укрепления сотрудничества" между обеими сторонами.

Кирби также поблагодарил подавшего в отставку Мао Чжиго за его "усилия по развитию серьезного партнерства с США".

На субботних выборах за пост главы администрации острова боролись Чжу Лилунь (Эрик Чу) от правящей партии Гоминьдан, Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии и Сун Чуюй (Джеймс Сун) от Первой Народной партии.

Согласно данным exit-poll, победу на выборах главы администрации Тайваня, предварительно одерживает Цай Инвэнь, набирающая около 60% голосов избирателей. Чжу Лилунь официально признал поражение на выборах. Таким образом, главой Тайваня впервые станет женщина.

Дмитрий Злодорев.

Победу на выборах в законодательный орган Тайваня – законодательный юань — одерживает оппозиционная Демократическая прогрессивная партия (ДПП), получающая около 60% мест, сообщает тайваньский телеканал CTI на данные избирательной комиссии.

Согласно действующему законодательству Тайваня, право голоса имеют все граждане, достигшие 20-летнего возраста. По данным Центральной избирательной комиссии Тайваня, всего в голосовании могли принять участие более 18,7 миллионов человек. Законодательный юань из 113 депутатов также избирается на четыре года. На Тайване действует смешанная законодательная система, согласно которой часть депутатов избирается по одномандатным округам, а оставшиеся — избираются по партийным спискам. Всего на Тайване насчитывается 73 избирательных округа.

Как информирует избирательная комиссия, ДПП получает по итогам выборов 68 мест в законодательном юане (около 60%), второй результат — 35 мест — получает партия Гоминьдан, на третьем месте — Первая Народная партия: три мандата, остальные партии набрали в общей сложности два голоса.

По процедуре голосования каждый избиратель получает на участке два бюллетеня: в одном он указывает конкретного кандидата, которого хочет видеть в составе парламента, а в другом — отдает голос за одну из партий. При этом 73 члена парламента избираются от городов центрального подчинения, поселков и уездов — пропорционально численности населения. Еще 34 парламентариев избирают тайваньцы, проживающие за пределами острова. Их избирают по партийным спискам пропорционально количеству голосов, которые получает каждая участвующая в выборах партия, при этом партия должна преодолеть 5% порог.

Оставшиеся шесть мест в законодательном юане получают делегаты, которые представляют интересы коренного населения нагорья и низин острова (по три парламентария).

На субботних выборах в борьбу за пост главы администрации острова боролись три кандидата: Чжу Лилунь (Эрик Чу) от правящей партии Гоминьдан, Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии (ДПП) и Сун Чуюй (Джеймс Сун) от Первой Народной партии. Победу одерживает кандидат от ДПП Цай Инвэнь, набирающая около 60% голосов.

Иван Булатов.

Тайвань уплывает от Китая

На президентских выборах в Тайване победил кандидат от оппозиции

Александр Братерский

Правящая на Тайване партия Гоминьдан, которая в последнее время активно развивала отношения с материковым Китаем, потерпела поражение на президентских выборах. По мнению эксперта, это означает, что в стране будет исправлен возникший крен в сторону Китая.

В воскресенье на Тайване прошли парламентские и президентские выборы. По данным избирательной комиссии Тайваня, кандидат от оппозиционной Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь выиграла выборы главы администрации острова — за ее кандидатуру проголосовало 60% избирателей.

Цай Инвэнь считается одним из влиятельнейших политиков в регионе. Она получила юридическое образование в Великобритании и пользуется популярностью среди представителей среднего класса. Среди ее заслуг — успешные переговоры по членству страны в ВТО.

По отзывам знающих ее людей, Цай видит пример для подражания в германском канцлере Ангеле Меркель.

В 2012 году Цай Инвэнь проиграла выборы действующему президенту страны Ма Инцзю, а сейчас взяла реванш за свое поражение. Инвэнь — первая женщина, которая будет руководить государством, основанным авторитарным правителем Чан Кайши.

В переписке американских дипломатов, которая была опубликована WikiLeaks в 2006 году, Цай характеризуют как технократа, заработавшего репутацию «крепкого переговорщика»: «Цай рассматривается как очень дельная и убедительная». Цай также сыграла большую роль в трансформации партии после ее поражения на выборах в 2008 году.

Она не является сторонником слишком тесного сближения с КНР и больше тяготеет к США.

Нынешний глава страны Ма Инцзю после двух сроков у власти не имел права участвовать в выборах, поэтому кандидатом стал другой представитель правящей партии Гоминьдан — мэр города Новый Тайбэй Чжу Лилунь (Эрик Чу). Однако он потерял определенные преимущества, так как вступил в гонку позже, заменив другого кандидата — Хун Сючжу, которая не была воспринята избирателями. Чу уже поздравил Инвэнь с победой.

В Тайване президент избирается прямым голосованием, а парламент — по смешанной системе: часть кандидатов по одномандатным округам, вторая часть — по партийным спискам.

Националистическая партия Гоминьдан, некогда основанная на материковом Китае, а затем воевавшая с китайскими коммунистами, была у власти два срока и добилась за это время значительного улучшения связей с КНР.

При этом, согласно ноябрьскому опросу общественного мнения, проведенного Taiwan Brain Trust, 62% граждан считают, что Тайвань должен оставаться независимым государством.

Тайвань провозгласил независимость в 1949 году и имеет статус частично признанного государства. Россия признает Тайвань в качестве части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений.

Китай не признает независимость Тайваня, однако поддерживает с ним тесные экономические отношения. Как отмечают эксперты, приход к власти Цай и ее команды может изменить ситуацию: «Правительство взяло излишний крен в сторону материка, и приход к власти Демократической прогрессивной партии повлечет за собой определенные изменения», — заявил «Газете.Ru» доцент Школы востоковедения ВШЭ Михаил Карпов.

Эксперт характеризует Цай Инвэнь как прагматика, который будет действовать «аккуратно и осторожно», однако подчеркивает, что ситуация поворота от Гоминьдана в сторону Демпартии не ее заслуга: «Она не была лидером этого процесса — можно сказать, что так сложились обстоятельства», — рассуждает Карпов.

Изменениям будет способствовать и экономическая ситуация на Тайване, где, несмотря на заверения властей, наблюдается очень небольшой экономический рост — всего 1%. Власти острова считали, что экономике страны помогут совместные проекты с КНР, однако эти надежды не оправдались, к тому же кризис переживает и китайская экономика.

В КНР заявляют, что не вмешиваются в выборный процесс на Тайване, однако китайские власти внимательно наблюдают за развитием ситуации.

Для Тайваня материковый Китай является крупнейшим торговым партнером, при этом в сторону острова направлены и взгляды китайских военных.

В свою очередь в самом Тайване с опаской смотрят на масштабную реформу армии, которую начала КНР. Китай неоднократно проводил военные маневры недалеко от Тайваня для демонстрации своего влияния.

В середине декабря Пекин выразил возмущение планами продажи США Тайваню двух ракетных фрегатов.

Ситуацию на Тайване надо рассматривать в общем контексте ситуации в регионе, где усиливаются противоречия между Китаем и другими государствами, отмечает Карпов: «В ближайшие пять лет выяснятся перспективы дальнейшего развития большого Китая, должны произойти определенные стратегические изменения в регионе».

Пока неясно, какие перспективы для отношений России с Тайванем сулит победа на выборах оппозиционного кандидата Цай. У России были налажены связи с Гоминьданом – на Тайвань приезжали делегации российских партий, а также различных министерств, торговый оборот составляет $5 млрд. По данным Торгово-промышленной палаты России, в стране работает около 20 компаний из Тайваня. При этом, отмечают эксперты, знающие ситуацию на Тайване, «пророссийского лобби здесь нет».

За 2015 г. объем товарооборота между Китаем и Тайванем составил $188,6 млрд. Это на 4,9% меньше, чем в 2014 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так, экспорт на Тайвань составил $44,9 млрд со снижением на 3% в годовом сопоставлении, а импорт с Тайваня – $143,7 млрд с сокращение на 5,5%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., внешнеторговый оборот Тайваня составил $509,44 млрд. Это на 13,33% меньше, чем в 2014 г. Между тем, положительное сальдо торгового баланса острова увеличилось до $51,55 млрд. Это на 30% больше, чем годом ранее. Данный показатель стал самым высоким с 2004 г.

За 2015 г. экспорт Тайваня составил $280,48 млрд. Он упал на 10,6% относительно уровня 2014 г. Импорт острова в прошлом году достиг $228,92 млрд, сократившись на 16,5% в годовом сопоставлении.

За январь-сентябрь 2015 г. экспорт острова Тайвань на материковый Китай достиг $53,912 млрд. Это на 12,3% меньше, чем за январь-сентябрь 2014 г. На долю этого показателя пришлось 25,4% от всего тайваньского экспорта за девять месяцев текущего года.

Импорт Тайваня из китайских регионов за январь-сентябрь прошлого года достиг $32,748 млрд. Данный показатель упал на 8,4% в годовом сопоставлении. На него пришлось 18,8% от всего импорта острова за девять месяцев 2015 г.

5 причин интереса террористов к Индонезии

Индонезия - один из важнейших игроков не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.

В нашей стране Индонезия воспринимается как одно из самых экзотических туристических направлений. Однако мало кто знает, что с экономической точки зрения Индонезия играет важную роль как в регионе, так и в мире.

Именно поэтому террористические атаки, которые были совершены в столице Индонезии, могут иметь очень серьезные последствия не только для страны, но и для всего региона.

Напоминаем, что утром 14 января 2016 г. серия взрывов произошла в индонезийской столице Джакарте. По первоначальным данным, озвученным представителями индонезийских властей, жертвами террористической атаки стали как минимум семь человек. Как сообщили некоторые СМИ, среди погибших — сотрудник Организации Объединенных Наций.

Позже представитель полиции известил общественность и журналистов, что из семи погибших жертвами теракта являются лишь трое человек, остальные четверо — это террористы. Среди погибших — граждане Индонезии и Канады. Ранения получили еще 20 человек, среди которых граждане Австрии, Нидерландов, Германии и Алжира.

Несомненно, теракты в столице Индонезии не могут не отразиться на экономической ситуации в стране, и мы решили предположить, какие именно последствия будут иметь террористические атаки, а кроме того, рассмотреть основные факторы, обеспечивающие экономическое развитие страны.

Население

Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. Население Индонезии составляет, по оценкам 2014 г., 253 609 643 человека. Это четвертая в мире по численности населения страна — она уступает лишь Китаю, Индии и Соединенным Штатам Америки.

Понятно, что страна с огромным населением, подавляющее большинство которого исповедует ислам, обладающая колоссальным экономическим потенциалом и фактически являющаяся региональной державой, не может не привлекать внимание религиозных фундаменталистов.

Средняя плотность населения составляет около 124 человека на 1 кв. км, при этом население распределено крайне неравномерно: 57,5% индонезийцев проживает на острове Ява, который составляет менее 7% территории, в результате чего этот остров является одним из самых густонаселенных мест планеты (более 1 тыс. человек на 1 кв. км).

За весь период независимого развития Индонезии для нее был характерен достаточно высокий прирост населения, несколько снижающийся с 1980-х гг. в результате реализации государственной программы планирования семьи.

Темп прироста населения составляет 1,069% (110-е место в мире) при рождаемости на уровне 18,1 (104-е место в мире) и смертности на уровне 6,1 (155-е место в мире).

По прогнозам профильных экспертов ООН, в ближайшие десятилетия темпы роста населения в Индонезии будут постепенно снижаться и, достигнув своего максимума в 2055 г. (295 млн человек), население Индонезии начнет уменьшаться.

Возрастная структура населения типична для развивающихся стран: главной особенностью является высокая доля молодёжи — средний возраст жителя Индонезии составляет 28 лет.

27,3% индонезийцев моложе 15 лет, 66,5% — в возрасте 15—65 лет и 6,1% — старше 65 лет. Таким образом, в стране большая часть населения – это граждане трудоспособного возраста.

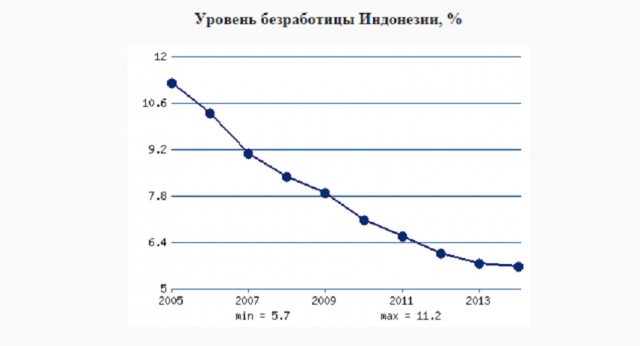

Если говорить об уровне безработицы, то с 2005 г. он постоянно снижается. По количеству трудоспособного населения Индонезия занимает 5-е место в мире.

Нефтегазовая промышленность

Сырая нефть и природный газ являются самыми важными природными ресурсами для экономики Индонезии, и они уже долгое время являются одними из крупнейших экспортируемых товаров.

Основа экономики — добыча и переработка нефти и газа на Суматре, Яве, Калимантане и в западной части Ириан-Джая.

Крупнейшей из национальных компаний является государственная группа Pertamina, контролирующая добычу и переработку нефти. Компании принадлежит шесть нефтеперерабатывающих заводов в городах Балонган (Западная Ява), Чилачап (Центральная Ява), Баликпапан (Восточный Калимантан), Думай (Риау), Плаю (Южная Суматра) и Касим (Западное Папуа).

Запланировано строительство ещё двух современных нефтеперерабатывающих заводов — в Балонгане (совместно с Kuwait Petroleum) и в Тубане, Восточная Ява (совместно с Saudi Aramco). Часть сырой нефти экспортируется для переработки на заводах соседнего Сингапура.

По данным BP, общие разведанные запасы нефти в Индонезии составляют 3700 млн баррелей на конец 2014 г. Добыча нефти – 852 тыс. баррелей в сутки.

Индонезия была членом ОПЕК в 1962—2008 гг. и вышла из нее 1 ноября 2008 г. До этого она была единственным азиатским членом ОПЕК, не относившимся к странам ближневосточного региона, и единственным членом этой организации, импортирующим нефть.

В конце прошлого года Индонезия восстановила свой статус члена ОПЕК, до этого с 2009 г. она считалась наблюдателем.

Если говорить о природном газе, то объем доказанных запасов газа в стране, по данным BP, составляет 101,5 трлн куб. м.

При этом в 2014 г. в стране было добыто 73,5 млрд кубометров газа. Индонезия является экспортером газа – в 2014 г. было экспортировано 9,5 млрд куб. м трубопроводного газа и 21,7 млрд куб. м СПГ.

Основные страны, в которые направляется экспорт энергоносителей из Индонезии, это соседние страны – Япония, Сингапур, Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия.

В секторе добычи нефти и газа в стране работают компании Chevron Pacific Indonesia, Total, Santos, Sugih Energy, Energi Mega Persada.

К сожалению, учитывая непростую ситуацию в сфере безопасности в стране, нефтегазовая инфраструктура может стать объектом для новых террористических атак.

А так как на нефтегазовую промышленность приходится значительная доля ВВП, то это может крайне негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

Туризм

Индонезия известна своим идиллическим островом Бали, умиротворяющими пейзажами и вулканическими древними храмами.

Согласно оценкам экспертов, около 10 млн иностранных туристов посетили государство в 2015 г.

Правительство Индонезии отменило визовые требования для туристов из 84 стран, и работает над тем, чтобы ввести безвизовый въезд еще ряду стран в стремлении привлечь больше туристов.

Правительство вкладывает много средств в развитие туризма, делая ставку прежде всего на зарубежных посетителей. Вкладываются средства в модернизацию и развитие гостиничного сектора и соответствующей инфраструктуры, а также на популяризацию национальных туристических объектов.

В стране располагаются 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них – Храм Боробудур, Храм Прамбанан, Национальный парк Комодо и другие.

С 2007 г. в стране отмечается стабильный рост количества зарубежных туристов, прибывающих в страну. Среди зарубежных туристов значительную часть составляют граждане соседних стран – Сингапура, Китая, Японии, Малайзии и Австралии.

Однако Индонезия является также популярным направлением и у туристов европейских стран. Так, в последние годы растет число туристов из Нидерландов и Германии.

Тем не менее, после террористической атаке в Джакарте, столице Индонезии, в туристические агентства стали звонить обеспокоенные туристы. Часть туристом отменяют визит в эту страну, сдают билеты на самолет и отменяют отдых.

Министерство туризма Индонезии подтверждает, что в течение следующих месяцев ожидается, что туристический поток в эту страну сократится в связи с атакой террористов-смертников.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство — исторически основная отрасль местной экономики — давая чуть более 14% национального ВВП, обеспечивает занятость весьма значительной части населения — более 38%. При этом его доля и в структуре ВВП, и с точки зрения занятости постепенно снижается.

Основной сельскохозяйственной отраслью является земледелие. Обрабатываемые земли составляют около 13% территории страны — таким образом, по их площади Индонезия занимает 7-е место в мире.

По производству многих сельскохозяйственных культур страна занимает лидирующие места в мире: рис (3-е место в мире), кокосы (1-е место в мире), кукуруза (4-е место в мире), бананы (6-е место в мире) и многие другие.

Большое значение также играет рыбная промышленность. Индонезия с 2009 г. входит в топ-5 лидирующих стран по улову рыбы в мире. Основные промысловые виды: тунец, макрель, сардина, морской окунь, групер, креветки. При этом по объемам производства с ним практически сравнялось интенсивно развивающееся рыбоводство.

Основные разводимые виды: тилапия, карп, гурами, креветки, широко практикуется разведение жемчуга.

Террористические атаки, которые были совершены в Джакарте 14 января, вряд ли окажут существенное влияние на сельское хозяйство в стране. Однако если ситуация с безопасностью не улучшится, то объектами атак могут стать сельскохозяйственные объекты, так и транспортная инфраструктура, что может негативно сказаться на развитии сельского хозяйства в стране.

Торговые отношения с Россией

Согласно данным, которые предоставил Центр международной торговли Москвы, Индонезия занимает 27-е место в импорте России, а российский экспорт в Индонезию находится на 67-й позиции.

Экспорт

Объем экспорта России в Индонезию не очень высок, за первые 10 месяцев 2015 г. он составил всего $372,6 млн, по данным ФТС. Для сравнения, за аналогичный период 2014 г. объем экспорта был более чем в два раза выше – $796 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом объем поставок из России в Индонезию снизился на 53,2%.

Основными товарами экспорта в Индонезию стали следующие:

- минеральные удобрения ($142 млн)

- продукты неорганической химии ($2,9 млн)

- каучук, резина и изделия из них ($2,3 млн)

- органические химические соединения ($1,5 млн)

- пластмассы и изделия из них ($1,1 млн)

Кроме того, значительную долю экспорта занимают полуфабрикаты из железа, продукты целлюлозно-бумажной промышленности, радиоактивные элементы.

Индонезия занимает 6-е место среди стран, в которые Россия экспортирует хлорид калия (после Китая, Бразилии, США, Индии и Малайзии), и 5-е место среди стран, в которые Россия экспортирует эпсилон-капролактам (после Китай, Тайваня, Индии и Малайзии).

Индонезия занимает 2-е место среди стран, в которые Россия поставляет асбест (уступая Индии).

По объему экспорта из России минеральных удобрений Индонезия занимает 4-е место после США, Малайзии и Канады.

При этом Индонезия – ведущий покупатель бумаги и картона из России.

Индонезия занимает 4-е место по поставкам из России семян кориандра и 1-е – по поставкам древесной сульфитной целлюлозы.

Импорт

Если говорить об импорте, то за первые 10 месяцев 2015 г. объем импорта из Индонезии составил $1,256 млрд. Объем импорта также снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.: за первые 10 месяцев 2014 г. он составил $1,353 млрд, таким образом снижение объема импорта составило 7,2%.

Основными продуктами импорта стали:

- пальмовое масло ($411 млн)

- кокосовое масло ($64,5 млн)

- кофе ($52 млн)

- чай ($27,5 млн)

- какао ($70,5 млн)

- жиры и масла растительного и животного происхождения ($28,7 млн)

- рыба и ракообразные ($9,4 млн)

- орехи ($6,7 млн)

- другие пищевые продукты ($2,8 млн)

- продукты переработки овощей, фруктов, орехов ($2 млн)

- соки, экстракты, шеллак ($1 млн)

- готовые продукты из мяса и рыба ($1 млн)

Кроме того, Россия импортирует из Индонезии обувь из резины, электроутюги, буксиры, велосипеды, куртки, оборудование.

Так, по импорту велосипедов в Россию Индонезия занимает 6-е место после Китая, Белоруссии, Дании, Чехии, Италии.

6-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию широковещательных радиоприемников (после Китая, Кореи, Германии, Испании и Таиланда).

5-е место занимает Индонезия по импорту в Россию обуви на резиновой подошве, уступая Китаю, Италии, Вьетнаму и Турции. А так как торговля России с Турцией постепенно сворачивается, у Индонезии появляются существенные шансы нарастить поставки в Россию.

По поставкам пальмового масла в Россию Индонезия занимает лидирующее положение. Следующие за ней Нидерланды поставляют почти в 10 раз меньше по общему объему поставок. Кроме того, Индонезия входит в топ-5 стран, поставляющих в Россию чай, вместе с таким государствами, как Шри-Ланка, Индия, Кения, ОАЭ.

По поставкам кофе в Россию Индонезия занимает 3-е место, уступая Вьетнаму и Бразилии.

3-е место у Индонезии и по поставкам акриловых полимеров, она уступает Германии и Японии.

Кроме того, Индонезия является важным поставщиком курток в Россию, включая лыжные куртки, ветровки, штормовки и т. д. По этой позиции Индонезия занимает 4-е место после Китая, Вьетнама и Бангладеш.

4-е место у Индонезии и по поставкам буксиров в Россию. По объему поставок страна уступает Испании, Канаде и Японии.

А вот по поставкам какао в Россию Индонезия занимает ведущую позицию. Единственным достойным конкурентом Индонезии является соседняя Малайзия, занимающая 2-е место по поставкам какао в Россию.

1-е место занимает Индонезия и по поставкам в Россию каучука. По поставкам растительных жиров и масел Индонезия уступает только Малайзии и занимает 2-е место. 2-е место она занимает и по поставкам в Россию утюгов, уступая только Китаю.

Кроме того, Индонезия – ведущий поставщик в Россию рыболовных судов.

Военно-техническое сотрудничество

Нельзя не упомянуть торговлю военным оборудованием. По некоторым данным, в период с 2010 по 2012 гг. Россия поставила в Индонезию 10 истребителей типа Су, 10 вертолетов Ми-35, 14 вертолетов Ми-17, 17 боевых машин пехоты ТМП-3Ф, 48 бронетранспортеров БТР-80А и 9 тыс. автоматов Калашникова АК-102. Важно отметить, что речь идет не только о покупке, но и об обслуживании, и обучении индонезийских военнослужащих. Точные суммы по подобным контрактам, как правило, не раскрываются.

Кроме того, Россия и Индонезия планируют подписать контракт на поставку в эту азиатскую страну партию танков Т-90 и систем залпового огня "Смерч".

Экспорт нефти ESPO из нефтеналивного порта Козьмино в 2015 году составил 30,4 млн тонн, что на 5,5 млн тонн больше, чем в 2014-м.

Основными получателями нефти в 2015 году стали: Китай – 14,7 млн тонн (48,3%), Япония – 8,7 млн тонн (28,7%), Ю. Корея – 3,2 млн тонн (10,5%). В направлении США, Сингапура и Новой Зеландии отгружено по 0,7 млн тонн (2,3%), Филиппин – 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда – 0,5 млн тонн (1,6%), Тайваня – 0,3 (1%), Малайзии 0,2 млн тонн (0,8%). Впервые получателем партии нефти ESPO из порта Козьмино стал Вьетнам – 0,1 млн тонн (0,3%).

Всего за шесть лет с момента ввода в эксплуатацию трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий Океан и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» (28 декабря 2009 года) через дальневосточный терминал Транснефти экспортировано более 123 млн тонн нефти.

В 2016 году из порта Козьмино в страны Азиатско-Тихоокеанского региона планируется отгрузить порядка 31 млн тонн нефти, что на 0,6 млн тонн превысит показатель 2015 года.

С целью увеличения мощности ООО «Транснефть – Порт Козьмино» совместно с ФГУП «Росморпорт» проводит работы по реконструкции подходной дамбы и дноуглублению акватории причала №2, что позволит принимать у обоих причалов танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн. Увеличение пропускной способности терминала будет также обеспечено благодаря строительству новых резервуаров для хранения нефти в резервуарном парке порта.

F-35А. Планируется 2322 единицы.

Международный центр подготовки пилотов истребителей F-35 на базе Люк ВВС США (Аризона) насчитывает уже 34 самолета этого типа, сообщает flightglobal.com 13 января. Первый истребитель прибыл на базу в марте 2014 года.

В настоящее время на базе, кроме американских, имеются F-35 с опознавательными знаками ВВС Австралии и Норвегии, ведется подготовка австралийского, норвежского и итальянского летного и технического персонала, скоро здесь появятся пилоты-инструкторы и техники из Японии, Израиля, Нидерландов, Турции, возможно, Дании и Канады. В конечном счете в Люке будет сформировано шесть эскадрилий F-35 в составе 144 самолетов и 14 полнофункциональных тренажеров. На базе также функционируют эскадрильи F-16, где ведется обучение сингапурских и тайваньских летчиков и техников.

Первый полет F-35 на этой базе состоялся 15 марта 2015 года. Компания «Локхид» вместе со сборочными объектами в Италии и Японии планирует построить 2322 истребителя версии F-35A.

У Китая нет причин воевать против ИГ

Марина Балтачева, Екатерина Нерозникова, Юрий Богданов

Китай может присоединиться к военной операции против ИГ в составе российской коалиции. К такому выводу пришли американские СМИ, пообщавшись с источниками в военных кругах. Эксперты по Китаю не согласны с доводами США: террористическая угроза для Пекина преувеличена, у китайцев нет причин начинать войну. При этом Китай преследует в Сирии свои интересы, в первую очередь денежные.

Китай может присоединиться к России в борьбе с ИГ в Сирии, сообщила The Washington Times. По данным издания, Пекин весьма обеспокоен растущим числом вступивших в ИГ боевиков китайского происхождения: «Вопрос в том, на чьей стороне они будут», – заявил газете чиновник, знакомый с обсуждением роли КНР в борьбе с ИГ.

КНР, скорее, присоединится к российским ВС, проводящим операцию в Сирии, нежели вступит в международную коалицию по борьбе с ИГ под руководством США, подчеркнула The Washington Times. Официальный представитель МИД республики Хун Лэй отказался комментировать эту информацию. «Мне неизвестно об указанных вами сообщениях», – ответил дипломат агентству ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года, когда боевики ИГ убили китайского заложника, председатель КНР Си Цзиньпин назвал терроризм общим врагом человечества, а Хун Лэй в своем заявлении добавил: «Правительство Китая решительно осуждает этот зверский поступок и обязательно накажет в строгом соответствии с законом преступников, совершивших это деяние». Уже тогда заговорили, что Китай может примкнуть к российской коалиции против ИГ. Однако дальнейших инициатив от КНР по Сирии не последовало, Пекин продолжал дистанцироваться от конфликта. Лишь в конце 2015 года глава китайского МИДа Ван И предложил провести ряд встреч сирийской оппозиции и правительственной делегации именно в столице КНР.

Вынужден осторожничать

Эксперты отмечают, что у Китая огромные интересы в Сирии, в экономику которой Пекин вложил десятки миллиардов долларов. Еще после начала российской операции Башар Асад говорил, что китайцы «поддерживают роль России и усилия России в этой области». Кроме того, Китай всячески заинтересован в поддержании хороших отношений с Ираном – российским партнером по коалиции против ИГ. Вместе с тем у КНР тесные экономические связи и с рядом других региональных игроков, например с Саудовской Аравией и Катаром. Все это заставляет Китай осторожничать.

На протяжении последних двух десятилетий Китай лишь утвердил свою традиционную позицию миролюбия и невмешательства. При этом ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что давление США с одной стороны и сближение с Россией с другой заставляют Пекин постепенно переходить к новой политике в отношении использования военной силы. Пока что Китай ограничивается ее демонстрацией, например, в непосредственной зоне интересов в Южно-Китайском море.

ИГ снаружи и внутри

Терроризм угрожает Китаю не только извне в лице боевиков ИГ. Министр Ван И неоднократно подчеркивал, что Китай также пострадал от терактов, и «борьба с террористическими силами «Восточного Туркестана», в том числе террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана», должна стать важной частью усилий по борьбе с международным терроризмом».

Напомним, Ван И говорил о главной мишени Китая – мусульманском регионе Синьцзян на северо-западе республики, населенном уйгурами. Китайские и тайваньские СМИ уже не раз сообщали о том, что представители уйгурских сепаратистских группировок (борющихся за создание на месте Синьцзян-Уйгурского автономного района независимого Восточного Туркестана) установили контакты с ИГ. Более того, в ноябре начальник Главного управления Генштаба Игорь Сергун предупредил, что из Афганистана, который превращается в очередной плацдарм ИГ, исламисты намерены двигаться в сопредельный китайский Синьцзян «для наращивания своей силы».

В результате в конце декабря Китай принял первый в истории страны закон о борьбе с терроризмом, который дает право военным вести операции за рубежом и создает систему антитеррора внутри страны. Таким образом, Народно-освободительная армия Китая могла бы полноправно присоединиться к российским ВКС в Сирии.

Тигры дерутся, а Китай смотрит

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, китаист Андрей Островский считает, что участие Китая в военных операциях против ИГ маловероятно. «У Китая там есть свои интересы, но основная военная доктрина Китая – так называемая доктрина оборонной достаточности – не вмешиваться в зарубежные дела, – напомнил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – Военная политика Китая – вступать в военные действия тогда, когда наносится ущерб интересам страны, в пределах территории Китая. ИГИЛ, как известно, далеко за пределами Китая, так что с точки зрения оборонительной доктрины Китая он вряд ли направит туда свои войска», – поясняет эксперт. Участие Китая в борьбе с ИГ может быть только пропагандистским, добавил Островский, и сохранится в рамках международных организаций.

Уйгурская проблема, о которой говорят в США, слишком преувеличена, считает Островский. «Ее чрезмерно заостряют. Да, такая проблема действительно существует, и есть какая-то часть уйгуров, которая перешла на сторону ИГИЛ. Но и примерно такое же количество граждан России на их стороне, насколько мне известно», – отметил собеседник.

«Китай действует исключительно с точки зрения рациональности, и основная его концепция в этом плане – когда мудрая обезьяна Сунь Укун сидит на горе, а тигры борются в долине. И Китай никогда не будет влезать в драку, если его лично не тронули», – убежден Островский.

Заведующий отделом востоковедения НИУ ВШЭ, специалист по Китаю Алексей Маслов также не ждет от Китая военных действий. Он напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Китай никогда в своей истории не принимал участия в военных операциях за пределами своих территорий.

«Китай исторически всегда предлагал разрешить любые проблемы и конфликты политическими и дипломатическими способами, а не военными. И я не думаю, что Пекин начнет какую-то военную операцию. Здесь надо учитывать, что буквально за несколько дней до Нового года китайцы встретились с представителями Башара Асада и предложили им огромные инвестиции, почти 6 миллиардов долларов. С другой стороны, Китай всегда показывал и подчеркивал, что у него есть и средства, и возможности вести зарубежные военные операции. Хотя они делают это, скорее, в рамках пиара», – сказал Маслов.

Экономика превыше всего

Главным вопросом для Китая был и остается денежный, и это касается в том числе сирийского конфликта. В вопросе выбора союзника Китай также исходит из позиции целесообразности, отмечает Андрей Островский. «В данном случае для него целесообразный союзник – Россия, поскольку Соединенные Штаты Америки в экономическом плане достаточно сильно давят на Китай. Хотя с точки зрения внешней торговли наши объемы не сравнить с американо-китайскими: политические разногласия не влияют на объемы внешней торговли. У Америки и Китая объемы уже под 600 млрд долларов, а у нас за прошлый год они упали на 25 процентов, и сейчас мы еле набираем 70 млрд в год», – добавил он.

Алексей Маслов прогнозирует, что Китай будет стремиться и из сирийского кризиса выжать максимальную экономическую выгоду. «После того как с ИГИЛ будет покончено силами США или России, Китай придет в Сирию как крупный инвестор и попытается подчинить себе нефтяные и иные ресурсы этой страны. Политически Китай будет стремиться согласовывать свои действия со всеми сторонами – и с Россией, и с США», – уверен эксперт.

Александр Габуев: «Быть великой державой - цель для России»

Взаимодействие тройки великих держав – Китая, России и США – обсудили участники экспертной дискуссии «Великие державы, великие вызовы: формирующийся мировой порядок» в рамках Гайдаровского форума – 2016, проходящего в РАНХиГС.

Как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отношения России и США упали на самое дно. Также он отмечает обоюдное признание государств, что их нужно восстанавливать. «Чудес мы не ждем, так как на данный момент США заняты выборами», – отмечает Кортунов, но выражает сдержанный оптимизм.

Профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон уверен, что главное качество великой державы, помимо силы и величественности, – самоидентификация. Состав великих держав меняется. Есть разные параметры, по которым державы считаются великими: безопасность, культура, экономика. Например, по экономическому параметру Япония войдет в семерку стран, но, конечно, ее нельзя на сегодняшний день назвать великой державой в распространенном смысле.

Колтон согласен, что отношения между США и Россией не были такими напряженными с 1983 года. Несмотря на это, остается неполитическая взаимосвязь между учеными и в космических программах. Общественное мнение на сегодняшний день, конечно, негативное по отношению к России, ее считают врагом, как Северную Корею или Иран, это мнение формируют политические элиты и СМИ, но оно не определяет какие-либо действия. К тому же в сегодняшней избирательной гонке два из четырех кандидатов на пост президента США высказались за возобновление партнерства с Россией, что позволяет выразить сдержанный оптимизм по поводу взаимоотношений этих двух стран.

Директор Центра американо-китайских отношений Университета Цинхуа Сунь Чжэ отметил, что между Китаем и США тесное взаимоотношение и на государственном уровне, и на уровне населения. Ежегодно около 100 млн китайцев путешествуют на Запад, приобретают недвижимость в США, вкладывают деньги в американскую экономику, одним словом, происходит обмен на различных уровнях. Но, несомненно, существует и конкуренция, и даже ограниченная конфронтация по некоторым вопросам, например, по вопросу поставок вооружения в Тайвань.

«Мы живем в мире двадцати менеджеров различных активов, которые контролируют все богатства, и мы не увидим ни российских, ни китайских имен среди владельцев этих активов», – уточнил Денис Шулаков, первый вице-президент «Газпромбанка».

По мнению Шулакова, сейчас существуют попытки новых партнерств, создание блоков, трансатлантических и транстихоокеанских, происходит интернационализация.

«Позитивная сторона в том, что Россия – единственная страна в БРИКС, у которой полностью конвертируемая валюта. Мы фактически гораздо более развитые», – говорит Шулаков.

Проблема великих держав в том, что они рассчитывают на неформальные привилегии, считает Синтия Робертс, профессор Городского университета Нью-Йорка и Колумбийского университета. Внутри таких организаций существует проблема с ответственностью – они готовы ее брать только в том случае, если будут привилегии, позволяющие им нарушить правила, если это будет в их интересах.

В десять ведущих экономик мира включены все страны БРИКС. Подобные организации очень медленно меняются, члены элитной группы формируют свой клуб. Доминирующая страна в группе может отстаивать свои интересы, используя внешние опции, что-либо сделать вне рамок данной организации, если что-то пойдет не так, как они хотят.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев обратил внимание на важность идентичности великих держав, их военную мощь, региональные интересы, преференции в глобальном плане. Кроме того, он считает, что в отношениях между Китаем и Россией играют важные роли исконно русские вопросы: кто виноват, что делать, ты меня уважаешь?

«Быть великой державой – цель для России сама по себе, для Китая – это один из инструментов обеспечения внутренней повестки дня», – уверен Габуев. В то же время прагматичный Китай занимается решением внутренних проблем: доступом к ресурсам, технологиям, рынкам капитала и вопросами безопасности. Александр Габуев считает это основной разницей между державами.

«Россия меньше нужна Китаю, чем Китай – России. Китай – первый торговый партнер для России, а Россия для Китая – после девальвации и изменений на рынке уже нет», – добавил спикер. Но экономические и политические интересы во взаимоотношениях между Китаем и Россией объединяют их.

Затяжная азартная игра

Российская интервенция в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока

Мустафа Эль-Лаббад – директор Центра региональных и стратегических исследований Аль-Шарк (г. Каир).

Резюме Благодаря подавляющему преимуществу в воздухе, Россия изменила баланс сил в Сирии. Но это достижение трудно конвертировать в успехи на земле. Чтобы добиться своего, Москва критически нуждается в поддержке Ирана, а в определенной степени и Израиля.

После вторжения США в Ирак в 2003 г. баланс сил в регионе, где Багдад традиционно играл роль геополитического противовеса Тегерану, резко изменился. Присутствие американских войск в Ираке в 2003–2011 гг. помешало формированию новой региональной системы во главе с Ираном и Турцией, поскольку Соединенные Штаты не позволили Ирану заполнить образовавшиеся ниши в Ираке, а Турции – вторгнуться в иракский Курдистан. Однако взрыв арабской весны в 2010–2011 гг. совпал с выводом войск США из Ирака, и на Ближнем Востоке снова образовался вакуум власти – в таких масштабах, каких еще не знала современная история.

Арабская весна вскрыла структурные изъяны в Ираке и Сирии (12 млн сирийских и 5 млн иракских беженцев) и спровоцировала гражданские войны в Ливии, Сирии и Йемене. Также обострилась конкурентная борьба Турции и Ирана. Каждая сторона претендовала на то, чтобы стать моделью развития для Туниса, Египта, Ливии. Это соперничество еще обострилось, когда «весна» перекинулась на Сирию, где Иран поддерживал правящий режим, а Турция – вооруженную оппозицию.

Баланс, как его видели раньше

В годы холодной войны США внесли вклад в создание противовесов на Ближнем Востоке и примыкающих к нему областях. Индия против Пакистана, Эфиопия против Сомали, а внутри Большого Ближнего Востока – Иран против Ирака, Израиль против арабских стран. СССР воздействовал на эти региональные двухполюсные соотношения, поддерживая с разной степенью преданности и усердия одну из сторон. Логика заключалась в формировании системы, в которой сравнительно равные по силе страны не дают друг другу возможности стать «ведущей региональной державой». Впоследствии эта конструкция поэтапно разрушилась. Сначала из-за превосходства Индии над Пакистаном, а Эфиопии – над Сомали. Затем Иран взял под контроль Ирак, Израиль же давно и бесповоротно превзошел арабские страны по военному потенциалу.

Вскоре после подписания ядерного соглашения «три плюс три» Обама пожелал добавить в число союзников Иран – наряду с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Оправдайся ставка Обамы, Вашингтон смог бы контролировать регион из-за океана. Это позволило бы ему завершить смену приоритетов в направлении Азии, где США собираются конкурировать в Южно-Китайском море с усиливающимся Китаем, создавая новые противовесы Пекину в лице Японии, Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама и других стран Восточной Азии. В последние два года Соединенные Штаты сколотили международную коалицию для борьбы с ИГИЛ, координируя усилия с действиями в небе истребителей-бомбардировщиков государств Персидского залива и иракских войск на суше. Цель состояла в том, чтобы побудить самых разных конкурирующих между собой региональных игроков поучаствовать в борьбе с ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и за их пределами для создания нового баланса сил. Согласно этому плану, разные акторы, действующие на Ближнем Востоке, будут сдерживать друг друга под присмотром США, а им в таком случае не придется осуществлять сухопутную операцию.

Россия считает воплощение в жизнь американского плана ударом по ее международным амбициям. Путем военной интервенции в Сирии Москва решила вынудить Тегеран занять более приемлемую для нее позицию. Стратегическая заинтересованность России в Иране, по сути, предполагает две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, Россия не желает, чтобы трения между Вашингтоном и Тегераном привели к военному противостоянию, потому что Иран – главный партнер России на Ближнем Востоке (помимо Израиля). С другой стороны, Москва пытается не допустить существенного улучшения отношений между США и Ираном, поскольку это могло бы привести к стратегическому договору между ними. В этом случае Россия лишится доступа к Персидскому заливу и «теплым морям». Видя обостряющуюся региональную конкуренцию между Тегераном и Тель-Авивом, Россия помогла Ирану двигаться параллельным курсом с Израилем. Прежде чем начать сирийскую кампанию, Путин провел в Москве встречу с Нетаньяху и де-факто договорился о разделении сирийского неба.

Говоря языком геополитики, Россия начала интервенцию в Сирии, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после вывода американских войск из Ирака, а также чтобы нарушить планы Соединенных Штатов по продвижению своих интересов в регионе.

Россия, Турция и Иран в геополитическом контексте

В годы холодной войны и Турция, и Иран сыграли важную роль в геополитической осаде СССР. Анкара контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, а Тегеран – Ормузский пролив в Персидском заливе. Доступ России к морским путям зависит от этих стран. Их претензии к России уходят корнями еще в царские времена. Этот факт был главным мотивом, по которому шахский Иран и Турция стали союзниками США и тем самым внесли вклад в падение Советского Союза. Так им было проще справиться с историческими угрозами, связанными с Москвой.

Распад СССР избавил Турцию и Иран от советской угрозы. После холодной войны Турция осталась в НАТО, а Тегеран начал сближаться с Москвой, поскольку вступил в конфликт с Западом после Исламской революции 1979 года. Страны треугольника Россия–Турция–Иран очень подозрительно относятся друг к другу в силу исторического опыта и никогда не могли прийти к общему пониманию или координации усилий. Более того, Турция и Иран всегда находились по разные стороны баррикад, если не считать непродолжительного периода холодной войны, когда они оказались союзниками Запада против СССР. Этот период закончился с падением шаха в 1979 году. С учетом соперничества двух стран в последние пять веков и короткого периода сотрудничества между ними можно предположить, что Тегеран и Анкара – противоборствующие стороны.

Примечательно, что исторически конфликт между Турцией и Ираном обостряется при двух условиях. Во-первых, отсутствие великих держав на Ближнем Востоке (исторический опыт с великими имперскими державами, такими как Португалия, царская Россия, Англия и США). Во-вторых, технологическое превосходство Турции над ее южными соседями или превосходство Ирана над Ираком – можно привести множество примеров, начиная с древней истории. Оба условия были налицо в конце сентября 2015 г. перед началом российской интервенции в Сирии.

Расчеты России

Военные успехи сирийской оппозиции весной и летом 2015 г. поставили под угрозу существование сирийского режима. Американо-турецкое соглашение в июле 2015 г., позволившее ВВС США использовать военно-воздушную базу Инджирлик для нанесения ударов по ИГИЛ, заставило Россию задуматься. Будут ли Соединенные Штаты использовать эту базу исключительно для борьбы против ИГИЛ или расширят свою деятельность для ударов по сирийскому режиму, как это было в 2011 г. в Ливии? Кроме того, прямую угрозу для России представляет относительная географическая близость к Ближнему Востоку и присутствие в ИГИЛ джихадистских группировок из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии. Оценки угроз в Москве отличаются от тех, которыми руководствуются США и их западные союзники. Кроме того, Путин был обеспокоен тем, что Турция, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут убедить Обаму принять более жесткие меры против сирийского режима.

С другой стороны, после подписания ядерного соглашения между Ираном и «три плюс три» 15 июля 2015 г. Москва держала в уме возможность того, что американцы могут стремиться к падению Асада, чтобы переломить тенденцию к установлению иранской гегемонии. Хотя Обама воздержался от прямой военной интервенции против сирийского режима, Путин не видел достаточных гарантий того, что американцы не передумают. Но появление российских военно-космических сил исключило возможность нанесения американцами ударов по силам официального Дамаска.

Сегодня все указывает на то, что Россия намерена надолго оставить своих военных в Сирии: количество, качество и масштабы российских вооружений выходят далеко за рамки объявленной войны с терроризмом. Укрепление обороны сирийского побережья дает России идеальные перспективы на востоке Средиземного моря и отличную позицию для влияния на расклад сил на Ближнем Востоке. Политические издержки и риски показались Москве вполне приемлемыми, поскольку она отслеживала политику США на Ближнем Востоке на протяжении последних лет и почувствовала желание Вашингтона вывести армейские подразделения из этого региона после создания там новой системы сдержек и противовесов. Что же касается рисков усугубления экономических санкций против России, то опыт доказывает, что Москва готова их терпеть, если видит достаточные геополитические выгоды для себя.

Российский план политического решения в Сирии

Путин знает, что авиаудары по сирийской оппозиции ограничены по времени и зависят от достижения политического решения. Россия также понимает, что переговоры о политическом урегулировании могут потерпеть крах, поскольку требуется согласие всех участвующих в конфликте сторон. Москве нужна общая платформа с Вашингтоном для диалога о судьбах своего «ближнего зарубежья». С другой стороны, США для политического решения не обойтись без России, Ирана и сил, поддерживающих режим. Чем больше Америка нуждается в Москве на сирийских переговорах, тем убедительнее российская геополитическая логика и тем выше шансы использовать эти рычаги для давления на Соединенные Штаты. Таким образом, присутствие российской армии в Сирии позволяет Москве сохранить свое место на Ближнем Востоке и в Северной Африке в случае провала переговоров. В обозримом будущем российское присутствие не позволяет надеяться на свержение режима Башара Асада военными средствами, что обернулось бы колоссальным политическим уроном для России. Кроме того, дислокация ее ВМС и ВКС на средиземноморском побережье подкрепляет позицию Москвы на переговорах.

Башар Асад дает российским военным «козырь» легитимности для продолжения операции, поэтому русские будут защищать его до достижения приемлемого для всех решения. Москва начала ощущать на себе давление после того, как Турция сбила российский военный самолет. Военные успехи на суше до последнего времени не соответствовали превосходству России в небе. Определенную роль в этом, вероятно, сыграло использование сирийской оппозицией американских противотанковых ракетных комплексов TOW. Следовательно, если сирийская оппозиция получит доступ к современным средствам противовоздушной обороны, она сможет нанести ощутимый урон и российской авиации.

России нужно такое политическое решение, которое обезопасит ее интересы и в то же время удовлетворит противоборствующие стороны в регионе. Этим объясняется, почему на венских переговорах обсуждали «переходный период», на протяжении которого нынешний президент Сирии Башар Асад сохранит свои позиции. Путин хорошо понимает, что после пяти лет гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч сирийцев и вынудившей миллионы мирных жителей покинуть родные места, Асад не может оставаться у власти бесконечно. Россия отказывается принять предварительное условие относительно отставки сирийского президента, но готова обеспечить, что по истечении переходного периода он уйдет, не подвергаясь судебному преследованию.

Расчеты США

С точки зрения Вашингтона, переговоры без предварительных условий – слишком большой подарок России. Не требуя немедленного ухода Асада, они хотят четко ограничить срок его пребывания у власти: полгода, год или полтора. В соответствии с этими условиями Вашингтон заинтересован в расширении формата переговоров, чтобы они стали международной встречей, а не диалогом Москвы и Вашингтона, как желала Россия. Примечательно, что, несмотря на возражения сирийской оппозиции, США пригласили к участию Иран, чтобы обострить споры между Москвой и Тегераном по поводу того, кто должен играть главную роль в Сирии и у кого в руках окажется «козырная карта режима». Вашингтон знает, что Россия и Иран координируют свои усилия, но он отдает себе отчет в том, что их интересы не всегда будут совпадать.

Теоретически у Вашингтона были следующие варианты.

Первый – не предпринимать никаких серьезных действий, способных склонить чашу весов на суше в ту или иную сторону. В случае продолжения военных операций сирийский режим при поддержке России и Ирана способен победить оппозицию, и это положит конец гражданской войне.

Второй – союз с Ираном и сирийским режимом для борьбы с ИГИЛ, особенно после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Этот выбор чреват большими издержками в смысле негативной реакции ближневосточных союзников США. Более того, подобный подход трудно продавить в Белом доме, и такая позиция существенно снизит шансы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.

Третий – американские ВВС начинают атаковать сирийский режим, а на суше объединенные турецко-саудовские войска наступают вплоть до свержения Асада. Обама никогда не рассматривал такую возможность на протяжении пятилетней гражданской войны в Сирии, даже когда Дамаск нарушил все «красные линии». Российская военная интервенция сделала такой выбор маловероятным, так как это означало бы прямую военную конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией.

Четвертый – непрерывная поддержка вооруженной оппозиции, что приведет к затягиванию гражданской войны и истощению ресурсов Москвы. Этот вариант подразумевает множество подвариантов – от недопущения того, чтобы превосходство России в воздухе превратилось в завоевания на суше, до продолжения военных операций против ИГИЛ вместо предоставления сирийского неба России, как это происходит сейчас. Кроме того, США могли бы действовать более агрессивно, снабдив сирийскую оппозицию ПЗРК, чтобы она начала охоту за российскими истребителями.

Можно предположить, что Вашингтон остановится на последнем из вариантов, поскольку это расширяет поле его дальнейших действий, будь то планирование приемлемого политического урегулирования или руководство военной эскалацией через доверенных лиц.

Выводы

Выбор в пользу продолжения конфликта – скользкий путь, потому что всегда очень трудно предсказать исход. Однако за внешним хаосом стоит попытаться разглядеть порядок и понять, какие тенденции мог бы вызвать к жизни сирийский кризис для создания противовесов на Ближнем Востоке и в мировом порядке.

Путь к окончательному урегулированию представляется долгим. Мы видим в Сирии переполненный театр военных действий, где участниками затяжного конфликта являются местные, региональные и мировые игроки. Меняющийся военный расклад в разных городах и областях всегда может быть обращен вспять противниками, стремящимися создать благоприятные исходные условия для политического торга. Даже окончательное урегулирование конфликта неизбежно создаст новые региональные противовесы. Российский вызов США также будет измеряться по конечному результату.

В сирийской гражданской войне есть три измерения: мировое, региональное и местное. В заключение обсудим первые два, поскольку происходящее может многое изменить в глобальном раскладе сил, тогда как логика местных вооруженных формирований не столь важна.

1. Гражданская война не закончится после нескольких встреч и раундов переговоров. Политическое урегулирование потребует больше времени, поскольку конкурирующие стороны всегда будут пытаться обратить баланс «на земле» в свою пользу.

2. Сирийская армия даже с помощью России и Ирана не способна успешно подавить оппозицию и завершить войну. С другой стороны, оппозиционные фракции не в состоянии свергнуть режим Асада вот уже пять лет, а после российского вмешательства это будет еще труднее. Вряд ли военное противостояние выявит победителя.

3. В небе над Сирией уже тесно, поскольку ее воздушное пространство поделено многими державами – Россия, Соединенные Штаты, Франция, Израиль, Турция, в последнее время к ним присоединились Великобритания и даже Германия. Деэскалация в небе, на которую рассчитывает Путин, не может быть гарантирована. Об этом свидетельствует нежелание США и региональных государств, таких как Турция и Саудовская Аравия, признавать российское превосходство в небе. Уничтожение российского бомбардировщика возле сирийской границы может стать прецедентом. Повторение Афганистана – маловероятный сценарий для Москвы, но исключить его нельзя.

4. Территория Сирии уже поделена между разными акторами (правительственные войска, «Хезболла», шиитские подразделения Ирака и Афганистана, Свободная сирийская армия, ИГИЛ, «Аль-Нусра», «Ашар Эль-Шам», бригады Фатих и др.). Если взглянуть на военную карту, то можно увидеть, что на востоке Сирии в настоящее время доминирует ИГИЛ, запад – от Латакии на побережье и южнее до Дамаска и Эс-Сувейды – контролируется правительством с отдельными очагами сопротивления внутри этой территории. На севере курды занимают четыре зоны, простирающиеся от границы с Сирией и Ираком до Кобани с вакуумом посередине. «Зона безопасности», предложенная Турцией, призвана разорвать целостность территорий, находящихся под контролем курдов.

5. Политическое урегулирование логично выльется в перераспределение сил между действующими лицами, религиозными течениями, этносами и полевыми командирами.

6. Даже если удастся добиться политического решения, вряд ли мы увидим единую Сирию с центральным правительством и аппаратом власти. Более вероятно разделение на автономии.

7. С учетом трансграничных племенных, этнических и религиозных связей соседей в Леванте и мозаичной структуры иракского и ливанского обществ расчленение Сирии вызовет эффект домино в Ираке и Ливане, поскольку внутренние конфликты в этих странах вызваны практически тем же религиозным расколом и разногласиями.

8. В свою очередь, с этими последствиями будет трудно справиться в краткосрочной перспективе, и они отражают комплексный характер гражданской войны в Сирии. Речь не только о Сирии, но и обо всем Леванте и его новых структурах.

9. Региональные альянсы на Ближнем Востоке очень подвижны, а власть и сила раздроблены, и сирийская гражданская война в этом смысле не стала исключением. Турция и Саудовская Аравия жаждут уравновесить влияние Ирана, свергнув режим Асада. Помимо этой общей цели, между двумя нынешними союзниками существуют многочисленные разногласия и соперничество. Асад – хороший связующий компонент и раздражитель для укрепления альянса Турции и Саудовской Аравии. Обе суннитские державы стремятся стать лидерами в регионе. Турция хотела бы видеть в Дамаске умеренную исламистскую фракцию, такую как «Братья-мусульмане», тогда как Саудовская Аравия предпочла бы более радикальные альтернативы. Противоречия выйдут на поверхность, как только Асад будет отстранен от власти.

10. Анкара, по-видимому, преуспеет в создании «безопасной зоны» на севере Сирии вдоль границы с Турцией, а также в укреплении пояса своего влияния от Алеппо до Идлиба. Создание зоны безопасности во многом будет зависеть от альянса Турции с Вашингтоном. Воображаемая «безопасная зона», предлагаемая Анкарой, призвана нарушить целостность курдских территорий. Но растущая роль курдов в Сирии по окончании гражданской войны представляется неизбежной, поскольку они уже контролируют области компактного расселения вдоль турецкой границы.

Если к автономной курдской провинции в Сирии добавить иракский Курдистан, то курдский фактор просто невозможно игнорировать в новой структуре Леванта. Это вызов Турции, с которым ей непросто будет справиться.

11. Саудовская Аравия стремится перекрыть сухопутное сообщение между Ираном и Ливаном, чтобы уменьшить влияние Ирана. Для этого нужно, чтобы ее союзники и впредь контролировали территории в Восточной Сирии, граничащие с западным Ираком и населенные преимущественно суннитами. Включение этих земель, в настоящее время контролируемых ИГИЛ, в состав укрупненного Хашимитского Королевства Иордания – не столь уж маловероятно. Это произойдет, если на смену ИГИЛ здесь придет другая группа, лояльная Саудовской Аравии и признанная мировым сообществом. Главное препятствие для подобного исхода – духовное родство ваххабизма и ИГИЛ.

12. Иран в настоящее время вынужденно заключил союз с Россией, чтобы удержать преимущества в Сирии. Урегулирование, вытекающее из нынешней ситуации – не катастрофа для Ирана, поскольку сирийский режим контролирует «полезную Сирию», то есть стратегические области на западе – от Латакии на побережье и на юг до Дамаска, а также некоторые окрестности на юге до Эс-Сувейды с несколькими очагами сопротивления внутри этой территории. Если сирийская армия с помощью России и Ирана продолжит географическую экспансию до конца войны, Иран сохранит влияние на значительной части сирийской территории. Иран доминирует в Ираке и Ливане, и подобный исход в Сирии сведет к минимуму тот факт, что смена режима Асада сократит возможность Тегерана контролировать Дамаск.

13. У Израиля свое видение будущего порядка в Сирии. Разделенная и ослабленная Сирия едва ли может представлять для него угрозу. Велика вероятность того, что урегулирование в Сирии будет гарантией того, что Иран или преданные ему силы не смогут превратить ее территорию в антиизраильский фронт. Правительство Нетаньяху попытается использовать ситуацию для «откусывания» Голанских высот, оккупированных с 1967 г., попытавшись на этот раз добиться международного признания их статуса как северной территории Израиля.

14. Для России сирийская кампания подобна азартной игре с непредсказуемым исходом. Вакуум власти на Ближнем Востоке и уход Соединенных Штатов вдохновили Москву на этот шаг. Цель России – достичь после политического урегулирования в Сирии взаимопонимания с США по разным вопросам – может оказаться недостижимой. Нарушение баланса сил в Сирии с помощью превосходящей военно-воздушной мощи может быть чем-то существенным, но России совсем не обязательно удастся претворить превосходство в воздухе в преимущества на суше. Россия в большей степени зависит от поддержки Ирана и в меньшей – от сотрудничества с Израилем, чтобы склонить чашу весов в региональном раскладе сил в свою пользу и получить однозначное превосходство над Турцией и Саудовской Аравией. Иран сблизился с Россией в контексте нынешнего конфликта, но явно не намерен ограничиваться сотрудничеством исключительно с ней. Израиль – стратегический союзник США, поэтому координация его действий с Москвой в Сирии ограничена по времени и масштабу. С другой стороны, Турция – член НАТО и важный партнер европейских стран в решении кризиса с беженцами. Саудовская Аравия – мощная держава в финансовом плане, способная долго поддерживать оппозиционные суннитские группировки в Сирии. Ее влияние на мировом рынке нефти бесспорно, и она может умышленно занижать цены на нефть, а это тяжелый удар для российского бюджета.

15. Несмотря на все оговорки, сомнения и соображения относительно исхода азартной игры, затеянной Москвой, нелогично было бы полагать, будто действия России в Сирии продиктованы исключительно стремлением добиться политического урегулирования и получить козырь на переговорах с США по другим вопросам. Давайте проигнорируем все вышеупомянутые сомнения и оговорки и даже предположим, что Россия настоит на своем в переговорах о политическом урегулировании. Кроме того, будем исходить из того, что удастся достичь международного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ и мировым терроризмом. Скажет ли Россия в этом случае: наша задача выполнена, прощай, Сирия?!

Нет никаких гарантий, что с трудом завоеванные преимущества не будут утрачены в случае самоустранения Москвы. Это означает, что России придется надолго остаться на сирийском побережье. В этом случае необходимо дать ответ на следующие вопросы: как быть с обустройством Сирии после окончания военных действий? Кто будет финансировать восстановление экономики и кто получит выгодные подряды? Как будет обеспечиваться безопасность окружающих областей? Как управлять запасами природного газа вдоль сирийского побережья? Какие газопроводы и маршруты поставок газа из Ирана или Катара пересекут границу Сирии? Легких ответов на эти вопросы нет и быть не может.

О мечтах и стратегиях

Национальная специфика и глобальная ответственность: российский опыт

В.П. Лукин – доктор исторических наук, профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики».

Резюме Реакцией на поглощение нового политического мышления старой вестфальско-версальско-ялтинской практикой стала волна антизападного ожесточения в России. Разрушительная для долгосрочных интересов, активизирующая инстинкты масс.

С недавних пор наши общественно-политические дискуссии постоянно вращаются вокруг двух макропроблем. С одной стороны, мы с каким-то болезненным надрывом пытаемся отыскать в прошлом, а, следовательно, в настоящем и будущем, некую трансцендентальную национальную специфику. Уникальность выводится буквально из всего: от первых ростков российской государственности до масштабных и противоречивых сдвигов ХХ века и начала нынешнего столетия.

За что ни возьмись, отовсюду, по мнению наших «специфистов», хитро подмигивая, выглядывает исконно-посконное Лукоморье: «Там чудеса, там леший бродит». В общем, все не так, как у других, а значительно лучше. А если и не лучше, то это тоже к лучшему.

Собственно, это самоощущение (или его циничная имитация) и является стержнем той самой «национальной идеи», которую давно уже прилежно ищут, но найти не могут. При этом хорошо известно, что акцентирование национальной уникальности и «особости» присуще практически всем национальным (государственным) общностям. И чувство это обостряется, когда метафизический экстаз самолюбования призван отвлечь внимание от серьезных и не поддающихся быстрому решению проблем вполне практического свойства. Экзальтация самобытности – верный симптом того, что дома не все в порядке.

Таким образом, пафосное рекламирование самобытности – это отнюдь не самобытное чувство. Скорее самобытным является полное отсутствие такого чувства. Практически каждая страна ощущает себя в чем-то существенном не такой, как остальные. Как-то в Люксембурге я спросил у одного местного коллеги, в чем он видит основное отличие его страны от соседних государств, например, от Германии. Он после некоторого раздумья ответил: «У них там грязнее». Чего больше в этом суждении – перцепции или реальности, мне неясно до сих пор. С нашего угла зрения весьма чисто и там и там. А значит, суждение сие похоже на перебор, который в этой области не просто смешон, но и опасен.

С другой стороны, мы все в разное время переболели страшным недугом различного рода одномерно глобалистских концепций, где безжалостно стираются различия, не вписывающиеся в магистральную абсолютную идею. И смыслом бытия провозглашается окончательное и бесповоротное торжество этой самой идеи. Такие идеи, овладевая массами, становятся материальной силой, разрушительной, крушащей все на своем пути, в том числе и массы, охваченные этой идеей.

Такими были вожделения всех мировых империй в период их наивысшего расцвета. Как и мечтания французских и германских воинствующих глобалистов соответственно в XIX и XX веках. В России эти грезы воплотились в XX столетии в концепции «мировой социальной революции», становление которой сопровождалось ожесточенными спорами тактического свойства: достигнуть берега, где живут «без Россий и без Латвий», посредством раздувания вселенского мятежа или путем кавалерийско-танкового продвижения Красной армии «от тайги до британских морей».

Сейчас на наших глазах набирает силу еще одна глобальная целеустановка – создание или воссоздание всемирного исламского государства. Уяснить, в какой мере эта конструкция совместима с классическим исламом – дело бесконечное и бесплодное. Вспомним, когда по миру триумфально продвигалась, овладевала массами и становилась материальной силой идея «Коммунистического манифеста» насчет неизбежности всемирной диктатуры пролетариата, трудно было представить, во что она воплотится на просторах гулаговской России или в джунглях полпотовской Камбоджи. Важно, что идея нынешняя, подобно своим предшественницам – свежая, она «зажигает» представителей различных стран и культур, жестко мотивирует их жизнь и самореализацию, включая готовность к самопожертвованию. Так бывало со многими глобальными начинаниями – наваждениями, овладевшими «человеческим материалом» в различные эпохи.

Конечно, как и ее предшественницы, эта новейшая идеологическая пандемия исчезнет с лица земли, и новые исламистские «комиссары в пыльных шлемах» из политического актива перейдут в исторический пассив. Но какой ценой? Особенно учитывая, что приобретение оружия массового уничтожения в наше время становится вполне мыслимым делом для носителей подобных мировоззрений.

На мой взгляд, обе схематично обрисованные выше тенденции: экзальтация специфичности и экзальтация глобализма без границ – являются главными опасностями для позитивного, стабильного развития мировой политики. А это означает, что в повестку дня должны быть включены неспешные, но упорные поиски приемлемых для всех параметров поведения, в рамках которых нащупывается, формируется и постоянно уточняется соотношение между национальным суверенитетом, защитой специфичности каждой страны и принципом глобальной ответственности, четко зафиксированным в базовых международно-правовых документах и реализуемым в практической политике.

Соединенные Штаты: двойной перегиб

Элементы глобальной ответственности могут переместиться из области риторики в сферу реальных международных отношений, только если наиболее влиятельные государства проявят стремление ограничить свои интересы во имя нахождения баланса с интересами других, руководствуясь формулой одного из отцов разрядки конца 60-х–70-х гг. прошлого века Ричарда Никсона: «Живи и жить давай другим». К сожалению, в последние десятилетия эта формула одного из самых успешных и эффективных во внешнеполитической сфере американских президентов была основательно забыта на его родине. США сейчас стали весьма колоритным представителем «двойного перегиба» как по линии глобализации, так и в плане специфичности.

Скажу сразу, я занимался изучением этой великой и замечательной страны значительную часть своей жизни, побывал во многих ее уголках, от Вашингтона до глухой провинции среднего Запада, и отношусь к ней в целом с большой симпатией. Злобные и невежественные антиамериканские вопли по каждому удобному и неудобному случаю мне глубоко безразличны, ибо, как правило, имеют отношение не к Соединенным Штатам, а к психологии авторов: например, к банальному лизоблюдству и карьеризму в сочетании с комплексом неполноценности.

Однако в коллективном массовом подсознательном Америки (и, как следствие, в ее политическом поведении – как во внутреннем, так и во внешнем) есть черты, вызывающие чувство стратегического опасения. Я имею в виду глубоко укорененное, почти религиозное ощущение особости и уникальности, веру в некую глобальную миссию, которую должна реализовать именно эта страна – во что бы то ни стало и невзирая ни на что.

Какая же это глобальная миссия? Ее можно было бы охарактеризовать одним словом – демократия. Именно так скажет любой американец, если ему задать этот вопрос.