Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 30 странах мира наблюдается высокий уровень террористической угрозы

МИД Великобритании составило для туристов карту террористической угрозы. «Безопасный» мир для туристов, желающих отдохнуть без риска для жизни, сократился более чем на четверть.

На карте, которую составили аналитики английского дипведомства, страны окрашены в разные оттенки красного цвета согласно четырем уровням террористических угроз: высокому, обычному, среднему и низкому. Чем темнее цвет страны – тем выше террористическая угроза. На основании своих данных МИД Британии полагает, что в более чем 30 странах планеты наблюдается высокая угроза стать жертвой террористических актов . Отдыхать этим летом опасно не только в Ливии, Пакистане и Сомали, - странах, куда не рекомендуется ездить в последние годы. В темно-бардовый цвет, показывающий на карте самый высокий четвертый уровень террористической угрозы, окрашены и такие популярные у туристов страны, как Испания, Франция и сама Великобритания.

МИД Великобритании также не рекомендует своим гражданам ехать отдыхать в Турцию, Египет, Таиланд, Индию. Опасной для туристов признана и Россия. Традиционно областью высокого риска стал почти весь Ближний Восток, страны центральной Африки, а также северные и восточные африканские государства.

Список стран с высоким уровнем террористической опасности:

• Австралия

• Алжир

• Афганистан

• Бельгия

• Бирма

• Великобритания

• Египет

• Эфиопия

• Индия

• Индонезия

• Ирак

• Испания

• Йемен

• Кения

• Колумбия

• Ливия

• Мали

• Нигер

• Нигерия

• Пакистан

• Россия

• Саудовская Аравия

• Сирия

• Сомали

• Таиланд

• Тунис

• Турция

• Франция

К странам с низким уровнем террористической угрозы традиционно отнесены Исландия, Швейцария, Чехия, Япония, обе Кореи, юг Африки и ряд стран в Южной Америке.

Список стран с низким уровнем террористической опасности:

• Ангола

• Армения

• Боливия

• Ботсвана

• Бутан

• Венгрия

• Восточный Тимор

• Вьетнам

• Гайана

• Гвинея

• Гондурас

• Доминиканская республика

• Замбия

• Зимбабве

• Исландия

• Конго

• Корея Северная

• Корея Южная

• Куба

• Лаос

• Латвия

• Либерия

• Литва

• Мадагаскар

• Мексика

• Мозамбик

• Молдова

• Монголия

• Намибия

• Никарагуа

• Панама

• Папуа-Новая Гвинея

• Польша

• Словения

• Суринам

• Сьерре-Лионе

• Тайвань

• Туркменистан

• Уругвай

• Чехия

• Швейцария

• Эквадор

• Эритрея

• Эстония

• Япония

В итоге в список потенциально опасных вошли около 60 стран, из них 28 носят высокий уровень террористической угрозы. Официального запрета посещения опасных стран нет. Однако у туристов из Великобритании могут возникнуть проблемы с оформлением страховки перед поездкой в страну из «красного» списка. Обеспокоенность внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства связана с недавними трагическими событиями в Тунисе. В минувшую пятницу 26 июня в тунисском городе Сус террорист одиночка расстрелял 39 отдыхающих. Большинство из них были гражданами Великобритании.

Ситуация в Гонконге вновь осложнилась

Владимир Терехов

Гонконг вновь, как и осенью прошлого года, может стать поводом для упоминания новостными агентствами в качестве места, где разворачиваются примечательные события в мировой политике. Хотя уличные страсти годичной давности, разгоревшиеся здесь в связи с рекомендациями Пекина по изменению процедуры избрания местного руководства, тогда удалось достаточно быстро погасить.

Но 18 июня уже текущего года отношения между центральным правительством КНР и Гонконгом вновь осложнились, после того как местному правительству не удалось получить одобрения этим рекомендациям со стороны местного же органа законодательной власти. Однако, прежде чем обратиться к проблемам сиюминутного и фундаментального плана, которые возникают в связи с последними событиями в Гонконге, необходимо кратко остановиться на его истории.

Гонконг вошёл в состав Британской империи в 1842 г. в соответствии с Нанкинским договором, редким по цинизму документом даже на фоне того беспредела, который творили в XIX веке “белые просветители” в отношении “просвещаемых”. Он стал следствием поражения Китая периода правления манчжурской династии Цинь в Первой опиумной войне 1840-1842 гг. Британская империя решала в то время собственные проблемы финансового обеспечения колониальной политики путём насильственного преодоления запрета торговли опиумом на территории Китая.

Переход от нелегальной к “законной” продаже в Китае наркотиков, выращенных на индийских плантациях, принёс баснословные доходы британской короне, но поставил к концу XIX века древнюю китайскую нацию перед перспективой полной физической деградации.

Согласно китайско-британской Декларации 1997 г., Гонконг вошёл в состав КНР под политическим лозунгом “одна страна, две системы”. Его конкретное наполнение выразилось в том, что на последующие 50 лет Специальный административный район (САР) Гонконг находится в режиме своего рода социально-политической и экономической адаптации к “мейнленду”, в ведении которого формально находятся только сферы обороны и внешней политики.

Нынешняя система управления Гонконгом существенным образом унаследована от последних лет его колониального периода. Местные законы принимает Законодательный совет, состоящий в настоящее время из 70-и депутатов, а текущими делами занимается правительство, которое фактически контролируется Главным министром. Это ключевая фигура в гонконгской властной системе, и поэтому столь важное значение процедуре его избрания придаётся как Пекином, так и населением Гонконга. До сих пор, согласно действующей пока местной конституции, его выбирал специальный Комитет, который сегодня включает в себя 1200 человек, представляющих в основном деловые круги Гонконга.

Предложенная Пекином в конце августа прошлого года новая процедура выбора Главного министра внешне выглядят гораздо более демократично, ибо предполагает его избрание не Комитетом по выборам, а всеобщим голосованием. Но гонконгцы должны будут выбирать одного из трёх претендентов, кандидатуры которых подлежат предварительному согласованию с центральной властью. Она же будет утверждать и результаты выборов.

Такая демократия не понравилась политически наиболее активной части гонконгцев, то есть студенческой молодёжи. В сентябре 2014 г. улицы Гонконга заполнились протестующими, акции которых получили в западной прессе наименование “движение зонтиков”. Зонтики являются обычной атрибутикой гонконгцев в сезон дождей. Примечательно, что среди протестующих студентов было не мало тайваньцев, выбравших для обучения гонконгские ВУЗ-ы. “Движение зонтиков” получило поддержку и на самом Тайване, где существуют схожие проблемы в отношениях с “мейнлендом”.

После спада уличной активности осени прошлого года, процесс разрешения интриги, возникшей в отношениях Пекина с Гонконгом, переместился в стены Законодательного совета. Поскольку речь идёт об изменении одного из основных положений местной конституции, то пекинские “рекомендации” требовали одобрения квалифицированным большинством Законодательного собрания, а также утверждения нынешним Главным министром.

Однако за внесённый местным правительством проект нового закона проголосовали лишь 8 депутатов при 28 против. Остальные либо воздержались, либо просто отсутствовали в зале голосования.

Судя по реакции китайской прессы на эту неудачу, в Пекине были уверены в успехе. Сегодня раздаются филиппики в адрес неких раскольников из “пан-демократических” сил. Так, практически сразу после голосования Управление по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР призвало местных активистов к прекращению “политиканства и сосредоточению внимания на решении экономических проблем”. С целью иллюстрации этого заявления в распространивших его китайских правительственных изданиях приводятся графики негативного изменения некоторых важных показателей деловой активности Гонконга последних пяти лет. Речь идёт о снижении темпов роста ВВП, притока туристов из “мейнленда” и объёма розничной торговли.

Возникают, однако, сомнения в степени обоснованности причинно-следственной привязки начала падения темпов роста гонконгской экономики (2010-2012 гг.) к политической активизации в это же время “пан-демократических” сил Гонконга. Возможно, что такая связь присутствует. Но нельзя забывать о продолжающемся с 2008 г. спаде мировой деловой активности в целом, к которой экономика Гонконга (сохраняющего статус одного из крупнейших мировых финансово-торговых центров) привязана самым тесным образом.

При территории в два с половиной раза меньше московской и численности населения чуть более 7 млн человек по объёму ВВП Гонконг занимает 40-место в мире. Годовой доход на душу населения составляет 38,5 тыс. долл., то есть находится на уровне Великобритании и Японии. Хотя Гонконг не является независимым государством, он выставляет отдельную от КНР делегацию на Олимпийские игры, участвует в некоторых других международных мероприятиях и форумах (например, в АТЭС) под наименованием “Гонконг, Китай”.

Скорее всего, высокий уровень жизни и сложившееся состояние статус-кво в формате отношений Гонконга с “мейнлендом” вполне устраивает население первого, которое (как и тайваньцы) не хочет ничего менять. Впрочем, не исключено, что китайская официальная пресса имеет веские основания для утверждений, согласно которым “пан-демократы”, заблокировавшие столь необходимый Пекину законопроект, представляют в Гонконге только самих себя.

Однако более достоверной представляется версия об излишней торопливости центральных властей КНР в попытках реорганизации политического устройства Гонконга. Процесс адаптации САР Гонконг к “мейнленду” может быть более или менее безболезненным только при крайне осторожном и постепенном введении новаций. Пока же, судя по комментариям китайской прессы, позиция центральных властей относительно процедуры избрания Главного министра остаётся прежней и сводится к подтверждению предложений августа 2014 г.

Что касается “внешних факторов” в провоцировании политической турбулентности в Гонконге (по отработанному сценарию “цветных революций”), то вполне можно допустить их наличие.

Более того, было бы странно, если бы эти факторы отсутствовали. В условиях двусторонней глобальной игры (основными участниками которой теперь являются США и КНР) каждый из ведущих игроков всегда использует слабости конкурента.

Для нынешнего Китая источником таких слабостей является трудная совместимость новых внешних условий с одной из основных государственных целей, которая сводится к восстановлению (некогда утраченного) “единства нации и национальной территории”.

Не вызывает сомнения вопиющая несправедливость того, как обошлись с Китаем в XIX веке. Одна из самых позорных страниц истории современного “цивилизованного мира” связана именно с Китаем того времени. Но за прошедшие с тех пор полтора века кардинально изменился не только глобальный политический мир, но и “утраченные” Китаем территории, а также проживающее на них население. Без учёта этих изменений невозможно решить одну из ключевых государственных проблем КНР.

Усилия внешних режиссёров “цветных революций” обречены на неудачу, если их объект сам не создаёт для этого подходящих условий.

ПЕКИН И ШАНХАЙ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ ИНОСТРАННЫМ ТУРИСТАМ

Мэрии Пекина и Шанхая уже согласовали свои намерения с Минфином, Главным таможенным управлением КНР и Государственной налоговой администрацией Китая, сообщается в пресс-релизе ГТУ.

Иностранцы, прибывшие с гостевыми визитами в Шанхай, Пекин, а также Гонконг, Макао и Тайвань и планирующие провести на материковой части Китая не более 183 дней, будут получать возврат НДС (11%) с покупок потребительских товаров, приобретенных в ряде магазинов, участвующих в программе.

Минимальная сумма покупки, с которой будет осуществляться возврат налога, составляет 500 юаней (82 доллара). Срок возврата – 1 рабочий день, деньги можно получить наличными в магазине или переводом на банковскую карту покупателя. Льгота не распространяется на товары, которые запрещено вывозить за пределы КНР.

Китай стартовал пилотную программу возврата налогов в провинции Хайнань 1 января 2011 года. Минимальная покупка там должна составлять 800 юаней, в программе участвует лишь 324 товарные номенклатуры.

Стоимость экспорта фруктов и овощей Вьетнама за первые 5 месяцев 2015 г. составила $629 млн (+17,8%). Вьетнам экспортировал 900 тыс. т фруктов, причем на питахайю пришлось 350 тыс. т, на арбузы – 250 тыс. т, лонганы - 110 тыс.т, бананы - 30 тыс. т. Вьетнам экспортирует фрукты в более, чем 40 стран и территорий, крупнейшими экспортными рынками являются КНР, Япония, США, Россия, Тайвань, РК, Индонезия, Нидерланды, Таиланд и Сингапур.

VietnamNews,15.06.2015

По данным вьетнамской статистики в период 2011 - 2014 гг. более 50 тыс. вьетнамских граждан вступили в брак с иностранцами. 80% из этого числа составили женщины, их супругами в основном стали граждане Тайваня и РК.

Viet Nam News,13.06.2015

Ольга Голодец приняла участие в церемонии награждения победителей XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского

Церемония награждения победителей состоялась в Концертном зале имени П.И.Чайковского.

«Дорогие друзья, совсем недавно мы участвовали в церемонии открытия. Прошло много очень волнующих для нас дней. И сегодня мы со всей уверенностью можем сказать, что конкурс стал ярким, блистательным событием в музыкальной жизни всего мира, – обратилась к собравшимся вице-премьер Ольга Голодец. – Мне кажется, что само участие в конкурсе значимо для профессионального роста, для развития музыкальной культуры. Мне хочется, чтобы победителей ожидала ярчайшая музыкальная судьба. Сегодня вы даёте им путёвку в совершенно новую музыкальную жизнь».

В финал вышли 6 пианистов, 6 скрипачей, 6 виолончелистов и 8 вокалистов из 14 стран – Армении, Германии, Испании, Молдовы, Монголии, Китая, Литвы, Нидерландов, России, Румынии, США, с Тайваня, из Франции и Южной Кореи. Всего на участие в конкурсе было подано 623 заявки из 45 стран мира.

В этом году трансляция Международного конкурса имени П.И.Чайковского побила все рекорды: количество просмотров составило почти 7 млн.

За конкурсантами наблюдали любители музыки в 180 странах мира.

2 июля в Москве состоится гала-концерт победителей конкурса, а 3 июля на гала-концерте в Санкт-Петербурге будет объявлен обладатель Гран-при.

Банк Китая уполномочен проводить безналичные расчеты в юанях между компаниями на территории Венгрии, сообщил Народный банк КНР.

Банк Китая также проводит аналогичные операции (клиринг) с юанями в специальных административных района Сянган (Гонког) и Аомэнь (Макао), на Тайване, во Франкфурте, Париже, Сиднее и Куала-Лумпуре.

Ранее сообщалось, что китайская национальная валюта вышла на пятое место в мире. Об этом сообщил Банк Китая, опубликовав индекс трансграничности юаня (CRI) за март 2015 г. В феврале текущего года на долю юаня в расчетных платежах по всему миру пришлось 1,81% от всего объема. Таким образом, китайская валюта переместилась с пятого на седьмое место. В марте 2015 г. доля трансграничных расчетов в юанях составила 2,03% – это вновь обеспечило китайской валюте пятое место.

Растет и доля использования юаня в трансграничных сделках. По итогам января-марта текущего года этот показатель увеличился на 5% по сравнению с уровнем декабря 2014 г.

Напомним, что по итогам 2014 г., на межбанковских валютных рынках объем прямого обмена восьми мировых денежных единиц на китайские юани превысил 1,05 трлн юаней ($163 млрд). На Китайском межбанковском валютном рынке проводятся прямые торги между юанем и сингапурским долларом, долларом США, евро, японской иеной, фунтом стерлингов, российским рублем, малайзийским ринггитом, австралийским долларом, новозеландским долларом. По итогам октября 2014 г., в 50 странах мира используется китайская национальная валюта. Ее доля превысила 10%.

В мае 2015 г. уровень безработицы на Тайване достиг 3,62%. Этот показатель стал минимальным за последние 15 лет, сообщило статистическое ведомство острова.

Майский уровень безработицы на Тайване снизился на 0,01% относительно уровня апреля текущего года и на 0,23% относительно мая 2014 г.

По итогам января-мая 2015 г, безработица на острове достигла 3,67%. Этот показатель тоже стал рекордно низким за последние 15 лет.

За май текущего года большинство новых рабочих мест на Тайване – 13 000 – было создано в сфере услуг. Это на 0,19% больше, чем в апреле 2015 г.

Ранее сообщалось, что в 2014 г. в Китае насчитывалось 772,530 млн работающих граждан. Это на 2,76 млн человек больше, чем в конце 2013 г. При этом уровень безработицы в прошлом году достиг 4,09%. К концу прошлого года в Поднебесной было 9,52 млн безработных. Количество занятых трудом в городах и поселках страны в 2014 г. выросло на 13,22 млн человек. Среди работающего населения Китая 29,5% заняты сельским трудом, 29,9% – работают в промышленном секторе, еще 40,6% – в сфере услуг.

Новый геополитический альянс - взгляд из Сухума

О перспективах развития сотрудничества Абхазии со своими черноморскими соседями в контексте современных российско-турецких отношений рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Современные отношения России и Турции могут служить хорошей иллюстрацией того, что непримиримые исторические противники со временем нередко становятся союзниками и партнерами. И в этой связи трудно не согласиться с историком, директором Института стран СНГ и членом Общественной палаты РФ Константином Затулиным, считающим, что история может и объединять, и разъединять. Он подчеркнул, что в прошлом Россия и Турция часто оказывались по разные стороны баррикад - достаточно упомянуть хотя бы роль Турции в Первой мировой войне. Тем не менее, на данном этапе в непростой для России период Турция, будучи членом НАТО, не поддержала антироссийские санкции Запада и сделала выбор в пользу укрепления торгово-энергетического сотрудничества с Москвой.

Такое мнение прозвучало в ходе прошедшего на днях в Сухумском Доме Москвы круглого стола, организованного Международным фондом "Апсны" и ставшего площадкой для интересной дискуссии на тему "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений".

Турция: смена ориентиров?

Все участники круглого стола весьма позитивно оценили динамично развивающиеся российско-турецкие отношения, основанные на учете взаимных интересов в различных сферах. При этом, как отметил бывший министр иностранных дел Республики Абхазия, ныне депутат Парламента Сергей Шамба, Запад явно недоволен российско-турецким сближением и, чтобы помешать ему, пытается использовать давнее стремление Турции стать полноценным членом Евросоюза. Однако вопреки неблагоприятной международной конъюнктуре, отношения между Анкарой и Москвой улучшаются, поскольку вполне очевидно, что среди геополитических приоритетов обеих стран важное место принадлежит поддержанию стабильности в Черноморско-Каспийском регионе, а это возможно лишь при условии взаимодействия между Россией и Турцией. К этому можно добавить, что заключенное недавно энергетическое соглашение России и Турции по проекту строительства нефте- и газопровода "Турецкий поток", как и предполагаемое трехкратное увеличение торговли между странами, вступает в откровенное противоречие с желанием Запада "наказать" Россию.

В своем выступлении директор Центра политических исследований Анкары Хасан Канболат выразил уверенность в том, что Сухум выигрывает от сотрудничества Москвы и Анкары, хотя в будущем турецкий политолог не исключает и появления новых вызовов и рисков для Абхазии, в частности, связанных с исламским радикализмом, угрожающим как христианскому, так и мусульманскому миру. И это лишь подчеркивает необходимость углубления российско-турецкого сотрудничества в интересах региональной стабильности. Хасан Канболат также затронул тему прошедших недавно в Турции парламентских выборов, в результате которых, по его словам, четыре потомка абхазских махаджиров получили места в турецком парламенте, что может привести к созданию коалиции и изменению в расстановке политических сил.

Абхазия как пространство для диалога и сотрудничества

Руководитель Международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа и член правления этого фонда Октай Чкотуа говорили в своих выступлениях о важной роли, которую играет абхазская диаспора в Турции для укрепления абхазо-турецких отношений. Сонер Гогуа считает, что Абхазия могла бы стать транзитным коридором для поставок товаров из Турции в Россию и наоборот. Помимо этого, сказал он, есть еще немало интересных проектов. По мнению Сонера Гогуа, хорошим примером могут служить торговые отношения Турции с Тайванем: не признавая последний в качестве независимого государства, Анкара, тем не менее, установила с ним интенсивные торговые отношения, выгодные обеим сторонам. Состоянию экономики Абхазии и возможным перспективам ее развития в контексте абхазо-российских и абхазо-турецких торгово-экономических отношений посвятил свое выступление доктор экономических наук, профессор Заур Шалашаа.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев подчеркнул важность постоянного диалога и укрепления российско-турецких отношений для стабильности в регионе. И, по его мнению, Абхазия может стать полем для укрепления сотрудничества между Россией и Турцией. Правда, российский дипломат признал, что в связи с этим различные фобии и опасения существуют и в РФ, и в Турции.

"Насколько я знаю, в России высказываются опасения о том, что Турция расширяет свое влияние в Абхазии и стремится ограничить влияние РФ в Абхазии. Напротив, в Турции существует мнение о том, что Россия собирается, особенно в последнее время, поглотить Абхазию. Это реликты эпохи противостояния", - констатировал Семен Григорьев.

Как и следовало ожидать, участники дискуссии не обошли вниманием и тему неурегулированного абхазо-грузинского конфликта. Так, президент Центра политических исследований Анкары, бывший заместитель министра иностранных дел Турции Юнал Чевикез отметил в своем выступлении, что, хотя официальная Анкара все еще рассматривает Абхазию как часть Грузии, однако в Турции немало политиков, которые выступают против продолжения международной изоляции Абхазии, считая ее неэффективной. В то же время, хотя, по его словам, в Турции существует различное восприятие абхазо-грузинского конфликта, есть понимание того, что он несет потенциальную угрозу международной безопасности и наряду с другими конфликтами на Южном Кавказе является препятствием для развития региона.

А Тбилиси против

Было бы уместно напомнить, что в 2009 году, будучи заместителем министра иностранных дел Турции, Юнал Чевикез нанес визит в Абхазию, и в ходе его встреч с абхазским руководством были рассмотрены потенциальные возможности активизации турецко-абхазского экономического партнерства. Позже, в 2011 году Абхазию посетил руководитель Кавказского департамента Министерства иностранных дел Турции Нурдан Байактар. Целью его визита было расширение и углубление двусторонних взаимоотношений. И, наконец, в 2014 году Абхазию посетили две турецкие делегации - группа турецких журналистов и представители Министерства иностранных дел Турции.

Вполне предсказуемо, что официальный Тбилиси был крайне недоволен участившимися визитами турецких дипломатов в Абхазию и расценил их как "не отвечающие тесным партнерским взаимоотношениям Грузии и Турции". В целом, ряд наблюдателей указывает на появление признаков некоторой напряженности между Анкарой и Тбилиси, в основе которой лежит целый ряд причин: невыполнение Тбилиси своих обязательств по возвращению турок-месхетинцев в места их прежнего проживания; ряд вопросов, связанных с восстановлением в Батуми мечети, разрушенной в советский период; ограничение тремя месяцами срока безвизового пребывания граждан Грузии в Турции и другие моменты. Что касается усиления экономической и политической активности Турции в Абхазии, то она, конечно, далеко не радует Тбилиси. Предпринятые ранее грузинской стороной неоднократные задержания турецких торговых кораблей, направлявшихся в Абхазию, вызвали протесты турецких официальных лиц и бизнес-сообщества. Как известно, в 2009 году грузинская сторона задержала турецкий корабль "Бакет", капитан которого был приговорен грузинским судом к 24 годам заключения. И только вмешательство тогдашнего министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу (в настоящее время он занимает пост премьер-министра) привело к освобождению капитана. В последующие годы подобные факты также имели место, что позволяет усомниться в искренности тбилисских политиков, называющих грузино-турецкие отношения "идеальными".

От взаимодействия к признанию

Участники дискуссии отмечали, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году имело огромное историческое значение и привело к возникновению совершенно нового геополитического контекста в регионе. Как отметил Сергей Шамба, за прошедшие годы Абхазия доказала свою состоятельность и, в первую очередь, в качестве надежного партнера РФ. Константин Затулин подчеркнул, что, признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России было верным политическим шагом, хотя и принесло Москве некоторые политические издержки. По мнению общественного деятеля, благодаря своей уникальности Абхазия могла бы способствовать еще большему сближению России и Турции. Но для этого, убежден Константин Федорович, Турция должна признать Абхазию и, по его выражению, "перестать играть в игры". На эти слова Затулина присутствующие отреагировали аплодисментами.

В ходе развернувшейся в конце круглого стола широкой дискуссии представителями общественности были высказаны самые положительные оценки проведенного мероприятия. Среди прозвучавших с мест предложений и пожеланий - возобновление морского сообщения между Абхазией и Турцией, установление контактов на уровне мэрий турецких и абхазских городов, признание Турцией абхазских национальных паспортов, более полное и объективное освещение событий в Абхазии в турецких СМИ, активизация разносторонних контактов в сфере культуры, образования и спорта. Нателла Акаба

«Sputnik-abkhazia.ru», 24.06.2015 г.

В период с августа 2014 г. по апрель 2015 г. цены на древесную щепу из хвойных пород древесины на мировых рынках снизились на 11%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Глобальный индекс цен на хвойную щепу в апреле 2015 г. упал до $165,86 за одну сухую метрическую тонну, что на 4,3% ниже среднего показателя пяти последних лет. Более того, это самый низкое значение с конца 2013 г. Эксперты объясняют удешевление сырья тактикой японских производителей целлюлозы, которые в последнее время предпочитают импортировать недорогую щепу из Австралии.

Глобальный индекс цен на лиственную щепу остается относительно стабильным с начала 2015 г. и составляет $182,47 за одну сухую метрическую тонну. Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия импортируют большие объемы лиственной щепы из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В январе-апреле 2015 г. Австралия увеличила поставки в Китай, Вьетнам и Японию. В то же время экспорт сырья из Чили в Японию немного снизился.

За год, прошедший с начала функционирования комплексной беспошлинной зоны Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ее торговый оборот превысил $1,9 млрд. Зона начала свою работу в июне 2014 г.

За год в первый этап инфраструктурного строительства на территории зоны было инвестировано 630 млн юаней ($103 млн). На эти средства созданы шесть площадок для торговли и складирования импортной нефтегазовой продукции, сельхозпродуктов, рудного сырья и металлических изделий, древесины, предметов широкого потребления и автомобилей. На территории Алашанькоу эксплуатируются 17 железнодорожных линий, в стадии строительства находятся три широкорельсовые и четыре стандартные железные дороги. Резидентами зоны стали 38 предприятий. Годовой грузооборот достиг 470 600 т.

Особая экономическая зона Алашанькоу находится на одноименном контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном.

Напомним, что правительство Китая одобрило планы развития в стране зон свободной торговли. Речь, в частности, идет об объектах в провинциях Гуандун и Фуцзянь, городе Тяньцзинь. Особая зона в Гуандуне призвана способствовать экономической интеграции со специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Фуцзяньская ОЭЗ направлена на сотрудничество с Тайванем, а аналогичный объект в Тяньцзине – с Пекином и провинцией Хэбэй.

Что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром"?

О том, что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром", размышляет аналитик Дмитрий Мушба.

Проведение реформ с целью создания жизнеспособной независимой экономики объявлено одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии. В республике уже идут процессы реформирования системы госуправления. Тем временем политические деятели и эксперты обращаются к зарубежному опыту.

Идея масштабных реформ не нова, несколько лет назад активно обсуждалась возможность применения сингапурского опыта в области либерализации экономики и оптимизации работы государственных структур. Делегация из Абхазии даже ездила с этой целью в Сингапур, а затем мы принимали бизнесменов из юго-восточной Азии у нас в стране. Выбор был не случайным, ведь именно так называемые "азиатские тигры": Сингапур, Тайвань, Гонконг и Южная Корея - продемонстрировали всему миру пример того, как небольших размеров государство может стать экономически самодостаточным и достичь высокого уровня развития.

Конечно, едва ли существует универсальная модель развития для всех государств, но сингапурский опыт борьбы с коррупцией, реформирования госструктур, улучшения инвестиционного климата давно и удачно используется многими развивающимися странами. Эти вопросы являются весьма актуальными и для сегодняшней Абхазии.

Реформы Ли Куан Ю

Главным творцом Сингапурского экономического чуда по праву считается первый премьер-министр республики Ли Куан Ю, который пришел к власти на волне тотального недовольства народных масс социально-экономическим положением в стране.

В короткое время под руководством Ли Куан Ю Сингапур превратился из страны "третьего мира" в одно из наиболее развитых государств. В настоящий момент ВВП на душу населения в Сингапуре составляет 51,6 тысяч долларов США в год, что делает Сингапур третьей по уровню экономического развития страной в мире по оценке МВФ.

В начале реформ в Сингапуре существовало колоссальное имущественное неравенство, а с учетом тотальной безграмотности населения и отсутствия природных ресурсов, перспектив для развития было немного.

Ли Куан начал реформирование с того, что разрубил связи с различными группами интересов, которые пытались препятствовать реализации реформ. Ряд министров, в том числе родственников самого премьера, которых уличили в коррупции, получили тюремные сроки. Благодаря такой бескомпромиссной позиции руководства, в стране удалось практически искоренить коррупцию.

Параллельно государство вкладывало огромные деньги в обучение молодых людей в лучших университетах мира. Специалистам, вернувшимся на Родину, были обеспечены высокие зарплаты. Они, в свою очередь, привносили с собой не только новые знания, но и новые принципы и культуру управления во все сферы жизни.

Не менее важно, что государство со своей стороны помогало создать простые и понятные правила игры, чтобы молодые люди, приехав из-за границы, смогли реализовать себя в полной мере. Таким образом, создавалась новая, воспитанная в духе меритократии, элита, задачей которой было построение современного высокоэффективного государства.

Большое внимание государство уделяло развитию банковского сектора и улучшению инвестиционного климата в стране. Благодаря этому, сегодня Сингапур является одним из самых свободных с экономической точки зрения государств мира.

Однако экономическая свобода и сегодня сочетается здесь с жесткой политической властью. Под контролем государства находятся практически все сферы общественной жизни, прежде всего, политика и СМИ. Для справки, Сингапур и сегодня занимает одно из последних в мире мест по показателю индекса свободы прессы. (140-е место из 167 стран).

Из-за строгости законодательства Сингапур по сей день в шутку называют fine city, в случае Сингапура - это не только прекрасный город, но и город штрафов (от англ. fine - штраф). Штрафы в 500 долларов за малейшее нарушение: курение в общественном месте или брошенный на тротуар окурок. Воровство, употребление наркотиков, взяточничество наказываются смертной казнью.

Что взамен?

В Абхазии иной баланс между свободой и материальным благополучием общества.

Говоря о маленьком масштабе своего государства, (площадь которого в десять раз меньше площади Абхазии) премьер-министр Сингапура отмечал, что у его жителей просто не остается ни единого шанса быть беспечными, так как это означало бы для них гибель.

Что же мешает Абхазии при наличии таких конкурентных преимуществ, как уникальный природный потенциал, благоприятный климат и наличие бесспорно талантливого населения, выйти на более высокий уровень развития?

Одной из главных проблем Абхазии, по мнению многих экспертов, является несовершенство общественных и политических институтов страны. Экономика в современном мире неотделима от политики. Следовательно, ни одна стратегия экономического развития, какой бы идеальной она не казалась, не будет работать при устаревших институтах общества и власти.

Институциональные барьеры: незащищенность капитала и собственности, коррупция, несовершенство судебной системы и другие - тормозят развитие нашей экономики и государства в целом.

Безусловно, сегодня многое делается для улучшения ситуации. Создание Конституционного Суда, оптимизация штатов Казначейства, деятельность, направленная на развитие реального сектора экономики посредством инвестиционного агентства - все это шаги в правильном направлении.

Государство нуждается в демонтаже устаревших, неработающих механизмов надзора, создании простых и понятных правил игры и обеспечении неотвратимости наказания за их нарушение.

Однако попытки реального реформирования, как правило, вызывают недовольство определенной части населения, а также сталкиваются с противодействием групп интересов, стремящихся исключительно к получению собственной выгоды. Правительству неизбежно придется принимать, в том числе и непопулярные решения и продемонстрировать всю свою решимость, чтобы реформы не превратились в имитацию реформ.

Сегодня в Абхазии активно обсуждается возможность передачи дополнительных полномочий Парламенту и органам местного самоуправления. Однако децентрализация власти не всегда оказывается оптимальным решением для повышения эффективности госуправления в развивающихся странах.

С одной стороны такая реформа призвана сбалансировать систему власти и упростить процедуру принятия решений, с другой - создание нескольких центров власти в стране может еще более затруднить проведение государственной политики. Существует опасность, что при разногласиях между исполнительной и законодательной властью, а также между центром и районами, может возникнуть ситуация, при которой государственный механизм фактически будет "парализован".

В этой связи можно еще раз обратиться к словам Ли Куан Ю, который в своей книге писал: "Молодым странам стабильности и экономического развития следует добиться прежде, чем они смогут позволить себе роскошь демократии и личной свободы в западной форме".

Жесткая вертикаль власти или ее децентрализация, какая из этих двух моделей госуправления является наиболее оптимальной для Абхазии на данном этапе? Уверен, что экспертное и политическое сообщества нашей страны будут еще не раз возвращаться к обсуждению этого важного вопроса.

«Abkhazia24.org», 16.06.2015 г.

Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за последние несколько недель стало весьма обсуждаемым вопросом региональной политики. Организация, которая и сейчас объединяет большую часть Евразийского континента и включает вторую в мире экономику Китая, после расширения состава своих постоянных членов за счет Пакистана и Индии превратится в одно из крупнейших и влиятельных в мире объединений. Безусловно, этот процесс отразится и на Афганистане.

16 июня 2015 года спецпредставитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Шакир Каргар сделал важное заявление: «Президент Афганистана лично примет участие в работе саммита и подаст заявку на получение полноправного членства в ШОС». Ведется работа по подготовке визита президента Афганистана Ашрафа Гани на саммит ШОС в Уфе.

Это решение можно назвать историческим, поскольку оно определит дальнейшую судьбу Афганистана на многие годы, и даже десятилетия вперед. Однако, конечно, политическая борьба вокруг активного участия Афганистана в ШОС на этом не кончится. Высказывались и будут высказываться аргументы против развития отношений с этой крупной международной организацией. Но вопрос этот настолько важен для афганских национальных интересов, что стоит сформулировать, в чем состоят шанхайские выгоды для Афганистана.

Что такого могут предложить американцы?

Аргументы против повышения статуса Афганистана в ШОС сформулированы, насколько можно судить, в основном, американцами, и состоят они, главным образом, в том, что в случае такого решения США могут резко сократить финансирование афганского правительства и армии, что создаст огромные трудности в борьбе с талибами и недавно появившимися отрядами «Исламского государства». Собственная афганская экономика и доходы правительства все еще слишком малы, чтобы содержать Афганскую национальную армию и полицию в ее современном составе.

Хотя эта угроза достаточно серьезная, тем не менее, у ШОС есть чем ответить. В первую очередь, политическими мерами и активным привлечением Пакистана и Ирана к борьбе с вооруженными группировками. Этот процесс уже пошел, и переговоры с частью талибов уже начались. Именно в преддверии Уфимского саммита ШОС вдруг сдвинулся с места переговорный процесс, в котором Пакистан стал принимать самое активное участие. Это уже привело к заметному размежеванию среди афганских боевиков, к стычкам между сторонниками «Талибана» и «Исламского государства» и даже возникновению между этими группировками борьбы за власть. Раскол среди боевиков создает условия для того, чтобы их разгромить.

В стратегическом смысле, страны ШОС, конечно, не потерпят существования в границах своей ответственности каких-либо неподконтрольных вооруженных отрядов. Будет изыскано средство, чтобы эти отряды были уничтожены. У стран-членов ШОС есть большой опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями и терроризмом, и можно видеть, что Китай и Россия, а также и другие члены организации с этими угрозами справлялись. Достаточно вспомнить разгром радикалов на Чечне, которые еще 15 лет назад имели многотысячные отряды, танки и артиллерию. Теперь большая часть чеченских боевиков лежит в земле, а остатки убежали, кто в Афганистан, кто в Ирак. Гражданская война в Таджикистане, благодаря посредничеству России, кончилась примирением сторон, а непримиримые боевики были уничтожены или арестованы. Попытки устроить межнациональные столкновения в Узбекистане, в Кыргызстане и в Китае также заканчивались быстро и безуспешно для организаторов. Для сравнения, США хоть и заявили о борьбе с мировым терроризмом, тем не менее, ничего с ним сделать не могут. Везде, где американцы брались за эту задачу, в том числе и в Афганистане, они не добивались успеха, и боевиков становилось только больше. «Исламское государство» — тому наглядный пример.

Потому обеспечить окончательную победу над непримиримыми боевиками в Афганистане можно надеяться только при помощи ШОС. Дело ведь не только в боевых действиях и финансировании армии, задача борьбы с боевиками включает в себя действия спецслужб, политические и экономические меры, уважение к Исламу, к суверенитету Афганистана и выбору афганского народа. Китай устами своих экспертов заявляет, что признает любое избранное афганским народом правительство, любой избранный народом политический строй. Никакого принудительного «экспорта демократии» в ШОС не будет, и в этом коренное отличие политики этой организации от американской политики.

Что же касается всего остального, в частности, экономических перспектив, то позволительно спросить сейчас, оказалась ли американская помощь эффективной для Афганистана? Ответ будет очевиден. Нет, не оказалась. Несмотря на годы реализации программ и истраченные миллиарды долларов, Афганистан как был, так и остался бедной страной, лишённой современной промышленности. Причем так было везде, где американцы пытались помочь. Их программы оказывались на редкость неэффективными. Часто приводимые примеры бурного развития Японии, Южной Кореи, Тайваня и ФРГ, который иногда относят на счет американской помощи, на деле в несравненно большей степени являются результатом усилий правительств этих государств, и американская помощь тут играла вспомогательную роль.

Таким образом, ждать чего-то существенного для Афганистана от США уже нельзя. У них были все возможности и американцы потерпели неудачу, которую сами же признали выводом своим войск до того, как Афганистан был полностью очищен от боевиков. Теперь надежду на значимую политическую, военную и экономическую помощь Афганистан может возлагать только на ШОС.

Политическое равенство и добровольность участия

ШОС в настоящее время — единственная международная организация, готовая принять Афганистан в качестве равноправного члена. Это вытекает как из общего курса организации, в которой слабые экономически страны-члены не ущемляются, например Кыргызстан или Таджикистан, так и из большого внимания ШОС к Афганистану. Афганистан получил статус наблюдателя в обход статуса партнера по диалогу, который является начальным статусом для тех стран, которые желают к организации присоединиться.

Более того, еще в 2005 году была создана контактная группа ШОС — Афганистан, главную роль в которой играл Китай. Контактным лицом был посол Афганистана в КНР. Это было сделано в те времена, когда страна только-только получила новое государственное оформление и правительство, была охвачена войной и на мировой политической арене оценивалась весьма невысоко. Китай всегда прилагал большие усилия к развитию политических контактов с Афганистаном, в силу чего появилась даже т.н. «китайская дверь», через которую афганские представители могут обсуждать и решать важные политические вопросы. Россия не возражала против такого подхода, что также показывает демократичность ШОС. В западных международных организациях такого подхода нет, и там ни один вопрос нельзя решить без согласия или участия США.

Россия также всегда занимала дружественную позицию в отношении Афганистана, всегда поддерживала процесс национального примирения, и сделала такой важный шаг, как списание афганского внешнего долга. Повышение статуса Афганистана в ШОС укрепит и отношения с Россией. В российской внешнеполитической практике имеет большое значение добровольность участия страны-партнера в той или иной инициативе. Это вытекает из национального мировоззрения, из истории внешних отношений. В России считается, что добровольный союзник лучше всего, такой союзник самый надежный, и потому таким странам, как нетрудно увидеть из российской внешней политики, в Москве уделяется приоритетное внимание. Такие добровольные партнеры всегда могут рассчитывать на поддержку, Москва благосклонно относится к разновекторной политике своих партнеров (например, Казахстан проводил политику многовекторности, развивал активные отношения с Европой и европейскими организациями, но Кремль никогда против этого не высказывался, в силу того, что Казахстан был добровольным и активным участником интеграционных инициатив с участием России). То есть, если Афганистан подаст заявку на поднятие статуса в ШОС, Россия не будет возражать против афганских отношений с США и другими странами, лишь бы они не имели антироссийской окраски.

Экономическое развитие

Оформление нового пространства ШОС потребует серьезного вклада в экономическое и инфраструктурное развитие Афганистана. Причина лежит на поверхности: между старыми и новыми членами организации потребуется усиление транспортных связей, которые в силу географических условий лучше всего проложить через Афганистан. Других возможностей нет. Проложить мощную, соответствующую потребностям экономик стран ШОС линию коммуникаций вдоль Каракорумского шоссе из Китая в Пакистан вряд ли возможно, высокогорные районы сильно снижают пропускную способность автомобильных магистралей и сильно затрудняют строительство железных дорог, трубопроводов, линий электропередач. Для запада и юга Афганистана, где преобладает равнинный рельеф, таких ограничений нет.

О выгодности афганского транзита было написано немало, но за все время американского присутствия почти ничего в этом направлении сделано не было. США тормозили участие Ирана и России в строительстве железных дорог, фактически заблокировали сооружение газопоровода ТАПИ и ЛЭП CASA-1000. Как только высказывались предложения о строительстве новых инфраструктурных объектов, как раздавался хор голосов: это невозможно из-за ситуации с безопасностью, с которой американцы совладать не смогли. Американские политики, хотя на словах и обещавшие Афганистану процветание, фактически шла вразрез с национальными интересами Афганистана. Афганцы давно бы могли получить работу на строительстве и обслуживании транспортных систем, получить дешевую энергию, хорошие транспортные возможности для ввоза и вывоза товаров, для развития промышленности. Хотя сейчас для афганцев слово «промышленность» звучит как чистая абстракция, тем не менее, это огромная ценность. Дешевая энергия с таджикских ГЭС и из туркменского газопровода даст возможность создать крупные промышленные предприятия, с тысячами рабочих, которые смогут кормить целые города. Разве работа и дешевая электроэнергия — это не то, что нужно сейчас афганцам больше всего?

Помимо первоначальной индустриализации Афганистана и развития проходящих через его территорию транспортных коммуникаций, дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ШОС, конечно, вынесет на повестку дня долгосрочное экономическое развитие всего региона. Здесь можно обсудить очень амбициозный план развития, включающий строительство общей энергосистемы на основе крупных ГЭС на территории Афганистана, Таджикистана, Пакистана и Китая, часть из которых уже строится, развитие горнодобывающей промышленности, черной металлургии, химической промышленности, легкой промышленности. Немаловажным будет развитие орошаемого сельского хозяйства, которое должно покончить с недоеданием населения в Афганистане и Пакистане. Еще несколько лет назад Афганистан не мог и мечтать о таких перспективах. Это экономическое развитие не только преобразит облик всего региона, но и будет ощущаться по всему миру. Решение о повышении статуса Афганистана в ШОС поэтому нельзя не приветствовать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Автор: Дмитрий ВЕРХОТУРОВ

Развитие общественной жизни у насекомых приводит к сокращению (у отдельных особей) участков мозга, отвечающих за восприятие и познание. Иными словами, рост «коллективного разума» заставляет индивидов получать информацию о мире не по личным каналам восприятия, а посредством социальной коммуникации. К такому выводу пришли американские энтомологи, сравнивавшие различные виды тропических ос. Материалы исследования представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем сообщает издание Live Science.

Ученые собрали 180 самок ос 29 видов, обитающих на территории Коста-Рики, Эквадора и Тайваня. Некоторые насекомые ведут уединенный образ жизни, некоторые живут небольшими группами, а остальные — в крупных и сложно организованных колониях. Энтомологи поместили головы ос в пластичный полимер, а затем проанализировали структуру их мозга под микроскопом.

Выяснилось, что грибовидные тела (нейронные структуры, отвечающие за обучение, память и восприятие) у ос-одиночек гораздо крупнее, чем у общественных насекомых. Ученые полагают, что по ходу эволюции насекомые в колониях стали больше полагаться на информацию от соседей, чем на собственный интеллект. Кроме того, сокращение грибовидных тел снижает энергетические затраты организма.

«Мы думаем, что у общественных насекомых меньше потребность в самостоятельной оценке и реакции на происходящее вокруг них. Члены группы делятся информацией и помогают друг другу решать возникающие проблемы», — заявил ведущий автор исследования Шон О’Доннелл (Sean O'Donnell).

Эволюция позвоночных животных пошла в диаметрально противоположном направлении: чем более развита их общественная жизнь, тем крупнее и сложнее становится их мозг. Ученые объясняют это тем, что высокоразвитые позвоночные нередко конфликтуют друг с другом, и множество ресурсов их организма тратятся на победу и выживание в таких столкновениях. В группах насекомых, напротив, царит мир и координация усилий ради достижения общей цели, отмечает О’Доннелл.

Вооруженные силы Тайваня представили новую винтовку ХТ-105 разработки 205-го арсенала Бюро по вооружениям (205th Armory of the Armament Bureau), сообщает Asian Defence News.

Новая винтовка может быть принята на вооружение в ближайшее время. Ранее, в 2013 году, сообщалось о разработке винтовки под обозначением ХТ-97.

Винтовка ХТ-105 имеет три варианта ствола длиной 300, 360 и 450 мм. Режимы огня: полностью автоматический, очередями и одиночными. Другие технические подробности не разглашаются, в 205-м арсенале сказали, что возможны некоторые изменения в конструкции по желанию заказчиков.

Винтовка имеет высокую точность стрельбы, низкую отдачу, сбалансированную конструкцию и складной приклад для удобства в обращении. Возможна установка различных оптических прицелов, дополнительных креплений и других аксессуаров. ХТ-105 должна заменить в тайваньской армии винтовку Т91, которая является производной от знаменитой AR-15.

За январь-май 2015 г. в Китае использовано 330,95 млн юаней ($53,83 млн) зарубежных инвестиций. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2014 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

По итогам первых пяти месяцев текущего года, в Поднебесной учреждены 9582 компаний с участием иностранного капитала. Это на 9,6% больше, чем годом ранее. Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов стали сферы услуг и эксклюзивного производства. Так, на предприятия, специализируеющиеся на оказании услуг, пришлось 6830 новоучрежденных компаний с участием иностранных инвестиций. Данный показатель вырос на 20,9% в годовом сопоставлении. На эти цели было направлено $33,94 млн зарубежных капиталовложений с приростом на 23,5%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2015 г., объем прямых китайских инвестиций в нефинансовый сектор зарубежных экономик достиг $17,42 млрд. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Главными получателями капиталовложений из Поднебесной стали специальный административный район Сянган (Гонконг), страны АСЕАН и государства Европейского Союза.

Напомним, что по итогам января-февраля 2015 г., объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику достиг $22,48 млрд. Это на 17% больше, чем за январь-февраль 2014 г. За два месяца текущего года в стране зарегистрировано 3831 новых предприятий с участием иностранного капитала. Это на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Среди главных поставщиков инвестиций в китайскую экономику – специальный административный район Сянган (Гонконг), Тайвань, Республика Корея, Сингапур и Япония.

Полиция Южной Кореи раскрыла схему контрабанды краба из России

В Республике Корея выявлен незаконный канал поставок российского камчатского краба – ценный биоресурс ввозился под видом добытого в Японии и затем отправлялся в Китай.

Управление полиции города Инчхон обнаружило преступную схему ввоза камчатского краба, выловленного в России. По подозрению в совершении незаконных действий задержаны семь человек, в том числе представители компаний, занимающихся импортом и экспортом морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы южнокорейских СМИ.

Как показало расследование, с мая по август прошлого года контрабандным способом под видом добытого в Японии было ввезено 25 тонн российского камчатского краба общей стоимостью 600 млн. вон (около 540 тыс. долларов). Представитель компании-экспортера – гражданин Республики Корея – подделал сертификаты, удостоверяющие место производства и радиационную безопасность продукта. 15 тонн нелегального краба были реэкспортированы в КНР, в том числе на Тайвань.

Некий Ким решил воспользоваться дефицитом краба на южнокорейском рынке (как отмечается в южнокорейских СМИ, нехватка ценного биоресурса стала следствием перекрытия доступа для нелегальных поставок в результате действия межправительственного соглашения РФ с Кореей). Ким, проживающий в Японии, нашел южнокорейскую фирму-посредника и совершил аферу.

Ядерные страхи после украинского кризиса

Олег Барабанов - заведующий Кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы в Европейском учебном институте при МГИМО-Университете; профессор кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник Фонда клуба «Валдай»

Ричард Вайц - Старший научный сотрудник, директор Центра военно-политического анализа, Институт Хадсона, США

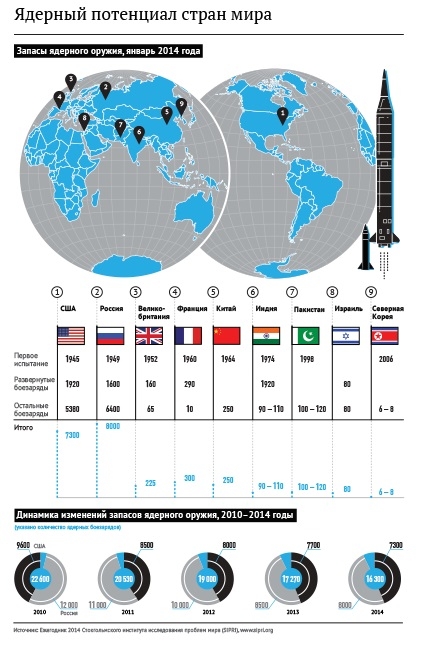

Резюме Одним из последствий текущего украинского кризиса для глобальной безопасности стали возросшие «ядерные страхи» как среди политических элит, так и в мировом общественном мнении. Можно выделить несколько измерений подобных страхов.

Чего боится Россия?

a) Украинская атомная бомба

Прежде всего, существует возможность нарушения действующего статуса-кво в режиме нераспространения. Украинский политический кризис 2013-2014 гг. обострил дискуссии, до этого вялотекущие, о ядерном статусе Украины. Киев сделал несколько заявлений о том, что Украине необходимо обзавестись собственным ядерным оружием. Сторонники этой идеи указывают на нарушение положений Будапештского меморандума 1994 года. Согласно документу, три ядерных державы – США, Великобритания и Россия, – предоставили гарантии безопасности Киеву в обмен на его отказ от ядерного арсенала, оставшегося в наследие от СССР. Эта мера должна была послужить компенсацией безъядерного статуса Украины в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первая волна таких заявлений относится к февралю-марту 2014 г. Подобными высказываниями отметились, среди прочих, ключевые политические фигуры, пришедшие к власти в результате Майдана: глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Восстановление военного ядерного статуса Украины стало ключевым пунктом электоральной программы Олега Ляшко во время президентских выборов в мае 2014 года, где он занял третье место, набрав 8,32% голосов. Вновь к разговорам о ядерном оружии вернулся теперь уже бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, заявив в сентябре 2014 года, что если США (или НАТО) не предоставят военным силам Украины необходимые виды вооружений, украинское правительство приступит к созданию собственной атомной бомбы.

Естественно, в случае принятия такого решения, будет нарушен международный режим нераспространения. В то же время вопрос требует анализа реальных возможностей Украины в этой сфере.

Что касается ракет-носителей ядерных боеголовок, ситуация довольно прозрачна. Конструкторское Бюро Южное (Південне), расположенное в Днепропетровске, было важной частью советской ракетной программы, поэтому сомневаться в способности Украины производить ракеты-носители ядерных боеголовок не приходится. При этом, во времена СССР Украина не имела необходимого оборудования для обогащения урана в военных целях или для производства радиохимического плутония. Тем не менее, высокого научного уровня Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины и других исследовательских центров может быть вполне достаточно для того, чтобы справиться с технологическими трудностями и произвести необходимое оборудование.

Более важным является вопрос об оружейных расщепляющихся материалах. Одним из возможных вариантов их получения может стать переработка отработавшего ядерного топлива с пяти атомных станций, расположенных на территории Украины. На одной из них – печально известной Чернобыльской АЭС, – установлены так называемые РБМК-реакторы, которые созданы по тому же проекту, что и советские военные реакторы серии «АД», предназначенные для производства плутония. Сегодня все отработавшее топливо, произведенное на Чернобыльской АЭС за более чем 20 лет ее эксплуатации, по-прежнему хранится там. В 2013-2014 гг. украинское правительство запустило программу по строительству в Чернобыле нового завода по переработке этого топлива и добыче из него плутония. Власти Украины обосновали это решение желанием обзавестись оборудованием для производства МОКС-топлива – смешанного оксидного уран-плутониевого топлива, – с тем, чтобы на территории Украины воспроизводился полный ядерный цикл. Не говоря уже о том, что такой план сам по себе противоречит идеологии гарантий МАГАТЭ, подобное оборудование очень легко может быть переориентировано на использование в военных целях.

Конечно, политическое решение о начале собственной ядерной программы ляжет дополнительным бременем на экономику Украины и поставит под угрозу ее финансовую устойчивость. Некоторые эксперты утверждают, что Украине просто не хватит финансовых ресурсов для ее выполнения. Но текущие крупномасштабные программы, спонсируемые ЕС и «большой семеркой», по реструктуризации Чернобыльской Зоны, включая завод по переработке топлива, могут поспособствовать и реализации проекта по созданию ядерного оружия. Кроме того, пример Пакистана и Северной Кореи наглядно демонстрирует, что наличие проблем в экономическом развитии не является препятствием на пути к созданию атомной бомбы.

Если Украина действительно начнет свою военную ядерную программу, то ядерные державы-члены НАТО не будут возражать против подобного развития событий (учитывая напряженность между Россией и США), и это не может не вызывать обеспокоенности со стороны России. По крайней мере, на сегодняшний день никто из западных политиков не призвал Украину отказаться от мыслей о ядерном оружии. Эта ситуация определенно очень серьезно повлияет на действующий международный режим нераспространения и будет иметь серьезные последствия для всей системы глобальной безопасности.

b) Возможна ли мировая ядерная война?

Россию беспокоит и возможность перерастания напряженности в отношениях между Россией и США в реальную ядерную войну, или, по крайней мере, включение такой возможности в повестку двусторонних отношений. Этот сценарий стал возможен в результате украинского кризиса. В сентябре уже упоминавшийся Валерий Гелетей заявил о готовности России нанести ядерный удар по территории Украины, что привнесло ядерное измерение в украинский конфликт. После этого, в свете возросшей напряженности между Россией и США и решений, принятых на саммите НАТО в Уэльсе о наращивании военного присутствия альянса вдоль российской границы на Балтике и в Арктике, многие российские эксперты заговорили о возможности провокаций, в том числе и взаимных, которые потенциально могут перерасти в открытую войну с применением ядерного оружия. Вероятность такого развития событий открыто обсуждалась во время всевозможных политических передач на российском телевидении в сентябре-октябре 2014. Таким образом, ядерные страхи передались и широким массам населения.

Все это вызвало новую серию дискуссий о способности (или неспособности) российских вооруженных сил удерживать США от возможного нанесения ядерного удара. Большинство таких обсуждений ведутся вокруг эффективности и потенциала системы противоракетной обороны США. Современная ситуация придала вес предсказаниям и страхам о том, что основной целью программы ПРО США является блокировка так называемого «второго удара» или «ответного удара» со стороны России на «первый удар» США. Активные заверения официальных лиц США о том, что американская система ПРО не имеет никакого отношения к России, кажутся довольно лицемерными. Ведь ПРО будут защищать США не от «первого удара», а от «ответного», когда российская ядерная мощь уже будет значительным образом ослаблена.

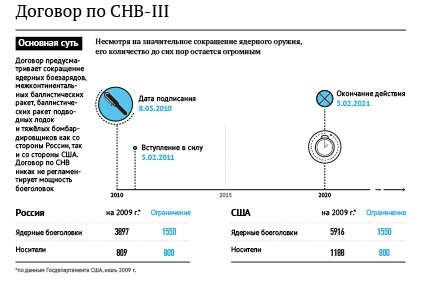

Как же на все это реагировать? В России довольно широко распространено мнение о том, что единственной действенной мерой в таких условиях будет выход из договора по СНВ и значительное наращивание числа российских стратегических боеголовок, что позволило бы превзойти мощность американской системы ПРО в случае «второго удара».

Очевидно, что подобные представления непосредственно связаны с потенциальным ослаблением системы взаимного сдерживания и мыслями о том, что «взаимное гарантированное уничтожение» больше не является единственным вариантом развития событий, как это было во времена холодной войны. На такие мысли наталкивают размышления о существующих обязательствах по СНВ/СНП в комплексе с действием американской системой ПРО.

c) Возможна ли тактическая ядерная война в Европе?

Украинский кризис также поставил вопрос о возможности тактической ядерной войны в Европе – на Украине или, шире, в Центральной и Восточной Европе – без перерастания в глобальную ядерную войну. Рассмотренные выше сценарии, предусматривающие становление Украины в качестве ядерной державы и принятие ее ядерного статуса странами Запада, могут привести к крупномасштабному конфликту между Украиной и Россией, а также способствовать применению ядерного оружия на ограниченном театре военных действий. Возможный обмен ядерными ударами между вооруженными силами Украины и России не обязательно приведет к мировой ядерной войне. Существует и возможность повторения в Восточной Европе индо-пакистанского сценария ограниченной ядерной войны.

Принимая во внимание подобный вариант развития событий, кажется вполне логичным, что Россия уже начала всерьез задумываться о собственной боеспособности. Ни для кого не секрет, что российская ядерная стратегия предусматривает возможность обмена ядерными ударами с США, а отнюдь не возможность применения ядерного оружия на ограниченном, тактически или регионально, театре военных действий.

Таким образом, перед Россией стоит две очевидные задачи. Первая – создать собственную эффективную систему ПРО для ограниченного театра военных действий. Вторая – увеличить готовность и удельный вес в оборонной системе тактических ядерных вооружений, а также пересмотреть подход к ракетам средней и малой дальности в своей оборонительной стратегии. На практике это будет означать выход из договора о РСМД. Следует отметить, что в российском экспертном сообществе уже давно бытует мнение о необходимости немедленного выхода из этого договора. Еще задолго до украинского кризиса часть экспертов пришли к осознанию, что ключевые угрозы для российской национальной безопасности исходят от «дуги нестабильности» вдоль российской границы, и что единственной действенной сдерживающей мерой должен стать возврат к возможности использования ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками. Недавно озвученные Украиной планы по становлению в качестве ядерной державы очевидно усилит дискуссии в российском экспертном сообществе о необходимости выхода из договора по РСМД.

***

Здесь приведены наиболее значимые из «ядерных страхов» России. Переход Украины к фактическому статусу ядерной державы поставит под угрозу и режим нераспространения, и систему международной безопасности в целом. Принимая во внимание все вышесказанное, Россия может поставить вопрос о более серьезном контроле за выполнением Украиной требований МАГАТЭ (как это сейчас происходит с Ираном). Но в контексте текущего противостояния между США (НАТО) и Россией, вряд ли подобные предложения будут благосклонно приняты Западом.

Кроме того, сегодня стало очевидным, что в результате украинского кризиса фокус российского общественного мнения сместился к рассмотрению более военизированных аспектов в российской ядерной стратегии, в отличие от «обычной» политической повестки, касательно режима нераспространения. Современные события сформировали новую реальность.

Чего боится Америка?

Ядерные страхи политической элиты США отличаются от страхов Москвы или же обыкновенных американцев. Опасения, связанные с украинским кризисом, не идут ни в какое сравнение со страхами, вызванными в 1961 г. Кубинским кризисом или, позднее, европейским ракетным кризисом времен администрации Рейгана. Угрозы Северной Кореи в отношении США и ее запуски ракет большой дальности также вызывают куда большую тревогу. Президент Обама ясно дал понять, что не планирует осуществлять военное вмешательство в конфликт, а его администрация тщательно избегает любого умышленного бряцания ядерным оружием. Опасения политических кругов Вашингтона, а также примыкающих к ним ученых, экспертов и заинтересованных граждан значительно менее целенаправленны и более спекулятивны. В этих кругах преобладает недовольство, вызванное тем, что кризис в Украине, вместе с другими факторами, может привести к дальнейшему горизонтальному распространению ядерного оружия, негативно сказаться на безопасности хранения связанных с ядерным оружием материалов и привести к возрастанию риска, хотя и небольшому, ядерного конфликта между Россией и США из-за взаимных недопониманий и ошибочных расчетов.

a) Распространение ядерного оружия

Хотя американские эксперты и недовольны неуважением России к Будапештскому меморандуму 1994 г., они считают практически невероятным приобретение Украиной ядерного оружия в результате кризиса. Отчасти поэтому США и Великобритания исключили возможность военного вмешательства в ответ на нарушение меморандума.

У Украины отсутствуют средства для немедленного воссоздания ядерного арсенала. Что еще более важно, следование по этому пути неизбежно ослабит поддержку со стороны Запада, а также спро воцирует Россию на принятие упреждающих действий, направленных на предотвращение появления еще одной ядерной державы в непосредственной близости от своих границ. Хотя западные лидеры и не делали открытых призывов к Украине отказаться от любых ядерных устремлений, они давали такие советы в частном порядке и, очевидно, пребывают в уверенности, что Киев последует этим советам. Как и в первые годы после холодной войны, политические круги США уверены, что украинские лидеры по-прежнему придерживаются старой логики о том, что безопасность Украины в большей мере обеспечивается хорошими отношениям с Западом и получением от него дипломатической, экономической и другой помощи, нежели возможной ядерной гонкой с Россией. Тем более, что это сделало бы ее крайне уязвимой для первого удара со стороны России.

Тем не менее, в США озабочены тем, что фактический проигрыш Украины в войне, а также нарушение гарантий безопасности, подразумевавшихся Будапештским меморандумом (даже принимая во внимание то, что он представлял собой политическое решение, а не правовой документ, обязательный к исполнению), ослабят международный режим нераспространения, который и так уже находится под угрозой в связи с различными факторами. Среди таких факторов можно назвать патовую ситуацию в переговорах между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями, провал в организации конференции по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, незначительные успехи в переговорах по иранскому ядерному вопросу, отказ Северной Кореи, Индии и Пакистана сделать хоть один шаг в направлении ядерного разоружения. Существует опасность того, что конференция по пересмотру положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в следующем году окажется еще более напряженной, чем сессия 2010 г., даже если судьба Украины не побудит другие страны немедленно приступить к строительству собственной системы ядерного сдерживания. Например, с момента начала украинского кризиса, Казахстан и другие страны уже потребовали от ядерных держав предоставить более серьезные и конкретные гарантии ядерной безопасности. Но даже учитывая все вышесказанное, наибольшие угрозы режиму нераспространения по-прежнему исходят от Ирана и Северной Кореи. Кроме этих двух государств больше нет ни одной страны, которая бы столь рьяно стремилась завладеть ядерным оружием в обход существующих международных договоренностей.

b) Безопасность материалов, связанных с ядерным оружием

Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины не воспрепятствовал проведению Саммита по ядерной безопасности в Гааге в марте 2014 года, не вызвал у Москвы желания порвать с Западом и выйти из шестисторонних переговоров по иранской ядерной проблеме и не помешал успешному сотрудничеству России, США и Казахстана по вопросу нераспространения (в результате этого сотрудничества Казахстан не так давно передал России отработавшее ядерное топливо). Тем не менее, из-за украинского конфликта программа Нанна-Лугара не смогла привести к укреплению сотрудничества между США и России в сфере противодействия угрозам в других странах, хотя на нее и возлагались большие надежды.

Значение российско-американского взаимодействия в сфере нераспространения по-прежнему трудно переоценить. Эффективными оказались совместные усилия России и США по вывозу высокообогащенного урана (ВОУ) из Сербии, Казахстана и других стран, предпринятые в сотрудничестве с МАГАТЭ и другими партнерами. Кстати, в рамках этого сотрудничества в 2012 году также было вывезено ядерное топливо с территории Украины, что лишило Киев возможности создать собственное ядерное оружие в краткосрочной перспективе. Довольно неожиданную возможность по уничтожению оружия массового уничтожения предоставила Сирия, чем не преминули воспользоваться США в партнерстве с Россией. Подобные возможности неизбежно будут возникать и в будущем, например, в связи со сменами режимов или другими национальными потрясениями, такими как возможный крах низкоэффективной коммунистической династии в Северной Корее или угроза захвата террористами ядерного оружия в Пакистане.

К сожалению, побочным ущербом от конфликта на Украине стала приостановка сотрудничества в рамках «большой восьмерки». Этот институт в некоторой степени утратил свой высокий статус в 1980-1990х гг., когда его начали рассматривать в качестве организации Великих держав, стремящихся к управлению всей мировой экономикой. В результате, большая часть экономических функций была передана «группе двадцати». Но «большая восьмерка» все же сохранила за собой часть важных функций, в частности, связанных с поддержанием режима нераспространения, включая создание инициативы «Глобальное партнерство против распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов». Учитывая сворачивание российско-американской Программы по совместному уменьшению угроз, в ближайшие годы Глобальное Партнерство (ГП) может стать самой важной площадкой по противодействию угрозам. В отсутствие «большой восьмерки» Глобальному Партнерству понадобится новая система управления.

Приостановка «большой восьмерки» также затруднит принятие решения по созданию новых механизмов, которые должны будут заместить завершающиеся в 2016 г. саммиты по ядерной безопасности. Поддержка России будет необходима для формирования новой архитектуры с тем, чтобы МАГАТЭ и другие институты могли продолжить эффективно работать в сфере обеспечения ядерной безопасности в отсутствие саммитов глав государств.

Экономические санкции против России могут также привести к тому, что правительство уменьшит финансирование проектов, направленных на обеспечение безопасности материалов, связанных с ядерным оружием. Хотя западные эксперты не особенно верят в то, что ИГИЛ или другие террористические организации могут завладеть ядерными материалами и создать радиологические рассеивающие устройства, их угрозы взорвать эти «грязные бомбы» в самом сердце западной цивилизации могут в значительно большей степени удержать Запад от военного вмешательства на Ближнем Востоке, нежели распространяемые сегодня видео с казнями или пустые угрозы. Причиной этому является, в первую очередь, психологическое отвращение и возможные экономические последствия.

Не нулевой является и угроза радиологического или ядерного терроризма, направленного против России. Этот вопрос все еще требует активного российско-американского сотрудничества в целях предупреждения террористических актов. Угрозы применения ОМУ становятся все более глобальными и сложными. По многим причинам все больше стран начинают активно рассматривать возможность развития собственных мирных ядерных программ, которые в дальнейшем могут быть переориентированы на изготовление ядерного оружия. Новые технологии, такие как лазерное обогащение урана, также ставят под угрозу режим нераспространения.

Отличные друг от друга подходы России и США, а также их возможности и отношения с другими в сфере безопасности могут дополнить друг друга и упростить работу этих стран по поддержанию режима нераспространения. Например, в зависимости от их связей с США или Россией, некоторые страны чувствуют себя более или менее комфортно, что создает почву для взаимовыгодного «разделения труда». Учитывая их исторически важные роли в поставках ядерных материалов и технологий и принимая во внимание значительные запасы этих материалов и оружия, сотрудничество между Россией и США в области нераспространения крайне важно для предотвращения доступа террористов и других негосударственных акторов к ОМУ, в первую очередь к ядерному оружию.

К сожалению, украинский кризис осложняет российско-американское взаимодействие и делает еще более трудным преодоление давно существующих различий во взглядах на приоритеты в области режима нераспространения. Аннексия Крыма только углубила существующие противоречия.

c) Риск возникновения вооруженных конфликтов между ядерными державами

Главный урок, который извлекли большинство европейских и евразийских правительств из кризиса на Украине – государства не должны вступать в военную конфронтацию с Россией, не являясь членами НАТО. Основное же послание, которое Вашингтон пытается донести до Москвы, заключается в том, что любая попытка использовать военную силу, или же гибридную тактику, совмещающую военные и невоенные инструменты, против члена НАТО (даже если он является государством бывшего социалистического лагеря или бывшей советской республикой) будет встречена решительным противодействием в соответствии с Пятой статьей Вашингтонского Договора, являющегося уставным документом НАТО.

Для того, чтобы придать своему посланию большую убедительность для России, а также успокоить нервничающих союзников по НАТО, США вместе с другими членами НАТО, стремятся исправить существующие недостатки в позиции сдерживания, занятой альянсом в Центральной и Восточной Европе. Пока реакция НАТО остается умеренной, а правительства стран членов-альянса пока игнорируют требования сторонников жесткой политики, настаивающих на установке постоянных баз на границе с Россией, на проведении масштабной программы по преобразованию системы ПРО НАТО в Европе в более эффективную систему защиты от ракетных ударов со стороны России по странам НАТО, или же на перемещение тактических ядерных арсеналов НАТО из Западной Европы, где они не нужны, в страны Восточной Европы, обеспокоенные российской военной угрозой.

Правительство России, естественно, недовольно подобным развитием событий. Пока российская риторика еще не достигла исторического минимума, который можно было наблюдать во время нахождения у власти администрации Джорджа Буша-младшего. В то время президент Путин высказывал открытые угрозы нацелить свои ядерные ракеты на территорию Украины в том случае, если она разместит у себя американские системы ПРО. Но и сегодня российские лидеры заявляют о намерениях увеличить ядерный потенциал страны и сообщают о том, что Крым теперь находится под защитой ядерного зонтика России. Также они отказываются вести переговоры с НАТО даже по такому вопросу, как снижение числа своих нестратегических ядерных вооружений, количество которых значительно превосходит количество подобного оружия у альянса. Россия продолжает участвовать в военных учениях, включающих в свою программу имитацию использования ядерного оружия. Также в российской ядерной доктрине содержится довольно сомнительная идея о том, что взрыв одной ядерной боеголовки может привести к де-эскалации конфликта, а не наоборот.

Одним из последствий действий России стало то, что в США возобновились дискуссии о том, как американское ядерное вооружение может влиять на формирование русских убеждений и поведения. Например, сейчас правительство США более склонно к публичным обвинениям России в нарушениях договора по РСМД, несмотря на то, что существует угроза выхода России из этого договора. Москва отмечает, что этот договор применяется только к России и США, которые должны в соответствии с ним отказаться от ракет дальностью 500 -5000 км. В то же время ракетами такой дальности обладают Китай, Индия, Пакистан и другие ядерные державы, а Россия, в отличие от США, находится в зоне их поражения. Однако, если Москва примет решение о выходе из договора, то российским производителям ракет придется распределить свои усилия в сфере научных исследований между несколькими проектами, связанными с созданием ядерных ракет-носителей. При этом проблемы, с которыми Россия столкнулась во время тестового запуска ракеты «Булава» с подводной лодки, показали, что ядерные возможности России и без этой дополнительной задачи вызывают много вопросов.

Кроме того, в настоящий момент США может дать симметричный ответ. Все большее число американских аналитиков высказываются за выход США из договора о РСМД – не для того, чтобы направить больше ракет на Россию, а для того, что бы противостоять ракетам средней и малой дальности Китая, которые нацелены на Тайвань, Японию и американские базы в Тихом Океане, включая, возможно, Южную Корею. Учитывая, как яростно Россия настаивает на том, что несколько невооруженных перехватчиков ПРО США в Европе направлены именно против нее, а не против ядерных ракет Ирана, можно представить себе, насколько болезненной будет реакция на размещение нескольких сотен американских ракет средней дальности в непосредственной близости от россий ского Дальнего Востока или где-то еще неподалеку.

Вне зависимости от того, что произойдет с договором о РСМД, представители администрации Обамы открыто признают, что, учитывая плохие отношения с Россией в сфере безопасности, обсуждение нового договора о сокращении стратегических вооружений невозможно как минимум до января 2017 г, когда кончатся сроки их полномочий. В остальных же политических кругах надежды на безъядерный мир в краткосрочной перспективе уже давно испарились. В то же время получило широкое распространение мнение о том, что ядерная политика США должна быть направлена на оперативные решения и сдерживание, а не на контроль над вооружениями и вопросы управления альянсами.

***