Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Радзиховский: Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Средней Азии

Текст: Леонид Радзиховский

Сегодня первое слово, которое приходит в голову, когда думаешь про Таджикистан, конечно Афганистан.

Потому что афгано-таджикская граница - 1 135 км. Потому что в Афганистане живут, по экспертным оценкам (ООН, ЦРУ), от 10 до 14 млн таджиков из 33 млн населения, а в самом Таджикистане - около 8 млн. таджиков. Потому что в 1920-30 гг. банды басмачей из Ср. Азии уходили "за кордон", в Афганистан, а потом возвращались...

Так что вопрос о том, отразится ли "талибская революция" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. "РГ") на Ср. Азии, прежде всего на Таджикистане, не может не беспокоить политиков в Душанбе и Москве. Полагаю, что думают об этом и простые люди в Таджикистане.

Никто ничего уверенно сказать не может: ведь неясно даже, победили талибы окончательно или гражданская война в Афганистане возобновится (первый вице-президент Афганистана Салех сказал, что "в отличие от США и НАТО" его сторонники не потеряли силу духа, и объявил о продолжении военного сопротивления). Неясно, какой станет политика новой власти: сейчас активно заявляют, что они "не талибы, а облака в штанах", но что будет в реальности? Наконец, неясно самое главное. Талибы займутся наведением порядка (как бы они его ни понимали !) в СВОЕЙ стране или "экспортом Исламской Революции", созданием Халифата, "всемирным джихадом" и т.д., благо и оружие им неведомо зачем оставила армия США?

Очевидно, сейчас их важнейшая задача - снять с себя клеймо "террористической организации" ("Талибан" запрещен в РФ, как и в большинстве стран Европы). Для этого нужно решение СБ ООН, где США, РФ, КНР, Англия и Франция имеют право вето. Уговорить все эти страны (на лице США горит "кабульская пощечина"!) совсем не просто. Но с другой стороны, дипотношения с Афганистаном никто рвать не хочет, де-факто новое правительство страны уже признают! Значит, признают и "Талибан" ...

Приходится обо всем этом говорить, потому что, похоже, главная политическая проблема Таджикистана сейчас не внутри страны, а "за Пянджем", в Афганистане ...

Тем не менее вернемся в Душанбе.

Главная надежда и проблема Таджикистана - демография. По переписи 1989 г., население Таджикской ССР - 5 100 000 чел. Через 30 лет, на 1 января 2019 г., - 9 127 000 чел. Для сравнения: в Беларуси в 1989 г. было 10 200 жителей, ровно в 2 раза больше, чем в Таджикистане, а сейчас (в 2021-м) - 9 349 000 жителей. Видимо, сейчас Таджикистан уже обошел Беларусь по населению, учитывая темпы естественного прироста - 1,44% в год, 68-е место в мире, 1-е место среди стран бывшего СССР. При этом медианный возраст в Таджикистане - 25,3 года (для сравнения: в Афганистане - 19,5 года!).

К этому надо добавить, что за годы независимости русское население сократилось больше чем в 10 раз (388 000 русских, 7,6% населения в 1989 г. - 35 000 русских, 0,46% населения в 2010-м, сейчас, очевидно, еще меньше). Выиграл ли от этого Таджикистан в культурном, экономическом или каком-то ином отношении - вопрос к жителям страны. Но, во всяком случае, с 2007 г. в Таджикистане запрещена регистрация детей со славянскими фамилиями, заканчивающимися на "-ов" или "-ев". Кстати, доля этнических таджиков в населении страны: 53% - в 1959 г., 62% - в 1989 г., 84% - в 2010-м, сегодня, вероятно, приближается к 90%. При этом в 2017 г. больше 56% населения - сельское.

Такое молодое, быстро растущее население сейчас в Мире в основном в бедных странах. Таджикистан подходит под это общее правило. Самая молодая, самая быстро растущая, самая бедная страна бывшего СССР - по данным МВФ, в 2020 г. там ВВП по ППС на душу населения составлял 3 700 долл. в год, 151-е место в Мире. А вот Афганистан - еще ниже, 169-е место, 2 390 долл. И это при том, что США за 20 лет вбухали в войну в Афганистане около 1 трлн. долл.

Вполне логично, что при столь низкой базе в Таджикистане достаточно высокие темпы роста экономики (в 2019 г. - 7% в год). Вместе с тем средняя зарплата в стране - около 135 долл. (т.е. меньше 10 000 руб.) в месяц. В России средняя зарплата (2020 г.) - 51 000 руб., в Москве (2021 г.) - 104 000 руб. Если таков уровень денег в сообщающихся странах, то понятно, что 1 млн гастарбайтеров каждый год перетекает в Россию, огромная часть - в Москву, а поступления от них составляют до 48% ВВП Таджикистана (данные Всемирного Банка за 2012).

Политически Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Ср. Азии. Как известно, с 1992 г. его возглавляет Эмомали Рахмон, 1952 г.р., сперва как председатель ВС, затем как президент страны. Он самый "долгий" из руководителей постсоветских республик (Лукашенко стал президентом в 1994-м), до того был председателем совхоза им. Ленина. К власти пришел во время гражданской войны (1992-1997 гг.), число жертв которой оценивают от 60 000 до 150 000 чел. Большинство населения страны связывают окончание войны с его деятельностью. Отсюда и официальный титул - "Основатель мира и национального единства - Лидер Нации". Согласно сведениям "Википедии" западные СМИ и эксперты считают, что дети и иные родственники президента контролируют наиболее крупные сектора национальной экономики. В регионах большое значение имеют клановые связи.

Внешняя политика строится с опорой на Россию. Таджикистан - член ОДКБ. С 1989 там дислоцирована 201-я мотострелковая дивизия численностью ок. 7 000 чел. (2018 г.), выведенная из Афганистана, известная как 201-я военная база РФ. На встрече в Женеве Путин объяснил Байдену, что Россия против американских баз в Ср. Азии: не хочет, чтоб страны СНГ стали заложником политики США, а в случае военных действий Пентагона получали ответные удары.

МВФ выделил России 18 млрд долларов в качестве пакета специальных прав заимствований

Означает ли это, что Россия впервые с 2005 года вновь нуждается во внешних заимствованиях или подобная поддержка от МВФ является всего лишь технической процедурой, которой Россия не воспользуется?

Россия получила около 18 млрд долларов от МВФ в рамках антикризисного распределения средств фонда. Соответствующее решение организации вступило в силу сегодня. Эмиссия в объеме 650 миллиардов долларов распределена между странами в соответствии с квотами. Большую часть получили США — почти 17,5%, у России — 2,7%. Всего же на страны СНГ, Грузию и Украину пришлось порядка 25 миллиардов.

Сумма выделяется в виде SDR, то есть специальных прав заимствования. Они являются только безналичным платежным средством фонда, которое ежедневно рассчитывается на основе обменных курсов пяти мировых валют — евро, доллара, британского фунта стерлингов, японской иены и китайского юаня. Дополнительный выпуск должен стать подспорьем для мировой экономики во время беспрецедентного коронакризиса.

Комментирует директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев:

— Это специальные права заимствования, как каждый член МВФ обладает ими, как акционерными правами в МВФ. Эти права просто поступают вам на счет. В случае необходимости вы можете их выбирать и использовать для финансирования. Но поскольку структура капитала МВФ устроена больше в пользу развитых стран, то это в основном достается развитым странам, а не развивающимся, как, наверное, нужно в нынешней ситуации.

— А это как-то может повлиять на общемировую инфляцию? Это обеспеченные средства?

— Это необеспеченные средства, это право, по сути, взять кредит. Это право привлечь деньги, и эти деньги тратятся, как правило, не на продовольствие, а на финансовые операции. Поэтому это те деньги, которые функционируют по финансовому контуру, они никуда за пределы финансовой сферы SDR не выходят. Поэтому это, по сути, такая техническая операция внутри МВФ, которая, может быть, позволит чуть-чуть увеличить возможности по управлению ликвидностью в финансовой сфере для нуждающихся в этом государств. Но только чуть-чуть, потому что это не такая большая операция.

Начиная с 1992 года Россия в общей сложности восемь раз воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 миллиардов долларов. С 2000 года наша страна к МВФ не обращалась. В январе 2005 года Россия выплатила МВФ все долги, которые имелись на тот момент — 3,3 миллиарда долларов.

Насколько необходимы эти средства России и куда они могли бы быть направлены? Комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин:

«Использовать следующим образом можно: если кто-то из других стран, у которых есть свои валюты, настоящие, готовы купить эти права заимствования, то тогда может действительно их откешить, то есть получить реальные деньги — доллары, фунты, франки, иены, ну уж кто согласится. Но, как правило, этого не происходит. А вторая возможность — это использовать их для получения кредита от МВФ. То есть вот это право заимствования, оно определяет лимит получения средств от МВФ на какие-то программы помощи, но при этом нужно выполнить некоторые условия. Вот это то, что в свое время делала Россия, когда заимствовала в МВФ средства по разным программам. Там ставились условия: консолидировать бюджетную политику и тогда предоставляется транш в размере, там, 5 млрд долларов. Но вот это право заимствования — это лимит, то есть Россия в данной ситуации может порядка 18 млрд долларов получить в кредит от МВФ. Но сейчас России это не нужно, она это использовать не будет. И третья возможность — это, условно, подарить этот лимит другим странам, которые нуждаются в кредитах МВФ. То есть у них нет этого лимита, он недостаточен, но можно его просто передать безвозмездно. А формально эти права записываются в резерв национального банка».

Ранее стало известно, что помощи в виде SDR по политическим причинам лишились Венесуэла, Мьянма и Афганистан. При этом Белоруссия все же получила 900 миллионов долларов, хотя эксперты ожидали, что МВФ откажется от перевода средств. В числе стран СНГ выгоднее всего помощь окажется для Таджикистана, который теперь увеличит международные резервы на 19%.

"Не получилось": в Киеве нашли виновного в провале большой атаки на Крым

Владимир Корнилов

Итак, в Киеве состоялся форум "Крымская платформа", который его организаторы назвали "учредительным". Правда, по итогам сего мероприятия сами украинцы задают вопрос: что же он учредил? Собрались представители западных государств и структур, проиграли уже давно затертые пластинки о "русской угрозе" и подписали странный документ, который, похоже, толком и не вычитали, назвав его "Крымской декларацией". В общем, можно было бы сказать "гора родила мышь", но в данном случае скорее не гора, а мышиная возня родила некую "платформу".

Попытка разобраться в том, получилось ли у организаторов задуманное, натыкается на серьезную проблему: никто толком так и не объяснил конечную задумку, а если пытались это делать, то сами запутывались или же произносили откровенные несуразности.

Еще задолго до заявленного мероприятия журналисты добивались от представителей киевских властей внятного ответа по поводу того, что же те хотят получить от собрания, которое глава российского МИД Сергей Лавров назвал "очередным шабашем". В конечном итоге ответ сформулировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший: "Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все. Это стратегия". То есть зафиксируем: задача этого пафосного и дорогостоящего (баснословный гонорар певицы Джамалы за единственную песню только чего стоит!) мероприятия свелась к тому, чтобы заставить неких петухов что-то свистнуть.

Кстати, вы не поверите, но "платформа" готовилась в таких же высокоинтеллектуальных выражениях и на вполне официальном уровне. К примеру, разрабатывая сценарии "деоккупации" полуострова, организаторы мероприятия один из них назвали так: "Крым — стальные яйца Украины". Это не шутка, это преподнесено на официальном сайте "платформы" в качестве серьезной аналитики. Так что Кулеба со "свистящими петухами" выглядит вполне на уровне своих стратегов — все в духе "Квартала-95".

Надо заметить, лидеров Украины опять сильно подвели их хозяева. Уж как Зеленский старался лично приглашать первых лиц основных своих покровителей — США, Британии, Турции, Франции и Германии. Те постоянно заверяли Киев в поддержке начинания, но сами снижали и снижали уровень своего представительства, отправив в итоге министров. Особенно Зеленского огорчил Лондон, который еще неделю назад обещал присутствие на "платформе" хотя бы министра обороны, а приехала в итоге второразрядный политик Консервативной партии Венди Мортон, находящаяся в должности "младшего министра" по делам европейского соседства. Ангела Меркель демонстративно посетила Киев накануне мероприятия, но уехала до его открытия, делегировав вместо себя министра энергетики и встретив в этой связи довольно хамские вопросы киевских журналистов. В общем, даже украинская пресса вынуждена была признать: статусного мероприятия не получилось. Сами организаторы заранее сваливали вину за это на Россию, которая якобы занималась "минимизацией участия стран в саммите". Больше свалить не на кого.

Вся эта разношерстная публика, собравшаяся в Киеве, была бы крайне удивлена, если бы услышала накануне многочисленные заявления Зеленского и Кулебы о своем видении офиса "Крымской платформы", который был создан в Киеве. К примеру, президент Украины несколько раз повторил, что эта структура будет заниматься законодательными инициативами по Крыму для самого Зеленского. Получается, лидеры и министры разных стран приехали помочь в создании очередного консультативного органа для Банковой. Но в таком случае возникает закономерный вопрос: а зачем же Зеленскому нужны многочисленные потешные структуры вроде "администрации Крыма", "прокуратуры Крыма", которые в основном расположены в Херсоне и уже семь лет изображают там видимость бурной деятельности?

Еще больше западные гости Зеленского удивились бы, узнав, что отныне, опрометчиво приехав в Киев, они оказались обязаны чем-то этой "платформе". Кулеба так и сказал: каждая страна, участвующая в мероприятии, "берет на себя определенные обязательства". То есть Киев опять решил, что подписывает с ничего не подозревающими гостями некий "Будапештский меморандум", на который украинские участники "шабаша" активно ссылались в ходе своих выступлений. А непосредственные подчиненные Кулебы уже прямо намекают на то, что будут сбивать деньги на проведение ежегодных "платформ" с международных доноров, вплоть до ООН. Это вполне в стиле Остапа Бендера с его бессмертной формулой: "Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации".

Непонимание конечной цели мероприятия привело к тому, что его участники говорили каждый о своем, как будто они присутствовали на разных собраниях. Кто-то рассуждал о Сталине, кто-то — о зеленой энергетике, кто-то — о необходимости проведения реформ на Украине, кто-то — о "политических репрессиях" в России. Совершенным шоком для организаторов "платформы" стало выступление президента Венгрии Яноша Адера, который сосредоточился на ущемлении языковых и этнических прав венгерского населения Украины. Судя по кислым лицам представителей украинской делегации, они явно хотели услышать от гостя что-то другое. Министры из стран Старого Запада сделали вид, что они не поняли, о каких правах идет речь.

Не заинтересовали их и попытки журналистов оппозиционных украинских телеканалов, запрещенных властями, донести до высоких гостей информацию о столь грубом попрании элементарных прав и свобод. Это в Москве Меркель не преминула упомянуть о "свободе слова" и "преследовании оппозиции" в России, но во время визита в Киев она не откликнулась на призыв оппозиционных журналистов выслушать их.

Вот и участники "платформы" рвали на себе волосы, рассказывая о страданиях, якобы обрушившихся на жителей Крыма после "оккупации", но старательно обходили тему украинской блокады водоснабжения полуострова. Никто из них не заметил того факта, что Зеленский запретил это на законодательном уровне буквально накануне приезда делегаций. Такая вот любовь к Крыму и людям, его населяющим.

Принятая саммитом декларация также кишит подобными двойными стандартами, свидетельствующими о полном отсутствии логики и последовательности у его составителей. К примеру, она обязывает Россию "прекратить временную оккупацию" Крыма и тут же требует от России же "исполнять свои обязательства как государства-оккупанта". Авторы явно сами запутались в том, должна ли Россия сначала покинуть Крым, а потом оккупировать его, или наоборот.

Авторы текста пытаются дать и робкий ответ на многочисленные вопросы журналистов по поводу того, что же после создания судьбоносной "платформы" собираются делать Украина и примкнувшие к ней союзники для окончательной "деоккупации". Оказывается, ответ банален: опять вводить санкции против России. Причем формулировка довольно беззубая: "Когда это необходимо и если действия России этого требуют". То есть, может быть, и никогда.Вряд ли среди собравшихся в понедельник участников "Крымской платформы" есть настолько наивные люди, которые сами верят в возможность отказа России от своего региона. Даже Зеленский в кулуарах признал, что украинская блокада "не поможет" возвращению в состав Украины ни Крыма, ни Донбасса. Но он продолжает играть свою роль. Ведь все это он в свое время объяснил, еще будучи комиком "Квартала": "Я, конечно, слабо в это верю. Но, как президент, я обязан вселять в вас… веру в завтрашний день".

Некоторые украинские и европейские эксперты, обсуждая перспективу "Крымской платформы", связывают свои надежды на возврат полуострова только с одним: с развалом России и потрясениями там по образцу 1917 и 1991 года. Других вариантов они не видят.

Этим ожиданиям кадровых русофобов Владимир Путин дал ответ, выступая на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель: "Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке". Наши противники могут долго ожидать развала России (выражаясь словами Кулебы, "пока петух свистнет"), создавать различные "платформы" и грозить новыми санкциями. Но эффект от них будет тем же, что и прежде: петухи не засвистят, жареный рак никого не клюнет. Разве что Украина вновь собьет с кого-то очередной грант на очередное антироссийское шоу. Собственно, ради этого "Крымская платформа" и затевалась. Иного смысла в ней не просматривается. К Крыму и крымчанам эта затея не имеет ровным счетом никакого отношения.

Сбер повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент»

СберБанк повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент». Максимальная ставка составляет 6.5% годовых. Открыть вклад можно до 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Размер ставки по вкладу зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Наиболее выгодная ставка установлена при открытии вклада онлайн.

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Кредитование сезонных полевых работ выросло до 500.4 млрд руб.

Объём кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, вырос на 29% до 500.4 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил Минсельхоз по данным на 17 августа.

В частности, Россельхозбанк выдал 370.7 млрд руб., Сбербанк – 129.7 млрд руб. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 387.8 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 276 млрд руб., Сбербанка – 111.8 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

ВТБ начал выпускать детские банковские карты

ВТБ стал выпускать дебетовые карты для детей от 6 лет. Родители могут бесплатно заказать дополнительную детскую карту к своему счету в ВТБ Онлайн и дистанционно настраивать лимиты. Об этом говорится в сообщении банка.

Карта оформляется как дополнительная к счету родителей, по которому будут происходить списания и пополнения. Молодым людям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счету.

Детские карты также подключены к программе лояльности банка «Мультибонус». Для дополнительных карт на детей с 6 лет вознаграждение зачисляется на счет родителей, для основных карт на детей от 14 лет – на счет ребенка.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Провинция Западный Азербайджан обеспечивает 60% яблок, экспортируемых из Ирана

Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана предоставила 60 процентов яблок, экспортированных из страны в прошлом 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта), сообщил чиновник провинции.

Надер Садеки, заместитель губернатора провинции по экономической координации, сказал, что в прошлом году из страны было экспортировано 885 000 тонн яблок на сумму 327 миллионов долларов.

Как сообщил представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), в прошлом году Ирак купил у Ирана яблок на 105 миллионов долларов, Россия - на 95,4 миллиона долларов, Афганистан - на 51,7 миллиона долларов, Индия - на 26,6 миллиона долларов, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - на 21,1 миллиона долларов США, и эти страны входили в пятерку крупнейших экспортных покупателей иранских яблок в том году.

Казахстан, Украина, Оман, Кыргызстан, Туркменистан, Пакистан, Катар, Армения, Кувейт, Грузия, Сирия, Азербайджан, Турция, Ливия, Бахрейн, Узбекистан, Малайзия, Монголия, Шри-Ланка, Египет, Норвегия и Великобритания заняли места с 6 по 27 в рейтинге, соответственно, добавил Рухолла Латифи.

Чиновник также сообщил, что в первом квартале текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) было экспортировано 207 257 тонн яблок на сумму 62,587 миллиона долларов.

Как ранее заявлял Латифи, продукты питания и сельскохозяйственная продукция составили 7,7 процента от общего объема экспорта страны в предыдущем году, а доля этих товаров в стоимостном выражении составила более 17,6 процента от общей стоимости экспорта.

По его словам, в прошлом году было экспортировано более 8,832 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, продуктов животноводства, рыболовства и продуктов питания на сумму 6,167 миллиарда долларов, средняя стоимость каждой тонны составила 698 долларов, что составляет около 70 центов за килограмм.

Экспорт Ирана, не связанный с нефтью, составил 112 миллионов тонн на сумму 34,5 миллиарда долларов в предыдущем году.

АФГАНИСТАН: КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ

МИЛТОН БИРДЕН

Руководитель резидентуры ЦРУ в Пакистане в 1986–1989 гг., ответственный за программу секретных операций по поддержке афганского сопротивления правительству, приведённому к власти при помощи Советского Союза.

В ПРЕДДВЕРИИ №5, СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2021 Г.

Данная статья написана в момент проведения в Афганистане американской операции «Несокрушимая свобода» осенью 2001 г. и опубликована двадцать лет назад, в шестом номере журнала Foreign Affairs (ноябрь-декабрь) за 2001 год. © Council on foreign relations, Inc.

Большая игра

Мични, последний пакистанский форпост в западной части извилистого Хайберского перевала, охраняет КПП «Торкхам», где, как кажется, пересечение границы с Афганистаном происходит упорядоченно. Пограничники в серых шальвар-камизах (традиционные туники и широкие штаны) и чёрных беретах патрулируют погранпереход под командованием майора легендарных «Хайберских винтовок» – военизированного подразделения, охранявшего границу Британской Индии, а потом Пакистана с Афганистаном с XIX века. Это место стало свидетелем наступлений крупнейших армий мира, которые стремились завоевать Южную и Центральную Азию, но в итоге попадали в беду, столкнувшись с непокорными афганскими племенами.

В 327 году до н.э. Александр Македонский отправил караваны через Хайберский перевал, двигаясь со своей армией на север к долине Кунар. Там он столкнулся с ожесточённым сопротивлением и, раненный стрелой афганского лучника, с трудом добрался до реки Инд. Спустя тысячелетие армии Чингисхана и императоров Великих Моголов тоже проследовали через этот перевал, чтобы в итоге создать величайшую из империй, но сначала им пришлось пойти на болезненные уступки афганцам. С форта Мични тренированный глаз ещё может разглядеть развалины сигнальных башен Великих Моголов, откуда с помощью факелов сообщения передавались на 1500 миль от Калькутты до Бухары менее чем за час.

В XIX веке Хайберский перевал стал площадкой большой игры – соперничества между Великобританией и Россией за контроль над Центральной Азией и Индией. Первая афганская война (1838–1842) началась, когда Лондон направил огромную армию британских и индийских солдат в Афганистан, чтобы не допустить русской интервенции и заменить правящего эмира британским ставленником. Столкнувшись с сопротивлением афганцев, к январю 1842 г. британцы были вынуждены уйти из Кабула. Колонна из 16 с половиной тысяч солдат и гражданских направилась на восток в гарнизон в Джелалабаде, в 110 милях от Кабула. Только один добрался до Джелалабада, хотя спустя несколько месяцев Британии удалось вернуть часть пленных.

Как писал Луи Дюпре, историк, специалист по Афганистану, четыре фактора привели к британской катастрофе: оккупация афганской территории иностранными войсками, возведение на трон непопулярного эмира, жёсткие действия афганцев, получивших поддержку британцев, против своих местных противников, а также уменьшение денежных сумм, которые британские политические агенты передавали вождям племён. Во второй афганской войне (1878–1880) британцы повторили эти ошибки, а спустя сто лет то же самое произошло с Советским Союзом. Хотелось бы надеяться, что Соединённые Штаты учтут этот опыт.

После второй неудачной британской кампании в Афганистане Редьярд Киплинг написал известные строки о роли местных женщин в зачистке поля боя:

«И ежели в каком бою тебя смертельно ранит вдруг,

Гдe, добивая бедолаг, афганки ползают вокруг,

Тогда ты с духом соберись, приставь к виску винтовку, друг,

И к Богу своему, солдат, –

Марш, марш, марш, солдат».

В 1919 г. британцы в третий раз затеяли войну в Афганистане. Это столкновение не добавило блеска британской военной истории – подчинить афганский народ не удалось. На фоне отгремевшей Первой мировой войны эта стадия большой игры завершилась. В годы Второй мировой Афганистан заигрывал с теорией превосходства арийской расы и Третьим рейхом и стал своего рода Швейцарией в Центральной Азии на новом витке интриг – страны «оси» и антигитлеровской коалиции стремились укрепить свои позиции в регионе. После войны Афганистан вернулся к естественному состоянию этнических конфликтов. Советский Союз был вовлечён в ситуацию, но Афганистан находился на периферии сознания Запада, поэтому никто не обращал на это внимания, пока в 1973 г. не был свергнут последний король Захир-шах. После этого начался цикл конфликтов, который продолжается до сих пор.

Русская рулетка

Афганистан загнивал на протяжении 1970-х гг., но, когда в 1978 г. власть в Кабуле захватил Нур Мохаммад Тараки, страна стремительно скатилась к анархии. Американский посол в Кабуле Адольф Дабс был похищен в феврале 1979 г. и позже убит в ходе неудачной операции по его освобождению. В марте Хафизулла Амин захватил пост премьер-министра и большую часть полномочий Тараки. Спустя восемь месяцев, накануне Нового года, Кремль, наблюдавший за дезинтеграцией Афганистана на протяжении десяти лет, решился на военную операцию.

Советский Союз начал с повторения фатальной ошибки британцев – посадить на афганский трон непопулярного эмира. Операция была проведена с жестокой эффективностью: Амин убит при невыясненных обстоятельствах, Кабул зачищен, а главой правительства стал ставленник Кремля Бабрак Кармаль. Казалось, оптимистичные прогнозы русских сбываются: СССР успеет наладить ситуацию в Афганистане и уйти до того, как кто-то заметит его вмешательство. Президент США Джимми Картер был слишком занят кризисом с заложниками в Иране, чтобы думать об Афганистане – по крайней мере, так полагали в Москве.

Однако, к удивлению Кремля, Картер отреагировал быстро и решительно. Он отменил ряд готовящихся соглашений с Советским Союзом, в том числе касающихся продажи пшеницы и консульского обмена, и объявил бойкот Олимпиады-1980 в Москве. Кроме того, ЦРУ получило секретное распоряжение организовать помощь, включая поставки оружия и военную поддержку, афганскому народу, сопротивляющемуся советской оккупации. В январе 1980 г. Картер направил своего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского на консультации с руководством Пакистана, которое поддерживало афганское сопротивление. По пути из Исламабада Бжезинский посетил Хайберский перевал и побывал в форте Мични. Там его сфотографировали с автоматом Калашникова, направленным в сторону Афганистана. В этот момент советник президента по нацбезопасности стал символом грядущей американской фазы вмешательства в бесконечную военную историю Афганистана.

ЦРУ было непросто выполнить распоряжение президента. Однако через несколько недель удалось организовать первую поставку оружия – несколько тысяч винтовок «Энфилд» (Бур.303), которые стали традиционным оружием афганских боевиков, уже начавших охоту за советскими солдатами. В 1980-е гг. ЦРУ отправило несколько сотен тысяч тонн оружия и боеприпасов в Пакистан для дальнейшей передачи афганским боевикам – их называли моджахедами, «борцами за веру». Коалиция стран, поддерживающих сопротивление, росла впечатляющими темпами: в неё вошли США, Великобритания, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и Китай. Моджахеды объединились вокруг семи разных лидеров афганского сопротивления, которые базировались в Пешаваре, административном центре северо-западной пограничной провинции, там полевые командиры получали оружие и отправлялись воевать с советскими войсками.

Первые пять лет скрытой войны ЦРУ всячески старалось поддерживать правдоподобие своей непричастности. Офицеры действовали тайно. А поставляемое моджахедам оружие, за исключением британских «Энфилдов», производилось в странах Варшавского договора. Благодаря этому моджахеды могли использовать боеприпасы, захваченные в гарнизонах армии марионеточной Демократической Республики Афганистан или купленные за американские доллары у коррумпированных снабженцев ДРА или даже Советской Армии.

К 1985 г. советская 40-я армия превратилась из ограниченного экспедиционного подразделения в полноценные оккупационные силы численностью около 120 тысяч человек, расквартированных по всей стране. С увеличением советских войск росло и сопротивление афганцев. К середине 1980-х гг. у моджахедов было более 250 тысяч боевиков (в том числе на нерегулярной основе), хотя и они, и мирное население несли ужасающие потери – около 1 млн погибших, 1,5 млн раненых, ещё 6 млн стали внутренними беженцами или покинули страну, но и Советский Союз терял военнослужащих.

ЦРУ всё глубже увязало в скрытой опосредованной войне с Советским Союзом, и директору управления при президенте Рейгане Уильяму Кейси стало очевидно, что конфликт зашёл в тупик.

Соединённые Штаты будут воевать с СССР до последнего афганца, и конфронтация может продолжаться бесконечно. К 1985 г. тактика советских ВВС была усовершенствована, и потери моджахедов от ударов тяжёлых вертолётов Ми-24Д возросли. Афганцам нечем было защищаться от такой техники. После яростных дебатов и под давлением Конгресса Белый дом решился передать им зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Это произошло через месяц после того, как Михаил Горбачёв, выступая во Владивостоке в августе 1986 г., назвал конфликт, продолжавшийся к тому моменту уже седьмой год, «кровоточащей раной». Однако американская разведка сообщала, что, впервые заговорив об уходе из Афганистана, Горбачёв дал генералам год, чтобы взять ситуацию в стране под контроль, используя все доступные средства. За три месяца до этого СССР заменил не справлявшегося со своими функциями Бабрака Кармаля на жёсткого шефа тайной полиции Мохаммада Наджибуллу. Этот шаг только обострил сопротивление моджахедов и открыл путь к эндшпилю советской кампании в Афганистане.

Два события в конце лета 1986 г. изменили ход войны. 20 августа 107-миллиметровая ракета моджахедов попала в военный склад в пригороде Кабула. В результате взрывов было уничтожено несколько десятков тысяч тонн боеприпасов – ночью в небе над афганской столицей стояло яркое зарево, а днём висел густой дым. Спустя месяц, 26 сентября, группа во главе с полевым командиром с неподходящим именем Гаффар («прощающий», одно из 99 имен Аллаха) сбила три вертолёта Ми-24. Это было первое применение «Стингеров» в войне. События воодушевили моджахедов, а потери советских войск нарастали как снежный ком – один-два самолёта падали каждый день с характерным белым шлейфом от попадания «Стингера».

Когда в 1987 г. снег на горных перевалах начал таять, что давало возможность для нового витка боевых действий, активизировалась дипломатическая деятельность. США представлял очень способный заместитель госсекретаря по политическим вопросам Майкл Армакост. Не только Горбачёву и его переговорщикам, но и советским генералам стало понятно, что перелома в Афганистане не будет, нужно думать об уходе из страны. 14 апреля 1988 г. после мучительных переговоров с использованием таких терминов, как «негативная симметрия», касательно снабжения воюющих сторон были подписаны Женевские соглашения о прекращении советского военного присутствия в Афганистане. Установлена дата окончания вывода советских войск – 15 февраля 1989 года. Командующий 40-й армией генерал Борис Громов выдержал график до последнего дня. 15 февраля закончилась и военная поддержка обоих участников конфликта извне – в теории.

Громов хотел, чтобы договорённости были выполнены правильно. Представителей мировых СМИ доставили из узбекского Термеза в специальный пресс-центр с новым крытым павильоном. По мосту Дружбы тихо пронесли завёрнутое в одеяло тело сапёра, прежде чем журналисты сообразили, что это был последний советский солдат, погибший в десятилетней войне. Камеры мировых агентств сфокусировались в центре моста, где остановился одинокий советский танк. Невысокий генерал выпрыгнул из башни, поправил полевую форму и пешком прошёл последние метры до советского берега Амударьи. Там его ждал сын Максим, худой, неуклюжий 14-летний подросток, который крепко обнял отца и подарил ему букет красных гвоздик. Отец и сын прошли последние метры пути из Афганистана вместе.

Арабские рыцари

Советский Союз признал, что за десять лет войны потерял 15 тысяч военнослужащих, несколько сотен тысяч были ранены, десятки тысяч умерли от болезней. Реальные цифры могут быть выше, но это не предмет нашего обсуждения. То, что произошло после ухода Громова, быстро переросло в катаклизм для СССР и национальную катастрофу для афганцев.

Первые признаки появились в мае 1989 г., когда осмелевшее правительство Венгрии посчитало, что может открыть границу с Австрией, не опасаясь советской интервенции. Спустя месяц движение «Солидарность» неожиданно получило большинство на выборах в сейм Польши – так закончилось почти полувековое правление коммунистов. Летом 1989 г. жители Восточной Германии вышли на улицы: сначала их было немного, потом десятки и сотни тысяч и наконец 9 ноября 1989 г. в результате «комедии ошибок» пала Берлинская стена, немцы устремились с востока на запад. Не успел мир переварить эти события, как месяц спустя Вацлав Гавел и его соратники-диссиденты из театра «Волшебный фонарь» совершили «бархатную революцию» в Чехословакии.

Внимание всего мира было приковано к историческим событиям в Восточной Европе или к лицу юного демонстранта, стоящего перед танком, на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Поэтому драма, которая разворачивалась в Афганистане, оказалась на заднем плане. Хотя гуманитарные организации предпринимали героические усилия, чтобы оказать помощь стране, администрация Джорджа Буша – старшего уже не смотрела в сторону бывшей зоны конфликта, вся энергия была направлена на неожиданное окончание холодной войны.

Отвернувшись от Афганистана, США оттолкнули и верного союзника – Пакистан. Не имея больше возможности оттягивать одобренные Конгрессом санкции, связанные с пакистанской ядерной программой, Вашингтон лишил Исламабад своего расположения.

Пока весь мир с огромными надеждами вступал в 1990-е гг., в Афганистане начал формироваться новый конструкт периода после холодной войны – несостоявшееся государство. Распадаясь и скатываясь к анархии, Афганистан превратился в прибежище для оскорблённых арабских экстремистов – новой и плохо понимаемой угрозы.

Роль так называемых «афганских арабов» в десятилетней войне против советской оккупации является темой острых дебатов и не всегда правдивых комментариев. В начале 1980-х гг. призыв к джихаду (священной войне) достиг всех уголков исламского мира и заставил арабов – молодых и старых, с разной мотивацией – отправиться в Пакистан, чтобы взять в руки оружие, пересечь границу и воевать против Советов в Афганистане. Среди них были добровольцы, одержимые гуманитарными ценностями, авантюристы, искавшие путь к славе, и психопаты. Когда стало понятно, что война затянулась, некоторые арабские государства начали тайно выпускать заключённых из тюрем и отправлять на джихад в надежде, что те никогда не вернутся. За десять лет войны через Афганистан и Пакистан прошли около 25 тысяч арабов. В какой-то момент ЦРУ рассматривало возможность создания отрядов арабских добровольцев, но в итоге отказалось от идеи, посчитав её неразумной и нежизнеспособной. Хотя об этом часто пишут, ЦРУ никогда не рекрутировало, не обучало и не использовало арабских волонтёров, прибывших в Пакистан. Идея о том, что афганцам нужны боевики из другой культуры, глубоко ошибочна и не учитывает базовые исторические и культурные факты. Командиры моджахедов считали арабов, приехавших в Афганистан из Пакистана, источником неприятностей – чуть меньшим, чем советские войска. Однако в плане финансирования арабы из стран Персидского залива сыграли позитивную, даже критически важную роль в войне. В отдельные месяцы 1987–1988 гг. арабы собирали у себя дома и в Пакистане до 25 млн долларов на гуманитарные и строительные проекты. Одним из самых известных организаторов сбора средств был Усама бен Ладен, сын саудовского миллиардера.

Бен Ладен работал в Афганистане с начала 1980-х гг., рекрутировал арабов в странах Персидского залива для джихада, а потом сосредоточился на строительных проектах, создании приютов для детей и вдов, а также возведении дорог и системы бункеров на востоке Афганистане. Бен Ладен и ещё несколько саудовцев участвовали в боевых действиях в 1987 г. вместе с «Исламским союзом освобождения Афганистана» Абдула Расула Сайяфа – афганца, прошедшего обучение в Египте и ставшего членом организации «Братья-мусульмане»[1], а позже приверженцем саудовского ваххабизма. Сайяф и его саудовцы отлично себя проявили в ключевых боях в Джаджи и Али Кхеле, остановив наступление советских подразделений и отрядов Демократической Республики Афганистан, которое могло привести к уничтожению складов моджахедов и захвату провинции Пактия. В тех боях погибло около двадцати саудовцев и зародилась военная слава Усамы бен Ладена.

Но тогда роль «афганских арабов» мало кого заботила. Только некоторые западные гуманитарные организации критиковали жёсткий фундаментализм саудовских ваххабитов и деобандского движения, чьё влияние в лагерях беженцев в Пакистане, где находилось уже около 3 млн афганцев, постоянно росло. В этих убогих лагерях родилось и выросло поколение молодых афганцев, воспитывавшихся в духе жёсткого фундаментализма в деобандийских медресе. Именно там были посеяны зёрна «Талибана»[2].

Заходите, господин Талибан

Советские войска ушли из Афганистана в 1989 г., но моджахеды только в апреле 1992 г. смогли взять Кабул и объявили о своей победе. Их триумф был недолгим. Старая ненависть и этнические реалии вновь диктовали ход событий, без объединяющего присутствия иностранных армий государство Афганистан просто распалось. Гражданская война возобновилась с ещё большей ожесточённостью, население было готово пойти по любому мирному пути, и вскоре он появился.

Мистическим образом возникший из хаоса «Талибан» (название происходит от персидского слова, обозначающего исламских студентов, искателей) стал формироваться под руководством одноглазого священнослужителя из провинции Урузган в центральной части Афганистана, которого мир знает как муллу Мохаммеда Омара. Скорее благодаря стечению обстоятельств, а не военной мощи они взяли под контроль пуштунские территории на востоке Афганистана, где до этого в долинах и ущельях действовали бандиты. К 1996 г. талибы захватили Кабул, и афганцы, казалось, приняли их приход как избавление. Запад, не разбираясь, счёл «Талибан» источником нового порядка и возможным инструментом в очередной партии большой игры – гонке за энергоресурсами Центральной Азии. Американские и другие иностранные нефтяные компании искали способы качать природный газ из Туркмении на испытывающие нехватку ресурсов рынки Пакистана. К 1996 г. маршрут предлагаемого трубопровода находился фактически под контролем талибов, и слияние политики, силы и энергетики выглядело очень привлекательно. Но оптимизм сохранялся недолго. В 1997 г. планы по строительству афганского газопровода были отложены, и страна ещё быстрее стала скатываться по нисходящей спирали – стремясь взять под контроль всю страну, «Талибан» действовал чрезвычайно жёстко. Произвол в отношении прав человека и женщин вызвал международное осуждение. Если исключить признание Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Пакистаном, Афганистан находился в полной изоляции. Его несостоятельность как государства стала очевидной.

На этом фоне афганские арабы начали возвращаться в Афганистан. Многие из них, как, например, Усама бен Ладен, покинули страну после вывода советских войск, полные решимости добиться радикальных социальных изменений у себя на родине. Их усилия провалились, и они перебрались туда, где можно было спокойно укрыться, – в основном это были государства за железным занавесом. Но с распадом Советского Союза для будущих мировых террористов наступили тяжёлые времена. Они потеряли традиционные площадки в Восточной Европе и СССР, и даже грозный Карлос Шакал оказался в Хартуме, где по стечению обстоятельств обосновался бен Ладен после неудачной попытки добиться перемен в родной Саудовской Аравии. Бен Ладен занимался какими-то проектами в сельском хозяйстве, строительстве и другом бизнесе, но в его сознании росла ненависть к Соединённым Штатам. Это чувство укреплялось во время войны в Персидском заливе, а когда спустя пять лет американские войска так и не убрались из Саудовской Аравии, негодование бен Ладена обрело окончательную форму: всю свою энергию он должен направить против США.

К 1995 г. присутствие бен Ладена в Судане стало проблемой и для Соединённых Штатов, и для Саудовской Аравии, которая к этому времени лишила его гражданства. Судану дали понять, что бен Ладен – главное препятствие для улучшения отношений и Хартуму стоит попросить его уехать. Судан уже начал избавляться от нежелательных персон. Карлос, находившийся на операционном столе в хартумской больнице для проведения реверсивной вазэктомии, неожиданно был скручен французскими офицерами безопасности и отправлен в Париж, где предстал перед судом. Как заявил в интервью PBS президент Судана Омар Хасан аль-Башир, правительство страны предложило держать бен Ладена на коротком поводке или даже передать его саудовцам или американцам. Эр-Рияд якобы отказался, опасаясь, что его присутствие вызовет больше проблем, а США спасовали, потому что у них не было на тот момент реальных обвинений против бен Ладена. В 1996 г., в соответствии с инструкциями, полученными от Вашингтона и Рияда, бен Ладен был выслан из Судана и перебрался в последнюю точку своего террористического маршрута – в Афганистан.

Бен Ладен стал известен широкой публике в 1997 г., когда в интервью CNN заявил, что его последователи стояли за убийством 18 американских солдат в Сомали в 1993 году. Через год он выпустил фетву (в исламе – решение, выносимое по какому-то вопросу) с призывом начать полномасштабную войну против всех американцев. Но в мировое сознание он навсегда вошёл в августе 1998 г., когда террористы, связанные с его организацией «Аль-Каида»[3], одновременно привели в действие взрывные устройства у посольств Соединённых Штатов в Кении и Танзании, погибли 224 человека, в том числе 12 американцев, 5 тысяч были ранены. Реакция США была моментальной, но безрезультатной – 75 крылатых ракет выпустили по тренировочным лагерям бен Ладена в Афганистане и фармацевтическому заводу в Судане, где могли производиться заготовки для химического оружия. Бен Ладен не пострадал, а атака в Судане по сей день вызывает споры.

Назад в будущее

С 1998 г. охота на бен Ладена стала основным мотивом американской политики в Афганистане. Хотя талибы неоднократно заявляли, что контролируют саудовца и он не может совершать атаки, в которых его обвиняют, в том числе на эсминец «Коул» в Адене, на башни Всемирного торгового центра и Пентагон, правительство США не сомневалось, что виновен именно бен Ладен. Точка невозврата в конфронтации с ним и теми, кто его укрывает, пройдена.

Возможно, по-другому и быть не могло, но то, как начнётся новая война США с терроризмом, определит дальнейший ход событий. Тщательно выстраиваемая коалиция будет функционировать не так, как во время войны в Персидском заливе. Для выполнения военных задач в той короткой войне против Ирака было достаточно американцев, британцев и французов. Участие арабских государств не требовалось, но было важно для использования Соединёнными Штатами баз вблизи Ирака. В новом конфликте роли в значительной степени поменяются. Партнёры коалиции в лице арабских и исламских государств станут играть конкретные оперативные роли на переднем крае. Они должны выступить как мультипликаторы силы традиционного альянса американских и европейских служб разведки и безопасности и спецназа.

Если террористическая сеть будет уничтожена, то это будет сделано при участии сил безопасности Пакистана, Египта, Иордании, Судана и других стран, а не только усилиями США и их европейских союзников.

История заканчивается там же, где и началась – в форте Мични. Администрация Джорджа Буша – младшего пытается сбалансировать свои военные и политические цели, поэтому планы отправить американские войска в Афганистан для захвата бен Ладена должны оцениваться по их практичности и политическим последствиям. Назойливые призывы добавить свержение талибского режима к списку целей в Афганистане выглядят привлекательно с точки зрения прав человека, но её тоже нужно взвешивать с позиции возможного повторения терактов 11 сентября.

Кто-то призывает вооружать афганский «Северный альянс», лишившийся лидера, и вступать с ним в коалицию. Группировка полевых командиров, тщательно отобранных покойным предводителем альянса Ахмад Шахом Масудом, сегодня контролирует около десятой части территории Афганистана. Они уже получают военную и финансовую помощь от России и Ирана, поэтому кажутся логичным партнёром в операции США по обнаружению и нейтрализации террористической сети бен Ладена и свержению режима талибов.

Но это не самый разумный путь. Не только из-за иронии ситуации – объединяться с русскими в афганской войне, просто вряд ли удастся выполнить обе задачи. Очень сомнительно, что силы «Северного альянса» способны захватить бен Ладена и его последователей, и нет никаких гарантий, что они смогут низложить талибов. Наоборот, наиболее вероятным результатом альянса американцев с боевиками Масуда станет объединение пуштунского большинства вокруг «Талибана» и возобновление кровопролитной гражданской войны, которая продолжится, пока Вашингтон не откажется от своих планов. Преобладающая и крупнейшая этническая группа в Афганистане будет доминировать и дальше, заменить пуштунов и талибов на состоящий преимущественно из таджиков и узбеков «Северный альянс» практически невозможно. Угроза оказать помощь альянсу может стать полезной стратегией в краткосрочной перспективе, если использовать её аккуратно, но любой альянс с преемниками Масуда будет иметь эффект бумеранга.

Американской администрации скорее стоит попытаться отделить от «Талибана» часть пуштунского населения. Пуштуны, заключившие союз с талибами в последние пять лет, пошли на это, потому что те предлагали путь к миру после десятилетий разрушительной войны. Они не подписывались на войну с США, чью мощь многие из них помнят ещё по временам советской оккупации. Администрация, похоже, понимает это и медленно собирает ресурсы на пуштунской территории.

Сменить эмира в Афганистане могут только сами граждане Афганистана. Если кто-то сомневается, спросите об этом британцев и русских.

Foreign Affairs

Цены цветных металлов корректируются вверх после серьезных распродаж

В пятницу, 20 августа, волна коротких покрытий на LME помогла ряду цен цветных металлов завершить торги «в зеленом» на фоне ослабевшего доллара, хотя это не помогло скомпенсировать потери, вызванные распродажами в четверг. По итогам торгов стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла на 1,6%, до $9037 за т, при уровне поддержки $8843 за т (200-дневное скользящее среднее). Тем не менее за неделю цена металла просела на 4,6% (13 августа стоимость меди составила $9468 за т).

«Динамика цены меди характеризуется некоторой нервозностью, поскольку имеется значительная неопределенность перспектив экономик Китая и США, однако общий тренд все еще позитивный», – говорит один из европейских трейдеров. Широкие распродажи в комплексе на бирже в четверг были обусловлены оживлением пандемии Covid-19, в частности увеличением заболеваемости «дельта»-штаммом, вследствие чего была даже остановлена работа некоторых китайских портов.

«Макроэкономические сводки из Китая на некоторое время обусловили откат котировок, как и неистовые распродажи на рынке черных металлов. Негативное влияние на цены также оказал укрепившийся доллар и распространяющаяся «дельта». И общие настроения на мировом рынке акций также не несут позитива», – заявил глава отдела исследований сырьевого рынка ED&F Man Эдвард Майер.

Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца выросла на торгах до $18463 после проседания на 2,6%, до $18385 за т, в четверг.

Тем временем цен алюминия демонстрировала на прошедшей неделе устойчивость, частично благодаря наблюдаемому на физическом рынке недостатку предложения. Финишировал металл на отметке $2546,50 за т после некоторого отката в четверг. По итогам недели стоимость алюминия снизилась на 2%, до $2600 за т.

Фьючерсы на олово подешевели до $32237 за т с $33118 за т в четверг. В целом за неделю котировки цены металла снизились на 8,7% – с $35324 за т по состоянию на 13 августа.

Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца снизилась на 0,8%, до $2928 за т, а свинца – на 0,4%, до $2251 за т За неделю снижение цены цинка составило 3,5%.

На утренних торгах понедельника цены на медь демонстрировали позитивную динамику на фоне активности покупок на снижении, которая охватила рынок цветных металлов вслед за фондовым рынком. Кроме того, впервые с июля в Китае не было зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19, что, возможно, является сигналом того, что произошедшие ранее вспышки заболевания коронавирусом подавляются. Рост инфицирования коронавирусом, замедление китайского экономического роста и опасения ужесточения кредитно-денежной политики в США негативно отразились на минувшей неделе на котировках цен цветных металлов. Так стоимость меди просела до 4-месячного минимума.

По состоянию на 10:16 мск 23 августа цена меди с поставкой через 3 месяца выросла на LME на 0,6%, до $9086,50 за т. Октябрьский контракт на медь в Шанхае подорожал на 1,6%, до 67620 юаней ($10412,85) за т. Медь также поддержали опасения прерывания поставок металла с чилийского рудника El Teniente, где большинство членов пяти профсоюзов отвергли предложение по коллективному трудовому договору.

«Цветные металлы получили поддержку благодаря росту на фондовых площадках США и Азии, однако объемы торгов были весьма невелики, указывая на то, что здесь в значительной степени работают биржевые технические алгоритмы», – отметил в своей записке аналитик Kingdom Futures Малькольм Фримэн.

Никель подорожал в Лондоне на 1,7%, до $18785 за т. Цена алюминия выросла на 0,9%, до $2570,50 за т. Стоимость алюминия на ShFE выросла на 2,1% to 20390 за т. Никель в Шанхае подорожал на 1,3% to 141,590 тыс. юаней за т.

Цена на железную руду восстанавливается, но давление сохранится

Как сообщает агентство Bloomberg, цены на железную руду выросли в пятницу 20 августа после падения до восьмимесячного минимума днем ранее, на фоне рыночного беспокойства по поводу перспектив спроса со стороны ведущего производителя стали в Китае.

Железная руда из самого горячего товара в сырьевом буме этого года становится самым нестабильным. Жесткое пятинедельное падение фьючерсов и спад на спотовом рынке на 13% в четверг привели к потере около 40% своей стоимости с майского рекорда.

Самый продаваемый контракт на железную руду на Далянской товарной бирже завершил дневные торги с повышением на 0,3% до 777,50 юаня ($ 119,64) за тонну, но на прошлой неделе упал на 8%.

По данным Fastmarkets MB, спотовые цены на железную руду с Fe 62% с доставкой в Китай, также снизилась в четверг, при этом акции крупнейшего производителя Vale упали на 13%.

«Две трети продаж железной руды Vale идет в Азию. «Этот экспорт имеет большой вес для компании», - сказал Money Times аналитик Ativa Investimentos Илан Арбетман.

Решимость Китая ограничить производство стали в этом году на фоне усилившейся кампании по декарбонизации и возобновления ограничений на распространение вируса COVID-19 сильно сказалась на фьючерсах на железную руду и физических рынках.

«Падение цен было связано со слабым спросом на сталь в секторах недвижимости и инфраструктуры в Китае», - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

«Более слабый спрос в обоих этих ключевых секторах только подтвердил опасения рынка, что сокращение производства стали в Китае во втором полугодии 2021 года неизбежно».

«Логика такова, что чем слабее спрос, тем строже будут ограничения на производство стали», - отмечают аналитики CITIC Securities.

«В предположении снижения спроса рост цен на сталь будет ограниченным… но давление на железную руду будет значительным».

Morgan Stanley заявил, что добыча железной руды может упасть и дальше из-за слабого спроса на сталь в Китае, в то время как аналитик Kallanish Commodities Ltd. Томас Гутьеррес сказал, что цена на железную руду близка ко дну, а цены на вторую половину года слабые.

«Спрос на сталь снизится во втором полугодии вместе с замедлением роста сектора недвижимости, но вряд ли произойдет серьезное падение, поскольку страна пообещала увеличить инвестиции в инфраструктуру, чтобы компенсировать потенциальные экономические риски», - сказал Сюй Сянчунь, главный информационный агент сотрудник исследовательской компании Mysteel Global.

«В настоящее время цены упали до приемлемого уровня», - сказал Рохан Кендалл, руководитель отдела исследований железной руды Wood Mackenzie. «Рынок железной руды по-прежнему подвержен перебоям в поставках, и возможны краткосрочные скачки цен на железную руду».

РАЗРАБОТКА ASTRAZENECA НА 77% СНИЗИЛА РИСК РАЗВИТИЯ СИМПТОМОВ COVID-19

Согласно предварительным результатам клинического исследования III фазы PROVENT, применение препарата AZD7442 на 77% снижает риск развития симптомов коронавирусной инфекции.

Более 75% из 5197 участников исследования имели коморбидные состояния, включая снижение иммунного ответа при вакцинации против COVID-19. За анализируемый период всего было выявлено 25 случаев инфицирования COVID-19. Среди получающих AZD7442 не было зафиксировано случаев тяжелого течения COVID-19 или летальных исходов, тогда как в группе плацебо было зафиксировано три случая тяжелой формы COVID-19, в том числе два летальных исхода.

Препарат, разработанный компанией AstraZeneca, стал первой комбинацией моноклональных антител длительного действия, продемонстрировавшей способность предотвратить развитие симптомов COVID-19.

Международная страховая инспекция подтвердила эксплуатационную безопасность Кольской АЭС

Эксперты ядерного страхового пула России, Великобритании и Люксембурга высоко оценили уровень эксплуатационной безопасности Кольской атомной электростанции.

В состав международной комиссии, которая работала на Кольской АЭС с 17 по 19 августа, вошли представители страховых компаний «АIG», «Northcourt» (Великобритания), «NIRA» (Люксембург), АО «Атомный страховой брокер», АО «СОГАЗ» (Россия), Российская национальная перестраховочная компания (АО «РНПК»), а также специального управления ФПС № 72 МЧС России и Концерна «Росэнергоатом».

Инспекторы проверили ядерную безопасность, эксплуатацию, противопожарную защиту предприятия, осмотрели производственные площадки четырех энергоблоков АЭС, оценили уровень профессиональной подготовки персонала на базе учебно-тренировочного подразделения АЭС, провели интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции.

«Кольская атомная станция работает эффективно и безопасно, являясь примером для других объектов электроэнергетики, - подчеркнул руководитель инспекции Михаил Загвозкин. - Состояние площадки АЭС, маркировка оборудования, зданий, сооружений оценивается на очень высоком уровне. Среди сильных сторон наша команда отметила успешную реализацию программы модернизации энергоблоков первой очереди с повторным продлением сроков эксплуатации, эффективность технологий, применяемых на комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО), использование технологий предварительной визуализации сценариев работы персонала в зоне контролируемого доступа, комплекса машинного зрения на базе современных нейронных сетей, для повышения уровня охраны труда». Эксперты также отметили высокую квалификационную подготовку персонала АЭС и эффективную работу по сохранению здоровья персонала.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев поблагодарил команду Международной страховой инспекции за объективную оценку состояния атомной станции и отметил важность дальнейшего совершенствования производства на основе наблюдений и рекомендаций экспертной комиссии.

Итогом международной страховой инспекции станет технический отчет с рекомендациями, который будет готов через четыре месяца.

PayPal введет для британцев сервис с криптовалютой

Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют, говорится в пресс-релизе компании.

Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года.

"PayPal сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей своим клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Эта новая услуга начинает развертываться на этой неделе", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.

Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает "безопасный и ответственный" доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.

В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.

PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.

Безработица капитулирует

Платформенные решения меняют трудовые отношения

Текст: Юлия Квитко

Под влиянием "цифры" меняются не только такие быстрорастущие и восприимчивые к инновациям сектора экономики, как коммуникационные услуги, IT, энергетика, финансы, здравоохранение и т.д., но и такая консервативная до недавних пор сфера, как рынок труда. Его завтрашним днем становится платформенная экономика.

Как рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, согласно проведенному исследованию "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", многие тенденции и практики, уже сегодня нашедшие широкое применение за рубежом, оказывают свое влияние на формирование инновационных подходов в этом сегменте и в нашей стране.

Авторы исследования распределили страны по двум основным типам. К первому отнесли государства с либеральной рыночной экономикой, где работодатели, как правило, полагаются на рыночные формы координации заработной платы и развития навыков (Великобритания, США). Ко второму - страны с координированной рыночной экономикой, где работодатель в основном организует переговоры с несколькими субъектами: органы государственного контроля, профсоюзы и объединения работников, антимонопольные органы. Сюда причислили Финляндию, Францию, Германию и - с некоторыми оговорками - Китай и Индию. Россия в этой классификации находится в группе стран с координированной рыночной экономикой.

Общей и безусловной для всех стран закономерностью стало то, что платформенная занятость позволяет эффективно бороться с безработицей. Она перестала быть проблемой даже в КНР, страной почти с полуторамиллиардным населением. Сегодня в Китае до трети общего числа рабочих мест обеспечены платформенными решениями.

"Возможность получения дохода через платформы снижает реальный уровень безработицы и сглаживает остроту социальных противоречий, оздоравливая общественный климат. Платформенная экономика буквально пожирает безработицу", - отмечает Журавлев. Например, в минувшем году в платформенной экономике работало более 64 миллионов американцев. А к 2027 году в платформенной экономике США будет занято более половины рабочей силы. Во Франции с 2016-го по 2020 год каждое четвертое рабочее место в парижском регионе создано платформенной экономикой.

Кроме того, в сфере инноваций платформенные решения на рынке труда способствуют росту наукоемких производств и предотвращают утечку мозгов. Если лить сталь удаленно пока не научились, то заниматься IT, научными исследованиями и любыми производствами, которые требуют "мозга больше, чем рук", можно на базе платформенной экономики. А упрощение коммуникации в гораздо большей степени позволяет включить в нее не только людей, находящихся в других регионах, но и решить острейшую проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Повышают свою эффективность и социальные лифты. Главное, что дает с точки зрения социальной адаптации платформенная занятость, - это возможность образования. Оно требует не только денег, но и времени, а работать на промышленном предприятии и одновременно учиться гораздо труднее, чем учиться и работать дома. Платформенная занятость меняет и самообразование. Кроме того, платформы способствуют росту занятости среди людей, не обладающих высокой квалификацией или вынужденных менять квалификацию в результате роботизации и инноваций.

Но главное изменение, которое привносит платформенная занятость на рынок труда, - это изменение самой его структуры. Если классический рынок труда подразумевает мерцательный характер взаимодействия работник - работодатель (при найме на работу вакансия закрывается, и работник не представлен в качестве соискателя), то в платформенной экономике он постоянно присутствует на рынке, предлагая свои профессиональные навыки практически всем заинтересованным работодателям. Таким образом, уравниваются возможности работодателя и работника. Ранее такое неравенство нивелировали профсоюзы, сегодня эту же функцию вполне способны заменить цифровые форматы. "В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать что-то другое", - отметил профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров.

Наряду с переформатированием самого рынка труда, платформенная занятость влияет и на социально-экономическую среду новой экономики, основанной на цифре. Как считает основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations - Теория поколений в России" Евгения Шамис, благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и регионы могут извлекать из платформ выгоду, формируя новые центры компетенций и инновационные кластеры. "Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Так уже произошло в Ирландии, где компании, созданные на базе кол-центров, постепенно переросли в большее", - рассказала эксперт.

Развитие регионов с использованием инновационных инструментов на рынке труда - задача для России не только актуальная, но и посильная. По словам Бочарова, специфика платформенной экономики заключается в том, что она постоянно растет. Также появляются платформы совместного пользования, например, при аренде жилья. Они произвели революцию в сфере доступа к активам вместо владения активами.

Но развитие платформенной экономики несет и ряд рисков, отмечает эксперт. "Есть риски использования персональных данных, мошенничество в сети и рост комиссионных сборов, отсутствие прав, преференций, таких, как отпуска, пенсии, проблемы нестабильности доходов, технического обслуживания и капитальных затрат, безопасность транзакций и платежей. Все это - не решенные пока вопросы", - отметил М. Бочаров.

Сегодня платформенную экономику называют множеством терминов: экономика доступа, экономика возможностей, экономика распределения, мобильная экономика, циркулярная, деловой капитализм, экономика совместного потребления. Эти названия указывают на направления ее развития, в том числе в сегменте трудовых отношений. И если в конце ХХ века было время высокотехнологичной миграции, то сейчас - высокотехнологичной интеграции. "Чем больше участников платформенных решений, тем больше мультипликативный эффект для всей экономики", - уверен заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. При этом контроль и регулирование необходимы, считает эксперт, но не должны сдерживать развитие платформ. По его словам, 50-60 процентов новых проектов в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка - недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов.

Скорость развития платформенных решений на рынке труда за последнее десятилетие говорит о том, насколько они востребованы. Сегодня инновационные формы взаимодействия на рынке занятости помогают не только отдельным соискателям вакансий найти наиболее эффективное применение своих профессиональных навыков, но и способствуют развитию регионов и повышению конкурентоспособности экономики в целом.

Что продает Россия, кроме нефти и газа

Текст: Михаил Загайнов

Золото, пшеница и платиноиды являются основными товарами несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) - в 2020 году российские компании заработали на их продаже за рубеж около 34,5 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании аналитиков группы "Деловой профиль".

"Несмотря на то что общий объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5%, ННЭ продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, а среднегодовые темпы прироста прогнозируются на уровне 6%. В 2020 году объем российского несырьевого экспорта составил более 141 млрд долларов", - отмечают эксперты.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году на экспорт продукцию поставляли более 61 тысячи российских компаний. На долю несырьевого неэнергетического сектора приходится более 97,1% компаний-экспортеров.

Основными товарами в структуре несырьевого экспорта являются золото (в 2020 году экспорт составил 18,5 млрд долларов), пшеница (8,2 млрд долларов) и платиноиды (7,8 млрд долларов). Далее с большим отставанием следуют полуфабрикаты нелегированной стали (4,8 млрд долларов), медь рафинированная (4,6 млрд долларов), пиломатериалы (4,3 млрд долларов), а также алюминий и его сплавы (4,2 млрд долларов). Среди продуктов питания, кроме пшеницы, за рубежом востребованы мороженая рыба (2,8 млрд долларов) и подсолнечное масло (2,8 млрд долларов).

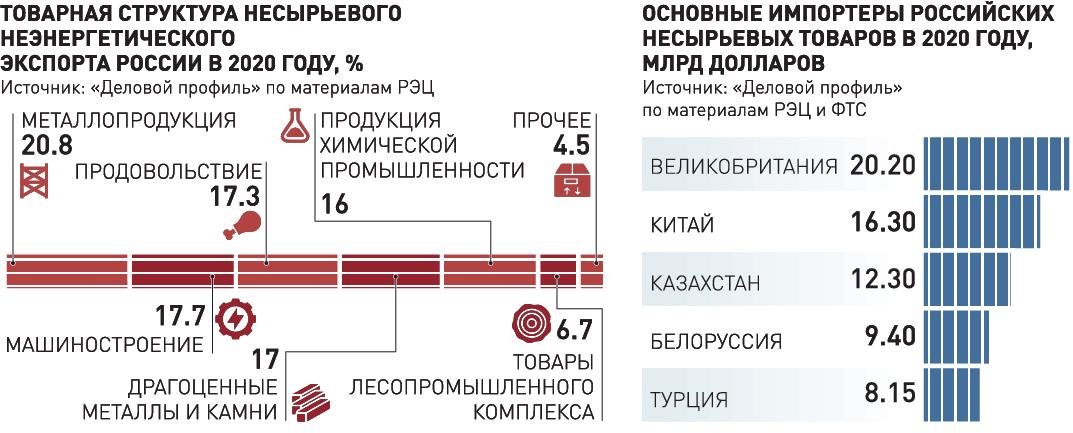

Среди отраслей в лидерах металлургия (20,8%), машиностроение (17,7%), продовольствие (17,3%), химическая промышленность (16%) и лесопромышленный комплекс (6,7%).

"Наиболее быстрый рост экспорта в денежном выражении (за исключением драгоценных металлов и камней) наблюдается по продовольственной и сельскохозяйственной продукции (более 14,8% в среднем в год). Высоким потенциалом роста экспорта обладает производство древесины и целлюлозно-бумажная отрасль, а также химическая промышленность", - отмечают аналитики.

Согласно статистике Российского экспортного центра, общий объем поставок несырьевых неэнергетических товаров за рубеж в 2020 году составил порядка 161,3 млрд долларов.

Если говорить о конкретных странах, которые закупают российскую несырьевую продукцию, то здесь лидируют Великобритания (20,2 млрд долларов), Китай (16,3 млрд долларов), Казахстан (12,3 млрд долларов), Беларусь (9,4 млрд долларов), Турция (8,15 млрд долларов) и Нидерланды (6,2 млрд долларов).

Наибольшее снижение поставок - более чем на четверть по сравнению с 2019 годом - пришлось на страны Латинской Америки, а также Восточной и Западной Европы.

"По имеющимся оценкам, основной прирост ННЭ при определенных условиях может быть достигнут на традиционном для России направлении - СНГ и на быстро развивающемся направлении - Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значительными перспективами обладают Европа и Ближний Восток. На Африканском континенте наиболее перспективны поставки в Северную Африку, существует также значительный потенциал в части поставок в Латинскую Америку", - отмечают аналитики.

Заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы "Деловой профиль" Александра Шнипова напомнила, что в 2020 - первой половине 2021 годов доля нефтегазового экспорта в российском экспорте снизилась до 45% (в 2019 году - 57%).

"Снижение доли экспорта энергоносителей до менее чем 50% в общем объеме произошло впервые за двадцать лет. Можно ожидать некоторого увеличения доли сырьевого экспорта на фоне восстановления цен на нефть и роста добычи по итогам 2021 и 2022 года, однако в ближайшем будущем экспорт сырья будет неизбежно снижаться, как минимум, в силу планов по введению углеродного налога с 2023 года", - отмечает Шнипова.

По ее словам, в 2020 году доля несырьевого экспорта в стоимостном отношении приблизилась к показателям сырьевого - 37% против 49% (данные Росстата).

"На наш взгляд, по мере реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и снижения цен на нефть, а также учитывая динамику последних лет, можно ожидать роста доли ННЭ в общем объеме российского экспорта до уровня сырьевого экспорта", - считает аналитик.

Британская компания запускает сервис, позволяющий занять деньги из своей будущей зарплаты

Сервис от Revolut будет позволять взять в долг до 50% своего предполагаемого дохода. Как российские работодатели относятся к стартапу и готовы ли внедрить у себя этот сервис?

Британская компания Revolut запускает сервис, позволяющий занять деньги из своей будущей зарплаты. Создатели стартапа заявляют, что работник сможет взять до 50% своего предполагаемого дохода за следующий месяц и таким образом избежать краткосрочных кредитов.

Работодатель должен интегрировать функцию PayDay в свою зарплатную систему — для него это бесплатно. А вот сотрудникам придется заплатить за доступ, правда, не сообщается, фиксированную сумму или процент. В ближайшее время Revolut планирует запустить сервис по всей Европе и в США.

Радиостанция Business FM спросила российских работодателей, как они относятся к стартапу и готовы ли внедрить у себя этот сервис. Мнение сооснователя «Битрикс 24» Сергея Рыжикова:

«Это то же самое кредитование под зарплату. Вопрос только в том, что это может быть не процент, а какая-то фиксированная сумма. И обычно все новомодные истории выглядят очень привлекательно, но результативная ставка оказывается достаточно высокой, даже больше, чем ставка по проценту. Если касается нашей компании, мы считаем, что сам человек должен управлять своими ресурсами, и мы не предлагаем им таких инструментов. Если бы они были, я не думаю, что мы бы внедряли их у себя. Существует много банковских инструментов, которые позволяют краткосрочно кредитоваться, кредитоваться под зарплату, под другие варианты. Если бы это было массово, мы бы задумались, но пока у нас вообще нет таких запросов. Всегда существует доход и мотив для банка. Revolut — это банк с хорошим пиаром, но тем не менее это банковский продукт. Каждый должен заниматься своим делом. Компании должны развивать бизнес, а банки должны предлагать правильные продукты для своих клиентов».

Председатель совета директоров «НДВ-Групп» Александр Хрусталев считает, что среди его сотрудников такой сервис востребован не будет:

«Такой сервис востребован, в бизнесах продают, например, торговые центры, это приносит какой-то доход, можно продать свою будущую выручку, которая проверена и подтверждена: человек предоставляет справку 2-НДФЛ, показывает, что он работает стабильно. Но я сомневаюсь, что в нашей компании люди будут пользоваться. Пользоваться им будут люди, которые пользуются такими сервисами, как «Быстроденьги». Мы каждые две недели делаем выплаты — аванс, например, 15-го числа и зарплата в последний день месяца. То есть работнику нужно две недели подождать. Или проще подойти без всяких сервисов, процентов к руководству, пишется служебка в электронном виде, и она неплохо и быстро согласовывается, и люди просто получают свои деньги раньше. Сервис у нас работать не будет, потому что наши деньги, которые мы готовы предоставить своим сотрудникам для их задач, которые вдруг в моменте возникли, дешевле».

Сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com Денис Кутергин напоминает, что подобные сервисы в России уже есть.

«Есть такой сервис «Деньги вперед», российский: бухгалтерия начинает выплачивать зарплаты через счет этого сервиса, соответственно, они знают оклад сотрудника, могут предложить ему забрать зарплату раньше. Тут, я так понимаю, модель точно такая же, как и у Revolut. Я считаю, что это очень цивилизованная схема, потому что она юридически основана не на кредитных инструментах, а на займах. Они знают, что вам в конце месяца придет зарплата, либо даже если вас уволят, еще плюс две недели вы должны отработать, то есть риск дефолта минимальный. Когда работодатель присылает деньги, этот заем просто автоматически гасится. Мне кажется, эта история может быть востребована в сегменте низкоквалифицированных сотрудников. У массового персонала в Англии действительно есть запрос на это, но среди белых воротничков потребность будет чуть меньше. [Там люди решают свои проблемы], наверное, больше за счет кредитных продуктов, кредитных карт. Но я точно знаю, что запрос есть, даже мы в нашей компании такую возможность рассмотрели и решили подключать аналогичный сервис».

Сервис «Деньги вперед» также для работодателя бесплатен, а сотрудник получает деньги через приложение в своем мобильном телефоне, при этом оплатив не проценты, а фиксированную комиссию в рублях.

Кредит, связанный с зарплатой, предлагает и «Сбер». Сервис «Деньги до зарплаты» позволяет взять до 30 тысяч рублей на месяц за 9,9%. Услуга доступна только тем, кто получает зарплату на карту «Сбера».