Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Доктрина Монро, или Власть слова

Будущий мир может быть похож на эпоху классической доктрины Монро

АНДРЕЙ ИСЭРОВ

Кандидат исторических наук, заместитель декана факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Для Соединённых Штатов Америки 1823 г. был временем счастливым. В политической жизни, казалось, наступил мир: партийные противоречия, которых боялись отцы-основатели, знавшие, как гибли ренессансные итальянские республики, сходили на нет, но государство не перерождалось в деспотию. Ту короткую эпоху однопартийности (1815–1824) уже тогда назвали «эрой доброго согласия» (Era of Good Feelings). Приближалось пятидесятилетие Декларации независимости, и современники видели, что рискованный республиканский эксперимент не провалился: люди оказались способны к самоуправлению – страна не только не погрузилась в пучину гражданских войн, но быстро развивалась.

Ежегодное президентское послание Конгрессу 2 декабря 1823 г. было оптимистическим и завершалось утверждением, что всеми достигнутыми благами (blessings) страна обязана «совершенству (excellence) наших [республиканских] учреждений (institutions)». В тексте объёмом почти в один авторский лист президент Джеймс Монро говорил и о больших успехах, выходивших за пределы одного года, – росте населения и территории, и о малых делах, вплоть до таких, казалось бы, не столь существенных, как обустройство волнорезов у впадения Делавэрского залива в океан. Много внимания, согласно уже сложившемуся обиходу, президент уделил внешней политике, и к этой области относились два места в послании (7-й, 48-й и 49-й абзацы), благодаря которым Монро, человек долгой и достойной карьеры, вошёл в школьные учебники.

В 7-м абзаце президент упоминает переговоры с Санкт-Петербургом по установлению границ на северо-западе континента, считая их подходящим случаем провозгласить «принцип, с которым связаны права и интересы Соединённых Штатов»: «американские континенты ввиду свободного и независимого положения, которого они добились и которое они сохранили, не должны впредь рассматриваться в качестве объекта для будущей колонизации любой европейской державы». В 48-м и 49-м абзацах президент говорит о войнах за независимость Испанской Америки: «В войнах европейских держав, в вопросах, касающихся их самих, мы никогда не принимали участия, и это согласуется с нашей политикой. <…> Политическая система союзных держав… существенно отличается от политической системы Америки. <…> Искренние и дружественные отношения, существующие между Соединёнными Штатами и этими державами, обязывают нас заявить, что мы будем рассматривать любую попытку с их стороны распространить их систему на любую часть нашего полушария опасной для нашего спокойствия и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела существующих колоний или зависимых территорий любого европейского государства. Но что касается правительств, которые провозгласили свою независимость и сумели её сохранить и независимость которых мы признали при зрелом размышлении и согласно с принципами справедливости, то мы не можем рассматривать вмешательство в их дела со стороны какой-либо европейской державы с целью их подчинения или контроля любым другим способом их судьбы иначе как проявление недружелюбного отношения к Соединённым Штатам»[1].

Итак, Монро провозгласил принципы дальнейшей неколонизации американских континентов европейскими державами и взаимного невмешательства государств Старого и Нового Света. За несколько дней до обнародования президентского послания, 27 ноября, государственный секретарь США Джон Куинси Адамс направил русскому посланнику в Вашингтоне барону Фёдору Тейлю конфиденциальную вербальную ноту, где, помимо этих принципов, выдвинул ещё один, неперехода (no-transfer), – невозможности передачи колониальных владений в Америке от одной державы другой. Для Адамса непереход составлял вместе с неколонизацией и невмешательством неотъемлемую часть «объединённого политического курса» (combined system of policy)[2]. Доктриной Монро эти принципы назовут лишь почти через тридцать лет[3]. Ни Адамс, несмотря даже на присущее ему высокое мнение о себе, ни Монро, вероятно, не думали, что эти несколько фраз ждёт такая яркая, долгая, необычная судьба.

Покинуть «европейскую систему»

Что означали эти слова, почему они были сказаны, причём именно в конце 1823 г., и какое непосредственное воздействие оказали? Что знали президент, члены его администрации и другие североамериканские политики, как видели мир, оценивали угрозы и возможности?

Как возник российский след в 7-м абзаце о неколонизации? 4(16) сентября 1821 г. Александр I своим указом объявил российскими территориальными водами (береговым морем) пространство на беспрецедентные сто итальянских (морских) миль (около 1852 м) от северо-западного побережья Северной Америки с севера на юг вплоть до 51° с.ш. (чуть севернее нынешней южной канадской границы)[4]. За этим непродуманным, хотя, как выяснилось, неопасным решением стоял министр финансов Дмитрий Гурьев, который надеялся усилить позиции русских рыбаков и торговцев, часто уступавших британским и североамериканским конкурентам, в т.ч. и контрабандистам, в плохо защищённой, слабо заселённой Русской Америке. В Петербурге, впрочем, понимали нереалистичность притязаний. После официальных протестов Лондона и Вашингтона в январе и феврале 1822 г. русские дипломаты конфиденциально сообщали, что настаивать на выполнении указа не будут. Согласно конвенциям с США от 5(17) апреля 1824 г. и с Великобританией от 3(15) марта 1825 г., линия русского влияния была проведена севернее, по 54°40′, причём граница территориальных вод отстояла на 10 итальянских миль[5].

Поводом для 48-го и 49-го абзацев о невмешательстве был «западный вопрос»[6] – клубок противоречий, порождённый успешной борьбой за независимость стран, которые с середины 1850-х гг. объединят понятием «Латинская Америка»[7]. Стремясь подчинить Пиренеи, Наполеон планомерно усиливал давление на испанских Бурбонов, а 12 августа 1807 г. ультимативно потребовал от Лиссабона – союзника Лондона с 1703 г. – присоединиться к войне с Великобританией. После отказа наполеоновская армия стремительно оккупировала Португалию (19–30 ноября), однако 29 ноября, буквально за день до занятия французами Лиссабона, будущий король Жуан VI Браганса (в то время регент при своей душевнобольной матери) вместе с двором успели бежать – и столица Португальской империи надолго была перенесена в Рио-де-Жанейро. Когда в 1821 г. Либеральная революция в Португалии заставила Жуана VI вернуться в Лиссабон, его сын Педру I остался в Америке и 7 сентября 1822 г. провозгласил независимость Бразильской империи.

В мае 1808 г. Наполеон, сломив сопротивление Бурбонов, заставил их отречься от престола и сделал своего брата Жозефа испанским королём. Протест против навязанной смены законных правителей в американских владениях Испании запустил в мае 1810 г. войны за независимость, в основном завершившиеся к декабрю 1824 г. победой повстанцев повсюду, кроме Кубы и Пуэрто-Рико.

Политики и пресса в США в основном поддерживали «южных братьев», которые следовали их пути: республиканская революция против европейской метрополии, – но поддержка эта оставалась риторической. Вашингтон вёл сложные переговоры со слабевшим Мадридом, отвлечённым борьбой против повстанцев, и переговоры эти увенчались блестящим успехом: по договору Адамса—Ониса от 22 февраля 1819 г. (ратифицирован 22 февраля 1821 г.), Соединённые Штаты получили Флориду и, главное, – южную границу от Атлантического до Тихого океана с Новой Испанией, которая в год ратификации окончательно стала независимой, пусть ещё не признанной, Мексикой. Очевидно, трансконтинентальная южная граница подразумевала такую же границу на севере, с Канадой, препятствуя британской экспансии, и усиливала доводы в возможных спорах с Россией. После вступления договора Адамса—Ониса в силу Вашингтон признал независимость молодых испаноамериканских республик (май 1822 г.), за торговлю с которыми развернётся соперничество с Великобританией.

Священный союз, созданный державами-победительницами Наполеона в 1815 г., чтобы предотвратить революции и войны, сохранить законные (легитимные) монархии в их закреплённых Заключительным актом Венского конгресса (8 июня 1815 г.) послевоенных границах, принципиально ещё мог согласиться с распадом Португальской империи на две монархии, но должен был всеми силами противостоять республиканской войне за независимость. Наблюдателю могло показаться, что европейские монархи настроены решительно. 19 ноября 1820 г. на Троппау-Лайбахском конгрессе Священного союза (23 октября – 24 декабря 1820 г., 26 января – 12 мая 1821 г.) Вена, Берлин и Санкт-Петербург в ответ на оживление революционных движений в Южной Европе подписали протокол о праве государей на вмешательство для восстановления законной власти[8]. В феврале-апреле 1821 г. Габсбургская империя подавила революцию карбонариев в Италии, в апреле-октябре 1823 г. французы («сто тысяч сыновей Людовика Святого», как их, с привычным преувеличением, называли) восстановили абсолютную власть испанского короля Фердинанда VII, положив конец «либеральному трёхлетию» (1820–1823) – плоду революции Рафаэля де Риего. Интервенции были санкционированы Троппау-Лайбахским и Веронским (20 октября – 14 декабря 1822 г.) конгрессами. Не станет ли следующей целью Испанская Америка?

Широкий круг противников посленаполеоновской консервативной реставрации от конституционных монархистов до радикальных республиканцев-протосоциалистов видел в Веронском конгрессе триумф наступательной реакции. Однако никаких планов интервенции в Новый Свет в помощь Мадриду европейские монархи не строили ни в Вероне, ни где бы или когда бы то ни было – они прекрасно понимали и слабость Испании, и неизбежность отделения её американских владений[9]. Попавший в консервативную парижскую газету “Journal de Débats” в конце 1822 г. замысел французского министра иностранных дел Франсуа-Рене де Шатобриана (великий писатель руководил ведомством с декабря 1822 г. по август 1824 г.) поставить Бурбонов во главе испаноамериканских государств был лишь «мягким» (но и выгодным Парижу) сценарием неизбежного признания независимости, на который, кстати, Мадрид бы не согласился[10].

Если континентальные монархии внимательно следили за событиями в Испанской и Португальской Америке и выжидали, то Британская империя избрала иной курс. Ведущая морская держава остро понимала выгоды торговли с независимыми, слабыми американскими государствами в обход соглашений с Испанией и Португалией. Главным было не допустить усиления в Испанской Америке Франции, которой Фердинанд VII стал лично обязан. 24 ноября 1822 г. британский представитель на Веронском конгрессе герцог Веллингтон представил европейским дипломатам проект меморандума о признании суверенитета испаноамериканских республик[11]. 9 октября 1823 г. министр иностранных дел Джордж Каннинг совместно с французским послом в Лондоне князем Жюлем де Полиньяком подписали меморандум, в котором признали, что Мадрид свою власть в Новом Свете не восстановит, и взаимно отказались от присоединения бывших испанских владений (т.н. Меморандум Полиньяка). Суть этого курса Каннинг объяснит в палате общин 12 декабря 1826 г., уже после признания Лондоном независимости испаноамериканских государств в январе 1825 г.: «Я решил, что если Франция получит Испанию, то это будет Испания без Индий. Я вызвал к жизни Новый Свет, чтобы восстановить равновесие в Свете Старом»[12].

В августе-сентябре 1823 г. Каннинг несколько раз беседовал с посланником США в Лондоне Ричардом Рашем, предлагая Вашингтону совместные действия в Южной Америке, едва ли не стратегический союз в противовес континентальным державам[13]. Президент Монро, члены его администрации и даже отцы-основатели США – Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, с которыми президент советовался, склонялись принять лестное предложение, но знающий, опытный дипломат Адамс точно понимал, что международное положение не несёт опасности Соединённым Штатам[14] и не хотел связывать страну обязательствами перед Лондоном. В этом нежелании идти на союз с британцами часто видят воплощение прославленных впоследствии «первооснов» ранней внешней политики США, выраженных в Прощальном послании (1796) первого президента Джорджа Вашингтона и в первой инаугурационной речи президента Джефферсона (1801): «расширяя наши торговые связи», иметь с иностранными державами «возможно меньше политических связей»; европейские интересы «не имеют никакого или имеют очень дальнее отношение» к нашим; «воздерживаться от постоянных союзов с любой частью зарубежного мира» (Вашингтон); «мир, торговля и честная дружба со всеми нациями – связывающие союзы (entangling alliances) – ни с одной» (Джефферсон). Но эти «первоосновы» были не догматом, а выгодной стратегией в конкретных условиях, от которой можно было, если нужно, и отказаться. Вашингтон просто хорошо рассчитывал свои силы и умело пользовался возможностями, которые предоставляла свобода рук, скажем, во время Наполеоновских войн обеспечивая нейтральную торговлю между воюющими державами и – чтобы обеспечить безопасность этой торговли – разгромив в 1801–1805 и 1815 гг. магрибинских (берберских) пиратов на юго-западе Средиземноморья.

В обстоятельствах 1823 г. союз с Великобританией означал присоединение к меморандуму Полиньяка, т.е. самое главное — сохранение status quo на Кубе: остров должен был оставаться в руках слабой Испании. В это время Куба обрела ключевое значение для безопасности и экономики США не только благодаря географической близости к новоприобретённой Флориде, но и из-за сахарного хозяйства. Остров-сосед занимал второе место в торговле США после Великобритании, но грозил восстанием рабов (в 1820 г. – 16 процентов населения США и 45,6 процентов Кубы).

Виднейшие политики, от виргинца-рабовладельца Томаса Джефферсона до бостонца Адамса, надеялись, что Куба рано или поздно войдёт в состав США, но опасались, что их опередят Франция или Великобритания. В апреле 1823 г. Адамс в инструкциях посланнику в Мадриде Хью Нельсону предложил теорию «политического тяготения»: «Существуют законы политического (наряду с физическим) тяготения, и подобно тому, как яблоко, отделённое бурей от дерева, не имеет иного выхода, кроме как упасть на землю, так и Куба может тяготеть только к Североамериканскому союзу, который по тем же самым законам природы не может сбросить её со своей груди»[15]. Когда в газетах появились слухи о британских планах присоединения Кубы[16], военный министр Джон Кэлхун даже призвал к войне с бывшей метрополией, тогда как Адамс понимал, что в таком столкновении остров достанется Лондону[17]. Следовательно, Куба должна оставаться испанской, но без каких-либо вашингтонских гарантий её status quo.

Таким образом, Адамс увидел в переговорах с Россией «очень подходящую и удобную возможность» провозгласить интересы США на северо-западе Американского континента, занять ясную позицию против Священного союза и одновременно отвергнуть британское предложение, которое бы связало руки Вашингтона в кубинском вопросе: «Честнее и достойнее будет открыто объяснить наши принципы России и Франции, нежели идти шлюпкой в фарватере британского боевого корабля»[18]. После долгих обсуждений президент Монро решил не обращаться прямо к великим державам, а включить внешнеполитические тезисы в ежегодное послание.

Меттерних, Шатобриан, буквально все дипломаты континентальных держав, прочтя президентское послание, не стеснялись в резких выражениях, но никаких действий не предпринимали[19]. Глубокий историк европейской внешней политики Пауль Шрёдер точно заметил, что и доктрина Монро, и меморандум Полиньяка отвечали желаниям держав Священного союза, поскольку применили к Новому Свету «венские» принципы взаимного самоограничения и отказа от войны[20].

Однако именно послание Монро убедило и общественное мнение, и даже политиков и дипломатов США, что Священный союз действительно готовил интервенцию против молодых республик, которую президент смог чудесным образом остановить своим словом[21]. Ведущая бостонская газета разместила на своих страницах новогоднюю оду «Священный союз» – так сказать, стихотворное переложение «принципов Монро». Ещё целое столетие, пока гарвардский аспирант Декстер Перкинс не изучил внешнеполитические архивы Парижа, Вены, Берлина, Санкт-Петербурга, историки во всём мире продолжали верить, что только доктрина Монро и продиктованный Каннингом меморандум Полиньяка спасли Новый Свет, и наивно спорили только об одном: кто же сыграл главную роль – Монро или Каннинг, США или Великобритания.

Американские государства, Великая Колумбия и даже монархическая Бразилия, обычно видевшая себя частью «европейской системы», восприняли послание Монро как предложение союза.

Колумбийский посланник в Вашингтоне Хосе Мария Саласар даже просил объяснить, какую помощь окажут Соединённые Штаты в случае вмешательства европейских держав. Ответ Вашингтона был неизменен: США – нейтральное государство, и никакими обязательствами себя не связывает[22].

Новый государственный секретарь Генри Клей в мае 1825 г. предложил России выступить посредником в признании Мадридом независимости молодых республик, чтобы Испания могла целиком сосредоточиться на удержании власти на Кубе и Пуэрто-Рико[23]. Каннинг в ответ предложил трёхстороннее соглашение Великобритании, Франции и Соединённых Штатов об отказе от претензий на Кубу, которое Вашингтон, разумеется, отверг[24]. США готовы были противостоять плану колумбийско-мексиканской экспедиции на Кубу, который собирались обсуждать летом 1826 г. в Панаме на первом конгрессе американских государств, созванном Симоном Боливаром[25]. Красивая идея республиканского полушария[26] затушёвывала основной смысл «объединённого политического курса» – прямые интересы безопасности и народного хозяйства в понимании вашингтонской администрации.

Яркие «принципы Монро» стали ответом на сложившийся из многих частей американский кризис – скорее, правда, воображаемый, чем настоящий. После его разрешения о них забыли почти на два десятилетия[27].

От обороны к наступлению

Несмотря на очевидную общность судьбы – и США, и новые испаноамериканские республики обрели независимость в революциях против европейских метрополий, – связаны они были, как видно из торговой статистики, не очень тесно. Расстояние от Нью-Йорка до Буэнос-Айреса по прямой в полтора раза больше расстояния до Лондона. Главное место в латиноамериканском внешнеторговом обороте и в инвестициях вплоть до 1930-х гг. занимала Великобритания. Куба, где уже с 1820-х гг. экономически господствовали США, долго оставалась исключением, ведь даже в соседней Мексике объём торговли с северным соседом достиг британского только в 1880-е гг., правда, в 1910–1911 гг. уже превышал последний почти впятеро[28]. В XX век Соединённые Штаты войдут настоящим гигантом – первой экономикой мира и четвёртой страной по населению (76,2 млн человек, из которых 39,6 процентов горожане, – 4,6 процентов от мирового, ровно как, кстати, и в 2000 г.), с растущими промышленностью и сельским хозяйством, после Гражданской войны повсеместно основанном на свободном труде. С коренным изменением места США в мире трактовки доктрины Монро менялись, подчас столь же радикально, но сама она удивительным образом сохранялась и по-прежнему ни к чему Вашингтон не обязывала.

К началу – середине 1830-х гг. независимость новых американских государств признали ведущие европейские державы. 3 января 1833 г. Лондон бескровно вернул себе контроль над аргентинскими Фолклендскими (Мальвинскими) островами, утраченный ещё в 1774 году[29]. В 1833–1834 гг. и 1836–1837 гг. через два кризиса в отношениях с европейскими державами прошла Великая Колумбия: французский консул в Картахене был приговорён к тюремному заключению за драку («дело Барро»), после чего к порту подошли французские корабли – и почти через год консул был освобождён, его убытки возмещены, ряд чиновников наказаны; ровно та же история повторилась с британским вице-консулом в Панаме (тогда ещё колумбийской провинции)[30]. Соединённые Штаты в эти дела никак не вмешивались. Только после того как 27 ноября 1838 г. Франция, используя жалобу французского пирожника, чьё имущество было разграблено близ Мехико во время одной из гражданских неурядиц, развязала т.н. Кондитерскую войну (Guerra de los pasteles, Guerre des Pâtisseries), объявив блокаду всех мексиканских портов и заняв крупнейший атлантический порт Веракрус[31] (а с 28 марта 1838 г. поддерживала, на похожих основаниях, морскую блокаду аргентинского побережья), палата представителей США 11 февраля 1839 г. приняла резолюцию, где прямо цитировалось послание от 2 декабря 1823 года[32]. Никаких последствий, впрочем, эта резолюция не имела; мир с Мексикой был заключён при британском посредничестве 9 марта 1839 г., соглашение с Аргентиной – 29 октября 1840 года.

Тем временем с 1821 г. переселенцы из США осваивали техасские просторы, так что их численность быстро превысила местное мексиканское население. 2 марта 1836 г. переселенцы объявили о создании независимой Республики Техас. Новый президент, южанин Джеймс Полк (1845–1849) целиком посвятил свой президентский срок расширению территории как в юго-западном, так и в северо-западном направлениях. 24 октября 1845 г. президент в своём дневнике заметил, что «народ Соединённых Штатов» не должен отдать (мексиканскую!) Калифорнию Великобритании или иной державе, но, «вновь утверждая доктрину мистера Монро» (“reasserting Mr. Monroe’s doctrine” – ещё не “Monroe Doctrine”), ему, Полку, удастся получить и Калифорнию, и Орегон[33]. Так впервые, но ещё не во всеуслышание, «принципы Монро» стали «доктриной» (о значении этого слова – чуть ниже).

Курс на присоединение Техаса вызвал недовольство британского и французского правительств[34], и 8 декабря 1845 г. в своём первом ежегодном послании Полк процитировал подзабытые «принципы Монро», заметив, что территориальная экспансия США вызывает сопротивление европейских держав, думающих о «балансе сил» в Новом Свете, но Вашингтон выступает против любого вмешательства Старого Света[35]. Слова президента вызвали 12 января 1846 г. открытый протест французского министра иностранных дел Франсуа Гизо в Национальном собрании[36]. Присоединение Техаса стало поводом для войны с Мексикой (1846–1848), итогом которой станет потеря южным соседом 55 процентов (!) земель.

Во время Мексиканской войны в Вашингтон прибыл представитель креолов в юкатанской «войне каст» (1847–1901). 29 апреля 1848 г. Полк вновь процитировал слова Монро, предложив послать войска на Юкатанский полуостров для защиты «белой расы» от индейцев майя, но главное – чтобы опередить такую же помощь со стороны Испании или Великобритании. Сенат, впрочем, согласия на отправку войск не дал[37].

Полк цитировал слова Монро дословно, но смысл получался уже иной, противоречащий оценке Пауля Шрёдера: не взаимное «самоограничение», а притязания на территориальную экспансию и на гегемонию США в Западном полушарии. Примечательно, что, если в начале 1820-х гг. расширение за счёт Мексики поддерживали все политики, в т.ч. северяне, в середине 1840-х Полку пришлось преодолевать сопротивление представителей северных штатов. Против войны и присоединения новых земель выступили даже былые экспансионисты Джон Куинси Адамс и Генри Клей.

В те же годы развернулась борьба за влияние в Центральной Америке. Правительство Новой Гранады (Колумбии), которой тогда принадлежала Панама, выбирало между британскими, французскими и североамериканскими предложениями построить железную дорогу через перешеек и предпочло последнее. 12 марта 1846 г. поверенный в делах в Боготе Бенджамин Олден Бидлак и cекретарь по иностранным делам Мануэль Мария Мальярино подписали соглашение (договор Мальярино–Бидлака), в статье 35 которого США гарантировали нейтральный статус Панамского перешейка[38]. Это положение затянуло ратификацию договора в Вашингтоне до 3 июня 1848 г., поскольку сенаторы видели в этой гарантии тот самый «связывающий союз», против которого предупреждали Вашингтон и Джефферсон. К этому времени война с Мексикой уже завершилась, а в присоединённой Калифорнии с января 1848 г. началась «золотая лихорадка», которая и определила судьбу Панамы, – первый поезд пройдёт по Панамской железной дороге уже 28 января 1855 года.

Вашингтон и Лондон договором Клейтона–Булвера (Clayton–Bulwer Treaty) от 19 апреля 1850 г. (вступил в силу 4 июля) гарантировали равные права держав и нейтральный статус канала через Центральную Америку, который, как мы знаем, будет построен (Соединёнными Штатами, не Великобританией)[39] только в 1904–1914 годах. Недавний государственный секретарь (1845–1849) и будущий президент (1857–1861) Джеймс Бьюкенен был недоволен текстом этого договора, сказав в частном письме, что он «пересматривает доктрину Монро и направляет её скорее против нас самих, нежели европейских правительств»[40]. 6 января 1853 г. член палаты представителей от недавно присоединённой Калифорнии Эдвард Колстон Маршалл сослался на «доктрину Монро», требуя присоединить Кубу[41].

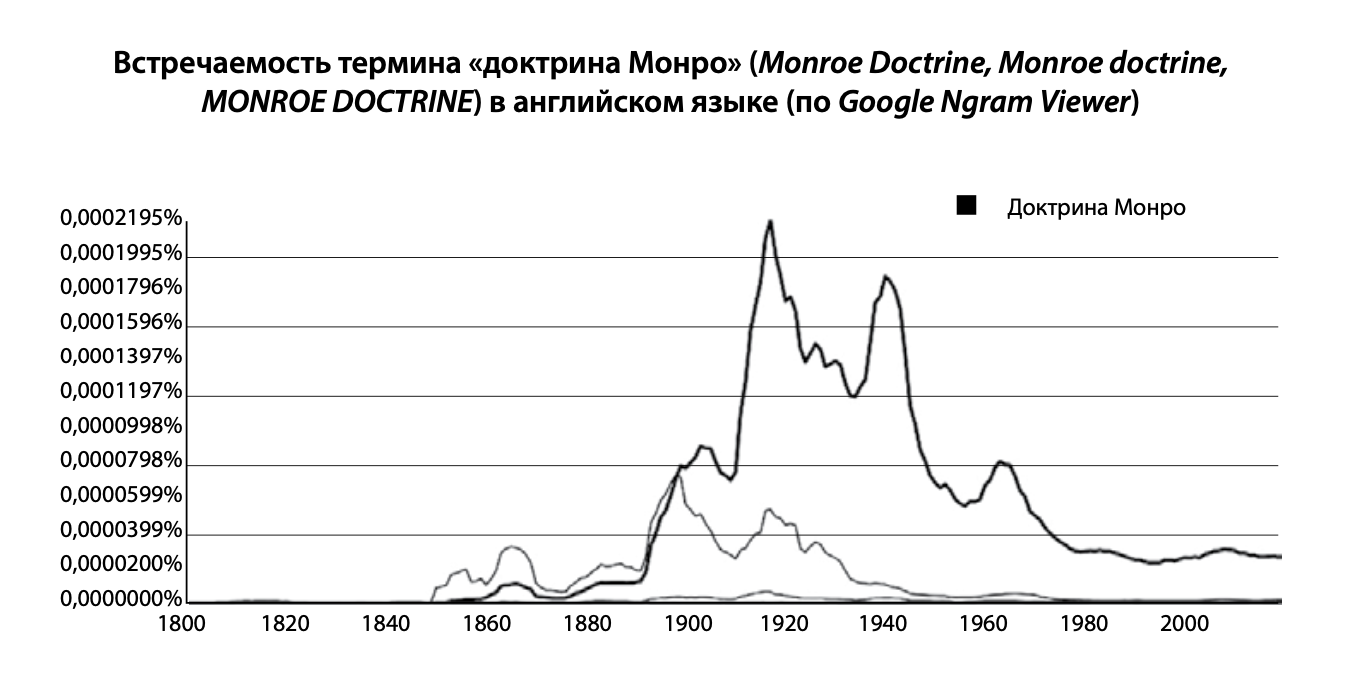

Окончательно термин «доктрина Монро» вошёл в повсеместный обиход с резолюцией, предложенной сенатором от Мичигана Льюисом Кассом 18 января 1853 г.: в ней, во-первых, утверждался принцип неколонизации (причём прямо цитировалось послание от 2 декабря 1823 г.), и во-вторых – предлагалось рассматривать любое посягательство на кубинский статус-кво со стороны европейских государств как недружественный акт[42]. Уже 28 января 1856 г. Касс сказал в Конгрессе о «часто обсуждаемой доктрине Монро» (oft-debated Monroe Doctrine)[43], и его правоту доказывает приведённый ниже график.

Так с середины XIX века три абзаца из президентского послания 1823 г. стали восприниматься как «доктрина», т.е. буквально богословское учение, но, повторюсь, ни к чему притом не обязывающее. Крупный испанский историк и дипломат Сальвадор де Мадарьяга[44] заметит, что доктрина Монро на самом деле – даже не «учение», а два догмата: «о непогрешимости американского президента и о непорочном зачатии [северо]американской внешней политики»[45]. Что ж, основательница секты «христианской науки» (Christian Science) Мэри Бейкер Эдди, приветствуя подписание русско-японского Портсмутского мирного договора, напишет в главной бостонской газете: «Я строго верю в доктрину Монро, в нашу Конституцию и в Божественные законы»[46]. В столетний юбилей доктрины, 2 декабря 1923 г., приверженцы Мэри Бейкер Эдди опубликуют эти слова на отдельной рекламной полосе “New York Times”.

Выдающийся журналист, советник многих президентов Уолтер Липпман[47] написал в 1915 г., что сами по себе принципы Монро «то ли что-либо значат, то ли не значат ничего», однако это «созвездие привязанностей» (cluster of loyalties) обладает силой убеждения для народа США и, соответственно, может быть политически использовано[48]. Забегая вперёд, скажу, что и сам Липпман через 28 лет употребит доктрину Монро с пропагандистской целью.

Триумф доктрины Монро как олицетворения североамериканской внешней политики и даже североамериканского самосознания сохранял Вашингтону пространство свободы. Точно опишет место доктрины забытый советский юрист-международник И.М. Боголепов: «Более чем столетняя история принципов доктрины Монроэ показывает, что эта доктрина очень похожа на зонтик-антука (en tous cas), охраняющий своего владельца и в дождь, и в солнечный день»[49].

Франко-британская блокада аргентинского побережья (1845–1850) в поддержку Уругвая, с которым воевала Аргентина, французская интервенция в Аргентину (1848), наконец, Межамериканский конгресс в Лиме в 1847 г. остались без внимания официального Вашингтона. В декабре 1861 г., после того как Мексика отказалась платить по долгам, в Мексику вторгся французский (до апреля 1862 г. — франко-испано-британский) экспедиционный корпус, ставивший задачей поставить во главе объятой кризисом страны австрийского эрцгерцога Максимилиана. Разумеется, любые возможные действия Соединённых Штатов в Мексике останавливала собственная гражданская война; священник и борец с рабством Джошуа Ливитт, боявшийся, что смута в Мексике усилит южную Конфедерацию, призывал президента Авраама Линкольна к вмешательству, ссылаясь на доктрину Монро – «аксиому в политической науке» («правда никогда не умирает»)[50]. Никаких действий не предпринимал Вашингтон и во время I Тихоокеанской войны (1864–1866), когда Испания захватила богатые удобрениями перуанские острова Чинча. Несмотря на всё это, государственный секретарь Уильям Сьюард 31 октября 1868 г. сказал, что из «только теории» доктрина Монро стала, наконец, «необратимым фактом»[51].

Действительно, доктрину Монро стали чаще использовать, чтобы оправдать не просто право на вмешательство, но прямую аннексию территорий.

31 мая 1870 г. президент Улисс Грант, ссылаясь на доктрину Монро, призывал (правда, тщетно) Сенат проголосовать за присоединение Доминиканской Республики[52]. После победоносной войны с Испанией был присоединён Пуэрто-Рико (11 апреля 1899 г.) и установлен де-факто протекторат над Кубой (12 июня 1901 г.), 31 марта 1917 г. Соединённые Штаты купили Датскую Вест-Индию (ныне Виргинские острова, США).

Громкий кризис, связанный с трактовкой доктрины Монро, разгорелся при президенте Гровере Кливленде (1885–1889, 1893–1897). Во многом, как часто бывает, он был обусловлен стремлением показать державную мощь собственным избирателям. Вашингтон пошёл на резкое обострение международной обстановки, ввязавшись в давний пограничный спор между Венесуэлой и Британской Гвианой (ныне Гайаной) из-за земли, на которой находились золотоносные прииски. Рассчитав, что Лондон вряд ли пойдёт на открытое противостояние, 20 июля 1895 г. государственный секретарь Ричард Олни направил ноту для британского премьер-министра и министра иностранных дел лорда Солсбери, в которой объявил принципы Монро «доктриной американского публичного права», подчеркнул безусловное превосходство Соединённых Штатов с точки зрения как «национального величия», так и «личного счастья» граждан и сделал ясный, намеренно грубый вывод: «Соединённые Штаты сегодня – практически господин (sovereign) на этом континенте, и их желание – закон… [поскольку] безграничные ресурсы в сочетании с изолированным положением делают их хозяином положения, практически неуязвимым для всех иных держав». За такой буквально хамской декларацией следовало скромное предложение решить пограничный спор арбитражем[53]. Лорд Солсбери ответил только 26 ноября, заметив, что обстоятельства Венесуэльского кризиса не имеют ничего общего с условиями 1823 г., а доктрина Монро не входит в международное право[54].

Кливленд повторил доводы Олни в послании Конгрессу от 17 декабря 1895 года[55]. В духе новой массовой политики компания Эдисона даже выпустила фильм «Доктрина Монро» (1896), в котором Дядя Сэм побеждает в рукопашном бою Джона Булла. Пребывавший в отставке Бисмарк назвал тогда доктрину Монро «немыслимой наглостью» (unglaubliche Unverschämtheit)[56]. Однако 12 ноября 1896 г. Лондон согласился на арбитраж, по решению которого от 3 октября 1899 г. Венесуэла получила около 10 процентов спорных земель, причём прииски целиком достались британцам. 14 февраля 1903 г. новый британский премьер-министр Артур Бальфур заявил, что приветствует любой рост влияния США в Западном полушарии[57].

Слова Бальфура связаны с т.н. II Венесуэльским кризисом. После отказа президента Сиприано Кастро платить по долгам, c 9 декабря 1902 г. побережье страны блокировали британские, немецкие и итальянские военные корабли. В накалившейся обстановке европейские державы оказались рады принять предложение Вашингтона об арбитраже, подписанное 13 февраля 1903 года. Венесуэла согласилась отдавать кредиторам 30 процентов таможенных поступлений от морской торговли, но 22 февраля 1904 г. державы, участвовавшие в блокаде, добились в гаагской Постоянной палате третейского суда решения о первоочередных выплатах именно им. Это решение встревожило президента Теодора Рузвельта (1901–1909), поскольку могло стать неприятным прецедентом для военного вмешательства европейских держав (крупные долги имели многие латиноамериканские государства, не только Венесуэла). Особенно беспокоило, что может вырасти влияние новой великой державы – Германии[58]. Ещё 29 декабря 1902 г. аргентинский министр иностранных дел Луис Мария Драго предложил Теодору Рузвельту принцип: государственный долг не может стать поводом к военному вмешательству иностранной державы (доктрина Драго)[59] – но президент США, совершенно в духе доктрины Монро, не хотел ограничивать страну обязательствами.

6 декабря 1904 г. в ежегодном послании Теодор Рузвельт предложил свой вывод (следствие, corollary) из доктрины Монро. Текст чрезвычайно интересный – если уйти от привычного соблазна видеть в нём простое проявление хищного империализма. Его первый тезис: интересы Соединённых Штатов и «южных соседей» совпадают, следовательно, Вашингтон заинтересован в их «стабильности, порядке и процветании». Второй: если в странах Латинской Америки возобладают правопорядок и справедливость, они обретут процветание, что будет выгодно США. Третий тезис оправдывает вмешательство – и, будто следуя первоначальной доктрине Монро, чётко не определён: в одном месте сказано, что «хронические нарушения (wrongdoing), которые ведут к общему ослаблению связей цивилизованного общества, в Америке, как и везде, безусловно, требуют вмешательства какой-либо цивилизованной страны, и в Западном полушарии приверженность Соединённых Штатов доктрине Монро может заставить их предпринять такое вмешательство», а в другом – что вмешательство возможно, в качестве последней меры, «если нарушаются права США или чтобы предупредить угрозу внешнего вторжения». Суверенитет несёт ответственность: «…любое государство… желающее сохранить свою свободу, свою независимость, должно ясно понимать, что право такой независимости не может быть отделено от ответственности за её должное использование»[60].

Итак, американцы готовы были стать «международной силой порядка» (international police power) для всего Западного полушария, но в первую очередь для стран Карибского бассейна, следовательно, провозглашалось право вмешательства, но в пределах сферы влияния. Высокопоставленный японский политик, виконт Канэко Кэнтаро (1853–1942) вспоминал, что в 1905 г. во время переговоров в Портсмуте Теодор Рузвельт в частной беседе сказал ему, что Япония должна выработать свою, азиатскую доктрину Монро[61]. Что ж, вполне возможно, что так и было, и Рузвельт думал о нескольких крупных мировых державах, определяющих пространство вокруг себя.

Новая жизнь старинной доктрины

Итак, в конце XIX – начале XX века доктрина Монро олицетворяла континентальное могущество США[62]. Столь очевидное превращение доктрины из оборонительной в наступательную[63] вызвало критику, причём не только в Латинской Америке[64]. Уже президент Кливленд знал, что употребление понятия «доктрина Монро» «несёт неприятности»[65]. Заметили и цитировали в разных изданиях резко критическую к доктрине книгу историка, первооткрывателя легендарного инкского города Мачу-Пикчу, впоследствии политика Хайрема Бингэма[66].

Стремясь изменить империалистическую репутацию доктрины Монро, президент Вудро Вильсон (1913–1921), во-первых, вернулся к принципу невмешательства, но распространил его на оба полушария. В своей знаменитой речи в Сенате 22 января 1917 г. Вильсон предложил «доктрину президента Монро как доктрину для всего мира»: «ни одно государство не должно стремиться распространить свою власть на другое государство или народ, но каждому народу должно быть оставлено право самому определять собственный государственный строй, свой путь развития…»[67]. Во-вторых, он хотел отказаться от присущей доктрине односторонности и перейти к многостороннему обсуждению общих межамериканских вопросов[68]. На деле, впрочем, во время кровопролитной, запутанной Мексиканской революции 1910–1917 гг. Вильсон выбрал прямое вмешательство. Не признавая генерала Викториано Уэрту, который пришёл к власти после жестокого переворота, в апреле 1914 г. он на семь месяцев ввёл войска в портовый Веракрус, чтобы сорвать доставку оружия.

После Первой мировой войны и вплоть до создания ООН в 1945 г. доктрина Монро действительно обрела силу международно-правового документа. В статье 21 Устава Лиги Наций (1919–1920) доктрина Монро названа одним из «региональных соглашений (ententes regionalеs, regional understandings), которые обеспечивают сохранение мира» и, соответственно, выводятся из-под действия Устава.

Читатель уже не удивится, как можно было назвать «региональным соглашением» одностороннюю, никем не ратифицированную декларацию!

Эту статью Устава Лиги Наций открыто осудил президент революционной Мексики Венустиано Карранса (1917–1920), но вот президент Перу Аугусто Легия (1919–1930), тщетно надеявшийся на помощь США в территориальном споре с Чили, повесил портрет Монро у себя в кабинете[69].

С началом Второй мировой войны доктрина Монро понадобилась президенту Франклину Делано Рузвельту и его политическим союзникам («коалиции Нового курса»), чтобы объяснить союз с Великобританией, а затем участие в войне. Слова, ставшие гимном континентальному изоляционизму американцев, теперь оказались нужны, чтобы доказать необходимость с этим изоляционизмом распрощаться. 29 декабря 1940 г. Рузвельт, выступая по радио в одной из своих «бесед у камина», сказал, что «наше правительство задумало доктрину Монро как меру защиты перед лицом угрозы против этого полушария со стороны союза континентальной Европы. Затем мы охраняли Атлантику, вместе с британцами как нашими соседями»[70]. Упомянутый выше Уолтер Липпман в 1943 г. писал, что якобы в 1823 г. «жизненным интересам этой страны угрожала объединённая мощь Старого Света», но «[б]езопасности, которой Монро удалось добиться дипломатией, Вильсон и Рузвельт не смогли достичь, не вступив в войну»[71]. В 1939 и 1941 гг. выйдут короткометражные пропагандистские фильмы о доктрине, первые после 1896 года.

В начале холодной войны острие доктрины было направлено против Советского Союза, в котором хотели видеть преемника александровской России. Именно так представлял доктрину Монро 16 марта и 30 июня 1954 г. государственный секретарь Джон Фостер Даллес, готовя общественное мнение к свержению левого правительства Хакобо Арбенса в Гватемале[72]. Когда 12 июля 1960 г., через полтора года после Кубинской революции, Никита Хрущёв сказал на пресс-конференции, что доктрина Монро мертва, с его словами официально спорил государственный департамент[73]. Но золотой век доктрины Монро уже остался в прошлом[74]. Президент Джон Фитцджеральд Кеннеди (1961–1963) считал Латинскую Америку «самым опасным регионом мира», боялся продвижения советского социализма в Западном полушарии и понимал, что упоминание доктрины Монро усиливает антиамериканский настрой[75]. Даже во время Карибского кризиса Кеннеди аккуратно избегал слов о доктрине[76]. 18 ноября 2013 г. государственный секретарь Джон Керри в штаб-квартире Организации американских государств в очередной раз объявил, что «эра доктрины Монро закончилась»[77].

Как и во многих других областях североамериканской жизни, всё переменилось с избранием Дональда Трампа (2017–2021). Лозунг «Америка прежде всего» предполагал сужение международных обязательств Вашингтона, и политики вспомнили про старую сферу влияния. 1 февраля 2018 г. в Техасском университете государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что доктрина Монро необходима против усиления Китая: она «столь же важна сегодня, как и в тот день, когда была написана»[78]. 25 сентября 2018 г. на открытии Генеральной Ассамблеи ООН президент Трамп упомянул доктрину, говоря о противодействии Китаю и России[79]. 17 апреля 2019 г. советник по национальной безопасности Джон Болтон, объявляя новые санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, заметил: «[Д]октрина Монро жива и отлично себя чувствует»[80]. Наконец, 24 мая 2023 г. губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис, объявляя начало своей президентской кампании, сказал, что США нужна новая доктрина Монро «для XXI века», против Китая, – и эти слова одобрил в “Washington Post” сотрудник Гуверовского института Шон Мирский[81].

* * *

Какое же будущее ждёт 200-летнюю доктрину? Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, вернёмся к спорам первой половины XX века. Вывод Рузвельта о «международной силе порядка» (как и, возможно, его мысли об «азиатской доктрине Монро») явно повлиял на столь популярный в нашей стране замысел президента Франклина Делано Рузвельта о «четырёх полицейских» (США, Великобритании, СССР и Китае), которые разделили бы региональную ответственность за послевоенную мировую безопасность и экономический рост. Однако победила гегемония США, но сдержанная СССР, – наступила холодная война.

Всемирный «однополярный момент» после 1991 г. завершается не «концом истории», а невиданным обострением чуть ли не всех мыслимых международных противоречий.

Время единой державы-гегемона уходит. Не исключено, что сейчас мы идём к миру, где одновременно будет продолжаться глобализация (многие границы по-прежнему стёрты, хотя некоторые из них успели возвести заново) – и вырастут несколько больших, возможно, не оформленных юридически блоков, с разнообразием ограниченных суверенитетов, причём без ясных обязательств, с нечёткими, но всё же существующими сферами влияния крупных держав (привычные представления о силе, в т.ч. военной, сейчас меняются, но неравенство сил всё же сохранится). Это чем-то напоминает эпоху «классической» доктрины Монро. Возможно, есть резон в тех самых рузвельтовских «международных силах порядка» («полицейских»), которые бы создавали пространства внешней и внутренней безопасности и экономического роста?

Очевидно, это будет лучше гоббсовской анархии, «войны всех против всех». Критик-марксист скажет, что ограниченный суверенитет означает не только политическую, но и экономическую эксплуатацию: хотя Теодор Рузвельт и говорил, что интересы США и латиноамериканских государств едины, на деле одни богаты ровно потому, что другие бедны, и не случайно, что в середине XX века как раз на латиноамериканском материале была разработана теория зависимости. Но насколько такая зависимость предопределена? История не только социалистического содружества[82], но и Западной Европы и Японии после Второй мировой войны показывает, что ограниченный суверенитет необязательно несёт бедность и хозяйственную подчинённость, диспропорции развития – иначе бы в Соединённых Штатах с 1970-х гг. немецкие и японские автомобили не стали бы популярнее собственных.

Но как обозначить пределы «ограничения» суверенитета? Как отделить это ограничение от прямого диктата сильного? Как обеспечить многосторонность, даже демократичность в принятии решений внутри пространств ограниченных суверенитетов и не впасть в анархию? Тогда потребуется не только «доктрина Монро для XXI века», но и обеспеченная силой «доктрина Драго для XXI века».

Автор: Андрей Исэров – кандидат исторических наук, заместитель декана факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Эта статья и следующий за ней материал Василия Молодякова – дань памяти и уважения академику Н.Н. Болховитинову (1930–2008) – главному знатоку доктрины Монро в нашей стране.

СНОСКИ

[1] Richardson J.D. (Ed.) A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789–1897. Vol. 2. Washington, DC: Government Printing Office, 1899. P. 209, 218. Перевод: Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М.: Международные отношения, 1959. С. 309–310.

[2] Adams Ch.F. (Ed.) Memoirs of John Quincy Adams: Comprising Portions of His Diary from 1795 to 1848. Vol. 6. Philadelphia: J.B. Lippincott & Co, 1875. P. 179.

[3] О происхождении доктрины Монро и сопутствовавших международных обстоятельствах см.: Perkins D. The Monroe Doctrine, 1823–1826. Cambridge: Harvard University Press, 1927. 292 p.; Tatum E.H.Jr. The United States and Europe, 1815–1823: A Study in the Background of the Monroe Doctrine. Berkeley: University of California Press, 1936. 315 p.; Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения, 1815–1832. М.: Наука, 1975. С. 183–243; May E.R. The Making of the Monroe Doctrine. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1975. 306 p.; Chambers S. No God but Gain: The Untold Story of Cuban Slavery, the Monroe Doctrine, and the Making of the United States. L.: Verso, 2015. 240 p.; Temperley H. The Foreign Policy of Canning, 1822–1827: England, the Neo-Holy Alliance, and the New World. L.: G. Bell & Sons, 1925. P. 103–225; Robertson W.S. France and Latin-American Independence. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1939. P. 178–441; Whitaker A.P. The United States and the Independence of Latin America, 1800–1830. Baltimore: John Hopkins Press, 1941. P. 370–563; Bemis S.F. John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy. N.Y.: A.A. Knopf, 1949. P. 341–408; Bourquin M. Histoire de la Sainte Alliance. Genève: George, 1954. P. 365–456; Слёзкин Л.Ю. Россия и война за независимость в Испанской Америке. М.: Наука, 1964. С. 256–326; Kossok М. Im Schatten der Heiligen Allianz: Deutschland und Lateinamerika, 1815–1830. Zur Politik der deutschen Staaten gegenüber der Unabhängigkeitsbewegung Mittel- und Südamerikas. Berlin: Akademie-Verlag, 1964. S. 109–137; Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815–1830. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2011. С. 183–217, 222–240; Sexton J. The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America. N.Y.: Hill and Wang, 2011. P. 3–84.

[4] Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. 37. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. No. 28747.

[5] Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения… С. 169–182, 191–193, 279–280.

[6] Blaufarb R. The Western Question: The Geopolitics of Latin American Independence // American Historical Review. 2007. Vol. 112. No. 3. P. 742–763.

[7] См.: Ardao A. Génesis de la idea y el nombre de América Latina. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1980. 254 p.; Tenorio-Trillo M. Latin America: The Allure and Power of an Idea. Chicago: University of Chicago Press, 2017. 240 p.; Phelan J.L. Pan-Latinism, French Intervention in Mexico (1861–1867) and the Genesis of the Idea of Latin America. In: J.A. Ortega (Ed.), Conciencia y autenticidad históricas: Escritos en homenaje a Edmundo O’Gorman. México: UNAM, 1968. P. 279–298; Rojas Mix M. Bilbao y el hallazgo de América latina: unión continental, socialista y libertária // Caravelle: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien. 1986. No. 46. P. 35–47; Estrade P. Del invento de ‘América Latina’ en Paris por latinoamericanos (1856–1889). In: J. Maurice, M.-C. Zimmerman (Eds.), Paris y el mundo ibérico e latinomericano. Paris: Université Paris Nanterre, 1998. P. 179–188; Quijada M. Sobre el origen y diffusion del nombre “América Latina”: O una variación heterodoxa en torna al tema de la construcción social de la verdad // Revista de Indias. 1998. Vol. 58. No. 214. P. 595–616; McGuinness A. Searching for “Latin America”: Race and Sovereignty in the Americas in the 1850s. In: N. Appelbaum, A.S. Macpherson, K.A. Rosemblatt (Eds.), Race and Nation in Modern Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003. P. 87–107; Bethell L. Brazil and “Latin America” // Journal of Latin American Studies. 2010. Vol. 42. No. 3. P. 457–485; Gobat M. The Invention of Latin America: A Transnational History of Anti-Imperialism, Democracy, and Race // American Historical Review. 2013. Vol. 118. No. 3. P. 1345–1375.

[8] Bourquin M. Op. cit. P. 278–280.

[9] См. подробнее: Исэров А.А. Предотвратила ли доктрина Монро интервенцию Священного союза в Испанскую Америку? (развенчание и возрождение легенды). В кн.: Доктрина Монро: история и современность. СПб.: Алетейя, 2023 [в печати].

[10] Признание Испанией независимости своих бывших владений растянулось с 1836 до 1895 года.

[11] Webster Ch.K. (Ed.) Britain and the Independence of Latin America, 1812–1830. Vol. II. L.: Oxford University Press, 1938. P. 76–78.

[12] Temperley H. Op. cit. P. 381. В бесчисленных сборниках цитат приводят только второе предложение этого по-наполеоновски безвкусно-высокопарного высказывания, так что конечную фразу знают многие, а её смысл – похоже, только специалисты.

[13] Rush R. A Residence at the Court of London, Comprising Incidents, Official and Personal, from 1819 to 1825. L.: Richard Bentley, 1845. P. 412.

[14] См.: Adams Ch.F. Op. cit. P. 195; Perkins B. The Suppressed Dispatch of H.U. Addington, Washington, November 3, 1823 // Hispanic American Historical Review. 1957. Vol. 37. No. 4. P. 485.

[15] Ford W.Ch. (Ed.) Writings of John Quincy Adams. Vol. 7. N.Y.: The Macmillan Company, 1913–1917. P. 373. Перевод: Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М.: Международные отношения, 1959. С. 126. До Адамса словосочетание «политическое тяготение» использовалось всего в нескольких малоизвестных текстах. Самое раннее упоминание, которое мне удалось найти (1768), – в обзоре плана либерализации управления Британской Америкой, который был предложен видным государственным деятелем Томасом Паунэллом, впоследствии – первым сторонником независимости Испанской Америки в Лондоне: Великобритания должна притягивать свои колонии. См.: The Critical Review, or Annals of Literature. Vol. 26. L.: Falcon-Court, 1768. P. 215.

[16] См., например: Niles’ Weekly Register. 1823. Vol. 24. P. 72–73.

[17] Записи от 15 марта 1823 г., от 27, 30 сентября 1822 г. См.: Adams Ch.F. Op. cit. P. 137–139, 71–74.

[18] Запись от 7 ноября 1823 г. См.: Adams Ch.F. Op. cit. P. 179.

[19] Perkins D. The Monroe Doctrine… P. 169–180.

[20] Schroeder P.W. The Transformation of European Politics, 1763–1848. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 635.

[21] См., например: Болховитинов Н.Н. К вопросу об угрозе интервенции Священного союза в Латинскую Америку // Новая и новейшая история. 1957. No. 3. С. 63–64; Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки… С. 210–214.

[22] Хосе Мария Саласар – Джону Куинси Адамсу, 2 июля 1824 г., Джон Куинси Адамс – Хосе Марии Саласару, 6 августа 1824 г. См.: Manning W.R. (Ed.) Diplomatic Correspondence of the United States Concerning the Independence of Latin-American Nations. Vol. 2. N.Y.: Oxford University Press, 1925. P. 1281–1282; Vol. I. P. 224–226. Жозе Сильвештр Ребелью – Генри Клею, 6, 16 апреля 1825 г., Генри Клей – Жозе Сильвештру Ребелью, 13 апреля 1825 г. См.: Hopkins J.F., Hargreaves M.W.M. (Eds.) The Papers of Henry Clay. Vol. 4. Lexington: University of Kentucky Press, 1959–1992. P. 222–223, 261, 243–245, 251–255.

[23] Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения… C. 308–357.

[24] Джордж Каннинг – Руфусу Кингу, 21 августа 1825 г., Джордж Каннинг – Руфусу Кингу, 7 августа, 8, 15 сентября, 21 ноября 1825 г., 10, 13, 19 января 1826 г., Руфус Кинг – Джорджу Каннингу, 24 августа, 13, 21 сентября 1825 г., 9, 12 января 1826 г., Руфус Кинг – Генри Клею, 12 августа 1825 г., Генри Клей – Руфусу Кингу, 17 октября 1825 г. См.: Hopkins J.F., Hargreaves M.W.M. Op. cit. P. 574, 743–745; Webster Ch.K. Op. cit. P. 520–541.

[25] Генри Клей – Ричарду Андерсону, Джону Сердженту, 8 мая 1826 г. См.: Hopkins J.F., Hargreaves M.W.M. Vol. 5. P. 313–344. Один из представителей США умер от жёлтой лихорадки по дороге на конгресс, другой – приехал уже после его закрытия. Решения Панамского конгресса были ратифицированы только Боготой и ни к чему не привели.

[26] Whitaker A.P. The Western Hemisphere Idea: Its Rise and Decline. Ithaca: Cornell University Press, 1954. 194 p.

[27] О судьбе доктрины Монро после её провозглашения вплоть до Первой мировой войны см.: Kraus H. Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Völkerrecht. Berlin: J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 1913. 489 S.; Perkins D. The Monroe Doctrine…; Merk F. The Monroe Doctrine and American Expansionism, 1843–1849. N.Y.: Knopf, 1966. 330 p.; Sexton J. Op. cit. P. 85–248; Bryne A. The Monroe Doctrine and United States National Security in the Early Twentieth Century. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2020. 246 p.

[28] См.: Platt D.C.M. Latin America and British Trade, 1806–1914. L.: A. and C. Black, 1972. 352 p.; Rippy J.F. British Investments in Latin America, 1822–1949: A Case Study in the Operations of Private Enterprise in Retarded Regions. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1959. 249 p.; Bulmer-Thomas V. The Economic History of Latin America since Independence. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 481 p.

[29] Аргентина неудачно попытается вернуть себе острова уже в 1982 г., начав хорошо известную Фолклендскую войну.

[30] См.: Robertston W.S. An Early Threat of Intervention by Force in South America // Hispanic American Historical Review. 1943. Vol. 23. No. 4. P. 611–631; Cavelier G. La política internacional de Colombia. Vol. 1. Bogotá: Editorial Iqueima, 1959. P. 195–199.

[31] Penot J. L’expansion commerciale française au Mexique et les causes du conflit franco-mexicain de 1838–1839 // Bulletin hispanique (Bordeaux). 1973. Vol. 75. No. 1–2. P. 169–201.

[32] The Congressional Globe. The 25th Congress. The 3rd Session. Washington, DC: Congressional Globe Office, 1838–1839. P. 176.

[33] Nevins A. (Ed.) Polk: The Diary of a President, 1845 to 1849. N.Y.: Longmans, Green & Co., 1929. P. 19.

[34] Perkins D. The Monroe Doctrine… P. 70–72, 115–116.

[35] Richardson J.D. (Ed.) A Compilation of the Messages…Vol. 4. P. 398–399.

[36] Guizot F. Histoire parlementaire de France, recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848. Vol. 5. Paris: Lévy, 1863–1864. P. 28–32. Кстати, великого историка Франсуа Гизо можно назвать одним из создателей французской американистики – в 1840 г. он издал книгу о Вашингтоне и Американской революции.

[37] Richardson J.D. (Ed.) A Compilation of the Messages… Vol. 4. P. 581–583. Интересно, что другой южанин, упоминавшийся выше Джон Кэлхун 15 мая 1848 г. выступил резко против использования «принципов Монро», считая, что они потеряли смысл после распада Священного союза. См.: Wilson C.N., Cook Sh.B. (Eds.) The Papers of John C. Calhoun. Vol. 25. Columbia: University of South Carolina Press, 1999. P. 401–419.

[38] Bevans Ch.I. (Ed.) Treaties and Other International Agreements of the United States of America, 1776–1949. Vol. 6. Washington, DC: United States Government Printing Office, 1968. P. 865–881.

[39] 18 ноября 1901 г. по договору Хэя–Паунсфота (Hay–Pauncefote Treaty) Великобритания признала право Соединённых Штатов на постройку канала. См.: Bevans Ch.I. (Ed.) Treaties and Other International Agreements… Vol. 12. P. 105–108, 258–260.

[40] Джеймс Бьюкенен – Джону МакКлернанду, 2 апреля 1850 г. См.: Letters of Bancroft and Buchanan on the Clayton-Bulwer Treaty, 1849, 1850 // American Historical Review. 1899. Vol. 5. No. 1. P. 101.

[41] The Congressional Globe. The 32nd Congress. The 2nd Session. Washington, DC: Congressional Globe Office, 1852–1853. P. 74.

[42] Speech of Mr. Cass, of Michigan, On Colonization in North America, and On the Political Condition of Cuba… Washington, DC: Lem. Towers, 1853. 15 p.

[43] The Congressional Globe. The 34th Congress. The 1st Session. Washington, DC: Congressional Globe Office, 1855–1856. P. 69.

[44] Кстати, дед хорошо знакомого читателю генерального секретаря НАТО в 1995–1999 гг. и Евросовета в 1999–2009 гг. Хавьера Соланы.

[45] Madariaga S., de. Latin America between the Eagle and the Bear. N.Y.: Praeger, 1962. P. 74. В расширенном виде эта цитата стала эпиграфом к антологии: Dozer D.M. (Ed.) The Monroe Doctrine: Its Modern Significance. N.Y.: Alfred Knopf, 1965. 262 p.

[46] Boston Globe. 1905, August 30.

[47] Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки. М.: Международные отношения, 1994. 336 с.

[48] Lippmann W. The Stakes of Diplomacy. N.Y.: H. Holt, 1915. P. 18–20.

[49] Боголепов И.М. Доктрина Монроэ // Большевик. 1940. No. 17.

[50] Leavitt J. The Monroe Doctrine. N.Y.: S. Tousey, 1863. P. 48.

[51] Baker G.E. (Ed.) The Works of William Seward. Vol. 5. Boston: Houghton Mifflin Company, 1884. P. 557.

[52] Richardson J.D. A Compilation of the Messages… Vol. 6. P. 61–63.

[53] Papers Relating to the Foreign Relations of the United States with the Annual Message of the President Transmitted to Congress (December 2, 1895). Part I. Washington, DC: United States Government Printing Office, 1896. P. 545–562, esp. p. 559 passim. Текст ноты был почти сразу опубликован. Иногда её называют «трактовкой Олни», «выводом (corollary) Олни» или даже «доктриной Олни».

[54] Ibid. P. 564–577.

[55] Ibid. P. 543–546.

[56] Bismarck O., von. Amerikanische Selbstüberschätzung // Hamburger Nachrichten. 09.02.1896.

[57] Humphries R.A. Anglo-American Rivalries and the Venezuela Crisis // Transactions of the Royal Historical Society. 1967. Vol. 17. P. 131–164, esp. p. 163. Казалось бы, давно завершённый спор оживился в последние годы. 29 марта 2018 г., после одностороннего решения президента Николаса Мадуро от 26 мая 2015 г. включить часть побережья Гайаны в операционную зону ВМФ Венесуэлы, Гайана подала иск против Венесуэлы в Международный суд ООН, и дело ещё продолжается. См.: Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela) // International Court of Justice. URL: https://www.icj-cij.org/case/171 (дата обращения: 14.10.2023).

[58] См.: Mitchell N. The Danger of Dreams: German and American Imperialism in Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999. P. 64–107; Maass M. Catalyst for the Roosevelt Corollary: Arbitrating the 1902–1903 Venezuela Crisis and Its Impact on the Development of the Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine // Diplomacy and Statecraft. 2009. Vol. 20. No. 3. P. 383–402.

[59] Hershey A.S. The Calvo and Drago Doctrines // The American Journal of International Law. 1907. Vol. 1. No. 1. P. 26–45.

[60] December 6, 1904: Fourth Annual Message // Miller Center. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-6-1904-fourth-annual-message (дата обращения: 14.10.2023). Вывод Рузвельта использовался, чтобы оправдать присутствие войск США на Кубе (1906–1909), в Никарагуа (1909–1910, 1912–1925, 1926–1933), Гаити (1915–1934), Доминиканской Республике (1916–1924). Дополнением к выводу Рузвельта стал вывод Лоджа. В августе 1912 г. в ответ на слухи о попытках Японии арендовать или занять одну из гаваней мексиканской Нижней Калифорнии сенатор от Массачусетса Генри Кэбот Лодж убедил принять резолюцию: если оккупация какого-либо участка земли на Американском континенте может угрожать благополучию или безопасности США, то её факт должен вызывать глубокую озабоченность (grave concern).

[61] См. статью В.Э. Молодякова в этом номере журнала.

[62] См.: Mahan A.T. The Monroe Doctrine, 1902. In: Naval Administration and Warfare: Some General Principles, With Other Essays. L.: Sampson Low, Marston & Company, 1908. P. 357–409; Coolidge A.C. The United States as a World Power. N.Y.: Macmillan, 1910. P. 95–120.

[63] Ср.: LaFeber W. The Evolution of the Monroe Doctrine from Monroe to Reagan. In: Gardner L. Redefining the Past: Essays in Diplomatic History in Honor of William Appleman Williams. Eugene: Oregon State University Press, 1986. P. 123–132.

[64] См.: Álvarez A. The Monroe Doctrine: Its Importance in the International Life of the States of the New World. Oxford: Oxford University Press, 1924. P. 202–383.

[65] Sexton J. Op. cit. P. 202.

[66] Bingham H. The Monroe Doctrine: An Obsolete Shibboleth. New Haven: Yale University Press, 1913. 172 p.

[67] January 22, 1917: “A World League for Peace” Speech // Miller Center. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-22-1917-world-league-peace-speech (дата обращения: 14.10.2023).

[68] Gilderhus M.T. Wilson, Carranza, and the Monroe Doctrine: A Question in Regional Organization // Diplomatic History. 1983. Vol. 7. No. 2. P. 103–115.

[69] Янчук И.И. Политика США в Латинской Америке, 1918–1928. М.: Наука, 1982. 344 с. См. также: Roig de Leuchsenring E. La Doctrina de Monroe y el pacto de la Liga de las naciones. La Habana: Imprenta “El Siglo XX”, 1921. 82 p.

[70] Roosevelt F.D. Fireside Chat (December 29, 1940) // The American Presidency Project. URL: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/fireside-chat-9 (дата обращения: 15.06.2023).

[71] Lippmann W. U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston: An Atlantic Monthly Press Book, 1943. P. 111, 113.

[72] См.: Statement by Secretary Dulles, Caracas, Venezuela, March 8, 1954. In: Intervention of International Communism in Guatemala. Washington, DC: The United States Department of State, 1954. P. 6; Dozer D.M. Op. cit. P. 168.

[73] Ibid. P. 185–187.

[74] Smith G.G. The Last Years of the Monroe Doctrine, 1945–1993. N.Y.: Hill and Wang, 1994. 280 p.

[75] Rabe S.G. The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999. 257 p.

[76] Smith G.G. Op. cit.

[77] Johnson K. Kerry Makes It Official: “Era of Monroe Doctrine Is Over” // The Wall Street Journal. 18.11.2013. URL: https://www.wsj.com/articles/BL-WB-41869 (дата обращения: 14.10.2023).

[78] Secretary Tillerson Delivers Address on U.S. Engagement in the Western Hemisphere // The U.S. Mission to the Organization of American States. 01.02.2018. URL: https://usoas.usmission.gov/secretary-tillerson-delivers-address-u-s-engagement-western-hemisphere/ (дата обращения: 14.10.2023).

[79] Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly // The White House. 25.09.2018. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-73rd-session-united-nations-general-assembly-new-york-ny/ (дата обращения: 14.10.2023).

[80] См.: Richardson D. John Bolton Reaffirms America’s Commitment to the Monroe Doctrine With New Sanctions // Observer. 17.04.2019. URL: https://observer.com/2019/04/john-bolton-monroe-doctrine-sanctions-venezuela-nicaragua-cuba/ (дата обращения: 14.10.2023); The Return of the Monroe Doctrine // The Economist. 17.09.2020. URL: https://www.economist.com/the-americas/2020/09/17/the-return-of-the-monroe-doctrine (дата обращения: 14.10.2023).

[81] Mirski S.A. Ron DeSantis Is Right, It’s Time for a New Monroe Doctrine // The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/made-by-history/2023/07/21/monroe-doctrine-desantis/ (дата обращения: 14.10.2023).

[82] Липкин М.А. Совет экономической взаимопомощи: исторический опыт альтернативного глобального мироустройства (1949–1979). М.: Весь Мир, 2019. 183 с.

Фабрика конфликтов

из книги "Кто против нас"

Рами Аль-Шаер

Аль-Шаер Рами. Кто против нас. — М.: Наше Завтра, 2023. — 504 с.

Автор этой книги, сам напрямую причастный к современной международной политике, а потому в немалой мере и не понаслышке знающий её реалии, так сказать, "с изнанки", изнутри, задаётся вопросом о том, какой субъект ("кто?") в настоящее время выступает против "нас" — не только против России и её народов, но против подавляющего большинства стран и народов современного мира, отказывая им в праве быть собой и вообще — быть, потому что людей на планете сегодня якобы "слишком много, и нужно принять радикальные меры, включая уничтожение большей части человечества, чтобы на Земле осталось не больше миллиарда человек, которым в этом случае будут доступны все мыслимые блага". Как всегда, в правильно поставленном вопросе уже содержится ответ на него. Поэтому ответ от Рами Аль-Шаера оказывается чрезвычайно простым, понятным и даже ожидаемым: это лидеры и "элиты" западных стран, называющих себя "демократиями" и действующих, как волчья стая во главе с вожаком. Сейчас вожаком западной стаи, которая в открытую бросилась против России после начала Специальной военной операции, являются США, раньше эту роль выполняли другие государства.

"За последние 500 лет европейцы 39 раз создавали коалиции для войны против России. Все эти коалиции проиграли России войны… Чаще всех в этих коалициях участвовала Германия (государство, германские княжества или Священная Римская империя) — 16 раз. На втором месте — Австрия (или Австро-Венгрия), 11 раз. На третьем — Швеция, 9 раз. 8 раз в этих коалициях принимала участие Турция… За 240 лет своего существования США не воевали всего 16 лет, а с момента окончания Второй мировой войны инициировали примерно 80% всех вооружённых конфликтов в мире и чаще всех нарушали суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела. С начала послевоенного периода и по настоящее время США делали попытки, нередко успешные, свергнуть правительства в 50 государствах, грубо вмешивались в выборы в 30 странах и пытались уничтожить ведущих государственных деятелей более чем 50 суверенных государств… Блок НАТО под руководством США виновен в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии, в ходе которых погибли более миллиона человек и 37 миллионов стали беженцами" — такую статистику приводит Рами Аль-Шаер, детально разбирая роль каждого государства — участника современного "альянса демократий" не только в нынешнем украинском конфликте, но и в предыдущих войнах против России, в интервенциях против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, стран Латинской Америки, а также в трагической судьбе палестинского народа, к которому принадлежит сам автор.

Это далеко не лёгкое развлекательное чтение, но оно нужно и даже необходимо в нынешних условиях, когда "Россия ведёт на международной арене борьбу за справедливость, за право всех народов на жизнь, за право самим выбирать свой путь, свою судьбу, не прислушиваясь к диктату западных государств…" И название книги Рами Аль-Шаера закономерно перекликается не только с недавним вопросом президента России, адресованным на Валдае-2023 представителям коллективного Запада: "Кто вы вообще такие?" — но и с известными словами из Послания к римлянам апостола Павла: "Аще Бог по нас, кто на ны?" ("Если Бог за нас, то кто против нас?"). А тщательно выписанный автором "групповой портрет" недружественных России государств и других сил в их агрессивных действиях на протяжении более чем ста лет мировой истории, от Крымской войны вплоть до наших дней, выглядит весьма впечатляюще, помогает избавиться от многих внедрённых западной пропагандой иллюзий и лучше понять, кто же сейчас — против нас и кто такие — мы сами.

Беседуя со своими коллегами из разных стран Европы, я нередко слышал, что больше всего региональных конфликтов происходит, как они считают, на пространствах Азии, в частности на Ближнем Востоке. А один из них даже заявил, что Ближний Восток — не что иное, как "инкубатор региональных конфликтов".

Сказано неплохо, если учесть, что каждый региональный конфликт начинается с эмбрионального состояния, но со временем может таить в себе угрозу всеобщего противостояния, то есть привести к третьей мировой войне. В XIX веке региональный конфликт мог привести к столкновению целого десятка стран, включая три или четыре великие державы. Максимальной угрозой миру тогда была европейская война. С появлением ядерного оружия, а потом и так называемого ядерного клуба (группы государств, располагающих ядерным арсеналом) любой региональный конфликт в мгновение ока может перерасти в мировой, глобальный, в который могут быть втянуты полдюжины ядерных государств.

Когда-то символом разгорающегося конфликта было сравнение его с подожжённым бикфордовым шнуром. На первый взгляд, сегодня сравнение такого рода неуместно: вместо бикфордова шнура теперь используются суперсовременные дистанционные взрыватели. Но на свете есть и такие конфликты, которые по-прежнему можно отнести к долговременным, труднорешаемым, затяжным. Такие и имеют вид бикфордова шнура, который горит медленно, но, достигая пороховой бочки, взрывается, опаляя или уничтожая всё вокруг. Я отношу к таким арабо-израильский конфликт, о котором речь пойдёт дальше.

Автору этой книги приходилось читать множество статей политологов из десятков стран и смотреть сотни телевизионных передач, в которых речь шла о конфликтах на Ближнем Востоке. Некоторые из них поражали глубиной проникновения в тему, другие казались легковесными. Поэтому хотелось бы изложить моё отношение к некоторым из них, порой, кстати, составленным весьма маститыми историками и политологами, в том числе теми российскими политологами, которые, к моему глубокому сожалению, иногда прислушиваются к специалистам с Запада, когда речь идёт о классификации и характеристиках региональных конфликтов.

Например, пишут, что прошло время тех региональных конфликтов, включая ближневосточные, когда их сутью было противостояние великих держав в годы холодной войны. Тогда, дескать, любой такой конфликт был в действительности элементом их противостояния с помощью "прокси" — неких сил и государств, которыми они управляли и которые поддерживали. В качестве такого классического примера приводят арабо-израильскую войну 1973 года, когда США и другие западные страны оказывали полную поддержку Израилю, а СССР был на стороне арабских стран: Египта, Сирии, Ирака. Сейчас же, говорят они, современные конфликты приобрели новые формы. Ныне на смену межгосударственным конфликтам периода холодной войны якобы пришло поколение конфликтов, развивающихся внутри государств чаще всего на конфессиональной, этнической или племенной основе.

Ни один арабский политолог с таким утверждением не согласится. Мы говорим не о корнях конфликта. Их может быть великое множество: амбиции политических деятелей, межплеменные и межконфессиональные столкновения, резкое ухудшение качества жизни людей и связанные с этим выступления какой-то части населения или даже армии и полиции. Но любой конфликт — абсолютно любой — развивается только тогда, когда какая-либо из западных стран или блок НАТО видит политические, экономические или военные выгоды от его развития, от военной поддержки той силы, которую Запад избирает как своё новое "прокси" внутри той или иной страны или группы стран. Достаточно вспомнить недавнюю историю Египта. США постоянно твердили миру, что ненавидят исламский радикализм, но, когда им было выгодно, с великой охотой поддерживали движение братьев-мусульман* — только бы не допустить прихода к власти национально ориентированного, патриотического правительства.

Возьмём ещё период так называемой "арабской весны". Нет ни одной страны в арабском мире, где массовые выступления не разжигались и не оплачивались бы западными политиками. Результат провокационной деятельности западных политиков и разведок стран НАТО особенно хорошо виден на примере несчастной, разорванной на части Ливии, в которой социальные выступления были моментально забыты после начала гражданской войны. И процветающее государство превратилось в страну воюющих между собой нищих.

Современные западные политологи убеждают нас, что формирование нового мирового порядка (американо-натовской гегемонии) и изменение соотношения сил в современных международных отношениях оказали "сильное воздействие на форму и содержание конфликтов: всё больше возрастает роль всякого рода формирований, ополчений, террористических групп и полевых командиров". На самом деле изменения произошли лишь в иерархии провокаторов и организаторов подрывных действий. Если раньше ЦРУ и Госдеп США занимались разжиганием конфликтов самостоятельно, то с утверждением гегемонистской политики Соединённых Штатов они имеют возможность использовать для этой цели "прокси" — региональные державы и так называемые шейх-олигархаты (арабские страны, которые США, как они считают, полностью подчинили своему влиянию). Напомним, что Саудовская Аравия и ОАЭ принимали активное участие в йеменском конфликте, причём оружием для этого их снабжали США.

Можно даже представить себе тот шаблон, по которому в подобных случаях действуют Соединённые Штаты. Например, к власти в той или иной стране (назовём её Бенарес) пришли патриотические силы, пытающиеся избавить страну и её народ от надоедливой опеки США, которые либо высасывают из страны природные ресурсы, либо используют её территорию для устройства там своих военных баз.

В дело включается разведывательная машина НАТО. Она определяет в первую очередь те силы, которые способны стать серьёзной оппозицией новой власти. Как правило, это компрадорская буржуазия и чиновничий аппарат, оказавшийся не у власти. Затем наступает период, когда американские аналитики из Госдепа и частных мозговых центров садятся за общий стол и начинают обсуждать, какие наиболее злободневные проблемы волнуют в этой стране общество: уровень жизни, социальные проблемы, конфессиональные распри, безработица, недовольство отдельными политическими деятелями, слишком медленное развитие экономической системы, отсутствие зарубежных инвестиций, низкий уровень образования.

На основе этого анализа в первую очередь определяется, какими будут лозунги антиправительственных действий в Бенаресе: за подлинную демократию, за равенство всех перед законом, за отказ от обязательной службы в армии, за торговлю продуктами без ограничений. Выбирается главная тема антиправительственных действий. Очень часто на этом этапе тема такая: нормализация отношений со всеми странами мира и отказ от однобокости во внешней торговле.

На следующем этапе Госдеп решает, какая политическая фигура в Бенаресе более всего устроит США как лидер оппозиции. Он должен обладать харизмой и ораторским мастерством, быть презентабельным и обаятельным по местным меркам. Помимо всего прочего, он должен быть коррумпированным — хотя бы чуть-чуть, потому что из него будут делать фигуру, продажную насквозь. Сразу после этого начинается широчайшая кампания в местных, региональных и даже международных СМИ. Он должен стать любимчиком масс, неким идеальным политиком, который якобы подходит Бенаресу как никто другой.

На следующем этапе начинаются митинги и демонстрации оппозиционных сил "за демократию" и в поддержку назначенного американцами кандидата на роль главы государства Бенарес. В страну завозят сотни (иногда тысячи) эмигрантов из Бенареса, проживающих как в сопредельных странах, так и на Западе. За участие в демонстрациях и за выкрикивание лозунгов они получают тысячи долларов. Миллионы долларов тратятся на финансирование митингов и демонстраций. Студентам, разнорабочим, бедным крестьянам щедро раздают доллары с призывом участвовать в "демократическом процессе". Ставленник Вашингтона нередко выигрывает, но если и проигрывает, то американцы находят нового кандидата и новые лозунги и проводят операцию снова.

Проходит немного времени, и новое правительство во главе с симпатичным американским ставленником начинает ссориться с соседями по региону, обвиняет их в подрывных действиях и поддержке терроризма, а затем призывает НАТО защитить его страну. Игра сделана…

Вот так в кратком изложении выглядит работа американского инкубатора по созданию региональных конфликтов. В данном случае это простейшая схема. Обычно Госдеп и ЦРУ работают гораздо тоньше, но цели не меняются и наглость действий — тоже.

Главная проблема, проистекающая из подобных действий США, в том, что региональные конфликты сегодня в гораздо большей степени, чем в 1960-е и 1970-е годы, способны вызвать третью мировую войну. Во-первых, в наши дни даже малые государства обладают военно-техническими средствами, которые способны нанести удар по странам, находящимся на удалении до тысячи километров, а иногда и больше. Беспилотные средства дальнего действия, ракеты и подводные лодки практически не оставляют неуязвимым ни один инфраструктурный или военный объект ни в одной стране Ближнего Востока. Соответственно, резко возрастает опасность вовлечения в конфликт больших держав, являющихся стратегическими партнёрами или сюзеренами малых стран.

Во-вторых, число стран в "ядерном клубе" растёт. На Ближнем Востоке есть пока только одна страна, по всеобщему мнению, располагающая ядерным оружием, — Израиль. Однако есть другие страны, которые, если очень захотят, такое оружие себе приобретут. Это в первую очередь Иран и Турция. Вообще же сегодня в "ядерном клубе" уже девять стран (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР), и по крайней мере две страны — Иран и Южная Корея — имеют реальные технические возможности для создания ядерного оружия. Это значит, что, будучи вовлечённой в региональный конфликт, любая из этих стран в случае крайней необходимости может использовать ядерное оружие, результатом чего неизбежно станет глобальная ядерная война.

Другой тезис, который вызывает серьёзные сомнения в его правильности, — утверждение, что межгосударственные конфликты в мире вообще и в ближневосточном регионе в частности не являются сегодня обычной, прежней формой региональных конфликтов, известной нам как противостояние великих держав с помощью "прокси". В основе сегодняшних региональных конфликтов, дескать, межконфессиональные или этнические противоречия. С этим положением трудно согласиться. Специальная военная операция имеет место именно потому, что Украина используется странами НАТО в качестве "прокси" для ведения войны всем блоком против России. Уровень вовлечённости ряда западных стран в этот конфликт является, в сущности, беспрецедентным за последние 40 лет, если, конечно, не считать прямых вторжений НАТО в Ирак, Ливию и Афганистан, в ходе которых действовала — исключительно в демонстративных, политических целях — широкая коалиция, созданная США, но именно Америка проводила почти все военные операции своими силами и по своим планам.

Возвращаясь к понятию "инкубатор региональных конфликтов", заметим, что западные державы и их пропагандистская машина делали в последние годы всё, что было в их силах, чтобы раздувать на Ближнем Востоке межконфессиональную рознь между шиитами и суннитами, между суннитами и алавитами, между шиитами и христианами. На этом пути они даже способствовали тому, чтобы Саудовская Аравия и Катар одно время поддерживали террористическую организацию ИГИЛ**. Цели же у США при этом были такие: сначала ослабить шиитов в Ираке, а затем сместить режим Башара Асада в Сирии, чтобы обрушить национально ориентированное правительство в республике и в то же время остановить расширяющееся региональное влияние Ирана.

Но эта игра на межконфессиональных противоречиях была Соединёнными Штатами, к их удивлению, проиграна: политическая мудрость и саудовского, и иранского руководств привела, как мы знаем, к результатам прямо противоположным тем, которых добивались страны НАТО. 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия объявили, что подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2016 году. Они также подписали соглашение о мерах по установлению мира в Йемене, где они поддерживали разные воюющие стороны. Соглашение, несомненно, принесёт пользу обоим государствам: саудовский наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман осуществляет реформы в экономике и привлекает инвесторов в свою страну, а руководство Ирана пытается обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, находящимся под международными санкциями. Соглашение Ирана и Саудовской Аравии, посредником между которыми выступил Китай, высоко оценили не только народы, населяющие Ближний Восток и Южную Азию, но и все, кто стремится к миру и всеобщей безопасности.