Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Кристиана Фигейрес (Christiana Figueres) призвала Японию, активного игрока мирового углеродного рынка, согласиться на второй период обязательств по Киотскому протоколу, сообщило в понедельник агентство Рейтер.

Киотский протокол, основной документ, содержащий количественные обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов, был создан в 1997г. и вступил в силу в 2005г. после ратификации его Россией. Первый период обязательств по нему заканчивается в 2012г. Развивающиеся страны выступают за принятие второго периода, на которое не согласны, например, Япония, Россия и Канада.

«Вы много инвестировали в «киотскую» инфраструктуру. Со своим категорическим «нет» по протоколу Япония рискует потерять значительную часть этих инвестиций», – сказала Фигейрес на семинаре в Токио.

Она также подчеркнула, что только страны Киотского протокола смогут использовать его рыночные механизмы, в т.ч. и участвовать в существующей системе торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Как отмечает агентство, Токио, в свою очередь, заявил, что соглашение сторон, принятое в мексиканском Канкуне в дек. 2010г., содержало сноску, согласно которой Япония сможет продолжать пользоваться как Механизмом чистого развития (CDM), так и другими механизмами, не принимая обязательств во втором периоде протокола.

Фигейрес также призвала Японию ясно обозначить условия, которые должны выполняться для того, чтобы она согласилась на второй период обязательств по Киотскому протоколу.

Ранее глава российской делегации на переговорах по климату в Канкуне, советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявлял РИА Новости, что Киотский протокол, который в свое время был передовым шагом, сегодня является неэффективным и, в частности, охватывает страны, на которые приходится лишь 30% общемировых выбросов парниковых газов.

Несогласие России принимать количественные обязательства в рамках второго периода после 2012г. также обозначено в официальном письме руководителя Росгидромета и национального координатора по UNFCCC в РФ Александра Фролова, адресованном Фигейрес. Письмо, датированное 8 дек. 2010г., опубликовано на сайте конвенции.

В России один из механизмов Киотского протокола, совместное осуществление (JI), начал свою работу в 2010г.: Сбербанк, оператор углеродных ед. российского рынка, провел два конкурса проектов общим объемом сокращений выбросов в 60 млн.т. CO2-эквивалента. Третий конкурс планируется объявить в конце фев. – начале марта.

Соглашение-»преемник» Киотского протокола предполагалось создать на конференции стран-участниц конвенции в Копенгагене в дек. 2009г. Однако встреча закончилась неудачей, стороны лишь приняли к сведению документ, получивший название «Копенгагенского соглашения», который не стал новым юридически обязывающим климатическим договором.

Сессия конференции сторон 2010г. прошла в дек. в Мексике, ее результатом стал пакет соглашений по адаптации к изменению климата, «зеленому» финансированию и другим вопросам, однако ситуация с Киотским протоколом остается неопределенной. Следующая сессия запланирована на осень 2011г. и пройдет в Дурбане (ЮАР).

Специалисты шведского жилищно-ипотечного агентства (BKN), утверждают, что за последние два года цены на рынке недвижимости страны поддерживались искусственно. По мере роста процентных ставок по банковским кредитам образовавшийся «пузырь» должен лопнуть, уверены эксперты.

«Когда мы выйдем на нормальный уровень процентных ставок в районе 5,5% годовых, это станет заметно», – добавляет представитель BKN Бенгт Ханссон (Bengt Hansson).

В исторической перспективе стоимость недвижимости в Швеции по-прежнему слишком высока. По данным BKN, такой уровень цен поддерживается денежной политикой, направленной на снижение процентных ставок по банковским кредитам.

«Цены на недвижимость в Швеции сейчас являются неприемлемыми. По нашим оценкам, они на 20% выше реального уровня», – подчеркивает Бенгт Ханссон.

Специалисты BKN также обращают внимание на быстрый рост задолженности населения по кредитам, передает The Local. Этот фактор, по мнению экспертов, сам по себе может привести к краху на рынке недвижимости. «Наивно полагать, что цены на недвижимость могут подниматься бесконечно», – добавляет Бенгт Ханссон.

Профессор Королевского технической школы Стокгольма Ханс Линд, в свою очередь, отрицает существование «пузыря» на рынке недвижимости страны. «Все страны развиваются по-разному, и очень трудно точно сказать, что будет дальше. Если мы посмотрим на то, какую долю выплаты по ипотеке занимают в бюджете семьи, то, например, в Швеции этот показатель вдвое ниже, чем в Дании», – отмечает профессор.

По словам специалиста, действительно, некоторые семьи будут вынуждены продать свои дома. Однако если их количество не будет слишком большим, то это не окажет серьезного влияния на рынок и не приведет к обвалу цен, считает профессор.

Международное сообщество должно положить конец пиратству, которому не место в XXI веке. Такое мнение выразила госсекретарь США Хилари Клинтон. Она отметила, что администрация президента США Барака Обамы «решительно осуждает убийство граждан США, яхта которых была захвачена у побережья Омана», передает Associated Press.

Она уточнила, что международное сообщество должно достичь прогресса в сфере безопасности, в т.ч. в водах, омывающих Африканский Рог.

Напомним, накануне сомалийские пираты убили четырех американских заложников, находившихся на яхте, захваченной недалеко от побережья Сомали в Индийском океане на прошлой неделе. Это первый случай убийства граждан США пиратами.

Пираты захватили яхту Quest, принадлежащую калифорнийским пенсионерам Джин и Скотту Адам, 18 фев. с.г. Яхта направлялась из Индии в Оман. Также на борту находились жители американского г.Сиэттла Филлис Макэй и Боб Риггл.

Переговоры об освобождении американцев шли полным ходом, затем с яхты послышались выстрелы. В результате военной операции 13 пиратов были задержаны, двое – уничтожены. Кроме того, на яхте были найдены два тела пиратов, погибших ранее по неизвестным причинам. В общей сложности, по данным военных, в захвате судна участвовали 19 пиратов.

Захват яхты произошел спустя два дня после оглашения в суде Нью-Йорка вердикта сомалийскому пирату, участвовавшему в захвате американского судна Maersk Alabama в 2009г. Он был приговорен к 33г. тюрьмы. В связи с этим первый секретарь миссии ООН в Сомали Омар Джамаль выразил опасение за судьбу американцев.

В ближайшие годы корейцы построят для датчан серию рекордных по размерам судов. Самые экономичные и грузоподъемные контейнеровозы планеты помогут заказчику в бизнесе. А природе понравится снижение выбросов парниковых газов торговым флотом.

21 фев. 2011г. датская судоходная компания Maersk объявила о подписании контракта с корейской судостроительной фирмой DSME. Она должна построить новую модель гигантского транспортного судна – Triple-E.

С номинальной вместимостью в 18 тысяч ед. TEU (20-футовых контейнеров) новый класс судов должен превзойти нынешних титанов морей – «Эмму Мэрск» (Emma Mærsk) и ее семь сестер-близняшек из так называемой серии E (Maersk E Series). У тех предельная вместимость достигает 15500 TEU (номинальная – несколько меньше) и пока они являются самыми внушительными судами в мире, находящимися в эксплуатации.

Новое мегасудно будет насчитывать 400 м. в длину, 59 м в ширину и 73 м в высоту, а его осадка составит 14,5 метра. «Если контейнеры, которые может вместить Triple-E, погрузить на поезд, то он получится 110 км. длиной, а если их поставить один на другой, то верхний окажется в 47 км. от земли», – пишет Gizmag.

Интересно, что в сравнении с текущим рекордсменом – «Эммой Мэрск» – исполин Triple-E больше по длине и ширине всего на три метра. Это практически предел, допустимый для крупных портов. Значительную прибавку в количестве контейнеров удалось получить не за счет прямолинейного роста габаритов, а благодаря перепланировке внутреннего пространства.

Проект, однако, интересен не только простым ростом размеров. «Тройка Е» – это «экономия от масштаба», «энергоэффективность» и «экологически улучшенный» (Economy of scale, Energy efficiency, Environmentally improved). Датская компания сообщает, что выбросы CO2 на каждый перевезенный контейнер у судов Triple-E будут на 50% меньше, чем в среднем по отрасли и на 20% меньше, чем у «Эммы» – наиболее эффективного контейнеровоза мира в наст.вр.

Что до расхода топлива, то суда нового класса должны сжигать на 35% меньше горючего в расчете на один контейнер, чем очень даже немаленькие контейнеровозы на 13100 TEU, которые поступят в судоходные компании-конкуренты в ближайшие годы.

(Подумать только, еще летом 2006г. судно на 9,6 тысяч TEU слыло рекордсменом).

Себестоимость транспортировки одного контейнера на линии Азия-Европа на борту «Тройки Е» окажется на 20-30% меньшей, чем на борту большинства современных судов, – оценивает судоходная компания.

За такую экономию, среди прочего, следует благодарить основные двигатели. Их у «Тройки» будет два. Причем они должны быть настроены на чуть меньшую частоту вращения вала, нежели раньше, а диаметр гребных винтов, наоборот – увеличен. Все это сделано ради большего КПД.

На благо сокращения расхода топлива гигантское судно решено сделать еще и чуть менее быстрым, нежели прямые его предшественники («максималка» составит 22,5-23 узла против 25-25,5 у «Эммы Мэрск»). Наконец, на судне будет применена система использования бросового тепла выхлопных газов для генерации дополнительной энергии.

Первые десять колоссов Triple-E должны сойти со стапелей с 2013 по 2015г. Maersk надеется с их помощью получить свою долю прибыли от роста торговых перевозок между Азией и Европой, который прогнозируют экономисты.

Россия и Индия обогнали соратников из БРИК по ценам на еду. Россия и Индия стали лидерами в БРИК и ОЭСР по уровню инфляции в 2010г. Вскоре все развивающиеся экономики вынуждены будут корректировать свои инфляционные прогнозы, считают эксперты

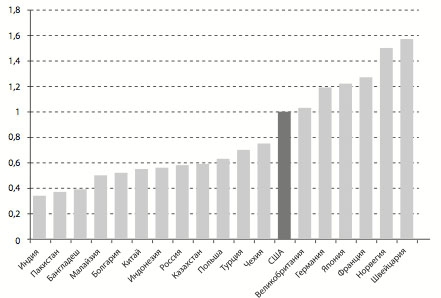

Россия и Индия по итогам пред.г. заняли лидирующее положение по уровню инфляции среди стран БРИК и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню инфляции. В РФ темпы роста потребительских цен составили 8,8%, в Индии – 9,5%. Об этом говорится в опубликованных 22 фев.данных Росстата.

В пред.г. потребительские цены стремительнее всего росли в странах БРИК. Темпы роста инфляции в Бразилии составили 5,9% и в Китае – 4,6%. В остальных странах, в т.ч. и с развитой экономикой, прирост инфляции составил от 1,5% до 3,7%. Так, в Великобритании годовая инфляция составила 3,7%, в Германии этот показатель был на уровне 1,8%, во Франции – 1,7%, в США – 1,5%.

Смысл макроэкономической статистики развитых и развивающихся стран заключается не только в сравнении экономик этих государств, но и возможности прогнозирования, пояснила BFM.ru главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По ее мнению, сейчас в мире наметилась тенденция к перемене общего инфляционного фона.

«Исторически развитые страны практиковали жесткую монетарную политику, т.е. темпы роста инфляции не должны были превышать уровня 2% в год, – рассказала экономист. – Это был некий мейнстрим в экономической политике, и развивающиеся страны в своих долгосрочных прогнозах стремились к этому уровню инфляции».

По словам Наталии Орловой, после кризиса в развитых экономиках уровень темпов роста потребительских цен вышел на новые рубежи: инфляционные ориентиры сместились к показателю 3-4%. Поэтому, по мнению экономиста, в скором времени, развивающиеся страны, в т.ч. и Россия, вынуждены будут подтягиваться к новым реалиям и корректировать свои долгосрочные экономические прогнозы.

Цены вырастут до двузначного уровня. Правительство России пока не намерено менять официальный прогноз по инфляции на 2011г. в 6-7%, хотя многие экономисты утверждают, что потребительские цены к концу года разгонятся до двухзначного уровня.

Выступая на «правительственном часе» в Госдуме 22 фев., глава минэкономразвития Эльвира Набиуллина заявила, что во II пол. 2011г. инфляция возьмет курс на замедление и достигнет к концу года 7-8%.

По мнению Наталии Орловой, власти не хотят сейчас менять прогноз, поскольку экономический шок от сильного разгона цен во II пол. 2010г. в тек.г. вряд ли повторится. «Есть шанс, что в этом году не будет стремительного ускорения инфляции, несмотря на то, что риски роста цен на продовольствие еще сохраняются в мире. К этому нужно добавить, что у россиян сейчас довольно высокие инфляционные ожидания: население тратит деньги, что тоже влияет на разгон цен», – подчеркивает Орлова.

По ее прогнозу, к авг. инфляция достигнет 10%, но с сент. темпы роста потребительских цен пойдут на замедление. Тогда велика вероятность, что инфляция в годовом выражении составит 8-9%.

Директор Центра макроэкономического анализа BDO Елена Матросова также считает, что инфляция по итогам года не уложится в рамки официального прогноза. «Помимо «сезонных» факторов и традиционного роста тарифов ЖКХ, на темпы роста инфляции повлияет и внешний фактор, связанный с увеличением стоимости продовольствия на мировых товарных биржах. Кроме того, свой вклад в разгон цен внесет и монетарный навес: в банках выросли остатки на корсчетах, а это означает, что количество денег в экономике увеличивается», – считает эксперт. Сергей Оболенский

Прибыль датской Carlsberg неожиданно упала в IV кв. 2010г., сообщил пивоваренный гигант в понедельник, отметив, что в 2010г. российский рынок пива серьезно пострадал из-за введения новых акцизов, передает Retail.ru

Показатель снизился до 1,1 млрд. датских крон (202 млн.долл.) с 1,64 млрд. годом ранее. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали, что он составит 1,36 млрд. крон.

Тем не менее компания полагает, что ее доля на российском рынке выросла на 40 базисных пунктов до 39,7%, и прогнозирует возвращение рынка к росту в 2011г.

Туристическая компания Pegas Touristik – один из пяти крупнейших украинских операторов, специализирующихся на турах в Египет,- возобновляет продажи путевок «в связи со стабилизацией ситуации в Египте и спокойной обстановкой на курортах». На сайте компании опубликован план начала полетов, в котором указаны вылеты из Киева в Хургаду 26 фев., в Шарм-эш-Шейх 27 фев. и в Табу 4 марта. О возобновлении чартерных рейсов в Египет в конце прошлой недели заявили и в авиакомпании «Международные авиалинии Украины»: на 27 фев. запланированы первые рейсы в Шарм-эш-Шейх из Киева, Одессы, Харькова и Донецка.

Как известно, продажи туров в Египет были приостановлены 5 фев. в связи с массовыми беспорядками в этой стране, начавшимися 25 янв. Митингующие требовали отставки президента Хосни Мубарака и проведения реформ. 31 янв. МИД Украины рекомендовал воздержаться от поездок в эту страну, а 3 фев. объявил эвакуацию украинских граждан, проживающих и работающих в Египте, на что Кабмин выделил 10 млн. грн. По данным МЧС, всего было эвакуировано более 400 чел., на это было потрачено свыше 1,5 млн. грн.

Кроме Pegas Touristik, ни один из крупных украинских туроператоров пока не возобновил продажи путевок в Египет, рассказали газете «Коммерсант-Украина» в Ассоциации лидеров туристического бизнеса (АЛТУ). «Мы ждем официальной рекомендации МИДа о том, что обстановка на курортах Египта стабилизировалась и турпоездки могут быть возобновлены»,- сообщила Ъ пресс-секретарь АЛТУ Юлия Олейник. По ее словам, Великобритания, Франция, Чехия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Дания, Италия, Швеция уже понизили рейтинг опасности путешествий в Египет, оставив ограничения лишь для поездок в Каир, Александрию, Суэц и Луксор и признав безопасными все курортные зоны. АЛТУ направила в МИД письмо с просьбой официально разрешить украинским гражданам посещение египетских курортов, но ответа пока не получила.

Директор компании Tez Tour Ukraine Йосиф Андрик подтвердил, что иностранные туристы постепенно возвращаются на египетские курорты. «Вчера аэропорт Хургады принял 17 международных рейсов, на которых прибыло более 2300 туристов из разных стран. На курортах Красного моря ситуация стабильна, но начать продажу туров мы можем только после отмены рекомендаций МИДа не посещать Египет. Пока принимаем только предварительные заявки»,- сказал господин Андрик. По его мнению, в данной ситуации МИДу следовало бы признать курорты Египта безопасными.

Для привлечения туристов отели Египта готовы предложить операторам существенные скидки на проживание, что может снизить рыночную стоимость туров. «Отели сейчас дают низкие цены на проживание, но в стоимость путевки заложен авиаперелет,- пояснили Ъ в компании Turtess Travel.- Стоимость топлива растет, поэтому цены на авиабилеты не снизятся, но путевки в Египет подешевеют в среднем на 20%».

Вместе с тем МИД по-прежнему рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет «в связи со сложной внутриполитической ситуацией». «Мы понимаем, что туроператоры хотели бы возобновить поездки, но наша рекомендация не ехать в Египет будет сохраняться до полной уверенности в том, что ситуация в стране стабильна и нам не придется снова эвакуировать наших граждан»,- заявил пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров.

Впрочем, украинцы, эвакуированные из Египта, готовы вернуться, не дожидаясь снятия ограничений. «Покупать билеты мы будем за свои деньги, ни МИД, ни МЧС не предлагали оплатить обратную дорогу»,- рассказал Ъ Василий Невой – отец Валентины Невой, эвакуированной из Египта 4 фев. Вместе с тем в МИДе убеждены, что эвакуация подразумевала лишь обязательство доставить граждан в Украину. «Это распространенная мировая практика»,- объяснил господин Дикусаров.

Египетские оппозиционеры добились отстранения от власти Хосни Мубарака. Между тем массовые беспорядки охватили другие страны Ближнего Востока – Ливию, Бахрейн, Иран, Йемен (см. материал на этой же странице). Однако в АЛТУ отмечают, что эти страны не пользуются популярностью у украинских туристов. «Ежегодно курорты Египта посещают 300 тыс. украинцев. А турпоток, например, в Тунис составляет всего 10 тыс.чел. в год», – подчеркнула Юлия Олейник.

Чистая прибыль датской пивоваренной компании Carlsberg, владельца крупнейшей в России сети пивоваренных заводов, в IV кв. упала на 21% до 301 млн. датских крон (40,3 млн. евро), говорится в финансовом отчете компании.

Средний прогноз аналитиков по чистой квартальной прибыли составлял 424 млн. датских крон.

Объем продаж Carlsberg в IV кв. 2010г. составил 13,39 млн. датских крон, что на 1,6% меньше показателя за аналогичный период 2009г., когда он равнялся 13,61 млн. датских крон. Carlsberg – одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, владеет брендами Tuborg, Holsten и «Балтика».

Президент США Барак Обама посетил производство Intel в Орегоне, побеседовал с рабочими предприятия и учениками местных школ. Орегонская площадка Intel является одной из самых больших и наиболее современных по производству полупроводников в мире.

Предоставляя более 15 тыс. рабочих мест, Intel является крупнейшим частным работодателем в Орегоне. Деятельность корпорации помогла штату перейти от экономики природных ресурсов (лесодобыча, сельское хозяйство) к экономике высоких технологий, исследований и способствовало привлечению инвестиций и созданию новых компаний.

Обама посетил Fab D1D (завод по производству полупроводниковых подложек) – образец современных промышленных центров Intel. Подобные производства мирового класса позволяют выпускать наиболее современные электронные компоненты.

Глава Intel Пол Отеллини (Paul Otellini) раскрыл планы компании по созданию в 2011г. 4 тыс. новых рабочих мест, главным образом в сфере исследований и разработок. Отеллини объявил о намерении инвестировать более 5 млрд.долл. в строительство нового завода по производству микропроцессоров в Чандлере (Аризона). Новый завод (Fab 42) будет представлять собой наиболее современное в мире производство полупроводниковых компонентов в больших объемах. В рамках проекта в Аризоне будут созданы тыс. временных и постоянных рабочих мест.

Поддержка системы образования

В основе деятельности Intel в сфере образования лежит убеждение в том, что подрастающее поколение является ключом в решении актуальных мировых проблем. Компания также считает, что фундаментом инновационного пути развития являются хорошие знания по математике и естественным дисциплинам в сочетании с такими навыками, как умение решать возникающие проблемы. Руководствуясь данными принципами, за последние 10 лет Intel и Intel Foundation инвестировали более 1 млрд.долл. в улучшение образования. В 2010г. в рамках президентской кампании Educate to Innovate Intel объявила о намерении инвестировать 200 млн.долл. в течение 10 лет в систему образования с целью повысить качество преподавания математики и естественных наук.

Во время своего визита Обама встретился с талантливыми учащимися орегонских школ, включая финалистов конкурса Intel Science Talent Search – команду учеников средней научно-технологической школы в Бивертоне (Орегон) и команду девочек, входящих в лигу чемпионов конкурса робототехники Intel Oregon FIRST LEGO третий год кряду.

«Это большая честь, приветствовать у себя в гостях Барака Обаму,- сказал Пол Отеллини (Paul Otellini), президент Intel. – Наша страна и наша компания построены на новаторском подходе. При этом производство является сердцем американской экономики более 100 лет. Мы разделяем убеждения президента США, согласно которым путь к процветанию лежит через новаторство».

Федеральная администрация Швейцарии объявила, что пересмотрит требования Конфедерации для оказания административной помощи по налоговым делам.

В своем пресс-релизе администрация заявила, что идентификация налогоплательщика и держателя информации является обязательной предпосылкой для предоставления административной помощи, добавив при этом, что в большинстве случаев идентификация происходит путем указания имени (наименования) и адреса. Администрация указывает на то, что в будущем могут допускаться и другие средства идентификации, отмечая, что «таким образом, Швейцария устраняет предсказуемое препятствие в процессе эффективного обмена налоговой информацией и уменьшает риск неудачи в процессе «пристального рассмотрения».»Рыбацкие экспедиции по-прежнему не разрешаются», говорится в пресс-релизе.

Администрация заявляет, что «условия административной помощи в соглашениях об устранении двойного налогообложения должны быть пересмотрены в этом духе. До сих пор на переговорах по таким соглашениям Швейцария исходила из предположения, что структура основных положений Федерального Совета о запрете «рыбацких экспедиций» соответствует требованиям ОЭСР, в результате чего в запросе на предоставление административной помощи требуется указать наименование и адрес не только налогоплательщика, но также и держателя информации (например банка). Эта оценка не была подтверждена, как показали первые сигналы от процесса пристального рассмотрения.»

Всемирный форум по прозрачности и обмену налоговой информацией посредством так называемых «пристальных рассмотрений» исследует соответствие стандартам административной помощи в странах, присоединившихся к Форуму. Первый этап пристального рассмотрения Швейцарии начался в конце окт. 2010г. В этой связи было обнаружено, что требования Швейцарии для оказания административной помощи, которые до сих пор считались соответствующими требованиям, являются слишком ограничительными и, могут оказаться помехой для эффективного обмена информацией.

Поэтому, чтобы пройти первый этап пристального рассмотрения, требования Швейцарии в отношении идентификации налогоплательщика и держателя информации должны быть пересмотрены соответственно.

Выступление А.Л. Кудрина на VIII Красноярском экономическом форуме

Уважаемые участники форума, уважаемые друзья! Мне приятно выступить на этом форуме, выступаю здесь впервые. Помню, как три года назад еще кандидат в Президенты Д.А.Медведев выступил здесь и провозгласил концепцию «Четырех И». Институты, Инфраструктура, Инновации и Инвестиции. Эти лозунги актуальны и сейчас. Нам нужно обсудить, как реализовать последовательно эти идеи, которые абсолютно верны, но мы еще не до конца прошли путь их реализации. Еще было сказано, что свобода лучше, чем несвобода. В этом вопросе нам еще много нужно пройти, поскольку вопросы, связанные с посткризисной экономической политикой, будут решаться в период, когда нам предстоят парламентские выборы. А в следующем нам предстоят президентские выборы.

Важно, чтобы общество осознало, что эти выборы станут тестом. Смотром тех дел, которые осуществляет власть. Чтобы сами выборы были справедливыми и честными, чтобы на них были представлены все ведущие политические силы общества. Только это даст мандат доверия, который необходим для проведения экономических реформ. Если утвердится недоверие, то тогда и наши задачи не будут выполнены в полной мере.

В этом году Правительство уже проводит экономическую политику без антикризисной программы. Мы перешли к плановой постоянной работе. У нас завершились отчеты перед Думой по особым полномочиям Правительства, которые мы просили на период кризиса на 2 года. Мы должны продемонстрировать, что хотим отказаться от модели, которая была до кризиса, от которой, думаю, многие здесь хотели бы отказаться. Новую модель и политику нам еще предстоит выработать, сформировать. Постараюсь сегодня быть достаточно откровенным и посвятить вас в некоторые вопросы «кухни» работы Правительства. То, о чем нам приходится говорить, на что делать поправки, что учитывать.

Прежде всего, 2011 год в мировой экономике будет по темпам экономического роста ниже, чем прошлый. Прошел год «отскока» после падения в 2008-2009 годов основных экономик мира. По данным МВФ, если в 2010 году общий рост был 5%, то в этом году он ожидается на уровне 4,4%. На это повлияет и то, что многие страны снижают свои дефициты. Например, достаточно жесткая бюджетная консолидация в Великобритании в четвертом квартале прошлого года вызвала спад на 0,5%, продолжают слабо расти инвестиции, сохраняются риски в банковской сфере, тормозится пока рост кредитования во многих экономиках мира. Но все страны для экономического роста будут соревноваться за инвестиции, и мы должны принять участие в этом состязании.

Хотя мировой кризис и снизил глобальные дисбалансы, тем не менее, многие страны по инерции возвращаются к некоторым докризисным моделям. Так происходит в США, стране с дефицитом счета текущих операций, где основным источником роста был спрос населения. Он опять восстанавливает и эта модель в американской экономике восстанавливается. Напротив, в Китае наблюдается спад внутреннего спроса, на который мы так рассчитывали. Уже нет прежних надежд на то, что Китай будет в той же мере, что и до кризиса локомотивом мировой экономики.

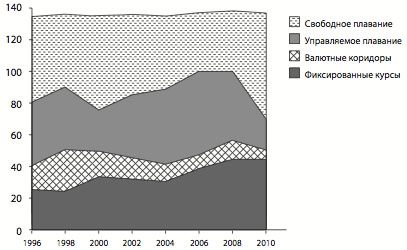

Требуется повышение гибкости обменных курсов, когда этого не достигается, начинаются валютные войны. И с этим нам, вероятно, придется столкнуться. В среднем по развитым странам государственный долг превысил безопасную черту и подходит к 100%. Это означает, что еще один сегмент рынка становится более рискованным. США и Япония пока не предложили миру достаточно последовательную программу консолидации своих бюджетов. Поэтому, на наш взгляд, остаются риски для стабильности в целом мировой экономики.

Процентные ставки центробанков ведущих государств и Федеральной резервной системы остаются низкими. Продолжается скупка гособлигаций за счет работы печатного станка. И на развивающихся рынках появляются спекулятивные деньги, поднимающие цены нашего фондового рынка, сырьевых товаров. Это не будет происходить постоянно, скорее всего, нас ожидает определенная коррекция.

Россия за счет серьезного резерва, накопленного до кризиса, прошла его лучше, чем многие другие страны. Это несмотря на то, что риски для российской экономики были даже выше, чем для многих других. Мы уже выходим из кризиса. Наша промышленность достигла примерно 97-99% докризисного уровня. Но некоторые отрасли, такие как машиностроение, еще на 20% отстают от докризисного уровня. Металлургия - на 8%, строительство - на 5%. В то же время, полагаю, в конце этого года - начале следующего мы выйдем на докризисный уровень. В части ВВП, надеюсь, в начале следующего года мы выйдем на объем экономики примерно 2008 года.

Среди важнейших вызовов, которые определяют ту модель, с которой нам нужно идти дальше, стоит демография. Россия столкнется с демографической проблемой острее, чем многие страны. По данным Минэкономразвития, численность занятых в экономике с 2011 года в размере 67,9 млн. человек снизится к 2020 году до 64,6 млн. Это означает, что ежегодно у нас будет сокращаться количество занятых в экономике примерно на 300-400 тыс. У нас, в общем-то, не будет особо острой проблемы безработицы. У нас будет проблема нехватки рабочей силы. И сегодня практика регионов показывает, что есть крупные предприятия, в том числе в развитых центрах, где в дефиците представители инженерного состава, рабочие-станочники. Требуются кадры, причем кадры подготовленные. В связи с этим важно для нашей страны использовать еще один элемент улучшения инвестиционного климата. Перейти к быстрому переобучению, уйдя тем самым от структурной безработицы и миграции. Обеспечить мобильность рабочей силы.

Демография скажется и на пенсионной системе, на доходах бюджета, на его долгосрочной сбалансированности. Об этом еще скажу. В целом же прогнозы по России благоприятные. Мы сможем в ближайшие годы иметь устойчивый рост около четырех и выше процентов, хотя для России это недостаточно. Это примерно на среднем уровне мировой экономики. Мы не будем отставать, но и не будем продвигаться дальше, выходить вперед. Нам нужны темпы роста 6-7%. В связи с этим надо думать о новых факторах экономического роста, которых не было до кризиса. Мы должны существенно улучшить инвестиционный климат, чтобы обеспечить как приток инвестиций извне, так и мобилизацию наших внутренних инвестиций.

В 2010 году объем инвестиций у нас составил 20,5% ВВП. Это в номинальном выражении более 9 трлн. рублей инвестиций в основные фонды. Но пока что отрасли переработки и машиностроения получают их существенно меньше, чем необходимо для модернизации. Когда мы говорим о модернизации, то самым главным показателем является объем инвестиций и скорость обновления основных фондов, чтобы успевать за основными тенденциями мировой экономики, успевать внедрять самые современные технологии и оборудование. Уровень инвестиций определяется уровнем сбережения, склонностью граждан к сбережению. У нас не самые плохие показатели, до кризиса у нас сбережения находились на уровне свыше 30% и соответствовали периоду экономического бума «азиатских тигров»: Южной Кореи, Гонконга и других. Сейчас уровень сбережений -около 23 %. А вот накопление, превращение сбережений в инвестиции у нас существенно отстает. Сейчас это около 20 %, а разница между сбережениями и накоплениями отрицательная. У нас отток капитала составляет от 7 до 10 и более процентов. Мы никак не можем задержать свои же сбережения. Они инвестируются в других регионах мира.

В какой-то части это нормально. Мы входим в мировую систему. У нас есть крупные корпорации, они имеют и развивают свои подразделения. Но все-таки нужно отметить, что инвестиционный климат пока не удовлетворяет многих российский инвесторов. Они часть средств выводят в другие зоны, где может быть доходность поменьше, зато сохранность получше.

Доля передовой экономики в ВВП, которая определяет ее динамизм и конкурентоспособность, у нас пока еще на достаточно низком уровне. На период кризиса доля информационных технологий к ВВП составляла около 3,8%. Это на уровне ниже или существенно ниже, чем в Бразилии и в Китае. Да, у нас проходят позитивные процессы, растет экспорт нашей высокотехнологичной продукции. Но пока он достигает небольших объемов, примерно 3 млрд. долларов до кризиса, сейчас даже несколько снизился. Россия может потреблять высокотехнологичные товары. Перед кризисом они составляли до 25% всего нашего импорта. Такой импорт, как правило, означает инвестиции и создание новой базы для модернизации экономики. Но что такое 25%? Это около 70 млрд. долларов в год инвестиций, импорта оборудования и технологий. Сейчас уровень такого импорта снизился примерно в 1,5 раза. Хотя он и начинает восстанавливаться.

Прямые иностранные инвестиции упали также в 1,5 раза. По предварительным данным 2010 года, думаю, будет между 12-14 млрд. долларов. Это мало. У нас в лучшие годы доходило до 27 млрд. А сейчас у инвесторов есть настроение выждать, сделать паузу, посмотреть, как Россия восстановится после кризиса. Здесь нам нужно быстрее создавать необходимые условия и гарантии.

Необходимо снижать риски российской экономики. Например, нашу нефтегазовую зависимость. Мы много говорим о том, что от нее нужно избавиться. Пока это не удается. Есть риски, что мы снова станем воспроизводить докризисную модель, когда большой приток средств связан именно с высокими ценами на энергоносители. А приток капитала ведет к быстрому укреплению национальной валюты под напором временных, отчасти случайных нефтедолларов.

Какие риски выявил кризис? До него мы понимали, что когда- то некоторые из них станут реальными. Имею в виду снижение цены на нефть. Цена в 2008 году в своем пике в июле того года была на нефть типа Юралс 139,8 долл. А уже в декабре 2008 года - 32,2 долл. Со 139 до 32 долл за 25 недель рухнула цена. И первый квартал 2009 года находилась на уровне 41 доллара. А ведь она могла там и остаться. Дело в том, что центробанки, Федеральная резервная система закачали очень большие деньги в мировую экономику. Они искали пристанище, вздули цены на сырьевые товары. Такая вот зависимость от легких денег, которые выдаются под нулевую ставку и ищут себе применения в виде заработка хотя бы в 1-2 %. Они пока еще на мировом рынке. Мы еще живем в пик этого пузыря на сырьевых рынках.

Если в 2008 году средняя цена за год на нефть, которую мы производили, была 94,4 долл за баррель, то в 2009 году составляла уже 61,1 долл, упав на 33 доллара. Как это отразилось на наших доходах? Доходы федерального бюджета упали за 3% ВВП. Если бы мы не нарастили расходы в 2009 году, дефицит бюджета был бы где-то 3,7%. Но мы существенно увеличили расходы, поэтому дефицит у нас составил около 6%. В 2008 году у нас был профицит 4,1%, а в 2009 году - уже дефицит 5,9%. Разрыв составил 10% ВВП. Мы на 10% ВВП изменили баланс нашего бюджета за один только год под напором обстоятельств, независящих от России или зависящих частично в той части, где мы увеличивали расходы. И когда мне говорят, что давайте мы при цене 90 долларов за баррель поживем при дефиците 3%, то, думаю, это бесперспективная политика. Она означает, что в один прекрасный день мы можем получить падение еще на 3-4% ВВП сверх тех трех, которые мы уже имеем.

Если иметь дефицит в 4 или 5 % ВВП, придется заимствовать средства на внутреннем и внешнем рынке. Что такое 3-4 %? Это годовой прирост кредитного портфеля всех наших банков до кризиса. То есть государство выйдет и заберет эти деньги с рынка и скажет, что нам нужно финансировать свои расходы и зажмет частные инвестиции. Это шоки, которые стоят перед нами все время. Эти риски мы рассчитывали перед кризисом, пытались их избежать. И нам удалось это сделать в 2008-2009 годах.

Надо восстанавливать наш Резервный фонд, который перед кризисом был 10% ВВП. И еще было 8% ВВП в Фонде национального благосостояния. Суммарно у нас была «резервная подушка» в размере 18% ВВП накануне кризиса. Сейчас мы пока что не можем позволить себе накапливать. У нас в прошлом году цена на нефть была 61 доллар и дефицит около 3, 9%. В этом году мы еще не знаем точно какая будет цена. Если она будет выше уровня 90 долларов, то это будет один из самых высоких цен в истории, если брать в постоянных ценах. Предыдущий пик был в 1983 году - 83 доллара, если брать в сопоставимых ценах. Мы снова вышли на пик цен, который долго не продержится. Нет объективных обстоятельств, которые объясняли бы такие цены. В этом смысле мы не имеем возможности в такой степени поддерживать дефицит при ценах выше 75 долларов за баррель. Для нас и 75 долларов - еще очень мягкая граница. Мы должны понимать, что вливание этих денег в российскую экономику снова создает серьезную зависимость от нефти и газа.

В целом кризис показал уязвимость прежней модели. Имею в виду не бюджет – его мы держали в достаточно жестких рамках. Хотя, считаю, нужно было действовать еще жестче. Мы могли работать лишь исключительно в благоприятных внешних условиях. Но в ближайшие годы наша экономика будет работать при более сложной внешней конъюнктуре, в условиях более умеренных потоков капиталов. В такой ситуации предстоит выработать новую модель развития. Одной из ее черт является экономика с низкой инфляцией, с достаточно устойчивым курсом, позволяющим создавать в экономике через финансовую систему, через банки, прежде всего, длинные деньги. Если банкир не уверен, что Правительство удержит инфляцию в ближайшие 3 года в размере 3-5%, он не выдаст вам кредит ниже 7-8%. А если мы имеем инфляцию 8,8% по итогам прошлого года, то кредиты по-прежнему будут выше 10%. Модернизацию с кредитной ставкой от 10 до 15%, выданных всего на три года, проводить вряд ли возможно.

Эта наша зависимость через финансовые ограничения создает барьер для модернизации, прежде всего тех отраслей, которые могут создавать высокотехнологичную продукцию. Мы сегодня должны говорить об управлении, чтобы решить эти задачи. Нам нужно, прежде всего, умело рассчитывать свои силы и те ресурсы, которые будут всегда ограниченными. Правильно распределять между социальной сферой, поддержкой развития, поддержкой инфраструктуры. Для этого требуется стратегическое планирование. Кризис сбил ориентиры и уменьшил объем ресурсов, которыми мы планировали располагать, чтобы выполнять концепцию долгосрочного развития «2020». Изменились ресурсы. Прерван их рост. Они пока еще ниже, чем были до кризиса в годовом выражении. Имею в виду рост ВВП, инвестиции в экономику и доходы бюджета. Нам нужно все еще раз проанализировать и поставить перед собой реалистичные цели.

Сейчас у нас действуют 193 стратегических документа и концепции, принятых Правительством или Президентом. Еще 83 находятся в разработке по поручениям и решениям, которые приняты Правительством или Президентом. 30 готовятся к разработке, но они уже сейчас не сбалансированы. Их цели, задачи и ресурсы не сбалансированы. Поэтому, говоря об управлении и перенастройке управления, нужно вернуться с стратегическому планированию и жестко расставить для себя приоритеты. Нужно проанализировать макроэкономические риски, связанные с недостатком капитала и факторами его роста. Выявить причины того, почему у нас в стране мало рентабельных инвестиционных проектов. Нужно проанализировать институциональные условия нашей экономики.

Беру опрос РСПП по деловому климату 2010 года. Он показывают, как меняются предпочтения предпринимателей в части того, что им больше всего мешает. На первом месте стоит неэффективное государственное управление и отсутствие ясных целей развития страны. Раньше данные факторы не были на первых местах. Давайте возьмем любимые отрасли - авиация, судостроение - где у нас монополисты и госкорпорации. У нас еще есть целый ряд таких отраслей и некоторые новые мы включаем. Так, была принята программа развития фармацевтической промышленности с существенным дотированием за счет бюджета. Сейчас ситуации резко изменилась и компаниям нужно не это, не определение любимых отраслей. 45% респондентов заявили, что в последние годы сталкивались с нарушение их прав со стороны органов власти. А с проблемами со стороны криминалитета – 8%. Т.е. государственный аппарат должен перестроиться, иначе мы не сможем выйти на эффективную модель роста. Бизнес не ждет от нас больших средств и дотаций. Он ждет определенности в нашей работе и четкости выполнения наших функций. В меньшей степени ждет средств, за которыми нужно стоять в очереди.

Наша бюджетная стратегия, которую до кризиса не удалось принять, должна отвечать на многие вопросы. Бюджетные стратегии многих ведущих государств начали создаваться, когда определились глубокие демографические проблемы. Соотношение ресурсов и потребности в ресурсах, доходах или расходах существенно меняются на протяжении десятилетия, тем более двадцатилетия. Мы стоим перед такими же вызовами. Долговые проблемы существенно видоизменяются. Если страны живут с дефицитом бюджета в 3% и достигают долга в размере 60 % ВВП, то должны быть периоды, когда эти долги начинают возвращать. У нас есть представление, что всегда можно жить при 3% дефицита, как живут в развитых странах. Но кто-то должен возвращать эти долги. Для России долговые проблемы имеют более серьезные ограничения в силу названных ранее перепадов в конъюнктуре. Для нас выше госдолга в 30% ВВП нельзя подниматься. А в последней концепции развития МЭРа предлагается инновационный вариант развития, в котором мы подходим через 15 лет к 30% долга. Это спорный момент.

Мы отклонились от соответствия стратегическим целям, когда принимали новый формат пенсионной реформы, повышали пенсии. Да, мы решили благородную задачу. Мы существенно уменьшили бедность среди пенсионеров. У многих из них пенсия стала выше. Но мы не сбалансировали ее необходимыми изменениями реформы самих пенсионных прав. Вы знаете мою позицию. Встал вопрос изменения пенсионного возраста. Со мной не согласны партия власти и некоторые политики. Но даже если не говорить про пенсионный возраст, то могу вам привести такой факт, что сегодня половина всех пенсионных назначений прошлого и этого года - это будут пенсии до пенсионного возраста, т.е. это льготные пенсии по разным категориям граждан. Сейчас у нас пенсионерами становятся в 40-50 лет, половина всех новых назначений. Это ситуация не похожа ни на одну современную страну. Когда я говорил, что у нас нет ресурсов, чтобы сохранять пенсионную систему, то мне говорили, что они есть. После этого повышаются страховые взносы на бизнес. Значит, ресурсов все-таки нет. Дефицит Пенсионного фонда в бюджете Российской Федерации остается 1 триллион рублей. А на строительство дорог в федеральном бюджете заложено 340 млрд. рублей. Для такой страны как наша строительство дорог в таком объеме - это очень мало. Это говорит о том, что мы не принимаем главные стратегические решения должным образом.

Нам нужно подготовить программу модернизации, которая опиралась бы не на отдельные предприятия и госкорпорации. Нам нужна программа модернизации, которая позволила бы на каждом предприятии создать инвестиционный потенциал обновления. Правильное расходование нефтегазовых ресурсов, сбалансированный бюджет при умеренных ценах, низкая инфляция, которую мы планируем довести до 5 %, умеренных внешний долг, эффективно работающие институты развития. Существенно приблизит модернизацию сокращение роли государства в экономике в результате приватизации и уменьшения монополизма. Мы еще не прошли путь реорганизации наших корпораций. У нас есть одни частные предприятия, которые ближе к Правительству и государству, чем другие частные предприятия. Т.е. пользуются административной поддержкой. Слияния, поглощения, доступ к ресурсам, часто решаются в кабинетах чиновниках. Нужно существенно изменить ситуацию.

Ко мне как вице-премьеру часто обращаются губернаторы с просьбой помочь в строительстве дорог и мостов. Но мы будем смотреть, насколько в регионе мобилизованы собственные ресурсы и проданы ли те активы, которые могут дать средства на строительство инфраструктуры. Мы объявили федеральную программу приватизации и ждем, что такие программы будут созданы в субъектах и муниципалитетах. На прошлой неделе мы продали 10% пакет ВТБ. В понедельник все решения были озвучены. Сделка показала, что в условиях неустойчивости рынка мы получили хорошую рыночную цену.

Думаю, поможет модернизации и наше вступление в ВТО и ОЭСР.

Полагаю, что мы имеем в нефтегазовом комплексе достаточно продуманную систему налогообложения. Она в ближайшее время будет усовершенствована, особенно для новых месторождений. Если мы будем правильно использовать эти средства, то это позволит держать под контролем нашу нефтегазовую зависимость.

Минэкономразвития подготовило прогноз развития страны до 2030 года. Часть его уже обсуждается в прессе. В этом прогнозе есть два сценария - инновационный и консервативный или энергосырьевой. Инновационный предполагает рост цены на нефть от текущей до 90 долл к 2020 году и сохранение 2% дефицита бюджета. Считаю, что такой прогноз не имеет право на жизнь, т.к. означает еще большую зависимость от нефти и большие риски чем даже до кризиса.

Президент России поставил задачу провести модернизацию Вооруженных Сил на 20 трлн руб, модернизировать оборонную промышленность и повысить денежное довольствие военнослужащих. Это обойдется со следующего года в 1,5% ВВП ранее не имевшихся расходов. Это другое направление, чем увеличение сбалансированности и снижение дефицита. Понимаю, как сложно все эти задачи балансировать. Поэтому нам нельзя скатываться к докризисной модели зависимости.

Президент дал поручение Правительству рассмотреть вопрос, чтобы весь прирост нефтегазового дохода этого года не использовать на расходы, чтобы не увеличить инфляцию не только за счет продовольственных цен, но и за счет монетарных факторов.

В распоряжении субъектов РФ - почти 5 трлн рублей. Бюджеты регионов увеличиваются, несмотря на то, что в кризисный 2009 год они упали на 14% в среднем. Расходы мы смогли удержать за счет поддержки из федерального бюджета. В прошлом году доходы выросли на 17% , а в Сибирском федеральном округе - на 27%. Соответственно, расходы также увеличиваются, но их структура меняется. Уменьшаются инвестиции, увеличивается социальная составляющая. Это серьезный повод для размышления. Все расходы субъектов РФ по инвестициям с 1,4 трлн в 2008 году сейчас упали до 1 трлн. Наша задача сегодня - поддержать регионы в части стимулирования роста налогового потенциала и инвестиций. Для этого мы уже внедрили несколько элементов в механизмы дотаций субъектов. Сейчас я предложу еще один новый механизм. В тех, что внедрили дотации, рассчитываются уже сейчас по результатам оценки налогов за последние 3 года. Т.е. с 3-х летним опозданием меняются трансферты. Это означает, что если повысил налоги, трансферт тебе не уменьшается. И только затем он может уменьшаться. Если у тебя выросли доходы выше чем в среднем по стране, то мы принимаем средний по стране. Если наступает момент, что трансферт должен быть сокращен, то больше чем на 10% его уменьшить нельзя. Это механизм в среднесрочном периоде должен поддерживать стимул, но его недостаточно. Поэтому мы предлагаем с 2012 года ввести специальный фонд, пока определить его в 10 млрд. рублей, на премирование 10 регионов, которые будут всего в трех показателях лучше, чем все остальные. Это средний темп роста инвестиций за последние 3 года и инвестиции в расчете на каждого жителя, показатель промышленного производства и показатель прироста налоговых доходов. Такая комплексная формула, состоящая из данных показателей, где эти нюансы в инвестиционном климате дополняют друг друга. Тем самым, надеюсь, создадим стимул для регионов двигаться в этом направлении.

У меня идет полемика с другими министерствами и с нашими инфраструктурными монополиями, или как мы их называем «естественные монополии». Сегодня льготы по имуществу этих монополий составляют 130 млрд рублей, а имущественный налог - это налог субъектов Российской Федерации. Мне пока не удается переломить настроение и самих монополий и некоторых министерств. Они говорят, что если им придется платить большие налоги, то они и большие тарифы выставят. Но, думаю, мы можем найти золотую середину.

В завершение хочу сказать, что сегодня проезжал мимо большого красивого концертного зала в Красноярске. 4 года назад мы договорились с губернатором, тогда еще с Александром Хлопониным, что совместными усилиями сделаем один из лучших за Уралом концертных комплексов, но только при серьезном софинансировании из бюджета субъекта. Общими усилиями нам это удалось сделать. Он в декабре введен, сегодня красавец стоит. Думаю, на базе таких партнерских отношений мы с субъектами решим много задач. Спасибо!

Кудрин Алексей Леонидович

На конец 2010г. население страны увеличилось на 74 888 чел. по сравнению с 2009г., по данным Центрального статистического бюро. Продолжает расти число новорожденных, тогда как количество иммигрантов сократилось – впервые с 2004г.

Население выросло в 149 из 290 муниципалитетов/коммун Швеции и сократилось в 140.

Мы приводим и цифры о количестве проживающих в Швеции граждан из стран бывшего СССР.

На млн. выросло число жителей Швеции с 1987г., на два млн. с 1958, на три млн. с 1941г. Тогда в Швеции проживало 6.5 млн.чел. По сравнению с 2009г., в 2010 жителей в Швеции стало больше на 74 888.

Продолжался рост рождаемости:

115 641 ребенок, в 2009 на 4 000, примерно, меньше было новорожденных.

В Швеции, как и в других странах мира, по-прежнему больше рождается мальчиков – 59 385 мальчиков и 56 256 девочек. В марте и июле рождается детей больше всего, а самым обильным днем 2010 по числу рождений стало – 13 июля, 397 новорожденных.

Смертность держится на примерно одинаковом уровне в Швеции, и уже достаточно давно: в 2010г. умерли 90 487 чел. и такой же уровень смертности обнаруживаем и в 1976г. и в 1982, то есть, во времена, когда людей в Швеции было куда меньше.

Соответственно, продолжительность жизни растет. Тех, кому перевалило за сто, было на конец пред.г. 1659 чел., на 23 больше чем годом ранее. Долгожители эти преимущественно женщины – их было 1414, а мужчин 245. В 1968г. в Швеции насчитывалось только 105 чел. отпраздновавших свой столетний юбилей. Самым старым человеком Швеции на 31 дек. 2010 была дама в возрасте 111 лет.

Впервые, начиная с 2004г., уровень иммиграции в Швецию не увеличивался. Было их, иммигрировавших в страну 98 801 чел. на 3 500 меньше чем в 2009. А выехали из Швеции за год, т.е. – эмигрировали 50 000 чел.

Надо отметить, что в графу иммигранты/эмигранты попадают и коренные шведы; все кто выезжает из Швеции на срок более года считаются эмигрантами, те, кто въезжает обратно – иммигрантами. И они в этой статистике доминируют. Больше всего шведов вернулось на родину из Норвегии, США, Великобритании и Дании.

Вторая по численности группа иммигрантов – из Сомали, далее из Ирака. И в статистике получивших шведское гражданство, иракцы на первом месте.

Всего 32457 чел. получили шведское гражданство в пред.г. и это на 10% больше чем в 2009. Из них 1795 это граждане государств бывшего СССР. 865, из этих новых шведов – россияне.

Сколько в Швеции живет выходцев из Советского Союза, есть какие-то цифры? Подсчитать сложно, именно в силу того, что люди меняли гражданство, плюс распад СССР путаницы к этим исчислениям добавил. Но какие-то цифры назвать можно:

Так, в 1990г., т.е. в советские еще времена, в Швеции проживали 2 200 советских граждан.

На 2009г. в Швеции постоянно живут 29 000 граждан из государств бывшего СССР.

Больше всего, 7 000 – россиян, на втором месте, порядка – 5 500 – граждане Литвы. И это, подчеркнем, именно граждане этих государств, а не люди имеющие, например, двойное гражданство. Те, кто получил шведское и сохранил российское гражданство, в этой статистике числятся уже как шведы.

Финляндия, которая в 2011г. возглавила Совет министров северных стран (СМСС), планирует уделять значительное внимание проблемам, связанным с изменениями климата, сообщил министр Финляндии по делам сотрудничества Ян Вапаавуори.

«Основной приоритет – борьба с изменением климата. У северных стран есть накопленный ноу-хау экологических решений», – сказал он журналистам в четверг после заседания министров по делам сотрудничества Северной Европы.

В качестве других приоритетов программы председательства Финляндии Вапаавуори выделил вовлечение молодежи в общую деятельность Северных стран и укрепление приграничного сотрудничества.

Выездное заседание министров по делам сотрудничества пяти стран Северной Европы (Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании), а также трех автономных территорий (Аланских островов, Гренландии и Фарерских островов) прошло в Петербурге.

В повестке дня были вопросы бюджета на 2012г., а также обсуждение сотрудничества с Россией и различных инициатив по вопросам глобализации.

Председательство в Совете министров северных стран ротируется ежегодно, в минувшем году его возглавляла Дания, а в 2012г. наступит очередь Норвегии. Совет министров северных стран сотрудничает с Россией с 1995г., но впервые официальное заседание проводится на территории России, что, по словам участникам заседания, демонстрирует важность сотрудничества с РФ.

Если Швейцария не модернизирует практику предоставления правовой помощи по налоговым вопросам, то ее могут опять занести в «черный» или «серый» список ОЭСР. Правительство опасается международных санкций по отношению к швейцарским фирмам и намерено «расширить» существующие соглашения об избежании двойного налогообложения.

Первая же реакция политических партий страны не оставила никакого сомнения в том, насколько «взрывоопасна» эта тема, даже если речь идет, по сути, всего лишь об уточнении и совершенствовании чисто технических деталей.

«Мы имеем дело с тайной операцией, производимой под покровом ночи», – критикует партия либералов (FDP). Правоконсервативная партия SVP усматривает в этом «ползучее ослабление Швейцарии как мирового финансового центра», намереваясь «решительно отвергнуть угрожающие жесты из-за рубежа».

Кристиан Левра (Christian Levrat), председатель партии швейцарских социалистов, считает «как можно более широкую правовую помощь (иностранным государствам по налоговым вопросам) политически и экономически оправданной». Министр юстиции Эвелинн Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) очень надеется, что «данная тема не станет предметом предвыборных баталий». Так о чем конкретно идет речь?

Федеральный совет хочет расширить практику предоставления правовой помощи зарубежным странам по налоговым вопросам в том смысле, что при подаче ходатайства на оказание такой помощи не надо будет больше в обязательном порядке указывать имя конкретного подозреваемого в уклонении от налогов.

Тем самым, по сути, Швейцария будет иметь право оказывать такую помощь даже при наличии только международного номера банковского счета (IBAN), или «другой информации, позволяющей произвести четкую персональную идентификацию».

«Одного только номера счета все равно будет недостаточно», – уточняет Э. Видмер-Шлумпф порталу swissinfo. – «Кроме того, как и раньше, будут исключены проведение «фишинговых экспедиций» по швейцарским банкам и подача коллективных ходатайств».

Под давлением со стороны ОЭСР

Причиной ситуации является тот факт, что в наст.вр. «Глобальный фонд транспарентности и обмена информацией» («Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch») проверяет, насколько Швейцария соблюдает положения статьи №26 рамочного соглашения ОЭСР об оказании правовой помощи.

Поскольку в прошедшие месяцы стандарты ОЭСР в этой области не стояли на месте, а развивались, то уже одобренные швейцарским парламентом соглашения об избежании двойного налогообложения, которыми обычно регулируется порядок предоставления правовой помощи по налоговым вопросам, «соответствуют стандартам ОЭСР не в полной мере», – разъяснила Э. Видмер-Шлумпф.

В связи с этим, считает министр, возможны международные санкции против швейцарских кампаний, или даже не исключено, что Швейцарию опять занесут в «серый», а то и в «черный» список ОЭСР, что стало бы ущербом для Швейцарии в качестве мирового промышленного и финансового центра.

В каждом ходатайстве – имя…

И вот, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, говорит министр юстиции, Федеральный совет и принял решение действовать на опережение. В конце фев. Эвелинн Видмер-Шлумпф намерена, по ее словам, сообщить «Глобальному фонду транспарентности и обмена информацией», что в Швейцарии предпринимаются усилия в плане введения «расширенного толкования принципа правовой помощи по налоговым вопросам».

Такое толкование «будет касаться только пяти процентов всех ходатайств (об оказании правовой помощи), т.к. 95% таких обращений содержат, как правило, имена и фамилии лиц, подозреваемых в уклонении от налогов», – разъясняет министр. В техническом плане это будет означать, что Швейцария должна будет дополнить все заключенные ею в последние два года соглашения об избежании двойного налогообложения так называемыми «толковательными параграфами» («Auslegeregel»). Данная операция находится в руках парламента.

«Не исключено, что мы представим парламенту три федеральных правительственных постановления», – говорит Э. Видмер-Шлупмф, – «Одно постановление будет касаться десяти новых, еще не одобренных парламентом, соглашений (об избежании двойного налогообложения), второе – десяти соглашений, уже вошедших в силу, и, наконец, отдельное постановление о соглашениях с США и Сингапуром». Напомним, что федеральные правительственные постановления могут выноситься на факультативный референдум.

Соглашение с США

Министр юстиции не согласна с тем, что речь в данном случае опять идет о попытке «разрулить» ситуацию, которую вовремя никто не отметил, а парламенту ничего не будет оставаться делать, как, скрепя сердце, дать свое добро.

Ведя переговоры с США о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения, Федеральный совет выступал в роли «совершенно добросовестного» переговорщика. Однако затем произошли «форс-мажорные» события, стандарт ОЭСР претерпел изменения и обновления, а, кроме того, соглашения в старой версии подписали и другие государства, которые теперь тоже будут обязаны произвести их «апдейт».

Справка. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Швейцарией в соответствии со «старыми» стандартами ОЭСР.

Вошли в силу соглашения со следующими государствами:

Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Великобритания, Катар, Люксембург, Мексика, Австрия (с 1 марта 2011г.), Греция, Испания, Канада, США (одобрено парламентом, но пока не вступило в силу).

На рассмотрении в парламенте:

Нидерланды, Турция, Япония, Польша, Индия, Германия, Казахстан, Уругвай, Канада.

Подписаны:

Гонконг, Южная Корея, Словакия.

Парафированы:

Ирландия, Мальта, Оман, Румыния, Швеция, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты.

Оформлением шенгенских виз в Данию будет заниматься генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге: там жители города смогут получить краткосрочные визы в эту страну сроком до 90 дней. Дипмиссия в наст.вр. также выдает «шенгены» не только в Венгрию, но и в Австрию, Латвию, Словению и Финляндию.

Туристический поток в Данию из Екатеринбурга сравнительно небольшой, однако, по мнению участников рынка, возможность получить визу в своем регионе очень поспособствует динамичному развитию направления. У екатеринбургских туристов популярностью пользуются, например, круизные маршруты по Европе, которые зачастую начинаются в Копенгагене. Таким образом, им необходимо открывать именно датский «шенген». До этого момента жителям Екатеринбурга приходилось отправлять документы на визу в Данию в Москву, при этом ее получение для региональных турфирм сопровождалось определенными трудностями, связанных с обязательной аккредитацией в консульстве, говорит директор екатеринбургского оператора «Фонд мира» Ольга Свечкова.

В подготовленном комиссией ЕС по научным исследованиям и инновациям рейтинге инновационности экономик государств-членов ЕС Польша занимает отнюдь не почетное 22 место и входит в группу т.н. «умеренно инновационных» стран с «индексом инновационности» ниже среднего по ЕС. Т.н. «индекс инновационности» рассчитывается на основании 25 показателей, в числе которых – уровень образования, состояние фундаментальной науки, инвестиции коммерческих структур в научные исследования, связь науки и бизнеса, коммерческое использование результатов научных открытий, количество зарегистрированных патентов и лицензий и доходы от их продажи за рубеж, и др. Верхнюю строчку рейтинга занимает Швеция, к этой же группе «лидеров инноваций» относятся Дания, Финляндия и Германия. В группу стран с самыми низкими показателями инновационности, т.н. «скромных инноваторов», входят Литва, Болгария, Латвия, Румыния и Словакия. В Польше ситуация в этой области улучшается, но очень медленно: за последние 5 лет «индекс инновационности» польской экономики вырос только на 1,8% (для сравнения: в Болгарии и Румынии – на 6%). Rzeczpospolita.

14 фев. в Казахстане состоялся круглый стол, где обсудили ход реализации проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан». Подвели промежуточные итоги Проекта за 2010 год и совместно скоординировали дальнейшие мероприятия по Проекту. Мероприятие было организовано министерством Здравоохранения Республики Казахстан совместно с Всемирным банком.

В работе круглого стола приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Казахстан, представители международных партнеров – Всемирного банка (ВБ), Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (Юнисеф), программы развития ООН (ПРООН), представители организаций и институтов в области здравоохранения, международные консультационные компании, бенефициары проекта.

Проект является одной из совместных инициатив правительства Республики Казахстан и Всемирного банка в рамках реализации Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Республикой Казахстан. Проект вступил в действие 15 дек. 2008г., действует до 30 июня 2013г. и реализуется минздравом РК. Реализация Проекта осуществляется в рамках соглашения о займе между правительством Казахстана и Всемирным банком, подписанного 2 фев. 2008г. и ратифицированного законом РК от 6 нояб. 2008г. №77-IV ЗРК.

В ходе работы круглого стола участники обсудили основные результаты реализации проекта и итоги 2010г. по различным подкомпонентам проекта, а также задачи на 2011г. Так, в наст.вр. в рамках реализации Проекта созданы институциональные структуры для обеспечения устойчивости осуществления мероприятий по Проекту: Центр информатизации здравоохранения, Центр аккредитации, Лекарственно-информационный центр, усилен Центр стандартизации и оценки медицинских технологий, расширены функции Республиканского центра инновационных технологий в медицинском образовании и науке, созданы ресурсный центр и группа по Кодекс Алиментариус, которые выполняют мероприятия по соответствующим компонентам и подкомпонентам Проекта совместно с международными консультационными компаниями по передаче технологий на основе партнерского взаимодействия.

В целом в 2010г. проведена работа по 65 контрактам (проведение конкурсов, мониторинг исполнения контрактов) и 9 договорам. Заключены 10 контрактов на консультационные услуги. Консультационные работы выполняются международными консалтинговыми компаниями, имеющими широкий спектр международного опыта в сфере здравоохранения из таких стран, как Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Коста-Рика и Австралии.

Специалисты Республики Казахстан приняли участие в работе 9 международных конференций и симпозиумов, на которых выступили с 4 докладами, что является одним из пусковых механизмов интеграции Казахстана в международное сообщество. В целом за 2009-10гг. прошли обучение 11829 чел. (2009г.- 5934 чел., 2010г.- 5895 чел.), в т.ч. 365 казахстанских специалистов прошли обучение за рубежом (2009г.-216чел., 2010г.-149 чел.). 4 чел. обучаются в магистратуре в зарубежных вузах.

Казахстан рассмотрел результаты проекта по институциональной реформе в здравоохранении

В Казахстане состоялся круглый стол, где обсудили ход реализации проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан». В работе круглого стола приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств РК, ВБ, ЮСАИД, ВОЗ, Юнисеф,

14 фев. в Казахстане состоялся круглый стол, где обсудили ход реализации проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан». Подвели промежуточные итоги Проекта за 2010 год и совместно скоординировали дальнейшие мероприятия по Проекту. Мероприятие было организовано министерством Здравоохранения Республики Казахстан совместно с Всемирным банком.

В работе круглого стола приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Казахстан, представители международных партнеров – Всемирного банка (ВБ), Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (Юнисеф), программы развития ООН (ПРООН), представители организаций и институтов в области здравоохранения, международные консультационные компании, бенефициары проекта.

Проект является одной из совместных инициатив правительства Республики Казахстан и Всемирного банка в рамках реализации Стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Республикой Казахстан. Проект вступил в действие 15 дек. 2008г., действует до 30 июня 2013г. и реализуется минздравом РК. Реализация Проекта осуществляется в рамках соглашения о займе между правительством Казахстана и Всемирным банком, подписанного 2 фев. 2008г. и ратифицированного законом РК от 6 нояб. 2008г. №77-IV ЗРК.

В ходе работы круглого стола участники обсудили основные результаты реализации проекта и итоги 2010г. по различным подкомпонентам проекта, а также задачи на 2011г. Так, в наст.вр. в рамках реализации Проекта созданы институциональные структуры для обеспечения устойчивости осуществления мероприятий по Проекту: Центр информатизации здравоохранения, Центр аккредитации, Лекарственно-информационный центр, усилен Центр стандартизации и оценки медицинских технологий, расширены функции Республиканского центра инновационных технологий в медицинском образовании и науке, созданы ресурсный центр и группа по Кодекс Алиментариус, которые выполняют мероприятия по соответствующим компонентам и подкомпонентам Проекта совместно с международными консультационными компаниями по передаче технологий на основе партнерского взаимодействия.

В целом в 2010г. проведена работа по 65 контрактам (проведение конкурсов, мониторинг исполнения контрактов) и 9 договорам. Заключены 10 контрактов на консультационные услуги. Консультационные работы выполняются международными консалтинговыми компаниями, имеющими широкий спектр международного опыта в сфере здравоохранения из таких стран, как Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Коста-Рика и Австралии.

Специалисты Республики Казахстан приняли участие в работе 9 международных конференций и симпозиумов, на которых выступили с 4 докладами, что является одним из пусковых механизмов интеграции Казахстана в международное сообщество. В целом за 2009-10гг. прошли обучение 11829 чел. (2009г.- 5934 чел., 2010г.- 5895 чел.), в т.ч. 365 казахстанских специалистов прошли обучение за рубежом (2009г.-216чел., 2010г.-149 чел.). 4 чел. обучаются в магистратуре в зарубежных вузах.

Багамские острова подписали 27 янв. 2011г. соглашение об обмене налоговой информацией с Японией. Целью документа является предотвращение уклонения от уплаты налогов и распределение налоговых прав государств в отношении доходов физических лиц. Соглашение было подписано заместителем премьер министра Багамских островов, министром иностранных дел г Брентом Симонетте и послом Японии на Багамских островах г Хироши Ямагучи. Для Багамских островов это двадцать третье соглашение, а также второе с важным экономическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Багамские острова имеют семнадцать соглашений с государствами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и и девять со странами-участниками большой двадцатки. По словам г-на Симонетте правительство выражает уверенность в глубоком сотрудничестве и процветании государства в качестве международного финансового центра. Соглашение не только способствует расширению сотрудничества по налоговым вопросам, но и разъясняет налоговые права сторон относительно прибыли, полученной за рубежом, студентами, пенсионерами и государственными служащими. Министр также отметил, что документ демонстрирует уровень и разнообразие сотрудничества в налоговой сфере для взаимной экономической выгоды. В заключении г-н Симонетте подчеркнул, что соглашение об обмене налоговой информацией показывает приверженность сторон соблюдению международных норм и стандартов финансового регулирования.

Правительство о-ва Мэн объявило о подписании своего двадцать второго соглашения, устанавливающего положения по ведению обмена информацией, в форме соглашения об избежании двойного налогообложения. Документ был подписан с Бахрейном. В Бахрейне 3 фев. был подписан меморандум о взаимопонимании, регламентирующий вопросы экономического, торгового и технического сотрудничества. Со стороны Бахрейна соглашение подписал министр финансов г-н Ахмед бин Мохаммед Аль-Халифа, а со стороны острова – казначей г-жа Анне Крэйн. По заявлению г-жи Крэйн она осталась удовлетворена подписанием в Бахрейне двух соглашений.

Бахрейн представляет собой ключевую финансовую территорию на Ближнем Востоке, поэтому настоящие соглашения будут в значительной степени способствовать росту возможностей для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности между о-вом Мэн и Бахрейном. Соглашение об избежании двойного налогообложения относится к налоговым вопросам, связанным с перемещением активов и передвижением граждан в пределах о-ва Мэн и Бахрейна. Оно также соответствует модели Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Минприроды представило ОЭСР экологическую часть меморандума.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви представил на заседании комитета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже раздел «Экология» начального меморандума о присоединении России к ОЭСР, сообщает Минприроды в понедельник.

«Семен Леви представил позицию российской стороны в отношении нормативных актов ОЭСР по вопросам охраны окружающей среды. По результатам совещания доклад российской делегации был одобрен, и принято решение о переходе к следующему этапу работ – подготовке вопросов ОЭСР и ответов РФ по отдельным аспектам экологической политики», – говорится в сообщении.

В специальном закрытом заседании комитета ОЭСР по экологической политике приняли участие заместитель генерального секретаря организации Ричард Баучер, директор директората по экологической политике и химическим веществам ОЭСР Саймон Аптон, а также представители 34 стран-членов ОЭСР, представители стран-наблюдателей.

Представители стран-участниц и секретариата ОЭСР отметили высокий уровень и готовность к открытому диалогу российской делегации, а также качество представленных материалов, и выразили поддержку и заинтересованность во вступлении России в ОЭСР, сообщает Минприроды.

«Дорожная карта» присоединения России к конвенции об учреждении ОЭСР принята на 1163 сессии совета ОЭСР 30 нояб. 2007г.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

ОЭСР была образована в 1961г. по инициативе США на базе Организации европейского экономического сотрудничества, которая координировала американскую и канадскую помощь пострадавшим от Второй мировой войны европейским странам в рамках плана Маршалла.

Революция и демократия в исламском мире

Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.

События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.

Непоправимые ошибки Америки

Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.

Ближний Восток: история проблемы

Георгий Мирский. Шииты в современном мире

Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток

Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.

Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.

В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.

Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.

Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.

Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.

В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.