Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Потолок» цен на российскую нефть могут ужесточить страны G7

Bloomberg: Страны G7 могут изменить price cap для российской нефти

Страны G7 готовят ужесточение ценового потолка на российскую нефть, собираются представить документ к 24 февраля

Страны G7 могут пересмотреть price cap на российское черное золото для его ужесточения или адаптации для снижения доходов РФ, пишет Bloomberg.

Заявление по этому вопросу ожидается 24 февраля, пишет агентство. Пока идут обсуждения, так как не все участники «Большой семерки» согласны.

«Трудно сказать наверняка, как ужесточение или адаптация ограничения будет выглядеть на практике. Хотя более низкая цена может быть одним из вариантов, другим может быть попытка усилить исполнение текущей меры», — также указано в материале.

«НиК»: «потолки» цен на нефть российских компаний, а также страны G7 ввели в конце 2022 года, на нефтепродукты — в начале 2023 года. В ответ глава России Владимир Путин запретил экспортировать эти продукты, если в договоре на поставку прямо или косвенно будет использован «потолок» цен (price cap).

Отметим, что для нефти «потолок» составляет $60 за баррель. До недавнего времени страны ЕС, особенно Польша, а также прибалтийские государства предлагали снизить price cap до $40 за баррель. Выражение «адаптация» прозвучала в связи с изменением «потолка» цен впервые.

В Эр-Рияде Вашингтон и Москва договорились продвигать двусторонние отношения

Россия и США продолжат переговоры — потоки нефти пока остаются на прежних рынках

После переговоров в Эр-Рияде представитель российской делегации, помощник презента РФ Юрий Ушаков сделал несколько заявлений.

По его словам, переговоры прошли хорошо, Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения.

При этом он уточнил, что пока трудно говорить о сближении позиции Москвы и Вашингтона, а также, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе.

А вот Майк Уолц со стороны США сказал, что Трамп собирается можно быстрее провести переговоры по потенциальному мирному соглашению на Украине и переговоры о территориях и гарантиях безопасности.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, входящий в состав делегации в Эр-Рияд на переговоры со Штатами, заявил, что по экономическому сотрудничеству, включая цены на энергоносители, прошли отдельные переговоры.

Позже Госдеп США подчеркнул, что одной встречи слишком мало для урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что это лишь первый шаг, к переговорам привлекут ЕС в обязательном порядке, а с итоговым мирным соглашением должны согласиться все стороны (очевидно, Украина в первую очередь).

«НиК»: для нефтяного рынка пока все остается без изменений. При этом ранее Bank of America прогнозировал, что стоимость нефти может пойти вниз, подешеветь на $5-10 после остановки украинского конфликта и возвращения российских баррелей на традиционный европейский рынок.

Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтегазовых компаний в РФ

Дмитриев считает, что у Штатов был успешный бизнес в России, так зачем им отказываться от него

Американские нефтекомпании могут вернуться в Россию, считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью NYT. «Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?» — цитируют Дмитриева агентства.

Бизнес американских нефтекомпаний в РФ до начала СВО он назвал успешным, а также заявил, что на переговорах в Эр-Рияде «постарается восстановить доверие», чтобы перезапустить отношения. Каким именно образом, он не уточнил.

В целом глава РФПИ высказал мнение, что США при Трампе начали стараться выслушать и понять позицию России, а это первый шаг к диалогу.

«НиК» напоминает, что сегодня в Эр-Рияде идут переговоры глав МИД США и РФ, основная тема — урегулирование украинского конфликта. Впрочем, есть еще ряд тем, которые будут затронуты, например, санкции (но не возобновление прокачки газа в ЕС по «Северному потоку-2», также говорил Дмитриев в интервью).

Пока итогов переговоров нет, и надеяться, что эти переговоры станут прорывными, конечно, не стоит. Это первая встреча за много лет — договоренности вряд ли будут конкретными и оформленными.

Зато есть ярко выраженная негативная реакция Европы, поскольку ЕС, тем более Украина, в переговорах не участвуют. Так, верховный комиссар ЕК по вопросам конкуренции Тереза Рибера из Испании заявила, что «Трамп разрушил отношения США и ЕС». В то время как ЕС пытается найти точки соприкосновения по плану Трампа вводить заградительные пошлины на импорт, в том числе из европейских стран, на переговоры ЕС не берут. Впрочем, заявление Риберы «мы не будем торговаться демократическими принципами» упоминаний Украины не содержало, однако оно сделано именно в тот момент, когда западные СМИ подчеркивают отсутствие представителей ЕС на переговорах РФ-США.

В итальянском порту взорван мальтийский танкер с нефтью из РФ

Танкер Seajewel под флагом Мальты взорвали неизвестные в Савоне, утечек с судна нет

На нефтеналивном судне Seajewel под флагом Мальты прозвучало два взрыва, когда танкер пришел с грузом предположительно российской нефти из Алжира в итальянский порт Савона, сообщает IVG. Импорт нефти из РФ в страны ЕС морским путем запрещен с декабря 2022 года, напоминает «НиК».

Экипаж сообщил, что сталь на корпусе корабля после взрывов прогнута внутрь. Это может указывать на то, что взрывчатка была прикреплена снаружи, пока разгрузка судна прекращена.

Отмечается, что разлива нефти не произошло. Итальянская береговая охрана ведет расследование инцидента с привлечением водолазов. Издание Corriere della Sera сообщает, что карабинеры рассматривает несколько версий ЧП, в том числе поломку, столкновение и теракт.

«НиК»: видимо, европейцы смогут на собственной шкуре понять, что такое танкерная война. Напомним, что ранее, 9 февраля, взрывы прогремели на танкере «Коала», который готовился к выходу из Усть-Луги. Судно было загружено 130 тысячами тонн мазута.

Танкерная война — это термин, которым обозначают нападения на нефтеналивные суда в Персидском заливе и Ормузском проливе с 1980 по 1988 годы. Тогда пострадало порядка 500 судов и более 30 млн т грузов.

Глава РФПИ Дмитриев о переговорах РФ-США: Двум странам нужны совместные проекты

РФ и США нуждаются в сотрудничестве, но тема возобновления прокачки газа из РФ в Европу по «Северному потоку» вряд будет подниматься на встрече в Эр-Рияде, считает Дмитриев.

В Эр-Рияде идут переговоры руководства России и Соедмненных Штатов — первые за многие годы полного отсутствия контактов официальных лиц двух держав. От России — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, также задействован руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Представители от США — госсекретарь Марко Рубио, помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник США, курирующий Ближний Восток, Стивен Уиткофф.

Непосредственно перед началом встречи Дмитриев обозначил возможные темы для обсуждения между двумя государствами. Он предположил, что Москва будет выступать с предложениями для Вашингтона в экономической отрасли. Двум странам пора реализовывать совместные проекты, даже в арктическом регионе, сказал Дмитриев.

Между тем, предположил он, тема возобновления отправки российского газа в Европу по уцелевшей ветке «Северного потока-2» вряд ли будет обсуждаться.

«НиК» отмечает, что Дмитриев задал верный тон для комментариев вокруг переговоров РФ-США. Новый американский лидер Дональд Трамп предпочитает все проблемы урегулировать посредством бизнес-сделок, а значит, Россия должна что-то предложить Америке, чтобы та способствовала разрешению военного конфликта на Украине. Ибо первопричиной встречи РФ-США на высшем уровне является именно окончание военных действий на Украине.

Совещание с членами Правительства

Президент провёл совещание с членами Правительства. Встреча прошла в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.

Основная тема обсуждения – результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году.

В начале совещания рассмотрен ряд актуальных вопросов.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

У нас сегодня основной вопрос – результаты диспансеризации взрослых и детей в 2024 году. Татьяна Алексеевна Голикова расскажет нам и о результатах этой работы, и о том, как идёт этот процесс сейчас, что нужно сделать дополнительно.

Начать я бы хотел с темы достаточно острой. Если вы обратили внимание, я недавно встречался с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Он докладывал о том, что сделано было, для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, после того как украинские воинские формирования и наёмники зашли в некоторые районы Курской области.

Как докладывал исполняющий обязанности губернатора, все граждане, потерявшие имущество, получили положенные денежные выплаты, компенсации. На сегодняшний день 80 процентов семей, потерявших кров, получили денежные выплаты на приобретение и строительство нового жилья, почти 10 тысячам семей выделены средства, чтобы арендовать жильё.

Тем не менее Александр Евсеевич после встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно, имея в виду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора, и Правительство подготовить и внести соответствующие предложения.

Антон Германович, знаю, что с Минфином работали областные власти. О чём договорились?

А.Силуанов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я сначала кратко хотел доложить, что Ваше поручение по оказанию поддержки жителям приграничных районов области выполняется в полном объёме. Осуществляются выплаты пенсий, пособий, социальных выплат. Осуществляется выплата частичной компенсации заработных плат работникам организаций, приостановивших деятельность. Предоставляются жилищные сертификаты, осуществлены выплаты в размере 150 тысяч гражданам за утрату имущества. Всё, что Вы поручали, беспрекословно обеспечивается финансированием, и, главное, деньги доходят до людей.

Теперь вопрос, поставленный исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном в ходе Вашей встречи, о дополнительных решениях по увеличению выплат за утрату имущества. Проработали этот вопрос, предлагается установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда. Сегодня этот минимальный размер составляет 22 440 рублей. По данным региона, эта выплата коснётся более 112 тысяч граждан. Осуществлять эту выплату предлагается до момента освобождения территории Курской области. Необходимые ресурсы Правительство Российской Федерации в бюджете изыщет для направления региону.

Вот такие предложения, Владимир Владимирович, мы подготовили. Просим рассмотреть.

В.Путин: Александр Евсеевич на связи у нас?

А.Хинштейн: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Сколько, 22 440 рублей у нас?

А.Силуанов: 22 440.

В.Путин: Александр Евсеевич, а сколько средняя заработная плата в Курской области?

А.Хинштейн: Владимир Владимирович, добрый вечер!

Средняя заработная плата в Курской области по декабрю прошлого года – 64 тысячи. И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей.

В.Путин: Понятно.

Антон Германович, давайте мы сделаем так. Как Вы и предложили, на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим своё имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. И прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты. Хорошо?

А.Силуанов: Ясно, Владимир Владимирович.

Разрешите уточнить просто, правильно ли я понимаю. Выплата, Вы сказали, 65 тысяч. Многие люди сегодня получают заработную плату (из приграничья), которые лишились действительно имущества, лишились мест проживания, дома, крова, но устроились на работу, часть людей получают пенсии, пособия и частичные выплаты, связанные с приостановлением деятельности организаций. Правильно я понимаю, что эти 65 тысяч будут учитывать те выплаты, которые люди сегодня уже получают? Так трактовать Ваше поручение?

В.Путин: Нет, нет. Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает, зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да? Александр Евсеевич, 112, да?

А.Хинштейн: Владимир Владимирович, эта выплата в 150 тысяч рублей медленно, но возрастает. Когда я Вам докладывал…

В.Путин: Я спрашиваю, сколько человек?

А.Хинштейн: 112 620 человек на данный момент.

В.Путин: Давайте всем 112 620 человекам будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество.

Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь.

Я прошу Министерство финансов обеспечить необходимое финансирование, Антон Германович.

А.Силуанов: Есть, будет сделано.

В.Путин: Договорились.

Давайте перейдем к следующему вопросу.

Следующий вопрос у нас связан с энергообеспечением Калининградской области. Александр Валентинович, пожалуйста.

А.Новак: Спасибо, Владимир Владимирович.

У нас исторически, примерно с конца 60-х годов прошлого века, энергосистемы России (в том числе Калининграда), Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии работали в параллельном режиме, в синхронном режиме, как единая энергетическая сеть. В 2021 году было подписано соответствующее соглашение между странами, уже новое соглашение, и это создавало надежное резервирование, устойчивую работу энергосистем прибалтийских стран в первую очередь.

В июне 2018 года руководством этих стран было принято решение, абсолютно политизированное решение, о выходе из энергокольца БРЭЛЛ и соединении с европейской энергетической системой. За это время был проведен ряд технических мероприятий, и в результате 8 февраля этого года Литва, Латвия и Эстония отключились от параллельной и синхронной работы с российской энергетической системой. Провели при этом такую помпезную акцию в литовской столице с участием Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и глав прибалтийских стран.

Соответственно, что мы видим на сегодняшний день? Результатом этого отделения от российской энергосистемы цены на электроэнергию на оптовом рынке Nord Pool в странах Балтии выросли фактически в два раза по сравнению с тем, что было до отделения. Если раньше это было примерно 100 евро за мегаватт, то сегодня средняя цена, за последние 10 дней, уже 200 евро, а доходило и до 270 в отдельные дни.

То есть фактически жители этих трех стран – Литвы, Латвии, Эстонии – стали в результате отделения от российской энергосистемы платить в два раза больше, чем до этого. И мы считаем, что это даже не предел, потому что существует ограниченная пропускная способность со смежными энергосистемами Швеции, Польши, Финляндии, то есть туда, куда они переподключились.

Более того, появилась информация буквально на днях о том, что крупнейший эстонский целлюлозно-бумажный комбинат прекратил свою работу из-за высоких цен после выхода из синхронной работы. Что касается вот этого решения прибалтийских стран, это их дело, их потребители за это платят.

Что касается российской энергосистемы и Калининградской области, наша основная задача – надежное энергоснабжение. Могу сказать, что наши потребители не почувствовали этого отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме, население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии, ценовые последствия отсутствуют.

Это все стало возможным благодаря Вашему поручению, которое Вы дали еще в 2014 году, когда мы в этот период – с 2014-го по 2020 год – построили дополнительные энергетические мощности в Калининградской области, четыре крупные электростанции мощностью 900 мегаватт, дополнительные линии электропередач, подстанции. Фактически была обеспечена двукратная резервная мощность энергосистемы Калининградской области. И это дало возможность не только обеспечить надежное текущее энергоснабжение, как я уже сказал, объектов промышленной, социальной сферы, но и сделать задел для развития Калининградской области на будущее в рамках социально-экономического роста.

С уверенностью можно сказать, что благодаря заранее принятым мерам созданы все необходимые условия для надежного энергоснабжения потребителей и обеспечения энергетической безопасности Калининградской области, позволяющие работать сегодня в штатном режиме и, как я уже сказал, иметь задел на будущее. Спасибо.

В.Путин: Хорошо. Надо внимательно наблюдать за тем, что там происходит. Только что с руководством «Газпрома» это обсуждал, там у них все заряжено, при необходимости можно поставлять СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, все работает, все отлично. Но я прошу и Вас тоже со стороны следить. Спасибо.

Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском и в каком состоянии там сейчас объекты?

А.Новак: Владимир Владимирович, вчера в короткий промежуток времени семь беспилотников атаковали Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. Это станция, которая обеспечивает прокачку нефти по Каспийскому трубопроводу компанией «Каспийский трубопроводный консорциум». Это компания, учредителями которой являются американские, европейские, казахские предприятия. По данному трубопроводу прокачивалось по прошлому году 62,5 миллиона тонн, более 65 процентов – это нефть, которая принадлежит американским и европейским компаниям.

В результате атаки повреждено энергетическое оборудование, газотурбинная установка, подстанция и в результате включения резервные схемы прокачки, минуя Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30–40 процентов по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников. Предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование также западных стран. Это компания «Сименс», газотурбинная установка. Сейчас идет окончательное обследование этого объекта. Но в целом мы понимаем, Владимир Владимирович, что достаточно длительный период потребуется для восстановления этой работы и объемы прокачки нефти будут уменьшены.

По оценке, скажем так, экспертов, атака украинских беспилотников – это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы.

Спасибо.

В.Путин: Это же не российская организация, это международная организация с теми акционерами, которых Вы сейчас упомянули?

А.Новак: Да, абсолютно.

В.Путин: И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделе продукции, собственно, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам, та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК.

А.Новак: Владимир Владимирович, абсолютно верно. Это нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками этого консорциума. Как я уже отметил, это в основном иностранные акционеры, американские компании Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями и она прокачивала надежно через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию, в Новороссийск. Фактически эта атака была, действительно, ради того, чтобы остановить прокачку нефти, которая принадлежит иностранным акционерам.

В.Путин: Я так понимаю, что представители этих компаний и участвуют в оценке ущерба, который был нанесен в результате этой атаки, и оценивают сроки и возможности восстановления объекта, так?

А.Новак: Владимир Владимирович, да. Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз «Каспийский трубопроводный консорциум». Идет оценка, но это несколько месяцев, как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили.

В.Путин: Ну да. Но если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования. Сами себе же делают.

Я так понимаю, что вы в контакте, наверное, с партнерами. Если что-то нужно со стороны российского Правительства, прошу это содействие оказать.

А.Новак: Да, есть, Владимир Владимирович. Спасибо.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые данные, свидетельствующие о «тревожном» отсутствии осведомленности у жителей европейских стран о связи алкогольных напитков с онкологическими заболеваниями. Организация призывает принять меры в отношении распространения четкой и ясной информации о вреде употребления алкоголя.

ВОЗ неоднократно предупреждала, что алкоголь способен вызывать рак, и говорила о необходимости введения системы маркировки, однако никогда прежде организация не высказывала столь категоричных требований о принятии новых правительственных решений.

Ранее в этом году главный санитарный врач США также говорил о необходимости размещения на этикетках всех алкогольных напитков предупреждения о том, что их употребление увеличивает риск развития рака.

По данным Европейского подразделения ВОЗ, ежегодно по всей Европе от алкоголизма умирает порядка 800 000 человек, однако о данном риске знает лишь небольшая часть населения. Проведенное исследование показало, что только 15% респондентов знают, что алкоголь может вызывать рак молочной железы. О связи с раком толстой кишки знают лишь 39%.

«Несмотря на то, что рак является основной причиной смертности в Европейском союзе, осведомленность общественности о связи между алкоголем и раком остается тревожно низкой», — говорится в сообщении ВОЗ.

На этикетках алкогольных напитков должны содержаться «четкие и наглядные предупреждения о вреде для здоровья» в сочетании с изображениями для «максимального повышения осведомленности и предоставления потребителям четкой и точной информации для принятия осознанных решений о своем здоровье», — говорится в документе.

ЕС хочет пристальнее следить за любительским рыболовством

Еврокомиссия приступила к разработке новой электронной системы RecFishing. Она будет собирать данные о любительских уловах в морских прибрежных зонах по всему ЕС.

Нововведение приведет «к общему знаменателю» процесс передачи информации об уловах от стран — членов ЕС в Европейскую комиссию.

Инициатива — часть новой системы контроля над рыболовством. Ожидается, что RecFishing позволит заполнить пробелы в области мониторинга уловов и получить более точную картину реального воздействия любительского рыболовства на состояние рыбных запасов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По задумке, RecFishing облегчит сбор данных и процесс сообщения об уловах по всему ЕС.

В новых правилах также предусмотрены меры по борьбе с нелегальным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством, а также по смягчению влияния на природу бесхозных, потерянных или выброшенных орудий лова.

В Еврокомиссии отметили, что в коммерческом рыболовстве снасти обычно маркируются владельцами, однако рыбаки-любители до сих пор не были обязаны делать это. Вводимые правила предусматривают маркировку таких сетей, ярусов и рыбных ловушек. Удочки в перечень не входят.

Хотя во многих государствах — членах ЕС уже существуют меры по лицензированию любительского рыболовства, новые правила должны стандартизировать все процедуры.

Отмечено, что новая система устанавливает более высокие стандарты устойчивого управления рыболовством и вводит минимальные ограничения для национальных властей и рыбаков, упрощая отчетность и обеспечивая трансграничную совместимость.

Fishnews

В декабре поставки газа РФ в ЕС заняли четверть рынка в стоимостном выражении

В декабре 2024 года Россия продала Евросоюзу газ на €1,84 млрд

В декабре прошлого года поставки России заняли в общей стоимости импорта метана в Евросоюз 25,2%. По этому показателю они опередили Алжир и США, посчитал ТАСС на основе данных европейской статистики.

В ноябре этот показатель был только 18,8%. Выше он был только в ноябре 2022 года — 30,2%.

Общая стоимость российского газа, которую купили страны ЕС в конце прошлого года, составляет €1,84 млрд. Это на 45% больше ноябрьского уровня и на 41% выше декабря 2023 года.

Алжир был вторым экспортером метана в ЕС, цена его поставок достигли €1,36 млрд, США отправили Европе СПГ на €1,13 млрд. Любопытно, что Норвегия стала четвертой со стоимостью импорта в €1 млрд, а Азербайджан вышел на пятое место — €505 млн.

При этом за весь 2024 год Россия заняла только второе место по газовому эскорту в ЕС, ее поставки составили 19,9% от всего импорта, первое место было у Алжира — 21,5%, США сохранили третью позицию с 20,5%.

«НиК»: Брюссель придерживается политики полного отказа стран евроблока от российских энергоносителей уже к концу 2027 года, о чем неоднократно заявляли представители ЕК. И все же, например, стоимость импорта российского СПГ с 2022 года выросла на 150%.

Австрийцы ностальгируют по дешевому газу из РФ

Местные СМИ утверждают, что российско-австрийские связи разорваны только на бумаге

Австрийские предприниматели тешатся надеждами, что смена власти в США поможет вернуть былые крепкие российско-австрийские экономические связи, пишет австрийское издание Die Presse, чье мнение приводит ТАСС.

Газета утверждает, что австрийский бизнес не теряет надежд, что новый американский лидер Дональд Трамп повлияет на сворачивание конфликта на Украине, а значит, европейцы смогут вернуться к работе с РФ. Австрийцы грустят по дешевому российскому метану, и их уход с рынка РФ — лишь формальность, а на самом деле европейцы грезят о возобновлении сотрудничества.

«НиК» напоминает, что в австрийской OMV чуть ранее высказывались резко против заключения новых контрактов с РФ. Контракт OMV, действующий до 2040 года, разорван форс-мажорно в декабре 2024 года, через месяц после того, как австрийская сторона решила «взять натурой» присужденные ей в Европе €230 млн от «Газпром экспорта» за недопоставки газа в 2022-23 гг. «Газпрому» поставлять газ бесплатно не понравилось — он прекратил. А OMV на этом основании разорвала контракт. Впрочем, судя по данным европейских операторов газопроводов, поставки продолжились через словацкие компании — по крайней мере, пока работал украинский транзит.

Недопоставки в те годы были обусловлены взрывом «Северного потока» и санкциями в отношении «Ямал-Европы».

В Приднестровье есть газ, но нет горячей воды

Приднестровью не хватает газа для горячего водоснабжения

Объемы экспорта газа в Приднестровье недостаточны, чтобы обеспечить и газоснабжение, и горячую воду населению

В домах Приднестровья отсутствует горячая вода, поскольку поставки газа ограничены, сообщил зампред правительства региона Сергей Оболоник.

Он уточнил, что ежедневный расход метана для обеспечения бытовых нужд и выработки электроэнергии составляет порядка 3 млн кубометров, однако в автономный регион поступают меньшие объемы голубого топлива.

«НиК»: Кишинев, через который идут поставки газа в Приднестровье, потребовал, чтобы в автономию поступало ежедневно менее 3 млн кубометров газа. Власти Молдавии обеспокоены, что большие объемы будут способствовать перезапуску крупных промышленных предприятий автономии.

Напомним, что с 1 по 10 февраля в регион шел газ, закупленный на помощь ЕС в размере €20 млн. Далее Брюссель предлагал еще €60 млн, но с условием политических реформ, роста цен на энергоносители для населения до рыночного уровня, а также прекращения поддержки энергоснабжения промышленности. Тирасполь отказался от такой европейской помощи.

С 14 февраля газ в регион поставляет венгерская MET Gas and Energy Marketing на российские кредиты. Однако эти поставки идут не только через Кишинев, но еще и через украинскую территорию. Пока они согласованы до конца февраля, а власти Молдавии потребовали ограничить объем этих поставок. Ранее сообщалось, что ежедневно в автономию приходит около 2,7 млн кубометров природного газа по трубе.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила о возможном решении всех энергопроблем Приднестровья только после вывода из региона российских миротворцев.

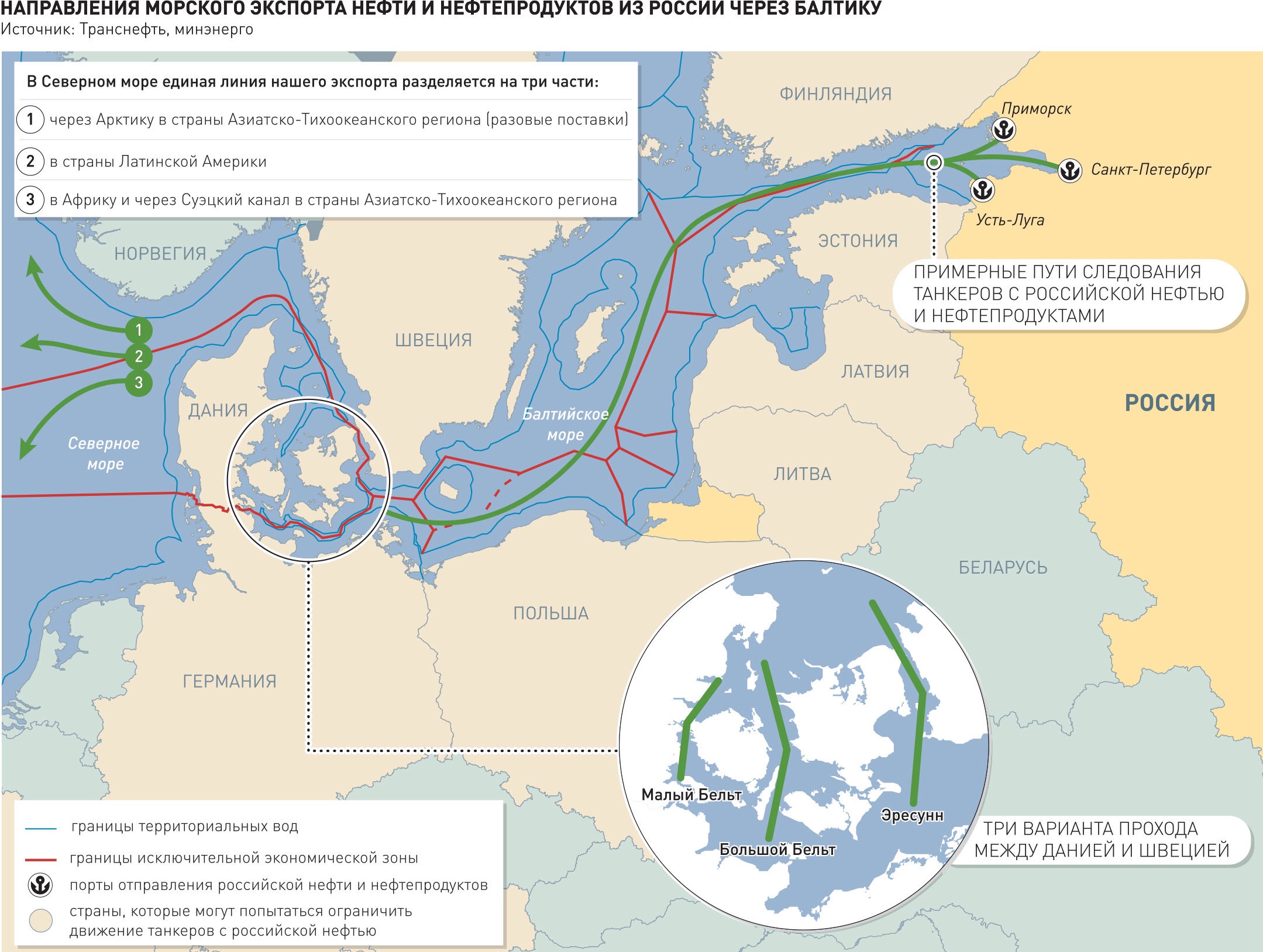

Танкерам с российской нефтью хотят закрыть Балтийское море

Сергей Тихонов

Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, рассматривают возможности проводить задержания судов, входящих в российский так называемый теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на слова европейских чиновников и дипломатов.

Они сообщили изданию, что сейчас разрабатываются изменения в законодательстве, которые позволят задерживать суда за потенциальный ущерб, которые они могут нанести окружающей среде и подводной критически важной инфраструктуре (связи, передачи электроэнергии, транспортировки газа итд). Определять опасные суда собираются по страховке. Будет сформирован список "надежных страховщиков", все суда, застрахованные в других компаниях, можно будет задерживать под соусом "борьбы с пиратством".

Понятно, что между "рассматривают" и "приняли" очень большая пропасть, но риск таких действий ЕС против судов с нашей нефтью в Балтийском море, особенно, в момент прохождения ими Датских проливов (выход в Северное море), стал абсолютно реальным.

Более половины нашего морского экспорта нефти проходит через Балтику

Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, у нас нет альтернатив этому маршруту. Более половины морского экспорта сырой нефти РФ приходит через Датские проливы. Перенаправить эти объемы некуда. Увеличить нагрузку на порты Арктики или Новороссийск невозможно. Не говоря уже о том, что потребуется строительство новых нефтепроводов, а такой вопрос быстро не решается.

Россия планирует увеличение мощностей перевалки нефти на черноморском направлении, но здесь существует ограничение в виде пропускной способности турецких проливов, уточняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. К тому же здесь возникает зависимость от "политических настроений" Анкары, которая может использовать тот же самый экологический аргумент для ограничения движения танкеров с российской нефтью. А поставки на Дальний Восток зависят от пропускной способности трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Кроме того, как замечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, перенаправление с Балтики на другие порты даже части экспорта существенно увеличит логистические издержки и сократит прибыль нефтяников.

По мнению Симонова, для нас есть серьезная угроза. Начнут, вернее, уже начали, с судов, которые ходят под флагами третьих стран. И мы ошибаемся, когда не реагируем на эти задержания. Можно сказать, что сейчас ЕС проводит тесты, задерживая суда с нашей нефтью, ходящие под флагами наиболее политически слабых государств. Начали с танкера Eagle S, зарегистрированном на островах Кука, который обвинили в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Сейчас в Дании создана группа юристов, которые как раз занимаются изучением международного морского права, чтобы найти зацепки, по каким причинам можно останавливать торговые суда. Если почитать Конвенцию по морскому праву 1982 года, она оставляет не так много возможностей для задержания танкеров. Зацепок, по большому счету, только две - экология и подозрения в шпионаже, уточняет эксперт.

По мнению Андрианова, в первую очередь под удар попадут суда, идущие под нейтральными флагами. Насколько известно, "серый" флот танкеров (впрочем, как и большинство любых судов, плавающих в международных водах) использует флаги третьих стран. К тому же в этом случае России было бы сложнее защитить эти суда как в силовом, так и в юридическом отношении. Но если такие меры будут предприняты, то европейские суды будут завалены исками - причем не со стороны России, а со стороны компаний, зарегистрированных в третьих странах, и являющихся судовладельцами. Если в Европе остались хотя бы крупицы нормальной юридической системы, действие подобных ограничений будет отменено судами, считает эксперт.

С точки зрения Чернова, в своих собственных водах страны ЕС могут легко задерживать любые суда, как российские, так и третьих стран, никакого труда для них это не составит, поскольку они смогут привлекать к этому компетентные органы, в том числе военных. Россия, наверняка, постарается как-то ответить на такие действия.

Андрианов отмечает, что на аналогичных основаниях Россия могла бы досматривать любые европейские суда подозревая их, к примеру, в соблюдении режима антироссийских санкций, что противоречит российскому законодательству.

Но в нашей экономической зоне проходит не так уж много судов недружественных стран, чтобы мы могли серьезно ответить на враждебные действия ЕС. Поэтому Симонов считает, что реагировать на задержания судов с нашей нефтью и нефтепродуктами, даже если они шли под флагами третьих стран, мы должны уже сейчас. Уже есть нарушение Конвенции морского права о статусе Датских проливов, и мы должны четко обозначить свою позицию, заявить о ней, а не молчать или "выражать обеспокоенность". Нужны жесткие заявления наших чиновников на международном уровне, нужны ответные шаги - они создали комиссию, занимающуюся трактованием морского права в интересах ЕС, давайте мы создадим комиссию, расследующую задержания судов в Балтийском море в нарушение всех норм морского права. Без ответных шагов давление на нас будет только возрастать, считает эксперт.

В качестве предлогов для задержания российских судов могут выступать угроза нанесения ущерба окружающей среде или же повреждения подводных кабелей, говорит Андрианов. То есть формулировки более чем размыты и допускают очень гибкую трактовку. Мы уже видели ряд скандалов, связанных с обвинениями в разрыве интернет-кабелей, пролегающих по дну Балтики, и могли убедиться, что в этом при желании можно обвинить кого угодно. А задержание за еще ненанесенный, но гипотетический ущерб - это вообще верх казуистики, негодует эксперт.

Как украинские СМИ и политики отреагировали на речь Зеленского в Мюнхене

Павел Дульман

Конференция по безопасности в Мюнхене, все там происходившее, и особенно речь Зеленского, вызвали в украинских СМИ, экспертном сообществе и блогосфере замешательство, от которого в Киеве третий день не могут отойти.

Кажется, кардинальных изменений в позиции Киева не произошло, и даже официальная стратегия режима Зеленского - "война до последнего украинца" - осталась прежней, но радости от этого не наблюдается даже у самых отъявленных местных "ястребов". О том, что Зеленскому уготована роль публичного лидера "антитрамповской коалиции", говорилось и ранее, и в Мюнхене он устроил настоящий бенефис, отказав Трампу во всех публично и кулуарно высказанных предложениях и требованиях. Помимо прочего он продолжил настаивать на членстве Украины в НАТО и границах начала 2022 года, пожурил президента США за звонок президенту России и отказался подписывать сделку по полезным ископаемым, сославшись на отсутствие неких "гарантий безопасности".

В соцсетях слова Зеленского восприняли как плевок в лицо

Отдельные моменты вызвали положительный отзыв в публичной сфере от украинских политиков второго и третьего звена. Внесенный в России в список террористов и экстремистов депутат Рады Гончаренко поддержал начертанные Зеленским для Трампа "красные линии" - никакого сокращения ВСУ, никакого признания новых границ, никакой отмены антироссийских санкций. Вылез на свет божий даже экс-глава МИДа Климкин, который дал понять, что США не вправе ограничивать украинский суверенитет касательно будущего и конституционного устройства. При этом партийный босс последних двух персонажей - Петр Порошенко - пока комментировать выступление Зеленского воздерживается, как, впрочем, и Юлия Тимошенко, и другие украинские политики из первой десятки. Не исключено, что попросту ожидают ответа из Вашингтона и прояснения ситуации. При этом наверняка их больше всего впечатлили не плохо заретушированные выпады в сторону Трампа, которыми речь Зеленского изобиловала, а та ее часть, где Зеленский заявил, что украинцы никаких выборов не хотят, а тем, кто их желает, следует поменять гражданство. Более того, чуть позже он в этом контексте обозвал Трампа и его команду незначительными политиками, потому что "на высоком уровне в США никто вопрос выборов не поднимает".

Таким образом, Тимошенко, Порошенко, Кличко и прочие, по слухам уже спустившие в региональные штабы указание готовиться к выборам, получили не просто последнее предупреждение и указание забыть о демократической процедуре, но и недвусмысленную угрозу выдворения из страны - иначе пассаж о "другом гражданстве" не считывается. Однако проблема в том, что по действующим законам лишиться украинского гражданства можно только именным президентским указом. И если в случае с политическими оппонентами рука Зеленского не дрогнет, то на миллионы простых граждан, мечтающих отряхнуть украинский прах со своих ног, эта привилегия распространена не будет - кто-то ведь должен за Зеленского воевать. Судя по реакции тех самых простых украинцев в соцсетях, они слова Зеленского восприняли как плевок в лицо. Что касается официальных украинских СМИ, то они пока перешли в режим простого цитирования произносимых в Мюнхене речей, вырывая из контекста слова поддержки и отдавая предпочтение депутатам и министрам из стран Балтии, Финляндии и Польши, призывающим не ослаблять поддержку Киева.

Использование доллара как санкционной дубины может лишь усилить поиски альтернатив

Политолог Георгий Бовт: Как доллар победил евро, но еще может проиграть

Стоимость евро практически сравнялась с долларом. Вот-вот будет 1=1. Ослабление европейской валюты происходит на фоне опасений возможной торговой войны между США и Евросоюзом, а также на фоне нарастающих трудностей европейской экономики, страдающей как от конфликта на Украине, так и от собственноручно введенных антироссийских санкций. Экономика ЕС выглядит явно слабее американской. ВВП еврозоны вырастет в лучшем случае на 1% в нынешнем году (0,7% в прошлом), тогда как в США ожидается рост ВВП в 2,7%. Локомотивы Европы - Германия, Франция и Италия - покажут еще более скромные результаты - на 0,3, 0,7 и 0,8% соответственно. Сказывается и политическая неопределенность во Франции (нет стабильности правительства) и Германии, где предстоят досрочные выборы в Бундестаг.

А тут еще бодро начавший второй срок Трамп грозит тарифной войной, стремясь сократить огромный дефицит Америки в торговле с ЕС. Тарифы от Трампа ограничат конкурентоспособность европейской продукции на рынке США, который является для ЕС приоритетным: в 2023 году на Америку пришлось около пятой части экспорта из ЕС объемом 535 млрд долл. В ответ Европейский ЦБ может начать смягчать денежную политику, что сработает на еще большее ослабление евро. Базовая ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,9% против 4,25-4,5% у ФРС США.

Слабый евро не поможет экономическому росту в Старом Свете

Ниже паритета с долларом евро уже падало - в сентябре 2022 года, опустившись до отметки 0,955, что было напрямую связано с негативными последствиями санкций, которые ЕС начал "на политических эмоциях" вводить против России. В случае эскалации торговой войны США с ЕС доллар может еще подорожать к евро на 5-10%. А ведь были времена (в 2005-2009 гг.), когда евро стоил до 1,6 доллара.

Паритет (аналитики ждут его уже в первом полугодии) психологически будет значим для инвесторов, это может спровоцировать повышенную волатильность евро, против которого могут начать активнее играть на валютных биржах. Хотя обычно ослабление валюты считают средством стимулирования экономического роста (экспорт становится более конкурентоспособным), в данном случае эффект может быть нивелирован тарифами США, зато слабый евро сделает более дорогим импорт сырья и может спровоцировать инфляцию. С другой стороны, "утяжеление" доллара может увеличить его привлекательность как инвестиционного инструмента. Лишний аргумент в пользу того, что нынешняя геополитическая ситуация в Европе выгодна Америке.

По каким-то позициям доллар, который США в последнее время все чаще используют как рычаг политического (санкционного) давления, уступил позиции. Так, доля доллара в мировых резервах упала с более чем 70% в 2000 году до 57,4% в конце прошлого (за год падение составило более процента). Доля евро в резервах составила чуть менее 20%, китайских юаней 2,17%. Доля других валют увеличилась в прошлом году до 20,42% (19,87% было в начале года). Резервы не перетекают в основных конкурентов доллара, таких как евро или иену. Они отчасти перетекают в "нетрадиционные валюты" типа канадского и австралийского доллара, а также китайский юань. Уход от долларов, конечно, ярче выражен в странах, для которых актуальны санкции США, таких как Россия и Китай. По некоторым позициям значимость доллара даже возросла. Так, непогашенные долговые ценные бумаги, хранящиеся в долларах, выросли с 49% в 2010 году до 64% в 2024 году.

По данным SWIFT, доля доллара в мировых платежах выросла до 49,1% (в середине 2024 года), это 12-летний максимум.

Тем не менее Запад своей санкционной политикой сам подтачивает финансовые институты, ассоциирующиеся с доминированием доллара. Так, растут число и объемы платежей (в том числе российских контрагентов), которые никакая SWIFT не видит и не учитывает, они идут иными, чаще непрозрачными для санкционеров путями. Но, как говорится, не мы первые начали. Плюс расчеты в криптовалютах. Несмотря на прозвучавшие от Трампа угрозы "наказать" БРИКС за отказ от доллара 100-процентными пошлинами, эти страны сохранят стремление создать, как минимум, альтернативные платежные системы.

Стоимость транзакций в цифровых валютах может вырасти на 260 000%

Относительный рост роли доллара (повторим, в "прозрачной части" финансового рынка) совпал с резким падением доли евро в мировых платежах, которая за 12 лет упала с 39% до 21%. И это сигнализирует о существенном изменении в мировом финансовом ландшафте. Пока относительно скромно выступает Китай, но юань стал в последние годы единственной валютой, которая смогла набрать обороты: доля юаня в мировых платежах выросла с 2% в 2023 году до почти 5% в 2024 году. Такой темп роста - рекордный, он показывает намерения Пекина по увеличению роли юаня в международных финансах. Более масштабной динамике мешает пока ограниченная конвертируемость юаня и закрытость финансовой системы Китая.

Что дальше? Адепты "непоколебимости доллара" считают, что на фоне прогнозируемого роста мировых платежных потоков на 50-53% с 2023 по 2030 год (до 290 трлн долларов), спрос на надежные платежные системы может укрепить позиции доллара. Однако злоупотребления по части его использования как санкционной дубины могут, наоборот, лишь усилить поиски альтернатив. Скажем, учитывая быстрый рост расчетов в крипте, кто возьмется прогнозировать, что будет с ней через 10 лет? Или как разовьются альтернативные системы платежей, не видимые SWIFT и прочим санкционерам. Аналитики, не являющиеся слепыми фанатами "вечнозеленого доллара", считают едва ли не главным фактором будущей неопределенности для него развитие цифровых валют центральных банков в развивающихся странах. Существует уже несколько межстрановых проектов, которые нацелены на трансграничные межбанковские платежи. Самым продвинутым считается сотрудничество между Таиландом и Гонконгом - Inthanon-Lionrock. Такие цифровые валюты не требуют для функционирования доллара США. Их могут в том числе поддерживать материальные активы, такие как сырьевые товары или золото. По прогнозам, стоимость транзакций, обработанных с помощью цифровых валют, может вырасти на 260 000% с 2023 по 2030 год. А доллар пусть готовится к "прошедшим войнам".

Георгий Бовт

Основной вопрос для атлантического сообщества - прекращать холодную войну в параметрах ХХ века или продолжать ее?

Федор Лукьянов: Последнее сражение холодной войны?

Мюнхенская конференция по безопасности привлекла в этом году внимание, сопоставимое с тем, какое ей уделили 18 лет назад. Тогда возмутителем спокойствия стал президент России, сейчас - вице-президент США. Объединяет эти события два обстоятельства. Оба связаны с последствиями холодной войны, правда, совсем по-разному. А также - и речь Владимира Путина в 2007 году, и выступление Джей Ди Вэнса в 2025-м требуют от трансатлантического сообщества не формальной, а содержательной реакции, изменения привычного образа действий.

Тогда этого не произошло. Европейский и американский истеблишмент предпочел, по сути, отмахнуться, сочтя риторику главы Российского государства досадой в связи с утратой его страной ведущих мировых позиций. Немногочисленные алармисты предлагали внимательно прислушаться к мнению Кремля (правда, с разными выводами - учесть пожелания либо, напротив, исходить из неизбывной агрессивности Москвы и резко нарастить сдерживание). Но этот подход утонул в самодовольной лавине под лозунгом "стерпится - слюбится": никуда Россия по большому счету не денется, привыкнет. Результат мы наглядно наблюдаем сейчас. Игнорировать мнение второго лица из главной страны атлантического сообщества не получится. Переполох налицо, Макрон созывает специальную европейскую встречу в верхах, чтобы выработать линию.

Правда, возникает вопрос: а правильно ли в Европейском союзе понимают суть проблемы, то, о чем говорил Вэнс? По первым откликам уверенности в этом нет. Сохраняется подспудная надежда пересидеть.

Обсуждаемое выступление вице-президента США, вероятно, объясняется несколькими причинами. Самое простое - отместка в адрес невоздержанных и совершенно бестактных европейских начальников, которые костерили Трампа и трампистов почем зря, вообще не задумываясь, что за слова могут и спросить. Кто тянул их за язык превентивно крушить отношения с человеком, который имел растущий шанс стать их старшим партнером - отдельная загадка. Как бы то ни было, они не стеснялись по части Трампа, он не стесняется в ответ.

Второе обстоятельство - идейное расхождение. В некотором смысле Вэнс обратил к Европе те же упреки, которые переселенцы в Новый Свет некогда бросали Свету Старому: тирания, лицемерие, паразитизм. Именно отмежевание от европейской политической традиции составляло 300 лет назад идеологические предпосылки, а затем основу формирования американского государства. Тот факт, что американские представители (не только Вэнс, но и особенно Маск) беспардонно вмешиваются во внутренние дела европейских стран, удивлять не должен - сами либеральные идеологи всегда отстаивали право это делать во имя свободы и демократии. Спор, что такое настоящая демократия, из внутриамериканского теперь превратился в трансатлантический. И он многое определит. Возможно, идеологическое направление Запада на следующий исторический период. И есть третий компонент - наиболее важный, потому что не связан с личностями и текущей конъюнктурой.

Мир изменился. Описать это изменение в полной мере пока довольно сложно - просто рано. Но мало кто спорит, что предыдущие подходы перестали работать, прежде всего по причине общего смещения международного баланса. Демографическое распределение, экономическая динамика, относительная роль Запада и других частей мира, сферы противостояния (технологии все более важная) - все это кардинально смещает картину. И основной вопрос для атлантического сообщества (хотя это звучит странновато 35 лет спустя): прекращать холодную войну в параметрах ХХ века или продолжать ее? Ответ Европы - второе (раз уж не получилось плавно поглотить бывших противников), ответ США - во все большей степени первое. И в американском случае это продукт не Трампа, а трансформации международной ситуации и Америки в XXI столетии в целом. Отход от приоритетности Европы начался сразу - при Джордже Буше-младшем, с меняющейся интенсивностью его продолжили все президенты после него. Трамп просто предельно откровенно сказал то, что избегали произносить его предшественники.

Что будет делать Европа? На данный момент выглядит так, что удержание идейной и геополитической композиции холодной войны - единственный для нее способ сохранить собственную центральность. А вместе с ней - и собственную цельность, которая уже шатается. Европейская интеграция - целиком и полностью продукт либерального мирового устройства. Оно нуждается во враге, и враге привычном. Враг новый, непривычный (Китай, например) не годится. Соответственно, логично предположить, что Европа объективно заинтересована в таком обострении такого масштаба, чтобы союзник, даже не желающий вмешиваться, не смог стоять в стороне. Насколько Старый Свет на такое способен - предмет размышлений. Для США ситуация двойственная. Отказ от идейно-политической рамки противостояния второй половины прошлого века - возможность всерьез заняться темами, которые представляются им актуальными теперь и на предстоящее время: Китай (в первую очередь), в связи с ним - тихоокеанское пространство, Северная Америка (возможно, Америка в целом), Арктика, до определенной степени Ближний Восток. Европа свою нужность в решении этих вопросов не доказала и едва ли докажет, а вот отвлекать внимание и ресурсы может. С другой стороны, обольщаться и полагать, что США просто махнут рукой на Старый Свет и оттуда уйдут, оснований нет. Подход Трампа - не изоляционизм, а другие способы управления "империей". Она должна приносить метрополии больше выгоды и создавать меньше головной боли. И требование Вэнса починить европейскую демократию - по сути, призыв улучшить управление провинцией, где местные власти утратили способность нормально решать внутренние вопросы. Отношение к суверенитету Европы тут еще более пренебрежительное, чем у предшествовавших американских атлантистов либерального толка. В общем, речь Вэнса представляет собой веху в атлантической хронике. А поскольку сама идея атлантизма прежде всего производная от предыдущей холодной войны, в центре вопрос - поставят ли в ней точку, чтобы начать какую-то новую холодную войну.

Федор Лукьянов

профессор-исследователь, Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Александр Рар: Произошел развод Америки с Европой

Внутри Евросоюза точка зрения немцев, французов, шведов уже не главенствует

Я бы сказал, что складывается естественное впечатление, когда смотришь за дискуссиями, дебатами, выступлениями, спорами на мюнхенской конференции безопасности, что назрел конец трансатлантическим отношениям и что между Америкой и Европой наступил развод.

Конечно, конференция - это не ООН, это собрание типа Давоса, где ведутся споры, где каждый высказывает свое мнение, где говорят о планах на будущее и где политики сверяют часы. Но там фактически ничего не решают. Поэтому на то, что происходило и о чем говорилось в Мюнхене, нужно смотреть двояко. Понятно, что Европа готова, с моей точки зрения, устами тех, кто был на конференции, рвать отношения с Америкой. Однако внутри Евросоюза точка зрения немцев, французов, датчан, шведов существует, но уже не главенствует, как прежде. Потому что есть точка зрения Венгрии, Словакии, политиков из других стран, которых просто не пригласили на конференцию по безопасности. И у них есть собственный взгляд по таким судьбоносным вопросам, как дальнейшие отношения с Америкой. У меня впечатление, что мы видим закат европейской политической мысли и развод Европы с США. Но это процесс, который произошел не за один день в Мюнхене. Просто теперь этот процесс будет продвигаться дальше. Кто-то будет за, кто-то будет против. Другими словами, в Европе найдутся силы, которые, конечно, будут цепляться за Америку, будут говорить, что мы без Америки никуда не двинемся и не хотим никуда двигаться. Будут силы в Европе, которые поддержат Трампа. Но появится и новая линия политики Германии. Это совершенно новый поворот.

Меня удивляет, что немцы готовы стать во главе военной коалиции против России

В отличие от последних лет, когда Германия проявляла себя только вассалом американской политики, сейчас Берлин становится лидером или пытается возглавить внутри Европы движение, которое пойдет по иному пути, не совпадающему с планами Вашингтона. Сегодня Германия фактически консолидирует Европу на антитрамповских позициях.

После взрывов на "Северных потоках" от европейцев не было слышно ни одного критического слова в адрес Америки. Поэтому складывалось впечатление, что европейцы настолько ослабли, что полностью находятся под контролем США. И у них нет собственной геополитики, своих целей. И так, в общем-то, действительно было. Но сейчас произошел абсолютный исторический поворот, и оказалось, что некие европейские страны напрямую выступают против Америки. А в США пришли к выводу, что будущие геополитические интересы страны не означают, что нужно продолжать "бодаться" с Россией. Америка этот процесс приостановила и пытается наладить отношения с Москвой.

В Европе же хотят остановить Россию, вытолкнуть ее в Азию. Но то, что раньше выглядело как чисто американский геополитический интерес, как сейчас выясняется, было интересом европейским. И это для России тоже важно понять, чтобы увидеть, что ее новый соперник состоит из европейских стран, которые при нынешних их элитах занимают антироссийские позиции. Это исторически понятно, потому что это повторение того, что мы видели за последние столетия в Европе. Всегда где-то проявлялась эта неприязнь, ненависть к России, неприятие ее интересов и нежелание ее присутствия на Европейском континенте.

В Европе происходит раскол, потому что не все европейские страны такой подход к США будут поддерживать. Есть государства, которые, как мне кажется, будут искать подходы к Трампу. Это Италия, Венгрия, может, Словакия. Не исключено, что это будут Греция, Болгария.

Меня удивляет, что немцы готовы стать во главе военной коалиции против России. По-другому невозможно интерпретировать слова кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС господина Мерца и слова нынешнего канцлера Шольца. Или заявления некоторых немецких политиков, говорящих, что ФРГ уже находится в состоянии войны с Россией. У Германии в прошлом была гораздо менее жесткая антироссийская история, чем, скажем, у Польши и Украины. Но сегодня Германия проявляет желание возглавить в Европе новый процесс экономической войны против России, к удивлению многих немцев, которые, может быть, со своим правительством не согласны. Германия будет сколачивать антироссийскую коалицию, в которую могут войти северные страны - Англия, Скандинавия, Польша и Прибалты. В то же время юг Европы в этой коалиции, на мой взгляд, участвовать не будет. Наоборот, на юге будут искать, как и американцы, возможности для примирения с Россией. Что движет этими планами Германии, трудно сказать. Это не реванш за поражение во Второй мировой войне, как многим может показаться, это просто какая-то идеология. Неприятие того, что Россию рассматривают как страну, которая фактически объявила войну либеральным ценностям и системам, на которых строится Евросоюз и которые немцы считают своей обязанностью защищать.

Америка начала понимать стратегические и национальные интересы России и их признавать. Это не сказано прямым текстом, но это видно. Трамп, конечно, использует жесткую риторику против России и угрожает, что, если Россия его не послушает, он вытащит настоящую дубинку. С другой стороны, он также говорит, что понимает, почему Россия выступает против расширения НАТО. Это очень важное отличие от тех европейцев, кто считает, что Россия фактически проиграла холодную войну и ей деваться некуда. А потому она должна признавать расширение Евросоюза, расширение НАТО. И удивляются, в чем могут быть российские интересы, кроме как тоже принять западную демократию. Поэтому для Германии выступление вице-президента США Вэнса - это абсолютный шок.

Европейские элиты рассчитывают, что Америка уже устала от команды Трампа и начинает его критиковать. Они тоже будут пытаться критиковать Вэнса в надежде на то, что в самой Америке появятся силы - демократы и глубинное государство, которые людей типа Вэнса остановят. Это, я бы сказал, краткосрочная стратегия европейцев. Европа не любит, когда ее критикуют. Знаете, тут очень много людей, которые критикуют по любому поводу политику Германии. Но когда начинают критиковать этот либеральный консенсус, то критиков объявляют или агентами Москвы, или агентами фашизма. И это тоже фактор кризиса, в котором находится Европа. Это показывает самодостаточность, самоуверенность, где-то надменность ее элит, которые видят только свою правоту и видят это даже в каком-то религиозном понимании. И не разрешают никому, даже американцу, себя критиковать.

Есть ли у Европы ресурсы противостоять политике отрицания со стороны Америки? Боюсь, сейчас эти ресурсы будут найдены за счет урезания бюджетов более богатых европейских стран. На словах поддержка Украины в Европе была, но, кроме Германии, никто в поддержку Украины в военном плане финансово не вкладывался. И я думаю, что так и будет дальше. Власти Германии найдут 100 млрд евро для милитаризации страны, для создания новой, уже европейской армии. Это будет армия северной Европы, которая начнет действовать.

Средства информации в будущие годы сделают все, чтобы сохранять противостояние с Россией. Или, как здесь говорят, защиту Украины. Я не знаю, как Германия поведет себя в будущем по отношению к Америке, если увидит, что у нее из-под носа американцы уводят украинские ресурсы к себе за океан. А Берлин ничего практически не получает. И кроме того, должен становиться донором для восстановления Украины. Но по моральным соображениям немецкое правительство готово продолжать поддержку Киева. Вы, наверное, видели, как немцы и другие люди, которые присутствовали в зале, аплодировали на мюнхенской конференции Зеленскому. Никому сегодня вот так не аплодируют, причем речь Зеленского была достаточно слабенькая, ничего нового он не сказал. Но люди, эти европейские элиты, просто от его вида, от его появления приходили в экстаз.

Потому что они видят в нем мученика за либеральные ценности, за которые им тоже хочется сражаться. Посмотрите просто на них, на этих руководителей, на Каю Каллас, на лидеров скандинавских стран, на французских молодых политиков. Они не знали холодной войны, но при этом чувствуют себя постоянными победителями. Они не могут себе представить, что Европа в чем-то проигрывает. Они понимают, что за пределами Европы у них союзников нет, но они считают, как здесь принято говорить, что Европа самая сильная экономическая мощь в мире. И им только не хватает, чтобы эта мощь экономическая была подкреплена собственной европейской армией. И тогда Евросоюз станет великой державой и все будет по-старому. Как было до прихода Трампа.

Подготовил Евгений Шестаков

Александр Рар

немецкий политолог, председатель Евразийского общества

Выключили Старый Свет. Мюнхен: Холодный душ на европейские элиты

Евгений Шестаков

В воскресенье в Германии прошла внеочередная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а на понедельник намечено экстренное заседание лидеров государств ЕС, которое созывает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Так выглядит первая официальная реакция Европы на итоги Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, он ожидает, что на саммите европейские лидеры "очень серьезно обсудят вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп". Тому, что произошло на выходных в Мюнхене, мировые СМИ дают самые разные оценки - от крушения Европы и политического землетрясения до отповеди, которую получил на конференции Белый дом, посягнувший на европейские ценности. Газета "Вашингтон пост" в этой связи напомнила 2007 год, когда президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции "шокировал публику, потребовав отказа от доминирующего влияния Америки и установления нового баланса сил в Европе".

Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене разделила Европу на "до и после"

Но в 2025 году собравшихся в Мюнхене в не меньшей степени ввел в ступор вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив: "Угроза, которая вызывает у меня наибольшее беспокойство в отношении Европы, - это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний фактор. Меня беспокоит угроза изнутри - отступление Европы от некоторых ее самых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Америкой". И эти слова, как утверждает европейская пресса, заставили участников мероприятия предположить, что при новой администрации "США могут объединиться с Россией и либо напасть на Европу, либо вообще отвернуться от нее". Но еще больший ступор в Мюнхене вызвал телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором был обозначен "обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике и поддержание канала коммуникаций для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях". А также проявились контуры все более реальной встречи лидеров России и США предположительно в Саудовской Аравии, на которой не будет ни представителей Брюсселя, ни Украины.

Реализованный Трампом разрыв шаблона, когда глава Белого дома заявил, что он приветствует возвращение Москвы в G7, а вице-президент США объяснил в интервью The Wall Street Journal, что переговоры по Украине приведут к сделке, которая "шокирует многих людей", заставляет ощутивших себя на обочине глобальных политических процессов лидеров ЕС срочно искать противоядие в отношении будущей политики Вашингтона.

Что и как сказал Вэнс

Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене разделила Европу на "до и после". Никогда прежде на таких мюнхенских конференциях столь зубодробительная критика в адрес Старого Света не звучала от эмиссара Вашингтона. И никогда прежде эта критика не затрагивала тех ценностей, которыми так гордился европейский истеблишмент.

"Я глубоко верю, что безопасности не существует, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которые направляет ваш собственный народ, - заявил с каменным лицом Вэнс, обращаясь к сидящим в зале европейским лидерам. - Вы не можете получить демократический мандат, подавляя своих оппонентов или сажая их в тюрьму, будь то лидер оппозиции, скромная христианка, молящаяся у себя дома, или журналист, пытающийся сообщить новости".

И еще цитата второго лица США, адресованная своим теперь, возможно, уже бывшим европейским союзникам: "Игнорирование людей или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или исключение людей из политического процесса ничего не защищают. На самом деле это самый надежный способ уничтожить демократию". В своем выступлении Вэнс вспомнил незаконно отмененные результаты первого тура выборов в Румынии, угрозы еврокомиссаров закрывать соцсети с "ненавистным контентом" и уже звучавшие из Брюсселя заявления о готовности опротестовать итоги предстоящих парламентских выборов в ФРГ, если их итоги покажутся "неправильными" части немецких политиков. Было очевидным, что в уме Вэнс держал также заявления Зеленского о том, что "украинцы не хотят выборов, и потому их проводить не нужно", но не захотел включать их в свое выступление.

"Если американская демократия могла пережить 10 лет сообщений с упреками от Греты Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска", - иронично заметил вице-президент США, обращаясь к европейской аудитории. Впрочем, по поводу пары месяцев Вэнс точно шутил.

Что услышала Европа

Выступление вице-президента США, фактически потребовавшего от европейских политиков сделать выбор - услышать голос народа или уйти, изменило весь предполагаемый сценарий Мюнхенской конференции. "Пинком под зад Евросоюзу", - назвал будущий курс американской администрации премьер Литвы. Проблема лишь в том, что ни увернуться от этого пинка, ни смягчить пустопорожней риторикой его последствия Европе уже не удастся.

Наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил: "США открыто вмешиваются в выборы. Не американскому правительству учить нас в нашей же стране, как нам следует защищать демократические институты". Не менее суровой оказалась реакция другого претендента на пост главы правительства ФРГ от партии "Зеленых" Роберта Хабека: "То, о чем говорил Вэнс, его не касается. Я отвечу ему четко: это не твое дело".

Впрочем, комментировать по существу речь представителя Трампа, тем более отвечать на его критику решились очень немногие. Большинство выступавших в Мюнхене решили не отступать от ранее написанных заявлений, преимущественно посвященных Украине. "Мы (Европа) должны выиграть эту войну. Мы не можем говорить, что эта война нас не касается. Мы ее часть, и вот уже три года ею являемся", - сообщила премьер Дании Метте Фредериксен. В том же духе высказалась глава евродипломатии Кая Каллас, подчеркнув, что Евросоюз должен обеспечить продолжение войны Украиной. А президент Чехии Петр Павел дал понять, что Украину следует принять в Евросоюз и в НАТО, несмотря на существующие по этому поводу возражения. В публичных оценках лидеры Евросоюза и облеченные властью политики, выступавшие в Мюнхене, старательно избегали оценок, прозвучавших в речи Вэнса упреков, сосредоточившись на привычных проукраинских тезисах. Но это не означает, что в Брюсселе готовы к переменам и согласны с критикой. Напротив, на предстоящем экстренном саммите Евросоюза его участники будут искать согласованные формулировки для коллективного ответа Белому дому. Как заявил в связи с этим президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, европейские лидеры не должны вести себя "как олени, попавшие в свет фар".

В России перепрофилирование Северного потока-2 под водород оценили в €6-12 млрд

В ЕС хотят запустить «Северный поток-2» под предлогом транспортировки водорода, но если качать по нему только водород, то техперевооружение газопровода обойдется дороже, чем его строительство когда-то

Российские эксперты скептически отнеслись к идее перепрофилирования оставшейся нитки «Северного потока-2» для транспортировки водорода. Как пишет «Прайм», для этого необходимы сложные технические решения по уже готовому трубопроводу и строительство нового — от Финляндии до труб на дне Балтики с последующим их соединением.

Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал агентству «Прайм», что молекула водорода в 8 раз меньше молекул метана. Кроме того, соприкосновение с этим газом делает сталь хрупкой, поэтому необходима обработки трубы специальными покрытиями, а также замена ряда участков.

Он уточнил, что переквалификация «Северного потока-2» в водородопровод будет стоить от €5-10 млн на 1 км при его общей протяженности 1234 км, то есть общие затраты составят от €6-12 млрд. При этом на возведение «Северного потока-2» потрачено €9 млрд.

«НиК» напоминает, что ранее в ЕС предложили задействовать «Северный поток-2» для перекачки водорода, получаемого от ВИЭ, из Финляндии в Германию. Однако данный проект, если речь действительно идет о водороде, потребует модернизации газопровода на сумму, превышающую стоимость его строительства.

Так что «НиК» полагает, что никто в ЕС в здравом уме не собирается производить и транспортировать 50 млрд кубометров водорода в год. Такие мощности в блоке отсутствуют. Идея заключается в том, чтобы «подмешивать» водород к метану, пуская его по действующему газопроводу. Благо, что подсчитывать количество дополнительных молекул водорода в метане никто не будет.

Кстати, сам проект транспортировки водорода вместе с метаном по «Северным потокам» существует порядка 6 лет. Он был создан на фоне развития в ЕС климатической повестки и перспективы взимания трансграничного «зеленого» налога на выбросы СО2. В 2019 году Россия еще пыталась заигрывать с ЕС на тему углеродных единиц, а также компенсации выбросов парниковых газов с помощью «зеленых» технологий. Но в 2022 году, напоминим, оба трубопровода взорвали неизвестные, целой осталась одна нитка «Северного потока-2», но сам газопровод так и не получил лицензию энергорегулятора ФРГ и поставлять природный газ без этого одобрения не имеет права (хотя может технически).

В общем, время прошло. Сейчас европейские страны сильнее зависят от поставщиков сырья, поэтому «протащить» торговый протекционизм с помощью «зеленого водорода» никто не сможет. Кстати Алжир уже заявил, что если к нему захотят применить таможенный сбор на выбросы СО2, он перекроет свой экспорт в ЕС.

Страны ЕС готовят новые санкции против РФ к 23 февраля

Европейцы почти договорились по поводу нового санкционного набора против России.

Представители государств Евросоюза фактически согласовали новый санкционный набор против России. Обозначена дата, на котором будет в финальном варианте представлен 16-й пакет в отношении компаний и физических лиц из РФ. В рамках этих договоренностей предполагается также определение новых рестрикций в отношении Белоруссии.

Затем санкционные предложения будут переданы в Совет ЕС, где их окончательно доработают с тем, чтобы на встрече руководителей европейских МИД 24 февраля санкции были утверждены. В тот же день рестрикции вступят в силу.

«НиК» отмечает, что ходят слухи о запрете российского СПГ в новом пакете, но аналитики пока склонны к мнению, что эмбарго не введут: ЕС ждет расширения поставок с запуском новых проектов в США и Катаре, а это будет со следующего года. В целом отметим, что многолетние санкционные ограничения стали частью экономической жизни России. Участники российской экономики адаптировались к работе в условиях различных рестрикций. Новые партии санкций стали приниматься в РФ довольно обыденно.

Петер Сийярто: мы больше не одиноки в продвижении мира на Украине

Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Зеленского о запрете переговоров с Путиным, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В интервью РИА Новости министр рассказал об обязательстве Киева не атаковать "Турецкий поток" в рамках гарантий ЕС, начале золотого века в двусторонних отношениях Будапешта и Вашингтона, ситуации с оплатой энергоносителей из России, перспективах введения пошлин США против Евросоюза и прогрессе в постройке АЭС "Пакш-2". Беседовал Алексей Алексеев.

— Это был ваш первый визит в США после инаугурации Трампа. Какая программа визита?

— На самом деле я приехал не в США, а в ООН. Цель моего визита — участие во встрече по вопросам контртеррористического соглашения под руководством заместителя генерального секретаря господина Воронкова. Венгрия является не только активным сторонником, но и участником усилий ООН по борьбе с терроризмом. Самый крупный отдел Управления ООН по борьбе с терроризмом за пределами Нью-Йорка находится в Будапеште, и сейчас мы ведем переговоры о том, как еще больше расширить возможности штаб-квартиры в Будапеште, превратив ее из региональной штаб-квартиры в глобальный центр поддержки миссий.

— То есть встреч с представителями США не планировалось?

— Нет, в этот раз нет.

— А есть какие-либо запланированные контакты или встречи?

— У меня уже налажены контакты с новым государственным секретарем.

— У вас был телефонный разговор.

— Да, и это действительно что-то новое. Потому что когда госсекретарь Блинкен занял свою должность, он позвонил всем в НАТО и ЕС, за исключением меня. Так что это новое чувство — что я был одним из первых, с кем связался новый госсекретарь, с которым у нас состоялся отличный разговор, в конце которого мы договорились, что постараемся воспользоваться первым же возможным временным интервалом, чтобы встретиться друг с другом лично.

— Недавно ваш премьер-министр подчеркнул важность заключения хорошей сделки с Соединенными Штатами. Не могли бы вы раскрыть подробности? О какой сделке идет речь?

— Дело в том, что мы должны перестроить наши отношения с Соединенными Штатами, исходя из очень глубоких принципов. Я имею в виду, что прежняя администрация прилагала усилия, принимала решения для того, чтобы загнать эти двусторонние отношения в исторический тупик, и им это удалось.

Они, например, расторгли двустороннее налоговое соглашение между двумя странами, несмотря на огромное американское сообщество инвесторов в Венгрии. Они ограничили доступ венгров к системе ESTA, они весьма серьезно финансировали наших оппонентов в Венгрии, когда дело касалось политики, НПО, СМИ. Они внесли министра, ответственного за секретные службы, в санкционный "список Магнитского". Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений.

— То есть можно сказать, что эта сделка является своего рода соглашением между двумя странами. Или это просто восстановление отношений?

— Мы договорились о том, что восстановим отношения таким образом, чтобы это привело к новому золотому веку двусторонних отношений между США и Венгрией. Подписание нового соглашения об избежании двойного налогообложения, возвращение Венгрии на прежнее место в системе ESTA, пересмотр мер, основанных на мести прежней администрации, — все это, безусловно, станет частью новой реальности.

— Несколько недель назад министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против Москвы. Венгрия получила гарантии по энергетической безопасности от Еврокомиссии. В чем именно они заключаются?

— Хотелось бы сказать очевидную вещь: мы очень недовольны тем фактом, что существуют санкции, — и не из-за России, а из-за нас самих. За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще трем-четырем миллиардам евро убытков, это огромная сумма. Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не начинали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения. Так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, так как у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями и не очень положительный.

Вот почему мы четко дали понять Еврокомиссии, что вопрос о том, ставит ли страна — кандидат в ЕС под угрозу безопасность энергоснабжения государства-члена, не может рассматриваться как двусторонняя проблема. Это не двусторонний вопрос, это европейская проблема, и, я думаю, недопустимо, чтобы Еврокомиссия скорее представляла интересы страны-кандидата перед государствами-членами, чем интересы государств-членов перед страной-кандидатом. Поэтому мы ясно дали понять Еврокомиссии, что так дальше продолжаться не может.

Финансовые жертвы ради санкций, а затем — угроза нашей энергетической безопасности. Так что они должны принять решение. Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро.

Мы в состоянии держать эти гарантии под постоянным контролем, поскольку следующее решение о продлении очередного режима санкций будет принято в середине марта, когда нужно будет решить, будет ли режим персональных санкций продлен или нет, и наше голосование, очевидно, будет зависеть от того, что произойдет до этого момента с этими гарантиями.

— Эти гарантии работают по состоянию на текущий момент?

— Пока еще не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления поставок газа через Украину, но еще есть некоторое время. В середине марта наш голос будет зависеть от дальнейшего прогресса по этим трем вопросам.

— Вы упомянули поставки газа. Речь идет о российском газе?

— В настоящее время безопасность наших поставок газа в основном зависит от трубопровода "Турецкий поток", который доставляет газ из России через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию. Недавно этот трубопровод подвергся атаке, и мы предельно ясно дали понять, что нападение на инфраструктуру, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность, является неприемлемым.

— Президент Трамп заявил, что он определенно введет тарифы для Европейского союза. Венгрия является частью Европейского союза. Насколько вы обеспокоены?

— Похоже, в Европе существует спортивное искусство — соревнование между европейскими лидерами в том, кто сможет сказать больше гадостей о президенте Трампе, и журналисты тоже включились в эту гонку. Я очень удивлен, что никто из этих журналистов или политиков не упоминает о том, что самые враждебные американские решения против европейской экономики были приняты администрацией Байдена. Закон о снижении инфляции, который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующих европейские компании в пользу американских.

Тогда я предложил в Европейском союзе две вещи: принять зеркальные меры или, если вы не готовы или недостаточно смелы для этого, оказать поддержку европейским компаниям таким образом, чтобы компенсировать потери, связанные с IRA (законом о снижении инфляции. — Прим. ред.). В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности: администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат? Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена.

— Есть шанс, что Венгрия сможет избежать этих пошлин как союзник США?

— Я надеюсь, что будущее мировой экономики — за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп — великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки — либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти.

— Президент Трамп у власти меньше месяца. Что изменилось для ЕС и вас (Венгрии)?

— Эпоха woke-идеологии закончилась. В последние годы, когда мы руководили страной на основе патриотического, христианского, суверенного подхода, мы подвергались массированным нападкам со стороны международного либерального мейнстрима. Теперь международный либеральный woke-мейнстрим потерял своего лидера, лидер западного мира проводит политику в поддержку семьи, суверенитета, борьбы с миграцией и мира, что полностью противоречит тому, что происходило до сих пор.