Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Американская антидипломатия уничтожает гегемонию США

Дмитрий Косырев

"Дипломатия с китайскими особенностями для новой эры" — это что? Это пекинские формулировки по части международных достижений страны в период между партийными съездами: 18-м, который был в 2012 году, и нынешним, 20-м, который открывается через десять дней — 16 октября. То есть, по сути, за время правления Си Цзиньпина.

Съезды правящей партии, как и выборы, полезны в любой стране не только для ротации части высшего руководства, но в том числе и для того, чтобы подвести итоги пройденного пути и обозначить следующий участок работы. Чем китайская политическая система и занята в эти дни — выдает много хорошей информации и оценок таковой. Делается это по всем темам, но нас за пределами Китая принципы внешней политики главного партнера в мире должны интересовать прежде прочего.

И здесь есть две важные публикации. Первая — статья лидера страны Си Цзиньпина в теоретическом партийном журнале "Цюши" ("Поиск истины"): статья обо всем, но прежде всего — о сути момента, переживаемого миром и, соответственно, страной. И тут ясно, что руководство очень хорошо понимает: началась великая борьба в мире, который полон угроз и вызовов. Борьба же самого Китая в данном случае идет за завершение национального возрождения, то есть за возвращение державе места на планете, которое веками было никак не последним.

А вторая публикация — в "Жэньминь жибао" — уже конкретно про китайскую дипломатию в новую, то есть нынешнюю, эпоху. В основном речь о той дипломатии, которая уже есть — сформировалась за десять лет.

И тут надо с огорчением сказать, что дипломатия-то, может, и сформировалась, но вот традиционный китайский стиль сочинения таких текстов — настоящий барьер между этой страной и миром. Очень много букв, много повторов одного и того же, обязательные ссылки на роль высших руководителей со всеми нужными в таких случаях формулировками… В общем, здесь нужен перевод во всех смыслах этого слова.

В самом деле — что такое "новый тип международных отношений, основывающийся на взаимном уважении, равенстве, справедливости и выгодном сотрудничестве"? А это, по сути, цель "реформы глобального управления", которая привела бы к отказу от подхода "победитель получает все". Нам такого подхода не нужно, а нужно "международное сообщество с общим будущим и глобальное сообщество безопасности для всех".

Здесь, конечно, грандиозное упражнение в идеализме: Китай хочет изменить мир? Стоит посмотреть, что творится в этом мире в эпоху нынешней "великой борьбы", чтобы понять, что речь о невыносимо идеальной ситуации, в которой текущие безобразия были бы невозможны.

Но без идеализма не может быть движения вперед. Если у дипломатии и любого иного рода человеческой деятельности нет ясного представления о том, каких целей надо добиваться, то не будет самой дипломатии — и вообще ничего. Останется сидеть на месте и ужасаться тому, что творят другие.

Но не забудем, что цель целью, а дипломатия — лишь средство к ее достижению. Как можно нам эту самую дипломатию в исполнении Пекина обозначить? Особенно с учетом того, что самую сложную доктрину или философскую систему всегда можно выразить одной простой фразой. И фраза эта в данном случае такая: Пекин уже на протяжении многих лет никого из своих партнеров подчеркнуто и демонстративно ни к чему не принуждает. Это, кстати, не идеализм, просто так и вправду лучше. Потому что сегодня принудишь, а потом наступит завтра.

Здесь есть еще одна статья из китайских СМИ, в которой, наоборот, все просто и понятно — потому что ругать других всегда легче, чем выдвигать светлые идеалы. Называется эта публикация "Для США нет никакой дипломатии, кроме дипломатии принуждения".

И вот тут минимум лозунгов и обобщений, зато максимум конкретики. Главная мысль простая: уходящая сверхдержава вообще не умеет вести нормальную дипломатию, для нее существует если не прямое военное вмешательство, то угрозы и давление, ясные и конкретные или реющие в воздухе в качестве невысказанной мысли. И больше ничего.

Конкретика в том, например, что только американские санкции сегодня введены против 40 государств мира, а это более половины населения планеты. Только при Дональде Трампе всяческих ограничений вводилось в среднем по три штуки в день, некоторые деятели администрации Байдена за это Трампа критиковали, но сейчас заняты тем же.

Еще одно: давлению подвергаются не только те, кто назначен противниками, но и друзья с партнерами. Статья описывает, как некто Мэтью Поттинжер, ответственный за Азию в Совете национальной безопасности, несколько часов орал на непоименованных британцев, чтобы те отказались от китайских технологий 5G. И добился своего, отбросив этим ближайшего союзника на несколько лет назад по технологической части.

Очень трудно заметить то, чего нет. Мы, напомним, ведем речь о Китае — державе, примерно сопоставимой с США по экономической и военной мощи. И тем не менее на протяжении многих лет сложно найти пример того, как Китай ставит любые другие страны (а они все меньше и слабее его) в невыносимое положение, заставляя их делать что-то такое, чего они делать не хотят. Силовая китайская политика — это что, сворачивание деловых связей с Литвой из-за заигрываний последней с Тайванем? Но это не "дипломатия принуждения": у Вильнюса сохранялась возможность сделать свой добровольный выбор. Давил на него, возможно, кто-то другой…

И было совершенно ожидаемо, вокруг каких тезисов строится западная пропаганда против Китая — по принципу "наоборот". Китай известен тем, что никого не принуждает, не навязывает никаких ценностей, практик и действий на мировой арене — значит, надо регулярно обвинять его, например, в том, что он дает другим странам деньги, чтобы загнать их в "кредитную ловушку". Или как здесь не вспомнить маниакально упорные попытки вынудить КНР показать военные мускулы в Тайваньском проливе, поймав его в капкан собственных обещаний "не допустить" провозглашения независимости острова: цель просто в том, чтобы третьи страны увидели, что Пекин тоже может себя вести если не как США, то хотя бы как одна сотая таковых. И неважно, что произойти это может, только если Китаю действительно сильно наступить на ногу, а не по его инициативе.

Идеалистические принципы китайской дипломатии плохи тем, что они действуют неярко и медленно. Иные принципы западной антидипломатии плохи тем, что, употребив силу и давление однажды, вы вызовете ненависть и будете вынуждены применять это все снова и снова — по нарастанию, пока всем прочим такая ситуация не надоест.

Цветные металлы дорожают из-за остановок заводов и снижения поставок

В среду, 5 октября, цены на медь демонстрировали на LME отрицательную динамику после выхода на самое высокое значение почти за 2 недели на фоне дорожающего доллара и непрекращающейся обеспокоенности рынка в отношении того, что повышение процентных ставок нанесет удар по спросу на металлы. Между тем стоимость цинка и свинца выросла на новостях о закрытии ряда плавильных предприятий из-за высоких цен на электроэнергию.

Трехмесячный контракт на медь подешевел на бирже на момент окончания торгов на 0,6%, до $7671,5 за т, ранее выйдя на самое высокое значение с 22 сентября - $7788 за т.

"Общий макроэкономический фон все еще мрачный. Федрезерв определенно нацелен бороться с инфляцией, а китайская экономика пока не выбралась из проблем", - констатирует глава отдела стратегий на сырьевом рынке Liberum Том Прайс, добавляя, что хотя котировки цены меди выросли во вторник на 2,8%, а другие активы с риском, такие как акции, также подорожали на надеждах, что центробанки могут снизить активность в своем процессе ужесточения кредитно-денежной политики, этот оптимизм выглядит неадекватным. "Уже более года Федрезерв не отходит от своей установки на обуздание инфляции, и его жесткие заявления не прекращаются. Но на рынке не перестает теплиться надежда, что можно дождаться смены стратегии или разрядки напряжения", - подчеркнул г-н Прайс, прогнозируя снижение цены у большинства цветных металлов на 10-30% в течение ближайших 12 месяцев.

Кроме того, на котировки меди отрицательно повлияло сообщение о возможном соглашении между работниками и руководством рудника Los Pelambres с посредничеством властей, что позволит избежать забастовки.

Тем временем стоимость цинка отыграла потери и начала расти, прибавив 0,3% и выйдя на отметку $3056,5 за т, после того как Glencore заявила о переводе цинкоплавильного завода Nordenham в Германии на режим техобслуживания с 1 ноября.

Свинец на LME вырос в цене на 5,1%, до $2035 за т - самого высокого значения более чем за месяц - на сообщении об остановке австралийского завода Port Pirie, принадлежащего компании Nyrstar, на 55 дней. Также поступили сообщения о снижении объема запасов свинца на складах LME приблизительно на одну пятую за прошедшие 2 месяца до самых низких значений с октября 2007 г.

На утренних торгах четверга, 6 октября, отмечен рост котировок цен меди и цинка после определения LME новых условий поставок металла российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Другие цветные металлы также улучшили позиции, получая поддержку от надежд на улучшение спроса в Китае ввиду растущих ожиданий смягчения Пекином ковидных ограничений в стране.

Трехмесячный контракт на цинк на LME вырос в цене по состоянию на 9:31 мск на 3,7%, до $3156,5 за т - самого высокого значения с 20 сентября. "Ценовым фактором здесь стало сообщение Glencore об остановке Nordenham и объявление LME о сокращении поставок металлов с УГМК", - отмечает глава отдела исследований Westpac Роберт Ренни.

LME ограничила прием меди и цинка от УГМК и ее подразделения ПАО «Челябинский цинковый завод» после введения Великобританией санкций в отношении президента УГМК Искандера Махмудова.

Трехмесячный контракт на медь подорожал на бирже на 2,1%, до $7838,5 за т. В ходе сессии металл вырос в цене до самого высокого значения с 19 сентября - $7858 за т.

Объемы торгов на LME остаются невысокими ввиду праздничных каникул в КНР.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 06.10.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2362.5 за т, медь – $7847.5 за т, свинец – $2120.5 за т, никель – $22749.5 за т, олово – $20490 за т, цинк – $3175 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2369 за т, медь – $7801.5 за т, свинец – $2082 за т, никель – $22865 за т, олово – $20410 за т, цинк – $3130 за т;

на ShFE: торгов нет;

на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7787.5 за т;

на NYMEX (поставка январь 2023 г.): медь – $7866 за т.

Починка антисмысловой нити: ученые открыли механизм восстановления повреждений цепочки ДНК

Российские ученые в составе международной исследовательской группы раскрыли молекулярный механизм, который запускает починку нити ДНК, отвечающей за деление клетки. Ранее науке был известен лишь механизм репарации той нуклеотидной цепочки, которая обеспечивает экспрессию (синтез) белков в организме.

«Починка» ДНК начинается после того, как молекула фермента РНК-полимеразы наталкивается на повреждения в этой цепочке, двигаясь вдоль нее. Оказалось, что разрывы второй нити ДНК тоже меняют эту структуру, что позволяет клетке отреагировать на поломки генома. По словам авторов работы, результаты исследования помогут найти новые методы лечения ряда заболеваний.

Российские ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с коллегами из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона (США) и Центра исследования рака Фокс Чейз (США) раскрыли механизм, который обеспечивает устранение поломок в одной из нитей ДНК. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Cells. Исследование поддержано грантом Президентской программы РНФ.

Молекула ДНК состоит из двух нуклеотидных цепочек, закрученных в спираль. Одна из этих нитей задействуется в процессе транскрипции — считывания генов для экспрессии (синтеза) белков, необходимых для функционирования организма. Эта нить носит название «смысловая», напоминают авторы исследования. Вторая нить используется только для копирования ДНК при делении клетки — биологи называют ее антисмысловой.

Под влиянием неблагоприятных внешних факторов цепочки ДНК могут получать повреждения и разрываться. Кроме того, брешь образуется при клеточном делении, когда ДНК копируется. За сутки в клетках человеческого организма может происходить до 100 тыс. таких разрывов. Поломки исправляются благодаря механизму репарации — выработке специальных белков, которые способны «залатать» разрывы. В противном случае повреждение даже одной нити ДНК приводило бы к злокачественному перерождению или гибели всей клетки.

Распознавание повреждений в цепочке ДНК происходит при помощи специальных ферментов. Во время считывания генетического кода с нити ДНК молекула фермента РНК-полимеразы движется вдоль цепочки нуклеотидов. Встретив разрыв нити, молекула останавливается — это служит сигналом для запуска процесса репарации.

Однако этот механизм действует только в отношении смысловой нити ДНК – РНК-полимераза движется только по этой цепочке. При этом науке до сих пор было неизвестно, каким образом «чинятся» поломки и разрывы второй, антисмысловой нити ДНК.

Авторы научной работы смогли раскрыть этот механизм. С помощью электронной микроскопии, биохимических методов и молекулярного моделирования ученые исследовали конфигурацию цепочек нуклеиновой кислоты на участке считывания генетической информации РНК-полимеразой. Когда молекула фермента движется по нити ДНК, цепочка нуклеотидов закручивается в петли, которые раскрываются по мере продвижения молекулы.

Выяснилось, что геометрия этих петель сильно меняется, если в соседней антисмысловой нити есть повреждение. Благодаря этим изменениям клетка способна обнаружить разрыв на антисмысловой цепочке ДНК, считают биологи.

Наличие разрыва на антисмысловой нити не позволяет петлям комплементарной (взаимодополняющей) цепочки принять правильную конфигурацию и продвижение РНК-полимеразы останавливается. Таким образом, петли служат индикаторами разрывов в антисмысловой цепи, этот механизм запускает процесс исправления ошибок в геноме, поясняют ученые.

«Мы открыли новый механизм, с помощью которого клетка может находить разрывы в ДНК. Понимание этого механизма имеет большое значение для фундаментальной науки: повреждение ДНК ведет к накоплению мутаций и, как следствие, смерти или нарушению работы клетки. Это способствует развитию различных заболеваний, в том числе онкологических и нейродегенеративных», — пояснила доктор биологических наук профессор биологического факультета МГУ, профессор РАН Ольга Соколова.

Исследователи отмечают, что этот ранее неизвестный науке механизм может открыть новые возможности лечения ряда заболеваний, связанных с генетическими сбоями. Кроме того, полученные данные могут стать отправной точкой для разработки препаратов, способных снижать стабильность ДНК и вызывать программируемую гибель раковых клеток, а также клеток, пораженных вирусами, полагают ученые.

Источник: РНФ.

Каково сегодня быть велосипедистом в Москве и в Минске

Горожане все активнее пересаживаются на велосипеды. Следуя современным трендам, местные власти в кооперации с бизнесом создают необходимую инфраструктуру и комфортную среду для передвижения на двухколесном транспорте. Наши корреспонденты изучили свежие велотенденции в белорусской и российской столицах.

Велосипедист в Минске - это молодой мужчина на горном двухколесном транспортном средстве. Сказались два года пандемии, а также техническая конкуренция в виде малых электрических средств индивидуальной мобильности. Впрочем, от простого велосипеда белорусы не отвернулись: эти средства передвижения есть у большинства семей в крупных городах. Исходя из этого развивается и инфраструктура.

Торговля предлагает в основном российские, китайские и, конечно, белорусские двухколесные машины. К слову, отечественный велосипед переживает второе рождение: Минский мотовелозавод, известный когда-то на весь Советский Союз техникой марки "Аист", под контролем государства выходит из затяжного кризиса. В августе, когда Президент Александр Лукашенко в очередной раз посещал предприятие, прозвучала информация: за прошлый год завод реализовал, в том числе на экспорт, 105 тысяч велосипедов, в планах наращивание производства до 200 тысяч.

А еще в результате модернизации должна до 80-90 процентов увеличиться локализация производства. Пока же большинство комплектующих закупается в Китае.

Лидером в развитии велосипедной инфраструктуры является Минск. По словам заместителя директора - начальника учебно-методического отдела Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Виктора Чударева, нынче главным местом притяжения поклонников двухколесной техники являются проходящая через всю столицу магистральная велодорожка протяженностью 27 км и три прогулочные велодорожки протяженностью 5,5 км в городских парках. Кроме этого, есть совмещенные велопешеходные дорожки протяженностью 256 км. Функционирует более 50 пунктов проката, в которых доступны около 1,2 тысячи велосипедов. Развивается и система автоматического проката. Представленные в Минске сети шерингов располагают 3000 велосипедами и 300 электровелосипедами. Самая известная из них нынче предлагает аренду транспорта с помощью мобильного телефона, на который надо скачать специальное приложение. Для велосипеда сумма аренды складывается из двух частей: 0,50 белорусского рубля (11,7 российского) - фиксированная часть, взимаемая независимо от срока, и 0,05 белорусского рубля (1,7 российского) за минуту - переменная часть. Чтобы воспользоваться сервисом, у пользователя должна быть подключена услуга 3D-платежей. Сервис работает с платежными системами Visa, MasterCard, "Мир". Правда, с последней в нынешнем сезоне были сбои, при этом оплатить аренду можно было только с белорусcкой карты.

Для дальнейшего развития велодвижения продолжается работа по улучшению состояния дорог, улиц и тротуаров. В 2022-м в стране появилось новое мероприятие в рамках ежегодной работы по благоустройству населенных пунктов - обустройство велосипедных стоянок. Чаще всего это происходит в местах скопления людей: у торговых центров, рядом с территориями массового отдыха, в районе пересадочных узлов общественного транспорта и т.п. Развивается и система велогаражей, причем в новых кварталах такие места часто проектируют заранее.

Нынешний год также стал поворотным в вопросе взаимодействия водителей двухколесных немоторизованных транспортных средств с другими участниками дорожного движения. В конце октября в Беларуси вступили изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми велосипедистам, в частности, можно не спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Однако, подъезжая к ней, нужно убедиться в безопасности, заблаговременно снизить скорость движения и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. Движение по проезжей части может осуществляться в зоне с ограничением максимальной скорости движения не далее одного метра от ее правого края в один ряд. В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории ездить на велосипеде разрешается по тротуару, обочине и проезжей части. Словом, двухколесная техника в Беларуси продолжает отвоевывать себе место под солнцем. Но, разумеется, с учетом интересов пешеходов и автомобилистов.

На работу на велосипеде в Москве ездить вполне реально - число точек проката, по информации "Велобайк. Московский велопрокат", достигло 750. Они доступны в пределах десяти минут пешком практически в любом районе столицы. Достаточно много и велосипедов, предлагаемых в аренду, - более 7000 штук. Тем, кто не желает крутить педали, доступны электроциклы, велосипеды, работающие на аккумуляторной тяге.

Точной информации о длине московских велодорожек нет. Несколько лет назад фигурировала цифра 773 км. Потом выяснилось, что к велодорожкам причислили и полосы для движения маршрутных транспортных средств, и такси. Передвигаться по ним на велосипеде, мягко говоря, опасно для жизни. В конце апреля 2022 года заммэра Москвы Максим Ликсутов, отвечающий за дорожно-транспортную инфраструктуру, сообщал, что в текущем году протяженность велодорожек планируется увеличить минимум на 30 км. На момент этого заявления их общая длина составляла 350 км. Примерно к этой цифре подводит и карта велодорожек, доступная на сайте проекта "Веломосква".

Прокатиться на велосипеде по Москве обойдется в небольшую сумму. Действует несколько тарифов. Если велосипед вам нужен для единственной поездки, проще оформить его прокат по тарифу "Поминутный". В этом случае вы оплачиваете минимум 25 рублей из расчета 5 рублей за пользование велосипедом в минуту и добавляете 10 рублей в качестве страховки. Можно взять велосипед на сутки за 155 рублей. Есть также тарифы "Сезон 30 минут" и "Сезон 60 минут" стоимостью 699 и 999 рублей соответственно, в рамках которых доступны поездки выбранной протяженности в период всей работы велопроката. Кстати, в этом году станции аренды велобайков открылись 18 апреля, в планах их работа до 31 октября.

Можно привязать к своему аккаунту карту "Тройка" и использовать ее для получения доступа к велосипеду.

Сравнивать Москву велосипедную с другими городами мира не совсем корректно, считает президент Московского клуба велотуристов Сергей Серганов:

- Основное население живет далеко от работы, чтобы добираться до нее на велосипеде. Да и перебираться по пути через автомобильные развязки очень тяжело. В идеале велодорожка - это трасса, на которую не заезжают автомобили, где не ходят мамы с колясками. Еще одна проблема - во время дождя нет возможности войти в метро с нескладным велосипедом. Да и климат столицы суровее, чем, скажем, в Минске, разница температур достигает трех-пяти градусов. Уже в ноябре дороги покрыты снегом, в то время как в Минске это происходит в конце первой декады декабря.

Текст: Александр Нестеров Тарас Фомченков

Чем можно заменить импортные препараты для животных и корма

Ирина Никитина (Тюменская область)

Из-за санкций недружественных стран под удар попали самые беззащитные и безответные - домашние питомцы. В сложной ситуации оказался и профильный бизнес: сегодня каждый айболит действует по ситуации - один уже добрался до сундучка с лекарствами, оставленными на черный день, другой поехал в соседние страны на поиски нужных товаров, а третий стал присматриваться к российским ветпрепаратам из среднего ценового сегмента.

Нынче мало кто загадывает наперед, но все же крупные ветеринарные сети областной столицы еще в начале весны побеспокоились о наполнении своих складов. Руководитель одной из таких компаний Дарья Сухова рассказала, что анестезию закупила заранее, чему сейчас очень рада. Действительно, почти 70 процентов используемых в российской ветеринарии препаратов производятся за границей, еще 20 - включают иностранные субстанции. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей отмечают: зарубежные поставщики от российских хвостатых пациентов не отказывались, но дефицит все же возник - из-за увеличения сроков доставки (есть проблемы с таможенным оформлением, а также сбои внутренней логистики). Как следствие, на черном рынке цены взлетели от трех до 20 раз. Например, за не имеющий пока российских аналогов газовый наркоз, который используют, когда животному противопоказан внутривенный, вместо 6000 рублей просят более 20 тысяч.

Еще один руководитель ветклиники Анастасия Колпакчи тоже успела пополнить запасы. Но, поскольку дальше все равно придется закупать препараты по новым ценам, приходится скрепя сердце увеличивать и стоимость услуг.

- Мы никогда не выкупали большие партии и вот теперь, откровенно признаюсь, жалеем. Дозы импортного наркоза наперечет - бережем для самых сложных случаев, а более простые операции проводим с отечественным заменителем. Импортные вакцины вообще пропали с рынка. Российские в прайсе были всегда - они неплохие, но переносятся тяжелее, поэтому нужно заранее ставить антигистаминное. Капли от блох и клещей, таблетки от паразитов - местные. Но и они подорожали, - рассказывает представитель еще одной клиники Наталья Бондаренко.

Предпринимательница вспоминает, как в конце зимы - начале весны стало трудно по прежним ценам найти даже самое элементарное - бинты, вату, внутривенные катетеры и даже перчатки, губки, тряпки, средства дезинфекции. Но уже летом навстречу ветклиникам пошли маркетплейсы, предложившие на расходники адекватные ценники. С реактивами для биохимических анализаторов выручил Китай.

Ситуация со специальными кормами тоже тревожная: сначала производители и распространители отменили систему скидок для веткабинетов, а потом и вовсе стали завозить лишь небольшие партии.

- Если представитель вовремя среагировал, то добудет несколько пачек, за которыми уже выстроилась очередь. В данный момент витрина с лечебными кормами у нас пустая, да и обычного корма премиум-качества - всего семь пакетов, - разводит руками Бондаренко. - Гостиница у нас тоже простаивает - горожане ищут альтернативные варианты временного устройства подопечных. С зимы пришлось поднять стоимость услуг на 20 процентов. Пытаемся сдерживать рост, но долго так продолжаться не может, это ведь семейный бизнес.

Александр Скипин, директор Бердюжского ветцентра, что в трехстах километрах от областной столицы, согласен: цены на препараты и корма не просто растут - звереют. Хотя муниципалитет граничит с Казахстаном, пересекать границу в поисках лекарств и паштетов селяне не торопятся - условия диктует спрос, а он в деревнях не такой высокий, как в городе. Сложных операций здесь тоже обычно мало. Но, при том что первичный прием ветеринара в райцентре в шесть раз дешевле, чем в Тюмени, для многих бердюжан и это сейчас неподъемная сумма. Поток клиентов упал: в месяц ветцентр, единственный на огромный район, регистрирует меньше сотни обращений. Жители лечат питомцев самостоятельно, человеческими препаратами, не особо разбираясь с дозировкой.

- На днях привезли четырехмесячного щенка весом четыре килограмма, которому хозяйка дала целую таблетку противовоспалительного, рассчитанную на массу тела 60 килограммов, - ужасается специалист.

Куратор благотворительного фонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" Екатерина Криволапова оценивает ситуацию с позиции зооволонтеров: благотворительные акции крупных меценатов стали более редкими и скромными, но не свернулись, ветклиники дают скидки, хотя им самим несладко, донаты тоже продолжают поступать - сейчас важны каждые сто рублей (это, например, треть стоимости качественных капель от блох). До слез обидно, что цена на сухое молоко для новорожденных котят просто сумасшедшая - более трех тысяч рублей за баночку, а ведь таких "клиентов" в фонде больше сотни.

- Сейчас главная задача организации - выполнить обязательства хотя бы по тем животным, которые уже приняты под опеку, поэтому намеренно приостанавливаем прием новых. Речь даже не о финансах, а о человеческом ресурсе: подкидышей меньше не становится, а рук катастрофически не хватает, - сетует куратор "Потеряшек".

Руководитель группы помощи животным "ЖиВи" Ирина Бутакова тоже призналась, что приходится ограничивать размах деятельности - реагировать лишь на тяжелые случаи.

- На днях срочно собрали собаке с переломанными лапами 50 тысяч рублей, хотя могли бы погасить долг за лечение нескольких животных в клинике. Еще одна проблема - найти корм для кошек с проблемами почек. Они же пожизненно на нем сидят, а тут - дыра, хоть сколько денег за него предложи! - объясняет Ирина.

Кстати, у нее есть идея по сохранению финансовой стабильности лечебниц: веткабинетов общей практики в Тюмени очень много, и зачастую они располагаются в соседних домах, а вот специализированных катастрофически не хватает, например, для животных с онкологическими или ортопедическими проблемами.

- А еще городу нужен реабилитационный центр и большой дневной стационар, куда бы хозяева приходили с направлениями-назначениями на капельницы, уколы, прочие процедуры, - считает Бутакова.

Уральские перевозчики переключились на новые международные направления

Наталия Тихонова (Свердловская область)

Логистика сегодня превращается в тест на находчивость как для транспортных компаний, так и для участников внешнеэкономической деятельности. Санкции в отношении отрасли начали вводить в апреле и продолжают до сих пор. Конечно, это не могло не коснуться Среднего Урала как одного из сильнейших экспортеров.

География для свердловских дальнобойщиков к лету сузилась с 41 страны до восьми. Впрочем, в Уральской ТПП, где выдают разрешительные документы экспортерам, утверждают, что регион не потерял ни в деньгах, ни в новых связях (официальная статистика ВЭД сейчас закрыта). Просто вектор экспорта резко сменился - теперь он направлен на Восток, в первую очередь в Китай, Турцию, Индию, Иран, Пакистан.

Турция занимает в этом ряду особое место - участники выставки Translogistica Ural, недавно прошедшей в Екатеринбурге, назвали ее новым хабом в Европу: объемы грузооборота в 2022 году выросли в 3,4 раза. Однако имеется серьезный стоп-фактор: оборачиваемость фур на этом направлении достигает двух месяцев из-за невысокой пропускной способности погранперехода "Верхний Ларс" между РФ и Грузией.

На Казахстан были большие надежды, но сегодня отсюда возможен ввоз исключительно несанкционных товаров. В августе в республике ввели меры регулирования стоимости топлива, так что теперь для иностранцев оно дороже почти в два раза, чем для резидентов. Кроме того, наш ближайший сосед игнорирует межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 2004 года, по которому доставка груза в третьи страны и из третьих стран через территорию России или Казахстана должна проводиться на паритетных началах и по спецразрешению компетентного органа одной из сторон договора. От перевозчиков, которые осуществляют перецепку фур на границе РФ с Беларусью, в Казахстане начали требовать разрешение, выданное первому перевозчику из ЕС. Самое неприятное, что о новых требованиях не предупредили заранее. В результате было задержано более 10 российских автопоездов, их владельцам пришлось заплатить высокие штрафы.

- В статье 20 межправительственного соглашения сказано, что все спорные вопросы решаются путем взаимных консультаций и переговоров. Здесь их не было. Минтранс РФ отправил письмо в министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, ответа пока нет, - рассказал руководитель филиала Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) по УрФО Александр Салаутин.

Впрочем, в этом больше экономики, чем политики, думают некоторые эксперты.

- В 2022 году многие российские транспортные фирмы перевели в Казахстан часть парка или открыли там "дочки". Конечно, это понравилось - соседи решили забрать весь рынок под себя, - предположил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Неплохую динамику грузооборота показывают Узбекистан и Кыргызстан (рост в 1,7 и 4,7 раза соответственно). Минус этих направлений - сложности с регистрацией реэкспортных контрактов в банках. Под реэкспортом понимается вывоз ранее ввезенных в Россию товаров с целью последующей перепродажи в другие страны. Неожиданно "выстрелила" Армения (рост грузооборота вдвое), но ее логистическое положение не столь выгодное, поэтому при доставке товара в Европу через эту страну затраты возрастают в среднем на 1-1,2 тысячи долларов на тонну. Перевозки в Калининградскую область через Литву осложняет то, что у российских дальнобойщиков истекают 2-3-летние шенгенские визы, а получение новых затруднено.

Зато опасения, звучавшие в начале года, что зарубежные производители откажутся продавать запчасти к автопоездам, не сбылись. Товары идут, правда, теперь дороже и дольше. Некоторые марки (шведские, немецкие) отказываются ремонтировать свою технику, но корейцы и китайцы продолжают сотрудничать с транспортниками. Кроме того, аналогичные услуги предлагают российские и белорусские заводы.

Обновление парка тоже не остановилось. За восемь месяцев 2022 года в России продано 60 тысяч новых грузовых авто. Как ожидается, к концу года обновление достигнет от 77 до 83 тысяч. Это меньше, чем в 2021-м (92 тысячи), но больше показателя 2020-го (74 тысячи). При этом по схеме параллельного импорта ввезено менее 100 единиц.

- Европейцы, американцы, японцы постепенно уходят, а российские, белорусские, корейские и китайские производители наращивают присутствие, - отмечает представитель Национального агентства промышленной информации Александр Козлов. - Если у КНР в 2021-м доля рынка была семь процентов, то сейчас - почти 22, до конца года может быть 25-26.

Среди слабых мест продукции из Поднебесной - недостаток сервисных центров в России. Поскольку модели для наших транспортников новые, они не понимают, как машины поведут себя через полгода-год, не возникнут ли проблемы с запчастями, а каждый день простоя стоит от 10 до 15 тысяч рублей. Еще одна сложность в адаптации китайской техники - у нее нет сертификатов соответствия европейским стандартам безопасности и экологичности. То есть нужно каждую новую для рынка модель загонять на полигон и получать протокол испытаний, а это довольно дорогое удовольствие - исчисляется десятками миллионов рублей.

Выстроить логистику в новом формате без системного диалога с властью, результатом которого будет принятие оперативных решений, будет намного сложнее, считает Александр Салаутин. К сожалению, коллективное предложение АСМАП, УТПП, Союза промышленников и предпринимателей , "ОПОРЫ" и "Деловой России" снизить налоговую нагрузку на международных автоперевозчиков понимания в регионе пока не нашло. Да, льготу по транспортному налогу в прошлом году продлили, но воспользоваться ею смогли только два предприятия из 560. Практически невыполнимыми оказались и условия по повышению зарплаты и сохранению штатной численности персонала в пандемию.

Да и с другой мерой поддержки, на федеральном уровне, явно затянули. Бизнес еще в начале лета предлагал в качестве зеркальной санкции запретить движение европейских фур по России. Но правительство сделало это только сейчас. Говорят, что не торопиться просили крупные российские заказчики: они боялись, что перецепка на границе повредит станкам, конвейерам и другим высокотехнологичным товарам. В итоге из 12 тысяч долларов, которые платили за доставку производители металла с Урала, "доморощенный" перевозчик получал всего 3,3, еще 500-700 брали белорусы за перецепку, все остальное доставалось конкурентам из ЕС.

- Надеемся, что мера, которая вступит в силу 10 октября, сыграет положительную роль. Но пока не очень ясно, как она будет реализована. В частности, есть вопросы к широкому списку товаров, к возможности возврата НДС при международной перевозке, если по факту перецепка будет в Псковской области, - отмечает Александр Салаутин.

Почему отечественный рыболовный флот остро нуждается в обновлении

Олег Братухин (генеральный конструктор "Русской пелагической исследовательской компании", член Общественного совета по развитию Дальнего Востока и Арктики)

Вопрос так называемых "квот под киль" обсуждается уже несколько лет. На мой взгляд, нынешняя ситуация, которая приводит к перераспределению ресурса в отрасли, рукотворная. Это результат целенаправленной многолетней политики рыбацких ассоциаций и объединений, которые вместо формулирования твердого заказа к отечественному судостроению, куда должны были быть включены и мало-, средне-, и крупнотоннажные современные суда, десятилетиями стояли против строительства флота под лозунгом его переизбытка. Получая от государства 85-процентную льготу по оплате ставки сбора, с которой президент согласился еще в 2007 году. Она должна была идти в том числе и на обновление флота. За эти, по сути, государственные средства, а это ни много ни мало около трех с половиной миллиардов долларов, они в лучшем случае заказывали суда за рубежом. И не желали даже обсуждать вопрос о качестве и эффективности существующего устаревшего флота.

На кого и на что им сейчас пенять? На то, что появились компании, которые использовали лозунг обновления для перераспределения квот в свою пользу? Но ведь по такому пути идут все успешные экономики - они развивают смежные отрасли за счет своих природных ресурсов.

Считал и считаю, что отечественный рыболовный флот остро нуждается в обновлении. Дело не столько в его возрасте или физическом износе: экономика промышленного рыболовства с его высокой рентабельностью (по данным Росстата, отношение рентабельности к налоговой нагрузке в рыболовстве почти в десять раз выше, чем в области добычи полезных ископаемых либо в водном транспорте) легко выдерживает использование морально и физически устаревшей техники. Дело в его эффективности и, соответственно, в эффективности использования квот, а именно прибыли и налогах, извлекаемых из каждой тонны национальных биоресурсов.

Поэтому нам необходимо не просто обновление флота, ведь новое судно не синоним современного. Мы нуждаемся в строительстве действительно конкурентоспособного флота. Именно такую задачу и поставил президент в октябре 2015 года на президиуме Госсовета. Стать лидером в мировом рыболовстве иным способом невозможно.

К сожалению, подавляющая часть строящегося сегодня на наших верфях по зарубежным проектам рыболовного флота неконкурентоспособна, а часть его является копиями зарубежных судов из 1960-х годов. В свое время Общественная палата Российской Федерации много внимания уделяла этой теме, и в своих резолюциях не раз предупреждала о ситуации. Ответа, почему в требованиях к объектам инвестиций заложены характеристики, которые уступают зарубежным аналогам, построенным более 30 лет назад, ни одно ведомство не дало.

Обращалось внимание и на риски, связанные с использованием иностранных проектов - зачем зарубежным компаниям создавать такой флот, который составлял бы им конкуренцию? Продолжать строить такие суда, а тем более строить их, как предлагается сегодня, серийно, означает только одно - заложить прочный фундамент отраслевой отсталости до 2050 года, с учетом нормативного срока эксплуатации судна.

Не могу не остановиться на вопросе размерений судов и равного доступа к инвестиционным квотам малых и средних рыболовных компаний. Полагаю, что квоты должны закрепляться за любыми судами, включая мало- и среднетоннажные. Почему нужно судно непременно более 105 метров (объект инвестиций типа "А" для промысла минтая и сельди), которые строим только мы в мире и которые стоят более 100 миллионов долларов? Объяснение Росрыболовства на этот счет странное: "строительство крупнотоннажного флота имеет длительные сроки окупаемости и непривлекательно для инвесторов" и потому на них нужно выделить самые большие квоты.

Инвестиционные квоты должны закрепляться за любым современным судном, спроектированным и построенным в России, в котором нуждается компания либо группа компаний. Главное - это его уровень, производительность и эффективность, что администрируется сравнением всего лишь нескольких показателей с лучшими отечественными и зарубежными аналогами. И лишь строительство таких современных судов пойдет на благо не только пользователям, но и отечественному судостроению, производству судового оборудования.

Отсутствие в России современных проектов судов - глубочайшее заблуждение, которое на протяжении десятилетий повторяли наши рыбаки. Более того, часть отечественных проектов существенно превосходит зарубежные, поскольку основана на значительном объеме предпроектных исследований и знании отличительных особенностей промысла дальневосточных биоресурсов. Ни в Норвегии, ни в Исландии, ни в Нидерландах нет минтая. Откуда у них компетенции в этом сегменте рыболовства?

Что касается приоритетного развития Дальнего Востока и привлечения в дальневосточную судостроительную индустрию инвестиций, то ни одно судно для дальневосточных биоресурсов - минтая и сельди, на которые выделяются самые большие квоты, не заказано на Дальнем Востоке в первую волну инвестквот. Нам, безусловно, важна реализация на государственном уровне принципа, который многократно обсуждался и везде находил поддержку: "где ловим, там и строим". Это особенно важно сегодня в условиях санкционных ограничений, наложенных западными странами, и географической близости к Дальнему Востоку ведущего судостроителя в мире - Китая, который производит абсолютно весь спектр судового оборудования, что позволяет локализовать его изготовления у нас на Дальнем Востоке.

В нынешних экономических условиях, несмотря на указанные проблемы, которые, конечно же, требуют оперативного решения, безальтернативно необходимо приложить десятикратно большие усилия для развития отечественного судостроения и эффективного использования биоресурсов. Остановить этот процесс - означает встать на сторону недоброжелателей России.

Когда аквакультура станет де-факто сельскохозяйственной отраслью

Анна Бондаренко (Приморский край)

В Приморье, на берегу залива Восток во второй раз прошла школа молодых биологов. Получить знания о современной марикультуре приехали ученые из разных регионов страны - от Дальнего Востока до Крыма. По словам одного из организаторов, старшего научного сотрудника Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН, кандидата биологических наук Сергея Масленникова, задача школы - популяризировать среди ученых эту тематику и тем самым внести свой вклад в решение кадрового вопроса.

Сергей Иванович, по идее в решении кадрового вопроса, который остро стоит в отрасли, должны быть заинтересованы бизнес и власти. Чувствуете их поддержку?

Сергей Масленников: На организацию школы мы получили грант Российского научного фонда, одним из условий было наличие индустриального партнера. Разослали предложения и приглашения в большое количество компаний, правительства регионов ДФО, которые вроде бы должны быть заинтересованы в развитии аквакультуры. Ответ получили только от компании "Антей", занимающейся добычей и переработкой рыбы и морепродуктов. Она заказала нам исследование, связанное с воспроизводством камчатского краба.

Это очень важная тема для многих регионов, где имеется такой биоресурс. К примеру, в подзоне Приморье недавно закрыли добычу краба. Росрыболовство проводило аукционы, основываясь, видимо, на недостаточно корректных данных, и имеющиеся ресурсы не смогли обеспечить устойчивого промысла - появился риск окончательно подорвать популяцию. Вот тут такая работа более чем актуальна.

Было много других интересных тем, затрагивающих биологию, биохимию, генетику. Наша отрасль науки умеет работать на мировом уровне, и все это признают.

Научные разработки идут в реальный сектор?

Сергей Масленников: Надо понимать, что исторически марикультура в Приморье развивалась в качестве дополнения к прибрежной рыбалке. В 1990-е годы инфраструктура прибрежного рыболовства была ликвидирована.

У нас осталась экспедиционное рыболовство: что краб, что сельдь, что минтай ловят, отправляясь далеко и надолго в море. Марикультура - работа с берега, где должны быть дороги, жилье для сотрудников, соответствующее инженерное обеспечение.

Первое после принятия федерального закона "Об аквакультуре" распределение участков состоялось в 2013 году. Дело шло со скандалами не только в Приморье, но и в других регионах. Потом заработал сервис "Аквавосток", предприятиям стало немного проще выбирать и арендовать участки.

Но стали видны проблемы. Почему-то считается, что инфраструктуру, которая позволит бизнесу заниматься аквакультурой, должен строить он сам. Нам 30 лет рассказывали, что рынок все отрегулирует. Не отрегулировал. Бизнесу, не имеющему сверхприбылей, невыгодно брать на себя функции освоения территории.

Пока не будет дорог, пока в прибрежных поселках не будет комфортно жить, некому будет и работать на предприятиях марикультуры.

Федеральный центр занимается крупными проектами, а нам нужна система малых портов, малых причалов, укрытий для судов, на строительство которых местные власти не имеют полномочий.

Так что рано говорить об активном использовании плодов научной деятельности.

А может быть, время марикультуры в России еще не пришло? Есть же такое мнение, что массового выращивания рыбы и гидробионтов не будет, пока есть дикая рыба.

Сергей Масленников: Дело в том, что не так уж и хорошо она ловится. Есть и другие виды, чьи запасы снижаются.

В Сахалинской области и Хабаровском крае часть береговой полосы занята рыбопромысловыми участками. Примерно на половине из них, по моим самым оптимистичным оценкам, иногда бывает рыба. На остальных ее не видели несколько лет. Участки можно было бы использовать под марикультуру, но доступ к ним ограничен.

На мой взгляд, не нужно проводить аукционы на аренду участков на 20-25 лет. Делайте как во всем мире: год на подготовку бизнес-плана и пять лет на его реализацию. Если сделали все, что планировалось, - договор пролонгируется, нет - проводится анализ причин.

И еще нужно обязательно обратиться к закону "Об аквакультуре", где написано, что это сельскохозяйственная деятельность. Когда аквакультура действительно будет приравнена к сельскому хозяйству, станет получать те же меры поддержки, все начнет поворачиваться в лучшую сторону.

И далее - подготовка инфраструктуры и кадров. И это должны делать власти, не бизнес.

Причем кадры нужно готовить в опережающем режиме. Но тут мы снова возвращается к инфраструктуре и тому, что отрасль развивается медленно, больших денег там нет. А кто пойдет на работу, понимая, что не сможет обеспечить себе достойную жизнь?

Видите какой-то выход?

Сергей Масленников: В свое время мы с командой делали проект по созданию парков аквакультуры с "пилотом" в заливе Петра Великого.

Он подразумевал франшиза-девелоперскую систему. То есть администрация, грубо говоря, создавала бы плантации и сдавала их в аренду. И тогда инвестиционные ресурсы тратились бы рационально, а инвестиционный цикл сократился с пяти-семи лет до трех, потому что предприниматели экономили бы время и деньги.

Мы все посчитали, ДВФУ оплатил подготовку сметы создания первого парка. Предполагалось создать по одному в каждом "морском" субъекте ДФО, а в Сахалинской области даже два - второй на южных Курилах, где самая большая площадь подходящего побережья.

Пришлось бы, конечно, подключиться государству. В доковидную эпоху я был на мероприятии в Китае, где делились опытом развития прибрежных территорий. Выяснилось, что банковское финансирование не подходит - у банков нет таких средств, плюс они "думают" более короткими циклами. И это Китай, мировой лидер отрасли!

В итоге были созданы специальные фонды для развития прибрежных территорий, финансируемые из различных источников.

Увы, но там не было ни одного российского чиновника, только ученые. Это говорит о том, что наши власти не видят потенциала экономики прибрежных территорий, хотя это на самом деле, может быть очень выгодным.

В регионах ДФО стал модным креативный сектор

Ольга Журман (ДФО)

В России доля креативных индустрий в ВВП страны составляет не более 3-5 процентов. В экономике ДФО - около двух. Таковы данные Агентства стратегических инициатив, где уверены - у креативной экономики большой потенциал.

Сначала договоримся о термине. Четкого его определения нет. Мне близко принятое в Великобритании понимание креативной экономики - "деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая может создавать добавленную стоимость и рабочие места посредством производства и эксплуатации интеллектуальной собственности". Чтобы было еще понятней, можно принять формулу англичанина Ричарда Флорида: "Рабочему и обслуживающему классу платят за предоставление услуг и выполнение работ, а креативный класс зарабатывает, создавая новое".

В ходе недавнего ВЭФ на секции "Креативный Дальний Восток: стратегия для творческого многообразия территории" говорилось о том, что добрая доля занятых в креативной экономике даже не знает, что в ней работает. К креативным индустриям в России относят до 35 направлений деятельности, в том числе it-технологии, архитектуру, декоративное искусство и ремесла, моду, производство кино и видео, музыку, ТВ, радио, изобразительное искусство, литературу, издательское дело.

- Дальний Восток в части развития креативных идей находится в конкурентной среде. 54 процента экспорта креативных услуг приходится на КНР. Исследования показывают, что креативный сектор растет во всех регионах ДФО. Вместе с тем они развиваются крайне неравномерно: есть города-лидеры и проекты-лидеры, а есть территории, которые пока не втянуты в креативную экономику и не поддерживают ее развития, - рассказала профессор, кандидат экономических наук, директор Центра креативной экономики ВШЭ Татьяна Абанкина.

В числе дальневосточных лидеров - Хабаровский край, решивший стать анимационной столицей Дальнего Востока. Там появился детский анимационный кластер, только что прошел международный фестиваль "Анимур". Приморье тоже активно развивает разные направления креативной индустрии, в том числе моду, гастрономию, туризм, в крае возьмутся и за IT.

- Вскоре на Русском острове заработают большой инженерно-технический кластер и школа программирования. Но мы не собираемся останавливаться только на еде и технологиях. Два года назад запустили проект поддержки стартапов и поняли, что есть еще медицина, образование и отдельный блок для Владивостока - урбанистика. Например, в городе появился Нагорный парк, который создан без бюджетных денег всего за 150 миллионов рублей, - говорит первый вице-мэр Сергей Дмитриенко.

К слову, Приморье на ВЭФ продемонстрировало одно из самых известных направлений креативной индустрии региона - "Киберателье". Оно оказывает услуги по производству или пошиву одежды через интернет.

Камчатка проводит зимний фестиваль "Берингия", который включает спортивные соревнования, деловые встречи и просветительские миссии, и это тоже относится к креативной экономике. Якутия давно заняла достойное место в киноиндустрии страны. Кстати, почему "выстрелило" якутское кино?

- Потому что мы заговорили о смыслах. Потому что в свое время при организации Корпорации развития Республики Якутия президент Айсен Николаев буквально запретил искать ресурсы в экономике. Кроме экономических составляющих, культурное наследие ДФО - основа для создания развивающейся стимулирующей среды, - уверен директор Корпорации Афанасий Савин.

А вот главе АНО "Центр развития территорий Амурской области" Петру Стрельцу пришлось признаться, что внимание к креативной индустрии в области только начинает проявляться.

- В Приамурье пока что слабо развита работа с креативной экономикой, однако активно предпринимаются шаги в этом направлении. Так уже получила поддержку идея креативного арт-кластера "Казармы", предусматривающая ревитализацию военного городка 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона. Получится большой центр промышленного дизайна, который планируется создать в 2023-м, а на самоокупаемость он должен выйти уже спустя шесть месяцев. Одновременно это будет вторая жизнь для бывших казарм, - говорит Петр Стрелец.

Креативная экономика в разных регионах России развивается так быстро, что за ней не поспевают правительственные решения, признался генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

- Если смотреть на Россию с точки зрения креативной экономики, то это лоскутное одеяло, потому что все основные инициативы шли снизу, опережая государственное регулирование. В результате то, что прижилось в регионах, превратилось в различные действующие методики и программы. Накопленным опытом теперь субъекты могут делиться между собой, - говорит глава профильной федерации.

И все же некий единый центр не управления, а взаимодействия, нужен. Ведь целая же пропасть, например, между IT и гастрономией. Кто объединит их и уберет разрыв между сообществами? Предпринимателям в регионах нужно на кого-то опереться при развитии креативной экономики.

Сейчас в ДФО при помощи Президентского фонда культурных инициатив реализуется 192 проекта на сумму поддержки свыше 333 миллионов рублей. По количеству поддержанных проектов лидирует Якутия - 62 на 62 миллиона. С 2021 по 2024 годы вложение фонда в развитие креативной экономики должно составить 32,5 миллиарда рублей.

Между тем

Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, к 2024 году процент креативных индустрий в ВВП РФ вырастет до 8,5 процента. Для сравнения: в современной Германии эта доля уже сейчас составляет 8 процентов.

Андрей Кричевский, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей:

- Бизнес нуждается в законе о креативных индустриях. Это огромная творческая сила, которая в развитых странах считается фундаментом и драйвером экономики. Сила, обеспечивающая производство идей, смыслов, образов и образцов для подражания - самого востребованного продукта информационного общества.

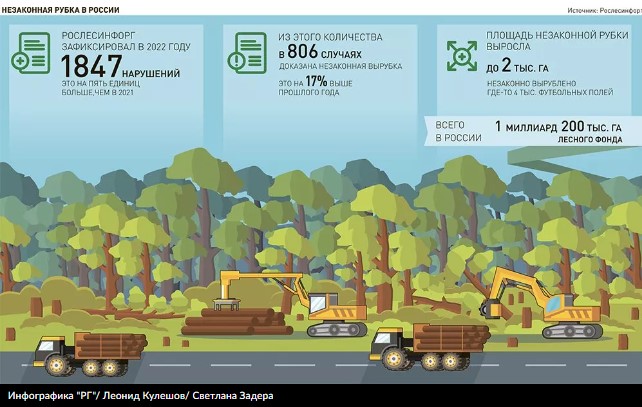

Объем незаконных рубок в СФО за год сократился на треть

Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Сибирском федеральном округе отмечено снижение фактов незаконной рубки леса. Этому способствовали цифровизация отрасли и инвестиционные проекты.

Всего их восемнадцать. Восемь реализуют в Иркутской области, столько же в Красноярском крае, еще два - в Томской области, где ведется строительство завода по производству древесно-стружечной плиты мощностью около 700 тысяч кубометров древесины в год. Кроме того, здесь создают лесозаготовительную инфраструктуру на труднодоступных территориях в Александровском и Каргасокском районах и мощности по комплексной переработке древесины в селе Красный Яр Кривошеинского района.

По данным пресс-службы обладминистрации, инвестиции составят почти один миллиард рублей. Начало реализации проекта запланировано на 2024 год. Еще один проект осуществляет производитель пиломатериалов, который намерен расширить мощности по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции, в том числе шпона и мебельных компонентов. Инвестиции составят чуть более 500 миллионов рублей, а на сегодняшний день, по информации департамента лесного хозяйства Томской области, вложено 320 миллионов.

В Красноярском крае создают биотехнологический комплекс проектной мощностью 700 тысяч тонн беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы в год, а также фанерный комбинат. Начальник отдела финансового контроля и администрирования платежей департамента лесного хозяйства по СФО Мария Меньщикова обратила внимание на то, что в Иркутской и Томской областях при реализации инвестпроектов не допущены нарушения в сфере платежей за лесопользование, чего не скажешь про Красноярский край, где инвесторы задолжали бюджету 1,2 миллиона рублей, а с предприятием "Сиблеспроект" был расторгнут договор на дальнейшую реализацию инвестпроекта из-за долга в 49 миллионов рублей.

Вообще, как отметила Мария Меньщикова, платежи поступают не только за пользование лесным фондом (заготовка древесины, геологические изыскания, сельское хозяйство, охота, рыболовство), но и в виде штрафов от недобросовестных лесопользователей - в основном за нарушение правил пожарной безопасности и ущерб, причиненный незаконными действиями.

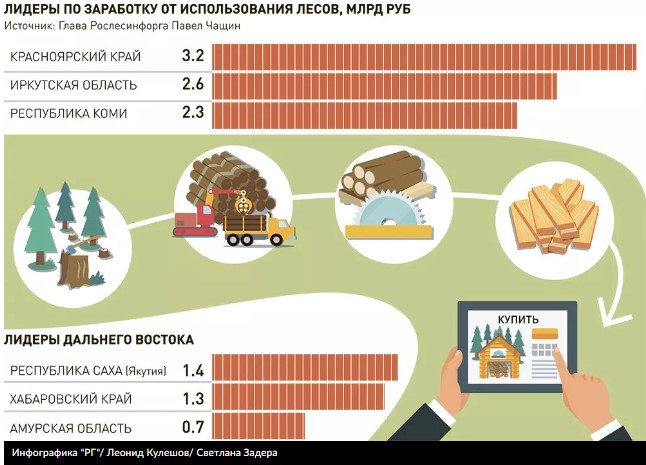

- В Сибирском федеральном округе есть регионы-доноры, где платежи за лесопользование покрывают расходы государства на лесное хозяйство. К таким относятся Красноярский край, Иркутская, Томская, Кемеровская области. Остальные регионы дотационные. Так, в 2020 году в бюджет от сибирских лесопользователей поступило 8,8 миллиарда рублей, в 2021-м - 9,78 миллиарда, за первое полугодие 2022-го - пять миллиардов рублей, что на 800 миллионов больше аналогичного показателя прошлого года, - сообщила Мария Меньщикова.

В целом платежи от регионов СФО составляют 21 процент от общероссийского объема, наибольший вклад вносят Иркутская область (два миллиарда рублей по итогам 2021 года) и Красноярский край (полтора миллиарда рублей).

По словам заместителя начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрия Иванько, ситуация с незаконными рубками в округе постепенно улучшается.

По сравнению с 2021 годом число выявленных фактов сократилось на 15 процентов, а причиненный ущерб - на 32 процента. В среднем по округу объем незаконных рубок снизился на 31 процент, при этом в Туве - на 58 процентов, в Иркутской области и Хакасии - на 52 процента.

Объем незаконно заготовленной древесины на 1 сентября нынешнего года составил 143,2 тысячи кубометров (за весь 2021-й - 207,7 тысячи), ущерб - 1,3 миллиарда рублей (в 2021 году - 2,2 миллиарда).

По словам заместителя начальника Сибирского таможенного управления, начальника Сибирской оперативной таможни Алексея Яковлева, с начала 2022 года возбуждено 59 уголовных дел о преступлениях в сфере экспорта леса, в том числе 57 - о контрабанде и два - об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму десять миллионов рублей. Общая стоимость незаконно перемещенного леса и лесоматериалов по возбужденным уголовным делам составила около 760 миллионов рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

- Основными направлениями незаконного вывоза сибирской древесины традиционно являются Китай и Средняя Азия, - уточнил Алексей Яковлев. - Наибольшее число уголовных дел о контрабанде леса возбуждаются Иркутской, Красноярской, Алтайской таможнями и службой Кемеровской таможни по Томской области.

Контрабанда осуществляется несколькими способами, чаще всего с помощью занесения в декларации недостоверных сведений о производителях товара, предоставления документов с недостоверными сведениями. Службой Кемеровской таможни по Томской области выявлен новый способ, когда совершается дозагрузка транспортных средств уже после проведения таможенного контроля, в районе границы.

Так, Иркутской таможней с начала 2022 года возбуждено семь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ и шесть уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров, совершенная организованной преступной группой"). Пресечена противоправная деятельность российско-китайской ОПГ. Общая сумма незаконного вывоза лесоматериалов составила 256,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе СТУ, для легализации приобретения леса на внутреннем рынке подозреваемые предоставляли в таможенные органы подложные договоры купли-продажи товара у фиктивной фирмы, а также поддельные акты переработки круглого леса.

Житель Алтайского края с января 2021 года по март 2022-го организовал вывоз из региона в одну из стран ближнего зарубежья почти двух тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму 31 миллион рублей. В этом случае для легализации лесоматериалов на основании поддельных документов он вносил недостоверные сведения в ЛесЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней). За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.

В целом, отмечают эксперты, в ряде регионов растет число выявлений правонарушений. Специалисты связывают это с дистанционным мониторингом использования лесов, применением беспилотных летальных аппаратов, фотоловушек, изменением маршрутов и числа патрулирований.

- Методы дистанционного зондирования дают положительный результат. В прошлом году благодаря им выявлено 826 случаев с признаками незаконной рубки, к рассмотрению правоохранительными органами принято 400 материалов, - сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.

Сергей Зрелов, заместитель начальника отдела надзора в сфере оборота древесины департамента лесного хозяйства по СФО:

- Большую роль сыграло внедрение в 2015 году федеральной информационной системы учета ЛесЕГАИС. Сейчас создается государственная информационная система лесного комплекса. Эта новая ступень в развитии цифровизации лесного хозяйства, благодаря которой будут объединены сведения разных ведомств, систем, организовано онлайн-взаимодействие органов власти и лесопользователей в рамках интерактивных сервисов, автоматизация процессов, в том числе с использованием спутниковых снимков. Все это позволит снизить финансовые потери от текущих незаконных рубок: мы получим более четкое представление о движении древесины с мест заготовки, складирования, переработки и вывоза либо об использовании на внутреннем рынке. Новая информсистема будет внедрена с 2025 года. Кроме того, в 2023-м в Иркутской области в рамках пилотного проекта искусственный интеллект будет анализировать снимки из космоса. Предполагается, что это усилит контроль заготовки и перемещения древесины.

Управлять качественно

Оперативные, но системные меры позволят сохранить цементную отрасль страны

Геннадий Рассказов (член правления НО "СОЮЗЦЕМЕНТ", первый вице-президент АО "ХК "Сибцем")

Строительный комплекс - важнейший сектор экономики страны, он обеспечивает развитие многих отраслей, формирует облик городов, состояние инфраструктуры, а в итоге и качество нашей жизни. Неотъемлемая его составляющая - отрасль производства стройматериалов, в том числе цементная промышленность, стабильное функционирование которой без преувеличения является одним из гарантов экономической безопасности государства. Крупнотоннажная, технологически сложная, капитало- и энергоемкая, она требует постоянных значительных инвестиций, связанных с техническим переоснащением заводов и ремонтом оборудования, повышением уровня экологической безопасности, расширением ассортимента высококачественных цементов.

Но, пожалуй, ни одна отрасль до сих пор не сдерживала рост цен на свою продукцию так, как цементная. В 2021 году стоимость цемента для потребителя была выше аналогичного показателя далекого 2008-го всего на девять процентов. За тот же период цена электроэнергии выросла на 120 процентов, дизельного топлива - на 250 процентов, газ для промышленных предприятий подорожал более чем в три раза, железнодорожный тариф - на 136 процентов. К слову, квартиры в новостройках стали дороже на 88 процентов.

В 2022-м рост затрат на производство продукции продолжается. По расчетам специалистов "Сибцема", в этом году себестоимость нашей продукции увеличится на 30 процентов (цена для потребителя - только на 17 процентов). Наиболее значимый фактор повышения издержек - рост расходов на ремонты и техобслуживание оборудования на 67 процентов к уровню прошлого года. Также в первом квартале 2022-го на 70-85 процентов подорожал уголь, на 83 процента - масла и смазки, на 30 процентов - дизельное топливо. И так далее. Кроме того, цементные заводы холдинга (а самому "молодому" из них в январе исполнилось 56 лет) нуждаются в масштабной модернизации. В текущем году стоимость инвестиционной программы компании оценивается в 8,2 миллиарда рублей. На ремонты и техобслуживание оборудования выделим 4,3 миллиарда. Фонд заработной платы увеличим к уровню 2021-го на 30 процентов.

При этом цена продукции существенно отстает не только от ее себестоимости, но и от роста цен на жилье. Так, по данным Росстата, в Красноярском крае стоимость квадратного метра на первичном рынке с марта прошлого года по март 2022-го увеличилась с 69,8 до 90,3 тысячи рублей (плюс 29 процентов). За это же время один из самых востребованных общестроительных цементов, отгружаемый навалом на условиях самовывоза, подорожал на девять процентов - с6 700 до 7 300 рублей за тонну. Разница в динамике еще раз показывает: мнение о существенном влиянии нашей продукции на цену жилья ошибочно. По оценкам аналитиков компании CM PRO, доля цемента в объеме работ по виду деятельности "Строительство" снизилась с четырех процентов в 2014 году до 2,5 процента в 2021-м.

Получается, сдерживая рост цен, цементники, по сути, субсидируют строителей. Проанализировав данные десяти крупных компаний, возводящих жилье и участвующих в реализации инфраструктурных проектов, мы увидели: у многих годовая прибыль превышает 239 миллиардов рублей. Для сравнения: всем цементным предприятиям России (повторю, не одному игроку рынка, а всем вместе) за два года не удается заработать и 80 миллиардов рублей.

Отчасти виной тому - низкая загрузка мощностей: по итогам 2021-го она не превысила 57 процентов. Несмотря на поставленную на федеральном уровне задачу - к 2024-му сдавать 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, а к 2025-му увеличить до 35 процентов долю ввода в эксплуатацию автодорог с цементобетонным покрытием, - мы не видим предпосылок для значительного роста спроса. В прошлом году потребление цемента на душу населения в РФ составило всего 0,42 тонны, тогда как в Казахстане оно достигло 0,62 тонны, в КНР - 1,63.

"Сибцем", в структуре которого пять заводов, производит около девяти процентов цемента, выпускаемого в России. От Дальнего Востока до Архангельска поставляем общестроительные и специальные цементы, включая тампонажные, гидротехнические, низкощелочные (всего более двадцати марок). Однако основным рынком для компании остается Сибирь в ее прежних границах - с учетом Бурятии и Забайкальского края. За восемь месяцев 2022-го наши отгрузки в сибирские регионы выросли на 2,7 процента - с 3,087 до 3,169 миллиона тонн. И это несмотря на падающее потребление и жесткую конкуренцию. С января по август 2022 года холдинг произвел 3,6 миллиона тонн цемента - на два процента больше, чем за тот же период 2021-го. Но этот небольшой рост мы вряд ли удержим. По оптимистическим прогнозам, в этом году будет произведено и реализовано 5,07 миллиона тонн продукции против прошлогодних 5,192 миллиона. Избежать худшего сценария в условиях санкций удалось благодаря системной и слаженной работе руководства страны и региональных команд.

Цементники, несмотря на накопленные проблемы, отдельных преференций для себя никогда не просили. Вот и сегодня нужны оперативные, но системные меры, которые позволят сохранить отрасль и обеспечить важнейшие стройки страны качественной продукцией.

Прежде всего ключевая ставка рефинансирования Центробанка не должна быть выше двух процентов. С интенсивным кредитованием всех секторов экономики максимум под четыре процента годовых. Промышленным предприятиями нужно предоставить проектные кредиты не менее чем на десять лет с процентной ставкой либо субсидированием до уровня не более двух процентов. И без дополнительных ограничений, кроме целевого использования на проекты модернизации производства. Следует поддерживать темпы ипотечного кредитования под два-три процента годовых (на льготных условиях - под один процент), удвоив лимиты займов.

Стратегически важно и активное строительство в России автодорог с цементобетонным покрытием. До сих пор практически нет достойной альтернативы железнодорожным перевозкам, но на их объемы влияют инфраструктурные ограничения. Однако вместо того, чтобы увеличивать темпы строительства автомагистралей по эффективным технологиям, в стране продолжают укладывать асфальт и снижать нагрузку на ось машин.

С учетом высокой инерционности нашей отрасли наращивать объемы производства невозможно без тщательного и заблаговременного планирования. Предприятиям необходимо видеть обоснованные прогнозы потребления цемента на срок от трех до пяти лет. Для этого нужно обеспечить обмен информацией между строительными компаниями, отраслевыми объединениями, федеральными и региональными органами власти.

И, конечно, необходимо вернуть государству контроль качества строительных материалов. Сейчас, когда такого надзора по сути нет, но действует мораторий на проверки частного бизнеса, растут объемы фальсифицированного цемента. По некоторым данным, в СФО они увеличились на 20-25 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2021-го.

Также считаю, что в России нужно возродить эффективную систему подготовки кадров, уделить особое внимание учреждениям среднего специального образования. Руководитель на производстве должен пройти все ступени и постоянно повышать квалификацию. Наши предприятия следуют именно такому принципу. Мы открыли свои учебные центры, привлекаем студентов вузов и техникумов на практику, лучших приглашаем на работу, помогаем им с жильем, обеспечиваем карьерный рост.

Убежден: главное и на производстве, и в государстве - качество управления. От него зависит будущее конкретного завода, целой отрасли, огромной страны.

Ограничение цены на нефть и запрет на оказание IT-услуг для организаций из РФ. В ЕС согласовали очередной пакет санкций против России

Василий Федорцев

В среду, после нескольких раундов консультаций, постпреды стран ЕС в Брюсселе согласовали восьмой пакет санкций против России. На момент подписания номера европейские СМИ сообщали, что официально решение будет опубликовано и вступит в силу в четверг или пятницу - после его письменного одобрения национальными правительствами. В целом содержание нового санкционного пакета уже известно, как и то, что он будет включать в себя ограничение цены на российскую нефть. Но каким будет этот "ценовой потолок" и как именно он будет применяться, скорее всего, станет ясно значительно позже.

После завершения консультаций в Брюсселе председательствующая сейчас в Совете ЕС Чехия официально заявила, что новый пакет санкций предусматривает запрет на морские перевозки в третьи страны российской нефти, цена которой будет выше установленного потолка. Запрещено будет оказание и всех связанных с такой транспортировкой услуг - например, страхование судов. Евросоюз вместе с G7 таким образом намереваются снизить доходы, которые Россия получает от экспорта нефти. Однако полной уверенности в том, что этот никогда ранее не применявшийся на мировом рынке механизм сработает, на Западе нет. Весной поставки российской танкерной нефти развернулись на восток - прежде всего в Индию и Китай. И именно от этих стран во многом зависит, сработает ли западный ценовой потолок.

В течение последнего времени США пытались уговорить Дели и Пекин поддержать ограничение цены. Как сообщает FT, американцы считают, что возможность закупать нефть с большим дисконтом может привлечь развивающиеся страны, и используют данный аргумент в качестве основного. "Вашингтон больше рассчитывает на пряник, чем на кнут, чтобы убедить правительства и компании по всему миру подключится к плану G7, даже если они официально и не поддержат коалицию, принявшую ценовой потолок", - пишет издание. Но насколько убедительными окажутся доводы США и других западных стран - пока неизвестно.

Главными противниками ограничения цен выступили активно участвующие в бизнесе морских перевозок Греция, Кипр и Мальта. По данным издания Euractiv, компромисса в итоге удалось достичь только после того, как Еврокомиссия пообещала им значительные уступки, включая "меры по смягчению последствий" в случае, если они начнут терять свои доходы. При этом трубопроводной нефти ограничение цены не коснется. Об этом по итогам консультаций сообщила Венгрия. Помимо ценового потолка на нефть новый пакет санкций Евросоюза предусматривает расширение запрета на ввоз на европейский рынок из России сталелитейной продукции, древесной пульпы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика и прочего. Запрещается предоставление российским организациям услуг в сфере IT, инжиниринга и юриспруденции, а также расширяются санкции на экспорт в Россию технологий. При этом действующий санкционный режим будет распространен на вошедшие в состав России Херсонскую и Запорожскую области.

Сама предельная цена на нефть пока не установлена и, по-видимому, это будет плавающее значение, зависимое от мировых котировок барреля. В ЕС просто присоединились к "потолку" цен, который уже до этого согласовали страны "Большой семерки". Учитывая, что Европа и без этой меры вводит с 5 декабря запрет на импорт российской нефти морем, а влияние ЕС на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Африки минимально, этот пункт в санкционном списке больше похож на политическое заявление. Помимо перевозчиков нефти из ЕС, есть еще Китай, Индия, другие страны АТР и Ближнего Востока, которые не присоединились к санкциям. Их транспортные компании будут совсем не против заработать на российской нефти. Ряд азиатских стран - импортеров нефти уже заявили, что не поддерживают идею потолка цен и вообще считают эту инициативу абсурдной, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. К тому же российская нефть в страны АТР поставляется с существенным дисконтом, так что в ряде случаев ее цена уже вписывается в прогнозируемый потолок, считает эксперт.

Запрет Евросоюза на оказание IT-услуг российским организациям также вряд ли окажется эффективным, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Затруднения какие-то создает, но не более того. На данный момент у нас уже и так запрет действует на все", - сообщил эксперт. С 16 сентября власти США ограничили операции с российскими производителями электроники, в том числе проведение платежей в интересах таких компаний. Как полагают эксперты, в результате производители электроники в России могут столкнуться со сложностями при запуске новых производств.

Подготовили Олег Капранов, Сергей Тихонов

ОПЕК+ согласовал снижение добычи нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки

Тихонов Сергей

Альянс ОПЕК+ согласовал снижение добычи нефти в ноябре и декабре этого года на 2 млн баррелей в сутки. Доля России в предстоящем снижении производства - 526 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем сократит добычу нефти Саудовская Аравия.

Вице-премьер РФ Александр Новак также сообщил, что страны альянса договорились продлить соглашение ОПЕК+ до конца 2023 года.

Для России, как и для многих других стран-участников нефтяной сделки, решение сократить добычу нефти во многом окажется формальным. Суммарно отставание членов альянса от квот, установленных на сентябрь ОПЕК+, по данным Центра развития энергетики, составляло 3 млн баррелей в сутки. Поэтому многим участвующим в соглашении государствам лишь придется скорректировать собственные планы по добыче нефти на конец текущего года.

Например, квота добычи России на сентябрь - чуть более 11 млн баррелей в сутки без газового конденсата, а добывалось в нашей стране около 10,7 млн баррелей в сутки. Учитывая принятое ОПЕК+ решение, нам придется снизить производство приблизительно на 200 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в августе Россия добывала, по словам Новака, 9,9 млн баррелей в сутки.

Также решение ограничить производство ставит крест на надеждах Евросоюза найти замену российской нефти, импорт которой будет запрещен в страны ЕС с 5 декабря. Заместить нашу нефть у них получится, только перебивая цену поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, а не за счет дополнительных объемов нефти, появившейся на рынке. А это неизбежно приведет к росту мировых котировок барреля.

Плохая новость это и для США, которые активно пытались давить на страны Ближнего Востока, чтобы те продолжали рост производства. США сейчас готовятся к промежуточным выборам (в начале ноября 2022 года) в палату представителей и сенат. Демократам для победы нужно снизить цены на топливо внутри страны, для этого из стратегического резерва было решено высвободить более 180 млн баррелей нефти. Но резервы не безграничны, и в определенный момент их придется опять наполнять. А это будет означать увеличение спроса и рост цен на нефть, возможно, сразу после выборов. Причем пополнять резервы руководству страны придется на растущих котировках.

По некоторым оценкам, уже этой зимой цены на нефть могут преодолеть барьер в 150 долларов за баррель, несмотря на рецессию в мировой экономике. Для всех крупных импортеров нефти и нефтепродуктов это будет означать рост цен на топливо и усиление инфляции, которую придется сдерживать не самыми популярными у населения методами.

Но, конечно, проблемы США не сравнятся с европейскими. Америке не угрожает дефицит нефти, более того, на росте котировок компании из США смогут даже заработать, поставляя сырье в Европу. Российская нефть после 5 декабря продолжит туда поступать только по нефтепроводу "Дружба", а это около трети от ранее импортируемых ЕС объемов.

Причем, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, Германия и Польша, снабжаемые по северной ветке трубопровода "Дружба" (через Беларусь), взяли на себя обязательства прекратить импорт нефти по этому маршруту к концу 2022 года. По южной ветке российскую нефть получают Чехия, Венгрия и Словакия. На них приходится около трети трубопроводных поставок российской нефти в Европу. Это относительно скромные объемы, и потенциала роста у них нет, считает эксперт.

А вот для стран - экспортеров нефти решение ОПЕК+ со всех сторон позитивно. Оно позволит удержать нефтяные цены на высоком, приемлемом для участников альянса уровне, а также сохранить баланс спроса и предложения на рынке. С начала осени котировки перешли к снижению и опускались ниже 90 долларов за баррель марки Brent. Риск дальнейшего снижения цен возрастает по мере постепенного входа мировой экономики в рецессию, а также из-за снижения спроса на нефть в Китае - крупнейшем импортере сырья - в результате политики "нулевой терпимости" к новым вспышкам заболевания COVID-19 и введения точечных локдаунов.

Также на нефтяной рынок оказывало сильное давление ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в пятый раз в нынешнем году повысила базовую процентную ставку. Это способствует укреплению доллара и препятствует инфляции, но работает на снижение нефтяных цен, которые определены в долларах, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Александр Новак, вице-премьер РФ:

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки беспрецедентное, связано с необходимостью балансировки спроса и предложения на рынке перед сезонным снижением спроса

Нефтедобывающие страны сократят добычу "черного золота" вопреки давлению США

Владислав Шабловский

Государства - члены ОПЕК+ на состоявшейся вчера встрече приняли решение о сокращении суточной добычи нефти на 2 миллиона баррелей. Как сообщил источник агентства Reuters, мера будет действовать с ноября. Решение, принятое с подачи России и Саудовской Аравии, вызвало острую реакцию на Западе, особенно - в США. Как сообщил телеканал CNN, администрация Джо Байдена настойчиво просила членов ОПЕК+ оставить добычу в прежних объемах.

Телеканал указывает, что в американском истеблишменте планы по сокращению нефтяной добычи охарактеризовали как "тотальную катастрофу".

В последние месяцы цены на нефть снизились по сравнению с показателями июня, что и стало одной из причин, по которой Москва и Эр-Рияд предложили сократить добычу "черного золота". Для нашей страны это и возможность ответить на попытки Запада ограничить максимальную стоимость для российской нефти, о чем в сентябре договорились страны G7, а сейчас практической реализацией этого "потолка" озабочен Евросоюз.